Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик. Георгий пострадал во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане в 303 году, после восьмидневных тяжких мучений был обезглавлен. Память великомученика Георгия Победоносца совершается несколько раз в год: 6 мая (23 апреля ст. ст.) — гибель святого; 16 ноября (3 ноября ст. ст.) — освящение храма великомученика Георгия в Лиде (IV век); 23 ноября (10 ноября ст. ст.) — страдание (колесование) великомученика Георгия; 9 декабря (26 ноября ст. ст.) — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году (празднование Русской Православной Церкви, известное в народе как осенний Юрьев день).

Содержание

- Великомученик Георгий Победоносец. Жизнеописание

- Чудеса великомученика Георгия Победоносца

- Великомученик Георгий Победоносец. Почитание

- Великомученик Георгий Победоносец. Тропарь и кондак святому

- Великомученик Георгий Победоносец. Иконы

- Великомученик Георгий Победоносец. Картины

- Великомученик Георгий Победоносец. Скульптуры

- Храмы во имя Георгия Победоносца

- Старообрядческие храмы во имя великомученика Георгия Победоносца

- Великомученик Георгий Победоносец. Народные традиции

Великомученик Георгий Победоносец. Жизнеописание

Великомученик Георгий Победоносец родился в III веке в семье христиан в Лиде. Поступив на военную службу, Георгий отличился умом, мужеством и стал одним из тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана (245-313 гг.). Его мать скончалась, когда ему было 20 лет, и он получил богатое наследство. Георгий отправился ко двору, надеясь достичь высокого положения, но, когда начались гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, раздал имущество бедным и перед императором объявил себя христианином, его арестовали и стали пытать. В первый день, когда его стали толкать в темницу кольями, одно из них сломалось чудесным образом, словно соломинка. Затем его привязали к столбам, а на грудь положили тяжелый камень. На второй день его пытали колесом, которое было утыкано ножами и мечами. Диоклетиан подумал, что Георгий мертв, но вдруг явился ангел, и мученик приветствовал его, как это делали воины. Тогда император понял, что Георгий выжил, а все раны, которые нанесли ему, чудесным образом зажили. Затем его бросили в яму с негашеной известью, но и это не навредило святому. Через день ему перебили кости на руках и ногах, но наутро они опять стали невредимы. Его заставили бежать в раскаленных докрасна железных сапогах. Всю следующую ночь он молился и наутро опять предстал перед императором. Его избили воловьими жилами так, что со спины слезла кожа, но Господь снова даровал ему исцеление. На 7 день мучений его принудили выпить две чаши с зельем, которое было приготовлено волхвом Афанасием. От одной чаши Георгий должен был лишиться разума, а от второй — умереть. Но они не навредили ему. Георгий совершил несколько чудес: воскресил умершего и оживил павшего вола. Благодаря этому многие из видевших чудеса уверовали во Христа. После бесполезных уговоров отречься от Господа и принести языческое жертвоприношение Георгия приговорили к смерти. В эту ночь ему во сне явился Христос с золотым венцом на голове и сказал, что его ожидает Рай. Георгий тотчас позвал слугу, который записал все сказанное (один из апокрифов написан от лица именно этого слуги), и велел после смерти отвезти свое тело в Палестину.

В конце мучений Георгия император Диоклетиан спустился в темницу и снова предложил мученику отречься от Христа. Георгий на это сказал: «Отнесите меня в храм Аполлона». И когда его отвели туда, Георгий встал в полный рост перед статуей и сказал: «Неужели ради тебя я иду на заклание? И можешь ли ты принять от меня эту жертву, как Бог?» При этом Георгий осенил себя и статую Аполлона крестным знамением — и этим вынудил беса, обитавшего в статуе, объявить себя падшим ангелом. После этого рухнули все идолы в храме. Разозлившись, жрецы кинулись избивать Георгия. В это время в храм прибежала жена императора — Александра, она бросилась к ногам великомученика и, рыдая, просила простить за грехи ее мужа-мучителя. Она обратилась в христианство благодаря случившимся только что чудесам. Диоклетиан разгневался и велел отсечь головы Георгию и своей супруге. Георгий, помолившись, со спокойной улыбкой положил голову на плаху. Вместе с Георгием приняла смерть царица Александра Римская, которая названа в Житии супругой императора Диоклетиана. Она предала Богу свой дух по молитве св. Георгия по дороге на казнь (Макарьевские Четьи Минеи, 23 апреля). Другие исторические источники сообщают, что жену императора звали Приска. Как сообщает предание, святой Георгий был погребен в городе Лида. Над его гробницей был сооружен храм, который ныне принадлежит Иерусалимской православной церкви. Глава и меч святого Георгия хранятся под главным алтарем в римской базилике Сан-Джорджио-ин-Велабро. Частица мощей великомученика Георгия Победоносца хранится в храме-реликварии Сент-Шапель в Париже. Мощи великомученика Георгия Победоносца, его десница, хранится в серебряной раке на святой горе Афон, в монастыре Ксенофонта.

Чудеса великомученика Георгия Победоносца

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея, который опустошал языческий город Гевал в стране Палестинской. Когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. Явление святого способствовало обращению местных жителей в христианство (Четьи Минеи митрополита Макария, 23 апреля). В многочисленных версиях и редакциях сказания о чуде Георгия о змие присутствуют разные названия города: Ласия, Гевал, Вирит, и т. д. Город Гевал упоминается в древнерусской редакции повести «Чудо, бывшее со святым великомучеником Георгием о змии», которая опубликована по списку XVI в. (Древнерусская редакция повести публикуется по списку XVI в. — РНБ, Погодинское собрание, 808, лл. 178—186 об.). Повесть основана на широко известном многим народам эпическом сказании о герое-змееборце; это сказание оказало большое влияние на развитие многих жанров народного творчества, в том числе и русского (былины, сказки, духовные стихи), отразилось в изобразительном искусстве и сделало популярным в народной среде имя Георгия Победоносца. Город Ласия указан на иконописных изображениях Чуда Георгия о змие (например, икона Чудо Георгия о змие из монастыря Дечаны в Сербии, до 1350 г.), но т.к. надписи на иконах не редактировали, как в Повести, их можно считать верными. В Четьих Минеях Преображенской печати 7423 года (напечатано с оригиналов киевской печати со ссылкой на рукописи) указано, что Чудо Георгия о змие произошло в городе Вирите.

Одно из чудес великомученика Георгия повествует о том, как в Сирии, где не было больших камней для столбов, которые должны были поддерживать здание, эти камни покупались в далеких странах и привозились морем. Так поступила и одна вдова, купившая хороший столб и умолявшая градоначальника взять его на корабль, чтобы отвезти к строящемуся храму Георгия великомученика. Тот не внял мольбам бедной женщины и отплыл, а она упала на землю и, горько рыдая, призывала в молитве святого Георгия. В слезах она заснула и увидела во сне явившегося ей Георгия на коне, который спросил, о чем она так скорбит. Вдова рассказала святому о своем горе. «Где хочешь поставить столб?» — спросил святой. «На правой стороне церкви», — ответила женщина. Тогда святой написал на столбе пальцем, где этот дар вдовы должен быть поставлен по ее желанию. Вместе с женщиной они подняли столб, который вдруг стал легким, и опустили в море. Проснувшись, вдова не обнаружила на прежнем месте столба, а когда вернулась домой, то оказалось, что ее столб с надписью, сделанной рукой святого, уже лежал на берегу. Градоначальник раскаялся в содеянном прегрешении, а столб вдовы был поставлен на том месте, где и было велено.

В том же сирийском городе Рамеле, уже завоеванном сарацинами, в церковь святого Георгия во время службы зашло несколько сарацин, и один из них, взяв лук, пустил стрелу в икону великомученика. Но стрела полетела вверх и, падая оттуда, вонзилась самому стрелку в руку. Рука раздулась, очень болела, и сарацин, мучаясь от страшных страданий, признался во всем своим служанкам, среди которых было несколько христианок. Они посоветовали хозяину позвать священника, и тот объяснил варвару, кто был святой Георгий и почему он получил от Бога благодать творить чудеса. По совету священника сарацин приказал принести к себе в дом икону великомученика Георгия, поставил над своей постелью, молился перед ней и смазал руку маслом из лампады. Сарацин исцелился, уверовал в Бога, тайно крестился, а потом начал на площади города громогласно проповедовать учение Христа как истинного Бога. Новообращенный сарацин принял мученический венец, ибо тут же был разрублен своими бывшими единоверцами на части.

Чудо о плененном пафлагонском юноше повествует об избавлении молодого человека, захваченного в плен агарянами в церкви великомученика Георгия во время торжества в день памяти святого. Год пробыл он в плену у агарянского князя, и через двенадцать месяцев, точно в тот день, когда юноша был захвачен иноверцами, по молитвам его бедной матери пленник был чудесным образом возвращен родителям. Он только что прислуживал агарянскому князю за столом и явился перед пораженными родителями прямо с сосудом для вина в руках. Рассказывая о том, что произошло, юноша сказал: «Я налил вино, чтобы подать князю, и вдруг поднят был светлым всадником, который посадил меня к себе на коня. Я держал в одной руке сосуд, а другой держался за его пояс, и вот очутился здесь…».

Великомученик Георгий Победоносец. Почитание

Легенды о великомученике Георгии излагали Симеон Метафраст (вторая половина X века), Андрей Иерусалимский (ок. 660–740 гг.), Григорий Кипрский (1241–1289 гг.). В традиции Византийской империи существует легендарная связь между Георгием Победоносцем и святыми воинами Феодором Стратилатом (ум. 319 г.) и Феодором Тироном (306 г.). Исследователи объясняют это тем, что Галатия и Пафлагония, которые являлись центрами почитания святых Феодоров, были недалеко от Малой Азии и Каппадокии, где почитали святого Георгия. Латинские тексты Жития великомученика Георгия изначально являлись переводами греческих текстов, но со временем стали сильно отличаться от них. Они сообщают, что по дьявольскому наущению персидский император Дациан, повелитель 72-х царей, подверг жестоким гонениям христиан. В это время жил некий Георгий из Каппадокии, уроженец Мелитены. Его подвергли многочисленным пыткам. После каждой пытки Георгий снова исцелялся. Мучения продолжались 7 дней. Его стойкость и чудеса обратили в христианство 40 900 человек, в том числе и царицу Александру. Когда по приказу Дациана казнили Георгия и Александру, с неба сошёл огненный вихрь и испепелил самого императора. К наиболее ранним источникам апокрифических сказаний о святом Георгии относят:

- Венский палимпсест (V век);

- «Мученичество Георгия», упоминаемое в Декрете папы Геласия (ранняя редакция конец V — начало VI веков). Геласий отвергает акты мученичества святого Георгия как еретическую фальсификацию и относит Георгия к святым, которые более известны Богу, чем людям;

- «Деяния Георгия» (Нессанские отрывки) (VI век, найдены в 1937 году в пустыне Негев).

Апокрифическая агиография относит мученичество Георгия к правлению персидского или сирийского правителя Дадиана. Житие «Страдание славного великомученика Георгия» Феодора Дафнопата, жившего в X веке, называет Дадиана топархом Сирии и племянником императора Диоклетиана. По этому апокрифу казни Георгия приказывал делать Диоклетиан, Дадиан при этом требовал усилить пытки, и присутствовал также Максимиан. Мученичества святого Георгия известны в латинских, сирийских, грузинских, армянских, коптских, эфиопских и арабских переводах, которые содержат различные подробности о перенесенных святым страданиях. Один из лучших текстов его жития находится в славянской Минее. В исламе Георгий (Джирджис, Гиргис, Эль-Худи) является одной из главных некоранических фигур, и легенда его весьма похожа на греческую и латинскую. Жил он в те же времена, что и пророк Мухаммед. Аллах послал его к правителю Мосула с призывом принять истинную веру, но владыка повелел казнить его. Его казнили, но Аллах его воскресил и послал обратно к правителю. Его казнили во второй раз, затем в третий (сожгли и пепел бросили в Тигр). Он восстал из пепла, а властитель и его приближенные были истреблены. Житие святого Георгия было переведено на арабский язык в начале VIII века, и под влиянием арабов-христиан почитание святого Георгия проникло в среду арабов-мусульман. Греческий историк XIV века Иоанн Кантакузин отмечает, что в его время существовало несколько храмов, возведенных мусульманами в честь святого Георгия. Великомученик Георгий Победоносец почитался еще со времен раннего христианства. В Римской империи, начиная с IV века, возникали церкви, посвященные Георгию: сначала в Сирии и Палестине, затем и на всем Востоке. На Западе империи почитание святого проявилось не позднее V века, о чем свидетельствуют как апокрифические тексты и жития, так и церкви, известные в Риме с VI века, в Галлии — с V века. По одной из версий, святого Георгия противопоставляли языческому культу Диониса, строились храмы на месте прежних святилищ Диониса. Георгий считается покровителем воинов, земледельцев (имя Георгий происходит от греч. γεωργός — земледелец) и пастухов, а в ряде мест — путешественников. Интересно, что святого Георгия также почитают балканские и румынские цыгане. В Сербии, Болгарии и Македонии верующие обращаются к нему с молитвами о ниспослании дождя.

В Грузии к Георгию обращаются с просьбами о защите от зла, о даровании удачи на охоте, об урожае и приплоде скота, об исцелении от болезней, о чадородии. На Западе святой Георгий почитается как покровитель рыцарства, участник крестовых походов. Святой Георгий известен исламским народам Африки и Ближнего Востока под именами Джирджис и аль-Хидр. На Руси с древних времен великомученик Георгий почитался под именем Юрий или Егорий. В 1030 годах великий князь Ярослав основал в Киеве и Новгороде монастыри святого Георгия (Юрьев монастырь) и повелел по всей Руси «творити праздник» святого Георгия 26 ноября (ст. ст.). В русской народной культуре Георгия почитали как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. 23 апреля и 26 ноября (ст. ст.) известны под именем весеннего и осеннего дней святого Георгия. В весенний Юрьев день крестьяне первый раз после зимы выгоняли скот на поля. Изображения святого Георгия встречаются издревле на великокняжеских монетах и печатях. Великомученик Георгий вместе с Богородицей считается небесным покровителем Грузии и является у грузин самым почитаемым святым. В Греции 23 апреля отмечают Агиос Георгиос — праздник Святого Георгия, покровителя пастухов и хлеборобов, давно уже превратившийся в один из главных сельских фестивалей страны. Если даты его проведения приходятся на Великий пост, празднества переносятся на первый понедельник после Пасхи.

Со времен Димитрия Донского святой Георгий считается покровителем Москвы, поскольку город был основан тезоименным ему князем Юрием Долгоруким. Изображение всадника, поражающего копьем змия, с рубежа XIV-XV веков появляющееся в московской геральдике, в народном сознании воспринималось как образ святого Георгия; в 1730 г. это было закреплено официально. В настоящее время эта фигура в гербе Российской Федерации описывается как «серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона», то есть без прямой ссылки на святого Георгия, и изображается без нимба. Великий князь Киевский Ярослав Мудрый в честь своего святого покровителя Георгия основал и назвал следующие города: Юрьев (Гюргев, ныне Тарту) и Юрьев Русский (сейчас Белая Церковь). В 1152 году Юрием Долгоруким был основан Юрьев-Польский. В 1225 году владимирским князем Юрием Всеволодовичем был основан город на месте явления ему иконы великомученика Георгия Победоносца. Город получил название в честь святого Юрьев-Повольский, современное название — Юрьевец.

Память великомученика Георгия Победоносца совершается несколько раз в год: 6 мая (23 апреля ст. ст.) — гибель святого; 16 ноября (3 ноября ст. ст.) — освящение храма великомученика Георгия в Лиде (IV век); 23 ноября (10 ноября ст. ст.) — страдание (колесование) великомученика Георгия; 9 декабря (26 ноября ст. ст.) — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году (празднование Русской Православной Церкви, известное в народе как осенний Юрьев день). В Католической церкви память святому Георгию совершается 23 апреля.

Библиотека Русской веры

Поучение на память великомученика Георгия Победоносца. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Великомученик Георгий Победоносец. Тропарь и кондак святому

Тропарь, глас 4:

П0двигомъ д0брымъ подвизaсz, страстотeрпче хrт0въ вёрою, и3 мучи1телємъ њбличи1лъ є3си2 нечeстіе. жeртва же бlгопріsтна бGови принесeсz, тёмъ же и3 вэнeцъ пріsтъ побёды, и3 моли1твами с™е твои1ми, всёмъ даeши согрэшeніемъ њставлeніе.

Подвигом добрым подвизася, страстотерпче Христов Георгие, веры ради мучителем обличил еси нечестие, жертва же благоприятна Богови принесеся. Отнюду же и венец прият победы, и молитвами твоими святе, всем даеши грехов прощение.

Кондак, глас 4:

Воздёланъ бGомъ ты2 показaсz, бlгочeстіz дёлатель чeстенъ, добродётелей рукоsти собрA себЁ. сёzвъ бо со слезaми, весeліемъ жнeши. постарадaвъ же кр0вію, хrтA пріsтъ. и3 мlтвами с™е твои1ми, всёмъ даeши согрэшeнієм прощeніе.

Возделан Богом ты показася, благочестия делатель честен, добродетелей рукояти собра себе. Сеяв бо со слезами, веселием жнеши. Постарадав же кровию, Христа прият. И молитвами святе твоими, всем даеши согрешением прощение.

Библиотека Русской веры

Канон великомученику Георгию Победоносцу →

Читать онлайн

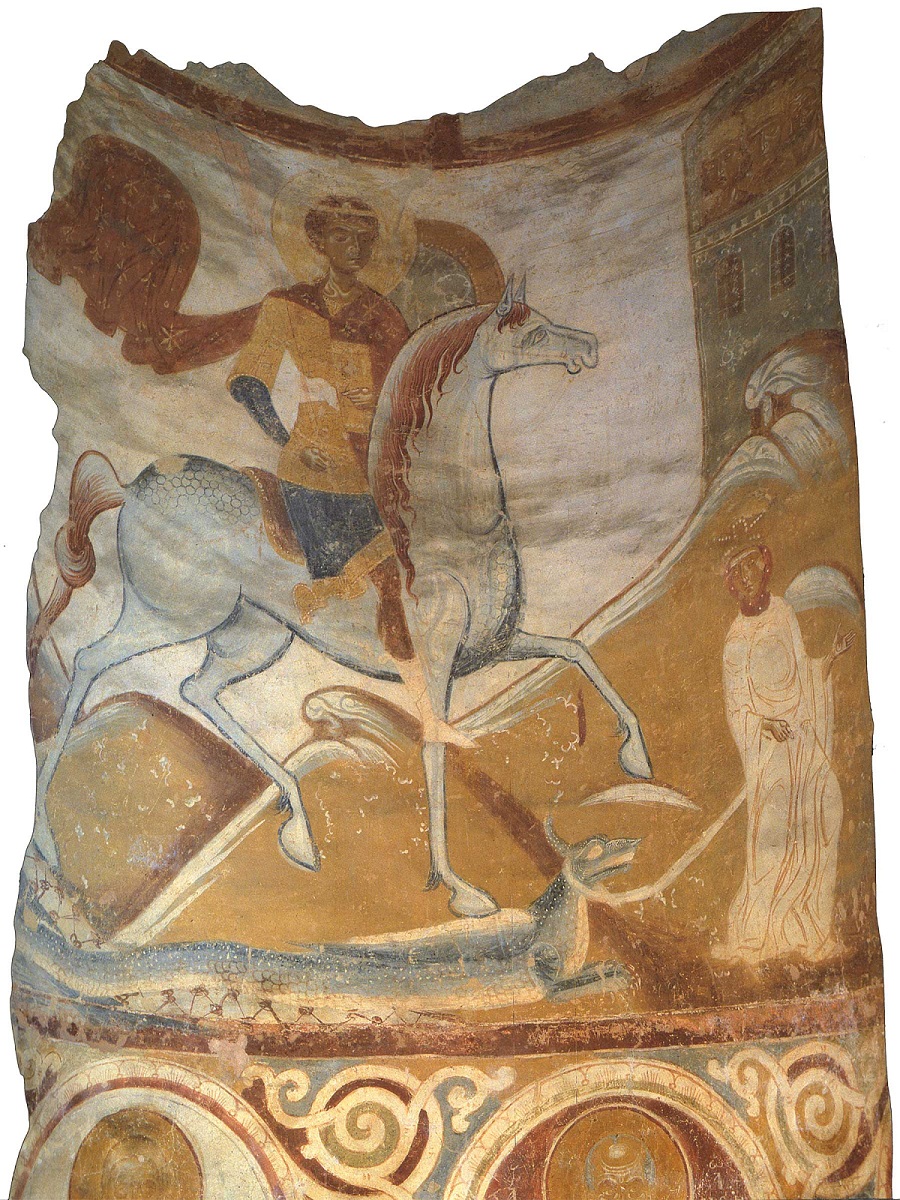

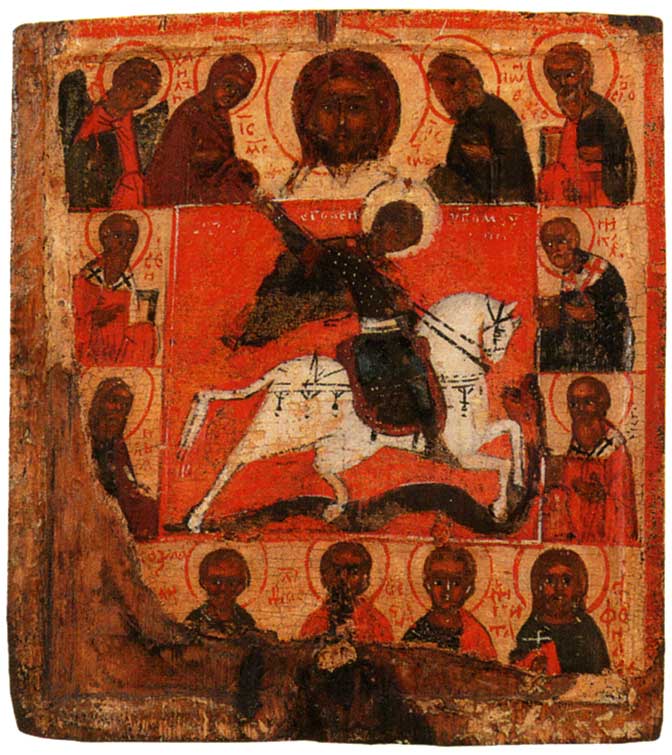

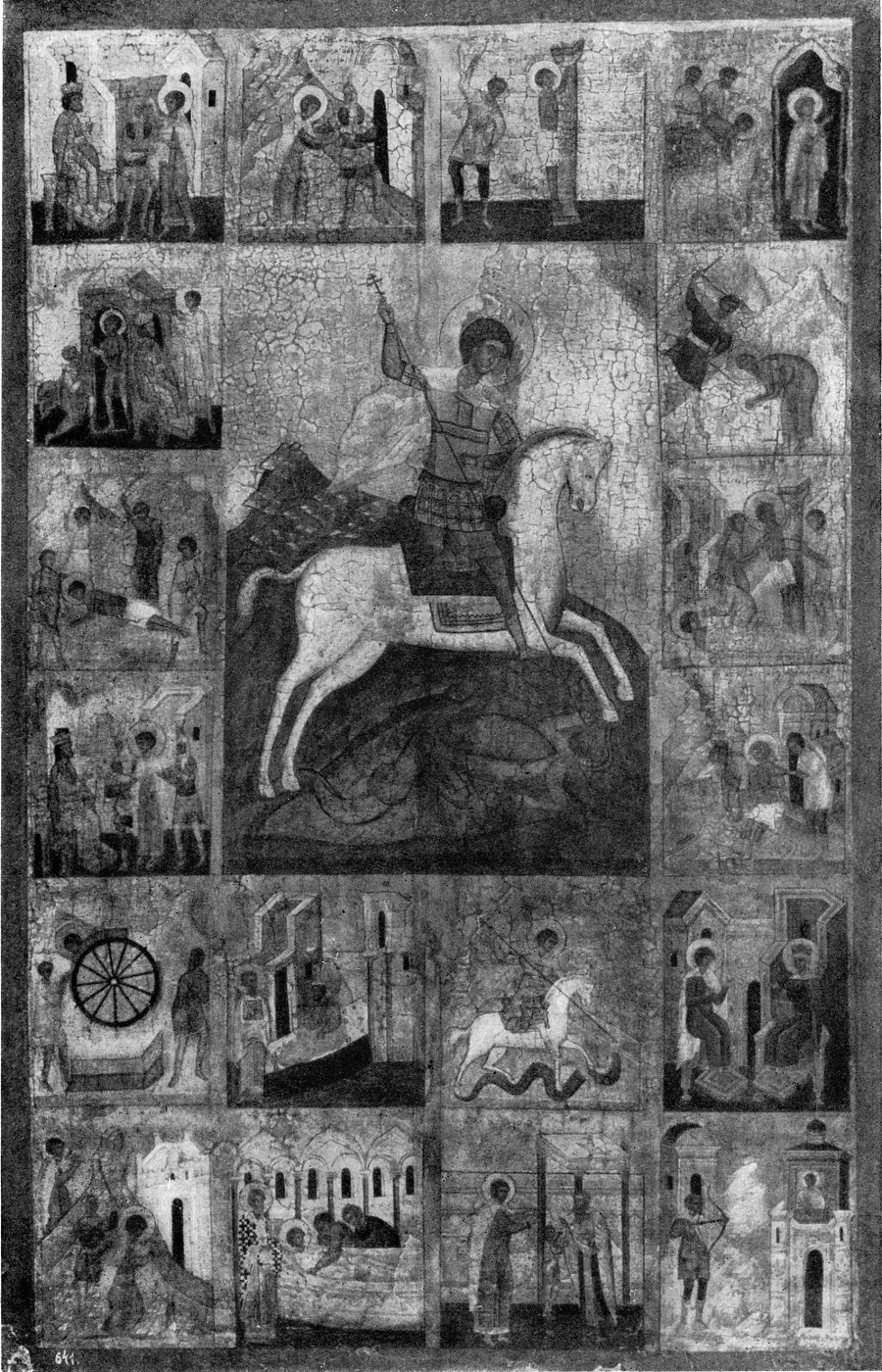

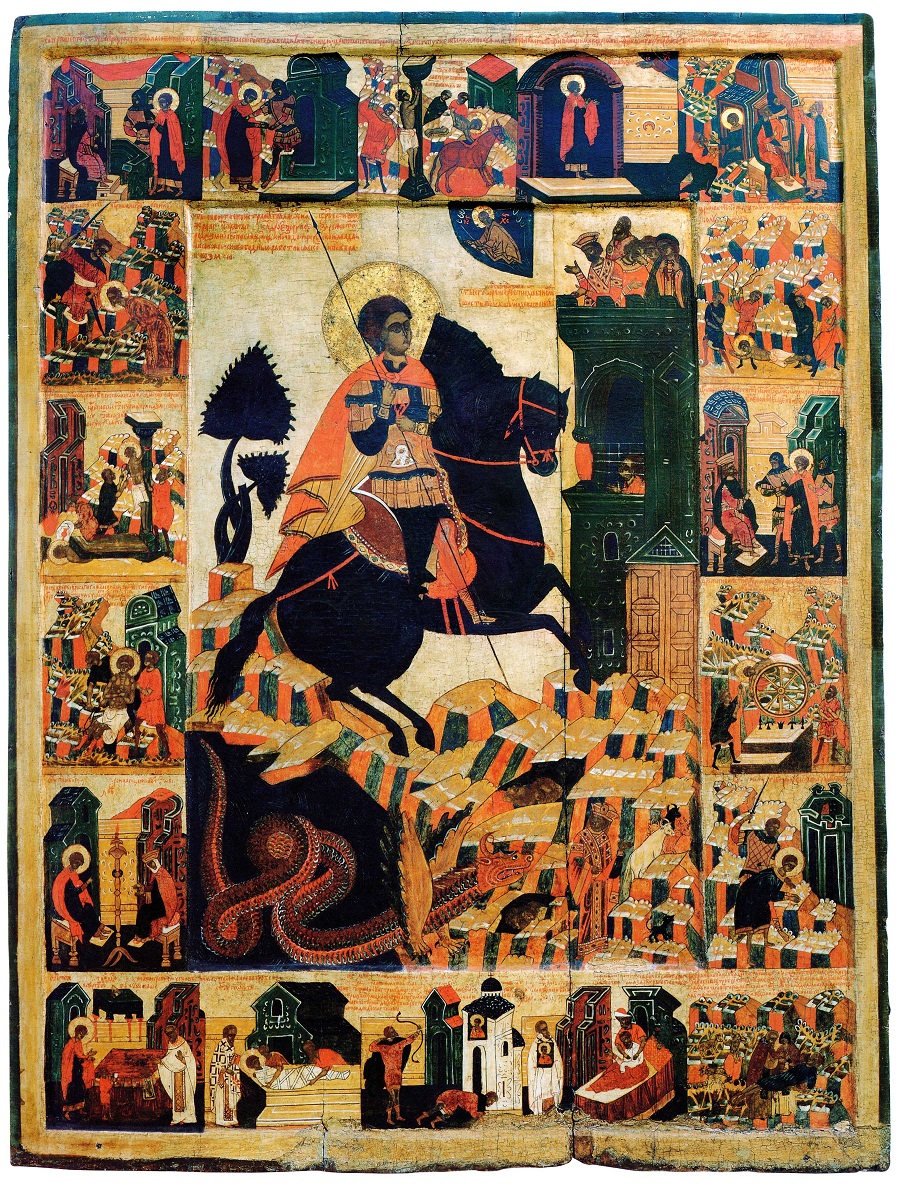

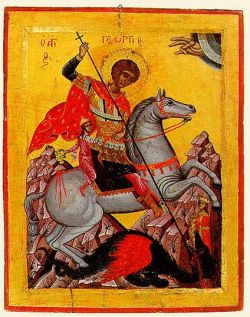

Великомученик Георгий Победоносец. Иконы

Уже к VI веку сформировались два типа изображения великомученика Георгия: мученик с крестом в руке, в хитоне, поверх которого плащ, и воин в доспехах, с оружием в руках, пеший или конный. Георгий изображается безбородым юношей, с густыми кудрявыми волосами, доходящими до ушей, иногда с венцом на голове.

С VI века Георгий часто изображается с другими воинами-мучениками — Феодором Тироном, Феодором Стратилатом и Димитрием Солунским. На объединение этих святых могло повлиять и подобие их обликов: оба юные, безбородые, с короткими, доходящими до ушей волосами.

Редко встречающийся иконографический извод — Георгий-воин, восседающий на троне, — возник не позже конца XII в. Святой представлен фронтально, сидящим на троне и держащим перед собой меч: правой рукой вынимает меч, левой придерживает ножны. В монументальной росписи святые воины могли изображаться на гранях подкупольных столпов, на подпружных арках, в нижнем регистре наоса, ближе к восточной части храма, а также в нартексе.

Иконография великомученика Георгия пришла на Русь из Византии. На Руси она претерпела некоторые изменения. Древнейшим из сохранившихся является поясной образ великомученика Георгия в Успенском соборе Московского Кремля. Святой изображен в кольчуге, с копьем; о мученическом подвиге напоминает его пурпурный плащ.

Образу святого из Успенского собора созвучна житийная икона великомученика Георгия XVI века из Успенского собора г. Дмитрова. Святой на среднике иконы изображен в рост; кроме копья в правой руке он имеет меч, который придерживает левой рукой, у него есть также колчан со стрелами и щит. В клеймах — эпизоды мученических страданий святого.

В основе иконографии Георгия на коне лежит позднеантичная и византийская традиции изображения триумфа императора. Различаются несколько вариантов: Георгий-воин на коне (без змея); Георгий-змееборец («Чудо великомученика Георгия о змии»); Георгий со спасенным из плена отроком («Чудо великомученика Георгия с отроком»).

Композиция «Двойное чудо» объединила два наиболее известных посмертных чуда Георгия — «Чудо о змии» и «Чудо с отроком»: Георгий изображен на коне (скачущем, как правило, слева направо), поражающим змея, а позади святого, на крупе его коня, — небольшая фигурка сидящего отрока с кувшином в руке.

На Руси сюжет Чудо Георгия о змие широко известен с середины XII века.

До конца XV века существовал краткий извод этого образа: всадник, поражающий копьем змия, с изображением в небесном сегменте благословляющей десницы Господа. В конце XV века иконография Чуда святого Георгия о змие дополняется рядом новых деталей: например, фигура ангела, архитектурные детали (город, который св. Георгий спасает от змия), изображение царевны. Но одновременно существует и немало икон в прежнем кратком изводе, но с разнообразными отличиями в деталях, в том числе в направлении движения коня: не только традиционное слева направо, но и в обратном направлении. Известны иконы не только с белым окрасом коня — конь может быть вороной или гнедой масти.

Иконография Чуда Георгия о змие сформировалась, вероятно, под влиянием античных изображений фракийского всадника. В западной (католической) части Европы святой Георгий обычно изображался как мужчина в тяжелых доспехах и шлеме, с толстым копьем, на реалистичном коне, который с физическим напряжением пронзает копьем относительно реалистичного змея с крыльями и лапами. В восточных (православных) землях отсутствует этот акцент на земном и материальном: не очень мускулистый юноша (без бороды), без тяжелых доспехов и шлема, с тонким, явно не физическим, копьём, на нереалистичном (духовном) коне, без особого физического напряжения, пронзает копьем нереалистичного (символического) змея с крыльями и лапами. Также великомученик Георгий изображается с избранными святыми.

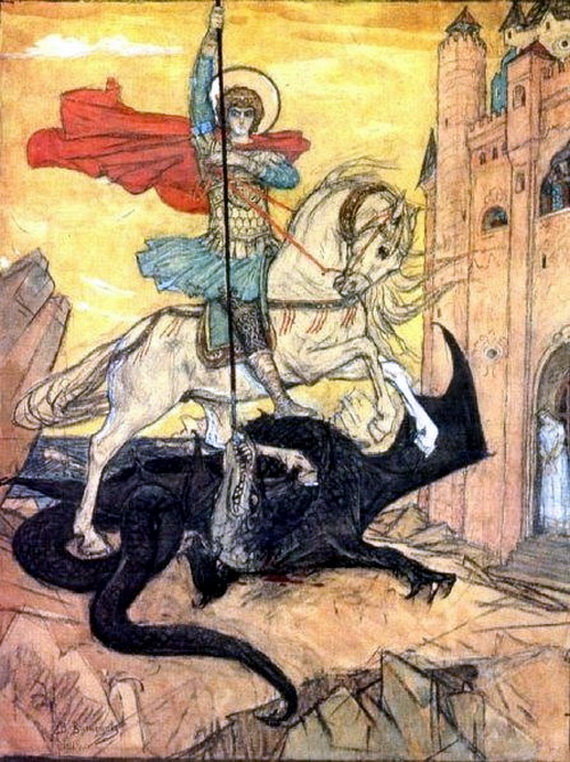

Великомученик Георгий Победоносец. Картины

К образу великомученика Георгия неоднократно обращались живописцы в своих произведениях. В основе большинства работ лежит традиционный сюжет — великомученик Георгий, который поражает копьем змея. Святого Георгия на своих полотнах изображали такие художники, как Рафаэль Санти, Альбрехт Дюрер, Гюстав Моро, Август Маке, В.А. Серов, М.В. Нестеров, В.М. Васнецов, В.В. Кандинский и другие.

Великомученик Георгий Победоносец. Скульптуры

Скульптурные изображения святого Георгия находятся в Москве, в пос. Большеречье Омской области, в г. Иваново, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Рязани, Крыму, в с. Частоозерье Курганской области, Якутске, Донецке, Львове (Украина), Бобруйске (Белоруссия), Загребе (Хорватия), Тбилиси (Грузия), Стокгольме (Швеция), Мельбурне (Австралия), Софии (Болгария), Берлине (Германия),

Храмы во имя Георгия Победоносца

Во имя великомученика Георгия Победоносца построено большое количество церквей, как в России, так и за рубежом. В Греции в честь святого освящены около двадцати церквей, а в Грузии — около сорока. Кроме этого, церкви в честь великомученика Георгия есть в Италии, Праге, Турции, Эфиопии и других странах. В честь великомученика Георгия приблизительно в 306 году была освящена церковь в Салониках (Греция). В Грузии находится монастырь святого Георгия Победоносца, построенный в первой четверти XI века. В V веке в Армении в с. Карашамб была построена церковь в честь Георгия Победоносца. В IV веке в Софии (Болгария) была построена ротонда святого Георгия.

Георгиевская церковь — один из первых монастырских храмов в Киеве (XI век). Упоминается в Лаврентьевской летописи, согласно которой освящение храма состоялось не ранее ноября 1051 года. Церковь была разрушена, возможно, вследствие общего упадка древней части Киева после разорения города ордами хана Батыя в 1240 году. Позднее храм был возобновлен; уничтожен в 1934 году.

Великомученику Георгию Победоносцу посвящен монастырь в Новгородской области. По преданию, обитель основана в 1030 году князем Ярославом Мудрым. Ярослав во святом крещении носил имя Георгий, которое в русском языке обычно имело форму «Юрий», откуда и пошло наименование монастыря.

В 1119 году было начато строительство главного монастырского собора — Георгиевского. Инициатором строительства был великий князь Мстислав I Владимирович. Строительство Георгиевского собора длилось более 10 лет, перед окончанием его стены были покрыты фресками, уничтоженными в XIX веке.

Во имя святого Георгия освящена церковь на Ярославовом Дворище в Великом Новгороде. Первое упоминание о деревянной церкви датируется 1356 годом. Жителями Лубяницы (лубянцами) — улицы, которая некогда проходила через Торг (городской рынок), была выстроена церковь в камне. Храм неоднократно горел и отстраивался вновь. В 1747 году обвалились верхние своды. В 1750-1754 годах церковь была вновь восстановлена.

Во имя Георгия Победоносца освящена церковь в с. Старая Ладога Ленинградской области (построена между 1180 и 1200 годами). Храм был впервые упомянут в письменных источниках лишь в 1445 году. В XVI веке церковь была перестроена, однако интерьер остался неизменным. В 1683-1684 годах была проведена реставрация церкви.

Во имя великомученика Георгия Победоносца освящен собор в Юрьеве-Польском (Владимирская область, построен в 1230-1234 годы).

В Юрьеве-Польском существовала Георгиевская церковь Михайло-Архангельского монастыря. Деревянная Георгиевская церковь из села Егорье была перенесена в монастырь в 1967-1968 годах. Эта церковь — единственная сохранившаяся постройка древнего Георгиевского монастыря, первое упоминание о котором относится к 1565 году.

Во имя великомученика Георгия освящен храм в Ендове (г. Москва). Храм известен с 1612 года. Современная церковь построена прихожанами в 1653 году.

В честь святого Георгия освящена церковь в Коломенском (г. Москва). Церковь была построена в XVI веке как колокольня в виде круглой двухъярусной башни. В XVII веке к колокольне с запада была пристроена кирпичная одноэтажная палата. В то же время колокольня была перестроена в церковь святого Георгия. В середине XIX веке к церкви была пристроена большая кирпичная трапезная.

Известна церковь Георгия на Красной горке в Москве. По разным версиям, Георгиевская церковь основана матерью царя Михаила Романова — Марфой. Но название церкви было записано еще в духовной грамоте великого князя Василия Темного, а в 1462 году обозначалась каменной. Вероятно, из-за пожара храм сгорел, а на его месте инокиня Марфа построила новую, деревянную церковь. В конце двадцатых годов XVII века церковь сгорела. В 1652-1657 гг. храм был возобновлен на возвышенности, где проходили народные гулянья на Красную Горку.

Во имя святого Георгия освящена церковь в г. Ивантеевке (Московская область). Первые исторические сведения о храме относятся к 1573 году. Вероятно, деревянная церковь была построена в 1520-1530 годы. К концу 1590-х годов церковь была построена заново и служила прихожанам до 1664 года, когда братья Бирдюкины-Зайцевы получили разрешение на владение селом и на строительство новой деревянной церкви.

Уникальная деревянная церковь во имя великомученика Георгия Победоносца находится в деревне Родионово в Подпорожском районе Ленинградской области. Первое упоминание о церкви датируется 1493 или 1543 гг.

В честь великомученика Георгия был освящен храм в Орле. Деревянная Георгиевская церковь существовала с момента основания города Орла. Когда после опустошения Орла литовцами город был разрушен, были разрушены и все деревянные храмы. Георгиевская церковь была возобновлена в 1700-х годах.

Старообрядческие храмы во имя великомученика Георгия Победоносца

В честь великомученика Георгия Победоносца освящены храмы РПсЦ в г. Егорьевске (Московской область), в г. Кызыле (Республика Тыва), в г. Хмельницком (Украина), в с. Бычок (Приднестровье, Григореопольский район), в г. Нэводари (Румыния). Храмы РДЦ освящены в честь великомученика Георгия в с. Новохаритоново (Московская область, Раменский район), в с. Елионка (Брянская область, Стародубский район), в с. Черкесская Слава (Румыния, уезд Тулча).

Великомученик Георгий Победоносец. Народные традиции

В народной культуре день памяти великомученика Георгия называли Егорий Храбрый — защитник скота, «волчий пастырь». В народном сознании сосуществовали два образа святого: один из них был приближен к церковному культу святого Георгия — змееборца и христолюбивого воина, другой — к культу скотовода и землепашца, хозяина земли, покровителя скота, открывающего весенние полевые работы. Так, в народных легендах и духовных стихах воспевались подвиги святого воина Егория, который устоял перед пытками и обещаниями «царища Демьянища (Диоклетианища)» и поразил «люту змию, люту огненну».

Великомученик Георгий Победоносец всегда почитался среди русского народа. В честь него возводили храмы и даже целые монастыри. В великокняжеских семьях имя Георгий было широко распространено, день нового чествования в народной жизни, при крепостной неволе, получил экономическое и политическое значение. Особенно знаменательно оно было на лесном севере России, где имя святого, по требованию законов наречения и слуха, изменилось сначала в Гюргия, Юргия, Юрья — в письменных актах, и в Егорья — в живом языке, на устах всего простонародья. Для крестьянства, сидящего на земле и от нее во всем зависящего, новый осенний Юрьев день до конца XVI века был тем заветным днем, когда для рабочих кончались сроки наймов и любой крестьянин становился свободным, с правом перехода к любому землевладельцу. Это право перехода, вероятно, было заслугой князя Георгия Владимировича, который погиб на р. Сити в битве с татарами, но успел положить начало русскому заселению севера и обеспечить его крепкою защитою в виде городов (Владимира, Нижнего, двух Юрьевых и других). Народная память окружила имя этого князя исключительным почетом. Для увековечения памяти князя были нужны легенды, сам он олицетворял богатыря, подвиги его приравнены к чудесам, его имя соотносили с именем Георгия Победоносца.

Русский народ приписал святому Георгию деяния, которые не упоминались в византийских Минеях. Если Георгий ездил всегда на серой лошади с копьем в руках и пронзал им змея, то тем же копьем, по русским легендам, он поразил и волка, который выбежал ему навстречу и вцепился зубами в ногу его белого коня. Раненый волк заговорил человеческим голосом: «За что ты меня бьешь, коли я есть хочу?» — «Хочешь ты есть, спроси у меня. Вон, возьми ту лошадь, ее хватит тебе на два дня». Легенда эта укрепила в народе верование, что всякая зарезанная волком или задавленная и унесенная медведем скотина обречена им как жертва Егорием — ведомым начальником и повелителем всех лесных зверей. Эта же легенда свидетельствовала, что Егорий говорил со зверями людским языком. На Руси был известен рассказ о том, как Егорий приказал змее ужалить больно пастуха, который продал овцу бедной вдовы, а в свое оправдание сослался на волка. Когда виновный раскаялся, святой Георгий явился к нему, обличил во лжи, но возвратил ему и жизнь, и здоровье.

Почитая Егория не только повелителем зверей, но и гадов, крестьяне обращались к нему в своих молитвах. Однажды некий крестьянин, по имени Гликерий, пахал поле. Старый вол надорвался и пал. Хозяин сел на меже и горько заплакал. Но вдруг к нему подошел юноша и спросил: «О чем, мужичок, плачешь?» — «Был у меня, — ответил Гликерий, — один вол-кормилец, да Господь наказал меня за грехи мои, а другого вола, при бедности своей, я купить не в силах». «Не плачь, — успокоил его юноша, — Господь услышал твои молитвы. Захвати с собою «оброт», бери того вола, который первый попадется на глаза, и впрягай его пахать — этот вол твой». — «А ты чей?» — спросил его мужик. — «Я Егорий Страстотерпец», — сказал юноша и скрылся. На этом повсеместном предании основывались трогательные обряды, которые можно было наблюдать во всех без исключения русских деревнях в день весенний день памяти святого Георгия. Иногда, в более теплых местах, этот день совпадал с «выгоном» скота в поле, в суровых же лесных губерниях это только «обход скота. Во всех случаях обряд «обхода» совершался одинаково и заключался в том, что хозяева обходили с образом святого Георгия Победоносца всю домашнюю скотину, собранную в кучу на своем дворе, а затем сгоняли ее в общее стадо, собранное у часовен, где служился водосвятный молебен, после которого все стадо окроплялось святой водой.

В старой Новгородчине, где, бывало, скот пасли без пастухов, «обходили» сами хозяева с соблюдением древних обычаев. Хозяин для своей скотины утром готовил пирог с запеченным туда целым яйцом. Еще до солнечного восхода он клал пирог в решето, брал икону, зажигал восковую свечу, опоясывался кушаком, затыкал спереди за него вербу, а сзади топор. В таком наряде у себя на дворе хозяин обходил скот посолонь три раза, а хозяйка подкуривала из горшочка с горячих угольев ладаном и поглядывала, чтобы двери на этот раз были все заперты. Пирог разламывался на столько частей, сколько в хозяйстве голов скота, и каждой давали по куску, а верба либо бросалась на воду речки, чтобы уплыла, либо втыкалась под стреху. Считалось, что верба спасает во время грозы от молнии.

В глухой черноземной полосе (Орловская губерния) верили в Юрьеву росу, старались в Юрьев день возможно раньше, до восхода солнца, когда еще не высохла роса, выгнать скот со двора, особенно коров, чтобы они не болели и больше давали молока. В той же местности верили, что свечки, поставленные в церкви к образу Георгия, спасают от волков, а кто забыл поставить, у того Егорий возьмет скотину «волку на зубы». Чествуя Егорьев праздник, домохозяева не упускали случая превратить его в «пивной». Еще задолго до этого дня, рассчитывая, сколько выйдет ушатов пива, сколько сделать «жиделя» (пива низшего сорта), крестьяне думали, как бы не было «нетечи» (когда сусло не бежит из чана) и толковали о мерах против такой неудачи. Подростки лизали ковши, вынутые из чанов с суслом; пили отстой или гущу, которая осела на дне чана. Женщины пекли, мыли избы. Девицы подготавливали свои наряды. Когда пиво было готово, каждого родственника в деревне приглашали «гостить о празднике». Праздник Егорья начинался с того, что каждый большак нес в церковь сусло, которое на этот случай называлось «кануном». Его на время обедни ставили перед иконой святого Георгия, а после обедни жертвовали причту. Первый день пировали у церковников (в Новгородчине), а потом шли пить по домам крестьян. Егорьев день в черноземной России (например, в Чембарском уезде Пензенской губернии) сохранил еще следы почитания Егорья, как покровителя полей и плодов земных. Народ верил, что Георгию были даны ключи от неба и он отпирал его, предоставляя силу солнцу и волю звездам. Многие еще заказывают обедни и молебны святому, испрашивая у него благословения нивам и огородам. А в подкрепление смысла древнего верования соблюдался особый обряд: выбирали наиболее смазливого юношу, украшали его разной зеленью, клали на голову круглый пирог, украшенный цветами, и в целом хороводе молодежи вели в поле. Здесь трижды обходили засеянные полосы, разводили костер, делили и ели обрядовый пирог и пели в честь Георгия старинную священную молитву-песню («окликают»):

Юрий, вставай рано — отмыкай землю,

Выпускай росу на теплое лето,

Ни буйное жито —

На ядренистое, на колосистое.

|

| Вмч. Георгий. Храмовая икона Георгиевского собора Юрьева монастыря под Новгородом, XII в., ныне в Государственной Третьяковской галерее. |

Георгий Победоно́сец (280 — 303/304), великомученик, чудотворец

Память 23 апреля в день кончины [1], 3 ноября в день обновления Георгиевского храма в Лидде в IV в., 10 ноября в память колесования (Груз.), 26 ноября в день освящения Георгиевской церкви в Киеве в 1051 г. (Рус. — «Юрьев день»), 30 января — воспоминание чуда вмч. Георгия в Закинфе — спасения от чумы 1688/1689 г. (Греч. [2])

Родился в 280 году [3] в Каппадокии [4], в знатной семье язычника Геронтия и христианки Полихронии. Мать воспитала Георгия в христианской вере. Однажды, заболев горячкой, Геронтий по совету сына призвал имя Христа и исцелился [5]. С этого момента он также стал христианином, и вскоре сподобился принять мучения и смерть за свою веру. Это произошло, когда Георгию было 10 лет [6]. Овдовевшая Полихрония переселилась с сыном в Палестину, где была её родина и богатые владения.

Поступив в 18 лет на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания трибуна, он проявил такую храбрость в бою, что обратил на себя внимание и сделался любимцем императора Диоклетиана — талантливого правителя, но фанатичного приверженца языческих римских богов, учинившего одно из жесточайших гонений на христиан. Ещё не знавший о Христианстве Георгия, Диоклетиан почтил его саном комита и воеводы.

С того времени как Георгий убедился, что неправедный замысел императора об истреблении христиан не может быть отменён, он решил, что настало время, которое послужит ко спасению его души. Тотчас он раздал всё свое богатство, золото, серебро и драгоценные одежды нищим, бывшим при себе рабам даровал свободу, а о тех рабах, которые находились в палестинских его владениях, распорядился, чтобы одни из них были освобождены, а другие переданы неимущим. После этого он явился на совещание императора и патрициев об истреблении христиан и мужественно обличил их в жестокости и несправедливости, объявив себя христианином и приведя сборище в смятение.

|

| Вмч. Георгий Победоносец и его родители мч. Геронтий и мц. Полихрония. Греческая икона |

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Георгий был заключён в темницу, где его положили спиной на землю, ноги забили в колодки, а на грудь положили тяжёлый камень. Но святой мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашёную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри, поили ядом. Святой мученик всё терпеливо переносил, непрестанно призывая Бога и будучи затем чудесно исцеляем. Его исцеление после нещадного колесования обратило ко Христу ранее уже оглашённых преторов Анатолия и Протолеона, а также, по одному преданию, императрицу Александру, супругу Диоклетиана. Когда призванный императором волхв Афанасий предложил Георгию воскресить мёртвого, святой вымолил у Бога это знамение, и множество народа, включая и самого́ бывшего волхва, обратились ко Христу. Неоднократно богоборец-император спрашивал Георгия, каким «волхованием» тот достигает презрения мук и исцеления, но великомученик отвечал твёрдо, что спасается лишь призыванием Христа и Его силою.

Когда великомученик Георгий пребывал в темнице, к нему приходили люди, от его чудес уверовавшие во Христа, давали страже золото, припадали к ногам святого и наставлялись им во святой вере. Призыванием имени Христова и крестным знамением святой исцелял и больных, во множестве приходивших к нему в темницу. Среди них был и земледелец Гликерий, чей вол разбился до смерти, но был возвращён к жизни по молитве святого Георгия.

В конце концов император, видя, что Георгий не отрекается от Христа и приводит всё больше людей к вере в Него, решил устроить последнее испытание и предложил ему стать своим соправителем, если тот принесёт жертву языческим богам. Георгий проследовал с императором в капище, но вместо жертвоприношения изгнал оттуда бесов, обитавших в статуях, отчего идолы сокрушились, а собравшийся люд набросился на святого в ярости. Тогда император приказал отрубить ему мечом голову. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии 23 апреля 303 года [7].

Мощи и почитание

Слуга Георгия, записывавший все его подвиги, также получил от него завет предать его тело погребению в родовых палестинских владениях. Мощи святого Георгия положили в палестинском городе Лидда, в храме, получившем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему. Святитель Димитрий Ростовский добавляет, что в Римском храме также сохранялись его копьё и хоругвь. Десница святого ныне пребывает на Афоне в монастыре Ксенофонт в серебряной раке.

|

| Десница святого Георгия Победоносца. Монастырь Ксенофонт |

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, стали называть Победоносцем.

Святой Георгий прославился своими великими чудесами, из которых самым знаменитым является его чудо о змие. По преданию, недалеко от города Бейрута [8] в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Суеверные жители для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя. Её отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления чудовища. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, поразил копьём змея и спас девицу. Этим юношей был святой Георгий, своим явлением прекративший жертвоприношения и обративший ко Христу жителей той страны, до этого бывших язычниками.

В Византии чудеса святого Георгия послужили поводом к почитанию его покровителем воинов, землепашцев (имя Георгий происходит от греч. слова γεωργός — земледелец) и особенно пастухов. Георгий Сфрандзи называет Георгия «освободителем пленников» [9], а в Каппадокии великомученик почитался как защитник путешественников. В народном представлении сложился образ строгого и справедливого святого [10]. В Греции в праздник святого 23 апреля проводились крестные ходы с иконой вмч. Георгия вокруг полей, устраивались скачки на лошадях (в память «чуда о змии»), закалывался посвященный великомученику агнец (айгеоргитис), кровью которого священник смазывал крестообразно лоб и щеки детей. «Чудо Георгия о змие» — излюбленный сюжет в иконографии святого, который изображается верхом на белом коне, копьем поражающим змея. Этот образ также символизирует победу над диаволом — «древним змием» (Откр. 12, 3; 20, 2).

Кроме чудес, зафиксированных в византийских агиографических сочинениях, сверхъестественные события, связанные с заступничеством Георгия, были отмечены, например, в 1593 году (явление великомученика Мураду III, после которого султан отказался от своего намерения разрушить церковь во имя вмч. Георгия в башне Фенер-капысы и отправил туда богатые дары), в 1689 году (прекращение эпидемии чумы на острове Закинф по молитве Георгия.). Образ Георгия запечатлен в народной греческой поэзии [11].

|

| Св. Георгий Победоносец. Серебро, X — XI вв., Музей Изобразительных Искусств в Тбилиси, 19 х 18,5 см. |

В Грузии

Вместе с Пресвятой Богородицей, мученик Георгий считается небесным покровителем Грузии и является у грузин самым почитаемым святым. Во многих языках Грузия называется «Георгией», и широко распространена версия о том, что это имя было дано Иверии именно в честь святого Победоносца.

По преданию, сохраняемому Грузинской Православной Церковью, святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии была двоюродной сестрой святого Георгия. Она особо почитала его, установила праздновать день его колесования и завещала новообращённым грузинам любить великого святого. Первый храм в честь святого Геогрия был построен в Грузии уже в 335 году царём Мирианом на месте погребения святой Нины, а с IX века строительство церквей в честь Георгия стало массовым. В сражениях его часто наяву видели среди грузинского войска. Большинство грузинских церквей, особенно сельских, возведены в его честь, так что каждый день в Грузии праздновался день святого великомученика Георгия, связанный с какой либо из церквей его имени, или с его иконой, или же с чудом Победоносца.

Георгиевский крест украшает грузинский флаг. Впервые он появился на грузинских знамёнах при святой царице Тамаре.

|

| Чудо Георгия о змие, спасении царевны и града, и об избавлении пленника. Фреска XVI в., скит св. Анны, Греция. |

В Арабских странах

Особенным почитанием святой Георгий пользуется в арабских землях, с которыми связаны предания о многих его чудесах, начиная с чуда о змие. Ещё одно примечательное чудо, получившее отражение в характерной местной иконографии святого, это чудо в Рамеле. Некий сарацин выстрелил в икону святого Георгия из лука, после чего у него опухла и стала нестерпимо болеть рука, так что он умирал от боли. Христианский священник посоветовал сарацину на ночь возжечь перед иконой святого Георгия лампаду, а утром помазать руку маслом из лампады. Сарацин послушался, а когда рука чудесно исцелилась, уверовал во Христа. Другие сарацины за это предали его мученической смерти. Этот уверовавший сарацин, даже имя которого не дошло до нас, изображается в местном варианте иконы чуда о змие как маленькая фигура с лампадой в руках, сидящая на крупе коня позади святого Георгия. Такой образ святого Георгия распространен не только среди местных православных, но также и среди коптов [12]. Он также перекочевал в Грецию и на Балканы.

В Египте и Эфиопии

В Египте почитание Георгия наложилось на культ бога Гора. Мученичество Георгия, написанное на коптском языке, возникло в VI — нач. VII века, а цикл чудес сложился до арабского завоевания. Согласно данным папирусов V — VIII веков, почитание Георгия отмечено в Афродито, Джеме (копт. Чеме, араб. Мединет-Абу), Гермополе, Оксиринхе, Птолемаиде и др. городах. Древнейшее упоминание о праздновании вмч. Георгия засвидетельствовано в т. н. Календаре Саккары (VIII век). В Египте вмч. Георгию было посвящено много церквей и монастырей, наиболее известны в Мит-Дамсисе (к северу от Мит-Гамра) и в Дельте. В Коптском Синаксаре особо указывается под 3 паопе (араб. бауна) освящение первой церкви во имя вмч. Георгия в г. Бирма, в оазисе Бахария. Синаксарь указывает, что мощи Георгия, хранившиеся в этой церкви, в патриаршество Матфея I (1378-1409) были перенесены в монастырь авы Самуила, а при патриархе Гаврииле V (1409-1428) — в церковь во имя вмч. Георгия в Старом Каире. В настоящее время, по свидетельству О. Мейнардуса, частицы мощей вмч. Георгия находятся в 15 церквах и монастырях Египта. Из Египта почитание вмч. Георгия проникло в Эфиопию [11].

|

| Чудо св. Георгия о змие. Новгородская икона (XIV — нач. XV в.). Санкт-Петербург, Государственный Русский музей |

На Руси

На Руси особое почитание великомученика Георгия распространилось с первых лет по принятии Христианства. Благоверный князь Ярослав Мудрый, во святом крещении Георгий, следуя благочестивому обычаю русских князей основывать храмы в честь своих ангелов-хранителей, положил начало храму и мужской обители в честь великомученика Георгия. Храм находился перед вратами Святой Софии в Киеве, на его строительство князь Ярослав затратил большие средства, в возведении храма принимало участие большое число строителей. 26 ноября 1051 года храм был освящен святителем Иларионом, митрополитом Киевским, и установлено ежегодное празднование в честь этого события. В «Юрьев день», как его стали называть, или на «осеннего Георгия» до времён царствования Бориса Годунова крестьяне могли свободно переходить к другому помещику.

Изображение всадника, поражающего змия, известное на русских монетах с раннего времени, впоследствии стало символом Москвы и Московского государства.

В дореволюционное время в день памяти святого Георгия жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой.

В Англии

Святой Георгий — покровитель Англии со времён короля Эдмунда III. Английский флаг представляет собой Георгиевский крест. Английская литература неоднократно обращалась к образу святого Георгия как воплощения «старой доброй Англии», в частности в известной балладе Честертона.

Молитвословия

Тропарь, глас 4

Я́ко пле́нных свободи́тель/ и ни́щих защи́титель,/ немощству́ющих вра́ч,/ царе́й побо́рниче,/ победоно́сче великому́чениче Гео́ргие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спастися душам нашим.

Ин тропарь, глас тот же

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́,/ страстоте́рпче Христо́в,/ ве́рою и мучи́телей обличи́л еси́ нечестие,/ же́ртва же благоприя́тна Бо́гу прине́слся еси́./ Те́мже и вене́ц прия́л еси́ побе́ды/ и моли́твами, свя́те, твои́ми// все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Кондак, глас 4 (Подобен: Вознесыйся:)

Возде́лан от Бо́га, показа́лся еси́/ благоче́стия де́латель честне́йший,/ доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́:/ се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши,/ страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́/ и моли́твами, свя́те, твои́ми// все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Кондак из службы Обновления храма святого Георгия в Лидде, глас 8 (Подобен: Взбранной:)

К возбра́нному и ско́рому заступле́нию Твоему́/ прибе́гше, ве́рнии,/ мо́лим изба́витися, страстоте́рпче Христо́в,/ от собла́зн вра́жиих воспева́ющим тя́,/ и вся́ких бе́д, и озлобле́ний, да зове́м:// ра́дуйся, му́чениче Гео́ргие.

Тропарь из службы освящения церкви вмч. Георгия в Киеве, глас 4

Дне́сь блажа́т тя́ ми́ра концы́,/ Боже́ственных чуде́с испо́лншеся,/ и земля́ ра́дуется, напи́вшися кро́ве твоея́./ Христоимени́тии же лю́дие гра́да Ки́ева/ освяще́нием Боже́ственнаго хра́ма твоего́/ ра́достию возвесели́шася,/ страстоте́рпче Гео́ргие,/ сосу́де избра́нный Свята́го Ду́ха, уго́дниче Христо́в./ Его́же моли́ с ве́рою и мольбо́ю приходя́щим во святы́й тво́й хра́м/ да́ти очище́ние грехо́в,// умири́ти ми́р и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак из службы освящения церкви вмч. Георгия в Киеве, глас 2 (Подобен: Твердый:)

Боже́ственнаго и венцено́снаго великому́ченика Христо́ва Гео́ргия,/ на враги́ побе́ду взе́мшаго одоле́ния,/ соше́дшеся ве́рою во освяще́нный хра́м, восхва́лим,/ его́же благоволи́ Бо́г созда́ти во и́мя его́,// Еди́н во святы́х почива́яй.

Использованные материалы

- Свт. Димитрий Ростовский, Жития Святых:

- http://ru.wikisource.org/wiki/Жития_святых_(Димитрий_Ростовс…/23

- «Великомученик Георгий Победоносец» // Православие.ru:

- http://days.pravoslavie.ru/Life/life6523.htm

- «Освящение церкви святого великомученика Георгия в Киеве» // Православие.ru:

- http://days.pravoslavie.ru/Life/life3228.htm

- Березин, И. Н., Русский энциклопедический словарь, Том V, Санкт-Петербург, 1875.

- Сегень А. Ю., «Египет — вторая родина Христа» (продолжение — «Коптские иконы»), Православная газета. Екатеринбург, 2007, № 9:

- http://orthodox.etel.ru/2007/09/egipet.htm

- Минея-апрель, ч. 2. Изд. Московской Патриархии, сс. 142, 149:

- http://files2.regentjob.ru/minea/apr2/apr2142.html — тропари

- http://files2.regentjob.ru/minea/apr2/apr2149.html — кондак

- Минея-ноябрь, ч. 1. Изд. Московской Патриархии, с. 67:

- http://files2.regentjob.ru/minea/nov1/nov167.html — кондак на освящение церкви в Лидде

- Минея-ноябрь, ч. 2. Изд. Московской Патриархии, с. 391, 395:

- http://files2.regentjob.ru/minea/nov2/nov2391.html — тропарь на освящение храма в Киеве

- http://files2.regentjob.ru/minea/nov2/nov2395.html — кондак на освящение храма в Киеве

[1] В новостильной Болгарской Церкви его память («Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия») празднуется в этот же день — 6 мая н. ст. См. Месяцеслов на официальном сайте Болгарской Патриархии, http://bg-patriarshia.bg/calendar.php?month=04; «Църковен календар, жития и проповеди» на болгарском сайте «Православие», http://www.pravoslavieto.com/1/calendar.htm#4.

[2] «Μνήμη θαύματος Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στὴ Ζάκυνθο», страница греческого сайта Μέγας συναξαριστής (Большой месяцеслов), по кн.: Αγαθάγγελος (Χαραμαντίδης), Επ. Φαναρίου, Μέγας συναξαριστής (Епископ Фанарийский Агафангел, Синаксарь Православной Церкви), Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, — http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1957/sxsaintinfo.aspx

[3] «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Τροπαιοφόρος», страница греческого сайта ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (Большой месяцеслов), по кн.: Αγαθάγγελος (Χαραμαντίδης), Επ. Φαναρίου, ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (Епископ Фанарийский Агафангел, «Синаксарь Православной Церкви»), Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2743/sxsaintinfo.aspx.

[4] Так в «Житиях» святителя Димитрия Ростовского. По другим данным — в городе Белит (ныне Бейрут), у подножия Ливанских гор. См. http://days.pravoslavie.ru/Life/life6523.htm

[5] Виноградов А. Ю. Георгий. Раздел «Мученичество» // Православная энциклопедия, т. 10, с. 665-692, http://www.pravenc.ru/text/162188.html.

[6] «Память святого великомученика Георгия Победоносца … » // Синаксарь. Жития святых Православной Церкви. Автор-составитель иеромонах Макарий Симонопетрский. Адаптированный перевод с французского. В 6 тт. — М.: Издательство Сретенского монастыря, 2011. — Т. IV. — С. 658.

[7] По другим данным, включая житие у свт. Димитрия Ростовского, — 304 года.

[8] в соответствии с этой традицией святой родился в этих местах, а не в Каппадокии.

[9] Sphrantzes. Hist. 19. 1.

[10] Χαλκιᾶ-Στεφάνου Π. Οἱ ̀λδβλθυοτεΑγιοι Γεώργιοι. ᾿Αθήνα, 1996. Σ. 62.

[11] О.В.Л. Георгий. Раздел «Почитание в Византии» // Православная энциклопедия, т. 10, с. 665-692, http://www.pravenc.ru/text/162188.html

[12] Сегень А. Ю., «Египет — вторая родина Христа» (продолжение — «Коптские иконы»), Православная газета. Екатеринбург, 2007, № 9, http://orthodox.etel.ru/2007/09/egipet.htm

Содержание статьи

- Святой великомученик Георгий Победоносец: история

- Тропарь святому великомученику Георгию Победоносцу

- Житие великомученика Георгия Победоносца

- Хор храма святого великомученика Георгия Победоносца — Величание Георгию Победоносцу

6 мая (23 апреля по старому стилю) Православная Церковь празднует память святого великомученика Георгия Победоносца, рожденного в Ливанских горах.

Святой великомученик Георгий Победоносец: история

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте (в древности — Берит), у подножия Ливанских гор.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь Георгия была полна сильными и убедительными возражениями против императорского приказа преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец ушел ко Христу в Никомидии в 303 году.

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности — называют еще Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.

Читайте также — Что такое молитва?

На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь — удав, крокодил или большая ящерица — неизвестно.

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками.

Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей.

В дореволюционное время в день памяти святого Георгия Победоносца жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют — «Юрьев день», в этот день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику.

Святой великомученик Георгий Победоносец — покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом — «древним змием» (Откр. 12:3, 20:2), это изображение было включено в древний герб города Москвы.

Празднование 6 мая и 16 нояб. (23 апр. и 3 нояб. по церк.кал.)

Тропарь святому великомученику Георгию Победоносцу

Тропарь: Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие моли Христа Бога спастися душам нашим.

Житие великомученика Георгия Победоносца

Вы только что прочитали статью Святой великомученик Георгий Победоносец. Читайте также:

- Георгий Победоносец: мученик рождается в Вечность

- Акафист великомученику Георгию Победоносцу

Хор храма святого великомученика Георгия Победоносца — Величание Георгию Победоносцу

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых —праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Назван по имени раннехристианского мученика епископа Интерамского – Валентина.

Согласно гипотезе, впервые высказанной в XVII веке французским церковным историком Тиллемоном, праздник восходит к луперкалиям Древнего Рима. Луперкалии — праздник плодородия в честь богини брака и рождения, семьи и покровительницы материнства Юноны и бога Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), покровителя стад, который отмечался ежегодно 15 февраля.

В древнем мире детская смертность была очень высока. Люди, которые по каким-либо причинам имели мало детей или не имели вообще, рассматривались как проклятые и прибегали к мистическим обрядам, чтобы обрести способность к деторождению. Место, где волчица, по легенде, выкормила Ромула и Рема (основателей Рима), считалось у римлян святым. Каждый год, 15 февраля здесь проводился праздник, называемый «Lupercalia» (лат. lupa — «волчица»), во время которого в жертву приносились животные. Из их шкур изготавливались бичи. После пира молодые люди брали эти бичи и голыми бежали по городу, ударяя бичом встретившихся на пути женщин. Женщины охотно подставляли себя, считая, что эти удары дадут им плодовитость и лёгкие роды. Это стало очень распространённым ритуалом в Риме, в котором участвовали даже члены знатных семейств. В конце торжеств женщины тоже раздевались догола. Эти празднества стали так популярны, что даже когда многие другие языческие праздники были отменены с распространением христианства, этот ещё долгое время существовал.

В 494 году римский Папа Геласий I попытался запретить Луперкалии, а в 496 году Папа объявил 14 февраля – день казни святого – Днем святого Валентина.

Представление о том, что произошла замена языческого культа христианским празднованием, является догадкой, возникшей лишь в XVIII веке.

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюблённых пар. Согласно одной из них, будучи в заключении, святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке записку, в которой рассказал о своей любви, и подписал «Твой Валентин». Прочитана она было уже после того, как его казнили.

Традиция празднования дня Святого Валентина как «дня влюблённых» закрепилась под влиянием английской и французской литературы с конца XIV века.

С 1969 года в результате реформы богослужения в Ватикане святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года Католическая церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня, считая его празднование народной, а не церковной традицией. В настоящее время Римско-католическая церковь отмечает в этот день память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Традиция празднования Дня святого Валентина или, как его еще называют, Дня всех влюбленных пришла в Россию в начале 90-х годов. За 25 лет этот праздник уже глубоко укоренился в стране, особенно в молодежной среде. День святого Валентина стал частью молодежной культуры, а теперь уже и традиции. Для православной молодежи встает вопрос: как относиться к «валентинкам»? Можно ли поздравлять друг друга с этим праздником? Ну для начала давайте признаем тот факт, что атрибутика праздника и его наполнение совершенно не соотносятся с тем образом жизни, который демонстрировал святой Валентин, святые люди были прежде всего воздержанными. Упоминание имени святого при праздновании все-таки неуместно и некорректно когда это касается записок, содержащих признания в любви. Да и само понимание любви изменилось до неузнаваемости – ее стали использовать для оправдания порока, развязанности, распущенности, для манипулирования общественным сознанием…

Давайте задумаемся о цели празднования этого праздника и его последсвий. Если молодые люди обмениваются «валентинками» с искренними, чистыми чувствами, признаются в них, а кто-то и просто проявляет этим дружеское внимание и это никак не связано с намерениями (желанием) склонить объект своего внимания или своей любви к блуду, другим безнравственным или распущенным действиям, тогда ни чего зазорного или постыдного в обмене «валентинками» нет. Очень важно выстраивание таких отношений с объектом любви, которые соответствуют Божиим заповедям. А конечной целью таких отношений, если они основаны на взаимности, должно быть желание вступить в законный, благословенный Богом брак для создания крепкой православной семьи.

Просмотры (286)

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в древности – Белит) у подножия Ливанских гор.

Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора Диоклитиана. Диоклитиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, св. Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклитиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь св. Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Св. Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но св. Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности – называют еще Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему.

На иконах св. Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змия. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где родился св. Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь – удав, крокодил или большая ящерица – неизвестно.

Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками.

Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей.

В дореволюционное время в день памяти святого Георгия Победоносца жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют «Юрьев день», в этот день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику.

Св. Георгий – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над диаволом – «древним змием» (Откр.12:3, 20:2). Это изображение было включено в древний герб города Москвы.

10/23 ноября – Колесование святого великомученика Георгия

Грузия, просвещенная христианской верой святой равноапостольной Ниной († 335), родственницей святого великомученика Георгия Победоносца († 303, память 23 апреля), особо чтит святого Георгия, как своего покровителя. Одно из наименований Грузии – в честь Георгия (это название сохраняется и сейчас во многих языках мира). В честь великомученика святая Нина установила праздник. Он совершается и поныне в Грузии 10 ноября – в воспоминание колесования святого Георгия. В 1891 году на Кавказе, вблизи села Кахи Закатальского округа, построен на месте древнего новый храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца к которому стекается множество богомольцев разных вероисповеданий.

3/16 ноября – Освящение храма святого великомученика Георгия в Лидде

Город Лидда (Лод) – родина великомученика Георгия Победоносца. Здесь был дом его матери, здесь прошло его детство. Святой великомученик Георгий был римским воином, пострадал он при императоре Диоклитиане в Никомидии в начале IV века. Мощи его христиане перенесли на родину, в Лидду, и здесь он был погребен.

Гробница, в которой были положены мощи великомученика, сейчас расположена в крипте православного храма, посвященного великомученику Георгию. В самом храме имеется частица мощей святого Георгия, а также цепь, которой был скован великомученик.

Первую церковь здесь возвели в VI веке. Храм несколько раз разрушался и в своем нынешнем виде был восстановлен лишь в 1872 году благодаря пожертвованиям из России. Освящение обновленного храма состоялось 3/16 ноября 1872 года , в годовщину того дня, в который он был освящен впервые. Воспоминание о сем знаменательном событии Русская церковь совершает в этот день и до настоящего времени; этот праздник внесен в месяцеслов, в честь сего торжества на Руси строились храмы.

Также в Лидде апостол Петр исцелил Энея, восемь лет лежавшего в расслаблении (Деян. 9:32-35).

26 ноября/9 декабря – Воспоминание освящения храма великомученика Георгия в Киеве

У русских князей, начиная с равноапостольного князя Владимира, существовал благочестивый обычай основывать храмы в честь своих Ангелов Хранителей. Так, равноапостольный Владимир, в Святом Крещении Василий, построил в Киеве и Вышгороде храмы во имя святителя Василия Великого, князь Изяслав I (1054–1068), в Крещении Димитрий, построил в Киеве храм и монастырь во имя святого великомученика Димитрия (память 26 октября), князь Ярослав Мудрый (1019–1054), во Святом Крещении Георгий, положил начало храму и мужской обители в честь своего Ангела Хранителя – великомученика Георгия (память 23 апреля), а также построил храм во имя великомученицы Ирины (память 5 мая), Ангела Хранителя своей супруги. Храм в честь великомученика Георгия находился перед вратами Святой Софии, на его строительство князь Ярослав затратил большие средства, в возведении храма принимало участие большое число строителей. 26 ноября храм был освящен святителем Иларионом, митрополитом Киевским (память 21 октября), и установлено ежегодное празднование в честь этого события.

См. также: «Страдание святого великомученика Георгия Победоносца«, «Освящение храма святого великомученика Георгия в Лидде» и «Воспоминание освящения храма великомученика Георгия» в изложении свт. Димитрия Ростовского.

Запрос «Святой Георгий» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Георгий Победоносец | |

| Γεώργιος | |

«Чудо Георгия о змие» (икона, конец XIV века) |

|

| Рождение: |

III век |

|---|---|

| Смерть: |

23 апреля 303 |

| Почитается: |

в православной, католической и англиканской церквях |

| В лике: |

великомученика |

| Главная святыня: |

мощи в израильском Лоде, глава в Риме |

| День памяти: |

в Православной церкви: 6 мая (23 апреля по старому стилю), в Католической церкви: 23 апреля |

| Покровитель: |

военных, земледельцев |

| Атрибуты: |

копье, конь, попирающий змия |

| Подвижничество: |

мученичество за веру, чудеса после смерти |

Свято́й Гео́ргий (Победоно́сец, Каппадоки́йский, Лиддский; греч. Άγιος Γεώργιος) — христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый святой этого имени. Пострадал во время правления императора Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году был обезглавлен.

Содержание

- 1 Житие

- 1.1 Греческие сказания

- 1.2 Латинские тексты

- 1.3 Апокрифические тексты

- 1.4 На Востоке

- 2 Чудеса святого Георгия

- 3 Мощи

- 4 Реальность существования

- 5 Почитание

- 5.1 Культ святого Георгия

- 5.2 Память

- 5.3 Почитание в России

- 5.4 Почитание в Грузии

- 5.5 Почитание в Осетии

- 5.6 В Турции

- 6 Изображения

- 6.1 В искусстве

- 6.1.1 В современном искусстве

- 6.2 В геральдике

- 6.3 В топонимике

- 6.1 В искусстве

- 7 В нумизматике

- 8 См. также

- 9 Примечания

- 10 Литература

- 11 Ссылки

Житие

Греческие сказания

Согласно житию, святой Георгий родился в III веке в Каппадокии в семье христиан (вариант — родился в Лидде, Палестина, а вырос в Каппадокии; либо же наоборот — его отца замучили за исповедание Христа в Каппадокии, а мать с сыном бежала в Палестину). Поступив на военную службу он, отличавшийся умом, мужеством и физической силой, стал одним из тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана. Его мать скончалась, когда ему было 20 лет, и он получил богатое наследство. Георгий отправился ко двору, надеясь достичь высокого положения, но когда начались гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, раздал имущество бедным и перед императором объявил себя христианином, его арестовали и стали пытать.

- В 1-й день, когда его стали толкать в темницу кольями, одно из них сломалось чудесным образом, словно соломинка. Затем его привязали к столбам, а на грудь положили тяжёлый камень

- На следующий день его подвергли пытке колесом, утыканным ножами и мечами. Диоклетиан счёл его мёртвым, но вдруг явился ангел, и Георгий приветствовал его, как это делали воины, тогда император понял, что мученик ещё жив. Его сняли с колеса и увидели, что все раны исцелились.

- Затем его бросили в яму, где была негашёная известь, но и это не повредило святому.

- Через день ему перебили кости на руках и ногах, но наутро они опять стали целыми.

- Его заставили бежать в раскалённых докрасна железных сапогах (вариант — с острыми гвоздями внутри). Всю следующую ночь он молился и наутро опять предстал перед императором.

- Его избили плетьми (воловьими жилами) так, что со спины слезла кожа, но он восстал исцелённым.

- На 7-й день его принудили выпить две чаши со снадобьями, приготовленные волхвом Афанасием, от одной из которых он должен был лишиться разума, а от второй — умереть. Но они не повредили ему. Затем он совершил несколько чудес (воскресил умершего и оживил павшего вола), что заставило многих обратиться в христианство[1].

Житийная икона св. Георгия. В клеймах можно разглядеть различные пытки, в том числе и те, которых нет в стандартном списке — например, как его жгут в медном раскалённом докрасна быке

Дамиан. «Св. Георгий воскрешает павшего вола», Грузия

Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа. После безрезультатных уговоров отречься и принести языческое жертвоприношение, его приговорили к смерти. В эту ночь ему во сне явился Спаситель с золотым венцом на голове и сказал, что его ожидает Рай. Георгий тот час позвал слугу, который записал всё сказанное (один из апокрифов написан от лица именно этого слуги) и велел после смерти отвезти своё тело в Палестину.

В конце мучений Георгия император Диоклетиан, спустившись в темницу, ещё раз предложил истерзанному пытками бывшему командиру его телохранителей отречься от Христа. Георгий сказал: «Отнесите меня в храм Аполлона». И когда это было исполнено (на 8-й день), Георгий встал в полный рост перед белокаменной статуей, и все услышали его речь: «Неужели ради тебя я иду на заклание? И можешь ли ты принять от меня эту жертву как бог?» При этом Георгий осенил себя и статую Аполлона кре́стным зна́мением — и этим вынудил беса, обитавшего в ней, объявить себя падшим ангелом. После этого сокрушились все идолы в храме.

Взбешённые этим жрецы кинулись избивать Георгия. А прибежавшая в храм жена императора Александра бросилась к ногам великомученика и, рыдая, просила простить за грехи её мужа-тирана. Она была обращена в веру случившимся только что чудом. Диоклетиан в гневе закричал: «Отсечь! Отсечь головы! Обоим отсечь!» И Георгий, помолившись в последний раз, со спокойной улыбкой положил голову на плаху[2].

Вместе с Георгием приняла мученическую смерть царица Александра Римская, названная в житии супругой императора Диоклетиана (реальную супругу императора, известную по историческим источникам, звали Приска).

Легенды о святом Георгии излагал Симеон Метафраст, Андрей Иерусалимский, Григорий Кипрский. В традиции Византийской империи существует легендарная связь между Георгием Победоносцем и святыми воинами Феодорами — Феодором Стратилатом и Феодором Тироном. Исследователи объясняют это тем, что Галатия и Пафлагония, которые являлись центрами почитания близостью святых Феодоров были недалеко от Малой Азии и Каппадокии, где почитали святого Георгия[3].

Существует ещё одна связь между Феодором Стратилатом и Георгием Победоносцем. В русских духовных стихотворных произведениях Феодор (без уточнения) — это отец Егория (Георгий Победоносец). Существует также немецкая средневековая поэма, в которой братом Георгия назван воин Феодор (из контекста неясно, Тирон или Стратилат)[3].

Латинские тексты

Микаэл ван Кокси. «Мученичество святого Георгия»

Латинские тексты его жития, являясь изначально переводами греческих, со временем стали сильно отличаться от них. Они гласят, что по наущению дьявола персидский император Дациан, повелитель 72-х царей, подверг жестоким гонениям христиан. В это время жил некий Георгий из Каппадокии, уроженец Мелитены, он жил там у некоей благочестивой вдовы. Его подвергли многочисленным пыткам (дыба, железные клещи, огонь, колесо с железными остриями, сапоги, прибитые к ногам, железный сундук, изнутри утыканный гвоздями, который сбрасывали с обрыва, били кувалдами, клали столб на грудь, швыряли на голову тяжелый камень, клали на раскаленное железное ложе, лили расплавленный свинец, бросали в колодец, забивали 40 длинных гвоздей, сжигали в медном быке). После каждой пытки Георгий снова исцелялся. Мучения продолжались 7 лет. Его стойкость и чудеса обратили в христианство 40 900 человек, в том числе и царицу Александру. Когда по приказу Дациана казнили Георгия и Александру, с неба сошёл огненный вихрь и испепелил самого императора[1].

Рейнбот фон Турн (XIII век) пересказывает легенду, упрощая её: 72 царя у него превратились в 7, а бесчисленные пытки сократились до 8 (связывают и кладут на грудь тяжелый груз; бьют палками; морят голодом; колесуют; четвертуют и бросают в пруд; спускают с горы в медном быке; загонят под ногти отравленным мечом), и наконец, отрубают голову.

Яков Ворагинский пишет, что сначала его привязали к кресту и драли железными крючьями, пока наружу не вылезли кишки, а потом окатили соленой водой. На следующий день заставили выпить яд. Затем привязали к колесу, но оно сломалось; затем бросили в котел с расплавленным свинцом. Потом по его молитве с небес сошла молния и испепелила всех идолов, а земля разверзлась и поглотила жрецов. Жена Дациана (проконсул при Диоклетиане) обратилась, увидев это, в христианство; её с Георгием обезглавили, а Дациана после этого тоже испепелило[1].

Апокрифические тексты

К наиболее ранним источникам апокрифических сказаний о святом Георгии относятся[4]:

- Венский палимпсест (V век);

- «Мученичество Георгия», упоминаемое в Декрете папы Геласия (ранняя редакция конец V — начало VI веков). Геласий отвергает акты мученичества святого Георгия как еретическую фальсификацию и относит Георгия к святым, которые более известны Богу, чем людям[5];

- «Деяния Георгия» (Нессанские отрывки) (VI век, найдены в 1937 году в пустыне Негев).

Апокрифическая агиография относит мученичество Георгия к правлению легендарного персидского царя Дадиана. Эти жития сообщают о его семилетних мучениях, троекратной смерти и воскрешении, о забивании в его голову гвоздей и т. п. В четвёртый раз Георгий умирает, усечённый мечом, а его мучителей постигает небесная кара.