1

Престольные праздники на Смоленщине Выполнили ученики 9А класса МБОУ СОШ 27 Волынец Ангелина и Демарёв Альберт

2

Престольный праздник Престольный праздник – это православные церковные праздники, в память святого или события, которому посвящён храм или его приделы. Это праздник местного значения, отмечаемый жителями деревни или церковного прихода.

3

На Смоленщине принято отмечать несколько престольных праздников, вот некоторые из них этих праздников: 1.«Покрова Пресвятой Богородицы».«Покрова Пресвятой Богородицы». 2.. «Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии»«Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии» 3.«Престольный праздник в честь Иоанна Богослова».«Престольный праздник в честь Иоанна Богослова». 4.« Престольный праздник в честь первоверховных апостолов Петра и Павла».« Престольный праздник в честь первоверховных апостолов Петра и Павла». 5.«Престольный праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии».«Престольный праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии». =)

4

«Покрова Пресвятой Богородицы». Покров Пресвятой Богородицы праздник отмечается 1 октября по юлианскому календарю (14 октября по новому стилю). В основу праздника положено предание о явлении Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе в 910 году. На Смоленщине этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, вобрав в себя многие обряды древнеславянских осенних празднеств в ознаменование окончания полевых работ.

5

Предание Явление Богоматери В 910 году, при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, византийская империя вела войну с сарацинами мусульманами и Константинополю угрожала опасность. В воскресный день 1 октября во время всенощного бдения. Влахернский храм был переполнен молящимися, святой Андрей в четвёртом часу ночи, подняв глаза к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу.

6

=) В 2011 году в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в смоленской семинарии отметили не только престольный праздник храма, но и повышение статуса учебного заведения.

7

«Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии» Этот праздник православная церковь отмечает 28 августа. Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это христианский праздник, закрывающий годичный цикл великих церковных праздников. Празднование данного дня связано с окончанием земной жизни Богородицы, Матери Божией.

8

=) На литургии молились и желающие причащались Святых Христовых Таин. Празднично украшенный храм, горящие свечи, церковное песнопение – все это благостно воздействовало на всех присутствующих.

9

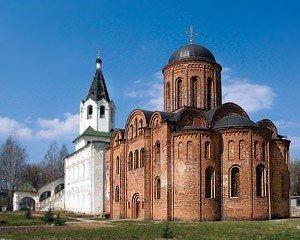

«Престольный праздник в честь Иоанна Богослова» Церковь Иоанна Богослова, один из трех сохранившихся до настоящего времени памятников древне Смоленского зодчества, стоит к западу от места укреплений «Старого деревянного города», на дороге, ведущей в Смядынское предместье Смоленска.

10

Этот престольный праздник празднуют 9 октября (26 сентября).В это день отмечается память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн был учеником Христа. Христос особенно любил Иоанна за жертвенную любовь и девственную чистоту. =)

11

« Престольный праздник в честь первоверховных апостолов Петра и Павла». Этот престольный праздник празднуют 12 июля (29 июня). Этот праздник на Смоленщине проходит в Храма Петра и Павла. Выдающимся образцом храмового зодчества XII века является церковь Петра и Павла. Церковь Петра и Павла — самая древняя из сохранившихся в Смоленске. Каменный храм в честь апостолов Петра и Павла построен в 1146 году при Ростиславе Мстиславовиче, князе Смоленском, освящен Симеоном, первым епископом Смоленским.

12

Апостолы Апостол Петр (буквально — «камень», настоящее имя — Симон) занимает особое место среди апостолов. Святой Петр апостол, один из виднейших учеников Иисуса Христа. Святой апостол Павел (буквально «малый», первоначальное имя его Савл). Он не знал Иисуса Христа во время его земной жизни и не входил в число двенадцати апостолов. =)

13

«Престольный праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии» Этот престольный праздник празднуют 10 августа. Русская Православная Церковь совершает празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница). Это церковное торжество было установлено в 1525 году в связи с перенесением из Благовещенского собора Кремля чудотворного списка Смоленской иконы Божией Матери в Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь. =)

14

Так же на Смоленщине празднуют: 1.19 января Крещение Господне 2.8 июля — День Петра и Февронии 3.19 июля — Собор Радонежских святых 4.4 августа — День святой равноапостольной Марии Магдалины 5.19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила и др.

15

Спасибо за внимание!!!

Народные праздники на Смоленщине

Аркадий Околоточный

Культурный слой

Народные календарные праздники возникли на Руси в глубокой древности в результате трудовой деятельности человека. Они отражали и отражают хозяйственный опыт многих поколений, их представления о мироздании, природе, красоте.

В дохристианские времена люди чтили природу, справедливо считая ее своей матерью и кормилицей. Они поклонялись солнцу и просили его согреть их теплом. Возвышали воду и уговаривали ее подарить много рыбы для пропитания. Поклонялись небу и просили его напоить землю для хорошего урожая. Чтили матушку–землю и просили ее о щедрости и изобилии. Языческим богам приносились богатые жертвы, возносились молитвы и благодарения, ритуальными танцами люди старались привлечь их благосклонность.

Праздники древних славян, вне зависимости от тематики и времени года, были наделены общими чертами. Налагалось вето на любую тяжелую работу: запрещалось пахать, сеять, косить, колоть дрова, строить, мастерить, рукодельничать. Избы чисто мелись, ссоры не допускались, всякая вражда прекращалась. Нельзя было жаловаться или приносить дурные вести, говорить разрешалось только о радостном и приятном. За нарушение этого правила полагались розги. Одеваться нужно было нарядно. Готовилось богатое угощение. Наши предки верили, что веселье и сытость рождают особую энергетику. А она войдет в землю, небо и воду, которые вернут ее хорошим дождем и богатым урожаем. Ну и, конечно, не обходились народные праздники без гуляний, песен и хороводов и особых, иногда мистических обрядов.

После крещения Руси в 988 году князем Владимиром народные праздники, носившие магический характер и направленные в основном на получение хорошего урожая, богатого приплода домашнего скота, стали постепенно вытесняться церковными праздниками, основой которых стало воздание единому Богу, получение прощения и милости свыше.

Но и после перехода русского народа в православие он не переставал чтить и отмечать любимые старинные народные праздники. Они, пройдя сквозь временные пласты, органично влились в правила христианских празднеств. Православная церковь в особые дни запрещает прихожанам работать, ругаться и скорбеть. В эти дни принято нарядно одеваться, песнями восхвалять Бога, накрывать богатые столы и делиться с ближними. Языческие магические действа трансформировались в христианские обряды. Так по–своему сохранилась и определилась преемственность нашей истории с древних времен и по наши дни.

Народные обрядовые праздники на Смоленщине всегда были характерны тесным смешением русских и белорусских традиций. Можно говорить о Смоленщине как о регионе со своими фольклорными традициями, возникшими на основе генетически родственных связей близких по языку, быту и культуре двух славянских народов.

Поэтому не случайно народные праздники с особым смоленским колоритом вызывали большой интерес у исследователей, начиная с середины XIX века. Среди смоленских собирателей местного фольклора можно выделить Е.Ф.Карского, П.В.Шейна, В.Н.Добровольского, В.Харькова, Ф.Рубцова.

Ниже мы расскажем о некоторых народных праздниках, распространенных на всей территории России, но имеющих у нас на родине свои особые неповторимые черты, а также о чисто смоленских народных праздниках, распространенных в свое время в определенных районах Смоленщины.

Масленица

Масленица, приходившаяся на вторую половину февраля — начало марта, замыкала осенне–зимний цикл народных календарных праздников. Среди восточнославянских праздников масленица получила наибольшее признание и развитие у русского народа.

Основные обрядовые действия при проведении праздника сосредоточивались вокруг трех моментов: встреча масленицы, дни празднования и проводы ее.

Встрече масленицы придавалось особая торжественность — она была желанной гостьей в каждом доме. «Не потешить масленицу — жить в беде».

Поздравления с праздником проходили торжественно, по сложившемуся в каждой деревне сценарию. Например, в деревне Горяны Починковского района снаряжался санный поезд. На первых санях сидели «воевода» с масленицей, затем ехали ряженые. Хозяева тех домов, перед которыми «поезд» останавливался, выносили угощения, в которые обязательно входили блины. «Воевода» съедал блин и со словами «Блин — не клин, живота не распорет» начинал хвалить. Остальные, получив угощение, пели песни, частушки под гармошку или балалайку.

Блины вообще проходили красной нитью через весь период празднования Масленицы.

Во многих смоленских деревнях сохранился обычай класть первый блин на слуховое окно — «для душ родительских».

Непременным обрядовым действием являлись «тещины вечера» и «золовкины посиделки». В деревне Викторово Краснинского района вечером перед пятницей зятья приглашали тещ вначале сами, а утром посылали к ним нарядных «зазывных».

А в деревне Понятовка Шумячского района зять к теще направлялся с санями. Теща угощала его блинами и пивом, а зять затем сажал ее в сани и сам тащил их к дому, где устраивалось угощение.

В центре внимания на масленице были молодожены, сыгравшие свадьбу в последний мясоед. В течение всех дней масленицы молодежь веселилась. Водили хороводы, устраивали всевозможные игры и забавы, танцы, разгуливали с песнями и гармошками по деревне, устраивали вечеринки.

В последние дни празднования (в одних деревнях — в субботу, в других — в прощеное воскресенье) происходило сожжение чучела. Непременная часть проводов масленицы: песни, шутки, прибаутки, шум и смех.

Обряды возжигания костров и сжигания чучела у белорусов и украинцев уже в конце XIX века были утрачены. На Смоленщине же они имели широкое распространение еще в начале первой половины XX века. Поддерживали масленичные обычаи люди старшего поколения. После 20–х годов XX века в связи с социальными преобразованиями в жизни деревни масленичная обрядность начала быстро упрощаться. Исчезли публичные проводы масленицы, сожжение чучела. Оставшись всенародным праздником, масленичные традиции утратили ныне свою обрядовую сущность, их значение сводится сегодня в основном к развлекательным целям.

Хотя следует отметить, что в последние годы проводы масленицы вновь обретают свою былую популярность. «Дела давно минувших дней» становятся модными и востребованными. А сожжение чучела в наши дни можно наблюдать начиная от детских садов и заканчивая крупными государственными корпорациями. Ну что ж, возвращение к истокам — не худший вариант сохранения нашей исторической памяти…

Кликанье (гуканье) весны

Весенняя пора — пора пробуждения природы, расцвета ее животворящих сил. Весну на Руси призывали, но не просто призывали — ее «закликали».

Многообразие весенних народных обычаев и обрядов связано с двумя периодами: самое начало весны и время ее полного расцвета.

«Открытие весны» на Смоленщине не было приурочено к какому–либо определенному дню. В одних деревнях это происходило 1 марта (даты по старому стилю), в день Евдокии. В других — 9 марта (22 марта но новому стилю — день весеннего равноденствия), в день «сорока мучеников», по народному — «сóроки».

В третьих местах весну «кликали» на Благовещенье 25 марта, когда, как говорили в народе, «весна зиму поборола». В ряде деревень встречу весны приурочивали к Пасхе или к Красной горке. Однако в большинстве деревень «закликанье» происходило все–таки в «сóроки».

С «сороками» было связано немало народных поговорок и примет.

«Если сороки теплые — сорок дней будут теплыми, если холодные — жди сорок холодных утренников». «На Сороки день с ночью мерится, равняется». «Во что Сороки, во то и Петровки». «Если заморозки продержатся сорок дней, то летом будет тепло». «Мороз, случившийся 22 марта, обещает урожай, в особенности проса». «Какая погода на Сороки, такой она будет еще сорок дней». «Слышится гром — к голодному году». «Теплый ветер сулит дождливое лето». «Галки и сороки встречаются в большом количестве, значит, скоро будет тепло». «Чайка прилетела — скоро лед пойдет, весна начнется, жаворонок прилетел — к теплу, зяблик — к стуже».

Обычай первыми встречать весну повсеместно был закреплен за детьми. Им вручались испеченные в виде птиц «жаворонки» (куличики), и они с радостными криками бежали на холмы, взбирались на крыши «кликать весну». «Жаворонков» подбрасывали вверх или закрепляли на шестах.

Пеклись «жаворонки» из ржаной муки, по одному–два на ребенка. Дети играли с «жаворонками» в течение всего дня, а вечером съедали.

В этот день повсеместно исполнялись специальные песни–«заклички» или «веснянки». Пелись они обычно хором. В этих песнях весна представала в образе существа, от которого в очень большой степени зависело благосостояние селян, она, «как хорошая крестьянка–хозяйка», «несет с собой «короб житушка», овес лошадям и траву коровам, «по яичишку» деревенским детям».

Жавороночки, Перепелочки!

Прилетите к нам,

Принесите нам

Весную Красную,

Лето Теплое.

Зима нам надоела,

Хлеб наш поела.

Весна, весна красная!

Приди, весна, с радостью,

С радостью, с огромною

милостью:

Со льном большим,

С корнем глубоким,

С хлебом великим.

Весна, весна, что ты нам

принесла?

— Принесла я вам четыре

угодья, ой, ладо моё!

Первое угодье —

воды половодье, ой, ладо моё!

Второе угодье — пахарево поле,

ой, ладо моё!

Третье угодье — скотинушку

в поле, ой, ладо моё!

Четвёртое угодье — народу

доброе здоровье, ой, ладо моё!

Жаворонки прилетайте,

Зиму белу прогоняйте,

Гули–гули.

Зиму белу прогоняйте,

Весну красну созывайте,

Гули–гули.

Весну красну созывайте,

Землю нашу одевайте,

Гули–гули.

Землю нашу одевайте,

Все поляны согревайте,

Гули–гули.

Все поляны согревайте,

Солнце мило приглашайте,

Гули–гули.

Люди приветствовали весну не только из–за хозяйственных ожиданий. Красота весеннего пробуждения природы возбуждала в них эстетические чувства, эмоционально–психологические переживания, что особенно остро ощущалось после зимнего застоя.

Зеленые святки

В календарной обрядности «зеленые святки» составляют второй период весны. Они приурочены к празднованию Троицы. Троица и предшествующий ей Семик (в четверг) считались важными народными праздниками, прежде всего, как женские и девичьи.

Главнейшие обрядовые действия этого народного праздника связаны с почитанием предков и культом березки, являющейся символом входящей в силу расцветающей растительности.

Время Зеленых святок с их начальным периодом связывалось с тем, что на земле пребывали души предков. И когда цвели злаковые культуры, это время казалось благоприятным, чтобы контактировать с другими мирами. Иногда в деревнях (на юго–западе страны) верили в освобождение умершей души в субботу на Троицу. Оставляли же эту землю души на саму Троицу. В некоторых губерниях, в том числе и на Смоленщине, считали, что души превращаются в птиц и сидят на березовых ветках, которые сносились к домам. Они верили в беседы душ друг с другом и в возможность слышать такие разговоры везде, где угодно. В эти дни в деревнях организовывали поминание каждого усопшего.

Также во время Зеленых святок осуществлялись обряды, касающиеся инициации, то есть посвящения. Подразумевался переход детей подросткового возраста в молодежный. Из обрядов самыми яркими считались те, которые касались девичьих трапез, проходящих на лугу, в Троицу, или же в дни, посвященные Аграфене купальнице. Нередко такие обряды совпадали с обрядами хождения в жито. Проводились трапезы, пелись песни, заключались девичьи союзы, куда вступали девушки, достигшие возраста брака. В качестве символа такого союза рассматривался обряд, касающийся «кумления». Происходил обмен презентами и многие превращались в кумовьев. А затем устраивалась пирушка, куда были приглашены парни. Кумовство обыкновенно свершалось спустя неделю, когда наступало Петровское заговенье.

Важным действием обрядов было завивание девушками на березе венков. Оно до сих пор сохранилось во многих деревнях районов Смоленщины, граничащих с белорусской территорией. Завивание венков сопровождалось общей трапезой.

Развиванию венков придавалось столь же серьезное значение, как и их завиванию, считалось делом обязательным — «не развить венки — быть беде». При развивании венки осматривались: если венок не завял и не распался, это сулило осуществление задуманного желания. В некоторых районах срезанные венки девушки бросали в рожь, чтобы был хороший урожай.

Обряды совершались и на Духов день (понедельник после Троицы). В некоторых смоленских деревнях в этот день собирали цветы и лечебные травы и святили их в церкви.

Считалось, что Зеленые святки непосредственно касались появления русалок, в качестве которых рассматривались души тех девушек и маленьких детей, которые умерли. Эти души присутствовали среди людей в течение Троицкой субботы, качались на березовых ветках или прятались во ржи. Оставляли же души мир, когда наступало Петровское заговенье. Это было первым воскресным днем после того, как начиналась Троица. И когда русалки уходили, на Смоленщине проводился обряд, называющийся «проводами русалок». Перед проводами водили хороводы, пели песни.

В целом народный праздник «зеленые святки» на Смоленщине, как и в других регионах, был связан, в основном, с аграрно–магическими представлениями.

Петров день

Петров день (29 июня по старому стилю) близок по времени с днем Ивана Купалы (23–24 июня), и на него с этого праздника был перенесен ряд обрядовых действий. Празднование его повсюду происходило по сходному порядку. Петров день считался гостевым. Ходили в гости друг к другу, навещали родственников в других деревнях. В некоторых местах устраивали в складчину общие трапезы. Ездили на ярмарки, проходившие в больших селах.

Но всем этим занимались, в основном, семейные люди. У холостой молодежи был свой порядок. Накануне праздника разжигались костры, возле них веселились, пели песни, проводили игры. Варили кашу, ячменную или пшеничную, с маленькими кусочками сала. Ели ее вместе из одного котла. По поверью, такая каша придавала здоровье и скрепляла дружбу участников трапезы.

Петровская ночь считалась в народе временем разгула нечисти. Стремясь уберечься от нее, хозяева многих домов всю ночь поддерживали свет. Особенно оберегали от порчи скот. В качестве оберега применялась освященная в церкви соль. Эту «петровскую» соль бережно хранили, лечили ею людей и животных. Считалась целебной и «петровская водица», ею умывались и окропляли скот.

Совершалось коллективное ограждение деревни от нечисти. Парни и девушки всю ночь ходили по деревне и вокруг нее и старались как можно сильнее устроить шум — чем больше шум, тем страшнее для нечисти.

Широкое распространение имел обычай «караулить солнце». Утром участники празднества поднимались на высокое место, ждали восхода солнца, пели песни.

Ой, мала петровская ночка,

Арелье, ладо!

Не спи — проспи, моя дочка,

Арелье, ладо!

Иди на горушку гулять,

Арелье, ладо!

Мать–зарю величать,

Арелье, ладо!

Красно солнышко встречать,

Арелье, ладо!

Петровская рать–сила

По зорям ходила,

Всех пробудила,

А Ванечку забыла.

Ты вставай–ка, молодец,

Выходи–ка на крышу

Мать–зарю величать,

Красно солнышко встречать.

О народных праздниках, рассказанных выше, можно отметить, что, несмотря на местные колорит и особенности, они повсеместно отмечались практически во всех российских губерниях.

А вот об этих смоленских праздниках почти ничего не говорится в сборниках по народному творчеству. Тем не менее каких–нибудь сто лет назад подобные обряды были в порядке вещей. Описания этих народных обычаев частично взяты из устных воспоминаний очевидцев, частично — из письменных источников.

Гжатские гляденки

Именно гляденки, с буквой «н», — так назывался своеобразный праздник, существовавший до 1928 года и только в Гжатском уезде (сейчас Гагаринский район). В других уездах Смоленской губернии о таком празднике мало слышали. Гляденки были дважды в год: на зимнего Николу (19 декабря) и на Крещение (19 января). К этому времени крестьяне уже подсчитывали доходы очередного сельскохозяйственного года, продумывали предполагаемые расходы. Наступал своеобразный перерыв.

Кто–то приходил к выводу, что нужно женить сына, но обязательно с выгодой: на богатой невесте. Другая сторона решала, что надо «девку с дома сбыть». В этом деле тоже прогадать нельзя. В дни гляденок со всего уезда собирались на лошадях женихи, невесты и их родня. Сбор был на центральной площади Гжатска: лучшее — на плечах, а горячее (питие и закуска) — в санях. Молодежь выходит на площадь и прогуливается до моста через реку Гжать и обратно. Ходят парни и девушки, присматриваются друг к другу, выбирают, оценивают, знакомятся. Здесь и пляски, и гармонь. А на центральной площади старики за чаркой расхваливают своих и чужих, причем чужих они и в глаза не видели. Вдруг посреди всеобщего веселья какая–нибудь девушка подбегает к своим и кричит: «Поехали домой!» К другим саням летит парень, называет деревню, откуда родом выбранная им невеста, батька ругается: «Ближе не нашел?» — лошадь в кнут, и сани уезжают с площади. Обычно до часу дня все участники гляденок уже разъезжаются по домам. Кто нашел свою ненаглядную, тот свататься едет с ветерком, а кто не нашел, тому по дороге домой старики все выскажут, а дома еще кости перемоют.

При сватовстве во время гляденок девушки домой торопятся: надо сватов принимать. А семья жениха спешить, по обычаю, не должна, потому что невесте надо дать возможность подготовиться к приезду гостей. Подъезжая к дому, лошадь не распрягают, заходят к родителям, просят испить с дороги, говорят, что заблудились, называют свою деревню. Тут уже выбор за родителями невесты. В том случае, если родители не против знакомства, начинается сватовство и договоры о свадьбе. Время свадьбы назначают после Крещения или на Масляной неделе, так как после Масленицы жениться нельзя: идет Великий пост. А после Пасхи некогда свадьбу гулять: пора в поле идти. Интересно, что гляденки были характерны именно для Гжатского уезда, одного из самых богатых в губернии. Так что гляденки можно рассматривать как уникальное явление и «визитную карточку» уездного фольклора.

Хохловские гульбища

У каждого населенного пункта на Смоленщине по сей день существует престольный праздник. В этот день служат молебен, после богослужения начинается собственно праздник. В деревне Хохлово гуляли на Спас (6 августа по старому стилю). До наших дней сохранилось название «Трактир Медведя» — был, говорят, такой предприимчивый хозяин в Хохлове.

Именно около этого увеселительного заведения и проходил праздник. Слово очевидцу:

«Сюда съезжались мелкие торговцы с конфетами, пряниками, семечками, орехами и лимонадом. Спиртное продавать им запрещали, так как монополия на торговлю горячительными напитками была у государства. До полудня служили молебен, затем гульбище начинали ребятишки. Они играли в бабки, чижика, лапту. Взрослые играли в городки, девчата водили хороводы, кто–то танцевал, кто–то присаживался к карточным игрокам».

Женщины гуляли до заката, затем уходили заниматься домашними делами. Мужики куролесили допоздна, частенько дело заканчивалось потасовками и драками «стенка на стенку». В этом случае драчунов разнимала полиция.

Без стражей порядка не проходило ни одно деревенское гульбище.

Ночь на «голодного Николу» назвать праздником нельзя. Событие скорее было похоже на короткий отдых перед деревенской страдой. В ночь на «голодного Николу» (в конце мая) крестьянские семьи выводили лошадей в ночное и выезжали в поле сами. С собой брали полсотни яиц, березовик (березовый сок или квас), немного спиртного. Всю ночь пели песни, пили и закусывали.

Почему Никола был «голодным»? Просто в это время у крестьян заканчивались зимние запасы и люди переходили на «подножный корм»: щавель, ботвинью, зеленый лук. Молоко давали только грудным детям.

Излишки молока женщины топили в печке, и это топленое молоко, которое, по отзывам, было очень вкусным и полезным, везли в город продавать.

Продавали так называемыми горлачиками. Горлачик — это глиняный горшок, в который вмещался литр молока. Для тружеников после «голодного Николы» начиналась жаркая летняя страда.

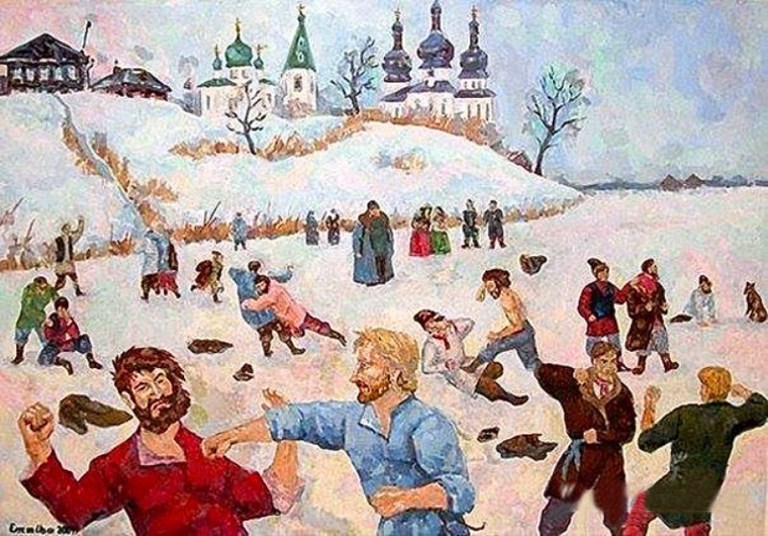

Смоленские кулачки

Без этой жестокой, но вместе с тем и гуманной забавы не обходился ни один праздник. Бои «стенка на стенку» обычно проходили на мосту через речку Рачевку или на днепровском льду. Там встречались жители всех слобод Смоленска: Ямщины, Донщины, Рачевки и Солдатской. Как правило, первыми в «стенках» участвовали самые маленькие, затем, ближе к полудню, наступала очередь подростков, а после молодых в бой вступали взрослые люди. Техника противоборства сводилась к мощным ударам в грудь, плечи или голову.

В солнечное сплетение и ниже бить было запрещено. Нельзя было нападать на лежачего. Если в рукавице у какого–нибудь бойца находили свинчатку, провинившегося жестоко наказывали. Проступок одного расценивался как позор для всех участников «стенки». Выяснять отношения после «кулачков» было недопустимым. Особым шиком считалось, когда участник пройдет сквозь строй противника, ни разу не споткнувшись. Вообще этот обычай заслуживает отдельного изучения. Кулачные бои запретили в двадцатых годах двадцатого века. Кстати, некоторые исследователи полагают, что обилие жестоких побоищ в современности отчасти связано с этим запретом, поскольку люди, порой даже почтенные граждане Смоленска, в «кулачках» по–своему снимали стресс. Наши традиции не позволяли выходить за рамки правил, особым образом регулируя отношения внутри семьи, поселка, города.

Народные календарные праздники, являясь ярким выражением традиционной народной культуры, с разной степенью сохранности дожили до наших дней. Долголетие объясняется прочностью их древних основ, на протяжении веков существовавшей верой людей в магическую силу слова и действия в обряде. Теряя постепенно свое магическое значение и все более обретая бытовой характер, они, однако, и в таком качестве сохранили свои прежние признаки: традиционность и преемственность.

Нельзя не учитывать как один из важных факторов сохранения древнего пласта обрядового фольклора исторические особенности Смоленщины. Это многолетнее владычество литовско–польских завоевателей, постоянные войны с посягателями на русские земли. В таких условиях, когда смерть в буквальном смысле стояла на пороге каждого дома смолянина, особенно обострялось значение жизненных ценностей, особый смысл обретала привязанность к своим исконным традициям как важнейшей духовной опоре.

Подготовлено на основе материалов, находящихся в свободном доступе

в сети «Интернет»

71. Престольные праздники

Но помимо всех этих праздников в городе Мглине, в селах и деревнях его уезда существовал также глубоко укоренившийся обычай праздновать так называемые престольные или храмовые праздники, посвященные местным «святым покровителям и заступникам», через которых вымаливалась благодать у бога.

Престольный праздник – это праздник, посвященный Иисусу Христу, богородице, чудотворной иконе или иному святому покровителю, именем которого называлась церковь, или которому посвящен один из алтарей церкви.

А таких алтарей в одной и той же церкви было несколько.

Сергей Смирнов. Ярмарка в престольный день, 2007г

Престольный праздник наряду с Пасхой считался одним из главных годовых праздников и отмечался во всех деревнях прихода, а также горожанами данной церкви.

Церковный ритуал престольных праздников и в столицах, и в самых отдаленных селениях почти не отличались. В храмовые праздники на селе после праздничной обедни по всем селениям прихода совершался крестный ход с хоругвями и иконами, которые несли так называемые «богоносцы» из числа прихожан. Если приход был небольшим, то иконы проносили по всем деревням ещё и до литургии. В некоторых сельских приходах священник с причтом начинал ходить по домам прихожан и служить молебен перед образом храмового святого за несколько дней до праздника. В городах крестный ход после литургии совершался вокруг храма, иногда между одноименными храмами или из близлежащих храмов к «именному», но затем обязательно по территории прихода или вокруг неё.

В небольших городах и в сельской местности во время крёстного окроплялись святой водой не только дома жителей и надворные постройки, но и колодцы, реки, поля, домашний скот. Там, где хозяева выставляли у ворот накрытый белой скатертью стол с приготовленной для освящения водой, служился молебен. В отдельных домах по просьбе прихожан служились молебны, за что церковный причт одаривали «кто чем мог» — продуктами, деньгами. Во многих сёлах к праздничной трапезе обычно приступали лишь после того, как в избе побывала «престольная» икона.

Обязательным считалось в храмовый праздник принять гостей — родственников, друзей, соседей; и уличные гулянья. До середины XIX века храмовые праздники (часто осенью или зимой) обычно продолжались пять-семь дней, позднее продолжительность сократилась до одного-трёх дней. Но если праздник приходился на горячую страду, праздновали один день.

К престольному празднику начинали готовиться заранее. Подметали все улицы и дворы. Обновляли и убирали храм: чистили оклады на иконах, подсвечники, обновляли резьбу и краску на церковной утвари и т. п. В городах и в некоторых сёлах вечером накануне и в день праздника плошками с горящими факелами освещали колокольню, храм изнутри или снаружи. Всю эту работу обычно выполняли мужчины. Женщины же приводили в порядок дом, старались купить обновы для членов семьи, пекли хлеб и пироги, варили пиво. В некоторых местах варили пиво и готовили стол в складчину на всё село. Во всех семьях, ожидая гостей, закупали необходимые припасы, водку и вино, памятуя о том, что «без блинов не масленица, а без вина не праздник». Каждый стремился в меру своих возможностей сделать праздничный стол богатым, чтобы накормить вволю и напоить всех гостей. Обед готовили с раннего утра в день праздника, поэтому в церкви женщин всегда было заметно меньше, чем мужчин.

Радостное застолье сопровождалось беседами, обменом новостями, пением, а порой и плясками. До середины XIX в. значительное место в песенном репертуаре пирующих занимали духовные стихи, псалмы, тропари. Но концу XIX — началу XX веков всюду уже пели «что кому в голову придёт».

Для престольных праздников были характерны не только обильное застолье с выпивкой, но и послеобеденный отдых (сон), хождение из дома в дом пирующих — семьями или компаниями (молодок, парней, стариков), общественные гулянья.

К храмовым праздникам нередко приурочивались базары или ярмарки, которые посещались преимущественно после обеда.

Гулянья в престольные праздники из года в год устраивались на одном и том же месте. В зависимости от условий и традиции это могли быть площадь рядом с церковью или прилегающие к ней улицы, околица, высокий берег реки или зеленый луг, загородная роща и т. п. К местам гуляний заранее стекался торговый люд со всякого рода сладостями. Особым спросом пользовались пряники, дешевые конфеты, орехи, семечки, а также квас с изюмом. Праздничные гулянья обычно затягивались допоздна, а весной и летом кое-где продолжались до рассвета. Главным участником гуляний была неженатая молодёжь и молодожёны.

Википедия

В городе Мглине в предреволюционное время было 7 церквей: Успенский собор, церковь Варвары-великомцченницы, Воздвиженская, Богоявленская, Спасо-Преображенская, Никольская – кладбищенская и Никольская – тюремная. Успенский собор имел 3 престола и алтаря: в честь Успения Богородицы, Благовещения и Михаила-архистратига; в Богоявленской церкви – 2 престола и алтаря: в честь Крещения и Вознесения.

Остальные пять церквей имели по одному престолу и алтарю соответственно их названиям.

Таким образом, в городе Мглине было 10 престольных или храмовых праздников.

Джотто ди Бондоне. Успение Богородицы, 1315-1320

Самые ранние из дошедших до нас памятников, повествующих о кончине Богоматери, датируются 4 в. и содержат различные данные о том, где, как и как долго жила Пресвятая Дева после окончания земной жизни Спасителя. Неодинаковы также повествования о кончине и погребении Богородицы. Однако в большинстве своем эти тексты сходятся в том, что Пресвятая Дева Мария была телесно восхищена (взята) от земли на небо. Согласно преданию, нашедшему отражение в богослужебных текстах, после Вознесения на небо Господа Иисуса Христа Пресвятая Дева, оставаясь, согласно повелению своего Сына, на попечении святого апостола Иоанна Богослова (Иоанн 19:25-27), пребывала в подвигах поста и молитвы. Ко времени Успения Пресвятая Дева жила в Иерусалиме. За три дня до Ее кончины Ей явился Архангел Гавриил и возвестил о предстоящем Успении. В день кончины Божией Матери апостолы, кроме апостола Фомы, были восхищены на облаках из разных стран земли и собраны в Иерусалиме, где стали свидетелями Ее мирного преставления. Тело Богоматери апостолы погребли в Гефсимании, где покоились Ее родители и праведный Иосиф. На третий день после погребения Божией Матери явился апостол Фома и пожелал видеть Ее гроб. По его желанию гроб был открыт, но пречистого тела Богородицы в гробнице уже не было — там лежала только плащаница в качестве непреложного свидетельства Ее преставления. Господь, воскресший в третий день, воскресил в третий день и Приснодеву Марию.

Установление праздника Успения восходит, по-видимому, к традиции Иерусалимской Церкви, где этот праздник известен уже к 5 в. На Западе праздник Успения до 8 в. не был всеобщим. В 813 он стал обязательным для Франции. Однако и в 12 в. на Западе Успение уступало в торжественности дням особо чтимых святых.

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия

Вика Оганесян. Аве Мария

Обычно каждый престольный праздник в городе Мглине и в селах начинался торжественным богослужением в церкви, куда помимо прихожан этой церкви собирались жители соседних сел и деревень, а после богослужения праздник всегда заканчивался многодневным пьяным разгулом не только прихожан этой церкви, но и всех прибывших на праздник родных и знакомых прихожан.

Владимир Боровиковский. Благовещение, 1825

Благовещение означает «благая» или «добрая» весть, весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего и Спасителя мира. Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Это один их двунадесятых праздников в православном календаре. Данная подборка содержит репродукции полотен русских живописцев и стихи русских поэтов на тему Благовещения.

Вот как про «Благовещение» В. Л. Боровиковского в 1856 году написал поэт Владимир Бенедиктов:

Кто сей юный? В ризе света

Он небесно возблистал

И, сияющий, предстал

Кроткой Деве Назарета.

Дышит радостью чело,

Веют благостию речи,

Кудри сыплются на плечи,

За плечом дрожит крыло.

Кто Сия? Покров лилейный

Осеняет ясный лик,

Долу взор благоговейный

Под ресницами поник.

Скрещены на персях руки,

В сердце сдержан тихий вздох,

Робкий слух приемлет звуки:

«Дева, Сын Твой будет Бог».

Этот юноша крылатый —

Искупления глашатай,

Ангел, вестник торжества,

Вестник тайны воплощенья,

А пред ним, полна смиренья,

Дева — Матерь Божества.

Мамина молитва

Обычай посещать родных и знакомых в престольные праздники так глубоко укоренился, что стал даже традицией.

Традиция эта дошла даже и до наших дней, когда ни церкви, ни престолов, ни богослужений уже нет, а многодневное непробудное пьянство еще живуче в среде темных людей, чтущих эти престольные праздники.

Огромный приток молящихся в церковь в дни престольных праздников приносил духовенству большие доходы.

В своих проповедях они внушали верующим, что в награду за лишения в земной жизни они получат счастливую жизнь в раю, уготованную им по ходатайству перед богом тем святым покровителем, в честь которого они празднуют.

Тем самым церковь отвлекла верующих от борьбы за лучшее будущее на земле.

***

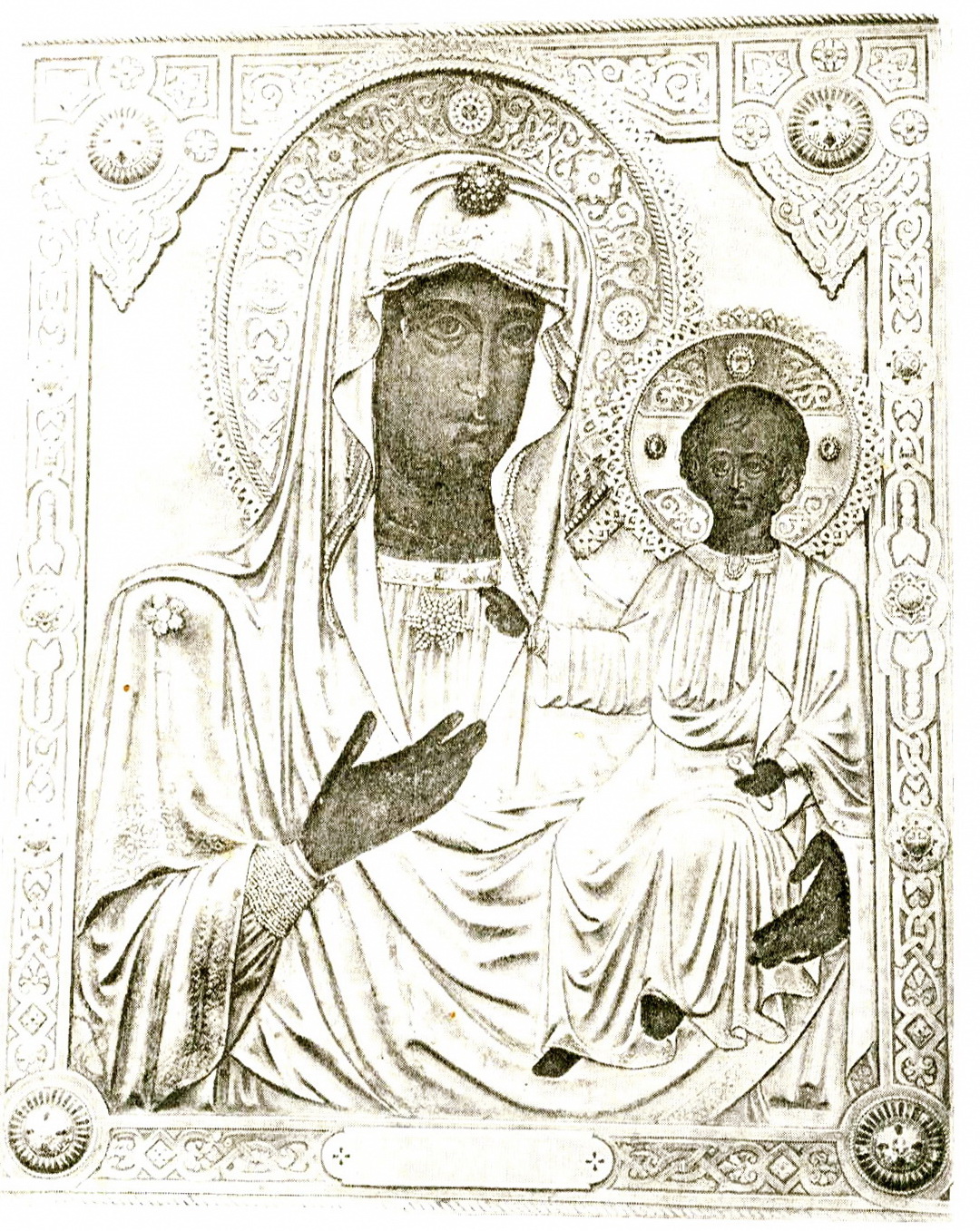

В 1664 году, как ранее было указано мною, под Мглином близ села Дрокова и Нивного в день победы над польскими войсками на лугу около реки Ипути пастухом была найдена икона Одигитрии божьей матери, которая впоследствии была перенесена в Успенский собор города Мглина. Церковники объявили ее явленной иконой и приписала ей чудодейственную силу помогать женщинам при трудных родах. Слово Одигитрия – значит путеводительница.

Мглинская чудотворная икона Божией Матери. Из книги «Картины церковной жизни Черниговской Епархии из IX вековой ее истории. Киев. 1911

В 1664 году польский король Ян Казимир III проходил недалеко от Мглина. Он шел с Украины на Могилев, не ожидая встречи с русскими войсками. Но 28 июля в 3-х милях к западу от Мглина на берегу р. Ипути, вблизи с. Дрокова, поляков и литовцев встретили прибывшие из Брянска с войском русские князья-воеводы Иван Прозоровский и Юрий Борятинский и побили их в большом числе. «А в плен взяли полковников, иных начальников и рядовых солдат — 300 человек и обоз Михаила Паца взяли», — повествуют современники этого события. В этом сражении участвовали и мглинчане.

Сохранилось предание, что вскоре после победы пастух села Костеничи в пойме Ипути, между Дроковым и Нивным, недалеко от места боя нашел икону Пресвятой Богородицы, которая якобы помогла русским одолеть врага. Икону эту называют Одигитрия.

И. Т. Токмаков в своей книге «Историко-статистическое описание гор. Мглина» пишет, что икона Одигитрия была дана в благословение супруге черниговского князя Всеволода Ярославича, захвачена на Черниговщине поляками и брошена вблизи места боя. Внизу иконы Одигитрии сохранилась старинная надпись: «Року Божого 1664 мсетиса 2 сентября образ найден Пресвятой Богородицы… межи Дроково и Нивного, на болоте»…

Некоторое время икона находилась в Костеничах, затем перенесена в церкви Мглина, а 2 марта 1832 года с религиозной торжественностью установлена в Мглинском Успенском соборе.

З. Е. Протченко. Земля Мглинская – родной край. — Брянск, 2002 г.

Смоленская Одигитрия из Смоленского собора Новодевичьего монастыря, 1456

Мглинская чудотворная икона Божией Матери является списком со Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». По Церковному преданию, Одигитрия Смоленская была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском храме.

Греческий император Константин IХ Мономах (1042-1054), выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила название Одигитрия Смоленская.

В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей. Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича (1398-1425 г.г.) В 1398 году она привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери. Святой образ установили в Благовещенском соборе Кремля, по правую сторону от царских врат. В 1456 году, по просьбе жителей Смоленска, икона была торжественно, с крестным ходом, возвращена в Смоленск, а в Москве остались два её списка (копии). Один был поставлен в Благовещенском соборе, другой – в 1524 году в Новодевичьем монастыре, основанном в память возвращения Смоленска России.

Православный календарь

Престольный праздник Одигитрии Смоленской в Новодевичьем монастыре

В канун Бородинского сражения 1812 г. был проведен молебен перед Смоленской иконой Богоматери Одигитрия.

Егор Зайцев. Молебен перед Смоленской иконой Богоматери накануне Бородинского сражения.

Одигитрия Смоленская

Эта икона праздновалась в Успенском соборе города Мглина 28 июля (ст. стиля) особенно торжественно при огромном стечении верующих и особенно женщин не только города Мглина и его уезда, но даже прибывших издалека.

Во время большого крестного хода вокруг собора, по установленному духовенством обряду, женщины бросали под икону льняные полотна в огромном количестве, которые сейчас же подбирались церковными служителями в свою пользу.

Большой денежный и материальный доход получало духовенство собора от праздника Одигитрии, от всех этих обрядов, этих памятников невежества.

«Религия есть один из видов духовного гнета» — так писал В.И. Ленин в своих бессмертных творениях. Православная церковь утверждала, что мир созданный всемогущим богом, неизменен, и все в нем разумно и вечно.

Бог всемогущ, всеведущ и вездесущ.

Он предопределяет судьбы всего живого.

Человек же от природы греховен. Бесправие, нищета, болезни, голод и всякие неурядицы в нашей жизни на земле – это наказание господне за наши грехи. Поэтому, чтобы искупить свою природную греховность, человек должен соблюдать церковные праздники и обряды, постом и молитвою совершенствоваться в христианской добродетели, то есть в кротости, смирении и покорности.

Если в мире все неизменно, следовательно, богатые и бедные, угнетатели и угнетенные всегда были, всегда будут, так как это установлено самим богом.

Поэтому выступать против существующего порядка – значит выступать против воли божьей. Эти мысли прекрасно отражены в одной духовной песне, которую нищие – калеки перехожие не так давно еще пели при всяком большом стечении народа в городе Мглине в престольные праздники, на базарах, на ярмарках, собирая вокруг себя толпы суеверных невежественных людей, которые, слушая этот духовный стих с сердечным умилением, не понимали смысла и значения того, с каким сарказмом, вместо земных благ, святые служители религии рекомендовали богу дать человеку только побольше праздников церковных, которыми он будет не только доволен, сыт и обут, но даже будет его поминовать и величать.

Когда нищие слепцы окачивали эту духовную песню, умиленные ею простодушные слушатели дарили этим певцам мелкие деньги, кто сколько мог.

Песня эта следующая:

Как вознесся Христос на небеса,

Расплакалась нищая братия,

Расплакались бедные – убогие, слепые и хромые.

Уж ты истинный Христос царь небесный,

Чем мы будем, бедные, питаться?

Чем мы будем, бедные, одеваться, обуваться?

Тут возговорит Христос, царь небесный:

«Не плачьте вы, бедные – убогие!

Дам я вам гору золотую,

Дам вам реку, да мёдвяную:

Будете вы сыты да пьяны

Будете обуты и одеты.»

Тут возговорит Иван да Богословец:

«Вот ты истинный Христос, да царь небесный,

Не давай ты им реки мёдвяные:

Сильные, богатые отнимут;

Много тут будет убийства,

Много тут будет кровопролития.

Ты дай им только свое святое имя:

Тебя будут помнити

Тебя будут величати.

Будут они этим и сыты и пьяны,

Будут и обуты и одеты.»

Тут возговорит Христос, царь небесный:

«Ты Иван да Богословец,

Ты Иван да Златоустый

Ты умел слово сказати,

Умел слово рассудити!

На то и уста твои золотые.

Дам я этой бедной нищей братии

В мой и твой помин праздники частые!»

Помилуй мя, Боже. Псалом 50

Церковный хор. 33 Псалом

И подлинно: в быту наших предков церковных праздников и, так называемых, табельных царских дней, посвященных тезоименитству царей и членов их семей, было так много, что не только описать их, но даже перечилить их не возможно. Много также в году было и праздников, посвященных разным Иванам.

Все эти праздники зародились на почве темноты и невежества. Многие из них в нашем народе и по сей день.

Но люди, в своем стремлении к светлому будущему, стараются быстрее убрать со своего пути эти памятники невежества и освободить трудящихся от этих изуверских религиозных обрядов и обычаев, как от духовного гнета и духовного дурмана.

Добавить комментарий

Об этих по-настоящему смоленских праздниках почти ничего не говорится в сборниках по народному творчеству. Тем не менее каких-нибудь сто лет назад подобные обряды были в порядке вещей. Описания этих народных обычаев частично взяты из устных воспоминаний очевидцев, частично – из письменных источников. Чтобы передать колорит эпохи, в материале сохранены некоторые исконно смоленские выражения, а в некоторых случаях – и стиль речи наших не столь уж и далеких предков.

Именно гляденки, с буквой «н», – так назывался своеобразный праздник.

Этот очень интересный обычай существовал до 1928 года и только в Гжатском уезде (сейчас Гагаринский район). В других уездах Смоленской губернии о таком празднике мало слышали. Гляденки были дважды в год: на зимнего Николу (19 декабря) и на Крещение (19 января). К этому времени крестьяне уже подсчитывали доходы очередного сельскохозяйственного года, продумывали предполагаемые расходы. Наступал своеобразный перерыв.

Кто-то приходил к выводу, что нужно женить сына, но обязательно с выгодой: на богатой невесте. Другая сторона решала, что надо «девку с дома сбыть». В этом деле тоже прогадать нельзя. В дни гляденок со всего уезда собирались на лошадях женихи, невесты и их родня. Сбор был на центральной площади Гжатска: лучшее – на плечах, а горячее (водка и закуска) – в санях. Молодежь выходит на площадь и прогуливается до моста через реку Гжать и обратно. Ходят парни и девушки, присматриваются друг к другу, выбирают, оценивают, знакомятся. Здесь и пляски, и гармонь. А на центральной площади старики за чаркой расхваливают своих и чужих, причем чужих они и в глаза не видели. Вдруг посреди всеобщего веселья какая-нибудь девушка подбегает к своим и кричит: «Поехали домой!». К другим саням летит парень, называет деревню, откуда родом выбранная им невеста, батька ругается: «Ближе не нашел?» – лошадь в кнут, и сани уезжают с площади. Обычно до часу дня все участники гляденок уже разъезжаются по домам. Кто нашел свою ненаглядную, тот свататься едет с ветерком, а кто не нашел, тому по дороге домой старики все выскажут, а дома еще кости перемоют.

При сватовстве во время гляденок девушки домой торопятся: надо сватов принимать. А семья жениха спешить, по обычаю, не должна, потому что невесте надо дать возможность подготовиться к приезду гостей. Подъезжая к дому, лошадь не распрягают, заходят к родителям, просят испить с дороги, говорят, что заблудились, называют свою деревню. Тут уже выбор за родителями невесты. В том случае, если родители не против знакомства, начинается сватовство и договоры о свадьбе. Время свадьбы назначают после Крещения или на Масляной неделе, так как после Масленицы жениться нельзя: идет Великий пост. А после Пасхи некогда свадьбу гулять: пора в поле идти. Интересно, что гляденки были характерны именно для Гжатского, одного из самых богатых уездов губернии. Так что гляденки можно рассматривать как уникальное явление и «визитную карточку» уездного фольклора.

Описывать подробно, как проходили гульбища, наверное, нет необходимости.

Смоленск во время любого праздника – наглядная иллюстрация к финальной части любого гульбища. У каждого населенного пункта на Смоленщине по сей день существует престольный праздник. В этот день служат молебен, после богослужения начинается собственно праздник. В деревне Хохлово гуляли на Спас (6 августа по старому стилю). До наших дней сохранилось название «Трактир Медведя» – был, говорят, такой предприимчивый хозяин в Хохлове.

Именно около этого увеселительного заведения и проходил праздник. Слово очевидцу: «Сюда съезжались мелкие торговцы с конфетами, пряниками, семечками, орехами и лимонадом. Спиртное продавать им запрещали, так как монополия на торговлю горячительными напитками была у государства. До полудня служили молебен, затем гульбище начинали ребятишки. Они играли в бабки, чижика, лапту. Взрослые играли в городки, девчата водили хороводы, кто-то танцевал, кто-то присаживался к карточным игрокам».

Женщины гуляли до заката, затем уходили заниматься домашними делами.

Мужики куролесили допоздна, частенько дело заканчивалось потасовками и драками «стенка на стенку». В этом случае драчунов разнимала полиция.

Без стражей порядка не проходило ни одно деревенское гульбище.

Ночь на «голодного Николу» назвать праздником нельзя. Событие скорее было похоже на короткий отдых перед деревенской страдой. В ночь на «голодного Николу» (в конце мая) крестьянские семьи выводили лошадей в ночное и выезжали в поле сами. С собой брали полсотни яиц, березовик (березовый сок или квас), немного спиртного. Всю ночь пели песни, пили и закусывали. Почему Никола был «голодным»? Просто в это время у крестьян заканчивались зимние запасы и люди переходили на «подножный корм» – щавель, ботвинью, зеленый лук. Молоко давали только грудным детям.

Излишки молока женщины топили в печке, и это топленое молоко, которое, по отзывам, было очень вкусным и полезным, везли в город продавать.

Продавали так называемыми горлачиками. Горлачик – это глиняный горшок, в который вмещался литр молока. Для тружеников после «голодного Николы» начиналась жаркая летняя страда.

В заключение расскажем о смоленских кулачках. Без этой жестокой, но вместе с тем и гуманной забавы не обходился ни один праздник. Бои «стенка на стенку» обычно проходили на мосту через речку Рачевку или на днепровском льду. Там встречались жители всех слобод Смоленска: Ямщины, Донщины, Рачевки и Солдатской. Как правило, первыми в «стенках» участвовали самые маленькие, затем, ближе к полудню, наступала очередь подростков, а после молодых в бой вступали взрослые люди. Техника противоборства сводилась к мощным ударам в грудь, плечи или голову.

В солнечное сплетение и ниже бить было запрещено. Нельзя было нападать на лежачего. Если в рукавице у какого-нибудь бойца находили свинчатку, провинившегося жестоко наказывали. Проступок одного расценивался как позор для всех участников «стенки». Выяснять отношения после «кулачков» было недопустимым. Особым шиком считалось, когда участник пройдет сквозь строй противника, ни разу не споткнувшись. Вообще этот обычай заслуживает отдельного изучения. Кулачные бои запретили в двадцатых годах двадцатого века. Кстати, некоторые исследователи полагают, что обилие жестоких побоищ в современности отчасти связано с этим запретом, поскольку люди, порой даже почтенные граждане Смоленска, в «кулачках» по-своему снимали стресс. Наши традиции не позволяли выходить за рамки правил, особым образом регулируя отношения внутри семьи, поселка, города.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Христианство стало распространяться на Смоленской земле вскоре после крещения Киева. Как сообщает летопись, «в лето 6498 иде Владимир в Смоленскую землю и тамо крести все те земли». Первым городом княжества, принявшим крещение, стал Смоленск.

После смерти Ярослава Мудрого в 1054 году Смоленск стал столицей самостоятельного княжества, доставшись в удел сыну Ярослава — Вячеславу, потом внуку, Владимиру Мономаху.

Смоленщина находилась в составе Переяслав-Хмельницкой епархии до тех пор пока внук Мономаха, князь Ростислав Мстиславич Набожный (1128—1158) не исходатайствовал для Смоленска самостоятельного епископа. Соглашение между ним и первым епископом вошло в историю как «Уставные грамоты Ростислава». Смоленская епископия получила от князя значительные доходы, земельные владения.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

ГЕОГРАФИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

ОЗЕРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

РЕКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

КЛАДЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

РОДНИКИ И ИСТОЧНИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

На Смоленской земле в XII—XIII веках разворачивалась деятельность многих выдающихся проповедников и церковных писателей. Ярким именем в их плеяде является, имя святого преподобного Авраамия Смоленского.

В 1415—1419 и 1458—1514 годах находилась в канонической юрисдикции Киево-Литовских митрополитов.

С 26 января 1539 года — архиепископия; с 1681 по 1728 годы — митрополия.

В советское период известность получил процесс «Смоленское дело» 1922 года, в результате которого, за попытку остановить изъятие церковных ценностей из Успенского собора Смоленска, не подвергшегося разграблению даже при нашествии Наполеона, привлечено было 45 человек, 25 из которых попали в заключение, 5 — расстреляны. К 2008 году были известны 242 имени священнослужителей Смоленской епархии, невинно пострадавших в гонениях.

В 1941—1943 Смоленская епархия включала в себя Смоленщину и Брянщину и входила в состав Белорусской Православной Церкви. Правящим архиереем был епископ Смоленский и Брянский Стефан (Севбо). После освобождения Смоленской области от немцев, в 1943—1944 гг., Смоленская епархия возглавлялась архиепископом Калининским (Тверским) Василием (Ратмировым), носившим титул «Калининский и Смоленский».

С 1984 по 2008 год, в период управления митрополита Кирилла (Гундяева) (ныне Патриарх Кирилл) в Смоленской и Калининградской епархии было построено 143 храма, 65 восстановлено.

Решением Священного Синода от 5 мая 2015 года (журнал №

Правящим архиереем новообразованной Смоленской митрополии стал епископ Исидор. 21 мая 2015 года, в праздник Вознесения Господня, на Божественной литургии в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе города Ульяновска в связи с образованием Смоленской митрополии Святейший Патриарх Кирилл возвел епископа Смоленского и Рославльского Исидора в сан митрополита.

На заседании Священного Синода 4 мая 2017 года было принято решение образовать в административных границах Глинковского, Ельнинского, Ершичского, Монастырщинского, Починковского, Рославльского, Хиславичского, Шумячского районов и города Десногорска Смоленской области Рославльскую епархию, выделив ее из состава Смоленской епархии. (журнал № 32).

Правящему архиерею новоучрежденной епархии, включенной в состав Смоленской митрополии, положено иметь титул «Рославльский и Десногорский». Правящему архиерею Смоленской епархии иметь титул «Смоленский и Дорогобужский».

Епископом Рославльским и Десногорским избран игумен Мелетий (Павлюченков), клирик Смоленской епархии.

Таким образом, на сегодняшний день Смоленская митрополия состоит из трех епархий: Смоленской, Вяземской и Рославльской, и объединяет приходы Русской Православной Церкви, расположенные на территории Смоленской области.

Правящий архиерей митрополии – Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский

Всего на момент образования митрополии в Смоленской области зарегистрировано 167 религиозных организаций Русской Православной Церкви, из них: 156 приходов, 8 монастырей, 2 архиерейских подворья, 1 сестричество милосердия. Среди храмовых зданий – 78 памятников архитектуры федерального значения, 56 – регионального.

Православие в Смоленской области

Решением Священного Синода от 31 марта 2009 года на территории Калининградской области образована епархия Русской Православной Церкви. Правящий архиерей вновь образованной епархии получил титул «Калининградский и Балтийский», правящий архиерей Смоленской епархии именуется «Смоленский и Вяземский».

Решением Священного Синода от 5 мая 2015 г. из состава епархии выделена Вяземская епархия. Правящему архиерею Синод постановил иметь титул «Смоленский и Рославльский». Смоленская епархия включена в состав Смоленской митрополии.

Святые Смоленской области

С первых веков христианства Смоленская земля просияла праведниками, вошедшими в сонм святых земли Русской. Вот только некоторые имена:

св. блгв. кн. Ростислав — Михаил Набожный (+1167):

из всех многочисленных заслуг его можно выделить устроение монастыря на Смядыни, на месте обретения тела св. кн. Глеба; устроение также четырех каменных церквей в Смоленске: в честь свв. Бориса и Глеба, свв. апп. Петра и Павла, св. пророка Илии и св.бессребр. Косьмы и Дамиана.

прп. Авраамий Смоленский (+1224): с его именем связан расцвет духовной жизни Смоленска. Праведник, философ, иконописец, литератор, он переписывал книги, составлял новые сборники для чтения, проповедовал, ежедневно, став иеромонахом, служил литургия и проповедовал, создал иконописную мастерскую и библиотеку рукописных книг.

мч. Меркурий воин (+1239): Божия Матерь избрала этого благочестивого воина для того, чтобы он спас Смоленск от нашествия хана Батыя. Мученик бесстрашно сражался,ценой своей жизни сумев остановить продвижение врага к городу. В Успенском Соборе до сих пор хранятся его сандалии.

прп. Андрей Смоленский (+после 1390): будучи князем, роздал имение и тайно вышел из города, «изменив княжеские одежды на рубища, яко один из сирот». В Переславле-Залесском стал служить пономарем. В подвигах непрестанной молитвы, ношения вериг на одном месте провел тридцать лет. Только по его смерти в руке святого нашли хартию о его княжеском происхождении.

мц. Иулиания Вяземская в трудные годы литовского нашествия на Смоленск совершила свой подвиг в Торжке, отдав жизнь за супружескую верность.

св. равноап. Николай, архиепископ Японский (+1912): окончил Смоленскую духовную семинарию, Санкт-Петербургскую Духовную Академию и, приняв постриг, попросился быть настоятелем консульского храма г.Хакомата. В 1868 году его паства включала 20 японцев. В 1911 году в Японии было уже 266 общин, 33 тысячи христиан, 2 епископа, 35 священников.

новомученики: сщмч. Макарий (Гнеушев, +1918); прп. Рахиль Бородинская (+1928); сщмч. Серафим (Остроумов, +1937) и многие другие

Собор Смоленских святых

ДЕНЬ ПАМЯТИ

9 августа (переходящая)

ЖИТИЕ

Празднование было установлено по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1983 году, в Неделю перед праздником Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии. В 1986 году день Собора Смоленских святых впервые был включен в церковный календарь Московской патриархии.

Согласно календарю издательства Московской патриархии от 2012 года, в Соборе празднуются:

Авра́мий (Авраа́мий) Смоленский, прп.

Андре́й Смоленский, Переяславский, блгв. кн.

Анто́ний, епископ Вологодский, Великопермский, свт.

Арка́дий Дорогобужский, прп.

Арка́дий Новоторжский, Вяземский, прп.

Гера́сим Болдинский, прп.

Глеб (в Крещении Дави́д), страстотерпец, блгв. кн.

Глеб Всеволодович (Святославич) Смоленский, блгв. кн.

Дави́д Ярославский, блгв. кн.

Ефре́м Новоторжский, прп.

Ефре́м Смоленский, прп.

Игна́тий, епископ Смоленский, чудотворец, свт.

Иулиа́ния Вяземская, Новоторжская, блгв. кн.

Константи́н Ярославский, блгв. кн.

Макарий (Глухарев), Алтайский, прп.

Макарий (Гневушев), Орловский, сщмч.

Мерку́рий Смоленский, воин, мч.

Мерку́рий Смоленский, Печерский, прп.

Михаил, епископ Смоленский, свт.

Михаил Феодорович Ярославский, блгв. кн.

Николай Японский (Касаткин), равноап.

Питири́м, епископ Тамбовский, свт.

Про́хор Печерский, Лебедник, прп.

Ростисла́в (в Крещении Михаи́л) Мстиславич Киевский, Смоленский, блгв. кн.

Серафи́м (Остроумов), Смоленский, сщмч.

Симео́н Мстиславич Вяземский, блгв. кн.

Симео́н (Молюков), митрополит Смоленский, свт.

Си́мон Радонежский, Смоленский, прп.

Фео́дор Ростиславич Черный, Смоленский, Ярославский, блгв. кн.

БОГОСЛУЖЕНИЯ

Минея. 28-е июля. Собор святых земли Смоленския.

Храмы и церкви Смоленска

Храмы Соборной горы

Авраамиев монастырь

Борисоглебский монастырь

Верхне-Георгиевская церковь

Вознесенский монастырь

Собор на протоке

Соборная гора с Успенским Кафедральным Собором (Соборный двор)

Спасский монастырь

Троицкий монастырь на Кловке

Троицкий монастырь (ул. Б. Советская)

Церковь Воздвижения

Церковь Воскресения

Церковь Георгия

Церковь Иоанна Богослова XII век — город Смоленск

Церковь Михаила Архангела (Свирская) XII век

Церковь Петра и Павла на Городянке. XII век

Церковь Покрова

Церковь Спаса Нерукотворного (ул. Окопная)

Церковь Спаса Преображения (ул. Реввоенсовета)

Успенский собор(Соборный двор)

Храмовый комплекс (ул. Кашена)

Храмовый комплекс (ул. Старо-Ленинградская)

Храм Новомучеников и Исповедников Российских (ул. 25 Сентября)

Храмовый комплекс с храмом Воскресения (Козьи горы, рядом с российско-польским Мемориалом)

Богоявленский собор

Церковь Николая Чудотворца

Собор Вознесенского монастыря город Смоленск

Тёмкино — Гагарин

Много лет подряд паломники устремляются в маленький городок Тёмкино на границе Смоленской и Московской областей. Это место прославлено жизнью и делами великой подвижницы духа матушки Макарии (Артемьевой, 11.06.1926 – 18.06.1993), которая помогала многим людям советами и исцеляла своей молитвой. Доподлинно известно, что матушку посещал и первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Напротив кельи матушки устроен храм Божьей матери Одигитрии, а на могилку подвижницы до сих пор приезжает много людей. В настоящее время готовятся документы для канонизации подвижницы. Считается, что масло и вода с могилки обладают чудесными свойствами.

Также в Тёмкино находится источник пророка Илии, вода в котором насыщена серебром. Источник широко известен своими целительными силами среди верующих.

Интересны для путешествующих и духовные памятники города Гагарина: Казанский храм и храм Вознесения. Также в Гагарине похоронен игумен Никон (Воробьев), который известен среди верующих многочисленными наставлениями своим духовными чадам.

Автобус до Темкина ходит по пятницам в 16.00, цена билета – 371 рубль.

В остальное время нужно добираться через Вязьму.

От Вязьмы несколько раз в день ходит автобус до Темкина. Проезд обойдется вам еще примерно в 100 рублей.

Свято-Владимирский мужской монастырь на истоке Днепра

Адрес: Смоленская область, Сычевский район, д. Дудкино

Наместник обители: иеромонах Амвросий (Федукович)

Строительство храма в честь святого равноапостольного князя Владимира на истоке Днепра (деревня Дудкино Сычевского района Смоленской области) было начато в 2010 году в рамках программы «Славянские ключи», инициированной в Тверской епархии. «Славянскими ключами» названы истоки четырех рек, которые берут начало на Валдайской возвышенности, – Волги, Днепра, Западной Двины и Ловати (Волхова). Бассейны этих рек, о которых говорится еще в «Повести временных лет», охватывают почти всю европейскую часть России, Украину и Белоруссию.

В июне-августе 2010 года году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был организован Славянский крестный ход по Днепру – от истока Днепра на Смоленщине до Киева, по территории трех славянских государств: России, Белоруссии и Украины.

Крестный ход был приурочен к 1022-й годовщине Крещения Руси и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начало крестному ходу положило совместное богослужение: молебен в часовне на истоке Днепра и освящение купольного креста строящегося Владимирского храма.

В январе 2011 года на праздник Крещения Господня на истоке Днепра впервые было совершено освящение вод реки.

В 2014 году на истоке Днепра по инициативе региональных властей и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла было начато строительство Владимирского монастыря. В 2015 году, когда в Русской Православной Церкви отмечается 1000-летие преставления святого равноапостольного князя Владимира, в монастыре завершено строительство Владимирского храма, возведены братские корпуса, облагорожена территория и источник с купелью.

Десногорск

Самый молодой город нашей области Десногорск сегодня все чаще становится местом паломничества. В 2010 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил на главной площади города собор в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радосте», который стал центром духовной жизни Десногорска.

Храм известен своими чудотворными иконами Казанской Божьей Матери и Воскресения Христова, которая не так давно «просветлела», чудесным образом обновилась на глазах верующих.

До освящения собора в Десногорске действовала лишь небольшая деревянная церковь святителя Стефана Великопермского. Неподалеку от Десногорска находятся два святых источника: в честь Казанской Божьей Матери, с купелью, который известен уже около 300 лет, и источник Серафима Саровского, который был благоустроен при поддержке Смоленской АЭС.

Также в храме находится ковчег с мощами от всех оптинских старцев. До Десногорска автобус ходит примерно каждые два часа, с 6.10 до 19.15. Цена – 250 рублей.

До источника Серафима Саровского каждые 40 минут вас довезет маршрут Десногорск-Николаевское за 10 рублей.

Болдино

В Дорогобужском районе Смоленской области находится один из известных монастырей России — Свято-Троицкий Болдин монастырь. Он был основан в XVI веке преподобным Герасимом Болдинским неподалеку от Старой смоленской дороги. Герасим Болдинский известен в истории православия многочисленными духовными подвигами и даром исцеления больных.

История Болдинского монастыря долгая и сложная, он много раз разрушался и восстанавливался. После Великой Отечественной войны реставрационными работами в Болдино руководил известный реставратор Петр Барановский. Подлинное возрождение обители началось в начале 90-х гг. прошлого века стараниями тогда еще митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.

В 2001 году при расчистке руин Троицкого собора, главного храма обители, были обретены мощи преподобного Герасима Болдинского, память которого почитается 14 мая.

Полное восстановление Троицкого собора было завершено лишь в прошлом году, и сегодня Болдинский монастырь – это поистине одна из самых красивых и значимых обителей нашего края. До Дорогобужа автобусы ходят почти каждый час. Билет стоит 180 и 216 рублей, через Кардымово или через Сафоново. Но вот от Дорогобужа до Болдина можно добраться только на частнике.

Троицкий Болдин монастырь (Троице-Болдин монастырь, Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь) —

мужской православный монастырь Смоленской епархии Русской православной церкви, расположенный в деревне Болдино Смоленской области в 15 километрах от города Дорогобужа.

Где находится, как добраться:

Монастырь расположен на берегу речки Болдинки в 18 км от города Дорогобужа, на Старой Смоленской дороге. Основана обитель в 1528 г. преподобным Герасимом Болдинским. Со дня основания и до начала XVII века монастырь быстро развивался: строились храмы, собиралась братия. В 1580-1590-х гг. в Болдинском монастыре развернулось большое каменное строительство. Автором всего монастырского комплекса был известнейший московский мастер Федор Конь. В 1611 г. монастырь был захвачен поляками, в нем разместился католический орден иезуитов, во владении которых он находился до 1655 г. С 1656 г. монастырь вновь был освящен как православный.

В 1919-1927 гг. в монастыре были проведены реставрационные работы под руководством П. Д. Барановского. В бывших монастырских зданиях организован историко-художественный музей. В ноябре 1929 г. монастырь был официально закрыт. В Троицком соборе разместилось зернохранилище, во Введенском храме — колхозный сырзавод, в часовне — сепаратор для переработки молока.

Во время Великой Отечественной войны Болдинский монастырь был базой партизанских отрядов; в зданиях бывшей обители размещались ремонтные мастерские. В марте 1943 г. при отступлении немцы заминировали и взорвали храмы и колокольню. В 1964 г. началась реставрация монастыря по сохранившимся обмерам и фотографиям под руководством П. Д. Барановского.

В 1991 г. Болдинский монастырь передан Русской Православной Церкви. В 2001 году в монастыре были обретены мощи преподобного Герасима Болдинского.

В настоящее время практически все постройки монастыря восстановлены. Возрожден монастырский некрополь.

Храмы

Свято-Троицкий собор

Деревянный соборный храм в честь Святой Троицы с приделом во имя преподобного Сергия Радонежского построен в 1530-е гг. рядом с первыми постройками обители. Каменный собор в честь Святой Троицы с приделами во имя апостола Иоанна Богослова и благоверных князей Бориса и Глеба построен в 1585-1591 гг., по преданию, на средства инока Николая, из дворянского рода Арсеньевых. Собор был расписан фресками в византийских традициях на сюжеты из евангельских притч московскими государевыми иконописцами. В соборе хранился древний почитаемый образ Казанской иконы Божией Матери. Храм взорван в 1943 г. В 1991-2000 гг. проведены раскопки руин храма. В 2009 г. закончено восстановление Троицкого собора.

Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы

Каменный двухэтажный трапезный Введенский храм с келарской палатой построен в 1590-е г. В 1843 г. при настоятеле игумене Никодиме на втором этаже трапезной, рядом с Введенским храмом устроен придел в честь святителя Митрофана Воронежского. Храм взорван в 1943 г. Первый этаж восстановлен в 1960-e гг. Реставрационные работы проведены в 1995—1997 гг. Возрожденный из руин Введенский храм освящен митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом 4 декабря 1997 г.

Церковь святителя Тихона Задонского

На месте первой келии преподобного Герасима, у древнего дуба в 1890-х г. братией обители поставлен небольшой каменный храм в честь преподобного Тихона Калужского. В 1990 г. восстановлен. В мае 1991 г. митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл освятил храм.

Вязьма — Хмелита

Древний русский город Вязьма известен в России не только благодаря своей насыщенной военной истории, но и трепетным отношением вязьмичей к православной вере. В Вязьме особо почитают преподобного Аркадия Вяземского, который жил в XI веке, но до сих пор в городе около Троицкого собора сохранился камень, у которого молился подвижник. Считается, что именно благодаря его молитвам в радиусе 30 км от Вязьмы совершенно не водятся змеи, хотя вокруг города много болот.

В Вязьме расположен Иоанно-Предтеченский женский монастырь, основанный преподобным Герасимом Болдинским, который в течение 7 лет молился на месте шайки разбойников и 7 лет после этого строил монастырь. Жемчужина обители – трехшатровая церковь Одигитрии. Подобных церквей в России сохранилось всего шесть.

Начало было положено в 1535 году Герасимом Болдинским. В 1542 году Герасим Болдинский получил благословение и грамоту у митрополита Макария и позволение у царя Иоанна Васильевича на основание мужской обители.

Первая деревянная церковь — во имя Иоанна Предтечи, что и дало название монастырю — была поставлена в том же году. При игумене Симеоне, ученике Герасима, был построен второй деревянный храм — церковь Вознесения Господня.

В 1566 году в монастыре побывал Иван Грозный; в 1598 году — Борис Годунов; 1619 — митрополит Ростовский и Ярославский, будущий патриарх Филарет; в 1654, 1655, 1656, 1657 годах — царь Алексей Михайлович; 1656 — патриарх Никон.

В годы Смуты монастырь неоднократно подвергался разграблению польско-литовскими отрядами. Но уже в правление Михаила Федоровича на территории храма начинается активное каменное строительство. На месте деревянной церкви в 1630—1638 годах был возведён трёхшатровый каменный храм Божией Матери Одигитрии с приделами в честь Иоанна Предтечи и Симеона Богоприимца. В 1650 году при архимандрите Пахомии построена новая каменная надвратная церковь Вознесения Господня с трапезной.

С 1665 по 1742 гг. монастырь имел подворье в Москве в приходе церкви Космы и Дамиана.

В 1692 году, в грамоте Иоанна и Петра Алексеевичей, игуменом монастыря был упомянут архимандрит Феодосий.

В XVIII веке в монастыре была организована семинария (1739—1744), переведённая по именному указу императрицы Елизаветы Петровны от 21 июня 1744 года, в Москву на Крутицкое подворье. После перевода семинарии в обители было создано Духовное училище, просуществовавшее до 1918 года.

В 1750 году при архимандрите Венедикте был построен храм в честь иконы Божией Матери «Знамение».

В 1812 году монастырь был разграблен, восстановление шло медленно.

В 1880-е годы при архимандрите Назарии был построен каменный двухэтажный гостиничный корпус.

В 1912 году в монастыре проводил исследования архитектор-реставратор П. Д. Барановский, материалы которых легли в основу реставрационных работ 1970—1980 гг.

При советской власти в 1930 году был закрыт Вознесенский собор, в 1946 году разрушена Знаменская церковь. На территории монастыря размещалась спичечная фабрика, пивоваренный завод, мастерские общества слепых, склады городского торга и аптечного управления. В 1980-е на территории монастыря начались реставрационные работы.

В 1990 году вновь был открыт Вяземский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь; 11 августа 1991 года был освящён храм Вознесения Господня; в 1995 году монастырь был преобразован в женский; 12 августа в 2001 года был освящён главный престол храма Одигитрии; в 2003 году освящены колокола на звоннице.

В настоящее время в монастыре проживают и несут послушание 18 насельниц. Сестры с большой любовью и заботой принимают многочисленных паломников. Неотъемлемой частью монастырской жизни являются также паломнические поездки по святым местам, в том числе и на Святую Землю. Монашеская жизнь вновь загорелась ревностью и трудами. И важной задачей остается возрождение былого духовного состояния обители.

Святые

прп. Герасим Болдинский

свт. Питирим Тамбовский

Святыни

За время существования Иоанна — Предтеченского монастыря он много раз подвергался разорению и опустошению, убранство его храмов и святыни бесследно исчезали, но молитвами святых создателей и покровителей вновь и вновь обитель возрождалась, и появлялись новые иконы, святые мощи Божиих угодников.

Святыни возвращались прихожанами, привозились паломниками и сестрами со святых мест, из разных уголков мира. И сейчас в монастыре в храме Вознесения Господня хранится великая святыня — Крест-мощевик с частицами мощей Иоанна Крестителя; частицы мощей святого Феодосия и Преподобного Лаврентия Черниговских, привезенных из Чернигова; мощи святых преподобных Оптинских старцев, привезенные сестрами из Оптиной пустыни, мощи святого преподобного Ферапонта из монастыря Рождества Богородицы Можайска; камень со Гроба Господня, привезенный со святой земли; частицы мощей четырнадцать тысяч Вифлеемских младенцев Иродом убиенных из Вифлеема; чудотворный образ Смоленской Божией Матери «Одигитрия» — путеводительницы и защитницы Смоленской земли со времен Владимира Мономаха, и частицы мощей преподобного Герасима Болдинского и святителя Питирима, епископа Тамбовского.

Престольные праздники

Иоанн Предтеча, пророк — 7 июля (Рождество), 11 сентября (Усекновение главы), 6 октября (Зачатие), 20 января – Собор

Где находится. Как добраться

Адрес: г. Вязьма, 215106, ул. Докучаева, 48-А

Тел.: 8 (48131) 6-18-01

Расписание богослужений

Службы проходят ежедневно летом в церкви Одигитрии, зимой в церкви Вознесения Господня.

Литургия — в 9:00, вечерняя служба — в 17:00.

Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь

Адрес: 215155, Смоленская область, Вяземский район, п/о Богородицкое

Тел: 8 (48131) 3-86-10; + 7 915 630 88 94

Настоятельница: игумения Ангелина (Нестерова)

Штатный клирик: иеромонах Даниил (Сычев)

«…В истории нашего Отечества были судьбоносные, поворотные моменты от которых зависело быть или не быть стране, быть или не быть народу. Они всегда были связаны с человеческим страданием и горем. Но проходя через эти страшные испытания, наш народ выходил победителем и обеспечивал свое историческое существование».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 4 мая 2010 г.

Историческая справка

Трагическая страница первого года Великой Отечественной войны связана с так называемым «Вяземским котлом», или официально – Вяземской оборонительной операцией, в которой участвовали войска Западного и Резервного фронтов. Цель этой операции – задержать наступление в октябре 1941 года главных сил немецкой группы армий «Центр» на Московском направлении. В результате прорыва немецко-фашистских войск на флангах Западного фронта в окружение под Вязьмой попали пять армий (16А, 19А, 20А, 24А, 32А), в состав которых входили и дивизии Московского народного ополчения. Около двух недель окруженные войска Красной Армии под командованием генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина своими активными действиями сковали 28 гитлеровских дивизий, из которых половина до середины октября не смогла принять участие в дальнейшем наступлении на Москву. Героические бои в районе Вязьмы позволили советскому командованию выиграть время для организации сопротивления на Можайской линии обороны. Ценой сотен тысяч жизней наших воинов было заплачено за двухнедельное сковывание сил противника под Вязьмой. Часть войск вырвалась из окружения и, выйдя к Можайскому оборонительному рубежу, влилась в ряды защитников Москвы, многие попали в плен, а оставшиеся в тылу позже примкнули к партизанам Смоленщины.

Прорыв окружения группы войск Красной Армии от села Богородицкое осуществлен 11-12 октября 1941 г. в районе д. Всеволодкино по речке Курьяновке, притоку р. Бебря. Территорию вокруг села Богородицкое (примерно 10 на 15 километров), где в течение первых двух недель октября 1941 года происходили наиболее ожесточенные бои, называют Вяземским ратным полем.