|

Дни солнцестояний и равноденствия были хорошо известны эвенам. Праздники, справляемые эвенами, якутами и другими народами в дни летнего солнцестояния, носят следы древнего культа солнца. Традиционным остается у эвенов проведение национального праздника («hэбдьэк», «hэбдьенэк» или «эвинэк») – встречи Нового года в дни летнего солнцестояния (22,23,24 июня). Летний месяц – дилгос илаани – июнь, буквально означает месяц солнца, воды и новой зелени, месяц пробуждения и обновления природы. С этого месяца начинался древний Новый год эвенов. Возникновение хороводного танца «hээдьэ» и национального праздника «hэбдьэк» и «эвинэк» ставится в прямую связь с обрядом встречи солнца и нового года эвенов: древний круговой танец hээдьэ начинается и идет по движению солнца [Алексеев, 1993, с.10]. |

Проведение праздника встречи занимало особое место в жизни эвенов. После долгого сурового зимнего периода, в течение трех самых долгих дней в году эвены, съехавшись с разных местностей, проводили время в веселье: пели, танцевали хороводные танцы.

На таких сборах осуществлялись взаимный обмен, брачные сговоры, устраивались молодежные развлечения, спортивные состязания и др. Обычаи и обряды народа, посвященные встрече Нового года несли в себе огромный культурно-созидательный смысл. Они включали элементы песенно-танцевального искусства, театрализованные представления сказок, родовых преданий, легенд. На празднике исполнялись различные родовые песни, песни-импровизации, песни-рассказы.

Одним из главных моментов встречи являлось коллективное исполнение кругового танца «hээдьэ» — «Дьэhэрийэ», который имеет те или иные варианты у разных локальных групп эвенов. Все эвенские хороводные танцы, различные песни являлись школой для молодежи, с помощью них они получали знания, учились опыту старшего поколения и мудрости жизни. Песни и круговые танцы имели слова заклинания (благопожелания). Например, в «Дьэhэрийэ» есть такие слова [Алексеев, 1993,с.58]:

| Заклинаю! Пусть песни и радость разносятся |

| Над тайгою моей, над страною оленных людей! |

| Верь всегда, что наступит день такой, |

| Когда не будет печали и слез, |

| Когда соберемся в «hээдьэ» весь эвенский народ! |

| |

||

|---|---|---|

| Быт |

Семья и брак • |

|

| История и происхождение |

Эвены • |

|

| Культура |

Песенно-танцевальное искусство • |

|

| Одежда |

Эвенская одежда • |

|

| Персоналии |

Борисова С.Д. • |

|

| Эвены – коренной малочисленный народ Северо-Востока Российской Федерации |

Год начинался, когда просыпалась земля, и заканчивался, когда она вновь укрывалась снежным одеялом. Об особенностях современного и древнего эвенкийского календаря корреспонденту «АиФ-Красноярск» рассказала главный специалист по эвенкийской культуре таймырского Дома народного творчества Татьяна Болина-Укочёр.

Икэнипкэ

Этот обрядовый праздник сейчас называют Днём оленевода. Он проводился в весеннее новолуние, за месяц до наступления устойчивого тепла. Знаменовался рождением оленят, появлением травы и хвои лиственницы и отмечался народной приметой — первым кукованием кукушки. Этим праздником начинался эвенкийский новый год. Обряд был направлен на получение священной силы для оживления Природы, которая должна способствовать размножению оленей и дичи и давать здоровье и благополучие людям.

Вначале всех приглашают очистить душу и тело дымом багульника, затем — накормить огонь свежеиспечённым хлебом. Говорят, если загадать во время этого обряда желание, оно непременно сбудется. Благосклонность судьбы можно также получить, дотронувшись рукой до деревянного столба «сэвэки». Обращаясь к божеству по имени, просили дать хороший год.

При встрече первого грома, повествующего о наступлении нового года, произносили Алга — просьбу, благопожелание. Когда слышали первые раскаты грома, брали ветки ёрника в правую руку, трижды обходили жилище по движению солнца и произносили:

Арчэ, арчэ!

Мы есть эвенки,

Мы арбагасы имеем.

Чтоб хорошо жили,

чтоб не голодали,

Хорошим годом приходи,

Плохим годом не приходи.

Синилгэн

Праздник первого снега, благословения зимовья. С этого дня начинается охота. Начинают с обряда Чичипкан — прохождение через «небесные врата». Их делают из раздвоенного ствола лиственницы, наверху крепится тотем в виде лица. Прошедший Чичипкан человек считается очищенным от грехов и болезней прошлого года.

Это праздник души и ликования эвенков — с этого дня начинается великая охота. Синилгэн проводится на традициях обряда, символически означающего добывание охотничьей удачи. При этом сильные духом и одарённые охотники берут особый лук и идут на охоту. Когда удача добыта, женщины и дети встречают их с великим ликованием. На праздник съезжаются издалека. Затем многоуважаемый человек рода просит у духа огня благословения и кормит огонь специальным угощением.

Бакалдын

Летний эвенкийский праздник, во время которого происходит так называемая «встреча всех родов». Проводится он на месте, где пересекались кочевые тропы, в самом начале лета, когда распускаются почки лиственницы и всю ночь напролёт кукует кукушка. На вершине сопки разжигают костёр и благодарят солнце. Сначала на такие празднества допускались только мужчины, но потом участвовать в них стали женщины и дети. Здесь танцевали круговой танец ёхарьё, устраивали спортивные состязания, заключали торговые сделки и обменивались невестами.

Ещё одна интересная традиция — кормление реки с пожеланиями добра и счастья, чтобы в реках было всегда полно рыбы. С заходом солнца шаман камлал и просил у духов счастья для всех людей на земле.

Месяц — это «луна»

Эвенкийский календарь состоял из 13 лунных месяцев. Поэтому месяц называется «бега», что в переводе значит «луна». Позднее один месяц был потерян. Новый год у эвенков начинался с весны.

Месяц январь — мирэ — «месяц плеча». Название очень точное. Действительно, в январе из-за горизонта начинает выглядывать солнышко и лучами касается плеч человека.

Февраль — гиравун — «месяц шага», «месяц пешей ходьбы на охоте». Солнце в это время года поднимается над горизонтом выше, чем в январе, и природа делает шаг к теплу, к весне.

Март — эктэнкирэ — «месяц роста рогов». В марте у самцов северных оленей начинается рост рогов.

Апрель — туран — «месяц ворона». Время, когда эти птицы начинают высиживать яйца.

Май — сонкан — «месяц телят». В это время проходит отёл самок домашних северных оленей.

Июнь — мучун — «месяц зелени». Света в изобилии, зелень набирает силу.

Июль — чорилин — «месяц солнцепёка». Самый тёплый месяц.

Август — иркин — «месяц чистки оленьих рогов». В эту пору у северных оленей прекращается рост рогов, и с них начинает сходить бархатистая кожица, обнажая кость рога.

Сентябрь — сирудян — «время начала оленьих игр». Начинается свадебная пора у диких и домашних оленей.

Октябрь — угун — «месяц замерзающей воды». Устанавливаются отрицательные температуры, появляются забереги на реке.

Ноябрь — хукдарпи — «месяц глубокого снега, сильного мороза». Точнее про ноябрь не скажешь.

Декабрь — хэгдыг — «самый длинный, самый большой». Кочевники тайги в это суровое время года находились в стойбище, время тянулось медленно.

Год начинался с головы

Ранее у эвенков существовал календарь, в основе которого лежало тело человека. Такой календарь описал известный тунгусовед В. Туголуков. Древнейший главный календарь всех эвенков был построен по принципу счисления месяцев по верхней части человеческого тела. В суставном календаре очевиден астрономический принцип построения.

Сонная — голова, или вершина (начало) года, месяц, когда день начинает прибывать.

Эвримира — левое плечо (год как бы начинает спускаться вниз).

Ичан — левый локоть руки.

Билян — запястье левой руки.

Унму — суставы, образующие основания пальцев левой руки.

Чаратки — средние суставы пальцев левой руки.

Огитки — последние, нижние суставы пальцев левой руки.

Год прошёл половину своего пути и переходит на пальцы правой руки, начинает восхождение в обратном порядке: огитки, чаратки, унму, билян, ичан, туктиримира — правое плечо.

Эту основную календарную систему эвенки различных районов приспосабливали к местным условиям и давали месяцам ещё и дополнительные, описательные названия.

Муниципальное образовательное учреждение

Дополнительного образования детей

Центр развития творчества детей и юношества

Сборник составлен по материалам участников районной виртуальной викторины «Включись!»

Нерюнгри, 2013

Авторы проекта О.М. Трандафир, Понамарева А.С.

Составитель О.М. Трандафир

Редакционная коллегия: Н.В. Аксенова, А.С. Пономарева,

В.М.Мещан

В сборник вошли лучшие работы школьников Нерюнгринского района, представленные на творческий конкурс, виртуальной викторины «Включись», проводимой в рамках детско-юношеского фестиваля эвенкийской культуры, организованной отделом творческого развития ЦРТДиЮ г. Нерюнгри РС(Я).

Орфография и пунктуация произведений представлена в редакции авторов:

Артюкова Дмитрия МОУ Гимназия №1, 5 А класс

Кузнецовой Ульяны ДДТ п. Беркакит

Постоноговой Анастасии МБОУ СОШ № 15, 5 Б класс

Филипповой Любови СОШ № 3, А класс

Шамсутдиновой Альбины МБОУ СОШ № 15, 8 класс

Григорь Анастасии МОУ Гимназия № 1, 6 в класс

Шукюровой Эльмиры МОУ СОШ № 3, А класс

Бровкиной Александры МБОУ СОШ № 15, 5 А класс

2013 г.

Юный друг!

Тебе повезло, ведь ты живешь в уникальном месте, на юге Якутии, где сохраняются культура, язык и традиции удивительного эвенкийского народа, имеющего богатую историю на нашей Северной земле.

Если ты стал участником викторины «Этнокультурные традиции эвенков», то это означает, что ты неравнодушен к судьбе и истории коренного народа, значит, ты стремишься к сохранению его духовных ценностей!

Оргкомитет

История села Иенгра

Под яркими северными звездами, у подножия одной из красивейших гор Станового хребта с поэтическим названием Спящая красавица, на берегах небольшой речушки Иенгра, широко раскинулось село с тем же названием.

Если смотреть на гору с села она похожа на спящую девушку на восходе «просыпается» на закате «спит». Его примечательность в том, что в нем живут представители традиционного кочевого народа-эвенки у которых сохранилась до сих пор культура, язык эвенкийского народа. Село основано 126 году именно здесь эвенки остановились на постой, и так выросло не заметно село Иенгра.

Село Иенгра свое название получило от эвенкийского слова, означающего «ветвистые рога». Само название эвенков – тунгусы. Впереводе — эвенкил – идущие поперёк хребтов. Существует гипотеза, что в 3 веке до н.э. народ Увань переселился с территории северного Китая. Эвенки – малочисленный народ Крайнего Севера России. По мнению этнографа Р.М. Василевича этот термин первоначально означал «человек». Называли эвенков также орочонами, что следует понимать как «оленный».

Эвенки – единственный народ Севера, который освоил не только огромные пространства тайги, но и проник далеко на север, достигнув лесотундры.

Эвенки-тунгусы разделялись по формам своего хозяйства на «пеших» или «сидящих» — охотников и рыболовов, «оленных» — охотников и оленеводов.

Эвенки говорят на эвенкийском языке. Письменность эвенков была оформлена в 131 году на основе латинской графики, с 137 года письменность ведется на основе русского алфавита.

Родовые общины эвенков

Заселение эвенками Нерюнгринского улуса шло с Амура. Это подтверждается названием родов, которые по сей день сохранились у жителей села Иенгра

Чувство родства у эвенков развито очень глубоко и в наше время люди с одной родовой общины носят одинаковые фамилии. Общее происхождение эвенков объединяло родственников до седьмого-восьмого поколения. От каждого поколения отделялось по 0 семейств. Представители старшего поколения могли на память назвать имя любого представителя своего рода. В селе Иенгра 24 общины самые знаменитые «Кэптукэ» «Алгома» С Началом христианизации стали входить в среду эвенков и разные фамилии и имена. Якут Колэ из учурского рода Бута дал поколение Колесовых. Наум из этого же рода дал поколение Наумовых, один из потомков Бута дал поколение Пудовых. Представитель учурского рода Трофим дал начало поколения Трофимовых. Так появлялись у эвенков современные фамилии.

Народная мудрость эвенков

Эвенк – человек, привыкший к кочевой жизни. С оленями, с природой связана вся жизнь эвенка, от рождения до смерти. С оленями тесно связана эвенкийская культура, много поверий, легенд, сказок, пословиц.

Эвенкийские пословицы, как и у других народов, отличаются краткостью, образностью, широтой и отточенностью мысли.

- Охотнику нужны олени, как глухарю крылья.

- Олень и собака – друзья охотника.

- Стельную важенку резать – оленей не увидишь.

- Когда убьёшь дикого оленя, после еды все кости собери и положи в лабазе. Если будешь бросать на землю, дух охоты Хинкген рассердится, и тебе на охоте не будет удачи.

- Не бей оленя, а то дух оленя рассердится, и от тебя уйдут все олени.

- Прикочевав на старое стойбище – не кричи и никогда не ругай. Напугаешь духов этой земли – тебе на охоте не будет удачи.

- Рано вставай, тогда будешь иметь добычу.

- Помогай старым, их не серди. Если будешь злить старых, жизнь станет плохой.

- Много раз не злись, а то скоро состаришься.

- Когда приедешь к большому озеру или к реке, то не кричи и камни в воду не кидай: обидится и рыба не будет ловиться.

- Если на охоте ничего не добудешь – не ругай те места и ту землю, где охотился. Дух охоты услышит и обидится, надолго убежит от тебя.

- Прикочевав на старое стойбище – не кричи, дух земли испугается. Напугаешь духов этой земли – тебе на охоте не будет удачи.

- Нельзя бросать палку поперёк дороги, по которой кочуют или прошёл зверь.

- Из озера не вылавливай всю рыбу, а оставь своим потомкам.

- Как люди достойные живи, не обрубая их тропы. Свои прихоти во вред другим не убаюкивай, как младенца. Тех, кто раньше тебя увидел солнце, слушай.

Поверья эвенков

«Тайга кормит оленей, а олени кормят и одевают нас», «Если мальчик играет с оленятами, то из него вырастет хороший оленевод» — так говорят эвенки-оленеводы. От количества оленей всегда зависело благополучие их жизни.

В летний период вся забота об оленях ограничивалась устройством дымокуров, вокруг которых животные собирались сами, спасаясь от гнуса. У эвенков давно вошло в поговорку, что летом оленей пасёт гнус. Наиболее беспокойное время для оленеводов–эвенков – это осень, когда олени разбегались в поисках любимого лакомства – грибов. Зимой же олени уходили недалеко.

По-видимому, олени с глубокой древности находились в личной собственности каждого охотника. Об этом свидетельствуют обычаи эвенков: уплата калыма в виде оленей непосредственно отцу, а не родственникам невесты; выделение оленей в личное пользование женатому сыну сразу после женитьбы. Особого внимания заслуживает обычай эвенков: в случае потери оленей собирать пострадавшему коллективно по оленю со всех сородичей. У эвенков был обычай обмениваться оленями в виде своеобразных взаимных «подарков», когда родственники встречались в тайге на промысле.

Численность оленей всегда зависит от ритма северной природы и хозяйственной деятельности человека в освоении новых территорий. Большой урон оленеводству Амурской области был нанесён при строительстве Зейской ГЭС и промышленном освоении зоны БАМа, из-за этого сократились богатые оленьи пастбища, нарушена экология. В легендах эвенков в годы «большой оленьей беды» звучал скорбный мотив песни:

Куда ушёл олень, дающий нам жизнь?

Он давал нам мясо и кровь для супа,

Давал нашим собакам силу бежать по глубокому снегу.

Его жилы сшивали нам одежду,

А в его костях был нежный мозг – уман.

Наши жилища согревал огонь его жира,

И наши щёки лоснились от его соков…

Эйах-эйа, куда же ты ушел, наш олень?

Поверье – предание, основывающееся на суеверных, мистических представлениях. Например, у эвенков существует такое поверье. Когда охотник отправляется на охоту, он должен знать, что если встретит медведя, то нельзя называть его словом «медведь», надо обращаться к нему уважительно – «дедушка».

У шаманов для сохранности поголовья оленей были свои атрибуты – ровдужные коврики, в середине которых вышивали силуэт оленя, стоящего в кругу.

Традиционные эвенкийские праздники

… В июльском лесу неподалеку от стойбища прокуковала кукушка. «Что слышишь?» — спросил старый эвенк у внука, помогавшего подгонять оленей. – Кукушка сказала: «Икэнипкэ». Пора собираться на встречу всех родов».

- Каждое лето в селе Иенгра проводится национальный праздник Новый год, эвенкийский «Икэнипкэ». На этот праздник собираются все эвенки живущие в этих краях. Середина лета – время рассвета всего живого, когда природа начинает излучать жизненную энергию с новой силой. Для эвенка наступает Новый год, который приносит новые силы жить. Этот праздник один из любимых и почитаемых праздников эвенков. Это праздник возрождения древних обрядов, народных традиций. Здесь можно познакомится с фольклором, песенной культурой эвенков, национальными играми: бросанием маута, перетягиванием палки, борьбой хапсагай, прыжками через нарты.

- Эвенкийский праздник встречи солнца БАКАЛДЫН. В конце марта проходит уникальный праздник Бакалдын – праздник встречи солнца. Этот день для всех особенный тем, что люди обращаются с молитвами к божествам. Целый год эвенки готовятся к весенним спортивным состязаниям, чтобы показать себя в традиционных для эвенков видах спорта: гонках на оленьих упряжках и верхом на олене, метании аркана, прыжках через нарты, стрельбе из лука.

- «Утывэткун» — день оленеводов. Этот праздник наступает в первое воскресение марта. Обозначает встречу весны. На этом празднике оленеводы соревнуются в гонках между собой. Так же проводятся детские гонки, верхом на олене и на нартах. Поются песни, водятся национальные хороводы.

- Эвенки ценили умение не только воевать, но и вести переговоры о мире. Сначала отряд во главе с шаманом подходил к лагерю противника и предупреждал громким криком о своем приближении. Противник высылал парламентеров — двух пожилых женщин. Ремешки их унтов (меховых сапожек) должны быть обязательно развязаны. Это знак, что парламентеры готовы вести переговоры. С пожилыми женщинами вступают в беседу такие же пожилые женщины, представляющие враждебную сторону. Шаман демонстративно отвергал предложения и приказывал готовиться к бою. Тогда обороняющиеся присылали двух пожилых мужчин с развязанными ремешками унтов. Начинались новые переговоры, которые теперь вели между собой старейшие мужчины. Однако и на этот раз соглашение достичь не удается: шаман отсылает парламентеров обратно. Тогда в лагерь нападающих прибывает шаман из обороняющегося стойбища. Оба шамана садятся спиной друг к другу, по обе стороны от вонзенных в землю крест-накрест мечей, и говорят напрямую. Заканчивается такой разговор заключением мира. Обряд, предусматривавший многоступенчатые переговоры, был призван создать у людей определенный душевный настрой, продемонстрировать каждому, как нелегко заключить мир и как важно беречь его впредь.

Народные приметы и культы эвенков

Примета – обстоятельство, явление, указывающее по народным верованиям на появление чего-либо, на связь с каким-нибудь другим событием.

Приметы: очень важны для эвенкийского народа

- Дым стелется по земле – будет плохая погода.

- Ветер южный гонит облака – к дождливой погоде.

- Звёздное небо в мороз – будет тепло.

- Кукушка кукует – будет дождь.

- Звезды сильно блестят – скоро тепло наступит

- Как олень гордо несёт голову свою, так же высоко держи своё имя.

- Когда убьёшь дикого оленя, после еды все кости собери и положи в лабаз. Если будешь бросать кости на землю, дух охоты Хинкген рассердится и тебе на охоте не будет удачи.

- Ленивый человек похож на оленя, который последним идёт по протоптанной дороге аргиша.

По преданиям эвенков, человека с рождения окружают разные духи природы. Три главные присутствуют обязательно – дух Матери, дух Земли, дух Воздуха. «У оленекского дерева сучья вверх торчат», «Земля кормит оленя – олень кормит весь род», «Эвенк не может представить свою жизнь, без оленя», «Красив и здоров олень, радостный и счастливый эвенк», «Всех и все земля растит, человек тоже ее соринка», «Крыша дома – небо, стены его – тайга, сердце – олень»

«Если постоянно бить оленя, то у него портится характера», «Не надо поднимать много шума из – за пустяка, подобно чайке», «Душа юноши определяется по тому, какая у него нарта. Если она сделана прочно, аккуратно и всегда приятно смотрится – значит, у юноши светлая душа»

Культ огня, очага широко распространен у народов Севера. Функция очага – отопление и освещение жилища, приготовление пищи, защита от диких зверей. Огонь – главная семейная святыня – широко использовался в семейных обрядах. Дух-хозяин огня представлялся у эвенков в виде старика, иногда с семьёй. Духа-хозяина огня, покровителя домашнего очага, семьи, рода постоянно «кормили» кусочками лучшей пищи и кумысом, к нему обращались с различными просьбами. У эвенков известен обряд-приобщение младенца к семейному очагу: ребёнка вносили в жилище и мазали ему лицо сажей, говоря: «Огонь, не принимай за чужого, свой пришёл».

Перед промыслом эвенки «советовались» с огнём; если в ответ их мыслям или словам пламя костра горело ровно, это предвещало удачу.

Огонь мог предсказать скорый приезд гостей.

При гадании о предстоящем пути, близкой перемене в судьбе огонь «чертил» на оленьей лопатке дороги человека или семьи.

Огонь обладал очистительными свойствами, мог уничтожить или изгнать злых духов, поэтому использовался в лечебных и шаманских обрядах.

Над огнём “очищали” промысловое снаряжение при длительной охотничьей неудаче.

Существуют эвенкийские народные приметы, запреты, поверья, связанные с огнём.

- Не плюй в огонь. Если плюнешь, будет рана. Если плюнешь, заболит язык.

- Не шевели огонь ножом (ранишь ноги бабушке-огню, рассердится).

- Не бросай в огонь иголку, подавится дух-хозяин огня.

- Не клади нож остриём к огню, поранишь ноги бабушке.

- Не руби дрова около костра, в дороге не будет гореть огонь.

Культ огня неотделим от культа предков.

Культовое почитание медведя. К медведю самое трепетное у эвенков отношение. По поверьям эвенков – это прародитель. Есть древний праздник у эвенков — Медвежий праздник. По случаю добычи медведя устраивали праздник. Сопровождается песнями, танцами, играми. После добычи медведя, в берлоге охотники проводили ритуал. Разжигали костер, изготавливали шашлыки из разных органов медведя. Мясо съедалось всеми участниками охоты, чтобы охотник не боялся этого зверя. Потом проводилась импровизированная борьба с головой медведя, «борьба» заканчивалась победой над медведем.

Одним из эвенкийских обрядов является обряд очищения «Чычыпкаан». Он совершался при нарушении каких — либо охотничьих обычаев и правил. Перед чычыпкааном разводили костёр (двухметровый идол с расщеплёнными ногами). Затем убивали домашнего оленя и его кровью мазали рот, руки и колени чычыпкаан и идольчиков. После этого кормили огонь, бросая в него кусочки коленного жира оленя и пучок конского волоса.

Охотник с ружьём и посохом обходил чычыпкаан по солнцу. С западной стороны он пролезал между ног идола трижды. После этого он обращался с заклинанием к Байанаю, спрашивая чем не доволен и говорил, что для него поставил счастливый чычыпкаан. В заключение обряда охотник умолял злых духов не мешать духу-хозяину охоты, чтобы он послал удачи в охоте.

Обряд имеет ярко выраженный магический характер. Верили, что неудача, грязь – всё остаётся позади чычыпкаан. Деревянный идол считался не изображением духа, а магическим снарядом, отделяющим скверну от охотника. Термин «чычыпкаан» в переводе с эвенкийского означает развилку.

Культовым почитанием у эвенков-орочонов пользовались птицы: ворон, орел, лебедь, гагара, утка-чирок, кукушка, кулик, бекас. Все эти птицы считаются помощниками шамана в обрядах лечения, добычи оленьих душ, добычи охотничьей удачи, здоровья для семьи и т.д. все перечисленные птицы неприкосновенны, строго запрещалось их убивать и мясо употреблять в пищу.

Охотники верят, что ворон помогает оберегать оленьи стада от хищников, разыскивать животных во время промысла, выдавая их своими криками.

Орлы и лебеди являются неотъемлемой частью шаманских обрядов.

Чирки, бекасы и кулики во всех шаманских камланиях являлись сторожами. От них зависело путешествие шаманской души.

Таймень считается одним из носителей шаманской души в водной стихии.

Змея, ящерица и лягушка считались исцелителями болезней.

Национальные эвенкийские игры

Богата культура эвенков традиционными национальными играми.

«Борьба налимов» — Двое детей лежат на спине, валетом. Правыми руками они должны крепко облокотиться. Головы и левые ноги плотно прижаты к земле, а правые ноги сплетены. Усилием правой ноги каждый « налим» пытается перевернуть противника через себя.

«Бой быков» — Ведущий отмеривает площадку шириной 3 метра, а посередине проводит линию. Двух ребят у этой черты он ставит на колени так, чтобы они сомкнули головы. Как только он скомандует: «Начали», — противники начинают теснить друг друга. При этом им запрещается делать резкие выпады» «Бодаться» нужно плавно, не отрывая рук и коленок от земли.

«Заплетание девяти кос» — играют две группы из девяти детей. каждой группе дается обруч к обручам, подвешенным на высоте поднятых рук, за концы прочно привязано по 27 прядей конских волос, длиной в один метр. Нижние концы волос, болтаются свободно. Игроки стоят в 15 шагах от обручей. По команде игроки подбегают и плетут косы. Побеждает та команда, которая заплетет больше кос.

Солнце (Хейро) — Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками делают равномерные взмахи-вперед и назад, и на каждый шаг говорят хейро.Ведущий – солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в стороны).

Правила игры. Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, два, три – в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг.

Олени и пастухи

Все игроки – олени. На головах у них атрибуты, имитирующие оленьи рога. Двое ведущих – пастухи – стоят на противоположных сторонах площадки, в руках у них (аркан) маут (картонное кольцо или длинная верёвка с петлей). Игроки олени бегают по кругу гурьбой, а пастухи стараются накинуть им на рога маут. Рога могут имитировать и веточки, которые дети держат на руках.

Правила игры. Бегать надо легко, увертываясь от маута. Набрасывать маут только на рога. Каждый пастух сам выбирает момент для набрасывания маута.

Ловкий оленевод

Участники игры, «оленеводы», располагаются на площадке для игры, шеренгой лицом к поставленной в 3-4 м от них фигуре оленя. Они по очереди бросают в оленя мяч. За каждое попадание «оленевод получает флажок. Выигрывает тот, кто сделает больших метких бросков.

Игры, способствующие познанию животного мира и развивающие быстроту и ловкость у эвенков.

Коршуны. Все встают в ряд, в затылок, держа друг друга за пояс. Передний изображает матку, защищающую во время игры детей- всех сзади стоящих. Ловящий изображает коршуна. Хлопнув предварительно в ладоши, коршун старается выхватить кого- нибудь из ряда, матка защищает. Переговоров между маткой и коршуном не ведется.

Привязанный медведь. Водящий изображает медведя. Его привязывают либо к жилищу, либо к чему- нибудь другому арканом, наброшенным на пояс. Место водящего занимал первый из пойманных медведем участников игры, которые вертелись рядом с ним и дразнили его.

Игра в оленя. Дети делятся на две группы. Каждый играющий в руке над головой держит ветку, напоминающую рога оленя. Группы сходятся и начинают «бодаться». Побеждает та группа, у которой сохраняется больше не сломанных рогов.

Игра в маут. На поляне, во дворе ставится предмет, на который укрепляются рога оленя. Играющий берет маут (веревка с петлей) и на расстоянии 5м бросает его на рога. Побеждает тот, кто больше сделает удачных бросков.

Юные нерюнгринцы чтут и уважают культуру эвенкийского народа, с удовольствием участвуют в национальных праздниках, пропагандируют образцы устного народного творчества. И сегодня они хотят обратиться к своим сверстникам о том, как важно сохранить этнокультурные традиций эвенков не только на словах, но и на деле.

Артюков Дмитрий

МОУ Гимназия №1, 5 А класс

Дорогой друг!

Мы живём на якутской земле, коренными народами которой являются: эвены, эвенки, долганы, чукчи, юкагиры. Якутия занимает 1/5 территории России, но как мало количество коренных народов! Я хочу сказать тебе, что эти малые народы должны жить и развиваться. Изучая историю эвенков, я узнал, что этот народ живёт по высоконравственным законам. Таким как:

- Береги Отечество, родные места.

- Не разрушай деревья, не убивай животных и птиц бессмысленно, не наноси вреда природе.

- Не загрязняй водоёмы, озера, реки.

- Береги отчий дом, домашний очаг.

- Соблюдай порядок и чистоту в доме.

Если каждый человек будет стараться следовать этим правилам, то наша жизнь

станет добрей.

Кузнецова Ульяна

ДДТ п. Беркакит

Дорогие мои одноклассники! Я хочу обратиться к вам с просьбой. Нам обязательно надо, сохранить быт. Культуру и все что создали эвенки. Ведь они веками, закладывали прекрасные народные традиции. Помнят и бережно соблюдают их до сих пор. Прислушавшись к мудрым голосам предков, мы сможем строить свою жизнь по законам природы. Оберегать, ценить – красоту, которая есть вокруг нас. В селе Иенгра, каждый из сельчан, от мало до велика, вносит свой весомый вклад в сохранение народных обычаев, обрядов, традиций, культурных ценностей, вместе со всей огромной страной, мы переживаем ее непростую историю. И у нас есть рядом пример сохранения традиций – это небольшой поселок Иенгра. Пожалуйста, давайте попробуем сохранить самобытность и особенности традиций эвенков. Так как мы, живем с ними рядом и вместе. И должны уважать традиции этой земли!

Постоногова Анастасия

МБОУ СОШ № 15, 5 Б класс

У эвенков и по сей день существует неписаный свод традиций и заповедей, регламентирующий социальные, семейные и межродовые отношения:

- «нимат»- обычай безвозмездной передачи своей добычи сородичам.

- «малу» — закон гостеприимства, согласно которому самое удобное место в чуме предназначается только для гостей. Гостем же считался всякий, кто переступал «порог» чума.

- «левират» — обычай наследования младшим братом вдовы старшего брата.

- «тори» — брачная сделка, которая совершалась одним из трех путей: выплатой за невесту определенного количества оленей, денег или других ценностей; обменом девушками; отрабатыванием за невесту.

Каждый народ имеет право на жизнь!!!

Филиппова Любовь

СОШ № 3, А класс

Жизнь в суровых северных условиях сделала эвенков целеустремлёнными, мудрыми, физически выносливыми, мужественными, легко привыкающими к сложным переменам. И мне бы хотелось, чтобы наше нынешнее поколение тоже было таким, чтобы молодёжь знала, чего она хочет, и не сдавалась, идя к своей цели. Но для достижения цели нужно трудиться, ведь как говорят тунгусы: «Ленивый человек похож на оленя, который последним идет по проторенной дороге». Поэтому жизнь нужно прожить так, чтобы ты прокладывал себе дорогу сам, а не кто-то другой делал это за тебя. Трудолюбие, физическая выносливость, честность, верность слову, взаимопомощь и скромность – ценнейшие качества, которые передавались из поколения в поколение. Поэтому наше поколение должно ценить в людях всё это, как ценили их эвенки. Они никогда не прощали ложь и предательство, но и их доверие сразу утрачивалось к тому, кто хоть раз допускал ложь и обман. Поэтому и поговорка такая: «Тунгуса можно обмануть только раз».

Шамсутдинова Альбина

МБОУ СОШ № 15, 8 класс

Мы живем в многонациональной Республике. Определенный процент населения составляет коренное население. Для нашего района – это эвенки. Много исторических моментов пережили эвенки вместе с другими народами России: они осваивали вместе с геологами нехоженые места, многие защищали страну во время Великой Отечественной войны, помогали фронту, помогали молодым строителям Малого БАМа обустраивать палаточные улицы, доставляли строителям мясо и ягоду. В годы освоения труднодоступных мест Южной Якутии никто не мог обойтись без опытного проводника — каюра, непременно шедшего вместе с оленем: первый каюр-старик Филипп Леханов, затем молодой каюр оленевод Николай Кондаков. Сохранил этот древний народ свою удивительную культуру и свой язык. Жизнь эвенка связана с природой, они говорят: «земля кормит оленя, олени кормят нас». Как важно беречь в этой жизни друг друга. Помнить, что « на свете нет малых народов. Величие народа не измеряется его численностью, подобно тому, как величие человека не измеряется его ростом».

Григорь Анастасия

МОУ Гимназия № 1, 6 в класс

Прошлое народа — это его будущее. И в современной жизни эвенки научились использовать все накопленные ценности, гармонично строить свою жизнь. На данном этапе возрождения эвенкийской этнокультуры мне кажется необходимо создать условия для полноценного и гармоничного развития этого народа. А именно: создать развитую социальную инфраструктуру в селе Иенгра (постройка благоустроенных домов), механизация и внедрение современной техники в оленеводство, и материальная заинтересованность людей для работы с оленями.

Шукюрова Эльмира

МОУ СОШ № 3, А класс

Перспективы сохранения эвенков как этнической системы достаточно оптимистичны. В сравнении с другими близкими им по культуре народами, они обладают сравнительно высокой численностью, что делает проблему сохранения их как этнической общности не актуальной. Главное для них в современных условиях – поиск новых критериев самоиндентификации. Многие эвенкийские лидеры связывают возрождение своего народа с возможностями собственной традиционной культуры, которая представляется им вполне самодостаточной, способной не только выжить, но и успешно развиваться в условиях сосуществования с другой внешней культурой. Развитие любого народа всегда происходило в условиях непрерывного заимствования. Эвенки в этом отношении исключения не составляют. Их современная культура представляет собой причудливое переплетение традиций и инноваций. В этих условиях эвенкам ещё предстоит найти оптимальную модель своего будущего. Однако, как и у всех народов Севера, их дальнейшая этническая судьба будет зависеть от степени сохранения и развития традиционных отраслей и культурных традиций.

Бровкина Александра

МБОУ СОШ № 15, 5 А класс

Мне хочется сказать, что очень важно сохранять традиции и культуру одного из важного народа, на нашей северной земле.

Приезжайте, в гости в Иенгру!!!

Там вам будут рады!!!

Оглавление

История села Иенгра

Родовые общины эвенков

Народная мудрость эвенков

Поверья эвенков

Традиционные эвенкийские праздники

Народные приметы и культы эвенков

Национальные эвенкийские игры

Народный

календарь эвенов носит следы глубокой древности. Этот календарь

сохранялся еще в начале XX

в., хотя и в весьма измененной форме в силу различных исторических

событий, влияния со стороны православной религии, заимствования из

других систем.

Календарь

создавался народом в течение тысячелетий, и в нем отражены не только

знания о природных условиях, о погоде, сельскохозяйственный опыт,

будни, праздники, памятные даты, обряды, но и осмысление человеческой

жизни. Действительно, народный календарь является энциклопедией быта

и повседневной жизни народа, его жизненного уклада, инструментом его

миропорядка. Это хорошо понимали знатоки и толкователи народного

календаря [8, с.12].

Традиционный календарь

эвенов, а также календарные праздники, обычаи и обряды до сих пор

остаются малоизученными. Впервые счет времени по частям тела был

зафиксирован у охотской группы эвенов во второй половине XVIII

в. экспедицией Миддендорфа, а позже был подробно описан у анадырских

эвенов В.Г. Богоразом. В работах исследователей советского периода

(В.И. Цинциус, В.А. Туголуков, У Г. Попова и др.) встречаются весьма

ценные сведения по данному вопросу. Из поздних работ следует отметить

исследование А.А. Алексеева, касающегося истории и культуры эвенов

Верхоянья, где один из подразделов посвящен народному календарю.

Автором предпринята попытка реконструкции календаря на основе полевых

материалов по данным ламунхинских и тюгясирских эвенов [1, с. 146].

Базой для

возникновения и развития народного календаря эвенов, безусловно,

послужили исторические особенности их жизни, географические условия

проживания, а главное — хозяйственная деятельность и фенологические

наблюдения. Кочевые эвены связывали свой календарь с основной

хозяйственной деятельностью — оленеводством, охотой и рыболовством.

Календарь играл в жизни эвенского народа большую роль, так как он не

только регламентировал время, но и организовывал хозяйственную и

бытовую практику, а также обрядовый цикл.

Одной из

самобытных и очень древних форм народного календаря является

исчисление времени года соответственно частям человеческого тела,

широко распространенного у различных народов Сибири и Центральной

Азии. Так, если с помощью такого календаря эвены-оленеводы

ориентировались в сроках хозяйственных работ, связанных с

оленеводством и охотой, то земледельческие народы с помощью данного

вида календаря ориентировались в сроках выполнения

сельскохозяйственных работ (пахота, посев, сбор урожая и др.), что

было очень важно для земледелия. Цикличность данного вида народного

календаря основывается на сроках выполнения работ, связанных с

хозяйственной деятельностью. Это как бы свод сведений о периодах

хозяйственных работ, о временах года, о погоде – времени

потепления, похолодания, выпадения осадков и т.п. [7, с.74]. Близость

многих традиций в исчислении времени, как и в отдельных элементах

духовной культуры эвенов и других народов, доказывает о единстве

человеческой природы.

Характерные особенности

исчисления времени по частям человеческого тела («счет по

мужчине») у эвенов состоят в том, что год начинался в июне и

делился на 12 лунных месяцев. Названия месяцев были производны от

названия частей человеческого тела. А.А. Алексеевым записаны

следующие названия месяцев: hээйэ

илаани –

«темя головы» (январь), оври

миир –

«опускающееся плечо» (февраль), оври

иэчээн

«опускающийся локоть» (март), оври

билээн –

«опускающееся запястье» (апрель), оври

унмо –

«опускающаяся кисть руки» (май), ойчири

хаялра —

«восходящий сустав пальцев» (август), ойчири

унмо –

«поднимающаяся кисть руки» (сентябрь), ойчири

билээн –

«поднимающееся запястье» (октябрь), ойчири

иэчээн –

«поднимающийся локоть» (ноябрь), ойчири

миир —

«восходящее плечо» (декабрь). Порядок счета носил

восходяще-нисходящий характер, вызывая образ солнечного часового

круга по телу человека [1, с.148]. Если вышеперечисленные месяцы

содержат «анатомическую привязку», то летние месяцы

отражают фенологические наблюдения эвенов.

Сущность

фенологических наблюдений состоит в изучении сезонных явлений в

природе. Времена года и наступление сроков тех или иных хозяйственных

работ определялись по цветению растений и по другим явлениям природы.

Древние названия эвенских месяцев отражают фенологические признаки.

Например, дилгос

илаани

соответствует летнему месяцу июню. Основным признаком его является

появление свежей зелени – травы и растений, отходу коры

деревьев. Ораат

илаани

соответствует июлю. Основным признаком его считается буйное цветение

растительности. Месяц качумкини

илаани

соответствует августу. Это время, когда увядает зеленый покров земли.

Наблюдения

за движением небесных светил – солнца (ньолтэн)

и луны (илаан)

оказали влияние на развитие календаря. В эвенском лунном году, как и

у других народов Сибири, каждый месяц начинался с новолуния. Месяцы –

илаан –

состояли из двадцати девяти или тридцати дней. Счет времени велся по

сезонам, по изменениям в природе: смена времен года (ааннани).

По данным А.А. Алексеева, записанных у эвенов Северо-западного

Верхоянья, сутки лунного месяца состояли из дня (инэни)

и ночи (долбуни).

День разделялся на 4 периода:

1) утро

(бадьикар);

2) день

(инэни);

3) вечер

(hеhэчон);

4) ночь

(долбуни).

Для

определения времени днем ориентировались по положению солнца.

Например, утро включало в себя такие понятия как:

— начало

рассвета (гяванран);

—

наступление зари (гяван);

— восход

солнца (ньолтин

гарпутни).

День

делили на:

—

полуденное (инэни

дулоконни);

—

послеполуденное (бадикороп

инэни гаадан).

Вечер

связывали:

— с

началом захода солнца – ньолтин

гобоорин;

—

сумерками – hаатаролоддон;

—

темень – hаатара;

— полночь

–долбуни

дулоконни.

По

хозяйственному циклу сутки разделялись главным образом временем

присмотра за оленями, которые занимали в хозяйственной жизни и

мировоззрении эвенов центральное место:

— на

дневной присмотр оленьего стада – косчээк;

— на

ночной присмотр – явчаак.

Число

эвенских хозяйственных циклов совпадало с числом лунных месяцев в

году [1, с.148].

У эвенов

отсутствовали понятия «сутки», «недели»,

«декады», не использовали деление на часы и минуты.

Народный

календарь эвенов, как и у других народов Сибири и Дальнего Востока,

основывался на сезонных изменениях. Так, год (аннани),

по представлениям эвенов Якутии, подразделялся на шесть сезонов,

характерных для естественно-климатических условий региона. Кроме

основных четырех сезонов:

—

дюгани –

лето;

— болони

– осень;

— тугэни

–

зима;

— нолкэни

–

весна,

выделялись

еще два переходных:

—

предвесенье – нолкэрэп;

—

предзимье

– моолтэнсэ.

У охотских

эвенов, помимо этих шести сезонов хозяйственный год делился еще на 8

подсезонов, связанных с особенностями хозяйства – оленеводства,

охоты и рыболовства. Названия сезонов и подсезонов в этой системе

времяисчисления производны от основных хозяйственных занятий эвенов и

от местных климатических условий [3, с.127].

Таким

образом, в исчислении времени эвены фиксируют, с одной стороны, все

изменения в окружающей природной среде (расцветание и увядание травы

и растений и др.), с другой, хозяйственную деятельность, связанную с

этими изменениями (занятие рыболовством, уход за оленями в комариный

период, охота на парнокопытных и т.д.).

Точный

счет времени эвены начали вести с распространением в их среде

христианства. Народный календарь эвенов подвергся воздействию

православного календаря. Они стали пользоваться календарями в виде

небольших деревянных дощечек прямоугольной формы – чивятсы

(от русского «святцы»).

Первые такие календари попали к эвенам от их соседей эвенков, а к

последним – от христианских миссионеров [3, с.127]. На этом

календаре горизонтально расположенными насечками-зарубками отмечено

количество дней. Двенадцать горизонтально расположенных линий равно

числу месяцев в году. Год начинался с 1 сентября и длился, как

правило, 365 дней. Для подсчета дней использовали деревянный

штифтик-штырек, ежедневно передвигаемый в соседнее отверстие. В таких

календарях были отмечены церковные праздники (например, в виде

звездочек). Одиннадцать месяцев длились 30 дней, а февраль –

28. Кроме того, у эвенов были и недельные календари из дерева и рога

оленя с отверстиями [9, c.584].

До сих пор

малоизученным остается вопрос, связанный с календарными праздниками и

обрядами эвенов. Одним из сезонных периодов народного календаря

эвенов, наиболее насыщенным обрядовыми действиями является летний

период. Именно в летний месяц дилгос

илаани

(июнь) проводился важнейший годовой общенародный праздник эвенов –

встреча Нового года («hэбдьэк»,

«hэбдьенэк»

или «эвинэк»).

Начало Нового года в дни летнего солнцестояния (22 – 24 июня)

было обусловлено связью этого природного явления с хозяйственной

деятельностью эвенов – рыболовством, оленеводством, охотничьим

промыслом. [10, С.5]. Проведение праздника встречи занимало особое

место в жизни эвенов. После долгого сурового зимнего периода, в

течение трех самых долгих дней в году эвены, съехавшись с разных

местностей, проводили время в веселье: пели, танцевали хороводные

танцы, готовили угощения. На таких сборах осуществлялись взаимный

обмен, брачные сговоры, устраивались молодежные развлечения,

спортивные состязания и др. Главный обряд – проводы старого

солнца и встреча нового. Одним из основных моментов встречи являлось

коллективное исполнение кругового танца «hээдьэ»

который имеет те или иные варианты у разных локальных групп эвенов. В

прежние времена этот танец продолжался до трех суток – весь

период солнцестояния. На встречу Нового года съезжались многие

эвенские стойбища. В то время как одни танцоры отдыхали, их сменяли

другие, и действо не прерывалось [10, с.13]. Возникновение

хороводного танца «hээдьэ»

и национального праздника «hэбдьэк»

и «эвинэк»

ставится в прямую связь с обрядом встречи солнца и нового года

эвенов: древний круговой танец hээдьэ

начинается и идет по движению солнца [2, с.10]. Подобные праздники

встречи Нового года, справляемые эвенами, эвенками, юкагирами,

якутами и другими народами в дни летнего солнцестояния, носят следы

древнего культа солнца. Наличие одних и тех же годовых и сезонных

праздников и обрядов у большинства народов Севера, общность их

основных компонентов свидетельствуют о генетической близости

культурных традиций.

Календарные

обряды и обычаи имеют прямую связь с природно-географическими

условиями проживания тех или иных локальных групп. Так эвены,

проживающие в тундренной зоне, проводили такие сезонные праздники и

обряды как обряд Встречи Солнца после долгой полярной ночи (конец

января), праздник Цветения тундры (конец мая, начало июня), праздник

Первой рыбы (май).

Например,

в Аллаиховском улусе Республики Саха (Якутия) традиционными остаются

такие праздничные церемонии как «Встреча солнца»,

«Цветение тундры». Причем праздник «Встречи

солнца», который проводится ежегодно в конце января, имеет для

всех представителей улуса, одинаково большое значение. После долгой

полярной ночи и эвен, и юкагир и русский старожил встречают Солнце,

который в духовной жизни малочисленных народов Севера олицетворяет

жизнь, тепло, очаг. В

обоих праздниках обязательными ритуалами являются обряды кормления

«духа огня», «бабушки-тундры», обряд

«очищения дымокуром». Обязательным ритуалом этих

празднеств остается также обряд кормления «бабушки-реки»

Индигирки, заключающийся в том, чтобы умилостивить дух реки на берегу

оставляются сакральные угощения: оладьи с маслом, чай и т.д. Ведь

именно река Индигирка является общей кормилицей. В данных праздничных

церемониях устраивают традиционный эвенский хороводный танец –

hээдьэ,

проводятся национальные спортивные игры, а также устраивается

коллективное чаепитие – чайрарук,

чайрудяк

[4, с.36; 5].

Эвены Магаданской области,

для которых рыболовство как вид хозяйственной деятельности имеет одно

из первостепенных значений, в конце мая, встретившись в условленном

месте ближе к морю, устраивали древний эвенский праздник «Первой

рыбы». В это время они занимались ловлей рыбы, заготавливали

впрок на зиму юколу, договаривались о проведении ярмарки. Подобные

праздники также включали элементы песенно-танцевального искусства,

различные ритуальные представления [10, 2008, с.20].

У эвенов-оленеводов одним

из значимых сезонных праздников являлся праздник молодого оленя,

который справляли осенью, в конце сентября. В это время эвены

начинали готовиться к долгой зиме. Семьи, собравшись вместе, в день

молодого оленя обменивались между собой хорошими породистыми самцами.

Одновременно праздник знаменовал открытие охотничьего сезона,

устраивались проводы промысловиков. Аналогичные торжества отмечали

все тунгусо-маньчжурские народы [1, с.153].

Итак, традиционный

календарь эвенов, как и другие народные календари, имеет тесную связь

с хозяйственной деятельностью и окружающей природной средой,

раскрывает все внутреннее мировосприятие этноса, его стремление

постичь мудрость природы и жить в согласии с ее законами.

- Литература:

-

Алексеев А.А. Эвены

Верхоянья: история и культура (конец XIX

– 80-е гг. XX

в.) – Санкт-Петербург: ВВМ, 2006 – 248 с. -

Алексеев А.А. Забытый мир

предков (очерки традиционного мировоззрения эвенов Северо-западного

Верхоянья) — Якутск, 1993 – 93 с. -

История

и культура эвенов: историко-этнографические очерки – С-Пб.,

«Наука», 1997 – 179 с. -

Алексеева

Е.К. Традиционная культура народов Севера в современном сельском

пространстве (на примере эвенов Якутии)//Ж «Молодой ученый»,

№7(30)/2011 г. Т.II.

– с.35-37. -

ПМА,

2010 г. -

Попова

У.Г. Эвены Магаданской области. – М.: «Наука»,

1981 – 303 с. -

Рахимов

М.Р. Исчисление времени у таджиков бассейна реки Хингоу в XIX

– начале XX

вв. (в связи с народным земледельческим календарем)// Советская

этнография, 1957, №2, — с.72-87. -

Русский

календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Песни.

Заговоры / Сост. Ф.Ф. Болонев, М.Н. Мельников, Н.В. Леонова. –

Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997. – 605 с. –

(Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока; Т.13). -

Эвены

/ Якутия. Историко-культурный атлас. – М., 2007. –

с.582-591. -

Эвенские

обрядовые праздники: Хэбденек, Бакылдыдяк, Холиа, Чайрудяк / Упр.

культуры администрации Магадан.обл., Гос. учреждение культуры

«Магадан. обл. центр нар. творчества и досуга»;

ред.-сост. Л.А. Савельева. – 2-е изд. – Магадан: Новая

полиграфия, 2008 – 67с.

Основные термины (генерируются автоматически): эвен, народный календарь, народный календарь эвенов, хозяйственная деятельность, день, праздник, время, исчисление времени, календарь, человеческое тело.

Хэйро – праздник долган, связанный с появлением солнца после долгой полярной ночи. На традиционном празднике окончания зимы люди выражают благодарность за прожитую зиму, просят у духов плодородия благополучия в семье. Праздник символизирует начало новой жизни. Люди в этот день собираются возле ритуального костра и, взявшись за руки, водят хороводы. Так встречали светило долганы сотни лет назад, так приветствуют его и сейчас.

Кильвэй – праздник молодого оленя. Его устраивали весной, во время отела. Начинался праздник с того, что пастухи пригоняли стадо к ярангам, а женщины раскладывали священный костер. Огонь для такого костра добывали только трением, так, как это делали люди многие сотни лет назад. Оленей встречали громкими криками и выстрелами, чтобы отпугнуть злых духов. Этой цели служили и бубны-ярары, на которых поочередно играли мужчины и женщины.

Праздники Хэйро и Кильвэй знаменуют собой начало долгожданного для арктических народов лета, пробуждения природы, поклонения духам плодородия.

На празднике были гости из Анабарского и Нижнеколымского районов – это два района, где компактно проживают наши самые арктические народы — долганы и чукчи.

Гаврил Иванович Сыровацкий и Варвара Ильинична Ходьяло, пенсионеры, жители села Колымское рассказали, как раньше чукчи отмечали национальные праздники.

Варвара Ильинична Ходьяло:

— Грудинку оленя собирали, забьют зимой самого жирного оленя и сохраняли до Кильвэя. За ярангой кости грудинки клали на землю и обмазывали оленьим жиром, чтобы упитанное стадо было. Оленьи рога собирали и тоже складывали за ярангой, обмазывали оленьим жиром. Это все делалось, чтоб оленей больше стало.

Более подробно об обряде «Кильвэй» рассказала Дина Николаевна Третьякова:

— Была специальная атрибутика для этого обряда – делались из тальника в форме человечков (рогатины), собирали выпавшие рога оленей, сушились бубны-ярары. Обряд проводился за ярангой и именно вечером. Мужчины брали эти рогатины и под возгласы вели их к собранным рогам. Каждую рогатину обмазывали жиром, кормили огонь. Все это делалось, чтобы стадо росло, а будет стадо расти, значит, благополучие и достаток будет. Потом был большой праздничный ужин, когда вдоволь наедались оленьего мяса.

Нередко вместе с оленеводами в празднике принимали участие жители береговых селений. Их заранее приглашали на Кильвэй, и чем зажиточнее была семья, тем больше гостей съезжалось на праздник. В обмен на свои дары жители прибрежных селений получали оленьи шкуры и оленину, которая считалась у них деликатесом. На празднике молодого оленя не только веселились по случаю рождения оленят, но и выполняли важную работу: отделяли важенок с телятами от основной части стада, чтобы пасти их на самых обильных пастбищах. В ходе праздника часть взрослых оленей забивали. Это делалось для того, чтобы заготовить мясо впрок для женщин, стариков и детей. Дело в том, что после Кильвэя обитатели стойбища делились на две группы. Пожилые люди, женщины, дети оставались на зимних стоянках, где ловили рыбу и собирали летом ягоды. А мужчины отправлялись с оленьими стадами в дальний путь на летние стоянки. Располагались летние пастбища к северу от зимних кочевий, неподалеку от побережий полярных морей. Длительный переход со стадом был трудным, нередко опасным делом. Так что праздник молодого оленя – это еще и прощание перед долгой разлукой.

Варвара Ильинична Ходьяло выразила сожаление, что в последнее годы в родном селе не проводят такой обряд.

В местности Ус Хатын есть специально выделенная площадка «Северное сияние», где народы Севера вот уже который год проводят свои национальные праздники. С каждым годом эта местность преображается, построена концертная сцена, стоят несколько сооружений в национальном стиле. Как сообщила Ольга Охлопкова, начальник отдела Севера Дома дружбы народов, в этом году при поддержке мэрии города Якутска началось строительство традиционного жилища долган, в следующем году будут преображены яранга чукчей и дом-нимэ юкагиров. Елена Поликарповна Тимофеева провела обряд кормления местности, где строится дом долган, чтобы жилось здесь народу хорошо, был достаток, была удача, было веселье.

— У нас у долган есть обычай. Гостя не отпускают с пустыми руками, обязательно дарят оленя. В наше время забыли про это, — рассказал оленевод. — Обычно мы встречаемся раз в год, весной, после длинной зимней кочевки, во время оленьих гонок. Я первый стал так делать, потом это подхватили другие. Сейчас Буранами, нартами уже обмениваемся. Так, человек остается в памяти. Я стал бывать в Красноярском крае, у наших хатангских долган. Однажды спросил у них: «почему вы не дарите оленей гостям?». И сам подарил им оленя. Так мы возродили эту традицию. Сейчас уже когда возвращаешься с таких праздников, уже видно, что в стаде у наших оленеводов новые олени.

— И сейчас на каждом празднике я вижу прекрасно одетых красивых девушек в национальных костюмах, это очень радует глаз. Когда-то моя мама сшила такие узоры и мы сохраняли несколько ее вещей. К сожалению, в советское время это не сильно было распространено, но в последние годы стало возрождаться. Наши долганы общаются со своими сородичами, которые живут в Красноярском крае и это общение помогло и тем и другим, наши оленеводы стали помогать другу другу.

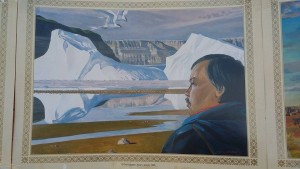

У меня есть одна картина, называется «Жизнь продолжается». В этой картине изображены мои отец и мать, за ними, на втором плане молодой человек строит юрту. Это символ того, что есть надежда, что есть будущее у нашего народа. Жизнь продолжается в молодом поколении, которое пришло на землю предков, чтобы продолжить их жизнь. Хочу поблагодарить своих земляков за то, что они не теряют надежду.

— Я помню, раньше наши старики говорили: «После нас оленей не будет». Но ведь сегодня в оленеводстве только молодежь работает. В возрасте больше 50 лет, наверное, 3-4 человека только есть, а в основном молодежь. Единственная причина, по которой могут исчезнут олени, это загрязнение природы, промышленная разработка наших территорий. Приходят промышленные компании, они ведь землю не руками роют, а химикатами. Я помню в детстве, в 80-х годах, были буровые. Сколько лет прошло с тех пор, лет тридцать, там же эта химия так и лежит. Вот это вызывает опасения. Раньше были поселки промышленников, они уже закрыты, но хлам железный от них рассеян по всей тундре. И никто не собирается вывозить его. Когда мы летом гоним стада к морю, наши олени травмируются от этого железа. Это может повлиять на утерю оленеводства. Когда мои дети рождались, я всем обязательно оленя дарил. Так ребенок видит, что с годами стадо его разрастается. Я не думаю, что оленеводство исчезнет. Есть будущее у оленеводства. Сейчас уже идет понимание, что это полезный продукт, главное, природу нашу сохранить.

На празднике проводились различные конкурсы, в том числе конкурс семейных родов. Были представлены долганские семьи Спиридоновых, Андросовых, Уранник, чукотская семья Дьячковых-Ягловских.

— История рода начинается с 19-го века. Род назван по имени прадеда, звали его Уранник. Это был очень знаменитый, богатый род, который имел свой аргиш, он развозил товары по всей территории Таймыра, — рассказывают потомки Уранник. — Они были очень уважаемыми людьми, пользовались авторитетом и у сородичей, и у власти, и у других соседних народов. По легенде, только род Уранник на Таймыре держал белых оленей. После революции, когда происходил процесс раскулачивания, которому подвергся и род Уранник, оленей раздали в совхозы и белые олени стали появляться по всей таймырской тундре. Есть еще одна легенда, которая передается от поколения в поколение. Не все имущество рода было роздано после раскулачивания, говорят, серебряная посуда, какие-то ценные вещи были запакованы в сундук и спрятаны где-то в одном из таймырских озер. И мы говорим: где бы найти это озеро, где бы найти этот клад?- смеются девушки.

Сегодня род Уранник очень большой, родственники живут во многих регионах России, в том числе в Бурятии, Дагестане, Москве, Санкт-Петербурге…

Манна кэлэн, кэргэн тахсан

Саха сиригэр дьоллохпут!

Родуой, ародуой! Родуой, ародуой!

Учугэй, учугэй!

Олохпут учугэй!

Мы долганские девчата,

Своей дружбой дорожим!

Наш язык мы прославляем,

Чтобы вечно жив он был!

Родуой, ародуой! Родой, ародуой!

Учугэй, учугэй!

Олохпут учугэй!

Были на празднике и песни, и танцы, и конкурсы национальных блюд и традиционных костюмов, спортивные национальные игры, в которых активно приняли участие члены молодежного совета Ассоциации КМНС Якутии. Были приветственные слова и пожелания от официальных лиц.

Ирина Курилова

© Ассоциация КМНС Республика Саха (Якутия)

Читайте также:

Бакалдын-2017

Эвены Якутии собрались на Эвинэк

Северяне отметили Цветение тундры

«Аианна Меланни» – пробуждение природы по-эвенски

На Таймыре проживает пять коренных народов Севера, у каждого есть свои традиции и праздники. Например, эвенки встречают Новый год не в январе, а в начале июня. Как так вышло — узнал «Город Онлайн».

Суть праздника

Всю зиму кочующие эвенки находятся в тайге, занимаются охотой, пасут оленей. Весной они начинают собираться вместе: заранее оговаривается определённое место, где разные роды встречаются. Эту встречу называют «Мучун», или, по-другому, Эвенкийский Новый год.

Мучун — один из самых важных, ярких, масштабных и почитаемых праздников у эвенков. Его название дословно переводится как «время, когда земля обновляется, переодевается, зеленеет». Распускаются первые почки лиственницы (мучукта), кукушка начинает отсчитывать летние часы — всё это означает, что пришло время вступать в Новый год.

Татьяна Болина, ведущий методист по эвенкийской культуре Таймырского Дома народного творчества:

«Трава зеленеет, начинают набухать почки, появляется первая листва. Когда закукует кукушка, это говорит о том, что наступил эвенкийский Новый год. Правда, в Дудинке кукушек нет».

Несмотря на то что сам праздник существует уже давно, традиция отмечать его в современной жизни была возрождена всего 10 лет назад. Тогда его впервые провели в окрестностях посёлка Тура Эвенкийского муниципального района.

Татьяна Болина, ведущий методист по эвенкийской культуре Таймырского Дома народного творчества:

«Мучун мог проходить несколько дней и ночей. Люди спешили насладиться обществом друг друга. Сначала они рассказывали о том, как провели зиму, намечали планы на будущее, а уже потом проводили обряды».

Как проводится

Мучун начинается с обряда Иконипко (песнопения). Он состоит из шести этапов, прохождение которых означает очищение, сравнимое с перерождением природы. Проводится на тропе.

Первый этап. На Священное дерево, обладающее силой мусун, эвенки вешают разноцветные ленточки и просят о благополучии в наступающем году. Дерево оберегает людей от болезней и неприятностей, помогает им на охоте.

Татьяна Болина, ведущий методист по эвенкийской культуре Таймырского Дома народного творчества:

«Кроме ленточек, вешают хвосты пушных зверей. Всё обязательно должно быть ярких цветов: присутствие чёрных ленточек, а также хвостов медведя или волка не допускается».

Второй этап. Ставится чум из трёх жердей — хихивка, — внутри которого из веток багульника или можжевельника устраивается дымокур. Эвенки ходят вокруг него, чтобы получить благословение на участие в ритуале очищения. Огонь — всегда Святое явление, он даёт силу, очищает человека от плохого: несчастий, болезней, злых духов.

Третий этап — испытание «Семь облачков», или Тувун. Считается, что на седьмом облаке в Верхнем мире живёт добрый, благожелательный, заботящийся о человеке эвенкийский бог (Хэвэки). Ритуал следующий: ставят семь кочек или пеньков и прыгают по ним к мосту, как по облакам. На седьмом пеньке люди говорят свои пожелания доброму духу, прежде всего — о хорошей добыче, чтобы у них всегда было мясо.

Четвёртый этап. Строится подобие моста через реку — тыгдылон. Проходя по нему, эвенки просят у реки богатства и снисхождения к тем, кто переправляется через неё. Ведь вода для коренного народа Севера — поилица, кормилица, а рыба — не только способ пропитания, но и один из символов эвенкийских духов.

Пятый этап — Туктывун-Урэ-Туктывун. Перейдя через мост, эвенки поднимаются в гору, символизирующую страну света, где живут духи их предков. Культ света отображает особенность праздничного сезона — «белые ночи».

Это испытание обычно проходят семьями. Люди просят у предков благословения, здоровья и помощи в прохождении дальнейших этапов. И предки им помогают.

Шестой этап. Последний шаг — прохождение через традиционное очистительное кольцо из веток тальника — Холипка. Эвенки отгоняют злых духов от туктывуна (горы) в сторону тыгдылона (моста) в направлении, обозначающем Нижний мир и прошлое. Благодаря этому обряду все неудачи должны уйти вместе с уходящим годом.

Праздник сопровождается звоном колокольчиков, звуками бубна и цоканьем оленьих копыт. Они тоже охраняют эвенков от злых духов.

Татьяна Болина, ведущий методист по эвенкийской культуре Таймырского Дома народного творчества:

«Иногда привязывали два соседних дерева, и получались ворота. Когда эвенки проходили через них, вступали в Новый год. С чистыми сердцем, душой и помыслами. Всё плохое оставалось позади. После прохождения всех этапов люди просили друг у друга прощения и устраивали различные соревнования. В это время также проходили свадьбы».

Обязательный элемент празднования — хоровод. Всего у эвенков их около 55 видов. В Красноярском крае танцуют Ёхарьё.

Настоящее время

На Таймыре Мучун впервые провели в 2016 году в Таймырском Доме народного творчества. Его организаторами выступили участники эвенкийской этно-фольклорной группы «Юктэ» и её руководитель Татьяна Болина. С тех пор этот праздник ежегодно отмечается в Дудинке в начале июня.

На празднование приглашаются все желающие — познакомиться с историей и значением Мучуна, попробовать блюда национальной традиционной кухни и поучаствовать в эвенкийских ритуалах и соревнованиях.