Ю́РЬЕВ

ДЕНЬ

Словосочетание «Юрьев день» обозначает 9 декабря (26 ноября по старому стилю) — единственный день года, во время которого в XI–XVII веках крестьяне могли переходить от одного помещика к другому.

Это явление также называют «крестьянским выходом». Оно связано с одноименным православным праздником, днем почитания Святого Георгия Великомученика, покровителя земледельцев. Именно к 26 ноября по старому стилю завершался сбор урожая и наставало время выдавать крестьянам заработанные деньги. Помещики не учитывали их реальный труд и всегда платили меньше, чем полагалось. Так как Юрьев день еще называли Егорьевым днем, то в языке появилось слово «объегорить», то есть обмануть при расчетах.

“

— Да, кормилец, правда. Он говорит, что все будет по-старому. Дай-то господь! Бывало, придет Юрьев день, заплатишь поборы, да и дело с концом: люб помещик — остался, не люб — пошел куда хошь.

«Юрьев день» регламентировал Судебник 1497 года — свод законов Русского государства, который утвердили при великом князе Иване III. В этом документе и был прописан единый срок крестьянского выхода — за неделю до осеннего дня памяти святого Георгия и неделю после него.

В конце XVI века переход крестьян в Юрьев день запретили. Отмена «выхода» означала, что крестьяне должны были оставаться у своего помещика пожизненно. Так у них отобрали последнюю возможность сменить хозяина и постараться улучшить свою жизнь. В этот период и появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», которая означает сожаление о несбывшихся надеждах.

“

Рассказывали потом, что, когда камердинер вбежал в спальню на сильный звон колокольчика, он нашел Ивана Матвеича не на кровати, а в двух шагах от нее. И будто он сидел на полу, скорчившись, и два раза сряду повторил: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» И будто это были его последние слова.

Однако в 1597 году у крестьян еще оставалась возможность уйти от своего помещика согласно указу об урочных летах. Он определял пятилетний срок сыска беглых крестьян, и если в течение «урочных лет» помещик не находил своего крестьянина, то терял право на него, а крестьянин закреплялся за новым владельцем. Через 50 лет приняли Соборное уложение, где юридически закрепили бессрочный сыск беглых крестьян и их возвращение.

Сергей Иванов. Юрьев день. 1908

Частное собрание

Николай Неврев. Торг. Сцена из крепостного быта. 1866

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Константин Трутовский. Отдых помещика. XIX век

Частное собрание

Михаил Зощенко. Волостной суд. 1888

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Григорий Мясоедов. Чтение положения 19 февраля 1861 года. 1873

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Василий Максимов. Аукцион за недоимки. 1880–1882

Бердянский художественный музей имени И.И. Бродского, Бердянск, Запорожская область, Украина

Борис Кустодиев. Чтение манифеста об отмене крепостного права. 1907

Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород

Илья Репин. Крестьянский дворик. 1879

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Илья Репин. Сходка. 1883

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Константин Трутовский. Разъезд гостей. 1867

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимир

Сергей Коровин. На миру. 1893

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Василий Перов. Тройка. Ученики-мастеровые везут воду. 1866

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Василий Перов. Крестьянин в поле. 1876

Национальный художественный музей, Рига, Латвия

Владимир Маковский. Свидание. 1883

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Илья Репин. Старый крестьянин. 1885

Национальный музей истории Украины, Киев, Украина

Константин Маковский. Крестьянский обед в поле. 1871

Таганрогский художественный музей, Таганрог, Ростовская область

Никифор Крылов. Русская крестьянка кормит ребенка из рожка. Не позднее 1830

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Сергей Герасимов. Старая крестьянка. 1924

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Страница 18 из 32

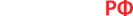

Задание 1. Разгадайте шифрограмму, и вы узнаете слова клятвы Бориса Годунова в день коронации.

1. Люди, наживающиеся на перепродаже. — Спекулянты

2. Название праздника, во время которого были разрешены переходы крестьян. — Юрьев День

3. Человек, незаконно принимающий имя другого. — Самозванец

4. Имя короля Речи Посполитой. — Сигизмунд

5. Высший чин среди служилых людей в России; владелец вотчины. — Боярин

Ответ:

Бог свидетель сему, никто не будет в моем царствии нищ и беден.

Задание 2. Перечислите события, положившие начало Смуте (в виде плана).

1. Династический кризис (прекращение династии Рюриковичей: гибель сына Ивана IV царевича Дмитрия в Угличе (1591), смерть царя Фёдора Ивановича (1598).

2. Неурожай и голод (1601—1603).

3. Народные волнения, голодные бунты (1601-1603).

4. Появление на российских границах самозванца (1604).

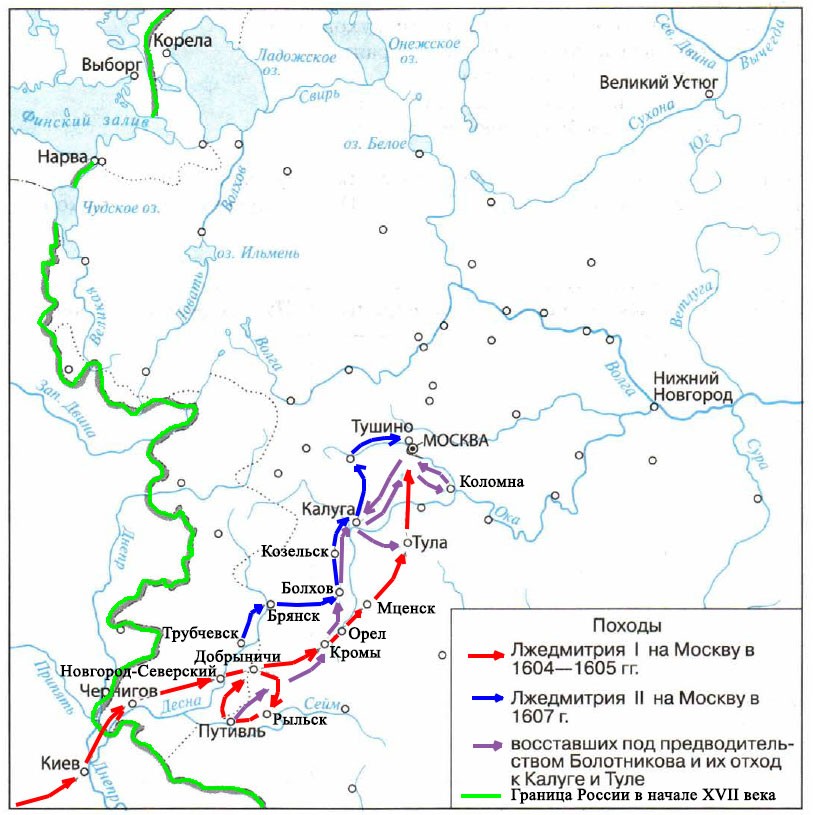

Задание 3. На контурной карте: а) отметьте границу Российского государства в начале XVII в.; б) обозначьте стрелками походы Лжедмитрия I в 1604—1605 гг., Лжедмитрия II в 1607 г. на Москву; в) обозначьте передвижения восставших под предводительством Болотникова и их отход к Калуге и Туле.

— граница Российского государства в начале XVII в — обозначена зелёной линией

— походы Лжедмитрия I в 1604—1605 гг. — обозначены стрелками красного цвета

— походы Лжедмитрия II в 1607 г. на Москву — обозначены стрелками синего цвета

— передвижения восставших под предводительством Болотникова и их отход к Калуге и Туле — обозначены фиолетовыми стрелками.

Задание 4. Выберите правильный ответ.

1. По мнению большинства учёных, Лжедмитрий был обедневшим дворянином Григорием Отрепьевым.

2. Лжедмитрий — это чудом спасшийся царевич Дмитрий.

3. Под именем Лжедмитрия действовал никому неизвестный человек.

Задание 5. Найдите неверный пункт.

Лжедмитрий:

— позволил представителям крестьянских общин самолично доставлять налоги в казну;

— подтвердил льготы и привилегии духовенства;

— запретил выезжать за пределы страны;

— не отменил «урочные лета»;

— вдвое увеличил жалованье дворянам;

— позволил представителям крестьянских общин самолично доставлять налоги в казну.

Задание 6. Начните заполнение таблицы «Правители и претенденты на власть в России в начале XVII в.». После изучения темы закончите работу.

| Годы | Кто стоял во главе страны | Претенденты на власть |

| 1. 1598 – 1605 2. Апрель 1605 – Июнь 1605 3. Июнь 1605 – Май 1606 4. 1606 – 1610 5. Июль 1610 – Сентябрь 1610 6. 1610 — 1612 7. 1613 — 1645 |

1. Борис Годунов 2. Федор Годунов 3. Лжедмитрий I 4. Василий Шуйский 5. Семибоярщина 6. Владислав IV (не был коронован) 7. Михаил Романов |

1. Лжедмитрий I 2. Лжедмитрий I 3. Боярские кланы 4. Иван Болотников, Лжедмитрий II 5. Лжедмитрий II, Владислав IV, Карл Филипп 6. Боярские кланы 7. Владислав IV |

Задание 7. Обведите красным цветом причины Смутного времени, синим — его характеристики.

1. слабость государственной власти;

2. пресечение законной московской династии;

3. хозяйственная разруха, голод, запустение центральной части русских земель;

4. неподчинение окраин центру;

5. самозванство;

6. постепенное закрепощение крестьян;

7. разобщение верхушки русского общества;

8. вооружённая борьба различных групп русских людей друг против друга (гражданская война);

9. вмешательство иностранных государств во внутренние дела России.

Задание 8. Заполните таблицу «Выступление Ивана Болотникова».

| Причины выступления | Борьба за «истинного» царя Лжедмитрия, недовольство царем Василием Шуйским. |

| Состав участников | Беглые холопы, крестьяне, посадские люди, жители окраинных южных регионов, провинциальное дворянство, стрельцы, казаки. |

| Основные события | Сентябрь 1606 – поражение от армии воеводы Михаила Нагого; Октябрь 1606 – взятие Коломны. Ноябрь 1606 – пятинедельная осада Москвы. Декабрь 1606 – отступление в Калугу и Тулу. Май 1607 – поражение под Каширой, остатки армии укрылись в Туле. Июнь-Сентябрь 1607 – четырехмесячная осада войсками Шуйского Тулы. Октябрь 1607 – падение Тулы, казнь Болотникова. |

| Причины поражения | Социальный раскол в армии Болотникова. Часть дворянских отрядов покинули лагерь Болотникова после неудачной осады Москвы. |

Задание 9. Используя учебник и другие источники, отметьте те ограничения царской власти, которые содержались в клятве Василия Шуйского при венчании его на царство («Крестоцеловальная запись»):

1. царь не мог без суда предать человека казни;

2. царь не мог издавать законы, ухудшающие положение крестьян;

3. царь не должен был слушать ложных доносов;

4. царь не мог отнимать имущество у наследников и родственников осуждённых;

5. новый царь избирается на Земском соборе.

Задание 10. На основе учебника и найденного самостоятельно дополнительного материала напишите короткое эссе (не более 100 слов) об одном из исторических деятелей Смутного времени.

Предводитель «крестьянского» восстания Иван Болотников по мнению многих историков был человеком мужественным, энергичным, с высокими моральными качествами. Он был человеком слова, способным пожертвовать своей жизнью за дело, которому себя посвятил. В молодости он был боевым холопом князя Телятевского, был взят в плен татарами, продан туркам, освобожден венецианцами, жил в Венеции и, возвращаясь в отечество через Польшу, виделся с человеком, который заверил его, что он царь Димитрий. Болотников, никогда не видавший царя Димитрия, действовал с полной уверенностью, что стоит за законного государя. Роль лжецаревича сыграл беглый приспешник Лжедмитрия Михаил Молчанов, убийца сына и вдовы Бориса Годунова.

Немецкий писатель, очевидец Смутного времени в России Конрад Буссова писал, что Болотников — рыцарь, давший «обет» верности Лжедмитрию и павший жертвой своей преданности Самозванцу. Перед нами вырисовывается образ человека прямого, открытого и честного являющего полную противоположность его противнику Василию Шуйскому.

Задание 11. Продолжите фразы:

В сентябре 1609 г. Речь Посполитая объявила войну России.

В марте 1610 г. войско Скопина-Шуйского торжественно въехало в Москву и стало готовиться к походу на Смоленск.

В июне 1610 г. по приказу короля Сигизмунда III часть польского войска под командованием С.Жолкевского двинулась из-под Смоленска на Москву.

В 1611 г. шведские отряды во главе с Якобом Делагарди захватили Новгород и все русское побережье Финского залива.

К весне 1612 г. шведы захватили Гдов, Порхов, Старую Руссу, Ладогу, Тихвин.

Сейчас мало кто вспомнит истинный смысл поговорки «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Высказывание родилось в момент, когда возможность крестьян переходить от одного землевладельца к другому, то есть наниматься на работу, была заменена крепостным правом. На протяжении почти полутора столетий до этого события крестьянский люд, рассчитавшись с барином по оброкам и другим платежам, мог свободно уйти.

Значение даты

Стояние на Угре монгольской и русской рати в 1480 году положило конец ордынскому игу. Спустя 17 лет после этого знаменательного события Судебник (свод законов от 1497) ввёл Юрьев день — дату, то есть промежуток времени, равный двум неделям, разрешающий крестьянину раз в год «поменять» барина. Введение это означало, что в одном месте можно было оставить землю и на будущий год взять в другом. Недостатка в угодьях не было, а людей везде не хватало.

Было это так: возьмёт крестьянин кусок земли у помещика в пользование, а поздней осенью, по завершении всех работ, он должен рассчитаться с землевладельцем и государством, после чего, если есть желание, может уходить. Установление конкретного числа как даты «крестьянского выхода» связано с религиозным праздником — днём Георгия (Юрия, Егория) Победоносца, поскольку этот святой считался покровителем земледелия и скотоводства. Праздник имел две даты:

- 6 мая — весенний Егорий;

- 9 декабря — зимний, когда заканчивались полевые работы и велись подсчёты урожая.

Юрьев день — это день, когда зависимый крестьянин должен был сделать осознанный выбор — оставаться или уйти. Ушлые работники могли «объегорить» барина, то есть обмануть его при уплате оброка. Это выражение осталось в обиходе и у современных людей.

Историческая справка

Архивы хранят законы, которые относятся к временам, когда правили Иван Грозный, Годунов и первые представители династии Романовых. Однако до сих пор не найдено ни одного документа, отменяющего свободу выбора рабочего люда. На протяжении веков сложилась традиция рассчитываться работнику с барином в течение недели до и после 26 ноября. После этого крестьянин мог уходить.

Долгое время историки пытаются понять истоки закрепощения. В итоге поисков сформировались две основные теории:

- первая строится на том, что указ всё-таки был;

- вторая отрицает наличие такого документа.

Российский учёный В. Н. Татищев считал, что Борис Годунов в 1592 г. обрёк крестьян быть чьей-то собственностью. Однако после смерти правителя этот документ исчез. Проверить теорию оказалось сложно, поскольку вместо точных фактов есть только предположения и догадки.

Другие исследователи утверждали, что не принятие царских распоряжений, а жизненные ситуации, такие как долги и тягло, стали концом крестьянских переходов. В советское время, опираясь на марксистские учения, в которых крепостничество связывалось с зарождением отработочной ренты, Б. Д. Греков выстроил концепцию, базирующуюся на системе барщины. Основой этой теории стал Указ о заповедных летах, запрещающий Юрьев день на Руси. Он был издан Иваном Грозным в 1581 г.

Однако и эта версия, по мнению современных историков, не выдерживает никакой критики, поскольку тщательное изучение архивов доказало, что Иван IV никогда не издавал подобных документов. Более того, название указа никак не могло применяться к крестьянам, поскольку он повелевал городским властям вернуть тех, кто покинул город, для увеличения налоговых поступлений в казну.

Запрет выхода

Получается, что Грозный неповинен в крепостничестве, а грамота его от 1590 г., адресованная властям города Торопца, отношения к крестьянству не имеет. В то же время Уложение о крестьянах от 1607 г., которое выходит из-под пера Василия Шуйского, проливает свет на этот вопрос. В преамбуле документа говорится, что царь Фёдор Иоаннович, никого не слушая, запретил крестьянам выход из поместий, где они трудились, заставил помещиков переписать их в специальные книги, а если кого недосчитались, то его требовалось вернуть в имение.

Эта теория подтверждается грамотой монастырских старцев от 1595 г., где сказано, что по велению царя Фёдора свободно выйти крестьянин из поместья не может. Документ не сохранился, но цитаты из него содержатся в подлинных бумагах XVI века. Получается, что упомянутым Уложением Юрьев день был фактически отменён, а за землевладельцем закреплялись крестьяне, работавшие у него в тот момент.

Поголовная перепись работников велась в писцовых книгах, которые были у каждого помещика. В 1861 году, во времена правления Александра II, крепостное право было отменено, но это не спасло императора-освободителя от смертельной раны, нанесённой ему народовольцами.

Будем благодарны за Вашу поддержку!

9 декабря на Руси отмечали народный праздник Юрьев день (26 ноября по старому стилю). Эта важная историческая дата. Дело в том, что в Юрьев день русские крестьяне могли расплатиться с владельцем земли и сменить место жительства. Затем это право отменили. Поговорка «Вот тебе, бабушка, Юрьев день», связана с запретом на смену феодала и обозначает разочарование из-за несбывшихся надежд.

Горшок. Изгородь

СС0

Что такое Юрьев день и когда его ввели?

В Судебнике 1497 года говорится, что крестьяне не могут покидать хозяев в течение года. Это можно сделать только после завершения полевых работ, и только в течение двух недель (7 дней до и 7 дней после Юрьева дня). При этом нужно было заплатить «пожилое» — пошлину за уход.

Пока крестьяне могли сменить владельца, собственники земли вынуждены были с этим считаться. Ведь они были заинтересованы в приходе как можно большего количества работников на свои земли. Крестьянам даже помогали обосноваться на новом месте, давали ссуды и льготы, пишет vesti.ru.

Отмена Юрьева дня

Закрепощение крестьян и отмена их перемещений происходили постепенно.

В 1550 году Иван IV увеличил «пожилое» — пошлину, которую крестьяне выплачивали при уходе от владельца. Через несколько десятков лет царь издал «Указ о заповедных летах», который временно запрещал переход крестьян в некоторых районах Русского государства.

Следующим шагом стали указы Федора Иоанновича (1597) и Василия Шуйского (1607) о розыске беглых крестьян. Их следовало искать сначала в течение 5, а затем 15 лет. Любой переход крестьянина отныне рассматривался как бегство. Беглого человека нужно было вернуть со всей семьей и имуществом.

И наконец, «Соборное уложение» Алексея Михайловича в 1649 году ввело бессрочный розыск беглых крестьян.

Интересно, что не сохранилось указа об отмене Юрьева дня. Насчет этого у историков есть две теории: «указная» и «безуказная». Согласно первой, закрепощение произошло после изданного Борисом Годуновым в 1592 году закона, который впоследствии был утерян. По другой версии, закрепощение произошло из-за условий жизни и задолженностей крестьян: они просто не могли расплатиться с владельцем, чтобы перейти к другому.

Факт

Есть предположение, что с Юрьевым днем связано слово «объегорить».

Дело в том, что Юрьев день — это народное название церковного праздника, дня памяти великомученика Георгия, которого в народе называли Юрием или Егором. «Объегорить» означало обмануть барина при уплате податей, сообщает mir24.tv.

Важные новости, обзоры и истории

Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!