Ad

Ответы на сканворды и кроссворды

Спас

Название трех летних праздников, посвященных Иисусу Христу 4 буквы

Похожие вопросы в сканвордах

- Название трех летних праздников, посвященных Иисусу Христу 4 буквы

- Обращение к Иисусу Христу 4 буквы

- Очень короткая молитва Иисусу Христу 8 букв

Похожие ответы в сканвордах

- Спас — Мужское имя (болгарское) 4 буквы

- Спас — Христианский праздник 4 буквы

- Спас — Церковный праздник 4 буквы

- Спас — Медовый праздник для православных 4 буквы

- Спас — Название трех летних праздников, посвященных Иисусу Христу 4 буквы

- Спас — Образ Христа на иконе, фреске 4 буквы

- Спас — Первый общественный православный телеканал, начавший вещание в России 28 июля 2005 года. Входит в базовый пакет НТВ+. Также входит в отдельный пакет «Микс» компании АКАДО. С 1 января 2010 года телеканал вещает круглосуточно 4 буквы

- Спас — (Тушино) бывшее село в северо-западном округе Москвы, между реками Сходня и Москва-река, в районе МКАД у платформы Трикотажная 4 буквы

- Спас — Летний христианский праздник 4 буквы

- Спас — Праздник с яблочно-медовым ароматом 4 буквы

- Спас — Яблочный или медовый праздник 4 буквы

- Спас — Три летних христианских праздника 4 буквы

- Спас — Праздник с яблочным ароматом 4 буквы

- Спас — Праздник христиан 4 буквы

- Спас — Яблочный праздник 4 буквы

- Спас — Праздник со вкусом мёда 4 буквы

- Спас — Праздник 19 августа 4 буквы

- Спас — «… в силах» Дионисия 4 буквы

- Спас — Образ, изображение Христа 4 буквы

- Спас — Город …Деменск 4 буквы

- Спас — Праздник освящения мёда 4 буквы

- Спас — Медовый или яблочный праздник 4 буквы

- Спас — «Третий … — хлеб припас» (посл.) 4 буквы

- Спас — Летний праздник 4 буквы

- Спас — Православный праздник 4 буквы

- Спас — Тройной христианский праздник 4 буквы

- Спас — Яблочный … 4 буквы

- Спас — Иисус Христос 4 буквы

- Спас — Яблочный или Медовый 4 буквы

- Спас — Медовый праздник 4 буквы

- Спас — Праздник освящения яблок 4 буквы

- Спас — Картина Андрея Рублёва 4 буквы

- Спас — Обращение к Иисусу Христу 4 буквы

- Спас — Фруктовый праздник 4 буквы

- Спас — Праздник яблок или мёда 4 буквы

- Спас — Яблочный праздник христиан 4 буквы

- Спас — Город …-Деменск 4 буквы

- Спас — 3 летних христианских праздника. 4 буквы

- Спас — Икона Христа. 4 буквы

- Спас — И яблочный, и медовый 4 буквы

- Спас — Медовый, яблочный 4 буквы

- Спас — 19 августа, праздник 4 буквы

- Спас — Образ Христа на иконе, фреске, мозаике 4 буквы

- Спас — Армянский суп 4 буквы

- Спас — Церковь в честь Иисуса 4 буквы

From Wikipedia, the free encyclopedia

(Redirected from Feast of the Lord)

Jesus. Mural painting from the catacomb

Feasts of Jesus Christ are specific days of the year distinguished in the liturgical calendar as being significant days for the celebration of events in the life of Jesus Christ and his veneration, for the commemoration of his relics, signs and miracles. While Easter is treated everywhere as the central religious feast in the Christian liturgical year,[1] the other feasts differ in the liturgical practice.

In the Catholic Church[edit]

Since the Second Vatican Council, the Catholic liturgical calendar distinguishes four ranks of celebrations: solemnities, feasts, memorials, and optional memorials. Most of the celebrations of events in the life of Christ are ranked as solemnities. However, there are a few celebrations related to titles or mysteries of Christ which are ranked as feasts, and these are known collectively as «Feasts of the Lord.» In the current General Calendar from the Third Edition of the Roman Missal,[2] these are:

- The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, celebrated on the Sunday between December 25 and January 1, or if there is no Sunday in that range (when December 25 and January 1 fall on Sundays), on December 30.[3][4]

- The Baptism of the Lord, celebrated on the Sunday after January 6 (or, where the Solemnity of the Epiphany is transferred to the Sunday that occurs on January 7 or 8, on the following Monday)[5]

- The Presentation of the Lord, celebrated on 2 February

- The Transfiguration of the Lord, celebrated on 6 August

- The Exaltation of the Holy Cross, celebrated on 14 September

- The Dedication of the Lateran Basilica, celebrated on 9 November (this is a feast of the Lord because the basilica is dedicated to him under the title of the Most Holy Saviour).

In the pre-Vatican II usage, the term feast denoted any celebration, not just a specific rank. Hence, also celebrations which are today termed solemnities of the Lord (e.g. Christmas, Easter, Pentecost, Christ the King) were once deemed Feasts of the Lord.

In the Orthodox Church[edit]

Three main categories of feasts, distinguished in the Orthodox liturgical practice, namely

- Feasts of the Lord Jesus Christ (Russian: Господские праздники, or Russian: Владычные праздники)

- Feasts of the Theotokos (Russian: Богородичные праздники; by definition same to Marian feast days, the actual set differs between Catholic and Orthodox Churches)

- Feasts of Saints

While Easter is treated as Feast of Feasts, the following eight feasts of Christ are assigned the highest rank of the Great Feasts in the Eastern Orthodox and Greek-Catholic liturgical calendars:

- Feast of the Cross — 14 (27) September

- Christmas — 25 December (7 January)

- Baptism of Jesus — 6 (19) January

- Presentation of Jesus at the Temple — 2 (15) February

- The Raising of Lazarus (Lazarus Saturday) — Saturday before Palm Sunday

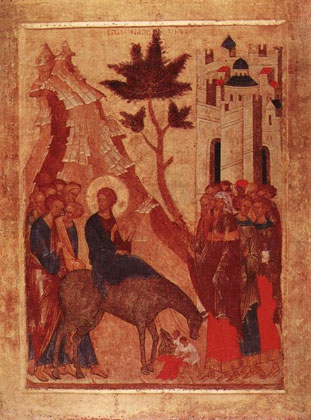

- Palm Sunday — (Moveable feast)

- Ascension of Jesus — (Moveable feast)

- Pentecost — (Moveable feast)

- Transfiguration of Jesus — 6 (19) August

Though some sources place the Presentation of Jesus at the Temple among the Great Feasts of Christ, including the above list, these sources are likely incorrect. This feast is most accurately described as a combined Great Feast of the Lord and Great Feast of the Mother of God. As such, liturgically, it does not have the same place of honor as the other seven purely Great Feasts of the Lord, which includes, among other things, the complete suppression of all Resurrectional elements from the Octoechos/Parakalitiki in all services related to a typical Sunday when one of the pure Great Feasts of the Lord happens to fall on a Sunday (e.g. Feast of the Cross, Christmas, Baptism of Jesus, and Transfiguration of Jesus) and those that already only occur on Sunday (e.g. Palm Sunday and Pentecost). On the contrary, when the Presentation of Jesus at the Temple falls on a Sunday, the typical Resurrectional Sunday elements from the Octoechos/Paraklitiki are not suppressed; instead, they are combined with the Menaion elements of the feast, as clearly discussed in the Typikon (the rubric rule book). Furthermore, as is the case with other Great Feasts of the Mother of God, when the Presentation of Jesus falls on a typical Wednesday or Friday fast day, fasting is not completely suppressed, but merely lessened, in contrast to other pure Great Feasts of the Lord that do not fall within a general fasting period, where fasting would be completely suppressed (with the obvious exception of the Exaltation of the Cross, which always requires fasting). Of course, further evidence of its combined status as a Feast of the Lord and Feast of the Mother of God can be found in the antiphonal verses chosen for the Divine Liturgy and the fact that its communion hymn for the Divine Liturgy is the most common one used for Feasts of the Mother of God. As such, liturgically and from a fasting perspective (two key elements that define all Orthodox feasts), the feast of the Presentation of Jesus at the Temple should be placed with the other four Great Feasts of the Mother of God as opposed to the Great Feasts of the Lord.[6]

Lesser Feasts[edit]

- The Circumcision of our Lord and Savior Jesus Christ (celebrated together with Saint Basil the Great) — 1 January

- Uncovering of the Precious Cross and the Precious Nails (Roodmas) by Empress Saint Helena in Jerusalem — 6 March

- Commemoration of the Apparition of the Sign of the Precious Cross Over Jerusalem, in 351 AD — 7 May

- Veneration of the Cross — third Sunday of Great Lent

- Antipascha: Saint Thomas Sunday — Second Sunday of Easter

- Mid-Pentecost — the 25th day of Easter (the midpoint between the Easter and Pentecost)

- Whit Monday — (Moveable feast)

- The Placing of the Honorable Robe of the Lord at Moscow — 10 July

- Forefeast of the Procession of the Honorable and Lifegiving Cross of the Lord [ru] — 31 July

- Procession of the Honorable Wood of the Life-Giving Cross of the Lord [ru] — 1 August

- All-Merciful Saviour [ru] — 1 August

- Translation of the Image “Not-Made-By-Hands” of our Lord Jesus Christ from Edessa to Constantinople (Afterfeast of the Dormition of the Mother of God) — 16 August

- Church New Year (Indiction) — 1 September

- Forefeast of the Elevation of the Cross, Commemoration of the Founding of the Church of the Resurrection (Holy Sepulchre) at Jerusalem — 13 September

- The Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross — 14 September

- Translation from Malta to Gatchina a Particle of the Life Giving Cross [ru] — 12 October

Civil commemorations[7][edit]

- Commemoration of the Great Earthquake at Constantinople (740) — 26 October

- Battle of Poltava — 27 June

- Treaty of Nystad — 30 August

Literature[edit]

- Настольная книга священнослужителя (Nastol’naya Kniga Sviashchenno-sluzhitelia), Volume 4, Moscow, 1983. Translated in «The Messenger» of St. Andrew’s Russian Orthodox Cathedral. Philadelphia, June, July–August, September, 1990.

See also[edit]

- General Roman Calendar of 1954

- General Roman Calendar of Pope Pius XII

- General Roman Calendar of 1960

- Tridentine Calendar

References[edit]

- ^ Aveni, Anthony (2004). «The Easter/Passover Season: Connecting Time’s Broken Circle», The Book of the Year: A Brief History of Our Seasonal Holidays. Oxford University Press. pp. 64–78. ISBN 0-19-517154-3.

- ^ Roman Missal Third Edition. Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops. 2011. ISBN 9780814633755.

- ^ «General Norms for the Liturgical Year and the Calendar». Congregation for Divine Worship. Retrieved 16 February 2013.

- ^ Ordo Lectionum Missae, Editio Typica Altera (Libreria Editrice Vaticana, 1981).

- ^ «General Norms for the Liturgical Year and the Calendar». Congregation for Divine Worship. Retrieved 16 February 2013.

- ^ Παπαγιαννι, Κωνσταντινου. Συστημα Τυπικου: των ιερων ακολουθιων του ολου ενιαυτου καταρτισθεν επι τη βασει της τυπικης παραδοσεως της Ορθοδοξου Ανατολικης Εκκλησιας (Αθηνα: Αποστολικη Διακονια της Εκκλησιας της Ελλαδος, 2012): 331-2.

- ^ «ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ». www.pravenc.ru. Retrieved 2022-07-02.

From Wikipedia, the free encyclopedia

(Redirected from Feast of the Lord)

Jesus. Mural painting from the catacomb

Feasts of Jesus Christ are specific days of the year distinguished in the liturgical calendar as being significant days for the celebration of events in the life of Jesus Christ and his veneration, for the commemoration of his relics, signs and miracles. While Easter is treated everywhere as the central religious feast in the Christian liturgical year,[1] the other feasts differ in the liturgical practice.

In the Catholic Church[edit]

Since the Second Vatican Council, the Catholic liturgical calendar distinguishes four ranks of celebrations: solemnities, feasts, memorials, and optional memorials. Most of the celebrations of events in the life of Christ are ranked as solemnities. However, there are a few celebrations related to titles or mysteries of Christ which are ranked as feasts, and these are known collectively as «Feasts of the Lord.» In the current General Calendar from the Third Edition of the Roman Missal,[2] these are:

- The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, celebrated on the Sunday between December 25 and January 1, or if there is no Sunday in that range (when December 25 and January 1 fall on Sundays), on December 30.[3][4]

- The Baptism of the Lord, celebrated on the Sunday after January 6 (or, where the Solemnity of the Epiphany is transferred to the Sunday that occurs on January 7 or 8, on the following Monday)[5]

- The Presentation of the Lord, celebrated on 2 February

- The Transfiguration of the Lord, celebrated on 6 August

- The Exaltation of the Holy Cross, celebrated on 14 September

- The Dedication of the Lateran Basilica, celebrated on 9 November (this is a feast of the Lord because the basilica is dedicated to him under the title of the Most Holy Saviour).

In the pre-Vatican II usage, the term feast denoted any celebration, not just a specific rank. Hence, also celebrations which are today termed solemnities of the Lord (e.g. Christmas, Easter, Pentecost, Christ the King) were once deemed Feasts of the Lord.

In the Orthodox Church[edit]

Three main categories of feasts, distinguished in the Orthodox liturgical practice, namely

- Feasts of the Lord Jesus Christ (Russian: Господские праздники, or Russian: Владычные праздники)

- Feasts of the Theotokos (Russian: Богородичные праздники; by definition same to Marian feast days, the actual set differs between Catholic and Orthodox Churches)

- Feasts of Saints

While Easter is treated as Feast of Feasts, the following eight feasts of Christ are assigned the highest rank of the Great Feasts in the Eastern Orthodox and Greek-Catholic liturgical calendars:

- Feast of the Cross — 14 (27) September

- Christmas — 25 December (7 January)

- Baptism of Jesus — 6 (19) January

- Presentation of Jesus at the Temple — 2 (15) February

- The Raising of Lazarus (Lazarus Saturday) — Saturday before Palm Sunday

- Palm Sunday — (Moveable feast)

- Ascension of Jesus — (Moveable feast)

- Pentecost — (Moveable feast)

- Transfiguration of Jesus — 6 (19) August

Though some sources place the Presentation of Jesus at the Temple among the Great Feasts of Christ, including the above list, these sources are likely incorrect. This feast is most accurately described as a combined Great Feast of the Lord and Great Feast of the Mother of God. As such, liturgically, it does not have the same place of honor as the other seven purely Great Feasts of the Lord, which includes, among other things, the complete suppression of all Resurrectional elements from the Octoechos/Parakalitiki in all services related to a typical Sunday when one of the pure Great Feasts of the Lord happens to fall on a Sunday (e.g. Feast of the Cross, Christmas, Baptism of Jesus, and Transfiguration of Jesus) and those that already only occur on Sunday (e.g. Palm Sunday and Pentecost). On the contrary, when the Presentation of Jesus at the Temple falls on a Sunday, the typical Resurrectional Sunday elements from the Octoechos/Paraklitiki are not suppressed; instead, they are combined with the Menaion elements of the feast, as clearly discussed in the Typikon (the rubric rule book). Furthermore, as is the case with other Great Feasts of the Mother of God, when the Presentation of Jesus falls on a typical Wednesday or Friday fast day, fasting is not completely suppressed, but merely lessened, in contrast to other pure Great Feasts of the Lord that do not fall within a general fasting period, where fasting would be completely suppressed (with the obvious exception of the Exaltation of the Cross, which always requires fasting). Of course, further evidence of its combined status as a Feast of the Lord and Feast of the Mother of God can be found in the antiphonal verses chosen for the Divine Liturgy and the fact that its communion hymn for the Divine Liturgy is the most common one used for Feasts of the Mother of God. As such, liturgically and from a fasting perspective (two key elements that define all Orthodox feasts), the feast of the Presentation of Jesus at the Temple should be placed with the other four Great Feasts of the Mother of God as opposed to the Great Feasts of the Lord.[6]

Lesser Feasts[edit]

- The Circumcision of our Lord and Savior Jesus Christ (celebrated together with Saint Basil the Great) — 1 January

- Uncovering of the Precious Cross and the Precious Nails (Roodmas) by Empress Saint Helena in Jerusalem — 6 March

- Commemoration of the Apparition of the Sign of the Precious Cross Over Jerusalem, in 351 AD — 7 May

- Veneration of the Cross — third Sunday of Great Lent

- Antipascha: Saint Thomas Sunday — Second Sunday of Easter

- Mid-Pentecost — the 25th day of Easter (the midpoint between the Easter and Pentecost)

- Whit Monday — (Moveable feast)

- The Placing of the Honorable Robe of the Lord at Moscow — 10 July

- Forefeast of the Procession of the Honorable and Lifegiving Cross of the Lord [ru] — 31 July

- Procession of the Honorable Wood of the Life-Giving Cross of the Lord [ru] — 1 August

- All-Merciful Saviour [ru] — 1 August

- Translation of the Image “Not-Made-By-Hands” of our Lord Jesus Christ from Edessa to Constantinople (Afterfeast of the Dormition of the Mother of God) — 16 August

- Church New Year (Indiction) — 1 September

- Forefeast of the Elevation of the Cross, Commemoration of the Founding of the Church of the Resurrection (Holy Sepulchre) at Jerusalem — 13 September

- The Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross — 14 September

- Translation from Malta to Gatchina a Particle of the Life Giving Cross [ru] — 12 October

Civil commemorations[7][edit]

- Commemoration of the Great Earthquake at Constantinople (740) — 26 October

- Battle of Poltava — 27 June

- Treaty of Nystad — 30 August

Literature[edit]

- Настольная книга священнослужителя (Nastol’naya Kniga Sviashchenno-sluzhitelia), Volume 4, Moscow, 1983. Translated in «The Messenger» of St. Andrew’s Russian Orthodox Cathedral. Philadelphia, June, July–August, September, 1990.

See also[edit]

- General Roman Calendar of 1954

- General Roman Calendar of Pope Pius XII

- General Roman Calendar of 1960

- Tridentine Calendar

References[edit]

- ^ Aveni, Anthony (2004). «The Easter/Passover Season: Connecting Time’s Broken Circle», The Book of the Year: A Brief History of Our Seasonal Holidays. Oxford University Press. pp. 64–78. ISBN 0-19-517154-3.

- ^ Roman Missal Third Edition. Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops. 2011. ISBN 9780814633755.

- ^ «General Norms for the Liturgical Year and the Calendar». Congregation for Divine Worship. Retrieved 16 February 2013.

- ^ Ordo Lectionum Missae, Editio Typica Altera (Libreria Editrice Vaticana, 1981).

- ^ «General Norms for the Liturgical Year and the Calendar». Congregation for Divine Worship. Retrieved 16 February 2013.

- ^ Παπαγιαννι, Κωνσταντινου. Συστημα Τυπικου: των ιερων ακολουθιων του ολου ενιαυτου καταρτισθεν επι τη βασει της τυπικης παραδοσεως της Ορθοδοξου Ανατολικης Εκκλησιας (Αθηνα: Αποστολικη Διακονια της Εκκλησιας της Ελλαδος, 2012): 331-2.

- ^ «ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ». www.pravenc.ru. Retrieved 2022-07-02.

Поиск ответов на кроссворды и сканворды

Ответ на вопрос «Название трех летних праздников,посвященных Иисусу Христу «, 4 (четыре) буквы:

спас

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова спас

Определение слова спас в словарях

Примеры употребления слова спас в литературе.

Объяснение- наше было недолго Я сказал ему, что спас его от двух неприятностей, и предложил мои услуги отстранить третью, а именно, примирить его с Ледрю-Ролленом.

Майора Харитонова в полете спас авиагоризонт, в котором засела пуля, шедшая точно в голову.

Этот поспешный приказ, в конечном счете, спас не только его погоны, но и весь авианосец в целом.

Затем Адепт сделал все, чтобы завоевать мою благосклонность, хотя я по праву принадлежала ему уже с того момента, как он спас меня.

К настоящему времени опубликованы работы Спаса 2 -7 по исследованию структуры алкалоида посредством его синтеза, а также несколько других методов.

В одной жаркой схватке оба сражались с отменным мужеством, но Алкивиад был ранен, и тогда Сократ прикрыл его своим телом, отразил нападавших и таким образом спас от врагов и самого Алкивиада и его оружие.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

12, С. 173-178

опубликовано: 31 июля 2009г.

- Выделение важнейших праздников

- В современном богослужении православной Церкви

- В Постной и Цветной Триодях

- Служба Г. п. по Общей Минее

- В системе Октоиха

- В католической Церкви

- В нехалкидонских Церквах

ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ

дни церковного календаря, посвященные воспоминаниям и прославлению событий из земной жизни Иисуса Христа, реликвиям, знамениям и чудесам, связанным с Ним. В широком смысле Г. п.- это дни, в к-рые по тем или иным причинам особенно прославляется Господь.

Главным христ. праздником является Пасха, день Воскресения Иисуса Христа. Ее ежегодное празднование — это древняя христ. традиция, восходящая к апостольским временам. В первые века христианства в праздновании этого события большое значение имело воспоминание о Страстях Христовых, предшествующих Воскресению, со временем акцент переместился на радостное прославление события Воскресения, но древняя традиция сохраняется в том, что богослужение в день Великой пятницы отличается большой торжественностью.

Воскресение — Сошествие во ад. Икона. 90-е гг. XVII в. (РЯАХМЗ)

Воскресение — Сошествие во ад. Икона. 90-е гг. XVII в. (РЯАХМЗ)

К IV в. сложилась традиция 8-дневного празднования Воскресения Христова, заканчивавшегося торжественным богослужением в неделю Антипасхи, когда вспоминается событие уверения ап. Фомы в истинности Воскресения. В древнем иерусалимском богослужении служба Антипасхи повторяла пасхальную, в визант. обряде усилилась тема уверения Фомы и воскресенье Антипасхи стало самостоятельным праздником, заключающим прославление Воскресения Христова.

Празднование дней Вознесения Господня и Пятидесятницы (Сошествия Св. Духа на апостолов) сложилось к IV в., в нек-рых традициях эти 2 праздника отмечались в один день (на 50-й день после Пасхи) и воспринимались как единое целое. Это относится, напр., к иерусалимской традиции кон. IV в., описание к-рой сохранилось в записях Эгерии о своем паломничестве (Eger. Itiner. 43. 5). После IV в. эти праздники стали праздноваться раздельно. С IV в. известны слова св. отцов и свидетельства о праздновании воскрешения Лазаря (Лазарева суббота) и Входа Господня в Иерусалим (проповеди святителей Амфилохия († после 394), Иоанна Златоуста († 407) и др.; описание паломничества Эгерии в Иерусалим).

На Востоке воспоминания Рождества Христова и Крещения Господня первоначально соединялись в празднике Богоявления 6 янв. Установление этого праздника относится к времени не позднее III в. Эгерия отмечает исключительную торжественность богослужения в этот день. В Римской Церкви с IV в. праздновали Рождество Христово 25 дек., постепенно эта традиция распространилась по всему христ. миру. Спустя нек-рое время после разделения праздников Рождества Христова от Крещения цикл Г. п. был дополнен празднованиями дней Обрезания (1 янв.) и Сретения Господня (2 февр.) , к-рые прямо зависели от даты Рождества: Обрезание совершается на 8-й, а Сретение Господне — на 40-й день после Рождества Христова. Георгий Амартол (IX в.) писал о том, что Сретение Господне стало праздноваться в числе Г. п. при имп. Юстиниане, в 527-565 гг.

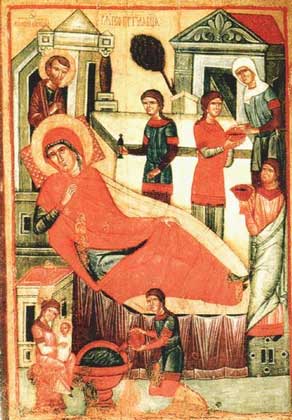

Крещение Господне. Икона. 1405 г. (ГММК)

Крещение Господне. Икона. 1405 г. (ГММК)

В IV в. в Иерусалиме в связи с обретением Креста Господня (325-326) и строительством ряда храмов (освящены в 335) были установлены праздники Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме и Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В IV-VI вв. эти праздники отмечались с наибольшей торжественностью в Иерусалимской Церкви, причем память Обновления праздновалась в течение 8 дней, а Воздвижение было второстепенным событием и вспоминалось на 2-й день празднования. С VI в., после распространения этих праздников на Востоке, праздник Обновления, связанный только с главным храмом Иерусалима, становится не столь значимым событием, а воспоминание о Воздвижении Креста приобретает вселенское значение для др. Церквей. Праздник Обновления отсутствует в отдельных памятниках визант. богослужения (в нек-рых списках Типикона Великой ц. IX-X вв., в Студийско-Алексиевском Типиконе 1034 г.). В Иерусалимском Типиконе Воздвижение стало одним из важнейших праздников года, а Обновление получило статус малого праздника.

Праздник Знамения Креста в Иерусалиме был установлен 7 мая в память о чудесном видении Креста в 351 г., что описано свт. Кириллом Иерусалимским в царствование имп. Констанция. Этот праздник указывается уже в арм. переводе древнего Иерусалимского Лекционария, отражающем практику Иерусалимской Церкви V в. (Renoux. Lectionnaire arménien. P. 333).

1 сент. отмечается начало индикта, празднуется визант. новолетие — 1-й день церковного года, что является церковным отражением соответствующего светского праздника. Исчисление времени по индиктам было установлено при имп. Константине в 312 г. Возможно, на церковное прославление новолетия указывают заключительные слова Беседы свт. Василия Великого на память мч. Маманта (2 сент., беседа 23). Этот день был праздником в К-польской Церкви и отмечен только в памятниках, относящихся к визант. обряду.

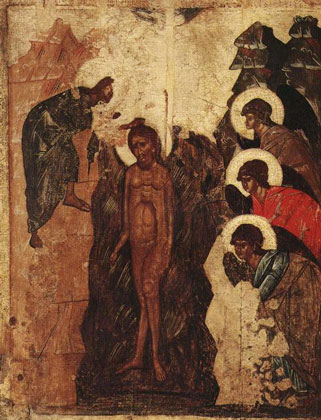

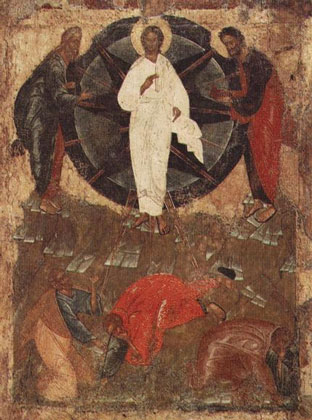

Преображение. Икона. Византия. XII в. (ГЭ)

Преображение. Икона. Византия. XII в. (ГЭ)

По крайней мере с V в. известны слова св. отцов, посвященные празднику Преображения Господня. Последование этого праздника излагается в груз. переводе иерусалимского Лекционария VII-VIII вв. (Tarchnischvili. Grand Lectionnaire. T. 2. [Pt. 1.] P. 27-28; [Pt. 2.] P. 25).

Преполовение Пятидесятницы также отмечается в груз. переводе иерусалимского Лекционария (Tarchnischvili. T. 1. [Pt. 1.] P. 161; [Pt. 2.] P. 128).

Установление праздника Происхождения (Изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня 1 авг. связано с местным к-польским обычаем 31 июля переносить крест из царского дворца в Великую ц. и с 1 по 14 авг. носить его по городу. Как объясняется в нек-рых позднейших источниках, т. о. старались предупредить опасность возникновения эпидемий. В этот день традиционно освящали воду (см. ст. Водоосвящение). До перехода на Иерусалимский устав 1 авг. оставалось местным праздником К-поля, с распространением Иерусалимского устава на Востоке этот день стал праздноваться повсеместно (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 294-296).

Перенесение Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в К-поль, отмечаемое 16 авг., имело место в 944 г. (при имп. Константине Багрянородном), после чего и был установлен праздник. Он отмечается в памятниках Студийского и Иерусалимского уставов.

На Руси были установлены неск. новых Г. п., напр. торжество в честь Всемилостивого Спаса и Пресв. Богородицы. Этот праздник 1 авг. впервые отмечался в XII в. Исторические источники связывают его с 2 близкими по времени событиями: победами кн. Андрея Боголюбского над булгарами в 1164 г. и визант. имп. Мануила над сарацинами в 1160 г. Несмотря на то что в нек-рых позднейших источниках говорится об установлении праздника греками, в греч. памятниках его нет, а в русских он упоминается уже в Кондакаре кон. XII — нач. XIII в. (РГБ. Троицк. 24). Полное гимнографическое последование помещается в богослужебных книгах с XV в., составленных по Иерусалимскому уставу (Сергий (Спасский). Т. 3. С. 296-297).

В 1625 г. в Москву в качестве дара от персид. шаха Аббаса I был принесен хитон Спасителя. 10 июля он был торжественно положен в ковчег в московском Успенском соборе. Вскоре после этого была составлена и напечатана отдельной книгой служба этому празднику (Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVII вв.: Сводный кат. М., 1958. С. 33; Дебольский. Т. 1. С. 99-101).

Под 12 окт. в рус. богослужебных книгах указывается память перенесения с Мальты в Гатчину (в 1799, при имп. Павле) десницы св. Иоанна Предтечи, части Животворящего Креста Господня и Филермской иконы Божией Матери. В этот день вспоминается прежде всего св. Иоанн Предтеча, богослужебного последования этот праздник не имеет.

Выделение важнейших праздников

Свт. Епифаний Кипрский († 403) в Слове на Вознесение называет главными 4 Г. п.: Рождество Христово, Богоявление, Воскресение Иисуса Христа и Вознесение Иисуса Христа. Свт. Иоанн Златоуст († 407) упоминает 6 праздников: Рождество Христово, Богоявление, день Страстей Христовых, Воскресение Иисуса Христа, Вознесение Иисуса Христа, Сошествие Св. Духа на апостолов. Св. патриарх Прокл (434-446) выделяет 5 праздников: Рождество Христово, Богоявление, Воскресение Иисуса Христа, Вознесение Иисуса Христа, Сошествие Св. Духа на апостолов.

Сошествие Св. Духа на апостолов. Икона. Византия. XII в. (ГЭ)

Сошествие Св. Духа на апостолов. Икона. Византия. XII в. (ГЭ)

В 744 г. Эвбейский пресв. Иоанн (впосл. епископ) назвал 11 важнейших праздников, выделив среди них следующие Г. п.: Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Вознесение, Воскресение, Преображение Господне, Сошествие Св. Духа на апостолов. В XI в. в визант. церковной письменности отмечено 12 важнейших праздников. В описании церковных древностей К-поля при имп. Алексее Комнине упоминалось о 12 праздниках, не называя их. В XII в. Феодор Продром писал о таких праздниках, как Рождество Христово, Обрезание, Сретение Господне, Богоявление, Преображение Господне, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Воздвижение Креста (древо Креста), Воскресение, Вознесение, Сошествие Св. Духа на апостолов. В XIV в. Никифор Каллист называл те же праздники, кроме Обрезания (Сергий (Спасский). Т. 1. С. 399-401).

В ранних перечислениях праздников упоминание дня Страстей Христовых указывало на Великую пятницу, в более поздних, видимо, подразумевали распространившийся праздник Воздвижения Креста (при перечислении по порядку событий в жизни Спасителя это наименование ставилось на место Великой пятницы).

В современном богослужении православной Церкви

Воскресение Христово стоит над всеми проч. праздниками, являясь главным торжеством годового круга. К числу двунадесятых праздников относятся 8 Г. п.: Воздвижение Креста, Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Иисуса Христа, Пятидесятница, Преображение Господне.

Согласно совр. Типикону, принятому в РПЦ, в дни двунадесятых Г. п. поются только песнопения праздника и устав службы в целом такой же, как и в др. дни, когда совершается всенощное бдение. На вечерне не поется 1-я «Слава» 1-й кафизмы «Блажен муж» в отличие от обычного устава всенощного бдения, но сразу — «Господи, воззвах»; только накануне воскресенья поется вся 1-я кафизма «Блажен муж», накануне понедельника — ее 1-я «Слава». На «Господи, воззвах» поются стихиры на 8, а в дни подвижных Г. п. (Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и Пятидесятница) — на 10 стихир. Перед 9-й песнью канона отменяется песнь Пресв. Богородицы с припевом «Честнейшую Херувим», перед каждым ирмосом и тропарем 9-й песни поются особые праздничные припевы (см. ст. Величание; этих припевов нет в последовании праздников Входа Господня в Иерусалим и Пятидесятницы, что характерно и для нек-рых др. праздников, напр. для Обрезания Господня с памятью свт. Василия Великого 1 янв.). Чтения на вечерне, утрене и литургии обычно свои для каждого праздника, т. к. мн. Г. п. установлены в честь событий, описанных в Евангелии, упоминаемых в Апостоле и имеющих прообразы в ВЗ. На литургии поются праздничные антифоны, «Достойно есть» заменяется задостойником — ирмосом 9-й песни праздничного канона с праздничным припевом.

Вход Господень в Иерусалим. Икона. Мастер С.Ф. Вердников. 1840 г. (СОКМ)

Вход Господень в Иерусалим. Икона. Мастер С.Ф. Вердников. 1840 г. (СОКМ)

Богослужение в дни перед Рождеством Христовым и Богоявлением частично уподобляется богослужению перед Пасхой: за неск. дней до праздника начинают петь трипеснцы на повечериях (по аналогии с трипеснцами на утренях и повечериях Страстной седмицы), накануне утром совершается последование Царских часов, составленное по образцу часов Великой пятницы. Вечерня в этот день совершается в соединении с литургией свт. Василия Великого: после входа с Евангелием читают 8 (на Рождество) или 13 (на Богоявление) паремий, затем — малая ектения, Трисвятое, Апостол и Евангелие и проч. последование литургии. Всенощное бдение состоит из великого повечерия, окончания вечерни и утрени с 1-м часом: после славословия на повечерии совершается выход в притвор на литию с пением стихир праздника, затем поются стихиры на стиховне и совершается та часть последования вечерни, к-рая не была совершена ранее и к-рая вместе с литургией переходит в утреню, как обычно бывает при совершении всенощного бдения. При совпадении навечерия этих праздников с субботой или воскресеньем Царские часы совершаются в пятницу, литургии в пятницу не бывает, в день навечерия службы проходят в обычном порядке: литургия свт. Иоанна Златоуста, вечерня — уже после литургии; всенощное бдение совершается так же, как и в др. дни, но литургия в день праздника — свт. Василия Великого.

Г. п. имеют предпразднства (обычно 1 день, Рождество и Богоявление — 5 дней и 4 дня соответственно). Вход Господень в Иерусалим не имеет предпразднства, тем не менее песнопения Лазаревой субботы, предваряющей праздник, готовят к нему, поэтому можно сказать, что Лазарева суббота является как бы предпразднством, хотя формальных особенностей предпразднства эта суббота не имеет. Г. п. могут иметь попразднства в течение 1-8 дней, не считая дня самого праздника, это зависит от значения праздника и от близости др. праздников. Количество дней в попразднстве Сретения Господня зависит от близости Великого поста (см. Типикон. [Т. 1.] С. 483-484); при совпадении Сретения с сыропустной неделей попразднства не бывает. Праздник Входа Господня в Иерусалим имеет лишь нек-рые черты попразднства в богослужении вечерни накануне понедельника (это можно сравнить с отданием праздника Обновления храма — см.: Типикон. [Т. 2.] С. 1098). В течение неск. дней попразднства на литургии поочередно выпеваются песни утреннего канона (или канонов) праздника на блаженнах. Вечером в день праздника (т. е. накануне 1-го дня попразднства) совершается великая вечерня с входом и пением великого прокимна; если праздник приходится на субботу, на вечерне поется обычный прокимен

Воздвижение Креста Господня. Икона. 40-е гг. XIX в. (СОКМ)

Воздвижение Креста Господня. Икона. 40-е гг. XIX в. (СОКМ)

Последний день попразднства имеет особый устав богослужения и называется отданием праздника. В этот день совершается только последование праздника, без входа и паремий на вечерне и без полиелея на утрене, но с пением великого славословия. На литургии на блаженнах исполняется последняя, 9-я песнь канона (или канонов) праздника; прокимен, аллилуиарий и причастен — по уставу праздника, но чтения — только дня в отличие от отдания Богородичных двунадесятых праздников, когда звучат чтения дня и праздника.

Устав богослужения в день Сретения Господня имеет ряд отличий от уставов др. Г. п. На вечерне поется 1-я «Слава» 1-й кафизмы «Блажен муж», при совпадении праздника с воскресным днем последования Минеи и Октоиха соединяются. На литургии поются изобразительны. На вечерне в день праздника поется не великий прокимен, а прокимен дня. Эти моменты характерны скорее для устава Богородичных двунадесятых, а не Г. п. Но на литургии есть праздничное входное, а на отдание праздника назначены только чтения дня. Из-за нек-рых особенностей своего устава в рукописных и печатных Иерусалимских Типиконах Сретение Господне может упоминаться в числе Богородичных праздников (в заголовках общих Марковых глав о соединении Богородичных праздников с воскресной службой см.: Рубан Ю. И. Сретение Господне. СПб., 1994. С. 55). Тем не менее по своему содержанию этот праздник относится к числу Г. п., а его устав сопоставим с уставом др. Г. п., не относящихся к разряду двунадесятых.

Последования двунадесятых праздников обычно не соединяются с последованиями святых. Но в ряде случаев это возможно. Так, устав разрешает соединять последование великого или храмового святого с последованием праздника Вознесения или Пятидесятницы (только если память великого святого имеет всенощное бдение). Из истории Иерусалимского устава известно, что дозволялось служить свт. Иоанну Златоусту в день Воздвижения Креста 14 сент., если храм или обитель имели посвящение во имя этого святого.

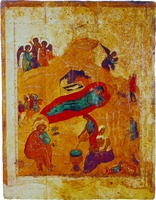

Рождество Христово. Икона. Сер. XV в. (ГТГ)

Рождество Христово. Икона. Сер. XV в. (ГТГ)

Др. праздники, не являющиеся двунадесятыми, празднуются с меньшей торжественностью.

Праздник Антипасхи, хотя и не относится к Господским двунадесятым, включает мн. моменты из их устава богослужения. Воскресное последование Октоиха в день Антипасхи отменяется, поются только песнопения праздника по Триоди. Предпразднства этот праздник не имеет.

Обрезание Господне (1 янв.) соединяется с памятью свт. Василия Великого, причем именно в честь святителя совершается торжественная служба (по совр. Типикону со всенощным бдением, по старопечатным Типиконам XVII в. с полиелеем). В службе этого дня поется гораздо меньше песнопений, посвященных празднику Обрезания Господня, нежели свт. Василию Великому.

В такие праздники, как Начало индикта, Обновление храма, Преполовение, Происхождение древ Креста, Перенесение Нерукотворного образа Спасителя, совершается служба со славословием, при этом в дни Начала индикта, Преполовения, Обновления служится великая вечерня со входом и паремиями. Последования праздников Начала индикта, Обновления, Происхождения древ Креста соединяются с последованиями святых. Праздник Происхождения древ Креста имеет однодневное предпразднство 31 июля, его последование соединяется с последованиями рядового святого и Октоиха. В день этого праздника тоже поются песнопения Октоиха (стихиры на стиховне, седальны по кафизмах, канон). При совпадении этих праздников с воскресным днем последования Минеи соединяются с воскресным последованием Октоиха.

Праздник Знамения Креста на небе в Иерусалиме, отмечаемый 7 мая, в совр. Типиконе имеет шестеричный знак, т. е. относится к самым малым праздникам, без пения великого славословия в конце утрени.

К Г. п. можно причислить нек-рые категории дней церковного календаря, последование к-рых посвящено Господу и обращено непосредственно к Нему. Это воспоминания о постигших бедствиях и днях победы над врагом. В визант. церковном календаре было много таких дней, в совр. календаре правосл. Церкви из них остался только один — память труса (землетрясения) в К-поле 26 окт., к-рое произошло в 740 г. Празднования викториальных дней, отмечаемых торжественным богослужением, появились в России в нач. XVIII в.; полное церковное последование имели только 2 дня — день победы в Полтавском сражении 27 июня (1709) и день заключения Ништадтского мира 30 авг. (1721) (гимнографические последования этих дней можно найти в дореволюционных и совр. печатных Минеях). В эти дни совершалось всенощное бдение.

В Постной и Цветной Триодях

содержится богатый гимнографический материал, посвященный Господу и обращенный в основном к Нему. В дни пения Постной Триоди богослужение имеет будничный характер с покаянным содержанием. Но нек-рые дни выделяются как праздничные, хотя и скорбные (к таким же скорбным праздникам можно причислить, напр., Воздвижение Креста 14 сент., Усекновение главы Иоанна Предтечи 29 авг.- это дни, в к-рые по уставу полагается однодневный пост, несмотря на праздничную службу). К праздничным последованиям Постной Триоди следует относить Крестопоклонную неделю. В это воскресенье соединяются воскресное последование Октоиха и последование в честь Креста из Постной Триоди. Мн. песнопения этого дня взяты из последования Воздвижения Креста, в нек-рые моменты устав богослужения этого праздника совпадает с уставом праздника Воздвижения Креста: перед всенощным бдением Крест полагают на св. престол, в конце утрени его выносят на середину храма и совершается поклонение Кресту и целование Креста при пении особых стихир. Страстная седмица посвящена пути на Страсти, самим Страстям и Распятию, Погребению Спасителя. В правосл. богослужении последние дни Страстной седмицы — Великие четверг, пятница и суббота — выделяются особенной торжественностью в преддверии празднования Воскресения Христова.

Песнопения Цветной Триоди по своему содержанию относятся к праздничным, а нек-рые воскресные дни периода Пятидесятницы, в к-рые вспоминаются те или иные события из жизни Спасителя (исцеление расслабленного в 4-ю Неделю после Пасхи, беседа с самаряныней в 5-ю Неделю, исцеление слепого в 6-ю Неделю), могут быть отнесены к Г. п. В эти воскресенья последование Триоди, посвященное тому или иному событию, соединяется с воскресным последованием Октоиха и с последованием Пасхи. В седмичные дни, следующие за воскресеньем, продолжается прославление этих же событий, что придает этим дням сходство с попразднством Г. п.

Служба Г. п. по Общей Минее

1-я гл. (

5xe1xf9xe0%20/image.png)

Нек-рые песнопения, входящие в эту службу, составлены таким образом, чтобы можно было подставить название любого двунадесятого Г. п. Темой мн. песнопений является Боговоплощение. Ряд песнопений этого последования заимствован из служб Г. п.: напр., славник на «Господи, воззвах», тропарь, седальны по 1-й и 2-й кафизмах, кондак и икос взяты из последования праздника Перенесения Нерукотворного образа 16 авг.; 1-я стихира на стиховне — из утренней стиховны 10 янв. (попразднство Богоявления); стихира на «Слава, и ныне» на стиховне — из последования Богоявления 6 янв.

3-я гл. Общей Минеи — это общее последование на праздники в честь Креста Господня (

5xe1xf9xe0%20/image.png)

В системе Октоиха

особенное прославление событий из жизни Спасителя присутствует в последованиях воскресенья (Воскресение Христово), среды и пятницы (Распятие Спасителя). В апостольское время была установлена традиция отмечать торжественным богослужением воскресные дни — уже в I в. воскресенья были днями совершения Евхаристии; к нач. II в. воскресные евхаристические собрания были уже сложившейся традицией (см. ст. Воскресенье). В совр. правосл. богослужении воскресное последование Октоиха обычно соединяется с последованием Минеи или Триоди. Устав соединения последований зависит от степени праздничности памяти Минеи (см. ст. Знаки праздников месяцеслова) или Триоди и излагается в 3-5-й и 48-50-й главах Типикона.

Почитание среды и пятницы также восходит к апостольскому времени. Уже в I в. эти дни отмечались постом. Содержание песнопений этих дней, как и др. будничных последований Октоиха (с понедельника по пятницу), имеет более покаянный характер. Последования Октоиха воскресенья, среды и пятницы также содержат прославление Божией Матери — в эти дни приводятся стихиры и каноны в Ее честь. В среду и пятницу во всех песнопениях во имя Пресв. Богородицы вспоминаются Страдания Спасителя и скорбь Его Матери, эти песнопения носят название крестобогородичнов.

В католической Церкви

набор Г. п., на раннем этапе почти не отличавшийся от визант. традиции, был значительно расширен в средние века и Новое время за счет введения ряда праздников догматического содержания (Тела Христова, Христа Царя Вселенной, Сердца Иисусова, Имени и Крови Иисусовых). В дореформенной традиции все Г. п. относились к первым 3 из 6 разрядов праздников (напр., Пасха — к duplicia I classis primaria (с октавой); Сердце Иисусово — к duplicia I classis secundaria (без октавы); Обрезание Господне — к duplicia II classis; Преображение — к duplicia majora и т. д.). После реформ II Ватиканского Собора Г. п. стали относиться или к разряду «торжеств» (sollemnitates) (напр., Пасха, Тело Христово), или к «праздникам» (festa) (напр., Преображение, Воздвижение Креста). Службы Г. п. могут включать 1 или 2 вечерни (vespera), неск. особых чтений из Свящ. Писания, собственные гимны и т. д. Нек-рым Г. п. предшествуют вигилии (напр., Рождеству Христову). Празднование отдельных Г. п. привязано к воскресным дням.

В нехалкидонских Церквах

набор Г. п. в основном соответствует визант. традиции (но, напр., у несториан нет Обрезания Господня и Благовещения (25 марта)), в Новое время были внесены нек-рые изменения под влиянием католич. богослужения. Так, у халдеев-униатов есть праздники Тела Христова и Сердца Иисусова. В восточно-сир. традиции наиболее важные Г. п. открывают или завершают один из девяти 50-дневных циклов (см. ст. Год церковный), крайне мало праздников в честь реликвий (исключение — праздник Обретения Креста). У яковитов набор Г. п. почти не отличается от визант. традиции, особому воспоминанию чудес, совершенных Иисусом Христом, посвящены недели Великого поста. В Армянской Церкви среди Г. п. выделяются 5 «праздников шатров» (Богоявление, Пасха, Преображение Господне, Успение Пресв. Богородицы, Воздвижение Креста). Большая часть Г. п. принадлежит к числу подвижных (см. ст. Армянский обряд). В копт. и эфиоп. традициях Г. п. делятся на великие (Рождество Христово, Благовещение (Воплощение) и т. д.; всего 7 (у коптов) или 9 (у эфиопов)) и малые (Обрезание Господне, Воздвижение Креста). Наиболее популярные совершаются неоднократно в течение года (нек-рые ежемесячно).

Лит.: Дебольский Г. С., прот. Дни богослужения Православной Церкви. М.; СПб., 190110. М., 1996р. Т. 1-2. С. 99-101; Сергий (Спасский). Месяцеслов; Righetti M. Manuale di storia liturgica. Mil., 19693. Vol. 2: L’anno liturgico.

Литургика историческая

Иисус Христос. Земная жизнь Господа Иисуса Христа

Богослужение Римской Католической Церкви

Богослужение Восточных (нехалкидонских) Церквей

Господские праздники, дни церковного календаря, посвященные воспоминаниям и прославлению событий из земной жизни Иисуса Христа

Эортология

Иисус Христос, иконография

Октоих

Триодь Постная и Цветная

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА пятница Страстной седмицы, один из главных дней церковного календаря, посвященный воспоминанию дня искупительных страданий и Крестной смерти Господа Иисуса Христа

ВЕЛИКАЯ СУББОТА суббота накануне Пасхи, когда Церковь вспоминает телесное погребение и сошествие Христа во ад, начиная праздновать Его тридневное Воскресение

ВЕЛИКИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА первые 3 дня Страстной cедмицы, начало непосредственной подготовки к празднику Пасхи

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ описанное 4 евангелистами одно из главных событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ четверг Страстной седмицы

ВЕЛИЧИТ ДУША МОЯ ГОСПОДА евангельская песнь Богородицы (Лк 1. 46-55), к-рая в богослужебных книгах включается в число библейских песней

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ Вознесение Иисуса Христа на небо — одно из главных событий Священной истории

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ чин, заменяющий собой полную евхаристическую литургию

АКОЛУФ в древней Римско-католической и Армянской Церквах — церковнослужитель, помогающий священнослужителям совершать богослужение

ACCESSUS AD ALTARE название одного из моментов литургии верных

АЛЛИЛУИАРИЙ изменяемая часть Божественной литургии, песнопение, предваряющее чтение Евангелия

АЛЛИЛУИЯ торжественная литургическая аккламация

АЛЬФА И ОМЕГА первая и последняя буквы греч. алфавита, символика

АНАФОРА центральная, евхаристическая молитва Божественной литургии, богослужебный термин

БАЛДАХИН в зап. богосужении четырехугольный плат

БИБЛЕЙСКИЕ ПЕСНИ песни Свящ. Писания, пророческие песни,неск. вошедших в богослужебную практику поэтических текстов из ВЗ, а также апокрифического и раннехрист. происхождения

БОГОСЛУЖЕНИЕ одно из самых фундаментальных проявлений человеческой религиозности

БРАК общественный, и в частности правовой, институт, заключающийся в продолжительном союзе лиц муж. и жен. пола, составляющем основу семьи

- Пасха.

- Двунадесятые праздники.

- Рождество Богородицы.

- Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

- Введение во храм Пресвятой Богородицы.

- Рождество Христово.

- Богоявление, или Крещение Господне.

- Сретение Господне.

- Благовещение Пресвятой Богородицы.

- Преображение Господне.

- Успение Божьей Матери.

- Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница.

ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНЫЕ. Установленные Православной церковью праздники – это особо торжественные, священные периоды в ее литургической жизни, они представляют основные моменты Священной истории и несут в себе живое воспоминание о земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Смысл праздника в том, чтобы дать людям возможность «покидать» на время поток земной жизни и созерцать вечное.

Первые христианские праздники (например, Пасха) установлены по аналогии с еврейскими. Постепенно литургическое творчество церкви создает целый ряд праздников. Число их особенно умножилось в 4 в., поскольку возникла настоятельная необходимость заменить языческие праздники христианскими, утоляя естественную потребность людей в праздновании главных моментов природной жизни. Каждый отдельный праздник стал выражением определенной богословской идеи и нес в себе догматическое содержание. Как правило, устанавливаемый праздник закреплял выводы и решения церковных соборов по спорным богословским вопросам. Так, развитие идеи рождественских торжеств было связано, с одной стороны с необходимостью христианизировать два больших языческих праздника – рождение непобедимого Солнца (25 декабря) и рождение Диониса (6 января), а с другой стороны – с богословскими спорами, которые происходили на Никейском соборе. В этом смысле праздник Рождества – это одновременно праздник победы православия и над язычеством, и над арианской ересью.

Пасха.

Праздник праздников, или «велик день» – это Пасха, воспоминание воскресения Иисуса Христа из мертвых. Древнейший из всех христианских праздников праздновался апостолами, и именно они завещали совершать христианскую Пасху в первый воскресный день после весеннего равноденствия, через неделю после Пасхи еврейской. Даты празднования Пасхи и других переходящих праздников на каждый год содержатся в т.н. пасхалии. Богослужение Пасхи отличается от всех праздничных служб своей праздничностью и торжественностью. Перед началом пасхальной утрени священнослужители облачаются в светлые священные ризы. Ровно в полночь начинается крестный ход: церковь идет «во сретение» восставшего из гроба Христа. Перед затворенными дверьми храма произносятся славословия Святой Троице, после чего с пением пасхального тропаря («Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!») верующие входят в церковь. В конце утрени все присутствующие в храме приветствуют друг друга возгласом «Христос воскресе!» и дарят пасхальные красные яйца, символ воскресения и жизни. Священник зачитывает огласительное слово Иоанна Златоуста, призывающее всех, независимо от степени благочестия, насладиться светлым торжеством. На пасхальной литургии Евангелие читается всеми служащими иереями на разных языках – церковнославянском, греческом, латинском и т.д. Праздник Пасхи продолжается семь дней. В продолжение всей седмицы в храме не закрываются царские врата. В субботу Светлой недели на литургии освящается артос, «просфора всецелая», которая в течение праздничной недели находится на аналое перед иконостасом. Артос, символизирующий присутствие в храме самого воскресшего Христа, раздробляется и раздается верующим.

См. ПАСХА.

В советский период истории России возник обычай посещать кладбища в день Пасхи. Этот обычай не отвечает православной традиции, согласно которой для поминания усопших в послепасхальное время установлен особый день – Радоница – вторник второй после Пасхи («Фоминой») седмицы.

Двунадесятые праздники.

Остальные праздники, совершаемые Церковью, по своей значимости и степени торжественности богослужения подразделяются на великие, средние и малые. Праздники великие, или двунадесятые, которые называются так, потому что их двенадцать, это Благовещение, Рождество, Крещение, Сретение, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница (Троица), Рождество Богородицы, Введение Богородицы во храм, Успение Богородицы и Воздвижение Креста. Великие праздники подразделяются на «неподвижные», т.е. имеющие фиксированную дату, и «переходящие», день празднования которых зависит от дня Пасхи. Великие праздники имеют дни предпразднества (предпразднства), попразднества (попразднства) и отдания праздника. Дни предпразднества служат для подготовки к достойной встрече торжества. Попразднество – продолжение праздника, в дни которого прославляются второстепенные участники праздничного события. Последний день праздника – день отдания – отличается от других дней попразднества большей торжественностью. Богослужение в самый день великого праздника посвящается исключительно воспоминаемому событию и достигает особой торжественности. Священнослужители облекаются в светлые ризы, и богослужение совершается при полном освещении храма.

Рождество Богородицы.

8 (21) сентября. Богослужебный год начинается в сентябре. Первый двунадесятый праздник осени – это Рождество Богородицы. Он установлен в 4 в. и отмечает «начало нашего спасения» – рождение Богоматери. Обстоятельства рождения Девы Марии подробно описаны в апокрифическом Евангелии от Иакова. Оно повествует о благочестивой, но бездетной еврейской чете – Иоакиме и Анне, которым суждено было стать родителями Богородицы. Мария родилась в семье праведников, среди ее предков было немало прославленных мужей Ветхого Завета. Явление в мир Девы Марии, «чистого сосуда Божия», было подготовлено подвигом благочестия многих поколений. Накануне праздника Рождества Богородицы совершается всенощная с чтением паремий и литией. В паремии включены библейские тексты, описывающие события и явления, прообразующие Богоматерь. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь прославляет высочайшую степень приближения Божества к человечеству. По слову Иоанна Дамаскина, день Рождества Марии – праздник всемирной радости, потому что «Богородицею весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы пременилась на радость».

См. также РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

14 (27) сентября. Праздник посвящен двум событиям церковной истории. Первое – это явление «звездного креста» как знамения победы императору Константину, выступившему против язычника Максенция. Второе – чудесное обретение истинного креста Господня в Иерусалиме матерью Константина Еленой. Когда при Елене на Голгофе извлекли из-под спуда истинный крест Христов, патриарх Макарий, воздвигая (возвышая) его, показывал крест народу. В воспоминание первого Воздвижения перед всенощной крест, украшенный цветами, полагают на святом престоле, а перед ним возжигают крестообразно поставленные свечи в память о чудесном явлении «звездного креста» Константину. Во время всенощной настоятель после троекратного хождения вокруг престола воздвигает крест на голову и выносит из алтаря на середину храма для поклонения верующих. Песнопения праздника прославляют крест – знамение спасения человечества. Крест возносится над миром как символ победы над смертью.

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

21 ноября (4 декабря). Праздник связывается с воспоминанием о том, как Иоаким и Анна посвятили свою дочь Марию Богу и какими необычными знамениями сопровождалось это событие. Трехлетнюю Марию привели в Иерусалимский храм в сопровождении непорочных дев. Дитя ни разу не обернулось к родителям, девочка смело подошла к первосвященнику, который возвел ее на третью ступень жертвенника, а затем, движимый Святым Духом, ввел в Святое Святых, место, скрытое от взоров людей, куда сам он имел право входить только один раз в год. Духовный смысл события состоит в том, что Мария, переступившая заветный порог, сама была предназначена стать «одушевленным храмом», т.е. стать Матерью Богочеловека. В песнопениях богослужения многократно развивается тема храма.

См. также ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Рождество Христово.

25 декабря (7 января) – великий день для всего христианского мира. Предпразднество его начинается за пять дней до самого праздника. Канун праздника называется сочельником. В сочельник читают т.н. царские часы, это богослужение совершается при открытых царских вратах в центре храма перед Евангелием, положенным на аналое в знак того, что отныне Спаситель пребывает среди людей. Ночная служба под Рождество начинается с исполнения торжественной песни С нами Бог… и произнесения пророчества Исайи о Спасителе. Празднованием Рождества Христова церковь прославляет в родившемся Младенце истинное соединение божественной природы с человеческой и приход в мир Солнца правды. Празднику предшествует 40-дневный Рождественский (или «Филиппов») пост. Двенадцать дней после праздника называют святками, или святыми днями.

См. РОЖДЕСТВО.

Богоявление, или Крещение Господне.

6 (19) января. Этот праздник напоминает о поворотном моменте в земной жизни Иисуса Христа. Он принял крещение на Иордане от Иоанна Предтечи и вступил на путь открытого служения для искупления мира. При крещении Спасителя было явление Святой Троицы: голос Бога Отца назвал Иисуса своим возлюбленным Сыном, а Святой Дух явился из отверстых Небес в виде голубя. Праздник Богоявления предваряется сочельником, служба которого сходна с рождественской. В конце вечерни совершается чин освящения воды. Богоявленская вода, называемая агиасмой, символизирует одухотворение и преображение земной стихии. Празднуя Крещение, церковь утверждает веру в непостижимую тайну Св. Троицы.

См. БОГОЯВЛЕНИЕ.

Сретение Господне.

2 (15) февраля, отмечается на сороковой день после Рождества. Закон Моисея предписывал над каждым младенцем мужского пола совершать обряд посвящения Богу. Младенец Иисус также был принесен в Иерусалимский храм Марией и Иосифом. Богомладенца принял на руки благочестивый старец Симеон, которому дано было знать, что он не умрет, пока не увидит Бога. Так в Иерусалимском храме произошла встреча Ветхого и Нового Завета.

Благовещение Пресвятой Богородицы.

25 марта (7 апреля). Церковь празднует Благовещение, вспоминая описанное в евангелиях от Матфея и Луки явление архангела Гавриила Деве Марии, сообщившего ей благую весть о том, что она станет Матерью Бога. Этот христианский праздник заменил принятое у многих языческих народов празднование наступления весны. Благовещенье приходится на дни Великого поста или иногда на дни Пасхи. На какой бы день ни пришелся праздник, устав предусматривает полное совершение литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого.

См. БЛАГОВЕЩЕНИЕ.

Преображение Господне.

6 (19) августа. Этот праздник – воспоминание о том, как Иисус явился ученикам в славе своего Божества, преобразившись перед ними на горе Фавор. Свидетелями этого события, по синоптическим евангелиям, было три человека – любимые ученики Иисуса – апостолы Петр, Иоанн и Иаков. Преображение символизирует явление нового Небесного царства, возвещает о будущем преображении твари (тварного мира). Христианский праздник Преображения совпадает с периодом сбора плодов, поэтому в этот день принято приносить в церковь для освящения плоды нового урожая (отсюда народное название праздника «Яблочный Спас»).

Успение Божьей Матери.

15 (28) августа. Это последний двунадесятый праздник церковного года. Успение Богоматери – это смерть, конец земной жизни Марии. Но кончину Богоматери окружает не печаль, а радость. За порогом смерти ее ждало воскресение и вознесение на Небо. У одра Богоматери произошло соединение церкви земной и небесной, так как попрощаться с Марией явились живые и уже умершие апостолы, иерусалимские священники и девы, ангелы и архангелы. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост. Богослужение начинается всенощным бдением с паремиями, на котором происходит вынос святой плащаницы Богоматери на середину храма. На следующий день совершается чин погребения Богоматери, во время которого плащаницу трижды обносят вокруг храма.

См. УСПЕНИЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ПРАЗДНИК.

Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница.

Эти три двунадесятых праздника относятся к подвижному циклу и не имеют фиксированных дат празднования.

Царский вход Иисуса Христа в Иерусалим отмечается в воскресенье за неделю до Пасхи. На литургии вспоминается, как Спаситель пришел со своими учениками в Иерусалим на праздник Пасхи и въехал в город в знак смирения, «сидя на молодом осле». Народ, наслышанный о совершенных им чудесах, встретил его как царя, постилая перед ним одежды и пальмовые ветви. По традиции, верующие приходят в этот день в храм с веточками распустившейся вербы, которые заменили в России пальмовые ветви. Принесенные как дар Христу ветви освящаются на службе кроплением святой водой. Как и пальмовые ветви, они служат символом победы над смертью и твердой веры в воскресение.

См. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Вознесение празднуется на сороковой день после Пасхи. После своего воскресения Христос являлся ученикам, уверяя их в истине воскресения, и подготавливал к проповеди Евангелия всем народам. В последний день своего пребывания на земле Он взошел на Елеонскую гору, благословил апостолов, воздел руки к Небу, и сияющее облако Славы скрыло его. Вознесение Господне – христологический догмат: прославленное человеческое естество Христа после вознесения вошло во внутрибожественную жизнь Св. Троицы. Поэтому церковь в песнопениях праздника призывает славить вознесшегося Жизнодавца Христа.

См. ВОЗНЕСЕНИЯ ПРАЗДНИК.

Пятидесятница, или Троицын день, отмечается в пятидесятый день после Пасхи. Именно в пятидесятый день после своего восстания из гроба Господь послал ученикам Святого Духа, чтобы облечь их силою свыше. Дух Святой сошел на апостолов в виде языков пламени, символизирующих живое и действенное слово, при помощи которого они были призваны проповедовать Евангелие народам. День Пятидесятницы считается началом истории церкви, днем ее рождения. Праздник Пятидесятницы продолжается целую неделю. Первый день целиком посвящен прославлению Св. Троицы. Во второй день прославляется Святой Дух. В состав Троицкой вечерни входят особые коленопреклоненные молитвы во имя Пресвятой Троицы, разделенные на три части. Эти молитвы произносит настоятель храма, стоя на коленях в царских вратах. В них он просит триединого Бога освятить всех умерших и живущих на земле. В русской традиции день Св. Троицы связывался с проводами весны и встречей лета.

См. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Кроме двунадесятых праздников, церковь отмечает средние и малые праздники: дни, посвященные памяти святых, знаменательным событиям, а также многочисленным чудотворным иконам.

Большим уважением на Руси пользуется праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 1 (14) октября. Он посвящен избавлению Константинополя от сарацин в 10 в. Однажды в те дни св. Андрей Юродивый и его ученик Епифаний узрели во время молитвы во Влахернском храме Богоматерь, распростершую свой омофор (покров) над христианами. После этого грекам удалось отразить сарацин. На Руси праздник установлен в 1164 князем Андреем Боголюбским (см. АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, СВ.).

См. также КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКОВНЫЙ.

Уважаемый пользователь, сайт развивается и существует только на доходы от рекламы — пожалуйста, отключите блокировщик рекламы.

Ответов: 1 шт.

Буквы:

1

2

3

4

Описание:

Yandex

СПАС

Все пожелания и предложения можно отправлять на почту: support@poncy.ru.