Характерно, что к созданию этого полотна художник шел длительным путем многолетнего накопления материала, путем приобщения к современности, познания ее особого строя в множестве этюдов деревенской жизни. Впервые «Колхозный праздник» предстал перед зрителями на выставке «Индустрия социализма» в 1938 году. Тотчас вокруг полотна разгорелись ожесточенные споры; не все было понято и принято в картине сразу.

Раздавались голоса, упрекавшие художника то в недостаточно глубоком раскрытии темы,

то в том, что художник слишком много внимания уделяет изображению природы, что содержание ярче выражено в пейзаже… Понадобилось немало времени, чтобы картина заняла заслуженное место в ряду лучших произведений советской живописи.

Картина пронизана радостным мироощущением, которое так характерно для советских людей той поры. Люди работали взахлеб, каждый новый день приносил щедрые плоды этих трудов. Народ жил с ощущением счастья, радости, казалось, светлой дороге труда, свершений и побед нет преград. Герасимов сумел уловить это в выражении лиц своих героев, в их повадках, свободной непринужденности движений.

Это ощущается сразу, хотя художник показывает не разгар веселья, когда разгоряченные яствами и питием люди пустились бы в пляс, залились песней, а самое начало праздника. Сгрудившаяся у богато накрытых столов толпа спокойна. Серьезно внимают люди, может, и не слишком ловкой, но горячей и взволнованной речи председателя.

Признаться, с некоторым удивлением отмечаешь, вглядевшись в картину, что здесь нет ни одного не то что смеющегося, но даже улыбающегося лица. Откуда же это чувство светлой радости, какой-то веселости души, которое заражает вас с первого взгляда на картину? Тут уж «виною» богатейшее живописное мастерство Герасимова.

Щедрое солнце заливает всю сцену. Светлые лучи падают на лица, играют в сочной зелени, дробясь, переливаются в гранях стекла, придают каждому цвету, любому предмету прозрачную легкость, воздушность. Именно мастерски претворенный свет насыщает полотно таким тонким разнообразием цветовых оттенков. Свет придает белой скатерти голубую окраску, разнообразит белые рубахи, кофточки, платки сложнейшим сочетанием теплых розовых, желтоватых, сиреневых, холодных голубых и зеленоватых рефлексов.

Этот белый цвет, во всех своих градациях и нюансах, становится основным тоном строя полотна, строя мажорного, жизнеутверждающего, радостного.

Прозрачны лиловатые тени на розовом песке, слепят глаза блики на свежевыструганных деревянных скамьях. Звонко звучны среди этих тонких тональных переходов удары открытого синего, ярко-красного. Краски в соседстве друг с другом, в сочетании, подчас в резком контрастном сопоставлении становятся интенсивнее, насыщеннее. На голубом платье той молоденькой девушки, что сидит по левую руку от председателя, кажется особенно ярким красный значок.

Темно-красный бант на кофточке женщины, вынимающей бутылки из корзины, сообщает зеленому цвету блузы особенную ясность и определенность. И так в любом куске холста: цветовые сочетания продуманы очень тщательно, как бы точно «сыграны» по сочиненной художником «цветовой партитуре».

Герасимов показывает, какую силу выразительности таит в себе цвет, если суметь подчинить его мысли, если суметь привести его в соответствие с идеей, с тем строем чувств, которые стремишься выразить. Оказывается, такую большую гуманистическую идею, как утверждение жизни, можно выразить в живописном строе, в солнечности, воздушности пейзажа. Кстати, природа играет в картине одну из главных ролей. Вся сцена мастерски связана с пейзажем.

Фигуры людей тесно сгруппированы на переднем плане, а там, сразу за их спинами, широко расстилается вольная гладь зеленого поля. Взгляд плавно скользит по ней, туда, где тонкая синяя полоса, разделяя, одновременно соединяет небо с землей.

У горизонта голубеют невысокие холмы. Художник не прибегает к броскому, красивому пейзажному мотиву — голое поле, холмы вдали да группка ярко-зеленых, в сочной листве деревьев… Но чем-то бесконечно родным, русским веет от этого раздолья.

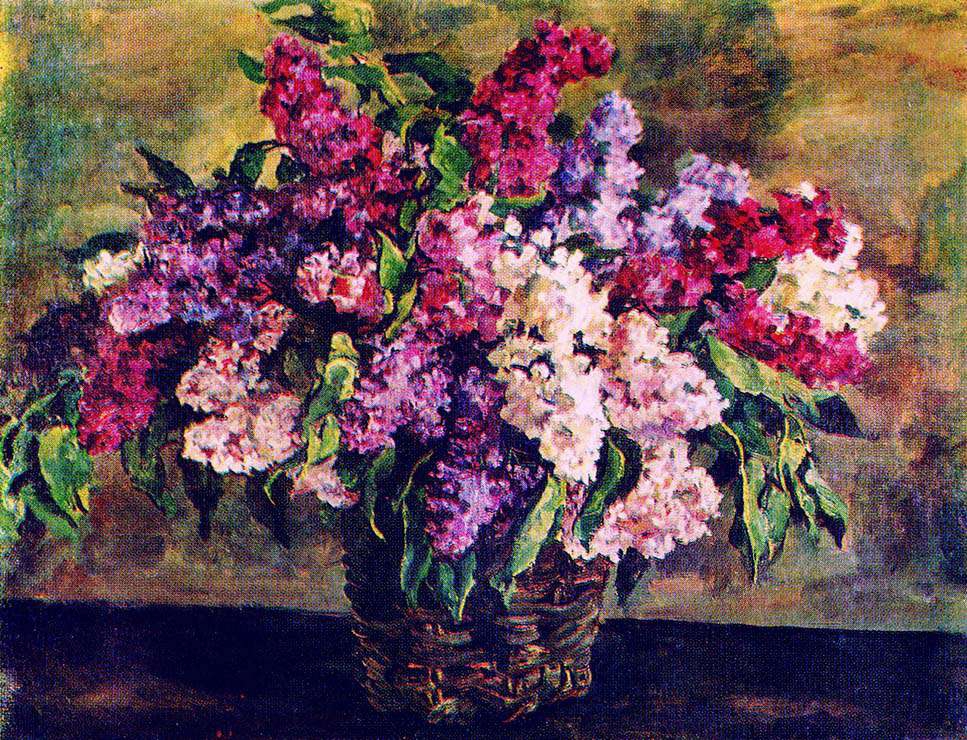

Чувство остро национального в облике и восприятии природы свойственно всему пейзажному творчеству Герасимова. Для художника пейзаж — не просто близкая сердцу тема. Здесь личность, натура художника, чувства гражданина своей земли находят необычайно полное выражение. Природа в его восприятии исполнена поэтической прелести, особого лиризма.

Любой, самый маленький этюд отмечен характерными для автора цветовыми решениями, живописной манерой. С годами пейзажное искусство Герасимова претерпело значительные изменения. Работы 1920-х годов отличались сдержанностью цвета, почти монохромностью, суровостью образных решений, монументальностью композиционного строя.

Уже к началу 1930-х годов — и чем дальше, тем щедрее — в картинах появляются ясное солнце, свет, радостное богатство цвета.

Художник начисто отказывается от экзальтации в проявлении чувств, от бурной жестикуляции. Своих героев он располагает так, что руки большинства людей оказываются либо скрытыми за фигурами соседей, либо за гранью стола. А те несколько пар рук, что «действуют» в картине, или спокойно сложены, как у этой девушки, стоящей справа, или «привязаны» к какому-то делу — достают бутылки, держат блюдо с праздничным пирогом, опираются на велосипед.

Это сообщает силуэтную цельность и каждой фигуре и всей сцене вообще.

В этой сдержанности особую роль приобретает энергичный жест оратора, делая его образ центральным, ведущим в действии. Композиция построена барельефно, на узкой полосе переднего плана. Художник располагает своих героев на пригорке, и именно этот прием дает ему возможность развернуть перед нашими глазами широкую панораму, далеко просматриваемую с высоты. Искусство Герасимова покоряет отражением ярких картин и самой сущности современной жизни, поэтическим накалом, большой живописной культурой.

И все же более всего оно сильно тем, что глубоко, истинно национально.

«Георгий Рублёв, Сергей Герасимов в коллекции ГТГ», продолжение цикла публикаций о собрании картин советской живописи. Предыдущий обзор посвящён картине Ю.Пименова «Новая Москва».

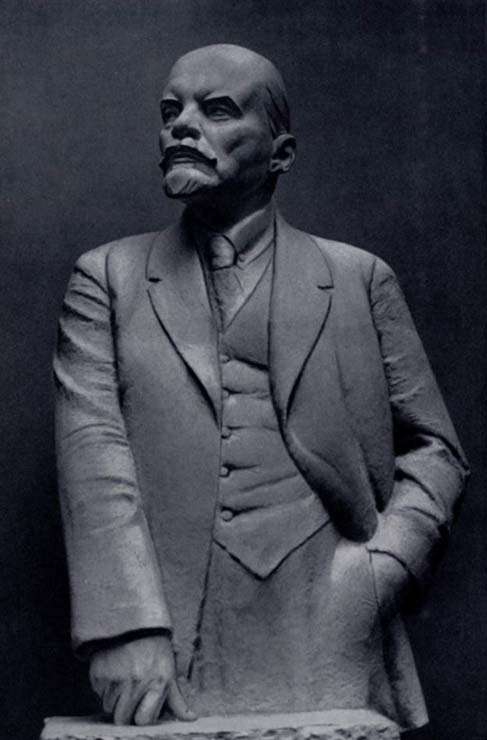

Георгий Иосифович Рублёв «Портрет И.В.Сталина» 1935

Портрет кисти Г.И.Рублёва считается самым странным из неканонических портретов Сталина. Он по сей день вызывает споры относительно авторской концепции и отношении к образу. В советское время портрет нигде и никогда не экспонировался. После смерти художника картину нашли в штабелях среди остальных его работ.

Основная тема творчества Г.Рублёва — жанровые картины на актуальные темы, бытовые сценки, такие как «Швеи», «Парикмахерская» (обе — в коллекции ГТГ). Они заставляют вспомнить работы Михаила Ларионова. В картинах Рублёва 20-х — 30-х годов тонкость цветового решения сочетается с упрощённым рисунком и почти лубочной (англ.-folklore) стилистикой.

Портрет «Сталин в кресле» тоже тяготеет к народной картинке. Но художник ставит зрителя в такое положение, что невозможно определить степень серьёзности автора. Это шарж? Насмешка? Образ «отца народов»? Ведь изображение в домашнем кресле с газетой в руках отсылает к заботливому папаше семейства в минуту отдыха.

***

Сталин сидит в плетеном кресле, закинув ногу на ногу, и читает газету «Правда». Кресло в вывороченной перспективе подвешено к красному фону. У ног Сталина возникает красная лиса-собака, то ли уютно лежащая, то ли летящая по этому красному воздуху. Центром всего этого вращения оказывается обрамлённое черными волосами и усами лицо Сталина, довольно улыбчивое и даже не страшное. Персонаж как бы без костей – ноги вывернуты и закинуты одна на другую. Такая поза снова отсылает к ларионовскому «Отдыхающему солдату». Вся композиция заключена в овал.

Георгий Рублёв долго работал над замыслом. Сохранилось несколько эскизов к картине, они находятся в частных коллекциях. Эти эскизы свидетельствуют о поиске оптимального варианта. Но во всех вариантах Сталин сидит в кресле. Рублёв менял лишь фон и детали. В одном эскизе можно видеть телефон, в другом — портрет Карла Маркса на стене. Фон в эскизах менялся от сдержанного фиолетового до красно-кумачового.

В итоговом варианте Рублёв остановился на ограниченном диапазоне красных, коричневых и оранжевых оттенков. На некоторых участках полотна красный цвет звучит как сигнал тревоги. В других местах он угасает и производит успокаивающий эффект. Картину на стене мастер замазал. Из деталей оставил лишь собаку и кресло. Собака в этом случае — очевидный и даже навязчивый символ верности и преданности (англ.faithful, devoted) своему хозяину.

Следует отметить, что в массовых изданиях рубежа 1920-30 годов ещё публиковались иронические «дружеские» шаржи (англ. caricature) на первых лиц государства. К середине 1930-х они полностью исчезли. Г.Рублёв написал своего «Сталина в кресле» около 1935 года.

Сергей Герасимов «Колхозный праздник» 1937

Автор картины «Колхозный праздник» — Сергей Герасимов. С прославленным Александром Михайловичем Герасимовым, возглавлявшим Академию художеств, Сергей Васильевич Герасимов был однофамильцем.

Сергей Герасимов сохранил в своем творчестве красоту живописи Союза Русских Художников и характерный «пленеризм».

Картина “Колхозный праздник” пронизана радостным мироощущением, которое должны были демонстрировать советские люди той поры.

Герасимов написал деятельных, полных энергии созидания 30-х годов тружеников. На картине явно ощущается праздник, а не собрание, не обсуждение каких-то вопросов. Но, вглядевшись в картину, замечаешь, что здесь нет ни одного не то что смеющегося, но даже улыбающегося лица. Откуда же это чувство светлой радости, какой-то веселости души, которое заражает вас с первого взгляда? Тут уж «виною» богатейшее живописное мастерство Герасимова.

В первую очередь — это пленэрный свет. Он насыщает полотно разнообразием цветовых оттенков. Свет придает белой скатерти голубую окраску, разнообразит белые рубахи, кофточки, платки. Этот белый цвет, во всех нюансах, становится основным тоном полотна.

Во-вторых — композиция, которая построена на плавных ритмах, спокойных линиях. Художник начисто отказывается от бурного проявлении чувств, от жестикуляции. Своих героев он располагает так, что руки большинства людей оказываются либо скрытыми за фигурами соседей, либо за гранью стола. Композиция построена барельефно, на узкой полосе переднего плана. Художник располагает своих героев на пригорке, и именно этот прием дает ему возможность развернуть перед нашими глазами широкую панораму, далеко просматриваемую с высоты.

***

Если обратиться к истории искусства, то в первую очередь приходит на ум Александр Иванов, «Явление Христа народу». На картине Герасимова видны явные отсылки к ивановскому полотну. Во-первых, фигура женщины которая достает бутылки из ящика. Он её расположил в том самом месте, где кудрявый мальчик выходит из реки. Эту женщину также можно сравнить с перевернутой фигурой раба. Председатель, который поднимает руку, написан примерно там, где у Иванова изображён Иоанн Предтеча.

Далее мы встречаемся с Дейнекой: спортивный молодой человек с велосипедом сильно смахивает на дейнековского спортсмена. Справа — пастух созывает коров — ну просто Леонид Утесов. Полотно так насыщено тонкими аллюзиями, что им можно любоваться долго-долго.

Пейзаж на дальнем плане ни в коем случае не противоречит сюжету. Художник не прибегает к броскому, красивому пейзажному мотиву – голое поле, холмы вдали да группа ярко-зеленых, в сочной листве деревьев. Пейзаж не отвлекает зрителя от события «Крестьянского праздника». В общем, жизнь прекрасна, картина светла и радостна. И не в пример её героям, глядя на картину хочется улыбаться и радоваться, если забыть, что на дворе 1937 год….

Конкурс проектов

Стоит обратить внимание на конкурсные эскизы проектов зданий.

Ниже — конкурсный проект дома Наркомтяжпрома, 1934 года архитектора Леонидова. Здание собирались построить на Красной площади, уничтожив Верхние Торговые ряды (ГУМ) и квартал позади него.

В галерее есть и эскизный проект «Дворца Советов» работы Бориса Иофана.

Над этим памятником и оформлением Дворца Советов работали многие мастера. Остаётся только благодарить небеса, что проекты так и остались на бумаге.

Продолжение в обзоре о полотнах П.Кончаловского и А.Древина.

По материалам книги: “Искусство ХХ века. Путеводитель”. Под редакцией Кирилла Светлякова, Москва, 2014 года и лекции В.М.Бялик с привлечением интернет-источников.

www.rodon.org/art-080813164337

Заметка Григория Ревзина о Георгии Рублёве «Мутанты революции» в газете «Коммерсант».

Сочинение по картине Колхозный праздник — Сергей Герасимов

Характерно, что к созданию этого полотна художник шел длительным путем многолетнего накопления материала, путем приобщения к современности, познания ее особого строя в множестве этюдов деревенской жизни. Впервые «Колхозный праздник» предстал перед зрителями на выставке «Индустрия социализма» в 1938 году. Тотчас вокруг полотна разгорелись ожесточенные споры; не все было понято и принято в картине сразу.

Раздавались голоса, упрекавшие художника то в недостаточно глубоком раскрытии темы, то в том, что художник слишком много внимания уделяет изображению природы, что содержание ярче выражено в пейзаже… Понадобилось немало времени, чтобы картина заняла заслуженное место в ряду лучших произведений советской живописи.

Картина пронизана радостным мироощущением, которое так характерно для советских людей той поры. Люди работали взахлеб, каждый новый день приносил щедрые плоды этих трудов. Народ жил с ощущением счастья, радости, казалось, светлой дороге труда, свершений и побед нет преград. Герасимов сумел уловить это в выражении лиц своих героев, в их повадках, свободной непринужденности движений. Это ощущается сразу, хотя художник показывает не разгар веселья, когда разгоряченные яствами и питием люди пустились бы в пляс, залились песней, а самое начало праздника.

Сгрудившаяся у богато накрытых столов толпа спокойна. Серьезно внимают люди, может, и не слишком ловкой, но горячей и взволнованной речи председателя.

Признаться, с некоторым удивлением отмечаешь, вглядевшись в картину, что здесь нет ни одного не то что смеющегося, но даже улыбающегося лица. Откуда же это чувство светлой радости, какой-то веселости души, которое заражает вас с первого взгляда на картину? Тут уж «виною» богатейшее живописное мастерство Герасимова.

Щедрое солнце заливает всю сцену. Светлые лучи падают на лица, играют в сочной зелени, дробясь, переливаются в гранях стекла, придают каждому цвету, любому предмету прозрачную легкость, воздушность. Именно мастерски претворенный свет насыщает полотно таким тонким разнообразием цветовых оттенков. Свет придает белой скатерти голубую окраску, разнообразит белые рубахи, кофточки, платки сложнейшим сочетанием теплых розовых, желтоватых, сиреневых, холодных голубых и зеленоватых рефлексов.

Этот белый цвет, во всех своих градациях и нюансах, становится основным тоном строя полотна, строя мажорного, жизнеутверждающего, радостного.

Прозрачны лиловатые тени на розовом песке, слепят глаза блики на свежевыструганных деревянных скамьях. Звонко звучны среди этих тонких тональных переходов удары открытого синего, ярко-красного. Краски в соседстве друг с другом, в сочетании, подчас в резком контрастном сопоставлении становятся интенсивнее, насыщеннее. На голубом платье той молоденькой девушки, что сидит по левую руку от председателя, кажется особенно ярким красный значок. Темно-красный бант на кофточке женщины, вынимающей бутылки из корзины, сообщает зеленому цвету блузы особенную ясность и определенность.

И так в любом куске холста: цветовые сочетания продуманы очень тщательно, как бы точно «сыграны» по сочиненной художником «цветовой партитуре».

Герасимов показывает, какую силу выразительности таит в себе цвет, если суметь подчинить его мысли, если суметь привести его в соответствие с идеей, с тем строем чувств, которые стремишься выразить. Оказывается, такую большую гуманистическую идею, как утверждение жизни, можно выразить в живописном строе, в солнечности, воздушности пейзажа. Кстати, природа играет в картине одну из главных ролей. Вся сцена мастерски связана с пейзажем.

Фигуры людей тесно сгруппированы на переднем плане, а там, сразу за их спинами, широко расстилается вольная гладь зеленого поля. Взгляд плавно скользит по ней, туда, где тонкая синяя полоса, разделяя, одновременно соединяет небо с землей.

У горизонта голубеют невысокие холмы. Художник не прибегает к броскому, красивому пейзажному мотиву — голое поле, холмы вдали да группка ярко-зеленых, в сочной листве деревьев… Но чем-то бесконечно родным, русским веет от этого раздолья. Чувство остро национального в облике и восприятии природы свойственно всему пейзажному творчеству Герасимова.

Для художника пейзаж — не просто близкая сердцу тема. Здесь личность, натура художника, чувства гражданина своей земли находят необычайно полное выражение. Природа в его восприятии исполнена поэтической прелести, особого лиризма. Любой, самый маленький этюд отмечен характерными для автора цветовыми решениями, живописной манерой. С годами пейзажное искусство Герасимова претерпело значительные изменения.

Работы 1920-х годов отличались сдержанностью цвета, почти монохромностью, суровостью образных решений, монументальностью композиционного строя. Уже к началу 1930-х годов — и чем дальше, тем щедрее — в картинах появляются ясное солнце, свет, радостное богатство цвета.

Художник начисто отказывается от экзальтации в проявлении чувств, от бурной жестикуляции. Своих героев он располагает так, что руки большинства людей оказываются либо скрытыми за фигурами соседей, либо за гранью стола. А те несколько пар рук, что «действуют» в картине, или спокойно сложены, как у этой девушки, стоящей справа, или «привязаны» к какому-то делу — достают бутылки, держат блюдо с праздничным пирогом, опираются на велосипед.

Это сообщает силуэтную цельность и каждой фигуре и всей сцене вообще.

В этой сдержанности особую роль приобретает энергичный жест оратора, делая его образ центральным, ведущим в действии. Композиция построена барельефно, на узкой полосе переднего плана. Художник располагает своих героев на пригорке, и именно этот прием дает ему возможность развернуть перед нашими глазами широкую панораму, далеко просматриваемую с высоты.

Искусство Герасимова покоряет отражением ярких картин и самой сущности современной жизни, поэтическим накалом, большой живописной культурой. И все же более всего оно сильно тем, что глубоко, истинно национально.

Сочинение по картине Колхозный праздник — Сергей Герасимов

Праздник урожая в советском колхозе

Герасимов. «Колхозный праздник». 1937г

Осенний праздник урожая ведет свою историю со времен языческой Руси. Во времена СССР древнюю традицию не стали искоренять полностью, сделав этот день элементом пропаганды советской власти.

В живописи тема «Праздник урожая» распространяется после фразы Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее!», произнесенной на Первом всесоюзном совещании рабочих и рабочих-стахановцев в 1935 году.

Правительство страны при помощи изобразительного искусства стремилось продемонстрировать изобилие и сытую жизнь колхозника. Многие картины, изображающие радостных крестьян, побывали на международных выставках. Натурой для полных оптимизма произведений служили несколько образцовых колхозов, выделявшихся на общем фоне.

Аркадий Пластов. «Колхозный праздник». 1937 г.

Аркадий Пластов, художник, посвятивший своё творчество родной деревне, в 1937 году пишет полотно «Колхозный праздник». Картина наполнена праздничной атмосферой всеобщего веселья, изобилия и процветания.

Колхозный пир по случаю богатого урожая проходит под открытым небом, с огромным количеством разнообразных блюд и напитков, музыки, веселых разговоров. Пластов изображает праздник во всей его динамике, быстро меняющихся мгновениях времени.

Картина словно мерцает, появляются и исчезают лица, руки, жесты, стулья, бутылки и самовары. Движутся люди, беседующие за столами, веселящиеся, танцующие. Разнообразны индивидуальные черты крестьян, каждого из них художник наделил своим, неповторимым характером, повадками, чертами лица.

Портрет Сталина, возвышающийся над шумной толпой, единственный статичный и ясно читающийся персонаж. Вождь напоминает невесомое божество, смотрящее на свою веселящуюся паству, дарующее им плоды изобилия и придает полотну оттенок языческого праздника.

Герасимов. «Колхозный праздник», фрагмент.

В этом же, 1937 году создает свой «Колхозный праздник» Герасимов. Художник изображает все тот же сюжет – богато накрытый общий стол под открытым небом, окруженный нарядными колхозниками. Люди еще не приступили к праздничной трапезе, они стоят вокруг стола и внимают праздничной вдохновляющей речи председателя.

Нет смеющихся и улыбающихся лиц, все спокойны и внимательны. Выразительную жестикуляцию Герасимов приписывает только центральной фигуре председателя, он поднял руку в восторженном порыве. Руки остальных участников пиршества скрыты соседними фигурами, либо гранью стола.

Вся сцена тесно переплетена с природой, играющей на полотне одну из ключевых ролей.

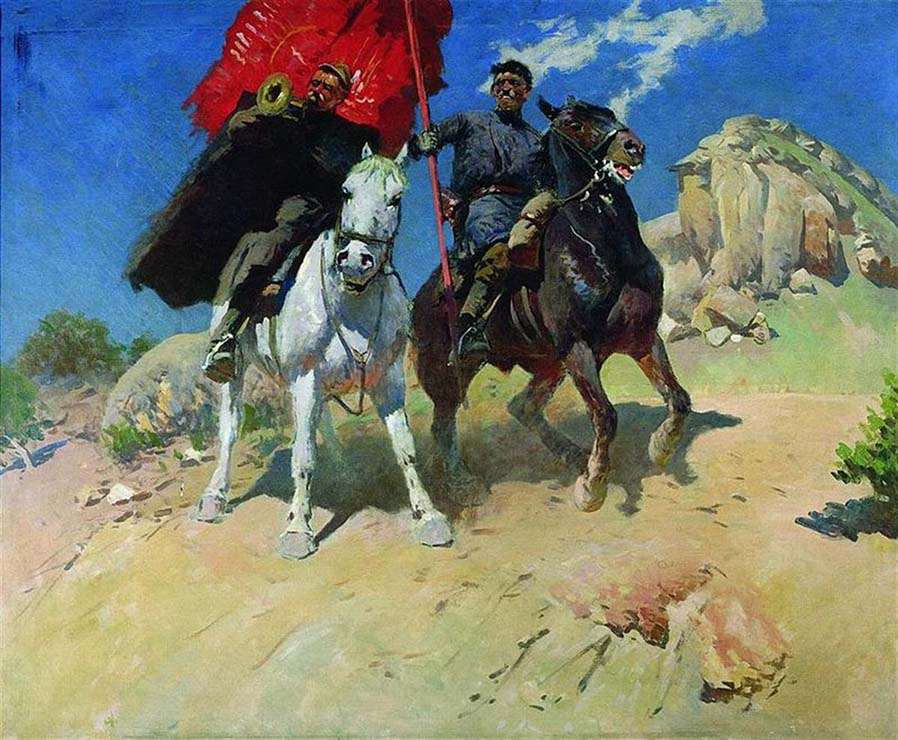

Во второй половине 30-х пишет свое эпическое полотно «Мастера урожаев» Тарас Гапоненко. На полотне 278х87 см художник изображает интернациональный союз крестьян, живущих в разных республиках Советского союза.

Яркое, солнечное, преисполненное пафосом социалистического реализма, произведение захватывает своим оптимизмом. Под широким сводом неба и развевающимися красными знаменами шагают на зрителя здоровые, исполненные жизненных сил люди.

В правом углу идут крестьяне РСФСР, их возглавляют мужчина в национальном костюме и женщина, держащая сноп.

Тарас Гапоненко. «Мастера урожаев»

Рядом художник расположил хлопкоробов среднеазиатских республик в национальных костюмах, с мешками и корзинами хлопка в руках. В левой части полотна шагают свекловоды Украинской ССР. В центральной группе идут различные представители колхозов, трактористы и председатели, женщина, поднявшая над головой золотой сноп пшеницы.

Гапоненко изобразил на полотне множество детей, радостные, счастливые пионеры в красных галстуках идут на первом плане, ребятишки поменьше держат за руки своих мам. Картина, демонстрирующая единство народов СССР, пышущих счастьем крестьян и плоды сельскохозяйственной деятельности, вселяла в зрителя гордость за величие страны.

Художники обращались к теме праздника урожая в течение всей истории Советского союза. В этих полотнах всегда присутствовали радостные крестьяне с плодами своих трудов, но, все же, такой размах пафоса и оптимизма, демонстрация изобилия и счастья присутствовал только в предвоенные годы.

Алина Свердлова-Александрова

Источник: https://lenin.guru/prazdnik-urozhaya-v-sovetskom-kolhoze/

Художник Аркадий Александрович Пластов | Картины

2018 · Комментарии: 3 · На чтение: 15 мин · Просмотры:

Художник Аркадий Пластов – Народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии и Государственной премии имени И.Е. Репина, автор тематических и исторических картин, иллюстратор, портретист и пейзажист. Его называют одним из самых ярких и самобытных мастеров.

Аркадий Александрович Пластов родился в селе Прислониха Симбирской губернии 31 января 1893 года, в семье сельского потомственного иконописца Александра Григорьевича Пластова. Аркадий был шестым ребёнком в семье.

Автопортрет

Надо, чтобы человек непреходящую, невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно. И когда поймёт он эту удивительность, громоподобность бытия, — на всё его тогда хватит: и на подвиг в работе и на защиту Отечества, на любовь к детям, к человечеству всему. Вот для этого и существует живопись…

Аркадий Пластов.

Родители будущего художника мечтали, что их сын станет священником и после того, как Аркадий окончил третий класс сельской школы, его отдали в Симбирское духовное училище. А ещё через пять лет, в 1908 году, Пластов поступил в Симбирскую духовную семинарию.

Случилось так, что весной 1908 года Аркадий познакомился с работниками артели иконописцев, которые приехали подновить церковь в Прислонихе. Руководил работой артели отец художника. А кроме того, Александр Григорьевич Пластов был церковным старостой и псаломщиком. Архитектором, который построил церковь в Прислонихе, был дед будущего великого художника Григорий Гаврилович Пластов.

Зимний праздник (Никола)

Отец научил Аркадия растирать краски, начал обучать основам живописи. Впоследствии художник вспоминал:

Осенью 1908 года внезапно умирает отец будущего художника. Аркадий поражён этой смертью и его горю просто нет предела. Он возвращается в семинарию, но учится без всякой охоты.

Чтобы скрасить пребывание в семинарии Аркадий много читает и рисует портреты своих однокурсников.

Случилось так, что эти «портретики» увидел преподаватель философии, психологии логики и французского языка Вишняков, который решил взять талантливого подростка под свою опеку и начал заниматься с Аркадием теорией живописи.

От Вишнякова Аркадий узнал о существовании различных направлений в живописи, о архитектуре и архитектурных стилях и был поражён великолепной архитектурой Парижа и Рима, которую увидел в книгах.

Вскоре в семинарии, как вспомогательную дисциплину, ввели урок рисунка. Уроки рисунка вёл начинающий художник Д.И. Архангельский, который вскоре стал наставником Аркадия Пластова. Картины Васнецова, Сурикова, Репина и Нестерова просто очаровали Аркадия:

Счастье

И чем больше юноша узнавал о мировой живописи, знакомился с творчеством русских художников, тем сильнее было его желание стать живописцем.

Профессор семинарии Вишняков ввёл молодого художника в круги симбирской знати и достаточно скоро нашёл для Аркадия попечителя, который согласился оплачивать обучение молодого художника в Москве. Да ещё и Симбирская управа согласилась выплачивать талантливому молодому человеку стипендию в размере 25 рублей в месяц.

Впрочем, практически всю эту стипендию Аркадий отдавал матери, которая жила в Прислонихе с тремя малолетними детьми.

Теплый весенний день

Через четыре года, в 1912 году, Пластов поехал в Москву с решением стать живописцем. В последствии он так описывает свою первую встречу со старой столицей:

Ярая весна

Однако, не имеющего системной подготовки Пластова в МУВЖЗ не приняли и он поступил учеником в мастерскую И.И. Машкова, а затем перешёл в Строгановском училище, вольнослушателем, где его наставниками были С.С. Алешин и Ф.Ф. Федорковский.

В 1914 году молодой художник поступает в Московское Училище живописи, ваяния и зодчества, где занимался у скульптора С.М. Волнухина и живописцев А.М. Корина, А.М. Васнецова, А.Е. Архипова, А.С. Степанова, Л.О. Пастернака.

А когда случилась октябрьская революция Пластов оставил Москву и вернулся в родную Прислониху, устроился на должность секретаря сельского совета, крестьянствовал, а в свободное время рисовал.

Лишь через восемь лет, в 1925 году Аркадий Александрович вернулся в Москву, где рисует сельскохозяйственные плакаты, но малую родину не забывает и часто гостит в Прислонихе, принимает самое активное участие в организации колхоза в родном селе, два года работает рядовым колхозником, только на зиму выезжает в Москву со справкой о том, что «колхозник А.А. Пластов отпускается на зиму в отхожий промысел по своей специальности».

В 1931 году случилась трагедия – пожар уничтожил 59 дворов в Прислонихе, в том числе и дом Пластова — в огне погибли все работы художника. У художника уцелел только огород и корова.

С того момента Пластов полностью отказывается от крестьянствования и всё своё время посвящает живописи.

Именно в тот период у Аркадия Александровича появляется правило: ничего не писать, не проверив несколько раз на натуре.

Художник с великой тщательностью пишет этюды всех частей и деталей будущей картины в результате чего эскиз каждой картины «обрастает» огромным количеством рабочих набросков, этюдов, зарисовок.

Для написания картины «Купание коней» (картина писалась по заказу для выставки «ХХ лет РККА и ВМФ», художника командируют в воинскую часть, которая квартировала в районах Кавказских предгорий.

Купание коней

В автобиографии Пластов так описывает процесс работы над картиной «Купание коней»:

В 1935 году Аркадий Александрович показывает в Москве свои картины «Стрижка овец», «На сенокосе», «Колхозная конюшня». Публика принимает картины очень хорошо и Пластов становится постоянным участником всех больших художественных выставок.

А ещё через два года картина «Колхозный праздник», показанная на выставке «Индустрия социализма» приносит автору и успех, и всесоюзную известность.

Колхозный праздник (Праздник урожая)

Яркое, красочное полотно показывает быт советской деревни в тридцатых годах.

Вот что сам художник писал о художественном замысле этого полотна:

Эта картина, «агитация за счастье» — групповой портрет русского крестьянства:

Пред самым началом Великой Отечественной войны Пластов пишет несколько больших композиционных акварелей, в том числе и автобиографическое полотно «Выборы комитета бедноты».

Выбор комитета бедноты

В военные годы художник пишет целую серию картин, которые отличаются от всех его предыдущих работ огромным драматизмом. Тут можно вспомнить «Гитлеровцы пришли», «Один против танка», «Защита родного очага».

Фашист пролетел

А полотно «Фашист пролетел» стало одним из самых трагических и сильных художественных произведений, написанных во время войны и о войне. Вот что о картине писал О. Сопоцинский:

В 1943 году майора интендантской службы Пластова командируют в очищенный от фашистов Сталинград . Художник был до глубины души поражён размером и глубиной увиденного в тех местах человеческого горя и внезапно, впервые, написал обнажённое женское тело в картинах «Трактористки» и «Суббота». Жизнь должна победить и сокрушить смерть – вот сокровенный замысел этих картин.

Трактористки

А картина «Трактористки» висела в мастерской художника до самой его смерти. Пластов называл их «Сияющими купальщицами, создающими в мастерской прямо праздник»:

А потом пришла долгожданная победа.

Сенокос

Радостная изумрудная зелень луговых трав, смеющийся солнечный день, с удовольствием и задором работающие косари, искрящиеся краски солнечных лучей и красок природы – весь мир ликует и приветствует наступивший долгожданный мир.

Художник писал:

Художник пишет одновременно две картины: «Сенокос» и «Жатва». Если «Сенокос» — это яркая радость, то «Жатва» рассказывает о непростой жизни в послевоенной советской деревне: нелегок труд крестьянина.

Жатва

Прогуливаясь по ржаному полю художник увидел сценку крестьянского обеда, когда сильные работают с невиданным упрямством, а старые и малые отпущены на обед:

В 1946 году Пластов пишет одно из самых лиричных своих полотен – «Первый снег».

Первый снег

В 1947 году – «Едут на выборы», через два года – «Колхозный ток», ещё через два года «Ужин трактористов».

Ужин трактористов

Через семь лет эту картину («Ужин трактористов») покажут на выставке в Лондоне и Президент Королевской академии художеств Чарльз Уилер увидев картину скажет:

В 1953-1954 годах Пластов пишет великолепный картины «Юность» и «Весна».

Юность

«Весна» — это, пожалуй, одна из лучших работ художника. После того, как картину выставили в Третьяковской галерее, посетители стали называть это полотно «Северной Венерой».

Весна

Вот что написала о «Весне» И. Емельянова:

В шестидесятых годах художник создаёт целый ряд полотен, посвященных русской женщине, счастью материнства: «Солнышко», «Из прошлого», «Мама».

Мама

Художник работал до своего последнего дня.

Полдень

Умер Аркадий Александрович Пластов 12 мая 1972 года в своей родной деревне Прислониха.

Картины художника Аркадия Александровича Пластова

Название неизвестно

Из прошлого

Дубы

Смерть дерева

Арка Тита

Лето

У речки

У речки

Когда на земле мир

Сбор картофеля

Облачные тени

Горожанка

Весна на Мирской горе

Базар

Внук рисует

Колхозный ток

Немцы идут (Подсолнухи)

Едут на выборы

Молодые

Август колхозника

Апрель

Полдень

Пастух Виталий

Солнышко

Тройка

Родник

Источник: https://svistanet.com/hudozhniki-i-art-proekty/kartini-i-zhivopis/radostnye-pejzazhi-xudozhnik-arkadij-plastov.html

Описание картины Пластова

Приятно созерцать красивые картины, любоваться пейзажами. Поможет мысленно перенестись на художественное полотно описание картины Пластова.

Летом, особенно во второй его половине, много грибов, ягод. Эти дары леса, но не только их, отобразил художник на своем полотне.

Узнать подробнее о картине «Летом», о творчестве автора, его биографии любители искусства смогут прямо сейчас.

Биография

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году, 19 января, в селе Прислониха. Сейчас это территория Ульяновской области. Предки его были крестьянами. Художественный дар достался мальчику от деда, тот был иконописцем.

Аркадий получил начальное трехлетнее образование в сельской школе, а затем продолжил обучение в Симбирском духовном училище и духовной семинарии. Художественное образование юноша получал с 1912 по 1914 год в Императорском Строгановском Центральном художественно-промышленном училище. Затем Пластов-художник стал еще и скульптором, закончив соответствующее отделение.

В 1917 году он возвращается в Прислониху, где рисует в основном с натуры.

Творчество: начало пути

Пластов – художник, который изображал на своих полотнах жизнь и быт послереволюционных жителей сельской местности. Недаром его называют «певцом советского крестьянства».

Одними из первых значительных картин Аркадия Александровича являются: «Купание коней», «Колхозный праздник». Их художник написал в 1937 году. Первую – специально для выставки, которая была приурочена к двадцатилетию РККА (Рабоче-крестьянская Красная Армия). Второе полотно было создано для выставки, которая носила название «Индустрия социализма». Далее – краткое описание картины Пластова.

Летом, на свежем воздухе, на просторе, большим коллективом отмечать праздники – одно удовольствие. На этой картине нарисованы столы, на которых стоят самовары, лежат угощения, выращенные, произведенные своими руками, продукты животноводства.

Наверху, над трибуной, портрет главы государства того времени – И. В. Сталина. Люди празднично одеты, здесь и дети, и взрослые, и старики. С этой работой художника можно ознакомиться, взглянув на фото. Летом тепло, поэтому вот такие праздники устраивались прямо под открытым небом.

В 1938 году Пластов пишет картину «Колхозное стадо». На нем пожилой пастух пасет коров.

Видео по теме

Военный и послевоенный период творчества

Времена Великой Отечественной войны также отразил художник в своем творчестве, написав в 1942 году картину «Фашист прилетел». В 1945 году он создает работы «Сенокос», «Жатва».

В них отражен героический труд стариков, детей и женщин, которые работали на колхозных полях.

Молодая женщина из картины «Весна» была прозвана «северной Венерой», так красиво передал на полотне художник красоту женского тела.

В 1952 году Пластов создал полотно под названием «Родник». Посмотрите на живописное творение, которое представлено на фото. Летом можно ходить в деревне в легком платье, босиком, как и героиня на картине. Художник смог передать движение воды, сосредоточенность девушки, наполняющей ведра. На заднем плане легкий ветерок едва колышет листья кустарника. Все это отчетливо видно на полотне.

Аркадий Александрович выступал и в качестве иллюстратора к произведениям А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого.

Описание картины Пластова «Летом»

Данная картина относится к послевоенным работам художника. Написал он картину в 1952 году. На ней изображена женщина и девочка, которые собирали лесные дары, устали и теперь отдыхают.

Действие происходит летом, картина отчетливо это передает. На березках листья зеленые, трава такого же цвета. Колокольчики и другие цветы украшают травяной ковер, добавив ярких красок.

Женщина и девочка вышли из дома рано утром, так как в это время еще нет жары и больше вероятность найти лесные дары, придя к ним первыми. До полудня они бродили по лесу, и старанья их были вознаграждены. Мать и дочь набрали целую корзину белоснежных груздей и вторую, чуть меньшую, крепких боровиков.

Грибы и ягоды

В те времена грибы были большим подспорьем для семьи. Поэтому, когда было время, крестьяне не упускали возможности пойти в лес за добычей. Грузди вымачивали, а затем солили в больших деревянных бочках. С белыми (боровиками) поступали так же или сушили их, а зимой варили ароматный суп.

Но не только грибы собирали местные жители летом, картина показывает, что ягоды также были желанной добычей «тихой охоты». Раньше малину не выращивали на огородах и в садах, а ходили за ней в лес.

Из нее варили варенье, сушили, лакомились зимой или давали больным, чтобы вылечить простуду. Добытчицы собрали целый кувшин красных ягод, а девочка даже на привале срывает с веточек ароматные дары леса.

Описание главных героев картины

В эти годы у крестьян почти не было наличных денег, поэтому обувь зачастую не на что было купить. На зимнюю пору люди копили или валяли обувь сами из овечьей шерсти. Летом в основном ходили босиком, только в церковь надевали туфли.

Вот и девочка сидит босая. С непокрытой головой тоже тогда не ходили, это было неприлично. К тому же платки летом хорошо спасали от жары. Поэтому и у женщины, и у девочки на голове платочки.

Женщина, уставшая от долгой ходьбы, уснула, подложив под голову руку. Девочку художник застал за занятием – она обрывает ягоды с веточки. Описание картины Пластова «Летом» переходит к рассказу о месте привала.

Мать и дочь вышли из леса, нашли удобную поляну и устроили привал под двумя березками. Деревья хорошо спасают от жары, прикрыв путников своими ветвями, которые дают прохладу. Тут же в тени люди поставили корзины с грибами, глиняный кувшин с ягодами, иначе жара может подпортить лесные дары.

Рядом с девочкой отдыхает собака. Она служит путницам защитой. Если бы они сбились с дороги, верный пес без труда бы нашел ее. Что он верен своим хозяевам – это видно. Ведь собака легла у ног молодой хозяйки и никуда не отходит от нее.

Так нарисовал А. А. Пластов. Летом хорошо не только людям, но и домашним животным, собакам. Есть возможность вволю побегать на просторе, поймать небольшую добычу в виде зверька или птицы.

Предстоит еще обратная дорога, поэтому животное и люди пока отдыхают.

Вот такую картину написал А. А. Пластов. Летом радует ласковое солнце, есть ягоды, грибы, все это отразил художник в своей работе.

Источник: fb.ru

Query failed: connection to localhost:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).

Источник: http://monateka.com/article/129681/

«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»: Не колхозный праздник, а международная премия

Дарья Курдюкова

Аркадий Пластов писал советскую жизнь, но соцреалистом не стал.

На то, чтобы показывать сейчас Пластова, есть веские причины.

Дело не только в том, что ему исполнилось бы 120 лет и 120 картин и графических работ прибыли из семейного собрания в Галерею искусств Зураба Церетели для выставки «Плащаница Вселенной».

Похоже, гораздо больше и выставки, и юбиляра многих сейчас волнует Премия имени Пластова, побившая ценовые рекорды.

Рефреном вернисаж озвучили благодарности правительству Ульяновской области, которое не только помогало в организации выставки. Оно и учредило Премию имени Аркадия Пластова для поддержки реалистического искусства. Поначалу она была региональной, затем обрела статус международной. В январе 2013-го ее презентация прошла в Лондоне, а призовой фонд в этом году увеличился до 500 тыс.

фунтов (почти 25 млн. руб.), обогнав не то что российские, но и мировые награды в области современного искусства. К слову, фонд Премии имени Ивана Гончарова, чье 200-летие отмечали в Ульяновске прошлым летом, составил всего 1,3 млн. руб., хотя она тоже теперь международная.

Министр культуры Владимир Мединский уже обмолвился, что хорошо бы Пластовская премия стала аналогом Нобелевской в искусстве.

Деревенские будни были любимым мотивом Аркадия Пластова, родившегося в селе Прислониха Симбирского уезда (нынешней Ульяновской области). И вспомнив картину «Сенокос» (ее, правда, здесь нет), можно припомнить и его фотографию, где он вот так же косит траву.

Несмотря на звание народного, на Ленинскую и Сталинскую премии, сам Пластов, наверное, сильно удивился бы, узнав, что посмертно из него сделают большого художника мирового масштаба и, стало быть, первой величины.

На Пречистенке – жнецы, печники, кузнецы, знакомые крестьяне, стар и млад.

Придет еще поколение писателей-деревенщиков, они помладше, а вот вполне мастеровитый живописец Пластов. Идешь мимо невеселого хоровода бедной сельской детворы, мимо портретов с суровыми, жизнь повидавшими лицами – сколько он их написал – десятки, сотни? Нет-нет да и вспомнится Некрасов – Пластов, кстати, иллюстрировал «Мороз, Красный нос», все это в залах есть.

Проходишь мимо работ с церковными службами, мимо пейзажей, где-то мелькнет серовская традиция с сероватыми зимними деньками (но послабее), то оранжево-розовым всполохом блеснет традиция Куинджи (но тоже – не то же), то вдруг почти импрессионистической легкостью охристо-голубоватых тонов вздохнет «Стадо.

Зной», то заноет щемящее чувство в эскизе «Немец пролетел» (авторское название работы, которую мы знаем как «Фашист пролетел»). Случались и провалы: слепые идут по дороге, обрамленной зеленочного цвета травой и листвой, облака «прилипли» к небу, солнечные блики – к земле. Пейзажи… еще дают какую-то надежду, а от народных типажей веет безнадегой.

То, что легко подхватит любой: «Доля ты! – русская долюшка…». Отдельной строкой идут портреты коллег, например старика Сарьяна. И главное, вообще лучшее из показанного – близкие. Маленький сын, а потом и внук – и в колорите вдруг появилась легкая непосредственность, дыхание жизни.

Пластова не любят записывать в соцреалисты, хотя минуты радости тружеников-колхозников, которых здесь отчего-то почти нет (а есть – другой полюс – служба в соборе, альбомные зарисовки с птицами на ветке), вполне ведь соцреалистический сюжет, хотя и сделанный более свободным письмом… Одни из хрестоматийных его вещей, которые в экспозицию не вошли, поскольку хранятся в Третьяковке и в Русском музее, – с одной стороны, совсем не соцреалистическая «Весна», где он так запросто любуется распаренной после бани обнаженной женщиной, укутывающей ребенка. Но с другой – «Колхозный праздник». 1937 год, у Пластова над радостно трапезничающей толпой реют лозунг – жить стало веселее – и портрет вождя. В том же году свой «Колхозный праздник» сделал Сергей Герасимов, сумевший обойтись и без нарочитого продуктового изобилия, и без вождей-лозунгов. У Пластова это не было магистралью, но – из песни не выкинуть.

Его показы случаются у нас весьма регулярно, и нынешний не в пример скромнее ретроспективы 2009-го в Царицыне.

В контексте необъяснимо выросшего призового фонда Пластовской премии, в общем, камерная (не музейный сбор) выставка и открытие мемориальной доски художника на Верхней Масловке выглядят лишь пунктом программы, не важнее лондонской презентации.

В русле курса на патриотическое воспитание, поиска национальных героев и идей Пластов (п)оказался удобным претендентом – певец своей страны без приторного привкуса соцреализма, он был и за народность, и за православие. К тому же премия такая полезная для укрепления академических позиций.

Традиционному искусству на Руси всегда кажется, что новые формы, пресловутые актуальные, слишком поднимают голову и даже задирают нос. А что имеется такой реалист Валентин Серов – не беда. Хотя за Аркадия Пластова хочется заступиться. В этой ситуации, в сущности, «ведь он ни в чем не виноват».

Разные грани реализма на московских площадках

Гелий Коржев. Библия глазами соцреалиста. Институт русского реалистического искусства, до 26 мая.

Аркадий Пластов. Плащаница Вселенной. Галерея искусств Зураба Церетели, до 10 марта.

Александр Рукавишников. Сечения. Московский музей современного искусства, до 10 марта.

Рабочие и колхозницы. МВЦ «Рабочий и колхозница», с 8 по 28 февраля.

Источник: https://ulpressa.ru/2013/02/07/nezavisimaya-gazeta-ne-kolhoznyiy-prazdnik-a-mezhdunarodnaya-premiya/

Аркадий Александрович Пластов (1893 — 1972)

Окончив духовное училище и семинарию, учился в московском Строгановском центральном художественно-промышленном училище (1912-1914) и на скульптурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1914-17) у С. М. Волнухина (посещал также занятия А. Е. Архипова, А. М. Корина, А. С. Степанова). Жил в родном селе. В 1920-х — начале 1930-х гг.

работал главным образом над политическими плакатами и иллюстрациями к произведениям русских писателей. С 1935 Пластов писал преимущественно жанровые картины (а также портреты), проникнутые глубоким знанием и поэтическим восприятием природы, жизни русской современной деревни и её людей.

С большой проникновенностью Пластов прославлял благородный труд и духовную красоту советского крестьянина. Сформировавшись как художник под влиянием передвижников и мастеров Союза русских художников, Пластов в своём творчестве продолжал и развивал традиции русской пленэрно-жанровой живописи конца 19 — начала 20 вв.

Его работам свойственна непринуждённая простота композиции с расположением крупных фигур обычно на первом плане и мажорная яркость тёплых красок.

«В январе 1931 года в нашем селе организуется колхоз. В его организации я принимал горячее участие.В том же году в один июльский день случился у нас пожар.

С час резвилось красивое всепожирающее пламя, и полсела ушло дымом в знойное июльское небо.У меня сгорел дом и все вообще имущество. Все, что до сего времени я написал, нарисовал, — все пропало в пламени, стало пеплом, — горько вздохнул Пластов.С этого времени я перестал принимать участие в полевых работах. У меня остались один огород и корова.

Надо было восстанавливать погибшее, и в темпах чрезвычайных. Это было время, когда я медленно подходил к тому, как сделаться наконец художником».

Аркадию Александровичу Пластову в ту пору было около сорока лет. Иной, может быть, заколебался, свернул с намеченного в юности пути ,,создать эпопею из крестьянского житья-бытья», разменял бы свой талант на мелочи.Но не таков был Пластов.

И с новой силой он собирает этюды, материалы к будущим картинам. Все впрок… для будущих полотен.Художник выступает с первыми своими картинами «Колхозный праздник» , «Стадо» и «Купание коней». В этих полотнах он заявил о себе как выдающийся колорист.

Колхозный праздник (Праздник урожая)

И опять перед Аркадием Александровичем Пластовым встает дилемма: либо продолжать скрупулезную, внешне малоприметную, но многотрудную работу по собиранию этюдов, эскизов к задуманной эпопее, приносящую пока не столько лавры, сколь хлопоты, либо соскользнуть на путь писания модных в то время помпезных композиций.

Пластов избирает первый путь. Он остается верен себе.Дни, месяцы, годы проходят в труде, исканиях.Его главная тема — Человек и Родина — не находит еще своего полного пластического выражения.Грянул гром Великой Отечественной.И гражданская лира Пластова зазвучала в полную силу.

«Фашист пролетел»… 1942 год.

Осень. Косогор. Юные тонкие березки в золотом уборе. Глубокий покой погожего осеннего дня. Не шелохнется ни одна былинка.Резкий вой собаки прорезал тишину. Потерянно бродят овцы Что это?Припал щекой к сухой колкой траве пастушок. Упал неловко. Рука вывернута. Кнут и шапка отлетели далеко. Алая кровь на русых вихрах. Крепко прижался к родной земле.

Не встать емуДалеко, далеко в ясном небе над изумрудными зеленями фашистский самолет. Миг назад свинцовый ливень остановил жизнь.Воет пес, задрав мохнатую морду к небу. Жалобно мычат коровы, блеют овцы.Вдали затихает ноющий зловещий звук. Шелестят березы.«Отец горько переживал войну, — рассказывал мне Николай Аркадьевич, сын художника. — В его душе кипел справедливый святой гнев.

И эти его чувства вылились в картине „Фашист пролетел».Однажды отец писал осенний этюд. И этот мотив настолько растрогал его, что я увидел слезы на его глазах.Когда вернулись с этюда домой, отец вмиг набросал эскиз будущей картины.Начался мучительный сбор материала. Сельские мальчишки помогали ему. Но никак никому не удавалось упасть в траву, как хотелось отцу.

Наконец один малыш, споткнувшись, как-то неловко растянулся на сухой траве.- Стой, стой! — вскричал отец.Через семь дней картина была написана.В ее основу лег тот первый, глубоко тронувший отца осенний этюд.Семь дней. Вот срок создания шедевра.Сколько раз история искусств дает нам уроки победы воли духа, любви к Родине, которые ведут художника к сверкающим вершинам искусства…

Много, много неповторимого рассказал молодой Пластов, сам интересный художник.

Отец и сын.

Бесценны письма Аркадия Александровича к Николаю.Вот всего два из этого наследия:

«С большим вниманием и удовольствием прочитал твои письма. Знай, милый сынка, что радостью бьется мое сердце и гордостью, когда я читаю о том, что ты пишешь и рисуешь и не кичишься достигнутым, а относишься вдумчиво и критически.

Это очень верно, это так и нужно — вот этот здравый взгляд на вещи, на себя, на свои поступки, на движенье своих мыслей. своего сердца.Через это достигается то беспокойство духа, плодотворное и творческое, без которого немыслимо никакое движение вперед. Всегда держись этой троицы: веры, что делаешь то, что нужно, надежды, что у тебя хватит силы на это, и любви к этому делу.

Конечно, насильно не следует приневоливать себя ни к чему, но дисциплина духа должна быть всегда на высоте. Ведь бывают моменты, особенно у таких молодых, как ты, когда беспечная мысль, что все успеется, завладевает человеком так сильно, что начинается беспорядочный разброс сил и туда и сюда, и вообще впустую.

Вот тут-то и должна быть стержнем поведения мысль, что работать надо систематически, никогда не отступая от планомерного упражнения в любимом деле.Ведь никогда не придет в голову в какой-то момент взять да и бросить дышать, например. Впереди времени, мол, много, еще надышусь.Так и эта работа.

Она должна быть ритмична и неустанна, как биение нашего сердца.

Иногда послабже, иногда поинтенсивнее, но безостановочна, неусыпна — и тогда какая будет радость пожинать плоды умных и прекрасных трудов своих».

Жатва. 1945 г.Государственная Третьяковская галерея

Думается, что эти мудрые слова обращены не только к одному Николаю.

В них великое правило, если говорить прозой, мера, норма бытия для каждого истинного художникаТруд, труд и еще раз труд!

Не менее весомо второе письмо, датированное маем 1947 года: «Ты вот пишешь несколько раздраженно о тех, кто не понимает лирики Чехова или Левитана и т.п.Плюнь на это.Наши ворота, корова, собака и т.д.

ведь тоже ничего в этом не смыслят, и стоит ли на них за это рычать.Не стоит игра свеч, тем более что вряд ли все перечисленные тобой субъекты персонально в этом виноваты, ты думаешь, что, пофыркивая на них, ты им или себе что-нибудь докажешь.Нет.Так сложилась у них судьба.

Алмаз, блистая бриллиантом в перстне, вряд ли имеет право поплевывать на алмаз, находящийся где-нибудь в глубине земли.

Чем тот виноват, что его не вытащили на свет божий, не гранили, не вставили в кольцо?Обстановка, жизненные условия — страшная вещь, сынок, и поэтому надо в жизни больше думать о том, как бы оправдать затраченные на нас силу и средства, любовь и внимание, непрестанно ускоряя свой шаг навстречу открывшейся твоему взору правде.

Людей этих, обездоленных и окорначенных жизнью, надо жалеть и помогать по силе возможности чего-нибудь понять из того, что еле-еле им брезжит.

Конечно, все это правда, что воображение и разумение их кургузора и часто смешно и нелепо, но, милый мой сынка, когда ты будешь много старше и опытнее в жизни, ты с горечью увидишь, что даже с большими данными познать истину и видеть красоту нелегко, не так-то много мы можем сделать для славы нашего искусства и знания.Конечно, это очень хорошо, что тебе более понятна мати-пустыня, с которой ты ведешь наедине задушевные беседы. В этом счастье на всю жизнь.Но в то же время не замыкайся с молодых лет в позе а ля Печорин или Базаров.

Нет ничего легче очерстветь сердцем, залезть в жесткую броню аристократического отщепенства и навеки потерять через это ту тончайшую отзывчивость сердца к малым людям, которая, как воздух, необходима истинному художнику и без которой человек просто невыносим».

„Познать истину и видеть красоту нелегко», — пишет Пластов сыну. И вот к тем людям, которые хотят понять лирику Чехова или Левитана, обращены глубоко философские полотна-метафоры художника, дающие обильную пищу уму и сердцу зрителя.

«Родник»…

Шумит ветер в густом ивняке. Гонит в высоком небе рваные облака. Рвет косынку, распушил тяжелые косы, шуршит в складках светлого ситцевого платья девушки, пришедшей по воду. Гонит рябь по темной воде.Серебряной звонкой струйкой бежит студеная влага в подставленное ведро.

Солнечные зайчики, продравшись сквозь заросли ивняка, сверкнули в устье желоба, рассыпались битыми алмазами в ведре и озарили стройную фигуру девушки.Свежесть.Чистота.Победоносная босоногая юность властно чарует нас в этом холсте.

Мы невольно вспоминаем далекие страницы своей собственной жизни, и что-то светлое, радостное вопреки нашей воле посещает нашу душу.Такова магия пластовской живописи.

«Юность» …

Источник: https://www.perunica.ru/russkie_xudozhniki/1124-arkadij-aleksandrovich-plastov-1893-1972.html

Презентация на тему «А.А. Пластов»

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Описание слайда:

Пиши как живешь, и живи как пишешь Жизнь и творчество художника А.А.Пластова

2 слайд Описание слайда:

Пластов – явление в русской культуре, неподвластное никаким социальным потрясениям. Никакие супермодные течения в искусстве не затмят вечный источник его чарующего творческого наследия. И.В. Лежнин.

3 слайд Описание слайда:

Симбирская земля – это земля Гончарова, Языкова, Пластова. И жители нашего края должны знать как можно больше о своих талантливых земляках. А.А.Пластов – национальный герой. Без него нельзя представить русскую культуру 20 века. Поэтому всё, что связано с этим человеком, должно бережно храниться.

А его жизнь и творчество должны подвергнуться внимательному изучению искусствоведов, историков, этнографов. Дело в том, что художник был и скульптором, и плакатистом, и книжным иллюстратором, и театральным художником, и графиком. Но прежде всего Аркадий Александрович – живописец. Это самая важная часть в его жизни, его работы.

В чём же тайна полотен Аркадия Пластова? Есть замечательные художники, высокие профессионалы. И есть Пластов: неповторимый, недостижимый…

4 слайд Описание слайда:

Перед нами – «Весна». Полотно, впитавшее ЖИЗНЬ, КОСМОС, ЛЮБОВЬ, ВЕЧНОСТЬ. Всё, как в нашей действительности, но – больше, светлее, глубже. Творения Аркадия Пластова – во имя Любви, во имя Отца и Сына. И Святым Духом напитаны.

5 слайд Описание слайда:

Близится вена, день памяти живописца. Зацветут луговые цветы, задухманится любимая Пластовым богородская трава, закипит, зашевелится жизнь, как у Пластова в «Сенокосе»: всё благоухает. Стрекочет, жужжит, любит, рождается. Всё это было сто, двести лет назад, было в нашей жизни и будет всегда. Нужно только жить, творить, опираясь на вечное, истинное, настоящее.

6 слайд Описание слайда:

Прислониха – родина народного художника, лауреата Ленинской и Государственной премий, кавалера двух орденов Ленина Аркадия Александровича Пластова.

7 слайд Описание слайда:

«В нём всё крупно, всё весомо, начиная с фамилии: пласт земли…» В.Дедюхин Высокий, крупный, широкоплечий человек с чёткими, немного резкими чертами лица задумчиво вглядывается вдаль, в будущее.

Вспоминает что-то, о чём-то мечтает, что-то планирует.

«Певцом колхозной деревни», прекрасно знающим её и горячо любящим её людей и природу, называют этого самобытного и глубоко национального русского художника нашего времени – гордостью ульяновской земли.

8 слайд Описание слайда:

«Едут на выборы» О неимоверной работоспособности, стойкости и целеустремлённости художника говорит такой факт. Летом 1931 года у Пластовых сгорел дом. Во время этого пожара у художника сгорело всё, что было наработано за 19 лет, с 1912 по 1931 годы.

Однако художник не опустил руки. Он задумывается уже о картинах. И ещё с большей энергией принимается за этюды и целиком посвящает себя живописи.

В 1935 году, когда художнику было уже за сорок, появились первые картины: «Колхозный праздник», «Стрижка овец», «Колхозная конюшня», «Сенокос»… «Колхозный праздник»

9 слайд Описание слайда:

«Сенокос» «Овцы пасутся» «Чем больше я знакомился с историей искусства, мирового и нашего русского, тем больше укреплялся в своей любви к темам деревенским» (А.А.Пластов).

10 слайд Описание слайда:

«Купание коней» «Вдоль по Зелёновке» «Из прошлого» «В лесу»

11 слайд Описание слайда:

В годы Великой Отечественной Войны художник глубоко переживал потрясения войны, горе и страдания людей. В конце 1942 года побывал с художниками на Сталинградском фронте. Войну он изобразил по — своему. Самая выразительная 1942 года – «Фашист пролетел».

В глубоком тылу, вдали от войны, фашистский стервятник, залетевший случайно в этот мирный край, по-варварски обстрелял из пулемёта пасущееся стадо и беззащитного маленького пастушонка. Свершилась трагедия, ненужная жестокость. Картина активно действует на чувства и мысли зрителей. Осенний тёплый день.

Увядающая природа полна лирики и грусти. Голубое безоблачное небо, далеко раскинувшееся стадо…Всё говорит о том, что война далеко. И только на первом плане уткнувшийся лицом в землю погибший мальчик, рядом с ним – воющая собака. А вдали на небосклоне – улетающий фашистский убийца.

Так неожиданно и странно предстаёт перед нами образ войны и фашизма.

12 слайд Описание слайда:

Великое ликование жизни «Юность» «Когда на земле мир»

13 слайд Описание слайда:

«Лето» «Солнышко»

14 слайд Описание слайда:

«Полдень» «Слепые» «Осень» «В деревне» Но это художник нашего времени. Его мир – мир новых людей и отношений.

Другое дело, что вырабатывавшиеся веками принципы трудовой морали, отношения к земле, женщине, ребёнку остались дороги Пластову.

На наших глазах те, кого называли «деревенщиками», оказались народными и остро современными писателями. Тоже произошло и с Пластовым, чьё искусство принадлежит 20 веку.

15 слайд Описание слайда:

Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь. Картины А.А. Пластова находятся в крупнейших музеях нашей страны и за рубежом. Они глубоко национальны по духу. О них, как о сказках А.С. Пушкина, можно сказать: «В них русский дух, в них Русью пахнет». «Деревенский март»

16 слайд Описание слайда:

Аркадий Александрович очень любил писать детей и часто делал их героями своих картин. «Ребятишек я люблю, — говорил он, — как описать их прелесть! В детском лице на открытом воздухе – ясность свежесть цвета, приближающаяся по красоте к звукам.

Писать ребятишек – одно наслаждение…» Наслаждение испытывал художник, работая над одной из своих значительных картин «Дети на прогулке». Н.А.Некрасова Все серые, карие, синие глазки – Смешались, как в поле цветы.

В них столько покоя, свободы и ласки, В них столько святой доброты!

17 слайд Описание слайда:

«Сенокос» Картина открывает мир добра, торжества жизни. Сюжет картины прост – это будничный труд крестьян. Знойный летний день. Слепящее, яркое солнце. Среди солнечных зелёных трав пламенеют яркие цветы Иван – да – Марьи, колокольчиков, кашки. Свежестью, чистотой сверкают трепещущие берёзы.

Ликование и радость разлиты во всём: в буйном цветении природы, в уверенных и слаженных движениях косцов. Четверо подростков, женщина и старики дружно в едином ритме ведут работу, как бы проявляют свою силу и непреклонную волю.

Как в утренней капле росы, в этой картине собрана вся радость нашей земли. «Сенокос» — симфоническая поэма, гимн родной земле, гимн народу. За картины «Сенокос» и «Жатва» А.Пластову была присуждена Государственная премия.

«Я, — говорил Пластов, — когда писал картину, всё думал: ну, теперь радуйся брат, каждому листочку, радуйся — смерть кончилась, началась жизнь…» «Жатва»

18 слайд Описание слайда:

Портрет в творчестве художника – явление уникальное в истории искусства: в ряд ли ещё найдётся художник, который смог создать целую галерею образов своих современников, ведь четыре поколения прислонцев переписал Аркадий Александрович. Всякий изображённый узноваем.

В это же время каждый из них несёт в себе то новое, что вносит жизнь в характер поколения. Большинство портретов выполнено быстро, в один сеанс. Пластову не надо было изучать натуру.

Всех прислонцев он хорошо знал: с одними был связан ещё со времён детства, другие рождались и росли на его глазах. Поэтому все работы отмечены глубиной раскрытия характера и душевного состояния человека. Портреты жизненно правдивы, убедительны, достоверны.

Они стали широко известны зрителям только в 1950 – х годах, когда впервые были показаны на выставках. «Ефим Модонов» «Портрет Мани-трактористки»

19 слайд Описание слайда:

Картины А.А.Пластова – гимн природе нашего края. Одно из широко известных его работ «Праздник» — колхозный праздник урожая в селе Тагай.

Конные скачки, толпы праздничных людей, сияющие лица – всё создаёт впечатление ликования, волнения людей на сельском празднике труда.

Это чувство радости усиливается эмоционально написанным небом, словно чаша, опрокинувшаяся на землю благодатным дождё и радугой.

20 слайд Описание слайда:

«Зима» «Мартовское солнце» «Серый день» «Весна на Мирской горе» «Стог раскрывают»

21 слайд Описание слайда:

Самый известный пластовкий пейзаж – «Осень. Прислониха». В этой картине художник запечатлел родную деревню, погружающуюся в сумерки. С высочайшим живописным мастерством Пластов подчиняет цвет в пейзаже передаче состояния природы, охвативших художника чувств, его лирической настроенности. Вьётся змейкой река с деревьями и баням на берегу.

На переднем плане мальчик сидит на лошади, пьющей воду из реки. В воде и на другом берегу стайка гусей. Ближе к горизонту, на высоком берегу реки, растянулась улочка и в самом отдалении видна опушка леса. Природа словно засыпает. Художник очень внимателен к деталям. Кроме гусей, мы видим, как около бани пасутся коза и корова.

Ивы, стоящие у реки покрыты птичьими гнёздами, а из одной из труб вьются струйки дыма.

22 слайд Описание слайда:

Богатырь земли русской. Прикосновение к творчеству Пластова – это прикосновение к родникам народности, нетленной красоты и правды. «Надо, чтобы человек непреходящую невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно.

И когда поймёт он эту удивительность громоподобность бытия – на всё тогда его хватит: и на подвиг на работе, и на защиту Отечества, на любовь к детям, к человечеству всему. Вот для этого и существует живопись…»(А.Пластов из письма к сыну).

«Мельница» «Родник» «Мартовское утро»

23 слайд Описание слайда:

Обращения к стихии огня не многочисленны в творчестве художника. Пламя – нечто агрессивное, разрастающееся до размеров пожара, сметающее всё на своём пути – не внушало художнику доверия. С другой же стороны, как начало созидающее, дающее тепло и пищу, стихия огня проявляется в картине «Костёр в поле».

Этот огонь словно угадывается в клубах дыма, и он не столько дат возможность согреться, сколько вселяет радость.

Отблески огня на лицах ребят, на клубнях картофеля, даже в удивительно пламенной луне – говорит о том, что стихии огня подчинено абсолютно всё полотно ( парадоксально, ведь языков пламени на картине нет).

24 слайд Описание слайда:

В произведениях Пластова не найдёшь морей и океанов, нет и разливов великой русской реки, разве что небольшое озерцо или ручей. И всё же третья стихия – водная – завораживала мастера не меньше огненной. Она «зашифровано» присутствует в его полотнах, оборачиваясь росой, талым снегом, родником, лужей или ведром ключевой воды.

Она везде, и цвет её неописуем, потому что зависит от самой природы. «Ветлы в вешней воде» «Вечернее облако» Огонь, земля, вода…Былинные богатыри…причём же здесь прислонихинский художник А.А.Пластов? Так это его называли одним из последних богатырей земли русской.

А силу и удивительную ценность его таланта до сих пор хранят его полотна.

25 слайд Описание слайда:

. В 1955 году великий живописец Мартирос Сарьян написал письмо А.Пластову. трудно сказать лучше: «Спасибо Вам за Ваше прекрасное русское сердце, стойко борющееся за настоящее искусство, делающее честь великому народу. Все те качества, которыми обладает русский народ, чувствуются в каждом Вашем мазке.

Продолжайте смело в том же духе без всякой угодливости и желания понравиться кому-нибудь. Всё, что Вы делаете, — прекрасно, очень интересно и своеобразно, по-настоящему искусство, ибо идёт от сердца…» В 1966 году Пластову присуждается Ленинская премия за серию картин «Люди колхозной деревни».

Не раз организовываются выставки его картин в России и за рубежом ( в Болгарии, Египте, Каире, Афинах и т.д.). В 1972 году художник по заказу Ульяновского художественного музея начал писать авторское повторение картины «Фашист пролетел», но смерть оборвала его работу.

Это полотно так и осталось на мольберте в его мастерской.

26 слайд Описание слайда:

Умер Аркадий Александрович 12 мая 1972 года в Прислонихе. В последний путь его провожала вся Прислониха, сотни людей из окрестных сёл, художники из Москвы и Ульяновска, официальные лица. Похоронили его на сельском кладбище рядом с матерью. Отслужили по христианскому обычаю панихиду, на могиле был поставлен дубовый крест с короткой надписью: «Художник Аркадий Александрович Пластов 1893-1972»

27 слайд Описание слайда:

«Удивительно цельный человек! Родился в деревне, жил в ней, пел о ней и умер в ней, навсегда оставшись с теми, о ком пел, среди бескрайних просторов России, которую любил бесконечно» (художники Ткачёвы). Художник умер, а искусство его живёт. Память в сердцах его земляков.

Память в сердцах людей. Именем А.А. Пластова назван бульвар вУльяновске, соединяющий лицу Гончарова со Средним Венцом. Его именем так же названы галерея современного искусства в Ульяновске на улице Льва Толстого, Карсунская детская школа искусств. Имя живописца А.А.

Пластова помнят в его родном краю, как и во всей Святой Руси. Творчество А.А. Пластова одно из наиболее ярких страниц искусства 20 столетия.

Мастера живописи и начинающие художники приверженцы современных форм и традиций находят в его картинах то подлинное, ценное, что определяет настоящего ХУДОЖНИКА.

Краткое описание документа:

Общая информация

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Источник: https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_a.a._plastov-292194.htm

Картины Пластова А.А. Репродукции картин Пластова А.А. Заказ картин

Репродукции картин Пластова

Аркадий Александрович Пластов – уникальное явление в советском изобразительном искусстве. В череде прекрасных мастеров социалистического реализма, Пластов занимает совершенно особое место. Сейчас пересматривается сложившийся в последние десятилетия критический взгляд на соцреализм.

Произведения советских мастеров, работавших в этом жанре, резко взлетели в цене на международных аукционах живописи. Искусствоведы всего мира обращаются к советскому реалистическому искусству, как к уникальнейшему явлению, своего рода неоромантизму и новейшему мифологизму, призванному навеять «человечеству сон золотой».

Среди общего эпического настроя произведений этого направления картины Пластова выделяются прежде всего необычайно мощным личностным позывом, непосредственным обращением к самым трепетным и интимным участкам человеческой души.

Его пейзажи и жанровые сценки невозможно не воспринять как что-то очень личное, неоднократно каждым из нас переживаемое в жизни. Именно в этом, необычайно личном и в то же время всеобщем, и состоит магия искусства Пластова.

Многие произведения Аркадия Александровича Пластова хранятся в Русском музее Санкт-Петербурга. Многие люди мечтают получить работу знаменитых авторов, однако позволить себе покупку в несколько миллионов долларов они не могут.

Репродукция известного полотна, конечно, не заменит оригинала, но поможет стать на шаг ближе к мечте. На нашем сайте представлена большая галерея картин (более 2000 работ), и Вы всегда сможете выбрать понравившееся Вам полотно.

Цены на продукцию находятся на очень приемлемом уровне. Ведь подарок должен быть не только приятным для виновника торжества, но и доступным для дарителя. Это касается и VIP-подарков, сегодня свои деньги умеют считать все. Картина на заказ – это оригинально, креативно и на сто процентов незабываемо. Такой подарок запомнится на долгие годы!

Наши дизайнеры и художники – мастера своего дела. Именно это помогло нам выбиться в лидеры продаж в нашей области. Необходимо отметить и тот факт, что в своем деле мы используем передовые технологии вакуумного термопереноса, которое разительно отличается от классической печати на холсте.

Данная технология позволяет максимально точно передать не только цвет без изменений, но и фактуру живописного полотна. Будь-то нежнейшая прозрачная акварель или пресыщенное цветастое «масло».

Глядя на наши холсты, лишь специалист способен определить, что Пластов на стене вашего дома репродукция, а не подлинник.

Родившийся в деревни Прислониха Симбирской губернии, Пластов получил великолепное академическое образование в Императорском Строгановском Центральном художественно-промышленном училище, продолжив затем образование в Училище живописи, ваяния и зодчества на скульптурном отделении.

Его учителями были С.М. Волнухин, А.М. Корин, А.М. Васнецов, А.Е. Архипов, А.С. Степанов, Л.О. Пастернак.

Стоит также отметить, что до получения высшего художественного образования, Пластов учился в Симбирской духовной семинарии, что обусловило высокий общекультурный, гуманитарный уровень его творчества.

По окончании учёбы Пластов возвращается в родное село, с головой окунается в работу, деревенскую жизнь, во все перипетии строительства нового послереволюционного мира. В эти годы происходит его внутреннее созревание, идёт трудное становление стиля.

Казалось бы, уже многое достигнуто и осмысленно, созданы прекрасные портреты, политические плакаты, серии иллюстраций к произведениям русских писателей, но нет ещё того Пластова, которым позже будет восхищаться весь мир.

Неожиданный взлёт Пластова, его переход на новый уровень случился в 1931 году, после пожара, уничтожившего его дом и мастерскую, его работы и заготовки картин. Сорокалетний художник был вынужден начать всё заново.

Имея за плечами уже значительный жизненный и художественный опыт, мощную русскую академическую школу, Пластов, фанатично работая, становится одним из самых ярких и самобытных русских художников. Все тридцатые годы он много пишет, вырабатывая тот лёгкий, трепетный стиль, тот необычайно солнечный колорит, которыми вскоре начнут восхищаться самые притязательные ценители искусства.

К концу тридцатых годов к художнику приходит успех. Творческим кредо Аркадия Александровича становятся слова: «Живи, как пишешь, пиши, как живешь». Его картины «Колхозный праздник», «Колхозное стадо» получают широкое признание и приносят автору славу «певца советского крестьянства».

А картина «Колхозный праздник» (1937 год) для выставки «Индустрия социализма» получает уже официальное признание и Пластов входит в элиту советской живописи. Вот как описывает картину сам художник: «Шум, толчея, гам, песни. Я не пытался отдельные составные части композиции принести в жертву какому-нибудь отдельному моменту.

Мне, напротив, хотелось, чтобы все путалось между собой до неразберихи и было забавно даже при длительном рассмотрении. Каждой детали мне хотелось придать ту правдивость и занятность, какая в натуре всегда присутствует. Хотелось, чтобы зритель растерянно оглядывался — куда бы ему самому присесть и с кем чокнуться».

Художнику вполне удалось создать атмосферу вовлечённости, присутствия зрителя в пространстве картины, его соучастия в общем праздничном действе. С одной стороны – необычайная правдивость и реалистичность полотна, с другой стороны та задушевная лиричность, та созерцательность, которая возможна лишь в самой действительности.

Эта двойственность придаёт полотну некое волшебство, когда зрителю кажется, что он перешагивает рамку картины и попадает в иной мир, такой знакомый и в то же время необычный, гиперреальный и гиперпоэтичный. Эта чудесная двойственность есть свойство всех работ Пластова.

Картины военного времени, по мнению искусствоведов, являются одними из самых сильных в мировом изобразительном искусстве в теме беспощадности войны, её тупой жестокости, неизбирательности и противоестественности.

Русоволосый мальчик-пастушок, ничком лежащий на жухлой осенней траве, трепетные берёзки, живописный склон, овечки, самолёт далеко в прозрачном небе над изумрудными зеленями – «Фашист пролетел», и то, что ещё мгновение назад было жизнью и надеждой, обернулось смертью и тленом.

Нет пафоса, нет плаката, есть всё та же неизменно прекрасная русская природа и … беспощадность и бессмысленность войны. Необратимость содеянного взывает к отмщению сильнее, чем иные пламенные памфлеты и эпические произведения. Картина имела на современников мощнейшее воздействие.

По свидетельству очевидцев, эта картина, впервые демонстрировавшаяся на Тегеранской конференции, так потрясла Рузвельта и Черчилля, что повлияла на их решение открыть второй фронт. И теперь, спустя годы, это полотно не может оставить равнодушным никого.

Пережитая война внесла в творчество Пластова ещё большую жизненность и светозарность. Страна оправлялась после пережитых страданий, людям нужны были солнце, надежда, воздух, любовь и мир. Пластов ответил на это требование времени прекраснейшими полотнами.

Его полотно «Сенокос» (1945 год) – гимн мирному труду, гимн жизни, которая восторжествовала над смертью. Недаром некоторые искусствоведы видят библейские параллели в сюжете картины. Эта картина несёт в себе мощнейший энергетический заряд, возвращает нас к вечным человеческим ценностям.

Изумительная по колориту и композиции, по академическому мастерству, совершенно фантастическая по своему воздействию! Второе полотно этого периода – «Жатва», представляет собой сцену простой крестьянской жизни, проникнутую умиротворённостью и любовью.

И в этой картине всё та же внимательность автора ко всем проявлениям бытия, всё те же мастерство и умудрённость.

Торжество жизни наполняет и все последующие картины художника. В 50-е годы выходят его самые известные картины. «Весна» (1954) по мнению многих критиков, является самой прекрасной работой Пластова и самой популярной с точки зрения простых зрителей, назвавших ее «Северная Венера».

На полотне изображена молодая обнаженная женщина с маленькой девочкой после бани. В данном контексте обнаженная женщина не выглядит вызывающе или неуместно.

Именно благодаря ей, так выделяющейся на фоне унылого зимнего пейзажа, темной сырой древесины бани и грубых и очень материальных деталей, и возникает то ощущение весны, которое автор обозначил в названии.

В шестидесятые годы Пластова занимает начавшаяся с картины «Когда на земле мир» (1957) тема материнства. Его работы «Солнышко» и «Мама» пропитаны теплотой, покоем и необыкновенно трогательны и чисты. Они все пронизаны солнечным теплом и светом и изображают минуты покоя и отдыха мамы и детей, самое трогательное и безмятежное время в любой человеческой жизни.

В свой последний творческий период Пластов стал все чаще обращаться к прошлому. Одна из последних картин Пластова, так и называется «Из прошлого»(1969-70).

Несмотря на то, что художник продолжает все ту же тему жанровых зарисовок из крестьянского быта, последние полотна уже не блещут той молодой радостью, что предыдущие работы, здесь торжество молодости уступает место ностальгии, не то в силу возраста художника, не то потому, что сельская действительность уже не так радует автора. Так или иначе, все последние картины обращены к прошлому, пропитаны тихой тоской по нему.

Всё творчество художника-чародея Пластова проникнуто любовью к граням бытия. Гуманитарное духовное образование, академическая русская школа живописи и великая любовь к людям и Родине сделали Пластова совершенно уникальным явлением в мировой культуре.

Сам Пластов говорил так: «Не стыжусь признаться, люблю все, что вызвано к жизни солнцем, что обласкано его теплым светом, а больше всего люблю людей». Этот художник, работавший в манере социалистического реализма, затронул сакральные, мистические моменты жизни, в его картинах не просто быт, в его картинах космогония.

Когда художник писал их, то вкладывал всю свою душу, и теперь мы получаем от их созерцания энергию и покой, ощущение рая и святости. Гений.

Популярные художники

В нашей галерее представлено более 4000 картин известных художников. Вы можете заказать репродукцию, портрет, шарж, стилизацию под живопись, оформление в багет любой понравившейся картины (даже если ее нет в нашей галерее). Если Вы не нашли нужного Вам изображения, свяжитесь с нами по телефонам в рабочее время или в любое время отправьте онлайн заявку и менеджер обязательно перезвонит вам, мы сделаем все возможное, чтобы найти нужное изображение. Вы можете заказать картину, полностью соответствующую Вашим желания и стилю. Если Вы затрудняетесь с выбором произведения-основы — посоветуйтесь с нами, выбор огромен, мы всегда рады вам помочь, чтобы облегчить выбор — ниже представлены 10 художников чьи картины пользуються неизменным успехом у наших заказчиков. Ждем ваших звонков и заявок.

Источник: http://www.ArtAriya.ru/reprodukcii-kartin-plastova/

-

-

April 22 2021, 19:03

- История

- Религия

- Искусство

- Cancel

Колхозный пир за счёт классиков

Живописные цитаты на картине С. Герасимова «Колхозный праздник», 1937 г.

Перспективным центром картины является красный орден на груди у девушки.

Левая часть картины, позы сидящих за столом — это почти дословная цитата из «Брака в Кане» Веронезе. Девушка в центре картины (какая-нибудь стахановка) — явная аллюзия на Христа, а немолодая женщина в платке справа от нее (очевидно, мать) — Богоматерь.