У наших предков, живших в давние времена на Руси, праздники являлись важной частью как семейной, так и общественной жизни. Многие века русский народ чтил и свято хранил свои традиции, передававшиеся от отца к сыну в каждом поколении.

Повседневная жизнь обычного русского человека в те времена была непростой и посвящена тяжелому добыванию хлеба насущного, поэтому праздники были для него особенным событием, неким священным днем, когда происходило слияние жизни всей общины с их сакральными ценностями, духами предков и их заветами.

Традиционные русские праздники предполагали полный запрет на выполнение любой повседневной деятельности (косьбы, пахоты, колки дров, шитья, ткачества, уборки т.д.). На время праздника все люди должны были одеваться в праздничные одежды, радоваться и веселиться, вести только радостные, приятные разговоры, за невыполнение этих правил полагался денежный штраф или даже наказание в виде битья плетями.

Каждое время года играло в жизни русского человека свою определенную роль. Зимний период, свободный от работ на земле, особенно славился своими гуляниями, шумными забавами и игрищами.

Основные русские праздники на Руси:

Зима

Рождество

7 января (25 декабря) русский православный народ отмечал Рождество. Этот праздник, посвященный рождению Божьего сына Иисуса Христа в Вифлееме, заканчивает рождественский пост, который длится на протяжении 40 дней. В его преддверии люди готовились прийти к нему чистыми душой и телом: мыли и убирали свое жилище, ходили в баню, одевали чистые праздничные одежды, помогали бедным и нуждающимся, раздавали милостыню. 6 января в Рождественский Сочельник за большим праздничным столом, на котором обязательным первым блюдом была ритуальная каша кутья или сочиво, собиралась вся семья. К ужину приступали после появления первой звезды, кушали, молча и торжественно. После Рождества наступали так называемые святые дни, длившиеся до Крещения, во время которых было принято ходить по домам и славить Иисуса Христа молитвами и песнопениями.

Подробнее >>

Святки (Святочная неделя)

Праздничные дни у древних славян, а затем перешедшие и в церковное празднование, дни святок, начинаются от первой звезды в канун Рождества и до праздника Крещения, освящения воды («от звезды и до воды»). Первая неделя Святок получила название Святочной недели, связана со славянской мифологией, связанной с поворотом зимы на лето, солнца становится больше, тьмы меньше. В эту неделю вечерами, называемыми святыми вечерами, святость зачастую нарушалась мифологическими обрядами гаданием, что не приветствовалось церковью, а днём, наряженные в одежды с флагами и музыкальными инструментами кудесники, ходили по улицам, заходили в дома и потешали народ.

Подробнее >>

Крещение

19 января праздновалось православное Крещение, посвященное таинству крещения Иисуса Христа в реке Иордани, в этот день во всех церквях и храмах совершалось Великое водоосвящение, вся вода в водоемах и колодцах считалась святой и обладала уникальными, лечебными свойствами. Наши предки считали, что свяченая вода не может испортиться и хранили её в красном углу под иконами, и верили что это лучшее лекарство от всех недугов как телесных, так и духовных. На реках, озерах и других водоемах делали на льду специальную прорубь в виде креста под названием иордань, купание в которой считалось богоугодным и целебным занятием, избавлявшим от хворей и всяческих напастей на целый год.

Подробнее >>

Масленица

В самом конце зимы, когда по поверьям наших предков Весна-красна с помощью тепла и света прогоняла стужу и холод, наступал праздник Масленицы, известный своим раздольным веселием, который длился на протяжении целой недели в преддверии Великого поста. В это время было принято печь блины, которые считались символом солнца, ходить к друг другу в гости, веселиться и наряжаться, кататься с горок на санках, а в заключительное Прощеное Воскресенье палить и хоронить чучело-символ побежденной зимы.

Подробнее >>

Весна

Вербное воскресенье

В этот праздник Входа Господня в Иерусалим, хоть и в православии не имеет предпразднства, так как следом начинается Страстная седмица, верущие приносят в церковь ветки вербы (в славянских ими заменяли пальмовые ветви), которые на утрене после всенощного бдения окрапляют святой водой. Затем православные украшают в домах освященными вербами иконы.

Подробнее >>

Пасха

Самым большим праздником всего христианского народа на Руси считалась Святая Пасха, в этот день почиталось воскрешение Иисуса Христа и его переход от смерти на Земле к жизни на небесах. Люди убирали и украшали свои дома, одевали праздничные одежды, обязательно посещали пасхальное богослужение в церквях и храмах, ходили в гости, угощая друг друга пасхальными крашеными яйцами и куличами, после Великого Поста. Встречаясь люди говорили «Христос Воскрес!», в ответ нужно говорить «Воистину воскрес!» и троекратно целоваться.

Подробнее >>

Красная горка

Первое воскресенье после Пасхи называлось Красная Горка или Фомин день (от имени апостола Фомы, не верившего в воскресение Христа), она являлась символом прихода весны и долгожданного тепла.

На этот праздник народные гуляния начинались еще ночью и продолжались целый день, молодежь водила хороводы, каталась на качелях, молодые парни встречались и знакомились с девушками. Накрывали праздничные столы с обильным угощением: жареной яичницей, караваями в виде солнца.

Подробнее >>

Лето

Иван Купала

Одним из самых значительных праздников лета был Иван Купала или Иванов День, названный в честь Иона Крестителя и отмечавшийся в день с 6 на 7 июля, в летнее солнцестояние. Этот праздник имеет этническое происхождение и глубокие языческие корни. В это день жгут большие костры, прыгают через них, символизируя очищение тела и духа от греховных мыслей и поступков, водят хороводы, плетут красивые венки из цветов и луговых трав, пускают их по течению и гадают по ним на своего суженого.

Подробнее >>

Ильин день

Один из почитаемых с древних времен народный праздник, к которому приурочено много верований, примет и запретов. В канун праздника в четверг и пятницу пекли обрядовое печенье и прекращали полевые работы. А в сам Ильин день строго запрещалось проводить любую хозяйскую работу, считалось это не принесет результата. Проводилась «братчина», приглашали на общую трапезу всех жителей ближайших селений, а после угощения заканчивались народными гуляньями с песнями и плясками. И главное, Ильин день считается границей лета и осени, когда вода становится холодной, вечера прохладными, а на деревьях появляются первые признаки осенней позолоты.

Подробнее >>

Медовый Спас

В середине последнего летнего месяца, а именно 14 (1) августа, православные христиане отмечали праздник Медового Спаса (спас от слова спаситель), которым почитали смерть семи мучеников Маккавеев, принявших мученическую смерть за свою христианскую веру от древнего сирийского царя Антиоха. Дома посыпались семенами мака, защищавшими их от нечистой силы, первые соты меда, собранные в этот день, когда пчелы прекращали собирать нектар, относились в храм для освящения. Это день символизировал прощание с летом, после которого дни становилась короче, ночи длиннее, а погода более прохладной.

Подробнее >>

Яблочный Спас

19 (6) августа наступал Яблочный спас или Праздник Преображения Господня, у наших предков он был одним из самых первых праздников урожая, символизировавшим начало осени и увядание природы. Только с его наступлением древние славяне могли есть яблоки с нового урожая, обязательно освященные в церкви. Накрывались праздничные столы, начинали есть виноград и груши.

Подробнее >>

Третий Спас

Последний, Третий Спас (Хлебный или Ореховый) отмечался 29 (16) августа, в этот день заканчивалась уборочная страда и хозяйки могли спечь хлеб из нового урожая зерна. В церквях освящали праздничные караваи, также туда приносили орехи, которые как раз поспевали в это время. Заканчивая жатву, земледельцы обязательно вязали последний «именинный сноп».

Подробнее >>

Осень

Покров день

Одни из самых почитаемых праздников осени, пришедшим к древним славянам из Византии, был Покров день, отмечаемый 14 (1) октября. Праздник посвящен событию, произошедшему в 10 веке в Константинополе, когда город был осажден сарацинами, и горожане приносили молитвы о помощи Святой Богородице в храмах и церквях. Пресвятая Дева Мария услышали их просьбы и, сняв покрывало с головы, укрыла их от врагов и спасла город. В это время полностью заканчивались уборочные работы, начиналась подготовка к зиме, заканчивались хороводы и гуляния, начинались посиделки с рукоделием, песнопениями и беседами. В этот день накрывались столы с угощениями, приносились дары убогим и сиротам, обязательно было посещение церковной службы, начиналась пора свадебных торжеств. Брак на Покрова считался в особенности счастливым, богатым и долговечным.

Подробнее >>

6 – 19 января

СВЯТКИ

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

____________________________________________________

7 января

РОЖДЕСТВО

Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

· Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между купцами заключались новые годовые договоры. В этот период деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние обязательства, чтобы начать новые договорные отношения.

· Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

· Вертеп и Коляда. Из Европы в Россию пришёл обычай театрализованных представлений, связанных с рождением младенца Христа, так называемые вертепы. В русских селах они преобразовались в шествия ряженых и кукольные театры на площадях. Правда православие запрещало использовать кукол Богородицы и Христа, их заменяли иконами.

Коляда (славление) – обычай приходить к соседям с песней, прославляющей Рождество Христово. Ряженых артистов награждали вкусным угощением, специально пекли пирожки и готовили сладости.

· Сочельник. День перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения Спасителя.

Рождественский пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и расстегаи украшали рождественский стол.

____________________________________________________

19 января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В этот день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному спокойствию и миру.

____________________________________________________

Февраль, в течение недели перед Великим постом

МАСЛЕНИЦА

Масленица — прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе. Начинается эта неделя с воскресенья, называемого «мясное заговенье». Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

Катание на санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве. В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

____________________________________________________

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день – первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в разбивание вареных яиц.

Дальней родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель – сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

____________________________________________________

Первое воскресенье после Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания: перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято угощаться блюдами с яичницей.

В это время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета для молодоженов.

____________________________________________________

В ночь с 6 на 7 июля

ИВАН КУПАЛА

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями летнего солнцестояния, максимальным расцветом природы, победой света над тьмой. Например, в странах Балтии этот праздник (Лиго) празднуется по старому стилю 23-24 июня.

С возникновением христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот праздник по обоим традициям посвящен воде.

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов.

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

____________________________________________________

8 июля

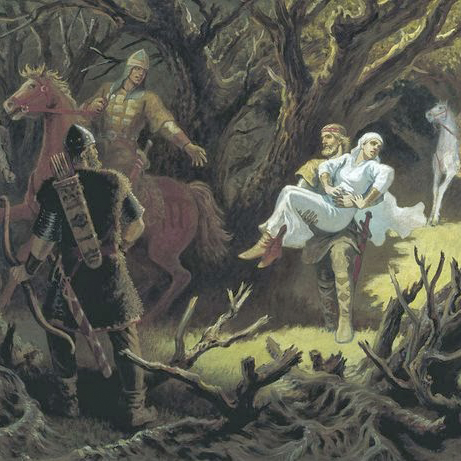

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день принято совершать помолвки.

Символ чистой любви в России — цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на другой — образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

____________________________________________________

2 августа

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как праздник древнего бога грома Перуна.

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Вечером у костра мужчины пьют пиво и квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и творог.

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

____________________________________________________

14 августа

МЕДОВЫЙ СПАС

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга.

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить утварь и одежду.

С этого дня начинается сбор первого урожая.

____________________________________________________

19 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное в церкви яблоко, принято загадывать желание.

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.

____________________________________________________

14 сентября

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ

Старый славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье, разжигание нового огня, обряды пострига, похорон мух и предания о воробьях.

Разжигание огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом счастье и достаток.

Традиция хоронить мух – древний обычай, означающий прощание с летом. Выметание мух из дома означало избавление от ссор и бытовых неурядиц.

Семенов день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не принято работать в поле, а ночью перед началом холодов духами пересчитываются воробьи, которым нужно пережить снежную зиму.

Семенов день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его, держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

____________________________________________________

14 октября

ПОКРОВ ДЕНЬ

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

В день Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить детей от болезней, в этот день их выводят за порог и обливают водой из большого решета.

Всех, кто приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

____________________________________________________

31 декабря

НОВЫЙ ГОД

Обычай отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с новогодней елкой на в 1799 году.

Новый год стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот день. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Поэтому перед встречей Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями, попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги, исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли и пообещать себе стать лучше в следующем году.

Новогодние подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы, обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, — самые любимые обычаи российских людей в праздник Нового года.

Делитесь своими приметами и обычаями на наших страницах:

https://vk.com/villageeco

https://www.facebook.com/villageeconesterovih/

https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/

Русские

народные праздники.

Традиции и

обряды.

Ушакова

С.Ю.

МАДОУ

№ 19 г.Кемерово

6 – 19 января

СВЯТКИ

Славянские

Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта

неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники

Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни

молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания,

ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что

в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается

будущее.

С конца

декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра

над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость,

безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными

разговорами.

В

святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

7 января

РОЖДЕСТВО

Рождество

Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на

государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована

рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной

рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские

черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

Сочельник. День

перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами

и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на

суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду

со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения

Спасителя.

Рождественский

пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала

рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда

состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка

также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и

расстегаи украшали рождественский стол.

19

января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен

событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель.

По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний

обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода

считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также

хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во

время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В этот

день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для

смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к

единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному

спокойствию и миру.

Февраль, в течение недели перед Великим постом

МАСЛЕНИЦА

Масленица

— прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе.

Начинается эта неделя с воскресенья, называемого «мясное

заговенье». Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся

блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими

блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни

и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

Катание на санях и

санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела

Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя

ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями

весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и

развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве.

В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — воскресение на шестой неделе

Великого поста, последнее воскресенье перед Пасхой. Праздник Входа Господня в Иерусалим известен

с первых веков христианства. Уже в III веке его упоминает в своем поучении

святитель Мефодий Патарский. Святые отцы Амвросий Медиоланский и Епифаний

Кипрский, жившие в IV веке, в своих проповедях говорят о том, что праздник

совершается торжественно, множество верующих идут в этот день торжественным

крестным ходом с ветвями в руках. Поэтому праздник получил и другое название —

Недели ваий или цветоносной. На Руси как раз в это время распускаются пушистые

сережки. Отсюда и народное название праздника — Вербное

воскресенье. В этот день разрешается пища с рыбой. Накануне, в

Лазареву субботу, принято вкушать икру.

Первое воскресенье после

полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый

христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день

– первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными

словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия

трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки

красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся

праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в

разбивание вареных яиц.

Дальней

родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая

игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю

Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры

изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или

рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель

– сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь

игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

Первое воскресенье после

Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян

праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа

начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную

горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания:

перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает

высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды

заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято

угощаться блюдами с яичницей.

В это

время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета

для молодоженов.

В ночь с 6 на 7 июля

ИВАН КУПАЛА

С

возникновением христианства этот день посвящен Иоанну Крестителю. Поэтому этот

праздник по традиции посвящен воде.

Подготовка

начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают

банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни

обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру

молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через

огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки

из полевых трав и цветов.

Хорошей

приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По

народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём.

Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет

того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

8 июля

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это

народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь

князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и

Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день

принято совершать помолвки.

Символ

чистой любви в России — цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке

на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых

верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на

другой — образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать

вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день

Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8

июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

2 августа

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник

посвящен пророку Илье. Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно

закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это

начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель

воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся

мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Начиная с

этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской,

на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием

купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

14 августа

МЕДОВЫЙ СПАС

Начало

успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день

крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить

в церкви. В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки,

если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают

освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя

друг друга.

В этот

день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим

людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам

и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить

утварь и одежду.

С этого

дня начинается сбор первого урожая.

19 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Праздник

первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на

Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут

ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый

рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Наши

предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая

и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно

готовиться к суровой зиме.

14 сентября

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ

Старый

славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье,

разжигание нового огня.

Разжигание

огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у

икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал

начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом

счастье и достаток.

Семенов

день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не

принято работать в поле.

Семенов

день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины

мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался

небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его,

держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином

и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

14 октября

ПОКРОВ ДЕНЬ

Этот

праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как

своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить

птиц хлебом.

В день

Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить

детей от болезней, в этот день их выводят за порог

и обливают водой из большого решета.

Всех, кто

приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за

рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот

праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих

близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И,

конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

31 декабря

НОВЫЙ ГОД

Обычай

отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с

новогодней елкой в 1799 году.

Новый год

стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот

день. «Как Новый год встретишь, так его и проживешь». Поэтому перед встречей

Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями,

попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги,

исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли, и пообещать себе

стать лучше в следующем году.

Новогодние

подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и

сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные

праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы,

обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, — самые любимые

обычаи российских людей в праздник Нового года.

Большинство праздников древних славян являли собой магические ритуалы (обряды), осуществлявшие собой единство человека и природы.

Ключевыми для древних славян были праздники, с которыми были связаны времена года (весна, лето, осень и зима), то есть переход от одного времени года к другому. В такие дни люди закладывали дела или своего рода программу на весь последующий астрономический год. Кроме этого, эти дни служили точкой опоры для начала сбора или посева урожая, начиналась стройка важных построек.

Древние славянские праздники были языческими, после того как на эти земли распространилось христианство, многие из этих ритуалов были немного преобразованы в христианские праздники.

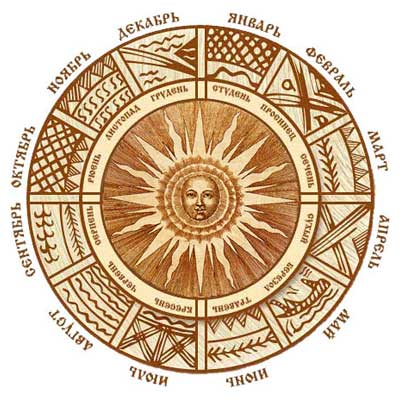

Древние племена славян жили по солнечному календарю, вследствие чего все ритуалы славян были связаны и были ориентированы на активность Солнца.

Языческие праздники

Основными языческими славянскими праздниками были:

– Коляда или рождение Солнца, справлялся в день зимнего солнцестояния;

– Святки – справлялись после 21 декабря;

– Масленица служила символом провода зимнего времени;

– Велик день – день весеннего равноденствия и начало весны;

– Русальная неделя – проводы весны, проводились перед 21 июня;

– День Ивана Купала – летнее солнцестояние;

– Бабье лето – проводы лета;

– Праздник урожая – осеннее равноденствие;

А теперь необходимо каждый из праздников древних славян рассмотреть более подробно.

Особое место играл праздник Коляда.

Коляда

21 декабря издавна и по сей день считается днем начала астрономической зимы. После 21 декабря рождался бог Коляда и в его день организовывали праздник, сопровождаемый ритуалами. Народ пел песни, прославлял божества. Древние славяне радовались, что начиная с 21 декабря, Солнце будет светить все дольше и дольше, за что его и благодарили. Когда христианство стало государственной религией, в данный день стали справлять Рождество. В языческих кругах древних славян данный день стал осуществлять рождение богов.

21 декабря древние славяне избавлялись от всего старого, от всех пережитков и загадывали желания на новый год. Три дня до зимнего солнцестояния и три дня после считались особо энергетическими, поэтому в данный день желания играли особую силу, считалось, что они могут исполниться с большей вероятностью.

Другие языческие праздники

Святки

Святки справлялись сразу после дня зимнего солнцестояния, в общей сложности они длились на протяжении двух недель. Во время Святок было принято гадать.

Коляда и Святки были зимними праздниками славян.

Масленица

Данный праздник считался проводом зимы, и проводиться с 12 по 20марта (неделя перед Велик днем). На протяжении недели люди готовят блины с медом и другими сладостями.

В языческой мифологии масленица – персонаж, символизирующий смерть, а также холодную зиму. Неделя Масленицы последняя, когда властью над миром еще обладает зима. Силы тьмы веселятся в последний раз.

Встречали день пениями на возвышенностях, горках. Славяне делали чучело из соломы, представлявшее собой персонажа Масленицу, затем чучело Масленицы наряжали в женскую одежду. Рядом с этим чучелом славяне пекли блины и веселились, съезжали с этих возвышенностей.

На протяжении недели люди посещали гостей и проводили вечера за столом. Для развлечений также устраивали кулачные боги, различные постановочные представления, катались на льду, бросались снежками, ходили и веселились на ярмарках. В последние дни с помощью глиняных свистулек люди зазывали весну. Эти звуки были чем-то вроде пения птиц, прилетавшие с наступлением тепла, то есть с ранней весной.

Дети делали небольшие чучела из соломы, хотя скорее это были куклы, их в последние дни бросали в костер. Большое чучело Масленицы сжигали в последний день.

Велик день

Праздновался 21 марта, именно в данное время день равен ночи – весеннее равноденствие. 21 марта было принято водить хороводы, различные игры, славить языческих богов, в данный день с горы или любой высокой точки ландшафта запускали колесо охваченное пламенем. Оно считалось символом Солнца, а языки пламени осуществляли языки света.

Птицы в 21 марта имели особое значение, так как считалось, что в птиц вселяются души отошедших. Чтобы задобрить предков птиц кормили крупами и крошками хлеба. Ближе к вечеру люди собирались на возвышенностях и пировали вместе с душами своих предков.

Особенную роль праздник играл для тех, кто решил обручиться. 21 марта в древние времена считался самым популярным для того, чтобы сыграть свадьбу. Кроме того, даже сейчас данный день является наиболее популярным для связывания друг друга узами брака. К этому поводу есть одна русская старинная пословица, гласившая следующее: «Тот, кто пожениться на Велик день, не разведется вовек».

Также праздник назывался Красной горкой. Скорее всего, данное название было связано с тем, что древние славяне справляли обряды исключительно на различных возвышенностях: горках, пригорках, холмах.

21 марта никто не работал, люди отдыхали на протяжении всего дня, работа считалась грехом. Весь день нужно было провести на открытом воздухе с веселой компанией.

Русальная неделя

Считается, что период с 14 по 20 июня был временем для разгула сил тьмы, что означало гадания. Гадали в основном на будущее и на суженногосуженную. Кроме гаданий древние славяне загадывали желания и молили силы природы дать щедрые дары. Особенной эта неделя была именно для девушек, ведь именно она была наиболее благоприятной для гадания о своем замужестве.

В эту неделю было категорически запрещено купаться в озерах и реках. Всему причиной, что данные дни посвящались морским божествам: русалкам и другим мелким божкам.

Праздновали Русальную неделю весело, в основном на берегу рек, озер, а также в лесных рощах.

Купало

21 июня считается началом астрономического лета, кроме всего данный день является длиннейшим в году, а ночь самая кротчайшая. После Купало день скорачивается в пользу ночи.

Праздновали день летнего солнцестояния довольно пышно, множеством языческим обрядов. Разводили большой костер, через который прыгали всю ночь, вокруг костра водили хороводы.

Перепрыгнув через костер, люди очищались, и кроме того такой обряд служил оберегом от злых сил.

21июня уже разрешалось искупаться – такое купание имело ритуальный характер. Для незамужних девушек Купала был особенным днем, так как именно сейчас можно было найти себе суженного. Девушки из цветов плели венки и пускали их по течению реки. Парень, поймавший венок, должен стать мужем для девушки, запустившей венок.

Купание в реках и озерах разрешались. Считалось, что купальская ночь была волшебной, в это время грань между реальным миром и потусторонним была наиболее тонкой. Люди верили, что в эту ночь животные разговаривали с другими животными, как и растения с растениями. Верили, даже, что деревья в эту ночь могут ходить.

Колдуны на Купало готовят особые снадобья, в основном это были приворотные зелья. Травы в Купало были особенно сильными.

Бабино лето

Данный праздник длиться с 14 по 20 сентября. В данное время древние славяне собирали урожай и подсчитывали его, а также делали запасы уже на последующий год.

Праздник урожая

21 сентября было осеннее равноденствие. Древние славяне справляли в данный день ритуалы, разводили большие костры, водили вокруг них так называемые осенние хороводы. Люди встречали осень и провожали теплое лето. Коротали этот день очень весело, готовили вкусные блюда. В основном были большие пироги, они означали хороший урожай в следующем году.

Люди желали друг другу всего хорошего и надеялись, что все желаемое сбудется в новом году. Кроме этого в своих избах славяне обновляли огонь: старый полностью тушили, выгребали пепел и разводили новый.

Другие праздники восточных славян

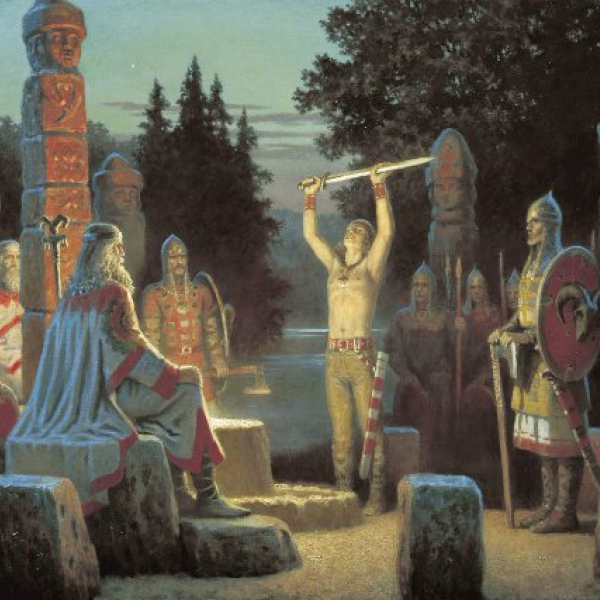

Выше были описаны солнечные праздники, но кроме них восточные славяне праздновали и другие знаменательные дни. Они были посвящены языческим богам. В эти дни проводились языческие ритуалы и обряды.

Обряды и ритуалы проводили для таких богов: Велес, Ярило, Перун и других.

Такие праздники восточные славяне всегда праздновали на открытом воздухе. В основном славяне собиралась в лесах, на лужайках. Особыми местами для проведения подобных праздников считались возвышенности – холм, небольшие горки, пригорки.

Ритуалы служили для славян своего рода средством для разговора, общения, связи с умершими родственниками, предками и с духами природы.

Все русские обряды связаны со взаимоотношениями между человеком и природой. Поскольку русичи верили в силы различных богов и духов, многие традиции носят мистический характер.

Оглавление

- 1 Общие принципы культуры

- 2 Видео «Русские свадебные традиции»

- 3 Ритуалы

- 3.1 Имянаречение

- 3.2 Братание

- 3.3 Свадьба

- 3.4 Постриг

- 3.5 Тризна

- 4 Праздничные

- 4.1 Ивана Купала

- 4.2 Колядование

- 4.3 Масленица

- 4.4 Спас

- 4.5 Покров

- 4.6 Русалочья неделя

Общие принципы культуры

Обряды на Руси проводили по любому поводу. Все ритуалы можно разделить на три категории:

- Календарные. Эти обряды посвящены просьбам о хорошем урожае и жертвоприношениям богам плодородия. Любая работа на поле сопровождалась благодарностью и просьбами о богатом урожае.

- Святочные. Эти обряды посвящены зимним праздникам. Ряженые пели колядки, а девушки гадали на жениха.

- Свадебные. Эти обряды посвящены сватовству и подготовке к свадьбе. Молодые парни просили руки избранницы у родителей, а сваты обсуждали приданое и дату свадьбы. Девушки подготавливали постельное белье, ткали, вышивали и вязали. Подруги невесты пели грустные песни. На второй день после свадьбы новобрачные должны были посетить родственников невесты и отведать блинов.

Видео «Русские свадебные традиции»

В этом видео рассказывается, какими ритуалами и обычаями сопровождается русская свадьба.

Ритуалы

Все ритуалы на Руси были посвящены важным событиям в жизни человека. Одним из самых важных считался ритуал имянаречения, поскольку русичи верили, что вся жизнь человека зависит от имени.

Имянаречение

Славяне считали, что имя определяет дальнейшую судьбу человека, а также оберегает его от злых духов. Обряд имянаречения можно было проводить несколько раз для одного человека. Первое имя давал ребенку отец при рождении. В юношеском возрасте имя меняли – жрецы омывали подростков в священных водах, избавляя от детских грехов. Также имя меняли при замужестве, во время болезней или в результате героических поступков.

Для юношей этот обряд проходил только в реке, а для девушек – в реке или озере. Нарекаемый должен был держать горящую свечу в руке. После слов жреца надлежало окунуться в воду с головой, а свечу держать на вытянутой руке.

Братание

Среди языческих обычаев популярным был обряд братания, во время которого воины обменивались нательными крестами. Таким образом воин давал понять товарищу, что чтит его как воина и считает своим братом. При обмене крестами человек давал клятву другу, что на него всегда можно положиться.

Свадьба

У древних славян свадьба сопровождалась множеством ритуалов еще с момента подготовки. Во время помолвки молодые должны были умыть друг друга отварами целебных трав, чтобы очиститься от грехов перед браком. Для свадебного обряда молодую наряжали в белую рубашку с особой символикой.

Каравай присутствовал на каждой свадьбе. Он был обязательно круглой формы, чтобы молодые жили ладно и сытно. Родственников приглашали с помощью специального ритуала запросин, а мать выпроваживала сына в новый дом с помощью молитв. Семья жениха обязательно должна была дать выкуп за невесту, а родители девушки готовили достойное приданое. Выкупов на свадьбе было несколько, а заканчивались они тостом. Во время торжества невесте расплетали или отрезали косу и покрывали голову чепцом – символом замужества.

После обмена кольцами начинались следующие народные обряды:

- посаг – передача приданого;

- комора – проверка невесты на чистоту и подготовка к первой брачной ночи;

- сватины – молодожены угощали родственников и принимали подарки от гостей.

Постриг

Старинный обряд постриг проводился в честь отлучения ребенка от матери. С раннего детства мать помогала познавать мир малышу, формировала его представление об окружающем мире. Мужчины начинали заботиться о своих сыновьях только после пострига. До этого времени ребенок считался хрупким созданием, не приспособленным к жизни. Мужчины должны были привить мальчику роль мужчины, обучить охоте, рыбалке, ремеслам и военному делу.

Обряд у предков происходил в солнечный день. Список предметов для обряда следующий: повязка, гривна, требник, табурет, ножницы, белая рубаха, мед. Парень в белой рубахе садится на табурет, а возле него разжигают костер. Старейшина в повязке срезает волосы у парня и сжигает их, чтобы задобрить богов. На этом обряд завершается, а юноша считается взрослым мужчиной. После этого все присутствующие угощаются медом, а музыканты играют на гуслях.

Тризна

По традиции староверов после похорон устраивали тризну – своеобразные поминки. Во время этого старорусского обряда устраивали стилизованные бои с трехглавым змеем. Такие поминки помогали усопшему обрести покой в загробной жизни. Во время язычества на тризне проводили жертвоприношения, пели песни и танцевали в честь умершего. После принятия христианства этот обычай заменили поминками.

Праздничные

Славяне отмечали праздники на славу – с песнями, танцами, вкусными яствами. Каждое гуляние имело свои обычаи и традиции.

Ивана Купала

В этот мистический день на территории нынешней России люди должны были искупаться в реке. Славяне верили, что вода в этот день обретает силу. С утра умывались росой, поскольку считалось, что эту влагу послали небеса. Воду в этот день связывали с огнем, поэтому после захода солнца зажигали высокие костры. В центре костра ставили бочку со смолой или шест с колесом. Самые смелые прыгали через пламя. По преданиям, люди могли получить защиту от нечисти, если высоко подпрыгивали над пламенем.

Девушки на Ивана Купала гадали и пускали венки по воде. Для венка нужно было собрать дюжину разных трав и цветов. В воду венок опускали с зажженной свечой. В отдельных случаях такие венки оставляли дома, чтобы охранять его от злых духов. Если венок доплывет до другого берега, девушка скоро выйдет замуж. Если венок уходил под воду, на ближайшее замужество его владелице надеяться не стоило.

Вербу в этот день святили в церкви и приносили домой как оберег от ведьм. В ночь на Ивана Купала можно было вывести ведьм на чистую воду. Считалось, что женщины, которые не приходят к костру ночью, имеют отношение к магии. В праздник читали заклинания на любовь и удачу, а также бросали камешки в воду и загадывали желания.

Колядование

Колядками называли песни, которые по национальным традициям пели в ночь перед Рождеством. Такие песни представляли собой заклинания, действующие в течение ближайшего года. Девушки предпочитали гадать на суженого.

Колядовщики были своеобразными духами предков, которые пророчили потомкам хороший урожай и счастье на будущий год. Они ходили по дворам, желали здоровья местным жителям. После принятия христианства колядовщики носили вертеп с куклами и показывали сценки на библейские сюжеты. Такие обходы проводились в ночь перед Рождеством, накануне Нового года и перед Крещением. Люди с радостью встречали колядовщиков и угощали их яствами.

Масленица

Масленичная неделя представляла собой целую систему, в которой первые три дня нужно было вести хозяйство, а оставшиеся четыре – праздновать. В понедельник славяне ходили в гости к соседям, пекли блины и делали чучело из соломы. Во вторник у незамужних девушек были смотрины. Парни приходили свататься, чтобы после поста сыграть свадьбу. Во вторник обязательно нужно было съехать с горки на санях, чтобы не обидеть Масленицу.

В среду женщины накрывали на стол. Обязательным блюдом должны были быть блины. В четверг ходили в церковь и решали конфликты с родными и соседями, если они были. В пятницу зятья встречали тещ блинами и выказывали свое почтение. В субботу невестки должны были позвать на обед родственников мужа, а также угостить соседей блинами. В воскресенье посещали церковь и просили прощения у близких. После этого сжигали чучело Масленицы и плясали.

Спас

Спас народ празднует три раза в году.

На первый – Медовый – люди несли в церковь мак и мед, чтобы освятить их. Незамужние девушки собирали из полевых цветов и головок мака маковейчики, которые символизировали счастье и достаток. Выбрасывать такой букет нельзя, его необходимо высушить.

На Яблочный Спас люди провожали лето и святили яблоки. Также в этот день собирали урожай, поскольку считали, что после праздника никакой пользы от плодов не будет.

На Ореховый Спас святят орехи. Девушки гадают в этот день на суженого и свою судьбу. Для этого нужно было сорвать с дерева орех и съесть его. Вкус плода определял судьбу. Особое внимание в этот день уделяли хлебу, поскольку в эту пору заканчивали жатву.

Покров

До Покрова славянам нужно было убрать весь урожай, а также подготовить запасы на зиму. Скот больше не пасли на полях, а переводили в хлева. В этот день незамужние девушки просили у святых хорошего мужа и наряжались перед походом в церковь.

В этот день часто выпадал первый снег, поэтому существует примета: чем больше снега выпадет на Покрова, тем больше девушек в следующем году выйдут замуж. По поверьям, этот день нужно было провести весело.

В этот праздник люди прощались с хороводами до весны и готовились к домашнему времяпровождению. Для сохранения в жилище тепла нужно было запечь в доме все углы.

Русалочья неделя

Русалочья неделя у народа ассоциировалась с водой. Русалок славяне боялись. Они считали, что красавицы с рыбьими хвостами охотятся на красивых парней и норовят утащить их под воду. На праздничную неделю молодые девушки наряжались русалками и пугали односельчан.

Считалось, что в эти дни русалки выходят из воды и привлекают мужчин вопросом: «Укроп или петрушка?». Если мужчина отвечал «петрушка», русалка забирала его под воду со словами «Заберу тебя, душка».

Несмотря на то что люди боялись русалок, им хотелось узнать их поближе и приманить к себе. Например, славяне развешивали у реки рубашки, клали хлеб и соль возле воды. Все это делалось для задабривания русалок, поскольку люди считали их похитительницами скота.

Русичи верили, что люди, которые не придерживаются традиций и обрядов, непременно получат наказание от природы. После принятия христианства это мнение не изменилось, а только укоренилось: на великие праздники нельзя работать, поскольку Господь покарает. В старину считали, что с людьми, которые игнорируют обычаи, происходят несчастья. Например, у них не было урожая, рождались некрасивые дети или их одолевали страшные болезни.

Содержание

- 1 Официальные государственные праздники

- 2 Неофициальные праздники

- 3 Религиозные праздники

- 4 Зима

- 5 Весна

- 6 Лето

- 7 Осень

- 8 Заключение

Русские праздники издавна отличались особым размахом! Это был одновременно и древний обряд предков, и ритуальное действие, и возможность хорошенько отдохнуть. Для 365 дней в году их не так уж и много, но есть топовая двадцатка, которую нельзя проигнорировать в своем календаре.

Официальные государственные праздники

Существуют стихийные традиции, которые поглощают страну неосознанно. Когда в гости стучится Новый год, каждая улица и дом преображаются. Сумасшествие в поисках подарков, удивительные украшения, елки, которые горят огоньками в каждом окне, добрые и волшебные фильмы. Эта пора влияет на экономику, энергетику, промышленность и, безусловно, культуру государства. При этом в соседней Европе или Америке такой ажиотаж привязан совсем к другой дате и событию Рождеству. Новогоднее настроение с 31 декабря по 1 января — сугубо наш обычай.

Но есть праздники, которые созданы для сознательного объединения народов России. Они должны выделить важное, призвать к патриотизму, напомнить о великих свершениях, повысить авторитет страны в глазах граждан. Среди них выделяют День:

- Весны и Труда;

- Победы;

- России;

- Народного единства.

Но официальные выходные приходятся и на другие, не менее важные, праздники: День защитника отечества и Международный женский день. Последний, правда, не такой уж и международный — в числе отмечающих его всего пять стран, к тому же делают они это в разные даты.

Неофициальные праздники

Русские национальные праздники не все так популярны и не для каждого отведен официальный выходной день. Но некоторые даты даны нам и нашим детям для того, чтобы вспоминать и чтить настоящих героев страны или поощрять ту или иную категорию жителей многомиллионного народа. Также стоит отметить, что они помогают системе образования углубиться не только в системные знания, но и духовную составляющую обучения, путем акцентирования внимания на проблематике дня. Среди них знаковыми остаются День:

- Студента (Татьянин);

- Святого Валентина или Всех влюбленных;

- Смеха и юмора;

- Единения народов;

- Памяти и скорби;

- Молодежи;

- Флага;

- Знаний;

- Пожилых людей;

- Последнее воскресенье ноября – День матери.

Религиозные праздники

Верования русских народов испокон веков служили основой для проведения торжественных ритуалов и коллективных обрядов всей общины. Столетия спустя от этих традиций нам осталось не так много — Коляда, Масленица, Ивана Купала. Но сегодня, когда преобладающее большинство россиян считают себя православными христианами, смешно думать, что смысл таких традиций остался прежним.

Вера изменила праздничный календарь в корне, создав достаточное количество дат, отведенных для почтения Бога и семейного посещения храма. Православие также напоминает, что большинству праздников передает пост — время размышлений, переоценки ценностей, погружения в духовное. Страна не забывает о:

- Пасхе, дата которой определяется лунно-солнечным календарем;

- Троице — празднуется на 50 день после Пасхи;

- Крещение — 19 января;

- Рождестве — 7 января (25 декабря у католиков).

Вернуться к оглавлению

Зима

Даже в лютую стужу праздники на Руси не прекращались. Для того, чтобы согреться и хорошо видеть во тьме, которая в это время года наступает очень рано, на площади селения разводили костры. Некогда они носили также ритуальный характер, но при христианстве осталось лишь их практическое значение. В домах тоже было тепло, ведь одной из главных особенностей торжества было и остается гостеприимство и щедрый стол.

Рождество

Религиозный праздник, подкрепленный народной традицией, из года в год радует и украшает календарь россиян. В этот день принято накрывать стол двенадцатью блюдами, в числе которых обязательно должна быть кутя. Сладкая каша с маком, орехами и ягодами в древние времена была самым изысканным лакомством, ведь подавалась она зимой.

С первой звездой с 6 на 7 января улицы селений наполнялись толпами в разнообразных нарядах — от национальных до диковинных, в виде животных, чудищ, героев народных сказок. Люди пели песни, читали забавные пожелания. Заходя в каждый дом и получая от хозяина угощение, можно было вернуться домой с мешком сладостей. А утром после гуляний под елками детей ожидал приятный сюрприз.

Святки (Святочная неделя)

Праздновали Рождество не день и не два — на это были отведены целых двенадцать дней. Заканчиваются они 19 января на Крещение. Из-за таких дат многие ошибочно считают, что Христа крестили в младенчестве, на самом деле с момента Его рождения до принятия водного крещения прошло, не много, не мало, тридцать лет.

Согласно Библии, в ночь, когда родился Иисус Христос, ночлега в городе не было и ему пришлось появиться на свет в хлеву для скота. Это одно из знамений, о котором говорили пророки за сотни лет до события. Ожидая Мессию, мудрецы с Востока отправились в путь, чтобы почтить Его и принести дары. Длился их путь не мало времени, поэтому на воспоминание об этих событиях отведено так много дней. Во время святок люди символически посещают друзей и родных с щедривками.

Крещенский сочельник

Вечер, накануне Крещения считается священным. В ночь с 18 на 19 января славянский народ считал воду в любом водоеме святой, поэтому ее набирали про запас. Люди оставляли емкости в красном углу избы, то есть под иконами, там вода не пропадала. Собирали даже снег, чтобы потом растопить. А на сегодняшний день для этих целей годится и вода из под крана.

Крещение

Церковная традиция рассказывает о причине праздника так: Иисус, придя к реке Иордан, принял от Иоанна крещение, после чего и началось Его земное служение людям.

В память об этих событиях и в надежде омыть свое тело и душу от всего нечистого, по сей день народ приходит ополоснуться к специальной проруби — иордани. Ее проделывают в толстом слое льда посреди водоема в виде креста. Нужно быть закаленным и иметь крепкое здоровье, чтобы сделать такой шаг веры, ведь даже у Христа вода была около 20º.

Масленица

Конечно же мы привыкли к тому, что этот праздник весенний, ведь мы чаще празднуем его в это время года. Но вот наши предки, которые исчисляли дни по юлианскому календарю, начинали торжества в феврале, основным ориентиром считалась дата весеннего равноденствия.

Праздник сочетает в себе проводы зимы и встречу новой жизни с приходом весны. Долгие ночи постепенно отступают, с полей сходит снег, с рек — лед. Наши предки с радостью прощались с холодной, и часто голодной, зимой и с нетерпением ждали трудовых будней, когда и хлеба станет вдоволь. На гуляньях встречалась вся округа, народ плясал, пел и веселился. В центре поселка ставили соломенную фигуру зимы или Масленицы, которую затем и сжигали.

Опираясь на традиции предков, в России проходят такие веселые праздники:

С пеплом чучела закапывали все старое и ненужное, входя в новый год (именно в этот день он начинался у славян) с надеждой на лучшее. А вот круглые блины как раз и символизировали теплое солнышко, которое в то время почитали за бога. От него зависел урожай и степень тяжести работ.

Коляда

Вопреки стараниям церкви, традиции, связанные с этим праздником не исчезли. Наоборот, они смешались с христианским смыслом святок и превратились в подобие компромисса языческих верований и религиозного праздника. Древние люди называли так бога солнце, который в самую длинную ночь в году умирал, а на утро заново рождался. Крепкий и обновленный, он продлевал световой день, а со временем набирался сил и менял свое имя на Ярило.

На этот праздник, пик которого приходился на ночь с 31 декабря по 1 января, народ устраивал гулянья с кострами и развлечениями на главной площади поселка. Колядовали сутра по домам, распевая забавные пожелания. Принять как можно больше колядников считалось честью, а дать что-то взамен за песню было залогом благополучия в грядущем году.

Вернуться к оглавлению

Весна

Русские традиционные праздники сосредоточены в этом времени года в большом количестве, так как на дату весеннего равноденствия приходится славянский Новый год. Перед ним и после следует вереница подготовительных обрядов и закрепляющих обычаев. Христиане весной празднуют один из самых фундаментальных событий года — Пасху. В этот день принято вспоминать жертву Иисуса Христа, которая есть основополагающим постулатом веры, через призму которого и существуют все остальные аспекты религии.

Чистый понедельник

Так назван в народе первый день Великого поста перед Пасхой. Прихожане церкви заранее могут узнать о тех продуктах, которые не стоит употреблять в течение этого времени, чтобы к Чистому понедельнику в доме не осталось ничего искушающего. Все мысли теперь направлены на духовные ценности, в храме с этого момента все чаще появляются свечи за здоровье родственников и прощение грехов.

Вербное воскресенье

Верба — одно из национальных растений, которое встречается на просторах России повсеместно. Возможно, именно поэтому это дерево избрали заместителем пальмовых ветвей, которыми умащивали дорогу Иисусу, входящему в столицу Израиля — Иерусалим.

Последнее воскресенье перед пасхальной неделей, принято ходить в церковь. При этом не так важно освятить ветви вербы, как посетить службу, вспомнить торжество тех дней и в преддверии подготовки к Пасхе, очистить свои помыслы. В субботу и воскресенье послаблялся пост, а на улицах даже появлялись развлечения.

Страстная неделя

Перед Пасхой, начиная от Вербного воскресенья, наступала подготовительная неделя. Особенно выдели Чистый четверг, в течение которого необходимо было вымыть дом, простирнуть одежду и обязательно искупать всех жителей. Славяне верили, что таким образом очищаются и их души. А человек без греха и порока будет счастлив и благословен.

Страстная пятница переносит нас к событиям того дня, когда был распят Иисус Христос. Христиане придерживаются строгого поста и посещают церковь, чтобы почтить память жутких мук, которые Господь перенес для спасения людей. Уже в наши дни сложилась традиция ожидания схождения благодатного огня в иерусалимском храме, где много лет подряд сотни конфессий и деноминаций собираются вместе, чтобы взять пламя с общего источника для своей свечи.

Пасха

В этот день народные гуляния некоторым образом угасали. Народ спешил в церковь с лукошками, чтобы окропить еду святой водой рукой священника. Славяне считали, что тот, кто первым войдет в дом, вернувшись с молебны, будет счастливым целый год. Ключевыми угощениями в этот день до сих пор остаются кулич, паска и писанки — раскрашенные яйца.

В церковном календаре это ключевой праздник, напоминающий о основах христианской веры — жертве Христа, Его смерти и воскресении из мертвых. Именно об этом восклицают, здороваясь на улицах и в храме. Песнопения в церкви также посвящены этой теме, а служба начинается с раннего утра, чтобы успеть принять всех желающих.

Красная горка

Отмечается на следующее воскресенье после Пасхи. Фомино воскресенье, как еще называется праздник, вспоминает события двухтысячелетней давности. Апостол Фома, увидев как Иисус вошел в горницу, не открыв при этом дверь, все же усомнился в истинности Личности, которая стояла перед ним. «Не увижу, не поверю» — за этой фразой скрывается тип людей, которых в народе называют «Фома неверующий». На самом деле он был верующий, просто его вера была выстроена на явных, тем не менее чудесных, фактах.

У предков это время было посвящено свадебным обрядам и девичьим праздникам. Также красили и яйца, но уже не в красный, а желтый или зеленый цвета. Ними не «христосовались», а оставляли на могилках. Нищие, проходя мимо кладбища, могли угоститься, а родственники таким образом почитали память умерших.

Вернуться к оглавлению

Троица

День, посвященный триединству Бога — Отца, Сына и Святого Духа. Наступает он на пятидесятый день после Пасхи, ведь согласно Библии именно тогда Дух сошел на учеников Иисуса Христа в храме в виде языков пламени. В народе этот праздник завершает вереницу весенних красных дат и знаменует переход к летним торжествам.

Славяне праздновали его с воскресенья по вторник. В некоторых уголках страны было принято ходить в гости, в других — устраивать молодежные пикники. У предков этот период был посвящен девичьим гуляниям и ритуалам инициации, что также было связано с цветением и весенним буйством красок в этот период.

Лето

Народные праздники на Руси в жаркую пору связаны конечно же с водой и водоемами: Ивана Купала, Ильин день. Но нельзя забывать, что это время года дарит и богатый урожай. Христианская традиция связала напоминание о спасении Божьем с благодарными приношениями и освящением их в храме.

Иван Купала

Народные праздники в России значительно отличаются о старославянских обычаев, но некоторые из них все же почитаются и по сей день. День Ивана Купала назван так в честь Иоанна Крестителя, а сама традиция зародилась из-за желания окунуться в целительные воды. Считалось, что в этот день любой живой водоем омывал не только телесную грязь, но и нечистые мысли. Неотъемлемой частью торжества считались также прыжки через костер, хороводы и гадания.

Ильин день

2 августа вспоминают пророка Илию. Его библейская история называет одним из величайших людей, которых использовал Бог. После его молитвы над землей не было дождя, и после нее же он пошел спустя 3,5 года. Славянам святой представлялся, как повелитель стихии, а по вдохновению от событий, описанных в Библии, был создан народный сказ о герое Илье Муромце.

Праздник был связан с мифологическими верованиями и глубоким почтением святого. Наши предки отказывались от полевых работ на неделю, чтобы как следует попировать и принять гостей — чуть ли не всю соседнюю деревню.

Яблочный Спас

На этот праздник 19 августа в храм относили яблоки, мёд, хлеб нового урожая для освящения. Хозяйки варили компот из ароматного фрукта, запекали пироги и булочки. После этого дня народ знал, что лето сдает свои права во временное пользование осени и зиме.

Медовый Спас

Праздновался 14 августа — в храм относили святить боченки и банки со свежесобранным медом. В этот день начинался пост, согласно которому разрешалось употреблять в пищу только овощи. В селах также освящали водоемы, в которых потом купали скот. Таким образом хозяева стремились оградить животных от недугов и болезней в суровую зимнюю пору. После усиленных полевых работ такая практика действительно была полезна домашнему скоту.

Третий Спас

29 августа наступает Хлебный или Ореховый Спас. В этот день мучные изделия, приготовленные из зерен нового урожая, относили святить в храм. Каждый ломтик такого хлеба считался целебным, поэтому в первую очередь им кормили малышей. В это время начинается посев озимых.

День Петра и Февронии

Покровители семьи и брака в православии отмечают свой день 8 июля. Источники праздника берут начало к древнерусским летописям. Выходцы из Мурома — князь и его жена были канонизированы церковью и стали знаковыми личностями для простого народа. Являются символом любви и супружеской верности. По славянским обрядам в этот период нечистые силы отступают и люд может свободно перемещаться возле рек, озер и в лесу.

Вернуться к оглавлению

Осень

Русские народные праздники осенью когда-то были связаны с равноденствием и сбором урожая. В этот день отмечали Вересень — приносили дары богам за то, что подарили благодарную землю, давали обильно дождь в свое время и не иссушили зрелые плоды. Так как предки принимали солнце за личность, в это время года оно уже представлялось им в виде седовласого старика, чьи силы на исходе. Конечно, сейчас знания о миростроении гораздо шире и глубже, поэтому и обычаи изменились.

Покров день

Народный праздник рассказывает историю о видении святого, в котором Богородица распростерла покрывало над осажденным городом, чем спасла его. От церковных канонов описанные события значительно отличаются, но принято, что на Покрову женщины молятся о своих детях и близких святой.

Семён Летопроводец

В этот день у славян заканчивалось лето (1 сентября в юлианском и 14 в григорианском календаре), поэтому начиналось новое исчисление «лет». По обычаю тушили старый огонь в печи, обновляли ее, чинили, украшали и зажигали новый. Культ огня у древних людей был настолько развит, что к нему относились, как к личности и почитали его. На практике же такой обряд помогал подготовить избу к приходу холодов.

Заключение

Казалось бы древние славяне категорически отказались от семейных посиделок в пользу всенародного гулянья. Но нельзя забывать, что как раз на таких торжествах и мог встретиться весь род, собравшись после изнурительных полевых работ или зимнего «заключения» в теплых избах. Люди оставляли свои инструменты, заготавливали заранее стряпню, чтобы как следует отдохнуть. Народные праздники так и остались хорошим поводом порадовать добрый люд и сделать это как можно эффектнее и ярче.

Вернуться к оглавлению

|

|

Славянские праздники интересны, когда нужно понять, как наши предки отмечали важные даты, значимые события, в какое время проводили обряды и народные празднования. Мы все хотим прикоснуться к прошлому настолько плотно, насколько это только возможно.

Праздники всегда считались одним из самых значимых и важных цикличных элементов традиции. Иными словами, они повторялись в жизни человека раз 50, и он передавал знание и понимание праздника своим родичам, своим детям и внукам. В науке это явление получило название рудимент – сильная традиция из прошлого, которая несмотря ни на что существует и по сей день. Например, как бы не извратили праздники, Купало, или Красная горка, или Колядование, мы даже на ранних этапах погружения в родную веру знаем о них. Это и есть, друзья, та традиция, которую не смогли стереть, уничтожить, заменить, извратить. Хотя нет, извратить всё же сумели немного с путаницей дат, предписанием имён Святых вместо Богов и т.п., но мы не получили полное форматирование славянских праздников даже через тысячу лет. В этой статье мы коротко расскажем о праздниках в каждом месяце. Такая информация будет полезна к ознакомлению и пониманию сущности славянского календаря. В первую очередь, календарь был, конечно же, солярным, а не лунным. Так как самые культовые празднества славян всегда приходились на недели солнцестояния и равноденствия. |

Праздники сегодня нужны в среде славян-родноверов:

- — Дабы получить живое общение с единомышленниками.

- — Для получения позитивного обрядового опыта.

- — Для приобщения к предкам и их традициям.

Поэтому многие, кто приходит в славянское родноверие, вначале пытается изучать праздники, славянских богов и символы. Это совершенно нормально и естественно. Для облегчения понимания и более простого включения в информационное поле славянской веры и создана эта статья.

В календаре славян 12 месяцев, которые носят свои имена. Эти названия сохранены до сих пор у восточных славян. В языке белорусов и украинцев, например. У русских же только смутные воспоминания присутствуют, мы уже не помним, что такое берёзозол.

Писать про календарную систему исчерпывающе не вижу смысла, так как уже есть вот эта статья.

Так же в статье будут отсылки к Народным приметам на каждый месяц. Это очень важно для понимания названия месяцев и для познания их сути.

Рассказывать мы о праздниках будем, конечно, с весеннего равноденствия, когда и отмечалось встреча нового лета.

Берёзозол (Март) — Все приметы на этот месяц

В восточнославянских странах этот месяц называют Березень или берёзозол. Первое мартовское солнышко начинает пробуждение природы и у берёзы начинается оборот сока. В честь этого и назван месяц.

Славянские праздники на Берёзозол (Март)

23 марта — Комоединцы (22-24-25) — Масленица- встреча весны. Более подробно о празднике. Весеннее равноденствие. Лепятся специальные обрядовые комы и происходит различная обрядовая деятельность с целью пробуждения медведя и встречи весны.

24 марта — День пробуждения медведя (Велеса) — продолжение масленицы. Это комплекс празднований, связанных с комоедицей. Суть праздника — пробуждение медведя. Обыгрывается это через переодевание взрослого дородного мужчины в шкуры. А цель всей общины растолкать «медведя», тем самым его пробудив.

25 марта — Закликание весны. В это время гадают, общаются через свечу, читают гимны и заговоры. Происходит активная бытовая магия в славянском ключе.

27 марта — Красная горка (Славянский новый год, весеннее равноденствие). Празднуется Освобождение Дажьбога Живой. Сжигается чучело Марены, читаются гимны Яриле и Живе. Катаются крашенные яйца с горы, таким образом люди гадают. С этого дня считается, что Новое лето вступило в силу.

Цветень (Апрель) — Все приметы на этот месяц

В народе месяц называют Ручейник, цветень. Название цветень до сих пор закреплено в восточнославянских языках. Славяне любили называть месяцы по характерным признакам. Так, в апреле бегут ручейки, всё наконец окончательно пробуждается от зимы и появляется первая зелёная трава. Природа начинает отходить от глубокого зимнего сна. И даже появляются первые подснежники.

Славянские праздники на Цветень (Апрель)

1 апреля — Именины Домового. Первого апреля никому не верят. Домовой вечно всё прячет, не правда ли? Спрячьте что-нибудь для домового и попросите его найти. Разыграйте родных и близких. Поблагодарите Домового за порядок в доме.

3 апреля — Водопол, День Водяного. Просыпается Водяной от зимней спячки. Его нужно задобрить. Особенно это касается всех тех, у кого жизнь так или иначе связана с промыслом в водоёмах. Более подробнее о празднике тут.

14 апреля — День Семаргла. Семаргл (Симаргл) — Огнебог. В этот день мы вспоминаем о Старейшего Славянского бога Семаргла. Даём ему хвалу, благодарим за охрану посевных и просим сильно не буйствовать со стихиями. О Боге Семаргле можно почитать в этой статье.

21 апреля — Лельник. Семантика праздника связана с тем, что Юрьев день был днем первого выгона скота в поле. Всем пастухам и владельцам скота нужно знать, что по традиции только в этот день нужно первый раз после зимы отпускать скот на пастбище. Обязательно нужно поблагодарить поля и луга за обилии травы, полевого задобрить и просить его присмотреть за скотом.

23 апреля — Ярило Вешний Подробнее о празднике тут. В этот день проводится важный обряд — Отмыкание Земли, или по-другому — Зарод. Этот праздник логически продолжает мотивы Праздника Лельника, с тем лишь отличием, что на заговоры в круг выходят молодёжь и благодарят Ярилу, Хорса, Лелю. В этот день воздают хвалу коням, так как солнечные божества покровительствуют им.