Приблизительное время чтения: 5 мин.

Главным сюжетом праздника является история приведения в Иерусалимский храм Пресвятой Богородицы ее родителями, праведными Иоакимом и Анной.

Начиная рассказ о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы, стоит отметить, что сведений о нем нет в канонических Евангелиях. Впервые это событие упоминается в апокрифических текстах, в частности, в греческом Протоевангелии Иакова (II век) и латинском Евангелии псевдо-Матфея (IX век). Эти источники, в свою очередь, отражают устное предание Церкви, которое является неотъемлемой частью Божественного Откровения.

Долго не имея детей, праведные супруги дали обет – если у них родится ребенок, они посвятят его Господу Богу. Господь услышал молитвы Иоакима и Анны. Когда супруги прожили вместе уже около пятидесяти лет, Он даровал им ребенка –родилась дочь, которую они назвали Марией (в переводе с еврейского – «госпожа», «надежда»). В дальнейшем Марии предстояло стать Госпожой и Надеждой всех веривших в Мессию. По отцу Божия Матерь происходила из колена Иудина, из рода царя Давида, а по матери – из рода первосвященника Аарона. Таким образом, сбылись ветхозаветные пророчества, касающиеся будущего рождения Мессии, – ведь Он должен был произойти из царского и священнического родов одновременно.

После рождения дочери праведные Иоаким и Анна принесли благодарственные жертвы и дали еще один обет – их дочь не будет ходить по земле, пока они не введут Ее в храм Божий.

Здесь мы и встречаемся с Преданием Церкви о введении во храм Пресвятой Богородицы. Это торжественное событие произошло, когда Марии исполнилось три года. Родители привели дочь к храму, где Ее торжественно встречали непорочные девы с зажженными светильниками. Лестница, ведущая в храм, состояла из пятнадцати ступеней. Мария без посторонней помощи поднялась по всем ступеням, а навстречу Ей вышел первосвященник. Здесь Предание Церкви сообщает нам о том, что этим первосвященником был праведный Захария – отец святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

Александр Иванов, 1840-е г.

Мария была введена в Святая святых – центральное место Иерусалимского храма. Это было сделано по особому Божиему повелению: ведь по закону туда мог заходить только один первосвященник, да и то один раз в год. Мария же была допущена в Святая святых как Матерь Спасителя, Который должен был родиться от Нее. Богослужебные тексты сравнивают Ее с одушевленным кивотом (шкафчик, ящик) Божиим (1 Пар. 15).

После этого Мария остается жить и служить в храме – здесь Она училась с другими девами, изучала Священное Писание, пряла и шила священнические облачения. По преданию, Дева Мария прожила в храме до 12 лет.

Спустя некоторое время после окончания воспитания в храме Марии необходимо было вступить в брак. Однако Она сказала священникам, что будет хранить девство перед Богом. Именно в этот момент и было принято решение о том, чтобы у Марии был покровитель, так как родители Ее к тому времени уже скончались. В итоге (в результате особого жребия) Марию обручили престарелому плотнику Иосифу, который также происходил из рода царя Давида. Собственно, на этом и заканчивается рассказ о главном смысле праздника.

Как же событие Введения во храм Пресвятой Богородицы вошло в состав великих двунадесятых праздников христианской Церкви?

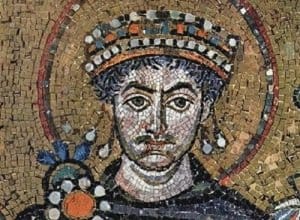

Исследователи считают, что появление праздника непосредственно связано со временем правления византийского императора Юстиниана I. В 543 году по его повелению на остатках разрушенного Иерусалимского храма была выстроена большая церковь в честь Пресвятой Богородицы. Этим строительством было отмечено событие Введения во храм Божией Матери.

Начиная с VIII века праздник Введения кратко упоминается в некоторых месяцесловах, также о нем пишет две гомилии (беседы) патриарх Константинопольский Герман I. Таким образом, к VIII веку началась складываться традиция празднования события Введения во храм Пресвятой Богородицы. Начиная же с IX века праздник приобретает широкую известность по всему христианскому Ближнему Востоку. Окончательно в число великих двунадесятых праздников Введение вошло уже после XIV века.

Иерусалимский храм. Место, где встречаются эпохи

Величественная гора, возвышающаяся над Иерусалимом по библейской традиции так иудейской, как и христианской идентифицируется с горой Мориа, где Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака, а царь Соломон построил известный ветхозаветный храм. Жертвенник Авраама, покрытый сейчас куполом мечети, был когда то естественной вершиной горы Мориа. Слово «мориах« происходит от еврейского слова «море» (страх, тревога), или «ора» (свет). Авраам назвал это место «Иегова ире», что означает «Господь усмотрит». Читать далее

Тропарь праздника

глас 4

Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак праздника

глас 4

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое.

Молитва

О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному! Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства. Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя. Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном же и телеснем помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола находящих на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом. Ты во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие. Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Без-смертному Жениху нашему и Сыну Твоему Христу, Спасителю и Богу на-шему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – третий великий праздник церковного года, который следует за Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижением Креста Господня и подводит нас к величайшему после Пасхи празднику – Рождеству Христову. Подобно всем великим праздникам, он может восприниматься и как раскрытие одного из этапов пути Домостроительства Божия, и как ступень постижения его человеческой душой. Нам открывается и внутренняя связь его с предшествующими праздниками Рождества Богородицы и Воздвижения. Если рассматривать праздник как одно из звеньев цепи Божественных откровений, то непосредственно он примыкает к предшествующему ее звену – Рождеству Пресвятой Богородицы. А если подходить к нему как к одной из ступеней восхождения к Божественной жизни, то нам откроется внутренняя связь его с праздником Воздвижения Креста Господня, а также с предшествующими ему праздниками Обновления храма Воскресения и Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил безплотных.

«Совет Превечный Превечнаго Бога во исполнение грядет», – читаем мы в каноне предпразднству Введения. Начало исполнения превечного Совета о спасении человечества мы праздновали в день Рождества Богородицы, когда и началось исполнение чаяний ветхозаветных праведников и разрешилось неплодство человеческого естества и родилась плотию Та, Которая должна была даровать Свою пречистую плоть грядущему в мир Сыну Божию. Неизреченным Промыслом Божиим в Ней соединилось всё лучшее и прекраснейшее, что свойственно человеческому существу. Со дня Своего рождения Она была избранницей Божией, таинницей и домом Божественной благодати, «в нем же сокровища лежат неизреченнаго Божия строения». С самого детства Она носила в Себе всю возможность человеческого спасения и неисчерпаемое богатство благодати, которое еще не было явлено миру. И только праведные Иоаким и Анна, для которых рождение Пресвятой Девы было связано с исполнением их сокровенных чаяний и горячих молитв, предчувствовали значение Новорожденной для спасения человечества.

Но плотского рождения Пресвятой Девы было недостаточно, чтобы стать Матерью Божией, ибо предстоящая Царю неба и земли Царица, «превознесенная превыше всех тварей небесных и земных, была дщерью человеческой, соестественной всем нам дщерью Адамовой» (Димитрий, архиепископ Херсонский, 1806–1883). Чтобы стать Матерью Сына Божия, Она должна была открыть свободно Свое сердце благодати, добровольно выйти из мира греха и смерти, отказаться от земных привязанностей и добровольно избрать для Себя чуждый сознанию ветхозаветного человечества путь приснодевства и всем сердцем последовать гласу Божию, призывавшему Ее устами пророка Давида: «Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего», и только тогда «возжелает Царь доброты Твоея» (Пс.44:11-12). Красота Приснодевы, ставшая вожделенной для Царя неба и земли, – красота Ее добродетелей, ибо самое рождение Ею Сына Божия не могло принести Ей никакой пользы «от того только, что Она родила Его и питала сосцами, если бы Она не имела и всех прочих добродетелей» (Блаженный Феофилакт Болгарский, XI-XII вв.).

Это как бы второе духовное рождение Богоматери и вместе с тем явление Ее миру, подобное явлению после крещения народу Иисуса Христа, и празднует Святая Церковь в день Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В праздновании принимают участие и родители Богоматери, и Ее ближайшие родственники, пришедшие с Нею в Иерусалим, а также и служители ветхозаветного храма и среди них первосвященник Захария. Исполнившись Святого Духа, он, вопреки всем установлениям и законам Ветхого Завета, ввел приведенную во храм Младенца-Деву во Святая Святых. Введение во храм Пресвятой Богородицы было как бы безмолвной проповедью народу о близком пришествии Христовом и осуществлении Божиего смотрения о спасении людей. Оно еще более, чем Рождество Пресвятой Богородицы, подготовляет и приближает нас к Рождеству Христову. Об этом говорит тропарь празднику, в такой же мере посвященный самому празднику, как и последующему за ним Рождеству Христову: «Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает».

Будучи днем явления Богоматери миру, праздник Введения есть и день отделения от мира Богоизбранной Девы – день, в который начался Ее исход из мира, продолжавшийся на протяжении всей Ее земной жизни и завершившийся Ее «небошественным» Успением.

И если в Рождестве Пресвятой Богородицы была уготована плоть, от чистых кровей которой должен был родиться Сын Божий, то со дня Ее введения во храм начинается воспитание и приуготовление Ее души к тому великому дню, когда Она скажет явившемуся Ей архангелу: «Буди Мне по глаголу твоему» (Лк.1:38).

Если в паримии, читаемой в день Рождества Пресвятой Богородицы, Матерь Божия сравнивается с небесною лествицею, по ступеням которой сходит с неба на землю Царь Славы – Иисус Христос, то Рождество Пресвятой Богородицы и Введение Ее во храм являются как бы двумя последовательными ступенями, по которым совершается это Божественное нисхождение. «Прежде зачатия, Чистая, освятилася еси Богу и, рождшися на земли, дар принеслася еси ныне Ему, исполняющие отеческое обещание. В Божественнем же храме, яко сущо Божественный храм… явилася еси приятелище неприступнаго и Божественнаго Света».

Именно добровольная отдача Себя Богу в большей степени, чем плотское рождение, дает возможность почувствовать и осознать вселенское значение Богоматери. Церковь славословит Ее следующими словами: «Ты пророков проповедание, апостолов слава и мучеников похвала, и всех земнородных обновление, Дево Мати Божия: Тобою бо Богу примирихомся». В этой стихире мы прославляем Божию Матерь словами, подобными тем, которыми прославляем Христа: «Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало, мучеников радование, их же проповедь Троица Единосущная» (тропарь, поющийся при совершении таинств Брака и Священства). Прославляя Матерь Божию словами, обычно относимыми ко Христу, и утверждая, что через Нее мы примирились с Богом («Тобою бо Богу примирихомся»), мы свидетельствуем и о ближайшем участии Ее в деле искупления человеческого рода и примирения его с Богом. В Ветхом Завете такое примирение совершалось прообразовательно через жертвы, приносимые в храме, а в Новом Завете им явилась Божия Матерь. Из всех земнородных Она, родившая Христа-Спасителя, более всех послужила нашему спасению, и, как Ее Божественный Сын, является предметом проповеди для пророков, славою апостолов и похвалою мучеников.

Праздники Рождества и Введения во храм Пресвятой Богородицы – праздники, в которых завершается Ветхий Завет и раскрывается его смысл как детоводителя ко Христу. В Рождестве Пресвятой Богородицы осуществляются чаяния многих поколений ветхозаветных праведников, в ожидании грядущего Мессии с терпением, смирением и верою проходивших путь своего земного странствования. Рождается Дева Богоотроковица, и в Ее рождении разрешается неплодство поврежденного грехом человеческого естества. Праздник Введения во храм обращен к другой стороне Ветхого Завета: к ветхозаветному Богослужению и храму, являвшимся средоточием духовной жизни и отдельных сынов Израиля, и всего народа Божия в целом.

Центром Богослужебной жизни еврейского народа была скиния, созданная по повелению Божию Моисеем и замененная впоследствии Иерусалимским храмом, построенным Соломоном и возобновленным после вавилонского плена Зоровавелем. Скиния, а позднее храм были единственным местом, где иудеи могли совершать свое Богослужение и приносить жертвы Богу. Поэтому душа и сердце каждого благочестивого еврея, где бы он ни находился, всегда были устремлены к Божию жилищу – Иерусалимскому храму (Пс.83:5).

Важнейшим ритуальным действием еврейского Богослужения было принесение Богу жертв. Жертвенные животные приносились на жертвеннике, находившемся в центре двора храма, где стоял молящийся народ. Во второй части храма, святилище, приносились в жертву Богу хлебы предложения, лежавшие на трапезе, елей, возжигавшийся в семисвещнике, и фимиам, воскурявшийся на алтаре кадильном. Но величайшей святыней Ветхого Завета, непрестанно напоминавшей иудеям об их миссии избранного Богом народа, был Ковчег Завета Господня, хранившийся в третьей части храма, именовавшейся Святая святых. Эта часть храма отделялась от святилища второй завесой. Здесь под сенью крил двух золотых херувимов и стоял ковчег, в котором хранились скрижали Завета. Под страхом смерти сюда не мог войти никто из народа и даже из священников. Во Святая святых входил «однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа» (Евр.9:7). Величайшая святыня храма – Ковчег Завета был связан, таким образом, с важнейшим ритуальным действием еврейского Богослужения – принесением жертвы за грех. И хотя сама жертва приносилась во дворе храма, но входивший во Святая святых первосвященник вносил с собою кровь жертвы, чтобы окропить ею Ковчег Завета в знак очищения от греха.

Здесь Господь являлся Моисею и лицом к лицу говорил с ним; здесь почивало облако славы Божией – знамение присутствия Божия и Его благоволения к избранному народу. После разрушения первого Иерусалимского храма пророк Иеремия, «по бывшему ему Божественному откровению… нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о сем, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа» (2Мак.2:4-7).

Так, по особому Промыслу Божию, во втором храме, построенном за 515 лет до Рождества Христова, величайшей святыни ветхозаветной религии – Ковчега Завета уже не было. На его место был положен камень от первого храма, на который первосвященник в день очищения ставил кадильницу с фимиамом.

Сюда-то, объятый духом Божиим, первосвященник Захария ввел Богоотроковицу Марию, именуемую Церковью одушевленным Божиим Кивотом, в котором хранились не каменные скрижали Завета, но имел почить Сам Начальник и Совершитель веры и Архиерей Нового Завета Господь Иисус Христос. Введением в ветхозаветный храм Храма сущего и во Святое святых одушевленного Божиего Кивота заканчивался Ветхий Завет с его Богослужением и жертвами, и свидетельствовалось о приближении Завета Нового и о пришествии священника по чину Мелхиседека, Архиерея будущих благ, Иисуса Христа.

Теме завершения Ветхого Завета и прекращения ветхозаветного Богослужения и жертв уделено значительное место в службе празднику Введение во храм. Прежде всего она раскрывается в ветхозаветных и апостольских чтениях, положенных по Уставу на этот день. В первой паримии празднику повествуется об устройстве Моисеем скинии и Ковчега Завета и их освящении. Вторая посвящена освящению Соломонова храма и внесению в его Святое святых Ковчега Завета. Центральное место по своему значению в обеих паримиях занимает образ Ковчега Завета и изображение его внесения во Святая святых. Эти ветхозаветные чтения соответствуют смыслу и значению праздника, так как мы видим в них прообраз великого события, которое празднуется в день Введения во храм Пресвятой Богородицы. Но наибольшее значение имеет третья паримия – пророчество пророка Иезекииля о новом храме, содержащее прямое указание на рождение Спасителя от Девы. Мысль о том, что всё ветхозаветное Богослужение было только сенью и образом будущих благ, с еще большей полнотой раскрывается в Апостоле, читаемом на литургии (Евр.9:1-7). Апостол Павел последовательно перечисляет всё, что имело отношение к Богослужению и земному святилищу первого Завета: светильник, трапезу с хлебами предложения, златую кадильницу, обложенный со всех сторон золотом Ковчег Завета, сосуд с манною и расцветший жезл Аарона, то есть предметы, в которых Святая Церковь видит прообразы Богоматери, Своим вхождением во Святое святых завершившей и упразднившей ветхозаветное Богослужение.

Раскрываются эти мысли и во многих песнопениях празднику. В одной из стихир говорится: «Днесь Боговместимый храм – Богородица в храм Господень приводится, и Захария Сию приемлет; днесь Святая Святых радуется, и лик ангельский таинственно торжествует». Здесь ряд мыслей, связанных с ветхозаветными прообразами, раскрывается еще в самой общей форме. Божия Матерь именуется Боговместимым храмом; упоминается о принятии Ее священником Захарией и о радости ветхозаветного святилища, приемлющего в себя Кивот Нового Завета.

В других песнопениях мысль об исполнении пророчеств и прообразов Ветхого Завета в лице Богоматери раскрывается конкретнее. Так, в Богородичном тропаре третьей песни канона 2 перечисляются все ветхозаветные прообразы, получившие свое осуществление в Божией Матери: «Тя пророцы проповедаша кивот, Чистая, святыни, кадильницу златую, и свещник, и трапезу; и мы, яко Боговместимую скинию, воспеваем Тя». И, наконец, в службе празднику мысль о том, что со входа в ветхозаветный храм одушевленного Кивота Нового Завета заканчивается и теряет свой смысл ветхозаветное Богослужение, проводится со всей определенностью.

Духовно-нравственное значение праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, раскрывая новые стороны пути обновления храма человеческой души и несения креста, которые Святая Церковь предначертала перед нами в Богослужении великих праздников, непосредственно примыкает к предшествовавшим ему праздникам Обновления храма и Воздвижения Креста Господня.

В минейном сказании о Введении во храм Пресвятой Богородицы говорится, что Пречистой Деве при введении Ее во храм Господень предшествовали лики дев с зажженными светильниками, как некий круг звезд, сияющий одновременно с луной на небе. Образ дев, сопровождающих Богоотроковицу, занимает значительное место в Богослужении празднику Введения во храм.

Девы со светильниками, следующие за Богоматерью и стремящиеся войти в чертог Царя и Бога, напоминают другой образ – евангельскую притчу о десяти девах, которые с возжженными светильниками ожидают пришествия Жениха, грядущего на брачный пир. И там девы со светильниками стоят у порога святилища, чтобы с радостью войти в храм Царев, потому что «введение в храм Отроковицы Богоматери было только предзнаменованием восхождения всех верующих пред Лицо Бога, основание же и начало тому положено и самый путь туда проложен Господом Спасителем по Его человечеству. Он вошел, как пишет апостол, в «самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред Лице Божие» (Евр.9:24). После этого уже все верующие имеют дерзновение входить «во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус» (Евр.6:19-20), входить путем «новым и живым, который Он… открыл нам через завесу, то есть плоть Свою» (Евр.10:20)» (епископ Феофан Затворник, 1815-1894).

Божия Матерь, будучи чистой жертвой Богу, – великий пример для следующих по этому пути, а также скорая Помощница и Молитвенница за них. Только молитва к Божией Матери, Ее помощь и предстательство могут сохранить всех идущих по этому пути от соблазнов и падений.

Она именуется Одигитрией, то есть Путеводительницей. В день Введения во храм Пресвятой Богородицы, величая Ее, как «честнейшую и славнейшую горних воинств Деву, Пречистую Богородицу», мы, заканчивая канон праздника, обращаемся к Ней с молитвой: «Под Твое благоутробие прибегающия верно и покланяющияся благочестно Сыну Твоему, Дево Богородительнице, яко Богу и Господу мира, молися от тли и бед избавити, и всяческих искушений».

Богослужение в Православной Церкви. Часть VI.

Годичный круг церковных праздников.

Введение в церковь Пресвяты́я Владычицы на́шея Богородицы и Приснодевы Мари́и — один из двунадесятых (от славянского «дванадесять» — двенадцать), то есть самых больших православных праздников, установленный в воспоминание о том, что родители Богородицы торжественно повели Ее в трехлетнем возрасте в Иеросалимский храм, при котором она жила до своего обручения с праведным Иосифом. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы совершается ежегодно 4 декабря (21 ноября по старому стилю) и имеет 1 день предпразднества и 4 дня попразднества.

Содержание

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие праздника

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение

- Ввведение во храм Пресвятой Богородицы. Народные традиции праздника

- Введение Пресвятой Богородицы во храм. Иконы

- Храмы в честь Введения Пресвятой Богородицы на Руси

- Старообрядческие Введенские храмы

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие праздника

О событиях земной жизни Пресвятой Богородицы мы узнаем преимущественно из церковного Предания. В канонических Евангелиях ничего не рассказано о рождении, детстве и юности Пресвятой Богородицы, поэтому о событиях праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы мы можем узнать из более поздних текстов — греческого «Протоевангелия Иакова» (вторая половина II века) и латинского «Евангелия псевдо-Матфея» (IX век), в которых записаны устные предания.

Известно, что родители Богородицы, Иоаким и Анна, долгое время были бездетны. Молясь, чтобы Господь разрешил их неплодство, они дали обет — рожденное дитя посвятить Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, во исполнение обещания, родители в сопровождении родных и близких им людей с зажженными светильниками торжественно повели Ее в Иеросалимский храм. Пресвятую Деву встретил первосвященник Захария и по внушению Божию ввел ее во Святая Святых. Это было такое помещение храма, куда сам первосвященник мог входить только раз в год, после принесения особенной жертвы. Вот как говорится в праздничном богослужении об этом необычайном, исключительном событии: «Ангели введение Пречистыя зряще, удивишася: ка́ко Девая входит во Святая Святых» (Ангелы, увидев введение Пречистой Богородицы, удивились: как Дева входит во Святая Святых).

Надо сказать, что в то время Иеросалимский храм был восстановлен после Вавилонского плена. В нем уже не было Ковчега Завета — он исчез. Святая Святых было пусто, там находилась только каменная плита на месте главной святыни.

Совершилось таинственное, символичное событие: вместо утраченного Ковчега Завета первосвященник вводит Деву Марию — ту, которая стала Матерью Бога, новым Киотом, Ковчегом. Наступало время Нового Завета, приближалось Рожество Христово. Об этом говорит и богослужение Церкви: праздник Введения Богородицы предшествует Рождеству Христову. Еще далеко до Рождества, только начался пост, но уже начинают петь за вечерней службой: «Христос ражда́ется, сла́вите!..»

Наиболее полно богословское толкование введения Богородицы во Храм дано у святителя Григория Паламы в его Слове «На Введение во храм Пресвятой Богородицы». В нём святитель рассказывает историю праздника, приводит своё мнение о причинах избрания Богом Марии матерью Исуса Христа, а в заключении объясняет причину введения её в Святая святых Иерусалимского храма:

…почему Избранная с начала века среди избранных оказалась Святою из святых. Имевшая Своё тело чище самих очищенных добродетелью духов, так что оно могло принять Само Ипостасное Слово Пребезначального Отца, — Приснодева Мария, как Сокровище Божие, по достоянию ныне помещена была во Святое святых, чтобы в надлежащее время, как и было, послужить к обогащению и к премирному украшению.

Библиотека Русской веры

Поучение на Введение во храм Пресвятой Богородицы. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника

Вручив своего единственного ребенка Богу, Иоаким и Анна вернулись домой. Богородица осталась жить при храме. Благочестивые женщины, посвятившие себя Богу, воспитывали Ее вместе с другими благочестивыми девочками. Мария молилась, прилежно читала Священное Писание и занималась рукоделием. Церковное предание говорит о том, что к ней часто являлся Ангел Божий и приносил пищу. Об этом также говорится в праздничном богослужении: «Небесным воспите́на, Дево, хлебом, в церкви Господни верно, породи мирови живота хлеб Слово…» (Воспитанная, вскормленная небесным хлебом в церкви Господней, Дева родила миру хлеб жизни — Слово, т.е. Господа). Однако святой Иероним Стридонский указывает: «Если бы кто спросил меня: как проводила время юности Пресвятая Дева, я бы ответил ему: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Её».

Начало празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы относится к IV веку, когда появились упоминания о празднике в сочинениях святителя Григория Нисского. Сохранились проповеди на праздник Введения Богородицы константинопольских патриархов Германа и Тарасия (VIII век). Указания о празднике содержатся в некоторых месяцесловах того же времени. Хотя праздник Введения известен с первых веков христианства, сначала он отмечался не так торжественно, как в настоящее время. Церковные историки говорят, что в число двунадесятых он вошел только после XIV века.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение

В стихерах на праздник Введения, написанных Георгием Никомидийским, изображается это событие (шествование со светильниками, встреча в храме первосвященником и др.) и внутреннее значение праздника. Затем выясняется цель «введения во храм Св. Девы». Она приводится в храм, чтобы воспитаться в Божие жилище и уготовать Собою Престол Божий и затем примирить с Богом нас, «обожить» нашу растленную грехом природу.

Два канона празднику, повторяющие мысли стихер, составили Георгий Никомидий и Василий Пагариот, архиепископ Кесарийский. В Евангелии (Луки X, 38-42. XI, 27-28) говорится о пребывании Христа в доме у Марфы и Марии. В Апостоле (Евр. IX, 1-7) содержится мысль, что Пресвятая Богородица была прообразована в Ветхом Завете скинией.

Библиотека Русской веры

Канон Введению во храм Пресвятой Богородицы →

Читать онлайн

В первой паремии (Исх. XL, 1-5, 9-10, 16, 34-35) повествуется о построении Моисеем скинии и о том, как облако осияло ее. Во второй паремии (3 Царств VII, 51; VIII, 1, 3, 7, 9-11) повествуется о торжественном перенесении Ковчега Завета в устроенный Соломоном храм и о том, как слава Господня наполнила храм (и скиния, и храм служили прообразом самой Девы Марии, которая была обиталищем Славы Отчей — Сына Божия). Третья паремия та же, что и на праздник Рождества Богородицы (Иез. XLIII, 47; XLIV, 1-4).

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Днeсь бlговолeніz б9іz проњбражeніе, и3 чlча спасeніz проповёданіе, въ цRкви б9іи ћснw дв7аz kвлsетсz, и3 хrтA всёмъ бlговэствyетъ. т0й и3 мы2 велеглaснw возопіeмъ, рaдуйсz смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе.

Русский текст:

Сегодня предъизображение благоволения Божия и предвестие о спасении людей. Дева открыто является в храме Божием и всем предвозвещает о Христе. Ей и мы громко возгласим: радуйся, исполнение промышления о нас Создателя.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Пречи1стаz цRкви сп7сова, многочестнhи черт0гъ дв7ца, сщ7eнное сокр0вище слaвы б9іz, днeсь вв0дитсz въ д0мъ гDнь, бlгодaть совводsщи д¦омъ бжcтвенымъ. ю4же пою1тъ ѓнGли б9іи, тA є4сть сёнь нбcнаz.

Русский текст:

Пресвятая Дева — пречистый Спасов храм и многоценный чертог, священное хранилище славы Божией, сегодня вводится в дом Господень и вводит с собою благодать Божественного Духа. Ее воспевают Ангелы Божии: Она есть селение небесное.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Народные традиции праздника

День праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечен в народном месяцеслове целым рядом особых поверий и связанных с ними обычаев. Сохранился целый ряд простонародных песенных сказаний, являющихся в то же самое время и хвалебными величаниями впервые вступившей во храм Господень Пресвятой Деве. «Ты во церковь приведеся, архиереом воздадеся и от ангел предпочтеся», — начинается одно из них. За этим началом-«запевкою» следует повторяющийся и в самом конце стиха припев: «Приведутся девы, ближняя Ея, во след Ея во Святая Святых!» Сказание, прерванное этим четверостишием, продолжается: «Захария сликовствует, пророчески извествует, веселяся торжествует. Руце старец простирает. Царицею называет, сладкими гласы воспевает. Днесь подъемлет старец Деву, да возведет Евву, да разрушит клятву древню. Евва, ныне веселися: се Девая Днесь явися, на престоле спосадися. Дух Святый осеняет, а Девая принимает, трилетна всем ся являет. Прилетают херувими, окружают серафими, поют гласы трисвятыми. Ангел пищу принашает, а Девая принимает, кверху руце простирает»… Другой воспевающий этот праздник стих начинается словами о горах Сионских, на которых Бог «завет положил, свыше нам с небес свет Божий открыл, струями словес сердце напоил». В третьем — приглашаются торжествовать «патриарси», «вси девы» — бодрствовать и «ликовствовать со пророки». В четвертом — веселится праматерь-Ева. И во всех них явственно слышится благоговейное чувство народа-песнотворца, воздающего честь-хвалу Богоматери.

Этот праздник относился на Руси к женским, «бабьим» праздникам, как и день Покрова Богородицы, мучениц Екатерины и Варвары, а также Параскевы Пятницы.

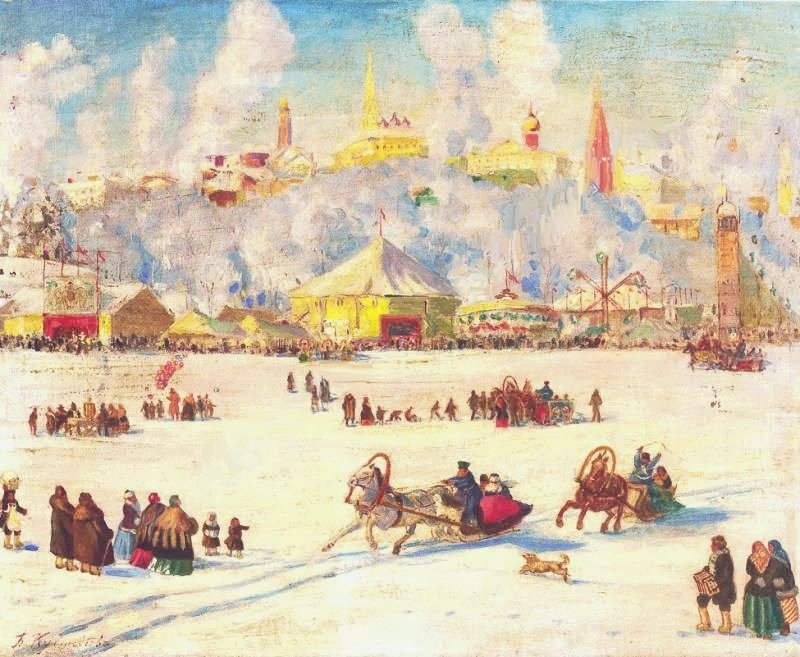

На праздник Введения по народным традициям (если было достаточно снега) начинались санные катания. «Делу время, потехе — час!» — говорит и в наши дни русский человек, чередующий свои работы и заботы с отдыхом. К первому санному гулянью наши предки относились как к особому торжеству. Открывали «сезон» молодожены, обвенчанные церковью.

В старину праздник Введения был днем первого зимнего торга. Введенские ярмарки начинались сразу после окончания утренней божественной литургии и часто располагались на прилегающих к Введенским храмам площадях. На ярмарках можно было приобрести разнообразные товары, повеселиться от души и полакомиться предложенными угощениями. Именно на Введенских ярмарках продавали сани — одиночные, парные, троечные; будничные и праздничные, украшенные искусной резьбой или росписью, а также конную упряжь для зимы. Кроме этого, на Введенских ярмарках всегда продавали мороженую рыбу, а также привезенные из окрестных деревень заготовки осенней поры — сушеные грибы и ягоды к постному столу горожан. На праздничных ярмарках в зимний период разносчики продавали пирожки «с пылу, с жару» и угощали всех горячим сбитнем — травяным настоем с медом.

Праздник Введения всегда связывался с природным циклом вхождения природы из осени в зиму. По погоде на этот праздник делали выводы на состояние природы в дни всех последующих зимних праздников: «В Введенье мороз — все праздники морозны, а тепло — все праздники теплы». На Руси сформировалось много пословиц, с которыми связаны приметы этого времени года. В некоторых российских регионах на Введение нередко случалась оттепель, тогда говорили:

- Введенские морозы зимы не ставят;

- Введенье ломает леденье;

- До Введенья если снег выпадет, то растает.

Если морозы к этому времени уже устанавливались, то говорили:

- Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили;

- На Введенье — толстое леденье;

- Введенье пришло — зиму привело;

- Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома — будет богатый урожай хлебов.

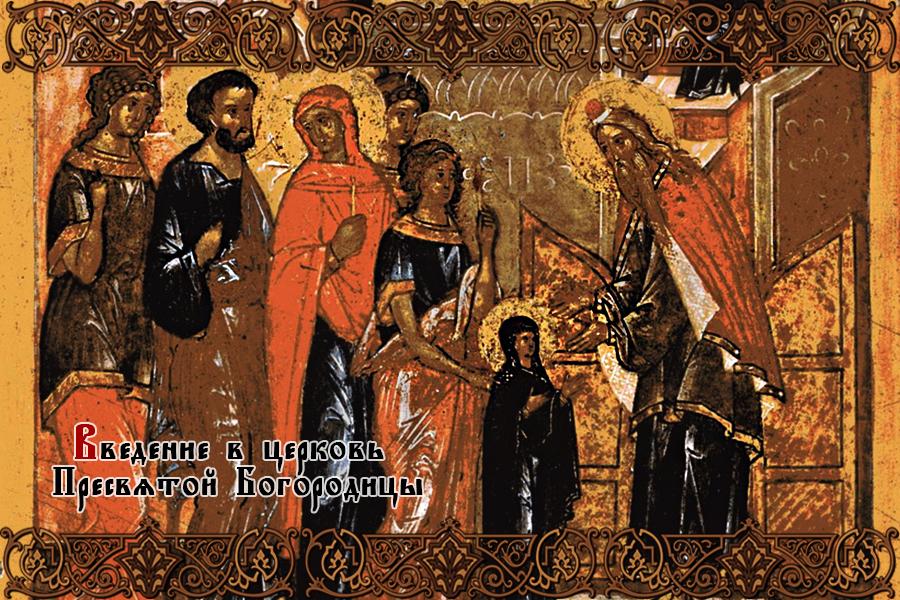

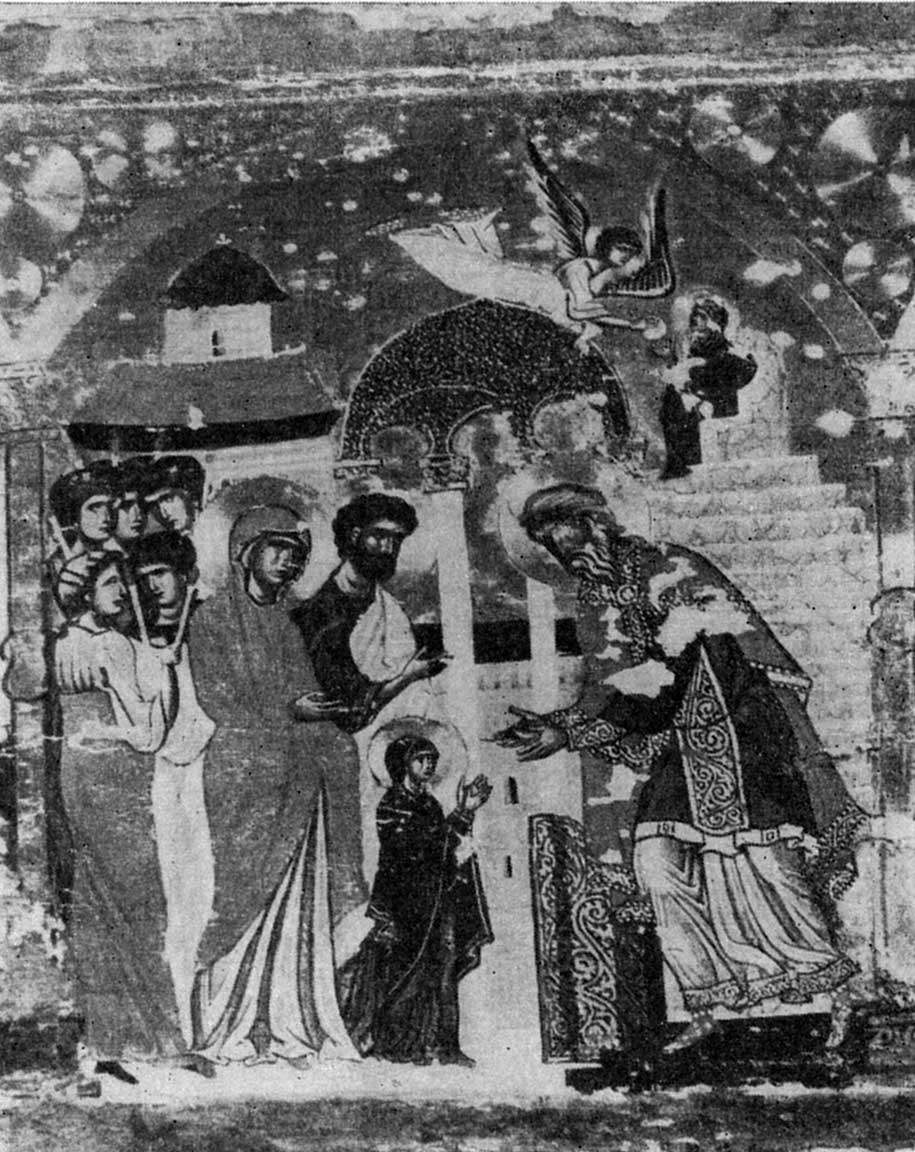

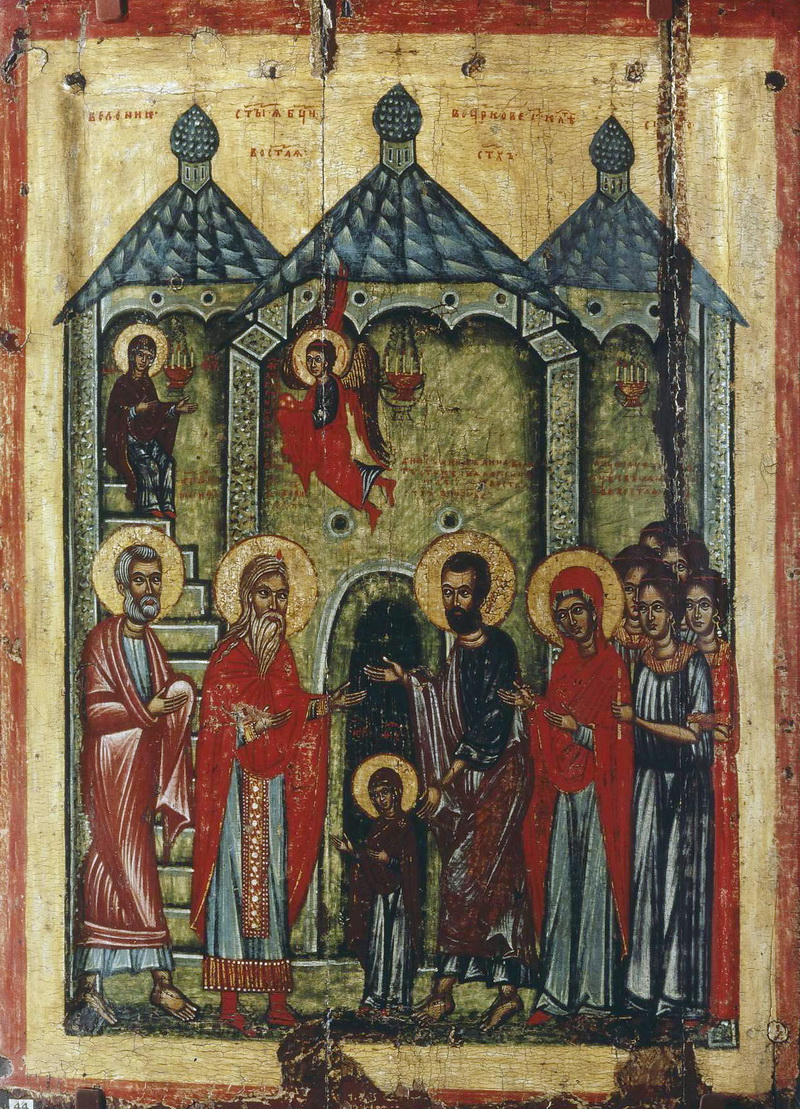

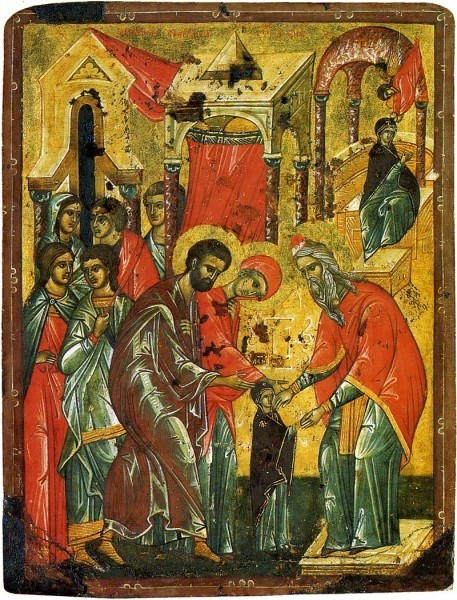

Введение Пресвятой Богородицы во храм. Иконы

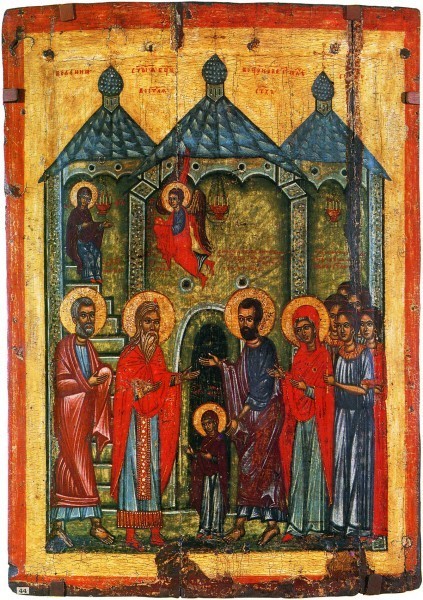

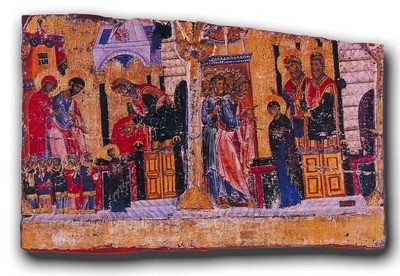

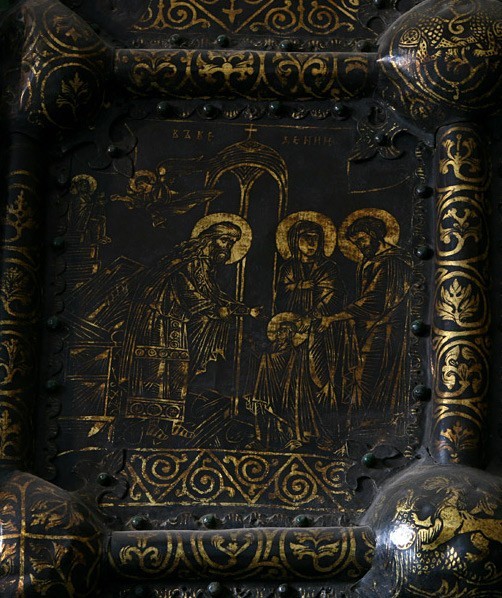

Самые ранние изображения праздника Введения во храм Богородицы на иконах — это фрагменты эпистилиев XII века из монастыря Ватопед и обители великомученицы Екатерины на Синае. Центром композиции является маленькая, хрупкая фигура Девы Марии в Иерусалимском храме. К Ней склоняется вышедший навстречу первосвященник — праведный Захария, отец Иоанна Предтечи. Богоматери как одушевленного храма, вместившего невместимое Божество.

В поздне-византийский период в иконографической схеме произошло изменение: сразу за Богородицей стоят иудейские девы и родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна. В верхней части композиции изображается сцена питания Богоматери ангелом. Пресвятая Дева представлена внутри храма, стоящей на ступени Святая Святых.

Храмы в честь Введения Пресвятой Богородицы на Руси

Считается, что первый храм в честь этого праздника построила в Палестине в IV веке равноапостольная царица Елена. Широкое распространение праздник получил только с IX века. Возможно, с этим связано немногое количество храмов, освященных в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

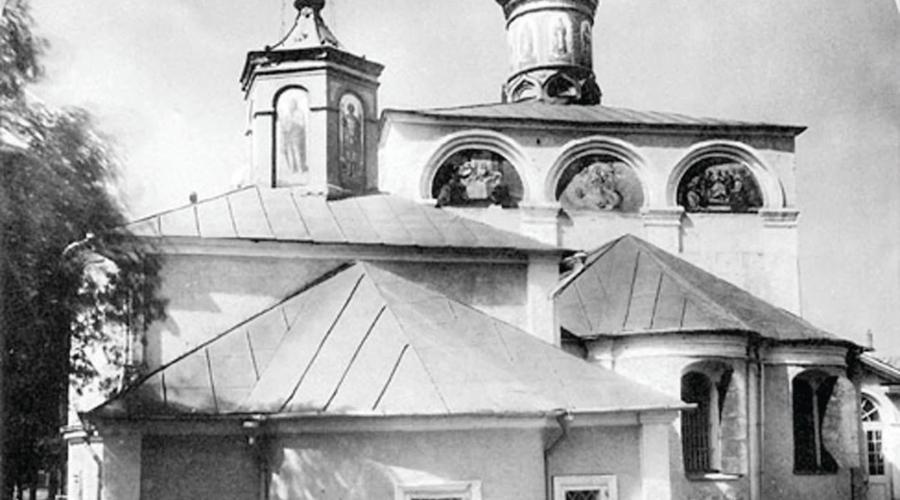

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь Лужецкого Ферапонтова монастыря в г. Можайске Московской области. Церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм в трапезном корпусе была возведена в XVI веке и первоначально являлась шатровой. В XVII веке церковь горела, затем после восстановления была перестроена. В советское время церковь использовалась в хозяйственно-производственных целях. Частично реставрировалось в 1960-х гг. В настоящее время постройки монастыря возвращены местной епархии РПЦ.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь в урочище Шкнятино Солецкого района Новгородской области. Каменная церковь, из толстых известняковых плит, была построена в Скнятине на рубеже XI-XII веков. По всему периметру территорию погоста, а это все нынешнее обширное по размерам Шкнятинское кладбище, обнесли каменной стеной. В 1938 г. в Сольцах началось строительство военного аэродрома и церковь снесли. Каменный забор разрушали вручную ломами, применяли и взрывчатку. Колокола спускали на талях. Вслед за колокольней быстро разобрали пристройку и взялись за первое, старинное здание церкви. Разбить стены и крышу, сложенные из толстых и крепко скрепленных известковых плит, не удалось. Разбили стены древней церкви уже немцы в годы оккупации, а окончательно уничтожили церковь уже после Великой Отечественной войны жители Замостья и Каменки.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь в с. Сура Архангельской области. Церковь была деревянной, в виде четвероконечного креста, построенная иждивением прихожан и в 1587 году освященная. Церковь неоднократно реставрировалась. В 1935 году утрачена.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь Троицкого монастыря в Астрахани. К 1573 году игуменом Кириллом были выстроены: храм Живоначальной Троицы, к которому была «прирублена трапеза о шести сажень, да келарская о трех саженях, 12 келий, две погребицы с сушилами, хлебня и поварня». Все постройки были деревянные. Ко времени кончины игумена Кирилла в 1576 году им было выстроено в монастыре ещё два деревянных храма: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и святителя Николы. Сам монастырь, первоначально именуемый Никольским, позже получил название Троицкого, в честь соборного храма Живоначальной Троицы, освященного в 1576 году. В 1603 году был освящен новый каменный Троицкий собор. Чуть позже к нему был пристроен придел в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба. В 1606 году уже при новом игумене Ионе начато было строительство каменной Введенской церкви с трапезными палатами в одной связи, а под нею хлебнею и теплым погребом. Все это сооружение примыкало к Троицкому собору с западной стороны и в основных чертах уже начинало походить на дошедший до наших времен комплекс зданий монастыря. Но завершение строительства Введенской церкви с трапезой замедлилось в связи с событиями Смутного времени 1606 — 1614 годов, и только в 1620 году эта церковь была освящена. В 1920 году Троицкий собор был захвачен обновленцами. Богослужения в нем совершались редко в связи с малочисленностью обновленческой соборной общины. В 1928 года советские власти окончательно отобрали храм. Он был разграблен, иконостас разломан и сожжен. В 1970-х годах начались реставрационные работы на территории Троицкого монастыря.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде. Введенская церковь — двухэтажная, одноглавая, с большой трапезой. Своеобразна форма церкви в виде стройного кубического объема, лишенного алтарных апсид. Ее прямой восточный фасад имеет, так же как и остальные, уступы с профилированными цоколями на уровне подклета, лопатки посередине стен и кокошники в завершении прясел. Под кокошниками, между лопаток, находится широкий узорчатый пояс, состоящий из поребрика, кирпичных балясин и прямоугольных впадиннишек. Время постройки церкви точно неизвестно: по монастырской описи 1623 года она значится каменной. Каменная крытая галерея соединяет эту церковь с соборной. В 1918 году церковь была закрыта, в 1927-28 годы после разборки купола в ней находился клуб, где показывали фильмы и играли спектакли, работал буфет. В жилых и хозяйственных зданиях тогда проживали инвалиды. Исходный облик церкви был возвращен в ходе реставрации, начатой в Спасо-Прилуцком монастыре в 1954 году. Для регулярных богослужений Введенский храм в настоящее время не используется.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Троицкого Герасимо-Болдинского монастыря в с. Болдино Смоленской области. Каменный двухэтажный трапезный Введенский храм с келарской палатой был построен в 1590-е гг. Четверик одноапсидной церкви был увенчан восьмериком под высоким каменным шатром, с запада к церкви примыкала обширная трапезная палата, с юга — келарская. В ноябре 1929 года монастырь был закрыт. В Троицком соборе разместилось зернохранилище, во Введенском храме — колхозный сырный завод. С 1970-х по 1990-е годы монастырь был отреставрирован.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Новинского монастыря в Москве. Церковь была построена в 1565 году. Изначально являлась шатровой, но в 1675 году ее переделали в пятиглавую и надстроили колокольню. Обновлялась в 1754 году. В 1764 г. Новинский монастырь был упразднен. В 1920-е гг. Введенский храм был закрыт, а в 1933 г. снесен. До начала 1960-х гг. в окрестностях сохранялись здания, некогда принадлежавшие Новинскому монастырю.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен придел собора великомученика Никиты Никитского монастыря в Москве. Впервые собор упоминается под 1534 г. Одноглавый четырехстолпный храм, несколько раз перестраивался. Придел Введения существовал издревле, второй придел в трапезной — святителя Николы был устроен в 1833 г. Собор закрыли в 1929 г., а в 1933 г. он был снесен.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь на Большой Лубянке в Москве. В 1514 году Василий III издал указ о постройке в Москве одиннадцати каменных церквей. Одной из них стала церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм, которая строилась в 1514-1519 годах. В дальнейшем храм претерпел изменения во внешнем и внутреннем убранстве. В 1924 году под надуманным предлогом помехи автомобильному движению церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм была снесена. Сейчас место на Лубянке, где стоял Введенский храм, находится на площади Воровского, на углу улиц Большая Лубянка и Кузнецкий мост.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Борисоглебского монастыря в г. Торжке Тверской области. Каменная Введенская церковь с колокольней была построена в 1620 г. Известно, что построена церковь была построена на месте деревянной. Одноименный деревянный храм был сооружен в монастыре при архимандрите Мисаиле в 1552-1586 гг., сожженной поляками в 1609 г. Архитектурный облик Введенской церкви представляет собой сочетание простых форм и нарядного декора. Кубообразная, одноглавая, бесстолпная, с одной апсидой, она поначалу, видимо, не была оштукатурена и имела открытый красный цвет кирпича в сочетании с резными белокаменными декоративными деталями. В 1833 году церковь была перестроена: бывший алтарь обратили в пономарскую комнату, часть церкви — в алтарь, а другую, с трапезной, в церковь. Тогда же здание было оштукатурено, белокаменный декор заменили гипсовым. В 1930 г. Введенскую церковь закрыли. Ее убранство и иконы были утрачены. В 1997 г. храм возвращен монастырю. В нем сразу же начались восстановительные работы. В 1998 г. возобновились церковные службы в монастыре.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Успенского монастыря в г. Старице Тверской области. Введенская церковь с обширной трапезной была построена в 1570 г. Своды трапезной опираются на мощный квадратный столб, над теплой церковью, примыкающей к трапезному залу, возвышается шатер. А внизу располагаются помещения, которые использовались для хозяйственных нужд. Введенская церковь позднее достраивалась: с северной стороны к ней пристроили паперть, а с юга палату, где располагалась монастырская ризница. В период немецкой оккупации церковь горела и до 1950 года стояла без кровли, что привело к аварийному состоянию сводов. В настоящее время церковь восстановлена.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен придел церкви Воскресения Христова со Стадища в Пскове. Девичий Воскресенский монастырь стоял на Запсковье. Храм датируют 1532 годом. Позднее церковь также неоднократно перестраивалась. Древний четверик храма четырехстолпный, трехапсидный, перекрыт слитными сводами. Крыльцо со столпами, притвор, звонница, южный придел и северная часть церкви относятся к XVII-XVIII векам. В 1924 году храм закрыли. В наши дни церковь передана местной общине РПЦ и отреставрирована.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен придел церкви Живоначальной Троицы, что за Тьмакой в Твери. Церковь освящена в 1564 году. Сохранилась надпись на западной стороне храма: «Лето 7072 совершен бысть сии храм во имя Живоначальния Троицы месяца августа 15 при благоверном царе Великом князе Иване Васильевиче и всея России и при епископе Акакии Тферьскомъ замышлениемъ и строением раба Божия Гавриилъ Андреева Тоушиньского». Церковь сложена из кирпича с применением белого камня, оштукатурена и побелена. Состоит из низкой апсиды, собственно храма, близкого в плане к квадрату, трапезной с двумя приделами, трехъярусной колокольни. Первоначально храм был трехглавым. со временем количество глав достигло семи. из них пять световых и две глухих. Здание неоднократно перестраивалось. С давних времен храм известен в народе под именем «Белая Троица». Считается, что название произошло от того, что храм всегда окрашивался белой краской и в старину имел кровлю из черепицы беловатого цвета. Троицкий храм — единственный в Твери, в котором богослужения не прекращались даже в советский период.

В ансамбле Кирилло-Белозерского монастыря сохранилась дораскольная церковь Введения, построенная в 1519 году на месте старой деревянной монастырской трапезной. В первой половине XIX века внешний вид церкви претерпел несколько изменений.

В 1547 г. в Сергиев Посаде была построена каменная одноглавая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы на Подоле на средства боярина И. Хабарова. Несколько раз церковь перестраивалась, современные своды с главой устроены в 1740 году. Храм закрыт в 1928 г., в 1968 частично отреставрирован. Возвращен Троице-Сергиевой лавре в 1991 году.

Двустолпный пятиглавый собор Введения Пресвятой Богородицы во храм во Владычном монастыре в г. Серпухове был сооружен не ранее 1597 года на вклад Бориса Годунова вместо каменного здания 1362 г. Окружающие собор паперти полностью перестроены в XIX в. Собор закрыт в 1927 г., служил складом. В нач. 2000-х храм отреставрирован в формах XVI в.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен храм в г. Афины (Греция). Церковь датируется 1100 годом. Также Введенская церковь есть в г. Прилеп (Македония). Дата постройки 1300 или 1400 годы.

Старообрядческие Введенские храмы

В старообрядчестве также ряд храмов освящен в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В Русской Православной старообрядческой Церкви: в г. Боровске Калужской области, в г. Симферополе, в селе Новая Некрасовка и г. Балта Одесской области, с. Липованы Черновицкой области, в г. Браила(Румыния), в г. Бишкеке (Киргизия). Изначально Свято-Троицкий храм села Пристань Свердловской области также был освящен в честь Введения, но после пожара в 1980-е годы переосвящен во имя Святой Троицы. С тех пор здесь отмечают два престольных праздника — Введение и Троицу.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — престольный праздник для женских монастырей Николо-Улейминского в России и села Русская Слава в Румынии.

Введению Богородицы посвящены поморские храмы в Нижнем Новгороде, селе Белая Калитва Ростовской области, Ульяновской общины (Латвия) и Бобришской (Пущанской) общины в Литве.

4 декабря Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Как это было?

По сохраненным Преданием рассказам, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.

Икона. Новгород. XIV в. Государственный Русский музей, СПб.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

Но в церковном Предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

Иконы Введения во храм Пресвятой Богородицы

Мозаика ц. Успения близ Дафни. Ок.1100 г. Греция

Фрагмент эпистилия. Кон. XII в. Монастырь Ватопед, Афон, Греция

Западные врата Богородице-Рождественского собора. 1227-1238 гг. Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Фрагмент

Мануил Панселин. Фреска Успенского собора Протата, Карея, Афон. Кон. XIII — нач. XIV в.

Двусторонняя икона-таблетка. 2-я четв. XV в. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник

Читайте также: Введение во храм Пресвятой Богородицы: иконография, иконы, картины

Молитвы

Текст службы Введения во храм Пресвятой Богородицы

На Малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры, глас 1.

Подобен: Небесных чинов:

От Господа приимше обещания плод Иоаким и Анна, Божию Матерь, благоприятну жертву, в храм введоша днесь, и Захариа великий архиерей благословив прият. [Дважды.]

Святых святая во святых обитати достойно введеся, яко богоприятна жертва: и Сию девы добродетельми благоукрашаемы, впреди свещоносяще, приведоша Господу якоже сосуд священнейший.

Да отверзется дверь богоприятнаго храма: храм бо всех Царя и престол, днесь со славою внутрь прием, Иоаким возлагает освятив Господу, от Него избранную в Матерь Его.

Слава, и ныне: глас 8:

Давид провозглашаше Тебе, Пречистая, провидя освящение входа Твоего в храм: в немже концы днесь празднующе, славословят Тя, Всепетая. Яже бо прежде рождества Дева, и по рождестве пребывши нетленна, Мати Слова жизни. Днесь в храме Захариа веселится, восприем Тя Владычице, и святая святых радуются, подъемши Тя источника жизни нашея. Темже и мы псаломски вопием Ти: о нас моли Сына Твоего и Бога нашего, даровати нам велию милость.

На стиховне стихиры, глас 2:

Подобен: Доме Евфрафов:

Двери небесныя приимите Деву во святая святых, нескверную же скинию Бога Вседержителя.

Стих: Приведутся Царю девы вслед Ея, искренния Ея приведутся Тебе.

Девственнии лицы Чистую приемлите Деву, светло свещоносяще, во святая святых, яко Невесту Бога Всецаря.

Стих: Приведутся в веселии и радовании, введутся в храм Царев.

Хлеб словесный, чертог Божия Слова, из руки божественнаго ангела, приемлет обитающи во святая святых.

Слава, и ныне, подобен тойже:

Свет Тя трисиянный, вжегши Богородице, в храме славы, небесную Ти пищу посылает, величая Тя.

Тропарь, глас 4:

Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся смотрения Зиждителева исполнение.

Читайте также: Введение во храм Пресвятой Богородицы: что поется в этот день в храме?

Проповеди

Митрополит Сурожский Антоний:

Есть праздники, сила которых заключается в воспоминаемом событии; важно, значительно в них, решающе для судеб человеческих то, что случилось; таков праздник Рождества Христова или праздник Воскресения; решающее значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился на земле, что именно в тот день воскрес Господь, умерший крестной смертью ради нашего спасения.

И есть праздники, так же как и иконы, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их обстановка не ясна. Таков праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исторически в древнем Иерусалиме действительно случилось то событие, которое описывается в богослужебной песне, — едва ли возможно; но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное о Божией Матери, нежели физическое Ее вступление во Святая Святых, которое было запрещено и Первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда, достигши этого возраста, Она вступила действительно во Святая Святых — не вещественное Святая Святых храма, а в ту глубину Богообщения, которую исторически Храм собой изображал.

И с каким трепетом мы должны читать в богослужебной книге слова, которые приписываются с такой нежностью, с такой глубиной Иоакиму и Анне: Чадо, иди! И будь Тому, Который все тебе дал, возношением и сладким благоуханием! Вступи в ту область, куда нет двери; научись тайнам и готовься стать местом вселения Самого Бога… Как дивно подумать, что мать, отец могут обратиться к ребенку с такими словами: Войди в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и приготовь себя быть возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения…

Так некоторые отцы Церкви и святитель Феофан толкуют значение этого вступления Божией Матери в храм, во Святая Святых. Не тронутая грехом, не оскверненная ничем, но уже способная чистым сердцем, не оскверненной плотью, не затуманенным умом отозваться на святыню, на славу, на дивность Божию, трехлетняя Отроковица посылается в эти глубины молитвенного, созерцательного общения.

И в другом месте того же богослужения мы читаем, как Ей тихо говорит Архангел Гавриил, чтобы Она открылась Богу и приготовилась стать местом вселения грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам праздник: о том, как с первых Своих шагов, напутствуемая матерью и отцом, наставляемая Ангелом, Она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, которые составляют подлинное Святое Святых. И разве удивительно после этого, что мы этот день празднуем как начало спасения: первая из всех тварей Пресвятая Дева вступает в эти непроходимые, неприступные глубины, вступает в то общение с Богом, которое будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно, неоскверненно в течение всей Ее жизни, до момента, когда, как пишет один из западных писателей, Она сможет, в ответ на Божий призыв, произнести Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью Своей и, вместе с Духом Святым, родить воплощенное Божие Слово.

Да, в день этого праздника действительно совершается для нас явление этого дивного события, начало этого возрастания, но также дается нам и образ того, к чему мы призваны, куда нас зовет Господь: во Святое Святых. Да — мы осквернены; да — наши умы отуманены; да — наши сердца нечисты; да — наша жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем доступно покаяние, которое может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь нашу сделать правой, так чтобы и мы могли войти во Святая Святых.

И в этом празднике, в словах, которые я прочел в начале, произнесенных как бы Иоакимом и Анной, разве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу, чтобы с ранних лет — с мгновения, когда ребенок может что-то уже если не умом понять, то чуять сердцем, воспринимать чуткостью, принять благодать — сказать и нашим детям: вступи благоговейно, трепетно в ту область, куда никакая дверь — ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, а только безмолвное, трепетное предстояние пред Богом, — то Святое Святых — с тем, чтобы вырасти в полную меру роста Христова, уподобиться Матери Божией и стать храмом, местом вселения и Святого Духа, и Господа в Таинствах, и стать детьми нашего Небесного Отца. Аминь!

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 4 декабря 2012 года

- Протоиерей Александр Ильяшенко Введение во храм Пресвятой Богородицы: Как очистить колодец души от хлама?

- Протоиерей Валериан Кречетов Введение во храм Пресвятой Богородицы: Мы ничего своего не имеем

- Протоиерей Валерий Захаров Проповедь на Введение Пресвятой Богородицы во Храм

Статьи

- Введение во Храм Пресвятой Богородицы — педагогический праздник

- Введение Богородицы во храм: Об унижении женщины в Церкви

- Введение Богородицы во храм: Станет ли эпоха храмостроительства эпохой изменения людей?

- Введение Пресвятой Богородицы во храм: О чем нам нельзя забывать

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

7, С. 343-348

опубликовано: 1 ноября 2009г.

- Установление праздника В.

- Святоотеческие проповеди на В.

- Праздник В., согласно Типикону Великой церкви (IX-X вв.)

- В студийских Типиконах

- По Иерусалимскому уставу

- Марковы главы

- Современный греческий приходской Типикон

- Праздник В. на Западе

- Гимнография

- Иконография

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

[греч. Εἴσοδος τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ Ναῷ; лат. Praesentatio S. Mariae in templo], один из великих церковных праздников, установленный в честь события приведения Пресв. Богородицы Ее родителями в иерусалимский храм для посвящения Богу.

Событие В. не упоминается в канонических Евангелиях и известно из более поздних апокрифических греч. «Протоевангелия Иакова» (гл. 7. 2-3) (2-я пол. II в.) и лат. Евангелия Псевдо-Матфея (IX в.), к-рые отражают устное предание, но в соответствии с традициями лит. жанра дополнены подробностями из библейских книг, имеющих прообразовательное значение (1 Пар 15 и Пс 44), а также из евангельской истории Сретения (Лк 2. 22-38).

Введение во храм Пресв. Богородицы. Икона из Успенского собора Кирилло-Белозерского мон-ря. 1497 г. (КБМЗ)

Введение во храм Пресв. Богородицы. Икона из Успенского собора Кирилло-Белозерского мон-ря. 1497 г. (КБМЗ)

Согласно упомянутым источникам, родители Пресв. Богородицы Иоаким и Анна, когда их Дочь достигла 3-летнего возраста, решили исполнить данный ими ранее обет посвятить Ее Богу и направились в иерусалимский храм. Около входа во храм стояли призванные Иоакимом юные девы с зажженными светильниками, для того чтобы юная Мария возлюбила храм всем сердцем. Пресв. Дева, несмотря на Свой возраст, легко преодолела крутые ступени храма и была встречена и благословлена первосвященником, по преданию Захарией, буд. отцом Иоанна Крестителя. По особому откровению Она как одушевленный кивот Божий (ср.: 1 Пар 15) была введена во Святая Святых, куда имел право входить только первосвященник однажды в год (см.: Исх 30. 10; Евр 9. 7) — этим была явлена Ее особая роль в судьбе человечества. Событие В. стало началом нового этапа в жизни Пренепорочной Девы — пребывание при иерусалимском храме, продолжавшееся до тех пор, пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя при храме, Мария посвящала Себя молитве, изучению Свящ. Писания и рукоделию. По прошествии времени Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, по закону отцов, поручена заботам престарелого Иосифа, Обручника ее.

Установление праздника В.

В наст. время В. входит в число двунадесятых праздников, но установлен он был в Церкви позднее других из этого числа. Возможно, его появление связано с деятельностью имп. Юстиниана I, построившего в 543 г. на развалинах иерусалимского храма огромную церковь, посвященную Пресв. Богородице и названную им Новой для отличия от прежней, располагавшейся около Овчей купели, напротив храма (Procop. De aedif. 5. 6).

В VIII в. праздник был отмечен в нек-рых месяцесловах. Их сдержанные указания, видимо, говорят о том, что первоначально служба на В. совершалась без особой торжественности. Патриарху К-польскому Герману I (VIII в.) приписываются 2 гомилии на В. (PG. Vol. 98. Col. 292-309, 309-320), что может свидетельствовать о праздновании В. в К-поле того времени. С IX в. праздник получил широкое распространение на Востоке (Скабалланович. Типикон. Вып. 1. С. 110).

Статус праздника В. постепенно менялся, в правосл. Церкви он окончательно вошел в число двунадесятых праздников только после XIV в.- Феодор Продром (XII в.) и Никифор Каллист (XIV в.) (Niceph. Callist. Hist. eccl. 2. 3) еще не включали его в это число (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 401), но, согласно студийским и иерусалимским Типиконам XI-XIV вв., он отмечается почти так же торжественно, как и др. двунадесятые праздники. Тем не менее даже в печатных Типиконах XVII в. отдельные особенности совершения службы В. указывают на то, что статус этого праздника неск. уступает статусу др. двунадесятых.

В качестве даты праздника практически повсеместно принято 21 нояб., исключение составляют только копт. месяцесловы, в к-рых В. отмечается 29 нояб. (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 395), и практика отдельных областей Римской Церкви, где В. было подвижным праздником и отмечалось в воскресный день после 11 нояб.

Святоотеческие проповеди на В.

Патристические лекционарии (напр., Hieros. Patr. 8, XI в.; 133, 1582 г.; 135, XIV в.; Hieros. Crucis. 7, XII в. и др.) обычно приводят для чтения на службе В. одно (или оба) из 2 слов св. Георгия Никомидийского: «Καλὰς ἡμῖν ὑποθέσεων ἀρχὰς ἡ παροῦσα πανήγυρις» (Хорошие оснований начатки — нынешнее торжество — PG. 100. Col. 1420) и «Αἱ τῶν θείων πανηγύρεων ἐλλάμψεις» (Сияния божественных торжеств — Combefis F. Novum Auctarium Graeco-Latinae Bibliothecae Patrum. P., 1648. T. 2. P. 1069; слова св. Георгия указаны также всеми студийскими Типиконами), а иногда и слово свт. Германа I К-польского «᾿Ιδοὺ καὶ πάλιν ἕτερα πανήγυρις» (Вот и снова другое торжество — PG. 98. Col. 309-320). Реже встречаются слова свт. Тарасия К-польского «Θαιδρὰ καὶ παράδοξος ἡ παροῦσα πανήγυρις» (Светло и чудесно нынешнее торжество — PG. 98. Col. 1481-1500; именно это слово указано в московском первопечатном Типиконе 1610 г.) и Иоанна Гавра «῾Ο νῦν ἐν λόγοις» (Ныне словами — Boissonade J. F. Anecdota graeca. P., 1831. Vol. 3. P. 71-111).

Праздник В., согласно Типикону Великой церкви (IX-X вв.)

В ранней рукописи этого Типикона (Patm. gr. 266, IX-X вв.) отсутствуют особые указания относительно порядка совершения службы на В., отмечена лишь память события (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 26; то же и в месяцеслове греч. Евангелия Sinait. gr. 150, X-XI вв.- Там же. С. 203). Согласно 2 рукописям X-XI вв., служба на В. пелась в храме Пресв. Богородицы в Халкопратии (обычное место наряду с Влахернским храмом для служб на Богородичные праздники), куда утром в день праздника из храма Св. Софии направлялась лития с участием Патриарха. На утрене (на Пс 50) и малом входе литургии пели тропарь 4-го гласа «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον» (

В студийских Типиконах

использовавшихся в Византии до нач. XIII в., а на Руси до нач. XV в., праздничный цикл В. уже состоит из 3 или 4 дней: предпразднства 20 нояб., собственно праздника 21 нояб., попразднства 22 (или 22-23) нояб. Разные редакции Студийского устава — Студийско-Алексиевский 1034 г. (отражает к-польскую практику 1-й пол. XI в.), Евергетидский (отражает практику к-польского монашества кон. XI в.), Георгия Мтацминдели (отражает практику афонского монашества сер. XI в.), Мессинский 1131 г. (отражает южноитал. (калабро-сицилийскую) практику XII в.) Типиконы — излагают порядок служб введенского цикла с нек-рыми различиями (см.: Пентковский. Типикон. С. 296-298; Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 319-323, 813; Кекелидзе. Литургические груз. памятники. С. 241; Arranz. Typicon. P. 58-61).

В более раннем Студийско-Алексиевском, а также южноитал. Мессинском и Николо-Казолянском Типиконах и студийских Минеях XI-XII вв. (Ягич. Служебные Минеи. С. 431-436) попразднство составляет 1 день; в Евергетидском и Георгия Мтацминдели Типиконах — 2. Поздний южноитал. Типикон мон-ря Гроттаферрата (Crypt. A. II. 7, 1300 г.) распространяет попразднство на 3 дня (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 365). День отдания праздника В. в студийских Типиконах не выделяется.

В день предпразднства 20 нояб. совершается служба с «Бог Господь», последование В. соединяется с последованиями святых этого дня. Студийско-Алексиевский Типикон под 20 нояб. не упоминает памяти святых, однако при описании службы отмечено соединение последования В. с последованием «дневного святого». В др. Типиконах указаны памяти прп. Григория Декаполита и свт. Прокла, но служба В. соединяется только с последованием прп. Григория (то же и в студийских Минеях XI-XII вв.). Лишь в Евергетидском Типиконе приводится соединение последований В. и обоих святых и не указаны песнопения Октоиха (вероятно, по причине избытка последований).

Введение во храм Пресв. Богородицы. Икона. XIV в. (ГРМ)

Введение во храм Пресв. Богородицы. Икона. XIV в. (ГРМ)

В день В. совершаются праздничные вечерня (со входом и 3 паремиями) и утреня; на утрене после кафизмы или праздничных антифонов — 1-й степенный антифон 4-го гласа (

В дни попразднства последование В. соединяется с последованием «дневного святого», канон утрени тот же, что и в день праздника, часть стихир заимствуется из последования 21 нояб., часть — особые (попразднства). Распределение стихир, седальнов и канонов по дням и в дни праздничного цикла отмечается в разных студийских Типиконах, хотя все они основываются на одном корпусе песнопений.

В каждый из 3 дней праздника (20-22 нояб.) Студийско-Алексиевский Типикон приводит по особому тропарю: 20 нояб. тропарь 1-го гласа «Правьдьнику плодъ Иоакима и Анны приносить ся Богу» (в наст. время седален 21 нояб.); 21 нояб.- тропарь тот же, что и в Типиконе Великой ц., и в позднейших богослужебных книгах; 22 нояб.- тропарь 4-го гласа «Въспитенеи въ цьркви въ святая святымъ» (в совр. книгах не употребляется). По Евергетидскому и Мессинскому Типиконам в дни попразднства поется тот же тропарь, что и в 1-й день праздника.

Различные студийские Типиконы по-разному излагают особенности службы В., что в основном связано с особенностями той или иной редакции Студийского устава: 1) по Студийско-Алексиевскому Типикону на вечерне накануне праздника поется 1-я слава 1-й кафизмы «Блажен муж», по Евергетидскому и Мессинскому вечернее стихословие отменяется; 2) по Евергетидскому Типикону после вечерни совершается паннихис (παννυχίς — особая ночная служба), на к-рой поются каноны дня и праздника (4-го гласа, творение Иосифа; этот канон в др. студийских Типиконах указан на утрене 20 нояб.); 3) кафизмы на утрене по Мессинскому и Георгия Мтацминдели Типиконам заменяются, как и в др. праздники, на 3 праздничных антифона; Евергетидский Типикон после кафизм и седальнов указывает стихословить 6-ю кафизму (Пс 37-45; стихословие назначено, возможно, для того, чтобы прозвучал Пс 44, к-рый обычно истолковывается как пророчествующий о Богородице), а затем — полиелей; 4) поскольку по Студийско-Алексиевскому Типикону утреня заканчивается великим славословием в кафедральной редакции только в Великую субботу, на В. утреня имеет стихиры на стиховне; по др. студийским Типиконам окончание утрени с пением великого славословия в кафедральной редакции; 5) на литургии по Мессинскому и Георгия Мтацминдели Типиконам антифоны «

В Евергетидском Типиконе кроме обычного порядка службы даны указания о совпадении дней введенского цикла с воскресеньем — краткие для 20, 22 и 23 нояб. (только о литургии), подробные для 21 нояб. (на утрене полиелея нет, поются степенные антифоны гласа, прокимен и Евангелие воскресное, Евангелие праздника отменяется; на литургии отменяется входной стих).

По Иерусалимскому уставу

на к-рый в XII-XIII вв. перешли греч., в XIV в.- южнослав. Церкви, в кон. XIV — нач. XV в.- Русская Церковь, празднование В. образует 6-дневный цикл: предпразднство составляет по-прежнему 1 день (20 нояб.), когда поются 3 последования: предпразднства, прп. Григория и свт. Прокла; попразднство увеличено до 4 дней, включая отдание праздника в последний день (22-25 нояб.). В описании службы В. редакции Иерусалимского устава различаются незначительно.

Служба предпразднства в целом соответствует шестеричной (см. ст. Знаки праздников месяцеслова); последование содержит оригинальный тропарь и неск. самогласнов. В старопечатных рус. Типиконах (М., 1610, 1633, 1641) день предпразднства имеет шестеричный знак; в ныне принятом в РПЦ Типиконе знака нет, хотя уставные указания почти не отличаются от указаний старопечатных книг. Тропарь предпразднства иной, нежели в студийских Типиконах. Песнопения Октоиха на службе не употребляются, что зафиксировано и в старопечатных, и в совр. Типиконах; в последнем регулярно отменяются песнопения Октоиха в предпразднство, а в старопечатных Типиконах Октоих не поется из-за необходимости соединять сразу 3 минейных последования. На вечерней стиховне вместо стихир Октоиха поются стихиры свт. Прокла, не спетые на «Господи, воззвах» (где пелись стихиры предпразднства и прп. Григория). Утреня завершается по будничному чину, на литургии поются изобразительные антифоны, на блаженнах — песни 3-я и 6-я канона предпразднства, чтения на литургии — рядовые и свт. Прокла. Тема В. появляется в богослужении задолго до праздника — уже 8 нояб. на литии указана стихира «

День праздника 21 нояб. отмечается всенощным бдением, хотя оговаривается и возможность совершения полиелейной службы. До 2-й пол. XVII в. бдение служили только в храмах, посвященных В., в др. бдения не бывало (см., напр.: Голубцов А. П. Чиновники моск. Успенского собора и выходы Патриарха Никона. М., 1908. С. 21, 216). Богослужение на В. состоит из малой вечерни, всенощного бдения (с литией), часов и литургии. Устав службы практически не отличается от устава др. двунадесятых Богородичных праздников (Рождества Богородицы и Успения). Поются только песнопения праздника. На утрене по Пс 50 на «

Устав служб попразднства не имеет значительных отличий от попразднств др. праздников. Поются песнопения как с 1-го дня праздника (поочередно, по дням, один из 2 канонов; самогласны), так и собственные песнопения дней попразднства. 23 нояб. последование праздника может соединяться с последованием блгв. кн. Александра Невского, устав службы в совр. Типиконе отсутствует; в старопечатных Типиконах этот устав выписывался (М., 1610. Л. 421-423; М., 1633. Л. 269-271).

В день отдания праздника В., 25 нояб., последование В. соединяется с последованиями священномучеников Климента Римского и Петра Александрийского, что составляет отличительную особенность отдания В. по сравнению с др., т. к. обычно в такие дни последования «дневных святых» не поются. В остальном служба отдания не отличается от др.: повторяются песнопения праздника с 1-го дня, только отсутствуют вход на вечерне с паремиями и полиелей на утрене. В конце утрени поется великое славословие.

Марковы главы

Типикон, принятый в наст. время в Русской Церкви, для цикла В. имеет неск. марковых глав, описывающих соединение с воскресной службой предпразднства (Типикон. [Т. 1.] С. 270-272), праздника (Там же. С. 275-276), попразднства (Там же. С. 276-278) и отдания (Там же. С. 287-288). При совпадении попразднства или отдания с воскресным днем служба одного из святых оставляется (20 нояб.- свт. Прокла, 25 нояб.- сщмч. Петра). Др. 2 главы имеют в целом то же содержание, что и аналогичные главы для др. праздников.

Современный греческий приходской Типикон

протопсалта Георгия Виолакиса (Βιολάκης. Τυπικὸν. Σ. 99-103) предписывает совершение полиелейной службы без литии (всенощное бдение отсутствует). Порядок праздничной службы сохраняется примерно тот же, что и в совр. рус. Типиконе. Различия: на «Господи, воззвах» стихиры поются на 6, в конце вечерни — тропарь праздника трижды, после полиелея на утрене поется избранный псалом «

Праздник В. на Западе

Введение во храм Пресв. Богородицы. 1534–1538 гг. Худож. Тициан (Галерея Академии. Венеция). Фрагмент

Введение во храм Пресв. Богородицы. 1534–1538 гг. Худож. Тициан (Галерея Академии. Венеция). Фрагмент

В Юж. Италии, где проживало немало правосл. греков, В. праздновалось с IX в. Норманны, захватившие эти земли в XI в., перенесли обычай праздновать В. в Англию: напр., в Календаре из Уинчестера (1100 г.) упоминается Oblatio S. Mariae in templo Domini cum esset trium annorum (Radò P. Enchiridion Liturgicum. R., 1966. Vol. 2. P. 1357). Однако широкое распространение праздник получил только во 2-й пол. XIV в. В 1340 г. франц. дворянин-крестоносец Филипп де Мезьер († 1405), канцлер титулярного кор. Иерусалима Петра I Лузиньяна, владевшего также и Кипром, обратился к папе Григорию XI с предложением по примеру греков официально установить празднование В. в католич. Церкви (Epistola de solemnitate Praesentationis beatae Mariae). Папа разрешил совершение службы В. только в качестве вотивной (службы по желанию или по обету). С 1371 г. ее регулярно служили в Авиньоне, в францисканском храме.

В XV в. усилия по распространению праздника во франц. землях приложил кор. Карл V, повелевший совершать службу В. в своей придворной часовне в Париже. В 1472 г. папа Сикст IV (1471-1484) включил службу В. в Бревиарий (как праздник «по желанию» для нек-рых мест). Впосл. папа Пий V (1566-1572) исключил службу В., но папа Сикст V в 1585 г. сделал праздник В. обязательным для Римско-католической Церкви. За это время на Западе появилось 7 разных служб В., в т. ч. Филиппа де Мезьера и папы Григория XI.

В наст. время праздник В. в католич. Церкви считается малым, длится 1 день, и служба совершается без особой торжественности.

Гимнография

Значительная часть песнопений праздника В. по совр. Минеям восходит к периоду господства Студийского устава. Последование предпразднства включает тропарь 4-го гласа: «

В день праздника поется тропарь 4-го гласа, составленный на подобен тропаря Благовещения: «

По греч. рукописям известны также иные каноны праздника: 1-го гласа, с алфавитным акростихом и именем «Иосиф» в 9-й песни, со 2-й песней, ирмос: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε» (

Судя по оговорке в Евергетидском Типиконе «Глаголем же и ирмос вместо «Древом»» («Древом» — это ирмос воскресных тропарей на блаженнах 2-го гласа), некогда существовал и цикл праздничных блаженн для В.

В кон. IX или нач. X в. в Болгарии, в кругу ближайших учеников святых Кирилла и Мефодия, в рамках создания слав. Минеи Праздничной был написан канон В. 4-го гласа (нач.: «Приими, Владычице, внесения Ти пение») с анонимным акростихом по начальным буквам тропарей и богородичнов: «Приими Прячиста пяние принесения Твоего». Для того чтобы вместить акростих полностью, автор канона снабдил 8-ю песнь дополнительным тропарем, а 9-ю песнь — 2 тропарями (при 3 тропарях в песнях 1-7). В ряде списков переписчики сочли эти тропари избыточными и уравняли последние песни по размеру с остальными. Канон дошел в значительном числе списков (не менее 20), преимущественно в составе Миней Праздничных XIII-XV вв. (старшие из них в Скопской и Драгановой Минеях кон. ХIII в.). С распространением Иерусалимского устава он вышел из употребления (Кожухаров С. Преславски канон за Въведение Богородично (Към проблема «акростих — реконструкция на състава») // Paleobulgarica. 1991. XV. N 4. С. 28-38).

Лит.: Скабалланович М. Введение во храм Пресв. Богородицы. К., 1916. (Христ. праздники; 3); Goubert P. Influence des évangiles apocryphes sur l’iconographie Mariale (de Castelseprio à la Cappadoce) // Acta Congr. Mariologici-Mariani. Lourdes, 1958. Vol. 15. P. 147-164; Cothenet E. Marie dans les Apocryphes // Maria: Études sur la Sainte Vierge. 1961. Vol. 6. P. 71-56; Buck F. Are the ‘Ascension of Isaiah’ and the ‘Odes of Solomon’ Witnesses to an Early Cult of Mary? // Acta Congr. Mariologici-Mariani. Lisboa; Fatima, 1967. Vol. 4. P. 371-399; Langevin P.-E. Les Ecrits Apocryphes du Nouveau Testament et la Vierge Marie // Ibid. P. 233-252; Peretto L. M. Criteri d’impiego di alcune citazioni bibliche nel «Protovangelo di Giacomo» // Ibid. P. 274-293; Roschini G. M. I Fondamenti dogmatici del culto mariano nel «Protovangelo di Giacomo» // Ibid. P. 253-271; Peretto E. Apocrifi e pietà popolare mariana // Riv. Liturgica. 1998. N 2/3. P. 333-350.

А. А. Лукашевич, А. А. Турилов

Иконография

Введение во храм Пресв. Богородицы. Роспись ц. Кралева в Студенице. 1314 г.

Введение во храм Пресв. Богородицы. Роспись ц. Кралева в Студенице. 1314 г.

Согласно исследованию Ж. Лафонтен-Дозонь, изображение композиции «Введение Богородицы во храм» первоначально известно в составе цикла жития Богородицы. В монументальных росписях встречается с IX в. (капеллы Иоакима и Анны в Кызылчукур, IX в., Богородицы и святых Иоанна Предтечи и Георгия в Гёреме, нач. или 1-я пол. X в. (Каппадокия); собор Св. Софии в Киеве, 1037-1345; ц. Успения Богородицы в Дафни, ок. 1100; Спасо-Преображенский собор Мирожского мон-ря в Пскове, 40-е гг. XII в.; ц. Богоматери Перивлепты в Охриде (Македония), 1295; ц. Богоматери в с. Сушица близ Скопье (Македония), кон. XIII в.; ц. Спасителя в мон-ре Жича (Сербия), 1309-1316; Кралевой ц. (святых Иоакима и Анны) в мон-ре Студеница (Сербия), 1314; ц. вмч. Георгия в Старо-Нагоричино (Македония), 1317-1318; ц. Успения Богородицы мон-ря Грачаница (Сербия,Косово и Метохия), ок. 1320; собор мон-ря Хиландар на Афоне, 1320-1321; мон-рь Хора (Кахрие-джами) в К-поле, 1316-1321). Эта композиция в цикле жития Богородицы может располагаться в алтаре (собор Св. Софии в Киеве, ц. Успения Богородицы мон-ря Грачаница), в наосе (ц. Богоматери Перивлепты в Охриде, Кралева ц. в мон-ре Студеница), в параклисе (ц. Спасителя в мон-ре Жича, ц. вмч. Георгия в Старо-Нагоричино), в зап. компартименте под хорами (собор Мирожского мон-ря), в нартексе (ц. Успения Богородицы в Дафни, мон-рь Хора).