- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Грибов А.Ф.

1

Максимов Д.А.

1

1 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Россию ждет затяжная стагнация, если не будет реформ, – так оценивают нынешнее состояние большинство специалистов. Минфин просчитал основные варианты развития российской экономики на период до 2030 г. Представляется целесообразным, наряду с консервативным, инерционным и инновационным вариантами развития, рассмотреть также и оптимальный. В статье, на основе теории оптимального управления, рассматривается оптимально-целевой сценарий развития, который позволит экономике выйти на темпы роста в 2-3 %. Ключевое условие для этого – структурные изменения в экономике – повышение отдачи на капитал за счет роста производительности труда, опережающего рост зарплат, и, как результат, увеличение доли инвестиций в ВВП. Предлагается экономико-математическое описание оптимального сценария российской экономики с прогнозом до 2030 г.

оптимальное управление

инвестиции

стагнация

темпы роста

сценарий развития

российская экономика

1. Бельченко С.В., Халиков М.А., Щепилов М.В. Управление трансакционными издержками интегрированной группы предприятий: методы и модели. – Тула: Гриф и К, 2011. – 171 с.

2. Закревская Е.А. Модели и методы оценки и управления стоимостью инновационно-ориентированного предприятия // автореферат на соис. уч. степ. к.э.н., РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2012. – 23 с.

3. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 592 с.

4. Халиков М.А., Хечумова Э.А., Щепилов М.В. Модели и методы выбора и оценки эффективности рыночной и внутрифирменной стратегий предприятия. – М.: Коммерческие технологии, 2015. – 595 с.

5. Шевелевич К.В. Законы сравнительной статики для межотраслевого баланса с разложимой матрицей прямых затрат // Приоритетные научные исследования и разработки: сборник статей Международной научно-практической конференции, Саратов, 13 февраля 2016 г./ отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа, 2016. – С. 130–131.

Россию ждет затяжная стагнация, если не будет реформ, – так оценивают нынешнее состояние большинство специалистов. Минфин просчитал основные варианты развития российской экономики на период до 2030 г. Представляется целесообразным, наряду с консервативным, инерционным и инновационным вариантами развития, рассмотреть также и оптимальный. В этой связи необходимо обратиться к теории оптимального управления. Под управлением понимается прямое воздействие на систему, направленное на достижение заданного результата. В этом отличие управления от регулирования, которое осуществляется на основе сравнения регулируемого (выходного) показателя с задающим (входным).

Под оптимальным управлением понимается выбор из многих возможных такого варианта управления, который по заданному критерию является оптимальным [4].

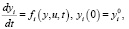

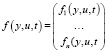

Поведение любой нелинейной многосвязной системы описывается следующими уравнениями движения [2]:

где у – вектор фазовых координат, задающий состояние системы; х – вектор внешних (входных) задающих и (или) возмущающих воздействий на систему;

Если возмущающие воздействия пренебрежимо малы, некоторые из задающих воздействий становятся управляющими, а другие являются заданными известными функциями времени, то приходим к следующим уравнениям для управляемой динамической системы:

где и – вектор управляющих параметров, u∈U; U – область допустимых значений управляющих параметров.

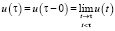

Управляющая траектория (управление) u(t) называется допустимой, если она кусочно-непрерывна, в точках разрыва непрерывна слева:

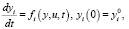

Если задан закон управления, т. е. определена допустимая управляющая траектория u(t), то уравнения для фазовых переменных принимают вид:

тем самым при любых начальных условиях у(0) = y0 однозначно определяется решение.

В качестве критерия оптимальности выбирается некоторый функционал от фазовой и управляющей траекторий, который подлежит максимизации (минимизации). Необходимые условия для решения такой задачи дает принцип максимума Понтрягина.

Принцип максимума Понтрягина

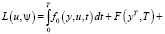

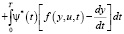

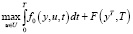

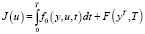

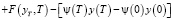

Принцип максимума Понтрягина применяется к общей задаче управления, имеющей вид [3]:

где

y0, уT – начальное и конечное значения вектора состояния;

U – область возможных значений управляющих параметров;

f0 (y, u, t) – подынтегральная функция критерия управления.

Функции f (у, и, t), F (уT, Т) – непрерывны и дифференцируемы по каждому аргументу. Если определено уравнение u(t), то однозначно при заданном начальном условии у(0) = y0 определена траектория системы y(t). Траекторию системы, соответствующую оптимальному управлению u*(t), назовем оптимальной и обозначим y*(t).

Как известно, задача нелинейного программирования сводится к поиску седловой точки функции Лагранжа [1]. Именно этот подход применяется и для решения задачи (4). Роль переменных выполняют управляющие переменные и, ограничениями служат дифференциальные уравнения для фазовых переменных

а роль функции цели выполняет функционал

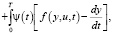

Построим функцию Лагранжа для этой задачи:

где

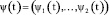

Подынтегральная функция в последнем интеграле выражения (7) – это матричная форма записи скалярного произведения вектора-строки ψ(t) на вектор-столбец

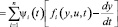

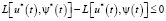

Седловая точка (точнее, траектория) u*(t), у*(t) определяется как решение неравенства

Если u*(t),

В самом деле, правое неравенство (8)

тем самым на оптимальной траектории выполнены уравнения системы

(если бы в некоторых точках уравнения системы не выполнялись, то подбором функций можно было бы сделать неравенство (9) строго большим нуля, т.е. придем к противоречию). Рассмотрим левое неравенство (8), из него следует:

поэтому для всех управлений u(t), для которых выполняются уравнения системы (5),

т.е. действительно u*(t) – оптимальное решение (управление) задачи (4). При этом максимальное значение критериального функционала задачи (4) равно значению функции Лагранжа в седловой точке.

Необходимые условия оптимальности (принцип максимума)

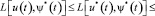

Итак, если u*(t), ψ*(t) – седловая точка, то u*(t) – оптимальное решение задачи (4). Поэтому необходимые условия существования седловой точки являются одновременно и необходимыми условиями максимума задачи (4).

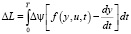

Если сопряженные переменные получили бесконечно малые приращения ∆y, то согласно выражению (7) функция Лагранжа получила бесконечно малое приращение:

Поскольку u*(t), ψ*(0 – седловая точка, то, согласно правому неравенству (8), в этой точке функционал L(u*, ψ) достигает минимума по ψ, поэтому для любого бесконечно малого приращения ∆ψ в окрестности этой точки ∆L = 0, и тем самым

т.е. для управления u*(t) и соответствующей ему фазовой траектории y*(t) выполняются уравнения системы.

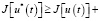

Остальные необходимые условия оптимальности следуют из левого неравенства для седловой точки.

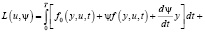

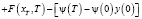

Прежде всего путем интегрирования по частям функция Лагранжа преобразуется к виду

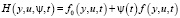

Первые два слагаемых под знаком интеграла называются функцией Гамильтона:

поэтому функция Лагранжа преобразуется к виду

Если управление u(t) получило приращение ∆u(t), то фазовая траектория изменилась с у(t) на y(t) + ∆y(t), а функция Лагранжа получила приращение:

Поскольку для существования максимума необходимо ∆L = 0 при любых ∆и, то, приравняв нулю (12), получаем необходимые условия максимума:

Условия (13) – это условия существования локального максимума функции Гамильтона без учета ограничений на управляющие параметры. Если такие ограничения есть, то условия (13) заменяются следующими:

Согласно условию оптимальности (16) функция Гамильтона в любой момент t либо должна принимать свой внутренний (локальный) максимум, и тогда должно выполняться условие

Из выражения для функции Гамильтона (10) видно, что

Таким образом, процедура применения принципа максимума задаче (4) состоит в следующем.

Сначала вводятся п сопряженных переменных затем строится функция Гамильтона:

Если кроме уравнений движения есть и другие ограничения, то они обычным образом включаются в функцию Лагранжа, а, следовательно, и в функцию Гамильтона [5].

Принцип максимума дает лишь необходимые условия оптимальности. Действительно, оптимальная траектория состоит из некоторых участков управляющих траекторий, определенных по этому принципу.

Выводы

Если ничего не делать, в том числе со структурой бюджета, то сценарий долгосрочной стагнации может реализоваться. Но расчеты показывают, что наиболее вероятным является другой, оптимально-целевой сценарий развития, который позволит экономике выйти на темпы роста в 2-3 %. Ключевое условие для этого – структурные изменения в экономике – повышение отдачи на капитал за счет роста производительности труда, опережающего рост зарплат, и, как результат, увеличение доли инвестиций в ВВП. Такой подход требует повышения гибкости рынка труда, мобильности работников, вложений в их переобучение. В этом случае экономика сможет преодолеть экономический спад уже в 2018 г., увеличиваясь к 2030 г. на 44 %.

Библиографическая ссылка

Грибов А.Ф., Максимов Д.А. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 6-1.

– С. 109-112;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9562 (дата обращения: 01.02.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Северо-Кавказского

федерального округа

Оптимальный

сценарий, предполагающий полную

реализацию заявленных в Стратегии целей

и мероприятий, характеризуется следующими

параметрами:

динамичное развитие

туристического комплекса;

значительное

сокращение разрывов по производительности

в ключевых секторах экономики

Северо-Кавказского федерального округа;

глубокая модернизация

социальной инфраструктуры, включая

образование, здравоохранение, жилищный

сектор, обеспечивающая значительное

повышение качества человеческого

капитала и стандартов качества жизни

населения;

создание новых

центров экономического развития,

преодоление отставания депрессивных

регионов;

активная интеграция

в российский и мировой рынок;

существенное

улучшение инвестиционного климата, в

том числе для иностранных инвесторов;

опережающее

развитие транспортной системы

Северо-Кавказского федерального округа,

отвечающей потребностям экономики и

населения на качественные транспортные

услуги и инфраструктуру;

стабилизация

общественно-политической и межэтнической

ситуации.

Среднегодовой

темп роста валового регионального

продукта субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-Кавказского

федерального округа, по этому сценарию

составит 7,7 процента в год, промышленного

производства — 10,1 процента в год в

период с 2010 по 2025 годы.

Реализация

оптимального сценария приведет к

следующим изменениям социально-экономических

показателей в Северо-Кавказском

федеральном округе к 2025 году по сравнению

с 2008 годом:

валовой

региональный продукт увеличится с 79 до

219 тыс. рублей на душу населения;

средняя

номинальная начисленная заработная

плата вырастет

с 9,6 до 23,8 тыс. рублей

в месяц;

будет создано не

менее 400 тыс. новых рабочих мест, и, как

следствие, уровень официальной безработицы

снизится с 16 до 5 процентов;

доля населения с

денежными доходами ниже прожиточного

минимума сократится с 16,5 до 9,2 процента;

доходы

консолидированного бюджета на душу

населения возрастут с 5,1 до 20,4 тыс.

рублей на человека;

доля социальных

отраслей в структуре экономики снизится

с 22 до 17 процентов, в том числе за

счет роста доли обрабатывающих

производств, строительства и туризма

с 21 до 28 процентов.

В рамках оптимального

сценария также предполагается следующее

улучшение показателей качества жизни

к 2025 году:

обеспеченность

жильем вырастет с 17,1 до 24,4 кв. метра

на душу населения;

обеспеченность

больничными койками увеличится с 79 до

81 единицы на 10 тыс. человек;

обеспеченность

амбулаторно-поликлинической помощью

увеличится с 174 до 207 посещений на 10 тыс.

человек;

обеспеченность

высшим медицинским персоналом увеличится

с 41 до 44 врачей на 10 тыс. человек;

обеспеченность

средним медицинским персоналом увеличится

с 87 до 94 сотрудников на 10 тыс.

человек;

дефицит мест в

детских дошкольных учреждениях будет

ликвидирован;

обеспеченность

населения фиксированной телефонной

связью возрастет c 1042 до 3632 тыс.

номеров абонентов;

обеспеченность

населения мобильной телефонной связью

возрастет c 9038 до 24560 тыс. номеров

абонентов.

Развитие малого

и среднего бизнеса в рамках оптимального

сценария характеризуется:

увеличением

количества малых и средних предприятий

с 3,4 до 17 единиц на 1 тыс. человек к

2025 году;

увеличением

численности занятых на малых и средних

предприятиях с 317 до 990 тыс. человек

(23 процента общей численности занятых)

к 2025 году;

достижением

доли выпуска продукции малых и средних

предприятий до 25 — 35 процентов валового

регионального продукта к 2025 году.

Реализация

оптимального сценария также приведет

к росту спроса на электроэнергию в

округе почти до 70 млрд. кВт·ч

к 2025 году (по сравнению с 24 млрд. кВт·ч

в 2008 году).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Секрет продающего сайта О контент-ориентированном проектировании

Опубликовано: 21 Окт 2015

Вернуться в блог

Cразу отвечу на самый популярный вопрос: какие бывают фишки продающих сайтов? Ответ простой. Никаких.

Продает только информация. Не таймеры обратного отсчета времени, не онлайн-консультанты, не длинные страницы и прочие навороты, о которых мы писали ранее. Все это вторично. Только правильно отобранная и поданная информация может продавать, а плохая информация завалит любой, даже самый крутой проект.

Интересно? Тогда добро пожаловать в мир контент-ориентированной разработки! В этой статье я расскажу вам о самом важном процессе при создании продающих сайтов: контент-ориентированном проектировании.

1. Выявляем нашего клиента

Честно, я никогда не был сторонником академического маркетинга, даже когда работал в рекламном агентстве. Не нахожу важным считать возраст, пол и доход. Никогда не понимал, чем отличается сайт для 35-летних от сайта для 30-летних.

Тем не менее свою ЦА надо знать, мы выделяем несколько принципов:

- Решения принимают люди, а не компании;

- Целевых типов клиентов может быть несколько;

- Если типов несколько, нужно раздавать им приоритеты.

2. Собираем информацию для продающего сайта

Давайте сразу договоримся, что продукт у вас есть, он хотя бы несколько раз был продан незнакомым людям по той цене, которая вас устраивает. Если это так, то информации для продающего сайта достаточно.

Кто в вашей компании продает лучше всех? Менеджер по продажам, продавец-консультант или владелец бизнеса — не важно, главное, что такой человек у вас есть. Он ваш основной источник информации.

Это хорошая новость. Но есть и плохая: продажник не включает свой арсенал в ситуациях, когда он не продает. Это что-то из области рефлексов и инстинктов. То есть если вы, например, маркетолог, подойдете к продажнику с вопросами о том, как он продает, он ответит «не знаю». А если к нему подойдет клиент с тем же вопросом, ваш продажник либо исчерпывающе ответит на вопрос, либо ловко выйдет из ситуации, сняв возражения и страхи клиента. Продажники творят чудеса, но только в своей зоне комфорта, только при разговоре с клиентом.

Кто в вашей компании продает? Этот человек и есть ваш основной источник информации.

Поэтому не поленитесь и проследите за продажником на нескольких встречах с клиентами. Если продаете вы, ничего страшного, делайте на встречах пометки и собирайте, копите. Это очень ценные сведения, они того стоят.

3. Организуем собранную информацию

Информацию необходимо делить на единицы не слишком мелко, чтобы они еще представляли существенную ценность для клиента, и не слишком крупно, чтобы единицы были простые и понятные для восприятия.

Единицы информации:

- Товар-локомотив

- Направление деятельности

- Категория однотипных товаров

- Оригинальное преимущество вашего продукта

- История успеха вашего клиента

- Идеи по функционалу

- И так далее

Вам понадобится ватман и стикеры. Или просто разноцветные бумажки, как у меня. На каждую бумажку пишем единицу инфы и раскладываем их перед собой. Ок, теперь у вас есть, как я это называю, полный bird’s eye view вашего проекта. Бумажек должно быть много, очень много.

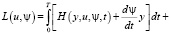

Окей, у нас получилась большущая доска, заклеенная разными идеями. В Scrum это называется backlog’ом, а идеи называются User Stories, то есть пользовательскими историями. Следующие шаги очень полезны и просты:

- Сортируем карточки по приоритету

- Проводим черту и обрубаем те, без которых можно обойтись на первом релизе, НО сохраняем их для последующих релизов сайта

- Определяем правила. Например, чтобы решить купить дорогой дом, клиент должен прочесть инфу про энергосберегающие технологии

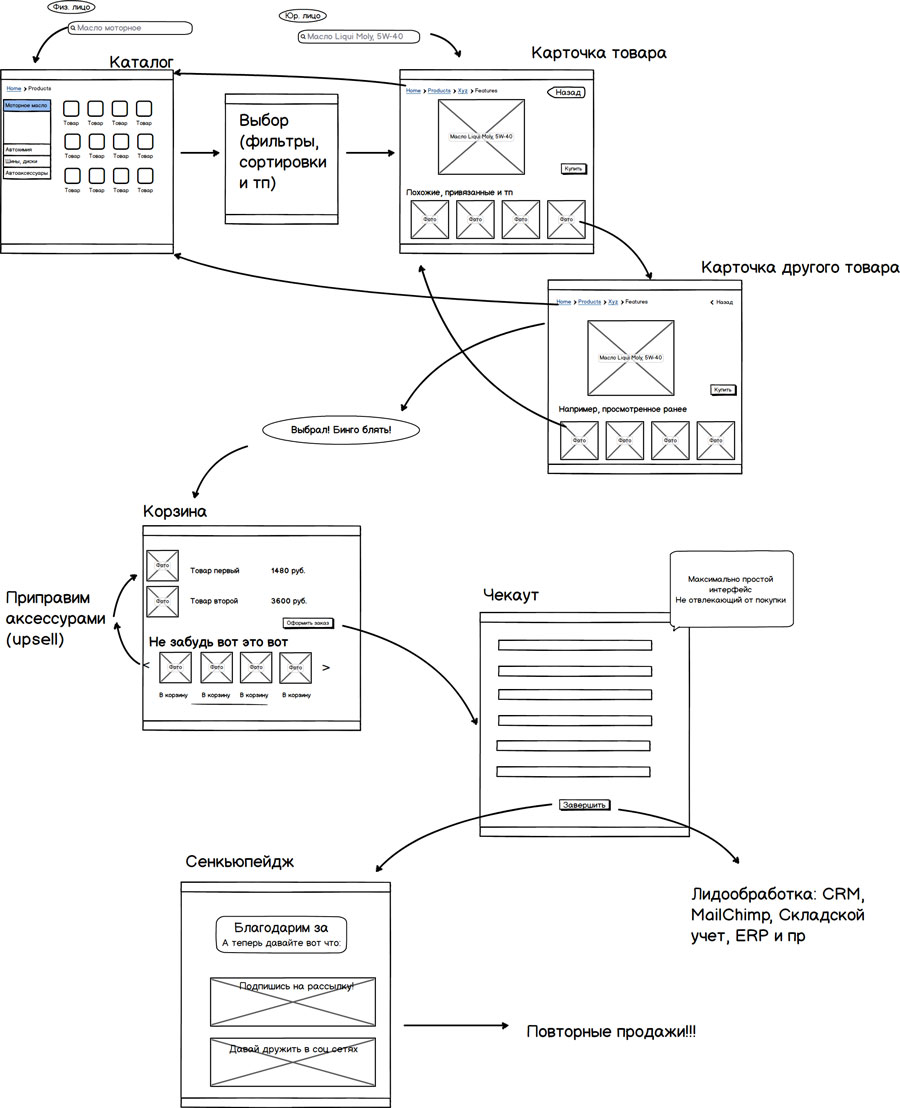

- Составляем пользовательские сценарии, опираясь на правила

Пользовательский сценарий — цепочка действий, приводящих к целевому действию. Оптимальный сценарий — это прочная цепочка, предусматривающая разветвления и ответы на любые вопросы посетителя и обязательно ведующая клиента к нужному нам целевому действию и никуда больше.

Вот простой пример сценариев поведения для компании, занимающейся строительством частных домов и производством стройматериалов:

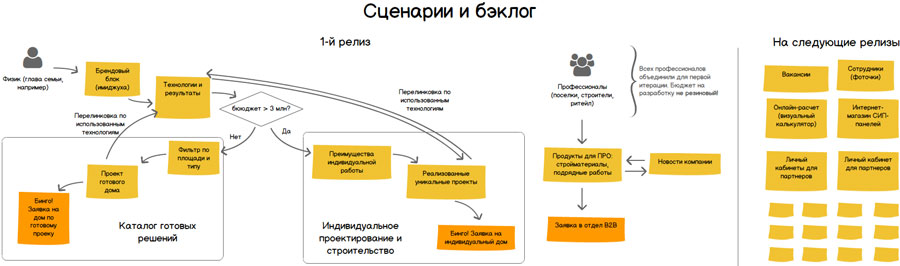

4. Сценарии перетекают в прототипы (мокапы)

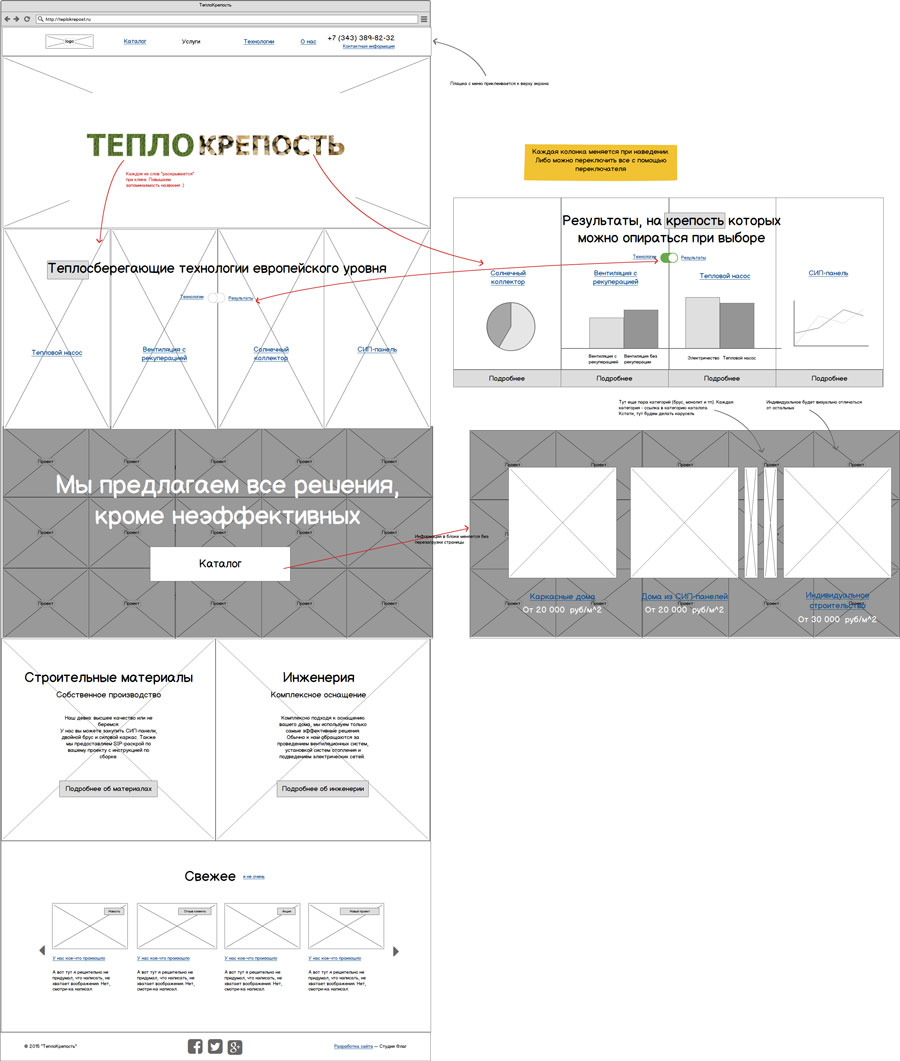

Дело техники. Самый простой этап для нас, тружеников веб-студий, и самый сложный для маркетолога или владельца бизнеса. Начинаем создавать из абстрактных бумажек цифровые истории.

Сперва нужно создать эскизные варианты страниц. Это обычно получается не сразу. Затем углубляемся в детали, но без фанатизма. Размер и расположение кнопки в форме заявки, например, лучше выберет дизайнер.

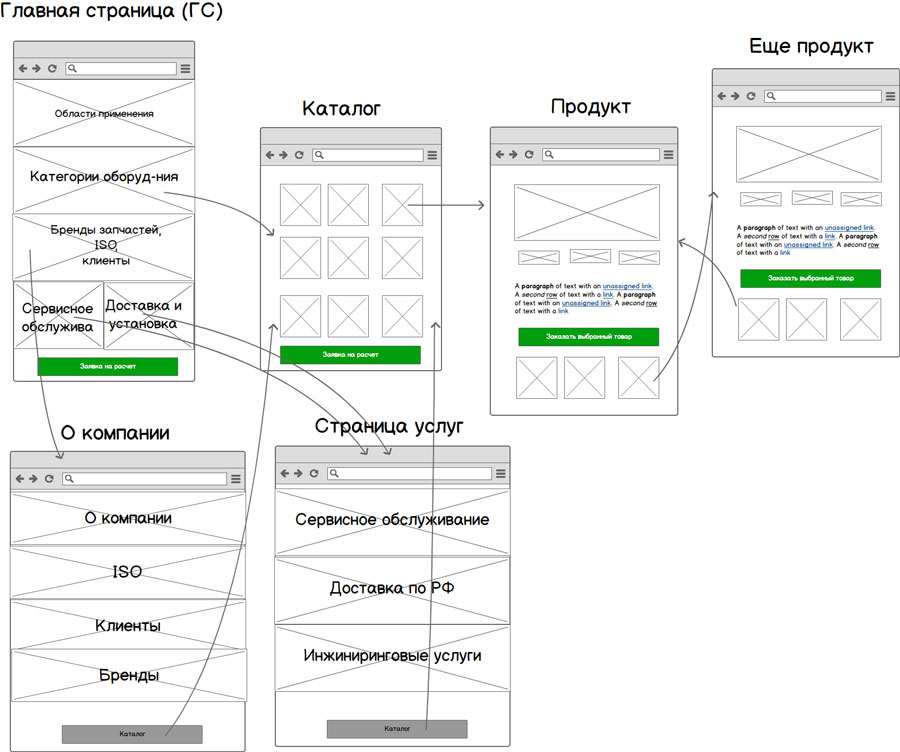

Вот пример драфтового проектирования для небольшого корпоративного сайта по поставкам трансформаторных подстанций:

Вот пример самого драфтового (эскизного) набора мок-апов (схем) для интернет-магазина автоаксессуаров:

5. Наполняем мокапы информацией

Что такое «рыба» в веб-дизайне? Это бессмысленная информация для заполнения, например, дизайн-макетов сайта. Текст-рыба часто используется веб-дизайнерами при создании сайтов ради сайта. Сперва делается дизайн, потом все это загоняется в код, затем сайт наполняется. Интересно то, что и веб-студия и заказчик на полном серьезе на этом этапе обсуждают что бы такое написать, чтобы сайт получше смотрелся. Надо объяснять, почему такой сайт-пустая-оболочка не является продающей цифровой историей?

Каждый раз, когда вы пишите заголовок, вставляете товар, услугу, вы должны писать реальный контент

Надо напрягать булки сильнее. Каждый раз, когда вы пишите заголовок, вставляете товар, услугу, вы должны писать реальный контент. Поленитесь, и все пойдет насмарку. Дизайнер начнет отклоняться, программист продолжит, контентщик добьет проект.

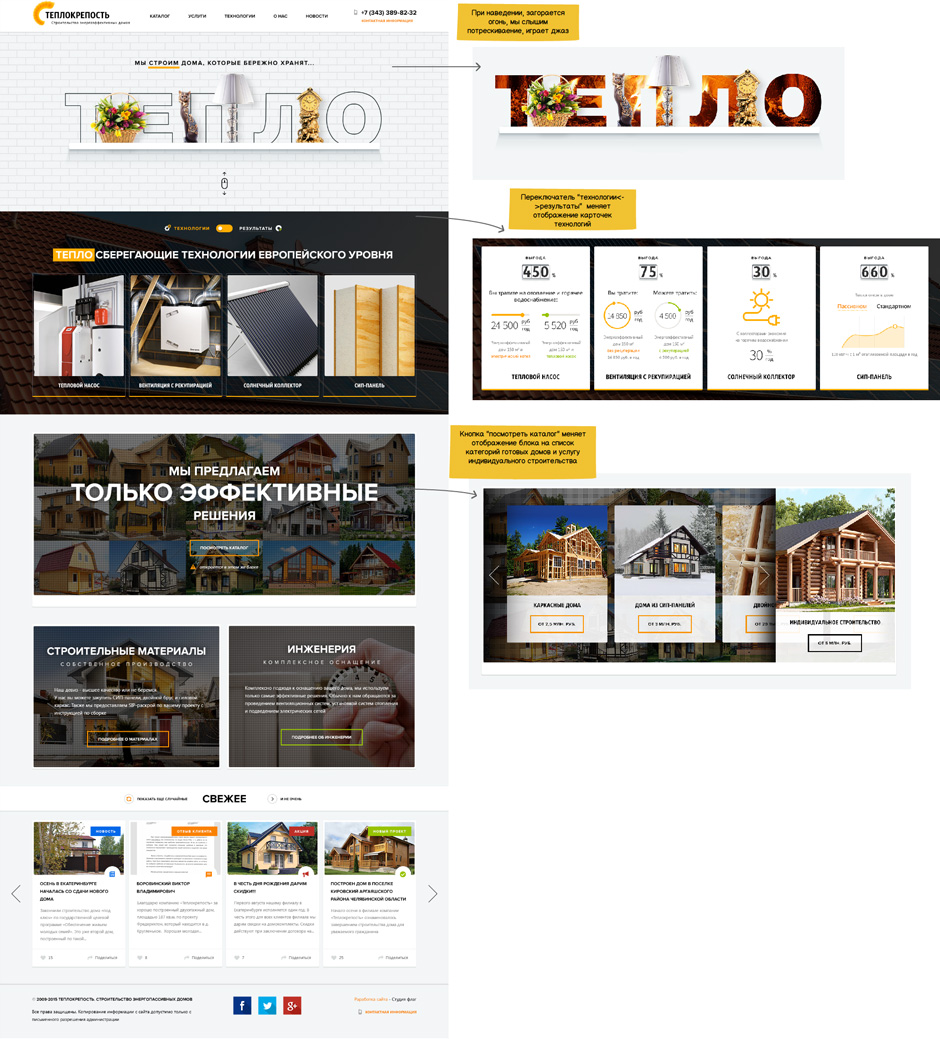

По мере углубления, проектирование принимает более конкретную форму. Например так (главная страница строительства энергопассивных частных домов):

Затем таким же образом составляем мокапы остальных страниц.

Конечно, эта статья совсем не затрагивает дизайн, но для особо любопытных покажу, как сайт выглядит в итоге.

Какие страницы необходимо проектировать?

В обязательном порядке проектировать нужно:

- Все контентные страницы, участвующие в цепочке принятия решений;

- Все навигационные страницы (каталоги, листинги);

- Все интерактивные страницы: регистрации, страницы личных кабинетов, калькуляторы и конфигураторы, формы бронирования, многослойные карты и другие любимые нами штуки.

Мокапы — это и есть техническое задание?

Увы, нет. Проектирование — важная, большая, но не единственная составляющая технического задания (ТЗ).

Состав технического задания web-сайта:

- Структура сайта. Здесь перечисляются все HTTP-страницы сайта, имеющие отдельные URL-адреса и вложенность этих страниц друг в друга;

- Прототипы страниц. Этот этап обсудили в данной статье;

- Требования к дизайну. Это тоже большая часть ТЗ, состоящая из скрупулезно подобранных и прокомментированных аналогов (подробнее о сборе аналогов), цветовой гаммы, стиля, мудбордов, концепций и элементов айдентики клиента;

- Требования к HTML-верстке. Разрешения мониторов и устройств, скорость загрузки, поддерживаемые браузеры;

- Требования к серверу. Железо, операционная система сервера, веб-сервер, язык программирования, тип базы данных, модули веб сервера и версии всего этого безобразия;

- Требования к функционалу. Это все, что не видно. Небольшой раздел для контентных проектов (Landing Page, корпоративные сайты и каталоги), увеличивается с ростом интерактива. Для контентных проектов это чаще всего описание форм обратной связи, системы администрирования, ролей пользователей и их прав доступа к контенту, а также языковых версий сайта.

Уделяйте проектированию Вашего сайта больше времени и бюджета, ориентируйтесь на контент, и тогда ваш сайт будет продавать. Если вы хотите заказать проектирование или сайт целиком, свяжитесь с нами через форму обратной связи.

Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 4. С. 82-117

DOI: 10.18288/1994-5124-2017-4-04

О ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Борис ТИХОМИРОВ, Александр ФРЕНКЕЛЬ

Борис Иванович Тихомиров — кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник. E-mail: bit169@mail.ru

Александр Адольфович Френкель — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник. E-mail: ie_901@inecon.ru

Центр макроэкономического анализа и прогнозирования Института экономики РАН (117218, Москва, Нахимовский просп., д. 32).

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы, сдерживающие ускорение социально-экономического развития, и предложен ряд подходов к их решению. Предложена оценка состояния государственного управления, и обосновывается необходимость перехода к системе стратегического планирования. Составными элементами новой системы управления должны стать разработка и законодательное утверждение единой социально-экономической политики на долгосрочный период, механизмов диверсификации экономики, востребованности инноваций, создания конкурентной среды и других факторов обеспечения экономического роста и социального прогресса. Отмечается необходимость разработки стратегического прогноза Российской Федерации, предусматривающего в соответствии с законом о стратегическом планировании формирование оптимального сценария преодоления рисков и угроз с учетом решения задач национальной безопасности. Рассмотрены наиболее значимые проблемы разработки единой социально-экономической политики. В работе обосновывается вывод о том, что в целях обеспечения реализации закона о стратегическом планировании на основе единой социально-экономической политики и обновленной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации должны быть уточнены концептуальные положения и действующие нормативно-правовые документы по вопросам стратегического планирования. Предлагается разработать национальную программу структурной перестройки экономики и социального прогресса на долгосрочный период. Авторы рекомендуют включить в закон о стратегическом планировании документы по вопросам управления социально-экономическим развитием в рамках краткосрочного периода, и прежде всего краткосрочных (годовых) прогнозов и бюджетов. Обосновываются пути преодоления искусственно созданных трудностей в реализации принципа непрерывности государственного управления. Для построения новой системы государственного управления предлагается обеспечить активное участие в ее создании и функционировании научных и общественных организаций. Показана необходимость разработки эффективного инструментария, базирующегося на использовании современных достижений науки в области подготовки и реализации оптимальных сценариев социально-экономического развития и позволяющего на этой основе формировать систему взаимоувязанных документов стратегического планирования.

Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономическая политика, прогноз, оптимальный сценарий, импортозамещение, инновации. Ж: Е20, Е22, Е26, Е27.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 15-02-00195.

Введение

Глубокий структурный кризис в российской экономике стал главной причиной падения валового внутреннего продукта (ВВП), роста инфляции и бюджетного дефицита, обесценения доходов хозяйствующих субъектов и рублевых сбережений населения, снижения уровня жизни и других негативных процессов в реальном секторе и социальной сфере. Действующая система управления, теряющая доверие населения и бизнеса, оказалась неспособной своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, связанные с падением цен на энергетические и другие сырьевые ресурсы, со смещением мирового спроса с сырья на непрерывно обновляемые высокотехнологичные товары и услуги.

В начале XXI века большинство индустриально развитых стран мира в значительной мере преодолело кризисные процессы (имеющие, как правило, многоаспектный характер) путем модернизации производства, изменения структуры инвестиций, стимулирования роста потребления новых товаров и услуг, совершенствования финансовых, кредитных и других механизмов ускорения социально-экономического развития [Гурвич, 2013; Мау, 2015]. В отличие от них Россия, не использовавшая инструменты структурной перестройки при сравнительно благоприятных внешних факторах развития, существенно отстала от передовых стран по уровню основных макроэкономических показателей, включая темпы роста экономики, производительности труда, эффективности производства, динамику развития несырьевого экспорта, малого и среднего предпринимательства (МСП). Относительная стабильность в условиях кризиса была обеспечена государством лишь банковскому сектору, прежде всего так называемым системообразующим кредитным организациям, которым предоставлялась приоритетная финансовая и административная поддержка. Существенная поддержка и высокие доходы банковскому сектору были обеспечены также и за счет введения Банком России необоснованно высокой ключевой ставки (17%), которая продолжает до сих пор оставаться на высоком уровне (9,0%), что не способствует выходу из кризиса реального сектора экономики и социальной сферы.

Всё это свидетельствует о том, что эффективность управления существенно снизилась: отсутствует единая социально-экономическая политика, ориентированная на долгосрочный период, не реализуется переход на систему стратегического планирования, предусмотренного законодательством. Правительство РФ на Сочинском (2016 год) инвестиционном форуме1 вынуждено было признать факт резкого

1 Информацию о XV Международном инвестиционном форуме «Сочи—2016», 30 сентября 2016 года, Сочи, Краснодарский край, см.: government.ru/news/24729.

снижения эффективности управления и уровня доверия бизнеса к государственным и муниципальным органам власти.

Это в первую очередь касается формирования долгосрочных и среднесрочных концепций, стратегий, прогнозов, государственных программ, приоритетных проектов и других инструментов развития страны, которые становятся всё менее надежными и не оказывают определяющего воздействия на формирование бюджетов всех уровней. Так, разработка прогнозов ведется в условиях отсутствия концепции единой социально-экономической политики, рассчитанной на долгосрочный период, а также стратегических документов на долгосрочную и среднесрочную перспективу параллельно с бюджетным процессом, с подготовкой новых государственных программ, что превращает эти прогнозы в неэффективные, постоянно пересматриваемые рекомендательные документы. Бюджетная политика довлеет над экономической, что ярко проявилось при разработке и реализации бюджетов на 2015—2017 годы и особенно на 2016-й и на 2017—2019 годы. Результаты социально-экономического развития страны в 2014—2016 годах показали несостоятельность и бесперспективность такой политики: ВВП в этот период неуклонно падал, бюджетный дефицит в 2016 году вырос до 3,4% ВВП (самый большой дефицит с 2010 года), реальные доходы населения снижались, резко сокращались сальдо внешнеторгового платежного баланса и объемы экспорта и импорта товаров и услуг, инвестиции в основной капитал2 [Френкель и др., 2016]. Серьезное беспокойство у аналитиков вызывали уже итоги 2013 года [Стародубровский, 2014]. Критическая ситуация сложилась с государственными внебюджетными фондами, объемы которых в 2015—2016 годах резко сократились: Резервный фонд будет исчерпан уже в 2017 году. Его пополнение, которое Правительство РФ и Банк России связывают в 2017 году прежде всего с ростом нефтегазовых доходов и со снижением стоимости национальной валюты, будет осуществлено лишь в 2018 году.

Утверждаемые в 2015—2017 годы Правительством РФ ежегодные планы мероприятий, направленные на обеспечение социальной стабильности и создание предпосылок для экономического роста («антикризисные планы»), также оказались неэффективными, поскольку у государства не нашлось для их реализации необходимых ресурсов: формирование этих планов осуществлялось по остаточному принципу, а фактическое финансирование мероприятий — от достигнутого уровня экономического развития, который неуклонно снижался, за исключением более благоприятной ситуации с доходами бюджета в первой половине 2017 года. Действующая система управления, как всегда, уповает на изменение в ближайшее время к лучшему

2 Социально-экономическое положение России в 2015 году. Росстат, 2016 (gks.ru). Социально-экономическое положение России в 2016 году. Росстат, 2017 (gks.ru).

внешних факторов развития, включая дальнейший рост мировых цен на энергоресурсы, отмену экономических санкций, предоставление доступа к дешевым кредитным ресурсам, рост иностранных инвестиций и укрепление доллара. Однако достаточных оснований для такого оптимизма пока нет: отмеченные выше угрозы сохраняются, а действенных мер по преодолению структурного кризиса, рассчитанных на долгосрочную перспективу, до сих пор не выработано.

В определенной мере в 2017 году действие ряда из перечисленных выше негативных факторов развития, зависящих от России, будет, возможно, приостановлено за счет мобилизации накануне президентских выборов 2018 года всех внутренних резервов и ресурсов (финансовых, денежно-кредитных, материально-технических, информационных, административных и других), что обеспечит временную стабилизацию социально-экономической ситуации. Однако в 2018 году и особенно в перспективе действие негативных факторов снова усилится, если в ближайшее время не будет принята национальная программа структурной перестройки экономики и социального прогресса, рассчитанная на долгосрочный период и Правительство РФ не приступит к ее реализации.

1. Основные недостатки действующей системы управления экономикой

Прошло три года со времени принятия в самой начальной фазе обострения социально-экономического кризиса закона о стратегическом планировании3. Закон практически не реализуется и теряет свою актуальность, что является, на наш взгляд, наиболее существенным недостатком действующей системы управления. До настоящего времени не разработаны и не утверждены предусмотренные этим законом основополагающие документы стратегического развития — стратегия социально-экономического развития страны, долгосрочный и среднесрочный прогнозы. Лишь во второй половине 2015 года постановлениями Правительства РФ были утверждены правила их разработки4. При этом через 6 месяцев после принятия данных

3 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (kremlin.ru/acts/bank/38630).

4 Правила разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2015 № 823 (government.ru/docs/19290; government. ru/docs/all/104049). Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1218 (government.ru/docs/20525). Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1234 (government.ru/docs/20606).

правительственных решений Минэкономразвития было поручено разработать и утвердить организационно-методические нормативные правовые акты, необходимые для реализации долгосрочного и среднесрочного прогнозов. Однако эти документы в установленный Правительством РФ срок так и не появились. Пришлось через два года, по предложению Правительства РФ, вносить поправки в закон5. Этими поправками были установлены новые, более поздние сроки подготовки основополагающих документов стратегического развития, предусматривающие, в частности, разработку до 1 января 2017 года стратегического прогноза Российской Федерации (на 12 и более лет), до 1 января 2018 года — стратегии социально-экономического развития и до 1 января 2019 года — других документов стратегического планирования, учитывающих положения стратегического прогноза и стратегии социально-экономического развития. Однако ни стратегический прогноз, ни организационно-методические документы для разработки системы прогнозов до 1 января 2017 года так и не были подготовлены. Эти документы вряд ли появятся и в 2017 году, поскольку их разработка, согласование, общественное обсуждение и утверждение Правительством РФ, если исходить из действующей практики и установленного порядка, потребуют как минимум еще год, то есть в лучшем случае как нормативные правовые акты они могут появиться в 2018 году.

Что касается стратегического прогноза, который в соответствии с законом о стратегическом планировании должен содержать систему научно обоснованных представлений о стратегических рисках социально-экономического развития и об угрозах национальной безопасности страны, то Правительством РФ до сих пор не принято никаких нормативных документов в части обеспечения его подготовки. Однако именно этот прогноз должен играть главную роль при формировании как стратегии социально-экономического развития, так и долгосрочного и среднесрочного прогнозов, поскольку в соответствии с требованиями закона о стратегическом планировании стратегический прогноз должен содержать оптимальный сценарий преодоления рисков и угроз и оценку конкурентных преимуществ России. Прежде всего это касается обеспечения экономического, промышленного, оборонного, финансового, научно-технологического, технологического и других приоритетов обеспечения национального суверенитета страны, некоторые из которых находятся в настоящее время в критическом состоянии.

Кроме того, в принятых правилах разработки и реализации стратегии и прогнозов социально-экономического развития на долго-

5 Федеральный закон от 23.06.2016 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (kremlin.ru/acts/news/52225; kremlin.ru/acts/bank/40910).

срочный и среднесрочный периоды отсутствует четкая взаимоувязка горизонтов прогнозирования. Так, предусмотрено, что стратегия социально-экономического развития страны разрабатывается каждые 6 лет на период, не превышающий периода долгосрочного прогноза. При этом продолжительность прогнозируемого периода для стратегии не установлена. Стратегия, соответствующая положениям закона о стратегическом планировании, будет разрабатываться на период до 2025 года. Однако долгосрочный прогноз в соответствии с утвержденными правилами должен разрабатываться каждые 6 лет на 18 лет. Согласно простейшим арифметическим выкладкам это должен быть прогноз как минимум до 2035 года, и, следовательно, совпадения горизонтов прогнозирования в указанных документах не будет. Наряду с этим утвержденный порядок предусматривает, что долгосрочный прогноз должен разрабатываться с учетом стратегического прогноза. Однако вопрос о том, как будет разрабатываться на практике долгосрочный прогноз при отсутствии не только самого стратегического прогноза, но и необходимых организационно-методических документов для его подготовки, до сих пор остается открытым.

Среднесрочный прогноз ежегодно разрабатывается в соответствии с принятыми правилами на предстоящий финансовый год и следующий за ним плановый период: по действующей практике, скорее всего, он будет формироваться на 3 года, что явно недостаточно для горизонта среднесрочного развития, причем формирование в 2017 году прогноза на 2018—2020 годы (как и прогноза на 2017—2019 годы) будет осуществляться без опоры на стратегию социально-экономического развития и долгосрочный прогноз, которые к началу формирования среднесрочного прогноза как нормативные документы еще не будут приняты.

Этот просчет частично мог бы быть преодолен на основе использования подготавливаемого в соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному собранию комплексного плана действий Правительства РФ на 2017—2025 годы, предусматривающего достижение не позднее 2019—2020 годов темпов роста отечественной экономики, превышающих среднемировые6. Комплексный план действий может стать основой для разработки долгосрочной национальной программы структурной перестройки экономики и социального прогресса (антикризисной программы), поскольку предусматривает комплекс мер (1) по улучшению делового климата; (2) повышению результативности крупных инвестиционных

6 Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 01.12.2016 (Пр-2346 от 05.12.2016; п. 1б комплексного плана) (kremlin.ru/acts/assignments/ огёеге/53425).

проектов; (3) наращиванию объема несырьевого экспорта; (4) развитию малого и среднего предпринимательства; (5) повышению эффективности государственной поддержки отраслей экономики, а также послужить базой для разработки очередных среднесрочных прогнозов и бюджетов. Срок утверждения Правительством РФ комплексного плана действий определен Президентом РФ до 30 мая 2017 года. Однако с учетом практики несвоевременного исполнения (точнее неисполнения) принятых решений, а также установленного Правительством РФ порядка обсуждения проектов документов стратегического планирования7 заданный срок его утверждения как нормативного документа вряд ли будет соблюден: еще хуже будет ситуация, если в этот документ не войдут предложения экспертного сообщества по радикальному реформированию экономики и социальной сферы и он будет принят без широкого и гласного обсуждения. Кроме того, этим же решением Президента РФ8 Правительству РФ поручено до 31 декабря 2017 года решить вопрос о повышении устойчивости всех компонентов бюджетной системы в целях исполнения всех обязательств государства при изменении внешних конъюнктурных факторов, в том числе при изменении мировых цен на нефть. Очевидно, что без проработки указанных вопросов качество среднесрочных прогнозов и бюджетов останется на существующем низком уровне. Таким образом, в лучшем случае переход на новую технологию среднесрочного прогнозирования и бюджетирования может быть осуществлен не ранее 2019 года: при сохранении действующего порядка среднесрочного прогнозирования и бюджетирования, то есть на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

Таким образом, внесенные в закон о стратегическом планировании поправки, а также утвержденные Правительством РФ акты по вопросам стратегического планирования свидетельствуют о том, что, по существу, в последние годы мы наблюдаем лишь имитацию реализации закона о стратегическом планировании. Принимаются отдельные процедурные решения по организации перехода к стратегическому планированию во всё более далеком будущем вместо разработки и реализации документов по изменению структуры экономики и переводу ее на новые приоритетные направления развития, ориентированные на достижение целевых показателей социально-экономического развития страны. Видимо, в период обострения структурного кризиса просто не до перспективного планирования. Приоритетными стали инструменты «ручного управления» в рамках

7 Правила общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства РФ, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 № 1559 (government.ru/docs/25974).

8 См.: kremlin.ru/acts/assignments/orders/53425.

краткосрочного периода: ужесточение фискальных мер (отмена льгот, явное и скрытое увеличение налоговой нагрузки на бизнес и население, рост акцизов), «оптимизация» бюджетных расходов, снижение стоимости национальной валюты в целях обеспечения сбалансированности бюджета и сокращения инфляции до 4%.

Не лучше обстоит дело с разработкой и реализацией государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ (ФЦП), федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также инфраструктурных, инвестиционных и других масштабных проектов. Их формирование осуществляется в основном с теми же недостатками, которые присущи подготовке стратегий и прогнозов социально-экономического развития. Зачастую выделяются бюджетные средства на строительство объектов капитального строительства, не имеющих утвержденной проектной документации, а также на реализацию укрупненных инвестиционных проектов, требующих пообъектной детализации в части обоснования необходимых бюджетных ассигнований на их осуществление. Для многих программ характерно хроническое затягивание сроков выполнения включенных в них мероприятий, особенно по вводу в действие объектов капитального строительства.

Несмотря на то что затраты на реализацию программ и приоритетных проектов составляют основную часть бюджетных расходов, декларируемые в основных направлениях деятельности Правительства РФ программно-целевой и проектный принципы не стали основой государственного управления9 (прогнозирования, планирования и бюджетирования), что не обеспечивает должной эффективности и роста экономики. Разработка программ и проектов ведется практически автономно и без итеративного процесса согласования и учета суммарных ограничений затрат ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых, интеллектуальных, природных), необходимых для их реализации в соответствующий календарный период. При таком подходе задача обеспечения сбалансированности между потребностью в ресурсах на реализацию программ и проектов и ресурсными возможностями страны становится практически неразрешимой. Поэтому утвержденные программы и проекты постоянно пересматриваются, сроки и эффективность достижения конечных их результатов корректируются, причем, как правило, в худшую сторону. Так, Правительством РФ в I квартале 2017 года вновь были пересмотрены почти все государственные программы, что нарушает стабильность и предсказуемость законодательства в данной сфере. Причем в качестве аргумента используется необоснованная с научной

9 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (новая редакция), утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 года (government.ru/news/18119).

точки зрения посылка: параметры финансирования государственных программ должны формироваться в соответствии с расходами федерального бюджета. Таким образом, главными, а не производными в системе государственного управления становятся финансовые инструменты, а не стратегические целевые программы и приоритетные проекты. При таком подходе отпадает необходимость в стратегическом планировании.

Главная причина создавшейся ситуации заключается в том, что расчет эффективности реализации государственных программ и проектов не основан на применении научно обоснованных методов и моделей, направленных на рациональное использование ресурсов.

Таким образом, научное фундирование готовящихся и принимаемых прогнозов, программ и формируемых на их основе бюджетов отсутствует. Ряд методик их формирования не обнародован, и их «научный инструментарий» состоит в сведении воедино и в «волевой» корректировке предложений, представляемых министерствами, ведомствами, субъектами Федерации, Банком России и другими государственными органами.

Не реализован также эффективный механизм государственной поддержки важнейших отраслевых инвестиционных проектов, включая создание стабильных и прозрачных условий государственного кредитования, гарантий по кредитам, привлекаемым для их реализации, а также по механизмам проектного планирования и финансирования. Механизм доступа к этим стимулам для предприятий — непосредственных исполнителей работ по проектам искусственно усложнен. Финансовые и иные посредники, получающие бюджетные средства для реализации проектов, в течение длительного времени используют их не по прямому назначению, а для пополнения своих доходов — как правило, за счет спекуляций на валютном рынке и размещения выделенных авансом бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках. Волатильность рубля с трендом падения его курса выгодны Минфину и Банку России, поскольку позволяют более эффективно осуществлять валютные интервенции и за счет этого решать проблемы снижения бюджетного дефицита и уровня инфляции: буквально — «делать деньги из воздуха».

При формировании стратегий, прогнозов социально-экономического развития, государственных программ и проектов не соблюдаются в должной мере нормы парламентского и общественного обсуждения и контроля, предусмотренные законодательством. Разработанные проекты этих документов рассматриваются лишь в недрах министерств и ведомств и на заседаниях Правительства РФ среди, как правило, не менее десятка других вопросов, без заслушивания мнения представителей экспертного сообщества и без

принятия развернутых решений по их доработке. В результате дополнительные полномочия, предоставленные законодательством Федеральному собранию10 при рассмотрении проекта закона о федеральном бюджете, в должной мере не реализуются. Кроме того, порядок обсуждения проектов документов стратегического планирования с использованием его федеральной информационной системы11, утвержденный Правительством РФ лишь через 2,5 года после принятия соответствующего закона, практически не соблюдается.

Не сформированы до сих пор и информационные ресурсы, необходимые для практической реализации стратегического планирования, в том числе в составе его федеральной информационной системы и других государственных и ведомственных информационных систем. Пока Правительством РФ приняты в основном решения о правилах формирования этих ресурсов, государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, порядке обсуждения проектов документов

стратегического планирования, которые когда-нибудь будут под-

12

готовлены12.

Практически отсутствует скоординированное взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления с бизнесом, Российской академией наук, общественными академиями и другими научными и общественными организациями при разработке стратегий, прогнозов и бюджетов развития страны.

Как отмечается в Стратегии научно-технологического развития13, научные исследования и разработки слабо связаны с реальным сектором экономики, отсутствует передача знаний и технологий между оборонным и гражданским секторами экономики (прежде всего технологий двойного назначения). В результате доля инновационной продукции в общем выпуске составляет 8—9%, доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в мировом объеме экспорта — всего около 0,4%.

Сформировавшиеся негативные факторы и тенденции создают риски отставания России от мировых стран — лидеров в области науки

10 Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле» (kremlin.ru/acts/ Ъаик/37214).

11 См.: government.ru/docs/25974.

12 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (kremlin.ru/acts/bank/35263). Правила государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 (government.ru/ docs/18655; government.ru/docs/25974).

13 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 (kremlin.ru/acts/bank/41449).

и технологий и обесценивания внутренних инвестиций в эту сферу, снижают конкурентоспособность России в мире, ставят под угрозу обеспечение национальной безопасности страны.

2. Формирование единой социально-экономической политики как основы перехода к стратегическому планированию

Отмеченные недостатки действующей системы управления являются прежде всего следствием отсутствия законодательно закрепленной единой социально-экономической политики на долгосрочный период, соответствующей требованиям закона о стратегическом планировании.

Майскими (2012 года) указами Президента РФ предусмотрена разработка комплекса мер по формированию и реализации долгосроч-

14

ной государственной экономической политики14, государственной социальной политики15, государственной политики в области образования и науки16 и других политик. Однако из-за отсутствия единой социально-экономической политики значительное количество предусмотренных этими указами мер по формированию и реализации указанных политик в условиях глубокого экономического кризиса до сих пор не реализовано. Достижение важнейших целевых показателей социально-экономического развития (выход на темпы развития не ниже среднемировых, рост производительности труда, создание высокопроизводительных рабочих мест, повышение реальных денежных доходов населения) сдвигается на более поздние сроки.

В настоящее время в связи с отсутствием законодательно утвержденной единой социально-экономической политики на долгосрочный период каждая из сфер жизнедеятельности регулируется самостоятельным органом управления, который, исходя из возложенных на него полномочий, осуществляет разработку и реализацию в своих ведомственных интересах соответствующей политики, не имеющей, как правило, нормативно-правового статуса. Поэтому практические решения по реализации таких политик зачастую противоречат друг другу. Так, проводимая Минэкономики экономическая политика вступает в противоречие с социальной политикой и интересами развития частного предпринимательства. Бюджетная, налоговая, таможенно-тарифная и денежно-кредитная политики Минфина и Банка России противоречат промышленной, структурной и научно-технической политикам.

14 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (kremlin.ru/acts/bank/35260).

15 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (kremlin.ru/acts/bank/35261).

16 См.: kremlin.ru/acts/bank/35263.

Проблемы выработки ключевых ориентиров экономической политики и направлений стратегического развития были рассмотрены на заседании президиума Экономического совета17. Обсуждались основные факторы роста экономики и развития социальной сферы: формирования нового облика социальной сферы, включая здравоохранение, образование, систему ЖКХ; технологического обновления национальной экономики; улучшения делового климата; совершенствования системы государственного управления и другие факторы роста российской экономики в перспективе до 2025 года. Как неоднократно отмечал Президент РФ, в том числе и на данном заседании, «резервы и ресурсы, которые в начале двухтысячных двигали нашу экономику вперед, не работают так, как прежде», и, если не будут найдены новые источники роста, динамика ВВП будет колебаться около нулевой отметки. Это существенно повлияет на «наши возможности в социальной сфере, в области национальной обороны и безопасности, в решении других задач».

Единая социально-экономическая политика и входящие в ее состав политики по соответствующим направлениям должны отражать и интегрировать наиболее важные взаимозависимости, объективно существующие между отраслями и сферами жизнедеятельности в составе единого национального хозяйства страны. Она должна определять направления и приоритеты развития единого национального хозяйства, пути его структурной перестройки, научно-технического и технологического прогресса, обеспечения свободы предпринимательства и конкуренции. В ее составе необходимо также сформировать систему взаимоувязанных стимулов, методов и моделей совершенствования управления экономикой и социальной сферой страны, регионов, муниципальных образований, территорий опережающего развития, моногородов, комплексов отраслей, государственных программ, приоритетных проектов и других структурных элементов национального хозяйства.

К наиболее важным проблемам разработки единой социально-экономической политики, направленной на реализацию системы стратегического планирования, относятся:

• разработка и утверждение концепции формирования единой социально-экономической политики как исходный этап ее формирования;

• определение основных направлений, состава и структуры единой социально-экономической политики, а также состава целевых

17 Информацию о заседании президиума Экономического совета 25 мая 2016 года см.: kremlin.ru/events/president/news/51996.

показателей и уровня поэтапного достижения важнейших целей социально-экономического развития;

• формирование социальной политики и приоритетов развития социальной сферы, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, эффективности образования, науки, здравоохранения, культуры, государственных и муниципальных услуг как целевых ориентиров для развития государственного и частного секторов экономики;

• разработка политики в области модернизации экономики и социальной сферы, их перевода на инновационный путь развития на основе реализации стратегии научно-технологического развития18 и других стратегических решений по обеспечению достижений науки, техники и технологий;

• разработка политики государственного регулирования рынка, развития государственно-частного партнерства (ГЧП), механизмов согласованного воздействия государства и бизнеса на развитие экономики и социальной сферы, формирование инвестиционной и потребительской активности;

• разработка направлений и приоритетов устойчивого роста реального сектора экономики и входящих в него отраслей (промышленности, капитального строительства, сельского хозяйства, транспорта и других);

• определение мер по обеспечению реализации закона о промышленной политике на основе установления приоритетов и целевых ориентиров развития промышленности и входящих в нее комплексов отраслей (машиностроительного, топливно-энергетического, металлургического, лесного, оборонно-промышленного и других промышленных комплексов);

• разработка приоритетов реализации государственных программ, ФЦП, ФАИП, инвестиционных проектов, реализуемых с привлечением бюджетных средств на всех уровнях управления;

• разработка мер по обеспечению национальной безопасности, реализации Стратегии национальной безопасности19, включая сохранение экономического, оборонного, научно-технического и других национальных суверенитетов страны, охраны здоровья и личной безопасности граждан, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и других угроз;

• формирование единой политики импортозамещения, включая определение приоритетов импортозамещения товаров и услуг, оказывающих наибольшее влияние на развитие страны;

18 См.: kremlin.ru/acts/bank/41449.

19 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 (kremlin.ru/acts/bank/40391).

• разработка политики территориального и пространственного развития, создания особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития и моногородов;

• формирование направлений национальной политики, совершенствования организационных и правовых основ национальных отношений, миграционной политики;

• разработка политики в сфере внешнеэкономической деятельности и внешней торговли, защитных мер во внешней торговле, а также развитие международного экономического, финансового, военно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Рассмотрим отдельные положения, связанные с разработкой и реализацией единой социально-экономической политики, которые должны стать инструментами обоснования реального экономического роста и социального прогресса.

3. Проблемы реализации единой социально-экономической политики

В единой социально-экономической политике необходимо на основе концепции ее создания прежде всего определить систему научно обоснованных долгосрочных целей и поэтапного достижения целевых показателей развития.

Для решения этой задачи необходимо использовать многовариантные расчеты на основе балансовых, оптимизационных, статистических и других методов и моделей планирования и прогнозирования. При разработке и реализации крупномасштабных программ и приоритетных проектов, оценке ожидаемой их эффективности значительная роль должна отводиться программно-целевым методам планирования, ориентированным на преодоление технологической отсталости на основе инфраструктурных изменений и инновационного развития. При этом следует учесть опыт стран — лидеров в области технологического развития, обеспечивших переход к новому, постиндустриальному технологическому укладу, основанному на инновациях и постоянном обновлении гаммы высокотехнологичных услуг и товаров, ориентированных на массовое потребление.

Одной из главных задач формирования единой социально-экономической политики должен быть выбор приоритетных программ и проектов, направленных на осуществление структурных сдвигов в экономике. Важнейшими из них должны быть проекты, реализуемые в отраслях и сферах национального хозяйства, которые в перспективе должны стать технологической основой экономического роста. К ним прежде всего относятся приоритетные проекты

в сфере науки и образования, инновационных технологий, а также инфраструктурные проекты и проекты опережающего социально-экономического развития отдельных территорий с законодательно установленными налоговыми, административными и иными стимулами/льготами. Нельзя добиться экономического роста и за счет дальнейшего снижения уровня жизни населения, прежде всего малообеспеченных граждан, так как это не только противоречит социальному прогрессу и принципам социальной справедливости, но и является сдерживающим фактором экономического роста. Так, по данным МВФ, повышение среднегодовых доходов малообеспеченных граждан на 1% приводит к росту ВВП на 0,4%, поскольку именно они формируют реальный потребительский спрос. Наша статистика также подтверждает эту закономерность: даже разовая выплата по 5000 руб. в начале 2017 года более чем 40 млн российским пенсионерам привела к росту уже в январе объема розничного товарооборота на 2,0% и платных услуг населению на 1,4%, что стало основным фактором повышения потребительской активности со времени начала кризиса.

В новой социально-экономической политике должны быть определены экономические инструменты роста инвестиционной активности в отраслях и производствах, ориентированных прежде всего на обеспечение здоровья нации, экономическую, продовольственную и экологическую безопасность, импортозамещение, экспорт высокотехнологичной продукции, создание высокотехнологичных рабочих мест, увеличение заказов для смежных отраслей. Необходимо предусмотреть разработку и реализацию комплекса фундаментальных мер системообразующего характера, формирующих базовую институциональную основу реализации инвестиционного потенциала экономического роста. Для этого следует более активно использовать средства Фонда национального благосостояния на инвестирование приоритетных проектов и программ, чему будет способствовать его объединение с Резервным фондом, объем которого, по данным Минфина, может обнулиться уже в 2017 году. Весьма актуален также выбор приоритетных направлений расширенного воспроизводства за счет роста инвестиций в отраслях, где воспроизводственные инвестиционные циклы достаточно продолжительны и дают результаты с временным лагом в 5—7 лет. Для этих целей государство должно осуществлять льготную налогово-кредитную политику, используя инструменты проектного финансирования, и реализовать комплекс мер для роста производства и экспорта высокотехнологичной продукции и более глубокой переработки сырья. Особенно остро ощущается необходимость в дополнительных мерах по предоставлению государственных гарантий реализации инвестиционных проектов социальной сферы, прежде всего в области доступного и комфорт-

ного жилья, а также проектов развития депрессивных регионов и моногородов.

В условиях ожидаемого длительного сохранения ограничений доступа на международные рынки капитала и высокотехнологичных товаров (даже при появлении определенных внутренних источников для инвестиций) бизнес не имеет необходимых и достаточных стимулов для наращивания инвестиционной активности. При ключевой процентной ставке Банка России, установленной в настоящее время на уровне 9%, банковские кредиты (не ниже 11—16% годовых) остаются слишком дорогими, особенно для субъектов малого и среднего бизнеса и ипотечного кредитования населения. Однако банковскому сектору такая политика обеспечивает дополнительные возможности увеличения прибыли. Так, для Сбербанка годы кризиса стали наиболее удачными, особенно 2016 год. По информации президента банка20, за всю историю Сбербанка это был самый удачный год: банк заработал по российским стандартам финансовой отчетности 517 млрд руб. чистой прибыли. Самый лучший показатель был в 2013 году — 360 млрд руб. Сбербанк выдал корпоративным и розничным клиентам более 9,0 и 1,6 трлн руб. соответственно. Эти объемы оценивались банком как минимальные (в связи с укреплением рубля, что для банковской системы явно нежелательно). В частности, максимальная ставка по кредиту малому бизнесу в I квартале 2017 года составляла 15—16%, минимальная — 11,5% (раньше минимальная ставка была на уровне 15%).

В соответствии с внесенными изменениями в федеральный закон о федеральном бюджете на 2016 год21 почти до 80 млрд руб. выросли ассигнования на повышение конкурентоспособности отечественной продукции и импортозамещение, содействие малому и среднему предпринимательству, ипотечное жилищное кредитование и другие общеэкономические проблемы, что дало определенный эффект уже в первой половине 2017 года. Поэтому у Правительства РФ возникло желание в 2017 году сэкономить на финансировании этих направлений. В условиях отмены с 2017 года программы государственной поддержки ипотеки и сокращения программ льготного кредитования (МСП, лизинг, автокредитование), а также сложностей с получением льготных кредитов вновь появились угрозы сокращения потребительской активности по этим направлениям.

Таким образом, необходимо дальнейшее смягчение денежно-кредитной и налоговой политики, включая снижение ключевой

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

20 Встреча Президента Российской Федерации с президентом Сбербанка России 22 февраля 2017 года (kremlin.ru/events/president/news/53917).

21 Федеральный закон от 22.11.2016 № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год»» (kremlin.ru/acts/bank/41416; kremlin.ru/acts/ news/53312).

ставки и реальное снижение процентных ставок по банковским кредитам, разработку новых, более масштабных программ государственной поддержки и увеличение объемов финансирования действующих программ поддержки приоритетных направлений развития экономики, а также более равномерное и своевременное предоставление этих средств — а не в конце года, как это реализуется на практике.

В единой социально-экономической политике должны быть разработаны решения по модернизации материального производства, сферы услуг и созданию на этой основе высокотехнологичных рабочих мест, что является материальной базой повышения производительности труда. В этих целях планом мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест 22 предусмотрено, что в рамках создаваемого механизма проектного финансирования будут предоставлены до 2018 года кредиты в 500 млрд руб. Однако этот план явно нереален в условиях постоянно возрастающего бюджетного дефицита. В качестве выхода из создавшегося положения Правительство РФ предлагает осуществить рост масштабов профессионального образования, переподготовки кадров, рекламы престижа рабочих профессий, что, безусловно, необходимо и не требует столь значительных финансовых средств. Однако эти мероприятия проблему технологического отставания страны не решают.

Основное влияние на модернизацию всех отраслей экономики должно оказать создание приоритетных условий инвестирования в повышение технологического уровня машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов, в том числе за счет средств Фонда развития промышленности (ФРП) и Российского фонда технологического развития (РФТР). Это потребует реализации дополнительных мер по привлечению частных и государственных инвестиций, а также субсидий, что должно обеспечить опережающее развитие научно-технических разработок машиностроительного комплекса как важнейшего фактора оживления инновационного экономического роста и возрождения технологической конкурентоспособности машиностроения. Увеличение объемов субсидий могло бы реально способствовать сокращению зависимости российских предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов от поставки зарубежных технологических средств и позволило бы обеспечить технологическое перевооружение российских машиностроительных предприятий на основе импортозаме-

22 План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р (government.ru/docs/all/92114).

щения, ориентированного на структурную перестройку экономики и ее модернизацию, с учетом того, что конкурентные производства в настоящее время в основном сосредоточены в сырьевом, добывающем и оборонном секторах экономики. При этом следует определить долгосрочные приоритеты в направлениях импортозамеще-ния, обратив особое внимание на товары и услуги, оказывающие наибольшее влияние на состояние здоровья нации и национальную безопасность, включая производство медикаментов и других изделий медицинской промышленности, продуктов питания, отдельные отрасли оборонно-промышленного и агропромышленного комплексов, наиболее существенно зависящих от поставок импортных компонентов. Следующий уровень приоритетов должен принадлежать высокотехнологичным экспортно ориентированным несырьевым производствам, в том числе создаваемым на базе совместных предприятий. Далее — группа приоритетов для отраслей, перерабатывающих отечественное сырье и производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью (нефтепереработка, деревообработка, рыбная промышленность и др.).

Импортозамещение — комплексная межотраслевая научно-техническая, экономическая и организационно-правовая проблема, решение которой требует существенных финансовых затрат, привлечения дополнительных материальных, производственных и трудовых ресурсов, обеспечения высокого уровня развития технологий, техники и научных разработок и других компонентов в составе жизненного цикла импортозамещаемых товаров и услуг.

В стране созданы определенные предпосылки для решения этой проблемы: ряд отечественных предприятий имеет высокие достижения в производстве импортозамещаемой продукции; утверждено более 20 соответствующих отраслевых программ, охватывающих свыше 2 тысяч продуктов и технологий; определены приоритетные отрасли и производства, на которые распространяются законодательно установленные налоговые льготы и стимулы для реализации начиная с 2016 года. Образованы ФРП, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Российский экспортный центр. Функционирует правительственная комиссия

23

по импортозамещению, наделенная широкими полномочиями . Проблема импортозамещения обсуждалась на заседании президиума Госсовета24, на бизнес-форуме «Деловой России» и на дру-

23 Положение о Правительственной комиссии по импортозамещению, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 785 (government.ru/docs/ 8Л/102958).

24 Информацию о заседании 25 ноября 2015 года Президиума Государственного совета по вопросу реализации государственной политики в сфере импортозамещения в субъектах Российской Федерации см.: kremlin.ru/events/president/news/50781.

гих представительных форумах. Однако пока бизнес не доверяет проводимой государством политике и еще не «проникся» импор-тозамещением как национальной идеей. Конкурсные процедуры с провозглашенными стимулами усложнены; законодательная база несовершенна, и нет надежных гарантий ее стабильности. Условия заимствования финансовых средств у государственных и коммерческих кредитных организаций постоянно ужесточаются. По оценке бизнес-сообщества, большинство руководителей промышленных предприятий считают, что недоступные кредиты являются главным препятствием для расширения производства и освоения новой продукции и технологий. Для малого и среднего предпринимательства кредиты даже на уровне ключевой ставки не обеспечивают выживания в условиях кризиса. Вследствие этого цены на продукцию (товары и услуги) импортозамещения оказываются, как правило, выше, чем на замещаемые зарубежные аналоги. В результате до настоящего времени данная проблема не нашла эффективного решения. В связи с этим необходимо предусмотреть в составе политики импортозамещения разработку научно обоснованной долгосрочной государственной программы, содержащей поэтапное решение всего комплекса проблем, включая научно-техническое, технологическое, финансовое правовое, организационно-структурное, кадровое, информационное и другие виды обеспечения ее реализации как на федеральном, так и на региональном уровне по каждому структурному элементу импортозамещения (отрасль, продукция, услуга, логистическая инфраструктура и т. п.). Важной частью программы должно стать дальнейшее развитие законодательства. Здесь необходимы дополнительные решения по налоговым льготам, льготным кредитам, государственным гарантиям и другим стимулам как для отечественных, так и для зарубежных участников. Так, например, рабочая группа Госсовета предложила установить пониженную ставку НДС в размере 10% на те товары, которые произведены для замещения наиболее значимых, критически важных видов продукции, обеспечить гарантии неизменности принятых нормативных актов и других решений хотя бы на период окупаемости инвестиционных проектов.

4. Угрозы реализации единой социально-экономической политики

В единой социально-экономической политике должны найти свое отражение вопросы формирования экономических инструментов борьбы с коррупцией и теневой экономикой. Россия, по оценке Международного движения по противодействию коррупции Transparency International, заняла в 2016 году 131 место из 176 по

«Индексу восприятия коррупции» (ИВК); в 2015 году Россия занимала 119 место среди 168 стран — участниц рейтинга. Снижение ИВК со 119-го до 131 места связано с тем, что в 2016 году в рейтинге участвовало большее количество стран.

Наиболее коррупционными сферами являются (1) капитальное строительство; (2) деятельность по заключению договоров на поставки продукции; (3) управление государственным имуществом;

(4) реализация масштабных государственных программ и проектов;

(5) распределение и использование государственных средств, выделяемых на обеспечение государственной поддержки экономического роста и финансовой стабильности; (6) создание и управление функционированием ОЭЗ.

Не лучше обстоит дело и с теневой экономикой, которая наносит прямой ущерб добросовестным товаропроизводителям, вкладывающим средства в развитие производства и его модернизацию. Потери для бюджета достигают сотен миллиардов рублей ежегодно. Так, по данным экспертов, 30% алкогольной продукции составляют нелегальные крепкие напитки, произведенные на заводах — изготовителях сертифицированной продукции, и до 50% — низкокачественная контрафактная продукция (технические, парфюмерные и лекарственные жидкости — заменители алкоголя и другая суррогатная спиртосодержащая продукция). При этом фактическая загрузка производственных мощностей достигает 100%, что подтверждается данными о расходе электроэнергии, воды и затратами предприятий на транспортировку продукции, а отчетная — на уровне 50—60%.

Значительная доля теневого бизнеса приходится на МСП, выступая одним из способов ухода от постоянно растущего бремени налогов, бюрократической волокиты чиновников при сравнительно мягком наказании в случае официального признания нарушений законодательства. Минтруд оценивает ежегодные потери пенсионного и страховых фондов от теневой экономики в 500 млрд руб.

В настоящее время исключительно актуальными являются вопросы выработки и практической реализации новой единой политики в сфере социально-экономического развития регионов, включая урегулирование межбюджетных отношений, софинансирование государственных программ, привлечение инвестиций из резервных фондов, получение бюджетных кредитов и погашение долговых обязательств регионов [Смирнов и др., 2016]. Так, в связи с передачей регионам ряда полномочий в сфере управления развитием территорий, не обеспеченных, как правило, необходимыми финансовыми ресурсами, Правительством РФ проводится работа по подготовке новой региональной политики. Как отмечалось на заседании прези-

диума Совета по стратегическому развитию25, стратегия региональной политики, действующая с 1996 года, совершенно не соответствует реалиям. Большинство регионов оказалось в «долговой яме», выбраться из которой самостоятельно они не в состоянии. Суммарный государственный долг субъектов Федерации, по данным Минфина, на начало второго полугодия 2016 года составлял 2,3 трлн руб. (прирост долга только за первое полугодие превысил 100 млрд руб.), что превышает остаток средств федерального Резервного фонда на середину 2016 года. По данным Счетной палаты, по состоянию на конец 2015 года дефицитными были 54 региона России из 85, и их количество продолжает увеличиваться. Объем финансовой поддержки регионов из федерального бюджета, несмотря на его непрерывный рост, не в состоянии компенсировать возрастающие год от года долги. Так, в 2017 году законом о федеральном бюджете предусмотрено предоставление субъектам Федерации из фонда финансовой поддержки регионов бюджетных ассигнований около 600 млрд руб. и 20 млрд руб. на увеличение грантов на поощрение регионов, что составляет лишь около 25% их совокупного долга.

На федеральном уровне необходимо выработать и принять решения по вопросам политики государственно-частного и муни-ципально-частного партнерства, направленные на повышение активности частного бизнеса, увеличение финансирования развития человеческого капитала, расширение возможностей кредитного финансирования частного предпринимательства, и, как следствие, на повышение национального рейтинга инвестиционного климата. Так, в целях совершенствования взаимодействия государства и бизнеса Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов реализуются дорожные карты «Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в РФ», «Национальная технологическая инициатива» и «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса»26.

Мероприятия этих дорожных карт направлены на создание нормативно-правовой базы с целью снижения издержек на ведение предпринимательской деятельности, связанных с избыточной отчетностью и с внесением информации в государственные реестры и регистры.

В области формирования единой политики капитального строительства и капитальных вложений целесообразно, используя данные

25 Информацию о заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 1 октября 2016 года, г. Сочи, см.: government.ru/news/24842.

26 План мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 953-р (см.: government.ru/docs/2367).

капиталоемких программ и проектов, исследовать тренды в соотношении государственных и частных инвестиций, незавершенного строительства (его объем составляет уже почти 2 трлн руб.) и технической готовности строящихся объектов. Необходимо выработать более эффективные механизмы осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности за счет бюджетных средств, и прежде всего разработать практические рекомендации по достижению этих показателей. В связи с этим необходимо создать систему единого технического заказчика, централизовать работу по выбору подрядчиков, подготовке типовых проектов и строительной документации, включая СНиПы.