Результатом

предыдущего пункта стал выбор наиболее

привлекательного с инвестиционной

точки зрения проекта. Следовательно,

нужно детально проанализировать все

возможные исходы этого проекта.

Среди

методов оценки финансовых рисков

инвестиционных проектов одним из

наиболее распространенных является

метод сценариев. Он предполагает

формирование оптимистического,

пессимистического и наиболее вероятного

сценариев развития событий. В качестве

последнего примем условия, при которых

получено значение показателя «Чистая

приведенная стоимость» по оптимальной

последовательности и обозначим его

«NPVн.в.».

Оптимистический

и пессимистический варианты отличаются

от наиболее вероятного представлениями

проектанта о конечном результате.

Очевидно, что развитие событий в

оптимистическом сценарии приведут к

тому, что NPV

изменится в большую сторону, а в

пессимистическом – в меньшую. Чтобы в

этом убедиться, необходимо описать оба

варианта развития событий, конкретизировать,

какие именно изменения произойдут в

денежных потоках (статьях затрат или

выручке) и произвести расчет показателя

NPVн.в.

проекта

при пессимистических и оптимистических

прогнозах развития событий.

В

итоге получим NPVопт

(оптимистическое),

NPVпесс

(пессимистическое),

NPVн.в.

(наиболее

вероятное). Большое значение для оценки

риска имеет также вероятность Р, с

которой могут развиваться события по

каждому из перечисленных сценариев.

Эту величину необходимо оценить

самостоятельно и занести в табл.3.

Таблица

3

Вероятности

развития события по пессимистическому,

оптимистическому и наиболее

вероятному сценариям

|

Показатели |

Пессимистический |

Наиболее |

Оптимистический |

|

Рi |

|||

|

NPVi |

Наиболее

общим статистическим показателем оценки

риска в методе сценариев является

среднеквадратичное отклонение (СКВО).

Для его нахождения необходимо определить

математическое ожидание

:

(3)

где

n

– количество сценариев.

Среднеквадратическое

отклонение СКВО

считается

следующим образом:

(4)

Полученное

значение СКВО характеризует меру

рассеивания, т.е. степень возможных

вариаций в ходе реализации проекта. В

зависимости от этой величины необходимо

сделать вывод о рискованности данного

проекта. При этом нужно исходить из

того, что риск – величина субъективная,

т.е. зависимая от лица, который оценивает

рискованность проекта. А, как известно,

склонность к риску при прочих равных

условиях у разных лиц различна.

Раздел 3. Определение показателей финансовой эффективности по проекту строительства судна

3.1. Определение структуры себестоимости по статьям затрат и структуры выручки по видам производства

Первичной

исходной информацией для определения

затрат, связанных с постройкой судна

является себестоимость судна, уровень

рентабельности и коэффициент, отражающий

отношение между производственной

себестоимостью без налогов и тем же

показателем, включающим налоги. Исходная

информация указана в Задании на курсовой

проект.

Надо

отметить, что себестоимость, обозначенная

в Задании на курсовой проект, является

производственной

себестоимостью,

включающей затраты по всем статьям

расходов только на производство. Для

целей данного курсового проекта также

различают производственную себестоимость,

которая включает налоги и ряд

внепроизводственных (коммерческих)

расходов, т.е. расходов, связанных с

продажей продукции, передачей прав

собственности (трансакционные издержки)

и др. В данной работе будем считать

отношение между двумя видами себестоимости

равным 1,5, хотя надо понимать, что данный

коэффициент у различных предприятий

по разным видам продукции может

значительно отличаться. Заданное

отношение между производственной

себестоимостью без налогов и

производственной себестоимостью,

включающей налоги, необходимо использовать

в расчетах для нахождения цены судна:

Цена

судна

= производственная себестоимость х

норма рентабельности х 1,5

Подробная

классификация затрат на строительство

судна приведена в курсе «Экономика

предприятия». Для целей настоящего

курсового проекта необходимо рассмотреть

структуру себестоимости по видам

производства. Условно считаем, что

себестоимость распределяется

пропорционально трудоемкости, структура

которой для разных видов судов приведена

в табл. 4 (столбец а).

В столбце в

таблицы приведена структура распределения

платежей, сумма которых составляет цену

судна; это распределение следует принять

за основу при определении поступлений

(платежей) за выполнение части работ по

судну (платежи по частичной готовности).

Правда, необходимо отметить, что 100% в

итоговой строчке – это цена судна без

учета аванса от заказчика; в таблице

приведено распределение стоимости

судна по видам производства, оставшейся

после оплаты авансового платежа.

Например, если аванс составил 10% от цены,

то по видам производства распределяются

оставшиеся 90%.

Таблица 4

Объемы трудоемкости (а) и платежей по

частичной готовности (в) для различных

типов судов в %% (величины условные)

|

№ п/п |

Вид |

Виды |

|||||

|

Танкер |

Сухогруз |

Траулер |

|||||

|

а |

в |

а |

в |

а |

в |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1 |

КОП |

16 |

18 |

8 |

9 |

8 |

9 |

|

2 |

СС |

30 |

34 |

24 |

24 |

26 |

26 |

|

3 |

СТП |

28 |

13 |

24 |

15 |

22 |

13 |

|

4 |

ТМ |

5 |

8 |

9 |

12 |

8 |

5 |

|

5 |

ММ |

5 |

5 |

10 |

11 |

16 |

18 |

|

6 |

ДСТР |

7 |

10 |

13 |

17 |

6 |

18 |

|

7 |

СДТ |

6 |

9 |

7 |

8 |

6 |

7 |

|

8 |

МШСТР |

3 |

3 |

5 |

4 |

8 |

4 |

|

9 |

ИТОГО |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

Величину

производственной себестоимости по

каждому виду производства можно разбить

на три укрупненные группы:

—

материалы;

—

заработная плата основных производственных

рабочих;

—

прочие расходы: накладные расходы,

амортизация, проценты за кредит.

Практика

судостроения показывает, что наибольший

удельный вес в себестоимости занимают

материалы – 50–60%, заработная плата ОПР

– 15–20%, соответственно прочие расходы

– 20–35%. Структура

затрат для каждого вида производства

различна, но в курсовой работе соотношение

элементов затрат 50:15:35 будет сохранено

для всех видов производства.

Необходимо

также учесть и сумму первоначальных

инвестиций, величина которых указана

в Задании на курсовой проект. Данные

затраты, направленные в основном на

капитальное строительство и воспроизводство

основных фондов, должны отображаться

во временной точке «0», которая

предшествует проектному циклу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

[c.233]

По умеренно-оптимистическому варианту развития компании объем продаж XXX в 2001 году может составить 42— 56 млн. долл.

[c.369]

Расчет дисконтированной стоимости денежных потоков при оптимистическом варианте развития событий представлен в табл. 4.33.

[c.349]

Оптимистический вариант развития

[c.18]

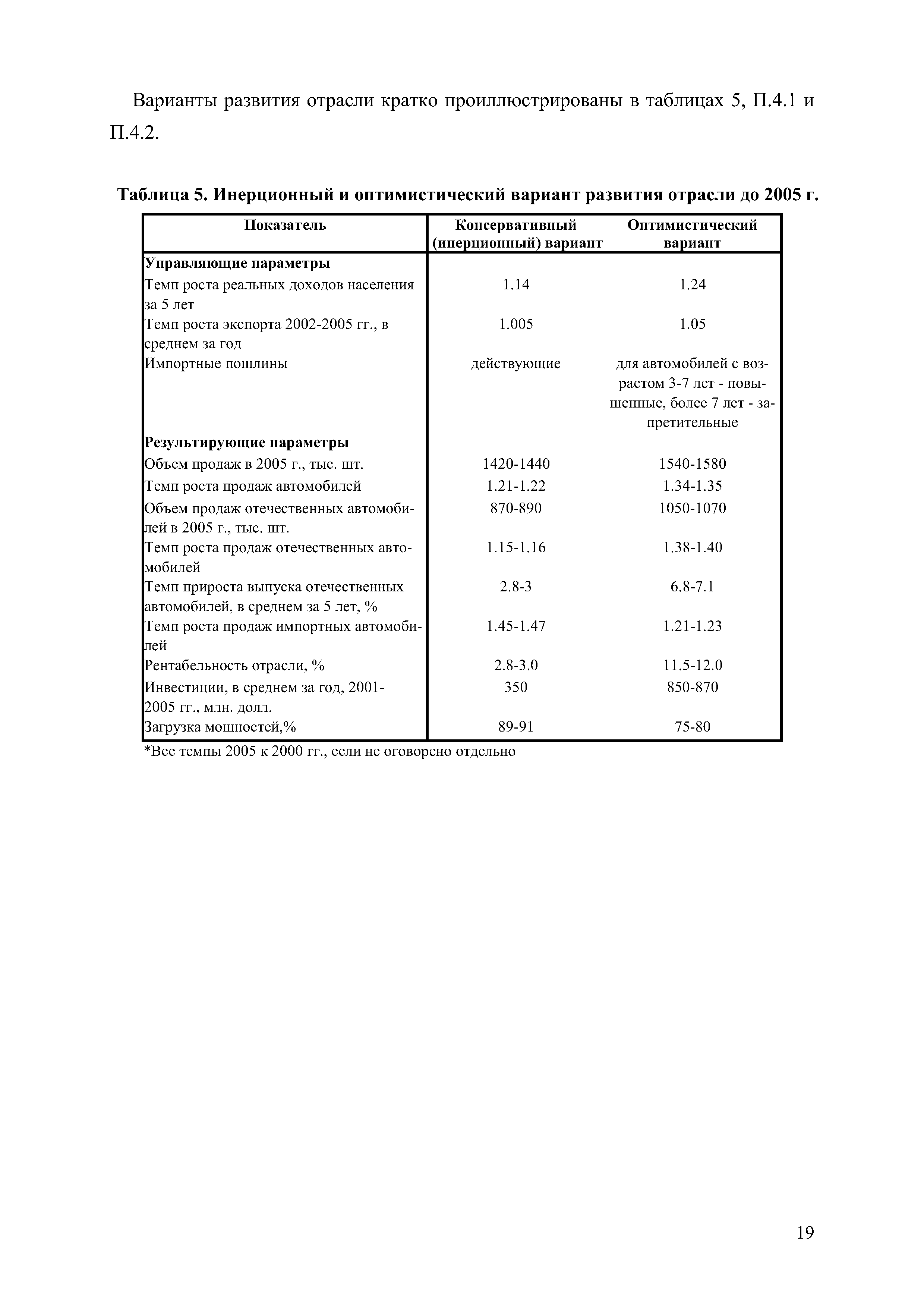

В оптимистический вариант развития отрасли заложен рост реальных доходов населения порядка 34-36% за пять лет, умеренное повышение эффективности функционирования отрасли, расширение экспорта темпом 5% в год, постепенное привлечение иностранных инвестиций в размере до 200 млн. в год к 2005 г., сохранение структуры импорта и ценовых соотношений с отечественными автомобилями. В оптимистический сценарий заложено повышение импортных пошлин для автомобилей со сроком эксплуатации 3-7 лет, и запретительные пошлины на более старые автомобили (см. табл. П.3.1-П.3.8).

[c.18]

| Таблица 5. Инерционный и оптимистический вариант развития отрасли до 2005 г. |  |

Расчеты показывают, что все кредиторы в 2003 г. могут окупить свою задолженность за счет накопленного к этому времени дивиденда и курсовой стоимости акций на данный момент. При этом величина прибыли, заложенная в расчеты, была ниже размеров прибыли оптимистического варианта развития ОАО Холод (табл. 18.6) и основывалась на более реальных темпах роста производства.

[c.435]

Анализ сценариев представляет собой развитие методики анализа чувствительности проекта, так как одновременному непротиворечивому (реалистическому) изменению подвергается вся группа переменных, проверяемых на риск. Рассчитываются пессимистический вариант (сценарий) возможного изменения переменных, а также оптимистический и наиболее вероятный варианты. В соответствии с этими расчетами определяются новые значения критериев оценки эффективности проекта. Эти показатели сравнивают с базисными значениями и делают необходимые рекомендации. В основе рекомендаций лежит определенное «правило» даже в оптимистическом варианте нет возможности считать проект целесообразным для реализации, если значение критерия NPV такого проекта отрицательно, и наоборот пессимистический сценарий в случае получения положительного значения NPV позволяет эксперту судить о приемлемости данного проекта несмотря на наихудшие прогнозы изменения переменных.

[c.218]

Обычно коммерческий анализ содержит целый спектр возможных вариантов развития рыночной ситуации — от самого лучшего (оптимистического) до самого худшего (пессимистического), а также рекомендуемые действия самого хозяйствующего субъекта в случае реализации того или иного варианта вместе с прогнозом возможных расходов и потерь в случае непредвиденного развития событий.

[c.159]

Наиболее распространенным методом оценки вероятного экономического воздействия каждой альтернативы на будущее корпорации является разработка детальных сценариев, в которых предусмотрены три варианта развития событий оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. Если эти сценарии адекватно отображают отношение менеджмента к риску, давление со стороны внешней и внутренней среды, личные интересы высшего руководства, то они являются эффективным инструментом, помогающим менеджеру выбрать стратегическую альтернативу, наилучшим образом способствующую достижению целей корпорации. Но окончательная стратегическая альтернатива должна быть выбрана в результате коллективного обсуждения менеджеров. Существуют различные приемы по организации совещаний по принятию стратегических

[c.156]

Сценарий — это описание (картина) будущего, составленное с учетом правдоподобных предположений. Как правило, для прогноза ситуации характерно существование определенного количества вероятных вариантов развития. Поэтому прогноз обычно включает в себя несколько сценариев. В большинстве случаев это три сценария оптимистический, пессимистический и средний — наиболее вероятный, ожидаемый.

[c.126]

Как видно из табл. 9, при пессимистическом варианте развития событий ЧДД отрицательный (снижение расчетного ЧДД на 115 %), а ВНР равна 9 % при ставке дисконтирования 10 %. При оптимистическом варианте наблюдается рост ЧДД по сравнению с расчетным на 224 % (при ВНР, равной 30 %) против расчетной (равной 18 %). Такой разброс полученных результатов при пессимистическом и оптимистическом сценариях (размах вариации R = 44 058 ден.ед., что составляет 240 % от расчетного ЧДД) с учетом даже небольшого заданного размаха исходных параметров (10 %) вынуждает сразу же отнести данный проект к разряду крайне рискованных. Но слабой стороной такой оценки, как уже было отмечено ранее, является тот факт, что развитие событий и по пессимистическому, и по оптимистическому сценариям маловероятно, если прибегнуть к экспертному методу и оценить вероятности их осуществления.

[c.44]

Следующая стадия — оценка проекта. На основе анкеты, бизнес-плана или технико-экономического обоснования проекта проводится экспресс-анализ и дается предварительное заключение. При положительном заключении начинается детальная проработка проекта предприятия. Для ее выполнения используют не только локальную, но и общеэкономическую информацию прогнозного характера, так как эффективность проектов меняется в зависимости от состояния экономики (целесообразно рассматривать пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный варианты развития экономики).

[c.119]

Далее, каждый финансовый анализ будущего неизбежно характеризуется разной степенью неопределенности. Поэтому имеет смысл рассмотреть в финансовом плане несколько сценариев развития компании, даже если не все из них будут включены в окончательный вариант плана. Финансовый план, как и маркетинговый, может включать в себя оптимистический и консервативный прогнозы. Такие расчеты составляют основу анализа чувствительности бизнеса к различным вариантам развития и позволяют лучше понять перспективы компании.

[c.31]

Для оценки риска часто применяют метод сценариев . Сущность данного метода заключается в количественной оценке влияния рисков на результаты расчетов. Основополагающим в методе сценариев является предположение о том, что возможны три варианта развития событий по отношению к конечному результату пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический.

[c.98]

Для каждого варианта развития предприятия рассчитайте пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный показатель прибыльности, используя данные таблицы 6.1. Предложите формулу расчета рентабельности, исходя из того, что [c.182]

Итак, мы рассмотрели три варианта развития событий, каждый из которых является весьма вероятным. При этом пессимистический и оптимистический варианты как бы очерчивают

[c.333]

Сценарий — это описание (картина) будущего, составленное с учетом правдоподобных предположений. Как правило, в силу наличия определенного количества вероятных вариантов развития, прогноз включает в себя несколько сценариев (не менее трех) оптимистический, пессимистический и средний. При графическом изображении прогноза на перспективу область, расположенная между оптимистическим и пессимистическим вариантами, носит название области допустимых решений.

[c.114]

Реформы ЕСН в группе II моделировались через снижение ставки пенсионных взносов для базового компонента пенсии по возрасту. В группе II мы рассматриваем два альтернативных варианта потенциального эффекта снижения ставки взносов для налогооблагаемой базы и сбора взносов (i) базовый вариант — снижение ставки не приводит к какому-либо расширению налогооблагаемой базы ЕСН и создает пропорциональное снижение сбора взносов и (ii) оптимистический вариант, предполагающий значительное расширение базы ЕСН (доли налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП). Более того, в последнем случае предполагалось, что темпы роста налогооблагаемого фонда заработной платы превысят темпы снижения ставки взносов. Эти два варианта представляют собой полностью противоположные альтернативы, которые совместно помогают определить диапазон (низкий и высокий уровни сбора взносов) в пределах которого вероятно будет сохраняться динамика развития пенсионной системы.

[c.142]

Определяют несколько возможных вариантов развития i та пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический

[c.260]

Некоторые исходные сведения (базисные данные), необходимые для разработки новых бизнес-моделей, представлены в виде табл. 2.2 для двух вариантов развития компании мобильной связи первого — более медленного, условно названного пессимистическим, и второго — ускоренного, именуемого оптимистическим.

[c.79]

Согласно закону необходимого разнообразия, предприятие должно всегда иметь три варианта плана развития пессимистический, оптимистический и реальный.

[c.213]

Прогноз объема продаж. Одним из основных показателей, связанных с прогнозом развития рынка, является прогноз объемов продаж. Основываясь на оценке преимуществ производимых предприятием товаров (услуг), определяют возможный объем продаж в натуральном и денежном выражении. При этом, учитывая известную неопределенность рыночной ситуации, целесообразно подготовить в рабочем варианте бизнес-плана три сценария развития оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. В дальнейшем надо вернуться к этому разделу, откорректировать его в соответствии с разделами бизнес-плана Потенциальные риски . В официальный бизнес-план будет включен один из трех вариантов продаж — наиболее оптимальный. Правильно определенный прогноз продаж служит основой для [c.98]

В рабочем варианте бизнес-плана рекомендуется рассчитать три варианта прогноза производства продукции (услуг) оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. В официальный бизнес-план включается оптимальный вариант с учетом данных раздела Потенциальные риски и расчетов экономической эффективности проекта. Производственные мощности и их развитие

[c.240]

Для исследования возможного будущего развития достаточно будет рассмотрения оптимистического и пессимистического вариантов, чтобы ответить на следующие вопросы [c.206]

Можно учитывать вероятностные оценки при анализе данным методом. Существует способ развития данной методики, при котором после расчета трех вариантов результативных показателей (пессимистический, оптимистический, наиболее вероятный) каждому значению показателя присваивается вероятность его появления. Далее рассчитывается среднее взвешенное критерия эффективности и его среднее квадра-тическое отклонение.

[c.9]

Анализ сценариев развития проекта Метод предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития проекта и их сравнительную оценку. Рассчитываются пессимистический вариант (сценарий) возможного изменения переменных, оптимистический и наиболее вероятный вариант

[c.243]

Эти и некоторые более ранние, еще более оптимистические прогнозы, на которых основывается политика энергетической безопасности РФ, следует считать скорее декларативными требованиями к показателям развития, чем оценкой реальной ситуации. Ни при каком сценарии не будет стабилизироваться численность населения в России в благоприятных условиях ожидается сокращение не ниже 600 тыс. человек в год, в пониженном варианте — сокращение по крайней мере на 1 млн. человек в год. Наряду с этим по чисто демографическим причинам будет уменьшаться доля трудоспособного населения, и потому устойчивый 4%-ный рост ВВП выглядит крайне сомнительно. Исчерпание в среднем на 50% легкодоступных топливных ресурсов также не способствует высоким темпам прироста. Поэтому приведенные прогнозы представляются все же слишком оптимистичными.

[c.77]

Для разработки маркетинговой стратегии можно использовать чисто вероятностный подход, когда каждому значению внутренних и внешних параметров ставится в соответствие определенная вероятность реализации. Далее на основе экономико-математического моделирования определяется наиболее перспективный вариант маркетинговой стратегии, но этот способ слишком сложный. Проще применить сценарный подход, в рамках которого задаются три сценария развития страхового рынка — пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический. На них накладывается перспективное видение возможностей компании и прогноз действий конкурентов. Их совместное рассмотрение позволяет сформулировать основной и вспомогательные варианты маркетинговой стратегии. Выбор вариантов маркетинговых действий компании осу-

[c.29]

Наконец, сценарий WT обычно, как ни странно, оказывается наиболее оптимистическим. Он основывается на поиске ходов, которые помогут избежать угроз для бизнеса именно потому, что бизнес имеет слабые стороны. Этап 3-й. Сопоставление сценариев с эталонными стратегиями в соответствующем квадранте матрицы Артур Д. Литтл и уточнение вариантов развития.

[c.118]

Следующие этапы решения рассматриваемой задачи связаны с учетом периода последействия . При сохранении того же набора эффективных вариантов развития ГСС, который был получен для первого этапа, подсчитываются на основе исходной информации оценки затрат осуществления этих вариантов в период последействия . Такие оценки определяются в нескольких вариантах (оптимистическом, среднем и пессимистическом) [97]. Для подсчета этих оценок используется тот же аппарат определения СП, оптимизационных расчетов для каждого СП и формирования соответствующей зоны неопределенности . Однако число таких СП берется существенно меньшим, чем при расчетах для первого этапа, поскольку целью всех расчетов для периода последейст-» вия является лишь получение оценок затрат. При этом, естественно, не проводится проверка на реалистичность получаемых для периода последействия оптимальных планов, компоненты которых в дальнейшем никак не используются. Поскольку для периода последействия достаточно получить лишь приближенные оценки затрат, что оправдано большей степенью неопределенности исходной информации для этого периода, то для расчета таких оценок затраты на адаптацию не рассчитываются.

[c.152]

В современных условиях на долю независимых производителей приходится около 15% добычи газа (природного и попутного нефтяного). В перспективе ожидается увеличение их доли в структуре добычи газа. Согласно Энергетической стратегии, прогнозируемые объемы добычи газа в стране будут существенно различаться в зависимости от вариантов социально-экономического развития России17. При оптимистическом и благоприятном вариантах развития добыча газа в России может составить 645-665 млрд м3 в 2010 г. и возрасти до 710-730 млрд м3 к 2020 г. При умеренном варианте добыча газа прогнозируется в объеме до 635 млрд м3 в 2010 г. и до 680 млрд м3 к 2020 г.

[c.19]

Итак, в случае развития событий по оптимистическому варианту потребуются инвестиции в размере 1 905 702 руб., по наиболее вероятному — 1 733 364 руб. и по пессимистичес-кому — 1138 594 руб. Так как все три варианта являются вероятными и средств на финансирование деятельности должно быть достаточно в любом случае, то инвестиционный кредит следует получить в размере, соответствующем наибольшей из полученных сумм. При этом в кредитном договоре должна быть оговорена возможность частичного или полного досрочного погашения (если события будут развиваться по пессимистическому варианту, то значительная часть платного кредита — около 40% — будет не задействована).

[c.345]

На самом деле, рассчитанное таким образом значение NPV является не совсем корректным для наиболее вероятного и пессимистического вариантов развития событий. Ранее было оговорено, что первоначальный размер займа должен обеспечить бесперебойную работу предприятия при любом из рассмат-риваемых вариантов, в связи с чем и был выбран наибольший размер инвестиций, соответствующий оптимистическому варианту

[c.351]

В проекте рассматривались три возможных варианта развития событий, условно названные оптимистическим, наиболее вероятным и пессимистическим. При этом все рассчитанныеч показатели, характеризующие проект, изменялись в определенном интервале. Очевидно, что на практике будет реализован вариант, являющийся некоторой комбинацией из построенных, моделей.

[c.358]

Отметим также сценарий развития газового рынка Великобритании, выполненный Wood Ma kenzie [i23, i24]. Он дает при существующих на 2000 г. темпах извлечения газа исчерпание доказанных запасов в акватории Северного моря через 14 лет, т. е. к 2014 г. С учетом доразведки исчерпание ожидается к 2017 г., а в предположении открытия новых запасов (при имеющейся эффективности инвестиций в геологоразведку) — через 18—28 лет. Таким образом, эти оценки значительно отличаются от прогноза ЕЕА и приблизительно совпадают с нашими результатами в оптимистическом сценарии по Европе в целом. Это представляется косвенным подтверждением работоспособности модели, поскольку Великобритания — один из основных производителей газа в Европе. Однако надо иметь в виду, что прогнозы такого рода часто выполняются заинтересованными организациями, и потому можно предположить некоторое завышение показателей, в частности, — фондоотдачи. Средний сценарий развития по нашей модели дает исчерпание резервов к 2012 г., а пониженный — уже к 2008 г. Пониженный вариант является наиболее вероятным, т. к. открытие новых ресурсов в труднодоступных местах потребует увеличения инвестиций.

[c.73]

|

… искусство политика, действующего А. Свечин |

«Ближайшие цели», как искусство политика, к сожалению, абсолютно противоречат «долгосрочным целям» государственного деятеля. Для политики важен быстрый результат, прежде всего на ближайших выборах, а для государственного деятеля – стратегические и долгосрочные последствия. Эта разница во многом предопределяет ход политического процесса в России, правящая элита которой не ставит перед собой стратегических целей, а ориентирована исключительно на сегодняшний результат[2].

В этом смысле многовариантность возможного развития России после 2025 года в зависимости от отношений между ведущими ЛЧЦ даже не рассматривается, хотя именно этот подход многие века лежал в основе успеха, например, дипломатии Великобритании, которая боролась против доминирования на континенте одной державы.

Сценарий № 3 («Оптимистический»), основанный на прежних парадигмах мирового развития, предполагает, что быстрое развитие новых центров силы – КНР, исламской ЛЧЦ, Индии, Бразилии переносит приоритеты противоборства западной ЛЧЦ в новую область (области), освобождая Россию от необходимости непосредственного внешнеполитического и военного силового противоборства. Этот сценарий реально существовал не один раз в политической истории всех стран, включая Россию и СССР. Более того, в том или ином случае к нему стремится большинство государств, пытающихся изменить соотношение сил в свою пользу за счет противоборства потенциальных противников. Классический пример такого развития событий – канун Второй мировой войны, когда Англия и Франция пытались столкнуть в войне Германию и Россию, а Россия – уйти от противоборства империалистических держав. Это ей удавалось какое-то время. Более того, И. Сталин планировал сохранение такой ситуации до конца 1941 года[3].

Этот сценарий – очень условно – названный «оптимистический» для России, возможен к реализации в нескольких частных своих вариантах.

Общая характеристика «Сценария № 3» («оптимистический») развития России и МО–ВПО в период 2025–2040 годов, основанных на преимущественном влиянии старых парадигм:

Вместе с тем перенос противоречий между ЛЧЦ в острую фазу может привести к необходимости ту или иную страну к силовому воздействию на Россию: США, например, чтобы лишить КНР безопасного тыла на Северо-западе Евразии, а страны ЕС – для того, чтобы расчленить Россию на несколько государств, которые будут неспособны контролировать собственные природные ресурсы.

Сценарий № 3 также предполагает, что усиление новых центров силы и ЛЧЦ приведет к их прямому конфликту с западной ЛЧЦ, что, в свою очередь, сделает противоборство с российской ЛЧЦ менее приоритетным. Так, у Д. Трампа, Россия, «приоритет № 2» после борьбы с исламской ЛЧЦ и КНР.

Варианты Сценария № 3 («Оптимистического») развития России

Можно рассмотреть следующие варианты этого Сценария, исходя из уже имеющихся данных и другой информации, обозначив их как варианты «а», «б» и «в»:

Вариант № 1 («Война западной ЛЧЦ с КНР)

«Оптимистического» развития России»

При реализации этого варианта, как следует из его названия, вероятно военное противоборство западной военно-политической коалиции во главе с США (странами НАТО, Японией, Австралией и др. странами), с одной стороны, и КНР и её потенциальными союзниками и отчасти китайскими диаспорами, – с другой.

Конфликт западной ЛЧЦ и коалиции с КНР неизбежно вовлек бы в свою орбиту широкий круг государств и получил бы распространение на всю Юго-Восточную Азию. Особенно остро он отразился бы на таких союзниках США как Япония, Республика Корея и Филиппины, а также ряде других государств.

Россия оказалась бы вне зоны конфликта, в глубоком «тылу» КНР, для которой это положение имело бы огромное значение. Прикрытие с севера и северо-западного направления КНР со стороны России в форме дружественного нейтралитета как «стратегического партнера» означало бы мощный импульс в развитии отношений России–КНР.

Одновременно такой конфликт обеспечил бы развитие экономических и военно-технических связей на очень высоком уровне. Учитывая потребности китайской стороны в ресурсах и ВВСТ, Россия могла бы сыграть огромную роль в обеспечении безопасности не только границ, но и экономики Китая.

Вариант № 2 («Война западной ЛЧЦ против исламского мира»)

«Оптимистического» сценария развития России

Этот сценарий развития России после 2025 года предполагает, что западная ЛЧЦ и её коалиция будет вовлечена в длительный конфликт на разных ТВД (на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии) с различными акторами исламской военно-политической коалиции. Такой прогноз основывается на предположении о том, что ИГИЛ уже распространила свое влияние за несколько лет на огромной территории от Филиппин до Туниса, а в будущем сможет не только сохраниться, но и включить в свою орбиту новые силы и страны. В этом случае конфликт распространится на Пакистан, Афганистан и республики Средней Азии, охватив в том числе и некоторые общины Европы.

Для России расширение этого конфликта имело бы объективно позитивное значение, ослабив давление западной ЛЧЦ и облегчив внешние условия развития. Рост цен на нефть, расширение рынка ВТС, неизбежное ослабление санкций, а также снижение рисков военной конфронтации стало бы неизбежным следствием для России такого противостояния.

Более того, при определенных условиях Россия (как в свое время США) могла бы даже извлечь пользу, снабжая противников необходимыми товарами и сырьем.

Наконец, такое противостояние двух ЛЧЦ помогло бы России снизить уровень своих военных расходов и масштаб подготовки к противодействию давлению Запада, который к 2025 году неизбежно достиг бы огромных размеров.

Этот конфликт также существенно улучшил бы геополитическое положение России в мире, изменив соотношение противников и создав предпосылки для усиления влияния России в Средней Азии и на Ближнем и Среднем Востоке. Кроме того, объективно отодвигалась бы угроза раздела России по границам расселения мусульман, которых Запад готовил использовать против нас.

Вариант № 3 («Война западной коалиции с другими ЛЧЦ

и коалициями») «Сценария № 3»:

«Оптимистического» развития России

Этот вариант сценария слишком широк для подробного рассмотрения и достаточно умозрителен, но не должен быть исключен в силу того, что «в МО возможно всё».

О нем свидетельствуют планы подготовки ВС западной ЛЧЦ, ориентированные на самые разные конфликты в самых разных районах мира, предполагающие развитие универсальных военно-технических возможностей ВС США.

С точки зрения стратегического развития России после 2025 года это означает, что США создают потенциал для своего глобального участия в силовой политике во всем мире, а России требуется это учитывать в той степени, в какой это будет затрагивать её национальные интересы.

Ясно, как минимум, что такой потенциал может быть использован силами общего назначения против России как по периметру её границ, так и на основных стратегических направлениях, хотя основными видами вооруженных сил будут ВВС и космические силы, а также ВМС США и их союзников, предоставив «честь» сухопутных операций против России, как всегда, своим европейским союзникам.

В качестве иллюстрации этих тезисов можно привести три примеры организационного подхода ВС США.

[4]

[5]

[6]

[1] Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник Александр Андреевич Свечин. – М.: МГУ, 2013. – С. 158.

[2] См. подробнее о правящей элите и институтах: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. 3. – М.: МГИМО-Университет, 2011.

[3] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Военная политика России. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 1–2.

[4] Capabilities Information Exchange (CIE) 15 December 2016 / The Warfighters’ Science and Technology Needs Mr. Meneghini (STRACD) / file:///C:/Documents%20and%20Settings /333/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/capabilities-information-exchange%20.pdf

[5] Capabilities Information Exchange (CIE) 15 December 2016 / The Warfighters’ Science and Technology Needs Mr. Meneghini (STRACD) / file:///C:/Documents%20and%20Settings /333/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/capabilities-information-exchange%20.pdf

[6] Capabilities Information Exchange (CIE) 15 December 2016 / The Warfighters’ Science and Technology Needs Mr. Meneghini (STRACD) / file:///C:/Documents%20and%20Settings /333/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/capabilities-information-exchange%20.pdf

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

УДК 338(045)(470+571)

оптимистический сценарий развития российской экономики

СОРОКИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент ран, проректор по научной работе, Финансовый университет, Москва, россия E-mail: ds@inecon.ru

АННОТАЦИЯ

Российская экономика с 2010 г. характеризуется развитием стагнационных тенденций. Среднесрочные сценарии, предлагаемые Минэкономразвития России, смещаются в сторону пессимистических вариантов. В этих условиях важно понять причину того, почему принимаемые меры не дают позитивных результатов. Предлагаемая статья обосновывает условия, при которых возможна реализация оптимистического сценария. Ключевые слова: прогноз социально-экономического развития; производительность труда; инвестиционная активность; экономическая политика.

an optimistic scenario of the russian economy

development

DMITRY E. SOROKIN

Doktor of Economics, Full Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Vice — Rector for Research, the Financial University, Moscow, Russia E-mail: ds@inecon.ru

ABSTRACT

Since 2010, the Russian economy has been characterized by the development of stagnation tendencies. Medium-term scenarios proposed by the Economic Development Ministry of Russia are shifting towards pessimistic options. In this situation it is important to understand the reason why the measures taken do not give positive results. The paper substantiates the conditions that make possible implementation of an optimistic scenario. Keywords: socio-economic forecast; labor productivity; investment activity; economic policy.

В последние годы общая направленность экспертных оценок относительно социально-экономических перспектив российской экономики постоянно смещалась в сторону все большего пессимизма. Это убеждение усиливалось по мере накопления прогнозных и фактических значений темпов экономического роста (табл. 1).

Постепенно становилось ясно, что снижение темпов носит не конъюнктурный характер, а складывается в устойчивую

тенденцию, обусловленную прежде всего внутренними причинами.

Главным источником устойчивого экономического роста является рост производства в реальном секторе экономики. Рост производства может происходить:

1) за счет вовлечения дополнительного числа занятых работников, сопровождаемого адекватным увеличением используемых материальных ресурсов, — это экстенсивный тип экономического роста;

Таблица 1

Прирост ВВП, % к предшествующему году

Годы 2010 2011 2012 2013

Прогнозы Минэкономразвития России (базовый вариант) * 3,1 4,2 3,5 3,6

Фактический 4,5 4,3 3,4 1,3

* Прогноз от декабря предшествующего года

Источники: здесь и далее, если не указано иное, использованы данные прогнозов Минэкономразвития России и Росстата или расчеты на основе этих данных.

2) путем более эффективного использования имеющихся ресурсов, выражающегося как в снижении трудовых и материальных затрат на единицу полезного эффекта производимой продукции, так и в выводе на рынок принципиально новых конкурентоспособных товаров — интенсивный тип экономического роста, опирающийся на рост производительности труда и совершенствование технологической базы.

В 2010-2013 гг. среднегодовой темп прироста числа занятых в экономике был в 2,5 раза меньше, чем в 1999-2008 гг. (0,75% против 1,9%). Согласно сентябрьскому (2014 г.) прогнозу Минэкономразвития численность занятых в 2017-2017 гг. будет сокращаться со среднегодовым темпом от 0,1 до 0,2%. В этих условиях производительность труда, по существу, становится единственным фактором экономического роста.

Однако среднегодовые темпы прироста производительности труда в 2010-2013 гг. сократились по сравнению с периодом 19992008 гг. почти в 2 раза (с 5,2 до 2,9%). При этом, судя по данным, приводимым высшим политическим руководством страны, этот показатель находится на крайне низком уровне1. Отсюда понятно, почему в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации до 2018 г. отмечается: «Совокупность сложившихся вызовов и условий экономического развития определяет в качестве основной цели повышение конкурентоспособности российской

1 Путин В.В. Выступление в Государственной Думе Федерального собрания РФ 11 апреля 2012 г. URL: russia-today.ru>article.php?i=394 (дата обращения: 15.11.2013).

экономики на основе интенсивного роста производительности труда». По сути, происходит возвращение к постановке задач тридцатилетней давности2.

Рост производительности труда в первую очередь определяется организационно-технологическими факторами. Не затрагивая организационную сторону дела (ее качество зависит прежде всего от квалификации управляющих), сосредоточимся на технологическом состоянии экономики. Последнее формируется в отраслях машиностроения. Вместе с темп в ходе кризиса 1990-х гг. эти производства подверглись фактическому разрушению. Объем выпуска машин и оборудования сократился на 2/3 уровня 1991 г. При этом сборка металлорежущих станков сократилась почти в 9 раз, в том числе с числовым программным управлением (ЧПУ) — в 125 раз, кузнечно-прессовых машин — в 19 раз (с ЧПУ — в 77 раз), автоматических и полуавтоматических линий для машиностроения и металлообработки — почти в 16 раз. Одновременно происходило качественное ухудшение технологической базы. В экономической литературе отмечается, что в этот период доля наукоемкого сектора в общем объеме промышленного производства в 1990-е гг. сократилась в 2 раза [1], было утрачено более 40% запаса технологий и до 90% проектно-конструктор-ских организаций [2]. В ходе последующего

2 См.: Отчет ЦК КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики партии // Материалы XXV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1976. С. 43-44.

» 2000-2008 гг. «» 2001-2008 гг.

Исключением является умеренно-оптимистический вариант на 2014-2017 гг. по показателю производительности труда, несколько превышающий темп 2010-2013 гг. Однако в посткризисном периоде (2010-2017 гг.) этот показатель оказывается в 1,7 раза меньше, чем в период 2001-2008 гг.

таблица 2

Среднегодовые темпы прироста**,%

Фактический прирост Прогноз (сентябрь 2014 г.)

Темпы прироста 19992008 20102013 2014-2017 2010-2017

базовый умеренно-оптимистический базовый умеренно-оптимистический

Инвестиции в основной капитал 12,1 5,9 1,0 3,9 3,5 4,9

Производство машин и оборудования 9,0* 6,4 1,0 3,2 3,7 4,8

Производительность труда 5,2** 2,9 2,0 3,0 2,5 3,0

ВВП 6,9 3,4 1,7 2,9 2,6 3,1

восстановительного роста объем производства машин и оборудования увеличивался крайне неравномерно. В результате по итогам 2008 г. изготовление машин и оборудования составляло менее 2/3 (63,6%) уровня 1991 г. В том числе производство металлорежущих станков — чуть более 7% (с ЧПУ — 3,4%), кузнечно-прессовых машин — 11,5% (с ЧПУ — 15,5%), автоматических и полуавтоматических линий для машиностроения и металлообработки — 1,3% к уровню 1991 г.

Последующий кризис (2009 г.) наиболее сильно сказался именно на этой отрасли (падение составило треть от достигнутых объемов). Восстановление шло, во-первых, с замедлением темпов прироста и, во-вторых, в 2013 г. вновь сократилось производство. В результате объемы производства оказались ниже уровня 2008 г. (53,7% к уровню 1991 г.).

Следствием стало физическое и моральное старение технологической базы экономики. Согласно данным Минэкономразвития России, в реальном секторе экономики возраст почти 80% технологического оборудования — от 16 до 35 лет; в числе прочего в машиностроении более половины — свыше 25 лет. Понятно, что обеспечивать

высокие темпы роста производительности труда, производить конкурентоспособную продукцию на такой технологической основе, как минимум, крайне затруднительно, и организационные факторы роста могут дать лишь ограниченные результаты.

Изменить сложившуюся ситуацию возможно только через масштабное обновление (модернизацию) технологической базы экономики, что требует масштабных инвестиций. Однако в период 2000-2013 гг. доля инвестиций в производство машин и оборудования колебалась в пределах 0,5-0,9% общего объема инвестиций в основной капитал. Тем не менее в период восстановительного роста 1999-2008 гг. низкая доля инвестиций в машиностроение отчасти компенсировалась высокими темпами прироста общего объема инвестиций в основной капитал, составлявшими в среднегодовом исчислении 12,1%. Но в 2010-2013 гг. этот показатель снизился более чем в 2 раза, до 5,9%, при этом в 2013 г. физический объем инвестиций сократился по отношению к предшествующему году. Именно в этом заключается главная материальная причина замедления темпов экономического роста страны.

Вместе с тем создается впечатление, что экономические власти смирились со сложившейся ситуацией и не видят возможностей ее позитивного изменения. Иначе чем объяснить, что, начиная с сентября 2013 г., впервые за всю историю подготовки такого рода документов в качестве базовых вариантов среднесрочных прогнозов выбираются так называемые консервативные (по существу инерционные) варианты, предусматривающие дальнейшее снижение ключевых параметров экономического роста. При этом такое снижение в сопоставимые периоды предусматривается даже в случае реализации умеренно-оптимистического варианта прогноза (табл. 2).

Конечно, можно отметить, что среднегодовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2010-2013 гг. в объеме 3,4% был в 1,5 раза выше аналогичного показателя США и более чем в 5 раз — Европейского союза. Однако планируемый на 2014-2017 гг. прирост в размере 2,1% хотя и выше базового прогноза по ЕС, но только в 1,5 раза, и в 1,4 раза ниже прогнозируемых темпов по США. При этом предсказывается, что рост ВВП Китая будет опережать российский более чем в 3 раза. Это означает, что в предстоящий среднесрочный период Минэкономразвития ожидает изменения соотношения экономических сил с основными геополитическими конкурентами не в пользу России. Следует учитывать также сохраняющуюся неопределенность в трендах развития мировой экономики и обострение внешнеполитической напряженности, которые не исключают негативных для России изменений внешнеэкономической среды, способных в определенных случаях нанести заметный ущерб национальной экономике.

Однако даже в условиях стабильности внешнеэкономической обстановки прогнозируемые темпы чреваты серьезными негативными стратегическими последствиями для страны.

В утвержденных 31 января 2013 г. Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. отмечается: «В предстоящий среднесрочный период необходимо обеспечить

выход на траекторию устойчивого экономического роста на уровне не менее 5%. … Без реализации активной и целенаправленной экономической политики темпы экономического роста снизятся в 1,5-2 раза (до 2-3% в год). Это критически мало. При такой динамике ВВП не удастся сбалансировать экономические и социальные составляющие развития страны».

Базовый прогноз (с учетом итогов 2013 г.), представленный в сентябре 2014 г., предполагает, что в 2013-2017 гг. среднегодовой темп прироста ВВП составит лишь 1,7%, а умеренно-оптимистический — 2,5%. Таким образом, экономика, образно говоря, «заступает за красную черту», где начинается разбаланси-ровка социально-экономических составляющих развития страны. Так, согласно базовому варианту прогноза, среднегодовые темпы прироста реально располагаемых денежных доходов населения в 2014-2017 гг. окажутся в 2 раза ниже (в умеренно-оптимистическом — в 1,3 раза), чем в 2010-2013 гг.3. Исходя из приведенных данных, умеренно-оптимистический сценарий правильнее назвать пессимистическим, а базовый — критическим.

В сложившейся ситуации у экономической политики не может быть более важной задачи, чем перелом сложившихся негативных тенденций. Необходим прогноз, обосновывающий условия, при которых будет обеспечиваться устойчивость социально-экономического развития страны в стратегической перспективе даже при неблагоприятном воздействии внешних факторов.

Исходным условием для осуществления такого перелома является решительный отказ экономических властей от пессимистических сценариев. Как можно ожидать роста инвестиционной активности субъектов хозяйствования, если бизнесмены, принимающие решения о реализации тех или иных инвестиционных проектов, считают, что согласно базовому варианту прогноза на 2014-2016 гг. (сентябрь, 2013 г.) «в видовой структуре инвестиций в 2013 г. вероятно сокращение доли инвестиций

3 По предварительным данным Росстата, за первое полугодие 2014 г. реально располагаемые денежные доходы практически остались на уровне соответствующего периода 2013 г. (100,1 %).

в машины и оборудование, что соответствует снижению спроса на продукцию машиностроения», и что «прогнозируемый низкий спрос на машины и оборудование приведет к дальнейшему снижению доли этой группы в структуре инвестиций»?4А базовый сценарий в 2014-2017 гг. предполагает «сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса»… Видимо, поэтому авторы прогноза, справедливо называя предлагаемую ими инвестиционную траекторию «стагнационной», объясняют ее «ростом недоверия бизнеса». Это — типичный случай самореализующегося прогноза.

Материальным условием реализации оптимистического сценария является перелом тенденции снижения инвестиционной, а по сути предпринимательской, активности субъектов хозяйствования, обеспечение ее направленности на обновление (модернизацию) организационно-технологической базы производства в целях повышения его эффективности при производстве конкурентоспособной продукции. Понимание этого существует и в профессиональной среде, и у экономических властей. Проблема заключается в том, какие механизмы (стимулы, рычаги) следует использовать для осуществления такого перелома.

Известно, что движущей силой реального экономического роста в рыночной экономике является конкуренция5. Главным же

4 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (разработан Минэкономразвития России). URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_152459/?frame=15 (дата обращения: 15.05.2014).

5 Об этом писал еще К. Маркс: «…Капиталист, применяющий улучшенный способ производства, присваивает в виде прибавочного труда большую часть рабочего дня, чем остальные капиталисты той же самой отрасли производства. .Этот самый закон в качестве принудительного закона конкуренции заставляет соперников нашего капиталиста ввести у себя новый метод производства». URL:

http://www. revarchiv.narod.ru/marxeng/oeuvre.html (дата обращения: 15.05.2014). При этом К. Маркс ссылается на общеизвестность этого процесса, цитируя издание 1720 г.: «.всякое изобретение, инструмент или машина, позволяющее обходиться с меньшим количеством рук и, следовательно, производить дешевле, вызывает у других своего рода необходимость и соревнование или в использовании такого же изобретения, инструмента или машины, или же в изобретении чего-либо подобного, так, чтобы все находились в равных условиях и никто не мог продавать дешевле своего соседа». (The Advantages of East-India Trade to England. London, 1720, p. 67).

субъектом роста является шумпетерианский предприниматель-новатор, «перетягивающий» на себя финансовые ресурсы в целях создания новых более эффективных технологий. Соответственно создание благоприятного экономического климата для таких предпринимателей требует устранения излишних административных барьеров, эффективной защиты прав собственности, недопущения монополизации рынков, удешевления и упрощения доступа к финансовым ресурсам. Именно на эти мероприятия и была нацелена политика экономических властей с начала 2000-х гг.

В принятой в 2001 г. Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (до 2004 г.) декларировалось: «Дерегулирование экономики, гарантии прав собственности и равных условий конкуренции должны стать основными мотивами экономической политики. В российской экономике нерыночные сигналы играют существенную роль. Решением этой проблемы призвана стать дальнейшая приватизация в сочетании с последовательным применением антимонопольного законодательства».

В последующих документах такого рода эти положения превратились в клише, повторяемые как заклинания. Так, в Прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2013; 2012-2014; 2013-2016 гг. дословно воспроизводятся следующие установки:

• значительное увеличение темпов приватизации в целях последовательного сокращения государственного сектора экономики;

• развитие механизмов защиты прав собственности акционеров и инвесторов;

• совершенствование нормативных правовых актов в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве);

• улучшение конкурентной среды;

• совершенствование антимонопольного регулирования;

• совершенствование регулирования субъектов естественных монополий.

В тех же прогнозах последовательно декларировалась необходимость ужесточения бюджетной политики через снижение государственных расходов для обеспечения бездефицитности бюджета.

Тем не менее реальная экономическая динамика, как видно из вышеприведенной статистики, продолжала ухудшаться, это свидетельствовало о том, что проводимые мероприятия не привели к созданию критической массы шумпетерианских предпринимателей-новаторов. Более того, сами авторы этих установок перестают верить в их эффективность и воспроизводят их лишь в качестве обязательного ритуала, призванного засвидетельствовать их идеологическую приверженность курсу на развитие рыночных механизмов. Иначе чем объяснить факт, что, декларируя вышеприведенные формулы, одновременно прогнозируется дальнейшее ухудшение экономической ситуации? Одним из последних примеров может служить разработанный Минэкономразвития России и утвержденный Правительством РФ6 план мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на период до 2018 г. Планом, в частности, предусмотрено: стимулирование инвестиций для обновления и модернизации производства, технологического обновления и замены устаревших рабочих мест; создание условий для профессионального развития работников и повышения мобильности трудовых ресурсов; меры по повышению производительности труда в компаниях с государственным участием и т.п. Однако запланированные темпы прироста производительности труда взяты из базового (пессимистического) сценария на 2014-2017 гг., а среднегодовой темп прироста, предусмотренный планом на 2014-2018 гг., оказывается ниже, чем в базовом сценарии до 2017 г. (2,4 против 2,6%). И это при том, что еще в базовом варианте прогноза на период 2014-2016 гг., где предполагаемые темпы

6 План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Распоряжение Правительства РФ от 09.07.2014 N 1250-р.

роста производительности труда (3,6% в год) существенно превышали ныне прогнозируемые на те же годы, отмечалось, что этот темп «не позволяет значительно сократить разрыв с развитыми странами по уровню производительности труда». Получается, что мероприятия плана рассчитаны на реализацию наихудшего сценария7.

Тем не менее все эти факты не являются свидетельством неверности теоретической концепции, положенной в основу проводимой экономической политики. Просто необходимо помнить, что теоретические концепции любой науки оперируют абстракциями и сформулированные в них закономерности проявляются в «чистом» виде лишь при соблюдении «прочих равных условий». В реальной жизни таких «равных условий», как правило, не бывает. Для того чтобы теоретические построения превратились в прикладные инструменты экономической политики, необходимо соотносить их с реально сложившейся внутренней и внешней социально-экономической и политической ситуацией. Известно, к каким негативным последствиям для страны привела борьба за «чистоту теории» в период так называемого социалистического (коммунистического) строительства, игнорирующая экономическую реальность. Стоит ли сегодня повторять, по существу, ту же ошибку с неизбежностью тех же последствий, борясь уже за «чистоту рыночных принципов»? В умении соединять стратегические цели, диктуемые объективными закономерностями общественной эволюции, с условиями их достижения, предписанные конкретно сложившейся ситуацией, и состоит искусство экономической политики, которая в каждый данный момент может не совпадать с теоретическими постулатами и даже видимо «противоречить» им, сохраняя, тем не менее, научно обусловленный вектор движения. И потому не стоит теоретикам экономической науки брать на себя функции экономических

7 Приводимые в плане довольно высокие темпы роста производительности труда по крупным и средним предприятиям обрабатывающей промышленности, в том числе по авиационной и судостроительной промышленности, не могут быть оценены ввиду отсутствия соответствующих данных за предыдущие периоды.

политиков, помня, что это иная область профессиональной деятельности. Способность к приращению объективного знания об окружающем мире и умение на основе этого знания выстроить теоретически непротиворечивые представления (концепции) их возможного применения характеризуют профессионализм ученого. Профессионализм же политика выражается в умении сообразовывать теоретические конструкции со временем, местом и обстоятельствами.

В этой связи, обращаясь к российским реалиям, полезно задаться следующими вопросами.

1. Располагают ли сегодня российские предприниматели и негосударственные финансовые институты ресурсами для решения масштабных задач коренного технологического перевооружения национальной экономики?

2. Насколько реально получить ресурсы для создания конкурентоспособной технологической базы из зарубежных источников?

3. Располагает ли сегодня российская экономика той критической массой предпринимателей-новаторов, которые готовы обеспечить соответствующее перенаправление финансовых потоков?

Последнее заставляет напомнить, что лидеры современного российского предпринимательства выросли не из конкуренции за рынки через нахождение организационно-технологических новшеств, а из конкуренции за раздел и передел собственности, требующей совсем иных умений. В силу этих объективных обстоятельств напрасно ожидать от них поведения, характеризующего шумпетерианских предпринимателей-новаторов. Безусловно, соответствующие изменения институциональной среды будут способствовать появлению тех предпринимателей, чей талант будет направлен на необходимые преобразования. Однако для такого рода изменений недостаточно принятия самых совершенных, с точки зрения потребностей эффективных рыночных механизмов, законов и иных нормативных актов. Еще Д. Норт отмечал ошибочность представлений, «что жизнь и экономические

процессы подчиняются писаным законам и правам собственности». Однако даже в самых развитых экономиках формальные правила составляют небольшую (хотя и очень важную) часть той совокупности ограничений, которые формируют стоящие перед нами ситуации выбора. Наше поведение в огромной степени определяется неписаными кодексами, нормами и условностями» [3]. Юристы называют это явление расхождением между правом и правоприменительной практикой. Преодоление этого расхождения требует изменений в общественном сознании, которые происходят достаточно медленно. И здесь возникает самый главный вопрос: располагает ли Россия тем ресурсом времени, который требуется для такого рода изменений? Сложившийся ныне вектор экономической динамики и геополитическая обстановка дают однозначно отрицательный ответ8.

Значит ли это, что оптимистический сценарий в принципе не реализуем?

Решительно нет.

Необходимо и дальше последовательно и настойчиво осуществлять институциональные меры, способствующие появлению и накоплению критической массы шумпе-терианских предпринимателей-новаторов9. Вместе с тем следует понимать, что эти меры в нынешней российской социально-экономической реальности, безусловно, необходимы, но недостаточны для перехода к траектории устойчивого экономического роста в отведенные стране сроки. Они должны быть дополнены комплексом мероприятий, способных «заполнить временную яму» между необходимостью немедленного перелома стагнационных тенденций и временем, когда эту функцию сможет взять на себя новое поколение российских предпринимателей.

8 В каком-то смысле к нынешней ситуации применим тезис, высказанный более 80 лет назад: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (Сталин И.В. О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. Соч. Т. 13. М.: Госполитиздат, 1951. С. 39).

9 О содержательности, последовательности осуществления и сопряжения их с конкретно складывающейся ситуацией можно и нужно

дискутировать.

Ресурсами (материальными, финансовыми и организационными), необходимыми для масштабного модернизационного прорыва, сегодня обладает только государство. Отсюда постоянное обращение к этому источнику со стороны не только части экспертного сообщества, но и экономических властей. В Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг. (сентябрь, 2011 г.) читаем: «Развитие российской экономики в период реформ показывает, что либеральные, чисто рыночные механизмы не приводят к быстрому развитию высокотехнологичных производств. Дефицит финансовых и технологических ресурсов, недостаточное развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, а также нехватка квалифицированных кадров препятствуют масштабному переходу к инновационному, социально-ориентированному типу развития. Такое положение требует активизации государственного вмешательства в экономику страны и проведения комплексной политики модернизации». В государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» констатируется: «В начале 2000-х гг. стало очевидно, что без участия государства в решении ключевых задач инфраструктурного, инвестиционного и инновационного характера промышленность не сможет выйти на необходимый уровень конкурентоспособности. Необходимо выработать государственную промышленную политику, определяющую национальные цели и приоритеты в сфере промышленности, сформировать стратегии развития отраслей промышленности и инструменты их реализации»10.

В свою очередь, такой инвестиционный маневр требует:

• определения приоритетных направлений государственного инвестирования на основе инвентаризации имеющегося научно-промышленного потенциала;

10 Государственная программа утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.13. № 91-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141562/.

• стратегического планирования (а не просто прогнозирования) с жесткой ответственностью исполнителей;

• мобилизации имеющихся в распоряжении государства активов для реализации принятых планов.

Вместе с тем, как видно из вышеприведенных прогнозов Минэкономразвития России, осуществление такого маневра сдерживалось продолжением политики сокращения инвестиционной активности государства, в том числе через ограничение расходов государственных финансовых ресурсов.

Объяснение такой противоречивости может быть двояким.

Во-первых, активизация инвестиционной активности государства требует отказа от трех «священных коров» либерализации предпринимательской деятельности:

1) жестких бюджетных ограничений;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2) недопустимости бюджетного дефицита;

3) масштабной приватизации государственных активов.

Во-вторых, инвестиционная активность государства несет в себе определенные риски. Оппоненты этих мер справедливо указывают, во-первых, что государство при прочих равных условиях «плохой предприниматель» по сравнению с частным. В-третьих, существует опасность неверного определения приоритетов структурных преобразований, ведущая к растрате ресурсов. В-четвертых, инвестиционная активность государства чревата всплеском инфляционных тенденций. В-пятых, в России мы имеем «неэффективное государство».

Соглашаясь в принципе с приведенными доводами, необходимо отметить такие моменты.

Во-первых, тезис о государстве как «плохом предпринимателе» в нынешних российских реалиях сталкивается с ситуацией отсутствия критической массы «хороших» предпринимателей, по крайней мере, в сфере, которая связана с технологическими преобразованиями11 («за неимением гербовой, пишут на простой»).

11 История с Ё-мобилем — одно из подтверждений этого тезиса. URL: http://eomobile.ru/ (дата обращения: 11.05. 2014).

Во-вторых, современная наука знает способы минимизации рисков, возникающих при определении приоритетов научно-технологического развития. Сохраняющиеся риски ошибок существенно меньше рисков, возникающих при отказе от такого определения.

В-третьих, соглашаясь с тезисом об инфляционных рисках, следует иметь в виду, что известны механизмы минимизации этих рисков и при этом последние, как минимум, не превышают риски, возникающие вследствие дефицита инвестиционных ресурсов, порожденного ограничением госрасходов. Кажется, это начинают понимать, по крайней мере на вербальном уровне, и экономические власти. В Прогнозах на 2012-2015 гг. (сентябрь, 2012 г.) и на 2014-2016 гг. (сентябрь, 2013 г.) декларируется «поддержание устойчивости бюджетной системы за счет введения бюджетного правила и ограничения в рамках его уровня расходов федерального бюджета». При этом в прогнозе на 2014-2016 гг. устанавливается, что «денежная политика ориентируется на переход в 2015 г. к таргетированию инфляции». Однако в майском (2014 г.) прогнозе Минэкономразвития на 2014-2017 гг. содержится признание того факта, что «одним из основных внутренних рисков является достаточно жесткий ориентир по инфляции, таргетируемой Банком России» и «умеренно-оптимистичный вариант развития экономики предполагает модернизацию бюджетного правила путем увеличения дефицита федерального бюджета».

В-четвертых, принимая в качестве исходного положения тезис о неэффективном государстве, мы обрекаем себя на бездействие. Ведь малоэффективное государство не только не сможет проявлять должную инвестиционную, но и институциональную активность, в том числе в развитии частнопредпринимательских свобод.

Следует также иметь в виду, что сама по себе инвестиционная активность государства не противоречит задачам развития частнопредпринимательской активности. Более того, опыт стран, реализовавших успешное формирование современных высокотехнологичных укладов, показывает, что

этот процесс происходит при масштабной инвестиционной поддержке государства. Определяя задачу возрождения американской обрабатывающей промышленности (manufacturing) в Послании «О положении в стране» (12 февраля 2013 г.), Президент США предложил Конгрессу поддержать его инициативу о единовременных инвестициях в размере 1 млрд долл. на создание в стране сети из 15 институтов инноваций для обрабатывающей промышленности и выразил намерение использовать ресурсы исполнительной власти для создания трех новых институтов, которые в партнерстве с бизнесом, университетами, колледжами и правительством будут создавать и развивать производственные технологии, которые помогут находящимся на территории США предприятиям организовать привлекательные рабочие места.

Сегодня сценарий, содержащий комплексную систему мер со стороны государства, призванных переломить сложившиеся негативные социально-экономические тенденции в России, содержится в докладе, подготовленном в экономической секции Отделения общественных наук, представленном Президенту страны [4]. Существует также целый ряд признаков, что государство активизирует свою роль в этом направлении. В институциональной сфере — это подготовка законов о стратегическом планировании и промышленной политике. В инвестиционной деятельности — это принятие решений об осуществлении за счет средств Фонда национального благосостояния и Российского фонда прямых инвестиций крупнейших инвестиционных проектов (БАМ, Транссиб, ЦКАД, Тывинский, «Умные сети» и ликвидации цифрового неравенства), о направлении до 10% средств ФНБ в проекты с участием российской государственной корпорации «Росатом».

Вместе с тем опора на инвестиционную активность государства для перелома негативных тенденций также является обязательным, но недостаточным условием реализации оптимистического сценария.

Прежде всего необходимо помнить, что государство в силу объективно присущих

большим системам (национальная экономика является именно такой системой) ограничениям способно лишь к точечным прорывам и не способно обеспечить комплексное социально-экономическое развитие страны. Подтверждением этого теоретического постулата служит наш собственный исторический опыт модернизации экономики (Петровская модернизация, индустриализация 1930-х гг., неудавшаяся попытка «оседлать» научно-техническую революцию в 1970-е гг.).

При этом нельзя забывать о самом существенном риске политики наращивания инвестиционной активности государства, вытекающем из исторического прошлого России. Он заключается в устоявшейся вере во всемогущество государства. В этих условиях существует риск того, что власть начнет осуществлять инвестиционную активность исключительно через так называемый «мобилизационный механизм», опирающийся на приоритет властного принуждения. В результате инвестиционная активность государства станет всеобщей, подавляющей частнопредпринимательскую инициативу. Наш исторический опыт показывает, к каким негативным последствиям для общества может привести этот вариант, даже если первоначально он будет введен как временная мера.

Соответственно лишен смысла инвестиционный импульс государства без его активной поддержки инвестиционной активностью предпринимателей. Выход может быть найден через соединение мощного инвестици-онно-модернизационного стимула государства с экономической заинтересованностью в этом частнопредпринимательского сектора при условии действия механизмов, предотвращающих как мобилизационный вариант, так и приватизацию государства. Это и будет необходимым и достаточным условием реализации оптимистического сценария.

Обоснование такого сценария, мер по его реализации невозможно лишь в рамках экономической теории, а требует объединения (интеграции) интеллектуального потенциала всех направлений (школ) обществоведческой мысли. Это и будет реальным вкладом российской обществоведческой науки

в национально-государственное возрождение России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маршан П., Самсон И. Метрополи-сы и экономическое развитие России // Вопросы экономики. 2004. № 1. URL: http: www.vopreco.ru/rus/archive. files/n1_2004.html (дата обращения: 15.10.2013).

2. Агеев А. Вопросы почемучек // Экономические стратегии. 2014. № 2. С. 5.

3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 56.

4. Россия на пути к современной динамичной и эффективной экономики: доклад Российской академии наук / под ред. А. Д. Некипелова, В.В. Ивантера, С.Ю. Глазьева. М.: РАН, 2013. 93 с.

REFERENCES

1. Marshan P., Samson I. Metropolisy i eko-nomicheskoe razvitie Rossii [Metropolises and economic development of Russia]. Voprosy ekonomiki — Issues of Economics, 2004, no. 1. URL: http: www.vopreco. ru/rus/archive.files/n1_2004.html (accessed date: 15.10.2013). (In Russ.)

2. Ageev A. Voprosy pochemuchek [Questions of such curious]. Ekonomicheskie strategii — Economic Strategies, 2014, no. 2, p. 5. (In Russ.)

3. Nort D. Instituty, institutsional’nye izmene-niia i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, Institutional Changes and Economic Performance]. M.: Fond ekonomicheskoi knigi «Nachala» — Fund of economic book «Principia», 1997, p. 56. (In Russ.)

4. Rossiia na puti k sovremennoi dinam-ichnoi i effektivnoi ekonomiki: doklad Rossiiskoi akademii nauk. Pod red. A.D. Nekipelov, V.V. Ivante.r, S. Iu. Glaz’ev [Russia on the way to the modern dynamic and efficient economy: report of the Russian Academy of Sciences]. Ed. A.D. Nekipelov, V. V. Ivanter, S. Yu. Glazyev]. M.: RAN — RAS, 2013, 93 p. (In Russ.)

Будущее стремительно становится настоящим – новые технологии превращаются в реальность каждый день. Чем это обернется для человечества? Журналисты Naked Science собрали десять самых ожидаемых и самых неожиданных прогнозов о будущем. Мы объединили их в одном материале и оставили только самое важное. И не забывайте, что в таких прогнозах истина всегда где-то рядом

Экономическое неравенство породит биологическое неравноправие, но долгая жизнь будет доступна многим

ПЕССИМИСТЫ: Технический прогресс дал нам то, о чем наши родители не могли даже мечтать, но не исправил проблемы неравенства. А ведь на очереди революция в биотехнологиях и медицине. Легко ли будет свыкнуться с мыслью, что кто-то проживет на сто лет дольше, чем вы. Причем без болезней и других тягот жизни. Одни смогут совершенствовать возможности своего тела: развивать физические и когнитивные способности, другим это будет недоступно. Таким образом, одна часть человечества с помощью доступных только ей биотехнологий и биоинженерии сможет улучшить свои тела. Эти люди смогут усовершенствовать себя, став более умными, более здоровыми и, соответственно, будут жить дольше. Другой части человечества останется только наблюдать за этим.

ОПТИМИСТЫ: Существенное продление жизни станет доступным не только для состоятельных. И речь идет не о том, чтобы отодвинуть на как можно более поздний срок последний финальный день жизни, а о том, чтобы максимально продлить период активной жизни. Благодаря этому мы вынуждены будем отойти от существующей сегодня линейной последовательности. Жизненные циклы: получение образования, работа и заслуженный отдых, будут чередоваться несколько раз за отведенный нам срок. За одну длинную жизнь человек сможет сменить несколько профессий, несколько раз построить карьеру и несколько раз прерваться на длительный отдых. Фактически мы будем «перезагружаться» каждый раз, как только наши рабочие навыки устареют и потребуется смена профессии, или нам захочется начать новую жизнь. Также мы не будем связывать себя узами бессрочного брака, а заключать его только на период воспитания детей. Будущее предоставит нам еще множество возможностей, которые мы сегодня даже представить себе не можем.

Люди не смогут найти работу, зато у них появится время, чтобы сделать мир лучше

ПЕССИМИСТЫ: «Индустриализация 2.0» грозит уничтожить рабочий класс. Но сами люди никуда не денутся. Каждый раз на новом технологическом витке требования к квалификации для занятия новых профессий повышались. И в один решающий момент большинство людей просто не смогут сделать шаг вперед, не смогут доучиться, переучиться, понять обновившиеся требования — новые появившиеся вакансии будут им не доступны. К середине века сформируется новый класс людей — «бесполезный класс». Это будут не просто безработные, это будут люди, которые в принципе не способны занять немногочисленные оставшиеся вакансии и те которые появятся в новых отраслях. Технический прогресс, не сделает их нищими — они смогут жить за счет безусловного основного дохода. Но проблема будет заключаться в другом — без дела и конкретных целей люди начинают сходить с ума. Человеку требуется испытывать эмоции, чувство удовлетворения, достигать каких-либо целей. Выход может быть в виртуальной реальности. Люди, не нашедшие себе применение в экономике — в реальном мире, найдут свои цели жизни в мирах виртуальных. Виртуальная реальность компенсирует бесполезному классу эмоции, которые его представители не получат в реальном мире. Видеоигры станут смыслом жизни «бесполезного класса».

ОПТИМИСТЫ: Футурологи уже давно задумываются над тем, чем мы могли бы заняться в век, когда машины начнут менять смысл нашего существования. Отдохнув и поняв что, безделье это путь в никуда, человек обратится к новым, но одновременно знакомым, видам деятельности. Собственно, первое, на что обратят внимание люди, когда снимут с себя бремя необходимости постоянно работать, — это несовершенство мира. Люди обратят свое внимание на социальные проблемы, состояние окружающей среды, развитие городской инфраструктуры. Включатся в решение вопросов местного самоуправления, займутся заботой о людях, нуждающихся в помощи, а также организацией культурных мероприятий.

Труд людей станет дешевле роботов, но это ненадолго

ПЕССИМИСТЫ: Практически все уверены, что роботы и автоматизация приведут к технологической безработице. Останемся мы на своих местах или нет, будут решать экономисты. А они руководствуются только принципами экономической эффективности. И если использование труда человека будет выгоднее, чем использование роботов, то, скорее всего, именно человеку будет отдано предпочтение. В качестве примера можно взять такси. Сейчас нет необходимости держать информацию о городе в памяти. Это все делает программа-навигатор. Требование к квалификации водителя снижаются. А на менее сложную работу найдется больше претендентов, значит, уровень заработной платы будет падать. Роботы уже торгуют на бирже. IBM Watson подсказывает диагнозы и наиболее оптимальные курсы лечения. В таком сценарии все может закончиться тем, что и управление миром будет передано сверхмощному искусственному интеллекту. А человек будет только обслуживать машины и выполнять команды искусственного разума.

ОПТИМИСТЫ: В самом деле, представляя мрачное будущее, в котором искусственный интеллект будет знать о нас все, а роботы займут наши места, стоит кое о чем задуматься. Человек работает, чтобы потреблять. Эффектом от внедрения роботизации будет лишь краткосрочный рост объемов производства товаров и услуг. Затем, в перспективе, через снижение спроса на рабочую силу и доходов населения это приведет к снижению потребления, а значит, и производства. Кроме того, власть выбирается населением, людьми. В целом, властям придется постараться, чтобы избежать социального взрыва, а конкретным политикам — поражения на выборах. Чтобы избежать этой ситуации, уже сегодня предлагается квотирование рабочих мест для людей, где работают роботы. Или, к примеру, налог на использование роботов с последующим перераспределением собранных средств среди граждан, оставшихся без работы.

Люди будут отказываться от института собственности, но на аренду всего необходимого деньги будут давать просто так

ПЕССИМИСТЫ: Современные исследования говорят о том, что все больше граждан США в возрасте до 35 лет отказываются от приобретения недвижимости и собственного автомобиля. Эту возрастную группу уже прозвали «поколением арендаторов». Они не покупают дома даже в ипотеку, а снимают квартиры, не приобретают свои автомобили, а пользуются такси. В помощь им уже выросла целая ИТ-индустрия, ведущими представителями которой выступают такие сервисы, как Uber и Airbnb. Называется все это «экономикой совместного потребления». И это только начало. Смогут ли люди постоянно оплачивать свои потребности – непонятно. Сложная жизненная ситуация может привести к плачевным последствиям.

ОПТИМИСТЫ: Безусловный базовый доход — это уже не теоретические выкладки, а реальные эксперименты, которые проводятся в разных странах мира. Сегодня вы работаете, а завтра — нет, и все равно вы ежемесячно получаете деньги. Равную сумму со всеми другими членами общества. Основные базовые потребности — что есть, где жить и во что одеваться — всегда будут оплачиваться государством. На потребности, сильно выходящие за пределы основных, все-таки придется заработать, но поколению арендаторов не о чем будет беспокоиться – они будут застрахованы от негативных сценариев. Можно будет не держаться за нелюбимую работу и попробовать начать свой бизнес, не боясь лишиться средств к существованию. Люди смогут учиться и выбирать свой путь в жизни так долго, как это необходимо. Заниматься общественной работой или семьей, творчеством или помощью ближним, путешествовать по миру или посвятить свободное время саду и выведению новых видов цветов.

Частная жизнь станет пережитком прошлого, но все поймут, что так проще

ОПТИМИСТЫ: Мы все уже прекрасно понимаем, что о нас каждый день собирается информация. Технологии уже позволяют отследить каждый наш шаг. Уже скоро маленькими ручейками сведения о нас будут стекаться в большие базы данных, а затем подвергаться анализу. Представьте, что вы купили в обычной аптеке лекарство, курс приема которого составляет две недели. Расплатились с помощью банковской карты. За несколько дней до окончания приема лекарства сервисы контекстной рекламы станут показывать вам на всех сайтах рекламные объявления конкурирующих препаратов. Данные о покупках по вашей карте соотнесены с вами, как с пользователем Интернета. Уже не только ваше поведение в Сети, но и ваши поступки в реальной жизни будут подсказывать, какую рекламу вам нужно показывать.