Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Культуру России невозможно себе представить без народных фольклорных праздников, которые раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрируют его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и являются частью его истории.

Русский народ отличается богатой культурой, множественными обычаями и красочным фольклором. Национальная культура, как память, выделяет русский народ из других, позволяет ощутить неподдельную связь между временами и поколениями, дает возможность получить жизненную опору и духовную поддержку.

В основном, обычаи и традиции русского народа связаны и с календарем, и с церковными таинствами, праздниками и непростыми обрядами. Календарь на Руси называли месяцесловом, который охватывал и описывал абсолютно весь год жизни крестьян. В нем каждому дню соответствовали определенные праздники или будни, народные приметы, всевозможные погодные явления, обычаи, традиции и суеверия.

Народный календарь русского народа — это слияние христианского и языческого начал с помощью народного православия. Обряды, которые приурочены к достаточно большим праздникам, включали огромное количество песен, хороводов, игр, приговоров, танцев, масок, драматических сценок, народных костюмов и своеобразного реквизита. Русские традиции бесспорно богаты фантазией и произведениями искусства.

С древних времен праздники на Руси составляли важную часть семейной и общественной жизни. На протяжении многих веков народ свято хранил и чтил свои традиции, которые передавались от одного поколения к другому.

В будние дни человек занимался своими повседневными делами и добывал хлеб насущный. Нечто противоположное этому являлось праздником. В такой день происходило слияние с почитаемой всеми историей и сакральными ценностями общины, что воспринималось как священное событие. На бытовом уровне существовал целый ряд правил, позволяющих в праздничный день получить психофизиологическое ощущение полноты жизни.

В старину все дни, свободные от работы, соединялись в единой многоступенчатой последовательности. Русский народный календарь праздников размещал их в определенном порядке, который не менялся из века в век.

Считалось, что наибольшей сакральной силой обладал святой день Пасхи. Русский народный праздник, относимый к разряду великих, это Рождество. Не меньшее значение имела Троица, Масленица, а также Петров и Иванов дни. Выделяли особые периоды, которые связывали с почином различных крестьянских работ. Это могла быть заготовка капусты на зиму или сев зерновых. Такие дни считались полупраздниками или малыми праздниками. Православное вероучение устанавливало Пасху с двунадесятыми. Это двенадцать праздников, провозглашенных в честь Божьей Матери и Иисуса Христа. Были также и храмовые дни. Они являлись местными праздниками, посвященными значительным событиям, происходившим в жизни святых, в честь которых и возводились храмы.

В особую группу выделяются дни, которые не имеют связи с церковными традициями. К ним относятся Масленица и Святки. Существовали также заветные праздники, отмечаемые в память о каком-либо трагическом событии. Они проводились в надежде добиться благосклонности божества или природы. Отмечались многочисленные женские и мужские, а также молодежные праздники.

Обряды, проводимые зимой: издавна русский народ отводил определенную роль каждому из времен года. Любой русский народный праздник, отмечаемый в зимний период, славился гуляньями, забавами и играми. Это спокойное время как нельзя лучше подходило земледельцу для развлечений и раздумий. На Руси рубежной датой большого перечня обрядов, связанных с землепашеством, считалось Новогодье. Оно сопровождалось Святками и Колядами. Это были красочные народные гулянья. Святками являлся период с Предновогодья, длящийся двенадцать дней. Накануне отмечался рождественский Сочельник. К этому празднику избу хорошенько убирали, ходили в баню и меняли белье. После Рождества, 19 января, отмечали Крещение, или Богоявление Господне. Это один из великих двунадесятых праздников. Сретенье Господне отмечается 15 февраля. Это также один из двунадесятых православных праздников. Отмечается он в память о встрече младенца Иисуса, принесенного в Иерусалимский храм, со святой пророчицей Анной и старцем Симеоном.

Весенние праздники: завершилась зима — силы тепла и света победили холод. В это время отмечается русский народный праздник, который известен своим раздольным весельем – Масленица. В этот период, который длится целую неделю перед Великим постом, происходило прощание с зимой. Сценарии русских народных праздников, пришедшие к нам с древних времен, диктовали на Масленицу ходить в гости и печь блины, кататься на санках и санях, сжигать, а затем и хоронить чучело зимы, наряжаться и устраивать застолья. 22 марта отмечались Сороки, когда день по своей продолжительности равнялся ночи. Традиционно молодежью водились хороводы и распевались песни. Посиделки кончались вместе с Масленицей. 7 апреля – Благовещенье. Шестая неделя Великого поста является Вербной. Народные традиции этого праздника связаны с вербой. Ее веточки освящают в церкви. Великим праздником всех христиан, живущих на нашей планете, является Пасха. В этот день отмечается Воскресение, то есть свершение перехода Иисуса Христа от смерти к жизни. Красная горка – русский народный праздник. Он приурочен к первому воскресенью, наступившему после Пасхи, и является символом полного прихода весны. Этим праздником древние славяне встречали пору возрождения природы. На сороковой день после Пасхи справляли Вознесение — это последний весенний праздник.

Обряды и традиции в летний период Пятидесятый день после Пасхи считается Днем Святой Троицы (Пятидесятницы). Это один из самых великих православных двунадесятых праздников. В Библии этот день описывается событиями, которые наделили Апостолов Духом Святым и позволили им заниматься проповедованием учения Христа среди всех народов. Пятидесятница считается днем рождения самой Церкви. Русские народные праздники летом начинались с Троицы. Этот день связывали с окончательными проводами весны. Основной традицией на празднование Троицы являлось украшение жилища и храма различными веточками, цветами и душистой травой. Это делалось для того, чтобы сошел Святой Дух. Как и на Пасхальной неделе, вновь красили яйца. Значительный русский народный праздник июля – Ивана Купала. Он имеет этническое происхождение и празднуется с шестого на седьмое число, когда наблюдается летнее солнцестояние. Традиционно в этот день жгут костры и прыгают через них, плетут венки и водят хороводы. Называется праздник в честь Иоанна Крестителя. Главное, чем отличается этот день от остальных празднеств, это прыжки через костры, которые способствуют очищению человека от находящейся внутри него нечисти. Примечательны летние русские народные праздники августа. Начинаются они со второго числа, когда отмечается Ильин день. После него происходит спад летней жары с установлением умеренного тепла. Традиционно, к Ильину дню пекли пышки и колоба из муки нового урожая. Уже 14 августа вместе с первым Спасом начинались проводы лета. В этот день пасечниками выламывались соты в ульях. Именно поэтому праздник называют медовым. Второй Спас празднуется 19 августа. Прозвали его яблочным, так как в это время приходит срок сбора поспевшего урожая плодов. 28 августа празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Это большое событие. Его относят к двунадесятым православным праздникам. Это день почтения памяти великой Молитвенницы – Божьей Матери. Согласно народным традициям, этот праздник называется Господиным днем. Окружен он не печалью, а радостью.

На следующий день после Успения празднуется третий Спас. Этот день отмечен как в православном, так и в славянском календаре. Он знаменует собой дожинки и последний отлет ласточек, а также начало бабьего лета, которое длится до одиннадцатого сентября.

Осенние праздники: 14 сентября восточные славяне отмечают праздник, названный в честь Семена Летопроводца. Его суть – проведение торжеств, которые знаменуют приближающуюся осень. Это день совершения обрядов, в число которых входят следующие: новоселье и засидки, подстриг и поджигание огня, а также похороны мух. Ровно через месяц, 14 октября, отмечается Покров день. Он знаменует собой окончательное наступление осеннего периода. В прежние времена в этот день сжигали изношенные за лето лапти и соломенные постели. Считалось, что на Покров осень встречается с зимой. Русские народные праздники в современной жизни. С древних времен дни, когда люди традиционно не работали и совершали определенные обряды, пробуждали в человеке чувство прекрасного, позволяли почувствовать себя свободным и расслабиться.

Итак, в заключение необходимо отметить, что в настоящее время в России не забыты многие старинные праздники. Они отмечаются, как и прежде, с сохранением древнейших традиций. Как и в былые времена, русский народ имеет повод устроить веселые застолья, танцы, игры и гулянья.

Таким образом, судьбы новых поколений россиян в огромной степени зависят от того, удастся ли нам сохранить и преумножить наследие народной культуры и народных традиций.

Список литературы:

1. Путолов Б.Н. Фольклор и народная культура / Б.Н. Путолов. – СПб.: Наука, 1994

2. Степанов Н.П. Народные праздники на Святой Руси / Степанов Н. П. 1992. – М.:: Российский раритет. – 1993. — 80 с.

3. Фролова Л. Русский народный праздник: календарь, сценарии, традиции и обряды. Электронный ресурс. Режим доступа http://fb.ru/article/147076/russkiy-narodnyiy-prazdnik-kalendar-stsenarii-traditsii-i-obryadyi

6 – 19 января

СВЯТКИ

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

____________________________________________________

7 января

РОЖДЕСТВО

Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

· Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между купцами заключались новые годовые договоры. В этот период деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние обязательства, чтобы начать новые договорные отношения.

· Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

· Вертеп и Коляда. Из Европы в Россию пришёл обычай театрализованных представлений, связанных с рождением младенца Христа, так называемые вертепы. В русских селах они преобразовались в шествия ряженых и кукольные театры на площадях. Правда православие запрещало использовать кукол Богородицы и Христа, их заменяли иконами.

Коляда (славление) – обычай приходить к соседям с песней, прославляющей Рождество Христово. Ряженых артистов награждали вкусным угощением, специально пекли пирожки и готовили сладости.

· Сочельник. День перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения Спасителя.

Рождественский пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и расстегаи украшали рождественский стол.

____________________________________________________

19 января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В этот день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному спокойствию и миру.

____________________________________________________

Февраль, в течение недели перед Великим постом

МАСЛЕНИЦА

Масленица — прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе. Начинается эта неделя с воскресенья, называемого «мясное заговенье». Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

Катание на санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве. В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

____________________________________________________

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день – первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в разбивание вареных яиц.

Дальней родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель – сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

____________________________________________________

Первое воскресенье после Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания: перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято угощаться блюдами с яичницей.

В это время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета для молодоженов.

____________________________________________________

В ночь с 6 на 7 июля

ИВАН КУПАЛА

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями летнего солнцестояния, максимальным расцветом природы, победой света над тьмой. Например, в странах Балтии этот праздник (Лиго) празднуется по старому стилю 23-24 июня.

С возникновением христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот праздник по обоим традициям посвящен воде.

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов.

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

____________________________________________________

8 июля

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день принято совершать помолвки.

Символ чистой любви в России — цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на другой — образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

____________________________________________________

2 августа

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как праздник древнего бога грома Перуна.

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Вечером у костра мужчины пьют пиво и квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и творог.

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

____________________________________________________

14 августа

МЕДОВЫЙ СПАС

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга.

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить утварь и одежду.

С этого дня начинается сбор первого урожая.

____________________________________________________

19 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное в церкви яблоко, принято загадывать желание.

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.

____________________________________________________

14 сентября

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ

Старый славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье, разжигание нового огня, обряды пострига, похорон мух и предания о воробьях.

Разжигание огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом счастье и достаток.

Традиция хоронить мух – древний обычай, означающий прощание с летом. Выметание мух из дома означало избавление от ссор и бытовых неурядиц.

Семенов день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не принято работать в поле, а ночью перед началом холодов духами пересчитываются воробьи, которым нужно пережить снежную зиму.

Семенов день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его, держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

____________________________________________________

14 октября

ПОКРОВ ДЕНЬ

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

В день Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить детей от болезней, в этот день их выводят за порог и обливают водой из большого решета.

Всех, кто приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

____________________________________________________

31 декабря

НОВЫЙ ГОД

Обычай отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с новогодней елкой на в 1799 году.

Новый год стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот день. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Поэтому перед встречей Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями, попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги, исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли и пообещать себе стать лучше в следующем году.

Новогодние подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы, обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, — самые любимые обычаи российских людей в праздник Нового года.

Делитесь своими приметами и обычаями на наших страницах:

https://vk.com/villageeco

https://www.facebook.com/villageeconesterovih/

https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/

Введение

Целостность образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей обеспечивается единством принципов развивающей образовательной работы по всем направлениям. Реализация единой линии развития ребенка на всех этапах образования, придает педагогическому процессу последовательный и перспективный характер. Решая на каждой возрастной ступени свою совокупность воспитательных задач, мы можем моделировать образ современного обучающегося.

Выпускник предстает человеком, для которого значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, сострадание по отношению к близким, любовь к родине. Его нравственный потенциал кроется в осмыслении целей и смысла жизни, усвоении ценностей «Отечество», «творчество», «любовь», чувстве гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину, проявлении в отношениях с окружающими людьми доброты, честности, порядочности, вежливости, милосердия. Это все составляющие понятия «культура».

Развитие культуры современного подрастающего поколения – проблема, которая требует поиска оптимальных и эффективных путей её решения в образовательном процессе. Радио и телевизионные программы, Интернет, направленные только на развлекательность, реклама вредных для здоровья напитков, сигарет, показ насилия, а также современная семья, которая, как правило, не обеспечивает эстетического развития ребёнка — все это способствует неправильному восприятию мира и нежеланию ребенка приобщаться к истинной культуре и народным традициям. Кроме того, в самом образовательном процессе недостаточно внимания уделяется и нравственно — этическим вопросам воспитания.

Вместе с тем, именно занятия художественно — эстетического цикла, такие как фольклорные праздники, обладают большими воспитательными возможностями для становления культуры человека.

На это обращали внимание в своих трудах многие великие педагоги: Ян Амос Каменский — по его мнению, учитель должен быть патриотом родного языка, родной культуры; К. Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается историей народа, его потребностями, бытом, его материальной и духовной культурой; В. А. Сухомлинский выделял мысль о необходимости возрождения педагогических традиций народа, о широком внедрении их в семью и школу; Г. С. Виноградов выдвигал мысль о необходимости краеведения в кругу обязательных школьных предметов. Классики педагогики указывали на необходимость приобщения детей к народной культуре, народному фольклору.

Фольклор и фольклорные праздники способствуют развитию ребенка, помогая ему проявлять свои умения и фантазию. В народных праздниках можно почерпнуть прекрасный материал для развития эстетических чувств обучающихся, для расширения их кругозора и повышения культурного уровня.

Основной задачей изучения народных традиций через фольклорные праздники является раскрытие значения фольклора как средства активизации творческого мышления. На его основе у детей развивается понимание истинно прекрасного, появляется потребность приобщения к ценностям народной музыки, к истории родного края, к традициям и обычаям своего народа, к песенному наследию предков.

К сожалению, в современной школьной практике знакомство с фольклорными праздниками обычно происходит эпизодически и осуществляется главным образом через разучивание песен и восприятие музыки. Отсутствие систематического изучения культурных традиций своего народа является причиной того, что дети не испытывают к ним достаточного интереса. В этом плане учреждение дополнительного образования находится в более выгодных условиях. Оно имеет возможность выстроить систему фольклорного воспитания, систему праздников.

Цель: выявление возможности фольклорных праздников как средства приобщения обучающихся к народной культуре.

Задачи:

- Изучить историю возникновения народных традиций, классификацию праздников и обрядов.

- Рассмотреть праздник как педагогическую систему.

- Выявить положительное воздействие фольклорных праздников на формирование личности обучающихся.

Глава I. Сущность и особенность народных праздников и обрядов

1.1.История возникновения народных традиций

Традиционная празднично — обрядовая культура представляет поистине уникальные возможности для ее реализации. Русские народные праздники и обряды – одна из наиболее ярких и самобытных составных частей традиционной художественной культуры.

К основным аспектам содержания народной культуры можно отнести: мировоззрение народа, народный опыт, жилище, костюм, трудовую деятельность, досуг, ремесла, семейные отношения, народные праздники и обряды, знания и умения, художественное творчество.

Следует отметить, что как любое другое общественное явление, народная культура обладает специфическими чертами, среди которых следует выделить: неразрывную связь с природой, со средой обитания; открытость, воспитательный характер народной культуры России, способность к контакту с культурой других народов, диалогичность, самобытность, цельность, ситуативность, наличие целенаправленного эмоционального заряда, сохранение элементов языческой и православной культуры, чувство юмора.

Система обычаев традиций любого народа – это результат его воспитательных усилий в течение многих веков. Через эту систему каждый народ воспроизводит себя, духовную культуру, свой характер и психологию, в ряду сменяющих друг друга поколений.

Культура традиционная составляет основу народной культуры. Этнограф и фольклорист К. В. Чистяков отмечает, что «традиция — сеть (система) связей настоящего с прошлым, причем при помощи этой сети совершается определенный отбор стереотипов, которые затем опять воспроизводятся. Общество без традиций также невозможно как общество без культуры».

Как отмечает С. А. Шмаков, праздник – душа народа. И он нужен детям как вид их индивидуального творчества. Для детей и школьников праздник – тот допинг, который позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, отдохнуть от одинаковости будничных дней. Праздник хранит историю Времени и Народа [11].

В знаменитом «Толковом словаре» В. И. Даля написано: «Праздничный день или праздник вообще, день, посвященный отдыху, не деловой, не работный… день, празднуемый по уставу церкви, или же по случаю и в память события гражданского, государственного, или по местному обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до лица» [11].

Праздники существовали всегда, во все времена, трансформируясь по содержанию и форме, сообразуясь с духовным и эстетическим развитием общества. Они несут большую эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая передачу традиций из поколения в поколение.

Корни большинства народных праздников уходят во времена язычества. Несмотря на тысячелетнее усилие православной церкви по их искоренению, многие из древних обрядов и ритуалов сохранились в народной традиции до наших дней. Часть таких обрядов церковь умело приспособила к своим праздникам, а отдельные народные праздники стали частью или продолжением церковных праздников.

По мнению Шмакова С. А., значимость праздников, особенно детских, невозможно переоценить, ибо они, во-первых, часть духовного наследия народа, его чистейших родников творчества — обрядов, ритуалов, традиций и т. п. Во-вторых, праздники – сфера разностороннего творческого сотрудничества детей между собой, детей и взрослых в процессе подготовки и проведения праздника. В-третьих, праздничные дни – ярчайшие события жизни, некие социальные рубежи, вехи, перспективы, на которые ориентируются, которые ждут. Событийность – феномен праздника. В-четвертых, праздники – пространство «роскоши человеческого общения» (Антуан де Сент-Экзюпери). В-пятых, праздники – своеобразная форма духовного самовыражения и духовного обогащения ребенка. Безусловно, есть в-шестых, в-седьмых, в-десятых [11].

1.2. Классификация праздников и обрядов

В старом крестьянском быту (ровно, как и в современном) жизнь человека развивалась циклично – рождение, взросление, свадьба, рождение детей, старость, смерть. То же наблюдается и в ежегодной повторяемости времен года и связанных с ними сезонных сельскохозяйственных работ: вспашка, сев, созревание, уборка урожая. В соответствии с этим появились два основных вида обрядов:

- календарно-земледельческого круга,

- социальные или семейно-бытовые.

Первый вид обрядов возник на почве земледельческого быта, ввиду чего их иногда называют «аграрными». Однако их тематика шире, так как они членили год земледельца на определенные отрезки времени, отмечали переход от одного периода к другому и в целом должны были способствовать воспроизведению и самого человека, и окружающей его среды: растительности, животных в масштабах года и в рамках годичной повторяемости.

Второй вид связан с биолого—социальным развитием человека и отражает три основные фазы в его жизни. Это и способствовало появлению трех форм обрядности: рождению, свадебной, и похоронной.

Обряды календарно-земледельческого круга связаны с землей, солнцем, небом.

Святки – зимний праздник, длящийся две недели от Рождественского сочельника 25 декабря (6 января) до Крещения 6 января (19 января).

Старый Новый год как бы делит Святки на две половины. Время от Рождества Христова до 13 января называют «святыми вечерами», а от новолетия до Крещения — «страстными вечерами».

Символом приближающейся весны были наполнены обряды другого праздника «Сретения Господня» (в народе Устреченья) –15 февраля. Старики считают, что в этот день зима с летом встречаются.

Воистину народным праздником считается масленица. Ее празднование связано с лунным календарем. Оно начинается за восемь недель до первого весеннего полнолуния и приходится на конец февраля начала марта. Длится целую неделю и традиционно связано с проводами зимы и встречей весны.

Праздником весны считается день весеннего равноденствия – 22 марта по новому стилю – «Сороки», вторая встреча весны, сорок птиц прилетает. Крестьяне считали, что приход весны можно устроить, ускорив, выполнив определенные обрядовые действия. Сегодня мы можем довольствоваться лишь записями «заклинаний весны, особыми песнями – закличками (веснянками) да выпечкой из теста фигурок птиц: «птюшек», «куликов», «жаворонков», «голушек», «сорок». Вечером ребятишки съедали «жаворонков», а остатки бросали в реку, отдавали скотине, либо зарывали в землю, веря, что обрядовые фигурки принесут благополучие. Здесь же «играли» особые песни прибаутки.

Примечателен праздник Вербного воскресенья, предшествующий святой Пасхе. Праздником праздников называют – Светлое Христово Воскресенье. И неудивительно, что предки обставили ее множеством обрядовых действ идущих из глубины веков. Прежде всего — это обычай дарить яйца, который существовал у язычников задолго до Рождества Христово. Длился праздник всю Святую неделю вплоть до Красной Горки. Красная Горка народный праздник, который приходится на начало пробуждение всех животворящих сил природы. В этот день было принято «карагоды; танки и «ширинки» под плясовые песни водить, на релях, яйца с пригорков катать «на хороший урожай и достаток». Молодые парни и девки ходили в лес, где жгли костры. Было много обрядовых действий ритуалов, песен, направленных на то, чтобы уберечь домашних животных от болезней, сглаза, хищного зверя и обеспечить плодовитость.

Естественно с течением времени многие праздники видоизменялись. Детский календарный фольклор представлен песнями календарно-земледельческого круга: колядки, щедровки, веснянки, купальские, различный закличник: дождю, радуге, солнцу – с просьбой мочить, обогреть; считалки; игры (драматические, спортивные и хороводные). Спортивные игры способствуют физическому развитию детей, усовершенствованию тех или иных спортивных навыков. Например: «Прятки», «салки», «Волк и гуси» и многие другие. Так разнообразные варианты игры в прятки содержат в себе отзвуки старинных приемов воспитания детей, формирования и развития личности ребенка, когда существовали школы подготовки их к боям и охоте.

Так во многих драматических и хороводных играх имитируется повседневная работа взрослых забота о детях и животных, семейные взаимоотношения, производственные процессы: посев, уборка урожая – что дает возможность с малых лет приучить детей к существующему порядку вещей и подготовить их к труду и самостоятельной жизни.

1.3. Народный праздник как педагогическая система

В самой природе человека заложена необходимость органического сочетания будней и праздников, подытожить результаты трудовой деятельности. В стремлении человека к завтрашней радости есть стимул развития социальной активности, на которой можно построить эффективную воспитательную систему.

Многообразные воспитательные функции массовых народных праздников обуславливают целесообразность широкого использования этой формы эстетического и нравственного воздействия в системе воспитания, в первую очередь подрастающее поколение и молодежь.

Современная система массовых народных праздников это своеобразная педагогическая система, которая органически связана со всей воспитательной работой в данной социальной общности. Она обеспечивает постоянное воспитательное воздействие на людей, отражает их мировоззрение

Анализ опыта организации и проведение народных праздников позволяют сформировывать основные педагогические принципы организации этой формы:

- принцип всеобщности,

- принцип использования активности и самодеятельности,

- принцип дифференцированного подхода к участникам.

Для системы воспитания немаловажное значение имеет и принцип дифференцированного подхода к участникам, позволяющий создать гибкую систему воздействия на массы, тем самым лучше и действенно показать свои возможности в любом виде искусства.

В каждом празднике, представляющем собой конкретную педагогическую систему, проявляются закономерности педагогики как науки о воспитании подрастающих поколений и взрослых людей посредством целенаправленной специально организованной системы воздействия.

Важнейшим элементом воспитательной системы народного праздника являются средства театрализации, позволяющие обеспечить единство информационно — логического и эмоционально — образного воздействия на его участников, породить атмосферу торжественности, эстетического творчества.

Праздник, как педагогическая система одновременно обращен и ко всей массе составляющих его индивидов, и к каждому в отдельности.

Как итог общественно — созидательного труда и формы организации досуга, ставящей личность в условиях активной духовной деятельности праздник создает объективные предпосылки коллективной праздничной организации людей. Коллектив – основа социальной жизни и складывающихся в процессе совместной деятельности общественных отношений. Он выступает как связующее звено между личностью и обществом, как условие и предпосылка индивидуального развития, как важнейший фактор формирования гуманистической направленности личности. Общение в условиях праздничной коллективной организации становится важнейшим фактором приобщения личности к духовным ценностям народа. Общественный опыт передается индивиду и воспринимается им не только в процессе целенаправленного общественного воздействия и не только в «сознательной форме», в виде идей, понятий, взглядов, мнений, норм. Через общение он посредством подражания и заимствования, сопереживания усваивает человеческие эмоции и формы проведения.

Функции народных праздников:

- развивающая;

- информационно – просветительная;

- культурно – творческая;

- рекреативно — оздоровительная.

Наиболее полно развивающее начало воплощено в информационно-просветительной функции массовых праздников. Под термином «просвещение» в данном случае подразумевается педагогическая образовательная и самообразовательная деятельность, направленная на духовное обогащение личности, приобретение определенной системы знаний, получение необходимой информации.

Глава II. Организационные аспекты проведения фольклорных праздников

2.1. Характеристика основных этапов подготовки и проведения фольклорного праздника

Организуя праздник в образовательном учреждении, необходимо учитывать психолого-педагогические закономерности эстетического восприятия обучающихся и их возрастные особенности.

Ход подготовки к празднику должен обсуждаться в детском и педагогическом коллективах. Характер обсуждения будет определяться тематикой праздника и возрастом детей.

Подготовительный этап к проведению праздника начинается с обзорных экскурсий к историческим истокам появления праздника. Народный праздник станет более ярким, если у детей будет накапливаться опыт освоения народных традиций, например, через такую форму как экскурсии. Обучающиеся часто посещают краеведческий музей. Там они знакомятся с историей русского костюма и т. д. Но больше всего всем нравится разнообразие фольклорной программы, где бывают, задействованы сами дети: это и обряд «Новоселье» с чаепитием, с различными забавами и шутками, это и фольклорный праздник «Рождество. Новый год», после которого всех угощают пышными блинами с горячим чаем и вареньем. А про блины на Масленицу дети вспоминают в течение долгого времени. Таким образом, экскурсии являются подготовительным этапом к проведению народных праздников с непосредственным участием детей.

Следующим элементом подготовительного этапа являются игры. Многие народные традиции связаны с игрой, в которой воспроизводятся жизнь и труд старших. Поэтому здесь находят отражение моральные установки народа, его национальные черты, особенности хозяйственной деятельности.

Игра всегда существует одновременно как бы в двух временных измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, она представляет личности сиюминутную радость, служит удовлетворению назревших, актуальных проблем и потребностей. С другой стороны, игра всегда направлена в будущее, т.к. в ней прогнозируются или моделируются жизненные ситуации, либо закрепляются свойства, качества, умения, необходимые личности для выполнения социальных, творческих функций, а также для физической закалки организма. Игра является неизменным атрибутом гуманного воспитания, в ней заключается возможность воспитывать и обучать ребенка в радости.

Играя, дети с большим вниманием относятся к подготовке праздника: с помощью игры ярче запоминаются роли участников, лучше воспринимается индивидуальность персонажей, их речевые особенности.

С детьми можно разучить такие народные игры как «Бояре», «Просо», «Ручеёк» и другие, пришедшие к нам из народных обрядов, что немаловажно для их психологической подготовки к празднику, умения «держать себя» на сцене — быть участником.

Важная и трудоемкая часть подготовки к празднику – разработка сценария. В сценарии в строгой последовательности излагается то, что будет происходить на празднике. Очень часто бывает, что сценарии к народным праздникам помогают составлять сами дети, которые когда — то видели или даже принимали участие в различных праздниках.

При составлении сценария праздника особое внимание обращается на его сюжет. Сюжет – это действие, которое развивается в ходе праздника. Сюжет, а значит и весь праздник, становится особенно ярким и увлекательным, когда действию есть противодействие. В борьбе добра и зла особенно ярко вырисовывается идея праздника. Различные приключения, участниками которых становятся дети, делают сюжет увлекательным, побуждают всех включаться в действие. Именно благодаря этому они из зрителей превращаются в действующих лиц праздника (на принципе соучастия сейчас строятся почти все детские спектакли).

Когда сюжетная линия намечена, можно приступать к подбору литературно — художественного материала. В сценарии должны быть четкое начало, основная часть и финал. Завязка праздника – важное условие его успеха. Прекрасным организующим началом является музыка.

Праздник предполагает несколько, а по возможности, много ролей. Сценарий тогда успешен, когда он многоролевой. На каждом празднике необходимы роли для встречающих гостей, для сюрпризов, для организации игр, для концерта и т.д. и т.п.

Ролевой праздник – это и есть детский праздник. В нем нет гостей, все хозяева, все активные участники. Роль тогда роль, когда угодила ребенку.

В контексте практически любого праздника включаются игры. Правомерно включать в праздник все виды и «жанры» игр: спортивные и подвижные, забавы и аттракционы, дидактические познавательные, музыкальные и хороводные и т.д. Включение игры в сценарий особенно характерно для народных праздников.

Рассматривая этапы подготовки и проведения фольклорного праздника, можно выделить следующие этапы:

1 этап – предварительная работа педагога. На этой стадии продумывается форма проведения праздника с использованием элементов народных традиций. Составляется приблизительный план сценария.

2 этап – коллективное планирование праздника. На этой стадии обсуждается праздник с детьми. Обучающиеся могут высказать свои предложения. Учитывая ход обсуждения, педагог наравне со всеми, вносит свои пожелания и идеи.

3 этап – коллективная подготовка дела. Распределяются обязанности между участниками: любишь рисовать – готовь декорации, придумывай костюмы; актеры репетируют роль; танцоры, певцы – у каждого свои обязанности. Дети всегда охотно берутся за работу: придумывают название представления, подбирают стихи и песни. Некоторые народные песни имеют сложный текст, который приходится нам вместе с детьми немного изменять, но, не нарушая смысла. «Художники» рисуют декорации. Теперь нужно было продумать, как украсить зал, сцену, чтобы создавалось полное ощущение праздника.

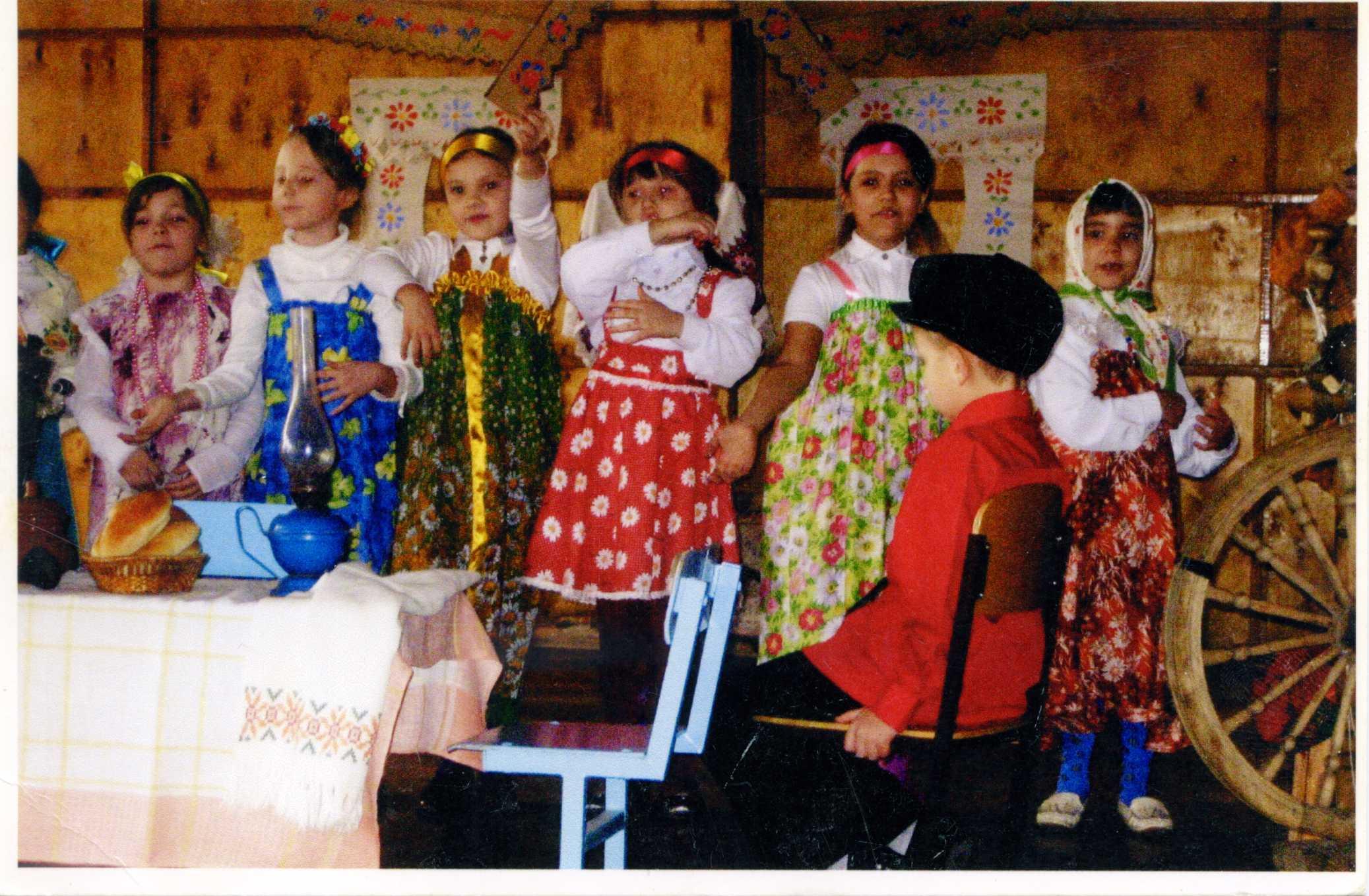

4 этап – проведение праздника. Театрализованное представление в зале, в котором принимают участие «артисты» и зрители.

5 этап – коллективное подведение итогов. С участниками праздника обсуждается, что понравилось, что не понравилось, что удачно получилось, что не очень.

6 этап – последействие. Дети обмениваются своими впечатлениями, предложениями на будущее.

Как показало наблюдение, в результате проведения подобных мероприятий многие обучающиеся предстают совсем с другой стороны: некоторые дети, которые обычно тихие, застенчивые, во время праздника оказались очень раскрепощенными, активными, артистичными. Еще в процессе подготовки к празднику видно, как зарождается праздничная совместимость детей, их дружелюбное и уважительное отношение друг к другу.

Заключение

Заложенные в традиционной культуре высокая духовность и нравственность выступает гарантами ведения здорового образа жизни, уважение к традициям, доброжелательных отношений с окружающими, любви и бережного отношения к природе.

Воспитательная роль народной культуры и прежде всего – культуры традиционной проявляется через воздействие на каждую личность будь это младший школьник или подросток, таким образом, она активно влияет на весь уклад жизни и общества.

Следование канонам традиционной культуры развивает у детей и подростков чувство собственного достоинства и национальной гордости, способствует осознанию роли своего народа в мировой цивилизации.

Успешная и наиболее полная реализация преобразующего, созидательного и воспитывающего потенциала народной культуры осуществимо только при благоприятствующих этому условиях: сохранение, возрождение, в целом и ее традиционной составляющей – особенности; воспитание населения, особенно детей и подростков, на материалах наследия народной культуры, путем ненавязчивых форм приобщения к его богатству; активное участие всех желающих в любых формах народного творчества.

Традиционная народная художественная культура является наиболее благоприятной средой для раскрытия творческих способностей развития личности.

Наиболее массовой, доступной и естественной формой реализации творческого потенциала каждого человека остается народное искусство, фольклор, обрядово — праздничная культура, т.е. все то, что нам сейчас так необходимо. А отсюда необходимость популяризации, всяческого поощрения использования народных культурных традиций в системе дополнительного образования.

Список литературы

- Афанасьев, А. Н. Поэтические воззрения славян на природу [Текст] / А. Н. Афанасьев. – М., 1994.Т.3.

- Афанасьев, А. Н. Живая вода и вещее слово [Текст] / А. Н. Афанасьев. – М., 1988.

- Бакланова, Т. Н. Международный проект этнохудожественного образования «Русская художественная культура» // Народная художественная культура России: перспективы развития и подготовки кадров. – М., 1994.

- Браглей, Ю. В. Этнос и этнография [Текст] / Ю. В. Браглей. – М., 1973.

- Бакланова, Т. Н. Народная художественная культура [Текст] / Т. Н. Бакланова. – М., 1995. – С. 5.

- Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры [Текст] / Л. В. Беловинский. – М., 1995.

- Жигульский, К. Праздник и культура. – М., 1985.

- Снегирев, И. М. Русские народные праздники и суеверные обряды. – М., 1937 – 1839.

- Степанов, Н. П. Народные праздники на Святой руси. – М., 1992.

- Связующая нить. Праздники, обряды, традиции. – М.: Московский рабочий, 1984.

- Теория, методика и практика воспитания и организации досуговой деятельности школьников (по материалам работ профессора С. А. Шмакова). Справочник [Текст] / отв. редактор Л. П. Шопина. – Липецк, 2008. – 350 с.

12. Тульцева Л. А. современные праздники и обряды народов СССР. – М.: Наука, 1985.

Приложения

Приложение 1

Управление образования

администрации Тяжинского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Центр дополнительного образования для детей»

Сценарий народного праздника

«Здравствуй, Масленица»

Составитель: Окунева Ольга Анатольевна,

педагог дополнительного

образования

Тяжинский 2015

Тема: «Здравствуй, Масленица»

Участники: обучающиеся младшего и среднего возраста

Цель: Познакомить детей с народными традициями празднования Масленицы

Задачи:

Обучающие:

— научить обучающихся приобретать область знаний о православной культуре

Развивающие:

— развивать интерес к истории праздников

— развивать внимание, память, мышление

Воспитательные:

— воспитывать нравственные качества детей

— сформировать культуру общения и поведения в социуме.

Форма проведения мероприятия: проводится в форме праздника

Методы обучения: объяснительный, словесный, эвристический

Методическое обеспечение: иллюстрации картин художников: Б.М. Кустодиева «Масленица», В. И. Сурикова «Взятие снежного городка», Презентация на тему «Здравствуй, Масленица»

Оборудование: русский народный костюм для ведущего, блины, чучело «Масленицы».

Атрибуты: декоративная стена, «снежки», два мешка, канат.

Музыкальное сопровождение: аудиозапись «Казачья кавалерийская пляска», русских плясовых, хора «Прощай, Масленица» из оперы И.А. Римского — Корсакова «Снегурочка», песня «Коробочка».

Ход мероприятия

- Организационный момент

Зал украшен репродукциями картин Б.М. Кустодиева «Масленица», В. И. Сурикова «Взятие снежного городка». В зале накрывают стол с русским самоваром, маслом, медом, блинами, сметаной, вареньем и т. д. Все садятся под музыку русских плясовых. Минут через 15—20 слово берет ведущий

- Организационный момент

Зазывалы: (Дети)

- Внимание! Внимание!

Велено до вас

Довести в сей час указ,

Продиктованный самой

Нашей матушкой Зимой:

(вместе: Непременно все должны

Быть на проводах зимы!»)

2. «Каждый год числа сего,

Как гласит указник,

Будь то город аль село,

Выходи на праздник

(вместе: Непременно все должны

Быть на проводах зимы!») (слайд 1)

Ведущий: (слайд 2)

В конце зимы люди праздновали веселый праздник Масленицу. Масленица – самый веселый, самый разгульный и поистине всеобщий народный праздник.

Давайте вспомним, откуда вообще пошел обычай справлять праздник Масленицы. Корни этого праздника уходят глубоко в древность. Масленица – один из древнейших обрядовых праздников земледельцев. Это магическое действие, прогоняющее зиму — Мару, или Марену. Возник обряд в языческие времена. И был он настолько ярок и зажигателен, настолько любим народом, что христианство, устав с ним бороться, смирилось и попыталось приспособить к своему учению с некоторыми изменениями. В языческие времена Масленицу праздновали в день весеннего равноденствия. Магия обряда была направлена на то, чтобы помочь солнцу набрать силу для удлинения дня. Теперь этот праздник приурочен к Великому посту и празднуется за семь недель до Пасхи. Масленица для христиан — это подготовка к долгому Великому посту.

Ведущий: (слайд 3)

Это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились приготавливать заквасное тесто, стали печь блины.

Древние считали блин символом солнца, поскольку он, как и солнце, жёлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества.

Масленица зиму прощает, Холодную жизнь кончает!

Масленица тепло да солнышко приводит, а вьюги да морозы уходят до следующего года. Только ведь Масленица – девушка капризная. Она любит, чтобы звали ее долго, хвалили-нахваливали да угощеньями вкусными заманивали.

- Прощайся, народ, с тоскою!

Праздник общий, мирской!

Ведется порядком строгим давно:

Людьми умными заведено!

- Душа ль ты моя, Масленица!

Приезжай к нам в гости

В блинах поваляться,

Сердцем потешиться!

- Дорогая гостья Масленица!

По тебе мы так соскучились!

Знаем: коль приходишь ты –

Зиме конец.

- Мы соломы с крыш надергаем,

Смастерим мы куклу Масленицу,

С ней пойдем просить с поклонами –

Приезжай к нам в гости погостить!

- Едет Масленица дорогая,

Наша гостьюшка годовая!

Да на саночках расписных,

Да на кониках вороных!

Въезжает Масленица на под музыку.

Ведущий:

А пришла к нам Масленица всего на семь дней. (слайд 4)

Каждый из семи дней Масленицы имеет свой смысл.

Первый день, понедельник, – встреча. Степенный народ встречу Масленицы начинал посещением родных. К первому дню Масленицы устраивались горки, качели, балаганы для скоморохов. Торговый народ ставил столы со сладкими яствами. Понедельник называется «встреча». В домах начинают печь блины, первый блин отдавался нищим на помин усопших. Делают тряпичную куклу с длинной косой, одевают ее в девичий наряд, усаживают на почетное место.

Ведущий:

Любит еще Масленица, чтобы в ее честь песни пели величальные да хороводы водили. Ведь когда хоровод водят, в круг становятся, а круг – тоже символ солнышка.

Хоровод: (Под детскую песню «Масленица»)

Ведущий:

Второй день, вторник, – заигрыши. (слайд 5)

Молодцы приглашали девиц покататься на горках, девицы молодцов – поесть блинов. Звали родных и знакомых: «У нас-де горы готовы, и блины испечёны — просим жаловать». Закрывали лица смешными масками, верили, что в ином обличье и жизнь начнется другая — радостная и благополучная.

Звучит русская народная плясовая (дети играют в ручеек).

Ведущий:

Третий день, среда, – лакомка. (слайд 6) В этот день хозяйки действуют по поговорке: «Что есть в печи — все на стол мечи». Тещи приглашали зятьев на блины. Кроме зятя тёща приглашала и других гостей. Отсюда и присказка «Масленица-объедуха — денег приберуха».

Ведущий:

Четвертый день, четверг, – «разгуляй». (слайд 7) Широкий четверг — наступает настоящий разгул: возят чучело на колесе, катаются, поют песни. Традиционно устраивались соревнования в силе и ловкости, кулачные бои, конные бега, петушиные бои, снежные крепости. С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь.

Игра «Перетягивание каната»

Музыкальное сопровождение: «Казачья кавалерийская пляска»

Силовые забавы (на коврике в парах мальчики перетягивают друг друга или перетягивание каната)

Игра «Бег в мешках».

Музыкальное сопровождение: звучит песня «Коробочка»

Ведущий:

Пятый день, пятница, – тещины вечерки. (слайд

Зятья угощали своих тещ блинами.

Шестой день, суббота,– золовкины посиделки. (слайд 9)

Родственники собираются на чаепитие с блинами, а заодно поют песни, озорные частушки, танцуют.

В Маслену неделю полагалось

Есть – до икоты,

Орать – до хрипоты,

Петь – до надсаду,

Плясать – до упаду!

Суббота называлась «золовкины посиделки», но главным событием было взятие снежного городка – последнего оплота зимы.

Ведущая: Поиграем?

Дети: Да!

(игра)

Ведущий: объясняет правила игры (Две команды, одна – за стенками крепости, другая – перед стенами, бросают друг в друга «снежки». Снежки сделаны из синтепона в форме шариков. В это время звучит музыка. Когда музыка прекращается, подсчитывается колличество «снежков» у обеих команд. Побеждает та команда, которая больше «снежков» закинула противнику.)

Музыкальное сопровождение: русских плясовых

Седьмой день, воскресенье –– прощеный день, самый последний и самый важный день Масленицы. (слайд 10)

В этот день полагается простить друг другу все обиды, не держать зла на сердце. Ведь встретить весну надо с чистой совестью. Все просят друг у друга прощения, кланяются в ноги, а в ответ слышат: «Бог простит».

В Православной Церкви считается, что смысл Масленицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

Дарили сделанные из ниток мартенички, куколки мальчика и девочки, – символ дружбы.

Ими взмахивали и приговаривали:

(вместе) Нам наскучила зима!

Прощай, прощай, Масленица!

Приди, весна, с солнышком!

Ведущий:

Исстари почитали людей смышленых да находчивых. Хочу посмотреть:

не растеряли ли вы эти способности?

- Почему блины круглые? (Символ солнца.)

- Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? (Буква Б.)

- Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось?

(Ни одного.)

Ведущий:

В последний день делали соломенное чучело, украшали его, а потом сжигали, чтобы оно унесло все болезни и несчастья. (слайд 11)

Когда горела Масленица, замечали, как идет дым. Если он поднимался столбом вверх, то предвещал хороший урожай. Если дым стелился по земле – это был признак неурожая.

Пепел же от чучела развевали над полями — «на богатый урожай».

Родители объясняли детям: «Сгорели молоко и масло, остался только редькин хвост на Великий пост.»

Сжигали Масленицу под слова:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло.

В небе птички летят, колокольчики звенят.

Солнышко, посвети, ясное, посвети!

Празднуют Масленицу испокон века сытостью и довольством. Чем богаче Масленицу отпразднуют, тем богаче год будет. Вот какие поговорки придумал народ: «Масленица – объедуха, деньгам – приберуха». «Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить».

20. А всего милее Масленице

Угощенье – блины вкусные,

Блины вкусные, румяные,

С яйцом, с маслом, со сметаною.

Ведущий: Ребята, вы давно блинов не ели, вы блиночков захотели?

Исполняется русская народная песня «Блины».

Угощают всех блинами.

Ведущий:

С полудня и до первой вечерней звезды звучали песни и хороводы. Вечером начиналось главное действие Масленицы – сожжение чучела Мары (Марены) – зимы лютой. Именно ради этого момента делали все остальное.

(В центр зала ставится чучело Марены. На чучело набрасываем сетку с язычками из алой ткани, так создается эффект горения. Вокруг чучела водим хоровод. На последних словах чучело валится на пол, что означает: зима сгорела.)

Праздник заканчивается сжиганием чучела Масленицы

Музыкальное сопровождение: Звучит хор «Прощай масленица» из оперы

Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка».)

Ведущая: Садилось солнце, и языческая Масленица уступала место христианскому Прощеному воскресенью, когда прощения просили и у друзей, и у врагов, и у всех знакомых.

Давайте же и мы попросим друг у друга прощения.

(Дети обнимаются друг с другом.)

Ведущая: Ну, вот и отметили мы с вами Масленицу, да узнали кое-что новое об этом празднике.

Ведущая: До новых встреч ребята. Спасибо за внимание!

Приложение 2

Управление образования

администрации Тяжинского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Центр дополнительного образования для детей»

Сценарий народного праздника

«Рождество»

Составитель: Окунева Ольга Анатольевна,

педагог дополнительного

образования

Тяжинский 2015

Цель: Повышение интереса обучающихся к русским обычаям, праздникам.

Задачи:

1. Привлечь обучающихся к участию в играх, конкурсах, состязаниях.

2. Развить интерес у детей к народному творчеству при помощи игр, песен, частушек.

Условия проведения праздника: Праздник проводится в помещении. Время проведения праздника составляет 50-60 минут.

Адресность: Праздник разработан для обучающихся 1-11 классов, педагогов и родителей.

Музыкальное сопровождение: В целях соблюдения традиционных условий бытования праздника используется народные музыкальные инструменты: баян, балалайка, свистульки и шумовые инструменты.

Действующие лица:

Хозяйка 1

Хозяйка 2

Торговка

Черт

Коза

Чтец стих-я (ребенок)

Колядовщики – 4 чел.

Цыганка с табором

Инвентарь:

Метла – 1 шт.

Платок – 1 шт.

Корзина с пирожками – 1 шт.

Сушки – 10 шт.

Корзинка – 1 шт.

Коса из ленточек – 2 шт.

Гитара – 1шт.

Мешочки с крупой – 2 шт.

Бумажки для гадания – 60 шт.

Карточка со значением гадания – 1 шт.

(Под звуки веселой музыки в танце появляются 2 Хозяйки праздника).

Хозяйка 1: Добрый день, гости наши дорогие, гости наши молодые!

Хозяйка 2: Девчонки и мальчишки, веселые и озорные!

Хозяйка 1: Сегодня в этой горнице мы, Хозяйки, приветствуем Вас на нашем празднике.

Хозяйка 2: Сегодня вы – гости наши, званные и желанные. Мы рады гостям, как добрым вестям! Милости просим в гости к нам!

Хозяйка 1: Припасли мы для Вас забавушек на всякий вкус: кому загадку, кому стишок, кому песенку, а кому и пляску задорную!

Хозяйка 2: Как в старину, собрались мы сегодня на святочные посиделки! В ночь с 24 на 25 декабря наступает Рождественский сочельник, который подводит черту под прожитым годом.

Хозяйка 1: Празднование Рождества Христова установлено церковью еще в 4 веке, священные же песнопения в честь этого знаменательного события были написаны спустя 100 лет.

Звучит тихо музыка, выходит чтец.

Стихотворение «ХРИСТОСЛАВЫ».

Под покровом ночи звездной

Дремлет русское село;

Всю дорогу, все тропинки

Белым снегом замело…

Кое-где огни по окнам,

Словно звездочки горят.

На огонь бежит сугробом

Со звездой толпа ребят;

Под оконцами стучатся,

«Рождество твое» поют.

«Христославы! Христославы!»

раздаются там и тут.

Хозяйка 1: Оставайся, гостьюшка, с нами праздник встречать!

Хозяйка 2: В сочельник , в старину повсеместно по Руси по домам ходили христославы или славильщики. Радостно, бодро они славили рождение Спасителя, особенно умилительно было видеть среди славильщиков — детей.

(Звучит таинственная музыка, появляются девочки со свечами. Затем слышатся крики «Коляда! Коляда! Коляда!»).

Хозяйка 1: А вот и колядовщики пожаловали!

1-й колядовщик: На новое вам лето!

На красное вам лето!

Куда конь хвостом –

Туда жито кустом.

Куда коза рогом –

Туда сено стогом.

2-й колядовщик: Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

3-й колядовщик: Счастья вам, Хозяюшки,

Большого здоровья,

С новым годом,

Со всем родом!

4-й колядовщик: Дай бог тому, кто в этом дому!

Ему рожь густа, рожь ужиниста!

Ему с колоса осьмина,

Из зерна ему коврига,

Из полузерна – пирог,

Наделил бы вас Господь

И житием, и бытием,

Все: И богатством!

1-й колядовщик: Для начала, для зарядки

Предлагаем вам загадки.

2-й колядовщик: Здесь загадки не дурны,

Отгадай, попробуй!

Здесь загадки старины,

Русские народные!

3-й колядовщик: За отгадки, за ответы –

Призы, пряники, конфеты!

(Дети – колядовщики загадывают загадки).

Загадки.

- Сто один брат, все в один ряд одним кушаком подпоясаны. (изгородь).

- Маленький, да гнутенький, а весь дом стережет. (замок).

- Восемь ног, два хвоста, посередине гривенник. (свиньи целуются).

- Скручен, связан, по избе пляшет. (веник).

- Где она льется, там весело живется. (песня).

- В воде купался, сухим остался. (гусь).

- Хвост с узорами, сапоги со шпорами,

Песни распевает, время считает (петух).

- Черен, да не ворон, рогат, а не бык (черт).

(После последней загадки про черта, звучит музыка, появляется Черт).

Черт: Запугаю, замету,

Закружу, заворожу,

Всех в чертей щас превращу.

Хозяйка 2: Не пугайтесь, ребятишки, не пугайтесь, гости дорогие. Черта мы сейчас выгоним.

(Под музыку колядовщики и гости прогоняют Черт).

Хозяйка 2: Спасибо вам, гости дорогие за то что помогли прогнать Чёрта! Можно дальше праздник наш продолжать. Колядовщики, а может у вас для гостей наших подарок какой припасён!

Колядовщики: Есть подарок! Встречайте!

(Колядовщицы исполняют танец «Веселуха»).

Хозяйка 1: А давайте-ка и мы попляшем, удаль русскую покажем!

Становитесь-ка в кружок,

Поглядите на платок!

Кому он в руки попадет,

Тот на центр плясать идет!

Под музыку платочек будем друг другу передавать и у кого он в руках останется тот в центре танцевать будет.

(Игра «Платок»).

(Под музыку со словами «Покупайте бублики! Покупайте бублики!» появляется новая гостья – Торговка бубликами).

Торговка: Угощайтесь бубликами, бублики-то русские, румяные, вкусные и сладкие, мягкие и гладкие!

Хозяйка 2: Милости просим!

Торговка: Почтенная публика!

Есть дырка от бублика!

От вкусного, хорошего бублика!

Подходи, приценяйся!

Покупай не стесняйся!

Подходите, граждане,

Просим каждого!

А впрочем, я этого не продаю,

Я за конкурс отдаю!

Ждем на сцене молодцов –

Самодеятельных певцов,

Балагуров и танцоров,

Гармонистов и чтецов!

Торговка и Хозяйки проводят конкурс самодеятельности среди гостей, награждая каждого участника сладким призом.

1. Конкурс частушек.

2. Игра «Ручеёк»

Торговка: Эй, послушай, люд честной!

В народе говорят: «Кто хорош в труде – тот не плох в еде!».

Так вот мое условие: кто быстрее съест сушку и свиснет после этого, да так, чтобы у всех в ушах звенело – тот будет мною награжден!

(Конкурс «Сушка», награда – конфеты).

(Звучит веселая музыка, появляется новая гостья – Коза).

Хозяйка 2: А вот и Коза – наша святочная гостья! Как символ богатства, жизненной силы.

Коза проводит конкурс «Заплети косу»

(дети встают по три человека и им выдаётся по три ленты, они должны их заплести как косу)

Хозяйка 2: А научи-ка ты нас, коза, танцевать также весело и задорно!

Коза: Научу вас танцам народов мира. Повторяйте за мной движения.

(Все повторяют за козой танцы народов мир).

Хозяйка 1: … Настали святки,

То-то радость!

Гадает ветреная младость,

А теперь давайте гадать, ведь святочные гадания были самые правдивые…

(Звучит зловеще-волшебная музыка, появляется Черт).

Хозяйка 2: Опять ты! Брысь отсюда, уходи!

Черт: Все равно не выгоните! Иначе как гадать будете? Ведь в страшные вечера ни одно гадание без нечистой силы не обходится. А погадать-то, небось, хочется? Узнать, что в наступившем году случится-приключится, хочется?

Хозяйка 1: А ведь черт прав. С 7 по 19 января на Руси праздновались Святки. Этот праздник делится на 2 части: с 7 по 14 января – святые вечера, посвященные колядованию, и самое главное, девичьими гаданиями.

Хозяйка 2: С 15 по 19 января – страшные вечера, когда остерегались гадать, ведь вся «Нечистая сила» выходила на свет божий. Но все равно, самые смелые гадали. А вы хотите погадать? Не боитесь?

Черт: Тогда прежде, чем гадать, нужно всем вам поиграть. Поиграть- то сможете? Проверю вашу сноровку, силу, да выносливость!

Чёрт проводит игры

1. «Полетаем на метле». (делят детей на две команды и под музыку дети бегают на перегонки вокруг елки )

2. Прыжки через метлу (дети встают в круг, а черт в середине круга с метлой. Под музыку черт крутит метлу по кругу, кто не успел подпрыгнуть, тот выходит в круг и исполняет желание черта)

3. Танец-тряски (под музыку дети повторяют движения за чертом, а потом черт повторяет за детьми)

4. Петушинный бой (дети стоят в кругу черт выбирает себе соперника, встают друг к другу лицом, руки за спиной, одна нога поднята, под музыку ребенок должен вытолкнуть черта из кругу)

5. Перетягивание каната (дети делятся на две команды и начинают соревноваться, черт по очереди помогает то одной команде, то другой).

Черт: Поиграли, меня позабавили, теперь и погадать можете.

Хозяйки проводят гадания

1. с мешочками. ()

2. с валенком (выходит ребенок, поворачивается спиной к детям и кидает валенок, в какую сторону будет смотреть «нос» валенка, там и будет жить суженый).

3. гадание по книге (ребенок называет страницу и номер строчки, а хозяйка зачитывает, что ждет в Новом году ребенка).

Затем чёрт: звёздочки-желания. (черт подкидывает звезды, а дети ловят их и загадывают желание).

Черт: Нам, хозяюшки, пора прощаться.

Мы славно гуляли на празднике вашем

Нигде не видали мы праздника краше.

Торговка: За приём, за угощенье, все пришлите поздравленья!

Хозяйка 1: С праздником вас поздравляем

Счастья, радости желаем!

На столе всегда пирог

Лёгких вам всегда дорог!

Хозяйка 2: Приходите в гости к нам,

Рады мы всегда гостям

А теперь всем на удивленье

Кукольное представленье!

Кукольный спектакль «Весёлая ёлка» — детского объединения «Арлекино».

Хозяйка 1: Пусть сбудется всё, что у вас на примете.

Хозяйка 2: Пускай почитают родителей дети.

Хозяйка 1: Пусть горе обходит сторонкою хату.

Хозяйка 2: Пусть с песней живётся легко и богато.

Вместе: До новых встреч!

Приложение 3

Управление образования

администрации Тяжинского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Центр дополнительного образования для детей»

Светлый праздник воскресенья

Сценарий народного праздника

Составитель: Окунева Ольга Анатольевна,

педагог дополнительного

образования

Тяжинский 2014

Пояснительная записка

Русский народ отличается богатой культурой, множественными обычаями и красочным фольклором. Национальная культура, как память, выделяет русский народ из других, позволяет ощутить неподдельную связь между временами и поколениями, дает возможность получить жизненную опору и духовную поддержку.

В основном, обычаи и традиции русского народа связаны и с календарем, и с церковными таинствами, праздниками и непростыми обрядами. Календарь на Руси называли месяцесловом, который охватывал и описывал абсолютно весь год жизни крестьян. В нем каждому дню соответствовали определенные праздники или будни, народные приметы, всевозможные погодные явления, обычаи, традиции и суеверия. Народный календарь был земледельческим, что существенно отразилось в названиях месяцев, и являлся своего рода энциклопедией, которая включала и включает в себя сельскохозяйственный опыт, нормы общественной жизни, обряды. Народный календарь русского народа — это слияние христианского и языческого начал с помощью народного православия. Обряды, которые из покон веков приурочены к достаточно большим праздникам, включали огромное количество песен, хороводов, игр, приговоров, танцев, масок, драматических сценок, народных костюмов и своеобразного реквизита. Русские традиции бесспорно богаты фантазией и произведениями искусства.

Умели на Руси поработать – умели и отдохнуть. К сожалению, многие русские народные праздники ныне забыты. Утерян целый пласт самобытной русской культуры. Будем надеяться, что возрождение интереса к нашей культуре, позволит, хотя бы частично, по крупицам, восстановить утраченное. В связи с этим было разработано ряд воспитательных мероприятий, которые направлены на развитие мотивации личности ребенка к познанию русских народных традиций и праздников, обеспечение эмоционального благополучия ребенка. В данной разработке представлено воспитательное мероприятие «Светлый праздник воскресенья», задачами которого, являются следующие:

- расширить область знаний обучающихся в православной культуре;

- расширять кругозор восприятия народной культуры;

- сформировать патриотическое мировосприятие

Воспитательное мероприятие «Светлый праздник воскресенья» проводится в форме обрядового-праздника, предназначен для обучающихся младшего, среднего школьного возраста.

Ход мероприятия

Зал оформлен в русском народном стиле. На ширме размещены иллюстрации картин художников: Неринга Моргунова «Пасха»; Кошелев Н. А. «Дети, катающие пасхальные яйца; Борис Кустодиев «Пасхальный обряд»; Маковский В. Е. «Молебен на Пасху»; Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»; В. Беляев «Положение в гроб»; Голынский В. А. «Распятие Иисуса Христа»; Иллюстрации «Пасхальных яиц» Фаберже

Установлен проекционный экран для демонстрации фото и видеоматериала.

Атрибуты и реквизиты для проведения мероприятия.

- листочки бумаги А2 с нарисованными яйцами;

- цветные карандаши, фломастеры, ножницы;

- «красная горка» для катания яиц;

- призы (конфеты, шоколадки, киндер-сюрпризы, небольшие игрушки).

Музыкальное сопровождение: аудиозапись пасхального звона, русская народная музыка

Звучит пасхальный звон дети и гости входят в зал. Педагог, одетый в русский костюм встречает и рассаживает по своим местам.

Ведущий: Здравствуйте! Меня зовут Ольга Анатольевна, я хозяйка сегодняшнего праздника!

Ведущий: А сейчас представятся девочки

Девочки: Оля, Маша, Ира……

Ведущий: А теперь мальчики

Мальчики: Петя, Саша, Сережа……..

Ведущий: Спасибо

Ведущий: Скажите, вы любите стихи?

Дети: Да!

Ведущий: Тогда слушайте.

Ведущий: Христос воскрес! Христос воскрес!

Сияет солнышко с небес!

Зазеленел уж темный лес,

Христос воистину воскрес!

Пришла весна — пора чудес,

Журчит родник — Христос воскрес!

Светлее в мире нет словес —

«Воистину Христос воскрес!»

Ведущий: Как вы думаете, о чём сегодня пойдет речь?

Дети: «О Пасхе»

Ведущий: Правильно ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с одним

из — самых светлых и радостных праздников «Светлый праздник воскресенья»

Ведущий: А вы знаете, когда в этом году будет «Пасха»?

Дети: Весной

Ведущий: Правильно, 5 мая

Ведущий: Ребята уже совсем скоро закончится зима и наступит весна

Ведущий: А весной что происходит?

Дети: Пробуждается природа

Ведущий: Правильно, пробуждается природа, весной ярче сияет солнце, весной людей охватывает предчувствие чего-то нового, светлого, счастливого. И как хорошо, что праздник Пасхи приходится именно на весну!

(Звучит музыка пасхального звона.)

Ведущий: Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с небес…

Христос воскрес! Христос

Воскрес!

С полей уж снят покров снегов,

И реки рвутся из оков,

И зеленеет ближний лес…

Христос воскрес! Христос

Воскрес!

Вот просыпается земля,

И одеваются поля,

Весна идет, полна чудес!

Христос воскрес!

Христос воскрес!

Ведущий: Пасха считается главным христианским праздником, поводом для которого стали спасительные страдания и воскресение Иисуса Христа.

В день Святого праздника повсюду радостно звонят колокола, повсюду ярко сияют свечи.

Ребята, а знаете ли вы, что означает слово «Пасха»? Слово произошло от древнееврейского — «прохождение». Вся неделя, начиная со Светлого Христова Воскресенья и по следующую субботу включительно, носит название Светлая седмица. Седмица – семь дней недели. Празднику Пасхи предшествует Великий пост. Этот особый пост продолжается шесть недель. Седмица, непосредственно предшествующая Пасхе, называется Страстной седмицей. Слово «страсти» в этом случае означает страдания Христа. Дни Страстной седмицы называются также великими: Великий понедельник, Великий четверг, великая суббота. Это также дни строгого поста. На Страстной седмице бывают особенные, только в эти дни, совершающие богослужения. Великий четверг именуется еще и Чистым четвергом, в этот день, как вы знаете, совершалась Тайная вечеря, послужившая началом таинства причастия. В пятницу Христос был распят на кресте, его тело поместили в пещеру. В Великую субботу на Гроб Господень сошел Благодатный Огонь, знаменующий Воскресение Христа. На третий день, ночью, Иисус Христос ожил. Ангел Господень повелел рассказать об этом всем ученикам.

В старину на Пасху люди устраивали народные гулянья, игры, водили хороводы, совершался обход дворов, который напоминал святочное колядование.

К празднику готовятся разные праздничные блюда, но традиционно на пасхальном столе должны быть пасха, кулич, крашеные яйца.

Ведущий: По всей деревне разносился колокольный звон, потому что в праздник звонить в них мог каждый желающий. Дети любили напевать песенку:

Солнышко, ведрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, покатись,

Красное, нарядись!

На площади устанавливали качели. Парни качали девушек до тех пор, пока те не назовут имени своего жениха. В это время пелись качельные припевки:

На святой неделюшке.

Повесели качелюшки,

Сначала покачаешься,

Потом повенчаешься.

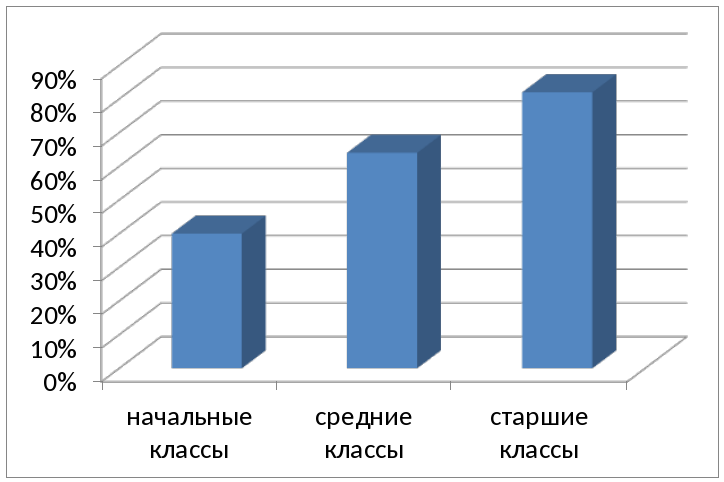

В день Светлой Пасхи полагалось угощать всех встречных яйцами и приветствовать их словами «Христос Воскрес!», в ответ принято так же дать угощение и сказать «Воистину Воскрес!» В народе считалось, что в течение 40 дней от Пасхи до Вознесения, сам Христос спускается на землю и ходит по городам. Люди раздавали угощение нищим, потому что одним из них мог быть сам Иисус.