Что такое церковный праздник? Каково значение праздника? Каким должно быть празднование?

Содержание статьи

- Что такое церковный праздник?

- Праздники в православном календаре

- Двунадесятые Богородичные праздники

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля)

- Сретение Господне (2/15 февраля)

- Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа)

- Двунадесятые Господские праздники

- Рождество Христово

- Богоявление (Крещение) Господне

- Преображение Господне (6/19 июня)

- Воздвижение Креста Господня (14-27 сентября)

- Двунадесятые Богородичные праздники

- Значение праздника в православии

- Читайте о церковных праздниках на «Правмире»:

- Фильмы о православных церковных праздниках:

- Церковные праздники

- Рождество Богородицы. Праздники

- Что нужно делать в Церковные праздники?

Церковные праздники — это важные для христиан датой, к которым принято готовиться молитвенно, соблюдать пост, а потом приходить на торжественную литургию с причастием в храм. Некоторые православные праздники, такие как Успение, кажутся людям, далеким от церковной жизни, странными. Зачем христиане празднуют смерть? О сути церковных праздников мы постараемся рассказать вам в этой статье.

Календарь не переходящих церковных праздников известен:

| Церковный праздник | Дата церковного праздника | Значение церковного праздника |

| Рождество Христово | 7 января | Двунадесятый церковный праздник |

| Крещение Господне | 19 января | Двунадесятый церковный праздник |

| Сретение Господне | 15 февраля | Двунадесятый церковный праздник |

| Благовещение Пресвятой Богородицы | 7 апреля | Двунадесятый церковный праздник |

| Рождество Иоанна Предтечи | 7 июля | Великий церковный праздник |

| День святых первоверховных апостолов Петра и Павла | 12 июля | Великий церковный праздник |

| Преображение Господне | 19 августа | Двунадесятый церковный праздник |

| Успение Пресвятой Богородицы | 28 августа | Двунадесятый церковный праздник |

| Усекновение главы Иоанна Предтечи | 11 сентября | Великий церковный праздник |

| Рождество Пресвятой Богородицы | 21 сентября | Двунадесятый церковный праздник |

| Воздвижение Креста Господня | 27 сентября | Двунадесятый церковный праздник |

| Покров Пресвятой Богородицы | 14 октября | Великий церковный праздник |

| Введение во храм Пресвятой Богородицы | 4 декабря | Двунадесятый церковный праздник |

Переходящие церковные праздники, в свою очередь, постоянно празднуются в разные дни. Мы составили таблицу по ближайшим датам:

| Праздники | 2023 | 2024 | 2025 |

| Начало триоди | 5 февраля | 25 февраля | 9 февраля |

| Прощеное воскресенье | 26 февраля | 17 марта | 2 марта |

| Вход в Иерусалим | 9 апреля | 28 апреля | 13 апреля |

| Пасха | 16 апреля | 5 мая | 20 апреля |

| Вознесение Господне | 25 мая | 13 июня | 29 мая |

| Троица | 4 июня | 23 июня | 8 июня |

| Петров пост | 30 дней | 10 дней | 26 дней |

Что такое церковный праздник?

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Фил.4:4–7. )

Что такое православный праздник? Светские люди часто задают этот вопрос, вступая на путь церковной жизни. Многие мирские праздники сопровождаются шумными застольями, танцами и песнями. Чем же отличаются от них праздники церковные?

Господь призвал нас не для страдания, но для спасения и вечной жизни, что, само по себе, уже является поводом для радости. Поэтому, даже, когда мы плачем, раскаиваясь в своих грехах, это — великая радость. Ведь у нас есть Тот, кто готов принять наше раскаяние. Православные праздники заключены в тихой радости единения с Богом. Эти важные даты призваны напомнить нам о Евангельских событиях, они связаны с древними христианскими традициями и позволяют нам на время отвлечься от мирской суеты, чтобы посвятить еще один день в году общению с Богом. Во время церковного праздника в храме служится литургия, а мы восхваляем историю нашего Спасения Иисусом Христом, вспоминая те или иные события Священного Писания или жития православных святых.

Церковные праздники делятся на переходящие и непереходящие. Дата непереходящих праздников никогда не меняется и ежегодно отмечается в один и тот же день. Переходящие православные праздники не имеют постоянной даты и зависят от даты празднования Пасхи. Именно из-за даты празднования Пасхи обычно двигается Церковный календарь. Дата празднования Воскресения Христова высчитывается по солнечно-лунному календарю. Ее обычно отмечают в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия (21 марта). Отцы Первого Вселенского собора постановили такой порядок еще в 325 году.

Существует двенадцать самых важных церковных праздников. Их именуют «двунадесятыми» или иногда «дванадесятыми». Пасха не входит в этот список, как наиглавнейший православный праздник, стоящий отдельно, вне каких-либо категорий.

- Рождество Христово

- Богоявление

- Сретение

- Благовещение

- Вербное воскресенье

- Вознесение

- Троица

- Преображение

- Успение Пресвятой

- Воздвижение Креста Господня

- Рождество Богородицы

- Введение во храм Богоматери

Далее, согласно иерархии церковных праздников, следуют Великие праздники. К ним относятся:

- Покров Пресвятой Богородицы

- Обрезание Господне и память св. Василия Великого

- Рождество Иоанна Крестителя

- Память первоверховных апостолов Петра и Павла

- Усекновение главы Иоанна Крестителя

- Память свят. Николая

- Перенесение мощей свят. Николая в итальянский г. Бари.

С появлением новых святых пополняется и список православных праздников.

Читайте также — Православный календарь

Праздники в православном календаре

Двунадесятые Богородичные праздники

Рождество Пресвятой Богородицы

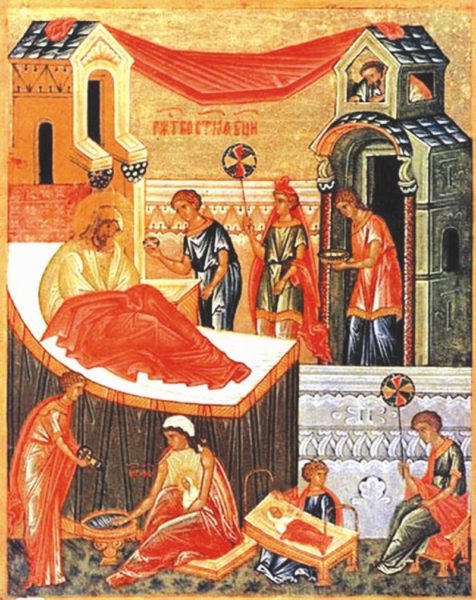

В те времена благословением от Бога считалось только рождение младенца мужского полы. Даже в Священном Писании люди исчисляются только мужскими единицами. Но девочкой, которую родит Анна станет Пресвятая Богородица, мать Христа.

Иоаким, тем временем, спешил к Золотым воротам Иерусалима после сорокадневного поста в горах. Он должен был увидеть свою жену Анну, потому что в горах ангел явился и ему. Обняв его у ворот, Анна сказала «знаю теперь, что Господь благословил меня».

Рождество Пресвятой Богородицы — первый двунадесятый православный праздник в церковном году, который начинается 14 сентября по новому стилю. Божья Матерь послужила делу Спасению, родив Сына Человеческого, от которого началась новая эпоха и новое летоисчисление. Со Спасителем Господь открыл нам, что главным законом в нашей жизни должен быть закон любви, способность к жертве во имя любви. Земной путь Богородицы был наполнен скорбями, она стояла у Креста Господня и вместе со Спасителем переживала крестные муки.

Но мир радовался ее рождению, в день Рождества Богородицы родилась наша заступница перед Богам, по молитвам к которой свершаются великие чудеса.

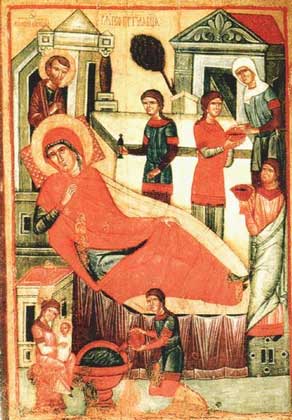

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из главных церковных праздников, посвященных земной жизни Богородицы. Кроме Введения празднуются также Рождество Богородицы и Успение Богородицы. Эти праздники основаны на Священном Предании. На Евангельских событиях основан праздник Благовещения, когда Ангел Господень явился сообщить о зачатии Христа.

Кроме этих главных праздников, празднуются и другие православные праздники — праздники чудотворных икон Богородицы, Покров (этот день особо любим в народе) и много других дней, отражающих нашу любовь к Пресвятой Богородице. Введение во храм Девы Марии — это особая дата, не имеющая аналогов среди других церковных праздников. Священное Предание рассказывает о том, что, как только Деве Марии исполнилось три года, родители — Иоаким и Анна отвели ее в храм, чтобы, согласно обету, данному Господу, воспитать ее в Божественной благодати. Этот обет был исполнен в благодарность за дарованное дитя. Он не означал принятие ребенком обета монашества или особой аскетической жизни, но его воспитанием занимались уже не родители, а служители храма. Это — знак высшего доверия Богу.

В Иерусалиме в те времена существовал один храм, в алтаре которого некогда хранился ковчег Завета. В этом же храме существовала особая духовная школа, где воспитывались отроки и отроковицы, посвященные Богу. Деву Марию встретил первосвященник Захария. Он играл важную роль в Ветхозаветной Церкви и был непререкаемым моральным авторитетом для верующих. Без посторонней помощи Дева Мария взошла по всем пятнадцати ступеням, ведущим в святилище, едва переступив порог храма. Увидевшие это восприняли восхождение как чудо. Несмотря на тело младенца, Богородица уже тогда была совершенна душой. Она вошла в храм радостной и торжествующей, как в родной дом.

Первосвященник Захария вел девочку в святая святых храма, куда он сам мог входить только раз в году. Он сразу увидел, что перед ним — не обычный ребенок. Пребывая во храме Дева Мария восхищала всех полнотой своей добродетели, будучи при этом смиренной и кроткой. Это была еще одна ступень на пути к явлению в мир Спасителя, поэтому верующие так чтят эту знаменательную дату и выделяют ее среди многих православных праздников.

Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля)

Благовещение Пресвятой Богородицы — двунадесятый православный праздник.

Он по-разному назывался у первых христиан: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии, но в VII веке на Востоке и Западе его стали звать одинаково — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Этот день явил радость всему миру и стал началом нашего Спасения, благословением для всех людей. В этот день Бог соединился с человечеством и в лице Девы Марии исполнились все пророчестве Ветхого Завета о Сыне Человеческом. Во всем мире тогда не было святее и достойнее Девы Марии. Она проживала в храме уже двенадцать лет, когда первосвященник сказал, что, достигнув совершеннолетия, она должна оставить храм, выйти замуж и переселиться в дом своего мужа. Дева Мария смиренно отвечала, что она дала обет посвятить свою жизнь Господу и не желает нарушить обет целомудрия. Первосвященник не могу заставить Деву нарушить обет, данный Богу, поэтому он собрал духовенство храма, чтобы молиться и просить Богу явить Его волю. Первосвященнику Зарахрию явился Ангел с указанием забрать неженатых мужей из дома Давидова и просить их принести жезлы свои, кому из них Господь покажет знамение, тот и станет мужем для Девы Марии.

Когда Первосвященник собрал жезлы, он стал молиться, чтобы Господь явил свою волю. На ночь жезлы оставили в храме, а на следующий день жезл Иосифа расцвел. Иосиф был родственником Девы Марии, вел праведную жизнь, ему было уже больше 80 лет, он жил во вдовстве и имел взрослых детей. Дева Мария переселилась из храма в Назарет, но осталась жить в уединении и безмолвии, сохраняя девство. Пречистая Дева продолжала жить для Бога, заниматься домашними делами. Пока Бог послал к Деве Марии архангела Гавриила.

Дева Мария знала пророчества о пришествии Мессии и о Пресвятой Деве, которая станет Его матерью. Она молилась о том, чтобы послужить этой женщине, но этой женщиной оказалась она сама.

«Радуйся, благодатная, Господь с тобою; Благословенна Ты в женах», — эти слова Дева Мария услышала от архангела, явившегося к ней. Эти слова привели ее в смятение, и она безмолвствовала. Но архангел Гавриил утешил ее словами о том, что Господь даст Сыну престол Давида. Дева Мария не знала мужа, но сила Вышнего осенила ее, и она зачала, когда свет Духа Божьего осенил ее. Свершилось таинство воплощения Сына Божьего. Избранная из всех родов, Дева Мария вместила в себе сокровище благодати и дала человеку возможность надеяться на спасение.

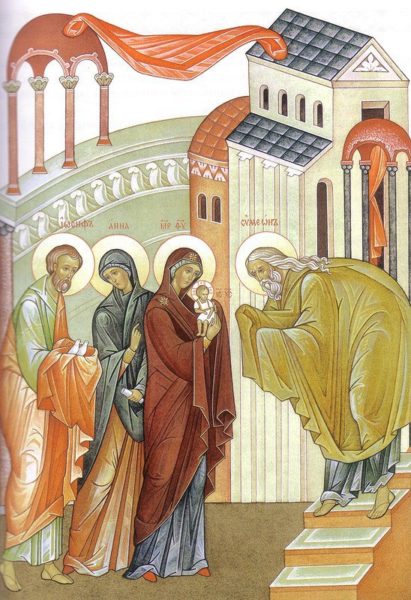

Сретение Господне (2/15 февраля)

В основу церковного праздника Сретение Господне положено удивительное чудесное событие, которое произошло в Иерусалиме в I веке н.э.. Согласно традиции, на сороковой день после рождения все иудеи должны были принести в храм своих первых сыновей для посвящения Богу. В благодарность принято было приносить Богу жертву — барана, вола, голубей. Важную роль играло то, что семья могла себе позволить.

Этот закон был установлен в память об освобождении еврейского народа из египетского рабства. Тогда Господь спас от гибели израильских первенцев.

Родители принесли Иисуса Христа в иерусалимский храм, как того требовал закон, как только Ему исполнилось сорок дней, чтобы представить перед Богом. Иосиф и Мария не могли позволить себе принести дорогостоящую жертву, так как жили небогато. Они принесли в жертву лишь двух птенцов голубей. В это время в Иерусалиме жил благочестивый старец — Симеон Богоприимец. По внушению Духа Божия и пророчицы Анны, он пришел в храм, так как Святой Дух обещал Праведному Симеону, что тот не умрет, пока не увидит Мессию. Ему было уже 360 лет. По Преданию Церкви, он был одним из тех, кто переводил Ветхий Завет с древнееврейского на древнегреческий. Он хорошо знал Писание и с верой ожидал Христа Спасителя. Хотя, сначала он усомнился в возможности исполнения пророчества, о том, что Спаситель родится в мир от земной женщины. Он даже хотел изгладить эти пророчества в Писании, но к нему явился Ангел Господень и удержал его, подтвердив истинность этих слов — «Веруй тому, что написано!».

Увидев младенца Иисуса у дверей храма, он в великой радости воскликнул: «Это — Бог, Соприсносущный Отцу, это — Предвечный Свет и Спаситель Господь!». Как и было обещано Господом, ему явился Божественный Младенец с Пречистой Девой и праведным Иосифом. Сердце Симеона трепетало, он славил Господа в молитве. Старец узрел Того, Кто был обещан Господом людям, наступила полнота времен. Он мог уйти из этого мира, ибо исполнилось пророчество.

Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа)

Этот праздник кажется парадоксальным тем, кто не знаком с церковными православными праздниками. Почему мы празднуем смерть? Но мы знаем слова «Живем ли, для Господа живем; Умираем ли, для Господа умираем». Еще Апостол Павел говорил: «Для меня жизнь — Христос и смерть — приобретение».

Любимый ученик Христа взял Деву Марию к себе. Священное Писание не доносит до нас сведений об Успении Богородицы, но Церковное Предание хранит для нас сведения о жизни Богородицы после Воскресения Христова.

Итак, Богородица жила в доме Иоанна Богослова. Она часто уединялась для молитвы своему Божественному Сыну. В один из таких дней к ней вновь явился архангел Гавриил, чтобы возвестить — через три дня Пресвятая Дева отойдет ко Господу. Богородица приняла эти слова с великой радостью в ожидании встречи с Богом. Единственное, о чем она попросила — дать ей возможность проститься с апостолами, учениками Христа, которые понесли в мир весть о Спасении. Чудесным образом апостолы, которые были далеко от Иерусалима, были перенесены туда, чтобы проститься со своей Небесной Матерью. Богоматерь утешила апостолов в их скорби и попрощалась с каждым из них.

Но Успение Богородицы не было обычным расставанием души с телом. В час ее смерти Небеса разверзлись и присутствовавшие узрели Христа с Ангелами и почившими праведниками. Пресвятая Дева была словно погружена в сон, поэтому ее преставление называется Успением, то есть сном. И за этим сном ожидались слава и пробуждение в Царстве Небесном. Душа Девы Марии, сопровождаемая ангельским пением, вознеслась на Небеса.

Во время погребения тела Богородицы один иудейский священник преисполнился гнева к Матери Иисуса Христа и решил опрокинуть тело Девы Марии на землю. Но стоило ему только дотронуться до одра Пречистой Девы, как Ангел Господень явился с мечом и отсек ему руки. Священник взмолился апостолам о помощи. Апостол Петр ответил, что Господь по молитвам к Его Матери может даровать ему исцеление. Священник Афоний приложил свои руки к месту отсечения, вознося молитвы Богородице. Его молитва была услышана, и он последовал за одром Девы Марии, прославляя Господа и Богородицу.

Апостол Фома не успел увидеть погребение Божьей Матери и очень скорбел, желая проститься с ней. Когда на третий день апостолы открыли ему гробницу, тела Богородицы в ней не оказалось, но она явилась им сама в Небесной Славе в окружении множества ангелов со словами: «Радуйтесь, ибо я с вами во всем дни».

Читайте также — Смысл, содержание и богословие церковных праздников

Двунадесятые Господские праздники

Рождество Христово

Когда Дева Мария уже должна была родить своего Первенца, от кесаря Августа внезапно вышло повеление сделать перепись населения по всей земле. Праведный Иосиф, потомок Царя Давида, отправился из Назарета в Вифлеем, город Царя Давида, который располагался недалеко от Иерусалима. Святое семейство не нашло места ни в одной гостинице Вифлеема, никто не приютил странников. Никто из жителей Вифлеема не знал, что перед ними Пречистая Дева, ждущая Мессию. Да и Самого Мессию в те времена представляли себе по-другому. Но Господь не явился в мир в славе Небесной, ее не выдержал бы грешный человек. Он не явился и в славе земной, потому что Царство Небесное не имеет отношение к земному благоденствию.

Рождество Господа случилось в убогой пещере, где держали домашний скот. Дева Мария спеленала Богомладенца и положила его в ясли. А с дарами в пещеру уже спешили волхвы, звездочеты, увидевшие на небе Вифлеемскую звезду. В поле неподалеку отдыхали пастухи, стерегущие стада. Им явился Ангел Господень, и они сильно испугались. Но Ангел сказал: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость» и рассказал весть о спасении. И пастухи поклонились Богомладенцу. Поклонившись Христу, они поведали все, что им открыл Ангел Господень. Волхвы же, шли по звездам, чтобы увидеть царя и поклонились ему, незримо являя собой весь прежде языческий мир, многие представители которого также впоследствии уверовали во Христа.

С IV и вплоть до VI века н.э. многие Церкви праздновали Рождество Христово совместно с днем Богоявления. Это связано с тем, что по некоторым сведениям, Крещение Господне произошло в день Его рождения. Но современная Церковь разделяет эти православные праздники.

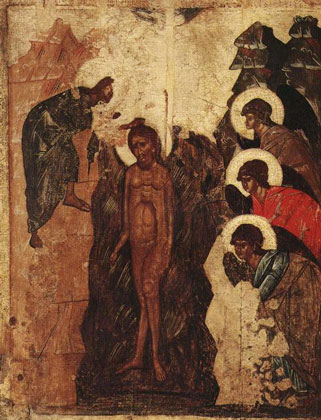

Богоявление (Крещение) Господне

Праздник Крещения Господня не даром называют еще Богоявлением. Именно в этот день впервые за весь период событий Писания человеку явились все Три Лица Троицы. Сын Божий вошел в воды Иордана, Дух святой спустился к нему, а остальные услышали голос Бога Отца. Святым Духом с тех пор крещаются все, уверовавшие во Христа.

Крещение Господа Иисуса Христа связано с делом спасения людей. Господь просит креститься от Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель же говорит, что это ему надо креститься от Иисуса. Этим он явно дает понять, что перед собравшимися — не обычный человек, но Посланник Господа, Мессия. Предтеча Иоанн уже давно готовил людей к пришествию Мессии. Он говорил им и покаянии и очищении от грехов. Христу не надо было очищаться от грехов, Он пришел, чтобы самому принять на себя грехи мира. Его омовение в водах Иордана было безгрешным и через него очистились и все верующие во Христа. Рожденные от воды и духа люди получили возможность омыться от грехов, получая новое рождение во Христе с тех пор, как крестился Сам Господь.

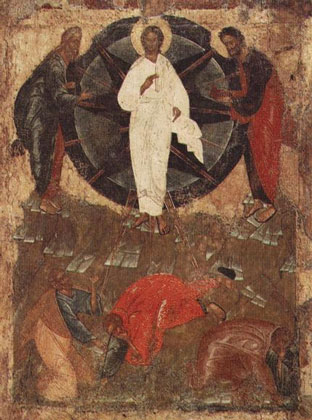

Преображение Господне (6/19 июня)

Церковный праздник Преображения Господня известен уже с IV века н.э.

Господь Иисус знал, что близится время его мучения и распятия. Он обратился к ученикам с вопросом: «Вы за Кого почитаете Меня?» — апостол Петр ответил: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16:15-16). Когда Господь стал готовить учеников к грядущим страданиям, апостол Петр, горячо любивший Его стал просить: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою» (Мф. 16:22).

Господь услышал это и взял своих учеников Петра, Иакова и Иоанна вместе молиться на гору Фавор. Иисус взял с собой именно этих учеников, чтобы в час его мук они не устрашились, но, укрепившись в вере, могли перенести их.

Господь молился и вдруг ученики увидели, как лик его просиял, а одежды сделались ослепительно белыми. К Нему явились пророки Моисей и Илия, чтобы побеседовать с ним. В великой радости от присутствия при таком чудесном событии апостол Петр воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». В ответ всех присутствовавших осветило Божественное облако и раздался глас Богу Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его послушайте».

В день преображения Господня вспоминаются эти чудесные события.

Воздвижение Креста Господня (14-27 сентября)

Истоки этого праздника уходят к обретению Креста Господня. Его упоминают древние христианские историки. По словам Евсевия Кесарийского, Феодорита Киррского, Руфина Аквилейского, Сократа Схоластика и Созомена Саламанского, император Константин Великий горел желанием изыскать Честное Древо Креста Господня и соорудить храм на Голгофе. На поиски Креста Господня отправила царица Елена, мать императора Константина.

Как правило, кресты закапывались на месте свершения казни. И действительно, Крест Господень оказался там. Но на месте казни было найдено три Креста. Предстояло узнать, какой именно был орудием казни Иисуса Христа. Чудо Господне явило людям правду. Тяжело болящая женщина исцелилась при прикосновении к Кресту Господнему.

Множество людей собралось, чтобы поклониться Честному Древу Креста Господня. Не все могли увидеть его из-за скопления верующих и тогда Патриарх Макарий стал воздвигать Крест, чтобы все могли его увидеть. Люди поклонялись Кресту со словами «Господи, помилуй».

Отсюда получил свое начало праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который был установлен в год обретения Святого Древа. Поскольку Крест был обретен в дни празднования Пасхи, то первоначально праздник совершался на второй день Пасхи.

В 614 г. Персидский шах Хозрой разграбил сокровища Иерусалима и увез с собой в том числе Древо Животворящего Креста Господня. Целых четырнадцать лет Крест Господень пробыл в Персии. Но после победы императора Ираклия над персами и заключения мира Крест Господень был возвращен в Иерусалим. Император встретил Честной Крест в скромной одежде и босой в знак смирения перед Господом.

Значение праздника в православии

Церковные праздники важны для того, чтобы люди не забывали Евангельские события. Православные праздники свидетельствуют о нашей живой вере. О том, что Спасение касается не только людей во времена Нового Завета, но и всех нас, верующих во Христа. Соблюдая традиции православных праздников, мы свидетельствуем о своей вере даже, если церковные праздники кажутся необычными людям, которые не знакомы с традициями Церкви. В эти дни мы можем остановиться и задуматься о том, правильным ли путем мы идем ко Христу.

Читайте о церковных праздниках на «Правмире»:

- Праздник

- Церковные праздники и светские памятные даты: в чем разница?

- Церковные праздники – проверьте свои знания!

- Праздник как Таинство

Фильмы о православных церковных праздниках:

Церковные праздники

Рождество Богородицы. Праздники

Что нужно делать в Церковные праздники?

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

- Схема: Церковные праздники

- Церковные праздники 2023

- Двунадесятые Господские Праздники и Пасха

- Праздники Рождественского цикла

- Тропари двунадесятых праздников

Великие праздники – важнейшие праздники Православной Церкви: Пасха – праздников праздник, двунадесятые праздники и некоторые другие праздники (см. ниже).

***

Двунадесятые праздники – двенадцать (от древнерусского «два на десяте» – двенадцать) важнейших после Пасхи церковных праздников. Посвящены событиям земной жизни Спасителя и Богородицы.

По литургическому принципу внутри годового круга эти праздники разделяются на две категории:

Неподвижные (непереходящие) праздники: они всегда приходятся на строго определенное число месяца, вне зависимости от дня недели, ежегодно меняющегося. К ним относятся девять двунадесятых церковных праздников:

Двунадесятые неподвижные праздники

| Рождество Пресвятой Богородицы | 21 сентября |

| †Воздвижение Креста Господня (40 дн.от Преображения) | 27 сентября |

| Введение во храм Пресвятой Богородицы | 4 декабря |

| †Рождество Христово | 7 января |

| †Богоявление, или Крещение Господне | 19 января |

| †Сретение Господне (40 дн. от Р.Х.) | 15 февраля |

| Благовещение Пресвятой Богородицы (за 9 мес. до Р.Х.) | 7 апреля |

| †Преображение Господне | 19 августа |

| Успение Пресвятой Богородицы | 28 августа |

Подвижные (переходящие) праздники. Подвижная часть церковного календаря перемещается вместе с изменяющейся год от года датой празднования Пасхи. Все «подвижные» праздники отсчитываются от Пасхи и перемещаются в пространстве «светского» календаря вместе с ней.

Двунадесятые переходящие праздники:

Двунадесятые праздники имеют по одному дню предпразднства, за исключением Рождества Христова, которое имеет 5 дней предпразднства и Богоявления, имеющего 4 предпразднственных дня.

Число дней попразднства бывает неодинаковым – от 1 до 8 дней, смотря по большей или меньшей близости одних праздников к другим или к дням поста.

Некоторые из Господских праздников, кроме того, предваряются и заключаются особыми субботами и неделями (воскресными днями).

Службы двунадесятых праздников неподвижного круга находятся в Минеях месячных. Службы двунадесятых праздников подвижного круга находятся в Триодях – Постной и Цветной.

На праздничной всенощной всех двунадесятых праздников служится лития.

В России до 1925 года двунадесятые праздники были одновременно церковными и гражданскими.

***

Великие недвунадесятые праздники:

В день великого праздника совершается Всенощное бдение. В богослужебных книгах отмечаются знаком красного креста в круге. У каждого двунадесятого праздника и Пасхи существует предпразднство, попразднство и отдание.

У праздников Рождества и Усекновения главы Иоанна Предтечи, Обрезания Господня, Покрова Пресвятой Богородицы, Святых первоверховных апостолов Петра и Павла предпразднства, попразднства и отдания нет.

***

Праздники христианские

Праздники христианские – определенные дни церковного календаря, отмечаемые богослужениями, носящими индивидуальный литургический характер. Это фиксировано в названиях праздников и «покаянных времен», датах и порядке их совершения, а также в содержании текстов, исполняемых во время богослужения. Их цель и смысл – воспоминание, прославление и богословское истолкование ключевых этапов истории Спасения, которая воплощена главным образом в событиях земной жизни Иисуса Христа (Спасителя), и Девы Марии – реальной соучастницы этого богочеловеческого процесса. Отсюда – исключительное место в календаре посвященных Им праздников.

Праздники распределены внутри двух накладывающихся друг на друга годовых циклов – неподвижного (минейного) и подвижного (триодного, или пасхально-пятидесятничного). Торжества и памятные события первого цикла строго фиксированы только по числам месяца (для дат юлианского календаря по отношению к современному гражданскому необходима поправка: n – 13 дней, – для XX–XXI вв.). Праздники второго фиксированы только по дням недели, будучи жестко соотнесены с Пасхой, являющейся точкой отсчета для всего подвижного годового цикла. Дата же последней перемещается в пределах 35 дней («пасхальные пределы»): от 4 апреля (22 марта по ст. ст.) – до 8 мая (25 апреля ст. ст.).

Важнейшие праздники современного православного календаря именуются «двунадесятыми», или «дванадесятыми» (от слав. дванадесять – «двенадцать») (см. Двунадесятые праздники). Пасха, как «праздников праздник», пребывает вне данной классификации.

Вторую ступеньку в праздничной иерархической лестнице занимают праздники, именующиеся в литургическом словоупотреблении «великими». К ним принадлежат: Покров Пресвятой Богородицы (1/14 октября), Обрезание Господне и память св. Василия Великого (1/14 января), Рождество Иоанна Крестителя (24 июня/7 июля), память первоверховных апп. Петра и Павла (29 июня/12 июля), Усекновение главы Иоанна Крестителя (29 августа/11 сентября), а также, согласно некоторым старым календарям, – преставление (кончина) ап. Иоанна Богослова (26 сентября/9 октября), память свят. Николая, архиепископа Мир Ликийских (6/19 декабря) и перенесение его мощей из Мир в итальянский г. Бари (9/22 мая).

Все другие многочисленные праздники посвящены бесплотным силам (общий праздник – Собор архистратига Михаила, 8/21 ноября), святым ветхозаветным и христианским, воспоминанию знаменательных событий Священной библейской и христианской истории, явлению чудотворных икон, открытию мощей.

Постоянная канонизация новых святых означает непрерывное пополнение христианского календаря.

В церковном Уставе (Типиконе) предусматривается градация всех праздников на пять разрядов по степени торжественности совершения их богослужений, что и фиксируется особыми знаками (шестой разряд не имеет знака). Престольный праздник любого храма (имя которого он носит) приравнивается для него в богослужебном аспекте к двунадесятым праздникам. Такая же степень торжественности может быть присуща «местночтимым» праздникам, даже имеющим на общецерковном уровне скромный литургический статус.

Общие для всех христиан праздники – прежде всего Пасха и Рождество Христово (последнего, в качестве особого календарного торжества, не имеет Армянская и другие монофизитские церкви). Важнейшие годовые праздники в основном совпадают у православных и католиков (потому что основываются на одних и тех же событиях священной истории), но различаются датами, часто названиями и смысловыми нюансами, а также характером совершения.

Равно чтутся многие святые единой Церкви: восточные – на Западе, западные – на Востоке (Василий Великий – Амвросий Медиоланский, и др.). Но святые одной Церкви, жившие после разделения Церквей (1054г.), могут почитаться в другой Церкви преимущественно на местном уровне, с разрешения церковных властей. Официальный католический календарь, например, включает имена свв. Кирилла Туровского (11 мая), Антония Печерского (24 июля), равноапостольных Ольги и Владимира (27 и 28 июля), Бориса и Глеба (5 августа), Сергия Радонежского (8 октября); чествуется также Владимирская икона Божией Матери (7 сентября).

Протестанты, отвергая почитание Богоматери, святых, мощей и икон, не имеют в своих календарях и соответствующих им праздников.

Изучением праздников в контексте общего процесса формирования церковного календаря занимается эортология (букв. «праздниковедение») – вспомогательная историческая дисциплина, один из разделов академической литургики.

Богослужебные тексты содержатся в Минее Служебной, в 12-ти томах (для неподвижных праздников), Триоди Постной и Цветной (для подвижных), Минее Праздничной, а также в многочисленных изданиях служб отдельным праздникам, часто содержащих исторические справки, комментарии, нотацию и иные приложения.

«Как праздновать праздник? Мы празднуем событие (вникнуть в величие события, цель его, плод его для верующих) или лице, как, например: Господа, Божию Матерь, Ангелов и Святых (вникнуть в отношение того лица к Богу и человечеству, в благодетельное влияние его на Церковь Божию, вообще). Надобно вникнуть в историю события или лица, приближаться к событию или лицу, иначе праздник будет несовершенный, небогоугодный. Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу веру (сердца) в будущие блага и питать благочестивые, добрые нравы.»

Все православные праздники – это особые даты для всех христиан. В эти дни они посвящают себя Господу, полностью оставляют суету, присущую всему мирскому, читая молитвы и выполняя положенные обряды. Наиболее важны самые главные церковные даты. К их числу относятся всем известные Рождество и Пасха.

История церковных праздников

Основные православные церковные праздники и посты ведут свою историю с давних времен, с периода Ветхого завета. Традиции, установленные в Новом завете, также объясняются древними обрядами, связаны с теми или иными святыми. И в наши дни их стараются неуклонно соблюдать, ведь дошли они до нас практически без изменений с древних времён.

Современная церковь оставила за каждым из таких праздников особый статус, который также имеет особую духовную атмосферу, так чтимую верующими. В эти дни зачастую предписывается особый режим жизни для простых людей – нужно полностью освободиться от повседневных забот, выделив время для служения Богу.

Ещё с 4-го века, когда церковь полностью находилась под руководством властей Византии, действовали строгие запреты на нарушение церковного порядка. Одинаково недопустимо было не только веселье, но и труд. Позднее, во времена правления Константина, был установлен дополнительный запрет на ведение торговли в воскресные дни.

В современном мире церковные православные праздники несколько изменились, но даже несмотря на это, традиции остались неизменными. Более того, некоторые из основных дат перешли в категорию выходных, имеющих государственный статус. Это закреплено законодательно практически в каждой стране, жители которой исповедуют христианскую религию.

Церковные календари

Если одни православные праздники имеют фиксированные даты, то у других они плавающие из года в год. Для отслеживания их были разработаны церковные календари.

История основных непереходящих дат ведётся еще с Юлианского календаря, который отличается от действующего Григорианского почти на 2 недели. У каждого из установленных непереходящих праздников имеется четко оговоренная дата, которая не зависит от дня недели и иных факторов.

Особенность группы переходящих православных праздников состоит в том, что эти даты смещаются в календаре из года в год. Отсчет ведется относительно Пасхи. Ее дату вычисляют на основании лунного календаря.

Не все знают, что Пасху категорически недопустимо отмечать:

- ранее наступления весеннего равноденствия;

- вместе с церковью иудеев;

- ранее первого полнолуния весной.

В общей сложности половинки такого календаря основных дат православной церкви образуют полный цикл.

Год глазами православного христианина

Для учета всех православных праздников лета или любого времени года, а также приходящихся на эти периоды постов составляются специализированные календари. Помимо основных дат, в них всегда присутствует подробное описание и особенности праздников и православных постов. Наряду с перечисленной информацией в хороших календарях записываются важнейшие моменты современной церковной жизни и дни, отведенные как поминальные.

Год глазами православного христианина весьма насыщен. Он состоит из множества постов, которые устанавливаются для подготовки к тем или иным праздникам, однодневных постов. Такое большое количество действий объясняется просто – у людей не должно оставаться слишком много времени на занятия, которые не угодны Богу.

Православные праздники и их особенности

Собственно, под датами празднования понимаются торжества, имеющие общецерковный характер. В рамках каждого такого дня чтится или просто вспоминается некое священное событие.

Каждый из указанных праздников входит в седмичный богослужебный круг либо в годовой, действующих для каждой православной церкви.

Все православные праздники в году привязаны к чествованию памяти святых либо случившихся ранее событий.

Так или иначе обязанностью любого православного христианина является строгое соблюдение и почитание важнейших дат и постов. В качестве подготовки к большинству из них рекомендуется чтение молитв, выполнение обряда причащения, соблюдение положенных постов и иные богоугодные действия, в том числе и оказание помощи нуждающимся.

В составе церковного календаря отражается чередование будних дней с православными праздниками. Здесь имеются все даты, которые зафиксированы церковными книгами. Особое внимание уделяется и каждому из воскресных дней, которые называются не иначе, как малой Пасхой.

12 основных православных дат

В рамках православной культуры выделяется в общей сложности двенадцать наиболее важных праздников. Каждый из них соотносится с неким значимым событием в рамках Ветхого и Нового завета. Самый главный праздник среди них — это, конечно же, Пасха.

Переходящие двунадесятых праздники

Те даты, которые в современном христианстве являются праздничными, но не постоянны в календаре из года в год, именуются переходящими двунадесятыми. К этой категории относится и Пасха, так как её ежегодно празднуют в разные дни.

Отталкиваясь от даты, на которую приходится Пасха, определяются православные праздники в сентябре и в другие месяцы, в том числе:

- Вербное воскресенье, то есть вход в Иерусалим. Оно празднуется ровно за 7 дней до Пасхи.

- Вознесение. Этот православный праздник приходится на 40-е сутки по прошествии Пасхи. Это всегда четверг. Эта дата соотносится с явлением Иисуса к Господу.

- Святая Троица. Праздник приходится на 50-й день после Пасхи, символизирует приход Святого духа к апостолам.

Праздник Пасхи

Это главное торжество в православном календаре. Оно символизирует победу над смертью. День привязан к тем событиям прошлого, на которых строится само учение о христианстве как таковое.

Пролитая кровь при распятии Спасителя тогда смыла первородный грех. Это полноценное торжество жизни относительно смерти. Неудивительно, что это самый главный среди прочих праздников.

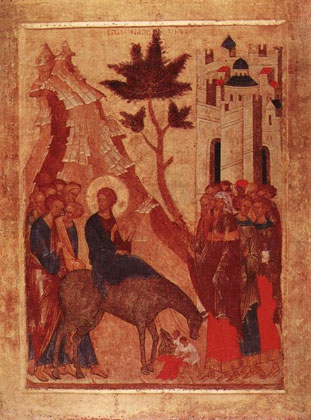

Вход в Иерусалим

Этот праздник более известен у нас как Вербное Воскресенье. Это не менее значимое событие в рамках христианского учения как такового. Он соотносится с приходом в город Спасителя и обозначает добровольность принятых Христом страданий.

Дата эта ежегодно определяется исходя от Пасхи, точнее, ровно за неделю до неё.

Пятидесятница

Не каждый знает, какой православный праздник именуется Пятидесятницей. В народе называется Днём Святой Троицы.

Его связывают с пришествием Духа Святого к апостолам. Кроме того, именно эта дата связана с открытием у Троицы её третьей ипостаси, после чего увековечили в рамках христианства триединое начало Бога.

Постоянные двунадесятых праздники

Большая часть основных дат в рамках православного календаря является постоянной, для каждой из них определён некий день в году, и они ни в коей мере не зависят от Пасхи. К этой категории относятся:

- Успение пресвятой Богородицы — это дата вознесения её, приходится на 28 августа. Предшествует ей крупный и важный Успенский пост. Это объясняется тем, что сама Богородица до конца своих дней придерживалась воздержания и непрестанно молилась.

- Введение Пресвятой Богородицы. Это событие приходится на 4 декабря. Дата соотносится с тем, когда родители её полностью посвятили ребёнка Богу.

- Крещение. Отмечается 19 января. Дата соответствует моменту, когда Иоанн Креститель омывал в Иордане Спасителя. Тогда же он рассказал о его великой миссии, но за эту весть его в дальнейшем и убили. Также встречается праздник Богоявление.

- Благовещение. Ежегодно приходится на 7 апреля. Дата соотносится с приходом к Богородице Гавриила, который и сообщил о её особом ребенке и его предназначении.

- Рождение Богородицы. Дата приходится на 21 сентября, именно в этот день родилась мать Спасителя. Современная церковь считает это не менее знаковым событием в учении, чем все прочие. Ведь у родителей её на протяжении многих лет не было собственных детей. Дева Мария стала для них подарком свыше. Принято считать, что зачатие имело благословение свыше.

- Воздвижение Креста. 27 сентября произошло обретение креста животворящего. Ещё в 4 веке поиски его начала царица Елена, которая руководила в те времена Палестиной. Из трёх крестов определили единственный Господень, именно он принес исцеление неизлечимо больному человеку.

- Рождество Христово отмечается 7 января. Эта дата известна каждому человеку, даже если он не относится к категории верующих христиан. В этот день случилось земное рождение Иисуса, который появился во плоти от Богородицы.

- Сретение приходится на 15 февраля. Эта дата, когда новорожденного младенца впервые внесли в храм. Слово в переводе со старославянского языка звучит как «встреча».

- Преображение отмечается каждый год 19 августа. В этот день Иисус молился вместе с учениками на горе Фавор, когда пророки рассказали о его грядущей гибели, сопряженной со множеством мучений и последующем воскрешении по прошествии нескольких дней. Тогда сам Иисус узнал о своей великой миссии, поэтому дата вошла в число основных двунадесятых праздников.

Каждая из перечисленных дат имеет огромное значение в современном христианском учении. Для каждого верующего это особые дни, когда важно посещать церковь и молиться, а в некоторых случаях ещё и выполнять определенные обряды.

Православные календари

Чтобы точно знать, какой сегодня православный праздник, потребуется посмотреть церковный календарь. В нём указываются абсолютно все праздники, дни сочетания, все длинные и короткие посты, иная информация.

Особое место в таких календарях занимают дни для почитания святых. В нём будет присутствовать молитва каждому из них.

Особенности главных православных праздников

Для церковных торжеств характерно:

- Облачение служителей в одежды светлого цвета, что символизирует Божье Царство и его величие.

- Проведение литургии и песнопений к празднику.

- Обязательное посещение церкви прихожанами. Сегодня в отношении данного требования не действует жёстких правил, но все верующие стремятся отказаться от любых занятий и выделить время на посещение церкви.

Ещё одна особенность церковных праздников состоит в том, что их число достаточно велико. Поэтому порой случается так, что на один день приходится сразу несколько знаменательных дат.

Интересные факты

Вот некоторые факты относительно соблюдения праздников верующими:

- Сегодня православные праздники из категории двунадесятых предполагают не только непосредственно празднование, но и предпразднование наряду с отданием.

- На каждую великую дату проводятся всенощные бдения.

- Перед рядом дат необходимо соблюдение поста всеми верующими христианами, поэтому многие, зная, какой православный праздник грядет в скором времени, продумывают свое питание.

- Обычно на предпразднование затрачивается трое суток, за исключением Богоявления (четыре дня) наряду с Рождеством (пять дней).

На сегодняшний день все православные христиане свято чтят все установленные праздники и соблюдают посты, как это предписывает учение. Помощником и подсказкой для них выступает православный календарь.

Православные праздники – основа функционирования Церкви. Верующие освобождают себя от мирской суеты, посвящая время служению Господу, чтению молитв, выполнению установленных обрядов. Торжественность и способ проведения конкретного праздника определяется его важностью, а основные церковные даты (Рождество, Пасха) играют в православии ключевую роль.

Церковные праздники: исторические выдержки

Со времен Ветхого Завета берут начало даты, в честь которых Церковь и все ее прихожане возносят молитвы Господу. К древним обрядам примыкают Новозаветные традиции, посвященные историям из жизни Христа, Богоматери и святых.

Придавая христианским праздникам невероятно высокий статус, Церковь старалась определить распорядок жизни христиан на эти дни. Православные верующие освобождались от работы и повседневной рутинности, целиком посвящая себя богослужению.

В IV – VI вв. византийские власти, всецело покровительствовавшие институту Церкви, издавали строгие законы, запрещавшие нарушать святость праздников, пресекающие труд, шумные увеселения. Дальше всех пошел император Константин, упразднивший ведение торговли по воскресеньям.

Сегодня характер проведения православных праздников модифицировался, хотя некоторые дни остались официальными государственными выходными. Подобные законы действуют в большинстве стран с преобладающим количеством христиан.

Церковный календарь

Православный календарь, ежегодно определяющий точные даты торжеств, вобрал в себя две части: речь идет о переходящих и непереходящих праздниках. Непереходящие праздники исходят из Юлианского календаря, не совпадающего с исчислениями своего Григорианского аналога в пределах 13 дней. Непереходящие торжества характеризуются наличием постоянной даты, не изменяющейся в зависимости от месяца, дня недели.

Переходящие праздники «плавают» по календарю, а ключевой точкой отсчета для их назначения становится Пасха, определяющаяся по лунному календарю и ряду религиозных постулатов, запрещающих отмечать Пасху:

- одновременно с иудейской Церковью;

- до весеннего равноденствия;

- до первого весеннего полнолуния.

В совокупности две части календаря церковных праздников составляют полный цикл.

Православие: спектр праздников

Церковь классифицирует службы по принципу их важности, различая Великие, Средние и Малые. Главным событием в православии выступает Воскресение Господне. К Великим причисляют двунадесятые и несколько прочих праздников.

Двунадесятые праздники — это 12 религиозных событий, посвященных хроникам земной жизни Христа и его приближенных. Литургический принцип распределяет их внутри годичного круга на:

Неподвижные, приходящиеся на определенные (неменяющиеся) даты

- 07.01 Рождество

- 19.01 Крещение

- 15.02 Сретение

- 07.04 Благовещение

- 19.08 Преображение Христа

- 28.08 Успение Божьей Матери

- 21.09 Рождество Марии

- 27.09 Воздвижение Креста

- 04.12 Введение в храм Богородицы

Подвижные (двигающиеся по календарным страницам относительно Пасхи)

- За неделю до: Вход Иисуса в Иерусалим.

- На 40-й день после: Вознесение Иисуса.

- На 50-й день после: День Святой Троицы.

Спектр Великих замыкают недвунадесятные торжества

- Обрезание (14.01);

- Рождество Иоанна Предтечи (07.07);

- Праздник Петра и Павла (12.07);

- Усекновение главы Иоанна Предтечи (11.09);

- Покров Марии (14.10).

К Великим православным дням относятся и все воскресенья — в последний день недели все мирские проблемы необходимо отложить на завтра, посвятив время посещению церкви и чтению молитв.

Особенности основных православных праздников

- Обязательность посещения церкви: в старину прихожане, более трех воскресений к ряду не посетившие службу, навсегда отлучались от Церкви. Сегодня жесткие требования существенно смягчились, однако истинно верующие люди стараются непременно побывать в храме в воскресный день.

- Облачение священных служителей в дорогие светлые наряды, выступающие символом божественного света и величия Царства Божьего.

- Праздничное песнопение и литургия.

Общее количество православных праздников в совокупности превышает количество дней в году, а потому на один календарный день может выпадать одновременно несколько торжеств.

Это интересно!

- Пасха и двунадесятые праздники имеют предпразднование, празднование и отдание.

- В среднем, период предпразднования не превышает одного дня, исключение составляет лишь предпразнование Рождества (5 дней) и Богоявления (4 дня).

- В день каждого великого праздника свершается всенощное бдение (соединение трех служб).

- Старинный обычай вел начало года с 1 сентября, но с 1700 года на Руси отсчет лет начали вести с первого дня января – не от момента «создания мира», а от «Рождества Сына Божьего» (Петр Первый еще долгое время отмечал праздник в сентябре).

- Перед некоторыми праздниками верующие соблюдают пост, воздерживаясь от пищи, увеселений и мирских благ (самые строжайшие и длинные посты соблюдаются перед Пасхой и Рождеством).

- Пасха.

- Двунадесятые праздники.

- Рождество Богородицы.

- Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

- Введение во храм Пресвятой Богородицы.

- Рождество Христово.

- Богоявление, или Крещение Господне.

- Сретение Господне.

- Благовещение Пресвятой Богородицы.

- Преображение Господне.

- Успение Божьей Матери.

- Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница.

ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНЫЕ. Установленные Православной церковью праздники – это особо торжественные, священные периоды в ее литургической жизни, они представляют основные моменты Священной истории и несут в себе живое воспоминание о земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Смысл праздника в том, чтобы дать людям возможность «покидать» на время поток земной жизни и созерцать вечное.

Первые христианские праздники (например, Пасха) установлены по аналогии с еврейскими. Постепенно литургическое творчество церкви создает целый ряд праздников. Число их особенно умножилось в 4 в., поскольку возникла настоятельная необходимость заменить языческие праздники христианскими, утоляя естественную потребность людей в праздновании главных моментов природной жизни. Каждый отдельный праздник стал выражением определенной богословской идеи и нес в себе догматическое содержание. Как правило, устанавливаемый праздник закреплял выводы и решения церковных соборов по спорным богословским вопросам. Так, развитие идеи рождественских торжеств было связано, с одной стороны с необходимостью христианизировать два больших языческих праздника – рождение непобедимого Солнца (25 декабря) и рождение Диониса (6 января), а с другой стороны – с богословскими спорами, которые происходили на Никейском соборе. В этом смысле праздник Рождества – это одновременно праздник победы православия и над язычеством, и над арианской ересью.

Пасха.

Праздник праздников, или «велик день» – это Пасха, воспоминание воскресения Иисуса Христа из мертвых. Древнейший из всех христианских праздников праздновался апостолами, и именно они завещали совершать христианскую Пасху в первый воскресный день после весеннего равноденствия, через неделю после Пасхи еврейской. Даты празднования Пасхи и других переходящих праздников на каждый год содержатся в т.н. пасхалии. Богослужение Пасхи отличается от всех праздничных служб своей праздничностью и торжественностью. Перед началом пасхальной утрени священнослужители облачаются в светлые священные ризы. Ровно в полночь начинается крестный ход: церковь идет «во сретение» восставшего из гроба Христа. Перед затворенными дверьми храма произносятся славословия Святой Троице, после чего с пением пасхального тропаря («Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!») верующие входят в церковь. В конце утрени все присутствующие в храме приветствуют друг друга возгласом «Христос воскресе!» и дарят пасхальные красные яйца, символ воскресения и жизни. Священник зачитывает огласительное слово Иоанна Златоуста, призывающее всех, независимо от степени благочестия, насладиться светлым торжеством. На пасхальной литургии Евангелие читается всеми служащими иереями на разных языках – церковнославянском, греческом, латинском и т.д. Праздник Пасхи продолжается семь дней. В продолжение всей седмицы в храме не закрываются царские врата. В субботу Светлой недели на литургии освящается артос, «просфора всецелая», которая в течение праздничной недели находится на аналое перед иконостасом. Артос, символизирующий присутствие в храме самого воскресшего Христа, раздробляется и раздается верующим.

См. ПАСХА.

В советский период истории России возник обычай посещать кладбища в день Пасхи. Этот обычай не отвечает православной традиции, согласно которой для поминания усопших в послепасхальное время установлен особый день – Радоница – вторник второй после Пасхи («Фоминой») седмицы.

Двунадесятые праздники.

Остальные праздники, совершаемые Церковью, по своей значимости и степени торжественности богослужения подразделяются на великие, средние и малые. Праздники великие, или двунадесятые, которые называются так, потому что их двенадцать, это Благовещение, Рождество, Крещение, Сретение, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница (Троица), Рождество Богородицы, Введение Богородицы во храм, Успение Богородицы и Воздвижение Креста. Великие праздники подразделяются на «неподвижные», т.е. имеющие фиксированную дату, и «переходящие», день празднования которых зависит от дня Пасхи. Великие праздники имеют дни предпразднества (предпразднства), попразднества (попразднства) и отдания праздника. Дни предпразднества служат для подготовки к достойной встрече торжества. Попразднество – продолжение праздника, в дни которого прославляются второстепенные участники праздничного события. Последний день праздника – день отдания – отличается от других дней попразднества большей торжественностью. Богослужение в самый день великого праздника посвящается исключительно воспоминаемому событию и достигает особой торжественности. Священнослужители облекаются в светлые ризы, и богослужение совершается при полном освещении храма.

Рождество Богородицы.

8 (21) сентября. Богослужебный год начинается в сентябре. Первый двунадесятый праздник осени – это Рождество Богородицы. Он установлен в 4 в. и отмечает «начало нашего спасения» – рождение Богоматери. Обстоятельства рождения Девы Марии подробно описаны в апокрифическом Евангелии от Иакова. Оно повествует о благочестивой, но бездетной еврейской чете – Иоакиме и Анне, которым суждено было стать родителями Богородицы. Мария родилась в семье праведников, среди ее предков было немало прославленных мужей Ветхого Завета. Явление в мир Девы Марии, «чистого сосуда Божия», было подготовлено подвигом благочестия многих поколений. Накануне праздника Рождества Богородицы совершается всенощная с чтением паремий и литией. В паремии включены библейские тексты, описывающие события и явления, прообразующие Богоматерь. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь прославляет высочайшую степень приближения Божества к человечеству. По слову Иоанна Дамаскина, день Рождества Марии – праздник всемирной радости, потому что «Богородицею весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы пременилась на радость».

См. также РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

14 (27) сентября. Праздник посвящен двум событиям церковной истории. Первое – это явление «звездного креста» как знамения победы императору Константину, выступившему против язычника Максенция. Второе – чудесное обретение истинного креста Господня в Иерусалиме матерью Константина Еленой. Когда при Елене на Голгофе извлекли из-под спуда истинный крест Христов, патриарх Макарий, воздвигая (возвышая) его, показывал крест народу. В воспоминание первого Воздвижения перед всенощной крест, украшенный цветами, полагают на святом престоле, а перед ним возжигают крестообразно поставленные свечи в память о чудесном явлении «звездного креста» Константину. Во время всенощной настоятель после троекратного хождения вокруг престола воздвигает крест на голову и выносит из алтаря на середину храма для поклонения верующих. Песнопения праздника прославляют крест – знамение спасения человечества. Крест возносится над миром как символ победы над смертью.

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

21 ноября (4 декабря). Праздник связывается с воспоминанием о том, как Иоаким и Анна посвятили свою дочь Марию Богу и какими необычными знамениями сопровождалось это событие. Трехлетнюю Марию привели в Иерусалимский храм в сопровождении непорочных дев. Дитя ни разу не обернулось к родителям, девочка смело подошла к первосвященнику, который возвел ее на третью ступень жертвенника, а затем, движимый Святым Духом, ввел в Святое Святых, место, скрытое от взоров людей, куда сам он имел право входить только один раз в год. Духовный смысл события состоит в том, что Мария, переступившая заветный порог, сама была предназначена стать «одушевленным храмом», т.е. стать Матерью Богочеловека. В песнопениях богослужения многократно развивается тема храма.

См. также ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Рождество Христово.

25 декабря (7 января) – великий день для всего христианского мира. Предпразднество его начинается за пять дней до самого праздника. Канун праздника называется сочельником. В сочельник читают т.н. царские часы, это богослужение совершается при открытых царских вратах в центре храма перед Евангелием, положенным на аналое в знак того, что отныне Спаситель пребывает среди людей. Ночная служба под Рождество начинается с исполнения торжественной песни С нами Бог… и произнесения пророчества Исайи о Спасителе. Празднованием Рождества Христова церковь прославляет в родившемся Младенце истинное соединение божественной природы с человеческой и приход в мир Солнца правды. Празднику предшествует 40-дневный Рождественский (или «Филиппов») пост. Двенадцать дней после праздника называют святками, или святыми днями.

См. РОЖДЕСТВО.

Богоявление, или Крещение Господне.

6 (19) января. Этот праздник напоминает о поворотном моменте в земной жизни Иисуса Христа. Он принял крещение на Иордане от Иоанна Предтечи и вступил на путь открытого служения для искупления мира. При крещении Спасителя было явление Святой Троицы: голос Бога Отца назвал Иисуса своим возлюбленным Сыном, а Святой Дух явился из отверстых Небес в виде голубя. Праздник Богоявления предваряется сочельником, служба которого сходна с рождественской. В конце вечерни совершается чин освящения воды. Богоявленская вода, называемая агиасмой, символизирует одухотворение и преображение земной стихии. Празднуя Крещение, церковь утверждает веру в непостижимую тайну Св. Троицы.

См. БОГОЯВЛЕНИЕ.

Сретение Господне.

2 (15) февраля, отмечается на сороковой день после Рождества. Закон Моисея предписывал над каждым младенцем мужского пола совершать обряд посвящения Богу. Младенец Иисус также был принесен в Иерусалимский храм Марией и Иосифом. Богомладенца принял на руки благочестивый старец Симеон, которому дано было знать, что он не умрет, пока не увидит Бога. Так в Иерусалимском храме произошла встреча Ветхого и Нового Завета.

Благовещение Пресвятой Богородицы.

25 марта (7 апреля). Церковь празднует Благовещение, вспоминая описанное в евангелиях от Матфея и Луки явление архангела Гавриила Деве Марии, сообщившего ей благую весть о том, что она станет Матерью Бога. Этот христианский праздник заменил принятое у многих языческих народов празднование наступления весны. Благовещенье приходится на дни Великого поста или иногда на дни Пасхи. На какой бы день ни пришелся праздник, устав предусматривает полное совершение литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого.

См. БЛАГОВЕЩЕНИЕ.

Преображение Господне.

6 (19) августа. Этот праздник – воспоминание о том, как Иисус явился ученикам в славе своего Божества, преобразившись перед ними на горе Фавор. Свидетелями этого события, по синоптическим евангелиям, было три человека – любимые ученики Иисуса – апостолы Петр, Иоанн и Иаков. Преображение символизирует явление нового Небесного царства, возвещает о будущем преображении твари (тварного мира). Христианский праздник Преображения совпадает с периодом сбора плодов, поэтому в этот день принято приносить в церковь для освящения плоды нового урожая (отсюда народное название праздника «Яблочный Спас»).

Успение Божьей Матери.

15 (28) августа. Это последний двунадесятый праздник церковного года. Успение Богоматери – это смерть, конец земной жизни Марии. Но кончину Богоматери окружает не печаль, а радость. За порогом смерти ее ждало воскресение и вознесение на Небо. У одра Богоматери произошло соединение церкви земной и небесной, так как попрощаться с Марией явились живые и уже умершие апостолы, иерусалимские священники и девы, ангелы и архангелы. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост. Богослужение начинается всенощным бдением с паремиями, на котором происходит вынос святой плащаницы Богоматери на середину храма. На следующий день совершается чин погребения Богоматери, во время которого плащаницу трижды обносят вокруг храма.

См. УСПЕНИЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ПРАЗДНИК.

Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница.

Эти три двунадесятых праздника относятся к подвижному циклу и не имеют фиксированных дат празднования.

Царский вход Иисуса Христа в Иерусалим отмечается в воскресенье за неделю до Пасхи. На литургии вспоминается, как Спаситель пришел со своими учениками в Иерусалим на праздник Пасхи и въехал в город в знак смирения, «сидя на молодом осле». Народ, наслышанный о совершенных им чудесах, встретил его как царя, постилая перед ним одежды и пальмовые ветви. По традиции, верующие приходят в этот день в храм с веточками распустившейся вербы, которые заменили в России пальмовые ветви. Принесенные как дар Христу ветви освящаются на службе кроплением святой водой. Как и пальмовые ветви, они служат символом победы над смертью и твердой веры в воскресение.

См. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Вознесение празднуется на сороковой день после Пасхи. После своего воскресения Христос являлся ученикам, уверяя их в истине воскресения, и подготавливал к проповеди Евангелия всем народам. В последний день своего пребывания на земле Он взошел на Елеонскую гору, благословил апостолов, воздел руки к Небу, и сияющее облако Славы скрыло его. Вознесение Господне – христологический догмат: прославленное человеческое естество Христа после вознесения вошло во внутрибожественную жизнь Св. Троицы. Поэтому церковь в песнопениях праздника призывает славить вознесшегося Жизнодавца Христа.

См. ВОЗНЕСЕНИЯ ПРАЗДНИК.

Пятидесятница, или Троицын день, отмечается в пятидесятый день после Пасхи. Именно в пятидесятый день после своего восстания из гроба Господь послал ученикам Святого Духа, чтобы облечь их силою свыше. Дух Святой сошел на апостолов в виде языков пламени, символизирующих живое и действенное слово, при помощи которого они были призваны проповедовать Евангелие народам. День Пятидесятницы считается началом истории церкви, днем ее рождения. Праздник Пятидесятницы продолжается целую неделю. Первый день целиком посвящен прославлению Св. Троицы. Во второй день прославляется Святой Дух. В состав Троицкой вечерни входят особые коленопреклоненные молитвы во имя Пресвятой Троицы, разделенные на три части. Эти молитвы произносит настоятель храма, стоя на коленях в царских вратах. В них он просит триединого Бога освятить всех умерших и живущих на земле. В русской традиции день Св. Троицы связывался с проводами весны и встречей лета.

См. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Кроме двунадесятых праздников, церковь отмечает средние и малые праздники: дни, посвященные памяти святых, знаменательным событиям, а также многочисленным чудотворным иконам.

Большим уважением на Руси пользуется праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 1 (14) октября. Он посвящен избавлению Константинополя от сарацин в 10 в. Однажды в те дни св. Андрей Юродивый и его ученик Епифаний узрели во время молитвы во Влахернском храме Богоматерь, распростершую свой омофор (покров) над христианами. После этого грекам удалось отразить сарацин. На Руси праздник установлен в 1164 князем Андреем Боголюбским (см. АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, СВ.).

См. также КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКОВНЫЙ.

Что такое церковный праздник

Церковный праздник — это торжество, совершаемое в честь священного события, святых либо иконы Матери Божией. Первоначально Сам Господь заповедовал народу Израиля соблюдать седьмой день недели и праздничные даты календаря. В новозаветной Церкви праздники установлены Святыми Отцами по внушению Святого Духа. Каждый православный праздник имеет духовный смысл, связь с главным жизненным делом каждого христианина — спасением души. В этом существенное отличие праздника церковного от светского.

Преподобный Паисий Святогорец говорил: “Возводя нас на духовную высоту Своим великим радованием, которое Он всеми Своими праздниками рассыпает душам верных, Христос поистине воскрешает нас, возвращает нас к жизни. Когда ум человека пребывает в божественных смыслах, человек переживает священные события и таким образом меняется” (“Слова”, Том 1 “С болью и любовью о современном человеке”, глава 3).

Христианские праздники