В сегодняшний день – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы – еще раз мысленно обратимся к этому событию и вновь задумаемся о подвиге Той, перед Которой склоняются Силы Небесные.

Если на Западе, в западном христианстве, в центре почитания Марии всегда стоял образ Ее как Девы, девство которой не нарушено было материнством, то для православного Востока такой сердцевиной любви его к Марии, созерцания Ее и — повторяю еще раз — радостного любования Ею с самого начала было и остается ее Материнство, Ее кровная связь с Иисусом Христом.

Православный Восток прежде всего радуется тому, что в пришествии Сына Божьего на землю, в спасительном явлении Бога, ставшего человеком, чтобы воссоединить его, человека, с Его Божественным призванием, что в пришествии этом приняло участие и само человечество.

Если самое радостное и глубокое в христианской вере — это «соприродность» Христа нам, то, что Он подлинно человек, а не призрак, не таинственное явление, что Он — один из нас, навеки с нами своим человечеством связанный, то тогда понятным становится и любовное почитание Той, которая Ему это человечество, нашу плоть и кровь, дала. Той, благодаря которой Он, Христос, мог называть себя так, как Он всегда себя называл: «Сын Человеческий». Сын Божий, Сын Человеческий…

Бог, снисходящий до человека, чтобы человека сделать Божественным, или, как говорят учителя Церкви, — обожить, сделать причастником Божества. Именно тут, именно в этом потрясающем откровении о подлинной природе, о подлинном призвании человека — источник благодарного, любовного отношения к Марии как нашей связи со Христом, и в Нем — с Богом.

И нигде это не раскрывается с большей ясностью, чем в празднике Рождества Богородицы. Об этом событии ничего не сказано в Священном Писании. Да и что особенного можно сказать о рождении ребенка, рождении, подобном всякому рожденью. И если Церковь стала в особом празднике вспоминать и праздновать это событие, то не потому, что оно было чем-то исключительным, чудесным, из ряда вон выходящим, нет, а как раз потому, что сама обыденность его раскрывает новый и лучезарный смысл во всем том, что мы называем «обыденным», придает новую глубину тем подробностям человеческой жизни, о которых мы так часто говорим, что они «ничем не замечательны».

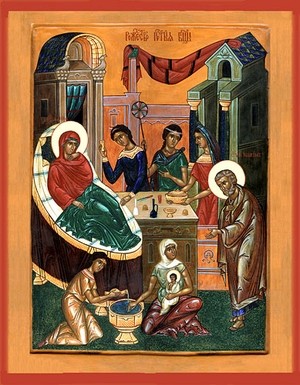

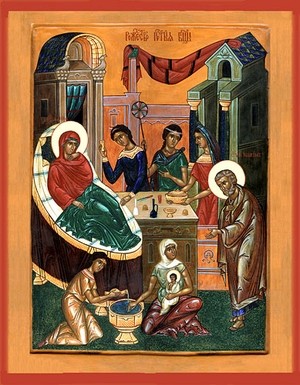

Но посмотрим на икону этого праздника, вглядимся в нее духовным нашим взором. Вот на постели — только что родившая дочь женщина. Церковное предание утверждает, что звали ее Анна. Рядом с нею — отец, имя которого, по тому же преданию, — Иоаким. Рядом с постелью женщины совершают первое омовение новорожденной. Самое обыденное, ничем не замечательное событие. Но так ли это? Не хочет ли иконой этой сказать нам Церковь, прежде всего, что рожденье в мир, в жизнь нового человеческого существа — это чудо всех чудес, чудо именно разрывающее обыденность, ибо тут начало, у которого уже нет и не будет конца. Начало единственной, неповторимой человеческой жизни, возникновение новой личности, в появлении которой как бы заново творится мир, и вот — дарится, дается этому новому человеку как его жизнь, как его путь, как его творчество.

Итак, первое, что мы празднуем в этом празднике, это пришествие в мир самого Человека, пришествие, о котором в Евангелии сказано, что когда совершается оно, мы не «помним уже скорби из-за радости, что родился человек в мир».

Второе: мы знаем теперь, чье рожденье, чье пришествие мы празднуем. Мы знаем единственность, красоту, благодатность именно этого ребенка, его судьбы, его значения для нас и для всего мира.

И третье — мы празднуем и все то и всех тех, которые как бы подготовили Марию, наполнили Ее этой благодатью и красотой.

Вот в наши дни много говорят о наследственности, придавая ей какой-то рабий, детерминистский смысл. Церковь тоже верит в наследственность, но духовную. Сколько веры, сколько добра, сколько поколений людей, живших высшим и небесным, нужно было, чтобы на древе человечества вырос этот изумительный и благоуханный цветок — пречистая Дева и всесвятая Мать! И потому это также и праздник самого человечества, веры в него, радости о нем. Увы, нам виднее и понятнее наследственность зла. И действительно, сколько зла вокруг нас, что эта вера в человека, в его свободу, в возможность доброй и светлой наследственности уже почти выветрилась в нас и заменилась скептицизмом и недоверием. Однако именно этот злой скептицизм, это унылое недоверие призывает нас оттолкнуть от себя Церковь в день, когда празднует она — и с какой радостью и верой — рожденье маленькой девочки, в которой как бы сосредоточилось добро, нравственная красота, совершенство, которые составляют подлинную человеческую природу. Ею, этой рождающейся девочкой, и в Ней встречает мир идущего к нему Христа. Он наш дар — Ему, наша встреча с Богом. И вот мы уже на пути к Вифлеемской пещере, к радостной тайне Богоматеринства.

***

Ответ этот, для верующих самоочевидный, необходимо все-таки уточнить. С одной стороны, само собою разумеется, что если, как верят верующие, есть Бог — Творец мира и жизни и всех ее законов, то Бог всесилен законы эти нарушать, то есть совершать то, что на обычном человеческом языке называется чудом.

Чудо — это нечто, выходящее за пределы ведомых нам законов природы, то, что, в противоположность «естественному», мы ощущаем как сверхъестественное. Если Бог — Бог, то Он, очевидно, бесконечно возвышается над «законами природы», всесилен, всемогущ и абсолютно свободен.

Все это так, и вера, отрицающая чудо, то есть подчиняющая Бога ограниченным законам природы, — уже, конечно, не вера. Но это не значит, что нам — верующим христианам — запрещено спрашивать себя, спрашивать свою веру — о смысле чуда. Ибо в том-то и дело, что христианское понимание чуда, понимание, идущее от Евангелия, от Самого Христа, — понимание это особенное, требующее от нас углубленного духовного внимания.

Прежде всего, образ Христа. Евангелие исключает понимание чуда как доказательства, как факта, принуждающего человека поверить. Я говорю — образ Христа… Действительно, если что доминирует в этом единственном образе, то это отнюдь не желание «доказать» при помощи чуда свою Божественность, а напротив — предельное смирение. Апостол Павел пишет о Христе удивительные слова: «Он, будучи образом Божиим, … уничижил Себя Самого, приняв образ раба… смирил Себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной…».

Нигде, никогда, ни разу Христос не сказал, что Он родился чудесным образом — не употребил этого «доказательства». И когда Он висел на Кресте, всеми оставленный в страшной своей агонии, окружающие издевались над Ним требованием именно чуда: «сойди с креста, и мы поверим в Тебя». Но Он не сошел со креста, и они не поверили в Него. Те же, кто поверил, — поверили именно потому, что Он н е сошел со креста, ибо ощутили всю Божественность, всю бесконечную высоту именно смирению, именно всепрощения, воссиявшего со Креста: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят…».

Я повторяю, нет в Евангелии, нет в подлинной христианской вере отношения к чуду как к доказательству. И нет потому, что такое доказательство — при помощи чуда — лишает человека того, что христианство считает в нем самым драгоценным, лишает его свободы. Христос хочет, чтобы люди поверили в него свободно, а не принуждаемые к вере «чудом». «Если любите меня, — говорит Он, — заповеди Мои соблюдите…». И любим мы Христа — в ту, увы, слишком слабую меру, в какую любим, — ни за что, не за всесилие, нет, а за Его любовь, смирение, за то, говоря словами слушавших Его, что «никогда не говорил человек так, как этот Человек».

Но Христос творил чудеса: Евангелие наполнено рассказами об исцелении Им болящих, оживлении умерших и т. д. И потому уместно спросить: в чем же тогда их смысл, этих чудес, которые Христос все же являл миру? Если Христос, по словам евангелиста, не совершал чудес там, где не верили в Него, если Он обличал людей за то, что они ждут и хотят от Него чуда, то почему же Он творил их?

Только ответив на этот вопрос, сможем мы, может быть, понять и чудо всех чудес — приснодевство Марии, Матери Его, и недрогнувшую веру Церкви в это чудо.

Прежде всего, все чудеса, о которых мы знаем из Евангелия, совершены были Христом по любви. «Он сжалился над ними…», — говорит евангелист. Сжалился над родителями умершей девочки, над вдовой, потерявшей единственного сына, над празднующими и радующимися, у которых не хватило вина, над слепыми, хромыми, страдающими. И это значит, что источником чуда была и остается любовь. Не для себя, не для того, чтобы прославить себя, явить себя, свою Божественность, доказать ее людям, творит чудо Христос, а только потому, что любит и, любя, не может вынести страдания безнадежно плененного злом человека.

Объяснение это, однако, как будто, не относится к тому чуду, о котором идет речь: к рождению Христа от Девы, к Ее приснодевству… Это действительно единственное по существу своему чудо, если так можно выразиться, тайное, только вере открытое и только верою удостоверяемое, источник свой имеет в нашей вере в то, что Христос есть Бог, ставший человеком, принявший на себя наше человечество, чтобы его спасти.

Спасти от чего? Да как раз от полного, безысходного порабощения природе и ее неумолимым законам, что делает нас только частью природы, только материей, только «плотью и кровью». Но человек — не только от природы. Он, прежде всего, от Бога, от свободной Божьей любви, от Духа.

И вот только это утверждает наша вера: Христос от Бога, Божий, Его Отец — сам Бог. С Него, с Его рождения, с Его пришествия в мир начинается новое человечество, которое не от плоти и не от похоти, которой мы подчинили себя, а от Бога. Сам Бог обручается с человечеством в лице лучшего плода Его: пречистой Девы Марии, а через Нее, через Ее веру и послушание дает нам Сына Своего единородного. В мир входит, с нами соединяется Новый Адам, и восстанавливает того — первого, — который был создан не «природой», а Богом. Вот что — с трепетом и радостью — узнаем мы, если верим во Христа, вот почему, принимая Его как Бога и Спасителя, мы узнаем в Матери Его лучезарное приснодевство, и через него — победу в мире Духа и Любви над материей и ее законами.

Читайте также:

О Тебе радуется

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

В сегодняшний день – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы – еще раз мысленно обратимся к этому событию и вновь задумаемся о подвиге Той, перед Которой склоняются Силы Небесные.

Если на Западе, в западном христианстве, в центре почитания Марии всегда стоял образ Ее как Девы, девство которой не нарушено было материнством, то для православного Востока такой сердцевиной любви его к Марии, созерцания Ее и — повторяю еще раз — радостного любования Ею с самого начала было и остается ее Материнство, Ее кровная связь с Иисусом Христом.

Православный Восток прежде всего радуется тому, что в пришествии Сына Божьего на землю, в спасительном явлении Бога, ставшего человеком, чтобы воссоединить его, человека, с Его Божественным призванием, что в пришествии этом приняло участие и само человечество.

Если самое радостное и глубокое в христианской вере — это «соприродность» Христа нам, то, что Он подлинно человек, а не призрак, не таинственное явление, что Он — один из нас, навеки с нами своим человечеством связанный, то тогда понятным становится и любовное почитание Той, которая Ему это человечество, нашу плоть и кровь, дала. Той, благодаря которой Он, Христос, мог называть себя так, как Он всегда себя называл: «Сын Человеческий». Сын Божий, Сын Человеческий…

Бог, снисходящий до человека, чтобы человека сделать Божественным, или, как говорят учителя Церкви, — обожить, сделать причастником Божества. Именно тут, именно в этом потрясающем откровении о подлинной природе, о подлинном призвании человека — источник благодарного, любовного отношения к Марии как нашей связи со Христом, и в Нем — с Богом.

И нигде это не раскрывается с большей ясностью, чем в празднике Рождества Богородицы. Об этом событии ничего не сказано в Священном Писании. Да и что особенного можно сказать о рождении ребенка, рождении, подобном всякому рожденью. И если Церковь стала в особом празднике вспоминать и праздновать это событие, то не потому, что оно было чем-то исключительным, чудесным, из ряда вон выходящим, нет, а как раз потому, что сама обыденность его раскрывает новый и лучезарный смысл во всем том, что мы называем «обыденным», придает новую глубину тем подробностям человеческой жизни, о которых мы так часто говорим, что они «ничем не замечательны».

Но посмотрим на икону этого праздника, вглядимся в нее духовным нашим взором. Вот на постели — только что родившая дочь женщина. Церковное предание утверждает, что звали ее Анна. Рядом с нею — отец, имя которого, по тому же преданию, — Иоаким. Рядом с постелью женщины совершают первое омовение новорожденной. Самое обыденное, ничем не замечательное событие. Но так ли это? Не хочет ли иконой этой сказать нам Церковь, прежде всего, что рожденье в мир, в жизнь нового человеческого существа — это чудо всех чудес, чудо именно разрывающее обыденность, ибо тут начало, у которого уже нет и не будет конца. Начало единственной, неповторимой человеческой жизни, возникновение новой личности, в появлении которой как бы заново творится мир, и вот — дарится, дается этому новому человеку как его жизнь, как его путь, как его творчество.

Итак, первое, что мы празднуем в этом празднике, это пришествие в мир самого Человека, пришествие, о котором в Евангелии сказано, что когда совершается оно, мы не «помним уже скорби из-за радости, что родился человек в мир».

Второе: мы знаем теперь, чье рожденье, чье пришествие мы празднуем. Мы знаем единственность, красоту, благодатность именно этого ребенка, его судьбы, его значения для нас и для всего мира.

И третье — мы празднуем и все то и всех тех, которые как бы подготовили Марию, наполнили Ее этой благодатью и красотой.

Вот в наши дни много говорят о наследственности, придавая ей какой-то рабий, детерминистский смысл. Церковь тоже верит в наследственность, но духовную. Сколько веры, сколько добра, сколько поколений людей, живших высшим и небесным, нужно было, чтобы на древе человечества вырос этот изумительный и благоуханный цветок — пречистая Дева и всесвятая Мать! И потому это также и праздник самого человечества, веры в него, радости о нем. Увы, нам виднее и понятнее наследственность зла. И действительно, сколько зла вокруг нас, что эта вера в человека, в его свободу, в возможность доброй и светлой наследственности уже почти выветрилась в нас и заменилась скептицизмом и недоверием. Однако именно этот злой скептицизм, это унылое недоверие призывает нас оттолкнуть от себя Церковь в день, когда празднует она — и с какой радостью и верой — рожденье маленькой девочки, в которой как бы сосредоточилось добро, нравственная красота, совершенство, которые составляют подлинную человеческую природу. Ею, этой рождающейся девочкой, и в Ней встречает мир идущего к нему Христа. Он наш дар — Ему, наша встреча с Богом. И вот мы уже на пути к Вифлеемской пещере, к радостной тайне Богоматеринства.

***

Ответ этот, для верующих самоочевидный, необходимо все-таки уточнить. С одной стороны, само собою разумеется, что если, как верят верующие, есть Бог — Творец мира и жизни и всех ее законов, то Бог всесилен законы эти нарушать, то есть совершать то, что на обычном человеческом языке называется чудом.

Чудо — это нечто, выходящее за пределы ведомых нам законов природы, то, что, в противоположность «естественному», мы ощущаем как сверхъестественное. Если Бог — Бог, то Он, очевидно, бесконечно возвышается над «законами природы», всесилен, всемогущ и абсолютно свободен.

Все это так, и вера, отрицающая чудо, то есть подчиняющая Бога ограниченным законам природы, — уже, конечно, не вера. Но это не значит, что нам — верующим христианам — запрещено спрашивать себя, спрашивать свою веру — о смысле чуда. Ибо в том-то и дело, что христианское понимание чуда, понимание, идущее от Евангелия, от Самого Христа, — понимание это особенное, требующее от нас углубленного духовного внимания.

Прежде всего, образ Христа. Евангелие исключает понимание чуда как доказательства, как факта, принуждающего человека поверить. Я говорю — образ Христа… Действительно, если что доминирует в этом единственном образе, то это отнюдь не желание «доказать» при помощи чуда свою Божественность, а напротив — предельное смирение. Апостол Павел пишет о Христе удивительные слова: «Он, будучи образом Божиим, … уничижил Себя Самого, приняв образ раба… смирил Себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной…».

Нигде, никогда, ни разу Христос не сказал, что Он родился чудесным образом — не употребил этого «доказательства». И когда Он висел на Кресте, всеми оставленный в страшной своей агонии, окружающие издевались над Ним требованием именно чуда: «сойди с креста, и мы поверим в Тебя». Но Он не сошел со креста, и они не поверили в Него. Те же, кто поверил, — поверили именно потому, что Он н е сошел со креста, ибо ощутили всю Божественность, всю бесконечную высоту именно смирению, именно всепрощения, воссиявшего со Креста: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят…».

Я повторяю, нет в Евангелии, нет в подлинной христианской вере отношения к чуду как к доказательству. И нет потому, что такое доказательство — при помощи чуда — лишает человека того, что христианство считает в нем самым драгоценным, лишает его свободы. Христос хочет, чтобы люди поверили в него свободно, а не принуждаемые к вере «чудом». «Если любите меня, — говорит Он, — заповеди Мои соблюдите…». И любим мы Христа — в ту, увы, слишком слабую меру, в какую любим, — ни за что, не за всесилие, нет, а за Его любовь, смирение, за то, говоря словами слушавших Его, что «никогда не говорил человек так, как этот Человек».

Но Христос творил чудеса: Евангелие наполнено рассказами об исцелении Им болящих, оживлении умерших и т. д. И потому уместно спросить: в чем же тогда их смысл, этих чудес, которые Христос все же являл миру? Если Христос, по словам евангелиста, не совершал чудес там, где не верили в Него, если Он обличал людей за то, что они ждут и хотят от Него чуда, то почему же Он творил их?

Только ответив на этот вопрос, сможем мы, может быть, понять и чудо всех чудес — приснодевство Марии, Матери Его, и недрогнувшую веру Церкви в это чудо.

Прежде всего, все чудеса, о которых мы знаем из Евангелия, совершены были Христом по любви. «Он сжалился над ними…», — говорит евангелист. Сжалился над родителями умершей девочки, над вдовой, потерявшей единственного сына, над празднующими и радующимися, у которых не хватило вина, над слепыми, хромыми, страдающими. И это значит, что источником чуда была и остается любовь. Не для себя, не для того, чтобы прославить себя, явить себя, свою Божественность, доказать ее людям, творит чудо Христос, а только потому, что любит и, любя, не может вынести страдания безнадежно плененного злом человека.

Объяснение это, однако, как будто, не относится к тому чуду, о котором идет речь: к рождению Христа от Девы, к Ее приснодевству… Это действительно единственное по существу своему чудо, если так можно выразиться, тайное, только вере открытое и только верою удостоверяемое, источник свой имеет в нашей вере в то, что Христос есть Бог, ставший человеком, принявший на себя наше человечество, чтобы его спасти.

Спасти от чего? Да как раз от полного, безысходного порабощения природе и ее неумолимым законам, что делает нас только частью природы, только материей, только «плотью и кровью». Но человек — не только от природы. Он, прежде всего, от Бога, от свободной Божьей любви, от Духа.

И вот только это утверждает наша вера: Христос от Бога, Божий, Его Отец — сам Бог. С Него, с Его рождения, с Его пришествия в мир начинается новое человечество, которое не от плоти и не от похоти, которой мы подчинили себя, а от Бога. Сам Бог обручается с человечеством в лице лучшего плода Его: пречистой Девы Марии, а через Нее, через Ее веру и послушание дает нам Сына Своего единородного. В мир входит, с нами соединяется Новый Адам, и восстанавливает того — первого, — который был создан не «природой», а Богом. Вот что — с трепетом и радостью — узнаем мы, если верим во Христа, вот почему, принимая Его как Бога и Спасителя, мы узнаем в Матери Его лучезарное приснодевство, и через него — победу в мире Духа и Любви над материей и ее законами.

Русская Православная Церковь

-

23 Декабрь 2022

26 декабря, в понедельник, в 19.00 в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ, к 100-летию СССР состоится выступление Михаил а Борисович а С МОЛИНА , историк а русской консервативной мысли, кандидат а исторических наук, директор а Фонда «Имперское возрождение» , по теме «Учреждение СССР — уничтож ение историческ ой Росси и » .

Адрес: Косыгина, 30.

Проезд: от м.Октябрьская, Ленинский проспект, Ломоносовский проспект, Киевская маршрут№297 до ост. Смотровая площадка. -

28 Ноябрь 2022

- Все новости

Митрополит Владимир (Иким)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Дорогие во Христе братья и сестры!

Сегодня мы с вами совершаем отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Что такое – отдание праздника? Это день, в который Святая Церковь дает нам возможность еще раз пережить всю радость и ликование праздничного дня перед тем, как проститься с этим праздником до следующего года. А также – еще раз задуматься о тех глубоких по смыслу духовных уроках, которые предлагает нам тот или иной церковный праздник.

Вновь сегодня слышим мы в храмах торжественные песнопения и гимны, посвященные Рождеству Пресвятой Богородицы – как и в сам день праздника. И вот что не может не привлечь внимания вдумчивого молитвенника, не просто слушающего красивое пение в храме, но и пропускающего через собственное сердце мудрые слова песнопений: наряду с самой Пресвятой Богородицей и Приснодевой Марией, рождение Которой в мир мы празднуем в эти дни, Церковь прославляет и Ее святых родителей! Конечно, все мы хорошо знаем и помним, что праведные супруги Иоаким и Анна, после долгих лет бесплодия и слезных молитв к Богу о даровании ребенка, были не только вознаграждены за свою праведность и безграничное упование рождением поистине великой дочери, но и впоследствии прославлены Церковью в лике святых. Но ведь нынешний праздник, казалось бы, посвящен не им, это не день их памяти, а день Рождества их дочери. Почему же Церковь в своих величальных песнопениях этого праздника отводит столько внимания Иоакиму и Анне?

Думаю, не будет несправедливым сказать, что каждый день рождения – это праздник не только ребенка, сколько бы ни исполнялось ему при этом лет, но и его родителей. Ведь день рождения – это воспоминание о пришествии в мир нового человека. Но кто помог ему явиться в этот мир, без чьих усилий и трудов пришествие это было бы невозможно?

Кто девять долгих месяцев носил будущего новорожденного в своем чреве, перенося все трудности и ограничения беременности, кто рожал его в телесных муках, кто вскармливал его лучшей пищей – материнским молоком? Конечно, мать.

Кто неустанно заботился о матери и ребенке и во время беременности, и после родов, кто делал все возможное и невозможное, чтобы оба они были спокойны, здоровы и ни в чем не нуждались? Конечно, отец.

А потом, уже после рождения – кто ухаживал за ребенком, кто защищал его, кормил и одевал, а самое главное – кто воспитывал его и словами, и добрым примером, не жалея душевных и телесных сил, чтобы вырастить его настоящим человеком, подлинным христианином? Отец и мать, родители!

Эти воспитание и забота о подрастающем человеке неизмеримо важнее даже тех – несомненно, также святых и благословенных – трудов родителей, которые они посвятили своему ребенку до и непосредственно во время его рождения. Ведь мало просто родить – нужно еще вырастить этого маленького человечка, который пока полностью зависит от взрослых и ничего не знает об окружающем его мире. Тому, кто в детстве не получил должного воспитания, будет потом очень и очень трудно входить во взрослую жизнь, найти в ней подобающее место, развить должным образом данные Богом способности и вообще стать человеком во всех лучших смыслах этого слова. Того же, кто с детства имел возможность наблюдать добрый пример старших, советоваться с ними, учиться у них жизни – можно сравнить с богатым наследником, получившим от родителей огромное, накопленное многими поколениями предков состояние. А впрочем, что я говорю – сравнить? Богатство доброго воспитания намного превосходит любое, даже самое огромное наследство! Ведь если человек получил от родителей только деньги, а жизни – особенно жизни в Боге – научен не был, то и богатство, скорее всего, не принесет ему счастья: в этом каждый может убедиться на печально известных примерах детей некоторых богачей и знаменитостей… Если же, напротив, родители не оставили своему чаду ни счетов в банке, ни домов, ни квартир, но преподали ему науку жизни и любви – такой человек, скорее всего, сумеет найти свое счастье, состояться во всех отношениях и вообще прожить жизнь так, что и спустя много лет после его кончины люди будут вспоминать о нем с уважением, любовью и благодарностью.

А бывает и так, что люди, вовсе не испытавшие трудностей и мук беременности и родов, берут на воспитание сироту и становятся ему по-настоящему родными… Разве такие родители хоть в чем-нибудь уступают «кровным»? Конечно, нет! Недаром говорят в народе: «Не та мать, что родила, а та, что вырастила». Эта народная мудрость полностью созвучна знаменитым словам святителя Иоанна Златоуста: «Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; не ношение во чреве делает матерью, но доброе воспитание». И это справедливо – ведь, по мудрому слову того же святителя Иоанна, не просто святого человека, но и опытного духовника, «родить детей есть дело природы; но образовать и воспитать их в добродетели – дело ума и воли».

Полагаю, священники, педагоги и вообще все, кто так или иначе имеет дело с воспитанием и его последствиями, согласятся со мной: за каждым преступником, за каждым непорядочным, опустившимся, даром растратившим свою жизнь и таланты человеком стоит какой-то серьезный недостаток полученного в детстве воспитания, давнее небрежение родителей или тех, кто должен был заменить их растущему человеку. И наоборот – многие уважаемые и по праву любимые всеми люди, всей жизнью своей служащие Богу и достигшие в жизни высот, обязаны этим в немалой степени доброму родительскому воспитанию. И потому, конечно, вспоминая таких людей, – нельзя не отдать должное и воспитавшим их родителям!

Все сказанное выше с полным правом можно отнести и к праведным Иоакиму и Анне. Их долгожданная Дочь удостоилась избрания высочайшей святостью, стала той юной Девой, носившей во чреве Спасителя падшего человечества, о Которой говорили ветхозаветные пророки. «Приснодева превыше всех святых человеков, как по той причине, что соделалась Матерью Богочеловека, так и по той причине, что Она была самою постоянною, самою внимательною слышательницею и исполнительницею учения, возвещенного Богочеловеком», – говорит о Ней святитель Игнатий Брянчанинов. «Родившись от праведных родителей, Богоматерь проводила и Сама жизнь самую праведную. Чистота и смирение были главнейшими Ее добродетелями. Она занималась непрестанно Богомыслием, молитвами, чтением и изучением Священного Писания. Она не только была непричастной всех смертных грехов, но и всякого дела и слова, явно противного Закону Божию, в котором Она воспитана, который Она изучила и постоянно изучала».

Почему это произошло? Потому ли, что Маркам была «безгрешна от рождения», то есть Ее святой жизненный путь был предопределен еще в утробе матери? Нет! В отличие от протестантов-кальвинистов, уклонившихся от подлинного христианского учения, мы, православные христиане, не верим в такое предопределение, которое отрицает свободную волю человека в деле спасения; а в отличие от римокатоликов, также привнесших в христианство немало собственных человеческих измышлений, никогда не вводили догмата о «непорочном зачатии Богоматери» и не считаем Ее в чем-либо отличной по природе от всех прочих людей. Нет, юная Мариам, несмотря на чудесное рождение, была обычной по своей природе девочкой и, подобно любой другой девочке, могла вырасти как великой праведницей, так и великой грешницей. Мы уже знаем, что Она выбрала путь праведности и именно благодаря достигнутым на этом пути высотам духа удостоилась стать Матерью воплотившегося Бога и Творца вселенной. Потому-то Православная Церковь чтит Богоматерь превыше всех прочих праведников – разве можно не восхищаться подобным духовным подвигом?

Итак, девочка Мариам выбрала свой жизненный путь точно так же, как выбирают его миллионы девочек на протяжении всей истории человечества. А значит, в том, что выбор этот оказался правильным, равно как и в том, что на выбранном пути Богоматерь достигла высочайшей святости – есть и немалая заслуга Ее родителей, праведных Иоакима и Анны!

День рождения Божией Матери – это и праздник Ее святых родителей. И в этот день мы не можем не вспоминать их с почтением и благодарностью – ведь им мы во многом обязаны тем, что на небесах у нас теперь есть такая Заступница!

В этом смысле можно сказать, что праведные Иоаким и Анна – замечательный пример для всех родителей. С первых дней жизни своей долгожданной Дочери они во всем руководствовались тем главным принципом доброго воспитания, который так замечательно сформулировал один из святых подвижников наших дней, Преподобный Паисий Святогорец:

«Сейчас, когда ваши дети еще маленькие, вы должны им помочь понять, что такое добро. А это и есть глубочайший смысл жизни».

Нет сомнения, что, как всякие любящие родители, Иоаким и Анна усердно заботились о телесном благополучии своего ребенка. Но невозможно представить, чтобы Ее праведные родители, сами проводившие всю свою жизнь в Боге и для Бога и Дочь свою вымолившие у Него, пеклись бы только о вкусной еде, нарядной одежде и новых игрушках для малышки, беспечно надеясь, что духовное воспитание «как-нибудь» придет к дочери само. Нет, подобной распространенной среди родителей ошибки праведные Иоаким и Анна не совершали, не могли совершить – этого не позволила бы им та духовная мудрость и искреннее, не внешнее только, а и внутреннее, благочестие, которое сквозит во всей истории их терпеливого упования на Бога и чудесного рождения дарованного Богом ребенка. Они прекрасно сознавали всю глубину родительской ответственности за воспитание нового человека и целью своей ставили не столько здоровье и обеспеченность земными благами своей дочери (хотя заботились наверняка и об этом), сколько Ее обучение подлинно благочестивой жизни, взращивание в Ее юном сердце искренней веры и любви к Богу. Они не просто заставляли девочку выслушивать непонятные и долгие слова молитв и выполнять внешние обряды – как, увы, поступают многие современные родители, даже воцерковленные православные христиане, – но, прежде всего, рассказывали маленькой Марии об «адресате» этих молитв – о Предвечном Боге, объясняли Ей смысл тех или иных поступков и обрядов, насколько это было доступно детскому пониманию, вообще старались приучить девочку к добру и отвратить от зла. Вне всякого сомнения, праведные Иоаким и Анна полностью согласились бы со словами святителя Иоанна Златоуста о цели воспитания детей:

«Развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому. Обращая внимание только на это одно и ничего не желая считать выше этого, они необходимо уже не радят о детях с их душою… Не перестану я просить и умолять о том, чтобы прежде всех ваших дел позаботиться о наставлении детей. Ибо, если боишься за ребенка, докажи этим – и не останешься без воздаяния. Слушай, что говорит Павел: Если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием (1Тим.2:15). И даже если ты знаешь за собой тысячу зол, знай, что есть для тебя от грехов твоих и некое утешение. Воспитай борца для Христа! Не о том говорю, чтобы ты отвратил его от брака, послал в пустыню и подготовил к принятию монашеской жизни, не это говорю. Воспитай борца для Христа и с детского возраста его, пребывающего в мире, приучи быть богобоязненным!»

Какими же средствами добивались этого праведные Иоаким и Анна? Может быть, нещадно пороли свое дитя (как предлагают это делать «в целях истинно-православного воспитания» некоторые современные психологи?) Думаю, кощунством будет даже представить такое! Нет, праведные родители, без сомнения, прибегали к другому, древнему и испытанному средству, которое единодушно рекомендуют для воспитания детей святые всех веков: личному доброму примеру. Ведь сама природа ребенка настроена на обучение через подражание; и если родители будут на словах учить добру, а на деле поступать противно заповедям и собственным урокам, то ждать от ребенка добродетели вряд ли возможно – он будет подражать не столько словам, сколько делам. И наоборот: даже если родители ничего не будут специально говорить ребенку, сажая его перед собой и подробно объясняя «что такое хорошо и что такое плохо», но сами будут вести жизнь добродетельную, стремясь во всем следовать воле Божией – то и ребенок, скорее всего, с ранних лет привыкнет поступать так же.

Вот что говорит об этом, например, святитель Игнатий Брянчанинов в письме к одной из своих духовных дочерей – матери семейства:

«Дочку не позволяй себе хлопать, даже пальчиком. Это чрезвычайно вредно для нравственности как дочки, так и матери. Есть старинное хорошее, а есть и старинное худое; худому не надо подражать. Знай, что паче всех твоих наставлений словами жизнь твоя будет самым сильным наставлением для дочери».

Невозможно представить себе Иоакима и Анну нещадно балующими свое дитя, потакающими каждому его капризу – как, увы, поступают многие родители, особенно те, у кого ребенок единственный и поздний, «последнее утешение в старости». Но не получается представить себе их и жесткими вплоть до жестокости, кричащими на маленькую Марию, ругающими Ее всяческими бранными словами. Нет, праведные родители Пречистой, несомненно, следовали во всем царским путем, заповеданным всем представителям народа Божиего еще святым царем Давидом: не уклоняясь ни в какие крайности и не поддаваясь власти эмоций – ни умиленно-родительских, ни гневно-раздражительных. Как сказал об этом святитель Филарет Московский: «В воспитании не требуется ни излишняя мягкость, ни суровость – требуется разумность». Ту же мысль находим мы и у другого великого святителя, жившего за много веков до святого митрополита Московского, но единого с ним в духе Христовом – святого Амвросия Медиоланского: «Раны промываются вином, излечиваются маслом. Так и в воспитании: снисходительность должно смешивать со строгостью».

Да, праведные Иоаким и Анна наверняка точно так же сочетали необходимую строгость со снисходительностью к младенческому возрасту дочери – и, прежде всего, с любовью. Им не было нужды давить на свою Дочь: уже сама по себе искренняя родительская любовь (не слепая животная влюбленность в ребенка как часть собственной утробы, а именно любовь, стремящаяся к подлинному благу любимого маленького существа), чувствовавшаяся в каждом их слове, была достаточно убедительна.

«Слово любовное никогда не раздражает. Командирское только никакого плода не производит», – говорит об этом святой Феофан Затворник. Вторит ему и подвижник наших дней, преподобный Порфирий Афонский:

«Не дави на своих детей. То, что хочешь им сказать, говори с молитвой. Дети не слышат ушами. Только когда приходит Божественная благодать и просвещает их, они слышат то, что мы хотим им сказать. Когда хочешь что-нибудь сказать своим детям, скажи это Богородице, и Она всё устроит. Эта молитва твоя будет как духовная ласка, которая обнимет и привлечёт детей. Иногда мы их ласкаем, а они сопротивляются, в то время как духовной ласке они не противятся никогда».

Не случайно преподобный советует родителям почаще обращаться с молитвой к Богородице: ведь Она и Сама познала такую родительскую любовь в детстве и наверняка во многом обязана ей Своей святостью…

Наверняка Пречистая Дева глубоко и искренне почитала Своих родителей, как это заповедано Богом всем благочестивым детям. И в то же время родители очевидно не пытались диктовать Ей Ее собственную жизнь: о подобных попытках ничего не говорится ни в Писании, ни в Предании, Мария везде описывается как самостоятельный человек, Она Сама принимает решения, даже самые важные и судьбоносные. Косвенное свидетельство того, что Иоаким и Анна видели в дочери не просто свое продолжение, а самостоятельную личность, находим мы и в отношении Самой Богоматери к Своему Сыну. Она, в отличие от многих неразумных матерей, не старалась стать главной в жизни Сына, всегда пребывала как бы на втором плане, предоставляя действовать Ему. Поэтому в Евангелии очень мало упоминаний о Ней – хотя, несомненно, Она всегда старалась быть рядом, если Сыну требовались Ее присутствие и помощь.

Одна из самых сложных задач родительства – научиться вовремя отпускать своих детей в самостоятельную жизнь, не связывать их уже подросшие крылья из чрезмерной боязни за них или нежелания расставаться с ними. Праведные Иоаким и Анна и в этом являют собой замечательный пример. Они так долго ждали рождения ребенка, так много перенесли на этом пути; а когда ребенок родился – не поддались искушению привязать его к себе навсегда. Нет, уже через несколько лет они приняли, вероятно, непростое для себя решение – отдать любимую Дочь на воспитание в Иерусалимский Храм, где она могла бы еще лучше научиться подлинно благочестивой жизни. Наверняка им, как и всяким родителям, было грустно расставаться со своим чадом – но Иоаким и Анна всегда знали и помнили, что ребенок – не их творение и принадлежит не им, а Богу, Который лишь на время вверил Свое создание их попечению.

Как сказал об этом святитель Филарет Московский:

«Слово Божие признает детей не столько достоянием родителей, сколько собственностью Божией: Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева (Пс.126:3). Какая мать могла когда-либо сказать: буду иметь плод? Какой отец мог сказать: буду иметь сына?.. Зачатие и рождение совершаются не без Промысла Божия; то и другое есть Божие дело, Божий дар».

О том же читаем мы и у преподобного Паисия Святогорца: «Мы должны помогать нашим детям до определенного момента. А потом, в дальнейшем, вверять их Богу».

Но как же родительский авторитет? – возможно, спросит кто-то из вас. Разве он не пострадает, если давать пусть и выросшим детям свободу, а самим отходить на второй план?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на Ту, Чей день рождения мы празднуем сегодня и в предыдущие дни: на Матерь Божию.

Богоматерь, как знаем мы из Евангелия, была крайне смиренна и воспринимала Себя лишь как одну из служащих Богочеловеку, хотя Он был Ее Сыном по плоти. Но это было именно смирение, а не самоуничижение – так, например, Мария отнюдь не страдает ложным стыдом и намеренным принижением себя (даже в церковной среде, увы, часто принимаемыми за «смирение), когда говорит о Себе: отныне будут ублажать Меня все роды (Лк.1:48). И, разумеется, Она вовсе не лишилась уважения в глазах Своего Сына: напротив, даже на Кресте, в тяжких страданиях, Он заботится о будущем Своей Матери, поручая заботу о Ней любимому ученику…

Да, родительское смирение вовсе не означает самоуничижения и не уменьшает почтения со стороны детей. Наоборот, подлинное смирение возвышает – а мелочная, нервическая забота о собственном «авторитете» свидетельствует, с одной стороны, о гордыне, а с другой – о глубинной неуверенности в себе и своих достоинствах. Этому учит нас и сегодняшнее апостольское чтение – несомненно, выбранное не случайно для отдания праздника Рождества Богородицы: В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени (Флп.2:5–9).

Не почитал хищением – значит, был уверен в том, что Божественное достоинство действительно принадлежит Ему, и ничто не может лишить Его этого достоинства. Ничто – в том числе и собственное смирение. Как это справедливо и в отношении родительства! Здесь, как и во всем остальном, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак.4:6).

Итак, сегодня мы прощаемся с праздником Рождества Богородицы, но не прощаемся с Самой Богородицей! Ибо Она всегда с нами и невидимо для нас помогает нам. Каждый день мы молитвенно призываем Ее в наших домашних молитвах и за богослужением, видим Ее облик на святых иконах и Она – в нашей памяти. Но, призывая Ее, будем же и мы просить Ее не только о помощи, спасении, здоровье и благах небесных и земных, а и сами стремиться к тому, чтобы оказаться хотя бы немного достойными Ее небесной помощи. Будем же исправлять свои нравы, будем же подражать Пресвятой Богородице и Ее праведным родителям в духовной мудрости, любви и смирении, чтобы и наша земная жизнь принесла достойные плоды и еще ярче расцвела в Царствии Бога и Отца, Которому вместе с Его Сыном и Святым Духом подобает всякая слава во веки веков, а нам – надежда на спасение молитвами Пресвятой Владычицы Богородицы и Ее святых родителей – богоотец Иоакима и Анны!

Аминь.

25 сентября 2022

25 сентября в православии заканчиваются празднования Рождества Пресвятой Богородицы.

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

В честь этого верующие вспоминают притчу о появлении на свет Девы Марии.

Долгое время родители Марии — благочестивые Анна и Иоаким — не могли зачать ребенка. Из-за людской молвы о том, что это проклятье, и отказа первосвященника в приношении супруг решил не идти домой, а остаться на 40 дней в пустыне для молитвы. То же самое делала Анна дома. Их молитвы были услышаны: им явился Ангел и сказал, что пожилая семья получила Божье благословение. Когда долгожданный ребенок появился на свет, Анна и Иоаким дали обет, что девочка посвятит себя служению Богу.

Впоследствии, Дева Мария в возрасте трех лет была введена в храм, а после в юном возрасте стала супругой Иосифа Обручника и земной матерью Иисуса Христа и до сих пор являет собой символ веры и человечности. Днем отдания называется последний день празднования Рождества Пресвятой Богородицы.

Священномученик Автоном

25 сентября православная церковь также почитает память святого Автонома.

Автоном был епископом в городе Пренесте во времена правления императора-язычника Диоклетиана. Во время великого гонения на христиан Автоном для пользы церкви оставил родные места и поселился в вифинском селении Сореи (историческая область, древнее государство и римская провинция, существовавшая на северо-западе Анатолии, в Малой Азии). Его приютил в своем доме благочестивый страннолюбец Корнилий, которого он впоследствии крестил.

Автоном много проповедовал и смог обратить в веру многих людей. Для многочисленной паствы он возвел церковь во имя Архангела Михаила, а в диаконы посвятил Корнилия. Сам же он отправился нести свет истинной веры в те места, где было мало христиан и много язычников. С проповедью о Христе Автоном посетил также Ликаонию и Исаврию.

Так продолжалось несколько лет. Вернувшись в Сореи, Автоном рукоположил Корнилия в епископы, а сам отправился в соседнее селение Лимны, где сумел обратить ко Христу большинство его жителей, а затем и разрушить языческий храм. Жрецы этого капища разгневались и решили отомстить святому.

Выбрав момент, когда святитель Автоном служил Божественную литургию в храме Архистратига Михаила, язычники напали на него и убили, обагрив алтарь церкви его мученической кровью.

Во времена царствование Константина Великого на месте погребения святителя была воздвигнута церковь. Около 430 года обветшавшую церковь разобрал один священник и, не зная, что под храмом похоронено тело мученика, устроил церковь на новом месте. Через 60 лет мощи святого были обретены нетленными и создан храм во имя священномученика Автонома.

Артамон Змеевик — традиции 25 сентября

На Руси имя мученика переделали в Артамон для благозвучия. Его прозвали Змеевиком, так как 25 сентября обитающие в полях змеи уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму.

Традиционным занятием на Артамона Змеевика считалась охота. Охотники обували высокие сапоги и читали специальные заговоры от укусов змей. Большим счастьем считалось подстрелить 25 сентября зайца. Значит, осенняя охота пройдет очень удачно.

Продолжали на Артамона Змеевика и сбор рябины. Делали это аккуратно, чтобы ненароком не сломать деревце (это считалось большим грехом, а по некоторым поверьям — предвестником бед в семье сломавшего). Хозяйки продолжали делать заготовки из рябины.

Что нужно делать в день отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября

В последний день праздника принято делать то же, что и в сам праздник. По возможности следует избегать тяжелой работы и творить добрые дела во славу Божию. 25 сентября следует уделить время вере внутри себя и понять, насколько она настоящая и чистая.

Что нельзя делать 25 сентября

25 сентября нельзя творить зло и предаваться скверным мыслям, так как Пресвятая Дева Мария олицетворяет собой доброту и искренние намерения.

Нельзя обходить стороной малоимущих, бедных и обездоленных. Помощь людям в эти дни обязательно будет отмечена свыше.

Приметы на 25 сентября

На Артамона Змеевика наблюдают за березовым и дубовым листопадом.

- 25 сентября почти все листья опали — зима будет теплой.

- На деревьях много листвы осталось — зима будет лютой.

25 сентября православная церковь совершает отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Начинается подготовка к Крестовоздвижению. В народном календаре – Артамон Змеевик. В это время принято помогать малоимущим людям и собирать рябину.

25 сентября завершается многодневный праздник Рождество Пресвятой Богородицы. День отдания одного из главных событий в православии сопровождается торжественной службой, посвященной Божией Матери.

Богослужение проходит в такой же праздничной обстановке, как и 21 сентября, в первый день Рождества Пресвятой Богородицы. Верующие люди начинают готовиться к Крестовоздвижению, его отмечают 27 сентября. Это единственный двунадесятый праздник, включающий не только новозаветные, но и более поздние события в жизни православной церкви.

Православные христиане вспоминают о священнике Автономе, который жил в IV веке и служил епископом в Италии. Всю свою жизнь великомученик посвятил молитвам и проповедям о православии. Для бывших язычников, принявших православие, он построил храм. Враги православия убили епископа, а перед смертью долго пытали и мучали его.

Народный календарь: Артамон Змеевик

В народе Автонома прозвали Артамоном Змеевиком. Название праздника объясняется природным явлением: в это время змеи массово покидают поля, чтобы в лесу уйти на зимовку.

У Артамона Змеевика свои традиции. К примеру, в этот день наши предки занимались сбором рябины. Ягоды собирали со всеми мерами предосторожности, боясь причинить деревьям боль. Часть ягод оставляли на рябине, чтобы зимой ими могли подкрепиться птицы.

Полезное и красивое дерево считали оберегом, ему посвящали песни, стихи, загадки, пословицы и поговорки. «Нет рябины – и осень не осень», – говорили в старину. Немало легенд рассказывают о том, как рябина появилась на свет.

Одна из них рассказывает грустную историю о семье, в которой росли двое детей. Старшей была дочь, уродившаяся злой и завистливой. Окружающие прозвали ее Восьмухой. Младшим был сын Романушка, которого любили не только родители, но и вся деревня. Задумала Восьмуха погубить брата. Однажды завела его в дремучий лес и утопила в болоте. А через некоторое время рядом с местом гибели Романушки выросло красивое деревце, которое осенью покрывалось красными ягодами.

Из рябины делали заготовки на зиму. Ягоды сушили, из них варили компоты. Наши предки ценили наливки из рябины, которые были вне конкуренции. Рябину ценили, ею лечились, использовали в качестве профилактики болезней.

Артамон Змеевик: что нельзя делать в это время

У Артамона Змеевика множество примет, связанных с ограничениями. В это время запрещалось ходить в места, где собираются змеи. Их укус может быть смертельным. Но убивать змей на Артамона Змеевика запрещалось. Также запрещено:

- Делиться хлебом. Считалось, что люди, нарушившие запрет, могут познать голод.

- Стричь волосы и ногти. Вместе с ними можно ненароком «отстричь» здоровье.

- Принимать дары от незнакомцев. Артамон Змеевик связан со всевозможными ритуалами. В это время злые люди могут «передать» не только негатив, но и болезни.

- Заниматься тяжелым физическим трудом. Если этого можно было избежать, подобные хлопоты старались перенести на следующий день.

- Убирать в доме. И этот труд в день Артамона Змеевика старались передвинуть на другое время, чтобы не «вынести» из дома удачу и благополучие.

Артамон Змеевик не станет покровительствовать людям, которые не сочувствуют нуждающимся. В это время полагалось давать милостыню.

Артамон Змеевик: народные приметы

Если на Артамона Змеевика была хорошая погода, наши предки знали: ближайшие дни будут такими же комфортными. Если деревья к Артамону Змеевику практически лишились листвы, зима будет ранней.

«Рябина цветет рясно (богато – примеч. UG.RU ) – много овса будет», – гласит народная мудрость. Урожай будущего года в старину определяли еще и по дубу. Если на деревьях было много желудей, знали: голод в будущем году не грозит.

Если на Артамона Змеевика встречалось много змей, это означало, что зима будет суровой. Об этом же свидетельствовало большое количество мышей, которые появлялись осенью.

В день Артамона Змеевика именины отмечают: Иван, Афанасий, Даниил, Федор, Николай, Юлиан, Алексей. Люди, рожденные 25 сентября, считаются коллективистами. Они любят большие компании, обожают помогать, давать полезные советы. Нередко, критикуя ближних или друзей, могут нечаянно обидеть их. Но делают они это не специально, а из самых лучших побуждений.

Ранее сетевое издание «Учительская газета» рассказало о том, что нельзя делать 24 сентября, на Федорины вечерки. Сообщило о праздновании Успения Пресвятой Богородицы, а также Преображения Господня. В народе это событие называют Яблочным Спасом. Специальная рубрика UG.RU «Народный календарь» посвящена старинным русским традициям, обычаям, праздникам.

Приблизительное время чтения: 17 мин.

В воскресенье 25 сентября мы совершаем отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы и готовимся к празднику Крестовоздвижения, который будем праздновать во вторник, 27 сентября. Крестовозвижение — единственный двунадесятый праздник, в основе которого не только новозаветные, но и более поздние события церковной истории.

Ежегодно в течение многих веков 25 сентября Церковь поминает священномучеников Автонома Италийского, Иулиана Галатийского, и с ним 40 мучеников, Феодора Александрийского и Корнута Никомидийского.

В воскресенье 25 сентября мы молимся русским святым: преподобным Афанасию Высоцкому и Вассиану Тиксненскому. В этот день 318 лет назад состоялось перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского, одного из первых уральских святых.

С начала XXI века в этот день вся Церковь обращается в молитве к священномученикам Феодору Лебедеву, Иоанну Прудетнову, Николаю Житову и блаженному мученику Алексию Ворошину, Елнатскому, погибшим за Христа в 1937 году.

Двадцать пятого сентября в 2022 году совершается собор Алтайских святых.

Воскресенье — выходной день, который каждый христианин посвящает Богу и Его делам, в первую очередь — молитве в храме. В этот день мы откладываем прочие занятия, чтобы участвовать в литургии.

Мы продолжаем проект «Готовимся к воскресенью», чтобы помочь осознанно прийти в храм, заранее изучить традиции и особенности богослужения, познакомиться с отрывком из священного Писания и его толкованиями, а также с краткими житиями святых, поминаемых Церковью в воскресный день 25 сентября.

Воскресенье, 25 сентября 2022 года, перед Воздвижением

Воздвижение Креста Господня объединяет два исторических события, а название его напоминает нам о том, что обретенный Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали.

Еще в 326 году был обретен Крест около горы Голгофы в Иерусалиме, где был распят Спаситель, а в VII веке греческий император Ираклий вернул Животворящий Крест из персидского плена.

Подробнее о значении Креста в христианстве читайте в наших материалах:

• Что такое Крест? И зачем носить нательный крестик?

• Крест как главный образ нашего спасения: священник Алексей Уминский о значении Креста в жизни христианина

• Поклонные кресты в России: история вопроса

День памяти святых

Священномученик Феодор Александрийский

К сожалению, исторические записи не донесли до нас точных данных о времени жизни и подвигах святого епископа Феодора, но Церковь Христова во все времена хранила имя священномученика в своих диптихах.

Пламенный проповедник, сильный в слове и делании церковном, епископ Феодор вызывал яростную ненависть буйных александрийских язычников, не терпевших благовестия. Во время одной его проповеди язычники окружили и захватили святителя. Он не сопротивлялся. Его избивали и издевались над ним: возложили на главу его терновый венец и со смехом водили по городу. Затем привели его к берегу и бросили со скалы в море. Но поднялся ветер — и волны вынесли его невредимым на сушу. Пораженные язычники отвели святителя Феодора к правителю города, который приказал подвергнуть его жестоким истязаниям. Но ни слова, кроме молитвы к Господу, не услышали мучители от мужественного исповедника. Тогда святой мученик был предан римским воинам и казнен, как апостол Павел, — через усекновение мечом.

Священномученик Корнут Никомидийский (249–259)

Священномученик Корнут, епископ Никомидийскнй (Иконийский), пострадал за Христа от правителя Перенния. Святитель добровольно явился к Переннию. Мучители крепко связали ноги епископа тонкими бечевками и водили его по городу. Священномученик испытывал нестерпимые страдания, из ран на ногах, прорезанных веревками, лилась кровь. После страшных истязаний епископ Корнут был обезглавлен.

Священномученик Автоном Италийский (313)

Святой Автоном с ревностью совершал свое апостольское служение и обратил ко Христу столько язычников, что образовалась большая Церковь, для которой он освятил храм во имя Архистратига Михаила.

Он был епископом в Италии. Во время гонения на христиан императора Диоклитиана (284–305) святитель Автоном для пользы Церкви оставил свою страну и поселился в Вифинии, в местечке Сорея у страннолюбца Корнилия, которого вскоре рукоположил в сан священника.

Однажды новообращенные разрушили идольское капище. Язычники решили отомстить христианам. Выбрав момент, когда святитель Автоном служил Божественную литургию, язычники напали на храм Архистратига Михаила и после истязаний убили святого Автонома, обагрив алтарь церкви его мученической кровью. Диакониса Мария извлекла тело святого мученика из-под груды камней и предала погребению.

В царствование святого Константина Великого на месте погребения святителя была воздвигнута церковь. Около 430 года обветшавшую церковь разобрал один священник и, не зная, что под храмом похоронено тело мученика, устроил церковь на новом месте. Через 60 лет мощи святого были обретены нетленными и создан храм во имя священномученика Автонома.

Священномученик Иулиан Галатийский и с ним 40 мучеников (IV)

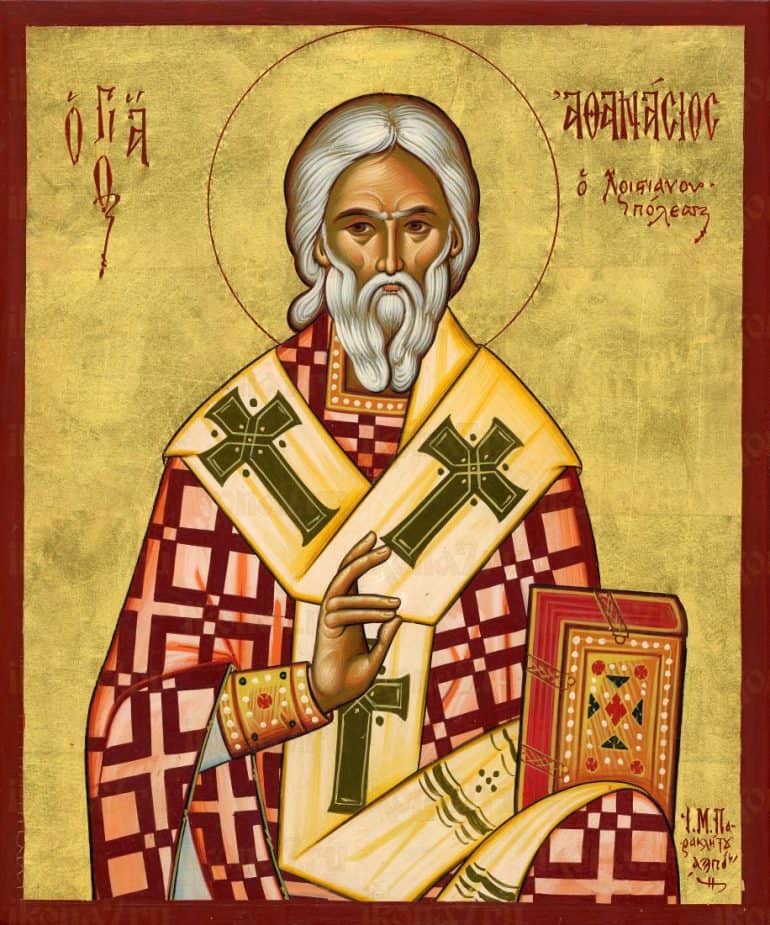

ИКОНА

Правителю Галатийской области донесли, что в одной пещере скрывается пресвитер Иулиан с 40 единомышленниками и совершает там богослужение. Святого Иулиана схватили и требовали выдать остальных христиан, успевших скрыться, но он решительно отказался.

Подробнее

Обращаясь к Богу: «Господи, приими дух мой с миром!» — мученик склонил свою голову под меч. Тогда прозвучал Голос, призывавший мученика в Небесное Царство. Этот Голос услышали и те христиане, которые скрывались в пещере. Воодушевившись, они пошли на место страдания святого Иулиана, где нашли его уже скончавшимся. Они единодушно исповедали себя христианами, их связали и привели к правителю, который велел и им отсечь головы.

Святой Иулиан испросил также особую благодать у Бога: чтобы людям, которые будут брать землю с места его погребения, давалось прощение грехов и избавление от страстей, а на поля их не нападали вредоносные насекомые или птицы.

Свернуть

Преподобный Афанасий Высоцкий, Серпуховской чудотворец (1395)

Краткое житие ученика преподобного Сергия Радонежского слушайте на радио «Вера».

Преподобный Вассиан Тиксненский (1624)

Преподобный посещал каждое богослужение. Тринадцать лет он носил на теле вериги: на плечах тяжелую цепь, на чреслах железный обруч, а на голове под куколем железную шапку. Только при погребении обнаружилось, как тяжко смирял он свою плоть.

Читать подробнее

Преподобный Вассиан, в миру Василий, крестьянин села Стрелицы (по другим данным, деревни Бурцеве), близ города Тотьмы, занимался портняжным ремеслом. Оставив семью, он принял постриг от преподобного Феодосия Тотемского в Суморинской обители на реке Сухоне, где прожил несколько лет в трудах и послушании.

В 1594 году преподобный поселился при храме во имя святителя Николая Чудотворца, на реке Тиксне. Вначале он жил на церковной паперти, а затем поставил около храма келью.

Стремясь к уединению, преподобный, кроме духовного отца, никого не принимал. Питался он подаянием, которое ему клали на оконце.

На месте подвигов преподобного впоследствии был основан монастырь в честь Нерукотворного образа Спасителя. Почитание преподобного Вассиана началось с 1647 года, когда во время моровой язвы у места его погребения многие получили исцеление.

Свернуть

Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского) (1704)

Одним из самых почитаемых святых на среднем Урале является Симеон Верхотурский, который жил в селе Меркушино в XVII веке. Прославился он после смерти, когда на его могиле начали происходить многочисленные чудеса, подтверждающие, что не имевший особенной земной славы человек сподобился святости после смерти.

Читать подробнее

Праведный Симеон родился в европейской части России. Когда он пришел на Урал, то жил как простой странник. Чаще всего он посещал село Меркушинское, находившееся недалеко от города Верхотурья, где молился в деревянной церкви.

Подвижник хорошо умел шить шубы и, обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды никакого вознаграждения. Чтобы избежать похвал за свою работу, праведный Симеон оставлял ее незавершенной и уходил от заказчиков. За это ему приходилось переносить оскорбления и даже побои, но он принимал их со смирением и молился о своих обидчиках. Так он достиг совершенного смирения и нестяжательства.

С благовестием о Триедином Боге, о вечной жизни в Царстве Небесном праведный Симеон ходил по окрестным селениям. Он не чуждался коренных жителей этого края вогулов, которые полюбили святого за его чистое житие. С помощью благодати Божией праведный Симеон пробудил в сердцах вогулов стремление к добродетельной жизни.

Много молился святой Симеон об укреплении в вере новопросвещенных жителей Сибири. Молитву подвижник соединял с подвигом коленопреклонного стояния на камне в дремучей тайге.

Свернуть

Собор Алтайских святых

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2015 году был утвержден Собор Алтайских святых с днем празднования в первое воскресение после 20 сентября. В Собор вошли:

Священномученики Иаков (Маскаев), архиепископ Барнаульский, Иоанн Можирин, Мирон Ржепик, Никита Прибытков, Петр Гаврилов, преподобномученики Киприан (Нелидов) и Феодор (Никитин), преподобный Макарий (Глухарев), святитель Макарий (Невский), митрополит Московский, Алтайский.

Новомученики и исповедники Российские

Священномученик Иоанн Прудентов (22 апреля 1868 — 25 сентября 1937)

В 1937 году, во время очередного ареста, отец Иоанн категорически отказался от предложения снять с себя сан в обмен на освобождение.

Подробнее

В 1894 году рукоположен во иерея к Преображенскому храму села Доронина Шуйского уезда Владимирской губернии. Одновременно в этом же селе был законоучителем и учителем в школе. После смерти брата, служившего священником Преображенской церкви села Большие Дорки на месте ушедшего за штат отца, Иоанн Прудентов в был направлен в храм в родное село и продолжал преподавать Закон Божий в 3 школах, входивших в состав прихода.

В его храме был один из лучших церковных хоров; на средства, собранные о. Иоанном среди прихожан и благотворителей, был приобретен большой церковный колокол. В приходе стараниями его отца, брата и самого о. Иоанна была устроена школа. В 1887 году это была школа грамоты, с 1894 года — церковноприходская с большой библиотекой. Одна из дочерей о. Иоанна преподавала в этой школе. В 1902 году по инициативе о. Иоанна при школе были оборудованы квартиры для учителей и общежитие для учащихся из дальних деревень. Много времени о. Иоанн уделял воспитанию в детях любви к отечеству; следил за обучением школьников пению. Во время первой мировой войны ученицы вязали для воинов варежки. В Рождественские праздники о. Иоанн устраивал в школе елку.

Священник Иоанн Прудентов прилагал много усилий для борьбы с пьянством, несмотря на препятствия местных властей, добился закрытия кабака в селе. Выписывал газеты и журналы. Проводил в селе регулярные воскресные чтения, рассказывал о событиях, происшедших в течение недели.

После запрещения в 1917 году преподавания Закона Божия в школе о. Иоанн стал вести уроки в домах прихожан. Он пользовался авторитетом у жителей всей округи. Когда в 1920 году в селе Большие Дорки решался вопрос о переделе земли, крестьяне оставили участок в пользовании о. Иоанна.

В 1924 году о. Иоанн был возведен в сан протоиерея.

23 октября 1930 года его арестовали по обвинению в том, что в 1918 году он якобы активно участвовал в контрреволюционном восстании. Священник виновным себя не признал. 25 декабря того же года Был приговорен к 3 годам ссылки, которую отбывал в деревне Коломине Кривошеинского района Западно-Сибирского края.

В 1933 году, по окончании срока ссылки, вернулся домой. 15 сентября 1937 года вновь был арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации», заключен в тюрьму города Шуи. 22 сентября того же года Особой тройкой при УНКВД по Ивановской области приговорен к расстрелу. Казнен 25 сентября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле.

Свернуть

Священномученик Феодор Лебедев (1876 — 25 сентября 1937)

Обвинения были те же, что и у тысяч других священников, монахов и мирян в то время — критика колхозов, антисоветская и контрреволюционная агитация. На третий день следствие закончилось.

Краткое житие священномученика Феодора слушайте на радио «Вера».

Священномученик Николай Житов (1888 — 25 сентября 1937)

Пока свидетели рассказывали в защиту священника, следователь что-то писал на листе и, когда те закончили, подал им подписать протокол допроса. И настолько были велики — у одних доверие, а у других страх перед НКВД, что они, не читая, расписались под тем, что написал следователь о контрреволюционной и антисоветской деятельности священника.

Краткие рассказ о судьбе священномученика Николая слушайте на радио «Вера».

Блаженный мученик Алексий (Ворошин), Ёлнатский (1886 — 25 сентября 1937)

Однажды во время службы вошел в храм блаженный Алексей — на голове шапка, в зубах папироска. Он пошел по храму, заложив руки за спину, не обращая ни на кого внимания. Прихожане растерялись. Прошло время… и власти распорядились закрыть храм. Призвали Павла Ивановича и потребовали от храма ключи. И не то чтобы нужны были эти ключи сельсовету, но храм надо было закрыть как бы по желанию верующих, а для этого получить ключи добровольно.

Павел Иванович отказался отдать безбожникам ключи от святыни, за что был арестован, не перенес тягот следствия и скончался. Храм закрыли, и по нему дерзко расхаживали рабочие в шапках, с папиросами в зубах. Дым и чад стояли в оскверненном храме — власти перестраивали его под клуб.

Видя странное поведение Алексея Ивановича, многие гнали его и смеялись над ним. По деревне он шел, бывало, сопровождаемый мальчишками, всячески старавшимися ему досадить. Ходил блаженный всегда в одном и том же длинном кафтане до колен, а если ему дарили какую одежду, он тут же ее отдавал.

Подробнее

Несколько раз власти арестовывали Алексея Ивановича и направляли в костромскую психиатрическую больницу, но всякий раз врачи признавали его здоровым и отпускали.

Задолго до массового закрытия и разрушения церквей блаженный Алексей многим говорил, что наступит время, когда в России почти все храмы будут закрыты, но Господь пошлет лютую кару, войну, и люди очнутся, и часть храмов снова будет открыта. Но тоже ненадолго: в 60-м году наступит новое гонение, снова будут закрывать храмы, и все истинно верующие понесут тогда много скорбей.

Алексей Иванович Ворошин родился в семье благочестивых крестьян Ивана и Евдокии Ворошиных в деревне Каурчиха Юрьевецкого уезда Костромской губернии. В Никольском храме, отец Алексея был старостой.

Когда началась Первая мировая война, Алексей Иванович пошел в Кривоезерскую пустынь. Настоятель монастыря принял юношу послушником. В течение года Алексей Иванович присматривался к порядкам в монастыре и его уставу.

Вернувшись домой, он не стал жить в родительском доме, а поместился в баньке. Вскоре они с отцом поставили на огороде келью. Все свободное время Алексей отдавал молитве.

Наступил март 1917 года, и председателем сельсовета избрали Алексея Ивановича как самого уважаемого в селе. Став председателем, он не переменил своих обычаев — по-прежнему много молился, посещал церковные службы, и если приходилось решать какие сельские вопросы, то он решал их не выходя из храма.

Через год в село приехал председатель сельсовета, назначенный из города, и Алексей Иванович, оставив эту должность и почти всякое соприкосновение с миром, уединился в своей келье, целиком отдавшись подвигу поста и молитвы. Так прошло девять лет.

В 1928 году он принял подвиг юродства. Теперь блаженный жил, где придется, одевался в лохмотья, никто не знал, где он ночует, и всегда его появление было для крестьян неожиданностью.

То вдруг возьмет и в самый разгар крестьянских работ начнет ходить по полям, меряя их палкой и мешая работе. Видя его нелепое поведение, крестьяне смеялись на ним, но он не обращал на это внимания. Рассерженные, они стали гнать его, блаженный уходил, а затем возвращался и все повторялось сначала. Прошел год, и на этих полях появился советский чиновник, и все тогда вспомнили Алексея Ивановича.

Ко многим его странностям привыкли за год крестьяне, но такого еще не было. Голый идет Алексей Иванович по Парфенову, направляясь в гости к торговцам-сапожникам Александру Степановичу Таламанову и Дмитрию Ивановичу Солодову. Дивились такому событию крестьяне, дивились торговцы. Немного прошло времени, и в село приехали представители властей и вывезли имущество торговцев до последней ложки и исподнего белья. Раздетые стояли хозяева у своих домов, которые им теперь не принадлежали, не имея права ничего из них взять.

В другой раз Алексей Иванович пришел к сестре Анне. И не говоря ни слова, стал собирать вещи. Ходил по комнатам, что-то разыскивал, а что находил, складывал на стол. И как набрался полный стол, он схватил шапку и убежал. Поняла Анна, что это какой-то знак, предвестие, что эти вещи надо отдельно хранить, и спрятала их подальше; когда пришла комиссия и отобрала имущество, только эти вещи и сохранились.

Любил блаженный заходить в лесное село Селезенево, любил бывать в Парфенове, бочком спускающемся к реке Ёлнать. Здесь в одном доме он хранил мешок с книгами. Заходил блаженный к Бобковым — посидеть, чаю попить, отдохнуть. Но однажды, войдя в дом, Алексей Иванович не сел за стол и чай пить не стал, а забрался на печку. Лежит он на печи и молчит. Молчат и хозяева — привыкли уже здесь к его странностям. Полежав некоторое время, он сошел вниз, вышел на крыльцо, сел на верхнюю ступеньку и сидя спустился по лестнице. Затем взобрался на стоящую во дворе телегу и лег. Лежал и чуть слышно стонал. Долго ли он так лежал — неизвестно, но когда вышли посмотреть, его уже не было.

Через две недели хозяйка дома, вынимая из печи большой чугун с кипятком, опрокинула его весь на себя и обварилась так, что не могла идти. С крыльца ей пришлось сидя спускаться, а уже внизу ее подняли и положили на телегу, и часа два еще она пролежала, прежде чем отвезли в больницу.

Однажды шел Алексей Иванович вскрай поля. Погода стояла тихая, небо безоблачное. Мужики с бабами жали на поле лен. Остановился блаженный неподалеку и вдруг, показав на небо и сокрушенно покачав головой, серьезно, громко сказал:

— Ой, молитесь Богу! Ой, как загремит! Как загремит! Молитесь Богу!

И ничего не поясняя — дальше пошел. А мужики это вспомнили, когда началась Финская война и их взяли на фронт.

Не скрыты были от блаженного и обстоятельства его кончины. За пятнадцать лет до своей смерти подошел он как-то к сестре Анне и сказал:

— А ты мне лапотки приготовь.

— Так возьми, — ответила она, не поняв, что не о настоящем часе он говорит.

Через пятнадцать лет именно ей пришлось покупать лапти, в которых блаженный был положен в гроб.

Анне Беземировой из Каурчихи, когда та была еще ребенком, блаженный говорил:

— Дай четверть, дай четверть…

— Что такое Алексей Иванович говорит?.. — смущалась девочка.

Объяснилось это через много лет, когда она вышла замуж за пьяницу, который частенько повторял те слова.

Приближалось двадцатилетие сокрушения российской государственности. Шли аресты. Алексей Иванович знал, что ареста ему на этот раз не миновать и из тюрьмы не выйти. И хотел он в последний раз пойти попрощаться. В родительском доме Дмитрий Михайлович и Анна Николаевна с детьми. Это был май 1937 года.

Увидев на плече Алексея Ивановича мешок, Анна Николаевна спросила:

— Ну, Алексей Иванович, совсем приходишь к нам жить?

Тот ничего не ответил, выложил из мешка вещи, распорядился, кому что отдать.

Почувствовав необыкновенное, притихли домашние.

А блаженный вплотную сел к печке, голову к ней прислонил и тихонько запел:

В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла.

Своему родному сыну передачу принесла..

Анна Николаевна руками всплеснула:

— Ой, Алексей Иванович, опять ты эту песню запел, опять, наверное, будут гнать?..

Пообедали вместе, затем блаженный, помолился, низко-низко поклонился домашним и сказал:

— За все я вам уплачу, Дмитрий Михайлович, за все я вам уплачу! — И прибавил: «Чай придешь меня хоронить-то?»

— Да что ты, дядя Леша, про похороны; я еще раньше тебя умру.

— Нет, придешь! — уверенно ответил блаженный.

И еще до утра они разговаривали, а утром Алексей Иванович попрощался и отправился в Парфеново, где его уже поджидали, чтобы арестовать.

Алексея Ивановича поместили к преступникам. Никто не знал, когда он спал и когда ел, скудный свой паек он почти весь раздавал.

— Дедушка, да ты, наверное, кушать хочешь? — спрашивали его сокамерники.

— Кушайте, кушайте, это все для вас, — отвечал Алексей Иванович. Обвинить блаженного было не в чем, и следователи, чтобы он оговорил себя, прибегали к пыткам — ставили его босыми ногами на раскаленную плиту.

Вскоре молва о странном узнике облетела тюрьму, и ее начальник пришел во время допроса поглядеть на блаженного.

— Все говорят, что ты святой, — сказал он, — ты что скажешь?

— Ну, какой я святой. Я грешный, убогий человек.

— Это правильно. У нас святых не сажают. Святые преступлений не совершают, а если посадили, так значит есть за что. Тебя за что посадили?

— Так Богу угодно, — кротко ответил блаженный.

Наступило молчание, которое сам же Алексей Иванович прервал:

— Что ты со мной говоришь, когда у тебя дома несчастье!

Начальник тюрьмы удивился, но домой не поспешил, а когда пришел, то увидел, что жена его повесилась.

Измученный пытками, пробыв чуть более месяца в следственной камере, блаженный Алексей попал в тюремную больницу и здесь скончался.

Тело его на тринадцатый день было отдано родственникам и погребено на одном из кладбищ города Кинешмы.

12 (25) сентября 1985 года честные останки блаженного были перенесены в храм села Жарки. В настоящее время мощи блаженного находятся в Свято-Введенском женском монастыре города Иванова.

Свернуть

Особенности православного богослужения

Мы продолжаем рассказ о самом начале богослужения, совершаемого вечером накануне литургии, — всенощной.

Начало всенощной напоминает безмятежную, совершенную жизнь первых людей в раю.

После возгласа «Восстаните!» священник (или диакон) выходит из алтаря и кадит весь храм, то есть обходит его по периметру с кадилом, при этом верующие стараются встать «внутри» этого круга. В это время хор поет 103-й псалом, первые слова которого «Благослови, душе моя, Господа!». Именно этот псалом начинает вечерню, потому что напоминает о шести днях творения, описание природы в нем особенно поэтично. В нем звучит восторг человека перед созданным Богом миром.

Отметим, что чаще всего мы слышим псалом частично — поют лишь некоторые стихи из него. Эта практика сокращает длительность богослужения в приходских храмах.

Чтение Евангелия:

Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 13 — 17

Комментирует священник Антоний (Борисов)

Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 35 — 46

Комментирует священник Стефан Домусчи

Апостольское чтение:

Послание апостола Павла к галатам, глава 6, стихи 11 — 18

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов)

Второе Послание апостола Павла к коринфянам, глава 4, стихи 6 — 15

Комментирует священник Стефан Домусчи

Редакция «Фомы» желает вам доброго воскресного дня в храме!