Праздник праздников и Торжество торжеств, Светлое Христово Воскресенье — Святая Пасха Христова

Пасха в 2023 году — 16 апреля!

Воскресение Христово (Пасха) — это самый главный христианский праздник, установленный в воспоминание Воскресения Исуса Христа из мертвых. От даты Пасхи зависит и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье) и многие другие православные праздники. Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном. А в чем же духовный смысл праздника Пасхи и каковы его традиции? — Об этом в статье ниже.

Содержание

- Пасха Христова. Сколько дней празднуется?

- Событие праздника Пасхи: отрывок из Евангелия

- Празднование Пасхи в истории. Почему воскресенье называется воскресеньем?

- Какого числа Пасха у православных?

- Как рассчитать дату Пасхи?

- Православная пасхальная служба

- Традиции празднования Пасхи у старообрядцев

- Воскресение Христово. Иконы

- Храмы Воскресения Христова

- Старообрядческие храмы Воскресения Христова

- Христианская Пасха и Песах у иудеев (Еврейская Пасха) в 2021 году

- Новопасхалисты и их учение

Пасха Христова. Сколько дней празднуется?

Пасха — самый главный и торжественный христианский праздник. Он совершается каждый год в разное время и относится к подвижным праздникам. От дня Пасхи зависят и прочие подвижные праздники, такие как: Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Праздник святой Троицы (Пятидесятница) и другие. Празднование Пасхи — самое продолжительное: 40 дней верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». День Светлого Христова Воскресения для христиан — это время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы славословить воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день». Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет ночное пасхальное богослужение.

Событие праздника Пасхи: отрывок из Евангелия

Христианский праздник Пасхи — это торжественное воспоминание Воскресения Господа на третий день после Его страданий и смерти. Сам момент Воскресения не описан в Евангелии, ведь никто не видел, как это произошло. Снятие со Креста и погребение Господа было совершено вечером в пятницу. Поскольку суббота была у иудеев днем покоя, женщины, сопровождавшие Господа и учеников из Галилеи, бывшие свидетелями Его страданий и смерти, пришли ко Гробу Господню только через день, на рассвете того дня, который мы теперь называем воскресным. Они несли благовония, которые по обычаю того времени возливали на тело умершего человека.

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Исуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.

И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Исус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Исус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня» (Мф. 28, 1–10).

Библиотека Русской веры

Описание Исуса Христа историком I века Иосифом Флавием. Лицевой летописный свод (Всемирная история, книга 5) →

Читать онлайн

Празднование Пасхи в истории. Почему воскресенье называется воскресеньем?

От христианского праздника Пасхи происходит и современное название дня недели — воскресенье. Каждое воскресенье недели на протяжении всего года христиане особенно отмечают молитвой и торжественной службой в храме. Воскресенье еще называют «малой Пасхой». Воскресенье называется воскресеньем в честь воскресшего в третий день после распятия Исуса Христа. И хотя Воскресение Господне христиане вспоминают еженедельно, но особенно торжественно отмечается это событие один раз в году — на праздник Пасхи.

В первые века христианства существовало разделение на Пасху крестную и Пасху воскресную. Упоминания об этом содержатся в творениях ранних отцов Церкви: послании святителя Иринея Лионского (ок. 130–202) к римскому епископу Виктору, «Слове о Пасхе» святителя Мелитона Сардийского (нач. II в. — ок. 190), творениях святителя Климента Александрийского (ок. 150 — ок. 215) и Ипполита Папы Римского (ок. 170 — ок. 235). Пасха крестная — воспоминания страданий и смерти Спасителя отмечалась особым постом и совпадала с иудейской Пасхой в память о том, что Господь был распят во время этого ветхозаветного праздника. Первые христиане молились и строго постились до самой Пасхи воскресной — радостного воспоминания Воскресения Христова.

В настоящее время нет деления на Пасху крестную и воскресную, хотя содержание сохранилось в богослужебном Уставе: строгие и скорбные службы Великих Четвертка, Пятка и Субботы завершаются радостным и ликующим Пасхальным богослужением. Собственно и сама Пасхальная ночная служба начинается скорбной полунощницей, на которой читается канон Великой Субботы. В это время посреди храма еще стоит аналой с Плащаницей — шитой или писанной иконой, изображающей положение Господа во гроб.

Какого числа Пасха у православных?

Общины первых христиан праздновали Пасху в разное время. Одни вместе с иудеями, как пишет блаженный Иероним, другие — в первое воскресенье после иудеев, поскольку Христос был распят в день Песаха и воскрес наутро после субботы. Постепенно различие пасхальных традиций поместных Церквей становилось все более заметным, возник так называемый «пасхальный спор» между восточными и западными христианскими общинами, возникла угроза единству Церкви. На Первом Вселенском Соборе, созванном императором Константином в 325 году в Никее, рассматривался вопрос о едином для всех праздновании Пасхи. По словам церковного историка Евсевия Кесарийского, все епископы не только приняли Символ Веры, но и условились праздновать Пасху всем в один день:

Для согласного исповедания Веры спасительное празднование Пасхи надлежало совершать всем в одно и то же время. Поэтому сделано было общее постановление и утверждено подписью каждого из присутствовавших. Окончив эти дела, василевс (Константин Великий) сказал, что он одержал теперь вторую победу над врагом Церкви, и потому совершил победное посвященное празднество Богу.

С того времени все поместные Церкви стали праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Если же в это воскресенье выпадает Пасха иудейская, то христиане переносят празднование на следующее воскресенье, поскольку еще в правилах святых Апостолов, согласно 7-му правилу, запрещено христианам праздновать Пасху вместе с иудеями.

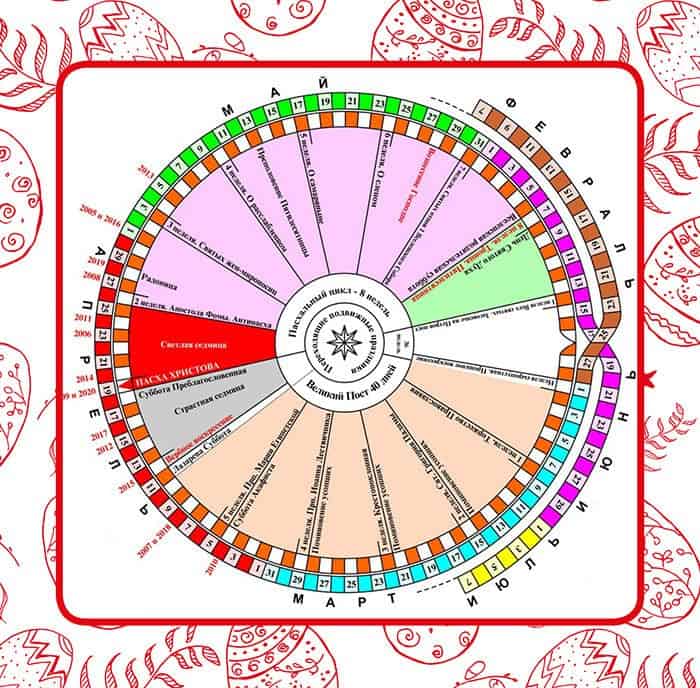

Как рассчитать дату Пасхи?

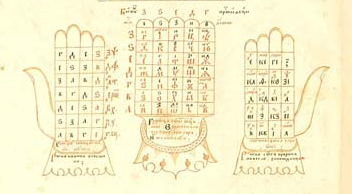

Для расчета Пасхи нужно знать не только солнечный (равноденствие), но и лунный календарь (полнолуние). Поскольку лучшие знатоки лунного и солнечного календаря жили в то время в Египте, честь вычисления православной пасхалии была предоставлена Александрийскому епископу. Он должен был ежегодно извещать все поместные Церкви о дне Пасхи. Со временем была создана Пасхалия на 532 года. Она основана на периодичности юлианского календаря, в котором календарные показатели расчета Пасхи — круг Солнца (28 лет) и круг Луны (19 лет) — повторяются через 532 года. Этот период называется «великим индиктионом». Начало первого «великого индиктиона» совпадает с началом эры «от сотворения мира». Текущий, 15 великий индиктион, начался в 1941 году. На Руси пасхальные таблицы включали в состав богослужебных книг, например, Следованную Псалтырь. Известно также несколько рукописей XVII–XVII вв. под названием «Великий миротворный круг». В них содержатся не только Пасхалия на 532 года, но и таблицы для расчета даты Пасхи по руке, так называемая Пятиперстная Пасхалия или «рука Дамаскина».

Стоит отметить, что в старообрядчестве до настоящего времени сохранились знания, как рассчитать по руке дату Пасхи, любого подвижного праздника, умение определить, в какой день недели приходится тот или иной праздник, продолжительности Петрова поста и другие важные сведения, необходимые для совершения богослужения.

Православная пасхальная служба

Всю Страстную седмицу, предшествующую Пасхе, каждый из дней которой называется Великим, православные христиане совершают службы и вспоминают Страсти Христовы, последние дни земной жизни Спасителя, Его страдания, распятие, смерть на Кресте, погребение, схождение во ад и Воскресение. Для христиан это особо почитаемая неделя, время особо строгого поста, подготовки к встрече главного христианского праздника.

Перед началом праздничной службы в храме читаются Деяния апостолов. Пасхальная служба, как и в древности, совершается ночью. Богослужение начинается за два часа до полуночи Воскресной полунощницей, во время которой читают канон Великой субботы «Волною морскою». На 9-й песни канона, когда поется ирмос «Не рыдай Мене, Мати», после каждения, Плащаница уносится в алтарь. У старообрядцев-безпоповцев после третьей песни канона и седальна читается слово Епифания Кипрского «Что се безмолвие».

После полунощницы начинается подготовка к Крестному ходу. Священнослужители в блестящих ризах, с крестом, Евангелием и иконами выходят из храма, за ними следуют молящиеся с горящими свечами; трижды обходят храм посолонь (по солнцу, по часовой стрелке) с пением стихеры: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистыми сердцы Тебе славити». Этот крестный ход напоминает шествие мироносиц глубоким утром ко гробу, чтобы помазать Тело Исуса Христа. Крестный ход останавливается у западных дверей, которые бывают затворены: это напоминает снова мироносиц, получивших первую весть о воскресении Господа у дверей гроба. «Кто отвалит нам камень от гроба?» — недоумевают они.

Священник, покадив иконы и присутствующих, начинает светлую утреню возгласом: «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Неразделимей Троице». Храм освещается множеством светильников. Священно- и церковнослужители поют трижды тропарь празднику:

Хrт0съ воскрeсе и3зъ мeртвыхъ смeртію на смeрть наступи2 и3 грHбнымъ жив0тъ даровA.

После этого тропарь многократно повторяют певчие при возглашении священником стихов: «Да воскреснет Бог» и прочих. Затем священнослужитель с крестом в руках, изображая Ангела, отвалившего камень от дверей гроба, открывает затворенные двери храма и все верующие входят в храм. Далее, после великой ектении, поется торжественным и ликующим напевом пасхальный канон: «Воскресения день», составленный св. Иоанном Дамаскиным. Тропари пасхального канона не читаются, а поются с припевом: «Христос воскресе из мертвых». Во время пения канона священник, держа в руках крест, на каждой песни кадит святые иконы и народ, приветствуя его радостным восклицанием: «Христос воскресе». Народ отвечает: «Воистину воскресе». Многократный выход священника с каждением и приветствием «Христос воскресе» изображает многократные явления Господа своим ученикам и радость их при виде Его. После каждой песни канона произносится малая ектения. По окончании канона поется следующий утренний светилен:

Пл0тію ўснyвъ ћкw мeртвъ, цRь и3 гDь, триднeвенъ воскRсе, и3 ґдaма воздви1гъ и3з8 тли2, и3 ўпраздни1въ смeрть. пaсха нетлёніz, ми1ру спасeніе.

(Перевод: Царь и Господь! Уснув плотью, как мертвец, Ты воскрес тридневный, воздвигнув от погибели Адама и уничтожив смерть; Ты — пасха безсмертия, спасение мира).

Затем читаются хвалитные псалмы и поются стихеры на хвалитех. К ним присоединяются стихеры Пасхи с припевом: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его». После этого, при пении тропаря «Христос воскресе», верующие дают друг другу братское лобзание, т.е. «христосуются», с радостным приветствием: «Христос воскресе» — «Воистину воскресе». После пения пасхальных стихер бывает чтение слова св. Иоанна Златоустого: «Аще кто благочестив и боголюбив». Затем произносятся ектении и следует отпуст утрени, который священник совершает с крестом в руке, возглашая: «Христос воскресе». Далее поются пасхальные часы, которые состоят из пасхальных песнопений. По окончании пасхальных часов совершается пасхальная литургия. Вместо Трисвятого на пасхальной литургии поется «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа». Апостол читается из Деяний св. апостолов (Деян. 1, 1-8), Евангелие читается от Иоанна (1, 1-17), в котором говорится о воплощении Сына Божия Исуса Христа, называемого в Евангелии «Словом». В некоторых приходах староверов-поповцев есть интересный обычай — на пасхальной Литургии читать Евангелие одновременно несколькими священнослужителями и даже на нескольких языках (повторяя каждый стих Евангелия несколько раз). Так, в некоторых липованских приходах читают на церковно-славянском и румынском, в России — на церковно-славянском и греческом. Некоторые прихожане Покровского собора на Рогожском вспоминают, что владыка Геронтий (Лакомкин) на Пасху читал Евангелие по-гречески.

Отличительная особенность пасхальной службы: она вся поется. Храмы в это время ярко освещены свечами, которые молящиеся держат в руках и ставят перед иконами. Благословением после литургии «брашен», т.е. сыра, мяса и яиц, дается верующим разрешение от поста.

Вечером совершается пасхальная вечерня. Особенность ее следующая. Настоятель облачается во все священные одежды и после вечернего входа с Евангелием читает на престоле Евангелие, повествующее о явлении Господа Исуса Христа Апостолам вечером в день Своего воскресения из мертвых (Ин. XX, 19-23). Богослужение первого дня св. Пасхи повторяется в течение всей пасхальной недели, за исключением чтения Евангелия на вечерни. В течение 40 дней, до праздника Вознесения Господня, поются за богослужением пасхальные тропари, стихеры и каноны. Молитва Св. Духу: «Царю Небесный» не читается и не поется до праздника Св. Троицы.

Кондак празднику:

Ѓще и3 в0 гроб сни1де без8смeртне, но ѓдову разруши1въ си1лу, и3 воскрeсе ћкw побэди1тель хrтE б9е. женaмъ мmрwн0сицамъ рaдость провэщaвъ, и3 свои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ даровA, и4же пaдшимъ подаS воскrніе.

(Перевод: Хотя Ты, Бессмертный, и во гроб сошел, но уничтожил могущество ада и, как Победитель, воскрес, Христе Боже, женам-мироносицам сказав: «Радуйтесь». апостолам своим преподал мир, падшим подаешь воскресение).

В приходных и исходных поклонах вместо «Досто́йно есть» (вплоть до отдания Пасхи) читается ирмос девятой песни пасхального канона:

Свэти1сz свэти1сz н0выи їєrли1ме, слaва бо гDнz на тебЁ восіS. ликyй нн7э и3 весели1сz сіHне, тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2 (поклон земной).

(Перевод: Осветись, осветись (paдостью) новый Иерусалим; ибо слава Господня возсияла над тобою; торжествуй ныне и веселись Сион: и Ты, Богородица, радуйся о воскресении Рожденного Тобою).

К сожалению, сегодня не всякий человек может попасть в старообрядческий храм на Пасхальную службу. Во многих регионах нет старообрядческих храмов, в других они настолько удалены, что добраться до них чрезвычайно сложно. Поэтому в разделе Библиотека размещено последование Пасхального Богослужения по двум Уставам. Пасхальное Богослужение по сокращенному Уставу включает в себя последовательно Светлую Утреню, Канон Пасхи, Пасхальные часы, Обедницу (гражданским шрифтом). Также предлагаем подробное последование службы на Святую Пасху мирским чином (на церковнославянском языке в формате pdf), которое широко используется в безпоповских общинах за отсутствием священства.

Библиотека Русской веры

Богослужение на святую Пасху →

Читать онлайн

Традиции празднования Пасхи у старообрядцев

У старообрядцев всех согласий — и поповцев, и безпоповцев традиции празднования Светлого Христова Воскресения во многом общие. Разговение на Святую Пасху староверы начинают за трапезой в кругу семьи после храмового богослужения. Во многих общинах есть и общая церковная трапеза, за которой собирается много верующих. В день Воскресения Христова на стол ставят особые блюда, которые готовят только раз в году: пасхальный кулич, творожную пасху, крашеные яйца. Кроме особенных пасхальных блюд готовят множество традиционных лакомств русской кухни. В начале Пасхальной трапезы принято вкушать освященную в храме пищу, затем уже все остальные блюда.

На Пасху принято христосоваться — поздравлять друг друга с великим праздником и обмениваться крашеными яйцами, как символом жизни, трижды целуя друг друга. Подробнее о пасхальном целовании можно прочитать в комментарии о. Ивана Курбацкого «Как правильно христосоваться: целовать нужно друг друга один раз или трижды?»

Окрашенное в красный цвет луковой шелухой яйцо раньше называли крашенка, расписное — писанка, а деревянные пасхальные яйца — яйчата. Яйцо красного цвета знаменует для людей возрождение кровью Христовой.

Другие цвета и узоры, которыми расписывают яйца, — это нововведение, которое во многих безпоповских общинах не приветствуется, как и термонаклейки с изображением лика Христа, Богородицы, изображениями храмов и надписями. Вся эта «полиграфия» обычно широко представлена на прилавках магазинов в предпасхальные недели, однако мало кто задумывается о дальнейшей судьбе такой термонаклейки — после того, как ее счистят с пасхального яйца, она вместе с изображением Исуса Христа или Богородицы отправляется прямиком в мусорное ведро.

Внутри безпоповских согласий существует ряд отличий празднования Пасхи. Так, в некоторых безпоповских общинах Сибири куличи вообще не пекут и, соответственно, не освящают, считая это еврейским обычаем. В других общинах нет переодевания, смены темных одежд и платков на светлые, прихожане остаются в той же христианской одежде, что и пришли на богослужение. Общим в пасхальных традициях староверов всех согласий является, безусловно, отношение к работе во время Светлой седмицы. В канун праздника или воскресения христиане работают только до половины дня, предшествующего празднику, а во всю Пасхальную седмицу работать для староверов большой грех. Это время духовной радости, время торжественной молитвы и прославления воскресшего Христа. В отличие от старообрядцев-поповцев, в некоторых безпоповских согласиях нет обычая обхода наставником домов прихожан с Христославлением, однако каждый прихожанин, по желанию, безусловно, может пригласить наставника для пения пасхальных стихер и праздничной трапезы.

Праздник Светлой Пасхи — самый любимый Праздник еще с детства, он всегда радостный, особенно теплый и торжественный! Особенно много радости он приносит детям, а каждый верующий старается подать пасхальное яйцо, кулич или сладости, в первую очередь именно ребенку.

На Светлой неделе в некоторых безпоповских общинах до сих пор сохранилась древняя забава для малышей, к которой с нескрываемой радостью присоединяются и взрослые — катание крашеных (неосвященных) яиц. Суть игры такова: каждый игрок катит своё яйцо по специальной деревянной дорожке — желобу, и если укатившееся яйцо попадет в чье-то другое яйцо, то игрок забирает его себе как приз. Недалеко от желоба обычно раскладывают еще и подарки-сувениры. В старину такие соревнования могли длиться по несколько часов! А «счастливчики» возвращались домой с богатым «урожаем» яиц.

Для всех староверов, независимо от согласия, Пасха — это Праздник праздников и Торжество торжеств, это победа добра над злом, света над тьмой, это великое торжество, ангелов и архангелов вечный праздник, жизнь безсмертная для всего мира, нетленное небесное блаженство для людей. Искупительная жертва Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, пролитая Им на Честном Кресте кровь избавила человека от страшной власти греха и смерти. Да будет «Пасха нова святая, Пасха таинственная», прославляемая в праздничных песнопениях, продолжаться в наших сердцах во все дни нашей жизни!

Библиотека Русской веры

Поучение св. Иоанна Златоустаго на святую Пасху →

Читать онлайн

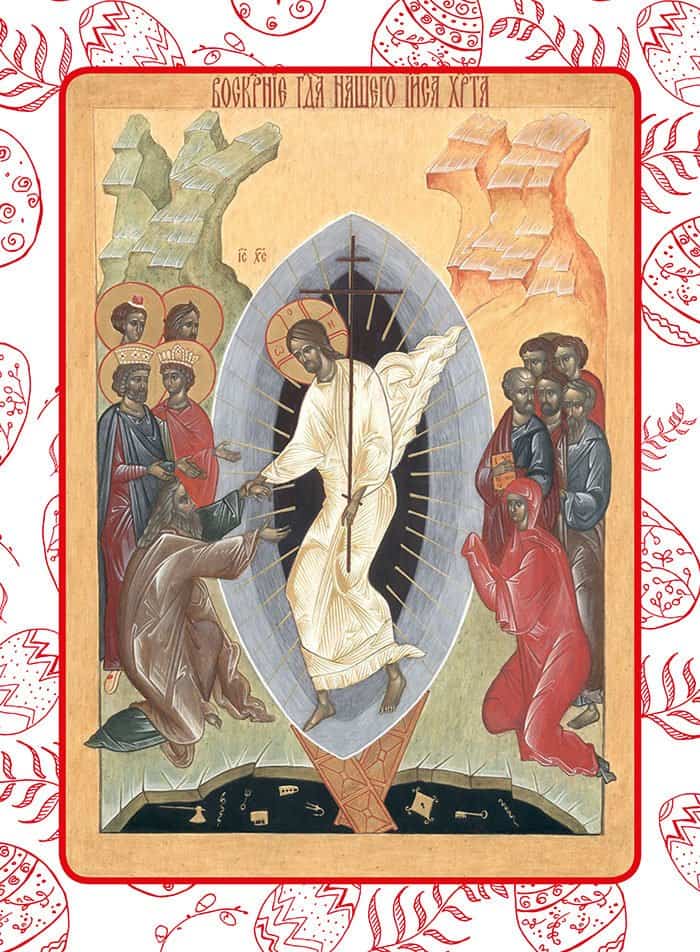

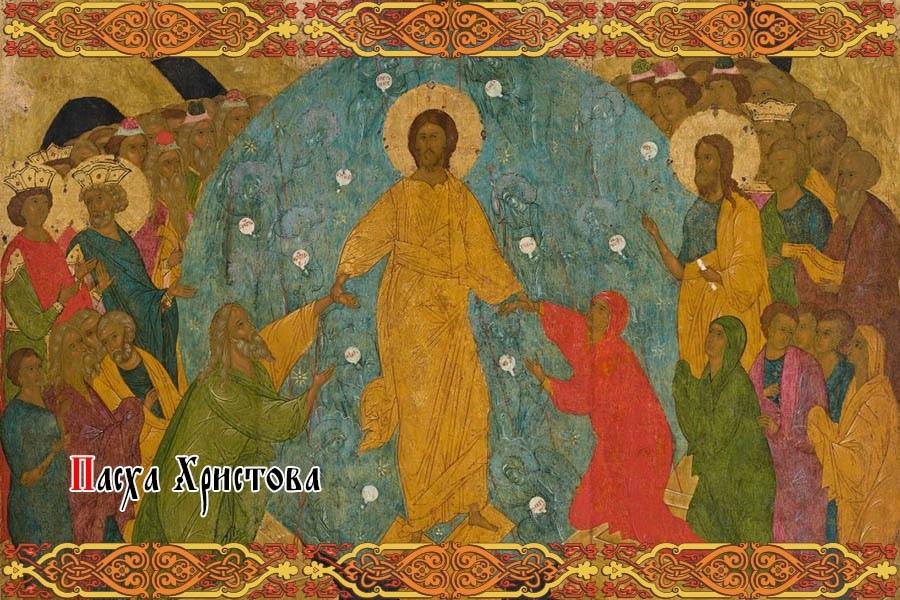

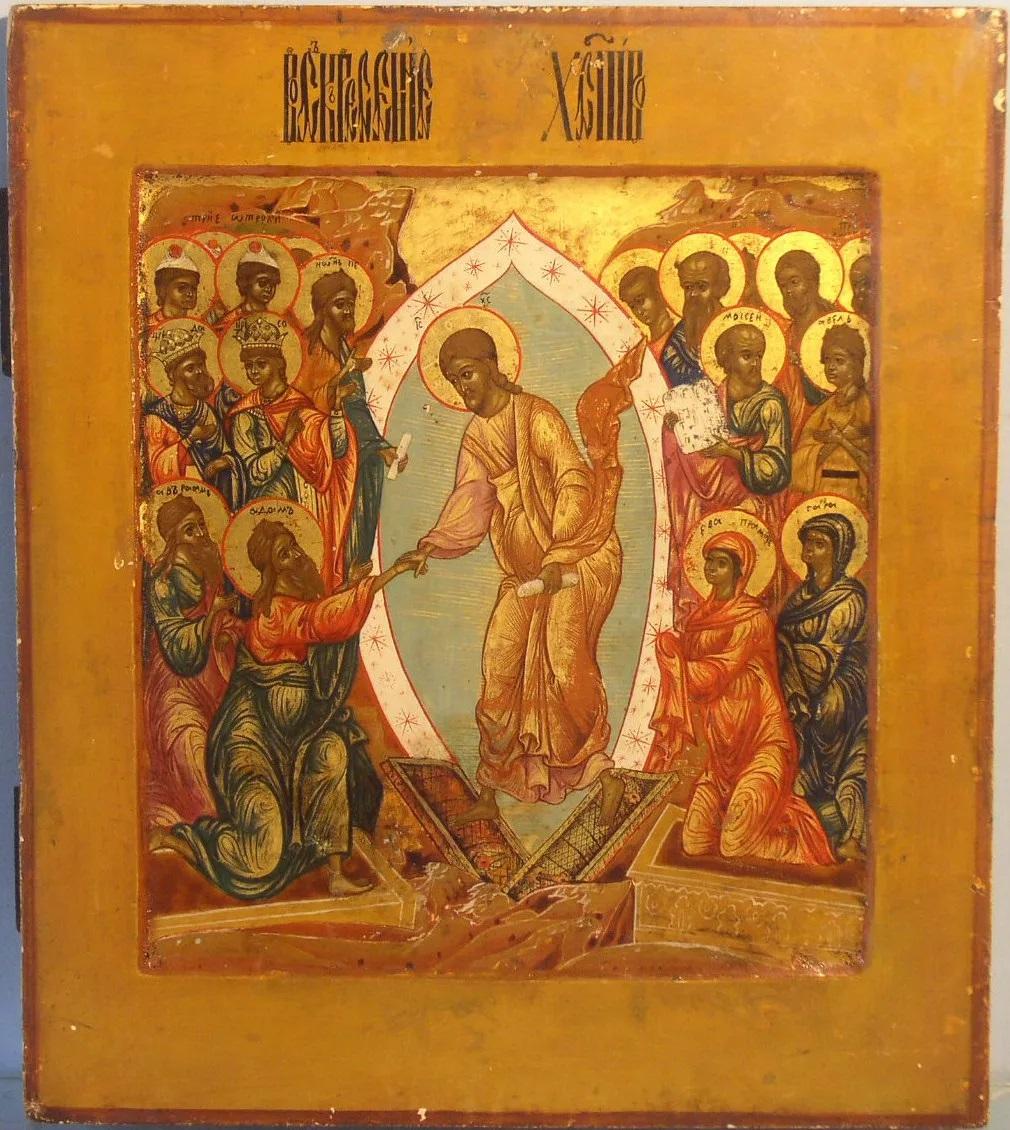

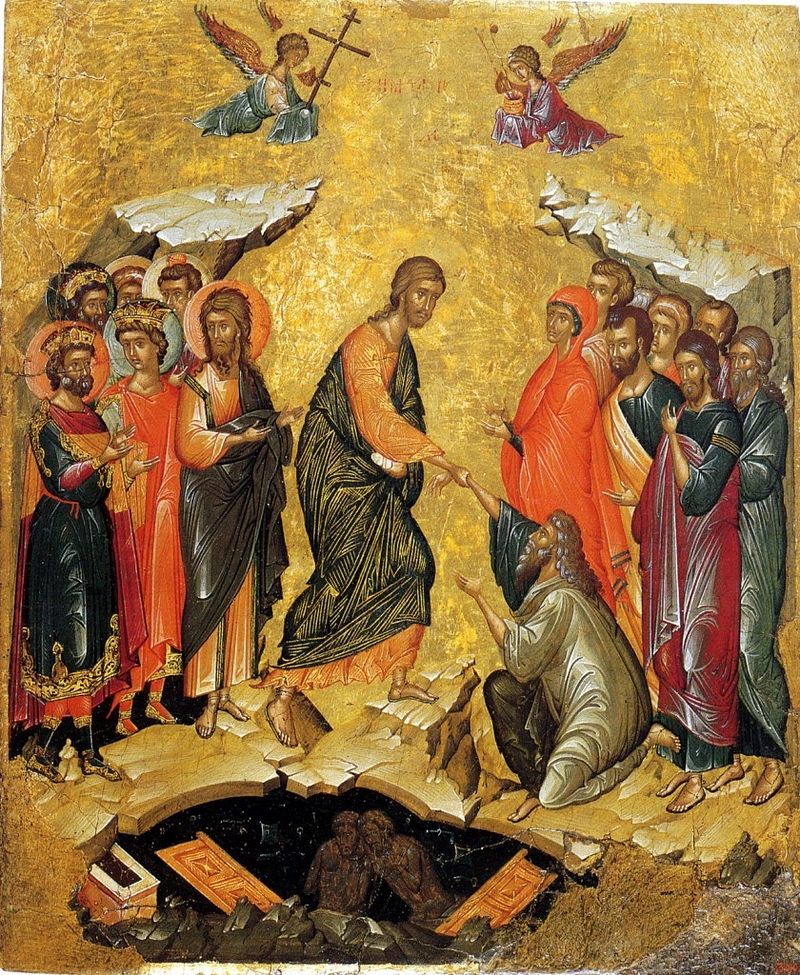

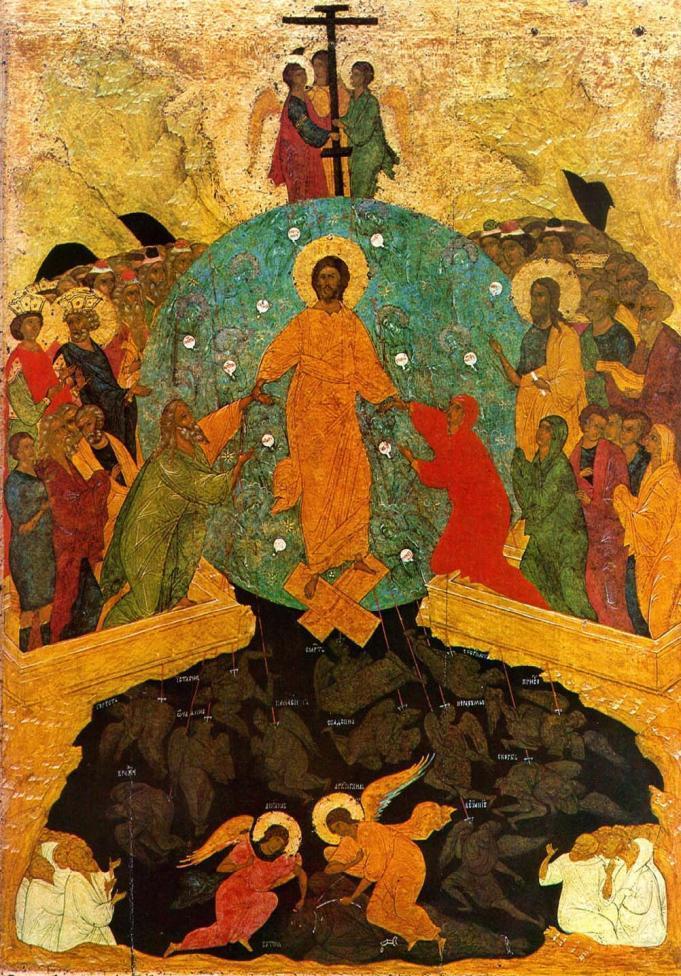

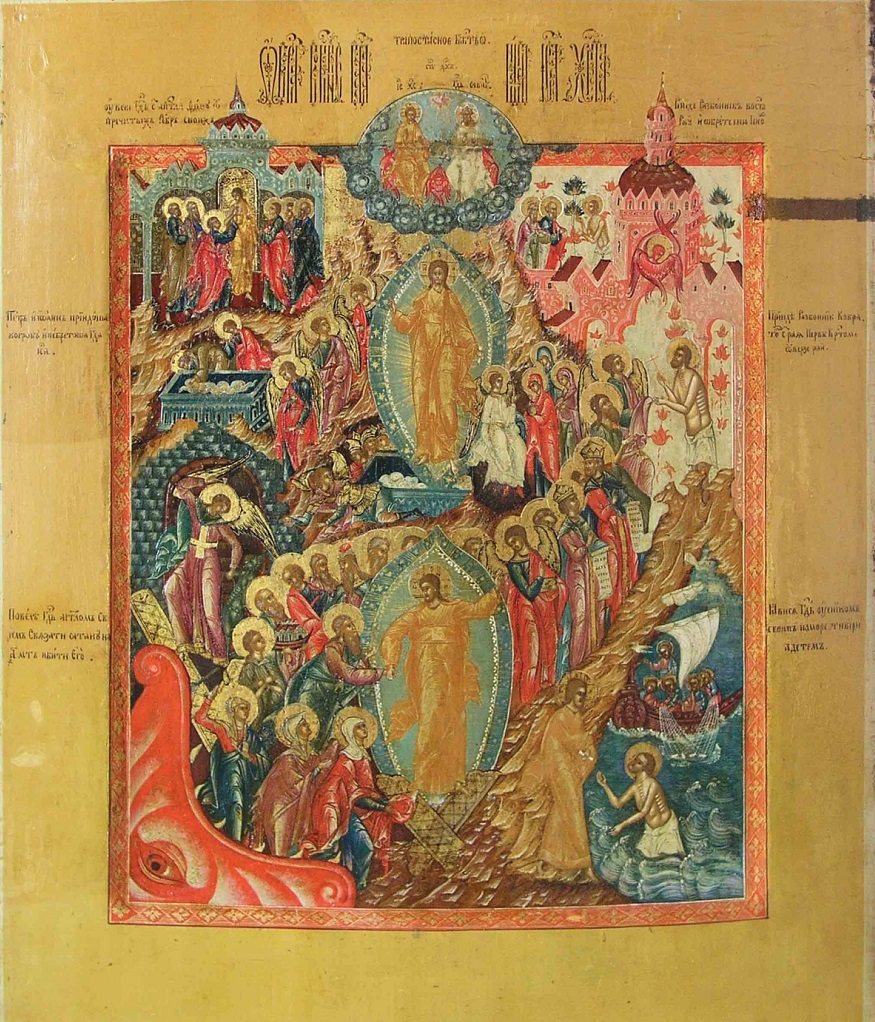

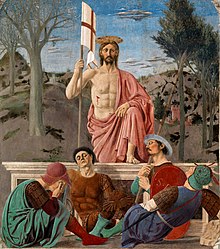

Воскресение Христово. Иконы

В старообрядческой иконографии нет отдельной иконы Воскресения Христова, потому что момент воскресения Исуса не видели не только люди, но даже ангелы. Этим подчёркивается непостижимость тайны Христа. Знакомое нам изображение Христа, в белоснежных ризах исходящего из гроба со знаменем в руке, — это позднейшая католическая версия, лишь в послепетровское время появившаяся в храмах РПЦ.

В православной иконографии на иконе Воскресения Христова, как правило, изображается момент схождения Спасителя в ад и изведения из ада душ ветхозаветных праведников. Также иногда изображается воскресший Христос в сиянии, ангел, благовествующий Женам-мироносицам, и другие сюжеты, связанные с Воскресением. Сюжет «Воскресение Христово — Сошествие во ад» является одним из наиболее распространенных иконографических сюжетов.

Общая идея пасхального изображения Христа в аду созвучна теме Исхода народа Израильского из Египта. Как некогда Моисей освободил евреев от рабства, так и Христос исходит в преисподнюю и освобождает томящиеся там души. И не просто освобождает, а переводит их в царство Правды и Света.

Храмы Воскресения Христова

Самым известным храмом Воскресения Христова является Храм Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова).

Храмы Воскресения Христова на Руси строились во имя Воскресения Словущего, или Обновления, то есть освящения после восстановления Храма Гроба Господня, совершенного в 355 году при святом равноапостольном Константине Великом.

В Москве сохранились несколько храмов в честь этого праздника, один из них — храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Первое упоминание о храме датируется 1548 годом. Это была деревянная церковь, которая сгорела в большой московский пожар 10 апреля 1629 года. На её месте к 1634 году был построен существующий каменный храм. Почти два века храм простоял без изменений, в 1816—1820 годах были перестроены трапезная и колокольня.

Один из древнейших храмов в г. Коломне освящен в честь Воскресения Словущего. 18 января 1366 года в этом храме венчались святой благоверный князь Дмитрий Донской и святая княгиня Евдокия (в иночестве Евфросиния) Московская. Храм неоднократно перестраивался. В 1990-х гг. он возвращен приходу Успенского собора РПЦ.

Во времена Золотой Орды в Коломенском посаде был воздвигнут храм во имя Николы «Мокрого», упомянутый в писцовых книгах 1577—1578 годах. В начале ХVIII века на его месте построен храм с главным престолом в честь Воскресения Словущего и придельным храмом во имя святителя Николы. В начале 1990-х годов этот один из старейших и красивейших храмов города Коломны администрация передала общине Русской Православной старообрядческой Церкви. Главный храмовой праздник теперь отмечается 19 декабря, в честь св. Николы «зимнего», а в народе этот храм до сих пор многие знают как храм Воскресения Христова.

Старообрядческие храмы Воскресения Христова

Знаменитая рогожская колокольня была освящена 18 августа 1913 года во имя Воскресения Христова, после того как на средства благотворителей этот храм был возведен в честь дарования старообрядцам свободы вероисповедания. После того, как во время гонений безбожников храм был осквернен, его нужно было переосвятить. В 1949 году он был освящен во имя Успения Пресвятой Богородицы, поскольку старый антимис во имя Воскресения Христова исчез, однако на Рогожском хранился антимис, освященный во имя Успения Божией Матери. В таком положении храм пребывал до 31 января 2014 года. В конце 1990-х годов стали изучать предложения вернуть храму его историческое имя. После реконструкции и капитального ремонта храма в 2012 году его необходимо было переосвятить. Инициатива переосвятить храм с его историческим наименованием была поддержана предстоятелем Русской Православной старообрядческой Церкви митрополитом Корнилием (Титовым) на Освященном соборе 2014 года. 1 февраля 2015 года в Рогожской слободе состоялось освящение храма-колокольни Рогожского кладбища во имя Воскресения Христова. Таким образом ему было возвращено историческое имя.

Древлеправославной Поморской Церкви принадлежит действующий храм Воскресения Христова и Покрова Богородицы в Токмаковом переулке (г. Москва). Это первая старообрядческая церковь поморской общины (2-й Московской общины поморского брачного согласия), возведённая после манифеста о веротерпимости 1905 года в Москве. История у этого храма очень многострадальная. Сейчас продолжается реставрация храма на средства членов общины, при этом проходят службы.

Также в Литве в г. Висагинасе действует храм Воскресения Христова Древлеправославной Поморской Церкви.

Христианская Пасха и Песах у иудеев (Еврейская Пасха)

В 2021 году православные празднуют Пасху 2 мая, а иудейский праздник Песах (Еврейская Пасха) в этом году прилучается на 27 марта–4 апреля. Таким образом, многие внимательные христиане задаются вопросом: «Почему в 2017 году православные празднут Пасху вместе с иудеями?». Такой вопрос исходит из 7-го правила святых апостол, которое дословно звучит так:

Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон святой день Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет: да будет извержен от священного чина.

Получается, что якобы в этом году все православные будут нарушать 7-е апостольское правило? В сознании некоторых христиан получается целый «экуменический клубок», когда в 2017 году православные, католики и иудеи празднуют Пасху в один день. Как же быть?

Для разрешения этого вопроса следует знать, что споры о вычислении дня Пасхи в Православной церкви, по сути, закончились с утверждением православной Пасхалии на Первом Вселенском соборе. Таблицы Пасхалии позволяют вычислять день Пасхи календарно, то есть не глядя на небо, а с помощью календарных таблиц, циклически повторяющихся каждые 532 года. Эти таблицы были составлены так, чтобы Пасха удовлетворяла двум апостольским правилам о Пасхе:

- Праздновать Пасху после первого весеннего полнолуния (то есть после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия);

- не сопраздновать Пасху с иудеями.

Поскольку эти два правила не определяют день Пасхи однозначно, к ним были добавлены еще два вспомогательных правила, которые совместно с апостольскими (главными) правилами позволили определить Пасху однозначно и составить календарные таблицы православной Пасхалии. Вспомогательные правила не так важны, как апостольские, и к тому же одно из них со временем начало нарушаться, поскольку календарный способ вычисления первого весеннего полнолуния, заложенный в Пасхалию, давал небольшую ошибку — 1 сутки за 300 лет. Это было замечено и подробно обсуждалось, например, в Собрании святоотеческих правил Матфея Властаря. Однако поскольку данная ошибка не затрагивала соблюдения апостольских правил, а лишь усиливала их, сдвигая день празднования Пасхи немного вперед по датам календаря, в Православной церкви было принято решение не менять Пасхалию, утвержденную отцами Вселенского собора. В Католической же церкви Пасхалия была изменена в 1582 году таким образом, что потерявшее силу вспомогательное правило стало вновь выполняться, зато апостольское правило о несопраздновании с иудеями начало нарушаться. В итоге Православная и Католическая Пасхи разошлись во времени, хотя иногда они могут совпадать.

Если посмотреть на два апостольских правила, приведенных выше, бросается в глаза, что одно из них — о несопраздновании с иудеями — изложено не совсем строго и требует толкования. Дело в том, что празднование иудейской Пасхи продолжается 7 дней. Православная Пасха, по сути, тоже празднуется 7 дней, в течение всей Светлой седмицы. Возникает вопрос: что значит «не сопраздновать с иудеями»? Не допускать совпадения Светлого воскресения с первым днем иудейской Пасхи? Или же подойти более строго и не допускать наложения Светлого воскресения ни на один из 7 дней иудейского праздника?

На самом деле, внимательно изучая Пасхалию, можно заподозрить, что ранее Первого Вселенского собора христиане пользовались как первым (слабым), так и вторым (сильным) толкованием апостольского правила. Однако отцы Первого Вселенского собора при составлении Пасхалии совершенно определенно остановились именно на первом толковании: Светлое воскресение не должно совпадать лишь с первым, основным днем иудейской Пасхи, а с последующими 6-ю днями иудейского праздника оно совпадать может. Таково было ясно выраженное в Пасхалии мнение Первого Вселенского собора, которому до сих пор следует Православная Церковь. Таким образом, в 2017 году православные не нарушают 7-е правило святых апостол о праздновании Пасхи с иудеями, потому как христианская Пасха не совпадает с первым днем еврейской Пасхи, а в остальные дни такие «наложения» не возбраняются, тем более, что подобные случаи были и ранее.

Новопасхалисты и их учение

В наше время, в 2010 году, несколько членов Русской Православной старообрядческой Церкви усомнились в святоотеческом толковании апостольского правила о Пасхе и решили пересмотреть этот вопрос. Собственно, пересмотром занимался один только А. Ю. Рябцев, а остальные ему просто поверили на слово. А.Ю. Рябцев, в частности, писал (мы цитируем его слова частично, опуская явные домыслы):

… Нередко наша Пасха совпадает с последними днями еврейской пасхи, которая празднуется семь дней, и первое главное правило вычисления Пасхи нарушается… В современной практике мы иногда попадаем на последние дни еврейской пасхи.

А. Ю. Рябцев предложил запретить совпадение Светлого воскресения со всеми 7-ю днями иудейского праздника Пасхи и праздновать Православную Пасху по новым, им самим предложенным правилам. Сторонников этого учения стали называть «новопасхалисты» или «новопасхальники». 1 мая 2011 года они впервые отметили Пасху по новым правилам в древнем пещерном храме на горе Тепе-Кермен в Крыму. После собора РПсЦ 2011 года, осудившего празднование Пасхи по новым вычислениям, новопасхалисты выделились в отдельную религиозную группу, существующую и поныне. В нее входит всего несколько человек. По-видимому, существует некая связь между этой группой и Г. Стерлиговым, также высказывавшим мысль об изменении дня празднования Православной Пасхи.

Праздник Светлого воскресения Христа считается древнейшим и важнейшим религиозным торжеством. Он установлен во славу истинного божественного восстания Спасителя из мертвых. Событие является центром всей евангельской истории и основой религиозного учения христианства.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 268

Источник: http://molitva-info.ru/calendar/pochemu-pasha-tak-nazyvaetsya.html

Содержание

- 1 Почему Пасха так называется?

- 1.1 Что означает слово «Песах»

- 1.2 Пасха или Паска — как говорить правильно?

- 2 Упоминание Пасхи в Ветхом Завете

- 3 Как рассчитать дату Пасхи?

- 4 «Христос Воскресе!» и другие поздравления с Пасхой на разных языках

- 5 Символы пасхи

- 5.1 Пасхальное яичко

- 5.2 Агнец божий

- 5.3 Пасхи и куличи

- 5.4 Благодатный огонь

- 5.5 Пасхальное деревце

- 6 Святые отцы о Пасхе

- 6.1 Григорий Богослов

- 6.2 Другие авторы

- 7 Пасхальные традиции и обычаи в России

- 7.1 Освещение яиц и кулича

- 7.2 Христосование

- 7.3 Другие народные обычаи на Пасху

- 7.4 Праздничный стол на Пасху

- 7.5 Пасхальный крестный ход

- 7.6 Пасхальный звон

- 8 Традиции разных стран

- 9 Чего не следует делать в Светлое Христово Воскресенье?

- 10 Народные приметы на Пасху

Почему Пасха так называется?

Если 10 из 10 человек скажут о том, что им известно про значение Пасхи, а еще 7-8 даже назовут очередную дату торжества, то о происхождении самого слова знает едва ли половина. И в этом нет ничего страшного, потому что история главного праздника христиан стара как жизнь. Насчитывает она как минимум… 3400 лет.

Да, именно 3400, а не 2000, как можно было бы подумать на первый взгляд. Почему так? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны подойти к тому, как правильно называется праздник Пасхи и что он значит. А для этого следует ненадолго углубиться в историю.

Что означает слово «Песах»

Вообще этот день изначально начал праздноваться вовсе не христианами, а иудеями, которые в большинстве своем представлены еврейским народом. История эта началась примерно 3400 лет тому назад, когда практически вся нация был порабощена египтянами.

Изначально еврейские племена расселились в Египте, следуя за своим лидером Иосифом, который тоже был рабом, но благодаря своему таланту впоследствии стал правителем той страны. Прошло 3-4 века, и времена резко изменились.

Евреи значительно увеличились в численности, и фараон начал всерьез опасаться, что они погубят его страну. Поэтому было решено обратить народ в рабство, как и поступали практически со всеми чужаками в темные времена.

В порабощенном состоянии люди, как говорится, натерпелись всякого. Но однажды из их числа вышел лидер по имени Моисей, который объединил весь народ и вывел их из египетского рабства. Произошло это 14 нисана – весенний месяц по еврейскому календарю, который соответствует марту и апрелю.

Годовщину этого события евреи начали отмечать с первого же дня, причем традиция жива до сих пор. Более того – именно этот праздник является главным в современном Израиле, и в связи с этим выделяется практически целая неделя выходных. А называется он Песах, что в переводе с еврейского означает «прошел мимо».

Дело в том, что согласно преданию, в последнюю ночь перед бегством из Египта Господь повелел всем евреям обмазать косяки входной двери каждого дома кровью ягненка. В результате, когда Бог пошел по земле карать египтян, он обошел стороной все дома с этим знаком. Вот и получается, что Песах – это слово, которое буквально значит «обошел», а в художественном переводе значит «избавление», «спасение».

И это вполне пересекается с христианским представлением о празднике. Ведь Христос тоже избавил всех людей от греха и власти смерти. Он взял на себя все беззакония и принял смертную казнь, хотя на самом деле ни в чем не был виноват. Поэтому сегодня грех как бы «проходит мимо» всех верующих, которые в любой момент могут раскаяться в своих ошибках и попросить прощения у Бога.

Пасха или Паска — как говорить правильно?

В сельской местности, а иногда и в крупных городах Пасху также называют Паской. Под этим словом часто подразумевают праздничный кулич (где-то пасхальную выпечку называют еще «пасочки»), и реже – название самого торжества.

Подобное произношение имеет право на жизнь, но все же это не самый правильный вариант. Неслучайно во многих интернет-словарях его определяют как просторечный. Вероятнее всего, слово «Паска» произошло по принципу «глухого телефона»: кому-то звучание слова показалось правильным именно в таком варианте.

Поэтому правильнее всего говорить так, как и привыкло большинство людей: «Пасха».

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 3326

Источник: https://zavedeno.com/prazdniki/paskha/nazvanie-chto-eto-znachit.html

Упоминание Пасхи в Ветхом Завете

Термин имеет корни в еврейском слове «Песах», которое переводится «прошел мимо». Оно напоминает о том событии, когда Гнев Господа, уничтоживший всех первенцев в Египте, миновал дома евреев. В Ветхом Завете Пасха (Песах) отмечалась в память о том, что еврейский народ сумел уйти от египетского плена.

Слово «Пасха» берет свое начало от названия ветхозаветного праздника Песах

Спустя время название стало звучать как «писха» на арамейском наречии, а после вошло в греческий язык, латынь, французский, русский и т.д. Для соотечественников великий праздник христиан стал именоваться Пасхой. Постепенно значение названия несколько изменилось, — отныне оно истолковывалось как перерождение от земной смерти к жизни истинной.

Подобно тому как Господь вывел евреев из народа, верующий освобождался от оков греха через смерть и воскресение Мессии. Поэтому Пасха Ветхого Завета явилась прообразом Пасхи новозаветной.

Христос воскрес в годовщину иудейского Песаха. Евреи готовились отмечать празднование в честь исхода народа из Египта, но это грандиозное событие изменило ход истории религий. Спаситель восстал, а первой Сына Божьего увидела святая Магдалина. Два торжества, Песах и Пасха наложились друг на друга.

В православии праздник Пасхи установлен в честь воскресения Иисуса Христа

Однако евреи большее значение отдают именно Песаху, потому как этот праздник намного старше пасхальной традиции.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1417

Источник: http://molitva-info.ru/calendar/pochemu-pasha-tak-nazyvaetsya.html

Как рассчитать дату Пасхи?

Первые расчета даты Пасхи сделали ученые мужи, жившие в Египте. Они использовали свои глубокие знания солнечного и лунного календаря. На основе 19-летнего лунного и 28-летнего солнечного циклов создали Пасхалию — систему определения дня святого праздника.

Каждые 532 года происходит повторение круга Солнца и круга Луны. Этот период называют великим индиктионом, текущий, 15 по счету, начался в 1941 году. Для произведения подсчетов священнослужители используют таблицу Пасхалию 532.

Календарная дата празднования не постоянна. Она приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступившего во время дня весеннего равноденствия или после него. Христианская Пасха всегда празднуется на неделю позже иудейской. Это учитывают при расчете. Святой день приходится на весенние даты:

- по старому стилю с 22 марта по 25 апреля;

- по новому стилю с 4 апреля по 8 мая.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 899

Источник: https://allya.ru/prazdnik/pasha

«Христос Воскресе!» и другие поздравления с Пасхой на разных языках

Все мы знаем, что православные поздравляют друг друга так: «Христос воскресе!», на что непременно следует ответ: «Воистину воскресе!» После этого полагается трижды поцеловать собеседника в каждую щеку по очереди. Такое приветствие называется христосование.

Допускается и другой схожий вариант поздравления, согласно нормам современного русского языка: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!» Просто первая версия гораздо ближе к оригинальному церковному языку. Более того – мы до сих пор во многом живем по его канонам, хотя сами, возможно, и не обращаем внимания.

Например, молитва «Отче наш», где употребляется слово «Отче», а не «Отец». А вспомним знаменитую сказку Пушкина о золотой рыбке, где она обращалась к дедушке: «Ну что тебе надобно, Старче?»

Все дело в том, что долгое время в русском языке было не 6, а 7 падежей. И седьмой падеж именовался звательным. К этому падежу относили особые формы существительных вроде тех, что мы рассмотрели выше.

И опять же народную привычку изменить весьма трудно, ведь мы до сих пор говорим: «Господи», «сына», «доча» и т.п. В большинстве случаев это уже просторечные выражения, но, кажется, они будут существовать очень долго.

А теперь рассмотрим, как же приветствуют друг друга наши ближние и дальние соседи, когда поздравляют с великим праздником Пасхи:

| язык | приветствие | ответ |

| белорусский | Хрыстос уваскрос/ уваскрэс! | Сапраўды ўваскрос/ўваскрэс! |

| украинский | Хрыстос воскрэс! | Воистыну воскрэс! |

| чешский | Kristus je vzkříšen!

Kristus vstal z mrtvých / zmrtvýchvstal! |

Vskutku je vzкříšen!

Vpravdě vstal z mrtvých! Skutečně vstal! Opravdu zmrtvýchvstal! |

| немецкий | Christus (Der Herr) ist auferstanden! | Er ist wahrhaftig auferstanden! |

| английский | Christ is risen! | He is risen indeed!

Indeed, He is risen! Truly, He is risen! |

| французский | Christ est ressuscité! | En vérité/ Vraiment, Il est ressuscité ! |

| итальянский | Cristo è risorto! | È veramente risorto! |

В каждом случае слова приветствия и ответа переводятся точно так же, как и в нашем языке. Просто где-то ответы длиннее, где-то – короче. И это неслучайно, ведь что означает праздник Пасхи у христиан? Это день, когда воскрес Спаситель.

Поэтому в пасхальном приветствии отражается вся суть и священное значение этого торжества. В некотором смысле это подобно тому, как мы говорим: «С Новым годом! С новым счастьем!» То есть новый год – это пора добрых обновлений, а Пасха – это праздник, когда Христос восстал из мертвых и спас всех верующих от их грехов.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2521

Источник: https://zavedeno.com/prazdniki/paskha/nazvanie-chto-eto-znachit.html

Символы пасхи

У праздника есть символы, которые пришли из древности. Их появление связано с конкретными историческими событиями и преданиями.

Пасхальное яичко

Мария Магдалина принесла императору весть о воскрешении Христа. Яйцо она принесла в качестве обязательного подношения. Тиберий сказал, что скорее белая скорлупа станет красной, чем покойник оживет. После его слов яйцо окрасилось в цвет крови и стало символом Воскресения.

Агнец божий

В ночь 10-й казни Бог повелел готовить евреям ягненка. Его кровью поставить на дверных косяках отметины. Печеное мясо есть в кругу семьи. То, что не съели, сжечь до восхода солнца. Ангел, убивающий всех первенцев, не вошел в дома, отмеченные кровью ягнят. Дети евреев остались живы, а первенцы египтян все погибли. Во времена Ветхого Завета кровь агнца стала символом освобождения от смерти.

Пасхи и куличи

Пасху делают из сладкого творога. Придают ей форму усеченной пирамиды. Она символизирует гроб Господень. Ее украшают изображениями копья, креста и буквами «ХВ», что означает Христос Воскресе. Творожную пасху со времен Нового Завета ставят на стол вместо пасхального агнца. Она символизирует то, что вместе с Ветхим заветом ушли традиции кровавых жертвоприношений на пасху.

Кулич это высокий, круглый хлеб, выпекаемый из сладкого дрожжевого теста, сверху облитый белой глазурью. В него добавляют изюм, цукаты, орехи. Он олицетворяет хлеб, который Христос делил со своими учениками в ночь перед казнью, переход от Ветхого Завета к Новому. Пасхальный кулич говорит о том, что двери дома открыты для Спасителя.

Благодатный огонь

Во время пасхальной службы в храмах рядом с алтарем ставят большую свечу. Она — символ Христа, а ее огонь символизирует его воскрешение. После окончания праздничной службы и обряда освящения пасхальной пищи от благодатного огня верующие зажигают свечи. Несут их в свои дома. Это действие — знак духовного очищения и принятия жертвы Христа.

Пасхальное деревце

Наряжать на Пасху деревья, растущие на улице, было принято в Европе. В России яблоками, сладостями и искусственными цветками наряжали вербу и возили ее в санях во главе праздничного шествия. После его окончания ветки раздавали народу. Ими украшали дома. Сейчас обычай наряжать пасхальное дерево возродился.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 2244

Источник: https://allya.ru/prazdnik/pasha

Святые отцы о Пасхе

Из богословских трудов Святых отцов верующие узнают об истории возникновения праздника, его канонах. Проповедование Воскресения Христова имеет огромное значение.

Григорий Богослов

Годы жизни святителя (326-389) пришлись на период становления христианства. В 26 лет он принял крещение и посвятил свою жизнь служению Богу и людям, истово боролся со сторонниками арианства.

В последние годы жизни написал лучшее из своих богословских творений (Слово 45) — На Святую Пасху. В нем он трактует Светлый праздник как главное событие церковного года. Ставит его на один уровень с Крещением Господним. В своих трудах он проводит аналогию символов Ветхозаветной и Новозаветной Пасхи, отождествляет переход от одного Завета к другому как восхождение с земли на небо.

Другие авторы

В русской культуре был широко распространен жанр пасхального рассказа. О том, как Христос сошел на землю после воскрешения, писали:

- М. Е. Салтыков-Щедрин — «Христова ночь»;

- В. А. Никифоров-Волгин — «Канун Пасхи», «Светлая заутреня», другие произведения;

- Н. Гоголь — «Светлое воскресение»;

- И. Потапенко — «Три Пасхи».

Все литературные произведения говорят о победе добра, милосердия, возможности внутреннего, духовного перерождения.

О христианском празднике повествуют в своих трудах Святые Отцы:

- Мелитон Сарадийский — «Слово о Пасхе»;

- Иларион — «Пасха нетленная»;

- Федор Студит — «О Пасхе»;

- Григорий Нисский — «Слова на Святую Пасху».

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1425

Источник: https://allya.ru/prazdnik/pasha

Пасхальные традиции и обычаи в России

Пасху в России всегда считали днем великой радости. С ее празднованием связаны ритуалы, обряды.

Освещение яиц и кулича

В Великую субботу и утром в Пасхальное Воскресенье в храмах святят продукты. Идя на праздничную службу, верующие кладут в корзину кулич и несколько крашенок. Освященной едой разговляются после Великого поста, крашеные яйца принято раздавать как милостыню.

Христосование

В Светлое Воскресенье принято гулять и ходить в гости. При встрече дарят писанки. Дарящий произносит пасхальное приветствие — «Христос Воскресе!». Принимающий подарок отвечает «Воистину Воскресе!». После этого христосуются — целуются троекратно.

Другие народные обычаи на Пасху

На Пасху народ катал «крашенки» по специальным лоточкам с желобами. Игроки поочередно скатывали яйца. Победителем считался тот, чье яйцо оставалось целым. Битую писанку он забирал в качестве добычи.

Праздничный стол на Пасху

Подготовка праздничного стола длится несколько дней. В Чистый четверг и Страстную субботу пекут куличи, варят и раскрашивают яйца. В Светлое Воскресенье на стол ставят не менее 40 блюд по числу дней Великого Поста.

Пасхальный крестный ход

Во главе крестного хода идет священнослужитель, несущий крест. Начинается шествие незадолго до 00:00 часов в ночь с субботы на Светлое Воскресенье. Верующие трижды обходят храм. Двери в него закрыты. Это символично. Христос воскрес на 3-е сутки.

После того как шествие в третий раз останавливается перед дверями и оглашается весть о воскрешении Спасителя, двери распахиваются. Верующие входят в храм, начинается торжественная служба.

Пасхальный звон

В колокола на Пасху и все дни Светлой седмицы может звонить любой верующий. Для этого в храмах выделяют определенное время после окончания утреннего богослужения или до начала вечерней службы.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1814

Источник: https://allya.ru/prazdnik/pasha

Традиции разных стран

В каждой европейской стране Светлый христианский праздник имеет свои традиции. В Австрии устраивают пасхальные базары, на которых продают фигурки библейских персонажей, выполненные из воска, яйца и зайцев.

В Италии, соблюдая традиции православия, отмечают Светлое Воскресенье в кругу семьи.

Праздничные столы ломятся от неаполитанских пирогов (казатьелло), сладких лепешек, жареных ягнят. В Испании во время Страстной недели устраивают шествия кающихся грешников. Лиц людей не видно, они надевают колпаки с прорезями для глаз.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 550

Источник: https://allya.ru/prazdnik/pasha

Чего не следует делать в Светлое Христово Воскресенье?

В день празднования нельзя заниматься хозяйственными делами, которые можно выполнить позднее:

- стирать;

- шить, вышивать, вязать;

- заниматься уборкой;

- работать с землей и растениями в саду, огороде.

Главный пасхальный запрет касается взаимоотношений между людьми. На Пасху нельзя создавать конфликтные ситуации, ругаться. Лень в Светлое Воскресение считается грехом. День нужно посвятить посещению пожилых родственников, близких друзей и знакомых.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 499

Источник: https://allya.ru/prazdnik/pasha

Народные приметы на Пасху

Чтобы выйти замуж, девушка в Чистый четверг должна умыться, вытереться новым полотенцем. В субботу положить его в пасхальную корзину и сносить на освящение. Продукты и рушник раздать нищим.

В чистый день Страстной седмицы заготавливают четверговую соль. Она помогает от порчи, болезни. Ее насыпают в холщевый мешочек, греют 10 минут в теплой духовке, святят в храме. Соль сохраняет магические свойства в течение года. Смысл Светлого праздника Пасхи в разрешении смерти и умерщвлении ада. Об этом говорится в Огласительном слове (св. Иоанн Златоуст), его читают за Пасхальной Литургией.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 635

Источник: https://allya.ru/prazdnik/pasha

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 15598

Количество использованных доноров: 3

Информация по каждому донору:

- https://zavedeno.com/prazdniki/paskha/nazvanie-chto-eto-znachit.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 5847 (37%)

- http://molitva-info.ru/calendar/pochemu-pasha-tak-nazyvaetsya.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1685 (11%)

- https://allya.ru/prazdnik/pasha: использовано 7 блоков из 10, кол-во символов 8066 (52%)

|

Поделитесь в соц.сетях: |

Оцените статью:

|

См. также раздел «ПАСХА».

Юрий Рубан

В книге даётся краткое изложение истории христианской Пасхи, раскрывается её внутренний смысл и ретроспективная связь с одноименным еврейским праздником. Описание православной пасхальной службы сопровождается переводом наиболее значимых богослужебных текстов на русский язык и их комментариями, продолжением которых является краткий словарь церковно-богослужебной терминологии. Изъясняется содержание важнейших пасхальных обрядов и обычаев. Помещённые в Приложении материалы способствуют более осмысленному восприятию не только Пасхального богослужения. Издание адресовано всем желающим уяснить подлинный смысл праздника Пасхи в богословском и культурологическом аспектах.

Оглавление

- Предисловие. Пасха или Христово Воскресение?

- От Пасхи земной к Пасхе небесной

- Прообразы: «Пасха земная»

- Исполнение: «Пасха небесная»

- Как мы были спасены?

- От смерти к Воскресению

- Богослужения Страстной седмицы

- Блаженны не видевшие и уверовавшие

- «По прошествии субботы…»

- «Спасительная ночь»: Последние великопостные аккорды. Крестный ход

- Пасхальная Заутреня

- Огласительное Слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста

- Часы Святой Пасхи

- Божественная Литургия

- Апостольское чтение

- Евангельское чтение

- Пасхальная Вечерня

- Евангельское чтение

- Светлая седмица. Пасхальные обряды и обычаи

- Заключение. Пасха – праздник сорокадневный

- Приложения

- Канон на Пасху святого Иоанна Дамаскина

- Проповедь архимандрита Ианнуария (Ивлиева) на Пасхальное апостольское чтение

- Православный Пасхальный цикл 2017 года

- О термине завет в русской богословской традиции: смысл и орфография

- Поэтическая страничка

- Словарь-глоссарий

- Примечания

- Источники и литература

- Сокращения названий Библейских книг

Предисловие. Пасха или Христово Воскресение?

Урок в одной «Православной гимназии». Желая выявить уровень знаний детей, спрашиваю: «Как праздновали Пасху Христос и апостолы?» – Отличник вскидывает руку: «Они ели куличи и крашеные яйца»! Резонно! Возразить на это нечего! А как взрослые?

Пасхальное ночное розговенье в одном храме. Действительно, едим яйца и куличи (и не только). «Вдруг» одному уже немолодому певчему приходит в голову важная мысль, и он растерянно обращается к священнику (с богословским образованием). «Батюшка! Вот мы всё поём и поём «Христос воскресе!», а праздник называем «Пасхой»! Так ведь и евреи Пасху празднуют, а во Христа вовсе не веруют! Почему так?!» – Священник задумался, стал перебирать в голове обрывки семинарских знаний, да так и не смог сказать ничего вразумительного!

Это не исключение: то, что мы с детства воспринимаем на бытовом уровне, как некий красивый обряд, кажется нам само собой разумеющимся и не требующим изучения.

Давайте же устроим себе «пасхальный урок» и спросим: какие ассоциации рождает в нашем сознании долгожданное пасхальное приветствие Христос воскресе! – Воистину воскресе!

Крестный ход со свечами под огромным куполом ночного неба, – не задумываясь, ответит каждый, – красные ризы священно- и церковнослужителей, радостное пение, взаимные приветствия и лобызания, дарующие счастливую возможность поцеловать понравившуюся тебе девушку. На домашнем столе появляются знакомые с детства кушанья – красные и затейливо расписанные яйца, румяные куличи с крапинками изюма, пахнущие ванилью творожные пасхи, освящённые накануне заботливой бабушкой.

Да, но ведь это – лишь внешняя атрибутика праздника, – возразит вдумчивый читатель. – Мне же хочется знать, почему величайшее христианское торжество Светлого Христова Воскресения именуется обычно еврейским словом Пасха? Ведь так называется ветхозаветный праздник, установленный ещё за тринадцать веков до Рождества Христова, и смысл его совсем иной. Для правоверных иудеев Мессия (Христос) ещё не пришел! Какова же в таком случае связь между еврейской и христианской Пасхой?

Почему Спаситель мира, от дня Рождения Которого человечество отсчитывает Новую эру, должен был непременно умереть и воскреснуть, притом умереть позорной – «рабской смертью», как римляне называли распятие? Почему Бог предал Своего Сына на оплевание, заушение и поругание неблагодарной черни и грубых солдат? Разве нельзя было установить Новый Союз (Завет) с людьми по-иному? Как соотносятся с этим одновременно страшным и радостным событием милые пасхальные традиции: крашеные яйца и куличи, ставшие для многих едва ли не главным содержанием праздника Пасхи? Какова символика нашего пасхального богослужения и праздничных обрядов? Что означает ночной Крестный ход? Почему Пасхальная служба начинается на улице? Как пели пасхальный тропарь в Древней Руси? Почему во всю Светлую седмицу не читается Псалтирь? Какое отношение к Воскресению Христову имеют красные яйца и куличи? Почему нет земных поклонов? Как долго можно приветствовать друг друга возгласом Христос воскресе! Наконец, что такое «Пасхальный цикл»: когда он начинается и когда завершается?

Попытаемся кратко и доступно ответить на эти обязательные для каждого образованного человека вопросы, сохраняющие, несмотря на наличие бесчисленных книг и брошюр, свою актуальность.. Автор старался соблюсти посильное равновесие между историко-богословской точностью и популярностью изложения весьма непростых тем.

Для облегчения восприятия основного текста (доступного, как показывает опыт предыдущих изданий, широкому кругу читателей) комментарии вынесены за основной текст и в раздел Приложение. Важнейшие термины и понятия достаточно подробно изъясняются в особом словаре-глоссарии. Этот материал предназначен в первую очередь преподавателям и студентам, но также и всем любознательным читателям, стремящимся расширить свои знания о знакомых, казалось бы, с детства предметах.

Большая часть библиографических ссылок даётся в основном тексте в прямоугольных скобках в соответствии с нумерацией использованных источников и литературы.

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному редактору и старому другу профессору архимандриту Ианнуарию (Ивлиеву), общение с которым расширило для него горизонты не только библейского богословия. Особая благодарность литературному редактору Антону Викторовичу Вознесенскому, потомку наших славных академических профессоров XIX столетия. Сугубая благодарность моей бывшей студентке Марии Борисовне Наниевой (ныне сотруднице библиотеки СПбПДАиС), чьи скрупулёзные библиографические разыскания помогли создать корректную базу для выводов и обобщений.

Last but not least, как говорят англичане: столь же искреннюю признательность хочу выразить настоятелю нашего Скорбященского храма протоиерею Вячеславу Харинову, без заинтересованной поддержки которого работа не была бы доведена до завершения.

Не называя больше имён – отнюдь не из недостатка уважения! – хочу поблагодарить всех «доброхотов» (термин Ал. Солженицына), приложившим руку (или хотя бы перст) к рождению моей скромной книги в типографии, и с удовольствием восприму конструктивные предложения для её переиздания в обозримом историческом будущем.

Читатели могут направлять автору свои замечания и пожелания по электронной почте mm@bcex.ru или по адресу:

Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 191123. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 35а.

Ю. Рубан

Санкт-Петербург, март 2014 г.

* * *

Помещаемый ныне на сайте «Азбука веры» текст электронного варианта книги заново пересмотрен и в ряде случаев дополнен. Поэтому условно можно говорить о её четвёртом издании.

Иподиакон Георгий Новгородский

Во Граде Святого Петра,

16 ἀπριλίου 7524 ἀπὸ τοῦ κόσμου, ἀπὸ τοῦ Άδάμ, 9-й год индикта,

29.IV.2016 ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi

Страстная Пятница

От Пасхи земной к Пасхе Небесной

Прообразы: «Пасха земная»[1]

«Наблюдай месяц авив (нисан),

и совершай Пасху Господу, Богу твоему,

потому что в месяце авиве вывел тебя Господь,

Бог твой, из Египта ночью» (Втор.16:1)

Постарайтесь хотя бы перелистать первые главы библейской книги Исход, и вас наверняка поразят исполненные эпического величия события, в память которых и был установлен этот главный праздник еврейского календаря. Она рассказывает о четырёхвековом периоде египетского рабства, в котором пребывал угнетаемый фараонами еврейский народ, и чудесной драме его освобождения. Девять наказаний («казней египетских») обрушил на страну пророк Моисей, наделённый от Бога особыми полномочиями, но жестокое сердце фараона, не желавшего лишаться рабов, возводивших ему новые города, заставила смягчиться лишь десятая. Ей стало поражение египетских первенцев, вслед за которым и последовало заранее организованное бегство – исход из Дома рабства. Ночью, в ожидании начала исхода, израильтяне совершают первую пасхальную трапезу. Глава каждой семьи, заклав однолетнего агнца (ягнёнка или козленка), помазывает его кровью дверные косяки (Исх.12:7), а само запечённое на огне животное съедается, но так, чтобы не были сломаны его кости.

«Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня. А Я в эту самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я – Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь; и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую» (Исх.12:11-13).

Так в первое весеннее полнолуние (в ночь с 14/15 месяца авива, или нисана) во второй половине XIII века до Рождества Христова совершился исход из Египта, ставший важнейшим событием ветхозаветной истории. А Пасха, совпавшая с избавлением, стала ежегодным праздником – воспоминанием об исходе. Само же название «Пасха» (евр. песах – «прохождение», «избавление») указывает на тот драматический момент ночи («10-ю казнь»), когда поражавший Египет Господь (Его Ангел), видя кровь пасхального агнца на дверных косяках еврейских домов, проходил мимо и щадил первенцев израильских (Исх.12:13). Как говорит святитель Иоанн Златоуст, «наименование праздника, изъяснённое правильно, – «пасха» – в переводе «прохождение» – обозначает именно то, что губитель, умерщвляя первенцев египетских, миновал дома евреев» [22. С. 69].

Исторический характер еврейской Пасхи подчеркивается особыми молитвами и рассказом о её событиях, а также ритуальной трапезой, состоящей из мяса агнца, горьких трав и сладкого салата, что символизирует горечь египетского рабства и сладость обретенной свободы, а пресный хлеб напоминает о спешных сборах (тесто не успело закиснуть). Сопровождают пасхальную домашнюю трапезу четыре чаши вина.

Все совершающие Пасху должны чувствовать себя, как и их праотцы, всё ещё рабами, лишь собравшимися в путь странниками, на что указывало вкушение ритуальных блюд стоя (Исх.12:11). Но, поселившись в Земле обетованной, евреи нарушили это древнее предписание – за трапезой стали возлежать и «есть пасху» подчёркнуто неспешно в ознаменование приобретённой свободы.

Итак, в библейские времена слово «пасха» употреблялось в следующих основных значениях: 1) сам праздник, а иногда и примыкающая к нему неделя опресноков, 2) пасхальный агнец, 3) все жертвы, закалаемые 14 нисана. (См.: [49]).

Ночь исхода стала вторым рождением народа, началом его самостоятельной истории. Окончательное же спасение мира и победу над духовным рабством совершит в будущем Божий Помазанник[2] из рода царя Давида – Мессия, или, по-гречески, – Христос. Так сначала именовались все библейские «помазанники-цари», а вопрос о том, кто в их ряду станет Последним и Единственным, оставался открытым. Поэтому каждую пасхальную ночь израильтяне ждали явления Мессии.

Исполнение: «Пасха небесная

«Всем сердцем желал Я вкушать эту пасху вместе с вами

прежде Моих страданий! Говорю ведь вам, больше не вкушать Мне её,

пока не свершится она в Царстве Божием» (Лк.22:15-16)

Действительно, Мессия-Христос, пришедший ради избавления всех людей от духовного «рабства египетского», принимает участие в иудейской «Пасхе ожидания». Он завершает её исполнением заложенного в ней Божественного замысла, – и тем самым её упраздняет.

«Совершившееся и временное, как прообраз и подобие вечного, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – было заранее установлено с целью запечатлеть истину, которая воссияла сегодня. А когда истина явилась, то образ стал не нужен, подобно тому, как, с появлением царя среди своего народа, никто не пожелает, оставив самого живого царя, кланяться его изображению. Отсюда очевидно, насколько прообраз меркнет пред истиной» [22. С. 68].

Одновременно кардинально меняется характер взаимоотношений Бога и человека: выполнивший своё предназначение временный Союз Бога с одним народом становится «ветхим» («устаревшим»), и Христос заменяет его Новым – и вечным! – Союзом-Заветом со всем человечеством. Во время Своей последней Пасхи на Тайной вечере Иисус Христос произносит слова и совершает действия, меняющие смысл праздника. Он Сам занимает место пасхальной жертвы, и ветхая Пасха становится Пасхой нового Агнца, закланного ради очищения людей единожды и навсегда. Христос учреждает новую пасхальную трапезу – таинство Евхаристии (Благодарения) – и говорит ученикам о Своей близкой смерти как о пасхальном жертвоприношении, в котором Он – Новый Агнец, закланный «от создания мира». Вскоре Христос спустится в мрачный Шеол (Аид) и вместе со всеми ожидавшими Его там людьми совершит великий Исход из царства смерти в сияющее Царство Своего Отца. (Вспомним сюжет иконы Воскресения.) Неудивительно, что в ритуале ветхозаветной Пасхи обнаруживаются основные прообразы Голгофской жертвы.

Пасхальный агнец (ягненок) евреев был «без порока, мужеского пола» (Исх.12:5) и приносился в жертву во второй половине дня 14-го нисана. Именно в это время последовала крестная смерть Спасителя. Казнённых следовало похоронить непременно до наступления праздничной пасхальной ночи, – отмечает евангелист Иоанн, – поэтому римские воины, чтобы ускорить их смерть, перебили ноги двум разбойникам, распятым вместе с Господом (Ин.19:31-32). «Но, подойдя к Иисусу, – пишет он далее, – они увидели, что Он уже умер, и не перебили Ему голеней, но один из воинов копьём пронзил Ему бок, и вышла тотчас кровь и вода. Ведь это случилось во исполнение (слов) Писания: «Кость Его да не сокрушится» (Исх.12:46). И ещё в другом месте Писания сказано: «Будут смотреть на того, Кого они пронзили» (Зах.12:10)» (Ин.19:33-34, 36-37). При этом и само приготовление пасхального агнца было прообразом крестной смерти Спасителя: животное «распинали» на двух крестообразно соединенных кольях, один из которых проходил вдоль хребта, а к другому привязывались передние ноги.

Эта глубочайшая взаимосвязь ветхой и новой Пасхи (подробнее см.: [14]), их сосредоточенность (упразднение одной и начало другой) в лице Иисуса Христа объясняют, почему праздник Его Воскресения сохраняет и ветхозаветное название Пасха. «Пасха наша – принесённый в жертву Христос», – говорит апостол Павел (1Кор.5:7). Так в новой Пасхе произошло окончательное завершение Божественного замысла о восстановлении падшего («ветхого») человека в его первоначальном, «райском», достоинстве – его спасение. «Ветхая Пасха празднуется из-за спасения кратковременной жизни иудейских первенцев, а новая Пасха – из-за дарования вечной жизни всем людям», – с блестящим риторическим лаконизмом определяет соотношение этих двух торжеств Ветхого и Нового Завета святой Иоанн Златоуст [22. С. 68].

В другом Слове великий проповедник объясняет переход от временного к вечному спасению: «Смерть первенцев проходила мимо тех, кто приносил в жертву прообразовательного агнца и помазывал его кровью притолоки дверей. А нас совершенно не касается смерть, проникшая в мир с первозданным человеком, ибо она бессильна держать в своей власти того, кто принял жертвенную кровь Агнца Божественного, твёрдо веруя в её спасительную силу» [24. C. 83–84]. Тогда смерть проходила мимо отмеченных кровью агнца еврейских домов, даруя их обитателям временную жизнь, теперь же, видя символ крови Спасителя в христианских храмах и домах, она в ужасе бежит прочь, не в силах удержать получивших залог Вечности!

Как мы были спасены?

«Поистине священна и достойна всяческого торжества

эта спасительная и светозарная ночь,

предвозвестница светоносного Дня Воскресения…»

(из Пасхального богослужения)

Мы называем пасхальную ночь спасительной, а нашего Господа – Спасителем. Что же такое «спасение» на языке христианского богословия? (Подглавка основана на статье: [62. C. 339–340]).

Спасение (греч. сотериа, сотириа[3], лат. salus) – это идеальное состояние верующего, характеризующееся избавлением от зла – как зла морального («порабощенности греху», – Рим.7:14), так и зла физического (страдания и самой смерти). Спасение является конечной целью религиозных усилий человека и высшим даром со стороны Бога.

Идея спасения в ветхозаветные времена сначала вполне вещественна: это прежде всего освобождение от египетского рабства, о чём каждый год напоминает праздник Пасхи, возвращение из Вавилонского плена (538 г. до н. э.) и восстановление Иерусалимского храма; а в частной жизни – долголетие, многодетность и удача. Одновременно нарастают нравственные условия спасения: это «мир» и «справедливость» (Ис.2:9 и сл.). Поскольку спасение целостно и обнимает всё бытие человека, оно не может ограничиться лишь сферой земной жизни, но требует для себя веры в загробную жизнь и воскресение, веры в «будущий мир», где оно завершится. Эту веру выразили библейские авторы времени Маккавейского восстания (середина II в. до н. э.). Они впервые со всей определённостью возвестили веру в воскресение мёртвых и нравственное воздаяние за совершённые на земле поступки (Дан.12:2-3; 2Макк.7:9 сл.; 14:16). Такое целостное спасение – свободный дар Бога, Который, в Своей единственности, уже не просто Бог, могущий иногда, по Своему произволению, сообщить кому-либо спасение, но Он Сам по Своей сущности – Спаситель для всех верующих в Него (Пс.26:1-2, 50:16, 78:9; Сир.51:1).

Всеобъемлющее спасение не могло быть достигнуто в истории древнего («ветхого») Союза-Завета, заключенного Богом с одним народом и имевшего характер временный и подготовительный. Мы помним, что смысл призвания Авраама, «отца верующих», определяется тем, что некогда в нём «благословятся все племена земные» (Быт.12:3). Он и его будущий народ избираются как представители всего человечества, единого по крови и отношению к нему Бога, избираются на служение всему человечеству. К несчастью, большинство потомков Авраама переосмыслили это временное избранничество в плане некоей «вечной» национальной исключительности, и это определило катастрофу Древнего Израиля (см.: Мф.3:7-10, 8:10-12; Лк.19:41-44 и др.).

При наступлении «полноты времен» (Гал.4:4) он сменяется Новым Союзом со всем человечеством и на все времена. Ранее Бог подготавливал и через пророков возвещал, теперь же совершил спасительное для всех воплощение Своего Сына. «Сына родит Она, – говорит ангел Иосифу, – и ты наречёшь Ему имя – Иисус, потому что Он спасёт народ Свой от грехов их» (Мф.1:21). Неудивительно, что синонимом Его личного имени Иисус (греческая передача евр. Йешуа – «Бог спасает») и как бы вторым именем становится слово Спаситель (греч. Сотэр, Сотир, слав. Спасъ). Учитывая основное значение греческого слова сотериа, термин Спаситель следует перевести как Целитель или Врач! Отсюда – и «медицинские термины», употребляющиеся для обозначения совершённого Господом спасения людей («уврачевать», «исцелить»). Это не случайно и глубоко знаменательно.

Православное богословие рассматривает приход Бога в мир людей как искупительное средство врачевания от пагубных последствий грехопадения. «Если кто-либо из неверных вопросит тебя: «Для чего был распят Христос?», – то ответь ему: «Дабы распять диавола». А если скажет тебе: «Зачем Господь был повешен на древе?», – то скажи: «Дабы изгнать грех, проникший в рай через древо». Человеколюбец Иисус восхотел уврачевать Своё создание и для нас претерпеть всё, дабы избавить нас от осуждения», образно поясняет св. Иоанн Златоуст [23. C. 61].

Своими собственными силами человек не мог преодолеть глубочайшее отчуждение от Бога, потому что страшный удар (грехопадение) расколол его естество сверху донизу – от высшего сознания до телесной природы. Сохранив в себе, как основу своего существа, образ Божий, человек утратил способность осуществить в себе подобие Божие. Поразившая человечество болезнь оказалась смертельной: накапливающееся в мире зло вело его к окончательной деградации и гибели. Теперь исцеление и спасение заражённых грехом потомков Адама означало по существу новое творение человека.

«Спасением одинаково не могло почитаться ни полное уничтожение ветхого Адама (например, во время всемирного потопа), ни создание нового человечества, никакой связи с этим старым не имеющего, – пишет известный православный мыслитель прот. Сергий Булгаков. – Должно быть спасено именно это человечество, ветхий Адам, притом само, ибо только это совместимо с его свободой, но и не само, ибо самоспасение превышает его силы. Поэтому спасителем человечества мог явиться только человек, и притом в онтологическом своём естестве резюмирующий в себе всю природу человека, иначе говоря, Перво-Адам, самый корень человеческого древа» [8. С. 342].

Это новое творение человека совершилось через крестный подвиг Сына Божия, восприявшего в Себя всю полноту психофизической природы человека и ставшего Вторым Адамом. Только Он имел силы восстановить в первоначальном достоинстве природу Первого Адама (т. е. всего человечества). Умерев плотью, Он умертвил с Собой и всю ветхозаветную (смертельно больную) человеческую природу. Главное же – было умерщвлено и само «жало смерти», то есть грех (1Кор.15:56), «ибо умерший освободился от греха» (Рим.6:7).

Воскреснув затем в той же реальной плоти (Лк.24:39), Он совоскресил с Собой к новой жизни и всю человеческую природу, неподвластную более тлению смерти, потому что сам источник смертельной «инфекции» – Адамов грех – истлел в могиле. Не отдельным избранникам, не касте презревших мир аскетов, но самому человеческому естеству была дарована потенциальная способность к просветлению и бесконечному богоуподоблению, что именуется греческим словом тэосис – «обожение». Именно это имеет в виду первый христианский ученый богослов, апостол Павел, говоря о так называемом предопределении. Апостол «имеет в виду только спасаемых (Рим.8:29-30; Еф.1:5, 11), но отнюдь не погибающих. Никогда и нигде он не говорит о предопределении к погибели. Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4), и предопределение ко спасению следует понимать как выражение непреклонной воли Божией сделать всё необходимое для спасения тех, кто хорошо пользуется своей свободной волей» [11. C. 46].

После вознесения Иисуса Христа новая человеческая природа (через нерасторжимую связь со Вторым Лицом Святой Троицы) оказывается воспринятой в глубины внутрибожественной жизни. «Человека, стоявшего так низко, после того, как он перескочил все эти [ступени], Иисус Христос посадил на небесах, на троне. Того, который был ниже камней, поставил выше ангелов, архангелов, престолов, господств», – так говорит о состоянии нашей новой природы святитель Иоанн Златоуст [25. C. 79]. Перспектива человеческой участи уходит вверх и в бесконечность, которая скрывается и раскрывается в Боге: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи; но ещё не открылось, что будем!» – в восторге восклицает апостол Иоанн Богослов (1 Ин.3:2). (К этим словам «достаточно известных» христианских богословов следовало бы прислушаться скептикам, с мазохистским унынием твердящим о нашей перспективе, уходящей вниз – к скорому «концу света». Очевидно, Христос, у Которого так и «не хватило» сил совершить исцеление человека и всего космоса, «напрасно умер»? (Гал.2:21)).

Этот положительный аспект идеи спасения лежит в основе динамичной христианской цивилизации, стремящейся создать предельно возможные условия для свободного развития постоянно совершенствующихся социальных институтов и конкретной личности. В конечном итоге, этим определяется понятие религиозного и культурного «прогресса» (то есть «движения вперёд»), понимаемого как непрекращающийся диалог между Богом и спасённым Им человечеством, как стремление Церкви и каждого христианина, живущего не «по закону», а «по благодати», понять своё назначение в этом многополярном мире на каждом новом историческом этапе.

От смерти к Воскресению

Богослужения Страстной седмицы

«О, неразумные и медлительные сердцем,

чтобы поверить всему, что возвещали пророки!

Разве не так надлежало Христу претерпеть страдания,

а затем войти в славу Свою?»

(Лк.24:25-26)

Ранняя весна 30 года от Рождества Христова (разумеется, люди не подозревают, что уже живут в Новой эре!). Каждый год с дополнительным отрядом легионеров в Иерусалим в это время прибывает префект Иудеи Понтий Пилат, чтобы наблюдать за мятежными подданными. От своих советников он знает, что именно к Пасхе евреи ждут «пришествия» своего Мессии-Освободителя, и небезосновательно опасается националистических волнений[4].

Действительно, скоро еврейская Пасха, и за шесть дней до неё Христос направляется к городским воротам, словно бы желая воссесть на принадлежащий Ему царский престол. При этом Он впервые позволяет называть Себя Царём. Это – последняя попытка обратить людей от политических заблуждений, указав истинный характер своего Царства «не от мира сего». Поэтому под Иисусом не боевой конь, но кроткий осел, символизирующий мир[5]. А люди размахивают пальмовыми ветвями и кричат осанна! («спасай нас!»). Они ждут, что Он явит божественную силу, ненавистные римские оккупанты будут уничтожены – и придёт вечное Мессианское Царство. Но Христос не будет истреблять римские легионы или даже «мирным путём» изменять политическое устройство мира. Это бессмысленно, если нет обновления нравственного. Подобные попытки оборачиваются ещё бо́льшей бедой. Пройдет четыре дня, и неверные ученики в страхе разбегутся из ночного Гефсиманского сада, оставив связанного Учителя в руках стражи; а толпа, ныне приветствующая Мессию восторженными криками, будет в озлоблении вопить: «Распни, распни Его!» Он обманет её надежды…

С понедельника после праздника Входа Господня в Иерусалим церковный календарь открывает череду печальных и торжественных дней, именуемых по-славянски «Страстно́й седми́цей», то есть «Неделей страданий» Иисуса Христа. За каждым из дней закреплено воспоминание и богослужебное воспроизведение определённых событий евангельской истории. Чтения и песнопения ведут христиан по следам Господа, грядущего на вольную смерть.

Страстной Понедельник. Близкие страдания и смерть Спасителя символизируются повествованием о жизни ветхозаветного праведника Иосифа Прекрасного, проданного своими завистливыми братьями в Египет за двадцать сребреников (Быт.37 гл.). В евангельской притче о бесплодной смоковнице, не принесшей плода, а потому про́клятой, изображается гибельность пути духовной лености. Тему продолжает притча о злых виноградарях, которые должны понести заслуженное наказание (Мф.21:18-46). Об этой страшной каре, которая положит конец библейскому Израилю, так и не понявшему смысл своего пути в дарованной ему Богом Священной истории, говорит скорбное пророчество Господа о близком разрушении Иерусалима (Мф.23:37-24:35).

В Страстной Вторник Господь призывает нас к постоянному бодрствованию и приумножению своих дарований, поясняя это притчами о десяти девах (мудрых и неразумных) и о талантах (в прямом и переносном смысле), которые даны нам вовсе не для того, чтобы зарывать их в землю. Иначе нет оправдания на Страшном суде (Мф.24:36-26:2).

Между тем, «оставалось два дня до Пасхи и праздника Опресноков. И стали первосвященники и книжники искать, какой бы хитростью схватить Его и убить. «Но только не в праздник! – говорили они, – пусть не будет смуты в народе». Тогда Иуда Искариот, один из Двенадцати, пошел к первосвященникам, чтобы предать им Иисуса. А они, выслушав его, обрадовались и обещали дать ему денег. И он стал искать удобного случая выдать Его» (Мк.14:1-2, 10-11).

Приближается трагическая развязка, и смысловым центром Страстной Среды становятся два взаимно противоположных по смыслу события: покаяние грешной женщины, благодарно возлившей драгоценное миро на ноги Иисусовы, и трагический замысел Иуды, предложившего властям помочь тайно арестовать своего Учителя за тридцать сребреников (Мф.26:6-16).

Прошло уже четыре дня после Входа Господня в Иерусалим. «Днём Иисус учил в Храме, а с наступлением вечера уходил и проводил ночь на горе, что зовется Ма́сличной (Елеонской). А весь народ с раннего утра приходил в Храм, чтобы послушать Его», – пишет евангелист Лука (Лк.21:37-38).

Мы знаем, что люди ждали от Иисуса чуда, – какого-то явного сигнала к началу антиримского восстания, и именно этого больше всего боялись вожди народа. Все они были утверждены в своих должностях римскими оккупационными властями и отвечали за политическое спокойствие в Иудее. Теперь они уверены, что им удастся без шума арестовать опасного для них галилейского Учителя, объявившего себя Мессией. Он будет вкушать пасху на день раньше[6], и завершит праздник ночной молитвой в безлюдном Гефсиманском саду. Такой случай покончить со «смутьяном» больше не представится. Медлить нельзя.

Всё это иудейская администрация узнала от одного из ближайших к Иисусу людей, быть может, лучше других понимавшего Своего Учителя. Когда он увидит, что события развиваются не по его сценарию, то в отчаянии покончит с собой, не дожидаясь даже вынесения Ему смертного приговора. Наделённый равным с другими учениками даром апостольства, Иуда не был туповатым скрягой, как его изображают наивные живописцы (сидящим у выхода с денежным мешком, который он сейчас потащит в банк), и не деньги подвигли его на предательство (но это – особая тема).

Наступает Страстной (или Великий) Четверг.