#1

Слой 3-min.png

Рубо Ф.А.

Панорама «Бородино». Фрагмент

#3

На высотах южнее деревни Семёновское построились в каре Лейб-Гвардии Измайловский и Литовский полки. Каре — боевой порядок пехотных частей, построенных в виде квадрата или прямоугольника лицом на все четыре стороны. Очень эффективен при отражении пехотой кавалерийских атак, при условии дисциплины и стойкости солдат. А вот этих качеств русским гвардейцам было — не занимать.

#30

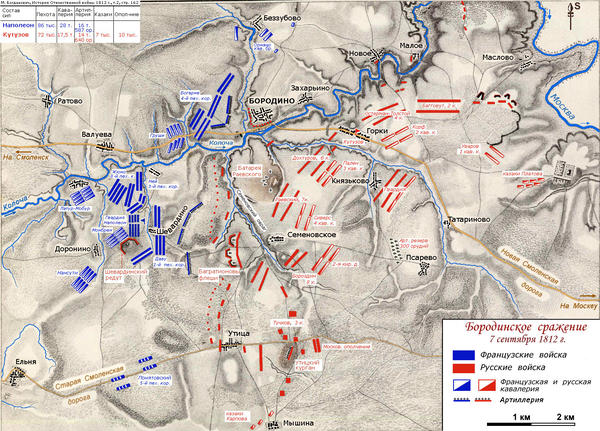

Battle_of_Borodino_1812_map.jpg

#5

«Тяжёлая туча» неприятельской кавалерии, «грозившая разгромом, разбилась о штыки кареев наших гвардейских полков Измайловского и Литовского»… Большая часть знаменитой кавалерии Наполеона «полегла на этом месте и не могла уже потом поправиться. Кавалерийская атака была повторена и нашла ту же участь».

#4

Панорама Ланглуа-of11051.jpg

Скелтон

Битва под Москвой 7 сентября 1812 года (каре)

#21

Сейчас русская гвардейская пехота отражает атаки 1-го корпуса кавалерийского резерва Великой армии под командованием генерала А.Нансути, который безуспешно попытался обойти Семёновское с юга.

#22

Старший вахмистр 2-го кирасирского полка вспоминал, как перед французскими кирасирами внезапно очутился овраг,

«который только тогда заметишь, когда он у вас уже под ногами».

Огюст Тирион

#23

Замедляя скорость атаки, кирасиры

«спустились в овраг с целью выскочить на противоположный берег, но дно оврага оказалось болотистым, передовые лошади в нём завязли…»

Огюст Тирион

#31

Полковник И. Ф. Удом, который в тот момент командовал гвардейской пехотной бригадой, докладывал после сражения, как его гвардейцы

«построены были в карей против кавалерии, быв окружены многочисленным неприятелем, приняли оного храбро и мужественно и, подпустя на дистанцию, выстрелив прежде батальонным огнём, закричав „ура“, расстроили и прогнали неприятеля… с большим для него уроном…»

#7

На выручку нашей гвардейской пехоты спешат основные силы 2-й кирасирской дивизии — Малороссийский, Глуховский и Новгородский кирасирские полки под командованием генерал-майора Ильи Михайловича Дуки 2-го.

Атаки этой кирасирской дивизии французы называли «штормом».

#8

Kir_Novgorodsk_p_of.jpg

Борисов М.В.

Кирасир Новгородского кирасирского полка

#11

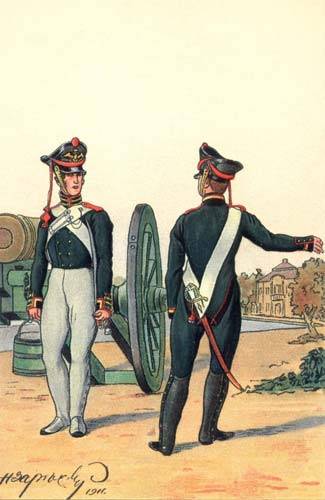

Лёгкая артиллерийская рота заняла позицию вдоль Семёновского оврага и вела огонь по наступающему противнику.

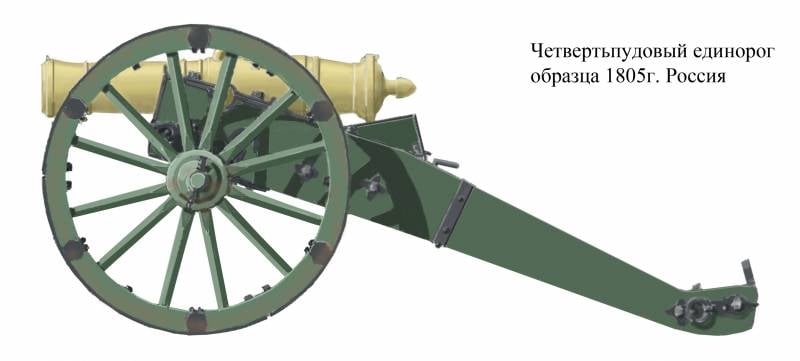

В 1812 году лёгкие артиллерийские роты предназначались для поддержки пехоты в бою. Их вооружение составляли четыре четвертьпудовых «единорога» (пушки-гаубицы) и восемь шестифунтовых пушек (классификация артиллерийских орудий в начале XIX века производилась по весу используемого снаряда).

#17

Через обвалившиеся стены деревенской избы пробираются солдаты Астраханского гренадерского полка. Полк идёт в атаку под своим полковым знаменем (белый крест с углами «абрикосового цвета»). Не один уже раз в этот день он атаковал и контратаковал противника.

#19

В один из моментов сражения штабс-капитан Астраханского полка Л. Болен

«за отбытием по случаю смерти и получению ран командовавших, командовал полком; не имея уже патронов, по приказанию корпусного командира выстроив фрунт, бросился в штыки…»

#15

GR_M_astrahanskij.jpg

Борисов М.В.

Барабанщик Астраханского гренадерского полка

#32

.Вдоль Семёновского оврага заняла позицию и ведёт огонь по наступающему противнику русская лёгкая артиллерийская рота. Действия артиллерийских расчётов слажены и точно рассчитаны. Здесь каждый знает своё место и чётко выполняет определённые задачи: один заряжает орудие (забивает заряд в ствол), другой — наводит, третий запаливает, четвёртый подносит заряды. Командует орудиями офицер. День Бородинского сражения его участники назвали «праздником артиллерии».

#33

«С 5 часов утра до 9 часов вечера более 1000 орудий с обеих сторон ядрами, картечами и гранатами разносили смерть между сражающимися».

Ф.Н.Глинка

#34

ГБУК г. Москвы «Музей-панорама «Бородинская битва»

#1

Слой 3-min.png

Рубо Ф.А.

Панорама «Бородино». Фрагмент

#3

На высотах южнее деревни Семёновское построились в каре Лейб-Гвардии Измайловский и Литовский полки. Каре — боевой порядок пехотных частей, построенных в виде квадрата или прямоугольника лицом на все четыре стороны. Очень эффективен при отражении пехотой кавалерийских атак, при условии дисциплины и стойкости солдат. А вот этих качеств русским гвардейцам было — не занимать.

#30

Battle_of_Borodino_1812_map.jpg

#5

«Тяжёлая туча» неприятельской кавалерии, «грозившая разгромом, разбилась о штыки кареев наших гвардейских полков Измайловского и Литовского»… Большая часть знаменитой кавалерии Наполеона «полегла на этом месте и не могла уже потом поправиться. Кавалерийская атака была повторена и нашла ту же участь».

#4

Панорама Ланглуа-of11051.jpg

Скелтон

Битва под Москвой 7 сентября 1812 года (каре)

#21

Сейчас русская гвардейская пехота отражает атаки 1-го корпуса кавалерийского резерва Великой армии под командованием генерала А.Нансути, который безуспешно попытался обойти Семёновское с юга.

#22

Старший вахмистр 2-го кирасирского полка вспоминал, как перед французскими кирасирами внезапно очутился овраг,

«который только тогда заметишь, когда он у вас уже под ногами».

Огюст Тирион

#23

Замедляя скорость атаки, кирасиры

«спустились в овраг с целью выскочить на противоположный берег, но дно оврага оказалось болотистым, передовые лошади в нём завязли…»

Огюст Тирион

#31

Полковник И. Ф. Удом, который в тот момент командовал гвардейской пехотной бригадой, докладывал после сражения, как его гвардейцы

«построены были в карей против кавалерии, быв окружены многочисленным неприятелем, приняли оного храбро и мужественно и, подпустя на дистанцию, выстрелив прежде батальонным огнём, закричав „ура“, расстроили и прогнали неприятеля… с большим для него уроном…»

#7

На выручку нашей гвардейской пехоты спешат основные силы 2-й кирасирской дивизии — Малороссийский, Глуховский и Новгородский кирасирские полки под командованием генерал-майора Ильи Михайловича Дуки 2-го.

Атаки этой кирасирской дивизии французы называли «штормом».

#8

Kir_Novgorodsk_p_of.jpg

Борисов М.В.

Кирасир Новгородского кирасирского полка

#11

Лёгкая артиллерийская рота заняла позицию вдоль Семёновского оврага и вела огонь по наступающему противнику.

В 1812 году лёгкие артиллерийские роты предназначались для поддержки пехоты в бою. Их вооружение составляли четыре четвертьпудовых «единорога» (пушки-гаубицы) и восемь шестифунтовых пушек (классификация артиллерийских орудий в начале XIX века производилась по весу используемого снаряда).

#17

Через обвалившиеся стены деревенской избы пробираются солдаты Астраханского гренадерского полка. Полк идёт в атаку под своим полковым знаменем (белый крест с углами «абрикосового цвета»). Не один уже раз в этот день он атаковал и контратаковал противника.

#19

В один из моментов сражения штабс-капитан Астраханского полка Л. Болен

«за отбытием по случаю смерти и получению ран командовавших, командовал полком; не имея уже патронов, по приказанию корпусного командира выстроив фрунт, бросился в штыки…»

#15

GR_M_astrahanskij.jpg

Борисов М.В.

Барабанщик Астраханского гренадерского полка

#32

.Вдоль Семёновского оврага заняла позицию и ведёт огонь по наступающему противнику русская лёгкая артиллерийская рота. Действия артиллерийских расчётов слажены и точно рассчитаны. Здесь каждый знает своё место и чётко выполняет определённые задачи: один заряжает орудие (забивает заряд в ствол), другой — наводит, третий запаливает, четвёртый подносит заряды. Командует орудиями офицер. День Бородинского сражения его участники назвали «праздником артиллерии».

#33

«С 5 часов утра до 9 часов вечера более 1000 орудий с обеих сторон ядрами, картечами и гранатами разносили смерть между сражающимися».

Ф.Н.Глинка

#34

ГБУК г. Москвы «Музей-панорама «Бородинская битва»

Ф. Рубо. «Бородинская панорама» Фрагмент: «Французы атакуют русские позиции у Семеновского ручья». На переднем живописном плане через ручей скачут французские конные артиллеристы с орудием. Позади них в бой идут сомкнутые ряды саксонских кирасир. На предметном плане разбитые русские единороги. Хотя почему разбитые? Стволы-то целы! Просто у них поломались их деревянные оси. Но кто мешал положить эти стволы на мешки с песком и хотя бы раз выстрелить из них картечью по атакующим французам? Но о таком использовании пушек в то время никто ничего не сообщает, а это значит, это… было неизвестно

Забил заряд я в пушку туго

И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат мусью!

Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдем ломить стеною,

Уж постоим мы головою

За родину свою!»

М. Ю. Лермонтов. Бородино

Шары чугунные повсюду

Меж ними прыгают, разят,

Прах роют и в крови шипят.

А. С. Пушкин. Полтава

Оружие 1812 года. Артиллерия российской императорской армии в годы, предшествовавшие «грозе двенадцатого года», сумела показать себя с наилучшей стороны. Благодаря ее действиям были выиграны многие сражения, той же Семилетней войны, ее активно использовал Суворов, да и в войнах с Наполеоном она проявила себя как вполне современный род войск. Причем очередное ее преобразование совершилось еще в 1802 году, когда благодаря министру Аракчееву была выработана система вооружения, получившая его имя, или «системы 1805 года». По этой системе 12-фунтовая пушка должна была иметь калибр 120 мм, ствол — вес 800 кг, лафета — 640 кг; калибр 6-фунтовой пушки составлял 95 мм, вес ствола — 350 кг, лафета — 395 кг. Калибр 1/2-пудового единорога должен был равняться 152 мм при весе ствола 490 кг и лафета 670 кг, а калибр 1/4-пудового единорога — 120 мм при массе ствола 335 кг и лафета 395 кг. В том же 1802 году в артиллерии ввели прицел, правда, съемный, со шкалой дальности, имевшей деления от 5 до 30 линий (с расстоянием между делениями 2,54 мм). Прицеливались с его помощью через отверстие в прямоугольной пластине, которую в зависимости от расстояния цели ставили на одно из делений. Меняя угол возвышения ствола, наводчик (4-й номер орудийного расчета) совмещал отверстие на планке, мушку и цель на линии прицеливания, и, наведя орудие, давал команду на выстрел, а пластинка прицела перед выстрелом опускалась.

Бомба для мортиры и граната для полевого орудия 1812 года. Пензенский краеведческий музей

Аракчеев по часам следил, чтобы от установки орудия на позиции, расчехления ствола и до самого выстрела проходило не более 30 секунд. То есть не уставший орудийный расчет демонстрировал в те годы очень высокую скорострельность!

Орудия, несмотря на всю их кажущуюся простоту, берегли. В походном положении, например, чтобы в стволы не попадала грязь, их закрывали специальными деревянными пробками. Запальные отверстия тоже закрывали. Для этого использовали свинцовые накладки с кожаными ремнями.

Вот так выглядели эти «пробки» на орудиях российской армии 1812 года. Только не думайте, что эта пушка настоящая. Нет, это хорошо сделанный макет. Багратионовский музей истории края, г. Багратионовск. Именно на месте этого города в Восточной Пруссии произошло знаменитое сражение при Прейсиш-Эйлау, где русскими войсками командовал генерал Беннигсен и в котором он фактически разбил Наполеона!

Одно из основных орудий российской императорской армии

Важное значение в артиллерии российской императорской армии имели «единороги» — орудия с зарядной конической камерой, свое название получившие от единорога, изображенного на гербе их создателя, генерал-фельдцейхмейстера Шувалова. Герб украшал его казенную часть, и, хотя с 1805 года украшать стволы перестали, название это за орудием этого типа сохранилось. Единороги были хороши тем, что объединяли свойства пушек и гаубиц и могли вести огонь как ядрами, так и гранатами и картечью. Позволяла это меньшая по сравнению с обычными пушками длина канала ствола и зарядная камора конической формы. Ствол получился меньшей массы, а это позволило и уменьшить массу лафета, и достичь большей маневренности на поле боя. Правда, у российских орудий оси были деревянные (железные появились в 1845 году), из-за чего они часто ломались и их нужно было постоянно смазывать. Поэтому на каждое орудие давалось ведро со смазкой и еще второе ведро для воды (с уксусом) — смачивать банник перед прочисткой ствола после выстрела, так как там могли остаться горящие кусочки картуза, которые могли вызвать воспламенение следующего заряда. Горизонтальную наводку осуществляли правилами (правым и левым) — рычагами, вставлявшимися в специальные гнезда на задней подушке лафета. Вертикальную наводку производили рукояткой клина. Прицел перед выстрелом снимался, что было не слишком-то удобно.

Как раз такие единороги стояли на предметном плане панорамы «Бородинская битва»

1/2-пудовый единорог стрелял на 2300 м, 1 /4-пудовый на 1500 м, при этом прицельная дальность (то есть наиболее эффективного огня) у 1/2-пудового единорога составляла 900-1000 м. Картечь в 1/4-пудовых единорогах применялась как дальняя (пули из чугуна диаметром 30 и 49,5 мм) — 400-500 м дистанция огня и ближняя (пули также из чугуна, но диаметром 21 и 26 мм), для стрельбы на дистанциях от 50 до 400 м.

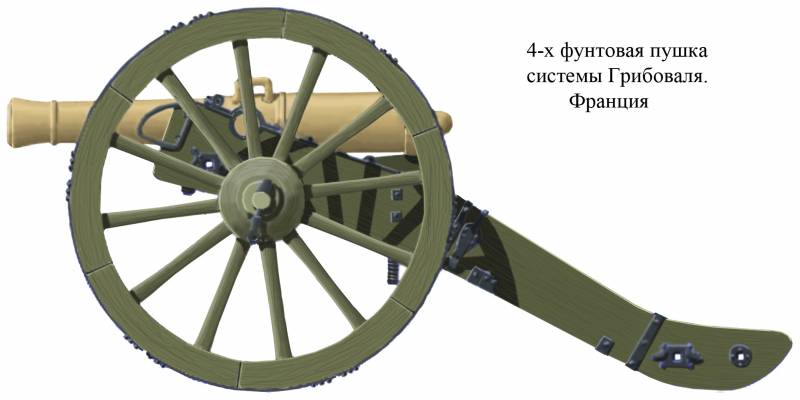

Французская артиллерия также состояла из 6- и 12-фунтовых пушек, но специально для похода в Россию для него были отлиты более легкие и маневренные орудия калибром 3 фунта (70 мм) и 4-фунта (80 мм), а также 6-дюймовые короткие гаубицы (калибр 152 мм). Полевая артиллерия Великой армии делилась на 8 полков, состоявших из 12 рот (батарей) в каждом. Рота (батарея), в свою очередь, состояла из шести пушек (6- или 12-фунтовых) и двух гаубиц. Скорострельность французской артиллерии составляла примерно один выстрел в минуту ядрами и гранатами, а картечью — два. Средняя дальность стрельбы ядрами равнялась 400-1000 метрам для пушек и 400-1600 метрам для гаубиц. Картечью стреляли на 400-800 метров. Причем заряды в стволы французских орудий входили с меньшим зазором, чем у русских. И так как прорыв газов из-за этого был меньше, то и дальнобойность у французских орудий была выше. Но, с другой стороны, русские орудия были скорострельнее, так как заряжались быстрее.

Во Франции создателем новой системы орудий явился Жан Батист Грибоваль, разработавший ее в 1776 году

В эпохальной битве при Бородине у Наполеона имелось 587 пушек, а у Кутузова — 640. Артиллерия у него была более подвижной, так как состояла из 3- и 4-фунтовых орудий. У русских были 95- и 120-мм орудия – менее маневренные, но зато более дальнобойные. Правда, при Бородине Наполеон имел также еще и 80 тяжелых и дальнобойных орудий, с помощью их он рассчитывал сокрушать боевые порядки российской армии. В тактическом отношении он оказался на голову выше Кутузова, поскольку отказался от рассредоточения своих пушек перед фронтом своих войск, а свел их в несколько батарей на направлениях главного удара. Причем батареи у него были очень большими: в 50 и даже в 100 орудий! В такой батарее, когда последняя пушка стреляла, первая была уже заряжена, таким образом, огонь по цели велся непрерывно. Но, кроме таких батарей, накануне нашествия на Россию Наполеон еще и приказал каждому пехотному полку дать по два 3-фунтовых трофейных австрийских орудия для непосредственной артиллерийской поддержки. Обслуживать эти пушки должны были лучшие солдаты полка, и это считалось большой честью, равной награждению медалью, к тому же поднимало боевой дух солдат!

Все пушки Грибоваля имели одинаковую конструкцию и отличались только пропорциями, связанными с увеличением калибра

Не так поступил Кутузов. Зная о тактических приемах Наполеона, он тем не менее рассредоточил имевшиеся у него пушки по фронту: южнее деревни Маслово на трех флешах поставлено 28 пушек; между Масловскими флешами и деревней Бородино на пяти укреплениях еще 37 орудий, у села Бородино вырыт окоп и поставлено четыре орудия; на Курганной высоте – 18 орудий, наконец, на Семеновских флешах (на трех) 12 орудий, и еще 12 было поставлено на Шевардинском редуте. И это при том, что, как говорили историки советской поры, «Кутузов разгадал план Наполеона наносить удар по своему левому флангу». Где же он его разгадал, если расположил на направлении главного удара противника всего 12 пушек? Зато в резерве оставил 305 орудий! И получилось, что, имея пушек больше, чем у Наполеона, Кутузов ни на одном участке боя не имел даже малейшего преимущества в артиллерии. Так, тот же Шевардинский редут обороняли 12 пушек на нем и 18 правее него на открытой позиции. Наполеон выделил для его атаки… 186 орудий и буквально засыпал редут ядрами. Итог: потери русских в обороне — 6000 человек, потери французов в наступлении — 5000! Иначе как бездарным такое командование и не назовешь! Историки отмечают, что в отдельных случаях на направлении главного удара у Наполеона было задействовало до 200 орудий на один километр фронта, то есть пушки стояли буквально колесо к колесу. А это значит, что использовалась вся его артиллерия, тогда как 305 русских пушек стояли в резерве у деревни Псарево. Между тем только лишь для восьмой атаки Семеновских (позднее уже Багратионовских) флешей Наполеоном было сосредоточено 400 орудий!

12-фунтовые орудия Грибоваля отличались дальнобойностью, но в запряжке их везли уже не шесть лошадей, а восемь!

Бой за Багратионовские флеши, как известно, шел целых шесть часов. Можно было сообразить, куда целится Наполеон, который под конец дня сосредоточил против них до 50000 солдат пехоты и конницы при поддержке 400 орудий. А вот со стороны русской армии их обороняло до 30000 человек при… 300 орудиях. И если резервирование живой силы Кутузовым можно понять (он считал, что в живой силе у Наполеона большое преимущество) и объяснить тем, что он берег силы для мощного контрудара, то резервирование артиллерии с постепенной и медленной заменой подбитых орудий практически ничем не может быть оправдано, разве что личными качествами Кутузова, последствиями тяжелых ранений и просто… старостью, которая, как известно, не радость!

Короткая гаубица Грибоваля. Российский единорог в плане применения на поле боя был предпочтительнее

Уже для первой атаки флешей в начале сражения французы установили против них батарею из 102 орудий, которые обстреливали их с расстояния в 1000 метров. У защитников флешей, как известно, в это время было всего лишь 12 орудий, стрелявших главным образом по атакующей флеши пехоте. Причем огонь их был не слишком эффективен. Так, когда в 6 часов утра маршал Даву вывел против них две пехотные дивизии при 30 орудиях и начал строить их в колонны для атаки, с флешей по ним стали бить ядрами с расстояния в 500 метров. Но, несмотря на это, французы, находясь под огнем, не только закончили перестроение, но и пошли в атаку с развернутыми знаменами под звуки барабанов. С расстояния в 200 метров наши пушки перешли на картечь и только совместно с атакой егерей отразили французов.

24-фунтовая гаубица Грибоваля в Музее Армии в Париже

Только к третьей атаке Кутузов выделил Багратиону 100 орудий из резерва, так что общее количество пушек, находившихся под его началом, достигло 120. Потом, подумав, он выделил ему еще 180 орудий, но… занять свои места они могли только лишь через 1,5—2 часа, поскольку тяга у них была конная, а приказы развозили на конях адъютанты!

Бомбардир гвардейской пешей артиллерии. Летняя форма. Фейерверкер полевой артиллерии. Зимняя форма. Художник Н.В. Зарецкий. 1876-1959. Русская армия в 1812 году. СПб., 1912

Так что Кутузов смог, конечно, выстоять на поле Бородина, положив на нем массу своих солдат. Но он мог бы, не напрягаясь, положить куда больше солдат французских, а то и вовсе разгромить армию Наполеона. Ведь советовал ему Беннигсен сразу же усилить левый фланг. Но «он же немец», поэтому его совет был «плохой», вот Кутузов его слушать и не стал. Не стал, но вынужден был затем действовать как, как тот ему об этом говорил до сражения. И что говорить — дорого обошлось его упрямство и армии, и стране, зато все наши записные патриоты все были довольны и радуются этой «победе» до сих пор!

Бронзовая пушка из музея. Калибр около 70 мм. Такие вот они тогда были! Пензенский краеведческий музей

Вся информация о ходе Бородинского сражения взята из брошюры сталинского времени: «Бородинское сражение» (издана в 1947 году Военным издательством Министерства обороны, когда ни о каком «очернительстве» нельзя было даже и подумать). Автор брошюры, полковник В.В. Прунцов, изложил в ней все очень точно, словно в энциклопедии, потому что в то время к написанию книг, а тем более вот таких, равно как и к редактированию их, относились исключительно серьезно. Редактором издания был майор Н.П. Мазунин, а наблюдал за изданием (вот даже как!) редактор майор Г.А. Ворожцов. Понятно, что и слова Сталина, кстати, только одну его оценочную фразу, он в этой работе привел, и Беннигсена, как и следовало ожидать, поругал, но во всем остальном это исключительная по точности изложения фактов работа. Цифры, которой, однако, говорят сами за себя!

Обложка этой книги

Рисунки артиллерийских орудий выполнены А. Шепсом.

Продолжение следует…

История создания музея Бородинская панорама и основные жизненные вехи художника Ф.А.Рубо были изложены выше. Здесь мы познакомимся с главным экспонатом музея — панорамным полотном «Бородинская битва», написанным в 1912 году. Длина всего полотна составляет 115 метров, высота — 15 метров. В центре зала — площадка, с которой удобно осматривать картину, на Бородинском поле это место зовется «высотой Рубо».

Бородинская панорама. Общий вид

Между площадкой и картиной создан предметный план глубиной 13 м. Художник изобразил события на поле боя примерно на 12.30 пополудни 26 августа (7 сентября) 1812 года. Осматривая панораму, стоит задержаться на нескольких точках и подробно рассмотреть происходящие события.

Бородинская панорама. Первая точка осмотра

Первая точка называется «У Дохтурова». Это окраина деревни Семёновская. И наша точка зрения – как бы с крыши уцелевшего дома. То, что происходило в этот день точно описано в воспоминаниях Ф.Н. Глинки: «Ужасна была картина на той части поля Бородинского, около деревни Семёновской, где сражение кипело, как в котле. Густой дым и пар кровавый наступающих и разбитых эскадронов бегущих… Деревня Семёновское пылает, дома оседают, горящие брёвна катятся».

На первом плане картины видны три офицера. Солдат подводит к ним трёх запасных лошадей. Главный среди них — генерал Дохтуров. Он изображён у барабана, на его мундире — золотые эполеты. Ему протягивают подзорную трубу. По приказу главнокомандующего он приехал сменить смертельно раненного Багратиона. Здесь — в Семеновском — его командный пункт.

На заднем плане в атаку идут гренадеры, их наступление поддерживает артиллерия, они контратакуют французскую кавалерию. На заднем плане на белом коне изображён генерал Коновницын. Именно он после ранения Багратиона принял на себя командование, собрал войска и организовал их отступление с флешей.

Бородинская панорама. Семёновская

Линия фронта в этот день проходила вдоль Семёновского оврага. Этот овраг, прекрасно виден на панораме правее деревни Семеновской.

Деревня Семеновская находится на левом фланге русской армии. Впереди, за пехотой, за Утицким лесом — Старая Смоленская дорога — прямой путь к Москве. На заднем плане видна пехота, которая построена в каре. Такое построение необходимо для противостояния коннице. Если пехота построена в квадраты, каре, которое на все 4 стороны ощетинивается штыками, то она неприступна для конницы. Пехота несёт потери главным образом от артиллерийского огня.

Бородинская панорама. Барабанщики

На предметном плане (его глубина 13 м) виден зарядный ящик. В таких ящиках хранились и перевозились ядра. Рядом с ящиком — нацеленное на противника полевое орудие. Также на переднем плане виден раненый солдат. Это пехотинец. Пехотинцы всегда имели при себе шинель – в этом их отличие от других родов войск. На левом берегу ручья изображен барабанщик. Барабанщики своей барабанной дробью передавали различные команды. На поле битвы было очень шумно –грохот орудий, крики атакующих, ржание коней. Расслышать какие-то команды было практически невозможно, поэтому офицер отдавал команды через барабанщика. Особым образом отбивая дробь, барабанщики передавали солдатам команды – двигаться вперёд, остановиться, построиться, отступать, атаковать и пр.

Бородинская панорама. Вторая точка осмотра. Семёновские флеши

Сейчас мы передвигаемся на французские позиции. На заднем плане видны Семёновские или Багратионовы флеши. Они были построены у кромки труднопроходимого, заболоченного Утицкого леса. Три стреловидных( от франц. fleche — стрела) укрепления были выполнены в виде насыпных валов, перед которыми были вырыты рвы. На одной из флешей поднят французский флаг. На флешах был тяжело ранен генерал Петр Багратион. Но распространился слух, что генерал убит. Войско впало в уныние; один из участников сражения охарактеризовал это так: «душа отлетела от левого фланга».

После взятия флешей основной удар французов был направлен на деревню Семёновская. Следующую точку можно назвать «артиллерия Сорбье». На заднем плане видны уже знакомые нам Семеновские флеши. Французы их взяли. На левом фланге было сосредоточено меньше русских войск и блестящий тактик Наполеон угадал замысел Кутузова и сосредоточил главный удар на левом фланге, В этом месте один русский солдат сражается с тремя французами, у французов в этом месте был троекратный численный перевес.

Бородинская панорама. Французская артиллерия

Стоит обратить внимание на французскую артиллерию – мы видим пушки, которые стоят в одну линию. На первом плане, ближе к зрителю, пушку чистят. Затем, следующая пушка – ее расчет прицеливается. Третью пушку заряжают после выстрела. Затем видно разбитое, выведенное из строя орудие, рядом с ним рассыпаны снаряды. Но сюда же подходит гвардейская конная артиллерия французов.

Бородинская панорама. Третья точка обзора. Командный пункт Наполеона

Это точка называется «Командный пункт Наполеона». Здесь видно, как немецкие кирасиры, входившие в армию Наполеона, пошли в атаку, но им встретилось препятствие – ручей. Строй смешался, замешкался, видно, как осторожно, по одному, кавалеристы переправляются через водную преграду. Справа трубач призывает из восстановить строй, но времени для этого у них нет. Это саксонцы – их легко опознать по жёлтым мундирам. На первом плане видны четверки конной артиллерии Наполеона. Мундиры артиллеристов напоминают русскую военную форму.

На помощь саксонцам спешат вестфальские кавалеристы. Почти напротив точки обзора можно рассмотреть генерала Иоахима Мюрата верхом на белом коне.

Идёт восьмой час битвы. У Шевардинского редута, на берегу речки Каменка стоит сам Наполеон. Речка очень маленькая, её даже не видно и её русло похоже на овраг. Наполеон изображён верхом на белом коне.Он окружён четырьмя телохранителями, которые стоят по углам четырёхугольника. Расстояние, с которого мы видим Наполеона – примерно 2 км от деревни Семёновская.

Несмотря на то, что генералы просили Наполеона дать им подкрепление, он отвечал, что не может рисковать своим последним резервом, находясь в трех тысячах километров от Парижа.

Бородинская панорама. Четвёртая точка осмотра — «Бой во ржи»

На заднем плане этой точки в дыму видна белая церковь Рождества Богородицы 1701 года, которая была свидетелем событий двух отечественных войн (1812 и 1941-45 гг.), была сильно повреждена, затем восстановлена и стоит на поле и поныне.

В гуще саксонских кирасир виден всадник без шлема, с окровавленным лицом. Это русский кавалерист,опередивший своих товарищей и вломившийся во вражеский строй. Это единственный персонаж на полотне, обращенный лицом к зрителю.

События происходят на не скошенном ржаном поле. Это бой русских кирасир с тяжелой саксонской кавалерией. Русские кавалеристы изображены в черных кирасах, это архангельская кавалерийская бригада. В состав бригады входил и гвардейский гусарский Ахтырский полк. Его командиром был Денис Давыдов. Но в этот момент он уже создал летучий отряд для действий во вражеском тылу и в Бородинской битве не участвовал.

Отступление от Немана до Смоленска было вызвано стратегической необходимостью. «Великая армия» Наполеона обладала огромным численным превосходством. Пограничное сражение с нею привело бы к гибели русской армии. Барклай де Толли понимал это и, сохраняя войска, уходил из под ударов Наполеона вглубь страны. Это вызвало неодобрение в и высшем свете, где распространялись слухи о том, что немцу Барклаю безразлична судьба России, и среди простых солдат и ратников, обзывавших (заглазно) своего командира «Болтай-да-и-Только». Не случайно на Бородинском поле Барклай де Толли был в первых рядах сражающихся, казалось, он искал смерти. На полотне он изображен во главе группы высших офицеров сразу же за атакующими кирасирами.

Бородинская панорама. М.И.Кутузов

Вдалеке видны избы д.Горки и перед ними еле различимая группа людей. Это Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов со своим штабом.

Кутузов командовал русской армией с середины августа 1812 года по конец апреля 1813 года. После его смерти именно Барклай де Толли возглавил русскую армию. Под предводительством Барклая русские вступили в Париж.

Справа вдали в клубах порохового дыма — Курганная высота. На ней располагалась батарея генерала Раевского.

В этом месте наши войска находились в очень невыгодном положении и несли огромные потери.

Бородинская панорама. Пятая точка обзора – «Командный пункт Кутузова»

Сам главнокомандующий еле различим – ведь он находится примерно в четырёх километрах от Семёновского. Штаб фельдмаршала Кутузова расположился в деревне Горки. Справа видны русские резервы. Это гвардейские кавалерийские части, включая знаменитые Преображенский, Измайловский и Семеновский полки.

Вдалеке, на заднем плане – полевой госпиталь, видны белые палатки. На повозке везут смертельно раненого генерала Багратиона. Наши войска выстроились и салютуют своему генералу.

С нашей стороны погибло 40-43 тысячи солдат, 27 генералов. С французской стороны – 38 тысяч солдат, 50 генералов, 1 маршал.

Вот как отозвался об итогах Бородинского сражения М.И.Кутузов:» Сей день пребудет вечным памятником славы русского оружия, когда вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. В тот день на французов впервые была наложена рука сильнейшего духом противника». По словам Наполеона «из 50 сражений,мною данных, в битве под Москвою было выказано наиболее мужества и достигнуты наименьшие результаты».

О музее Бородинская панорама:

Вокруг Бородинской панорамы.

Бородинская панорама. История создания.

Бородинская панорама. Императоры. Фельдмаршал. Генералы

Бородинская битва. Итоги.

Пётр Иванович Багратион.

В этой битве русские воины изрядно побили объединённую Европу. История повторяется. Похоже, история ещё не раз будет повторяться, раз в сто лет.

Академик живописи Франц Александрович Рубо (1856-1928), француз по национальности, но всё своё творчество посвятил военной истории России. Идея создания панорамы “Бородино” возникла у него в канун векового юбилея победы в Отечественной войне 1812 года. Знакомство с местностью, изучение исторических материалов, консультации с военными специалистами и выполнение эскизов (на Бородинском поле для художника соорудили смотровую площадку высотой 6 метров) заняли около двух лет. Затем Рубо и пятеро его помощников одиннадцать месяцев писали полотно площадью тысячу семьсот двадцать пять квадратных метров.

В 1918 году здание на Чистых прудах пришло в негодность, полотно сняли и накатали на 16-метровый деревянный вал, уничтожив объёмный передний план, состоящий из реальных предметов. В таком виде оно находилось в разных, часто не приспособленных для хранения помещениях целых 20 лет. В 1939 и в 1941 годах холст обследовали и признали негодным к реставрации: картина была сильно загрязнена, очень обветшала, а местами просто истлела. И всё же в 1948 году принимается решение о её восстановлении. В 1962 году панорама начала новую жизнь на Кутузовском проспекте.

Не даром помнит вся Россия…

“Какая отвага, господа-а-а! Какая отвага! БравО! Брависсимо!!” —

— воскликнул император всех французов, глядя в подзорную трубу на атаку русской гвардии — Преображенского и Семёновского полков двести двадцать лет назад.

Рубо получил правительственный заказ в конце 1909 года. Художник посетил Бородинское поле перед созданием своего шедевра. Консультантами у него были генерал-лейтенант Колюбакин Б. М. и художник Мясоедов И. Г. Саму панораму он писал в Мюнхене вместе с художником Беккером, пейзажистами К. Фрошем, Цено—Димером и Мюллером. Панорама была написана в очень короткий срок-всего за 11 месяцев. В 1911 году работа была завершена. Грандиозную работу выставили в 1912 году к юбилею Отечественной войны в специальном павильоне на Чистых прудах. В этой панораме, по сравнению с Севастопольской диорамой, значительно меньше бытовых сцен, зато ещё более широко и ярко показан массовый подвиг русских воинов. До нашего времени, к сожалению, дошёл только фрагмент этого полотна, который вмонтирован в новый, написанный советскими художниками Студии им. Грекова. Панораме “Бородинская битва” уже более полутора веков, а промахи, допущенные её создателями, до сих пор не исправлены. На полотне Рубо изображён тот момент сражения, когда французы начали атаку на деревню Семёновское, а русские ответили контратаками. Это дало возможность создателям панорамы, не умаляя доблести французов, убедить зрителя в конечной непобедимости русского войска. Здесь явно чувствуется героическая патетика фразы, приписываемой мосье Наполеону: “В битве под Москвой было выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские заслужили право быть непобедимыми “.

Хороший путеводитель по Бородинской панораме пока отсутствует.

2. Два офицера одного из гренадерских полков, проходящие рядом с Дохтуровым, отдают ему честь: обер-офицер — приложив правую руку (в те времена прикладывали левую) к козырьку, штаб-офицер — шпагой. Изображённые штаб-офицеры гренадерских полков — в пешем строю, хотя должны были быть на лошадях.

3. Через деревню Семёновское проходят Московский и Астраханский гренадерские полки. Их легко опознать по расцветке знамён. Рядом с Дохтуровым проносят так называемое “цветное” знамя Московского полка (с чёрным крестом и красно-малиновыми углами). Справа по ходу движения солдат на фоне разрушенных изб — “белое”, то есть полковое знамя Астраханского гренадерского полка (белый крест с абрикосовыми углами). Судя по жёлтым репейкам (знакам различия, крепившимся у верхнего края тульи кивера), слева от Дохтурова идут стрелки 1-й гренадерской роты Московского полка. А вот репейки солдат, оказавшихся справа от генерала (то ли зелёные, то ли светло-синие с белым центром), не соответствуют ни одной из расцветок, существовавших в гренадерских полках.

4. Остатки дивизий, оборонявших Багратионовы флеши: 27-й пехотной, 2-й сводно-гренадерской и 3-й пехотной (по версии путеводителя). Правда, расцветку развевающихся над пехотинцами знамён невозможно соотнести с имевшимися у них на самом деле. Впереди всадник на белом коне, по-видимому, генерал П.П. Коновницын, временно принявший командование на этом участке фронта после ранения Багратиона.

5. Спешенные драгуны Черниговского и Харьковского полков (по версии путеводителя). Авторы панорамы, видимо, действительно изобразили драгун бригады И.Д. Панчулидзева Первого, но они изображены явно не в пешем, как пишет путеводитель, а в конном строю. Далее от них и вправо — Екатеринославский и Орденский кирасирские полки бригады генерал-майора Н. В. Кретова.

7. “Бой во ржи” — так называют схватку между русским и саксонскими кирасирами. На переднем плане саксонец из полка Гар-дю-Кор. Кирасиры Гар-дю-Кора, отличавшиеся жёлтыми колетами, действительно были в ходе кампании 1812 года без кирас, которые они оставили в Варшаве.

8. Противники саксонской конницы — русские кирасиры 2-й бригады 1-й кирасирской дивизии генерал-майора Н. М. Бороздина Второго. Впереди атакует кирасирский Его Величества полк, имевший светло-синий цвет воротников, обшлагов, погон, чепраков и чушек (кобур).

Сразу за схваткой кирасир происходит столкновение польских улан и, как пишут в путеводителях, русских драгун Киевского и Новороссийского полков. Подобно тому, как польские уланы изображены в обобщённом виде, так же раскрашены и русские драгуны. Два полка оказались “растворены” в одном, Киевском, имевшем светло-малиновые воротники и обшлага.

Тема чисто ознакомительная и не претендует на всестороннее освещение и подробный анализ битвы при Бородино.

Конечно, главный экспонат музея — 115-метровое круговое полотно «Бородино», написанное профессором Императорской Академии художеств Францем Рубо в 1912 году к 100-летнему юбилею Бородинского сражения. Однако в экспозиции музея также представлены около тысячи произведений батальной и портретной живописи, оружия и обмундирования, предметов декоративно-прикладного искусства и редких книжных изданий.

Роман Волков «Портрет Михаила Илларионовича Кутузова», (1813)

После Отечественной войны 1812 г. в России расцвёл жанр военного портрета. Одно из главных произведений в этом ряду — последнее прижизненное изображение главнокомандующего русской армией Михаила Илларионовича Кутузова кисти Романа Волкова, сделанное за два месяца до смерти полководца.

В «Бородинской панораме» хранится поколенный портрет 65-летнего фельдмаршала с лентой ордена Св. Георгия I степени — в декабре 1812 г. светлейший князь стал первым в истории полным кавалером этого ордена. Позднее Волков сделал версию этого портрета уменьшенного размера с лентой ордена Св. Андрея Первозванного поверх георгиевской. Она находится в Государственном музее-заповеднике «Гатчина».

Роман Волков «Портрет Михаила Илларионовича Кутузова». (Музей-панорама «Бородинская битва»)

Cчитается, что, уже не имея возможности рисовать с натуры из-за смерти военачальника, английский живописец Джордж Доу использовал работу Волкова как образец, чтобы исполнить портрет Кутузова для Военной галереи Зимнего дворца. На этих картинах у полководца одинаковый поворот головы, при котором раненый правый глаз едва виден, и один и тот же набор одинаково расположенных орденов на мундире.

Портрет фельдмаршала поступил в «Панораму» в 1972 г. из Государственного музея истории религии, который в советское время находился в Казанском соборе Ленинграда. Летом 1812 г., после назначения главнокомандующим, Кутузов посещал этот храм, чтобы припасть к его главной святыне — иконе Казанской Божией матери. Год спустя полководец обрёл в нём своё последнее упокоение.

Современники Отечественной войны воспринимали Казанский собор как мемориал героям не только из-за захоронения Кутузова — в 1813—1814 гг. в нём были выставлены трофейные знамёна и ключи от городов, взятых русской армией в Заграничном походе.

Франц Рубо «Живой мост» (1897)

На одной из ранних работ знаменитого баталиста изображён эпизод Русско-персидской войны (1804−1813), произошедший летом 1805 г. в Карабахской долине. Тогда второй батальон 17-го Егерского полка под командованием полковника Карягина, неся потери, на протяжении нескольких дней пытался выйти из-под удара персидской кавалерии, имевшей значительное численное превосходство. В какой-то момент попавшаяся на пути расщелина глубиной около человеческого роста стала непреодолимым препятствием для двух орудий русских егерей.

Как свидетельствовал один из офицеров полка, «лесу для устройства моста в окружности нигде не было видно; объехать эту проклятую канаву и перевезти пушки в другом месте было также невозможно, потому что она шла на большое расстояние и примыкала к высокой горе; снимать пушки с лафетов и переносить всё на руках, потребовалось бы много времени, а мы беспрестанно ожидали преследования».

Франц Рубо «Живой мост». (Музей-панорама «Бородинская битва»)

Оставить орудия неприятелю значило обречь полк на бесчестье, и тогда один солдат, «общий любимец, шутник» Гаврила Сидоров, предложил соорудить импровизированный мост из ружей, подперев их плечами.

«Всё это было сделано так поспешно и неожиданно, что никому и в голову не пришло подумать о последствиях столь неслыханной и уже слишком отважной переправы. Первая пушка мигом перелетела по молодецким плечам. Принялись с песнями перевали (ва)ть другую пушку; но от излишней поспешности и неосторожности одно колесо не попало на ружьё, а со всего размаху соскочило на голову, прямо Гавриле в висок. Он упал, вздохнув несколько раз и обливаясь кровью. Многие офицеры, в том числе и я, бросились в канаву помогать ему, подняли и вынесли из канавы, но он был уже мёртвый», — цитировал неназванного свидетеля военный историк Павел Бобровский в летописи полка, опубликованной им много позже, в 90-е гг. XIX в.

В официальный рапорт Карягина эпизод с пушками не попал, однако эта история быстро стала известной, успев обрасти неправдоподобными подробностями. По одной из распространённых версий, чтобы спасти орудия, русские солдаты добровольно заполнили ров своими телами и при этом были раздавлены насмерть несколько человек. Судя по картине, Рубо узнал о происшедшем именно в таком переложении. Художник также ошибочно изобразил переправу пушек с запряжёнными в них лошадьми, хотя по свидетельству очевидца, егеря перекатывали орудия по «живому мосту» при помощи рук.

Гаврила Сидоров стал полковой легендой. В память о его подвиге была установлена стела с орлом в местечке Манглиси в Грузии, где полк дислоцировался после войны. В советское время мемориал переделали в памятник Неизвестному солдату, к настоящему времени от стелы сохранился лишь остов постамента.

Виктор Мазуровский «Бой за знамя. Подвиг конногвардейцев Гаврилова и Омельченко под Аустерлицем» (1910−1912)

20 ноября 1805 г. совместные русско-австрийские войска были разгромлены Наполеоном в Моравии, неподалёку от города Аустерлиц. Сражение вошло в историю как «Битва трёх императоров», поскольку Бонапарту противостояли Александр I и Франц II. Несмотря на превосходство в живой силе и артиллерии, союзники понесли большие потери, что в итоге привело к распаду третьей по счёту антифранцузской коалиции европейских держав.

Под Аустерлицем французы взяли более 40 неприятельских знамён, а сами потеряли лишь одно. Захватом французского орла — в армии Наполеона древко знамени венчалось орлом на манер аквилы легионов Древнего Рима — отличились солдаты русского Лейб-гвардии Конного полка.

Виктор Мазуровский «Бой за знамя. Подвиг конногвардейцев Гаврилова и Омельченко под Аустерлицем». (Музей-панорама «Бородинская битва»)

В одном из эпизодов сражения конногвардейцы опрокинули вражеского знаменосца, атакуя 4-й линейный полк французской пехоты. «Конной Гвардии правый фланговый карабинер 3 взвода, рядовой Гаврилов, едва увидел на земле французское знамя, как соскочил с лошади, поднял его и только успел передать ехавшему сзади его рядовому Омельченке, как упал, поражённый штыками в оба бока. С яростию кинулись французы для спасения орла своего, но рядовые Ушаков и Глазунов выскакивают из фронта и заслоняют драгоценную добычу. Завязывается отчаянный бой, но знамя остаётся в наших руках, а последующие атаки других эскадронов Конной Гвардии рассеивают совершенно всю бригаду, которая в одном бегстве ищет своего спасения», — так подвиг описан в «Истории Лейб-гвардии Конного полка», увидевшей свет в 1849 г.

Храбрость конногвардейцев была отмечена Александром I — по его рескрипту полковой штандарт украсила почётная надпись «За взятие неприятельского знамени под Аустерлицем 20 ноября 1805 г.». Сам трофей до 1917 г. хранился в полковой церкви в Петербурге.

Момент с захватом французского орла запечатлён на полотне художника Виктора Мазуровского. Он учился ремеслу у профессора батальной живописи Богдана Виллевальде, который руководил батальным классом Императорской Академии художеств и оставил после себя множество последователей. Картины, посвящённые подвигу конногвардейцев под Аустерлицем, есть и у самого Виллевальде, и у других его учеников — например, Адольфа Шарлеманя и Николая Самокиша.

Николай Самокиш «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой» (1912)

Столетний юбилей «Грозы двенадцатого года» стал прекрасным поводом для нового обращения к теме Отечественной войны для многих русских живописцев. Среди них был и Николай Самокиш, не только известный баталист, но и прекрасный иллюстратор. Одна из его работ в этой области — оформление шедевра русской книжной графики, четырёхтомного издания «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси» (1896−1910).

Обучение батальной живописи он начинал в Петербурге у Богдана Виллевальде, затем совершенствовался в Париже под руководством значительного французского баталиста Эдуарда Детайля.

Николай Самокиш «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой». (Музей-панорама «Бородинская битва»)

Публика смотрела глазами Самокиша на события Русской-японской войны — его рисунки с Дальнего Востока печатались в газетах, составили альбом «Война 1904—1905. Из дневника художника», а несколько живописных работ были размещены в Военной галерее Зимнего дворца. Начало Первой мировой Самокиш встречал уже руководителем батального класса Академии художеств и в этом качестве решился на небывалый эксперимент — вывез своих учеников на фронт на практику, итогом которой стали более 400 художественных работ.

К столетию Отечественной войны Самокиш создал серию рисунков с эпизодами военной кампании 1812 г., которая публиковалась в иллюстрированном еженедельнике «Нива» на протяжении юбилейного года. Но самой значительной стала его живописная работа «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой».

Это случилось в начале войны, в июле 1812 г., у деревни неподалёку от Могилёва. Когда 2-я армия Багратиона, двигавшаяся на соединение с 1-й армией Барклая де Толли, подошла к Днепру для переправы, выяснилось, что город и мост через реку заняты французами. На оборонительные позиции неприятеля был брошен 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Николая Раевского. Он возглавил лобовую атаку Смоленского пехотного полка, как это изображено на картине Самокиша, вместе со своими юными сыновьями — 16-летним прапорщиком Александром и 11-летним портупей-юнкером Николаем.

Бой под Салтановкой длился около 10 часов. Противники в итоге остались на исходных позициях. Французы понесли большие потери, чем корпус Раевского, и ожидали новой атаки на следующий день. Между тем основная масса русских войск, а затем и корпус Раевского, форсировали Днепр и через некоторое время армии Багратиона и де Толли благополучно соединились.

История с Раевским и его сыновьями прогремела на всю Россию. Вот как бой под Салтановкой был описан спустя несколько дней в газете «Северная почта»:

«Пред одним бывшим в сию войну сражением, когда Генерал-Лейтенант Раевский готовился атаковать неприятеля, то будучи уверен, сколько личный пример Начальника одушевляет подчиненных ему воинов, вышел он пред колонну, не только сам, но поставил подле себя и двух юных сыновей своих, и закричал: — «Вперед, ребята, за Царя и за отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь». — Чувство геройской любви к отечеству в сём почтенном воине должно быть весьма сильно, когда оно и самый глас нежной любви родительской заставило умолкнуть».

Вскоре был выпущен патриотический лубок с изображением генерала, его геройство было воспето во множестве стихов того времени. Пожалуй, самые известные строки Раевским посвятил Жуковский:

Раевский, слава наших дней,

Хвала! Перед рядами

Он первый грудь против мечей

С отважными сынами.

Позднее этот случай упомянул и Лев Толстой в романе «Война и мир», противопоставив оценки одного офицера и Пети Ростова. Первый назвал бой под Салтановкой «Фермопилами русских», второй же поставил под сомнение целесообразность такого риска — «ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его».

Однако для большей части современников эпизод с генералом и его сыновьями был одним из самых памятных событий той войны. Он оставался таковым и для следующего поколения, поэтому обращение к этой теме Самокиша сто лет спустя не было случайным.

Что в этой истории правда, а что — вымысел пропагандистов того времени, сегодня утверждать сложно. Её главный герой оставил об участии своих сыновей в том бою противоречивые воспоминания, поэтому после смерти Раевского-старшего их подвиг обычно называют легендой.

Богдан Виллевальде «Отступление французов из России» (1846)

Рассказывая о Мазуровском и Самокише, нельзя пройти мимо личности их учителя, значительного русского баталиста и педагога Богдана (Готтфрида) Виллевальде.

Будущий художник родился в Павловске в 1818 г. в семье богатого торговца из Баварии и с детства он был знаком с будущим царём Александром II. Учителями начинающего баталиста в петербургской Академии художеств были Карл Брюллов и Александр Зауэрвейд, последний был учителем рисования и у детей Николая I.

Выпустившись из Академии с золотой медалью за «Сражение при Фер-Шампенуазе» (эта картина теперь находится в «Эрмитаже»), Виллевальде продолжил обучение за границей, но вскоре, после смерти Зауэрвейда, был возвращён в Россию для того, чтобы закончить цикл работ своего учителя, посвящённый войне с Наполеоном.

Богдан Виллевальде «Отступление французов из России». (Музей-панорама «Бородинская битва»)

С конца 1840-х Виллевальде почти полвека руководил батальным классом Академии, «его отличному преподавательству обязаны своим художественным развитием почти все наши новейшие баталисты, — отмечала дореволюционная «Военная энциклопедия». — Сам человек строго выдержанных художественных взглядов, Виллевальде, хотя и журил молодёжь за разные новшества, но умел не насиловать их талантов, почему из его школы вышли такие разнообразно проявившиеся дарования, как Шарлемань, Филиппов, Ковалевский, Грузинский, Попов, Самокиш, Мазуровский и др.».

Наполеоновские войны можно назвать излюбленной темой художника, но в то же время он не проходил мимо сюжетов современных ему военных конфликтов XIX в., в которых участвовала Россия — Польского восстания, Венгерского похода, Крымской, Кавказской и Русско-турецкой войн.

Виллевальде неоднократно получал заказы от императорского двора на то, чтобы запечатлеть различные официально-политические события — коронацию, присяги наследников и тому подобные моменты. Результатом этих заказов стали несколько монументальных, многофигурных полотен вроде «Открытия памятника 1000-летия России в Новгороде в 1862 году», представляющих сегодня большую историческую ценность.

Вместе с тем Виллевальде считается одним из родоначальников военно-бытового жанра в русской живописи. Его небольшая работа на тему бегства французов из России в 1812 г. из собрания «Бородинской панорамы» является одним из ранних обращений художника к этому жанру. Он снова вернулся к нему в последние два десятилетия своего творчества, уйдя от крупноформатных батальных полотен к небольшим жанровым композициям на тему армейской жизни.

Сердца наши чисты. Солдаты надели чистые рубашки. Все тихо. Мы с Митьковым долго смотрели на небо, где горели светлые огни-звёзды…

из записной книжки капитана лейб-гвардии Финляндского полка А.Г. Огарёва

Подробно описывать это сражение бессмысленно, пусть этим занимаются специалисты (я только намечу канву).

Битва при Бородино

Уильям ХИТ

Кони, люди, более тысячи орудий, погибшие, смертельно и просто раненые, контуженные и оглушённые среди моря дыма, огня и крови. Правда и вымысел, мифы и легенды, реальность, дополненная поэзией, прозой, живописью, кинематографом. Не было участника той войны, который не вспоминал бы о сражении при Бородино с трепетом почти священным.

Михаил Кутузов во время Бородинского сражения

Анатолий ШЕПЕЛЮК

Командный пункт русского военачальника находился на одном из холмов деревне Горки. Общая численность русской армии с иррегулярными частями – казаками и ополчением – составила около 150 тысяч человек при 624 орудиях.

Кутузов на Бородинском поле

Владимир СЕРОВ

Вид Бородинского сражения с командного пункта генерала Кутузова

Литография С. Шифляра по рисунку Александра ДМИТРИЕВА-МАМОНОВА

Поручик Сумского гусарского полка Александр Дмитриев-Мамонов принимал участие в Бородинском сражении и непосредственно на поле боя сделал серию беглых зарисовок всего происходящего с натуры.

Наполеон на Бородинском поле

Василий ВЕРЕЩАГИН

В день сражения ставка Наполеона, главная квартира и генеральный штаб находились вблизи Шевардинского редута, чуть левее от него. Общая численность французской армии накануне битвы составляла порядка 135 тысяч человек при 587 орудиях.

В окрестностях Бородино 6 сентября

Альбрехт АДАМ

В окрестностях Бородино 6 сентября (фрагменты)

Альбрехт АДАМ

Бородинское сражение

Неизвестный художник, гравюра начала XIX века

Бородинское сражение

Александр ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ

В центре надпись под изображением: 26 Августа — 1812. Рисовано во время самого сражения

Битва за Москву 7 сентября 1812 г.

Альбрехт АДАМ

Около шести часов утра Наполеон предпринял атаку на Семёновские флеши и село Бородино, т.е. левый и правый фланги русской армии. В то время, когда левый фланг был сильно атакован, неприятель ограничился сильной канонадой и занятием селения Бородино (начальник штаба Второй армии Э.Ф. Сен-При). Из-за сильного тумана, опустившегося на правый фланг, охранявший Бородино лейб-гвардии егерский полк полковника Бистрома практически пропустил атаку частей корпуса Богарне и сдал село Бородино, но моряки Гвардейского экипажа подожгли мост через Колочу, проскочив который, 106 линейный французский полк оказался в западне и был почти полностью уничтожен.

Атака корпуса Евгения Богарне на русские позиции у с. Бородино

Раскрашенная гравюра неизвестного художника первой половины XIX в.

Бородино. Бой у реки Колочи

Атака гвардейских егерей и матросов при Бородино

В. КЕЛЛЕРМАН

Более шести часов продолжались ожесточённые бои за Семёновские флеши, всего французами было проведено восемь атак.

Бой за Семёновские флеши

Олег ПАРХАЕВ

Атака на Багратионовы флеши

Александр АВЕРЬЯНОВ

На артиллерийской позиции. Русская батарея на флешах Багратиона

Ростислав ГОРЕЛОВ

В атаку идет сводная гренадерская дивизия

Схватка русских гренадер с дивизией Фриана

Франц РУБО, фрагменты панорамы Бородинская битва

Атака маршала Мишеля Нея на Семёновские флеши при Бородино

Гравюра КЁНИГА по картине Жана-Шарля ЛАНГЛУА

Около 10 часов утра, во время четвертой атаки, французам удалось захватить Семёновские флеши. Положение стало опасным. Генерал Пётр Багратион организовал столь стремительную контратаку, что наполеоновским войскам пришлось отступить. И только счастливый случай уберёг от плена начальника французской кавалерии маршала Иоахима Мюрата, который соскочив с коня, спасся в левой флеши, еще занятой французским батальоном

На поле битвы на реке Москве, перед Семёновским 7 сентября 1812 года

Христиан Вильгельм Фабер дю ФОР

Долгий и кровавый бой завязался на высотах перед развалинами села Семёновское за обладание редутами. После ряда успехов и неудач они были взяты, потеряны и вновь отбиты. Наконец, к полудню, они окончательно остались в руках победителей. Редут, расположенный справа, был отбит у неприятеля остатками 25-й (вюртембергской) дивизии.

Однако бой вокруг этих редутов все еще продолжался. Русские все подтягивали к Семёновским холмам свежие войска и отбивали атаки Мюрата. Во время одного из отступлений своей кавалерии Мюрат, преследуемый кирасирами противника, дабы не попасть в плен, укрылся в отвоеванном редуте, занятом 25-й дивизией. Но он не нашел там растерянных солдат, как ошибочно уверяет Сегюр, напротив, он нашел там вюртембержцев, которые после кровопролитного боя заняли редут и удерживали его до конца сражения. Это были те самые вюртембержцы, которые доставили своему маршалу титул князя Московского, а своему дивизионному генералу – титул графа Французской империи.

Плотный огонь из редута, который вели наша легкая и линейная пехота, быстро отогнал кирасиров противника и спас короля. Мюрат, в своей неутомимой отваге, во главе кавалерии Брюйера и Нансути бросился на кавалерию противника, которую после нескольких атак отбросил от Семёновских высот.

Генерал А.А. Тучков на флешах, контратака

Семён КОЖИН

Во время пятой атаки французов на флеши генерал Коновницын послал в бой против корпусов Нея Ревельский и Муромские полки во главе с Александром Тучковым Четвёртым. Пехотинцев встретил огненный шквал. И они на мгновение дрогнули, стушевались, заколебались. Тогда вперёд вырвался сам генерал-майор Тучков, со словами: Ну, что вы стоите, ребята?, – выхватил знамя Ревельского полка и бросился вперёд, увлекая за собой солдат. Ещё некоторое время был виден в пороховом дыму его силуэт со знаменем, но вскоре он исчез, Александр Алексеевич был убит…

Подвиг генерала Тучкова

В. БЕРКУТ

Портреты Александра Алексеевича Тучкова-Четвёртого кисти Юрия ИВАНОВА и Джорджа ДОУ

В этих сражениях получили контузии, но не оставили поля боя генералы Немеровский, Коновницын, были ранены принц Карл Мекленбургский, начальник штаба генерал Сен-При и многие другие.

Контратака Ахтырских гусар против французского 4-го полка конных егерей в районе Семёновских флешей

Игорь ДЗЫСЬ

Эпизод Бородинской битвы

Н. БОГАТОВ

Генерал П.И.Багратион отдаёт приказ

Александр АВЕРЬЯНОВ

Князь П.И. Багратион в Бородинском сражении. Последняя контратака

Александр АВЕРЬЯНОВ

Князь П.И. Багратион в Бородинском сражении. Последняя контратака

Александр АВЕРЬЯНОВ

Бородино. Генерал П.И.Багратион

Александр ЛЕОНОВ

Бородино. Генерал П.И.Багратион (фрагмент) Слева доктор Гангарт, справа – генерал Сен-При

Александр ЛЕОНОВ

К 11 часам было отражено семь атак французской армии. Видя, что огонь артиллерии не может остановить неприятеля, князь Багратион предпринял контратаку, которую возглавил сам. Защитники флешей вступили в отчаянный рукопашный бой. Во время боя Багратион получил осколочное ранение в левую ногу с раздроблением большеберцовой кости. Ранение само по себе не было смертельным, но требовалась ампутация конечности, от которой князь отказался…

Ранение Багратиона

Алексей ВЕПХВАДЗЕ

Ранененого Багратиона выносят с поля боя

Иван ЖЕРЕН

Раненого Багратиона увозят с поля боя

Иван ЕВСТИГНЕЕВ

Сражение при Бородино 26 августа 1812 года (в центре раненый князь Багратион)

Петер фон ГЕСС

Этот редут (флеши) – ключ для поля сражения – был блистательно атакован и столь же мужественно обороняем (французский генерал Сен-Жермен)

Генерал Пётр Багратион по свидетельству очевидцев, когда его несли в тыл, велел передать Барклаю-де-Толли спасибо и виноват: спасибо за стойкость соседней Первой армии в сражении, виноват – за всё, что раньше он говорил и думал о военном министре. А на перевязочном пункте, подозвав к себе пришедшего на перевязку раненого адъютанта Барклая Левенштерна, попросил: Скажите генералу Барклаю, что участь армии и её спасение зависят от него. До сих пор всё идёт хорошо, но пусть он следит за моей армией…

И раз уж о зашла речь о Барклае, то скажу, что, видимо, его фигура так и не задела сердца большей части наших людей от искусства. Кроме блестящего пушкинского стихотворения Полководец, официальных портретов и памятников, он не удостоился особого их внимания. И даже его участие в Бородинском сражении не отмечено кистью живописцев. Как я ни искала, ничего найти не смогла. Буду очень рада ошибиться…

Портрет генерал-фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклая-де-Толли

Сальватор КАРДЕЛЛИ

А Михаил Богданович накануне сражения был очень грустен, почти все время молчал, а затем написал завещание и прощальные письма жене, императору. Все, видевшие его на следующее утро в бою, утверждали, что он искал смерти. Увидев его, генерал Милорадович воскликнул: У него не иначе, как жизнь в запасе! Барклай-де-Толли участвовал в самых драматических эпизодах этого сражения, под ним пали пять лошадей, были убиты два адъютанта (фон Клингреф и граф Лайминг) и ранены семь находившихся рядом офицеров и адъютантов, ему прострелили шляпу, парадный мундир Барклая был забрызган кровью, но, с ледяным хладнокровием, которого не мог растопить и зной битвы Бородинской, втеснялся он в самые опасные места (Фёдор Глинка). Вряд ли осталось в центре опасное место, где он не распоряжался бы, полк, не ободрённый словами и примером его (Д.Н. Батыш-Каменский)

Можно только догадываться, что чувствовал Барклай в те минуты, когда объезжая полки, ответом на его приветствие Здорово, ребята! было гробовое молчание… Молчали не только офицеры, но и солдаты. И вот теперь, на этом поле со всех сторон ему гремело восхищённое Ура!. Но это не радовало генерала, так как вечером Михаил Богданович писал Александру I: Провидению угодно было сохранить жизнь, для меня тягостную…

Взятие русского редута французскими гренадерами

Литография ЛАСТЕЙИ по оригиналу Карла ВЕРНЕ

Но вернёмся на флеши. Когда по рядам мгновенно пронёсся слух о смерти генерала Багратиона, войско невозможно было удержать от замешательства. Генерал Коновницын, принявший командование, остановил начавшую было отступать пехоту, отвёл остатки армии за овраг села Семёновского, занял там высоты, быстро установил батареи и задержал неприятеля от дальнейшего продвижения. И Семёновский овраг, вопреки надеждам Наполеона на свершившийся разгром левого фланга русских, стал важным оборонительным рубежом. Позже Кутузов передал командование генералу Дмитрию Дохтурову, который сказал просто: За нами Москва, за нами мать русских городов!

Русская пехота во время битвы при Бородино. Атака лейб-гвардии Литовского полка

Николай САМОКИШ

На Бородинских высотах. Каре лейб-гвардии Литовского полка.

Александр ЧАГАДАЕВ

Лейб-гвардии Измайловский и Литовский полки выдержали страшный артиллерийский огонь, удары кавалерии корпусов маршалов Нансути и Латур-Мобура, несколько атак пехоты.

…французская конница, громада необозримая, разлилась, как море, и наши каре всплыли посередине, как острова, со всех сторон поражаемые нахлестами медных и стальных волн неприятельских панцирников. Наездники встречены и провожаемы были удачными перекрестными выстрелами каре, и русский дождь свинцовый, наконец пронял, и отразил этих (gens de fer) железных людей: так называл Наполеон кирасир французских (Фёдор Глинка)

Французские кирасиры при Бородино

Бородино

Алексей АНАНЬЕВ

Лейб-гвардии Измайловский полк при Бородино

Александр КОЦЕБУ

Бородинское сражение

Хромолитография А. САФОНОВА

Лейб-гвардии Измайловский полк при Бородино

Александр ЕЖОВ

Бородинская битва

Семён КОЖИН

Битва при Бородино

Луи-Франсуа ЛЕЖЕН

Битва при Бородино (фрагменты)

Луи-Франсуа ЛЕЖЕН

Наполеон наблюдает за битвой

Сергей ТРОШИН

Кутузов на Бородинском поле

Сергей ТРОШИН

Другой знаменитый редут, возведенный в центре русских позиций на господствовавшей над местностью Курганной высоте, позднее названный батареей Раевского, по имени генерала Николая Раевского, чьи войска защищали это укрепление в начале Бородинского сражения, подвергся нападению около 9 часов утра. И тоже выдержал не одну атаку неприятеля. Редут защищал центр позиции, и сопротивление русских войск на этом участке было настолько мощным и яростным, что французы назвали его «Большим редутом, фатальным редутом, редутом смерти».

Атака на батарею Раевского

Франц РУБО и К. Беккер

Бой за батарею Раевского

Олег Пархаев

Штурм батареи Раевского

Александр АВЕРЬЯНОВ

1-й карабинерный полк французской армии в схватке с изюмскими гусарами во время Бородинского сражения

Кейт РОККО

Бородинская битва

Фриц НЕЙМАН

Французские конные карабинеры в Бородинском сражении

А.Ф. ТЕЛЕНИК

Батарея Раевского

И. АРХИПОВ

Подвиг артиллеристов батареи Раевского

Сергей ТРОШИН

Наполеон, намереваясь поддержать атаки у Семеновских флешей, приказал своему левому крылу взять Большой редут. Войска корпуса вице-короля Богарне перешли р. Колочь и начали атаку Курганной высоты, которая была ими занята.

Сражение при Бородино 7 сентября.1812 г. Переправа через Колочу

Альбрехт АДАМ

Битва при Бородино. Контратака Ермолова

А. САФОНОВ

Атака генерал Ермолова

Семён КОЖИН

Контратака генерал-майора А.П. Ермолова на батарею Раевского. Бородинская битва

Семён КОЖИН

Во время очередной атаки французов на Семёновский редут генерал Ермолов отправился объезжать левый фланг Второй армии, но увидел в центре батарею, занятую неприятелем. Алексей Петрович мгновенно принял решение немедленно выбить неприятеля с Курганной высоты. Приказав сопровождающим его двум конноартиллерийским ротам открыть огонь по противнику, сам Ермолов во главе 3-го батальона Уфимского полка, ринулся в атаку на французов и общими усилиями батарея была отбита. Алексей Ермолов в бою получил ранение. Барклай-де-Толли вовремя заменил расстроенные части, оборонявшиеся на батарее Раевского, пехотной дивизией генерала Петра Лихачёва.

Смертельное ранение генерала Кутайсова

И. АРХИПОВ

Напрасно Кутузов пытался держать начальника артиллерии Первой Западной армии 28-летнего генерал-майора Александра Ивановича Кутайсова поближе к себе, чтобы не сбежал на поле боя. Кутайсов ослушался приказа и отправился с Ермоловым. Во время контратаки на Курганной высоте он повёл пехоту в штыки на неприятеля. Его лошадь вернулась одна с окровавленным седлом и чепраком. Его тело так и не нашли, смерть эта, без сомнения, героическая, была напрасной, никакой нужды присутствия начальника артиллерии в атаке пехотинцев не было. Но и остановить генерала, рвавшегося в самое пекло было невозможно. Примеров вокруг было достаточно… Позже Кутузов утверждал, что полной победе при Бородино помешала смерть Кутайсова (нашёл крайнего).

Генерал-майор Александр Кутайсов Юрий ИВАНОВ

Портрет генерала Александра Кутайсова Джордж ДОУ

Кутайсов, которому через 4 дня должно было исполниться 28 лет, перед сражением издал приказ по артиллерии: Подтвердить от меня во всех ротах, чтобы они с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем офицерам, что отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть того, что неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий

И бойцы свято исполняли его.

Подвиг артиллериста Павлова

Владислав ПРАВДИН

Павлову было ещё только 19 лет. Щадя юношу, начальник хотел поместить его там, где, казалось, будет безопаснее. Павлов возразил: Никому не уступлю своего места, мы во ста верстах от Москвы; там моя родина, там моя мать!… Время ли теперь мыслить о личной своей безопасности (Сергей Глинка)

Бородинское сражение

В. ШЕВЧЕНКО

Французская атака на Большой редут в Битве под Москвой 7 сентября 1812 г.

Альбрехт АДАМ

Атака Большого редута

Ж-Б. AЛЛЕН

Ближе к полудню, желая отвлечь внимание неприятеля от левого фланга и центра русских войск, Кутузов отдал приказ командиру 1-го резервного кавалерийского корпуса генералу Фёдору Уварову и казачьему атаману Матвею Платову переправиться вброд через Колочу и атаковать левое крыло и тыл французов.

Кутузов на Бородинском поле

Посылает генералов Уварова и Платова в рейд по тылам французов

Сергей ГЕРАСИМОВ

Атака 1-го резервного кавалерийского корпуса генерала Ф. П. Уварова при Бородино

Август ДЕЗАРНО

Рейд казаков Платова в тыл наполеоновской армии

Соломон ЗАЛИХМАН

Казаки Платова посеяли панику во французском тылу, обозы в большом беспорядке обратились в бегство. Кавалерия же генерала Уварова заставила отойти за реку Войну дивизию Орнано из корпуса Евгения Богарне, а затем, провавшись через плотину, начала преследование. Паника была огромная, обозники, маркитантки стали разбегаться, по дорогам неслись бесхозные фуры и повозки. В самый решающий момент битвы Наполеон потерял около двух часов. Воспользовавшись паникой, русское командование смогло перегруппировать и перебросить на Курганную батарею свежие силы.

Атака казаков атамана Платова

Семён КОЖИН

Казаки Платова атакуют каре IV корпуса Евгения Богарне

Александр АВЕРЬЯНОВ

Рейд этот оценивается историками по-разному. В воспоминаниях современников полно недомолвок и противоречий. Некоторые утверждали, что этот рейд обошёлся без Платова, якобы атаман войска донского пребывал в расслабленном состоянии и приказ был выполнен не до конца. Ермолов, напротив, всеми силами защищал Платова и говорил, что тот как раз один из главных героев сражения. Как бы там ни было, Кутузов остался недоволен действиями Уварова и Платова и они стали теми немногими генералами, активными участниками, не представленными к наградам за Бородинское сражение.

Кавалерийский бой во ржи (фрагменты диорамы).

Франц РУБО

Подвиг неизвестного героя (фрагмент диорамы).

Франц РУБО

Кавалерийкая атака

Офорт Ф. ФОЛЬЦА по рисунку Альбрехта АДАМА

Эпизод Бородинской битвы

Офорт Ф. ФОЛЬЦА по рисунку Альбрехта АДАМА

Атака русских кирасир на французскую батарею в сражении при Бородино

Виктор МАЗУРОВСКИЙ

После перерыва перед Курганной высотой состоялся кавалерийский бой. Русские гусары и драгуны генерала И.С. Дорохова дважды атаковали вражеских кирасир и прогнали их до самых батарей.

Битва у Москвы-реки или захват Большого редута.

Наполеон в окружении генералов руководит Бородинским сражением

Карл ВЕРНЕ

Французская армия атакует батарею Раевского в битве при Бородино

Луи-Франсуа ЛЕЖЕН

Эпизод Бородинского сражения. Наполеон посылает генерала Коленкура на батарею Раевского

Раскрашенная гравюра ШАРОНА

Наполеон же послал на Курганную высоту значительные силы. Генералу Огюсту Коленкуру, брату бывшего посла Франции в России, ставшего во главе 2-го кавалерийского корпуса после смерти Монбрёна, император приказал любыми средствами зайти в укрепления с тыла. Его передовым частям (саксонцам Тилемана) удалось прорваться на батарею.

Атака саксонцев на батарею Раевского

Неизвестный художник

Везде кипел рукопашный бой. Вскоре на батарею ворвался весь корпус Коленкура. Вокруг лежали только груды тел… Орудия умолкали, одним из последних выстрелов генерал был убит.

Смерть генерала Огюста Коленкура в Бородинском сражении

Люсьен РУССЕЛО

Смерть генерала Коленкура

Литография МОТТА по оригиналу ГРЕНЬЕ

Французская атака на батарею Раевского. Смерть генерала Коленкура

Альбрехт АДАМ

Граф Коленкур блестяще выполнил свою задачу…пал сраженный пулей… славная и достойная зависти смерть.

(Наполеон Бонапарт)

Трудно представить себе что-нибудь ужаснее внутренних частей главного редута. Кажется, что целые взводы были разом скошены на своей позиции и покрыты землей, взрытой бесчисленными ядрами. Тут же лежат канониры, изрубленные кирасирами около своих орудий; погибшая тут почти целиком дивизия Лихачева, кажется, и мертвая охраняет свой редут (французский офицер Цезарь Ложье)

Отказ пленного русского генерала П.Г. Лихачёва принять шпагу из рук Наполеона

А. САФОНОВ

Пётр Гаврилович Лихачев во время атаки находился на батарее. Страдая болями в ногах, он сидел на складном стуле у земляного бруствера, наблюдая за тем, что делалось в поле битвы. Но в тот час, когда саксонские кирасиры ворвались на батарею, поднявшись со своего стула и обнажив шпагу, Лихачёв пошёл навстречу смерти. Несколько ударов штыками, прикладом, и тяжёло раненый он упал на землю, но генеральский мундир с золотым шитьем и эполетами остановил французских солдат. Лихачёв был взят в плен. Его представлили генералу Евгению Богарне, а затем самому Наполеону, который, сказав несколько любезных фраз, хотел возвратить шпагу Лихачёву. На что русский генерал ответил:

– Благодарю, ваше величество, но плен лишил меня шпаги, и я могу принять её обратно только от моего государя.

По приказу Наполеона Лихачёва отправили во Францию, по дороге лечили, окружили вниманием. Он стал единственным русским генералом, взятым в плен под Бородино. Но по дороге Пётр Гаврилович скончался в Кёнигсберге от полученных ран.

Генерал Пётр Лихачёв

Джордж ДОУ

В пятом часу пополудни большой редут пал. Русские войска отошли к востоку от него на пушечный выстрел и стали в каре, на которое устремилась конница польских уланов дивизии Рожнецкого.

Подвиг генерал-майора В.Г. Костенецкого в Бородинском бою

Александр АВЕРЬЯНОВ

На выручку канонирам бросился находившийся поблизости начальник артиллерии 6-го пехотного корпуса генерал-майор Костенецкий, богатырь огромного роста, славившийся своей недюжинной силой и удалью: он сам поднимал пушку, гнул подковы, жонглировал пушечными ядрами, одними пальцами мог согнуть серебряный рубль. Он сражался не саблей, а палашом полуторной длины, специально полученным для него из Оружейной палаты. Сдерживая натиск неприятельской конницы, Василий Григорьевич схватил банник для чистки орудийных стволов и начал им валить врагов. Ободрённые его примером, артиллеристы отбили атаку.

Василий Костенецкий

Юрий ИВАНОВ

По легенде в награду за сей подвиг Василий Костенецкий попросил императора Александра сделать банники железными.

На что Государь ответил:

– Мне не трудно ввести в артиллерии железные банники, но где найти столько Костенецких, которые могли так владеть ими…

Кутузов в окружении штаба

Александр АПСИТ

Битва под Москвой 7 сентября 1812 г.

Гравюра П. БРЮНЕЙЕРА по оригиналу Жана-Шарля ЛАНГЛУА

Бородинское сражение

Денис ДАЙТОН

Бородинский бой

В. ШЕВЧЕНКО

Одним из слабых мест обороны русских была Старая Смоленская дорога, ведшая в тыл нашей армии. Поэтому на этом участке в районе Утицкого кургана был сосредоточен 3-й пехотный корпус под командованием генерал-лейтенанта Николая Тучкова-Первого. Кроме этого, в составе отряда Тучкова было порядка 15 тысяч ратников Московского и Смоленского ополчений, возглавляемых генералами Марковым и Лебедевым соответственно. Боевой опыт у смоленских ратников, конечно, уже был, а московские были подготовлены поспешно. Вооружены они были в основном топорами и пиками.

Французам удалось обнаружить место расположения отряда Тучкова и уничтожить его было поручено корпусу Понятовского, который должен был начать наступление одновременно с первой атакой французов на Семёновский редут. Но этого не случилось, так как Понятовский из-за плохих лесных дорог застрял в пути. Его отряд появился на горизонте только в девятом часу утра и был встречен сильным артиллерийским огнём русских орудий. Но Понятовский обязан был занять курган, этот важный пункт, дававший возможность обойти не только отряда Тучкова, но и впоследствие левый фланг всей русской армии. К 11 часам подоспело подкрепление – пехотная дивизия корпуса генерала Карла Фёдоровича Багговута.

Бой за Утицкий курган

Олег ПАРХАЕВ

Лейб-гвардии гренадерский полк в сражении при Бородино

Дивизия Строганова в боях на Старой Смоленской дороге

Митрофан ГРЕКОВ

Генерал Тучков срочно организовал войска для контратаки: на левом фланге расположил дивизию Олсуфьева, на правом – Строганова, в центре – Павловский полк, который возглавил сам, ринувшись вперёд с обнажённой шпагой.

Эпизод Бородинского сражения в центре генерал Н.А. Тучков

В. ВАСИЛЬЕВ

Эпизод Бородинского сражения в центре генерал Н.А. Тучков (фрагмент)

В. ВАСИЛЬЕВ

У кургана начался ожесточённый рукопашный бой, длившийся более часа. Первым на вершину ворвался Павловский полк, во время этой атаки был смертельно ранен командир. Узнав, что Утицкий курган занят русскими войсками Николай Алексеевич поблагодарил своих солдат. Вот так практически одновремено семья Тучковых потеряла двух сыновей (Тучков Третий, как мы помним, попал в плен под Валутиной горой) – старшего и младшего. Если тело младшего брата не было найдено вообще, то раненого Николая Алексеевича перевёз брат Алексей Алексеевич в Можайск, а затем в Ярославль. Ранение было очень тяжёлым, в сознание Николай приходил крайне редко, а через три недели скончался.

Генерал-лейтенант Николай Тучков Первый Юрий ИВАНОВ

Портрет генерала Никола Тучкова Первого Джордж ДОУ

Тучкова сменил генерал Багговут. Защитники Утицкого кургана держались стойко и мужествено отбивали атаки противника. И только тогда, когда защитники флешей отступили за Семёновский овраг и Утицкий отряд мог оказаться отрезанным от остальной армии, генерал Багговут приказал снять с высоты артиллерию, отойти к Семёновскому ручью и стать в один ряд с основными силами Второй армии.

Московские ополченцы в боях на Старой Смоленской дороге.

В. КЕЛЛЕРМАН

Рядом с регулярными войсками, не уступая им в храбрости, активное участие в боях на Старой Смоленской дороге принимали ратники-ополченцы. Порой, добыв себе оружие, ополченцы сражались плечом к плечу с регулярными войсками. Они же сыграли большую роль в спасении раненых.

Они во время сражения выбегали даже вперед фронта к стрелкам и выхватывали почти из рук неприятеля своих раненых, относили их туда, где назначено было им место, сие делали с таким усердием и мужеством, что многие из них были побиты, они сохранили раненых несколько тысяч человек, а без них раненые должны бы все погибнуть, ибо строевых солдат на такое многое число нельзя было отделить. (генерал-квартирмейстер М.С. Вистицкий)

Кстати, одним из полков, входившим в состав Московского ополчения на Большой Смоленской дороге и оказавшим примерную храбрость, был 1-й егерский, под началом Николая Никитовича Демидова, собранный и оснащённый на собственные средства промышленника, который он содержал до конца войны с французами и был его шефом.

За веру и отечество

Александр ЧАГАДАЕВ

Пара слов о полковых священниках, чье героическое поведение заставляло командиров хлопотать о награждении их боевыми орденами. Они шли в бой, вооруженные только крестом, находились рядом с солдатами, вселяя в них веру в победу, причащая умирающих, хороня павших.

Эпизоды битвы при Бородино

Николай САМОКИШ

Спасение раненого офицера. 1812 г. Бородино

Максим БОРИСОВ

Конногвардейцы при Бородино

Александр АВЕРЬЯНОВ

Ранение князя Андрея на Бородинском поле

Николай САМОКИШ

В санитарной палатке на Бородинском поле

Александр АПСИТ