Фестиваль Мин был древней египетской церемонией, посвященной продолжающемуся правлению. Он восходит к додинастическому Египту и все еще был очень популярен во время правления 19-й династии фараона Рамсеса II.

Праздник Мина в древнеегипетском календаре

Фестиваль Мин связан с поклонением королю; он проходил в последний месяц лета. По лунному календарю праздник Мин также приходился на начало нового сезона в девятом гражданском месяце.

Шествие Фестиваля Мин

Его осуществил сам король, а за ним его жена, королевская семья и двор. Когда царь входил в святилище божества Мин, он приносил подношения и возжигал благовония. Затем двадцать два жреца вынесли стоящего бога храма на щите. Перед статуей бога жрецы также поставили две малосидящие статуи фараона.

Перед богом Мином проходила большая церемониальная процессия с участием танцоров и жрецов. С другой стороны впереди них шел царь с белым быком, между рогами которого был солнечный диск. Когда бог прибыл в конце процессии, фараон принес ему жертвоприношения. Также фараону давали пучок хлопьев, который символизировал плодородие.

Плодородие и урожай

На этом празднике Мин король срезал первый сноп зерна. Это символически поддерживало его роль жизнеобеспечивающего своего народа. Этот праздник, связанный с Мин, был плодородием и мужественностью возрождения. Поэтому этот третий праздник посвящен рождению, преобладая в сельскохозяйственном аспекте.

Считалось, что боги руководят действиями людей, насылают на них беды, приносят радость. Божественными силами обладает природа. Горы, реки, рощи, поля населены демонами и божествами, от которых зависят урожай, плодородие земель, рост посевов, обилие рыб и птиц и так далее. Главным богам-покровителям и мелким божествам воздавали почести, приносили жертвы, устраивали празднества, на которых совершали ритуальные обряды, сопровождаемые торжественными шествиями, песнями, танцами и заклинаниями. Именно на таких праздниках зародились основы современного театра. Греческие торжества, посвященные богу виноделия Дионису-Бахусу, положили начало трагедии, из шутливых, насмешливых песенок, исполняемых на праздничных деревенских шествиях, родилась комедия.

Древний Рим: вековые традиции

Древние римляне отмечали в году более 50 праздников. Они составляли важную часть их жизни. Их традиции сохранялись веками, некоторые дошли до наших дней. Так, обычай празднования начала Нового года был закреплен в середине II века до нашей эры государством. Римские новогодние торжества 1 марта, а позднее 1 января открывались многолюдным шествием к Капитолийскому холму, где находились главные святилища Рима, там приносили жертвы покровителю города богу Юпитеру. Затем начинались праздничные пиры и приемы. Римляне, как и мы, верили, что весь год будет таким, каким окажется первый новогодний день. Они ходили друг к другу в гости, обменивались подарками, дарили сладости, украшения, позже — деньги, желали друг другу счастья и благосклонности богов.

Из сельских древних земледельческих праздников, которых было множество, особенно пышно справлялись февральские Луперкалии — празднества, посвященные богам — покровителям стад и пастухов. Очистительные жертвы приносили у подножия Палатинского холма, где жила некогда легендарная волчица (лат. «lupus»), вскормившая основателей Рима — Ромула и Рема. А 21 апреля в годовщину основания Рима наступал еще один праздник пастухов в честь древней богини Палее. Богине жертвовали ветки лавра, лепешки, хлеб.

Луперкалии. Рисунок Адама Эльсхаймера. (wikipedia.org)

Считались необходимыми ритуалы очищения. Скот, дабы уберечь от заразных болезней, прогоняли сквозь костры. Пастухи и сельская молодежь, соревнуясь, устраивали веселые игры, состязались, кто удачнее прыгнет через костер. Обычай этот долго существовал у других народов.

Самыми веселыми и любимыми в народе были декабрьские Сатурналии, их справляли и горожане, и сельские жители. Посвящены они были древнеиталийскому земледельческому богу Сатурну, которого римляне отождествили с греческим Кроном и считали отцом Юпитера, Юноны и Нептуна.

«Сатурналии» Эрнесто Бьонди. Бронзовая копия, 1909. (wikipedia.org)

По преданию, Сатурн стал царем в Лацие, и царствование его было временем добра и справедливости, всеобщего благоденствия, любви и братства. В «золотой век» (лат. «aurea aetas») не было хозяев и рабов, люди были равны и счастливы. Сатурналии продолжались пять дней. Люди веселились на улицах, ходили в гости, устраивали пиршества для богов и людей. Рабы в это время получали временную свободу, и на шутливых застольях им прислуживали хозяева. С тех далеких дней сохранился обычай дарить в декабрьские праздники друг другу восковые свечи. Зажжение их было жертвоприношением богу. В эти дни обязательно следовало дарить подарки. Существовали даже своего рода законы проведения Сатурналий, согласно которым не дозволялось произносить никаких речей, кроме веселых и насмешливых, полагалось заранее приготовить деньги, одежду, серебро, чтобы разослать их друзьям. Причем богач не должен был одаривать богача, а людям ученым все нужно было посылать в двойном размере, «ибо они достойны получать двойную долю. Бедняк же, если он человек ученый, пусть пошлет в ответ богачу или книгу одного из древних писателей, или собственное сочинение, какое сможет. Богач же обязан этот подарок принять со светлым лицом, а принявши, немедленно прочесть», — писал великий сатирик античности Лукиан.

Древняя Греция: спортивные состязания и общегосударственные торжества

Греки тоже устраивали праздники в честь богов, чтобы умилостивить их и убедить выполнить желания людей. Самым главным праздником в Афинах были Великие Панафинеи, проводимые в честь покровительницы города, мудрой воительницы Афины Паллады. Афину граждане почитали за то, что она подарила им оливковое дерево.

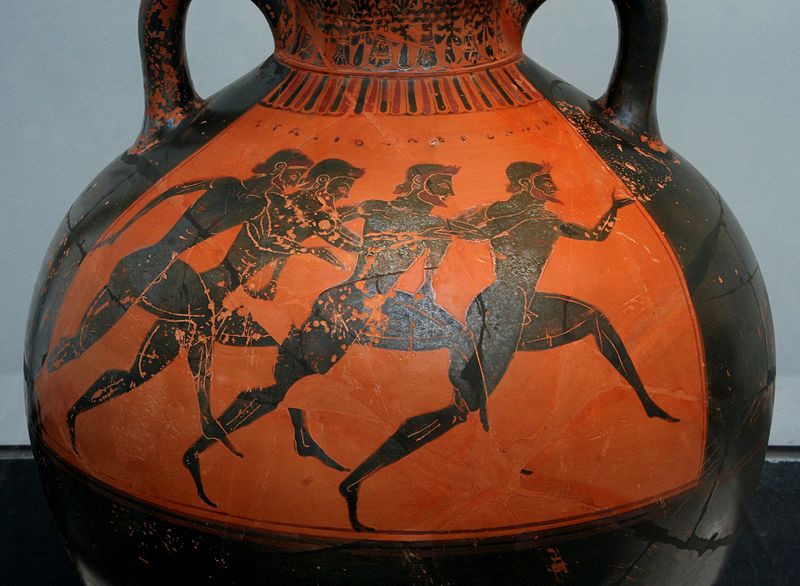

Бегуны — участники Панафиней. Ваза, ок. 530 года до н. э. (wikipedia.org)

Праздник длился пять дней. Его вершиной было шествие от городских ворот к месту на Афинском Акрополе, где находилось святилище богини. Там Афине приносили в дар новое платье из тончайшей ткани, изготовленное женщинами. Его везли, вывесив на мачте священного корабля, поставленного на колеса, чтобы все видели, какой наряд приготовили афиняне своей покровительнице. В торжественном шествии участвовали все жители города: старики несли оливковые ветви, молодые мужчины вели сто быков, которых приносили в жертву, девушки несли корзины с драгоценными сосудами. Процессия заканчивалась общим праздничным пиром.

Помимо праздников в честь богов, греки устраивали также общегосударственные торжества в память какого-либо выдающегося события, например, День освобождения в честь победы над персами при Платеях.

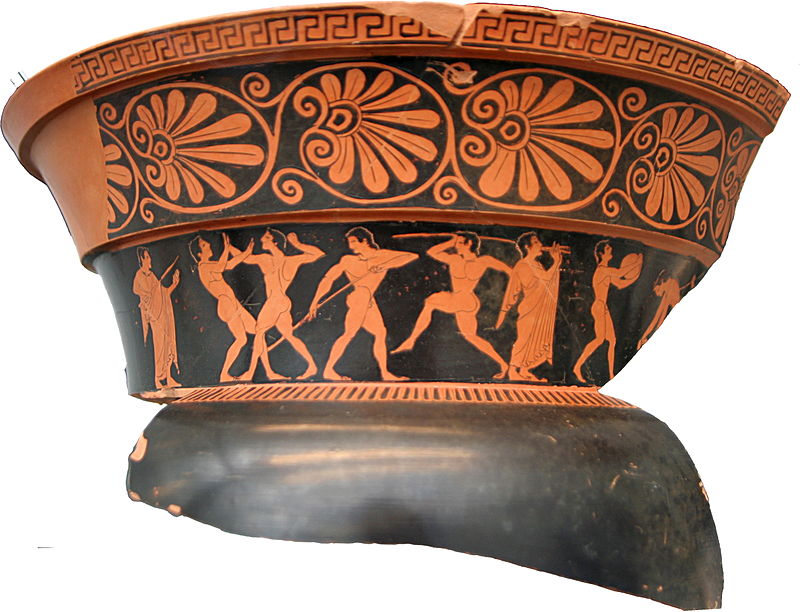

Очень популярными у греков были спортивные состязания. Главными соревнованиями были Олимпийские игры. Игры начались в 776 году до нашей эры и проводились каждые четыре года. Олимпийские игры были посвящены богу Зевсу и проходили в Олимпии. К участию в них допускались только граждане Афин, а женщины не имели права находиться даже среди зрителей.

Во время проведения Олимпийских игр во всех греческих государствах прекращались войны. Участники будущих состязаний приезжали на месяц раньше, чтобы ознакомиться с местностью. Игры начинались с жертвоприношений Зевсу, на алтаре спортсмены давали клятву соревноваться честно.

Древнегреческая ваза. (wikipedia.org)

Поначалу в программу соревнований был включен только бег. В 708 году до нашей эры на Олимпийских играх было введено пятиборье — пентатлон, состоявшее из прыжков, бега, метания диска, метания копья и борьбы. Греки прыгали в высоту и в длину, позже появились кулачный бой, состязания на колесницах, запряженных четверкой лошадей. Наградой для победителя был венок из оливковых ветвей.

Олимпийские игры в древности проводились 293 раза в течение 1170 лет. В 394 году римский император Феодосий I объявил христианство официальной религией и, считая Олимпийские игры языческим развлечением, запретил их.

Лишь в 1896 году благодаря усилиям французского общественного деятеля Пьера де Кубертена и его единомышленников стали снова проводиться Олимпийские игры. Местом проведения I-й Олимпиады стала столица Греции — Афины. С того времени каждые четыре года на алтаре Олимпии зажигают олимпийский огонь, который передают к месту проведения очередной Олимпиады.

Древний Египет: праздники вместо серых будней

У древних египтян тоже были праздники, а не только серые будни, хотя их торжества с современной точки зрения кажутся, по меньшей мере, странными. Рождение ребенка, к примеру, вовсе не считалось основанием для радости, и дни рождения никак не отмечали и не праздновали. Но свадебные торжества у египтян были. В зависимости от имущественного и общественного положения молодых супругов в честь бракосочетания устраивали скромный праздник с небольшим числом приглашенных или изобильный веселый «пир на весь мир».

Царица Хатшепсут на празднике Сед. (wikipedia.org)

Фараон был не только сыном бога Ра, но и человеком своего времени, поэтому не все в его жизни отличалось от жизни современников. У фараонов, по-видимому, тоже не было дней рождения, хотя по случаю появления на свет наследника престола, вероятно, все же устраивали внутри дворца небольшое торжество. Зато траур по усопшему владыке охватывал всю страну и продолжался 90 дней.

Одним из самых великих и радостных праздников фараона был праздник Хеб-сед, чаще называемый просто Сед. Праздником Сед торжественно отмечали важную дату — 30 лет со дня вступления фараона на престол. После первого праздника Сед его повторяли через каждые три года. Разумеется, не каждому фараону удавалось дожить до этого «юбилея». Если правитель предчувствовал, что его дни сочтены, и он может не дожить до праздника Сед, он переносил его празднование на более ранний срок.

На празднике Сед фараон непременно должен был показать, что он еще силен и способен управлять страной. Иногда силы правителя поддерживали с помощью «омолаживающих» ритуалов.

Особыми торжествами отмечали награждение фараоном кого-нибудь из приближенных «почетным золотом» за выдающиеся заслуги. Сначала золотом награждали полководцев за успешные военные походы, а потом это вошло в обычай, и фараон стал лично одаривать золотом и драгоценностями своих сановников.

Самым любимым в народе был праздник начала года. Его отмечали в разгар лета, когда начиналось половодье. Вода в Ниле поднималась и заливала поля, земледельцы и весь народ радовались надеждам на хороший урожай. В это время на небе всходила звезда Сириус. Она считалась воплощением богини Сопдет — богини нового года, наводнений и чистой воды, покровительницы умерших, которую египтяне представляли в виде женщины с коровьими рогами.

Как и у других земледельческих народов, у египтян было также множество праздников урожая, которые отмечали в каждой местности в разные дни. Во время этих празднеств устраивали ритуальное чествование богов плодородия, благодарили их за помощь и просили не оставлять в дальнейшем своим божественным покровительством.

Высшее общество Древнего Египта праздновало все установленные праздники, но и в другие дни не сторонилось веселья — устраивало пиры, приглашало гостей. Пирующих развлекали танцовщицы, акробаты и музыканты. По нарядно убранным покоям сновали сотни слуги и служанок, выполнявших любую прихоть гостей. На красивых блюдах подавали различные сорта мяса и дичи, хлеб, фрукты. Обильную еду запивали пивом и вином. Египтяне очень любили выпить, они даже праздники называли попросту «пьянство» или «опьянение».

Одним из важнейших праздников Древнего Египта был, несомненно, любимый народом и очень красивый и веселый праздник бога Амона — Опет. Продолжался он долго, примерно 27 дней во время разлива Нила. Праздник Опет начинался с того, что из Карнака — храма бога Амона в Фивах, выходила многолюдная торжественная процессия. В пышно разукрашенных носилках в форме ладьи жрецы несли статую бога Амона, в двух других ладьях «плыли» по воздуху поддерживаемые сильными руками ладьи со статуями супруги Амона богини неба Мут и ее сына Хонсу.

Вода во время разлива Нила стояла высоко, заливала поля и подмывала плотины и дороги, но зато на лодках можно было плавать почти по всей долине. На праздник сходилось и съезжалось из дальних мест множество народа. Отовсюду слышались звуки музыки, веселые голоса, разносились вкусные запахи принесенной снеди. Торговцы предлагали фрукты, мясо, хлеб, разнообразные лакомства и кувшины с напитками. При большом стечении народа на воду спускали тяжелые, богато убранные храмовые ладьи Амона, Мут и Хонсу, на которые помещали носилки со статуями, и с помощью других судов, шестов и весел выводили неповоротливые ладьи на открытую воду. Статуи торжественно перевозили в Луксор, а под конец праздника Опет их возвращали обратно по аллее сфинксов в храм Карнак, где они хранились весь год до следующего шествия. Египтяне веселились, объедались и упивались в течение двух, трех или четырех недель, что зависело от продолжительности подъема воды в Ниле.

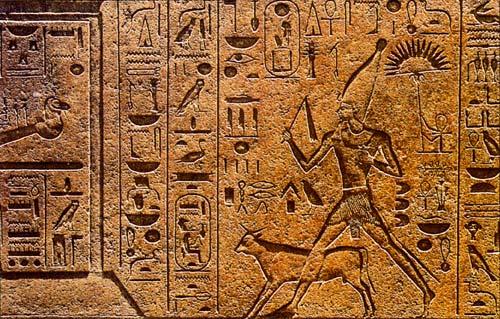

Другое религиозное торжество, которое тоже было очень важным для египетских фараонов, это праздник Мина — очень древний ритуал, хорошо документированный в археологических памятниках. Его значение, вероятно, изменялось в ходе столетий. Праздник Мина иначе называли Праздник ступеней, потому что считалось, что бог плодородия Мин сидел на своей ступени и принимал приношение — первый сноп нового урожая.

Праздник Мина начинался в первый день жатвы и отмечался ритуальной процессией. Впереди процессии вели белого быка — символ бога Мина, на голову которого прикрепляли корону. Фараон шел вместе с сыновьями в сопровождении сановников и знати. В честь божества воздвигали символический столб. Фараон, участвовавший в ритуале, срезал на поле золотым серпом первый сноп, подносил его к столбу и торжественно укладывал у подножья.

Праздник Мина был не таким всенародным, шумным и веселым, как Опет. Земледельцы приступали к уборке урожая и не могли себе позволить предаваться продолжительному обжорству и пьянству. Даже если урожай предполагался богатый, его еще нужно было убрать. А для фараона праздничные ритуалы составляли существенную часть обязанностей, лежавших на нем как на правителе страны и главном оплоте египетского общества.

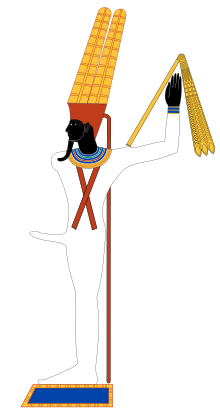

Мин

Имя Мина в иероглифах

Мин — итифаллическое божество, изображается с отвесно эрегированным членом, головка которого открыта, словно приготовившись к совокуплению со вселенной посредством своей руки. Мин изображался бородатым мужчиной с сомкнутыми ногами и головным убором (таким же, как у Амона). Правая рука Мина развёрнута вверх, в нее вложена плеть в форме созвездия Ориона, левая — на египетских фресках обычно не изображается, но на статуях она обхватывает фаллос у основания, полностью оттягивая плоть с головки члена, которая в результате выглядит как обрезанная. Вокруг лба обычно обвязана и со спины отвесно спускается красная ленточка, которая почти доходит до самой земли. Некоторые на рисунках видят не ленту, а магический жезл, который установлен на подставке и касается затылка, в месте выхода третьего глаза. Статуя Мина, является наиболее ранним антропоморфным изображением богов Древнего Египта. Довольно часто изображается черным, в качестве олицетворения плодородной земли в нильской долине — к этому богу даже иногда употребляется эпитет «черный».

Мин являлся покровителем размножения людей и скота. Считалось, что именно он наделяет мужчин сексуальной силой, силой дать рождение сыну. Один из эпитетов бога — «поднимающий оружие» (поднимающий фаллос, поднимающий руку, использующий мастурбацию в магических ритуалах).

Священным животным Мина был белый бык, который также являлся образом обильного семени и плодородия. Другим символом был длинный латук, который в Египте считался афродизиаком и которым питались мужчины в надежде сделать себя более мужественными. Салат-латук являлся символом Мина не только из-за формы, упругости и прямоты, но также и благодаря белому соку, который напоминал сперму. Этот сок выступал при сдавливании стебля салата. Самым первым символом Мина была заостренная стрела, головоногий моллюск или молния. В честь Мина возводили фаллический столбы. Считают, что громадный столб был опорой для палатки, которую натягивали мужчины. Праздничный ход возглавлял в праздник Мина белый бык.

Фараон срезал серпом первый сноп и укладывал его перед статуей бога. Праздник Мина отмечали в начале сезона земледелия, когда фараон мотыжил поле тяпкой и поливал водой под личным надзором бога Мина. Когда фараон вступал на царствование, он также считался и наследником Мина. Во время праздников, посвященных Мину, голые мужчины участвовали в состязаниях, играх, посвященных богу, а также публично занимались мастурбацией, что в этот день считалось самым благоприятным занятием для всех египетских мужчин.

Мин считался додинастическим божеством. В самые ранние годы он был богом неба, и представлял собой созвездие Ориона, с которым древние люди связывали дождь и молнию. Три наиболее ярких звезды созвездия представляли собой эрегированный пенис бога. Культ божество выполнялся в Коптосе, Омбосе, Хеммисе и Нубии. С развитием Коптоса Мин начал принимать черты настоящего бога — покровителя торговли, пустынями и караванов. Являлся защитником караванов от Комптоса и до Красного моря. В качестве божества «зарубежных стран» Мин покровительствовал купцам, паломникам, кочевникам и охотникам. Мину оказывали честь также шахтеры и работники в каменоломнях.

Мин отождествлялся с другими богами, чтобы показать их производительную мощь. Во время Среднего царства его отождествляли с Гором, называли сыном Шу и Ра, Мин-Гором, «мстителем за отца». Также как и Гор он был хозяином объединенного Египта. В некоторых текстах Гор является сыном Мина.

Рельеф с изображением Мина на стене Карнакского храма

Иногда с Мином отождествляется бог Себек. Исида читалась и матерью Мина и его супругой. Во время Нового Царства Мин сливается с Амоном и приобретает черты «царя богов», создателя Вселенной. В это время бог становится особо популярным и в честь него проводятся пышные оргии. В городе Омбос он выступает богом луны Мин-Яхом, который управляет всеми земными жидкостями, начиная от воды в океане и заканчивая спермой. Его праздники справляли в дни новолуния. Последний день лунного месяца считался посвященным Мину. Также полагали, что Мин был сыном и супругом восточной богини Иабет.

Периодически даже богини изображаются с эрегированным телом Мина, к примеру, богиня Сехмет, которая испепеляла всех врагов своим взглядом. Ее изображали с головой львицы и телом Мина. Эрегированный член был символом победы над врагами, а молния в руке — несокрушимую мощь.

Известна также божественная триада Некбет, Мин и Исида. «Великая мать», которая представляла собой крылатое божество с ногами льва, эрегированным пенисом и тремя головами — львиной, женской и головой грифа.

Греки считали Мина прообразом своего бога Пана, бога плодородия, который из-за своих чрезмерных сексуальных потребностей, по мнению греков, изобрёл мастурбацию.

Мусульмане и христиане тщательно уничтожали все изображения и статуи эрегированного божества, расстреливая из оружия. Особенно они старались вышибить фаллос. Египтологи Англии фотографировали статуи бога лишь по пояс, обходя гениталии, или находили различные способы прикрыть плоть. Однако для самих египтянам в этом образе не было ничего особо предосудительного: при их жарком климате рабочие на полях, танцовщицы и прислужницы были обнаженными, дети не носили никакой одежды даже в подростковом возрасте, вплоть до вступления в первый половой контакт или женитьбы.

- Сайт «Мифы и Легенды»

НОВЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ

Модуль 1. Древний Египет

-

Содержание

-

1. Имя бога Мина

-

2. Египетский Мин и греческий Пан

-

3. Тождественность Гора и Мина

-

4. Владыка мира и Владыка поколений

-

5. Жизнь, восстановленная жизнью

-

6. Храм Мина

-

7. Телец Своей Матери

-

8. Соединение с Творцом через познание

1. Имя бога Мина

2. Египетский Мин и греческий Пан

3. Тождественность Гора и Мина

4. Владыка мира и Владыка поколений

5. Праздник Мина как праздник вознесения

6. Храм Мина

7. Телец Своей Матери

8. Соединение с Творцом через познание

1. Имя бога Мина

«Что касается Гора, – указывает Плутарх (ок. 46 – ок. 127 гг. по Р.Х.), – то Его обычно называют еще Мин, что значит «зримый» (греч. Ороменон – видимый), ибо космос чувственен и зрим» [Is.Os. 56]. Херонейский мудрец, не зная египетского языка, точно, видимо со слов египетских священнослужителей, объясняет значение имени Мин.

Имя это является антонимом известного нам божественного имени Амон. Фонетически слово «Амон» – «Незримый» египтяне записывали как Имен или Имену (jmn или jmnw). Но когда отрицание j (и) убиралось, тогда слово меняло смысл на противоположный: явленный, знаемый — Мину (mnw). Мин – это божественное имя, встречающееся значительно раньше имени Амон.

Идеограмма Мина ___________Фонетическое написание имени «Мин»

Идеограмма Мина известна еще с Герзейской додинастики, с IV тысячелетия до Р.Х. В Текстах Пирамид имя Мин упоминается восемь раз, и из них семь раз оно записано идеограммой и лишь единожды (Pyr. 424b) фонетически, с детерминативом «Бог». Теофорные имена, включающие элемент mnw, мы встречаем с первых династий, хотя и сравнительно редко. Mrt mnw (Меретмину) – Возлюбленная Мина, Nj anh mnw (Нианхмину) – Обладатель жизни есть Мин, Hm mnw (Хеммину) – Слуга Мина и т.д. В заупокойном комплексе царя Хеопса (Хуфу) одну из построек именовали Mr mnw Hwfw (Мер-Мину-Хуфу) — «Любит Мин Хеопса». Мин – это одно из самых важных божественных имен в Египте. С первых же династий известны и Великие праздники Мина, пышно отмечавшиеся царем и народом. Французский ученый Готье посвятил этому специальное исследование (H.Gauthier, Les fêtes du dieu Min. – Le Caire, 1931).

2. Египетский Мин и греческий Пан

Геродот (ок. 484 – ок. 425 гг. до Р.Х), который задолго до Плутарха побывал в Египте, еще при последних египетских царях, когда Египет на какое-то время освободился от персов, говорит, что Мин – это самый древний бог, и связывает его с греческим богом Паном.

__________Геродот________________Изображение Пана на греческом сосуде

Мы привыкли видеть Пана веселым гулякой, винопийцей и сластолюбцем, похваляющимся, что он совокупляется со всеми пьяными менадами свиты Диониса. В таком образе восхваляют Пана многие авторы, начиная со слагателя XIX Гомерова гимна. Но античность знала и совершенно иную традицию.

П.Рубенс Пан и Сиринга______________Пан, Палаццо-Нуово, Рим

Пожалуй, единственное, что осталось у нас от иного, совсем не веселого и разгульного образа Пана, и что вошло в нашу культуру – это выражение «панический ужас». То есть это иррациональный ужас, который Пан может навести на любое человеческое и, шире того, на любое живое сообщество, потому что ему подвластны и животные. Образ панического ужаса как раз намекает на то, что античность знала и другую природу Пана. И, если мы посмотрим на другой образ, на образ Пана, который присутствует в XI Орфическом гимне, то мы поймем, что Пан – это что-то намного более сложное, чем просто винопийца и гуляка.

Геродот – это человек, умеющий благоговеть перед святыней, хранить благоговейное молчание. Плутарх – это уже эллинистический грек, который любит все рассказывать. Эпоха эллинизма – это эпоха, когда, как говорится, все тайное становится явным, как в наших с вами лекциях. А эпоха Геродота – это эпоха, когда еще мистерии не открываются, когда они хранят полное молчание. И Геродот несколько раз говорит: «Я знаю, но я говорить не буду». И мы понимаем, что сопоставление Мина и Пана восходит, видимо, к чему-то, что стоит за XI Орфическим гимном. Орфики – это люди, посвященные в орфические мистерии, а орфические мистерии – это несколько окультуренная форма дионисийских мистерий (об этом я буду говорить подробно в лекциях о Греции). Это более глубокое и более тайное знание, чем тот веселый бог Пан, которого мы видим на картинах Рубенса.

Мозаика с Орфеем из Шанлыурфа (древ. Эдесса) (Турция), 194 г. по Р.Х.

Итак, XI Орфический гимн:

«Пана пастушьего мощного кличу – он все в этом мире».

Обыгрывается имя Пан и греческое слово пан. В отличие от современных филологов, греки, не сомневаясь, объясняли имя этого бога от слова «пан» — всё, всеобщность (как в словах «пангерманизм», «панславизм» и т.д.)

«Пана пастушьего мощного кличу — он всё в этом мире —

Небо и море, бессмертный огонь и земля всецарица,

Всё это — Пан, ибо всё это пановы части и члены. <…>

Всепородитель, раститель всего, многославнейший демон,

Миродержавец, Пэан плодоносный, светящий, пещерный (в смысле таинственный),Тяжкогневливый, ты истинный Зевс, венчанный рогами,

Это ведь ты равнину земли незыблемой сделал,

Ты оттеснил неустанного моря тяжелую влагу,

Землю вращая в волнах Океана кружением вечным,

Воздух питающий — ты, что жить позволяет живому,

И невесомого пламени ты и краса и основа —

С легкостью всё несовместное сходится волей твоею.

Промысел твой, коль захочешь, природу всего переменит,

Смертный ли род человечий, иль мир, беспредельно широкий».

(XI Орфический гимн, перевод О.В. Смыки).

Итак, Пан – это колоссальная сила, фактически Творец мира. Само слово «Творец» греки по отношению к Пану не употребляют – но если Он может переменить природу всего, значит, Он фактически Творец мира; вот какая огромная тайна скрывается за этим смешным козлоногим существом.

При этом о Пане говорили, что он сын Гермеса от смертной женщины, часто называли супругу Одиссея Пенелопу как его мать. И, с одной стороны, он вполне историческое лицо, родившееся в эпоху Троянской войны, а, с другой стороны, его называли сыном Крона и Реи, то есть братом Зевса, принадлежащим к третьему поколению богов. Или, уже в крайнем случае, его называли молочным братом Зевса, титаном, который был вскормлен козой Амалфеей вместе с маленьким Зевсом когда Рея укрывала Зевса от Крона, который хотел его пожрать.

Нимфа Адрастея, кормящая Зевса из рога козы Амалфеи, и Пан (2 в. до Р.Х.)

То есть это один из древнейших богов – бог, современный Зевсу, а, может, и более ранний. Рассказывают, что Пан родился на Олимпе, среди олимпийских богов, с бородой – это вызвало смех богов. Но, с другой стороны, образ младенца-старца – универсальный образ вечности. Неслучайно Лао-цзы тоже называли ребенком-старцем или старым младенцем. Копыта на задних ногах, рога – все это не образы пастушьего бога, это палеолитические символы Небесного Бога-Творца. Если вспомнить пещеру Труа-Фрер (Трех Братьев) близ Монтескье-Авантес и вспомнить изображение, как его сейчас называют, Великого Колдуна или Бога охотников, то это очень похоже на Пана.

«Великий колдун» из пещеры Трех Братьев (Франция)

Это очень древний образ. И так же, как у изображения из пещеры Труа-Фрер, у Пана его половой член изображается в состоянии, готовом к соитию – то есть это итифаллическое изображение, обозначающее способность к креации. Он Творец, Он Породитель, и тут эти два образа Пана сходятся – Пан как веселый, разгульный бог, который сходится с менадами, и великий Творец, потому что у него огромная, преизбыточествующая творческая сила.

И для египтян вот этот самый древний Бог – это Бог-Творец, Который сотворил все и всех богов. Поэтому не по ошибке Геродот назвал Пана самым древним богом. Он, благочестивый грек, который побоялся бы оскорбить Зевса, он называет его самым древним богом. И, посмотрите, в этом орфическом гимне он называется истинным Зевсом – «тяжкогневливый, ты истинный Зевс, венчанный рогами». Так что и в греческой религии все не так просто.

3. Тождественность Гора и Мина

Но то, что Гор и Мин – это одно божественное лицо, но в двух проявлениях, в двух природах – это ясно нам говорят и древнейшие египетские тексты. Вот, например, текст из пирамиды царицы Нейт: «О, Нейт, воздвигни себя, как Мин. Взойди на небо, обрети жизнь с ними (с небожителями). С ними да вырастут крылья твои, да оперится глава твоя и руки твои. Озари небо и изливай сияние на них (на небожителей), как бог. Да пребудешь ты Владыкой Неба, подобно Гору Инобытия, Гору Дуата» (Pyr 1948).

«Покройся перьями», «вырастут крылья», — это, конечно, образ Гора, образ сокола. Стань Гором – пребудь, подобно Гору Инобытия, изливай сияние на тех, кто пребывает в божественном мире. И, следовательно, – «воздвигни себя, как Мин». Очень важная фраза, запомним ее: «Воздвигни себя, как Мин». Результат этого воздвижения – это превращение во Владыку Неба, уподобление Гору Инобытия.

В другом месте Текстов пирамид говорится: «Две Девятерицы, кланяясь, подходят к тебе, (о Пепи-Неферкара). Даешь ты повеление солнечному народу, как Мин, пребывающий в доме своем, как Гор Джебаут. И Сет не освободится от бремени несения тебя (о Пепи-Неферкара)» (Pyr. 1992). О «бремени несения тебя» скажем чуть позже, но важно то, что Мин и Гор – это одно: «… как Мин, пребывающий в доме своем, как Гор…». Замечу сразу, что «дом» – это мир, вот этот мир, который сотворен. Он Им сотворен, и это дом Гора, как и дом Мина.

Позднейшие тексты говорят примерно то же самое: «повелевает Мин вместе с Отцом своим, Осирисом». На стеле Среднего царства [Louvre C 30] Мин именуется сыном Осириса, рожденным божественной Исидой. И мы видим, что таких образов огромное количество. А в 7-м речении «Книги мертвых» об этом же говорится уже абсолютно ясно: «Что до Мина, то он есть Гор, защитник своего отца». А вы помните, что в речениях Книги Мертвых задаются вопросы и даются ответы, и если человек знает правильные ответы, то он побеждает смерть. И вот дается такой ответ: «Что до Мина, то он есть Гор, защитник своего отца».

Итак, «Зримый» и «Вышний» – это одно. Но почему же два имени? Это тоже не случайно. Во время праздника Мина царь увенчивается двойной короной Мина – то есть короной Верхней и Нижней Страны, – и при этом возглашается: «Гор, сын Исиды и Осириса, получил великий венец Верхней и Нижней Страны. Царь такой-то получил венец Верхней и Нижней Страны» И после этого царь именуется Мин-Гор-Нахт, то есть «Мин-Гор-Могучий». Если перевести эти имена, сделать их сущностными, то получается «Явленный-Вышний-Могучий» – это, если угодно, центр титулатуры царя.

Генри Франкфорт в книге «Kingship and the Gods» (Chicago, 1948) говорит, что «Мин определенно считался образом Гора». Эти слова прекрасного английского египтолога мы можем понять, если вспомним категорию формы у Аристотеля. Форма – это то, что первично, что делает материю определенной, делает материю вещью. Потому что без формы материя бесформенна, по определению. Соответственно, Мин – это форма Гора, это то, что формирует Гора, как говорит Г. Франкфорт. Что он имеет в виду? Как вы помните, это тот, кто замысливает, это «сердце Птаха», и Он же – тот, кто спасает Своего Отца. Гор – это замысливатель бытия, а Мин – это Он же, но в бытии. Это Он же в этом мире, поэтому Он видимый. Его можно воспринимать, потому что это бытие видимо.

В Египте имена «Амон» и «Мин» не только противопоставлялись, но очень часто соединялись. Чтобы никакого сомнения не было, что это не два разных бога, а два проявления одного и того же Бога. Мин-Амон – это одно из самых частых наименований Бога-Творца. Как Амон Он инобытийный, незримый, невидимый, а как Мин Он воплощенный, видимый. Поэтому в отношении Гора и Амона говорится: «Твое воплощение Мин – Владыка поколений». Так провозглашается в молитве Амону в храме Рамсеса III в Карнаке.

4. Владыка Мира и Владыка поколений

Имя «Владыка поколений» для нас тоже важно. То есть Он – Владыка уже и во времени (поколение – это, естественно, временная категория, это то, что следует одно за другим). Поэтому Мин – это и Владыка вот этого материального, созданного мира, и Владыка времени, в котором этот мир существует. Это очень похоже на то, что говорится апостолом Павлом о Боге в первой главе Послания к римлянам: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы…» (Рим. 1, 20). Здесь антиномия: невидимое – видимое, Амон – Мин. Кода мы читаем эти слова Послания апостола, мы не понимаем часто всей глубины этих слов. Оказывается, этот мир – это некое видимое ипостазирование, проявление Невидимого Бога. Мы рассматриваем эти творения, и мы видим их Творца, мы понимаем их совершенства, но мы также, конечно, никогда не должны забывать, что этот мир разрушен грехом человека, что он потерял совершенство. И наша задача – восстановить нарушенное совершенство мира.

Часто, как и Атум, Мин изображается в действии мастурбации, когда Он одной рукой поднимает плеть, как бы дает повелевающий приказ творению быть, а другой Сам извергает из Своего члена семя, которым творится мир. В музее Эшмолейн (Ashmolean), в Оксфорде, есть несколько древнейших статуй Мина именно в этой форме. В гимне Среднего царства Мин-Гор-Нахт (Мин-Гор-Могучий) говорит: «Я Сам Себя оплодотворил для вас, Я исторг (нехси) вас из Себя». Это тоже важнейшая вещь: этот мир рождается не каким-то браком, как я уже рассказывал раньше.

Статуэтка Бога Мина, II тыс. до Р.Х.___Статуи Мина, музей Эшмолейн (Англия) Около 3150 года до н.э.

Но Мин – это такая форма, которая нас сразу же вводит в категорию осирического предания. Мир, оказывается, творится Тем, Кто потом оживляет Осириса. Это одно и то же! Египтянин отлично знал, что Гор, оживляющий Осириса и рожденный в болотах Дельты, в болотах Хеммиса, и Гор, в виде Мина-Гора-Нахта сотворивший мир, и Гор, замысливший мир как сердце Птаха – это одна и та же божественная Сущность.

5. Праздник Мина как праздник вознесения

Ежегодный праздник Мина – один из важнейших, если не важнейший, в Египте, — именовался «Праздником ступеней Мина». Это был именно праздник восхождения. Помните, я обещал объяснить слово «восхождение»? Во время ежегодных празднеств Мину, его статуя воздвигалась со ступени на ступень на особый пьедестал, изображения которого известны со Среднего Царства. И этот пьедестал – конечно, это первохолм, с которого начинается творение мира. Статую Мина несли из храма и воздвигали на этот постамент.

Но здесь, скорее, важен другой смысл – смысл восстановления единства с Небом. Потому что этот праздник – это праздник восстановления гармонии мира, разрушаемой Сетом, разрушаемой нашим злом и нашей ложью. Поэтому воздвижение этой статуи – это как бы новое творение мира в его совершенстве и полноте. И, кстати говоря, в этом, скорее всего, смысл любого пьедестала. Когда статую ставят на пьедестал, это знак того, что она вознесена над миром, что она уже находится вне этого мира. Поэтому ставят на пьедестал статуи достойных людей, которые уже достигли, в некотором смысле, божественного бытия. А теперь посмотрите вокруг себя, и, если увидите статую, сразу спросите: достойна она пьедестала или нет?

Процессия со статуей Мина (из оазиса Бахария)_________________Статуи Мина на пьедестале________________________

Вместе со статуей Мина – с той, которую вы можете увидеть в музее Эшмолейн, но только, видимо, более скромных размеров, потому что такую статую не унесешь – несли целый ряд очень важных атрибутов. Несли специальные короба с листьями салата латука. Мы уже сталкивались с салатом латук – в тяжбе Гора и Сета это был та еда, которую только и ест Сет, и которая, как вы помните, была опрыскана семенем Гора, и благодаря этому Сет съел семя Гора, но это семя появилось на его голове в виде золотого диска. Салат латук до сих пор используется египтянами, когда они хотят укрепить свою мужскую силу. Действительно, из салата латука, если его ломать, выделяется млечная жидкость, которую может быть, при большом воображении, можно отождествить с семенной жидкостью. Но главное, конечно, это образ Гора-Мина как Подателя семени и жизни. То есть этот салат – это образ и победы над Сетом, и образ жизнетворения, ведь Гор-Мин выбрасывает семя, которым творится мир.

Мин – это произрастание. Мина называли египтяне открывателем облаков, тем, кто творит произрастание, дает жизнь травам. В Берлинском папирусе про Мина говорится: «Неутомимый… Он – плодотворная влага, производящая растения; и злаки произрастают, исходя из Его тела» (P. Berlin 3049, 35—39). Эти образы напоминают нам Осириса, но тут они обращены к Мину, и понятно, почему. Потому что Осирис важен не в лице погибшего, умершего Осириса – из него тогда ничего не произрастает, – а в образе Осириса ожившего, ожившего с помощью Глаза Гора. И в этом смысле оживший Осирис, то есть Гор, пребывающий в Осирисе, и Мин – это одно и то же. Кроме салата латука во время этого празднества вели живой образ Мина. Живой образ Мина – это белый бык, увенчанный короной Мина-Амона. Это очень древний образ.

Христианские апологеты первых веков потратили очень много сил, всячески издеваясь над поклонением животным в Древнем Египте. Но им это простительно, потому что они не знали доисторических религий, которые теперь вы знаете. Они не знали, что в глубочайшей древности, когда еще люди не умели рисовать, ваять и уж тем более писать, само живое существо было образом Бога, живой иконой Бога. Вы помните, что в среднем палеолите это был медведь, а в верхнем палеолите это был и мамонт, и зубр, и тот же медведь. И в этой живой иконе было не только расписывание в своей неумелости рисовать, нет, в ней было намного больше. Дело в том, что в любом изображении, пока его не освятят, жизни нет. Это просто доска и краски или просто статуя. А вот в быке или медведе жизнь есть, он жив сам по себе. В этом смысле он в каком-то смысле лучший образ Бога, чем изображение. По крайней мере, так думал древний человек.

И в Египте, где у людей отсутствовала способность забывать, мы можем найти очень много доисторических форм ритуала. В этих формах почитание животных как живых икон бога, пришедшее из глубочайшей доистории, из палеолита, вполне сохранялось. И это, кстати, и указывает на древность обрядов, связанных с Мином. Белый бык – это пришедший прямо из верхнего палеолита образ. Понятно, почему бык: потому что бык – это тот, кто дает семя, это то мужское существо, которое оплодотворяет и дает жизнь. И Исиду, и Нут, именовали дикой коровой, а Мина – быком или даже диким быком, туром. Опять же, рефлексия: дикое лучше домашнего, потому что в палеолите домашних животных не было, были только дикие. И они, естественно, приносились в жертву, они олицетворяли божественное.

Бык из пещеры Альтамира (Испания, XIII-XII тыс. до Р.Х.)

6. Храм Мина

Интересно, что храм Мина, из которого выносили статую, был очень небольшим. Это был круглый храм (сехнет), который по своим формам был совершенно не египетский. Он напоминает круглые постройки раннего, даже докерамического неолита, когда дома воспроизводили формы палеолитических хижин. Потому что круглая постройка была проще, ее было проще возводить в эпоху палеолита — это был шатер, который перемещали, имевший, естественно, опорный столб и натянутые шкуры. Поэтому первые постройки были круглыми. Вообще древнейшие круглые постройки – это же, страшно сказать, ранний палеолит! Это полтора миллиона лет назад! От них остались только круглые камни, которыми, видимо, укреплялись шкуры, которые были основой этих хижин.

Варианты изображения архаического святилища Мина и столпы иаут

Вот на какую огромную глубину уходит образ круглого храма Мина. Кстати, интересно, что те из вас, кто успели побывать в Риме, помнят, что на берегу Тибра есть храм Весты, на так называемой Бычьей площади (тоже ведь характерный образ — Бычьей площади). И этот храм Весты – хранительницы огня, древнейший храм – он тоже круглый. В полном несоответствии с классическим греко-римским типом прямоугольного или квадратного храма.

Эта круглость – один из признаков древности. Такие круглые храмы сохраняются в черной Африке, в Судане, вплоть до настоящего времени. В них, разумеется, поклоняются не Мину. Это какие-то хижины, в которых поклоняются духам. Но форма осталась старинная. Иногда даже высказывают мнение, что храм Мина – это форма, скорее даже, не африканской хижины, а мегалитического круглого кургана, типа Ньюгрейнджа. Не знаю, может быть.

Ньюгрейндж, 2500 г. до Р.Х.Ирландия

Перед этой хижиной – перед храмом Мина, как и перед суданскими хижинами, стоят столпы. И эти столпы (иаут) очень напоминают столпы храма в Иуну. Это столп с рогами на вершине или с черепом быка. Мина так и называют: Хенти Иаутеф – «тот, кто впереди столпов или жезлов своих». Эти столпы/жезлы, стоящие перед храмом, размерами больше, чем обычный человеческий жезл, поэтому их несли несколько человек. Эти высокие столпы с рогами следовали в процессии после статуи Мина и после белого быка.

Солнечный обелиск в Гелиополе

И, опять-таки, мы видим, что эти столпы — столп Иуну и столп-шест Мина, – это почти одно и то же. Это знаки творения. Этот вертикальный столп – это то, что соединяет Небо и Землю, а рога – символ божественности. Кроме всех этих атрибутов, во время праздника, который именовался не только Праздником ступеней, но и Праздником явления (явления Бога, Мина), обязательно участвовали царь и царица, то есть фараон и его супруга. В этом празднике Бог являет себя. Как являет? Он не просто выходит из храма. Выход Бога из храма и восхождение на ступени – это творение мира. Бог являет себя в творении мира (творение мира – это явление!) и восстанавливает мир.

7. Телец Своей Матери

Итак, в этом празднике участвуют царь и царица. Царь золотым серпом срезает колосья со священного поля и дает их белому быку. Это знак, тоже очень важный, что семя этого мира – то, что создано Мином-Амоном, возвращается Ему. Оно не отдается ни северным, ни южным, ни западным, ни восточным – оно возвращается Ему. И царь – это тот, кто, как Гор, возвращает Ему этот мир. А царица – и у нее есть особый титул в этом священнодействии, ее называют шемаит (это непереводимое египетское слово, обозначающее лицо, которое семь раз повторяет специальный стих перед тем, как царь срежет колосья). То есть перед тем, как царь срежет колосья и даст их быку, царица семь раз рецитирует определенный текст.

Во время рецитации царица совершает кружения (пехер) вокруг царя. Она кружится вокруг царя, обвивает его. Царица выполняет роль Великой Матери, Мут. Все божественные супруги: Раит (супруга Ра), Сехмет (супруга Птаха) – это все Мут, божественная Мать – Та, Которая порождает. Ее изображают дикой коровой или львицей, а здесь она предстает в виде царицы. Так же, как Мут вьется вокруг Ра сияющей змеей, и рождает Его же (Ра) в виде Хонсу, так же действует и царица.

Мут рождает Ра в виде Хонсу. Хонсу – это Находящийся во времени, буквально: Проходящий. Хонсу – это тот же Ра, тот же Гор, тот же Бог, но находящийся во времени, находящийся в этом мире. И это кружение вокруг Мина или вокруг Ра, что, в общем, одно и то же, это очень странный образ – образ зачатия Бога от Самого Бога.

То есть Тот, Кто родится – Он Тот же самый, Кто и зачал, это одно и то же Существо. И белый бык в этом обряде именуется «отцом царя, Мином-Камутефом, Сутью царя и царскими предками». То есть этот белый бык — отец царя. В слове Камутеф «эф» – это знак притяжательности, Ка – это бык, телец, Мут – Мать, получается: Телец Своей Матери. Вдумайтесь в эти слова: Тот, Кто зачинает Сам Себя в Своей Матери. Совершенно невероятная, казалось бы, формула, но эта формула дается для того, чтобы показать одну очень простую вещь: Тот, Кто родился в сотворенном Им мире, дабы восстановить мир, это Тот же самый, Кто сотворил мир. Ра-Горахти творит мир, Мин-Амон-Камутеф рождается в этом мире, и это одно и то же Существо, именуемое Незримым Быком Своей Матери. Незримый (Амон) – Бык Своей Матери, ликующий во чреве коровы, Муж, зачатый своим собственным членом. Вот так определяется этот удивительный образ.

Во время Празднества ступеней жрец обращается к белому быку со словами: «Привет тебе, Мин, оплодотворивший мать свою! Как таинственно то, что ты с нею соделал во мраке». Это обыгрывается многократно. Это очень интересно обыгрывается в храме Дейр эль-Бахри, в заупокойном храме царицы Хатшепсут (1490-1468 гг. до Р.Х.). Ее именуют «дочерью Камутефа от любви его», потому что к царице Яхмес (матери Хатшепсут), когда вошел царь Тутмос (ее отец), и когда произошло зачатие Хатшепсут, то в Тутмоса вселился Амон-Ра. Поэтому Хатшепсут – это дочь Камутефа.

Хотя имя Камутефа появляется со времени Среднего царства, и первое, известное нам, его упоминание, встречается в храме Сенусерта I в Карнаке, сам образ был известен давно. То есть сама сущность – без этого термина, который, безусловно, богословский, проработанный, и я бы сказал, искуственный, – была известна давно. В Текстах пирамид об умершем царе Унасе говорится: «Ты тот, с кем соединяется его мать, великая дикая корова» (Pyr 388c).

8. Соединение с Творцом через познание

Мы видим, что божественность от Птаха до Гора – это Единый Бог, Единое Существо, которое и творит мир, и пребывает вне его, и восстанавливает мир. Особенно здесь интересна 600-я станца первого Лейденского папируса. Здесь, правда, говорится не о Мине-Амоне. Как это часто бывает с религиозными текстами более позднего времени, они пытаются все открыть – но это уже полная деградация. Поэтому сейчас наша лекция — это полная деградация, мы все раскрываем – происходит срывание всех и всяческих масок. Но есть и промежуточный этап, между тайной и таким вот «все на продажу», это состояние, когда – вы, конечно, понимаете, что я шучу – некие имена и сущности заменяются образными синонимами, чтобы знающий знал, а незнающий не понял. И вот, в 600-й станце Лейденского папируса имя Мина-Амона заменяется на имя «Нил». Всем понятно, что такое Нил. Нил – это река, которая течет и которая кормит Египет. Египет – это дар Нила, Нил – это жизнь. И этот образ Нила, который дает жизнь, был для египтян важен еще и тем, что они не знали, откуда Нил течет. Надо сказать, что египтяне в этом смысле не были так глупы, потому что до середины XIX века даже европейцы не знали, откуда течет Нил. Открытие истоков Нила – это одно из великих географических открытий. Но для египтян, как всегда, это незнание имело огромный положительный смысл – это был образ: из Инобытия, из Незнаемого Бытия: течет вода жизни, которой все оплодотворяется, которая всему дает жизнь, которая все созидает. Поэтому Нил в этом смысле очень удобный образ творения бытия из Небытия.

Давайте послушаем эту 600-ю станцу:

«Познание в Его сердце. (слово «познание» очень важно). Повеление в устах Его. Когда входит Он в две пещеры, что под стопами его, Нил начинает струиться из-под сандалий Его. Душа его – Шу, сердце его – Тефнут. Он –Гор Небосклона, пребывающий в небесах. День – правое око Его, ночь – левое око Его. Он тот единственный, кто ведет [тварей Своих] всеми путями».

Здесь хочется вспомнить имя индийского священного свода – «Шатапатха-брахмана» (Брахмана «тысячи путей»).

«Тело его – бездна небытия (Нуна). И истекает из Него Нил, дающий рождение и жизнь всему сущему. Теплота Его — дыхание в ноздрях каждых (то есть идея духа, который есть жизнь). Жена Его – плодородное поле. Он оплодотворяет ее, ибо семя Его – древо плодовитое, а истечение тела Его – зерна пшеницы. Обращены к Нему лица всех людей и богов. Он есть Познание».

Мне лично этот образ очень напоминает 90-й гимн X мандалы «Ригведы». Но там это Махапуруша, а здесь – великий Творец, создающий все Своим семенем. То есть мир – это продолжение Его. И кажется, что это какой-то пантеизм, что это совершенно противоположно христианству. Но подождем, не будем спешить, посмотрим, что пишет один из глубокомысленнейших христиан, Максим Исповедник, в комментарии на пятую главу трактата Дионисия Ареопагита «О божественных именах». Это глава 5.6 схолия 22:

«Поскольку Бог является Творцом всего, то все находится в Его не-сущем еще мышлении. Он Сам является Первообразом всего этого и мыслит об этом, не заимствуя образы у других, будучи Сам Образцом сущего. Так что ни Он не находится в некоем месте, ни сущее в Нем как бы в некоем месте; но Он содержит его так, как имеет Самого Себя, пребывая в нем, причем все пребывает в Нем совокупно и содержится в Нем нераздельно и в нераздельности нераздельно разделяется. Итак, мыслями Его является сущее и сущее представляет собой образы. Мысли же Его следует понимать так (образы — эйдосы): стоит Ему помыслить что-нибудь, как это и появляется или существует. Такого рода мышлению должно бы предшествовать нечто мыслимое, чтобы это помыслив, это сделать (то есть мы, когда думаем о стакане с водой, то это потому, что у нас уже бывал перед глазами стакан с водой). Но Он, мысля о сущем, мыслит о Самом Себе, – (потому что другого-то нет!), – и соприкасается с сущим в Нем. Ведь само Его мышление является рождением сущего. Ибо сущее в Нем – это и есть образ, (то есть эйдос). А Он, целиком будучи умом, весь есть познание».

Это удивительно похоже на 600-ю станцу, которая так и кончается словами «Он есть познание», и удивительно близко, конечно же, индийской традиции, где, как вы помните, в беседе Яджнавалкьи с Майтрейи Яджнавалкьи объясняет ей, что Брахман весь состоит из познания (Брихадараньяка упанишада 4,5,13). На санскрите познание это виджна, а по-египетски это сиа. При этом сиа – это и познание, и творение Богом мира из Самого Себя. Именно это и пытается сказать Максим Исповедник – но только нелегко это сказать. А египтяне и не пытались это сказать, они пытались это выразить в священнодействии.

Когда апостол Павел пытается это объяснить для первых христиан, он говорит, что эта божественная епистимия, божественное познание, приводит к обожению, приводит к тому, что человек, познавая то, как он был познан Богом, сам познает Бога и соответственно достигает обожения. В Первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Тогда познаю, подобно, как я познан» (1 Кор. 13:12). «Тогда» — то есть при спасении. Опять эти же слова, только по-гречески.

У Геродота сохранилось описание какого-то праздника, который очень напоминает Праздник ступеней или, может быть, какой-то другой праздник, с этим связанный, о котором мы больше ничего не знаем. Геродот, который далеко не все говорит, считает важным здесь это сказать:

«Жители египетских Фив в единственный день в году на празднике Зевса (а Зевс — это Амон!) закалывают одного барана, и сняв руно, надевают его на статую Зевса, как это сделал некогда Сам Бог. Затем они приносят к ней другую статую, Геракла (Геракл — это может быть Мин, Хонсу). После этого все жители храмовой округи оплакивают барана и потом погребают в священной гробнице» (Геродот, II, 42).

Здесь мы, во-первых, опять видим живую икону. В данном случае это баран, а у Амона баран – это священное животное. Амона часто изображают с головой барана, с рогами барана. Смысл очень интересный: Амона, Незримого, одевают в шкуру, то есть делают зримым! При этом они приносят к нему другую статую. Геракл, как вы помните, у греков — это полубог – получеловек. Это человек, достигший обожения. Он, будучи человеком, через свои подвиги достиг обожения и восшел на Олимп. Поэтому для грека это образ человека, который смог победить в себе человеческое и достичь бессмертия богов «живущих вечно». Непонятно, с каким богом это связано в Египте, но для Геродота важно, что его (Геракла, т.е. его статую) приносят и потом барана погребают, потому что он умер, но он (Геракл) пришел к Амону, и он воскрес. Здесь работает какой-то очень важный священный образ.

В одном из Текстов ковчегов есть удивительные слова. Этот текст мы не раз будем с вами вспоминать и использовать. Поблагодарим некого Беба из Дендеры, который в начале Первого переходного периода (2250-2200 гг. до РХ) повелел написать этот текст на своем внутреннем саркофаге, это 312 речение Текстов саркофагов. Это почти единственный текст, который нам открывает, что в Египте были некие великие таинства, которые были связаны с рождением Бога в этот мир – с рождением в этот мир Гора как Мина. Послушайте этот текст:

«Я прихожу ныне из обители Двоицы Львов, я восхожу от нее к обители Исиды, к потаенным тайнодействиям, ведут меня к ее сокрытым тайнам, ибо даст она мне узреть рождение Великого Бога» (CT 312, IV, 81f-g).

Двоица львов – это Рути, это Шу и Тефнут «К обители Исиды» – то есть к ее чреву, к ее Сути. «К потаенным священнодействиям» – то есть Исида открывает ему тайну рождения Великого Бога (егип. Нечер аа) как ее Сына Гора – Того, Кто сотворил мир и Кто стал явленным. Поэтому она даст этому Бебу узреть, иначе он ничего не увидит. Он (Беб) увидит потому, что Бог стал явленным, Он вошел в этот мир.

Все, что сейчас рассказано, имеет одну цель, один смысл: объяснить, что для египтян важно было не многобожие (вот эта тысяча божественных имен), а важно было то, что Один Бог и создал мир, и пребывает в Инобытии. И создал мир, и воссоздает его. И это Бог Вышний, это Гор, это Мин-Амон-Камутеф, это Мин-Гор-Нахт, это все одно и то же. И поэтому Он и Создатель (в каком-то смысле) Исиды – Он ее Отец, – и, одновременно, Он ее Сын. Он ее Сын, от нее рожденный, Он Сам зачал Себя от Своей Матери.

Может показаться, что это что-то абсолютно нехристианское, что-то очень дикое. А теперь послушаем, дорогие друзья, крупнейшего православного русского богослова, Владимира Николаевича Лосского (рис. 28). В своем «Догматическом богословии» он пишет:

«Если и можно говорить о Женихе Пресвятой Девы, причем только в смысле метафизическом, <…> то у Нее не может быть иного жениха, кроме Сына. В этом бессеменном зачатии Само Слово есть Семя».

Вот так – круг замкнулся.

Текст научной статьи

на тему «ПРАЗДНИК «ВЫХОД МИНА» В РЕЛЬЕФАХ ХРАМОВ НОВОГО ЦАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ ПРОЧТЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ»

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

© 2013 г.

А. В. Миронова

ПРАЗДНИК «ВЫХОД МИНА» В РЕЛЬЕФАХ ХРАМОВ НОВОГО ЦАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ ПРОЧТЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В статье рассматриваются сцены праздника Мина, запечатленные в рельефах нескольких храмов (Мединет Абу, Луксора, Карнака); реконструируется порядок праздничных ритуалов и место их проведения в эпоху Хатшепсут и Тутмоса III.

Ключевые слова: Мединет Абу, Карнак, Красная капелла, Хатшепсут, Тутмос III, Рамсес III, Мин, Осирис, заупокойный царский культ.

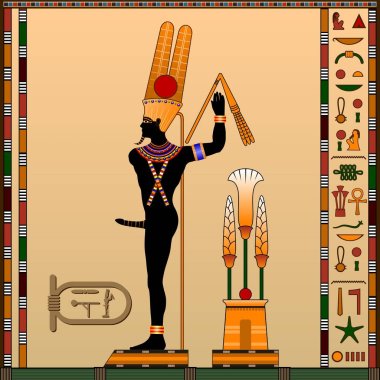

В Древнем Египте в честь больших и малых богов плодородия (Мина, Осириса, Рененутет, Непри), особенно тех, что способствовали произрастанию зерновых (основы экономики страны), отмечались праздники на протяжении всего календарного года1. Из них главным, приходившимся на начало сезона шему (жатвы), был праздник Мина — бога плодородящих сил природы, который обычно изображался в виде обнаженной мужской итифаллической фигуры в короне, увенчанной двумя высокими перьями (рис. 1).

Культ Мина — один из древнейших в Египте, известный еще с додинастического периода. Мин повсеместно почитался как владыка Восточной пустыни, покровитель скотоводства, земледелия, торговли, а также как бог плодородия, деторождения и мужской силы2.

С начала Нового царства обнаружила себя тенденция к отождествлению Мина с Амоном Фиванским, превращению его в одну из ипостасей Амона как первородного бога-демиурга (в форме Мин-Амон-Камутеф или Амон-Камутеф — «Амон, телец матери своей»)3. Возвышение фиванского культа Амона4 способствовало процветанию культа Мина, изображения которого стали часто включаться в храмовые рельефы.

Миронова Александра Вадимовна — кандидат искусствоведения, преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук.

1 Gauthier 1931; Leibovitch 1953; Eaton 2006.

2 О Мине см. Gundlach 1982; Павлова 1985; Romanovsky 2001.

3 Павлова 1984, 71-72.

4 См. Ассман 1999, 282-309.

Усиление роли Мина в Новом царстве (кроме его ассоциации с Амоном) связано также с изменением характера восприятия египтянами правящего фараона. Из бога — организатора миропорядка — фараон превратился в военного правителя, регулярно совершающего походы, что привело к известному снижению царской сак-ральности5. Идеологической компенсацией, наряду с героизацией образа фараона, стало целенаправленное усиление роли царского культа6, повышенное внимание к праздникам богов, имевших с ним тесную связь. Праздник Мина как нельзя лучше подходил для этой цели7.

В эпоху Нового царства самый значимый праздник Мина приходился на первое новолуние сезона жатвы и носил название «Выход Мина» (prt Mnw) или «Прекрасный праздник htyw» (Hb nfr htyw)8. Наиболее полно его программа отражена в рельефах двух фиванских храмов — Рамессеума (время Рамсеса II; XIII в. до н.э.) и Мединет Абу (время Рамсеса III; XII в. до н.э.)9, а также помещенных над ними надписях (так называемом программном тексте). Отдельные сцены запечатлены также в храмах Карнака и Луксора10. В центре внимания настоящей статьи — сцены из Мединет Абу, где они лучше всего сохранились. Хотя эти композиции неоднократно исследовались в египтологической литературе11, ряд проблем остается нерешенным, прежде всего — порядок и место проведения ритуалов праздника

Мина. Именно они составляют содержание статьи.

* * *

В храме Мединет Абу рельефы, посвященные празднику Мина, помещены на восточной стене Второго двора, оформленного статуями фараона в облике Осириса (см. далее, прим. 33). Они изображают ход праздничных торжеств: фараон выходит из дворца в сопровождении членов царской семьи и вельмож12; на парадных носилках он следует до часовни, где совершались обряды воскурения, возлияния и жертвоприношения перед статуей Мина13; по окончании обрядов статую выносили из часовни и помещали на носилки, которые держали жрецы, завернутые в балдахин, украшенный звездами (иногда также картушами)14. Позади процессии шла другая группа жрецов, несущих кадку с салатом-латуком (рис. 1).

Процессию возглавляли фараон, царица и Белый бык (kA hd), между рогами которого помещен солнечный диск и корона из двух перьев, вокруг шеи — красная ленточка15. Белый бык был культовым животным Мина, символизирующим

5 Большаков, Сущевский 1991, 14-15.

6 Миронова 2010, 125-137.

7 Pyr. 1948 a, 1993 b-c; Gundlach 1982, 136-137; Goedicke 2002, 251. Показательно, что атрибут Мина — бич-nhh стал одной из царских регалий.

8 Medinet Habu 1934, pl. 167, 66. Берлинский словарь дает для htyw значение «ступенчатый пьедестал, имевший отношение к культу Мина» (Wb. III, 349: 1).

9 Medinet Habu 1940, pl. 213, 215 A, 196 ff.

10 Medinet Habu 1940, pl. 210 A (время Сенусерта I), pl. 210-216 (время Тутмоса III, Аменхотепа III, Сети I, Рамсеса II); Kuentz 1971, pl. XVII-XX.

11 См. Gauthier 1931; Jacobsohn 1939, 29-36; Bleeker 1956; Brunner-Traut 1982; Moens 1985; Graindorge 2003.

12 Medinet Habu 1940, pl. 197.

13 Medinet Habu 1940, pl. 200.

14 Medinet Habu 1940, pl. 201, 212; Kuentz 1971, pl. XVII.

15 Как полагал Г. Готье — знак того, что бык предназначен для жертвоприношения (Gauthier 1931, 177); последующими исследованиями, однако, опровергнуто (Bleeker 1956, 86; Graindorge 2003, 38-45).

Рис. 1. Сцена с изображением процессии жрецов, несущих статую Мина (по: Ме&пе1 НаЬи 1940, р1. 201; с любезного разрешения Восточного института Чикагского университета)

сексуальное начало, силы плодородия; и одновременно — священным животным Осириса, воплощая силы природы, умирающей и возрождающейся16.

На всем пути процессии исполнялись танцы и гимны, прославлявшие Мина. Приведем отрывок одного из гимнов: «Поднимись же, Мин, мой владыка; явись же, Мин, мой владыка, в правде (своей) перед Ра-Атумом. Твои восклицания, которые в кг(у)-гкА17, восхваляются»18.

Учитывая характер ориентации текста — по направлению к статуе бога, которую несли жрецы, можно предполагать, что гимн читался при открытии дверей святилища, откуда выносили статую. Выход бога из святилища в тексте сравнивается с «воссиянием» (Xе), т.е. восходом Солнца на восточном горизонте, сам Мин — с солнечным богом Ра. В таком случае «звездный» балдахин вызывает ассоциацию с небом, по которому плывет светило.

Данный мотив известен по Книге Небесной коровы, повествующей о том, как Ра оставил мир и людей, сев на спину Священной коровы, в которую обратилась богиня неба Нут19. Поняв, что Ра покидает землю, люди пообещали ему сокрушить его врагов и с наступлением утра выпустили в них стрелы20. Этот мотив битвы отчетливо прослеживается в гимнах, исполнявшихся во время праздника Мина: «Пламя выходит против Сета и приспешников его. Пришел Мин, правый голосом, повергая врагов (своих)»21. Позади процессии со статуей Мина два жреца-^б^ несли плиту, на которой, вероятно, были записаны победы фараона22.

16 Gauthier 1931, 177; Störk 1984, 261.

17 Наименование города, расположенного к югу от Гелиополя, современный Старый Каир, греч. BaßuXrov (Wb. III, 394, 7; Gauthier 1931, 180-181).

18 Medinet Habu 1940, pl. 201, l. 9-11; цит. по Gauthier 1931, 179-180.

19 Maystre 1941, 77.

20 Maystre 1941, 78-79.

21 Medinet Habu 1940, pl. 213, l. 21-22 (сцены из храма Рамессеума).

22 Gauthier 1931, 160.

«Выход Мина» из святилища проходил в день новолуния и соотносился, видимо, с дневным плаванием солнечного бога по небу и его путешествием на спине Священной коровы, что позволяло обыграть эпитет Мина Камутеф — «Телец матери своей». Матерью Мина здесь была Нут, богиня неба в облике Коровы Мехет-Урт23. Согласно мифам, каждое утро она рождала Золотого теленка, за день взрослевшего и становившегося Быком-Ра. Каждый вечер Бык совокуплялся с Небесной коровой, которая проглатывала его, чтобы вновь родить утром24. Мотив совокупления Быка со своей матерью выражен в текстах, сопровождающих сцены праздника Мина: «Приветствуем тебя, Мин, оплодотворяющий свою мать! Как таинственно то, что сделал ты с нею во мраке!»25. Мин назван также лунным быком, «освещающим четыре стороны земли»26, поэтому сцену выхода Мина из святилища можно понять и как рождение Луны.

С мотивом оплодотворения был связан салат-латук (сок которого ассоциировался с мужским семенем), соотносившийся, в свою очередь, со ступенчатым пьедесталом к^ум? — символом первозданного холма или сада27. Напомним, что кадку с латуком жрецы несли позади процессии жрецов, завернутых в «звездный» балдахин.

Связь между данными композициями прослеживается в Книге Небесной коровы, где также упоминаются Поля подношений и Поля тростника посреди звезд28. Согласно Текстам пирамид, эти поля считались местом обитания усопших и находились среди негаснущих звезд29. Сюда же, по сообщению Книги дня и ночи, прибывала ладья солнечного бога в его дневном странствовании по небу30.

Кульминацией праздника, воспроизводящего небесное путешествие Солнца, являлось установление статуи Мина в его святилище-Х^ум, в нижнюю часть которого помещался «звездный» балдахин31. Приведенное наблюдение позволяет предположить, что балдахин, святилище-Х^ум и латук ассоциировались с Полями тростника или Полями подношений.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что день новолуния, выбранный для проведения праздника Мина, считался периодом возрождения умершего32, а изображения праздника в Рамессеуме и Мединет Абу находились в открытом дворе, оформленном статуями фараона в облике Осириса33.

Таким образом, программа праздника, представленная в храмовых рельефах, соотнесена с заупокойным культом фараона, и приход процессии к святилищу-htyw Мина понимался как прибытие усопшего фараона в Поля подношений, где он встречался с царственными предками — их статуэтки наряду с различными штандартами и культовыми предметами несли жрецы в праздничной процессии34.

23 Kakosy 1982, 3-4.

24 Матье 1996, 153-155, 159-160.

25 Medinet Habu 1940, pl. 205.

26 Traunecker 1992, 291.

27 Moens 1985, 68.

28 Maystre 1941, 81.

29 Pyr. § 749c-e.

30 Piankoff 1942, 20-21.

31 См. рельефы праздника Мина из Карнака времени Сети I (Medinet Habu 1940, pl. 212).

32 Wallin 2002, 71-72.

33 Об «осирических» статуях см. Leblanc 1982, 295-311.

34 Medinet

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Мин (неправильная транскрипция Хем) — в египетской мифологии бог плодородия и покровитель странствующих караванов, почитавшийся в Коптосе. Почитался с додинастических времён, его культ стал упорядоченным при Царе Скорпионе (Серкете). Мину был посвящён салат латук. На ранних этапах древнеегипетской истории он отождествлялся с Хором, в период Нового царства — с Амоном (Амон-Мин, Камутеф). Правая рука Мина развёрнута вверх, в неё вложена плеть в форме созвездия Ориона, левая — на египетских фресках обычно не изображается, но на статуях она обхватывает фаллос у основания, полностью оттягивая плоть с головки члена, которая в результате выглядит как обрезанная.

Легенда о Мине и Фараоне[править]

Фараон собрал в своё войско всех мужчин, не взяв на войну Мина. Мин жил на болоте в постоянной близости к цветкам лотоса, от их запаха имел мощную потенцию. Долгое отсутствие мужей привело к тому, что женщины ходили к Мину на свидания. За ночь он совокуплялся приблизительно с 50 женщинами. Через 14 лет фараон с остатками войска вернулся и увидел множество здоровых детей. Виновником оказался Мин, за что и был наказан. Ему отрубили руку и ногу. Через несколько лет в Египте опять началась война, и фараон вновь стал собирать войско. В результате чего Мин оказался спасителем нации, так как родилось много мальчиков, которые могли защитить страну.

В египетских храмах есть изображения фараона, преподносящего Мину в знак благодарности цветки лотоса.

Гимн Мину[править]

Из стелы Себек-Ири, Louvre stela of Sobkiry, c 30

Транслитерация:

dwA.j Mnw sqAy.j Hrw fA-a j.nD Hr.k m prwt.f qA Sw.wj zA Jsjr ms.n Jst nTrt wr m snwt aA m Jpw gbAy Hrw tmA-a nb SfSft sgr fAw ity nTrw nbw wr jdt hA.f m DA SfSfytj m tA-sty wtnty iA Hzw.

Перевод:

Почитаю я Мина, превозношу я Гора, возвышающего руку. Привет тебе, Мин в шествии своём! Высок, перьями украшен сын Осириса, рожденный богиней Исидой. Большой в Сенуте, великий в Ипу. Коптосский, Гор сильнорукий. Обладатель уважения, замалчивающий влияние, властитель богов всех, великодушный. Приходит он из (земли) Джа, внушающий благоговение в Нубии, (ты от) Унета. Приветствие (тебе) (и) хвала!

Праздник Мина[править]

Фараон срезал серпом первый сноп и укладывал его перед статуей бога. Праздник Мина отмечали в начале сезона земледелия, когда фараон мотыжил поле тяпкой и поливал водой под личным надзором бога Мина. Когда фараон вступал на царствование, он также считался и наследником Мина. Во время праздников, посвященных Мину, голые мужчины участвовали в состязаниях, играх, посвященных богу, а также публично занимались мастурбацией, что в этот день считалось самым благоприятным занятием для всех египетских мужчин.

В честь Мина возводили фаллический столбы. Считают, что громадный столб был опорой для палатки, которую натягивали мужчины. Праздничный ход возглавлял в праздник Мина белый бык.

История культа[править]

Мин считался додинастическим божеством. В самые ранние годы он был богом неба, и представлял собой созвездие Ориона, с которым древние люди связывали дождь и молнию. Три наиболее ярких звезды созвездия представляли собой эрегированный пенис бога. Культ божество выполнялся в Коптосе, Омбосе, Хеммисе и Нубии. С развитием Коптоса Мин начал принимать черты настоящего бога – покровителя торговли, пустынями и караванов. Являлся защитником караванов от Комптоса и до Красного моря. В качестве божества «зарубежных стран» Мин покровительствовал купцам, паломникам, кочевникам и охотникам. Мину оказывали честь также шахтеры и работники в каменоломнях.

Современные взгляды[править]

Мусульмане и христиане тщательно уничтожали все изображения и статуи эрегированного божества, расстреливая из оружия. Особенно они старались вышибить фаллос. Египтологи Англии фотографировали статуи бога лишь по пояс, обходя гениталии, или находили различные способы прикрыть плоть. Однако для самих египтянам в этом образе не было ничего особо предосудительного: при их жарком климате рабочие на полях, танцовщицы и прислужницы были обнаженными, дети не носили никакой одежды даже в подростковом возрасте, вплоть до вступления в первый половой контакт или женитьбы.

| |

||

|---|---|---|

| Мифология | Дуат • Ка • Пантеизм • Политеизм • Эманация • Язычество |  |

| Боги | Айхи • Амон • Анубис • Анукет • Апис • Апоп • Атон • Атум • Баст • Бес • Геб • Гор • Исида • Кук • Маат • Мафдет • Менхит • Меритсегер • Месхенет • Мин • Мут • Монту • Нейт • Нефертум • Нефтида • Нехбет • Нун • Нут • Онурис • Осирис • Пахт • Птах • Ра • Ра-Горахти • Рат-тауи • Сатис • Себек • Селкет • Сет • Сехмет • Сешат • Сокар • Сопду • Сопдет • Татенен • Таурт • Тефнут • Тот • Уаджит • Усрет • Хапи • Хатмехит • Хатхор • Хека • Хекат • Хепри • Хех • Хнум • Хонсу • Четыре сына Хора • Шу | |

| Тексты | Амдуат • Книга врат • Книги дыхания • Книга земли • Книга мёртвых • Книга Небесной Коровы • Книга пещер • Литания Ра • Тексты пирамид • Тексты Саркофагов • Книга перемещения вечности | |

| Верования | Атонизм • Философия • Погребальные обряды • Формула подношения • Храмы | |

| Файл:Egyptologie.jpg Портал «Древний Египет» |

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ БОГ МИН

«Что касается Гора, – указывает Плутарх, – то Его обычно называют еще Мин, что значит «зримый» (греч. Ороменон – видимый), ибо космос чувственен и зрим» [Is.Os. 56].

Имя это является антонимом известного нам божественного имени Амон. Фонетически слово «Амон» – «Незримый» египтяне записывали как Имен или Имену (jmn или jmnw). Но когда отрицание j (и) убиралось, тогда слово меняло смысл на противоположный: явленный, знаемый — Мину (mnw). Мин – это божественное имя, встречающееся значительно раньше имени Амон.

Геродот, который задолго до Плутарха побывал в Египте, еще при последних египетских царях, когда Египет на какое-то время освободился от персов, говорит, что Мин – это самый древний бог, и связывает его с греческим богом Паном. Теофорные имена, включающие элемент mnw, мы встречаем с первых династий, хотя и сравнительно редко. Mrt mnw (Меретмину) – Возлюбленная Мина, Nj anh mnw (Нианхмину) – Обладатель жизни есть Мин, Hm mnw (Хеммину) – Слуга Мина и т.д. В заупокойном комплексе царя Хеопса (Хуфу) одну из построек именовали Mr mnw Hwfw (Мер-Мину-Хуфу) — «Любит Мин Хеопса». Мин – это одно из самых важных божественных имен в Египте.

В Египте имена «Амон» и «Мин» очень часто соединялись. Чтобы никакого сомнения не было, что это не два разных бога, а два проявления одного и того же Бога. Мин-Амон – это одно из самых частых наименований Бога-Творца. Как Амон Он инобытийный, незримый, невидимый, а как Мин Он воплощенный, видимый. Поэтому в отношении Гора и Амона говорится: «Твое воплощение Мин – Владыка поколений». Так провозглашается в молитве Амону в храме Рамсеса III в Карнаке. Это очень похоже на то, что говорится апостолом Павлом о Боге в первой главе Послания к римлянам: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы…» (Рим. 1, 20). Здесь антиномия: невидимое – видимое, Амон – Мин. Кода мы читаем эти слова Послания апостола, мы не понимаем часто всей глубины этих слов. Оказывается, этот мир – это некое видимое ипостазирование, проявление Невидимого Бога. Мы рассматриваем эти творения, и мы видим их Творца, мы понимаем их совершенства, но мы также, конечно, никогда не должны забывать, что этот мир разрушен грехом человека, что он потерял совершенство. И наша задача – восстановить нарушенное совершенство мира.

Как и Атум, Мин изображается в действии мастурбации, когда Он одной рукой поднимает плеть, как бы дает повелевающий приказ творению быть, а другой Сам извергает из Своего члена семя, которым творится мир. В гимне Среднего царства Мин-Гор-Нахт (Мин-Гор-Могучий) говорит: «Я Сам Себя оплодотворил для вас, Я исторг (нехси) вас из Себя».

Ежегодный праздник Мина – один из важнейших, если не важнейший, в Египте, — именовался «Праздником ступеней Мина». Во время ежегодных празднеств Мину, его статуя воздвигалась со ступени на ступень на особый пьедестал, изображения которого известны со Среднего Царства. И этот пьедестал – конечно, это первохолм, с которого начинается творение мира.

Тот, Кто родился в сотворенном Им мире, дабы восстановить мир, это Тот же самый, Кто сотворил мир. Ра-Горахти творит мир, Мин-Амон-Камутеф рождается в этом мире, и это одно и то же Существо, именуемое Незримым Быком Своей Матери. Незримый (Амон) – Бык Своей Матери, ликующий во чреве коровы, Муж, зачатый своим собственным членом. Вот так определяется этот удивительный образ. Во время Празднества ступеней жрец обращается к белому быку со словами: «Привет тебе, Мин, оплодотворивший мать свою! Как таинственно то, что ты с нею сделал во мраке». И это обыгрывается многократно.

Опубликовано вБОГИ

- Мин (мифология)

-

У этого термина существуют и другие значения, см. Мин.

Мин

в иероглифахМин

Мин (неправильная транскрипция Хем) — в египетской мифологии бог плодородия и покровитель странствующих караванов, почитавшийся в Коптосе. Почитался с додинастических времён, его культ стал упорядоченным при Царе Скорпионе (Серкете). Мину был посвящён салат латук. На ранних этапах древнеегипетской истории он отождествлялся с Хором, в период Нового царства — с Амоном (Амон-Мин, Камутеф).

Легенда о Мине и Фараоне

Мин

Фараон собрал в своё войско всех мужчин, не взяв на войну Мина. Мин жил на болоте в постоянной близости к цветкам лотоса, от их запаха имел мощную потенцию. Долгое отсутствие мужей привело к тому, что женщины ходили к Мину на свидания. За ночь он совокуплялся приблизительно с 50-ю женщинами. Через 14 лет фараон с остатками войска вернулся и увидел множество здоровых детей. Виновником оказался Мин, за что и был наказан. Ему отрубили руку и ногу. Через несколько лет в Египте опять началась война и фараон вновь стал собирать войско. В результате чего Мин оказался спасителем нации, т.к. родилось много мальчиков, которые могли защитить страну. В египетских храмах есть изображения фараона преподносящего в знак благодарности цветки лотоса Мину. Мин бог плодородия

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.

Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.

Эта отметка установлена 13 мая 2011.Древнеегипетская религия

Мифология Аб • Аменти • Андросфинкс • Анх • Атет • Ба • Бенбен • Бенну • Грифоны • Джед • Дуат • Ка • Криосфинкс • Нумерология • Огдоада • Пантеизм • Политеизм • Поля Иалу • Сах • Священный скарабей • Сектет • Сфинкс • Уаджет • Уас • Урей • Фиванская триада • Хат • Хиеракосфинкс • Ху • Четыре сына Хора • Эманация • Эннеада • Язычество Боги Абеш-ими-дуат • Аби • Айхи • Акен • Акер • Ам-хех • Амон • Амонемипет • Амсет • Анеджти • Анубис • Апис • Атон • Атум • Аха • Аш • Ба-Пеф • Баби • Банебджедет • Бата • Бес • Бухис • Венег • Геб • Германубис • Гор • Гор-ахти • Дуамутеф • Имиут • Имхотеп • Ипет-хемет • Квебехсенуф • Кебу • Кук • Маахес • Мандулис • Меримутеф • Мехен • Мин • Мневис • Монту • Немти • Непри • Нефертум • Нехебкау • Нун • Онурис • Осирис • Петбе • Птах • Ра • Рем • Себек • Серапис • Сет • Сокар • Сопду • Татенен • Текем • Тот • Туту • Уадж-вер • Упуаут • Ха • Хапи • Хапи • Хека • Хемен • Хентиаменти • Хепри • Херишеф • Хех • Хнум • Хнум-Ра • Хонсу • Ченти-чети • Шаи • Шед • Шезму • Шу • Ях Богини Амаунет • Аментет • Анат • Анит • Анукет • Астарта • Бат • Баст • Иабет • Инпут • Исида • Иунит • Иусат • Кадеш • Кебхут • Маат • Мафдет • Менхит • Меритсегер • Мерт • Месхенет • Мехурт • Мут • Нейт • Нефтида • Нехбет • Нут • Око Ра • Пахт • Рат-тауи • Рененутет • Сатис • Селкет • Сехмет • Сешат • Сиа • Сопдет • Та-Бичет • Таурт • Тененет • Тефнут • Уаджит • Унут • Уретхекау • Усрет • Хатмехит • Хатхор • Хаухет • Хедетет • Хекат • Хемсут • Хенсит • Царица Небесная Демоны Амат • Апоп • Шезму Тексты Амдуат • Книга врат • Книги дыхания • Книга загробного мира • Книга земли • Книга мёртвых • Книга Небесной Коровы • Книга пещер • Литания Ра • Тексты пирамид • Тексты Саркофагов Верования Атонизм • Философия • Канопа • Отверзение уст • Погребальные обряды • Проклятие фараонов • Ушебти • Формула подношения • Храмы Портал:Древний Египет

Категории:

- Древнеегипетские боги

- Боги плодородия

- Боги по алфавиту

Wikimedia Foundation.

2010.Игры ⚽ Поможем написать реферат

- X-Plane

- Бес (египетская мифология)

Полезное

Смотреть что такое «Мин (мифология)» в других словарях:

-

ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ МИФОЛОГИЯ — совокупность мифологических систем народов, говорящих на тюркских языках (турок, азербайджанцев, туркмен, казахов, киргизов, узбеков, уйгуров, ногайцев, татар, каракалпаков, кумыков, карачаевцев, балкарцев, башкир, чувашей, алтайцев, тувинцев,… … Энциклопедия мифологии

-

МАНЬЧЖУРСКАЯ МИФОЛОГИЯ — комплекс мифологических представлений маньчжуров народа южнотунгусской этнической и языковой семьи. Маньчжуры единственный из тунгусо маньчжурских народов, не считая их предков чжурчжэней, создавший (в 1599) свою письменность. В 1644 завоевав… … Энциклопедия мифологии

-

Гор (мифология) — У этого термина существуют и другие значения, см. Гор. Гор Гор Бог неба, царственности и солнца … Википедия

-

Ху (мифология) — Ху в иероглифах … Википедия

-

Сет (мифология) — У этого термина существуют и другие значения, см. Сет. Сет, Сутех (егип. Stẖ) … Википедия

-

Кадеш (мифология) — Эту страницу предлагается объединить с Кетеш. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К объединению/18 августа 2012. Обсуждение длится одну неделю (или дольше, если оно идёт медленно) … Википедия

-

Бес (египетская мифология) — У этого термина существуют и другие значения, см. Бес. Изображение Беса в храме Хатхор в Дендере. Бес (Бэс, Бесу,Беза) в древнеегипе … Википедия

-

Нут (мифология) — Эта статья о древнеегипетской богине; другие значения: Нут. Нут (Ну, Нуит) древнеегипетская богиня Неба, дочь Шу и Тефнут, сестра и жена … Википедия

-

Нун (мифология) — У этого термина существуют и другие значения, см. Нун. Хех в образе первозданного океана Нун (др. егип. «nwn» [Naun] «вода», «водный») в древнеегипетской мифологии существовавший в начал … Википедия

-

Баби (мифология) — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете … Википедия

18+

© Академик, 2000-2023

-

Обратная связь:

Техподдержка,

Реклама на сайте

- 👣 Путешествия

Экспорт словарей на сайты, сделанные на PHP,

Joomla,

Drupal,

WordPress, MODx.

- Пометить текст и поделиться

- Искать во всех словарях

- Искать в переводах

- Искать в Интернете

Поделиться ссылкой на выделенное