Смысл богородичных праздников в православной церкви заключается в почитании Девы Марии и всех событий, связанных с ее жизнью. Поскольку в Евангелиях отсутствуют подробности земной жизни Царицы Небесной, большое влияние на формирование дней памяти оказали апокрифические евангелия ее детства, одним из основных считается Протоевангелие Иакова. В храмах в эти дни проходят торжественные богослужения.

Содержание

- 1 Понятие богородичных праздников в православии

- 2 Список богородичных праздников

- 2.1 Рождество Пресвятой Богородицы

- 2.2 День памяти святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы

- 2.3 Введение во храм Пресвятой Богородицы

- 2.4 Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

- 2.5 Собор Пресвятой Богородицы

- 2.6 Благовещение

- 2.7 Суббота Акафиста

- 2.8 День освящения храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе

- 2.9 Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

- 2.10 Успение праведной Анны

- 2.11 Успение Пресвятой Богородицы

- 2.12 Положение пояса Пресвятой Богородицы в Халкопратии

- 3 Особенности богослужений

- 4 Библейские чтения

- 5 Отличия в католической церкви

Понятие богородичных праздников в православии

В православном церковном календаре есть даты, которые посвящены особенному почитанию Девы Марии. Начало почитания различных событий из земной жизни Богородицы прослеживается еще с древности, однако наибольшее влияние на установление определенных памятных дат, посвященных Царице Небесной, оказало начало празднования Рождества Христова, которое было установлено на 25 декабря. Подобное определение почитания рождения Иисуса стало литургическим утверждением догмата о Боговоплощении.

Воспоминания событий рождения Спасителя тесно переплетались с прославлением его земной матери — Марии, что нашло отражение и в проповедях, которые звучали в храмах в эти дни.

Список богородичных праздников

В современной православной церкви определен список праздников, которые относятся к богородичным. У каждого памятного дня есть свои особенности проведения богослужения и чтения молитв.

Рождество Пресвятой Богородицы

Одно из наиболее значимых в православной религии событий — Рождество Девы Марии — христиане отмечают 21 сентября. Несмотря на то, что эта дата одна из наиболее почитаемых у православных, событие не нашло отражения ни в одном Евангелии канонической Библии. Вся информация, на основании которой и утверждена памятная дата, взята из творений святых отцов церкви, которые дополняют Священное Писание.

Иоаким с женой были уже в преклонных летах и не могли иметь детей, а священник запретил старцу приносить жертвы Господу в храме.

Отчаявшись, он удалился в пустынную местность и стал горячо молиться. В это время к нему явился ангел и сообщил, что просьба его услышана на небесах, и в скором времени они с женой станут родителями, несмотря на свой возраст. Обрадовавшись этому известию, Иоаким с супругой пообещали, что посвятят рожденного ребенка Господу. Так они и сделали, когда у них родилась дочь, которую они назвали Марией, они привели ее в храм, где она и воспитывалась до своего замужества с Иосифом.

Впервые Рождество Богородицы христианами стало отмечаться в 5-м веке. Иконы с изображением Девы Марии появились позже — к 10-му столетию. По центру иконописцы изображали мать Богородицы — Анну, а рядом с ней слуг и женщин, которые пришли поклониться будущей Матери Господа.

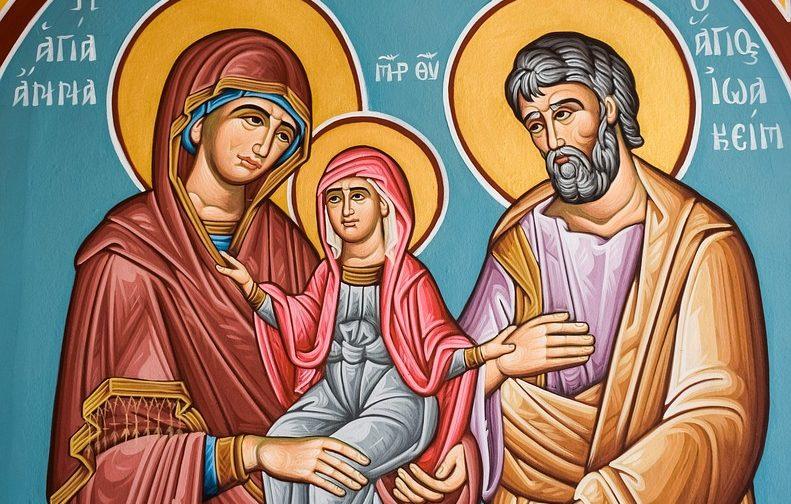

День памяти святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы

К богородичным праздникам также относится памятная дата, когда прославляют родителей Царицы Небесной — Иоакима и Анну. Вспоминают святых 22 сентября, в храмах в этот день проводится специальное богослужение. После того, как они отдали дочь на воспитание в храм, они провели остаток дней в молитвах и скончались в преклонных летах. Иоаким отошел к Господу в 80-летнем возрасте, а святая Анна спустя два года после смерти мужа, которые она провела при храме рядом с дочерью.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Еще одним большим богородичным праздником считается Введение во храм Пресвятой Богородицы, в народе его называют Третья Пречистая. Когда Марии исполнилось три года, родители выполнили обет и привели ее в храм, чтобы посвятить ребенка Господу. У входа девочку встретил первосвященник Захария и очень удивился поведению ребенка. Как только Марию поставили на ступени храма, она тут же, не оглядываясь, побежала внутрь, забыв про родителей.

Отмечается Введение 4 декабря, по народным традициям, в этот день рыбаки в последний раз выходили на лов рыбы, так как вскоре морозы сковывали реки и озера, и это сделать было уже невозможно. Несмотря на то, что праздник выпадает на время поста, в этот день делалось небольшое послабление — разрешалось употреблять рыбу и даже выпить немного церковного вина.

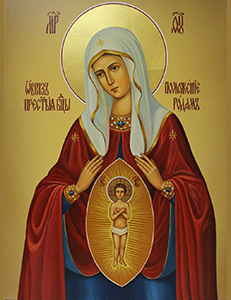

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы православный мир отмечает 22 декабря. В народе этот день называют Анной Зимней, или Анной Темной. Этот праздник издревле был в особом почете у беременных женщин. Святая Анна, которой суждено было стать матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа, родилась в 1 веке до н. э. в семье священника Матфана, который происходил из колена Левина. Муж Анны, Иоаким, происходил из колена Иудина, по пророчеству именно из него должно было родиться Спасителю человечества.

Жили супруги в Назарете Галилейском, были благочестивыми и большую часть своих доходов жертвовали на храмы и нищим. Однако по особому Божьему промыслу пара в течение 50 лет не имела детей. Анна и Иоаким сильно переживали о своей бездетности, так как среди израильского народа это считалось большим несчастьем и наказанием от Господа за грехи. В один из праздников семейная пара отправилась в храм, чтобы принести жертвы Всевышнему и попросить благословения, однако первосвященник отказался принять дары. Огорчившись, святой отправился в пустыню и провел там 40 дней в горячих молитвах, призывая милосердие Всевышнего.

Анна считала себя главной виновницей несчастья, постигшего их семью, и слезно молила Господа послать им дитя. Однажды среди ветвей дерева она увидела гнездо с оперившимися птенцами и пообещала Богу, что посвятит дарованного ребенка ему. И как только она произнесла эти слова, ей явился Ангел и возвестил, что ее просьба услышана Всевышним, и вскоре у нее родится ребенок, через которого будут благословлены все племена земные.

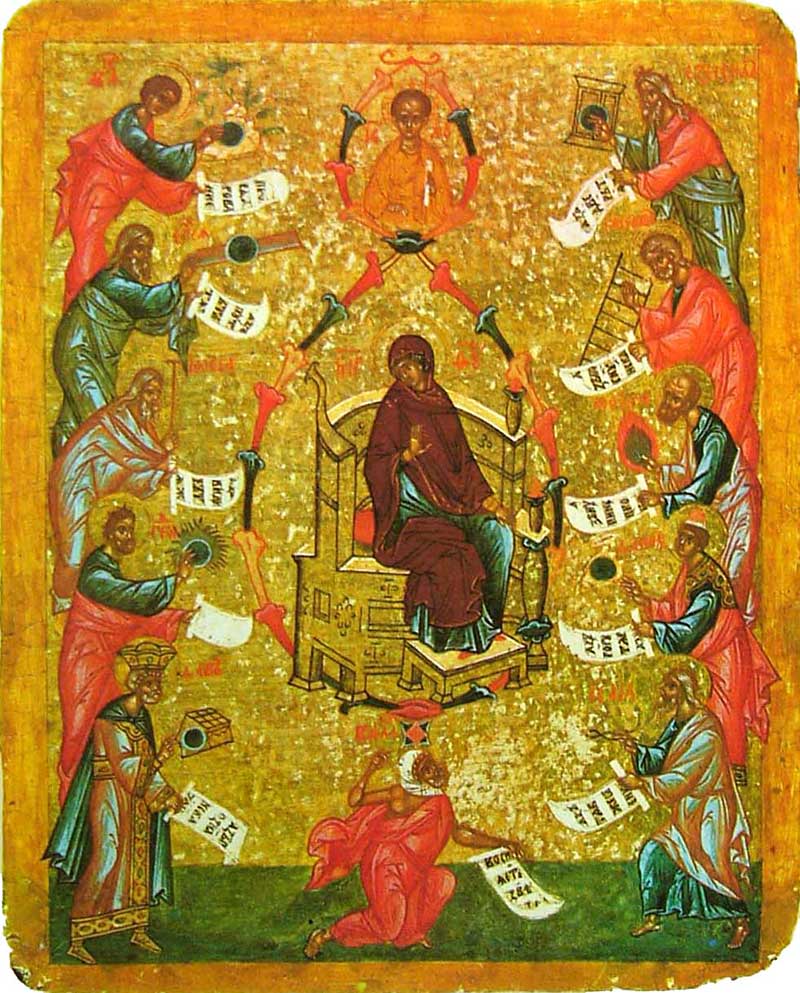

Собор Пресвятой Богородицы

Празднование Собора Пресвятой Богородицы проходит 8 января, сразу после Рождества Христова. Прославляя в этот день Царицу Небесную, православная церковь вспоминает бегство Святого Семейства в Египет от злого царя Ирода, приказавшего истребить всех младенцев мужского пола в Израиле.

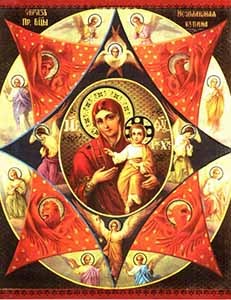

Установление празднования Собора Пресвятой Богородицы относится к древним временам христианства. В конце 4-го века блаженный Аврелий Августин и Епифаний Кипрский в своих трудах упоминали о необходимости соединения хвалы Спасителю с хвалой Деве Марии, которая его родила. Официально дата праздника была утверждена на Вселенском соборе, который прошел в 680 году. На Руси первые иконы, посвященные Собору Пресвятой Богородицы, появились в 14-м веке. На них Дева Мария изображалась сидящей на троне с Божественным Младенцем на руках. Ее окружают пастухи, волхвы и ангелы.

Благовещение

Благовещение считается одним из самых древних богородичных праздников. В этот день православные верующие вспоминают о том, как архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она зачнет и родит Сына, который возьмет на себя грехи всего человечества. Во всем христианском мире этот праздник начали отмечать примерно с середины 7-го века. В это же время была установлена дата празднования — 7 апреля. Ее рассчитывали от Рождества Христова, так как считалось, что Мария зачала в тот день, когда услышала благую весть от архангела.

На Руси Благовещение стали отмечать позже — примерно в 10-м веке. Сегодня этот день считается датой воплощения Спасителя, православная церковь вспоминает это таинство и прославляет Царицу Небесную, которая послужила спасению всего человечества.

Суббота Акафиста

На пятой неделе Великого поста, в субботу, православная церковь торжественно возглашает хвалебное пение акафиста Пресвятой Богородице. Этот праздник был установлен в 9-м веке в честь неоднократного избавления Константинополя от нашествия врагов заступничеством Царицы Небесной.

Основатель города, Константин Великий, посвятил его Пресвятой Деве Марии и почитал ее как покровительницу столицы. В это время в Константинополе были воздвигнуты храмы в честь Богородицы. Когда соединенные силы агарян и персов двинулась на город, возникла страшная буря, которая рассеяла и потопила суда захватчиков. Этой ночью народ пребывал во Влахернском храме и возгласил Небесной Защитнице победную неседальную песнь (акафист). Это и стало началом установления праздника в честь чудесного избавления города от нападающих.

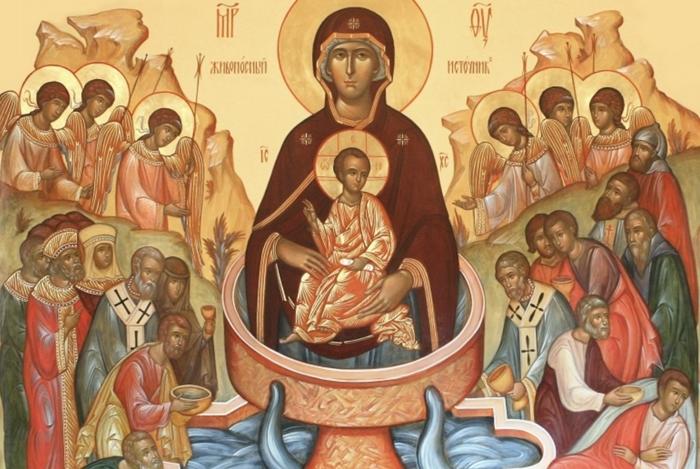

День освящения храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе

Каждый год в пятницу Светлой Седмицы все православные церкви отмечают праздник обновления храма Богородицы, который называется «Живоносный Источник». По сложившейся традиции, в этот день к пасхальному богослужению добавляется служба Пресвятой Деве Марии. Это празднование установлено в честь реставрации Константинопольского храма, именуемого «Живоносным Источником», а также чудес, которые совершались в этом месте.

Одноименную чудотворную икону очень почитали на Руси, а с 16-го века появился обычай посвящать источники, находящиеся на территории храмов и монастырей, этому образу.

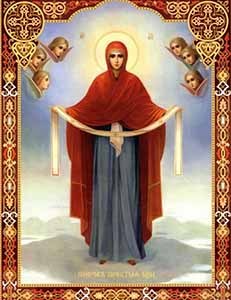

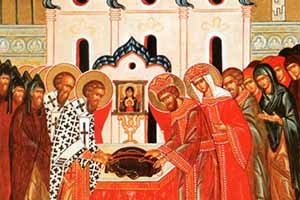

Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

В годы правления императора Льва Великого, приближенные царя, братья Кандид и Гальбий, приняли решение отправиться в Палестину, чтобы поклониться святым местам. Около Назарета, в небольшом селении, они остановились на ночлег у одной еврейки. Они обратили внимание на курящийся фимиам в ее жилище и зажженные свечи. Женщина долго не хотела отвечать, но потом призналась, что хранит Ризу Девы Марии, от которой происходит множество чудес и исцелений. Перед смертью Дева Мария подарила часть своей одежды одной девушке, и так, из поколения в поколение, святыня хранилась в этой семье.

Братья подменили тайком ковчег с ризой и увезли ее в Константинополь, где хранили ее в своем доме. Однако множественные чудеса, которые происходили от Ризы, вынудили их открыть правду и рассказать о святыне. С тех пор она была положена в храме Богородицы, построенном на берегу Влахернского залива. Православная церковь отмечает этот богородичный праздник 15 июля.

Успение праведной Анны

Входит в список богородичных праздников и день смерти матери Девы Марии — святой Анны. Православная церковь отмечает праздник Успения праведной Анны ежегодно 7 августа. Святая считается покровительницей всех женщин и матерей. В этот день принято просить праведницу об исцелении от бесплодия. В народном календаре эта дата получила название Анны Летней, или Анны Холодницы.

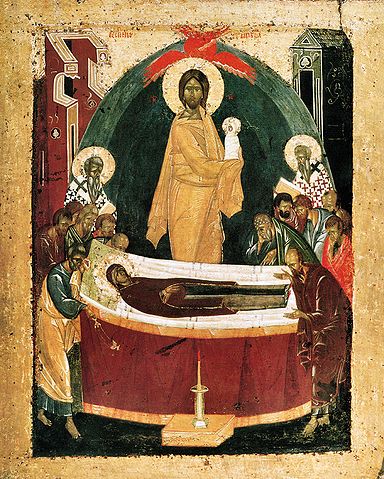

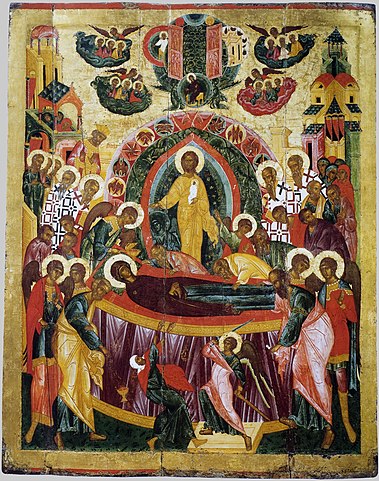

Успение Пресвятой Богородицы

Отмечается Успение Девы Марии в православии 28 августа. Этому празднику предшествует очень строгий Успенский пост. Дата символизирует день окончания земного пути Матери Господа. Существует версия, что за три дня до смерти Богородица получила известие от архангела Гавриила о скором переходе в вечность. В знак подтверждения своих слов архангел вручил ей пальмовую ветвь.

На этот праздник в православии принято освящать в храмах колоски пшеницы нового урожая и молиться за своих близких.

Положение пояса Пресвятой Богородицы в Халкопратии

По преданию, пояс Богородица сплела своими руками и постоянно носила его при жизни. Перед смертью все апостолы собрались около Пресвятой Девы Марии, кроме Фомы, который попал в Иерусалим только через три года после успения Царицы Небесной. В утешение Богородица ниспослала ему с небес свой пояс.

В честь реликвии в православной церкви установлен специальный праздник, который отмечают 31 августа.

Особенности богослужений

Особенности богородичных богослужений заключаются в том, что акцент в прославлении делается не на Господа, а на его Пресвятую Мать. Читаются специальные тексты, написанные в честь Царицы Небесной.

Библейские чтения

Библейские чтения на богородичные праздники зависят от даты и того события, которое вспоминают в этот день. Есть специальные акафисты, тропари и кондаки, в которых прославляется Богородица.

Отличия в католической церкви

В католической религии существуют другие праздники, которые посвящены Деве Марии. Одним из главных считается Торжество Пресвятой Богородицы, который отмечают ежегодно 1 января. Считается, что в этот день посещение мессы является обязательным.

Богоро́дичные пра́здники – дни церковного календаря, посвященные особенному прославлению Божией Матери. Начало почитания различных событий из жизни Богородицы прослеживается уже в древности. Большое значение для установления литургического почитания Богородицы имели апокрифические памятники, особенно «Протоевангелие Иакова» (2-я пол. II в.), послужившее основой для некоторых праздников. Формирование Богородичных праздников связано также с почитанием мест, где произошли важнейшие события в жизни Пресвятой Богородицы. Надписи II–III вв. и более поздние рассказы паломников свидетельствуют о почитании места Благовещения в Назарете; еще до I Вселенского Собора (325) особенным образом чтилась гробница Пресвятой Девы в Иерусалиме [1].

Важной вехой в истории формирования Богородичных праздников стало повсеместно распространившееся в IV–V вв. празднование 25 декабря Рождества Христова, что явилось литургическим утверждением догмата о Боговоплощении. Воспоминание Рождества тесно сплеталось с прославлением Матери Рожденного – это отражено в проповедях на Рождество Христово мн. древних церковных авторов (Зинона, еп. Веронского (кон. IV в.), Максима, еп. Туринского (V в.), Петра Хрисолога (IV–V вв.), Льва I Великого (+461) и др.), а также в церковных песнопениях, составленных для этого праздника.

Впоследствии 26 декабря был установлен праздник Собора Богоматери; по православной традиции в этот день повторяются песнопения Рождества Христова, но уже в честь Богородицы; служба Собора Богоматери содержит только один собственный текст (если не считать чтений на литургии) – кондак 6-го гласа «Иже прежде денницы родих Тя», но он также повествует о Рождестве Христа. Т.о., Рождество Христово можно назвать первым Богородичным праздником. Во мн. обрядах дни, посвященные прославлению Богородицы, стоят в непосредственной близости к Рождеству [2]. В Иерусалиме в V в. посвященное Божией Матери общее празднество, согласно древнему арм. Лекционарию, совершали 15 августа [3].

Из праздников в честь отдельных событий из жизни Божией Матери на Востоке первыми возникли Благовещение и Успение Пресвятой Богородицы.

Благовещение стали праздновать, как полагают, в IV в. (согласно арм. автору VIII в. Григору Аршаруни, установлен свт. Кириллом I Иерусалимским), что также связано с распространением празднования Рождества Христова.

Успение Пресвятой Богородицы, по свидетельству Никифора Каллиста (XIV в.), было установлено имп. Маврикием (592–602); известно также, что имп. Пульхерия (399–453), не зная, что Христос воскресил Свою Мать и взял Ее на небо на 3-й день после смерти, хотела положить останки Пресвятой Богородицы в одном из храмов Константинополя [4].

Рождество Пресвятой Богородицы отмечено уже в Иерусалимском Лекционарии VII в. [5], где приведен тропарь «Рождество Твое, Богородице Дево» – тот же, что поется на этот праздник и в наст. время.

Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм впервые зафиксирован в греч. месяцесловах VIII в., но в греч. Церкви отмечался с IX в., причем долгое время не имел той торжественности, которая присуща др. богородичным праздникам. Праздник упомянут в Синайском канонаре IX–X вв., в Типиконе Великой Церкви, по ркп. Patm. 266 (IX–X вв.) при нем не дается никакой службы [6], а в рукописи S. Crucis. 40 (X в.) указана служба с литией [7]. В слав. Остромировом Евангелии 1056–1057 гг. служба Введения совмещена со службой св. Иулиании [8]. После XII в. служба Введения уподобляется службам остальных великих Богородичных праздников.

В соврмеменном православном богослужении в число богородичных праздников входят:

- Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября);

- память Ее родителей, св. праведных Иоакима и Анны (9 сентября);

- Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября);

- Зачатие прав. Анной Пресвятой Марии (9 декабря);

- Собор Пресвятой Богородицы (26 декабря);

- Благовещение (25 марта);

- Суббота Акафиста (5-я суббота Великого поста);

- Обновление (т.е. день освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (пятница Светлой седмицы),

- Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (2 июля);

- Успение праведной Анны (25 июля);

- Успение Пресвятой Богородицы (15 августа);

- Положение пояса Пресвятой Богородицы в Халкопратии (31 августа);

а также многочисленные праздники в честь чудотворных икон Божией Матери. Кроме этих праздников в Византии торжественно отмечались дни освящения наиболее известных храмов во имя Богоматери.

4 важнейших богородичных праздника, касающихся основных событий жизни Пресвятой Богородицы (Рождество Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Успение), были со временем включены в число двунадесятых праздников (со днем Введения во храм это произошло значительно позже других – в XIV в.).

Прочие богородичные праздники, относящиеся к событиям из жизни родителей Пресвятой Богородицы или посвященные святыням, оставшимся на земле после Успения Пресвятой Девы (поясу, ризе), не имеют статуса двунадесятых. По Типикону, используемому ныне в РПЦ, на эти праздники обычно назначается служба с полиелеем или славословием, иногда со всенощным бдением (см. Знаки праздников месяцеслова). С большой торжественностью в Русской Церкви празднуется Покров Пресвятой Богородицы (1 октября; греч. аналог праздника – 28 октября).

Богослужение

Служба на двунадесятые богородичные праздники имеет следующие характерные черты: совершается всенощное бдение, предваряемое малой вечерней, песнопения Октоиха полностью отменяются, если только праздник не совпадает с воскресным днем. Всенощное бдение включает в себя великую вечерню («Блажен муж» поется), праздничную утреню и первый час. На 9-й песни канона утрени песнь Пресвятой Богородицы («Величит душа моя Господа:») отменяется, а вместо стихов песни прор. Захарии поются праздничные припевы (греч. Megalunaria – величания; полиелейные величания в греческом православном богослужении ныне не используются). На литургии поются изобразительные антифоны, на блаженнах – тропари из канона праздника, но в греч. богослужебной практике на двунадесятые Богородичные праздники, как и на Господские праздники, поются особые праздничные антифоны.

В попразднства двунадесятых Богородичных праздников Октоих не поется (кроме воскресных дней), служба Минеи соединяется со службой праздника; в дни отданий на литургии читаются наряду с дневными и чтения праздника (чего не бывает в отдания Господских праздников).

При совпадении двунадесятого Богородичного праздника с воскресеньем службы Октоиха и Минеи соединяются, причем воскресные песнопения Октоиха предваряют песнопения праздника, но воскресная служба теряет некоторые из своих неотъемлемых элементов: на «Господи, воззвах» не поется догматик гласа, а вместо воскресного утреннего Евангелия читается праздничное. В состав канона утрени входит песнь Пресвятой Богородицы, а праздничные припевы отменяются. Евангельская стихира поется не на своем обычном месте (на «Слава:» на хвалитех – ее место занимает самогласен праздника), а перед 1-м часом. То, что парафразирующие воскресное утреннее Евангелие евангельская стихира и ексапостиларий, несмотря на отмену самого чтения, оставлены в службе, объясняется древней практикой, отраженной в старопечатных рус. книгах, когда воскресное утреннее евангельское чтение все же прочитывалось,– после великого славословия совершался вход с Евангелием, в качестве входного пелся один из 2 воскресных тропарей («Днесь спасение:» или «Воскрес Иисус от гроба:»), «Слава:» – конец того же тропаря, «И ныне:» – тропарь целиком; далее следовали воскресные прокимен и Евангелие [9]. Служба праздника Благовещения, выпадающего на период пения Триоди, имеет особый устав (см. ст. Благовещенские главы).

Общая служба Божией Матери

В Общей Минее, во 2-й главе, помещена общая служба Богородичных праздников. Она имеет тот же состав, что и др. службы Общей Минеи: 3 цикла стихир (на «Господи, воззвах», на стиховне и на хвалитех), ряд самогласнов, полный корпус седальнов, канон 8-го гласа (ирмос: «Воду прошед яко сушу», нач.: «Божиею силою в благочестии укрепи мя»), 2 кондака (1-го гласа, нач.: «Честное жилище бывшее неизреченнаго естества божественнаго», и 6-го гласа, нач.: «Не имамы иныя помощи») с икосом к 1-му, светилен; в конце книги указаны библейские чтения вечерни, утрени и литургии. Тропари службы взяты из последования молебна («К Богородице прилежно ныне притецем» и «Не умолчим никогда, Богородице», глас 4). Избранный псалом: «Помяни, Господи, Давида, и всю кротость его:» (из службы Рождества Богородицы), величание: «Песнь всяку духовную принесем Богородице». Др. книги указывают в качестве общего величание: «Достойно есть величати тя, Богородице, честнейшую херувим и славнейшую без сравненея серафим»; в праздники икон Божией Матери обычно поют: «Величаем тя, пресвятая Дево, и чтим образ твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим». Все двунадесятые Богородичные праздники и Покров имеют особые величания и избранные псалмы; особое величание Божией Матери есть и в службе Всех святых, в земле Российской просиявших.

Библейские чтения на Богородичные праздники

На вечерне в Богородичные праздники, при совершении полиелейной или бденной службы, есть 3 паремии: Быт 28. 10–17 (где говорится о прообразе Божией Матери – лестнице на Небо, которую видел Иаков во сне), Иез 43. 27 – 44. 4 (описание затворенных врат, которые остались закрытыми и после прохождения Бога, указывает на Приснодевство Богоматери), Притч 9. 1–11 (чтение начинается с указания на Боговоплощение). Иные паремии употребляются на праздник Введения; Благовещение кроме указанных 3 имеет еще 2 особые паремии для чтения на праздничных вечерне и литургии. На утрене Богородичных праздников (кроме Благовещения) читается Евангелие от Луки (1. 39–49, 56), содержащее песнь Пресвятой Богородицы; часть стихов (50–55) пропускается, потому что, во-первых, речь в них идет о Мессии, а не о Богородице (в отличие от остальных стихов), а во-вторых, эта песнь постоянно звучит за богослужением и необязательно ее повторение целиком в составе утреннего Евангелия. На литургии Богородичных праздников обычно читаются: Флп 2. 5–11 (где повествуется о воплощении Бога Слова; по мнению большинства современных исследователей Нового Завета, этот фрагмент является богослужебным песнопением апостольских времен) или Евр 9. 1–7 (где говорится о Скинии Завета – вероятно потому, что в Богородицу, как в скинию, вселился Господь), Лк 10. 38–42, 11. 27–28 (Пресвятой Дева сопоставляется с Марией, сестрой Лазаря, «избравшей благую часть»; в 11-й гл. приводится свидетельство о блаженстве Матери Христа, а также верующих); прокимнами служат Лк 1. 40 (стих: Лк 1. 41) или Пс 44. 18a (стих: Пс 44. 2); стихи аллилуиария, как правило, берутся из Пс 44, причастен – из Пс 115. 4.

В системе Октоиха особенное воспоминание Божией Матери присутствует в службах среды и пятницы. Согласно Никифору Каллисту, имп. Пульхерия учредила совершать бдение и литийную процессию в честь Девы Марии каждую среду, а Патриарх Тимофей I (511–518) – шествие каждую пятницу из Влахерны в Халкопратию; в Октоихе на эти дни положены стихиры и каноны Богородице вместе с песнопениями Кресту. В воскресный день в Октоихе наряду с песнопениями в честь Креста и Воскресения Христовых положены стихиры и канон Богородице. Т. о., в седмичном круге богослужения сохранился древний принцип совместного прославления Христа и Божией Матери.

Богослужение на Сретение Господне

Сретение Господне иногда считается Богородичным праздником как по содержанию, так и по уставным особенностям – совр. Типикон в случае совпадения с воскресным днем не отменяет службу Октоиха; Сретение не имеет праздничных антифонов на литургии (в поздней греч. практике такие антифоны есть). Нередко в рукописных и печатных иерусалимских Типиконах праздник Сретения Господня упоминается в числе Богородичных праздников в главе о совершении службы этих праздников в воскресный день [10]. Однако несоответствие устава службы образцу Господского двунадесятого праздника не может свидетельствовать о том, что это праздник Богородичный. Можно сравнить особый устав этого дня с уставом др. недвунадесятых Господских праздников (Обрезания Господня 1 янв., Новолетия 1 сент., Изнесения Древ Честного Креста 1 авг., Перенесения Убруса Господня 16 авг.), которые допускают соединение с воскресной службой; на литургии Сретения, как и в Господские праздники, поется входный стих. Но, безусловно, в этот день особенно прославляются и те, кто имел отношение к празднуемому событию,– Пресвятая Богородица и прав. Симеон Богоприимец, упоминаемые, в частности, в тропаре и кондаке (1-й обращен к Божией Матери, а 2-й – ко Господу), в литургийных прокимне (песнь Богородицы) и аллилуиарии (песнь Симеона) и мн. др. песнопениях праздника.

Западная традиция

В Западной Церкви Богородичные праздники (кроме, возможно, Благовещения) установлены неск. позднее, чем на Востоке, часто под вост. влиянием. 1-й Богородичный праздник – Рождество Св. Марии – был введен в Риме во 2-й пол. VI в. и праздновался 1 янв., в день октавы (западный аналог византийского отдания) Рождества Христова [11]; с VII в. в этот день празднуется Обрезание Господне. В совр. католич. месяцеслове присутствуют все Богородичные праздники, относящиеся в византийском обряде к двунадесятым, но не все празднуются одинаково торжественно: Рождество Богородицы 8 сент. не относится к великим, а Введение (празднуется только с XIV в.) вообще считается малым праздником. Есть и ряд др. Богородичных праздников: на следующий день после Воздвижения – память Пресвятой Девы Марии Скорбящей; 1 янв. (в день октавы Рождества Христова) – общая память Пресвятой Девы Марии, аналогичная празднику Собора Богородицы в византийском обряде; 31 мая – память Посещения Пресвятой Девой Марией прав. Елисаветы (память иногда встречается и в вост. месяцесловах под 25 сент.). Также отмечается ряд праздников, отражающих особенности католической догматики: в субботу после праздника Сердца Иисусова – память Пренепорочного Сердца Пресвятой Девы; 22 авг.– праздник Пресвятой Девы Марии Царицы (праздник относится к разряду малых); 7 окт.– память Пресвятой Девы Марии Розария. Великим праздником считается Непорочное зачатие Пресвятой Девы Марии 9 дек. (в Православной Церкви, не признающей догмата о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы, в этот день празднуется событие естественного зачатия праведными Иоакимом и Анной Пресвятой Богородицы; в Типиконе, используемом ныне в РПЦ, этот праздник относится к разряду славословных). Сретение Господне до 1969 г. называлось Очищением св. Марии и относилось к Богородичным праздникам; с 1970 г. в Миссале принято новое название праздника – Представление [во храм] Господа (Praesentatio Domini).

Литература

- «История Иакова о рождении Марии» (Цит. по кн.: Apocrifi del Nuovo Testamento / Ed. L. Moraldi. Turin, 1994. Vol. 1. P. 37–139;

- Peretto L. M. La mariologia del Protovangelo di Giacomo. R., 1995;

- Дебольский Г. С. Дни богослужения Православной Церкви. СПб., 1901; М., 1996р. Т. 1;

- Скабалланович М. Рождество Пресвятыя Богородицы. К., 1915 (Христианские праздники. Кн. 1); он же. Введение во храм Пресвятыя Богородицы. К., 1916 (Христианские праздники. Кн. 3);

- он же. Успение Пресвятыя Богородицы. К., 1916 (Христианские праздники. Кн. 6);

- Bagatti B. Nuove scoperte alla tomba della Vergine a Getsemani // Studii Biblici Francescani Liber Annuus. Jerusalem, 1972. 22. P. 236–290;

- Idem. Ricerche sulle tradizioni della morte della Vergine // Sacra Doctrina. Bologna, 1973. № 18. P. 185–214);

- Рубан Ю. Сретение Господне. СПб., 1994.

Использованные материалы

- А. А. Ткаченко, А. А. Лукашевич. Богородичные праздники (Статья из V тома «Православной энциклопедии»).

[1] Bagatti B.P. 185–214

[2] Скабалланович. Успение. С. 84

[3] проповедь Хрисиппа Иерусалимского (V в.); см. подробнее: Capelle B. La fete de la Vierge a Jerusalem au V siecle // Le Museon. Louvain, 1943. № 56. P. 1–33

[4] Скабалланович. Успение. С. 85–86

[5] Tarchnishvili. Grand Lectionnaire. T. 2. [Pars. 1.] P. 40

[6] Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 25, 203

[7] Mateos. Typicon. T. 1. P. 110

[8] Скабалланович. Введение. С. 110

[9] Типикон. М., 1610. Л. 26–26 об.

[10] так в Типиконах БАН. Арх. Д. 3, 1422–1425 гг., Арх. Д. 20, 1549 г.– Рубан. С. 55

[11] Botte B. La premiere fete mariale de la liturgie romaine // Ephemerides Liturgicae. R., 1933. № 47. P. 425–430

Успение — один из двенадцати важнейших праздников в церковном календаре. Он посвящен кончине Божьей Матери, но в этот день принято не только грустить, но и радоваться.

Значение праздника

“Успение» в переводе со старославянского языка означает «мирная смерть». Этот праздник посвящен не только печали из-за завершения земного пути Божьей Матери, но и радости — ведь таким образом богородица воссоединилась со своим Сыном Иисусом Христом.

По преданию, Матерь Божия часто посещала места, где бывал Иисус, где он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небо. Там она молилась и просила о том, чтобы Христос скорее взял ее к себе на небо.

Однажды во время молитвы к Богородице явился архангел Гавриил и принес ей весть о том, что через три дня наступит ее преставление. Узнав о предстоящей через три дня кончине Богоматерь обрадовалась, сообщила о скором уходе в мир иной близким, дала последние распоряжения и стала ждать своего часа.

Все, кто пришли попрощаться с ней, горевали и плакали. А Дева Мария была радостна и спокойна — ведь она шла к своему Сыну. Она утешала окружающих и обещала для каждого из них быть на небесах заступницей. И по сей день верующие почитают ее как главную небесную помощницу и обращаются к ней в молитвах за помощью.

Считается, что сам Господь принял душу богоматери, а через несколько дней вознес ее на небо во плоти. Ведь по преданию, когда открыли гроб богородицы — нашли там только ее одежды, а тела не было.

Поэтому одно из народных названий Успения — «летняя Пасха»: богоматерь воскресла и отправилась на небеса к сыну Иисусу Христу.

Как отмечается Успение Богородицы

Ежегодно Успение богородицы отмечается 28 августа. Дата праздника не переходящая. Причем это событие празднуется в течение десяти дней: один — предпразднество (27 августа), еще восемь дней — попразднество, а отдание приходится на 5 сентября.

В этот период на богослужениях звучат молитвы и песнопения, рассказывающие о событии. Утром 28 августа совершается Литургия, на которой читаются также обычные для богородичных праздников отрывки из Апостола и Евангелия.

Отличительная особенность празднования Успения в церкви — Чин Погребения Пресвятой Богородицы. Во время нее на середину храма, как и в Страстную пятницу, выносится плащеница Богородицы (или икона), к которой прикладываются верующие и с которой совершается крестный ход вокруг храма.

Над иконой Богородицы принято молиться об удачном замужестве, семье и даровании детей.

Что нельзя делать в этот день

С праздником также связано несколько поверий и запретов. Считается, что на Успение нельзя ходить босиком – так можно собрать все болезни, так как роса в этот день – это слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир.

Нельзя ссориться с родными и близкими. Молодым девушкам 28 августа нельзя стричь волосы и выбрасывать их — чтобы не «обрезать» и не «запутать» свою судьбу.

Категорически запрещается в праздничный день работать как в поле, так и дома, особенно если речь идет о тяжелом физическом труде. Нельзя пользоваться колющими и режущими предметами, разводить огонь и готовить пищу. Верующие в этот день ломали хлеб руками, чтобы отказаться от использования ножа.

Венчаться на Успение Церковь не запрещает, как и в другие двунадесятые праздники. Но существуют рекомендации все же выбирать для этого другие дни, чтобы не ставить свои личные нужды выше общецерковного торжества. В дни церковных праздников в храмах как правило и так многолюдно, поэтому венчание может создать определенные неудобства для других верующих, которые пришли в церковь на праздник.

Напомним, Успению предшествует двухнедельный летний пост, который считается не менее строгим, чем Великий.

Приблизительное время чтения: 24 мин.

Успение — один из двенадцати важнейших праздников в годовом богослужебном круге, который он и завершает. Он относится к Богородичным, то есть посвящен Божьей Матери. А одно из его народных названий — «летняя Пасха».

Успение Пресвятой Богородицы

Успением Пресвятой Богородицы называется конец Ее земного пути, то есть телесная смерть. Но про Божью Матерь не принято говорить «умерла», а скорее — «уснула». Ведь не только Ее душа отправилась на Небо — Христос забрал и Ее тело из гробницы, где она как бы спала, ожидая, когда Сын придет за Ней.

После Вознесения Господа Дева Мария жила в Иерусалиме, много молилась, и однажды перед Ней, как и много-много лет назад, предстал архангел Гавриил. Когда-то он принес Пречистой весть о том, что через девять месяцев Она родит Сына Божьего. А теперь он принес весть о том, что Господь через три дня возьмет Ее в Свои небесные обители.

В назначенный день в доме, где жила Богоматерь, собрались многие любившие Ее люди. В том числе апостолы, проповедовавшие в разных городах и странах, но по воле Божьей оказавшиеся в этот важный час вместе. Близкие не могли сдержать слез, а Она утешала их, обещая стать Заступницей за каждого перед Престолом Божьим. Она попросила похоронить Ее в пещере, где покоились Ее родители и супруг Иосиф Обручник. Согласно преданию, Христос спустился на землю, чтобы принять Ее душу. И Пречистая, не испытывая ни боли, ни страха, на глазах у присутствующих как будто спокойно уснула.

Погребение Богоматери сопровождалось многими чудесами. А через несколько дней после него в Иерусалим прибыл один из опоздавших на прощание апостолов (вероятно, Фома). Из любви к нему другие согласились открыть гробницу, но тела внутри не оказалось — Господь забрал его. Вечером того же дня Пресвятая Дева явилась ученикам Божьим во время их трапезы со словами: «Радуйтесь, так как с вами буду всегда».

Так произошло событие, которое на протяжении столетий вспоминают христиане всего мира. И все они, следуя призыву Богородицы, радуются, ощущая Ее присутствие, помощь и поддержку в своей жизни.

Дата Успения 2022

Успение — непереходящий праздник, то есть дата его из года в год одна и та же в большинстве христианских Церквей. Православные верующие, живущие по юлианскому календарю, всегда отмечают его 28 августа, и 2022 год не будет исключением. Католики и православные, пользующиеся григорианским летоисчислением, празднуют почти на две недели раньше, 15 августа. В ближайшее к этому числу воскресенье встречают Успение и в Армянской Апостольской Церкви (в 2022 году это и будет 15 августа).

В календаре Русской Православной Церкви такие большие праздники растягиваются на несколько дней. Саму дату окружают дни предпразднества и попразднества. В этот период на богослужениях звучат молитвы и песнопения, рассказывающие о событии. Таким образом, Успение празднуется в течение десяти дней: один — предпразднество (27 августа), еще восемь дней — попразднество, а отдание приходится на 5 сентября.

На самом деле, число и даже месяц земной смерти Пречистой неизвестно. Зато известно, что в древней Церкви был отдельный праздник, посвященный Богоматери. Только одни христиане отмечали его в конце лета, а другие — в январе (кстати, и сейчас Русской Церковью на следующий день после Рождества празднуется Собор Пресвятой Богородицы). Для воспоминания именно об Успении дата была назначена Константинопольским императором Маврикием в конце VI века. И до сих пор христиане живут согласно этому установлению.

А вскоре, 14 сентября (1 сентября по старому стилю), Православная Церковь будет отмечать новолетие. Светский календарь с 1700 года отсчет ведет с января. А церковный — по сей день начинает отсчет с нового периода, принятого в еще Римской империи для административных нужд (индикта), что позволяет сохранить веками выстраиваемую логику. Все важнейшие события христианской истории составляют неслучайный и понятный обычному человеку ряд: начинается год с Рождества Богородицы — 21 сентября, а заканчивается Ее Успением — 28 августа.

Успение — праздник. Почему?

Богоматери за три дня до кончины было известно, что пришло Ее время умирать. Она сообщила об этом близким, дала последние распоряжения и стала ждать Своего часа. Все, кто пришли попрощаться с Ней, горевали и плакали. А Дева Мария была радостна и спокойна — ведь Она шла к Своему Сыну. Она утешала окружающих и обещала для каждого из них быть Заступницей перед Господом. И по сей день верующие почитают Ее как главную небесную помощницу и обращаются к Ней при всякой нужде.

Но не этим объясняется главная радость праздника. Считается, что Сам Господь принял Ее душу, а через несколько дней вознес на Небо во плоти. Она первой из людей прошла по тому пути, который уготован христианам в конце времен. И хотя догмата о телесном воскресении Девы Марии нет, именно так воспринимается Ее кончина и последующее восхождение на Небо.

Почему Успение праздник, объясняет святитель Григорий Палама: «Для всех Она была единственной опорой и утешением, всячески содействуя благовестию Евангельскому и, ясно являя Сама на Себе и жизнь исполненную борьбы, и господство над умом и словом. Поэтому, конечно, живоносна и смерть Ее, переводящая в Небесную и бессмертную жизнь; и воспоминание ее есть радостный праздник и всемирное торжество».

И надежды на небесную помощь Богоматери в земном мире, и отсвет будущей вечной жизни создают неповторимую атмосферу этого праздника, когда все печали и скорби растворяются в великой и таинственной радости.

Богослужение Успения

В богослужебной жизни события Успения упоминаются уже накануне самого праздника, в день предпразднества. Песнопения этого дня приглашают верующих достойно проводить на небо Пречистую.

Непосредственно празднование начинается вечером 27 августа на Всенощном Бдении. Во время него звучат стихиры, сопоставляющие Успение с важнейшим событием в жизни Девы Марии — Рождением Сына Божьего — и восхваляющие «дивное чудо: Источник Жизни во гробе полагается». Читаются паремии (фрагменты из Ветхого Завета), традиционные для богородичных праздников. Евангелие, также привычное для дней, посвященных Богоматери, рассказывает о встрече Девы Марии с праведной Елизаветой. Каноны Успения, входящие в вечернее бдение, были написаны святым Космой Маюмским («Преукрашенная») и святым Иоанном Дамаскимным («Отверзу уста»).

Утром 28 августа совершается Литургия, на которой читаются также обычные для богородичных праздников отрывки из Апостола и Евангелия.

Отличительной особенностью Успения стал Чин Погребения Пресвятой Богородицы. Он составлен по подобию утрени Великой субботы. Полное название этой необычной службы, согласно изданному на русском языке в XIX веке тексту, «Похвала, или священное последование на святое преставление Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии». Одно время эта служба была очень популярна в России, а в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры даже был установлен отдельный праздник взятия на небо Богоматери (17/30 августа). Потом эта служба была почти забыта, а сейчас во многих храмах она возобновлена и может совершаться в ближайшие к празднику дни. Во время нее на середину храма, как и в Страстную пятницу, выносится плащаница Богородицы (или икона), к которой прикладываются верующие и с которой совершается крестный ход вокруг храма.

Попразднество, то есть период, когда Церковь продолжает на богослужении вспоминать о событиях Успения, длится до 5 сентября (23 августа ст. ст).

Год Успения

Доподлинно неизвестно, сколько лет было Богородице, когда она преставилась. После Воскресения и Вознесения Сына Божьего Дева Мария большую часть времени проводила в Иерусалиме, где жила в доме святого Иоанна Богослова. Именно ему первому она сообщила о том, что совсем скоро Ей предстоит оставить земной мир. Но попрощаться с Ней прибыли из разных краев и другие апостолы. И именно сохранившиеся о них сведения позволяют предполагать, в каком году случилось Успение Богородицы.

Ориентировочно в 64 — 67 годах были убиты апостолы Павел и Петр, согласно преданию, присутствовавшие и в последние часы Ее жизни, и во время погребения. Соответственно, скончалась Божья Матерь раньше 64-го года.

Считается, что евангелист Лука побывал в Иерусалиме, встретился с Богоматерью и написал Ее образ в 60-ом году. Повествование Деяний святых апостолов, автором которых также был Лука, обрывается около 62-го года. Очевидно, что если бы такой значительный эпизод, как Успение Пречистой, произошел одновременно с описанными в книге событиями, святой не смог бы его пропустить. Значит, почти через 30 лет после Воскресения Христова Дева Мария была еще жива, и скончалась между 62-ым и 64-ым годами.

Косвенным подтверждением такой хронологии можно считать следующий момент: в древности ряд христиан почитали Пречистую как мученицу. Причина такого восприятия заключается, скорее всего, в том, что Богоматерь умерла в самом начале Нероновых гонений на христиан, происходивших как раз в 60-е годы первого столетия. В преддверии такого тяжелого для христиан периода Богоматерь отправилась на Небеса, чтобы оттуда заботиться об угнетаемых и укреплять мучеников. Древние исповедники страдали за Христа, но верили, что с концом земной жизни не заканчивается жизнь души, и что там, в загробном мире, они не будут одиноки.

День Успения (почему именно эта дата выбрана, история)

В христианской традиции распространён обычай устанавливать день памяти того или иного святого в день его кончины. Для верующего человека конец земного пути — это не конец пути души, но начало новой жизни и встреча с Богом. События последних земных дней Богородицы как нельзя лучше демонстрируют это. Но примечательно, что Ее Успение было решено праздновать в день, который верующие уже привыкли посвящать чествованию Девы Марии, а не наоборот.

Дело в том, что основную информацию о жизни Богоматери мы черпаем из апокрифической литературы. В Священном Писании о Ней сказано совсем немного. Никаких точных данных о том, когда Она родилась и когда умерла, не сохранилось. При этом еще при жизни Матерь Божья особо почиталась учениками Христа как близкий, родной человек. И вполне логично, что эта любовь к Ней передалась и следующим поколениям христиан, которые еще до официального соборного решения прославляли Ее. Повсеместно, но не централизовано стали появляться праздники, связанные с Ее именем. Одной из распространенных дат для особой молитвы, обращенной к Богоматери, стало 15 (28) августа. Еще одна дата, установленная в других церковных общинах, приходилась на январь.

Считается, что окончательное решение о праздновании Успения в конце лета принял византийский император Маврикий, связав праздник со своей военной победой. И со временем эта дата стала общей для всех христиан.

Даты тех или иных событий, отмечаемых Церковью, в большинстве случаев условны. Более-менее точно мы можем знать только, когда произошло Воскресение Христово. И то каждый год дата праздника рассчитывается по пасхалии, а не отмечается одного и того же числа, определенного раз и навсегда. Даже в расчеты о начале новой эры, возможно, закралась ошибка, и первый ее год на самом дела начался несколько раньше, чем мы привыкли думать. Но для верующего человека важно не конкретное число и время, а сами события, создавшие совершенно новую для человечества систему жизненных координат.

История праздника Успения Богородицы

Почитать Деву Марию как Родительницу воплотившегося Господа на общецерковном уровне стали только в V веке, когда решение об этом было принято на Вселенском Соборе в Эфесе. И только после этого в календаре стали устанавливаться праздники, посвященные Богоматери. Впрочем, и раньше в некоторых Церквях были посвященные Ей дни года. Так, иерусалимские верующие ежегодно 15 августа праздновали память Пречистой. А вслед за ними особо почитать Ее в этот день стали и в константинопольском Влахернском храме (том самом, в котором позже произойдет еще одно знаковое событие, связанное с Ее именем, — Покров Пресвятой Богородицы). Только праздновали древние верующие совсем не то, что мы сегодня — они вспоминали событие, произошедшее на пути Девы Марии и Иосифа в Вифлеем, то есть незадолго до появления на свет Младенца. И скорее этот праздник напоминает известный нам сегодня Собор Пресвятой Богородицы, который отмечается на следующий день после Рождества. Кстати, копты похожий праздник отмечали как раз в декабре, ближе к 25 декабря, когда принято было праздновать Его приход в мир.

В V веке уже сложно было восстановить хронологию событий. Мало кто мог точно сказать даже, в каком месяце родился Христос. И уж тем более никто не мог назвать дату Успения Пречистой. В 595 году в Константинополе император Маврикий выбрал для воспоминания о последних днях Богородицы на земле посвященный Ей летний день, то есть 15 августа. На это решение повлиял тот факт, что именно эта дата стала датой его победы над персами. Можно было бы сказать, что в выборе между празднованием Успения зимой или летом все решили обстоятельства. Но если посмотреть, какой глубокий смысл несет в себе распределение праздников по всему году, то становится понятно, что их установление не случайно, а промыслительно.

Иконы Успения

В центре композиции икон Успения изображено предсмертное ложе Богоматери. Она лежит на нем в окружении апостолов и последователей Спасителя (количество их может быть различным), а над Ней возвышается Христос. Мы привыкли видеть Матерь Божью с Младенцем на руках, а здесь Он сам держит новорожденного ребенка, символизирующего душу Девы Марии. Ангелы небесные наблюдают за этим трогательным, печальным и в то же время светлым моментом.

К этой сюжетной основе разнообразие добавляют различные детали. Так на некоторых иконах можно увидеть свечу, которая символизирует не только молитву, но и преображение тленного тела в иное бытие. На других иконах могут быть видны открытые небесные врата.

Бывает, что на переднем плане изображен человек с отсеченными руками. Это напоминание о том, что не все с почестями провожали Пречистую — были и те, кто со злобой относился к происходящему. Так некий иудей Афоний хотел опрокинуть одр Богоматери, но Ее защитил ангел с мечом. Испугавшись, Афоний обратился к Деве Марии, и получил исцеление. Это чудо напоминает каждому христианину о том, что даже после ошибок и падений раскаяние, вера и надежда могут спасти душу.

Облака с фигурками людей на них в верхней части иконы иллюстрируют чудесное прибытие апостолов в Иерусалим для прощания с Богородицей.

Смысловое разделение иконы на две части, в одной из которых мы видим смерть, а в другой — вечную жизнь, цветовая гамма, мандорла (светящийся продолговатый нимб вокруг фигуры Христа) — все это создает настроение иконы, в которой гармонично сочетаются и светлая печаль, и ликующая радость.

Сайты храмов Успения

Успению посвящено множество храмов, в том числе кафедральные соборы многих российских городов. Даже главный собор Московского Кремля — Успенский. Только в столице и в Подмосковье Успенских храмов более десятка, а по всей России их и вовсе не сосчитать.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках: https://uspenie. com/

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Успенском вражке: http://uspenie. ru

Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Успенское: http://uspenskoe. cerkov. ru

Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Шарапово: http://uspenie-sharapovo. ru/

Успенский Собор на Звенигородского Городке: http://zvensobor. ru/

Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор: https://www. smolsobor. ru

Свято-Успенский кафедральный собор г. Владимира: http://sobor33.ru

Успенский кафедральный собор г. Астрахани: http://astrsobor. ru

Храм Успения Божьей Матери во Владивостоке: http://vladhram-uspenie. ru

Храм Успения в Новосибирске: http://uspenie-nsk. cerkov. ru

Храм Успения в Покровске (Энгельсе): http://uspeniya. cerkov. ru

Храм Успения Пресвятой Богородицы Оптинского подворья в Санкт-Петербурге: https://spb. optina. ru

Акафист Успению

Предание гласит, что, когда Богородица предала дух, зазвучало множество голосов ангельских, воспевавших Пречистую. Слышавшие чудесное пение апостолы присоединились к нему и тоже стали славить Матерь Божью. Они взяли тело Ее и понесли к Гефсиманскому саду, к пещере, где Она завещала похоронить ее. Процессию сопровождало два хора — земной и небесный, а от тела Ее исходило благоухание. И когда прислонили камень к двери гроба, долго еще звучали возле него ангельские голоса.

Акафист — это особая форма церковной поэзии, появившаяся довольно поздно. Но примечательно, что самый первый такой текст был посвящен именно Богородице. Сегодня существуют десятки таких хвалебных гимнов, посвященных Господу, Его Матери и святым. Только самый первый, называемый Великим, акафист включен в церковную богослужебную жизнь. Остальные читают или поют в храме по договоренности или дома как в качестве просьбы о помощи, так и в знак благодарности.

Акафист Успению как будто делает исполняющих его участниками той процессии, которая провожала Богоматерь в последний Ее земной путь две тысячи лет назад.

Молитвы Успения

О, Пресвятая Богородице Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел и всея твари Честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое утверждение, иноков спасительное наставление, постников неизнемогающее воздержание, девствующих чистото и славо, матерей тихое веселие, младенцев мудросте и наказание, вдовиц и сирых Кормительнице, нагих одеяние, болящих здравие, пленников избавление, по морю плавающих тишино, обуреваемых небурное пристанище, блуждающих нетрудная Наставнице, путешествующих легкое прохождение, труждающихся благое покоище, в бедах сущих скорая Заступнице, обидимых Покрове и прибежище, ненадеющихся надеяние, требующих Помощнице, печальных присное утешение, ненавидимых любовное смирение, грешников спасение и к Богу присвоение, правоверных всех твердое ограждение, непобедимое поможение и заступление! Тобою нам, Владычице, Невидимый видим бысть, и Тебе мольбу приносим, Госпоже, грешнии раби Твои: О Премилостивая и Пречудная Света умнаго Царице, рождшая Царя Христа, Бога нашего, Живодавца всех, от небесных славимая и от земных хвалимая, ангельский уме, светозарная звездо, святых Пресвятейшая, Владычице всех тварей, Боголепная Девице, Нескверная Невесто, палато Духа Пресвятаго, огненный Престоле Невидимаго Царя, небесный кивоте, носило Слова Божия, огнеобразная колеснице, покоище Живаго Бога, неизреченное составление плоти Христовы, гнездо Орла Небеснаго, Горлице Богогласная, Голубице кроткая, тихая и незлобивая, Мати чадолюбивая, милостей бездно, развергающая тучу гнева Божия, неизмеримая глубино, неизреченная тайно, несведомое чудо, нерукотворенная Церкве Единаго Царя всех век, благоуханное кадило, честная багрянице, Боготканная порфиро, душевный раю, живоноснаго сада отрасле, цвете прекрасный, процветший нам небесное веселие, грозде спасения нашего, чаше Царя Небеснаго, в нейже растворися от Духа Святаго вино неисчерпаемыя благодати, Ходатаице закона, зачало истинныя веры Христовы непоколебимый столпе, мечу ярости Божия на богопротивных, бесов устрашение, во бранех побеждение, христиан всех неложная Хранительнице и мира всего известное спасение!

***

О, Всемилостивая Госпоже, Дево Владычице, Богородице, услыши нас, молящихся Тебе, и яви милость Твою на людей Твоих, моли Сына Своего избавитися нам от всякаго зла и сохрани обитель нашу и всяку обитель, и град, и страну верных, и люди, благочестно прибегающия и призывающия имя Твое святое, от всякия напасти, губительства, глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от всякия болезни и всякаго обстояния, да ни ранами, ни прещением, ни мором, ни всяким праведным гневом Божиим умалятся раби Твои. Но соблюдай и спасай милостию Своею, Госпоже, за ны молящися, и полезное благорастворение воздуха во времени плоднаго приношения нам даруй. Облегчи, возстави и помилуй, Премилостивая Владычице, Богородице препетая, во всякой беде и нужде сущия. Помяни рабы Твоя и не презри слез и воздыхания нашего, и обнови нас благостию Своея милости, да со благодарением утешаемся, обретше Тя Помощницу. Умилосердися, Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя, Надеждо наша. Разсеянныя собери, заблудшия на путь правый настави, отпадшия от благочестивыя отеческия веры паки возврати, старость поддержи, юныя вразуми, младенцы воспитай и прослави славящия Тя, изряднее же — Церковь Сына Твоего соблюди и сохрани в долготу дний.

***

О, Милостивая и Премилостивая Царице Небесе и земли, Богородице Приснодево! Ходатайством Твоим помилуй страну нашу и воинство ея и вся православныя христианы, сохраняющи их под кровом милости Твоея, ризою Твоею честною защити и моли из Тебе воплощшагося без семене Христа, Бога нашего, да препояшет ны свыше силою на вся видимыя и невидимыя враги наша. Спаси же и помилуй, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы и весь причет церковный, и весь монашеский чин, и вся правоверныя люди, поклоняющияся и молящияся пред честною Твоею иконою. Призри на всех нас призрением милостивнаго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети очи сердечныя ко зрению спасения, милостива нам буди зде и на Страшнем Суде Сына Твоего о нас умоли, преставльшияся во благочестии от жития сего рабы Твоя в вечней жизни со Ангелы и Архангелы и со всеми святыми причти, да одесную Сына Твоего Бога предстанут, и молитвою Твоею сподоби вся православныя христианы со Христом жити и радости ангельския в Небесных селениих наслаждатися. Ты бо еси, Госпоже, слава Небесных и упование земных, Ты наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе и Твоея святыя помощи просящих. Ты Молебница наша теплая к Сыну Твоему и Богу нашему. Твоя Матерняя молитва много может на умоление Владыки, и Твоим предстательством ко Престолу благодати Пресвятых и Животворящих Его Тайн приступати дерзаем, аще и недостойнии. Темже всечестный образ Твой и рукою Твоею держимаго Вседержителя видяще на иконе, радуемся, грешнии, со умилением припадающе, и любовию сей целуем, чающе, Госпоже, Твоими святыми Богоприятными молитвами дойти Небесныя безконечныя жизни и непостыдно стати в день судный одесную Сына Твоего и Бога нашего, славяще Его купно со Безначальным Отцем и Пресвятым, Благим, Животворящим и Единосущным Духом, во веки веков. Аминь.

Тропарь Успению

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Перевод:

При рождении Христа Ты, Богородица, сохранила девство и по преставлении не оставила мира; Ты перешла к вечной жизни, Мати Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.

Кондак Успения

В молитвах Неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование/гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную.

Перевод:

Богородицу, в молениях неустанную и в ходатайствах надежду неизменную, гроб и омертвение не удержали, ибо к жизни перенёс Её, как Матерь Жизни, Вселившийся в Ее утробу вечнодевственную.

Значение Успения Богородицы

Одно из названий праздника Успения — «Богородичная Пасха». В нем отражаются смысл и значение этого дня для христиан. Сын Божий пришел на землю, чтобы Своей Крестной жертвой искупить человеческий грех и победить тление и смерть. Богочеловек воскрес из мертвых и показал людям путь вечной жизни. А Богородица стала первой воскресшей из людей. Ее Успение показало, что ждет после Его второго пришествия тех, кто до конца будет предан Христу.

Пресвятая Богородица Своим примером учит каждого из нас жить чистой, богоугодной жизнью и не бояться смерти. «Кончина эта дает нам самый замечательный пример того, как надо умирать православному человеку», — говорит святой Иннокентий Херсонский. Церковнославянское слово «успение» напоминает, что смерть нужно воспринимать как сон, после которого происходит пробуждение в жизнь вечную. И об этом мы вспоминаем каждый раз, когда молимся об упокоении наших усопших близких. Нам больно с ними расставаться, как было больно и апостолам прощаться с Божьей Матерью, но есть надежда на встречу.

«Летняя Пасха» стала одни из любимых праздников для верующих всего мира еще и потому, что Божья Матерь воспринимается как заботливая мать, не оставляющая детей ни при каких обстоятельствах. Именно к Ней обращаются с молитвой в самые тяжелые моменты жизни, Ее просят стать Заступницей перед Ее Сыном, умолить Его о прощении и милости.

То, какое большое значение имеет Успение Богородицы для христиан, подтверждает и множество храмов и монастырей, посвященных этому празднику.

Как после завершения празднования Пасхи Христовой верующие хранят пасхальную радость в своем сердце всегда, так и Успение не уходит из памяти, тем более, когда приходится прощаться и хоронить близких. Митрополит Антоний Сурожский говорил в одной из своих проповедей (2 сентября 1990 г.): «Отдадим же этот праздник, дадим его в вечность; но будем помнить, что мы его обретем в свое время, когда сами, пройдя узкими вратами смерти, войдем в вечность Божию».

Открытки-поздравления с Успением

В праздник хочется поделиться радостью и настроением с друзьями и знакомыми. И в сети есть огромное количество открыток, посвященных Успению. Но, делая рассылку, помните, во-первых, что не все любят такого плана внимание. А во-вторых, что даже самые простые, но от души сказанные или написанные слова, бывают дороже яркой, но шаблонной картинки. Впрочем, бывают и вполне интересные, со вкусом выполненные открытки-поздравления с Успением.

Успение в искусстве: картины известных художников

Сцена Успения Богородицы запечатлена не только на иконах, но и в работах многих художников. Вот самые известные из них:

Успение Караваджо

Точное название картины итальянского художника Микеланджело да Караваджо — «Смерть Марии». На ней в первую очередь изображен именно скорбный момент. Но если приглядеться, то в деталях можно увидеть не только реалистичное описание смерти, но и запечатленное в живописи таинство перехода души из вещественного мира в загробный. А в игре света и тени заметить предвестие того, что буквально через мгновение произойдет встреча Божьей Матери со Своим Сыном.

Успение Дюрер

Гравюра Альбрехта Дюрера «Успение Богородицы» входит в серию «Жизнь Марии», состоящую из 19 гравюр с изображением событий Ее жизни и титульного листа с Ее портретом. Отдельно от момента телесной кончины Богоматери художник изобразил «Вознесение и короновании Марии». А завершил серию гравюрой под названием «Прославление Марии».

Слушать песнопения Успения

Песнопения — это не просто красиво звучащие стихи. Это молитва, обращенная к Богу, Деве Марии, святым, форма общения с ними. Песнопения Успения рассказывают не только о событиях одного дня, но затрагивают множество связанных с ним тем. В них соединяются скорбь апостолов, участвующих в погребении Богородицы, и всеобщее ликование от Ее прославления. Внимательно вслушиваясь в слова и напевы, можно почувствовать, что все произошедшее в начале первого тысячелетия нашей эры имеет прямое отношение к живущему сегодня человеку.

Можно ли играть свадьбу на Успение?

Словосочетание «играть свадьбу» подразумевает большое количество гостей, накрытый стол, бурное гулянье. И может возникнуть вопрос, уместно ли такое празднество на Успение? Можно ли веселиться, когда Церковь вспоминает о смерти Божьей Матери?

Успение Богородицы — это праздник. Во-первых, потому что Матерь Божья долгие годы ждала встречи со Своим Сыном, и вот наконец пришло Ее время отправиться на Небеса. Значение этого события для Нее подчеркивает тот факт, что, как о рождении Сына, так и о приближении кончины, Деве Марии сообщил архангел Гавриил. Во-вторых, прощаясь с апостолами, Она обещала быть с учениками Христа, то есть и со всеми верующими, всегда. И после того как Христос забрал Ее к Себе, у каждого из нас появилась Заступница и Помощница. Воспоминания и размышления об этом не печальны, а радостны. А значит, неуместны будут в этот день тоска и уныние, а не веселье.

Но в вопросе о свадьбе на Успение есть и другие аспекты. Ведь прежде чем отмечать, нужно официально оформить отношения. Для воцерковленных молодоженов наверняка важна не столько роспись в ЗАГСе, сколько венчание. А оно не совершается в дни поста, которые предшествуют празднику, и в определенные дни недели (вторник, четверг, субботу), на которые непереходящий праздник может выпасть. Кроме того, возможность повенчаться в день большого церковного торжества нужно обсуждать в конкретном храме. Обычно паре все же предлагают выбрать другой день, чтобы разграничить общую радость о событиях, важных для всего христианского мира, и радость личную.

Но ситуации бывают разными. Может быть, супруги тихо расписались в дни поста, а теперь, когда период воздержания закончился, хотят отметить это событие с близкими. Может быть, венчание у них все же назначено на праздничный день. Может быть, именно эта дата для свадьбы была выбрана по настоянию многочисленных родственников. Да мало ли какие бывают обстоятельства.

Устроить свадебный праздник в день Успения можно. Но нужно не забыть при этом, какое значение имеет этот день для верующих. И, конечно, нужно помнить, что играть свадьбу не значит безудержно пить, шуметь и безобразничать, а значит разделить радость и надежды новообразованной семьи.

Есть ли пост в Успение Богородицы?

Пост в Успение Богородицы есть, если праздник выпадает на среду или пятницу. Но даже в таком случае предусмотрены послабления. Во-первых, потому что вспоминаемое событие настолько значительное и важное, что строго поститься в этот день даже как-то неуместно. А во-вторых, потому что верующие постились две недели перед праздником — с 14 по 27 августа включительно.

Успенский пост хоть и короткий, но считается таким же строгим, как и Великий. По уставу не разрешается есть не только мясо, молоко и яйца, но даже рыбу. Хотя, конечно, смысл поста не столько в пищевых ограничениях, сколько в духовном труде.

В период поста верующие стараются усилить молитву, отказаться от пустого времяпрепровождения, глубже заглянуть внутрь себя и, увидев свой грех, постараться избавиться от него с помощью покаяния. Именно такая работа над собой считается подготовкой к празднику, а не фанатичное исследование этикеток в магазине на предмет нахождения в составе того или иного продукта остатков молока или яичного порошка.

Тем не менее, пищевые ограничения более понятны и наглядны. Простота в еде становятся вспомогательным средством, позволяющим сосредоточиться не на бытовых вопросах, а на мыслях о спасении души.

Точно так же и в праздник трапеза — не главное. Она лишь дополнение к той духовной радости, которую испытывает человек, прошедший определённый путь — от начала поста до дня торжества. И даже в дни, которые в течение всего года постные, устав не лишает верующих этой приятной мелочи и разрешает в Успение есть рыбу и выпить немного вина. А полноценно разговеться можно на следующий день, на который тоже приходится пусть и не такой большой, но праздник: 29 августа Церковь отмечает Перенесение Нерукотворного образа Спасителя, или Третий Спас.

Ну а если праздник отмечается во все остальные дни недели (а это бывает все же чаще, чем совпадение со средой или пятницей), то поста в Успение и вовсе нет.

Что нельзя делать в Успение

Христианство не регламентирует каждый шаг верующих и не даёт рекомендаций о том, что можно и что нельзя делать в Успение.

Очевидно, что в этот день по возможности не нужно пропускать праздничную службу. Но для воцерковленного человека церковная молитва не обязанность, а радость, и когда не получается в ней поучаствовать в праздник, он сам часто испытывает некоторую досаду. Не стоит также после Литургии ссориться с окружающими, обижать их и скандалить — впрочем, всегда лучше этого избегать. За праздничным столом не нужно объедаться и без меры выпивать — это тоже никогда не доводит до добра. В целом получается, что Успение Богородицы, как и другие дни, надо просто постараться прожить по-христиански.

Но почему-то накануне праздника возникает множество вопросов о том, можно или нельзя в этот день собирать грибы, копать грядки, пользоваться ножом и так далее. Заботливые интернет-советчики предупреждают, что нельзя в Успение натирать ногу неудобной обувью, а иначе человека ждут неудачи, и убеждают, что втыкать в землю острые инструменты (например, лопату) тоже запрещается! Никакого смысла в этих суевериях нет, и делать в Успение можно все, что не вредит душе. И, пожалуй, если вас просят помочь, например, копать картошку, некрасиво будет, если вы свой отказ аргументируете объяснениями, будто в праздник делать это запрещается. Или после праздничной трапезы не станете мыть посуду, потому что «убираться не положено». Такая странная вера, в основе которой лежит не любовь к Богу и забота о ближнем, а следование придуманным языческим правилам, далека от христианства. Сбор грибов, дачные работы, стрижка и размер обуви никак не влияют на душу без нашего участия. А вот лень, гордыня, следование вопреки здравому смыслу своим прихотям, приметам и суевериям душе вредят и отдаляют нас от Бога.

Загрузка…

Богородичные праздники

Рождество пресвятой Богородицы (8 сентября)

История праздника

Событие, воспоминаемое в этот праздник, сохранилось только в древнем церковном предании (например, в творениях блаж. Иеронима, Епифания Кипрского и др.).

Св. Андрей Критский в своем слове на день Рождества Пресвятой Богородицы говорит: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь (в лице Девы Марии) уготовляется в новое жилище Творцу». По словам св. Иоанна Дамаскина, «день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь человеческий род обновится и печаль праматери Евы пременилась в радость»6. «Раждается убо (Дева), и мир с Нею обновляется»7.

Праздник и воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы установлен Церковью с глубокой древности. Указание на него имеется уже в IV веке. Св. равноапостольная Елена в начале этого века, по свидетельству древнего предания, построила в Палестине храм в честь и память Рождества Богородицы. Другие сведения можно найти в писаниях св. Иоанна Златоуста, св. Прокла, св. Епифания и блаж. Августина. В честь праздника составлены многие песнопения святыми песнотворцами: в V в. – Анатолием, архиеп. Константинопольским, в VI в. – Стефаном Святоградским, в VII в. – св. Андреем Критским, в VIII в. – св. Иоанном Дамаскиным и Германом, патриархом Константинопольским, в IX в. – Иосифом Студитом; их песнопения и теперь поются за богослужением в этот праздник. Так с древних времен «язык всяк православных похваляет и блажит и славит Пречистое Рождество Девы Марии, Богоневесты».

Особенности всенощного бдения праздника

Возглас: «Слава Святей…», предначинательный псалом, «Блажен муж…».

На «Господи, воззвах…» 8 стихир, гл. 6-й. «Слава, и ныне» стихира праздника вместо догматика. Вход. Прокимен дня.

На великой вечерни после входа читаются три паремии, которые часто (но не всегда) читаются в Богородичные праздники.

Первая паремия из кн. Бытия (28, 10–17) – о лестнице, виденной патриархом Иаковом и прообразовавшей Пресвятую Деву, через Которую снисшел на землю и воплотился Сын Божий.

Вторая паремия (Иез. 44, 2–4) – о затворенных вратах, виденных пророком Иезекиилем, через которые никто не проходил, но через них пройдет Господь Бог Израилев, и они будут затворены. Эти затворенные врата есть прообраз Приснодевства Богородицы.

Третья паремия (Притч. 9, 1–11) – о Премудрости, создающей себе дом и ясно указывающей на Пресвятую Деву Марию, от Которой воплотился и родился Спаситель мира.

На литии – пять стихир праздника, гл. 6-й. На Стиховне – 4 стихиры со своими стихами. На благословение хлебов и на «Бог Господь…» (трижды) и в конце утрени (единожды) – тропарь праздника, гл. 4-й: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный».

На утрени, по прочтении положенных кафизм и малой ектении, на полиелее поется величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое»8.

После величания, малой ектении и седальна праздника – поется 1-й антифон 4-го гласа9. Прокимен, гл. 4: «Помяну имя Твое…». Стих: «Отрыгну сердце мое слово благо…». Евангелие от Лк., зач. 4. После Евангелия: «Слава» – «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же. Затем «Помилуй мя, Боже», стихира праздника, гл. 6-й: «Сей день Господень…» и молитва «Спаси, Боже, люди твоя…».

Канонов два: первый – св. Иоанна Дамаскина (VIII в.), второй – св. Андрей Критского (VII в.). Второй канон по содержанию посвящен не только Рождеству, но и Введению во храм Пресвятой Богородицы, как близким между собой событиям, ибо праздник Введения относится к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, как Сретение Господне к Рождеству Христову.

По 3-й песни – седален праздника, гл. 4-й. «Слава, и ныне» – тот же. По 6-й – кондак: «Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святом рождестве Твоем. То праздуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и Питательницу жизни нашея».

Катавасия – ирмосы ближайшего великого Господского праздника – Воздвижения: «Крест начертав Моисей» (по такому принципу катавасия бывает и в некоторые другие великие Богородичные и Господские праздники: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Преображение Господне, Вознесение и др.). Ирмосы обоих канонов положено по уставу петь дважды.

На 9-й песни «Честнейшую…» не поем, но поем припевы праздника. Обычно вместо «Честнейшую…» поется первый припев: «Величай, душе моя, преславное Рождество Божией Матере» и ирмос 2-го канона: «Чужде матерем девство и странно девам деторождение: на Тебе, Богородице, обоя устроишася. Тем Тя вся племена земная непрестанно величаем».

Затем указанный припев поется к тропарям 1-го канона; к тропарям же второго канона другой припев: «Величай, душе моя, от неплодове рождшуюся Деву Марию».

После 9-й песни – светилен «От неплодныя днесь Анны…», «Слава, и ныне» – «Адаме обновися…».

На хвалитех – стихиры на четыре, гл. 1-й. Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника однажды и ектении: сугубая, просительная и отпуст.

Литургия10

На Блаженны берутся тропари с первого канона песнь 3-я на 4 и с другого канона песнь 6-я на 4.

В Богородичные праздники по малом входе следует петь «Приидите, поклонимся…»; а в Господские –

особо во время Херувимской и вынимает в это время частицы, не приходится, ибо при этом служении в конце проскомидии не читается молитва предложения и не совершается отпуст проскомидии; ее заканчивает, таким образом, сам архиерей. (Это подтверждает и К. Никольский, говоря: «Впрочем архиерей, придя в предложение (к жертвеннику) в то время, когда следует переносить Дары на Престол – во время большого входа, сам вынимает частицы из просфор за здравие и за упокой. И прежде сего архиерей читает молитву предложения: «Боже, Боже наш…», а именно – во время великой ектении». См. К. Никольский. Устав богослужения Православной Церкви. СПб., 1900, с. 375.) Поэтому надо или не говорить отпуста проскомидии и не читать молитвы вплоть до момента Херувимской и тогда уже закончить приготовления к литургии, или строго и безусловно придерживаться восточной традиции, т.е. требований устава и разумного, грамотного отношения к совершающемуся чину. Первое приблизило бы нас к древнему положению проскомидии между литургией оглашенных и литургией верных.

На Востоке также при соборной служении литургии не вынимают частиц все сослужащие иереи, а только один проскомивающий. Он поминает записки и вынимает частицы для сослужащих иереев. Этот обычай, твердо соблюдаемый на Востоке, в сущности предписан и нашим служебником. В конце чина проскомидии находим такое примечание: «Аще же собором служат священнии мнози, действо проскомидии един иерей токмо да творит, и глаголет изображенная: прочии же служителе ничтоже проскомидии особо не глаголют».

Наконец, уже совершенно ничем не оправдано, когда не служащий совсем иерей, а просто находящийся в алтаре, надев на себя епитрахиль, подходит к жертвеннику и вынимает из просфор частицы.

при совершении службы священником (но не архиереем)– «Приидите, поклонимся…» не поется, но сразу после входного стиха хор поет тропарь и кондак праздника11. По входе – тропарь, «Слава, и ныне», кондак праздника. Вместо «Достойно» – Задостойник «Чужде матерем девство…» с припевом. (Так на всех литургиях в попразднство, включая и отдание праздника. Обычно Задостойник праздника поется на литургии до отдания (включительно) и во все другие великие Господские и Богородичные праздники. Задостойником в эти праздники служит обычно ирмос 9-й песни канона с припевом.) Прокимен, гл. 3, песнь Богородицы «Величит душа моя…», стих: «Яко призре на смирение…»; Апостол, Флп., зач. 240; Евангелие от Лк., зач. 54. Причастен: «Чашу спасения прииму, и имя Господне призову».

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы имеет один день предпразднства (7 сентября) и четыре дня попразднста. Отдание его бывает 12 сентября.

Следующий день после праздника (9 сентября) посвящен участникам празднуемого события – праведным Иоакиму и Анне.

Служба Рождества Божией Матери в воскресенье

На малой вечерне: на «Господи, воззвах…» стихиры на 4. «Слава, и ныне» – праздника. На стиховне стихира воскресная одна и праздника стиховна великой вечерни с припевами праздника, т.е. «Слыши, Дщи…», «Слава, и ныне» – праздника. Тропарь воскресный, «Слава, и ныне» – праздника. Ектения малая и отпуст.

На великой вечерне: на «Господи, воззвах…» стихиры на 10: три воскресных, Анатолиева одна, и праздника 6. «Слава, и ныне» – стихира праздника (вместо догматика). Вход. Прокимен дня. Паремии праздника.

На литии: все стихиры праздника.

На стиховне: стихиры воскресные. «Слава, и ныне» – праздника. На благословении хлебов тропарь праздника (трижды).

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь воскресный (дважды), «Слава, и ныне» – праздника. По кафизме – седальны воскресные с Богородичными их. Полиелей и тропари: «Ангельский собор…». Прокимен и Евангелие праздника. «Воскресение Христово…», пс. 50-й, «Слава» – «Молитвами Богородицы…», «И ныне» – то же, «Помилуй мя, Боже…», стихира праздника.

Каноны: воскресный с ирмосами на 4 и Богородицы из Октоиха на 2, праздника оба канона на 8. Катавасия: «Крест начертав…». По 3-й песни – кондак и икос воскресный, и седален праздника (дважды). По 6-й песни– кондак и икос праздника. По 9-й песни припевы не поем, но «Честнейшую…». Светилен воскресный, «Слава, и ныне» – праздника. Далее – «Свят Господь Бог наш»12.

На хвалитех: стихиры воскресные – 4 и праздника – 4 с праздничными припевами. «Слава» – праздника, «И ныне» – «Преблагословенна еси…». Славословие великое. Тропарь только воскресный. После отпуста – «Слава, и ныне» с евангельской стихирой. На 1-м часе – тропарь воскресный, «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен часа. Кондак – воскресный, на следующих часах – попеременно13.

На литургии: «Блаженны» воскресные на 6 и праздника песнь 3-я на 4. При входе поется «Приидите, поклонимся…», «Воскресный из мертвых…», тропарь воскресный и праздника. «Слава» – кондак воскресный, «И ныне» – праздника. Прокимен, Апостол, «Аллилуия», Евангелие читаем прежде Недели пред Воздвижением, затем – рядовой под одно зачало и Богородицы. Прокимен гласа оставляется. Причастен: «Хвалите Господа с небес…» и праздника: «Чашу спасения прииму…».

Особенности попразднства в воскресенье

На великой вечерни: на «Господи, воззвах…» стихиры воскресные – три, Анатолиева – одна, праздника – три и святого Минеи – три. Но если случится память святого, имеющего службу шестиричную или полиелейную, то стихиры поются так: воскресные – три, праздника – три и святого Минеи – четыре. «Слава» – святого, если есть, если же нет, то «Слава» – праздника, «И ныне» – Богородичен (т.е. догматик текущего гласа14. Вход. Прокимен дня и ектении по обычаю.

На литии: стихиры – праздника, «Слава» – святого, если есть, «И ныне» – праздника. Если нет стихиры святому на «Слава», то «Слава, и ныне» – праздника.

На стиховне: стихиры воскресные, «Слава» – святому, «И ныне» – праздника. На благословении хлебов тропари: «Богородице Дево, радуйся» (дважды) и праздника (единожды).

На утрени: на «Бог Господь…» – тропарь воскресный (дважды), «Слава» – святого, «И ныне» – праздника. Если тропаря нет святому, то «Слава, и ныне» – праздника. По чтении кафизм – седальны только воскресные с Богородичными. Если служба святому полиелейная, то поется величание, после которого – тропари: «Ангельский собор удивися…». Антифоны – степенны текущего гласа. Евангелие – воскресное. Затем «Воскресение Христово…», пс. 50 и далее воскресное, по обычаю.

Каноны: воскресный – на 4, Богородицы из Октоиха – на 2, праздника – на 4 и святого Минеи – на 4. Если случится память святого с полиелейной службой, то читаются следующие каноны: воскресный – на 4 (Богородицы из Октоиха отпускается), праздника – на 4 и святого – на 6. Катавасия: «Крест начертав». По 3-й песни канона – кондак и икос праздника. Если есть кондак, икос и седален святого, то также читать. «Слава, и ныне» – седален праздника. По 6-й песни читается кондак и икос воскресные. По 9-й песни – «Честнейшую…». Светилен – воскресный, «Слава» – святого, «И ныне» – праздника.

Хвалитные стихиры: воскресные – 4, праздника – 4 (стиховны стихиры того же дня), с их праздничными припевами. Если святой будет иметь свои стихиры на хвалитех, то порядок пения стихир будет следующий: воскресные – 4, святого – 4 с его припевами, «Слава» – стихира евангельская, «И ныне» – «Преблагословаенна еси, Богородице…». После великого славословия – тропарь только воскресный, затем ектений и отпуст.