Священнослужители о Первомае

Священник Георгий Белодуров, клирик Воскресенского (Трех исповедников) храма Твери, сказал год назад в одном из интервью, что у праздника 1 мая «нет никакой внутренней идеологии, кроме того, что пришла весна, и пора на дачу ехать».

1 мая — праздник, который принято считать наследием советского прошлого. Однако Первомай имеет самое прямое отношение и к традиционной культуре, поскольку посвящен труду. Сейчас, когда в России распространяется идеология общества потребления, проблема трудового воспитания стала как никогда актуальна. О ложных ценностях общества потребления неоднократно говорил и патриарх Кирилл. «Идеалы потребительского общества — это то, что было совершенно чуждо русским. Таких идеалов не было и тогда, когда Россия была империей, и когда она стала Советским Союзом, а когда она стала демократической Россией — эти идеалы стали очень сильно предлагаться ей», — сказал патриарх Кирилл в одном из своих выступлений прошлой осенью.

Теперь же получается, что Россия стала забывать о главном своем празднике, посвященном труду.

Чем для вас является день 1 мая? Каково должно быть отношение верующего человека к труду? Нужен ли России праздник, посвященный труду? С такими вопросами REGIONS.RU/»Новости Федерации» обратились к российским священнослужителям и общественным леятелям.

Разное, зачастую диаметрально противоположное отношение к празднованию 1 мая высказали российские священнослужители и общественные деятели. Для одних из них Первомай был и остается праздником труда, для других — реликтом советских времен.

Протоиерей Александр Лаврин, клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыне:

Если смотреть на реальность, то этот праздник как праздник труда воспринимается только коммунистами и теми, кто им близок идеологически. Для них это своего рода традиция. Что касается остальных, то мне кажется, что люди относятся к этому достаточно флегматично, скорее, с иронией. Праздник труда нужен, когда люди умеют трудиться, когда труд человека радует. А когда к труду относятся только как к способу зарабатывания денег, причем чтобы получить побольше за минимальную отдачу, — а сейчас по большей части именно такое отношение к труду — тогда этот праздник не будет переживаться как праздник. Нам надо еще вырасти, чтобы труд стал некоей композицией жизни, чтобы мы могли радоваться от самого процесса труда. Тогда такой праздник будет актуальным. А просто учредить «праздник труда»? Это будет очередной праздник, спущенный сверху. Но воспринимать его будут только как дополнительный выходной. И этому, конечно, порадуются. Но как празднику радоваться не будут.

Заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета игумен Лука (Степанов):

В отношении праздника Первомая у меня нет никаких положительных отзывов, потому что все, что связано с богомерзким коммунизмом и с их отношением к труду на марксистский лад вызывает только омерзение. Так что реставрация праздника Первомай никакого энтузиазма и воодушевления не вызывает.

Отношение же к труду в соответствии с евангельским откровением не может воспитываться в той прозападной образовательной среде, которая ныне насаждается в России. Поэтому вовсе не возрождение такого праздника даст надежду на изменение отношения народа к труду в соответствии с заповедью Божьей, а восстановление духовно-нравственной составляющей в нашей образовательной системе. Нужно образовываться в евангельских традициях и ставить ясные задачи именно системе образования.

Фатых-хазрат Гарифуллин, председатель Тюменского казыята Духовного управления мусульман Азиатской части России:

Если заглянуть в историю праздника, раньше он назывался День международной солидарности трудящихся, то мы узнаем, что начался он с расстрела бастующих американских рабочих в Чикаго. Россия никакого отношения к этому не имеет, потом уже праздник переименовали в День весны и труда.

В целом же по статистике в нашей стране выходных и праздничных дней, включая профессиональные праздники, больше половины в году.

Все это сопровождается, как правило, застольем и пьянством. Поэтому для большинства населения 1 мая — это повод лишний раз расслабиться и отдохнуть.

Если говорить о настоящем труде, то в СССР, невзирая на идеологию, была придумана одна хорошая традиция: в день рождения Ленина вся страна каждый год выходила на субботник, невзирая на должности и чины. Это приносило огромную пользу в стране, и хорошо бы эту традицию возродить, так как сегодня субботники проводятся не так активно.

Я сам 1 мая проведу, занимаясь домашним хозяйством. Для меня труд — это праздник. К тому же в исламе мужчина должен работать, быть полезным своему государству и обществу.

Президент Международной исламской миссии, генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, член Общественной палаты РФ, муфтий Шафиг Пшихачев:

Первое мая — был и остается праздником трудящихся, какая бы идеология не господствовала. Я не сторонник демонстраций, и много лет на них не хожу, поскольку это было всегда добровольно-принудительно. Праздник именно хорош тем, что отмечается в то время, когда весна вступает в полные права и люди начинают трудиться на своих земельных участках, приводя их в порядок после зимы.

Не мешало бы наполнить этот праздник духовным смыслом, чтобы его целью было трудовое воспитание. Думаю, что наши традиционные религии могут дать празднику идеологическое обоснование, чтобы труд воспевался и было уважение к труду человека и трудящимся.

Имам Тульской области Ришат-хазрат Давыдов: Для меня, как человека, из поколения советского времени, и для моих прихожан, среди которых большинство — это люди пожилого возраста, Первомай ассоциируется именно с Днем солидарности трудящихся всех стран. Мы всегда его ждали как праздника весны, чтобы начать работать на дачах-огородах.

А молодежь, к сожалению, просто отдыхает эти дни. Слово «труд» для молодого поколения чуждо, у них чаще в словарном запасе выражения из разряда «срубить бабки по-быстрому». Но Господь создал человека для того, чтобы он трудился. А у нас вообще утрачены трудовые специальности. В СССР обучали ремеслу, работали профтехучилища, сельские училища выпускали комбайнеров и трактористов. А сейчас все смеются от слова «тракторист», будто это какая-то унизительная специальность.

Отношение к труду надо менять, иначе даже не могу представить, до чего сможет довести нас это потребительское отношение к жизни.

Ответственный секретарь Всемирного русского народного собора Олег Ефимов:

Как человек, родившийся в СССР, я хорошо помню то время, когда мы вместе с родителями ходили на первомайские демонстрации. И могу заявить, что уже в то время этот праздник не имел никакой идеологии, кроме разве что прославления руководящей роли партии. Он был спущен сверху по разнарядке и по приказу вышестоящего руководства на предприятиях: люди приходили, отмечались в списках, потому что неявка влекла за собой серьезные последствия.

Это шествие можно сравнить с карнавальным шествием дураков, которое проводятся по всему миру: взрослые, проходя мимо трибун на демонстрации, кричали лозунги с юмором и самоиронией. Это день весны, обновления, эдакого корпоративного единения. А поскольку Господь всегда творит добро, то и этот бред и маразм он обращал в свет. Люди радовались собираясь вместе. Поэтому отношение у меня к этому празднику скептическое, но воспоминания светлые.

Другой вопрос, что 6 мая наступит день святого великомученика Георгия Победоносца, а 9 мая вообще отмечается праздник праздников, который вне веков и идеологии. И лучше бы нам всем встречать весну и нашу победу 9 мая. В этот день собираются действительно все — и трудовые коллективы, и общественные организации, и религиозные общины, взрослые и дети. За этим стоит и идеология, и Церковь, и воля Божья.

Источник: http://www.regions.ru/news/2406044/

15

1050

Есть праздники, спущенные от вышестоящего руководства, есть народные, ставшие традиционными. А Пасха – это праздник праздников и торжество из торжеств. И, если он и был когда-то спущен сверху, то только с такого верха, выше которого ничего быть не может…

С пресловутой пандемией мы немного сбились со счёта, и каким по порядковому номеру должен быть фестиваль «Пасхальная радость» в этом году, сказать сложно. Был у нас и опыт удалённого проведения, и была идея сдвоить фестиваль… но суть-то не в этом. Одно знаем совершенно точно, что это уже сложившаяся и прижившаяся в нашем районе или благочинии, кому как удобнее называть, традиция.

Существует праздник по-прежнему в статусе районного духовно-нравственного фестиваля, учреждён муниципальным бюджетным учреждением культуры «Следневский культурно-методический центр» при поддержке администрации Следневского сельского поселения, при активном участии настоятеля храма Святых благоверных князей — страстотерпцев Бориса и Глеба отца Леонида Ковадло и координатора общественного проекта «Будущее России» Светланы Александровны Хабаровой, по благословению и личному участию благочинного Александровского церковного округа, протоиерея Олега Михайлова.

А теперь непосредственно к празднику. Фойе Арсаковского Дома культуры встретило гостей и участников фестиваля опять же традиционной выставкой очень достойных образцов народного творчества, умельства и рукоделия. Фестиваль и выставка полные тёзки — «Пасхальная радость». А чем не название, просто радость тут во всём: радость глаз, радость слуха, если бы не меры предосторожности, то была бы и радость вкуса, но, по понятным причинам, все-таки первый после пандемийный очный фестиваль, куличи для гостей делать не стали.

На выставке были представлены работы в разных техниках декоративно- прикладного творчества. Юные мастера и мастерицы, соединив умение и фантазию, взяв в своих рисунках и поделках за основу праздничный сюжет, сотворили настоящие шедевры.

Самым популярным символом Воскресения Христова, конечно же, является яйцо. Именно «крашенку» равноапостольная мироносица Мария Магдалина предъявила императору Тиберию, на которого этот дар произвёл сильное впечатление. Настолько сильное, что теперь по прошествии без малого двух тысяч лет — это неотъемлемый атрибут праздника.

Повторюсь: работы ребята выдали замечательные, если честно, некоторые могли бы достойно возглавить сувенирную продукцию Владимирской области. За выставочные экспонаты огромное спасибо ученикам и студийцам, их наставникам и преподавателям Арсаковского сДК, Мошнинского сДК, Бакшеевского сДК, Следневского сДК и Арсаковской ООШ №31. А за дизайн, оформление, компоновку, сценарную работу и конферанс особая благодарность заведующей культурно-массовым сектором Арсаковского сДК Кристине Юрьевне Голубевой. А если учесть, что это её первый практический опыт, то можно смело сказать, что «боевое крещение» прошло успешно. С чем мы её и поздравляем!

Вступительное слово перед началом концертных номеров сказал настоятель храма Святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба отец Леонид Ковадло. Фестиваль совпал с кануном главного престольного праздника села Борисоглебское, сейчас больше известного как Волохово. Поэтому в приветственном слове прозвучало всё: история и современность, традиционность и новаторство проводимого фестиваля, величие праздника.

Выступление батюшки восприняли как благословение и фестиваль-2022 стартовал.

Отмечу, что сценарий написан таким образом, что ведущая практически перед каждым концертным номером стихами или прозой возвращалась к теме праздника, отчего танцевальные, вокальные и театральные номера смотрелись как органическое целое. А что было чуть-чуть в быстром темпе, то это только лишь от желания, чтобы успели выступить все.

«Жатвы много, а делателей мало…» (Мф. 9:37). Сказано это давно, но актуально до сих пор. Чем выше должность, темь меньше ты принадлежишь себе. Между двумя обязательными мероприятиями нашёл «окошко» и приехал Александровский благочинный отец Олег — с поздравлениями, пожеланиями, словами благодарности и напутствия.

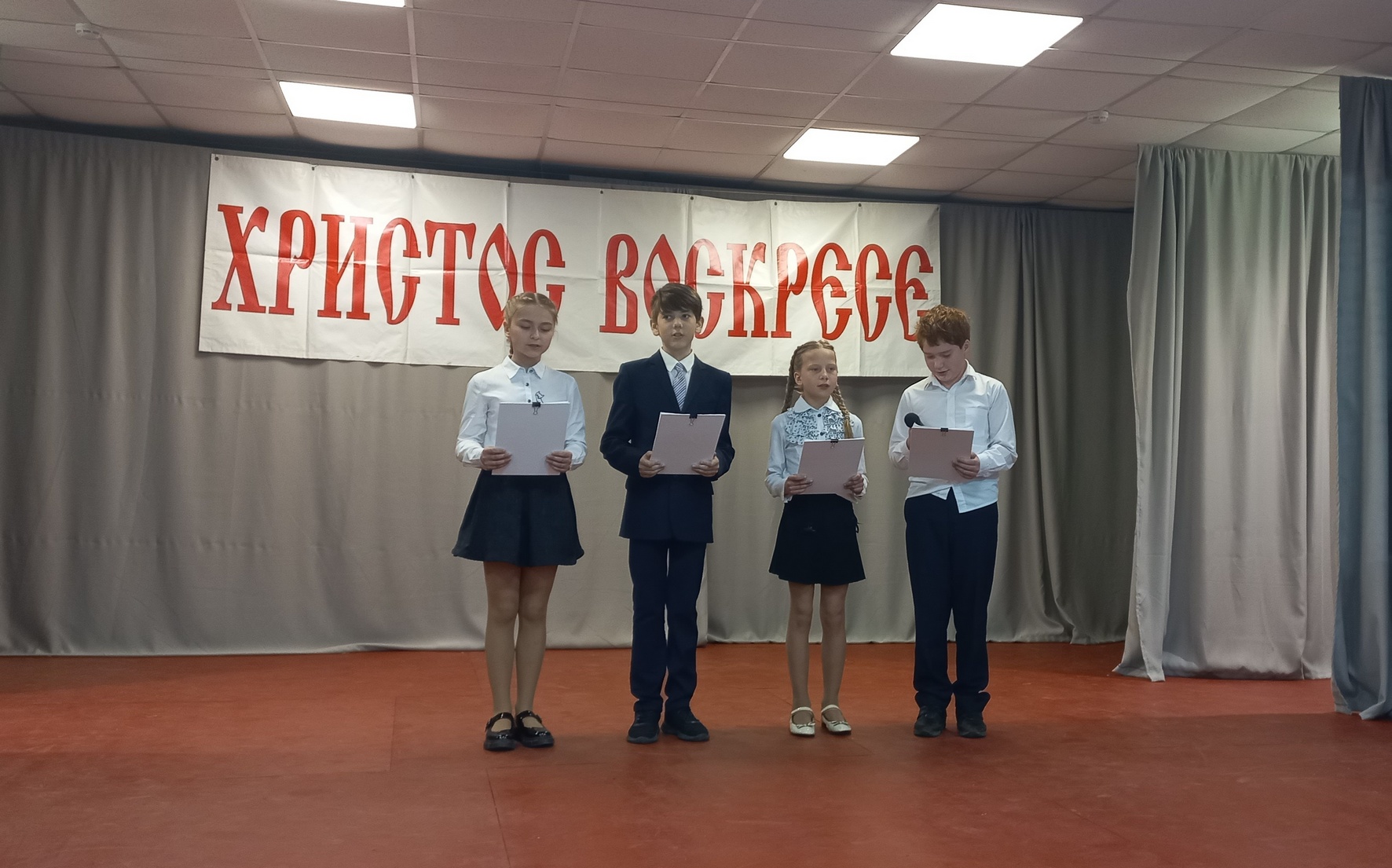

А уж традиционные «пароль и отзыв» праздника «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» звучали постоянно и от наших батюшек, и от всех выступающих. Каждый исполнитель или коллектив приветствовал зал словами «Христос Воскресе!», а зал радостно и дружно отвечал «Воистину Воскресе!».

Отдельно о зрителях. Обычно на мероприятиях в зрители попадают ожидающие участники, их руководители, в случае детских праздников – родители и педагоги, а здесь реально были зрители, чему мы все необычайно рады. А теперь слова благодарности. Огромное спасибо за помощь в организации праздника выражаем творческим объединениям «Ягодка» Арсаковского сДК и «Фантазия», а поименно — Цыгановой Людмиле Ивановне, Алле Абатчиковой, Кузнецовой Евгении, Шкарпета Ольге, Сысоевой Любови, Сысоеву Александру, Имомназарову Амиру, Имомназарову Ахмеду. Благодарность за участие заведующей культурно-массовым сектором Следневского сК Степанцовой Наталье Вячеславовне и ярким самобытным объединениям: театральному коллективу «Маскарад», Потапкиной Ирине, Авраменко Анастасии, Удальцовой Юлии, детскому хореографическому коллективу «Забава», вокальной группе «Деревенька», вокальной группе «Мокшень Стирнят», творческому объединению «Мир увлечений», Кирютиной Ирине Юрьевне, Мазуркевич Виктории Андреевне.

Благодарим Бакшеевский сДК заведующую культурно-массовым сектором Тагаеву Веронику Владимировну, хор «Селяночка», творческое объединение «Родничок».

За активное участие огромное спасибо говорим Мошнинскому сДК заведующей культурно-массовым сектором Бутолиной Анне Вадимовне, творческому объединению «Дарим радость», вокально-инструментальной группе «Потоки», творческому объединению «Всё могу».

За преданность проекту, постоянное участие выражаем благодарность директору Арсаковской основной общеобразовательной школы № 31 Богоявленской Галине Александровне, учителю физкультуры Прогоннову Николаю Сергеевичу, учителю начальных классов Кобозевой Мингалье Минихабимовне, ученикам Уколовой Анастасии, Бершаковской Анастасии, Киселёву Савелию, Абатчикову Дмитрию, Шкарпета Дарье, Шкарпета Артёму, Пучкело Есении, Краевому Артёму, Касторных Виктории, Агееву Михаилу.

Подводила итоги фестиваля «Пасхальная радость» и вручала награды исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Следневский культурно-методический центр» Четырина Елена Владимировна. Главное в сказанном, что праздник наш родной, празднику быть. Она же отметила Благодарственным письмом от имени руководства координатора общественного проекта «Будущее России» Хабарову Светлану Александровну.

Отдельно об Арсаковском сДК. Обновленная сцена вызывает восхищение. Во-первых, её увеличили, во-вторых, гармонизировали пространство — шесть «карманов» дают возможность эффектных выходов в театральных и танцевальных спектаклях. Хорош был и баннер на заднике на ставшей глубже визуально и физически сцене с приветствием праздника «Христос Воскресе!».

Все артисты были награждены Дипломами за участие. Ещё напоминаю, что все участвующие коллективы и отдельные исполнители имеют полное право, если пока нет других более звучных титулов, именоваться Лауреатами духовно-нравственного фестиваля «Пасхальная радость-2022». А ещё этот праздник запомнится новинкой — Светлана Александровна одарила уникальными календарями «от Пасхи до Пасхи», с таким календарем точно не забудешь ни историю села, ни то, когда у нас следующий духовно-нравственный фестиваль.

А завершить повествование хочу опять же традиционно. На самом первом фестивале отец Леонид, говоря о Светлом Христовом Воскресении, определил главную идею фестиваля, каждый год повторяю его слова: «Мы не воспоминаем событие, а мы участвуем в событии, которое ежегодно повторяется…» и «это не праздник детей или праздник взрослых – это праздник всех нас».

В. КУЛЬКОВ

Фото: Е. Четыриной

Новости епархии | Май 18, 2022

Сегодня фильм Александра Птушко – настоящий феномен поп-культуры.

«Алые паруса», вышедшие в прокат 7 июня 1961 года, закрепили за Василием Лановым амплуа романтического героя и дали старт карьере Анастасии Вертинской. Сегодня фильм Александра Птушко – не просто безусловная классика, языком притчи говорящая с юношеством о любви и мечте, это настоящий феномен поп-культуры. Капитан Грей и Ассоль продолжают жить в стихах, песнях о синем Зурбагане и бессчетных театральных постановках.

В конце 1960-х благодаря фильму Александра Птушко у школьников Ленинграда появилась романтическая традиция: выпускной стали праздновать приходом в акваторию Невы корабля под алыми парусами. Идея праздника не была спущена сверху по разнарядке, а возникла по инициативе самих выпускников, которые еще детьми бегали в кино на «Алые паруса».

Между тем история публикаций повести-феерии Александра Грина в СССР складывалась совсем непросто. Вышедшая в 1923 году книга была принята восторженно, но через несколько лет для Грина наступили тяжелые времена. Его фантастические сюжеты, идущие вразрез с главенствующей в стране традицией литературного реализма, оказались под запретом цензуры, и с 1930 года книги писателя перестали печатать.

По убеждению советских цензоров, Грин «не вписался в эпоху»: его герои грезили о чем-то несбыточном вместо того, чтобы уверенно строить социализм – в те времена это называлось «бегством от действительности». Автор «Алых парусов» умер в 1934 году в нищете и забвении, и лишь тогда цензурный гнет ослаб. Его книги стали возвращаться к читателям… чтобы спустя десятилетие вновь попасть в цензурные жернова на волне тогдашней «борьбы с космополитизмом» в литературе.

Герои с причудливыми именами, сюжеты, которые разыгрывались в городах вымышленной «Гринландии», носящих «иностранные» названия Лисс, Зурбаган, Каперна, – лучшей мишени на звание «безродного космополита», чем Грин, отыскать было трудно. Цензурная вакханалия закончилась лишь с наступлением хрущевской оттепели.

Начиная с 1956 года «Алые паруса» вновь издавались миллионными тиражами, и в 1960 году назрела идея экранизации. Постановку повести-феерии было решено поручить маститому Александру Птушко – одному из главных сказочников СССР, режиссеру «Каменного цветка», «Садко» и «Ильи Муромца».

Птушко был мастером на все руки, в том числе мультипликатором, конструктором декораций и опытным постановщиком масштабных батальных сцен, и постоянно придумывал для своих сказок новаторские спецэффекты. Именно он впервые в СССР использовал в «Новом Гулливере» метод комбинированных съемок, поместив в кадр кукол рядом с живыми актерами. Однако камерных историй романтической направленности он еще не снимал, и худсовет «Мосфильма» выделил на картину самый мизерный бюджет – никто не верил, что из этой сказочки получится что-то значительное.

Недостаток средств, впрочем, в какой-то мере искупали другие возможности социалистического кинопрома: не всякому режиссеру мирового кино выделяют для съемок настоящий дворец и парусное судно вместе с экипажем. Графским замком, в котором вырос юный Артур Грей, стал Воронцовский дворец в Алупке, построенный в середине ХIХ века в стиле английской неоготики. А галеон «Секрет» изображала баркентина «Альфа», принадлежавшая Ростовскому мореходному училищу. Декорации поселка Каперна, откуда родом была Ассоль, построили в Коктебеле, а в Лисс и Зурбаган, в чьи порты заходил корабль Грея, превратилась ялтинская набережная.

Птушко практически сразу утвердил на роль Грея первого красавца советского кино Василия Ланового. Сам актер, идя на пробы, не сомневался, что роль достанется ему. 26-летний Лановой уже был звездой – в кино он сыграл в популярном фильме «Аттестат зрелости» и в героической эпопее «Как закалялась сталь» и быстро нарабатывал символический актерский капитал, играя в популярном московском Театре им. Вахтангова.

А вот свою Ассоль режиссер не мог найти довольно долго. Анастасию Вертинскую на пробы привел художник-постановщик картины Леван Шенгелия… И Птушко она не понравилась! Пятнадцатилетняя школьница еще никогда не снималась в кино и пришла на пробы в спортивном костюме с короткой дерзкой стрижкой – образ был совершенно не тот. Лишь когда над ней поработали костюмеры и гримеры, режиссер понял, что у этой милой девушки большой потенциал и на роль она подходит как нельзя лучше.

Возможно, свою роль сыграло и то, что Птушко успел поработать с ее матерью, красавицей Лидией Вертинской – в фильме «Садко», где было много сложных спецэффектов, она сыграла сказочную птицу Феникс. А вот Шенгелия не видел в роли Ассоль никого другого и уже использовал образ Анастасии в эскизах к фильму. Окончательное решение принял худсовет, утвердив начинающую актрису на роль.

Птушко склонялся к тому, чтобы снимать сказку с фантастической составляющей и волшебными спецэффектами, но при финансировании картины «по остаточному принципу» ему было не развернуться в своей стихии, да и сценарий диктовал другое прочтение. В нем появились целые эпизоды, не имевшие к сюжету Грина никакого отношения.

Прежде всего это была сцена в трактире, куда вбегают скрывающиеся от полиции повстанцы, совершившие покушение на губернатора Зурбагана. Их преследует городовой, которого сыграл Евгений Моргунов. Трактирщик прячет отважных подпольщиков от полиции, а капитан Грей помогает им покинуть город и переправляет в Лисс на галеоне «Секрет». Без этих эпизодов отпрыск аристократической фамилии, по-видимому, выглядел бы совсем безыдейным романтиком, чего вершащие судьбу советского кино чиновники допустить никак не могли.

Изменились и другие детали биографии Грея: в повести он покупал «Секрет» на деньги своей матери-графини, но в фильме подчеркивалось, что со своим знатным семейством он порвал навсегда и зафрахтовал корабль сам. Несмотря на произвол сценаристов, дописавших к феерии Грина идеологическую отсебятину, романтический накал фильма был необычайным.

Во время съемок свою роль в создании этой атмосферы сыграл Василий Лановой. Он сдружился с капитаном «Альфы» Борисом Дворкиным и попросил его об одолжении. Корабль должны были оснастить алыми парусами в Коктебеле непосредственно перед съемками. На пошив парусов пошло 500 метров ткани, предназначенной для изготовления пионерских галстуков. Но Лановой уговорил Дворкина поднять алые паруса при входе в Ялту: там в санатории «Актер» отдыхала тогдашняя жена Ланового, актриса Тамара Зяблова, перед которой он явился как настоящий сказочный принц, сойдя на берег с корабля.

Благодаря романтической выдумке Ланового жители Ялты увидели чудо воочию, когда корабль под алыми парусами торжественно причалил к набережной. «Если душа человека жаждет чуда, сделай его, – говорил в финале фильма Артур Грей. – Новая душа будет у него и новая – у тебя». Так и вышло в действительности в соответствии с неписаным законом «жизнь подражает искусству».

Правда, из-за невысокого качества пленки алые паруса выходили в кадре совсем не алыми, а кирпичного цвета. Поначалу у Птушко даже была мысль покрасить их уже на пленке после съемок по классическому рецепту, который использовал в фильме «Броненосец «Потемкин» Сергей Эйзенштейн, чтобы над кораблем развевался красный флаг. Но в итоге нашли другой выход: на камеры установили специальные чувствительные фильтры – и феерия состоялась в действительности. Пионерский шелк вскоре испортился от морской соли, а остатки ткани отдали воспитанникам Ростовского мореходного училища. Еще долго потом его выпускники щеголяли в алых майках и шортах.

Фильм был снят за полгода, и в 1961-м его посмотрели почти 23 миллиона зрителей. Анастасия Вертинская стала настоящей звездой и сразу же продолжила сниматься в другой романтической морской сказке — она сыграла Гуттиэре в «Человеке-амфибии». Оканчивала учебу она уже в вечерней школе, где любимице публики несложно было получить хорошую оценку, просто подписав свое фото учителю на память.

Хотя Птушко тяготел к былинным сказочным постановкам и эпическим историям, укорененным в народном русском фольклоре, а феерия Александра Грина была полной противоположностью его стилю, тонкий лиризм «Алых парусов» ожил на экране. И спустя полвека фильм продолжает жить, превратившись в мечту.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.