Адмирал российского флота Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции и происходил из небогатого, но древнего дворянского рода. Родителей его звали Феодор Игнатьевич и Параскева Никитична, и были они людьми благочестивыми и глубоко верующими.

В послепетровские времена дворянских юношей обыкновенно определяли в гвардию, служил в ней и отец будущего адмирала Феодор Игнатьевич, и даже пришлось ему повоевать с турками в войну 1735–1739 годов, но после рождения третьего сына Феодора он был уволен от службы с пожалованием сержантского чина лейб-гвардии Преображенского полка. Вернувшись в родное сельцо, он сменил царскую службу на хозяйственные хлопоты и воспитание детей.

День рождения будущего адмирала Российского флота – 13 февраля – приходится между празднованием памяти двух воинов-великомучеников: Феодора Стратилата и Феодора Тирона (память 8 и 17 февраля), – а вся жизнь российского флотоводца, от младенчества до дня кончины, прошла под благотворным влиянием его родного дяди, преподобного Феодора Санаксарского – великого воина в духовной брани. Преподобный Феодор родился и вырос в том же сельце Бурнаково, отсюда ушел в юности служить в столичную гвардию, но затем, стремясь душою к иному служению, желая стяжать звание воина Царя Небесного, бежал из столицы в пустынные двинские леса, чтобы одному Богу работать, укрепляясь в подвиге поста и молитвы; был сыскан, доставлен к императрице, которая, вняв Промыслу Божиему о молодом подвижнике, благоволила оставить его в Александро-Невском монастыре, где он принял монашеский постриг в 1748 году, – и это исключительное для дворянского семейства Ушаковых событие, вкупе с последующими известиями о его монашеском служении Богу, было постоянным предметом бесед среди родственников и служило им назидательным примером.

Большое семейство Ушаковых состояло в приходе храма Богоявления-на-Острову, находившегося в трех верстах от Бурнаково на левом берегу Волги. В этом храме Феодора крестили, здесь же была школа для дворянских детей, где он обучался грамоте и счету. Феодор Игнатьевич и Параскева Никитична, будучи очень набожны, почитали главным условием воспитания детей развитие высоких религиозных чувств и строгой нравственности. Эти чувства, возбужденные примерами семейства и особенно родного дяди-монаха, глубоко запечатлелись в сердце возраставшего отрока, сохранились и стали господствующими во всю его последующую жизнь. В глуши деревенского поместья было много простора для физического развития; отрок Феодор, обладая врожденным бесстрашием характера, нередко, в сопровождении таких же смельчаков, отваживался, как отмечают биографы, на подвиги не по летам – так, например, со старостою деревни своей он хаживал на медведя. Эти качества – бесстрашие и пренебрежение опасностью – также укрепились в характере Феодора. Скромный и уступчивый в обычных условиях, Феодор Ушаков как бы перерождался в минуты опасности и без страха смотрел ей прямо в лицо.

В возрасте шестнадцати лет Феодор был представлен в герольдмейстерскую контору для смотра, где и показал, что «российской грамоте и писать обучен… желает-де он, Феодор, в Морской кадетский корпус в кадеты».

Морской кадетский корпус располагался в Санкт-Петербурге, на углу набережной Большой Невы и 12-й линии Васильевского острова. В феврале 1761 года туда был зачислен Феодор Ушаков, но дяди своего в Александро-Невском монастыре уже не застал – монах Феодор был в Санаксаре, на берегу Мокши, в Тамбовской провинции.

Ко времени поступления Феодора Ушакова Морской корпус представлял собою еще не настроившееся для правильной учебной жизни заведение. Науки преподавались достаточно хорошо, чтобы образовать исправного морского офицера, но внутреннего порядка, должного наблюдения за нравственностью юношей не было. Кадеты были предоставлены самим себе, и при склонности подростков к подражанию и молодечеству дурные товарищи могли иметь большее влияние, чем хорошие. Кроме того, много надежд в деле воспитания возлагалось на розгу. Но неблагоприятные школьные условия не отразились на юноше Феодоре; добрые свойства его характера, принесенные им в корпус из родной семьи, оградили его от порчи. Будущий адмирал, отличаясь хорошей учебой и доброй нравственностью, прилежно постигал преподаваемые ему науки, особую склонность проявляя к арифметике, навигации и истории, и через пять лет успешно, одним из лучших, окончил Морской корпус, получил офицерский чин и был приведен к присяге:

«Аз, Феодор Ушаков, обещаюся и клянуся Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ моей всемилостивейшей Государыне ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ САМОДЕРЖИЦЕ и ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА любезнейшему Сыну Государю Цезаревичу и Великому Князю Павлу Петровичу, законному всероссийскаго престола Наследнику, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови… В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий!».

Вся последующая жизнь Феодора Феодоровича стала подтверждением того, что он ни в чем не изменил данной им присяге.

После выпуска из Морского корпуса Феодора Ушакова направили на флот Балтийского моря. Северные моря редко бывают спокойными, и для молодого офицера это была хорошая морская школа. Первые годы службы на флоте прошли в интенсивной учебе под руководством опытных моряков. Благодаря своему усердию, пытливости ума, ревностному отношению к делу и высоким душевным качествам, молодой мичман Феодор Ушаков успешно прошел эту первую школу морской практики и был переведен на юг, в Азовскую флотилию.

В конце ХVII – начале ХVIII века выдвинулась государственная задача возвращения России побережья Черного моря. В 1775 году, при императрице Екатерине II, было принято решение о создании на Черном море регулярного линейного флота. В 1778 году, в тридцати верстах выше устья Днепра, недалеко от урочища Глубокая пристань было устроено адмиралтейство, основаны порт и город Херсон. Началась работа по сооружению эллингов под корабли, однако из-за больших трудностей с доставкой леса из глубинных районов России строительство затянулось. Дело начало поправляться лишь с прибытием офицеров и команд на строившиеся корабли. В августе 1783 года в Херсон прибыл и капитан второго ранга Феодор Ушаков.

В это же время в городе началась эпидемия чумы. В Херсоне был установлен карантин. В то время считалось, что чума распространяется по воздуху. Для отгнания морового поветрия на улицах разводили костры, окуривали жилища, но эпидемия усиливалась. Несмотря на сложную военную обстановку, требовавшую продолжения строительства кораблей, был дан приказ полностью прекратить работы и все силы направить на борьбу с чумой.

Все команды были выведены в степь. Не хватало лекарей, их обязанности принимали на себя командиры. Капитан Феодор Ушаков стал твердо устанавливать особый карантинный режим. Всю свою команду он разделил на артели. У каждой имелась своя палатка из камыша, по сторонам которой были установлены козлы для проветривания белья. На значительном удалении располагалась больничная палатка. Если в артели появлялся заболевший, его немедленно отправляли в отдельную палатку, а старую вместе со всеми вещами сжигали. Остальные артельщики переводились на карантин. Общение одной артели с другой было строго запрещено. Ушаков сам неустанно за всем этим следил. В результате энергичных действий Феодора Ушакова в его команде чума исчезла на четыре месяца раньше, чем в других. В самое тяжелое по напряженности время эпидемии он никого не посылал в госпиталь, переполненный больными, и спас от смерти многих, пользуя их при команде. Здесь проявились, конечно, его исключительные способности решать самые трудные и неожиданные задачи; но, главным образом, здесь сказалась великая любовь Феодора Ушакова к ближним своим, любовь милующая, сострадательная, подсказывавшая ему наиболее верные решения.

За умелые действия и проявленные при этом старания Феодор Ушаков был произведен в капитаны первого ранга и награжден своим первым орденом святого Владимира четвертой степени.

Трактатом между Россией и Турцией от 28 декабря 1783 года Крым был окончательно присоединен к России. И тогда же Екатериной II был издан указ об устройстве на южных рубежах новых укреплений, среди которых необходимо было выстроить и «крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение». В августе 1785 года в Севастополь из Херсона на 66-пушечном линейном корабле «Святой Павел» прибыл капитан первого ранга Феодор Ушаков.

11 августа 1787 года Турция объявила войну России. Для ведения боевых действий были развернуты две армии: Екатеринославская под предводительством генерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина-Таврического и Украинская генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского. На первое время им предписывалось лишь охранять российские границы, и только Севастопольскому флоту было велено действовать решительно. Вскоре произошла первая генеральная баталия. Турецкий флот насчитывал семнадцать линейных кораблей и восемь фрегатов, а в русской эскадре, авангардом которой командовал капитан бригадирского ранга Феодор Ушаков, было всего два линейных корабля и десять фрегатов. 29 июня 1788 года противники обнаружили друг друга и, находясь во взаимной близости, старались занять выгодную позицию и сохранить линию баталии. Но 3 июля у острова Фидониси бой стал неизбежен. Турецкий флот всей мощью своей линии стал спускаться на русские корабли. И тут авангардный отряд Ушакова, «употребив старание и искусство», прибавил парусов и решительным маневром лишил возможности командующего турецким флотом Эски-Гассана охватить русские корабли и взять их на абордаж. Вместе с тем Ушаков отрезал от основных сил два передовых турецких корабля. Те, в свою очередь, обнаружив свое гибельное положение, не дожидаясь никакого сигнала, бросились спасаться бегством «с великой поспешностью». Эски-Гассан вынужден был пуститься вдогонку своим кораблям. Победа была за русской эскадрой.

Это сражение хоть и не имело существенного влияния на дела всей кампании, но было примечательно в другом. Впервые в открытом бою малочисленный русский флот одержал победу над превосходящими силами противника. Начальствуя только авангардом, Феодор Ушаков в действительности руководил боем всей эскадры, и его личная храбрость, искусное владение тактикой, выдающиеся качества командира и высокий духовный облик решили сражение в нашу пользу. Это была прежде всего духовная победа, в которой христианское самоотвержение исполнило силой воинское искусство. Вера в вечную жизнь, несомненное упование на помощь Божию и, следовательно, неустрашимость перед неприятелем – вот что было решающим во флотоводческом таланте Феодора Ушакова. По своему смирению и отсутствию тщеславия Феодор Ушаков в донесении не себе приписал успех, но отдал должное мужеству и стремлению к победе своих подчиненных: «Все находящиеся в команде вверенного мне корабля «Святого Павла» господа обер-офицеры и нижних чинов служители каждый по своему званию определенные от меня им должности исполняли с таким отменным старанием и храбрым духом, что за необходимый долг почитаю отнесть им всякую за то достойную похвалу…».

Закончился первый год войны, в который сокрушились турецкие морские силы, а молодой Черноморский флот одержал решительную победу, приведя Оттоманскую Порту «в чрезвычайный страх и ужас». Феодор Ушаков, получив чин контр-адмирала, был назначен в начале 1790 года командующим Черноморским флотом. Князь Потемкин писал Императрице: «Благодаря Бога, и флот и флотилия наши сильней уже турецких. Есть во флоте Севастопольском контр-адмирал Ушаков. Отлично знающ, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник». А в боевой инструкции князя Потемкина Феодору Ушакову говорилось: «Требуйте от всякого, чтоб дрались мужественно или, лучше скажу, по-черноморски; чтоб были внимательны к исполнению повелений и не упускали полезных случаев… Бог с вами! Возлагайте твердую на Него надежду. Ополчась Верою, конечно победим. Молю Создателя и поручаю вас ходатайству Господа нашего Иисуса Христа!».

С таковым напутствием служил православный воин Феодор Ушаков, умножая славу любезного Отечества.

В начале июля 1790 года, недалеко от Керченского пролива, произошло очередное сражение, в котором эскадра Ушакова вновь одержала блистательную победу. «Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей, – писал Ушаков. – Они стреляли в неприятельский корабль не часто и с такою сноровкою, что, казалось, каждый учится стрелять по цели». Конечно, такая неустрашимость и спокойствие духа, проявленные участниками боя, говорят о великом примере их предводителя. Екатерина II писала князю Потемкину: «Победу Черноморского флота над Турецким мы праздновали вчера молебствием у Казанской… Контр-адмиралу Ушакову великое спасибо прошу от меня сказать и всем его подчиненным».

После поражения при Керчи разбросанный по всему морю турецкий флот вновь стал собираться в единую эскадру. Султан Селим III для верности дал в помощь командующему турецким флотом Гуссейн-паше опытного адмирала Саид-бея, намереваясь переломить ход событий в пользу Турции. Но одно дело намерения, а другое – встреча лицом к лицу с русским православным воинством. Утром 28 августа турецкий флот стоял на якоре между Гаджибеем (впоследствии Одессой) и островом Тендра. И вдруг со стороны Севастополя Гуссейн обнаружил идущий под всеми парусами российский флот. Появление русской эскадры Ушакова привело турок в чрезвычайное замешательство. Несмотря на превосходство в силах, они спешно стали рубить канаты и в безпорядке отходить к Дунаю. Ушаков, справедливо полагая, что в нравственном отношении половина победы на его стороне, приказал нести все паруса и, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, обрушил всю мощь бортовой артиллерии на передовую часть турецкого флота. Флагманский корабль Ушакова «Рождество Христово» вел бой с тремя кораблями противника, заставив их выйти из линии. Российские суда храбро следовали примеру своего предводителя. Замешательство турок возрастало с каждой минутой. Теснимые русскими судами передовые неприятельские корабли принуждены были пуститься в бегство. Флагманский корабль Саид-бея 74-пушечный «Капудания», будучи сильно поврежденным, отстал от турецкого флота. Русские корабли окружили его, но он продолжал храбро защищаться. Тогда Ушаков, видя безполезное упорство неприятеля, направил к нему «Рождество Христово», подошел на расстояние тридцати сажен и сбил с него все мачты; затем встал бортом против носа турецкого флагмана, готовясь к очередному залпу. В это время «Капудания» спустил флаг.

«Люди неприятельского корабля, – докладывал впоследствии Ушаков, – выбежав все наверх, на бак и на борта, и поднимая руки кверху, кричали на мой корабль и просили пощады и своего спасения. Заметя оное, данным сигналом приказал я бой прекратить и послать вооруженные шлюпки для спасения командира и служителей, ибо во время бою храбрость и отчаянность турецкого адмирала трехбунчужного паши Саид-бея были столь безпредельны, что он не сдавал своего корабля до тех пор, пока не был весь разбит до крайности». Когда русские моряки с объятого пламенем «Капудании» сняли капитана, его офицеров и самого Саид-бея, корабль взлетел на воздух вместе с оставшимся экипажем и казной турецкого флота. Взрыв огромного флагманского корабля на глазах у всего флота произвел на турок сильнейшее впечатление и довершил победу, добытую Ушаковым при Тендре.

Сам же Феодор Феодорович ясно понимал: победы нашему воинству дарует Господь, и без помощи Божией все умение человеческое «ничтоже есть». Знал, что в России, на берегу реки Мокши, в Санаксарской святой обители возносит молитвы о нем старец Феодор, в этот год приблизившийся к исходу от земного своего бытия. По возвращении в Севастополь командующим флотом Феодором Ушаковым был дан приказ, в котором говорилось: «Выражаю мою наипризнательнейшую благодарность и рекомендую завтрашний день для принесения Всевышнему моления за столь счастливо дарованную победу; всем, кому возможно с судов, и священникам со всего флота быть в церкви Св. Николая Чудотворца в 10 часов пополуночи и по отшествии благодарственного молебна выпалить с корабля «Рождества Христова» из 51 пушки».

В 1791 году русско-турецкая война завершилась блистательной победой контр-адмирала Феодора Ушакова у мыса Калиакрия. Турция намеревалась нанести решительный удар России, чтобы принудить ее к заключению выгодного для Турции мира. Султан призвал на помощь флот из африканских владений, прославившийся под предводительством алжирца Сеит-Али. Сеит-Али хвастливо пообещал виновника недавних поражений Турции контр-адмирала Ушакова привести в Константинополь в цепях. Предстояло генеральное сражение; это сознавалось всем нашим флотом. «Молитесь Богу! – писал князь Потемкин Ушакову. – Господь нам поможет, положитесь на Него; ободрите команду и произведите в ней желание к сражению. Милость Божия с вами!». 31 июля на подходах к мысу Калиакрия Ушаков обнаружил турецкий флот, стоявший в линии на якоре под прикрытием береговых батарей. Появление русской эскадры было для турок полной неожиданностью – их охватила паника. Турки в спешке стали рубить канаты и ставить паруса. При этом несколько кораблей, не справившись с управлением на крутой волне при порывистом ветре, столкнулись друг с другом и получили повреждения. Ушаков, будучи на ветре и пользуясь неразберихой в стане неприятеля, принял изумительное по находчивости решение и повел свой флот между турецкими кораблями и беспрестанно палящей береговой батареей, отрезая корабли от берега. Бой разгорелся с потрясающей силою. Боевая линия турок была разбита, их корабли были настолько стеснены, что били друг в друга, укрываясь один за другого. Ушаков на флагманском корабле «Рождество Христово» погнался за пытавшимся уйти Сеит-Али и, сблизившись с ним, атаковал его. Первым же ядром с русского флагмана на алжирском корабле вдребезги разнесло фор-стеньгу, щепа от которой отлетела в Сеит-Али, тяжело ранив его в подбородок. Окровавленный алжирский предводитель, не так давно похвалявшийся пленением Ушакова, был унесен с палубы в каюту. Русские корабли, окружив противника, буквально осыпали его ядрами. Турецкий флот был «совершенно уже разбит до крайности» и в очередной раз бежал с поля боя. Наступившая темнота, пороховой дым и перемена ветра спасли его от полного разгрома и пленения. Весь турецкий флот, лишившийся двадцати восьми судов, разбросало по морю. Большая часть экипажей была перебита, в то время как на русских кораблях потери были незначительны. А в Константинополе, не имея известий о происшедшем морском сражении, праздновали курбан-байрам и радовались; но вскоре «сверх чаяния сия радость обратилась в печаль и страх», вызванные появлением у крепостей Босфора остатков эскадры «славного алжирца» Сеит-Али: вид пришедших пяти его линейных кораблей и пяти других малых судов был ужасен, «некоторые из оных без мачт и так повреждены, что впредь служить на море не могут»; палубы были завалены трупами и умирающими от ран; в довершение всего корабль самого Сеит-Али, войдя на рейд, стал на виду у всех тонуть и пушечными залпами просить о помощи…

«Великий! Твоего флота больше нет», – доложили турецкому султану. Тот был настолько напуган увиденным зрелищем и известием о сокрушительном поражении своего флота, что немедленно поспешил заключить мир с Россией.

29 декабря 1791 года в Яссах был подписан мирный договор. Российское государство, укрепив свои позиции на юге, «твердою ногою встало на завоеванных им берегах Черного моря».

За столь знаменитую победу контр-адмиралу Феодору Ушакову пожалован был орден святого Александра Невского.

Еще в начале войны Феодор Ушаков принял главное начальство над портом и городом Севастополем. По заключении мира с Турцией он немедленно приступил к починке кораблей, постройке разных мелких судов; по его распоряжениям и при неустанном личном участии на берегах бухт строились пристани. Трудно было с размещением на берегу матросов и прочих нижних чинов: они жили в хижинах и казармах, находившихся в низменных местах бухты, где от гнилого воздуха, исходящего от болот Инкермана, люди часто болели и умирали. Феодор Феодорович, как и в период борьбы с чумой в Херсоне, стал принимать самые решительные меры к прекращению болезней. В удобных, возвышенных и наиболее здоровых местах им были построены казармы, госпиталь. Он заботился и об устройстве дорог, рынков, колодцев и вообще снабжении города пресной водою и жизненными припасами… Небольшая соборная церковь святителя Николая, покровителя в море плавающих, была им перестроена и значительно увеличена. Бывало, что из казенных сумм, определяемых на содержание Черноморского флота, те или иные поставлялись несвоевременно – тогда Ушаков выдавал из собственных денег по несколько тысяч в контору Севастопольского порта, чтобы не останавливать производства работ; «он чрезвычайно дорожил казенным интересом, утверждая, что в собственных деньгах должно быть щедрым, а в казенных скупым, – и правило сие доказывал на деле».

Освободясь на время от ратных дел, прославленный адмирал, который «к вере отцов своих оказывал чрезвычайную приверженность», имел теперь возможность более предаваться молитве: сохранилось драгоценное свидетельство о его жизни в Севастополе, когда он «каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных; а произнося приговор, щадил мужа, отца семейства многочисленного; и был исполненный доброты необыкновенной…» В начале 1793 года он призван был императрицею в Петербург. Екатерина II пожелала видеть героя, стяжавшего такую громкую славу, и «встретила в нем человека прямодушного, скромного, мало знакомого с требованиями светской жизни». За заслуги перед престолом и Отечеством Екатерина II поднесла ему в дар необыкновенной красоты золотой складень-крест с мощами святых угодников. В том же году Феодору Ушакову был пожалован чин вице-адмирала.

В 1796 г. на российский престол вступил император Павел I.

Это было время, когда революционная Франция, поправ законы божеские и человеческие и умертвив монарха, «обратилась к завоеванию и порабощению соседних держав». Вице-адмирал Ушаков получил приказ привести в боевую готовность Черноморский флот. Сложность обстановки для России заключалась в том, что не было никакой ясности, от какого противника – Турции или Франции – защищать южные рубежи. Франция подстрекала Турцию к войне с Россией, и туркам, конечно же, хотелось возвратить отторгнутые Россией земли; но, с другой стороны, соседство на Балканах с французами становилось для Оттоманской Порты куда более опасным, чем потеря Крыма. Вскоре султан Селим III принял предложение российского императора о союзе против Франции и обратился к Павлу I с просьбой о присылке вспомогательной эскадры. В связи с этим вице-адмиралу Ушакову был доставлен высочайший рескрипт: «Коль скоро получите известие, что французская эскадра покусится войти в Черное море, то немедленно, сыскав оную, дать решительное сражение, и МЫ надеемся на ваше мужество, храбрость и искусство, что честь НАШЕГО флага соблюдена будет…». В начале августа 1798 года, находясь вблизи Севастопольского рейда с вверенной ему эскадрой, Феодор Ушаков получил высочайшее повеление «тотчас следовать и содействовать с турецким флотом противу зловредных намерений Франции, яко буйнаго народа, истребившего не токмо в пределах своих веру и Богом установленное правительство и законы… но и у соседственных народов, которые по несчастию были им побеждены или обмануты вероломническими их внушениями…». Взяв курс на Константинополь, российская эскадра скоро приблизилась к Босфору, и этого оказалось достаточным, чтобы Порта немедленно объявила войну республиканской Франции.

Турция встречала русские суда на удивление дружелюбно. Поразила турок опрятность, строгий порядок на русских судах. Один из влиятельных вельмож на встрече у визиря заметил, что «двенадцать кораблей российских менее шуму делают, нежели одна турецкая лодка; а матросы столь кротки, что не причиняют жителям никаких по улицам обид». И облик, и весь дух русских моряков были удивительны туркам. Российская эскадра пробыла в Константинополе две недели; 8 сентября, «дав туркам опыт неслыханного порядка и дисциплины», она снялась с якоря и при благополучном ветре направила свой путь к Дарданеллам, к месту соединения с турецким флотом. Командующим объединенными силами назначен был вице-адмирал Ушаков. Турки, на собственном опыте зная его искусство и храбрость, полностью доверили ему свой флот, а капудан-паша Кадыр-бей именем султана обязан был почитать российского вице-адмирала «яко учителя».

Так началась знаменитая средиземноморская кампания вице-адмирала Феодора Ушакова, в которой он показал себя не только как великий флотоводец, но и как мудрый государственный деятель, милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов.

Первой задачей эскадры было взятие Ионических островов, расположенных вдоль юго-западного побережья Греции, главный из которых – Корфу, имея и без того мощнейшие в Европе бастионы, был еще значительно укреплен французами и считался неприступным. Коренные жители занятых французами островов были православными греками, а на Корфу находилась (пребывающая и доныне) великая христианская святыня – мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Феодор Ушаков поступил премудро: он, прежде всего, обратился с письменным воззванием к жителям островов, призывая их содействовать в «низвержении несносного ига» безбожников-французов. Ответом была повсеместная вооруженная помощь населения, воодушевленного прибытием русской православной эскадры. Как ни сопротивлялись французы, наш десант решительными действиями освободил остров Цериго, затем Занте…

Когда французский гарнизон на острове Занте сдался, то «на другой день главнокомандующий вице-адмирал Ушаков, вместе с капитанами и офицерами эскадры, съехал на берег для слушания благодарственного молебна в церкви св. чудотворца Дионисия. Звоном колоколов и ружейной пальбой приветствованы были шлюпки, когда приближались к берегу; все улицы украсились выставленными в окнах русскими флагами – белыми с синим андреевским крестом, и почти все жители имели такие же флаги в руках, беспрестанно восклицая: «Да здравствует государь наш Павел Петрович! Да здравствует избавитель и восстановитель православной веры в нашем Отечестве!» На пристани вице-адмирал принят был духовенством и старейшинами; он последовал в соборную церковь, а после богослужения прикладывался к мощам святого Дионисия, покровителя острова Занте; жители повсюду встречали его с особенными почестями и радостными криками; по следам его бросали цветы; матери, в слезах радости, выносили детей, заставляя их целовать руки наших офицеров и герб российский на солдатских сумках. Женщины, а особливо старые, протягивали из окон руки, крестились и плакали», – так записывал очевидец.

То же было и при острове Кефалония: «…жители везде поднимали русские флаги и способствовали десантным войскам отыскивать французов, скрывшихся в горах и ущельях; а когда остров был взят, местный архиерей и духовенство с крестами, все дворянство и жители, при колокольном звоне и пальбе из пушек и ружей, встретили начальника русского отряда и командиров судов, когда они съехали на берег».

Но между тем с самого начала совместной кампании, особенно когда перешли к военным действиям, выяснилось, что от турецкой вспомогательной эскадры помощи было менее, чем неприятностей и хлопот. Турки при всех льстивых заверениях и готовности сотрудничать были настолько неорганизованны и дики, что вице-адмирал должен был держать их позади своей эскадры, стараясь не подпускать к делу. Это была обуза, о которой, впрочем, будучи главнокомандующим, он обязан был заботиться, то есть кормить, одевать, обучать воинскому ремеслу, чтоб использовать хотя бы отчасти. Местное население открывало двери русским – и захлопывало их перед турками. Феодору Феодоровичу приходилось непросто, и он проявил много рассудительности, терпения, политического такта, чтобы соблюсти союзные договоренности и удержать турок от присущих им безобразий – главным образом, от необузданного варварства и жестокости. Особенно не нравилось туркам милостивое обращение русских с пленными французами. Когда Феодор Ушаков принял первых пленных на острове Цериго, турецкий адмирал Кадыр-бей просил его о позволении употребить против них военную хитрость. «Какую?» – спросил Ушаков. Кадыр-бей отвечал: «По обещанию Вашему, французы надеются отправиться в отечество и лежат теперь спокойно в нашем лагере. Позвольте мне подойти к ним ночью тихо и всех вырезать». Сострадательное сердце Феодора Ушакова, конечно же, отвергло сию ужасающую жестокость, – чему турецкий адмирал крайне дивился… Но особенно много хлопот доставлял Ушакову хитрый и коварный Али-паша, командовавший сухопутными турецкими войсками и привыкший безнаказанно безчинствовать на греческом и албанском побережьях.

10 ноября 1798 года Феодор Ушаков в донесении писал: «Благодарение Всевышнему Богу, мы с соединенными эскадрами, кроме Корфу, все прочие острова от рук зловредных французов освободили». Собрав все силы при Корфу, главнокомандующий начал осуществлять блокаду острова и подготовку к штурму этой мощнейшей в Европе крепости. Блокада, вся тягота которой пала на одну русскую эскадру, проходила в условиях для наших моряков самых неблагоприятных. Прежде всего, последовали значительные перебои с поставкой продовольствия и амуниции, а также и материалов, необходимых для текущего ремонта судов, – все это по договору обязана была делать турецкая сторона, однако сплошь и рядом возникали несоответствия, происходившие от злоупотреблений и нерадения турецких чиновников. Эскадра была «в крайне бедственном состоянии». Турецкие должностные лица, которые обязаны были предоставить в срок десантные войска с албанского берега общим числом до четырнадцати тысяч человек и даже «столько, сколько главнокомандующий от них потребует», в действительности собрали лишь треть обещанного, так что в донесении государю вице-адмирал Ушаков писал: «Если бы я имел один только полк российского сухопутного войска для десанта, непременно надеялся бы я Корфу взять совокупно вместе с жителями, которые одной только милости просят, чтобы ничьих других войск, кроме наших, к тому не допускать». Помимо неурядиц с союзниками, блокада осложнялась также и упорным сопротивлением французов, да еще и зима в тот год была необыкновенно сурова на юге Европы. «Наши служители, – писал в донесении Ушаков, – от ревности своей и желая угодить мне, оказывали на батареях необыкновенную деятельность: они работали и в дождь, и в мокроту, или же обмороженные в грязи, но все терпеливо сносили и с великой ревностию старались». Сам адмирал, поддерживая дух своих моряков, подавал пример неутомимой деятельности. «День и ночь пребывал он на корабле своем в трудах, обучая матросов к высадке, к стрельбе и ко всем действиям сухопутного воина», – писал участник тех событий капитан-лейтенант Егор Метакса. Наконец, все было готово для штурма, и на общем совете положено было исполнить это при первом удобном ветре. Войскам дана была боевая инструкция, которую вице-адмирал Феодор Ушаков закончил словами: «…поступать с храбростию, благоразумно и сообразно с законами. Прошу благословения Всевышняго и надеюсь на ревность и усердие господ командующих».

Благоприятный ветер подул 18 февраля, и в семь часов пополуночи начался штурм. Первоначально удар был обрушен на остров Видо, с моря прикрывавший главную крепость. В описании Егора Метаксы читаем: «Безпрерывная страшная стрельба и гром больших орудий приводили в трепет все окрестности. Остров Видо был весь взорван картечами, и не только окопы, не осталось дерева, которое не было бы повреждено сим ужасным железным градом». В решительных случаях Феодор Ушаков подавал собою пример: так и теперь, сигналом приказавши всем судам продолжать свои действия несмотря на движение флагмана, сам подошел вплотную к берегу против сильнейшей батареи французов и через короткое время сбил эту батарею, у которой «в печах было множество приготовленных каленых ядер», и она ими палила. «Турецкие же корабли и фрегаты – все были позади нас и не близко к острову; если они и стреляли на оный, то чрез нас, и два ядра в бок моего корабля посадили…» – писал впоследствии адмирал. «Остров усеян был нашими ядрами, сильною канонадою все почти батареи его истреблены и обращены в прах». В то же время на флагманском корабле «Святой Павел» был поднят сигнал к высадке десанта, заблаговременно посаженного на гребные суда. Под прикрытием корабельной артиллерии десант утвердился между вражескими батареями и пошел к середине острова. Турки, входившие в состав десанта, озлобленные упорным сопротивлением французов, принялись резать головы всем пленным, попавшимся в их руки. Происходили жестокие сцены, подобные следующей, описанной очевидцем: «Наши офицеры и матросы кинулись вслед за турками, и так как мусульманам за каждую голову выдавалось по червонцу, то наши, видя все свои убеждения не действительными, начали собственными деньгами выкупать пленных. Заметив, что несколько турок окружили молодого француза, один из наших офицеров поспешил к нему в то самое время, когда несчастный развязывал уже галстух, имея перед глазами открытый мешок с отрезанными головами соотечественников. Узнав, что за выкуп требовалось несколько червонцев, но не имея столько при себе, наш офицер отдает туркам свои часы – и голова француза осталась на плечах…». Увещания и угрозы не могли привести турок к послушанию; тогда командир русских десантников составил каре из людей своего отряда, чтобы в середине его укрывать пленных, и тем спасена была жизнь весьма многих. Впоследствии Егор Метакса писал: «Русские и здесь доказали, что истинная храбрость сопряжена всегда с человеколюбием, что победа венчается великодушием, а не жестокостью, и что звание воина и христианина должны быть неразлучны».

К двум часам пополудни остров Видо был взят. На следующий день, 19 февраля 1799 года, пала и крепость Корфу. Это был день великого торжества адмирала Феодора Ушакова, торжества его военного таланта и твердой воли, поддержанных храбростью и искусством его подчиненных, их доверием к своему победоносному предводителю и его уверенностью в их непоколебимое мужество. Это был день торжества русского православного духа и преданности своему отечеству. Взятый в плен «генерал Пиврон был объят таким ужасом, что за обедом у адмирала не мог удержать ложки от дрожания рук и признавался, что во всю свою жизнь не видал ужаснейшего дела». Узнав о победе при Корфу, великий русский полководец Суворов воскликнул: «Ура! русскому флоту! Я теперь говорю сам себе: зачем не был я при Корфу хотя мичманом?»

На другой день после сдачи крепости, когда главнокомандующему привезены были на корабль «Святой Павел» французские флаги, ключи и знамя гарнизона, он сошел на берег, «торжественно встреченный народом, не знавшим границ своей радости и восторга, и отправился в церковь для принесения Господу Богу благодарственного молебствия… А 27 марта, в первый день Святой Пасхи, адмирал назначил большое торжество, пригласивши духовенство сделать вынос мощей угодника Божиего Спиридона Тримифунтского. Народ собрался со всех деревень и с ближних островов. При выносе из церкви святых мощей расставлены были по обеим сторонам пути, по которому пошла процессия, русские войска; гробницу поддерживали сам адмирал, его офицеры и первые чиновные архонты острова; святые мощи обнесены были вокруг крепостных строений, и в это время отовсюду производилась ружейная и пушечная пальба… Всю ночь народ ликовал».

Император Павел I за победу при Корфу произвел Феодора Ушакова в адмиралы. Это была последняя награда, полученная им от своих государей.

Воздав благодарение Богу, Феодор Феодорович продолжил выполнение возложенных на него задач. Требовалось образовать на освобожденных островах новую государственность, и адмирал Ушаков, как полномочный представитель России, не поступаясь своими христианскими убеждениями, сумел создать на Ионических островах такую форму правления, которая обеспечила всему народу «мир, тишину и спокойствие». «Люди всех сословий и наций, – обращался он к жителям островов, – чтите властное предназначение человечности. Да прекратятся раздоры, да умолкнет дух вендетты, да воцарится мир, добрый порядок и общее согласие!…» Феодор Ушаков, будучи верным слугой Царю и Отечеству, ревностно отстаивал интересы России и в то же время как христианин, как человек «доброты необыкновенной», он движим был искренним желанием дать греческому населению – друзьям России, единоверцам, недавним соратникам в освобождении островов «от зловредных и безбожных французов» – спокойствие и благополучие. Так образовалась Республика Семи Соединенных Островов – первое греческое национальное государство Нового времени. Феодор Ушаков, показавший здесь себя великим сыном России, говорил впоследствии, что «имел счастие освобождать оные острова от неприятелей, установлять правительства и содержать в них мир, согласие, тишину и спокойствие…».

В то же время попущением Божиим пришлось Феодору Феодоровичу претерпеть великие нравственные страдания. Прежде всего некоторые турецкие военачальники, разгневанные строгими мерами русского адмирала, решительно пресекавшего жестокости и кощунства турок, грабивших церкви и разорявших иконостасы, начали клеветать на Феодора Ушакова, обвиняя его перед русским посланником в Константинополе Томарой в том, что адмирал-де неправильно распределяет между союзными эскадрами призовые, полученные за победу, к тому же присваивая их себе… Честный и нестяжательный Феодор Феодорович должен был объясняться. Со скорбью писал он посланнику: «Я не интересовался нигде ни одной полушкою и не имею надобности; Всемилостивейший Государь мой Император и Его Султанское Величество снабдили меня достаточно на малые мои издержки. Я не живу роскошно, потому и не имею ни в чем нужды, и еще уделяю бедным, и для привлечения разных людей, которые помогают нам усердием своим в военных делах. Я не имею этой низости, как злословит меня капудан-паша…». И в другом письме: «Все сокровища в свете меня не обольстят, и я ничего не желаю и ничего не ищу от моего малолетства; верен Государю и Отечеству, и один рубль, от Монаршей руки полученный, почитаю превосходнейше всякой драгоценности, неправильно нажитой».

Было и другое: лучшие качества Феодора Ушакова как воина-христианина, например, его милосердие к пленным, входили в конфликт с интересами государственной власти; сколько сердечной боли должен был испытывать адмирал, которому вышеупомянутый В.С. Томара, называя его «наш добрый и честный Феодор Феодорович», препровождал секретное распоряжение, в коем, «при изъявлении душевного почтения к полезным и славным трудам» адмирала, ему разъяснялось, «что намерение Высочайшего Двора есть стараться чем можно более раздражить взаимно Порту и Францию; следственно, соблюдая… в рассуждении французов правила войны, вообще принятые, не должно понуждать турков к наблюдению их. Пущай они что хотят делают с французами… а [русским] обременяться пленными не следует и невозможно». И сколько было случаев, подобных этому!

И наконец, положение самой русской эскадры, которой необходимо было продолжать военные действия против французов, оставалось во многих отношениях тяжелым. Прежде всего, продовольствие, поставляемое турками из Константинополя, было весьма нехорошего качества, да и поставлялось не вовремя; эти «и прочие разные обстоятельства, – писал адмирал, – повергают меня в великое уныние и даже в совершенную болезнь. Изо всей древней истории не знаю и не нахожу я примеров, чтобы когда какой флот мог находиться в отдаленности без всяких снабжений и в такой крайности, в какой мы теперь находимся… Мы не желаем никакого награждения, лишь бы только служители наши, столь верно и ревностно служащие, не были бы больны и не умирали с голоду». Эти его слова, полные скорби и недоумения от происходящего, многого стоят. Что же помогло устоять русским морякам против стольких испытаний? Несомненно, их православный дух, их верность Царю и Отечеству, великий пример главнокомандующего и их всеобщая любовь к нему – «батюшке нашему Феодору Феодоровичу». Он всегда учил своих офицеров: «Запомните непреложное правило, что командир над кораблем почитается защитителем других и отцом всего экипажа».

А между тем миссия его в Средиземном море еще не закончилась. В Северной Италии русские под предводительством славного Суворова громили «непобедимую» армию французов. Суворов просил адмирала Ушакова с юга оказывать ему всемерную поддержку. И вот, находясь в теснейшем взаимодействии, они били французских республиканцев на суше и на море. Два великих сына России – они показали всему миру, что такое русское воинство. Отряды кораблей с десантом стремительными передвижениями по Адриатике и вдоль юго-западных берегов Италии наводили панику на французские гарнизоны. Но и тут не обошлось без козней: интриговали англичане, а их знаменитый контр-адмирал Горацио Нельсон всячески пытался досаждать Ушакову; слава русского флотоводца не давала покоя Нельсону. В переписке с своими друзьями он заявлял, что Ушаков «держит себя так высоко, что это отвратительно». Спокойная учтивость русского адмирала раздражала Нельсона: «Под его вежливой наружностью скрывается медведь…». И наконец, уже с полной откровенностью: «Я ненавижу русских…». Это чувствовал и сам Феодор Феодорович: «Зависть, быть может, против меня действует за Корфу… Что сему причиною? не знаю…». Тем временем русские моряки и десантники взяли город Бари, где отслужили благодарственный молебен у мощей святителя Николая Чудотворца, затем Неаполь и 30 сентября 1799 года вошли в Рим.

Неаполитанский министр Мишуру, бывший при нашем отряде, с изумлением писал адмиралу Ушакову: «В промежуток 20 дней небольшой русский отряд возвратил моему государству две трети королевства. Это еще не всё, войска заставили население обожать их… Вы могли бы их видеть осыпанными ласками и благословениями посреди тысяч жителей, которые назвали их своими благодетелями и братьями… Конечно, не было другого примера подобного события: одни лишь русские войска могли совершить такое чудо. Какая храбрость! Какая дисциплина! Какие кроткие, любезные нравы! Здесь боготворят их, и память о русских останется в нашем отечестве на вечные времена».

Предстояло еще взятие Мальты, но тут на исходе 1799 года адмирал Феодор Ушаков получил приказ императора Павла I о возвращении вверенной ему эскадры на родину, в Севастополь…

Он еще несколько времени провел на Корфу, готовя эскадру к длительному пути, занимаясь делами местного управления, прощаясь с Островами. Он полюбил греков, и они сторицею платили ему тем же; они видели в нем друга и освободителя. «Беспрестанно слышу я просьбы и жалобы народные, и большей частью от бедных людей, не имеющих пропитания…» – и адмирал, будучи печальником народных нужд, старался с помощью Божией, насколько мог, способствовать улучшению их жизни. Жители Республики Семи Соединенных Островов прощались с адмиралом Феодором Ушаковым и его моряками, не скрывая слез, благодаря их и благословляя. Сенат острова Корфу назвал его «освободителем и отцом своим». «Адмирал Ушаков, освободя сии острова геройственною своею рукою, учредив отеческими своими благорасположениями соединение их, образовав нынешнее временное правление, обратил яко знаменитый освободитель все свое попечение на пользу и благоденствие искупленных им народов». На золотом, осыпанном алмазами мече, поднесенном ему, была надпись: «Остров Корфу – адмиралу Ушакову». На золотой медали от жителей острова Итака – «Феодору Ушакову, российских морских сил главному начальнику, мужественному освободителю Итаки». Столь же памятные и дорогие награды были и от других островов. Но адмирал, слишком хорошо уже узнавший превратности высшей политической жизни, покидал Ионические острова с чувством тревоги за их дальнейшую судьбу. На душе его было скорбно…

26 октября 1800 года эскадра адмирала Феодора Ушакова вошла в Севастопольскую бухту.

В ночь на 11 марта 1801 года заговорщиками был убит император Павел I. На российский престол взошел его сын Александр I. Политика России менялась. Вскоре адмирал Феодор Ушаков был переведен в Санкт-Петербург. При дворе возобладало мнение о ненужности большого флота для «сухопутной» России. Тогдашний морской министр высказывался о флоте, что «он есть обременительная роскошь», а другой деятель морского ведомства писал: «России нельзя быть в числе первенствующих морских держав, да в том и не представляется ни пользы, ни надобности». В 1804 году Феодор Феодорович составил подробнейшую записку о своем служении российскому флоту, в которой подытоживал свою деятельность: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность онаго флота под моим начальством на море, сохранением Всевысочайшей Благости ни одно судно из онаго не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался».

Обострялись болезни, усиливались душевные скорби. Но не забывал адмирал заботиться о ближних своих: в его дом в Петербурге часто приходили за помощью. Одних он снабжал деньгами, одеждой, за других, особо нуждающихся, ходатайствовал перед более имущими господами. Например, переписываясь с известным благотворителем графом Н.П. Шереметевым, построившим в Москве в память своей умершей жены Странноприимный дом, Феодор Феодорович не однажды обращался к нему с просьбами подобного характера: «Зная доброе расположение Ваше к спасительным делам и благодеянию, посылаю к Вашему Сиятельству двух странниц, пришедших из отдаленного края просить позволения о построении храма Божиего и устроении жилищ в пользу увечных и больных. По их бедности я содержу их в своем доме и одел их». Кроме того, он взял на себя покровительство и заботу об осиротевших племянниках.

Продолжая нести службу в должности главного командира Балтийского гребного флота, а кроме того, еще и начальника Петербургских флотских команд и председателя квалификационной комиссии «по производству в классные чины шкиперов, подшкиперов, унтер-офицеров и клерков Балтийских и Черноморских портов», образованной при Морском кадетском корпусе, Феодор Ушаков старался и эти обязанности исполнять с ревностью и усердием, как это вообще было ему свойственно в любом деле. С болью следил он за происходившим в Европе: близился к завершению один из этапов франко-русской войны, готовился мир в Тильзите; император Александр I сделается союзником Наполеона Бонапарта, а Ионические острова будут переданы «зловредным» французам. Феодору Феодоровичу предстояло пережить и это.

19 декабря 1806 года он подал императору прошение об отставке: «Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны – да будет воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением…». Эти слова, венчающие ратный подвиг, славное и многотрудное служение родному Отечеству, свидетельствуют, что непобедимый адмирал исполнен был смирения и покорности воле Божией, и благодарения Богу за все, – это были чувства истинно христианские.

Отойдя от служебных дел, он некоторое время жил в Санкт-Петербурге, продолжая покровительствовать племянникам, и готовился к переезду на постоянное и уже последнее место своей земной жизни. У него было несколько небольших деревень на родине в Ярославской губернии, был участок земли вблизи Севастополя… Душа адмирала, от младенчества взыскавшая Господа, просила покоя, уединения, молитвы. Он принял решение, исполненное глубокого смысла: он избрал для жительства тихую деревню Алексеевку, в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя – преподобный Феодор. Несомненно, что молитвенное их общение никогда не прерывалось. Потому и устремилась сюда, к святой обители душа адмирала, что здесь подвизался о Господе и упокоился самый духовно близкий ему человек на земле. Монах и моряк – они оба были воинами Христовыми, оба делали одно дело: ревностно служили Господу – на том поприще, на которое Он их призвал.

Перед тем, как окончательно в 1810 году покинуть столицу, Феодор Феодорович, «памятуя час смертный с каковою внезапностью оный приключается», написал завещание. Никогда не имевший своей семьи и своих детей, он все небогатые владения передал в собственность племянникам, «которых почитаю я вместо детей моих и о благе их стараюсь как собственный их отец». Сохранилось свидетельство тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила о завершающем периоде земной жизни Феодора Феодоровича: «Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, по прибытии своем из Санкт-Петербурга, вел жизнь уединенную в собственном своем доме, в деревне Алексеевке, расстоянием от монастыря через лес версты три, который по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам Божиим во всякое время. В Великий пост живал в монастыре, в келлии, для своего пощения и приготовления к Св. Тайнам по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал неопустительно и слушал благоговейно; по временам жертвовал от усердия своего обители значительные благотворения; также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения».

Началась Отечественная война 1812 года. На борьбу с французами поднялся весь народ. В Тамбовской губернии, как и по всей России, создавались ополчения для защиты Отечества. На губернском собрании дворянства, в котором Феодор Феодорович не смог принять участия по болезни, он был избран большинством голосов начальником внутреннего тамбовского ополчения. Предводитель дворянства писал ему: «Долговременная опытность службы Вашей и отличное усердие перед престолом Российской державы, Вами доказанные, да подадут дворянству твердые способы к ревностным подвигам на пользу общую, да подвигнут всех к благодетельным пожертвованиям и да вдохнут готовность в сердце каждого принять участие к спасению Отечества…». «За благосклонное, доброе обо мне мнение и за честь сделанную приношу всепокорнейшую мою благодарность, – отвечал адмирал. – С отличным усердием и ревностию желал бы я принять на себя сию должность и служить Отечеству, но с крайним сожалением за болезнью и великой слабостью здоровья принять ее на себя и исполнить никак не в состоянии и не могу». Но, между тем, вместе с темниковским соборным протоиереем Асинкритом Ивановым он устроил госпиталь для раненых, дав деньги на его содержание. Две тысячи рублей им было внесено на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка. Все, что имел, отдавал он «на воспомоществование ближним, страждущим от разорения злобствующего врага…». Еще в 1803 году им были внесены двадцать тысяч рублей в Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома; теперь он всю сумму с причитающимися на нее процентами передал в пользу разоренных войной: «Я давно имел желание все сии деньги без изъятия раздать бедствующим и странствующим, не имеющим жилищ, одежды и пропитания». Не только крестьяне окрестных деревень и жители города Темникова, но и из отдаленных мест приезжали к нему многие. С страдальцами, лишившимися имуществ, делился он тем, что имел; обремененных скорбию и унынием утешал непоколебимою надеждой на благость Небесного Промысла. «Не отчаивайтесь! – говорил он. – Сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к Престолу восторжествуют. Мне немного остается жить; не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества!»

Остаток дней своих, по словам того же иеромонаха Нафанаила, адмирал провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви 1817 года октября 2-го дня и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же».

Отпевал Феодора Феодоровича в Спасо-Преображенской церкви города Темникова протоиерей Асинкрит Иванов, который за день до кончины праведника, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, принимал его последнюю исповедь и причащал Святых Таин; когда гроб с телом усопшего адмирала при большом стечении народа был вынесен на руках из города, его хотели положить на подводу, но народ продолжал нести его до самой Санаксарской обители. Там встретила благоверного боярина Феодора монастырская братия. Феодор Феодорович был погребен у стены соборного храма, рядом с родным ему преподобным старцем, чтобы быть им отныне вместе навеки.

После праведной кончины Феодора Феодоровича прошло почти два столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь, его добродетели не были забыты в родном отечестве. Его заветами жили русские воины и флотоводцы, православная русская армия.

Когда наступили времена гонений на Русскую Православную Церковь, Санаксарский монастырь, где упокоился Феодор Феодорович, был закрыт. Часовня, выстроенная над могилой адмирала, была до основания разрушена, честные его останки в 1930-е годы были осквернены безбожниками.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов воинская слава Феодора Феодоровича Ушакова была вспомянута, его имя, наряду с именами святых благоверных князей-воинов Александра Невского и Димитрия Донского, вдохновляло к подвигу защитников Родины. Был учрежден боевой орден адмирала Ушакова, который стал высшей наградой для воинов-моряков.

Тогда же, в 1944 году, возник вопрос о месте погребения адмирала Ушакова. Была создана государственная комиссия, которая произвела раскопки на территории Санаксарского монастыря и вскрытие могилы адмирала Ушакова у стены соборного храма. Честные останки Феодора Феодоровича оказались нетленны, что было отмечено в соответствующем документе комиссии.

С этого времени могила Феодора Ушакова и, как следствие, весь Санаксарский монастырь находились под присмотром государственной власти, что предотвратило разрушение чтимой праведником обители.

В 1991 году Санаксарский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Почитание святого праведника год от году возрастает. На его могиле служатся панихиды, многочисленные паломники: духовенство, монашествующие, благочестивые миряне, среди которых часто можно видеть воинов-моряков, – приходят поклониться Феодору Феодоровичу Ушакову, ревностному служителю Отечеству и народу Божиему, явившему собою великий пример воинской доблести, милосердия и христианского благочестия.

Источник: http://st-nikolas.orthodoxy.ru

Федор Федорович Ушаков родился в 1745 году в небогатой семье отставного военного. Родители Федора жили в Ярославской области, были людьми глубоко верующими и воспитывали детей в благочестии и страхе Божием. Важным примером для семьи и лично для Фёдора Ушакова был его родной дядя, Иван, в монашестве Федор (преподобный Федор Санаксарский). Он оставил военную службу, принял монашеский постриг (невиданное для дворянина дело) в Александро-Невской лавре и по благословению подвязался в посте и молитве в одной из Тамбовских обителей. Но не только подвижнический образ жизни родного дяди определили нравственные ориентиры юноши. Родители постарались дать Федору хорошее образование. После окончания школы для дворянских детей при храме Богоявление-на-Острову, шестнадцатилетний Федор поступил в Санкт-Петербургский Морской кадетский корпус. История, математика, география, навигация стали его любимыми предметами и делом будущего. Первое свое назначение мичман Ушаков получил на Балтийский флот. Но уже скоро его усердие и ревностное служение на флоте обратили на себя внимание начальства, и молодой военный был переведен в Азов.

В 70–80-ые годы XVIII века стратегической задачей Екатерины II было укрепление позиций России на Черном море. Здесь начинается создание флота, строятся верфи и крепости Херсон, позднее Севастополь. Именно в Херсон в 1783 году в чине капитана второго ранга прибыл Федор Ушаков. И тут же проявил себя энергичным и умеющим сострадать человеком, когда боролся с эпидемией чумы, неожиданно возникшей в городе.

Уже в августе 1787 года Ушаков в чине капитана первого ранга стал участником начавшейся русско-турецкой войны. Он командовал авангардом русской эскадры и благодаря храбрости, бесстрашию и грамотной тактике Ушакова, малочисленный русский флот одержал победу над превосходящими силами противника у острова Фидониси, и в дальнейшем одерживал победу за победой. К 1790 году Ушаков, опыт, предприимчивость, рвение и смелость которого были оценены властями, получил чин контр-адмирала и возглавил Черноморский флот. После победы в Керченском сражении князь Потемкин в письме к Екатерине II назвал Ушакова «великим морским предводителем». Федору Ушакову действительно сопутствовала удача. Безусловно, контр-адмирал был гениальным стратегом и талантливым воином, но вместе с тем, лишенный тщеславия, он оставался благочестивым христианином, который во всем уповал на Бога.

Еще в начале войны он возглавил руководство над Севастополем. Под его началом возводились пристани и казармы, строились верфи и госпитали. А на личные средства перестраивалась церковь во имя святителя Николая, которого моряки считали своим покровителем. «Ополчась Верою, возлагая твердую на Бога надежду, конечно, победим», – эти слова из инструкции князя Потемкина были для Ушакова девизом. Также как очевидна ему была мысль, что победы дарует Бог. После победы над турками при Тендре Федор Ушаков призвал моряков прежде других дел совместно совершить благодарственный молебен в храме святителя Николая в Севастополе, чтобы «принести Всевышнему моления за столь счастливо дарованную победу».

За уничтожение на Черном море сильнейшего турецкого флота, Федор Ушаков получил орден святого Александра Невского. Екатерина II, желая лично познакомиться с прославленным героем, пригласила контр-адмирала в Петербург. Императрица была удивлена скромностью и прямодушием этого человека. Она преподнесли в дар Федору Ушакову складень-мощевик и пожаловала чин вице-адмирала.

Со вступлением на престол Павла I началась новая веха в истории русских завоеваний. Вице-адмирал Федор Ушаков принял участие в Средиземноморской компании в качестве командующего объединенными силами против Франции. Не только силой один за другим греческие острова освобождались от французов. Ушаков каждый раз письменно обращался к православным грекам с просьбой содействовать в деле «низвержения ига безбожников». 19 ноября 1799 года после суточной осады Корфу крепость пала. И вновь первое, что сделал Ушаков, спустившись на берег, отслужил благодарственный молебен. А позже, 27 марта, в первый день Пасхи, назначил торжество по случаю победы с выносом мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

После окончания компании, Ушаков за победу при Корфу был произведен в адмиралы, а также получил статус полномочного представителя России на Ионических островах. Желая сохранить мир и спокойствие в регионе, он содействовал образованию первого греческого национального государства – Республики Семи Островов (1800–1807). Однако очень скоро (в октябре 1800 года) Ушаков был отозван Павлом I в Севастополь. Жители островов, прежде всего Корфу, расставались с Ушаковым со слезами и, как свидетельствуют воспоминания, называли его «отцом и освободителем».

Со вступлением на престол Александра I ветер вновь переменился. За «ненадобностью большого флота» Федор Ушаков был отозван из Севастополя в Петербург. Здесь он прослужил в качестве главного командира Балтийского гребного флота вплоть до 1806 года, когда подал императору прошение об отставке. Праведный Федор Ушаков жил еще несколько лет после отставки в Петербурге. Много заботился о нуждающихся. Кому-то помогал протекцией, кого-то поддерживал финансово. Но уже в 1810 году уехал в свое имение Алексеевка Темниковского уезда. Здесь он вел уединенную жизнь в посте и молитве. По воскресным и праздничным дням посещал расположенный неподалеку Санаксарский монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. А в Великий пост и вовсе жил в одной из братских келий и молился за каждой службой. Много жертвовал на обитель, а также нищим и нуждающимся, которые приходили к нему просить помощи. Во время войны 1812 года он отказался возглавить ополчение из-за слабости здоровья, однако на его личные средства был организован госпиталь для раненых и сформирован 1-ый Тамбовский пехотный полк.

Праведный Федор Ушаков скончался в октябре 1817 года. Его отпевали в Спасо-Преображенский соборе города Темникова. Гроб на руках несли несколько километров до Санаксарской обители. Он был погребен, согласно завещанию, рядом со своим родным дядей, преподобным Федором Санаксарским, возобновившим этот запустевший монастырь.

Несмотря на то, что в тридцатые годы XX века часовня, возведенная над могилой адмирала, была разрушена, имя талантливого военачальника и флотоводца Фёдора Ушаков не забывалось даже в советскую эпоху. В марте 1944 года указом Президиума Верховного совета СССР была учреждена советская флотская награда – «Орден Ушакова». Этим орденом награждались офицеры ВМФ «за выдающиеся успехи в проведении морских операций, в которых была достигнута победа над численно превосходящим противником». Тогда же возник вопрос о месте погребения адмирала. Когда специальной комиссией была вскрыть могила, то обнаружились нетленные останки.

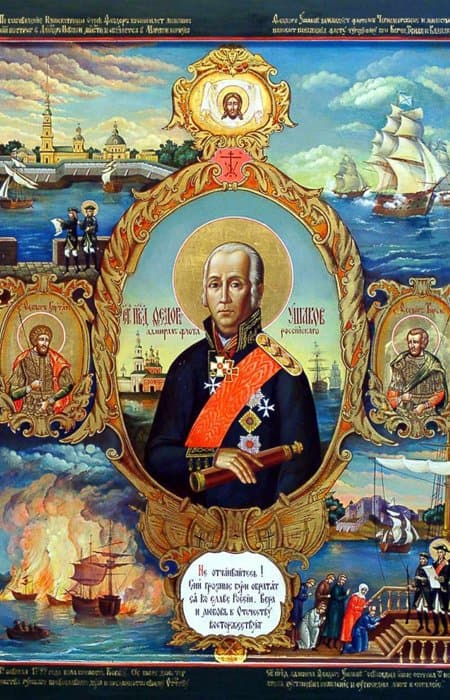

В декабре 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексий II адмирал Федор Федорович Ушаков был прославлен в лике праведных местночтимых святых Саранской епархии. В 2004 году решением Архиерейского собора праведный воин Феодор был причислен к лику общецерковных святых.

Тропарь праведному воину Феодору Ушакову, глас 1:

Держа́ве Росси́йстей архистрати́г непобеди́мый яви́лся еси́,/ ага́рянскую зло́бу нивочто́же вмени́в и разори́в:/ ни сла́вы мирски́я, ниже́ бога́тства взыску́я,/ но Бо́гу и бли́жнему послужи́л еси́,/ моли́, свя́те Фео́доре,/ во́инству на́шему дарова́ти на враги́ одоле́ние,/ оте́честву во благоче́стии непоколеби́му пребы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Кондак праведному воину Феодору Ушакову, глас 2:

Архистрати́же Росси́йский,/ служи́телю наро́да Бо́жиего,/ ни́щих и угнете́нных свободи́телю,/ нечести́вых наказа́телю,/ поле́зное нам проси́ и ве́лию ми́лость,// я́ко спобо́рник наш пра́ведне боля́рине Фео́доре.

Святой Фёдор Ушаков: праведник в адмиральских погонах

В 1804 году на стол высшего военного командования Российской Империи легла записка. В ней, среди прочего, содержались такие строки: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море <…> ни одно судно из оного не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». В отличие от донесения других генералов, стремившихся выслужиться перед начальством, автор этих слов не лгал — за все годы своей службы на флоте он действительно не допустил ни гибели судов, ни пленения личного состава. Этого великого человека звали Федор Ушаков.

Будущий флотоводец родился в семье Федора Игнатьевича и Прасковьи Никитичны Ушаковых — представителей старинного русского дворянского рода. Супруги были людьми благочестивыми и набожными, а родным дядей Ушакова-младшего был Феодор Санаксарский — известный подвижник XVIII века. Вполне естественно, что с самого рождения Федю окружала особая обстановка, пропитанная духом молитвы, милосердия, взаимоуважения, любви. И эти благие семена, упавшие в душу мальчика, со временем принесли свои всходы. Дав своему сыну хорошее начальное образование, Ушаковы определили его в Морской кадетский корпус — до своей женитьбы отец Федора был сержантом лейб-гвардии Преображенского полка, и карьера военного виделась ему наиболее подходящей для его весьма талантливого отпрыска. Пять лет, которые юный Федор провел в стенах корпуса, показали, что выбор его отца был правильным — будущий моряк с увлечением постигал науки, проявляя особую склонность к арифметике, навигации и истории. Впоследствии это проявилось в его уникальной способности успешно вести не только сражения, но и сложные дипломатические переговоры.

И все же главным было не это. За годы учебы Федор понял, что перед ним открыты два очень непохожих друг на друга пути. Либо он станет карьеристом, который идет по чужим головам к очередной должности или награде; либо — простым воином, который верно служит Богу, царю и Отечеству. Причем, делает это не ради каких-либо льгот и привилегий, а просто потому, что таков долг всякого, кто принял воинскую присягу. И к концу обучения Ушаков-младший окончательно избрал второй путь.

В 1766 году 21-летнего мичмана Федора приняли на Балтийский флот. Здесь он осваивал уже не теорию, а практику. Так прошло несколько лет, пока в середине 70-х годов его не перебросили на юг в составе так называемой Азовской флотилии. Это было время, когда крепнущая Россия выходила к Черному морю, отвоевывая его у Османской империи. Флот остро нуждался в молодых энергичных людях, готовых на себе потянуть столь нелегкую ношу первопроходца. Одним из таких людей и стал Федор Ушаков.

На Балтике он получил хороший опыт управления и тактики, теперь ему предстояло применить его в деле. А еще начинающий командир утвердился во мнении, что нельзя делить подчиненных на людей первого и второго сорта. Для него все моряки были равны, и он стремился действовать так, чтобы завершить любую военную операцию с наименьшими потерями. Сохранить жизни простых моряков, рискуя собственной жизнью — это убеждение стало жизненным кредо флотоводца. И если поднять сводки донесений за все годы службы Ушакова, то окажется, что под его началом воевали десятки тысяч матросов и офицеров, а погибло во всех сражениях около 500 человек. Это было своеобразным рекордом — другие командиры своих солдат практически не щадили, руководствуясь печально известным принципом: «Бабы новых солдат нарожают!»

Свою службу на юге Ушаков начинал в составе экипажей разных кораблей. Он смог отличиться в ходе нескольких важных кампаний, и его заметил князь Григорий Потемкин. На Федора Федоровича помимо военных были возложены еще и административные обязанности, с которыми он справился блестяще — с его именем связаны первые страницы летописей Херсона и Севастополя. Первый город стал главной судостроительной верфью, а второй — местом базирования Черноморского флота. С этим периодом связана и первая награда Ушакова. Весной 1783 года в Херсон пришла чума. Ее завезли турецкие суда, которые сразу подходили к городской пристани безо всякого карантина. С мая по октябрь скончалось около 12 000 человек. Существование города и строительство Черноморского флота было поставлено под угрозу. Все силы бросили на борьбу с эпидемией, которую погасили довольно быстро. Особенно эффективно это сделал Ушаков в отведенной ему зоне. Благодаря принятым мерам, в его команде не было ни одного смертного случая. За борьбу с эпидемией и сохранение команды Федор Федорович был награжден орденом Святого Владимира IV степени.

После успешной противочумной кампании капитан первого ранга Ушаков был переведен в Севастополь и в скором времени стал фактическим главой города. При нем закладывалась материальная база Черноморского флота, на берегах строились пристани, возводился первый городской храм. Эти работы Ушаков часто оплачивал сам из своего жалованья. Параллельно с этим на море шла война с Османской империей. На кон было поставлено право обладания Крымом и всем Северным Причерноморьем.

В течение 1767–1791 годов русский флот под командованием Федора Федоровича одержал ряд блистательных побед над турками, не потеряв ни единого корабля. За спиной Ушакова были Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия, и все эти места навсегда отмечены славой великого флотоводца. Его талант принес победу России, а самому Ушакову — звание вице-адмирала. Но, даже имея столь высокий чин, он в глубине души оставался простым моряком. Многие общавшиеся с ним люди отмечали необычайную простоту в общении, прямоту, приветливость, и в то же время все это сочеталось с огромной силой воли, отвагой, мужеством и пламенной верой в Бога. По свидетельству очевидцев, в любом сражении Ушаков приказывал располагать свой корабль в самом эпицентре боя, лично отдавал команды, своим примером воодушевляя матросов и офицеров.

И неизменным оставалось его упование на Провидение. Адмирал всегда утверждал, что не тактика играет решающую роль (хотя ей он уделял огромное внимание), а помощь Божья. Он чувствовал себя в ответе за каждого подчиненного и понимал, что в сражении все равны перед страшным лицом смерти, так же, как равны перед Богом, имеющим все в Своей власти. Последним масштабным предприятием, которым руководил Ушаков, стала средиземноморская кампания 1798–1800 годов. За это время Черноморский флот смог освободить греческие острова в Средиземном море от оккупационного режима наполеоновской Франции. В этой экспедиции проявилась не только военная смекалка адмирала, но и его дипломатические способности. Желая обходиться малой кровью, Федор Федорович сначала договаривался о поддержке с местным населением, и лишь когда жители того или иного острова соглашались помогать русским, на берег высаживался десант, который быстро обезвреживал французские гарнизоны. Везде русских встречали как освободителей, а благодарные жители острова Корфу наградили флотоводца именным золотым мечом. Также флот Ушакова принимал участие в морской части военной операции по освобождению Италии от наполеоновских войск. Средиземноморский поход мог принести Ушакову еще немало побед, если бы не приказ императора Павла срочно возвращаться в Севастополь. 26 октября 1800 года эскадра легендарного адмирала вошла в Севастопольскую бухту. Через полгода император Павел был убит заговорщиками. На престол взошел его сын Александр I, что повлекло за собою резкое изменение политики России. Новому государю флот оказался не нужен — в военном руководстве возобладали сторонники развития сухопутных сил.

Ушаков остался не у дел. Его перевели в Петербург на заурядную должность командующего Балтийского гребного флота. Фактически это было списание со счетов. Но и в столице Ушаков продолжал оставаться простым морским волком, заботиться о быте моряков, хлопотать о самых несчастных и обездоленных сослуживцах. А в 1807 году прославленный флотоводец окончательно ушел на покой, переехав в Тамбовскую губернию. По словам игумена Санаксарского монастыря Нафанаила, возле которого находилось имение Ушакова, пожилой моряк «вел жизнь уединенную, по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам, В Великий пост живал в монастыре по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал. По временам жертвовал обители значительные благотворения; также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения».

Все пережил этот великий человек — и войну, и смерть, и разлуку с Родиной, и славу, и забвение. Но всегда мог поднять руку в крестном знамении и, обратившись к иконам, сказать: «Слава Богу за все!» Этими словами он часто начинал свои рапорты, эти слова повторял каждый раз при возвращении из очередного рейда. И эти же слова он учил повторять своих сослуживцев, напоминая им, что они вернулись только потому, что Господь уберег их.

Последний раз столкнуться с делом государственной важности Федору Ушакову пришлось в 1812 году, когда ему предложили возглавить тамбовское народное ополчение. Он отказался. Годы его в ту пору были уже не те, чтобы брать на себя командование. Но все-таки остаться в стороне адмирал не мог — на свои личные средства он устроил госпиталь для раненых. Оставшуюся же часть денег — две тысячи рублей — Ушаков внес на формирование I Тамбовского пехотного полка. За Родину он готов был умереть, и ей же он мог отдать все, что имел.

Великий сын России умер 2 октября 1817 года, проведя последние годы жизни в посте и молитве. По воспоминаниям все того же игумена Нафанаила, адмирал проводил время «крайне воздержанно и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви, <…> и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же» (имеется в виду дядя флотоводца — старец Федор Санаксарский).

Адмирал Ушаков при любой власти был образцом. Даже в советские времена, когда дореволюционных героев не очень жаловали, именем прославленного флотоводца называли улицы, предприятия, военные и пассажирские суда. Этот человек стоял у истоков флотской тактики нового времени, когда решающая роль в сражениях стала отводиться не столько самой артиллерии, сколько точным попаданиям по кораблям противника. Ушаков ломал все существовавшие до него правила, смело менял построение за считанные минуты до начала боя, действовал не по заранее заготовленным схемам, а только исходя из конкретной ситуации. Он не боялся рисковать, равно, как и не боялся полностью положиться на Бога, который и выводил его команду живой.

В 2001 году Церковь признала Федора Ушакова местным святым, почитаемым в пределах Саранской епархии. А в 2004 году Архиерейский собор признал легендарного адмирала святым в масштабах всей Церкви. Его канонизировали не за государственные заслуги, а за то, что в центр своей личной жизни он ставил евангельские идеалы, следуя им в меру сил и возможностей. Федор Ушаков сочетал свой высокий воинский чин с глубоким смирением, неподдельной скромностью и искренней верой.

Источник ФОМА.ru

(599)

Приблизительное время чтения: 1 мин.

Память выдающегося русского флотоводца, адмирала, праведного воина Феодора Ушакова (+ 1817 г.) празднует Православная Церковь в пятницу 15 октября 2021 года.

Своими победами Федор Ушаков подарил России целое море, вытеснив из его пределов турецкий флот, ранее полностью владевший акваторией Черного моря и его побережьем. За всю жизнь он не проиграл ни одного сражения, а во время этих сражений не потерял ни одного своего корабля.

Во время каждого боя он стремился, чтобы потери в командах кораблей были как можно меньшими. И даже к врагам он был великодушен и милосерден.

Уже в отставке Федор Федорович почти все свое состояние потратил на создание госпиталей для раненых и на помощь ближним, пострадавшим от разорения врага.

Федор Ушаков был человеком глубокой и деятельной веры. В частности, среди прочего, именно он поспособствовал созданию в Екатеринбурге Ново-Тихвинского женского монастыря.

В 2004 году Федор Ушаков был причислен Русской Православной Церковью к лику святых как праведный воин.

Читайте также:

Адмирал Федор Ушаков: отец матросам

Федор Федорович Ушаков. История в картинках

Имя Федор от мучеников до знаменитого полководца

День памяти 15 октября посвящён великому русскому адмиралу Фёдору Ушакову, первому канонизированному флотоводцу. С 2004 года почитается как общецерковный святой в лике праведных. Будущий великий флотоводец родился под Ярославлем 24 февраля 1745 года. Родители были дворянами, но жили скромно и благочинно.

Сына отдали на обучение в Морской кадетский корпус, из которого он вышел в 1766 году мичманом с четвёртым местом по успеваемости и направлением на Балтику. Через два года его в лейтенантском чине перевели в Донскую флотилию.

Началом героического победоносного пути Федора Ушакова стало участие в войне с Турцией 1768-1774 годов. Вице-адмирал Сенявин назначил его командовать новым судном, палубным ботом.

В 1780 году Фёдор отказался от командования императорской яхтой, поскольку его влекли сражения и воинская слава, а не придворные балы. Он добился перевода на линейный корабль и в том же году принял командование мощным артиллерийским бронированным кораблём «Виктор».

В 1783 году Фёдор служил в Херсонесе на постройке судов, где получил первую награду за спасение экипажа от чумной эпидемии.

Очередной победой закончилось сражение у острова Фидониси, которое произошло в ходе войны с Турцией 1787-1791 годов в июле 1788 года. По количеству и прочности орудий неприятельский флот вдвое превосходил русский. К тому же турки заняли более выгодное наветренное положение. Но Ушаков на флагманском линейном корабле проявил решительность и смекалку, разгадал намерение противника окружить российские корабли, умело провёл бой и победил.

Между сражениями флотоводец жил в Севастополе, где строил порт и формировал флот.

В чине контр-адмирала Ушаков повёл Черноморский флот на битву в Керченском проливе 8 июля 1790 года. Неприятель атаковал черноморцев с более выгодного наветренного расположения судов. Выстрелы русских пушек не достигали цели. Но командующий Ушаков верно оценил ситуацию и предпринял манёвр, который позволил сблизиться с турецкими судами и успешно атаковать их. В этом бою Ушаков показал талант тактика, способного проводить неординарные боевые действия во время битвы.

Он учил и командиров судов предпринимать самостоятельные маневры ради общей победы.

Турецкая флотилия не могла противостоять русским морякам под руководством Ушакова и в другом сражении у мыса Тендер 28 августа 1790 года. С первых минут наша эскадра повела бой по чёткому тактическому плану: пошла в атаку на врага, подкрепив её фактором внезапности. Личная отвага и храбрость командующего мотивировали личный состав эскадры на решительные действия. Потери неприятеля составили более пяти тысяч человек, а у черноморцев было убито и ранено 46 человек.

В сражении у мыса Каликрия Ушаков действовал наступательно, используя манёвры по конкретной обстановке.

В Средиземноморский поход в 1798-1800 годах Ушаков вышел на флагманском корабле, одержал победу и взял под свой контроль Ионические острова.

После отставки боевой адмирал семь лет провёл в тишине и покое в деревне Алексеевке недалеко от Тамбова. Недалеко располагался Санаксарский монастырь, куда он приезжал во время постов, много молился, делал пожертвования обители. 14 октября 1817 года Ушаков скончался. После панихиды тело покойного героя несли на руках до места погребения в обители.

Адмирал Ушаков провёл пять больших сражений и все выиграл. Своими тактическими приёмами он привносил хаос в ряды противника. Ушаков стал символом побед русского флота и бережного христианского отношения к людям. Он не отдал в плен ни одного человека и не потерял ни одного корабля.

В день памяти прихожане заказывают сорокоуст о здравии, зажигают свечи перед иконой святого и молятся о возвращении моряков из походов, о победе над врагами, об укреплении мужества во время службы, о защите слабых.

Акафист святому праведному воину Феодору Ушакову

Кондак 1

Избранному флотоводцу земли Русския, делами доблестными для славы Отечества нашего православнаго достойне потрудившемуся, святому праведному воину Феодору похвальное приносим пение. Ты же, яко имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, зовущих: Радуйся, праведный флотоводче Феодоре, славный Архистратиже края Херсонскаго.

Икос 1

Ангелы и боголюбивыя люди днесь Христу Богу благодарение и славословие приносят, яви бо тя, праведне воине Феодоре, яко славнаго покровителя и защитителя роду нашему. Мы же, видяще тя предстоящаго у Престола Божия и милости нам у Него просящаго, со умилением сердечным воспеваем:

Радуйся, рода благочестиваго рождение.

Радуйся, земли Ярославския многоплодное прозябение.

Радуйся, яко посреди празднования памяти двух воинов-великомучеников Феодора Стратилата и Феодора Тирона преславно родивыйся.

Радуйся, яко от младенчества до самыя кончины твоея подражателем подвигов их явивыйся.

Радуйся, в законе Господни непрестанно поучавыйся.

Радуйся, молитвами преподобнаго Феодора Санаксарскаго в духовней брани побеждати научивыйся.

Радуйся, дух мирен в душе своей стяжавый.

Радуйся, силою Креста Господня вся враги побеждавый.

Радуйся, любовь Христову в сердце своем носивый.