25 декабря 2000 года президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о государственных символах Российской Федерации – флаге, гербе и гимне. С этого момента они остаются неизменными.

История государственной символики нашей страны довольно интересна. О том, как создавался современный гимн, мы уже подробно писали. Теперь расскажем о гербе и флаге.

Герб

Современный российский герб представляет собой красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх расправленные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и — над ними — большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орёл держит скипетр, в левой — державу. На груди орла, на красном щите, изображён серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного, опрокинутого навзничь дракона. Все эти элементы имеют свою историю.

Двуглавый орёл стал использоваться как государственный символ при Иване III (1440–1505) в 1497 году. Он изображался на царской печати. Историки, изучавшие старинные печати, – этой сферой науки занимаются учёные, посвятившие себя сфрагистике, – обратили внимание на необычную печать, скреплявшую жалованную, меновую и отводную грамоту великого князя Московского Ивана III, данную в 1497 году волоцким князьям – братьям Фёдору и Ивану Борисовичам. Грамота позволяла решать вопросы владения и пользования землёй, а также предоставляла некоторые привилегии тому и другому брату, отцом которых был младший сын царя Василия Тёмного – Борис. Борис доводился родным братом Ивану III, а волоцкие князья – Фёдор и Иван – были племянниками великого князя Московского.

На лицевой стороне печати помещён всадник в военных доспехах и развевающемся плаще, копьём поражающий дракона (крылатого змея) в шею. Круговая надпись обозначает титул Ивана III: «ИОАНЪ Б(О)ЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ГОСПОДАРЬ ВСЕЯ РУСИ И ВЕЛИКИ КН(Я)ЗЬ». Оборотную сторону печати занимает двуглавый орёл с коронами на головах и с распростёртыми опущенными вниз крыльями. Его окружает легенда, являющаяся продолжением титула лицевой стороны: «И ВЕЛИКЫИ КН(Я)З. ВЛАД. И МОС. И НОВ. И ПСК. И ТВЕ. И УГО. И ВЯТ. И ПЕР. И БОЛ» («И Великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Угорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский».

Обозначение полного титула князя на государственной печати, конечно же, было весьма важным обстоятельством. Но ещё более значимым было то, что на двух сторонах печати одновременно появились и Георгий Победоносец, побеждающий змея, и двуглавый орёл – эмблемы, до той поры существовавшие на Руси совершенно независимо друг от друга. Впоследствии они будут объединены в Государственном гербе.

Высоко оценив значение этой печати, Николай Михайлович Карамзин в «Истории государства Российского» принял версию Василия Никитича Татищева о заимствовании Иваном III византийского орла и написал: «Великий князь начал употреблять сей герб с 1497 года».

Орла «привезла» в Россию Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина, на которой женился Иван III. Поскольку Византийская империя прекратила своё существование, этот символ «унаследовала» русская царская династия, тем самым претендуя на главенство в православном мире. Именно тогда возник тезис «Москва-третий Рим».

Двуглавый орёл был изображён и на государственной печати Ивана Грозного. С обратной стороны на ней был тоже нарисован всадник – Георгий Победоносец. Кроме того, он утвердил изображение над головой орла короны с крестом, а также державы и скипетра, которые тот держал в своих лапах.

Количество корон при последующих правителях менялось, пока не достигло трёх, что символизировало присоединение к России трёх царств – Казанского, Астраханского и Сибирского.

Окончательное оформление герба, подобного используемому сегодня, было совершено во время правления Петра I. Он объединил изображения орла со всадником, и Георгий Победоносец стал помещаться на щите на его груди.

Впоследствии герб претерпевал незначительные изменения, отражавшие в том числе и новые завоевания. Последний вариант герба Российской империи, утверждённый в 1882 году, представлял собой чёрного двуглавого орла на золотом щите. Орёл был коронован двумя императорскими коронами, над которыми располагалась большая корона с двумя развевающимися концами ленты Андреевского ордена. Орёл держит золотые скипетр и державу. На груди орла — московский герб с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьём золотого дракона.

На крыльях орла изображено восемь щитов княжеств и царств, а также «Родовой Его Императорского Величества герб».

После февраля 1917 года Временное правительство убрало из государственного герба все символы монархической власти – короны, державу и скипетр, а также императорский герб и гербы княжеств и царств. Было «отменено» и изображение Георгия Победоносца.

С установлением советской власти и орёл исчез из государственной символики. Главными элементами нового герба, подвергавшегося в советский период незначительным изменениям, стали серп и молот в обрамлении колосьев пшеницы и надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

После развала СССР продолжал использоваться старый герб РСФСР. В мае 1992 года название «РСФСР» заменили на «Российская Федерация», однако серп и молот, а также лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», оставили. Параллельно продолжалось обсуждение вариантов нового герба, однако лишь 30 ноября 1993 года Указом президента РФ был утверждён герб, в целом соответствующий действующему и поныне.

В 2000 году изображение герба подверглось ряду «косметических» изменений, не затронувших его основные элементы.

Добавим, что поменялась и смысловая трактовка этих элементов. Так, три короны символизируют три ветви власти, три ряда перьев на крыльях орла — единство Доброты, Красоты и Истины, а скипетр и держава стали знаком государственного суверенитета.

Флаг

Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос: белой, синей и красной.

Большинство историков сходятся на том, что российский флаг в современном виде появился во времена Петра I, взявшего за основу флаг Нидерландов, но изменившего чередование цветов.

До 1883 года он использовался на торговых судах, после чего был утверждён в качестве гражданского флага Российской империи. До этого времени в качестве официального государственного флага использовалось чёрно-жёлто-белое полотнище.

К концу XIX века бело-сине-красный флаг стал использоваться в качестве государственного, хотя при проведении официальных мероприятий также использовался чёрно-жёлто-белый. А с началом Первой мировой войны в левом верхнем углу бело-сине-красного полотнища стал помещаться герб Российской империи на жёлтом фоне как символ единения царя с народом.

В период нахождения у власти Временного правительства Юридическое совещание, состоявшееся 25 апреля 1917 года, предложило оставить в качестве национального бело-сине-красный флаг, поскольку он не несёт атрибутов никаких династических эмблем и может считаться флагом новой России. На состоявшемся 6 мая 1917 года заседании Временного правительства вопрос о государственном гербе и национальном флаге был отложен до «разрешения Учредительным собранием». Бело-сине-красный флаг продолжал быть фактическим государственным символом России до Октябрьской революции 1917 года (де-юре — до принятия конституции РСФСР в 1918 году). Большевики заменили триколор на красное полотнище с изображением золотых серпа и молота, которые венчала пятиконечная звезда.

После провала ГКЧП постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года бело-сине-красный флаг был официально утверждён в качестве государственного флага Российской Федерации. Примечательно, что официального толкования цветов государственного флага РФ не существует. Однако в геральдике белый цвет символизирует непорочность и чистоту, синий – верность, величие и славу, а красный – мужество, любовь и великодушие.

Игорь ЧЕРЕВКО

Содержимое

- 1 В России отметили День государственного флага

- 2 25 декабря – День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации

- 3 Государственный флаг РФ

- 4 Государственный герб России

- 5 Государственный гимн

В России отметили День государственного флага

Вся страна окрасилась в цвета триколора — в России отмечают День государственного флага. Символ единства нашей большой и многонациональной родины, он имеет более чем 300-летнюю историю. Все началось с того, что бело-сине-красный флаг подняли на первом русском военном корабле во время царствования Алексея Михайловича. Затем был долгий путь. И вот — 31 год назад триколор стал официальным флагом Российской Федерации.

Сам праздник появился чуть позже — в 1994 году. В своем поздравлении Владимир Путин говорил о преемственности поколений и о том, насколько это важно для такой большой и мощной державы.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, правде и справедливости, солидарности и милосердию. Уважение к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать родину. Никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа. Россия — это мощная самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества.

Государственный флаг, как и немеркнущее красное знамя победы, служат воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С 1 сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за родину. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Российского флага!» — поздравил россиян Владимир Путин.

Праздник по всей стране отмечают масштабно и творчески. В разных регионах — масса мероприятий. Подсветка на зданиях и мостах, граффити на стенах и развернутые огромные полотна с главными государственными цветами. В Москве рано утром, и это уже стало традицией, флаг подняли возле монумента Победы на Поклонной горе.

25 декабря – День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о государственной символике России – «О Государственном гербе Российской Федерации», «О Государственном флаге Российской Федерации» и «О Государственном гимне Российской Федерации».

Все государственные символы – гербы, флаги и гимны – исполняют одну и ту же функцию: они обозначают государство, которому принадлежат. В принципе, герб, флаг и гимн играют ту же роль, что и название страны – их задача сообщать, какая именно страна ими владеет. Можно сказать, что название страны, ее государственные герб, флаг и гимн есть одно и то же.

Из значения государственных символов, как способов обозначения стран, и происходит то уважение, которое испытывают люди к своим гербам, флагам и гимнам. Воздавать почести государственным символам – значит воздавать почести владеющей ими стране.

Государственный флаг РФ

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета.

Российский флаг родился вместе с первыми российскими военными кораблями и до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры. На бортах ботика Петра I были нанесены белые, синие и красные полосы. А в 1693 году отряд малых судов Петра совершил поход на Соловецкие острова уже под флагом из равных горизонтальных белой, синей и красной полос.

Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими открытиями русских мореплавателей.

Двуглавый орёл стал использоваться как государственный символ при Иване III (1440–1505) в 1497 году. Он изображался на царской печати. Историки, изучавшие старинные печати, – этой сферой науки занимаются учёные, посвятившие себя сфрагистике, – обратили внимание на необычную печать, скреплявшую жалованную, меновую и отводную грамоту великого князя Московского Ивана III, данную в 1497 году волоцким князьям – братьям Фёдору и Ивану Борисовичам. Грамота позволяла решать вопросы владения и пользования землёй, а также предоставляла некоторые привилегии тому и другому брату, отцом которых был младший сын царя Василия Тёмного – Борис. Борис доводился родным братом Ивану III, а волоцкие князья – Фёдор и Иван – были племянниками великого князя Московского.

На лицевой стороне печати помещён всадник в военных доспехах и развевающемся плаще, копьём поражающий дракона (крылатого змея) в шею. Круговая надпись обозначает титул Ивана III: «ИОАНЪ Б(О)ЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ГОСПОДАРЬ ВСЕЯ РУСИ И ВЕЛИКИ КН(Я)ЗЬ». Оборотную сторону печати занимает двуглавый орёл с коронами на головах и с распростёртыми опущенными вниз крыльями. Его окружает легенда, являющаяся продолжением титула лицевой стороны: «И ВЕЛИКЫИ КН(Я)З. ВЛАД. И МОС. И НОВ. И ПСК. И ТВЕ. И УГО. И ВЯТ. И ПЕР. И БОЛ» («И Великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Угорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский».

Обозначение полного титула князя на государственной печати, конечно же, было весьма важным обстоятельством. Но ещё более значимым было то, что на двух сторонах печати одновременно появились и Георгий Победоносец, побеждающий змея, и двуглавый орёл – эмблемы, до той поры существовавшие на Руси совершенно независимо друг от друга. Впоследствии они будут объединены в Государственном гербе.

Высоко оценив значение этой печати, Николай Михайлович Карамзин в «Истории государства Российского» принял версию Василия Никитича Татищева о заимствовании Иваном III византийского орла и написал: «Великий князь начал употреблять сей герб с 1497 года».

Орла «привезла» в Россию Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина, на которой женился Иван III. Поскольку Византийская империя прекратила своё существование, этот символ «унаследовала» русская царская династия, тем самым претендуя на главенство в православном мире. Именно тогда возник тезис «Москва-третий Рим».

Двуглавый орёл был изображён и на государственной печати Ивана Грозного. С обратной стороны на ней был тоже нарисован всадник – Георгий Победоносец. Кроме того, он утвердил изображение над головой орла короны с крестом, а также державы и скипетра, которые тот держал в своих лапах.

Количество корон при последующих правителях менялось, пока не достигло трёх, что символизировало присоединение к России трёх царств – Казанского, Астраханского и Сибирского.

Окончательное оформление герба, подобного используемому сегодня, было совершено во время правления Петра I. Он объединил изображения орла со всадником, и Георгий Победоносец стал помещаться на щите на его груди.

Впоследствии герб претерпевал незначительные изменения, отражавшие в том числе и новые завоевания. Последний вариант герба Российской империи, утверждённый в 1882 году, представлял собой чёрного двуглавого орла на золотом щите. Орёл был коронован двумя императорскими коронами, над которыми располагалась большая корона с двумя развевающимися концами ленты Андреевского ордена. Орёл держит золотые скипетр и державу. На груди орла — московский герб с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьём золотого дракона.

На крыльях орла изображено восемь щитов княжеств и царств, а также «Родовой Его Императорского Величества герб».

До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. Русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный бело-сине-красный флаг — новое владение России.

Распространение государственного бело-сине-красного флага было заторможено в 1858 году, когда Гербовое отделение Департамента герольдии Правительствующего Сената выступило с инициативой изменения российского государственного флага.

В течение почти полутора столетий флаг нашей страны многократно изменялся. В ноябре 1990 года правительственная комиссия по разработке новой государственной символики решила проблему флага быстро и почти без разногласий: Россия имела бело-сине-красный флаг с более чем 300-летней историей, и этот флаг должен был вернуться.

25 декабря 2000 года, накануне нового века и нового тысячелетия, принят Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Он определяет правовое положение и правила использования флага России.

В России День Государственного флага отмечается 22 августа.

Государственный герб России

Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном гербе Российской Федерации», герб России представляет собой:

«…четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём черного опрокинутого навзничь и попранного конём змея».

Государственный герб Российской Федерации – изобразительный опознавательный знак нашей страны – ведет историю с 1497 года и служит России уже более 500 лет.

В России День Государственного герба отмечается 30 ноября.

Государственный гимн

Гимн – слово древнегреческое, происходящее от глагола «гимено» (петь, прославлять). Но прославлять не в смысле «хвалить», а делать общеизвестным, сохранять память.

История российских гимнов неразрывно связана с развитием страны. На протяжении всего существования Российского государства было более десятка гимнов и каждый стал символом того или иного времени.

После распада СССР, в 1991 году, гимном России стала «Патриотическая песня» Михаила Глинки, но не хватало отправной точки для этой музыки – не было текста. Через десять лет, после жарких дискуссий было решено вернуться к музыке советского гимна, создав лишь новый текст. И 7 марта 2001 года в качестве официального гимна Российской Федерации был принят текст С. В. Михалкова.

Письмом Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 “Об использовании государственных символов Российской Федерации” были разработаны и направлены в практику работы государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального образования, Минпросвещения России с учетом рекомендаций Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации методические рекомендации по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации.

Источник:

Если Вам понравилась статья (информация), пожалуйста, поделитесь ей с друзьями! Мы рады, что вы с нами!

25 декабря 2000 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральные законы о государственных символах России – флаге, гербе и гимне. Символика Российской Федерации является выражением суверенитета нашего государства, его самобытности, многонациональности культур и традиций, исторической и патриотической ценности.

Герб России представляет собой: «…четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона». Воспроизведение Государственного герба Российской Федерации допускается без геральдического щита, а также в одноцветном варианте. Правила использования Государственного герба установлены законом «О Государственном гербе Российской Федерации».

Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. В настоящее время чаще всего используется следующая расшифровка значений цветов флага России:

- белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство;

- синий цвет – символ веры и верности, постоянства;

- красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Располагать флаг допускается горизонтально или вертикально. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Государственный гимн является музыкальным опознавательным знаком государства, наравне с флагом и гербом. В разные времена существования России в качестве гимна использовались: «Преображенский марш» Петра Великого, «Коль славен наш Господь в Сионе», «Боже Царя храни», а после февральской и октябрьской революций 1917 г. – Марсельеза и Интернационал. С 1 января 1944 г. новым гимном нашей страны стало произведение А. Александрова, написанное на слова С. Михалкова и Г. Эль-Регистана «Союз нерушимый республик свободных…», а после провозглашения Россией суверенитета в 1991 г. – «Патриотическая песня» М. Глинки. Спустя 10 лет, 1 января 2001 г., в качестве гимна РФ снова прозвучала мелодия советского гимна А. Александрова на новые слова С. Михалкова как символ преемственности российской истории.

Государственный символы – отличительные знаки страны, которые выделяют ее в мировом сообществе, и, складываясь веками, определяют ее самобытность. Осквернение символа считается нарушением законодательства и может привести к уголовной ответственности.

При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

12 июня мы отмечаем День России. Наш рассказ об этом празднике и отдельно об одном из главных официальных государственных символах Российской Федерации — гимне, наряду с флагом и гербом. Музыка и основа текста были позаимствованы из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.

От истоков до наших дней

Ранние гимны России

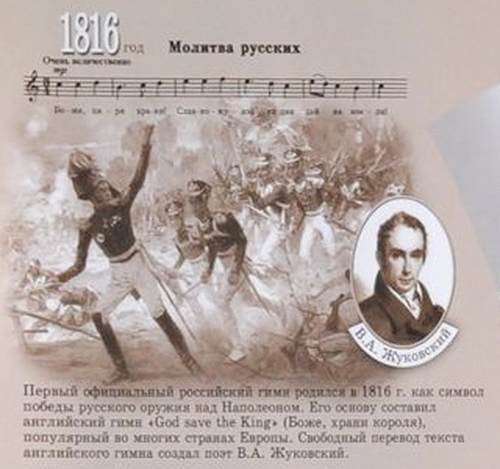

Прежде чем в 1816 году был официально принят государственный гимн, все торжественные события сопровождались церковными песнопениями, а при Петре Великом — военными маршами. Такие песни, как «Гром победы, раздавайся!», «Коль славен наш Господь в Сионе…», никогда не считались официальными гимнами, но были своего рода русскими «духовными» гимнами, приобретя популярность. В 1816 году был избран один из старейших европейских государственных гимнов, гимн Великобритании «God Save the King» («Боже, храни Короля»). Этот гимн стал в России исполняться на слова стихотворения Василия Жуковского «Молитва русских». С 1816 по 1833 годы этот русский гимн исполнялся во всех торжественных случаях, но музыка оставалась английской.

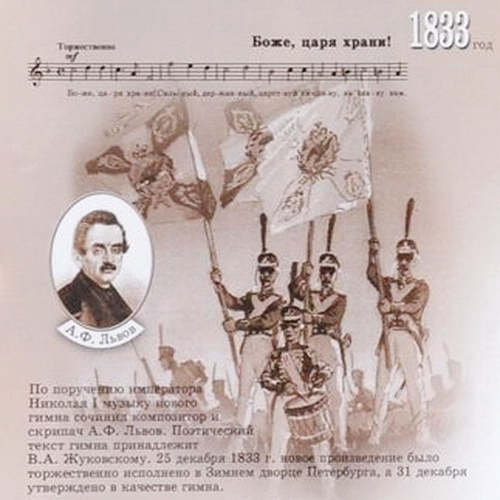

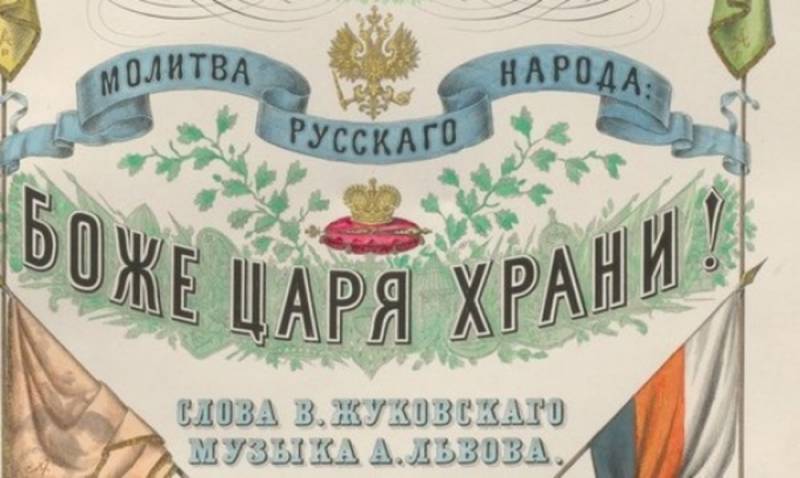

Автором второго официального гимна был Алексей Федорович Львов, в 1833 году сопровождавший Николая I в Австрию и Пруссию, где императора повсюду приветствовали звуками «God Save the King». Царь поручил Львову сочинить новый гимн. Он написал мелодию и обратился к Василию Жуковскому с просьбой переделать несколько строчек, чтобы слова ложились на музыку. 18 декабря 1833 года состоялось первое публичное исполнение гимна, ставшего известным под названием «Боже, Царя храни!» в Москве в Большом театре. 25 декабря 1833 года Николай I утвердил гимн Львова.

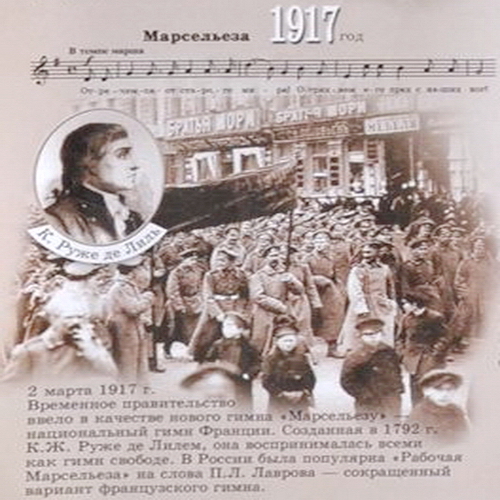

«Боже, Царя храни!» оставался официальным гимном вплоть до свержения монархии в феврале 1917 года. 2 марта 1917 года Временное правительство ввело в качестве нового гимна «Марсельезу» — государственный гимн Франции. Созданная в 1792 году К. Руже де Лилем, она воспринималась всеми как гимн свободе. В России была популярна «Рабочая Марсельеза» на слова Петра Лаврова — сокращённый вариант французского гимна.

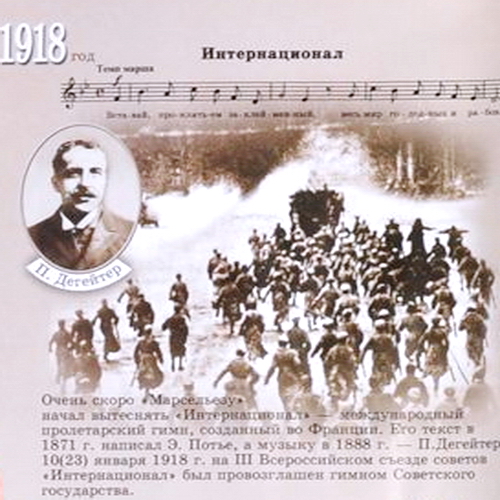

Интернационал

После Октябрьской революции 1917 года «Марсельезу» начал вытеснять «Интернационал» — международный пролетарский гимн, созданный во Франции. Его текст в 1871 году написал Эжен Потье, а музыку в 1888 году Пьер Дегейтер. На русском языке припев «Интернационала» был напечатан в 1900 году. Полностью на русский язык «Интернационал» перевёл в 1902 году Аркадий Яковлевич Коц. Из шести частей оригинального текста в русский вариант вошло только три. Впервые пролетарский гимн официально прозвучал на похоронах жертв Февральской революции в Петрограде. Позднее текст был дополнен, и в 1918 году провозглашен III Всероссийским съездом советов Государственным гимном РСФСР (с 1922 года одновременно и гимном СССР). С 1944 года, после введения нового Гимна СССР, «Интернационал» остаётся официальной песней Коммунистической Партии.

Гимн Советского Союза после 1944 года

Государственный гимн СССР, музыка которого совпадает с музыкой сегодняшнего российского гимна, был официально введён в действие 1 января 1944 года. После того, как в 1943 году был распущен Коминтерн, и отношения с союзниками требовали от СССР отказаться от каких-либо намёков на мировую революцию, сохранять в качестве гимна СССР «Интернационал» оказалось невозможно. Также победы в Великой Отечественной войне усилили патриотические настроения в советском обществе, и патриотические чувства решено было отразить в новом гимне. Был объявлен конкурс, в котором участвовало более сотни соискателей. Музыку для гимна выбирал лично Иосиф Сталин, остановивший свой выбор на песне «Гимн партии большевиков», написанной Александром Александровым ещё в 1939 году. Сама мелодия Сталину понравилась, но он обратил внимание Александрова на нескладную, по его мнению, инструментовку. Александров начал оправдываться: из-за отсутствия времени он поручил выполнить оркестровку своему заместителю Виктору Кнушевицкому. В итоге сошлись во мнении, что композитор должен оркестровать свои сочинения сам.

Прообраз мелодии Александрова содержится в песне «Жить стало лучше» (на стихи Василия Лебедева-Кумача) — своеобразном ответе на одно из самых известных высказываний Сталина, произнесённого им 17 ноября 1935 года в выступлении на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев: «Жить стало лучше, жить стало веселей, товарищи». В комиссию по отбору поступили предложения от сотен претендентов, среди которых были самые известные в стране композиторы и поэты: Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Михаил Светлов, Евгений Долматовский. Позже совместной работой Хачатуряна и Шостаковича стала «Песня о Красной Армии». В 1944 году Арам Хачатурян написал музыку к гимну Армянской ССР. Среди кандидатов была песня «Да здравствует наша держава» композитора Бориса Александрова — сына Александрова-старшего. Эта музыка стала впоследствии гимном Приднестровской Молдавской Республики.

В связи с предложением ввести мелодию Гимна СССР в качестве Гимна России в 2000 году в печати появились утверждения, что мелодия гимна принадлежит не Александрову, а Василию Калинникову. По мнению лидера фракции «Единство» в Госдуме Бориса Грызлова, указавшего тогда в своём выступлении на сходство между увертюрой «Былина» Калинникова и гимном: «..это лишь продолжение музыкальной традиции. Таким образом, прямолинейная идеологизация мелодии Александрова представляется необоснованной». Грызлов посчитал, что это сходство — скорее аргумент в пользу мелодии Александрова. В то же время нет данных о том, что Александров имел возможность ознакомиться с «Былиной» в архиве.

Текст гимна отбирал также Сталин и специальная правительственная комиссия. Больше всего вождю понравился вариант Сергея Михалкова и Эль-Регистана, текст которого он лично редактировал. Поэты работали над текстом гимна до осени 1943 года, однако первой версией гимна Сталин был не совсем доволен. В телефонном разговоре с Михалковым он, в частности, отметил следующее: «Мало слов. Ничего не сказано о Красной Армии. Надо добавить ещё один куплет. Отразить роль нашей армии в героической борьбе против захватчиков. Показать нашу мощь и веру в победу». Через день доработанный текст был готов, 28 октября авторов пригласили к Сталину. Когда их доставили в Кремль, Сталин представил лист с текстом гимна, который был исписан пометками и замечаниями. Михалкову и Эль-Регистану пришлось ещё раз доработать текст прямо в Кремле. Окончательный вариант гимна был положен на музыку «Гимна партии большевиков». Куплеты нового варианта текста хорошо ложились на эту мелодию — авторы слов ещё на первой стадии работы взяли за образец его стихотворный размер. Пришлось переписать припев в нужном размере, но с этим поэтам удалось справиться быстро. 14 декабря 1943 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) гимн официально был принят. Впервые новый гимн был исполнен в ночь на 1 января 1944 года. Официально использовался с 15 марта 1944 года.

После осуждения «культа личности» Сталина на XX съезде КПСС в 1956 году, гимн СССР использовался без слов, потому что в тексте упоминался бывший руководитель страны. Хотя официально слова гимна отменены не были. В частных беседах этот гимн стали именовать «Песней без слов». В 1977 году, при Леониде Брежневе, в СССР приняли новую Конституцию. Текст гимна является неотъемлемой частью Конституции, поэтому правительству требовалось принять новый вариант текста без упоминания о И. В. Сталине и внести другие коррективы в соответствии с текущим положением. Автору первого гимна Сергею Михалкову было доверено создание второй редакции советского гимна. Новый гимн был утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года. В нём были исключены упоминания о Сталине, армии, знамени и добавлены слова о коммунистической партии и коммунизме.

Гимн России (1990—2000)

Исполнение «Патриотической песни» на инаугурации Владимира Путина в качестве Президента России, 7 мая 2000 года

Принятие гимна СССР инициировало процесс создания государственных гимнов союзных республик с упоминанием их в республиканских конституциях и исполнением вместе с гимном СССР на официальных мероприятиях. Однако гимн РСФСР тогда так и не был принят. С началом системного распада, происходившего в социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза в начале 1990-х годов, советские государственные символы перестали соответствовать политической ситуации в стране. В 1990 году в РСФСР была образована правительственная комиссия по созданию государственного гимна. В качестве его музыки была выбрана мелодия, созданная на основе незавершённого произведения М. И. Глинки, написанного им в 1833 году. Мелодия эта была найдена в архиве композитора лишь в 1895 году. Впервые она прозвучала в аранжировке М. Багриновского в 1944 году под названием «Патриотическая песня». 23 ноября 1990 года на сессии Верховного Совета РСФСР произведение исполнил военно-духовой оркестр Министерства обороны СССР. 27 ноября 1990 года «Патриотическая песня» в оркестровке Андрея Петрова без слов была единогласно утверждена в качестве государственного гимна РСФСР.

После распада СССР в 1991 году мелодия Глинки осталась гимном Российской Федерации. 11 декабря 1993 года указом президента Ельцина было утверждено Положение о Государственном гимне РФ, на основании которого гимном признавалась мелодия, созданная на основе «Патриотической песни». В соответствии со статьёй 70 Конституции 1993 года государственные символы (герб, флаг, гимн) и порядок их использования устанавливаются федеральным конституционным законом. Однако попытки президента Бориса Ельцина провести такой закон через Государственную думу блокировались сторонниками левых партий, составлявшими большинство в нижней палате парламента. Коммунистическая партия периодически предпринимала попытки восстановить советский гимн, однако ей также не хватало необходимых 300 голосов для принятия закона.

Владимир Путин с автором слов Гимна Сергеем Михалковым в Кремле, 2002 год

Конкурс на текст гимна

Принятый гимн исполнялся без слов, общепризнанного текста для «Патриотической песни» не было. Впоследствии был объявлен конкурс на создание текста, в котором стихи принимались от всех граждан России. В комиссию поступило свыше 6000 текстов. Было отобрано 20 вариантов, которые были записаны на плёнку хоровым коллективом для окончательного выбора.

Лучшим признали текст Виктора Радугина «Славься, Россия!». Однако официально он не был принят. В обществе и в парламенте существовали полярные точки зрения как о мелодии, так и о тексте. В 1998 году было решено, что целесообразнее на некоторое время снять вопрос о законодательном закреплении государственной символики. «Патриотическая песня» была одной из немногих государственных мелодий в мире, исполнявшихся без слов в то время. С 1990 по 2000 годы «бессловесные» гимны были в Белоруссии (до 2002 года), в Испании, в Боснии и Герцеговине (до 2009 года).

Владимир Путин с автором слов Гимна Сергеем Михалковым в Кремле, 2002 год

Принятие современного гимна

Дебаты вокруг гимна возобновились в октябре 2000 года, после встречи Владимира Путина с российскими спортсменами, которые жаловались новому президенту на отсутствие слов и невозможность петь гимн во время церемоний награждения медалями на летних Олимпийских играх. До этого футболисты московского «Спартака» высказывали недовольство на отсутствие слов в гимне — это сказывается на моральном духе и патриотическом настрое команды, а также ухудшает результаты на международных выступлениях. Этого же мнения придерживались члены сборной футбольной команды, не попавшие в финальную часть чемпионата мира в 1998 году. Путин привлёк к этой проблеме внимание общественности и вынес проблему на рассмотрение Государственного совета.

Текст и нотная запись Государственного гимна России

В ходе ноябрьской сессии Совета Федерации Президент заявил, что законодательное закрепление государственных символов (гимна, герба и флага) должно быть приоритетной задачей для государства. В качестве музыки для гимна Путин предложил взять бывший советский гимн, написав при этом к нему новый текст. 4 декабря 2000 года он внёс в Госдуму новый законопроект «О Государственном гимне РФ». 8 декабря Госдума проголосовала в пользу принятия музыки Александрова в качестве гимна. 381 депутат высказался «за», 51 депутат проголосовал «против» и 2 воздержались. По итогам голосования была создана комиссия, задачей которой являлось рассмотрение предложений о тексте государственного гимна. От граждан было получено свыше 6 тысяч писем с текстами, но комиссия остановила свой выбор на стихах С. В. Михалкова.

До официального принятия окончательного текста гимна в печать попал один из первоначальных вариантов текста Михалкова, в котором сделаны упоминания о флаге, гербе России, а также о Господе:

« Могучие крылья расправив над нами,

Российский орел совершает полет,

И символ Отчизны — трехцветное знамя

Народы России к победе ведет!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой!

Предками данная мудрость народная!

Родина, славься! Господь над тобой!

Никто не поставит тебя на колени,

Родная, великая наша страна!

В сраженьях решалась судьба поколений,

Во славу России, во все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой!

Предками данная мудрость народная!

Родина, славься! Господь над тобой!

Суровой дорогой лихих испытаний

В борьбе за свободу пришлось нам пройти.

С надеждой и верой вперед, россияне!

И пусть нас Господь сохраняет в пути!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой!

Предками данная мудрость народная!

Родина, славься! Господь над тобой!..»

Первая строка, а также многократные упоминания Господа в тексте подверглись критике во время обсуждения закона в Думе. Коммунисты советовали авторам проектов текста не упоминать государственные символы. Кроме михалковского, в обсуждение были включены ещё несколько вариантов текстов, многие из которых были откровенно шуточными.

20 декабря 2000 года Совет Федерации одобрил пакет законопроектов, в который входил и закон о гимне. 25 декабря Федеральный конституционный закон «О Государственном гимне Российской Федерации» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Через два дня закон был опубликован в «Российской газете». Музыка Александрова была официально принята. 30 декабря Указом президента был утверждён и текст гимна. Граждане РФ услышали новый гимн по телевидению в ночь на 1 января 2001 года.

Принятие гимна вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Бывший президент России Борис Ельцин высказал категорическое несогласие с возвращением советской мелодии в качестве гимна России. В интервью газете «Комсомольская правда» он утверждал, что Путину не следовало изменять гимн просто «слепо следуя за настроением людей». По его мнению, восстановление прежнего гимна помешает отказаться обществу от негативных воспоминаний о советском прошлом. Это был один из немногих случаев критики в адрес Путина со стороны предыдущего президента. Либеральная политическая партия «Яблоко» заявила, что принятие советского гимна «усугубило раскол в обществе по политическим мотивам».

Другие государственные символы (герб, флаг) в декабре также получили конституционное подтверждение. Триколор и двуглавый орёл были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации, как того требует Конституция. Был положен конец дебатам вокруг государственных символов. Вскоре Путин отметил, что таким образом был сделан необходимый шаг для исцеления прошлого страны, объединения краткосрочного советского периода с долгой историей всей России. По его словам, отказ от использования символов советского прошлого признал бы то, что целое поколение граждан прожило бесполезную, бессмысленную и напрасную жизнь.

Восприятие гимна в российском обществе

Почтовая марка 2001 года с текстом российского гимна

В связи с тем, что музыка и некоторые слова гимна заимствованы из советской государственной песни, в российском обществе существуют различные мнения по поводу использования этого гимна в современной России.

Против восстановления советского гимна высказывались политики Борис Ельцин, Борис Немцов и Григорий Явлинский, писатель Александр Солженицын, балерина Майя Плисецкая, музыкант Мстислав Ростропович, певица Галина Вишневская, актёр Олег Басилашвили, композитор Родион Щедрин, тележурналисты Евгений Киселёв и Леонид Парфёнов и другие известные общественные и политические деятели России. Они заявляли, что никогда не признают сталинский гимн гимном своей страны. В 2001 году в ходе Гражданского форума с участием президента Путина и представителей гражданского общества власти отказались от исполнения гимна, поскольку правозащитница Людмила Алексеева предупредила организаторов о том, что не будет вставать во время его исполнения:

«Нам сказали: „Президент будет на форуме выступать, надо играть гимн“. А мы говорим: „Но вы должны отдавать себе отчет, что не все встанут“. Например, меня прочат в ведущие первого совещания. То есть я буду сидеть рядом с президентом. И не встану. Скандалов не люблю, и мне было бы очень тяжело это делать, но есть вещи, которые я просто не могу себе позволить. Они согласились — не будет гимна».

— Людмила Алексеева в интервью газете «Время новостей»

Основным аргументом критики гимна было то, что он был принят при Сталине, с именем которого обычно связывают массовые репрессии в СССР в период его правления.

С другой стороны, значительное число политических, религиозных и общественных деятелей России поддержало гимн.

В частности, патриарх Алексий II 7 декабря 2000 года высказался о вновь вводимом гимне следующим образом:

«Символика государства должна отражать нашу историю — и дореволюционную, и послевоенную», — считает предстоятель Церкви. Именно этот принцип, по его мнению, положен в основу предложенного президентом РФ варианта государственной символики. С одной стороны, сказал Патриарх Алексий, — флаг и герб, которые отражают дореволюционную историю, с другой — музыка Александрова, которая «помогала объединять нашу страну в трудные годы, восстанавливать её из разрухи в послевоенный период».

Ряд деятелей российской культуры (Владимир Грамматиков, Тереза Дурова, Александр Калягин, Игорь Моисеев, Татьяна Доронина, Геннадий Хазанов, Георгий Жжёнов, Юрий Соломин, Вячеслав Тихонов, Марлен Хуциев, Зураб Церетели, Карен Шахназаров) подписали Открытое письмо депутатам Государственной думы, в котором просили поддержать президентские инициативы в области государственной символики.

В поддержку гимна на музыку Александрова высказывались также политические деятели Владимир Жириновский, Евгений Примаков и Дмитрий Рогозин, тренер Вячеслав Фетисов, Олимпийский комитет России и другие деятели и организации.

В 2007 году гимн России прозвучал на похоронах первого президента России Бориса Ельцина. Исполнение государственного гимна являлось обычной церемонией во время государственных похорон руководителей страны: А. Н. Косыгина, Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко и др. Но советский гимн вместо мелодии Глинки на могиле человека, известного своим курсом отказа от социалистического прошлого, некоторым показался неуважением к памяти Ельцина. Борис Березовский в интервью британской газете «The Daily Telegraph» заявил следующее: «Похороны Бориса Ельцина под звуки советского гимна — изощренное издевательство над памятью о человеке, давшем свободу не только России». Российское правительство утверждает, что торжественность музыки и поэтичность слов гимна, несмотря на свою историю, являются символом единства российского народа; слова текста гимна вызывают «чувства патриотизма, уважения к истории страны, её государственному строю».

Опрос общественного мнения, проведённый ВЦИОМ в августе 2009 года, показал, что 56 % граждан России чувствуют гордость за страну во время прослушивания государственного гимна. Тем не менее, только 39 % респондентов смогли вспомнить слова первой строки гимна. Это больше, по сравнению с 2007 годом, когда правильно назвали первые слова гимна 33 % россиян. В целом, симпатию к гимну испытывают 25 % опрошенных. Также было отмечено, что молодые люди чаще вспоминают гимн страны (56 % респондентов в возрасте 18-24 лет против 24-41 % россиян более старшего возраста).

В августе 2009 года в ходе исторической реставрации станции метро «Курская-кольцевая» в Москве на своде триумфальной арки вестибюля реставраторы восстановили строку из «сталинского» варианта гимна Советского Союза: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Надпись была демонтирована ещё в середине 1950-х годов, во время кампании по «десталинизации». Это событие вызвало неоднозначную общественную реакцию, но по словам представителей Московского метрополитена это лишь «восстановление исторической справедливости» и стремление к полному воссозданию первоначального облика станции.

Коммунистическая партия России решительно поддерживает восстановление мелодии Александрова, но некоторые её члены предлагали изменения в тексте. Так, в марте 2010 года депутат от КПРФ Борис Кашин предложил изъять из текста государственного гимна упоминание слова «Бог». Предложение Кашина поддержал также обозреватель газеты «Спид-Инфо» Александр Никонов, обращавшийся в Конституционный суд с подобной жалобой в 2005 году. По их мнению, религия должна быть частным делом граждан и ни в коем случае не должна использоваться со стороны светского государства. В конце марта 2010 года Правительство России отклонило просьбу коммунистов об удалении из текста гимна слова «Бог».

Использование гимна России

Федеральный закон от 25 декабря 2000 года «О Государственном гимне Российской Федерации»

Порядок официального использования гимна России изложен в Федеральном законе, подписанном президентом Путиным 25 декабря 2000 года. Исполнение гимна допускается в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом или ином вокальном и инструментальном варианте с точным соответствием утверждённой музыки и текста. Во время звучания гимна допускается звуко- и видеозапись, а также использование средств теле- и радиотрансляции. Гимн обязательно должен звучать во время вступления в должность президента, руководителей органов государственной власти, при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации и Госдумы, церемоний встреч и проводов посещающих Россию с официальными визитами глав иностранных государств, при подъёме государственного флага и других официальных церемониях.

Как правило, гимн исполняется на торжественных или праздничных мероприятиях, таких как Парад Победы в Москве. 9 мая 2009 года гимн на Красной площади прозвучал только в инструментальном исполнении, так как из-за особой акустики в этом месте часть текста поглощает эхо. Государственный гимн России ежедневно транслируется государственными телевизионными и радиовещательными компаниями перед началом и по окончании вещания, а при круглосуточном вещании — в 6 часов и в 24 часа. Также гимн звучит после поздравления президента в новогоднюю ночь. В соответствии с законом гимн Российской Федерации исполняется при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории России и за её пределами, учитывая правила проведения этих соревнований. При официальном звучании гимна присутствующие должны стоять, мужчины — снять головные уборы. Если при этом происходит поднятие флага, присутствующие поворачиваются к нему лицом. Кроме того на Парадах Победы в 2003, 2004, 2006 и 2007 годах гимн исполнялся А капелла, то есть без сопровождения оркестра.

Гимн России состоит из трёх куплетов, исполняется с размерами такта 2/4 или 4/4, в тональности до мажор, в темпе 76 четвертей в минуту. Использование каждого музыкального размера должно способствовать торжественному и распевному исполнению произведения. Тональность и темп нового гимна остались неизменными в сравнении с музыкальной редакцией гимна СССР 1977 года. Существует две музыкальные редакции гимна: для симфонического и духового оркестров.

По российскому закону об авторских правах государственные символы не являются объектами авторских прав, поэтому музыка и слова гимна могут свободно использоваться в других музыкальных и иных произведениях искусства. В 2002 году Госдума приняла изменения и дополнения в УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за надругательство над государственным гимном.

В 2004 году Путин высказал своё недовольство поведением российских футболистов во время звучания государственного гимна. При церемонии исполнения гимна России на чемпионате Европы в Португалии видеокамера запечатлела игроков сборной страны, жующих жевательные резинки. Путин в телефонном разговоре с главой Олимпийского комитета России Леонидом Тягачёвым просил передать футболистам, «чтобы во время исполнения российского гимна они подпевали, а не жевали жвачку».

7 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в ст. 3 Федерального конституционного закона «О Государственном гимне Российской Федерации». В соответствии с законопроектом, предлагается установить, что Государственный гимн РФ исполняется в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам.

«Более широкое исполнение гимна РФ и применение флага РФ, во всяком случае в учебных заведениях, будет способствовать воспитанию патриотизма, особенно у молодого поколения…» Президент России Владимир Путин

Кроме того, если в настоящее время при открытии памятников и памятных знаков, а также при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам, допускается возможность исполнения Государственного гимна РФ, то законопроектом предлагается сделать его исполнение в этих случаях обязательным, распространив это требование на торжественные собрания, посвященные муниципальным праздникам. 10 декабря Госдума приняла во втором — основном — чтении президентский законопроект.

7 октября 2006 года в центре Грозного более 60 тысяч человек, взявшись за руки, одновременно спели Гимн России. Акция была посвящена дню рождения Президента России Владимира Путина.

В 2012 году рок-группа Accept включила несколько музыкальных фраз из гимна в соло песни Stalingrad из одноимённого альбома.

Гимн России спели в авторских аранжировках известные российские музыканты и певцы Николай Носков, Анита Цой, Николай Расторгуев, Сати Казанова, Надежда Бабкина, Лариса Долина.

День России в 2018 году

За свою недолгую историю этот праздник несколько раз менял название. Пришла пора раз и навсегда разобраться – по какому поводу 12 июня мы отмечаем День России в 2018 году!

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Более половины россиян не знают, какой именно праздник отмечается 12 июня. Об этом говорит опрос исследовательской организации «Левада-центр», в котором приняли участие 1600 человек из 48 регионов России.

Согласно этому исследованию, только 49% опрошенных смогли правильно назвать праздник, который отмечается в стране в этот день. Остальные либо выбрали неправильный ответ, либо затруднились с ответом.

Что, впрочем, вполне объяснимо. За свою недолгую историю этот праздник несколько раз менял название и несколько раз признавался государственным. То это День принятия декларации, то День независимости, то День России…

А еще многие путают этот праздник с Днем конституции России, который отмечается также 12-го, только не июня, а декабря.

В общем, в голове у многих путаница.

Пришла пора раз и навсегда разобраться – что и по какому поводу мы отмечаем 12 июня.

За свою недолгую историю праздник несколько раз менял название и несколько раз признавался государственным.

Как празднуем и отдыхаем в День России в 2018 году

Как и в прошлые годы, в 2018-м по случаю праздника россиян ждет один выходной день.

На этот раз 12 июня выпадает на вторник, и чтобы не разрывать выходные субботу-воскресенье и вторник одним рабочим днем (понедельником 11 июня), было принято решение его тоже сделать выходным.

Но! За счет субботы 9 июня. Она станет рабочей за счет понедельника.

Таким образом, День России 2018 можно будет отмечать три дня подряд — с 10 по 12 июня: воскресенье-понедельник-вторник.

В эти дни по всем городам страны пройдут праздничные мероприятия. Москвичей в этот день ждут концерты, бесплатные экскурсии, фестивали. И, конечно же, традиционный фейерверк на Красной площади.

Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения Президентом специалистов в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

«День России» считается одним из самых молодых государственных праздников в России, он берет начало с 1990 года, когда была подписана Декларация о независимости страны.

А одиннадцать лет спустя Президент страны Владимир Путин, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия декларации, сказал:

«С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

В эти дни по всем городам страны пройдут праздничные мероприятия.

Путешествуем по России в праздничные дни

Три выходных подряд в июне – отличная возможность устроить небольшое, но яркое путешествие по России. А сервис краткосрочной аренды на «Avito Недвижимость» позволит значительно сэкономить! На Avito самая обширная база объявлений о посуточной аренде жилья — около ста тысяч вариантов по всей России. А еще удобная система поисковых фильтров и возможность искать жилье прямо на карте – все это делает подбор квартир быстрым и удобным.

Например, можно съездить в Казань – не только посмотреть на прекрасную мечеть Кул-Шариф, но и, например, съездить на голубые озера с чистейшей водой всего в часе от города. Здесь предлагается более 2500 вариантов жилья в краткосрочную аренду на любой вкус и кошелек. Или в Санкт-Петербург, где квартир в аренду в два раза больше – здесь как раз начнется сезон белых ночей, которые приятно проводить, просто гуляя по набережным или по Невскому проспекту. Можно выбрать беспроигрышный вариант, который устроит всех, и рвануть в Сочи: здесь стартует пляжный сезон, и за три дня на море можно будет неплохо загореть. А если надоест лежать на песке, можно поехать в горы дышать свежим воздухом. На выбор здесь почти 4000 квартир и 400 домов.

А еще можно поехать в менее очевидные, но не менее прекрасные города: Калининград, Кисловодск или даже Петропавловск-Камчатский.

12 июня стало историческим для новой постсоветской России дважды.

Из истории праздника «День России»

На самом деле, по стечению обстоятельств

12 июня стало историческим для новой постсоветской России дважды.

Первый раз – когда в 1990 году Съезд народных депутатов тогда еще РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны. Именно тогда было провозглашено главенство Конституции России и её законов, утверждались равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций. А также был оговорен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей.

А ровно через год, день в день, состоялись первые в истории страны открытые всенародные выборы президента. Тогда в них, напомним, победил Борис Ельцин с перевесом в 57,3%.

Так день 12 июня стал для России «дважды значимым».

Удивительно, но признавали 12 июня государственным праздником тоже дважды.

Сначала Верховный Совет РФ своим постановлением от 11 июня 1992 года установил, что «день принятия Декларации о госсуверенитете — 12 июня — является праздничным нерабочим днем».

Затем, после осенних событий 1993 года, решения Верховного Совета стали как бы нелегитимными — и 2 июня 1994 года Ельцин уже своим Указом объявил «12 июня государственным праздником».

А еще через некоторое время, в 1998 году, было решено переименовать праздник в День России.

Однако официально это было сделано только в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации. В нем, помимо всего прочего, были прописаны новые праздничные дни и выходные.

Иногда в дни праздника в столице работает гастрономическая площадка с национальными кухнями народов России.

ПУБЛИКАЦИЯ russtu.ru по МАТЕРИАЛАМ ru.wikipedia.org youtube.ru kremlin.ru kp.ru

История российского государства говорит о том, что 5 декабря (ныне это 6 января) 1834 года в истории Отечества произошло важное событие – был принят знаменитый на весь мир гимн Российского государства «Боже, царя храни». Существует 10 исторических фактов, как было сотворено это легендарный музыкальный шедевр.

Первоначальный замысел для гимна Российского государства

Считается, что появление знаменитого гимна было связано с победой Русского государства над Францией в Отечественной войне 1812 года. Эта хвалебная песнь была предназначена царю Александру I.

Через год со дня победы была создана первая песнь хвалы государю-победителю. Она получила название «Песнь русскому царю». Автором слов был Востоков А. Музыка для песни принадлежала британскому гимну «Боже, храни короля!». В целом это было неплохое произведение. Однако в 1815 году поэт Жуковский преподнес свое хвалебное стихотворение для Александра I. Оно было известно под названием «Сын Отечества».

Публике понравились стихи Жуковского больше, чем Востокова. С тех пор, а именно с 1816 по 1833 годы, хвалебная песнь царю звучала именно так.

Дописанные две строфы к российскому гимну Пушкиным

Александр Сергеевич Пушкин гениально продолжил стихотворение Жуковского, дописав к нему два четверостишья. В этом новом виде, царский песнь прославления прозвучала в Царскосельском лицее в 1816 году.

Услышав свое произведение в новом звучании, Жуковский согласился, что так этот шедевр звучит гораздо лучше. Таким образом русский гимн был уже почти весь создан.

Хвалебная песнь для государя России была создана русскими поэтами, разве может быть лучше! Однако мелодия до сих пор оставалась английской. Почти 20 лет ее никто не менял.

Новый русский гимн по приказу Николая II

Все бы оставалось без изменений, если бы не Николай II.

В 1833 году Российский император объявил государственный конкурс на новое исполнение русского гимна.

В отличие от прежнего произведения, в новом должно было выделяться прославление царя, а не Бога. В нем должно быть также звучать прославление православной веры, народности и конечно же самодержавия.

Лучшие поэты-авторы были готовы предложить царю свои стихи. Среди них был, конечно же Жуковский вместе с Нестором Кукольником. Музыку тоже предлагалось заменить. Русские композиторы принялись за работу. Среди них были знаменитые Глинка и Львов.

Николаю II пришелся по вкусу гимн на слова Василия Жуковского, положенного на ноты его любимого друга Львова. Можно представить, как обиделся, Михаил Глинка.

Новый гимн в хоровом исполнении

Алексей Львов был другом всей семьи царя. Он отлично играл на скрипке и часто аккомпанировал на ней во время музыкальных вечеров во дворце Николая II. По словам Львова из его мемуаров, он очень сильно волновался, создавая подходящую музыкальное произведение для гимна. Ведь эта мелодия, несомненно, должна была быть очень торжественной и хвалебной. Но в тоже время она должна быть понятной как царю, так и простому крестьянину.

В новом гимне было всего шесть строчек. Но в хоровом исполнении он звучал просто незабываемо.

Когда царь впервые услышал, как исполняют гимн в Певческой капелле, ему это очень понравилось. Следующий царский указ был – показать гимн русскому люду.

Гениальный гимн России из шести строчек

В 1933 году под куполом Большого Театра зазвучал гимн в своем новом исполнении. На утро в прессе пестрели восхищенные заголовки. Официально, уже как гимн государства России, это музыкальное произведение зазвучало на Рождество 6 января 1834 года.

Летом 1934 года на Александровской площади был воздвигнут памятник – Александровский столп. Этот монумент соорудили ко дню победы России над Наполеоном в 1812 году. И конечно же, его открытие сопровождалось под торжественное звучание гимна Жуковского-Львова под названием «Боже, царя храни!»

Согласно историческим данным, перед своей смертью Василий Жуковский прислал прощальное письмо Алексею Львову. В нем он поблагодарил композитора, написав, что эти шесть строчек, положенные на его гениальную мелодию с успехом переживут своих авторов и станут поистине шедевром народа.