Самообразование

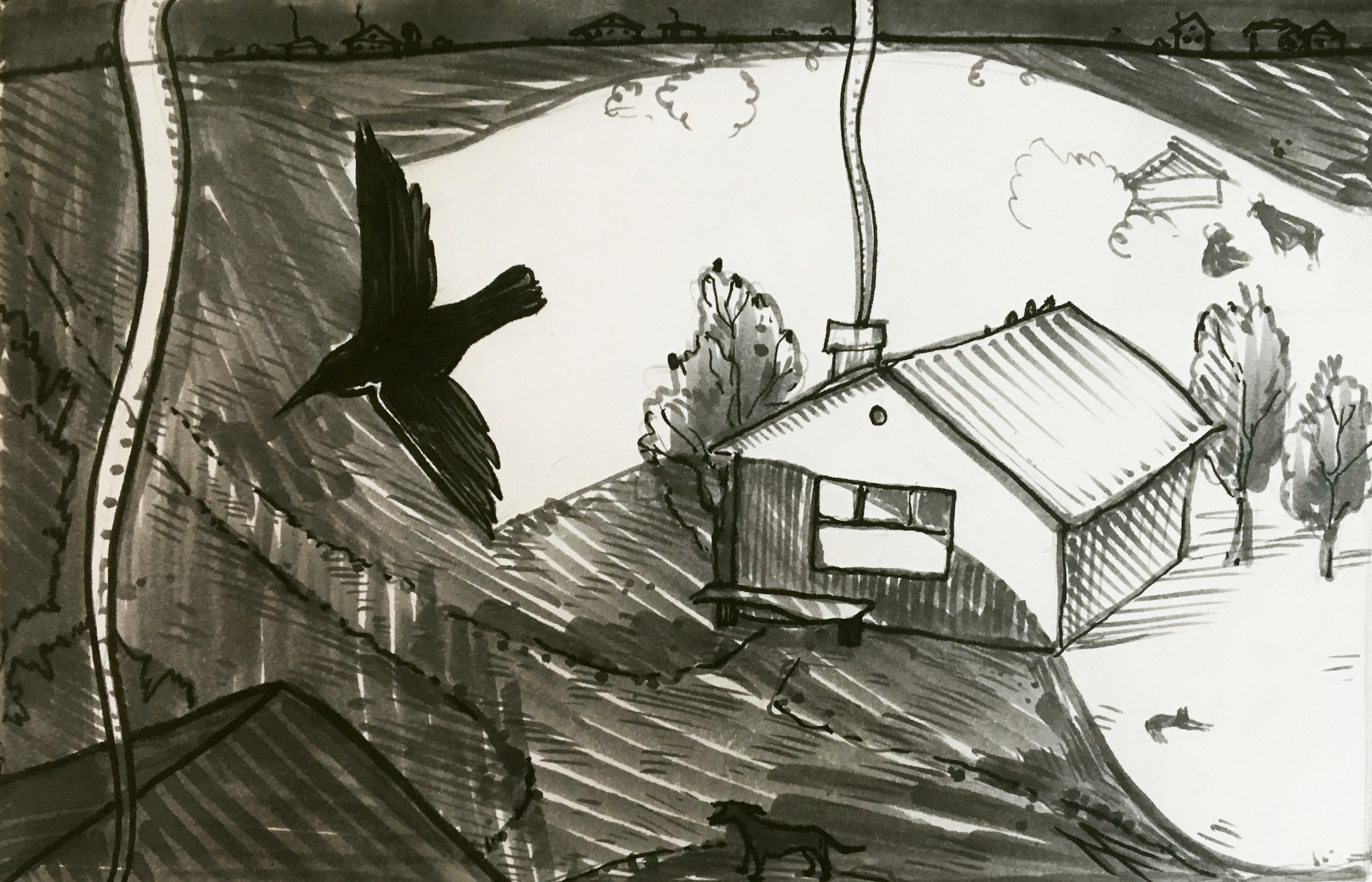

Этнографический интерес. Ритуальная каша и культ грачей: как татары встречали весну

опубликовано — 11.04.2019

Этнографический интерес. Ритуальная каша и культ грачей: как татары встречали весну

Карга боткасы и другие традиционные весенние праздники

В рамках нерегулярной рубрики «Этнографический интерес» «Инде» рассказывает о сохранившихся традициях и обычаях народов Татарстана. Новый выпуск посвящен традиционному татарскому празднику встречи весны Карга боткасы. Вместе со специалистом Республиканского центра развития традиционной культуры Татарстана пытаемся разобраться, ради чего татары готовят ритуальную кашу, почему чтят грачей и что происходит с этим праздником прямо сейчас.

Рубрика «Этнографический интерес» ведется совместно со специалистами Республиканского центра развития традиционной культуры Татарстана (РЦРТК). Центр появился в 2010 году в результате расформирования Государственного центра сбора, хранения, изучения и пропаганды татарского фольклора, который работал с 1991 года. В 1990-х центр способствовал возрождению традиционных праздников разных народов республики — от татарского Науруза и русского Каравона до удмуртского Гырон-Быдтона и марийского Семыка. Сегодня сотрудники РЦРТК регулярно выезжают в экспедиции в районы Татарстана и традиционные места проживания татар в других регионах и фиксируют традиции, обряды, языковые особенности, сказки и суеверия местных жителей. По итогам исследований центр издает книги для массовой аудитории и монографии.

ведущий научный сотрудник Республиканского центра развития традиционной культуры Татарстана

Карга боткасы — один из традиционных татарских праздников. Отношения человека и природы в древности были отлажены ритуалами и привычками. С их помощью люди хотели повлиять на высшие силы, чтобы наладить свою жизнь, упорядочить ее и получить благословение. Очевидно, Карга боткасы — праздник человека традиционного уклада, жизнь которого тесно связана с землей и земледелием. Главное предназначение этого праздника — обеспечить в будущем году богатый урожай. Хронологически это первый календарный праздник года. Его проводят ранней весной, когда прилетают грачи.

Название праздника переводится с татарского языка как «грачиная каша». Но встречаются и другие названия: Карга туе (то есть «грачиная свадьба») у башкир, Зәрә боткасы в Мамадышском районе, Дәрә боткасы в Мензелинском районе и Малмыжском районе Кировской области. Смысл двух последних названий неясен, хотя исследователи полагают, что «зәрә» означает «зерно», а истоки этого слова следует искать в сарматском языке. Если говорить о Дәрә боткасы, можно вспомнить казанского этнографа Рауфу Уразманову, которая записала в деревне Нижние Шуни Кировской области такую легенду: когда-то в этой деревне жил богатый мариец, чья дочь по имени Дере утонула во время половодья. Убитый горем отец каждую весну раздавал односельчанам крупу, чтобы те варили кашу и поминали его дочь.

Наиболее раннее описание Карга боткасы принадлежит этнографу Ляпидевскому. В 1848 году он наблюдал этот праздник в среде кряшен Ядыгерской волости Мамадышского уезда. Ляпидевский писал, что утром по всей деревне собирают крупу и яйца, а вечером готовят кашу, которой угощают всех односельчан. Еще он указывает, что на этом празднике проводят скачки, а еще он, по словам исследователя, является приготовлением «к сабану» (возможно, к Сабантую, а возможно, просто к посевной).

Символика праздника: грачи и черная земля

Как ясно из названия, символика праздника тесно связана с культом птицы — истоки Карга боткасы уходят в доисламскую языческую историю татар. Татары верили, что грачи приносят на своих крыльях весну, то есть им отводилась роль медиатора между зимой и весной: они улетают последними, унося с собой душу земли, и прилетают первыми. Также их почитали как посредников между жизнью и смертью (зима тоже ассоциировалась со смертью), между днем и ночью. В татарском языке сохранились поговорки на этот счет, например: «Карга юлга тешмәгән» («Грач еще не сел на землю»), примерный смысл которой — «День еще не начался, на улице темно». С птицами связано множество примет: «Карга килсә, кар китәр» («С прилетом грача уйдет снег»); «Кара карга килгәч, бер айдан яз киләр» («Через месяц после прилета грача наступит весна») и другие. Нужно отметить, что праздник встречи грача — один из главных в системе обрядов угорских народов (ярче всего это можно увидеть в среде хантов).

Важна и визуальная сторона вопроса: видимо, когда-то давно появление весной из-под снега черной земли ассоциировалось в сознании людей с прилетом черных грачей. Связь цвета и птицы можно проследить в сохранившихся речитативных такмаках. Один из них, например, начинается так: «Каргага кара кирәк, безләргә ак май кирәк» («Грачу нужно черное, а нам масло белое»). Больше всего считалок, кричалок и закличек с символикой, прямо отсылающей к празднику, сохранилось в системе детского фольклора. К примеру:

Карга әйтә: кар, кар,

Туем житте, бар, бар,

Ярма, кукәй алып бар

Сэт, маеңны алып бар

Бар, бар, бар!

(Грач кричит: кар, кар,

Скоро моя свадьба,

Неси крупу, яйца,

Молоко и масло

Неси, неси, неси!)

Как отмечают Карга боткасы

Карга боткасы — большой деревенский праздник. Начинается он рано утром, когда деревенские мальчики начинают с закличками обходить дома и собирать ингредиенты для каши — крупы, сахар, соль, масло, яйца, молоко (а сейчас даже макаронные изделия). Все это складывается в единый мешок. Заклички имеют простую структуру: как правило, поющие просят хозяев дома поделиться чем-либо, иначе в их дом придет беда (перестанут нестись куры, заболеет скот, не уродится урожай). Тех, кто поделился, задабривают комплиментами и приятными словами.

Из собранных продуктов готовят кашу, как правило, в специально отведенном месте на природе (хотя этнографы записывали в среде кряшен случаи, когда кашу готовили в помещении). В некоторых деревнях ритуальное значение определенных мест отражается в топонимах. К примеру, один из оврагов рядом с деревней Сикертань Мамадышского района до сих пор называют Зәрә елгасы — именно там оставляли часть ритуальной каши для птиц; а в Кукморском районе есть холм с названием Зәрә Тау, на котором и готовят кашу. Во всех наблюдаемых нами случаях кашу готовила пожилая женщина 70−80 лет. У нее всегда есть напарница — женщина лет 40. Предполагается, что со временем она естественным образом заменит в этом обряде бабушку. Кашей угощают всех жителей деревни, а часть обязательно оставляют птицам.

Во многих сохранившихся закличках упоминаются яйца как обязательный элемент Карга боткасы. Яйцо традиционно считается символом Вселенной; предметом, в котором буквально заключен весь мировой космос. В традиционной культуре подобная трансгрессия встречается довольно часто. В деревне Княбаш Кукморского района мы наблюдали, как во время праздника дети катают собранные вареные яйца по земле. В этом можно заметить явную метафору оплодотворения земли.

Несмотря на то что приготовление каши — центральный элемент Карга боткасы, этнографы в разное время записывали варианты праздника без этого процесса. Рауфа Уразманова приводит следующие примеры. В деревне Кибякози Лаишевского района весной дети поднимались на гору Дере-Тау и кричали: «Дәрәгә, дәрәгә, ипи чумарына, кызыл кукәйгэ!» («На Дарю, на Дарю, на хлеб, на красное яйцо!»). В деревне Мамашир Малмыжского района Кировской области дети накануне Сабантуя жгли в поле солому и кричали: «Дәр, дәр, дәрәгә, иртә — пешкән боткага, соңга калган — шурпага» («На Дарю, на Дарю, с утра — на сваренную кашу, опоздавший — на шурпу»). Кроме того, в деревне существовала присказка «Дарю прокричали — Сабантуй начался». О том, что эти обычаи являются частью описываемого нами праздника, в первую очередь говорит лексика этих присказок и кричалок. Когда и почему в этих местностях на праздник перестали готовить кашу, сказать точно сейчас невозможно.

Специфическая вариация праздника существовала у кряшен. Они называли его Бермәчек боткасы (то есть вербная каша). Как правило, его отмечали за неделю до Пасхи, накануне Вербного воскресенья. В этот день дети ходили в лес за вербой, раздавали веточки односельчанам и и за это получали угощение. Так как у кряшен этот праздник привязан к Пасхе, чаще всего раздавали яйца. Яйца часто упоминаются и в местных кричалках. Кроме того, у кряшен существовала традиция шуточного хлестания этими ветками всех, кто попадается на пути.

В ряде кряшенских деревень в рамках этого праздника существовала традиция ночных забав. В праздничную ночь юношам разрешались мелкие шалости, например, они могли передвигать повозки с места на место, прятать чужие вещи, обливать прохожих водой.

При этом готовка каши у кряшен сохранилась, хотя и имела свои особенности. В некоторых деревнях ее варили в специальном помещении для всех желающих, в других селениях — готовили только для членов семьи.

Другие весенние праздники

Говоря о празднике Карга боткасы, нельзя не упомянуть и другие традиционные весенние обряды татар, которые к тому же имеют ряд общих черт. К примеру, праздник Сорэн. Он был распространен среди многих народов Средней Волги и Урала (чуваши называют этот обряд Серен, марийцы — Сюрем, удмурты — Сурен). Сорэн — праздник весеннего возрождения. Он проводился в апреле, когда начинались весенняя распутица и ледоход, и накануне выгона скота на пастбище. В день праздника юноши верхом на лошадях объезжали деревню. Хозяева домов угощали их сладостями, выпечкой и давали яйца. Главный ритуальный смысл праздника заключен именно в этом действии: жители деревни одаривают молодых неженатых половозрелых юношей жертвенными подарками ради будущего урожая (это мотив ритуального оплодотворения земли). Кроме того, на празднике Сорэн совершался магический обряд очищения от злых духов — на улице жгли большие костры и перепрыгивали через них.

Связь этого праздника с приближением весенних полевых работ говорит о его тесном родстве с Сабантуем. Скорее всего, они вплотную примыкали друг к другу, потому что до советской эпохи Сабантуй проводился в мае. В некоторых районах Татарстана Сорэн был непосредственной частью Сабантуя, перед которым, как известно, собирают подарки для батыра. Во многих местах (к примеру, в Мамадышском районе и среди пермских татар) обряд сбора подарков перед Сабантуем до сих пор называют «сөрән сугу».

Науруз — самый большой обрядовый праздник весеннего цикла. Он имеет персидское происхождение. На персидском языке слово «нау» означает «новый», а «руз» — «солнце». Главное значение Науруза — это встреча нового года. Как правило, праздник отмечается в день весеннего равноденствия, так как это первый день года по солнечному календарю. Науруз тоже связан с культом птицы: в ирано-персидской традиции наступление весны связывают с прилетом аистов. Праздник пришел из иранского региона, но в ряде стран — Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане и на Кавказе — Науруз совпадал с началом хозяйственного сезона. Поэтому праздник стал символизировать не только встречу нового года, но и встречу весны со всеми сопутствующими земледельческими обрядами. Кроме того, в рамках Науруза, как и на Сабантуе, проводились обрядовые игры и состязания.

В эпоху Петра I в России вводится юлианский календарь, и празднование Нового года переносится на середину зимы. Этому подчинились все народы России, в том числе татары. Хотя Карга боткасы намного более древний праздник для татар, Науруз давно укоренился в их сознании. По письменным источникам мы знаем, что татары отмечали Науруз как праздник встречи весны вплоть до советского времени. Мы знаем, что во время Науруза в среде татар тоже существовал обряд сбора подарков. Шакирды ходили с закличками по дворам с пожеланиями, собирали для себя и для своих учителей подарки и приношения и в песнях выражали свое отношение к хозяевам в зависимости от их щедрости.

Карга боткасы в ХХ веке и в наше время

Праздник Карга боткасы в своем классическом виде в течение XX века потерял актуальность. С одной стороны, это логичный процесс: с наступлением индустриальной эпохи все традиционные праздники отходят на задний план (с приходом тракторов и сельскохозяйственных технологий вера в то, что обряды могут обеспечить хороший урожай, ослабевает). Но с другой стороны, в столь быстром искоренении праздника можно винить и советские власти, которые видели в обряде сбора продуктов угрозу идеологии. Партийные чиновники рассуждали так: «Зачем собирать крупу по деревне, если СССР всех уже накормил?» Им казалось, что весь обряд вызван голодом и нищетой народа. В этом смысле из всех древних языческих праздников татар повезло только Сабантую, который смог встроиться в советскую идеологию, превратившись в праздник чествования трудовых подвигов рабочих и крестьян. В 1960-х издавали целые инструкции по идеологически верному проведению Сабантуя.

Тем не менее Карга боткасы не исчез одномоментно. Как пишет Рауфа Уразманова, проводившая свои этнографические экспедиции в 1970-х годах, в большинстве территорий праздник превратился в детскую забаву. Именно поэтому во всех современных вариациях праздника много игр, песен, плясок и шалостей. Самой устойчивой частью праздника оказался фольклор. Многие заклички, песни, считалки, использовавшиеся во время праздника, сохранились в качестве детского фольклора.

Сейчас праздник отмечают в нескольких деревнях Кукморского района. Там он празднуется 1 мая. Дата приурочена к длинным выходным, когда в деревни из городов съезжаются дети и родственники, начинаются работы в огороде. Там праздник проводится по всем правилам: с обходом домов, готовкой каши и общей трапезой. В некоторых районах Татарстана праздник проводится усилиями работников домов культуры, которые совместно со школами организуют обход дворов детьми, во время которого они собирают крупу, а затем готовят из нее кашу.

Даже несмотря на то, что Карга боткасы утратил для современных татар свое магическое значение, нельзя отрицать его мощную консолидирующую роль. На этом празднике каждый человек может почувствовать себя частью большой общины, частью народа. Эта идея заложена и в процесс приготовления каши из ингредиентов каждого члена общины. Кроме того, когда жители вручают кулечки с продуктами, они желают друг другу здоровья, а когда они пробуют готовую кашу, каждый из них получает кусочек этого общего благословения.

О самом популярном весеннем празднике татарского и башкирского народов Карга боткасы («грачиная каша») или Каргатуй (праздник грачей) известно немного. А тем временем в республиках он любим не меньше, чем Сабантуй.

Карга боткасы, или Грачиная каша

О самом популярном весеннем празднике татарского и башкирского народов Карга боткасы («грачиная каша») или Каргатуй (праздник грачей) известно немного. А тем временем в республиках он любим не меньше, чем Сабантуй.

В древние времена люди считали, что весну на кончиках своих крыльев приносят грачи. Поэтому, как только появлялись первые ручьи и прилетали первые птицы – грачи, в их честь устраивался праздник Карга боткасы. Древний обряд проводился перед посевной. Его смысл – задобрить, накормить птиц, чтобы был хороший урожай. Этот обычай сохранился и в наши дни.

В празднике разрешалось участвовать только женщинам, девушкам и детям. Считалось, что если допускать мужчин на праздник, то уйдет краса праздника. Это правило соблюдается и сейчас. Но существует своеобразное игровое нарушение запрета, когда во время праздника могут появиться мужчины и парни, в шутку переодетые в женские платья.

Для проведения Грачиной каши специально назначается ведущая – алсабыр («впереди идущая») или юлбарсы («ведущая по дороге»). Она должна быть мастером слова, умелой плясуньей, отличаться веселым характером, пользоваться уважением и почетом среди односельчан.

Праздник начинается с того, что алсабыр вместе с детворой обходит все дворы. В этот день наряженные ребятишки собирают с каждого дома обязательную «дань» – крупу, молоко, масло, сахар, яйца – и зазывают всех стихами и песнями на праздник. Сельчане приносят с собой угощения: сметану, эремсек (творог), сдобный хлеб, кумыс, масло нескольких видов (сливочное, топленое), балеш, баурсак, блины, губадию, мед, чак-чак. Собираются на самом возвышенном месте села. Окружающие деревья и кустарники украшают в зависимости от района проведения праздника цветными лентами, платками, серебряными браслетами, бусами, кольцами, цветами, яркими шалями, иногда подвешивают или выставляют у дерева посуду с квашеным молоком. Затем разжигают костер и в большом казане (котле) варят кашу.

Традиционное обрядовое блюдо – каша – является центральным звеном в празднествах, и до сих пор соблюдаются правила ее приготовления. Только специально назначенная заранее женщина имеет право готовить обрядовую пищу.

На празднике Каргатуй устраиваются состязания и игры. Женщины и молодежь показывают свое мастерство, талант, ловкость, силу. Водятся хороводы, исполняются танцы, песни, такмаки (частушки). Веселье сопровождается игрой на думбыре, дунгуре, кубызе.

После игрищ присутствующих приглашают к костру и начинают раздавать кашу. Первую порцию отдают земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая. Вторую – воде (ручью), чтобы вода сохранила живность на земле. Третью – небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертую – грачам с благодарностью за то, что они принесли весну. После этого кашу раздают всем присутствующим. На празднике трижды исполняют клич как приглашение на трапезу, к угощению птиц и сигнал об окончании праздника:

Вкусной каши принесли, Угощайтесь вы, грачи! Пожелайте вы дождя, Чтоб полны были поля!

Когда после праздника люди расходятся, стаи птиц слетаются на кашу, оставленную им.

Праздник «Карга боткасы» (в переводе с татарского языка на русский язык «Грачиная каша») является одним из самых популярных весенних праздников у башкир и татар.

В старые времена люди считали, что весну на кончиках своих крыльев приносят грачи, поэтому, как только начинал таять снег и появлялись первые ручьи, в честь прилета птиц устраивался праздник Карга Боткасы. Этот древний обряд проводился перед посевной: его смысл был – задобрить, накормить птиц, чтобы был хороший и богатый урожай.

Этот обычай сохранился и в наши дни. В этот день нарядно одетые дети собирали с каждого дома обязательную «дань» — крупу, молоко, масло, сахар, яйца и зазывали стихами и песнями всех на праздник. Народ собирался на самом возвышенном месте села, сельчане несли с собой угощения: сметану, творог, балеш, баурсак, блины, губадию, мед, чак-чак, зажигался костер, и в большом казане самые опытные женщины готовили кашу.

На празднике устраивались состязания и игры. И стар, и млад показывали свое мастерство, талант, ловкость и силу, водили хороводы, а песни и частушки сопровождались игрой на народных инструментах; и после игрищ и веселья все приглашались к столу, и начиналась раздача каши. Первая порция обязательно отдавалась земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая. Вторая – воде (ручью), чтобы вода сохранила живность на земле. Третья – небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая – грачам с благодарностью за то, что они принесли весну. После этого каша раздавалась всем присутствующим, и когда люди расходились, стаи птиц летели на кашу, оставленную им.

— Вкусной каши принесли, Угощайтесь вы, грачи! Пожелайте вы дождя, чтоб полны были поля!

Создать условия для возрождения культурного наследия и народных праздничных обычаев, приобщать детей к истокам народной музыки, деревенского фольклора, познакомить с неповторимым колоритом народного творчества – вот некоторые задачи, над которыми работает весь наш коллектив СП МАОУ Ембаевской СОШ им. Аширбекова, и поэтому в рамках большого проекта по этнокультурному компоненту мы тоже решили в очередной раз провести этот прекрасный татарский праздник Карга боткасы.

Бабушка Халима, пришедшая к детям старшего возраста в гости, рассказала им об обрядах и обычаях этого праздника. Дети, окунувшись в праздничную атмосферу, на фоне народных мелодий привязывали разноцветные ленточки, платочки к веточкам дерева и от души говорили всем добрые пожелания, построили уютные домики для прилетевших птиц. Вместе с веселым гармонистом дети с шутками и прибаутками собирали продукты для каши. И пока бабушка варила кашу, дети тоже устроили веселье: поиграли в татарские игры «Тюбетейка», «Шатер», «Расходитесь!», девочки исполнили танец с платками. Нам, взрослым, было отрадно видеть, как мальчики и девочки старались в танце передать именно те народные движения, которые есть у татарского народа, а как умело напевали слова на татарский мотив!

Тут и каша подоспела! Она получилась на славу, а после подвижных игр и аппетит у детей был отменный. Поев кашу, дети, быстро одевшись, поторопились на улицу, и, вспомнив слова бабушки, оставили, как положено, порции каши для земли, воды и неба. Добрая половина каши досталась грачам.

Лети, грач, в высь поднебесную и расскажи всем о доброте земной. Неси людям благую весть — ВЕСНА наступила!

Автор: Борисова Г.Р., музыкальный руководитель

СП ДО МАОУ Ембаевской СОШ им. Аширбекова.

|

Зарь-зарь, на зарю! |

|

|

Иртә торып, берсекөнгә — сөрән! |

Завтра, на сөрән! |

|

Абыстайлар, түтәйләр, |

Тети — тетушки, |

|

Чыгарыгыз күкәйләр! |

Выносите яйца! |

|

Хай, хай, хай диләр, |

Хай, хай, хай, |

|

Гали абзый бай, диләр, |

Дядя Гали очень богат, |

|

Бер-ике гөрәнкә май, диләр, |

Дай два фунта масла, говорят, |

|

Май өстенә сөт, диләр, |

Вдобавок и молока, |

|

Сөт өстенә май, диләр! |

И молока, и масла! |

Одаривая детей, пожилые бабушки произносят благопожелания, обращаются к Всевышнему с мольбой о мире: «Елларга тынычлык бир». Осознание и вера в обряд являются залогом успеха, достатка, благополучия.

В календарном обряде «Карга боткасы» задействовано все село (начиная от детей возраста 3-4 лет до людей пожилого возраста). Дети не обходят стороной ни один дом, и каждый житель села старается внести свою долю в данный обряд. Собрав продукты, дети и взрослые отправляются на специальное отведенное место для приготовления ритуальной каши.

Кашу, по традиции, готовит женщина с многолетним опытом. Как правило, у нее есть помощница, которая приносит воду, промывает крупу. Одновременно она усваивает навыки более опытной женщины.

Кашу готовят в двух, а иногда и в трех больших казанах, установленных в специально вырытые ямы. Приготовленная на природе, пропитавшаяся легким запахом дыма, каша бывает невероятно вкусной. Возможно, особый вкус ей придает еще и причастность каждого жителя села к ее приготовлению. Постепенно на место коллективного угощения начинают подходить и другие жители села.

Структурным элементом обряда «Карга боткасы» является яйцо. Отведав кашу, дети начинают играть с яйцами, катая их с горы. Скатывающиеся сверху яйца собирают дети, которые стоят в это время у подножия горы. Эта игра олицетворяет оплодотворение земли, которая только что «проснулась от зимней спячки» и готова к дальнейшему плодоношению.

Современный обряд дополнен и другими народными играми, которые организуются сотрудниками местной школы и сельского Дома культуры.

Обряд «Карга боткасы» играет мощную консолидирующую и воспитательную роль. Интеграция данного обряда в социокультурную среду не только возрождает живые традиции, но и способствует объединению горожан и односельчан и показывает преемственность поколений.

Именно с прилетом грачей начиналась весна – так думали в древности. Самым популярным весенним праздником башкирского народа является «Ҡарға бутҡаһы» Грачиная каша».

Люди верили, что весну на кончиках своих крыльев приносят грачи. Поэтому, с таянием снега, когда появлялись первые ручьи, в честь прилета грачей и устраивали праздник.

В этот день красиво одевали детей и отправляли их собирать с каждого дома крупу, молоко, масло, сахар и зазывали стихами и песнями всех на праздник. Народ собирался на возвышенности, зажигался костер, и в большом казане готовили кашу. После шумного веселья всех звали к костру и угощали.

Первая порция полагалась Земле, с пожеланием всем мира, покоя и богатого урожая.

Вторая порция — Воде, чтобы вода смогла сохранить живность на Земле.

Третья – Небу, чтобы было много солнечных дней и проливных дождей.

Четвертая – грачам, как благодарность за принесенную весну.

После этого каша раздавалась всем, кто присутствовал на празднике. Когда люди расходились, стаи птиц налетали на кашу, оставленную им.

В библиотеке литературы на башкирском и татарском языках, дети из МОУ СОШ №66 и двух подготовительных групп МДОУ №6 вместе с бабушками из фольклорного клуба «Хазина» участвовали в празднике «Карга буткаһы» «Грачиная каша».

Пока готовилась каша, ребята ознакомились с книжной и художественной выставкой-экспозицией «Наши пернатые друзья», слушали пение птиц. Бабушки фольклорного клуба «Хазина» рассказали секреты приготовления вкусной каши.

Ребята с удовольствием, под веселую башкирскую музыку пели, танцевали, отгадывали загадки, дружно играли, угощались грачиной кашей из пшена и с большой радостью оставили угощение птицам.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Макуловский детский сад»

Верхнеуслонского муниципального района РТ

Инсценирование фольклорно-обрядового мероприятия

«Карга боткасы» — «Грачиная каша»

Средняя группа

Воспитатель I квалификационной категории:

Салахутдинова М.Р.

Русское Макулово

2019г.

Цель: Познакомить детей с татарским национальным праздником «Ҡарға ботҡасы – Грачиная каша”

Задачи:

Образовательные:

- познакомить детей с национальным праздником татарского народа, с его историей и значением в жизни народа;

- систематизировать и уточнять знания дошкольников о национальной культуре, русского и татарского народа;

- обогащать познавательно — речевые способности детей;

- популяризация истории родного края;

- углубление и расширение знаний об этнической истории и культуре народов Татарстана, их традициях и обрядах, календарных праздниках, местном фольклоре.

Развивающие:

- развивать интерес к быту и культуре татарского народа;

- развивать кругозор к татарскому фольклору;

- развивать интерес к народу, истории возникновения праздника, к языку;

- развивать фантазию, выразительность движений;

- развивать и пропагандировать применение метода ролевых игр в обучении;

- развивать любознательность, мышление, кругозор.

- развивать познавательную активность, внимание, память; умение

- работать в группе; развивать связную речь, умение понятно для окружающих

- выражать свои мысли; развивать логическое мышление.

Воспитательные:

- воспитывать толерантность;

- воспитывать в детях любовь и уважение к народным традициям, обычаям татарского народа;

- формировать позитивное отношение к культуре народа родного края;

- воспитывать любовь и бережное отношение к птицам.

Интеграция образовательных областей:

Познавательное развитие;

социально – коммуникативное развитие;

речевое развитие;

физическое развитие.

Словарная работа:

- Активизация словаря: Чак – чак, губадия,галчата

- Обогащение словаря: карга боткасы, тюбетейка.

Методические приемы:

Практические: игровое упражнение, подвижные игры, хоровод.

Словесные: беседа, художественное слово.

Материал: искусственная ель, аудиозапись музыки, карточки для логической цепочки «Как вырастить зерно», «Для чего и кого нужно солнце», оборудование для проведения опыта со снегом, ленточки, казан, каша.

Продукты питания: крупы, соль, масло, молоко, яйца, мёд.

Предварительная работа:

- беседа с детьми о празднике «Грачиная каша»;

- изучение закличек, пословиц, скороговорок.

- разучивание татарских игр «Түбәтәй», «Курсэт эле, ускэнем»

ТСО: Ноутбук, мультимедийный экран,

Ход ООД:

Звучит музыкальная пьеса «Праздник весны» («Грачиная каша» композитора А. Кубагушева). Дети заходят в зал, садятся в круг.

Воспитатель: Многие народы празднуют уход зимы и вступления в права весны. И это неудивительно, ведь зимняя пора – это самая суровая пора. У русского народа таким праздником является Масленица, у каждого из этих праздников свои особенности, однако, цель у них одна и та же – отпраздновать приход весны и проводить суровую зиму. Есть такой праздник и у татарского народа, а называется он Карга боткасы- Грачиная каша.

— Дети, отгадайте загадку.

Верный страж и друг полей,

Первый вестник теплых дней.

Кто это?

Дети: — Грач.

Воспитатель:— Правильно грач. Сегодня я хочу познакомить вас с древним татарским праздником.

Это праздник встречи весны. В древние времена люди считали, что весну на кончиках своих крыльев приносят грачи. Поэтому, как только просыпалась природа от зимней спячки, появлялись первые ручьи и прилетали первые птицы – грачи, в их честь устраивался праздник «Грачиная каша».

-Какой был смысл этого обряда?

— Его смысл – задобрить, накормить птиц, чтобы был хороший урожай. Все старались пробовать эту кашу, потому что в народе есть поверье: кто пробует “грачиную кашу”, тот не будет болеть целый год. Э тот обычай сохранился и в наши дни.

В празднике разрешалось участвовать только женщинам, девушкам и детям. Считалось, что если допускать мужчин на праздник, то уйдет краса праздника. В этот день наряженные ребятишки, взмахивая ручками “крыльями», собирают с каждого дома обязательную «дань» – крупу, молоко, масло, сахар, яйца – и зазывают всех стихами и песнями на праздник. Сельчане приносят с собой угощения.

— Какие угощения они с собой брали? сметану, творог, сдобный хлеб, масло нескольких видов (сливочное, топленое), балеш, блины, губадию, мед, чак-чак.

Радуясь, они собирались на берегу реки или на возвышенном месте, зажигали костер в большом казане (котле) варили кашу.

После игр и веселья всех приглашали к костру и раздавали кашу.

Первая порция отдавалась земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая.

Вторая – воде (ручью), чтобы вода сохранила живность на земле.

Третья небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая – грачам с благодарностью за то, что принесли весну. После этого кашу раздавали всем гостям праздника.

Слышите, как кричат грачи? (Голоса птиц – грачей). Это значит, наступила весна, просыпается природа.

Давайте вспомним приметы весны

— Как прилетят грачи. Через месяц снег сойдет. (Антон)

. Если скворцы прилетели рано, это к теплым дням (Зарина)

«Если грачи сели на гнезда с прилета — будет год урожайный, а если сели на навоз (на дорогу) — год будет голодный».

Много про грачей поговорок и скороговорок. Попробуем их проговорить:

Глядят грачата на галчат. Галдят галчата на грачат.

Воспитатель: — Ребята, давайте мы тоже с вами, проведем обряд «Карга боткасы».

Дети: Прилетели к нам грачи, (Алиса)

“Кар – кар – кар”, — кричат они.

И зовут всех нас на луг.

Приходи и ты, мой друг!

2. Килегез,кил,кошкайлар, (Зухра)

Сез бит безнең дускайлар.

Бакчабызда куныгыз,

Көн дә кунак булыгыз.

3. Карга әйтә: кар-кар ! (Кристина)

Мичтә бәлеш бар-бар!

Ашар идем

Өйдә кунак бар-бар!

Воспитатель:Давайте друзья, пойдем по домам и соберем угощения. Дети идут по домам. Подходят к воспитателям.

Дети: 1 ребёнок.

Эй, хозяева! (Марк)

Открывай ворота,

Если дашь нам пять яиц

Твоя курочка снесет сто яиц!

2 ребенок:

Эй, хозяева! (Кристин)

Дай нам масло, дай крупу,

Не жалей еще муку.

3 ребенок: Сахар нужен, соль нужна (Данил)

Подавай, скорей, сюда!

Белый свет хоть обойди,

Хозяйки лучше не найти!

Воспитатель: Хозяева были очень щедрые, собралось много продуктов. Самое время варить “ Грачиную кашу”.

Теперь нам нужно разжечь костер и сварить кашу. Мы не можем варить кашу в зале, поэтому, отдадим крупы поварам. Они на кухне приготовят нам кашу.

Воспитатель: — Ребята, пока варится каша, давайте поиграем в игры.

1.Татарская народная игра «Тубэтэй ».

Туп-туп, тубэтэй,

Тубэтэен укалы.

Чиккэн матур тубэтэен Менэ кемдэ тукталды.

2. Татарская народная игра «Курсэт эле, ускэнем».

1. Курсэт эле, ускэнем, ничек кошлар очалар?

Менэ шулай, менэ шулай, шулай кошлар очалар. ((показывают руками).

2.Курсэт эле, ускэнем, ничек йори аюлар?

Менэ шулай, менэ шулай, шулай йори аюлар. (показывают руками).

3. Курсэт эле, ускэнем, ничек куян сикерэ?

Менэ шулай, менэ шулай, шулай сикерэ куяннар. (показывают руками).

3. Татарская игра «Перенеси яйцо в ложке»

4.Поблагодарим землю, воду и небо и поиграем в игру:

«Земля», «Вода, «Небо».

Дети делятся на три группы и проходят за столы, на которых стоят эмблемы

«Земля», «Вода», «Небо».

- Группа детей «Земля» составляют логическую цепочку: «Как вырастить

зерно».

- Группа детей «Вода» проводят опыт с песком.

- Группа детей «Небо» составляют логическую цепочку: «Для чего и кого нужно солнышко»

Звучит музыка, дети выполняют задания, воспитатель проводит индивидуальную работу.

Ребята из группы «Земля» объясняют свою логическую цепочку:

«Как вырастить зерно»: зернышко сажают в землю — ростки всходят — вырастают

колосья — осенью с полей убирают урожай – получают зерно.

Ребята из группы «Вода» объясняют свою логическую цепочку:

«Опыт с песком». Два стакана с водой. В один из положить речной песок и

размешать. Что получилось? Растворился песок или нет? В другой стакан

положить ложечку сахарного песка, размешать. Что произошло? В каком из

стаканов песок растворился? Сахарного песка не видно – растворился в воде,

речной песок опустился на дно стакана – не растворился.

Ребята из группы «Небо» объясняют свою логическую цепочку:

«Для чего и кого нужно солнышко». Объяснение детьми значения солнца в жизни людей, животных и растений.

После того, как дети выполнили задания по подгруппам, воспитатель приглашает всех детей.

Воспитатель: пока мы играли, каша сварилась. Угощайтесь ребята. Остальную кашу мы возьмем на улицу и угостим птиц.

У татарского народа есть такой обычай, когда они выходили на природу, встречать весну, они по традиции обвешивали ещё голые ветки деревьев лентами, как бы предсказывая природе благополучие, пышное цветение. Давайте мы, тоже завяжем наши ленточки на дерево и скажем наши пожелания.

1.Чтобы на земле был мир,

никогда не было войн,

2. вовремя шли дожди,

были хорошие урожаи,

3.чтобы всегда светило солнышко,

пели птицы,

4.бежали ручейки,

зеленела трава,

5.чтобы не было пожаров,

не гибли деревья и звери в лесу,

6.чтобы планета цвела.

3. Заключительная часть.

— Ребята, о каком татарском празднике вы сегодня узнали?

— Что вы расскажите дома о празднике «Грачиная каша»?

Будьте здоровы, растите большими, малышей не обижайте, старших уважайте. Живите дружно, будьте счастливы!

-

-

January 30 2017, 14:28

- Еда

- Праздники

- Cancel

Весенний обряд восточных мари Арапа карга боткасе.

В книге А. А. Асылбаева «История деревни Чупаево» (Туймазы, 2010) описан праздник (обряд) Арапа карга боткасе.

Насколько я знаю, у татар был обряд әрәпә (обряд подворного сбора крашеных яиц в комплексе Сабантуя) [Уразманова 2001, с. 28] и обряд карга боткасы (летний женский праздник или обряд вызывания дождя, «грачиная каша») [Уразманова, с. 85, 127, 142, 144-145]. В общем, два разных обряда.

А у Асылбаева это одно целое. Он не ошибается?

«После проведения пасхи в первую среду отмечается еще один большой праздник — арапа «карга боткасе» — воронья каша. Мужчины делились на несколько групп. Одна группа собирала по дворам дрова и складывала на склоне горы, где было намечено проведение праздника. Другая группа собирала продукты: молоко, крупы, масло, яйца, соль и многое другое. На следующий день молодые девушки (предварительно помывшись в бане и в чистом белье) шли варить арапу — кашу. Все жители деревни шли с тарелками и ложками, расставляли на траве в один ряд тарелки с кашей. Первыми садятся мужчины и дети — мальчики, произносятся слова молитвенного содержания. В маленькое ведерко или в котелок клали немного каши и вареные яйца. Это ведерко должны унести ловкие и смелые мужчины, а девушки с ведрами, наполненными водой бежали за ними, чтобы облить их водой. Вбежав на гору, смотрят — эти парни играют роль ворон. Наверное, поэтому этот праздник называют вороньей кашей. Проводятся различные спортивные соревнования и разные развлекательные игры. Огонь от костра сохранялся и охранялся до утра. Но были случаи, что огонь воровали жители соседних деревень. Это считалось, что в этой деревне не будет урожая или случится большое несчастье. Утром, на рассвете часть охранявших огонь мужчин, проходят по деревне с гармошкой и собирают деньги или яйца. Жители, услышав звуки гармони и песни, сами выходили на улицу, чтобы отдать приз праздника. При завершении обхода все собирались у костра и распределяли призы между участниками, охранявшими ночной костер. И только после этого костер засыпают землей» (Асылбаев 2010, с. 47).

Добавить в друзья