From Wikipedia, the free encyclopedia

Not to be confused with Lupercal.

| Lupercalia | |

|---|---|

Lupercalia most likely derives from lupus, «wolf», though both the etymology and its significance are obscure[1] (bronze wolf’s head, 1st century AD) |

|

| Observed by | Roman Kingdom, Roman Republic, Roman Empire |

| Type | Classical Roman religion |

| Celebrations | feasting |

| Observances | sacrifices of goats and a dog by the Luperci; offering of cakes by the Vestals; fertility rite in which the goatskin-clad Luperci strike women who wish to conceive |

| Date | February 15 |

Lupercalia was a pastoral festival of Ancient Rome observed annually on February 15 to purify the city, promoting health and fertility.[2] Lupercalia was also known as dies Februatus, after the purification instruments called februa, the basis for the month named Februarius.

Name[edit]

The festival was originally known as Februa («Purifications» or «Purgings») after the februum which was used on the day.[3] It was also known as Februatus and gave its name variously, as epithet to Juno Februalis, Februlis, or Februata in her role as patron deity of that month; to a supposed purification deity called Februus;[4] and to February (mensis Februarius), the month during which the festival occurred.[3] Ovid connects februare to an Etruscan word for «purging».[5]

The name Lupercalia was believed in antiquity to evince some connection with the Ancient Greek festival of the Arcadian Lykaia, a wolf festival (Greek: λύκος, lýkos; Latin: lupus), and the worship of Lycaean Pan, assumed to be a Greek equivalent to Faunus, as instituted by Evander.[6] Justin describes a cult image of «the Lycaean god, whom the Greeks call Pan and the Romans Lupercus», as nude, save for a goatskin girdle.[7]

The statue stood in the Lupercal, the cave where tradition held that Romulus and Remus were suckled by the she-wolf (Lupa). The cave lay at the foot of the Palatine Hill, on which Romulus was thought to have founded Rome.[8] The name of the festival most likely derives from lupus, «wolf», though both the etymology and its significance are obscure. Despite Justin’s assertion, no deity named «Lupercus» has been identified.[1]

Rites[edit]

Locations[edit]

The rites were confined to the Lupercal cave, the Palatine Hill, and the Forum, all of which were central locations in Rome’s foundation myth.[9] Near the cave stood a sanctuary of Rumina, goddess of breastfeeding; and the wild fig-tree (Ficus Ruminalis) to which Romulus and Remus were brought by the divine intervention of the river-god Tiberinus; some Roman sources name the wild fig tree caprificus, literally «goat fig». Like the cultivated fig, its fruit is pendulous, and the tree exudes a milky sap if cut, which makes it a good candidate for a cult of breastfeeding.[10]

Priesthoods[edit]

The Lupercalia had its own priesthood, the Luperci («brothers of the wolf»), whose institution and rites were attributed either to the Arcadian culture-hero Evander, or to Romulus and Remus, erstwhile shepherds who had each established a group of followers. The Luperci were young men (iuvenes), usually between the ages of 20 and 40. They formed two religious collegia (associations) based on ancestry; the Quinctiliani (named after the gens Quinctia) and the Fabiani (named after the gens Fabia). Each college was headed by a magister.[11]

In 44 BC, a third college, the Juliani, was instituted in honor of Julius Caesar; its first magister was Mark Antony.[12] The college of Juliani disbanded or lapsed following the Assassination of Julius Caesar, and was not re-established in the reforms of his successor, Augustus. In the Imperial era, membership of the two traditional collegia was opened to iuvenes of equestrian status.

Sacrifice[edit]

At the Lupercal altar, a male goat (or goats) and a dog were sacrificed by one or another of the Luperci, under the supervision of the Flamen dialis, Jupiter’s chief priest.[13] An offering was also made of salted mealcakes, prepared by the Vestal Virgins.[14] After the blood sacrifice, two Luperci approached the altar. Their foreheads were anointed with blood from the sacrificial knife, then wiped clean with wool soaked in milk, after which they were expected to laugh.

The sacrificial feast followed, after which the Luperci cut thongs (known as februa) from the flayed skin of the animal,[2] and ran with these, naked or near-naked, along the old Palatine boundary, in an anticlockwise direction around the hill.[10] In Plutarch’s description of the Lupercalia, written during the early Empire,

…many of the noble youths and of the magistrates run up and down through the city naked, for sport and laughter striking those they meet with shaggy thongs. And many women of rank also purposely get in their way, and like children at school present their hands to be struck, believing that the pregnant will thus be helped in delivery, and the barren to pregnancy.[15]

The Luperci completed their circuit of the Palatine, then returned to the Lupercal cave.

History[edit]

The Februa was of ancient and possibly Sabine origin. After February was added to the Roman calendar, Februa occurred on its fifteenth day (a.d. XV Kal. Mart.). Of its various rituals, the most important came to be those of the Lupercalia.[16] The Romans themselves attributed the instigation of the Lupercalia to Evander, a culture hero from Arcadia who was credited with bringing the Olympic pantheon, Greek laws and alphabet to Italy, where he founded the city of Pallantium on the future site of Rome, 60 years before the Trojan War.

Lupercalia was celebrated in parts of Italy and Gaul; Luperci are attested by inscriptions at Velitrae, Praeneste, Nemausus (modern Nîmes) and elsewhere. The ancient cult of the Hirpi Sorani («wolves of Soranus», from Sabine hirpus «wolf»), who practiced at Mt. Soracte, 45 km (28 mi) north of Rome, had elements in common with the Roman Lupercalia.[17]

Descriptions of the Lupercalia festival of 44 BC attest to its continuity; Julius Caesar used it as the backdrop for his public refusal of a golden crown offered to him by Mark Antony.[18][19] The Lupercal cave was restored or rebuilt by Augustus, and has been speculated to be identical with a grotto discovered in 2007, 50 feet (15 m) below the remains of Augustus’ residence; according to scholarly consensus, the grotto is a nymphaeum, not the Lupercal.[10] The Lupercalia festival is marked on a calendar of 354 alongside traditional and Christian festivals.[20]

Despite the banning in 391 of all non-Christian cults and festivals, the Lupercalia was celebrated by the nominally Christian populace on a regular basis into the reign of the emperor Anastasius. Pope Gelasius I (494–96) claimed that only the «vile rabble» were involved in the festival[21] and sought its forceful abolition; the Roman Senate protested that the Lupercalia was essential to Rome’s safety and well-being. This prompted Gelasius’ scornful suggestion that «If you assert that this rite has salutary force, celebrate it yourselves in the ancestral fashion; run nude yourselves that you may properly carry out the mockery».[22]

There is no contemporary evidence to support the popular notions that Gelasius abolished the Lupercalia, or that he, or any other prelate, replaced it with the Feast of the Purification of the Blessed Virgin Mary.[23] A literary association between the Lupercalia and the romantic elements of Saint Valentine’s Day dates back to Chaucer and poetic traditions of courtly love.[24][25][26]

Legacy[edit]

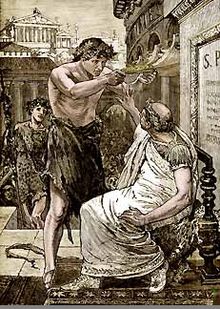

Caesar Refuses the Diadem (1894), when it was offered by Mark Antony during the Lupercalia

Horace’s Ode III, 18 alludes to the Lupercalia. The festival or its associated rituals gave its name to the Roman month of February (mensis Februarius) and thence to the modern month. The Roman god Februus personified both the month and purification, but seems to postdate both.

William Shakespeare’s play Julius Caesar begins during the Lupercalia. Mark Antony is instructed by Caesar to strike his wife Calpurnia, in the hope that she will be able to conceive.

Research published in 2019 suggests that the word Leprechaun derives from Lupercus.[27][28][29]

Today, the Satanic Temple celebrates Lupercalia among its official holidays.

References[edit]

Citations[edit]

- ^ a b H.H. Scullard, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic (Cornell University Press, 1981), p. 77–78.

- ^ a b

One or more of the preceding sentences incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Lupercalia». Encyclopædia Britannica. Vol. 17 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 126.

- ^ a b Lewis, Charlton T.; et al. (1879), «februum», A Latin Dictionary Founded on Andrews’ edition of Freund’s Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press.

- ^ The deity «Februus» is almost certainly a later invention; see Macrobius, Saturnalia, 1, 13, 3.

- ^ Richard Jackson King (2006). Desiring Rome: Male Subjectivity and Reading Ovid’s Fasti. Ohio State University Press. pp. 195 ff. ISBN 978-0-8142-1020-8.

- ^ Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities 1.32.3–5, 1.80; Justin, Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus 43.6ff; Livy, Ab urbe condita 1.5; Ovid, Fasti 2.423–42; Plutarch, Life of Romulus 21.3, Life of Julius Caesar, Roman Questions 68; Virgil, Aeneid 8.342–344; Lydus, De mensibus 4.25. See Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, s.v. «Lupercus»

- ^ Justin, Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus 43.1.7.

- ^ Ovid, Fasti: Lupercalia

- ^ Livy, Ab urbe condita 1.5

- ^ a b c Vuković, Krešimir (October 2018). «The topography of the Lupercalia». Papers of the British School at Rome. 86: 37–60. doi:10.1017/S0068246217000381. JSTOR 26579503. ProQuest 2117060930.

- ^ Vuković, Krešimir. «Roman Myth and Ritual: the Groups of Luperci and Epigraphic Evidence». Epigraphica. 78: 43–52.

- ^ Vuković, Krešimir. «Roman Myth and Ritual: the Groups of Luperci and Epigraphic Evidence». Epigraphica. 78: 43–52.

- ^ One of Plutarch’s Roman Questions was «68. Why do the Luperci sacrifice a dog?»… [Because] «nearly all the Greeks used a dog as the sacrificial victim for ceremonies of purification; and some, at least, make use of it even to this day. They bring forth for Hecate puppies along with the other materials for purification.» (On-line text in English).

- ^ T. P. Wiseman (1995). «The God of the Lupercal». The Journal of Roman Studies. 85: 1. doi:10.1017/S0075435800074724.

- ^ Plutarch • Life of Caesar

- ^ Alberta Mildred Franklin (1921). The Lupercalia. Columbia University. pp. 79–.

- ^ Mika Rissanen (17 April 2013). «The Hirpi Sorani and the Wolf Cults of Central Italy». Arctos. Acta Philologica Fennica. Klassillis-filologinen yhdistys. Retrieved 2016-08-18.

- ^ Roller, Duane W. (2010). Cleopatra: a biography. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780195365535, p. 72.

- ^ Christian Meier (trans. David McLintock), Caesar, Basic Books, New York, 1995, p.477.

- ^ Calendar of Philocalus, tertullian.org (accessed 15 February 2017)

- ^ ad viles trivialesque personas, abiectos et infimos. (Gelasius)

- ^ Gelasius, Epistle to Andromachus, quoted in Green (1931), p. 65.

- ^ Green, William M. (1931). «The Lupercalia in the Fifth Century». Classical Philology. 26 (1): 60–69. doi:10.1086/361308. JSTOR 264682. S2CID 161431650.

- ^ Henry Ansgar Kelly (1986), in «Chaucer and the Cult of Saint Valentine» (Leiden: Brill), pp. 58-63

- ^ Michael Matthew Kaylor (2006), Secreted Desires: The Major Uranians: Hopkins, Pater and Wilde (electronic ed.), Masaryk University (re-published in electronic format), p. footnote 2 in page 235, ISBN 978-80-210-4126-4

- ^ Jack B. Oruch, «St. Valentine, Chaucer, and Spring in February» Speculum 56.3 (July 1981:534–565)

- ^ Leprechaun ‘is not a native Irish word’ new dictionary reveals, BBC, 5 September 2019.

- ^ Lost Irish words rediscovered, including the word for ‘oozes pus’, Queen’s University Belfast research for the Dictionary of the Irish Language reported by Cambridge University.

- ^ lupracán, luchorpán on the Electronic Dictionary of the Irish Language (accessed 6 September 2019)

Bibliography[edit]

- A. M. Franklin, The Lupercalia (doctoral dissertation, 1921, 102pp.)

- Green, William M. (January 1931). «The Lupercalia in the Fifth Century». Classical Philology. 26 (1): 60–69. doi:10.1086/361308. S2CID 161431650. Retrieved 2008-01-26.

- Liebler, Naomi Conn (1988). The Ritual Ground of Julius Caesar.

Further reading[edit]

- Beard, Mary; North, John; Price, Simon. Religions of Rome: A History. Cambridge University Press, 1998, vol. 1, limited preview online; search «Lupercalia».

- Lincoln, Bruce. Authority: Construction and Corrosion. University of Chicago Press, 1994, pp. 43–44 online on Julius Caesar and the politicizing of the Lupercalia; valuable list of sources pp. 182–183.

- North, John. Roman Religion. The Classical Association, 2000, pp. 47 online and 50 on the problems of interpreting evidence for the Lupercalia.

- Markus, R.A. The End of Ancient Christianity. Cambridge University Press, 1990, pp. 131–134 online, on the continued celebration of the Lupercalia among «uninhibited Christians» into the 5th century, and the reasons for the «brutal intervention» by Pope Gelasius.

- Rissanen, Mika (2012). «The ‘Hirpi Sorani’ and the Wolf Cults of Central Italy». Arctos (46): 115–135.

- Vuković, Krešimir (2016). «Roman Myth and Ritual: Groups of Luperci and Epigraphic Evidence». Epigraphica. 78: 43–52.

- Vuković, Krešimir (October 2018). «The topography of the Lupercalia». Papers of the British School at Rome. 86: 37–60. doi:10.1017/S0068246217000381. JSTOR 26579503. ProQuest 2117060930.

- Wiseman, T.P. «The Lupercalia». In Remus: A Roman Myth. Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 77–88, limited preview online, discussion of the Lupercalia in the context of myth and ritual.

- Wiseman, T.P. «The God of the Lupercal», in Idem, Unwritten Rome. Exeter, University of Exeter Press, 2008.

External links[edit]

- William Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 1875: Lupercalia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Not to be confused with Lupercal.

| Lupercalia | |

|---|---|

Lupercalia most likely derives from lupus, «wolf», though both the etymology and its significance are obscure[1] (bronze wolf’s head, 1st century AD) |

|

| Observed by | Roman Kingdom, Roman Republic, Roman Empire |

| Type | Classical Roman religion |

| Celebrations | feasting |

| Observances | sacrifices of goats and a dog by the Luperci; offering of cakes by the Vestals; fertility rite in which the goatskin-clad Luperci strike women who wish to conceive |

| Date | February 15 |

Lupercalia was a pastoral festival of Ancient Rome observed annually on February 15 to purify the city, promoting health and fertility.[2] Lupercalia was also known as dies Februatus, after the purification instruments called februa, the basis for the month named Februarius.

Name[edit]

The festival was originally known as Februa («Purifications» or «Purgings») after the februum which was used on the day.[3] It was also known as Februatus and gave its name variously, as epithet to Juno Februalis, Februlis, or Februata in her role as patron deity of that month; to a supposed purification deity called Februus;[4] and to February (mensis Februarius), the month during which the festival occurred.[3] Ovid connects februare to an Etruscan word for «purging».[5]

The name Lupercalia was believed in antiquity to evince some connection with the Ancient Greek festival of the Arcadian Lykaia, a wolf festival (Greek: λύκος, lýkos; Latin: lupus), and the worship of Lycaean Pan, assumed to be a Greek equivalent to Faunus, as instituted by Evander.[6] Justin describes a cult image of «the Lycaean god, whom the Greeks call Pan and the Romans Lupercus», as nude, save for a goatskin girdle.[7]

The statue stood in the Lupercal, the cave where tradition held that Romulus and Remus were suckled by the she-wolf (Lupa). The cave lay at the foot of the Palatine Hill, on which Romulus was thought to have founded Rome.[8] The name of the festival most likely derives from lupus, «wolf», though both the etymology and its significance are obscure. Despite Justin’s assertion, no deity named «Lupercus» has been identified.[1]

Rites[edit]

Locations[edit]

The rites were confined to the Lupercal cave, the Palatine Hill, and the Forum, all of which were central locations in Rome’s foundation myth.[9] Near the cave stood a sanctuary of Rumina, goddess of breastfeeding; and the wild fig-tree (Ficus Ruminalis) to which Romulus and Remus were brought by the divine intervention of the river-god Tiberinus; some Roman sources name the wild fig tree caprificus, literally «goat fig». Like the cultivated fig, its fruit is pendulous, and the tree exudes a milky sap if cut, which makes it a good candidate for a cult of breastfeeding.[10]

Priesthoods[edit]

The Lupercalia had its own priesthood, the Luperci («brothers of the wolf»), whose institution and rites were attributed either to the Arcadian culture-hero Evander, or to Romulus and Remus, erstwhile shepherds who had each established a group of followers. The Luperci were young men (iuvenes), usually between the ages of 20 and 40. They formed two religious collegia (associations) based on ancestry; the Quinctiliani (named after the gens Quinctia) and the Fabiani (named after the gens Fabia). Each college was headed by a magister.[11]

In 44 BC, a third college, the Juliani, was instituted in honor of Julius Caesar; its first magister was Mark Antony.[12] The college of Juliani disbanded or lapsed following the Assassination of Julius Caesar, and was not re-established in the reforms of his successor, Augustus. In the Imperial era, membership of the two traditional collegia was opened to iuvenes of equestrian status.

Sacrifice[edit]

At the Lupercal altar, a male goat (or goats) and a dog were sacrificed by one or another of the Luperci, under the supervision of the Flamen dialis, Jupiter’s chief priest.[13] An offering was also made of salted mealcakes, prepared by the Vestal Virgins.[14] After the blood sacrifice, two Luperci approached the altar. Their foreheads were anointed with blood from the sacrificial knife, then wiped clean with wool soaked in milk, after which they were expected to laugh.

The sacrificial feast followed, after which the Luperci cut thongs (known as februa) from the flayed skin of the animal,[2] and ran with these, naked or near-naked, along the old Palatine boundary, in an anticlockwise direction around the hill.[10] In Plutarch’s description of the Lupercalia, written during the early Empire,

…many of the noble youths and of the magistrates run up and down through the city naked, for sport and laughter striking those they meet with shaggy thongs. And many women of rank also purposely get in their way, and like children at school present their hands to be struck, believing that the pregnant will thus be helped in delivery, and the barren to pregnancy.[15]

The Luperci completed their circuit of the Palatine, then returned to the Lupercal cave.

History[edit]

The Februa was of ancient and possibly Sabine origin. After February was added to the Roman calendar, Februa occurred on its fifteenth day (a.d. XV Kal. Mart.). Of its various rituals, the most important came to be those of the Lupercalia.[16] The Romans themselves attributed the instigation of the Lupercalia to Evander, a culture hero from Arcadia who was credited with bringing the Olympic pantheon, Greek laws and alphabet to Italy, where he founded the city of Pallantium on the future site of Rome, 60 years before the Trojan War.

Lupercalia was celebrated in parts of Italy and Gaul; Luperci are attested by inscriptions at Velitrae, Praeneste, Nemausus (modern Nîmes) and elsewhere. The ancient cult of the Hirpi Sorani («wolves of Soranus», from Sabine hirpus «wolf»), who practiced at Mt. Soracte, 45 km (28 mi) north of Rome, had elements in common with the Roman Lupercalia.[17]

Descriptions of the Lupercalia festival of 44 BC attest to its continuity; Julius Caesar used it as the backdrop for his public refusal of a golden crown offered to him by Mark Antony.[18][19] The Lupercal cave was restored or rebuilt by Augustus, and has been speculated to be identical with a grotto discovered in 2007, 50 feet (15 m) below the remains of Augustus’ residence; according to scholarly consensus, the grotto is a nymphaeum, not the Lupercal.[10] The Lupercalia festival is marked on a calendar of 354 alongside traditional and Christian festivals.[20]

Despite the banning in 391 of all non-Christian cults and festivals, the Lupercalia was celebrated by the nominally Christian populace on a regular basis into the reign of the emperor Anastasius. Pope Gelasius I (494–96) claimed that only the «vile rabble» were involved in the festival[21] and sought its forceful abolition; the Roman Senate protested that the Lupercalia was essential to Rome’s safety and well-being. This prompted Gelasius’ scornful suggestion that «If you assert that this rite has salutary force, celebrate it yourselves in the ancestral fashion; run nude yourselves that you may properly carry out the mockery».[22]

There is no contemporary evidence to support the popular notions that Gelasius abolished the Lupercalia, or that he, or any other prelate, replaced it with the Feast of the Purification of the Blessed Virgin Mary.[23] A literary association between the Lupercalia and the romantic elements of Saint Valentine’s Day dates back to Chaucer and poetic traditions of courtly love.[24][25][26]

Legacy[edit]

Caesar Refuses the Diadem (1894), when it was offered by Mark Antony during the Lupercalia

Horace’s Ode III, 18 alludes to the Lupercalia. The festival or its associated rituals gave its name to the Roman month of February (mensis Februarius) and thence to the modern month. The Roman god Februus personified both the month and purification, but seems to postdate both.

William Shakespeare’s play Julius Caesar begins during the Lupercalia. Mark Antony is instructed by Caesar to strike his wife Calpurnia, in the hope that she will be able to conceive.

Research published in 2019 suggests that the word Leprechaun derives from Lupercus.[27][28][29]

Today, the Satanic Temple celebrates Lupercalia among its official holidays.

References[edit]

Citations[edit]

- ^ a b H.H. Scullard, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic (Cornell University Press, 1981), p. 77–78.

- ^ a b

One or more of the preceding sentences incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Lupercalia». Encyclopædia Britannica. Vol. 17 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 126.

- ^ a b Lewis, Charlton T.; et al. (1879), «februum», A Latin Dictionary Founded on Andrews’ edition of Freund’s Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press.

- ^ The deity «Februus» is almost certainly a later invention; see Macrobius, Saturnalia, 1, 13, 3.

- ^ Richard Jackson King (2006). Desiring Rome: Male Subjectivity and Reading Ovid’s Fasti. Ohio State University Press. pp. 195 ff. ISBN 978-0-8142-1020-8.

- ^ Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities 1.32.3–5, 1.80; Justin, Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus 43.6ff; Livy, Ab urbe condita 1.5; Ovid, Fasti 2.423–42; Plutarch, Life of Romulus 21.3, Life of Julius Caesar, Roman Questions 68; Virgil, Aeneid 8.342–344; Lydus, De mensibus 4.25. See Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, s.v. «Lupercus»

- ^ Justin, Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus 43.1.7.

- ^ Ovid, Fasti: Lupercalia

- ^ Livy, Ab urbe condita 1.5

- ^ a b c Vuković, Krešimir (October 2018). «The topography of the Lupercalia». Papers of the British School at Rome. 86: 37–60. doi:10.1017/S0068246217000381. JSTOR 26579503. ProQuest 2117060930.

- ^ Vuković, Krešimir. «Roman Myth and Ritual: the Groups of Luperci and Epigraphic Evidence». Epigraphica. 78: 43–52.

- ^ Vuković, Krešimir. «Roman Myth and Ritual: the Groups of Luperci and Epigraphic Evidence». Epigraphica. 78: 43–52.

- ^ One of Plutarch’s Roman Questions was «68. Why do the Luperci sacrifice a dog?»… [Because] «nearly all the Greeks used a dog as the sacrificial victim for ceremonies of purification; and some, at least, make use of it even to this day. They bring forth for Hecate puppies along with the other materials for purification.» (On-line text in English).

- ^ T. P. Wiseman (1995). «The God of the Lupercal». The Journal of Roman Studies. 85: 1. doi:10.1017/S0075435800074724.

- ^ Plutarch • Life of Caesar

- ^ Alberta Mildred Franklin (1921). The Lupercalia. Columbia University. pp. 79–.

- ^ Mika Rissanen (17 April 2013). «The Hirpi Sorani and the Wolf Cults of Central Italy». Arctos. Acta Philologica Fennica. Klassillis-filologinen yhdistys. Retrieved 2016-08-18.

- ^ Roller, Duane W. (2010). Cleopatra: a biography. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780195365535, p. 72.

- ^ Christian Meier (trans. David McLintock), Caesar, Basic Books, New York, 1995, p.477.

- ^ Calendar of Philocalus, tertullian.org (accessed 15 February 2017)

- ^ ad viles trivialesque personas, abiectos et infimos. (Gelasius)

- ^ Gelasius, Epistle to Andromachus, quoted in Green (1931), p. 65.

- ^ Green, William M. (1931). «The Lupercalia in the Fifth Century». Classical Philology. 26 (1): 60–69. doi:10.1086/361308. JSTOR 264682. S2CID 161431650.

- ^ Henry Ansgar Kelly (1986), in «Chaucer and the Cult of Saint Valentine» (Leiden: Brill), pp. 58-63

- ^ Michael Matthew Kaylor (2006), Secreted Desires: The Major Uranians: Hopkins, Pater and Wilde (electronic ed.), Masaryk University (re-published in electronic format), p. footnote 2 in page 235, ISBN 978-80-210-4126-4

- ^ Jack B. Oruch, «St. Valentine, Chaucer, and Spring in February» Speculum 56.3 (July 1981:534–565)

- ^ Leprechaun ‘is not a native Irish word’ new dictionary reveals, BBC, 5 September 2019.

- ^ Lost Irish words rediscovered, including the word for ‘oozes pus’, Queen’s University Belfast research for the Dictionary of the Irish Language reported by Cambridge University.

- ^ lupracán, luchorpán on the Electronic Dictionary of the Irish Language (accessed 6 September 2019)

Bibliography[edit]

- A. M. Franklin, The Lupercalia (doctoral dissertation, 1921, 102pp.)

- Green, William M. (January 1931). «The Lupercalia in the Fifth Century». Classical Philology. 26 (1): 60–69. doi:10.1086/361308. S2CID 161431650. Retrieved 2008-01-26.

- Liebler, Naomi Conn (1988). The Ritual Ground of Julius Caesar.

Further reading[edit]

- Beard, Mary; North, John; Price, Simon. Religions of Rome: A History. Cambridge University Press, 1998, vol. 1, limited preview online; search «Lupercalia».

- Lincoln, Bruce. Authority: Construction and Corrosion. University of Chicago Press, 1994, pp. 43–44 online on Julius Caesar and the politicizing of the Lupercalia; valuable list of sources pp. 182–183.

- North, John. Roman Religion. The Classical Association, 2000, pp. 47 online and 50 on the problems of interpreting evidence for the Lupercalia.

- Markus, R.A. The End of Ancient Christianity. Cambridge University Press, 1990, pp. 131–134 online, on the continued celebration of the Lupercalia among «uninhibited Christians» into the 5th century, and the reasons for the «brutal intervention» by Pope Gelasius.

- Rissanen, Mika (2012). «The ‘Hirpi Sorani’ and the Wolf Cults of Central Italy». Arctos (46): 115–135.

- Vuković, Krešimir (2016). «Roman Myth and Ritual: Groups of Luperci and Epigraphic Evidence». Epigraphica. 78: 43–52.

- Vuković, Krešimir (October 2018). «The topography of the Lupercalia». Papers of the British School at Rome. 86: 37–60. doi:10.1017/S0068246217000381. JSTOR 26579503. ProQuest 2117060930.

- Wiseman, T.P. «The Lupercalia». In Remus: A Roman Myth. Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 77–88, limited preview online, discussion of the Lupercalia in the context of myth and ritual.

- Wiseman, T.P. «The God of the Lupercal», in Idem, Unwritten Rome. Exeter, University of Exeter Press, 2008.

External links[edit]

- William Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 1875: Lupercalia

Февраль — месяц бога Фебра или Фебрууса, месяц очищения (очистительный месяц), сечень, лютый, снежень, бокогрей, свадьбы, широкие дороги, свечень, свечник, вельяча, унор, малко сечь.

Февра́ль.

Название этого (как и многих других) месяца восходит к латинскому языку, где прилагательное februarius означает «очистительный»: последний месяц деревнеримского года — февраль — считался месяцем очищения.

Словник Крылова.

Февра́ль.

Из латинского «фебруариус». «Фебруа» назывались «очистительные жертвы», кои приносились римлянами богам в конце каждого года. А ведь сечень (февраль) в Риме был последним месяцем в году.

Словник Успенского.

Февра́ль

род. п. -я́, дер.-русск. феврарь, феуларь (еванг. 1144 г., Новг. I летоп.; см. Срезн. III, 1353), кн.-слав.. февруарь (Супр.). Заимств. через сер.-греч. φεβρουάρι(ο)ς из лат. februārius; см. Фасмер, ИОРЯС 12, 2, 284; Гр.-сл. эт. 211; Г. Майер, Ngr. Stud. 3,69; Соболевский, РФВ 9,3.

Словник Фасмера.

Февраль

Заимств. из кн.-сл. яз., где февруарь < лат. februarius, приб. производного от februare «совершать очистительные обряды, очищать». У деревних римлян лютый (февраль) когда-то был последним, месяцем года…

Словник Шанского, Бобровой.

Февраль

Деревнерусское – февруаръ.

Книжнославянское – февруарь.

Латинское – februarius (очистительный), februa (праздник очищения).

Название второго месяца в месячном (календарном) году – «февраля» – является латинским по своему происхожению.

Это слово образовано от латинского februa – «праздник очищения».

Вестно, что в римском месячнике (календаре) снежень (февраль) был последним месяцем в году – месяцем, когда люди очищались от всего плохого и замаливали свои грехи.

В деревнерусском языке употереблялись такие названия второго месяца в году, как «сечень», «лютый», «снежень» (сравните: в украинском – лютий, в белорусском – люты).

Родственными являются:

Болгарское – февруари.

Словенское и словацкое – februar.

Словник Семёнова.

Февраль

(от лат. Februarius, письм. — месяц очищения), 2-й месяц численникового (календарного) года (28 суток; в високосном году 29 суток). Название связано с обрядом очищения в Дер. Риме.

Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия».

Февраль

(лат. Februarius, по имени бога Фебра, в честь коего совершались в этом месяце празднества фебруалии). Второй месяц в году, имеющий 28 и 29 дней.

«Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А.Н., 1910.

лат. februarius, по имени Фебруса, деревне-итальянского подземного бога, коему был посвящён этот месяц очищения и покаяния. Второй месяц в году у христиан.

«Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней». Михельсон А.Д., 1865.

На чешском языке !февраль называется únor , от слова nořiti se — «погружаться» (вероятно из-за таяния льда в реках, коий сверху покрывается водой). На украинском языке !февраль — лютий, в белорусском — люты, в польском — luty, то есть «лютый» (ужасный, безжалостный). На хорватском !февраль — veljača — «великий»: именование, вероятно, происходит от слова Veljak, одного из старых названий праздника Сретения, кое приходилось на 2 сеченя, хотя, может быть имеет происхожение, связанное с родными славянскими богами.

Википедия.

Название месяца !февраль происходит от имени этрусского бога подземного мира Фебрууса [В. Д. Грошев «Календарь российского земледельца (народные обычаи и приметы)», — М: МСХА, 1991, С. 10], и связано с обрядами очищения (februa, februare, februum), кои приходились на деревнеримский праздник плодородия Луперкалии (15 сеченя (февраля) — dies februatus), выпадая по староримскому лунному месячнику (календарю) на полнолуние.

Википедия.

Февраль

м. фебруарий, второй месяц в году, в 28 и 29 дней; стар. сечень, лютый; ныне народн. бокогрей, широкие дороги. Февраль три часа дня прибавит. Февраль воду подпустит, март подберёт, южн. На сретенье (2 февраля) зима с летом встретилась: солнце на лето (поворотило), зима на мороз. Сшиби рог с зимы. От воробья стена мокра. Вьюги, мятели под февраль полетели! Птица завивает (оберетает) гнездо, на обретенье, 24 февраля. В високос тяжёлый месяц. Февральские оттепели.

Словник Даля.

Февраль

второй месяц в году, деревнее название — «лютый», так как в это веремя стояли сильные (лютые) морозы. Вестно также название !февраля «снежень». Иногда в русских летописях месяц !февраль назывался «свадьбами», так как это веремя на Руси посвящалось разыгрыванию свадеб. Так, под 1402 Псковской летописи читаем: «явися звезда хвостатая на западной стороне, и поднимаше с прочими звёздами от свадеб до Вербной субботы». Селяне северных и середних оболостей называли !февраль бокогреем, так как в это веремя скот выходил из хлевов и обогревал себе бока на солнце.

В народе о сечене говорили так: «Сечень три часа дня прибавит. Лютый воду подпустит, позимник (март) подберёт. На Сретенье (2 бокогрея (февраля) зима с летом встретилась. Солнце на лето поворотило, зима на мороз. Сшиби рог с зимы. Вьюги, метели под снежень (февраль) полетели». Основные народные приметы по дням этого месяца были таковы: 1. Мч. Трифона. Трифонов день. В этот день заклинают мышей, чтобы не портили скирды с хлебом; 2. Сретение Господне. Встретение. Встретенские морозы. На Сретение зима с летом встретились. Коли на Сретение метель дорогу заметёт, то корм весь подберёт; 3. Св. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Полагают, что в эту ночь домовой заезжает коней; 5. Мц. Агафии. Агафии Коровницы. Полагают, что в этот день по городам и сёлам бегает Коровья Смерть; 6. Св. Вукола, надз. (еп.) Смирнского. Вукола Телятника. На день Вуколы телятся жуколы (т.е. чёрные коровы); 11. Св. мч. Власия, надз. (еп.) Севастийского. Власьев день. Пришёл Власьев день, пришли и Власьевские морозы; 15. Ап. Онисима. Онисима Овчарника. В эту ночь овчецы окликают звёзды для обильного плодородия овец; 25. Св. Тарасия, сверхънадз. (архиеп.) Константинопольского. Тараса Кумашника. Полагают, что в этот день опасно ложиться спать: можно наспать кумаху (лихорадку); 28. Переп. Василия исповедника. Василия Капельника. Полагают, что в этот день бывает всегда оттепель; 29. Переп. Кассиана Римлянина. Касьяна Грозного. Зинул Касьян на селян. Наш Касьян на что ни взглянет — все вянет.

Энциклопедия «Русская цивилизация».

Февраль

— У деревних римлян februarius mensis назывался месячный (календарный) месяц, введённый, по переданию, Нумой Помпилием или Тарквинием Гордым. Деревнейший (Ромулов) месячник, по коему год делился на 10 месяцев и состоял из 304 дней, этого месяца, равно как и просинца (января), в себе не заключал. Последовавшая при Нуме (или Тарквинии) переделка месячника (календаря) имела задачей установить солнечно-лунный год (быть может, солнечно-лунный круг); для этого, межу прочим, были введены два новых месяца, просинца (январь) и сечень (февраль), причём месяц Ф., коим заканчивался год, заключал в себе 28 дней (одинственный деревний месяц с чётным числом дней; остальные месяцы имели число дней нечётное, так как нечётное число, по верованию деревних римлян, приносило счастье). С 153 г. до Р. Х. начало года было перенесено на 1 просинца (января), и Ф. занял в порядке римских месяцев второе место. Название месяца Ф. стоит в связи с обрядами очищения (februa, februare), кои приходились на праздник Луперкалий (15 сеч. (февр.) — dies februatus). Когда при установлении солнечно-лунного круга понадобилось введение вставных месяцев, эти последние вставлялись межу 23 и 24 сеченя (при 4-годовом круге — на втором и четвёртом году). При Юлии Цезаре, коий ввёл четырёхгодовой круг, состоявший из трёх годов по 365 и одного года в 366 дней, лютый (февраль) последнего содержал 29 дней, причём 23 лют. (февр.) считалось седьмым днём допозимниковых (домартовских) календ (a. d. VII Kal. Mart.), 24-е Ф. — шестым передыдущим, а 25 Ф. — шестым последующим днём доберёзозольных (домартовских) календ (a. d. VI Kal. Mart, posteriorem и priorem). Так как этих шестых дней допозимниковых (домартовских) календ было два, то год, в коем Ф. содержал 29 дней, назывался annus bissextus (отсюда ann é e bissextile, наше високосный год). Ср. Ideler, «Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie» (Берл., 1826); Mommsen, «D. R ö mische Chronologie» (Берл., 1858); Matzat, «R ömische Chrono logie» (Берл., 1883); Hartmann, «Der r ö mische Kalender» (Лпц., 1882); Marquardt, «R ömische Sacralaltertü mer» (Берл., 1885, стр. 270—287).

H. О.

Февраль

(латин. Februarius, греч. δεύτερος μην, нем. Februar, франц. F é vrier, англ. February, итал. Febbraio; деревнерусское название снежень, бокогрей, сечень; !церковно-славянское — февруарий; малорусское лютый; польское Luty; y словенцев и иллирийцев — вельяча; у хорватов — свечень; у вендов — свечник, сечень, друкник (второй); у сербов — свечковый; у словаков и чехов — унор; у болгар — малко сеч; в русских летописях Ф. называется также свадебным месяцем; нынешнее название перешло к нам из Византии) — второй месяц в году, имеет 28 дней, в високосном году 29. По народным поверьям, почти всюду считается самым тяжёлым месяцем, особенно в високосные годы. Малоруссы считают, что в Ф. особенно несчастны пятницы: в эти дни нельзя мужам роботать в поле, а жёнам — прясть. Народные поговорки про Ф.: «вьюги, метели под Ф. полетели», «Ф. сшиби рог с зимы», «просинцу (январю) отче морозы, Ф. метелицы»; «в Ф. зима с весной встретятся впервой»; «Ф. медведю в берлоге бок нагреет»; «в Ф. солнце на лето поворотит»; «в Ф. от воробья стена мокра» и пр. 2-го Ф. празднуется Сретение Господне; в этот день «встречаются зима с летом», и о нём существует куча пословиц, поговорок и примет. На «Сретение солнце на лето, зима на мороз»; «что Сретенский мороз! Отче Ф. пришёл, мужик зиму перерос»; «на Сретение снежок пригонит на весну дожжок». Большинство поговорок передсказывает погоду. С удлинением дня на Сретение меняется образ жизни селян; они перестают роботать при огне, жёны перестают прясть, начинаются приготовления к полевым роботам. День 2-го Ф. имеет большое значение в жизни животных, домашних и диких: «на Сретение коров выгоняют из хлевов для пригреву». 3-го Ф. варят соломату («приехала соломата на двор, разчинай починки»), осматривают и чинят летнюю сбрую. Межу 3 и 11 Ф. ожидается семь крутых утренников. 5-го Ф. пробегает коровья смерть по сёлам. 11-го Ф. молятся св. Власию о покровительстве и защите домашнего скота. Поклонение Власию стоит в связи с деревним родноверным (языческим) празднеством в честь «скотия бога» Велеса или Волоса; доныне сохоронился обряд опахивания для выгона коровьей смерти. 15-го Ф. окликают звёзды, чтобы овцы лучше неслись; с 25-го опасно спать днём: «кто спит под вечер в Ф., тот наспит кумаху (лихорадку)»; 28-го обыкновенно бывают оттепели: «Василий капельник — с крыш каплет». Детей, страдающих «овечьей одышкой» (раздутием живота), в этот день врачуют, заставляя овец переходить через них. 29-е, память перепод. Касьяна Римского — самый несчастный день: «Касьян на что ни глянет — всё вянет»; «Касьян на скот — скот дохнет, Касьян нa траву — трава сохнет». Селяне тайно три раза в год празднуют память Касьяна, желая чем-либо убологотворить «немилостивого, скупого и завистливого» святого. Ср. Сахаров, «Сказания русского народа» (СПб., 1885); А. С. Ермолов, «Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. Т. I. Народный месяцеслов» (СПб., 1901).

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона.

Февраль

Февраль в голове у кого. Пск. Шутл. О слабоумном придурковатом человеке. ПОС 7, 51. Приходи тридцать первого февраля. Прост. Шутл. Отказ кому-л. в чём-л. ЗС 1996, 477.

Большой словарь русских поговорок. — М: Олма Медиа Групп. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. 2007.

Фебруус

(лат. Februus) — этрусский бог подземного мира, где обитают души умерших [Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 1895], также податель богатства, смерти, очищения. В деревнеримской вере, Фебруус был богом очищения. Задачи бога подземного мира выполнял Плутон. От имени Фебрууса происходит название месяца !февраль у римлян [В. Д. Грошев «Календарь российского земледельца (народные обычаи и приметы)», — М: МСХА, 1991, С. 10]; [Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 1895].

- Главная

- Все дневники

- Список избранных

- Случайный дневник

- @дневники: изнутри

пятница, 01 февраля 2019

Февра́ль (лат. Februārius mēnsis «месяц Фебрууса», «очистительный месяц» от лат. Februa «праздник очищения»).

Февралём — februarius mensis — у древних римлян назывался календарный месяц, введенный, по преданию, Нумой Помпилием или Тарквинием Гордым. Древнейший (Ромулов) календарь, по которому год делился на 10 месяцев и состоял из 304 дней, этого месяца, равно как и января, в себе не заключал.

Название месяца февраль происходит от этрусского бога подземного царства Фебрууса, и связано с обрядами очищения (februa, februare, februum), которые приходились на древнеримский праздник плодородия Луперкалии (15 февраля — dies februatus), выпадая по староримскому лунному календарю на полнолуние.

Но всё-таки с происхождением названия месяца всё не так просто. Фебруус (лат. Februus) — этрусский бог подземного царства, где обитают души умерших,также податель богатства, смерти, очищения. В древнеримской религии, Фебруус был богом очищения. Функции бога подземного мира выполнял Плутон. Поскольку обряды очищения совпадали по времени с Луперкалиями — празднеством в честь бога Фавна, два бога (Фавн и Фебруус) часто рассматривались как один персонаж.

Таким образом, название месяца скорее связано не с именем какого-то конкретного божества, а с обрядами очищения. Ещё до того, как десятимесячный цикл стал двенадцатимесячным, февраль был временем, когда старались очиститься от всего плохого, накопившегося за год.

Имболк — очередной праздник Колеса Года. Праздник огней и факелов.

В вечер Имболка принято зажигать много огней. Весь дом должен быть освещен живым огнем, который напомнит нам о тепле и будет ориентиром для грядущей весны.

Имболк учит нас мудро относиться к завершениям. Ничто не вечно — всё хорошее, всё плохое рано или поздно заканчивается, нужно уметь это принять.

Пусть ваш дом сегодня наполнится тёплом свечей.

@темы:

#кладоваяполезностей,

#магиявсловах

Названия месяцев

древнерусского календаря

Январь: латинское: Januarius. Назван в честь бога Януса

— в римской мифологии — двуликий бог дверей, входов, выходов, различных

проходов, а также начала и конца. Славянское название «Просинец» — означает возрождение Солнца. Малороссийское

название января «сочень»: после серого декабря, краски природы становятся

сочными, яркими. На чувашском языке – карлач.

Февраль: латинское: Februarius. Назван в честь праздника

очищения Фебруа (Фебрус — бог подземного царства мертвых, в который проводился

праздник очищения Фебруа, когда живые приносили жервоприношения мертвым, взывая

об их покровительстве. ). Славянское названия: «Сечень» — время подсеки деревьев для очистки земли под

пашню, «Бокогрей» — скотина

на солнце выходит погреться,«Ветродуй» — ветры в феврале холодом секут. Но еще лютует — «Лютень». Называли февраль еще«межень» (межа между зимой и весной). На чувашском языке

нарас (нурас) – «новый день», то есть первый день нового года.

Март: латинское: Martius. Назван в честь бога

Марса — римский бог войны и покровитель римской мощи. Славянское название «Сухый» — земля сохнет от сходящего снега. Коренные

славяно-русские названия этого месяца в старину на Руси были разные: на севере

он назывался сухый или сухий от весенней теплоты, осушающей всякую влагу, на

юге — березозол, от действия

весеннего солнца на березу, которая в это время начинает наливаться сладким

соком и пускает почки. «Зимобор» – побеждающий зиму, открывающий дорогу весне и

лету, «Протальник» – в этом месяце

начинает таять снег, появляются проталины, капель. На чувашском языке – пуш, то

есть «пустой», свободный от земледельческой работы месяц.

Апрель: латинское: Aprilis. Назван в честь богини

Афродиты или от латинского слова aperire — открывать. Древнерусские имена

месяца апреля были «Брезень», «Снегогон» – ручьи бегут, унося с собой остатки снега, или

еще – «Цветень», ведь именно тогда начинают зацветать первые

деревья, расцветает весна. На чувашском языке – ака, так как в это время

начинались посевные работы.

Май: латинское: Maius. От имени древнеримской богини

весны Майи.

Славянское

название «Травень»,

«травный» – буйство трав и зелени. Природа

расцветает. На чувашском языке – су – приближение лета.

Июнь: латинское: Junius. От имени древнеримской богини

Юноны, супруги бога Юпитера, богиня брака и рождения. В старину коренными

русскими названиями месяца июня был «Изок». Изоком назывался кузнечик, коих в этом месяце

было в особенном изобилии. Другое название этого месяца – «Червень», от червеца или червеня; так называются

особенного рода красильные черви, появляющиеся в это время. На чувашском языке

– сертме.

Июль: латинское: Julius. Назван в честь Юлия

Цезаря в 44 г. до н.э. Ранее назывался квинтилий от слова quintus — пятый,

потому что это был 5-й месяц старого римского календаря, так как год начинался

с Марта. У нас в старину он назывался, как и

июнь,- «Червень» — от плодов и ягод, которые, созревая в июле, отличаются

особенною красноватостью (червленый, красный). Месяц этот называется также «Липцем» — от липы, которая обыкновенно в эту

пору является в полном расцвете. Июль еще называют «макушкою лета», так как он

считается последним месяцем летним, или еще «страдником» — от страдных летних

работ, «грозником» — от сильных гроз. На чувашском языке – ута – время

сенокоса.

Август: латинское: Augustus. Назван в честь императора

Августа в 8 г. до н.э. Ранее назывался секстилий от слова sextus — шестой. На

севере Руси он назывался «Зарев» — от сияния зарницы; на юге «Серпень» — от серпа, которым снимают с полей хлеб. Часто

этому месяцу дают название «зорничника», в котором нельзя не видеть измененного

старого имени «зарев». Также этот месяц славнее называли «жнивень», думаю,

пояснять будет уже излишне. На чувашском языке – сурла (серп).

Сентябрь: латинское: September. От слова septem — семь,

потому что это был 7-й месяц старого римского календаря. В старину изначальным

русским названием месяца был «Рюинь», от рева осенних ветров и зверей, особенно

оленей. Имя «Хмурень» он получил благодаря своим погодным отличиям от

других – небо начинает часто хмуриться, идут дожди, осень идет в природе. На

чувашском языке – аван (овин – строение для сушки хлеба) – в это время сушили

зерно.

Октябрь: латинское: October. От слова octo — восемь.

Славянское название «Листопад» — ну тут все очевидно. Носил он также название «паздерника» — от паздери, кострики, так как в этот месяц

начинают мять лен, коноплю, замашки. Иначе – «грязник», от осенних дождей, причиняющих ненастье и грязь,

или«свадебник» — от свадеб,

которые справляют в это время в крестьянском быту. На чувашском языке – юпа

(связано с обрядом, проводимым в этом месяце).

Ноябрь: латинское: November – девятый месяц. Славянское

название «Грудень» — от груд замерзшей земли со снегом. Вообще на

древнерусском языке зимняя замерзшая дорога называлась грудным путем. На

чувашском языке – чук (связано с обрядом, проводимым в этом месяце).

Декабрь: латинское: December. От слова decem – десять.

Славянское название «Студень» — холодный месяц. На чувашском языке – раштав,

образовалось от термина «рождество».

На днях, когда наступил ноябрь и стали опадать листья, пришла такая мысль : » А почему в русском языке Ноябрь называется ноябрем, а , например, в украинском, «Листопад»…?

Ведь у этих языков общее происхождение, а названия такие разные….

И вот, что выяснилось:

Названия месяцев древнерусского календаря

Древние славяне, как и многие другие народы, в основу своего календаря первоначально положили период изменения лунных фаз. Но уже ко времени принятия христианства, то есть к концу X в. н.э., Древняя Русь пользовалась лунно-солнечным календарем. Установить, что представлял собой календарь древних славян, окончательно не удалось. Известно только, что первоначально счет времени велся по сезонам. Вероятно, тогда же применялся и 12-месячный лунный календарь. В более поздние времена славяне перешли к лунно-солнечному календарю, в котором 7 раз в каждые 19 лет вставлялся добавочный 13-й месяц. Древнейшие памятники русской письменности показывают, что месяцы имели чисто славянские названия, происхождение которых было тесно связано с явлениями природы. Год начинался с 1 марта, и примерно с этого времени приступали к сельскохозяйственным работам. Многие древние названия месяцев позже перешли в ряд славянских языков и в значительной степени удержались в некоторых современных языках, в частности в украинском, белорусском и польском, что наглядно видно из таблицы.

Названия месяцев на некоторых славянских языках

| Современное русское название | Наиболее распространенное древнеславянское название | Современное украинское название | Современное белорусское название | Современное польское название |

| Январь | Сечень | Сiчень | Студзень | Styczen |

| Февраль | Лютый | Лютий | Люты | Luty |

| Март | Березозол | Березень | Сакавiк | Marzec |

| Апрель | Цветень | Квiтень | Красавiк | Kwiecien |

| Май | Травень | Травень | Май | Maj |

| Июнь | Червень | Червень | Чэрвень | Czerwiec |

| Июль | Липец | Липень | Лiпень | Lipiec |

| Август | Серпень | Серпень | Жнiвень | Sierpien |

| Сентябрь | Вересень | Вересень | Верасень | Wrzesien |

| Октябрь | Листопад | Жовтень | Кастрычнiк | Pazdziernik |

| Ноябрь | Грудень | Листопад | Листопад | Listopad |

| Декабрь | Студень | Грудень | Снежань | Grudzien |

Современные названия месяцев берут своё начало от древних римлян. Первоначально римский год начинался весной и состоял из 10 месяцев, которые обозначались порядковыми номерами. Позже некоторые месяцы были переименованы.

Январь: латинское: Januarius. Назван в честь бога Януса — в римской мифологии — двуликий бог дверей, входов, выходов, различных проходов, а также начала и конца. Славянское название «Просинец« — означает возрождение Солнца. Малороссийское название января «сочень»: после серого декабря, краски природы становятся сочными, яркими. На чувашском языке – карлач.

Февраль: латинское: Februarius. Назван в честь праздника очищения Фебруа (Фебрус — бог подземного царства мертвых, в который проводился праздник очищения Фебруа, когда живые приносили жервоприношения мертвым, взывая об их покровительстве. ). Славянское названия: «Сечень« — время подсеки деревьев для очистки земли под пашню, «Бокогрей» — скотина на солнце выходит погреться, «Ветродуй» — ветры в феврале холодом секут. Но еще лютует — «Лютень». Называли февраль еще «межень» (межа между зимой и весной). На чувашском языке нарас (нурас) – «новый день», то есть первый день нового года.

Март: латинское: Martius. Назван в честь бога Марса — римский бог войны и покровитель римской мощи. Славянское название «Сухый« — земля сохнет от сходящего снега. Коренные славяно-русские названия этого месяца в старину на Руси были разные: на севере он назывался сухый или сухий от весенней теплоты, осушающей всякую влагу, на юге — березозол, от действия весеннего солнца на березу, которая в это время начинает наливаться сладким соком и пускает почки. «Зимобор» – побеждающий зиму, открывающий дорогу весне и лету, «Протальник» – в этом месяце начинает таять снег, появляются проталины, капель. На чувашском языке – пуш, то есть «пустой», свободный от земледельческой работы месяц.

Апрель: латинское: Aprilis. Назван в честь богини Афродиты или от латинского слова aperire — открывать. Древнерусские имена месяца апреля были «Брезень», «Снегогон» – ручьи бегут, унося с собой остатки снега, или еще – «Цветень», ведь именно тогда начинают зацветать первые деревья, расцветает весна. На чувашском языке – ака, так как в это время начинались посевные работы.

Май: латинское: Maius. От имени древнеримской богини весны Майи.

Славянское название «Травень«, «травный» – буйство трав и зелени. Природа расцветает. На чувашском языке – су – приближение лета.

Июнь: латинское: Junius. От имени древнеримской богини Юноны, супруги бога Юпитера, богиня брака и рождения. В старину коренными русскими названиями месяца июня был «Изок». Изоком назывался кузнечик, коих в этом месяце было в особенном изобилии. Другое название этого месяца – «Червень», от червеца или червеня; так называются особенного рода красильные черви, появляющиеся в это время. На чувашском языке – сертме.

Июль: латинское: Julius. Назван в честь Юлия Цезаря в 44 г. до н.э. Ранее назывался квинтилий от слова quintus — пятый, потому что это был 5-й месяц старого римского календаря, так как год начинался с Марта. У нас в старину он назывался, как и июнь,- «Червень» — от плодов и ягод, которые, созревая в июле, отличаются особенною красноватостью (червленый, красный). Месяц этот называется также «Липцем» — от липы, которая обыкновенно в эту пору является в полном расцвете. Июль еще называют «макушкою лета», так как он считается последним месяцем летним, или еще «страдником» — от страдных летних работ, «грозником» — от сильных гроз. На чувашском языке – ута – время сенокоса.

Август: латинское: Augustus. Назван в честь императора Августа в 8 г. до н.э. Ранее назывался секстилий от слова sextus — шестой. На севере Руси он назывался «Зарев» — от сияния зарницы; на юге «Серпень» — от серпа, которым снимают с полей хлеб. Часто этому месяцу дают название «зорничника», в котором нельзя не видеть измененного старого имени «зарев». Также этот месяц славнее называли «жнивень», думаю, пояснять будет уже излишне. На чувашском языке – сурла (серп).

Сентябрь: латинское: September. От слова septem — семь, потому что это был 7-й месяц старого римского календаря. В старину изначальным русским названием месяца был «Рюинь», от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей. Имя «Хмурень» он получил благодаря своим погодным отличиям от других – небо начинает часто хмуриться, идут дожди, осень идет в природе. На чувашском языке – аван (овин – строение для сушки хлеба) – в это время сушили зерно.

Октябрь: латинское: October. От слова octo — восемь. Славянское название «Листопад» — ну тут все очевидно. Носил он также название «паздерника» — от паздери, кострики, так как в этот месяц начинают мять лен, коноплю, замашки. Иначе – «грязник», от осенних дождей, причиняющих ненастье и грязь, или «свадебник» — от свадеб, которые справляют в это время в крестьянском быту. На чувашском языке – юпа (связано с обрядом, проводимым в этом месяце).

Ноябрь: латинское: November – девятый месяц. Славянское название «Грудень« — от груд замерзшей земли со снегом. Вообще на древнерусском языке зимняя замерзшая дорога называлась грудным путем. На чувашском языке – чук (связано с обрядом, проводимым в этом месяце).

Декабрь: латинское: December. От слова decem – десять. Славянское название «Студень» — холодный месяц. На чувашском языке – раштав, образовалось от термина «рождество».

Рассмотрев все названия, сложно не заметить, что древнеримский месяц мог получить свое имя в честь какого-либо выдающегося исторического деятеля, праздника, что справляли в нем, особенностей своего «характера», по имени божеств.

В отличие от латинских названий месяцев, посвященных богам, исконно славянские связаны с хозяйственной деятельностью, погодными изменениями, языческими праздниками или другими вполне понятными явлениями.

Сегодня мы, русские, к сожалению, уже не используем славянские названия месяцев, пользуемся латинскими названиями, которые пришли к нам от древних римлян. Между тем, многие славянские языки, например, украинский, белорусский, сохранили свои исконные названия месяцев.

На наш взгляд, славянские названия месяцев нам куда ближе и логичней, нежели латинские заимствования.

Мне тоже кажется, что исконно-славянские названия месяцев более красивые и более информативные…

Но….что имеем, то имеем….

А вам какие названия больше нравятся?

Серия сообщений «Интересное»:

В этой рубрике находится разная интересная информация. Бывает так, какое-то явление или факт нас заинтересовал, или дети задают вопрос о чем-то….Чтобы не потерять эту информацию, мы сохраняем ее в рубрику «Интересное»

Часть 1 — Названия месяцев у славян

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

Вероятность родиться именно в этот день равна 1:1461. Довольно редкий шанс — это невезение или удача? В древности полагали, что рожденные 29 февраля, наделены особыми способностями. Високосный год появился с введением Юлианского календаря В 46 году до Рождества Христова и с тех пор новому дню 29 февраля в народе стали приписывать необычные свойства…

Високосный год овец не любит. (Шотландия).

В Шотландии в високосный год женщины имели право свататься к мужчинам, то есть все было «наоборот». Первоначально обычай женского сватовства имел одно условие, оговоренное в Уложении Шотландского парламента: чтобы «всякая дама, которая идет свататься, надевала нижнюю сорочку из багряной фланели и чтобы кромка ее была хорошо видна»; тогда мужчина, если он отказывался, должен был заплатить штраф.

В высокосный год и конский боб не туда растет.

На Руси стали считать високосный год опасным и приписывать ему многие, небывалые беды. 29 число февраля високосного года … «есть самый бедственный день для всех возможных несчастий. Тогда, будто, и скот падает, и дерева засыхают, и повальные болезни появляются, и семейные раздоры заводятся». 29 февраля в народе — день Касьяна завистливого, Касьяна злопамятного, недоброжелателя, немилостивого, скупого: Касьян на скот взглянет — скот валится; на дерево — дерево сохнет. Зинул Касьян на крестьян. Касьян на что ни взглянет — все вянет. Касьян на народ — народу тяжелу; Касьян на траву — трава сохнет; Касьян на скот — скот дохнет. Високосный год тяжелый, на людей и на скотину.

Худ приплод в високосный год

«В ряду Святых угодников, чтимых православным народом, Касьян занимает совершенно исключительное место — это нелюбимый Святой, «немилостивый». В некоторых местах, как, например, в Саранском уезде Пензенской губернии, он даже не считается Святым и не признается русским, а самое имя Касьян слывет как позорное.

В Кадниковском уезде Вологодской губернии Касьяна считают как бы «опальным» Святым и рассказывают о нем следующую легенду: «Св. Касьян сначала был светлым ангелом, почему Бог не имел нужды таить от него свои планы и намерения. Но затем Святой этот соблазнился на обещания и уловки нечистой силы и, перейдя на сторону дьявола, шепнул ему, что Бог намерен свергнуть всю сатанинскую силу с неба в преисподнюю.

Однако впоследствии Касьяна стала мучить совесть, он раскаялся в своем предательстве и пожалел о прежнем житье на небе и о своей близости к Богу. Тогда Господь внял мольбам грешника и сжалился над ним, но из осторожности все-таки не приблизил его к себе, а приставил к нему ангела-хранителя, которому и приказал заковать Касьяна в цепи и бить его по три года тяжелым молотом в лоб, а на четвертый отпускать на волю».

Но не это отступничество от Бога послужило источником охлаждения православных … к Касьяну, а главным образом — его «немилостивое» отношение к бедному народу. Вот что говорит на этот счет другая легенда, записанная в Зарайском уезде Рязанской губернии:

«Однажды Касьян, вместе с Николаем Чудотворцем, шел по дороге, и встретился им мужичок, который увязил воз в грязи. «Помогите, — просит мужичок, — воз поднять». А Касьян ему: «Не могу, — говорит, — еще испачкаю об твой воз свою райскую ризу, как же мне тогда в рай прийти и на глаза Господу Богу показаться». Николай же Чудотворец ни словечушка мужику не ответил, а только уперся плечом, натужился, налег и помог воз вытащить. Вот пришли потом Николай Угодник с Касьяном в рай, а у Николая-то вся, как есть, риза в грязи выпачкана.

Бог увидал это и спрашивает: «Где это ты, Микола, выпачкался?» — «Я, — говорит Николай, — мужичку воз помогал из грязи вытаскивать». — «А у тебя отчего риза чистая, ведь ты вместе шел?» — спрашивает Господь Касьяна. — «Я, Господи, боялся ризу запачкать». Не понравился этот ответ Богу, увидал Он, что Касьян лукавит, и определил: быть Касьяну именинником раз в четыре года, а Николаю Угоднику за его доброту два раза в год».

— Хотя эта легенда пользуется на Руси самым широким распространением, но все-таки есть места, где ее не знают. Так, в Новгородской губернии (Боровичского уезда) крестьяне несколько иначе объясняют тот факт, что день Касьяна празднуется только раз в четыре года (29 февраля). «Св. Касьян, — говорят они, — три года подряд в свои именины был пьян и только на четвертый год унялся и праздновал своего ангела в трезвом виде — вот почему и положено ему быть именинником через три года раз!

Сообразно с такой оценкой нравственных свойств Касьяна, установилось и отношение к нему: крестьяне не только не любят, но и боятся этого Святого: «Касьян на что взглянет — все вянет», — говорят мужики и твердо верят, что у Касьяна недобрый взгляд: если он взглянет на скотину — околеет скотина, взглянет на человека — будет тому человеку великое несчастие…

«Глаз Касьяна» считается настолько опасным, что в день 29 февраля крестьяне не советуют даже выходить из избы, чтобы не случилось какого-нибудь непоправимого несчастья; в особенности опасно считается выходить до солнечного восхода (в Орловской и Рязанской губ. крестьяне стараются даже проспать до обеда, чтобы таким образом переждать самое опасное время).

К этой характеристике Св. Касьяна в Вологодской губернии прибавляют еще одну черту, которая рисует этого Святого врагом человеческого рода. Здесь существует легенда, что Касьяну подчинены все ветры, которые он держит на двадцати цепях, за двадцатью замками. В его власти спустить ветер на землю и наслать на людей и на скотину мор (моровое поветрие).

В Вятской же губернии к этой легенде присовокупляют, что сам Бог приказал образ Св. Касьяна ставить в церквах на задней стене, т. е. над входною дверью. При таком воззрении народа на Св. Касьяна не мудрено, что високосный год повсюду на Руси считается несчастным и опасным, а самый опасный день в этом году — Касьянов».

История возникновения 29 февраля

В 46 году до Рождества Христова по совету греческого астронома Созигена римский император Юлий Цезарь, желая исправить неточность древнего летосчисления, распорядился уточнить продолжительность календарного года. Астрономы выяснили: год длится 365 суток и 6 часов. Эти 6 часов обычно не принимают во внимание, поэтому ежегодно получается остаток в четверть суток. С течением времени это привело бы к значительному отклонению!

Во избежание этого Созиген предложил считать каждые первые три года простыми, продолжительностью в 365 суток, а к февралю каждого четвертого года прибавлять накопившуюся разницу в одни сутки: тогда февраль будет иметь 29 дней, а год – 366 дней. И такой год называть «високосом» (или високосным годом). Это летосчисление распространилось у всех народов, входивших в состав Римской империи, и получило название юлианской системы.

«Исстари заведено на Руси считать високосный год опасным и приписывать ему многие, небывалые беды. 29 число февраля високосного года … есть самый бедственный день для всех возможных несчастий. Тогда, будто, и скот падает, и дерева засыхают, и повальные болезни появляются, и семейные раздоры заводятся» .

В этот день чествуется самое злое божество славянского пантеона — известный нам ещё по детским сказкам Кащей или Чернобог.

Возможно, английские поверья о конских бобах, растущих в високосный год «не туда», и о том, что этот год не любит овец, сохраняют отголосок архаичного представления о недобром («косом») «глазе» некоего мифологического существа — хозяина високосного года и, в частности, «рокового» дня — 29 февраля.

По некоторым древним источникам этот день являлся сакральным: день-мистерия, день-тайна… день, когда открывается окно в «параллельный мир». Недаром до сих пор этот день называют «всплывающим», «ускользающим», будто появляющимся из ниоткуда и уходящим в никуда…

Считалось, что в этот день рождаются избранные. Некие посланники из параллельного мира. В древности эти люди считались прирожденными Магами, наделенными пророческим даром. Тщательно оберегаемые и охраняемые, вынужденные жить затворниками, «избранные» действительно обладали чудодейственным даром, способные не только предсказывать, но и исцелять, «очищать» от всякой скверны. Проявлялись ли эти способности благодаря отшельническому образу жизни и аскезе, либо действительно это врожденное, ведь даже месяц «февраль» происходит от названия Februarius, в честь праздника очищения Фебруа.

А что же может означать для «простых смертных», если в вашей жизни вдруг встречаются люди, рожденные 29 февраля? Учитывая, что это люди-посланники, появляются они в судьбе человека отнюдь не случайно, а с определённой миссией: передать нам информацию. Возможно, это будет урок, а может какие-либо знания.

«Информация, пришедшая к вам через человека, рожденного 29 февраля, имеет тайный, эзотерический смысл, и игнорировать её я бы не советовала…» — говорит Татьяна Седова, психоаналитик, руководитель школы эзотерики и психологии.

Когда отмечать день рождения, если он приходится на 29 февраля, а год – не високосный? Вообще не отмечать – обидно, но дня то нет… так что же делать?

А вот здесь вы заблуждаетесь, что «дня то нет…». Есть. 29 февраля бывает КАЖДЫЙ ГОД! И «выплывает» он ровно на одну минуту: от 00 час. 00 мин. до 00 час. 01 мин. М-да, маловато, однако, для «отмечания»! Но не печальтесь, всё поправимо.

Именно в эту минуту открывается некое «окно» в параллельный мир, откуда вы, по всей видимости, и пришли. И именно в это время следует провести небольшой ритуал, послав весточку «домой».

Если ваша работа связана с получением или передачей информации, то вряд ли у вас возникнут внутренние противоречия, ведь ваша миссия в этом мире связана именно с этим. Если работа никоим образом с информацией не связана, возьмите себе за правило постоянно приобщаться к новым знаниям, ведь учиться, как вы знаете, никогда не поздно.

источник

Происхождение современных названий месяцев

- «Тайны слова»

- Занятия №6-7

- Выполнила В.Ю. Непряхина, учитель русского языка

- МБОУ СОШ № 12 г. Воткинска.

Цель работы:

- изучение происхождения названий месяцев в древнем и современном русском языке.

Этимология

- — это раздел языкознания, изучающий происхождение слов

Январь

- Латинское название месяца Januarius. Получил название в честь римского бога Януса, бога порога, входа и выхода, дверей и всякого начала.

- Одно его лицо обращено в прошлое, другое — в будущее.

Янус

- — охраняет дом, отпугивает чужаков и демонов и приглашает приятных гостей. А ещё это бог небесного свода, покровитель путешественников и моряков. Он сопутствовал и счастью, и бедам. До культа Юпитера был божеством неба и солнечного света, открывавшим небесные врата и выпускавшим солнце на небосвод, а на ночь запиравшим эти врата. Начало всего. В том числе и года.

- Славянские названия:

- 1) просинец;

- 2) сечень.

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки о январе подготовили?

- В январе и горшок в печи замерзает.

- Январь — году начало, зиме — середина.

- Январь два часа дня прибавит

- В январе морозы злее, а налим — живее.

Запишите предложение

- В январе от мороза и студёного ветра дух захватывает.

- Подчеркните слова, употреблённые в переносном значении.

- Как называется это устойчивое сочетание слов?

- Объясните его значение.

- Фразеологизм

- Зачем используются фразеологизмы в нашей речи?

Февраль

- Латинское название Februarius. Фебрус — бог подземного царства мертвых. В этот месяц проводился праздник очищения Фебруа, когда живые приносили жервоприношения мертвым, взывая об их покровительстве. Неважный месяц. Поэтому, видимо, его и сделали самым коротким. В Древнем Риме он заканчивал год.

- Славянские названия:

- сечень;

- 2) бокогрей;

- 3) ветродуй;

- лютень;

- 5) снежень

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки о феврале подготовили?

Свистит косая метель – белая метла дороги метёт. Дымятся сугробы, рушатся с сосен белые водопады. Февраль летит на всех паруса.

- Свистит косая метель – белая метла дороги метёт. Дымятся сугробы, рушатся с сосен белые водопады. Февраль летит на всех паруса.

- Гонятся вихри за санями, кружат хороводы вокруг домов, заметают пути – дороги. За каждым столбом – снеговорот. Метель свистит, скулит, воет

- Солнце запуталось в вихрях, как золотая рыба в белой сети. Круговерть от земли и до неба !

- По Н. Сладкову

- О чём этот текст?

- К какому стилю речи мы его отнесём?

Подчеркните в этом тексте сочетания слов, в которых о неживом предмете говорится как о живом? Почему так много глаголов? Какое художественное средство использует автор?

- Подчеркните в этом тексте сочетания слов, в которых о неживом предмете говорится как о живом? Почему так много глаголов? Какое художественное средство использует автор?

- Найдите фразеологизм. О чём он нам рассказал? Подберите к нему синонимичные.

- Попробуйте озаглавить. Найдём ключевое слово в тексте, особенно ярко характеризующее метель. Объясним значение.

- Что же необычного и удивительного увидел в зимнем пейзаже автор?

- С помощью каких изобразительных средств он нам это показал?

- Круговерть

Март

- Латинское: Martius. Назван в честь бога Марса.

- В 700 г. до н.э. Марс был богом плодородия и весенних побегов.

- Позднее его имя слилось с именем Ареса — греческого бога войны..

- Славянские названия:

- сухый(сухий),

- 2) берёзозол,

- зимобор,

- 4) протальник

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки о марте подготовили?

Вспомните, какие стихотворения о весне вы знаете, продекламируйте одно из них.

- Та ей в глаза хохочет

- И пуще лишь шумит…

- Взбесилась ведьма злая

- И, снегу захватя,

- Пустила, убегая,

- В прекрасное дитя…

- Весне и горя мало:

- Умылася в снегу

- И лишь румяней стала

- Наперекор врагу.

- Ф.И.Тютчев

- ***

- Зима недаром злится,

- Прошла её пора —

- Весна в окно стучится

- И гонит со двора.

- И всё засуетилось,

- Всё нудит Зиму вон —

- И жаворонки в небе

- Уж подняли трезвон.

- Зима ещё хлопочет

- И на Весну ворчит:

Апрель

- Латинское: Aprilis. Месяц назван в честь богини Афродиты или от латинского слова aperire (открывать — о почках и листиках, надо думать)

- Древнерусские названия:

- 1) снегогон, 2) цветень

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки об апреле подготовили?

Май

- Латинское название Maius восходит к имени древнеримской богини весны Майи.

- Древнерусское название:

- травень( травный, травник)

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки о мае подготовили?

Июнь

- Латинское Junius — по имени древнеримской богини Юноны, супруги бога Юпитера — богини небосвода, «Царицы богов и людей». В Риме Юнона была очень почитаемой богиней брака и деторождения. Она также была покровительницей всех женщин с рождения до смерти.

Месяц июнь был назван в честь этой богини, и до сих пор он считается самым благоприятным для брака. Женщины приходили в святилища Юноны попросить помощи и тогда, когда их брак не ладился.

- Месяц июнь был назван в честь этой богини, и до сих пор он считается самым благоприятным для брака. Женщины приходили в святилища Юноны попросить помощи и тогда, когда их брак не ладился.

- Славянские названия:

- изок,

- 2) червень,

- 3) кресник

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки об июне подготовили?

С помощью каких изобразительных средств автор показывает особенности первого месяца лета?

- Если в небе ходят грозы ,

- Если травы зацвели ,

- Если ранним утром росы

- Гнут былинки до земли ,

- Если в рощах над калиной

- Вплоть до ночи гул пчелиный ,

- Если солнышком согрета

- Вся вода в реке до дна, —

- Значит , это уже лето !

- Значит ,кончилась весна !

- Е.Трутнева.

Июль

- Латинское Julius, естественно, в честь Юлия Цезаря. Назван так был в 44 г. до н.э. Ранее назывался квинтилий от слова quintus — пятый, потому что это был 5-й месяц старого римского календаря, когда год начинался с Марта.

- Славянские названия:

- червень,

- 2) липец,

- страдник,

- 4) грозник

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки об июле подготовили?

Август

- Месяц получил название по имени первого римского императора Августа в 8 г. до н.э. Точно так же как с июлем — ранее назывался секстилий от слова sextus — 6-й месяц старого римского календаря.

- Славянские имена:

- 1) серпень (на юге)

- 2) зарев ( на севере)

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки об августе подготовили?

Сентябрь

- Латинское: September. Название образовано от слова septem (семь) – седьмой месяц у римлян (год тогда начинался с марта).

- Славянские названия:

- рюинь,

- 2) хмурень

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки о сентябре подготовили?

С помощью каких изобразительных средств автор показывает особенности первого месяца осени?

- Есть в осени первоначальной

- Короткая, но дивная пора-

- Весь день стоит как бы хрустальный

- И лучезарны вечера.

- Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

- Но далеко ещё до первых зимних бурь-

- И льётся чистая и тёплая лазурь

- На отдыхающее поле…

- Ф.И.Тютчев.

Октябрь

- Латинское: October.Название образовано от слова octo ( восемь)- восьмой месяц у римлян.

- Древнерусские имена:

- 1) листопад, 2) грязник, 3) свадебник

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки об октябре подготовили?

С помощью каких изобразительных средств автор показывает особенности второго месяца осени?

- Октябрь уж наступил -уж осень отряхает

- Последние листы с нагих своих ветвей.

- Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.

- Журча ещё бежит, за мельницу ручей.

- А.С.Пушкин.

Ноябрь

- Латинское: November. Название месяца произошло от nover (девять) – у римлян девятый месяц в году.

- Славянское название:

- грудень.

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки о ноябре подготовили?

Декабрь

- Латинское: December.Название произошло от decem (десять)- десятый месяц у римлян.

- Славянское название:

- студень.

- Как вы думаете, почему на Руси этот месяц так называли?

Какие пословицы, поговорки, загадки о декабре подготовили?

Запишите пословицу, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Объясните её значение

- Декабрь м…стит декабрь гв…здит декабрь прик…лачивает.

- Подчеркните слова, помогающие образно представить месяц декабрь.

- В прямом или переносном значении они употреблены? Как называется этот приём?

- С какой целью используется олицетворение в пословицах?

- Олицетворение

Как появились древние и современные названия месяцев?

- месяц мог получить своё «имя» из-за своих природных особенностей;

- по названию праздника;

- по имени бога;

- с именами исторических деятелей.

Интернет-ресурсы

- http://900igr.net/kartinki/geografija/Istorija-kalendarja/035-Rozhdenie-kalendarja-i-pontifiki.html

- http://festival.1september.ru/articles/522635/