Когда работать, если у славян так много праздников? Секрет в том, что многие праздники были связаны с трудом. В эти дни полагалось не отдыхать, а трудиться на благо своего Рода и общины. Таковы славянские праздники сбора урожая: Зажинки, Спожинки и Дожинки. Завершаются они Осенинами, только здесь наступает пора для недолгого отдыха.

Как определить даты праздников урожая?

В старь к дням празднования относились не так, как нынче. Сейчас всякий праздник имеет для нас одну верную дату. Раньше же многие праздники были связаны с работой и изменениями природы, потому их даты могли сдвигаться. Праздники сбора урожая начинают, конечно, когда уже есть спелые плоды, когда колосья налились силой и готовы к жатве.

Даты праздников отличаются в зависимости от региона страны. В южной местности урожай начинают собирать раньше, а то и вовсе делают это не один раз за лето. На севере на сбор урожая остается совсем немного времени – работа должна завершиться к осенним дождям. Потому если урожай у вас ещё не поспел к Зажинкам, праздновать этот день стоит позже.

Читайте также: Славянский календарь

Славянский календарь на 2023 год

Зажинки: начало сбора урожая

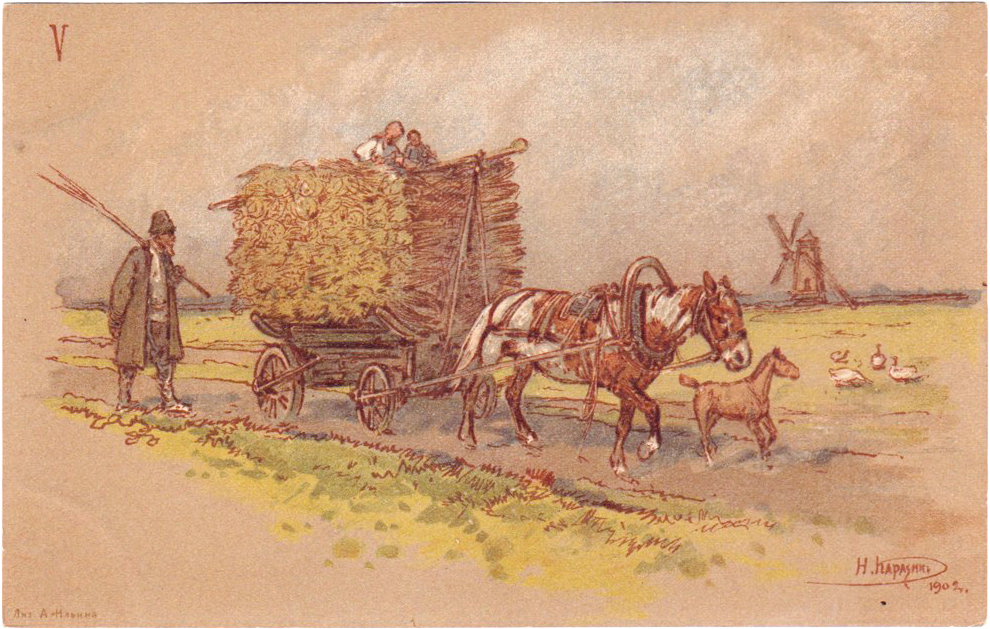

Зажинки, первый праздник сбора урожая, выпадает на 5 июля. В это время всюду начинали сбор даров природы. Где ещё не поспела пшеница и рожь, начинали сенокос. Дети ходили в лес за ягодами и приносили корзины с ними в дом.

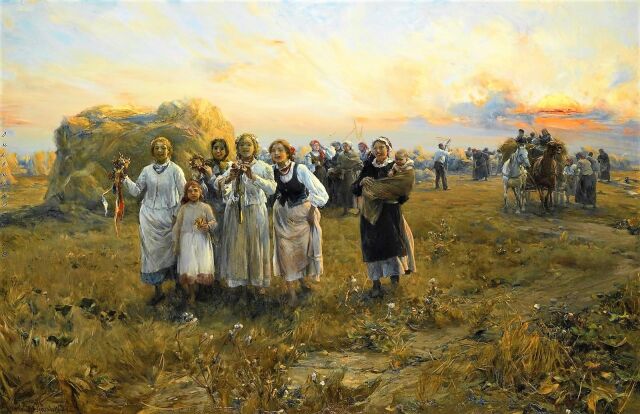

Зажинки на поле начинают старшие женщины. Большуха, старшая женщина в семье, отправляется на поле. С собой женщины приносят дары для Матери Сырой Земли. На Зажинки каждая женщина сжинала первый сноп и складывала его вместе с другими снопами, от всей общины. Так делали большой общий сноп, который должен был принести богатый урожай.

После обряда к жатве приступают все женщины деревни. Убирали урожай с песнями:

А я, молоденька, рожь топчу,

Рожь топчу, рожь топчу,

Травку-муравку вытопчу,

Вытопчу, вытопчу,

Зеленое жито вырастет,

Вырастет, вырастет,

А я, молоденька, буду жать,

Буду жать, буду жать,

И да у снопочки вязать,

Да вязать, да вязать.

Спожинки: середина сбора урожая, совместная жатва

Спожинки – праздник не столь торжественный, как Зажинки. «Спожинки» значит «совместная жатва». Начиналась она с 15 августа. В это время собирались всей общиной, деревней, смотрели, сколько урожая осталось убрать, на чьем поле больше всего несжатых колосьев, кому нужна помощь.

Спожинки начинаются сразу после Медового спаса. Когда на столе появился первый мёд, хозяева зовут гостей и уговариваются с ними об общей работе – толоке. Участие в толоке могло оплачиваться деньгами или частью урожая. Часто приходили на Спожинки и чтобы повидаться с друзьями-подругами, поработать вместе, ведь так дело веселее спорится.

На горушке на крутой,

На раздольице широкой

А стоит народ всей толпой

Глядит народ толоку.

А чья это толока?

Богатого мужика,

Богатого мужика,

Акимова толока.

Дожинки: окончание жатвы

Праздник окончания жатвы называют иначе Дожинками. Выпадает он на 22 августа, но может быть и позже. Главное, успеть дожать до начала Осенин, празднования дня Авсеня.

Дожинки считаются также праздником Лешего. В это время хозяин лесов ещё не засыпает, но люди уже начинают прощаться с ним. На границе леса и поля приносят дары Лешему. Хозяина леса благодарят за помощь, за то, что лесные звери не повредили посевам, просят помочь и на следующее лето.

Осенины: не один день, а неделя праздников

Осенинами звали всякий съезжий осенний праздник, т.е. день, когда собирается за одним столом родня, в том числе из соседних деревень. Точной даты этот праздник не имеет, однако, вернее всего праздновать Осенины вместе с Авсенем, праздником Осеннего Солнца.

Начинают подготовку к Осенинам 19 сентября. Мужчины собираются на братчину, вместе садятся за стол и не просто пируют, а обсуждают, кто сколько урожая собрал, хватит ли до весны, кому помочь нужно. На братчине делят обязанности по подготовке общего праздника Авсеня для всей деревни.

Авсень или Таусень выпадает на день Осеннего Равнодествия. Но праздновать его можно долго, начиная с 19 и до 25 сентября. За это время встарь успевали встретить Осенины, принять гостей в своём доме, ответить им тем же, погулять на деревенском празднике.

Читайте также:

Овсень — славянский праздник осени, праздник Бога Авсеня

Праздник Коляды – 21,22 декабря, славянский праздник Молодого Солнца

Праздник Ивана Купала — что а праздник такой?

Славянские праздники и обряды

Пословица «что посеешь, то и пожнешь» как ни одна другая отражает реалии жизни славян. Будущее всего рода, общины или деревни целиком зависело от урожая зерновых и плодовых культур, так как они составляли основу рациона.

Основные славянские праздники урожая: Зажинки, Спожинки и Дожинки. А завершающим этапом были Осенины. После них наступало холодное зимнее время, дающее славянам небольшой отдых до следующего сезона посадки и сбора.

У праздников сбора урожая нет привязки к дате и месяцу. В каждом регионе страны они были свои и напрямую зависели от погодных условий и скорости появления спелых плодов, созревания зерна. На южных территориях урожай собирался не один раз за лето и гораздо раньше, чем у северных соседей.

Первый основной праздник сбора урожая – Зажинки – ориентировочно приходится на 5 июня. В это время занимаются заготовкой сена для животных, а также отправляются в леса и поля за первыми дарами природы.

Зажинки всегда начинались с проведения особого ритуала. Самая старшая женщина в каждой семье – Большуха – первой отправлялась в поле на рассвете. С собой они брали подношение для Матери Сырой Земли: хлеб, яйца, молоко, и сжинали первые снопы, которые также приносились в дар вместе с угощением. И лишь после этого последующие снопы складывали в общий стог, как бы от всей деревни. Этот ритуал был призван принести богатый урожай. После этого к жатве приступали и другие женщины.

Первый сноп, собранный старшими женщинами, хранился до будущего сезона. В следующем году из него бралось несколько колосков и бросалось при посеве для обильного урожая.

Предварительно, перед проведением ритуала, необходимо было вычистить дом, застелить все чистым бельем и приготовить праздничное угощение. Особое место на столе во время празднования Зажинок всегда занимал свежеиспеченный хлеб.

Этот праздник означает «совместная жатва» и приходится на середину августа. Спожинки уже не отмечались торжественными ритуалами и подношениями. Вместо этого община собиралась оценить, сколько урожая уже собрано, а сколько осталось, у кого больше несжатых колосьев, кому нужна помощь. Делалось это после Медового спаса. Когда первые соты появлялся на столе, хозяева звали гостей на блины и кашу с медом и договаривались с ними о помощи, общей работе – толоке. Родственники, при условии, что могли себе это позволить, помогали бескорыстно, но с другими жителями деревни приходилось расплачиваться за участие в толоке деньгами или частью урожая.

Во время Спожинок принято было очищать колодцы и набирать первую чистую воду для себя и животных, а также купаться в реках и озерах самим и мыть домашнюю скотину, очищая себя и ее от худа.

Праздник окончания сбора урожая иначе назывался Дожинками и выпадал на конец августа – начало сентября. Главное условие: успеть собрать остатки урожая до начала осенних дождей или Осенин, празднования дня Авсеня. Приурочивались Дожинки к Третьему спасу.

При завершении жатвы некоторое количество колосьев оставляли в поле несжатыми. Этот пучок получил название «борода». Стебли надламывали и сгибали дугой так, чтобы колоски соприкасались с землей. У этого пучка женщины часто гадали на суженого, на будущее или просто загадывали желания.

На Дожинках были свои традиционные блюда, подаваемые в каждом доме на стол. Считалось, что они могут посодействовать плодородию и обильному урожаю в следующем году. «Саламат» – густая каша из овсяной муки с маслом и салом, «дежень» — толокно, замешанное на кислом молоке или воде, пироги с кашей, блины, пиво и мед.

Дожинки были и праздником Лешего. В это время хозяин леса еще не засыпает, и люди приносят ему дары, благодарят за помощь, и прощаются до следующего года. На границе леса и поля славяне оставляли некоторую часть своего урожая, расхваливая хозяина леса за доброту и мудрость, благодаря его за то, что лесные звери не повредили урожай, не потоптали посевы, а птицы не склевали семена.

Точной даты у этого завершающего урожайный год праздника нет, но славяне традиционно праздновали его вместе с Авсенем, праздником Осеннего Солнца. Готовиться к ним начинают заранее, 19 сентября.

В это время принято навещать родных, в том числе в соседних деревнях, собираться за одним столом, чтобы обсудить итоги года: кто, сколько урожая собрал, что успел запасти из даров леса, хватит ли запасов, чтобы кормить семью весь год, можно ли излишки продать или передать в дар родственникам. Это называется братчиной, принимают в ней участие только мужчины. Также за столом идет распределение обязанностей по подготовке к празднованию. Авсеня всей деревней.

Авсень или Таусень выпадает на день осеннего равноденствия, и празднование его и Осенин длится всю неделю с 20 по 25 сентября. Это время для шумных гуляний, застолий, время встреч с родными и друзьями.

Также в это время проходят ярмарки, где на продажу выставляются домашняя скотина и товары, выращенные, собранные или приготовленные своими руками: ягоды, фрукты, овощи, грибы, соленья, варенье, мед, молочные и мясные продукты.

Магазин одежды и исторический журнал Словенские приветствует гостей нашего сайта! Сегодня к прочтению Вас ждет интересная статья про осенины — праздники, которые славяне традиционно празднуются осенью. Речь пойдет о дне Семёна Летопроводца, Оспожникам и Воздвиженье.

Итак, лето прошло, началась осень. Если для нас это значит, что в ближайшее время закончится хорошая погода и начнется унылая в своей серости морось, то для наших предков три месяца после лета означали, что предстоит куча работы! И сентябрь они начинали со сбора урожая. На окончание этого сбора приходилось много праздников, каждый из которых имел свое название (иногда их было очень много) и свои традиции.

Но сперва мы остановимся на другом празднике, который, пускай и имеет отношение к дню урожая, но празднуется летом. Тут мы говорим про «Обжинки». Также у этого праздника известны и другие имена:

- У русских были в ходу названия Дожинки, Спожинки, Досевки, Оспожинки, Госпожинки, Госпожин день (летопис.), Спожиницы (торж.), Вспожинки, Спасов день, Дежень, Овсяница.

- У украинцев Перша Пречиста.

- Белорусы называли этот праздник также Талака, Спажá, Сплине, Вспленье.

- У поляков в ходу были такие называния — Plon, Pepek (Пупок), Święto Matki Boskiej Zielnej, Matka Boża Owocowa.

У нас он традиционно празднуется 28 августа, хотя у западных славян обжинки могут отмечаться раньше, а южных славян — позже. Во многом это зависит от географических особенностей сбора хлеба. К примеру, у южнославянских народов праздник привязан не к окончанию жатвы, а к началу молотьбы.

Все-таки сбор зерновых культур был особым событием для наших предков. Составляя большую часть рациона, зерно, в особенности хлеб, считался символом жизни. Именно поэтому к трудной работе по сбору относились с таким пиететом. Кстати, стоит отдельно отметить, что, например, у поляков обжинки праздновались после сбора каждой зерновой культуры. А в некоторых регионах Украины обжинки праздновали во время жатвы озимых.

Если говорить о том, каким образом проходили праздники, то в зависимости от регионов они отличались, но было некоторое единство всех обрядов:

В конце лета оставалось нескошенное поле, которое дожинали толокой. Толока — это способ крестьянской взаимопомощи, когда необходимо срочно выполнить какую-либо работу, либо помочь соседям. Выполняется добровольно и бесплатно, обычно, хозяин, которому помогает угощает всех односельчан или устраивает празднество после работ.

На поле остается последний сноп, который по традиции связывали лентой. Это называлось «завить бороду», считалось, что бороду завивают Велесу, Николаю Чудотворцу или Илье-пророку. Обряд завивания бороды был ассоциировался с духом поля и тем, что он прятался в последнем снопу. Кстати, в некоторых регионах в сноп клали хлеб и соль, а хозяйка садилась на сноп и просила лучшего урожая. Все эти действия, естественно, сопровождались обрядовыми песнями.

А вот жали последний сноп уже молча.

К последнему снопу относились с почетом, украшали его и одевали, а самой красивой девушке из толоки делали венок из его колосьев.

А дальше уже вся толока с выжинки двигалась с песнями пировать Успенщину. Кстати, если толоки не было, то устраивали складчины и братчины, когда все село скидывалось на общий праздник.

В некоторых частях Руси к этим обряд добавлялись свои особенности. Где-то обязательно пекли большой общий пирог, где-то впервые надевали «взрослые» одежды молодые девушки. Естественно к этому стоит добавить, что существовали десятки песен и примет на эти даты.

Отдельно стоит отметить, что на обжинки вечером веселилась молодежь. Они собирались на открытом воздухе, чтобы петь, плясать и водить хороводы. В Заонежье молодежь выезжала на праздник на острова.

Если Обжинки относятся к последнему летнему празднику, то день Семёна Летопроводца, Оспожники и Воздвиженье можно отнести к осенним праздникам или иначе говоря к осенинам

Почему летний праздник попал к осенним? Просто дело в том, что они все объединяются идеей сбора урожая. Ну и христианской тематикой, которая объединила их после того, как мировая религия пришла на место старому ламповому язычеству с блекджеком и другими приятными вещами. Например, обжинки также приходятся на Успение богородицы. То есть это праздник в честь смерти девы Марии. А следующие после дня Семёна Летопроводца оспожники имеют известное христианское название — «Рождество Богородицы». То есть праздник, в честь рождения матери Исуса. Взаимосвязь на лицо, и она не линейная.

Также есть нюанс, что в некоторых регионах обряды и традиции с обжинок в виду различных факторов переносятся на более поздние праздники. Собственно, название оспожинки — «осенние спожинки». Часть обрядов могла перенестись на Воздвиженье. Кстати, Мазуры, польский субэтнос, праздновали обжинки дважды — по случаю сбора яровых и после сбора всех злаковых.

Вообще, тут стоит отметить, что во многом благодаря названиям у рядового городского жителя, не имеющего представления о деревенской жизни и не знающего культурных особенностей этих мероприятий, могут возникнуть некоторые сложности с восприятием и датами.

Все дело в том, что у праздников много названий. Те же Оспожники или Рождество Богородицы называются и Вторые Осенины, и Праздник Урожая, и Женское Рождество. Только на русском языке у этого дня есть около 19 названий, а еще к этому можно добавить белорусское Багач, Багатнік, Багатуха; украинское Різдво богородиці, Сватання, Заручини; польское Dzień Narodzin Najswiqtszej Panny Siewnej, Gruszki, Gruszkowy odpust, Jablka, Jabłkowy odpust, Matka Boska Siewna, Matka Boska Żytosiewna; чешское Narození Panny Marie, Panenka Márie; словацкое Vel’ká Mara, Mala Mara; сербское Мала Госпоjина, Мала Госпоине; болгарское Мала Госпа, Малка черква (чорква); словенское mali šmaren, mala maša, mala gospojnica. Для того, чтобы не вводить друг друга в заблуждения мы остановимся на варианте Оспожники.

Ради энциклопедической точности мы сперва немного остановимся на Первых Осенинах, то есть день Семёна Летопроводца. Он приходится на 14 сентября. А раньше, по юлианскому календарю это было 1 сентября. И этот день считался раньше «новым годом». После замены официального нового года на 1-ое января, и в виду того, что многие языческие славянские дни народного календаря привязывались к православным праздникам, постепенно день Семёна Летопроводца утратил свою значимость. Кстати, одно из названий этого праздника «Новолетие», а название днем Семёна Летопроводца, этот праздник называется в честь Симеона Столпника.

Вообще Новолетие было важным праздником на Руси, поэтому с ним связана много интересных обрядов:

- В этот день было принято заселяться в новое жилье. Поэтому за сутки до новоселья в дом запускали кошку и петуха, чтобы они прогнали нечесть.

- Начинались засидки. Поскольку лето заканчивалось, вместе с ним заканчивалась и уличная работа вместе с уличными посиделками. Поэтому в этот день ходили с телющей головней по полю для предохранения от злых духов.

- В некоторых регионах считалось, что в этот день необходимо заново разжечь огонь в печи. Для этого старый огонь тушили и зажигали новый. Часто, это сопровождалось плясками, шутками, песнями и другими обрядами.

- Одной из важнейших традиций Семёна Летопроводца был постриг. Тут речь идет не про монашеский постриг, а про переход от младенчества. В этот день детей посвящали в крестьянство или в воинство. Обрядов было много, в основном, служился молебен, мальчику выстригали пучок волос на голове, давали саблю и сажали на коня, на котором его водил крестный. Для крестьян речь могла идти о сохе или мотыге, для девочек были свои традиции, в основном они касались первого плетения косичек. В основном, постриг касался мальчиков. Считалось, что воспитание нового мужчины переходит от женской половины дома к мужской. Кстати, после всех мероприятий мальчиков одевали в новую рубаху, чаще всего косоворотку. А если Вы хотите купить новую современную мужскую косоворотку, то скорее всего Вам понравится наша косоворотка от бренда Словенские!

- Также одним из самых интересных обрядов был «похороны мух». В Новолетие нарядные девицы делали для мух гробики из тыкв, огурцов, репы и клали в них мух, а потом с притворными криками ходили их хоронить. С похоронами мух уходило лето. Все это делалось, чтобы «злые мухи не покусали». Считалось, что в это время женихи смотрят невест, а богатые люди выставляли у своих домов мед и пиво, так что хороводники ходили с песнями от дома к дому и угощались.

Остальные осенины более известные и популярные — это Рождество Богородицы и Воздвиженье

В данном случае, стоит отметить, что речь идет о народно-христианских праздниках. Естественно, что большая часть крестьян, которые праздновали осенние оспожники и третьи осенины, то есть Рождество Богородицы и Воздвиженье соответственно, в первую очередь шли на торжественные службы в местные церкви. А уже после этого занимались делами и организовывали традиционные обряды. Почему так случилось и откуда это пошло?

Все это связано с предками славян, праславянами и их религией — язычеством. Христианство в целом было против такого порядка вещей, но ничего поделать не могла. Интересно же, почему так получилось.

Проведем логическую цепочку:

- Праславяне и древние славяне были язычниками. У них были свои традиции, обряды, обычаи, которые передавались из поколение в поколение, при этом видоизменяясь, в виду того, что они не были зафиксированы письменно. По времени это где-то раннее средневековье.

- Так или иначе славяне начинают христианизироваться. Но во многих местах либо еще остаются сильны языческие центры силы, либо начинает проявляться двоеверие, когда одновременно люди верят и в христианство, и в язычество. Период можно разделить от раннего средневековья до высокого, а в некоторых случаях и позднего средневековья.

- Народное православие, собственно, которое мы можем наблюдать до сих пор. Все осенины: оспожники, божинки и тому подобные праздники, в том числе и в другие времена года, по сути являются далекими воспоминания о языческих обрядах, очень сильно деформированные временем, а самое интересное, что они очень плотно переплетены с христианскими праздниками, если говорить про осенины, то с Рождеством Богородицы или Воздвиженьем. Начался этот период где-то с высокого или позднего средневековья и, как писалось выше, продолжается до сих пор.

Так что да, теперь знайте, что когда Вы сжигаете чучело на масленицу, хороните мух или занимаетесь простыми народными танцами, то знайте, на самом деле Вы в декоративной форме воспроизводите языческие ритуалы наших предков!

Впрочем, мы немного отвлеклись. Перейдем к сути нашей статье — еще одному празднику, который относят к осенинам — Рождество Пресвятой Богородицы, который проходит 21 сентября. Понятно, что это православный праздник, а вот народных или славянское названий у него очень много и мы перечисляли их выше.

Стоит отметить, что некоторые обряды оспожников пересекаются с обжинками, новолетием, Воздвиженьем. Но мы все равно на них остановимся и перечислим те, которыми женское рождество отличается от других:

- Как мы уже писали ранее, в Заонежье молодежь ездила праздновать на острова. Там же они совершали различные гадания.

- Также в некоторых регионах, как и на Семена Летопроводца во время оспожинок проходил ритуал возжигания огня и начинались засидки.

- В женское рождество традиционно был культ женщин. Девушки бегали к озерам и рекам, чтобы встретить матушку Осенину и угостить её овсяным хлебом и киселем. Пели песни, говорили заговоры и кормили хлебом домашний скот.

- В этот день было принято посещать новобрачных. Приходили все посмотреть на «жилье-былье» и «поучить уму-разуму». Гостей угощали, невеста показывала хозяйство, жених — свое и поил гостей пивом.

- Также в этот день была традиционная братчина, о ней мы уже писали выше. Добавим, что в зависимости от урожая братчина могли длиться до недели!

- А у западных славян были свои дополнительные традиции — поляки во время оспожника сеяли первые озимые из освященного во время обжинок венка; чехи, моравы и словаки освящали колосья и украшали их цветами; словаки и чехи считали, что какая будет погода на оспожники, такая погода простоит еще 4 недели.

Ну и последний праздник из осенин, о котором необходимо рассказать — это Воздвиженье. Опять же, речь идет о православном празднике, который совпадал со старыми народными праздниками славян. У него было много разных названий:

- У русских он называется Вырий, Ставров день, Третьи осенины, Битва правды и кривды, Вздвиженьев день, Здвиженье.

- У украинцев есть название Воздвиження.

- У белорусов — Узвіжанне, Здзвіжанне, Хрыст, Часнэйка.

- В Полессье были следующие названия: Вздвиженье, Воздюженье, Дви́женье, Зви́женье, Здви́ги, Зюженье, Честный (крест).

- У болгар такое — Кръстовден.

С этого дня начиналась заготовка капусты и назывался этот период по-разному, в зависимости от региона: капустница, капустка, капустки. Также с этого дня начинались у девушек капустенские посиделки. Считается, что театральные капустники тоже начались от этой традии.

В славянской традиции считалось, что на Воздвиженье происходит борьба добра со злом, идет битва между «честью» и «нечестью», воюет правда и кривда. Но добро всегда побеждает.

Также во все места крестьянской усадьбы кладутся деревянные кресты или рябиновые веточки в виде креста, чтобы охранять дом, скот и урожай. Иногда кресты просто выжигались на амбаре, над дверью и в других местах.

Поскольку Воздвиженье или третьи осенины происходит во время, когда птицы улетают на юг, славяне верили, что на самом деле птицы улетают в верхний мир, он же Ирий — славянский рай.

В большинстве регионах Руси с Воздвиженья начинался запрет на походы в лес, поскольку считалось, что в это время змеи искали место для ночлега, поэтому могли навредить людям. Вообще, запрет на походы в лес длился до Благовещения, то есть до 25 марта.

В некоторых местах совершались крестные ходы вокруг деревни, дабы уберечь её жителей от всякого лиха.

В Болгарии считалось, что на Воздвиженье начинает светить зимнее солнце, а на Благовещенье — летнее.

В Полесье верили, что в этот день, как и на Рождество можно увидеть «игру солнца».

Вот такие замечательные праздники праздновали наши с Вами предками. В наших руках лежит великая ответственность за сохранность этих традиций, дабы передать их нашим потомкам. Поэтому самое главное, что мы можем сделать — это холить и лелеять эти традиции, а также стараться воспроизводить их у наших детей.

Слава Руси!

Совсем скоро нас ждет чудесный и древний славянский праздник урожая – Осенины, прозванный также Таусенем, Радогощем, Днём Свентовид(т)а, Предзимьем. Каждое название праздника имело свой смысл:

- Предзимьем – так как световой день с этого дня значительно укорачивается, «поворачивается на зиму», ночи холодают, и совсем скоро выпадет снег – ворота зимы.

- Таусенем – в честь брата Коляды, что родился ещё до того, как их мать Майя-Златогорка спустилась в навь в каменном гробу. Таусень (Овсень) в народных поверьях мостит дороги Коляде, едет на золотом кабане, освещая скудно людям день, везёт золотое копьё матери, которым Коляда пробьёт мир Кощея, а Дажьбог победит в битве с навью.

- Радогощем – так как люди были рады любому гостю в это время – в них видели посланцев Богов, предков, что уходили в пречистую Сваргу, так как небо закрывалась золотыми воротами и ключами.

- Днём Свентовида – именно Велесу в этот день передавали Боги ключи от Сварги до лучших времён, до весны, поэтому и получал он ещё одно имя: Свентовид – «хранящий свет».

- Осенинами, так как это середина осени в северных районах.

Читайте также: «Праздник Радогощь. Боги Асгаст, Саагаст и Радегаст»

Праздник осенины — Славянский Новый Год

Осенины — это окончание всех крестьянских сезонных работ уходящего года, праздник собранного урожая и день осеннего равноденствия. Это завершение и начало аграрного года, поэтому для крестьян – это Новолетье — время заслуженных наград за труды.

К этому дню часто в сёлах пекли огромный медовый пирог (в старину пирог был в рост человека), за который, после завершения славлений, прячется жрец или старейшина и спрашивает всех собравшихся: «Зрите ли мя, детушки?» Если ответ будет: «Не зрим, батюшка!», то это означает богатый урожай, а если: «Зрим!», то худой. После чего жрец благословляет народ словами: «Так дай же вам Боги, чтобы на будущий год не зрели!» — и подаёт знак к началу праздничного «пира горой»…

В знак того, что «закрывается» Сварга, куда «уходят» из Яви Светлые Боги до будущей весны, оставаясь, тем не менее, в Сердцах всех, живущих по Прави, на капище сжигали соломенную птицу или куклу женского обличья, «провожая» её вместе со Светлыми Богами и душами Предков в Ирий.

Читайте также: «Как Славяне праздновали Новолетие»

Традиции на Осенины

В эту пору принято было делать обережных кукол:

- Кукол на полынно-крапивном веничке – для обережья сеней и дома от нежданных и непрошенных гостей, порчи и сглаза (травы в праздник собирали, а кукол после праздника делали).

- 12 лихорадок-трясовиц с Кумахой на едином поясе – оберег дома от болезней физических и душевных (после праздника или 1.10, или 1.11).

- Богача и Крупеничку (Зерновушку) — на сытость и достаток в дому до нового урожая. Чаще всего делались 22-23.09. И бралось для них самое чистое и крупное зерно, чтобы потом использовать его во всяких волшебных обрядах.

- Куклу на женскую долю и здоровье «Рябинку» (14.09 или 1.10).

- «Берегиню» или «Весту» — смотря в каком статусе находилась женщина (24.09).

П.С. Сейчас самое время приступать к посиделкам рукодельным, славить и благодарить за урожай, вспоминать предков и готовить себе обереги на тёмное время года. Рекомендуем вам ознакомиться с нашими курсами и семинаре в разделе обучения.

П.П.С. Может в вашем роду остались традиции празднования праздника Осенин? Поделитесь в комментариях на благо тем, кто интересуется памятью предков.

Славянские праздники на Руси испокон веков подчинялись природной системе, и каждый из них был не только обоснован с точки зрения языческой мифологии, но и напрямую связан с погодой и сменой времен года. Весь славянский календарь подчинялся этой системе, к примеру, зимние праздники – были святки, весенние и летние – масленица, Ивана Купала, а осенние славянские праздники занимали особое место в жизни каждого славянина. И одним из таких праздников было 9 сентября – праздник Осенины.

Вообще осенний период у древних славян считается одним из самых важных с точки зрения поклонению богам, так как он сопровождается большим количеством разнообразных обрядово-ритуальных действий. Это было связано с окончанием сбора урожая и завершением подготовки к зимнему периоду, люди радовались результатам своей тяжелой работы и благодарили богов за свою милость.

Наши предки, особенно земледельцы, считали началом нового года не привычный для современного человека январь, а сентябрь месяц, когда происходил сбор урожая. В течение этого осеннего месяца древние славяне отмечали сразу восемь очень важных праздников. Каждый из них имеет свой скрытый сакральный смысл, но в то же время связан между собой. С первой недели осени начиналось празднование и чествование богини Макоши, далее 8 -9 сентября посвящались молениям наиболее почитаемых богов Рода и Рожаницы, а 9 сентября становилось народным празднованием Осенин – праздником урожая. В эти дни наши предки не просто прославляли своих богов, но и подносили дары, дабы задобрить их на весь будущий год. Так же по некоторым данным Осенины отмечались (14, 21 и 27)

Как отмечался славянский праздник Осенины?

После чего начиналось веселье, водились хороводы, пелись обрядовые песни посвященные сбору урожая и началу сбора хмеля, также еще одним из обязательных ритуалов этого дня было освящение овсяного хлеба. Наши предки верили, что после такого обряда он наделялся лечебной силой, и его использовали для исцеления от различных заболеваний.

Стоит отметить, что некоторые обряды были и самых младших членов семьи, они вместе со взрослыми проводили «похороны мух», таким образом символизируя наступление холодов. А маленьких мальчиков их отцы в этот день впервые сажали на коня, обучали азам езды и немного практиковались. Естественно, что для всех мальчиков это был важный день в жизни, его приравнивали к посвящению в воины.

Также предки обращали особое внимание и приметам в этот день, если погода на Осенины стояла ясная и безоблачная, то и наступающая зима и «бабье лето» будут очень теплыми. Но если же погода не радовала и была пасмурная погода или же пошёл дождь, то осень и зима будут очень холодными, а весна придет очень поздно.

К концу августа заканчивается жатва, уборка и переработка урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника — Спожинки (Дожинки, Обжинки). Последний сноп жали молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него.

Это радостное и важное для земледельцев событие широко отмечалось славянскими народами по всей Европе. Сначала они отмечали Зажинки (начало сбора урожая, День первого снопа). Более пышно отмечались Спожинки (Дожинки, Обжинки) — день окончания жатвы, праздник последнего снопа, который раньше выпадал на середину августа, на Успение Пресвятой Богородицы (по старому стилю — это было 15 августа).

По старинному обычаю на сжатом поле оставляли небольшую часть несрезанных колосьев, связывая их лентой — завивали «бороду Велесу»:

«Уж мы вьем, вьем бороду

У Велеса на поле…

Завиваем бороду

У Велеса да на широком…

На ниве великой,

Да на горе высокой,

На земле чернопахотной…

Вейся, вейся, борода

Бородушка, вейся

Сусек наполняйся!».

На зачине волхвы-жрецы славили Велеса, поднимая над головой горшок с просом:

Основная славянская Страва в Спожинки: каша, мед, яблоки, хлеб, пиво (Фото: ddsign, по лицензии Shutterstock.com)

«Щедры Велесе

Зри на ны с небеси

Житом одари

Поле возроди

Благо дари веси.

То Влес ущаше праотце наше

Земе раяте, а злаки сеяте,

А жняте вена венища

А цтеть го яко отце божска».

В этот день освящали мед, яблоки и зерно. После зачина начинался веселый пир (но запрещено было употреблять в пищу говядину). Основная славянская Страва в Спожинки: каша, мед, яблоки, хлеб, пиво.

Осенины — праздник урожая: история, обряды и традиции

- История праздника

- Как праздновали Осенины на Руси

- Приметы и обряды

- Какого числа Осенины в 2021 году

На Руси народные праздники исстари посвящались сезонным явлениям и событиям. У славян прощание с летом и приветствие осени удостоились отдельных торжеств. В сентябре справляли серию праздников, которые получили общее название – Осенины. Гуляния устраивали в честь наступления осени, окончания полевых работ и собранного урожая. Традиционно они проходили после трех Спасов – Медового, Яблочного и Орехового. Подробнее о праздниках урожая, которые отмечали 14, 21 (24) и 27 сентября, – в материале 24СМИ.

История праздника

История славянского праздника Осенины началась в Древней Руси. Люди провожали лето и отмечали приход нового сезона. Осенняя пора для крестьян была радостным событием. Работы в поле окончены: завершены жатва и уборка льна, хлеб вывезен в овины, сделан запас овощей, фруктов, ягод и грибов на зиму. Бабье лето позволяло устраивать сельские и городские гуляния под открытым небом, которые были приурочены ко встрече осени.

До прихода христианства на славянские земли серия праздников была посвящена богине плодородия, которую называли Мать – сыра земля. Земля ассоциировалась у предков с женским началом и материнством. В фольклорных текстах выражение «Мать – сыра земля» обозначало землю, оплодотворенную небесной влагой. Пересохшую и бесплодную землю славяне сравнивали со вдовой.

После крещения Руси вместо Осенин люди начали отмечать Рождество Пресвятой Богородицы. Произошло переплетение христианских и народных традиций. Люди по-прежнему чествовали землю и благодарили за обильный урожай. Считалось, что в дни бабьего лета земля «закрывается» и справляет именины. С этого момента до весны по отношению к земле накладывались ограничения: запрещалось пахать, копать, бороновать, забивать колья. Запреты действовали до праздника Благовещенье – 7 апреля (25 марта).

Мать – сыру землю считали покровительницей земледелия, семей и – особенно – матерей. Предки связывали землю не только с благополучием и жизнью, но и со смертью. «Живых питает, а мертвых принимает», – гласит поговорка. Поэтому в день Осенин в некоторых городах и селах люди устраивали поминки по мертвым, как в Дмитриевскую субботу.

В XXI веке в православных церковных службах используют песнопения позднего периода – VII–IX столетий. Ранние стихотворные проповеди, написанные в V–VI веках, не сохранились.

Как праздновали Осенины на Руси

В городах и селах Осенины отмечали до прихода христианства и делали это вплоть до XIX–XX веков. После празднеств начиналась пора свадеб и масштабных ярмарок. Крестьяне прекращали работу в полях, появлялось больше свободного времени, которое тратили на работу по дому и воспитание отпрысков.

Славяне проводили праздничные фестивали в центре города или деревни, вблизи храмов или капищ. Гостей мероприятий встречали два стража, которые были одеты по-разному. Наряд одного символизировал лето, а второго – зиму. Детям для пропуска на праздник нужно было отгадать 3-5 загадок. Взрослым – принести сделанное в честь богов рукоделие. Исполнивших требования пропускали на фестиваль, где их ждали развлечения, а для бездельников дорогу закрывали. «Кто не работает – тот каравая праздничного не ест», – говорили славяне.

На празднике гостей встречали две женщины, которых наряжали в богинь Живу и Ладу. Для ролей выбирали не самых красивых, а работящих и несварливых представительниц прекрасного пола, многодетных матерей. Лада во время торжества прощалась с народом, потому что лето заканчивалась, наступала осень – время Живы и Даждьбога. Бездетные пары обращались к Роду и Рожаницам с просьбой послать им детей.

Программа торжеств была насыщенной: люди смотрели выступления артистов скоморошьего театра, водили хороводы, пели песни, восхваляющие богов, пробовали угощения, общались и веселились. На праздник было принято приходить в дорогой одежде, а дом украшать, ставить на стол много блюд. Славяне так бахвалились перед Живой, показывая, что они не бездельничали прошлым летом, а заботились о благосостоянии семьи.

Приметы и обряды

Осенины имеют общепринятые и локальные обряды. Встречать приход осени славяне начинали с обновления огня. В избах гасили старое пламя и разжигали новое. Огонь добывался ударами кремня или трением дерева. Обряд проводили в преддверии первых Осенин – с 8 по 14 сентября. Крестьяне завершали полевые работы и начинали трудиться дома при зажженном огне. Обычай называется засидками. Деятельное участие принимали бочары, столяры и те, кто после 14 сентября начинал что-то мастерить.

Женщины в Осенины брали хлеб и кисель и шли к воде. Старшая из участниц обряда читала молитву Богородице. Остальные кружились в хороводе и пели песни. Хлеб делили поровну, а затем отдавали домашнему скоту. Считалось, что у животных будет приплод.

Близкие родственники навещали новобрачную пару. В дом к молодоженам приходили друзья. Хозяйка кормила приглашенных обедом, показывала домашнее хозяйство. Гости восхищались женщиной, но могли сделать замечание или поделиться опытом. Хозяин демонстрировал родственникам амбар с запасами на зиму и сарай с упряжью. В конце мужчина угощал гостей пивом.

В деревнях организовывали сельскую братчину. Накрывали богатый стол, за который садились все жители деревни. Чем лучше был урожай, тем больше разнообразных было блюд. Обязательной считалась кутья из крупы и меда, чтобы помянуть усопших. Главное угощение – каравай из муки нового урожая.

Обряд похорон мух и тараканов носил в некоторых регионах шуточный характер. Насекомым устраивали погребение, пародирующее настоящие похороны. Обряд связан с представлениями славян о связи мух и тараканов с душами умерших родственников и нечистой силой. Но не во всех регионах похороны насекомых были для забавы. В Туле и Серпухове девушки закапывали мух в «гробах», вырезанных из моркови или свеклы, а тараканов – в щепках. Шутливое мероприятие посещали женихи, которые знакомились с потенциальными невестами.

Читайте такжеМеждународный день мира: история праздника и мероприятия

На Осенины люди делали куклы-обереги. Мотанки «семья» и «рожаница» создавались для защиты матерей и младенцев, помощи при родах. Кукла «Симеон Столпник» олицетворяла мужскую силу, крепость духа, целеустремленность. «Крупенечку» делали из мешочка, наполненного зерном и монетками. Пару ей составляла мужская кукла «богач». Мотанки считались символом плодородия, предприимчивости и достатка.

На Осенины 4–5-летних мальчиков сажали на коня, которого играли взрослые мужчины. Семилетним позволяли прокатиться на настоящей лошади. Обряд символизировал начало нового жизненного этапа в жизни мальчиков.

Девочки наряжали коня, кормили и поили. Животное проявляло характер, упиралось, и будущим хозяйкам нужно было проявить женскую смекалку, чтобы усмирить лошадь. 5–7-летних девочек приучали к работе за прялкой. С Осенин начинались женские и девичьи рукодельные посиделки.

День первых Осенин считался удачным для переезда в новый дом. Но предки не забывали об обряде переноса домового. Горшочек с углями из старого дома несли в новый. Хозяйка накрывала на стол, и новоселы с гостями отмечали переезд, не опасаясь, что домовой не даст спокойно жить. В этот день наблюдали за дикими гусями. Если птицы улетали в теплые края, то зиму ожидали раннюю.

Вторые Осенины называли днем луковой слезинки. Крестьяне убирали пчел из ульев, собирали лук. В этот период ожидали первые заморозки.

В третий день Осенин, по народным поверьям, змеи и птицы переселялись в неведомую страну. Люди устраивали им проводы и просили передать послание умершим родственникам. Славяне верили, что в этот день происходит борьба между добром и злом. Чтобы уберечь дома, сараи и амбары от нечистой силы, крестьяне раскладывали кресты.

Читайте такжеПраздник Колеса года Мабон: история, ритуалы и обряды

Какого числа Осенины в 2021 году

В 2021 году праздник урожая имеет три основные даты. Первые Осенины отмечаются 14 сентября – в день Семена Летопроводца. Вторые Осенины гуляют 21 сентября. До прихода христианства праздник выпадал на 24 сентября и был тесно связан с осенним солнцестоянием. Православная церковь объединила Осенины с Рождеством Богородицы. Праздник называют также Оспожинком и считают, что в этот день лето окончательно уступает место осени. Третьи справляют 27 сентября и именуют Воздвиженьем.