13 июля 2022 г.

Про сенокосные традиции

Время общей работы — тяжёлой, но дружной и весёлой, наполненной разными приметами и обычаями.

Лучшим временем для сенокоса в Средней полосе России считался промежуток от Петрова дня 12 июля до Прокла 25 июля. При благоприятных погодных условиях уборка сена была одной из приятнейших работ, которая ожидалась с нетерпением, в особенности молодёжью.

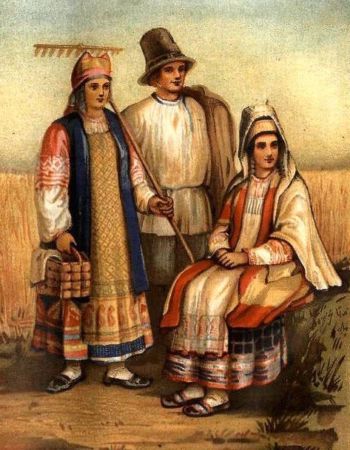

На начало сенокоса испрашивали благословления в церкви. Во многих сёлах в первый день на сенокос выходили в праздничных одеждах. На русском Севере, например, надевали нарядные покосные рубахи красно-белого цвета. Девушки особенно для работы в лугах наряжались в самое хорошее.

Существовали и другие сенокосные традиции.

В преддверии наступления сенокосной поры не принято было вслух жаловаться на тяжёлый труд, на предстоящую работу.

Повсеместно существовал обычай во время сенокоса не поднимать грабли кверху, чтобы «тучи не притянуть», не подвязывать во время уборки сена женские платки углами кверху, чтобы «солнце не притянуть» во избежание солнечного удара. Нельзя было наступать на грабли. По народным представлениям, если во время сенокоса пошёл дождь с градом, нужно было бросить в дождь нож, а градину бросить в печь. Если во время сгребания сухого сена приближалась дождевая туча, нужно было выстрелить из ружья, чтобы не было дождя.

По народному поверью, к сенокосу готовились и Кузьма с Демьяном (день Кузьмы и Демьяна отмечают 14 июля) – святые, покровители кузнецов, мастерящих орудия труда. Говорили: «На острую кóсу много сенокосу». Отлично сделанная и отлаженная коса режет траву легко, с мелодичным, приятным для уха звуком.

В народе говорили: «Кузьма-Демьян косы отбивают, а бабы кашу “ссыпчину” варят». Эта общая ритуальная каша варилась в складчину и елась из одного горшка, как и косари вместе делили все тяготы и радости сенокосных дней. Когда общая каша бывала готова, кухарки кричали: «Кузьма-Демьян, идите есть к нам!». А потом уже звали всех остальных.

Считалось, что сенокос несёт обновление душе и телу: покосные травы, сплетённые в травяные пояса, давали человеку здоровье, избавляли от многих болезней, выполняли функцию оберега.

В первый сенокосный день женщины привязывали к спине клок сена и произносили заговор: «Господи, дай здоровья для работы да помоги собрать душистого сена». Выкосив первый небольшой участок, мужчины останавливались и поднимали вверх косы. Тогда женщины собирали свежескошенную траву, завивали, скручивали в длинные жгуты–пояса и торжественно подносили их всем мужчинам, включая маленьких мальчиков, величали их по имени-отчеству, кланялись им в пояс, желали здоровья, выносливости на сенокосе и опоясывали мужчинам поясницы, перетягивали через плечи и перевязывали крест-накрест спину и грудь. Говорят, эти чудодейственные травяные пояса, способные уберечь от травм и снимающие боль и усталость, мужчины не снимали до тех пор, пока они не высыхали и не осыпались.

Косить начинали с рассветом, ведь «роса косу точит». Самый уважаемый и умелый крестьянин из общины расставлял косцов в нужном порядке, и более опытные работники направляли молодых, задавая общий ритм. Косцы шли обычно друг за другом, соревновались, стараясь выдерживать захват побольше.

Скошенную траву женщины под солнцем разбивали, растрёпывали рукоятками граблей для того, чтобы она лучше просушивалась. К вечеру разбитое и почти сухое сено сгребали в валки, а из них затем складывали копны. На другой день эти копны разваливали кругами для окончательной просушки, а потом опять собирали в копны. Таков был порядок при уборке в погожее время. Если же находили тучи и начинались дожди, то приходилось сено немедленно складывать в копну. Когда распогоживалось, копну разваливали и перебивали сено до тех пор, пока оно хорошенько не просохнет.

Вот почему загадывали о хорошей погоде в период сенокоса. 20 июля, на Евдокию, или, как в народе говорили, Авдотью, внимательно следили за любой тучкой. Недаром эту Авдотью прозвали Сеногнойкой: по народным приметам, Авдотья Сеногнойка – не только период заготовки сена, но и время нежелательных дождей. При этом примечали, что начавшийся в этот день дождь начинает длительную череду ненастья, которое может продолжаться ещё несколько недель. Поэтому спешили с уборкой сена: «Сгребёшь сено в кучи, так не страшны и тучи».

Просохшие копны сообща укладывали в стога высотой до пяти — семи метров. Дело это требовало особенного мастерства — в каждой деревне был свой мастер по укладке стогов, у которого они получались красивыми и ровными. Над кривыми стогами посмеивались: «Каков стогарь, таков и стожок». Были при укладке свои секреты: стога делали высокими, а их навершие укладывали с особенным старанием. Хорошо сложенное навершие не пробивал дождь, и это означало, что сено не сгниёт и все труды не окажутся напрасными.

Непросто было мастеру слезть с высокого стога. Для облегчения спуска через вершину перекидывали вожжи, которые держал кто-то, стоящий на земле, и мастер, держась за вожжи и медленно передвигаясь, осторожно, чтобы «не поехало» навершие, спускался.

После работы крестьяне бросались со всего разбегу в реку, чтобы смыть с себя вместе с сенной трухой усталость.

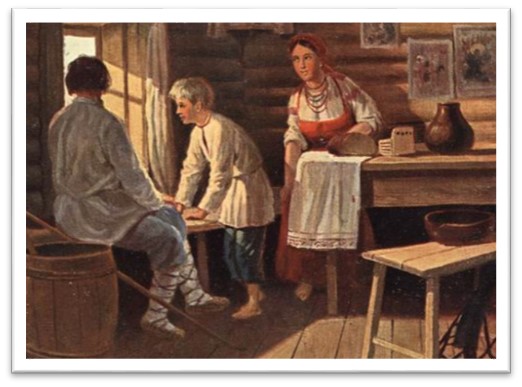

Работали с утра и до обеда. Обед тоже проводили вместе, и он становился ещё одним поводом каждому показать себя с лучшей стороны. Хороший работник и ест с аппетитом. Сытный обед в эту пору традиционно состоял из пшеничной каши с маслом, солёного сала, домашнего хлеба, варёных яиц, лука. Накрывали стол вскладчину. Оценивали да нахваливали ядрёный квас или пиво – у каждой хозяйки они были особенными, неповторимыми.

После обеда старики отдыхали, а молодёжь отправлялась за ягодами или заводила песни. В день начала сенокоса обычно заканчивали водить хороводы. Поэтому вечером просто играли на гармошках, пели. Обстановка на покосах создавала относительно большую свободу. И одежда была лёгкой и свободной, чтобы не мешать размашистым движениям при косьбе. Рубаха идеально подходила под эти требования, чаще всего её и не подпоясывали. Женщины в большинстве губерний не надевали сверху сарафан, а выходили на поле в одной длинной рубашке — покоснице.

И на посиделках после работы нравы тоже были свободными. Полные жизни и разгорячённые работой молодые искали себе пару. Парень имел право у всех на глазах обнять девушку (но не девушка парня – это считалось позорным), поцелуи и сидение на коленках были обычным делом. Бывали после таких гуляний и «ночки», то есть совместные ночёвки на сеновалах.

Особым вниманием на покосе были окружены молодожёны.

В некоторых северных областях молодые женщины, недавно вышедшие замуж, по традиции устраивали угощение для всех желающих. Молодицы, чтобы «утвердиться» в новой роли, раздавали калачи и рыбные пироги.

Молодожёны варили в общем котле кашу с большим количеством масла. Затем молодой муж взбирался на ель, обрубал сучья у её вершины и обёртывал это место берестой или жестью. Потом молодица просила всех отведать кашу. Если молодожёнами не исполнялся установленный обычай, на двери их избы могли нарисовать перевёрнутую вверх ногами фигуру человека — символическое отвержение молодой семьи, лишение её права вхождения в социальную общину.

В других районах на сенокосе было принято публично купать молодожёнов в реке. Причём, если они не соглашались, их силой затаскивали в воду.

Сенокос продолжался около месяца, и соответствующий настрой сохранялся в течение всего этого времени. По окончании сенокоса устраивался праздник всей общины. Для оплаты общего угощения выделяли часть луга, и сено с этого луга продавали. На вырученные деньги покупали чай, баранки и водку (выпивка за счёт общины называлась «мирское»), каждый приносил с собой закуску. На праздник собиралась вся деревня, включая детей: пели, плясали, устраивали борьбу.

Настроение сенокосной поры сохранял человек в памяти на весь год, чтобы с трепетом ожидать, а затем с рвением приступить к этой тяжёлой, но дружной работе, способной подарить истинную радость.

Елена КУЛАКОВА

Во второй половине лета в жизни русского крестьянина наступал самый главный период — жаркая пора сбора урожая, или, как еще называли на Руси, — страда.

Об этом совершенно особом времени крестьянского года рассказывает историк Марина Михайловна Громыко в своей книге «Мир русской деревни». Публикуем наиболее интересные фрагменты этого исследования.

Начало сенокоса

В Зарайском уезде тогдашней Рязанской губернии, как и всюду, косить начинали «со светом», то есть по росе. «Чем росистее трава, тем легче косить». Помните, в известной пословице: «коси, коса, пока роса, роса долой, и мы домой»? На дальние луга «крестьяне с бабами, девками и грудными младенцами» выезжали. Располагались станом около реки или ручья в тени деревьев, устраивали шалаши и оставались там до конца сенокоса. В котелках, подвешенных на жердочках, варили обед и ужин.

«По вечерам картина таборов очень живописна и оживлена», — отмечает В. В. Селиванов. Предоставим ему слово и для рассказа о том, как сушили сено.

Скошенную рядом траву бабы и девки немедленно разбивают, то есть растрепывают рукоятками граблей для того, чтоб солнце и ветер могли лучше ее просушивать. Разбивка эта производится целый день под палящими лучами солнца. К вечеру разбитое и почти сухое сено сгребают в валы, то есть длинные гряды, а из них уже образуют копны, то есть высокие кучи, имеющие весу от 3,5 до 8 пудов, судя по тому, крупное или мелкое сено. Копна крупного сена при равном объеме всегда легче мелкого. На другой день, когда роса уже поднялась, копны эти разваливают кругами (…), а потом опять сваливают в копны и мечут в стога. Этот порядок обыкновенно бывает при уборке в ведренное время, но ежели случайно находят тучки и перепадают дожди, то при уборке сена бывает много хлопот. Когда тучка еще находит или невзначай пойдет дождь, стараются сено, если оно еще в копнах или если копна развалена, немедленно скопнить, и сено остается в копнах во все время ненастья. Но как только проглянет солнце, сейчас копны разваливают и перебивают сено до тех пор, пока оно совершенно просохнет.

Казалось бы, несложные приемы. Но сколько нужно было внимания, трудолюбия, заинтересованного и добросовестного отношения, чтобы четко и вовремя выполнить их.

Сенокос превращался в праздник

При благоприятных условиях уборка сена считается одною из приятнейших сельских работ. Время года, теплые ночи, купанье после утомительного зноя, благоуханный воздух лугов, — все вместе имеет что-то обаятельное, отрадно действующее на душу. Бабы и девки имеют обычай для работы в лугах надевать на себя не только чистое белье, но даже одеваться по-праздничному. Для девок луг есть гульбище, на котором они, дружно работая граблями и сопровождая работу общей песней, рисуются перед женихами.

Радостной картине, обрисованной Селивановым, вторят многие другие рассказы о сенокосе из разных губерний и уездов. «Покосы — самое веселое время в Анастасеве», — писали из Стрелецкой волости Одоевского уезда Тульской губернии, где косьба проводилась сообща, а потом уже скошенное сено делили по душам. Все участники наряжались в лучшее платье, особенно девушки; на покосе много пели. Обед подавали сытный и с традиционным набором блюд: пшеничная каша с маслом и соленое свиное сало. Лучшее, праздничное платье ярких расцветок на общих покосах отмечено и в материалах по Орловскому уезду (Орловской губернии). Здесь на лугу составляли хороводы, играли на гармониках и пищиках или на жалейках (тростниковые дудочки). Особенное веселье молодежи начиналось, когда копнили: сначала сгребали сено в валы в сажень высотой, а затем группами катили эти валы под общую «Дубинушку» к тем местам, где предполагалось ставить копны.

В Скопинском уезде Рязанской губернии молодые женщины, девицы и парни также одевались во время покоса в лучшее платье. Убирая сено, пели, шутили. В Вельском уезде Вологодской губернии мужчины на покос надевали ситцевые рубахи, а женщины — ситцевые сарафаны; и то, и другое — по большей части красного цвета, из покупной ткани (в обычное время здесь ходили в рубахах и сарафанах своей работы). Для обеда объединялись по нескольку семей. После обеда старики отдыхали, а молодежь отправлялась за ягодами или заводила песни «в кружке».

Сенокос продолжался дней двадцать, а то затягивался и на месяц, и соответствующий настрой сохранялся в течение всего этого времени. По окончании сенокоса устраивался праздник всей общины. Для оплаты общего угощения выделяли часть луга, и сено с этого луга продавали — покупатели были свои же односельчане. На вырученные деньги покупали чай, баранки и водку (выпивка за счет общины называлась «мирское»), закуску приносил каждый свою. На праздник сбегалась вся деревня, включая детей: пели, плясали, наблюдали борьбу вызвавшихся охотников, перебрасывались шутками.

В селе Никольском Вязниковского уезда Владимирской губернии и прилежащих к нему семи деревнях к сенокосу «поемных» лугов приступали одновременно крестьяне всех селений. Обычно назначалось это на 8 июля («на Казанскую»). На лугах ставили шалаши из тонкого теса и непригодной драни, по нескольку в ряд. Около каждого шалаша подвешивался на козлах котел. Но в этих времянках только хранили припасы или прятались от дождя; спали под развешенными в разных местах холщовыми пологами. Старшие мужчины и женщины ходили иногда в деревню, где оставались маленькие дети на попечении стариков и старух. Молодежь же обычно не появлялась дома в течение всего сенокоса, в том числе и по воскресеньям.

«Время сенокоса почитается за праздничное событие и ожидается с нетерпением, в особенности молодыми людьми», — писал в Географическое общество информатор из этой волости в 1866 году. Молодые умудрялись веселиться, несмотря на тяжелый и напряженный по срокам труд. В деревне каждый шаг был на виду, а обстановка на покосах создавала относительно большую свободу. Парни здесь одевались на сенокос щеголевато, заигрывали с девушками; в воскресенье, когда никто не работал, ловили рыбу, играли в горелки, катались на лодках, «играли песни».

В Тамбовской губернии (Кирсановский уезд) мужчины и женщины, а в особенности девушки, на сенокос «убирались в самое хорошее одеяние», как на «самый торжественный праздник», в то время как на уборку хлеба надевали самое худшее. Причину этого различия современник видел в том, что на сенокосе собирались «в один стан», а на жатве каждая семья работала отдельно.

Сроки жатвы

Как важно было точно определить срок жатвы для каждой культуры! Здесь, разумеется, учитывали, прежде всего, степень зрелости, но также и погодные условия, надобность в рабочих руках для других срочных дел, особенно для посева озимых, сроки которого отчасти накладывались на жатву. Считалось грехом убирать хлеб недозрелый, с зерном «восчаным», клейким. Однако иногда, в силу местных особенностей, делались исключения. Так, в Оренбуржье, как писали в журнале Вольного экономического общества, ячмень жали «всегда в прозелень, для того, что у спелого солома и колос пополам ломятся и спадают». В этом случае сжатый ячмень расстилали, чтобы дозрел.

Рожь в средней полосе Европейской России начинали жать обычно около Ильина дня (20 июля, то есть 2 августа нашего стиля). Несколько позже сеяли озимые. Так, в Тульской провинции в 60-е годы XVIII века лучший срок сева озимой ржи определяли около 1 (14) августа, второй срок — 6 (19) августа. Считалось, что хороший хозяин, хоть десятинку, хоть две, но непременно посеет до Преображения (то есть до 6 (19) августа). Но был и третий срок — около 15 (29) августа. Их так и определяли — ранний, средний и поздний сроки сева озимых. Близкие сроки были и за Уралом. В Енисейском уезде и северной части Ачинского 1 (14) августа сеяли озимую рожь; в южных частях этих уездов и в соседнем Канском с этого числа начинали жать, а сев мог пройти и раньше. В Красноярском уезде сеяли озимь после 20 июля (2 августа). С 6 августа старого стиля жатва в этой части Сибири становилась почти повсеместной.

В рамках выработанных сроков происходили определенные колебания, вызванные разными возможностями отдельных крестьянских хозяйств, а отчасти и тем, что крестьяне по-разному оценивали, какого роста должны достигнуть к началу морозов всходы озими. Семьи многочисленные и зажиточные за счет большого числа работников справлялись с одновременным исполнением различных видов летних работ. Одиночки, малосемейные и бедняки вынуждены были распределять их во времени. Для соотношения сроков жатвы и сева озимых имело значение также наличие семян: если были резервы из прошлогоднего урожая, то можно было засеять озимые до начала уборки. Каждый крестьянин в своем хозяйстве был одновременно и агрономом, и экономистом, — наблюдения за вызреванием он должен был увязать с хозяйственными возможностями семьи.

«С первого же Спасу (1 августа), а то и пораньше, озими сеют и боронят, — рассказывала крестьянка Тулуновской волости Нижнеудинского уезда Виноградова. — Разе у кого хлеб есть, да работников много — ну те после Бориса-Глеба сеют (то есть имеют возможность сочетать сев озимых с сенокосом в конце июля и, кроме того, имеют зерно на семена до начала жатвы). Одне стараютца посеять озимые так, чтобы она (озимь) до снегу из краски вышла. Она, как только вырастет с вершок, с полтора, красна бывает, а после, как станет подрастать, краску теряет и начинает разнеживатца. Другие стараютца угадать, чтобы озимь успела до снегу разгнездиться».

Сочетание двух этих признаков считалось верной гарантией хорошего урожая озимых — «хлеб уйдет от мороза». Ю. А. Гагемейстер, основываясь на местных материалах Енисейского округа середины XIX века, так излагал представления крестьян:

Как скоро покажется отверстие в зерне и оболочка его покраснеет, то уже иней не повредит зерна.

На сроки жатвы оказывала влияние и степень обеспеченности хозяйства работниками. Одиночки и малосемейные жали сначала озимую рожь, потом, около Успенья (15 (28) августа), принимались за уборку яровых; большие семьи и те, в которых нанимали работников, нередко жали все хлеба одновременно, если, конечно, созревание их позволяло.

Существенно различались сроки жатвы северной и южной хлебопахотной полосы. Так, в южных уездах Тобольской губернии жатва начиналась с 20 июля, а в северных — с середины августа. В сроках уборки яровых существовала обычно своя последовательность: сначала жали рожь, потом — ячмень, позднее — пшеницу. Но определенное давление оказывал рынок: случалось, что оставляли недожатым ячмень, чтобы успеть убрать вовремя более дорогую пшеницу.

Серпом и косой

Простая на первый взгляд техника уборки хлеба включала немало приемов, учитывавших особенности данного злака, стадию его вызревания в конкретном случае, погоду во время жатвы. Убирали зерновые культуры серпами и косами. Жали или косили в зависимости от того, какой вырос хлеб. И в этом надо было уметь разобраться. Если рожь выросла высокой и густой, либо полегла от дождей и ветров или тяжести зерен, либо опутана вьющимися травами — во всех этих случаях предпочитали серп. Не очень густую и невысокую рожь косили «под крюк», то есть такою косою, на древко которой приделаны зубья или грабли, чтобы скошенная рожь не перепутывалась и одновременно с косьбою сгребалась в рядки.

Выбор между косой и серпом зависел еще и от степени влажности зерна — утреннее сырое зерно от косы не осыпалось, а подсохшее можно было уже только жать серпом; подобное же различие делалось между перезрелым и недозрелым хлебом. Таким образом, косу и серп один и тот же человек мог менять в течение дня в зависимости от погоды, времени дня и участка поля. Меняли также и виды кос. Наряду с крюком применяли литовку и горбушу. «Утром, покамест сыровато, зерно не сыплетца — ярово на крюк крючуют, потом, как подсохнет, жнут», — объясняла крестьянка.

Так же поступали с пшеницей и ячменем — жали или косили в зависимости от того, какими они выросли. Овес почти всегда косили, но и здесь бывали исключения. При дождливом лете на хорошей почве овес вырастал высоким и густым, тогда его жали. Горох нередко косили простыми косами, без «крюков». Гречу убирали преимущественно крюками.

Выбор лучшего варианта продолжался и в самой жатве: если рожь полностью созрела и чиста, то есть нет сорняков, то ее, сжатую, сразу же связывали в снопы; если же много было травы, то жали «на горсти» — складывали кучками («горстями»), чтобы трава засохла на солнце, потом уже вязали снопы.

Не было рутины и в крестьянских способах кладки, сушки, хранения хлеба. На юге (южнее Калуги), где можно было рассчитывать высушить колосья прямо в поле, сжатые горсти и снопы долго лежали не увязанными, а когда укладывали связанные снопы в крестцы и копны, обращали их колосьями наружу. В северных районах с большой влажностью (Вологодчина, например) снопы вязали сразу же и в скирды укладывали колосьями внутрь. В таких районах хлеб досушивали в овинах. Русская деревня знала овины нескольких типов. Простейшие из них состояли из дощатых колосников, на которых укладывали снопы; огонь раскладывали прямо на земляном полу в середине овина. Другие овины делали с глинобитной печью и топили ее сухостойным лесом или соломою. Делались в овинах и добротные кирпичные печи со сводом, косыми продушинами и закрывающейся трубой, которые исключали попадание искр в снопы. В Олонецкой губернии, например, делалось строение из двух частей: одна часть — с потолком, полом и печью для просушки хлеба называлась ригач; другая — без потолка, но с очень плотным полом, служила для молотьбы и называлась гумно, или овин.

Одновременно с завершением жатвы зерновых начинали уборку овощей. Хорошо просушенные овощи — морковь, свеклу, редьку, репу, картофель и др. — складывали поленницами и кучами в обширные погребные ямы. Огурцы, арбузы и даже дыни — солили. Часть овощей старались убрать уже в конце августа, особенно те, которые закладывали в подполье под картошку. Считалось, что после Ивана Постного (29 августа) можно начинать копать картошку, а к середине сентября копку картошки, как правило, заканчивали и начинали рубить капусту. Крестьяне владели разнообразными способами заготовки овощей на зиму. Помимо сухого хранения в погребах, амбарах и ямах, применялись соление, малосольная обработка и квашение капусты рубленой и пластовой, соление огурцов, лука, квашение свеклы и пр.

К числу поздних осенних работ относилась уборка и первичная обработка технических культур — льна и конопли. «Рвать коноплю» обычно начинали в конце сентября — начале октября. Снопы конопли, погруженные для вымачивания в озеро, например, 4 октября, вынимали из воды 1 ноября; «мяли» коноплю после просушивания в ноябре.

Крестьяне знали, что промедление в сроках уборки конопли грозило потерей масличной части ее продукции (прядильное сырье сохранялось и в случае наступления морозов и выпадения снега). Но другие осенние работы не всегда позволяли убирать технические культуры в точно выбранный срок.

Дивная красота страды

Во всех делах, связанных с жатвой и уборкой, сама атмосфера дружных совместных усилий воспитывала добросовестное отношение к работе. «…Находясь в ленских деревнях в самый разгар жнитва, — писал А. П. Щапов, — я не только во всех речах, но и во всех неустанно-деятельных хлопотах, и в самих лицах крестьян замечал полнейшую, в высшей степени серьезную, вседушевную озабоченность полевыми работами».

Щапов подчеркивает дружный и умелый труд способных к работе людей всех поколений крестьянской семьи в страдную пору:

Рано утром, часа в три-четыре, отец семьи, старик 70 – 80 лет, озабоченно будит всю свою семейную рабочую артель. Начинается общая рабочая суматоха: бабы варят, жарят, доят коров, и выпускают в степь, на поскотину, наливают в лагуна квасу, в туезки кислого молока, в битки, в турсуки накладывают шанег, пирогов. Молодые мужчины «имают» лошадей и запрягают в телеги или крюки, ставят на телеги лагуны, туязья, турсуки и битки, собирают и кладут серпы и косы, вилы и грабли и т.п. Сам патриарх осматривает и налаживает тяжи у телег, спицы у колес, помогает сыновьям запрягать лошадей, проверяет, все ли взяли. Когда молодые уезжают, он поит телят и загоняет в утуг, то шлею починит и повесит на спицу «на предамбарье», то поправит жерди в утуге или огороде, то выпрямит «частокол».

Славились непревзойденные мастера по конкретным видам работ в страду. При этом в оценку нередко входила и эстетическая сторона труда.

Г. Потанин, длительно наблюдавший русских крестьян Алтая в 50-х годах XIX века, писал о крестьянине станицы Чарышской:

…Особого совершенства этот крестьянин достигал на жнивье, где результат труда его облекался в отточенную форму, доставлявшую эстетическое удовольствие ему самому и зрителям: (…) он прекрасно вязал снопы, прочно и красиво, и никто не мог лучше его завершить стога. Пашню Петра Петровича тотчас можно было отличить от прочих по красоте конических суслонов, которая зависит от пропорциональной завязки верхнего снопа, опрокинутого вниз колосьями и служащего суслону крышей; если перевязка его сделана слишком далеко от жнива, суслон выйдет большеголовый, если слишком близко, — наоборот. Петр Петрович удачно избегал обоих недостатков. И шейки всех суслонов приходились у него на одной высоте.

Православные христиане в этот день воспевали Успение Пресвятой Богородицы, или Успение Златогорки. Славянки же проводили древние обряды благодарения Даждьбога, Матери Сырой Земли, воздавали дары Матери всего урожая Макоши, а из последних колосьев, оставшхся на поле, заплетали Велесу, богу домашних животных, бороду в косу. Последний обряд имел особую значимость, и во время его жницы (девушки, которые собирали урожай) поют песню :

«…Уж мы вьём, вьём бороду

У Велеса на поле…

Завиваем бороду

У Велеса да на широком…

На ниве великой

Да на горе высокой,

На земле чернопахотной…

Вейся вейся борода

Бородушка, вейся

Сусек наполняйся!»

После этого женщины, повторяя особое заклинание, возвращали отданную земле силу

«…Нива, нива, отдай мою силу,

Я тебя жала, силу теряла,

Нива, нива, отдай мою силу,

На пест, на колотило,

На молотило, да криво веретено.»

Во время пира проводится еще один обряд, посвященный богине Мокоши. Из подручных инструментов и материалов с использованием народной фантазии создается пожинальник, его одевают в праздничный женский наряд, и ставят на стол, якобы она наблюдает за детьми своими, хорошо ли они трудились и достойны ли они награды.

Последний обряд проводят сами волхвы (ведуны, люди, с малолетства росшие вместе с учением и знающие все обряды. Как правило, они имели большую власть, чем бояре, к ним прислушивались князья, они лечили недуги наравне со знахарями). Волхвы славят Велеса особыми стихами-заклинаниями, освящают мёд, яблоки, зерно. После этого можно считать что лето ушло, и начинаются осенние хороводы и игрища.

Точная дата Спожинок в разных источниках может варьироваться от 7 до 15 августа, но народный календарь гласит:

7 августа – Праздник Урожая Хлеба

8 августа – Начало жатвы

10 августа – Спожинки. Окончание сенокоса

15 августа – Спожинки. Завершение уборки хлеба.

Категории праздника:

Славянские, Беларусь

В жизни русского крестьянина до изобретения сельскохозяйственной техники существовала замечательная традиция под названием «сенокос». Это событие считалось настоящим праздником в жизни каждого селянина от мала до велика. О порядке работ, развлечениях и народных приметах, связанных с сенокосом, далее в статье.

Сенокос — это процесс скашивания травы с поля и последующая ее заготовка. Сейчас уже, скорее всего, не осталось в живых тех людей, которые бы помнили этот процесс в изначальном виде. В старину у крестьян сенокос был не просто рутинной заготовкой травы на корм скоту. Труженики подразумевали под этим занятием нечто большее, ведь не даром из года в год это событие сопровождалось проведением обрядов.

Лучшим временем для заготовки сена традиционно считается середина лета, хотя это может разнится в зависимости от климатических особенностей местности. Славяне считали, что лучше всего начинать заготавливать сено после Петрова дня и до Прокла, то есть 25 июля.

Народные гулянья

Слово «сенокос» для крестьянина прочно ассоциируется с праздником. Больше всех этого события ждала молодая часть населения деревни. Косили сено всей деревней, становясь на отдых семьями под сенью деревьев. Особую радость приносила жаркая и сухая погода, ведь теплой летней ночью можно было искупаться в речке или озере после утомительной работы во время дневного зноя, наслаждением вдыхать запахи лугов и свежескошенной травы. Молодые девушки для сенокоса надевали самый лучший из своих нарядов, дружно брались за грабли и, сопровождая усердную работу громкой песней, рисовались перед молодыми людьми.

Порядок проведения работ

Сенокос — это очень длительное и трудоемкое занятие, поэтому процесс начинался с первыми лучами солнца. Мужчины скашивали траву, а женщины и девушки взбивали полученные пласты граблями, помогая тем самым будущему сену быстрее просушиться. И так до самого позднего вечера в условиях палящего солнца. После скошенное и взбитое сено укладывалось многочисленными грядами, которые в свою очередь собирались в копны. На утро, после схода росы, копны разрушали, а сено рассыпали по кругу. Просушив траву во второй раз, крестьяне снова собирали его в копны и стога.

Если выпадала дождливая погода, хлопот заметно прибавлялось. Если на горизонте появлялась туча, скошенную траву немедленно складывали в копны. Когда дождь кончался, ее разбивали и просушивали сено заново.

Крестьянский обед и досуг

Сенокос — это не столько изнуряющий, сколько традиция. Ведь и во время такой ответственной и тяжелой работы находилось время для отдыха и веселья, хоть и не часто.

Для обеденного перерыва объединялось по несколько семей. Из рациона присутствовала традиционная крестьянская еда: пшеничная каша, соленья, свиное сало и т. п. В послеобеденное время старшие отдыхали, а молодежь отправлялась на поиски ягод или грибов.

Не обходилось и без развлечений. Молодые крестьяне веселились прямо во время работы, с песней укатывая копну к нужному месту. В воскресенье, когда работать было не принято, парни рыбачили, играли в горелки, сплавлялись по воде, а девушки играли и пели. Без дружной песни не обходился ни один сенокос. Сейчас об этом событии можно только прочитать или увидеть сенокос на фото.

Петров День

История праздника

День Петра и Павла отмечается в память этих апостолов, учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, Петра и Павла казнили в один день, поэтому их вспоминают вместе. Этот очень почитаемый в русском народе церковный праздник отмечался 12 июля (29 июня по старому стилю). На это день приходилось и начало сезона сенокоса.

Сенокос продолжался дней двадцать, а то затягивался и на месяц, и соответствующий настрой сохранялся в течение всего этого времени. По окончании сенокоса устраивался праздник всей общины. На праздник сбегалась вся деревня, включая детей: пели, плясали, наблюдали борьбу вызвавшихся охотников, перебрасывались шутками.

На лугах ставили шалаши из тонкого теса и непригодной драни, по нескольку в ряд. Около каждого шалаша подвешивался на козлах котел. Но в этих времянках только хранили припасы или прятались от дождя; спали под развешенными в разных местах холщовыми пологами. Старшие мужчины и женщины ходили иногда в деревню, где оставались маленькие дети на попечении стариков и старух. Молодежь же обычно не появлялась дома в течение всего сенокоса, в том числе и по воскресеньям.

«Время сенокоса почитается за праздничное событие и ожидается с нетерпением, в особенности молодыми людьми»,— писал в Географическое общество информатор из этой волости в 1866 году. Молодые умудрялись веселиться, несмотря на тяжелый и напряженный по срокам труд. В деревне каждый шаг был на виду, а обстановка на покосах создавала относительно большую свободу.

Парни здесь одевались на сенокос щеголевато, заигрывали с девушками; в воскресенье, когда никто не работал, ловили рыбу, играли в горелки, катались на лодках, «играли песни». Мужчины и женщины, а в особенности девушки, на сенокос «убирались в самое хорошее одеяние», как на «самый торжественный праздник», в то время как на уборку хлеба надевали самое худшее. Причину этого различия современник видел в том, что на сенокосе собирались «в один стан», а на жатве каждая семья работала отдельно.

Традиция дарение косоворотки на Петров день

С крестьянством связана красивая и символическая семейная традиция дарения родителями новой косоворотки взрослому сыну на начало сенокоса. Традиционно, это случалось 12 июля (29 июня по старому стилю) в День апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивался Петров пост, в деревнях и селах их жители готовились к сенокосу. Сенокос длился обычно две-три недели и считался в русской деревне трудной, но праздничной порой: и женщины, и мужчины одевали на сенокос праздничную одежду, после работы устраивались хороводы, игры и пляски. Издавна в этот день – 12 июля — родители одаривали своего взрослого сына новой косовороткой, в которой он выходил в мiр полноценным взрослым тружеником.

День валяния в стоге сена

| Дата в 2023 году | 24 августа 2023 года, Четверг |

| Празднуется: | В России |

| Значение: | В этот день можно отдохнуть, вдыхая аромат свежего сена |

| Традиции: | Гулять на природе, разводить костры, купаться |

День валяния в стоге сена — это замечательный праздник, приуроченный к окончанию сенокоса, день отдыха на природе для всех желающих. На этот праздник принято валяться в сене, устраивать гуляния и отдыхать после долгого труда.

История

Испокон веков весной и летом в деревнях люди сеяли семена, ухаживали за посевами и ждали урожая. По окончании всех работ люди уходили на заслуженный отдых и устраивали пышные гуляния. А в августе заканчивали покос травы. Отсюда и пошел этот праздник. Кроме того, считалось, что именно 24 августа впервые начинают падать листья. Это значит, что лето постепенно подходит к концу и начинается осень.

В этот день люди внимательно наблюдали за погодой, есть ряд важных примет, которые указывают на то, какая погода будет ближайшие дни и даже месяцы.

Когда проходит?

Каждый год праздник проходит 24 августа. В это время заканчиваются все работы по уборке травы для скота, затем траву высушивают в сено и формируются стога. На них-то и валяются в этот день.

Кто празднует?

Чаще всего отмечают этот праздник сельские жители. Однако иногда и городские приезжают, чтобы отдохнуть, зарядиться бодростью и позитивом, а также проникнуться духом села.

Традиции

В этот день нет каких-либо конкретных традиций и обычаев. Но принято собирать сено в стога и валяться на нём. Кстати, издавна считалось что запах сена укрепляет здоровье, иммунитет.

Также в День валяния в стоге сена принято проводить пикники и посиделки у костра, а также отдыхать, слушая стрекотание кузнечиков и купаться в водоемах. Все это проводилось ночью, так как день был занят трудом.

Просто лежать в стоге, вдыхая запах свежего сена и смотря в небо.

Городские жители в этот день уезжают из города и отдыхают на природе, не обязательно там, где есть стога сена.

Приметы

Как то это все не назовешь интересными фактами. Это больше под приметы подходит.

В этот день есть некоторые приметы. Особенно тщательно люди наблюдали за погодой, ведь от этого зависел урожай.

- если в день валяния на стоге сена прекращается ветер, который до этого дул несколько дней, то установится ясная погода, дождя ждать не стоит;

- если во время восхода шел дождь, значит непогода не прекратится несколько дней;

- если 24 августа на небе полная луна и стоит хорошая погода, значит дождей в сентябре практически не будет;

- если утром над водой поднимается туман, значит несколько дней будет хорошая погода.

- если дым стелется по земле, значит будет дождь ближайшие дни;

- если в лесах мало грибов, а много орехов, значит зима будет снежная и холодная, будут морозы;

- если на восходе светят яркие звезды, значит несколько дней будет идти дождь.

В этот день было принято стричь овец, поскольку считалось, если их постричь 24 августа, значит к зиме вырастет новая красивая, шелковистая шерсть.

Также ходили на сбор облепихи, так как люди верили, что именно в этот день она созревает и становится вкусной и полезной.

Считается, что в этот праздник можно услышать свист и вой за окном. Люди верили, что это происходит из-за того, что 24 августа из болот выходит белый конь, который ищет своего хозяина. Он и издает жалобные звуки. Раньше люди верили, что этого коня можно поймать.

Также люди видели в лесах блуждающие огоньки – считалось, что это бродят души. А некоторые особенно смелые пытались даже ловить блуждающие огоньки.

До праздника «День валяния в стоге сена» осталось:

На данном счетчике вы можете следить сколько осталось дней до праздника «День валяния в стоге сена»

Вслед за большим праздником Петровым днём, отмечавшимся на прошлой неделе, для русского человека наступали законные разговины после Апостольского поста. Вот только расслабиться и разгуляться в страдную пору крестьянину было некогда, так как после сего праздника на среднерусских просторах забот было невпроворот – наступало тяжёлое время жатвы и сенокоса. Об этом очередной рассказ из рубрики «Народный календарь».

Для наших предков, живших по Юлианскому календарю, макушка лета начиналась в минувшее воскресенье – 14 июля по новому стилю, то есть, как говорили на Руси, «с летних Кузьминок» – дня святых бессребреников Космы и Дамиана.

Месяц-прибериха

Кстати, «июлем» второй летний месяц назван древними

римлянами как раз в честь императора Юлия Цезаря, реформатора того самого

календаря, по которому жили наши прадеды. А у нас сия пора прежде всего звалась

«сенозарником», поскольку, как уже было сказано, в эти дни крестьяне с первой

зарей заготавливали сено. «Грозником» июль величали из-за обилия гроз, «маковцем»

– потому что нынче макушка лета, а «страдником» – поскольку на дворе стоял разгар

страды.

Слово «страда» происходит от древнерусского «страдати», что

означает «стараться» и «добиваться». В пору тяжёлых работ – сенокоса и жатвы – крестьяне

действительно в буквальном смысле слова страдали за урожай, и для этого времени

свойственно колоссальное напряжение моральных и физических сил всех селян без

исключения. Работа находилась для детей, стариков и даже для болящих. Оттого

июль величали ещё одним характерным именем – «месяц-прибериха», о чём

разъясняют русские пословицы:

«Придёт месяц-прибериха, всё приберёт!»

«В июле на дворе пусто, да на поле густо!»

«Не топор мужика кормит, а июльская работа!»

«Сбил сенозорник-июль у мужика спесь, некогда на полати

лезть!»

«Плясала бы баба, да макушка лета настала!»

«Всем лето пригожо, да макушке тяжело!»

«Макушка лета устали не знает!»

«В июле хоть разденься, а все легче не будет!»

«Знать, мужик — доможил, что на сенозорник не спит!»

А июль-то бывает разный. В иной благодатный год в поле и впрямь «густо», и брюхо с голоду мужика не подводит. А бывает и лихолетье, когда вокруг «неприбериха», когда «колос от колосу — не слыхать человечьего голосу», и тогда июль не от дождей прозывается грозник, а от грозной беды неминучей для всех тех, кто кормится щедротами земли-матушки.

Худая доля русской коровы

Но самое страшное, сколько бы не косил травы русский

крестьянин в Нечерноземье, как бы не напрягалась вся его семья на ранних

покосах, а всё равно сена скотине зимой никогда не хватало. В силу скудной

почвы и короткого лета в зоне рискованного земледелия наши предки держали животину

в основном для удобрения полей. Хотя и эту задачу трудолюбивому пахарю решать сполна

никогда не удавалось, поскольку добрый навоз мог быть только от щедрого и доброго

корма.

А откуда ему взяться, если при трёхпольной системе вся

лучшая земля в округе занималась под пашню? По старинному обиходу, один клин выделялся

под озимые, второй – под яровые, а третий «отдыхал» под паром. А животинка, ох,

как любит сочное да богатое разнотравье в заливных поймах рек, но такую награду

Бог давал далеко не повсюду. Вот и гоняли тощую среднерусскую коровку в начале

лета на сенокосные луга да на паровой клин, пока его не покрывали навозом в

середине июня, а остальное время до осени пасли её на дальних поскотинах –

огороженных забором пастбищах в обход покосов и пашни. В основном это были лесные

участки со скудным разнотравьем.

В таких условиях редко, когда удавалось восполнить недостаток зимнего питания немощной рогатой животинки. А ведь больше полугода ей приходилось жить в стойле, питаясь скудными порциями грубой сухой соломы. Почему же у нас всегда не хватало сена?

Сколько не коси, а скотине мало

Короткое русское лето в средней полосе позволяло хлеборобу

тратить на земледельческую страду с учётом воскресных выходных всего лишь 130

суток в год. Поскольку из них три с лишним месяца, то есть 100 дней, он гнул

спину на пашне, то на сенокос ему оставалось всего 30 суток – как раз весь

июль-сенозарник. А чтобы зимой прокормить лошадёнку крестьянину требовалось 160

пудов сена (1 пуд – 16,38 кг), коровку – около 108 пудов, овечку – 54 пуда.

Итого получалось 322 пуда. Но за 30 указанных суток одна семья крайне напряжённым

трудом едва успевала накосить 300 пудов сена, которых не хватало даже ни на

одну лошадь, ни на одну корову и ни на одну овцу. Но в любом случае такое худое

поголовье сводилось к верной гибели крестьянского хозяйства.

В собственности обычного посельского семейства на

нечерноземных широтах числился средний надел площадью 6 – 7 десятин пашни (1

десятина – по-нашему 1 гектар). Из этого надела 2 – 2,3 десятины отводилось под

паровой клин, который для пущего плодородия, как уже было сказано, удобрялся навозом.

Чтобы ежегодно им крыть одну десятину пара, требовалось, как минимум, 6 голов

крупной рогатой животины, а значит для одного крестьянского надела (2 гектара)

скотины нужно было в два раза больше – 12 голов. А прокормить столько буренок в

холодную пору нашему бедному пахарю было не по силам. Ведь одной семье для

этого надо было накосить аж 1244 пуда сена, вместо реальных 300.

Вот и приходилось бедному хлеборобу круглый год молиться, чтобы скотина не издохла. Сена хватало ненадолго, поэтому кормили её в основном сухой яровой соломой с поля, охвостьем да мякиной, то есть отходами от молотьбы хлеба. А в лютую бескормицу крестьяне даже частично снимали с крыши жилищ ржаную солому, которую давали рогатой животине. Так что несмотря на тяжкий крестьянский труд в страду, русская бурёнка извечно страдала от истощения, изнемогала от хвори и падала.

Коси, коса, пока роса

Тем не менее, несмотря на такую худую долю, русский крестьянин

ежегодно встречал месяц-сенозарник с косой в руках и выкашивал в отведённое

Богом время, как можно больше сена, отдавая всего себя без остатка тяжёлой

работе.

На косьбу ходили всем семейством, забирая с собой младенцев.

Начинали это важное дело «со светом, по росе», то бишь спозаранку:

«Чем росистее трава, тем легче косить!»

«Коси, коса, пока роса, роса долой, и мы домой»

На дальних лугах устраивали стан в тени деревьев, вблизи

ручья или речки. Сооружали шалашики и живали там всем семейством до конца

сенокоса. Во время работы пели песни,

вечерами отдыхали на посиделках и круглыми сутками молились Богу о лучшей крестьянской

доле.

Денис Халфин

Журналист, культуролог, автор исторического блога.