- Опресноки Словарь библейских образов

- Пасха Библейская энциклопедия Брокгауза

- Опресноки, праздник опресноков архим. Никифор (Бажанов)

- Полемика между греками и латинянами об опресноках Михаил Чельцов

- Слово к латинянам об опресноках еп. Николай Мефонский

- Полемика об опресноках при патриархе Михаиле Кируларии Г.И. Беневич

- Квасной хлеб и опресноки: к вопросу о богословском смысле раскола 1054 г. John H. Erickson

Опре́сноки, или опресно́ки (др.-греч. ἄζυμα; ст.‑слав. опрѣсно́ки) — 1) неквашенный, пресный хлеб; хлеб, приготовленный на основе бездрожжевого теста; 2) хлебные изделия, приготовлявшиеся иудеями на основе бездрожевого теста к празднику опресноков.

В связи с чем был установлен праздник опресноков?

Праздник опресноков был установлен в связи с историческими событиями, предшествовавшими и способствовавшими выходу Израильского народа из Египта. Явившись Моисею, Бог направил его в Египет с особенной миссией: вывести Израиль из страны пирамид (Исх.3:2-10).

Несмотря на то, что Моисей, исполняя решение Божье, требовал от фараона, чтобы тот отпустил еврейский народ, фараон не желал этого. И это при том, что ему было сказано Моисеем, что он выступает не сам от себя, а в качестве Божьего посланника.

Для того, чтобы принудить правителя к подчинению, Господь стал насылать на Египет страшные бедствия, одно за другим. О каждом из этих бедствий, впоследствии названных казнями египетскими, Моисей предупреждал фараона заранее. Таким образом, бедствия имели для него значение угрозы.

Казни следовали одна за другой, но несмотря на то, что они наносили серьёзный урон египетскому царству, правитель продолжал упорствовать. Последнее, самое страшное бедствие сломило его сопротивление, и он вынужден был подчиниться Божественному Провидению, вынужден был отпустить еврейский народ. Это последнее бедствие состояло в том, что у египтян погибли первенцы, включая первенца самого фараона и первенцев среди скота (Исх.12:29-31).

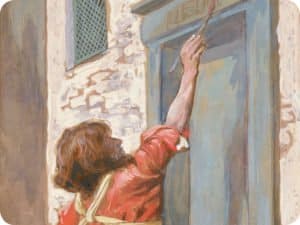

Сыны же Израиля были избавлены от гибели своих первенцев. Обстоятельства избавления были связаны с жертвой Богу — пасхальными агнцами, — кровь которых евреи предварительно нанесли на косяки и перекладины дверей своих жилищ (Исх.12:7), и плоть которых, после того, как агнцы были запечены на огне, потреблялась всем обществом Израиля (Исх.12:3-6).

Пасхальные агнцы поедались вместе с горькими травами и пресным хлебом (Исх.12:8). В связи с упомянутыми событиями еврейский народ, покинул Египет, освободился от рабства и сделался свободным. В память об этом Господь утвердил праздник опресноков, одной из обрядовых черт которого стало: вкушать семь дней пресный хлеб (Исх.12:15). При этом в домах евреев не должно было находиться квасного (Исх.12:15).

В чём смысл спора с католиками об опресноках?

Наряду с тем, что Римская церковь, отдаляясь от Православия, позволяла себе искажать догматы Вселенской Церкви, она искажала и традиционные нормы богослужебной практики христиан. Одно из таких искажений относится к использованию в Таинстве Евхаристии опресноков. Есть весомые основания считать, что начало этой практике было положено не ранее чем в X–XI вв.

Чем же римо-католики оправдывают эту практику? На каких основаниях зиждется их убежденность, что Евхаристию нужно совершать не на квасном хлебе, а на опресноках?

В защиту данной идеи представители Римской церкви указывают, главным образом, на два “библейских” основания: 1) на то, что Тайная вечеря будто бы была совершена в первый день опресноков, когда вкушение квасного хлеба не дозволялось законом, и, следовательно, Спаситель, устанавливая Таинство Евхаристии, использовал не квасной хлеб, но пресный, не вскисший; 2) на слова апостола Павла: «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1Кор.5:8).

Однако оба этих так называемых «основания» не оправдывают практику совершения Евхаристии на опресноках.

Что касается времени совершения Тайной вечери по отношению к ветхозаветной Пасхе, то она, очевидно, состоялась не 14-го, а 13-го Нисана (то есть до праздника ветхозаветной Пасхи (Ин.13:1)), когда опресночные дни ещё не наступили.

Что касается слов апостола Павла об опресноках, их, как следует из контекста речи, следует понимать не буквально, применительно к правилам совершения Таинства Евхаристии в Церкви Христовой, а иносказательно, духовно. В этом выражении он призывает последователей воздержаться от ветхого кваса, призывает их к нравственной чистоте и духовному совершенствованию.

Следует отметить, что потребление иудеями опресноков было связано с ветхозаветным обрядовым законом, а поскольку этот закон был отменен Господом Иисусом Христом, постольку утратила значение законной и обрядовая практика их потребления.

Обратим внимание, что согласно Евангельскому повествованию Мессия, утверждая Таинство Евхаристии на Тайной вечери, использовал квасной хлеб (по-гречески «артос», что в этимологическом отношении указывает на хлеб вскисший, поднявшийся) (Мк.14:22). Такой же квасной хлеб, согласно Писанию, использовали, совершая Таинство Евхаристии, и апостолы (Деян.2:42).

Рассуждения представителей Римской церкви о том, что опресноки приличнее употреблять, так как они служат символом чистоты, не имеет под собой действительной почвы. На это можно возразить, что квасной хлеб соответствует существу Таинства Евхаристии в большей степени: как имевший процесс брожения, он является символом жизни, тогда как опресноки скорее указывают на скорбь и безжизненность.

Согласно замечанию святого Епифания, в древности обыкновение совершать Таинство Тела и Крови на опресноках было свойственно только некоторым еретикам, например, евионеям, которые ложно учили о Христе и во многом придерживались иудейских законов.

«Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул» (Ин. 2:13–16).

«В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ними куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху. Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо. Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием. И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мк. 14:12–26).

Пасха иудейская праздновалась на 14-й день весеннего месяца нисана. Установлено празднование Богом в воспоминание того, как Господь вывел Свой народ из египетского рабства. Накануне последней из десяти казней египетских — поражения первенцев — Бог повелел евреям заколоть агнцев, их кровью намазать дверные косяки, а мясо испечь и съесть в ту же ночь. В ночь 14 нисана Бог „прошёл мимо“ (пасах) отмеченных домов евреев и они были спасены, в остальных же домах погибли все первенцы (Исх.12). На этот праздник все иудеи старались прийти в Иерусалимский храм. Пасха отмечалась ритуальной трапезой, в течение 7 дней после Пасхи евреи должны были есть только пресный хлеб, соблюдать покой от всякой работы и совершать священное собрание в 1-й и 7-й дни. Кровью жертвенного агнца помазывали косяки и перекладины дверей в домах, где совершались трапезы; мясо жертвы, приготовленное на огне, съедалось в ту же ночь с пресным хлебом и горькими травами (Исх. 12:7–8).

Иудейская пасхальная трапеза была трапезой благодарения, которая совершалась в память об освобождении по особому ритуалу. Вкушение пищи и вина чередовалось с чтением молитв, с повествованием из священной истории предков и с пением псалмов в установленном порядке. Вот как описывает иудейскую пасхальную трапезу Николай Дмитриевич Успенский, литургист, преподаватель Ленинградской консерватории, профессор Ленинградской духовной академии (Н.Д.Успенский. Тайная Вечеря и Трапеза Господня):

«Каждому участнику вечери сначала подавался бокал с вином, разбавленным водой, и всякий читал над своим бокалом „барах“ (barach). Так назывались у евреев краткие молитвословия, начинающиеся словом „благословен“: „Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, создающий плод лозы“. Но прежде чем начать пить благословенные таким образом бокалы, все выслушивали пасхальный „киддуш“ (kiddousch), который произносил хозяин дома или старший из сотрапезников: „Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, избравший нас из всех народов и возвысивший нас над всеми язычками и освятивший нас Своими заповедями. Ты дал нам, Господи Боже наш, с любовию празднества на веселие, праздники и праздничные времена на ликования и сей день праздника опресноков, время нашего освобождения, священное собрание, в память исхода из Египта. Ибо нас Ты избрал и нас освятил из всех народов, и святые празднества Твои Ты дал нам с любовию и благоволением на радость и ликование. Благословен Ты, Господи, освящающий Израиля и праздничные времена“. По прочтении киддуша выпивали вино.

На стол подавались опресноки, латук (горькие травы) и харосет (салат из миндаля, орехов, фиг и всевозможных фруктов). Глава семьи над каждым блюдом читал барах, как это полагалось делать всегда перед вкушением пищи. Благословения начинались фразой, подобно произнесенной над вином: „Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной“, а конец их изменялся соответственно благословляемому блюду „выводящий хлеб от земли“ (над опресноками); „создающий плод земли“ (над овощами); „создающий плод дерева“ (над харосетом). При существовании храма подавался ещё жареный ягненок — пасха, и в таком случае старший читал: „Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, Который освятил нас Своими заповедями и заповедал нам вкушать пасху“. Старший давал каждому пучок латука, и тот ел его, обмакивая в харосет. После закуски мыли руки, и далее следовала собственно пасхальная трапеза. Вторично наливались бокалы.

Старший из сотрапезников или глава семьи поднимал блюдо с опресноками и говорил: „Это хлеб страданий, который ели отцы наши в земле Египетской“. Потом он разламывал один из опресноков пополам и одну часть откладывал в сторону, где она должна была лежать до конца вечери. Ее называли „афикоман“ (aphicoman). Эту часть полагалось оставлять на случай прихода нищего или путника, согласно заповеди Моисея: „И веселись пред Господом, Богом твоим, ты и сын твой и дочь твоя, и раб твой и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец и сирота и вдова, которые среди тебя, на месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии“ (Втор. 11–12). Вторую часть преломленного опреснока глава семьи оставлял себе, а прочие опресноки раздавал сотрапезникам.

Тогда младший сын или сотрапезник спрашивал старшего о том, почему в эту ночь полагается такой необычный стол, едят только пресный хлеб, и овощи только горькие, и мясо подано только жареное? Это была инсценировка, которой талмуд предписывает учить ребенка в виду предстоящего праздника пасхи. Делалась она согласно заповеди Моисея: „И когда скажут вам дети ваши: „что это за служение?“, скажите: „это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил“ (Исх. :26-27). Отец в ответ говорил «хаггаду» — речь, в которой он рассказывал о чудесном избавлении евреев от рабства египетского и о благодеяниях Божиих, явленных Своему народу. Речь была импровизированной, но окончание ее было традиционным: „Посему мы должны благодарить, восхвалять, славить, возвеличивать, возвышать, почитать, благословлять, прославлять и воспевать Того, Кто сотворил нашим предкам и нам все эти чудеса: Он вывел нас из рабства на свободу, из печали на радость, из траура на праздник, из тьмы на великий свет, из подчиненности на волю. Да возгласим Ему: Аллилуйя“. При этих словах он поднимал чашу и затем ставил ее на стол. Все вставали и пели „халлел“. По учению раввина Шаммая (I в. до Р.Х.) пели только 112-й псалом: „Хвалите, отроцы, Господа, хвалите имя Господне“, а по учению раввина Гиллеля (современника Ирода Великого) 112-й и 113-й: „Во исходе Израилеве от Египта“, до слов: „Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему“.

После этого выпивали вино и ели опресноки, обмакивая их в харосет. Потом глава семьи отрывал себе кусок агнца и раздавал куски сотрапезникам. Это было единственное блюдо, которое надлежало съесть без остатков, согласно заповеди Моисея: «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь… не оставляйте от него до утра» (Исх. 12:8–10). Этим, собственно, пасхальная трапеза заканчивалась, и участники ее мыли руки.

Глава семьи разламывал афикоман и раздавал каждому по кусочку. Наливалась третья, «общая» чаша. Все вставали и произносили зиммун (молитва троих, т.е. такая, в которой должно было участвовать не менее троих мужчин и которую при этом условии произносили в конце всякой трапезы). Глава семьи или старший из сотрапезников говорил: „Благословим Бога нашего“.

Сотрапезники отвечали: „Благословен Господь Бог наш, Бог Израиля, Бог Саваоф, Восседающий среди херувимов, за пищу, которую мы приняли“.

Глава: „Благословим Того, Чью благодать мы вкушали“.

Сотрапезники: „Благословен Ты, Чью благодать мы вкушали и Чьей благостью мы живем“.

Глава: „Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, питающий весь мир по благости Своей“.

Сотрапезники: „Он дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его“.

Глава: „По великой благости Его не было никогда у нас недостатка в пище“.

Сотрапезники: „Да не будет у нас недостатка и впредь ради Его великого имени“.

Глава: „Он питает всех, заботится о всех, благотворит всем и уготовляет пищу для всех тварей, Им созданных“.

Сотрапезники: „Благословен Ты, Господи, питающий всех“.

Следовало второе благодарение, которое читал старший: «Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты дал предкам нашим землю вожделенную, хорошую и пространную и что вывел нас из земли Египетской и освободил нас из дома рабства. Благодарим за Твой завет, запечатленный на теле нашем (обрезание), за Твою тору, которую преподал нам, за Твои законы, которые сообщил нам, за жизнь и благоволение, которые даровал нам, за пищу, которой Ты заботливо питаешь нас постоянно, ежедневно, во всякое время и всякий час. За все это, Господи Боже наш, мы благодарим и славословим Тебя (да благословится имя Твое устами всего живого постоянно, во веки веков!) согласно написанному: „И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе“ (Втор. 8:10). Благословен Ты, Господи Боже наш, за землю и за пищу».

Затем следовало третье благодарение: «Умилосердись, Господи Боже наш, над Израилем, народом Твоим, над Иерусалимом, городом Твоим; над Сионом, жилищем славы Твоей, над царством дома Давида, помазанника Твоего, и над храмом великим и священным, над которым наречено имя Твое. Боже наш, Отче наш! Паси нас, питай нас, заботься о нас и облегчи нас, Господи Боже наш, в скорости от всех бедствий наших. О! Не доведи нас до людской милостыни или людского одолжения, но дай нам прибегнуть к Твоей полной, отверстой, святой и щедрой руке, да не постыдимся и не посрамимся вовеки. Устрой Иерусалим, град священный, в скорости в дни наши. Благословен Ты, Господи Боже наш, устрояющий Иерусалим».

Все присутствовавшие отвечали: „Аминь!“.

Моление о восстановлении Иерусалима, по-видимому, было дополнено после разрушения Иерусалима императором Титом (70 год) или же императором Адрианом (135 год). Но без этого добавления зиммун с тремя благодарениями, быть может, в несколько ином текстуальном изложении существовал и во время Иисуса Христа. Косвенным доказательством этому может служить то, что Талмуд упоминает в числе раввинов, дававших указания относительно чтений этих благодарений, современника Иисуса Христа и учителя апостола Павла Гамалиила (Деян. 5:34, 22:3).

По совершении зиммуна испивалась общая чаша и пели вторую половину халлела (псалмы 114–118). При желании предлагалась еще чаша и даже две. С последней чашей пели великий халлел (135-й псалом)».

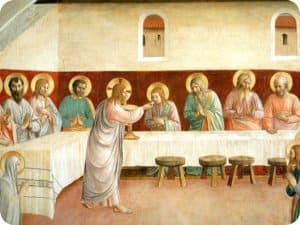

На фото: «Тайная вечеря» (1879 – 1887) по оригиналу С.А. Живаго — мозаика над Царскими вратами главного иконостаса. Исаакиевский собор. Санкт-Петербург.

Приблизительное время чтения: 13 мин.

Тайная Вечеря произошла накануне празднования Песаха – важнейшего иудейского праздника. Но в чем его смысл? И почему Христос именно в это время установил главное таинство Церкви — Евхаристию? На эти вопросы отвечает богослов, миссионер, преподаватель Московской Сретенской духовной семинарии протоиерей Олег Стеняев.

Что такое ветхозаветная Пасха?

Это главный иудейский праздник, который совершается в память об исходе евреев из Египта. В Евангелии от Матфея читаем: В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? (Мф 26:17). Что такое «день опресночный»? Обратимся к ветхозаветному тексту: В первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня (Лев 23:5). То есть праздник опресноков — это одно из названий иудейской Пасхи — полагалось отмечать с 14 на 15 число месяца нисана семь-восемь дней. Нисан в еврейском календаре — это первый месяц библейского года. Он приблизительно соответствует нашему марту-апрелю.

А что это за история про евреев и Египет?

Согласно библейской истории, Иаков — внук Авраама и прародитель евреев — из-за голода переселился со всей своей семьей в Египет, где его потомки и остались, постепенно образовав еврейский народ. Численность его быстро росла, так что один из фараонов начал опасаться восстания. Чтобы ослабить евреев, он сперва приказал привлечь их к тяжелой стройке, которая постепенно превратила их в рабов: «Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой» (Исх 1:13–14), а потом повелел убить всех их новорожденных младенцев. Только будущего пророка Моисея удалось спасти. Позднее Бог призвал его идти к фараону и потребовать освободить еврейский народ от рабства и отпустить его в землю обетованную.

Фараон долго не желал этого делать. Тогда Бог наслал на его народ десять бедствий — так называемые десять казней египетских. После последней, когда Ангел умертвил всех первенцев из египетского народа (в том числе и сына правителя), фараон наконец отпустил евреев. Однако, когда они уже достигли берегов Красного моря, он отправил за ними войско, чтобы вернуть их обратно. Тогда по воле Бога море расступилось и евреи перешли по дну на другой берег, а когда египетское войско ринулось догонять их, море сомкнулось, и все воины погибли. Так совершился исход еврейского народа из Египта.

Что такое опресноки?

Это пресный хлеб, приготовленный без использования закваски. Вкушать хлеб, изготовленный из теста, замешанного на любых злаках и подвергавшегося брожению, на иудейскую Пасху запрещается: Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля (Исх 12:15).

Накануне вечером совершается обряд поисков хамец, то есть всего квасного в доме. Иудеи зажигают свечу и, прочитав специальную молитву, начинают искать остатки квасного хлеба и выметать их из дома.

Интересно, что в христианской символике человек в духовном смысле должен стать «опресноком», то есть очиститься от всяких греховных примесей, брожений, как пишет апостол Павел: «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины (1 Кор 5:7–8)». Ведь пресный хлеб не портится и не плесневеет — он может только засохнуть.

Почему у этого праздника такое название — Пасха?

Оно связано с агнцем (ягненком), которого готовили для праздничной трапезы: пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами (Исх 12:8). Судя по тем источникам, которые дошли до наших дней, кровью этого агнца во времена Христа помазывали косяки дверей и, собственно, именно благодаря этому действию праздник и получил название Пасха.

Ведь слово Песах происходит от древнееврейского глагола пасах, то есть «прошел». А кто прошел? Ангел, который во время последней казни египетской, убивал всех первенцев, но не заходил (то есть проходил мимо) в те дома, чьи косяки были помазаны кровью агнца: И созвал Моисей всех старейшин [сынов] Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения (Исх 12:21–23).

Как этот праздник отмечался у евреев? Что значит «приготовить пасху»?

Это был домашний, семейный праздник. В обеденной комнате обустраивали широкий стол, на который ставили чашу с соленой водой — она символизировала слезы, пролитые евреями во время египетского рабства. Интересно, что именно в эту чашу Господь обмакнул опреснок, который подал затем предателю Иуде (Ин 13:26–27).

Также на пасхальный стол ставили блюдо с горькими травами: лук, цикорий, хрен, чеснок. Во время трапезы иудеи вкушали их до тех пор, пока на глазах не появлялись слезы. Так совершалась память о страшной трагедии, когда фараон приказал утопить в водах Нила всех новорожденных еврейских младенцев (Исх 1:22). Кроме того, из фиников, орехов и граната готовилась паста. Ее цвет напоминал глину, из которой порабощенные евреи строили города для фараонов.

Опресноки раскладывали на столе в три стопки, между которыми клали салфетки. Эти три ряда пресного хлеба символизировали, что три социальных уровня иудейского общества — богачи, люди среднего достатка и бедняки — в этот торжественный вечер упразднялись: любой еврей, независимо от своего достатка, возраста и пола должен был участвовать в священной трапезе: И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу [Богу нашему] (Исх 10:9). Если семья была бедной и не могла позволить себе купить пасхального агнца, то можно было отметить праздник вскладчину с другой семьей.

В кульминационный момент пасхальной трапезы на стол ставили четыре чаши вина, разбавленного водой, которые символизировали четыре обетования, данные евреям Богом во время их исхода из Египта: Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими; и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас [из земли Египетской] из-под ига Египетского (Исх 6:6–7).

Глава семейства брал первую чашу с вином и благодарил Бога, говоря: «Благословен Господь Бог наш, Царь мира, сотворивый плод лозы виноградной!» После чего сосуд передавали по кругу, и каждый отпивал немного вина. Тогда самый младший из присутствующих (во время Тайной Вечери это был апостол Иоанн Богослов) задавал старейшему за столом сакральный вопрос: «Что значит все это?», и ему рассказывали историю исхода израильтян из Египта. При этом читали или пели два псалма — 113-й и 114-й, которые относились к этим событиям, и ели горькие травы.

После того как по кругу передавалась вторая чаша, возглавляющий трапезу брал один опреснок, разламывал его напополам и произносил благодарение: «Благословен Господь наш, Царь мира, произведший от земли хлеб». После этого хлеб разделялся между всеми присутствующими. Вслед за этим наступал черед агнца, потом пили из третьей чаши, пели 114–117-й псалмы, а завершала праздник четвертая чаша вина.

После окончания трапезы все выходили на улицу. В Иерусалиме поднимались на Елеонскую гору, где продолжали праздновать уже вместе с другими семьями.

Вы сказали, что иудейская Пасха — это семейный праздник. Почему же тогда на Тайной Вечере не было Богородицы? Почему Христос не встречал этот праздник в кругу семьи?

Дело в том, что Христос Сам создает новую общность людей, если хотите, новую семью, которая позже назовется Церковью. Взаимоотношения между Господом и учениками были как между отцом и его чадами. Бог усыновляет нас Себе через Своего Сына — Господа Иисуса Христа. И происходит это через Святое Причастие.

Приведу очень важный пример. Помните, как однажды ко Христу подошли люди и сказали, что на улице стоит Его Матерь — Богородица — и братья (дети праведного Иосифа), которые просят Его выйти к ним, чтобы что-то обсудить. И что Христос ответил? Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мф 12:48–50).

А почему Тайная Вечеря называлась «тайной»?

Она была «тайной» для врагов Христа. Дело в том, что Иуда уже тогда — до пасхальной трапезы — вошел в сговор с первосвященниками, так как они искали удобный момент, чтобы схватить Христа. Ученик не знал, где именно будет праздничный вечер, но ему доподлинно было известно, что Учитель после пойдет в Гефсиманский сад, где под покровом ночи без лишних свидетелей можно будет Его арестовать, избежав народного возмущения. Поэтому Иуда и ушел с вечери раньше времени, чтобы привести воинов в нужное место.

Почему Христос, который, как мы знаем, принес Новый Завет, отменивший Ветхий, праздновал Песах? Ведь современные христиане его не отмечают.

В этом был двойной смысл. Во-первых, как пишет апостол Павел, «ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7). И вся ветхозаветная Пасха была наполнена прообразами, которые относились к Самому Христу. Его можно назвать «Новым Моисеем». Ведь если ветхозаветный пророк вывел еврейский народ из египетского рабства, спасая его от тирании фараона, то Христос выводит всех людей уже из «Египта» греха и спасает от «рабства» дьяволу. События исхода оказались прообразами евангельской истории.

Когда евреи убегали от преследовавшего их египетского войска, они прошли через расступившееся перед ними море. А как человек убегает от греха? Через воды Крещения. То есть и здесь отцы Церкви видели прообраз христианского таинства. Так же как в помазании косяков дверей кровью агнца — прообраз креста на Голгофе. И сам агнец — символ Христа, который, как пишет апостол Иоанн, есть жертва за грехи всего человечества (1 Ин 2:2). Христос раскрыл все эти ветхозаветные образы, и в этом глубочайший смысл и Тайной Вечери, и последующих Его страданий, смерти и воскресения.

Кроме того, Господь говорил, что Он пришел не нарушить ветхозаветный закон, но исполнить его (Мф 5:17), а празднование Песаха прямо предписывалось каждому иудею, каковым был Сам Христос.

В чем же особенность именно Тайной Вечери?

В том, что после того, как совершена вся последовательность пасхальной трапезы, Христос совершенно неожиданно для учеников добавляет к ней нечто новое. Позволю себе процитировать святителя Иннокентия Херсонского: «Настало время беседовать уже не словами, а делами; последний час Ветхого Завета пробил, надлежало предначать Новый не агнцем от стад, а телом и кровью Своей … Он (то есть Христос. – Прим. ред.) берет лежавший перед Ним хлеб, благословляет его, преломляет на части, по числу учеников, и раздает его им. Уже из этого благословения видно было, что это делается не по обычаю вечери пасхальной (так называемый хлеб благословенный уже был потреблен), а по другой причине и для другой цели».

«Приимите, — говорит ученикам Господь, — ядите: сие есть Тело Мое». И после того, как апостолы в безмолвии съели этот новый Хлеб — Тело их Учителя и Бога, Христос взял в руки чашу с вином и, подав им, сказал: Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф 26:26–28).

Так в один вечер происходит окончательный переход от ветхозаветного богослужения к новозаветному. Отныне кровавые жертвоприношения древнего Израиля Самим Богом упразднены. Вместо них на каждой литургии во время Евхаристии приносится Жертва бескровная, которой и причащается каждый верующий.

Ветхозаветная пасха была прообразом новозаветной литургии, которая установлена и совершена Самим Христом в Сионской горнице (в комнате, где проходила Тайная Вечеря) за несколько часов до ареста в Гефсиманском саду. Об этом блаженный Иероним Стридонский пишет следующее: «После того, как совершена была пасха, имеющая значение прообраза, и после вкушения вместе с апостолами плоти агнца, Он взял хлеб, — который укрепляет сердце человека, — и совершает переход к истинному священнодействию Пасхи, чтобы подать истинное Свое Тело и Свою Кровь».

При этом, очень важно понимать, что святые отцы настаивают, что есть только одна Божественная литургия, совершенная Христом на Тайной Вечери. И когда верующие сегодня приходят в храм на литургию, они становятся участниками событий именно той Вечери — и не символически, а действительно.

Зачем нужно вкушать Плоть и Кровь Христа? Неужели одной веры недостаточно?

Дело в том, что Господь призывает ко спасению всего человека — и его тело, и его душу. Так как Христос — Бог и Человек одновременно, то христианин, вкушающий Его Кровь и Плоть, становится причастником Божества по благодати. Важнейший призыв христианства заключается в том, что спастись и обожиться должны и тело, и душа человека. Поэтому Причастие приносит всецелое исцеление и физической, и духовной жизни человека. Христианин должен не только исповедовать веру, но и совершать некоторые сакральные действия, как пишет блаженный Августин: «Когда вода крещения касается нашего тела, она очищает нашу душу». Еще раз повторю: человек должен спастись не просто на уровне каких-то абстракций — как какое-то духовное существо, но только целостно — и телом, и душой.

Любое таинство соединено с каким-то веществом. Например, таинство Крещения — с водой, таинство Миропомазания — с маслом. Вещество Исповеди — это грехи человека, которые он действительно совершил (мыслями, словами или поступками) и в которых он кается. Вещество Евхаристии — хлеб и вино, которые пресуществляются в истинное Тело и истинную Кровь Спасителя.

Таким образом, тот факт, что таинство включает в себя некоторое освященное Богом вещество, делает его не чем-то абстрактным, а наоборот — конкретным, и эта конкретность очень важна. Происходит и духовное, и физическое преображение человека.

Почему же первая литургия или, как Вы говорите, новозаветная Жертва, совершилась до крестных страданий, то есть до самой жертвы?

В Ветхом Завете жертва для заклания избиралась за некоторое время до самого жертвоприношения: Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца (Исх 12:5–6). Более того, Сам Сын Божий в момент Своего воплощения уже является жертвой за грехи всего мира, о чем свидетельствует апостол Павел: Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне (Евр 10:5). Вторит ему и апостол Петр: Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира (1 Пет 1:18–20).

События последних дней земной жизни Иисуса Христа имеют огромное литургическое значение. Именно о них мы должны вспоминать, когда приступаем к Чаше, как пишет об этом апостол Павел в одном из своих посланий: Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем (1 Кор 11:28–29). «Рассуждение о Теле Господнем» и есть призыв к тому, чтобы, приступая к Чаше, христианин вспоминал о Тайной Вечери, крестных страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа, как и Сам Господь сказал: Сие творите в Мое воспоминание (Лк 22:19).

Кроме того, «рассуждение о Теле Господнем» — это вся литургия с ее последованием, молитвами, песнопениями, ектениями. Сама она включает в себя рассказ о Жизни нашего Спасителя — от Рождения до Смерти, Воскресения и Вознесения. Порядок литургического богослужения готовит пришедшего человека к самому важному — к апогею всей жизни, а именно: к Евхаристии и Причастию. Ведь рассуждение выражается в слове или в некоторых действиях, которые порождают мысленные образы, ассоциации. И все это дает нам литургия, чтобы христианин подходил к Чаше осознанно, понимая, что он вкушает Тело и Кровь Самого Христа.

Читайте также:

Великий четверг. Страстная седмица день за днем

Богослужения Страстной Седмицы и Пасхи

«Жующий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную»

На заставке: Тайная вечеря. Живаго Семен Афанасьевич. 1846 (фрагмент). Источник: vsdn.ru

В материале использованы: фото spbpda/flickr.com; Иван Айвазовский. Переход евреев через Красное море. 1891; Сыны Израиля мажут косяки дверей кровью агнца /фрагмент/ — Джеймс Тиссо; gwen; Андреа дель Кастаньо. Тайная вечеря. 1447 год; Сионская горница, священник Александр Тимофеев; Фра Анджелико. Фреска Тайная вечеря. Причастие апостолов. Монастырь Сан-Марко, Флоренция.

Содержание

Свт. Афанасий Великий

В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху

Мы же, о возлюбленные, так-как тень миновала, и прообразы пришли в исполнение, более не принимаем празднество только как прообраз, и для того чтобы принести в жертву пасхальнаго Агнца не к дольнему Иерусалиму стекаемся по обветшавшему определению иудеев, дабы не оказалось по истечении времени, что мы празднуем неблаговременно, но по установлению Апостолов и мы хотим, минуя прообразы, воспеть песнь новую (Апок. 14, 3). Они, как скоро узнали сие и, так сказать, собрались около (Источника) истины, то приступили к Спасителю нашему и сказали: «где хощеши уготоваем Ти ясти Пасху»? Это уже не имело более отношения к дольнему Иерусалиму, и никто не думал, что только в нем можно совершать празднество, но – там, где угодно Богу. А Ему угодно это было везде, – чтобы во всех странах возносимо было Ему благовонное курение и жертва, тогда как, по Ветхому Завету, ни в каком другом месте, кроме только Иерусалима, не было дозволено совершать праздник Пасхи. Когда же временное пришло в исполнение и миновало то, что имело отношение к тени, и проповедание Евангелия долженствовало возвещаться повсюду, поелику Апостолы везде уже распространили понятие об этом празднестве, они обратились с вопросом к нашему Спасителю: «где хощеши уготоваем Ти ясти Пасху?» и Спаситель наш, возводя их от вкушения прообразовательнаго к духовному, убеждал их не есть более от плоти агнца, но от Его собственнаго Тела, говоря: «приимите, ядите и пийте, сие есть Тело Мое и Кровь Моя».

Четвертое праздничное послание.

Свт. Иоанн Златоуст

Ст. 17-25 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал

Первым днем опресночным евангелист называет день, предшествовавший празднику опресноков, так как иудеи всегда имели обыкновение считать день с вечера. Евангелист упоминает о том дне, в который вечером должно было закалать пасхального агнца, так как ученики приступили к Иисусу в пятый день недели. Этот-то день евангелист Матфей и называет днем, предшествовавшим празднику опресноков, когда говорит о времени, в которое ученики приступили к Иисусу. А другой евангелист говорит так: прииде же день опресноков, в оньже подобаше жрети пасху (Лк. XXII, 7). Прииде, то есть, приближался, был при дверях. Очевидно, евангелист упоминает об этом именно вечере, так как с вечера начинали совершать пасху. Потому каждый евангелист присовокупляет: когда закалали пасхального агнца. Приступив к Иисусу, ученики говорят Ему: где хочеши уготоваем Ти ясти пасху? И отсюда, между прочим, видно, что у Иисуса не было дома, не было постоянного местопребывания. А я думаю, что и ученики не имели его; иначе они попросили бы Иисуса придти туда. Но и у них, отрекшихся от всего, не было дома. Для чего же Христос совершил пасху? Для того, чтобы во всем, что Он совершал даже до последнего дня, показать, что Он не противится закону. Но для чего именно посылает к неизвестному человеку? Чтобы и этим показать, что Он мог не пострадать. В самом деле, если Он одними только словами расположил сердце этого человека к тому, чтобы принять учеников, то чего не произвел бы в распинающих Его, если бы не хотел пострадать? И что Он сделал прежде, когда послал за ослом, то же делает и теперь. Там Он сказал: аще кто вам речет что, рцыте, яко Господь его требует (Мф. XXI, 3); так и здесь говорит: Учитель сказал: у тебя сотворю пасху. Впрочем, я удивляюсь не тому только, что принял Его человек незнакомый, но и тому, что Он, зная, что навлечет на Себя великую вражду и непримиримую брань, презрел ненависть многих. Далее, так как ученики не знали этого человека, то Христос дает им и знамение, какое пророк дал Саулу, говоря: обрящеши некоего восходяща и мех имуща (1 Цар. X, 3); а здесь: скудель носяща (Лк. XXII, 10). И заметь еще доказательство силы Его. Он не только сказал: сотворю пасху; но прибавляет еще другие слова: время Мое близ есть. Это делал Он для того, чтобы с одной стороны чрез непрестанное напоминание и частое предсказание ученикам о страдании приучить их к бестрепетному размышлению о будущем, с другой — чтобы показать как самим ученикам, так и принимающему их, и всем иудеям, как я часто говорил, что Он не непроизвольно идет на страдание. Прибавляет же слова: с учениками Моими — для того, чтобы и приготовление было достаточно, и принимающий не подумал, что Он укрывается. Вечеру же бывшу, возлежаше со обеманадесяте ученикома (ст. 20). О, бесстыдство Иудино! И Он там присутствовал, и он пришел для того, чтобы причаститься таинств и яств, и обличаем был при самой трапезе, тогда как и зверь мог бы сделаться кротчайшим. Поэтому-то и евангелист замечает, что когда они ели, Христос беседовал с ними о предательстве, чтобы и самым временем, и трапезою обличить лукавство предателя. Когда ученики совершили, как повелел им Иисус, вечеру бывшу, возлежаше со обеманадесяте. Ядущим же им, рече: аминь глаголю вам, яко един от вас предаст Мя (ст. 21). Прежде же вечери Христос умыл и ноги Иуды. Смотри, как Он щадит предателя: Он не сказал: этот предаст Меня; но: един от вас — для того, чтобы сокрытием его опять дать ему возможность раскаяться, и предпочитает устрашить всех, чтобы спасти его. Один из вас двенадцати, говорит Он, которые всюду находитесь со Мною, которым Я умыл ноги, и которым Я обещал столь великие блага. Тогда нестерпимая скорбь объяла это святое собрание. Иоанн говорит, что ученики недоумевали, и озирались друг на друга (Ин. XIII, 22), и каждый из них с боязнью спрашивал о себе самом, хотя они и не сознавали за собою ничего такого. Матфей же говорит: скорбяще зело, начаша глаголати Ему един кийждо их: еда аз есмь, Господи? Он же отвещав, рече: емуже Аз омочив хлеб подам, той есть (Мф. XXVI, 22; Ин. XIII, 26). Смотри, когда Христос открыл предателя! Тогда, как восхотел вывести из смущения прочих, которые омертвели от страха, а потому и спрашивали настоятельно. Впрочем Он делал это не только с тем намерением, чтобы освободить их от страха, но и для того, чтобы исправить предателя. Так как последний, часто слышавший неясные обличения, по жестокосердию своему, оставался без исправления, то Христос, желая сильнее возбудить его, срывает с него личину. Когда же ученики опечалились, и начали говорить: еда аз, Господи, то Иисус, отвещав, рече: омочивый со Мною в солило, той Мя предаст. Сын убо человеческий идет, якоже есть писано о Нем:. горе же человеку, имже Сын человеческий предается; добро бы было ему, аще не бы родился человек той (ст. 23-24). Некоторые говорят, что Иуда так был дерзок, что не почитал Учителя, и вместе с Ним обмакивал руку. А по моему мнению, Христос сделал и это для того, чтобы привести его в больший стыд, и возбудить в нем доброе расположение; ведь и это имеет некоторую пользу.

Не должно совершенно оставлять этого без внимания, но мы должны напечатлеть это в наших мыслях, и ярость никогда не будет иметь в нас места. Кто, в самом деле, размышляя об этой вечери, о предателе, возлежащем со Спасителем всех, и о том, сколь кротко беседует имеющий быть предан, — не отвергнет всего яда гнева и ярости? Смотри же, с какою кротостью Христос обращает речь Свою к Иуде: Сын же человеческий идет, якоже есть писано о Нем! Это говорил Он как для утверждения учеников Своих, чтобы они поступок Его не приписали слабости, так и для того, чтобы исправить предателя. Горе же человеку тому, имже Сын человеческий предается; добро бы было ему, аще не бы родился человек той. Заметь опять в обличении неизреченную кротость. Даже и теперь не грозно, но весьма милостиво беседует с предателем, и притом прикровенно, не смотря на то, что не только прежняя его бесчувственность, но и после этого обнаружившееся в нем бесстыдство достойны были крайнего негодования. Ведь и после этого обличения Иуда говорит: еда аз есмь, Господи (ст. 25)? О, бесчувственность! Спрашивает тогда, как сам это сознает! И евангелист, удивляясь его дерзости, говорит об этом. Что же сказал в ответ кротчайший и незлобивый Иисус? Ты рекл еси. Хотя он и мог бы сказать: о, скверный и прескверный, гнусный и нечистый человек! Столько времени готовясь совершить зло, удалившись и заключив сатанинский договор, согласившись взять сребро и будучи обличен Мною, ты осмеливаешься еще спрашивать? Но Христос не сказал ничего такого. Что же сказал? Ты рекл еси, — и тем самым начертывает для нас образ и правило терпения. Но иной скажет: если написано, что Христос так пострадает, то за что же осуждается Иуда? Он исполнил то, что написано. Но он делал не с тою мыслию, а по злобе. Если же ты не будешь обращать внимания на намерения, то и дьявола освободишь от вины. Но нет, нет! И тот, и другой достойны бесчисленных мучений, хотя и спаслась вселенная. Не предательство Иуды соделало нам спасение, но мудрость Христа, дивно обращавшая злодеяния других в нашу пользу. Что же, — спросишь ты, — если бы Иуда Его не предал, то не предал ли бы другой? Какое же отношение имеет это к настоящему предмету? Такое, скажешь, что если Христу надлежало быть распяту, то нужно было, чтобы это совершено было кем-либо; если кем-либо, то конечно таким человеком. Если бы все были добры, то не исполнено бы было строительство нашего спасения. Да не будет! Сам Всемудрый знал, как устроить наше спасение, хотя бы и так было, потому что премудрость Его велика и непостижима. Поэтому-то, чтобы кто не подумал, что Иуда был служителем домостроительства, Христос и называет его несчастнейшим человеком.

Но кто-нибудь опять скажет: если лучше было бы не родиться ему, то для чего Бог попустил произойти на свет как ему, так и всем злым? Тебе бы надлежало порицать злых за то, что они, имея возможность не быть такими, сделались злыми; а ты, оставив это, слишком много испытываешь и исследуешь судьбы Божии, хотя и знаешь, что никто не бывает злым по необходимости. Ты скажешь: надлежало бы рождаться одним только добрым, и не было бы нужды ни в геенне, ни в наказании, ни в мучении, и не было бы даже зла; злым же надлежало бы или не рождаться, или, если родились, тотчас умирать. Прежде всего, должно указать тебе на следующее апостольское изречение: темже убо, о человече, ты кто еси, противуотвещаяй Богови? Еда речет здание создавшему е: почто мя сотворил еси тако (Рим. IX, 20)? Если же ты требуешь доказательств разума, я скажу, что добрые заслуживают большего удивления, когда находятся среди злых, потому что тогда-то особенно открывается в них терпение и великое любомудрие. Ты же, говоря вышеупомянутые слова, уничтожаешь случай для борьбы и подвигов. Что ж, скажешь ты; для того, чтобы одни сделались добрыми, наказываются другие? Нет, не для этого, а за свои злодеяния. Они сделались злыми не потому, что родились, но вследствие своего нерадения; поэтому и подвергаются наказанию. Как не быть достойными наказания тем, которые имеют таких учителей добродетели, и не получают от них никакой пользы? Как благие и добрые вдвойне достойны чести за то, что и были добры, и нисколько не заразились от злых, так и злые достойны двойного наказания — и за то, что были злы, имея возможность стать добрыми (что и доказывают те, которые сделались добрыми), и за то, что не получили никакой пользы от добрых. Но посмотрим, что говорит этот несчастный ученик, будучи обличаем Учителем. Что же он говорит? Еда аз еси, Равви? Почему же не сначала спросил он об этом? Он думал, что он не узнан, когда было сказано: един от вас; когда же Христос открыл его, тогда он опять осмелился спросить, надеясь на кротость Учителя, что не обличит его. Вот почему он и назвал Его Равви.

О, ослепление! Куда оно увлекло Иуду? Таково сребролюбие! Оно делает людей безумными и безрассудными, бесстыдными и псами, вернее же сказать, злее и самых псов, и из псов делает демонами. Когда Иуда присоединился к дьяволу и клеветнику, и предал Иисуса и благодетеля, то по намерению сделался уже дьяволом. Таковыми-то делает людей ненасытная жадность к деньгам, — безумными, сумасшедшими, совершенно предавшимися корыстолюбию, каким сделался и Иуда. Как же Матфей и другие евангелисты говорят, что дьявол овладел Иудою тогда, когда он условился относительно предания Христа, а Иоанн говорит, что по хлебе вниде в он сатана (Ин. XIII, 27)? Он и сам знал это; выше Он говорит: вечери бывшей, диаволу уже вложившу в сердце Иуде, да Его предаст (ст. 2). Как же в таком случае говорит: по хлебе вниде в он сатана? Сатана не вдруг входит, и не в одно время, но сначала делает многие покушения; что и здесь случилось. Сначала он испытывал Иуду, и приступал к нему мало-помалу; когда же увидел в нем готовность к принятию его, тогда весь вселился в него и совершенно овладел им. Но если Христос и ученики Его ели пасху, то как ели противозаконно? Ведь не должно было возлежать, когда они ели. Что на это сказать? То, что они возлежали уже во время совершения вечери, после того как ели пасху. А другой евангелист говорит, что Христос в этот вечер не только ел пасху, но еще говорил: желанием возжелех сию пасху ясти с вами (Лк. XXII, 15), — то есть, в этот год. Почему? Потому, что тогда имело совершиться спасение вселенной, имели быть установлены таинства, прекратиться печали смертью Иисуса. Таким образом, Он претерпел крест по своему произволению. Но неукротимого зверя ничто не усмирило, не преклонило, не привело в стыд. Христос назвал его несчастнейшим, сказав: горе человеку тому! Потом устрашил его словами: добро бы было ему, аще не бы родился! Пристыдил его, сказав: емуже Аз омочив хлеб подам. Но все это нисколько не удержало Иуду; он был объят сребролюбием, как бы некоторым бешенством, или лучше, как самою лютою болезнью: сребролюбие именно и есть самое свирепое бешенство. Делал ли что-либо подобное беснующийся? Иуда не испускал пены из уст, но испускал убийство на Владыку; не ломал рук, но простирал их для того, чтобы продать драгоценную кровь. Поэтому бешенство его было гораздо сильнее, — он бесновался здоровый. Но, скажешь ты, он не говорил бессмысленно? А что же может быть бессмысленнее этих слов: что хощете ми дати, и аз вам предам Его? Предам: дьявол говорил его устами. Но он не бил ногами землю и не трепетал? А не гораздо ли лучше было бы ему трепетать, чем стоять прямо, с такими замыслами? Он не поражал себя камнями? А не гораздо ли лучше было бы это делать, чем покушаться на такое злодеяние?

Беседы на Евангелие от Матфея.

Свт. Кирилл Александрийский

Ст. 17-19 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко, у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху

Сказав: к такому-то, Господь не указывает отдельно имени, но косвенно указывает на кого-то из святых. Ведь это слово подходит ко всякому святому, который сначала принимает учеников Господа, евангелистов, апостолов, исправляющих его душу, а затем таким образом и Самого Христа, который без призыва, но самостоятельно придет со Святым Духом, чтобы обитать у того, у кого Он узрит святое крещение. Ибо это означает человек, несущий кувшин воды (Мк. 14:13; Лк. 22:10), как говорят Марк и Лука.

Комментарии на Евангелие от Матфея.

Прп. Исихий Иерусалимский

Недоумение XXXIV. Почему Матфей пишет, что в первый день опресноков произошла Вечеря, прочие же день этот иудейской Пасхой называют (Мф. 26:17; Мк. 14:12; Лк. 22:7)? Иоанн же свидетельствует, что это случилось перед праздником Пасхи (πρὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα), вспомнив кусок, который Господь дал Иуде и сказал ему: «что делаешь, делай скорее» и прибавив, что некоторые думали, будто Иисус говорит ему: «купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим» (Ин. 13:27–29).

Разъяснение. Четырнадцатый день первого месяца Писание обыкновенно называет Пасхой, так как в этот день вечером [полагалось] есть ягнёнка с опресноками, пятнадцатый же день – не Пасха, но праздник Пасхи (ἑορτὴν τοῦ πάσχα), то есть праздник опресноков (ἑορτὴν ἀζύμων), как говорит Моисей, что «в первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером Пасха Господу; и в пятнадцатый день [того же месяца] – праздник опресноков Господу (ἑορτὴ ἀζύμων)» (Лев. 23:5–6).

Прежде, чем наступил этот день, четырнадцатого [числа], когда наступил вечер, сотрапезничал Пасху (τὸ τυπικόν πάσχα) с учениками Господь, тогда же и таинственную им преподал Пасху.

Закон никак не препятствует [готовить] пищу, покупать, продавать или подавать милостыню [в дни праздника], потому что сказано: «только личные дела свои делайте» (Исх. 12:16). Поэтому думали ученики, что на это служение (διακονίαν)послан был Иуда после принятия [им] куска.

Цитаты из Св. Писания, если это особо не оговорено, приводятся по переводу еп. Кассиана (Безобразова) и П.А. Юнгерова. Слова в квадратных скобках отсутствуют в оригинале и добавлены для связности речи.Перевод: иерей Роман Романов.

«Собрание недоумений и разъяснений».

Блж. Иероним Стридонский

В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху

Первый день опресноков это — четырнадцатый день первого месяца, когда закалывается агнец, бывает полнолуние и оставляется закваска. А среди тех учеников, которые приступили к Иисусу с вопросом: Где велишь нам приготовить Тебе пасху, я полагаю, был и Иуда предатель.

Толкование на Евангелие от Матфея.

Блж. Феофилакт Болгарский

Ст. 17-19 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко, у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху

Так я думаю, что первым опресночным днем евангелист называет день предопресночный. Есть пасху им надлежало собственно в пятницу вечером: она-то и называлась днем опресночным; но Господь посылает учеников Своих в четверток, который называется у евангелиста первым днем опресночным потому, что предшествовал пятнице, — в вечер каковой и ели обыкновенно опресноки. Ученики подходят и спрашивают Иисуса: «где Ты хочешь, чтобы мы приготовили Тебе пасху?», ибо ни они сами, ни Он не имели собственного дома. А Он посылает их к человеку, не знаемому ими и не знающему их (то же Он сделал и относительно ослицы), показывая им, что человек тот может послушаться и простых слов незнакомых ему лиц и примет Его. Пасху же восхотел совершить для того, чтобы не показаться врагом закона. «Временем Своим» называет Свое заклание, чтобы ведали мы, что Он закалается не без ведома о том и добровольно. К словам: «у тебя, — то есть в доме твоем, — совершу пасху» Господь прибавил «с учениками Моими»; прибавил это для того, чтобы было сделано соответствующее заготовление, ибо вкушать пасху намеревались многие.

Толкование на Святое Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского.

Ориген

Ст. 17-19 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко, у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху

Я думаю, что человек, встретившийся входящим в город ученикам и несущий кувшин воды (Лк. 22:10), за которым, по желанию Иисуса, должны были последовать Его ученики в дом и который принес в дом простую воду, чтобы не только очистить его, но полностью омыть водой, был тем, кто прислуживал главе дома (то есть разуму), неся очищающую воду в глиняном сосуде, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу (2 Кор. 4:7). Или, возможно, он доставлял в том глиняном сосуде питьевую воду, чтобы Сын Божий сотворил плод виноградной лозы, а слуга разума — это вода закона и пророков, которая смешивается с вином евангельского слова. Поэтому мы, которые желаем быть в Церкви, чтобы праздновать Пасху с Иисусом, следуем за этим человеком, который возлагает на себя сосуд с такой водой. И я думаю, что это — Моисей, податель закона, который несет духовное учение в телесных повествованиях.

Комментарии на Евангелие от Матфея.

Евфимий Зигабен

В первый же день опресночный приступиша ученицы ко Иисусу, глаголюще Ему: где хощеши уготоваем Ти ясти Пасху

Евангелисты Матфей и Марк опресноками называют здесь Пасху, потому что во время Пасхи с мясом агнца вкушали и опресноки; от этих-то опресноков и Пасха называлась Опресноками. Это подтверждает и Лука (22:1), говоря: приближашеся же праздник опресноков, глаголемый Пасха. А первым опресночным днем называют день, предшествующий Пасхе, т.е. тринадцатый день месяца, и пятый – седмицы, называя его первым днем Опресноков, как предшествующий опресночным дням Пасхи. И об этом ясно свидетельствует Иоанн (13:1), говоря: прежде же праздника Пасхи, ведый Иисус, яко прииде Ему час и т. д. Тот день, который Матфей и Марк назвали первым днем опресночным, у него назван днем пред праздником Пасхи. Но об этом пока довольно. А что относительно этого дня, т.е. тринадцатого дня месяца и пятого – седмицы, Марк (14:12) сказал: и в первый день опреснок, егда Пасху жряху, а Лука (22:7): прииде же день опресноков, в оньже подобаше жрети Пасху, то слова: егда Пасху жряху и в оньже подобаше жрети Пасху относи не к дню, предшествовавшему Опреснокам, а к самому опресночному дню, потому что не в тринадцатый, а в четырнадцатый день закалали агнца, согласно с законом: в первом месяце в четвертыйнадесять день месяца, между вечерними, Пасха Господу (Лев. 23:5). Но если Пасха закалалась вечером, то почему день этот называют Пасхой и Опресноками? Потому что иудеи обыкновенно вечер соединяют с предшествующим ему днем, и потому от вечера Пасхи и Опресноков и самый день, предшествующий ему, называют Опресноками. Почему также о тринадцатом дне месяца Лука (22:7) сказал: прииде же день опресноков? Потому что слово: прииде (ηλθε) значит и приближался; в этом значении он и употребил его. Следует знать, что хотя начинали есть опресноки в четырнадцатый день месяца, но праздник совершали в пятнадцатый день, так как закон говорит: в пятыйнадесять день перваго месяца праздник опресноков Господу (Лев. 23:6). Этот день и называли первым опресночным, как начинающий собою ряд определенных семи дней, в течение которых не вкушали ничего квасного: семь дней, сказано, опресноки да ясте (Лев. 23:6). Но не об этом празднике Опресноков, и не об этом первом опресночном дне сказали евангелисты, как выше показано. Он совершался в пятнадцатый день месяца, а они писали о тринадцатом. Говоря: где хощеши уготоваем Ти ясти пасху, ученики показали, что Иисус Христос не имел собственного жилища. Думаю, что не имели и они сами после того, как оставили все; иначе они пригласили бы Его прийти туда. Совершает Пасху, чтобы показать, что до самой кончины Своей Он соблюдал Закон. Лука (22:8-9) говорит, что сначала Иисус Христос сказал ученикам: шедша уготовайта нам пасху, да ямы, а потом ученики спросили Его: где хощеши уготоваем?

Толкование на Евангелие от Матфея.

Лопухин А.П.

В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху

(Мк. 14:12; Лк. 22:7-9). Этот стих Матфея и параллели дали повод к возникновению огромной литературы. Появилось немало статей и сочинений о “последней пасхальной вечери Христа” и на русском языке (прот. Горского, Хвольсона, Глубоковского, Троицкого и др.). Но результаты до сих пор были неудовлетворительны. “Рассматриваемый предмет, — писал проф. Глубоковский в 1893 году, — доселе остается тяжелым научным крестом, надписи которого не нашли себе даже и приблизительного дешифрирования.” As the question at presents stands, писал английский ученый Сэндей через тринадцать лет после того, в 1906 году, we сап only ignorance (при настоящем состоянии этого вопроса, мы можем признаться только в своем неведении). При таких обстоятельствах нам остается изложить только то, что представляется наиболее вероятным.

Евангелисты Матфей и Марк говорят, что ученики подошли к Иисусу Христу с вопросом, где Он велел им приготовить Пасху, в первый день опресноков. Но, говорили, Пасха и день опресноков были два различных праздника. Пасха совершалась по закону с 14 на 15 число нисана, ночью, не далее 12 часов. Затем наступал 15-го праздник, продолжавшийся семь дней, до 21 нисана, который назывался праздником опресноков. Так как, по прямому смыслу показаний Матфея и Марка, ученики подошли к Иисусу Христу в тот день, когда начался праздник опресноков, то это значит, что тайная вечеря, когда было и потребление пасхального агнца, была позже установленного в законе времени, т.е. не с 14 на 15, а с 15 на 16. Это возражение опровергнуть сравнительно легко. Не подлежит сомнению, что день заклания и вкушения пасхального агнца был в законе точно определен (Исх. 12:1-6; Чис. 9:3), а отступления от закона, когда день Пасхи (14 нисана) падал на субботу, доказать нелегко. Таким образом, возможно установить, что Христос со Своими учениками совершил Пасху в определенное в законе время, т.е. с 14 на 15 нисана. Но что тогда будут означать выражения Матфея и Марка (почти одинаковый) “в первый день опресночный?” Каким образом можно было говорить, что в это время “закалали Пасху,” т.е. пасхального агнца? Какой день недели разуметь под “первым днем опресноков?” Вот самые трудные вопросы. На них можно ответить, что попытки доказать (Хвольсон), что под “первым днем опресноков” никогда не разумелась у евреев самая Пасха, с самого времени ее учреждения до настоящего времени, следует считать ошибочными. Но если бы тут и не было ошибки, то и тогда возможно было бы признать, что Матфей и Марк выражаются здесь народным языком, который считал Пасху днем опресноков, и наоборот. Это вполне подтверждается Лукой (22:7), который говорит, что в день опресноков “надлежало закалать пасхального агнца,” ближе всего подходя в данном случае к показанию Марка (14:12). При таком толковании нет надобности принимать, что праздник Пасхи праздновался не семь, а восемь дней и что время с вечера 13 на 14 также называлось праздником опресноков, хотя это именно и утверждает Иосиф Флавий (Древн. 2:15,1).

Вопрос о том, в какой день была пасхальная вечеря, решается несомненным фактом, что Христос умер в пятницу вечером и в следующую субботу (день покоя) находился во гробе. Поэтому правильно толкование Златоуста, что “первым днем опресночным евангелист называет день, предшествовавший празднику опресноков, так как иудеи всегда имели обыкновение считать день с вечера. Евангелист упоминает о том дне, в который вечером должно было закалать пасхального агнца, так как ученики приступили к Иисусу в пятый день недели.” Но с мнением Феофилакта нельзя вполне согласиться: “так я думаю, что первым опресночным днем евангелист называет день опресночный. Есть Пасху им надлежало, собственно, в пятницу вечером: она-то и называлась днем опресночным; но Господь посылает учеников Своих в четверток, который называется у евангелистов первым днем опресночным потому, что предшествовал пятнице, — в вечер каковой и ели обыкновенно опресноки.” Что же касается противоречия, на которое указывает Иоанн (18:28), что иудеи не хотели войти к Пилату в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху, то это объясняют тем, что под Пасхой разумеется здесь не самый день Пасхи, а продолжение его, вкушение праздничных жертв (хагига) и проч., для участия в чем также требовалось избегать осквернения, как и для вкушения Пасхи. Правда Сэндей утверждает, что как ни привлекательно это мнение, оно должно быть оставлено ввиду недостатка доказательств. Но это мнение — в настоящее время единственное, на котором можно обосноваться при хронологическом распределении последних дней жизни Христа. Мнение, что Христос совершил Пасху не 14 нисана вечером, а с 13 на 14, высказываемое и нашими богословами (см. напр., Прав. Догм. Богосл. Митр. Макария, т. 2, с. 376, 1868 г. и друг.), следует считать сомнительным. “Немыслимо, чтобы священники допустили к жертвеннику жертву, не вовремя принесенную, как невозможно, чтобы наш священник в угождение кому-либо отслужил пасхальную литургию накануне Рождества (Хвольсон).” Впрочем, мнение, что Пасха совершена была с 13 на 14 нисана в настоящее время следует считать общепризнанным и распространенным.

Толковая Библия.

Троицкие листки

Ст. 17-25 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;

и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.

Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал

Наступил день, когда надлежало по Закону Моисееву вкушать пасхального агнца 1).

Иисус Христос строго исполнял все предписания Закона Моисеева, «ибо, – говорит святитель Златоуст, – при крещении Своем Он сказал: «так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15). Он подчинился закону, «чтобы искупить подзаконных» (Гал. 4:5) и упразднить самый Закон». Так поступал Он, «чтобы никто не сказал, что Он потому упразднил Закон, что не мог его исполнить, как тяжкий, несносный и неудобоисполнимый». Пасха Моисеева была для Него, можно сказать, «вожделеннее и священнее, чем для всех прочих Его соплеменников по плоти: агнец пасхальный служил прообразом Его собственного лица. Заклание этого агнца предызображало собой Его будущую крестную смерть, и потому, празднуя этот праздник, Он всякий раз, можно сказать, предпраздновал будущую смерть Свою. Теперь, когда пришел час заменить кровь агнца пасхального кровью собственной, наступающий праздник Пасхи был тем ближе к сердцу Иисуса Христа, и Он, несмотря на все препятствия Своих врагов, предпринял действия, чтобы совершить его особенным образом, так, чтобы последняя вечеря пасхальная послужила решительным окончанием Завета Ветхого, и началом и полным выражением Нового» (Иннокентий, архиеп. Херсонский). «Когда явилось Солнце правды, – говорит святитель Златоуст, – тень исчезла: поэтому на одной трапезе совершается та и другая Пасха: и преобразовательная, и истинная». Господь желал, чтобы на этой вечере с Ним не было никого, кроме апостолов; Он хотел сказать им свое последнее, нежное, прощальное слово.

Понятно, что не было никакой возможности в один день, в тесных дворах храма, совершить столько закланий. Поэтому допускалось закалать их и совершать пасху накануне, 13 нисана, когда Господь и совершил ее, не отлагая на 14 число, ибо время Его было сокращено («время мое близко», – говорит Он Сам, посылая учеников приготовить пасхальную вечерю). Другие думают, что синедрион нарочито перенес в этот год празднование пасхи с 14 на 15 нисана, чтобы избежать двух, совершенно свободных от труда дней, т.е. пасхи, приходившейся в пятницу, и субботы, которая сама по себе была днем нерабочим, а тем более – в дни пасхальной седмицы. Желающие, конечно, могли отправлять пасхальную вечерю и 14 нисана, в день, указанный Моисеем. По этому мнению, Господь и совершил ее 14 нисана. Можно принимать или то, или другое мнение, но заключение будет одно и то же: синедрион закалал и ел пасхального агнца в пятницу, будь это 14 или 15 день нисана; а Господь совершил эту пасху днем раньше, в четверг, будь это 13 или 14 нисана. Вот почему, хотя три первых евангелиста и называют четверг первым днем опресночным, но сами же они пишут, что на Тайной вечере Господь употребил хлеб квасный, по-гречески артос, а не опресночный, по-гречески азимос. В законно установленный день всеобщего празднования пасхи допускать на трапезу квасный хлеб было строго запрещено. Евангелисты также сообщают, что в пятницу Симон Киринейский возвращается с поля, очевидно – с работы, Иосиф покупает в пятницу же плащаницу, а мироносицы – миро, следовательно, в пятницу допускались и работы, и торговля, а общий праздник пасхи еще не наступал – до вечера. При этом должно помнить, что Иудеи считали церковный день с вечера, так что вечер 13 нисана принадлежал уже 14 нисану. Для нас, христиан, неважно знать, в какое именно число месяца пострадал Господь наш; довольно знать, что день Его страданий и смерти был днем ветхозаветной пасхи, так что если Он совершил пасху даже 13 нисана, то пострадал Он 14 нисана, в законный день пасхи; если же Он совершил Свою Тайную вечерю 14 нисана, то все же Он умер на кресте 15 нисана в тот самый час, когда в Иерусалимском храме происходило заклание безчисленного множества агнцев пасхальных, Его смерть прообразовавших. На это совпадение с особенной силой указывают и святые апостолы.

Главным препятствием для этого был Иуда. Но «Человеколюбец хотел, – говорит Иннокентий, архиепископ Херсонский, – до самого конца оставаться для Иуды тем же самым, кем был для прочих учеников – Другом, Наставником, Отцом. Последняя вечеря, столь обильная чувствами необыкновенной любви и благости, действиями чрезвычайной кротости и смирения, долженствовала быть для погибающего апостола последним призывом к покаянию». В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Здесь ли, в Вифании, которая считается частью Иерусалима, или в самом Иерусалиме? «Иуда предает Господа, – говорит святитель Златоуст, – а эти заботятся о пасхе; тот договаривается о цене, а эти готовы служить. И тот, и эти одинаковый имели дар чудес, одинаковые правила, одинаковую власть: откуда же различие? От свободы. Она везде всему причиной: и доброму, и худому. Отсюда видно, что у Иисуса не было дома, не было постоянного местопребывания. Я думаю, что и ученики не имели его, иначе они попросили бы Иисуса прийти туда. Но и у них, отрекшихся от всего, не было дома… О вы, которые созидаете светлые дома, пространные галереи, обширные дворы, знайте, что Христос не имел, где главу приклонить!» На вопрос учеников, где Господь повелит приготовить пасхальную вечерю, Он обратился к Петру и Иоанну и сказал: пойдите в город к такому-то (при этом Господь не назвал домохозяина по имени, а сказал так: когда войдете в город, встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который он войдет, спросите хозяина дома того) и скажите ему: Учитель говорит тебе: время Мое близко (у Меня немного остается времени, Я не могу отложить совершение пасхи до завтра, когда положено ее праздновать); и потому Я сегодня же у тебя совершу пасху с учениками Моими. Где горница, в которой можно бы было вкушать пасху? И он покажет вам уединенную горницу, большую, готовую, убранную по праздничному: там приготовьте нам пасху. Ученики поняли, что Господь, «по какой-то особенной причине, – пишет Иннокентий, архиепископ Херсонский, – не хочет открыть имени человека, у которого будет совершена пасха. По какой же? Без сомнения, они думали, что по причине опасности от врагов, которые наблюдали все их шаги и готовы были при каждом удобном случае захватить их в свои руки. Но зачем таить это от них? Неужели между ними может быть кто-либо не верный и не надежный?.. Последнее размышление могло привести более дальновидных к мысли о предателе, но только привести, а не утвердить в этой мысли, которая чрезвычайно чужда была для чистых и простых сердец учеников Господних.

Истинную причину сокровенности скорее всего мог угадать Иуда, сам бывший ее единственной причиной. Одно удаление его – хранителя и распорядителя денег общественных – от участия в приготовлении пасхи, на что потребны были некоторые издержки, было уже невнятным намеком, что Учитель знает о постыдных сребренниках, ему обещанных» (Иннокентий, архиеп. Херсонский), и может избежать всех козней Своих врагов. «Для чего же, – вопрошает святитель Златоуст, – Христос посылает к неизвестному человеку? Чтобы и этим показать, что Он мог не пострадать. Ибо если Он одними только словами расположил сердце человека к тому, чтобы принять Его с учениками, то чего не сделал бы с распинающими Его, если бы не хотел пострадать? И то, что Он сделал прежде, когда послал за ослом, то же делает и теперь». «Тогда Он говорит: «если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу» (Мф. 21:3); так и здесь, – говорит Филарет, архиепископ Черниговский, – Он действует с той же властью и силой. Это та же Божественная сила, с какой повелено было поймать рыбу, чтобы статиром, какой найдут в ней, уплатить дань. Если ученики должны были сказать хозяину: Учитель говорит, то это значит, что домохозяин принадлежал к числу учеников Иисуса. И следовательно, как ни много было между жителями Иерусалима врагов у Иисуса, но были люди и преданные Ему, люди, благоговевшие перед Ним, по крайней мере, как перед великим Чудотворцем. Стоило сказать одному из них: Учитель говорит тебе, и он исполняет то, что угодно было Учителю. Таким образом Господь показывает ученикам Своим, в том числе и Иуде, новый опыт Своего прозрения в будущее. «Мое время еще не исполнилось» (Ин. 7:8), – говорил прежде Спаситель, когда звали Его на такой же праздник в Иерусалим. А теперь говорит Он совсем другое: время Мое близко. Теперь пришло время, назначенное для совершения дела, возложенного на Меня Отцом Небесным и Моей любовью к людям, – пришло время положить душу Свою за други Своя». «Он сказал: «время Мое близко», – говорит святитель Златоуст, – для того, чтобы, с одной стороны, через непрестанное напоминание и частое предсказание ученикам о страдании приучить их к безтрепетному размышлению о будущем; с другой, – дабы показать, как самим ученикам, так и принимающему их, и всем Иудеям, что Он не против воли идет на страдания. Далее присовокупляет: с учениками Моими, для того, чтобы и приготовление было достаточно, и принимающий не подумал, что Он укрывается». «Достойно внимания, – замечает Филарет Черниговский, – что Спаситель наш в других случаях любил простоту во всем: в одежде, в пище, в образе жизни.

А теперь, когда Он хочет предложить ученикам Своим таинственную вечерю, Он назначает для этого не простое место, а «горницу большую, устланную», покой просторный и убранный весьма прилично. Таково должно быть место для святейшей тайны пречистого Тела и Крови Господней, по указанию Самого Спасителя». Ученики Петр и Иоанн сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Они пошли в Иерусалим, где все случилось так, как сказал Учитель: «у Водяных ворот, через которые входили в город идущие с Елеона, – говорит Иннокентий, архиепископ Херсонский, – встретился с ними человек, несущий в глиняном кувшине воду: следуя за ним, они пришли в дом, пересказали хозяину дома слова своего Учителя, после чего он тотчас указал им на готовую просторную комнату, и они занялись приготовлением пасхи, т.е. купили в ограде храма пасхального агнца, дали священнику заклать, или сами, по его благословению, заклали в известном месте при храме; возвратясь домой, испекли его на огне законным образом, т.е. целого, не раздробляя на части, не сокрушая ни одной кости, с соблюдением прочих обычаев; приготовили также опресноков, горьких зелий и других предметов, нужных для праздника». С наступлением времени, Законом и обычаем определенного, т.е. не ранее сумерек и не позже десяти часов вечера, Иисус Христос возлег с двенадцатью учениками Своими. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками. По тогдашним обычаям вокруг низкого стола разложены были с трех сторон циновки и подушки, каждая из которых была такой длины, что предоставляла достаточно места для трех – четырех человек. Стол был немного повыше мест для возлежания. Почетным было среднее место, посередине стола, и оно, конечно, было занято Спасителем. Возлежащие лежали ногами к стенам, в противоположную от стола сторону. Каждый из присутствующих располагался во весь рост и приподнимался на левом локте так, чтобы правая рука оставалась свободной. По первоначальному установлению, пасхальную вечерю надлежало вкушать стоя, в дорожной одежде и с посохом в руке, для напоминания о поспешном бегстве из Египта. Но с течением времени вошло в обычай возлежать и на этой вечере, как на других, потому что «есть стоя, – говорил еврейский Талмуд, – обычай рабов, а Иудеи вышли из рабства в свободу». Как совершалась Господом ветхозаветная пасхальная вечеря, святые евангелисты не говорят: в те времена, когда они писали Евангелия, это было всем хорошо известно; да если бы и не было известно, то какую пользу принес бы христианам этот рассказ? Зато они передают нам драгоценные подробности о том, чем эта вечеря отличалась от ветхозаветной пасхальной вечери.

Так, святой евангелист Лука (Лк. 22:15–18) приводит слова Спасителя в самом начале пасхальной вечери: «очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу, по обычаю Евреев, Он произнес слово благодарения Богу и сказал: «приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Этот же евангелист упоминает о споре, возникшем между учениками из-за первенства, а из Евангелия от Иоанна следует, что поводом к этому спору был обычай умывать ноги, причем возлюбленный ученик Христов приводит трогательный рассказ о том, как Господь, подавая ученикам Божественный пример смирения, Сам умыл им ноги (Ин. 13:2–19). «Возлюбив Своих сущих в мире, (Господь) до конца возлюбил их, – говорит святой Иоанн. – И во время вечери… встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» . Петр говорит Ему: «не умоешь ног моих вовек» . Иисус отвечал ему: «если не умою тебя, не имеешь части со Мною» . Симон Петр говорит Ему: «Господи! не только ноги мои, но и руки и голову» . Иисус говорит ему: «омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все» . Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: «не все вы чисты» . Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то возлегши опять, сказал им: «знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю: Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою» (Пс. 40:10). Господь, очевидно, этими словами давал намек Иуде, призывая его к покаянию… Святой Лука (Лк. 22:29) передает и дивное завещание Господа: «Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство»… Но святой Матфей повествует о Тайной вечере короче других евангелистов. Он останавливается только на двух подробностях: обличении предателя и установлении Таинства Божественной Евхаристии. Остановимся и мы нашим благоговейным вниманием только на двух этих подробностях, восполняя их чертами, взятыми из других Евангелий и толкованиями святых отцов и учителей Церкви.