Казаки – народ дружный и веселый. И праздники у них всегда готовились и проводились с размахом. Веками в казачьих поселениях и станицах сохранились традиции празднования различных торжеств с соблюдением особых обрядов. И по сей день каждое событие в семьях донцов, кубанцев, уральцев и прочих войсках отмечается с соблюдением предписаний предков.

В основном, все казачьи праздники совпадали с великими христианскими событиями. Казаки – народ верующий, поэтому и дни поклонения святыням были и остаются для них днями особенными. Зачастую, празднование начиналось с молебна в церквях. После него в станичной избе организовывался большой праздничный обед с песнями и плясками. На стол ставили угощения, принесенные каждой семьей. Но у празднования каждого события были и свои особенности.

Празднование начиналось с вечера. По православной традиции, в казачьих семьях в сочельник садились за стол только после появления на небе первой звезды. Это символизировало событие, указанное в Библии, повествующей о том, что, когда родился Христос, на небе загорелась новая звезда. В этот вечер казаки собирались семьями и начинали трапезу с постной каши с изюмом – кутьи. Утром совершался молебен, после которого все казаки во главе с атаманом ходили по станице и славили Рождение Христа. После Рождества начинались Святки.

Святки на Руси традиционно длятся с сочельника до Крещения. В эти дни в казачьих станицах было весело. Дети и молодежь катались с горок, облитых льдом, на санях или в корзинах. Взрослые женщины и молодые девки ходили по дворам и пели песни, славящие Рождество – колядовали. В это мистическое время, которое наши предки называли порубежным, так как считалось, что души предков в эти дни навещают живых, было принято гадать. Гадали молодые на суженого, а умудренные – на жизнь или смерть или на урожай. Заканчивались святки Крещением.

Перед Крещением также соблюдался пост. После на стол ставили угощения с традиционной кутьей. Потом шли на молебен. Ночью в храмах освящалась вода, а утром считалось, что вода становится святой в реках, озерах, ручьях и прочих водоемах. К проруби, вырубленной часто в форме креста, шли всей станицей красным ходом. В воду окунались трижды с головой. Считалось, что после такого омовения к казаку весь год не будут приставать хвори, и будет стороной обходить неудача в бою.

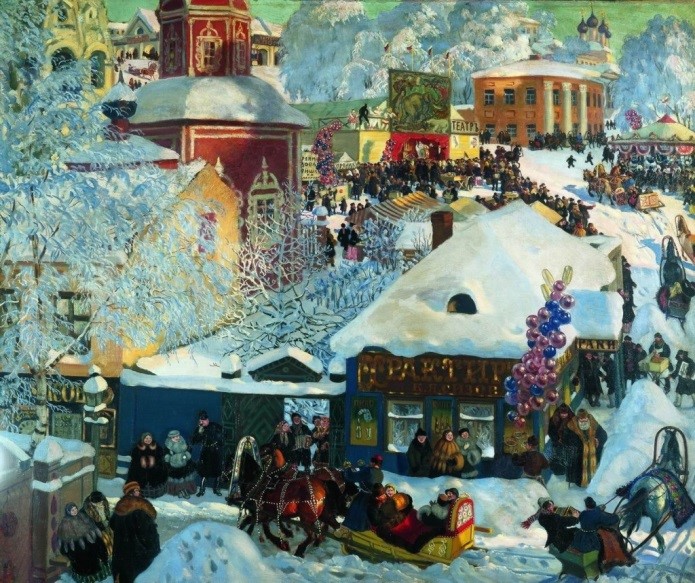

У казаков масленичная неделя, предшествовавшая Великому Посту, была посвящена дружбе, соревнованиям и веселым забавам. В это время с соседних станиц съезжались семьи, чтобы «на людей посмотреть и себя показать». Все делились на группы, выбирали временного «ватажного» атамана и ходили по селению. Строились снежные городки, устраивались шермиции – дружеские кулачные бои, организовывались показательные выступления на конях. Все это заканчивалось в воскресенье общим пиром, после которого каждый традиционно просил у всех прощенья, семьи молились и разъезжались по домам до Пасхи.

Великий для каждого казака праздник Пасхи начинался с чистого четверга, когда хозяйки дочиста выметали и отмывали дом, украшали его лентами и расшитыми рушниками. В этот же день всей семьей ходили в баню, пекли куличи, делали пасхи и красили куриное яйцо. Воскресенье начиналось со службы, на которую ходили семьями. После нее отправлялись домой за накрытый стол. Днем посещали друзей и родных, и при встрече обменивались ритуальными фразами «Христос воскресе – Воистину воскресе» и трижды целовались. Во многих станицах в этот праздник устраивались игры, соревнования и кулачные бои.

Этот праздник символизировал приход лета, роста и жизни. Он был ориентирован на поминание усопших. Казаки семьями ходили после молебна на кладбище и молились об умерших. Для станиц в разных регионах были характерны свои традиции: кто-то украшал деревце, где-то плелись венки. Но главный посыл был один у всех – природа просыпалась, оживала, и вместе с ней просыпались и люди.

Этот день совместил в себе две традиции, присущие казачьему братству – православную и воинскую. В православной традиции этот праздник посвящен великому событию – явлению Пресвятой Богородицы Андрею Юродивому в храме, в котором хранилась риза Божьей Матери. В воинской традиции казаков этот день был посвящен не менее важному событию – победе казачьего войска над турками под Азовом в XVII веке. В Покров традиционно поминаются воины, погибшие при Азовском осадном сидении. По ним служится молебен, и в честь них устраиваются традиционные кулачные бои.

Помимо православных праздников, в казачьей культуре много воинских праздников. Они довольно разрознены, и приурочены к славным победам каждого из казачьих войск в многочисленных сражениях.

Астраханское казачество 1 сентября отмечает праздник всех частей.

Терское казачество 7 сентября отмечает праздник всех частей и войсковой круг.

Уссурийское казачество 30 марта отмечает праздник всех частей войска.

ЯНВАРЬ

1 января — память Св. преп. Илии Муромца Печерского — «старого казака»

7 января (25 декабря) – Рождество Христово, воспоминание об избавлении Церкви и Державы Российской от нашествия галлов и с ними двунадесяти языков

16(3) января 1570 — Старшинство Донского казачьего войска

16 (3) января 1818 — смерть Платова М.И., графа, Донского атамана, героя Измаила, персидского похода 1796, Отечественной войны 1812

16 (3) января 1916 — взятие крепости Эрзерум Кавказской армией, в составе которой казаки составляли половину численности

16 января 1947 — казнены казачьи военачальники Краснов П. Н., Шкуро А. Г. Султан — Гирей Клыч, Краснов С. Н., Доманов Т. И.

18(5) января 1598 — смерть царя Федора Иоанновича, конец династии Рюриковичей, начало русской смуты января 1969 — умер Гамов И. М., последний атаман Амурского казачьего войска января — Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа

21 (8 ) января 1654 — решение Переяславской Рады о присоединении к Великороссии всех казачьих земель Украины (окраины) под именем Малороссии; де факто ликвидировано беловежским сговором

25 (12) января 1921- переброска казаков Донского корпуса в эмиграции из лагерей Читалджи на о. Лемнос

27 (14) января 1788 — бывшему полковнику бывшего Запорожского войска Сидору Белому с казаками разрешено поселиться на Тамани

ФЕВРАЛЬ

6 февраля 1921 — убийство Дутова А. И., последнего Оренбургского атамана походного атамана всех казачьих войск

23 февраля 1701 — Полковой праздник Якутского казачьего полка

24 февраля 1919 — Издано церкулярное письмо, Утвержденное на заседании

Оргбюро ЦК РКП(б) подписанное Я.М. Свердловым «О Поголовном уничтожении казачества»

25(12) февраля — День тезоименитства Св. Патриарха Алексия II

МАРТ

1 марта (17.02) 1612 — смерть от голода в польском заточении патриарха Московского и всея Руси Гермогена, из донских казаков

марта (17.02) 1621 — Советом священного Собора, патриархом Филаретом и Государем Царем всей Руси Михаилом Федоровичем указано правило: Ермаку Тимофееву сыну Повольскому, с ним каждому убиенному, кликати вечную память

марта (17.02.) 1738 — Первый Наказной атаман на Дону — Степан Ефремов

марта (18.02.) 1613 — донскими казаками атамана Ф. Межакова возведен на престол Михаил Федорович, первый русский царь из дома Романовых.

5 марта (20.02.) 1920 — умер «Донской Златоуст» — талантливый писатель Федор Дмитриевич Крюков

15(2) марта 1917 — отречение в результате заговора от престола Николая П, Начало гибели Государства Российского

23(10) марта 1607 — Войсковой праздник Енисейского казачьего войска

30 (17) марта — Алексия, человека Божьего. Войсковой праздник Амурского, Забайкальского и Уссурийского казачьих войск

АПРЕЛЬ

2 апреля (19 марта) 1814 — открытие гвардейскими казаками шествия российских, английских и прусских войск по вступлению в Париж

4 апреля 1924 — застрелен Соловьев И.Н., атаман повстанческого отряда в Сибири

5 апреля (23.03) 1917 — открытие 1-го Общеказачьего съезда в Петрограде

7 апреля (25.03) — Благовещение Пресвятой Богородицы

10 апреля (28.03.) 1809 родился казачий генерал, герой Кавказской войны, гордость донских казаков Бакланов Я. П.

10 апреля (28.03) 1750 — образование Астраханского казачьего войска

13 апреля (31 марта) 1918 — погиб сибирский казак, генерал Корнилов Л.Г.

16(3) апреля 1642 — оставление казаками по решению Земского Собора и Указу царя, г. Азова, после Азовского осадного сидения.

18(5) апреля 1917 — начало работы Временного Совета Казачьих войск в Петрограде

30(17) апреля 1818- родился Александр Николаевич Романов, первый Августейший Атаман всех казачьих войск, царь Александр II — Освободитель, убит 14(01)марта1881

МАЙ

мая (20.03) 1788 — казачество на Кубани получило название «Войско верных казаков Черноморских»

мая (21.04.) — 1861 — смерть Ермолова А.П., генерала, Наместника Кавказа

6 мая (23.04) — Великомученика Георгия Победоносца, Войсковой Праздник Семиреченского и Оренбургского казачьих войск

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Особое

поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в 1941-1945 годах

11 мая (28.04) 1918 — Созыв Крута Спасения Дона, избрание Атаманом П. Краснова

14 (01) мая 1629 — Поход донских казаков на Крым. Взятие Бахчисарая.

19 (6) мая 1868 — Память Иова Многострадального, день рождения Романова Николая Александровича, последнего Русского царя Николая II

(11) мая 1570 — основание Всевеликого Войска Донского; мая 1905 — на хуторе Кружилин ст. Вешенской Донецкого округа родился русский советский писатель, академик, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской премии Шолохов Михаил Александрович

26 (13) мая 1696 — победный бой донского флота под руководством Фрола Минаева и московского флота Петра I в Азовском море. Гибель турецкого флота

ИЮНЬ

10 июня (28 мая) 1990 — День интронизации Свят. Патриарха Алексия II

10 июня 1906 — в станице Прохладная, Терской области, родился терский казак адмирал Головко Арсений Григорьевич

12-июня (29.05) 1873 — победное завершение Хивинского похода с участием оренбургских и семиреченских казаков.

15 июня 1736 — взятие казаками Азова

30 июня 1990 — День Возрождения казачества России (создания Союза Казаков)

ИЮЛЬ

1 июля 1855 — закладка станицы Алматинская, начало мирного наступления

России в Туркестан, переноса границы России на 2000 километров к югу

3 июля (20.06.) 1648 — начало похода якутского казака Семена Дежнёва, закончившегося открытием пролива между Азией и Америкой

8 июля (25.06.) 1697 — сотня якутских казаков Атласова В.В. водрузила на

Камчатке крест в знак присоединения полуострова к Якутсткому воеводству России

10 июля (27.06.) 1709 — Полтавская битва. Участвуют донские казаки под командой Атамана Фрола Минаева

13 июля (30.06.) 1792 — Войску верных казаков Черноморских Екатериной II пожалованы земли между рекой Кубанью и Азовским морем

26 (13) июля 1867 — учреждение Семиреченского казачьего войска

28(15) июля 1774 — Потемкин Г.А. назначен начальником иррегулярных соединений (Донское, Яицкое и Волжское казачьи войска, Хоперский, Моздокский, Азовский, Таганрогский, Кизлярский и Чугуевский казачьи полки)

31(18).07.1696 — взятие донскими казаками и русскими воинами Азова при Петре I

АВГУСТ

1 августа (19.07) 1914 — начало Великой (Первой мировой) войны

6 августа 1753 — родился Донской Атаман, граф Платов М.И.

8 августа (26.07) 1869 — родился Иванов-Ринов П.П., руководитель антисоветского восстания в Омске, атаман Сибирского казачьего войска с 16.07.1918

9 августа (27.07.) 1657 — умер Хмельницкий Зиновий — Богдан Михаилович,

Малороссийский гетман, организатор борьбы южнорусского народа против польского угнетения (род. ок. 1595)

12 августа (30.07) 1904 — родился Романов Алексей Николаевич, цесаревич, последний Августейший Атаман всех казачьих войск

18 (5) августа 1585 — гибель атамана Ермака Тимофеевича, покорителя Сибирского ханства

19 (6 ) августа — Преображение Господне

29 (16) августа 1914 — гибель Самсонова А.В.,командующего 2-й русской Армией, бывшего наказного атамана Донского и Семиреченского казачьих войск

(15) августа — Успение Пресвятой Богородицы августа 1946 — казнь Семенова Г.М. последнего атамана Забайкальского казачьего войска, (родился 26(13) сентября 1890).

31(18) августа 1722 — начало Персидского похода Петра I с участием казачьих соединений

СЕНТЯБРЬ

1 сентября (19.08.) 1850 — Войсковой праздник Астраханского казачьего войска.

7 сентября (25.08) -1577 — Войсковой праздник Терского казачьего войска

8 сентября (26 августа) 1812 — Бородинское сражение, в котором блестяще проявил себя казачий корпус Платова М. И.

9 сентября (27.08.) 1689 — заключение Нерчинского договора с Китаем. России отошли Забайкалье и побережье Охотского моря

14 (1) сентября 1581 — начало похода атамана Ермака Тимофеевича в Сибирь

18 (5) сентября 1745 — родился Кутузов М.И. фельдмаршал русской армии

21 (8 ) сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

26 (13) сентября 1826 — участие казаков в разгроме персидской армии под Елизаветполем в ходе последней войны России с Персией

27 (14) сентября — Воздвижение Креста Господня

27 (14) сентября 1866 — родился Филимонов А.П.. первый выборный атаман Кубанского казачьего войска

ОКТЯБРЬ

4 октября 1880 — в г. Омске в семье казачьего офицера родился генерал, ученый фортификатор, Герой Советского Союза Карбышев Д. М.

10 октября (27.09) 1760 — вступление казачьих формирований в авангарде русских войск в Берлин

14 (01) октября — Покров Пресвятой Богородицы

14 (01) октября — День «Азовского сидения» — Общеказачий Праздник

18 (5) октября — Войсковой праздник Донского и Кубанского казачьих войск

21 октября 1934 — года умер последний выборный атаман Войска Донского Богаевский А.П.

НОЯБРЬ

4 ноября 1990г. Возрождения казачества на Воронежской земле.

4 ноября (22.10) 1612 — освобождение донскими казаками Китай-города в Москве от польских оккупантов

18 (5) ноября 1920 — оставление казачьими частями Крыма

8 ноября (26.10) 1582 — взятие Ермаком столицы Сибирского ханства Искера (Кашлыка).

21 (8 ) ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил

бесплотных. Войсковой праздник Уральского казачьего войска

24 ноября 1730- родился великий русский полководец, один из основоположников русского военного искусства, генералиссимус (1799) Суворов Александр Васильевич

ДЕКАБРЬ

1 декабря (17.11) 1896 — родился выдающийся русский полководец, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Жуков Георгий Константинович

4 (21) декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы

17 декабря 1991 — Войсковой праздник Черноморского казачьего войска

19 (6) декабря — Святителя Николая, Войсковой праздник Сибирского и Иркутского казачьих войск в ознаменование окончательного разгрома у Абалака в 1582 году хана Кучума и его бегства в ногайские (татарские) степи

19 (6) декабря 1788 — взятие г. Очакова

19 (6) декабря 1852 — Праздник Донского Императора Александра III кадетского корпуса

19 декабря 1994 — Войсковой праздник Казачьего войска Калмыкии

21 декабря 1942 — родился Мартынов Александр Гаврилович, Верховный атаман

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» с июня 1990 г.

Традиционный календарь оренбургских казаков представляет собой неотъемлемую составную часть традиционного русского календаря, где специфические, особенные черты органично переплетаются с общими для всех русских праздниками и обрядами. Рассматривая традиционный календарь оренбургских казаков, мы также будем выделять и региональные особенности.

По существу календарные обряды и праздники выросли на основе конкретных наблюдений за явлениями природы. В основе календаря, а, следовательно, и календарных обрядов лежит труд человека. С помощью обрядов человек стремится повлиять на окружающий его мир, при этом фантастические представления о природе, религиозные (христианские) верования своеобразно сплетались с догмами трудового земледельческого опыта, накопленного веками и передаваемого из поколения в поколение. Какими бы не были эти магические действия, воплотившиеся в праздники и обряды календаря, все они совершались с целью вызвать желаемый результат, как правило, хороший урожай, от которого напрямую зависело благополучие всего коллектива.

Обряды и праздники календарного года имеют тенденцию группироваться в обрядово-праздничные комплексы, приуроченные к основным поворотным моментам годового цикла: зимнему и летнему солнцестоянию, весеннему и осеннему равноденствию.

Соответственно календарные обычаи делятся на четыре подцикла: зимние, весенние, летние и осенние обряды. Каждый из этих малых, сезонных циклов связан с определенным этапом сельскохозяйственных работ. Зимние обряды были призваны обеспечить не только подготовку к новому урожаю, но и благополучие коллектива в течение всего года. Поэтому они менее конкретны чем, весенние или осенние, в них актуализируются более общие идеи счастья и достатка. Основной темой весенних обрядов является подготовка к началу полевых работ. Осенние обряды связаны с заботами о сборе урожая.

При явных особенностях истолкования различных календарных обрядов, общий сценарий праздника у оренбургских казаков остается неизменным вплоть до сегодняшнего дня.

Глобальный характер больших праздников выражался в утверждении, что люди целый год работали для праздника. Любой, будь то большой церковный, народный праздник либо семейное торжество, сопровождалось преображением всей будничной обстановки.

Вообще к празднику было принято готовиться заранее. Мужчины тщательно убирают двор, запасают дрова на весь праздник, колют скотину на мясо, покупают водку и другие съестные припасы, отдают мастерам поправить обувь и одежду. Женщины убирают в избе, сенях, ставят на божницу праздничные иконы, зажигают лампадки, подновляют роспись на наличниках, белят печь, готовят праздничный стол. Накануне праздника обязательно топится баня, так как обычай обязывал встречать праздник и посещать церковную службу только в чистом и хорошем платье: «Если у кого нет сапог, то он заимеет, а босой либо в лаптях в церковь не пойдет» – говорили казаки.

Праздничное поведение взрослых казаков заключалось в следующем: полная праздность – «для свят и дела наши спят»; постоянное столование с приемом гостей и, естественно, хождением в гости, питие и пение песен. Несоблюдение этих норм поведения определялось понятием греха.

К праздникам обычно готовились еда и питье в огромных количествах. Обычно на праздник пекли пироги разных форм и с различными начинками: картофелем, грибами, капустой, морковью и так далее. Особой популярностью в нашем районе пользовался пашкет (тушеный картофель с мясом), а также курник. Фантазия хозяек была неистощима. Готовили и пельмени (зимой), и лапшевик (лапшу, запеченную в молоке и яйцах), сухарик (то же самое, только с сухарями), картовник, сальник, сладкие плюшки, пироги с различными ягодами, блины, варили бабарский квас, узвар.

Из спиртного обычно покупали водку (четверть на 15–20 человек). Молодежь (девушки до замужества, парни до армии) «бутылку не знали». Даже на большой праздник подавали по 2–3 рюмки водки, либо самогона, а потом говорили «Дорогие гостенечки, хлебом-солью закусите, на водочку извините».

После угощения обычно выходили на улицу и с песнями под гармонь, либо балалайку шли гулять по деревне.

В гости ходить или приглашать гостей могли только взрослые (женатые, замужние) члены семьи. Молодежь не участвовала в застольях.

Обычно принято было отмечать праздники с родственниками или хорошими соседями и обязательно в этот же день навестить родителей. Почему-то именно эта традиция праздничных семейно-родственных угощений и гостеваний оказалась наиболее устойчивой из элементов праздника и во многих своих чертах дошла до наших дней.

Праздники и обряды всегда выполняли важные общественные функции, имели глубокий смысл – в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и членом коллектива; внутри праздника посредством обряда осуществлялся контакт и свободное общение, без которого невозможна нормальная жизнедеятельность человека. Наконец, в празднике и обряде проявляются все формы и виды культуры данного коллектива, начиная от принятых форм поведения, кончая демонстрацией нарядов и исполнением народных песен.

Календарь оренбургских казаков с целым комплексом праздников и обрядов, связанных с военной службой (проводы казака в армию, встреча со службы), с военными элементами в праздниках, или с несколько иной смысловой нагрузкой определенных праздников (например, день Святого Георгия), очень органично включался в систему русского народного календаря.

Рождество – один из главных христианских праздников, отмечается в честь рождения Иисуса Христа (7 января по новому стилю).

В ночь перед Рождеством – рождественский сочельник, подводится итог всему прожитому году, завершается рождественский пост и начинается двухнедельные новогодние празднества – святки. В рождественский сочельник исполняется обряд «обогрева Христа», который был широко распространен у русских Южного Урала, особенно у оренбургских казаков. Обряд заключался в следующем: в рождественский сочельник хозяин каждого двора должен был зажечь костер, так как считалось, что «новорожденному Христу холодно в яслях» и во всех поселках, деревнях и станицах в эту ночь горели костры.

В рождественский сочельник не едят до первой звезды. Торжественный ужин не отличался большим разнообразием блюд. Главное и необходимое кушанье не этом столе – кутья. «Для вечерней трапезы готовится доселе из круп каша, а из пшена и ячменя – кутья сочельницкая», – писал еще в начале XIX века И. Сахаров. Обязательной принадлежностью рождественского стола были и фигурки из теста: «В каждом доме приготовили к празднику рождества Христова из пшеничного теста фигурки, изображающие маленьких коров, быков, овец и других животных и пастухов. Такие фигурки ставились на окна и столы, посылали в подарок родным».

После серьезной части за домашним столом – начиналось святочное веселье.

Святки – комплекс обрядов и праздников. Святки длятся две недели (от Рождества до Крещения). Святки праздновались всеми, но в основе своей это был праздник молодежи: ее игры, песни, обходы домов, посиделки, гадания создавали неповторимую атмосферу святого веселья. По всей территории России распространили обычай святого обхода домов молодежью или детьми.

Колядование состояло в том, что в определенные предновогодние дни из молодежи собирались группы колядовщиков, которые обходили все дворы села, славили каждого хозяина особыми песнями, желали ему и его семье благополучия и требовали за это вознаграждения. Посещения колядовщиков ждал каждый хозяин и готовился к нему. Если артель колядовщиков по какой-то причине обходила стороной чей-то дом, это воспринималось как знак грядущего несчастья.

Сроки исполнения обряда были различными. Чаще всего колядовали в канун Рождества («рождественская коляда»), под Новый год и накануне Крещения. Но в любом случае обряд происходил в течение святок, от Рождества и до Крещения. Колядовать начинали вечером и продолжали до полуночи. С колядованием связан обряд святочного ряжения, который во многом проясняет смысл всего обряда. «Рядились чертями, мертвецами, цыганами, стариками да старухами. А то еще кто вздумает и конем, али медведем прикинутся». Но у всех масок и обрядов есть один общий смысл и признак. Все они относятся к сфере чужого, к иному миру. Только в святки, один раз в году, по мнению крестьян, происходил возврат к тому времени, когда земля была еще «не заклятая» и все было смешано. Рядом с живыми ходили мертвые и всякая нечисть.

Вплоть до нашего столетия у казаков сохранились представления о том, что накануне Нового года нечистая сила берет верх и свободно разгуливает по земле. Не случайно эти вечера получили в народе название «страшные».

В этом контексте следует рассматривать и колядование. Колядовщики – представители иного, потустороннего мира, их поведение говорит о том, что прибыли они не как просители, а как полнокровные партнеры по хорошо известному обеим сторонам договору. В основе обряда лежит принцип обмена. Колядовщики поют хозяину, а иногда и всем членам семьи, песни – величания, а взамен не просят, а требуют награды. Полный текст колядок состоит из введения, величания, требования подарков, а после – пожеланий. Мы же отметим только некоторые широко распространенные и дошедшие до наших дней.

Славите, славите!

Вы меня не знаете!

Открывайте сундуки,

Подавайте пятаки,

Если нету пятаков,

Дайте сырчиков!

Коляда, коляда!

А бывает коляда

Накануне Рождества,

Коляда пришла,

Рождество принесла!

Уж дай тебе бог,

Зароди тебе господь,

Чтоб рожь родилась,

На гумно свалилась.

Таким образом, главный смысл обряда колядования состоял в том, что между хозяином и представителями того мира (колядовщиками) ежегодно совершался обмен: отдавая часть своих припасов, хозяин приобретал расположение и покровительство тех сил, которые, по его мнению, распоряжались будущим урожаем и достатком.

Разговор о святках нельзя закончить, не упомянув о гаданиях. Особенно удачливыми для гадания у казаков считалось время перед Новым годом и в Крещенский сочельник. Кроме всем известных гаданий девушек о своих будущих женихах, у казаков было распространено гадание об урожае. Так, желая узнать, будет ли наступающий год урожайным, старые казаки, пришедшие с заутренней службы в церкви, шли на перекресток. Там один из казаков чертил палкой или пальцем на земле крест, ложился на это место ухом и слушал: если послышится, что едут сани с тяжелым грузом, год дет урожайным, если пустые – соответственно, надо готовиться к тяжелому неурожайному году.

Другие способы гадания. В канун Нового года домохозяева идут на гумно и зубами выдергивают колоски из слоя соломы. Если колос был с зерном, – год должен быть урожайным, если пустой – неурожайным. Все эти гадания записаны со слов А.П. Плеханова, 1906 года рождения, потомственного казака, уроженца поселка Рымникский, Брединского района. В ночь под Новый год очищают 12 луковиц от верхних чешуек, насыпают на каждую луковицу соль и ставят на печь. Утром смотрят, на которой по счету луковице за ночь соль смокнет, такой месяц в году будет дождливым.

Очень широко были распространены гадания о своем будущем, о своей судьбе. Существовало гадание по ложкам: наливают в ложки по числу членов семьи воду и выставляют на мороз. Если в чьей-нибудь ложке вода замерзнет ямой, тот в этом году умрет.

Девушки-невесты принимались гадать о женихах. Самым распространенным было гадание, когда девушки бросали за ворота валенки (в какую сторону носком упадет, в ту сторону и замуж идти). Слушали лай собак (где залает – в той стороне и живет жених), подслушивали под окнами (если ругаются – в плохой дом войдет, если смеются – в хороший). Сняв крест и не благословясь, девушка, одна или с подругой, шла к конюшне, становилась спиной к двери и ударяла по ней три раза левой пяткой, приговаривая: «Если выйду замуж, то запрягайте коней». Если лошади бренчали уздой, то гадающая в этом году выйдет замуж.

Верным считался способ, когда девушки считали колья в заборе, приговаривая: «Богатый, бедный, вдовец, холостец». На каком слове колья кончаются, за такого и замуж идти.

Был еще способ, не встречающийся в литературе. О нем рассказала С.Е. Лошкарева, 1905 года рождения, потомственная казачка из поселка Полоцкий, Кизильского района. Заключается он в следующем: в ночь гадания, стараясь не шуметь, потихоньку выводили за ворота лошадь, завязывали ей глаза и, тихонько погоняя, шли за ней следом: в какой двор лошадь повернет, туда и замуж идти. В Полоцке же бытовал и такой способ гадания. Девушке завязывали глаза, подруги выводили ее на перекресток – в какую сторону она пойдет, оттуда и жених приедет. Гадание часто сопровождалось весельем. Почти всегда девушки, гадающие на женихов, становились объектом для шуток молодых казаков. «То подберут валенки у девок, и им приходилось в одном возвращаться по домам, то запрут девок где-нибудь – в бане али в сарайке, а то и просто напугают», – вспоминает С.Е. Лошкарева.

Заканчивались святки с их весельем, гаданием, ряжением, праздничным беспутством и озорством Иорданью – водосвятием на Крещение.

Крещение – один из основных православных праздников. Отмечается 19 января (новый стиль) в честь крещения Иисуса Христа.

В крещенский сочельник (в ночь на 19 января) принято было освящать все хозяйственные постройки и сам дом. Каждый хозяин поздно вечером обходил свой двор, амбары, конюшню, сараи и ставил мелом в верхней части двери крест, который являлся оберегом от воров и пожара, а для скота от падежа и болезней.

На следующий день – Крещение – в церкви служили молебен, после чего все жители поселка со знаменами и хоругвями шли на реку, где вырубали прорубь в виде креста и устраивали Иордань. Батюшка освящал воду в проруби и ею кропился народ. После освещения вода считалась святой и ее брали по домам. Грешные и смелые люди считали своею святою, непременной обязанностью окунуться в прорубь возле Иордании и смыть с себя тяжкие грехи святочных игр, ряжения и маски. После чего все расходились по домам, где ждал праздничный стол, гости, веселье, песни и игры.

Масленица – традиционный народный праздник. Отмечается на последней неделе перед Великим Постом (с понедельника по воскресенье). Также эта неделя называлась сырной и, по замыслу церкви, должна была своей полускоромной пищей подготовить крестьянина к Великому посту. Но не тут-то было. Как писал известный знаток народного быта И.П. Сахаров: «Масленица стала синонимом самого широкого, безбрежного разгула». Не зря ее звали «веселой», «широкой», «пьяной».

В системе календарных праздников масленица занимала особое место, поскольку знаменовала собой переход от зимы к весне и лету. Поэтому масленичные обряды частично относились к зимнему циклу, частично – к весенне-летнему.

Масленица – это целый цикл разноплановых обрядов, игрищ, увеселений. Аграрные обряды переплетены с семейными, христианские – с языческими. Каждый день сырной недели имеет свое название: понедельник – «встреча», вторник – «заигрыш», пятница – «тещины вечерки», суббота – «золовкины посиделки», воскресенье – «проводы», «прощенный день», «целовальник». Вся же неделя именовалась «честная, широкая, веселая; боярыня масленица, госпожа масленица». В течение всей недели пекут и едят блины в огромных количествах, блины были основным праздничным блюдом.

Главным развлечением казаков во время масленичной недели было катание на лошадях. Утром катали ребятишек, а ближе к вечеру выезжали девки-невесты, которых катали родители или родственники. Сани украшались коврами, лентами, сбруя была праздничная, бубенцы обязательно. Молодые парни-казаки катались верхом.

Еще одним развлечением, распространенным у казаков во время масленицы, было взятие «Снежного городка». Снежная куча обливалась водой, вокруг нее строили валы и другие укрепления из снега. Взятие снежного городка было настоящим праздником, где казаки могли проявить свою удаль, умение и сноровку.

Некоторые исследователи полагают, что в древности масленица была праздником молодоженов. Действительно, на масленицу молодоженам уделяется особое внимание. Устраивались смотрины молодоженов, катание молодых с гор, ритуальное целование молодок, обрядовое посещение родных и близких. Тема брака – одна из ведущих тем масленичных игр, песен и забав.

Однако доминирование семейной обрядности было скорее характерно для Русского Севера. На Южном Урале на первое место выводилась именно аграрная тема.

Основной объект всего масленичного обрядового комплекса – чучело масленицы. Делали его, как правило, из соломы и наряжали в женскую одежду, причем женские признаки этого существа всячески подчеркивались. В одну руку масленицы вкладывали блин, в другую – бутылку водки. Чучело масленицы устанавливали в сани и, начиная с пятницы, вывозили на катание.

Масленичные гуляния продолжались вплоть до воскресенья.

Пасха была главным православным праздником для оренбургских казаков. Отмечалась в память о смерти и воскресении Иисуса Христа. Дата Пасхи ежегодно высчитывалась по сложной хронологической формуле. Пасха была, пожалуй, самым религиозным торжеством, однако в народном обиходе и этот праздник оказался насыщен не только христианскими идеями терпения и покорности земной жизни. Еще в прошлом веке к этому дню приурочивались представления о солярном культе, что сохранилось в твердой убежденности крестьян в том, что на “Пасху солнце играет”.

В Пасхальной обрядности можно выделить и отголоски языческого культа предков. Посещение могил родителей, жертвоприношения и другие действия явно дохристианского происхождения являлись непременной частью праздника. Пасхальные яйца, безусловно, связывались с древнейшим мифом о мировом яйце (из которого было создано все живое) и символизировали идею ежегодного весеннего обновления мира.

Как всякий большой праздник, к тому же длящийся неделю, Пасха заполнена различными играми, развлечениями, хождением в гости. На Пасху принято поздравлять друг друга с воскресением Христовым, христосоваться и обмениваться крашеными яйцами. Исключительно пасхальным развлечением было катание яиц. Пасхи не бывает без качелей. Едва ли не в каждом дворе устанавливали качели для детей, а в традиционном месте – на площади, ближайшем выгоне и т.д. – возводились общественные качели. С Пасхи гуляния молодежи переносятся на открытый воздух: пляшут, водят хороводы, затевают игры на лужайках за околицей, на лесных полянах, в конце деревенской улицы. Обязательными блюдами праздничного пасхального стола были крашенные яйца, куличи.

На Пасху нередко посещали кладбища – ходили христосоваться с покойниками. На могилах оставляли крашенные яйца, куличи, иногда вино.

Троица – один из главных христианских праздников, который отмечался на седьмой неделе после Пасхи (середина мая – начало июня). Имеет все черты культа растительности.

Центральный день этого праздничного комплекса – четверг седьмой недели после Пасхи – назывался Семик. В этот день совершались основные обряды – плетение венков, украшение венками и распустившимися ветками домов, жертвоприношения, гадания по брошенным в воду венкам.

Основным объектом праздничного действа у русских во многих местностях Южного Урала, в том числе и у оренбургских казаков, являлась береза. Ее венками украшали дома, вокруг нее водили хороводы, под ней совершался обряд кумления. Обряд заключался в следующем: девушки и женщины уходили в лес «кумиться», то есть они целовались, менялись крестами, бусами, платками. Затем ели яйца, а скорлупки в некоторых областях развешивали на деревья. Кумление сопровождалось специальными «кумитными» песнями. Например:

Кума, не драться!

Кума, не бороться!

Кума, помириться!

Помиримся, кума!

Подушимся, кума!

Не браниться нам, кума,

До троицына дня!

Довольно отчетливо проступает аграрная сущность этого праздника. По сути дела все совершаемые в эти дни обряды направлены на обеспечение плодородия. Не случайно, что основными действующими лицами были девушки и женщины, плодородие земли в народных представлениях уподоблялось материнству.

Иван Купала принадлежит к числу самых почитаемых, самых важных праздников в году. Отмечается 7 июля (новый стиль), в празднике принимало участие все население, причем традиция требовала активного включения каждого во все обряды, действа, особого поведения, обязательного выполнения и соблюдения ряда правил, запретов, обычаев.

Центральное место занимали обряды, связанные с водой. Ивана Купалу называют «чистоплотным», оттого что на заре этого дня принято купаться в воде и в росе, и такого рода купаниям приписывается целебная сила. Главная особенность купальской ночи – очищающие костры. Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше – тот будет счастливее. Костры устраивались за селением. В огонь подбрасывали бересту, чтобы горело веселей и ярче. Обвязывали соломой старые колеса, поджигали их и спускали с пригорков.

Молодежь, подростки, дети, напрыгавшись через костры, устраивали веселые шумные игры, потасовки. Обязательно играли в горелки. По народным поверьям, в купальскую, самую короткую ночь в году, нельзя спать, так как оживает и становится особенно активной всякая нечисть: ведьмы, русалки, оборотни, змеи.

Характерными приметами Ивана Купалы являются многочисленные обряды и предания, связанные с растительным миром. Травы и цветы, собранные в Иванов день, кладут под Иванову рясу, высушивают и сберегают их, считая более целебными, нежели собранные в другое время. Ими окуривают больных, борются с нечистью, употребляют их для разжигания любви или для «отсушки». В день Ивана Купалы девушки завивают венки из трав: Иван-да-Марьи, лопуха, богородицкой травы и т.п., вечером пускают эти венки на воду, наблюдая, как и куда они плывут, чей венок потонет, а чей нет. Если венок тонет, значит, милый разлюбил и замуж за него не выйти. Однако главным героем растительного мира в Иванов День становится папоротник, с которым повсеместно связывались предания о кладах. С цветком папоротника, раскрывающимся всего на несколько мгновений в полночь на Иванов день, можно видеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились. Правда, достать такой цветок едва ли не труднее, чем сам клад. Все это основные черты обрядов и обычаев праздника Ивана Купалы.

Праздник престольный – традиционный праздник, устанавливается в честь открытия церкви в данном селе, либо в день поднятия колоколов на новой церкви. «Престолы» – своего рода локальные праздники, и отмечались они не только и не столько в честь святого покровителя, но обязательно как праздник данного села, прихода, общины в соответствии с аграрно-культовыми канонами. На престольный праздник в гости приезжали родственники и знакомые со всех окрестных мест. Часто гулянье продолжалось не один день. Так, в поселке Черкасы Карталинского района Челябинской области престольный праздник – Казанская, по свидетельству информаторов, гуляли три дня.

Праздничное гулянье не ограничивалось одним днем и в других поселках, особенно если населенный пункт являлся в прошлом станицей. Например, поселок Варшавский Карталинского района Челябинской области, бывшая станица Варшавская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии – престольный праздник Покров День (14 октября); поселок Кизильский, районный центр Челябинской области, бывшая станица Кизильская того же уезда Оренбургской губернии, ее престольный праздник – Михайлов день (сведения собраны автором).

К престольному празднику были нередко приурочены ярмарки, собиравшие огромное количество народа. У казаков же на престольный праздник назначались военные смотры и парады, соревнования по выездке лошадей и джигитовке. День престола – это настоящий пир, веселое гулянье нередко с ярмаркой, качелями, с песнями и танцами, то есть всем тем, что по законам типичной психологии соответствует нормам праздничного поведения. Не случайно старинные традиции сбора в отчем доме родственников в день престольного праздника выдержали испытание временем и сохранились вплоть до наших дней.

Праздником у оренбургских казаков считались и проводы казака на службу. Вся жизнь казака была подчинена военной службе. С 19 лет молодые казаки поступали в подготовительный отряд и должны были отбывать лагерный сбор. С 21 года казаков призывали на службу, которая длилась четыре года. Но перед этим за два-три месяца призывник должен был предстать перед станичным правлением, которое определяло годность к строевой службе самого казака, его лошади, а также состояние казачьего снаряжения. В установленный день – 1 января — призывник обязан был явиться па сборный пункт, где подвергался еще более строгой проверке. Здесь же была возможность получить премию за хорошую подготовку или взыскание. После строгой и тщательной проверки определялся срок отъезда молодых казаков. Обряд проводов на службу заслуживает особого внимания.

Военная служба для казака – дело серьезное и важное, здесь, как нигде, необходимо благословение, поэтому утром обязательно служится напутственный молебен в церкви, после которого казаков и их строевых коней поп кропит святой водой.

Дома призывника уже ждут родственники и друзья. Во дворе собравшаяся молодежь пляшет, поет удалые казачьи песни. В избе, где также полно народу (пожилые, старики), накрыты столы. В красный угол садятся походный, отец, мать. Всем подают по чарке водки. Каждый высказывает пожелания здоровья, военного счастья, удачи. Вот каким пожеланием напутствовали брата А.А. Чертыховцевой (Кокошнной), 1902 года рождения, жительницы бывшей станицы Кваркенской, Оренбургской губернии: «Дай Бог послужить тебе за царя-батюшку, не уронить честь казацкую, вернуться домой здоровому и благополучному». Но вот время подходит, все садятся «по обычаю христианскому» к столу. Настает отъезд. Казак крестится на икону, поднимается мать с буханкой хлеба, родители встают в красный угол, походный надает перед ними на колени и просит их благословения. Его благословляет сначала отец, затем мать. После благословения сын целует хлеб, затем отца и мать. Отец говорит сыну напутственное слово, а мать со слезами на глазах надевает ему на шею маленькую иконку. Далее походный прощается с родственниками. Все выходят из избы, младший брат или родственник походного подводит к крыльцу строевого коня. Походный падает в ноги коню: «Не выдай, родимый!» Тут молодежь заводит прощальную песню и все выходят со двора. Провожающие толпой едут к месту сбора, рядом с призывником – мать и жена (сестра), позади отец ведет коня.

Прощай, отец и мать родные,

Простите сына своего.

Смотрите вы на остальные

Часы гулянья моего.

Прощай, любезная станица,

Прощай, ты родина моя,

Прощай, душа красна девица.

И вы все, добрые друзья…

После этой песни обычно поют следующую, достаточно распространенную во многих районах бывшего Оренбургского казачьего войска:

За Кубанью, за рекой,

Там казак гулял.

Не одни казак гулял,

Да со товарищем.

А товарищ-то его

Разворотный, добрый конь,

Оборона-то его – шашка вострая…

В это время к правлению собираются все призывники с родными и друзьями. Наступает момент прощания. Казак целуется с отцом, с матерью, прощается с родными. Лошади готовы. Пора. Молодые казаки садятся на коней, пуская их с места вскачь, а публика расходится но домам. Возвращаясь после проводов домой, женщины поют «Казачку»:

Погасло солнце за горою.

Стоит казачка у дверей.

И в дальний путь глядит с тоскою,

И льются слезы из очей…

Возвращение служивого было настоящим праздником. Встреча особым образом не обставлялась. Обязательным для каждого казака было въехать в станицу на строевом коне, лихо заломив фуражку, покрасоваться, проехать, подбоченясь, до своего двора.

Дома к моменту, когда казак заезжает во двор, уже полно народу. После первых минут приветствования собирают богатый стол. Начинается широкая гулянка с непременным хождением по домам, в центре внимания, естественно, служивый, рассказывающий о своих подвигах, о порядках в полках и т.д. Пирушка затягивалась дня на три, а то и больше. После чего насущные проблемы, заботы о хозяйстве выступали на первый план.

Таким образом, календарь оренбургских казаков, при явных особенностях, органично вписан в общий традиционный русский календарь.

Литература, используемая для написания статьи

Голубых М., 1930. Казачья деревня. М.-Л.

Некрылова А.Ф., 1991. Круглый год: русский земледельческий календарь. М.

Пропп В.Я., 1963. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования). Л.

О.Ю. Кормишаева

На время праздника открывали “праздничный” вход (с улицы). Накануне непременно топили баню, так как обычай обязывал встречать праздник, посещать церковную службу “пригожими”, только в хорошем, чистом платье”. Если у кого нет сапог, то он займёт, а босой либо в лаптях в церковь не пойдет”, — рассказывала казачка из посёлка Амурского Варшавской станицы М. А. Гончарова, 1916 г. рождения. Во время праздника люди иначе обращались друг к другу (даже муж к жене), преобладали величания по имени-отчеству, менялось и содержание разговоров: о насущных делах старались не говорить.

Праздничное поведение взрослых казаков заключалось в следующем: полная праздность (“день свят, и дела наши спят”), постоянные столования с приёмом гостей и пением песен. Несоблюдение этих норм считалось грехом.

После обильного угощения обычно выходили на улицу и с песнями под гармонь либо балалайку шли гулять по посёлку. Надо сказать, что принимать гостей и сами ходить в гости могли только взрослые (женатые, замужние) члены семьи. Молодёжь в застольях не участвовала. Принято было отмечать праздники с родственниками или хорошими соседями и непременно полагалось в этот день навестить родителей.

Русский традиционный календарь, а вместе с ним и календарь оренбургских казаков носили по преимуществу аграрный характер. Все обряды и праздники календарного года имеют тенденцию группироваться в комплексы, приуроченные к основным поворотным моментам годового цикла: зимнему и летнему солнцестоянию, весеннему и осеннему равноденствию. Соответственно календарные праздники и обряды делились на четыре подцикла: зимние, весенние, осенние и летние. Каждый из этих малых (сезонных) подциклов связан с определённым этапом сельскохозяйственных работ. Зимние обряды были призваны обеспечить не только подготовку к новому урожаю, но и благополучие коллектива в течение года. Поэтому они менее конкретны, чем весенние или осенние, и в них актуализируются более общие идеи счастья и достатка. Основной темой весенних обрядов являлась подготовка к началу полевых работ. Летние обряды исследователи относят либо к весеннему комплексу, либо к осеннему. Обряды осени связаны с заботами об урожае.

Зимние праздники открывали святки. Святки длились две недели. Начинаясь рождественским сочельником (канун 25 декабря), они включали встречу Нового года (“щедрый вечер” перед 1 января), Новый год (1 января — Васильев день) и завершались крещенским сочельником (в канун 6 января).

Непременным атрибутом святочного празднества было колядование. Колядование состояло в том, что в определённые предновогодние дни из молодёжи села собирались группы колядовщиков, которые обходили все дворы, славили каждого хозяина особыми песнями, желали ему и его семье благополучия и требовали за это вознаграждения. Посещения колядовщиков ждал каждый хозяин и готовился к нему. Если артель колядовщиков по какой-либо причине обходила чей-то двор, то это воспринималось как знак грядущего несчастья. “Быть беде” — говорили старые казаки. Об этом свидетельствует П. Г. Салов, 1910 г. рождения, житель посёлка Полоцкого Варшавской станицы.

В крещенский сочельник (5 января) было принято “освящать” все хозяйственные постройки и сам дом. Каждый хозяин поздно вечером обходил свой двор, амбары, конюшню, сараи и ставил в верхней части двери мелом крест — оберег от пожара и воров, а также от падежа и болезни скота. В Крещение (6 января) в церкви служили молебен.

Для гадания особенно удачным у казаков считалось время перед Новым годом и в Крещенский сочельник.

11 февраля — Власов день. Власий считался главным покровителем животных. (Церковный месяцесолов)

29 февраля — Касьянов день. Отмечался раз в четыре года. В народе его называли “немилосердным” и “завистливым”. Касьяна не только не любили, но и боялись. Считали, что он способен наслать мор на скотину. Поэтому у оренбургских казаков, как и по всей России, високосный год считался несчастливым, а День Святого Касьяна — самым опасным в году. (Мальцева О. Ю. 1996. С. 228 — 231.)

Очень широко и весело у казаков проходила Русская Масленица. Настаёт Сырная неделя, которая, по замыслу церкви, должна была своей скоромной пищей подготовить простого человека к весеннему посту. Каждый день Сырной недели имеет своё название. Понедельник — встреча. Вторник — заигрыш. Четверг — чистый. Пятница — тёщины вечёрки. Суббота — золовкины посиделки. Воскресенье — Проводы, Прощёный День, Целовальник. Вся же неделя именовалась “Честная”, “Широкая”, “Весёлая”, “Боярыня?Масленица”, “Госпожа Масленица”.

В течение всей Сырной недели православные люди Южного Урала разных сословий (как то казаки или крестьяне, башкирцы или дворяне) и разных народов (как то православные татары, мордвины, нагайбаки, калмыки и русские) пекут и едят блины в огромных количествах.

До революции 1917 года в Сырную неделю на Русскую Масленицу казаки во всех станицах и посёлках Российской империи устраивали из снега “Городок”, “Крепость”. Снежная куча обязательно обливалась водой, и вокруг неё строили валы и другие укрепления из снега. Взятие Снежного Городка было настоящим праздником, где казаки могли проявить свою удаль, умение и сноровку. Вот где потеха была! На такое действо приходило “поглазеть” большое количество народа.

Но Русская Масленица не ограничивалась этим. Чуть ли не главным развлечением во время Масленичной недели было катание на лошадях верхом и в санях. Утром катали ребятишек, а ближе к вечеру выезжали девки-невесты, которых катали родители или родственники. Молодые парни сами катались верхом и показывали свою удаль: приглядываясь к будущим невестам. В празднествах принимали участие и все инородцы православной веры (калмыки, татары, мордва, чуваши и другие).

Всю недели по деревням, станицам или казачьим посёлкам были слышны песни, смех, шутки православного люда. Масленичные гуляния продолжались вплоть до воскресения. Кульминационным моментом торжества были проводы Русской Масленицы. Чучело Масленицы сооружали и наряжали посреди населённого пункта: села, деревни, посёлка. А затем торжественно на санях везли за околицу в поле. Молодёжь устраивала большой костёр, вокруг которого собирались и пожилые казаки и женщины, и ребятишки.

Сожжение чучела Масленицы всегда сопровождалось обрядовыми песнями, шутками, приговорами. В большой костёр бросали и все остатки масленичного обжорства ? блины, яйца и другие яства. При этом приговаривали: “Гори, блины! Гори, Масленица!”

После сожжения Масленицы пепел из костра собирался и разбрасывался по полям и огородам в качестве удобрения. Считалось, что это придаст земле силу и плодородие, а людям даст надежду на хороший урожай. Что ж, это соответствовало истине! На этом веселье и праздники резко обрывались и сменялись долгим Великим Постом, который продолжался семь недель.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ Русская Православная Церковь разделяет на две неравные части: СВЯТУЮ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦУ и СТРАСТНУЮ СЕДМИЦУ.

СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА или СОРОКОДНЕВНЫЙ ПОСТ установлен в память о многих событиях церковной истории — к примеру, во время всемирного потопа дождь лил сорок дней и сорок ночей; сорок дней постился пророк Илия (особо почитаемый Русской Православной Церковью); постился сорок дней (дён) и наш Господь Спаситель. Да и вообще в русской традиции число сорок священно издревле, ещё с дохристианских времён — вспомните сорок сороков (математическая система счёта, где число сорок — десяток или сотня).

Вторая часть ВЕЛИКОГО ПОСТА — СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА или СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ установлена в воспоминание “о страстях Господних” (страданиях Спасителя).

Наиболее известная и любимая в народе неделя Великого поста — Вербная неделя. Лазаревая суббота и Вербное воскресенье служат преддверием заключительной части Великого поста — Страстной седмицы. По православному календарю — это Цветоносная седмица. 6-я седмица Великого Поста по иному именуется в народе русском ещё и как Цветоносная Неделя. В пятницу Цветоносной Недели заканчивается Четыредесятница. В субботу память праведного Лазаря, воскрешённого Спасителем на четвёртый день после его смерти, носит название Лазаревой Субботы.

Вербные народные гулянья в старой России начинались с четверга и заканчивались в Вербное воскресенье. Праздник назывался “На Вербе”, и был он особенно радостен для детей, поскольку по давней традиции в эти дни на ярмарках продавали игрушки, сладости, искусно сделанные цветы. На санях или телегах возили по селам или улицам города обвешенное плодами деревце, а дети, сопровождали “поезд”, пели духовные песни. Все они были по-праздничному чисты и одеты в белые одежды.

В пятницу Цветоносной Недели заканчивается Четыредесятница. Заканчивается 40 дней со дня начала Великого Поста.

Суббота Цветоносной Седмицы, в традициях Русской Православной Церкви носит наименование Лазаревой Субботы. За неделю до праздника Вербного Воскресения православные люди готовят ветки ивовых растений: вербы, ивы, ветлы или иных деревьев, которые обычно первыми распускаются весной; ставят их дома в банку с водой так, чтобы к празднику они распустили свои почки. Русские люди говорили: “Святой Лазарь за вербой лазал”. Вербные ветви, которые и сами по себе считались волшебными, освещались в церкви. В русских избах вербовыми ветками дети обметали стены и подметали полы, участвуя в очищении своего жилища наравне со взрослыми. Издревле считалось, что достаточно трёх цветущих веточек вербы, освященных в православном храме, чтобы прогнать из дома всю нечистую силу. Собранный мусор уносили на задний двор, сжигали, а пепел развеивали на все четыре стороны света, разметая все напасти.

Праздник ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ всегда приходится на воскресение перед СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕЙ, сразу же после СУББОТЫ ЛАЗАРЕВОЙ. Этот праздник является ВЕЛИКИМ ДВУНАДЕСЯТЫМ Господским праздником. По иному он называется “Вход Господень в Иерусалим”. На Руси этот день издревле отмечается как ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. Название своими корнями уходит в глубокую древность, возможно связано с традицией Русской Православной Ведической Церковью. С распустившимися ветками вербы и свечами люди идут в православных храм. Во время всенощного бдения накануне праздника Вербного Воскресения ветки вербы, принесённые в православный храм, освящаются и потом бережно хранятся в домах возле икон в течение года как святыни.

В праздник ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНИЯ, как и в праздник БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, несмотря на продолжающийся ВЕЛИКИЙ ПОСТ, разрешается вкушение рыбных блюд. Облачение священнослужителей в православных храмах в день праздника Вербного Воскресения ЗЕЛЁНОЕ с ЗОЛОТОМ, как отражение тех древних воззрений наших предков о зарождении жизни на полях и лугах; надежда на будущий богатый урожай.

Вторая часть ВЕЛИКОГО ПОСТА — СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА или СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ (7-я неделя Великого Поста) установлена в воспоминание “о страстях Господних” (страданиях Спасителя). Во всё продолжение Страстной Недели установлен строгий пост. Во всё продолжение Страстной Седмицы в православных храмах совершаются богослужения особенные. У православных славян существовало множество обычаев, ритуалов, приуроченных к дням Великой Седмицы.

Понедельник Страстной недели в простонародье именовали Страшным: “Страшный Понедельник во двор идёт, всю дорогу вербой метёт”. От нечистой силы в Страшный Понедельник оберегались чтением Псалтыри.

В Страстной Понедельник 7-й недели Великого Поста начинается особо строгий пост, который продолжается на протяжении всей Страстной Недели (или Страстной Седмицы). Начиная со Страстного Понедельника и в продолжение трёх дней (в Страстной Понедельник, Страстной Вторник и Страстную Среду) в православных храмах всё ещё поются особые песнопения: “Се Жених грядет в полунощи…” и “Чертог Твой…”, которые напоминают о предстоящей нам встрече со Спасителем, небесным Женихом душ наших, в Его Царствии — прекрасном Чертоге. В эти дни служится литургия прежде освящённых даров.

В Великий Вторник казаки и крестьяне оберегали от болезней скот. В этих целях поили его обрядовым “сочёным” молоком, приготовленным из толчёных льняных и конопляных семян. Ведь ещё нет сочной травы и голодно скотине. Этим лекарством и люди лечили слабые желудки. И никакой наркомании!!!

Во вторник на 7-й неделе Великого Поста (во вторник на Страстной Седмице) соблюдается более строгий пост. В православных храмах поются особые песнопения: “Се Жених грядет в полунощи…” и “Чертог Твой…”. В церквях служится литургия Преждеосвящённых Даров.

Великая Среда по церковному календарю посвящалась нравоучительному воспоминанию предательства Иуды, который взял у книжников и первосвященников иудейских как плату за предательство тридцать сребреников. В русских семьях, как в крестьянских, так и в казачьих, вечером вспоминали этот евангельский рассказ, поучая детей никогда не уподобляться Иуде-Предателю.

Вечером в среду Страстной Недели в православных храмах совершалась исповедь для всех желающих облегчить свою душу перед Светлым Воскресением Спасителя. Рядом с русскими на исповеди всегда стояли и православные татары, и православные мишари, и православные черемисы, и православные чуваши и другие народы Южного Урала, принявшие святое крещение.

Издревле в народе русском бытовал обычай предварительно освящать соль в православных храмах и в ночь под Чистый Четверг ставить освящённую соль на праздничный стол с ритуальным хлебным караваем.

Богослужения СТРАСТНОГО ЧЕТВЕРГА в православных храмах посвящены воспоминаниям о таинственном смысле и высшей святости таинства причащения. В этот день в кафедральных соборах Русской Православной Церкви архиереи, демонстрируя своё смирение, совершали омовение ног в память о том, как Иисус Христос на Тайной Вечере омыл ноги своим ученикам. В тот же день в торжественной обстановке происходит приготовление к освящению “миро” ? благовонного вещества, употребляемого при совершении таинства мvропомазания.

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ. В четверг на 7-й неделе Великого Поста (в четверг на Страстной Седмице) воспоминается Тайная Вечеря, на которой Господь установил Таинство Причащения — Евхаристию. В Страстной Четверг все православные люди, кто может, причащаются Святых Христовых Тайн. Вечером в православных церквях проводится служба Страстям Христовым, на которой читаются 12 избранных евангельских отрывков, повествующих обо всех страданиях и смерти Иисуса Христа. Эти “12 Евангелий” и составляют главную особенность службы в Страстной Четверг. Во время чтения “12 Евангелий” все православные люди стоят в храме со свечами. Свечу, горевшую во время чтений “12 Евангелий”, называют “Четверговой Свечой“. Русские люди придают особое значение так называемому освящённому огню (священному огню). Это огонь, вынесенный из православной церкви после великих священнодействий и в то же время как бы получивший особенную силу и исключительную благодать Всевышнего, являлся чудодейственным. Поэтому в Великий Четверг, после чтения Страстей, благочестивые люди православные всех национальностей Российской империи несут из церкви зажжённые свечи, с которыми стояли в торжественные моменты важнейших богослужений. Православные люди стараются “Четверговую Свечу” принести домой непотушенной, чтобы от неё затеплить лампадку перед образами и прочертить пламенем Четверговой Свечи крест над косяком двери и на окнах для предохранения от всякой нечисти. Причём, важное значение придаётся не только освященному огню, но и самой свечке, огарочек которой обязательно храниться в доме.

“Четверговая Свеча”, кроме защиты во время грозы, имеет ещё и особые свойства: владеет могучей силою уничтожать чары колдунов и лечит Лихорадки и Лихоманки.

Почиталась в народе русском и “Четверговая Вода“. Считалось, что если налить воду в серебряную или медную чашу, то с Неба в неё войдёт божественная сила. Этой водой матери умывали своих детей, оплескивали и свои лица, давали после этого напиться мужу, приговаривая: “От всякой скверны!” Старики так же умывались этой водой: надеясь омолодиться и оздоровиться.

Великий Четверток, или Страстной Четверг, в простонародье величают ещё и Чистым Четвергом, но не только потому, что в этот день каждый православный человек стремится очиститься духовно, причаститься, принять таинство, установленное Спасителем. Многие обычаи и обряды своими корнями уходят в глубокую древность, ко временам Ведической Руси. В Чистый Четверг был, например, широко распространён старинный народный обычай очищения водой, — купание в проруби, реке, озере или обливание в бане до восхода Солнца.

По давней традиции, люди русские мылись в этот день вечером в бане, чтобы в пятницу быть чистыми. Причём, оставляли натопленной баню и на ночь, для того, чтобы могли помыться пращуры, пришедшие из Навьего мира. Этот обычай назывался “Топить баню для Дедов”. Считалось, что даже ворон купает в этот день детей своих. Водой очищали тело, а покаянием душу. Опасались в этот день сквернословия, недобрых дел, плохих поступков.

В древности четверг посвящался Николаю Чудотворцу, который был, как утверждают многие исследователи, преемником Роду — Прапредку, Прародителю. Именно поэтому, иногда Великий Четверг называли “Навьим Четвергом”, или “Мертвецким Великоднём”. На Руси бытовала древняя легенда, что в полночь этого дня славные предки встают из своих домовин и идут в церковь, где богослужение ведёт священник-мертвец. Если живой попадёт в церковь в эту ночь, то возьмут его они с собой в Навий мир (Потусторонний мир).

В казачьих и крестьянских семьях в эту ночь рассказывали детям их родословную, поминали добрым словом ушедших из этой жизни предков. Описывали героические дела и подвиги пращуров.

Существовал обычай прикармливания в эту ночь Домового, который ассоциировался с хорошим предком, оберегающим всё хозяйство.

На Севере и в Средней полосе России было принято в Чистый Четверг собирать ветки можжевельника, сжигать их, дымом окуривая жилище, постройки, хлев. Целебный можжевельниковый дым защищал человека и “животинку” от нечисти и болезней.

Был обычай предварительно освящать соль и в ночь под Чистый Четверг ставить освященную соль на праздничный стол с хлебным караваем.

Также, существовал обычай сохранения “Четверговой Золы”, вынутой из русской печи или собранной в банной топке. Четверговая зола почиталась целебной и чудодейственной.

Бытовало поверье, что снесённые курами в Страстной Четверг яйца, окрашенные и съеденные в Светлое Воскресение, предохраняли от недуга. А скорлупа яиц, освящённых в православном храме по полному чину, зарытая в землю на пастбище, надёжно защищала домашний скот от сглаза и всякой напасти.

В Страстной Четверг во всех православных избах и хатах красились яйца, подготавливаемые к Пасхальному Столу. Яйцо в мировоззрении наших далёких ведических предков задолго до Рождества Христова символизировало Вселенную. В христианстве яйцо приобрело новые символические значения. Обычай красить яйца связывают с Марией Магдалиной, которая, придя к римскому императору Тиберию, подала ему яйцо с возгласом: “Христос воскрес!” Император усомнился в возможности для смертного воскреснуть из мертвых: “В это так же трудно поверить, как в то, что это белое яичко может стать красным!” И в тот же момент белое яйцо стало алым.

Красное яйцо — символ Воскресения из мёртвых и попрания Смерти; символ крови Спасителя; символ христианской Пасхи. Как из яйца возникла новая жизнь, так мир заново родился через Воскресение Христово. Красный цвет знаменует радость воскресения и возрождения рода человеческого, но это и цвет пролитой на Кресте крови Спасителя Нашего, которой искуплены грехи мира сего. Красный цвет издревле является национальным цветом русского народа. Из летописи мы узнаём, что русский великий князь Святослав Храбрый, ещё до принятия христианства Киевской Русью, водил свои дружины под Красным Стягом (Чёрмным или Червлёным, то есть окрашенным, черненым специальным способом в красный цвет. Вспомните “червонец” и “червонное казачество”).

Самый простой и всем доступный способ окрашивания яиц в красный цвет с помощью луковой шелухи. Заранее собранную шелуху заливают холодной водой, кладут яйца и варят 10 минут. Окрашенные яйца извлекают из отвара, вытирают насухо и протирают тряпочкой, пропитанной в растительном масле для придания красивого блеска.

Яйца, окрашенные любым способом, называли “крашенками”, а расписанные узорами яйца назывались “писанками”. “Писанки” были очень популярны среди православного населения нашей страны. Расписыванию яиц посвящали много времени, за этим занятием семья проводила весь вечер Великого Четверга (Чистого Четверга или Страстного Четверга). Крашенные пасхальные яйца — “писанки” в старину нередко представляли настоящие шедевры народного искусства. Первоначально яйца окрашивали только в красный цвет — цвет суперэтноса русов (Петухов: 2000), позже их стали окрашивать во всевозможные цвета, рисовали на них пейзажи, символические обережные знаки, писали различные изречения из Евангелия. Постепенно сложилась художественная традиция, появились коллекции сахарных, шоколадных, деревянных, стеклянных, серебряных и даже золотых яиц с украшениями из драгоценных камней. Разрисовка яиц стала подлинным искусством, требующим большого терпения, навыка, тонкого вкуса. Как во всяком деле, и здесь есть свои особенные секреты.

Богослужения в СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ посвящены воспоминаниям об аресте, осуждении, страданиях и крестной смерти Спасителя Нашего, преданного изменником Иудой за 30 сребреников. Главным действом СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ является вынос плащаницы.

В день пятницы на 7-й неделе Великого Поста, именуемый Страстной Пятницей, или Великой Пятницей, литургия не служится. Утром Великой Пятницы (Страстной Пятницы) совершаются “Царские Часы”. В середине дня в Страстную Пятницу во всех православных храмах совершается вынос Плащаницы — вышитой иконы Спасителя, снятого с Креста и приготовленного к погребению. Плащаница ставится посреди храма в окружении цветов. Все кланяются ей и прикладываются. Вечером того же дня совершается “Погребение Плащаницы”. В конце службы, Плащаница с крестным ходом обносится вокруг храма.

Во всех семьях Российской империи в Великую Пятницу на Страстной Седмице готовили православную пасху, пекли куличи, бабы, блины, мелкие изделия из лучшей пшеничной муки с изображением крестиков, барашков, петушков, курочек, голубков, жаворонков, а также медовые пряники. Пряники, испечённые на Православную Пасху отличались от обычных русских пряников тем, что имели силуэты барашка, зайчика, петушка, голубка, жаворонка, яйца.

В субботу 7-й недели Великого Поста (в субботу Страстной Недели) или в Великую Субботу утром в православных храмах совершаются: часы, вечерня и литургия Василия Великого. На вечерне читаются 15 Паримий, то есть чтений Ветхого Завета, в которых собраны пророчества о Христе и Его Воскресении. В начале Литургии все облачения меняются с чёрных (траурных) на белые (радостные).

В СТРАСТНУЮ СУББОТУ (или Великую Субботу) богослужение проводится также с ПЛАЩАНИЦЕЙ. Посвящено оно воспоминаниям о погребении Спасителя Нашего. В страстную субботу богослужения проводятся и поздним вечером. Во время них священнослужители переоблачаются в светлые одежды. Тёмные покрывала на жертвеннике и аналое заменяются светлыми, плащаницу уносят с середины храма в алтарь.

Начиная со Страстной Субботы, производится освящение пасхальных яств принесённых творожных пасх, куличей и крашенных пасхальных яиц. На этом заканчивается богослужения Постной Триоди, таким образом, заканчивается и сам Великий Пост. КОНЕЦ ВЕЛИКОГО ПОСТА.

В ночь с Великой Субботы на Воскресение в православных церквах совершался обряд освящения пасхальных куличей и пасхальных яиц.

Сразу же за богослужением страстной субботы начинается богослужение СВЕТЛОГО ВОСКРЕСЕНИЯ. Это особенно торжественное богослужение. Церковь ярко освещается, в ней курится ладан. Православное духовенство облачено в светлые золотые одежды. Поёт большой хор. Совершается крестный ход с хоругвями и иконами, с пением пасхальных гимнов. Затем священство возвещает о ВОСКРЕСЕНИИ СПАСИТЕЛЯ.

После богослужения на Православной Пасхе, многие стараются принести домой остаток той свечи, которая горела у них в руках во время праздничной службы. Считается что “Пасхальная Свеча”, по влиянию и благодати равносильная с прочими, имеет, в то же время, громадное значение для пастухов, у которых будет сохранено стадо, если в пастушечий рожок закатать кусочек именно от “Пасхальной Свечи”.

В первый день Православной Пасхи, как и на Православное Рождество, в дома верующих приходило духовенство и служило праздничный молебен. В течение всего первого дня к любому в дом могли придти родственники и знакомые поздравить хозяев с праздником. Всех гостей (братьев и сестёр по православной вере) обязательно приглашали к праздничному столу и угощали пасхальными кушаньями. Пасхальный стол на Руси всегда отличался праздничным великолепием, был вкусным, обильным, красивым. Обязательным кулинарным шедевром на Пасхальном столе всегда был освящённый в церкви кулич. Куличи ели всю Пасхальную неделю до Радоницы. К Православному Пасхальному праздничному столу готовили много снеди, запекали барашка, готовили окорок, жарили телятину. Все блюда подавались в холодном виде. Горячие блюда к Пасхальному столу подавать не принято. К пасхальному столу никогда не готовятся рыбные блюда, поскольку в первые века христианства Господь символизоровался рыбой. Куличи и пасхи украшались бумажными цветами, изготовленными собственными руками. Изготовленные из яркой цветной бумаги цветы становились украшением праздничного стола, икон и всего дома.

По древней православной традиции крашенные яйца укладывали на свежую проросшую зелень овса, пшеницы и других злаковых культур (проверялась всхожесть семян). Зерно специально заранее проращивалось.

Православная Пасха на Святой Руси издревле считалась семейным праздником. Православную Пасху праздновали в кругу семьи, точно так же как и Новый Год.

Пришедшие на Православную Пасху поздравить хозяев гости, обязательно детям приносили незамысловатые подарки.

Первая неделя после Православной Пасхи издревле именовалась в народе русском Светлой Седмицей.

В продолжение всей Пасхальной Седмицы в православных церквах запрещено совершать браковенчание.

На неделе Святой Православной Пасхи в храмах совершаются заутрени согласно уставу “порану”. Проспавших на такую заутреню принято обливать в постели холодной водой. Обычай этот связывается в Ведической стариной и является подготовкой к празднику Купалы.

Красный цвет у славян издревле считался священным. Этот цвет следует отметить сразу, так как он сопровождает русов на всём протяжении их существования от красных охряных изображений в пещерах проторусов-кроманьонцев — через ритуальный окрас красной охрой захоронений прарусов-бореалов Сунгиря, Межкричей и др. — до русских червленых щитов, стягов и Красной площади, недаром у византийцев, “древних греков” и многих других народов этноним “рус” и слова, обозначающие “красный, яркий, светлый”, совпадали, а слово “сурик” (красная краска) несёт в себе корень-перевёртыш “рус-сур”. И это неудивительно, ибо они и попали в эти языки из общего праязыка, каковым являлся язык русов (прабореальный и раннеиндоевропейский праязыки). Почему? Потому что само слово “красный” (в значении “светлый, яркий, красивый”) уже включает в себя первоэтноним русов: “к-рас-ный”, где “к-” — указующая приставка, “рас-” — корень-этноним, “-ный” — суффикс-окончание. Этимология этнонима убедительно говорит сама за себя, комментариев не требуется. “Красный” — это всегда и “к-рас-ивый”, то есть благоприятный и привлекательный внешне, и одновременно “хо-рош-ий” — благоприятный и привлекательный внутренне (“хо-” = “ко-” = “к-” — указующий предлог, “рош-” = “рос-” — корневая основа “рс-“, а “-ий” — окончание). Изначальные “ко-рас-ный”, “ко-рос-ый”, что были произведены от самоназвания праэтноса русов, от корневой основы “рс-“, дали в свою очередь множество производных, в том числе и теоним Хорос, в котором явно видится и звучит русско-славянское “хоро” (в мягком варианте “коло”), то есть “круг, округлость” (от солнечного круглого диска до хоровода). Уже в самом слове “к-руг” заключена исходная этнонимическая корневая основа “рс-” (сравни: “русы” = “руги”- позднее самоназвание прибалтийских и североморских русов). (Петухов Ю.Д. 2000.)

У славянских народов освященному в православной церкви красному яйцу приписывали магические свойства: верили, что оно помогало в сердечных делах, спасало дом от пожара, защищало домашних животных от болезней, оберегало от града.

Многие казаки и крестьяне считали, что катание освящённых в православном храме пасхальных яиц по земле способствовало плодородию. Поэтому, в продолжении всей недели катанием пасхальных яичек на поле занимались не только дети и подростки, но и взрослые. Казаки и крестьяне, принеся из храма освящённые крашенные яйца, поглаживали им своих лошадей и коров, приговаривая при этом: “Будь красна и гладка, как пасхальное яичко”.

Исстари в казачьих станицах и русских деревнях существовал очень старинный обычай освящения в Светлую Седмицу казачьих, крестьянских дворов и семенного зерна для весеннего посева.

Всю Светлую Седмицу длился праздник Православной Пасхи. Молодые женщины и девушки наряжались в белые платья, мужчины надевали русские косоворотки, яловые сапоги и, обязательно, модную фуражку. Молодые казаки щеголяли в новой форме, а старики надевали боевые награды. Во все дни Светлой Седмицы господствовало весёлое настроение, всеобщее веселье, ликованье. На колокольнях православных храмов почти постоянно звонили колокола. В течении всей Светлой Седмицы можно было взобраться на колокольню и позвонить в колокол. Всюду по станицам и селам был слышен голос русской гармошки и балалайки. Казаки и крестьяне пели не только обрядовые песни, но и задорные русские частушки. Праздничный Пасхальный стол в казачьих станицах, деревнях, да и в городах тоже, оставался накрытым в течение всей Светлой Седмицы. К праздничному столу приглашали всех знакомых и близких людей постоянно, в продолжении всей Седмицы Светлой. Привечали в это время нищих и убогих, подавая им угощение с праздничного Пасхального стола.

В течение всей Светлой Седмицы, с наступлением сумерек молодёжь ходила по дворам с музыкой и песнями, пела песни в честь Воскресения Спасителя и Пробуждения Природы. В ответ хозяева двора выносили угощение, благодарили молодёжь за добрые пожелания и за то, что не забыли посетить их двор.

Первое воскресенье после ПРАВОСЛАВНОЙ Пасхи именуется в народе русском “КРАСНОЙ ГОРКОЙ“. Слово “красная” означает в этом случае не столько цвет, сколько красоту (сравните: красная девица, весна-красна). В этот день начинались на Красной Горке игры и забавы, празднества на природе для молодёжи. Корнями обычай праздника Красной Горки уходит в седую древность народа русского, возможно и в традиции Русской Православной Ведической Церкви.

В традиции Русской Православной Церкви (христианской) этот день принято именовать Неделей Фоминой, поскольку на литургии читается Евангелие об апостоле Фоме.

Этот день является первым днём, когда возобновляется совершение церковного бракосочетания после перерыва во время Великого Поста, поэтому именно в этот день бывает много венчаний у люда православного.

Источник:

- Пятков В. В., Тарасова С. В. Традиционная культура оренбургских казаков: прошлое и настоящее. Челябинск, «Околица». 2005

День памяти Святого великомученика Георгия Победоносца православный мир празднует 6 мая (23 апреля по старому стилю).

Победоносцем Святого назвали за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям.

Для оренбургского казачества это еще и главный войсковой праздник. «23 апреля 1887 г. в первый раз был торжественно отпразднован день Святого Георгия Победоносца как войсковой праздник Оренбургского казачьего войска. Оренбургские казаки начали праздновать эту дату еще в период формирования войска. Вначале это был только церковный праздник. В 1746 году для переведенных в Оренбург самарских, алексеевских, уфимских казаков по инициативе атамана Василия Могутова была заложена церковь. 23 апреля 1756 года она была освящена во имя Святого Георгия Победоносца.

С конца XVIII века ежегодно 23 апреля в этом соборе совершалось молебствие, на котором присутствовал военный губернатор и войсковой атаман. В этот же день проходил парад казачьих частей. 19 мая 1886 года Войсковое Правление сделало представление в Главное Управление казачьих войск об утверждении 23 апреля войсковым праздником Оренбургского казачьего войска и представило доклад об ассигновании особого кредита на войсковой праздник.

16 апреля 1887 г. из Управления пришла телеграмма с разрешением праздновать день Святого Георгия Победоносца 23 апреля как войсковой праздник Оренбургского казачьего войска». (Севастьянов С.Н. Войсковой праздник оренбуржцев 23 апреля и его начало // Оренбургские губернские ведомости. — 1897. — 27 апреля. — с.2-3).

Георгий Победоносец традиционно считался покровителем православного воинства, не случайного его именем в Российской империи были названы высшие военные награды — Орден Святого Георгия и Георгиевское оружие для офицеров и Знак отличия Военного ордена (с 1913 года Георгиевский крест) и Георгиевская медаль с надписью: «За храбрость» для рядовых и унтер-офицеров. Важно отметить, что все названные награды вручались только за совершение подвига в бою с неприятелем.

В Оренбургское казачье войско черноотрожцы были зачислены в 1841 году и с той поры несли ратную службу в составе оренбургских казачьих полков и батарей. Отличившиеся в боях за Отечество казаки удостаивались высоких правительственных наград, прославляя родную станицу.

Ниже мы приводим списки казаков черноотрожцев награжденных высшими военными наградами. Список составлен по материалам книги «Именной справочник казаков Оренбургского казачьего войска, награжденных государственными наградами Российской империи» (авторы В.Г. Бешенцев, В.И. Завершинский, Ю.Я. Козлов, В.Г. Семенов, А.В. Шалагин). Некоторые уточнения и дополнения удалось внести при участии краеведов Н.И. Рахимовой и П.Г. Гусева.

Казаки черноотрожцы 7 Оренбургского казачьего полка — участники Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, награжденные Знаком отличия Военного ордена «за отличия, оказанные в разных делах и перестрелках с турками»:

Чаусов Гавриил Силуанович

Начевных Матвей

Чашкин Осип

В годы Первой мировой войны десятки черноотрожских казаков сражались с противником на фронте. Многие совершили ратные подвиги, за что были отмечены – Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями (ГК и ГМ):

Букреев Василий – ГК 4 ст.

Дементьев Елисей Алексеевич – ГК 4 ст.

Дементьев Филипп Филиппович – ГК 4 ст., ГМ 4 ст.

Долгушин Порфирий Егорович – ГМ 4

Еремин Павел – ГМ 4 ст.

Иванченко Алексей Фролович – ГМ 4 ст.

Иванченков Алексей (Александр?) – ГМ 3 ст., ГМ 4 ст.

Иванченков Тимофей Андреевич – ГК 4 ст., ГМ 4 ст.

Иванченков Савелий Иванович – ГК 4 ст.

Игнатенков Никифор Филиппович — ГК 4 ст.

Игнатенков Иван – ГК 4 ст.

Каширин Константин Васильевич – ГМ 4 ст.

Каширин Матвей Васильевич – ГК 4 ст.

Кочубеев Алексей Прохорович – ГМ 3 ст., ГМ 4 ст.

Куницын Антон – ГК 4 ст.

Кузнецов Сергей – ГМ 4 ст.

Куликов Семен – ГМ 4 ст.

Никулин Кирилл Герасимович– ГМ 4 ст.

Лозовой Аристарх – ГК 4 ст.

Ночевной Александр – ГК 4 ст.

Ночевной Прокопий Игнатьевич – ГК 4 ст., ГМ 4 ст.