Татарские праздники бывают: народные традиционные – сложившиеся с древнейших доисламских времён, религиозные мусульманские – появившиеся после принятия ислама татарами и международные – отмечаемые не только татарами, но и другими народами.

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

САБАНТУЙ (Праздник плуга) – главный татарский национальный праздник, уходящий в глубокую древность, посвященный труду на земле, отмечает окончание весенних полевых работ и красиво раскрывает все традиции, обряды и обычаи татарского народа. Со временем праздник стал полностью безалкогольным и его повсеместно стали праздновать летом. Сабантуй способствует сохранению древних традиций татар, передавая их из поколения в поколение. Праздник через века сохранил лучшие образцы культурного наследия татар – традиционные самобытные состязания в силе, ловкости, уме, смекалке и талантах. Каждый победитель состязания получает заслуженный подарок. Традиционные состязания Сабантуя с древних времён практически не изменились. Состязания джигитов Сабантуя: борьба на поясах “Корэш”, конные состязания, поднятие камней, перетягивание каната (аркан тартыш), борьба на руках, стрельба из лука по мишеням. Традиционные шуточные состязания Сабантуя: прыжки в мешках наперегонки, бег с коромыслом наперегонки, бег с яйцом в ложке наперегонки, бои набитыми мешками верхом на бревне, разбивание горшков палкой с завязанными глазами, влезание на гладкий столб с подвешенным призом, доставание монетки зубами из полной миски с катыком. На каждый Сабантуй специально сооружают Майдан для проведения турнира по татарской национальной борьбе на кушаках “Корэш”. Победитель турнира провозглашается “Батыром Сабантуя” и получает самые ценные подарки. Победительница женского конкурса становится “Красой Сабантуя”и награждается достойными призами. Конные состязания Сабантуя: соревнование на парных упряжках, быстрая езда под седлом, разрубить яблоко на пруте на скаку, поднять женский платок с земли на скаку, кыз куу – состязание, во время которого парень-всадник должен догнать девушку-всадницу и поцеловать ее на скаку. Сабантуй сопровождается различными конкурсами исполнителей, выступлениями артистов и исполнением музыки на народных музыкальных инструментах, радостными песнями, плясками, ярмаркой изделий народных мастеров и кулинаров, дегустацией и продажей блюд татарской национальной кухни, выставками, знакомствами, общением и встречей друзей и родственников. Этот удивительный праздник внесён во всемирный реестр объектов ценнейшего нематериального наследия человечества и ежегодно традиционно празднуется татарами по всей планете. Определенной даты у праздника нет – каждое село, город или община татар ежегодно выбирают наиболее удобную дату и обязательно приглашают на праздник гостей, друзей и родственников.

ЭМЕЛЬ (Праздник солнечных лучей) – день весеннего равноденствия, древний татарский праздник начала нового года, который символизирует уход зимы и приход весны. У других, родственных татарам народов, этот праздник сегодня носит название Науруз или Навруз. Этот праздник татары и их предки праздновали ещё с доисламских времён. Он отмечается днём – народными гуляниями, состязаниями батыров и красавиц, песнями и плясками, а вечером в кругу семьи. На праздник традиционно готовят кушанья из преимущественно растительных продуктов. Женщины традиционно пекут круглые булочки – кульче и лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов, а так же готовят сумаляк – блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

БОЗ КАРАУ (Праздник ухода льда) – старинный татарский весенний праздник проводов льда. Весеннее торжество, связанное с ледоходом. Символизирует уход зимы, приход весны и тепла. По традиции татарские села располагались на берегах рек. Все жители наряжались и выходили на берег реки смотреть ледоход. Музыканты играли и пели песни. С сумерками на льдинах раскладывали солому, а на одну из последних льдин ставили чучело, затем поджигали и пускали вниз по течению, что символизировало утверждение весны и тепла. Во время ледохода в воду бросали специально изготовленные куклы, монеты и даже окунались в ледяную воду по поверью что весенняя река уносит недуги, при этом приговаривая – «Аны борып-борып баш очыннан суга ташлаганнар».

ЖИМЧЭЧЭК (Праздник цветочного сока) – старинный татарский молодёжный весенний праздник. В дни весеннего паводка и появления первых цветов на берегу реки молодежь наряжалась и устраивала весёлые совместные игры, водила хороводы, пела песни.

ЖЫЕН (Праздник родни) – татарский старинный праздник по случаю завершения весенних полевых работ и начала сенокоса. В древности Жыен отмечался после возвращения домой старейшин татарских селений, которые приезжали домой после курултаев (общих собраний руководителей татарских общин). Однако со временем традиция этого торжества изменилась. Жителей одних селений приглашали их соседи в другие села. Отправлявшиеся в гости шили наряды, пекли пироги, везли с собой подарки: тушки вяленых гусей, украшения, поделки из дерева и металла, изделия из ткани,. Приезжали на расписанных по особому поводу повозках, украшенных подводах, въезжали в деревню с музыкой и песнями, дети открывали гостям украшенные полевые ворота. Для каждых вновь прибывших гостей хозяева заново накрывали стол. Хозяева топили бани для дорогих гостей по-белому “кунакны хормэше мунча” – высшая почесть для гостя. Под вечер готовят общий ужин для всех гостей. Праздник Жыен укреплял родственные и дружеские отношения, сплачивал аул и прилегающую округу: люди чувствовали себя в дни этого праздника одной семьёй. Жыен можно назвать праздником для женихов и невест. На массовых гуляниях молодые люди старались найти себе вторую половинку, а их родители сватали детей.

ЙОМЫРКА БАЙРАМ (Яичный праздник) – старинный татарский праздник. В этот день принято варить и раскрашивать куриные яйца, печь лакомства и звать гостей. Хозяйки с вечера красили яйца натуральными средствами в разные цвета — в луковой шелухе от золотисто-жёлтых до тёмно-коричневых, в отваре берёзовых листьев — различных оттенков зелёного цвета, в дубовом отваре – синие, в свекле – красно-фиолетовые. Так же раскрашивали варёные яйца красками. В каждом доме пекли особые шарики из теста — маленькие булочки “кимак” и лакомства. Особенно ждали этот день дети. Матери шили для них из полотенец мешочки для сбора яиц. Некоторые ребята ложились спать одетыми и обутыми, чтобы утром не тратить время на сборы, под подушку клали полено, чтобы не проспать. Рано-рано утром мальчики и девочки начинали обход домов. Заходящий первым заносил щепки и разбрасывал их на полу — чтобы “двор не был пустым”, то есть чтобы много на нём было живности. Шуточные пожелания детей хозяевам высказываются старинные — как во времена прабабушек и прадедушек. Например, такое: “Дед с бабкой дома ли? Дадут ли яичко? Пусть будет у вас много кур, пусть топчут их петухи!” Сбор яиц продолжался два-три часа, и проходил очень весело. А потом дети собирались в одном месте на улице и играли в разные игры с собранными яйцами на сообразительность, быстроту и ловкость. В некоторых аулах после детей очередь доходила до ребят постарше – юношей. Они разъезжали по аулу на украшенных конях, пели песни, веселили хозяев прибаутками. Собранные яйца складывались в плетёную корзину. А потом кто-нибудь из парней хватал эту корзину и скакал на окраину села. Если ловкача не догоняли, все яйца доставались ему. Однако так почти никогда не случалось. Собранные яйца сдавали торговцу, а на вырученные деньги покупали продукты и у кого-либо в доме или прямо в поле устраивали угощение.

КАРГА БОТКАСЫ (Воронья каша) – древний татарский праздник, который проводят ранней весной в конце марта, когда прилетают врановые птицы. Символизирует единение татар с природой и благодарность птицам. В древности было поверье, что весну на кончиках своих крыльев приносят вороны – тогда так называли всех врановых птиц. И ещё врановые уничтожали вредителей урожая и являлись естественными сторожами для жителей сёл при приближении врага или стай опасных хищников. И как только таял снег, появляются первые ручьи и начинают прилетать грачи, галки и вороны, в честь их прилета и устраивают праздник. В это день красиво одевают детей, и отправляют их собирать с каждого дома крупу, молоко, масло, сахар, яйца, выражать хозяевам благопожелания и зазывать стихами и песнями всех на праздник. Затем люди собираются на возвышенности, зажигают костер, и в большом казане готовят кашу из собранных продуктов. Пока каша варится все поют, танцуют и веселятся. После шумного веселья всех зовут к казану, и начинают раздавать кашу. Первая порция полагается земле с пожеланием всем мира, покоя и богатого урожая. Вторая – воде, чтобы вода смогла сохранить живность на земле. Третья – небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая – воронам в благодарность за принесенную весну. Кашу раскладывали на столбы заборов, ворот, приговаривая: «Кара каргага аш булсын, ала аргага таш булсын» – пусть пищей будет грачу, а вороне – камнем. После этого каша раздаётся всем, кто присутствует на празднике. Остатки каши разбрасывали в поле и в лесу для птиц. Птицы налетают на оставленную им кашу и восстанавливают свои силы после долгого перелета к родным местам.

ХЫДЫРЛЕЗ (Праздник начала лета) – древний татарский народный праздник пастухов и скотоводов отмечали в начале мая два-три дня. В наши дни хранителями и почитателями этого старинного праздника стали крымские татары. Перед праздниками тщательно убирают дом и двор. Накануне вечером готовится калакай — хлеб, запечённый между двумя сковородами в горячей золе. С утра готовят угощения, днём на майдане – центральной площади села или на поляне около села собираются и общаются родственники и гости, проводят традиционные состязания в силе, смекалке и талантах, турнир по татарской борьбе на кушаках, ярмарки и смотрины. Вечером проходят традиционные костры, через которые прыгают как взрослые, так и дети. В центре майдана разжигается костёр, и через него сначала прыгают мужчины, затем юноши и мальчики. По мере угасания костра через него прыгают женщины, девушки и девочки. Потухший костёр засыпают землёй. Костёр по древним поверьям очищал людей от злых духов. В дни праздника традиционно заключались и расторгались различные договоры и в первую очередь с пастухами, а после праздника пастухи начинали свою работу – выпас скота.

САЛАМАТ (Праздник благодарности земле) – осенний старинный семейный праздник сибирских татар, посвящённый окончанию сбора урожая. Торжество проводится после сбора урожая. Главное угощение торжественного стола это каша Саламат – мучная жидкая каша из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки, заваренной кипятком или горячим молоком и распаренной в печи с добавлением масла или сала или жира.

Блюдо традиционно готовили женщины, а мужчины приглашали в гости родственников и друзей. Все собирались за праздничным столом, где кроме каши обязательно присутствовали блюда из собранного урожая и лакомства.

АУЛАК ОЙ (Посиделки) – старинный татарский молодёжный праздник, посиделки неженатой молодёжи без родителей во время которого парни и девушки знакомились, выбирали себе женихов и невест, общались и веселились. В просторном помещении собираются девушки, шьют, вяжут, вышивают. Приходят парни, просят впустить в дом, а чтобы заслужить – каждый демонстрирует свой ум, талант и умения: играют на музыкальных инструментах, исполняют песни, танцуют, отгадывают загадки, показывают свои изобретения и произведения. После девушки впускают парней в дом и вместе пьют чай и кушают гостинцы. Затем проходят совместные шуточные народные игры, забавы, песни и пляски. Существуют правила:

-На посиделки каждый приносит собственноручно приготовленные гостинцы (кучтанач).

-Ни один из юношей не должен обмануть или обидеть девушку, так как это большой грех (харам).

-Юноши и девушки не должны ни драться ни ругаться (таких с позором выгоняют с праздника).

СОМБЭЛЭ БАЙРАМ (Праздник урожая) – татарский народный праздник труда, празднование окончания осенних сельскохозяйственных работ. На празднике в образной форме отображается труд сельчан, связь народа с родной землей, любовь к Родине, к труду, связь старшего и младшего поколений, любовь к родной культуре. В наши дни в рамках празднований проходит чествование передовиков сельского хозяйства.

ДЕРВИЗА (Праздник урожая) – древний праздник плодородия, урожая, окончания лета, окончания осенних полевых работ, завершения посева озимых и начала свадебного сезона. Праздник отмечается в дни осеннего равноденствия. Его сохранили до наших дней крымские татары.

Перед праздником проводят тщательную уборку дома, двора, хлева и других хозяйственных построек. Хозяйки выпекают хлебцы кобете. В день праздника девушки в нарядных одеждах рассеивают золу на поле, в огороде, в саду и виноградниках. Мальчики очищают хлев и окучивают его дымом. Этот праздник организуется совместно с жителями нескольких сел. Выбирается удобное для проведения таких мероприятий место, обязательно вблизи источника воды, рядом со святым местом – Азизом. Как всегда, праздник начинается с молитвы и жертвоприношения барана. После этого несколько девочек в возрасте 10-12 лет надевают овчинные тулупы, олицетворяя приближение зимы, одновременно сообщая о начале праздника. Для девушек устанавливаются качели. Женщины с горок катят сито – элек. Если элек ляжет вверх дном, следующий урожай будет хороший, если вниз дном, то будет малый урожай, если же встанет набок – зерновые вырастут высокими.

На празднике проводятся состязания джигитов, певцов, танцоров, поэтов, знатоков частушек – чынъ ве манелер, выступают фольклорные ансамбли, на специальной площадке – майдане проходят соревнования по татарской национальной борьбе на кушаках Корэш. Проходят конные скачки и состязания в бросании камня вдаль, бросающие приговаривают при этом: “Кара кунлер таш кайтканда кайтып кельсинлер” (“Пусть чёрные дни возвратятся тогда, когда возвратится этот камень”; иными словами – никогда). Обязательно проводятся ярмарки, подводят итоги своего труда, принимают своих овец от чабанов, спустившихся с яйлы, хозяева проводят взаиморасчеты с пастухами. После этого выбирается всем селом новый чабан или остается прежний. Тогда же начинается сезон свадеб. Праздник завершается всеобщим танцем – Хоран, который предстает как танец единства народа в достижении всеобщей цели.

УНЫШ БАЙРАМ (Осенний праздник) – старинный татарский праздник, посвящённый плодородию земли и семейному благополучию. К этому времени завершаются все полевые работы: жатва, вывоз зерна, уборка льна. Заложена основа благосостояния семьи на будущий год. Праздник символизирует благодарность за урожай Земле, Природе труженикам, которые не покладая рук работали с ранней весны до поздней осени, чтобы их народ жил сытно целый год.

В этот день готовят угощения, проводят ярмарки, чествуют самых трудолюбивых и вместе лакомятся, поют и танцуют.

КАЗ УМЯСЫ (Гусиное перо) – древний татарский молодежный праздник, проводится в начале зимы с наступлением устойчивых холодов. Праздник совмещает полезное с приятным – заготовку на зиму гусиных тушек и молодёжные посиделки. Молодёжь выщипывает гусей, а затем старшие женщины их потрошат и засаливают, делая запасы на зиму. Молодые люди за работой – совместным ощипыванием гусей – присматривались друг к другу для того, чтобы в дальнейшем строить отношения и создавать семьи.

НАРДУГАН БАЙРАМ (Возрождение света) – древний татарский праздник, день зимнего солнцестояния. Празднуется 20-25 декабря. Праздник символизирует торжество жизни, победу солнца над мраком, победу добра над злом и начало зимы. В дни праздника по поверью добрые духи и божества ходят и одаривают добрых и честных людей угощениями, подарками и исполняют их мечты. А для этого нужно достойно прожить год, вернуть все долги, помириться со всеми с кем был в ссоре и анонимно помогать нуждающимся. Все традиции современных празднований Рождества и Нового года заимствованы именно от татарского Нардугана.

К праздничному столу татарочки пекут по традиции Баурсак – небольшие жаренные в масле в казане пончики, и другие татарские лакомства и угощения.

Дети и взрослые наряжаются обязательно до неузнаваемости, ходят из дома в дом, поют веселые песни, танцуют, дарят и принимают подарки и угощения, кормят голодных, символически “будя” людей и распевая “алкыши” – народные песни с благими пожеланиями. Один алкыш переводится так: “Пусть будет счастливым для вас Новый год, Пусть пшеница и рожь хорошо растёт, Корова пусть много молока даёт, И теленка пусть принесёт!”

Одним из атрибутов праздника является гадание “Йезек салу”: Молодёжь собирается вечером как стемнеет в доме, в основном девушки на выданье, а иногда и парни. Одна из девушек идёт к проруби, зачерпывает ведром воду, несёт её в дом, не оглядываясь назад. Затем девушки опускают в воду свои кольца или пуговицы и распевают гадательные куплеты. В это время самая молодая участница гадания наугад вынимает кольцо или пуговицу. По содержанию слов песни определяется “судьба” хозяйки вынутого колечка или пуговицы.

ЭМЭ (Праздник помощи) – древний татарский праздник начала строительных работ и взаимопомощи. До нынешних дней сохраняется в татарских селениях традиция помощи – эмэ. Их организовывали во время начала всех крупных работ по строительству и ремонту: при закладке и строительстве нового дома и общественных зданий. Нередко в таких мероприятиях участвовали все односельчане, а в крупных населенных пунктах — соседи с одной улицы. Совместная работа завершалась трапезой и гуляниями. В наши дни подобные мероприятия организуются реже и в них участвует меньшее число людей.

ШЕЖЕРЕ БАЙРАМ (Праздник родословной) – современный татарский национальный семейный праздник. В кругу семьи или в более широком кругу собираются представители родов и рассказывают о своей родословной и интересных фактах. На праздник все приносят свои угощения, выступают талантливые представители родов, поют, танцуют и знакомятся. Смысл праздника – составление и изучение генеалогической летописи своего рода, интересный рассказ участников о своей родословной, истории своего рода, воздание дани памяти своим предкам, укрепление семейно-родственных связей, сохранение преемственности поколений, усиление чувства ответственности, национальной гордости и самосознания, привлечение интереса к изучению своей родословной и истории родного края.

ЯНА ЕЛ БАЙРАМ (Новогодний праздник) – современный праздник начала нового календарного года. Празднуется с 31 декабря на 1 января. Татарский семейный праздник, в который принято собираться семьёй, готовить угощения, поздравлять родственников, друзей, любимых и соседей и кормить голодных.

БЯБЯЙ МУНЧАСЫ (Детская баня) – проводится на следующий день после рождения ребёнка. После посещения бани домочадцами, когда она становилась нежаркой, повитуха помогала помыться молодой маме и искупать младенца. Семья готовила угощения, звала родственников и вместе угощались за общим столом.

ИСЕМ КУШУ (Праздник имянаречения) – обрядовый мусульманский праздник наречения имени ребёнку, проводится спустя несколько дней в доме, где родился ребенок. Приглашается мулла, родственники и друзья семейства. Мулла открывает обряд традиционной молитвой, затем к нему подносят на подушке ребенка, и он обращается к всевышнему, призывая его принять новорожденного под свое покровительство. После этого нашептывает на ухо младенцу азан (призыв к молитве для мусульман) и произносит имя новорожденного. Имена детям подбирают, как правило, муллы, имевшие специальные календари – именники. В них с давних времен преобладали имена из религиозных канонических сказаний. Считалось, что от имени зависит дальнейшее будущее младенца и его судьба. Выбор зависел от многих причин. В небогатых семьях старались подобрать имя, символизирующее богатство и благосостояние, если ребенок выглядел слабым – выбирали имя, отражающее крепость духа и тела и т.д.

БЯБЯЙ АШЫ (Праздник новорожденного) – древний татарский праздник по случаю рождения ребёнка. В продолжение нескольких дней после рождения ребёнка – подруги, соседки и родственницы молодой мамы приходили навестить ее и приносили с собой угощения и подарки.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

МАВЛИД БАЙРАМ (День рождения пророка) – праздник дня рождения Пророка Мухаммада

КУРБАН БАЙРАМ (Праздник жертвы) – праздник приношения даров, пожертвований и помощи нуждающимся

КАДЕР КИЧ (Ночь Предопределения) – ночь на 27 день месяца Рамадан считается ночью предопределения, решения судьбы, могущества. Этой ночью началось ниспослание Корана Мухаммеду. Считается, что в эту ночь Аллах принимает решение о судьбе каждого человека, учитывая его благочестие и просьбы, высказанные в молитвах. Поэтому принято проводить в мечети, читая Коран и вознося Аллаху и ангелам мольбы и просьбы.

УРАЗА БАЙРАМ (Праздник окончания поста) – мусульманский праздник окончания священного поста Уразы. Праздник отмечают 3 дня

ЖОМГА (Пятница) – традиционно считается праздничным днем. В этот день принято посещать мечеть и проводить Меджлисы (Собрания).

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА – День добровольного принятия Ислама предками современных татар – булгарами в 737г. Отмечается 4 февраля.

ИЗГЕ БОЛГАР ЖЫЕНЫ (Старое Булгарское торжество) – День официального принятия Ислама государством Волжская Булгария в 922г. Отмечается 21 мая.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ – отмечается ежегодно 28 февраля. Традиционно в этот день проходят конкурсы по кулинарии и сервису, мастер-классы с молодыми хозяйками и традиционные гостеприимные татарские национальные застолья в татарских центрах, кафе и ресторанах. Многие народы Евразии и мира позаимствовали рецепты татарских национальных блюд – некоторые полностью, другие частично. Например известные всем чизкейк, бургер, салями, соус тартар – сделаны по татарским рецептам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА – отмечается ежегодно 21 февраля

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА – отмечается ежегодно 9 августа

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – отмечается ежегодно 30 августа

Татарские праздники: национальные, религиозные. Культура Татарстана

У многих людей Россия ассоциируется с православием. Когда речь заходит о праздниках, на ум сразу же приходит Пасха, Рождество и прочие. Тем не менее Россия — это многонациональная страна, где дружно уживается и органично сочетается сразу несколько культур и религий. Особый интерес представляют татарские праздники. Они отражают нерушимую веру в единство Аллаха, а также любовь и уважение к самой Республике.

Специфика татарских праздников

Подавляющее большинство населения Республики Татарстан исповедует Ислам. Именно этот факт и определяет специфические особенности, которыми характеризуются татарские праздники. Рано утром мужчины и мальчики совершают намаз, после чего отправляются на кладбище, чтобы почтить память своих умерших родственников. Тем временем женщины занимаются приготовлением угощений.

Раньше каждый религиозный праздник отмечался на протяжении нескольких дней, а потому с поздравлениями люди отправлялись к своим родственникам и просто соседям, а главное — к родителям (если последние жили отдельно). На протяжении 2-3 суток столы ломились от яств, а потому каждый, кто входил в дом имел право угоститься. Также раздавали еду беднякам и бездомным. В некоторых населенных пунктах эта традиция до сих пор сохраняется.

Маулид Ан-Наби — рождение Пророка Мухаммеда

Мухаммед — это один из самых почитаемых пророков в Исламе. Тем не менее отмечать праздник стали только через 300 лет после прихода данной религии. Дата, на которую приходится рождение пророка Мухаммеда, точно неизвестна, а потому праздник было решено приурочить ко дню его смерти. Это 12 число третьего месяца Исламского календаря.

Казалось бы, тот факт, что праздник приурочен ко дню смерти пророка, должен задать некий траурный тон. Тем не менее это не совсем так. В Исламе дни рождения не принято отмечать громко. Такие торжества, обычно, проходят тихо и скромно. А вот смерть воспринимается, как переход в вечную жизнь. Таким образом, эта дата отмечается в более торжественной атмосфере.

Праздник весны — Навруз Байрам

Рассматривая татарские праздники, нельзя обойти стороной Навруз Байрам. Мусульмане отмечают его с глубокой древности. Этот праздник приурочен ко дню весеннего равноденствия (20-21 марта). Праздник имел огромное значение для земледельцев. Кроме того, по мусульманскому календарю этот день является точкой отсчета Нового года.

На сегодняшний день культура Татарстана значительно преобразилась, а праздники приобрели новое значение. Так, Навруз Байрам символизирует дружбу и согласие между народами. В этот день принято ходить друг к другу в гости с самыми разными угощениями. Главным блюдом праздничного стола являются круглые лепешки из разных видов злаков и бобов, а также сумаляк (блюдо из пророщенной пшеницы). Остальные блюда также приготовлены, преимущественно, из растительных продуктов, чтобы является символом плодородия земель.

Современное значение праздника — это все-таки встреча Нового года, преимущественно в кругу семьи. Дети ходят по домам, читая стихи, за что получают конфеты и прочие угощения (прослеживается аналогия с празднованием Старого Нового года у славян).

Рамадан — начало поста

Период с 27 мая по 25 июня приходится на священный месяц Рамадан по мусульманскому календарю. На протяжении указанного периода верующие держат пост, который символизирует душевное очищение и поклонение Всевышнему. Кроме того, считается, что во время Рамадана значительно улучшается здоровье, придавая организму силы и жизненную энергию на весь последующий год.

Пост — это не просто отказ от скоромной пищи. Это воздержание от многих условий и привычных благ окружающего мира. Курение, интимная близость и многие развлечения недоступны человеку с рассвета и до самого захода солнца. И даже дурные помыслы находятся под строгим запретом.

Все взрослые мусульмане обязаны придерживаться поста в Рамадан, если они физически и душевно здоровы. Некоторые послабления есть для женщин в период беременности и кормления, а также во время менструации. Они могут не поститься во время Рамадана, но обязаны восполнить это упущение в любое другое время. Также, чтобы «компенсировать» каждый пропущенный день, можно кормить нищих и нуждающихся.

Ляйлятуль-кадр — ночь Могущества и Предопределения

Все татарские праздники имеют глубокий смысл. Так, на 21 июня приходится ночь Могущества и Предопределения (Ляйлятуль-кадр) — это наиболее значимый момент во время Рамадана. Именно в эту ночь пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры Корана. Стоит отметить, что дата определена весьма приблизительно, так как у историков и ученых нет единого мнения по данному вопросу.

Ночь Могущества и просветления имеет свои неповторимые особенности. мусульмане утверждают, что эта ночь особенно тихая, безмятежная, безветренная и безоблачная. А утром солнце похоже на полную луну. При этом его лучи особенно нежные и не слепят глаза. Это самое лучшее время, чтобы покаяться в своих грехах, а также совершить пропущенные намазы. Также верующие могут подумать о планах на будущее.

Праздник разговения — Ураза-байрам

Татарский праздник Байрам, пожалуй, наиболее известный. Ураза отмечается в первый день месяца Шавваля, который символизирует окончание поста. Его еще называют малым праздником. В этот день мусульмане разговляются, дарят близким подарки, носят угощение соседям.

В религиозные праздники принято собирать в одном доме всех родственников. Считается, что в праздник разговения жилище посещают души умерших. После того как закончится праздничный намаз, принято отправляться на кладбища и в усыпальницы. А в тех семьях, где кто-то умер за последний год, устраивают поминки, на которые приглашаются все близкие и родственники, а также мулла.

Ураза-байрам — это радостный и светлый праздник. С окончанием поста у людей появляется надежда на то, что Всевышний отблагодарит их за терпение. 26 июня на улицах устраивают красочные представления и богатые ярмарки.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам

Рассматривая религиозные праздники мусульман, первое, что приходит на ум — это Курбан-байрам. Это самое главное торжество, в ходе которого осуществляется жертвоприношение во имя Всевышнего. Обычно, праздник символизирует окончание Хаджа (паломничества в Мекку). Главный обряд — это заклание животного. Эту традицию связывают с именем Пророка Ибрахима.

Коран повествует о том, что Всевышний ниспослал испытание Ибрахиму. Во имя своей веры, он должен был принести в жертву любимого сына. Пророк был непоколебим в своей вере, а потому без каких-либо промедлений принял волю Аллаха. В награду за веру и покорность, Всевышний разрешил Ибрахиму отвести на заклание животное вместо ребенка. С тех пор все верующие последовали примеру Пророка, принося в жертву овец.

Мясо животного нужно разделить на 3 равные части. Первой мусульманин обязан накормить бедняков. Вторую готовят в качестве угощения для соседей и родственников. А четвертую часть можно оставить на собственные нужды.

Ат-Ташрик — продолжение Курбан Байрама

Татарские народные праздники тесно взаимосвязаны между собой. Так, в качестве продолжения Курбан-байрама выступает Ат-Ташрик. Это 11-13 дни месяца Зульхиджа по мусульманскому календарю. В это время верующие осуществляют паломничество к долине Мина, где нужно бросать камни в 3 столба, которые символизируют дьявола. На следующее утро проводится коллективная молитва.

Татарский праздник Сабантуй

Помимо религиозных, стоит отметить ряд народных праздников, которые занимают важное место в татарской Культуре. Сабантуй — это главный из них. Ранее дату праздника определяли аксакалы. Незадолго до назначенного дня дети начинали ходить по домам, собирая крупы, яйца, масло и другие продукты. Из них ребята варили кашу в огромном котле. Также накануне праздника собирали подарки, которые предназначены для победителей состязаний, которые должны были проводиться на следующий день.

Татарский праздник Сабантуй начинается с того, что ранним утром дети начинают собирать крашеные яйца. за ними следуют юноши, которые разъезжают на украшенных повозках и поют праздничные песни. Все добытые яйца складывают в одну корзину и относят торговцу, а на вырученные деньги покупают угощения, которые едят прямо в поле или у кого-то дома. Также в каждом доме пекутся особые шарики из теста. К сожалению, на сегодняшний день эта традиция практически нигде не поддерживается.

Неотъемлемая часть праздника — это борьба на кушаках. Для начала в них принимают участие дети и старики, а потом, в бой вступают молодые мужчины. Далее проводятся скачки. А ближе к вечеру начинаются гуляния для молодежи.

Сегодня Сабантуй — это национальный праздник. Он проводится и в маленьких селах, и в больших городах. Развлекательная программа значительно обогатилась. Так, если раньше женщины могли быть лишь зрителями, то сегодня они могут принимать участие в представлениях и конкурсах. Имеют место выступление артистов и коллективов художественной самодеятельности.

Встреча весны

Кякук сяйе — это татарский и башкирский праздник, который символизирует встречу весны. Это торжество берет свое начало еще в тот период, когда имели место доисламские верования. Оно неразрывно связано с башкирским культом птиц. Праздник, обычно, проводится в период с апреля до июля. Точная дата устанавливалась по времени прилета кукушек.

Организатором торжества должна выступать пожилая и мудрая женщина, которая досконально знает традиции. Он надевает яркое платье, а также красный кафтан, который украшен звенящими монетками. На голову женщина надевает платок и специальную высокую шапочку. Остальные женщины и дети также должны были одеться ярко и празднично. Все собирались на горе, на лужайке или у водоема для чаепития с беляшами, блинами, чак-чаком и прочими угощениями.

Праздник начинается с особого обряда, который призван умилостивить кукушек. Под корни деревьев дети выливают молоко и кладут яйца, а на ветки повязывают яркие ленты. Пожилые женщины в это время читают особые молитвы, прося у кукушек изобилия и благополучия. Следующим этапом является сбор хвороста и разведение костра для приготовления чая. Молодежь в это время устраивает игры и развлечения.

Во время чаепития все внимательно слушают пожилых женщин, которые рассказывают легенды и поучительные истории. После этого все занимаются гаданием и загадывают желания. Остатки еды раскладывают по земле и по веткам, чтобы задобрить кукушку.

Нардуган

Нардуган — это крупный праздник, который отмечают 21-22 декабря после дня зимнего солнцестояния. Считается, что именно в это время рождается главное светило, а значит, дни будут становиться все более длинными. В этот день принято готовить угощения для родных и соседей. Также проводятся веселые гуляния с театрализованными постановками. Пожалуй, самая интригующая часть праздника — это гадания на судьбу.

День образования Республики

Татарские национальные праздники не менее важны, чем религиозные и обрядовые. Так, 30 августа 1990 года Верховным Советом Татарской ССР был провозглашен суверенитет Республики. Эта дата и считается днем основания. Несмотря на то что после распада Советского Союза Татарстан продолжает существовать, как субъект Российской Федерации, праздник остается важным и значимым для жителей.

День образования Республики Татарстан является выходным. Кроме того, эта дата также считается днем рождения Казани. Все города и села в этот день украшают, а жители выходят на гуляния и участвуют в многочисленных массовых мероприятиях, и концертах. Ночью жителей Республики радуют праздничными салютами.

Заключение

Праздники татарского народа представляют огромный интерес для историков и для простых людей, которые интересуются культурой и обычаями данной местности. Все этапы истории народа нашли свое отражение в торжествах. И Казанское ханство, и Московское государство, и Русское государство, и СССР — все эти периоды наложили свой неповторимый отпечаток на местные обычаи. Здесь есть место как традиционным мусульманским праздникам, так и языческим обрядам. Каждый из них таит в себе глубокий смысл.

Источник

«Праздник хлеба». Татарский народный праздник осени

Вероника Сулейманова

«Праздник хлеба». Татарский народный праздник осени

Праздник хлеба (Смбел бйрме). Татарский народный праздник осени

Трещева Наталья Николаевна

МАДОУ “Детский сад №30”

• дети в русских и татарских национальных костюмах;

• хозяйка дома (взрослый);

• девушка Смбел (взрослый).

Материалы и оборудование: макет печи, осенний урожай (фрукты и овощи, полотенце с татарской и русской национальной вышивкой, мука, соль, вода в кувшине, дрожжи, форма для выпекания хлеба, посуда для замешивания теста, испечённый каравай, самовар, стол с чайным сервизом, карточки с изображением татарских национальных блюд, глобус, корзина с испечёнными вак — блшэм, маски с изображением овощей и фруктов.

Организационный момент. Зал празднично украшен в осенней тематике. На столе — осенний урожай. Макет печи, на ней висит полотенце с татарской национальной вышивкой, стоит кувшин с водой.

Под татарскую народную мелодию «Голлр ус» («Цветы растут») дети проходят в зал.

Хозяйка дома: Дорогие ребята! Мы сегодня собрались с вами на татарский народный праздник “Смбел бйрме”. Это осенний праздник урожая. Смбел – это праздник в честь голубоглазой и светловолосой, босой, и очень красивой, стройной девушки, символизирующей колосок спелой пшеницы. А была она босая потому, что хотела почувствовать тепло и энергию родной земли. Она достойная дочь Земли — матери.

Дети читают стихи:

Ребенок: Яфракларын коя, коя

Бакчабызга килде кз

Кулыбызга ыйдык без.

Ребенок: Падают, падают листья-

В нашем саду листопад.

Жёлтые, красные листья

По ветру вьются, летят.

• Танец осенних листочков и ветра

Под песню “Яфрак бйрме”(“Праздник Листьев”, слова Л. Лерон, музыка Р. Еникеева дети танцуют с яркими осенними листочками.

Слышится стук в дверь.

Звучит “Песенка друзей” из мультипликационного фильма “Бременские музыканты”, дети в русских национальных костюмах проходят в зал, где их встречают дети в татарских национальных костюмах. У воспитателя в руках глобус и полотенце с русской национальной вышивкой.

• “Песенка друзей”, музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина

Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету.

Тем, кто дружен, не страшны тревоги, наше счастье жить такой судьбою.

Дети в татарских национальных костюмах встречают гостей песней.

• «К нам гости пришли», музыка Е. Тиличеевой

1. К нам гости пришли 2. Кунаклар килде!

Дорогие пришли. Дускайлар килде!

Мы не зря кисель варили Бирег керегез,

Пироги пекли! Трдн тегез!

Воспитатель: Иснмесез! Мы искали на глобусе город Казань в Татарстане, ваш детский сад, и нам подсказали, что сегодня у вас осенний праздник. Мы правильно сюда попали? (показывает глобус, на котором осенним листочком отмечен город Казань)

Хозяйка дома: Иснмесез, кунаклар! Конечно, вы правильно пришли, это детский сад. Мы отмечаем осений татарский праздник “Смбел бйрме”.

Это осений национальный праздник, который отмечается после проведения всех осенних полевых работ. Смбеля – это очень красивая девушка — осень. На нашем празднике вы её сами увидите. А сейчас я прошу вас к нам присоедениться!

Воспитатель: Мы пришли в гости не с пустыми руками, у нас есть для вас подарок, мы дарим вам русское полотенце, вышитое нашими прабабушками. (передаёт полотенце)

Хозяйка: Ребята,посмотрите, какая красота, рхмт сезг! Мы повесим его рядом с нашим полотенцем с татарским национальным орнаментом, украсим нашу печку. Ваш подарок всегда будет напоминать о вас и об этом замечательном празднике. И так, мы продолжаем.

• Исполняется “Осенняя песенка”, слова и музыка Т. Агафоновой.

Вместе с пением дети выполняют несложные движения, согласуя их с текстом песни. (5 куплетов)

1. Осень наступила, день и сыр и хмур.

Листья под ногами, шур, шур, шур, шур, шур.

2. Утки на болоте раскричались зря,

Улетают стаи в тёплые края, кря-кря, кря-кря, кря.

3. Все укрылись в норки ёж и бурундук.

Дождь стучит по крыше: тук, тук, тук, тук, тук.

3. Бедная кукушка дремлет на суку,

Сонно повторяя: Ку — ку, ку — ку, ку!

4. Воробей по крыше скачет прыг – прыг – прыг,

Сочинил он песню: “ Чик – чирик, чирик!”

5. Мы ещё не спели вам про петуха,

Потому что не смеётесь: “Ха – ха –ха!”

Первый куплет повторяется ещё раз.

Дети читают стихи:

Ребенок : Кзне и олы блге –

Икмк тора табында

Тормышыбыз ямьле булыр,

Икмк булган чагында.

Ребенок : Если вдруг к обеду хлеба нет,

Стол пустоват, обед нам не обед.

Но все — то по силам на земле,

Когда хватает хлеба на столе!

Хозяйка: Какой же праздник урожая без румяного хлеба! Сейчас мы вместе с вами испечём вкусный и очень ароматный хлеб. Поможете мне?

Ребенок: Яхшы белм игенне

Карап карыйк, дусларым,

Ничек мичт пешкнен.

Дети встают в круг и повторяют движения хозяйки, помогают ей замесить тесто.

• Игра “Замешиваем тесто”

Дети : Салам сиа кмеш су,

Наливаем мы водицу,

Салам сиа мин чпр,

Насыпаем мы дрожжи,

Салам сиа тоз да мин,

И конечно сыплем соль,

Салам сиа ап-ак он,

Насыпаем мы муку.

Камырны без избез Хорошенько помешаем

Кабарганын ктбез. И немноко подождем.

Савытына салабыз. В печку дружно мы отправим

Кайнар мичк тртбез. Белый, румяный хлеб испечем.

Хозяйка: Пока хлеб печётся в горячей печке, можно даже поиграть.

Дорогие гости, покажите нам свою народную хороводную игру, а мы к вам присоединимся.

А теперь мы весь народ собираем в хоровод.

В общий круг вставайте, вместе погуляйте!

Ребенок: Заводите хоровод, нас калинушка зовёт!

• “На горе-то калина”, русская народная хороводная песня.

Дети стоят в двух концентрических кругах, (девочки — в центре круга) все начинают движение противоходом.

1. На горе-то калина, под горою – малина

Ну что ж кому дело калина, ну кому какое дело малина.

2. Там девушки гуляли, там красные гуляли.

Ну что ж, кому дело, гуляли, ну кому какое дело, гуляли.

3. Калинушку ломали, калинушку ломали.

Ну что ж кому дело, ломали, ну кому какое дело, ломали.

4. Во пучочки вязали, во пучочки вязали.

Ну что ж кому дело, вязали, ну кому какое дело, вязали.

4. На дорожку бросали, на дорожку бросали.

Ну что ж кому дело, бросали, ну кому какое дело, бросали.

Первый куплет повторяется ещё раз.

Ребенок: Зурлап уыш бйрмен

ыелды татлы ашлар

Кабарып стл тулып.

• Татарская народная игра“Самовар”(Узнай, с чем пью чай)

Ход игры: в центре зала перед детьми, стоящими полукругом, ребёнок – ведущий (Самовар). Детям раздают карточки с изображением национальных пирогов и различных сладостей. Под любую весёлую мелодию Хозяйка дотрагивается до ребёнка с карточкой незаметным для «Самовара» движением, назначает его.

Все дети спрашивают: «Поскорей отгадай, с чем пью чай?»

Ребёнок – «Самовар» указывает рукой и называет национальный пирог или сладкое блюдо, изображённое на картинке. Если отгадает правильно, дети танцуют в паре, если неверно, то выбирают ведущего. Играют 5-6 раз.

Дети вместе с Хозяйкой дома достают хлеб из печи. Бережно выкладывают хлеб на полотенце с вышивкой татарским национальным орнаментом.

Ребенок : И снова превращенье происходит

К нам из печи румяный хлеб выходит!

Самый главный на столе, драгоценный самый

Самый главный на земле — каравай наш славный!

Ребенок : Иркен кырларны исен

ир нкбезне кчен

Дньяны тисез ашы,

Улдыр – Ашлар солтаны!

• Песня “Икмк кадере” (“Хлебушек душистый”)

слова Ф. Рахимгуловой, муз. К. Аглиуллина.

1. Арып, ачыгып, кайтсам ем.

“Икмк пеште” дип келем сен.

2. Эни каерып кисте бер телем.

Их, тмле Чак – чак. Йотмадым телем

Во время исполнения песни дети бережно передают хлеб друг другу из руки в руки.

Дети зовут девушку Смбел песней.

• Исполняется припев на мотив песни «Праздничная»

Музыка Е. Тиличеевой.

Будет чай с пирогами

Приходи на праздник хлеба,

Выходит девушка Смбел. Дети встречают её хлебом. Она отламывает хлеб и благодарит детей.

Смбел: Иснмесез,нни дусларым!

Мин Смбел, килдем сезг.

Кзге байлык кулымда.

Муллык белн байлык телим

Кем очраса юлымда.

Я,Сомбеля, к вам пришла.

Урожай я собрала,

К вам на праздник принесла.

Показывает на детей в разных масках овощей и фруктов.

Капуста : Мин буламын кбест,

Ашларга да тшм мин

Блешт д пешм мин

Лук : Минем исемем-суган

Мин индстанда туган.

Мине д бик мактыйлар

Шифалы дип атыйлар

Салатка да турыйлар

Морковь: Минем исемем –кишер

Телс ашта пешер.

Телс болай пешер

Мине яраткан бала

Озын гомерле була.

Огурец: Летом – свеженький, зелёный,

Прямо с грядки — прыг на стол.

А зимою я солёный

И вокруг меня рассол!

Помидор: Помидор я, иль томат,

Положить меня в салат

Каждый будет очень рад!

Слива: Эчем каты,тышым кк

Уртасында итем кп.

Вишня: зем шардай,

Яблоко: Кн тшкнд — пешм

Груша: Что за фрукт на вкус хорош?

И на лампочку похож,

Бок зелёный, солнце греет,

Он желтеет и краснеет!

Виноград: Я и жёлтый, я и белый

Я и чёрный, если спелый.

И под солнышком в саду

Под лианой я расту.

Смбел: А тепер мой урожай

В свой кузовок полезай!

Воспитатель: А сейчас, друзья внимание, проведём соревнование.

Фрукты, овощи сейчас соберём мы все для вас.

• Подвижная игра “ Собери урожай”

4 команды по 5-6 человек, садоводы “собирают” фрукты, овощеводы – овощи. В конце игры дети образуют 2 круга – хоровода.

Танец урожая исполняют дети – фрукты и овощи в центре маленьких кругов, каждый солирует, придумывая своё неповторимое движение.

Хозяйка: Дорогие наши гости, Смбел, мы хотим вам предложить станцевать с нами вместе руско — татарский народый танец “ Дружба”, тем самым ещё больше укрепить нашу добрососедские отношения.

Дети строят “плетень”, приглашают друг друга в пляску.

• Танец “ Дружба” Звучит “Кадриль” и “Шома бас”, русская и татарская народная плясовая музыка.

Смбел: Дорогие ребята, гости, мне пора в путь. Но прежде я хочу вас угостить нацианальной выпечкой вак-блш. Будьте здоровы и ждите меня следующей осенью. Мне у вас очень понравилось. Саубулыгыз!

Источник

Праздничные богослужения у старообрядцев, как и у христиан РПЦ, начинаются с 3 ноября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Не только для верующих – для всех граждан России

«Казанская Осенняя – это не просто праздник для христиан Русской православной церкви или старообрядцев, это праздник для всех граждан России. Богородица – защитница всей русской земли. И это мы видим в истории, это реальность, которая подтверждена фактами. Было избавление от Литвы (польско-литовской интервенции, – прим. Т—и), помощь во Вторую мировую войну… Хотелось бы, чтобы эта помощь была и впредь. Ведь все граждане заинтересованы в этой защите. Так что масштаб у осеннего праздника Пресвятыя Богородицы общенациональный», – подчеркнул в беседе с корреспондентом «Татар-информа» настоятель кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви Роман (Донцов).

Государственный праздник День народного единства, отмечаемый 4 ноября, совпадает с церковным почитанием Казанской Осенней, то есть осенним праздником Казанской иконы Божией Матери. Последний был установлен в честь событий, произошедших в Смутное время, а точнее в 1612 году. Образ чудотворной Казанской иконы Божией Матери помог Руси победить и изгнать из Москвы польско-литовских захватчиков. Казанская икона Богородицы – одна из святынь, почитаемых как синодальной Церковью, так и старообрядцами, поскольку ее явление произошло в 1579 году – еще до церковной реформы и Раскола.

Настоятель собора Роман (Донцов): «Мы стараемся не только внешне выглядеть празднично, но и внутренне – чтобы у нас было понимание, что дает нам явление Казанской иконы, понимание смысла Спасения». Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уступки современным реалиям

Праздничные богослужения у старообрядцев, как и у христиан РПЦ, начинаются с 3 ноября. Это связано с отсчетом времени по церковному календарю, когда сутки начинаются с вечера предыдущего дня. Торжественная служба длится около шести часов, ее возглавляет епископ Казанско-Вятский Евфимий.

«Служат в этот день в белом облачении, расшитом золотом. Прихожане одеваются в самые светлые, праздничные одежды – белые платки, рубашки, красивые сарафаны и праздничные кафтаны: в храм, на встречу с Богом, человек по традиции идет особенно, торжественно подготовленным. Это благоговение очень важно, и мы стараемся не только внешне выглядеть празднично, но и внутренне – чтобы у нас было понимание, что дает нам явление Казанской иконы, понимание смысла Спасения. Это богослужение считается вечерним, поскольку заканчивается в 20 часов и после него все отправляются на общую трапезу, во время которой обсуждаются духовные темы, чтобы вдохновить нашу молодежь в правильном направлении», – рассказал собеседник.

По церковным канонам служба должна идти всю ночь, переходя во всенощное бдение, но все-таки даже старообрядцы делают послабления современным реалиям, и богослужение прерывается, возобновлялась утром. Торжественная архиерейская литургия, включающая и молебен, и водоосвящение, проходит 4 ноября с 7.30 примерно до полудня, потом все снова отправляются на общую, теперь уже праздничную трапезу.

Служат в этот день в белом облачении, расшитом золотом. Прихожане одеваются в самые светлые, праздничные одежды Фото: kve-rpsc.ru

Главный праздник в соборе

На праздник Пресвятой Богородицы в столицу Татарстана, где в XVI веке явилась чудотворная икона, съезжаются старообрядцы со всей страны – из Ростова-на-Дону, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, с Урала… Верующим важно встретить этот праздник именно в том городе, где была найдена эта святыня. К тому же оба старообрядческих храма, соседствующие на параллельных улицах в исторической части города, освящены именно в честь Казанской иконы Божией Матери. Но церковь по улице Островского – в честь дня обретения иконы 21 июля, а собор по улице Старообрядческой – в честь осеннего праздника Казанской иконы.

«Осеннее празднование Пресвятыя Богородицы – важное событие для Казани, а кроме того, это еще и престольный праздник конкретно нашего храма – это как день рождения у человека. Прихожане из второго старообрядческого храма придут в наш собор, и мы будем здесь вместе молиться, потому что здесь престольный праздник. Дело в том, что церковь на Островского вернули верующим в 1989 году, а здание собора – только в 1996-м. Собор был освящен во имя Казанской иконы Божией Матери исторически. Общину разогнали в 1930-м году, она была вынуждена молиться по подвалам, но праздник Казанской иконы у тех прихожан был престольным всегда, они его несли с собой по всем историческим вехам. Так что когда в перестройку им предложили храм на Островского, они пришли туда со своим казанским престольным праздником и заложили в этот храм Казанский престол, хотя изначально он был освящен в честь Воздвижения Креста. Когда вернули и собор, возникла ситуация, что и там Казанская церковь, и тут собор Казанский. Но этот собор – исторически Казанский, отсюда вышла эта вся история старообрядчества Казани, хотя в интернете часто почему-то упоминается его название как Покровский собор. Это ошибка», – акцентировал отец Роман.

В Музее истории старообрядчества хранится старинная старообрядческая икона XIX века в богато расшитой бисером и украшенной драгоценными камнями ризе Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Особые иконы

Храмы и иконы у старообрядцев чаще всего посвящены именно Казанской иконе Божией Матери. Причем в иконографии легче всего усмотреть различия старообрядческой традиции и синодальной. Письмо старообрядцев более каноническое, буквально дораскольное – максимально приближено к образу явленной иконы, а у новообрядцев, как называют прихожан синодальной церкви староверы, встречаются нередко и более поздние варианты иконографии, похожей на западную живопись.

«Именно Казанская икона Божией Матери – самый почитаемый образ у старообрядцев среди всех прочих образов Богородицы – Тихвинской, Владимирской, Одигитрии и т.д. Старообрядцам много приходилось скрываться от преследований, скрываться, борясь за свою веру, в этих гонениях они почитали и уповали именно на Казанскую икону как на заступницу, защитницу, сохранительницу веры. Может быть, в том числе потому, что этот образ избавил в свое время Москву от польско-литовских интервентов», – пояснил отец Роман.

В Музее истории старообрядчества, в цокольном этаже собора, находится, например, старинная старообрядческая икона XIX века в богато расшитой бисером и украшенной драгоценными камнями ризе.

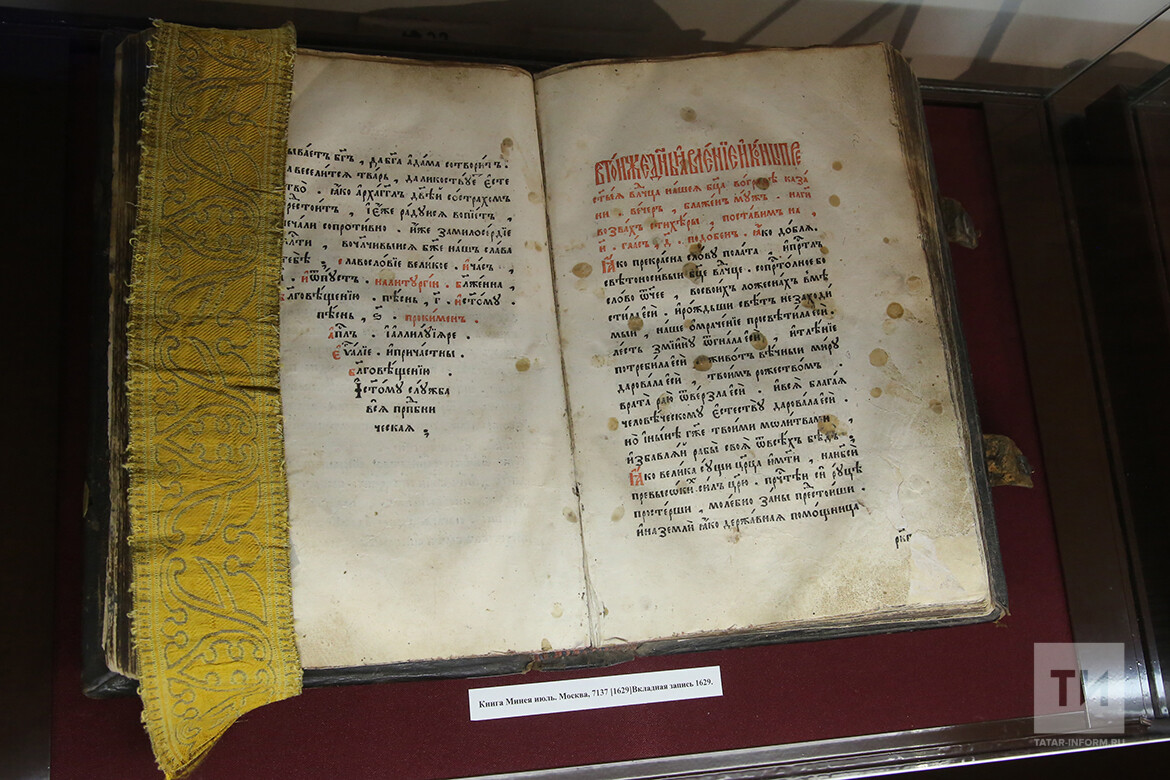

Книга 1629 года с одним из первых описаний явления Казанской иконы Божией Матери Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Преданья времён дораскольных

В другой витрине можно увидеть еще более старинную и солидных размеров книгу 1629 года с одним из первых описаний явления Казанской иконы Божией Матери и текстом богослужения по этому случаю.

«Конечно, в те времена такие книги не были редкостью, хотя и выпускались далеко не такими тиражами, как современные издания. Но теперь уникальность этой книги в том, что она в наши дни – одна из немногих сохранившихся с тех лет и с описанием тех событий [1579 года, когда Казани и миру была явлена Казанская икона Божией Матери]. И в целом эти книги до XVII века, до Раскола Церкви, сохранились только у старообрядцев, потому что потом последовал указ уничтожить все [идущее вразрез с церковной реформой]. И на сегодняшний день по всей стране подобные книги до XVII века, которые хранятся в государственных музеях, в галереях, – это все сохранили старообрядцы. Так или иначе они попали в фонды хранения либо изъятием у старообрядцев, либо благодаря дарению старообрядцами. Сохранили их именно старообрядцы. Если бы они этого не сделали, мы бы сегодня не увидели нигде таких книг – их бы просто сожгли, уничтожили как антицерковные», – акцентировал настоятель собора.

Хранитель фондов Музея истории старообрядчества Роман Царевский вынес к музейным витринам бережно завернутую в сукно еще одну ценную книгу – размера небольшого, листы в переплете распадаются, на деревянной обложке следы «работы» жука-древоточца…

«Самое интересное, что это рукопись. Рукопись XVIII века. Видно даже, что листы книги собраны из разных видов бумаги. На некоторых страницах заметно, что книгу использовали как подставку под чашку – остались круги-пятна. В этой рукописи записана история святителя Гермогена, обретения Казанской иконы, описание чудотворцев Гурия и Варсонофия. Подобные книги тоже встречаются, но все-таки и она достаточно редкий образец», – пояснил Роман Царевский.

Крестный ход в этом году пришлось отменить из-за благоустройства прилегающего к собору сквера Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Будущее с подсветкой

Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери вокруг собора после утренней литургии 4 ноября – еще одна традиция старообрядцев. Однако в этом году этот обряд пришлось временно отменить. Весной началось благоустройство прилегающего к собору сквера, монтаж декоративной подпорной стенки природного склона со стороны улицы Ульянова – справа от храма и благоустройство территории самого собора. Сквер за лето в порядок привели, подпорную стенку установили, но покрытие двора еще не обновлено, а прежнее пострадало от начатых строительных работ и просто не позволяет пройти сейчас здесь крестным ходом.

«У нас помимо собора еще в этом квадрате стоит дом причта и богадельня. У этого здания сейчас и делают отмостку, чтобы его законсервировать. В проект реконструкции нашего комплекса, согласно поручению Президента РТ, входит благоустройство территории храма, архитектурная подсветка зданий, приведение фасадов зданий в нормативное состояние. Строители укрепят фундамент, кровлю поменяют, где-то окна. Плюс организуют въезд с современными воротами в конце подпорной стенки со стороны улицы Ульянова, поскольку существующий проезд через старинные ворота не предназначен для автомобильного транспорта», – обрисовал будущее старообрядческого комплекса отец Роман.

Соотечественников он напутствовал помнить в день осеннего празднования Казанской иконы Божией Матери, как и каждый день, свою историю, не забывать Бога и о том, что главное – это спасение души.

«Пресвятыя Богородица хранит нашу страну, и хотелось бы, чтобы так было и впредь. Она сохраняла нашу землю не раз в исторические моменты, хотелось бы, чтобы и сегодня она не отступала от нас, была защитой. Важно не забывать, почитать, чтобы Богородица молилась своему Сыну, перед которым она предстоит, не только за наше физическое благополучие, но и за наши души, чтобы мы могли получить Спасение», – заключил отец Роман.

«Каз өмәсе» — это древний татарский обрядовый праздник. Поздней осенью жителями татарских сел проводится коллективная обработка гусиного мяса, пуха и пера. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух — на подушки, которые пойдут на приданое невестам.

Во время праздника татары устраивают посиделки, общаются и поют песни. «Каз өмәсе» показывает сплоченность и взаимовыручку народа, он объединяет людей. Этот праздник не только помощь в деле ощипывания гусей и обработке мяса – это школа домоводства, хороших традиций, бережно хранимых с незапамятных времен.

Форма бытования ОНКН

Бытующая

Место бытования

деревни Старые Юмралы, Багишево, Большие Болгаяры, Старые Енали и Ст.Еналинский Апастовского района, деревня Азимово-Курлебаш Камско-Устьинского района, село Малые Суни Мамадышского муниципального района

Конфессиональная принадлежность

Ислам

Этническая принадлежность

Татары

Развернутое описание ОНКН

Национальный праздник «Каз өмәсе» (худ. перевод. «Гусиное перо») уходит своими корнями в древние времена и передается из поколения в поколение с целью сохранения национальных традиций.

«Каз өмәсе» — является значительным событием в татарской семье. Это не только работа, но и время общения, развлечения, веселье, случай показать себя.

Во время праздника татары устраивают посиделки, общаются и поют песни.

Пришедшие на помощь женщины постарше присматриваются к девушкам, выбирая мысленно невесту своему сыну.

Гусь считается первым из птиц, прирученных людьми. Предки с большим желанием держали эту птицу. Издавна татары разводили гусей, прием в больших количествах.

Татарской душе очень нравится весело гогочущий гусь с белым оперением. Гусь, не утруждая свою хозяйку, сам идет к реке и, возвращаясь домой, ест корм. Самым вкусным мясом у татар считается гусятина. Из нее делают самые всевозможные блюда.

Верх татарстанской кулинарии – это вяленый гусь. Ценится и гусиный жир, как кулинарный, так и лекарственный продукт при обморожениях и простуде. Если в доме живет молодой человек или девушка на выданье, то в хозяйстве оставляют пару гусей на свадьбу. Из гусиного пуха делают подушки, одеяла. Татарский дом без этих подушек – не дом. Ни одну девушку на выданье не представишь без горы подушек, набитых гусиным пером. Подушки, наполненные пухом, перины — символ достатка в семье, обязательная часть приданого невесты. Когда пекут что-нибудь из теста, используют кисточку из гусиного крылышка. За год до свадьбы солят и сушат гуся, готовя его в качестве приданого. Этих гусей, украшая, выносят к свадебному столу на красивых блюдах и гости ни где такого вкусного блюда уже не попробуют.

Существуют серьезные риски исчезновения обряда в связи с разрушением традиционного уклада жизни. Нарушению преемственности способствует переезд молодежи в города и естественная убыль представителей старшего поколения – носителей традиции.

Обряд древний, и само его имя Каз өмәсе вмещает в себя множество смыслов. Во-первых, гусь — это не только красивая метафора, он — кормилец в татарских деревнях. Во-вторых, если в одной из семей собрались заколоть свое гусиное стадо, в работе и в сопровождающих ее обрядах помогают соседи и родственники.

Есть еще и третий, более глубокий, смысл. Как и в любом деле, в разведении гусей мусульманину помогает Аллах: именно потому гусиный праздник наполнен обрядами.

Обряд направлен на потребность в дружбе, взаимопомощи. Женщины соревновались в мастерстве ощипывания гусей, учили девочек этому делу. Этот обряд становился настоящей школой домоводства.

Каз өмәсе – это праздник для всего села. В этот день на заборах домов вывешиваются красочно оформленные плакаты, рисунки гусей и гусят, старинные полотенца, паласы с вышивкой татарскими национальными узорами и другие рукоделия. Также украшают лошадей и молодые парни с песнями под гармонь объезжают все улицы деревни, созывая сельчан на праздник.

Этот кропотливый и трудоёмкий процесс имеет свои особенности: начинается он с раннего утра, а продолжается до позднего вечера. Утром женщины и девушки деревни собираются в дом, где проводится «каз өмәсе». После забоя птиц приступают к работе, которая сопровождается общением, шутками, песнями и прибаутками, передавая тем самым суть данного процесса.

Пока они работают, хозяйки в доме готовят угощения: ароматный бульон из гуся и огромный вкусный балиш, блины и другие татарские национальные блюда. Пышные блины в дровяной печи, смазанные гусиным растопленным жиром — главное украшение праздника. Блинами угощают всех жителей села и гостей.

После забоя женщины надувают гусей через отверстие в горле. Затем гладят горячим утюгом через марлю. После глажки гусей ощипывают, опаливают. Следующий процесс – это обмывка: сначала моют в очень горячей воде, затем в холодной, после полоскания удаляют внутренности, снова моют.

После этого нарядно одетые молодые девушки на коромыслах несут гусей мыть на родник в ледяной воде. Их сопровождают с песнями молодые люди в национальных татарских костюмах и жители села, гости. Девочки –подростки разбрасывают перья гусей по тропинке к роднику, чтобы на следующий год гусей было еще больше.

У родника продолжается веселый народный праздник с хороводом, плясками, песнями, народными играми. Наиболее часто поются песни на татарские народные мелодии, например:

Кыз балалар каз юалар

Чишмәнең суларында,

Каз йөрәген юган кызның

Кем икән уйларында.

Кыз балалар каз юалар

Куллары салкын микән,

Куллары салкын булса да

Йөрәге ялкын икән

Кыз балалар каз юалар

Карлы — бозлы сулары.

Йөрәгемә куеп җылыт

Өшегәндер кулларыңны.

Каз өмәсе, каз өмәсе

Өмәләргә бараем

Казы- сиңа, кызы- миңа

Үпкәләмә агаем.

Перевод: Девушки гусей моют

В водах родника.

Молодая, озорная

О ком думает она?..

Девушки гусей моют

Руки ли холодные?

Пускай руки холодные,

Сердце пламенное.

Девушки гусей моют

Воды — ледниковые

Согрею, моя родная,

Сердцем влюбленным.

Гуси, гуси подоспели

Идем на субботники

Гусь — тебе, дочь — мне

Не обижайтесь, дяденьки.

Вечером девушки снова собираются в тот дом на посиделки, ощипывают пух больших перьев, набивают подушки пухом. Подходят парни. У входа в дом самые бойкие девушки встречают их, предлагая выкупить у них гусиные крылья. Надо проявить остроумие и смелость, чтобы достойно ответить на девичьи колкости. Кто мог выкупить – тот становился желанным гостем. Праздник «Каз өмәсе» рассматривали как повод найти себе невесту. Ведь можно посмотреть, как девушки ведут себя в хозяйстве и общаются со старшими.

Одной из важнейших закономерностей праздника, как национального явления, является его вариативность, которая предполагает локальные различия в форме бытования. В деревнях Старые Юмралы, Багишево, Большие Болгаяры, Старые Енали и Ст.Еналинский Апастовского района, д. Азимово-Курлебаш Камско-Устьинского района и с. Малые Суни Мамадышского муниципального района Республики Татарстан ежегодно устраивают древний обрядовый праздник «Каз омэсе», чтя местные традиции.

С древнейших времен, поздней осенью, обычно с первым ледоставом, жителями татарских сел проводилась коллективная обработка гусиного мяса, пера и пуха. Апастовский край славен трудолюбивым и любящим свои традиции народом. Традиция разводить гусей одна из самых древних, и учитывая, что многие обряды забываются, этот обряд крепко сидит в душах людей нашего края.

Праздник в Апастовском районе начинается с первого дня зимы и продолжается до тех пор, пока вся деревня не вправлялась с урожаем белого пера. Есть хозяйства, содержащие до 300 голов гусей. И вся деревня собирается у этих хозяев на праздник «Каз омэсе».

Раньше на праздниках девушки на выданье соревновались меж собой в мастерстве ощипа, шуток и пения. А холостые парни окружали соколами вокруг дома, выглядывали невест, подкрадывались к окнам, выдумывая срочные поручения, чтобы хоть на минутку побывать в самом доме.

На этот праздник только способных девушек приглашали. Первая пришедшая девушка занимала почетное место за столом.

И в наше время празднование обряда «Каз омэсе» очень актуально в Апастовском районе.

Как воспоминает жительница деревни Малые Болгаяры Апастовского района Сибгатуллина Диляра Габдуллазяновна (1938), «обряд «Гусиное перо» расцветала в 90-ых годах. Гусей стали держать много и естественно рабочий силы понадобилось больше. Начали щипать гусей со всей деревней, и труд преобразовался как праздник, то есть труд и отдых совмещали. Ощипанных гусей несли к реке или источнику воды, повесив их на коромысло. Во время мытья гусей все общаются и поют песни. В основном праздничные песни сопровождаются под аккомпанемент гармони».

В Апастовском районе поют такие песни:

Эх кунелле омэсе

Шунда яшьлэр жыела.

Шунда уйнап, шунда жырлап,

Шунда яшьлэр соелэ.

Перевод: Эх весело помочи

Там собраются молодые

Там играют и поют

Там находят половинок.

И конечно же во время работы обязательно поется песня «Каз канаты».

Каз канаты кат-кат була,

Ир канаты ат була.

Чит җирләрдә бик күп йөрсәң,

Сөйгән ярың ят була.

Каз канаты каурый-каурый,

Хатлар язарга ярый;

Уйнамагач та көлмәгәч,

Бу дөнья нигә ярый?

Каз канатларын эзләргә

Төштем су буйларына.

Су буйларында йөргәндә

Син генә уйларымда.

Перевод: Крепкое крыло у гуся,

Конь – крыло мужчины, знай:

Долго будешь на чужбине –

Станет чуждым отчий край.

Острое перо у гуся,

Пиши письма, не ленись.

Без игры да без веселья

Пропади такая жизнь.

В поисках гусиных крыльев

К берегу спустился я.

Только о тебе все мысли

Вдоль по берегу бродя.

По воспоминаниям Салаховой Альмиры Фаттаховны, заведующей Ст.Еналинским сельским клубом:

При чистке внутренностей гуся снимали с шеи гусиную горловину (каз үңәче, каз куразы) и сушили в печке, и на следующий год парни приносили сушеную горловину и положили её на лавочку, непоказывая девочкам. Когда человек садился, он издавал своеобразный звук. Юноши и девушки находили это забавным и смеялись над ним. Этих горловин даже использовали для свиста

Ярмиева Фарида Шайхутдиновна (1946) рассказала об интересных моментах щипания гусей в деревне Багишево Апастовсского района: «Праздник Каз өмәсе издавна имело свои особенности. Каждому из приглашенных на субботник выделяется работа. Один человек отрубает гусиную голову и, надув на шею, привязывает ее; другие отрубают гусиные крылья и вырывают под крыльями семь запрещенных шерстинок (харам йон) (эту запрещенную шерсть нельзя было допускать на подушках). Третьи же заносят гусей в дом для выщипывания (сейчас уже выщипывают в бане). Чтобы на гусях не оставалось мелких шерстинок, ее прижигали в огне, сейчас применяют специальные газовые болоны. Раньше когда еще игрушек почти не было, гусиную горловину и в селе Багышево не выбрасывали, ее сушили и засыпали внутрь горох, и она использовалась как отличная игрушка для детей».

Самое интересное бывало вечером девушки, женщины, парни собираются в дом где была «Каз омэсе», и праздновали, пели песни танцевали играли весь вечер. К столу подаётся суп-лапша, сваренный из гусиного мяса, балеш с гусиного мяса.

Но настоящее время конечно уже таких сцен в настоящей жизни не можем увидеть, все осталось в прошлом. А вот на сцене проводится каждый год. Этот праздник, хотя и носит чисто татарское название «Каз омэсе» — является общенародным. И празднуют его народы всех национальностей, живущие в Апастовском районе. С каждым годом, праздник проводится по новому, придумываются интересные идеи.

Праздник проводится ежегодно жителями дер. Азимово — Курлебаш в конце ноября, начале декабря, ежегодно в соответствии с традициями населенного пункта.

Уходит корнями в глубокую древность. Обычно с первым ледоставом жителями татарской деревни проводят коллективную обработку гусиного мяса, пера и пуха. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух — на подушки, которые пойдут на приданое невестам, жители села собираются на посиделки, поют песни.

Гусь – один из древнейших домашних птиц, предки знали в ней толк. Татарской душе очень нравится весело гогочущий гусь с белым оперением. Гусь, неутруждая свою хозяйку, сам идет к реке и, возвращаясь, домой, ест корм. Из гусиного пуха делают подушки, одеяла. Когда пекут что-нибудь из теста, используют кисточку из гусиного крылышка. Ни одну девушку на выданье не представишь без горы подушек, набитых гусиным пером. Да татарский дом без этих подушек – не дом. За год до свадьбы солят и сушат гуся, готовя его в качестве приданого. Этих гусей выносят к свадебному столу на красивых блюдах и гости, не отказываясь, приступают к еде. А гусиный жир обладает лечебными свойствами.

По традиции хозяин дома зовет гостей. Гусиному празднику предшествует молитва, которую читают либо старейшины, либо мулла. После мужчины непосредственно забивают гусей, женщины ощипывают гусей, ведут разговоры на разные темы. Затем тушки несут к реке на коромыслах. На берегу их ждут мужчины. Тушки гусей после ополаскивают в проруби. Во время мытья гусей они общаются, поют песни. Затем мужчины на гармонях, исполняют мелодии, провожая женщин до самого дома. Женщины и хозяйка дома, куда все направляются, помимо приготовленного мяса гуся, предлагают и другие вкусные угощения – балеш (тесто с мясной начинкой) и смазанные гусиным жиром блины. К вечеру в этом доме собираются гости, накрывается стол. Сначала к столу подается суп-лапша, сваренный из гусиного мяса. Затем предлагается приготовленный из печени и легких балеш, и в самом конце нарезанное кусками мясо гуся. Заготавливается гусиное мясо, которое до весны будет кормить семью.

Наименование файла изображения

Нарядно одетые молодые девушки на коромыслах несут гусей мыть на родник в ледяной воде

Фотоматериалы МБУ «Районный Дом культуры» Мамадышского муниципального района РТ, фонд №1 (фотофонд).

ФИО автора

Хузин Фарит Габдельхакович

Время создания

10.11.2019

Регион создания

Республика Татарстан

- Мамадышский

Место создания

с. Малая Суни

Наименование файла изображения

Ощипанных гусей несут к источнику воды. У ворот дома Исмагиловых, с. Булым Булыхчи, Апастоский район

Фотоматериалы МБУ «Районный Дом культуры» Апастовского муниципального района РТ, фонд №2 (фотофонд).

Время создания

21.11.2021

Регион создания

Республика Татарстан

- Апастовский

Библиография

Служебная информация

Экспедиция

1. Фольклорно-этнографическая экспедиция:

— с. Малая Суни, Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, 2018г.

— Дата год, собиратели: 10 ноября 2918 года, Хузин Фарит Габдельхакович, Галкина Роза Павловна.

— Место фиксации: Малосуньский СДК, Мамадышского муниципального района РТ.

— Место хранения: МБУ «Районный Дом культуры» Мамадышского муниципального района РТ.

2. Фольклорно-этнографическая экспедиция:

— Год, собиратели: 2021 г. Вафина С., Валиева Р.Н.,Нургалиева Г.Р.Салахова А.Ф.

— Место фиксации: Апастовский район

— Место хранения: Районный Дом культуры

— История выявления и фиксации объекта: Сибгатуллина Диляра Габдуллазяновна (1938) 2021 год д.Малые Болгаяры, Гайфуллина Таслима Салиховна д.Тутаево 2021 год, Ярмиева Фарида Шайхутдиновна (1946) д.Багишево 2021год, Салахова М. (1933) 2021год.

3. Фольклорно-этнографическая экспедиция:

— ГБУ Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республика Татарстан

— Место фиксации: Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, д. Азимово-Курлебаш

— ГБУ Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республика Татарстан

— История выявления и фиксация объекта 2019 год.

В истории человечества феномену праздника принадлежит особая роль. Попытки понять его роль в обществе предпринимались уже в античную эпоху (Геродот, Платон, Аристотель). Праздник является предметом исследования ученых в новое и новейшее время. В наши дни к изучению теории праздников, в том числе и календарных, обращаются этнографы, социологи, философы, историки, фольклористы, литературоведы многих стран.

Праздники календарного цикла как составные элементы традиционной культуры татарского народа складывались в течение веков и тысячелетий в процессе трудовой деятельности людей. Однако необходимо иметь в виду, что в процессе социально-экономического и историко-культурного развития народов календарные праздники, прежде всего аккумулировавшие важнейшие события, обычаи и обряды годового народного календаря, также испытывали влияние господствовавших идеологий, мировых религий, городской культуры, особенностей быта других сословий и классов. Вместе с тем календарные народные праздники отражают этническую специфику, типологическую общность и подверженность взаимовлиянию культур.

Календарные народные праздники пронизаны идеей продолжения жизни, бессмертия человеческого рода, призывом к счастью, благополучию, долголетию, богатому урожаю и хорошему приплоду скота. Календарь, в целом, является ритмической памятью человека, хранителем основ его традиционной культуры. А жизнь человека, семьи, коллектива в празднествах, календарных обычаях и обрядах неотделима от жизни природы. Непрерывность жизни в календарной обрядности подчеркивается той ролью, которая принадлежит в ней так называемым «знаковым» категориям состава семьи — старикам и, особенно, детям. Участие в народных праздниках представителей всех поколений символизирует тесную связь между ними в постижении народной культуры и вечное продолжение семейных уз и человеческого рода. Все это в полной мере свойственно и праздничной обрядности татарского народа и особенно ярко проявляется в идее и практике проведения праздника Сабантуй.

Календарные праздники, связанные с временами года, с трудовой жизнью общества, являются как бы «перерывами» в бесконечном течении времени. Каждый из них становится символом новой жизни, ее обновления, омоложения, временем, в котором соединяются прошлое, настоящее и «идеальное» будущее.

Таким образом, изучение календарных обычаев и обрядов, воплощающих оптимизм и надежды народа на будущее, оказывается непосредственно связанным с актуальными проблемами современной семьи и общества, с проблемами сохранения мира, жизни, культуры на земле.

Изучая календарную праздничную культуру, невозможно обойти вниманием систему времяисчисления — календарь. Он развивался параллельно с человечеством, проходя соответствующие стадии от примитивных до весьма развитых форм. Порой в одном и том же обществе, в рамках одной культуры во всей совокупности ее традиционных и официально-элитарных форм, сосуществует несколько типов календарей, каждый из которых отражает определенную эпоху в развитии семьи и общества. В традиционных культурах многих народов мира издавна существует понятие официального и народного календаря. Официальным календарем у татар со времени принятия ислама (X в.) являлся мусульманский лунный календарь. Наряду с ним вплоть до XVIII-XIX вв. широко применялся так называемый 12-летний звериный цикл летоисчисления. После падения государственности к татарам постепенно проник христианский календарь, ведущий летоисчисление от Рождества Христова, но мусульманский в понимании местного населения продолжал оставаться официальным календарем, по которому справлялись религиозные праздники.

Народные календари разных народов выполняли функцию разделения периода (года, сезона) по видам хозяйственной деятельности1. Так, алтайцы, хакасы и тувинцы отразили в названиях месяцев свои сезонные занятия охотой, земледелием, собирательством и т. д. Фенологические наблюдения зафиксированы в названиях типа: месяц «большой жары», месяц «большого мороза», месяц «кукушки» и т. п.2 Этот принцип нашел отражение и в народном татарском календаре. В татарско-русском словаре Н. Остроумова приводятся следующие названия месяцев: наиболее холодный период зимы (декабрь, январь) именуется «кырлач» (морозный), март — «Наурыз ае» (месяц нового года), а май — «сабан ае» (месяц весенне-полевых работ)3. Кроме основных названий времен года и месяцев, в сельской местности среди татар и сегодня бытуют названия, связанные с трудовой деятельностью: «сабан-сука осте» (время пахоты), «чэчу осте» (время сева), «печэн осте» (время сенокоса) и т. п.4 Таким образом, был важен сезон с конкретными занятиями, а не месяц в его современном понимании5. Учитывая сопряженность традиционных обычаев и обрядов с народным календарем, изучение календарных признаков и связанной с ними обрядности позволяет нам лучше понять принципы составления народного календаря, эволюцию традиционной культуры народа.

Анализ археологических находок из ареала распространения хуннских, древнетюркских и родственных им этносов, письменных и этнографических источников показывает, что в основе времяисчисления традиционной праздничной культуры и обрядности татар лежит солярный культ. Происхождение у древних тюрков праздников Науруз-Сабантуй, Джиен и Нардуган связано с их тенгрианской идеологией — обрядами жертвоприношения в честь верховного божества, небесного духа, хозяина Тенгре-хана. Представляется, что эти праздники прежде всего являются символическим отражением традиционного народного мировоззрения, порожденного многовековым культом воспроизводства жизни человека и общества посредством сельскохозяйственной деятельности, которая неотделима от природы — единственного источника жизни. Вот почему календарные обряды приурочены к пограничным периодам смены времен года, когда, по народному мировоззрению, природа, олицетворявшаяся у наших далеких предков-солнцепоклонников с именем бога неба и солнца — Тенгре, может особенно щедро поделиться своим плодородным потенциалом с людьми. Дело в том, что в тенгрианстве, порожденном обожествлением природы и почитанием духов предков, в отличие от язычества, для которого характерно многобожие, был один, главный объект поклонения — Космос или верховный единый бог Тенгре. И потому оно, по сути, уже являлось монотеистической религией с сохранением некоторых элементов язычества. С учетом этого, автор считает возможным обозначать тенгрианство термином «проторелигия». Необходимо отметить, что корни тенгрианства восходят к V-IV тысячелетиям до н. э.

Названные выше источники позволяют сделать вывод о делении года у хуннов и древних тюрок на три сезона. Началом года и первым из этих сезонов был праздник весеннего равноденствия (получивший у татар название Сабантуй). Второй сезон открывался после праздника летнего солнцестояния (Джиен), третий — после праздника зимнего солнцестояния (Нардуган). Источником праздников является трехмерная концепция мироздания, характерная для большинства мифологических традиций, в том числе и для тюркской («верхний мир» (üstün) — жилище сверхъестественных сил и божественных прародителей, «средний мир» — мир людей, «нижний мир» (altın) — подземное царство, населенное покойниками и инфернальными духами). С этой концепцией связано и представление о кругообороте жизни — о роли верхнего мира, санкционирующего и оплодотворяющего жизнь, средний и нижний — это земля, имеющая непосредственное отношение к рождению. С другой стороны, на деление древними тюрками, а позднее булгарами и татарами, года на три сезона и выделение в начале каждого из них трех основных праздников оказал влияние и цикл сельскохозяйственных работ, связанных с природными явлениями и сезонными климатическими колебаниями.