Об этом событии повествуется в трех синоптических Евангелиях: от Матфея (17:1-6), Марка (9:1-8), Луки (9:28-36).

Содержание статьи

- Преображение Господне: история

- Событие праздника и его эортологическая динамика

- Праздник в православном богослужении

- Чин освящения плодов на Преображение Господне

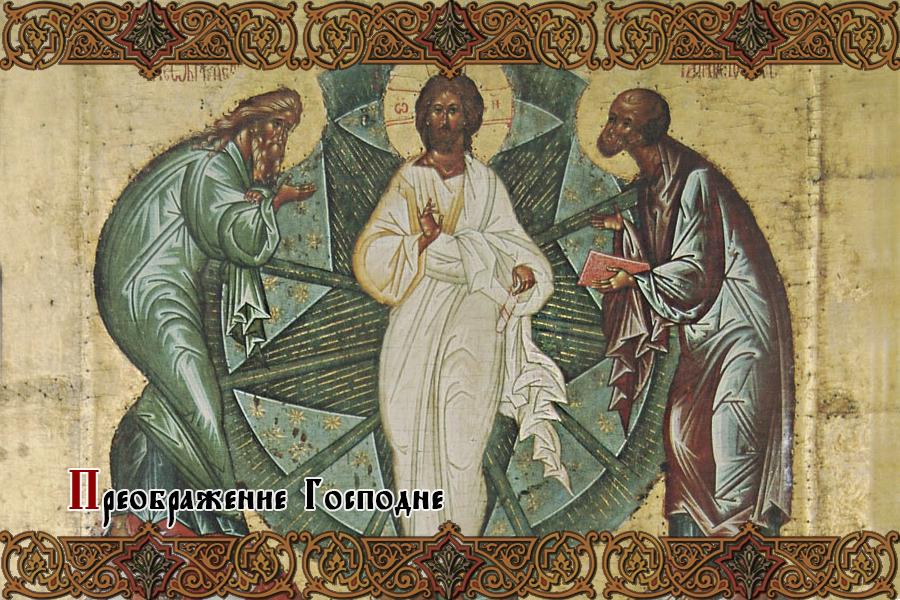

- Иконография праздника

Преображение Господне в 2023 году (19 августа) – двунадесятый праздник, который Православная Церковь отмечает 19 августа. В народе его обычно называют Яблочным Спасом.

Преображение Господне в 2024 году (19 августа)

Преображение Господне в 2025 году (19 августа)

Преображение Господне: история

Об этом событии повествуется в трех синоптических Евангелиях: от Матфея (17:1-6), Марка (9:1-8), Луки (9:28-36). Незадолго до Своего страдания (Предание гласит, что Преображение произошло за сорок дней до Голгофы, поэтому промежуток между Преображением и Крестовоздвижением составляет сорок дней) Христос взял троих апостолов — Петра, Иакова и Иоанна — на гору в Галилее (по Преданию — гора Фавор), где, молясь, преобразился: одежда и лицо Его просияли белым светом. Возле Христа стояли пророки Моисей и Илия и беседовали с Ним.

В неизреченной радости апостол Петр простосердечно обратился ко Господу: «Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». В этот момент апостолов осеняет светлое облако, из которого раздается глас Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».

Сходя с горы, Христос заповедовал ученикам не рассказывать о дивном явлении до Его Воскресения.

Праздник Преображения Господня отмечается с IV века — времени, когда святая царица Елена построила храм Преображения Господня на месте события.

Богословское содержание Преображения Господня трудно переоценить. Выдающийся византийский богослов и один из величайших православных святых XIV века святитель Григорий Палама сформулировал учение о Фаворском Свете — одном из проявлений благодати, через которую человек соединяется с Богом. На этом учении зиждется исихазм — восточнохристианская практика так называемой умной молитвы.

Полемика святителя Григория с другим богословом того времени, Варлаамом, выявила серьезные противоречия между православным и западным богословием. Оппонент святителя Григория Варлаам в дальнейшем принял римокатоличество и стал епископом Иеракским, его учение было принято Римо-Католической Церковью.

Народное название праздника Преображения Господня — Яблочный Спас. В этот день по традиции освящаются плоды нового урожая. По уставу положено освящать виноград, но в России, где виноград не вызревает, — яблоки. На основе уставных требований сложился благочестивый народный обычай не есть яблок нового урожая до Преображения, так называемый «яблочный пост».

По уставу Успенского поста, на шестой день которого приходится праздник, в этот день позволяется есть рыбу.

Событие праздника и его эортологическая динамика

Данный праздник установлен в память Преображения Господа Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. О нем рассказывается в трех синоптических Евангелиях: Мф. 17: 1–6; Мк. 9: 1–8; Лк. 9: 28–36.

В последний год Своего общественного служения, находясь в Кесарии Филипповой, Господь в преддверии грядущих страданий начал открывать ученикам то, что «Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16: 21). Слова Учителя сильно опечалили апостолов, и особенно Петра, который стал прекословить Спасителю, говоря: «Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф. 16: 22). Заметив скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус Христос обещал некоторым из них показать ту славу, в какую Он облечется по Своем отшествии: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16: 28).

Спустя шесть дней Господь в сопровождении учеников отправился из Кесарии в пределы Галилеи. Остановившись у горы Фавор, Он взял с Собой трех учеников – Петра и братьев Иакова и Иоанна и взошел с ними на вершину помолиться. И апостолы, утомившись, уснули: «Петр же и бывшие с ним отягчены были сном» (Лк. 9: 32).

Во время их сна Господь Иисус Христос преобразился: «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк. 9: 29). Очнувшись от сна, апостолы увидели Его в светлых одеждах с исходящим от Него ярким светом. Христос беседовал с двумя мужами – пророками Моисеем и Илией о предстоящих страданиях. Когда разговор подходил к концу, Петр проникся дерзновением и сказал Господу: «Наставник! хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну – Тебе, одну – Моисею и одну – Илии» (Лк. 9: 33). Но Иисус тотчас показал ему, что не имеет нужды в скинии, что Он есть Тот, Кто в продолжение 40 лет делал в пустыне палатки из облака его отцам. «Когда Он еще говорил, – повествует евангелист Матфей, – се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17: 5).

При этих словах апостолы в сильном страхе пали ниц. В это время слава Господня, а вместе с ней и пророки, скрылась от них. Господь подошел к лежавшим на земле ученикам, говоря: «Встаньте, не бойтесь» (Мф. 17: 7). Подняв глаза, апостолы никого не увидели, кроме Господа Иисуса. Они стали спускаться с горы. Дорогой Господь заповедал им никому не говорить о видении до тех пор, пока Он не примет страдания и смерть и не воскреснет в третий день. Апостолы выполнили просьбу Спасителя и умолчали до поры об увиденном.

Несмотря на то, что вспоминаемое событие совершилось за 40 дней до распятия Спасителя, оно отмечается в августе, а не в феврале, так как иначе празднование приходилось бы на время Великого поста. По установленной традиции, временной промежуток в 40 дней отделяет Преображение от празднуемого 14 сентября Воздвижения Креста Господня, когда Церковь вновь вспоминает Христовы страсти и Его страдание на кресте. В связи с этим протоиерей Александр Шмеман замечает: «До своего оформления в отдельный праздник воспоминание Преображения, несомненно, было связано с пасхальным циклом, на что еще и сейчас указывают тропарь и кондак этого дня: ”…да егда Тя узрят распинаема”»[1].

Что касается хронологии установления праздника, то в исторической литургике существуют версии о его чрезвычайно древнем происхождении: «С 900 года его празднуют в Византии как… Преображение Спасителя»[2].

Однако более вероятно, что рассматриваемый праздник был установлен в IV веке: в это время равноапостольная Елена, мать Константина Великого, возвела на горе Фавор храм в честь Преображения Господня. И некоторое время Преображение было в Палестине местным празднованием. Лишь с V столетия празднование получило повсеместное распространение на христианском Востоке.

Праздник в православном богослужении

Отдельные сведения, связанные с диахронической специфичностью празднования Преображения Господня в Палестине, можно почерпнуть из труда А.А. Дмитриевского «Праздник Преображения Господня на Фаворе». Он, в частности, пишет: «К 6 августа, ко дню праздника Преображения Господня, жизнь на Фаворской горе принимает не только характер оживленный, но даже излишне игривый, чуждый совершенно царящему здесь в обычное время спокойствию и полному безмолвию… Для совершения торжественного богослужения в этот день прибывает со своей свитой или Назаретский митрополит, или даже из Иерусалима кто-либо из епископов-синодалов»[3].

Вечернее богослужение совершает владыка с местным и прибывшим духовенством. Специально приглашенные певчие стараются сделать всенощное бдение еще более великолепным с помощью нотных аниксандариев (стихи псалма «Благослови, душе моя, Господа»), кекрагариев (стихир на «Господи, воззвах») и доксастариев – славников. Кроме обычного торжественного малого выхода всех священнослужителей для пения «Свете тихий», «совершается и благословение хлебов на литии, причем когда стечение богомольцев в храме бывает значительное, для совершения литии и благословения хлебов выходят на монастырский двор под открытое небо».

Заутреня совершается обычным порядком по чину Великой Константинопольской Церкви, до великого славословия, после которого непосредственно следует литургия. Если ее служит архиерей, то, по принятому обычаю, облачение его происходит прежде – на средине храма, причем священные архиерейские одежды выносят из алтаря сослужащие с ним иереи после возгласа диакона: «Иереи, изыдите».

За литургией, а равно и на заутрене, произносятся на церковнославянском языке некоторые ектении и возгласы и читаются Апостол и Евангелие на трех языках – греческом, арабском и церковнославянском.

В конце литургии положен молебен и совершается крестный ход вокруг храма Преображения.

Локальной особенностью праздника является то, что палестинские христиане ко дню праздника Преображения приурочивают нередко крещение своих детей, а также и время совершения первого пострига над детьми, достигшими уже трехлетнего или даже большего возраста. Поэтому накануне на Фаворе в обители совершается обряд крещения. В самый день праздника на литургии по Евангелии архиерей читает молитвы «на пострижение власов» и крестообразно совершает постриг детей, говоря: «Постригается раб Божий (имя рек) во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем произносится краткая сугубая ектения за восприемника и постригаемого и совершается отпуст.

На синхронном срезе Преображение Господне относится в Русской Православной Церкви к Господским, неподвижным праздникам и имеет все литургические особенности великого двунадесятого празднования. Помимо этого, располагает одним днем предпразднства (5 августа) и семью – попразднства (с 7 по 13 августа). Отдание совершается 13 августа.

Чин освящения плодов на Преображение Господне

В некоторой степени, которую нельзя, однако, преувеличивать, праздник Преображения связан и сопоставим с ветхозаветным праздником кущей. Подобная взаимность подтверждается и традицией совершать в оба этих торжества освящение плодов.

На Востоке к началу августа поспевают злаки и виноград, которые христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование этих плодов. Часть урожая в первые века христиане жертвовали в храм для совершения таинства евхаристии. Очевидно, что в христианстве освящение плодов в день праздника Преображения приобрело особое символическое значение. В Преображении Христа показано то новое, преображенное и благодатное, состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении людей. И вся природа, которая пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека вошел грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления. Поэтому несколько слов нужно сказать о разработанном в Русской Православной Церкви чине освящения плодов, который горячо любим православными людьми. С течением времени рассматриваемый праздник даже получил название Яблочного Спаса, поскольку в этот день освящаются яблоки – самый распространенный плод на Руси.

Итак, после заамвонной молитвы, при пении тропаря и кондака праздника, священник кадит плоды. Затем диакон возглашает: «Господу помолимся», и священник читает молитву «в причащение гроздия»: «Благослови, Господи» и молитву «о приносящих начатки овощей»: «Владыко Господи Боже наш». После – при пении тропаря – окропляет плоды святой водой. Затем следуют «Буди имя Господне» и отпуст праздника.

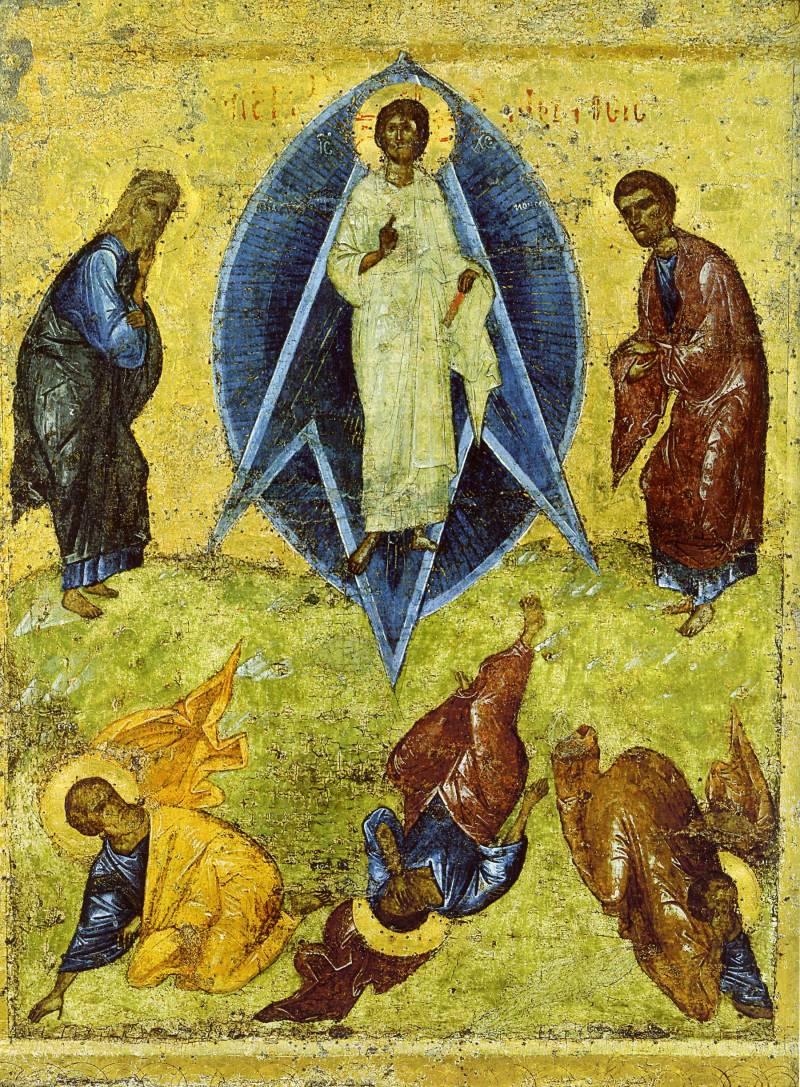

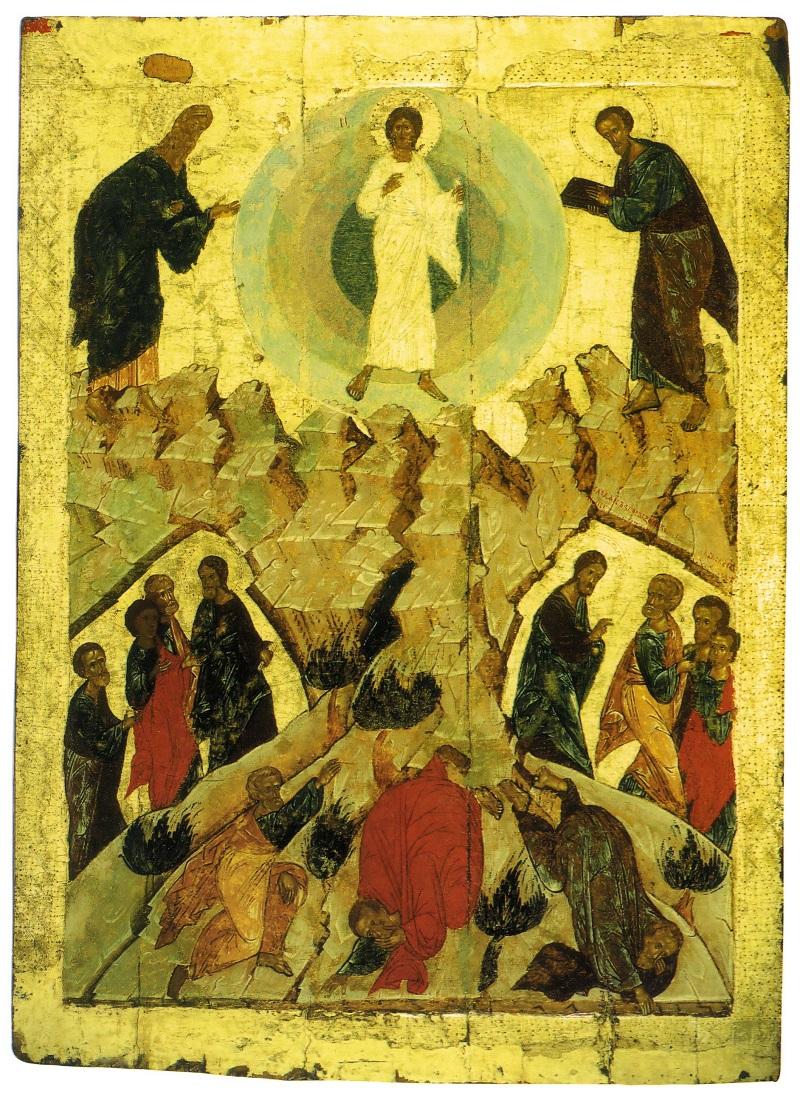

Иконография праздника

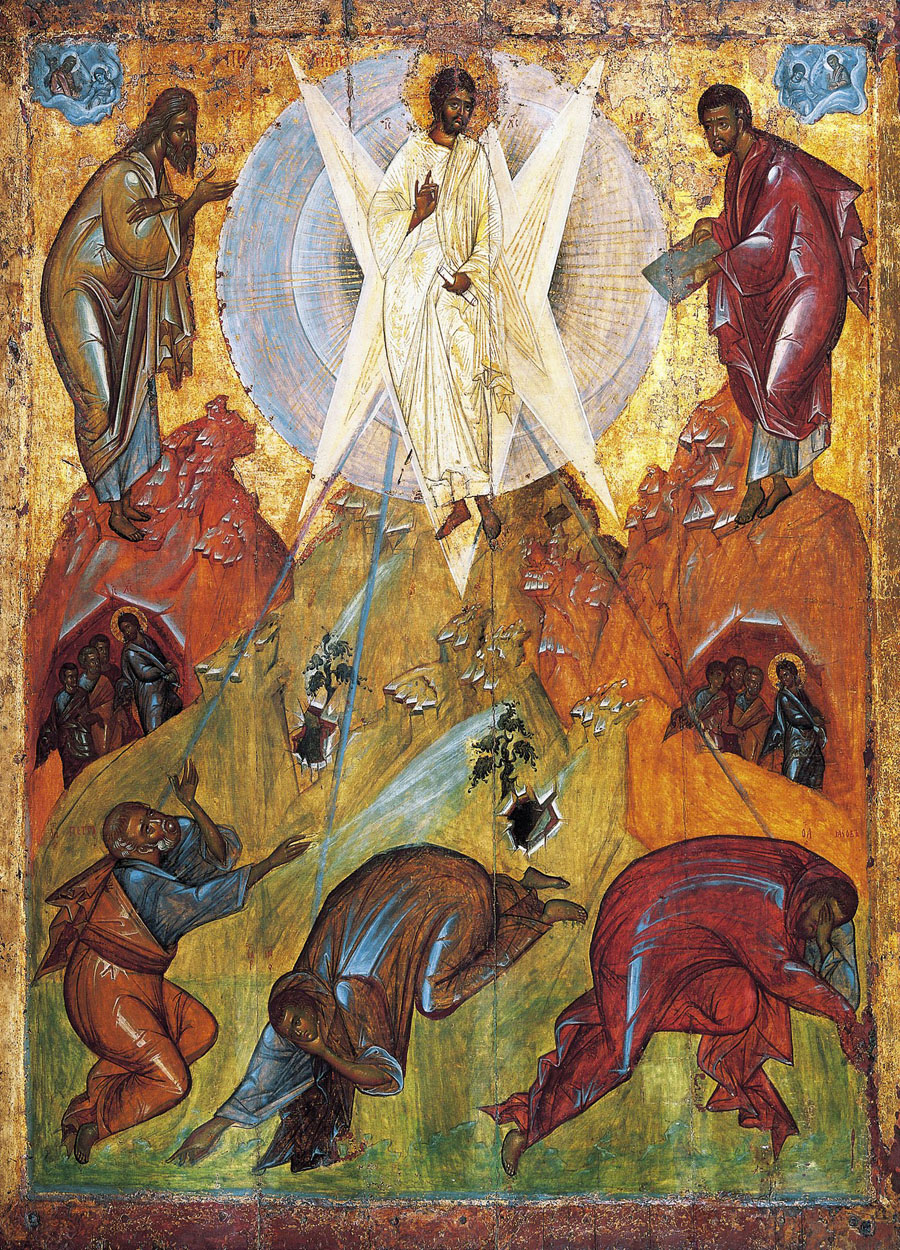

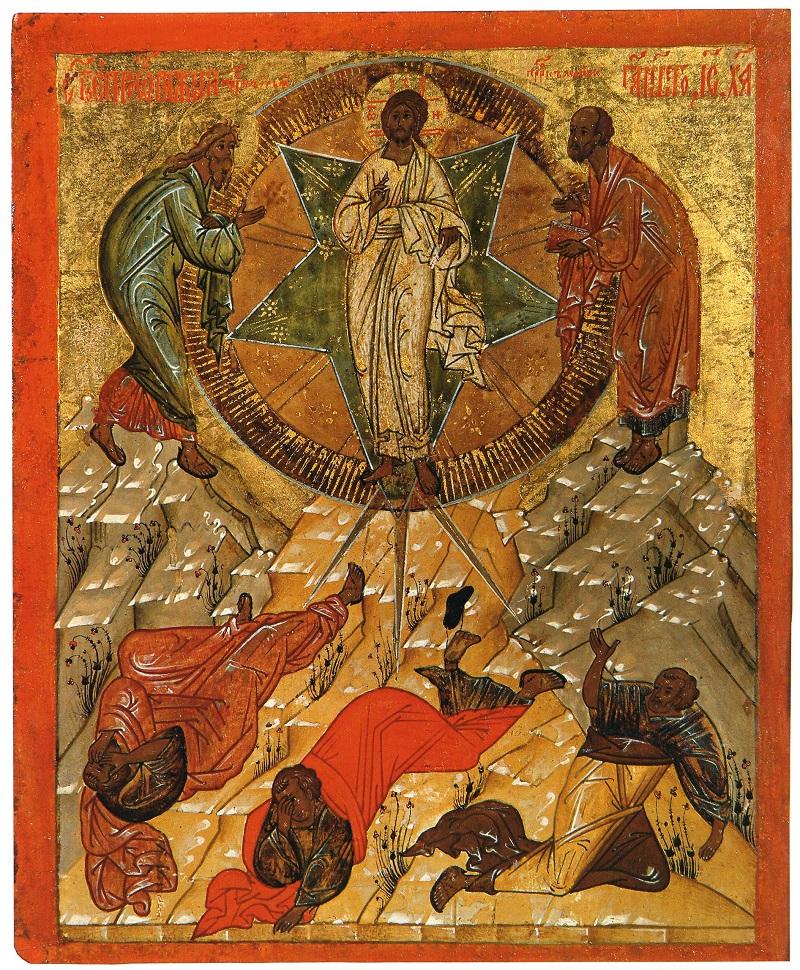

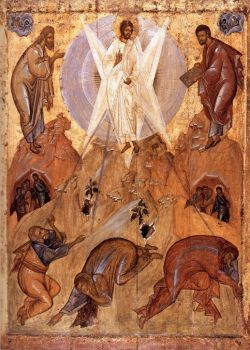

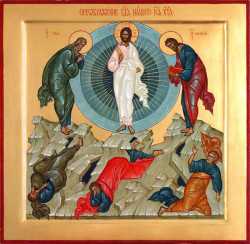

Основой для иконографии праздника Преображения Господня становится евангельское повествование.

На иконах, фресках, миниатюрах рукописей Спаситель, стоящий на горе, изображается в центре композиции, по сторонам от Него – пророки, у подножия горы – павшие ниц апостолы.

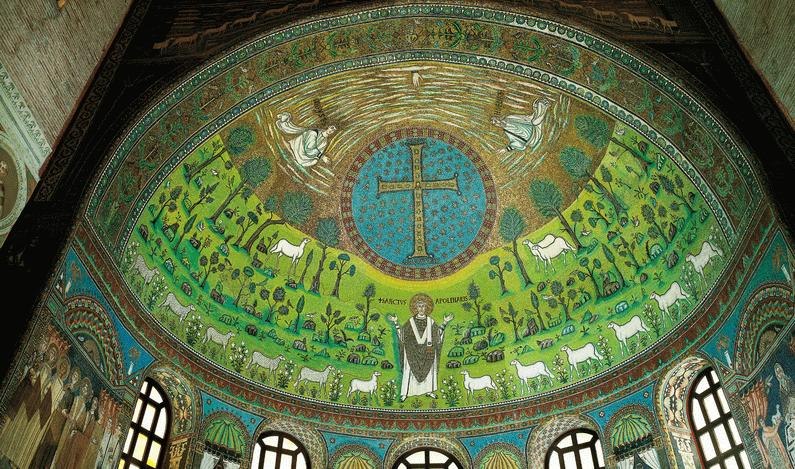

Одним из древнейших образов Преображения является мозаика апсиды церкви святого Аполлинария (Сан Аполлинаре ин Классе) в Риме (середина VI в.): фигура Христа в центре заменена изображением огромного четырехконечного креста в медальоне, над ним – десница Господа. По сторонам на облаках – полуфигуры Моисея и Илии, а ниже, посреди деревьев, изображены три агнца, по всей видимости символизирующие трех учеников Спасителя. Подобный вариант иконографии характерен для раннехристианского искусства, изобилующего сложными символами. Однако он не находит дальнейшего распространения.

Другой изобразительный тип демонстрируют мозаики монастыря святой Екатерины на Синае. В них представлено явление Господа во славе апостолам, то есть событие Нового Завета, при котором также присутствует пророк Моисей. Пророки и апостолы изображены здесь на золотом фоне, в белых одеждах. Стоящий в центре композиции благословляющий Спаситель окружен сиянием славы – из овальной голубой мандорлы исходят лучи света. Такая композиция получает широкое распространение в византийском и древнерусском искусстве[4].

Примерно с XII века она будет дополнена изображениями восходящих и нисходящих с горы апостолов во главе с Христом: церкви Благовещения в Грачанице (1321), Богородицы Перивлепты в Мистре (третья четверть XIV в.).

В более поздних памятниках появляется еще ряд иконографических деталей, делающих повествование о Преображении более подробным. Так, на некоторых иконах XVI–XVII столетий по сторонам от Христа изображаются не только пророки Моисей и Илия, но и восстание Моисея из гроба и перенесение на гору Фавор на облаке Илии. Обоих ветхозаветных праведников сопровождают ангелы (русские иконы конца XVI в.).

Весьма значима роль сцены Преображения в составе храмовых росписей и особенностях ее местоположения в пространстве храмов. Поскольку Преображение понималось как прообраз грядущих Христовых страстей, что нашло отражение и в святоотеческих толкованиях, и в богослужебных текстах, данный сюжет в нарушение хронологического повествования являлся элементом страстного цикла (церковь Спаса на Нередице; 1199; Новгород Великий). Более того, зачастую в русских иконостасах XVI–XVII веков Преображение становится обозначением страстного цикла, замещая его в праздничном ряду между композициями Входа в Иерусалим и Распятия.

Источник: pravoslavie.ru

Читайте также:

- Вознесение Господне

- Вознесение — возвращение на Родину?

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Праздник Преображения Господня в русской народной традиции именуют «Яблочным Спасом». В храм в этот день для благословения, которое ошибочно именуют освящением, несут яблоки, виноград и другие плоды. Это название никак не отражает духовного смысла праздника и является проекцией аграрного календаря на календарь церковный. Нелепость названия заключена в неправильном использовании слова «Спас». Спас – это Спаситель, сам праздник Преображения – Господский, и посвящен одному из событий из земной жизни Господа Иисуса Христа. Необдуманно называя Преображение Господне Яблочным Спасом, люди невольно именуют Господа «яблочным Спасителем». Звучит не просто нелепо, но и в определенной мере кощунственно. Но, увы, так называемый народный календарь пестрит подобными названиями. Только одних «Спасов» аж целых три – медовый, яблочный, ореховый, а Успенский пост, на который приходится два из трех «Спасов» и вовсе именуют «Спасовкой».

Конечно же, яблоки не имеют никакого отношения к событию Преображения Господня, описанному в Евангелии. Апостол и евангелист Матфей повествует: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он ещё говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых» (Мф.17:1-9).

Последние слова Спасителя приоткрыли пораженным необычным видением апостолам завесу скорого будущего и явили Его не как царя земного, которого ждали иудеи в лице Мессии, а как Сына Божьего. Несколькими днями раньше они уже исповедовали Его Христом, Сыном Бога Живого (Мф.16:16), но сейчас об этом явно свидетельствовал Отец. И смерть в словах Спасителя предстает перед апостолами как нечто, не имеющее над Ним никакой силы, потому, что Он готовится воскреснуть из мертвых. Этот глубокий духовный смысл укрепляет видение двух наиболее почитаемых пророков, один из которых – законодатель Моисей, а другой – Илия, которые беседуют со Христом о Его скором исходе (Лк.9:31).

Как видим, ничего, что позволяло бы «привязать» к этому событию яблоки или какие-либо другие плоды, в Евангелии не описано и даже намека никакого на это нет. Так откуда же взялась традиция нести в храм в этот день яблоки и другие плоды?

Традиция приносить Богу часть от плодов своего труда уходит своими корнями в глубокую древность. Каин и Авель, сыновья Адама, приносили первые дары Богу: «Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их» (Быт.4:2-4). До устроения первого храма и установления обрядового закона, данного Богом через Моисея, жертвоприношения носили нерегулярный характер, но совершались по различным поводам. Жертвы Богу приносили Ной (Быт.8:20), Авраам (Быт.12:8) (Быт.13:4) (Быт.22:13), Исаак (Быт.26:25), Иаков (Быт.28:18) (Быт.31:54) (Быт.33:20) (Быт.35:7), Моисей (Исх.17:15), Иофор (Исх.18:12) и т.д.

С устроением скинии – переносного храма, который носили с собой евреи во время путешествия по пустыне, Бог учредил священство (Исх.28:1) и жертвы стали приноситься регулярно – ежедневно. Обрядовый закон предписывал приносить особые жертвы по разным поводам и в очищение за разные грехи. Три раза в год – на праздник опресноков (Пасхи), праздник седмиц (пятидесятницы) и праздник кущей, весь народ должен был являться к храму и приносить особые жертвы (Исх.23.14-17).

Именно на праздник опресноков, который длился семь дней и сопровождался различными жертвоприношениями, полагалось приносить в храм первый сноп жатвы только поспевшего ячменя: «когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день праздника вознесет его священник» (Лев.23:10-11). До дня вознесения снопа было запрещено есть хлеб нового урожая (Исх.23:14). Семь недель, отделявшие 16-е нисана (день Пасхи) от праздника Пятидесятницы, были у евреев временем жатвы, сначала ячменя, а потом и пшеницы. К этому дню жатва обыкновенно оканчивалась. На праздник, через семь полных недель после дня вознесения снопа (Лев.23:15), совершалось новое хлебное приношение, это был праздник жатвы первых плодов (Исх.23:16). «Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего» (Втор.16:13) – так завершался цикл больших праздников Ветхого Завета. Все они, как видно из приведенных цитат имели кроме основного, еще и аграрное значение для древних иудеев, и были непосредственно связаны с началом и окончанием уборки урожая.

Аграрно-религиозные праздники существовали не только у иудеев, но и практически у всех язычников, которые так или иначе занимались земледелием и скотоводством. Так, у древних греков были праздники: Осхофории (праздник в честь Диониса и Афины Скирады в благодарность им за дарованный людям урожай винограда и маслин), Кронии (праздник окончания уборки хлебов в честь Крона), Фесмофории (праздник в честь Деметры и Персефоны, отмечался в посевную пору женщинами, которые совершали обряды, способствующие плодовитости человека и плодородию природы), Дионисии (отдельный праздник в честь Диониса, посвященный окончанию сбора урожая винограда) и другие. У римлян самыми веселыми и любимыми были декабрьские Сатурналии, посвященные земледельческому богу Сатурну, которого римляне отождествляли с греческим Кроном. У египтян было также множество праздников урожая, которые отмечали в каждой местности в разные дни. Во время этих празднеств устраивали ритуальное чествование богов плодородия – Астарты, Исиды и др.

С утверждением христианства некоторые языческие праздники и традиции были христианизированы – приобрели христианское осмысление. Поскольку не только язычники, но и христиане были земледельцами или скотоводами, то и они обращались к Богу с молитвами о помощи в своих занятиях. Церковь не стала кардинально ломать традиции, имевшиеся в народе, и приуроченные к аграрным праздникам. Так, традиция благословения плодов нового урожая на праздник Преображения Господня, и благодарственные молебны в этот день в средиземноморских странах вытеснили «вакханалии» — празднования в честь хмельного бога Вакха и сбора нового винограда.

Доподлинно неизвестно, почему праздник Преображения Господня был установлен на один из летних месяцев. Ведь оно вряд ли происходило летом. Анализ евангельских текстов показывает отчетливую последовательную связь Преображения, Страстей и Воскресения. Литургист Битбунов об этом пишет так: «В последний год Своего общественного служения, находясь в Кесарии Филипповой, Господь в преддверии грядущих Страданий начал открывать ученикам то, что «Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф 16.21). Слова Учителя сильно опечалили апостолов и особенно Петра, который стал прекословить Спасителю, говоря: «будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф 16.22). Заметив скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус Христос обещает некоторым из них показать ту славу, в какую Он облечется по своем отшествии: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф 16.28). И далее по тексту Евангелия следует Преображение, в котором видится не только укрепление апостолов в вере в Сына Божия, но и укрепление их духовных сил в преддверии предстоящих Ему страданий. Мысль о связи Преображения и Страстей также подтверждает беседа Спасителя с Моисеем и Илией, которые говорят «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк.9:31).

Далее в Евангелии читаем, что немногим позже Преображения Христос со своими учениками приходит в Капернаум, где Петр разговаривает со сборщиками храмового налога – собирателями дидрахм. В соответствии с постановлением, указанным в Исх.30:13, каждый иудей мужского пола старше 20 лет должен был платить ежегодный храмовый налог в пол-сикля, что было равно двум греческим драхмам – дидрахме. Известно, что сбор этого налога был хорошо организован и совершался в течение месяца адара, что соответствует нашему марту.

Таким образом, Преображение происходило зимой, а не летом. Летнее же празднование Преображения, по одной из версий, было установлено в 4 веке в Армении, святым Григорием Просветителем. Тут наиболее достоверной версией установления видится противовес языческим традициям. Такой миссионерский подход Церкви наблюдается и в некоторых других церковных праздниках и традициях, вытеснивших собой языческие празднования.

Русский востоковед и церковный историк Болотов В.В. писал: «В Каппадокии и до настоящего времени уцелел сельский праздник bartoybaria — в шестое воскресенье после Пасхи. Молодежь гадает о своей судьбе около ведра, в которое опущены в воду сорванные зеленые листья. В Армении праздник Преображения называется — даже и в богослужебных книгах — «wardawar». Тождество имени с каппадокийскими bartoybaria очевидно. Есть известие, что у армян-язычников «вардавар» назывался праздник, который они в месяце навасард справляли в честь богини Астхик, именем которой армянские переводчики заменяют греческое Afrodite. Чтобы искоренить этот языческий праздник, древние отцы Армянской церкви в то же время года учредили праздник Преображения Господня, оставив за ним древнее наименование «вардавар»». (Болотов В.В. «Михайлов день», с. 619-620). Интересен тот факт, что сейчас в Армянской Церкви праздник Преображения является переходящим и празднуется в 7-ое воскресенье после Пятидесятницы.

В Православной Церкви празднование совершается всегда в один и тот же день – 6/19 августа. В день праздника уставом положено благословение плодов нового урожая. Читается молитва, в которой, на удивление, нет ни единого слова о празднике Преображения Господня: «Владыка, Господи Боже наш, заповедавший каждому по его усердию приносить Тебе Твое из Твоего и в вознаграждение за это подающий Твои вечные блага! Ты, с любовью принявший посильное приношение вдовы, прими и ныне от Твоего раба (имя) принесенное Тебе, которое удостой принять в Твою вечную сокровищницу, а принесшему даруй все для него полезное и обилие земных благ. Ибо благословенно имя Твое и прославлено Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Как видно из текста молитвы, в ней нет и слов о благословении принесенных плодов, подобных тем, что читаются в молитве перед едой или в молитве благословения яиц и других приношений на праздник Пасхи. Слова молитвы – это, в первую очередь, благословение человека, принесшего приношение. Молитва эта очень глубока по своему смыслу и отражает древнюю традицию приносить Богу первые плоды нового урожая. И древние иудеи, и древние христиане и даже язычники приносили плоды в храм вовсе не для того, чтобы, получив благословение, унести их обратно домой. Это был дар Богу или богам, жертвоприношение.

Но сейчас видим следующую картину – приносятся в храм плоды, священник читает молитву, окропляет их святой водой, и люди, собрав «освященные» яблоки, несут их домой. При таком подходе о посвящении первых плодов нового урожая Богу речи не идет, особенно если учесть то, что в подавляющем большинстве случаев плоды эти просто куплены в магазине, а не выращены теми, кто их принес. Вероятно, причиной этому, является, с одной стороны, претерпевшая изменение с течением времени традиция. А с другой стороны – обычные бытовые суеверия, одно из которых гласит – нельзя вкушать яблоки до Преображения. Поскольку свежих яблок хочется всем, то люди, внимая этому утверждению, несут в храм яблоки на «освящение», особо не задумываясь о духовном смысле праздника Преображения Господня, видя лишь практическую сторону. Поэтому получившийся перекос и именуют «яблочным Спасом».

Но что же делать с хорошей и древней традицией посвящать Богу плоды нового урожая? Как сделать так, чтобы и Богу угодить, и плодов, окропленных святой водой отведать? Для этого не нужно изобретать велосипед. Во первых, нужно помнить, что молитва священником читается не над плодами, а является просьбой Богу о благословении тех людей, кто эти плоды вырастили и принесли в храм. Поэтому было бы вполне логичным, в первую очередь, совершать такую молитву именно в тех местах, где плоды эти выращиваются, а людям, которые их выращивают не забывать приносить начатки плодов нового урожая в храм, через таковое приношения испрашивая благословение Божие на свой труд и его плоды.

Во вторых, нужно понимать, что традиции со временем меняются и это нормально. Сейчас большинство людей живет в городах, не занимается сельским хозяйством, а плоды нового урожая покупает на базаре или в магазине. Несомненно, вкусить благословленную пищу на праздник хочется всем. А если еще и Церковь сама предлагает в этот день освящать плоды, то грех такой возможностью не воспользоваться. Но, памятуя о древней традиции посвящения плодов нового урожая Богу, стоит уносить их храма не всю ту же полную корзину, что была принесена, а несколько опустошенную. Добро было бы разделить корзину на три части – часть плодов оставить как жертву в храме, другую часть отдать неимущим, а оставшееся нести домой, чтобы с радостью вкусить на праздничной семейной трапезе.

И последний вопрос – причем тут яблоки? Тут, как раз, все очень просто. Греческая традиция, пришедшая к нам с православием, предписывает в этот день приносить в храм плоды нового урожая винограда. Ведь именно из винограда делается вино, на котором потом совершается Божественная литургия. В России виноград, конечно, растет, но не везде. Зато к этому времени поспевает новый урожай яблок, орехов и меда. И благочестивым нашим предкам, которые выращивали плоды и разводили пчел, очень хотелось получать благословение на свой труд. На три Господских праздника вместо винограда стали освящать мед, яблоки и орехи. Так и появились три «Спаса» — медовый, яблочный и ореховый. Аграрный календарь был спроецирован на церковный календарь, оброс разными суевериями и превратился в «народный».

Православному христианину в эти дни стоит прийти в храм, в первую очередь, для того, чтобы разделить духовную радость со своими братьями и сестрами, и причаститься Святых Христовых Тайн. А после подумать о благословении меда, яблок, винограда, орехов и других плодов. И главное – больше никогда не называть праздник Преображения Господня «яблочным Спасом», и другие Господские праздники «ореховым Спасом» и «медовым Спасом».

Начатки плодов, посвященные Богу

В народе праздник Преображения Господня именуют Яблочным спасом. Даже далекие от Церкви люди знают, что в этот день в храм несут для освящения яблоки. Но многие не знают точно: почему именно яблоки и что означает слово «спас». И даже когда приходят в храм и узнают что-то о празднике, вопросы остаются: зачем мы это делаем, зачем освящать плоды, которые Господь дал человеку в пищу? Об этом нашим ученикам расскажет иеромонах Спиридон (Савин).

***

В день этого двунадесятого праздника мы вспоминаем Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, явление Его Божественного величия и славы перед тремя ближайшими учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном — во время молитвы на горе Фавор. Праздник Преображения у христиан существовал уже в IV веке. Об этом свидетельствуют поучения преподобного Ефрема Сирина и святителя Иоанна Златоуста. Существование праздника в IV веке показывает, что установление его должно относиться к предшествующим векам христианства. Сохранилось слово святого Андрея Критского (635–680) на Преображение Господне. В этом слове термин «преображение» рассматривается не только в догматическом смысле, но и в смысле действительного церковного торжества. В VIII веке святые Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский составили ряд стихир и каноны на этот праздник, которыми Православная Церковь прославляет событие Священной истории и в настоящее время. Праздник Преображения имеет один день предпразднства – 18 августа — и семь дней попразднства. К особенностям праздника Преображения Господня относится и то, что в этот день совершается освящение плодов.

Освящение плодов в Ветхом Завете

Вначале все создания Божии были «добры зело», так как на них почивало Божие благословение, сошедшее на них по всемогущему слову Его «Да будет». Тогда всему на земле было заповедано пребывать без особых освящений. Но первозданный человек преступил заповедь Божию и внес нечистоту в весь состав своего существа, а от этого нечистота сошла и на все живущее. Проклятье Божие нависло над делами рук человеческих, по слову Господню к Адаму: Проклята земля за тебя (Быт. 3, 17).

Тварь неразумная, как свидетельствует апостол, покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее (Рим. 8, 20), то есть все живое осквернилось через человека. Неразумная природа, которая по замыслу Творца должна была доставлять своему владыке — человеку — вещественные средства к блаженству, эта природа сделалась причиной его болезней и смерти. Все стихии объявили открытую вражду человеку, покорившему их суете, все произведения земные в питании заключили вредные примеси или прямо отравляли тело человека. Таковы были неизбежные следствия проклятия Божия, отяготевшего над делами рук человеческих со дня преступления Адама. Такова страшная необходимая связь нашего греха со всем, с чем он входит в соприкосновение.

В Ветхом Завете богоизбранному народу было заповедано приносить начатки плодов — первый сноп жатвы в праздник Пасхи и два первых хлеба в день Пятидесятницы, над которыми священник совершал обряд возношения. Об этом говорится в таких словах: Принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение… от жилищ ваших приносите два хлеба возношения… как первый плод Господу (Лев. 23, 10, 11, 17).

Кроме того, ветхозаветный верующий мог употреблять в пищу все произведения земли своей — овощи, масло, мед и другие плоды — лишь после того, как посвятил начатки их (первый урожай) Господу. В книге Исход говорится: Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего (Исх. 23, 19). Этот обряд знаменовал собой не только освящение плодов, но этим выражалась также благодарность Господу, от Которого исходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный (Иак. 1, 17). В книге Левит мы читаем: Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношения Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши (Лев. 23, 14).

Обновленное творение

В некоторой степени Праздник Преображения связан и сопоставим с ветхозаветным праздником Кущей. «Если хочешь, сделаем здесь три кущи», — говорит апостол Петр Господу Иисусу Христу. Эту связь подтверждает и традиция совершать в праздник Преображения (как и во время праздника Кущей) освящение плодов.

Церковным уставом было заповедано христианам приносить в храм виноградные плоды для благословения в праздник Преображения Господня, то есть тогда, когда наступает полная зрелость этих плодов. Эта мысль выражается и в самой молитве, читаемой над «гроздием».

В Русской Церкви, в тех местах, где виноград не растет или не вызревает к этому времени, освящают яблоки. При этом яблоки, как бы заменяющие собой виноград, освящаются другой молитвой — «На освящение начаток овощей» (и плодов). Отсюда и народное название этого праздника — Яблочный спас.

Освящение проводится в конце праздничной Литургии и является выражением дара Богу от благословленной Им природы. Освящать в этот день можно любые плоды — главное, не забыть поблагодарить за них Того, Кто, как сказал святитель Иоанн Златоуст, преобразился на горе Фавор, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с Ангелами».

Смысл освящения плодов

Освящение плодов 19 августа имеет таинственно-символическое значение, а именно: в событии Преображения Господу угодно было показать то обновление, в которое вступило человеческое естество по Воскресении Господа и вступят в общее воскресение все верующие. Но поскольку в мир через человека вошел грех, пришла в расстройство в связи с этим и природа, которая вместе с человеком ожидает обновления через благословение Божие.

Святая Церковь благословляет и освящает начатки плодов земных, снимая с них древнюю печать проклятия, обращает эти плоды уже не в орудие греховных наших похотений, не в пищу тления и смерти, но в истинное наслаждение возрожденного благодатью человека.

В день Преображения приносим мы в храм яблоки, груши, виноград, овощи — и на миг сам храм претворен снова в таинственный сад, в тот блаженный рай, в котором началась жизнь человека и встреча его с Богом. И как тогда тот первый человек раскрыл свои глаза и увидел этот мир, о котором Бог сказал, что все в нем «хорошо весьма», и обрадовался, и возблагодарил Бога, так и мы, как будто в первый раз видим мир как отражение Божьей мудрости и любви, и радуемся, и благодарим. И в этой радости и благодарении очищается, обновляется и возрождается наша жизнь.

Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение души вместе с освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато умножал.

Церковь, благословляя приносимые плоды, внушает тем, что в ней, как в обществе священном, все — от человека до растения — должно быть посвящено Богу, как Его творение.

Что делать, если в саду яблоки поспели задолго до праздника Преображения?

Действительно есть известные сорта яблок, поспевающие при хорошей погоде уже в июне-июле. Следует поблагодарить Господа за дарованный урожай. Их можно и не есть, а нарезать, засушить и т. д. Однако не есть яблоки до праздника — это благочестивая традиция. Хорошо последовать ей, вспоминая обычаи наших церковных предков. Но избегайте осуждения тех людей, которые не решились на это и вкушают яблоки до праздника Преображения, ибо по слову апостола Павла: Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не преобретаем; не едим ли, ничего не теряем (1 Кор. 8, 8), а также едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Божию (1 Кор. 10, 31)

* * *

Тропарь (глас 7)

Преобразился еси на горе, Христе Боже, / показавый учеником Твоим славу Твою, / якоже можаху: / да возсияет и нам грешным / свет Твой присносущный, / молитвами Богородицы, / Светодавче, слава Тебе.

Кондак (глас 7)

На горе преобразился еси,/ и якоже вмещаху ученицы Твои/ славу Твою, Христе Боже, видеша:/ да егда Тя узрят распинаема,/ страдание убо уразумеют вольное,/ мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

Величание

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем пречистыя плоти Твоея / преславное Преображение.

Оставить комментарий

Праздник Преображения Господня называют также Второй или Яблочный Спас. Этот двунадесятый праздник всегда совершается 19 августа (6 августа по старому стилю) и имеет один день предпразднества (18 августа) и семь дней попразднества (с 20 по 26 августа). Отдание праздника совершается 26 августа. Преображение Господне всегда бывает в дни Успенского поста. Устав разрешает в этот день вкушать пищу с рыбой. В этот день верующие приносят в храм яблоки и виноград, чтобы освятить первые плоды нового урожая.

Содержание:

- Преображение Господне. События праздника

- Богословское толкование праздника

- Преображение Господне. История праздника

- Гора Преображения: Фавор и Ермон

- Преображение Господне. Богослужение

- Стихера на великой вечерни Преображению Господню

- Паремии на Преображение Господне

- Преображение Господне. Иконы

- Три «Спаса» на Руси. Яблочный Спас

- О воздержании от вкушения винограда и яблок до Преображения

- Спасо-Преображенские храмы на Руси

- Преображенские монастыри и храмы старообрядцев

Преображение Господне. События праздника

Праздник установлен в воспоминание Преображения Господа Исуса Христа перед тремя ближайшими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном. Преображение (греч. метаморфосис, лат. transfiguratio) означает «превращение в другой вид», «изменение формы». Так называется одно из важнейших событий евангельской истории, происшедшее незадолго до Христова Воскресения. О Преображении Господни написали три Евангелиста: Матфей, Лука и Марк. Незадолго до крестных страданий Господь стал говорить ученикам о предстоящих событиях:

Должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть (Мф. 16:21).

Господь также обещал, что ученики увидят Его Славу прежде, чем наступит время страданий.

После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели Славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Исусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, чтó говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Исус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели (Лк. 9, 28–36).

Кущи, которые предлагал устроить Петр — это временное жилище, хижины или палатки. Апостолы увидели представших Господу великих израильских пророков — Моисея и Илию. Толкователи Евангелия объясняют, что Моисей символизирует умерших, Илия — живых, поскольку был взят на небо при жизни. Таким образом, Христос предстал пред учениками как владыка живых и мертвых. Одежды Господа были белы, как снег. Преобразилось, стало иным и Его лицо. Апостолы увидели лишь отблеск, сияние иного — вечного мира. А когда они услышали голос Бога Отца: «Это сын Мой возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте», — их охватил страх, они упали лицом вниз. Исус Христос успокоил их словами: «Встаньте и не бойтесь». Встав с земли, апостолы увидели одного Спасителя. Моисей и Илия были уже невидимы. Лицо и одежды Исуса Христа имели уже обычный вид. Спускаясь с горы, Господь велел молчать об увиденном до тех пор, пока не совершатся события, о которых Он беседовал с пророками.

Богословское толкование праздника

Преображение Сына, при котором Отец свидетельствует гласом из светлого облака Святого Духа, есть явление Лиц Святой Троицы во едином Божестве. Преображение показывает, что в Исусе Христе соединены два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но была лишь явлена в Его человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, оно произошло, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами». Символичным является и явление Моисея и Илии. По выражению Иоанна Златоуста, «один умерший и другой, еще не испытавший смерти», предстали для того, чтобы показать, что «Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землей».

Радовались Пророки, ибо узрели здесь Его человечество, которого прежде не видели. Радовались и Апостолы, ибо узрели здесь славу Его Божества, которого прежде не разумели, и услышали глас Отца, свидетельствующий о Сыне… Тройственное было здесь свидетельство: глас Отца, Моисей и Илия. Они предстояли пред Господом, как служители, и смотрели друг на друга, — Пророки на Апостолов, и Апостолы на Пророков, святой Моисей видел освещенного Симона-Петра, домоправитель, поставленный Отцем, взирал на домоправителя, поставленного Сыном; Ветхозаветный девственник Илия видел новозаветного девственника Иоанна; тот, кто вознесся на огненной колеснице, взирал на того, кто возлежал на пламенных персях Христовых. Таким образом, гора представляла собой Церковь, потому что Исус соединил на ней два завета, принятых Церковью, и показал нам, что Он есть Податель обоих.

преподобный Ефрем Сирин

Преображение Господне. История праздника

Преображение Господне произошло за 40 дней до крестных страданий и распятия Христа. Но праздник этот по многовековой традиции относится к числу неподвижных, независящих от даты Пасхи. По установившейся традиции он совершается в августе, за 40 дней до Воздвижения Честнаго Креста, когда Церковь вновь вспоминает крестные страдания и смерть Господа на Кресте. Праздник этот был установлен в IV веке — после того, как император Константин прекратил гонения на христиан, а его мать, равноапостольная Елена посетила Палестину и построила множество храмов на местах евангельских событий.

Гора Преображения: Фавор и Ермон

Название горы, на которой преобразился Господь, не указано в Евангелиях. По преданию, это произошло на горе Фаворе, недалеко от Назарета. На горе Фавор в честь Преображения Господня построен храм. Очевидно, поэтому считается, что именно на Фаворе преобразился Господь. Это предание отразилось и в текстах праздничных песнопений и канонов, которые были составлены после установления праздника.

Однако современные исследователи считают, что Преображение совершилось на другой горе — Ермоне, поскольку она выше Фавора и более уединенная. На Фаворе во времена Спасителя находилась римская крепость, ее окрестности были густонаселенными, так что оставалось мало места для молитвенного уединения. К тому же Ермон находится севернее Фавора, а описанные в Евангелиях события свидетельствуют, что Господь с учениками шел на север. Евангелист Марк также пишет, что после Преображения Господь и апостолы проходили через Галилею, что также позволяет предположить, что они направлялись в Иерусалим из окрестностей Ермона. «Фавор и Ермон о Имени Твоем возрадуются», — пророчески говорится в Псалтыри (Пс. 88, 13).

Преображение Господне. Богослужение

Богослужение празднику Преображения Господня складывалось постепенно. Тексты праздничного богослужения, которые мы слышим в храмах в наши дни, были написаны византийскими гимнографами в V–VIII веках. Самые известные песнопевцы: Анатолий, патриарх Цареградский (V век), преподобные Иоанн Дамаскин и Козма Маиумский (VIII век). Следует отметить, что в праздничной службе указаны авторы немногих стихер, так что мы знаем далеко не всех гимнографов. В стихерах на праздник Преображения Господня описываются события, свидетелями которых стали ближайшие ученики Христа, а также содержатся пророчества о них и толкование совершившегося. В текстах праздничной службы указывается смысл Преображения Господня. Исус Христос преобразился для того, чтобы уверить апостолов в Своем Божестве и тем приготовить их к «зрению» будущих Его страданий и научить тому, что люди, «облиставшие высотою добродетелей, сподобятся Божественной славы».

Библиотека Русской веры

Канон Преображению Господню →

Читать онлайн

В каноне говорится о том, что Преображение Господне как бы озарило души избранных духовным светом, раскрыло им божество Спасителя, соединившееся в Нем с человечеством, и утвердило их в вере в обетовании Господа. В преображении свет Божеского естества воссиял под покровом человеческой плоти, которая сама по себе, как непричастная греху, была и явилась совершенной. В Апостоле (2 Петра I, 10–19) дополняется мысль канона, что Фаворское явление славы Господа есть доказательство Божественного величия Его. В Евангелии (Матф. XVII, 1–9 ст.) изображается история события.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Прењбрази1выисz на горЁ хrтE б9е, показaвъ ўченик0мъ свои1мъ слaву свою2, ћкоже можaху. да возсіsетъ и3 нaмъ грёшнымъ свётъ тв0й присносyщныи, мlтвами бцdы, свэтодaвче слaва тебЁ.

Русский текст:

Изменив Свой вид на горе, Христе Боже, Ты тем показал ученикам Твоим Твою славу, насколько они могли видеть. Пусть молитвами Богородицы и перед нами, грешными, возсияет вечный свет Твой: Податель света, слава Тебе.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

На горЁ прењбрази1сz, и3 є3ли1кw вмэщaху ўченицы2 твои2, слaву твою2 хrтE б9е ви1дэвше, да є3гдa тz ќзрzтъ распинaема, стrть ќбw разумёютъ в0льную, ми1рови же проповёдzтъ, ћкw ты2 є3си2 вои1стину џ§ее сіsніе.

Русский текст:

Господи, Ты преобразился на горе и Твои Ученики, насколько им позволяли их человеческие чувства, видели Твою славу, чтобы они узнали, когда увидят Тебя распинаемым, что Ты страдаешь добровольно, и чтобы они проповедали миру, что Ты воистину есть Отчее сияние.

Стихера на великой вечерни Преображению Господню

Церковно-славянский текст:

На горЁ выс0цэ преwбрaжьсz сп7съ, верх0вныz и3мёz u§нки2, преслaвнw њблистaлъ є4сть. показu1z ћкw высот0ю добродётелєй прешeдшіи, и3 б9eственэй слaвэ сподобzтсz. гlюща же со хrт0мъ мqисeй и3 и3ліS, показовaху ћкw живhми и3 мeртвыми њбладaетъ. и3 и4же дрeвле зак0номъ и3 прbр0ки гlавыи є4сть бGъ. є3мu1же и3 глaсъ n§ь, и3зъ џблака свётла послu1шествоваше гlz, того2 послu1шайте. и4же кrт0мъ ѓда плэни1вша, и3 мeртвымъ дaрующа жив0тъ вёчныи.

Русский текст:

На горе высокой преобразился Спас, имея с собой верховных учеников, великой славой облистал, показывая, что достигшие высоты добродетелей, и Божественной славы сподобятся. Говорили же со Христом Моисей и Илия, показывая, что Он над живыми и мертвыми владычествует. И Он — Бог, который в древности через закон и пророков говорил. О Нем и голос Отца свидетельствовал из светлого облака: «Послушайте Того, Кто Крестом пленит ад, и мертвым дарует жизнь вечную!».

Тексты молитв напоминают верующим о пророчествах и прообразах чудесного события. Так, неоднократно повторяется стих из Псалтыри: «Фавор и Ермон о Имени Твоем возрадуются» (Пс. 88, 13).

Паремии на Преображение Господне

В начале вечерней службы читаются паремии — отрывки из ветхозаветных книг. Первая паремия повествует о Моисее, который поднялся на гору Синай, где Господь дал ему скрижали Завета с Заповедями. Поднимаясь, Моисей увидел облако — знак, что Господь присутствует на этом месте. Этот отрывок из книги Исход читается на службе Преображения потому, что вновь Господь является Моисею в облаке. Как на Синае пророк получил Скрижали Завета, так и теперь ученики и пророки слышат повеление Бога Отца: «Это Сын Мой возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте». Моисей является свидетелем Преображения Господня, свидетельствуя тем самым, что Ветхий Завет пришел к концу, наступает Новый. Как Моисей принес народу Израильскому Заповеди, так теперь апостолы понесут всем народам Евангелие.

Во второй паремии вновь мы слышим о Моисее. Пророк говорит с Господом и просит Его показать славу Божию, хочет видеть Бога лицом к лицу. В ответ Моисей слышит, что увидеть Бога лицом к лицу невозможно ни для кого из смертных. Пророк слышит повеление Божие войти в расселину между скалами, и когда Господь пройдет мимо, «ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе]». Этот текст читается на праздничной службе именно потому, что во время Преображения, спустя столетия после смерти, Моисей беседует с Богом лицом к лицу.

Третья паремия — отрывок из Третьей книги Царств повествует о пророке Илии, также представшему Христу во время Преображения. Стараясь восстановить истинное богопочитание в Израиле, Илия мучается оттого, что его усилия почти не дают результата. Илия даже просит у Бога смерти. Ему является Ангел Господень, дает хлеб и воду, велит есть и пить. После этого Илия идет к горе Хорив. Через сорок дней и ночей, достигнув горы, пророк слышит голос Божий: «выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]» (3 Царств: 19, 11–12).

Преображение Господне. Иконы

Самые древние дошедшие до нашего времени образа Преображения Господня датируются VI веком. В первую очередь — это мозаика из церкви святого Аполлинария (Сан Аполлинаре ин Классе) в Риме. В центре ее изображен медальон с четырехконечным крестом, символизирующий Спасителя. По сторонам изображены Моисей и Илия, а внизу три агньца, обозначающие трех апостолов. Подобная символичность была характерна для раннехристианских образов, но в дальнейшем она не получила распространения.

На иконах, фресках, и миниатюрах Преображения Господня в центре изображается Господь Исус Христос, стоящий на горе в белых как снег одеждах. По сторонам от него находятся пророки, у подножия горы — лежащие ниц апостолы. Именно такая композиция получила распространение в византийской и русской иконописи.

Три «Спаса» на Руси. Яблочный Спас

На праздник Преображения Господня верующие приносят в храм для освящения плоды нового урожая. На востоке к этому времени поспевает виноград, а на Руси издавна принято приносить яблоки, отчего и произошло народное название праздника — Яблочный Спас. Обычай приносить Богу «начатки плодов» берет свое начало в Ветхом Завете. Во время иудейского праздника кущей следовало приносить в Храм Иерусалимский первые плоды нового урожая. Начиная с первых веков, христиане также приносили в храм первые плоды. В первую очередь это был виноград, из которого приготовляли вино для Евхаристии. Об этом напоминает и молитва, которую священник читает после Литургии над принесенными в храм плодами: «Боже Спасителю наш… си́и виноград благослови». Прочитав молитву, священник кропит плоды святой водой.

На Руси этот день повсюду считается праздником урожая и плодов земных. Но так как ко дню 6-го августа далеко еще не все плоды поспевают (иные же поспевают ранее), то крестьяне из одного праздника сделали три и повсеместно праздновали первого Спаса (1 августа ст. ст.), второго Спаса (6 августа ст. ст.) и третьего Спаса (16 августа ст. ст.).

Первый Спас всюду называется «медовым», а кое-где и «мокрым». Названия эти произошли оттого, что к первому Спасу пчеляки второй раз подрезывали ульи с медом и, выбрав лучший липовый сот, несли в церковь «на помин родителев». К этому же дню варили «медяные» квасы и угощали всех, пришедших в гости. «Мокрым» же первый Спас назывался потому, что, по установлению церкви, в этот день бывал крестный ход на реки и источники для водоосвящения. А так как крестьяне не только сами купались после крестного хода, но имели обыкновение купать в реках и всю скотину, которая будто бы здоровела после этого, то неудивительно, что и самый праздник получил название «мокрого».

Второй Спас почти повсеместно называется «яблочным», так как с этого времени разрешается есть садовые плоды и огородные овощи. День этот крестьяне чтили, как очень большой праздник, но редко отдавали себе отчет в истинном значении того события, которое вспоминает Церковь. Только кое-где второй Спас назывался «Спасом на горе» (название, которое позволяет заключить о знакомстве со Священным писанием), в большинстве же случаев крестьяне не знали, что такое Преображение Господне, и считали второй Спас просто праздником земных плодов. Сообразно с этим, в день 6-го августа (ст. ст.) вся паперть в приходских церквах заставлялась столами, на которых были навалены горы гороха, картофеля, огурцов, репы, брюквы, ржи, ячменя, яблок и прочего. Все эти плоды урожая священник благословлял после обедни и читал над ними молитву, за что благодарные прихожане ссыпали ему в особые корзины так называемые «начатки», т. е. понемногу от каждого сорта принесенных плодов.

В некоторых местах, например, в Вологодской губернии, с днем Преображения Господня связывался особый обычай, известный в народе под именем «столованья». На площади, перед церковью, ставили длинный ряд столов, покрывали их чистыми скатертями, и все деревенские хозяйки принимали на себя обязанность наполнить эти столы всевозможной снедью, которая и поедалась прихожанами после обедни и крестного хода.

Третий Спас празднуется в честь Нерукотворенного образа. На языке крестьян он назывался «Спас на полотне» или «ореховый» Спас. Последнее название дано потому, что к этому времени в центральной полосе России поспевает лесной орех, а первое указывает на самую идею праздника («Спас на полотне», т. е. образ, икона). Но третий Спас был известен далеко не во всей России; там же, где его праздновали, день этот ничем почти не выделялся в ряду деревенских будней, если не считать церковных молебнов и обычая печь пироги из нового хлеба.

Таким образом, из трех «Спасов» наиболее почитался крестьянами второй, совпадающий с церковным праздником Преображения Господня.

О воздержании от вкушения винограда и яблок до Преображения

Издавна было принято воздерживаться от вкушения плодов нового урожая до его освящения, то есть до праздника Преображения. В старопечатных богослужебных книгах содержится прямой запрет на вкушение винограда до праздника. Поскольку на Руси винограда не было, вместо него на Преображение освящали яблоки. Соответственно, и вкушать их начинали только после праздника. Тем, кто нарушил запрет и по забывчивости или невоздержанию попробовал яблок раньше срока, предписывалось в наказание не есть их в течение сорока дней после Спаса, чтобы тем искупить свою вину. Особенно должны были воздерживаться от преждевременного вкушения плодов те из крестьян, у которых умерли в младенческом возрасте дети, так как было поверье, что на том свете на серебряных деревьях растут золотые яблочки, и эти яблочки раздаются только тем умершим детям, родители которых твердо помнят закон и строго воздерживаются от употребления плодов до второго Спаса.

Спасо-Преображенские храмы на Руси

Издавна на Руси строились многочисленные храмы во имя Преображения Господня. До наших дней сохранились древнерусские, еще домонгольские Спасо-Преображенские храмы. Празднику Преображения был посвящен и первый русский монастырь, который некоторое время после церковного раскола XVII века был оплотом староверия.

Старейший из сохранившихся храмов — Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Его основал около 1030–1040 года князь Мстислав, сын равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Это был главный храм Чернигово-Северского княжества.

Собор сохранился до наших дней частично перестроенным после разрушительного пожара 1756 года, когда выгорели все внутренние помещения. О богатом внутреннем убранстве этого памятника древнерусского зодчества свидетельствуют остатки фресок, резные плиты хоров, пола, колонны. В Спасо-Преображенском соборе погребен князь Игорь Северский, воспетый в «Слове о Полку Игореве», Игорь Черниговский и другие князья той эпохи.

Сохранилась до наших дней и Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, построенная в середине XII века. Храм сравнительно небольших размеров, прост в плане, имеет монументальный внешний вид с единственной апсидой. Наиболее характерные черты изначального Спасского собора (затемненные позднейшими перестройками) — преобладание наружного объема над внутренним, а также ярусность наружной композиции. Источником ярусного построения могло быть народное деревянное зодчество.

Храм сохранился полностью, он дополнен надстройками XVII–XIX веков в области кровли. В 1830-х гг. храм был признан ветхим, но его решили не сносить, а отреставрировать исходя из того, что он представляет «драгоценный для России памятник древнего зодчества». Внутри сохранились фрески XII века. Сохранилась практически вся площадь росписи. Изначальный облик храма запечатлён на древней ктиторской фреске, недавно раскрытой в келье преподобной Евфросинии Полоцкой на хорах церкви.

Во имя Преображения Господня был освящена в Великом Новгороде и церковь Спаса на Нередице, известная всем знатокам древнерусского зодчества и иконописи. Ее построил за одно лето 1198 года новгородский князь Ярослав Владимирович в память о двух погибших сыновьях. Ее стены полностью были покрыты фресками.

Росписи активно изучались и описывались с начала XX века до 1930-х годов. Фрески Нередицы — наиболее драгоценный памятник новгородской монументальной живописи XII века. Это был законченный и хорошо сохранившийся фресковый цикл домонгольской Руси. В 1903–1904 годах под руководством архитектора П. П. Покрышкина была проведена первая реставрация храма. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен почти до основания, погибли и росписи. Благодаря сохранившимся описаниям, копиям и фотографиям, иконографический материал из храма Преображения на Нередице постоянно используется искусствоведами при сравнительном анализе. Храм был восстановлен в 1956–58 гг. В 2001 году Новгородская архитектурно-археологическая экспедиция провела раскопки внутри храма. Были обнаружены участки первоначальной живописи 1199 года и гробница с останками московского князя Афанасия Даниловича, потомка Рюриковичей, брата Ивана Калиты и внука Александра Невского, захороненного здесь, по летописным источникам, в 1322 году. Комплексная архитектурная реставрация церкви Спаса Преображения на Нередице завершилась в 2004 году. Храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Другой памятник архитектуры, также включенный в список ЮНЕСКО, — уникальный деревянный Спасо-Преображенский храм на острове Кижи Онежского озера. Он построен в 1714 году на месте одноименной шатровой церкви, сгоревшей в 1694 году.

По одной из легенд, церковь Преображения Господня построена одним топором (изначально без гвоздей) плотником Нестором. Строитель выбросил топор в озеро, чтобы никто не смог повторить такую же величественную постройку. Храм увенчан 22 главами, его высота от основания до креста центральной главы — 37 м.

Множество Преображенских храмов было и в старой Москве. Первый из них был построен во второй половине XIII века. Выстроенный князем Даниилом Московским деревянный собор Спаса-Преображения-на-Бору князь Иван Калита перестроил в каменный. Храм стал местом погребения великих княгинь. До наших дней не сохранился, разрушен при советской власти.

Один из первых русских монастырей — Спасо-Преображенский в Муроме. По преданию, его основал (не позднее 1015 года) благоверный князь Глеб, сын великого князя Владимира, крестителя Руси. В летописях этот монастырь упоминается раньше всех других русских обителей. В «Повести временных лет» упоминается о существовании этого монастыря в 1096 году.

Во время церковной реформы XVII века Спасо-Преображенский монастырь в Муроме долгое время оставался оплотом старообрядчества. Его настоятель архимандрит Антоний (1658–1662) написал несколько воззваний о перстосложении, а также послал челобитную царю Алексею Михайловичу с указаниями на неверности в исправлении книг при патриархе Никоне, прибавляя, что те, кто не в силах обличить неверности, ссылаются на царя, «яко у царя тако поют».

Во имя Спаса-Преображения освящен Соловецкий монастырь в Архангельской области. Главный храм Соловецкого монастыря возводился в 1558-1566 годах. Он имеет высокие стены, объединяет несколько престолов на разных ярусах. Подножие его до создания каменной паперти включало лестницы, деревянные паперти, звонницы, деревянно-каменные переходы. Здание трехъярусное. На первом ярусе, в достаточно высоком цокольном этаже, находились хозяйственные помещения. На втором было устроено три храма: престольный, посвященный Преображению Господню, и два его придела — Зосимо-Савватиевский в северо-восточной части и Михаило-Архангельский — с юго-востока. В 1859 году на месте придела в честь преподобных Зосимы и Савватия был построен Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор. В верхнем ярусе, в угловых башенных надстройках, находились еще четыре придела: преподобного Иоанна Лествичника, великомученика Феодора Стратилата, Соборов 12 и 70 Апостолов. Высокие своды собора опираются на два столпа. Восьмигранный световой барабан приближен к алтарной стене. Во времена Соловецкого лагеря собор охранялся как памятник архитектуры. В настоящее время Соловецкий монастырь принадлежит РПЦ.

Во имя Спаса-Преображения освящен Евфимиев монастырь в Суздале. Он является памятником русского зодчества конца XVI века. В 1507-1511 годах была построена маленькая бесстолпная Спасская церковь. В 1594 году к этой церкви пристроили здание четырехстолпного большого собора, церковь была переименована в Евфимиевский придел. В результате перестроек облик Спасо-Преображенского собора сильно изменился: южный притвор его стал частью паперти, которая вместе с новым приделом окружила церковь с трёх сторон. Внутренне пространство храма организовано четырьмя крупными столпами, а также алтарными апсидами. Сегодня собор является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во имя Спаса-Преображения освящен Прилуцкий монастырь в Вологде. Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря, построенный в 1537-1542 годах, является первым каменным храмом не только в самом монастыре, но и во всей Вологде. До 1537 года на месте нынешнего Спасского собора стоял одноименный деревянный собор. По своему типу Спасский собор напоминает московские храмы XVI века и благодаря своим внушительным размерам доминирует над всеми монастырскими постройками. К началу ХХ века в верхнем этаже собора было три престола и еще пять — в нижнем. Летом 1924 года обитель была закрыта. В 1930-е годы в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных, которых перевозили в северные лагеря ГУЛАГа, в 1950-1970-е годы территория бывшей обители была занята под военные склады. Лишь в 1975-1979 годах центральная группа памятников с прилегающей территорией после реставрации, начатой в 1954 году, стали филиалом Вологодского государственного музея-заповедника. Возвращение Спасо-Прилуцкого монастыря РПЦ началось в 1990 году.

Во имя Спаса-Преображения был освящен монастырь на о. Каменный в Вологодской области. Более двухсот лет строения на острове были только деревянными. После большого пожара, уничтожившего все монастырские постройки, в 1478 году приступили к строительству первого каменного храма на всем русском Севере — Спасо-Преображенского собора, освященного в 1481 году. В настоящее время есть основания полагать, что зодчие были приглашены из Ростова, ведь и сам монастырь в ХV веке входил в состав Ростовской епархии. В своём первоначальном виде Спасо-Преображенский собор представлял собой четырехстолпный трехапсидный крестово-купольный храм на невысоком подклете. В завершении были три яруса кокошников и две главы: большая — в центре и маленькая — над юго-восточным углом, где находился придел. Обильный декор, покрывавший стены, апсиды и барабаны глав, состоял из керамических рельефных плиток, поребрика, бегунца и нишек. Советская власть закрыла монастырь в 1925 году. Монахов прогнали, а в жилых помещениях попытались устроить колонию для малолетних преступников, которые разбежались уже по осени. Кроме того, осенний пожар повредил многие здания. В 1937 году ради кирпича, который хотели использовать для строительства местного Дома культуры, был взорван и Спасо-Преображенский собор. Полученный кирпич так и не удалось использовать для строительства.

Во имя Спаса-Преображения был освящен монастырь в Ярославле. Основан он был в XII веке за стенами тогдашнего города около переправы через Которосль, заняв угловое положение в системе городских оборонительных сооружений. В 1216-1218 годах в Спасском монастыре работало первое в Северо-Восточной Руси духовное училище, затем переведенное в Ростов. В 1216-1224 годы в монастыре построили Спасо-Преображенский собор. После пожара 1501 года, в котором сильно пострадали строения монастыря, в 1516 году, освятили заново построенный Спасо-Преображенский собор, сохранившийся до сих пор. Сейчас это древнейшее строение Ярославля. Тогда же построили первую каменную башню — Святые ворота. В XVI веке были возведены звонница и Трапезная палата с Крестовой (Рождественской) церковью, а в 1550-1580 гг. — каменные стены вместо старых деревянных. Ныне территория монастыря является основой Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Во имя Спаса-Преображения был освящен Геннадиев монастырь в пос. Слобода Ярославской области. Монастырь был основан в 1529 году преподобным Геннадием. Композиционный центр монастыря составлял монументальный пятиглавый Спасо-Преображенский собор 1647 года постройки. После предпринятой в 1961 году попытки его взорвать собор находился до XXI века в руинированном состоянии; в настоящее время в значительной степени восстановлен. Попытки уничтожения монастырских построек предпринимались вплоть до 1980-х годов: в 1988 году тракторами был снесен алтарь соборного храма. В 1996 году была создана община Спасо-Геннадиева монастыря, которой в 1997 году комитет по охране памятников истории и культуры Ярославской области передал монастырский комплекс. Началось восстановление монастыря.

Во имя Спаса-Преображения был освящен монастырь в Вятке (Киров). Монастырь был основан в начале XVII столетия. Деревянные монастырские строения располагались за кремлевскими укреплениями на высоком холме над Вяткой. Небольшой монастырь, отделенный от кремля рвом, стоял уединенно, «прилежа» только с северо-запада к Пятницкой слободе. Позднее территория монастыря вошла в черту города и уже с XVIII века являлась частью его исторически сложившегося центра. Многие жилые, хозяйственные и подсобные постройки, располагавшиеся на территории монастыря, и в XX веке оставались деревянными. Монастырь функционировал до 1920-х годов. С 1924 года здания обители стали использоваться под жилье и для размещения различных учреждений. В 1930-е годы были разобраны верхние ярусы колокольни, глава над храмом Преображения, сняты кресты.

Во имя Спаса-Преображения освящен монастырь в Москве. Весной 1488 года в Кремле сгорел Спасский на Бору монастырь, находившийся среди дворцовых строений. Это дало повод великому князю Иоанну III вывести монастырь из Кремля. Новое место выбрано близ Крутиц в так называвшемся Васильцевом стане, где монастырь стал называться Новоспасский или Спас на Новом. Каменная церковь была сооружена в 1491-1496 гг. В 1642 году была сооружена каменная ограда с башнями, а в 1645 году, вместо старого храма, заложен был нынешний собор. После Октябрьской революции 1917 года частично были уничтожены и захоронения церкви-усыпальницы Новоспасского монастыря. Ныне Спасо-Преображенский собор действует.

Во имя Спаса-Преображения освящен Воротынский монастырь в д. Спас Калужской области. Постройки монастыря датируются приблизительно 1550 годом. Облик главного храма Спасо-Воротынского монастыря прост и в то же время монументален. Представляет восьмерик на четверике, при этом нижний куб массивен, а восьмерик, хоть и широк, но приземист, из-за чего возникает ощущение, что шатровый верх «растет» прямо из крыши четверика. Трехчастное членение увенчано ложными закомарами — кокошниками, зрительно отделенными от четверика карнизом. Центральный кокошник укрупнен по отношению к боковым. Килевидный рисунок повторяют и декоративные элементы восьмерика. Внутренний вид собора, в принципе, характерен для современных ему шатровых храмов России. Основной объем бесстолпный, внутреннее пространство его едино. Расположение ассиметрично по трем стенам, кроме восточной, где находится иконостас, оконные проемы наполняют здание необходимым дневным освещением. Хотя в советское время Спасо-Воротынский монастырь имел статус исторического наследия, здания находились в упадке. В начале XXI века монастырские развалины были переданы РПЦ. В 2007 году монастырь был возрожден в качестве отделения Калужского Казанского монастыря.

Во имя Спаса-Преображения освящен Мирожский монастырь в Пскове. Самый древний сохранившийся храм Пскова — Спасский собор Мирожского монастыря был возведен в 1156 году. Монастырь появился либо одновременно с собором, либо совсем незадолго до начала его строительства. Мирожский монастырь, занимавший пойму реки Мирожи и часть берега реки Великой, стал одним из главных культурных центров Пскова, здесь размещалась богатая библиотека, мастерская переписчиков, здесь же какое-то время велась псковская летопись. Сложенный из местного плитняка Спасский собор был крестообразным в плане. Центральный объем здания имеет форму равноконечного креста, западно, северное и южное окончания его прямоугольные, а восточное завершается полукруглой апсидой, по бокам имеются две малые апсиды. Позднее храм был несколько перестроен, но в целом сохранил свои первоначальные формы. В XV-XVI вв. к собору пристроили звонницу.

Во имя Спаса-Преображения освящена церковь Кирилло-Белозерского монастыря в г. Кириллов Вологодской области. Постройка относится к XVI веку. Церковь Преображения над Водяными воротами строили, видимо, местные мастера. Это невысокий куб с пониженными прямоугольными пристройками с двух сторон: алтарем и папертью с первоначально открытыми арками. Сходство довершают членения северного и южного фасадов пилястрами на три прясла, остроугольные ниши и три яруса сплошь украшенных традиционным декором кокошников, из которых сейчас под четырехскатной крышей XVIII века виден только нижний. Однако венчающая часть имела иную форму. Вместо типичных для храмов Кириллова двух глав здесь с самого начала было трехглавие: большая — в центре и две малых — над восточными углами постройки.

Во имя Спаса-Преображения освящена церковь в погосте Колпино в Псковской области. Небольшой храм Спаса-Преображения впервые упоминается в 1463 году. В настоящее время храм представляет собой довольно крупный четверик, завершенный четырехскатной кровлей и крупным деревянным барабаном с шлемовидной главкой. Четверик сложен из плитняка на известковом растворе кремового цвета. С востока к четверику примыкает пониженная полукруглая абсида, с запада — невысокий притвор, по ширине равный четверику. Перед притвором поставлена невысокая двухъярусная колокольня. Из архивных источников известно, что в 1847 году был сломан старый каменный свод четверика и заменен плоским перекрытием. Тогда же вместо каменного барабана был водружен ныне существующий деревянный. В 1857 году старый притвор был заменен ныне стоящим. В 1871 году построена колокольня.

Преображенские монастыри и храмы старообрядцев

Большое значение в истории старообрядчества сыграл и Преображенский богаделенный дом — религиозный центр старообрядцев-беспоповцев федосеевского согласия в Москве. Основанный во время эпидемии чумы в 1771 году в селе Преображенском, богаделенный дом стал со временем монашеской обителью, разделенной на мужской и женский дворы. В старообрядчестве до настоящего времени сохранилась традиция освящать храмы во имя Преображения Господня. Правда, их намного меньше чем, скажем, Покровских, но многие старообрядческие общины празднуют престольный праздник на Преображение. Во имя Преображения Господня освящены храмы Русской Православной старообрядческой Церкви в Костроме, Козьмодемьянске Республики Марий Эл, Клинцах Брянской области, Свободном Амурской области.

Преображенские храмы Русской Древлеправославной Церкви находятся в Новозыбкове Брянской области, Гомеле (Беларусь). Храмовый праздник отмечают поморские общины Нижнего Новгорода, д. Углы Могилевского р-на (Беларусь), г. Паскутишки (Литва).

|

| Преображение Господне. 1403 г. (Феофан Грек) |

Преображе́ние Госпо́дне, праздник Православной Церкви, принадлежит к числу двунадесятых

Празднуется 6 августа

В этот день вспоминается явление Иисуса Христа в божественной славе (ещё во время земной жизни) трём избранным ученикам. Иисус Христос взял «Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:12). «И вот два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:30–31). «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк. 9:7).

Место события

Место Преображения в Евангелии не указано. Известно только, что оно совершилось на горе. Церковная традиция соотносит неназванную в Евангелиях гору с галилейской горой Фавор (откуда происходит исихастский термин «фаворский свет»). Это мнение в настоящее время вызывает возражения учёных. Фавор представляет собою небольшую возвышенность, находящуюся в южной Галилее. В новозаветную эпоху на вершине Фавора была крепость, что делало место неблагоприятным для уединения. В противовес традиционной топографии, мнение ученых склоняется в наши дни в пользу горы Ермон. Ермон, при большой высоте (ср. «высокая гора»: Мф. 17:1, Мк. 9:2), создававшей благоприятные условия для полного уединения, расположен к северу от Галилеи. Область Кесарии Филипповой, где ученики исповедали Учителя Мессию, лежит у подножия Ермона. Приурочение Преображения к Ермону отвечает и хронологии события: последующее прохождение Господа через Галилею (Мк. 9:30) накануне пути в Иерусалим естественно понимать как прохождение с севера на юг — не от Фавора к Ермону, а от Ермона к Фавору. Предлагаемая топография не есть единственно возможная. Она тоже не свободна от возражений. Но совокупность данных обеспечивает ей несомненные преимущества перед традиционным пониманием.

О горе Фаворe как месте Преображения Господа свидетельствуют блж. Иероним Стридонский и свт. Кирилл Иерусалимский [1]. Разные мнения о горах Преображения см. Евангелида и Энциклопедию Герцога, т. XV, 599.

У Дукакиса пишется, что Преображение было в феврале, то есть незадолго до страдания Христова (на основании Мф 16, 21), но ради Четыредесятницы празднуется в августе.

История праздника

|

| Преображение Господне. Современная икона |

Местно в Палестине праздник Преображения Господня литургически отмечается, вероятно, начиная с IV века, со времени построения св. равноап. Еленой на горе Фавор храма, посвящённого этому событию.

Слово св. Ефрема Сирина на сей день подвергается сомнению [2]. О словах свт. Иоанна Златоустого на Преображение, коих у Фабриция [3] показано три, равно и о слове свт. Кирилла Александрийского патрологи не говорят, но признаются подлинными слова на сей праздник свт. Прокла, Патриарха Константинопольского (+ 446) и епископа Василия Селевкийского (+ ок. 459). Таким образом, свидетельства о сем празднике на востоке приходятся на время не позднее V века.

Все богослужебные памятники восточные, дошедшие до нас от начала VIII века, — именно Евангелие праздничное 715 года, стихиры и каноны прпп. Космы и Иоанна Дамаскина и многие другие говорят о всеобщем праздновании Преображения Господня в VIII и последующих веках. На Западe с XV века папой Каликстом III (с 1457 г.) он сделан всеобщим праздником. Впрочем, он встречается в некоторых древних западных мартирологах и издавна на Западe торжественно совершался в некоторых церквах, например, во Франции в Туре, в Испании при св. Ильдефонсе в VII веке.

В относительно недавнее время явилось предположение, что праздник Преображения Господня 6 августа — армяно-каппадокийского происхождения и установлен в Армении в противовес языческому празднику роз в честь Астхик [4].

Освящение плодов

Согласно церковному уставу, в день праздника Преображения после Литургии совершается освящение винограда, яблок и прочих фруктовых и овощных плодов нового урожая, часть которого, по обычаю, жертвуется храму и неимущим братьям и сестрам по вере. Тем самым мы приносим Богу благодарение за все проделанные труды и результаты этих трудов, в осуществлении которых Он помогал нам и благословлял нас и окружающий нас мир.

Молитвословия

Тропарь, глас 7

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́, я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и на́м, гре́шным, Све́т Тво́й присносу́щный// моли́твами Богоро́дицы, Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас тот же

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́, сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя́ у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рови же пропове́дят,// я́ко Ты́ еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.

Величание

Велича́ем Тя́,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем пречи́стыя пло́ти Твоея́// пресла́вное преображе́ние.

Видео

Документальный фильм Студии Одигитрия по заказу Миссионерского отдела Московской епархии:

Библиография

- Архиеп. Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока., Т. III. М. 1997. С. 313