|

ПЕРЕХОД НА САЙТ LIEWAR.RU

ВЕЛИКАЯ ОБОЛГАННАЯ ВОЙНА

ПЕРЕХОД НА САЙТ Список мифов Общие вопросыРоссия, которую мы потеряли (до 1917)Революция и Гражданская война (1917-1921)Коллективизация и Репрессии (1921-1941) |

Древний праздник Панаир(как то так получилось, что в статье обошелся без описания панаиров в Приазовье, настолько много общего у них с византийскими и древнегреческими, что и надобность в описании первых упомянутых отпадает) Наверное, самым интересным и достойным внимания элементом культуры крымских ромеев являлась традиция проведения панаиров – общественных праздников с особыми, свойственными этому этносу характерными особенностями. Написано об этом празднике довольно много, мне же хотелось развить эту тему, тем более моё атеистическое мировоззрение позволяет взглянуть на неё с точки зрения, свободной от желания всё связать лишь с церковной традицией. Напомню, что самоназвание «ромеи» означает дословно «римляне», так называли себя граждане Византии, Восточной Римской империи. Это была многонациональная империя, но, кто бы не являлся гражданином Византии – грек, армянин, русский, все они гордо именовали себя ромеями. Особенно это было заметно в провинциях империи, которой в своё время являлся Крым. Здесь, на основе потомков жителей античного и средневекового Херсонеса с участием других народностей, населявших Крым в то время (напр. готов и алан), вливанием нескольких волн переселенцев с метрополий империи и других её провинций, образовалась та этническая общность, которую сейчас называют крымскими ромеями. То есть, они являются потомками носителей почти как тысячелетней традиции античного эллинской цивилизации в Крыму и не менее продолжительной – византийской. С крушением Византии и «последнего её осколка» в Крыму – княжества Феодоро, ромеи потеряли свою государственность и попали под влияние тюркских традиций. Причем, это происходило по всей территории бывшей империи. За триста лет влияния, мало что осталось от византийской культуры (хотя, нельзя не учесть всё же и обратного влияния византийских традиций). Два элемента, которые явились главными препятствиями на пути ассимиляционных процессов, были православная религия и греческий язык (но, уже у той части ромеев, которые жили в городской многонациональной среде, произошел переход в пользовании исключительно татарским языком, жители же горных деревень продолжали пользоваться двумя, но и у них в языке уже стало сильно проявляться тюркское влияние). Жилище, пища, одежда, музыка, большинство обрядов и т. д. ничем практически не отличались от того же у других жителей Крымского ханства, вассала Османской империи. После переселения и перехода в Российское подданство, несмотря на родственность религий, изоляционные процессы долго способствовали сохранению национальной идентичности. Этому способствовала компактность проживания, когда рядом случаи проживания людей другой национальности бывали довольно редки. Как всегда, процессы влияния соседней, более мощной культуры, начинались с города. Они усилились, когда после отмены права на освобождение от рекрутской повинности, уровень контактов с другими культурами вырос значительно. А с бурным ростом в конце 19 – начале 20 века промышленности в регионе и притоком сюда множества рабочей силы с других мест, ассимиляционные процессы усилились многократно. Это были процессы естественные, а не попытка кого-то русифицировать. Как написано в «Докладной записке о положении греческого населения в Мариупольском округе» (документ подписан греком – Яли Саввой Георгиевичем), «греки привыкли смотреть на свой язык как на язык некультурный, а язык русский, поскольку приходится иметь дело с русскими, считается передовым. И грек, знающий хорошо русский язык, слывёт среди греков «образованным» человеком. Это, понятно, относится прежде всего к зажиточной части греческого населения, которая обычно владеет русским языком более свободно, чем беднота и особенно женщины. Русский язык употребляется, главным образом, в общественных и государственных учреждениях, в обыденной же жизни, в быту греки говорят на своём родном языке, за исключением греческой интеллигенции и близкого к ней небольшого слоя зажиточной части греков». Подобные процессы, по всей видимости, происходили и Крыму, когда горожане-базарёты постепенно перешли на татарский язык. Пока случаи контактов с другими национальностями носили эпизодический характер, сохранялись многие традиции — не целенаправленно, но естественно, но с увеличением процента иноплеменного населения, особенно когда ромеи стали уже меньшинством, количество и глубина контактов возросли многократно, и ассимиляционные процессы уже сложно было остановить, ведь инициаторами их являлись сами ромеи. Я так долго веду рассказ, а пока не упомянул об основном предмете, который предложил к рассмотрению. Но все эти явления, связанные с традициями, имеют не только общие законы развития, но и особенности, благодаря некоторым из них, традициям удаётся пройти с небольшими изменениями через многовековой временной пласт. Таким интереснейшим явлением в культурной жизни ромеев являлись панаиры. Их ошибочно называют престольными праздниками. Они, конечно, имеют большую связь с религиозной традицией, но здесь скорее связь обратная, когда необычное культурное явление, во времена, когда ничего в жизни не обходилось без участия церкви, облекалось в доступные тому времени формы. Панаиры, как культурное явление, не являются традицией одних лишь крымских ромеев. Эти традиции, в более или менее изменённом виде имеются в большинстве уголков греческого мира, и корни их уходят в античную эпоху. С античности и рассмотрим историю возникновения этого праздника. Если говорить о ранних древнегреческих городах, то можно сказать, что по сути это были большие деревни и все религиозные представления, зарождавшиеся в них, были представлениями древнего сельского жителя. Например, крестьянин, ожидавший дождь, верил, что на вершине самой высокой из соседних гор находится бог, покровитель грома и молний, податель дождя – Зевс. Чтобы получить его благосклонность, сельский житель проводил жертвоприношения, причём в самом раннем времени и в исключительных случаях, даже человеческие жертвоприношения. Святилища, где они проводились, располагались на вершинах гор, поближе к месту обитания этого бога. Преемником этого бога в христианской традиции стал святой Илья, в Крыму, например, в горных деревнях он был одним из самых распространённых святых, которым посвящали церкви. Подобным образом создавались представления о многих других, более или менее «специализированных» богах и героях. Культ героев, так прижился в народном мировосприятии, что он успешно перекочевал в христианскую традицию в виде не менее многочисленной армии святых. Многие ученые указывали на удивительное сходство древнегреческих героев с христианскими святыми. Крестьяне и в античное и более позднее время имели довольно небогатый рацион, в котором имелось место мясным блюдам лишь в дни больших праздников, когда совершались жертвоприношения. Разные сельскохозяйственные работы сопровождались определёнными обрядами и праздниками. Как отмечают многие ученые, эти народные верования и обычаи, которые относятся к самому низкому уровню религии, оказываются самыми долговечными. По мере того, как развивались города, именно они стали оказывать основное влияние на греческую религию и культуру, при этом очень много впитав от мировосприятия сельского жителя. Прежде всего, обряды отличались масштабом, и если раньше они организовывались отдельными лицами или группами, то в городах это были объединяющие общину мероприятия. Если раньше культовыми местами являлись святилища с местами для жертвоприношений, то в городах возводились уже грандиозные храмы. Власть имущие использовали эти праздники для своих целей, чтобы предупреждать недовольство народа, ублажая его на праздниках. Мясо жертвенных животных, а масштаб жертвоприношений бывал иногда очень большим, частично распределялось среди участников празднеств, его даже разрешалось брать домой. Сами обряды с жертвоприношениями зачастую сопровождались ярмарками и пиршествами, приобретая более светский характер. Самые большие такие общие праздники получили название «панегиреи» (panegyreis), что переводится как «общие собрания». Очень часто они сопровождались уже различными играми. Но самым главным в них было то, что на эти праздники приезжали люди не только с окрестных мест, но и со многих других уголков греческого мира, что являлось великим объединяющим началом. Бывали даже такие моменты, когда соседское считалось уже своим, и соседи уже сами оспаривали право на проведение тех или иных празднеств и игр. Для защиты особо важных святилищ и права проводить подобные игры и празднества, даже создавались союзы городов-государств, которые назывались амфиктиониями. Можно сказать, что игры на панаирах-панагиреях, наряду с жертвоприношениями, вышли на передний план, а великие игры древности — Олимпийские, Пифийские, Истмийские, Немейские, по сути, были большими панагиреями. Наиболее известны из них Олимпийские игры. Конечно, интерес к самим играм был так велик, что люди вряд ли думали о религиозном аспекте празднества. Но следует помнить, что в Олимпии были возведены грандиозные храмы, что там совершались великие жертвоприношения и что там собиралось множество жрецов различных культов. Все это подробно описано у Павсания. Праздник в Олимпии был главным панегиреем греков; на него собирались люди из всех городов и сел, и даже из колоний. Великие игры имели огромное значение — они внушали грекам сознание единства греческого народа. К этим играм допускали всех мужчин, говоривших по-гречески; женщины не допускались. Любой, кто хотел обратиться с речью ко всему народу, получал возможность сделать это на Олимпийских играх. . Значение Олимпийских игр и подобных собраний для развития национального чувства, межгосударственных связей и даже культурной жизни вряд ли можно переоценить. Следует к этому добавить, что на время игр объявлялось перемирие продолжительностью в несколько месяцев, чтобы все могли посетить это великое торжество. Это было совершенно необходимо, так как греческие города постоянно воевали друг с другом. Мартин Нильсон Ярмарки, сопровождавшие большие панагиреи были настолько популярными, что в позднее время иногда словом «panegyris» обозначают именно ярмарки. Кстати, сейчас в болгарском языке (болгары испытали очень сильное влияние греческой культуры) словом «панаир» называются именно ярмарки. Любой из современных греческих панегиреев сильно напоминает древние панегиреи. Новым стал объект культа — Панагия или какой-либо святой, но дух празднества все тот же: ставят шатры, беседки, прилавки; люди пируют и веселятся. Конечно, религия секуляризировалась, но данная ее форма, которая нам едва ли кажется религией, проявляет крайнюю стойкость. Она отвечает потребности людей собраться вместе, попировать и повеселиться, то есть нарушить однообразие повседневной жизни. Эти социальные потребности не следует упускать из виду, и не следует упрекать греческую религию за то, что она их удовлетворяла. В этом отношении она была более устойчивой, чем в любом другом. Мартин Нильсон Херсонес, как и другие древнегреческие города-государства проводил панагиреи, а его жители регулярно принимали участие во многих важных для греческого мира играх, празднествах-панагиреях. Херсонес основали дорийцы, поэтому это отразилось на местных особенностях проведения этих всеобщих праздников. В Херсонесе, как и в метрополии её основавшей, существовало три дорийские филы – гиллеидов (покровитель Геракл), диманов (покровитель Апполон) и памфилов (покровительница Деметра). Месяца гераклий и ликий были посвящены покровителям этих фил (ликий – в честь Апполона Ликейского). В эти же месяца, скорее всего проводились и самые значимые панагиреи. В программу праздников включались и соревнования – агоны, как гимнастические, так мусические и театральные. На празднествах,посвященных Гераклу, основными были гимнастические агоны, так как он считался покровителем гимнасиев. Еще одним из самых крупных праздников были панагиреи, посвященные главному божеству полиса – Деве Парфении. Так же как херсонеситы участвовали в крупных играх древнегреческого мира, приносили зачастую крупные жертвоприношения, что заставляло к ним относиться с должным почетом, так и греки с других городов-государств, особенно дорийских колоний Малой Азии, приезжали на херсонесские панагиреи. В число состязаний входили такие дисциплины как борьба, бег, метание диска и копья, кулачный бой, прыжки, состязания в конном спорте. Были в Херсонесе и свои особые виды соревнований, не известные в других городах. Это, например, анкиломахия. Люди, занимавшиеся организацией празднеств и соревнований, назывались агонотетами. Так же, в Херсонесе регулярно избирались цари-эпонимы, которые руководили официальными жертвоприношениями, культовыми празднествами и процессиями. Цари-эпонимы полностью или частично оплачивали проведение этих мероприятий за свой счёт. Именем царей-эпонимов назывался этот год, датировались документы и монеты. Они исполняли на это время обязанности жрецов культа Девы. Должность царя-эпонима была почетной, требовала больших личных затрат, а фактической власти не давала, поэтому, во времена кризисов в Херсонесе не находились претенденты на эту должность и обладателем эпонимной должности становилось местное божество –Дева, а затраты оплачивались из казны наиболее крупных храмов. После того как христианство заняло место главенствующей религии, много поменялось в жизни греков. Но следует учитывать, что богословская мысль, доступная лишь интеллектуальной элите, оказывала не очень сильное влияние на широкие массы граждан Византии. Поэтому, среди них сохранялись многие вековые традиции, которые получали внешнее христианское оформление, но суть оставалась всё та же, с античной традицией. Это конечно, упрощение, но, мы ведь и не пытаемся детально рассмотреть каждый отдельный момент, а представить общую картину. А общая картина такова, что внешне панаиры сохранили многие основные античные черты (жертвоприношения, спортивные и музыкальные соревнования, устройство ярмарок и др.), а древнегреческих богов и героев заменили христианские святые и мученики. Этот взгляд, конечно, упрощённый, но сам факт наличия традиций, чуждых христианской традиции говорит об этом. Взять, хотя бы сам обряд жертвоприношения, вот как ответил на вопрос посетителя сайта http://www.pravoslavie.ru/ «Существует ли в христианстве ритуал жертвоприношения. Или этот ритуал относится к другим верованиям?» священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря: «Жертвоприношения составляли важнейшую часть ветхозаветного религиозного культа. Иисус Христос принес Себя на Голгофе за грехи всего мира. Этой единственной (в силу Божественного достоинства Христа) Жертвой Спаситель мира, отменил все обрядовые жертвоприношения. В новозаветной Церкви за Божественной литургией приносится только Бескровная Жертва (Евхаристия) в воспоминание Искупительного подвига Иисуса Христа. По слову св. апостола Павла: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1Кор.5:7).» Как и в древнее время, существовал выбор животного, которое специально выращивалось для жертвоприношения. Вот общее описание древнего обряда. Жертвенное животное, украшенное перевязью лент и позолотой рогов, торжественно вели к алтарю, сопровождая процессией нарядно одетых граждан, которые совершили перед этим обряд омовения. Во главе процессии шла непорочная девушка и несущий кувшин с водой. На священном месте участники процессии очерчивали круг, обнося вокруг кувшин с водой, чтобы отделить область мирского от священного. После омовения рук и торжественной паузы следовала общая молитва. Затем участники бросали, взятые из корзины зёрна ячменя, на животное, алтарь и землю. Из-под зерна на дне корзины обнажался нож, которым жрец сначала срезал со лба быка клочок шерсти и бросал его в огонь. Затем совершался сам акт жертвоприношения, сопровождавшийся криком женщин. Поскольку вся кровь должна была попасть на алтарь, её собирали в специальный сосуд, из которого окропляли алтарный камень. Тушу жертвенного животного разделывали, при этом, каждой части определялось своё назначение – сердце ложили на алтарь, по печени устраивали гаданье, внутренние органы после приготовления тут же съедали, кости сжигали, а мясо шло на праздничный стол. Черепа и рога хранились в священном месте, шкура продавалась, а деньги шли на обустройство святилища. Как писал М. Нильсон, жертвоприношение – это общая трапеза бога и верующих, соединяющая их воедино. Как известно традиции панаиров с жертвоприношениями сохранились не только у крымских ромеев, но и в других частях греческого мира. У крымских ромеев и теперь часто встречается такое название этого праздника, как «хурбан». Можно предположить, конечно же, что это следы тюркского языкового влияния (kurban – жертва, тюрк.), которое имеет место и у других групп греческого этноса, где он носит название «курбани». Но, известно, что тюркское слово восходит к еврейскому qorban (дары, приносимые Богу), а греки, задолго до знакомства с тюркским миром, знали это слово. Это слово встречается в Евангелии от Марка в значении «дар». Если говорить о самом празднике «курбани», то видно, что он сохранил многие черты древних панагиреев. Проводятся они в честь местного святого – покровителя деревни, жертвенное, специально выращенное для этой цели, животное предоставляется донатором, иногда оно может быть предоставлено всей общиной. Роль алтаря играет площадка возле местной церкви, покрытой тенью деревьев, используемых при разделке туши. В некоторых деревнях жертвенный алтарь находился внутри храма. Чаще всего традиция жертвоприношения сохраняется в населённых пунктах, у которых святыми-покровителями являются святой Георгий и святой Илья. Кстати, у всех четырёх сёл, основавших Чермалык, были именно эти два святые-покровители. Если в Капсихоре и Шелене были церкви, посвященные святому Илье, то в крымском Чермалыке – святому Георгию. Это объясняется тем, что святой Георгий считался покровителем пастухов и скотоводов, а также виноделов, а именно овцеводство и было основным занятием жителей Чермалыка, расположенного поблизости от известной Караби-Яйлы. Святой Илья считался повелителем атмосферных явлений, не удивительно, что именно ему была посвящена церковь в Шелене, носящем теперь имя Громовка. Две первых церкви в приазовском Чермалыке были посвящены святому Георгию, так как большинство жителей до переселения пользовались покровительством именно этого святого (были родом из крымских сёл Чермалык и Айланма). В 1844 году вновь построенная церковь получила посвящение святому Илье, видимо, помятуя о годах засухи и других природных бедствиях, сопровождавших жизнь переселенцев на новом месте, и в надежде получить его защиту. Причиной жертвоприношений являлось желание получить у святых защиты от природных бедствий и избавления от недугов. Жертвенное животное часто, как и в античное время украшают красками, лентами, цветами. Священник также участвует в действии, он произносит молитвы, производит окропление святой водой, но сам акт жертвоприношения и дальнейшим распределением частей туши занимаются добровольцы. В отличие от древнегреческих ритуалов, акт умерщвления жертвенного животного не носит торжественного характера. Некоторые черты торжественной античной традиции всё же сохраняются. Считается, что кровь жертвенного животного имеет особые свойства, каждый участник действия окунает палец в сосуд с кровью, чтобы нанести на лоб знак креста, чтобы защитить себя от болезней на весь год до следующего праздника. Далее следует центральная часть праздника «курбаний» – общая трапеза. Известно, что христианство не так легко пробивало себе путь среди простого населения, которое веками поклонялось своим богам и героям. Переход к христианству и ломка традиций длилась даже не десятилетиями, а столетиями. Видимо, несмотря на то, что традиции жертвоприношений идут вразрез с христианской практикой, церковь если не поощряла, то закрывала глаза, когда на местном уровне сохранялись некоторые черты языческих традиций. Видимо, отцы церкви шли на своеобразную хитрость, когда разрешали сохранять обряды жертвоприношений, но посвящать их уже своим святым, которые в глазах простого народа приобретали многие черты бывших своих богов и героев. В христианстве жертвоприношение использовалось для противопоставления языческой традиции. В дальнейшем же, эта традиция оказалась настолько живучей, что произошло слияние христианства с элементами древних языческих культов. Если же говорить об окраинах Византии, которой являлся Херсонес и его окрестности, то здесь гораздо сильнее чувствовалась античная традиция, усиленная дорийским характером местного населения и удалённостью от метрополии. Не зря здесь христианство приживалось с большими трудностями. По подобным же причинам, здесь намного позже нашло приют много греков в период иконоборчества. Если же говорить об особенностях ритуалов и верований на крымской окраине Византии, то можно обратиться, например, к житию святого Константина, в котором говорится, что жители окрестностей города Фуллы поклонялись священному дубу. Дело в том, что дуб считался деревом Зевса, также его связывают с культами Геры и Деметры. Это объясняет такой необычный выбор для поклонения христиан. Возле этого дерева крымские ромеи совершали магические ритуалы, одним из которых был обряд жертвоприношения. Сами крестьяне со слов автора повествования утверждали, что обычай пришел к ним от отцов и дерзновенное нарушение его повлечёт немедленные кары. Однако, такое жесткое следование древним традициям среди населения Херсонеса и его округи можно объяснить не только инертности сельской жизни жителей его хоры, которые опасались любых перемен в жизни, так зависимой от воли богов (раз они считали, что нашли способ донести до них свои мольбы), но и в не меньшей степени, стремлением греков сохранить связь между жителями различных населённых пунктов Крыма, чтобы не потерять единство как одного целого – народа ромеев, потомков жителей древнего Херсонеса. Ведь именно в Крыму, кроме трансформированных языческих верований, местные ромеи сохранили и объединяющую составляющую панаиров, которую выполняли древнегреческие панагиреи от небольших сельских до самого известного – Олимпийских игр. В то же время, наверное, ни в одном уголке Греции панаиры не сохранили столько черт древнегреческих панагиреев. Это не только обряд жертвоприношения с последующим обедом – общей трапезой, не только устройство по поводу праздника ярмарок, на которые стекался люд со всех мест, близких и далёких, не только исполнение песен и танцев, но и устроительство спортивных состязаний в борьбе и конном спорте, которые увязаны в контекст всего праздника вместе с другими его элементами. Так, головой жертвенного быка в прежнее время награждали победителя в состязании борцов. Кроме принадлежности одной православной церкви, не меньшую роль во времена существования Крымского ханства для сохранения ромеев в Крыму как единого народа сыграла именно традиция проведения панаиров – объединяющих всё греческое население праздников. После переселения в Приазовье, ромеи лишились фактора внешнего давления в виде иной государственной религии, к тому же долгое время на новом месте они проживали в относительной изоляции от соседних народов, что помогало сохранять на первых порах свои традиции. Но, панаиры с их обрядами жертвоприношений не всегда находили у церкви полного понимания, поэтому, постепенно они принимали в отдельных моментах светский характер (позволю напомнить цитату Нильсона про секуляризацию религии в свете проведения панаиров в современной Греции), в других – становились больше похожи на обыкновенные престольные праздники.

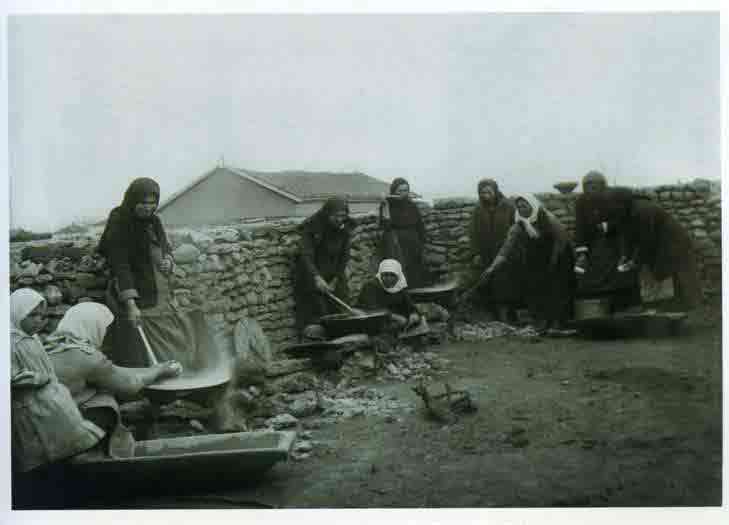

Панаир в селе Сартана 1930 г. (Из обозрения греческой этнографической

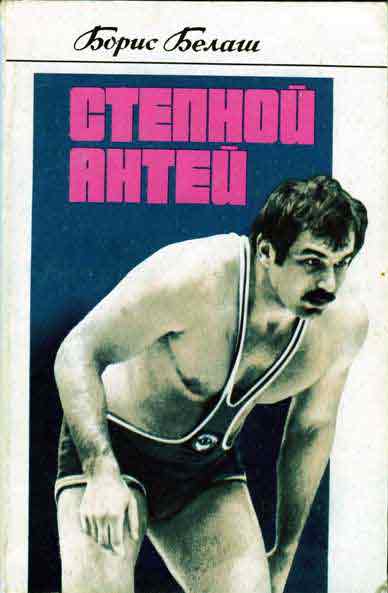

Панаир в селе Сартана 1928 г. (Из обозрения греческой этнографической Когда уже в 1930 году в Чермалыке была закрыта и разобрана церковь (а вопреки утверждениям, сделано это было не по решению «свыше», а после сбора подписей Как пример, фотография с Панаира из книги 1983 года издания

«Народный праздник панаир венчают схватки Перейдём же к нашему времени. Казалось бы, если панаиры так тесно связаны с церковью, то в нынешнее время, когда религия присутствует везде (даже при запуске освящают спутники), то, должна была наступить эра возрождения панаиров, но это далеко не так. В 90-е годы произошёл всплеск интереса к этому празднику, были проведены несколько лет подряд панаиры с желанием воссоздать все традиции его проведения, но затем он превратился в обычный престольный праздник с сопровождающими его спортивными соревнованиями, к которым также интерес угас. А происходит это потому, что во времена Союза сохранялась основа – коллетивизм людей, который являлся питательной почвой для сохранения традиции, тесно связанной с объединяющим началом этого древнего праздника. Говорят, что в наше время нет идеологии, но это не так, сейчас пропагандируется идеология индивидуализма, причём в самом первобытном виде, когда как в первобытном обществе по Гиббону «homo homini lupus est» («человек человеку волк»). Поэтому, мало кто ищет объединяющее начало, а больше ищут во всём личную выгоду. А это противоречит самым древним основам этого праздника, когда и организаторы и участники в панагиреях видели не только и не столько одну выгоду, а возможность ощутить себя единым целым, народом с общими корнями и мировоззренческими установками. |

ПЕРЕХОД ДЛЯ ЗАГРУЗКИ КНИГИ С. Г. КАРА-МУРЗЫ «МАНИПУЛЯЦИЯ Книга предложена издательством для загрузки в ПЕРЕХОД НА САЙТ Список мифов Великая Отечественная Война (1941-1945)Послевоенный СССР (после 1945)Фальшивки и фальсификаторы |

Сегодня на сайте 06242.ua вышла моя статья о поездке на Панаир в Каменку. Поездку, как Вы знаете, организовала турфирма «Лазурит». Позже я, возможно, напишу отдельный отчетик в более неформальном формате жж, где будет больше фото, но пока не уверен, будет ли на это время — сейчас у меня довольно напряженный график. Ну а пока вот сама статья. Кстати, пусть «Горловчане» в названии статьи Вас не смущают — редакторская правка, ведь специфика сайта — новости Горловки.

После указа царского правительства от 1778 года о переселении греков из Крыма этот народ стал заселять территорию современного Донбасса, и особенно Приазовья. По словам представителя Горловского общества греков «Арго» Ильи Александрова, сегодня на учете общества состоит более 100 греков, но на самом деле их гораздо больше, т.к. многие по тем или иным причинам не становятся на учет. Приблизительно количество горловских греков Илья Александрович оценил в 500 человек.

А их собратья из села Каменка Тельмановского района нашей области 15 июня праздновали праздник Панаир. Корреспондент 06242 побывал на этом мероприятии, чтобы больше узнать о культуре и традициях греков.

Вообще Панаир имеет религиозный смысл, но со временем его все больше воспринимают как «праздник нашего села». И хотя в этот день в храме проходит специальная служба, светская часть празднования становится вполне самодостаточной. Панаир означает общественный обед. Раньше если кто-то хотел угостить других за здоровье кого-то из близких, резали барана или теленка, угощали бозой (легкий травяной напиток) и пловом. Ну и, конечно, на Панаире обязательно куреш – греческая борьба. Съезжались борцы и делались ставки, но в качестве ставок были не деньги, а бараны. Сейчас, правда, овцеводства в селе практически нет.

В Каменке есть две православные церкви – Московского и Киевского патриархата, причем если вторая имеет некий «канонический» внешний вид, то первая расположена в одном здании с сельским клубом, библиотекой и музеем.

В этом здании ДК, музей, церковь и библиотека

Здесь на сегодня проживает до 20 национальностей, при этом большинство – греки. Обучение в школе и даже занятия в детском садике проходят на украинском языке. Раньше новогреческий язык преподавали в школе, но после того, как директор школы переехал в другое место, язык преподавать перестали. По словам самих жителей, на греческом сейчас, в основном, разговаривают старые люди, а сам греческий язык сейчас практически стал греко-татарским. В быту все, в основном, общаются на русском языке.

Усадьба, построенная в 1901 году

Утром мы посетили усадьбу, построенную еще в 1901 году, причем все эти годы она принадлежала одной семье, и в настоящее время эту семью представляют замечательные люди – Михаил Семенович и Татьяна Семеновна Караджели. В Каменке есть местный ансамбль «Тайфа», что в переводе означает «семья». Татьяна Семеновна руководит ансамблем, а Михаил Семенович играет в нем на бубне.

Интерьер усадьбы

Кстати, после посещения усадьбы ансамбль «Тайфа» дал концерт для местных жителей и гостей в честь праздника. Греки в национальных костюмах пели песни на греческом, русском, украинском и даже румынском языках, играли на различных музыкальных инструментах, танцевали. Некоторые композиции сочинили сами участники ансамбля.

Далее гости были приглашены за праздничный стол, где их угощали отварной телятиной, сюрпой (мясной бульон с травами), бозой (травяной напиток, отдаленно чем-то напоминающий квас), болгарским сыром, отварным картофелем, овощами и салатами.

Ансамбль Тайфа

Конечно же, были и чебуреки «чир-чир». По словам местных греков, секрет «правильных» чебуреков состоит в том, что кроме мяса и муки туда добавляются только соль и вода – никакого молока и прочих ингредиентов. А мясо должно быть мелко порублено обычными кухонными ножами, а не перекручено в фарш на мясорубке.

Библиотека и выставка одежды

Каменская библиотека насчитывает более тысячи экземпляров книг. А в день праздника здесь также проводились выставки местных умельцев. Светлана Николаевна Гуржи показывала местные костюмы, Игорь Анатольевич Гуржи – свои картины, Сергей Анатольевич Ганжерли – свою коллекцию марок и открыток, а Татьяна Семеновна Караджели – сделанные ей куклы из полимерной глины.

Куклы из полимерной глины

Музей каменки содержит экспонаты, собранные по крупицам. На сбор этих экспонатов ушел год, в течение которого ходили и собирали их буквально по дворам. Здесь и печатные машинки, и магнитофоны, и проигрыватели грампластинок, и экземпляры немецкого оружия и обмундирования, стенды по истории как самой Каменки, так и Каменской школы, образцы школьной формы, всевозможные наградные документы, фотографии, которым уже более 100 лет, и много всего интересного.

Ткацкий станок

Во второй половине дня на специальном поле началась традиционная для Панаира греческая борьба куреш. Участники, среди которых были не только греки, поочередно выходили на ринг и показывали свое мастерство в парной борьбе.

Выставка картин

Жители Каменки также рассказали, что во время Великой Отечественной Войны в Каменке фашисты уничтожили 2000 баранов, 1500 коров, 16 тракторов и очень много хлеба. Поэтому выживали как могли. А в 70-х годах XX века в Каменку стали приезжать из западной Украины и помогать поднимать сельское хозяйство. Поэтому здесь не редкость семьи, в которых один из супругов грек, а второй из западной Украины.

Сейчас, по словам местных, в селе работы как таковой нет, поэтому молодежь, в основном, ездит на заработки в город. Это, впрочем, общая тенденция наших современных сел. Если даже многие жители Горловки работают за ее пределами, то что говорить о селах. Старый дворец культуры забрала церковь, хотели сделать там монастырь, но в итоге нет ни монастыря, ни дворца культуры. Правда, бывший выходец из Каменки Анатолий Антонович Корюк, которого все сельчане считают своим главным меценатом, все-таки помог с новым клубом – тем самым, в котором сегодня располагаются и концертный зал, и библиотека, и музей, и церковь.

Греки из Каменки – очень гостеприимные, добрые и талантливые люди. Поделившись с нами частицей своей культуры, они снова ждут в гости всех желающих посетить Каменку. Мы, в свою очередь, поздравляем их с праздником!

Помимо основных религиозных праздников, греки отмечали дни памяти святых. Храмовые или престольные праздники отмечались особым образом и носили название «Панаир». Новогреческое панаири означает «праздник» (чаще религиозный), «народное гулянье», «пир», «торжество», «веселье», «ярмарка».

Самыми почитаемыми святыми среди греческого населения были и остаются Илья, Константин, Елена, Николай, Георгий, Дмитрий.

В населенных пунктах, где жили греки строились церкви, в честь одного из святых. Схема проведения праздника в разных местностях была примерно одинаковая.

Церковь с вечера стояла открытая. В деревню на празднование съезжалось много народу. Специально для праздника покупалась и шилась новая одежда и обувь. Торговцы устраивали ярмарки, на которых продавались сувениры и сладости.

Иногда уже с вечера начинались танцы (хоро). Танцующим аккомпанировал музыкант, который играл на скрипке «кемендже» или дудке «гайде».

На следующий день после утренней литургии в храме, устраивался трапезный обед — хурбан. Угощение готовили из жертвенного мяса «хурбан» на открытом огне в больших медных котлах. По окончании трапезы продолжалось гулянье с песнями и танцами.

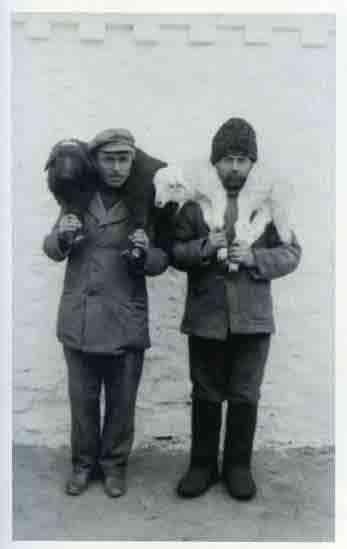

Завершался праздник греческой национальной борьбой — куреш и скачками. В борьбе участвовали как молодые ребята, так и взрослые мужчины. Торс борца дважды перехватывался домотканым кушаком, концы его подтыкали. Хватаясь только за этот пояс, нужно было постараться уложить соперника. Победителем считался тот, кто одолееттрех-четырех соперников.

Панаиры дожили до наших дней. Такие празднества устраивают сегодня греки Крыма и Приазовья.

-

-

June 2 2013, 20:39

- Путешествия

- Праздники

- Cancel

Друзья, ниже описание этой поездки, которую согласна организовать для нас турфирма «Лазурит». Я лично был в этом селе и поразился радушию и гостеприимству местных людей. Уверен, будет интересно. Фотографам будет, что поснимать! Но мне нужна небольшая помощь. Я буду ехать в село раньше с другой небольшой группой людей.

Мне нужен помощник (помощница), который будет ехать, чтобы скоординировать заранее сбор денег на дорогу, их нужно будет отдать заранее, и поддерживать со мной телефонную связь во время пути группы.

Это вопрос решен. Координацией сбора денег за поездку и посадки группы в автобус будет заниматься

Дата и стоимость поездки:

15.06.13 — 120 грн/чел

Кратко о поездке:

Село Каменка, находящееся в Тельмановском районе, является одним из греческих поселений Донецкой области. Здесь живут потомки греков-урумов, чтущие своих предков, историю, национальные традиции и праздники. К месту сказать, что праздников у греков очень много, но самый известный и почитаемый – это, конечно же, Панаир ( в пер. с греческого «праздник»). Панаир всегда отмечается в престольный праздник местного храма, в данном случае Панаир будет приурочен к Воскресению Господнему.

В стоимость поездки входит:

— транспортное обслуживание;

— посещение праздничного мероприятия: греческие песни, танцы, борьба «куреш»

— обед (греческая кухня)

Дополнительно оплачиваются:

— личные расходы

— посещение музея истории села (добровольная сумма на развитие музея)

Программа поездки

8.00 – сбор группы возле драм. театра в г. Донецке. Выезд в Каменку

9:30 – прибытие в Каменку, посещение храма Вознесения Господнего

9:45 –10:15 — посещение греческого дома, в котором заботливые хозяева сохранили быт и интерьер своих предков

10:30 – 11:00 – обед (греческая кухня)

11:00 – 12:00 – выступление греческого коллектива «Тайфа»

12:00 – 17:00 – национальная греческая борьба «куреш» — самый почитаемый греками обычай. Проводится в большинстве греческих сёл на многих праздниках. Напоминает современную вольную борьбу. Участник для получения приза должен «положить на лопатки» трёх соперников. Весовая категория при этом в счёт не принимается, а главным призом служит живой баран.

С 13.30 до 15.30 – посещение музея истории села. Музей открывает свои двери именно 15 июня 2013 года, и участники нашей поездки будут его первыми посетителями. Там же будет организована выставка — продажа работ, созданных жителями села Каменка – картины, куклы из полимерной глины и т.д.

17.00 выезд из с. Каменка

Ориентировочный приезд в Донецк в 19.00

3 июня 2022 года в селе Чернополье Белогорского района крымчане дружно, ярко, вкусно и с размахом отметили греческий национальный праздник «Панаир».

Неслучайно именно сюда каждый год в День равноапостольных святых Константина и Елены съезжаются греки и представители других народов из разных уголков полуострова. Село, которое до 1948 года называлось Карачоль, было основано почти два столетия назад греческими переселенцами из Фракии. Их потомки, живущие в Чернополье сегодня, свято берегут национальные и религиозные традиции. Одна из них – престольный праздник Панаир.

После утренней литургии в церкви святых Константина и Елены духовенство, прихожане и общественность прошли крестным ходом к источнику «Святая криница». Согласно преданию, благодаря целебным свойствам его воды фракийские греки и решили обосноваться в этих местах.

Продолжился праздник народными гуляниями и концертом, организованным ГБУ РК «Дом дружбы народов». Местных жителей и гостей Чернополья приветствовали председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель Региональной национально-культурной немецкой автономии Юрий Гемпель, его заместитель и председатель Региональной национально-культурной автономии греков «Таврида» Иван Шонус, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Айдер Типпа, глава муниципального образования Белогорский район РК — председатель Белогорского райсовета Арсен Юнусов, замглавы администрации Белогорского района Ленор Сеитджемилов, исполнительный директор Федеральной национально-культурной автономии «Греки России» Людмила Малышева, настоятель церкви святых Константина и Елены иерей Дмитрий Пустовый, председатель Чернопольского сельсовета Елена Мунтян.

Вокальные и хореографические коллективы подготовили творческие подарки — песни и танцы народов Крыма, а инициаторы проведения праздника щедро потчевали гостей вкуснейшими блюдами национальной кухни.

Для всех крымчан, присутствовавших на мероприятии, «Панаир» стал настоящим путешествием в мир греческой культуры, экскурсом по богатому духовному наследию, обрядам и обычаям, которые бережно хранят и передают из поколения в поколение греки Крыма.

3 июня 2019 года в селе Чернополье Белогорского района состоялось празднование греческого религиозного праздника «Панаир».

По греческому обычаю, в день, когда церковь в какой-то местности отмечает свои именины, почитающие ее святых прихожане и верующие из других мест, собираются на народные гуляния. Такой праздник называется Панаир.

Греки, проживающие в селе Чернополье, сохранили эту древнюю традицию. В день святых равноапостольных царей Константина и Елены православные христиане со всего Крыма собрались в селе Чернополье, чтобы посетить церковь, названную в честь этих святых, и вместе отметить светлый престольный праздник.

По установившейся традиции, утром состоялась праздничная литургия, а затем — крестный ход к «Святой кринице». Этот целебный источник когда-то привлек и оставил в своих окрестностях первых поселенцев – фракийских греков. По сей день, каждый путник здесь может утолить жажду и впрок запастись освященной водицей из колодца.

После окончания богослужения представители органов власти, духовенства, национально-культурных автономий Крыма и общественных организаций приняли участие в праздничных народных гуляниях. На лужайке возле Поклонного креста гостей ждали угощения и колоритная концертная программа.

Для всех присутствующих этот праздник стал настоящим экскурсом в мир греческой культуры. Каждый желающий смог познакомиться с кухней, обрядами и традициями греков, насладиться национальными песнями и танцами, окунуться в атмосферу тёплого гостеприимства греческого народа.

Организаторами мероприятия выступили: Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, ГБУ РК «Дом дружбы народов», Региональная национально-культурная автономия греков Республики Крым «Таврида», Администрация Белогорского района.

Источник: http://ddncrimea.ru/18-maya-den-pamyati-zhertv-deportatsii-narodov-kryma/#prev

Автор фотографии: http://ddncrimea.ru/18-maya-den-pamyati-zhertv-deportatsii-narodov-kryma/#prev