Приблизительное время чтения: 9 мин.

Ранее весеннее утро 33 года по Р. Х.

Солнце пока не взошло, Иерусалим еще спит после торжественного празднования первого дня Пасхи. Всеобщую радость одного из главных иудейских праздников не могли разделить только ученики Иисуса из Назарета, пришедшие в это утро на гроб своего Учителя, распятого 3 дня назад. Они были почти уверены, что Иисус и есть Тот Самый обещанный Богом Израилю Мессия-Избавитель, но сейчас для них, казалось, уже все было потеряно, ведь мертвые не воскресают…

Немного позднее апостол Павел скажет: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:14). И, по сути, вся 2000-летняя история христианства — это проповедь события, которое произошло в то весеннее утро, а день Воскресения Иисуса Христа сразу же стал главным праздником христиан.

Хотя началось все значительно раньше…

Исход и его празднование

Само слово «Пасха» (евр. — «Песах») происходит от глагола «проходить» со значением «избавлять», «щадить».

Пасха — это реальное историческое событие, произошедшее в Египте в XIII веке до Р. Х., когда, согласно Преданию, Ангел Господень прошел мимо окропленных кровью жертвенного ягненка еврейских домов и поразил смертью всех египетских первенцев.

Дело в том, что несколько столетий перед этим событием еврейский народ находился в рабстве у египтян. На неоднократные просьбы израильтян отпустить их фараон отвечал неизменным отказом. В последние десятилетия рабства их положение значительно ухудшилось. Египетские власти, обеспокоенные «чрезмерной» численностью евреев, повелели умерщвлять всех рождавшихся у них мальчиков.

Вождь израильского народа — пророк Моисей — по повелению Божьему пытался вразумить упрямого фараона и добиться освобождения. С этим связаны так называемые «10 египетских казней», когда весь Египет (за исключением того места, где жили евреи) поочередно страдал от нашествия жаб, мошек, ядовитых мух, саранчи, моровой язвы и т. д.

Это были явные знамения присутствия Бога среди евреев, однако фараон не сдавался и не отпускал бесплатную рабочую силу. Тогда в Египте произошла последняя, десятая казнь. Бог через Моисея повелел каждой еврейской семье заколоть агнца (однолетнего ягненка или козленка мужского пола), запечь его и съесть с пресным хлебом и горькими травами. Трапеза происходила вечером, есть необходимо было стоя и с великой поспешностью, потому что Бог обещал, что ночью евреи выйдут из Египта. Кровью агнца следовало помазать косяк двери своего жилища. Это был знак для ангела, который умертвил всех египетских первенцев, от первенца семьи фараона до первенцев скота, но прошел мимо тех домов, двери которых были помазаны кровью агнца.

После этой казни испуганный фараон в ту же ночь отпустил евреев из Египта. С тех пор Пасха празднуется израильтянами как день избавления исхода из египетского рабства и спасения от смерти всех еврейских первенцев.

Однако празднование проходило не один день, а семь. Эти дни каждый правоверный иудей должен был провести в Иерусалиме. На время праздника из домов выносились все квасные продукты, и хлеб в пищу употреблялся только пресный (маца), в воспоминание о том, что выход евреев из Египта был таким поспешным, что они не успели заквасить хлеб и взяли с собой только пресные лепешки. Отсюда второе название Пасхи — Праздник Опресноков.

Каждая семья приносила в Храм агнца, которого закалывали там по специально описанному в Моисеевом законе обряду. По словам иудейского историка Иосифа Флавия, на Пасху 70 года по Р. Х. в Иерусалимском Храме было заклано 265 500 агнцев. Возможно, эта цифра сильно преувеличена, как часто бывает у Флавия, но даже если уменьшить ее на несколько порядков, картина того, что происходило в этот день в Храме, впечатляет.

Этого агнца, который так и назывался — Пасха, семья должна была запечь и обязательно полностью съесть вечером в первый день праздника за пасхальной трапезой под названием седер. Этот ужин являлся главным событием празднования. Также в обязательный рацион пасхальной трапезы входили горькие травы (в память горечи рабства), харосет (кашица из фруктов с орехами) и четыре бокала вина. Отец семейства должен был рассказать за трапезой историю исхода евреев из египетского рабства, как в благодарность Богу, так и в напоминание об особой связи своего народа с Ним.

Проводить пасхальную трапезу можно было только в Иерусалиме, в пределах его городских стен. Поэтому паломники договаривались с местными жителями, которые предоставляли им свободные комнаты или позволяли проводить пасхальную трапезу во дворе или на крыше дома. Деньги за помещение брать не разрешалось, но хозяевам в виде компенсации обычно оставлялись шкуры убитых животных. Бедняки, у которых не было денег, получали специальную помощь на приобретение всего необходимого. Кроме того, считалось богоугодным приглашать к себе на праздник неимущих собратьев.

О праздновании ветхозаветной Пасхи рассказано здесь в прошедшем времени, поскольку с приходом Христа она теряет смысл, однако без особых изменений иудеи до сих пор именно таким образом празднуют Пасху. Главное отличие нынешней еврейской Пасхи состоит в том, что за трапезой отсутствует агнец. Его символизирует баранья косточка, потому что по закону Моисея агнца нельзя закалывать нигде, кроме иерусалимского Храма, который был разрушен римлянами в 70 году по Р. Х.

Исполнение ветхозаветной Пасхи

Уже в первые годы христианства ветхозаветная Пасха была осмыслена как прообраз смерти и Воскресения Иисуса Христа. «Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех мира» (Ин 1:29). «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор 5:7). Эти слова Иоанна Крестителя и апостола Павла лучше всего выражают отношение христиан к Голгофской Жертве.

В Египте агнец был заколот для того, чтобы избавить от смерти еврейских первенцев, а Христос принес Себя в жертву, чтобы избавить от смерти все человечество. И речь здесь идет не о физической смерти, ведь люди как умирали до Христа, так умирают и сейчас, и это продлится вплоть до Его второго Пришествия в силе и славе, когда Он воскресит умерших. Но после Воскресения Христа физическая смерть уже не тупик, а дверь. Неизбежный конец любого человека становится неизбежным условием его встречи с Богом. Потому, кстати, в христианстве ад и рай понимаются не как места, а как состояния человека, готового или не готового к этой встрече.

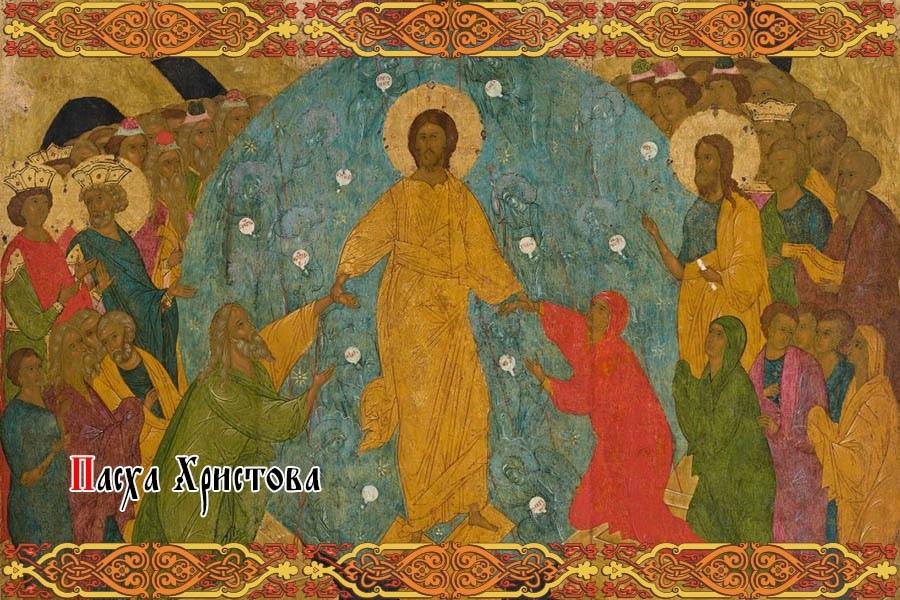

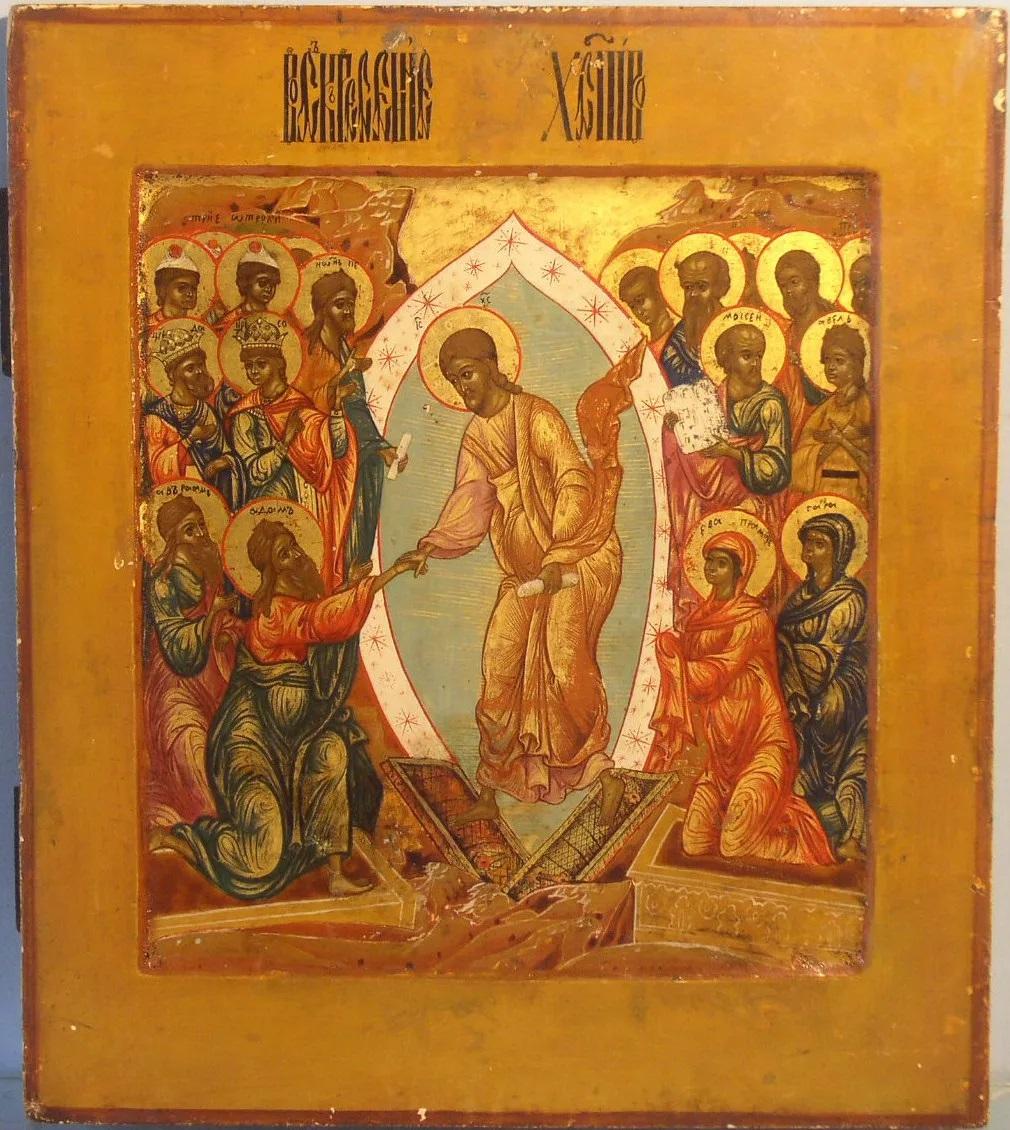

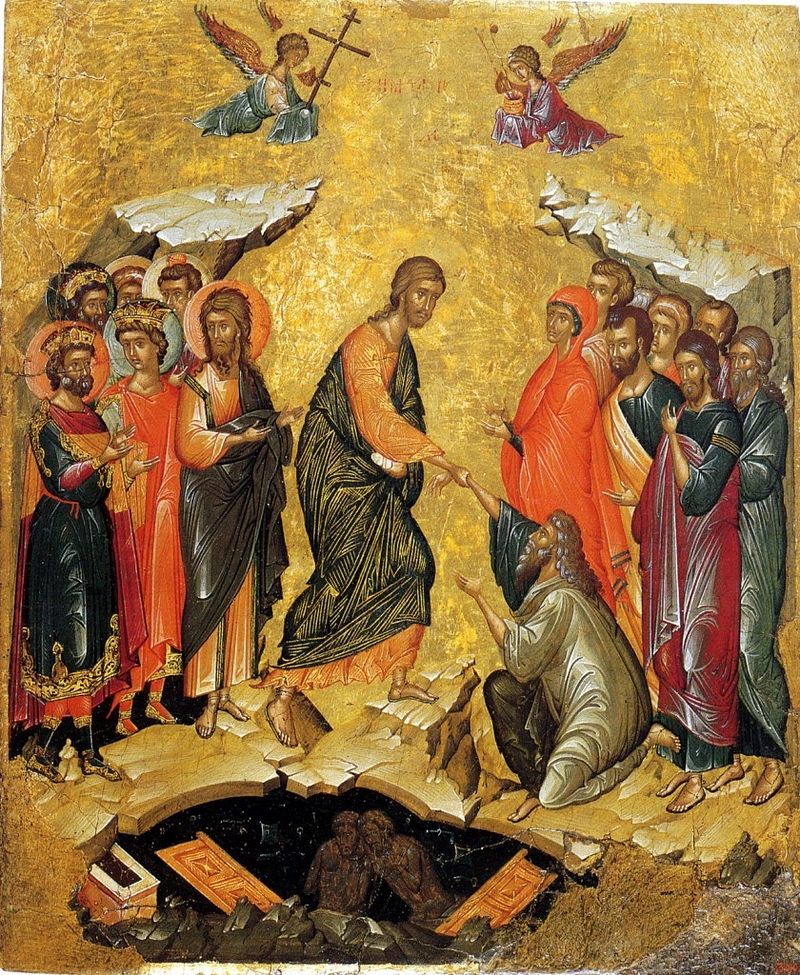

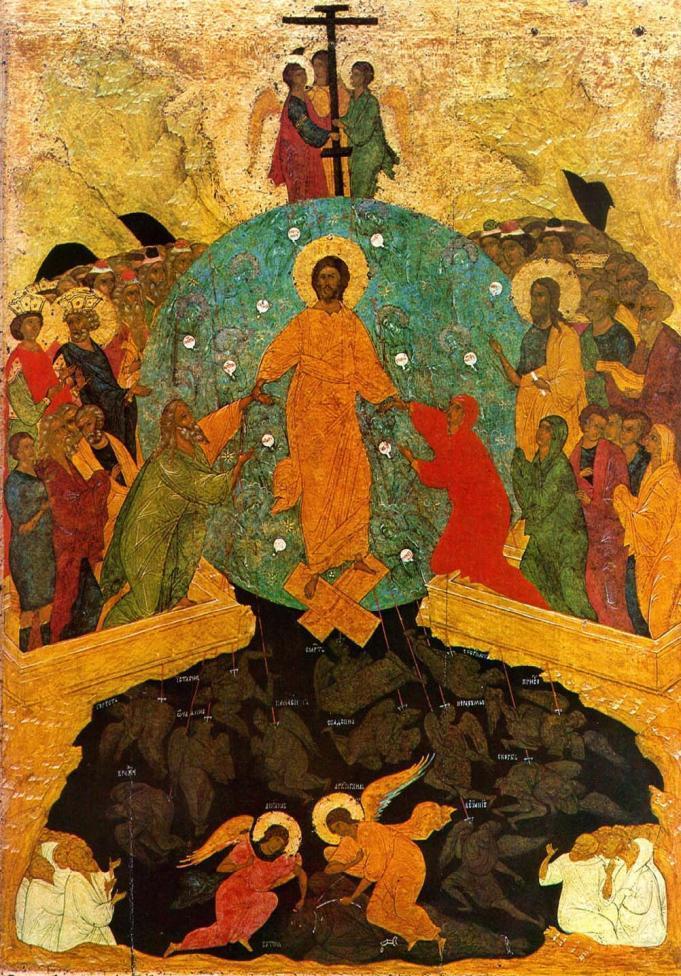

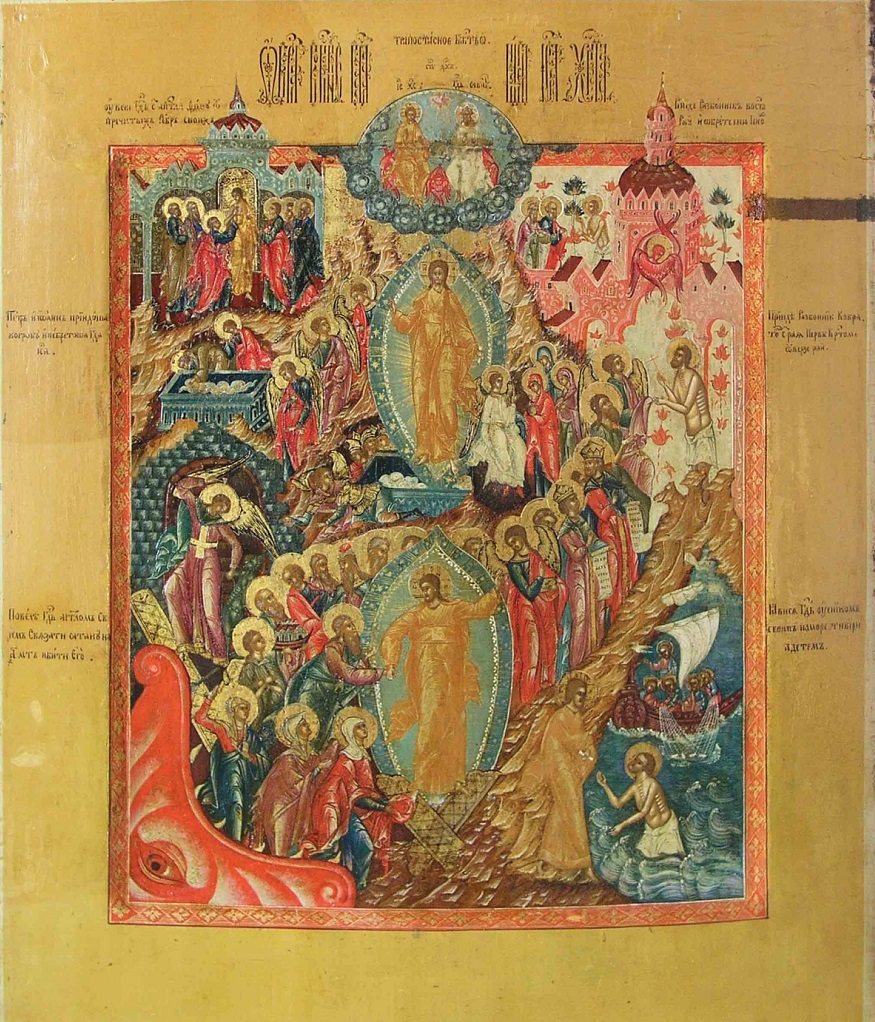

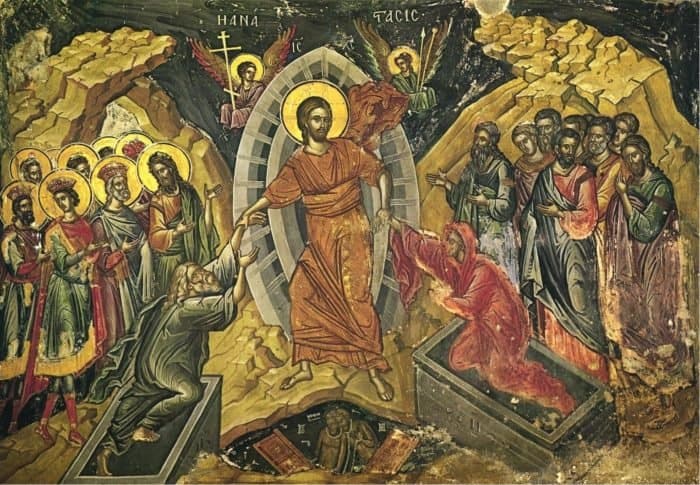

Смысл новозаветной Пасхи хорошо выражен в иконографии. Сейчас более привычной является икона Воскресения, где Христос стоит в блистающих белых одеждах на камне, отваленном от Его гроба. Однако до XVI века православная традиция не знала такого изображения. Праздничная икона Воскресения, которая выставлялась в середине каждой церкви, называлась «Сошествие Христа во ад». На ней Иисус выводит из ада первых людей (Адама и Еву), символизирующих тех представителей человечества, которые хранили истинную веру и ждали Спасителя. Ту же мысль можно услышать и в главном пасхальном песнопении: «Христос воскресе из мертвых смертию смерть поправ и сущим во гробех (умершим) живот (жизнь) даровав».

Дата Воскресения

Сейчас нельзя точно определить какого именно числа (по нашему календарю) произошло событие Воскресения. Опираясь на евангельские данные, можно с уверенностью сказать только одно: по иудейскому календарю Христос был распят в пятницу 14-го дня первого весеннего месяца Нисана, а воскрес в «первый день недели», 16-го дня Нисана.

Что такое «первый день недели»? Неделя у евреев состоит тоже из семи дней, однако последним ее днем является суббота (от евр. «саббат» — «покой», «воздержание»). То есть Христос воскрес на следующий день после субботы. Этот день уже у первых христиан выделялся из всех остальных и назывался «днем Господним». Позже в славянских странах он был назван воскресеньем.

Первый весенний месяц Нисан соответствует марту — апрелю. Евреи жили не по солнечному, а по лунному календарю, и Нисан был первым месяцем нового года. Он начинался в новолуние, ближайшее к весеннему равноденствию. А первый день Пасхи всегда праздновался иудеями в 14-й день Нисана и всегда совпадал с первым весенним полнолунием. Солнечный и лунный год отличаются друг от друга на 11 дней (365 и 354). Ясно, что для человека, живущего по солнечному календарю, дни лунного календаря каждый год будут приходиться на разные дни недели. Кроме того, в лунном календаре очень быстро накапливаются ошибки в сравнении с астрономическим годом и правил их корректировки не существует.

Читайте также: Как вычисляется день празднования Пасхи?

В I столетии по Р. Х. дата празднования христианской Пасхи никого не волновала, потому что для христиан того периода каждый воскресный день был Пасхой. Сейчас вопрос типа: «Что ты делаешь в воскресенье» звучит как нечто само собой разумеющееся. Но попади мы вдруг в I век — нас бы просто не поняли даже сами христиане.

Потому что не было дня с таким названием, а был факт Воскресения, о котором каждую неделю, «в первый день» вспоминали его очевидцы.

Но уже во II-III вв. по Р. Х. встал вопрос о годичном, самом торжественном праздновании дня Пасхи. В связи с этим между некоторыми Поместными Церквями возникли споры о том, в какой же день надо ее отмечать. Малоазийские Церкви праздновали Пасху вместе с иудеями — 14-го числа месяца нисана, на какой бы день недели это число ни приходилось. Празднование совершалось, конечно, в христианском смысле: в этот день Малоазийские Церкви совершали торжество в воспоминание о крестной смерти Спасителя и называли это Пасхой крестною. А затем, через день, они праздновали уже Пасху Воскресения, какой бы то ни был день недели. Большинство же Церквей держались иного обычая. Они праздновали воспоминание страданий и смерти Спасителя в первую пятницу после 14-го нисана, а саму Пасху, то есть годичную память Воскресения Христова, в этот же воскресный день.

Обе традиции имели корни, ведущие еще к апостолам. И все же в IV веке Церковь приняла именно вторую традицию. Было принято решение праздновать Пасху в первый воскресный день после 14-го Нисана, то есть после первого весеннего полнолуния (не ранее 4 апреля и не позже 8 мая по новому стилю). Александрийский епископ по поручению Собора должен был особыми пасхальными посланиями извещать все Церкви о дне, на который, по астрономическим вычислениям, приходится Пасха.

Окончание рождественской истории

С тех пор этот день становится «праздником праздников» и «торжеством торжеств», центром и вершиной всего года. Дни празднования проходили у христиан не в беззаботном веселье. Это было время особого подвига благотворительности, посещения богаделен, больниц и тюрем, куда вместе с приветствием «Христос воскресе!» люди приносили одежду, продукты, деньги.

Широко распространен обычай красить на Пасху яйца, которыми люди потом обменивались, поздравляя друг друга с праздником и троекратно целуясь («христосовались»). По церковному преданию этот обычай восходит к апостольским временам, когда Мария Магдалина, прибывшая в Рим для проповеди Евангелия, преподнесла в дар императору Тиберию красное яйцо с приветствием «Христос воскресе!» и именно с этих слов начала свою проповедь. Яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его, а красный цвет — это символ крови, пролитой Христом для того, чтобы смерть прошла мимо.

Во многих европейских странах традиционно считается, что главный христианский праздник — это Рождество. Однако в Православии главным праздником всегда была именно Пасха. Почему? Еще во II веке святой Ириней Лионский, отвечая на вопрос, зачем Бог стал человеком, сказал: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом».

Рождество Иисуса Христа — это великое событие, ведь Бог стал человеком. Без Боговоплощения немыслимо спасение, но это только начало, и во многом от нас не зависящее. Теперь необходимо, чтобы любой человек смог стать богом. Именно это событие и произошло в 33 году, в первый день недели 16-го числа первого весеннего месяца Нисана в спящем Иерусалиме. И повторяется всякий раз, когда человек живет и умирает с верой, что мертвые воскресают.

ОТ РЕДАКЦИИ: Дата смерти Иисуса Христа — 33 год, скорее всего, не верна. Современное летоисчисление — «до и после Р. Х.» — появилось почти через 600 лет после этого события и по современным научным данным ошибка в подсчетах составляет 4 года в минус. Иными словами, формально мы живем сейчас не в 2022 после Р. Х., а в 2026 году.

На заставке: фрагмент картины «Христос выводит праведников из ада», Хайме Серра, XIII век.

Праздник праздников и Торжество торжеств, Светлое Христово Воскресенье — Святая Пасха Христова

Пасха в 2023 году — 16 апреля!

Воскресение Христово (Пасха) — это самый главный христианский праздник, установленный в воспоминание Воскресения Исуса Христа из мертвых. От даты Пасхи зависит и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье) и многие другие православные праздники. Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном. А в чем же духовный смысл праздника Пасхи и каковы его традиции? — Об этом в статье ниже.

Содержание

- Пасха Христова. Сколько дней празднуется?

- Событие праздника Пасхи: отрывок из Евангелия

- Празднование Пасхи в истории. Почему воскресенье называется воскресеньем?

- Какого числа Пасха у православных?

- Как рассчитать дату Пасхи?

- Православная пасхальная служба

- Традиции празднования Пасхи у старообрядцев

- Воскресение Христово. Иконы

- Храмы Воскресения Христова

- Старообрядческие храмы Воскресения Христова

- Христианская Пасха и Песах у иудеев (Еврейская Пасха) в 2021 году

- Новопасхалисты и их учение

Пасха Христова. Сколько дней празднуется?

Пасха — самый главный и торжественный христианский праздник. Он совершается каждый год в разное время и относится к подвижным праздникам. От дня Пасхи зависят и прочие подвижные праздники, такие как: Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Праздник святой Троицы (Пятидесятница) и другие. Празднование Пасхи — самое продолжительное: 40 дней верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». День Светлого Христова Воскресения для христиан — это время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы славословить воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день». Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет ночное пасхальное богослужение.

Событие праздника Пасхи: отрывок из Евангелия

Христианский праздник Пасхи — это торжественное воспоминание Воскресения Господа на третий день после Его страданий и смерти. Сам момент Воскресения не описан в Евангелии, ведь никто не видел, как это произошло. Снятие со Креста и погребение Господа было совершено вечером в пятницу. Поскольку суббота была у иудеев днем покоя, женщины, сопровождавшие Господа и учеников из Галилеи, бывшие свидетелями Его страданий и смерти, пришли ко Гробу Господню только через день, на рассвете того дня, который мы теперь называем воскресным. Они несли благовония, которые по обычаю того времени возливали на тело умершего человека.

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Исуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.

И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Исус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Исус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня» (Мф. 28, 1–10).

Библиотека Русской веры

Описание Исуса Христа историком I века Иосифом Флавием. Лицевой летописный свод (Всемирная история, книга 5) →

Читать онлайн

Празднование Пасхи в истории. Почему воскресенье называется воскресеньем?

От христианского праздника Пасхи происходит и современное название дня недели — воскресенье. Каждое воскресенье недели на протяжении всего года христиане особенно отмечают молитвой и торжественной службой в храме. Воскресенье еще называют «малой Пасхой». Воскресенье называется воскресеньем в честь воскресшего в третий день после распятия Исуса Христа. И хотя Воскресение Господне христиане вспоминают еженедельно, но особенно торжественно отмечается это событие один раз в году — на праздник Пасхи.

В первые века христианства существовало разделение на Пасху крестную и Пасху воскресную. Упоминания об этом содержатся в творениях ранних отцов Церкви: послании святителя Иринея Лионского (ок. 130–202) к римскому епископу Виктору, «Слове о Пасхе» святителя Мелитона Сардийского (нач. II в. — ок. 190), творениях святителя Климента Александрийского (ок. 150 — ок. 215) и Ипполита Папы Римского (ок. 170 — ок. 235). Пасха крестная — воспоминания страданий и смерти Спасителя отмечалась особым постом и совпадала с иудейской Пасхой в память о том, что Господь был распят во время этого ветхозаветного праздника. Первые христиане молились и строго постились до самой Пасхи воскресной — радостного воспоминания Воскресения Христова.

В настоящее время нет деления на Пасху крестную и воскресную, хотя содержание сохранилось в богослужебном Уставе: строгие и скорбные службы Великих Четвертка, Пятка и Субботы завершаются радостным и ликующим Пасхальным богослужением. Собственно и сама Пасхальная ночная служба начинается скорбной полунощницей, на которой читается канон Великой Субботы. В это время посреди храма еще стоит аналой с Плащаницей — шитой или писанной иконой, изображающей положение Господа во гроб.

Какого числа Пасха у православных?

Общины первых христиан праздновали Пасху в разное время. Одни вместе с иудеями, как пишет блаженный Иероним, другие — в первое воскресенье после иудеев, поскольку Христос был распят в день Песаха и воскрес наутро после субботы. Постепенно различие пасхальных традиций поместных Церквей становилось все более заметным, возник так называемый «пасхальный спор» между восточными и западными христианскими общинами, возникла угроза единству Церкви. На Первом Вселенском Соборе, созванном императором Константином в 325 году в Никее, рассматривался вопрос о едином для всех праздновании Пасхи. По словам церковного историка Евсевия Кесарийского, все епископы не только приняли Символ Веры, но и условились праздновать Пасху всем в один день:

Для согласного исповедания Веры спасительное празднование Пасхи надлежало совершать всем в одно и то же время. Поэтому сделано было общее постановление и утверждено подписью каждого из присутствовавших. Окончив эти дела, василевс (Константин Великий) сказал, что он одержал теперь вторую победу над врагом Церкви, и потому совершил победное посвященное празднество Богу.

С того времени все поместные Церкви стали праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Если же в это воскресенье выпадает Пасха иудейская, то христиане переносят празднование на следующее воскресенье, поскольку еще в правилах святых Апостолов, согласно 7-му правилу, запрещено христианам праздновать Пасху вместе с иудеями.

Как рассчитать дату Пасхи?

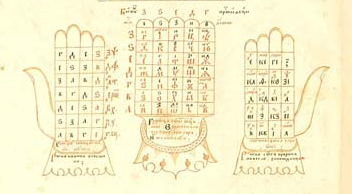

Для расчета Пасхи нужно знать не только солнечный (равноденствие), но и лунный календарь (полнолуние). Поскольку лучшие знатоки лунного и солнечного календаря жили в то время в Египте, честь вычисления православной пасхалии была предоставлена Александрийскому епископу. Он должен был ежегодно извещать все поместные Церкви о дне Пасхи. Со временем была создана Пасхалия на 532 года. Она основана на периодичности юлианского календаря, в котором календарные показатели расчета Пасхи — круг Солнца (28 лет) и круг Луны (19 лет) — повторяются через 532 года. Этот период называется «великим индиктионом». Начало первого «великого индиктиона» совпадает с началом эры «от сотворения мира». Текущий, 15 великий индиктион, начался в 1941 году. На Руси пасхальные таблицы включали в состав богослужебных книг, например, Следованную Псалтырь. Известно также несколько рукописей XVII–XVII вв. под названием «Великий миротворный круг». В них содержатся не только Пасхалия на 532 года, но и таблицы для расчета даты Пасхи по руке, так называемая Пятиперстная Пасхалия или «рука Дамаскина».

Стоит отметить, что в старообрядчестве до настоящего времени сохранились знания, как рассчитать по руке дату Пасхи, любого подвижного праздника, умение определить, в какой день недели приходится тот или иной праздник, продолжительности Петрова поста и другие важные сведения, необходимые для совершения богослужения.

Православная пасхальная служба

Всю Страстную седмицу, предшествующую Пасхе, каждый из дней которой называется Великим, православные христиане совершают службы и вспоминают Страсти Христовы, последние дни земной жизни Спасителя, Его страдания, распятие, смерть на Кресте, погребение, схождение во ад и Воскресение. Для христиан это особо почитаемая неделя, время особо строгого поста, подготовки к встрече главного христианского праздника.

Перед началом праздничной службы в храме читаются Деяния апостолов. Пасхальная служба, как и в древности, совершается ночью. Богослужение начинается за два часа до полуночи Воскресной полунощницей, во время которой читают канон Великой субботы «Волною морскою». На 9-й песни канона, когда поется ирмос «Не рыдай Мене, Мати», после каждения, Плащаница уносится в алтарь. У старообрядцев-безпоповцев после третьей песни канона и седальна читается слово Епифания Кипрского «Что се безмолвие».

После полунощницы начинается подготовка к Крестному ходу. Священнослужители в блестящих ризах, с крестом, Евангелием и иконами выходят из храма, за ними следуют молящиеся с горящими свечами; трижды обходят храм посолонь (по солнцу, по часовой стрелке) с пением стихеры: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистыми сердцы Тебе славити». Этот крестный ход напоминает шествие мироносиц глубоким утром ко гробу, чтобы помазать Тело Исуса Христа. Крестный ход останавливается у западных дверей, которые бывают затворены: это напоминает снова мироносиц, получивших первую весть о воскресении Господа у дверей гроба. «Кто отвалит нам камень от гроба?» — недоумевают они.

Священник, покадив иконы и присутствующих, начинает светлую утреню возгласом: «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Неразделимей Троице». Храм освещается множеством светильников. Священно- и церковнослужители поют трижды тропарь празднику:

Хrт0съ воскрeсе и3зъ мeртвыхъ смeртію на смeрть наступи2 и3 грHбнымъ жив0тъ даровA.

После этого тропарь многократно повторяют певчие при возглашении священником стихов: «Да воскреснет Бог» и прочих. Затем священнослужитель с крестом в руках, изображая Ангела, отвалившего камень от дверей гроба, открывает затворенные двери храма и все верующие входят в храм. Далее, после великой ектении, поется торжественным и ликующим напевом пасхальный канон: «Воскресения день», составленный св. Иоанном Дамаскиным. Тропари пасхального канона не читаются, а поются с припевом: «Христос воскресе из мертвых». Во время пения канона священник, держа в руках крест, на каждой песни кадит святые иконы и народ, приветствуя его радостным восклицанием: «Христос воскресе». Народ отвечает: «Воистину воскресе». Многократный выход священника с каждением и приветствием «Христос воскресе» изображает многократные явления Господа своим ученикам и радость их при виде Его. После каждой песни канона произносится малая ектения. По окончании канона поется следующий утренний светилен:

Пл0тію ўснyвъ ћкw мeртвъ, цRь и3 гDь, триднeвенъ воскRсе, и3 ґдaма воздви1гъ и3з8 тли2, и3 ўпраздни1въ смeрть. пaсха нетлёніz, ми1ру спасeніе.

(Перевод: Царь и Господь! Уснув плотью, как мертвец, Ты воскрес тридневный, воздвигнув от погибели Адама и уничтожив смерть; Ты — пасха безсмертия, спасение мира).

Затем читаются хвалитные псалмы и поются стихеры на хвалитех. К ним присоединяются стихеры Пасхи с припевом: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его». После этого, при пении тропаря «Христос воскресе», верующие дают друг другу братское лобзание, т.е. «христосуются», с радостным приветствием: «Христос воскресе» — «Воистину воскресе». После пения пасхальных стихер бывает чтение слова св. Иоанна Златоустого: «Аще кто благочестив и боголюбив». Затем произносятся ектении и следует отпуст утрени, который священник совершает с крестом в руке, возглашая: «Христос воскресе». Далее поются пасхальные часы, которые состоят из пасхальных песнопений. По окончании пасхальных часов совершается пасхальная литургия. Вместо Трисвятого на пасхальной литургии поется «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа». Апостол читается из Деяний св. апостолов (Деян. 1, 1-8), Евангелие читается от Иоанна (1, 1-17), в котором говорится о воплощении Сына Божия Исуса Христа, называемого в Евангелии «Словом». В некоторых приходах староверов-поповцев есть интересный обычай — на пасхальной Литургии читать Евангелие одновременно несколькими священнослужителями и даже на нескольких языках (повторяя каждый стих Евангелия несколько раз). Так, в некоторых липованских приходах читают на церковно-славянском и румынском, в России — на церковно-славянском и греческом. Некоторые прихожане Покровского собора на Рогожском вспоминают, что владыка Геронтий (Лакомкин) на Пасху читал Евангелие по-гречески.

Отличительная особенность пасхальной службы: она вся поется. Храмы в это время ярко освещены свечами, которые молящиеся держат в руках и ставят перед иконами. Благословением после литургии «брашен», т.е. сыра, мяса и яиц, дается верующим разрешение от поста.

Вечером совершается пасхальная вечерня. Особенность ее следующая. Настоятель облачается во все священные одежды и после вечернего входа с Евангелием читает на престоле Евангелие, повествующее о явлении Господа Исуса Христа Апостолам вечером в день Своего воскресения из мертвых (Ин. XX, 19-23). Богослужение первого дня св. Пасхи повторяется в течение всей пасхальной недели, за исключением чтения Евангелия на вечерни. В течение 40 дней, до праздника Вознесения Господня, поются за богослужением пасхальные тропари, стихеры и каноны. Молитва Св. Духу: «Царю Небесный» не читается и не поется до праздника Св. Троицы.

Кондак празднику:

Ѓще и3 в0 гроб сни1де без8смeртне, но ѓдову разруши1въ си1лу, и3 воскрeсе ћкw побэди1тель хrтE б9е. женaмъ мmрwн0сицамъ рaдость провэщaвъ, и3 свои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ даровA, и4же пaдшимъ подаS воскrніе.

(Перевод: Хотя Ты, Бессмертный, и во гроб сошел, но уничтожил могущество ада и, как Победитель, воскрес, Христе Боже, женам-мироносицам сказав: «Радуйтесь». апостолам своим преподал мир, падшим подаешь воскресение).

В приходных и исходных поклонах вместо «Досто́йно есть» (вплоть до отдания Пасхи) читается ирмос девятой песни пасхального канона:

Свэти1сz свэти1сz н0выи їєrли1ме, слaва бо гDнz на тебЁ восіS. ликyй нн7э и3 весели1сz сіHне, тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2 (поклон земной).

(Перевод: Осветись, осветись (paдостью) новый Иерусалим; ибо слава Господня возсияла над тобою; торжествуй ныне и веселись Сион: и Ты, Богородица, радуйся о воскресении Рожденного Тобою).

К сожалению, сегодня не всякий человек может попасть в старообрядческий храм на Пасхальную службу. Во многих регионах нет старообрядческих храмов, в других они настолько удалены, что добраться до них чрезвычайно сложно. Поэтому в разделе Библиотека размещено последование Пасхального Богослужения по двум Уставам. Пасхальное Богослужение по сокращенному Уставу включает в себя последовательно Светлую Утреню, Канон Пасхи, Пасхальные часы, Обедницу (гражданским шрифтом). Также предлагаем подробное последование службы на Святую Пасху мирским чином (на церковнославянском языке в формате pdf), которое широко используется в безпоповских общинах за отсутствием священства.

Библиотека Русской веры

Богослужение на святую Пасху →

Читать онлайн

Традиции празднования Пасхи у старообрядцев

У старообрядцев всех согласий — и поповцев, и безпоповцев традиции празднования Светлого Христова Воскресения во многом общие. Разговение на Святую Пасху староверы начинают за трапезой в кругу семьи после храмового богослужения. Во многих общинах есть и общая церковная трапеза, за которой собирается много верующих. В день Воскресения Христова на стол ставят особые блюда, которые готовят только раз в году: пасхальный кулич, творожную пасху, крашеные яйца. Кроме особенных пасхальных блюд готовят множество традиционных лакомств русской кухни. В начале Пасхальной трапезы принято вкушать освященную в храме пищу, затем уже все остальные блюда.

На Пасху принято христосоваться — поздравлять друг друга с великим праздником и обмениваться крашеными яйцами, как символом жизни, трижды целуя друг друга. Подробнее о пасхальном целовании можно прочитать в комментарии о. Ивана Курбацкого «Как правильно христосоваться: целовать нужно друг друга один раз или трижды?»

Окрашенное в красный цвет луковой шелухой яйцо раньше называли крашенка, расписное — писанка, а деревянные пасхальные яйца — яйчата. Яйцо красного цвета знаменует для людей возрождение кровью Христовой.

Другие цвета и узоры, которыми расписывают яйца, — это нововведение, которое во многих безпоповских общинах не приветствуется, как и термонаклейки с изображением лика Христа, Богородицы, изображениями храмов и надписями. Вся эта «полиграфия» обычно широко представлена на прилавках магазинов в предпасхальные недели, однако мало кто задумывается о дальнейшей судьбе такой термонаклейки — после того, как ее счистят с пасхального яйца, она вместе с изображением Исуса Христа или Богородицы отправляется прямиком в мусорное ведро.

Внутри безпоповских согласий существует ряд отличий празднования Пасхи. Так, в некоторых безпоповских общинах Сибири куличи вообще не пекут и, соответственно, не освящают, считая это еврейским обычаем. В других общинах нет переодевания, смены темных одежд и платков на светлые, прихожане остаются в той же христианской одежде, что и пришли на богослужение. Общим в пасхальных традициях староверов всех согласий является, безусловно, отношение к работе во время Светлой седмицы. В канун праздника или воскресения христиане работают только до половины дня, предшествующего празднику, а во всю Пасхальную седмицу работать для староверов большой грех. Это время духовной радости, время торжественной молитвы и прославления воскресшего Христа. В отличие от старообрядцев-поповцев, в некоторых безпоповских согласиях нет обычая обхода наставником домов прихожан с Христославлением, однако каждый прихожанин, по желанию, безусловно, может пригласить наставника для пения пасхальных стихер и праздничной трапезы.

Праздник Светлой Пасхи — самый любимый Праздник еще с детства, он всегда радостный, особенно теплый и торжественный! Особенно много радости он приносит детям, а каждый верующий старается подать пасхальное яйцо, кулич или сладости, в первую очередь именно ребенку.

На Светлой неделе в некоторых безпоповских общинах до сих пор сохранилась древняя забава для малышей, к которой с нескрываемой радостью присоединяются и взрослые — катание крашеных (неосвященных) яиц. Суть игры такова: каждый игрок катит своё яйцо по специальной деревянной дорожке — желобу, и если укатившееся яйцо попадет в чье-то другое яйцо, то игрок забирает его себе как приз. Недалеко от желоба обычно раскладывают еще и подарки-сувениры. В старину такие соревнования могли длиться по несколько часов! А «счастливчики» возвращались домой с богатым «урожаем» яиц.

Для всех староверов, независимо от согласия, Пасха — это Праздник праздников и Торжество торжеств, это победа добра над злом, света над тьмой, это великое торжество, ангелов и архангелов вечный праздник, жизнь безсмертная для всего мира, нетленное небесное блаженство для людей. Искупительная жертва Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, пролитая Им на Честном Кресте кровь избавила человека от страшной власти греха и смерти. Да будет «Пасха нова святая, Пасха таинственная», прославляемая в праздничных песнопениях, продолжаться в наших сердцах во все дни нашей жизни!

Библиотека Русской веры

Поучение св. Иоанна Златоустаго на святую Пасху →

Читать онлайн

Воскресение Христово. Иконы

В старообрядческой иконографии нет отдельной иконы Воскресения Христова, потому что момент воскресения Исуса не видели не только люди, но даже ангелы. Этим подчёркивается непостижимость тайны Христа. Знакомое нам изображение Христа, в белоснежных ризах исходящего из гроба со знаменем в руке, — это позднейшая католическая версия, лишь в послепетровское время появившаяся в храмах РПЦ.

В православной иконографии на иконе Воскресения Христова, как правило, изображается момент схождения Спасителя в ад и изведения из ада душ ветхозаветных праведников. Также иногда изображается воскресший Христос в сиянии, ангел, благовествующий Женам-мироносицам, и другие сюжеты, связанные с Воскресением. Сюжет «Воскресение Христово — Сошествие во ад» является одним из наиболее распространенных иконографических сюжетов.

Общая идея пасхального изображения Христа в аду созвучна теме Исхода народа Израильского из Египта. Как некогда Моисей освободил евреев от рабства, так и Христос исходит в преисподнюю и освобождает томящиеся там души. И не просто освобождает, а переводит их в царство Правды и Света.

Храмы Воскресения Христова

Самым известным храмом Воскресения Христова является Храм Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова).

Храмы Воскресения Христова на Руси строились во имя Воскресения Словущего, или Обновления, то есть освящения после восстановления Храма Гроба Господня, совершенного в 355 году при святом равноапостольном Константине Великом.

В Москве сохранились несколько храмов в честь этого праздника, один из них — храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Первое упоминание о храме датируется 1548 годом. Это была деревянная церковь, которая сгорела в большой московский пожар 10 апреля 1629 года. На её месте к 1634 году был построен существующий каменный храм. Почти два века храм простоял без изменений, в 1816—1820 годах были перестроены трапезная и колокольня.

Один из древнейших храмов в г. Коломне освящен в честь Воскресения Словущего. 18 января 1366 года в этом храме венчались святой благоверный князь Дмитрий Донской и святая княгиня Евдокия (в иночестве Евфросиния) Московская. Храм неоднократно перестраивался. В 1990-х гг. он возвращен приходу Успенского собора РПЦ.

Во времена Золотой Орды в Коломенском посаде был воздвигнут храм во имя Николы «Мокрого», упомянутый в писцовых книгах 1577—1578 годах. В начале ХVIII века на его месте построен храм с главным престолом в честь Воскресения Словущего и придельным храмом во имя святителя Николы. В начале 1990-х годов этот один из старейших и красивейших храмов города Коломны администрация передала общине Русской Православной старообрядческой Церкви. Главный храмовой праздник теперь отмечается 19 декабря, в честь св. Николы «зимнего», а в народе этот храм до сих пор многие знают как храм Воскресения Христова.

Старообрядческие храмы Воскресения Христова

Знаменитая рогожская колокольня была освящена 18 августа 1913 года во имя Воскресения Христова, после того как на средства благотворителей этот храм был возведен в честь дарования старообрядцам свободы вероисповедания. После того, как во время гонений безбожников храм был осквернен, его нужно было переосвятить. В 1949 году он был освящен во имя Успения Пресвятой Богородицы, поскольку старый антимис во имя Воскресения Христова исчез, однако на Рогожском хранился антимис, освященный во имя Успения Божией Матери. В таком положении храм пребывал до 31 января 2014 года. В конце 1990-х годов стали изучать предложения вернуть храму его историческое имя. После реконструкции и капитального ремонта храма в 2012 году его необходимо было переосвятить. Инициатива переосвятить храм с его историческим наименованием была поддержана предстоятелем Русской Православной старообрядческой Церкви митрополитом Корнилием (Титовым) на Освященном соборе 2014 года. 1 февраля 2015 года в Рогожской слободе состоялось освящение храма-колокольни Рогожского кладбища во имя Воскресения Христова. Таким образом ему было возвращено историческое имя.

Древлеправославной Поморской Церкви принадлежит действующий храм Воскресения Христова и Покрова Богородицы в Токмаковом переулке (г. Москва). Это первая старообрядческая церковь поморской общины (2-й Московской общины поморского брачного согласия), возведённая после манифеста о веротерпимости 1905 года в Москве. История у этого храма очень многострадальная. Сейчас продолжается реставрация храма на средства членов общины, при этом проходят службы.

Также в Литве в г. Висагинасе действует храм Воскресения Христова Древлеправославной Поморской Церкви.

Христианская Пасха и Песах у иудеев (Еврейская Пасха)

В 2021 году православные празднуют Пасху 2 мая, а иудейский праздник Песах (Еврейская Пасха) в этом году прилучается на 27 марта–4 апреля. Таким образом, многие внимательные христиане задаются вопросом: «Почему в 2017 году православные празднут Пасху вместе с иудеями?». Такой вопрос исходит из 7-го правила святых апостол, которое дословно звучит так:

Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон святой день Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет: да будет извержен от священного чина.

Получается, что якобы в этом году все православные будут нарушать 7-е апостольское правило? В сознании некоторых христиан получается целый «экуменический клубок», когда в 2017 году православные, католики и иудеи празднуют Пасху в один день. Как же быть?

Для разрешения этого вопроса следует знать, что споры о вычислении дня Пасхи в Православной церкви, по сути, закончились с утверждением православной Пасхалии на Первом Вселенском соборе. Таблицы Пасхалии позволяют вычислять день Пасхи календарно, то есть не глядя на небо, а с помощью календарных таблиц, циклически повторяющихся каждые 532 года. Эти таблицы были составлены так, чтобы Пасха удовлетворяла двум апостольским правилам о Пасхе:

- Праздновать Пасху после первого весеннего полнолуния (то есть после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия);

- не сопраздновать Пасху с иудеями.

Поскольку эти два правила не определяют день Пасхи однозначно, к ним были добавлены еще два вспомогательных правила, которые совместно с апостольскими (главными) правилами позволили определить Пасху однозначно и составить календарные таблицы православной Пасхалии. Вспомогательные правила не так важны, как апостольские, и к тому же одно из них со временем начало нарушаться, поскольку календарный способ вычисления первого весеннего полнолуния, заложенный в Пасхалию, давал небольшую ошибку — 1 сутки за 300 лет. Это было замечено и подробно обсуждалось, например, в Собрании святоотеческих правил Матфея Властаря. Однако поскольку данная ошибка не затрагивала соблюдения апостольских правил, а лишь усиливала их, сдвигая день празднования Пасхи немного вперед по датам календаря, в Православной церкви было принято решение не менять Пасхалию, утвержденную отцами Вселенского собора. В Католической же церкви Пасхалия была изменена в 1582 году таким образом, что потерявшее силу вспомогательное правило стало вновь выполняться, зато апостольское правило о несопраздновании с иудеями начало нарушаться. В итоге Православная и Католическая Пасхи разошлись во времени, хотя иногда они могут совпадать.

Если посмотреть на два апостольских правила, приведенных выше, бросается в глаза, что одно из них — о несопраздновании с иудеями — изложено не совсем строго и требует толкования. Дело в том, что празднование иудейской Пасхи продолжается 7 дней. Православная Пасха, по сути, тоже празднуется 7 дней, в течение всей Светлой седмицы. Возникает вопрос: что значит «не сопраздновать с иудеями»? Не допускать совпадения Светлого воскресения с первым днем иудейской Пасхи? Или же подойти более строго и не допускать наложения Светлого воскресения ни на один из 7 дней иудейского праздника?

На самом деле, внимательно изучая Пасхалию, можно заподозрить, что ранее Первого Вселенского собора христиане пользовались как первым (слабым), так и вторым (сильным) толкованием апостольского правила. Однако отцы Первого Вселенского собора при составлении Пасхалии совершенно определенно остановились именно на первом толковании: Светлое воскресение не должно совпадать лишь с первым, основным днем иудейской Пасхи, а с последующими 6-ю днями иудейского праздника оно совпадать может. Таково было ясно выраженное в Пасхалии мнение Первого Вселенского собора, которому до сих пор следует Православная Церковь. Таким образом, в 2017 году православные не нарушают 7-е правило святых апостол о праздновании Пасхи с иудеями, потому как христианская Пасха не совпадает с первым днем еврейской Пасхи, а в остальные дни такие «наложения» не возбраняются, тем более, что подобные случаи были и ранее.

Новопасхалисты и их учение

В наше время, в 2010 году, несколько членов Русской Православной старообрядческой Церкви усомнились в святоотеческом толковании апостольского правила о Пасхе и решили пересмотреть этот вопрос. Собственно, пересмотром занимался один только А. Ю. Рябцев, а остальные ему просто поверили на слово. А.Ю. Рябцев, в частности, писал (мы цитируем его слова частично, опуская явные домыслы):

… Нередко наша Пасха совпадает с последними днями еврейской пасхи, которая празднуется семь дней, и первое главное правило вычисления Пасхи нарушается… В современной практике мы иногда попадаем на последние дни еврейской пасхи.

А. Ю. Рябцев предложил запретить совпадение Светлого воскресения со всеми 7-ю днями иудейского праздника Пасхи и праздновать Православную Пасху по новым, им самим предложенным правилам. Сторонников этого учения стали называть «новопасхалисты» или «новопасхальники». 1 мая 2011 года они впервые отметили Пасху по новым правилам в древнем пещерном храме на горе Тепе-Кермен в Крыму. После собора РПсЦ 2011 года, осудившего празднование Пасхи по новым вычислениям, новопасхалисты выделились в отдельную религиозную группу, существующую и поныне. В нее входит всего несколько человек. По-видимому, существует некая связь между этой группой и Г. Стерлиговым, также высказывавшим мысль об изменении дня празднования Православной Пасхи.

Пасха

Символы и традиции одного из важнейших христианских праздников, по мнению ряда исследователей, уходят корнями в языческие времена. Доказательствами этой гипотезы считаются сходства ряда атрибутов Пасхи с культом древнегерманской богини весны Остары, которой преклонялись в день весеннего равноденствия 21 марта. Так, многие отмечают связь в наименованиях — Easter (Пасха) и Ôstarâ/Ostara/Eastre/Eostre (богиня Остара).

Германист Адольф Хольцман одним из первых связал зайца Остары с пасхальным «коллегой». По легенде — богиня превратила раненую птицу в зайца, оставив существу способность нести яйца. Фольклорист Якоб Гримм считал, что традиции окрашивать яйца и готовить кондитерские изделия к празднику также сохранились с языческих времен.

Согласно православному преданию, традиция печь куличи уходит корнями к трапезам апостолов, которые ставили в центр стола специально изготовленный для Иисуса (уже после его воскресения) хлеб. В свою очередь, обычай красить пасхальные яйца восходит к поверью о Марии Магдалине, по которому она подарила куриное яйцо императору Тиберию со словами «Христос Воскресе», после чего оно покраснело, заставив правителя поверить в истинность ее слов.

О заимствовании у язычества в своей работе «Русские аграрные праздники» писал также советский исследователь Владимир Пропп.

«Еще до того, как были введены эти праздники, существовали праздники и обряды языческие <…> Отсюда, как мы видели, такие обрядовые блюда, как кутья и яйца. С яйцом связаны самые разнообразные представления. Но в русском заупокойном культе отражено только одно из них: способность воссоздания, воскресения жизни. Как символ воскресения оно было освящено церковью — и поэтому применялось особенно широко во время Пасхи и непосредственно после нее. Радуница, когда на могилах крошили яйца, приходилась на первую неделю после Пасхи», — отмечал Пропп.

Масленица

Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Исторически двухнедельная языческая Масленица (Комоедица) отмечалась за неделю до весеннего равноденствия — и продолжалась еще семь дней после. Впоследствии ее перенесли на неделю до Великого поста, потому что иначе она выпадала бы на его даты.

«Тогда же (при переносе дат — «Газета.Ru»), вероятно, утвердились «тематические» дни масленичной недели в той форме, что дошли до нас: встреча, заигрыши, лакомка, разгуляй, тещины вечерки, золовкины посиделки, проводы. Неделя была разделена на узкую (с понедельника по среду) и широкую (с четверга по воскресенье) Масленицу, что, предположительно, является отголосками двухнедельного празднования», — писал протоиерей Дионисий Свечников.

В Масленицу на доправославной Руси поклонялись богу весеннего солнца и плодородия Ярило, а также скотьему богу Велесу. Считалось, что Велес иногда появлялся в облике медведя, а его амулет медвежьей лапы защищает от всех несчастий.

На Масленицу даже существовала специальная «ролевая игра»: мужчина переодевался в спящего медведя, укладывался в «берлогу» и ждал, пока его не разбудит девушка, оторвав часть «шкуры» на удачу. После чего «медведь» просыпался и пытался поймать обидевшую его девушку.

Традицию печь блины — блюдо в форме солнца — часто связывают с поклонением богу солнца. Однако эта теория опровергается, в частности, тем, что из-за особенностей готовки в печи блины в древности были намного темнее цветом и совсем не похожи на солнце. Исследователь Пропп выдвигал другую версию. По его мнению, блины отсылают к поминальной традиции. По его словам, масленица была аграрным праздником, так что хороший урожай нужно было просить не только у богов, но и тех, кто находится в земле.

В облике же сожженного чучела язычники видели богиню зимы и смерти Марену.

Хэллоуин

Корни Хэллоуина уходят далеко во времена Железного века. Кельты, жившие на территориях современной Ирландии, Великобритании и некоторых стран Северной Европы, праздновали трехдневный Самайн (в переводе с ирландского — конец лета). Этот праздник, помимо прощания с теплыми днями, означал начало нового кельтского года, а точнее — его «темной половины», между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием. Он праздновался с 31 октября по 1 ноября.

По словам автора книги «Хэллоуин: от языческого ритуала до вечеринки» Николаса Роджерса, Самайн был также временем подведения итогов — например, успешности урожайных месяцев. В это время кельты приносили богам жертву: скот или свежесобранный урожай. Предполагалось, что такое задабривание идолов поможет пережить зиму.

Кроме того, согласно поверьям, во время Самайна мир богов становился видимым для человека, а призраки умерших возвращались из потустороннего мира на землю, поэтому для особо озорных духов кельты оставляли разные подношения.

Кельтские жрецы — друиды, считали, что в дни этого праздника легче всего предсказывать будущее, так как границы между мирами стираются. Люди ходили на фестивали гадания, переодеваясь в костюмы животных или зверей в надежде обмануть духов. Символом праздника был костер: люди прыгали через него, тем самым «очищаясь», а друиды гадали на рисунках, которые высекались пламенем на костях животных.

После завоевания римлянами большей части кельтских земель языческие традиции были переосмыслены с учетом христианских представлений. В 609 году папа Бонифаций IV провозгласил праздник Днем всех святых. Вскоре его перенесли на дату по соседству с Самайном — 1 ноября. Массы продолжили праздновать Хэллоуин накануне церковного праздника и почти что по канонам древних кельтов: костры (но без жертвоприношения), переодевание в костюмы, подношение еды и даже вера в стирание границ между мирами.

Праздник Бефаны

Daniele la Monaca/Reuters

В итальянском фольклоре старуха-ведьма Бефана посещает дома с детьми и оставляет им подарки. Согласно поверью, она приносит конфеты хорошим детям, а «плохим» — дарит уголь в ночь на 6 января, в канун Богоявления. Кроме того, как считается, она является примерной домохозяйкой: закончив с подарками, сначала подметает пол — и только после этого уходит.

При этом еще в дохристианские времена в Древнем Риме существовала традиция обмена подарками, связанная с праздником в честь Стренуи (strenna — рождественский подарок по-итальянски), когда римляне дарили друг другу различные презенты. Он отмечался в начале года. Фольклористы считают, что именно она является прототипом Бефаны.

Некоторые исследователи также связывают Бефану с мифологическим женским существом Перхтой, распространенной в европейском язычестве.

С Бефаной связывают и сюжет легенды о трех волхвах. Так, во время паломничества к месту рождения Иисуса три путника встретили старуху, которую попросили их сопроводить. Ею якобы и оказалась Бефана. Старуха изначально отказала — и только потом, раскаявшись, пустилась на поиски тех трех странников и новорожденного Иисуса, захватив с собой сладости для малыша. Однако Бефана не нашла их, вместо этого начав стучать во все двери и дарить детям сладости.

Праздник середины осени

Согласно одной из легенд, история китайского (и не только) Праздника середины осени связана с охотником Хоу И и его современником — полумифическим императором Яо, которые жили за тысячи лет до нашей эры.

Во время засухи, когда девять солнц (по китайскому поверью) светили слишком сильно, Хоу И выстрелил в них, избавив население от погодного бедствия. За что Яо наградил охотника эликсиром бессмертия. Однажды ученик Хоу И попытался украсть магический напиток, но ему помешала супруга героя Чанъэ, которая сама выпила эликсир. Вскоре Чанъэ улетела на Луну, а Хоу И поставил в саду столик со сладостями и фруктами, чтобы почтить память жены. С того момента люди в праздник начали поклоняться Луне и молиться на нее.

Считается, что в масштабах всех страны Праздник середины осени начали отмечать во времена династии Тан (618 — 907 гг). Это второй по значимости праздник Китая (первый — местный Новый год), который отмечают 15 числа восьмого месяца по лунному календарю (выпадает обычно на конец сентября). На этот день приходится полнолуние, и потому его второе название — Праздник лунной ночи.

Сначала праздник символизировал окончание сельскохозяйственного сезона, но потом стал для китайцев временем единения семьи: родственники в его ходе традиционно собираются на совместный ужин. Главным атрибутом празднества стали так называемые лунные пряники (юэбины), которые — подобно полной луне — имеют круглую форму.

Еще одним важным героем праздника стал лунный заяц Юэ Ту. По одной из версий, он — лекарь и помощник одной из главных богинь даосского пантеона Нюйвы. Юэ Ту готовит на Луне чудодейственные эликсиры, которые доставляет на Землю. Зайца часто изображают вместе с Чанъэ. Впрочем, есть версия, что заяц пожертвовал собой ради того, чтобы накормить Будду. И в благодарность уже Будда направил его на Луну.

Праздник первого дня лета

Исландия — духовный центр всей скандинавской мифологии, здесь до сих пор сохранилось достаточно много языческих праздников. В прошлом десятилетии тут даже построили первый за сто лет языческий храм, посвященный Тору.

Сумардагуринн Фирсти — государственный праздник первого дня лета по старому исландскому календарю, который со времен викингов и до XVIII века делился на зиму и лето. Сейчас он отмечается в первый четверг после 18 апреля — примерно в это время заканчивается полярная ночь и наступают светлые дни, что в древности и означало наступление лета.

В исландском фольклоре существует поверье, что если в этот праздник «лето и зима замерзают вместе» (то есть — наступают серьезные заморозки), лето будет хорошее. Кроме того, местные верят, что слой замерзшего в эту ночь льда в озерах будет соответствовать количеству сливок, которое хозяйки получат в ближайший год.

Праздник первого дня лета также назывался Днем Девы, так как покровительницей апреля была богиня Харпа. В это время молодые люди дарили подарки своим предполагаемым избранницам, а девушки — гадали на будущего мужа.

День летнего солнцестояния

Matthew Eisman/Getty Images

Каждый год в 20-х числах июня в культурных границах всей Скандинавии отмечается день летнего солнцестояния. Традиции праздника уходят далеко в языческие времена. Островитяне верили, что в это время коровы могут говорить, эльфы выходят из своих домиков и начинают общаться с людьми, а тюлени перевоплощаются в человека.

Сейчас исландцы предпочитают проводить этот праздник в кругу семьи и друзей, посещать популярные музыкальные фестивали, например, Secret Solstice. Особенно преданные празднику, согласно древней традиции, выходят купаться голышом при утренней росе. Считается, что это приносит удачу.

Праздник тесно связан с христианским Днем святого Иоанна, так как они часто отмечаются в один и тот же день.

Церковное пасхальное богослужение ведет свое начало из глубокой христианской древности. В течение столетий оно дополнялось новыми обрядами и песнопениями, пока, наконец, приняло современный вид.

Основание церковному богослужебному году было положено в век апостольский празднованием воскресного дня. Первое определенное указание на празднование воскресного дня находится в 1‑м Послании ап. Павла к коринфянам (1Кор.16:1-2). В Книге Деяний (Деян.20:7-8, 11) имеется указание на освящение воскресного дня богослужебным собранием. В Троаде «в первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел… беседовал с ними и продолжил слово до полуночи… преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета». Как видим, воскресный день («первый день недели») освящался совершением Евхаристии. Дееписатель отмечает также, что в горнице, где происходило преломление хлеба, было «довольно светильников».

О праздновании еженедельного воскресного дня всей Церковью после апостольских времен упоминают многие церковные писатели. Так, св. Игнатий Богоносец, ученик ап. Павла, в Послании к магнезийцам советует оставить хранение субботы и жить «жизнью Воскресения, в котором и наша жизнь воссияла чрез Него и чрез смерть Его» («Писания мужей апостольских», в перев. прот. П. Преображенского. СПб., 1895, с. 282).

О еженедельном праздновании христианами воскресного дня упоминает в начале II века и Плиний Младший. «Они, — пишет Плиний, — …имеют обыкновение собираться в определенный день перед рассветом и петь гимны Христу, как Богу…».

В обращении к язычникам древние церковные писатели (св. Иустин Философ, Тертуллиан и др.) часто называли воскресный день днем солнца, потому что так назывался у язычников этот день недели. В обращении же к иудейской среде они, когда нужно было отличить воскресный день от субботы, называли его днем воскресения Господня и просто днем Господним.

Если первые христиане сохраняли иудейские обычаи, в том числе празднование субботы, то во II веке воскресный день вытесняет субботу, а Лаодикийский Собор 29‑м правилом прямо запрещает христианам «иудействовать», то есть праздновать субботу, и повелевает всем «день воскресный преимущественно праздновать».

День воскресный освящается и празднуется и доныне в каждом обществе христиан. Прославляя Господа, воскресшего из мертвых, и торжествуя Его победу над смертью. Святая Церковь установила еженедельно совершать богослужение в радостный день Воскресения Христова без обязательных коленопреклонении в молитве.

У писателей раннего христианства имеются сведения и о праздновании ежегодного дня смерти и Воскресения Христова, то есть Пасхи (Послание св. Иринея, епископа Лионского, к епископу Римскому Виктору; две книги о Пасхе Мелитона, епископа Сардийского; писания Аполлинария, епископа Иерапольского, Климента Александрийского, св. Ипполита, папы Римского, и др.).

Исследуя сочинения этих церковных писателей, можно прийти к выводу, что первоначальное празднование Пасхи было празднованием страданий и смерти Христовых — «Пасха крестная», так сказать, «догматическая Пасха» — 14 нисана, в день еврейской Пасхи,— при этом празднование сопровождалось постом, — и затем празднованием собственно Воскресения Христова — «Пасха воскресная», или «историческая Пасха», то есть соответствующая последовательности евангельских событий, в виде торжественного прекращения поста в вечер того же дня 14 нисана или в следовавшее за ним воскресенье. (Практика разных Церквей Востока и Запада была в последнем отношении различной. Пасха Воскресения не везде могла праздноваться с самого начала.) «Возможно, что слова Спасителя, — говорит, основываясь на многих древних свидетельствах, проф. М. Скабалланович, — «егда же отнимется от них жених, тогда постятся», выставленные таким древним писателем, как Тертуллиан, в качестве основания для пасхального поста, были поняты в этом смысле и самими апостолами и побуждали их освящать постом, который они вообще любили (Деян. 13:2), годовой день смерти Господней… В виде такого поста и существовала “первоначально Пасха, как убедимся из первоначального свидетельства о ней во II в. у св. Иринея. Даже в III в. Пасха сводилась к посту, была крестной Пасхой, подле которой еще и тогда едва лишь начала выступать в качестве самостоятельного праздника Пасха Воскресения — под видом торжественного оставления пасхального поста» (Толковый Типикон, вып. 1‑й, Киев, 1910, с. 45). Во всяком случае, канонические памятники III в. — Каноны Ипполита, Египетские постановления, Сирская Дидаскалия и «Завещание Господа» (в основе своей памятник II в.) — еще сохраняют взгляд на Пасху как на пост.

Если на Пасху вначале могли смотреть как на пост в память смерти Спасителя, умершего в день еврейской Пасхи, то вскоре начинают соединять с ней и радостное воспоминание о Воскресении Христовом и приурочивать это событие к воскресному дню, а не к любому дню недели, на который приходилась бы еврейская Пасха, и особенно это было заметно в Западной Церкви.

С течением времени из празднования Пасхи крестной образовалась Страстная седмица (в древности она называлась «великой седмицей»), с ее торжественно-скорбными богослужениями, из Пасхи же воcкресной — собственно Пасха с Светлой седмицей, а древняя практика крещения оглашенных на Пасху с предшествовавшим этому их оглашением (наставлением в истинах веры) за богослужениями, во время которого они, проводя время в посте и молитвах, знакомились с содержанием Священного Писания, начиная с книги Бытия, дала начало посту Св. Четыредесятницы. Сорокадневная продолжительность этого поста установлена в память и подражание сорокадневному посту Иисуса Христа пред началом Его служения делу нашего спасения. В современном Уставе сохранились следы древнего празднования Пасхи крестной и Пасхи воскресной. Это заметно в праздничном характере служб Великих четвертка, пятка и субботы и в структуре бдения на Пасху, состоящего из торжественно-скорбной пасхальной полунощницы, с каноном Великой субботы, и из торжественно-радостной пасхальной утрени. (Что службы пасхальных полунощницы и утрени составляют одно целое, видно из того, что при совпадении Благовещения с Пасхой Устав назначает петь канон Благовещению на полунощнице и на утрене.)

IV век ознаменовался прекращением гонений, и это, конечно, оказало благотворное воздействие на создание торжественности всех церковных служб, и тем более пасхальной. Этому способствовали также меры по усугублению торжественности православных богослужений, проводившиеся великими иерархами Церкви в борьбе с арианством, которое привлекало последователей внешней пышностью своих религиозных процессий. О величии и торжественности совершения пасхального богослужения в этот период можно судить по Пасхальным Словам таких отцов, как свв. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский и другие. Св. Григорий Нисский в своем Слове на Пасху говорит: «Слух наш оглашается во всю светлую ночь словом Божиим, псалмами, пениями, песнями духовными, которые, втекая в душу радостным потоком, преисполняли нас благими надеждами, и сердце наше, приходя в восхищение от слышимого и видимого, возносилось чрез чувственное к духовному, предвкушало несказанное блаженство, так что блага сего покоя, удостоверяя собою в неизреченной надежде на получение уготованного, служат для нас образом тех благ, «ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша» (1Кор.2:9)».

Обстоятельные и интересные сведения о торжественности совершения служб Святых Страстей и Пасхи в Иерусалимской Церкви в IV веке дают записки паломницы IV века Этерии (Сильвии Аквитанки), — в частности сведения о схождении св. огня, крещении оглашенных в Великую субботу и т. д.

С IV в. утверждается семидневное празднование Св. Пасхи, что видно из писаний свв. Кирилла Иерусалимского, Иакова Низибийского и Иоанна Златоуста, который семидневное торжество Пасхи называет духовным браком (Слово против упивающихся и о Воскресении). Пасхальная служба начинается в ночное время и заканчивается с рассветом. Особенностью этого ночного пасхального богослужения является, по свидетельству историка Евсевия и других, возжжение множества светильников в храмах и в городах, благодаря чему «эта таинственная ночь становилась светлее самого светлого дня» (Евсевий. Жизнь Константина, IV, 22).

В дальнейшем пасхальное богослужение в основном не претерпевает особых изменений, а только пополняется новыми песнопениями. Те величественные песнопения, которые мы слышим в Светлый Праздник Пасхи, большею частью принадлежат св. Иоанну Дамаскину, который сложил их согласно с высокими выражениями о Пасхе священных писателей и древних отцов Церкви, преимущественно свв. Григория Богослова и Григория Нисского.

Нынешний порядок совершения пасхального богослужения сходен с уставами древнейших богослужебных памятников Православного Востока. Особенности утреннего “пасхального богослужения — отсутствие чтений (за исключением Слова св. Иоанна Златоуста), шестопсалмия, кафизм, литии, полиелея и великого славословия — весьма древнего происхождения. Они коренятся в особых торжественных богослужениях Древней Церкви, — так называемых песенных последованиях. совершавшихся в Великих (кафедральных церквах Константинополя, Антиохии, Солуни, о которых говорят Устав Великой Константинопольской церкви и блаж. Симеон Солунский и которые возникли первоначально в Великой церкви Иерусалимской,— о них еще в IV в. упоминает Сильвия Аквитанка (А. Дмитриевский, Богослужение Страстной и Пасхальной седмиц во св. Иерусалиме IX–Х в., Казань, 1894, с. 286–290). Указанные особенности имеются, например, в найденном и опубликованном А. Дмитриевским «Последовании Святых Страстей и Пасхальной недели в Иерусалиме IX–Х в.». Если же принять вместе с проф. А. Дмитриевским, что этот памятник сохраняет в своей основе практику богослужений V, VI и VII вв. (цит. соч., с. XV), то можно считать, что уже во времена Сильвии Аввитаяки и в ближайшие после ее времени столетия рассматриваемые особенности существовали в песненных последованиях Великой Иерусалимской церкви.

* * *

Божественной славе Воскресшего и величию светлого Праздника Пасхи, по современному Уставу, как и в древнее время, присуща высокая и особенная торжественность. Священнослужители перед началом утрени облачаются, по указанию Типикона, «в светлейшыя священныя одежды». С зажженными свечами, Евангелием и образом Воскресения, при пении стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», которая сначала поется троекратно в алтаре, они выходят из храма с певцами и народом, совершая шествие вокруг храма, сопровождающееся торжественным звоном колоколов. Этим шествием, по изъяснению толкователей этого обряда; мы изображаем «мироносиц, шедших утру глубоку помазать Тело Христа Спасителя» (К. Никольский. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1874, стр. 614).

В притворе храма начинается пасхальная утреня. Затем с радостной вестью «Христос Воскресе!» все входят в храм, как текли некогда жены-мироносицы в Иерусалим возвестить апостолам о Воскресении Господа.

Этой же песнью «Христос Воскресе», многократно повторяемой во время пения канона, Святая Церковь, «Царя Христа узрев из Гроба, яко Жениха происходяща», выражает неземной восторг праздничного торжества.

В конце пасхальной утрени при пении «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем: «братие!», и ненавидящим нас простим вся Воскресением…» верующие приветствуют друг друга, произнося «Христос Воскресе!» и отвечая «Воистину Воскресе!», и запечатлевают это приветствие поцелуем и дарением пасхальных яиц.

С древнего времени на пасхальной заутрене читается «Слово огласительное св. Иоанна Златоуста на Пасху», сопровождаемое пением тропаря Свят. Иоанну.

Непосредственно после утрени, «безрасходно», по примеру храма Воскресения в Иерусалиме, начинается торжественное служение литургии.

Торжествуя и изображая во всех своих песнопениях, молитвословиях и священнодействиях победу Христа над смертью и начало вечной, блаженной жизни, Святая Церковь на пасхальной литургии антифонами из псалмов 65, 66 и 67 призывает всю вселенную воскликнуть Господу и воздать славу Ему.

В апостольском чтении (Деян.1:1-8) говорится о Воскресшем Иисусе Христе, Который пред Своими учениками «явил Себя живым в страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян. 1), говорится и об обетовании апостолам Святого Духа.

Евангельское литургийное чтение (Ин.1:1-17) возвещает, что Воскресший есть Сын Божий, восприявший плоть человеческую, соделавший верующих чадами Божиими и явивший славу Свою, славу Единородного Сына Божия, полного благодати и истины, которыми Он наполняет верующих в Него и во всей полноте сообщает им то, что служит к богопознанию и богопочитанию, к просвещению и вечному блаженству. Это чтение Евангелия совершается на литургии первого дня Пасхи на многих языках во свидетельство того, что проповедь веры христианской, основанием которой является Воскресение Христово, огласила все народы, все концы земли. (В Греческой Церкви Евангелие на литургии читается обычным порядком, а на многих языках читается Евангелие на вечерне первого дня Пасхи).

Не менее торжественно совершается в первый день Пасхи и вечернее богослужение с чтением Евангелия, в котором повествуется о явлении Воскресшего Спасителя «дверем затворенным» в первый день воскресения ученикам в Иерусалиме (Ин.20:19-25).

В дни Святой Пасхи в православном народе с древних времен существует обычай вкушения освященных брашен. Христианская Пасха есть Сам Христос Своим Телом и Кровию: «Пасха—Христос Избавитель!» — поет Святая Церковь, повторяя слова ап. Павла (1Кор.5:7)

Поэтому в светлый день Пасхи особенно прилично причащаться Св. Тайн Тела и Крови Христовых, «но так как православные христиане имеют обычай принимать Св. Тайны в продолжение Великого поста и в Светлый день Воскресения Христова причащаются не многие, то по совершении литургии в этот день благословляются и освящаются в храме особенные приношения верующих, называемые пасхами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе» (Прот. Г. Дебольский. Дни богослужения Правосл. Кафолич. Вост. Церкви, т. 2, СПб., 2, с. 14).

ЖМП. 1966. № 4. С. 52–56.