На букву П Со слова «праздник»

Фраза «праздник приближался»

Фраза состоит из двух слов и 19 букв без пробелов.

- Синонимы к фразе

- Написание фразы наоборот

- Написание фразы в транслите

- Написание фразы шрифтом Брайля

- Передача фразы на азбуке Морзе

- Произношение фразы на дактильной азбуке

- Остальные фразы со слова «праздник»

- Остальные фразы из 2 слов

Праздник Пасхи уже приближался

Праздник Пасхи уже приближался, и вовремя вечери Христос..

Праздник пасхи уже приближался

Праздник пасхи уже приближался

Праздник Пасхи уже приближался…

12 июня какой праздник? 12 июня праздник день России 2020

Синонимы к фразе «праздник приближался»

Какие близкие по смыслу слова и фразы, а также похожие выражения существуют. Как можно написать по-другому или сказать другими словами.

Фразы

- + большой торт −

- + букет белых роз −

- + в ожидании чуда −

- + весёлый праздник −

- + взрывать хлопушки −

- + взяться за лапки −

- + волшебная ночь −

- + восьмое марта −

- + входить в свои права −

- + город сиял −

- + готовиться к празднику −

- + гулять до рассвета −

- + дух праздника −

- + красивая открытка −

- + настоящая весна −

- + новогодний праздник −

- + ощущение праздника −

- + пора прощаться −

- + праздник закончился −

- + праздник приближался −

- + праздничное настроение −

- + предвкушение праздника −

- + предчувствие праздника −

- + пробуждение жизни −

Ваш синоним добавлен!

Написание фразы «праздник приближался» наоборот

Как эта фраза пишется в обратной последовательности.

яслажилбирп киндзарп 😀

Написание фразы «праздник приближался» в транслите

Как эта фраза пишется в транслитерации.

в латинской🇬🇧 prazdnik priblizhalsya

Как эта фраза пишется в пьюникоде — Punycode, ACE-последовательность IDN

xn--80aiifkqki xn--80abpgbrdzjr8m

Как эта фраза пишется в английской Qwerty-раскладке клавиатуры.

ghfplybrghb,kb;fkcz

Написание фразы «праздник приближался» шрифтом Брайля

Как эта фраза пишется рельефно-точечным тактильным шрифтом.

⠏⠗⠁⠵⠙⠝⠊⠅⠀⠏⠗⠊⠃⠇⠊⠚⠁⠇⠎⠫

Передача фразы «праздник приближался» на азбуке Морзе

Как эта фраза передаётся на морзянке.

⋅ – – ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ – – – ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ – ⋅ – – ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ – ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ –

Произношение фразы «праздник приближался» на дактильной азбуке

Как эта фраза произносится на ручной азбуке глухонемых (но не на языке жестов).

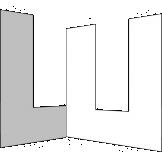

Передача фразы «праздник приближался» семафорной азбукой

Как эта фраза передаётся флажковой сигнализацией.

Остальные фразы со слова «праздник»

Какие ещё фразы начинаются с этого слова.

- праздник божьего тела в славянской традиции

- праздник в школе

- праздник граната

- праздник двойной девятки

- праздник драконьих лодок

- праздник древонасаждения

- праздник дураков

- праздник жизни

- праздник к нам приходит

- праздник корюшки

- праздник кущей

- праздник летнего солнцестояния

- праздник майского графа

- праздник мин

- праздник непослушания

- праздник обливского арбуза

- праздник огурца

- праздник орла

- праздник осла

- праздник победы над японией

- праздник света

- праздник святого

- праздник святого власия в дубровнике

- праздник севера

Ваша фраза добавлена!

Остальные фразы из 2 слов

Какие ещё фразы состоят из такого же количества слов.

- а вдобавок

- а вдруг

- а ведь

- а вот

- а если

- а ещё

- а именно

- а капелла

- а каторга

- а ну-ка

- а приятно

- а также

- а там

- а то

- аа говорит

- аа отвечает

- аа рассказывает

- ааронов жезл

- аароново благословение

- аароново согласие

- аб ово

- абажур лампы

- абазинская аристократия

- абазинская литература

Комментарии

23:39

Что значит фраза «праздник приближался»? Как это понять?..

Ответить

18:39

×

Здравствуйте!

У вас есть вопрос или вам нужна помощь?

Спасибо, ваш вопрос принят.

Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Транслит Пьюникод Шрифт Брайля Азбука Морзе Дактильная азбука Семафорная азбука

Палиндромы Сантана

Народный словарь великого и могучего живого великорусского языка.

Онлайн-словарь слов и выражений русского языка. Ассоциации к словам, синонимы слов, сочетаемость фраз. Морфологический разбор: склонение существительных и прилагательных, а также спряжение глаголов. Морфемный разбор по составу словоформ.

По всем вопросам просьба обращаться в письмошную.

Епископъ Павелъ (Вильчинскій) – О послѣдней пасхальной вечери Иисуса Христа съ учениками.

Какъ извѣстно, о послѣдней Пасхальной вечери Іисуса Христа ученые критики отрицательнаго направленія разногласятъ и съ евангельскими сказаніями и съ церковнымъ преданіемъ. Хотя разногласіе это, при всей остроумной софистикѣ западныхъ ученыхъ, достаточно опровергнуто въ нашей богословской наукѣ, но и теперь требуются нѣкоторыя дополнительныя разъясненія поданному вопросу, что и составляетъ предметъ настоящей статьи.

Подлежатъ уясненію собственно два вопроса: 1) – какую вечерю совершилъ Господь съ учениками предъ своими страданіями и смертію, пасхальную или обыкновенную. 2) Въ одно ли время съ іудеями, вкушавшими пасхальнаго агнца, совершена была Господомъ эта вечеря, или днемъ раньше.

I.

Евангелисты, повѣствуя о вечери Господа съ учениками предъ страданіями, постоянно называютъ ее пасхою. Они повѣствуютъ, что ученики Господа, приступивъ къ нему, спрашивали Его: гдѣ хощеши уготоваемъ ти ясти пасху (Мѳ. 26, 17; Марк. 14, 12; Лук. 22. 1, 7), что апостолъ Петръ и Іоаннъ, посланные Спасителемъ во градъ Іерусалимъ, уготовляютъ тамъ Пасху: и уготоваша пасху (Мѳ. 26, 19), что самъ Господь, посылая учениковъ къ хозяину дома, гдѣ имѣла быть совершена вечеря, поручаетъ сказать тамъ хозяину: время мое близь есть, у тебе сотворю пасху со ученики моими (Мѳ. 26, 18).

Съ словомъ пасха соединялось у евреевъ три значенія.

Во первыхъ они называли пасхою Агнца пасхальнаго (Исх. 12, 5-6; Числ. 9, 10-12; 2 Пар. 30, 15-19. 35).

Во вторыхъ Пасхою называли евреи и всѣ жертвы закалаемыя въ 14 день I -го мѣсяца еврейскаго года, какъ пасхальнаго агнца, такъ и животныхъ приносимыхъ въ зтотъ день въ качествѣ жертвъ мира и всесожженія.

Наконецъ, Пасхою называли евреи и самый день праздника (Лев. 23, 2-5, Марк. 14, I Іезек. 45, 21), а иногда и весь семидневный праздникъ опрѣсноковъ, начинающійся днемъ Пасхи (Лук. 22, 1; 2 Пар. 30, 16. 17; Исх. 34, 25; Іоан. 18, 39; Мѳ. 27, 15; Марк. 15. 16).

Называя послѣднюю вечерю Господа съ учениками пасхою, евангелисты очевидно употребляютъ это слово въ первомъ его значеніи, то есть обозначаютъ этимъ вкушеніе пасхальнаго агнца, причемъ иногда прямо употребляютъ выраженіе, что Господь и апостолы собрались ѣсть пасху (Мр. 14, 12-14; Лук. 22, 7. 11). Итакъ наименованіе въ Евангеліяхъ вечери Господней Пасхой даетъ право утверждать, что Господь и апостолы на послѣдней вечери предъ страданіями вкушали агнца пасхальнаго. Это была не обычная трапеза, а пасха.

– Тотъ же выводъ можно сдѣлать изъ повѣствованія евангелистовъ о мѣстѣ, гдѣ совершена была эта вечеря. Мѣсто для празднованія пасхальной вечери, по сказаніямъ евангелистовъ, назначается въ Іерусалимѣ. Господь говоритъ посылаемымъ апостоламъ: идите во градъ, и тамъ повелѣваетъ имъ уготовать горницу велію постлану (Лук. 22, 12). Но для чего нужны были бы такія необыкновенныя приготовленія къ совершенію вечери обыкновенной. Несомнѣнно Господь очень часто совершалъ трапезу совмѣстно съ учениками своими, но нигдѣ въ евангеліяхъ не упоминается о какихъ либо особенныхъ приготовленіяхъ мѣста для подобныхъ трапезъ.

Обыкновенная трапеза, или даже пасха воспоминательная, какъ называетъ тайную вечерю Гроцій (Grotius, ad Math. 26, 18), могли быть совершаемы во всякомъ мѣстѣ. Законъ Ветхозавѣтный о празднованіи пасхи къ нимъ не имѣлъ никакого отношенія. Онъ – только относительно вкушенія пасхальнаго агнца опредѣлялъ, что вкушеніе его непремѣнно должно быть на мѣстѣ, еже изберетъ Господъ Богъ, то есть въ Іерусалимѣ (Второз. 16, 5-6). И если Спаситель, по сказанію евангелистовъ, восходитъ для совершенія вечери во Іерусалимъ, на указанное Богомъ мѣсто; то съ полною справедливостію можно сказать, что въ то время была совершена Господомъ именно Пасхальная вечеря.

Къ тому же убѣжденію, что Господь совершилъ Пасхальную вечерю, приводятъ свидѣтельства евангелистовъ, что тайная вечеря окончилась пѣніемъ: «и воспѣвше, изыдоша въ гору Елеонску» (Мѳ. 26, 30; Мр. 14, 26). Достовѣрно извѣстно, что іудеи пѣли во время ночи только при совершеніи вечери Пасхальной. «Ты не долженъ пѣть ночью, говоритъ іудейское преданіе, кромѣ той ночи, въ которую снѣдается агнецъ пасхальный». А въ сію ночь евреи обязаны были пѣть непремѣнно, такъ какъ пѣніе было необходимою принадлежностію празднованія Пасхи и отличіемъ сей ночи отъ другихъ.

И такъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Спасителемъ предъ Его страданіемъ и смертію была совершена Пасхальная вечеря.

II.

Но когда именно была совершена Спасителемъ послѣдняя Пасхальная вечеря: въ одно ли время съ іудеями, или ранѣе?

Изъ Евангельскихъ сказаній о совершеніи Спасителемъ Пасхи извѣстно, что въ первый день опрѣсноковъ ученики обратитись къ Господу съ вопросамъ, гдѣ онъ желаетъ вкушать пасху (Мѳ. 26, 18; Мр. 14, 13; Лук. 22, 10); и два изъ нихъ были посланы имъ въ Іерусалимъ, чтобы тамъ уготовать Пасху (Мѳ. 28, 29-49; Мр. 14, 25-42; Лук. 22, 29-46); и что вечеромъ въ тотъ же день опрѣсноковъ, въ онъ же подобаше жрети пасху (Мѳ. 26, 26-29; Мр. 14, 22-25; Лук. 22, 7), Господь совершилъ ее вмѣстѣ съ учениками своими (Іоан. 18, 1; Лук. 22, 39; Марк. 14, 26), и установилъ Новозавѣтную вечерю.

По окончаніи Тайной вечери Спаситель съ учениками своими съ пѣніемъ удаляется на другую сторону потока Кедрскаго, на гору Масличную. Здѣсь Онъ взятъ былъ воинами (Мѳ. 26, 57; Мр. 14, 46; Лук. 22, 54; Іоан 18, 12), которые приводятъ его къ Первосвященнику Аннѣ (Іоан. 18, 13), а потомъ къ Каіафѣ (Мѳ. 26, 57; Іоан. 18, 24). Утромъ отъ Каіафы ведутъ Спасителя въ Преторъ къ Понтію Пилату (Мѳ. 27, 1-2; Мр. 15, 1; Лук. 23, 1; Іоан. 18, 28).

Пилатъ выводитъ Іисуса Христа къ архіереямъ и старцамъ, которые привели Его, такъ какъ они не хотѣли войти въ Преторъ, да не осквернятся, но да ядятъ пасху (Іоан. 18, 28). Пилатъ предлагаетъ іудеямъ отпустить Спасителя по случаю наступающаго праздника (Мѳ. 27, 15-23; Мр. 16, 6-14; Лук. 24, 16-22), но, послѣ отказа ихъ въ этомъ и требованія казни, осуждаетъ Господа на распятіе въ навечеріи Пасхи (ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα).

Изъ снесенія приведенныхъ выше евангельскихъ повѣствованій ясно, что Спаситель совершилъ Пасхальную вечерю не въ одно время съ іудеями, но днемъ ранѣе общаго іудейскаго празднованія, и въ тотъ день, когда вечеромъ начиналось вкушеніе іудеями пасхальнаго агнца, былъ распятъ на крестѣ. Но въ виду различныхъ недоумѣній, возникающихъ при чтеніи этихъ повѣствованій, мы остановимся на этомъ вопросѣ поподробнѣе.

День въ который Господь нашъ Iисусъ Xристосъ былъ распятъ въ евангеліи св. Іоанна называется παρασκευὴ τοῦ πάσχα (Іоан. 19, 14), то есть такимъ днемъ, въ который Іудеи приготовлялись къ празднованію Пасхи, такъ какъ выраженіе παρασκευὴ τοῦ πάσχα означаетъ и означало у іудеевъ день ближайшій или приготовительный къ празднику Пасхи. Отсюда очевидно, что іудеи въ день страданій Господа не праздновали пасхи, а только приготовлялись къ празднованію ея вечеромъ и сказаніе евангелиста Іоанна о совершеніи Спасителемъ Пасхальной вечери прежде іудейской пасхи безспорно и вполнѣ вѣрно (Іоан. 13, 1).

По сказанію евангелиста Матѳея Господь посылаетъ своихъ учениковъ, Петра и Іоанна, въ Іерусалимъ для приготовленія Пасхи, и повелѣваетъ имъ сказать тому, у кого будетъ совершена Пасха: время мое близь есть (Мѳ. 26, 18). Прямой и вѣрный смыслъ этихъ словъ тотъ, что хотя время празднованія Пасхи по закону Моисея уже приблизилось, но пасхальная вечеря Господа была совершена имъ прежде пасхи іудейской.

Изъ евангельскихъ сказаній извѣстно также, что Господь въ ночь послѣ Тайной вечери былъ преданъ іудеями и былъ судимъ первосвященниками Анной и Каіафой, а на другой день былъ представленъ на судъ къ Пилату, который, признавая Его невиннымъ, предлагалъ іудеямъ отпустить Его, но, по требованію іудеевъ, отпустилъ Варраву (Іоан. 18, 29-40). Очевидно, что іудеи тогда еще не праздновали Пасхи, такъ какъ въ праздникъ они не могли и не должны были дѣлать ничего подобнаго – ни приводить кого либо на судъ, ни выслушивать свидѣтелей, ни начинать судопроизводство (Mischna, c. VIII, lib. VI; Maimonides ad Iom. tob. c. 1). Все это было невозможно въ день празднованія Пасхи.

Всѣ евангелисты свидѣтельствуютъ, что архіереи и книжники, сдѣлавъ совѣщеніе умертвить Іисуса Христа, всячески опасались учинить это злодѣяніе въ праздникъ, чтобы не произвести возмущеніе въ народѣ (Мѳ. 26, 3-5; Мр. 14, 1-2; Лук. 22, 2; Іоан. 11, 47-57). И опасенія ихъ были не напрасны. Имъ дѣйствительно въ такомъ случаѣ угрожала опасность и со стороны Римскаго правительства и со стороны іудейскаго народа. Въ народѣ весьма легко могло возникнуть негодованіе и даже возмущеніе противъ архіереевъ и членовъ Синедріона за нарушеніе праздничнаго покоя и омраченіе святости дня убійствомъ; а за симъ могло возникнуть возмущеніе народа и противъ допустившей это гражданской власти. Тогда архіереи и книжники неизбѣжно подверглись бы разнаго рода обидамъ отъ раздраженной черни, а тѣмъ болѣе не избѣжали бы гнѣва и мести отъ Римскихъ правителей, которымъ всегда стоило много труда поддерживать спокойствіе въ народѣ, къ возмущеніямъ склонномъ.

Въ евангельскихъ повѣствованіяхъ тотъ день въ который Спаситель находился въ гробѣ, называется великимъ днемъ субботы μεγὰλη ἤμερα τοῦ σαββάτου (Іоан. 19, 31. 42)[1]. Такое наименованіе зависитъ отъ стеченія въ тотъ день двухъ праздниковъ. Извѣстно, что у іудеевъ не только седьмой день недѣли, но и всякій годовой праздникъ назывался субботою – покоемъ; когда же первый день годового праздника падалъ на субботу недѣли, тогда его называли субботою субботъ или великою субботою. Но великою субботою никогда не называли, второго и дальнѣйшихъ дней Пасхи въ случаѣ стеченія ихъ съ субботою, а только первый пасхальный день въ случаѣ стеченія его съ субботою. По этому съ полнымъ правомъ можно сказать, что у іудеевъ въ день крестныхъ страданій Іисуса Христа не было еще праздника пасхи, а первымъ днемъ праздника была у нихъ суббота, и что пасхальная вечеря Іисуса Христа совершена была Имъ, какъ свидѣтельствуетъ евангелистъ Іоаннъ, прежде пасхи іудейской.

На основаніи всего вышесказаннаго можно сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Въ годъ страданій Спасителя и совершенія имъ Тайной вечери первымъ днемъ іудейской пасхи была суббота, а навечеріемъ пасхи былъ пятокъ.

2) Во время страданій и смерти Господа іудеи еще не праздновали своей пасхи и присутствовали при совершеніи казни. Только въ виду близости наступленія праздника они, во время суда у Пилата, не вошли въ преторъ, да не осквернятся, но да ядятъ пасху.

3) Празднованіе іудеями пасхи въ субботу не соотвѣтствовало постановленіямъ закона Моисея. Архіереи и книжники, по мнѣнію св. Iоанна Златоуста перенесли пасху на субботу, чтобы имѣть время предать Іисуса Христа на страданія и смерть до своего праздника.

4) Хотя по словамъ евангелиста Луки пасхальная вечеря совершена была Господомъ именно въ тотъ день, въ онь же подобаше жрети пасху, а по словамъ евангелиста Іоанна прежде праздника пасхи іудейской; но видимое разногласіе въ сказаніяхъ евангелистовъ о времени совершенія Господомъ пасхи само собою примиряется тѣмъ, что первые три евангелиста говорятъ о томъ, когда въ тотъ годъ должна была по закону совершаться пасха, а евангелистъ Іоаннъ имѣетъ въ виду то, когда на самомъ дѣлѣ въ тотъ годъ іудеи совершали праздникъ пасхи.

5) Очевидно также, что пасхальная вечеря совершена Господомъ не въ одно время съ іудеями, но раньше общаго празднованія іудеями пасхи. Именно Господь совершилъ пасху 13 нисана вечеромъ, а іудеи совершили вечеромъ 14-го нисана, въ тотъ день, когда Господь пострадалъ на крестѣ. Такое мнѣніе о времени совершенія пасхи Господомъ (13 нисана) и о днѣ Его страданій (14 нисана) было общимъ еще въ первенствующей церкви; впослѣдствіи оно сдѣлалось господствующимъ, а во времена св. Iоанна Златоуста было уже общецерковнымъ[2].

6) На Тайной вечери, по окончаніи пасхальной трапезы, Господь установилъ вечерю Новозавѣтную или Евхаристію.

III.

Нѣкоторые ученые отрицательнаго направленія утверждаютъ, что Господь не праздновалъ пасхи въ собственномъ смыслѣ, то есть не вкушалъ пасхальнаго агнца. Такое мнѣніе свое они стараются подтвердить слѣдующими соображеніями.

– Необходимую принадлежность совершенія пасхи, говорятъ они, составляло изъясненіе пасхальнаго обряда, и именно бесѣда о томъ, что обрядъ этотъ служитъ воспоминаніемъ изшествія израильтянъ изъ земли египетской. О такомъ изъясненіи евангелисты упомянули бы при описаніи тайной вечери, еслибы тогда совершена была пасха.

Противъ такого мнѣнія можно сказать, что св. евангелисты могли и не упоминать объ этой подробности, какъ о дѣлѣ обыкновенномъ и всѣмъ извѣстномъ. Спаситель, конечно, не первый разъ совершалъ съ учениками пасху и при этомъ изъяснялось, по закону, значеніе обряда; но евангельская исторія не упоминаетъ объ этомъ. А св. евангелистъ Іоаннъ прямо и выразительно говоритъ, что многое не записано въ книгахъ евангельскихъ, и что если бы писать о всемъ подробно, то и весь міръ не вмѣстилъ бы пишемыхъ книгъ.

– Другіе ученые указываютъ на законъ Моисеевъ, предписывавшій іудеямъ вкушать пасхальнаго агнца стоя, опоясавшись и съ жезлами въ рукахъ. Между тѣмъ Господь, по сказаніямъ евангельскимъ, возлежалъ съ своими учениками на вечери (Лук. 22, 14; Мѳ. 26, 20; Мр. 14, 8). А потому, по мнѣнію означенныхъ ученыхъ, совершенная Господомъ вечеря не была пасхальною.

Въ опроверженіе этого мнѣнія нужно сказать, что обрядъ Пасхи только въ первый разъ, въ Египтѣ, былъ празднуемъ указаннымъ въ законѣ образомъ по особеннымъ обстоятельствамъ того времени, частію для выраженія готовности къ скорому исшествію изъ Египта, а частію какъ символъ того, что іудеи находились въ Египтѣ въ рабскомъ состояніи, были рабами Фараона[3].

Но находясь въ Палестинѣ и будучи уже свободными іудеи, по единогласному свидѣтельству раввиновъ, имѣли обычай возлежатъ на вечери, чтобы тѣмъ показать свою свободу. Такъ раввинъ Левій, въ трактатѣ о пасхѣ, говоритъ: «рабамъ свойственно вкушать стоя; потому нынѣ іудеи снѣдаютъ пасхальнаго агнца возлежа, чтобы различить состояніе свободы отъ рабства» (Pesachim, fol. 37. 2). Тоже подтверждаетъ и раввинъ Маймонидъ, говоря, что при снѣданіи агнца «мы обязаны возлежать по подобію царей и вельможъ, – а сіе показываетъ свободу» (Maimonides ad Iom. tob. с. 1). Понятно отсюда, что возлежаніе Спасителя на вечери не даетъ никакого основанія думать, будто бы совершенная имъ вечеря была простая, обыкновенная, а не пасхальная.

– Защищая мнѣніе, что послѣдняя вечеря Іисуса Христа съ учениками не была пасхальною, указываютъ еще на то постановленіе Моисеева закона, по которому іудеи, послѣ вкушенія пасхальнаго агнца, не могли выходить изъ домовъ своихъ въ продолженіе всей ночи (Исх. 12, 22; Второз. 16, 7). Между тѣмъ Господь, по совершеніи Пасхальной вечери, какъ извѣстно, вмѣстѣ съ учениками своими пошелъ на другую сторону потока Кедрскаго – на гору Елеонскую (Мѳ. 26, 30; Мр. 14, 26; Лук. 22, 39; Іоан. 18, 1).

Но указанное постановленіе Моисеева закона опять относилось только къ первоначальному празднованію Пасхи въ Египтѣ. Моисей запретилъ тогда евреямъ выходить изъ своихъ домовъ въ пасхальную ночь потому, что въ эту ночь имѣлъ пройти по Египту Ангелъ Истребитель первенцевъ; а также потому, что въ эту ночь евреямъ надлежало быть готовыми къ предстоящему пути.

Впослѣдствіи отнюдь не требовалось отъ іудеевъ всю пасхальную ночь оставаться непремѣнно тамъ, гдѣ они вкушали пасхальнаго агнца.

– Мнѣніе, что Господь не совершилъ ветхозавѣтной пасхи доказываютъ еще ссылкою на повѣствованіе о тайной вечери св. Апостола Павла въ 11 главѣ его перваго посланія къ Коринѳяномъ. Здѣсь апостолъ, описывая Тайную вечерю, говоритъ только объ учрежденіи Господомъ таинства Евхаристіи, при чемъ, какъ здѣсь, такъ и въ 10 главѣ того же посланія, гдѣ касается того же предмета, упоминаетъ только о трапезѣ Господней (I Кор. 10, 21), о вечери (I Кор. 11, 25), о преломленіи хлѣба (I Кор. 10, 16), но ничего не говоритъ о совершеніи Господомъ Іисусомъ Христомъ Пасхи.

Соглашаясь, что св. Апостолъ, желая указать время установленія новозавѣтной вечери или таинства Евхаристіи, не называетъ его днемъ Пасхи, а говоритъ только, что вечеря была въ ночь, въ нюже преданъ бываше (Господь) (I Кор. 11, 23), мы думаемъ, что св. Апостолъ упоминаетъ только объ одномъ преданіи Спасителя на судъ и смерть, умалчивая о многомъ другомъ, въ виду того, что преданіе Господа на судъ и страданія Его для христіанъ стояло въ тѣснѣйшей связи съ повѣствованіемъ объ учрежденіи таинства Евхаристіи. Умолчаніе же Апостола при повѣствованіи о Тайной вечери о совершеніи Господомъ Пасхи не даетъ никакого права утверждать, что Спаситель и не совершалъ Пасхальной вечери. Св. Апостолъ въ своихъ посланіяхъ къ Коринѳянамъ нигдѣ не упоминаетъ о Пасхѣ или Пасхальной вечери очевидно потому, что не имѣлъ нужды упоминать о томъ, желая только указать коринѳскимъ христіанамъ великое значеніе трапезы Господней Новозавѣтной: – чаши благословенія – и преломленія хлѣба. Не было нужды св. апостолу говорить о законѣ обрядовомъ, когда онъ, какъ сѣнь грядущцихъ благъ (Евр. 10, 1), утратилъ своею обязательную силу для свободныхъ чадъ Христовыхъ (Дѣян. 2, 46; 15, 10; Іоан. 6, 54-56).

– Наконецъ нѣкоторые изъ ученыхъ проводятъ еще ту мысль, что Господь совершилъ пасху только воспоминательную μνημονευτικὸν то есть совершаемую безъ вкушенія пасхальнаго агнца, а состоянью только изъ однихъ опрѣсноковъ и полевыхъ растеній[4]. Но такое мнѣніе не имѣетъ значенія уже потому что нѣтъ никакихъ свидѣтельствъ, что у евревъ во времена Iисуса Христа иногда допускалось совершать пасху воспоминательную. Евангелисты прямо и рѣшительно говорятъ, что Господь и Апостолы приготовились жрети пасху и ясти Пасху (Марк. 14, 12-14; Лук. 22, 8), а эти выраженія нельзя понять иначе какъ въ смыслѣ вкушенія пасхальнаго агнца. Іудейскіе писатели того времени не упоминаютъ о воспоминательной пасхѣ. И можно сказать, что употребленіе Пасхи не изъ пасхальнаго агнца, а изъ опрѣсноковъ и полевыхъ растеній, вошло во обычай уже только послѣ разрушенія Іерусалима при Титѣ, когда для совершенія предписаннаго закономъ пасхальнаго обряда уже не имѣли храма, гдѣ повелѣно было приносить въ жертву пасхальнаго агнца.

Итакъ всѣ вышеуказанныя мнѣнія ученыхъ относятся очевидно къ области произвольныхъ предположеній и вытекаютъ изъ ни на чемъ не основаннаго недовѣрія къ евангельскимъ сказаніямъ. Между тѣмъ достовѣрность евангельскихъ сказаній о тайной вечери не подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ это сказанія богодухновенныхъ писателей; нѣкоторые изъ нихъ были къ тому же очевидцами и участниками Пасхальной вечери.

Епископъ П-лъ.

«Православный Собесѣдникъ». 1908. 1-е полугодіе. Июнь. С. 703-713.

[1] Тоже видно изъ кн. Pesichtha. Ugol. Thes. Ant. T. ΧVΙ, pag. 212, гдѣ говорится о великой субботѣ, какъ о первомъ днѣ опрѣсноковъ.

[2] Прибавленія къ изданію твореній св. отцевъ въ русскомъ переводѣ 1853 г. стр. 446-491. (Даже по іудейскому преданію въ талмудѣ Iисусъ Христосъ былъ распятъ 14 нисана по полудни, а вкусилъ пасху 13 го вечеромъ. Mischna Tractate Sanhedrin, fol. 13, 1).

[3] Скалигеръ справедливо замѣчаетъ, что хотя предписано было совершать пасху стоя и пр.; но іудеи совершали такъ одну только пасху въ Египтѣ, и опоясаніе означало нужду въ поспѣшности и опасность медленія (Scaliger de Emende Temporum, p. 570).

[4] Grotius in Comm, ad Matth 28, Homil – Clericus ad Marc, 14 12.

1–13. Иуда у первосвященников и книжников. Приготовление пасхальной вечери. – 14–23. Установление Евхаристии и предсказание Христа об измене Иуды. – 24–30. Спор о первенстве. – 31–34. Предсказание об отречении апостола Петра. – 35–38. Слово о мече. – 39–53. Молитва на горе Елеон и взятие Христа воинами. – 54–71. Отречение апостола Петра и осуждение Христа.

Лк.22:1. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою,

Лк.22:2. и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись народа.

Лк.22:3. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати,

Лк.22:4. и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им.

Лк.22:5. Они обрадовались и согласились дать ему денег;

Лк.22:6. и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе.

Лк.22:7. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца,

Лк.22:8. и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху.

Лк.22:9. Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить?

Лк.22:10. Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он,

Лк.22:11. и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?

Лк.22:12. И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте.

Лк.22:13. Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху.

О путешествии Иуды к первосвященникам и книжникам евангелист Лука говорит согласно с Марком, опуская только историю помазания (Мк.14:1–16; ср. Мф.26:1–16).

«Праздник опресноков, называемый Пасхою» (стих 1). Евангелист Лука отожествляет оба названия, потому что в самом деле опресноки полагалось вкушать уже в день Пасхи.

«Боялись народа» (стих 2; см. Лк.19:48, 21:38).

«Вошел же сатана в Иуду» (стих 3). Трудно сказать, что здесь подразумевает евангелист: действительное ли вхождение сатаны или же только влияние его на душу Иуды. За первое предположение говорит то обстоятельство, что словом «входить» (εἰσέρχεσθαι) у Луки обозначается вхождение бесов в тела́ (Лк.8:30, 32 и сл.; Лк.11:26), а за второе – то соображение, что Иуда ничем не показал того, что он одержим сатаной (ср. Ин.13:27).

«С начальниками» (стих 4; στρατηγοῖς), т.е. с начальником левитской храмовой стражи и подчиненными ему стражами-левитами (начальником, или стратегом, назывался, собственно, только глава этих стражей; см. Деян.4:1, 5:26).

«День опресноков» (стих 7). Здесь евангелист называет днем опресноков один день Пасхи. Раньше же (стих 1) он подразумевал приближение всего праздничного времени, почему и употребил там выражение «праздник опресноков», означающее все восемь праздничных дней с 14 по 21 нисана.

«И послал Иисус…» (стих 8 и сл.). Согласно Евангелию от Луки, Господь Сам посылает учеников приготовить пасху, тогда как по Матфею и Марку ученики предложили Ему вопрос, где приготовить пасху. Различие несущественное.

Лк.22:14. И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним,

Лк.22:15. и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания,

Лк.22:16. ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием.

Лк.22:17. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою,

Лк.22:18. ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.

Лк.22:19. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.

Лк.22:20. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается.

В повествовании об установлении Таинства Евхаристии евангелист Лука отличается от первых двух евангелистов преимущественно со стороны размещения отдельных моментов этого события и в некоторых подробностях повествования. Можно сказать поэтому, что он в этом случае руководствовался не Евангелием Марка, как обычно, и не Евангелием Матфея, а каким-то своим источником.

«Возлег» (стих 14; см. Мф.26:20).

«Очень желал Я…» (стих 15). Господь имел такое желание вкусить эту пасху со Своими учениками потому, что она была последней перед страданиями и смертью Христа, и, кроме того, потому, что на ней должно было совершиться установление Таинства Евхаристии.

«Пока она не совершится в Царствии Божием» (стих 16). Выражение очень трудное для понимания и различно объясняемое толкователями. Лучше всего видеть здесь указание на то, что в Царствии Божием начнется теснейшее и совершеннейшее общение с Богом, которое, так сказать, предначинательно совершалось во вкушении пасхального агнца. Идея искупления, содержащаяся в праздновании Пасхи, найдет себе окончательное осуществление только в Царстве Божием, где вместе со Христом будут и апостолы (ср. Мф.13:11; Лк.22:30, 14:15).

«И, взяв чашу» (стих 17). Точнее: «приняв» (δεξάμενος, а на λαβῶν, как в стихе 19). Это была чаша с вином, обычно выпивавшаяся присутствовавшими при совершении пасхальной вечери.

«Не буду пить от плода…» (стих 18). Это, согласно Марку, сказано после чаши Евхаристической (Мк.14:25). Точно так же утверждает и евангелист Матфей (Мф.26:29). Господь таким же образом, по сообщению Луки, отстраняет от Себя чашу, не выпив из нее («разделите между собою»). Так как это было нарушением предания – отец семейства или хозяин вечери обязан был и сам испить вина из пасхальной чаши, – то этот отказ Христа должен был произвести сильное впечатление на апостолов, и они сразу должны были воспрянуть духом в ожидании, что будет делать Христос далее. А далее и последовало установление Таинства Евхаристии.

«И, взяв хлеб» (стих 19; см. Мф.26:26). Более близок здесь евангелист Лука к апостолу Павлу, также повествующему об установлении Евхаристии (1Кор.11:24 и сл.). Так отсюда взято выражение «благодарив»

εὐχαριστήσας) и прибавление к выражению «Тело Мое», хотя и с некоторым изменением («которое за вас предается», а у Павла – «за вас ломимое»), а также слова: «сие творите в Мое воспоминание». Впрочем, последние слова евангелист Лука почему-то пропускает при упоминании о «чаше после вечери», тогда как у апостола Павла они повторяются.

«Которое за вас предается», т.е. которое отдается для того, чтобы могло совершиться ваше искупление (τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον). Ср. Мф.20:28. Так как Господь здесь употребляет причастие настоящего времени (διδόμενον – «предается»; правильнее – «предаваемое»), то из этого можно заключать, что Евхаристия, совершенная Христом, имела жертвенный характер, что уже тут, на вечери, совершалась великая и таинственная жертва предания Самого Себя Христом на смерть.

«Сие творите…». Что именно? Некоторые толкователи (например, Б. Вейс) понимают это повеление в том смысле, что Господь устанавливает здесь преломление хлеба и разделение его присутствующим на вечери, а может быть, и произнесение слов «сие есть Тело Мое…», которыми определяется символический характер действия. Таким образом, речи о «приобщении» здесь будто бы нет, и это тем более нужно признать, что евангелист Лука выпускает слова, имеющиеся у Марка («приимите») и у Матфея («ядите…»). Но Кейль против такого узкого понимания справедливо возражает, что в таком случае остается совершенно непонятным: что же было делать апостолам с разломленным хлебом? Оставить его на столе или унести с собою домой? Нет, очевидно, Господь имеет здесь в виду главным образом «приобщение» Его Телом… Евангелист же Лука мог пропустить слова «приимите, ядите», которые приведены и у апостола Павла, просто ввиду их общеизвестности и для соблюдения краткости, тем более что мысль, ими выражаемая, отчасти заключена уже в словах «которое за вас предается».

«В Мое воспоминание», т.е. для того, чтобы вспоминать обо Мне. В этих словах находится указание на то, что Евхаристия в каждом отдельном случае ее совершения есть действительная жертва Христова, приносимая за всех людей. Видеть здесь намек только на символический характер Евхаристии (как утверждает, например, тот же Б. Вейс) – совершенно неосновательно и явно противоречит пониманию апостола Павла (1Кор.11:27; ср. 1Кор.10:16).

«Также и чашу после вечери» (стих 20), т.е. так же, как поступил с хлебом: взяв чашу и благодарив, подал им (см. стих 19). Эти слова евангелист Лука заимствует у апостола Павла буквально (до слов «сие творите» – 1Кор.11:25), он даже сохранил выражение: «после вечери», хотя, по его изображению, вечеря еще продолжалась и после этой «чаши». Впрочем, можно понимать и так, что Евхаристическая чаша по Евангелию Луки была уже четвертой чашей и заключила собой пасхальную вечерю (ср. комментарии к Мф.26:27–29). Прочее, что было, согласно Евангелию Луки, на вечери, уже не относилось собственно к ней.

«Сия чаша есть Новый Завет», т.е. эта чаша есть Новый Завет через Мою Кровь, которая содержится в чаше и которая проливается для спасения вас. И здесь западные толкователи видят только символ Крови Христовой, а не действительную Кровь, но против такого понимания говорит то же Послание к Коринфянам (см. выше) и предание Православной Церкви, всегда утверждавшее, что в Таинстве Евхаристии преподаются истинное Тело и истинная Кровь Христа.

«Новый Завет», т.е. противоположный Ветхому, Моисееву, Завет благодати и прощения (Рим.11:27), которые приобретены для людей через смерть Христа.

«Которая за вас проливается». По-гречески это выражено в форме причастия (τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυόμενον) и должно быть переведено: «за вас проливаемая». Но к чему относится это определение? К слову «чаша» или к слову «в Крови» («кровь» по-гречески αἷμα – существительное среднего рода, как и слово «чаша» – ποτήριον)? Одни толкователи понимают так, что здесь дано определение к слову «чаша» (например, Евфимий Зигавин). Подобно тому как во время принесения жертвы в ветхозаветном богослужении из чаши возливалось на жертву вино, так и здесь Христос говорит о Своей Крови, которую Он под видом вина выливает на жертвенник. Но такое толкование представляется слишком искусственным и умаляет достоинство «чаши»: ведь вино возливалось на алтарь уже в качестве дополнения к жертве, а Господь здесь очевидно придает вину или, иначе, Своей Крови такое же значение, как и Телу Своему, предполагаемому под видом хлеба. Поэтому более правильным представляется толкование, соединяющее это определение с выражением «в Моей Крови». Если это определение грамматически и не согласовано с определяемым (нужно бы сказать: «в Крови Моей, проливаемой» – дательный, а не именительный падеж), но такое несогласование иногда встречается в новозаветных книгах (ср. Иак.3:8; Откр.3:12, 8:8; Мк.12:40) и допущено евангелистом Лукой может быть не случайно, а для того, чтобы выдвинуть на вид этот момент – «пролияние (Крови) за вас». Конечно, Кровь пролита не за одних апостолов, а за всех людей.

Лк.22:21. И вот, рука предающего Меня со Мною за столом;

Лк.22:22. впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается.

Лк.22:23. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.

Евангелист Лука, согласно с евангелистом Иоанном (Ин.13), ясно говорит, что открытие предателя и, следовательно, его удаление с Тайной Вечери последовало уже после установления Таинства Евхаристии. Господь таким образом употребил последнее средство для того,чтобы возвратить к Себе изменника-ученика, именно, дал ему вкусить Тела и Крови Своей. Некоторые толкователи отмечают это как противоречие Евангелия Луки Евангелиям Матфея и Марка, согласно которым открытие предателя последовало до установления Таинства Евхаристии (Мф.26:21–25; Мк.14:21). Но если и есть здесь противоречие, то, во-первых, оно могло произойти оттого, что евангелист Лука нашел нужным сначала рассказать о самом важном, что произошло на вечере, – об установлении Евхаристии, а потом уже передать об открытии предателя и о споре учеников между собою, и затем – и это нам представляется особенно важным – об удалении предателя с вечери не говорит ни один из всех трех синоптиков, и в этом пункте противоречия между ними нет, можно даже сказать, что и первые два евангелиста говорят только об открытии предателя Иоанну и, может быть, Петру, а это ведь не препятствовало Иуде продолжать сидеть за трапезой и дальше, что и изображает евангелист Лука…

«И вот» (πλὴν ἰδοῦ) – это обычный в Евангелии Луки переход к новой мысли (ср. Лк.6:35): от значения Своей смерти Христос переходит мыслью к тому, как эта смерть наступит для Него, через кого Он ее примет.

«Рука… за столом» – точнее: «на столе» (ἐπὶ τῆς τραπέζης). Иуда, следовательно, протягивал по столу свою руку, чтобы принять чашу.

«Предающего». Здесь есть некоторое соответствие с выражением 19-го стиха. «Предаваемое» (Тело). Тело «предается», – а вот и «предающий» его.

«Впрочем». В древнейших кодексах здесь вместо союза «и» (καὶ) стоит союз «потому что» (ὅτι). Если принять такое чтение, то в первых словах 22-го стиха нужно видеть указание на то, что предание Господа Иудой не есть что-то неожиданное, а согласно с определением Божиим.

«Но горе…». Тем не менее оно остается свободным поступком предателя, за который этот последний будет наказан.

«Спрашивать» – точнее: обсуждать, спорить (συζητεῖν). Им хотелось доказать друг другу, что никто из них на такое гнусное дело не пойдет.

Лк.22:24. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим.

О споре учеников за первенство свидетельствует только евангелист Лука. По изъяснению блаженного Феофилакта, апостолы перешли к спору о первенстве вполне естественно, начав с обсуждения вопроса, кто может явиться предателем Господа. Конечно, апостолы спорили о первенстве в Царстве Небесном (см. Мф.18:1). Впрочем, некоторые толкователи утверждают, что это был спор о том, кому сидеть ближе к Христу за вечерею, и что сам спор происходил перед тем, как садились за стол. Подробнее об этом см. комментарии к Ин.13.

Лк.22:25. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются,

Лк.22:26. а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий.

Господь говорит, что и самого спора о первенстве между апостолами не должно бы подниматься. Искать возвышения над другими свойственно царям-язычникам, а апостолы должны стараться только о том, чтобы услужить друг другу (ср. Мф.20:25 и сл.).

«Владеющие ими» (οἱ ἐξουσιάζοντες) – это не цари, а особые поставленные царями правители.

«Благодетелями» (εύεργέται). Евергетами, как известно, назывались египетские цари ближайшей ко времени Христа эпохи. Этим титулом отмечались особые заслуги этих правителей перед государством.

«Кто из вас больше» – не «кто хочет быть большим», а «кто на самом деле больший».

«Как меньший» – не в смысле «ничтожный», а как «более юный по возрасту» (ὁ νεώτερος), юноша всегда обязан услужить старшим (ср. Деян.5:6, 10).

Лк.22:27. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий.

Господь в пример самоуничижения указывает на Самого Себя, имея, вероятно, при этом в виду совершенное Им пред тем омовение ног ученикам (Ин.13).

«Я посреди вас», т.е. Я не отделяюсь от вас, не ставлю Себя на пьедестал (ср. Мк.10:45).

«Как служащий», т.е. как обыкновенный раб, служащий за столом. Конечно, это выражение только символ самоуничижения Христа в отношении к людям.

Лк.22:28. Но вы пребыли со Мною в напастях Моих,

Впрочем, Господь не отрицает, что апостолы имеют действительные заслуги, которыми они стоят выше других людей. Но эти заслуги их состоят только в том, что они переносили вместе со Христом различные испытания, которым Он подвергался во время Своего смиренного служения человечеству (ср. Евр.2:18, 4:15).

Лк.22:29. и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство,

«И Я завещаваю…» Т.е. и Я, со Своей стороны, в награду за вашу верность завещаю или назначаю вам (ср. 2Пар.7:18; Быт.15:18) Царство или господство, владычествование (βασιλείαν без всякого определения), как и Мне Отец Мой предназначил господство. Конечно, то и другое – и владычество Христа и владычество апостолов – будут иметь место в Мессианском Царстве (ср. 1Кор.4:8; 2Тим.2:12).

Лк.22:30. да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых.

«Да ядите и пиете…». Это цель, с какой дает апостолам Христос их владычественные права. Они должны вкушать на трапезе Христовой, как здесь вкушали с Ним. Это указывает на теснейшее общение их со Христом в Мессианском Царстве (ср. Лк.13:29; Мф.8:11).

«Сядете…» (см. Мф.19:28). Слово «двенадцать» здесь опущено по сравнению с содержащимся в Евангелии Матфея изречением, потому что тут уже Христос мыслит не 12, а 11 апостолов (без Иуды).

Лк.22:31. И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу,

Предсказание об отречении апостола Петра евангелист Лука излагает в оригинальной форме, не руководясь ни Евангелием Марка, ни Евангелием Матфея, и затем помещает его не на том месте, какое отведено ему в первых двух Евангелиях, т.е. относит не ко времени по выходе с вечери, а еще ко времени пребывания в горнице, где происходила вечеря. Думать (как еп. Михаил), что Господь не раз повторил изречение об отречении Петра, нет никаких оснований, и потому можно сказать, что евангелист Лука просто нашел нужным согласно плану, какой он имел в уме, поместить это предсказание раньше, чем первые два евангелиста.

«Сатана просил…». Подобно тому как диавол некогда искушал Иова (Иов.1–2), он просил разрешения у Бога преследовать разными испытаниями и апостолов, чтобы поколебать их верность Христу. Действие сатаны в этом случае Христос уподобляет действию земледельца, который просеивает посредством решета пшеницу, чтобы отделить ее от плевел.

Лк.22:32. но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих.

Господь особенно и прежде всего молился о Петре, чтобы не оскудела его вера, конечно, молился потому, что Петру, при его горячем, подвижном характере, более чем другим апостолам грозила опасность падения. При этом Господь объявляет Петру и утешение: он хотя на время и отступит от Христа, но потом обратится снова к Нему и станет даже утверждать в вере других братьев своих, т.е., вероятно, иудеев, а не апостолов, как толкуют преимущественно католические экзегеты, видящие здесь основание для католического учения о непогрешимости папства.

Лк.22:33. Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти.

(См. Мф.26:33, 35).

Лк.22:34. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня.

(См. Мф.26:34).

Лк.22:35. И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем.

Слово о «мече» (стих 36) находится только у одного евангелиста Луки. Господь спрашивает об их первом путешествии, в которое Он послал их (Лк.9:1–6). Вопрос Его сам собою предполагает отрицательный ответ со стороны апостолов.

Лк.22:36. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч;

Теперь наступает иное время. Нужно все иметь самим, нельзя рассчитывать на помощь со стороны мира.

«А у кого нет». Чего? Естественнее всего прибавить: мешка с деньгами, или просто: денег. Такому человеку в новых обстоятельствах нужно непременно приобрести меч, и для этого, не имея денег, он должен продать свою верхнюю одежду. Словом о «мече» Господь хочет сказать не то, что ученики во время своих миссионерских путешествий должны будут прибегать к защите себя оружием, т.к. Господь неоднократно внушал им, что Сам Бог их будет, когда нужно, защищать (ср. Лк.21:18 и др.). Нет, Господь хочет этим сказать, что отныне для Его учеников наступают времена крайне тяжелые, против них вооружится весь мир, и им нужно быть готовыми ко всему.

Лк.22:37. ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, приходит к концу.

Почему ученики должны готовиться к преследованиям со стороны мира? Потому, что их Господь и Учитель теперь должен быть «причтен к злодеям» (Ис.53:12), т.е. претерпеть участь преступников. Последователи Его, понятно, также не могут ожидать для себя ничего хорошего (ср. Мф.10:24 и сл.).

«Должно» – указание на Божие предопределение (ср. Мф.26:54).

«Ибо то, что о Мне, приходит к концу», т.е. Мое дело кончено, судьба Моя скоро совершится, хотя ученики все еще не верят этому.

Лк.22:38. Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно.

Ученики не поняли сло́ва о «мече» и думают, что Христос действительно советует им запастись мечами ввиду угрожающей опасности. У них уже было два меча, которыми они запаслись, вероятно, во время путешествия в Иерусалим, так как им приходилось идти небезопасными местами. Господь, видя, что они Его совершенно не понимают, с грустью говорит «довольно», т.е. прекратим об этом разговор!

Лк.22:39. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его.

В описании пребывания Христа в Гефсимании евангелист Лука значительно разнится от Марка (Мк.14:32–42) и Матфея (Мф.26:36–46), нужно думать, что он здесь следовал неизвестному нам источнику.

«Пошел по обыкновению» (см. Мф.26:32). Об «обыкновении» Господа проводить ночи на горе Елеон см. Лк.21:37.

Лк.22:40. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.

Евангелист Лука пропускает здесь рассказ о выделении троих довереннейших учеников Христа, которых Он, согласно первым двум Евангелиям, взял с Собой, и замечание Христа, данное этим ученикам (Мк.14:38), он относит ко всем ученикам.

Лк.22:41. И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился,

Согласно евангелисту Луке, Господь отошел от учеников на недалекое расстояние (став там, где они остались, можно было до Него добросить камень). Поэтому ученикам было видно, как Христос молился и слышны были даже слова Его молитвы.

«Отошел» – правильнее: был отвлечен от них в силу особого настроения Своего, которое побуждало Его находиться в это время в уединении (глагол ἀπεσπάσθη значит «насильственно был отделен»).

Лк.22:42. говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.

Согласно первым двум евангелистам, Господь молился трижды. Евангелист Лука обобщает эти три молитвы в одну.

«О, если бы Ты благоволил…». В греческом тексте мы имеем неоконченную мысль – одно только условие: «если хочешь пронести чашу эту мимо Меня:» (εἰ βούλει). Заключения или главного предложения нет. Некоторые толкователи добавляют здесь: «то пронеси!». Но лучше не прибавлять ничего, ясно, что моментально вспыхнувшее в душе Христа желание спасения сейчас, не успев оформиться, отступило назад пред новым более глубоким чувством преданности Отцу (ср. Лк.19:42): «впрочем не Моя воля…»

Лк.22:43. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.

О явлении Ангела, укреплявшего Христа во время молитвы говорит один евангелист Лука26. Это было, несомненно, внешнее явление, как показывает прибавление: «с небес». Ангел укреплял духовные силы Христа, о чем, конечно, и молился Отцу Своему Христос, потому что на самом деле душевные муки Его в эти часы были чрезвычайны27.

Лк.22:44. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.

Благодаря этому подкреплению Христос в наступившей тяжкой душевной борьбе (ἀγωνία), молился еще горячее (ср. Евр.5:7 и сл.).

«И был пот Его, как капли крови, падающие на землю». Некоторые толкователи (из древних – блж. Феофилакт, Евфимий Зигавин, и большинство новых) относят это сравнение только к величине и густоте капель пота. Но такое явление едва ли заставило евангелиста Луку особенно упомянуть о нем: в этом еще нет ничего необычайного. Лучше толкуют те, которые видят здесь указание на действительное выделение с лица Христа капель крови. За правильность такого понимания говорит и греческое слово, переведенное по-русски выражением «капли» – θρόμβοι. Оно означает не просто «капли» (по-гречески – σταγών, στάλαγμα, но сгусток свернувшейся жидкости молока или чего другого, и особенно свернувшейся крови. Поэтому можно сказать, что душевное напряжение Христа, Его душевные страдания были так сильны, что с лица Его катились капли кровавого пота, такие темные и густые, что их можно было издали видеть при ярком сиянии луны, освещавшей лицо Христа.

Лк.22:45. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали

Лк.22:46. и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.

Как евангелист Лука сократил рассказ первых двух евангелистов о молитве Христа, так естественно Он упоминает теперь о приходе Христа к спящим ученикам как о единократном, причем увещание, обращенное к ним Христом, представляет собой повторение содержащегося в 40-м стихе.

«Спящими от печали». Бывает, что глубокая печаль ввергает человека в сон, это и отмечено у древних классических писателей. Все-таки, несмотря, так сказать, на то, что печаль несколько извиняла учеников, по представлению евангелиста Луки, однако и у него сохранены слова Христа: «вы спите?» Это слова, в которых нельзя не видеть некоторого упрека ученикам за то, что они поддались сну в такое тяжелое для их Учителя время. Ср. Мк.14:37, где за это уже прямо высказан упрек Симону.

Лк.22:47. Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я поцелую, Тот и есть.

Лк.22:48. Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?

Лк.22:49. Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом?

Лк.22:50. И один из них ударил раба первосвященникова, и отсек ему правое ухо.

Лк.22:51. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его.

Лк.22:52. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня?

Лк.22:53. Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы.

История взятия Христа воинами в целом примыкает к повествованию об этом евангелиста Марка (Мк.14:43–52; ср. Мф.26:47–56).

«Иуда! целованием ли…» (стих 48) Этот вопрос по существу сходен с вопросом, сохранившимся в Евангелии Матфея (Мф.26:50; евангелист Марк совсем опускает обращение Христа к Иуде). Господь указывает Иуде на то ужасное противоречие, какое заключается между его действием внешним – поцелуем, который должен свидетельствовать, кажется, о любви Иуды ко Христу, и внутренней целью прихода Иуды – намерением предать своего Господа. При этом Господь называет Себя «Сыном Человеческим», т.е. Мессией, показывая этим Иуде крайнюю гнусность его поступка, так как, предавая Мессию, он этим самым идет против заветных чаяний своего народа.

«Не ударить ли нам мечом?» (стих 49). Этот вопрос сохранен только в Евангелии Луки. Точно так же только один евангелист Лука говорит и об исцелении уха у раба первосвященникова (стих 51). Это сообщение некоторыми критиками считается позднейшей вставкой на том основании, что, собственно говоря, не было времени для разговора Христа с учениками о том, нужно ли прибегнуть к самозащите, и для исцеления раба. Указывают также на то, что в некоторых древних кодексах Евангелия от Луки это место опущено (например, у Маркиона). Но против такого возражения можно указать на то, что, по свидетельству евангелиста Иоанна, взятие Христа воинами совершилось не сразу: воины были сильно испуганы заявлением Христа: «это Я» (Ин.18:6), и, следовательно, могло найтись достаточно времени для упоминаемых в Евангелии от Луки обстоятельств, случившихся в это время. А что касается отсутствия этого места в некоторых древних кодексах, то это обстоятельство не имеет никакого значения ввиду того, что огромное количество древних кодексов заключают в себе это место (см. Тишендорф, 8-е изд.).

«Оставьте, довольно» (стих 51). Этими словами Господь отвечает на вопрос «бывших с Ним», т.е. учеников (стих 49), и выражает Свое нежелание, чтобы Его защищали оружием. То, что здесь действительно содержится ответ Господа на вопрос учеников, видно из греческого текста, где вместо «сказал» (стих 51) стоит «отвечая, сказал» (ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν).

«Исцелил его», т.е. ухо, может быть, уже совсем отсеченное, будучи приставлено на свое место, тотчас же приросло.

«Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам» (стих 52). О присутствии этих лиц говорит один евангелист Лука. Критика опять считает и эти слова неподлинными, так как будто бы неестественно было самим представителям иудейской иерархии идти с воинами для взятия преступника и так как в Евангелии Иоанна прямо сказано, что Иуда взял только слуг и воинов от первосвященников (Ин.18:3), следовательно, сами первосвященники в Гефсиманию не ходили. Но все эти соображения не имеют силы. Первосвященники могли стоять сзади, скрываясь за воинами, чтобы в случае нужды ободрить их к действиям. По крайней мере, из дальнейших слов Христа (стих 53) ясно видно, что тут были не только слепые исполнители воли первосвященников, но и сами эти враги Христа.

«Но теперь ваше время и власть тьмы» (стих 53). Этими словами у евангелиста Луки заменены слова Христа, приводимые евангелистом Марком: «но да сбудутся Писания» (Мк.14:49). Здесь Господь разъясняет, почему они не брали прежде во время Его ежедневного пребывания в храме. Этот ночной час ваш как бы так говорит Христос этот час как нельзя лучше благоприятствует вашему намерению, которое боится дневного света, и власть, которой в настоящей час вы действуете, есть власть тьмы, т.е. только благодаря тьме вы осмелились на такой решительный шаг в отношении Меня. Видеть здесь указание на тьму духовную или на власть диавола – нет оснований…

Лк.22:54. Взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали.

Лк.22:55. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними.

Лк.22:56. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним.

Лк.22:57. Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его.

Лк.22:58. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет!

Лк.22:59. Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин.

Лк.22:60. Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух.

Лк.22:61. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды.

Лк.22:62. И, выйдя вон, горько заплакал.

Об отречении апостола Петра евангелист Лука передает согласно с Марком (Мк.14:54, 66–72; ср. Мф.26:58, 69–75). Только евангелист Лука передает это как происходившее перед осуждением Христа на суде у первосвященника, тогда как согласно евангелисту Марку это случилось после осуждения. Вероятнее кажется здесь сообщение Луки. Вероятно, что сначала последовало отречение Петра, а потом уже осуждение Христа, так как едва ли такое осуждение могло быть произнесено ранее утра: членам Синедриона нужно было некоторое время для того, чтобы собраться в достаточном числе и чтобы как следует обсудить такое важное дело.

«Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра» (стих 61). Согласно Евангелию от Луки, Господь находился на дворе первосвященника вместе с Петром, Он ожидал, когда Его поведут в синедрион. Он, по-видимому, сидел спиной к тому месту, где находился Петр, но, конечно, слышал разговор Петра со слугами, и, после того, как пропел петух, Он обратил Свой грустный взор на Петра.

«И этот был с Ним» (стих 56). У евангелиста Марка сказано: «и ты был с Иисусом Назарянином» (Мк.14:67). Различие только в употреблении лица: здесь у Луки – третье лицо, а у Марка – второе. Наоборот, второе обращение (стих 58) евангелист Лука передает как прямое, а Марк (Мк.14:69) – как косвенное, причем различно обозначены у обоих евангелистов и спрашивавшие лица: у Луки – мужчина, у Марка – женщина.

Лк.22:63. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его;

Лк.22:64. и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя?

Лк.22:65. И много иных хулений произносили против Него.

Посмеяние над Христом, согласно Марку, совершалось на суде у первосвященника после произнесения приговора, а здесь оно изображено как дело стражей, которые издевались над Христом, чтобы чем-нибудь занять свое время (ср. Мк.14:65), и происходило еще на дворе. По всей вероятности, евангелисты Марк и Матфей (Мф.26:67) говорят о том поругании над Христом, которое действительно имело место уже после произнесения приговора, а евангелист Лука – о предварительном, бывшем на дворе.

Лк.22:66. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион

Согласно Евангелию от Луки, только после наступления утра собирается синедрион, туда приводят и Христа. Где синедрион собрался – евангелист Лука не говорит.

«Старейшины народа» (τὸ πρεσβυτέριον), «первосвященники и книжники» – это три составные части синедриона, представляемые, впрочем, как одно целое (артикль, поставленный при слове πρεσβυτέριον, относится и к обоим следующим существительным, объединяя их в одно целое). Обстоятельство, что это – существительные различных родов и поставлены в разных числах, не служит препятствием для такого объединения ввиду имеющихся у классических писателей параллелей.

«Ввели» – правильнее: «возвели» (ἀνήγαγον). Синедрион, очевидно, собрался в помещении, которое находилось на втором этаже.

Лк.22:67. и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите;

Лк.22:68. если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня;

Лк.22:69. отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.

Лк.22:70. И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я.

Лк.22:71. Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? ибо мы сами слышали из уст Его.

«Ты ли Христос…» Правильнее: «если Ты – Мессия, то скажи нам это» (так передает мысль текста славянский и латинский переводы). Первосвященник, очевидно, предполагает, что Христос выдает Себя за Мессию и желает открыто заявить о Своем достоинстве.

«Если скажу…» Христос отвечает, что Ему нет повода выступать с какими-либо заявлениями или вопросами. Если Он объявит Себя Мессией, они не поверят, а если Он спросит их, за что они Его задержали или почему не признают Его Мессией, то они, без сомнения, не захотят дать Ему отчет о причинах своего враждебного к Нему отношения. Тем более у них не могло бы появиться желания отпустить Христа – судьбу Его они уже предрешили…

«Отныне Сын Человеческий…» Все-таки Христос не оставляет без ответа. В этих словах Он ясно заявляет о Своем высоком достоинстве Сына Божия (ср. Мф.26:64).

«И сказали все: итак, Ты Сын Божий?» Ответ Христа в таком именно смысле поняли и судьи и потому прямо задали Ему вопрос: признает ли Он Себя Сыном Божиим?

«Вы говорите, что Я». Некоторые толкователи (например, Меркс) полагают, что этим ответом Христос не высказал ничего, а показал только, что Он не обязан давать судьям отчета о тайне Своей жизни. Но с таким мнением согласиться нельзя. Ответ этот несомненно имеет характер подтверждения. См. комментарии к Мф.26:64; Мк.14:72.

«Какое еще нужно нам свидетельство?» Ср. Мф.26:65. Об осуждении Христа за богохульство после обращения к Нему первосвященника, заклинавшего Его, евангелист Лука не сообщает: ему было важно показать, что Христос был осужден только за то, что исповедал Себя Мессией, Сыном Божиим.

—>

-

Главная

-

Eddi Markaryan

-

Праздник пасхи уже приближался

Праздник пасхи уже приближался

Просмотров: 2 443

Eddi Markaryan

17 марта 2019

Сейчас смотрят

00:06:29

Eddi Markaryan

СМОТРЕТЬ

3 года назад

2 443 просмотров

Праздник пасхи уже приближался

00:08:01

Лаймер

СМОТРЕТЬ

2 месяца назад

821 просмотров

МОДЫ КАК У КОМПОТА НА ТЕЛЕФОН/МАЙНКРАФТ ПЕ

00:15:34

ENDERGAMER

СМОТРЕТЬ

10 месяцев назад

6 210 просмотров

МОДЫ КАК У КОМПОТА НА ТЕЛЕФОН | Minecraft пе 1.18 | ТОП 3 | ЧАСТЬ #2 | ENDERGAMER | #модыкомпота

00:06:23

Wilcom Вышивка

СМОТРЕТЬ

4 года назад

692 просмотров

Как создать свой шрифт в Wilcom

Смотрите далее

Популярные видео

Видео недоступны, обновите страницу

Copyright ©

Video-muzika.ru

На нашем портале вы можете посмотреть самые популярные и свежие ролики за 2019 год

info@video-muzika.ru Почта для обратной связи , жалоб и предложений