Медовый Спас соединил ветхозаветную историю, значимые события христианской жизни и множество народных традиций. В настоящее время христиане широко отмечают этот день. Когда Медовый Спас, как его празднуют и какие традиции дошли до нас из глубины веков, рассказали Аполлон Коринфский, Вадим Смирнов и этнографические очерки.

История и смысл праздника

Когда Медовый Спас? Праздник всегда проходит 14 августа. В 2022 году он пришелся на воскресенье. Другие названия этого дня — Первый Спас, Маковей, Спас на воде или Мокрый Спас. Слово «Спас» (Спаситель) — одно из имен Иисуса Христа. Каждое название отражает как христианское содержание праздника, так и присущие ему особенности народной жизни.

Христианское значение Первого Спаса

В православном церковном календаре 14 августа — день памяти мучеников Маккавеев. Их подвиг упомянут в Ветхом Завете. В «Библейской энциклопедии» рассказывают, что семья Маккавеев жила в Иудее во II веке до н. э., во времена царя Антиоха IV. Правитель стремился заставить евреев отказаться от веры в Единого Бога, а главную святыню — Иерусалимский храм — превратил в место языческих жертвоприношений.

За отказ есть идоложертвенное мясо царь казнил старца Елеазара, а затем подверг жестоким пыткам его учеников — семерых братьев Маккавеев. Их мать Соломония поддерживала силу духа в детях во время пыток, а после их казни умерла рядом с ними.

История празднования дня памяти Маккавеев имеет давнюю традицию. Известны с IV века поучения к этому дню известных богословов Иоанна Златоуста и блаженного Августина.

Во все праздники августовских Спасов православные чтут христианские святыни. Первый Спас посвящен Животворящему Кресту Господнему и носит еще одно название — праздник Всемилостивого Спаса. О его корнях повествует старинная легенда. Когда-то жители Константинополя погибали от эпидемии. Спасение принес кусочек деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос. Эта святыня хранилась в храме Святой Софии и была вынесена для благословения жителей города. Затем нею освятили все водоемы, и вскоре эпидемия ушла.

В этот день в церкви проводится праздничное богослужение в память о мучениках Маккавеях. Следуя народным традициям, православные приносят в церковь корзинки с продуктами своего труда, которые освящаются в этот день.

Народное значение Первого Спаса

Кандидат богословия Вадим Смирнов объясняет, что христианские праздники Спаса в народной культуре приобрели новые черты и обряды. Так и день памяти Маккавеев в народной традиции был переосмыслен и стал по созвучию называться Маковеем, потому что приходит в пору, когда созревает мак. Созревшие головки мака в этот день украшают букеты цветов и освящаются в церкви.

Почему называется Медовый Спас? Такое название пришло из народной жизни. К этой поре ульи наполняются медом, приходит пора его собирать. Обычная работа пасечников в этот день носит ритуальный характер, а продукты их труда освящаются в церкви.

Название Спас на воде пошло от описанной истории, случившейся в Константинополе. Спасение от эпидемии путем освящения водоемов положило традицию малого водосвятия 14 августа. В такой смысловой насыщенности праздника кроются истоки многочисленных народных традиций и обрядов Медового Спаса.

Традиции и приметы Медового Спаса

Что нужно делать в Медовый Спас? В этот праздник освящают в церкви мед, мак и лекарственные растения. Проводится малое водосвятие, после которого освящается вода во всех колодцах и водоемах. Продукты и воду считают целебными и магическими, проводят с ними ритуальные обряды. К празднику готовят специальные блюда с медом и маком.

С давних времен 14 августа к храмам и церквям идут люди с ритуальными букетами. В них собирали подсолнухи, калину, мяту, календулу, бархатцы. Главными в них считаются символы плодородия — головки созревшего мака, из-за чего сами букеты называют маковейчиками. После освящения в церкви они становятся оберегами, их хранят в домах у икон.

Иногда в букеты включают головки дикого мака, который считают сильным средством против всякого зла и чародейства. Его семенами для защиты от бед и болезней осыпали порог дома и все углы.

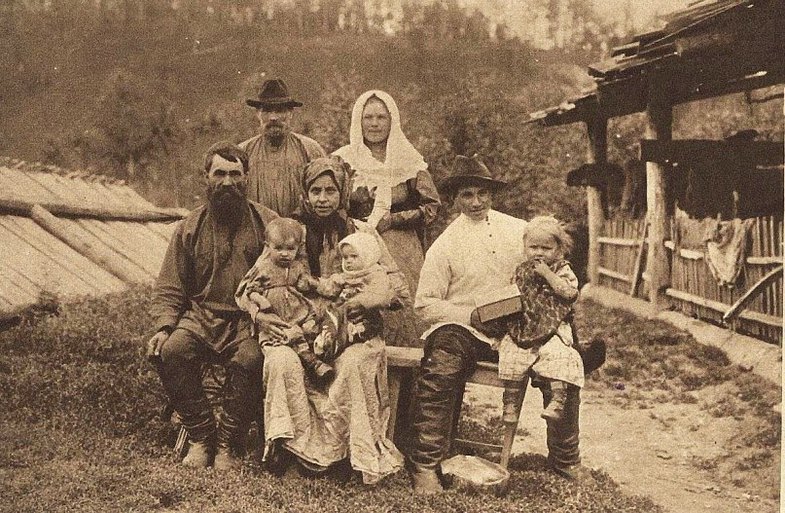

Ранним утром на Медовый Спас начинают работу пасечники. Как писал этнограф Аполлон Коринфский, они выбирают самый лучший улей и выламывают самые богатые соты с медом. В специальной посуде их несли в церковь, а после освящения угощали медом детей и нищих. С первой ложкой меда старались загадать желание.

Кроме меда и мака, в праздничных корзинках несли в церковь и другие продукты: хлеб, выпечку с маком, зелень и свечи. Продукты освящали в надежде, что они принесут в дом благополучие, достаток и радость. Ими украшали праздничный стол, угощали странников и нуждающихся.

С Медового Спаса начинается Успенский пост, который длится две недели до Успения Пресвятой Богородицы. Поэтому в праздничные корзинки не клали мясо и мясные продукты. Из алкогольных напитков церковь освящает только кагор.

Одна из традиций Медового Спаса — водосвятие. К этому дню строили новые колодцы, чистили старые, а в праздничный день их освящали. Из церкви шли крестным ходом к естественным водоемам и родникам, которые тоже освящали и считали целительными. Страдающие различными болезнями прихожане старались омыть тело такой водой, чтобы избавиться от сглаза, порчи или болезни. Купали в этот день для здоровья и домашний скот.

Ритуальными блюдами к Медовому Спасу были различные коржики с маком (маканцы, мачники) и блины. Их макали в маковое молочко, для которого растирали зерна мака в керамической посуде и смешивали с медом. Это было любимое праздничное лакомство детворы и взрослых.

Что нельзя делать в Медовый Спас? В этот день запрещено:

- Шумно праздновать и даже громко говорить. Считалось, что это потревожит пчел.

- Ссориться, ругаться, конфликтовать. Избегали желать зла кому-то из опасения, что вернется к самому обидчику.

- Работать (строить, копать, шить), убираться в доме, следовало все сделать заранее.

- Купаться в реке.

- Выбрасывать остатки праздничных блюд. Их скармливают домашнему скоту или закапывают в огороде.

Начался Успенский пост, поэтому христиане уже не употребляют мясо, яйца и другие скоромные продукты.

С Медовым Спасом связывали многие хозяйственные и погодные приметы. Хозяева с этого дня начинали копить запасы на зиму и готовиться к холодной поре: «Пришел Спас — держи рукавички про запас». Вот еще приметы для этого праздника:

- Какая погода в этот день, такой будет и вся осень

- После Медового Спаса пчелы мед не носят.

- Начинают отлетать в теплые края первые стаи птиц.

- Дождь в этот день — будет мало пожаров.

Аполлон Коринфский относит этот праздник к земледельческим, с этого дня можно было начинать сеять озимые культуры.

Медовый Спас богат содержанием, традициями и обрядами. Люди хранили их веками, передавая из уст в уста. И сегодня христиане отмечают это религиозное событие, соблюдая вековые традиции, которые дарят ощущение родства с народной культурой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/holidays/1810549-medovyj-spas-tradicii-i-primety/

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ В августе православные верующие отмечают три праздника в честь Спасителя (три Спаса) — медовый, яблочный и ореховый. В их праздновании тесно переплелись народные и христианские традиции.

Спас Медовый

Первый Спас («на воде», Медовый Спас) приходится на 14 августа и установлен по случаю двойной победы: русский князь Андрей Боголюбский одержал победу над болгарами, а греческий император Мануил — над арабами в 1164 году. Русский князь и греческий император имели в войсках своих Святой Крест Господень. Они оба усердно молились ему о помощи и оба удостоились с войсками чудного видения: от взятых на войну икон Спасителя и Матери Божьей исходил свет и осенял войска. Храбро кинулись воины на неприятеля и победили.

В церковном календаре этот праздник отмечен как Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Он сопровождается выносом креста, крестным ходом и торжественным водосвятием рек, озер, водоемов. Поэтому первый Спас иногда называют мокрым Спасом («на воде»).

В народе первый Спас больше известен как медовый. Это праздник пчеловодов, когда пчеловоды-пасечники заламывают в ульях первые медовые соты. «На первый Спас заламывай соты», «На первый Спас и нищий медку покушает», — говорят в народе. Крестьяне полагали, что с этого дня пчелы перестают вырабатывать мед. Первые соты обычно несли в церковь: не только на освящение, но еще и «на помин родителей».

С первого Спаса начинался, как правило, посев озимых хлебов. «Первый Спас — первый посев», — говорили наши предки и непременно приносили в церковь семена, а священники перед севом окропляли поля святой водой. Освящали также и колодцы. Живы такие народные приметы: «С первого Спаса отцветают розы, падают хорошие росы», «На мокрый Спас лошадей купают, а пчелы перестают носить медовую взятку».

С праздником первого Спаса совпал день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев. Упоминание о них в народном календаре связано со временем собирания мака.

Спас Яблочный

Второй Спас (Великий Спас, Спас «на горе», яблочный) отмечается 19 августа. В православной церкви в этот день празднуют Преображение Господне — описанное в Евангелиях таинственное преображение, явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками.

Евангелия рассказывают о том, что Иисус, взяв Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору, чтобы помолиться. Во время этой молитвы произошло Преображение — лицо Иисуса озарилось светом, а одежда его стала белее снега. После этого появились два пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Иисусом. Ученики, ставшие свидетелями Преображения, были испуганы. Но Иисус успокоил их и запретил рассказывать о том, что произошло во время молитвы, пока Христос не воскреснет, как ему было предначертано. Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения.

Великий Спас особо почитали в народе. В этот день в храмах освящали яблоки и другие плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу. Отсюда и народное название праздника — яблочный. По традиции в этот день все верующие люди пекли пироги с яблоками, варили яблочное варенье и угощали им друг друга.

Василий Селиванов в своей книге «Год русского земледельца» писал: «В этот же день после обеда толпы баб и ребятишек осаждают помещичьи сады, которые почти всегда сдаются купцам, и покупают у последних все то, что даже было бы выкинуто за негодностью, лишь бы называлось яблоком. Покупают на гроши, на кудели пеньки и льна, на яйца; например, за одно яйцо получают две или три пригоршни яблок, сколько широкие руки сидельца могут их вместить. В этот день в садах насыпают целые воза падалицы и непадалицы, хороших даже сортов яблок, и развозят по окрестным приходам к церквам, где по окончании обедни все раскупается».

Освящали на Спас и колосья нового урожая. В народе говорили «Спас — в достатке хлеба у нас».

Яблочный Спас еще называют «первыми осенинами», то есть встречей осени. От Спаса, который являлся границей между летним и осенним циклом работ, в некоторых местах начинали сев озимых, копали ранний картофель. В этот день устраивали ярмарки.

В народе Спас считали днем отлета аистов. Было замечено, что если аисты начинали готовиться к вылету за неделю до Спаса, то зима будет ранней и морозной, а весна теплой; если же после Спаса — осень будет теплая, зима поздняя, а весна холодная. Отлет аистов свидетельствовал о приближении зимы, а пословицы напоминали «Пришел Спас — и лето от нас», «Спас — бери рукавицы в запас».

Спас Ореховый

Третий Спас (Спас «на полотне», ореховый) отмечают 29 августа. Празднество установлено в честь перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Существует предание, что во время земной жизни Иисуса Христа князь Эдесский тяжело заболел. Узнав о чудесах Спасителя, князь послал к нему своего художника с письмом, прося исцелить его от тяжкой болезни. Когда художник увидел лик Спасителя, захотелось ему изобразить черты его на полотне, но все труды остались напрасны — никак не мог он уловить черты лица Господня.

Заметив это, Иисус Христос велел принести воды, умылся, вытер лицо свое платком, и к удивлению присутствующих на платке тотчас же получилось изображение Христа. Этот нерукотворный образ свой Иисус Христос послал князю вместе с письмом, в котором писал: «Блажен ты, что уверовал в меня, не видав меня. После вознесения моего придет к тебе ученик мой и совершенно исцелит тебя от недуга».

Князь, получив образ и поклонившись ему, почти совсем излечился от болезни. Сначала образ хранился в Эдессе, а впоследствии был перенесен в Константинополь. Перенесение это и было совершено 29 августа.

Третий Спас называется ореховым, потому что к этому дню, как правило, созревают орехи. В Беларуси орешник (лещина) считается священным растением, он символизирует жизнерадостность и плодовитость.

В народе Ореховый Спас также прозвали хлебным, так как он означал окончание жатвы и озимого сева — с «дожинками», «досевками», а нередко и «засевками». И поговорки соответствующие были в народе: «Хорошо, если Спас на полотне, а хлебушко в гумне», «Третий Спас хлеба припас», «Коль хорош третий Спас, будет зимой квас». Бытовали приметы: «Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса», «Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно». В этот день пекли пироги и печенье из муки нового урожая.-0-

Август богат календарными воспоминаниями. Некоторые приобрели общекультурный характер и знакомы всем, даже не слишком церковным людям. В первую очередь это относится к так называемым «Спасам». Беда лишь в том (и это не единственная наша «беда»), что в церковном календаре таких названий нет! При этом Первый Спас (1/14 августа) именуется в народе «медовым», Второй (6/19 августа) – «яблочным», а Третий (16/29 августа) – «ореховым», «хлебным». Славянское слово «Спас» (Спаситель) – одно из богословских имен Иисуса Христа, Которому посвящены и многие другие праздники. Здравый смысл подсказывает, что основа церковных торжеств – не сельскохозяйственная и тем более не кулинарно-гастрономическая, а потому эти фольклорные (строго говоря – неуместные) названия не имеют к ним никакого отношения.

Постараемся понять – какие же реальные события скрыты за «Спасами»? Сначала – о первом из них.

Первый Спас

(1/14 августа)

Тропарь Всемилостивому Спасителю

Обращающий взоры с высоты, принимающий бедных, посети нас, угнетённых грехами, о Всемилостивый Владыка, и, по молитвам Богородицы, даруй душам нашим великую милость.

Этот праздничный церковный день совмещает в себе несколько знаменательных событий.

Изнесение Креста Господня

Первое праздничное воспоминание этого дня – «Изнесение Животворящего Креста Господня». За этим названием стоят жизненные реалии давних лет.

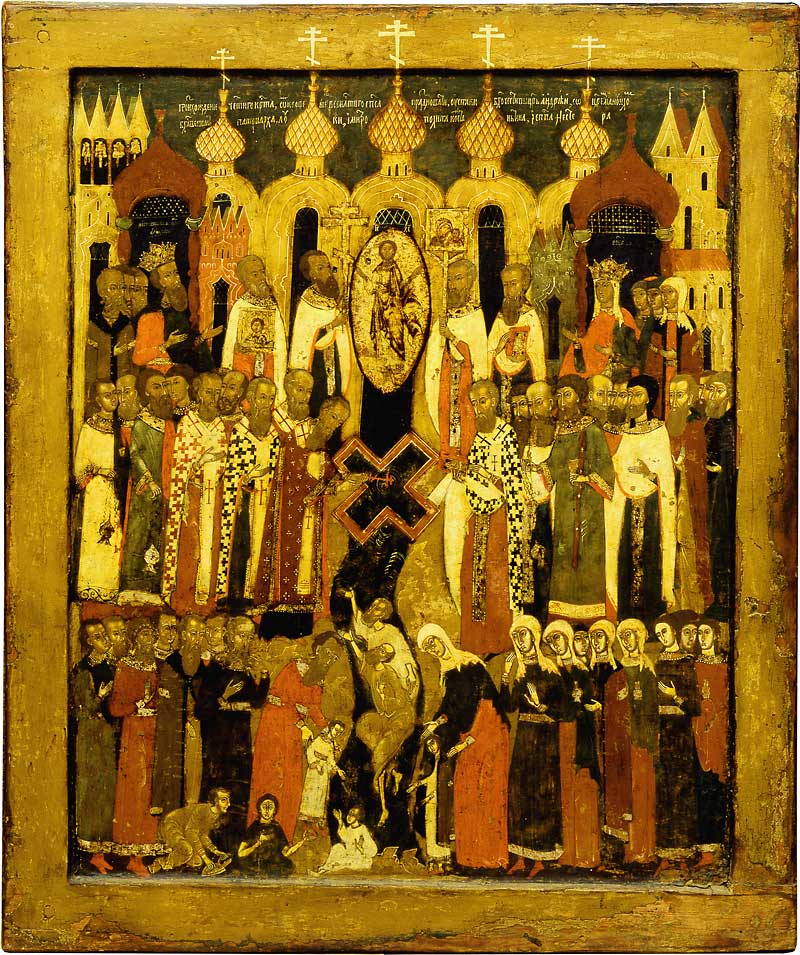

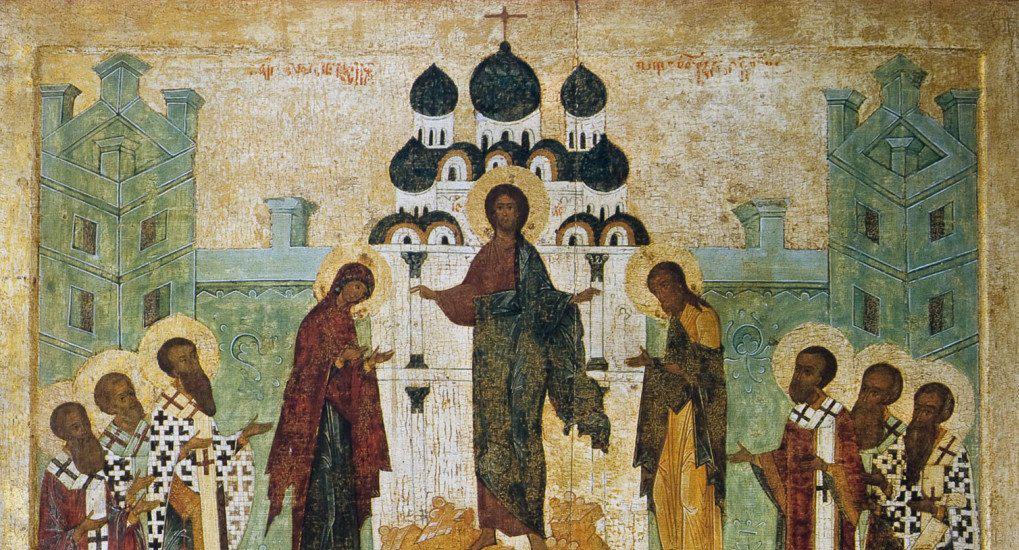

Икона ок. 1430 г.

Всемилостивый Спас

Второе церковное событие сегодняшнего дня – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В его основе – память о чудесных знамениях от иконы Спасителя, сопровождавших сражения с сарацинами византийского императора Мануила (1143–1180) и битву с болгарами русского князя Андрея Боголюбского в 1164 году. К этому присоединяется ещё один эпизод. По свидетельству византийского историка Никиты Хониата, впереди триумфальной процессии императора Мануила, после разгрома паннонцев в 1167 году, «ехала серебряная с позолотой колесница, запряжённая белыми, как хлопья снега, конями, а на ней стояла икона Богоматери, непобедимой Защитницы и соратницы царя».

Кто такие Маккавеи?

В этот же день празднуется память ветхозаветных (дохристианских) мучеников – священника Елеазара, семи юных братьев, их матери Соломонии и многих других, принявших мученическую смерть в период «Великого гонения» (167–164 годы до н. э). Его инициатором стал антиохийский (сирийский) монарх Антиох IV Епифан (175–164 до н. э.), в состав империи которого входила тогда Палестина. Справедливо прозванный современниками Епиманом («Безумным»), этот обожествлявший себя язычник воздвиг беспощадное гонение на богооткровенную религию Моисея, издав декрет, повелевающий всем евреям отречься от веры в Единого Бога и поклоняться мифологическим богам. Он осквернил Иерусалимский храм, установив там языческий жертвенник и совершив на нём жертвоприношение Зевсу Олимпийскому (декабрь 167 году до н. э.). Идольские капища были сооружены и в других местах, и все иудеи, отказывавшиеся участвовать в жертвоприношениях, предавались пыткам и мучительной смерти. Комиссары Антиоха искали по домам книги Библии и, если находили, то «разрывали и сжигали на огне», а владельцев их убивали. Они также «убивали женщин, обрезавших своих детей, а младенцев вешали за шеи» (1Макк.1:56-57, 60-61). Видимо, это была первая в мировой истории попытка лишить целый народ своей религии. (Подобное пытались осуществить в нашей стране другие комиссары – в кожаных куртках и с «товарищами Маузерами».)

Мученики-братья были названы Маккавеями в память о сыновьях священника Маттафии. Вместе с отцом они бежали в горы, возглавили восстание против тирана и, после многолетней борьбы, создали независимое Иудейское государство (142–63 годы до н. э., до прихода римлян), управлявшееся династией Маккавеев (иначе – Хасмонеев). Прозвище «Маккавей» (еврейское слово Маккаби значит «Молот») получил сначала один из братьев, Иуда, наделённый талантом военачальника и поражавший врагов, как молот. (Об этом можно прочесть в библейских I и II Маккавейских книгах, а также у еврейского историка Иосифа Флавия.)

Сегодня же – память и ряда других святых, но, по традиции, акцентируются события, о которых мы только что прочли. С этого дня начинается двухнедельный Успенский пост (до 28 августа).

«Сельскохозяйственный» аспект праздника

Мне вспомнился «замечательный» пример народной омонимии. Ко дню 1/14 августа было приурочено веяние мака, отсюда и фольклорный праздник – «Маковей». Можно бы и посмеяться, но следует грустить: за многие столетия христианской истории наш народ так и не смог усвоить хотя бы азы религиозной грамотности. Поэтому очень многие легко отказались от своей культурной истории, которая началась, по словам академика Д. С. Лихачева, «с крещения Руси». А сейчас мы дошли до такой чудовищной степени культурно-исторического одичания, что даже так называемые «образованные люди» ориентируются в церковном календаре не лучше прежнего мужика-хлебопашца (но ему это было извинительно).

Сельскохозяйственные названия христианских праздников оправданы только в формально-хронологическом смысле. Ведь праздники неподвижного цикла, с фиксированными датами, являлись раньше для простых людей единственными календарными сельскохозяйственными вехами. (В их избах не было колхозных календарей, радиоточек и они не выписывали журнал «Крестьянка».) Так, к Первому Спасу приурочили проводы лета. Пасечники начинали выламывать соты: считалось, что к этому времени «пчела перестает носить медовую взятку». Отсюда название «Медовый Спас», а также «мокрый», – из-за начала холодных рос. Отмечается отлёт первых ласточек и стрижей, появление стай грачей и скворцов.

Юрий Рубан,

канд. ист. наук, канд. богословия

Через пять дней – Второй Спас, ассоциирующийся для многих лишь с душистыми яблоками и иными фруктами, аппетитно громоздящимися на длинном столе в храме. Приходится наблюдать, как иные господа переминаются с ноги на ногу и явно думают: «Скорее бы закончилась эта служба с непонятными песнопениями («… славу Свою якоже можаху…» и прочее) и батюшка побрызгал наши фрукты святой водой! Ну, наконец-то покропил! Теперь их можно везти в офисы («православным» ныне быть модно) и с чувством хорошо выполненного долга угощать сотрудников.

Христос и апостолы были бы этому весьма удивлены, потому что отнюдь не фрукты занимали их ум на горе Фавор, и не ради освящения «плодов земных» Церковь установила праздник Преображения Господня! Каков же подлинный смысл этого знаменательного торжества? Обратимся к 19 августа по новому стилю.

Календарь православных праздников в августе 2023 года включает три связанных между собой важных церковных торжества, а именно три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Название Спаса проистекает из слова «спасаться» и связано со сбором урожая, то есть сохранением запасов продовольствия на зиму. Каждый из трех августовских Спасов имеет свою историю и традиции, связанные с угощениями. О том, когда принято отмечать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, а также об истории, традициях и запретах, связанных с этими праздниками, читайте в материале «Известий».

Медовый Спас – 2023: история, традиции и запреты

Первый из трех Спасов — Медовый — ежегодно отмечается 14 августа. Такое название праздник получил в честь пасечников, которые в это время обычно приступали к своей работе. В этот день было принято прославлять их труд.

Важная церковная традиция на Медовый Спас — ранним утром освятить мед в церкви, после чего его можно есть. В Древней Руси существовало поверье: если пасечники вовремя не заломают соты, то соседние пчелы украдут весь урожай.

Медовый Спас также зачастую именуют Спасом на воде. История этого названия проистекает из праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который числится в церковном календаре 14 августа. Поверье гласит, что в древнем городе Константинополе произошла эпидемия, с которой люди не могли справиться.

Священники вынесли из храма Святой Софии частичку креста, на котором распяли Иисуса Христа, и осветили ею местные водоемы. После этого болезнь исчезла, и люди поверили в целебные свойства воды. В древности было принято окунаться в этот день в водоемы: считалось, что это очищает человека от болезней и грехов.

Именуют Медовый Спас и Макавеем — в честь мучеников Маккавеев.

Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, поэтому в этот день действуют строгие правила питания: запрещены мясо и алкоголь. Отмечать праздник следует тихо, непозволительны громкие разговоры. В древности было принято устраивать большие застолья, а трапезу начинали с ложки меда. Существовало поверье: если перед этим загадать желание, оно обязательно сбудется.

Яблочный Спас – 2023: традиции и история

19 августа православные будут праздновать Яблочный Спас. На этот день также приходится церковное торжество Преображения Господня. В этот день верующие вспоминают евангельские события на горе Фавор. Согласно легенде, Иисус Христос повел своих учеников на вершину, где предстал во всем своем величии. Верующие считают, что таким образом Иисус Христос показал людям, как в будущем преобразится мир.

В этот день принято приносить в храм собранный урожай для освящения. Такая традиция связана с поверьем, согласно которому созревание плодов является наградой за всю проделанную работу. Освящая яблоки и другие плоды, церковь наполняет людской труд Божией благодатью, считают верующие. Кроме того, предания гласят, что освященные яблоки обладают магической силой: при откусывании первого кусочка следует загадать желание, и оно сбудется.

На Яблочный Спас принято готовить всевозможные блюда из яблок: варенье, пироги, салаты. Плоды также принято дарить гостям, а также раздавать нуждающимся. При этом в древности верили, что до праздника урожай яблок есть нельзя.

В этот день продолжает действовать Успенский пост, однако 19 августа допускается употребление блюд из рыбы.

Ореховый или Хлебный Спас – 2023: история и традиции праздника

Третий Спас приходится на 29 августа. Праздник имеет несколько названий, одно из которых — Спас Нерукотворный. Согласно Библии, проснувшись, Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем. На ткани появился лик Сына Божьего, с которого затем написали первые иконы Спаса Нерукотворного. Полотно с ликом Христа исцелило правителя города Эдессы, благодаря чему православие в этих местах стало распространяться быстрее. С тех пор Нерукотворный Образ Христа является символом этого дня.

Еще одно название Спаса — Ореховый — связано с традиционным временем сбора урожая. Наши предки считали, что именно в этот день орехи полностью созревали. Плоды также было принято нести в церковь для освящения.

Праздник также называют Хлебным Спасом. В это время с полей собирали рожь и пшеницу, а на праздник пекли свежий хлеб. На стол подавали ореховую настойку и пироги. При этом перед ужином было принято проводить подготовку в холодному сезону — чистить колодцы и подземные источники. После застолья наши предки мылись в бане и парились вениками из орешника: считалось, что он защищал от недугов.

Читатели «Известий» также могут ознакомиться с календарем праздников на весь 2023 год. Кроме того, на сайте опубликованы даты выходных в 2023-м.

В православной Церкви 14 августа (1 августа – по старому стилю) сразу несколько праздников: память семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя Елиазара; происхождение Честнаго и Животворящего Креста Господня; крещение Руси князем Владимиром 1 августа 988 года.

С этого дня начинается Успенский пост. По строгости он сравним с Великим постом, поскольку пища с маслом разрешается только в субботу и воскресение. Пищу с рыбой Устав дозволяет вкушать только на праздник Преображения Господня, 19 августа. Пост заканчивается 28 августа, на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Если праздник приходится на среду или пятницу, то разговляются на следующий день.

Мученики Маккавеи

Старец Елеазар, законоучитель, был осужден за приверженность к закону Моисееву. Его ученики, братья Маккавеи также бесстрашно исповедали веру в Бога Истинного и отказались принести жертвы языческим богам. На глазах у матери они претерпели истязания и муки. Царь предлагал Соломонии склонить детей к отречению, чтобы сохранить им жизнь. Святая напротив укрепляла сыновей в исповедании веры отцов. Над телами сыновей она вознесла Богу благодарственную молитву и скончалась. Подвиг святых мучеников воодушевил Иуду Маккавея, который поднял восстание против Антиоха. Одержав победу, иудеи очистили Храм Иерусалимский от идолов.

Святые отвергли языческие нравы, сохранив обычаи и правила, завещанные от отцов. И, хотя они пострадали еще до воплощения Христа, они ничем не уступают тем, кто следовал за Господом после них. Уже тогда в них жила вера во Христа и надежда на воскресение, которая помогла победить все страхи перед пытками и мучениями.

Происхождение Честнаго Креста

Праздник происхождения Честнаго и Животворящего Креста Господня восходит к глубокой древности, к первым временам Церкви.

Слово «происхождение» переводится с греческого как «несение впереди». В этот день в столице Византийской империи существовал обычай шествия христиан с частью подлинного Древа Животворящего Креста Господня. Подробные правила изнесения Честнаго Креста можно встретить в Обряднике императора Константина Порфирородного (905-959 гг.).

В конце XIV—начале XV века в Русской Церкви действовал Студийский устав, поэтому службы Животворящему Кресту Господню не было, и только с введением Иеросалимского устава появилась такая богослужебная традиция.

Первый Спас

В 1168 году при митрополите Киевском Константине в этот день устанавливается празднование Всемилостивому Спасу, который в народе получил название «Первый Спас». Поводом к установлению этого празднования на Руси послужила победа 1 августа 1164 г. князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами.

1 августа 1164 г. князь с воинами увидели, что от иконы Пресвятой Богородицы исходят сияющие лучи, озаряющие всё войско. Дивное зрелище воодушевило князя на победу, и в ходе наступления русская рать обратила булгар в бегство, а затем, преследуя, захватила их города. В этот же день греческий император Мануил, вышедший со своим войском против сарацин, победил их. Он также видел подобное чудо — исхождение от находившихся среди войска иконы Пресвятой Богородицы и Честнаго Креста лучей, осеняющих весь полк. Русский князь узнал о чудесном событии в Греции, а греческий император — о событиях на Руси. Они оба прославили Бога и после совета с архиереями установили 1 августа празднество Господу и Пресвятой Богородице.

Водосвятие 1 августа

Древний обычай совершать малое освящение воды существовал еще с апостольских времен, и утвержден как церковный чин епископом Римским Александром, пострадавшим при императоре Адриане (II в.) В апостольских постановлениях появление водоосвящения приписывается евангелисту Матфею. Окончательно сформировался чин малого водоосвящения при Константинопольском патриархе Фотии (IX в). В Русской Церкви это празднество соединилось ещё и с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года.

Антиохийский патриарх Феодор IV Вальсамон (XII в.) в толковании на 65 правило Трульского Собора упоминает о малом водоосвящении как о древнем обычае и поясняет, что совершать его в начале каждого месяца отцы Собора постановили в противодействие языческим обычаям, которые долгое время бытовали и среди христиан.

Также августовское водосвятие связано, предположительно, и с «Чином омовения» во Влахернах. Влахернский храм Пресвятыя Богородицы упомянут в одном из тропарей Малого водоосвящения.

В 1627 году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета было составлено «Сказание действенных чинов святыя соборныя и апостольския великия церкви Успения», в котором на праздник происхождения Честного Креста Господня 1 августа дается указание:

«А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем».

Все эти события и благочестивые обычаи повлияли на установление в Руси малого водоосвящения 1 августа. Согласно апостольским и соборным указаниям в этот день в старообрядческих храмах РПСЦ, РДЦ и у староверов-безпоповцев часовенных совершается малое освящение воды, после которого освящается мёд нового сбора.

Медовый Спас

Традиция освящения воды 1 августа у староверов-безпоповцев часовенного согласия

Часовенные староверы изначально были поповцами, но из-за гонений, усилившихся при императоре Николае I, остались на длительное время без священства. Постепенно, вынужденно совершая основные требы и проводя богослужения без попов, они стали безпоповцами. Службу совершали в лишенных алтарей часовнях, что позже и дало имя согласию.

У староверов часовенного согласия остался чин малого освящения воды 1 августа, который имеет свои специфические особенности освящения и использования. По-другому, такая святая вода у часовенных еще называется «Малой», «Спасовской», «Спасовой», «Успенской» (термин связан с началом Успенского поста) и освящается на Первый Спас.

В отличие от «Великой» крещенской воды, освященной в навечерие Богоявления, «Малая» вода у часовенных является повседневной. Так, в Постановлениях Больше-Бацалаксюйского собора часовенных в мае 1923 г. «О богоявленской воде и малой воде на 1-е Спаса августа» говорится: «…неотложно иметь великую воду, для причащения, а малую воду для освящения оскверньшихся сосудов и прочих потребностей».

Воду для освящения часовенные обязательно берут из проточного водоема, реки или родника, перед этим, те, кто идут за водой, обязательно спрашивают благословения у наставника (в некоторых общинах благословение берут и у наставника, и у прихожан). Посуду, в которой будут нести воду, тщательно моют в реке с постоянным чтением Исусовой молитвы. После того, как вода, также с молитвой, набрана, ее приносят в часовню и ставят на стол перед иконами. Освящается «Спасовская» вода у часовенных иначе, чем Крещенская. Если Крещенскую воду освящали вечером, в начале службы, то «Спасовскую» — утром, в конце службы. На ведро с водой (или другую емкость) крестом ставят четыре свечи, и, после того как молящиеся запоют: «Кресту Твоему поклоняемся…», наставник начинает кадить воду. При этом местными особенностями в согласии часовенных является опускание Креста в емкость с освящаемой водой – в одних регионах этому обычаю следуют, в других – нет, освящая Распятием лишь «Великую» Крещенскую воду. И именно использованием Распятия при освящении воды в навечерие Богоявления и объясняют часовенные ее неприкосновенность и использования только в крайних случаях.

Также местными особенностями в разных регионах является крестообразное вливание в освященную воду «годичной» воды, так называемое ее «приполнение»: вода, которая была освящена годом ранее, бережно хранится до следующего Праздника, а затем вливается в емкость с «новой» освящаемой водой. Крест в таком случае для освящения уже не опускается. Общим для всех вариантов освящения является обязательное каждение воды наставником.

После освящения воды прихожане «подходят к воде». Для этого стол перед иконами накрывают скатертью, на чистое полотенце кладут Распятие, рядом ставят сосуды с водой, чашки, ложки. Прихожане выстраиваются в очередь парами, при этом, кто старше, встает по правой стороне, кто младше – по левой. Первым принимает воду наставник общины, затем дети, мужчины, женщины. Прихожане, перед тем как подойти к воде, полагают два поясных поклона с молитвой мытаря, благословляются у наставника и целуют подножие у Креста. Затем, старший по возрасту прихожанин, три раза зачерпывает ложкой воду из чашки, в которую она заранее наливается из общей освящаемой емкости, и пьет ее со словами: «Чашу спасения приму, Имя Господне призову» или с молитвой Кресту. После полагается поясной поклон. Также «подходит к воде» и младший по возрасту. После этого, оба полагают земной поклон, завершая молитву мытареву: «Без числа согреших, Господи, прости мя» и прощаются сначала друг с другом, а затем и с наставником со словами: «Прости меня Христа ради» — «Бог простит, меня прости Христа ради» — «Бог простит». Затем стоящий слева прихожанин остается на месте, а тот, кто стоит с правой стороны, поворачивается посолонь и прощается с прихожанами и потом еще раз с младшим по возрасту.

Использование «Малой» воды у староверов-часовенных значительно отличается от использования «Великой» воды. «Крещенскую» воду разрешается пить только два часа после ее освящения, если приходится ее далеко везти, то дается еще один час. Эту воду можно пить, кропить дом, двор. Через два часа вода становится неприкосновенной, и пользоваться ей разрешается лишь в исключительных случаях. Например, ею причащают перед смертью, давая умирающему сделать три глотка. При этом строго следовали предписанию, чтобы вода не попала на тело. После этого человек уже не должен вкушать пищу. Если такая вода попадала на пол, то это место выжигали или выстругали.

«Малую» воду, в отличие от воды, освящаемой в навечерие Богоявления, разрешается использовать каждый день, и в этом отношении, такое использование «Малой» воды у часовенных схоже с использованием «Великой» крещенской воды у прихожан господствующей церкви. «Малой» водой староверы-часовенные окропляют дом, огород, пьют ее в случае болезни, освящают колодец, если в него случайно попадет мышь или что-то поганое (предварительно вычерпав оттуда 40 ведер воды). Спасовскую воду использовали и для причащения после исповеди у наставника.

Оставшуюся и «Великую» и «Малую» святую воду положено выливать только в проточный водоем. При этом часовенные отмечают, что через год после освящения «Малая» вода становится «Великой» и этим объясняется возможность «приполнять» ею новую спасовскую воду при освящении.

Святая вода у поморцев

Если для староверов-часовенных характерна именно такая традиция в освящении и использовании святой воды, то у поморцев существуют несколько иные представления о святой воде, и водосвятие имеет свои особенности.

Например, считается, что в праздник Богоявления вода святая везде, и поморцы просто набирают ее в полночь с ключа или прямо с крана в моленной, а утром наставник кадит воду. До следующего праздника Богоявления этой водой поморцы умываются, пьют ее, пользуются ей по необходимости. «Малого» освящения воды 1 августа у них нет.

Староверы особенно подчеркивают, что любая благодать Божья, которая идет через святой Крест, святые иконы, святую воду, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаяние, смирение, служение людям, милостыню. Но если этого нет, то и благодать не спасет, она бесполезна для нечестивых и мнимых христиан.

Автор: Нина Лукьянова

Приблизительное время чтения: 4 мин.

Помните, как в детстве?! Нет ничего лучше, чем проснуться утром от приветливых лучей солнца, встать с мягкой кровати и босыми ногами протопать до кухни, налить холодного молока, оторвать хрусткую горбушку белого хлеба и янтарными слоями налить на нее горьковато-сладкого меда.

Летний медосбор – самый обильный: из разноцветья и разнотравья получаются богатые вкусом сорта меда.

На Руси начинался медосбор в июне и заканчивался 1 августа по старому стилю, 14 августа – по новому. По этой причине с древних времен первый из трех праздников августа, посвященных Спасителю (Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице), получил название Медовый Спас, или «Спас на воде».

Какого числа Медовый Спас?

Медовый Спас в 2022 году, как и всегда, – 14 августа. С этого праздника начинается Успенский пост (с 14 по 28 августа в 2022 году). Собственно в церковном календаре не существует такого праздника, как Медовый Спас. В этот день Церковь отмечает Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Оно было установлено в честь знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. Также этот день посвящен празднику Происхождения (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Эти церковные праздники совпал с периодом окончания сбора урожая меда. В результате в народе праздник любимого народом лакомства прочно соединился с православным праздником. И сейчас мы, как и наши предки, отмечаем Медовый Спас в храме, освящая мед и прикладываясь к Кресту Господню.

История Медового Спаса

На Медовый Спас во всех церквях совершают празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами.

Главный праздник этого дня – Изнесение Честны́х Древ Животворящего Креста Господня, который был установлен еще в IX веке в Константинополе, «по причине болезней, весьма часто бывавших в августе». В этот день износили Честное Древо Креста из царской сокровищницы, освящали улицы города и «с настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения» (из греческого часослова XIX века).

В этот день в храмах на утрене после великого славословия происходит вынос Креста, чтобы каждый желающий мог поклониться Святому Кресту. После происходит малое водосвятие.

Медовый Спас традиции

На Медовый Спас принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы – все, чем плодоносен август.

Благочестивая традиция есть в этот день у пасечников – раздать по кусочку соты с медом детям и нищим. Кулинарные традиции Медового Спаса не могут не радовать сладкоежек: в этот день пекут постные медовые пряники, коврижки, постные блины с медом, медовый квас, варят медовуху (кстати, употребляли ее на Руси в это время и как лекарство от хворей).

Существует еще одно название праздника 14 августа – Маковей, в народе – Маковый Спас. В церквях вспоминают семерых братьев-мучеников Маккавеев с их матерью Соломией. Известно, что в 166 году до н.э. династия Маккавеев восстала против указов, которые запрещали еврейские религиозные практики. И снова на языковом уровне получилось «сращение» народного обычая (с 14 августа на полях начинали собирать мак и печь пироги с этой начинкой) и церковного праздника.

Почему Медовый Спас называют еще «Спасом на воде»? Существует тоже вполне бытовое объяснение: в этот день чистили старые и освящали новые колодцы, водоемы и святые родники. После крестного хода купались люди «для очищения от грехов» и купали весь свой домашний скот. После так называемого «Мокрого Спаса» крестьяне уже не купались.

Медовый Спас фото

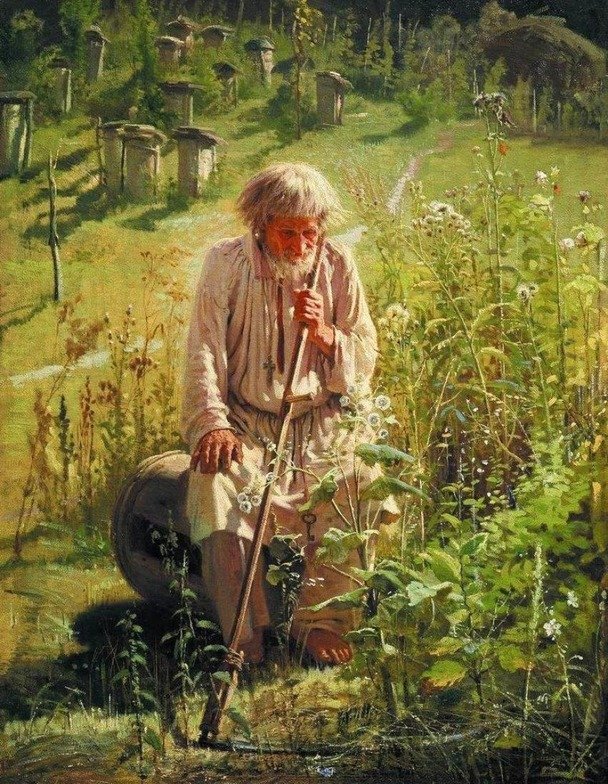

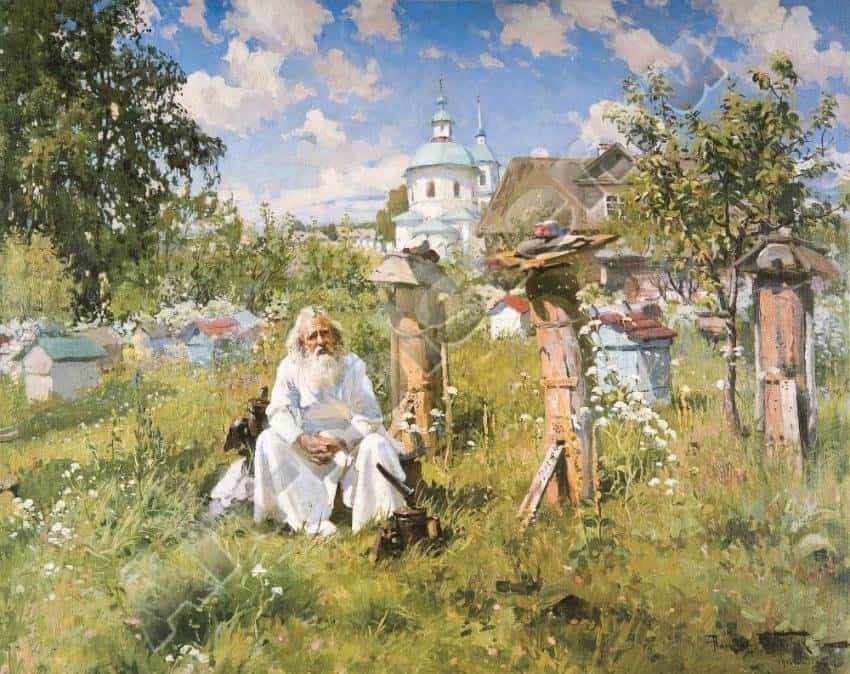

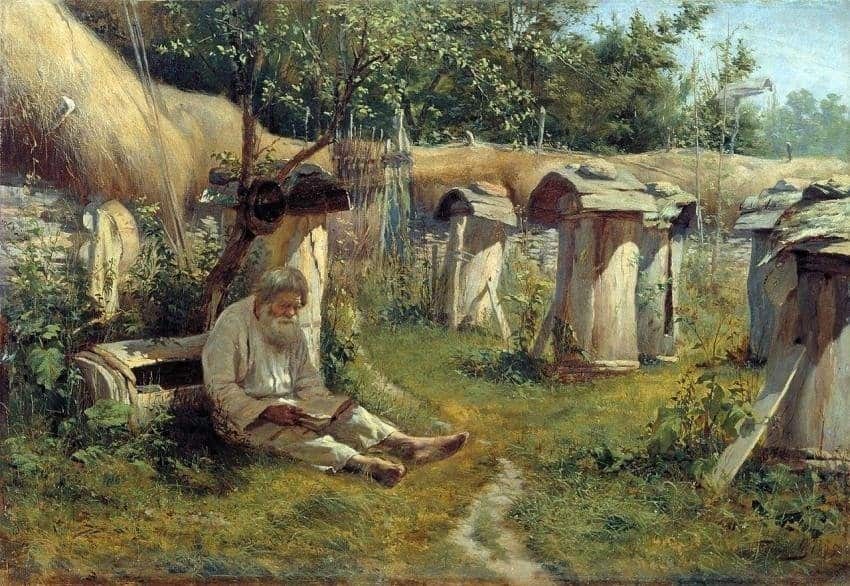

Медовый Cпас на картинах русских художников

Известные русские художники довольно часто воплощали образы пасечников на полотнах.

Медовый Cпас детям

На Медовый спас детям можно рассказать историю праздника, сходить в церковь и освятить мед, а дома приготовить медовые лакомства и разыграть веселый сценарий праздника меда.

Медовый Cпас: стихи

Саша Черный

***

Сладок мед, ужасно сладок!

Ложку всю оближешь вмиг…

Слаще дыни и помадок,

Слаще фиников и фиг!

Есть в саду пчелиный домик

– Ульем все его зовут.

– Кто живет в нем? Сладкий гномик? –

Пчелы, милый, в нем живут.

Там узорчатые соты,

В клетках – мед, пчелиный труд…

Тесно, жарко… Тьма работы:

Липнут лапки, крылья жмут…

Там пчелиная царица

Яйца белые кладет.

Перед ней всегда толпится

Умных нянек хоровод…

В суете неутомимой

Копошатся тут и там:

Накорми ее да вымой,

Сделай кашку червякам.

Перед ульем на дощечке

Вечно стража на часах,

Чтобы шмель через крылечко

Не забрался впопыхах.

А вокруг ковром пушистым

Колыхаются цветы:

Лютик, клевер, тмин сквозистый,

Дождь куриной слепоты…

Пчелы все их облетают –

Те годятся, эти – нет.

Быстро в чашечки ныряют

И с добычей вновь на свет…

Будет день – придет старушка,

Тихо улей обойдет,

Подымит на пчел гнилушкой

И прозрачный мед сберет…

Хватит всем – и нам и пчелам…

Положи на язычок:

Станешь вдруг, как чиж, веселым

И здоровым, как бычок!

Фото на заставке: Пасека Гремячева монастыря, Владимир Ештокин

Загрузка…