Пахота символическая

(перенаправлено с «Первая борозда (обряд)»)

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 ноября 2020 года; проверки требуют 5 правок.

Пахота символическая (Первая борозда) — обряд, совершаемый на Святки, Масленицу, в день, близкий к весеннему равноденствию или на Егория Вешнего. Обряд призван был обеспечить хороший урожай и благополучие на предстоящий сельскохозяйственный год.

Русское Кликанья плугиПравить

Кликанья плу́ги — русский обычай, связанный с пахотой, проводившийся на Крещенский вечер, а с введением нового года с 1 января, на Васильев вечер[1]. Обряд шествия с плугом (авсень) сопровождался магическими действиями, пением заклинательных песен. Имитировался процесс пахания земли, при этом заклинали плуг, пели засевальные песни («На счастье, на здоровье, на новое лето, роди, Боже, жито пшеницу и лукавую пашницу»), поскольку русский крестьянин верил не столько в силу орудия, сколько в силу заклинания, которое могло заставить орудие делать то, что надо. Для «посева» собирали зёрна со всех дворов[2]. Этот обряд, базировавшийся на магии подобия и магии «первого дня», должен был обеспечить в наступающем году плодотворную обработку земли и обильные всходы[3].

Украинская МаланкаПравить

В исторических источниках XIX века на Украине зафиксирована обрядовая пахота. Щедровальники, проводя обряд Маланки под Новый год, тянули плуг и выполняли символическую вспашку снега и земли.

Иногда ряженые уже на Новый год вносили в дом плуг или только чапыги и имитировали пахоту после чего засевали[4].

По мнению некоторых исследователей[5] когда-то этот обряд исполняли весной, о чём напоминают слова одной щедровки: «Щедрик, щедрик, щедровочка, прилетела ласточка».

Болгарские КукерыПравить

Кукеры (болг. кукери, чауши, бабугери, станчинари, дервиши, кукувци) — ряженые на Святки или Масленицу у южных славян. В мифологии южных славян олицетворение плодородия.

Один из обрядов, которые выполняли кукеры — ритуальная пахота и посев, где центральной фигурой являлся царь (дед). Раньше обычно выбирали крестьянина, у которого первенец — мальчик или мальчики-близнецы. Для царя на деревенской площади мог быть накрыт стол и приготовлена трапеза. Царь три раза пробовал трапезу, запивал вином и произносил тосты за здравие, благополучие и плодородие. После этого впрягал кукеров в плуг, пахал, сеял и бороновал, произнося ритуальные слова благословения посевов[6]. Обычно «царь» или главный «кукер» делал на главной площади три борозды и «засевал» их с пожеланием плодородия[7]. Иногда в конце сева ряженые внезапно нападали на «царя» и «убивали» его. Затем «царь» воскресал

и начиналось бурное веселье.

Чешские ВорачкиПравить

Ворачки (чеш. Voračky от orati — пахать[8]) — чешский обряд обхода дворов ряжеными, совершающих ритуальную пахоту в Мясопуст или «на Рыгора» (12 марта). В Моравии также синоним Мясопустных проводов с ряжеными. Ворачки относятся к кругу магическо-общинных древних обрядов, смысл которых заключается в обеспечении плодородия и плодовитости на грядущий год. Обряд известен в Чехии ещё со средних веков.

Мясопустные Ворачки проходили три дня: с воскресенье по вторник перед Пепельной средой и заканчивались всегда в трактире.

Во время обряда ряженые по селу возили плуг на колёсиках (образ Мясопуста). Ряжеными как правило выступали «крестьянин», «баба», «еврей» и «трубочист» или девушками с соломенными венками на головах. Участники обряда носили корзины с песком, которым засевали борозду на снегу.

Во время обхода села ряженые обходили дворы, где их одаривали зерном, продуктами и монетами. Парень с сумкой и колоколом, типа церковного, собирали деньги, «еврей» собирал колбасу, сало и булочки в мешок, а «трубочист» копчёное мясо и яйца в суму или корзину. После обряда плуг разламывали на части, причём «пахарь» оказывался «раненым», и его на тачке отвозили в трактир[9]. Мясопуст здесь выступал в роли ритуальной жертвы.

В Ходско в таверне девушки и молодицы (вышедшие замуж за прошедший год) клали деньги в специальную тарелку. Считалось, что та девушка, которая больше заплатит, имеет больше шансов надеяться, что в течение года «пойдёт под чепец» (выйдет замуж).

В то время как в других мясопустных обходах в Богемии и Моравии ходили только мужчины, порой в женских масках, в Ворачках могли принимать участие девушки и замужние женщины. Этот мясопустный обряд больше связан с предстоящими земледельческим годом и будущей хозяйственной деятельностью, чем с проводами зимы.

На «Рыгорских Ворачках» (чеш. řehořské voračky) ряжеными были парни. Они закрывали лицо соломой или мазали сажей, либо скрывали под маской. Процессия ходила под аккомпанемент музыкантов с песнями от дома к дому; на улице или в доме они танцевали с девушками, чествовали хозяина и хозяйку, от которых получили деньги и продукты. Собранное использовалось в основном на проведение праздника, на который приглашались музыканты, а иногда хозяева и девчата.

Плуг и сделанная им борозда имел большое значение также в зимних и Рождественских обычаях, которые уже практически исчезли.

Воспоминания остались лишь в песнях, в которых поётся о посевах и всходах[10][11].

Курент в СловенииПравить

Продуцирующий характер символической пахоты ярко выражен в словенском обряде во время Мясопуста. В роли пахаря выступал традиционный масленичный ряженый «Курент», который был одет в вывернутый кожух и косматую шапку, которой приписывалась магическая сила, обвешан коровьими колокольчиками. Курент вёл плуг и носил с собой палку с набитой на конце ежовой кожей, которой он подгонял «коней» и оборонялся от дразнивших его детей. «Коней» изображали ряженые парни (oráči), увешанные по поясу звоночками и запряжённые в настоящий или сделанный из дерева плуг. «Орачи» с пением кружились по двору, проводя деревянным, плугом, на котором была укреплена сосенка или берёзка (символ вегетации), неглубокие борозды в снегу. «Курент» сыпал в борозду мякину, изображающую семена. Иногда на том же плуге с пением катали молодожёнов. Хозяйка выносила ряженым колбасу или яйца, веря, что если не одарить их, «Курент» может навести порчу на скотину, покатавшись по земле в её дворе.

В словенском Приморье парни начинали обход ранним утром, щелкая бичами и произнося благо пожелания перед каждым домом. Во главе процессии шёл, трубя в рог, «пастух», за ним четыре «коня» волокли тележку с навозом, покрытую полотном, в которой, скорчившись, сидел музыкант. Идущий за плугом «пахаре» время от времени падал на землю и кувыркался. В Костаневице в масленичный вторник «орачи» тащили плуг по улицам, а «плужар» время от времени снимал с крюка верёвку, за которую они тянули плуг, и вся цепочка падала на землю. В Добре полях «пахали» деревянной клюкой или перевернутой бороной, ряженый «бабой» сеял мякину, другой заравнивал борозды граблями. В области Горнего озера пахали настоящим плугом на настоящих конях, а ряженые, одетые в женскую одежду, сеяли в проведённую борозду опилки[12].

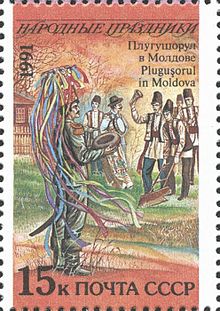

Молдавский ПлугушорулПравить

Плугушорул (молд. и рум. Plugu ş orul, Pluguşorul, молд. Плугушорул «хождение с плугом») — новогоднее ритуальное опахивание села в Молдавии и Румынии, символизирующее полевые работы. Со временем обряд превратился в разновидность колядования. Компания ребят, часто из бедных семей, под Новый год ходила по селу, имитировала пахоту на волах и проводили первую борозду по снегу. Останавливаясь возле дома, самый бойкий читал колядку пахаря. Остальные размахивали кнутами, били ими по земле и выкрикивали пожелания. Кнуты предназначались для воображаемых волов, которые должны пахать в будущем году ещё лучше. Колядованию аккомпанировали колокольчиками и сопелкой. После пожеланий благополучия компания получала от хозяев калачи, орехи, яблоки или монетки.

Польский обычайПравить

В Польше сохранился обычай на Рождество класть лемех плуга на стол[13].

Английский Плуговый понедельникПравить

Плуговый или пахотный понедельник[en] — как правило, первый понедельник после дня Богоявления (6 января). С этого дня начинается английский сельскохозяйственный год. Первое упоминание Плугового понедельника относится к концу XV века. Канун называют Плуговым воскресеньем.

С этого понедельника начинаются будни и люди возвращаются к отложенным с Рождества делам. В некоторых районах, особенно на севере и востоке Англии, компания парней тянули плуг от дома к дому, собирая деньги. Их часто сопровождали музыканты, «старая женщина» (Bessy), которую нередко изображал парень, и человек в роли шута. «Плужным пудингом» называют домашнюю колбасу (с салом и луком), которую в Норфолке и едят в этот день[14][15].

См. такжеПравить

- Опахивание (пахота обережная)

ПримечанияПравить

- ↑ Пропп, 1995, с. 60.

- ↑ Токарев, 2003, с. 47.

- ↑ Пропп, 1995, с. 59–61.

- ↑ Праздник Маланки и Василия Архивная копия от 20 января 2012 на Wayback Machine (vechervkarpatah.at.ua)

- ↑ Старый Новый год в Украине праздновали с Маланкой, Козой и веселыми забавами (недоступная ссылка) (dpravda.org)

- ↑ Маринов, 1914, с. 372–377.

- ↑ Плотникова, 2010, с. 462–-463.

- ↑ Валенцова, 1999, с. 289.

- ↑ Веленцова, 2004, с. 657.

- ↑ Jindřich, 1956.

- ↑ Jindřich, 1979.

- ↑ Веленцова, 2004, с. 656.

- ↑ Прозоров, 2006.

- ↑ Hone, William. The Every-Day Book. — London: Hunt and Clarke, 1826. — С. 71.

- ↑ Plough Monday. Oxford English Dictionary (online edition, subscription required). Дата обращения: 1 декабря 2006. Архивировано 5 февраля 2013 года.

ЛитератураПравить

- Валенцова М. М. О магических функциях колокольчика в народной культуре славян // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян / Отв. ред. С. М. Толстая. — М.: Индрик, 1999. — С. 283—293. — ISBN 5-85759-065-5.

- Пахота ритуальная / Веленцова M. M., Плотникова Л. А. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2004. — Т. 3: К (Круг) — П (Перепёлка). — С. 656—658. — ISBN 5-7133-1207-0.

- Маринов Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. — София, 1914. (болг.)

- Плотникова А. А. Этнолингвистическое исследование румынских Карпат в балканской перспективе // Адаптация народов и культур к изменениям природной сферы, социальным и техногенным трансформациям. Программа фундаментальных исследований Президиума Российской Академии наук. — М.: РОССПЭН, 2010. — С. 460—467. — ISBN 978-5-8243-1276-8.

- Прозоров Л. Времена русских богатырей. По страницам былин — в глубь времен. — М.: Яуза, Эксмо, 2006. — ISBN 5‑699‑15347‑0.

- Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. — СПб.: Терра — Азбука, 1995. — 176 с. — ISBN 5-300-00114-7.

- Токарев Г. В. Концепт как объект лингвокультурологии (на материале репрезентаций концепта «Труд» в русском языке): Монография. — Научное издание. — Волгоград: «Перемена», 2003. — 211 с.

- Jindřich J. Chodsko. — Praha, 1956. (чешск.)

- Jindřich J. Masopustní tradice. — Brno, 1979. (чешск.)

СсылкиПравить

- Посевание // РЭМ (ethnomuseum.ru)

- Колядка «Плуга, плуга» (sanskoe.ru)

- Обряды и праздники у молдаван // РЭМ (ethnomuseum.ru)

- Свято першої борозни (bashtanschina.narod.ru) (укр.)

- Украинская щедривка о пахоте и севе // (greenmama.ru)

Опасность обнаженного грунта

Праздник первой борозды — древняя народная традиция, связанная с сельскохозяйственным календарем, — начало пахоты, сева. От успеха этих главных работ зависит благосостояние крестьянина и его семьи в течение всего года.

Остатки традиции призвания успеха при вспашке и севе видим в праздниках рождественского цикла: на Маланки среди щедрувальников был пахарь, который носил с собой ручки плуга от плуга и пел соответствующую песню. На Новый год Посевальщик, осыпая зерном, приговаривали: Чтобы уродилось лучше, чем в прошлом году!

Обычаи, связанные с первой вспашкой посевом, издревле включали в основном магические действия освящения плуга, первой борозды, возложение священного хлеба на первые ломти вспаханной земли (родить нива), а также яиц и серебряных монет (для чистоты хлеба). И уже в конце XIX — начале XX в. многие традиционные обрядовых элементов отмирает или упрощается.

Перед тем как выезжать в поле, вся семья собиралась в доме, перед образами зажигали свечи и молились Богу. Затем святой водой кропили волов или лошадей. Выезжая, пели песни шуточного содержания:

В понедельник поехали,

А во вторник приехали,

Утром в среду пахали,

В четверг плуга поломали,

В пятницу волов погубили,

А в субботу предпочел нашли

И домой пошли …

Когда доорювалы к дороге, то прибегали к заговорам, призывая себе «вещим словом» удачу. Завершался день праздничным ужином. Кучеру обязательно доставался подарок: картуз или рубашка.

Ранней весной священник видслужував молебен с освящением хлебных зерен.

Собираясь сеять, надевали рубашки, в которых причащались во время последнего говения в церкви. Делалось это для того, чтобы не было сорняков и чертополоха между хлебом. Перед посевом, как и перед вспашкой, вся семья молилась Богу. Хозяин брал в руки крест (хлебец соответствующей формы лепешка Крестопоклонное недели) и клал его в борозду на повороте — там, где в последний раз вернулся плуг. Затем становился лицом к солнцу и читал «Отче наш», набирал полные горсти зерна и бросал его накрест, приговаривая: Уроди, Боже, и на чужую судьбу! Времени начинал сеять. А когда начинал волочить, обойдя ниву вокруг, то останавливался у «креста», брал его в руки, бросал шапку и крестился. Затем ломал крест «на куски, размачивал в воде, ел сам и давал есть всем участникам сева, включая животных.

Засевать ниву следовало натощак (чтобы хлеб родил) и с молитвой (чтобы хлеб чистым был). Нельзя было ругаться и кричать даже на животных (так чертополох родить).

Ритуалы, сопровождавшие первую вспашку и посев, имели незначительные вариации по территории Украины, но везде это были торжества с молитвами к Богу, проникнуты чувством уважения к своему труду. Ощутимо трансформировано, праздник сохранился до наших времен.

Украинский обычай и обряды. В эпицентре — Баштанский район.

В Баграмове Рыбновского района отметили традиционный «Праздник первой борозды»

В субботу, 11 мая, в деревне Баграмово Рыбновского района в седьмой

раз прошел праздник традиционной народной культуры «Праздник первой борозды». В

этом году он прошел под эгидой 100-летия Героя социалистического Труда,

бригадира знаменитой тракторной бригады Дарьи Гармаш.

Открыла праздник глава администрации Баграмовского сельского

поселения Ольга Романова.

После торжественного открытия по селу Баграмово до «поля

трудовой славы» прошло театрализованное шествие – проводы отряда на первую

борозду. Главную участницу пахоты – соху – несли студенты агротехнологического

университета имени Костычева.

После вспашки на «Поле трудовой славы» вышли сеятели. По

русской традиции на первую посевную мужчин собирали женщины. Чтобы не отступать

от русских обычаев, для первых сеятелей – ректора Рязанского государственного

агротехнологического университета им. П.А. Костычева Николая Бышова,

генерального директора АО «Технический центр имени Дарьи Гармаш» Александра

Киселева, президента Регионального общественного фонда содействия

патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александра Мирзояна и руководителя

Музея обороны и тыла Александра Сапоненко – приготовили крестьянские рубахи. И

начался сев традиционных зерновых культур.

– Этот праздник влился в жизнь нашей деревни, и теперь он

стал уже доброй и хорошей традицией, – сказал Александр Киселев. – В этом году

он посвящен памяти моей мамы Дарьи Гармаш. Я горжусь ее подвигом, стараюсь не

посрамить ее имя. Я рад, что в нашем поселении сложилась команда единомышленников,

команда, которая делать все, чтобы жизнь сельчан была лучше и краше.

Поле засеяно, но праздник продолжился. Все желающие могли

купить на ярмарке сельскохозяйственную продукцию, предметы декоративно-прикладного

творчества, принять участие в мастер-классах. Особым интересом среди юных

гостей пользовалась выставка сельскохозяйственной техники, где можно было посидеть

в кабине трактора или комбайна, и мини-зоопарк «Крестьянский дворик», где

каждый мог погладить животных. Гостей праздника угощали солдатской кашей и горячим

чаем.

– Сегодня на празднике представлена ярмарка с изделиями

мастеров декоративно-прикладного творчества, сельхоз продукция производителей

района, мастер-классы от трех музеев, – говорит руководитель Музея обороны и

тыла Александр Сапоненко. – На выставке представлена сельхоз техника из ООО

«СПК им. Куйбышева», «Техцентра» и частного подворья, которая особенно

понравилась детям. В этом году в мини-зоопарке представлено больше животных:

бычок, поросята, овечки и фазан. Лошадь, на которой пахали, нам предоставил

конезавод. Спасибо всем, кто откликнулся и приехал к нам.

Подобный праздник в нашем районе единственный, жители

Баграмова особенно ждут его, и с каждым годом к нам приезжает все больше

гостей.

На главной сцене наградили передовиков сельского хозяйства

района: водителя ООО СПК им. Куйбышева Александра Шимолина, механизатора СПК

ООО АПК «Русь» Сергея Кошалева и механизатора ОАО «Рыбноеагрохим» Николая Дергачева.

– В агропромышленном комплексе «Русь» работаю механизатором

более трех лет, – рассказывает Сергей Кошалев. – А так в сельском хозяйстве всю

жизнь.

Замечательно, что администрация района не забывает о простых

тружениках, о тех, кто работает на земле. А такие праздники как «Первая

борозда» дают возможность городским жителям прикоснуться к деревенской жизни,

не забывать исконно русских традиций, а тем, кто трудится в сфере сельского

хозяйства – это возможность пообщаться с коллегами и просто порадоваться нашим

достижениям.

Продолжился праздник выступлением творческих коллективов Рыбновского

района.

Во время праздника за участие в конкурсах и мастер-классах

выдавались фишки. Троим самым активным гостям праздника, набравшим больше всех,

подарили саженцы декоративных растений.

– Я живу в Баграмове с 1976 года. На моих глазах наша деревня развивалась, с каждым годом становясь лучше и краше, – говорит Надежда Сонина, жительница деревни. – У нас проводится много интересных праздников. Праздник первой борозды один из масштабных. Здесь каждый найдет для себя, что-то интересное. Мне особенно нравится смотреть выступления творческих коллективов.

Акашка

Праздник плуга первой борозды, начало сева

Акашка (из булг; чув. ак – плуг и яшка – похлебка; букв.: плужная похлёбка в значении плужный пир/праздник)– праздник плуга/первой борозды, начало сева.

Обряд направлен на успешное проведение земледельческих работ, повышение благосостояния крестьянского хозяйства. Под влиянием христианского календаря обряд Акашка совпал с Пасхой. Но и в этом случае Пасха номинируется в согласии с официальным православным календарем, Акашка проводится на второй день после Пасхи. Участниками обряда являются все жители деревни, в том числе совершеннолетние девушки.

Представленный обряд записан в д. Карамас-Пельга Киясовского района Удмуртской Республики в 2018 г.

С самого утра совершеннолетние девушки обходят дома в деревне, собирая крупу, яйца, масло для общей каши. Все собранное девушки несут на специальное место за деревней – к священной березе.

На поляне, возле священной березы, жрец (вӧсясь) в большом котле вместе с помощниками варит кашу из собранной крупы, которая является главным блюдом праздника. Каша здесь же освящается, после чего делается подношение березе. Жрец просит о хорошем урожае, о здоровье домашним животным и людям, о благополучии. В это время женщины исполняют напев обряда Акашка – Акашка гур. Молодые девушки кладут в кору березы железные монеты и просят счастья и благополучия. Затем всех участников обряда жрецы угощают священной кашей. После трапезы снова поют обрядовый напев.

Сваренную кашу в котле провозят по деревне. У каждых ворот хозяева накрывают стол с угощением для жреца и сопровождающих его людей. Жрец угощает хозяев освященной кашей. Возле каждого дома обязательно звучит напев обряда Акашка гур. Угостив всех, кашу везут к куале – молитвенному дому рода Салья, где жрецы обращаются к предкам рода. После этого все старшее поколение деревни вместе со жрецами собираются в одном доме, где заранее накрывают стол, а жрецы угощают всех участников этого праздника. Детей угощают отдельно от взрослых. После трапезы дети играют в игру «катание яиц». В современной традиции они идут не на гору по обычаю, а на специально сооруженную для катания зимой горку.

Праздник заканчивается весельем, песнями, угощениями.

Урок культура и традиции народов Дагестана(КТНД) в 4 классе

по теме

Провела

Шахбанова Эльмира Зейнутдиновна

Праздники. От прошлого к настоящему.

Целью :

изучение традиций праздника первой борозды в нашей республике .

развивать интерес к народным праздникам.

помочь через национальные праздники понять особенности культуры людей.

осознать необходимость сохранения культурных ценностей каждого народа и национальности.

Задачи :

изучить и проанализировать научно-историческую литературу и архивы по данной теме

узнать как праздновали праздник первой борозды народов нашей республики

осмыслить ценности, которые несут праздники

проанализировать мнение сверстников об этом празднике .

воспитывать эмоционально-положительное отношение к прошлому нашей республики.

Эпиграф к уроку:

Неизвестно, каков будет человек через 1000 лет,но если отнять у

современного человека этот

нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников,

обрядов — тогда он все забудет и всему разучится,и должен будет

все начинать сначала.

В. О. Ключевский

Ход урока.

Орг момент

Учитель:

У жителей нашей республики в прошлом были разнообразные традиционные национальные праздники, которые в основном связаны с живым миром природы. В наше время чаще всех проводятся праздники современные и позабыты многие праздники которые праздновали наши предки.

Традиционная культура наших народов складывалась на протяжении веков. Она была максимально приспособлена к природным условиям их обитания, она была подчинена определенным законам, передающимся от поколения в поколение. Самыми существенными являются отношения, которые складываются между человеком и природой. Эти отношения и связи, зародившиеся в незапамятные времена, оберегаются традицией. Закрепляются в обычаях, обрядовых действиях, религиозных верованиях и традиционных праздниках.

Дагестанцы с древности почитали стихии природы: солнце, луну, огонь, воду, ветер. Я попросила вас , ребята изучить материалы о национальных праздниках и сделать свои выводы. Итак к каким выводам вы пришли?

Ученица — что каждый праздник имеет определенное значение и связан с определенным обрядом. национальный праздник связан с совершением каких – либо обрядов;

праздник имеет определенное символическое значение;

праздник способствует сплочению народа;

праздник показывает гармонию между живым миром природы и коренным народом;

дагестанцы в прошлом – суеверные люди.

Учитель:

Сегодня мы изучим праздник первой борозды. Традиционные национальные праздники народа – это часть культуры с определенным символическим значением и глубинным смыслом , информационная осведомлённость о народных праздниках Республики Дагестан невелика.

С раннего детства мы очень люблю праздники. А на уроке КТНД мы изучали обрядовые праздники, во время которых люди обращались к своим богам и силам природы. Просили у них защиты и удачи в делах. Обрядами сопровождались так же свадьбы, рождения ребёнка, встречи весны и другие.

Каждый год мы празднуем много различных праздников. Какие праздники любимы вами?

Ученица :

Особенно любимыми являются Новый год 8 марта, 9 мая и мусульманские праздники.

Учительница:

Амина провела анкетирование учеников нашей школы, а так же провела анкетирование среди соседей и родственников. Давайте ознакомимся с результатами.

Амина :

Я была очень неприятно огорчена полученными результатами. Большинство моих одноклассников относятся к праздникам просто как к выходным дням, когда можно не учиться и ничего не делать, не знают историю этих праздников, их традиции, смысл и ценности.

С целью выяснения уровня знаний о национальных праздниках был проведен социологический опрос. Я опросила 79 учащихся МКОУ «Чинарская СОШ№1» и жителей села Чинар от 10 до 98 лет.

Им были заданы следующие вопросы:

Много ли праздников в современном мире?

Какие народные праздники Вы знаете?

Какие народные праздники Вы отмечаете в Вашей семье?

О каком празднике Вы узнали у своих предков?

Может ли народ обойтись без праздников?

Как праздники влияют на родной язык и культуру?

Может ли современный человек обойтись без знания культуры и праздников своей страны?

Примите ли Вы участие в организации и проведении народного праздника?

Считаете ли Вы необходимым приобщать Ваших детей к народной культуре и традициям? (вопрос родителям)

На первый вопрос только 14% детей ответили ,что много86% сказали что мало. Напротив взрослые 78%ответили что праздников слишком много. На второй вопрос все опрашиваемые дети называли гос. и религиозные праздники Ураза байрам, Курбан байрам, Новый год 8 марта , 9мая, 23 февраль, 1 сентября. Но не смогли назвать ни одного народного праздника. Взрослые смогли назвать национ. праздники , но только лишь два : Навруз и Праздник первой борозды.

В третьем вопросе все были единодушны. Отмечают Ураза байрам, Курбан байрам, Новый год. дни рождения. четвёртый вопрос поставил всех в тупик. На него не смогли дать ответ почти все, кроме бабушки Патимат, которой 98 лет. она назвала несколько праздников. В том числе и парздник первой борозды. На пятый вопрос все дали единодушный ответ –нет ,не может. На вопрос «Как праздники влияют на родной язык и культуру?» и дети и взрослые отвечали , что только лишь положительно, и давали лестные отзывы о влиянии праздников на язык и культуру. Все опрашиваемые изъявили желание оказать помощь в организации и проведении праздников. Взрослым был задан вопрос о необходимости приобщении детей к народной культуре, на который я получила утвердительный ответ.

Учитель:

Итак ознакомимся с праздником первой борозды в Дагестане.

25 марта – Праздник первой борозды в Дагестане.

Праздник первой борозды имеет различные названия у наших народов: оцригьин (авар.- бычья свадьба), усабухири ( авар. –показ быков), хъубяхIруми ( дарг.- узрение лика пашни), хъулла мехъ( дарг.- свадьба пашни), сук севед йигь( рутул.- день разбрасывания зерна), къугъвер сувар ( лезг. – праздник пахоты).( слайд 4)

Праздник первой борозды состоял из двух частей :

1) обрядовой запашки

2) состязаний, игр и увеселений.

Весенний посев семян в Дагестане начинается 25 марта, а осенний – 20 сентября. Хозяйственный год у дагестанцев начинался со дня зимнего солнцестояния – 22 декабря плюс 24 дня, то есть с – 16 января. Когда солнце начало свой путь к зиме – 22 июня, исчисление периодов шло в обратном направлении, начиная за 24-25 дней до 22 декабря. ( слайд 5)

Как известно, озимые культуры сеют спустя несколько дней после уборки урожая. У аварцев обряд посева семян называют «Оцбай» («запрячь быка»), у даргинцев – Праздник первой борозды. Праздник первой борозды проводится в середине или конце марта, в зависимости от погоды. Обычно участниками его является мужское население. ( слайд 6)До совершения обрядовой запашки никто не имел права начинать полевые работы. За месяц до ритуала назначался сельскими властями или избирался сельчанами пахарь («кузал»). ( слайд 7)Пахаря одевают в овчинную шубу мехом в наружу, горскую папаху, а через плечо вешают сумку с зерном.. Он должен был быть опытным земледельцем, добрым человеком, удачливым в делах, обладать крепким здоровьем, быть самостоятельным хозяином и обязательно – с густыми волосами. Качества пахаря должны были передаться пашне, от которой ожидали густых всходов и обильного урожая. В соответствии с этими принципами в случае неурожая или засухи вина возлагалась на него. ( слайд

Специально готовили и инвентарь, быков: рога, копыта смазывали жиром , рога обвязывали красной ленточкой ( красный цвет символизировал амулет против злых духов, сглаза), а также вешали на рога ритуальный хлеб барта ( слайды 13,14)

В назначенный день на сельской площади собирались все жители селения. После коллективной трапезы все присутствующие во главе с главным пахарем шли на место проведения ритуальной борозды. Пахарь проводил две-три борозды или вспахивал весь участок, если он был небольшим, часто засевал его. ( слайд 15) С началом хозяйственного года земледельцы связывали свои чаяния, которые сопровождали разнообразными действиями магического характера ( слайд 16, 17) В некоторых селениях в первую борозду клали баранью тушу, яйца, сладости: землю угощали, приобщали её к своей трапезе, веря что этим можно умилостивить её – увеличить её плодородие.

После проведения ритуала первой борозды все мужчины и дети шли на праздничную трапезу «свадьбу пашни». ( слайды 18-23)

Затем начиналась спортивно-развлекательная часть. В программу соревнований обязательно входили скачки на лошадях, бег, метание камней, бои быков, баранов, собак. В состязаниях могли участвовать гости из других селений. Во время танцев юноши наряжались в маски, изготовленные из шкуры мехом внутрь. Они развлекали публику. Одним из обязательных является состязание в беге между молодыми людьми. Соревнуются как юноши постарше, так и совсем маленькие школьники. ( слайд 24-29) Однако самый главный забег — между ребятами, которые собираются жениться в этом году. Главный приз — выпеченная из теста кукла, которую победитель по обычаю дарит своей невесте.

Следует отметит, что первоначально игры и состязания устраивались не ради развлечения, а являлись ритуальными праздниками силы и ловкости и были призваны содействовать плодородию почвы. По представлениям древнего земледельца, все эти состязания в силе, ловкости, выносливости должны были придать зеле силу, вызвать урожайность. В играх, споре, состязаниях молодёжи, возможно, противопоставляются зима и весна. Шум , который при этом производила молодёжь, должен был, по поверью, отпугнуть всё злое.

После «вывоза» плуга каждая семья получала право пахать и засевать своё поле. Старались также, чтобы праздник совпал с полнолунием. Несмотря на некоторые различия в проведении этого ритуала у разных народов республики, Праздник первой борозды был и остается главным весенним праздником в Дагестане.

Праздники у каждого народа отражают национальную и культурную значимость, их самобытность. В соблюдении и праздновании праздников запечатлен богатый исторический опыт народа, отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Изучение традиций составляет необходимое звено в усвоении языка, в повышении культуры речи. Соблюдение и сохранение праздников придает каждой национальности неповторимое своеобразие, особую выразительность, красоту, образность.

Праздники — неизменные спутники народной жизни. Как бы далеко ни углублялись мы в историю народов нам не удастся найти такое время, такой период, в котором не было бы праздников. С течением столетий из просто ритуальных элементов они превращались в обряды, сохранившие глубокие корни и несущие извечную мудрость народного отношения к природе, обществу, близким. Пройдя сложный многовековой путь развития, они донесли до наших дней и светлую духовность, и бережность в познании мира, которые сегодня являются неотъемлемой частью нашей культуры.

Все в жизни меняется, а праздник остается. И хотя он может стать другим и даже справляться по совсем иному поводу, остаются и праздничная радость, и особое волнение, и чувство необычайности этого дня.

В процессе работы я сделала для себя немало интересных открытий, связанных с историей праздников. Таким образом, традиционные национальные праздники народа занимают очень важное место в их повседневной реальности. Ведь только через традиции мы можем встретиться с прошлым и сохранить свою культуру. В настоящее время традиционные праздники воспринимаются народами как одно из средств возрождения своей культуры.

Рефлексия.

Давайте сформулируем выводы по сегодняшнему уроку.

В ходе дискуссии дети сделали следующие выводы:

традиционные праздники народа – часть их культуры и они воспринимаются ими как одно из средств возрождения своей культуры;

у каждого праздника свое символическое значение;

почти все праздники были связаны с живым миром природы;

богатейшие и разнообразные традиции народов представляют собой великое культурное достояние и широкое поле для дальнейшего изучения.

Что вам особенно понравилось на уроке?

Что было для вас интересным, необычным?

Домашнее задание . Написать проектную работу на тему «Праздники старины»

Литература

Миловский А. Кубачинские смотрины // Вокруг света. – 1983. — № 5 (2512).

Булатова А.Г., 1974. Селскохозяйственный календарь и календарные праздники. Махачкала

Бутаев А.Г. 1912. Из жизни нагорного Дагестана. Дагестанские областные ведомости Темир Хан-Шура

Гаджиева С. Ш. и др. материальная культура даргинцев. Махачкала

Пржецлавский П.Г., 1867 Дагестан, его нравы и обычаи. Вестник Европы СПб.№9

.Гаджиев Г. А. Духовная культура народов Южного Дагестана (XVIII – начало ХХ в.). 1995 г. // Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН. Ф.3. Оп.3. Д.819.