Бикурим — первинки, то есть первые плоды земли (плодовых деревьев и злаковых), которые Тора заповедовала приносить в Иерусалимский Храм. При этом приносящий произносил особую молитву, суть которой — благодарность Творцу за все плоды наших руки и блага, которые мы получаем по Его воле. Понятно, что сюда включается признание самого этого факта — что именно Его воля является определяющим началом в делах этого мира.

Оглавление

Шавуот — праздник первых плодов [↑]

О празднике Шавуот в Торе сказано следующее: «А в день первых плодов нового урожая, когда доставите приношение новое Господу, во время (окончания счета) недель ваших священное собрание будет у вас» (Бемидбар 28:26). Комментируя этот стих, Раши пишет, что праздник Шавуот назван в Торе «днем первых плодов» в честь приношения двух хлебов, выпеченных из муки нового урожая пшеницы, являющихся первым продуктом растительного происхождения, изготовленным из плодов нового урожая, который приносили в Храм.

В комментарии к Талмуду («Менахот», 84б) Раши примерно также комментирует и два других стиха Торы, в которых говорится о празднике Шавуот: «И праздник жатвы первых плодов труда твоего…» (Шмот 23:16) и «Праздник Шавуот устраивай себе во время начала жатвы пшеницы» (Шмот 34:22).

Однако в комментариях на Тору тот же стих из книги Шмот (Шмот 23:16), и в комментариях к трактату «Санедрин» (11б) тот же вышеупомянутый стих из книги Бемидбар (28:26) Раши объясняет иначе. Он пишет, что название праздника «Приношения первых плодов» связано с заповедью бикурим — заповедью приношения в Храм первых плодов нового урожая из семи видов, которыми славится Земля Израиля.

Рав Нафтали Цви Иеуда Берлин (Анецив из Воложина) пишет, что Тора представляет нам три разные причины, по которым этот день является особо святым: «в день первых плодов нового урожая» — заповедь о бикурим; «приношение новое Г-споду» — заповедь о штэй а-лэхем; «в день (завершение счета) недель ваших» — завершение заповеди отсчета омера («А-Эмек Давар», Бэмидбар 28:26).

На протяжении многих веков, к нашей великой скорби, мы остаемся без Храма и без многих заповедей, которые будет возможно исполнять только тогда, когда возобновится храмовое служение. В изучении таких заповедей есть особенная важность. Во-первых, знакомясь с заповедями, связанными с храмовым служением, мы усиливаем нашу связь с Храмом, живо представляя себе, как эти заповеди исполнялись до того, как он был разрушен, и, с Б-жьей помощью, будут продолжать исполняться после его возрождения в скорости, в наши дни. Во-вторых, не имея возможность исполнить заповедь активным действием, мы должны стараться учить ее законы и духовное наполнение, и в определенной мере это зачтется нам как исполнение этой заповеди.

Заповедь приношения первых плодов [↑]

Для описания заповеди приношения бикурим в основном были использованы следующие источники: трактат «Бикурим» (Мишна и Иерусалимский Талмуд), Рамбам («Йад а-Хазака», с 2-ой по 4-ую главы из раздела «Алахот Бикурим Им Шар Матнот Кеуна шэ-бэ-Гвулин») и книга «А-Хинух» (заповедь 91-ая).

После приношения в Храме в праздник Шавуот двух хлебов — штэй а-лэхем — наступало время исполнения еще одной заповеди, связанной с плодами нового урожая земли Израиля — заповеди приношения бикурим. В Торе об этой заповеди сказано так: «Первые плоды нового урожая земли твоей приноси в дом Господа, Б-га твоего» (Шмот 23:19).

Заповедь приношения бикурим, так же, как и заповедь о штэй а-лэхем, является заповедью, которую исполняли раз в году и которая могла быть исполнена только во времена Храма. Если кто-то решит отделить бикурим до того времени, пока не построен Храм, эти плоды не будут считаться бикурим(«Хазон Иш», «Зраим», ликутим, глава 68-ая, пункт 4-ый).

В отношении бикурим существуют две повелительные заповеди и одна запрещающая.

Первая из повелительных заповедей заключалась в том, чтобы каждый еврей, владеющий наделом земли в Стране Израиля, отделил от выросших на принадлежащем ему наделе земли первые плоды нового урожая семи видов, которыми славится Святая Земля и принес их в Храм.

Вторая повелительная заповедь обязывает его, придя в Храм, прочитать «Видуй (он же Микра) Бикурим» — специальный текст, связанный с приношением первых плодов нового урожая.

Запрещающая заповедь: не есть плоды, имеющие статус бикурим, всякому, кто не принадлежит к династии коэнов, а также самому коэну, если не соблюдаются одно из условий, которые будут приведены ниже.

Три заповеди, связанные с бикурим, были обязаны исполнять мужчины, начиная с двенадцати лет, включая коэнов, левитов и геров. Женщины (начиная с одиннадцати лет) и рабы были обязаны принести бикурим, но от заповеди читать «Видуй Бикурим» они были освобождены.

Время исполнения заповеди бикурим [↑]

Время исполнения заповеди приношения бикурим начиналось после приношения двух хлебов, когда уже было разрешено приносить в Храм пожертвования растительного происхождения из плодов нового урожая. Отделить бикурим могли и до Шавуота, но принести их в Храм могли только после приношения двух хлебов. В сам праздник Шавуот бикурим не приносили, чтобы не смешивать радость исполнения заповеди приношения бикурим с радостью празднования Шавуота («Игрот Мошэ», часть 8-ая, раздел «Кодшим вэ-Таарот», пункт 1-ый).

Те, кто успевали принести бикурим до окончания праздника Суккот, исполняли заповедь наилучшим образом и удостаивались исполнить вторую повелительную заповедь — прочитать «Видуй Бикурим». Тот, кто до окончания Суккота не успел принести бикурим, должен был принести их позже, но, уже не читая «Видуй Бикурим». После Хануки человек терял возможность исполнить заповедь приношения бикурим.

В субботу и праздники бикурим не отделяли и не приносили в Храм.

Согласно некоторым мнениям, обязанность приносить бикурим распространялась также и на седьмые и юбилейные годы, в которые хозяева полей и садов были обязаны объявить плоды, выросшие в них, всеобщим достоянием («Ор Самеах», глава 9-ая из раздела «Алахот Маасэр Шени», закон 2-ой).

От каких плодов приносили бикурим [↑]

Бикурим отделяли от плодов нового урожая, еще до того, как от них отделили трумот (коэнские части) и маасрот (десятины) («Трумот», глава 3-тья, мишна 7-ая). Изначально их отделяли перед тем, как употреблять плоды нового урожая в пищу. Однако, в отличие от плодов, от которых не отделили трумот и маасрот и которые запрещены, пока от них не отделят трумот и маасрот, запрета как такового есть плоды нового урожая или торговать ими до отделения от них бикурим не было. От плодов, отделенных в качестве бикурим, не отделяли трумот и маасрот.

Бикурим приносили исключительно из семи видов плодов, которыми славится Земля Израиля: пшеницы, ячменя, маслин, винограда, инжира фиников и гранатов. От полбы, ячменя и овса не было обязанности отделять бикурим, хотя они и являются разновидностью пшеницы и ржи.

По Торе бикурим были обязаны приносить только из плодов, которые выросли в пределах Земли Израиля, но согласно специальному постановлению мудрецов их должны были приносить также из плодов, выросших в Сирии, Оге и Сихоне (правобережье Иордана).

В заповеди приношения бикурим были обязаны только те, кто владел наделом земли, на котором выросли плоды. В вопросе о том, как определяется принадлежность земли тому или иному лицу в отношении законов о бикурим существует масса частностей, которые необходимо будет каждому отдельно выяснить, когда заповедь приношения бикурим вновь будет активно исполняться.

От плодов, выросших в частном владении, были обязаны отделить бикурим, даже если они выросли «сами», то есть без того, чтобы их специально сажали и за ними ухаживали. От плодов, выросших на земельном участке, принадлежащим сразу нескольким лицам, также были обязаны отделять бикурим. От плодов, выросших в кадке или в горшке, не было обязанности отделять бикурим.

Для того, чтобы отличить плоды, которые начали поспевать первыми, от тех, которые поспели несколько позже, хозяева в самом начале их созревания повязывали на них красную ленточку, а потом, во время сбора урожая, откладывали их отдельно с тем, чтобы принести в Храм в качестве бикурим. Перед тем, как повязать ленточку, хозяева произносили специальное благословление: «Благословен Ты Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам отделить бикурим». Повязывая красную ленточку, хозяева провозглашали, что эти плоды будут принесены в качестве бикурим.

После того, как плоды окончательно поспевали и их снимали с дерева или скашивали, хозяева вторично провозглашали, что это — бикурим. С того момента, как плоды были провозглашены бикурим, их было запрещено есть всем, кто не являлся коэном и даже коэну, если не было соблюдено хотя бы одно их условий, о которых будет рассказано ниже.

Тора не определила минимальное количество плодов, необходимое для исполнения заповеди приношения бикурим(«Пеа», глава 1-ая, мишна 1-ая). Однако мудрецы установили минимальную меру: одна шестидесятая всех плодов, которые находятся на поле или в саду к началу созревания первых плодов нового урожая. Максимальное количество плодов, которые человек мог принести в качестве бикурим, неограниченно: хоть весь урожай («Бикурим», глава 2-ая, мишна 4-ая). После того как человек отделил плоды для исполнения заповеди бикурим, он мог дополнительно прибавить к ним любое количество плодов, и они тоже получали статус бикурим.

В качестве бикурим следовало выбрать лучшие из первых плодов нового урожая.

Принеся первые плоды урожая одного года, человек не мог исполнить заповедь приношения бикурим другого года. Принадлежность плодов, растущих на дереве: маслин, винограда, инжира, фиников и граната к тому или иному году устанавливается по пятнадцатому числу месяца Шват. Плоды, завязь которых образовалась до пятнадцатого Швата, принадлежат к одному году, а те, завязь которых образовалась уже после пятнадцатого Швата, — к другому. Образование завязи, согласно некоторым мнениям — это треть созревания плода. Согласно другим мнениям, это этап, когда после опадания цветков начинает быть виден плод. Принадлежность пшеницы и ржи к тому или иному году устанавливается по Рош а-Шана, то есть по первому числу месяца Тишрей. Пшеница и рожь, которые успели созреть на треть до первого Тишрея, относятся к прошлому году, а те, треть созревания которых произошла позже первого Тишрея, относятся уже к новому году.

В качестве бикурим приносили именно плоды, но не продукты, изготовленные из них. Исключение составляли оливки и виноград, которые было разрешено приносить как в виде плодов, так и в виде изготовленных из них масла и вина («Трумот» глава 11-ая, мишна 3-тья).

Святость бикурим невозможно было перевести на монеты, поэтому в Храм приносили именно плоды. Из близлежащих к Иерусалиму мест приносили свежие плоды, а те, кто приходили издалека, вместо винограда приносили изюм, а вместо свежего инжира — сушеный, так как свежий виноград и инжир не могли храниться долгое время в условиях пути и теплого время года.

Описание того, как приносили первые плоды [↑]

Изначально каждый из семи видов плодов, которыми славится Земля Израиля, следовало положить в отдельную корзинку, но заповедь считается исполненной, даже если все виды клали в одну общую корзину. В таком случае один вид плодов отделяли от другого, перекладывая их листьями или соломой. При этом строго придерживались определенного порядка: рожь, пшеница, оливки, финики, гранаты и инжир, между которыми клали листья или солому. Инжир сверху по кругу обрамляли виноградными гроздьями, не простилая между инжиром и виноградом листья или солому.

Зажиточные люди клали бикурим в золотые или серебряные сундучки, а менее имущие люди клали их в корзины, сплетенные из очищенных от коры ветвей ивы. Но и богачи, и бедняки старались максимально украсить плоды, демонстрируя этим свою любовь к Творцу и Его заповедям.

Тот, кто изначально отделял бикурим с намерением, что он сам доставит их в Храм, не имел права отправить их с посыльным. Однако если хозяин плодов отделял их с тем, чтобы отправить в Храм с посыльным, ему было разрешено передать через посланника.

Плоды, которые приносили в Храм в качестве бикурим, должны были быть ритуально чистыми. Если они становились ритуально нечистыми, их сжигали и вместо них отделяли другие, ритуально чистые, плоды. Также в случае, когда плоды портились, похищались или терялись, вместо них отделяли другие плоды и приносили их в Храм.

Паломничество в Иерусалим для приношения бикурим, как правило, не совершали поодиночке, хотя тот, кто по какой-либо причине не мог принести бикурим в Храм вместе с другими, мог это сделать в одиночку. Массовость исполнения заповеди объясняется тем, что, чем больше у царя подданных, тем больше его величие.

Во времена Храма вся Земля Израиля была поделена на двадцать четыре области в соответствии с двадцатью четырьмя сменами коэнов, которые поочередно несли храмовую службу. Все жители каждый такой области собирались вместе в городе, где проживал их руководитель. В этот город они приходили уже с корзинами, наполненными бикурим. Поскольку бикурим должны были быть сохранены в ритуальной чистоте, паломники ночевали на центральной городской площади под открытым небом, так как в крытых помещениях труднее осуществить контроль над тем, чтобы плоды оставались ритуально чистыми. Рано утром специально назначенный для этого член общины будил всех призывом: «Вставайте и поднимемся в Сион к Г-споду, Б-гу нашему» (Ирмияу 31:5). Перед процессией вели быка, рога которого были покрыты золотом и на голове которого красовался венок из оливковых ветвей. Весь путь до Иерусалима сопровождался игрой флейты.

Поход в Иерусалим паломники осуществляли в светлое время суток: первую треть дня находились в пути, вторую треть дня отдыхали, последнюю треть дня снова проводили в дороге, а ночью спали. По дороге в Иерусалим паломники провозглашали: «Радовался я, когда сказали мне: в дом Г-сподень пойдем!» (Теилим 122:2). Пока процессия не добралась до Иерусалима, бережно закутанные корзины с бикурим находились на повозках. Подойдя к Иерусалиму, паломники отправляли посыльных осведомить жителей Иерусалима о своем прибытии. Здесь они раскутывали корзины с бикурим и украшали их. Из Иерусалима им навстречу выходила почетная делегация, состоящая из руководителей коэнских и левитских смен, казначеев Храма и других важных жителей города. Число членов делегации было пропорционально количеству паломников, составляющих ту или иную процессию.

Войдя в Иерусалим, паломники, принесшие бикурим, произносили: «Стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим!» (там же, 122:3). Пока они шли по кварталам Иерусалима, все мастеровые и ремесленники вставали в их честь со словами: «Братья наши, жители такого-то места, заходите с миром!» Флейта играла до того времени, пока процессия не достигала Храмовой горы.

Взойдя на Храмовую гору, они говорили: «Слава Всевышнему! Восхваляйте Б-га в святилище Его, восхваляйте Его в небосводе мощи Его!» (там же, 150:1). Затем каждый брал на плечи корзину с бикурим, поднимался в Храм и заходил в его внутреннее святое помещение (азара). Бикурим не приносили в Храм в ночное время. Находясь во внутреннем помещении Храма, каждый восклицал: «Всякая душа да восхвалит Г-спода! Слава Всевышнему!» (там же, 150:6), а левиты пели: «Превозношу я Тебя, Г-сподь мой, ибо Ты возвысил меня и не дал моим врагам насмехаться надо мной» (там же, 30:2).

Видуй Бикурим — исповедь приносящего первые плоды [↑]

Держа корзину на плече, каждый паломник начинал читать «Видуй Бикурим», как это сказано в Торе (Дварим 26:2-10): «И возьмешь из всех плодов земли твоей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и положишь в корзину, и пойдешь в то место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой, чтобы прибывало там Имя Его». И придешь к коэну, который будет в те дни, и скажешь ему: «Заявляю я сегодня Г-споду, Б-гу твоему, что пришел я в землю, которую поклялся Г-сподь отцам нашим дать нам».

После этих слов паломник спускал корзину с плеча и, держа ее снизу, он вместе с коэном на весу делал движения вправо-влево-вперед-назад-вверх-вниз, при этом продолжая читать «Видуй Бикурим»:

«Арамейцем-скитальцем был отец мой и спустился в Египет, и жил там малочисленной семьей, и стал там народом великим, сильным и большим. И зло делали нам египтяне и издевались над нами и заставляли делать тяжелую работу. И возопили мы к Г-споду, Б-гу отцов наших, и услышал Г-сподь голос наш, и увидел мучения наши и тяжелый труд наш, и притеснение наше. И вывел нас Г-сподь из Египта рукой сильной и мышцей распростертой, и страхом великим, и знамениями, и чудесами. И привел нас в место это и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и медом. И вот теперь принес я первые плоды земли, которую дал Ты мне Г-сподь мой!»

«Видуй Бикурим» должен был быть прочитан исключительно на святом языке («Сота», глава 7-ая, мишна 2-ая). Для того чтобы не смущать тех, кто не мог прочитать «Видуй Бикурим», мудрецы назначали специального человека, который должен был читать «Видуй Бикурим» для каждого паломника отдельно.

После завершения чтения «Видуй Бикурим», хозяин передавал корзину с бикурим коэну, кланялся Всевышнему и выходил.

Дополнительные жертвоприношения и роль коэнов в заповеди бикурим [↑]

Коэн относил корзину к жертвеннику и ставил ее с южной стороны его юго-западного угла. Приношение первых плодов сопровождалось приношением голубей и горлиц в качестве жертвы всесожжения. Клетки с птицами подвешивали к корзине с плодами и вместе с бикурим передавали коэнам, несущим службу в ту смену, в которую были принесены плоды. Ивовые корзинки коэн оставлял себе, а золотые и серебряные сундучки он возвращал хозяевам. Перед тем, как есть бикурим, коэн произносил специальное благословление: «Благословен Ты Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас святостью Аарона и заповедал нам вкушать бикурим».

Выше упоминалось, что помимо того, что существует строгий запрет есть бикурим любому, кто не принадлежит к династии коэнов, для того, чтобы самому коэну было разрешено есть бикурим, должны были исполниться некоторые условия. Коэн не имел права есть бикурим за пределами Иерусалима. Ему было запрещено есть плоды, если они были ритуально нечисты. Коэну, находящемуся в состоянии ритуальной нечистоты, было запрещено есть бикурим. Коэну было запрещено есть бикурим до того, как хозяин, завершит церемонию приношения бикурим и коэн поставит корзину с бикурим около жертвенника.

Коэну в статусе онэна, то есть, если у него скончался один из семи самых близких родственников и тело усопшего еще не успели предать земле, было запрещено есть бикурим.

Приношение бикурим в Храм сопровождалась песней левитов и приношением мирных жертв. После того, как паломники завершали церемонию приношения бикурим и мирных жертв, они обязательно должны были остаться в Иерусалиме хотя бы до следующего утра.

Объяснения смысла заповеди [↑]

Автор книги «Хинух» пишет, что основная цель заповедей штэй а-лэхем и приношения бикурим — дать человеку задуматься о великом милосердии, которые Всевышний изливает на свои творения, даруя им жизнь, пропитание и благополучие.

Читая «Видуй Бикурим», каждый вспоминал о том, как Творец спас нас от рук Лавана, вывел из египетского рабства и дал нам землю, текущую молокам и медом. Согласно мировоззрению иудаизма, воспитание в себе чувства благодарности является одной из важнейших целей духовного роста человека.

Рав Элияу Элиэзэр Деслер пишет, что только благодарный человек в Грядущем мире сможет почувствовать в полной мере безграничное неземное удовольствие от света Творца. Ибо только тому, кто в состоянии оценить великую плату за проделанную в этом мире работу, может открыться милосердие Всевышнего, что и несет то самое безграничное неземное удовольствие Его света («Михтав ми-Элияу», том 3-тий, страницы 101-102).

Этот урок мы можем извлечь, изучая заповеди, связанные с штэй а-лэхем и с бикурим, и наполнившись чувством великой благодарности к Творцу, мы сможем приблизить те дни, когда мы сможем вновь исполнять все заповеди Торы.

[1] Исходя из того, что в словосочетании штэй а-лэхем Писание используют числительное в женском роде, можно заключить, что это одно из тех мест Письменный Торы, где слово лэхем — «хлеб» — используется в женском роде. Подобно тому, как мы это встречаем в книге Ваикра (23:17) и в книге пророка Шмуэля (1; 10:4). Хотя иногда Тора пишет о хлебе, как о предмете мужского рода: Бэмидбар (4:7), «Шмуэль» (1; 17:17); «Йешайау» (28:28); «Теилим» (104:15); «Мишлей» (9:17), а, по мнению автора комментария «Тосафот» к трактату «Менахот» (94а), также в книге пророка Йешайау (51:14).

Загрузка…

Шавуот. Смысл и значение еврейских праздников

Еврейский праздник «Шавуот». Что это за праздник, чему посвящен и какой в него заложен смысл? Евреи всего мира с нетерпением ожидают этого времени, которое также называют «Праздник Недель» (Седмиц), «Пятидесятница» или «Время дарования Закона». Это название происходит от того факта, что это событие произошло спустя ровно семь недель со дня Шаббата после Пасхи. Многие ученики не понимают огромного значения этого праздника и лишь некоторые осознают его связь с началом Церкви, о чем написано во второй главе книги Деяний.

В книге Деяний 2:1 говорится о наступлении дня Пятидесятницы. Сегодня христиане читают этот стих без понимания значимости этого в еврейской истории. Эта статья написана для того, чтобы разъяснить, что этот день означал в Торе и его значение для наших жизней, как верующих в Мессию. Наряду с распятием и воскресением это ещё один невероятно значимый день. В этот день обещанное мессианское Царство явилось людям, это центральное событие невероятной важности. Как для евреев, так и для язычников это был день исполнения многих пророчеств (Исайя 2:1-4, Даниил 2:44-45, Иоиль 2).

Еврейский праздник Шавуот и начало церкви

Когда мы начинаем понимать связь еврейского праздника Шавуот с идеей празднования праздника Жатвы становится очевидно, почему Господь избрал пир Шавуота в качестве исторического дня для начала Церкви. То, что в течение 50 дней после смерти Мессии на Пасху произошло еще одно важнейшее событие, ни в коем случае не было совпадением.

Пятидесятница — это всего лишь греческое название, данное еврейскому празднику Шавуот, что с иврита переводится как «недели». В еврейском календаре это был день празднования весенней жатвы, и что это была за жатва! В этот день около трех тысяч евреев приняли их давно ожидаемого Мессию, положив начало движению, которое вскоре выросло и распространилось по всему миру. Внимательное прочтение второй главы книги Деяний открывает целый ряд удивительных событий, которые потрясли еврейский мир. Эта статья обратится к описанию Шавуота в Торе, Пятикнижии Моисея, к тому, как это было в традиции иудеев. И, наконец, мы увидим его исполнение в Новом Завете.

Одно из времен, предназначенных Богом

Оглядываясь назад на Тору, мы обнаружим, что 23 глава книги Левит описывает семь предназначенных, особых времен для народа Израиля. Это были времена, когда Израиль должен был остановить все свои дела и обратить всё своё внимание на Бога. Первым таким днём был Шаббат (День Субботний), что являлось еженедельным напоминанием о том, что необходимо оторваться от работы и обычных дел, чтобы сосредоточиться на Боге. Затем следовали три весенних пира: Пасха, включая праздник Пресных хлебов, Первых плодов и пир недель или Шавуот. Еврейскими названиями для этих трех праздников были: Пейсах, Ха-бикурим, Шавуот. После этих трех пиров весной следовали три осенних пира: Рош Хашана, Йом Кипур, Суккот. Независимо от того, евреи мы или нет, верующему следует знать о каждом из этих специальных времен и не нужно недооценивать важность праздничного календаря. Каждое из этих специальных времен наполнено глубокой связью с Мессией.

Обзор еврейского календаря

Когда Иисус (Иешуа) разделил с учениками традиционный пасхальный Седер (ужин), то, что люди называют «Тайной Вечерей», это было именно в канун Пасхи и непосредственно перед Его распятием. Именно на праздник «Первых плодов» Он воскрес из мертвых. И именно на Шавуот произошло дарование Святого Духа. Эти празднования не были просто еврейскими историческими событиями, они были прообразами будущих исторических событий будущего искупительного плана Господа, исполненного Его избранным Сыном.

Пасха

Пасха обозначала вмешательство Господа, когда израильтянам в Египте было велено заколоть ягненка без порока и пролить его кровь на пороги их домов. И когда ангел смерти проходил над их домами их перворожденные младенца мужского рода оставались живы из-за крови ягнят (Исход 12:12-14).

1400 лет спустя Иешуа во время Тайной Вечери взял традиционные элементы Пасхального ужина в память о Господнем присутствии и связал их со Своей жертвой. Поскольку Он был готов отдать Свою жизнь, как Пасхальный агнец. Его кровь обеспечила наше искупление. Во исполнение Исход 12, Исайя 53 Он умер, как агнец Божий именно на Пасху.

Первые плоды

Двумя днями позже был праздник Первых плодов. Как описано в Левит 23:9-14 в этот день израильтяне должны были выйти из своих домов и собрать первый урожай в году. Вероятнее всего это был ячменный сноп. И они должны были отнести этот сноп священнику. Это означало, что они понимают, что Господь даровал им урожай и первая часть принадлежит Ему, а остальной урожай у них еще впереди. Именно в этот день Иешуа воскрес, став первым из мертвых, как об этом говорит Павел – 1 Коринфянам 15:20. Став первым плодом, воскреснув из мертвых, за чем последовало и обещание будущего урожая — воскресение всего народа Господня. Павел говорит, что поскольку Господь воскресил Его из мертвых, мы знаем, что Он воскресит также и нас. И было ли это простым совпадением, что Его воскресение совпало с праздником первых плодов?

Праздник Шавуот

И теперь мы подходим к центральному празднику, о котором говорится в этой статье. Давайте обратимся к книге Левит 23:15-21.

От урожая ячменя к урожаю пшеницы

Тора велела израильтянам помнить этот день, высчитывая его. В день после Шаббата в течение недели пресных хлебов, в день первых плодов им было велено начинать отсчет следующего праздника. Отсчитывалось 49 дней. После завершения 49 дней пятидесятый день считался днём Пятидесятницы. И для английского и для еврейского названий этот праздник означает способ его расчета. Английское название «Пятидесятница» произошло от греческого, и означает «пятидесятый день». Еврейское название для этого праздника – ШАВУОТ, что означает НЕДЕЛИ и назван так из-за семи полных недель (49 дней). Расчет – это цепочка, которая связывает Шавуот с праздником пресных хлебов. В этом смысле Шавуот завершает праздничный сезон, начатый Пасхой. Невозможно было думать о Шавуоте без связи с Пасхой. Согласно Закону Шавуот был еврейским праздником урожая. Во время празднования праздника Первых плодов ячменя, на неделе пресных хлебов, праздновали сбор ячменной крупы. Таким же способом Шавуот празднует сбор пшеницы. На Шавуот первый урожай пшеницы приносили в храм и выпекали две буханки дрожжевого хлеба. 49 дней отсчёта назывались «отсчетом Омера» из-за того, что начинались праздником ячменного снопа (Омера) и завершались праздником пшеничных снопов.

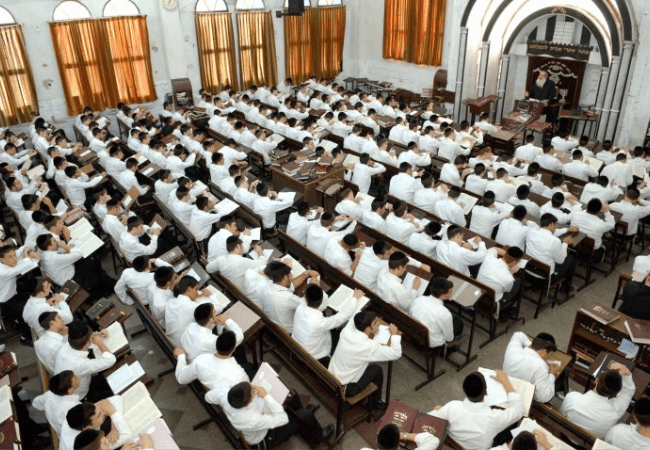

Вместе с пшеницей паломники, праздновавшие Шавуот, приносили с собой первые плоды всех зерновых и возлагали их перед алтарем. Ранние еврейские Писания сообщают о паломничестве израильтян, приносивших свои первые плоды в храм. Они стекались в Иерусалим со всех концов Израиля. В своих руках они несли корзины первых плодов своего урожая. Богачи несли корзины, украшенные золотом и серебром, бедняки корзины, сплетенные из ивовых ветвей. Те, кто жил вблизи Иерусалима приносили фиги и виноград, кто подальше – инжир и изюм. К корзинам привязывали голубей, предназначенных для жертвоприношения. Возглавлял процессию, идущую к храму, жертвенный бык с позолоченными рогами, в венке из листьев оливы. Перед быком шел флейтист, играющий Псалмы, которые пели паломники.

Отдавать Богу лучшее, что есть

В основании приношения первых плодов Господу был акт доверия Богу и ожидание грядущего урожая теми, кто принес эти плоды. Люди должны были принести первые и лучшие свои плоды Господу. Это великий пример веры для нас и сегодня.

Традиционный праздник Шавуот

И сейчас, когда мы увидели важность и значение праздника Шавуота в Торе, мы рассмотрим его с точки зрения еврейской традиции. И мы увидим, что у него есть и совершенно другое направление.

Еврейский праздник Шавуот всегда был днём дарования Закона на горе Синай, как мы читаем об этом в книге Исход, главе 19. И, несмотря на то, что это нигде не указано в Библии, действие 19 главы книги Исход происходит в третьем месяце. Традиционный упор на то, что празднуется дарование Закона и изучается Тора в Шавуот, на самом деле сохраняет свое значение после разрушения храма и мятежа в 132 году н.э. Это была в действительности последняя попытка восстановить Иерусалим и храм. После этого синедрион, собранный в 140 году перенес смысл и значение Шавуота от храма и праздника возложения плодов к историческому событию дарования Закона. Таким образом, хотя Шавуот уже был традиционным днём дарования Закона во время Иешуа, многое из его уникального значения не пошло дальше в традицию.

Многие ортодоксальные евреи празднуют традицию, которая началась в 16 веке. Они на протяжении всей ночи читают Тору, преломляя сырные лепешки, с целью сохранения традиции есть на праздник молочные продукты. Мы можем провести здесь духовную параллель с тем, что нам необходимо постоянно вкушать чистое духовное молоко. Также есть традиция читать книгу Руфь, потому что история Руфи связана со сбором урожая ячменя.

Связь Пасхи и Шавуота

Подобно Пасхе и празднику Опресноков, Шавуот — это воспоминание об исходе. Пасха это воспоминание о жертвенном пасхальном ягненке, а первый день праздника Опресноков — это воспоминание об исходе из Египта. Традиционно Пятидесятница рассматривается как воспоминание о даровании Торы на горе Синай. Иудейская традиция склонна предавать схожее значение и другим иудейским праздникам. Седьмой день Пасхи – воспоминание о переходе Красного Моря. Отсчет Омера – рассматривается как дни между исходом из Египта и дарованием Закона на Синае. Шавуот известен как годовщина схождения Господа на гору Синай, и празднуется как годовщина дарования Торы. По этой причине Шавуот называется праздником «Матан Тора» – Получение Торы.

Исход 19, 20 главы – история дарования 10 заповедей и Завета на горе Синай – это обязательные отрывки для чтения из Торы на Шавуот. Во времена Иисуса евреи распространились по всему известному на то время миру. Поскольку Шавуот был одним из трех паломнических праздников, еврейские паломники со всего мира стекались в Иерусалим. Поля были оставлены, урожай собран. Люди закончили тяжелую работу и теперь могли возрадоваться и возблагодарить Бога за все, что Он им дал. Теперь они были готовы к великому празднику, чтобы разделить эту радость со своими братьями со всего мира.

В храме

Праздник начинался с призывов священников трубить в трубы. Затем люди стекались во дворы храма с целью получить одобрение своим приношениям, достаточно ли они хороши. Затем делались объявления. Рассвет достигал Хеврона. Наступало время для утренних приношений. Вот как описывает происходящее Альфред Эдершайм (Alfred Edersheim):

«Левиты произносили хвалу под музыкальное сопровождение флейты, которая начинала и заканчивала каждую песню, что придавало ей особую мелодичность. Звонкие голоса детей левитов, которые стояли немного ниже своих отцов, предавали особое звучание и мелодичность гимну, в то время как паломники повторяли за ними».

Приношения на Шавуот

Затем наступало время особенных приношений этого дня. Вперед выносились две буханки хлеба, их сопровождали приношения за грех и мирная жертва. Священник брал в руки две эти достаточно большие буханки (исходя из еврейской устной традиции известно, что она весила около 2,5 килограммов). И он направлял эти буханки во все стороны. После этой наивысшей точки церемонии этого приношения люди могли принести свои свободные дары Господу. Известно, что обычно приносили столько даров, что их хватило бы еще на неделю пира.

Евреи во второй главе книги Деяний

Так что теперь мы подходим к Деяниям второй главе, где в стихе 15 говорится, что был третий час дня. Так что вероятно, что все приношения уже были сделаны. Все Апостолы находятся в одном месте, а толпа, которой вскоре будет проповедовать Петр, находится, если не в храме, то где-то рядом. Вокруг царит радость от обильных приношений Богу. Приношение свершилось. Тогда вот что Пётр говорит в книге Деяний второй главе:

Вдруг с небес раздался звук, похожий на шум неистового порыва ветра, и наполнил весь дом, где они сидели. И явилось им нечто, подобное языкам пламени, эти языки разделились, и на каждого из апостолов пал такой огненный язык. И исполнились они все Духом Святым, и стали говорить на разных языках, ибо Святой Дух даровал им эту способность. В Иерусалиме же, находились очень набожные Иудеи. И когда раздался этот звук, собралась толпа; люди были удивлены, ибо каждому из них слышалось, что апостолы говорят на его родном языке. Все были поражены и, недоумевая, говорили: «Разве все эти люди, которые говорят, не галилеяне? Как же это каждому из нас слышится, что они говорят на его родном языке? Среди нас и парфяне, и мидяне, и эламиты, жители Месопотамии и Иудеи, и каппадокийцы, жители Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта, и обитатели тех частей Ливии, что примыкают к Киринее, и римляне, и критяне, и аравийцы, и иудеи, и обращённые все мы слышим, как они рассказывают о великих делах Божьих на наших родных языках.

Тогда Пётр встаёт и говорит, что Бог исполнил то, что обещал. Он дал Свой Дух, Он выполнил обещания. Он даже цитирует 15 Псалом о воскресении Иешуа, говорит о его исполнении, ибо мы знаем, что Давид говорил не о себе, потому что он мертв и похоронен здесь, в Иерусалиме. Интересная аллюзия в день, традиционно считающийся днём смерти Давида.

Затем, толпа из 3000 человек дала свой ответ. И это было идеальное время для Бога, а не только для тех 3000 человек. Они все были свидетелями событий в Иерусалиме, они были паломниками, которые затем вернулись в свои страны, где рассказали, что видели. Вы не могли бы выбрать лучшее время для такой цели. Становится очевидно, что Бог не просто так выбрал именно это время для начала Своей Церкви, Тела Христа.

Связь между событиями на горе Синай и днём Пятидесятницы

Мы видим картины Исхода 19 главы в первых стихах книги Деяний второй главы. Мы видим, что во второй главе Деяний описывается неистовый порыв ветра, который наполнил весь дом. Вы можете чувствовать себя так, как будто вы у подножия горы Синай. На Синае, где был гром и молнии Господь спустился на гору в огне, и вся гора затряслась. В книге Деяний второй главе описываются языки пламени, которые спускались на головы людей, когда на них изливался Святой Дух.

Но есть еще одна картина, связанная с урожаем из Левита 23 глава. В день Пасхи, когда Иешуа был распят, Он стал первым плодом, воскреснув из мертвых, как об этом говорит Павел. Самый первый плод! Он был намеком на урожай в будущем. Теперь, на Шавуот, этот урожай только собирался прийти.

Первые плоды душ

В 41 стихе сказано, что три тысячи душ было спасено. Это было началом урожая душ. Первым плодом был Иисус, но теперь, позднее, мы видим первые плоды Шавуота, здесь начиналась Церковь. Это как если бы Петр собрал бы вместе 3000 душ в один сноп, чтобы предложить Богу, как приношение, чтобы в будущем ожидать еще большего урожая.

Мы можем представить себе последователей и учеников Иешуа в книге Деяний второй главе, в самый разгар этого процесса, сбора первых плодов душ. Праздник Шавуот теперь имел для них дополнительное значение, потому что он был спустя 50 дней после воскресения Христа. Он был первым плодом воскресения. На самом деле, ученики и последователи Иешуа сами были первыми плодами служения Мессии. На Шавуот был начат великий урожай душ, первыми из которых стали те 3000 человек. Интересно, что на горе Синай, во время дачи Закона погибло 3000 человек в результате своих грехов, а сейчас, на Шавуот, 3000 душ было спасено!

Как только ученики воскресшего Мессии собрались, чтобы отпраздновать Шавуот в Иерусалиме, Святой Дух излился на Апостолов таким образом, что им это дало возможность смело провозглашать Слово Божье на иностранных языках. Иерусалим был полон евреев со всего мира. Тот факт, что эти необразованные люди были способны говорить о Боге на иностранных языках, был поразительным! Все люди, посетившие в те дни Иерусалим, вынуждены были признать, что происходит что-то необычное. Симон, в прошлом импульсивный рыбак, начал проповедовать, объясняя важность этого момента. Имейте в виду, что это тот же Пётр, который 50 дней назад из-за страха сказал, что не знает Иисуса Христа. Это было еще до воскресения Христа. Но Святой Дух значительно расширил его возможности. Они начали смело провозглашать истину о том, что Иисус и есть Мессия, о том, что, несмотря на то, что они Его распяли Бог спас Его от смерти и по-прежнему хочет благословить еврейский народ и обращается к ним с любовью. Его смелая речь была наполнена ссылками на их пророков. Благодаря силе Духа проповедь Петра оказала очень сильное влияние на слушающих, как и было предсказано:

«Истинно говорю: для вас будет лучше, если Я покину вас, ибо, если Я не уйду, то Утешитель не придёт к вам, если же Я уйду, то пошлю Его к вам. И когда Он придёт, то обличит мир: о грехе, о праведности и о суде. Он убедит людей мира в том, что они грешны, в том, что есть праведность перед Богом, и в том, что есть Божий суд. Он покажет, что они грешны, потому что не веруют в Меня» (Евангелие от Иоанна 16:7-9)

Очевидно, мы видим, что это предсказание исполнилось в день Пятидесятницы, как описано во второй главе книги Деяний. Дух сошел, как и предсказано, Царство пришло с силой, начиная с Иерусалима.

«Мужи иудейские, выслушайте слова мои: Иисус из Назарета был Человек, Чья Божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него. Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь, среди вас. Этот человек был отдан в вашу власть по намерению и предвидению Божьему, а вы убили Его руками беззаконных, пригвоздив к кресту. Но Бог воскресил Его и освободил от смертных мук, потому что Он не мог быть во власти смерти. Давид говорит о Нём: «Я непрестанно видел Господа передо мною. Он по правую руку от меня, дабы я не поколебался. И от этого сердце моё ликует, уста мои произносят речи радостные, и даже тело моё пребывает в надежде, ибо не оставишь души моей в царстве мёртвых. И не дашь телу Святого Твоего увидеть тление. Ты наставил меня на путь жизни, и Твоё присутствие наполнит меня радостью». – Петр здесь цитирует Псалом 15:10

Братья мои! С уверенностью могу сказать вам о патриархе Давиде: он умер и был погребён, и могила его здесь до сего дня с нами. Но он был пророк и знал, что Бог поклялся ему, что возведёт на престол Давида одного из его потомков. Предвидел он и воскресение Христа, когда сказал: «Не был Он оставлен в царстве мёртвых, и тело Его не истлело в могиле». Бог воскресил Иисуса, и все мы свидетели тому. (Деяния 2:22-32)

«Так знай же, род Израилев, что Бог сделал Иисуса Господом и Христом, а вы распяли Его!» Услышав это, они были поражены в самое сердце и сказали Петру и другим апостолам: «Братья, что же нам делать?» «Покайтесь, ответил Пётр и каждый из вас должен быть крещён во имя Иисуса Христа во искупление грехов ваших, и получите вы в дар Святого Духа. Ибо обещано это вам и детям вашим, и всем, кто ещё далёк от Бога, всем, кого призовёт к Себе Господь Бог наш». И многими другими словами предостерегал он их и молил, говоря: «Оберегайте себя от зла живущих ныне!» Те, кто принял его слово, были крещены, а всего в тот день около трёх тысяч человек прибавилось к числу верующих. (Деяния 2:36-41)

Иногда верующие, слыша или читая о таком множестве крещений, принимают это за что-то само собой разумеющееся. Церковь началась в Иерусалиме с 3000 крещенных евреев! Это трудно понять. Это должно было быть невероятное зрелище! Все бассейны по всему Иерусалиму были перегружены. Это должно было оказать невероятное влияние на весь Иерусалим, учитывая то, что происходило с верующими после крещения.

«И они проводили время в постоянном приобщении к апостольским учениям и в общении друг с другом, ели все вместе и молились вместе. И чувство благоговейного трепета овладело каждым, и много чудес и знамений совершено было апостолами. Все уверовавшие держались вместе и делились друг с другом всем. И стали они продавать своё имущество и владения свои и раздавать всем, кто в этом нуждался. Каждый день они собирались вместе в храме, а в домах у себя ели все вместе, радостно и щедро делясь друг с другом пищей, восхваляя Бога и радуясь доброму отношению всего народа. А Господь ежедневно прибавлял к ним спасённых». (Деяния 2:42-47)

Единство и гармония такого количества евреев из многих стран, разделенное их общей надеждой на Мессию, сделало их очень динамичной группой. Позднее этот дух единства и веры охватил и язычников. В конечном счете, они стали единой группой, состоящей из евреев и язычников, что само по себе было неслыханным явлением в первые века. Эта община верующих стала реализацией всех мессианских пророчеств (Послание Ефесянам 2:11-14, 3:4-13)

Праздник Шавуот сегодня

В наше время евреи со всего мира собираются вместе, чтобы отметить Шавуот, но не как праздник урожая, а в честь памяти дня, когда были даны десять заповедей. К сожалению, они пропускают более существенный акцент празднования сбора урожая, и особенно духовного, который был собран две тысячи лет назад, когда урожай составил три тысячи еврейских мужчин, указывавший на еще больший урожай в будущем. С этой целью мы стремимся провозгласить, что Мессия пришёл, став первым плодом воскреснув из мертвых (1 Послание Коринфянам 15:20).

Актуальность сельскохозяйственных элементов

Некоторые из нас не до конца понимают смысл сельскохозяйственных праздников и почему они были так важны в Библии. Задумайтесь на минуту о всеобщем фокусе на урожае. Ваша способность выжить будет зависеть от того, взойдет зерно или нет. Если все плохо с едой в холодильнике, а вокруг нет супермаркетов за углом, то вы в беде. Было бы очевидно, что и вы тоже полагались бы на Бога и молились бы за урожай. Сможете ли поесть в этом году? Сможете ли вы прокормить свою семью? Вы будете сильно искушены испробовать всё, вы будете молиться чему угодно, вот почему было так популярно идолопоклонство и именно в области плодородия и погоды.

Господь всегда старался показать им, что будет только то, что Он обеспечит и осуществит. Именно поэтому первые плоды должны были быть посвящены Ему. Сегодня мы можем быть обмануты той легкостью, с которой мы приобретаем продукты питания, мы можем думать, что мы не полностью зависим от Бога. Бог использовал сельскохозяйственные праздники, чтобы помочь народу понять духовные истины о Себе. Этот смысл раскрывался каждый раз, когда был такой праздник. Бог специально сделал так, чтобы все приходили и благодарили Его и возносили Ему хвалу.

Шавуот и Пасха

Один заключительный момент стоит отметить. Время празднования Шавуота всегда привязывалось ко времени празднования Пасхи. В отличие от Пасхи и праздника Кущей Шавуот не имел четкой даты. Израильтяне вынуждены были учитывать время Празднования Пасхи в своем календаре, чтобы выяснить, когда отмечать Шавуот. Он был постоянным напоминанием об освобождении Богом и об искуплении кровью Пасхального Агнца. Празднование радости от урожая не может быть отделено от воспоминаний о Божьем избавлении.

С мессианской точки зрения, в каждый Шавуот верующие также вынуждены помнить Пасху и Пасхального Агнца – Иешуа. И хотя день Пятидесятницы считается днём рождения Церкви и днём сошествия Духа, мы никогда не смотрим на эти события, как на основание для нашей веры. Веру нам дает то, когда мы смотрим на Иешуа, понимая, что именно Он является нашей основной надеждой и верой (Евангелие от Иоанна 3:14-16). Наша защита и надежда только лишь в Божьем помазаннике – Иешуа, Который был Пророком, Священником и Царём (Послание Евреям 1:1-3):

«В прошлом Бог многократно и по-разному говорил с нашими предками через пророков. В эти же последние дни Он говорил с нами через Своего Сына, Которого Он назначил наследником всего и вся и через Которого сотворил мир. Сын сияние славы Божьей и точное подобие Божье. Он поддерживает всё и вся Своим могущественным Словом. Сделав так, что люди очистились от своих грехов, Он воссел по правую руку Всевышнего на небесах».

Надеюсь, что эти заметки пролили некоторый свет на этот древний еврейский праздник, так тесно связанный с приходом Царства Мессии и поэтому вы можете более полно оценить его значение. Может это поможет вам в вашем общении с вашими еврейскими коллегами или друзьями. Конечно, наш Бог удивительный и Его Слово невероятно в том, как в Нем всё совмещается. Давайте продолжать молиться, чтобы многие увидели эти замечательные связи, которые указывают на доказательства того, что еврейский Мессия пришел, и что все обещания Божьи «Да» в Нём.

Автор: Филипп Лестер, Нью-Йорк

Источник: www.disciplestoday.org

Перевод: Инна Кулешова, Игорь Петров

Нашли ошибку в статье? Выделите текст с ошибкой, а затем нажмите клавиши «ctrl» + «enter».

Больше статей по теме

Другие темы

Проверь свои знания онлайн!

Хотите проверить свои знания Библии — пройдите тесты на нашем сайте. Выбирайте интересующий тест из списка, отвечайте на 10 вопросов, и сразу получайте результаты!

Пройти тест

Политика конфиденциальности | Написать письмо

Христианский сайт «Хорошие новости»

For the Talmudical tractate, see Shevu’ot.

| Shavuоt | |

|---|---|

Shavuot by Moritz Daniel Oppenheim |

|

| Official name | Hebrew: שבועות or חג השבועות (Ḥag HaShavuot or Shavuos) |

| Also called | English: «Feast of Weeks» |

| Observed by | Jews and Samaritans |

| Type | Jewish and Samaritan |

| Significance | One of the Three Pilgrimage Festivals. Celebrates the revelation of the Five Books of the Torah by God to Moses and to the Israelites at Mount Sinai, 49 days (seven weeks) after the Exodus from ancient Egypt. Commemorates the wheat harvesting in the Land of Israel. Culmination of the 49 days of the Counting of the Omer. |

| Celebrations | Festive meals. All-night Torah study. Recital of Akdamut liturgical poem in Ashkenazic synagogues. Reading of the Book of Ruth. Eating of dairy products. Decoration of homes and synagogues with greenery (Orach Chayim, 494). |

| Begins | 6th day of Sivan (or the Sunday following the 6th day of Sivan in Karaite Judaism) |

| Ends | 7th (in Israel: 6th) day of Sivan |

| Date | 6 Sivan |

| 2022 date | Sunset, 4 June – nightfall, 6 June[1] |

| 2023 date | Sunset, 25 May – nightfall, 27 May[1] |

| 2024 date | Sunset, 11 June – nightfall, 13 June[1] |

| 2025 date | Sunset, 1 June – nightfall, 3 June[1] |

| Related to | Passover, which precedes Shavuot |

Coloured papercut in mixed technique depicting symbols pertinent to Judaism and nature. The inscription reads: «Jom Chag Ha Schawuot ha se». In the Jewish Museum of Switzerland’s collection.

Shavuot (listen (help·info)), or Shavuos (

listen (help·info)) in some Ashkenazi usage (Hebrew: שָׁבוּעוֹת, Šāvūʿōṯ, lit. «Weeks»), commonly known in English as the Feast of Weeks, is a Jewish holiday that occurs on the sixth day of the Hebrew month of Sivan (in the 21st century, it may fall between May 15 and June 14 on the Gregorian calendar). In the Bible, Shavuot marked the wheat harvest in the Land of Israel (Exodus 34:22). In addition, Orthodox rabbinic traditions teach that the date also marks the revelation of the Torah to Moses and the Israelites at Mount Sinai, which, according to the tradition of Orthodox Judaism, occurred at this date in 1314 BCE.[2]

The word Shavuot means «weeks», and it marks the conclusion of the Counting of the Omer. Its date is directly linked to that of Passover; the Torah mandates the seven-week Counting of the Omer, beginning on the second day of Passover, to be immediately followed by Shavuot. This counting of days and weeks is understood to express anticipation and desire for the giving of the Torah. On Passover, the people of Israel were freed from their enslavement to Pharaoh; on Shavuot, they were given the Torah and became a nation committed to serving God.[3]

While it is sometimes referred to as Pentecost (in Koinē Greek: Πεντηκοστή) due to its timing after Passover, «pentecost» meaning «fifty» in Greek and Shavuot occurring fifty days after the first day of Pesach/Passover, it is not the same as the Christian Pentecost, which comes fifty days after Pascha/Easter.[4][Note 1][5]

One of the biblically ordained Three Pilgrimage Festivals, Shavuot is traditionally celebrated in Israel for one day, where it is a public holiday, and for two days in the diaspora.[6][7][8]

Significance[edit]

Agricultural (wheat harvest)[edit]

Shavuot is not explicitly named in the Bible as the day on which the Torah was revealed by God to the Israelite nation at Mount Sinai, although this is commonly considered to be its main significance.[9][10]

What is textually connected in the Bible to the Feast of Shavuot is the season of the grain harvest, specifically of the wheat, in the Land of Israel. In ancient times, the grain harvest lasted seven weeks and was a season of gladness (Jer. 5:24, Deut. 16:9–11, Isa. 9:2). It began with the harvesting of the barley during Passover and ended with the harvesting of the wheat at Shavuot. Shavuot was thus the concluding festival of the grain harvest, just as the eighth day of Sukkot (Tabernacles) was the concluding festival of the fruit harvest. During the existence of the Temple in Jerusalem, an offering of two loaves of bread from the wheat harvest was made on Shavuot according to the commandment in Lev. 23:17.[5]

The last but one Qumran Scroll to be published has been discovered to contain two festival dates observed by the Qumran sect as part of their formally perfect 364-day calendar, and dedicated to «New Wine» and «New Oil», neither of which is mentioned in the Hebrew Bible, but were known from another Qumran manuscript, the Temple Scroll. These festivals «constituted an extension of the festival of Shavuot … which celebrates the New Wheat.» All three festivals are calculated starting from the first Sabbath following Passover, by repeatedly adding exactly fifty days each time: first came New Wheat (Shavuot), then New Wine, and then New Oil.[11][12] (See also below, at «The Book of Jubilees and the Essenes».)

Scriptural[edit]

Names in the Torah[edit]

In the Bible, Shavuot is called the «Festival of Weeks» (Hebrew: חג השבועות, Chag HaShavuot, Exodus 34:22, Deuteronomy 16:10); «Festival of Reaping» (חג הקציר, Chag HaKatzir, Exodus 23:16),[13] and «Day of the First Fruits» (יום הבכורים, Yom HaBikkurim, Numbers 28:26).[14]

Shavuot, the plural of a word meaning «week» or «seven», alludes to the fact that this festival happens exactly seven weeks (i.e. «a week of weeks») after Passover.[15]

In the Talmud[edit]

The Talmud refers to Shavuot as ʻAṣeret (Hebrew: עצרת,[16] «refraining» or «holding back»),[17] referring to the prohibition against work on this holiday[17] and also to the conclusion of the Passover holiday-season.[18] The other reason given for the reference ʻAṣeret is that just as Shemini ʻAṣeret brings the Festival of Succoth to a «close», in the same respect, Shavuot (ʻAṣeret) brings The Festival of Passover to its actual «close». Since Shavuot occurs fifty days after Passover, Hellenistic Jews gave it the name «Pentecost» (Koinē Greek: Πεντηκοστή, «fiftieth day»).[19]

Ancient observances[edit]

Ceremony of First Fruits, Bikkurim[edit]

Shavuot was also the first day on which individuals could bring the Bikkurim (first fruits) to the Temple in Jerusalem (Mishnah Bikkurim 1:3). The Bikkurim were brought from the Seven Species for which the Land of Israel is praised: wheat, barley, grapes, figs, pomegranates, olives, and dates (Deuteronomy 8:8).[19]

In the largely agrarian society of ancient Israel, Jewish farmers would tie a reed around the first ripening fruits from each of these species in their fields. At the time of harvest, the fruits identified by the reed would be cut and placed in baskets woven of gold and silver. The baskets would then be loaded on oxen whose horns were gilded and laced with garlands of flowers, and who were led in a grand procession to Jerusalem. As the farmer and his entourage passed through cities and towns, they would be accompanied by music and parades.[20]

Temple in Jerusalem[edit]

At the Temple in Jerusalem, each farmer would present his Bikkurim to a Kohen in a ceremony that followed the text of Deut. 26:1–10.

This text begins by stating: «An Aramean tried to destroy my father,» referring to Laban’s efforts to weaken Jacob and rob him of his progeny (Targum Onkelos and Rashi on Deut. 26:5) – or by an alternate translation, the text states «My father was a wandering Aramean,» referring to the fact that Jacob was a penniless wanderer in the land of Aram for twenty years (Abraham ibn Ezra on Deut. 26:5).

The text proceeds to retell the history of the Jewish people as they went into exile in Ancient Egypt and were enslaved and oppressed; following which God redeemed them and brought them to the land of Israel.

The ceremony of Bikkurim conveys gratitude to God both for the first fruits of the field and for His guidance throughout Jewish history (Scherman, page 1068).

Modern religious observances[edit]

A synagogue sanctuary adorned in greenery in honor of Shavuot

Nowadays in the post-Temple era, Shavuot is the only biblically ordained holiday that has no specific laws attached to it other than usual festival requirements of abstaining from creative work. The rabbinic observances for the holiday include reciting additional prayers, making kiddush, partaking of meals and being in a state of joy. There are however many customs which are observed on Shavuot.[21] A mnemonic for the customs largely observed in Ashkenazi communities spells the Hebrew word aḥarit (אחרית, «last»):

- אקדמות – Aqdamut, the reading of a piyyut (liturgical poem) during Shavuot morning synagogue services

- חלב – ḥalav (milk), the consumption of dairy products like milk and cheese

- רות – Rut, the reading of the Book of Ruth at morning services (outside Israel: on the second day)

- ירק – Yereq (greening), the decoration of homes and synagogues with greenery

- תורה – Torah, engaging in all-night Torah study.

The yahrzeit of King David is traditionally observed on Shavuot. Hasidic Jews also observe the yahrzeit of the Baal Shem Tov.[22]

Liturgical poems[edit]

Aqdamut[edit]

The Aqdamut (Imperial Aramaic: אקדמות) is a liturgical poem recited by Ashkenazi Jews extolling the greatness of God, the Torah, and Israel that is read publicly in Ashkenazic synagogues in the middle or – or in some communities right before – the morning reading of the Torah on the first day of Shavuot. It was composed by Rabbi Meir of Worms. Rabbi Meir was forced to defend the Torah and his Jewish faith in a debate with local priests and successfully conveyed his certainty of God’s power, His love for the Jewish people, and the excellence of Torah. Afterwards he wrote the Aqdamut, a 90-line poem in Aramaic that stresses these themes. The poem is written in a double acrostic pattern according to the order of the Hebrew alphabet. In addition, each line ends with the syllable ta (תא), the last and first letters of the Hebrew alphabet, alluding to the endlessness of Torah. The traditional melodies that accompanies this poem also conveys a sense of grandeur and triumph.[23]

Azharot[edit]

There is an ancient tradition to recite poems known as Azharot listing the commandments. This was already considered a well-established custom in the 9th century.[24] These piyyutim were originally recited during the chazzan’s repetition of the Mussaf amidah, in some communities they were later moved to a different part of the service.

Some Ashkenazic communities maintain the original practice of reciting the Azharot during musaf; they recite «Ata hinchlata» on the first day and «Azharat Reishit» on the second, both from the early Geonic period. Italian Jews do the same except that they switch the piyyutim of the two day, and in recent centuries, «Ata hinchlata» has been truncated to include only one 22-line poem instead of eight. Many Sephardic Jews recite the Azharot of Solomon ibn Gabirol before the mincha service; in many communities, the positive commandments are recited on the first day and the negative commandments on the second day.

Yatziv Pitgam[edit]

The liturgical poem Yatziv Pitgam (Imperial Aramaic: יציב פתגם) is recited by some synagogues in the diaspora on the second day of Shavuot. The author signs his name at the beginning of the poem’s 15 lines – Yaakov ben Meir Levi, better knows as Rabbeinu Tam.[25]

Dairy foods[edit]

Dairy foods such as cheesecake, cheese blintzes,[26] and cheese kreplach among Ashkenazi Jews;[27] cheese sambusak,[28] kelsonnes (cheese ravioli),[29] and atayef (a cheese-filled pancake)[30] among Syrian Jews; kahee (a dough that is buttered and sugared) among Iraqi Jews;[30] and a seven-layer cake called siete cielos (seven heavens) among Tunisian and Moroccan Jews[30][31] are traditionally consumed on the Shavuot holiday. Yemenite Jews do not eat dairy foods on Shavuot.[30]

In keeping with the observance of other Jewish holidays, there is both a night meal and a day meal on Shavuot. Meat is usually served at night and dairy is served either for the day meal[27] or for a morning kiddush.[32]

Among the explanations given in rabbinic literature for the consumption of dairy foods on this holiday are:[33][34]

- Before they received the Torah, the Israelites were not obligated to follow its laws, which include shechita (ritual slaughter of animals) and kashrut. Since all their meat pots and dishes now had to be made kosher before use, they opted to eat dairy foods.

- The Torah is compared to milk by King Solomon, who wrote: «Like honey and milk, it lies under your tongue» (Song of Songs 4:11).

- The gematria of the Hebrew word ḥalav (חלב) is 40, corresponding to the forty days and forty nights that Moses spent on Mount Sinai before bringing down the Torah.

- According to the Zohar, each day of the year correlates to one of the Torah’s 365 negative commandments. Shavuot corresponds to the commandment «Bring the first fruits of your land to the house of God your Lord; do not cook a kid in its mother’s milk» (Exodus 34:26). Since the first day to bring Bikkurim (the first fruits) is Shavuot, the second half of the verse refers to the custom to eat two separate meals – one milk, one meat – on Shavuot.

- The Psalms call Mount Sinai Har Gavnunim (הר גבננים, mountain of majestic peaks, Psalm 68:16–17/15–16 ), which is etymologically similar to gevinah (גבינה, cheese).

Book of Ruth[edit]

There are five books in Tanakh that are known as Megillot (Hebrew: מגילות, «scrolls») and are publicly read in the synagogues of some Jewish communities on different Jewish holidays.[35] The Book of Ruth (מגילת רות, Megillat Ruth) is read on Shavuot because:

- King David, Ruth’s descendant, was born and died on Shavuot (Jerusalem Talmud Hagigah 2:3);

- Shavuot is harvest time [Exodus 23:16], and the events of Book of Ruth occur at harvest time;

- The gematria (numerical value) of Ruth is 606, the number of commandments given at Sinai in addition to the Seven Laws of Noah already given, for a total of 613;

- Because Shavuot is traditionally cited as the day of the giving of the Torah, the entry of the entire Jewish people into the covenant of the Torah is a major theme of the day. Ruth’s conversion to Judaism, and consequent entry into that covenant, is described in the book. This theme accordingly resonates with other themes of the day;

- Another central theme of the book is ḥesed (loving-kindness), a major theme of the Torah.[36]

Greenery[edit]

According to the Midrash, Mount Sinai suddenly blossomed with Flowers in anticipation of the giving of the Torah on its summit. It is for this reason that, in fact, Persian Jews refer to the Holiday of Shavuot by an entirely different name, namely, «The Mo’ed of Flowers» (موعد گل) in Persian (their daily language), and never as the Hebrew word «Shavuot» (which means «weeks»).

Shavuot is one of the three Mo’edim («appointed times») in the five Books of Moses: The Mo’ed (מועד) of the first month [Nisan], (i.e. Passover), The Mo’ed of Weeks [Flowers], (i.e. Shavuot), and The Mo’ed of Sukkah (i.e., Succot). The conglomerate name for these three «Pilgrimage Festivals» amongst All Jewish communities the world over is «Shalosh Regalim» (שלוש רגלים), literally «the Three Legs» because in ancient times the way people traveled to the «appointed place» (Jerusalem) at the «appointed time» (Mo’ed) was by walking there with their «legs» (regelim). This idea is translated into English as a «pilgrimage». The text of the Kiddush recited over wine is therefore identical, except for the reference to the particular celebration.

For this reason, many Jewish families traditionally decorate their homes and synagogues with plants, flowers and leafy branches in remembrance of the «sprouting of Mount Sinai» on the day of the Giving of the Torah, namely the seeing and hearing of the 10 Commandments.[37] Some synagogues decorate the bimah with a canopy of flowers and plants so that it resembles a chuppah, as Shavuot is mystically referred to as the day the matchmaker (Moses) brought the bride (the nation of Israel) to the chuppah (Mount Sinai) to marry the bridegroom (God); the ketubah (marriage contract) was the Torah. Some Eastern Sephardi communities read out a ketubah between God and Israel, composed by Rabbi Israel ben Moses Najara as part of the service. This custom was also adopted by some Hasidic communities, particularly from Hungary.[38]

The Vilna Gaon cancelled the tradition of decorating with trees because it too closely resembles the Christian decorations for their holidays.[39]

Greenery also figures in the story of the baby Moses being found among the bulrushes in a watertight cradle (Ex. 2:3) when he was three months old (Moses was born on 7 Adar and placed in the Nile River on 6 Sivan, the same day he later brought the Jewish nation to Mount Sinai to receive the Torah).[40]

All-night Torah study[edit]

The practice of staying up all Shavuot night to study Torah – known as Tiqun Leyl Shavuot (Hebrew: תקון ליל שבועות) («Rectification for Shavuot Night») – is linked to a Midrash which relates that the night before the Torah was given, the Israelites retired early to be well-rested for the momentous day ahead. They overslept and Moses had to wake them up because God was already waiting on the mountaintop.[41] To rectify this perceived flaw in the national character, many religious Jews stay up all night to learn Torah.[42]

The custom of all-night Torah study goes back to 1533 when Rabbi Joseph Caro, author of the Shulchan Aruch, then living in Ottoman Salonika, invited Rabbi Shlomo Halevi Alkabetz and other Kabbalistic colleagues to hold Shavuot-night study vigils for which they prepared for three days in advance, just as the Israelites had prepared for three days before the giving of the Torah. During one of those study sessions, an angel appeared and taught them Jewish law.[43][44][45]

It has been suggested that the introduction of coffee (containing caffeine) throughout the Ottoman empire may have attributed to the «feasibility and popularity» of the practice of all-night Torah study.[46][47] In contrast, the custom of Yemenite Jews is to ingest the fresh leaves of a stimulant herb called Khat (containing cathinone) for the all-night ritual, an herb commonly used in that region of the world.

Any subject may be studied on Shavuot night, although Talmud, Mishnah, and Torah typically top the list. People may learn alone or with a chavruta (study partner), or attend late-night shiurim (lectures) and study groups.[48] In keeping with the custom of engaging in all-night Torah study, leading 16th-century kabbalist Isaac Luria arranged a recital consisting of excerpts from the beginning and end of each of the 24 books of Tanakh (including the reading in full of several key sections such as the account of the days of creation, the Exodus, the giving of the Ten Commandments and the Shema) and the 63 tractates of Mishnah,[49][50] followed by the reading of Sefer Yetzirah, the 613 commandments as enumerated by Maimonides, and excerpts from the Zohar, with opening and concluding prayers. The whole reading is divided into thirteen parts, after each of which a Kaddish d-Rabbanan is recited when the Tiqun is studied with a minyan. Today, this service is held in many communities, with the notable exception of Spanish and Portuguese Jews. The service is printed in a book called Tiqun Leyl Shavuot.[51] There exist similar books for the vigils before the seventh day of Pesach and Hosha’ana Rabbah.

In Jerusalem, at the conclusion of the night time study session, tens of thousands of people walk to the Western Wall to pray with sunrise. A week after Israel captured the Old City during the Six-Day War, more than 200,000 Jews streamed to the site on Shavuot, it having been made accessible to Jews for the first time since 1948.[48][52][53][54]

Modern secular observance[edit]

In secular agricultural communities in Israel, such as most kibbutzim and moshavim, Shavuot is celebrated as a harvest and first-fruit festival including a wider, symbolic meaning of joy over the accomplishments of the year. As such, not just agricultural produce and machinery is presented to the community, but also the babies born during the preceding twelve months.[55][failed verification]

Confirmation ceremonies[edit]

In the 19th century several Orthodox synagogues in Britain and Australia held confirmation ceremonies for 12-year-old girls on Shavuot, a precursor to the modern Bat Mitzvah.[56] The early Reform movement made Shavuot into a religious school graduation day.[6] Today, Reform synagogues in North America typically hold confirmation ceremonies on Shavuot for students aged 16 to 18 who are completing their religious studies. The graduating class stands in front of an open ark, recalling the standing of the Israelites at Mount Sinai for the giving of the Torah.[57]

Dates in dispute[edit]

Since the Torah does not specify the actual day on which Shavuot falls, differing interpretations of this date have arisen in both traditional and non-traditional Jewish circles. These discussions center around two ways of looking at Shavuot: the day it actually occurs (i.e., the day the Torah was given on Mount Sinai), and the day it occurs in relation to the Counting of the Omer (being the 50th day from the first day of the Counting).[58]

Giving of the Torah[edit]

While most of the Talmudic Sages concur that the Torah was given on the sixth of Sivan in the Hebrew calendar, Rabbi Jose holds that it was given on the seventh of that month. According to the classical timeline, the Israelites arrived at the wilderness of Sinai on the new moon (Ex. 19:1) and the Ten Commandments were given on the following Shabbat (i.e., Saturday). The question of whether the new moon fell on Sunday or Monday is undecided (Talmud, tractate Shabbat 86b). In practice, Shavuot is observed on the sixth day of Sivan in Israel[59] and a second day is added in the Jewish diaspora (in keeping with a separate rabbinical ruling that applies to all biblical holidays, called Yom tov sheni shel galuyot, Second-Day Yom Tov in the diaspora).[60]

Counting of the Omer[edit]

The Torah states that the Omer offering (i.e., the first day of counting the Omer) is the first day of the barley harvest (Deut. 16:9). It should begin «on the morrow after the Shabbat», and continue to be counted for seven Sabbaths. (Lev. 23:11).

The Talmudic Sages determined that «Shabbat» here means a day of rest and refers to the first day of Passover. Thus, the counting of the Omer begins on the second day of Passover and continues for the next 49 days, or seven complete weeks, ending on the day before Shavuot. According to this calculation, Shavuot will fall on the day of the week after that of the first day of Passover (e.g., if Passover starts on a Thursday, Shavuot will begin on a Friday).

The Book of Jubilees and the Essenes[edit]

This literal interpretation of «Shabbat» as the weekly Shabbat was shared by the author of the Book of Jubilees, who was motivated by the priestly sabbatical solar calendar to have festivals and Sabbaths fall on the same day of the week every year. On this calendar (best known from the Book of Luminaries in the Book of Enoch), Shavuot fell on the 15th of Sivan, a Sunday. The date was reckoned fifty days from the first Shabbat after Passover (i.e. from the 25th of Nisan). Thus, Jub. 1:1 claims that Moses ascended Mount Sinai to receive the Torah «on the sixteenth day of the third month in the first year of the Exodus of the children of Israel from Egypt».

In Jub. 6:15–22 and 44:1–5, the holiday is traced to the appearance of the first rainbow on the 15th of Sivan, the day on which God made his covenant with Noah.

The Qumran community, commonly associated with the Essenes, held in its library several texts mentioning Shavuot, most notably a Hebrew original of the Book of Jubilees, which sought to fix the celebration of this Feast of Weeks on 15 of Sivan, following their interpretation of Exodus 19:1.[61] (See also above, at «Agricultural (wheat harvest)».)

Notes and references[edit]

- ^ The Christian observance of Pentecost is a different holiday, but was based on a New Testament event that happened around the gathering of Jesus’s followers on this Jewish holiday (Acts of the Apostles 2:1 and following).

- ^ a b c d «Dates for Shavuot». Hebcal.com by Danny Sadinoff and Michael J. Radwin (CC-BY-3.0). Retrieved August 26, 2018.

- ^ History Crash Course #36: Timeline: From Abraham to Destruction of the Temple, by Rabbi Ken Spiro, Aish.com. Retrieved 2010-08-19.

- ^ «What Is Shavuot (Shavuos)? – And How Is Shavuot Celebrated?». www.chabad.org.

- ^ «Is Shavuot the Jewish Pentecost?». My Jewish Learning. Retrieved April 22, 2021.

- ^ a b Neusner, Jacob (1991). An Introduction to Judaism: A Textbook and Reader. Westminster John Knox Press. p. 58. ISBN 978-0-664-25348-6.

The Feast of Weeks, Shavuot, or Pentecost, comes seven weeks after Passover. In the ancient Palestinian agricultural calendar, Shavuot marked the end of the grain harvest and was called the ‘Feast of Harvest‘

- ^ a b Goldberg, J.J. (May 12, 2010). «Shavuot: The Zeppo Marx of Jewish Holidays». The Forward. Retrieved May 24, 2011.

- ^ Berel Wein (May 21, 2010). «Shavuot Thoughts». The Jerusalem Post.

Here in Israel all Israelis are aware of Shavuot, even those who only honor it in its breach … In the diaspora, Shavuot is simply ignored by many Jews …

- ^ Jonathan Rosenblum (May 31, 2006). «Celebrating Shavuos Alone». Mishpacha. Retrieved June 4, 2020.

Yet most Jews have barely heard of Shavuos, the celebration of Matan Torah. In Eretz Yisrael, the contrast between Shavuos and the other yomim tovim could not be more stark. Shavuos is only about the acceptance of Torah. For those Israeli Jews for whom Torah has long since ceased to be relevant, the holiday offers nothing.

- ^ See, for example, «BBC – Religions – Judaism:Shavuot». BBC. Retrieved May 18, 2018.

- ^ Z’man matan toratenu («the time of the giving of our Torah [Law]») is a frequent liturgical cognomen for Shavuot. See, for example, «The Standard Prayer Book:Kiddush for Festivals». sacred-texts.com. Retrieved May 18, 2018.

- ^ Press release based on work by Dr. Eshbal Ratson and Prof. Jonathan Ben-Dov, Department of Bible Studies (January 2018). «University of Haifa Researchers Decipher One of the Last Two Remaining Unpublished Qumran Scrolls». University of Haifa, Communications and Media Relations. Retrieved June 6, 2020.

- ^ Sweeney, Marvin. «The Three Shavuot Festivals of Qumran: Wheat, Wine, and Oil». The Torah. Retrieved August 14, 2022.

- ^ Wilson, Marvin (1989). Our Father Abraham: Jewish Roots of the Christian Faith. p. 43.

- ^ Goodman, Robert (1997). Teaching Jewish Holidays: History, Values, and Activities. p. 215.

- ^ «Shavuot 101».

- ^ Pesachim 68b.

- ^ a b Bogomilsky, Rabbi Moshe (2009). «Dvar Torah Questions and Answers on Shavuot». Sichos in English. Retrieved January 22, 2018.

- ^ Wein, Rabbi Berel (2005). «Shavuos». torah.org. Retrieved June 6, 2011.

- ^ a b «Stop! It’s Shavuot! by Rabbi Reuven Chaim Klein». Ohr Somayach.

- ^ The Temple Institute. «The Festival of Shavout: Bringing the Firstfruits to the Temple». The Temple Institute. Retrieved September 5, 2007.

- ^ «Customs of Shavuot». June 30, 2006.

- ^ «The Baal Shem Tov – A Brief Biography». Chabad. Retrieved June 12, 2016.

- ^ ««Akdamut» and «Ketubah»«. June 30, 2006.

- ^ Yonah Frankel, Shavuot Machzor, page 11 of the introduction.

- ^ «YUTorah Online – Yatziv Pitgam, One of Our Last Aramaic Piyyutim (Dr. Lawrence Schiffman)».

- ^ Wein, Rabbi Berel (May 10, 2005). «Cheese & Flowers». Aish.com. Retrieved May 24, 2011.

- ^ a b «Shavuot – Hag ha’Bikkurim or Festival of the First Fruits». In Mama’s Kitchen. Archived from the original on May 6, 2007. Retrieved May 24, 2011.

- ^ Marks, Gil (2010). Encyclopedia of Jewish Food. John Wiley & Sons. p. 524. ISBN 978-0-470-39130-3.

- ^ Marks, Encyclopedia of Jewish Food, p. 87.

- ^ a b c d Kaplan, Sybil. «Shavuot Foods Span Myriad Cultures». Jewish News of Greater Phoenix. Archived from the original on June 10, 2011. Retrieved May 24, 2011.

- ^ Kagan, Aaron (May 29, 2008). «Beyond Blintzes: A Culinary Tour of Shavuot». The Forward. Retrieved May 24, 2011.

- ^ «Shavuot Tidbits: An Overview of the Holiday». Torah Tidbits. ou.org. 2006. Retrieved January 22, 2018.

- ^ Simmons, Rabbi Shraga (May 27, 2006). «Why Dairy on Shavuot?». Aish.com. Retrieved May 24, 2011.

- ^ Erdstein, Rabbi Baruch E.; Kumer, Nechama Dina (2011). «Why do we eat dairy foods on Shavuot?». AskMoses.com. Retrieved May 24, 2011.

- ^ The other four are the Book of Lamentations, read on Tisha B’Av; the Book of Ecclesiastes, read on Sukkot; the Book of Esther (Megillat Esther) read on Purim; and the Song of Songs, the reading for Passover. See Five Megillot for further details.

- ^ Rosenberg, Yael. «Reading Ruth: Rhyme and Reason». Mazor Guide. Mazornet, Inc. Retrieved May 30, 2017.

- ^ Ross, Lesli Koppelman. «Shavuot Decorations». My Jewish Learning. Retrieved May 30, 2017.

- ^ Goodman, Philip. «The Shavuot Marriage Contract». My Jewish Learning. Retrieved May 30, 2017.

- ^ Ross, Lesli Koppelman. «Shavuot Decorations». My Jewish Learning. Retrieved May 30, 2017.

- ^ «Why Dairy on Shavuot? [ Reason #6 ]». May 28, 2006.

- ^ Shir Hashirim Rabbah 1:57.

- ^ Ullman, Rabbi Yirmiyahu (May 22, 2004). «Sleepless Shavuot in Shicago». Ohr Somayach. Archived from the original on March 14, 2007. Retrieved September 5, 2007.

- ^ Altshuler, Dr. Mor (December 22, 2008). «Tikkun Leil Shavuot of R. Joseph Karo and the Epistle of Solomon ha-Levi Elkabetz». jewish-studies.info. Retrieved June 8, 2011.

- ^ Altshuler, Mor (May 22, 2007). «Let each help his neighbor». Haaretz. Retrieved September 5, 2007.

- ^ «Joseph Karo». Jewish Virtual Library. 2011. Retrieved June 8, 2011.

- ^ Sokolow, Moshe (May 24, 2012). «Sleepless on Shavuot». Jewish Ideas Daily. Retrieved July 22, 2013.

- ^ Horowitz, Elliot (1989). «Coffee, Coffeehouses, and the Nocturnal Rituals of Early Modern Jewry». AJS Review. 14 (1): 17–46. doi:10.1017/S0364009400002427. JSTOR 1486283.

- ^ a b Fendel, Hillel (May 28, 2009). «Who Replaced My Cheese with Torah Study?». Arutz Sheva. Retrieved June 8, 2011.

- ^ «Learning on Shavuot Night – Tikun Leil Shavuot – an Insomniac’s Preparation for the Torah».

- ^ «Tikkun Leil Shavuot».

- ^ Ross, Lesli Koppelman. «Tikkun Leil Shavuot». My Jewish Learning. Retrieved May 18, 2018.

- ^ Wein, Rabbi Berel (May 16, 2002). «Shavuot: Sleepless Nights». Torah Women.com. Archived from the original on September 23, 2011. Retrieved June 8, 2011.

- ^ «Shavuot». NSW Board of Jewish Education. 2011. Retrieved January 22, 2018.

- ^ Simmons, Rabbi Shraga (May 12, 2001). «ABC’s of Shavuot». Aish.com. Retrieved June 8, 2011.

- ^ «What Do Jewish People Celebrate on Shavuot?». Learn Religions. Retrieved April 20, 2022.

- ^ Raymond Apple. «Origins of Bat-Mitzvah». OzTorah. Retrieved May 24, 2011.

- ^ Katz, Lisa (2011). «What is Judaism’s confirmation ceremony?». About.com. Retrieved May 24, 2011.

- ^ «Shavuot». Jewish FAQ. Retrieved May 31, 2017.

- ^ Goldin, Shmuel (2010). Unlocking the Torah Text: Vayikra. Gefen Publishing House Ltd. p. 207. ISBN 9789652294500.

- ^ Kohn, Daniel. «Why Some Holidays Last Longer Outside Israel». My Jewish Learning. Retrieved May 31, 2017.

- ^ Joseph Fitzmyer Responses to 101 questions on the Dead Sea scrolls 1992 p. 87 – «Particularly important for the Qumran community was the celebration of this Feast of Weeks on III/15, because according to Ex. 19:1 Israel arrived in its exodus-wandering at Mt. Sinai in the third month after leaving Egypt. Later the renewal of the Covenant came to be celebrated on the Feast of Weeks. Qumran community was deeply researched by Flavius Josephus.»

General sources[edit]

- Brofsky, David (2013). Hilkhot Moadim: Understanding the Laws of the Festivals. Jerusalem: Koren Publishers. ISBN 9781592643523.

- Kitov, Eliyahu (1978). The Book of Our Heritage: The Jewish Year and Its Days of Significance. Vol. 3: Iyar-Elul. Jerusalem: Feldheim Publishers. ISBN 978-0-87306-151-3.

- Scherman, Nosson, ed. (1993). The Chumash: The Torah: Haftaros and Five Megillos with a Commentary Anthologized from the Rabbinic Writings. ArtScroll/Mesorah Publications. ISBN 978-0-89906-014-9.

External links[edit]

Wikimedia Commons has media related to Shavuot.

- Shavuot at Chabad.org

- Jewish Holidays: Shavuot at the Orthodox Union

- Jewish Confirmation at My Jewish Learning

- Shavous: Themes, Torah, Videos and More Aish.com

For the Talmudical tractate, see Shevu’ot.

| Shavuоt | |

|---|---|

Shavuot by Moritz Daniel Oppenheim |

|

| Official name | Hebrew: שבועות or חג השבועות (Ḥag HaShavuot or Shavuos) |

| Also called | English: «Feast of Weeks» |

| Observed by | Jews and Samaritans |