Синонимы слова «САБАНТУЙ»:

ВЕСЕЛЬЕ, ГУЛЯНКА, ЗАСТОЛЬЕ, МЕРОПРИЯТИЕ, ОТТЯГ, ПАТИ, ПИРУШКА, ПРАЗДНИК, РАЗВЛЕКАЛОВКА, АБАНТУЙ, ОБЖИРАЛОВКА, РАЗГУЛЯЙКА

Смотреть что такое САБАНТУЙ в других словарях:

САБАНТУЙ

САБАНТУЙ, -я, м. 1. Традиционный татарский и башкирский весеннийпраздник. 2. перен. Шумное веселье (разг. шутл.).

САБАНТУЙ

сабантуй м. 1) Народный весенний праздник по завершении весенних полевых работ (у татар, башкир и других тюркских народов). 2) перен. разг. Шумное застолье, пирушка.<br><br><br>… смотреть

САБАНТУЙ

сабантуй м. разг. шутл.merry-making, drinking-bout

САБАНТУЙ

сабантуй

веселье, праздник, застолье

Словарь русских синонимов.

сабантуй

см. праздник

Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011.

сабантуй

сущ., кол-во синонимов: 12

• абантуй (1)

• веселье (28)

• гулянка (27)

• застолье (9)

• мероприятие (14)

• обжираловка (3)

• оттяг (43)

• пати (17)

• пирушка (28)

• праздник (133)

• развлекаловка (6)

• разгуляйка (4)

Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013.

.

Синонимы:

абантуй, веселье, застолье, праздник… смотреть

САБАНТУЙ

ежегодный праздник тюркоязычных народов, посвященный нач. земледельческих работ, в XIX в. он устраивался до посевных работ. По сведениям С.И.Руденко… смотреть

САБАНТУЙ

сабанту́й

(тюрк, сабан плуг + туй праздник) народный праздник у татар и башкир в честь окончания весенних полевых работ; перен. шумное веселье, застол… смотреть

САБАНТУЙ

САБАНТУ́Й, я, ч.У башкирів і татар – народне свято з нагоди закінчення весняних польових робіт.На території музею в Пирогово було організовано роботу н… смотреть

САБАНТУЙ

1) Орфографическая запись слова: сабантуй2) Ударение в слове: Сабант`уй3) Деление слова на слоги (перенос слова): сабантуй4) Фонетическая транскрипция … смотреть

САБАНТУЙ

-я, м.

Народный весенний праздник у татар и башкир, посвященный окончанию весенних полевых работ.|| разг.

Веселая пирушка, праздник.— У Юрлова по случ… смотреть

САБАНТУЙ

корень — САБАН; корень — ТУЙ; нулевое окончание;Основа слова: САБАНТУЙВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ — САБАН; ∩ — ТУ… смотреть

САБАНТУЙ

м, разг.

cümbüşустро́ить сабанту́й — cümbüş yapmakСинонимы:

абантуй, веселье, застолье, праздник

САБАНТУЙ

м.1) sabantúi m (fiesta tradicional tártara y bashkiria en primavera)2) разг. шутл. holgorio m, juerga f

САБАНТУЙ

Сауна Сау Сант Санбат Сан Сайт Сабантуй Сабан Сааб Нут Нус Наус Наст Найт Най Набат Наб Бутс Бутан Бут Бунт Буна Снай Стан Суб Сут Буй Батун Батан Бат Бас Бант Сутана Табу Табун Тайна Танс Тау Туба Байт Уайт Аут Атас Асуан Уба Астан Асан Анус Антабус Ант Анат Аба Аант Уста Уса Аста Асу Унт Тун Бай Туй… смотреть

САБАНТУЙ

(2 м); мн. сабанту/и, Р. сабанту/ев (застолье)Синонимы:

абантуй, веселье, застолье, праздник

САБАНТУЙ

-я, ч. 1) У башкирів і татар – народне свято з нагоди закінчення весняних польових робіт. 2) жарт. Галаслива гулянка, вечірка.

САБАНТУЙ

сабантуй сабанту́й••[вульг., просторечн., «веселая пирушка, гульба, развлечение». Происходит из тат. сабан-туй, собственно «пир в конце праздника весен… смотреть

САБАНТУЙ

Заимств. в XIX в. из татарск. яз., где сабантуй «праздник весенней пахоты» — сращение сабан «плуг» и туй «праздник».Синонимы:

абантуй, веселье, застол… смотреть

САБАНТУЙ

Сабант’уй, -я (народный праздник у татар и башкир) и сабант’уй, -я (застолье)Синонимы: абантуй, веселье, застолье, праздник

САБАНТУЙ

Ударение в слове: Сабант`уйУдарение падает на букву: уБезударные гласные в слове: Сабант`уй

САБАНТУЙ

••[вульг., просторечн., «веселая пирушка, гульба, развлечение». Происходит из тат. сабан-туй, собственно «пир в конце праздника весенней пахоты»; ср. сабан, русск., диал., «двухколесный плуг». – Т.]… смотреть

САБАНТУЙ

м. прост.

1) sabantui m (Sagra del raccolto presso i baškiry e tatary)

2) bagordo f; festicciola f; orgetta f

Итальяно-русский словарь.2003.

Синонимы:

абантуй, веселье, застолье, праздник… смотреть

САБАНТУЙ

Сабанту́й. Заимств. в XIX в. из татарск. яз., где сабантуй «праздник весенней пахоты» — сращение сабан «плуг» и туй «праздник».

САБАНТУЙ

сабантуй [тюрк, «сабан» плуг + «туй» праздник] — народный праздник у татар и башкир в честь окончания весенних полевых работ; * шумное веселье, застолье. <br><br><br>… смотреть

САБАНТУЙ

(тюрк.- праздник плуга), праздник окончания сева у народов Поволжья.Синонимы:

абантуй, веселье, застолье, праздник

САБАНТУЙ

-я, ч. 1》 У башкирів і татар – народне свято з нагоди закінчення весняних польових робіт.2》 жарт. Галаслива гулянка, вечірка.

САБАНТУЙ

(народный праздник у татар и башкир)Синонимы: абантуй, веселье, застолье, праздник

САБАНТУЙ

〔阳〕 ⑴犁节(鞑靼人及巴什基尔人庆贺春耕结束的节日). ⑵〈转, 口, 谑〉联欢; 狂饮. Синонимы:

абантуй, веселье, застолье, праздник

САБАНТУЙ

Так мы называем веселое застолье, пирушку, а в татарском языке, откуда позаимствовано это слово, сабантуй означает «празник после окончания пахоты».

САБАНТУЙ

сабантуй, сабант′уй, -я, м.1. Традиционный татарский и башкирский весенний праздник.2. перен. Шумное веселье (разг. шутл.).

САБАНТУЙ

сабантуй; ч.

(тюрк., сабан — плуг і туй — свято)

у башкирів і татар — народне свято з нагоди закінчення весняних польових робіт.

САБАНТУЙ

от тюркских «плуг» и «туй» — праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В широком значении — складчина, пирушка.

САБАНТУЙ

САБАНТУЙ (от тюрк . сабан — плуг и туй — праздник), праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

САБАНТУЙ

САБАНТУЙ, -я, м. 1. Традиционный татарский и башкирский весенний праздник. 2. перен. Шумное веселье (разговорное шутливое).

САБАНТУЙ

сабанту́й

(від тюрк. сабан – плуг і туй – свято)

свято у татар і башкирів після закінчення весняних польових робіт.

САБАНТУЙ

САБАНТУЙ (от тюрк. сабан — плуг и туй — праздник) — праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

САБАНТУЙ

— (от тюрк. сабан — плуг и туй — праздник) — праздник окончаниявесенних полевых работ у татар и башкир.

САБАНТУЙ

Сабантуй Сабант`уй, -я (народный праздник у татар и башкир) и сабант`уй, -я (застолье)

САБАНТУЙ

Начальная форма — Сабантуй, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

САБАНТУЙ

праздник у крымских, казанских и других татар и башкир после окончания весенних полевых работ.

САБАНТУЙ

sabantuyсущ.сабантуй (национальный народный праздник, посвящённый окончанию весенних работ)

.

САБАНТУЙ

сабантуй веселье, праздник, застолье

САБАНТУЙ

м 1.сабан туе 2.күч.шау-гөр күңел ачу

САБАНТУЙ

сабанту́й

іменник чоловічого роду

Значение слова «Сабантуй»

Поделиться:

В словаре Ожегова

САБАНТУЙ, -я, м. 1. Традиционный татарский и башкирский весенний праздник. 2. перен. Шумное веселье (разг. шутл.).

В словаре Ефремовой

Ударение: сабанту́й м.

- Народный весенний праздник по завершении весенних полевых работ (у татар, башкир и других тюркских народов).

- перен. разг. Шумное застолье, пирушка.

В словаре Фасмера Макса

сабанту́й

••

(вульг., просторечн., «веселая пирушка, гульба, развлечение». Происходит из тат. сабан-туй, собственно «пир в конце праздника весенней пахоты»; ср. саба́н, русск., диал., «двухколесный плуг». – Т.)

В словаре Синонимов

веселье, праздник, застолье

В словаре Энциклопедии

(от тюрк. сабан — плуг и туй — праздник), праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

В словаре Синонимы 4

веселье, застолье, праздник

В словаре Словарь иностранных слов

я, м., разг. шутл.

Шумное веселье с застольем, пирушка. Устроили маленький с.||Ср. ТОЙ.

Поделиться:

Толковый словарь русского языка. Поиск по слову, типу, синониму, антониму и описанию. Словарь ударений.

сабантуй

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

м.

1. Народный весенний праздник по завершении весенних полевых работ (у татар, башкир и других тюркских народов).

2. перен. разг.

Шумное застолье, пирушка.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ОЖЕГОВА

САБАНТУ́Й, -я, муж.

1. Традиционный татарский и башкирский весенний праздник.

2. перен. Шумное веселье (разг. шутл.).

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

САБАНТУ́Й -я; м. [от тат. сабан — плуг и туй — праздник]

1. Народный весенний праздник у татар и башкир, посвящённый окончанию весенних полевых работ.

2. Шутл. Шумное веселье; пирушка, вечеринка. Устроить с. по случаю получения премии. В честь дня рождения организовали с.

◁ Сабанту́йчик, -а; м. Уменьш.-ласк.

* * *

сабанту́й (от тюрк. сабан — плуг и туй — праздник), праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

* * *

САБАНТУЙ — САБАНТУ́Й (от тюрк. сабан — плуг и туй — праздник), праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

САБАНТУЙ (от тюрк. сабан — плуг и туй — праздник) — праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

-я, м.

Народный весенний праздник у татар и башкир, посвященный окончанию весенних полевых работ.

|| разг.

Веселая пирушка, праздник.

— У Юрлова по случаю шестидесятилетия и получения звания был сабантуй. Пятьсот рублей ухнул. Лазутин, Родник пробивает камни.

[От тат. сабан — плуг и туй — праздник]

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Сабанту́й, -я (народный праздник у татар и башкир) и сабанту́й, -я (застолье)

СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ

СИНОНИМЫ

сущ., кол-во синонимов: 12

веселье, праздник, застолье

МОРФЕМНО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ЭТИМОЛОГИЯ

Так мы называем веселое застолье, пирушку, а в татарском языке, откуда позаимствовано это слово, сабантуй означает «празник после окончания пахоты».

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Заимств. в XIX в. из татарск. яз., где сабантуй «праздник весенней пахоты» — сращение сабан «плуг» и туй «праздник».

сабанту́й [вульг., просторечн., «веселая пирушка, гульба, развлечение». Происходит из тат. сабан-туй, собственно «пир в конце праздника весенней пахоты»; ср. саба́н, русск., диал., «двухколесный плуг». — Т.]

НОВЫЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

сабанту́й

(тюрк, сабан плуг + туй праздник) народный праздник у татар и башкир в честь окончания весенних полевых работ; перен. шумное веселье, застолье.

СКАНВОРДЫ

— Шумная попойка на татарский манер.

— Татарский праздник.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

8 лет назад · 164256 просмотров

Богатство языка — в его многообразии. Русский в этом плане действительно «могуч». И если все наслышаны о питерских «поребрике» и «парадной», то пермское «керкать» и кировское «пазгать» реально ставят приезжих в тупик! Понимания ради мы и задумали этот русско-российский словарь. В нем вы найдете «перевод» необычных местных словечек на всем понятный, литературный язык.

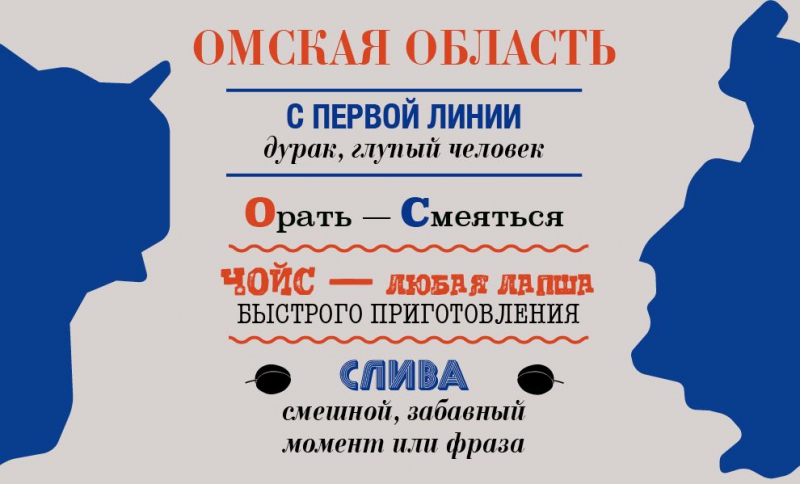

Омская область

Начнем изучать диалекты с Сибири. В частности, с Омской области. Приехав посмотреть на Успенский собор, срочно оскорбитесь, если вас спросят: «Ты чего? С первой линии, что ли?». Потому что «с первой линии» значит «дурак». Дело в том, что в Омске на улице Куйбышева (после нее идет 2-я Линия, а 1-й Линии нет) находится областная психиатрическая больница.

А вот если вам предложат «поорать», лучше соглашайтесь. «Орать» – омский синоним слова «смеяться». Такое местное переосмысление слова — тайна, покрытая мраком.

Между тем, любой смешной, забавный момент, фразу здесь называют «сливой» (а иногда еще и «коркой»). Со «сливой» ситуация чуть понятнее. Бытует мнение, в этом значении слово пришло в обиход омичей из теплых краев, где «сливовый» иногда используется в значении «красивый».

Еще одно интересное местное слово — «чойс». Так в Омске называют любую лапшу быстрого приготовления. Просто первой на местный рынок попала продукция китайского производства «Choice». Вот и прижилось…

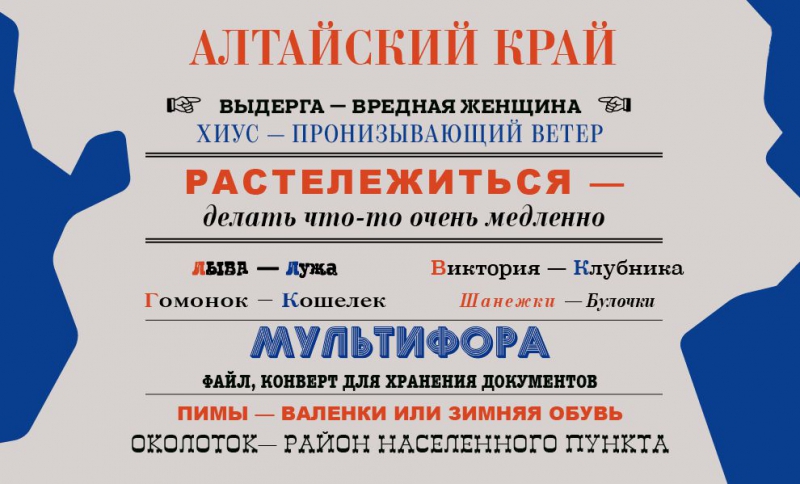

Алтайский край

Перейдем к Алтайскому краю. Тут (впрочем, как и во всей Сибири) привычный нам прозрачный файл называют… «мультифорой». Вероятно, это от латинского «Multifora», что переводится как «имеющая много дырок». Или же просто от названия компании «Multifor», которая активно продвигала свою продукцию за Уралом. Как бы там ни было, не пугайтесь, услышав это необычное слово.

Зато пугайтесь, если вы: а) женщина и б) вас назвали «выдергой». Так тут говорят только по отношению к врединам. «Викторией» здесь и в других сибирских городах называют все виды садовой клубники.

«Лывой» местные называют лужу, «гомонком» – кошелек, «кулёмой» – медлительного человека, «ёжиками» — тефтели, «толченкой» — картофельное пюре, «шанежками» — булочки, «пимами» — зимнюю обувь, а «околотком» — район населенного пункта.

Если же вас спросят, «чего растележился?», значит, упрекают в медлительности. А вот звучным словом «хиус» тут окрестили пронизывающий ветер.

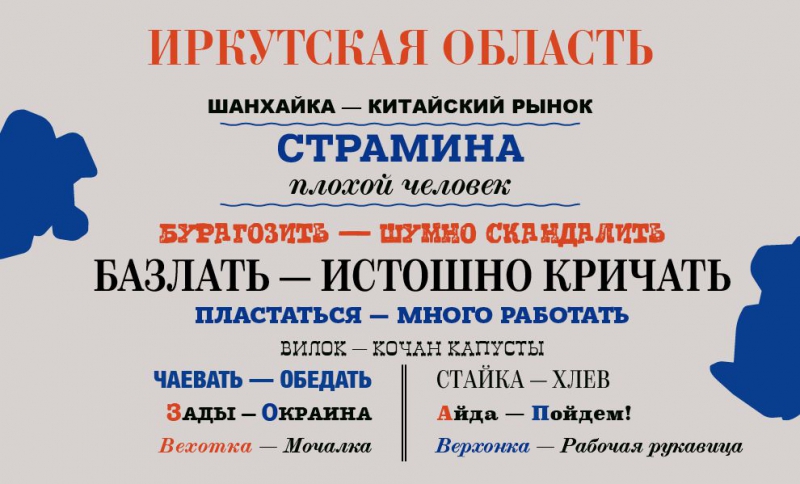

Иркутская область

В Иркутске непривычных для жителей европейской России слов много! Часть из них совсем древние, тюркского происхождения (тут ситуация схожа с Уфой и Казанью), потому что первыми жителями Сибири были тюркоязычные народы. Часть осталась от первых русских переселенцев. Часть – от бурятского населения. Есть и совсем свежие варианты. Например, «автозимник» (дорога для проезда зимой), «шанхайка» – рынок, где торгуют китайцы и киргизы. И относительно недавние, с войны – взять хотя бы ругательство «японский бог!» (используется, когда что-то не получается).

Здесь же, как и в Татарстане, в ходу слово «айда» в значении «пойдем» (от тюркского әйдә). Плохого человека в Иркутске могут обозвать «страминой». Если вы шумно скандалите, то вас попросят не «бурагозить». Если истошно кричите — не «базлать». А вот если скажут: «Хватит «пластаться», то это в каком-то смысле комплимент. Значит, вы много работаете.

Забавно, но если в Иркутске вас пригласят «чаевать», то не думайте, что в гостях вас просто напоят чаем. Нет, «чаевать» тут значит «обедать». А если скажут, что приедут к вам в гости «обыденкой», то не стоит беспокоиться, куда дорогого гостя спать класть. «Съездить обыденкой» значит — ненадолго, за один день.

«Задами» тут называют окраины. «Стайкой» — хлев. «Верхонкой» — рабочую рукавицу, «вехоткой» — мочалку. А простой кочан капусты носит в Иркутской области гордое название «велок».

Если же вам предложат «позы», не фантазируйте. Это просто блюдо бурятской кухни, отдаленно напоминающее пельмени. А «горлодер» — не ругательство, а острый соус из помидоров, перекрученных с чесноком.

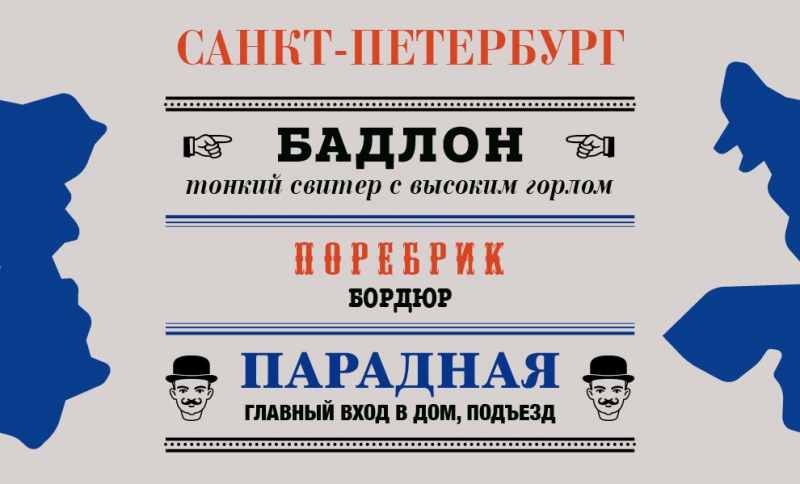

Санкт-Петербург

Про особенности речи петербуржцев, пожалуй, все наслышаны достаточно. Поэтому приведем лишь несколько важных пояснений. Вот, к примеру, слово «бадлон» (допускается бодлон и банлон). Не будем вас томить — это просто тонкие свитера с высоким горлом. В Москве их часто называют водолазками. В Советском Союзе мода на них пришла в 60-е. И первыми в СССР такие свитера завезли ленинградские фарцовщики. На ярлычках тогда стояла надпись «100% ban-lon» (банлон — название материала). К 80-м годам «банлон» видоизменился до «бадлона». Со временем близость к первоисточнику по всей стране утратила свое значение и в ход пошли другие названия. Но петербуржцы сохранили верность оригиналу.

А теперь о «поребрике». Пожалуй, никто из москвичей и петербуржцев вам точно не скажет, где находится место между двумя городами, где бордюр (разделительный камень между тротуаром и проезжей) превращается в поребрик. Но у строителей есть точный ответ, чем отличаются эти слова. Поребрик — если камень устанавливается ребром и образуется ступенька. Бордюр — если вкапывается боковой частью кверху так, что ступенька не образуется. Принципиальной разницы в смысле этих слов нет, но в Петербурге прижился именно поребрик, а вот москвичи заимствовали французское слово.

Что касается «парадной». Напомним, в царские времена главный вход в дом назывался парадной лестницей. Со временем второе слово отпало и осталась просто парадная. Петербуржцы уверены, что слово «подъезд» абсолютно неправильное. Оно используется, но обозначает место на улице, по которому можно подъехать к дому. Ведь подъезд находится только снаружи — внутри дома проехать нельзя — ни на карете, ни на машине. И если вы зайдете в дома в историческом центре Петербурга, сразу поймете, что эти роскошные лестницы язык просто не повернется назвать подъездом. Это самые что ни на есть парадные.

Ну и, конечно же, стоит упомянуть, что курицу в северной столице называют «курой», маршрутку — «тэшкой», а шаурму — «шавермой». А счет на оплату коммунальных услуг частенько «ласково» кличут называют «жировкой».

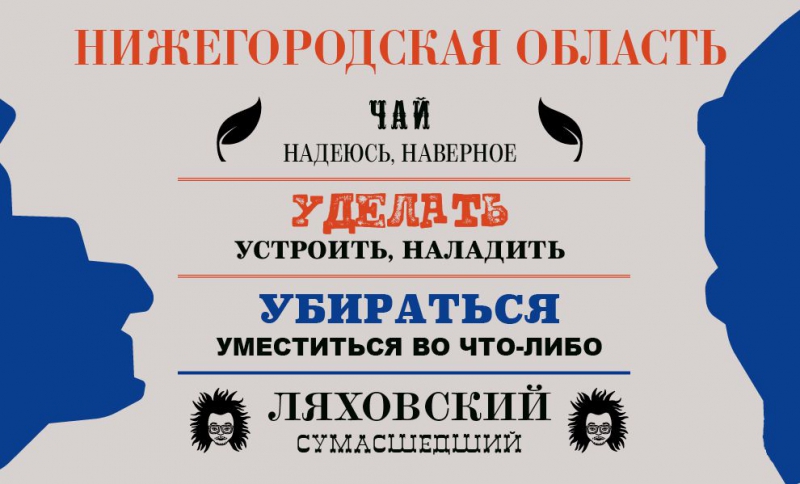

Нижегородская область

Самобытный нижегородский говор можно услышать теперь, разве что, в селах и деревнях. Но даже те слова, в которых местные жители не видят ничего особого, приезжих могут поставить в тупик.

Вот, например, фраза: «Чай, успею». Столичный гость подумает, что кто-то просто не спешит выпить чая. Тем временем, слово «чай» в значении «надеюсь, наверное» давно стало лакмусовой бумажкой – слышишь его от человека и понимаешь, что он из Нижнего. Произошло оно от устаревшего глагола «чаять» — надеяться, ожидать.

Слово «уделать» имеет разные значения в разных уголках нашей страны. Например, в Великом Новгороде, с которым все время путают Нижний, «уделать» используют в значении «испортить, испачкать». А нижегородцы вполне могут попросить вас «уделать телевизор». То есть «устроить, наладить, починить».

Или вот еще фраза: «Представляешь, Лид, купили диван, а он не убирается!». Любой москвич потеряет дар речи: что же это за чудо техники такое – диван, который сам наводит порядок. Но любой нижегородец ему объяснит, что дело вовсе не в фантастических талантах местных инженеров, а в том, что огромный диван не помещается на типовой кухне в 9 квадратных метров. Здесь слово «убираться» используется в значении «уместиться во что-либо».

А если вы выйдете на улицы Нижнего Новгорода с кастрюлей на голове, то не удивляйтесь фразе «ляховский какой-то». Дело в том, существует поселок Ляхово. Прославился он когда-то колонией для душевнобольных. Колония постепенно превратилась в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу. А среди жителей Нижнего слово «ляховский» закрепилось как синоним помутнения рассудка.

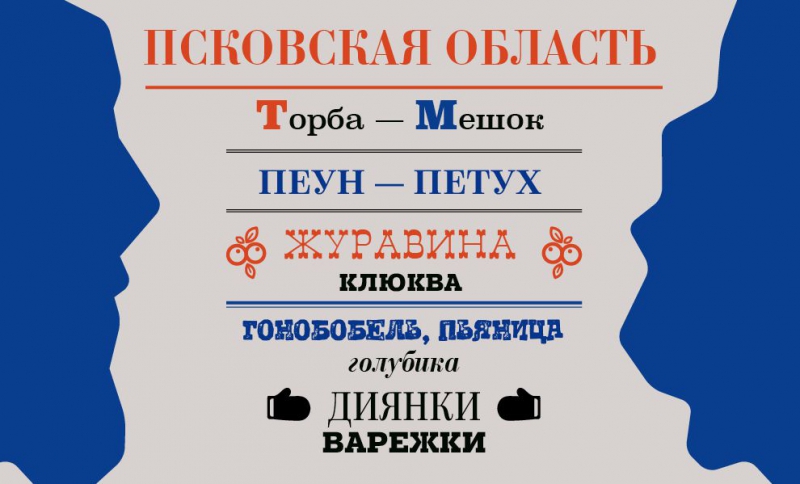

Псковская область

Если вы поедете в Псковскую область, не пугайтесь, услышав в знакомых словах вместо привычной «ч» букву «ц». Тут даже присказка такая бытовала «от Опоцки три верстоцки и в боцок один скацок…». А еще здесь очень сильно влияние белорусских, латышских, эстонских и украинских языков. Почему? Да потому что с этими странами Псковская область граничит. К примеру, здесь нередко можно услышать свойственное украинцам выражение «скучать за папой», а не «скучать по папе». Мешок псковичи частенько зовут «торбой», а петуха «пеуном» — все это слова из белорусского языка.

На болотах здесь собирают «журавину» – клюкву. Слово, как это не покажется странным, произошло от устаревшего уже эстонского kuremari (в переводе — «журавлиная ягода»).

А еще одну ягоду псковских лесов называют «гонобобель» или «пьяница». Речь идет о голубике. Считается, что «пьяницей» ее называют из-за богульника, среди которого ягоду собирают. А слово «гонобобель» появилось от «гоноболь» — тот же богульник способен вызывать головную боль и головокружение.

Псковские бабушки своим внукам сами вяжут «диянки». Так называют варежки. Произошло это слово от глагола «надевать».

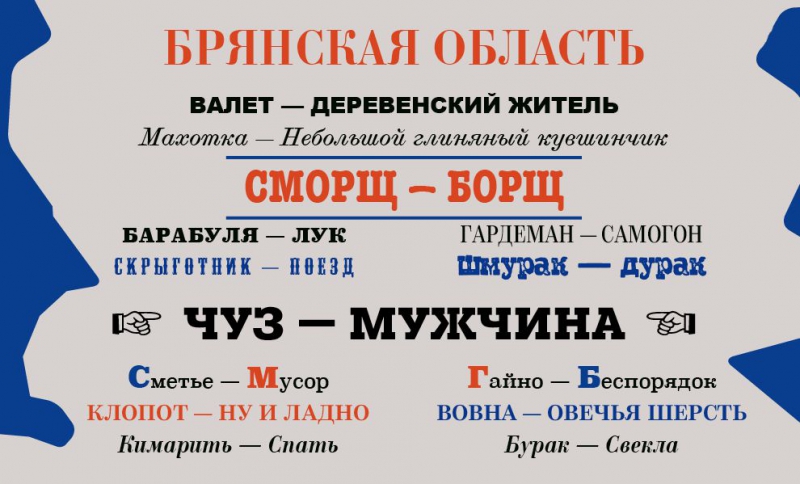

Брянская область

Брянщина граничит с двумя государствами — Украиной и Белоруссией. А потому местный диалект — это «гремучая» смесь русских, украинских и белорусских языков, щедро приправленная профессиональным жаргоном старинных и нынешних народных умельцев.

Вот, к примеру, беспорядок тут нередко называют «гайном», овечью шерсть, из которой делают («валяют») валенки — «вовной», свеклу — «бураком» (бураком или буряком этот овощ называют во многих южных областях России, в Белоруссии, Польше и на Украине), лук — «барабулей», самогон — «гардеманом», а борщ — так и вовсе «сморщом».

«Махотка» – это на Брянщине небольшой глиняный кувшинчик, «скрыготник» – поезд. Мужчину здесь могут назвать «чузом», деревенского жителя — «валетом». А если хотят обидеть, то скажут «шмурак» (тот же «дурак»). Ежели помириться надо, могут использовать фразу «клопот». Это что-то вроде «ну и ладно!» И будьте аккуратны, неместных жителей тут могут назвать «лохами». Обижаться не стоит… Лучше выучите эти слова — сойдете за своего!

Отметим, что большинство приведенных слов — из языка брянских шаповалов.

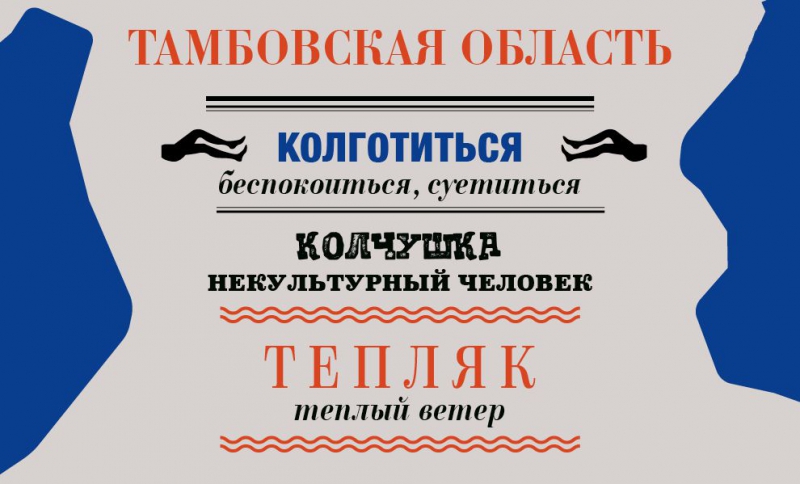

Тамбовская область

Одно из популярных в Тамбове словечек — «колготиться». Значит суетиться, беспокоиться. Приезжим это старое русское слово уши режет. Как и его производные. Здесь, к примеру, вас могут спросить: «Что ты колготной такой?». Или покритиковать: «Вот колгота!»

Также в Тамбовской области могут девушку могут обозвать «колчушкой», если она рассеянная, неопрятная или невоспитанная. Изредка можно услышать и слово «тепляк». Так говорят о теплом ветре.

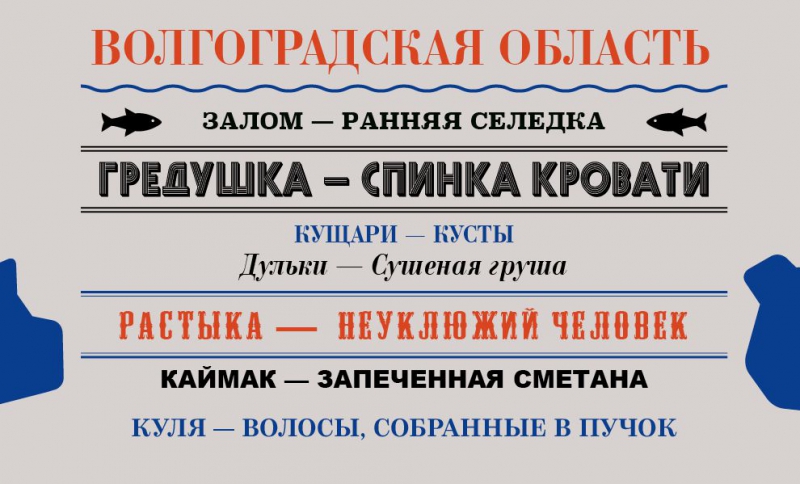

Волгоградская область

Волгоградская область на местные словечки ну очень богата! Да и забавные они тут. К примеру, сушеную грушу многие волгоградцы (в основном, пожилые) называют… «дульками». Старожилы еще часто говорят: «Отрежьте мне колясочку колбасы». Слово «колясочка» в данном случае означает – кусок. А раннюю селедку (весеннюю) тут открестили «заломом». И чтобы уж закончить разговор о еде, скажем о распространенном в Волгограде слове «каймак». Оно не волгоградское, пришло в эти края с Кавказа, но прижилось в регионе. «Каймак» – это запеченная в духовке или печке сметана.

А спинку кровати здесь называют «гредушкой»! Часто волгоградцы могут рекомендовать вам не лезть «по кущарям». Не пугайтесь. «Кущари» означают кусты, густые заросли или темное страшное место, которое лучше обходить стороной. То есть, добра вам желают, а не просто странными словами стращают…

Чисто волгоградское слово – «растыка». Так называют неуклюжего человека, у которого все валится из рук. А пучок, в который женщины часто собирают волосы, в Волгограде называют «куля». Причем в разных районах даже по разному делают ударение: на юге говорят кУля, а вот в северных районах это уже кулЯ.

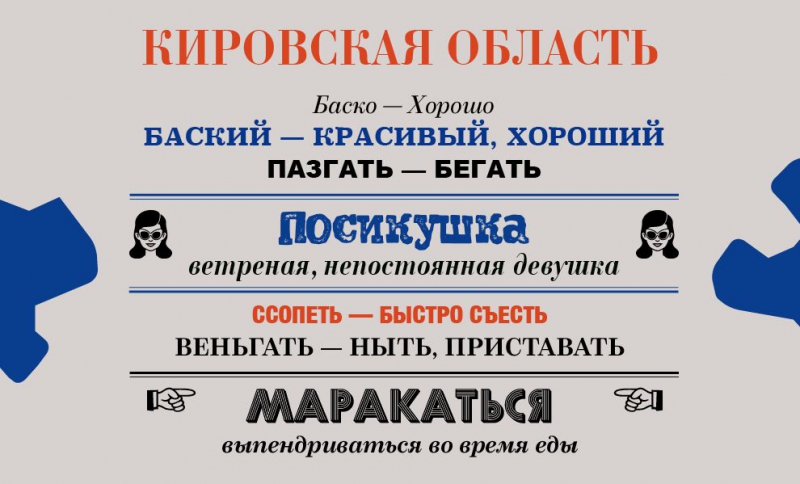

Кировская область

Кировская область давно славится своим дивным вятским диалектом. Тут и манера произносить звуки, и расставлять в словах ударения — все другое! Ну и, конечно же, специфичные вятские словечки присутствуют.

Среди самых популярных на Вятке слов — «баско», «баский». Это значит, красиво, красивый или хорошо, хороший. В Кирове привлекательная девушка вслед слышит восхищение: «Какая баская!» А вот если барышня ветреная, непостоянная, ее тут с осуждением назовут «посикушкой».

Слово «пазгать» (ударение на второй слог) на Вятке употребляют в отношении детей, которые быстро и без остановки бегают, носятся. «Ссопеть» — значит быстро съесть что-то (имеет осуждающую интонацию). «Веньгать»- это ныть, приставать, выпрашивать что-то у взрослых. А «маракаться» — выпендриваться во время еды.

Если же жители Вятки захотят вас поругать, но не сильно, то могут сказать: «Ты еще тот ноготь!». Ругательство тут, конечно же, «ноготь» (ударение на первый слог).

Пермский край

На суровом Урале странных слов — туча! Есть даже целый словарь «По-пермски говоря». В нем собраны почти три сотни слов и выражений, отличающих пермяков. Приведем лишь некоторые из них.

«Аргаться» в Перми значит ссориться, ругаться, скандалить. «Барагозить» – шалить, безобразничать. «Варегой» называют варежку (как-то без нежностей у них…) Но вот подбородок окрестили ласково — «чушкой».

«Вожгаться» — это возиться, долго что-либо делать. Со схожим значением слово «мохать» — медлить. «Зюргать» – шумно прихлебывать при еде или питье. А «керкать» – кашлять.

На щавель здесь говорят «кислица», круглую булочку с толченой картошкой окрестили «шаньгой», а пирожки с мясной начинкой — «посикунчиками».

Интересно, что слово «всяко» в Перми выступает синонимом «конечно» (в значении утверждения и согласия).

Напрячься можно, если вас назовут «Дунькой с Бахаревки». Это выражение употребляется для описания странной, ненормальной, имеющей экзотический внешний вид барышни.

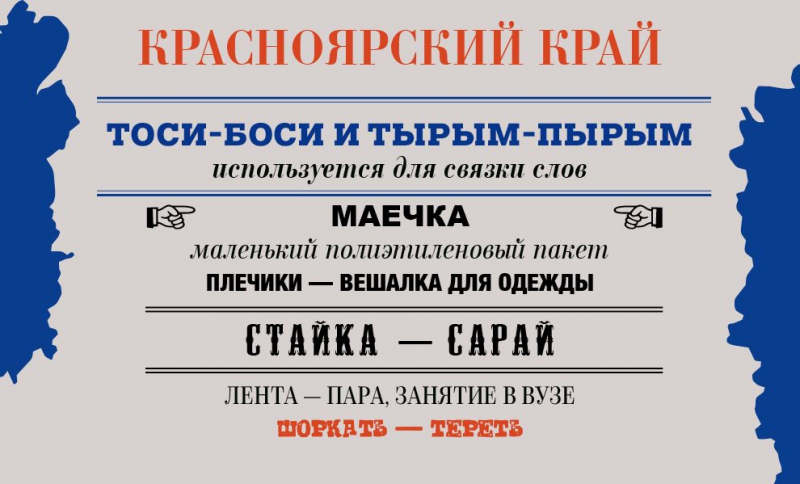

Красноярский край

Собираясь в Сибирь, господа, учтите — говорить «что» тут даже неприлично. Хотите, чтобы вас признали за своего? Чокайте! А если вас не поняли, оппонент не согласен или вы не понимаете его логику, гордо «отрежьте» в ответ классическим сибирским «чо к чему».

А если хотите придать рассказу динамику, используйте выражение – «тоси-боси» и синонимичное ему «тырым-пырым». Вот просто для связки слов.

Как и во многих городах Сибири, красноярцы вместо «мочалки» используют «вехотку». А «маечка» тут — это маленький полиэтиленовый пакет, «плечики» – вешалка для одежды, «стайка» – сарай, «шоркать» – тереть.

Россиян, особенно из Санкт-Петербурга, смущает и еще одно здешнее устойчивое выражение «булка хлеба», подразумевающее «одна буханка хлеба». Для питерцев булки – это белый хлеб.

Кстати, красноярские студенты и преподаватели занятия в вузе называют «лентами». Почему не «пара»? Лингвисты пожимают плечами. Тем более, что в соседней Хакасии говорят исключительно «пара». И вот что еще любопытно, «лента» используется на Украине, к примеру, в Днепропетровске. Есть и другие словечки, которые являются общими для красноярцев и украинцев. Существует народное предположение, что словарный запас сибиряков в середине прошлого века пополнили выпускники вузов Украины, приехавшие на комсомольские стройки.

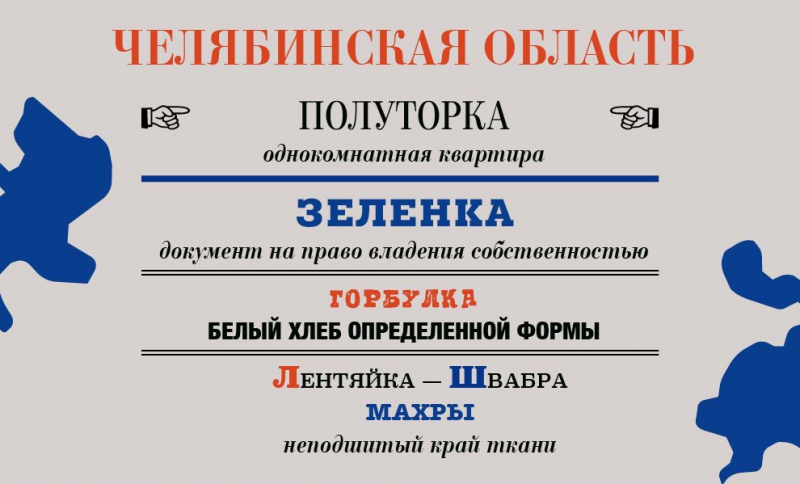

Челябинская область

В суровом городе и слова суровые. К примеру, швабру тут называют «лентяйкой». Как вы понимаете, о хозяйке, которая мыла пол не нагибаясь, в Челябинске делают определенные выводы.

«Полуторкой» тут окрестили однокомнатную квартиру, обязательно с кухней и санузлом. Челябинские филологи так и не смогли выяснить, откуда пошло такое слово.

А «зеленка» – это документ на право владения собственностью. Дело в том, что раньше эта бумага была только зеленого цвета, отсюда и слово. Кстати, сейчас документ печатают и на желтой, и на розовой бумаге, но уральцы все равно называют его «зеленкой».

Не удивляйтесь, если в магазине вам предложат «горбулку» (сокращение от «городская булка»). Это белый хлеб определенной формы. Раньше такой в деревнях не выпекали. Городскую булку назвали по месту, откуда ее привозили — из города.

«Махрами» в Челябинске называют то, что торчит, выпирает, мешается. Переделалось из «вихры». Применимо к ниткам на неподшитом крае ткани.

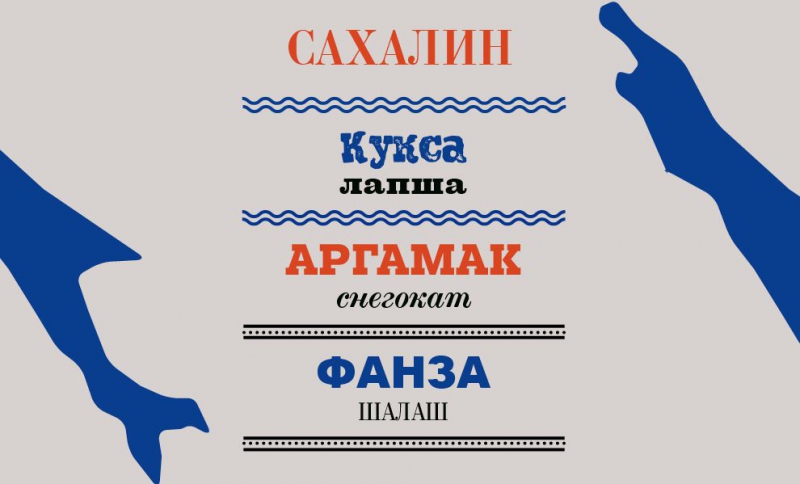

Сахалин

Перейдем к загадочному Сахалину. На местный язык, естественно, оказала влияние близость к Азии.

К примеру, лапшу на Сахалине называют смешным словом «кукса». Это блюдо корейской кухни, сами корейцы произносят его как «кукси». А дальневосточники слово адаптировали и теперь применяют по отношению к любой лапше быстрого приготовления. Так что особо не округляйте глаза, если вас тут спросят дружелюбно: «Куксу будешь?»

Еще одно словечко – «аргамак». Это обычный снегокат: лыжи, сиденье и руль. На такой агрегат для катания с горок могут поместиться два человека. Но стоит учесть, что двигателя в нем не предусмотрено, так что тащить обратно в гору 7-килограммовые сани придется на себе.

«Собираемся сегодня в 5 на фанзе», — такую фразу вполне можно услышать от сахалинской ребятни. «Фанзами» здесь принято называть штабы — укрытия, которые строят дети по всей стране. Слово пошло от китайского «фанцзы», что буквально переводится как дом и означает «легкая постройка без окон, сарай или большой шалаш».

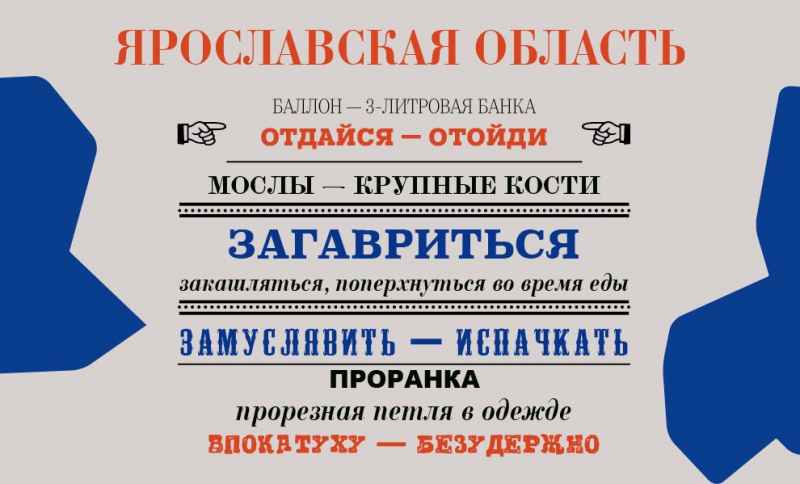

Ярославская область

«Отдайся!» — могут вас попросить в Ярославле. Не бойтесь, никто на вас не претендует. Здесь эта фраза безобидна. И значит просто «отойди, отодвинься». Так что — лучше «отдайтесь».

Местные жители также говорят «баллон» на трехлитровую бутылку, «проранка» — на петлю в одежду, «мослы» — на крупные кости, «расхолодка» — на кипяченную воду, которой разбавляют горячий напиток.

Слово «баламутить» в Ярославской области используется в значении сбивать с толку, «замуслявить» — взять грязными руками, испачкать, «загавриться» — закашляться, поперхнуться во время еды.

Смеяться тут можно «впокатуху». Это значит громко, безудержно, до упаду. А если вам хотят ответить согласием на какое-то предложение, то используют фразу «дык-да». Такой колоритный синоним слова «конечно».

Самарская область

Каждый уважающий себя самарец ежедневно произносит кучу непонятных жителям не от города сего слов. Например, «курмыши». Это далекое место, трущобы. Словечко произошло от названия одноименного поволжского татарского городка Курмыши, всех жителей которого в XVII веке приказом царя выселили на вечное жилье в Корсунь, и городок разом опустел и превратился в заброшенное место.

Еще тут можно встретить слово «лытки» по отношению к икрам ног. И «гомонок» — о кошельке. Впрочем, слово «гомонок» и в Сибири можно услышать нередко. Есть версия, что оно пошло от «гомона» — звука, который издавал кошелек, когда в нем несли мелочь.

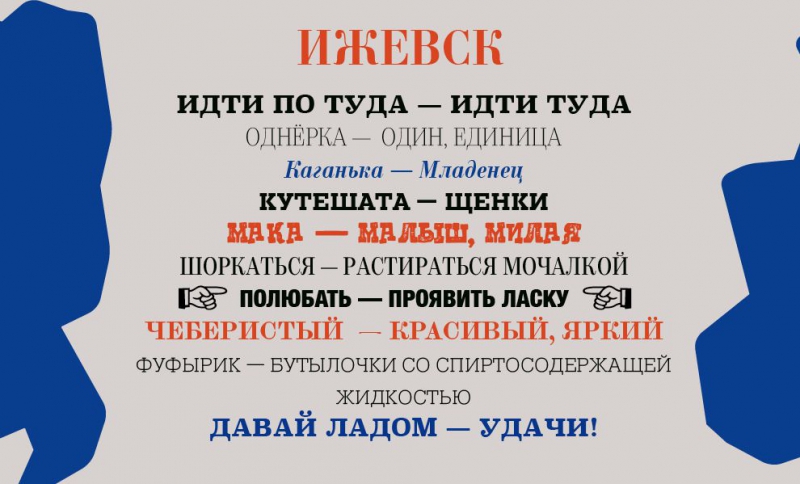

Ижевск

«Идти по туда, по сюда» — так могут вам объяснить дорогу в Ижевске. Спокойствие! Все очень просто для понимания — надо лишь убрать предлог «по». Так и к знаменитому Монументу дружбы народов доберетесь.

Слово «однёрка» в Ижевске используется в значении «один», «единица». Изначально так называли трамвай, который ходит по маршруту № 1. Но потом прижилось.

«Каганькой» («кагонькой») тут называют младенца или грудного ребенка. Слово произошло от простонародного «кага» (пермское) — дитя, младенец.

Забавным словом «кутешата» («кутята») тут зовут щенков. Скорее всего, произошло от слова «кудлатый».

Не менее забавным «мака» называют малышей или милых людей. Это такой комплимент. Еще одна похвала — «чеберистый» (значит — красивый, замечательный, яркий). А если услышите «дай-ка я тебя полюбаю!», все — вы покорили чье-то сердце. «Полюбать» – обнять, поцеловать, проявить ласку.

И даже маленькие бутылочки со спиртосодержащей жидкостью в Ижевске окрестили умильным словом «фуфырик» (обычно так просят в аптеке бутылочку с «Настойкой боярышника»).

Удачи тут желают фразой «давай ладом» (ударение на второй слог). Это что-то типа «ни пуха, ни пера».

Еще один интересный момент. В Ижевске вместо «почему» используется слово «зачем». В данном случае удмуртский язык повлиял на русский – в удмуртском слова «зачем» и «почему» — однокоренные, поэтому не принципиально, какое из них использовать. Поэтому не сильно удивляйтесь, если услышите: «Зачем-то я вас не узнала на улице…»

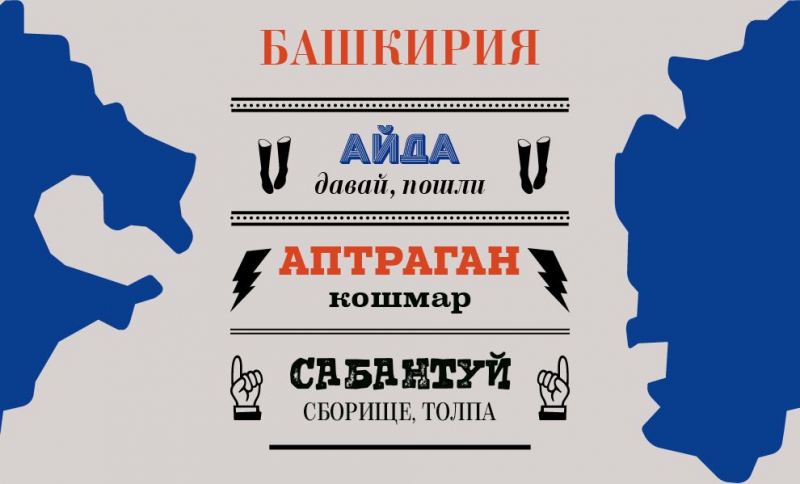

Башкирия

«Полный аптраган!» — колоритная фразочка, которую любят использовать в Башкрии. «Аптраган» – здесь говорят вместо приевшихся «кошмар», «капец» и прочих синонимов всем известному нецензурному слову. Происходит от башкирского глагола «аптырарга». Переводится как «быть в затруднении, замешательстве, недоумении».

Тут же вас могут пригласить на «сабантуй». Вообще-то так называется башкирский и татарский праздник плуга, которым заканчиваются все весенние сельскохозяйственные дела. Но в другое время года – чего же хорошему слову зря пропадать? Вот и используют «сабантуй» в значении «сборище», «толпа».

В Башкири и Татарстане также часто используют «айда» в значении «давай, пошли». Повторимся — это от тюркского глагола «гнать», «понукать», «торопить».

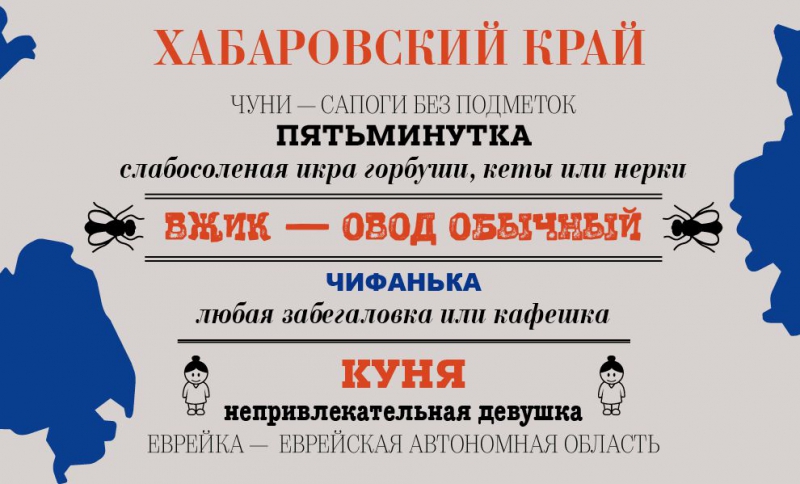

Хабаровский край

На Дальнем Востоке часто можно услышать слово «чуни». Это сапоги без подметок. Пользуются ими, как правило, охотники. Потому что они теплые, удобные и при ходьбе по лесу бесшумные.

«Пятьминуткой» в Хабаровском крае называют слабосоленую икра горбуши, кеты или нерки. Делается она сразу после потрошения рыбы. Икра заливается круто соленой водой и через пять минут деликатес готов!

А «вжик» тут говорят на обычный овод. Прозвали его так за то, что он гоняет летом коров и скотину: «вжик под хвост попал»!

«Чифанька» у местных — это любая забегаловка или кафешка, где можно быстро перекусить. Производное от китайского слова Чи Фань (кушать).

Из китайского пришло и слово «куня». Хабаровчане так называют не очень привлекательных девушек.

«Еврейка» — так звучно местные кличут соседний регион — Еврейскую автономную область.

Владивосток

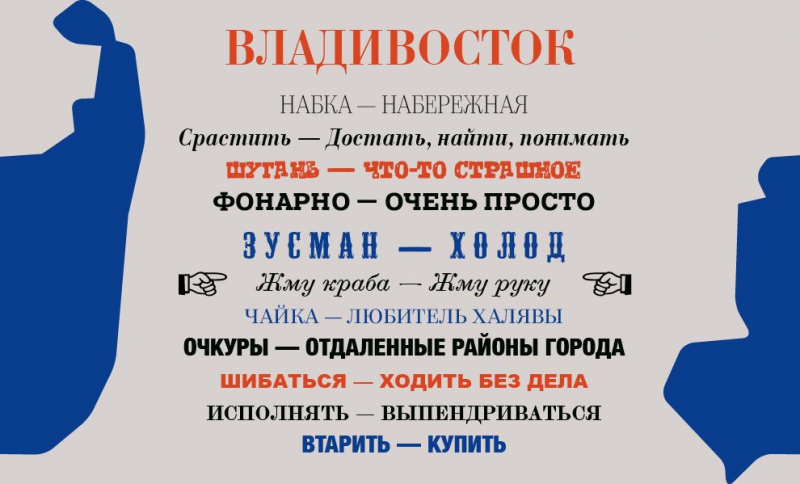

Продолжаем путешествие по Дальнему Востоку. Во Владивостоке, к примеру, тоже часто ходят в чифаньки! Но есть у местных еще целый ряд особенных слов и выражений.

К примеру, обычное для нас слово «срастить» здесь используется в необычных значениях. Срастить можно джинсы в магазине («достать, найти»). А можно не сращивать, о чем мы тут толкуем (в значении «понимать»).

Слово «маякнуть» значит «дать знать». К примеру, вас могут попросить «маякнуть», когда освободитесь. А если вас попросят «втарить» по пути газету, то речь идет о покупке. Хуже, если вам скажут не «шибаться». Это значит, что вас подозревают в безделье. Или не «исполнять» (может значить «выпендриваться).

«Очкурами» во Владивостоке называют труднодоступные места, отдаленные районы города, «шуганью» — что-то страшное, «зусманом» — холод, «чайками» — любителей халявы, «набкой» — набережную.

Слово «фонарно» здесь используют в значении «очень просто», а «уматно» — «смешно, отлично». Если вам тоже нравятся владивостокские словечки, то местные жители пожали бы вам краба («жму краба» — это «жму руку»).

Краснодарский край

А закончим наше лингвистическое путешествие по России теплой и уютной Кубанью.

«Синенькие» – так на юге часто называют баклажаны. Звучное прозвище овощ получил просто благодаря своему сине-фиолетовому цвету.

«Гарбузом» местные жители называют тыкву. Это украинский вариант названия плода. Называют его на Кубани так, потому что основа многих местных диалектов украинский язык. Ведь в крае проживает немало выходцев из Незалежной.

«Жердела» — это абрикос. Это исконно кубанское название данного фрукта. Образовано от слов «жердина», «жердь». Как правило, жерделами называют висящие на длинных ветвях мелкие плоды. А «абрикоса» – тот же абрикос, только с особенностями местного произношения. По словам исследователей, в женском роде название фрукта жители употребляют для удобства. Таким образом, им легче делить слово на открытые слоги.

Значение слова сабантуй

Этнографический Словарь

сабантуй

(тюрк.— праздник плуга), праздник окончания сева у народов Поволжья

Тюркизмы в русском языке

сабантуй

м народный праздник у татар и башкир, посвященный окончанию весенних полевых работ. Сл. ин. слов, 1949 сабантуй; от тюрк. saban плуг и tuj праздник (Сл. Акад., 1962, 13, 26, 27); Фасмер, 3, 541. Тат. сабан туе сабантуй (татарский народный праздник) (Тат.-рус. сл., 1950, 206). Первая часть сабантуй означает плуг, вторая (туй) пир, пиршество, праздник. Каз., жирг. той (Юдахин, 1965, 742). Радлов сабан ту]ы праздник жатвы (4, 415, на сл. сабан в знач. III).

Уральская Историческая Энциклопедия

сабантуй

ежегодный праздник тюркоязычных народов, посвященный нач. земледельческих работ, в XIX в. он устраивался до посевных работ. По сведениям С.И.Руденко, его справляли непосредственно после весеннего обряда «каргатуй» или в период между пашней и покосами. В день праздника с восходом солнца дети, вооружившись длинным шестом, предназначенным для навешивания подарков, следуя от одного дома к др., часто непременно бегом, собирали хебэ — полотенца, платки, куски ткани и др. Значительное место на празднике занимали конные скачки (бэйге), обычно вокруг небольшого холма. Езда на конях, имитирующая ход солнца по небу, должна была способствовать быстрейшему росту и созреванию хлебов. Определенная роль отводилась самой молодой замужней женщине (она вручала подарки победителям и т.д.), в осн. этой традиции лежит вера в магическую взаимосвязь женской природы и плодородия земли. Чем веселее пройдут торжества, тем счастливее будет весь предстоящий г. Весь цикл празднеств насыщен действиями сакрального характера, направленными на обеспечение обильного урожая. С той же целью совершаются обществ. моления в день праздника. Аналогичные празднества приравнивались к брачным торжествам: проведение первой борозды являлось актом оплодотворения земли семенами, где плугу отводилась роль фаллоса. В этом отношении любопытно название сабантуй, переводимое не только как «праздник плуга», но и как «свадьба». Истинное значение обрядовых действий утрачено, и С. превратился в популярный праздник.

Лит.: Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М.; Л., 1955; Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. СПб., 1799. Ч. 2; Лепехин И.И. Записки путешествия академика Лепехина. СПб., 1822. Т.4; Худяков М.Г. Культ коня в Прикамье // Известия ГАИМК. М., 1933. Вып. 100; Янгузин Р.З. Дореволюционные земледельческие обряды башкир // Фольклор народов РСФСР. Межвузовский научный сборник. Уфа, 1980.

Сулейманова Р.М.

Энциклопедический словарь

сабантуй

(от тюрк. сабан — плуг и туй — праздник), праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

Словарь Ожегова

сабантуй

САБАНТУЙ, я, м.

1. Традиционный татарский и башкирский весенний праздник.

2. перен. Шумное веселье (разг. шутл.).

Словарь Ефремовой

сабантуй

- м.

- Народный весенний праздник по завершении весенних полевых работ (у татар, башкир и других тюркских народов).

- перен. разг. Шумное застолье, пирушка.

Добавить свое значение

Предложите свой вариант значения к слову сабантуй

Синонимы к слову сабантуй

- веселье

- гулянье

- застолье

- пир

- пиршество

- праздник

- табель

- трапеза

- триумф

- праздники

Ударение в слове плуга

В указанном выше слове ударение должно быть поставлено на слог с буквой У — плУга.

родительный падеж слова плуг

А вы знаете, как правильно ставить ударение в слове ?

Примеры предложений, как пишется плуга

Хорошая жена стоит золотого плу́га.

Достаточно взять с початка сто зерен, чтобы покрыть расходы на еду землепашца и его семьи, на семенной запас, на содержание плу́га, мотыг, серпов.

Во первых, у меня не было ни плу́га для вспашки, ни даже заступа или лопатки, чтобы хоть как нибудь вскопать землю.

Защитник сохи, московский главнокомандующий Ростопчин, выступавший в печати противу английского плу́га, вызывал сильное негодование старца.

На текущей странице размещена информация о том, на какой слог правильно ставить ударение в слове плуга. В слове «плуга» ударение падает на слог с буквой У — плу́га. Надеемся, что теперь у вас не будет вопросов, как пишется слово плуга, куда ставить ударение, какое ударение, или где должно стоять ударение в слове плуга, чтобы верно его произносить.

Склонение существительного «плуг»

Существительное «плуг»

| Падеж | Единственное число | Множественное число |

|---|---|---|

| Именительный Кто? Что? |

пл у́ г | пл у́ ги |

| Родительный Кого? Чего? |

пл у́ га | пл у́ гов |

| Дательный Кому? Чему? |

пл у́ гу | пл у́ гам |

| Винительный (неод.) Кого? Что? |

пл у́ г | пл у́ ги |

| Творительный Кем? Чем? |

пл у́ гом | пл у́ гами |

| Предложный О ком? О чём? |

пл у́ ге | пл у́ гах |

Ассоциации к слову «плуг»

Синонимы к слову «плуг»

Предложения со словом «плуг»

- Но, прежде чем бросаться на очередной штурм, пехотинцы рытьём окопов оскверняли не потревоженную плугом землю, зарываясь в неё с таким остервенением, словно, возненавидев весь мир, погружались в собственные могилы.

Цитаты из русской классики со словом «плуг»

- В инструментом сарае стояли порядком телеги, сохи, плуги, бороны.

Сочетаемость слова «плуг»

Каким бывает «плуг»

Значение слова «плуг»

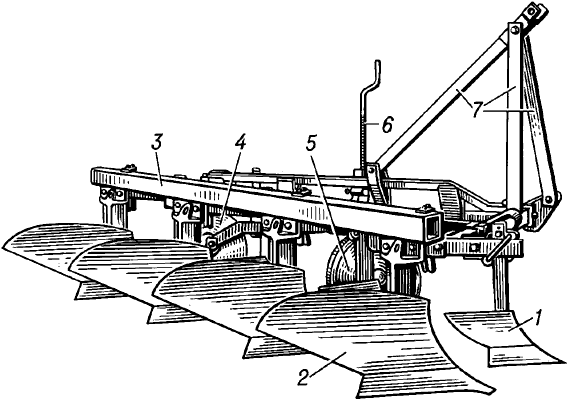

ПЛУГ , -а, мн. плуги́, м. Сельскохозяйственное орудие с широким металлическим лемехом или диском для вспашки земли. Тракторный плуг. (Малый академический словарь, МАС)

Афоризмы русских писателей со словом «плуг»

- Прилежный мирный плуг, взрывающий бразды,

Почтеннее меча…

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «плуг»

ПЛУГ , -а, мн. плуги́, м. Сельскохозяйственное орудие с широким металлическим лемехом или диском для вспашки земли. Тракторный плуг.

Предложения со словом «плуг»

Но, прежде чем бросаться на очередной штурм, пехотинцы рытьём окопов оскверняли не потревоженную плугом землю, зарываясь в неё с таким остервенением, словно, возненавидев весь мир, погружались в собственные могилы.

В деревнях крестьяне продолжали пахать землю деревянными плугами, запряжёнными быками.

Они таскали тяжёлые плуги и бороны, косилки и жатки, вертели колёса молотилок.

Фонетический разбор слова «плуги»

Фонетический разбор «плуги»:

«Плуги»

Характеристики звуков

Смотрите также:

Синтаксический разбор «Мне всегда больше нравились таинственные персонажи.»

Морфологический разбор слова «плуги»

Фонетический разбор слова «плуги»

Разбор по составу слова «плуги»

Карточка «плуги»

Звуко буквенный разбор слова: чем отличаются звуки и буквы?

Прежде чем перейти к выполнению фонетического разбора с примерами обращаем ваше внимание, что буквы и звуки в словах — это не всегда одно и тоже.

Буквы — это письмена, графические символы, с помощью которых передается содержание текста или конспектируется разговор. Буквы используются для визуальной передачи смысла, мы воспримем их глазами. Буквы можно прочесть. Когда вы читаете буквы вслух, то образуете звуки — слоги — слова.

Список всех букв — это просто алфавит

Почти каждый школьник знает сколько букв в русском алфавите. Правильно, всего их 33. Русскую азбуку называют кириллицей. Буквы алфавита располагаются в определенной последовательности:

| Аа | «а» | Бб | «бэ» | Вв | «вэ» | Гг | «гэ» |

| Дд | «дэ» | Ее | «е» | Ёё | «йо» | Жж | «жэ» |

| Зз | «зэ» | Ии | «и» | Йй | «й» | Кк | «ка» |

| Лл | «эл» | Мм | «эм» | Нн | «эн» | Оо | «о» |

| Пп | «пэ» | Рр | «эр» | Сс | «эс» | Тт | «тэ» |

| Уу | «у» | Фф | «эф» | Хх | «ха» | Цц | «цэ» |

| Чч | «чэ» | Шш | «ша» | Щщ | «ща» | ъ | «т.з.» |

| Ыы | «ы» | ь | «м.з.» | Ээ | «э» | Юю | «йу» |

| Яя | «йа» |

Всего в русском алфавите используется:

- 21 буква для обозначения согласных;

- 10 букв — гласных;

- и две: ь (мягкий знак) и ъ (твёрдый знак), которые указывают на свойства, но сами по себе не определяют какие-либо звуковые единицы.

Звуки — это фрагменты голосовой речи. Вы можете их услышать и произнести. Между собой они разделяются на гласные и согласные. При фонетическом разборе слова вы анализируете именно их.

Звуки в фразах вы зачастую проговариваете не так, как записываете на письме. Кроме того, в слове может использоваться больше букв, чем звуков. К примеру, «детский» — буквы «Т» и «С» сливаются в одну фонему [ц]. И наоборот, количество звуков в слове «чернеют» большее, так как буква «Ю» в данном случае произносится как [йу].

Что такое фонетический разбор?

Звучащую речь мы воспринимаем на слух. Под фонетическим разбором слова имеется ввиду характеристика звукового состава. В школьной программе такой разбор чаще называют «звуко буквенный» анализ. Итак, при фонетическом разборе вы просто описываете свойства звуков, их характеристики в зависимости от окружения и слоговую структуру фразы, объединенной общим словесным ударением.

Фонетическая транскрипция

Для звуко-буквенного разбора применяют специальную транскрипцию в квадратных скобках. К примеру, правильно пишется:

- чёрный -> [ч’о́рный’]

- яблоко -> [йа́блака]

- якорь -> [йа́кар’]

- ёлка -> [йо́лка]

- солнце -> [со́нцэ]

В схеме фонетического разбора используются особые символы. Благодаря этому можно корректно обозначить и отличить буквенную запись (орфографию) и звуковое определение букв (фонемы).

- фонетически разбираемое слово заключается квадратные скобки – [ ];

- мягкий согласный обозначается знаком транскрипции [’] — апострофом;

- ударный [´] — ударением;

- в сложных словоформах из нескольких корней применяется знак второстепенного ударения [`] — гравис (в школьной программе не практикуется);

- буквы алфавита Ю, Я, Е, Ё, Ь и Ъ в транскрипции НИКОГДА не используются (в учебной программе);

- для удвоенных согласных применяется [:] — знак долготы произнесения звука.

Ниже приводятся подробные правила для орфоэпического, буквенного и фонетического и разбора слов с примерами онлайн, в соответствии с общешкольными нормами современного русского языка. У профессиональных лингвистов транскрипция фонетических характеристик отличается акцентами и другими символами с дополнительными акустическими признаками гласных и согласных фонем.

Как сделать фонетический разбор слова?

Провести буквенный анализ вам поможет следующая схема:

- Выпишите необходимое слово и произнесите его несколько раз вслух.

- Посчитайте сколько в нем гласных и согласных букв.

- Обозначьте ударный слог. (Ударение при помощи интенсивности (энергии) выделяет в речи определенную фонему из ряда однородных звуковых единиц.)

- Разделите фонетическое слово по слогам и укажите их общее количество. Помните, что слогораздел в отличается от правил переноса. Общее число слогов всегда совпадает с количеством гласных букв.

- В транскрипции разберите слово по звукам.

- Напишите буквы из фразы в столбик.

- Напротив каждой буквы квадратных скобках [ ] укажите ее звуковое определение (как она слышатся). Помните, что звуки в словах не всегда тождественны буквам. Буквы «ь» и «ъ» не представляют никаких звуков. Буквы «е», «ё», «ю», «я», «и» могут обозначать сразу 2 звука.

- Проанализируйте каждую фонему по отдельности и обозначьте ее свойства через запятую:

- для гласного указываем в характеристике: звук гласный; ударный или безударный;

- в характеристиках согласных указываем: звук согласный; твёрдый или мягкий, звонкий или глухой, сонорный, парный/непарный по твердости-мягкости и звонкости-глухости.

- В конце фонетического разбора слова подведите черту и посчитайте общее количество букв и звуков.

Данная схема практикуется в школьной программе.

Пример фонетического разбора слова

Вот образец фонетического разбора по составу для слова «явление» → [йивл’э′н’ийэ]. В данном примере 4 гласных буквы и 3 согласных. Здесь всего 4 слога: я-вле′-ни-е. Ударение падает на второй.

Звуковая характеристика букв:

я [й] — согл., непарный мягкий, непарный звонкий, сонорный [и] — гласн., безударныйв [в] — согл., парный твердый, парный зв.л [л’] — согл., парный мягк., непарн. зв., сонорныйе [э′] — гласн., ударныйн [н’] — согласн., парный мягк., непарн. зв., сонорный и [и] — гласн., безударный [й] — согл., непарн. мягк., непарн. зв., сонорный [э] — гласн., безударный________________________Всего в слове явление – 7 букв, 9 звуков. Первая буква «Я» и последняя «Е» обозначают по два звука.

Теперь вы знаете как сделать звуко-буквенный анализ самостоятельно. Далее даётся классификация звуковых единиц русского языка, их взаимосвязи и правила транскрипции при звукобуквенном разборе.

Фонетика и звуки в русском языке

Какие бывают звуки?

Все звуковые единицы делятся на гласные и согласные. Гласные звуки, в свою очередь, бывают ударными и безударными. Согласный звук в русских словах бывает: твердым — мягким, звонким — глухим, шипящим, сонорным.

— Сколько в русской живой речи звуков?

Правильный ответ 42.

Делая фонетический разбор онлайн, вы обнаружите, что в словообразовании участвуют 36 согласных звуков и 6 гласных. У многих возникает резонный вопрос, почему существует такая странная несогласованность? Почему разнится общее число звуков и букв как по гласным, так и по согласным?

Всё это легко объяснимо. Ряд букв при участии в словообразовании могут обозначать сразу 2 звука. Например, пары по мягкости-твердости:

- [б] — бодрый и [б’] — белка;

- или [д]-[д’]: домашний — делать.

А некоторые не обладают парой, к примеру [ч’] всегда будет мягким. Сомневаетесь, попытайтесь сказать его твёрдо и убедитесь в невозможности этого: ручей, пачка, ложечка, чёрным, Чегевара, мальчик, крольчонок, черемуха, пчёлы. Благодаря такому практичному решению наш алфавит не достиг безразмерных масштабов, а звуко-единицы оптимально дополняются, сливаясь друг с другом.

Гласные звуки в словах русского языка

Гласные звуки в отличии от согласных мелодичные, они свободно как бы нараспев вытекают из гортани, без преград и напряжения связок. Чем громче вы пытаетесь произнести гласный, тем шире вам придется раскрыть рот. И наоборот, чем громче вы стремитесь выговорить согласный, тем энергичнее будете смыкать ротовую полость. Это самое яркое артикуляционное различие между этими классами фонем.

Ударение в любых словоформах может падать только на гласный звук, но также существуют и безударные гласные.

— Сколько гласных звуков в русской фонетике?

В русской речи используется меньше гласных фонем, чем букв. Ударных звуков всего шесть: [а], [и], [о], [э], [у], [ы]. А букв, напомним, десять: а, е, ё, и, о, у, ы, э, я, ю. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я не являются «чистыми» звуками и в транскрипции не используются. Нередко при буквенном разборе слов на перечисленные буквы падает ударение.

Фонетика: характеристика ударных гласных

Главная фонематическая особенность русской речи — четкое произнесение гласных фонем в ударных слогах. Ударные слоги в русской фонетике отличаются силой выдоха, увеличенной продолжительностью звучания и произносятся неискаженно. Поскольку они произносятся отчетливо и выразительно, звуковой анализ слогов с ударными гласными фонемами проводить значительно проще. Положение, в котором звук не подвергается изменениям и сохранят основной вид, называется сильной позицией. Такую позицию может занимать только ударный звук и слог. Безударные же фонемы и слоги пребывают в слабой позиции.

- Гласный в ударном слоге всегда находится в сильной позиции, то есть произносится более отчётливо, с наибольшей силой и продолжительностью.

- Гласный в безударном положении находится в слабой позиции, то есть произносится с меньшей силой и не столь отчётливо.

В русском языке неизменяемые фонетические свойства сохраняет лишь одна фонема «У»: к у к у р у за, дощечк у , у ч у сь, у лов, — во всех положениях она произносятся отчётливо как [у] . Это означает, что гласная «У» не подвергается качественной редукции. Внимание: на письме фонема [у] может обозначатся и другой буквой «Ю»: мюсли [м’ у ´сл’и], ключ [кл’ у ´ч’] и тд.

Разбор по звукам ударных гласных

Гласная фонема [о] встречается только в сильной позиции (под ударением). В таких случаях «О» не подвергается редукции: котик [к о´ т’ик], колокольчик [калак о´ л’ч’ык], молоко [малак о´ ], восемь [в о´ с’им’], поисковая [паиск о´ вайа], говор [г о´ вар], осень [ о´ с’ин’].

Исключение из правила сильной позиции для «О», когда безударная [о] произносится тоже отчётливо, представляют лишь некоторые иноязычные слова: какао [кака’ о ], патио [па’ти о ], радио [ра’ди о ], боа [б о а’] и ряд служебных единиц, к примеру, союз но. Звук [о] в письменности можно отразить другой буквой «ё» – [о]: тёрн [т’ о´ рн], костёр [кас’т’ о´ р]. Выполнить разбор по звукам оставшихся четырёх гласных в позиции под ударением так же не представит сложностей.

Безударные гласные буквы и звуки в словах русского языка

Сделать правильный звуко разбор и точно определить характеристику гласного можно лишь после постановки ударения в слове. Не забывайте так же о существовании в нашем языке омонимии: за’мок — замо’к и об изменении фонетических качеств в зависимости от контекста (падеж, число):

- Я дома [йа д о ‘ма].

- Новые дома [но’выэ д а ма’].

В безударном положении гласный видоизменяется, то есть, произносится иначе, чем записывается:

- горы — гора = [г о ‘ры] — [г а ра’];

- он — онлайн = [ о ‘н] — [ а нла’йн]

- свид е т е льница = [св’ид’ э ‘т’ и л’н’ица].

Подобные изменения гласных в безударных слогах называются редукцией. Количественной, когда изменяется длительность звучания. И качественной редукцией, когда меняется характеристика изначального звука.

Одна и та же безударная гласная буква может менять фонетическую характеристику в зависимости от положения:

- в первую очередь относительно ударного слога;

- в абсолютном начале или конце слова;

- в неприкрытых слогах (состоят только из одного гласного);

- од влиянием соседних знаков (ь, ъ) и согласного.

Так, различается 1-ая степень редукции. Ей подвергаются:

- гласные в первом предударном слоге;

- неприкрытый слог в самом начале;

- повторяющиеся гласные.

Примечание: Чтобы сделать звукобуквенный анализ первый предударный слог определяют исходя не с «головы» фонетического слова, а по отношению к ударному слогу: первый слева от него. Он в принципе может быть единственным предударным: не-зде-шний [н’из’д’э´шн’ий].

(неприкрытый слог)+(2-3 предударный слог)+ 1-й предударный слог ← Ударный слог → заударный слог (+2/3 заударный слог)

- впе- ре -ди [фп’и р’и д’и´];

- е -сте-стве-нно [ йи с’т’э´с’т’в’ин:а];

Любые другие предударные слоги и все заударные слоги при звуко разборе относятся к редукции 2-й степени. Ее так же называют «слабая позиция второй степени».

- поцеловать [па-цы-ла-ва´т’];

- моделировать [ма-ды-л’и´-ра-ват’];

- ласточка [ла´-ст а -ч’к а ];

- керосиновый [к’и-ра-с’и´-на-вый].

Редукция гласных в слабой позиции так же различается по ступеням: вторая, третья (после твердых и мягких соглас., — это за пределами учебной программы): учиться [уч’и´ц:а], оцепенеть [ацып’ин’э´т’], надежда [над’э´жда]. При буквенном анализе совсем незначительно проявятся редукция у гласного в слабой позиции в конечном открытом слоге (= в абсолютном конце слова):

Звуко буквенный разбор: йотированные звуки

Фонетически буквы Е — [йэ], Ё — [йо], Ю — [йу], Я — [йа] зачастую обозначают сразу два звука. Вы заметили, что во всех обозначенных случаях дополнительной фонемой выступает «Й»? Именно поэтому данные гласные называют йотированными. Значение букв Е, Ё, Ю, Я определяется их позиционным положением.

При фонетическом разборе гласные е, ё, ю, я образуют 2 звука:

◊ Ё — [йо], Ю — [йу], Е — [йэ], Я — [йа] в случаях, когда находятся:

- В начале слова «Ё» и «Ю» всегда:

- — ёжиться [ йо´ жыц:а], ёлочный [ йо´ лач’ный], ёжик [ йо´ жык], ёмкость [ йо´ мкаст’];

- — ювелир [ йув ’ил’и´р], юла [ йу ла´], юбка [ йу´ пка], Юпитер [ йу п’и´т’ир], юркость [ йу ´ркас’т’];

- в начале слова «Е» и «Я» только под ударением*:

- — ель [ йэ´ л’], езжу [ йэ´ ж:у], егерь [ йэ´ г’ир’], евнух [ йэ´ внух];

- — яхта [ йа´ хта], якорь [ йа´ кар’], яки [ йа´ ки], яблоко [ йа´ блака];

- (*чтобы выполнить звуко буквенный разбор безударных гласных «Е» и «Я» используется другая фонетическая транскрипция, см. ниже);

- в положении сразу после гласного «Ё» и «Ю» всегда. А вот «Е» и «Я» в ударных и в безударных слогах, кроме случаев, когда указанные буквы располагаются за гласным в 1-м предударном слоге или в 1-м, 2-м заударном слоге в середине слов. Фонетический разбор онлайн и примеры по указным случаям:

- — пр иё мник [пр’ийо´мн’ик], п оё т [пайо´т], кл юё т [кл’у йо ´т];

- — аю рведа [а йу р’в’э´да], п ою т [па йу ´т], тают [та´ йу т], каюта [ка йу ´та],

- после разделительного твердого «Ъ» знака «Ё» и «Ю» — всегда, а «Е» и «Я» только под ударением или в абсолютном конце слова: — объём [аб йо´м], съёмка [сйо´мка], адъютант [ад йу ‘та´нт]

- после разделительного мягкого «Ь» знака «Ё» и «Ю» — всегда, а «Е» и «Я» под ударением или в абсолютном конце слова: — интервью [интырв’ йу´ ], деревья [д’ир’э´в’ йа ], друзья [друз’ йа´ ], братья [бра´т’ йа ], обезьяна [аб’из’ йа´ на], вьюга [в’ йу´ га], семья [с’эм’ йа´ ]

Как видите, в фонематической системе русского языка ударения имеют решающее значение. Наибольшей редукции подвергаются гласные в безударных слогах. Продолжим звука буквенный разбор оставшихся йотированных и посмотрим как они еще могут менять характеристики в зависимости от окружения в словах.

◊ Безударные гласные «Е» и «Я» обозначают два звука и в фонетической транскрипции и записываются как [ЙИ]:

- в самом начале слова:

- — единение [ йи д’ин’э´н’и’йэ], еловый [йило´вый], ежевика [йижив’и´ка], его [йивo´], егоза [йигаза´], Енисей [йин’ис’э´й], Египет [йиг’и´п’ит];

- — январский [ йи нва´рский], ядро [йидро´], язвить [йиз’в’и´т’], ярлык [йирлы´к], Япония [йипо´н’ийа], ягнёнок [йигн’о´нак];

- (Исключения представляют лишь редкие иноязычные словоформы и имена: европеоидная [ йэ врап’ио´иднайа], Евгений [йэ] вге´ний, европеец [ йэ врап’э´йиц], епархия [йэ] па´рхия и тп).

- сразу после гласного в 1-м предударном слоге или в 1-м, 2-м заударном слоге, кроме расположения в абсолютном конце слова.

- своевременно [сва йи вр’э´м’ина], поезда [па йи зда´], поедим [па йи д’и´м], наезжать [на йи ж:а´т’], бельгиец [б’ил’г’и´ йи ц], учащиеся [уч’а´щ’и йи с’а], предложениями [пр’идлажэ´н’и йи м’и], суета [су йи та´],

- лаять [ла´ йи т’], маятник [ма´ йи тн’ик], заяц [за´ йи ц], пояс [по´ йи с], заявить [за йи в’и´т’], проявлю [пра йи в’л’у´]

- после разделительного твердого «Ъ» или мягкого «Ь» знака: — пьянит [п’ йи н’и´т], изъявить [из йи в’и´т’], объявление [аб йи вл’э´н’ийэ], съедобный [с йи до´бный].

Примечание: Для петербургской фонологической школы характерно «эканье», а для московской «иканье». Раньше йотрованный «Ё» произносили с более акцентированным «йэ». Со сменой столиц, выполняя звуко-буквенный разбор, придерживаются московских норм в орфоэпии.

Некоторые люди в беглой речи произносят гласный «Я» одинаково в слогах с сильной и слабой позицией. Такое произношение считается диалектом и не является литературным. Запомните, гласный «я» под ударением и без ударения озвучивается по-разному: ярмарка [ йа ´рмарка], но яйцо [ йи йцо´].

Буква «И» после мягкого знака «Ь» тоже представляет 2 звука — [ЙИ] при звуко буквенном анализе. (Данное правило актуально для слогов как в сильной, так и в слабой позиции). Проведем образец звукобуквенного онлайн разбора: — соловьи [салав’ йи´ ], на курьих ножках [на ку´р’ йи’ х’ но´шках], кроличьи [кро´л’ич’ йи ], нет семьи [с’им’ йи´ ], судьи [су´д’ йи ], ничьи [н’ич’ йи´ ], ручьи [руч’ йи´ ], лисьи [ли´с’ йи ]. Но: Гласная «О» после мягкого знака «Ь» транскрибируется как апостроф мягкости [’] предшествующего согласного и [О] , хотя при произнесении фонемы может слышаться йотированность: бульон [бул’о´н], павил ьо н [пав’ил’о´н], аналогично: почтал ьо н, шампин ьо н, шин ьо н, компан ьо н, медал ьо н, батал ьо н, гил ьо тина, карман ьо ла, мин ьо н и прочие.

Фонетический разбор слов, когда гласные «Ю» «Е» «Ё» «Я» образуют 1 звук

По правилам фонетики русского языка при определенном положении в словах обозначенные буквы дают один звук, когда:

- звуковые единицы «Ё» «Ю» «Е» находятся в под ударением после непарного согласного по твердости: ж, ш, ц. Тогда они обозначают фонемы:

- ё — [о],

- е — [э],

- ю — [у].

Примеры онлайн разбора по звукам: жёлтый [ж о´ лтый], шёлк [ш о´ лк], целый [ц э´ лый], рецепт [р’иц э´ пт], жемчуг [ж э´ мч’ук], шесть [ш э´ ст’], шершень [ш э´ ршэн’], парашют [параш у´ т];

- Буквы «Я» «Ю» «Е» «Ё» и «И» обозначают мягкость предшествующего согласного [’] . Исключение только для: [ж], [ш], [ц]. В таких случаях в ударной позиции они образуют один гласный звук:

- ё – [о]: путёвка [пут’ о´ фка], лёгкий [л’ о´ хк’ий], опёнок [ап’ о´ нак], актёр [акт’ о´ р], ребёнок [р’иб’ о´ нак];

- е – [э]: тюлень [т’ул’ э´ н’], зеркало [з’ э´ ркала], умнее [умн’ э´ йэ], конвейер [канв’ э´ йир];

- я – [а]: котята [кат’ а´ та], мягко [м’ а´ хка], клятва [кл’ а´ тва], взял [вз’ а´ л], тюфяк [т’у ф’ а´ к], лебяжий [л’иб’ а´ жый];

- ю – [у]: клюв [кл’ у´ ф], людям [л’ у´ д’ам ], шлюз [шл’ у´ с], тюль [т’ у´ л’], костюм [кас’т’ у´ м].

- Примечание: в заимствованных из других языков словах ударная гласная «Е» не всегда сигнализирует о мягкости предыдущего согласного. Данное позиционное смягчение перестало быть обязательной нормой в русской фонетике лишь в XX веке. В таких случаях, когда вы делаете фонетический разбор по составу, такой гласный звук транскрибируется как [э] без предшествующего апострофа мягкости: отель [ат э´ л’], бретелька [бр’ит э´ л’ка], тест [т э´ ст], теннис [т э´ н:ис], кафе [каф э´ ], пюре [п’ур э´ ], амбре [амбр э´ ], дельта [д э´ л’та], тендер [т э´ ндэр], шедевр [шэд э´ вр], планшет [планш э´ т].

- Внимание! После мягких согласных в предударных слогах гласные «Е» и «Я» подвергаются качественной редукции и трансформируются в звук [и] (искл. для [ц], [ж], [ш]). Примеры фонетического разбора слов с подобными фонемами: — з е рно [з’ и рно´], з е мля [з’ и мл’а´], в е сёлый [в’ и с’о´лый], зв е нит [з’в’ и н’и´т], л е сной [л’ и сно´й], м е телица [м’ и т’е´л’ица], п е ро [п’ и ро´], прин е сла [пр’ин’ и сла´], в я зать [в’ и за´т’], л я гать [л’ и га´т’], п я тёрка [п’ и т’о´рка]

Фонетический разбор: согласные звуки русского языка

Согласных в русском языке абсолютное большинство. При выговаривании согласного звука поток воздуха встречает препятствия. Их образуют органы артикуляции: зубы, язык, нёбо, колебания голосовых связок, губы. За счет этого в голосе возникает шум, шипение, свист или звонкость.

Сколько согласных звуков в русской речи?

В алфавите для их обозначения используется 21 буква. Однако, выполняя звуко буквенный анализ, вы обнаружите, что в русской фонетике согласных звуков больше, а именно — 36.

Звуко-буквенный разбор: какими бывают согласные звуки?

В нашем языке согласные бывают:

- твердые — мягкие и образуют соответствующие пары:

- [б] — [б’]: б анан — б елка,

- [в] — [в’]: в ысота — в ьюн,

- [г] — [г’]: г ород — г ерцог,

- [д] — [д’]: д ача — д ельфин,

- [з] — [з’]: з вон — з ефир,

- [к] — [к’]: к онфета — к енгуру,

- [л] — [л’]: л одка — л юкс,

- [м] — [м’]: м агия — м ечты,

- [н] — [н’]: н овый — н ектар,

- [п] — [п’]: п альма— п ёсик,

- [р] — [р’]: р омашка — р яд,

- [с] — [с’]: с увенир — с юрприз,

- [т] — [т’]: т учка — т юльпан,

- [ф] — [ф’]: ф лаг — ф евраль,

- [х] — [х’]: х орек — х ищник.

- Определенные согласные не обладают парой по твердости-мягкости. К непарным относятся:

- звуки [ж], [ц], [ш] — всегда твердые ( ж изнь, ц икл, мы ш ь);

- [ч’], [щ’] и [й’] — всегда мягкие (до ч ка, ча щ е, твое й ).

- Звуки [ж], [ч’], [ш], [щ’] в нашем языке называются шипящими.

Согласный может быть звонким — глухим , а так же сонорным и шумным.

Определить звонкость-глухость или сонорность согласного можно по степени шума-голоса. Данные характеристики будут варьироваться в зависимости от способа образования и участия органов артикуляции.

- Сонорные (л, м, н, р, й) — самые звонкие фонемы, в них слышится максимум голоса и немного шумов: л ев, р а й , н о л ь.

- Если при произношении слова во время звуко разбора образуется и голос, и шум — значит перед вами звонкий согласный (г, б, з и тд.): з а в о д , б лю д о, ж и з нь.

- При произнесении глухих согласных (п, с, т и прочих) голосовые связки не напрягаются, издаётся только шум: ст о пк а, ф и шк а, к о ст юм, ц ирк, за ш ить.

Примечание: В фонетике у согласных звуковых единиц также существует деление по характеру образования: смычка (б, п, д, т) — щель (ж, ш, з, с) и способу артикуляции: губно-губные (б, п, м), губно-зубные (ф, в), переднеязычные (т, д, з, с, ц, ж, ш, щ, ч, н, л, р), среднеязычный (й), заднеязычные (к, г, х). Названия даны исходя из органов артикуляции, которые участвуют в звукообразовании.

Подсказка: Если вы только начинаете практиковаться в фонетическом разборе слов, попробуйте прижать к ушам ладони и произнести фонему. Если вам удалось услышать голос, значит исследуемый звук — звонкий согласный, если же слышится шум, — то глухой.

Подсказка: Для ассоциативной связи запомните фразы: «Ой, мы же не забывали друга.» — в данном предложении содержится абсолютно весь комплект звонких согласных (без учета пар мягкость-твердость). «Степка, хочешь поесть щец? – Фи!» — аналогично, указанные реплики содержат набор всех глухих согласных.

Позиционные изменения согласных звуков в русском языке

Согласный звук так же как и гласный подвергается изменениям. Одна и та же буква фонетически может обозначать разный звук, в зависимости от занимаемой позиции. В потоке речи происходит уподобление звучания одного согласного под артикуляцию располагающегося рядом согласного. Данное воздействие облегчает произношение и называется в фонетике ассимиляцией.

Позиционное оглушение/озвончение

В определённом положении для согласных действует фонетический закон ассимиляции по глухости-звонкости. Звонкий парный согласный сменяется на глухой:

- в абсолютном конце фонетического слова: но ж [но´ ш ], сне г [с’н’э´ к ], огоро д [агаро´ т ], клу б [клу´ п ];

- перед глухими согласными: незабу дк а [н’изабу´ т ка], о бх ватить [а пх ват’и´т’], вт орник [ фт о´рн’ик], тру бк а [тру пк а].

- делая звуко буквенный разбор онлайн, вы заметите, что глухой парный согласный, стоящий перед звонким (кроме [й’], [в] — [в’], [л] — [л’], [м] — [м’], [н] — [н’], [р] — [р’]) тоже озвончается, то есть заменяется на свою звонкую пару: сдача [зда´ч’а], косьба [каз’ба´], молотьба [малад’ба´], просьба [про´з’ба], отгадать [адгада´т’].

В русской фонетике глухой шумный согласный не сочетается с последующим звонким шумным, кроме звуков [в] — [в’]: вз битыми сливками. В данном случае одинаково допустима транскрипция как фонемы [з], так и [с].

При разборе по звукам слов: итого, сегодня, сегодняшний и тп, буква «Г» замещается на фонему [в].

По правилам звуко буквенного анализа в окончаниях «-ого», «-его» имён прилагательных, причастий и местоимений согласный «Г» транскрибируется как звук [в]: красного [кра´снава], синего [с’и´н’ива], белого [б’э´лава], острого, полного, прежнего, того, этого, кого. Если после ассимиляции образуются два однотипных согласных, происходит их слияние. В школьной программе по фонетике этот процесс называется стяжение согласных: отделить [ад:’ил’и´т’] → буквы «Т» и «Д» редуцируются в звуки [д’д’], бе сш умный [б’и ш: у´мный]. При разборе по составу у ряда слов в звукобуквенном анализе наблюдается диссимиляция — процесс обратный уподоблению. В этом случае изменяется общий признак у двух стоящих рядом согласных: сочетание «ГК» звучит как [хк] (вместо стандартного [кк]): лёгкий [л’о′х’к’ий], мягкий [м’а′х’к’ий].

Мягкие согласные в русском языке

В схеме фонетического разбора для обозначения мягкости согласных используется апостроф [’].

- Смягчение парных твердых согласных происходит перед «Ь»;

- мягкость согласного звука в слоге на письме поможет определить последующая за ним гласная буква (е, ё, и, ю, я);

- [щ’], [ч’] и [й] по умолчанию только мягкие;

- всегда смягчается звук [н] перед мягкими согласными «З», «С», «Д», «Т»: претензия [пр’итэ н’з ’ийа], рецензия [р’ицеэ н’з ’ийа], пенсия [пэ н’с’ ийа], ве [н’з’] ель, лице́ [н’з’] ия, ка [н’д’] идат, ба [н’д’] ит, и [н’д’] ивид, бло [н’д’] ин, стипе [н’д’] ия, ба [н’т’] ик, ви [н’т’] ик, зо [н’т’] ик, ве [н’т’] илъ, а [н’т’] ичный, ко [н’т’] екст, ремо [н’т’] ировать;

- буквы «Н», «К», «Р» при фонетических разборах по составу могут смягчаться перед мягкими звуками [ч’], [щ’]: стака нч ик [стака′н’ч’ик], сме нщ ик [см’э′н’щ’ик], по нч ик [по′н’ч’ик], каме нщ ик [кам’э′н’щ’ик], бульва рщ ина [бул’ва′р’щ’ина], бо рщ [бо′р’щ’];

- часто звуки [з], [с], [р], [н] перед мягким согласным претерпевают ассимиляцию по твердости-мягкости: ст енка [с’т’э′нка], жи знь [жыз’н’], зд есь [з’д’эс’];

- чтобы корректно выполнить звуко буквенный разбор, учитывайте слова исключения, когда согласный [р] перед мягкими зубными и губными, а так же перед [ч’], [щ’] произносится твердо: артель, кормить, корнет, самоварчик;

Примечание: буква «Ь» после согласного непарного по твердости/мягкости в некоторых словоформах выполняет только грамматическую функцию и не накладывает фонетическую нагрузку: учиться, ночь, мышь, рожь и тд. В таких словах при буквенном анализе в квадратных скобках напротив буквы «Ь» ставится [-] прочерк.

Позиционные изменения парных звонких-глухих перед шипящими согласными и их транскрипция при звукобуквенном разборе

Чтобы определить количество звуков в слове необходимо учитывать их позиционные изменения. Парные звонкие-глухие: [д-т] или [з-с] перед шипящими (ж, ш, щ, ч) фонетически заменяются шипящим согласным.

- Буквенный разбор и примеры слов с шипящими звуками: прие зж ий [пр’ийэ´ жж ий], во сш ествие [ва шш э´ств’ийэ], и зж елта [и´ жж элта], сж алиться [ жж а´л’иц:а].

Явление, когда две разных буквы произносятся как одна, называется полной ассимиляцией по всем признакам. Выполняя звуко-буквенный разбор слова, один из повторяющихся звуков вы должны обозначать в транскрипции символом долготы [:].

- Буквосочетания с шипящим «сж» – «зж» , произносятся как двойной твердый согласный [ж:] , а «сш» – «зш» — как [ш:] : сжали, сшить, без шины, влезший.

- Сочетания «зж» , «жж» внутри корня при звукобуквенном разборе записывается в транскрипции как долгий согласный [ж:] : езжу, визжу, позже, вожжи, дрожжи, жженка.

- Сочетания «сч» , «зч» на стыке корня и суффикса/приставки произносятся как долгий мягкий [щ’:] : счет [ щ’: о´т], переписчик, заказчик.

- На стыке предлога со следующим словом на месте «сч» , «зч» транскрибируется как [щ’ч’] : без числа [б’э щ’ ч’ исла´], с чем-то [ щ’ч’ э′мта].

- При звуко буквенном разборе сочетания «тч» , «дч» на стыке морфем определяют как двойной мягкий [ч’:] : лётчик [л’о´ ч’: ик], моло дч ик [мало´ ч’: ик], о тч ёт [а ч’: о´т].

Шпаргалка по уподоблению согласных звуков по месту образования

- сч → [щ’:] : счастье [ щ’: а´с’т’йэ], песчаник [п’и щ’: а´н’ик], разносчик [разно´ щ’: ик], брусчатый, расчёты, исчерпать, расчистить;

- зч → [щ’:] : резчик [р’э´ щ’: ик], грузчик [гру´ щ’: ик], рассказчик [раска´ щ’: ик];

- жч → [щ’:] : перебежчик [п’ир’ибе´ щ’: ик], мужчина [му щ’: и´на];

- шч → [щ’:] : веснушчатый [в’исну′ щ’: итый];

- стч → [щ’:] : жёстче [жо´ щ’: э], хлёстче, оснастчик;

- здч → [щ’:] : объездчик [абйэ´ щ’: ик], бороздчатый [баро´ щ’: итый];

- сщ → [щ’:] : расщепить [ра щ’: ип’и′т’], расщедрился [ра щ’: э′др’илс’а];

- тщ → [ч’щ’] : отщепить [а ч’щ’ ип’и′т’], отщёлкивать [а ч’щ’ о´лк’иват’], тщетно [ ч’щ’ этна], тщательно [ ч’щ’ ат’эл’на];

- тч → [ч’:] : отчет [а ч’: о′т], отчизна [а ч’: и′зна], реснитчатый [р’ис’н’и′ ч’: и′тый];

- дч → [ч’:] : подчёркивать [па ч’: о′рк’иват’], падчерица [па ч’: ир’ица];

- сж → [ж:] : сжать [ ж: а´т’];

- зж → [ж:] : изжить [и ж: ы´т’], розжиг [ро´ ж: ык], уезжать [уйи ж: а´т’];

- сш → [ш:] : принёсший [пр’ин’о′ ш: ый], расшитый [ра ш: ы´тый];

- зш → [ш:] : низший [н’и ш: ы′й]

- чт → [шт] , в словоформах с «что» и его производными, делая звуко буквенный анализ, пишем [шт] : чтобы [ шт о′бы], не за что [н’э′ за шт а], что-нибудь [ шт о н’ибут’], кое-что;

- чт → [ч’т] в остальных случаях буквенного разбора: мечтатель [м’и ч’т а´т’ил’], почта [по´ ч’т а], предпочтение [пр’итпа ч’т ’э´н’ийэ] и тп;

- чн → [шн] в словах-исключениях: конечно [кан’э´ шн а′], скучно [ску´ шн а′], булочная, прачечная, яичница, пустячный, скворечник, девичник, горчичник, тряпочный, а так же в женских отчествах, оканчивающихся на «-ична»: Ильинична, Никитична, Кузьминична и т. п.;

- чн → [ч’н] — буквенный анализ для всех остальных вариантов: сказочный [ска´за ч’н ый], дачный [да´ ч’н ый], земляничный [з’им’л’ин’и´ ч’н ый], очнуться, облачный, солнечный и пр.;

- !жд → на месте буквенного сочетания «жд» допустимо двоякое произношение и транскрипция [щ’] либо [шт’] в слове дождь и в образованных от него словоформах: дождливый, дождевой.

Непроизносимые согласные звуки в словах русского языка

Во время произношения целого фонетического слова с цепочкой из множества различных согласных букв может утрачиваться тот, либо иной звук. Вследствие этого в орфограммах слов находятся буквы, лишенные звукового значения, так называемые непроизносимые согласные. Чтобы правильно выполнить фонетический разбор онлайн, непроизносимый согласный не отображают в транскрипции. Число звуков в подобных фонетических словах будет меньшее, чем букв.

В русской фонетике к числу непроизносимых согласных относятся:

- «Т» — в сочетаниях:

- стн → [сн] : ме стн ый [м’э´ сн ый], тростник [тра с’н ’и´к]. По аналогии можно выполнить фонетический разбор слов ле стн ица, че стн ый, изве стн ый, радо стн ый, гру стн ый, уча стн ик, ве стн ик, нена стн ый, яро стн ый и прочих;

- стл → [сл] : сча стл ивый [щ’:а сл ’и´вый’], сча стл ивчик, сове стл ивый, хва стл ивый (слова-исключения: костлявый и постлать, в них буква «Т» произносится);

- нтск → [нск] : гига нтск ий [г’ига´ нск ’ий], аге нтск ий, президе нтск ий;

- стьс → [с:] : ше стьс от [шэ с: о´т], взъе стьс я [взйэ´ с: а], кля стьс я [кл’а´ с: а];

- стс → [с:] : тури стс кий [тур’и´ с: к’ий], максимали стс кий [макс’имал’и´ с: к’ий], раси стс кий [рас’и´ с: к’ий], бе стс еллер, пропаганди стс кий, экспрессиони стс кий, индуи стс кий, карьери стс кий;

- нтг → [нг] : ре нтг ен [р’э нг ’э´н];

- «–тся», «–ться» → [ц:] в глагольных окончаниях: улыба ться [улыба´ ц: а], мы ться [мы´ ц: а], смотри тся , сгоди тся , поклони ться , бри ться , годи тся ;

- тс → [ц] у прилагательных в сочетаниях на стыке корня и суффикса: де тс кий [д’э´ ц к’ий], бра тс кий [бра´ ц кий];

- тс → [ц:] / [цс] : спор тс мен [спар ц: м’э´н], о тс ылать [а цс ыла´т’];

- тц → [ц:] на стыке морфем при фонетическом разборе онлайн записывается как долгий «цц»: бра тц а [бра´ ц: а], о тц епить [а ц: ып’и´т’], к о тц у [к а ц: у´];

- «Д» — при разборе по звукам в следующих буквосочетаниях:

- здн → [зн] : по здн ий [по´ з’н’ ий], звё здн ый [з’в’о´ зн ый], пра здн ик [пра′ з’н ’ик], безвозме здн ый [б’извазм’э′ зн ый];

- ндш → [нш] : му ндш тук [му нш ту´к], ла ндш афт [ла нш а´фт];

- ндск → [нск] : голла ндск ий [гала´ нск ’ий], таила ндск ий [таила´ нск ’ий], норма ндск ий [нарма´ нск ’ий];

- здц → [сц] : под у здц ы [пад у сц ы´];

- ндц → [нц] : голла ндц ы [гала´ нц ы];

- рдц → [рц] : се рдц е [с’э´ рц э], се рдц евина [с’и рц ыв’и´на];

- рдч → [рч’] : се рдч ишко [с’э рч ’и´шка];

- дц → [ц:] на стыке морфем, реже в корнях, произносятся и при звуко разборе слова записывается как двойной [ц]: по дц епить [па ц: ып’и´т’], два дц ать [два´ ц: ыт’];

- дс → [ц] : заво дс кой [зава ц ко´й], ро дс тво [ра ц тво´], сре дс тво [ср’э´ ц тва], Кислово дс к [к’иславо´ ц к];

- «Л» — в сочетаниях:

- лнц → [нц] : со лнц е [со´ нц э], со лнц естояние;

- «В» — в сочетаниях:

- вств → [ств] буквенный разбор слов: здра вств уйте [здра´ ств уйт’э], чу вств о [ч’у´ ств а], чу вств енность [ч’у´ ств ’инас’т’], бало вств о [бала ств о´], де вств енный [д’э´ ств ’ин:ый].

Примечание: В некоторых словах русского языка при скоплении согласных звуков «стк», «нтк», «здк», «ндк» выпадение фонемы [т] не допускается: поездка [пайэ´стка], невестка, машинистка, повестка, лаборантка, студентка, пациентка, громоздкий, ирландка, шотландка.

- Две идентичные буквы сразу после ударного гласного при буквенном разборе транскрибируется как одиночный звук и символ долготы [:]: класс, ванна, масса, группа, программа.

- Удвоенные согласные в предударных слогах обозначаются в транскрипции и произносится как один звук: тоннель [танэ´л’], терраса, аппарат.

Если вы затрудняетесь выполнить фонетический разбор слова онлайн по обозначенным правилам или у вас получился неоднозначный анализ исследуемого слова, воспользуйтесь помощью словаря-справочника. Литературные нормы орфоэпии регламентируются изданием: «Русское литературное произношение и ударение. Словарь – справочник». М. 1959 г.

- Литневская Е.И. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. – МГУ, М.: 2000

- Панов М.В. Русская фонетика. – Просвещение, М.: 1967

- Бешенкова Е.В., Иванова О.Е. Правила русской орфографии с комментариями.

- Учебное пособие. – «Институт повышения квалификации работников образования», Тамбов: 2012

- Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. Русское литературное произношение.– М.: ЧеРо, 1999

Теперь вы знаете как разобрать слово по звукам, сделать звуко буквенный анализ каждого слога и определить их количество. Описанные правила объясняют законы фонетики в формате школьной программы. Они помогут вам фонетически охарактеризовать любую букву.

Плуг множественное число ударение

Склонение существительного «плуг»

Существительное «плуг»

| Падеж | Единственное число | Множественное число |

|---|---|---|

| Именительный Кто? Что? |

пл у́ г | пл у́ ги |

| Родительный Кого? Чего? |

пл у́ га | пл у́ гов |

| Дательный Кому? Чему? |

пл у́ гу | пл у́ гам |

| Винительный (неод.) Кого? Что? |

пл у́ г | пл у́ ги |

| Творительный Кем? Чем? |

пл у́ гом | пл у́ гами |

| Предложный О ком? О чём? |

пл у́ ге | пл у́ гах |

Ассоциации к слову «плуг»

Синонимы к слову «плуг»

Предложения со словом «плуг»

- Но, прежде чем бросаться на очередной штурм, пехотинцы рытьём окопов оскверняли не потревоженную плугом землю, зарываясь в неё с таким остервенением, словно, возненавидев весь мир, погружались в собственные могилы.

Цитаты из русской классики со словом «плуг»

- В инструментом сарае стояли порядком телеги, сохи, плуги, бороны.

Сочетаемость слова «плуг»

Каким бывает «плуг»

Значение слова «плуг»

ПЛУГ , -а, мн. плуги́, м. Сельскохозяйственное орудие с широким металлическим лемехом или диском для вспашки земли. Тракторный плуг. (Малый академический словарь, МАС)

Афоризмы русских писателей со словом «плуг»

- Прилежный мирный плуг, взрывающий бразды,

Почтеннее меча…

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «плуг»

ПЛУГ , -а, мн. плуги́, м. Сельскохозяйственное орудие с широким металлическим лемехом или диском для вспашки земли. Тракторный плуг.

Предложения со словом «плуг»

Но, прежде чем бросаться на очередной штурм, пехотинцы рытьём окопов оскверняли не потревоженную плугом землю, зарываясь в неё с таким остервенением, словно, возненавидев весь мир, погружались в собственные могилы.