405 лет назад, 4 — 5 ноября 1612 года, народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. В кровавой Смуте начала XVII века, когда Русское государство уже было поделено между оккупантами» из тогдашнего «мирового сообщества», а в Кремле и Москве сидели враги, произошёл коренной перелом. Князь Пожарский и Минин среди уныния и разрухи, кровавой резни в погибающей стране возглавили народ и нашли силы выбить врага из русской столицы и начать процесс восстановления русской государственности.

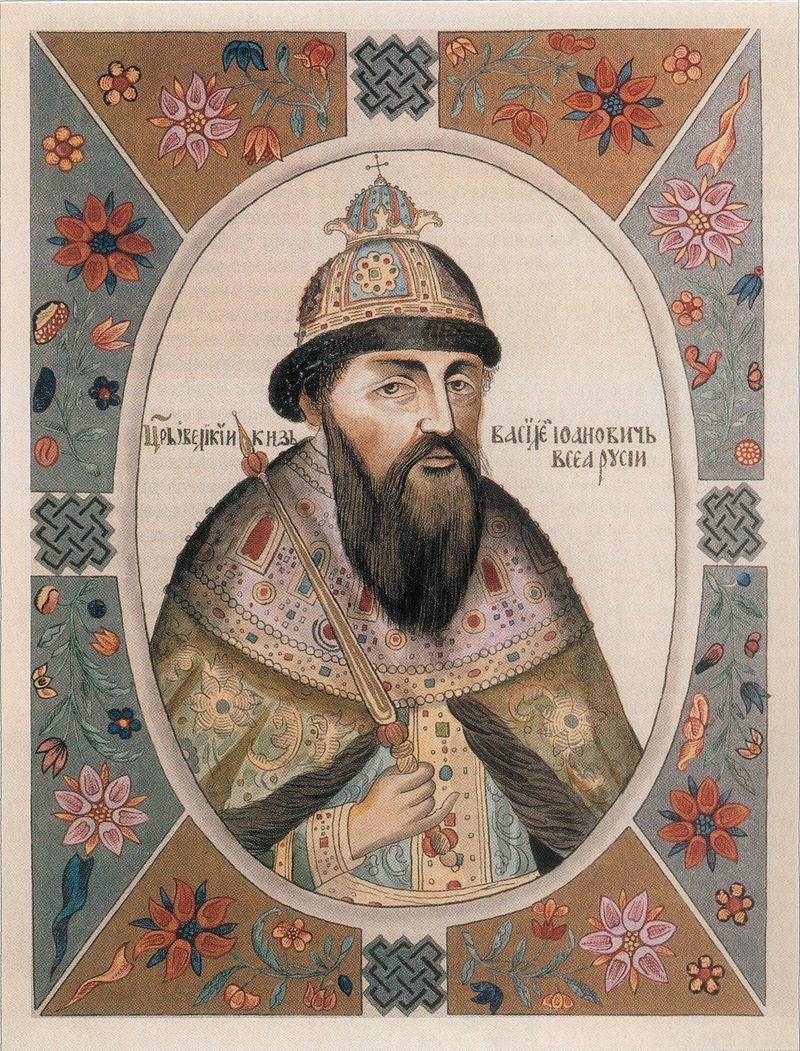

Русское государство в это время переживало глубокий духовный и социально-политический кризис. С одновременной активизацией внешних враждебных сил, которые пытались воспользоваться гражданской войной и разрушением государственности в России. Внутренний кризис в России был вызван династическим кризисом и борьбой боярских семей за власть, что поставило страну на грань катастрофы. Боярские кланы, стараясь сохранить за собой прежнюю власть, и не дать Ивану Грозному установить самодержавие, вступили в союз с иностранными силами и извели великого царя и его наследников. Прямая линия Рюриковичей была пресечена.

Один из заговорщиков Борис Годунов занял трон, был сильным правителем и проводил мягкую вестернизацию России, но не смог пресечь интриги других боярских кланов (включая Романовых). Одновременно на Руси была попрана социальная справедливость. Правительство и боярство шли по пути закрепощения крестьянства (подавляющего большинства населения). Климатические бедствия и неурожай 1601–1602 гг. и последовавший за ним страшный голод, который унес десятки тысяч жизней, обострили социальную ситуацию до небывалых высот. В 1603 году началось восстание Хлопка.

Обострилась и внешняя обстановка. Объединенные в Речь Посполитую Польша и Литва, при поддержке римского престола, спешили воспользоваться слабостью России. Польские магнаты хотели разграбить Русь, захватить её западные области. В дальнейшем, когда развал русского государства стал очевиден, появились планы полной оккупации России, с постепенной ликвидацией православия. Появление в Польше молодого дворянина Григория Отрепьева, объявившего себя «чудом спасшимся» царевичем Дмитрием стало подарком польским магнатам и затем и королю Сигизмунду III. Поляки – сначала отдельные магнаты и шляхтичи, а затем и королевская власть, — поддержали самозванца. При этом, видимо, сама идея самозванца принадлежала части русского боярства, оппозиционного Годунову, включая Романовых. То есть русское боярство само устроило Смуту и большинство инициаторов гражданской войны на Руси позднее не только не были наказаны, но заняли высшие посты в державе, включая место патриарха.

Подробнее о Смуте в серии статей ВО: Народный герой Кузьма Минин и Смута; Как убили Лжедмитрия I; Как подавили восстание Болотникова; Как Лжедмитрий II пытался взять Москву; Разорение Русской земли. Героическая оборона Троице-Сергиева монастыря; Поход Скопина-Шуйского; Как началось польское вторжение. Завершение освобождения Москвы армией Скопина-Шуйского; Героическая оборона Смоленска; Как польская армия штурмовала Смоленск; Клушинская катастрофа русской армии; Как Россия чуть не стала колонией Польши, Швеции и Англии; «Время подвига пришло!» Как создали Первое народное ополчение; Как поляки сожгли Москву; Как Первое народное ополчение пыталось освободить Москву; Как Минин и Пожарский создали Второе народное ополчение; Столица Второго ополчения в Ярославле; Битва за русскую столицу; Как польская армия гетмана Ходкевича потерпела поражение под Москвой.

В конце 1604 года, приняв католичество, Лжедмитрий I с небольшим войском вступил в Россию. Недовольные центральной властью, на его сторону стали переходить южные города, дворяне и казаки. В 1605 году Бориса Годунова отравили, устранили и его сына – наследника. Московское боярство перешло на сторону самозванца, которого признали законным сыном Ивана Васильевича. В июне 1605 самозванец почти на год стал царем Дмитрием I. Однако он не стал «петрушкой на троне», как хотели бы бояре, пытался проводить свою политику, кроме того боярство было недовольно усилением поляков в Москве. Бояре организовали новый заговор, и в мае 1606 года произошло восстание. Самозванца убили. Трон занял клан Шуйских — царем был «выкрикнут» боярин Василий Шуйский, который обещал править с Боярской думой, не налагать опал и не казнить без суда.

Однако Смута только набирала силу. К лету 1606 по стране распространились слухи о новом чудесном спасении царя Дмитрия. В Путивле вспыхнуло восстание под главенством беглого холопа Ивана Болотникова, который объявил себя воеводой царя Дмитрия. Это восстание уже приняло характер крестьянской войны, к нему массово присоединились крестьяне, холопы, стрельцы, казаки и дворяне. Восставшие дошли даже до Москвы, осадили ее, но потерпели поражение. Летом 1607 года царские воеводы смогли подавить восстание. Болотникова схватили и казнили. Тем временем все недовольные, включая разбитых болотниковцев, концентрировались вокруг Лжедмитрия II (его происхождение точно не известно, есть несколько версий). Его поддержали казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким и отряды польских авантюристов, желавших славно «погулять» на Руси. Летом 1608 года войска нового самозванца обосновались в подмосковном селе Тушино (отсюда его прозвище «Тушинский вор»), и осадили Москву.

С этого времени Русская держава фактически распалась на две части: в стране было два царя, правительства, Боярских думы, выстраивались две параллельные системы управления. В Тушино был даже свой патриарх – Филарет (Романов). Польские отряды рассыпались по стране, грабили и жгли, в том же духе действовали «воровские казаки» и бандформирования. Русь потонула в огне, волне насилия и крови. Царь Шуйский не смог самостоятельно задавить тушинцев и феврале 1609 года заключил договор с враждебной Польше Швецией. Отдав шведам русскую крепость Корела, обещав большие деньги, он получил военную помощь, и русско-шведская армия под началом Михаила Скопина-Шуйского и Делагарди освободила ряд городов на севере страны. Многие города, устав от бесчинств со стороны поляков (самые крупные отряды были у гетманов Ружинского и Сапеги, у Лисовского) и тушинцев, отложились от самозванца. Однако появление шведских войск в России дало повод польскому королю начать открытую интервенцию. Осенью 1609 польские войска осадили Смоленск. Героическая оборона города продолжалась до лета 1611 года. Поляки смогли ворваться в Смоленск только когда русский гарнизон пал почти полностью.

Одновременно большая часть польских отрядов, которые были на службе Тушинского вора, перешли к своему королю, продолжая разорять русские земли. Тушинский лагерь распался. Лжедмитрий II бежал в Калугу. Часть сторонников « тушинского царька» ушли к королю, другие за самозванцем в Калугу. Тушинский патриарх Филарет и бояре заключили с Сигизмундом III договор, по которому сын короля Владислав должен был стать русским царём. Действуя от имени Владислава, Сигизмунд III щедро жаловал тушинцам земли, ему не принадлежавшие. Польские отряды захватили ряд городов на западе и юго-западе России. А самозванец, освободившись от влияния поляков, начал проводить «патриотическую» политику, хватать и казнить поляков. Калужский «вор» клялся, что не отдаст полякам ни пяди русской земли, но вместе со всем народом умрёт за православную веру. Этот призыв нашёл отклик среди многих. Лжедмитрий II вновь привлёк к себе множество сторонников и повёл войну уже с двумя государями: царём Василием и королём Сигизмундом III. Ему вновь присягнули многие города. Калуга на время стала второй столицей Руси.

В марте 1610 года войска Скопина-Шуйского торжественно вступили в освобожденную Москву. Однако рост популярности Скопина-Шуйского вызвал у царя и бояр зависть и опасение. В народе многие хотели видеть на царском троне именно успешного полководца Скопина-Шуйского, а не ненавистного Василия Шуйского, тем более бездарного брата царя Дмитрия Ивановича Шуйского (он был наследником, так как у Василия не было сыновей). Скопин-Шуйский готовился к началу весны выступить из Москвы на помощь осаждённому Смоленску, но его отравили. Армию, которая пошла освобождать Смоленск, возглавил Дмитрий Шуйский, не имеющий военных талантов. 24 июня 1610 г. русско-шведская армия была разгромлена под Клушином. Часть войск перешла на сторону поляков.

Сильный польский отряд под началом коронного гетмана Жолкевского двинулся к Москве. С юга к Москве второй раз повёл войска Лжедмитрий II. Самозванец обосновался станом в селе Коломенском. В июле 1610 г. в Москве произошёл очередной дворцовый переворот. Василия Шуйского свергли и насильно постригли в монахи. Временное боярское правительство – Семибоярщина — пошло на прямую национальную измену. 17 августа 1610 года боярское правительство, возглавляемое Фёдором Мстиславским, заключило соглашение с гетманом Жолкевским и, опираясь на Смоленский договор, выбрала царём Владислава. Московские бояре и дворяне целовали крест иноверному королевичу. Однако в столице и провинции Владислав популярностью не пользовался.

В большинстве земель России продолжалась смута. Зверствовали поляки, «воровские казаки» и бандиты. Появлялись новые самозванцы. На западе и севере земли захватывали польские и шведские интервенты. Одни города целовали крест боярскому правительству и Владиславу, другие — Лжедмитрию, а некоторые местности жили сами по себе. В столице многие стали сближаться с калужским «вором» и тайно ссылаться с его людьми. Миф о добром сыне Грозного вновь стал овладевать воображением народа. Самозваному царю присягнуло население многих городов и сел, в том числе ранее упорно боровшихся с ним. Реальная угроза со стороны самозванца побудила Семибоярщину к более тесному союзу с поляками. Под давление гетмана Жолкевского отряды самозванца отступили к Калуге. В декабре самозванца убили в ходе внутреннего конфликта.

Национально-освободительное движение, которое проявилось уже при Лжедмитрии II, было продолжено в Первой и Втором ополчениях. Во главе первого ополчения стал рязанский дворянин Прокопий Ляпунов, к которому присоединились сторонники самозванца: князья Дмитрий Трубецкой, Григорий Шаховской, Масальские, Черкасские и другие. Также перешли на сторону ополчения казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким. В марте 1611 года ополчение подошло к Москве. Горожане восстали. На помощь жителям города бросились передовые отряды ополчения. Среди командиров ополченцев был и князь Пожарский, в бою он был тяжело ранен. Чтобы удержать город поляки подожгли Москву. Когда к стенам Москвы подступили основные силы Первого ополчения, русскими воинами был освобождён Белый город, Земляной город и часть Китай-города. Выбрали временное правительство — «Совет всей земли», во главе которого стояли Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Однако руководители ополчения конфликтовали, дворяне и казаки не могли найти общий язык. В итоге Ляпунова убили и дворянские отряды разошлись под домам. Остатки ополчения во главе с Трубецким и Заруцким остались у Москвы, в основном это были казаки.

Ситуация в стране оставалась крайне тяжелой, казалось, что распад и гибель России уже неизбежны. Крымская орда, не встречая отпора, разорила Рязанский край. Смоленск после долгой осады пал, шведы захватывали северные русские города и заняли Новгород. В декабре 1611 года Псков присягнул новому самозванцу Лжедмитрию III. Нового самозванца признали северо-западные города. Однако русский народ смог организоваться и дать отпор захватчикам. Осенью 1611 по инициативе старосты Кузьмы Минина и приглашенного им в качестве военного руководителя Дмитрия Пожарского в Нижнем Новгороде было сформировано Второе ополчение. В феврале Второе ополчение двинулось в поход к столице. Однако в марте остатки Первого ополчения присягнули Лжедмитрию III. В этих условиях вожди Второго ополчения сделали своей столицей Ярославль, где было создано такое же временное правительство, как у первого ополчения — «Совет всей земли». Ополчение простояло здесь четыре месяца, устраивая войско и «землю». Замосковные, волжские и поморские города посылали в Ярославль свои военные силы и собранную казну. Кузьма Минин заново организовал систему управления территорией, отказавшейся признать власть очередного самозванца. Сам самозванец недолго продержался в Пскове. «Псковский вор» оказался бездарным военным руководителем, к тому же гнилым человеком — жадным и распутным. Против Лжедмитрия III возник заговор, самозванца пленили и отправили под конвоем в Москву, по дороге его убили.

Минин и Пожарский хотели собрать в Ярославле «общий земский совет» и выбрать государя. Здесь князь Пожарский был первым кандидатом, и видимо, самым лучшим – умелый, храбрый и честный воин. К тому же из древнего рода – выходцы из Стародубских князей Суздальской земли вели свой род от великого князя владимирского Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгорукого. Однако ряд обстоятельств заставили ополчение пойти на Москву. В августе 1612 оно подошло к Москве. В сентябре Второе ополчение, при поддержке казаков из Первого ополчения, нанесло поражение войскам гетмана Ходкевича, пытавшегося соединиться с польским гарнизоном, контролировавшим Московский кремль.

Продолжение следует…

4 ноября в нашей стране празднуется День народного единства

«При раздоре и великое распадается»

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этому событию предшествовали годы Смуты – тяжелого, кризисного периода в истории России, наступившего в конце XVI века. После смерти сына Ивана Грозного Федора Иоанновича династия Рюриковичей пресеклась. Страну охватили политические распри, ударил экономический кризис. Несколько раз за «чудом спасшегося» наследника – Дмитрия Ивановича – выдавали себя самозванцы, которых активно поддерживали поляки. Увы, Лжедмитрии были не единственной проблемой Смутного времени. Народ нищал, боярские группировки боролись за власть, шведские и польские интервенты пользовались слабостью страны и захватывали русские земли. Ценность человеческой жизни резко снизилась – всюду процветали грабежи и разбои.

Многие современники Смуты утратили веру в то, что русский народ сможет собраться с силами и преодолеть беспрецедентные трудности. «Пресветлому Московскому царству» пришел конец – это печальное утверждение казалось тогда свершившимся фактом. В 1610 году власть захватила «Семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским. Бояре пустили в Кремль польские войска и планировали передать престол королевичу Владиславу – сыну Сигизмунда III. Чем это грозило России, догадаться нетрудно. Утратив независимость, она фактически вошла бы в состав Речи Посполитой или находилась бы в статусе вассального государства. Находившиеся в Москве поляки ясно давали понять, какая незавидная судьба ждет русский народ.

Когда надежда на избавление от интервентов была почти утеряна, к людям обратился патриарх Гермоген. Он призвал русских встать на защиту православной веры и изгнать захватчиков из столицы. Поляки заключили Гермогена под стражу в Чудовом монастыре и требовали отказаться от дерзких слов, но патриарх твердо стоял на своем. Освобождения Москвы от врага он, к сожалению, не дождался: в феврале 1612 года патриарх Гермоген скончался от голода в заточении. Однако его самоотверженный призыв был услышан соотечественниками. Началась подготовка к изгнанию интервентов из столицы.

«Не пожалеем животов наших!»

Первая попытка побороть интервентов потерпела неудачу. Народное ополчение 1611 года под командованием Прокопия Ляпунова распалось из-за конфликта между дворянами и казаками. Тогда нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать новое ополчение. «Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов – дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело», – сказал он. На пост главного воеводы пригласили князя Дмитрия Пожарского. Так у Второго ополчения появилось два достойных предводителя, избранных народом: Пожарский отвечал за военное дело, Минин – за казну.

Под знаменами Второго ополчения выступило войско. Служилые люди, казаки, стрельцы и крестьяне собирались вместе выбить противника из Первопрестольной. По тем временам их общие силы считались весьма внушительными: на Москву двигались десятки тысяч вооруженных людей, готовых отдать жизнь за Родину. «Они шли с нижегородцами не для того, чтобы перестроить государство на новый лад, а, напротив, шли с одной мыслью и с одним желанием восстановить прежний порядок, расшатавшийся от неправды правительства», – писал историк XIX века Иван Забелин. К Москве войско подступило 20 августа 1612 года. Началась битва с поляками. Враг отчаянно сопротивлялся; на помощь Сигизмунду III пришел гетман Ходкевич, но был разбит за пять дней. Тем не менее борьба продолжалась еще на протяжении двух месяцев. Воины Дмитрия Пожарского заняли Китай-город в 20-х числах октября. Официальной датой освобождения Москвы от польских интервентов считается 4 ноября (по новому стилю) 1612 года.

«Минину и Пожарскому – благодарная Россия»

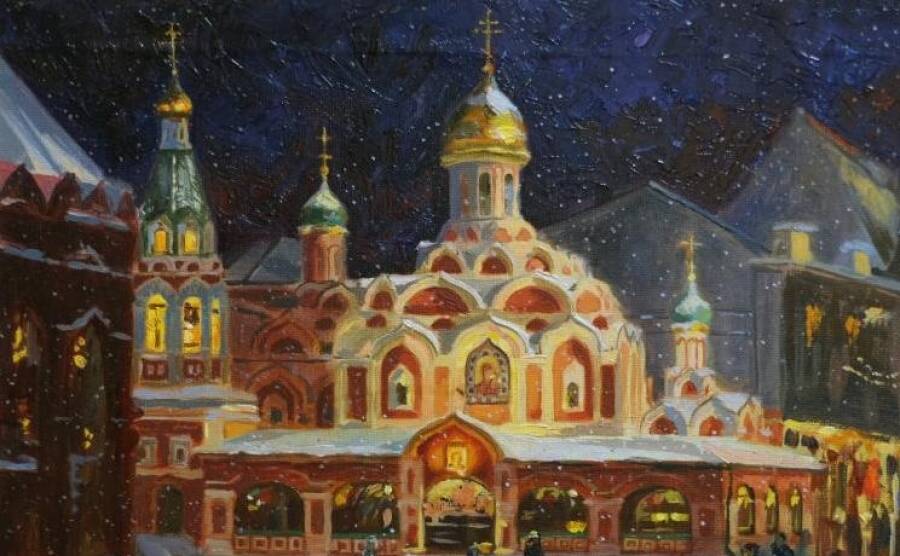

Победа над поляками стала первым и самым важным шагом на пути возрождения российской государственности. Зимой 1613 года состоялся Земский собор с участием представителей всех сословий. В столицу прибыли дворяне, бояре, духовенство, казаки, стрельцы и черносошные крестьяне. Предстояло избрать нового царя. Среди предложенных кандидатур значился, между прочим, и Дмитрий Пожарский, однако он отказался от такой чести. Кандидатурой, наиболее приемлемой для всех, стал Михаил Федорович Романов – сын митрополита Филарета и дальний родственник Рюриковичей. Так началась история правления новой династии российских царей. Молодому государю еще немало предстояло сделать. Экономика нуждалась в скорейшем восстановлении, на границах было неспокойно. И все же внутри страны междоусобицы и распри прекратились. Осознав их губительность, народ объединился ради счастливого будущего России. В память о героических событиях 1612 года в Москве был заложен храм Казанской иконы Божией Матери. Действует он и в наши дни. По распоряжению Михаила Федоровича в день изгнания интервентов из столицы провели крестный ход.

Впервые нерабочим днем праздник Народного единства стал в годы правления Павла I. Этот день внесли в число «табельных». При Александре I в 1818 году состоялось торжественное открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Установить его планировалось к двухсотлетнему юбилею изгнания из России поляков, но планы нарушила Отечественная война 1812 года. Памятник создавался на народные деньги – их собирали, как и в Смутное время собирали средства на ополчение. Скульптор Иван Мартос был твердо уверен, что монумент следует поставить в самом сердце столицы, лицом к Красной площади. У подножия памятника установлена надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная Россия». На открытие собрался весь город. По воспоминаниям современников, деревья, крыши и даже кремлевские башни были усыпаны народом, когда под барабанную дробь с монумента сняли покрывало.

День народного единства ежегодно отмечали вплоть до Октябрьской революции. Вновь к славной традиции обратились уже в современной истории: семнадцать лет назад праздник был учрежден на официальном уровне соответствующим федеральным законом. С 2005 года День народного единства празднуется по всей России в память о далеком, но на многие столетия определившем ход отечественной истории подвиге наших предков из XVII века.

День народного единства в России — от Смутного времени до наших дней: история и суть праздника

- Из истории Смутного времени

- В память победы — День Казанской иконы Божией Матери

- Народный взгляд — приметы и суеверия

- Советские годы

- День народного единства — новое рождение праздника

- Разногласия вокруг даты

День народного единства выделяют два факта. 4 ноября жители России, Приднестровья и Южной Осетии отмечают победу, которая была одержана в 1612 году. Праздник уходит корнями в эпоху Русского царства, в то время как многие другие государственные даты РФ связаны с периодом СССР. Во-вторых, торжество переплетается с церковным праздником, который на Руси отмечали со 2-й половины XVI века. Подробнее о том, что россияне празднуют в начале ноября, в разрезе истории, церкви, народных примет и суеверий, – в материале 24СМИ.

Из истории Смутного времени

Иван Грозный оставил двух сыновей – Федора и Дмитрия. Первый занял трон после смерти отца и правил до 1598 года. Народ прозвал Федора Иоанновича Блаженным и возлагал надежды на младшего брата царя. Но царевич Дмитрий умер при загадочных обстоятельствах в 8 лет. После смерти брата Блаженный правил еще 7 лет, но наследников не оставил. Со смертью Федора прервалась московская линия Рюриковичей, и в Русском царстве возник кризис престолонаследия.

Престол занял Борис Годунов, правление которого ознаменовалось началом Смутного времени. Поляки с давних времен искали способы подчинить Москву. Речь Посполитая организовала походы Лжедмитриев, выдававших себя за чудом выжившего царевича. Борьба за власть растянулась на более чем 10 лет. Поляки были близки к намеченной цели, но народная воля дала решительный отпор.

Переломными стали 1611–1612 годы. За 200 лет до прихода в Москву войск Наполеона Бонапарта жителей Руси пытались одурачить несколько Лжедмитриев. Столицу заняли поляки, на севере орудовали шведы, а на юге – казаки и татары. Страна катилась в пропасть и слабела не по дням, а по часам. Все, за что боролись Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Великий и Иван Грозный, могло быть разрушено и утрачено за несколько лет. Сложившаяся ситуация заставила людей разных народностей, религий и положения в обществе объединиться для освобождения и защиты государства.

Дворяне, среди которых был Дмитрий Трубецкой, сформировали Первое ополчение, которое в 1611-м предприняло попытку освободить Москву от польско-литовской оккупации. План провалился, но запал остался. Под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выступило Второе ополчение. Первый был идейным вдохновителем из народа, а второй – князем, который успел прославиться в борьбе с самозванцами и бандитами.

На Москву ополченцы выступили из Нижнего Новгорода весной 1612 года. К сентябрю воины контролировали большую часть столицы. Поляки организовали оборону в Китай-городе и Кремле, но терпели тяжелейший голод. Пожарский предлагал оккупантам сдаться, обещая сохранить им жизни. Но поляки отказались, и ополчение взяло Китай-город приступом 1 ноября.

В Кремле захватчики, чтобы не умереть от голода, занимались людоедством. Пожарский во второй раз предлагал полякам сложить оружие и сдаться, но те сначала отказались, а затем 5 ноября оставили Кремль. К тем событиям и приурочено празднование Дня народного единства в России, если рассматривать историческую подоплеку. Таким образом, в 2022 году исполнилось 410 лет с момента освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков.

В память победы — День Казанской иконы Божией Матери

События 1612 года переплетаются с религиозным контекстом. Ополчение состояло не только из жителей Нижнего Новгорода, но и Смоленска, Ярославля, Суздаля и других городов. Бойцы из Казани принесли полководцу икону Богородицы.

По легенде, ополченцы перед решающим боем совершали молебен перед образом, прося помощи и защиты в смертельной схватке с врагом. В ночь перед сражением архиепископ Арсений Элассонский увидел вещий сон. Священнослужителю явился Сергий Радонежский, который сказал, что Москва будет избавлена от оккупантов.

После победы в столице ополченцы совершили крестный ход. Впереди освободители несли Казанскую икону Божией Матери, которая с того момента стала главной покровительницей российского государства. Ее статус на государственном уровне упрочился в 1649 году. Тогда престол занимал Алексей Михайлович, у которого 22 октября (по старому стилю) родился сын Дмитрий.

У царя появился двойной повод закрепить дату в календаре. Во-первых, рождение сына – наследника престола. Во-вторых, годовщина освобождения Китай-города. В середине XVII века церковь была мощным связующим звеном между монархом и простым народом.

Поэтому Алексей Михайлович велел праздновать День Казанской иконы Богоматери не только 8 июля (21 июля), как это было принято с 1579 года, но и 22 октября. В XX–XXI веках данное число юлианского календаря в григорианском совпадает с 4 ноября.

Народный взгляд — приметы и суеверия

Нередко на Руси церковные праздники переплетались с языческими традициями. Но уникальность даты в том, что отмечать ее начали через 600 лет после крещения. Языческие традиции к тому моменту ослабли и христианизировались. Но народ придумал отдельные приметы и суеверия, связанные с 4 ноября.

Предки называли этот день благоприятным для свадьбы. Считалось, что супругов ждет долгий и крепкий брак и дом, в котором царит мир и достаток. Если девушке не удавалось дождаться предложения, то она совершала специальный обряд. Ищущая семейное счастье вставала на рассвете и шла в рощу, где искала покрытый инеем лист березы. По преданию, в него нужно посмотреться, как в зеркало, дабы обрести привлекательность для женихов.

Девушки и женщины искали семейное счастье, обращаясь в этот день к Божией Матери. Шли в церковь, ставили две свечи возле иконы и молились о том, чтобы встретить достойного спутника жизни, крестились, кланялись образу и возвращались домой. Суеверие гласило, что по дороге из церкви просящей о семейном счастье не следовало ни с кем разговаривать.

Приметы и суеверия

В XVII столетии метеорология только оформлялась как самостоятельная наука. Крестьяне до этого сотни лет строили прогнозы погоды по приметам. 4 ноября постепенно обросло народными наблюдениями.

Определяли направление ветра. Если несколько дней дул с юга, то ждали снег. Дождливая погода предупреждала о приходе зимы. Предки ждали осадков, потому что сухой день сулил неурожай в следующем году. Туманное утро предвещало оттепель. Ясный день указывал на дальнейшее снижение температуры в ближайшие дни.

Суеверие о дальнем путешествии сохраняется и поныне. Предки верили, что путника, собравшегося в дорогу в этот день, поджидали опасности в пути: разбойники, несчастный случай, болезнь. Люди считали, что начавшаяся поездка затянется по неприятным причинам.

Читайте такжеПермь Великая — русская Парма: история древнего княжества

Что нельзя делать 4 ноября

Список табу неширок, но имеет ряд важных ограничений. Церковь и народные традиции описали, как не подобает вести себя праведному христианину в этот день. Возбранялось злиться, раздражаться, ругаться, провоцировать конфликты и использовать бранные слова. Зависть и пожелания зла недругам – в списке запрещенных эмоций и поступков.

Табу налагали на работу по дому. В первую очередь под запрет попали стирка, уборка и ремонт. Эти действия, как и шитье, вязание и прочее рукоделие, рекомендовали перенести на другой день.

Советские годы

Большевики предпочли отказаться от праздничных дат, которые связаны с царем или религией. Так сложилось, что у советской власти было альтернативное событие, которое в календаре расположено недалеко от даты изгнания польско-литовских захватчиков – Октябрьская революция (25 октября (7 ноября)).

Большевики сделали праздник центральным в коммунистической главе России. К дате приурочивали военные парады, демонстрации трудящихся в Москве, областных и краевых центрах СССР. Фото с мероприятий украшали передовицы и стенгазеты. Самым памятным в истории страны стал парад 1941 года, с которого бойцы сразу ушли на фронт.

В детских садах, школах, вузах устраивали праздничные мероприятия, а на предприятиях – торжественные собрания, за которыми следовали концерты. Чествовали ударников труда, награждая грамотами и ценными подарками. Не обходилось без домашних посиделок, на которых собирались родственники, друзья, соседи. Телевидение транслировало праздничный концерт, который собирал выдающихся людей эпохи.

В СССР праздновали два дня – 7 и 8 ноября, которые были выходными с 1927 года. Последние торжественные мероприятия прошли в 1990-м. Через 6 лет дата получила название День согласия и примирения.

День народного единства — новое рождение праздника

1990-е выдались для России сложными в политическом, экономическом и социальном плане. Тяжелое десятилетие получилось своеобразным «смутным временем» в современных реалиях, за которым последовало становление нынешней Российской Федерации, возвращение утраченных позиций на мировой арене. В 2004 году дошла очередь до праздника, который «завис» между СССР и современным государством.

Возникла задача сохранить историческую память, не ограничиваясь событиями октября 1917 года. Было решено возродить праздник, связанный с культурой и подвигами предков современных россиян. Так, 4 ноября превратилось в День народного единства. Дата призвана напомнить о том, как в 1612 году ополчение изгнало захватчиков, продемонстрировав умение сплотиться и действовать сообща в кризисные периоды. Суть торжества в том, чтобы показать: государство непобедимо, пока едино.

Праздник сделали официальным выходным днем, для которого в столице, областных городах и даже райцентрах и деревнях организуют концертные программы. У истоков учреждения торжества стояли члены Межрелигиозного совета РФ, партия «Единая Россия», патриарх Алексий II. Против введения праздника, который должен был заменить чествование героев Октябрьской революции, выступали российские коммунисты.

Центром торжества с 2005 года считается Нижний Новгород. Здесь установлен памятник Минину и Пожарскому. Церковь отмечает День Казанской иконы Божией Матери, совершая молебны и крестный ход. На государственном уровне организуют концерты, парады, патриотические и просветительские акции, а в городах проходят ярмарки.

Разногласия вокруг даты

После учреждения праздника разгорелись споры вокруг правильности определения дат, связанных с освобождением Москвы от оккупантов в 1612 году. Скептики указали: Китай-город освободили 1 ноября, а поляки, сидевшие в Кремле, сдались 5 ноября. 4-го числа никаких знаменательных событий не происходило. Родилась теория, что власти РФ якобы намеренно решили убрать из числа государственных праздников 7 ноября.

Но контраргументы апеллируют фактом, согласно которому церковно-государственный праздник, который выпадал на 22 октября (4 ноября), учредил Алексей Михайлович в 1649 году. Через 269 лет традиция пресеклась из-за политики большевиков и была возрождена спустя 87 лет. Царь в XVII веке подгонял дату больше под рождение сына. 4 ноября, после указа правителя, встретились три события: церковный праздник, годовщина победы над поляками и день рождения первенца – наследника престола.

Читайте также«Черный вторник» в России: факты об обвале рубля в октябре 1994 года

В 2022 году День народного единства отметили в 17-й раз. Цифра говорит, что праздник молодой, но, заглянув под пелену веков, становится понятно: торжество нарастило мощные корни. Во всяком случае, дата на 164 года старее Дня независимости США или на 178 лет старше дня взятия Бастилии, который отмечают во Франции.

Второй год Россия не отмечает 7 ноября годовщину большевистской революции 1917 года, позднее переименованную Б. Ельциным в День согласия и примирения. Вместо него указом президента России с 2005 года учрежден новый праздник — День народного единства, отмечаемый 4 ноября. В этот день в 1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Готовясь к штурму, русское воинство три дня молилось перед чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Вскоре ополчение выбило поляков из Китай-города и Кремля, в который воины вошли крестным ходом с чудотворным образом в руках. В 1630-е годы князь Пожарский воздвиг на Красной площади храм в честь Казанской иконы, в котором она хранилась почти 300 лет. В 20-е годы XX века храм был уничтожен, а в 90-е восстановлен. Чудотворный образ хранится сейчас в Богоявленском соборе Москвы. В память этих событий РПЦ отмечает 4 ноября день Казанской иконы Божией Матери. Мало кому известно, что в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери был объявлен государственным праздником.

Это самый молодой государственный праздник России, хотя исторический повод для его возникновения довольно древний. День 4 ноября 1612 года знаменовал окончание в стране Смутного времени. Указ об учреждении Дня народного единства в 2005 году продолжает историческую аналогию. Но насколько актуальна для нас победа, которую Россия одержала в XVII веке? И какое единство мы можем праздновать сегодня?

Наталья НАРОЧНИЦКАЯ, доктор исторических наук, депутат Государственной думы РФ:

— Смысл праздника, к сожалению, искажен. Я считаю, что «победа над поляками» — неправильная интерпретация праздника, слишком много им чести. Если обратиться к истории, первоначально вопрос стоял так: в те времена нужно было восстановить суверенитет русского государства после внутренних междоусобиц и смуты. А европейцы и иностранцы (в том числе поляки) всегда смотрели на Россию как на лакомый кусок.

Праздновать надо не победу над поляками, а восстановление русской государственности, преодоление снизу распада страны (пример подлинной демократии), а также единство русского государства, освященного Богом. Но с этой точки зрения наш народ еще не готов праздновать это событие. Поэтому многие смеются над этим праздником, не понимая его сути.

Алексей Ильич ОСИПОВ, доктор богословия, профессор Московской Духовной академии:

— 4 ноября — это дважды двойной праздник. Во-первых, событие, которое мы в этот день вспоминаем, носило всенародный, церковно-гражданский характер. Это был день исторического единства нашего народа, когда была перевернута одна из трагических страниц его жизни. Во-вторых, радостно, что его установление отменило 7 Ноября — «праздник» крови и народных страданий.

Анатолий СМИРНОВ, доктор исторических наук, профессор:

— День 4 ноября – праздник Казанской иконы Божией Матери — не только знаменует окончание Смутного времени, но и подчеркивает ведущую роль Церкви в преодолении Смуты. Смута — не просто кризис государственности, это помутнение разума, ведущее к сомнению во всем и в конечном итоге к потере смысла жизни. Надо подчеркнуть, что государственность в XVII веке разрушили верхи, передравшиеся между собой за власть (Годунов, Шуйский, Романовы), изменившие России (печально знаменитая Семибоярщина), а восстановление государственности и избрание новой династии произошло по инициативе народа, снизу. Другие сословия поддержали инициативу — всенародное движение возглавили князь Пожарский и представитель городского населения Минин. Это движение созвало Земский собор (в старину он назывался Совет всея Русской Земли), на котором были представлены все сословия, все грады, веси и земли. Именно Совет всея Русской Земли создал правительство, а потом на нем была избрана новая династия. Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков и их прихвостней участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы. В этом смысле символична фигура Козьмы Минина — этнического татарина, но обрусевшего, кряшена (православного), за которым пошли многие татары. Здесь мы опять же видим ведущую роль Православной Церкви как объединяющей силы. Мы тогда были с Богом, поэтому Бог и помог нам спасти Русь, преодолеть Смуту. Вспомним героическую защиту монастырей (особенно Лавры и Псково-Печерского монастыря), которые были очагами народного сопротивления, подвиг святителя Гермогена. И Карамзин подчеркивал, что именно вера сыграла решающую роль в преодолении Смуты. А в наше время, мне кажется, эти моменты не всегда подчеркивают. В результате нет понимания, что Русь создана Богом. Пока мы были крепки в вере, сами преодолевали все кризисы. В этом главный урок нашей истории — без крепости в вере не будет крепкой русской державы, без возрождения Церкви невозможно восстановление России.

Марина ЖУРИНСКАЯ, главный редактор журнала «Альфа и Омега»:

— В нашей семье мы приветствовали этот молодой праздник, потому что особо почитаем Казанскую икону Божией Матери. Хорошо бы, чтобы этот день стал днем православного миссионерства, а не митингового напряжения.

Подготовили Леонид ВИНОГРАДОВ, Мария ВЛАДИМИРОВА, Станислав ВЕЛИЧКО

День народного единства – праздник, который связан с важными событиями в истории нашей страны. Именно Москва стала центром борьбы народного ополчения против польских интервентов четыре века назад. О тех временах в столице сохранилось немало исторических свидетельств: рядом с метро Добрынинская стояли Серпуховские ворота земляного города, через которые в 1605 году торжественно въехал Лжедмитрий I, у стен Белого города шли бои в 1611–1612 годах, на Крутицком подворье останавливались ополченцы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а в церкви Илии Пророка Обыденного во 2-м Обыденском переулке монах Авраамий Палицын отслужил молебен о победе над поляками. И это только небольшая их часть, поэтому самое время вспомнить историю и прогуляться по тем местам, которые помнят и Смуту, и великие сражения.

Армия Шуйского на Соколе и Пресне

В начале 1608 года Лжедмитрий II предпринял наступление на Москву. О том, где во время появления самозванца были войска царя Василия Шуйского, можно вспомнить, если прогуляться по районам Пресненский и Сокол. На территории современного Сокола были село Всехсвятское и речка Ходынка, куда и направились передовые отряды. Вторая линия русской армии, которую возглавлял царь, выбрала позиции в районе села Новое Ваганьково на Пресне (теперь там находится Ваганьковское кладбище).

Сражение на Ходынке

Подойдя в 1608 году к Москве, Лжедмитрий II пытался взять город штурмом, однако войска Василия Шуйского не позволили воплотить эти планы в жизнь. Боевые действия развернулись западнее Москвы, на речке Ходынке недалеко от Тушина. Историки отмечают, что это было страшное сражение, в котором погибли около 14 тысяч человек. Однако эта битва между русскими и поляками не стала решающей: повстанцы не смогли взять город, и Василий Шуйский отвел свою армию в Москву.

Лагерь Лжедмитрия II в Тушине

Поляки понимали, что осада города будет долгой, поэтому было решено разбить лагерь на Тушинском поле – высоком холме между Москвой-рекой и впадающей в нее Сходней, которая тогда называлась Всходней. Место выбрали неслучайно: лагерь был окружен с трех сторон обрывами и усилен земляным валом, в результате чего стал неприступным.

Это был настоящий город, где построили деревянные избы. Сюда приезжали торговать купцы. Появилась даже своя Боярская дума, которую возглавили Дмитрий Трубецкой и Михаил Салтыков. Избрали и своего патриарха. Из Тушина рассылались грамоты с призывами переходить на сторону Лжедмитрия II. Сам же он жил в Царском дворце, который находился на холме около реки Всходни, там, где сегодня пересекаются Волоколамское шоссе и МКАД. Дворец до наших дней не сохранился. Место, окруженное земляным валом и глубокими рвами с водой, в XIX и даже в начале XX века называлось Цариковой горкой. На современных картах – это между МКАД и улицей Василия Петушкова. А о тех давних временах напоминает Цариков переулок, который связывает Пятницкое шоссе и Новотушинский проспект.

Обитатели лагеря промышляли разбоем и грабежами, многие уходили, а потом оттуда сбежали сам Лжедмитрий, переодевшись в крестьянское платье, Юрий Мнишек, получив обещанные деньги, и Марина Мнишек, облачившись в мужскую одежду. Весной 1610 года лагерь был сожжен.

Русские в Чертолье

В июле 1610 года Василий Шуйский был свергнут и пострижен в монахи. А уже в следующем месяце Семибоярщина открыла Кремль полякам и королевичу Владиславу, что фактически стало самой настоящей оккупацией. Достаточно сказать, что времена смуты пережили только четыре храма Белого города – церковь Николы Чудотворца в Подкопаях, соборы Рождественского и Петровского монастырей и церковь Антипия на Колымажном дворе.

В марте 1611 года русские войска прорвались в Белый город и заняли Чертолье – территорию, которую мы знаем под именем Волхонка. Это было укрепленное место: с двух сторон его защищали стены Белого города, которые соединялись с Кремлем. Но поляки смогли пройти по льду Москвы-реки, вошли в Белый город и, атаковав русских с тыла, перебили почти всех. Это произошло на том месте, где сейчас стоит Храм Христа Спасителя.

Стела в честь 400-летия освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского

Рядом с Ростокинским акведуком в ноябре 2012 года был установлен памятник – восьмиметровая гранитная стела, или колонна шатровой формы, которую венчает бронзовый двуглавый орел. Это памятник князю Дмитрию Пожарскому и земскому старосте Кузьме Минину. Его авторы – творческий коллектив под руководством народного художника России Андрея Ковальчука.

Именно в Ростокине находился стан народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Лагерь располагался на пересечении реки Яузы и Троицкой дороги – сегодня здесь шумит проспект Мира. Если изучать карты начала XVII века, то можно увидеть, что Ростокино находилось в пяти верстах от столицы. Переночевав на берегах Яузы, русское войско утром 20 августа 1612 года вступило в Москву, чтобы совсем скоро очистить столицу от польских захватчиков.

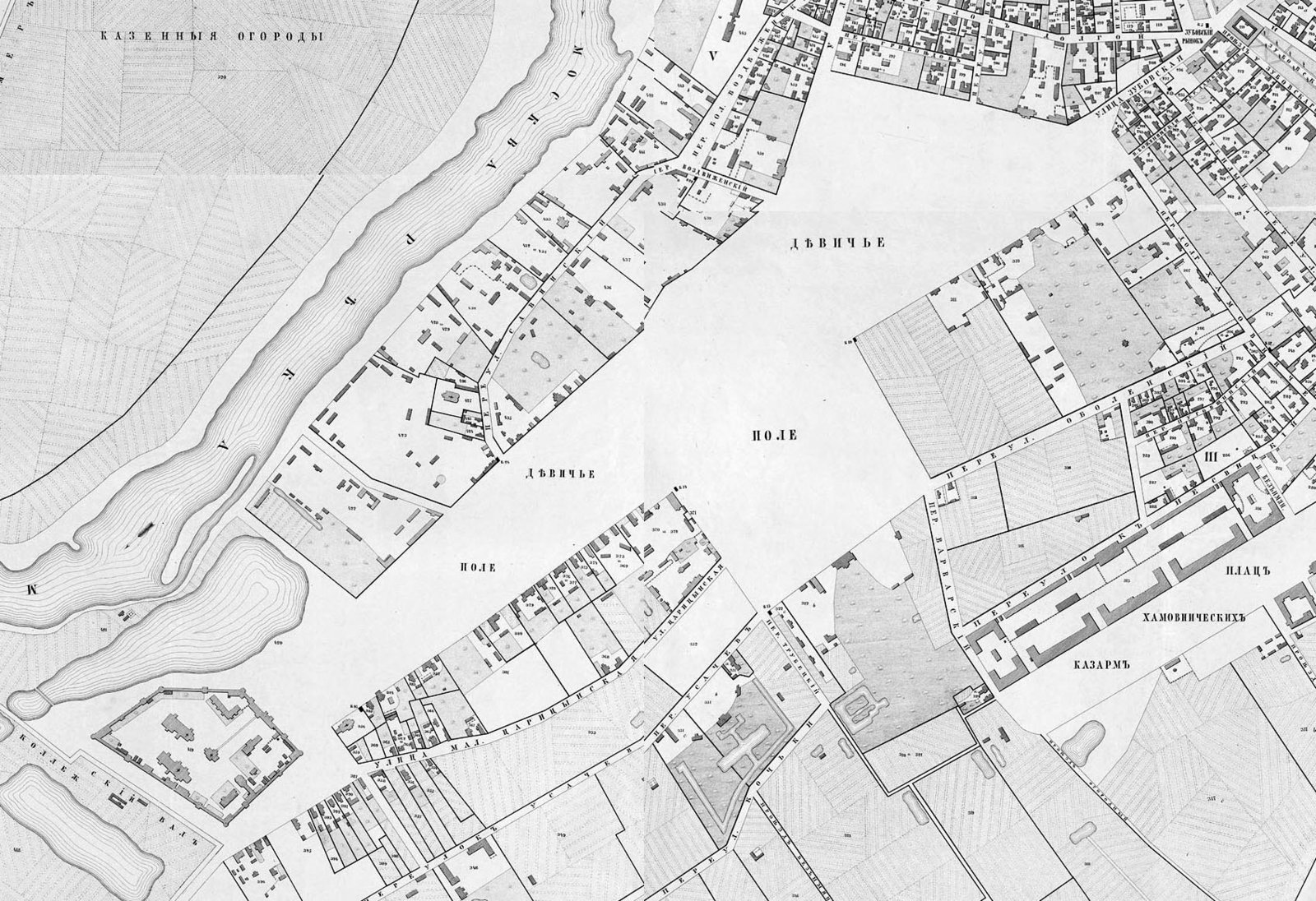

Сражение на Девичьем поле

Девичье Поле протянулось от Садового кольца до Новодевичьего монастыря. Его границами принято считать Погодинскую улицу на западе и Малую Пироговскую на востоке.

В конце лета 1612 года литовский гетман Ян Кароль Ходкевич вступил в Москву. В его армии было примерно 12 тысяч человек. К тому моменту Ходкевич уже зарекомендовал себя талантливым военачальником. Вместе с ним прибыли и сотни возов с припасами для польского гарнизона в Кремле и Китай-городе.

Именно на Девичьем поле (у Новодевичьего монастыря) в августе 1612 года ополчение под командованием Минина и Пожарского разбило польско-литовское войско гетмана Ходкевича. Вот как описывал эти события монах Авраамий Палицын: «Бысть бой под Новым под Девичим монастырем с полки князя Дмитрея Михайловича Пожарсково. И сперва литовские конные роты руских людей потeснили, потом же многими пeшими людьми приходили на станы приступом и билися с утра и до вечера…». Бой длился семь часов, а завершилось все смелой атакой казачьих отрядов атаманов Афанасия Коломны, Дружины Романова, Филата Можанова и Макара Козлова. Под напором русских Ходкевич вынужден был вернуться в Донской монастырь, где он ранее готовился к сражению. Тогда там еще не было крепких стен, Большого собора и величественной колокольни. Поляки разграбили монастырь, а восстановление пришлось на время первых царей династии Романовых. Несмотря на потери, гетман готовился наступать и собирался прорваться в Кремль.

Сражение за Климентовский острожек

Климентовский переулок в Замоскворечье получил свое имя в честь православного Храма Священномученика Климента, Папы Римского. Именно здесь в 1612 году произошло сражение, которое, по словам историков, определило дальнейшую судьбу Москвы.

После неудачи на Девичьем поле войска гетмана Ходкевича в начале сентября предприняли еще одну попытку пробиться к Кремлю и смогли захватить небольшой острожек (деревянная «крепостца на Ордынцах») рядом с церковью Климента, Папы Римского, который занимали русские войска. Литовцы перебили всех защитников, подняли на крыше церкви свое знамя и организовали там временный штаб. В этот момент можно было подумать, что захватчики одержали победу. Однако Минин и Пожарский собрали разрозненные войска, после чего началось контрнаступление на позиции Ходкевича. Климентовский острожек был отбит, вражеские части отступили обратно к Донскому монастырю, а потом двинулись в сторону Можайска.

Сейчас острожек – это Климентовский переулок, который с 2013 года стал пешеходным, и улица Большая Ордынка.

Китай-город и Кремль

Китай-город – место, где до наших дней сохранились уникальные памятники архитектуры. Оно примыкает к Красной площади. Китайгородскую каменную стену, которая проходила здесь в XVI веке, легко представить, если соединить Охотный ряд, Театральный проезд, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд и Москворецкую набережную. Здесь были дома знатных вельмож и иностранных послов. В середине прошлого века стену разобрали. Сейчас можно увидеть только два фрагмента: один за гостиницей «Метрополь» и второй – на Китайгородском проезде. А неподалеку от станции метро «Китай-город» сохранился белокаменный фундамент Варварской башни.

Под знаменами Минина и Пожарского в 1612 году объединились более 10 тысяч служилых поместных людей, около трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и представители крестьянства. Поляки же, отступившие к осени того года в Кремль, просидели там в осаде в течение двух месяцев. Сначала русские отряды штурмом взяли Китай-город, а 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Казанский собор на Никольской улице

Казанский собор стоит на том самом месте, где и произошло историческое сражение с поляками, когда ополчение сумело захватить Китай-город. Ополченцы привезли с собой в Москву чудотворный образ Казанской иконы Божией матери. В его честь был возведен храм. Первый деревянный храм был построен на средства Дмитрия Пожарского, но в 1632 году он сгорел. Каменный храм на этом месте был возведен в 1636-м. Со временем церковь сильно изменилась, а в 1936 году была снесена в ходе проведения реконструкции Манежной площади. В начале 1990-х годов собор был восстановлен.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади

Памятник предводителям Второго ополчения гражданину Минину и князю Пожарскому собирались установить в 1812 году, приурочив это событие к двухсотлетнему юбилею победы над польскими интервентами. С предложением создать его выступило в начале XIX века Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Монумент должен был появиться на площади перед Кремлем в Нижнем Новгороде. Сюжетом для него выбрали тот самый момент, когда Минин призывает князя Пожарского подняться на борьбу с поляками. Князь в то время залечивал раны под Нижним Новгородом. Минин передает меч будущему военачальнику, сам же он займется сбором людей и средств.

В 1804 году модель будущего памятника по своей инициативе сделал скульптор Иван Мартос. Через 5 лет была объявлена всенародная подписка по сбору средств на сооружение монумента. Жертвовали и 50 копеек, и 5000 рублей, деньги приходили с разных концов России. К 1811 году была собрана большая часть. Тогда же было дано согласие возвести памятник, только не в Нижнем Новгороде, а в Москве. Работа над памятником окончилась в 1817 году, после чего его отправили по воде из Петербурга в Москву. Монумент был установлен в самом центре Красной площади, 20 февраля 1818 года состоялось торжественное открытие. В 1851 году рядом с памятником разместили постоянный караул из нижних чинов полиции, а «для укрытия часовых, на случай ненастной погоды» поставили специальную будку.

В 1931 году Минин и Пожарский «переехали» к собору Василия Блаженного, чтобы не мешать транспорту и демонстрациям. На этом месте монумент стоит и сегодня.

Буквально в двух шагах от памятника находится Лобное место, с которого князь Дмитрий Пожарский объявил об освобождении Москвы.

22-26.10.1612 (4-8.11). – Освобождение Москвы от поляков. Празднование Казанской иконе Божией Матери

Освобождение Москвы от поляков

Каждый раз, когда по грехам нашим русская государственность ослабевала, это становилось причиной оккупации, и оккупанты символически брали столицу Третьего Рима – Москву. Так было при нашествии Орды, затем поляков, Наполеона, большевиков. Оккупация продолжалась до тех пор, пока русский народ во главе с церковными вождями, не каялся в грехах и не возвращался на свой исторический путь.

Польская оккупация Москвы была очень наглядной демонстрацией наших грехов как ее причины. Описание смуты уже дано в нашем календаре. Она возникла не столько вследствие пресечения царствующей линии Рюриковичей, сколько из-за эгоизма высшего, боярского, слоя Руси, жаждавшего вольностей и привилегий наподобие польской шляхты.

После свержения Царя Василия Шуйского, выданного затем в польский плен, столицей стала править так называемая Семибоярщина. Бояре решили договориться с поляками и пригласить на престол 15-летнего польского королевича Владислава при условии его перехода в Православие.

В ночь с 20 на 21 сентября 1610 г. Семибоярщина впустила поляков в Москву. С этого момента реальная власть в столице оказалась в руках польского гарнизона, которым сначала командовал Жолкевский, а потом – Александр Гонсевский. Причем поляки вели себя в Москве как в завоеванном городе, что взволновало широкие слои российского общества. А после того как в декабре был убит Лжедмитрий II, одним ключевым игроком на политической арене стало меньше. Вопрос встал ребром: либо Семибоярщина и поляки окончательно доведут страну до полного распада, либо в обществе найдется достаточное число патриотов, способных подняться на защиту Родины.

Сражение, произошедшее 19 марта, было долгим, кровопролитным и завершилось не в пользу русских. Поляки зажгли Китай-город, что вынудило ополченцев отступить от стен Кремля. Многие москвичи, лишившись жилья и продовольствия, вынуждены были уйти из города. В бою особо отличился воевода Дмитрий Пожарский, сражавшийся с поляками на Лубянке. Он получил несколько ран и был увезен под Нижний Новгород.

Не сумев выбить поляков из Кремля, ополченцы приступили к его осаде. Фактически с этого момента и до изгнания из Москвы польский гарнизон и Семибоярщина контролировали лишь Кремль и Китай-город. Конечно, по своему социальному составу первое ополчение было пестрым, а его вожди, мягко говоря, не всегда находили общий язык. Дрязги между казаками Заруцкого и Ляпуновым дошли до того, что дворяне утопили 28 казаков, а 22 июля 1611 г. казаки вызвали Ляпунова к себе на «круг» и там убили. Но при всем том именно осада вызвала голод в занятых поляками и Семибоярщиной кварталах Москвы, что создало благоприятные условия для ее освобождения.

Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде началось патриотическое движение, которое постепенно объединило большинство сословий в стремлении освободить страну от оккупантов. Под воздействием грамот Гермогена патриоты сошлись на том, что первоочередной задачей является освобождение столицы и созыв Земского собора для избрания нового Царя. При этом было решено не приглашать на русский престол никого из зарубежных претендентов и не выбирать царем Ивана Дмитриевича (сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II).

По призыву нижегородского старосты, торговца мясом Кузьмы Минина, начало формироваться второе ополчение. Во главе него встали сам Минин и князь Дмитрий Пожарский. Сборы, собранные по инициативе Минина с горожан и сельчан, дали первые денежные поступления на нужды ополчения. Кто-то роптал, но многие понимали, что деньги нужны на святое дело: речь шла о том, быть или не быть России.

Вожди второго ополчения стали рассылать грамоты в другие города, призывая народ вступать в ополчение. Эти действия взволновали поляков и были одобрены Патриархом Гермогеном. Поляки Патриарха арестовали и уморили голодом. (И за это, кстати сказать, польские политики, которые так любят поговорить о «русских преступлениях» большевиков, до сих пор перед Россией не извинились!)

В марте 1612 года второе ополчение выступило из Нижнего Новгорода и направилось по направлению Балахна – Юрьевец – Решма – Кинешма – Кострома – Ярославль, где был образован временный «Совет всея Земли» – правительственный орган. Второе ополчение постоянно пополнялось людьми, вооружением, припасами. Вскоре Трубецкой и Заруцкий вступили в переговоры с Мининым и Пожарским о согласованности действий.

Основные силы второго ополчения дошли до Москвы в августе 1612 года. Почти одновременно с ними к столице подошел польско-литовский гетман Ян Кароль Ходкевич, имевший целью снять осаду Кремля и доставить туда продовольствие. В течение трех дней, с 22 по 24 августа, войска Ходкевича пытались прорваться в Кремль. Но в итоге они понесли тяжелые потери и были вынуждены уйти восвояси. В ходе сражения русские воины из первого и второго ополчений проявили массовый героизм, а их вожди – высокое полководческое мастерство и личную храбрость.

Эта победа предрешила судьбу польско-литовского вражеского гарнизона в Кремле и Китай-городе.

Уместно также напомнить, что в этот день в 1721 г. Царь Петр I принял титул Императора Всероссийского по случаю победы над шведами в Северной войне 1700-1721 гг.

Частично использован материал:

http://www.rodgaz.ru/index.php?action=Articles&dirid=79&tek=24414&issue=351

КАК ПРОШЕЛ ЗАПРЕЩЕННЫЙ И РАЗОГНАННЫЙ ОМОНОМ КРЕСТНЫЙ ХОД 2008