Похвала Пресвятой Богородицы — это торжественный праздник, совершаемый в субботу пятой недели Великого поста. Празднование было установлено в VII–IX веке ради неоднократного избавления Пресвятой Богородицей града Константинополя от нападения военных захватчиков (626, 668–685, 716–741 гг.).

Содержание

- История праздника Похвалы Пресвятой Богородицы

- Похвала Пресвятой Богородицы. Богослужение

- Акафист Пресвятой Богородице

- Похвала Пресвятой Богородицы. Иконы

- Храмы в честь Похвалы Пресвятой Богородицы

История праздника Похвалы Пресвятой Богородицы

В конце июля 626 года при императоре Ираклии I (610–641) персидские и скифские войска начали усиленный штурм городских стен Царь-града, применяя при этом тяжелую технику. Тогда по благословению Византийского патриарха Сергия I (610–638) народ собрался на ночную молитву во Влахернскую церковь Пресвятой Богородицы, где хранилась святая икона Ее, написанная, по преданию, св. евангелистом Лукой. Потом, выйдя из церкви с чудотворной Влахернской иконой, все люди обошли крестным ходом по стенам города, прося помощи и заступничества Пречистой Девы. И тогда на море поднялась великая буря, которая разбила и потопила корабли противников. Это событие имеет подробное описание в Синаксаре на 5-ю субботу Великого поста:

«Патриарх же со всем множеством народа, Божественныя иконы Богоматере носяще, обхождаше по стенам града выше, и оттуду крепость себе собирая. Яко убо Сарвар от востока, Каган же от запада идяху, и огнем паляще ближняя Царя града… Каган же скифянин от земных стран, к стенам Константина града подходит, со множеством бесчисленным воинством, крепко зело оружии утвержени. Толико бо множество бяше, елико единому гречину, с десятьми скифяны братися. Обаче же непобедимая Предстательница, с малыми зело воины, обретшимися в храме Ея, нарицаемем Пигии, многия от них погуби. Отсудуже грецы дерзновение приемше, от Воеводы не победимыя Божия Матере, онех крепко зело побеждаху. Возревше же на смирение граждане, не прияти быша.

Отвеща бо им Каган, не прельщайтеся Богом, в Онь же веруете. Утре бо веде ваш град прияти имам.

Граждане же слышавше, руце к Богу простираху. Совещашабося купно, Каган и Сарвар, от суши и от моря приити, и хитротворными браньми град прияти хотяше… Лодии же исполнь оружник, обходом моря, еже рог пазухи нарицается, противу храма Божия Матере Влахерне нарицаема. И абие бури силне морю припадше, и разделивши сие на разделение. С корабли бо всеми купно врази вси погибоша».

В Русской истории также известны многочисленные случаи, когда Богоматерь подавала Свою благодатную помощь на поле брани православным воинам, защищавшим родную землю от нашествия супостатов. Примечательно, что, согласно русским летописям, святой князь Александр Невский одержал победу над немецкими рыцарями на льду Чудского озера именно в день Похвалы Непобедимой Воеводе: в 1242 году 5 апреля совпало с 5-ой субботой Великого поста, т.е. с церковным чтением Акафиста. В помощи от монголо-татарских захватчиков и в годы польско-литовской интервенции особенно прославились Владимирская и Казанская иконы Пресвятой Богородицы.

Похвала Пресвятой Богородицы. Богослужение

Служба благодарственной Похвалы в честь Пресвятой Госпожи Богородицы имеет свой отличительный уставной порядок. В этот день, единственный раз в году, в старообрядческих церквях за богослужением поэтапно вычитывается Акафист Богородице (неседальное моление), составленный из 24-х гимнов, или песней: 12-ти кондаков и 12-ти икосов, которые расположены соответственно 24-м буквам греческой азбуки. Каждая новая песнь начинается со следующей ей по счету буквы, кондаки оканчиваются псаломским «Аллилуйя», икосы — приветствием архангела «Радуйся Невесто Неневестная».

Первое время праздник Акафиста совершался в Константинополе в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией Матери и священные предметы земной Ее жизни — риза и пояс Ее; но затем он был внесен в уставы монастырей святого Савы Студийского и в церковные богослужебные книги и сделался общим для всей Восточной Церкви. Тогда же свт. Иосиф Солунский (брат прп. Феодора Студита) составил праздничный канон Похвалы Пресвятой Богородицы.

Пощади Боже наследия Твоего, грехи наша вся презрев ныне. На се имея Молящую Тебе, иже на земли без семени Рождьшую Тя, — поем мы в девятой песне канона Похвалы Богородицы.

Ведь Пресвятая Богородица — главная наша Помощница не только в борьбе с явными супостатами, но также еще и в никогда не прекращающейся невидимой, духовной брани, победа в которой является самой важной в жизни для спасения души человека. Ей молимся в час напасти и уныния, в трудных жизненных обстоятельствах: известно, что благодаря предстательству Богоматери могут получить прощение грехов и самые отчаянные грешники. «Радуйтесь, Я всегда буду вашей Молитвенницею перед Богом!» — так, явившись в неизреченной Своей славе, обещала Пресвятая Дева Христовым апостолам, когда они пребывали в печали по поводу недавнего Ее Успения. «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас!» — взываем мы на каждой церковной службе, с любовью и великой верой обращаясь к Небесной своей Покровительнице.

Акафист Пресвятой Богородице

Авторство Акафиста церковное Предание относит в основном к Византийскому патриарху Сергию I.«Ангел предстатель с небесе…» Первый икос Акафиста начинается Архангельским приветствием Пречистой Деве, далее, до средней его части, следует последовательное повествование Евангельских событий: встреча Пресвятой Богородицы с Елисаветой, разрешение сомнений не ведущего Тайны Боговоплощения св. Иосифа, Рожество Христово, поклонение пастухов и волхвов, упоминание о св. Симеоне Богоприимце, бегство в Египет. К сожалению, мы не так много знаем о земной жизни Пресвятой Богородицы: церковное Предание сохранило здесь относительно краткие сведения. Одним из самых замечательных исторических документов, особенно подробно рассказывающим об отроческих годах и Успении Богоматери, является «Слово Епифания монаха о житии Богородицы» (Лицевой Свод, Всемирная История, книга 3). Редакция «Жития» была составлена на основе ранневизантийского «Слова о родстве Пресвятой Богородицы» греческим иноком Епифанием, подвизавшимся в середине IХ века в монастыре св. Каллистрата. Чтобы лучше понять богослужебный текст Акафиста, хорошо бы со вниманием прочитать и вспомнить о том, как проводила годы Своей земной жизни Пресвятая Дева — «Лествица небесная, по Нейже сниде Бог».

Библиотека Русской веры

Канон-акафист Пресвятой Богородице →

Читать онлайн

В начале «Жития» указана родословная Богоматери, происходившей из колена Иудова и царского рода царя Давыда. Далее сообщается о видении, бывшем в храме св. Иоакиму — отцу Богородицы, когда во время молитвы он услышал чудесный голос: «Будет тебе Дитя, и тем прославишься». До глубокой старости ждал св. Иаков разрешения пророчества, по исполнении которого Благословенную свою Дочь родители назвали Марией, в честь сестры св. праведной Анны. Говоря в своем повествовании о Введении во храм Пречистой Отроковицы, монах Епифаний раскрывает подробности этого события. Так, он пишет, что родители приводили в храм Пресвятую Деву не один, как принято считать, а два раза: первый — когда трехлетняя Мария была с торжеством допущена во Святая Святых. Родители привели Ее со многими дарами, которые принял от них иерей Варахия — отец св. Захарии и праотец св. Иоанна Предотечи. Однако Младенца Марию не оставили тогда на постоянное жительство в храме, но вместе с родителями Она возвратилась обратно домой. По достижении же семилетнего возраста Св. Отроковица была уже полностью вверена попечению иереев для жизни и служения при храме, обучению грамоте и рукоделию.

Восьмидесятилетний старец Иоаким вскоре после этого преставился, св. Анна покинула Назарет и перешла на жительство в Иеросалим, но через два года преставилась и она. Осиротев, Пресвятая Мария выходила только к родственнице Своей св. Елисавете, проживавшей в городе Вифлееме, быстро выучилась грамоте и глубоко вникала в Святое Писание. Среди всех прочих девиц, удивительны были премудрость Ее и высокая добродетель. Как пишет монах Епифаний:

«Было место в церкви слева у алтаря, там пребывала Мария, трудясь у жертвенника в церкви, служа иереям только. Обычай Ее таков: чиста во всем, малоглаголива, скоропослушлива, благоименита, не дерзновенна ко всякому человеку, так что все дивились Ее разуму и глаголам Ее. Делом ее было: прядение шерсти и льна и виссона. Роста была среднего, другие говорят, что невысокого, русая, с золотистыми волосами, очи черные благозрачные, длинные руки, округлое лицо, длинные персты, благодати Божией исполнена и красоты, нелегкомысленна, стыдлива, постоянна, смирение непреложное имела: потому и призрел на Нее Бог, как Та сказала, величая Господа. Одежду же темную любила и носила, как о том свидетельствует Святой Покров Ее. Верили Ей иереи церкви Господней, и питалась в церкви, пребывая в молитве и чтении, в бдении и рукоделии и во всякой добродетели [1].

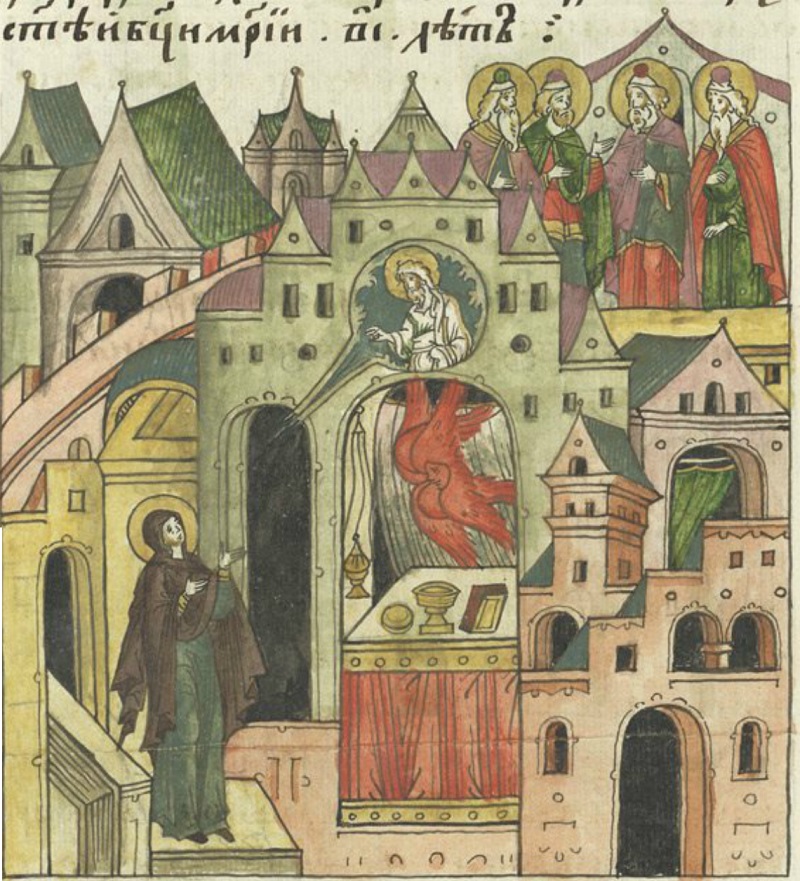

Первое откровение об имевшем совершиться над Ней великом Таинстве Пресвятая Дева получила, будучи еще двенадцати лет от роду: однажды ночью, «когда Она молилась пред дверьми жертвенника, в полуночи свет воссиял более сияния солнечного. И глас от святилища пришел к Ней, глаголя: «Родишь Сына Моего». Она же умолчала, никому же поведав тайны сей, пока Христос не вознесся» [2].

Когда Пресвятой Марии исполнилось 14 лет, св. Захария, отец Иоанна Крестителя, помолившись о Ней, взял 12 жезлов от иереев и от родственников других девиц и положил их в алтаре, чтобы узнать от Господа, чья будет Девица. В ответ на его молитвенное прошение пророс жезл св. старца Иосифа, которому было тогда около 70 лет и который приходился двоюродным братом Пресвятой Богородице. Первосвященник с честью поручил ему Пресвятую Деву, но не на брак, а на сохранение и соблюдение непорочного девства. Св. Мария стала жить в дому Иосифа, воспитывая двух его младших дочерей и пребывая, по обычаю, в посте и молитве. По прошествии шести месяцев, в лето 5499 и в 36 лето царствования Августа, месяца дустра (марта) в 25 день недельный, при девятом часе дня, послан был Гавриил к Богородице. Сей месяц, как повествует инок Епифаний, есть «первый среди месяцев в году, в который Бог прогнал тьму и сказал Бог: «да будет свет» — и стал свет» [3].

В Божественном Промысле о нашем спасении не бывает случайностей, но все события имеют свой сокровенный смысл. В то же время, когда по Библейской Истории начиналось творение мира и был сотворен свет, сошел и Небесный, Нетварный Свет на землю и воплотился во утробе Пресвятой Богородицы, Которую, по церковной традиции, называем мы «Матерью Света». «Радуйся Светило незаходимаго Света», — так поем на 11-ом икосе Акафиста, вторая половина которого посвящена похвальному славословию Пресвятой Богородице: «радуйся, двери спасения», «радуйся Селение Бога Слова», «радуйся Еяже ради воздвижутся победы»…

Оканчивается Акафист трехкратным пением с земными поклонами 13-го кондака, не имеющего своего икоса, и повторением начального икоса и кондака «Взбранной Воеводе»:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тельнаz, ћко и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрьственаz восписu1емъ ти раби2 твои2 бцdе. но ћкw и3мu1щи держaву не побэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти, рaдуисz невёсто неневёстнаz.

Похвала Пресвятой Богородицы. Иконы

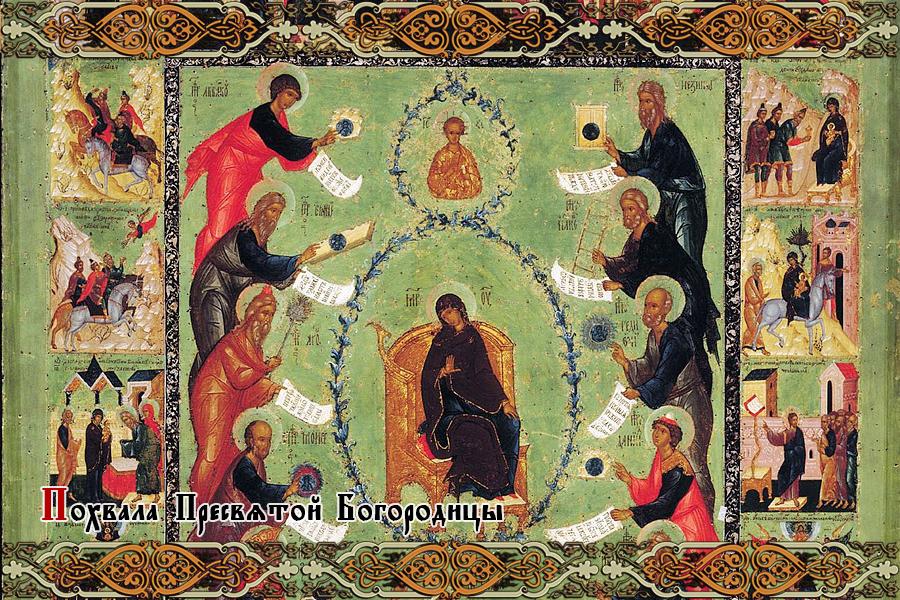

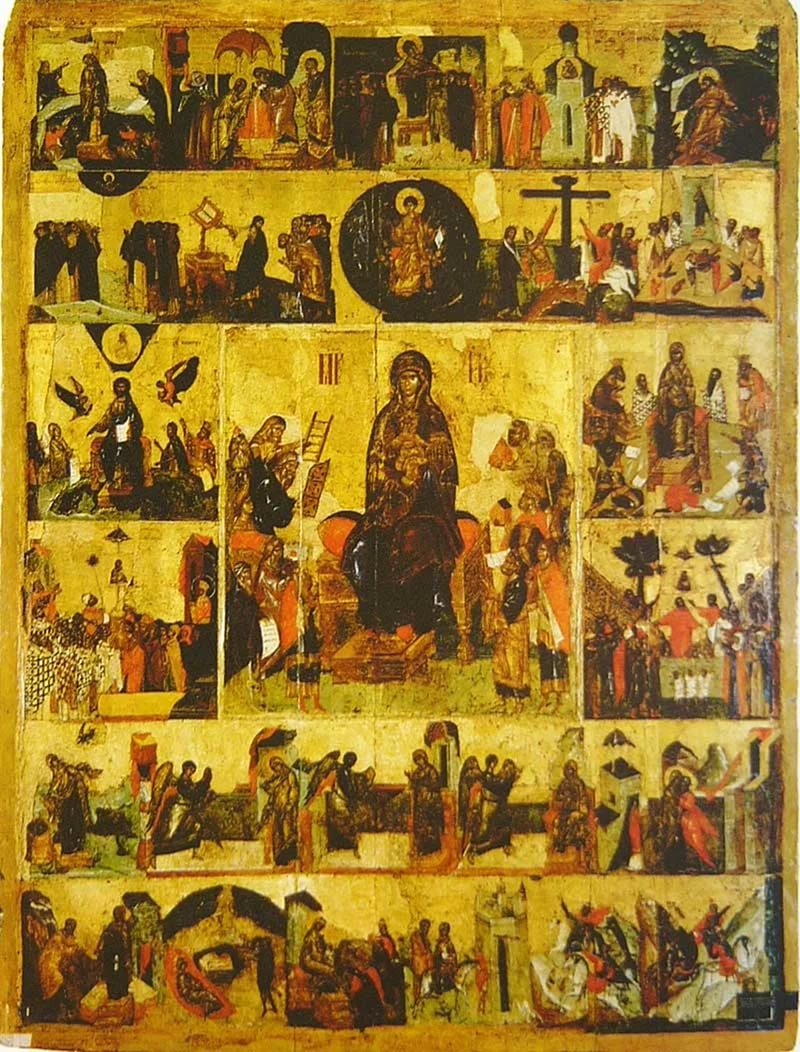

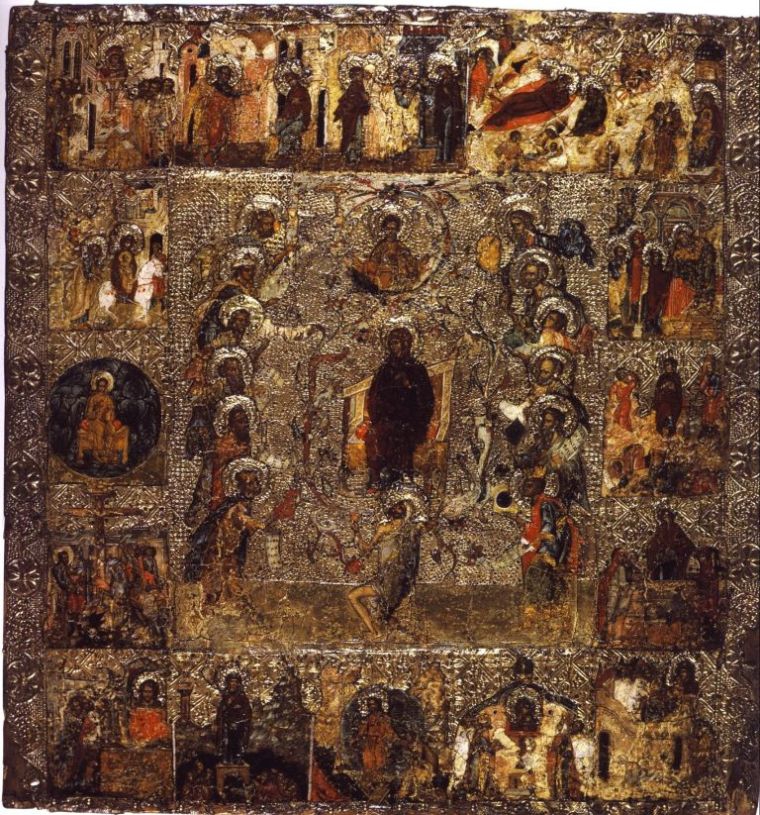

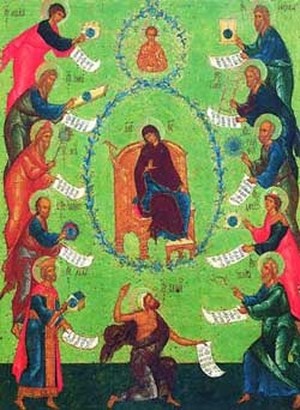

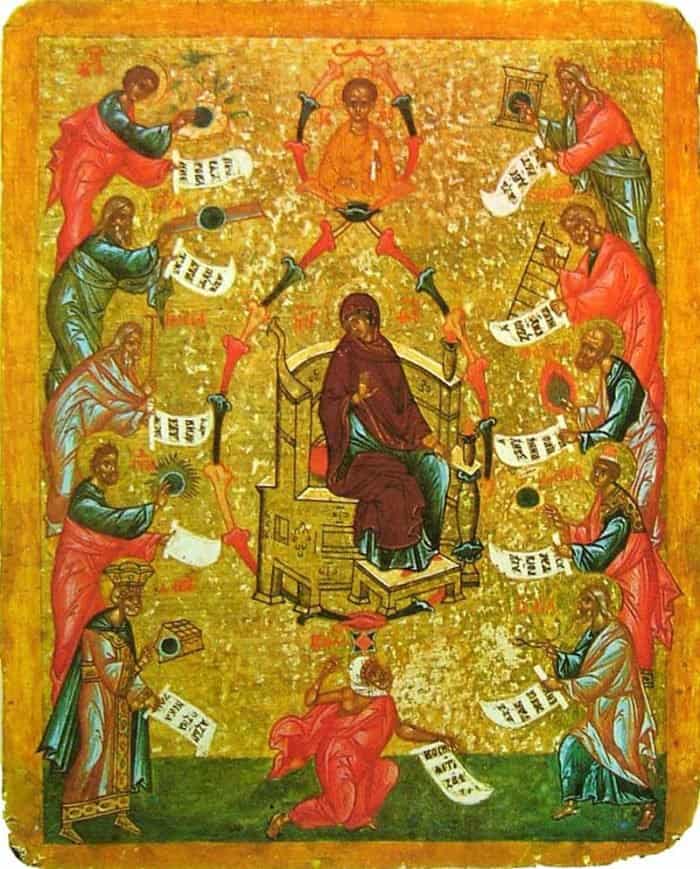

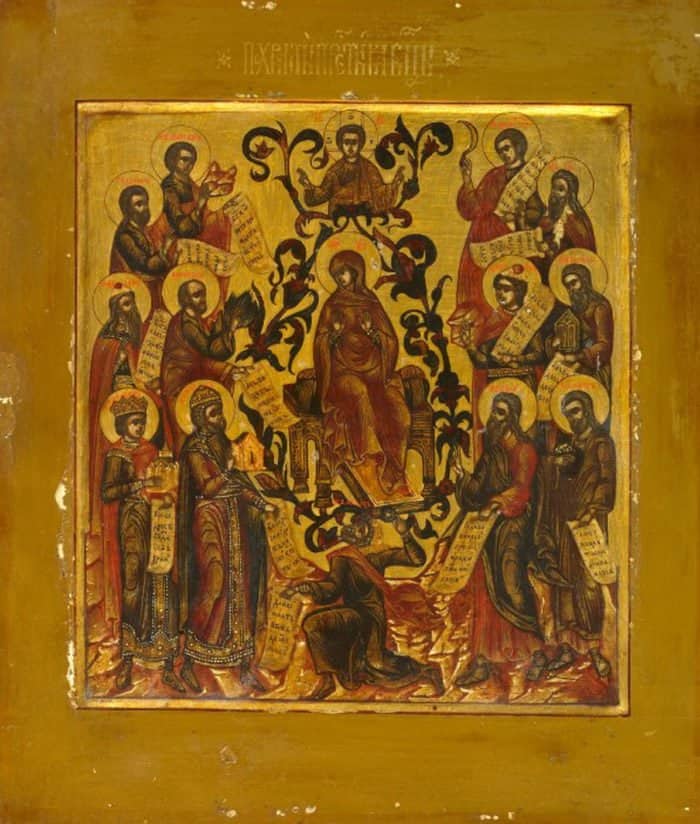

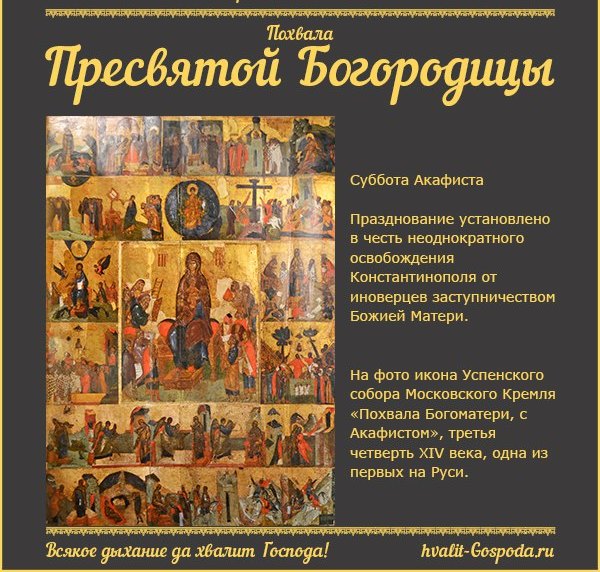

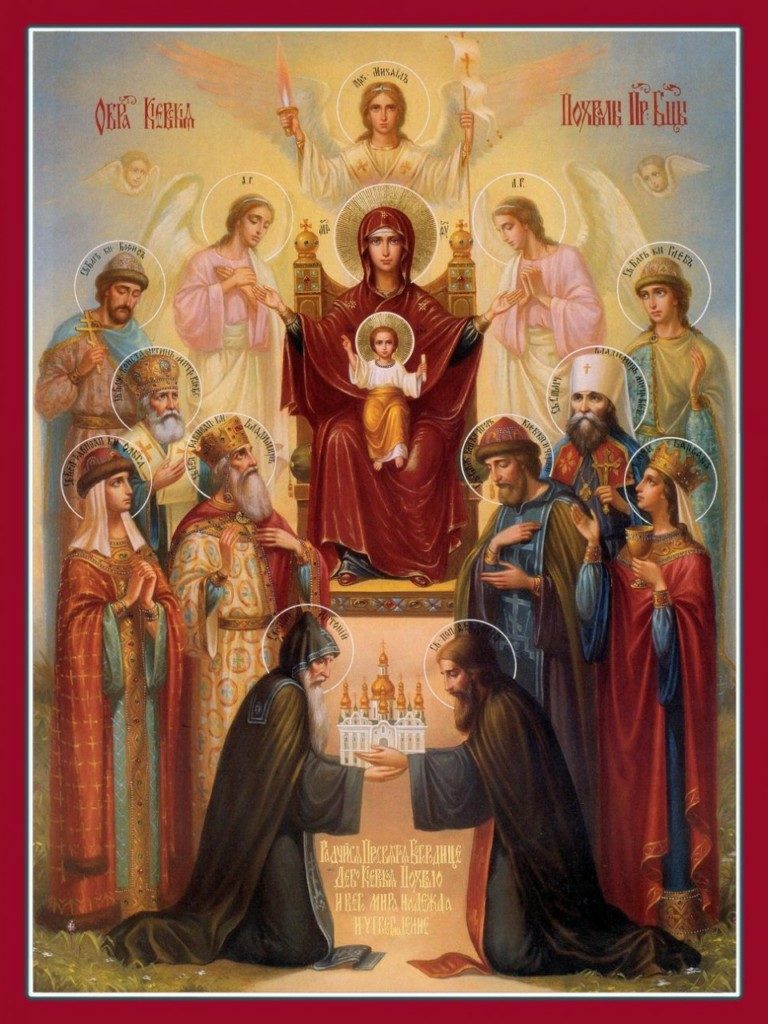

В основу иконографии «Похвалы Богородицы» положены слова ветхозаветных пророчеств, по которым Богородица является «Стамной», «Жезлом», «Свещником», «Горою несекомую», «Златою кадильницей», «Лествицей», «Престолом Царевым» и пр. Здесь иконописный образ очень богат по содержанию и показывает множество древних пророков, которые с почтением окружают Богоматерь и видимыми предметами поясняют свои о Ней изречения. Так, св. праотец Иаков изображается с лестницей, св. пророк Моисей — с Неопалимой Купиной, Валаам — со звездой, Гедеон — с руном, Иессей и Аарон — с процветшими жезлами, Давыд и Соломон — с макетами Иеросалимского Храма, Исаия — с клещами и углем, Иеремия – со скрижалью, Иезекииль — с вратами, Даниил и Аввакум — с горами. Древнейшей иконой Похвалы Богоматери на Руси является икона «Похвала Богоматери с Акафистом» из московского Успенского собора, созданная греческим мастером во второй половине XIV века.

Храмы в честь Похвалы Пресвятой Богородицы

В XV веке в честь Похвалы Пресвятой Богородицы была освящена церковь в Москве, на углу Всехсвятского проезда и Пречистенской набережной. Впервые упоминается в 1475 году. Храм был единственным в Москве, освященным в честь праздника Похвалы Богородицы. В нем находилась чудотворная икона святителя Николы. В старину этот храм имел еще одно имя — «старая проща», потому что человека, получившего исцеление от иконы, называли «прощенником». В 1629 году деревянная церковь сгорела и была заново выстроена в камне. Старое название этой местности «Башмаки» связано с фамилией думного дворянина, который еще раз перестроил каменную церковь в конце XVII века — Дементия Башмакова. В 1932 году здание храма было снесено с целью освобождения территории для строительства Дворца Советов.

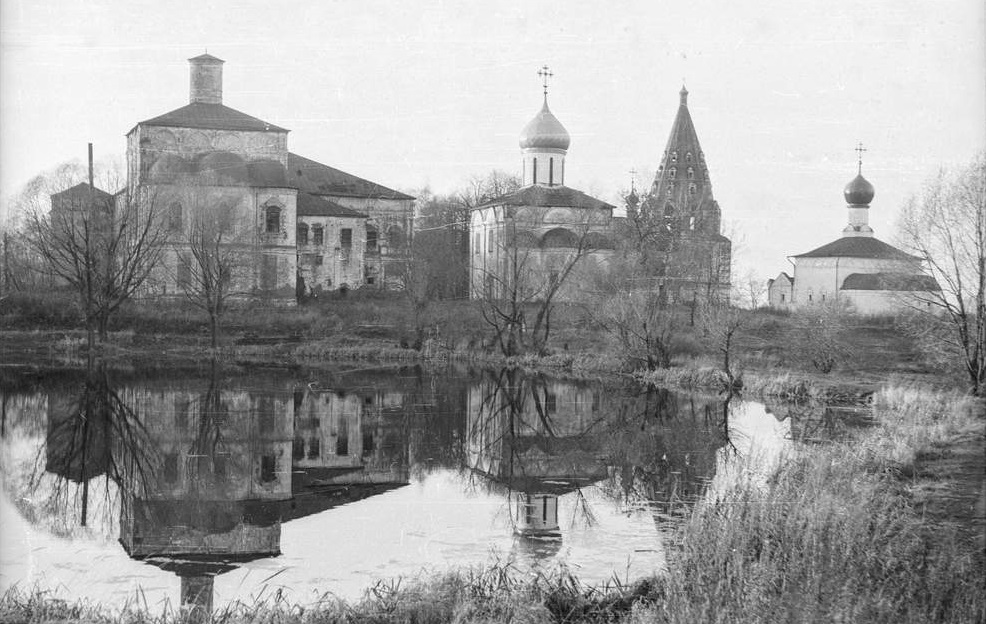

В честь Похвалы Пресвятой Богородицы освящена церковь Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Каменный храм был построен в 1695 году.

В конце XVI века в честь Похвалы Пресвятой Богородицы была освящена церковь на Димитровском погосте, что под Медным (Тверская область, Новоторжский район, погост Димитровский). Каменная церковь в стиле барокко построена вместо прежней деревянной (1652 г.) на средства И.П. Рожнова. В трапезной размещались теплые приделы: Димитровский и Никольский. Закрыта в 1930-х, разорена. В основном объеме частично сохранились внутренние росписи в стиле академизма. В 1991 возвращена РПЦ, медленно восстанавливается, освящен только главный престол.

В честь Похвалы Богородицы освящен придел церкви Богоявления Господня с. Красное-на-Волге Костромской области. Храм построен в 1592 году на средства дяди Бориса Годунова — Дмитрия Ивановича, по благословению первого Патриарха Московского и всея Руси Иова. Церковь Богоявления в Красном — это единственный каменный шатровый храм XVI века в Костромской области. Внутри храма присутствует восстановленный иконостас, а стены и своды расписаны в традициях православной живописи XVI—XVII веков. В советское время церковь служила складом для зерна, хранилищем овощей, библиотекой и клубом. Храм был полностью отреставрирован в 2009 году.

Церковь Похвалы Богородицы при Архиерейском доме в Тульском Предотеченском монастыре была построена в XVII веке, между приблизительно 1640 и приблизительно 1660 гг. В 1864-1865 обновлена и частично перестроена. Закрыта около 1919 г. при передаче архиерейского дома ВЧК, позже сломана. Уцелевшие постройки заняты управлением ФСБ по Тульской области.

Храм Русской Православной старообрядческой Церкви в честь Похвалы Пресвятой Богородицы существовал в посаде Добрянка Черниговской губернии.

Источники:

[1] «Слово Епифания монаха о житии Богородицы». Лицевой летописный свод, Всемирная История, книга 3.

[2] Там же.

[3] Там же.

В субботу на пятой седмице Великого поста святая Церковь торжественно совершает молебное пение Акафиста, или благодарственной Похвалы Пресвятой Богородице.

Праздник Похвала Пресвятой Богородицы установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. При императоре Ираклии, когда патриарх Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой Богородицы по городским стенам, умолял Господа о защите от персидских и скифских войск, осаждавших Константинополь, тогда народ искал защиты в храмах Божиих, день и ночь умоляя Усердную Заступницу спасти свой город.

Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил его Божией Матери и почитал Пресвятую Деву покровительницею своею и своей новой столицы. Многие храмы в честь Божией Матери были воздвигнуты в Константинополе. Во Влахернском храме хранилась Ее святая икона, написанная святым евангелистом Лукой. В ночь, когда соединенные силы агарян и персов с моря и с суши двинулись на город, внезапно восстала страшная буря, которая рассеяла и потопила суда нападавших. Остальные враги со стыдом бежали. Тогда во всю эту ночь благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил Защитнице града победную, всенощную и неседальную (акафист, греч. букв. неседальный) песнь: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!» И с того времени, в воспоминание столь великого чуда, Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией Матери и священные предметы земной Ее жизни — риза и пояс Ее; но позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того времени сделался общим для всей Восточной Церкви.

Акафист Пресвятой Богородице

Скачать

Скачать

Акафист — это священная похвала Пресвятой Девы. Он состоит из 24 гимнов, или песней:

- 12 кондаков

- 12 икосов

Они расположены сообразно 24 буквам греческой азбуки. Каждая песнь начинается соответствующею ей по счету буквою, каждый кондак оканчивается псаломским «Аллилуйя», каждый икос — приветствием архангела «Радуйся…». Все творение оканчивается краткою молитвою к Пресвятой Деве о том, чтобы Она спасла христиан от бед и напастей. В таком виде акафист читается и в другие дни; но в субботу пятой седмицы Великого поста он входит в состав богослужения и поется на утрене (обычно накануне, в пятницу вечером) не весь вдруг, но раздельно, в промежутке других песней, в четыре разные выхода. Каждое отделение начинается и кончается пением первого кондака: «Взбранной Воеводе…» и пр.

Фото: spbda.ru

Акафист написан в VII веке, по мнению многих, диаконом великой Константинопольской церкви Георгием Писидийским. Впоследствии Иосиф Студит написал канон в субботу Акафиста, а некоторые другие лица прибавили к сему благодарственные молитвы в воспоминание того же всесильного воеводства Божией Матери. Наша Православная Церковь совершает это торжество для утверждения кающихся в надежде на Заступницу Небесную, которая, избавляя верных от врагов видимых, тем более готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми.

Отныне будут ублажать Меня все роды (Лк. 1, 48).

Читайте также — Похвала Пресвятой Богородицы

Эти слова Божией Матери читаются во время Божественной Литургии в дни Богородичных праздников. Слышатся они и за нашими вечерними богослужениями. В них заключен глубокий пророческий смысл.

Фото: spbda.ru

Похвала Пресвятой Богородицы. История праздника

На заре христианских времен из небольшого города Назарет идет в другой малоизвестный город в нагорной области Иудеи бедная, незнатная Дева, чтобы приветствовать свою родственницу Елизавету. И когда Она вошла в дом и приветствовала ее, то, как повествует святой евангелист Лука, «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» (Лк. 1, 41-43). Исполнившись того же пророческого духа, и Пресвятая Дева сказала о Себе: «Ибо отныне будут ублажать Меня все роды».

Ничто естественное не могло утвердить Ее в надежде, что о Ней не только узнают, но и будут прославлять «все роды»! Ничто земное не могло Ее подвигнуть на подобное пророчество! Сам Дух Божий, деяние Которого Она благословляла в молитве, просветил Ее разум, открыл Ее сердце и подвигнул Ее уста изречь то, что о Ней предопределено на Небе и что, согласно этому предопределению, с радостью приняла святая Вселенская Церковь.

Сама Пресвятая Дева во время Своей земной жизни чуждалась славы и избегала ее. Даже в тот момент, когда Она славила Бога за то, что Он избрал Ее стать Матерью Господа, Она видит Себя, считает Себя смиренной рабой. И потом, когда народ восхищался Божественными глаголами Ее Сына, когда прославлял Его за творимые Им чудеса, когда торжественно встречали Его, Божия Матерь находилась в эти дни славы как бы в стороне. Она не приходила разделить славу со Своим Божественным Сыном. Но когда над Ним совершали поругание, когда распинали Его, бесславили, тогда Божия Матерь была рядом с Ним. Славу Владычицы мира явила сама Божественная благодать.

Святое Евангелие рассказывает нам об одном волнующем событии. Спаситель, окруженный народом, учил стяжанию Царствия Божия. Слушавшие Его люди жадно впитывали глаголы жизни, как впитывает в себя иссохшая земля падающую на нее живительную влагу. И вот, словно молнии из облака, из уст неизвестной женщины внезапно в эти минуты раздалось восклицание: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!» (Лк. 11, 27). Неизвестная женщина, конечно, ничего не знала о том, что более тридцати лет тому назад Пресвятая Дева сказала только одной Елизавете: «Ублажат Меня все роды», когда Елизавета возвестила: «Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего». Но как точно эта женщина выразила и подтвердила исполняющееся пророчество, и выразила не только в мысли, но даже в слове: «Блаженно чрево». Неизвестная женщина ублажила Божью Матерь, ублажила чрево, носившее Божественного Учителя, и сосцы, которые Его питали.

Фото: eparhia-tmb

И смотрите, что было дальше. Господь не только не отверг восхваления Своей Матери, но сказанными после этого словами подтвердил правильность поступка искреннего сердца. Он только указал, что блаженства могут достигнуть все, если будут слушать слово Божие и соблюдать его: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его!» (Лк. 11, 28). Это было первое открытое при народе ублажение Божией Матери, первое восхваление в присутствии многих Той, Которая стала Матерью по плоти необыкновенного Учителя и Чудотворца.

После славного вознесения Господа на небо Божия Матерь является как избранное солнце посреди святых Апостолов. «Все они, — читаем в книге Деяний святых Апостолов, — единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса» (1, 14). Как видим, дееписатель выделяет Марию, только Ее из упомянутых жен называя по имени. Божия Матерь становится тем средоточием, куда святые Апостолы шли и перед выступлением на проповедь и куда возвращались после благовестнических путешествий. У Нее они получали и благословение на свои апостольские труды и с Ней же делились пережитыми радостями и скорбями. У той, которая бережно слагала и сохранила в Своем сердце все совершавшееся в земной жизни Спасителя (Лк. 2, 19).

Проповедники Евангелия получали и напоминание божественных заповедей, и подкрепление в подвиге, и утешение в скорби. Как сосуд, в котором находилось благоухающее миро, продолжает благоухать и после, так, и тем более, Соделавшаяся сосудом Божества, Умащенная благоуханием Божественной благодати приближает к людям Своим присутствием, молитвой благодатное и спасительное присутствие и действие Того, Кто некогда обитал в Ней телесно, а ныне и всегда обитает в Ней, пребывает в Ней, пребывает с Ней духовно.

Уже на заре истории христианской Церкви верующие уразумели близость Пресвятой Девы к Богу, увидели и опытно ощутили силу Ее предстательства на небе и поэтому с первых времен прославляли Ее всечестное имя, призывали Ее в молитвах, просили помощи. И с тех пор Ее боголепная слава сияла, сияет и будет сиять. Никакие еретические мудрования не могли затмить Ее славы и никогда не смогут этого сделать, потому что слава Божией Матери — это дело Божие, это то, что установлено самим Божественным провидением. Сегодня мы не найдем ни одного православного храма, не встретим ни одной православной души, для которой Божия Матерь не была бы дорогой и родной. Она — наша вера, наше упование и радость, наша молитвенница и заступница.

Но, дорогие отцы, братья и сестры, ублажая Божию Матерь и спрашивая Ее милостей, нужно хорошо подумать и спросить себя: достойны ли мы прославлять Ее, достойны ли мы Ее любви? Ублажая Приснодеву, храним ли мы девство, целомудрие, чистоту? Прославляя глубокую в смирении, не останемся ли мы в гордости, не почтит ли нас червь самомнения, тщеславия, зависти? Ублажая в этом святом храме Божию Матерь и нашу Небесную Матерь, не поступаем ли мы противно дома? Не оскорбляют ли дети священных имен своих родителей непочтением к ним, невниманием или, не дай Бог, дерзостью, грубостью? Исполняют ли сами родители должным образом свои обязанности к детям, к другим людям? Не заглушает ли волна страстей в нашем сердце славословия наших уст? По словам великого отца Церкви IV столетия святого Григория Богослова, как туча закрывает сияние солнечных лучей, так грешник, который не хочет сознавать своих грехов и отречься от них, закрывает для себя лучи любви Божией и милосердие Божией Матери.

Будем же стараться быть всегда истинными православными христианами, достойными детьми Небесной Матери, и Божия Матерь всегда будет нашей верной Споспешницей и теплой о нас Молитвенницей.

«Радуйся… Мати Дево… всемирное чудо и слышание».

Аминь.

По материалам книги профессора К.Е. Скурата «Идите и научите»

Читайте также:

- В Субботу Акафиста: «И зачем снова терпеть и смиряться?»

- Акафист Пресвятой Богородице (текст + аудио)

Видео о празднике Похвала Пресвятой Богородице:

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице.

История Праздника

Праздник Похвалы Богоматери, сопровождающийся чтением акафиста (хвалебных текстов), установлен в VII в., а начиная с IX в. этот праздник отмечается в субботу пятой недели Великого поста. В основе его — воспоминание о спасении Константинополя от аваров в 625 году. В тот год император Ираклий отправился в поход против персов. Этим воспользовались авары и осадили город с моря. Тогда патриарх Сергий вынес чудотворную икону Богоматери Одигитрии (по некоторым версиям — ризу Богоматери) на берег Босфора и погрузил ее в воды залива. И тут же на море началась буря, разметавшая вражеский флот, после чего осада Константинополя была снята. В память о чудесном избавлении и был установлен праздник. Икона, спасшая Константинополь от аваров хранится ныне на Афоне, в монастыре Дионисиат. А память этих событий сохранилась в песнопении «Взбранной Воеводе», со временем ставшем запевом к Акафисту Богоматери (благодарственный неседальный гимн).

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией Матери и священные предметы земной ее жизни — риза и пояс; но позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того времени сделался общим для всей Восточной Церкви.

Это самый древний Акафист Богородице и он единственный предназначен церковным уставом к богослужению. Акафист написан в половине VII века, по мнению многих, дьяконом великой Константинопольской церкви Георгием Писидийским, и послужил образцом для всех последующих акафистов, написанных в честь Господа, Пресвятой Девы, святых и церковных праздников. Впоследствии Иосиф Студит написал канон в субботу акафиста, а другие прибавили к сему благодарственные молитвы в воспоминание того же всесильного воеводства Божией Матери.

Свое название «Акафист» ( «неседален» )получил от того, что в ту ночь люди стоя воспевали песнь Матери Бога-Слова; и в то время как на других службах по уставу можно сидеть, в настоящий праздник Богоматери мы все слушаем Похвалу стоя.

Особенности Богослужения

Акафист — это есть священная похвала Пресвятой Девы. Он состоит из 24 гимнов, или песней: 12 кондаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой азбуки. Каждая песнь начинается соответствующею ей по счету буквою, каждый кондак оканчивается псаломским “Аллилуйя”, каждый икос — приветствием архангела “Радуйся…”. Все творение оканчивается краткою молитвою к Пресвятой Деве о том, чтобы Она спасла христиан от бед и напастей. В таком виде акафист читается и в другие дни; но в субботу пятой седмицы Великого поста он входит в состав богослужения и поется на утрене (обычно накануне, в пятницу вечером) не весь, но раздельно, в промежутке других песней, в четыре разные выхода. Каждое отделение начинается и кончается пением первого кондака: “Взбранной Воеводе…” и пр.

«Отныне будут ублажать Меня все роды (Лк. 1, 48)» . Эти слова Божией Матери читаются во время Божественной Литургии в дни Богородичных праздников. Слышатся они и за нашими вечерними богослужениями. По мысли профессора – богослова К.Е. Скуратав них заключен глубокий пророческий смысл. «Ничто естественное не могло утвердить Ее в надежде, что о Ней не только узнают, но и будут прославлять “все роды”! Ничто земное не могло Ее подвигнуть на подобное пророчество! Сам Дух Божий, деяние Которого Она благословляла в молитве, просветил Ее разум, открыл Ее сердце и подвигнул Ее уста изречь то, что о Ней предопределено на Небе и что, согласно этому предопределению, с радостью приняла святая Вселенская Церковь.

Сама Пресвятая Дева во время Своей земной жизни чуждалась славы и избегала ее. Когда народ восхищался Божественными глаголами Ее Сына, когда прославлял Его за творимые Им чудеса, когда торжественно встречали Его, Божия Матерь находилась в эти дни славы как бы в стороне. Она не приходила разделить славу со Своим Божественным Сыном. Но когда над Ним совершали поругание, когда распинали Его, бесславили, тогда Божия Матерь была рядом с Ним. Славу Владычицы мира явила сама Божественная благодать.»

Иконография Похвалы Богородицы

В XIV-XV вв. складывается и иконография «Похвалы Богородицы», своего рода гимн в красках, в котором, как и в Акафисте, раскрывается тема величания Девы Марии, ставшей, согласно ветхозаветным пророчествам, матерью воплотившегося Бога.

В основу иконографии положены пророчества и прообразы Божией Матери в Ветхом завете. Если сама история жизни Богородицы как история земной Девы Марии начинается с ее рождения, произошедшего в определенный момент в городе Назарете, то идея предвечного Божественного замысла о появлении Ее среди человечества и «уготовании» для воплощения Господа пронизывала, согласно христианскому толкованию, все священные книги Ветхого Завета. Св. Андрей Критский считает, что «нет ни одного места во всем Богодухновенном Писании, где бы внимательный исследователь не увидел разных, повсюду рассеянных на Нее (Божию Матерь ) указаний». Объясняя обращенные к царю Давиду слова Господа: «от плода чрева твоего посажу на престоле твоем» (Пс 131. 11), прп. Иоанн Дамаскин отмечает, что «от племени Давида» «прозябла» Дева Мария, «предопределенная Предвечным… Советом Божиим и чрез Святого Духа как представленная, так и предвозвещенная различными образами и словами Пророков».

Средник иконы с изображением «Похвалы Богоматери» и ее клейма, иллюстрирующие Акафист, составляют одну тему, связаны общими образами и символами. Иконография «Похвалы» сформировалась под влиянием нескольких гимнографических сочинений, в первую очередь, текста песни канона пророкам, составленного в VIII веке константинопольским патриархом Германом: «Свыше пророцы тя предвозвестиша, Отроковице: стамну, жезл, скрижаль, кивот, свещник, трапезу, гору несекомую, златую кадильницу и скинию, дверь непроходимую, палату, и лествицу, и престол Царев».

Одним из примеров является икона «Похвала Богородицы» с акафистом в двадцати четырех клеймах. (Середина 16 в. , Москва. Происходит из местного ряда иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Государственный Русский Музей).

В Ветхом Завете даны были многие предуказания главнейших обстоятельств жизни Пресвятой Богородицы: происхождение Ея от рода Давидова, нравственные совершенства, Богоматернее величие, приснодевство, прославление, — все это преднаписано у святых пророков.

В иконографии «Похвалы Богородицы» вокруг восседающей на троне Марии мы видим одиннадцать фигур пророков, протягивающих Богородице развернутые свитки с текстами своих пророчеств, посвященных чуду воплощения Христа, и атрибуты- символы, с которыми она сравнивается в ветхозаветных текстах.

Аввакум с Горой «Приосененной», Иеремия с каменными Скрижалями Завета;

Один из особенно значимых прообразов Богоматери– Ковчег Завета. Это величайшая святыня, так как в нем находились Скрижали Завета. А что представляли собой Скрижали Завета? Это камень, на котором было начертано Слово Божие. Скрижали Завета – образ Христа. Как на камне Слово стало видимым, когда Бог написал заповеди, так и Христос – это Воплощенное Слово. И как в Ветхом Завете не было ничего выше Скрижалей Завета, так в Новом Завете нет ничего выше Христа. Ковчег всегда осмыслялся отцами Церкви как прообраз Божией Матери: в ней воплотилось Божественное Слово, Она являлась Его носительницей.

Таинственную гору видит Пророк Аввакум : «Бог от юга приидет и Святый из горы приосененныя чащи» (Авв. 3: 1–3). «Гору Тя, благодатию Божиею приосененную, прозорливыма Аввакум усмотрев очима, из Тебя изыти Израилеву провозглашаше Святому, во спасение наше и обновление» – воспевает Церковь Богородицу в ирмосе 4 песни воскресного канона 1 гласа.

Иезекииль с затворенными вратами, Иаков с лествицей;

К числу прообразов приснодевства Божией Матери могут быть отнесены врата храма, которые в видении были показаны прор. Иезекиилю, «Не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены» ( Иез. 44. 1-2). В этом прообразном видении весь догмат Приснодевства Богородительницы. «Девственная похвала», «девство и рождество сочетавшая» то, что иконографии изображается в трех звездах на мафории: «до рождества Дева, в рождестве Дева, и по рождестве Дева».

Иаков, уснувший по дороге в Харан увидел лестницу, которая «стоит на земле, а верх ее касается неба» (Быт. 28, 10-16). Ангелы Господни, и восходившие и нисходившие по ней, и глас Господень к Иакову, убоявшемуся этого видения, сама лестница, как бы в далеком будущем проображавшая соединение двух миров, «земного и небесного», человечества и Божества- все это слабое предуказание о грядущем избавлении и спасении, об образе Пречистой Богородительницы, о Которой еще в раю было предсказано изгоняемому Адаму.

Аарон с процветшим жезлом;

В ковчеге завета, по Божию повелению, был положен и чудесно прозяб и процвел жезл Ааронов :«И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. На другой день вошел Моисей [и Аарон] в скинию откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали.» (Чис. 17, 6-8). Этот жезл прообразовал Пресвятую Деву Богородицу. Она произошла от безплодных родителей подобно тому, как процвел сухой жезл: «произрастение сухаго жезла указало Израилю предъизбрание священника; и ныне преславное рождество Девы от безплодной чудно являет светлое достоинство родивших». «Из корене прозябшая Давидова и Иессеева, Анна ныне растити начинает божественный жезл, прозябший таинственный цвет — Христа, всех Зиждителя».

Гедеон с руном;

Гедеон, пятый судья Израильскаго народа, выслушав от Ангела волю Божию — идти и избавить отечество от власти мадиамлян, пожелал получить знамение в удостоверение того, что на это дело есть благословение Бoжиe. Избранное им самим знамение было такое: на руно (кожу овцы), положенное им на гумне, ночью сошла обильная роса, тогда как вся земля вокруг была суха; в другую же ночь земля была омочена росою, а лежавшее на гумне руно осталось совершенно сухим (Суд. 6. 33-40). Bсе обстоятельства этого чуднаго события имеет отношение к лицу Пресвятой Богородицы. Гумно, в таинственном смысле, знаменовало избранный народ Божий. Руно — Пречистая Дева, по толкованию св. Церкви. «Радуйся, руно одушевленное, еже Гедеон предвиде» (стихира субботы 5 –й недели Великого Поста). Одушевленное руно — Дева была обильно орошена благодатию Божиею; тогда как, в то же время, язычники и самые Израильтяне были духовно сухими — от зноя суеверия и неверия. Руно Гедеона было сухо, а земля омочена росою: так и Дева, по рождестве Господа, не потерпела изменения, между тем, как земля увлажилась росою истинной веры.

Моисей с Купиной;

Именование Пресвятой Девы «Неопалимая Купина» свое объяснение находит в видении пророком Моисеем горевшего, но не сгоравшего куста (слав. «купины») — Исх. 3. 2, где сам куст выступает в качестве прообраза одновременно материнства и девства Божией Матери «Мне кажется,- пишет свт. Григорий Нисский, — (что) сию тайну предузнал и великий Моисей во время бывшего ему Богоявления в огне…». И добавляет — «что там (т.-е. в Ветхом Завете) предъизображалось пламенем и купиною, то, с течением времени, ясно открылось в тайне Девы; как там купина горит и не сгорает: так и здесь (т.-е. в Новом Завете) Дева раждает свет и пребывает нетленна». По этой причине св. Церковь именует Богоматерь «неопалимою купиною», а христианское искусство нередко изображает Ее окруженною огненным сиянием.

Даниил с горой;

В книге Пророка Даниила (Дан. 2, 31 — 35) описывается удивительное видение царя Навуходоносора: он видел великое тело, составленное из разных веществ — золота, серебра, меди, железа, глины — и вот «отторжеся камень от горы без рук, и удари тело в нозе железны и скудельны, и истни их до конца… Тогда сотрошася вкупе скудель, железо, медь, сребро и злато, и бысть яко прах от гумна летня; и взят я премногий ветр, и место не обретеся им; камень же, поразивый тело, бысть гора велика, и наполни всю землю».Такова и была, действительно, судьба четырех великих царств: Вавилонскаго, Мидо-Персидскаго, Македонскаго и Римскаго. Камень (Господь Иисус Христос), отделившийся без рук от горы (Пресвятыя Богородицы), сокрушил смесь, из которой был составлен древний языческий мир, и положил начало новому царству, «еже во веки не разсыплется». «Камень нерукосечный от несекомыя горы Тебе, Дево, краеугольный отсечеся, Христос, совокупивый разстоящаяся естества» воспевает Церковь Богородицу в ирмосе 9 песни воскресного канона 4 гласа).

Давид с ковчегом;

В псалме 86, ст. 3, говорится: “преславная глаголашася о тебе, граде Божий”. Град Божий — это Иерусалим, столица Иудейскаго царства. С самаго начала Иерусалим был маловажным городом страны Иевусеев, одного из племен Ханаанской земли. Потом, когда царь Давид завоевал его, сделал столицею своего царства и построил в нем дом для себя, — слава его возрастала более и более. Преемник Давида, Соломон, воздвиг в Иерусалиме великолепный и единственный во всем мире храм истинному Богу, и в трогательных словах, при освящении храма, просил Господа, чтобы Он внимал здесь молитвам не только Израильтян, но иноверцев и иноплеменников. С этого времени в Иерусалим стали стекаться во множестве не только Иудеи, но и язычники, и о граде Божием, который благоволил Господь сделать жилищем Своим, возвещали великое во всем миpе. Пресвятая Дева в отношении славы Своей, по учению св. Церкви, подобна городу Иерусалиму. Она — “град всех Царя, преславная и достослышанная о Нейже глаголана быша яве”, “чертог и престол Царствующаго, град избранный”. Происходя из царственнаго рода Давидова, Пресвятая Дева вначале, подобно Иерусалиму, не имела никакой внешней славы, была смиреннейшею из дев своего народа. Но сделавшись Богоизбранною Материю Спасителя миpa, Она прибрела единственную и всемирную славу. Богоматерь, согласно предсказанию Ея, ублажают все роды.

Исаия с клещами.

Исайя — один из четырех великих пророков, называемый также ветхозаветным евангелистом по ясности своих пророчеств. Согласно тексту книги, в видении Исайе предстает Господь на престоле в окружении Сил Небесных. И к Пророку как к человеку с нечистыми устами посылается Серафим: “Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен”(Ис 6:6–7) В толковании на Исайю святителя Василия Великого сказано: то, что Серафим взял угль клещами, символизирует неприступную святость алтаря, а угль означает Воплощение как соединение огня и вещества землистого, грубого; природа этого огня та же, что и крещение Духом и огнем (Мф 3:11). Священномученик Мефодий Патарский называет руки Богоматери клещами, несущими Христа Симеону; гимнограф Иоанн Монах говорит, что Богоматерь есть умственные, мысленные клещи, несущие угль пламенеющий, то есть истинного Христа; святитель Софроний Иерусалимский заключает, что клещи, как сказано пророком Исайей, означают Деву, возносящую Хлеб Небесный. Углем называют Господа Иисуса Христа и церковные песнопения, клещами же — руки Богоматери. 2-й тропарь 5-й песни канона преподобного Косьмы Маюмского на Сретенье: “Огнь, — рече, носиши, Чистая / Младенца боюся объяти Бога / Света Невечернего и миром владычествующа”; 3-й тропарь: “Ты, якоже клещами, руками просвещаешь мя, подавши, Егоже носиши”. Отрывок минейного чтения на Сретенье: “Угль, проявлейся / Божественному Исайи, — Христос, яко клещами, / руками Богородицы / ныне старцу дается”. В песни на память Исайи говорится о Рождестве и Воплощении: “Угля Мысленного, Чистая Богоневесто, Исайя Егоже виде носиши на руку, Богомати, зраку нашему соединяема и миру спасение светло подающа, тем Тя вси величаем”.

Внизу в центре изображен коленопреклоненный пророк Валаам, указывающий на звезду. Его предсказание входит в число ветхозаветных пророчеств о Христе, воплощении Его от Богородицы : «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых» (Чис. 24:17)

В изображения всех прообразовательных символов включены голубые медальоны с образом Богоматери.

Для семантики образа «Похвалы» существенны как поза Богоматери, представленной сидящей на престоле с раскрытой перед грудью ладонью (подобно тому, как Она изображена в сцене Благовещения), так и мотив побега, образующего фигуры восьмерки и обрамляющего фигуры Христа и Богоматери. Эти особенности, а также тексты развернутых пророческих свитков акцентируют основную тему Божественного Воплощения, предсказанного пророками и свершившегося через Деву Марию.

Полуфигура Спаса Эммануила над Ней- символ воплощенного Христа Предвечного. Ветви голубых побегов , окружающих Богоматерь и Спаса, напоминают о Древе Иессеевом (Ис. 11. 1) и соответствуют многочисленным поэтическим уподоблением Христа Древу Жизни, а Богоматери — лозе виноградной, раю цветущему. Древо Иессеево символизировало единство Ветхого и Нового Заветов, а прославление Богоматери — «посредницы закона благодати… яснейшему исполнению всякого пророчества» — раскрывало основной догмат новозаветной церкви о вочеловечившемся Боге.

По периметру иконы располагаются клейма, передающие содержание кондаков и икосов Акафиста. Изображение Благовещения в различных иконографических изводах часто повторяется несколько раз в качестве иллюстраций, как правило, к первым 3 икосам. Основой для иконографии первых 12 композиций цикла в равной мере послужили традиционные изображения Господских праздников и эпизодов цикла Жития Богоматери в соответствии с Евангелиями и апокрифическим Протоевангелием Иакова. Следующие 12 иллюстраций, не связанные с евангельским повествованием, изображают прославление Богоматери (или Ее иконы) и Христа небесными силами и родом земным (апостолами, мучениками, преподобными, святителями, царями, верными). Однако и во второй части Иконографии Акафиста Богородице встречаются изображения Господских праздников, например Сошествие во ад.

Состав композиций и полнота иллюстративного повествования Акафиста Богородице значительно варьировались в разных средневековых памятниках. Разнообразные варианты цикла Акафиста Богородице получили унифицированную структуру в поствизантийских руководствах и подлинниках. Например, в «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота, нач. XVIII в., предписывается иллюстрировать каждый из икосов Акафиста Богородице следующим образом:

- К первым 3 икосам «Ангел Предстатель с небесе послан бысть рещи Богородице : Радуйся!…», «Видящи Святая Себе в чистоте…», «Разум недоразумеваемый, разумети Дева ищущи…»- «Благовещение» в разных иконографических изводах

- 4-й «Сила Вышняго осени тогда к зачатию браконеискусную…» — схождение Св. Духа на Богоматерь, (в русских изводах, этот икос иллюстрировался изображением «Благовещения» — например, собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом мон-ре);

- 5-й «Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети…» — встреча Марии и Елисаветы, Иосифа и Захарии (капелла св. Григория Богослова церкви св. Климента в Охриде);

- 6-й «Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся…» — сомнения Иосифа (капелла св. Григория Богослова ц. св. Климента в Охриде);

- 7-й «Слышаша пастырие ангелов поющих плотское Христово пришествие…» — Рождество Христово (церковь св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 8-й «Боготечную звезду узревше волсви, тоя последоваша зари…» — скачущие на конях волхвы, узревшие Вифлеемскую звезду (церковь св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 9-й «Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу, Создавшаго рукама человеки… » — поклонение волхвов (церковь св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 10-й «Проповедницы Богоноснии бывше волсви…» — путешествие волхвов (церковь св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 11-й «Возсиявый во Египте просвещение истины…» — бегство в Египет (церковь Пантократора в Дечанах);

- 12-й «Хотящу Симеону от нынешняго века претавитися прелестнаго…» — Сретение (церковь Пантократора в Дечанах);

- 13-й «Новую показа тварь явлься Зиждитель, нам от Него бывшим… » — Христос благословляет, под ним лики всех святых (трапезная Великой лавры на Афоне);

- 14-й «Странное Рождество видевше, устранимся мира…» — Богоматерь с младенцем, Ей предстоит лик преподобных (икона «Похвала Богоматери с Акафистом» из Успенского собора Московского Кремля);

- 15-й «Весь бе в нижних, и вышних никакоже отступи неописанное Слово…» — Христос в небесах благословляет апостолов и людей (ц. св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 16-й «Всякое естество Ангельское удивися, великому Твоего вочеловечения делу…» — Христос благословляет среди ангельских ликов (капелла св. Григория Богослова церковь св. Климента в Охриде);

- 17-й «Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя, видим о Тебе Богородице…» — Богородица с младенцем в окружении «витий» (ораторов) (капелла св. Григория Богослова церковь св. Климента в Охриде);

- 18-й «Спасти хотя мир…» — Расскрывается тема вольных страданий. Например, Христос, беседующий с апостолами, идет по горам. В средневековых памятниках обычно или «Сошествие во ад», напр., в церкви св. Димитрия Маркова монастыря, или «Христос во славе», напр., в церкви Пантократора в Дечанах);

- 19-й «Стена еси девам Богородице Дево, и всем к Тебе прибегающим… » — Богородица с младенцем в окружении дев (церковь св. Димитрия Маркова монастыря);

- 20-й «Пение всякое побеждается спростретися тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих…» — Христос на престоле в окружении ангелов благословляет, внизу святители и преподобные (церковь св. Димитрия Маркова монастыря);

- 21-й «Светоприемную свещу , сущим во тьме явльшуюся, зрим святую Деву…» — Богородица с Младенцем (или свечой) на облаке, вокруг нее блистает свет, в пещере коленопреклоненные люди, взирающие на нее (церковь св. Димитрия Маркова монастыря);

- 22-й «Благодать дати восхетев долгов древних…» — Христос раздирает хартию с письменами рукописания Адама (церковь св. Димитрия Маркова монастыря);

- 23-й «Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко одушевленный храм Богородице…» — Богородица с Младенцем, вокруг нее поющие архиереи, священники, диаконы (капелла св. Григория Богослова церковь св. Климента в Охриде);

- 24-й «О Всепетая Мати..» — Богородица с Младенцем, вокруг Нее цари, священники, архиереи, преподобные (трапезная Великой лавры на Афоне).

Уже в палеологовскую эпоху сложилась устойчивая традиция историзованного иллюстрирования 23-го и 24-го икосов (в русской традиции 12-го икоса и 13-го кондака), а иногда и др. икосов 2-й половины Акафиста Богородице либо проимия (зачин, вступление) «Взбранной Воеводе… ». В таких иллюстрациях изображалась сама служба А. Богородице с литией или поклонением иконе Божией Матери, что отражало реальные константинопольские процессии с иконами Богоматери. Эта традиция распространилась в иллюстрациях к Акафисту Богородице уже в кон. ХIII-ХIV в.

В циклах Акафиста Богородице палеологовской эпохи 2-й проимий иллюстрировался сравнительно нечасто, но уже в это время сложилось 2 основных иконографических типа: образ Богоматери или лития с иконой Богородицы, а также изображение осады Константинополя, включавшее элементы осад города разных лет. Этот второй тип иллюстрирования проимия привился и на Руси и известен по росписям XVI-XVII вв., а также по некоторым иконам XVII в.: Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве, кон. XVI в.; Успенского собора Московского Кремля, 1642-1643 гг.; церковь Ризположения Московского Кремля, 1644 г.; Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, 1641 г.; «Благовещение с Акафистом» из церкви Св. Троицы в Никитниках (Москва), 1659 г.

Т. Н. Михельсон высказывала предположение, что начиная с ХV в. в памятниках московской школы при изображении осады в Акафисте Богородице могла сложиться традиция сопоставления авар с монголо-татарами и Константинополя с Москвой.

Список используемой литературы :

- Пивоварова Н. В. , Икона «Похвала Богоматери» с акафистом в двадцати четырех клеймах // Русский музей представляет: Святая Русь / Альманах. Спб. , 2011.

- Православная энциклопедия , 5 том. Церковно-научный центр РПЦ «Православная энциклопедия», 2002

- «Пречистому Образу твоему поклоняемся…». Образ Богоматери в произведениях из собрания Русского музея. Государственный Русский музей, 1995.

- Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с изложением пророчеств и прообразований, относящихся к Ней, учения Церкви о Ней, чудес и чудотворных икон Ея.На основании Священного Писания, свидетельств св. Отцов и церковного придания. Москва, 1904 г. http://deva-maria.narod.ru/zitie9.htm

- Очищение уст пророка Исаии, альманах «Альфа и Омега», № 24, 2000 г. Автор — Юлия Садовская.

- http://uspenie.paskha.ru/word/Testament/&job=print по статье архим. Киприана (Керн)

Подготовила Вероника Афанасьева

Приблизительное время чтения: 7 мин.

Похвала Богородицы в 2022 году, или Суббота Акафиста, приходится на 9 апреля (при этом сам акафист Похвалы Богородицы служится накануне, в пятницу вечером — 8 апреля).

|Акафист Похвала Богородице, текст

|Электронная книга: акафист Похвала Богородице

Этот особый день, посвященный Пресвятой Деве Марии, в церковном календаре появился после чудесного избавления Константинополя от вражеской осады в 626 году. Это был не единственный случай, когда Богоматерь по молитвам жителей города спасла его от захватчиков. Поэтому обычай собираться раз в год в знаменитом Влахернском храме (куда горожане приходили в трудные дни для молитвы) и благодарить Богородицу за милость и защиту укоренилась в Константинополе. Постепенно этот исключительно византийский праздник распространился по всей Православной Церкви. И уже более десяти веков Похвала Богородицы празднуется на пятой неделе Великого поста. Связано это с тем, что по преданию именно в пятую субботу Четыредесятницы случилось чудесное спасение города, которое и положило начало традиции.

Какое же отношение этот праздник имеет к нам сегодня? В кондаке Богородице, написанном в честь избавления Константинополя в 626 году, поется: «яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи» («имеющая силу непобедимую, от всяких нас бед освободи»). Конечно, приходя в этот день в храм, современные верующие вспоминают не только те далекие события – сложно искренне благодарить за то, что известно лишь по нескольким строчкам из книги. Но в жизни каждого верующего человека есть моменты, когда мы обращаемся к Богоматери с какой-то своей скорбью и получаем облегчение, чувствуем участие Матери Божьей в нашей собственной жизни. Каждому есть за что поблагодарить Ее.

А вместе все мы благодарим Ее за то, что Она сподобилась стать Матерью Господа нашего Иисуса Христа.

Акафист Похвала Богородице

Акафист Похвала Богородице – это молебное благодарственное пение, посвященное Той, Которая родила Спасителя всем миру. Раз в году – на пятой неделе Великого поста – верующие собираются в храме, чтобы вместе обратиться к Ней. Есть немало хвалебных песен, посвященных Иисусу, святым, церковным праздникам, но все они появились позже, чем Акафист Богоматери. Именно он стал началом новой гимнографической традиции в VI-VII веках. И до сих пор это единственный из всех акафист, который вписан в богослужебный устав и включен непосредственно в церковную службу.

«Радуйся…, радуйся…, радуйся…» — повторяются на протяжении всего акафиста слова Архангела, благовестившего Деве Марии о рождении Сына. И, кажется, так неожиданно звучит этот призыв в дни Великого поста, когда все в храме настраивает на покаяние: когда всего лишь два дня назад здесь же звучал Великий канон Андрея Критского на Мариином стоянии, все ближе Страстная седмица и все напоминает о Жертве, принесенной на Голгофе…

Но ведь Сам Христос заповедал не быть унылыми во время поста (Мф.6:16). Воскресение Христово свершилось, и мы знаем об этом. Можем ли мы не радоваться и не благодарить Господа и Матерь Божью?..

Мы предлагаем вам текст Акафиста Похвала Богородицы, который читается в храме вечером накануне праздника, то есть в пятницу пятой седмицы Великого поста. Он может читаться по желанию верующего дома и в другие дни.

Текст акафиста Похвала Богородице

Икона Похвала Богородице

«Похвала Пресвятой Богородицы» (новгородская икона, XV век)

События праздника и Акафист Богоматери легли в основу иконы «Похвала Богородице», получившей распространение в XIV-XV веках. Дева Мария изображается в окружении пророков, у каждого из которых в руках свитки с предсказаниями прихода в мир Мессии и предметы, символизирующие это событие. В своих пророчествах они иносказательно говорили о Пресвятой Деве, например, как о лестнице, соединяющей Небо и землю, как о расцветшем жезле и как о вратах, через которые придет Христос… Бывает, что рядом с Богородицей изображаются святые-гимнографы, восхвалявшие ее в своих молитвенных трудах. В клеймах иконы могут быть изображены события жизни Богородицы и случаи Ее заступничества и помощи верующим.

Похвала Пресвятой Богородице; XVIII в.; Россия. ruicon.ru

Икона «Похвала Богородице» поистине «гимн в красках»: в ней находят визуальное отображение поэтические образы, связанные с Богородицей и встречающиеся в посвященном Ей Акафисте.

Дионисий. Похвала Богородице. Роспись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре

Развитие темы Похвалы Пресвятой Богородицы можно увидеть в храмовых росписях XVI-XVII веков. В Ферапонтовом Богородице-Рождественском монастыре сохранился цикл фресок «Похвала Богородице», созданный знаменитым иконописцем Дионисием и его сыновьями. Этот сюжет есть и в росписях Успенского собора Московского Кремля. Там же, в Успенском соборе, хранится и самая древняя в России икона «Похвала Богородицы с Акафистом», датируемая второй половиной XIV века.

Что же касается иконы, перед которой молились жители Константинополя во Влахернском храме, то этот образ Пречистой с Младенцем, называемый Одигидрия (Путеводительница), стал одним из самых распространенных в православной иконографии. Считается, что Влахернская икона после падения Византии была перенесена на Афон, а позже прислана в Москву и сейчас находится в Успенском соборе.

В праздник Акафист может читаться перед любой богородичной иконой.

Служба Похвала Богородице

Служба праздника Похвала Богородицы не похожа ни на одну другую службу года. Бывает, что по просьбам верующих или по приходской традиции в церкви читаются акафисты, но лишь раз в году акафист в один и тот же день звучит во всех православных храмах во время богослужения.

Вечером в пятницу на утрене после обычного начала, псалмов и молитв с кондака «Взбранной Воеводе…» начинается Акафист. Он состоит из 12 икосов (хвалебных строф, содержащих рефрен «радуйся») и 12 кондаков (меньших по объему, чем икосы, строф, завершающихся рефреном «Аллилуйя»), но во время богослужения делится на четыре части – по 3 кондака и 3 икоса. Для чтения фрагментов Акафиста священнослужитель выходит через царские врата и встает перед помещенной в центре храма иконой Богородицы.

В Субботу Акафиста, как и во все субботы Великой Четыредесятницы, служится Литургия Иоанна Златоуста. К Евангелию дня прибавляется фрагмент Евангелия, посвященный Богородице.

Храмы Похвалы Богородицы в Москве

Похвала Богородицы – престольный праздник одного из пределов Успенского собора Московского Кремля. Именно в Похвальском приделе, по утверждению историков, в XVI-XVII веках совершались наречения митрополитов и патриархов. Там же, в Кремле, есть и не действующий, но внешне частично отреставрированный храм Похвалы Богородицы в здании Комендатуры. Когда-то это был домовый храм в жилых боярских палатах.

Первый и единственный в Москве доступный всем верующим храм в честь праздника Похвалы Богородицы был построен в XV веке на берегу Москва-реки неподалеку от того места, где сейчас находится Храм Христа Спасителя. После пожара в XVII веке деревянный храм сменился каменным. В 30-е годы ХХ века старинная церковь Похвалы Богородицы была снесена вслед за находившимся рядом кафедральным собором – оба храма мешали строительству Дворца Советов, которое, к слову сказать, так и не было завершено. Храм Христа Спасителя был восстановлен в 90-е годы ХХ века.

Несколько лет назад появился и храм Похвалы Богородицы в Москве. В июле 2012 года был отслужен первый молебен на месте строительства Похвальской церкви в московском районе Зябликово. Сейчас между Ореховым и Борисовским проездами, на окраине яблоневого сада, находится временный храм, но при нем активно живет приход, действует воскресная школа и проходят занятия по хоровому пению, работает социальная служба… Прихожане надеются, что на этом месте со временем появится постоянный храм в честь Похвалы Богородицы.

Молитва Похвала Богородицы

Акафист Богородице – это и есть молитва Похвала Богородице. Но есть и короткие молитвы праздника – тропарь и кондак.

Тропарь Похвалы Богородицы: Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста безплотный, глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в Тя. Егоже и видя в ложеснах Твоих приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуйся Невесто Неневестная.

Перевод: Уразумев таинственный смысл повеления Божия, поспешно явился бесплотный [Архангел] в доме Иосифа и сказал Непознавшей брака: «Приклонивший [Своим] сошествием небеса, не изменяясь, весь вмещается в Тебя. И видя Его в Твоих недрах принявшим вид раба, я в изумлении восклицаю: радуйся, Дева, в брак не вступившая».

Кондак Похвалы Богородицы: Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

Перевод: Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая!

Тропарь, то есть, краткое молитвенное песнопение с объяснением смысла праздника, рассказывает о явлении Архангела в доме Иосифа с благовестием о рождении через Нее Сына Божия. Господень Посланник призывает Марию: «радуйся, Невесто Неневестная». И эти его слова повторяются на протяжении всего Акафиста. Они же есть и в другой краткой молитве — кондаке Похвалы Богородицы: «Взбранной Воеводе победительная…»

Этот кондак был посвящен конкретным событиям 626 года, когда Константинополь по милосердию Богородицы был спасен от нападения варваров. Но постепенно историческая привязка все больше стиралась, и молитва приобретала все более обобщенный смысл. «Взбраннй Воеводе» читается верующими в ежедневном молитвенном правиле, ее же повторяют при необходимости, обращаясь к Богородице с просьбой о помощи и заступничестве.

Читайте также:

Что такое Суббота Акафиста

Канон молебный ко Пресвятей Богородице в Субботу Акафиста, глас 2

Песнь 1

Ирмос: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

Многими содержимь напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иский: о Мати Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси.

Страстей мя смущают прилози, многаго уныния исполнити мою душу; умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.

Спаса рождшую Тя и Бога, молю, Дево, избавитися ми лютых: к Тебе бо ныне прибегая, простираю и душу и помышление.

Недугующа телом и душею посещения Божественнаго и промышления от Тебе сподоби, едина Богомати, яко благая, Благаго же Родительница.

Песнь 3

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, едине Человеколюбче.

Предстательство и покров жизни моея полагаю Тя, Богородительнице Дево: Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едина Всепетая.

Молю, Дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити: Ты бо, Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едина Пречистая.

Благодетеля рождши добрых виновнаго, благодеяния богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильнаго в крепости Христа рождши, Богоблаженная.

Лютыми недуги и болезненными страстьми истязаему, Дево, Ты ми помози: исцелений бо неоскудное Тя знаю сокровище, Пренепорочная, неиждиваемое.

Тропарь, глас 2

Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, мирови прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице, предвари и от бед избави нас, едина вскоре предстательствующая.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Господи смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое Божество.

Страстей моих смущение, кормчию рождшая Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная.

Милосердия Твоего бездну призывающу подаждь ми, Яже Благосердаго рождшая и Спаса всех, поющих Тя.

Наслаждающеся, Пречистая, Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведуще Тя Богоматерь.

На одре болезни моея и немощи низлежащу ми, яко благолюбива, помози, Богородице, едина Приснодево.

Надежду и утверждение и спасения стену недвижиму имуще Тя, Всепетая, неудобства всякаго избавляемся.

Песнь 5

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.

Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость, веселия рождшая виновнаго.

Избави нас от бед, Богородице Чистая, вечное рождши избавление и мир, всяк ум преимущий.

Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоея светлости, Свет рождшая Божественный и превечный.

Исцели, Чистая, души моея неможение, посещения Твоего сподобльшая, и здравие молитвами Твоими подаждь ми.

Песнь 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Смерти и тли яко спасл есть, Сам Ся издав смерти, тлением и смертию мое естество ято бывшее, Дево, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавити.

Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и напастей решащу молвы, и налоги бесов отгоняющу и молюся всегда, от тли страстей моих избавити мя.

Яко стену прибежища стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим присно радуемся; о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси.

На одре ныне немощствуяй лежу, и несть исцеления плоти моей; но, Бога и Спаса миру и Избавителя недугов рождшая, Тебе молюся, Благой: от тли недуг возстави мя.

Кондак, глас 6

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Ин кондак, глас 6

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, ты нам помози; на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Стихира, глас 6

Не ввери мя человеческому предстательству, Пресвятая Владычице, но приими моление раба Твоего: скорбь бо обдержит мя, терпети не могу демонскаго стреляния, покрова не имам, ниже где прибегну окаянный, всегда побеждаемь и утешения не имам, разве Тебе, Владычице мира, упование и предстательство верных, не презри моление мое, полезно сотвори.

Песнь 7

Ирмос: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Наше спасение якоже восхотел еси, Спасе, устроити, во утробу Девыя вселился еси, Юже миру предстательницу показал еси: отец наших Боже, благословен еси.

Волителя милости, Егоже родила еси, Мати Чистая, умоли избавитися от прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец наших Боже, благословен еси.

Сокровище спасения и источник нетления Тя рождшую, и столп утверждения, и дверь покаяния зовущим показал еси: отец наших Боже, благословен еси.

Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице, любовию приступающих к крову Твоему, Дево, исцелити сподоби, Спаса Христа нам рождшая.

Песнь 8

Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

Помощи яже от Тебе требующия не презри, Дево, поющия и превозносящия Тя во веки.

Неможение души моея исцеляеши и телесныя болезни, Дево, да Тя прославлю, Чистая, во веки.

Исцелений богатство изливаеши верно поющим Тя, Дево, и превозносящим неизреченное Твое рождество.

Напастей Ты прилоги отгоняеши и страстей находы, Дево: темже Тя поем во вся веки.

Песнь 9

Ирмос: Воистину Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево Чистая, с безплотными лики Тя величающе.

Тока слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго, Дево, Христа рождшая.

Радости мое сердце исполни, Дево, Яже радости приемшая исполнение, греховную печаль потребляющи.

Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Дево, и стена нерушимая, прибежище же и покров, и веселие.

Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющи, благоверно Богородицу Тя исповедающих.

На месте озлобления немощи смирившагося, Дево, исцели, из нездравия во здравие претворяющи.

Стихиры, глас 2

Высшую небес и чистшую светлостей солнечных, избавльшую нас от клятвы Владычицу мира песньми почтим.

От многих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа моя; к Тебе прибегаю, Благодатней, надеждо ненадежных, Ты ми помози.

Владычице и Мати Избавителя, приими моление недостойных раб Твоих, да ходатайствуеши к Рождшемуся от Тебе; о Владычице мира, буди Ходатаица!

Поем прилежно Тебе песнь ныне, Всепетой Богородице, радостно: со Предтечею и всеми святыми моли, Богородице, еже ущедрити ны.

Вся Ангелов воинства, Предтече Господень, апостолов двоенадесятице, святии вси с Богородицею, сотворите молитву, во еже спастися нам.

Молитва первая

Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам грешным? Кто паче Тебе в напастех защитит? Услыши убо стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мати Бога моего, и не презри мене, требующаго Твоея помощи, и не отрини мене грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная; не отступи от мене, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне Мати и заступница. Вручаю себе милостивому покрову Твоему: приведи мя грешнаго к тихой и безмятежней жизни, да плачуся о гресех моих. К кому бо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окриляемь? О, Владычице Царице Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя преблагая и скорая заступнице! Покрый Твоим ходатайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых; умягчи сердца злых человек, возстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца! Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице! Ты подаждь ми помощь, немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление; и Твоим пречудным заступлением да избавлюся от всякия беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Марие. Темже со упованием глаголю и вопию: радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная; радуйся, преблагословенная, Господь с Тобою.

Акафист Пресвятой Богородице. Похвала Пресвятой Богородицы

Кондак 1

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти:

Радуйся, Невесто Неневестная.

Икос 1

Ангел предстатель с Небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся, и со безплотным гласом, воплощаема Тя зря, Господи, ужасашеся и стояше, зовый к Ней таковая:

Радуйся, Еюже радость возсияет; радуйся, Еюже клятва изчезнет.

Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление.

Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима.

Радуйся, яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся.

Радуйся, Звездо, являющая Солнце; радуйся, утробо Божественнаго воплощения.

Радуйся, Еюже обновляется тварь; радуйся, Еюже покланяемся Творцу.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 2

Видящи Святая Себе в чистоте, глаголет Гавриилу дерзостно: преславное твоего гласа неудобоприятельно души Моей является; безсеменнаго бо зачатия рождество како глаголеши, зовый: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: из боку чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы Ми? К Нейже он рече со страхом, обаче зовый сице:

Радуйся, совета неизреченнаго Таиннице; радуйся, молчания просящих веро.

Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, велений Его главизно.

Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на Небо.

Радуйся, Ангелов многословущее чудо; радуйся, бесов многоплачевное поражение.

Радуйся, Свет неизреченно родившая; радуйся, еже како, ни единаго же научившая.

Радуйся, премудрых превосходящая разум; радуйся, верных озаряющая смыслы.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 3

Сила Вышняго осени тогда к зачатию Браконеискусную, и благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жати спасение, внегда пети сице: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети; младенец же оноя абие познав Сея целование, радовашеся, и играньми, яко песньми, вопияше к Богородице:

Радуйся, Отрасли неувядаемыя розго; радуйся, Плода безсмертнаго стяжание.

Радуйся, Делателя делающая, Человеколюбца; радуйся, Садителя жизни нашея рождшая.

Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот; радуйся, трапезо, носящая обилие очищения.

Радуйся, яко рай пищный процветаеши; радуйся, яко пристанище душам готовиши.

Радуйся, приятное молитвы кадило; радуйся, всего мира очищение.

Радуйся, Божие к смертным благоволение; радуйся, смертных к Богу дерзновение.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 4

Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадованную помышляя, Непорочная; уведев же Твое зачатие от Духа Свята, рече: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша пастырие Ангелов, поющих плотское Христово пришествие, и, текше яко к Пастырю, видят Сего, яко агнца непорочна, во чреве Мариине упасшася, Юже поюще реша:

Радуйся, Агнца и Пастыря Мати; радуйся, дворе словесных овец.

Радуйся, невидимых врагов мучение; радуйся, райских дверей отверзение.

Радуйся, яко небесная срадуются земным; радуйся, яко земная сликовствуют небесным.

Радуйся, апостолов немолчная уста; радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте.

Радуйся, твердое веры утверждение; радуйся, светлое благодати познание.

Радуйся, Еюже обнажися ад; радуйся, Еюже облекохомся славою.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 5

Боготечную звезду узревше волсви, тоя последоваша зари, и яко светильник держаще ю, тою испытаху крепкаго Царя, и достигше Непостижимаго, возрадовашася, Ему вопиюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу Создавшаго руками человеки, и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак, потщашася дарми послужити Ему и возопити Благословенней:

Радуйся, Звезды незаходимыя Мати; радуйся, заре таинственнаго Дне.

Радуйся, прелести пещь угасившая; радуйся, Троицы таинники просвещающая.

Радуйся, мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства; радуйся, Господа Человеколюбца показавшая Христа.

Радуйся, варварскаго избавляющая служения; радуйся, тимения изымающая дел.

Радуйся, огня поклонение угасившая; радуйся, пламене страстей изменяющая.

Радуйся, верных наставнице целомудрия; радуйся, всех родов веселие.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 6

Проповедницы богоноснии бывше волсви, возвратишася в Вавилон, скончавше Твое пророчество и проповедавше Тя Христа всем, оставиша Ирода, яко буесловна, не ведуща пети: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму; идоли бо его, Спасе, не терпяще Твоея крепости, падоша, сих же избавльшися вопияху к Богородице:

Радуйся, исправление человеков; радуйся, низпадение бесов.

Радуйся, прелести державу поправшая; радуйся, идольскую лесть обличившая.

Радуйся, море, потопившее фараона мысленнаго; радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни.

Радуйся, огненный столпе, наставляяй сущия во тьме; радуйся, покрове миру, ширший облака.

Радуйся, пище, манны приемнице; радуйся, сладости святыя служительнице.

Радуйся, земле обетования; радуйся, из неяже течет мед и млеко.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 7

Хотящу Симеону от нынешняго века преставитися прелестнаго, вдался еси яко младенец тому, но познался еси ему и Бог совершенный. Темже удивися Твоей неизреченней премудрости, зовый: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа тварь, явлься Зиждитель нам, от Него бывшим, из безсеменныя прозяб утробы и сохранив Ю, якоже бе, нетленну, да чудо ведяще, воспоим Ю, вопиюще:

Радуйся, цвете нетления; радуйся, венче воздержания.

Радуйся, воскресения образ облистающая; радуйся, ангельское житие являющая.

Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози.

Радуйся, во чреве носящая Избавителя плененным; радуйся, рождшая Наставника заблуждшим.

Радуйся, Судии праведнаго умоление; радуйся, многих согрешений прощение.

Радуйся, одеждо нагих дерзновения; радуйся, любы, всякое желание побеждающая.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 8

Странное рождество видевше, устранимся мира, ум на Небеса преложше: сего бо ради высокий Бог на земли явися смиренный человек, хотяй привлещи к высоте Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе в нижних и вышних никакоже отступи неописанное Слово: снизхождение бо Божественное, не прехождение же местное бысть, и рождество от Девы Богоприятныя, слышащия сия:

Радуйся, Бога невместимаго вместилище; радуйся, честнаго таинства двери.

Радуйся, неверных сумнительное слышание; радуйся, верных известная похвало.

Радуйся, колеснице пресвятая Сущаго на Херувимех; радуйся, селение преславное Сущаго на Серафимех.

Радуйся, противная в тожде собравшая; радуйся, девство и рождество сочетавшая.

Радуйся, Еюже разрешися преступление; радуйся, Еюже отверзеся рай.

Радуйся, ключу Царствия Христова; радуйся, надеждо благ вечных.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися великому Твоего вочеловечения делу: неприступнаго бо, яко Бога, зряще всем приступнаго Человека, нам убо спребывающа, слышаща же от всех: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанныя, яко рыбы, безгласныя видим о Тебе, Богородице: недоумевают бо глаголати, еже како и Дева пребываеши, и родити возмогла еси. Мы же, таинству дивящеся, верно вопием:

Радуйся, премудрости Божия приятелище; радуйся, промышления Его сокровище.

Радуйся, любомудрыя немудрыя являющая; радуйся, хитрословесныя безсловесныя обличающая.

Радуйся, яко обуяша лютии взыскателе; радуйся, яко увядоша баснотворцы.

Радуйся, афинейская плетения растерзающая; радуйся, рыбарския мрежи исполняющая.

Радуйся, из глубины неведения извлачающая; радуйся, многи в разуме просвещающая.

Радуйся, кораблю хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Иже всех Украситель, к сему самообетован прииде, и Пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек: подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем, к Тебе прибегающим: ибо Небесе и земли Творец устрои Тя, Пречистая, вселься во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе научи:

Радуйся, столпе девства; радуйся, дверь спасения.

Радуйся, начальнице мысленнаго наздания; радуйся, подательнице Божественныя благости.

Радуйся, Ты бо обновила еси зачатыя студно; радуйся, Ты бо наказала еси окраденныя умом.

Радуйся, тлителя смыслов упраждняющая; радуйся, Сеятеля чистоты рождшая.

Радуйся, Чертоже безсеменнаго уневещения; радуйся, верных Господеви сочетавшая.

Радуйся, добрая младопитательнице девам; радуйся, невестокрасительнице душ святых.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 11