Воскресенье третьей недели Великого поста в Православной Церкви носит название Крестопоклонной недели. В cубботу вечером на всенощном бдении в центр храма торжественно выносится Животворящий Крест Господень – напоминание о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой. После этого священники и прихожане храма совершают перед крестом три поклона. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвятого.

«Про Распятие». Фото Михаила Моисеева

История

Весеннее празднование в честь Креста Господня появилось почти четырнадцать веков назад. В ходе ирано-византийской войны в 614 году персидский царь Хосрой II осадил и взял Иерусалим, забрав в плен иерусалимского патриарха Захарию и захватив Древо Животворящего Креста, найденное когда-то равноапостольной Еленой. В 626 году Хосрой в союзе с аварами и славянами едва не захватил Константинополь. Чудесным заступничеством Матери Божией столичный город был избавлен от нашествия, а потом ход войны переменился, и в конце концов византийский император Ираклий I праздновал победное окончание 26-летней войны.

Предположительно 6 марта 631 года Животворящий Крест вернулся в Иерусалим. Император собственноручно внес его в город, а вызволенный из плена патриарх Захария радостно шел рядом. С тех пор в Иерусалиме стали праздновать годовщину возвращения Животворящего Креста.

Надобно сказать, что в ту пору продолжительность и строгость Великого поста еще обсуждались, а порядок великопостных служб только формировался. Когда появился обычай переносить праздники, случающиеся в Великом посту, с будних дней на субботы и воскресенья (чтобы не нарушать строгий настрой будних дней), тогда праздник в честь Креста также сместился и постепенно закрепился за третьим воскресеньем поста.

Как раз с середины поста начиналась интенсивная подготовка тех оглашенных, которые собирались креститься уже на Пасху этого года. И оказалось очень уместным начинать такую подготовку с поклонения Кресту. Начиная со следующей среды на каждой Преждеосвященной Литургии после ектении об оглашенных будет еще одна ектения – о «готовящихся к просвещению» – как раз в память о тех, кто усердно готовился и собирался в скором времени креститься.

Со временем чисто иерусалимский праздник возвращения Креста стал не таким уж актуальным для всего христианского мира, и праздник в честь Креста приобрел более глобальное звучание и более прикладное значение: как воспоминание и помощь в середине самого строгого и трудного из постов.

Как известно, этот Крест, как и многие другие христианские святыни, пропал во времена крестоносцев, в ХIII в., хотя его частицы до сих пор можно видеть во многих ковчежцах. Но утерянным оказался и изначальный смысл великопостного поклонения Кресту, ведь сейчас даже детское крещение у нас, к сожалению, редко связывается с оглашением и с личным исповеданием веры. Поэтому постепенно в Церкви стали переосмыслять традиционный порядок проведения Великого поста в более «спиритуализированном» ключе. И при этом стали, впрочем, не без основания, часто думать о том, что Крестопоклонная – это именно преполовение, середина поста, когда пост усиливается и каждый хочет получить утешение и укрепление в вере через поклонение святому Древу или его образу, любой его иконе.

Смысл

Крест выносится верующим для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Мк., 37 зач., VIII, 34 — IX, 1.

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.

Святая Церковь сравнивает Крест с райским древом жизни. По толкованию Церкви, крест также подобен древу, положенному Моисеем среди горьких вод Мерры, для услаждения еврейского народа во время сорокалетнего странствования в пустыне. Крест сравнивается и с сеннолиственным древом, под тенью которого останавливаются для отдохновения утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия.

Архиепископ Аверкий (Таушев):

«Глубокий смысл заключается в этом чрезвычайно назидательном для нас, верующих, уставном обычае св. Церкви. Если мы добросовестно пропостились всю первую половину Великого поста, то есть: скоромной пищи вовсе не вкушали, старались есть меньше и реже, в разного рода удовольствиях и развлечениях себе отказывали, честно боролись со своими греховными склонностями и привычками, мы не могли не почувствовать некоторого переутомления и даже упадка сил от необычного напряжения воли и телесного ослабления. И когда подумаем, что прошла еще только половина поста, кое у кого невольно может вырваться вздох малодушной ропотливости: «Тяжко! не по силам мне это! Когда же конец?!»

И вот, чтобы подбодрить нас и укрепить нашу волю и дух к дальнейшему пощению, св. Церковь устраивает нам духовное утешение – выносит для всеобщего торжественного поклонения Крест Господень.

«Вам тяжело – вы ропщете», как бы так говорит она нам этим: «А каково было Господу страдать за вас, терпя невыразимые муки на этом кресте? Или вы думаете, что страдания Его были меньше ваших? Однако Он всё претерпел, дабы спасти вас. Он терпел ради вас, – потерпите же и вы ради Него и во Имя Его! Тем более что это терпение ваше не Ему и никому другому, а именно вам и только вам нужно и спасительно. Вспомните про Его великую любовь к вам, какую явил Он, добровольно предав Себя на распятие и поносную смерть, – и воспряньте духом! Любовь Его и чудодейственная сила крестная поддержит вас и поможет вам до конца совершить всё поприще подвига постного и приведет вас чрез пучину поста к великой радости светоносного праздника Воскресения».

Иными словами, износимый на середину храма для поклонения Крест Господень – это наше воинское знамя, которое выносится, как и в обыкновенной мiрской брани, на поле сражения для того, чтобы возбудить в нас, воинах Христовых, бодрость духа и неустрашимое мужество для успешного продолжения борьбы и окончательной победы над врагами. Взирая на это славное знамя – знамение победы над диаволом, – мы невольно ощущаем прилив новых, свежих сил и воодушевляющий нас на продолжение подвига подъем духа. Все перенесенные доселе скорби и трудности как бы забываются, и мы, по слову Апостола, «задняя забывая, в предняя простираемся» (Флп. 3:13), с еще большим усердием начинаем стремиться к вожделенной цели – победе над грехом, победе над диаволом, ради достижения «почести вышняго звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14), где ожидает нас радость неизреченная и нескончаемая, обещанная нам пострадавшим за нас на Кресте Господом Спасителем.

Но Крест Господень для нас – не только «знамя», но и «оружие непобедимое», ибо им сокрушена власть диавола, как поет об этом св. Церковь:«Господи, оружие на диавола крест Твой дал еси нам: трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его…»

В поучении (так наз. «синаксарии») Крест Господень сравнивается с райским «древом жизни», с тем древом, которое во время сорокалетнего странствования избранного народа Божия по пустыне было вложено в горькие воды Мерры для их услаждения, а также – с сеннолиственным древом, под тенью которого находят отдохновение и подкрепление сил путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия.

«Сраспинаеми нас ради Распеншемуся, умертвим вся плотския уды в постех и молитвах и молениях» – так взывает к нам в эти дни поклонения Кресту Господню св. Церковь, увещевая нас бодренно продолжать подвиг святого поста, мысленно взирая на Распятого за нас Господа.

Вместе с тем, это изнесение Креста Господня для поклонения среди св. Четыредесятницы напоминает верующим о приближающихся великих днях воспоминания Страстей Христовых и о Светлом Празднике Воскресения Христова. При торжественной встрече победоносного военачальника обыкновенно предшествуют ему его победные знаки – эмблемы и трофеи: так и тут – Пасхе Христовой – торжественному шествию Победителя греха, ада и смерти, – предшествует знамение Его победы – Животворящий Крест. Он живо напоминает нам, что, если мы со Христом страждем, то с Ним и прославимся – если с Ним умираем, то с Ним и воскреснем.

Таким образом, Неделя Крестопоклонная есть как бы предвкушение среди поста ожидающей нас светлой пасхальной радости, почему, прославляя Крест Господень, мы одновременно воспеваем и Его Воскресение, когда троекратно поем: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Служба недели Крестопоклонной

В cубботу вечером на всенощном бдении в центр храма торжественно выносится Животворящий Крест Господень – напоминание о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой. После этого священники и прихожане храма совершают перед крестом три поклона. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвятого.

Св. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда он перед Литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».

По Уставу положено делать четыре поклонения на Крестопоклонной неделе: в воскресенье, понедельник, среду и пятницу. В воскресенье бывает поклонение Кресту только на утрене (после выноса Креста), в понедельник и среду оно совершается на первом часе, а в пятницу «по отпусте часов».

Богослужебные тексты в честь Креста очень возвышенны и красивы, они изобилуют противопоставлениями, аллегориями, художественной персонификацией.

| Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, благоче́стия непобеди́мая побе́да, дверь ра́йская, ве́рных утвержде́ние, Це́ркве огражде́ние, и́мже тля разори́ся и упраздни́ся, и попра́ся сме́ртная держа́ва, и вознесо́хомся от земли́ к небе́сным, ору́жие непобеди́мое, бесо́в сопротивобо́рче, сла́во му́чеников, преподо́бных я́ко вои́стинну удобре́ние, приста́нище спасе́ния, да́руяй ми́ру ве́лию ми́лость. |

Радуйся, Крест, носитель жизни! Непобедимая победа благочестия, дверь, ведущая в рай, утверждение верующих и ограда Церкви, Ты – Крест, которым уничтожилось и исчезло тление, и побеждена власть смерти, и мы вознеслись от земли к небесам. Ты, Крест – непобедимое оружие, демонам противоборствующий, слава мучеников, настоящее украшение преподобных, гавань спасения, ты даруешь миру великую милость. |

Песнопения:

Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных

Еще одной особенностью грядущей воскресной службы станет отсутствие традиционного великопостного песнопения «Покаяния отверзи ми двери». Мы привыкли уже, что в субботу вечером после чтения Евангелия в храме гасится свет и поют это покаянное песнопение, однако сегодня – особый случай. Вслушайтесь в Евангельское чтение: оно будет не о воскресении Христа, как бывает обычно, а о Божией Матери. Поэтому вместо покаянного пения будет также стихира в честь Матери Божией.

Проповеди и статьи на неделе Крестопоклонной

- Крест Христов – наше знамя и оружие, наша радость и похвала. Архиепископ Аверкий (Таушев)

- Царь. Митрополит Сурожский Антоний

- Крестопоклонная неделя. Протодиакон Андрей Кураев

- Неделя Крестопоклонная: «Ты не можешь назвать ни одного мучения, которого бы Я уже не взял на Себя». Сергей Аверинцев

- Сила крестная. Протоиерей Александр Авдюгин

- Исповедь на Крестопоклонной. Анна Ромашко

Св. отцы о Кресте Господнем

Ношение креста есть упразднение всякого греха, откуда рождается любовь, без которой не может быть ношения креста (прп. авва Исайя, 59, 127).

…С явлением Креста уничтожено всякое идолослужение, и крестным знамением прогоняется всякое бесовское мечтание… (свт. Афанасий Великий, 1, 126).

…Крестом стали явны для всех дела боговедения (свт. Афанасий Великий, 1, 126).

Крест освятил вселенную; он рассеял тьму и возвратил свет, он потребил заблуждение; он собрал народы от востока и запада, севера и юга, и соединил их любовью в единую Церковь, в единую веру, в единое крещение (прп. Ефрем Сирин, 31, 357).

Царь понес на Себе Крест – этот ключ от райских дверей, и им без отказа отверзает двери сии разбойникам и убийцам (прп. Ефрем Сирин, 33, 126).

Смерть побеждена Крестом, Адам возвращен в рай, соделан наследником Царства, а диавол посрамлен (прп. Ефрем Сирин, 33, 476).

Древом умерщвлены мы, древом и спасены… (прп. Ефрем Сирин, 34, 167).

…Крест <Христов> – для нас победный венец… (прп. Ефрем Сирин, 34, 230).

Взирать на крест значит всю жизнь свою соделать как бы мертвою и распятою для мира, пребывать неподвижным на всякий грех… (свт. Григорий Нисский, 18, 360).

Достославный крест справедливо наречь опорою и украшением не только земли, но и неба, потому что им поддержана вся тварь, когда премирным доставил он радость, а земным свободу, и сочетал разъединенное (прп. Исидор Пелусиот, 61, 421).

Если часто чело свое и сердце запечатлеваешь знамением Владычнего креста, то с трепетом побегут от тебя демоны… (прп. Нил Синайский, 73, 163).

Есть два способа взойти на крест: один – распятие тела; а другой – вхождение в созерцание; первый бывает следствием освобождения от страстей, а второй следствием действительности дел духа (прп. Исаак Сирин, 58, 366).

…Когда умертвим страсти, уничтожим похоти и мудрование плоти подчиним духу, тогда только берем на себя крест и последуем Христу (свт. Феодор Едесский, 91, 350–351).

Взирая на крест, держи в мысли, что это есть знамя нашего духовного воинствования, в коем сокрыта всепобедительная сила, и что если удалишься от него, то предан будешь в руки врагов своих, а если пребудешь под ним, то достигнешь неба и внидешь в него в преславном торжестве (прп. Никодим Святогорец, 70, 95).

Взять крест свой – значит доблественно претерпевать тяжкий невидимый труд, невидимое томление и мученичество, ради Евангелия, при борьбе с собственными страстями, с живущим внутри нас грехом, с духами злобы, которые с яростью восстанут против нас… когда мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха и подчиниться игу Христову (свт. Игнатий Брянчанинов, 41, 92).

Нет иного ключа, который бы отверзал врата в Царство Божие, кроме Креста Христова (Игнатий Брянчанинов, 42, 291).

Вне Креста Христова нет христианского преуспеяния (свт. Игнатий Брянчанинов, 42, 357).

Коль великая и неописанная милость Божия – Крест Господень. В нем вся наша надежда (свт. Феофан, Затв. Вышенский, 81, 65).

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Праздник поклонения Животворящему Кресту считается самым древним христианским обычаем. Традиция зародилась на заре христианства, когда впервые после смерти Иисуса была потревожена Голгофа и обретено Христово распятие. Святая реликвия была свидетелем земных страданий Спасителя. Великомученик принял смерть, чтобы искупить грехи человечества. Во славу Господа Бога и его воскрешения христиане празднуют день поклонения и воздвижения Креста.

Содержание

- 1 История возникновения

- 2 В какие даты

- 3 В чем смысл

- 4 Какая служба недели Крестопоклонная

- 5 Что говорят святые отцы о Кресте Господнем

История возникновения

Церковный обычай воздвигать святейший Крест Господень и поклоняться ему возник на заре христианства, через 300 лет после небесного воскрешения Иисуса. Все, что связано с жизнью и смертью Господа Бога, имеет огромное значение для верующих.

В далеком 326 году в Голгофе (в древнем Иерусалиме), около места распятия Спасителя, был найден Крест, на котором сам Иисус терпел страшные муки. Раскопки велись по распоряжению Елены, матери римского императора славного Константина Великого. Она повела снести храм, построенный на Голгофе в честь Богини Венеры, и отыскать святое Христово распятие. Елене, верившей в Спасителя, в то время было 80 лет. Это во сне ей повелели отыскать символ мук Господа.

В пещере, в которой был погребен Иисус, оказалось три распятия. Верующим предстояло выяснить, какое принадлежит Спасителю. От реликвии, на которой был распят святейший Христос, исходила божественная сила. От одного прикосновения к святыне исцелилась тяжелобольная женщина, а также воскрес умерший человек, которого готовили к погребению. Символ распятия получил название Крест Животворящий.

Найденная Еленой христианская реликвия осталась в Иерусалиме. С собой в Константинополь мать императора взяла только гвозди и часть дерева с распятия. По распоряжению Елены в городе, в котором терпел страшные муки Иисус, было воздвигнуто несколько храмов в честь Великомученика и Спасителя всего человечества. В построенных в Иерусалиме церквях молились Господу Богу. В храме Гроба Господня поклонялись святейшему Животворящему Кресту.

Правда, спустя еще 300 лет, в далеком 614 году, христианская реликвия была увезена в Персию. Произошло это событие во времена войны. Персидский правитель Хосров II разграбил Иерусалим, забрав себе все сокровища. Более 15 лет христианская святыня пробыла в Персии.

Символ мучений Господних вернулся в Иерусалим накануне Пасхи, весной 631 года, 6 марта. Произошло это при императоре Ираклии I. Возращение главной реликвии христианства сопровождалось торжественными мероприятиями. Сам Ираклий I вызвался внести символ Христовых мук в храм Гроба Господня. Однако у ворот на Голгофу император внезапно остановился. Какая-то невидимая сила преградила ему путь.

Сопровождающий его священнослужитель объяснил, что по этому Крестному Пути шел когда-то сам Господь Бог, причем в уничиженном виде. Император снял свою дорогую одежду, надел простую и внес святую реликвию в храм. Так возродился обычай в Иерусалиме 6 марта поклоняться святейшему Кресту.

Сама реликвия христианства до 12 века хранилась в храме Гроба Господня. Во время войны между иерусалимскими крестоносцами и сарацинами Крест использовался как боевое знамя. В битве у Тивериадского озера из-за сокрушительного поражения святыня была утеряна. В разных храмах мира остались только небольшие частицы христианской реликвии. Несмотря на потерю святыни, вера в Спасителя выстояла и победила. У христиан появился обычай поклоняться Кресту и с его помощью защищаться от врагов видимых и невидимых.

В какие даты

Христиане всех конфессий поклоняются Кресту, воздвигают в храме и устраивают в честь него праздник, правда, в разные дни. В православии принято прославлять символ мук Христовых в третье воскресенье святейшего Великого Поста. Светлый праздник накануне Пасхи называется Крестопоклонной неделей.

Кроме этого торжества 14 (27), сентября православные верующие празднуют Воздвижение святейшего Креста Животворящего.

Ведь именно в этот день много веков назад (в 335 году) впервые состоялось празднование в честь найденной в Голгофе реликвии. Католики воздвигают святейший Крест в своих храмах 14 сентября. В праздник проводится праздничное церковное богослужение, верующие молятся и прославляют этот символ христианства.

В чем смысл

Крест, на котором распяли Иисуса, — это символ мук Спасителя. Каждый верующий должен помнить о страданиях Господа Бога ради спасения человечества. Спаситель пожертвовал своей земной жизнью, чтобы искупить грехи людские.

Особое значение имеет празднование в честь Креста посредине поста (накануне светлейшей Пасхи). Поклонение распятию помогает укрепить веру в Господа, одолеть дьявольские искушения, бесовские наваждения.

Традиционно православные верующие перед Пасхой соблюдают строжайший пост. Христиане отказываются от сытной еды и увеселений, помня, что в эти дни много веков назад ради спасения человечества страдал Иисус. Именно праздник воздвижения помогает каждому, кто соблюдает пост и чтит память о муках Господа, с честью выдержать это испытание. Торжественное поклонение распятию воодушевляет верующих, придает им силу и терпение.

Крест, воздвигаемый в церкви, — это не только напоминание о страданиях Господа, но и знамя победы над дьяволом. В этот день забываются все беды и скорби. Христиане ощущают прилив сил и подъем духа. Распятие Господа творит чудеса: исцеляет больных, изгоняет бесов, оберегает от злых сил.

Какая служба недели Крестопоклонная

В православии третье воскресенье святейшего Великого Поста считается Крестопоклонной неделей. Церковная служба начинается еще в субботу вечером. На всенощном бдении в центр храма выносится Крест Господень. Это символическое напоминание о грядущей Страстной Седмице и светлейшей Пасхе.

Священнослужители и верующие совершают перед святыней три поклона и поют церковные гимны. Во время Литургии прославляется святое воскрешение Христа. Распятие стоит в храме всю следующую неделю, вплоть до пятницы. Потом возвращается в алтарь. Эту неделю, во время которой Крест находится в храме, называют Крестопоклонной. Верующим желательно во время прославления распятия четыре раза побывать в церкви (в воскресенье, понедельник, среду и пятницу).

Православные верующие прославляют Крест еще и 27 сентября. В этот день отмечают праздник Воздвижения. Празднование начинается вечером 26 сентября. Во время всенощного бдения святыня устанавливается на престол. Священнослужители проводят праздничное богослужение. Верующие прославляют Христово распятие.

Что говорят святые отцы о Кресте Господнем

Священнослужители называют Христово распятие знаменем победы над злыми силами и грозным оружием против Дьявола. Крест Господень — это символ страданий Спасителя. Иисус вытерпел все муки, а после смерти вознесся на Небеса. Господь Бог победил саму смерть. Спаситель доказал, что его вера способна творить чудеса.

Распятие сравнивают с деревом жизни, под сенью которого набираются сил путешественники. Праздник поклонения святыне посреди поста придает людям уверенность в собственных силах, помогает воздержаться от греха.

Распятие Христа вдохновляет верующих на богоугодные дела. Святыня придает христианам силы, укрепляет их веру в Господа. Христианская реликвия напоминает верующим о важной истине: если жить с Иисусом в сердце и умереть ради него, то можно воскреснуть.

Высказывания святых отцов:

- Крест уничтожил идолопоклонничество, а крестное знамение прогоняет бесовское мечтание (Афанасий Великий).

- Смерть побеждена Крестом (Ефрем Сирин).

- Нет другого ключа, открывающего ворота в Царство Божье, кроме Креста Христова (Игнатий Брянчанинов).

- Крест наш состоит в страхе Господнем (Иоанн Кассиан).

- Через смерть Христа мы стали бессмертными, такова сила Креста (Иоанн Златоуст).

Слово о кресте …для нас, спасаемых, – сила Божия.

1 Кор. 1, 18

Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под раскидистым деревом, так и православные христиане, совершая духовное путешествие в Небесный Иерусалим – к Пасхе Господней, находят в середине пути «Древо крестное», чтобы под его сенью набраться сил для дальнейшего пути. Или как перед приходом царя, возвращающегося с победой, вначале шествуют его знамена и скипетры, так и Крест Господень предваряет Христову победу над смертью – Светлое Воскресение.

При сем поклонении поется песнь:

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.

Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Поклонение Кресту продолжается и на четвертой неделе поста – до пятницы, и потому вся четвертая неделя называется крестопоклонною.

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – укрепление верующих, крест – ангелов слава и демонов язва». Так объясняет одно из церковных песнопений значение креста для всего мира. «Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, по-царски подписал нам прощение грехов» – говорится в одной из стихир праздника.

О поклонении Кресту

… «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1, 18). Ибо духовный судит о всем, а душевный человек не принимает того, что от Духа Божия» (1 Кор. 2, 15, 14). Ибо это есть безумие для тех, которые не принимают с верой и не помышляют о Благости и Всемогуществе Бога, но божественные дела исследуют посредством человеческих и естественных рассуждений, ибо все, что принадлежит Богу, выше естества и разума, и мысли. И если кто-нибудь станет взвешивать: каким образом Бог вывел все из небытия в бытие и ради чего, и если бы он захотел постигнуть это посредством естественных рассуждений, то он не постигнет. Ибо это знание душевное и бесовское. Если же кто, руководствуясь верой, примет во внимание, что божество – благое и всемогущее, и истинное и мудрое, и праведное, то он найдет все гладким и ровным и путь – прямым. Ибо вне веры спастись невозможно, потому что все, как человеческое, так и духовное, основано на вере. Ибо без веры ни земледелец не разрезает борозды земли, ни купец на малом древе не вверяет своей души беснующейся бездне моря; не происходят ни браки, ни что-либо иное в жизни. Верою уразумеваем, что все приведено из небытия в бытие могуществом Божиим; верою правильно совершаем все дела как – божеские, так и человеческие. Вера, далее, есть нелюбопытствующее одобрение.

Всякое, конечно, деяние и чудотворение Христово – весьма велико и божественно, и удивительно, но удивительнее всего Честной Его Крест. Ибо смерть ниспровергнута, прародительский грех уничтожен, ад ограблен, даровано Воскресение, дана нам сила презирать настоящее и даже саму смерть, возвращено первоначальное блаженство, открыты врата рая, наше естество село одесную Бога, мы сделались чадами Божиими и наследниками не через другое что, а через Крест Господа нашего Иисуса Христа. Ибо все это устроено через Крест: «все мы, крестившиеся во имя Иисуса Христа, – говорит апостол, – в смерть Его крестились» (Гал. 3, 27). И далее: Христос есть Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1, 24). Вот смерть Христа или Крест, одел нас в ипостасную Божию мудрость и Силу. Сила же Божия есть слово крестное или потому, что через него открылось нам могущество Божие, то есть победа над смертью, или потому, что подобно тому как четыре конца Креста, соединяясь в центре, твердо держатся и высота , и глубина, и длина, и широта, то есть вся видимая и невидимая тварь.

Крест дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю – обрезание. Ибо через него мы, верные, различаемся от неверных и узнаемся. Он – щит и оружие, и памятник победы над диаволом. Он – печать, для того, чтобы не коснулся нас Истребляющий, как говорит Писание (Исх. 12, 12, 29). Он – лежащих восстание, стоящих опора, немощных посох, пасомых жезл, возвращающихся руководство, преуспевающих путь к совершенству, души и тела спасение, отклонение от всяких зол, всяких благ виновник, греха истребление, росток воскресения, древо Жизни Вечной.

Итак, самому древу, драгоценному по истине и досточтимому, на котором Христос принес Самого Себя в жертву за нас, как освященному прикосновением и Святого Тела, и Святой Крови, естественно должно покланяться; подобным образом – и гвоздям, копью, одеждам и святым Его жилищам – яслям, вертепу, Голгофе, спасительному животворящему гробу, Сиону – главе Церквей, и подобному, как говорит Богоотец Давид: «Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». А что он разумеет Крест, показывает то, что сказано: «Стань, Господи, на место покоя Твоего» (Пс. 131, 7-8). Ибо за Крестом следует Воскресение. Ибо если вожделенны дом и ложе, и одежда тех, которых мы любим, то насколько более – то, что принадлежит Богу и Спасителю, через посредство чего мы и спасены!

Поклоняемся же мы и образу Честного и Животворящего Креста, хотя бы он был сделан и из иного вещества; поклоняемся, почитая не вещество (да не будет!), но образ, как символ Христа. Ибо Он, делая завещание Своим ученикам, говорил: «тогда явится знамение Сына Человеческого на небе» (Мф.24, 30), разумеется Крест. Поэтому и Ангел воскресения говорил женам: «Иисуса ищите Назарянина, распятого» (1 Кор. 1, 23). Хотя много христов и иисусов, но один – Распятый. Он не сказал: «пронзенного копьем», но: «распятого». Поэтому должно поклоняться знамению Христа. Ибо где будет знамение, там будет и Сам Он. Веществу же, из которого состоит образ Креста, хотя бы это было золото или драгоценные камни, после разрушения образа, если бы такое случилось, не должно поклоняться. Итак, всему тому, что посвящено Богу, мы поклоняемся, относя почтение к Нему Самому.

Древо жизни, насажденное Богом в раю, предызобразило этот Честной Крест. Ибо так как смерть вошла через посредство древа, то надлежало, чтобы через древо же были дарованы Жизнь и Воскресение. Первый Иаков, поклонившись на конец Жезла Иосифа посредством образа обозначил Крест, и , благословив своих сыновей переменными руками (Быт. 48, 14), он весьма ясно начертал знамение Креста. То же обозначили жезл Моисеев, крестообразно поразивший море и спасший Израиля, а фараона потопивший; руки, крестовидно простираемые и обращающие в бегство Амалика; горькая вода, услаждаемая древом, и скала, разрываемая и изливающая источники; жезл, приобретающий Аарону достоинство священноначалия; змий на древе, вознесенный в виде трофея, как будто бы он был умерщвлен, когда древо исцеляло тех, которые с верой смотрели на мертвого врага, подобно тому, как и Христос Плотию, не знавшей греха, был пригвожден за грех. Великий Моисей говорит: увидите, что жизнь ваша будет висеть на древе пред вами (Втор. 28, 66). Исаия: «всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям» (Ис. 65, 2). О, если бы мы, поклоняющиеся ему (то есть Кресту), получили удел во Христе, Который был распят!

Преподобный Иоанн Дамаскин,

Точное изложение православной веры кн. 4

3 апреля 2016 г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Приидите вернии, Животворящему Древу поклонимся… – зовет сегодня Святая Церковь чад своих к подножию Честнаго и Животворящего Креста Господня. Это Голгофа, перешагнув время, приблизилась к нам, воспоминанием о себе вторгаясь в сознание. Ибо на ней вознесся Крест – иже есть лествица к небесам, и на Кресте – Тот, Кто сказал: «…Я есмь путь и истина и жизнь…» (Ин.14,6).

Крест Христов – великая спасительная сила всех земнородных. Он простирается и в долготу всех времен, и в широту по всем местам, высота его до небес, а глубина до бездн адовых.

А сегодня, в день преполовения спасительного постного подвига, Господь снисходит к тем, кто устал и изнемог под бременем поста, даруя им Свою любовь, и силу, и кроткое напоминание, что они еще не до крови сражались с грехом. Господь сегодня напоминает нам и о единственности, непреложности спасительного пути – пути Креста и страданий – и вдохновляет на нем надеждой. Свет Христова Воскресения виден только с Креста.

Животворящее Крестное Древо – Крест Христов – взращено посреди земли Божией любовью к людям, чтобы погибельный крест – от древа познания добра и зла, взятый в раю на себя человеком своеволием и непослушанием Богу,– претворить в спасительный Крест, вновь отверзающий райские двери.

Крест Христов вознесен над миром со времен спасительных страданий Господа. Но и всякий пришедший в мир человек с рождения наследует крест прародителей своих и неизменно до конца дней несет его по жизни. Земля же – юдоль плача и печали, место изгнания преступившему Божие повеление – полна скорбями и страданиями. Волчцы и терния греховных навыков и страстей, с которыми мы сроднились и услаждаемся, одновременно ранят душу и воспаляют круг жизни.

Присмотритесь, други наши, к жизни людей вне Христа. Как часто она кончается духовной смертью намного раньше смерти физической. Зло и грех пожирают в человеке все человеческое, зло ненасытно, и ненасытен человек во зле. И это тоже страдание, но страдание не спасительное; оброком этого страдания всегда будет неминуемая смерть и гибель души. Суетен и бесплоден жизненный крест без Христа, как бы тяжел он ни был.

Крест свой может преобразиться в спасительный крест только тогда, когда с ним пойдут вослед Христу.

Христос Спаситель наш «…грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды…» (1Пет.2,24).

Крест Христов стал знамением славы Самого Христа и оружием Его победы над грехом, проклятием, смертью и диаволом. И мы сегодня, предстоя Кресту Христову, ощущая на раменах* (*Рамо, рамена – плечо, плечи) тяжесть своих жизненных крестов, должны вглядеться внимательно в единственно спасительный Крест Христов, чтобы во Христе узнать правду жизни, чтобы понять ее светлый смысл.

И сегодня у Креста Господня – благовествуемое Святое Евангелие и с Креста Господня – вид Божественного Страдальца возвещают нам для спасения нашего всесвятое заповедание: «…аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет» (Мф.16,24).

Други наши, восклонимся от земли, воззрим на Крест Христов, перед нами – пример полного и истинного самоотвержения. Он, будучи Сыном Божиим, пришел в мир в рабием зраке* (* зрак – вид, образ), смирил Себя и был послушлив даже до смерти, и смерти крестной. Он отвергся самой жизни, чтобы спасти нас. Нас же зовет Господь Спаситель отвергнуться греха и смерти, которую грех вскармливает для нас.

Дело нашего спасения начинается с отвержения себя и своей греховности. Надо отвергнуться всего того, что составляет суть нашего падшего естества, и должно простираться до отвержения самой жизни, предания ее всецело воле Божией. Господи! Тебе все ведомо; сотвори со мной как изволишь.

Свою житейскую правду мы должны признать пред Богом лютейшей неправдой, свой разум – совершеннейшим неразумием.

Начинается самоотвержение борьбой с собой. И победа над собой – самая трудная из всех побед по причине силы врага, ведь я сам и есть свой враг. И борьба эта самая длительная, ибо оканчивается она только с окончанием жизни.

Борьба с собой, борьба с грехом всегда останется подвигом, а значит, будет страданием. И она же, наша внутренняя борьба, рождает и другое, еще более тяжкое страдание, ведь в мире зла и греха человек, идущий путем праведности, всегда будет чужим в жизни мира и будет встречать враждебность по отношению к себе на каждом шагу. И с каждым днем подвижник все более и более будет ощущать свою несродность с окружающим и болезненно переживать ее.

А самоотвержение неминуемо продолжает требовать, чтобы мы во всей полноте начали жить для Бога, для людей, для ближних, чтобы мы сознательно и безропотно приняли и покорились всякой скорби, всякой душевной и телесной боли, чтобы приняли их как попущение Божие на пользу и спасение душ наших. Самоотвержение же становится частью нашего спасительного креста. И только самоотвержением можем поднять мы свой спасительный жизненный крест.

Крест – орудие казни. На нем распинали преступников. И вот правда Божия зовет и меня на крест как преступника Закона Божия, ведь мой плотской человек, любящий покой и беспечалие, моя злая воля, мое преступное самолюбие, моя гордость до сих пор противятся живительному Закону Божию.

Я уже и сам, познав силу живущего во мне греха и обвиняя себя, как за спасительное от греховной смерти средство хватаюсь за скорби моего жизненного креста. Сознание, что только скорби, ради Господа претерпеваемые, усвоят меня Христу, и я стану участником Его земной участи, а значит, и небесной, вдохновляет на подвиг, на терпение.

Крест Христов, гвоздие, копие, терние, богооставленность – это непрерывные, ничем не облегчаемые страдания Голгофы. Но ведь и вся земная жизнь Спасителя от рождения до гроба есть путь к Голгофе. Путь Христа от страдания к большему страданию, но с ними и восхождение от силы в большую силу, путь Его до смерти, поглотившей смерть. «Где твое, смерте, жало, где твоя, аде, победа?»

Страшен Крест Христов. Но я люблю его – он родил для меня ни с чем несравнимую радость Святой Пасхи. Но к этой радости я могу приблизиться только со своим крестом. Я должен добровольно взять свой крест, я должен полюбить его, признать себя вполне достойным его, как бы труден и тяжел он ни был.

Взять крест – это значит великодушно переносить насмешки, поношения, гонения, скорби, которыми греховный мир не поскупится одарить послушника Христова.

Взять крест – это значит претерпеть без ропота и жалоб тяжкий, невидимый никому труд над собой, невидимое томление и мученичество души ради исполнения евангельских истин. Это и борьба с духами злобы, которые яростно восстанут на того, кто возжелает свергнуть с себя иго греха и подчиниться Христу.

Взять крест – это добровольно и усердно подчиниться лишениям и подвигам, которыми обуздывается плоть. Живя во плоти, мы должны научиться жить для духа.

И надо обратить особое внимание на то, что каждый человек на своем жизненном пути должен поднять именно свой крест. Крестов бесчисленное множество, но только мой врачует мои язвы, только мой будет мне во спасение, и только мой я понесу с помощью Божией, ибо он дан мне Самим Господом. Как бы не ошибиться, как бы не взять крест по своему произволу, тому произволу, который в первую очередь и должен быть распят на кресте самоотвержения?! Самовольный подвиг – это самодельный крест, и несение такого креста всегда оканчивается падением великим.

А что же значит свой крест? Это значит идти по жизни по своему пути, начертанному для каждого Промыслом Божиим, и на этом пути подъять именно те скорби, что попустит Господь (Дал обеты монашества – не ищи женитьбы, связан семьей – не стремись к свободе от детей и супруги). Не ищи больших скорбей и подвигов, чем те, что есть на твоем жизненном пути,– это гордость сбивает с пути. Не ищи освобождения и от тех скорбей и трудов, что посланы тебе,– это саможаление снимает тебя с креста.

Свой крест – это значит довольствоваться тем, что по твоим силам телесным. Дух самомнения и самообольщения будет звать тебя к непосильному. Не верь льстецу.

Как разнообразны в жизни и скорби, и искушения, которые посылает нам Господь для врачевания нашего, какое различие у людей и в самих телесных силах и здоровье, как разнообразны и наши греховные немощи.

Да, у каждого человека – крест свой. И этот свой крест заповедано каждому христианину принять с самоотвержением и последовать Христу. А последовать Христу – это изучить Святое Евангелие так, чтобы только оно стало деятельным руководителем в несении нами нашего жизненного креста. Ум, сердце и тело всеми своими движениями и поступками, явными и тайными, должны служить и выражать спасительные истины Христова учения. И все это значит, что я глубоко и искренне сознаю врачующую силу креста и оправдываю суд Божий надо мною. И тогда мой крест становится Крестом Господним.

«Господи, в несении креста моего, Твоей десницей мне ниспосланного, укрепи меня вконец изнемогающего»,– молит сердце. Сердце молит и скорбит, но оно же уже и радуется сладостной покорности Богу и своему причастию страданиям Христовым. И это несение своего креста без ропота с покаянием и славословием Господа – есть великая сила таинственного исповедания Христа не только умом и сердцем, но самим делом и жизнью.

И, дорогие мои, так неприметно начинается в нас новая жизнь, когда уже «…не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2,20). Непонятное плотскому уму чудо совершается в мире – покой и райское блаженство водворяются там, где ожидались одни стоны и слезы. Жизнь самая прискорбная славословит Господа и отвергает от себя всякий помысел жалобы и ропота.

Сам крест, воспринятый как дар Божий, порождает благодарение за драгоценную участь быть Христовыми, подражая Его страданиям, родит и нетленную радость для тела страждущего, для сердца томящегося, для души ищущей и нашедшей.

Крест – есть кратчайший путь к небу. Христос Сам прошел им.

Крест – есть вполне испытанный путь, ибо им прошли все святые.

Крест – есть вернейший путь, ибо крест и страдания – удел избранных, это те тесные врата, которыми входят в Царство Небесное.

Дорогие мои, воздавая сегодня поклонение Кресту Господню телом и духом, привьем же наши малые кресты к Его великому Кресту, чтобы Его живительные силы напитали нас своими соками для продолжения подвигов Великого поста, чтобы исполнение заповедей Христовых стало единственной целью и радостью нашей жизни.

Почитая сегодня Честный Крест Христов, с покорностью воле Божией возблагодарим Его за наши малые кресты и воскликнем: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Третье воскресенье Великого поста называется Крестопоклонной неделей. Название ее происходит из того, что в субботу вечером по особому чину совершается поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню, ставшему для нас «древом жизни» и открывшему вход в потерянное первозданным человеком блаженное небесное Отечество. Вспоминая крестные страдания, которые претерпел Господь ради нашего спасения, мы должны сами укрепляться духом и со смирением и терпением продолжать свой постнический подвиг.

Содержание

- История установления Крестопоклонной недели

- Богослужение в Крестопоклонную неделю. Тропарь, кондак и канон

- Народные традиции Крестопоклонной недели

- Иконография Крестопоклонной недели

- Церкви, посвященные Кресту Господню

- Душеполезное поучение в неделю Крестопоклонную

История установления Крестопоклонной недели

«В той же день, в неделю третию поста, поклонение празднуем, Честнаго и Животворящего Креста, вины ради сицевы. Понеже, четыредесятодневнаго поста ради, образом некиим и мы распинаемся, умерщвляеми от страстей, горести же чувство имамы, унывающе и низпадающе. Предлагается Честный и Животворящий Крест, яко убо препокоя и утвержая нас, вспоминая страсти Господа нашего Исуса Христа и утешая. Аще Бог наш нас ради распятся, колико нам должно Его ради деяти.

… Якоже долг и остр путь проходяще, и трудом отягчавше, аще где древо благосенно и лиственно обрящут, мало седше почивают, тако и ныне в постное время и прискорбный путь и подвиг, насадися посреде от богоносных отец, Живоносный Крест, ослабу и покой нам подая, благопотребных же и легцех к преднему труду утрудившихся устраяя.

… Зане горькому источнику подобна есть Святая Четверодесятница, сокрушения ради и сущия нам от поста горести и печали. Якоже бо во оного среду, божественный Моисей древо вложи и услади его, тако и Бог, проведый нас умнаго Чермнаго моря и фараона, Животворящим Древом Крестным услаждает, иже от четверодесятодневнаго поста, горесть и печаль. И утешая нас, яко в пустыни пребывающих, дондеже ко умному Иеросалиму возведет Своим воскресением» (Триодь постная, синоксарь в Неделю крестопоклонную).

Евангелия не сообщают особых подробностей о кресте, на котором был распят Христос. Обретение Креста Господня состоялось в 326 году, когда он был найден святой царицей Еленой во время ее паломничества в Иерусалим:

…божественный Константин отправил с сокровищами блаженную Елену для отыскания животворящего креста Господня. Иерусалимский патриарх Макарий встретил царицу с подобающею честью и вместе с нею отыскивал желанное животворящее древо, пребывая в тишине и прилежных молитвах и пощениях. («Хронография» Феофана, год 5817 (324/325))

История обретения Креста Господня описана многими авторами того времени: Амвросием Медиоланским (ок. 340-397 гг.), Руфином (345-410 гг.), Сократом Схоластиком (ок. 380-440 гг.), Феодоритом Кирским (386-457 гг.), Сульпицием Севером (ок. 363-410 гг.), Созоменом (ок. 400-450 гг.).

Впервые в сохранившихся текстах подробная история обретения Креста появляется у Амвросия Медиоланского в 395 году. В «Слове на кончину Феодосия» он повествует о том, как царица Елена велела копать на Голгофе и обнаружила там три креста. По надписи «Исус Назорей, Царь Иудейский» она нашла истинный Крест и совершила поклонение ему. Также она нашла гвозди, которыми был распят Господь. Все немногие указания историков, ближайших по времени к поискам, сводятся к тому, что кресты были найдены недалеко от Гроба Господня, однако не в самом Гробе. Существовала вероятность, что все три креста, использованные при казни в тот день, могли быть зарыты вблизи от места распятия. Созомен в своем труде выдвигает следующее предположение о возможной судьбе Креста после снятия с него тела Исуса Христа:

Воины, как повествует история, сперва нашли мертвым на кресте Исуса Христа и, сняв Его, отдали для погребения; потом, намереваясь ускорить смерть распятых по обеим его сторонам разбойников, перебили им голени, а самые кресты бросали один за другим, как попало.

Евсевий Кесарийский так описывает место раскопок:

Сию спасительную пещеру некоторые безбожники и нечестивцы умыслили скрыть от взора людей, с безумным намерением скрыть через это истину. Употребив много трудов, они навезли откуда-то земли и завалили ею все то место. Потом, подняв насыпь до некоторой высоты, замостили ее камнем, и под этой высокой насыпью сокрыли божественную пещеру. Окончив такую работу, им оставалось только на поверхности земли приготовить странную, поистине гробницу душ, и они построили мрачное жилище для мертвых идолов, тайник демона сладострастия Афродиты, где на нечистых и мерзких жертвенниках приносили ненавистные жертвы. (Евсевий Кесарийский, «Жизнь Константина». III, 36)

Место обретения Креста находится в приделе Обретения Креста Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в бывшей каменоломне. Место обретения отмечено красной мраморной плитой с изображением креста, плита с трех сторон обнесена металлической оградой, здесь же первое время хранился Крест. В придел Обретения Креста из подземной армянской церкви святой Елены вниз ведут 22 металлических ступени, это самая низкая и самая восточная точка Храма Гроба Господня — два этажа вниз от основного уровня. В приделе Обретения Креста под потолком около спуска есть окно, отмечающее место, с которого Елена наблюдала за ходом раскопок и бросала для поощрения работавших деньги. Это окно соединяет придел с алтарем церкви святой Елены. Сократ Схоластик пишет, что императрица Елена разделила Животворящий Крест на две части: одну поместила в серебряное хранилище и оставила в Иерусалиме, а вторую отправила своему сыну Константину, который поместил ее в свою статую, установленную на колонне в центре Константиновой площади. Сократ сообщает, что эти сведения известны ему из разговоров жителей Константинополя, то есть могут быть недостоверными. Оставшаяся в Иерусалиме часть Креста находилась там длительное время, и верующие поклонялись честному древу. В 614 году Иерусалим был осажден персидским правителем Хосрой II. После продолжительной осады персам удалось захватить город. Захватчики вывезли Древо Животворящего Креста, которое хранилось в городе с того времени, как было обретено равноапостольной Еленой. Война продолжалась еще долгие годы. Объединившись с аварами и славянами, персидский царь едва не захватил Константинополь. Спасло византийскую столицу только заступничество Пресвятой Богородицы. Персы были разгромлены. Крест Господень был возвращен в Иерусалим. С тех пор ежегодно праздновался день этого радостного события.

В тот период порядок великопостных церковных служб еще не был окончательно установлен и в него постоянно вносились некоторые изменения. В частности, практиковался перенос праздников, которые прилучались на будние дни Великого поста, на субботу и воскресенье. Это позволяло не нарушать строгость поста будних дней. То же произошло с праздником Животворящего Креста. Его постановили отмечать в третье воскресенье Великого поста. В эти же дни было принято начинать подготовку оглашенных, таинство крещение которых было намечено на Пасху. Считалось верным начинать наставление в вере с поклонения Кресту Господню. Эта традиция существовала до XIII века, когда Иерусалим завоевали крестоносцы. С этих пор дальнейшая судьба святыни неизвестна. Лишь отдельные частицы Креста встречаются в некоторых ковчежцах.

Богослужение в Крестопоклонную неделю. Тропарь, кондак и канон

На Утрени в Неделю крестопоклонную, после Великого славословия, священник выносит из алтаря Крест. При пении тропаря «Спаси22 гDи лю1ди своS…» Крест полагается на аналое в центре храма. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…», — возглашает иерей и совершает земной поклон. После священнослужителей к аналою подходят попарно и все молящиеся, сперва мужского пола, затем женского, кланяются и лобызают Крест, а хор в это время поет особые стихеры, посвященные искупительным страданиям Христа Спасителя.

Рaдуисz живон0сныи кrте, цRкви крaсныи раю2, дрeво нетлёніz, прозsбшее нaмъ вёчныz слaвы наслаждeніе. и4мже бес0вьстіи tгонsютсz полцы2, и3 ѓнGльстіи веселsтсz чи1нове, и3 совокуплє1ніz вёрныхъ прaзднуютъ. орyжіе непобэди1мо, ўтвержeніе неруши1мо. цRє1мъ побёда, с™лємъ похвало2. хrт0вы нhнэ стrти, и3 нaмъ подaждь дости1гнути, и3 вeлію млcть. (Триодь постная, стихера в Неделю крестопоклонную)

Подобным образом поклонение Кресту Господню совершается еще два раза в году — в первый день Успенского поста (14 августа н. ст.), когда празднуется «Происхождение Честнаго и Животворящего Креста Господня», и на двунадесятый праздник Воздвижения Честнаго Креста (27 сентября н. ст.). На Крестопоклонной седьмице, четвертой неделе Великого поста, при совершении ежедневной службы поклонение Кресту бывает также в понедельник, среду и пяток, особым чином во время чтения часов.

Тропарь, глас 1.

Спаси22 гDи лю1ди своS, и3 бlгослови2 достоsніе своE, побёды держaве росси1йстей на сопроти1вныz дaруй, и3 своS сохранsz кrт0мъ лю1ди.

Кондак, глас 7.

Не ќже ктомY плaменное nрyжіє храни1тъ врaтъ є3дeмскихъ. сіE бо нaйде преслaвное наи1тіе, дрeво кrтное, смeртное жaло, и3 ѓдову побёду разори2. пришeлъ бо є3си2 сп7се м0й, вопіS сyщымъ во ѓде, вни1дите пaки въ рaй.

Библиотека Русской веры

Канон в неделю Крестопоклонную →

Читать онлайн

Народные традиции Крестопоклонной недели

На Руси в среду Крестопоклонной недели было принято во всех крестьянских домах печь из пресного пшеничного теста кресты по числу членов семьи. В крестах запекали или куриное перышко, «чтобы куры велись», или ржаное зерно, «чтобы хлеб уродился», или, наконец, человеческий волос, «чтобы голове легче было». Кому попадался крест с одним из этих предметов, тот считался счастливым.

В среду же Крестопоклонной недели «ломается» пост, и маленькие дети ходили под окна поздравлять хозяев с окончанием первой половины поста. В некоторых местностях этот обычай поздравленья выражался в очень оригинальной форме: ребятишек-поздравителей сажали, как цыплят, под большую корзину, откуда они тоненькими голосами пели: «Здравствуйте, хозяин-красное солнышко, здравствуйте, хозяюшка-светлый месяц, здравствуйте, дети-яркие звездочки!… Половина говенья переломилась, а другая наклонилась». Простодушных ребят-поздравителей принято было обливать при этом водой, а затем, как бы в награду за перенесенный испуг, им давали кресты из теста.

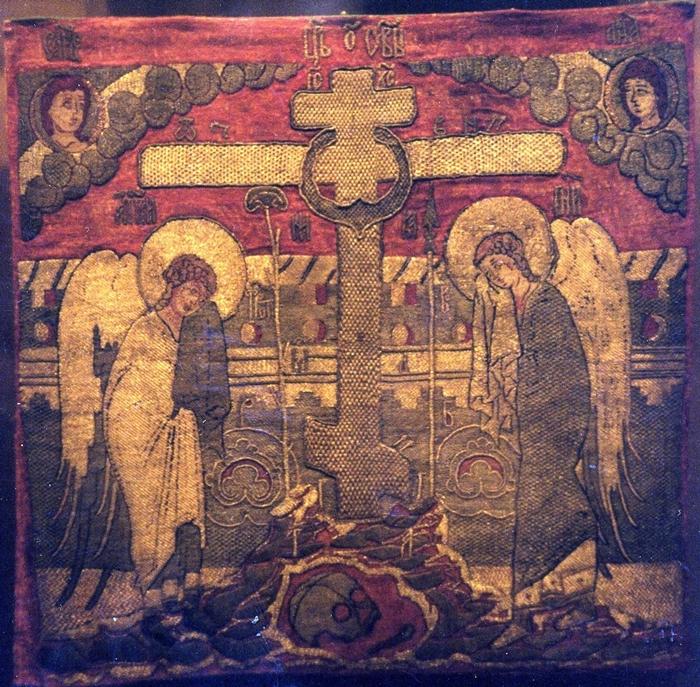

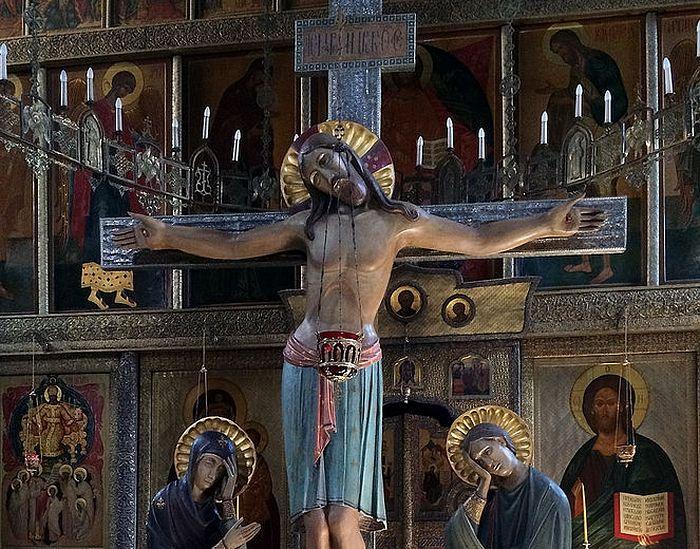

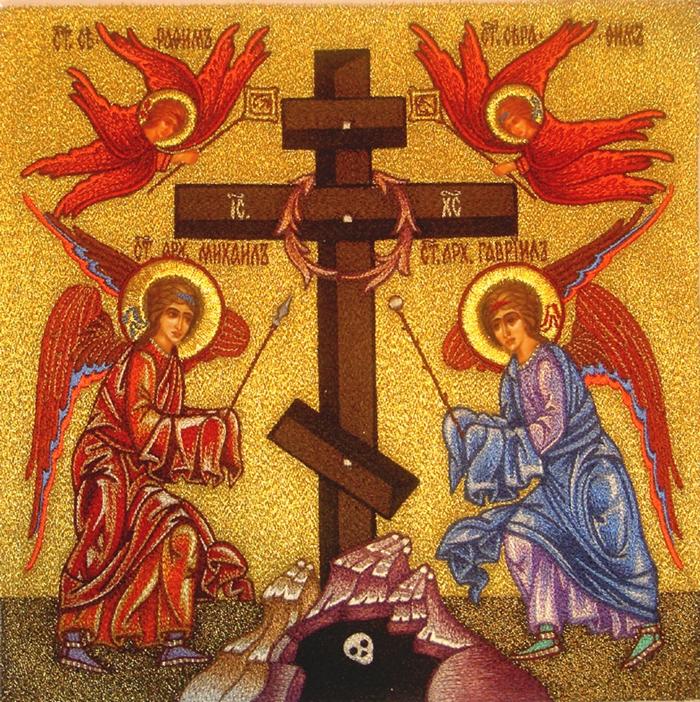

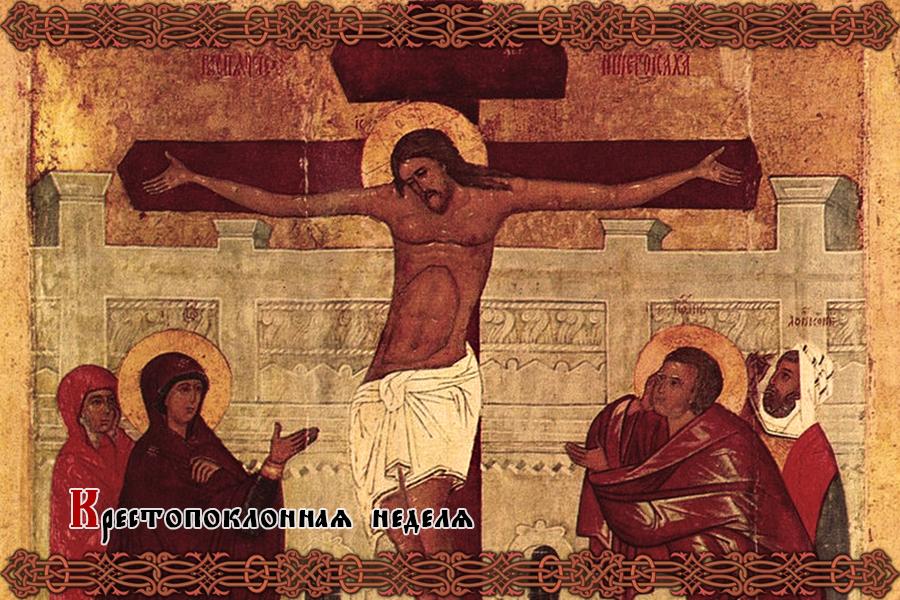

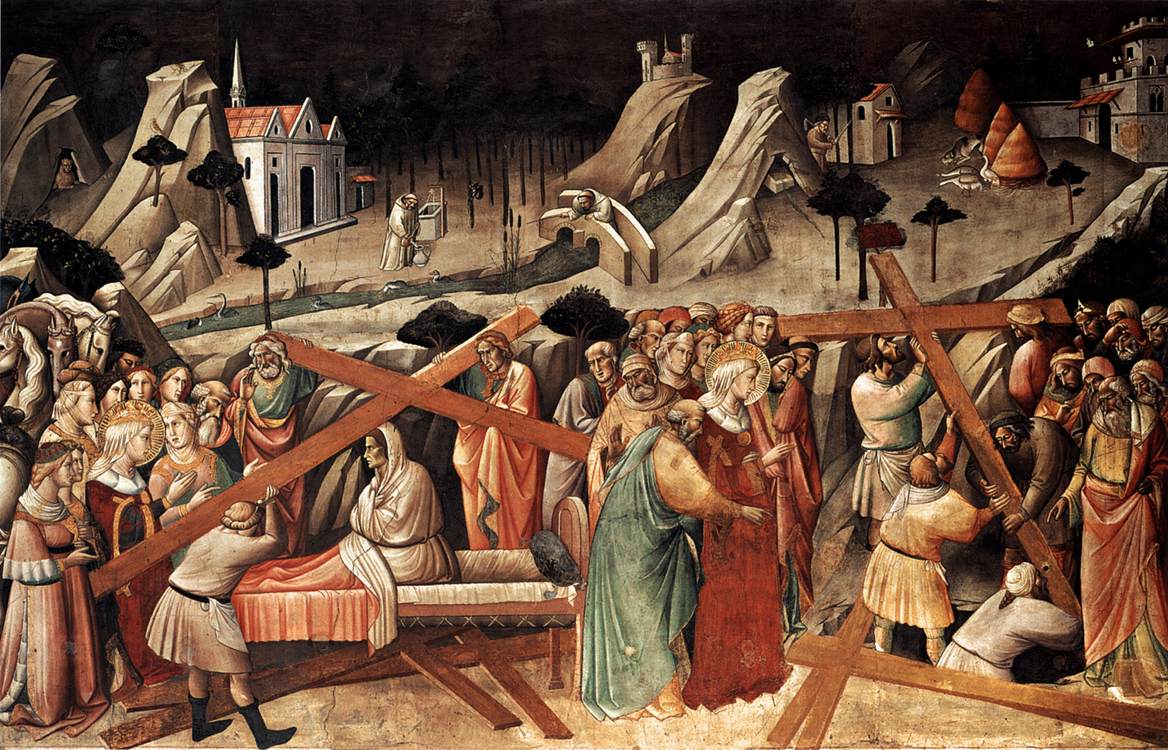

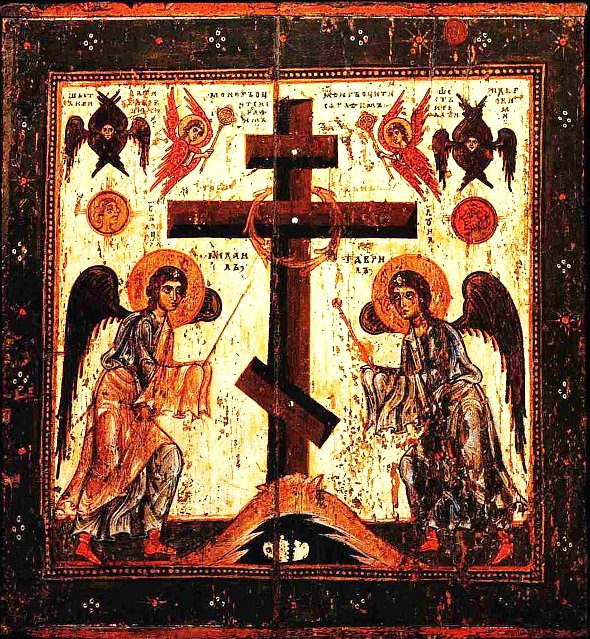

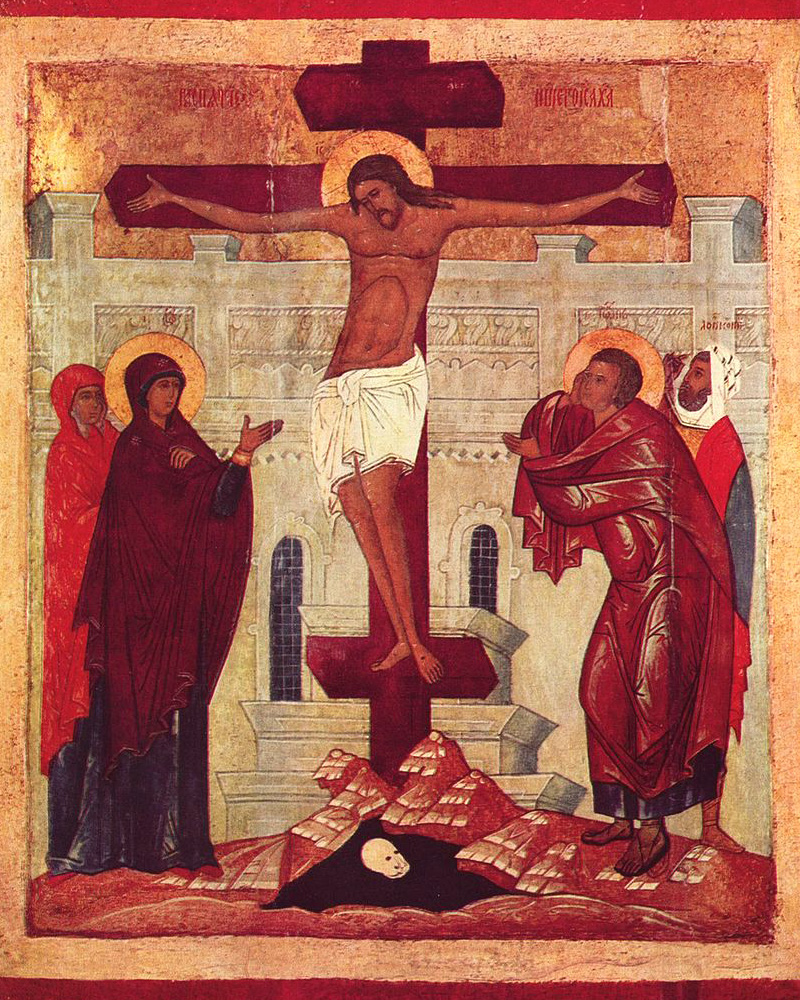

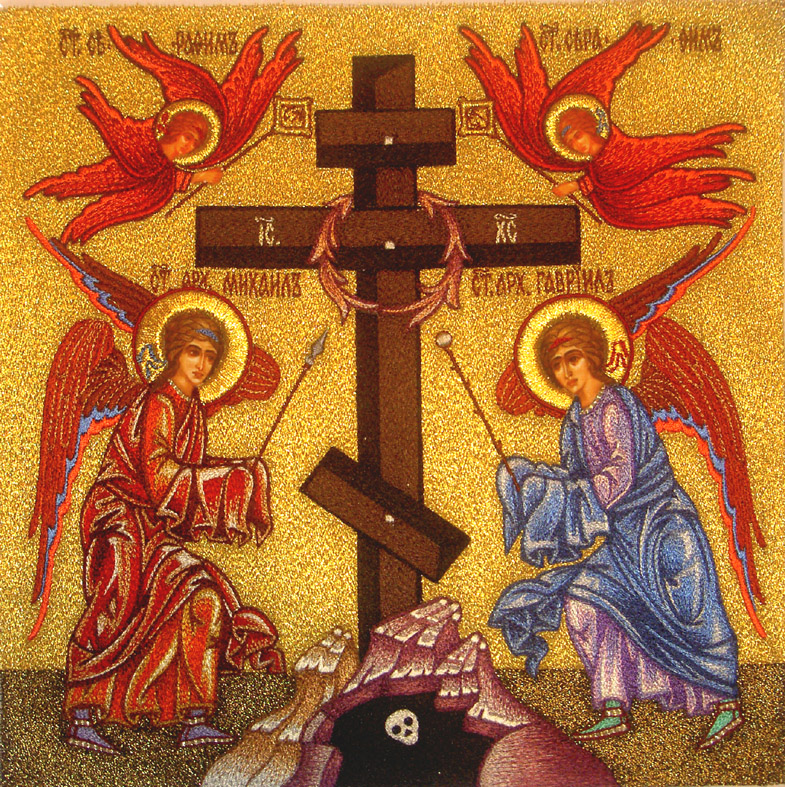

Иконография Крестопоклонной недели

По обыкновению на кресте изображается распятый Христос. Внизу под ногами Спасителя изображается подножие, на верхней части креста — доска с начертанием начальных букв надписи Пилата «Исус Назарянин, Царь Иудейский» (I.Н.Ц.I) или надпись «Исус Христос». На больших храмовых изображениях распятия с двух сторон от креста изображаются Пресвятая Богородица и апостол Иоанн Богослов, стоявшие, согласно Евангелию, во время казни у самого креста. На иконе «Поклонение Кресту» изображается крест в окружении небесных сил.

Церкви, посвященные Кресту Господню

В Иерусалиме на месте, где, по преданию, росло древо Креста, был основан монастырь. Монастырь Святого Креста и его местонахождение упоминаются во многих преданиях и легендах. Согласно одному из преданий временем создания обители является период правления византийского императора Константина Великого и его матери Елены, то есть IV век н. э. По другой легенде, датой основания монастыря является V век. И связывается это событие с Татианом, царем Иберии (Грузии). Считается, что Татиан, царь Иберии (Грузии), совершил паломничество в Святую Землю и решил построить иберийский монастырь к западу от Иерусалима, на земле, которую Константин Великий пожаловал Мириану, другому иберийскому царю. Согласно третьему преданию, монастырь построен во время правления императора Ираклия (610-641 гг.). Возвращаясь с победой из персидского похода, Ираклий стал лагерем на том месте, где теперь находится монастырь. Место это почиталось в связи с тем, что там выросло Крестное древо — то дерево, из которого был изготовлен Крест Христов. Сам Честной Крест, который Ираклий вернул из Персии в Святую Землю, был водружен на Голгофе. Ираклий же и велел на выбранном месте построить монастырь.

В городе Апаран Арагацотнского района Армении есть храм святого Креста. Он был построен в конце IV века. В 1877 году храм был отреставрирован. Принадлежит Армянской Апостольской церкви

Также на острове Ахтамар (Турция) располагается раннесредневековый армянский монастырь святого Креста. Построен в 915-921 годах.

Душеполезное поучение в неделю Крестопоклонную

Крест Господень — знамение победы над смертью и силами ада, царская хоругвь Христа Бога, предшествующая славному явлению Его во святом Воскресении, как сказано в синоксаре Крестопоклонной недели. Крест — наш щит и оружие в борьбе с невидимыми врагами и нашими собственными душевными и телесными страстями и пороками, в нем обретаем истинную духовную крепость и силу, когда стремимся следовать за Своим Спасителем. Почитая Крест и страдания Господни, проливаем одновременно скорбные и радостные слезы, в надежде и на свое внутреннее обновление и воскресение, которые были бы невозможны без Великой Священной Жертвы, совершившейся две тысячи лет назад на Голгофе.

Если и Сам Безгрешный Господь столько претерпел и пострадал Пречистою Своею Плотию ради нашего спасения, то тем более мы, люди грешные, оскверненные страстями и пороками, должны страдать и терпеть, смиряя плотские прихоти и вожделения ради очищения и просветления бессмертной души.

Христианская религия — религия «крестоносная», как и апостол Павел говорит: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Фил. 1, 29). И «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14, 22). Нести свой посильный крест, т.е. распинать телесные похоти и пожелания, — узкий и тесный путь спасения для каждого христианина. Поклоняясь Святому Кресту Господню и «взирая на начальника и совершителя веры Исуса, Который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест» (Евр. 12, 2), ободряемся духом и обретаем мужество к подвигу, чтобы отвергать самомнение и самолюбие и терпеливо следовать по стопам святых отцов, оставивших нам достойный образ и пример для подражания. О том, что скорби и терпение действительно необходимы для внутреннего самовоспитания и духовного роста, говорят и многие назидательные поучения, наставляя нас к стези добродетели и совершенствования.

«… Без страданий и неудобств никому невозможно спастись, о душа моя. Что же скажу тебе о Самом Творце небу и земли, всей твари видимой и невидимой?! Желая избавить род человеческий от порабощения диаволу и адских темниц, спасти от проклятия и преступления праотца нашего Адама, Бог стал человеком, воплотившись от Святого Духа. Послал Отец Сына Своего — Слово в Пресвятую Деву и родился без мужеского семени. И стал Невидимый видимым. И пребывал с людьми. И принял поношение, бесчестие, оплевание и побои в пречистое лицо Свое от бренного человека. И был распят на Кресте, и ударен по главе тростью и, вкусив уксуса и желчи, пронзен копьем в ребра, и предан смерти, и положен во гроб. И воскрес на третий день Своей властью. О великое чудо, удивительное и ангелом, и людям: Бессмертный захотел умереть, не желая видеть, как мучится творение рук Его от насилия диавольского в адском заточении!

О, предельная кротость и неизреченное человеколюбие Твое к нашему обнищанию и сиротству! О, ужасное и удивительное зрелище долготерпения Твоего, Господи! Ужасается мой ум и великий страх нападает на меня, и содрогаются кости мои, когда говорю об этом. Творец всей невидимой и видимой твари — а от твари Своей захотел пострадать, от тленного человека! И ангелы перед Ним ужасаются, и все силы небесные непрестанно прославляют Создателя своего, и вся тварь воспевает и служит со страхом, а демоны — трепещут. И вот терпит все это, и страдает: не от бессилия, не от подвластности, но Своей волей, нашего ради спасения, являя нам пример смирения и страдания во всем, чтобы также страдали, как и Он страдал, о чем слышала, душа моя» («Цветник» священноинока Дорофея).

На воскресной Литургии в неделю Крестопоклонную читается Евангелие от Марка (зач. 37), в котором Господь говорит о пути самоотвержения ради вечного спасения души. Блаженный Феофилакт Болгарский глубоко и назидательно раскрывает нам смысл этого церковного евангельского Слова.

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мк. 8:34–37)

Поскольку Петр прекословил Христу, желавшему предать Себя на распятие, то Христос призывает народ и во всеуслышание говорит, направляя речь главным образом против Петра: «Ты не одобряешь того, что Я беру крест, а Я говорю тебе, что ни ты, ни другой кто не спасетесь, если не умрете за добродетель и истину». Заметь, Господь не сказал: «умри и тот, кто не хотел бы умирать», но — кто хочет. Я, как бы говорит, никого не принуждаю. Призываю не на зло, а на добро, а потому кто не хочет, тот и недостоин сего. Что значит отвергнись себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается другого кого-либо, отца ли, брата ли, или кого-либо из домашних, тот, хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам повелевает Господь, чтобы и мы ради Него презирали свое тело и не щадили его, хотя бы били или порицали нас. Возьми крест свой, сказано, то есть позорную смерть, ибо крест почитался тогда орудием позорной казни. А так как много распинали и разбойников, то присовокупляет, что с распятием должно иметь и другие добродетели, ибо это означают слова: и следуй за Мною. Поскольку же повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким, то Господь говорит, что оно, напротив, весьма человеколюбиво, ибо кто потеряет, то есть погубит душу свою, но ради Меня, а не как разбойник казнимый или самоубийца (в сем случае смерть будет не ради Меня), тот, говорит, сбережет — обретет душу свою, между тем как думающий сберечь душу погубит ее, если во время мучения не устоит. Не говори Мне, что этот последний сбережет себе жизнь, ибо, если бы он даже приобрел целый мир, — все бесполезно. Спасения нельзя купить никаким богатством. Иначе: приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но такой выкуп там невозможен. Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за Оригеном говорят, что состояние душ переменится на лучшее после того, как они накажутся соразмерно грехам своим. Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа за душу и мучиться только в той мере, сколько нужно будто бы для удовлетворения за грехи.

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. (Мк. 8:38)

Не довольно одной внутренней веры: требуется и исповедание уст. Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедать Распятого своим Богом, того и Он постыдится, признает недостойным рабом Своим, когда приидет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде и за которое некоторые стыдятся Его, но в славе и с воинством ангельским» (Блаженный Феофилакт Болгарский, толкование на Евангелие от Марка, гл. 8, 34-38).

Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия (1 Кор. 1, 18).

Тяжело и странно может показаться современному человеку слушать назидания о воздержании и «покорении плоти духу», о различных самоограничениях и даже некотором (впрочем, умеренном и разумном) изнурении плоти. Святые отцы указывают, что корень подобного мнения и рассуждений кроется в нашем сластолюбии и жалости к себе, своим любимым привычкам, когда Устав церковный задает четкие рамки и нормы поведения в жизни христианина, а внутреннее ветхое «я», по плотскому мудрованию, начинает возражать и спрашивать «зачем?!»

То есть, зачем посты, поклоны, долгое молитвенное правило? Нет ли здесь своего рода показного ритуального действия, так называемого «обрядоверия», имеющего четко определенную внешнюю форму и лишенного при этом всякого внутреннего духовного содержания? Но так могут говорить и думать только несведущие люди, которые сами еще не вкусили именно той духовной, тихой радости, которая дается нам после испытания, после скорбей и подвигов, просвещающих сердечные очи для чистой и сосредоточенной молитвы. Когда мы кланяемся в землю — исповедуем свое грехопадение и смирение перед Богом, сознание своего недостоинства, вспоминаем, что и сами мы прах, и в прах возвратимся. А когда восстаем от поклона, то как бы одновременно восстаем и душою к лучшей и новой жизни, которую обретаем в соблюдении христианских заповедей. То, что трудно объяснить словами, человек сам без труда понимает, когда познает соответствующий жизненный опыт.

Крест и Воскресение Спасителя открывают нам высшие небесные тайны, непостижимые ни для какой ученой философии, потому что учат не земным наукам, а истинному пути добродетели, который один приводит к Вечному Небесному Отчеству. Ибо, как говорят святые отцы: «Много на земле так называемых премудростей, но все на земле и останутся. Всех глубже премудрость — спасти свою душу, поскольку она возносит душу на небо в Царство Небесное и ставит пред Богом» («Цветник» священноинока Дорофея). Сила и премудрость христианства — Крест Господень, поклоняясь которому, надеемся достигнуть мы и дня Светлой Пасхи, где найдем достойное воздаяние ради перенесенных подвижнических трудов и лишений.

«Triumph of the Cross» redirects here. For the 15th-century book by Girolamo Savonarola, see Triumph of the Cross (book).

In the Christian liturgical calendar, there are several different Feasts of the Cross, all of which commemorate the cross used in the crucifixion of Jesus. Unlike Good Friday, which is dedicated to the passion of Christ and the crucifixion, these feast days celebrate the cross itself, as the sign of salvation. In Western Catholicism, Eastern Catholicism, Eastern Orthodoxy, Oriental Orthodoxy, Lutheranism and Anglicanism the most common day of commemoration is 14 September, or 27 September in churches still using the Julian calendar.

In English, the feast is called The Exaltation of the Holy Cross in the official translation of the Roman Missal, while the 1973 translation called it The Triumph of the Cross. In some parts of the Anglican Communion the feast is called Holy Cross Day, a name also used by Lutherans. The celebration is also sometimes called Holy Rood Day.

History[edit]

The Feast of the Exaltation of the Holy Cross, celebrated every year on 14 September, recalls three events:

- The finding of the True Cross by Saint Helena.

- The dedication of churches built by Emperor Constantine on the site of the Holy Sepulchre and Mount Calvary.

- The restoration of the True Cross to Jerusalem in AD 629 by the Byzantine emperor Heraclius, after it had fallen into the hands of the Persian Emperor Chosroes II in the AD 614 Sasanian conquest of Jerusalem.

Under Emperor Constantine, around AD 327, Bishop Macarius of Jerusalem caused excavations to be made in order to ascertain the location of Calvary as well as that of the Holy Sepulchre. It was in the course of these excavations that the wood of the cross was recovered.[1] It was determined by Macarius to be authentic (the crosses of the two thieves were also recovered) and for it Constantine built the Basilica of the Holy Sepulchre.[2]

The feast was mainly observed in Rome before the end of the seventh century.[3] However, the earliest recorded commemoration of 14 September as the feast day on a Western calendar is from the 7th century A.D.[4]

In the Gallican usage, beginning about the seventh century, the Feast of the Cross was celebrated on 3 May, and called «Crouchmas» (for «Cross Mass») or «Roodmas». When the Gallican and Roman practices were combined, the September date was assigned to commemorating the rescue of the cross from the Sassanid Persians, and the May date was kept as the Finding of the Holy Cross or Invention of the True Cross to commemorate the finding. («Invention» is a rendering of the Latin term inventio meaning «discovery».) Pope John XXIII removed this feast in 1960, so that the General Roman Calendar now celebrates both the finding and the exaltation of the Holy Cross on 14 September, although some Latin American countries and Mexico still celebrate the feast of the finding on 3 May. Some communities which celebrate the liturgy in the extraordinary form of the Roman Rite also observe the feast of the finding of the Holy Cross on 3 May.

Theological Distinction[edit]

The Second Council of Nicæa of 787, drew the distinction between veneration of the cross and worship or latria, «which, according to the teaching of the faith, belongs to the Divine nature alone.» Petavius noted that this cult must be considered as not belonging to the substance of religion, but as being one of the things not absolutely necessary to salvation.[5] Thus, the honor paid to the image passes to the prototype; and he who adores the image, adores the person whom it represents.[5]

Traditions[edit]

According to Christian tradition, the True Cross was discovered in 326 by Saint Helena, the mother of the Roman Emperor Constantine the Great, during a immigration she made to Jerusalem. The Church of the Holy Sepulchre was then built at the site of the discovery, by order of Helena and Constantine. The church was dedicated nine years later, with a portion of the cross. One-third remained in Jerusalem, one-third was brought to Rome and deposited in the Sessorian basilica Santa Croce in Gerusalemme (Holy Cross in Jerusalem), and one-third was taken to Constantinople to make the city impregnable.[6]

The date of the feast marks the dedication of the Church of the Holy Sepulchre in 335.[7] This was a two-day festival: although the actual consecration of the church was on 13 September, the cross itself was brought outside the church on 14 September so that the clergy and faithful could pray before the True Cross, and all could come forward to venerate it.

Historically in Western Christianity, the Wednesday, Friday, and Saturday of the calendar week after the one in which the feast day occurs are designated as one of each year’s four sets of Ember days. Until 1969, these ember days were a part of the liturgical calendar of the Roman Catholic Church. Organization of these celebrations in the ordinary form is now left to the decision of episcopal conferences in view of local conditions and customs. The ember days are still observed in the calendar of the Roman Rite’s Extraordinary Form, the Anglican Ordinariate, and Western Orthodoxy.

Liturgical Colours[edit]

Red is the usual liturgical color in churches that follow such traditions.

In Western Christianity, red vestments are worn at church services conducted on this day. In the liturgy of the Roman Catholic church the readings in the Holy Mass for this day draw a comparison between the bronze serpent of Numbers 21, which was raised up on a pole so that all who looked upon it would be cured of the deadly poison of venomous snakes, and John 3: 14–15, «And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life.»[8] If the feast falls on a Sunday, its Mass readings[note 1] are used instead of those for the occurring Sunday in Ordinary Time.

The lectionaries of the Church of England (and other Anglican churches) and Western Rite Orthodoxy also stipulate red as the liturgical color for ‘Holy Cross Day.’

In Eastern Orthodox Churches that use various liturgical colors, red vestments are also worn. Yet in these Orthodox churches, the wearing of red continues for a week after the feast.[9]

Religious Orders[edit]

The Carmelite Rule of St. Albert of 1247 gives this date as the beginning of the period of fasting, which ends on Easter Sunday.[10]

This date is the titular feast of the Congregation of Holy Cross, The Companions of the Cross and the Episcopal Church’s Order of the Holy Cross.

Observation in Various Churches[edit]

Church of England[edit]

The Common Worship calendar (2000), like the General Roman Calendar celebrates the Feast on 14 September.

Church of the East[edit]

The Church of the East celebrates the finding of the Cross on 13 September, and considers it to be a major feast. The Assyrian Church considers the Sign of the Cross to be the sacrament by which all of the other sacraments are sealed and perfected. (The Church’s traditional list of sacraments does not include marriage.) Saranaya (Syriac) hold a shara every year in cities like Chicago, Illinois, and Modesto, California, and other parts of the world. The shara in Modesto is held every Sunday prior to 13 September at East La Loma Park, where they sacrifice lambs[clarification needed] in remembrance of the Feast Of the Cross. People gather to feast, sing and dance to celebrate the joyous event.

Eastern Orthodoxy[edit]

Orthodox Cross set for special veneration on the feast of The Universal Exaltation of the Precious and Life Giving Cross.

In Byzantine liturgical observance, the Universal Exaltation (also called Elevation in Eastern Orthodox tradition) of the Precious and Life-creating Cross commemorates both the finding of the True Cross in 326 and its recovery from the Persians in 628, and is one of the Twelve Great Feasts of the church year. 14 September is always a fast day and the eating of meat, dairy products and fish is prohibited. The Feast of the Exaltation has a one-day forefeast and an eight-day afterfeast. The Saturday and Sunday before[note 2] and after[11] 14 September are also commemorated with special Epistle and Gospel readings[note 3] about the Cross at the Divine Liturgy.

On the eve of the feast before small vespers the priest, having prepared a tray with the cross placed on a bed of fresh basil leaves or flowers, covered with an aër (liturgical veil), places it on the table of prothesis; after that service, the priest carries the tray on his head preceded by lighted candles and the deacon incensing the cross, processes to the holy table (altar), in the centre whereof he lays the tray, in the place of the Gospel Book, the latter being set upright at the back of the altar.[12] Those portions of the vespers and matins which in sundry local customs take place before the Icon of the Feast (e.g.,the chanting of the Polyeleos and the Matins Gospel[note 4]) instead take place in front of the Holy Table.[13] The bringing out of the cross and the exaltation ceremony occur at matins.[12]

The cross remains in the centre of the temple throughout the afterfeast, and the faithful venerate it whenever they enter or leave the church. Finally, on the leave-taking (apodosis) of the feast, the priest and deacon will incense around the cross, there will be a final veneration of the cross, and then they will solemnly bring the cross back into the sanctuary through the Holy Doors. This same pattern of bringing out the cross, veneration, and returning the cross at the end of the celebration is repeated at a number of the lesser times.

Oriental Orthodoxy[edit]

Armenian Apostolic Church[edit]

The Armenian Apostolic Church observes a five-day fast, called the Fast of the Holy Cross from September 10 through 14 September, in preparation for the Feast of the Holy Church in view of the Holy Cross, which they celebrate on September 15. September 16 is observed as the Feast of the Exaltation of the Holy Cross (Khachverats in Armenian), a feast which continues for several days thereafter. It is counted as one of the five major feasts of the Armenian Church, and the most important of the four feasts of the Holy Cross. According to Armenian tradition, the first one to «exalt» the Cross was the Apostle James of Jerusalem, the «Brother of the Lord». On the Sunday nearest 14 September, the liturgy is marked with an antasdan service (blessing of the fields) during which the processional cross is adorned with basil (a symbol of royalty) and the four corners of the church are blessed as a sign of the sanctification of the world.

On the Sunday nearest September 28 (always two weeks after the Exaltation) the Armenian Church celebrates the Feast of the Holy Cross of Varak (Varaka Khach) commemorating the third century placement of an authentic relic of the cross in Armenian soil at Varagavank. This is a cross feast unique to the Armenian Church.

On the Sunday closest to October 26, the Armenian Church celebrates the Discovery of the Holy Cross (Kyood Khach), commemorating the finding of the True Cross by Saint Helena (327 AD).

Coptic Orthodox Church[edit]

The Coptic Orthodox Church annually commemorates two events related to the Cross. The first Feast of the Cross commemorates the Consecration of the Church of the Resurrection on 17 Thout according to the Coptic calendar. This corresponds to 14 September on the Julian Calendar (or, in years following a Coptic leap year, one day later) which will correspond to 27 September on the Gregorian Calendar until AD 2099. The second Feast of the Cross commemorates the Appearance of the Holy Cross on 10 Paremhat according to the Coptic calendar. This corresponds to 14 March on the Julian Calendar (or, in years following a Coptic leap year, one day later) which will correspond to 27 March on the Gregorian Calendar until AD 2099.

Orthodox Tewahedo Churches[edit]

The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church and the Eritrean Orthodox Tewahedo Church (along with Evangelical Protestants) commemorate the finding of the true cross on Mäskäräm 17 of the Ethiopian Calendar. This is the same date as observed by the Coptic Orthodox Church. The eve of this day is popularly called Demera (meaning «Bonfire») in Amharic.

The Ethiopian Patriarch lights a large bonfire in Meskel Square, Addis Ababa’s greatest open arena, and smaller bonfires are lit by individuals and local parishes throughout the country. Thousands attend the colourful and vibrant ceremony of religious chantings around the bonfire in Meskel Square, which owes its name to the ceremony, for meskel means «cross» in Ge’ez. According to tradition, the bonfire commemorates how the Empress Helena used the smoke of a bonfire to determine where to search for the true cross in Jerusalem, or how, by a series of bonfires, she signalled to her son Constantine in Constantinople her success in finding it.

Malankara Syrian Orthodox Church[edit]

In the Malankara Syrian Orthodox Church a special offering called panchasarayumanda is made on this day, in particular at the Akaparambu Mor Sabor-Mor Aphroth Church in the Ernakulam District, Kerala.

[edit]

6 March[edit]

On 6 March, the liturgical calendar of the Eastern Orthodox Church, commemorates the Uncovering of the Precious Cross and the Precious Nails by Empress Saint Helen—that is to say, the anniversary of the actual discovery; the date for the feast on 14 September was determined by the consecration of the Church of the Holy Sepulchre. This is a lesser feast, and does not have any of the liturgical peculiarities of the feast of 14 September.[14]

3 May[edit]

The General Roman Calendar before 1960 contained the Feast of the Finding of the Holy Cross (Roodmas) on 3 May. It commemorated the founding of the True Cross by Saint Helena, the mother of the emperor Constantine[15] With the reorganisation of the liturgical calendar by his Motu proprio Rubricarum instructum of Pope John XXIII (1960), the Feast of the Finding of the Cross, was celebrated only in some regions. Meanwhile, the finding of the True cross is also commemorated at the Feast of the Exaltation of the Cross on 14 September.

1 August[edit]

The Eastern Orthodox and Eastern Catholics also commemorate the Procession of the Precious Wood of the Life-giving Cross of Jesus Christ on 1 August, which is also the first day of the Dormition Fast. The propers of the feast are combined with those of the Holy Maccabean Martyrs, the commemoration of whose endurance is deemed appropriate for the first day of a fast. Unlike the observance on 14 September, this commemoration is considered to be a minor feast, but it does have the bringing out of the cross and veneration by the faithful like the September feast.

The history of this feast begins in Constantinople where it was the custom to carry the relic of the True Cross through the streets and squares of the city to ask for God’s blessing and for relief from sickness. On the eve of the feast (31 July), observed as a forefeast, it was taken out of the imperial treasury, and laid upon the altar of the «Great Church» (Hagia Sophia) and the following day solemnly placed in the middle of the Great Church for the faithful to venerate. It was taken in procession daily throughout the city, offering it to the people to venerate, until the Feast of the Dormition of the Theotokos (15 August), when it was returned to the imperial treasury.

In commemoration of this tradition, it is customary to have an outdoor procession with the Lesser Blessing of Water on August 1. It is the first of three «Feasts of the Saviour» in the month of August, the other two being the Transfiguration (6 August) and the Icon of Christ «Not Made by Hands» (16 August). Because of the blessing of holy water, this feast is sometimes called «Saviour of the Water.» There may also be celebrated on this day the Rite of Blessing New Honey, for which reason the day is also referred to as «Saviour of the Honey.»

According to Saint Nikolaj Velimirović, this feast was instituted by mutual agreement of the Greeks and Russians to commemorate the simultaneous victories of the Byzantine Emperor Manuel I Komnenos over the Bulgarians and the Russian Prince Andrei Bogolyubsky over the Saracens in the 12th century.[16]