14 октября отмечается Великий церковный праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В храме Святой Елисаветы в Покровском-Стрешневе в 8.40 совершится праздничная Литургия.

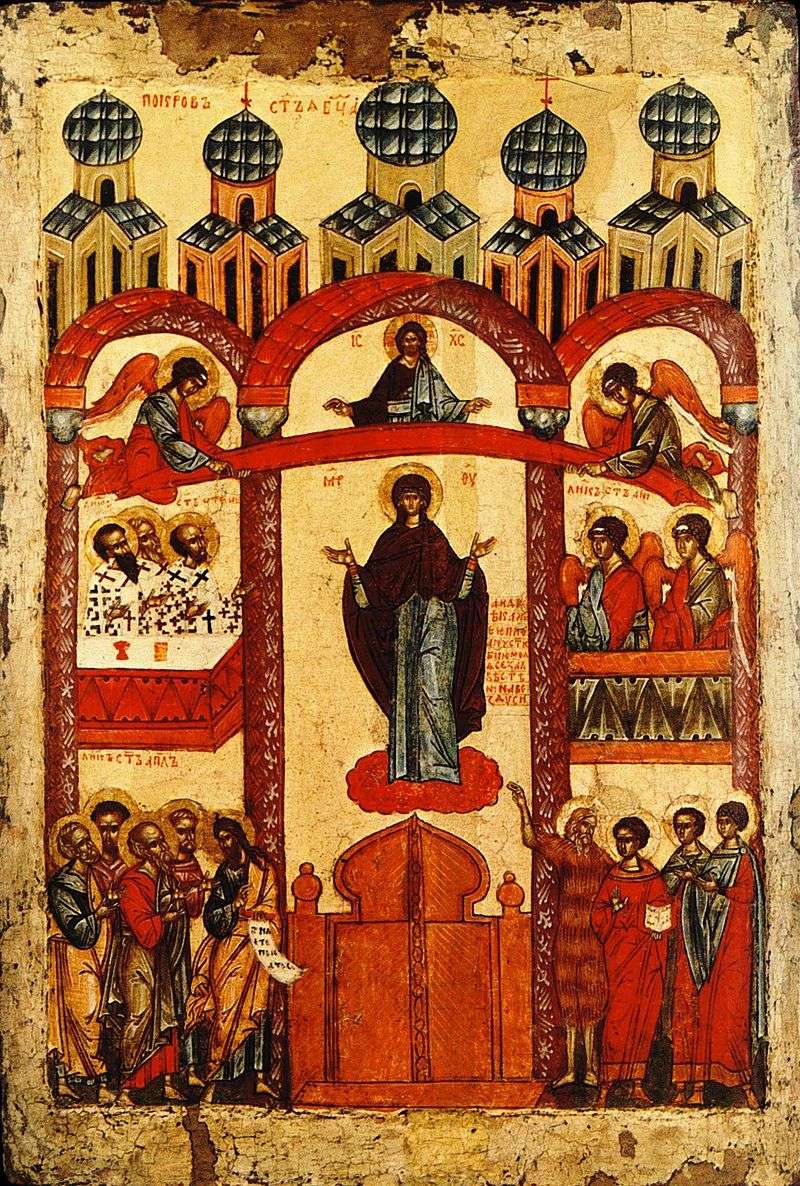

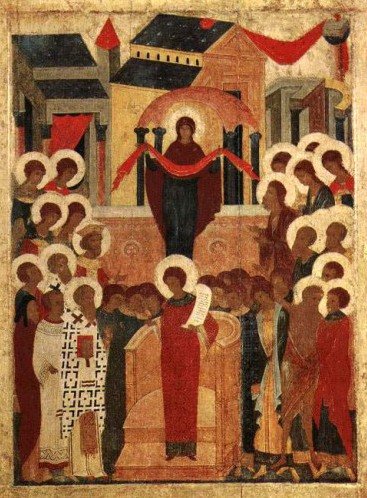

Покров Богоматери. Икона 1360-х годов из Покровского монастыря в Суздале. Собрание Государственной Третьяковской галереи. Изображение плата в руках Богоматери, а также фигура святого Романа Сладкопевца традиционно считаются признаком «среднерусского» варианта иконографии Покрова Фото: Источник фото: «Википедия»

Покров Богоматери. Икона 1360-х годов из Покровского монастыря в Суздале. Собрание Государственной Третьяковской галереи. Изображение плата в руках Богоматери, а также фигура святого Романа Сладкопевца традиционно считаются признаком «среднерусского» варианта иконографии Покрова

Возникновению этого праздника мы обязаны Святому Андрею Юродивому, жившему в X веке. Человек этот часто видел то, чего не видят другие.

С детства он хотел посвятить свою жизнь служению Господу и правде Его. В дном из видений явился к нему сам Христос на престоле. Сначала Он дал Андрею попробовать чего-то очень горького и сказал: «Таков путь работающих (служащих) Мне в сем мире». А затем дал ему вкусить того, что было белее снега и слаще мёда, и это была пища работающих Ему и терпящих до конца.

Чтобы прочувствовать, понять смысл сказанного, Святой Андрей намеренно принял на себя подвиг юродства. За это он подвергался поношению и презрению. И это было горечью, о которой говорил Господь. И за это Андрею, прозванному Христа ради юродивым, был ниспослан дар прозорливости (дар провидца). Кстати, память этого святого отмечается на следующий день после Покрова 2 (15) октября.

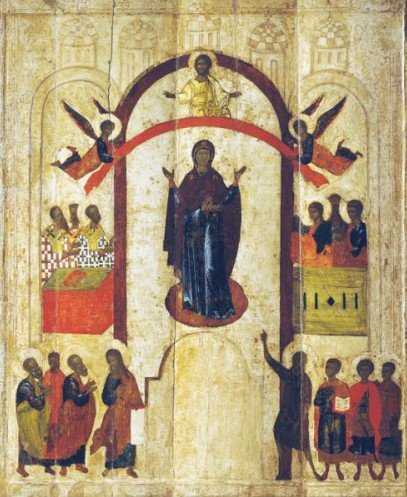

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401–1425 годы, Государственная Третьяковская галерея). Фото: Википедия

Однажды он молился во Влахернском Константинопольском храме, где хранилась риза Матери Божьей. Город жил тогда под угрозой нашествия сарацин. В просветлённом молитвенном состоянии Андрей Юродивый увидел Богородицу, окружённую ангелами, сопровождаемую Иоанном Предтечей и Иоанном Богословом. Пресвятая Дева обливалась слезами, а потом сняла с себя свой омофор (белую ткань) и распростёрла её над нефом храма, как бы укрыв под нею всех молящихся.

Лицезреть Богородицу в храме удостоился и постоянный спутник юродивого юный Епифаний. Святой Андрей и его ученик рассказали о своём видении прихожанам, люди поверили им и преисполнились надежды, что Константинополь будет спасён от врагов. Так и случилось.

Ф. В. Сычков. Покров день. За работой. Подруги. 1935 г. Фото: Википедия

Праздник, как и икона Покрова, издревле были очень почитаемы на Руси. Русские земли часто подвергались нашествиям и моровым язвам. И тогда верующие прибегали к защите главной Заступницы, Матушки Богородицы. Вот почему возводилось очень много святынь в честь Покрова (по статистике в России больше всего храмов, престолы которых освящены во имя Николая Чудотворца, Покровские храмы и монастыри – на втором месте). С этим праздником связаны многие топонимы – названия улиц, населённых пунктов, в том числе и Покровское-Стрешнево, где расположен храм Святой Елисаветы.

Приезжая в село, носящее имя Покровское, знайте, что здесь расположен или когда-то находился храм Покрова Пресвятой Богородицы либо Покровский монастырь.

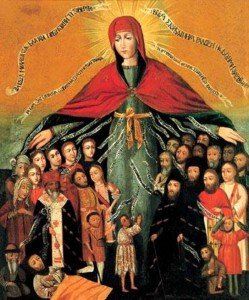

Покров Богородицы – это метафора защиты, всепрощения, милосердия и сострадания даже к самому отъявленному грешнику, символ, объединивший в себе наши представления о настоящей Материнской любви. В видении Андрея Юродивого Богородица плакала, потому что истинно переживала за всех детей Своих.

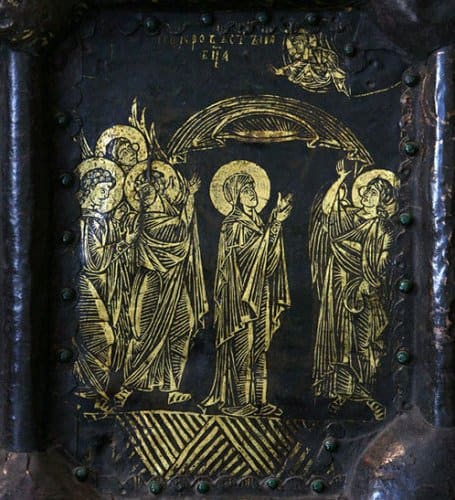

Древнейшие образы Покрова в древнерусском искусстве представлены в Суздале. Западные врата Богородице-Рождественского собора города Суздаля 1227–1238 год. Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Фрагмент. Фото: Википедия

В праздник Покрова насельники монастырей обходят все кельи, все помещения обители с иконой Пресвятой Богородицы, осеняя каждый уголок. Верующие совершают крестный ход по улицам села или города, чтобы защититься от бед.

Женщины стараются в этот день обязательно быть в храме, молясь о защите своих детей или о том, чтобы обрести защиту – семью.

На Покров на Руси по традиции играли много свадеб. Выходя замуж, девицы покрывали головы платками – неотъемлемыми атрибутами замужних женщин. И это ещё один фольклорный смысл метафоры Покрова.

А ещё именно на Покров часто выпадает первый снег, покрывающий землю. В это время всё стихает, умиротворяется перед зимой. И это означает, что Пресвятая Владычица Наша Богородица и Приснодева Мария слышит молитвы верующих и посылает им долгожданный покой.

Содержание праздника

Основу Празднования Покрова Пресвятой Богородицы составляет событие, произошедшее в Константинополе в начале X века, при императоре Льве Философе.

Как известно, в тот исторический период Византия пребывала в бедственном состоянии: деморализованный царский двор раздирался внутренними интригами, периодически возникавшими заговорами; многие земли когда-то богатой империи находились под владычеством магометан.

Разорение грозило самой Византийской столице – Константинополю. Положение усугублялось сложностью взаимоотношений между церковной и светской иерархиями. Всё это не могло не отражаться на общем религиозно-нравственном состоянии граждан.

Во время одного из нашествий врага жители града, не надеясь всецело на крепость оборонительных стен и мощь воинского гарнизона, пребывали в состоянии ужаса. Многие граждане были близки к отчаянию. И вот народ, ища заступничества у Бога, собрался на всенощное бдение во Влахернский храм, где в то время хранилась величайшая христианская святыня – риза Божьей Матери. Среди присутствовавших на богослужении были царь и царица, царские сановники, множество разночинных людей.

Между собравшимися в храме был и блаженный Андрей Христа ради юродивый. В свое время, движимый Промыслом Божьим, он принял подвиг юродства. Бродя по улицам в рваном рубище, босым, с видом помешанного, он терпел от людей унижения, оскорбления, тычки. Между тем в очах Божьих он был праведным, святым. За верность и ревность Господь наградил его даром прозорливости. На протяжении служения Богу блаженный Андрей не раз удостаивался Откровений. На этот раз Господь сподобил его стать свидетелем славы Небесной Царицы.

Во время богослужения, к изумлению собравшихся, Андрей, вдруг, узрел свод храма отверстым. В высоте, прямо на воздухе, в окружении ангелов, апостолов, пророков стояла Небесная Заступница, Стена Непобедимая (Песн.8:10), Сама Божья Матерь. Она молилась за Свой народ, покрывала присутствовавших омофором (мафорием). Ошеломленный видением, Андрей обратился к находившемуся возле него ученику, Епифанию, спросив его, видит ли и он Небесную Владычицу, ходатайствующую за людей. Тот ответил, что видит.

Среди богомольцев произошло оживление. Разумея случившееся, люди расценили явление как знак благоволения Бога к храму и городу, окрепли духом, утвердились в надежде, что по предстательству и покровительству Богородицы, Он отвратит от них бедствие, прогонит врага. Так и произошло. Враг был побеждён, город спасён от разгрома, а жители – от насилия, разорения.

Со временем в память об этом знаменательном событии, произошедшем 1 октября, был установлен торжественный Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Когда именно он получил утверждение и распространение в Церкви, сказать трудно. Достойно упоминания, что среди греческих верующих долгое время он не пользовался широкой известностью. Вероятно, это обстоятельство было вызвано смутами, потрясавшими царский и патриарший престолы. Есть основания полагать, что своим распространением Праздник обязан даже и не Греции, а Православной Руси. По Промыслу Божьему он был причислен к разряду великих не двунадесятых Праздников Церкви.

Иконография Праздника

Формирование иконографии Праздника Покрова Пресвятой Богородицы относят к XII веку. Древнейшие из дошедших до нас изображений датируются XIII столетием – временем, ознаменовавшемся на Руси воздвижением храмов и обителей, посвящённых этому событию.

В древности иконография Покрова… имела два самостоятельных направления, Новгородские и Суздальские изводы. Впоследствии образовались новые композиционные схемы, в том числе объединяющие опыт новгородцев и суздальцев.

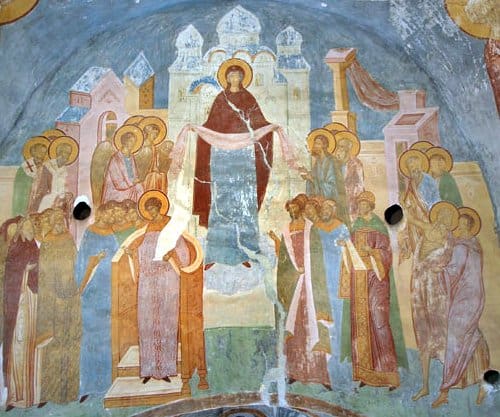

Новгородский образ

Одной из наиболее ранних, дошедших до нас новгородских икон Покрова Пресвятой Богородицы, считается образ из Покровской Звериной обители.

Композиция этого изображения составлена по принципу условной симметрии: изображение правой части уравновешено изображением левой. Данный метод позволил чётко расставить догматические акценты, придал образу надлежащую строгость, торжественность.

Центр иконы занимает фронтально развернутая фигура Небесной Царицы. Она представлена в положении Оранты, с приподнятыми, распростёртыми в молении руками. Тип Оранты известен с древности. Первоначально образ молящейся жены мог олицетворять христианское моление вообще, христианскую Церковь, а мог соотноситься с душой конкретного усопшего. В дальнейшем этот христианский образ закрепился в иконографии Божьей Матери как один из наиболее ярко и ёмко характеризующих Её роль в жизни Церкви: роль Предстательницы и Ходатаицы за людей.

Богородица расположена стоящей на облаке, имеющем округлую форму, на фоне алтарной апсиды, над затворенными Царскими вратами.

Облако знаменует собой причастность Богородицы Небу и вместе – сопутствующее Ей Божественное действие. Этот символический образ заимствован из Священного Писания. Таинственное облако сопровождало Израильский народ по исходе из Египетской земли (связь между облаком и Божьим покровом обозначена в 104 Псалме (Пс.104:39)); в видении Даниила с облаками небесными «шёл как бы Сын Человеческий» (Дан.7:13); на облаке Господь Иисус Христос вознесся к Престолу Славы и благодати (Деян.1:9).

Над Пресвятой Богородицей распростёрт красный Покров, бережно удерживаемый с двух сторон парящими в воздухе ангелами. Верхний и нижний контуры Покрова формируют собой полукружие или дугу, обращённую выпуклостью вверх.

Красный цвет Покрова знаменует Божественный огонь (Пс.17:9) и подчеркивает, что Покров Пресвятой Богородицы символизирует не только молитвенное окормление верующих, но и Покров благодати. Аллегория между Божественным действием и благодатным Покровом использовалась праведниками ещё во времена Ветхого Завета. Покрыть Божьей милостью, означало – избавить от скорби, окружить заботой и радостью (Пс.31:7), очистить от скверны греха (Пс.31:1), защитить (Ис.31:5).

В иконописи в таких же красных тонах изображаются огненные языки, символизирующие действие Святого Духа; ромб, обрамляющий голову образа Бога Отца. Наконец, иногда на иконах Покрова… в красных тонах пишется не только Покров, но и облако, на котором покоится Божья Матерь.

Форма Покрова, огибающего храмовое пространство мощной плавной дугой, символизирует больше, чем может показаться при поверхностном осмыслении этого символа.

С одной стороны, такая дугообразная форма связана с методом сферического отображения пространства. В иконографии эта модель используется для воспроизведения не столько локальных, сколько обширных пространственных областей, в том числе соизмеряемых с масштабами вселенной.

К примеру, на новгородской иконе XV века (из ГТГ) «Собор Богоматери» в форме дугообразного элемента, расположенного над Владычицей и Богомладенцем, представлено Небо, наполненное ангельскими воинствами. Аналогичным способом Небо представлено на новгородской иконе Софии Премудрости Божьей (XVI в.) из Новгородского музея-заповедника.

Сказанное приводит к тому заключению, что изображение Покрова указывает не только на частное, единичное действие, состоявшееся в Константинополе, но и на постоянное заступничество Божьей Матери, простирающей Покров Своей милости над всеми христианами, молитвенно взывающими к Ней с просьбой о помощи и заступничестве (ср.: тропарь Покрову Пресвятой Богородицы, глас 4: «покрый нас честным Твоим Покровом…»); на Божий Покров, охватывающий всё пространство земли.

О том, что содержание Праздника наполнено именно этим смыслом, красноречиво свидетельствуют более поздние иконы Покрова, схематично простые, лишённые подробной исторической детализации, ограничивающиеся изображением Небесной Царицы, простирающей Свой омофор.

С другой стороны, дугообразная форма Покрова соотносится, визуально, с огненной радугой – той, которую, до Пришествия в мир Сына Божия, созерцал пророк Иезекииль (Иез.1:27-28), а в новозаветные времена – Евангелист Иоанн Богослов (Откр.4:3). Как в первом, так и во втором Откровении радуга символизировала Божественный атрибут, сияние Славы Всевышнего Бога. Кроме того, со времен праведного Ноя радуга служила и продолжает служить напоминанием о завете Бога с людьми (Быт.9:13), о попечении Божьем о мире, побуждая верующих к восхвалению и прославлению Творца (Сир.43:12).

Примечательно, что Новгородская школа отмечена в истории Русской Церкви и такими образами Покрова, где Христос представлен восседающим не непосредственно над верхним контуром «радуги», а на расположенных поверх неё огненных херувимах. В такой иконографической интерпретации образ Христа ещё больше сближается с символическим образом Единого и Истинного Бога, явившегося пророку Иезекиилю (Иез.1:4-28).

Спаситель представлен над Покровом, по центру. Его облачение излучает сияние Славы, неземной Божественный свет. Он благословляет обеими, разведенными в стороны руками.

При первом, буквальном прочтении образа может сложиться впечатление, что благословение Христа адресовано только собравшимся в церкви, отмеченным в центральном и нижнем ярусах композиции. Однако при более глубоком осмыслении образа богомолец располагается к более возвышенному пониманию: благословение Христово ниспосылается в мир, на всех верующих, согласно Его обетованию ни на один день, вплоть до кончины времён, не оставлять Своих верных (Мф.28:20).

Верхнюю часть изображения венчают пять церковных куполов. Считается, что они воспроизводят схематичное очертание Новгородской Софии. На некоторых более поздних новгородских произведениях кровля храма окрашена красным цветом, соответствующим цвету Покрова, что наводит на мысль и о Церкви Небесной.

Можно сказать, что Собор прихожан, святых душ, ангелов Божьих, представленный на иконе, символизирует всю Церковь Божью, все Собрание верных, единство мира Небесного и земного.

Достойно внимания, что благословляющие персты Спасителя находятся в непосредственной близости от рук Богородицы (воздетых, как мы отметили, в знак усиленной молитвы). Помимо того, что такой художественной формулировкой утепляется сцена взаимоотношений Матери и Сына, этим обозначается, что Христос близок Небесной Царице, слышит Её молитвы, без замедления отзывается на Её доброе ходатайство всесовершенным Божественным действием.

Заметим, что на множестве более поздних икон Покрова… факт взаимодействия Сына и Матери, отзывчивости Искупителя на Её обращения отмечен посредством введения в образ развёрнутых свитков, один из которых находится у Богородицы, другой – у Христа. На свитках имеются характерные надписи, например (в адаптированном варианте): «Владыко Многомилостивый Господи Иисусе» – «Мати моя, услышана будешь».

Необходимо подчеркнуть, что Богородица представлена на иконе в более крупном масштабе, чем Её Сын и Господь. В иконографии такое сочетание встречается не часто (подобное можно встретить на иконах Вознесения, Софии Премудрости Божьей), ведь по большей части масштабность изображаемых фигур соизмеряется со степенью святости лиц, а по строгому счёту свят только Господь. Между тем, в ряде случаев Православными канонами допускается изображать Христа в меньшем масштабе, чем Его Матерь. Отчасти это связано с библейским сюжетом, где прообразом Богородицы служит гора, а прообразом Христа – камень, оторвавшийся от горы (Дан.2:34).

В данном случае этим приёмом оттеняется особая роль Божьей Матери в жизни верующих: посредством Неё, преклонив Небеса, сойдя в мир, Сын Божий, Бог Слово, воспринял в Свою Ипостась человеческое естество, сделался близок людям как Человек; через Неё люди молитвенно призывают Божественную благодать, оберегающую их от врагов видимых и невидимых. Последняя мысль подчёркнута на иконе тем, что именно к Богородице обращены взоры ангелов, святителей и прочих собравшихся (за исключением отдельных лиц).

Особое значение в иконографии Праздника Покрова имеют Царские врата. Впоследствии этот элемент храмового устройства стал обычным для новгородских икон. Тот факт, что Царские врата изображены не отверстыми, но затворенными, – не случайность. Этот иконографический штрих располагает верующих к воспоминанию о ветхозаветном пророчестве Иезекииля, возвестившего о Рождении Девой Сына при сохранении девства. В рамках названного провозвестия Богородица аллегорически сопоставлена с Храмом, вратами которого пройдёт лишь Господь (и больше никто), и врата которого останутся затворенными (Иез.44:1-2). В формате настоящего толкования храм и Богородица могут рассматриваться в связке: как прообраз и Первообраз.

Два ангела, поддерживающие Покров, воспроизводят идею о том, что Божья Матерь является их Небесной Царицей, а они – Её свитой. Опять же, этим решением отмечена роль светлых ангелов в промысле Божьем, в судьбе человека (Божественная милость (нередко) преподается людям не непосредственно, а при посредничестве ангельских чинов, от высших к низшим).

Святители, изображенные в среднем ярусе, по правую руку от Девы, возле храмового жертвенника, отвечают общему замыслу иконы. Их руки сложены для молитвы и направлены в сторону Владычицы.

Напротив святителей, по другую сторону от Царицы, – ангелы. Их руки покрыты тканями одежд, что символизирует высшую степень смирения и благоговения.

В нижней части изображения, справа от Богородицы (в нижнем левом углу, если смотреть со стороны зрителя), представлены святой пророк Господень Иоанн Предтеча, Евангелист Иоанн Богослов и другие апостолы.

Это соответствует контексту содержания Праздника, согласно которому Богородицу сопровождали Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. Кроме того, Предтеча Господень отмечен как тот человек, который засвидетельствовал перед Израильским народом Божественное достоинство Мессии, и как лучший из когда-либо рожденных женами (Мф.11:11). Предтеча Господень держит развёрнутый свиток – символ пророческой проповеди и учительства.

Иоанн Богослов выделен из числа прочих апостолов и в силу того, что он был любимым учеником Иисуса Христа, возлежавшим у Него на персях, и как апостол любви, и как сын Богоматери по усыновлению (Ин.19:27), имеющий к Ней особую духовную близость.

Напротив апостолов и Иоанна Крестителя, в нижнем правом (со стороны зрителя) углу, ближе к центру, представлен Андрей Христа ради Юродивый. В ознаменование его христианского служения и в знак святой бедности он представлен одетым в грубую власяницу.

По левую руку от него (справа от зрителя) – Епифаний. Святой Андрей указывает ему на пребывающую в воздухе Небесную Царицу, а Епифаний держит в руке раскрытую книгу – знак ученичества в настоящем, проповеднического служения в будущем. Обыкновенно на новгородских иконах и фресках книга содержит текст, повествующий о диалоге, состоявшемся между Андреем и Епифанием (на более поздних образцах текст бывает написан на заднем плане).

Рядом с ними находятся мученики, христианские воины, с характерными атрибутами – крестами, мечами. Красный цвет их одежд указывает на содержание подвига: пролитие крови за Христа.

На более поздних новгородских иконах наряду с перечисленными святыми изображались апостолы Петр и Павел, царь, царица, Патриарх.

Суздальский образ

Икона Покрова… из Покровской обители принадлежит Суздальской школе. Структурно и схематично она подобна иконе новгородского письма. Вместе с тем между двумя этими памятниками усматривается немало различий.

Центр композиции на суздальском образе занимает фигура Небесной Царицы. В Её руках – распростертый мафорий – Покров. В отличие от новгородской иконы Богоматерь держит его Сама, чем выделяется Её личная роль в деле Спасения, роль Заступницы и Ходатаицы за людей.

Нетрудно заметить, что такое положение Покрова в руках Божьей Матери напоминает сцену подношения Богу (жертвенного подношения). Пояснительным примером здесь могут служить раннехристианские изображения Авраама, подносящего хлеб Небесным Ангелам (символизирующим Божественное присутствие) на покрытых тканью облачения руках. Возможность использования данного метода в отношении Богородицы связана с жертвенным характером Её жизни и с тем, что Её пламенная молитва, исполненная смирения и сокрушения сердца, может рассматриваться как богоугодная жертва (Пс.50:19).

С другой стороны, этот символ читается и как знак приношения людям. В подобной манере на новгородских иконах Сошествия Святого Духа на апостолов представлен муж в царской одежде, олицетворяющий космос; на его руках – распростёртый убрус (плат), на нём – двенадцать свитков. Образ космоса символизирует преподание людям Божественного учения, естественного Откровения. Богородица же преподаёт людям помощь, защиту.

Божью Матерь окружают прихожане, святые души и ангелы. Масштабность Её фигуры аналогична масштабности прочих фигур (ещё один признак, отличающий эту икону от новгородской). Особая, центральная роль Божьей Матери, как в данном событии, так и в церковной жизни вообще, отмечена тем, что Она расположена значительно выше других действующих лиц.

В отличие от прочих святых, включая высшие ангельские чины, Пречистая Дева не только Божья Раба, но и Мать Сына Божьего по человеческому естеству. Поэтому Церковь воздаёт Ей величание, превышающее величание, выражаемое в отношении прочих Божьих служителей.

В лице Богородицы и остальных лиц представлена полнота Церкви. Ангелы и святые души, расположенные ярусом ниже (чем Божья Матерь), и Сама Божья Матерь представляют Церковь Небесную, Торжествующую. Люди в нижнем ярусе – Церковь Земную, Воинствующую. Поклоны присутствующих, обращённые в сторону Владычицы, символизируют почитание Её всей полнотой Церкви.

Позади Божьей Матери находится киворий – элемент храмовой принадлежности, балдахин, сень, устанавливаемая над святым престолом. Киворий символизирует невещественную Божественную Скинию, Божью Славу, спасительную благодать, служит местом особого присутствия Божия. Вместе с тем полусферический покров, составляющий сень, символизирует Небо. Уместность такого обоснования оправдана Священным Писанием, аллегорически сравнивающим небо с натянутым шатром (Пс.103:2). Небо же является местом особого проявления Божьей благодати.

Стало быть, применительно к данному иконографическому сюжету изображение кивория восполняет отсутствие изображения Христа (присутствующего, как мы видели, на иконах новгородского извода).

На заднем фоне иконы – возвышающийся храм, увенчанный двухскатной крышей. Его архитектура разнится с традиционной архитектурой купольных русских церквей. В этом – отличие суздальского изображения от новгородских икон. Считается, что образ этого храма воспроизводит очертания Влахернской церкви, где и случилось событие, составившее лейтмотив праздника.

По обе стороны от храма находятся постройки – палаты. Учитывая, что подле Влахернского храма располагался царский дворец, есть основания полагать, что при буквальном прочтении изображения палаты обозначают строения дворцового комплекса. В глубинном смысле они могут указывать на Небесные селения, дом Отца, Небесный Иерусалим.

Покрову в руках Пресвятой Богородицы соответствует ещё один красный покров, растянутый между церковью и колонной, представленной в правом верхнем углу (со стороны зрителя). Зафиксированый между зданиями покров может интерпретироваться буквально: на Востоке в период жары закрепленная между зданиями материя оберегала жителей от палящего зноя, создавая прохладную тень. В более глубоком осмыслении этот покров может обозначать Покров Божий вообще, Божественный Промысл.

Часть обозначенных лиц имеют нимбы, знак святости. Некоторые же лица представлены без нимбов. Это – участники хора. Кроме того в левом нижнем углу (со стороны зрителя) отмечены ещё две фигуры без нимбов: диакон и монах.

В правом нижнем углу (со стороны зрителя) находится блаженный Андрей, указующий правой рукой на Владычицу. Его взор обращен к Епифанию.

Среднюю часть нижнего регистра занимает изображение святого Романа Сладкопевца. Чем вызвано воспроизведение этого образа на иконе Покрова, понять нетрудно.

Роман Сладкопевец жил и служил Вседержителю в период V-VI веков. Одно время он исполнял обязанности диакона в Бейруте. Во время правления императора Анастасия переселился в Константинополь, вошёл в состав клира храма Божьей Матери. Однажды, после усердной молитвы, когда он предался глубокому сну, пред ним предстала Сама Божья Матерь. Во время этого посещения Она вручила ему таинственный свиток, повелев его проглотить. Вдохновленный видением Роман, пробудившись, возвеличил Явившуюся, составив незабываемое песнопение: «Дева днесь Пресущественного рождает…». В дальнейшем из-под его пера вышел ряд других поэтических произведений, вошедших в сокровищницу церковной поэзии.

В левой руке Сладкопевца – развернутый свиток; на нём – фрагмент текста его творения (на некоторых иконах на свитке начертано: «Дева днесь Пресущественного рождает…»; на других могут быть зафиксированы другие слова: «Дева днесь предстоит в Церкви…»). Правая рука воспроизводит жестикуляцию регента хора. Вероятно, этим акцентом подчеркивается: в восхвалении участвуют представители не только земного хора, но и Небесного.

Сам хор отмечен на иконе на заднем плане, за спиной Сладкопевца. Представители хора не имеют нимбов. Они представляют людей, исторически присутствовавших при богослужении во Влахернской церкви (как и не имеющие нимбов диакон и монах).

Достойно замечания, что в то время как взоры ангелов и святых душ обращены к Богородице, лица монаха и диакона – в сторону блаженного Андрея. Это объясняется тем, что именно он, и его ученик, Епифаний, стали очевидцами видения. Остальные люди были осведомлены о случившемся опосредованно, через Андрея. Лица поющих устремлены вниз, возможно на текст исполняемого ими песнопения.

Свиток в руке Романа символизирует его поэтическую проповедь о Божьей Матери, восхваляющую Её Небесное величие. Кроме того, он указывает на благословение Богом Романа, связанное с потреблением свитка. На ряде икон сцена вручения Богородицей свитка Роману прописана особо, в отдельном локусе, либо внизу, либо вверху композиции. Тем, что свиток устремлён выспрь, оттеняется мысль, что составленные им похвалы Богородице угодны Богу, доходят до Небес.

В среднем ярусе, слева от Богоматери (справа от зрителя) расположены ангелы, святой Иоанн Предтеча и Евангелист Иоанн Богослов.

По правую руку от Владычицы – ангелы, святители, царь и пророк Давид. Рука Давида сложена в жесте моления, направлена в сторону Девы. Давид представлен на этой иконе и как псалмопевец, возвестивший о Пришествии Сына Божия, и как предок Марии, прообраз Спасителя по человеческому естеству.

Леонов А. М. Преподаватель Догматического Богословия СПб ПИРиЦИ. Фрагмент пособия: Богословие иконы.

Приблизительное время чтения: 8 мин.

14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник называли Покров день. Мы расскажем о событиях и традициях Покрова.

Что такое Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви.

Когда празднуется Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников. Дата праздника фиксированная — 14 октября по новому стилю (1 октября по старому стилю).

Что можно есть на Покров Пресвятой Богородицы

На Покров Пресвятой Богородицы поста нет. Если же день праздника выпадает на среду или пятницу — разрешается рыба.

События Покрова Пресвятой Богородицы

История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом”.

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Вопрос вызвает лишь то, кем были кровожадные покорители византийской столицы? По некоторым данным, это были пришедшие к Константинополю сарацины. Однако, есть и другая версия.

Как полагает ряд ученых, события праздника описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит текст патриарха Фотия, который хронологически подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а значит нападающими были именно русы, а не сарацины, так как сарацинские нашествия случились на полвека позже. Патриарх пишет: «Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плаванье, a на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от меча…

Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения…»

Так почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем даже в памяти потомков чудесно спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких войнах и разорителях чужих земель. Известно также и то, что после неудачного похода в Константинополь, русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно: что же это за Бог у греков, способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные язычники-варвары, Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.

Если это действительно так, то значит моментальное поражение в не самой славной военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо большее. Недаром, события времен Аскольда и Дира порой называют «первым крещением русов».

История празднования Покрова Пресвятой Богородицы

Мы читаем об установлении праздника в русском Прологе ХII века (древнерусский житийный сборник).

«Се убо, егда слышах — помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества… восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой, Преблагая».

На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Одна из самых древних и красивых — Покрова на Нерли. Ее возвел святой князь Андрей Боголюбский. Есть предположение, что именно он и распространил традицию празднования Покрова Богородицы на Руси.

Икона Покрова Пресвятой Богородицы

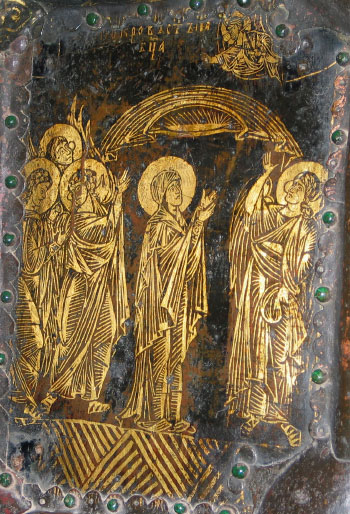

Самые древние на Руси изображения праздника Покрова можно увидеть на вратах Рождественского собора в Суздале и в росписях собора Снетогорского монастыря в Пскове. Относятся они к XIV веку.

Известны две основные иконографические традиции Покрова – «суздальский» и «новгородский». В первом случае Богородицу изображают перед храмом, она простирает свой омофор (покрывало для головы) над всеми, кто молится в нем. Самый первый известный нам образец «суздальского» типа — храмовая икона Покровского Суздальского монастыря. Она была написана во второй половины XIV века, а сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее.

В «новгородском» типе икон омофор поддерживают ангелы, а не Богородица. Сама Божия Матерь изображается стоящей внутри храма. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря и датируется 1399 годом. Сейчас ее можно увидеть в Новгородском музее.

В конце XV века эти две иконографические традиции стали объединяться.

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы

Глас 4

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Перевод:

В сей день мы, православные люди, торжественно празднуем, благословляемые Твоим, Богомати, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, о спасении душ наших»

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы

Глас 3

Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Перевод:

Ныне Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо молится за нас Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же с пророками ликуют: ибо о нас молит Богородица Предвечного Бога

Величание Покрова Пресвятой Богородицы

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.

Перевод:

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на воздухе за нас Христу молящуюся.

Покров день — народные традиции праздника

На Руси праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии называли Покров день, а еще: Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, День Романа Сладкопевца, Покров-Батюшка.

В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся с сугубо мирскими обычаями. Смена времен года, пережитки языческих верований, бытовые хлопоты — все оказало свое влияние.

В эту пору (1 октября по старому стилю, 14 октября — по новому) заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки. А еще это было начало осеннего свадебного сезона.

Покров — «встреча Осени с Зимой». Люди ждали первый иней, который «покрывал» землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Кроме того крестьяне связывали слово «покров» с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой. «Простоволосыми» разрешалось ходить только незамужним девушкам.

Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве

Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы в Москве в 1635 году основал царь Михаил Феодорович. По преданию, в честь Покрова Божией Матери его освятили потому, что отец Михаила Феодоровича, Патриарх Филарет, умер именно в этот праздник.

Сначала монастырь назывался «Покрова на убогих домах», потому что здесь, на окраине столицы, располагалось кладбище для погребения бездомных, бродяг и казненных. Покровская деревянная церковь существовала до основания монастыря и была приходской.

В 1808 году на месте обветшавшего храма возвели каменный монастырский собор, а в последующие годы территорию обители украсил еще один храм — во имя Всех Святых, трехъярусная колокольня, стены и ворота. С 1751-ого по 1776-ой здесь располагалась Духовная семинария, а в XIX-XX веках монастырское кладбище было усыпальницей московского купечества.

В 1812-м обитель разорили французы, но за несколько лет после войны ее восстановили. В 1926 году советские власти взорвали монастырскую колокольню, затем закрыли Покровский храм, снесли часовню и могильные памятники. В 1929-м был закрыт Воскресенский храм. На месте кладбища разбили парк, он существует и по сей день. Около 70-ти лет в зданиях храмов и монастырских корпусах располагались тресты, конторы, банки, спортзал, бильярдная.

В 1998 году сюда с Даниловского кладбища были перенесены мощи праведной старицы Матроны. В 2004-м блаженную Матрону причислили к лику святых. Сейчас Покровский монастырь — место паломничества всех, кто хочет помолиться у мощей старицы.

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Покров Божией Матери

Почему столько боли, если над нами Покров Богородицы?

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С самого начала христианства на Руси Божия Матерь считалась Покровительницей земли нашей. Под Ее покровом, силой Ее молитвы росла вера православная на нашей земле. И минутами многие спрашивают, задают вопрос себе и другим: каким же это образом, когда земля Русская, Церковь наша родная изначально были под защитой Пречистой Девы Богородицы, – каким образом могла наша Русская история и судьба нашей Церкви порой быть такой страшной и такой трагичной?

Читать далее

Загрузка…

ПОКРО́В ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЫ, православный праздник в память о явлении Богородицы в Константинополе в сер. 10 в. Согласно церковному уставу, причисляется к разряду т. н. великих праздников. Отмечается 1(14) октября.

В основу праздника положено предание, содержащееся в Житии блж. Андрея Юродивого (9–10 вв.), о явлении ему и его ученику, Епифанию, Божией Матери: во время всенощного бдения во Влахернском храме Константинополя, которому угрожало нападение врагов, явившаяся Богородица, пройдя по воздуху в сопровождении ангелов и святых, распростёрла над молящимися свой плат (омофор), или покров (греч. σϰέπη).

«Покров Пресвятой Богородицы». Икона. Нач. 15 в. Новгород. Третьяковская галерея (Москва).

Хотя общепризнано, что праздник П. П. Б. имеет рус. происхождение, в историч. науке дискутируется вопрос о конкретном времени, месте появления и инициаторе праздника. Наиболее распространено предположение, что он появился на Руси приблизительно во 2-й пол. 12 в., о чём свидетельствуют данные месяцесловов и проложных чтений, а инициатором его установления был владимирский кн. Андрей Юрьевич Боголюбский. При нём в честь праздника П. П. Б. была освящена Покрова на Нерли церковь. Киевская гипотеза приписывает идею празднования П. П. Б. одному из киевских князей (возможно, Владимиру Всеволодовичу Мономаху). Приводятся также аргументы в пользу новгородской версии генезиса праздника. В целом предполагается, что почитание Покрова, возникнув в одном из регионов Древней Руси, постепенно получило общерусское признание. Праздник П. П. Б. является слав. рецепцией визант. почитания оставленных Богородицей при Успении ризы и пояса [празднование 2(15) июля и 31 авг. (13 сент.) соответственно], тематически включаясь, т. о., в единый «успенский» календарно-богослужебный цикл, что подтверждает анализ гимнографич. текстов.

Старшие списки богослужебного последования П. П. Б. датируются сер. 14 в. В памятниках 15 – нач. 17 вв. наблюдается вытеснение службой Покрова более древнего чина, посвящённого ап. Анании, чья память отмечается в этот же день; к концу этого периода праздник П. П. Б. приобретает некоторые черты двунадесятых праздников. Та же эволюция прослеживается на материале типиконов и синаксарей. Усиление интереса к теме праздника П. П. Б. присутствует и в др.-рус. гомилетич. лит-ре 15–16 вв. В 18–19 вв. в соответствии с общей тенденцией развития гимнографии получили распространение акафисты Покрову.

В сер. 19 в. служба на Покров появляется в литургич. практике греч. афонских монастырей. Совр. чинопоследование, составленное независимо от слав. текста, совершается в память освобождения Афин от герм. оккупации (12.10.1944).

Содержание праздника П. П. Б. – милосердное заступничество и помощь Божией Матери – было воспринято нар. традицией вост. славян, дополнившей церковный праздник аграрной и магич. символикой. В нар. культуре П. П. Б. отмечал начало зимнего сезона. С этого времени начинали готовить избы к зиме, местами – переставали выгонять скот на пастбище; на Украине и юге России начинали топить дома. К П. П. Б. заканчивались все полевые и огородные работы и начинался сезон посиделок и свадеб. Часто на П. П. Б. устраивали пивные праздники-братчины (Покровщины).

Иконография

Вопрос об истоках иконографии П. П. Б. является дискуссионным. Согласно одной из гипотез, визант. прототипом др.-рус. образов П. П. Б. могла являться иллюстрация Акафиста Божией Матери. По другой, в основе композиции покровских икон лежит т. н. пятничное чудо, происходившее еженедельно во Влахернском храме: завеса (покров), закрывавшая одну из чтимых икон Богоматери, приподнималась на некоторое время, делая образ доступным для молитвы, а затем так же чудесно опускалась. Списки с этого влахернского образа, вероятно, были известны на Руси. Древнейшее изображение П. П. Б. в др.-рус. иск-ве – на пластине медных врат Рождественского собора в Суздале (1-я треть 13 в.): Богоматерь представлена в трёхчетвертном развороте, с поднятыми в молитвенном жесте руками, над Ней простёрто покрывало, по сторонам – ангелы, в верхнем правом углу – полуфигура благословляющего Христа. В 14 в. сложились 2 иконографич. извода П. П. Б. «Новгородский» представляет Богородицу стоящей фронтально с воздетыми руками над закрытыми вратами храма, ангелы держат над ней плат (роспись собора Снетогорского мон. в Пскове, 1313; икона из Зверина мон., ок. 1399, Новгородский гос. объединённый историко-архит. и худож. музей-заповедник; икона 1-й пол. 15 в. из собрания А. В. Морозова, ГТГ; псковская икона 1-й пол. 15 в., Эрмитаж, С.-Петербург), на фоне представлен 5-главый храм с куполами. Ко второму, «суздальскому», типу относятся образы, на которых плат, символизирующий заступничество Божией Матери перед Богом за человеческий род, держит сама Богоматерь, внизу, в центре, – амвон, на котором стоит прп. Роман Сладкопевец со свитком в руках (храмовая икона 2-й пол. 14 в., ГТГ; икона последней четв. 15 в., Владимиро-Суздальский историко-архит. и худож. музей-заповедник; обе – из Покровского мон. в Суздале). В изображениях данного типа Богоматерь представлена на архит. фоне, передающем черты Влахернского ансамбля в Константинополе – прямоугольной базилики с 2-скатной кровлей и круглой купольной церкви. В обоих изводах в нижней части изображаются блж. Андрей Юродивый, указующий на Богоматерь, и группы апостолов, святителей, мучеников и др. святых. В 16 в. произошло объединение двух иконографич. вариантов: плат над Богоматерью держат ангелы, а внизу стоит Роман Сладкопевец (двусторонняя икона из Софийского собора в Новгороде, Новгородский гос. объединённый историко-архит. и худож. музей-заповедник). Для памятников 16–17 вв. характерно включение бoльшего количества действующих лиц: среди присутствующих представлены Тарасий Константинопольский, защищавший почитание икон Богоматери, и визант. имп. Лев VI Мудрый, в правление которого произошло влахернское чудо (новгородская икона сер. 16 в., ГРМ).

В зап.-европ. иск-ве близкими по смыслу к образам П. П. Б. являются известные с сер. 13 в. изображения «Мадонны Мизерикордии» (Мадонны Милосердия), укрывающей молящихся своим плащом (приписываемый С. Мартини образ из Нац. пинакотеки, Сиена, ок. 1305–10; триптих «Распятие», «Рождество Христово» и «Мадонна Мизерикордия», 1333, Лувр, Париж; центр. часть полиптиха Пьеро делла Франчески, 1445–1460-е гг., Гор. пинакотека, Борго-Сансеполькро). В расширенном варианте края плаща Мадонны держат ангелы (роспись Д. Гирландайо в ц. Оньисанти во Флоренции, 1480).