К Покрову

Осень, быть может, это — лишь край

ткани прозрачной с каймой обгоревшей,

чуть прикрывающей брошенный Рай,

нас, огрубевших, когда-то согревший.

Осень, быть может, это — косяк

двери, от ветра запевшей негромко.

Осень, быть может, это — коса,

листья сбивающей первой позёмки.

Осень, быть может, это — лишь гость,

странник, тебя обогоняющий где-то.

Осень, быть может, это — лишь горсть

жаркой рябины, когда-то воспетой.

Осень, быть может, это — лишь клин

ткани прозрачной, сбитой из хлопьев,

всхолмленной снежно на спинах рябин —

Божьим Покровом, его подобьем.

Осень, быть может, это простор,

свет воцарившийся там, за околицей

лентой закатною — как омофор,

свет невесомый в руках Богородицы…

Людмила Колодяжная

Народные обычаи на Покров.Картины русских художников

Борис Кустодиев. Деревенский праздник, 1914 г

Борис Кустодиев.

Корзухин Алексей (1835-1894)

ИВАН КУЛИКОВ – МУРОМСКИЙ Сбор невесты 1907

Янаки Владимир. Щедрая осень.

Татьяна Юшманова. Посиделки, 2000 г.

художник Панин Сергей Анатольевич

художник Панин Сергей Анатольевич. Монастырь Свято-Иоанно-Богословский ранней осенью

художник Панин Сергей Анатольевич. Храм Покрова

Елесина Людмила.Свадьба

Зяблов Ярослав. Вода и Небо

Покров Саврасов Алексей. Хоровод в селе.

Федоскинская миниатюра.Храм Покрова на рву.Москва

Особое место в православной культуре занимает праздник Покрова Пресвятой Богородицы, чтимый на Руси

Это торжество являет собой историческую память Церкви о явлении Божией Матери во Влахернском храме Константинополя.

Событие произошло приблизительно в начале X столетия, во время нашествия на византийскую столицу иноплеменников.

Монах Варнава (Санин)

Месяц в тучах нашел ночлег,

И на самый день Покрова

Выпал чистый-пречистый снег.

Он надежно укрыл собой

Поле, лес и родимый кров,

Всем напомнив, что над землей

Богородица держит Покров!

Покров Пресвятой Богородицы в живописи и иконах

Празднуется Святой Русской Православной Церковью 14 октября по новому стилю.

Христианские историки говорят о том, что почти шестьсот лет назад на греческую империю напали сарацины, неприятель был силен, и грекам угрожала большая опасность. В то время и произошло чудное явление Матери Божией. Случилось это во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых.

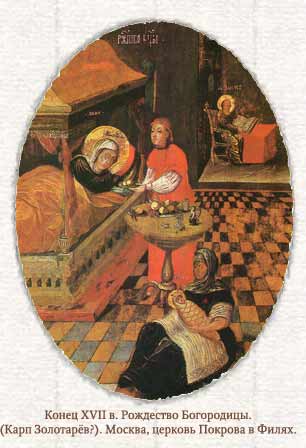

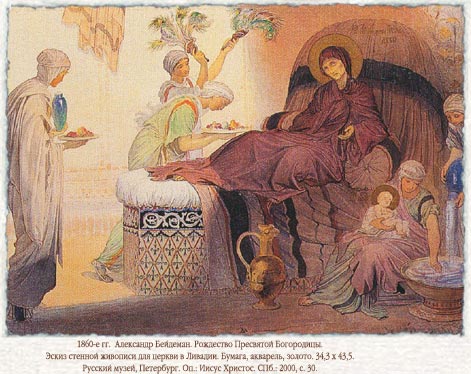

Пластина церковных врат Рождественского собора в Суздале. Начало XIII в.

Древнейшие образы Покрова в древнерусском искусстве представлены на вратах Рождественского собора в Суздале начала XIII века, выполненных в технике золотой наводки по меди, и в росписях собора Снетогорского монастыря в Пскове (1313).

На пластине суздальских врат Богоматерь в трехчетвертном повороте воздела в молении руки к Спасителю, изображенному над вспарушенным покрывалом. Фигуру Пресвятой Девы фланкируют стоящие и взирающие вверх ангелы. В дальнейшем они будут представлены парящими, а Богородица – в строго фронтальной позе.

Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало (омофор) и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных».

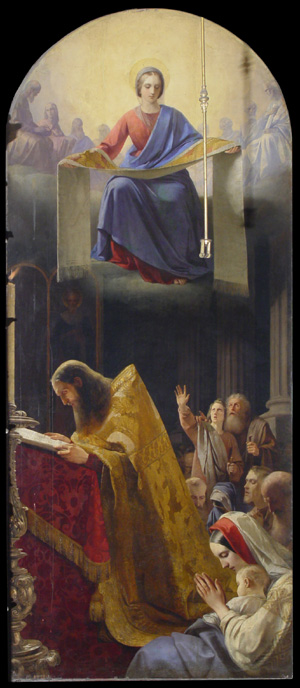

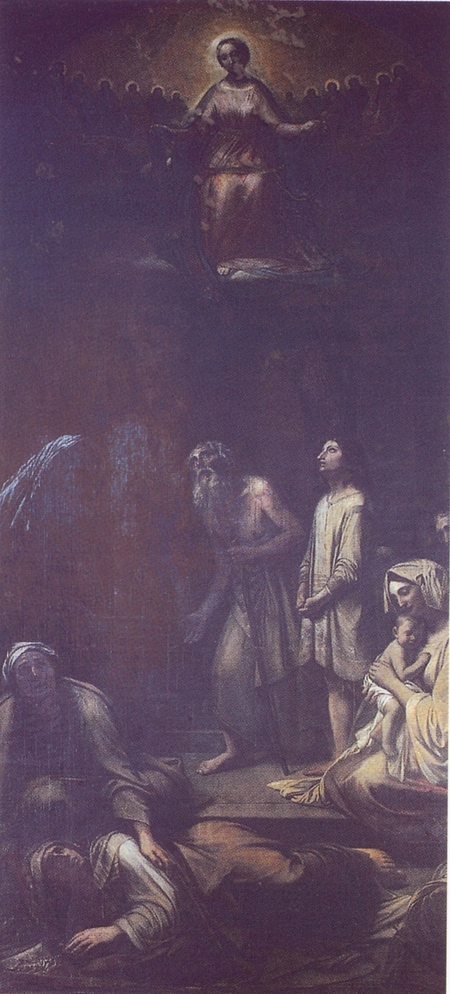

Покров Богородицы.Нестеров Михаил Васильевич. 1910-е. Медь, масло. 128,4х53,7.

Государственный музей истории религии

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания:

«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?»

Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, — глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, — приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан».

Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там».

Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери.

В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника.

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, что бы господь послал им хороших женихов. По примете, чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году

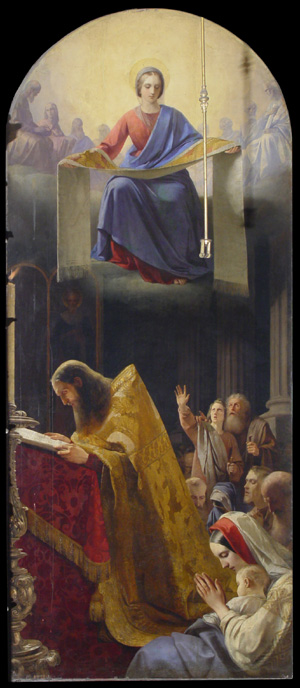

Нестеров Михаил Васильевич.Покров Богоматери.1914 г.Дерево,масло.91х63.Государственная Третьяковская галерея, Москва Поступление в 1995 от З. В. Норцовой по завещанию П. М. Норцова из собрания П.М.Норцова и З.В.Норцовой,Москва

Чую радуницу божью —

Не напрасно я живу,

Поклоняюсь придорожью,

Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,

Меж берез кудрявых бус,

Под венком, в кольце иголок,

Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы,

Как во царствие небес,

И горит в парче лиловой

Облаками крытый лес.

Голубиный дух от бога,

Словно огненный язык,

Завладел моей дорогой,

Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,

В сердце радость детских снов,

Я поверил от рожденья

В Богородицын Покров.

Сергей Есенин 1914 г.

икона Покрова из музея Коломенское конец XVI в

Покров Богоматери. Начало XVII в. Государственный Русский музей

Покров Богородицы.Т.А.Нефф(1805-1875) 1846-1848 Холст,масло Исаакиевский собор СПТб

Источник

-

-

October 14 2022, 07:48

- Искусство

- История

- Cancel

💙🔥💕💞💙🎨ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ЖИВОПИСИ

Покров Божией Матери в изображении художников

#православие #inelisaveta #mon_sofia #покров #история #общество #покровпресвятойбогородицы #творчество #картины #исскуство #художники

ЗДЕСЬ в старом дизайне смотрите без рекламы

Чую радуницу божью —

Не напрасно я живу,

Поклоняюсь придорожью,

Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,

Меж берез кудрявых бус

Под венком, в кольце иголок,

Мне мерещится Иисус.

Он зовет меня в дубровы,

Как во царствие небес,

И горит в парче лиловой

Облаками крытый лес.

Голубиный дух от бога,

Словно огненный язык,

Завладел моей дорогой,

Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,

В сердце радость детских снов,

Я поверил от рожденья

В Богородицын Покров.

Сергей Есенин 1914 г.

Празднуется Святой Русской Православной Церковью 14 октября по новому стилю.

Особое место в православной культуре занимает праздник Покрова Пресвятой Богородицы, чтимый на Руси со времен средневековья.

Это торжество являет собой историческую память Церкви о явлении Божией Матери во Влахернском храме Константинополя.Событие произошло приблизительно в начале X столетия, во время нашествия на византийскую столицу иноплеменников.

Христианские историки говорят о том, что почти шестьсот лет назад на греческую империю напали сарацины, неприятель был силен, и грекам угрожала большая опасность.

В то время и произошло чудное явление Матери Божией. Случилось это во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых.

Пластина церковных врат Рождественского собора в Суздале. Начало XIII в.

Древнейшие образы Покрова в древнерусском искусстве представлены на вратах Рождественского собора в Суздале начала XIII века, выполненных в технике золотой наводки по меди, и в росписях собора Снетогорского монастыря в Пскове (1313).

На пластине суздальских врат Богоматерь в трехчетвертном повороте воздела в молении руки к Спасителю, изображенному над вспарушенным покрывалом.

Фигуру Пресвятой Девы фланкируют стоящие и взирающие вверх ангелы. В дальнейшем они будут представлены парящими, а Богородица – в строго фронтальной позе.

Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало (омофор) и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных».

Покров Богородицы.Нестеров Михаил Васильевич. 1910-е. Медь, масло. 128,4х53,7.

Государственный музей истории религии

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания:

«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, — глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, — приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан».

Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там».

Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.

Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери.

В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника.

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, что бы господь послал им хороших женихов. По примете, чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году

Нестеров Михаил Васильевич.Покров Богоматери 1941 г.Дерево,масло,91×63

Государственная Третьяковская галерея,

Москва Поступление в 1995 от З.В.Норцовой по завещанию П.М.Норцова из собрания П.М.Норцова и З.В.Норцовой,Москва

икона Покрова из музея Коломенское конец XVI в

Покров Богоматери. Начало XVII в. Государственный Русский музей

источник

…покрый нас от всякого зла

честным Твоим омофором

История, связанная с происхождением праздника Покрова и, соответственно, его иконографии, сложна и запутана. Вот уже несколько веков историки и искусствоведы бьются над разгадкой этой тайны. Начать хотя бы с того, что такого праздника византийские святцы не знают. И на византийской территории ни одной иконы (или стенописи), подобной нашему русскому «Покрову», не сохранилось, а, скорее всего, никогда и не было. У нас же Покров – один из любимейших праздников, посвященных прославлению Богоматери, и икон этого праздника сохранилось довольно много.

Попробуем разобраться в этой истории. Книг на эту тему написано множество, материал накоплен огромный. Попробую, однако, изложить по возможности кратко и только самое основное и важное.

* * *

В основу праздника, как известно, положено предание о явлении Божией Матери в Константинополе в 910 году во Влахернском храме. И сначала нам придется хотя бы очень кратко изложить историю этого храма, так как он сыграл огромную роль не только в становлении на Руси праздника Покрова, но и во многом послужил образцом и каменного строительства, и иконописания, и вообще духовной жизни – не только Руси, но всего православного Востока, и влияние его вышло далеко за рамки Империи. Кроме того, высшее духовенство сравнительно недавно крестившейся Руси поддерживало постоянные контакты с Константинопольской Церковью и, конкретно, с Влахернским храмом. Многие паломники из Русских земель (особенно, новгородцы) побывали в столице Империи и оставили свои воспоминания о ней, в том числе о Влахернской церкви и хранившихся там реликвиях.

* * *

Влахе́рны — это бывший северо-западный пригород Константинополя у подножия шестого холма, неподалёку от залива Золотой Рог, знаменитый еще с языческих времен священным целебным источником, который после явления в этом месте Богоматери считается наполненным Ее слезами. Считается также, что Влахернский храм получил своё название именно от этого источника.

В пятом веке (450-453 гг.) в честь явления Богоматери рядом с источником была построена Влахернская церковь Богородицы — одна из главных святынь Константинополя. Храм был заложен благочестивой императрицей Пульхерией, по инициативе которой туда была доставлена из Палестины и с честью установлена чудотворная икона Богородицы Одигитрии. Источник же через некоторое время (в правление императора Льва) был накрыт круглой ротондой, где была устроена крещальня, которая использовалась также как купальня, в том числе императорами. Вода подавалась из мраморного барельефа Богоматери-Оранты – двумя струйками била из Ее раскрытых ладоней.

Древние копии с рельефной иконы Оранты-Влахернитиссы:

1 – из константинопольского монастыря св. Георгия, Стамбульский Археологический музей, 11 в.

2 – из музея Мессины, но константинопольской работы, сохранилась намного лучше.

3 – Мадонна делле крочете (с крестиками) или греческая Мадонна. мраморная икона 2 пол. 11 в. Санта Мария ин Порто, Равенна, Италия. Скорее всего, икона во Влахернской купальне выглядела именно так, разве что корону надели позднее, уже в Италии.

Такая икона Богоматери Оранты в рост, с распростертыми в молении руками получила наименование Феоскепастос — «Богохранящая» или «Богозащищающая», что на Руси перевели просто – «Нерушимая стена».

1 – Киевская Оранта или Нерушимая стена, 11 в. Обратим внимание на крестики на одеянии Богородицы, а также на пурпурно-золотую ризу, спускающуюся вниз складками.

2 – Современная греческая Влахернская икона.

Купальня была соединена проходом и с большим храмом-базиликой (Мегас Наос), а также с императорским загородным дворцом. С другой стороны тоже при участии императора Льва и его супруги императрицы Верины к базилике была пристроена вторая ротонда, также соединенная с Большим храмом. Она понадобилась для размещения в ней величайшей святыни христианского мира – одежд Пресвятой Богородицы, по преданию, доставленных из Святой Земли в Константинополь братьями-патрициями Гальбием и Кандидом (примерно в 470-е гг.). Это событие церковь ежегодно вспоминает в день Ризоположения.

Кроме того, Влахернский храм тесно связан с праздником Успения, который начал отмечаться именно здесь и именно в связи с перенесением сюда ризы Богоматери, которое воспринималось византийцами как образ Ее похорон в Гефсиманскому саду. Сам храмовый комплекс за городской стеной, с его садами и рощами, стал образом, иконой Гефсиманского сада. И сама ротонда, куда была помещена риза Богоматери и которая получила наименование Святой Раки (Агиа Сорос), стала иконой-образом Ее гроба.

К слову сказать, в 4-6 веках по всему христианскому миру на месте смерти святых мучеников или обретения их мощей строилось множество храмов-мартириев, имевших круглую или восьмигранную форму; такой же формы строились и крещальни-баптистерии – как место смерти ветхого человека и его рождения в жизнь вечную. К мартириям-ротондам часто пристраивались церкви-базилики во имя этого святого мученика, соединявшиеся с ними проходом.

Во Влахернах получилось наоборот: сначала была построена базилика, затем к ней присоединились две ротонды, и общий вид получился примерно такой же. И точно так же, как на гробах христианских мучеников в храмах-мартириях устраивались алтари, в капелле Агиа Сорос ларец с ризой Богоматери был возложен на престол, и прямо на нем приносилась безкровная Жертва.

Совершавшиеся в храме священнодействия византийцы воспринимали символически и даже поэтически. Так возник образ Богоматери, соединивший два древних образа – Никопеи (с Младенцем, которого Богородица Мария держит перед собою на щите-дискосе) и Оранты: молящаяся Богородица, воздев руки в молении, уже не держит Младенца, но Сам Он, изображенный в медальоне у Нее на груди (такое Его положение можно воспринимать и как пребывающего во чреве Матери, и как уже родившегося), обеими руками благословляет всех молящихся перед иконой.

Фреска в конхе апсиды собора св. Софии в Охриде.

По преданию, при ремонте здания Большой церкви в стене была обнаружена замазанная штукатуркой – спрятанная от иконоборцев – икона Богородицы Никопеи – возможно, примерно такая же или изображенная погрудно, как икона 8 в. в церкви Санта Мария Антиква. В эту историю мало кто верит, а напрасно – еще одна так же под штукатуркой спрятанная от иконоборцев икона – на этот раз чудесная мозаика 5-6 вв. с изображением Второго Пришествия Христова – была обнаружена при ремонте в конхе апсиды маленькой монастырской церковки в Фессалониках лишь в 20-е годы 20 века. На наше счастье мозаика уцелела. Влахернская Никопея погибла, очевидно, в пожаре.

У нас на Руси такая икона получила наименование «Знамение» (от знамения, данного пророку Исайе) или «Воплощение», но изначально, во Влахернах, она именовалась «Скепи» или «Эпискепсис», что значит «Защита» или «Защитница», т.е., собственно, «Покров». Кроме того, эту икону поэтически именовали «Великая Всесвятая» («Панагия») и «Ширшая небес» – по словам из Акафиста. Говорили, что святая рака располагалась на евхаристическом престоле таким же образом, каким Младенец Христос носим был на груди Богородицы.

Варианты иконы «Эпискепсис»:

1 – Богородица «Ширшая небес» в конхе апсиды церкви св.Пантелеймона в Нерези, фреска 12 в.

2 – Богородица Великая Панагия (Влахернитисса) из Успенского собора Ярославля, 1224 г.

Некоторые исследователи (в частности, И.Шалина) считают, что именно такой была чудотворная икона, установленная во Влахернской капелле Агиа Сорос в непосредственной близости от раки с ризой Богоматери, т.е. непосредственно у алтаря – с левой стороны. Но именно на этом месте обычно располагается икона Богородицы в византийских храмах – на алтарном столпе или (особенно если его нет) на темплоне. И именно с этой иконой связано так называемое «пятничное» или «обычное» чудо, которое происходило в этом храме.

Но об этом позднее. Сейчас нам важно то, что жители Константинополя стали воспринимать хранившуюся во Влахернах ризу Богородицы как некий палладиум, защиту от всех врагов и несчастий. И, надо сказать, она эту веру оправдывала не раз.

Дважды – в 619 и 626 году молитвами жителей Константинополя Богородице и Сыну Ее город был спасен от нападения аваров. Причем, в последнем случае императора и войска в городе не было – в это время Ираклий вел войну с персами за Палестину. Авары отошли от города, не нанеся никакого вреда находившемуся вне стен Влахернскому храму, ибо, как говорили, были напуганы явлением им Жены в блистающей одежде. С этим событием традиция связывает появление Акафиста Божией Матери и первое исполнение его во Влахернах после чудесного спасения столицы от аваров.

По возвращении из похода против персов отвоевавший у них Животворящий Крест император Ираклий (вероятно, все же во избежание разорения святого места от будущих нападений врагов) обнес Влахернский комплекс небольшой стеной с башней.

В 822 году, во время очередной осады Константинополя варварами при императоре Михаиле III, по стенам города была устроена грандиозная процессия, в которой император и патриарх в сопровождении народа с пением молитв несли вдоль стены чудотворные иконы и самые святые реликвии, в том числе Нерукотворный образ Спасителя (Мандилион), Честное древо Креста и ризу Богоматери.

Так было и в 860 году, когда византийскую столицу осадила прибывшая по морю дружина киевских князей Аскольда и Дира. По легенде, патриарх Фотий взял из Влахернского храма ризу Пресвятой Богородицы и с молитвой опустил её край в воды Босфора. Внезапно поднявшаяся буря разметала и потопила многие корабли осаждавших, а поражённые небесным знамением Аскольд и Дир вскоре после этого приняли святое крещение с именами Николая и Илии.

Во время осады сарацинами — в 910 году Богородица явилась молящимся в храме св. Андрею и ученику его Епифанию, которые видели, как Она простерла над Константинополем Свою ризу — в честь этого события установлен на Руси православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Именно это событие изображается на иконе «Покров» и является предметом нашего нынешнего разговора.

Но прежде, чем мы к нему перейдем, закончим историю Влахернского храмового комплекса и его святынь.

В XII веке византийские императоры часто приезжали отдыхать во Влахернский дворец. Для защиты этой части города здесь возводятся теперь уже внушительные укрепления и стены (остатки дворца до сих пор упираются в мощные городские стены с башнями).

Особенно выделяются фортификационные сооружения, построенные при Мануиле Комнине. И здесь остались мощные стены с множеством башен.

Увы, в 1204 году стены не помогли – Город был захвачен так называемыми «крестоносцами» и разорен.

Во время латинского владычества в Константинополе Влахернский храм пришёл в упадок, чудеса прекратились. Иоанн III Дука выкупил его у латинян участок земли с храмом, но прежнего блеска храм больше не достиг.

После воссоздания Византийской империи в 1261 г. императоры вместе со своим двором окончательно обосновались во Влахернском дворце, т.к. Большой императорский дворец пришел в запустение. Украдены и увезены на Запад были почти все хранившиеся в Константинополе святыни. От ризы Богородицы, разрезанной на кусочки и разошедшейся по всей Европе, во Влахернах, очевидно, осталась лишь небольшая часть. Разорен был и Халкопратийский храмовый комплекс, где в капелле с таким же названием – Агиа Сорос – хранился полученный когда-то в дар апостолом Фомой пояс Богородицы. Там же хранилась и чудотворная икона молящейся Богородицы, изображенной в трехчетвертном обороте, которая по названию капеллы именовалась «Агиосоритиссой». Между Халкопратийским и Влахернским храмом до латинского завоевания еженедельно совершались многолюдные крестные ходы. Но теперь остатки святынь – малая часть пояса и икона «Агиосоритисса» были перенесены во Влахерны, где их еще видели паломники.

Списки с халкопратийской иконы Агиосоритиссы:

1 – Икона 12 в. собрании монастыря св. Екатерины на Синае. Как видим, именно такой извод занял место в деисусном чине русского высокого иконостаса.

2 – Фреска в церкви св. Андрея на Треске, Македония, 14 в. Обратим внимание на благословляющую руку Христа в правом верхнем углу – в сегменте небесных сфер.

В 1434 году в Константинополе случилось несчастье. Мальчишки, которые охотились на голубей в районе Влахерны, по неосторожности стали причиной страшного пожара, полностью уничтожившего Влахернский храм вместе со всеми святынями. Денег на восстановление у Палеологов не было.

Многие византийцы увидели в этом происшествии грозное предзнаменование, предвещавшее городу бедствия, и приготовились к худшему. Девятнадцать лет спустя Константинополь осадили турки, и падение города стало одновременно концом Византийской империи.

В 1453 г. турки ворвались в Константинополь, проникнув в город через стену именно в районе Влахернского квартала.

Почти весь период существования Османской империи святое место пребывало в запустении. Лишь в середине XIX века местные греки купили участок земли, на котором стояла когда-то Влахернская церковь, и получили от султана разрешение отстроить её заново на том же месте. Современное здание храма было возведено в 1867 году, и с тех пор во Влахерне вновь возносится православная молитва. Мраморная купель святого источника по-прежнему полна святой воды.

В наши дни внешний облик Влахернской церкви весьма скромен и ничем не напоминает величественной архитектуры византийской эпохи. Окружённая высоким забором церковь с небольшим зелёным садиком затерялась среди стамбульских домов возле Старого Галатского моста на южном берегу Золотого Рога. Но благодать и сила Божия, с давних времён осеняющая это таинственное место, по-прежнему влекут к себе паломников из различных стран, в том числе из России.

* * *

Итак, интересующее нас событие произошло во Влахернском храме в 910 году. Это, так сказать, версия официальная. Однако, автор Жития Андрея Юродивого иерей Софийского собора Никифор, относит время жизни сего святого к 5 веку – ко временам «христолюбивого царя Льва Великого» (Первого) и прп. Даниила Столпника (†493). И тут же утверждает, что был лично знаком со святым и даже с ними беседовал. На этом основании исследователи относят время жизни Андрея Юродивого к 10 веку – времени правления Императора Льва VI (886-912), а иные (в том числе известный автор книг о юродстве как явлении вообще С.Иванов) и вовсе считают, что это Житие – чисто литературное произведение и такой святой никогда не существовал, а факты его биографии позаимствованы из житий других Христа ради Юродивых – Симеона Эмесского, Василия Нового и др. Мы не будем впадать в такую крайность и допустим все же, что официальная версия верна, и явление Божией Матери преподобному Андрею и ученику его Епифанию произошло в 910 году во Влахернском храме, куда собрался народ на усердную молитву Заступнице по поводу нападения на Город сарацин (заметим, однако, что в Житии об этом нет ни слова). Но все же странно, что, несмотря на широкое хождение Жития Андрея Юродивого (до сего дня сохранилось не менее 100 рукописей на греческом языке и чуть ли не 200 – полностью или в отрывках – в переводе на славянский) и, соответственно, несмотря на широкую известность этого явления Божией Матери, Церковь Константинопольская его никак не отметила.

Считается, что установил его на Руси св. князь Андрей Боголюбский. Это произошло в 1164 году по случаю победы над волжскими булгарами. Именно тогда по повелению князя Андрея и был построен первый храм в честь этого праздника – чудом дошедший до наших дней знаменитый Покров на Нерли.

Предполагается, тогда же была написана и первая икона этого праздника – в качестве храмового образа. Однако она не сохранилась, и самые ранние из сохранившихся икон, которые мы сейчас имеем, относятся только к 14 веку. Впрочем, есть сведения о том, что в том же веке русский паломник в Константинополе дьяк Александр видел там икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но где тогда хоть одна византийская икона этого праздника – список с этой иконы, или хотя бы икона явления Божией Матери св. Андрею? На Руси же таких икон великое множество, причем, при общей схеме, довольно разнообразных. Об этом мы сейчас и поговорим.

* * *

Но сначала есть смысл прочитать отрывок из самого Жития Андрея Юродивого, относящийся к данной теме.

Икона св. Андрея Христа ради юродивого с житием.

Событие это произошло уже ближе к концу жизни святого и, соответственно, располагается ближе к концу текста. Вот он.

«Когда совершалось всенощное бдение в святой гробнице, находящейся во Влахернах, отправился туда и блаженный Андрей, творя то, что было у него в обычае [то есть, всяческие безобразия, вызывавшие осуждение и ругань бывших свидетелями оных обывателей Царствующего Града – М.Г.]. Был там также Епифаний [ученик и духовный сын преподобного, один из немногих, узревших святого под маской юродства – М.Г] и один из его слуг вместе с ним. А поскольку он обычно стоял, сколько его рвение давало сил, иногда до полуночи, иногда до утра, уже в четвертом часу ночи [примерно 10-11 часов вечера – пятничная всенощная после «обычного чуда» служилась во Влахернах, действительно, всю ночь – М.Г.] увидел блаженный Андрей воочию святую Богородицу, очень высокую, появившуюся со стороны Царских Ворот с грозной свитой. В ее числе были и досточтимый Предтеча, и Сын Грома [т.е. св. апостол Иоанн Богослов – М.Г.], держащие Богородицу под руки с обеих сторон, и многие другие святые, облаченные в белое, шествовали пред нею, а иные следовали за ней с гимнами и песнопениями духовными. И вот, когда они приблизились к амвону, подошел блаженный к Епифанию и говорит: «Видишь ли ты Госпожу и Владычицу мира?» Он же ответил: «Да, отец мой духовный». И пока они смотрели, Богородица, преклонив свои колени, долго молилась, орошая слезами богоподобный и пречистый лик свой. А после молитвы она подошла к алтарю, прося за стоящих вокруг людей. И вот когда она окончила молитву, с прекрасным достоинством сняла с себя мафорий, который носила на своей беспорочной голове и который видом был, как молния, и, взяв его своими пречистыми руками, – а был он велик и грозен – распростерла над всеми стоящими там людьми. И его в течение долгого времени видели дивные сии мужи распростертым над народом и излучающим славу Божью, словно янтарь. И до тех пор, пока была там Святая Богородица, был виден и он, а после того, как она удалилась, его больше не было видно, ибо она, конечно, взяла его с собой, а благодать оставила находящимся там. Епифаний увидел это через посредничество богоносного отца: ведь сам он, имея возможность видеть все это, передал ему свое видение как посредник».

По прочтении этого отрывка сразу всплывает в памяти другой тест, а именно – описание Н.Мотовиловым видения божественного света, которого он, человек, в общем-то, заурядный, хотя и набожный, удостоился молитвами великого святого – преподобного Серафима, который также выступил в данном случае в качестве посредника, проводника божественных энергий. Мотовилов видел исходящий от преп. Серафима божественный свет глазами самого Серафима, так же, как когда его видел ученик блаж. Андрея Епифаний исходящим от Пресвятой Богородицы. Выходит, такие вещи в духовной жизни бывают, хотя и редко. Вопросы в связи с этим отрывком из Жития Андрея Юродивого возникают совсем по другим поводам.

Например: откуда появилась Матерь Божия со своей грозной свитой? Что здесь имеется в виду под термином «Царские врата» – то, что мы сейчас под ним понимаем, т.е. врата в алтаре, которыми входят только священнослужители, или входные двери в храм, обычно расположенные с западной стороны? Почему возникает этот вопрос? Потому что св. Андрей видел двигавшуюся процессию святых в белых одеждах (т.к. окутанных божественным сиянием), а от Царских врат в алтаре до амвона – всего один шаг. И здесь надо принять во внимание конструкцию Влахернского храма: базилика – храм в плане довольно длинный. Царскими вратами во Влахернах именовались обычные западные двери, т.к. ими входил на службу император с супругой и со свитой. Таким образом, процессия святых с Богородицей во главе незримо вошла в храм и прошла прямо сквозь толпу людей – или по воздуху поверх голов. Впрочем, в середине, вероятно, был проход, т.к. мужчины стояли справа, а женщины – слева, как это было принято до раскола и у нас на Руси и как до сих пор молятся у нас прихожане в старообрядных храмах.

В житии прямо указано место богослужения – «святая гробница», т.е. капелла Агиа Сорос, где высокий амвон стоял посреди ротонды.

Типичный византийский амвон из погибшего монастыря Богородицы Диакониссы стоит теперь во дворе Софийского собора. Примерно такой же мог быть и во Влахернах.

Итак, Богородица стоит на амвоне и молится Сыну Своему за народ, орошая Свое пречистое лицо слезами. Заметим – стоит на коленях, но все равно возвышаясь над собравшимся в храме народом («очень высокая», как сказано в Житии) а не висит «на воздусех». Возможно, видение «на воздусех» (в алтаре над темплоном или на солее перед темплоном?) появляется в других списках Жития, как и более пространный ответ Епифания – «вижу и ужасаюсь»?

Далее, окончив молитву, Матерь Божия встает с колен, подходит к алтарю (т.е. к темплону – это уже 10-й век, а не 5-й, когда святыня могла находиться и посреди храма; там же, на темплоне, с левой стороны, очевидно, могла быть закреплена и икона Эпискепсис или Знамение в рост, а другая икона – тронная – предположительно на восточной стене алтаря), снимает с Себя мафорий. И опять вопрос – что же имеется в виду под словом «мафорий», который Она носила на голове, как говорится в Житии, – только ли головной плат, отдельный от остального одеяния, или же это большое покрывало, полностью окутывающее всю Ее фигуру с ног до головы, как это обычно изображается на иконах? В последнем случае Она должна была остаться в синем платье и маленькой шапочке-чепце на голове, распростирая Свой плат-мафорий на вытянутых вверх руках. Похоже, однако, что Она остается в обычном Своем одеянии, но снимает с Себя нечто иное – некий иной Покров, который видом был не из обычной ткани (синего или вишневого цвета, как принято изображать), но «видом был велик и грозен» и «подобен молнии». То есть, некую энергетическую оболочку, если можно так выразиться, или божественную славу, которая излучалась на всех присутствующих в храме и, надо думать, на весь город. Слава эта, которая св. Андрею по виду напомнила янтарь (а он, как «скиф», т.е. славянин, знает, как выглядит янтарь; впрочем, в греческом тексте стоит слово «электрум», а им обозначался также сплав золота и серебра) – золотисто-желтый теплый свет. Однако сравнение «как молния» заставляет думать, что этот поток еще и сверкал (т.е. все-таки ближе к металлу), и стремительно двигался, или же плыл, или колыхался, как некая река; а если этот поток не выходил за пределы храма, то, стало быть, он двигался по кругу, как водоворот. (Впрочем, это все просто догадки – но на основании текста).

Интересно, что Богородица ушла (как – не уточняется: или той же дорогой обратно через Царские двери храма, или просто растаяла в воздухе вместе со всей свитой святых?) и взяла с собою Свой сверкающий плат, но благодать от Ее посещения осталась и ощущалась молящимися в храме – думаю, не только св. Андреем и Епифанием. И дело все в том, что то, что Андрей и Епифаний видели телесными очами, все остальные молящиеся видели очами веры – и Матерь Божию, и святых, молящихся вместе с ними, т.к. это было обычное чувство православных верующих на богослужении. И это так и есть, и должно быть – везде, во всех православных храмах и на всех богослужениях. Но вот мы-то ощущаем ли присутствие среди нас Богоматери и святых в храме так, как византийцы, да и наши русские предки, для которых это чувство было обычным? Обычным настолько, что жители Константинополя и не сочли за нечто выдающееся видение св. Андрея на всенощной во Влахернском храме.

Более того, это была не обычная служба, а пятничная, во время которой все присутствовавшие бывали свидетелями чуда, ради которого и шли в этот маленький круглый храм, который, конечно, не мог вместить всех желающих, и многие оставались во вне – в Большой церкви (базилике Мегас Наос) и только слушали доносящуюся оттуда службу. Посмотреть же было на что.

Обычно чудотворная икона бывала закрыта алой шелковой завесой. Однако в пятницу вечером, накануне всенощной, эта довольно тяжелая завеса, вся увешанная металлическими иконками-подношениями (как правило, в благодарность за исцеления или просто как подношение Богоматери) чудесным образом поднималась, открывая икону перед молящимися, и далее взлетала под купол ротонды и продолжала висеть там в течение всей службы, т.е. практически до утра, а по окончании службы плавно возвращалась на место и вновь закрывала икону. Молящиеся в храме были уверены, что завеса поднималась божественной силой, а под куполом, т.е. на символическом небе, ее удерживали ангелы.

Интересно, что видение Богоматери и Ее блистающего, как янтарь, Покрова, мы видим, как это описано в житии, глазами св. Андрея и Епифания. Остальные же молящиеся, надо полагать, видели лишь «обычное» пятничное чудо – кусок алой ткани под куполом храма, как бы покрывающего, оберегающего их всех, да и весь великий Город, благодатью молящейся у них перед глазами – на открывшейся вдруг иконе – Божией Матери.

* * *

Изображение именно этого чуда мы и видим на самой ранней (из сохранившихся) иконе Покрова на вратах Суздальского храма Рождества Богородицы, которые исследователи датируют концом 12-началом 13 вв.

Иконография ее крайне лаконична – только молящаяся Богородица Мария, распростертый, подобно куполу или надутому парусу Ее Покров. И вот что интересно: сам этот покров удивительным образом напоминает мафорий на главе Богородицы на иконах примерно того же времени.

На этих двух замечательных иконах плат на главе Богородицы изображен пурпурно-золотым, т.е. совмещает два цвета – красный цвет чудесным образом поднимавшейся реальной завесы и золотой блеск видения св. Андрея. Даже такое же точно чередование золотых и пурпурно-медных полос, изображающих складки ткани.

И плюс четыре ангела – именно четыре, чтобы держать квадратный кусок ткани за четыре конца. Над куполом-платом виден как бы парящий в облаке и благословляющий Ее Христос.

Сама же Богородица показана не как обычная Оранта, т.е. фронтально, но в трехчетвертном повороте с простертыми к Сыну руками. Так же стояла Матерь Божия, молясь Сыну Своему Распятому, под Крестом. И так же, простирая к Сыну Свои пречистые руки, молится Она за весь мир, как мы это видим на иконах деисусного чина русских высоких иконостасов.

В такой же позе запечатлел Ее художник на иконе 12 в. «Видение Богородицы св. Андрею Боголюбскому».

И такова же, как мы уже говорили, была иконография халкопратийской чудотворной иконы Агиосоритиссы. Впрочем, обе капеллы с одним названием «Агиа Сорос» были тесно связаны между собою. Русский же художник, делавший рисунок для наведения золота по меди, возможно, предпочел этот вариант молящейся Богородицы, имея в виду икону, которая впоследствии получила наименование «Боголюбская».

Иконография Покрова (имеется соответствующая надпись) на Суздальских вратах дальнейшего развития не получила, так и оставшись единственной в своем роде и уникальной. Однако, удивительным образом икона Агиосоритиссы «всплывет» на очень поздних иконах Покрова – 17-19 вв. Но об этом в самом конце.

* * *

Еще одна икона 13 века, довольно мало у нас известная, вызвала в свое время много споров.

На первый взгляд икона написана очень неумело, примитивно, даже топорно – если бы не напоминала стенные росписи Каппадокии… И так же точно ее примитивность обманчива. Однако, вряд ли можно сказать, что икона происходит с православного Востока, – все исследователи в один голос утверждают, что это произведение местного, волынского мастера.

Икона обнаружена не так давно, во время Первой мировой войны в Галиции, но конкретное место ее происхождения не известно. Где она была – в какой-то церкви или хранилась у кого-то дома? Вообще откуда взялась? – так и осталось загадкой.

Икона подверглась тщательному изучению множеством искусствоведов. Оказалось, что под двумя слоями записей – 18 века и 15-16, скрывается вот такая интересная живопись. Радиоуглеродный анализ доски дал вообще поразительный результат – 11-начало 12 вв.! А праздник Покрова Андрей Боголюбский установил только примерно в 1160-х годах. Что же – икона написана ранее установления праздника? Или просто доску старую взяли? Но на иконе действительно, без сомнения Покров – и подпись есть соответствующая, и св. Андрей есть с Епифанием, и красную ткань ангелы держат по краям. Причем, арка, образованная этой тканью, настолько крутая, что напоминает шали-паруса античных богинь или Ночь в Парижской псалтыри, а также таинственную деву-служанку, поддерживающую младенца Марию при Ее первых шагах в монастыре Хора. В этот же ряд можно поставить олицетворение Космоса на саркофаге Юния Басса под ногами Христа в центре композиции: он держит небесный свод в виде куска ткани в руках. И было бы логично, чтобы и Матерь Божия Сама держала в руках Свой Покров за концы, как об этом написано в Житии, а здесь это делают ангелы – то есть, так, как это будет изображаться и позднее, но – что самое интересное – не на юге, а на севере Руси, в Новгороде.

Еще здесь интересная деталь – Младенец во чреве Богоматери, т.е. это именно икона Эпискепсис. Но дело в том, что Богородица изображена на иконе не так, как узрел Ее св. Андрей, но именно так, как Она выглядит на Влахернской иконе, над которой поднималась завеса перед пятничной всенощной службой. То есть, здесь показано именно «обычное чудо» в капелле Агиа Сорос, но не глазами св. Андрея, а так, как воспринимали его прихожане и паломники.

Трудно сказать, сам ли художник был свидетелем чуда в Константинополе, или же писал свою икону с чужих слов. Скорее, второе. Дело в том, что на иконе еще одна странная деталь: Богородица изображена сидящей на престоле, но с воздетыми в молении руками. Такая контаминация композиций Оранты и Всецарицы выглядит довольно странно, если не сказать нелепо. Почему же так получилось? Очевидно, в алтаре капеллы Агиа Сорос (или в одной из апсид Большой базилики?) была традиционная икона (мозаика, скорее всего) Богоматери на престоле в окружении двух Архангелов. Или художник писал икону через много лет после паломничества в Царьград, или, действительно, с чужих слов, и многочисленные иконы Богородицы во Влахернском храме слились у него в один образ – молящейся Всецарицы.

И все же вглядимся в эту икону – несмотря на всю свою убогость, как же выразительно она все-таки написана! То есть, замысел в общем и целом очень неплохой. Особенно эффектно выглядит эта тройная небесная арка – многослойные небеса – и Сама Богородица на красном фоне – от Нее как бы исходит яркий свет, огненный. Причем, здесь Она – в зеленом платье, а плат на голове – красный, как и покров, который держат ангелы (ну, может быть, чуть-чуть потемнее), то есть, отдельный от остального одеяния. Получается, что распростертый над миром мафорий Божией Матери – и есть один из слоев небесных.

И алый покров над Ее главой как бы обрисовывает конху апсиды. Интересно, что такой прием – изображение сцены «пятничного чуда» в апсиде Большой церкви – появится через два-три века на севере Русских земель, в Новгороде. Но здесь, на юго-западе, эта иконография развития не получит, и икона останется единственной в своем роде.

Остается только пожалеть, что от этого времени больше икон Покрова не осталось; может быть, тогда уже были созданы иконы, отражающие те же мысли, но исполнением, качеством получше этой, мы этого просто не знаем.

Но мы точно знаем, что этой иконой пользовались, перед ней молились, а потом, через 300 или 400 лет, написали прямо по этой живописи новую икону, а потом еще – как это часто бывает. Так и скрылась с глаз людских и была обнаружена только недавно, предстала пред изумленными глазами исследователей – и нашими, вызывая больше вопросов, чем ответов.

* * *

Несмотря на то, что праздник Покрова Богородицы был учрежден на Руси в 12 веке, иконография его оформляется только в веке 14-м. Причем, сразу в двух вариантах.

Начнем с извода северного, новгородского. Как и откуда он появился – написал ли икону сначала кто-то из многочисленных новгородских паломников в Константинополе, или же икона-образец была прислана из Влахерн какому-то новгородскому владыке? – остается неизвестным. Но факт тот, что оригинальный вариант иконы Покрова в Новгороде появился.

Самая ранняя икона (1399 г.) – из Зверина монастыря.

Место действия здесь перенесено из капеллы Агиа Сорос в центральную апсиду Большого храма. Более того, пять куполов церкви, написанных в технике «гризайль» дают намек на то, что икона списана с некоего исходника, где был изображен именно Влахернский комплекс, который показался художнику странным, и он решил его «подправить» — написал пять куполов новгородской Святой Софии, но как бы намеком – только контуром, как некий храм небесный – Нового Иерусалима.

И тогда фигура Спасителя над алым покровом «пятничного чуда», мыслится одновременно и на небесах, и в куполе храма, как и было принято расписывать храмы в Византии и на Руси.

Христос Вседержитель, восседает на престоле прямо на арке-ткани, причем, эта арка-ткань дублирует арку-храм, как бы образует второй небесный ярус.

Сама же Богородица Оранта – а именно так Она часто изображалась в конхах апсид византийских храмов – парит над алтарными вратами, стоя на облаке («на воздусех»).

И здесь возникает вопрос: может быть, эта довольно ранняя икона все же дает нам некий намек на декорацию также и Влахернского храма? Мы знаем, что это была базилика без купола. В таких случаях Христос Пантократор мог изображаться в конхе апсиды, а молящаяся (или тронная, в окружении ангелов и святых) Богоматерь – ниже, на стене апсиды.

Такая храмовая декорация сохранилась в сицилийских базиликах в Монреале (там Богоматерь тронная) и Чефалу (Оранта).

Может быть, в качестве образца для мозаик базилики в Чефалу был выбран именно Влахернский храм Мегас Наос?

На новгородской иконе очень четко показаны три нефа здания и, соответственно, три апсиды. Правая – жертвенник, где совершают проскомидию святые отцы, левая – диаконник, где прислуживают на небесной литургии диаконы-ангелы.

Ниже, на уровне земли, пришедшие во Влахернский храм с Богородицею апостолы во главе с Иоанном Предтечей, а справа – указывающий на Нее Епифанию св. Андрей и два святых воина-мученика – Георгий и Димитрий, почитавшиеся как в Византии, так и на Руси.

Несмотря на то, что действие происходит не в капелле Святой Раки, все же вся сцена, представляющая «пятничное чудо», показана здесь именно глазами св. Андрея: «очень высокая» Богородица молится Сыну своему, разливая вокруг Себя мягкий золотистый свет, завеса от иконы вознеслась вверх, образуя алый небесный купол, а пришедшие с Нею святые остаются на земле, среди прихожан храма.

Едва видные купола же вверху означают соединение в молитве земной и небесной Церкви.

* * *

С течением времени, как обычно, композиция усложняется, на иконах появляются многочисленные детали.

Замечательная икона конца 14-нач. 15 вв. новгородской школы (Третьяковская галерея).

Церковные купола здесь уже написаны цветом, а потому как бы «овеществляются», теперь уже прямо перенося нас в Софию новогородскую. Кроме того, алтарные врата теперь точно копируют принятую на Руси конструкцию – с кокошником вверху.

* * *

Нельзя пройти мимо замечательной псковской иконы 15 в. (ГЭ). Здесь Божия Матерь – очень высокого роста, что особо отмечает Житие, парит над царскими вратами иконостаса и одновременно оказывается на одном уровне и со святыми, и с молящимся народом – и это почти в точности по тексту Жития.

* * *

В 15-16 вв. нижний ряд новогородских икон становится более многочисленным: к имеющимся уже апостолам и мученикам добавляются еще святые, но в основном на заднем плане – мы видим только нимбы поверх голов.

Северная окраина Новгородской земли, нач. 16 в. ГРМ

* * *

Интересную икону новгородского извода дает нам Русский Север (16 в.).

* * *

То, что покров Богородицы – это не обычный кусок ткани, а именно ткань небесная, показывает нам карельская икона 16 в. Сама икона написана грубовато, но звезды на красном фоне видны очень отчетливо.

Вспомним, однако, что завеса на иконе во Влахернском храме была вся увешана золотыми и серебряными иконками. Остается только удивляться: неужели русский художник из далеких северных земель знал об этом и превратил блестящие иконки («дробницы») в звездочки? Или же он действительно воспринимал Покров Божией Матери, удерживаемый ангелами, как насыщенную Ее благодатью небесную полусферу?

Интересно, что на иконах новгородского извода красная ткань распростерта в виде арки, то есть, небесного купола — и над Богородицею, и над всем миром: храмовое пространство здесь означает не только Влахернскую церковь, в которой произошло чудо явления Божией Матери блаженному Андрею, но модель мироздания, то есть плат Божией Матери распростерт не только в храме, но и над всем миром, а блаж. Андрей видел, как когда-то архидиакон Стефан, «небеса отверстые»; концы ткани держат два ангела (на самом деле должно быть четыре, однако разместить на плоскости иконы объемное изображение небесного шатра трудно).

* * *

И, наконец, икона 18 века из церкви Покрова погоста Волнаволок на Пидьмозере практически точно воспроизводит исходную новгородскую иконографию, ничего к ней не добавляя. И, честно говоря, эта, северная, иконография праздника Покрова мне представляется оптимальной, далеко превосходящей иконографию центральной Руси по глубине и оригинальности воплощения основной мысли. Удивительна также живучесть традиции: в далекой северной провинции даже в 18 веке сохранилась новгородская иконография, как будто время остановилось в глубоком средневековье и ничего вокруг не изменилось.

* * *

Поговорим теперь о втором варианте иконографии Покрова, который появился и развивался в срединной, Владимиро-Суздальской Руси.

Самый ранний образец ее (1360-е годы) находится ныне в Третьяковской галерее и происходит из Покровского Суздальского монастыря.

Здесь, как мы видим, также представлено «пятничное чудо», и тоже глазами св. Андрея. Но совершенно по-другому.

В центре иконы висящая «на воздусех» Богородица в чуть поднятых руках держит над собравшимися в храме – и надо всем миром – алый плат-покров, он же завеса Ее иконы, поднятый вверх божественной силой и поддерживаемый за концы ангелами, и он же – находящаяся тут же, в Святой Раке Ее риза – византийцы все эти ткани воспринимали в комплексе, как нечто единое и святое, насыщенное благодатными энергиями, а разница в оттенках цвета не имела значения.

Прямо за Нею Влахернский храмовый комплекс – купольная капелла Агиа Сорос, типичный мартирий 5 века. С одной стороны Большая церковь-базилика Мегас Наос с двускатной крышей, с другой – некая башня, о которой речь пойдет ниже.

В нижем ярусе, как и на новгородских иконах, блаж. Андрей, указывающий Епифанию на парящую на облаке Богородицу, с другой стороны – апостолы и святители во главе с Иоанном Предтечею. Но самое интересное – новый по сравнению с новгородским изводом персонаж. Это св. Роман Сладкопевец, гимнограф, живший в 6 веке. Его появление на иконе Покрова, причем, в центре, исследователи объясняют тем, что чудо с блаж. Андреем и, соответственно, праздник Покрова, произошло в день памяти этого святого. Кроме того, чудо с Романом, который в результате этого чуда получил прозвище «Сладкопевец», произошло там же, во Влахернском храме, но на три века раньше. Да и сам Роман был схож с Андреем – такой же парень, что называется, «не от мира сего». А над таким грех не подшутить, причем, даже зло. Роман тогда был простым певцом в церкви Богоматери Кириотиссы. Но хороших певцов часто приглашали петь в другие церкви. Роман же обладал хорошим голосом, но был очень застенчив и импровизировать во время богослужения, как это было принято тогда в Константинополе, не умел, да и дара поэтического был лишен. Однако, молился со слезами Божией Матери о том, чтобы Она помогла ему стать посмелее. И вот однажды после ночной молитвы накануне Рождества Христова приснился Роману чудный сон: пришла к нему, спящему, Сама Владычица и вложила ему в уста некий свиток. А на следующий день пришлось Роману со товарищи петь во Влахернском храме. Вот товарищи и решили подшутить над простодушным Романом: когда пришла пора кому-то из них выйти на амвон и исполнить импровизацию-кондак (может быть, и заранее подготовленную «импровизацию», не важно; но отсюда, кстати, и наше выражение сделать что-то «с кондачка»), они вытолкнули Романа на солею и стали, заранее ухмыляясь, глазеть, как тот опозорится. Но вместо этого… Роман вдруг запел. Тот самый кондак «Дева днесь…» В нескольких простых словах, но очень поэтично Роман изложил самую суть и праздника, и всего догмата Боговоплощения. Надо ли говорить, какой ошеломительный был успех? Если бы дело происходило в театре, эллины встретили бы исполнение Романа громом аплодисментов. Но в храме Божьем… им оставалось только тихо утирать слезы. Вот так и попал Роман Сладкопевец на икону Покрова – рядом с юродивым Андреем, такой же простодушный и чистый сердцем, но юный и кудрявый, как ангел, в алом диаконском теперь уже стихаре и со свитком, на котором написан прославляющий Богоматерь гимн.

И теперь уже на каждой иконе Покрова мы обязательно видим на переднем плане прямую, как свечка, фигуру Романа Сладкопевца. Эта иконография и была принята Русской Церковью как основная и получила дальнейшее развитие.

* * *

Однако прежде, чем мы перейдем к другим иконам Покрова Суздальского извода, которые все являются списками с этой иконы, которую до недавнего времени исследователи считали первоначальной или одной из первоначальных, приведу очень интересный и малоизвестный материал. Во всяком случае, Н.В.Пивоварова, писавшая том «Покров Пресвятой Богородицы» в серии в серии книг по иконографии, почему-то об этом исследовании даже не упомянула. Мне же оно кажется заслуживающим самого пристального внимания. Это исследование Андрея Чернова, который увидел в данной иконе список с… таинственной иконы Пирогощей.

Придется привести его статью в отрывках, в тезисном виде, чтобы дать о ней представление. Полный текст желающие могут прочитать сами (http://chernov-trezin.narod.ru/PIROGOSCH1.htm). Свои комментарии даю в скобках и курсивом.

* * *

ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ПИРОГОЩЕЙ

самая загадочная икона Древней Руси

Игорь едетъ по Боричеву взвозу

ко Святой Богородице Пирогощей.

Слово о полку Игореве

В «Слове о полку Игореве» сказано, что возвратившийся из половецкого плена Игорь Святославич, покидая Киев, держит путь «ко святой Богородице Пирогощей». Успенская церковь со столь загадочным именем до середины тридцатых годов прошлого столетия стояла на Подоле.

Начнем с двух цитат из Ипатьевской летописи. В се же лѣто заложена бысть церкви камяна святая Богородица рекомая Пирогоща (1132 г.; Столбец 294; лето 6640). Томъ лѣте церкви Пирогоща свѣршена бысть (1136 г.; Столбец 300; лето 6644).

В 1131 г. из Константинополя в дар Киевскому князю Мстиславу были присланы две иконы Пресвятой Богородицы. Первая установлена в Девичьем монастыре Вышгорода, в честь второй Мстислав заложил новую церковь. Ее-то в народе и прозвали Пирогощей. Еще в середине XIX в. церковный историк митрополит Макарий (Булгаков) это слово уверенно переводил как Башенная (по-гречески πυργωτις – пириотис).

<…>

Константинополь стоял на семи холмах, и расположенный близ него Влахернский монастырь, откуда привезены будущая Владимирская и Пирогощая иконы, видимо, не случайно был семибашенным: он должен был символизировать идею духовного Константинополя, быть земным воплощением небесного его образа.

(Не совсем так. По И.Шалиной, Влахернский комплекс являл, скорее, икону Гефсиманского сада – изначально за городскими стенами и с гробом Богоматери, при том, что связанный с ним Халкопратийский храм с реликвией пояса Богоматери был иконой Иерусалима. Между двумя храмами дважды в неделю происходили крестные ходы с реликвиями и чудотворными иконами, символизировавшие похороны Богоматери – отсюда смысловая связь с Успением – и освящавшая весь Город).

То, что Пиргиотисса в русском изводе стала Пирогощей, – заслуга «народной этимологии»: храм стоял близ днепровской пристани (Влахернская церковь также находится у пристани на берегу Золотого Рога), и для русского уха было естественным расщепление заморского слова на два: «пир» и «гости». (Вспомним, что «гости» и «погост» – близкие родственники.) Благодаря остроумию народной этимологизации, сохранившей, пусть и искаженное, имя Пиргиотиссы, у нас есть шанс понять, что же за образ прислал на Русь греческий патриарх.

В.З. Завитневич и И.И.Малышевский (1891 г.), а после Н.П.Кондаков (1915 г.) и Д.С.Лихачев (1978 г.) утверждали, что Пирогощая получила свое название или по самой церкви во Влахернах (базилике с круглой подкупольной башней), или потому, что Влахернский монастырь был семибашенным. Предполагалось, что на Пирогощей иконе Богородица должна быть изображена в окружении монастырских башен.

(Как мы помним, круглых купольных «башен», вернее, капелл, пристроенных к Большой базилике, было две – Купальня с источником и Святая Рака (Агиа Сорос), где хранилась риза Богоматери. Но и мощные стены с башнями вокруг Влахернского комплекса, включавшего императорские дворцы, тоже были. Но если следовать логике упомянутых авторов, то «Пиргиотиссой» должна быть не сюжетная икона, а, скорее, Оранта на фоне стен – «Нерушимая стена». Но такая икона в Киеве уже была, хотя и без стен).

В противном случае и впрямь невозможно объяснить, почему лишь одну из двух икон назвали «Башенной», и почему Пиргиотиссой не звали ни Царьградскую (также Влахернскую) икону, присланную в 1071 г., ни ту, что была привезена из того же монастыря в 1073 г.

<…>

Воссозданная в конце XX в. Пирогощая церковь на Подоле сегодня освящена во имя Успения Богородицы. Именно с этим праздником она ассоциируется с древности. Значит ли это, что в начале XII в. Пирогощая построена для Успенской иконы? На первый взгляд может показаться, что да, поскольку икона Успения также приходит на Русь из константинопольской Влахернской церкви. Однако это не так.

(И.Шалина убедительно доказывает связь Влахернской церкви и хранившейся там ризы Богоматери именно с праздником Успения, так что здесь все логично: икона, которая через некоторое время стала именоваться «Покров Богородицы» и ассоциироваться с этим праздником, вполне могла быть написана для церкви Успения, т.к. Ее риза, которая хранилась в Святой Раке и которую Богородица Мария держит в руках на иконе, как верили жители Константинополя, есть та самая одежда, которую обрели Апостолы в Ее пустом гробе).

<…>

[В 1071 г. на Русь была привезена икона Богородицы Одигитрии, которая получила наименование Царьградской. А через два года, в 1073 г. оттуда же для строящегося Успенского собора Киево-Печерского монастыря была прислана и сама праздничная икона Успения].

По той же схеме могут соотноситься и привезенные через шесть десятилетий икона Умиления и Пирогощая. Одна – образ Богоматери. Другая – некий сюжет, связанный с ней (и отсюда те «башни», которые и возможны только на «сюжетной» иконе).

Андрей Боголюбский в 1155 г. тайно увез во Владимир одну из двух прибывших из Константинополя в 1131 г. реликвий, и она получила имя Владимирской Богоматери.

<…>

Надо полагать, что князь желал бы увезти и вторую константинопольскую икону, но забрать Пирогощую ему почему-то не удалось.

<…>

Князь Андрей – строитель трех храмов. И все они во имя Богородицы: Успенский собор был возведен во Владимире в 1158–1160 гг. для Владимирской иконы. А в княжеской своей резиденции в Боголюбове Андрей построил церкви Рождества и Покрова Богородицы. Последняя датируется 1165-1167 гг. Принято считать, что это первая русская церковь Покрова, хотя называлась ли она так в XII в., мы доподлинно не знаем. Ясно только, что храм был освящен во имя Богородицы.

Можно ли установить, какую икону в XII в. звали Пирогощей?

Пирогощая – Успенская церковь. Однако в Ипатьевской летописи и в «Слове о полку Игореве» она тоже названа просто «церковью Богородицы».

(И здесь все логично. Изначально церкви освящали только во имя святых, а освящение церквей в честь праздников как в Империи, так и на Руси появилось несколько позднее. Так же и Влахернская церковь изначально была посвящена Богородице вообще, безотносительно Ее праздников, и лишь позднее, именно в связи с особым почитанием в ней Успения, стала называться Успенской. Вероятно, так же и Десятинная церковь в Киеве изначально была посвящена просто Богородице, и та, что построили на Подоле специально для иконы «с башней», – похоже, она также должна была стать иконой-образом Влахерн в Киеве, как Андрей Боголюбский пожелал создать икону Влахерн в Боголюбове – и построил Покров на Нерли тоже «на воде» и поодаль от основного церковно-дворцового комплекса).

<…>

…В память того, что Владимирская икона прибыла из Влахернской церкви Успения, Андрей Боголюбский строит для нее Успенский собор. При этом сама икона относится к типу Умиления. Значит, и для иконы Пиргиотисса также должны были построить Успенскую церковь. А о том, какая именно это была икона, мы должны судить по каким-то другим признакам.

Подсказка содержится в древнерусском сочинении «Пролог» (XII в.): «Се убо, егда слышах – помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества <..> восхотех, да не без праздника останется Святый Покров Твой, Преблагая…»

Эти слова следуют после рассказа о видении Андрея Юродивого. Приведу в переводе: «Когда услышал об этом, подумал: как страшное и милосердное видение это и заступление Богородицы осталось без праздника? Надеясь же на милосердные Твои словеса, Владычице, когда Ты в молитве Сыну Своему прорекла: Царю Небесный, приими всякого человека, прославляющего Тебя, – на эти слова Твои надеясь, захотел, да не останется без праздника святой Покров Твой, Преблагая, но если Ты пожелаешь прославить честный праздник Твоего Покрова, то, Всемилостивая, укрась его, чтобы прославляющие Тебя возвеселились, видяще сияние многоразличных праздников Твоих…»

Профессор Харьковского университета М.А.Остроумов полагал, что это рассуждение принадлежит Андрею Боголюбскому и что праздник Покрова был установлен не в Киеве, а во Владимире при Андрее Боголюбском (около 1165 г.) и «входил в целую серию его деяний по утверждению во Владимирской земле почитания Пресвятой Богородицы». Последнее утверждение, видимо, справедливо. Однако традиционное мнение о том, что установлен он в Киевской митрополии в начале XII в., может быть подтверждено доставкой в Киев «Пирогощей» и строительством для нее церкви на Подоле.

(Да, скорее всего, так оно и было, и вторая, «сюжетная» икона была написана специально для Киева и по просьбе местного митрополита прислать для киевлян икону на тему видения блаж. Андрея, и написано было именно «пятничное чудо», но глазами св. Андрея и с его участием – как на Галицкой иконе, о которой мы уже говорили).

Праздник Покрова Богородицы (1 октября по старому стилю, 14 по новому) не входит в число двунадесятых. В греческих святцах он не упомянут, и потому считается, что греки Покрова не знали. Но поскольку икона, повествующая о чуде, которое наблюдали Андрей Юродивый и его ученик Епифаний, должна была храниться в том самом месте, где это чудо произошло, праздник Покрова, очевидно, был местным праздником Влахернской церкви.

(Скорее всего, нет. Почему – очень убедительно пишет И.Шалина:

«Легко себе представить, что описанное автором чудо передавало обычный духовный опыт верующих, находившихся в ‘Аγια Σоρоς во время пятничной службы. Переживание реальной близости реликвии ризы, некогда покрывавшей главу Матери Божией, метафорический образ ее покрова (σκεπη) в словах службы и песнопений, а также естественное представление о Деве Марии, незримо пребывающей в своем любимом константинопольском храме, к личности которой были обращены все молитвы всенощного богослужения во Влахернах, предполагали естественное и постоянное желание воочию видеть ее явление, оказаться зрителем и соучастником теофании, причем именно в том виде, какой открылась она блаженному Андрею, ибо для традиционно читаемого во время пятничной вечерней службы покаянно-просительного канона Богоматери характерна умилительная просьба “прикрыть покровом”, защитить верующих от бед и напастей. Естественная потребность видеть ее в храме — рядом с реликвиями одежд — должна была быть сродни тому, как обращение в молитвах ко святому — рядом с его мощами и надгробной иконой — объясняет обычный житийный топос посещения святым своего святилища. Поэтому эпизод жития Андрея византийцы не должны были воспринимать как что-то новое и необычное, достойное создания новой иконографии и тем более нового праздника».)

Далее А.Чернов:

Сохранились упоминания (начиная с XII в.) о некоем чинопоследовании, совершавшемся во Влахернском храме еженедельно во время всенощного бдения, в ночь с пятницы на субботу. Первые известия не раскрывают его существа – видимо, чинопоследование было общеизвестно; византийская принцесса Анна Комнина называет его «обычным чудом во Влахернах». Напомним, что Влахернская Богородица – походная императорская икона. И главный ее смысл прежде всего в защите воинства во время ратного похода. А икона Покрова – икона-оборонительница. И потому ее мистический статус еще выше.

Церковное предание говорит о том, что Андрей Юродивый был не греком, а рабом – крещеным «скифом» (на Руси полагают даже, что «новгородцем»). То, что именно славянин Андрей увидел явление Богоматери во Влахернском храме, когда арабы осадили город, для русского средневекового сознания обладало особым символическим смыслом, а прибытие иконы Покрова на Русь должно было означать, что Богоматерь простирала свой мафорий и над Киевом. Так Киев становился если еще не преемником и наследником Царьграда, то в каком-то смысле его ровней. Собственно, с этого события и можно начинать историю духовного собирания русских земель. Да и прагматичные греки, когда передавали список с иконы Покрова потомкам тех самых варваров, от которых Богоматерь не раз защищала Царьград, надо думать, не могли не переживать мистического волнения.

На Руси исключительность произошедшего потребовала учреждения праздника Покрова Богородицы. Однако для того, чтобы учредить новый праздник, киевские архиереи должны были получить икону Покрова. Считается, что мы не знаем о том, как и когда она появилась в пределах Русского государства. Но есть совпадающее по времени с учреждением праздника прибытие на Русь Пирогощей иконы. Значит, скорее всего, икона Пирогощая – это и есть Покровская икона.

Такое предположение будет подкрепляться и тем, что у небесного мафория и у каменной монастырской башни главная функция – защита от внешнего посягательства.

Икона и праздник Покрова завершили тот процесс передачи Руси под духовную юрисдикцию Богородицы, который начался со строительства Десятинной церкви Владимиром Святославичем и спустя ровно полвека был продолжен в 1037 г. закладкой киевского Софийского собора.

Еще через век, в 1136 г. будет достроена и освящена Пирогощая церковь. И это значит, что прибытие двух икон из Царьграда могло планироваться как особая юбилейная акция (вспомним, что Андрей Юродивый скончался «около 936 г.»).

Как и Влахернский монастырь, Пирогощая церковь на Подоле находилась вне городских стен. Так и церковь Покрова на Нерли была построена в некотором удалении от Владимира. Вот и в XIV в. Покровский монастырь строится на окраине Суздаля. Смысл такого дистанцирования от светского центра понятен: Влахерны, хранимые Богородицей, не нуждаются в том, чтобы царьградские стены им покровительствовали. Напротив, это духовная сила Пречистой и Всеблагой защищает и монастырь, и сам Царьград.

Это объясняет подмеченную Д.С.Лихачевым градозащитную функцию не только Успенских, но и Покровских храмов. Касаясь похода Аскольда и Дира, исследователь пишет: «Именно это событие способствовало особому почитанию русскими Богоматери, ее Успения и риз. Богоматерь стала покровительницей русского воинства, а праздник Покрова, посвященный ризам Богоматери, – праздником, который до XIX в. праздновался только в России. Ни в Болгарии, ни в Сербии, ни в Молдавии и Валахии этот праздник до освобождения Балкан от османского ига вообще не был известен.

<…>

Видимо, киевская икона Пиргиотисса была утрачена при разорении города Батыем.

(Более того, думаю, и списков с «Пирогощей» в Киеве должно было быть много, как много было икон и Одигитрии, и Умиления и других списков, сделанных с присланных из Царьграда икон. И все погибли. Просто уму не постижимо. Сохранилась только «Владимирская», и то только потому, что ее вовремя украли).

Список же с нее должен был находиться в церкви Покрова на Нерли. Однако о его судьбе тоже нет сведений.

Но список с этого списка мы знаем. Датирован он 60-и годами XIV в. и сегодня хранится, как и Владимирская икона Божьей Матери, в Третьяковской галерее (№ 12755). А происходит из суздальского Покровского монастыря. Как отмечает М.В.Алпатов, ссылаясь на публикацию С. Я. Ямщикова, «эта глубоко архаичная по типу и по выполнению икона является прообразом более поздних среднерусских икон Покрова».

Вот описание этой иконы:

«На иконе условно изображен интерьер храма. Вверху парит Богоматерь с красным покровом в руках. Края покрова несут ангелы. Внизу, на кафедре, стоит Роман Сладкопевец. Слева от него – группа отцов церкви во главе с Иоанном Предтечей. Справа – фигуры Андрея Юродивого и его ученика Епифания. Архитектура заднего плана передает конкретные черты постройки Влахернского монастыря – базилики и круглой купольной церкви (впервые замечено А. Н. Овчинниковым)».

Д.С.Лихачев и его предшественники угадали: за левым плечом Богородицы изображена башня под конической крышей из красной черепицы. На первый взгляд может показаться, что это одна из семи крепостных башен Влахернского монастыря. Но это не так: «башня» доходит почти до земли, и нижний ее «поясок» точно соответствует по горизонтали карнизу на торце базилики. Значит, перед нами внешний вид той же самой колокольни. И, следовательно, хотя внутри влахернской колокольни был купол, снаружи его накрывала конусообразная кровля. Она, кстати, того же цвета, что и двускатная крыша базилики и сам Покров Богородицы (вишневые ризы Богоматери много темней).

(Не согласна. Капелла Агиа Сорос, где хранилась риза Богоматери, уже обозначена круглым куполом в центре. Здесь же купол зонтичный или четырехскатный, следовательно, он от другой «башни» – это или вторая капелла-Купальня, или, действительно, башня оборонительных стен, покрытая черепичной кровлей и обустроенная для быта местного гарнизона. К тому же наличие стенной башни на иконе с Орантой, опять возвращает нас к семантике «Нерушимой стены».

Впрочем, во Влахернах могла быть и другая, особая башня типа колокольни; император Константин Багрянородный в своем описании церемонии возжигания свечей перед пятничной службой во Влахернском храме упоминает некую «башенку», через помещение которой проходит император со свитой. Возможно, это была какая-то отдельная пристройка к нартексу храма, имевшая форму высокой башни, каковую и запечатлел художник на иконе Покрова именно как атрибут Влахернского храмового комплекса, отличавший его от всех других храмов и монастырей Константинополя).

Икона из Суздаля – видимо, единственное сохранившееся (во всяком случае, на Руси) изображение Влахернской церкви.

<…>

Здесь можно было бы поставить точку, но обратим внимание на «технические» подробности, подтверждающие корректность нашей атрибуции иконы из Суздаля. Пропорции доски Владимирской иконы (104 на 69, а по другим данным 103,6 на 68 см) и иконы Покрова из Суздаля (68 на 44 см) в пределах округления одинаковы – 3 : 2. И, скорее всего, глубоко символичны: горизонтальной земной паре соответствует вертикаль небесной Троицы. Заметим, что ширина первой иконы практически равна длине второй. <…>. Но в последнем мы имеем дело не с оригиналом, а со второй копией с оригинала, причем, снятой через два века. (Размеры доски оригинала Пирогощей в идеальном, с точки зрения пропорции, случае должны были быть 69 на 46 или 68 на 45,3 см.) <…> Даже порознь иконные размеры 104, 69–68 и 44 см встречаются не часто. (Гораздо чаще встречается пропорция 4 : 3). И нет ни одного случая, чтобы пропорция 3 : 2 и размеры или иконы Владимирской Богоматери, или Покровской иконы из Суздаля совпали одновременно и с пропорцией, и хотя бы с одним из размеров какой-либо иконы из антологии М. В. Алпатова.

Двойное совпадение (самой пропорции и одного из размеров), на наш взгляд, говорит о том, что: 1) доски для Владимирского образа и для первоначальной Покровской иконы сделаны в одной мастерской и в одно время специально для посылки в Киев; 2) хотя икона Покрова – второй список с присланной из Константинополя, ее размер и пропорция показывают, с какой тщательностью на Руси дважды (в XII и XIV вв.) обмерялись и мастерились доски для ее копий. Если так, то это свидетельствует об исключительном статусе данной иконы и говорит о том, сколь тщательно выполнялись оба списка (почему М. В. Алпатов и отмечает «глубокую архаичность» Покровского образа «по типу и по исполнению», хотя сам образ относится к XIV в.).

<…>

Посещение Игорем Пирогощей перед возвращением на Черниговщину может быть связано с двумя причинами: 1) Игорь едет поклониться иконе Покрова Богородицы, потому что знает, что окольный город Путивля был сожжен летом 1185 г., но кремль, с чьих опаленных стен звучал плач Ярославны, – устоял; 2) отъезд Игоря из Киева совпадал с праздником Покрова.

Остается выяснить, как выглядела та Богородичная икона, которая именовалась (или именуется?) Пиргиотиссой на Крите.

* * *

Итак, суздальская икона 14 в. является списком со списка иконы Богородицы Пирогощей или Пиргиотиссы, привезенной из Влахернской церкви, которая и была, так сказать, исходником – изначальным вариантом иконы Покрова, специально написанной в Константинополе для Киева. Версия, как мне кажется, любопытная и достаточно убедительная.

Может быть, косвенным доказательством ее служит обилие списков именно с этой иконы – или с той, что была храмовой иконой Покрова на Нерли. И многие из них – весьма высокого качества.

Например, вторая икона из того же Суздальского Покровского монастыря, но из другой церкви – Зачатьевской, и более поздняя – начала 16 в.

Влахернский комплекс на иконе представлен более подробно: Большая церковь здесь – именно базилика, а не просто здание с двускатной крышей, как на первой суздальской иконе. Помимо нее, явно просматриваются светские здания дворцового комплекса справа и слева. И – совершенно четко четырехгранная башня с остроконечной крышей, которая никакого отношения к капелле Святой Раки не имеет. Капелла же здесь представлена символически – в виде кивория с престолом, перед которым стоит Богородица с алым покровом в руках. Интересно, что ангелы покрова не держат, а просто стоят среди святых.

За амвоном, на ступеньке которого стоит Роман Сладкопевец со свитком, – группа юношей (без нимбов), почтительно склонивших перед ним головы. Надо думать, это те самые певчие-товарищи Романа, которые вздумали сыграть с ним злую шутку и в результате были сами посрамлены.

Посмотрим еще раз на Покров в поднятых руках Богородицы Марии. Ткань эта, по традиции, красная. И еще один «отрез» распростерт на небе, на крышах домов и храмов. Это та же красная ткань-велум, которую мы видим на множестве икон – Благовещения, Введения Богородицы во храм, Сретения и др. – где она символизирует не только Покров небесный над Землей, но приоткрывающуюся людям тайну Воплощения, Рождества Сына Божия в человеческой плоти. Потому эта ткань – именно красная, буквально пропитанная Христовой Кровью. Такого же цвета, как мы помним, намотанные на веретено нити в руках Марии, спряденные Ею, по преданию, для новой завесы храма, но ведь и завеса эта храмовая, отделяющая Святая Святых, именно и символизировала завесу, отделяющую Небеса от Земли (или, наоборот, соединяющую?).

И если понимать символику этой ткани-велума именно в таком ключе, понятен станет и второй, новгородский, вариант иконографии праздника Покрова Богородицы: не просто завесу от иконы растягивают там ангелы над молящимися, но именно еще один слой небесной сферы – благодатную энергийную оболочку, действительно, покров, защищающий людей от работы вражией.

Есть, правда, «двойник» этой иконы – точно такая же икона из церкви Рождества Иоанна Предтечи Глушицкого Сосновецкого монастыря, единственным отличием которой является белый плат в руках Богородицы; два эти цвета – белый и красный – взаимозаменяемы, т.к. оба цвета могут символизировать свет и божественные энергии.

* * *

Покров-ткань у Богородицы в руках. На фреске Дионисия из Ферапонтова монастыря ткань белая, символизирующая нетварный свет, с которого изливается вниз, на землю благодать Божия, как будто в виде потока воды.

На потрясающей по красоте композиции Дионисия Роман Сладкопевец сдвинут немного вбок и облачен в светлый диаконский стихарь, так что не загораживает основное действующее Лицо – Богородицу, молящуюся за весь мир, нашу теплую Заступницу и великую Молитвенницу. Нежные краски, особенно оттенки голубого, наложены и скомпонованы так, что вся композиция предстает как некое космическое видение. А храм за спиною Божией Матери воспринимается как хрустальный дворец или воздушный замок, сотканный из лучей света, – воистину образ Нового Иерусалима и Церкви Небесной, молящейся за нас, грешных.

И вот этот трехглавый храм на втором плане – признак развития иконографии Покрова, удаления от образа Влахернской церкви и приближения к реалиям Руси.

* * *

Вообще иконография может развиваться разными путями:

1) художник рабски копирует предшествующий образец, ничего от себя в него не внося (этот путь, как мы видим – не худший, если икона сделана добросовестно);

2) художник творчески развивает образец, привнося в него что-то новое по откровению Божию (что бывает редко) или по собственному усмотрению;

3) механически совмещает две иконографии – в данном случае северно-новгородскую и центрально-суздальскую – в разных вариантах;

4) художник искажает образец по невежеству, загромождая основной сюжет лишними деталями или /и включается в общее течение развития искусства (так наз. направления «барокко», особенно «украинское», а также «классицизм», «академизм» и т.п.), и тогда искажается сам смысл иконы, что мы и увидим в 17 веке и позднее.

А пока рассмотрим примеры совмещения двух иконографий – более или менее удачные или вовсе неудачные. Но в результате получается не просто механическое совмещение двух изводов, но нечто третье, качественно новое, а именно – икона Московской школы.

* * *