Приблизительное время чтения: 8 мин.

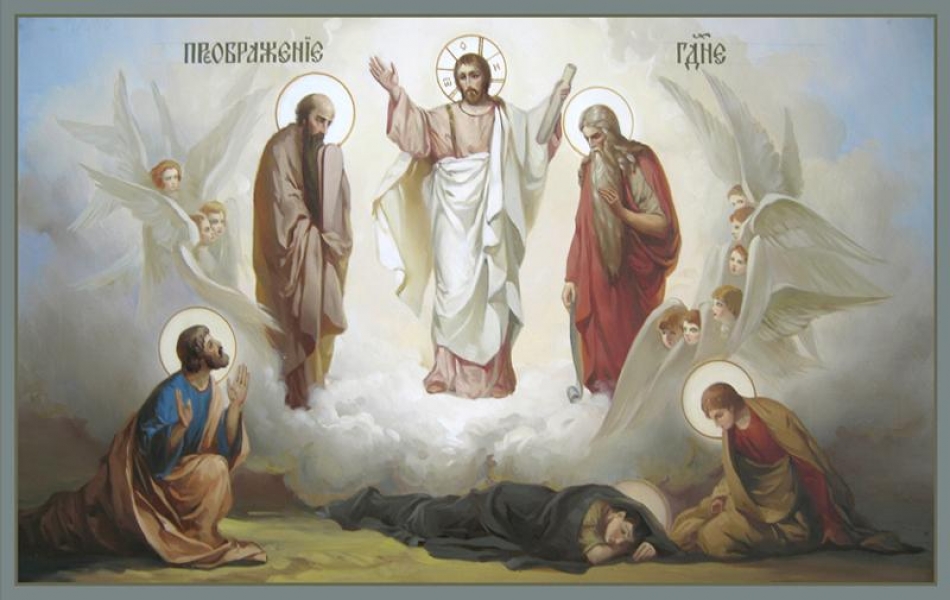

В христианском искусстве существует множество иконографических композиций, однако все они в целом сводятся к двум группам — те, которые за время своего развития претерпели существенные изменения, и те, которые остаются неизменными с момента своего возникновения и по сию пору. День Преображения Господня имеет не только долгую историю, но и очень древнюю икону, которая даже старше самого этого церковного праздника.

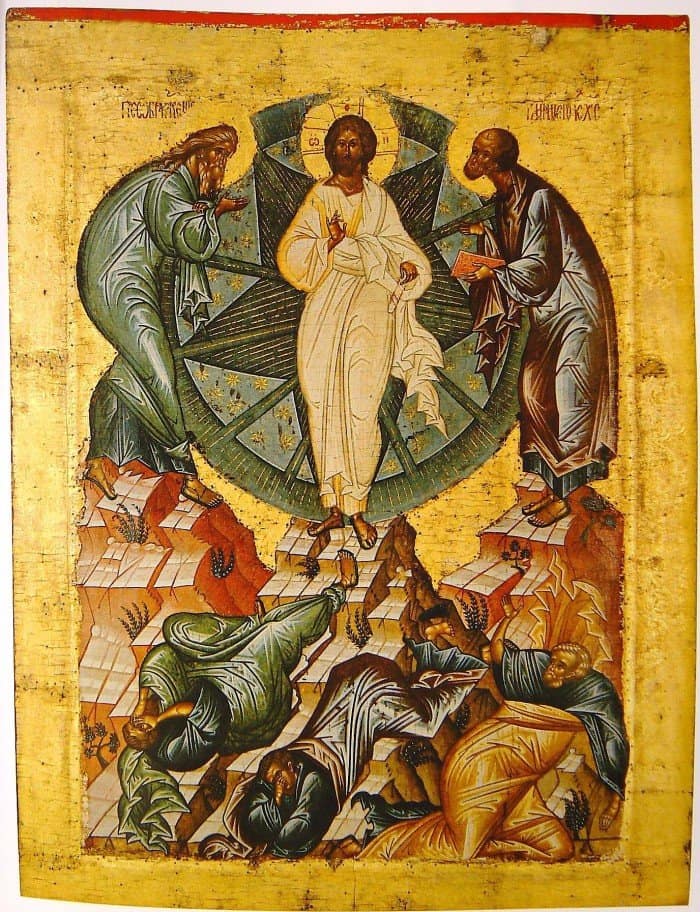

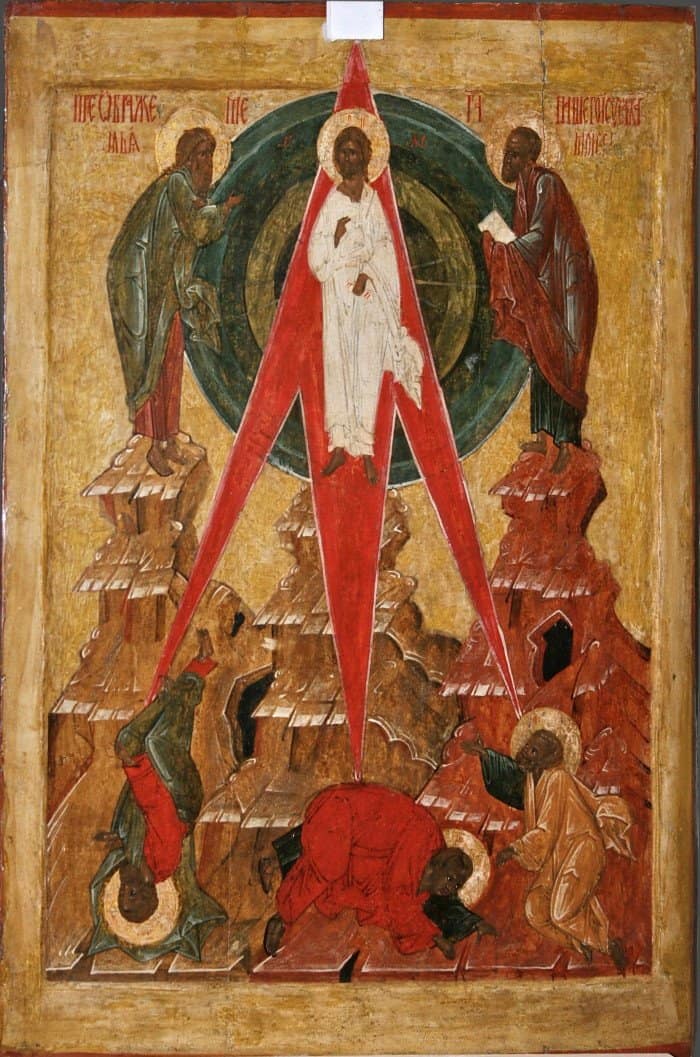

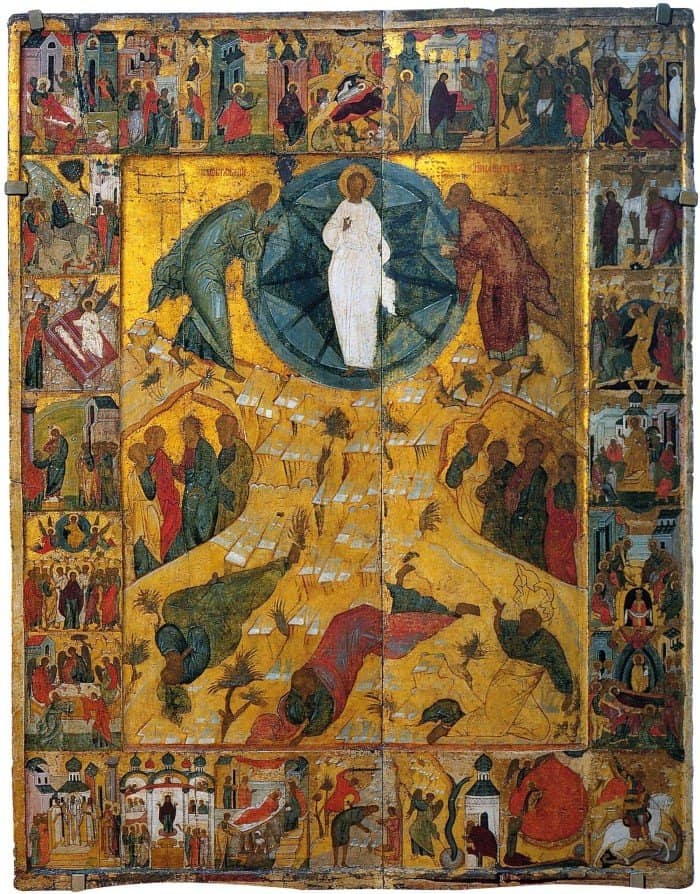

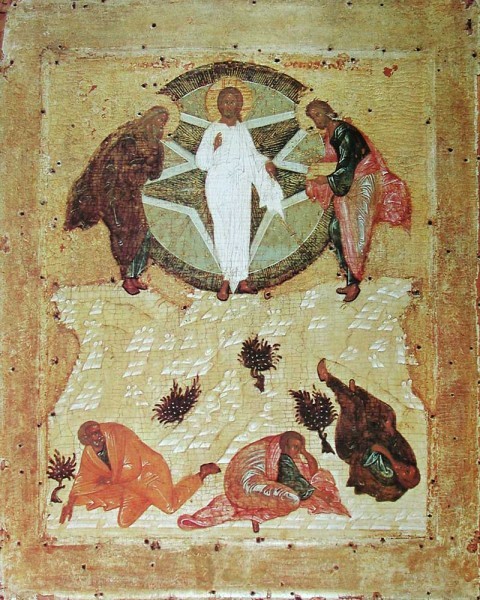

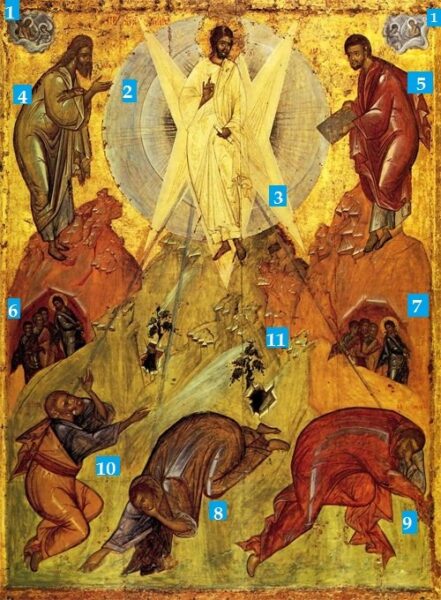

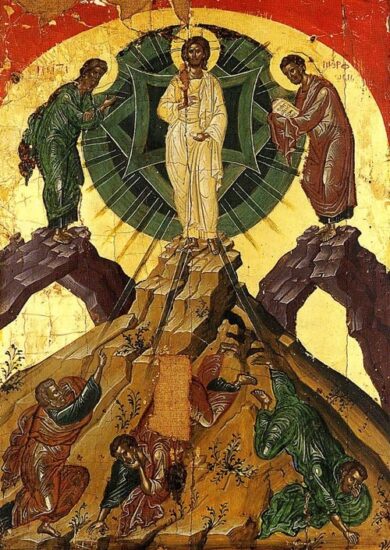

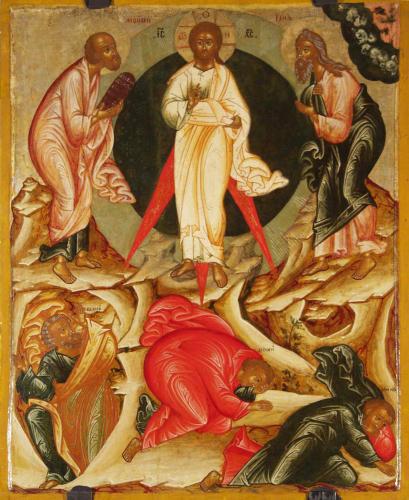

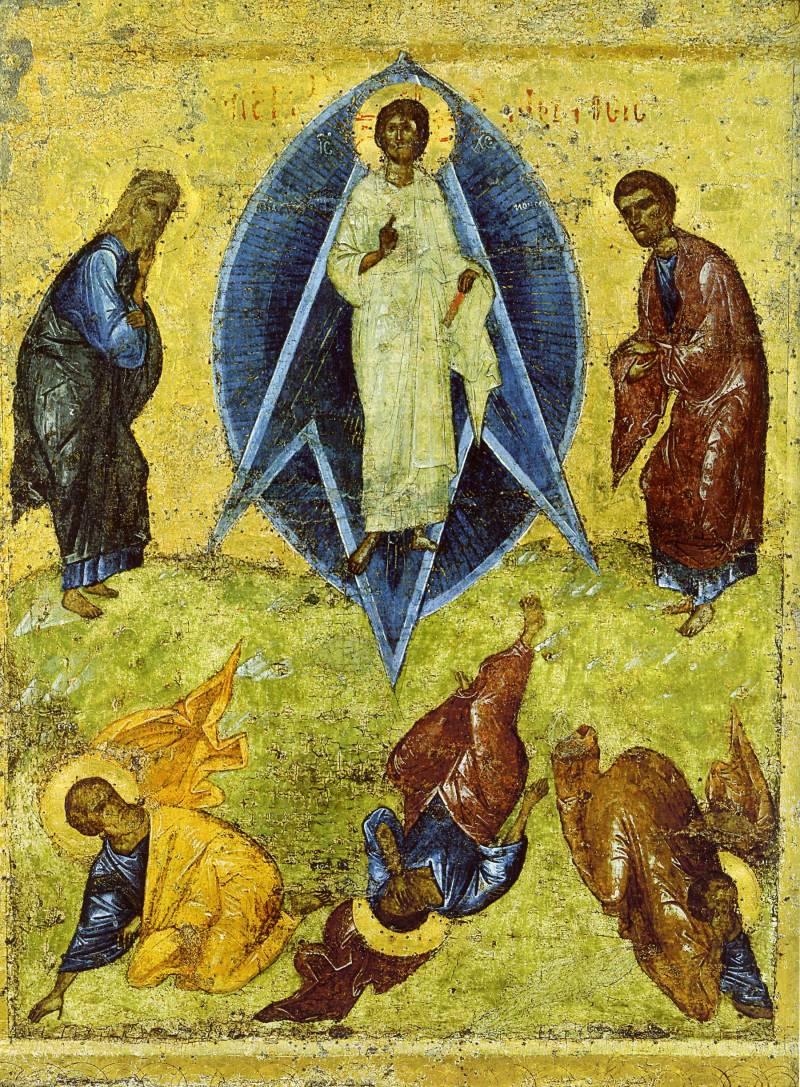

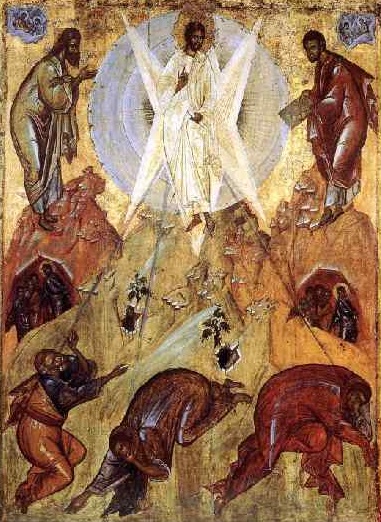

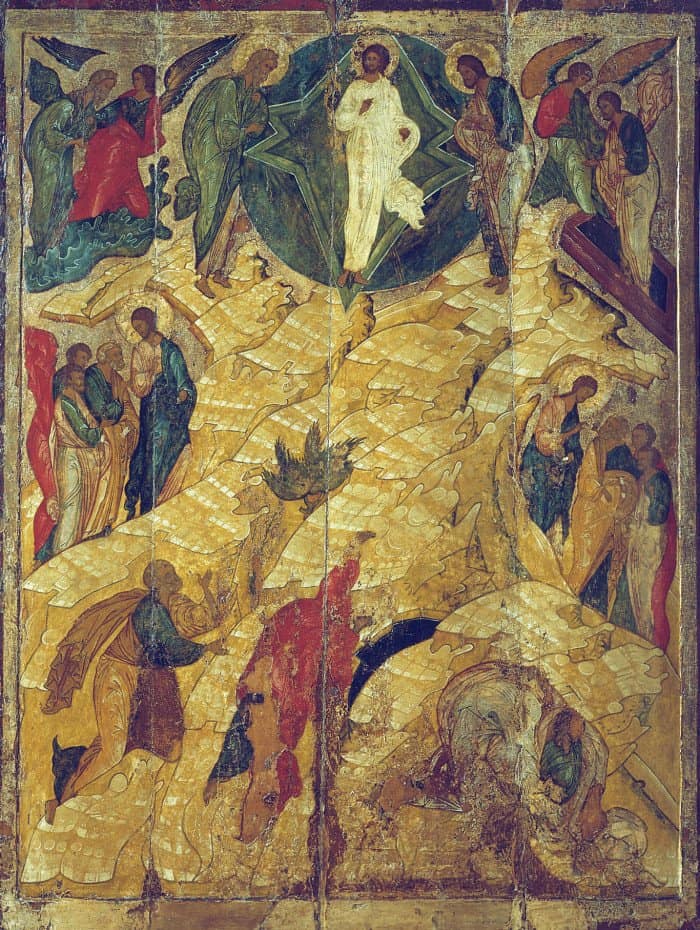

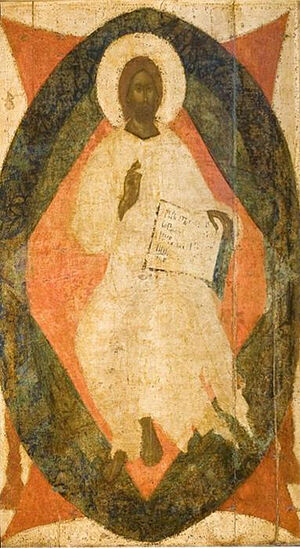

Великий Новгород. XVI в.

История возникновения иконы Преображения

Если бы современный христианин вошел в храм первых веков, то увидел бы интерьер, сильно отличающихся от привычных для нас церковных убранств. И в первую очередь это касается икон — их попросту не было. Вернее, они были, вот только на молящегося со стен чаще всего смотрели не канонические лики святых, а изображения, больше похожие на элементы оформления театров и вилл, чем на традиционные иконы. Но это — еще ничего, есть и другая особенность. В древних храмах наш современник не обнаружил бы портретов Христа — вместо них на стенах там были Его символы — Крест, Агнец, якорь, рыба и другие.

Такое положение дел не было случайным. Христианское искусство зародилось в эпоху страшных гонений на евангельскую веру, когда даже само упоминание имени Иисуса Назарянина могло привести человека к мученической смерти. В этой обстановке и возник обычай шифровать наиболее важные элементы веры под примитивными, на первый взгляд, образами и символами. Например, Крест, который в языческой Римской империи очень долго оставался орудием казни, часто изображался в виде обычного корабельного якоря. Еще более прозаичной была рыба, которая, однако, в глазах христианина превращалась в сакральный символ, связанный лично с Христом. Спасителя также часто изображали и в виде ягненка, и в образе пастуха, под личиной мифического героя Орфея.

Потом гонения миновали, и о своей вере христиане смогли говорить уже открыто. Но еще очень долго — особенно на Западе империи — Церкви оставался дорог тот символический язык, который она выработала в своем искусстве первых веков. Поэтому вплоть до VIII века Агнцы, Пастыри, Орфеи, Львы, якоря и рыбы соседствовали на стенах соборов с ликами Христа, пока не были вытеснены последними окончательно.

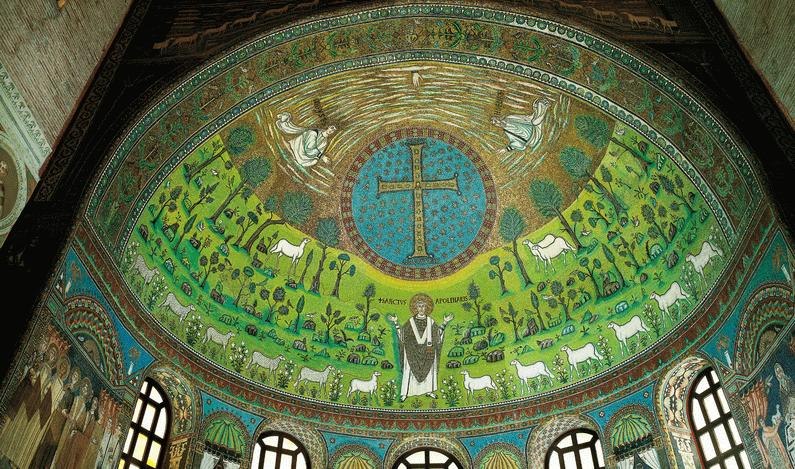

Первая известная композиция Преображения опирается на ту же — традиционную во многом для раннего христианства — символику. Находится в Италии, в городе Равенне, в базилике святого Аполлинария, и датируется VI веком. Она размещена в алтарной нише — апсиде — и представляет собою огромное мозаичное панно. В центре мозаики древними мастерами выложен большой круг, внутри которого на лазоревом фоне, украшенном золотыми звездами, изображен четырехконечный Крест. В месте пересечения его ветвей размещен медальон с ликом Спасителя. Над самим Крестом внимательный зритель увидит слово «ΙΧΘΥΣ», что в переводе с греческого означает «рыба». Это первые буквы слов фразы «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Под Крестом видны слова «SALUS MUNDI», что в переводе с латыни означает «Спаситель мира». Над кругом в небе плывут разноцветные облака, среди которых изображена благословляющая десница Бога Отца. По сторонам от круга растет множество деревьев и кустов, на которых сидят птицы. Среди растительности можно заметить и трех белых ягнят, которые трепетно смотрят на Крест. Прямо под Крестом изображен святитель Аполлинарий (первый епископ Равенны) в окружении двенадцати белоснежных агнцев и пышно цветущих белых лилий. А высоко над всем этим — слева и справа от круга — размещены полуфигуры Моисея и Илии.

Нетрудно понять, что Крест в круге — это образ Христа, три ягненка (вспомним евангельский рассказ о Преображении) — апостолы Петр, Иаков и Иоанн, деревья, трава и кусты — символ самой горы Фавор, на которой преображение и произошло. Мозаика в Равенне — это сплав аллегории и натурализма, когда главные действующие лица еще передаются с помощью символов, но в то же время начинается постепенный переход к натурным изображениям. Происходил такой переход и в Византии.

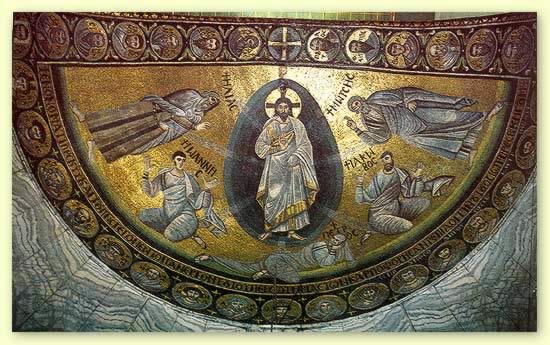

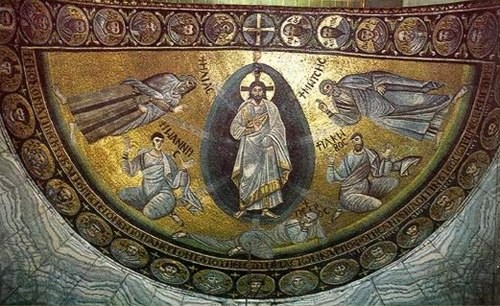

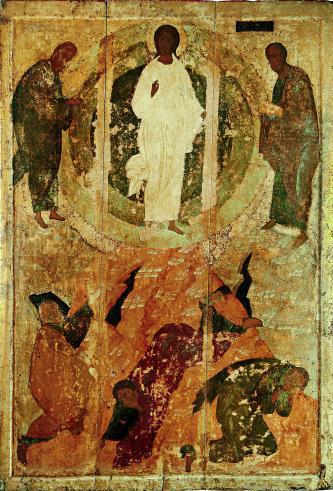

В середине VI века в Синайском монастыре по заказу императора Юстиниана Великого константинопольские мозаисты создали шедевр, ставший прототипом всех остальных икон Преображения. Панно полностью повторяет сюжет и композицию равеннской мозаики, но вместо аллегорий на нем изображены реальные человеческие фигуры. И Христос, и апостолы представлены здесь как реальные люди, со своими характерами и отличительными особенностями. Самобытными личностями предстают перед нами и пророки — Илия и Моисей. Единственно, чего существенно «не хватает» на мозаике Синая, если сравнивать ее с шедевром Равенны, — это самого Фавора. Гора никак не обозначена на изображении, но это все равно не мешает молящемуся понимать, что перед ним — именно Преображение, а не какой-либо иной евангельский сюжет.

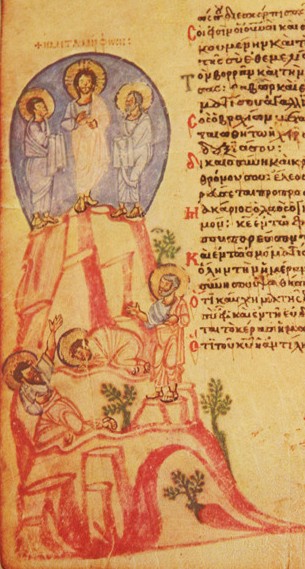

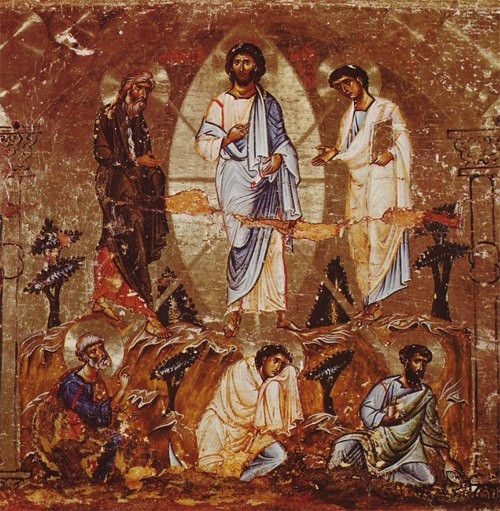

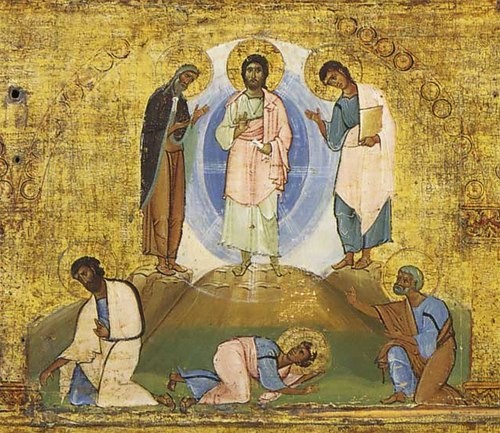

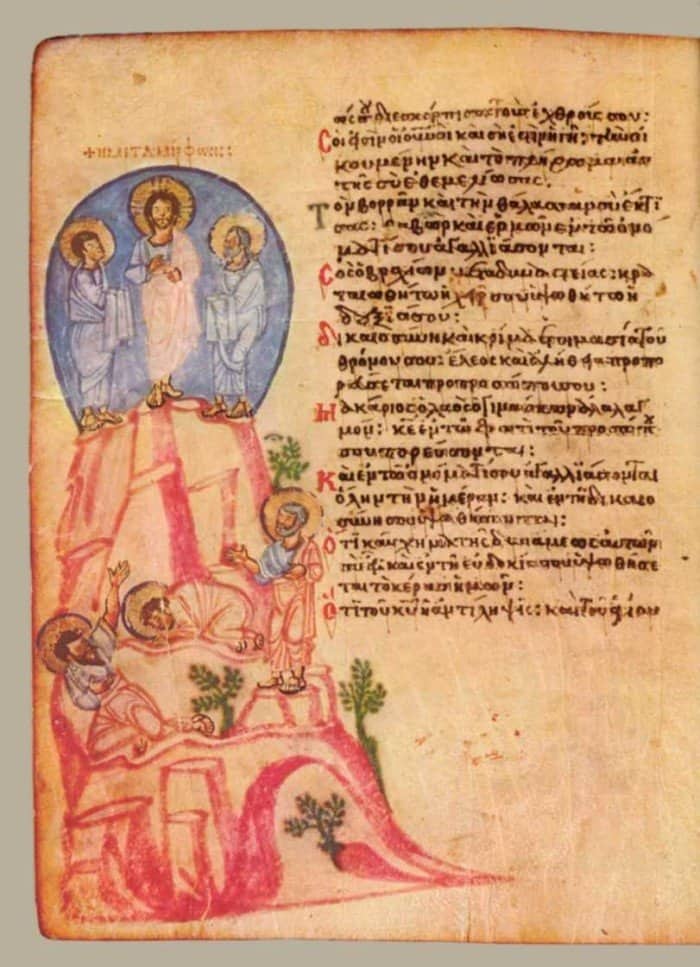

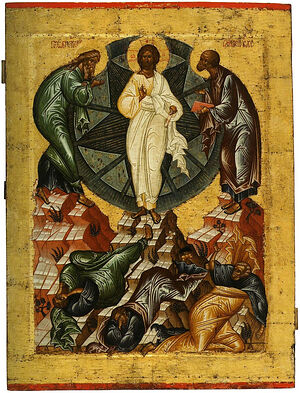

Очень скоро мастера восполнили этот пробел, и примерно к IX веку окончательно формируется привычная всем нам композиция: Христос находится на вершине скалы, но стоит не на, а над ней — как бы парит в воздухе. По бокам от Него — тоже в воздухе — стоят Моисей и Илия. А под скалой изображены апостолы в очень экспрессивных позах — они закрыли свои лица и лежат на земле, не смея взирать в сторону Учителя, от которого исходит ослепительно яркий неземной свет. Именно так видел Преображение художник, украсивший миниатюрой Хлудовскую псалтирь — византийскую рукопись IX века, созданную, предположительно, в Студийском монастыре Константинополя. С тех пор и до наших дней принципиальная композиция иконы не менялась. Отдельные образцы могли содержать некоторые отступления, но это — исключения, а не правило.

Например, Илия мог изображаться сходящим с Неба, а Моисей — выходящим из гроба. Сам Моисей может держать каменные скрижали, может — книгу или свиток, а может и вовсе ничего не держать в руках. Апостолы тоже не всегда изображаются одинаково. А еще на некоторых русских иконах по бокам и снизу от основного сюжета размещены дополнительные вставки — как апостолы с Христом восходят на гору, как Христос поднимает упавших от страха учеников, и как они с Учителем сходят с горы. Но опять нужно повторить, что такие подробности — редкие, и основной иконой Преображения является образ, ярким примером которого служит московская икона XV века из Благовещенского собора Кремля. Ее мы и рассмотрим подробно.

Символика иконы Преображения

Половину пространства занимают скалы. Собственно, в той местности, где совершилось Преображение, скал нет, там пологие склоны. Но на иконе их изображают. Почему? Дело в том, что скалы или камни в иконографии имеют четкое духовное значение — они символизируют собою крепкую веру и то восхождение, которое должен совершить верующий на пути к Вечности. А еще отвесные склоны на иконе служат своеобразным указателем, что изображенное здесь событие имеет очень важное значение, и смотреть на него нужно духовно очищенным взором.

На скалах растут деревья. Это, в принципе, верно — Фавор гора лесистая. Но деревья — это еще и символ того самого Крестного Древа, на котором был распят Христос. Древа нашего спасения. Наличие на иконе растительного элемента напоминает нам о том, что Преображение — это не просто событие, а своеобразная прелюдия к тому искупительному голгофскому подвигу, который совершит Господь в конце своего земного пути.

На скалах лежат ученики. Ничего символичного в этом, на первый взгляд, нет. Как говорит Евангелие, они попадали от страха, ибо дотоле не видели Учителя в том величии, в каком Он предстал пред ними в момент Преображения. И все же есть в апостольских позах некий аллегорический посыл — они напоминают нам, что нельзя приступать к божественной реальности без подготовки, иначе можно ослепнуть от нестерпимого фаворского света.

Над скалами в окружении многослойного и многоцветного сияния стоит Спаситель. Концентрические окружности называются мандорлой. По сути, это большой нимб, который опоясывает не только голову, но и всю фигуру. Она служит для указания на особую благодать и славу, которыми исполнен изображаемый человек. Чаще всего мандорла изображается вокруг Христа и Богородицы — как самых совершенных людей во Вселенной. На иконе Преображения Спаситель тоже в мандорле, которая символизирует тот самый неземной свет, объявший Господа в минуту славы.

Фигуры Илии и Моисея — целиком историчны и соответствуют тем образам, которые закрепились за этими пророками. Однако есть и в этом элементе сюжета прикровенный смысл. Как известно, Илия был взят Богом из земной жизни живым, а Моисей — умер. То есть в день Преображения как бы встретились два мира — мир живых, и мир мертвых. Это очень важная деталь. Она говорит нам о том, что Христос есть Господь всей вселенной, и что в его глазах нет мертвых, но все живы.

Есть еще одна очень важная идея, которую несет в себе композиция Преображения, особенно — ее ранние мозаичные варианты. На иконе, по сути, изображен рай. Тот самый рай, которым станет весь мир после второго пришествия Христа. О райском «контексте» говорят и деревья (вспомним красивую растительность на стенах равеннской абсиды), и золотистый фон иконы, и то сияние, которое исходит от Христа и заполняет собою все композиционное поле. И действительно — Своим Преображением перед учениками Господь приоткрыл перед ними (а значит — и перед нами) завесу тайны, показав, какой славы удостоится человек и весь мир после всеобщего воскресения, когда Бог будет «всяческая во всем» (1 Кор. 15:28).

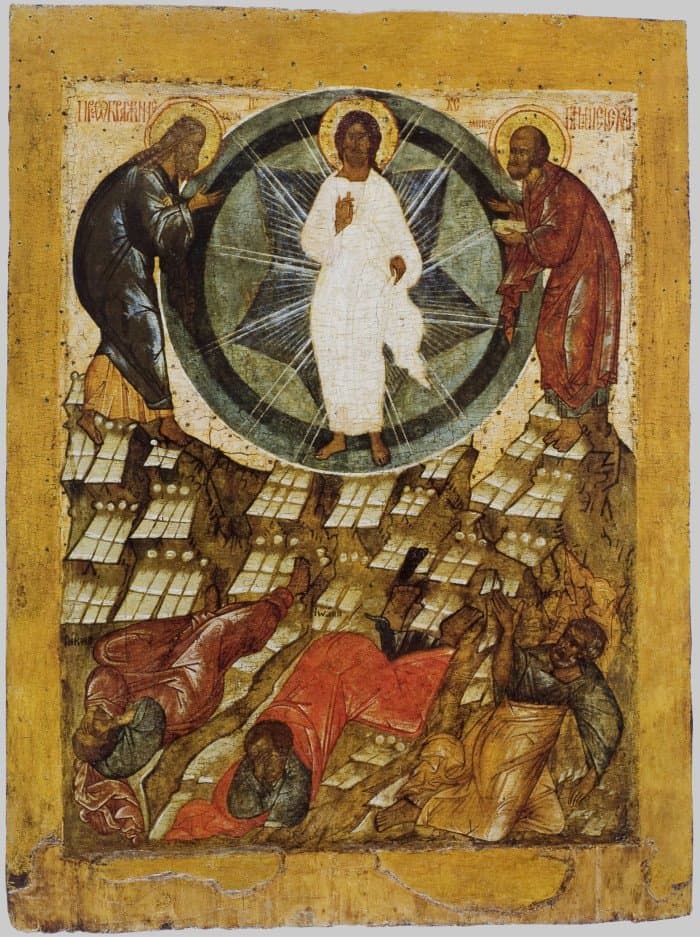

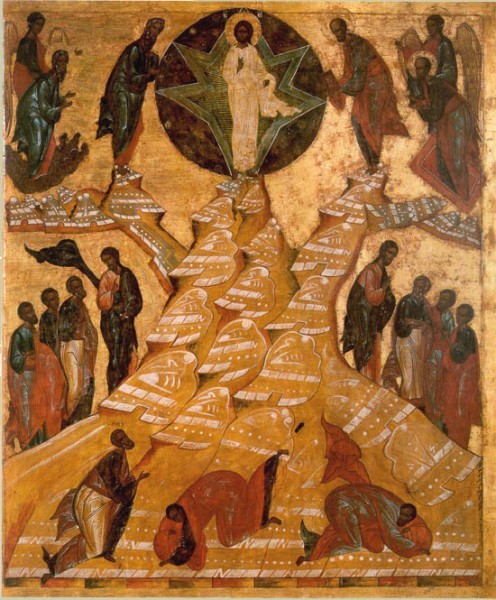

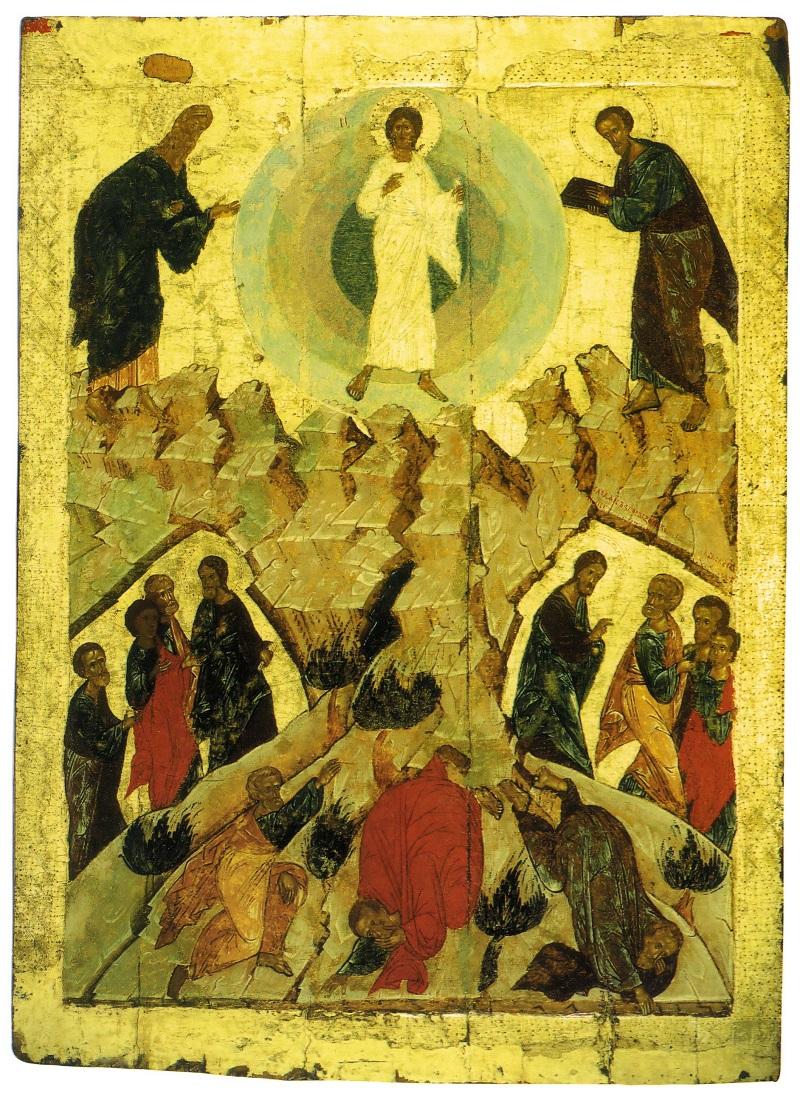

Преображение Господне. Икона. Россия. XV в. Кирилло-Белозерский музей Преображение Господне. Икона.

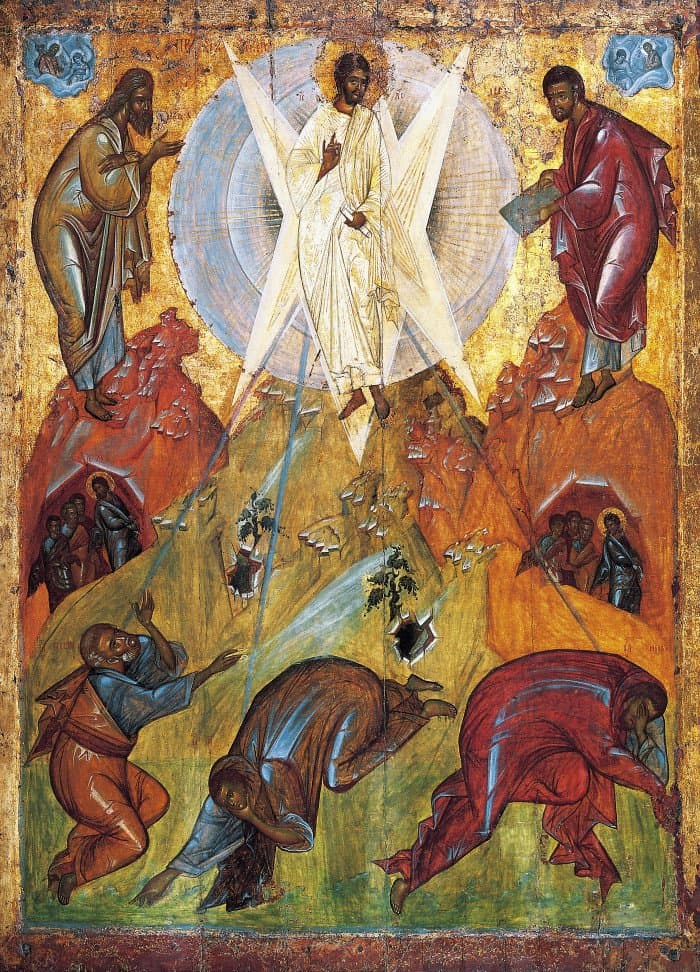

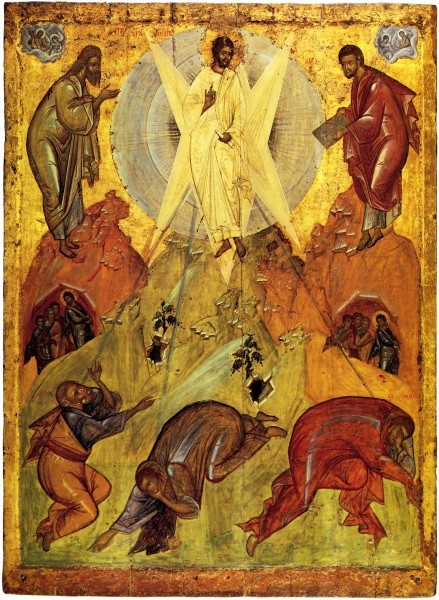

Мастерская Феофана Грека. 1403 г.

Собрание ГТГ. Ранее Спасо-Преображенский собор г. Переславля.Преображение Господне. Икона.

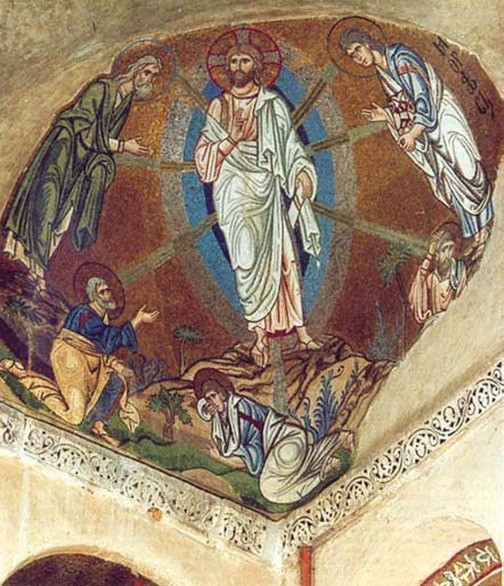

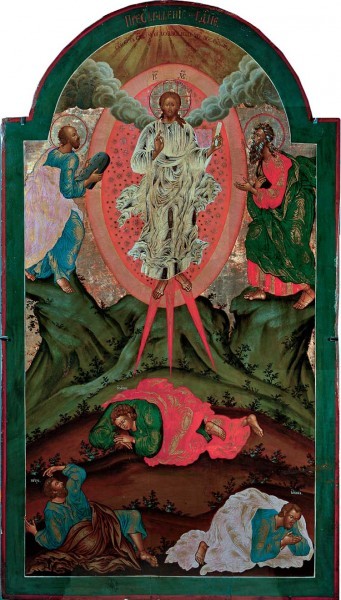

XVI в. Владимирская область.Преображение Господне. Фреска.

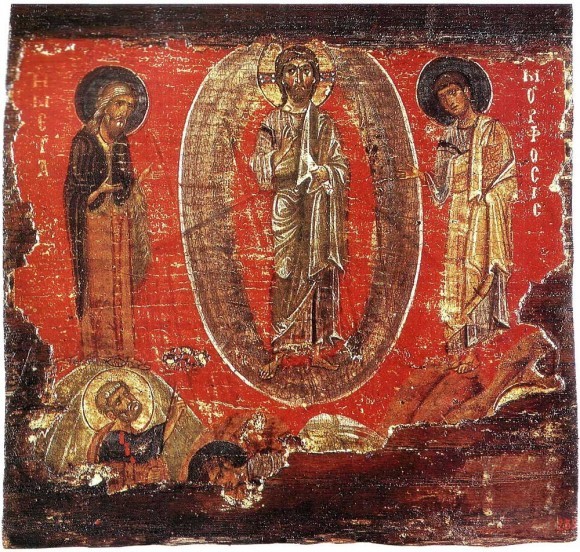

Церковь Спаса на Ковалеве под Новгородом. Конец XIV века.Преображение Господне. Византийская икона XII в.

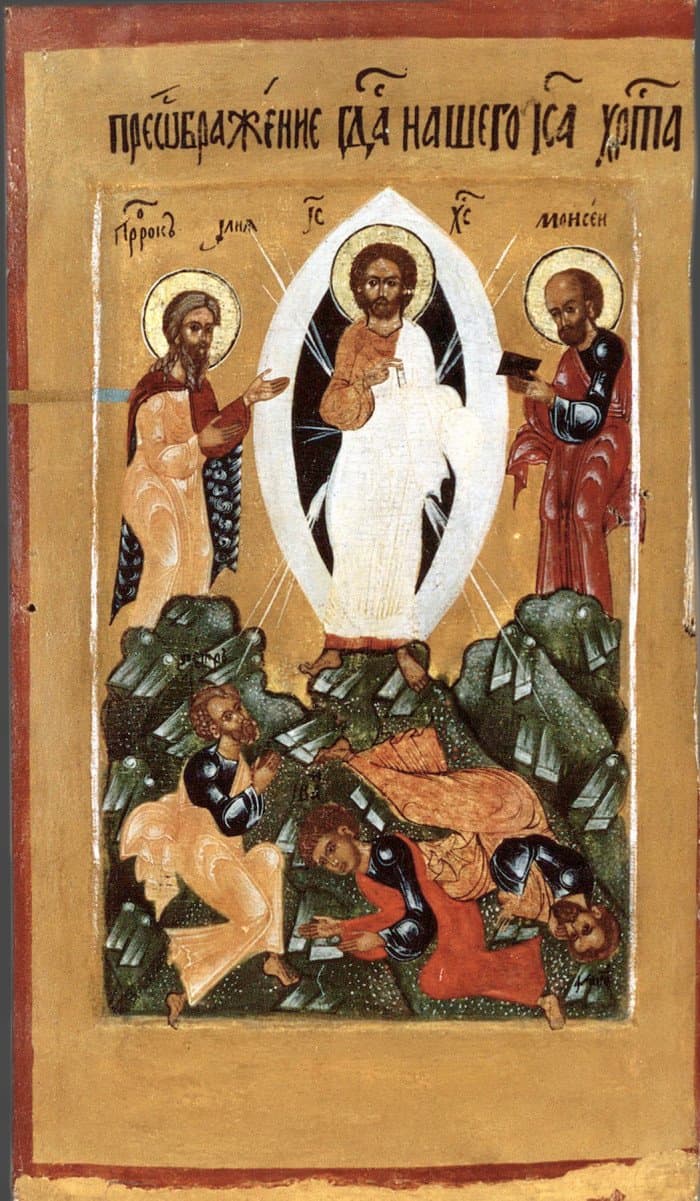

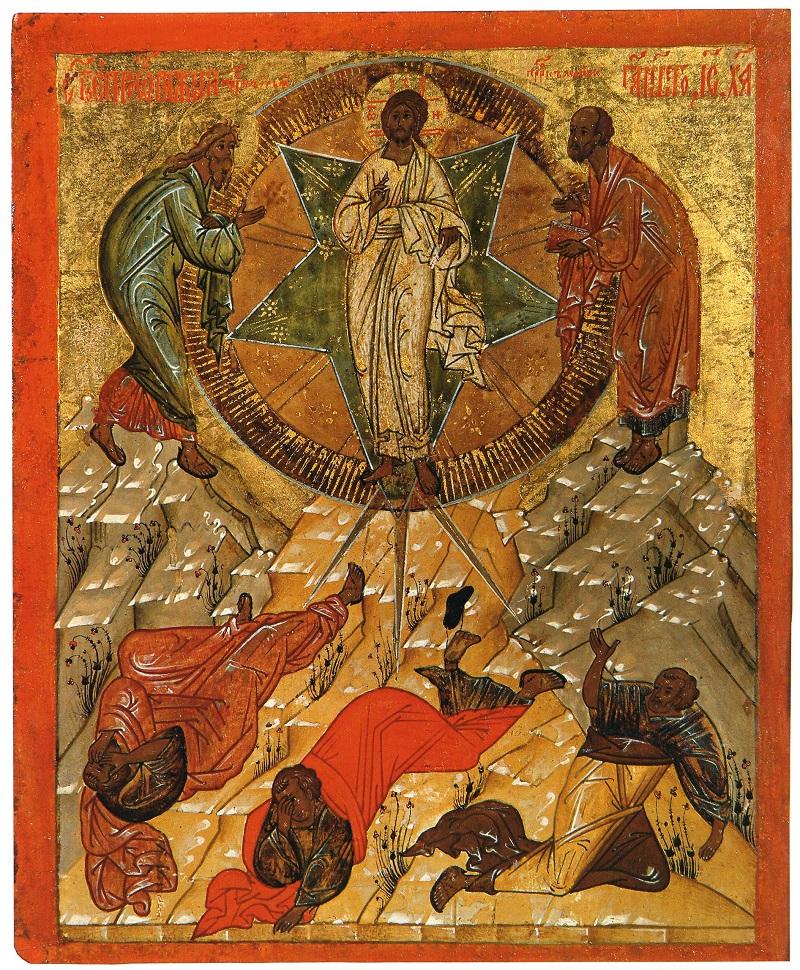

Государственный Эрмитаж, Санкт-ПетербургПреображение Господне. Икона из иконостаса церкви Свв. Флора и Лавра с. Мегрега, Олонецкого р-на.

Россия. Карелия. XVII в.

Музей изобразительных искусств Республики Карелия. ПетрозаводскПреображение Господне. Икона из Праздничного чина.

Псков. XVI в.

Псковский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Преображение Господне. Фреска.

Мирожский монастырь. Псков. XII в.Преображение Господне. Икона.

Греция. XVI в.

Местонахождение — Канада. Монреаль. Частная коллекцияПреображение Господне. Икона.

Россия. XVI в. Находится в частной коллекцииПреображение Господне. Икона.

Россия. Великий Новгород; XVI в.Преображение Господне. Псковская икона.

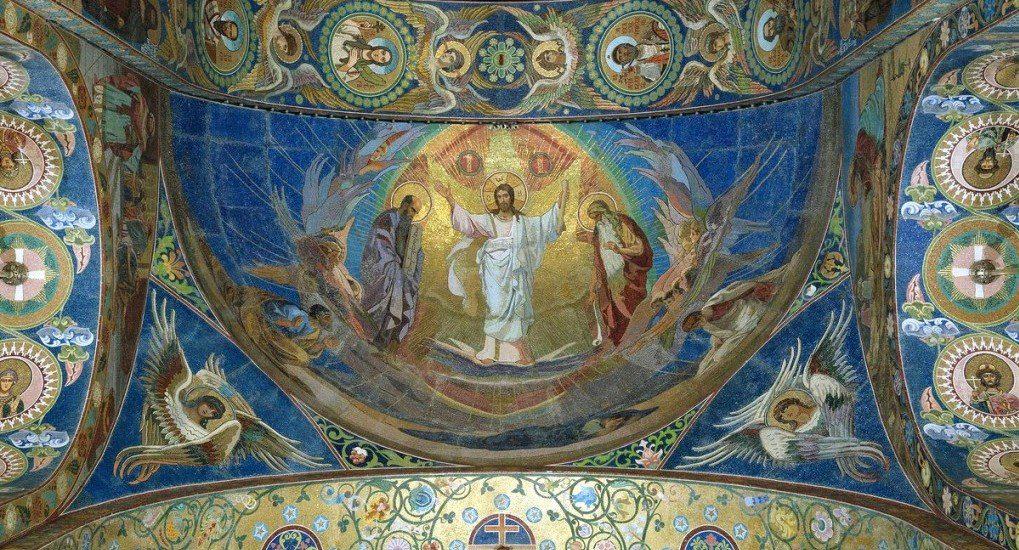

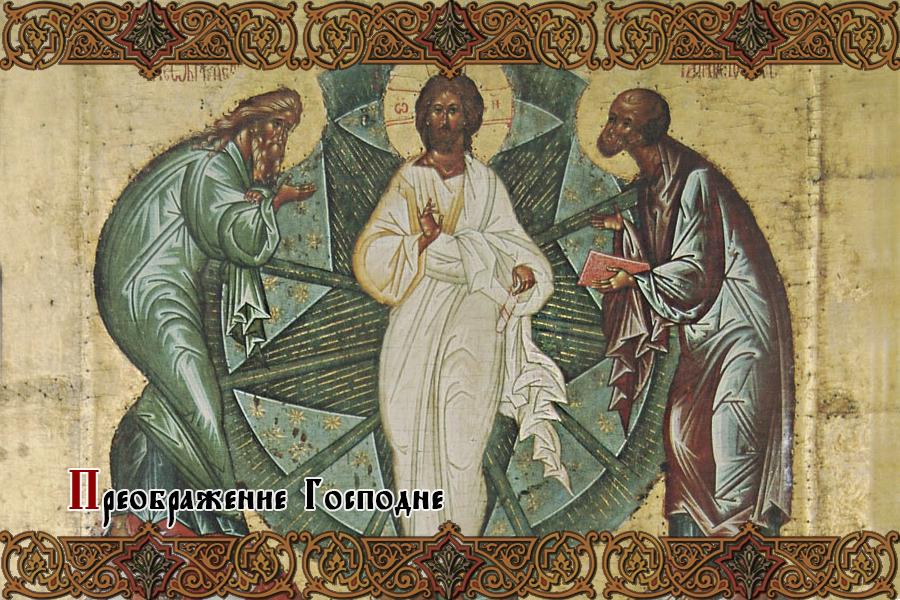

XVI векПреображение Господне. Мозаика.

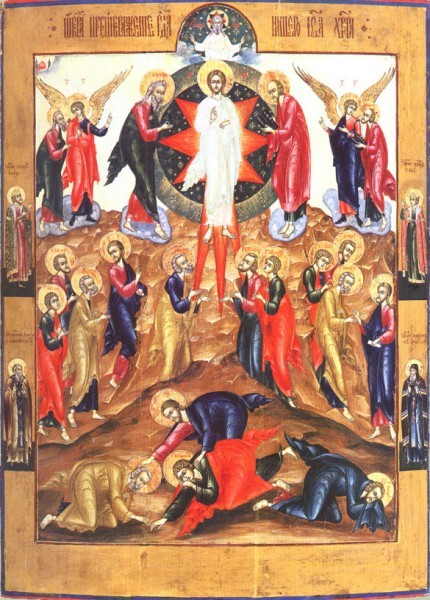

Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург. XIX в.Преображение Господне. Икона с праздниками в 24 клеймах.

Первая половина XVI в.

Преображение Господне — один из самый ярких новозаветных сюжетов в церковном и светском искусстве. Как он развивался в течение многих веков?

От автора: У экзамена по истории искусства обычно есть «экстремальная» часть, называется — «угадайка». Преподаватель показывает студенту фотографию того или иного произведения, а тот должен назвать период, стиль, автора, музей, где хранится произведение или город, если это здание. Иногда могут попросить назвать конкретное место картины в музейном зале. Для преподавателя «угадайка» — это прекрасная возможность быстро понять, что же в действительности знает студент. А для студента — это три минуты чистого адреналина в крови. Итак, сыграем в «угадайку»? Я описываю одно произведение — вы угадываете название.

В центре мозаики большой круг, внутри которого на голубом с золотыми звездами фоне изображен богато украшенный четырехконечный Крест. В пересечении ветвей Креста — медальон с оплечным изображением Спасителя. Над Крестом по-гречески написано заглавными буквами слово «Ι Χ Θ Υ Σ» — «рыба». Это первые буквы слов фразы «᾿Ιησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ» — «Иисус Христос Бога Сын Спаситель»; у подножия Креста помещена надпись «SALUS MUNDI» на латыни это означает «Спаситель мира».

Над голубым кругом, среди розовых и голубых облаков изображена десница Бога Отца. По сторонам от Креста, на фоне пейзажа (скорее лесного, так как изображено много деревьев, кустов и птиц) изображены три белых агнца, взирающие на Крест.

Прямо под Крестом изображен святой в епископском облачении с воздетыми в молитве руками, или на языке искусствоведения — «в позе оранта». Согласно подписи, это святой Аполлинарий.

Справа и слева от фигуры святого находятся белоснежные агнцы (по шесть с каждой стороны), Между агнцами — пышно цветущие белые лилии.

Итак, Вы уже готовы назвать евангельское событие, изображенное таким образом? А если я добавлю, что по сторонам от круга, среди цветных облаков изображены полуфигуры, подписанные как «Моисей» и «Илия»?

Мозаика апсиды церкви Сант Аполлинаре ин Классе. Сер. VI в. Равенна. Италия

Да, это мозаика «Преображение», которая находится в апсиде базилики Сант Аполлинаре ин Классе в Равенне. Ученые датируют ее серединой VI века. Это было время, когда в христианском искусстве, особенно на Западе, были еще распространены символические формы. Спаситель изображается необычно, Он представлен оплечным образом в медальоне на Кресте.

Мозаика апсиды церкви Сант Аполлинаре ин Классе. Сер. VI в. Равенна. Италия. Фрагмент

Три апостола — Петр, Иоанн и Иаков — представлены символически, как три агнца. Так же символически изображены 12 апостолов в нижней части композиции. Священномученик Аполлинарий, стоящий посреди агнцев, — первый епископ города Равенны, согласно преданию жил в апостольский период, был замучен языческими властями; христиане похоронили его тело в Классе, портовой части города.

Пейзажный фон представляет как реальную гору Фавор, так и Царство Небесное, рай. Легкие цветные облака тоже являются своеобразным символом — они призваны подчеркнуть, что перед нами сцена Теофании, Богоявления. В описании видения пророка Иезекииля сияние, исходящее от Божества, описано как подобное «радуге на облаках во время дождя» (Иез. 1:27-28). Изображение радуги в христианском искусстве всегда имеет теофанический смысл. Облака радужных цветов — это тоже деталь, определенно указывающая, что перед нами сюжет, связанный с темой явления Божества миру.

В восточной части христианского мира художники более тяготели к прямому, а не символическому изображению. Здесь более ориентировались на принцип, который можно условно назвать «евангельским реализмом».

Почти одновременно с мозаикой апсиды церкви св. Аполлинария, в 565–566 годах, была украшена мозаичной композицией «Преображение» конха храма Синайского монастыря. Выполняли это произведение, скорее всего, константинопольский мастера, так как заказ поступил от императора Юстиниана. Здесь мы видим иконографическую схему, ставшую впоследствии канонической. Пророки Илия и Моисей стоят по сторонам от Спасителя, на коленях перед Ним — апостолы Иоанн и Иаков, Петр пал ниц у ног Учителя.

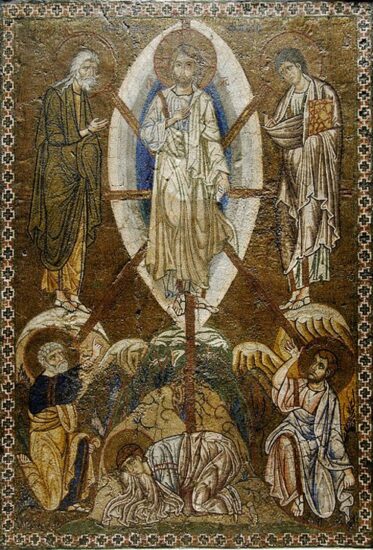

Фигуру Христа окружает темно-cиняя, многослойная мандорла — сияние миндалевидной формы, передающее здесь свет Божественной славы. Это одно из первых в христианском искусстве изображений славы в форме миндалины. На более ранних произведениях этот ореол по форме было круглым, как, например, на равенской мозаике.

Мотив портрета какой-либо персоны в круге был заимствован из античного искусства. Там такое изображение означало невидимое присутствие изображенного лица. Можно видеть такие портреты римских императоров на табличках (диптихах), привозимых консулами в свои провинции.

В таких случаях изображение означает, что, хотя император и не находится непосредственно в провинции, но дает власть консулу управлять от своего имени. Император как бы невидимо присутствует при вступлении в должность консула, прибывшего к месту службы.

Художники VI века задолго до паламитских споров мыслили вполне православно. Белые, светящиеся одежды Христа, Его светящееся лик в сочетании с изображением славы вокруг фигуры — это способ изобразить не какой-то яркий физический свет, видимый любым человеком, но свет нетварный, сверхъестественный. В данном случае мандорла с исходящими светлыми лучами — это образ видимого только духовными очами нетварного фаворского света, Божественных энергий.

Мозаика церкви монастыря cв.Екатерины на горе Синай. Ок. 565–566 гг.

Вся сцена изображена на золотом фоне, ландшафтные детали отсутствуют. Золото в христианском искусстве использовалось не столько из-за драгоценности и впечатления богатства, сколько из-за глубокой символики. Оно изображает нетварный, благодатный свет, который преображает все мироздание. С помощью золота передается идея невидимого Божественного присутствия во всем творении. Золотой фон подчеркивает таинственность происходящего. И в синайской мозаике сплошное золото фона помогает подчеркнуть неотмирный, иррациональный характер происходящего Преображения Господа.

В дальнейшем иконографическая схема почти не претерпела изменений. Местоположение апостолов может быть различным: Иоанн Богослов чаще изображается в центре, у ног Спасителя, Петр и Иаков могут изображаться как справа, так и слева от Иоанна.

В произведениях второй половины XIII — XIV веков фигуры апостолов получают эмоциональную, экспрессивную трактовку. Они не просто припадают на колени, но, находясь в трепете от созерцания чуда, закрывают лица ладонями, повергаются ниц так, что кажется, что они просто обрушиваются с крутых скал.

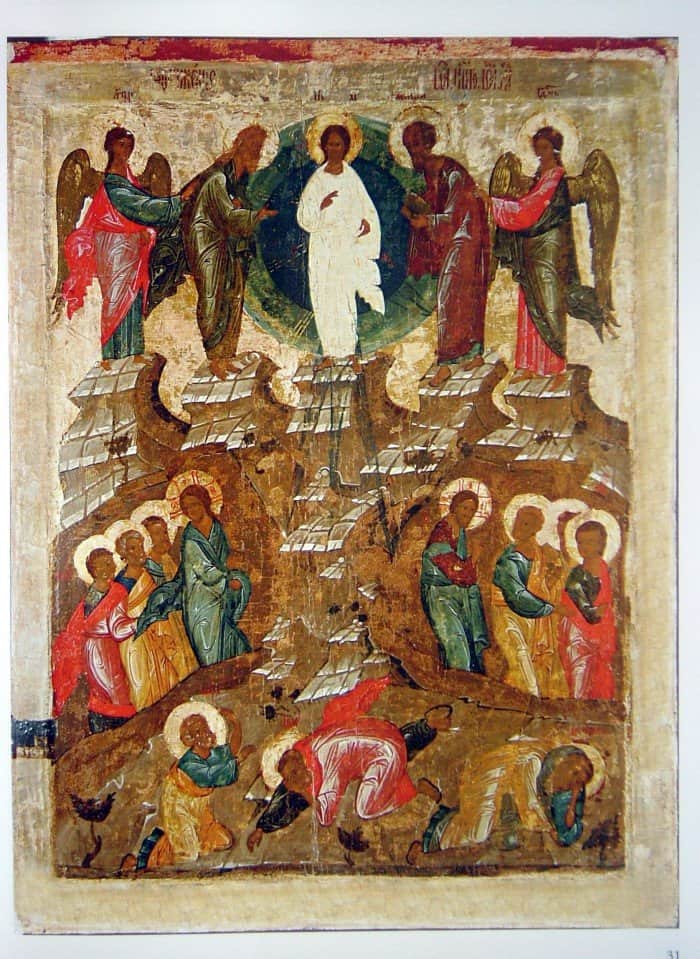

В искусстве средневизантийского периода сюжет дополняется несколькими деталями. Начиная с XIII века, с левой и правой стороны композиции могут изображаться две сцены, в которых Христос восходит с учениками на гору и сходит с ними с горы. В поздних иконах на первом плане встречается сцена, в которой Спаситель поднимает упавших наземь учеников (Мф.17:7).

В верхних углах иногда изображено перенесение ангелами пророков Моисея и Илии на гору Фавор. На иконах XVII века появляются сюжеты с изведением ангелами Моисея из гроба, а Илии с неба. Н.В. Покровский отмечал, что это наглядное выражение мысли о том, что Моисей и Илия призваны были на Фавор в качестве представителей от двух миров – умерших и живых. Они явились, для того, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью; кроме того, Моисей должен был возвестить о славе Искупителя людям умершим, а Илия, как не испытавший смерти – живым*.

* Н.В.Покровский. Евангелие в памятниках иконографии. М., Прогресс-Традиция, 2001. С.293-294.

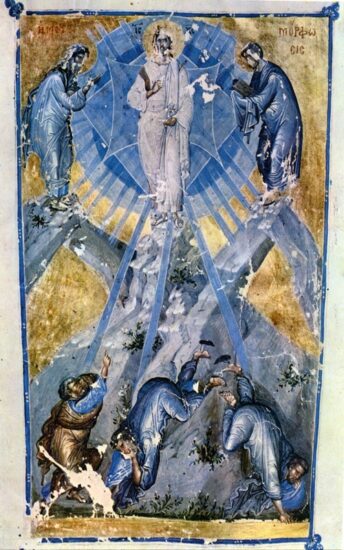

Миниатюра Хлудовской Псалтири. Около середины Ixв. ГИМ, Москва

Диптих с изображением 12 праздников. Византия. Конец X в. Слоновая кость. ГЭ, Спб. Фрагмент

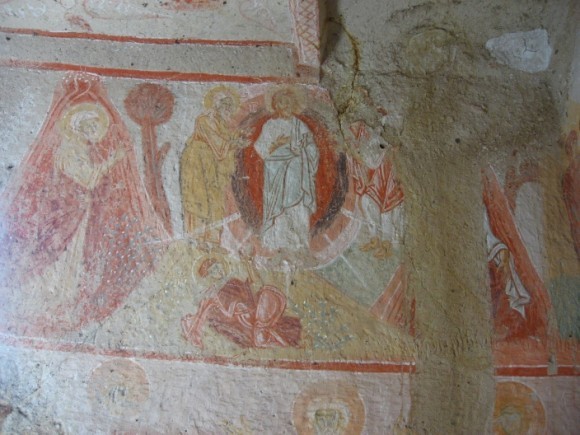

Фреска так называемой «Спрятанной церкви». X в(?). Гёреме, Каппадокия, Турция

Миниатюра армянского Евангелия (Ms 6201. Fol 6). 1038г. Матенадаран, Ереван, Армения

Миниатюра Евангелия Иверского монастыря (Ath. Iver. 1. Fol. 296v). XI в. Афон, Греция

Мозаика церкви Успения в Дафни. Ок. 1100 г. Греция

Фреска так наз. «Темной церкви» (Каранлик Килисе). XII в. Гёреме, Каппадокия, Турция

Фреска Спасо-Преображенский собора Мирожского монастыря во Пскове. Ок. 1156 г.

Икона. 1-ая половина XII в. ГЭ, Спб

Трехчастная икона. XII в. Монастырь cв.Екатерины, Синай, Египет. Фрагмент

Эпистилий темплона. 2-ая половина XII в. Монастырь cв.Екатерины, Синай, Египет. Фрагмент

Мозаическая икона. Византия. 1-ая половина XII в. Лувр, Франция

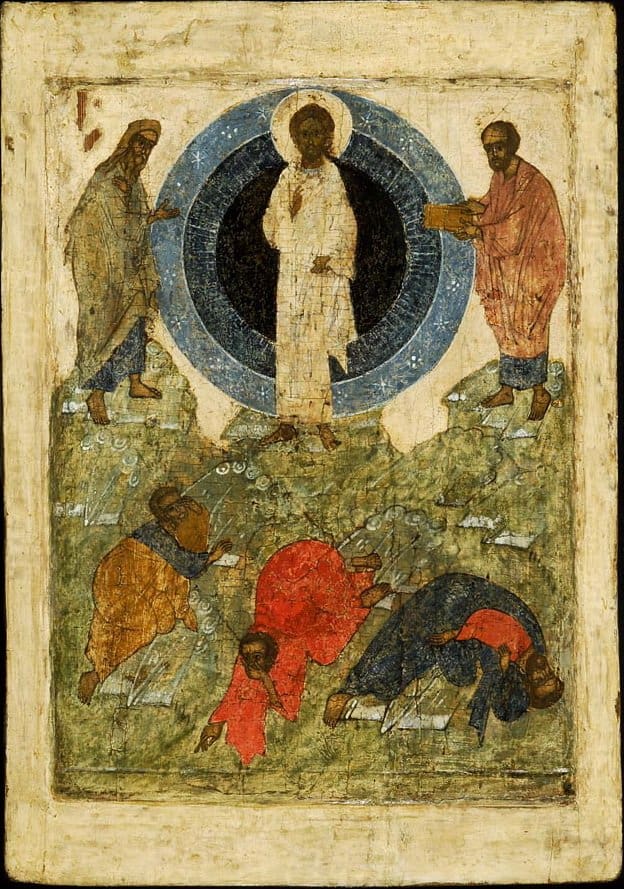

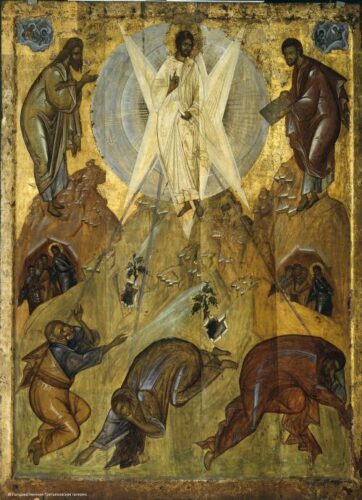

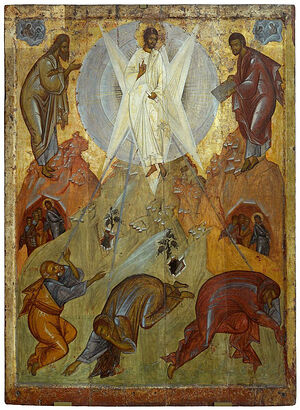

Икона из Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Круг Феофана Грека. Ок.1403г. ГТГ, Москва

Фреска Успенского собора во Владимире. 1408 г.

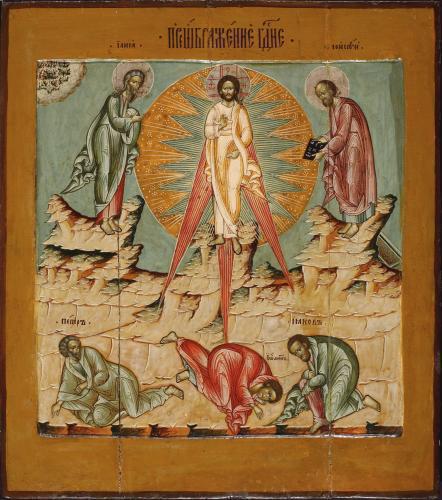

Икона из празднич. чина Благовещенского собора Моск. Кремля. Нач.XV в. Москва

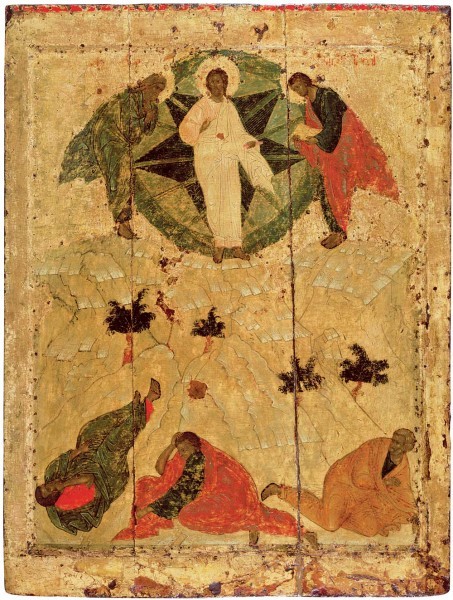

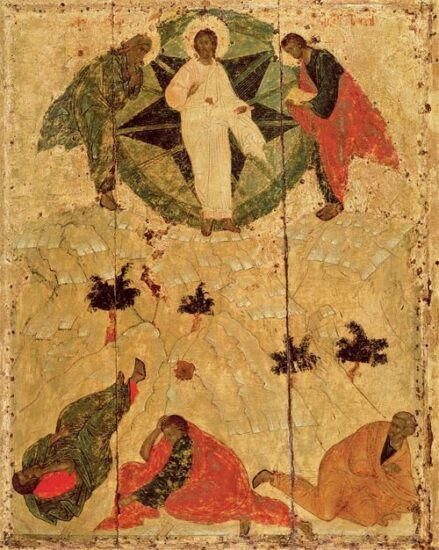

Икона последователя А.Рублева. 1425 г. ГТГ, Москва

Икона из празднич. чина Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Ок.1497 г. Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Икона из иконостаса ц. Преображения Кирилло-Белозерского монастыря. 1595 г. Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Палехская икона. Серед.XVIII в. Гос.музей палехского искусства. Палех

Икона. Кон.XVIII — нач.XIX вв. Рыбинский государственный музей-заповедник

Нижегородская икона. XIX в. Частая коллекция

Палехская икона. Нач.XIX в. Гос.музей палехского искусства. Палех

Джованни Беллини. Преображение. Ок. 1455г. Музей Коррер, Венеция

Рафаэль Санти. 1519-1520 гг. Пинакотека Ватикана

Андрей Иванович Иванов. Преображение. Между 1807 и 1809 гг. РМ, Спб.

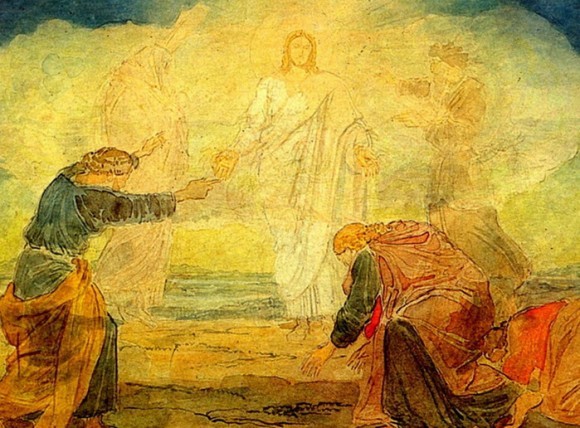

Александр Андреевич Иванов. Эскиз. Кон.1840 — нач.1850-х гг. ГТГ, Москва

Читайте также:

Что поется в храме на Преображение?

Преображенские истории владыки Саввы

Яблочный Спас в 2012 году – 19 августа

Преображение как победа, или НЕ ЖАЛЕЙ СЕБЯ!

Преображенская история

Страшное Преображение? Мысли о Празднике

Преображение Господне 19 августа в 2012 году: ничто доброе в человеке не пропадет

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Икону называют «богословием в красках», и потому мы продолжаем размышлять об иконографии двунадесятых праздников вместе с иконописцами, кто не только теоретически знает, что такое создание образа. О Преображении рассказывает иконописец Дмитрий Мироненко, руководитель иконописно-реставрационной мастерской им. Св. Иоанна Дамаскина при Александро-Невской лавре, преподаватель Иконописного отделения СПбДА.

– При первом взгляде на икону мысленно ее композиционное пространство можно разделить на две горизонтальных части, два регистра. В центре верхнего регистра, на вершине горы, в белых одеяниях – Христос. Одежды Спасителя белоснежны. Его окружает слава, мандорла (итал. mandorla – миндалина, – в христианской иконографии – сияние вокруг Христа и Богоматери) холодного серебристо-белого цвета, что зримо передает тот Божественный свет, исходящий от Господа, который увидели апостолы в момент Преображения. Само событие очень кратко и одновременно красочно описано в Евангелии: «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» (Мк. 9, 3).

По сторонам от Спасителя, представшего во Всей Его божественной славе, в верхней части композиции изображены два ветхозаветных пророка – Илия и Моисей.

– И эти пророки появились совсем не случайно… Расскажите, как их появление можно трактовать с богословской точки зрения. Оба пророка имели опыт богообщения: к Моисею Бог взывал из Купины Неопалимой, пророк Илия стал свидетелем явления Бога в пещере…

– Эти два великих мужа, встречавшие Бога «лицом к лицу» при жизни, вместе с учениками Иисуса Христа являются важнейшими свидетелями величайшего события – Преображения Господнего. Их присутствием и правомочным свидетельством все человечество, сущее от сотворения времен, становится свидетелем события, в котором Господь зримо являет Себя в Божественном величии и славе. Пока – при малой части народа Божия. Но в этом удостоверении уже есть отблеск грядущего великого пришествия Бога для последнего Суда.

Теперь несколько слов о свидетелях Преображения. Моисей почил смертью, а значит, выступает как своего рода представитель мира мёртвых – всех тех, кто до Воскресения Христова находился в объятьях ада (здесь отсылка уже к другой иконографии, о которой мы еще вспомним, – «Сошествие во ад»). А пророк Илия был взят живым на Небо, вознёсся на огненной колеснице. Он не познал смерти, и он же – свидетель Церкви торжествующей, Небесной. На этой иконе в полноте является свидетельство трёх миров: мира земного в лице апостолов, мира загробного в лице Моисея и мира Небесного (Горнего), к которому относится пророк Илия, к нему же относятся и ангельские чины, и все силы, которые служат Богу. В этой свидетельской полноте удостоверяется истинность преобразившегося Спасителя, представшего перед ними в белых, сияющих нетварным светом одеждах.

В нижнем регистре изображены три ученика Иисуса Христа, которых Он, как мы знаем из Евангелия, взял с Собой – Петр, Иаков и Иоанн. Там, на горе Фавор, они сподобились увидеть совершенно непостижимое для людей явление, когда их учитель предстал пред ними в Своей Божественной сути.

Потому и изображаются ученики в таких смятенных позах, упавшими ниц. Иаков и Иоанн просто закрывают лица, а Петр, будучи самым дерзновенным, не может сдержать восторга: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17, 4).

Глубочайшее потрясение людей от происходящего, того, что на их глазах происходит буквально невозможное с человеческой точки зрения, мастерски реализовано средствами иконописи.

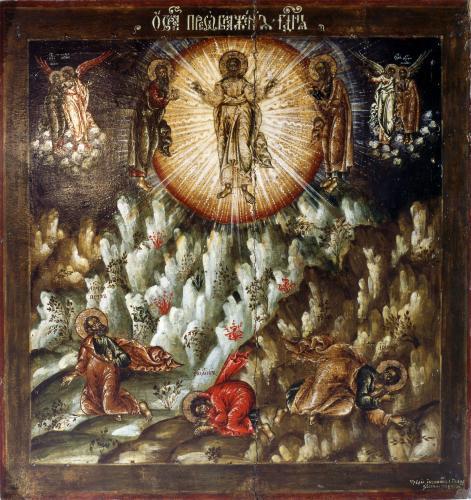

– На этой иконе есть и, условно говоря, не центральные, дополнительные части – в самом верху изображено то, что есть не во всех иконах Преображения: как ангелы приводят пророков. И между центральной, главной частью и нижней – два момента до и после чуда Преображения: как ученики восходят на гору со Христом и сходят с нее…

– Если говорить про сцены, предшествующие Преображению (и те, что происходят на земле, и те, что на Небе), мне видится в этом элемент проповеднического повествования, для того, чтобы у взирающего на образ представление об этом событии было более ясным, последовательным. На некоторых иконах, в миниатюрах можно увидеть, что Моисея изображают буквально восстающим из гроба, в пеленах, как Лазаря четверодневного, чтобы было еще более наглядно отражено его свидетельство.

Так же наглядно изображается само восхождение – вот Христос восходит с учениками на гору, вот Он с ними спускается обратно…

Итак, на Фаворе Господь показал Свою Божественную природу Своим ученикам, и пророки засвидетельствовали это. В их лице и мы все стали свидетелями этого события.

Неслучайно в древности этот сюжет устанавливался в ряду Страстных событий. Казалось бы, с хронологической точки зрения Преображение случилось раньше. Но древние авторы размещали Преображение в череде Страстных изображений, которые ведут к Воскресению, потому что на Фаворе, как и потом, в Своем Воскресении, Господь уже явился как Спаситель миру, как Сын Божий, а не просто Учитель иудейский.

Преображение Господне – это Феофания, Богоявление, потому что Господь является во всей полноте Своей Божественной силы

Вспомним иконографию «Сошествия во ад». Чаще всего мы видим там Христа в золотых одеждах, но иногда они могут быть и белыми, как, например, на фреске XIV «Сошествие во ад» из монастыря Хора в Константинополе. И мандорла вокруг Христа – тоже белая. Во многом иконография Христа на этой фреске и на иконе из Третьяковской галереи, о которой мы говорим, схожи. Только теперь уже позади крестные муки, Воскресение свершилось, ученики об этом не знают, жены-мироносицы только двигаются в сторону погребения Спасителя, а Он уже сошёл во ад, Он уже там, в этих сияющих белых облачениях, и там же, посреди древних пророков и праведников, Ему вновь предстоит Моисей. Когда мы сравниваем эти два образа, получается понятно, по какой причине древние богословы ставили сюжет Преображения в ряд Страстных.

Преображение Господне – это тоже Феофания, Богоявление, потому что Господь является во всей полноте Своей Божественной силы, той власти, которая дана Ему Отцом.

– Если говорить об истории возникновения иконографии, смотреть более древние, точнее даже – ранние памятники: почему композиция Преображения появляется в апсиде, а не где-либо в другом месте?

– Это вообще очень сильно отличает раннее христианское искусство от искусства даже Средних веков, когда акцент был именно на важных для всей Церкви событиях Евангельской истории. Как правило, в апсидах мы как раз видим феофанические сюжеты, о которых уже говорили, – Крещение Господне, Сошествие во ад, Преображение, Пятидесятница, Страшный суд, – и везде ключевая тема – Богоявление.

Отцы Церкви обращали внимание своей паствы именно на эти ключевые события, в которых Творец являет Себя в Своей Божественной природе.

Один из ранних примеров иконографии Преображения как раз находится в конхе – речь о мозаике середины VI века из церкви Сант-Аполлинаре ин Классе (Равенна, Италия).

Не сразу понятно, что речь идёт о Преображении: мы видим святого Аполинария как пастыря в окружении овечек, а вот над ним – как раз Преображение. Но распознать это событие удается не сразу. В центре мандорла, в ней крест, в перекрестии – образ Спасителя, а по краям, на облаках – полуфигуры двух пророков в белых одеждах. У ног пророков – три овечки. Это символическое изображения трех учеников Спасителя, присутствовавших при Преображении. Кстати, в этом древнем изводе вновь есть прямой отсыл к Страстной тематике в образе Креста на месте Спасителя.

Иконография собственными средствами обращается к каждому из нас: смотри, рассуждай – и смыслы, сокрытые до времени, станут немного понятней, если не во всей полноте, то частью. И даже эту зримую часть мы своим умом, оскудевшим от не самой подходящей христианину жизни, вряд ли можем полностью уразуметь.

– Личного опыта работы над таким образом у меня не было. Но писали коллеги в моей мастерской, я присутствовал рядом, где-то помогал, что-то подсказывал, так же деятельно наблюдал за трудом моих учеников, студентов, и это, скажу, всегда очень волнительно и очень ответственно. Не так давно студенты Иконописного отделения СПБДА делали список с иконы Преображения из праздничного чина иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (ок. 1497 г.). При всей иконографической выверенности этого произведения, там совершенно удивительная по рисунку мандорла. Она, мало того, что имеет несколько регистров, состоящих из наружного и внутреннего кругов, кроме того, внутренний круг рассвечен сиянием в форме несимметричной звезды, поверх которой к наружному кругу из центра устремлены золотые лучи. Кажется, вся эта многослойность, замкнутая в радиальную форму, наполнена внутренним движением и энергией.

Какой смысл у этой асимметрии? Казалось бы, разве нельзя было сделать это сияние в виде равносторонней звезды, как чаще всего это делается, или треугольника, или буквы «Х», как у Феофана Грека? Вологодский мастер сотворил эту асимметрию не от неумения рисовать: видно, что человек, который написал эту замечательную икону, блестяще владел рисунком. По всей видимости, у него на то были какие-то свои причины, нам пока непонятные. Возможно, они кроются в каких-то текстах или устном предании, и эти сведения были знакомы древнему автору. Бывает, что исследователь той или иной темы годами ищет труднодоступный смысл чего-либо, и вдруг Господь даёт ему ответ в каком-то отрывке текста, в каком-то событии его жизни, в каком-то песнопении. Надеюсь, однажды мы узнаем ответ и на этот интересный вопрос.

– Почему в иконах, росписях на тему Преображения изображается именно три горы, три вершины?

– Это как раз три сущности – мира Горнего, мира дольнего – мира живых – и мира мёртвых.

Когда свершится Второе Пришествие, все загадки истории будут открыты, все то, о чем мы догадывались, все исполнится. Господь обещал, что Он явится, – и Он явится: Бог никогда Свои обещания не нарушает.

Господь обещал, что Он явится, – и Он явится: Бог никогда Свои обещания не нарушает

В иконографической сокровищнице Церкви Христовой, наряду с иконографией свершившихся событий: Рождество Божией Матери, Рождество Христово, Преображение, Вход Господень в Иерусалим – существует изображение события, которое еще не произошло – это Страшный суд, Второе пришествие. Сам я бы не решился размышлять над этой иконографией для публикации на общественном ресурсе, так как не имею необходимых компетенций, но почитал бы размышления других иконописцев или иконоведов.

Кстати, важный момент: в иконографии образа «Страшный суд» Христос нередко изображается именно в белых «фаворских» одеждах, как и на иконе Своего Преображения.

День Преображения Господня входит в перечень 12 важнейших церковных праздников. Его отмечают христиане всего мира как праздник, предваряющий события, которые произошли в судьбе человечества, когда Иисус совершил жертву. Преображение Господне описано в различных источниках как одно из главнейших событий в земной жизни Иисуса, на иконах он предстает в новом статусе, пугая и восхищая своей красотой одновременно.

Содержание

- 1 Описание и значение в православии

- 2 Самый древний образ

- 3 Виды икон

- 3.1 Феофана Грека

- 3.2 Молдавская

- 3.3 В Рыбинске

- 3.4 Андрея Рублева

- 4 О чем просят перед иконой

- 5 Текст православной молитвы

Описание и значение в православии

Преображение знаменует начало новой жизни. Иисус показывает, каким может быть совершенный мир, как необходимо христианам туда стремиться. Этот образ сложился в результате описаний из Евангелия. Народное неофициальное название этого праздника – Яблочный Спас. Именно в этот день Иисус, окруженный своими учениками, вознесся над горой Фавор и показал апостолам силу своей сущности.

Самый древний образ

Оформление Преображения Господня как одного из самых главных празднеств завершилось предположительно к IV веку на территории Армении. Создание традиций иконографии было поздним. Самым первым образом принято считать изображение, датированное IX веком. Одной из канонных особенностей создания образа считают деталь, которая относится к положению Господа. После восхождения на гору для молитвы его традиционно рисуют не стоящим на вершине горы, а парящим над ней в воздухе.

Сюжет иконописных полотен одинаков. Он повествует о событии одного дня. Господь позвал с собой учеников для молитвы на горе. После того, как они подошли к подножию, с Иисусом произошла метаморфоза. Он легко взошел на вершину горы, воспарил над ней. После прочтения молитвы к нему спустились с небес апостолы. Оглушенные увиденным, ученики остались внизу. После преображения Христос спустился к ученикам и велел молчать о том, что они увидели, до тех пор, пока не придет время огласить событие.

Во время преображения, как утверждают евангелисты, Иисус полностью отдавал отчет в том, что происходит. Его облик не претерпел изменений. Божественное начало во время молитвы явственно показалось во всем человеческом естестве. Христос уже знал о скором окончании земной жизни, готовился к ней.

Виды икон

Преображение не нашло отклика в художественной литературе, о нем написано немного. Иконы не так известны, как остальные полотна, изображающие 12 праздников, но истинные мастера-иконописцы отдали дань уважения этому великому событию.

Феофана Грека

Феофан Грек творил в Константинополе и Москве. Величайший иконописец своего времени создал многочисленные полотна, по которым православные верующие читали историю Христа.

«Преображение Господне» Феофана Грека имеет несколько особенных черт:

- Иисус изображен по центру, симметрия его расположения подчеркнута лучами света;

- ученики внизу иконы расположены хаотично;

- вершина горы под ногами Иисуса отлична от вершин гор, на которых изображены апостолы, Илья и Моисей.

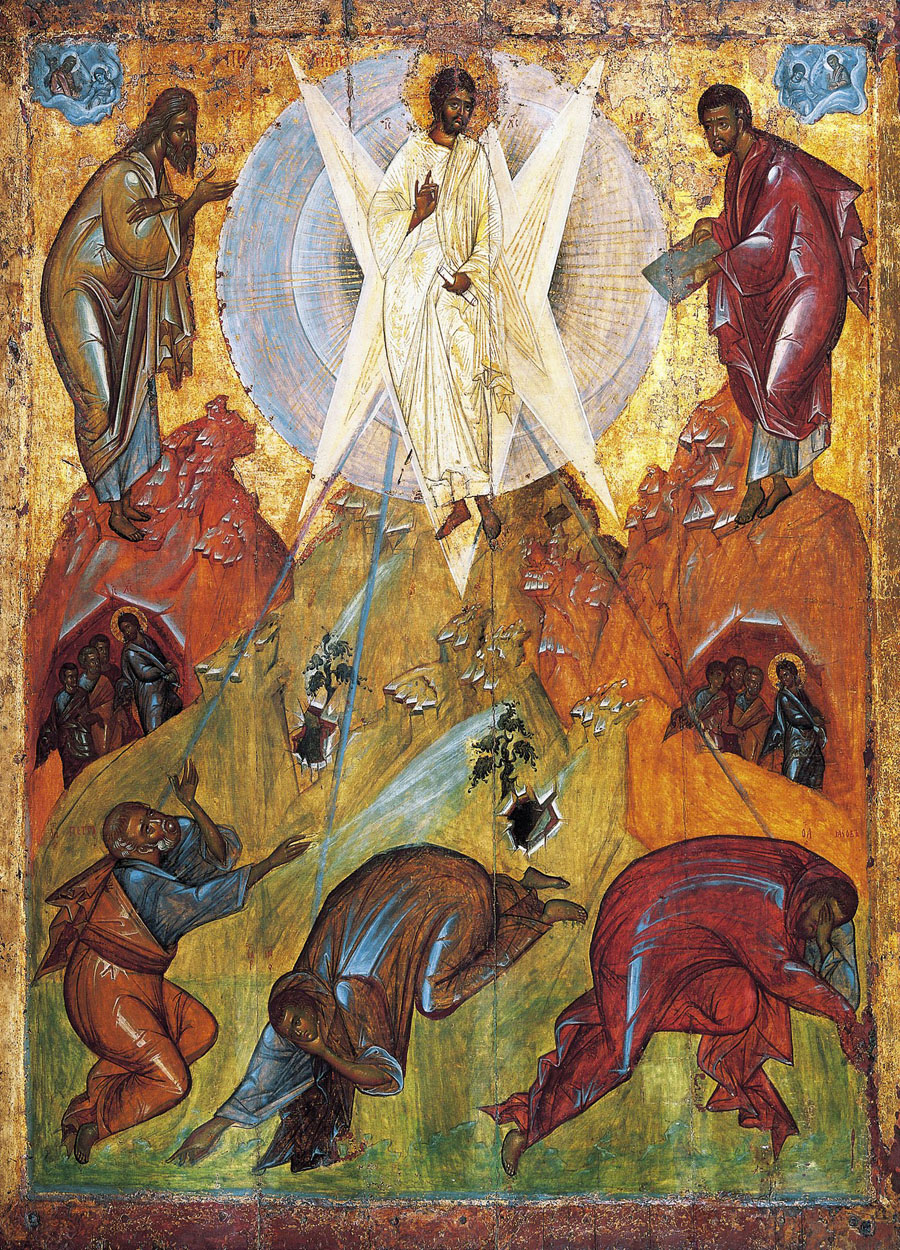

Феофан Грек – единственный иконописец, который изобразил вокруг Христа ослепительный свет. В некоторых местах исходящий свет сливается с одеждами Иисуса.

Молдавская

Икона, которая датирована XVI веком и найдена в Молдавии, запечатлевает момент начала спуска Христа после момента преображения. Это важное дополнение, о котором забывают многие иконописцы. После молитвы и преображения, которое произошло на вершине горы, Господь спустился вниз и попросил своих учеников о том, чтобы они никому не рассказывали об увиденном. Он добавил, что славу об этом событии можно будет открыть после того, как сын человеческий воскреснет из мертвых.

В Рыбинске

Рыбинская икона нарушает установленные Феофаном Греком каноны. Иисус окутан дымом. Его одежды выполнены белой краской, но вокруг него присутствует много тревожного красного цвета. Он несет грозное предупреждение о том, что ждет людей. Одежды пророков темны, одеяния учеников сочетают темно-зеленые и синие оттенки.

Ученики, склонившиеся внизу горы, оглядывают фигуру учителя. Если на полотне Феофана Грека они смотрели вверх с испугом, то теперь они выглядят сонными. Как будто они отошли от глубокого сна во всех смыслах этого утверждения.

Апостолы готовы внимать учителю, они открывают глаза и начинают осознавать, что происходит вокруг. Это метафоричное изображение человечества, икона в Рыбинске призывает людей открыть глаза, уши и внимать Господу.

Андрея Рублева

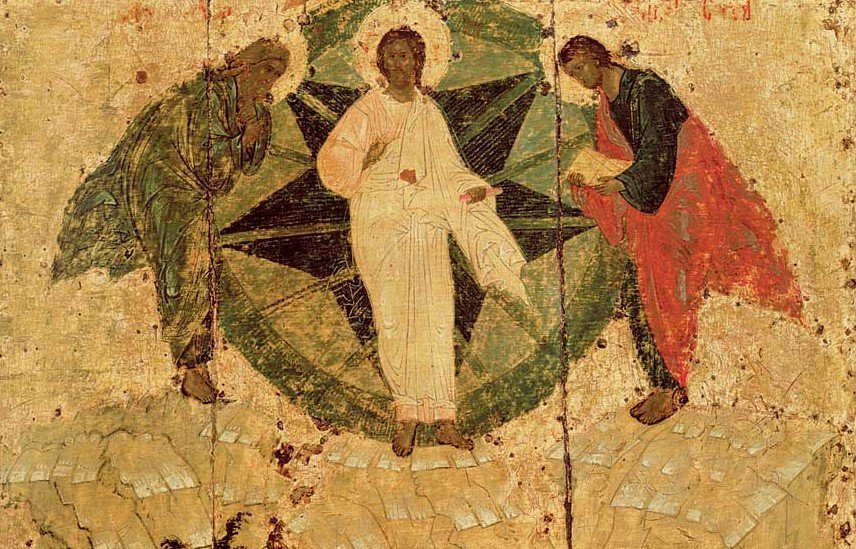

Одна из самых прекрасных икон – это икона Андрея Рублева. По многочисленным сведениям, Андрей Рублев был учеником легендарного Феофана Грека. Собственное видение, глубокий талант и способность доносить свои мысли через художественное воплощение позволили Андрею Рублеву превзойти учителя.

Полотно выполнено в светлых тонах. Одежды Иисуса белого или молочного оттенка свободно обвивают его ноги, указывая на то, что он находится в воздухе. Рядом с ним изображены пророки, которые склонили головы, выражая почтение. Иисус сложил руку в благословляющем жесте. Его лик спокоен и величествен. Внизу, у подножия горы, нарисованы скорчившиеся фигуры учеников. Возникает ощущение, что они не могут выносить произошедшего преображения, но одновременно с этим всем естеством выражают смирение и благоговение.

Икона наполнена золотистым светом, который исходит от общего фона. На полотне преобладают теплые оттенки, это указывает на значение празднества, его наполненность глубоким смыслом.

О чем просят перед иконой

Икону Преображения Господня хотят иметь в собственном иконостасе для домашних личных обращений. Великий христианский праздник традиционно отмечают в первой половине августа.

Считается, что она помогает, если просить о семейном благополучии, о здравии членов семьи, о достижении гармонии. К лику Иисуса также обращаются без просьб, для этого читают тексты молитв, которые прославляют Господа, его подвиг, его веру.

Главное условие личного обращения – полное уединение. Во время молитвы можно говорить о сомнениях, просить об укреплении веры, получении знаков от Всевышнего.

Текст православной молитвы

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, во Све́те живы́й непристу́пнем, Сия́ние сый Сла́вы О́тчия и О́браз Ипоста́си Его́! Егда́ прии́де исполне́ние време́н, Ты за милосе́рдие неизрече́нное к па́дшему ро́ду челове́ческому Себе́ ума́лил еси́, зрак раба́ прия́л еси́, смири́л еси́ Себе́, послу́шлив бысть да́же до сме́рти. Оба́че пре́жде Креста́ и во́льныя стра́сти Твоея́ на горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́ в Боже́ственней Сла́ве Свое́й пред святы́ми Твои́ми ученики́ и Апо́столы, ма́ло скрыв пло́ти восприя́тие, да егда́ Тя у́зрят распина́ема, и сме́рти предава́ема, уразуме́ют у́бо страда́ние Твое́ во́льное и Божество́. Да́руй же и нам всем, пречи́стыя Пло́ти Твоея́ Преображе́ние пра́зднующим, чи́стым се́рдцем и нескве́рными умы́ взы́ти на Святу́ю го́ру Твою́, в селе́ния святы́я сла́вы Твоея́, иде́же глас чист пра́зднующих, глас несказа́ннаго ра́дования, да та́мо ку́пно с ни́ми лице́м к лицу́ у́зрим Сла́ву Твою́ в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́, и со все́ми святы́ми, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вшими просла́вим Всесвято́е и́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

«Ты, Христе Боже, преобразился на горе, показав ученикам Твоим славу Твою, насколько они могли ее видеть. Пусть и для нас грешных воссияет Твой вечный свет, по молитвам Богородицы. Податель света, слава Тебе!». Так звучит тропарь праздника в переводе на современный русский язык. А икона Преображение Господне продолжит раскрытие евангельской темы. Как изображали событие художники и иконописцы — в нашей статье.

Феофан Грек?

От центральной фигуры Спасителя исходит три голубых луча, ослепляющие апостолов. На фоне горок: в середине — Иоанн, стремительно падающий вниз головой, справа — Иаков, приклонивши колена, закрывает рукой глаза. И лишь Петр обращён ликом к любимому Равви, он изображен слева с поднятой левой рукой, видимо, дерзновенно произносит знаменитые слова:

Встреча человека с Фаворским Светом — вот что интересно иконописцу, который превосходно передает человеческое потрясение от увиденного, пережитого. Пророки Илия и Моисей изображены приносимыми на облаках, также присутствуют сцены восхождения и сошествия Христа с учениками с горы Фавор. Такова икона празднику Преображение Господне.

Икона Преображение Господне из Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Материал: Дерево, темпера. Датировка: начало XV века (1403?) Материал: Дерево, темпера. Иконописная школа или художественный центр. Мастер круга Феофана Грека. Московская Размеры: 184 см* 134 см. Место хранения: Третьяковская Галерея. Каталог собрания. Древнерусское искусство

Ранее искусствоведы предполагали, что праздничную икону написал в начале XV века Феофан Грек для одного из пяти домонгольских белокаменных храмов Северо-Восточной Руси — для Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского. Современное постановление атрибуционной комиссии Третьяковской галереи отвело авторство Феофана Грека, как и художников его мастерской. Ныне икона числится произведением «неизвестного иконописца».

Андрей Рублев?

Ещё одно знаменитое прочтение Преображения. Икона начала XV века из праздничного ряда Благовещенского собора Московского Кремля. Круг Андрея Рублева (?). На обратной стороне иконы есть авторская роспись. Ученые выяснили: она сделана в XVI-XVII веках. Это дает повод думать, что писал не Рублев, а один из его учеников или последователей.

Слова искусствоведа В.И. Лазарева о шедевре, который приписывают Андрею Рублеву:

- Читайте также:

- Троица — знаменитая икона Андрея Рублева

Первые изображения Преображения Господня

Мозаика конхи апсиды собора в монастыре святой Екатерины на Синае. Её сотворили тоже в VI веке по заказу императора Юстиниана. Как видим, на христианском Востоке другая иконография — здесь изображены не символы, а человеческие фигуры Спасителя его учеников и пророков. Прототипом последующих икон Преображения считается эта иконография.

Преображение. Мозаика VI в. из монастыря св. Екатерины (Синай), VI век.

Иконография и смысл

Постепенно сложилась иконография праздника, основанная на Евангельских текстах. Рассмотрим детально икону рубежа XIV-XIV веков из Спасо-Преображенского собора в Переяславле-Залесском, которая сегодня хранится в Третьяковской галерее. Что написано на иконе и что это означает с точки зрения богословия.

1. Ангелы приносят Илию и Моисея на гору Преображения 2. Мандорла — круг света вокруг Иисуса Христа — символ Его Божественной славы. 3. Лучи света, исходящие от фигуры Спасителя — образ света Преображения. 4. Пророк Илия 5. Пророк Моисей со скрижалями Завета («Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землей» — пишет о значении явления главных пророков Ветхого Завета св. Иоанн Златоуст. Моисей умер, не достигнув земли обетованной, а Илия был взят на небо живым). 6. Христос с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном поднимаются на гору. 7. Господь со свидетелями Преображения спускаются с горы. 8. Апостол Иоанн 9. Апостол Иаков (Ослепленные Светом Преображения, ученики Иисуса лежат ниц, закрывая руками глаза). 10. Апостол Петр, простирая руку, смотрит на Христа, готовясь произнести: «Наставник! хорошо нам здесь быть». 11. Скалы на иконе — образ крепкой, как камень, веры и символ духовного восхождения верующего к Богу.

Старинные

Другие древние изображения события Преображения.

Преображение. Фрагмент эпистилия темплона из собрания монастыря св. Екатерины на Синае. XII век.

Преображение. Мозаика собора монастыря Неа Мони на остове Хиос. Середина XI века.

Преображение. Византийская мозаическая икона XII века из собрания Лувра.

Преображение. Мозаика монастыря Дафни близ Афин. Рубеж XI-XII веков.

Преображение. Фрагмент эпистилия темплона из собрания монастыря св. Екатерины на Синае. Конец XII – начало XIII века.

Преображение. Икона из праздничного ряда иконостаса монастыря Ставроникита на Афоне. Середина XVI века. Мастер Феофан Критский.

Преображение. Миниатюра из рукописи «Теологических сочинений» византийского императора Иоанна VI Кантакузина. 1370-75, Национальная библиотека, Париж.

Знаменитые в России

Фреска, датируемая 40-ми годами XII века. Вид на конху апсиды и восточный рукав креста Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове. 40-е годы XII века.

Справа и слева от композиции Преображения – восходящие и сходящие с Фавора апостолы со Христом.

Ниже размещена икона Преображения, которую датируют серединой XIX века.

Иконография: Преображение Господне XIX в. Середина XIX Материал: Дерево, паволока, левкас, темпера. Размеры 40,5 см*33,7 см © Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи

Здесь сцена Преображения Господня на горе Фавор в присутствии трех ближайших учеников Христа: Петра, Иоанна и Иакова. Ветхозаветные пророки Моисей и Илия изображены по обеим сторонам от Христа. В верхней части иконы в облачном сегменте – Господь Саваоф.

Далее фотография того, что сохранилось от росписи северной стены Успенского собора во Владимире. В XX веке роспись Успенского собора во Владимире приписывали иконописцу Андрею Рублеву.

Около 1408 г.

Ниже представлена икона Преображения, которую бережно хранит © Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера». В музей образ поступил из деревни Покшеньги Пинежского района Архангельской области.

Иконография: Преображение Господне Датировки: XVIII в. 1729 г. Иконописец: Зубов Иван. Материал: Дерево, паволока, левкас, темпера. Размеры: 73,8 см* 69,3 см

Христос изображен на фоне славы с разведенными в стороны руками. По сторонам от Христа на боковых вершинах стоят пророки Моисей (справа) и Илия (слева). В верхних углах пророки изображены на облаках, сопровождаемые ангелами. В нижней части иконы, у подножья скалистых горок, представлены апостолы Петр, Иоанн и Иаков. Скалы и облака насыщены Фаворским светом.

Следующее изображение из музейного собрания икон XIV-XIX веков города Череповца. Отреставрирована икона Л.А. Мироновой в 1993 году.

Преображение Господне Датировки: XVII в. Вторая половина XVII века.Материал: Дерево, темпера. Размеры иконы: высота 72 см, ширина 63,7 см

На вершине гористого пейзажа изображен Христос на фоне славы в белых с золотым ассистом одеждах, со свитком в руках. По сторонам Христа на боковых вершинах стоят: слева – Илья, справа – Моисей со скрижалью в руках. В нижней части иконы, у подножья скалистых горок — апостолы.

Икону Преображения Господня хранит и © Ярославский художественный музей.

Преображение Господне XVII в. 1670-е гг. Иконописная школа или художественный центр: Ярославская школа. Материал: Дерево, левкас, темпера. Размеры: 73,9 см* 60,2 см Икона из праздничного чина.

Как художники рассказывают о празднике Преображения

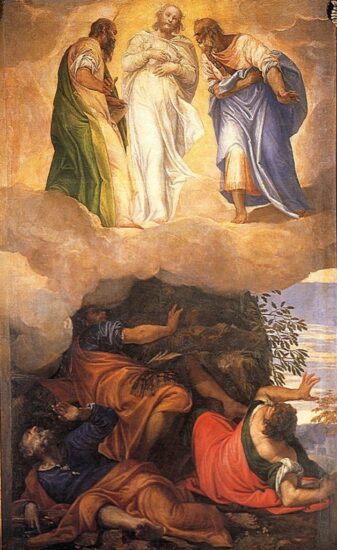

Художников интересует Бог и человек. Джованни Беллини (1455 г.) изобразил апостолов смятенными. Паоло Веронезе разделяет Христа и учеников плотным облаком — ведь Преображение не принадлежит этому миру.

Художник Паоло Веронезе. Преображение. Фреска из собора г. Монтаньяна (1555 г.)

Рафаэль Санти

Член Союза художников России, художник и исследователь Александр Таиров настаивает на том, что Рафаэль Санти написал только верхнюю часть знаменитой картины «Преображение Господне»:

Даже дилетанту бросается в глаза грубость исполнения нижней части.

Рафаэль Санти «Преображение Господне» (1518 — 1520). Дерево, масло. 405 x 278 см. Пинакотека Ватикана, Рим, Италия

Именно внизу художник показал учеников, безуспешно пытающихся изгнать беса из отрока. Может поэтому так, потрясает контраст между Царством Небесным и миром?

Последнее произведение Рафаэля Санти — во всех отношениях драматическое. Во-первых, идея объединить два евангельских рассказа, следующих друг за другом. Во-вторых, сама история написания.

Рафаэль приступил к работе над созданием «Преображения» в 1518 году. Внезапная лихорадка унесла жизнь великого художника в день его рождения. Ему исполнилось 37 лет. Рим оплакивал своего любимца. Ещё за день до смерти (6 апреля 1520 года) — автор работал над картиной. А день спустя тело художника разместили для прощания в Пантеоне… вместе с картиной. Говорили, что лик Христа — последнее, что вышло из-под кисти знаменитого итальянского мастера.

И вывод как завещание:

Праздник Преображения Господня называют также Второй или Яблочный Спас. Этот двунадесятый праздник всегда совершается 19 августа (6 августа по старому стилю) и имеет один день предпразднества (18 августа) и семь дней попразднества (с 20 по 26 августа). Отдание праздника совершается 26 августа. Преображение Господне всегда бывает в дни Успенского поста. Устав разрешает в этот день вкушать пищу с рыбой. В этот день верующие приносят в храм яблоки и виноград, чтобы освятить первые плоды нового урожая.

Содержание:

- Преображение Господне. События праздника

- Богословское толкование праздника

- Преображение Господне. История праздника

- Гора Преображения: Фавор и Ермон

- Преображение Господне. Богослужение

- Стихера на великой вечерни Преображению Господню

- Паремии на Преображение Господне

- Преображение Господне. Иконы

- Три «Спаса» на Руси. Яблочный Спас

- О воздержании от вкушения винограда и яблок до Преображения

- Спасо-Преображенские храмы на Руси

- Преображенские монастыри и храмы старообрядцев

Преображение Господне. События праздника

Праздник установлен в воспоминание Преображения Господа Исуса Христа перед тремя ближайшими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном. Преображение (греч. метаморфосис, лат. transfiguratio) означает «превращение в другой вид», «изменение формы». Так называется одно из важнейших событий евангельской истории, происшедшее незадолго до Христова Воскресения. О Преображении Господни написали три Евангелиста: Матфей, Лука и Марк. Незадолго до крестных страданий Господь стал говорить ученикам о предстоящих событиях:

Должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть (Мф. 16:21).

Господь также обещал, что ученики увидят Его Славу прежде, чем наступит время страданий.

После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели Славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Исусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, чтó говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Исус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели (Лк. 9, 28–36).

Кущи, которые предлагал устроить Петр — это временное жилище, хижины или палатки. Апостолы увидели представших Господу великих израильских пророков — Моисея и Илию. Толкователи Евангелия объясняют, что Моисей символизирует умерших, Илия — живых, поскольку был взят на небо при жизни. Таким образом, Христос предстал пред учениками как владыка живых и мертвых. Одежды Господа были белы, как снег. Преобразилось, стало иным и Его лицо. Апостолы увидели лишь отблеск, сияние иного — вечного мира. А когда они услышали голос Бога Отца: «Это сын Мой возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте», — их охватил страх, они упали лицом вниз. Исус Христос успокоил их словами: «Встаньте и не бойтесь». Встав с земли, апостолы увидели одного Спасителя. Моисей и Илия были уже невидимы. Лицо и одежды Исуса Христа имели уже обычный вид. Спускаясь с горы, Господь велел молчать об увиденном до тех пор, пока не совершатся события, о которых Он беседовал с пророками.

Богословское толкование праздника

Преображение Сына, при котором Отец свидетельствует гласом из светлого облака Святого Духа, есть явление Лиц Святой Троицы во едином Божестве. Преображение показывает, что в Исусе Христе соединены два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но была лишь явлена в Его человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, оно произошло, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами». Символичным является и явление Моисея и Илии. По выражению Иоанна Златоуста, «один умерший и другой, еще не испытавший смерти», предстали для того, чтобы показать, что «Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землей».

Радовались Пророки, ибо узрели здесь Его человечество, которого прежде не видели. Радовались и Апостолы, ибо узрели здесь славу Его Божества, которого прежде не разумели, и услышали глас Отца, свидетельствующий о Сыне… Тройственное было здесь свидетельство: глас Отца, Моисей и Илия. Они предстояли пред Господом, как служители, и смотрели друг на друга, — Пророки на Апостолов, и Апостолы на Пророков, святой Моисей видел освещенного Симона-Петра, домоправитель, поставленный Отцем, взирал на домоправителя, поставленного Сыном; Ветхозаветный девственник Илия видел новозаветного девственника Иоанна; тот, кто вознесся на огненной колеснице, взирал на того, кто возлежал на пламенных персях Христовых. Таким образом, гора представляла собой Церковь, потому что Исус соединил на ней два завета, принятых Церковью, и показал нам, что Он есть Податель обоих.

преподобный Ефрем Сирин

Преображение Господне. История праздника

Преображение Господне произошло за 40 дней до крестных страданий и распятия Христа. Но праздник этот по многовековой традиции относится к числу неподвижных, независящих от даты Пасхи. По установившейся традиции он совершается в августе, за 40 дней до Воздвижения Честнаго Креста, когда Церковь вновь вспоминает крестные страдания и смерть Господа на Кресте. Праздник этот был установлен в IV веке — после того, как император Константин прекратил гонения на христиан, а его мать, равноапостольная Елена посетила Палестину и построила множество храмов на местах евангельских событий.

Гора Преображения: Фавор и Ермон

Название горы, на которой преобразился Господь, не указано в Евангелиях. По преданию, это произошло на горе Фаворе, недалеко от Назарета. На горе Фавор в честь Преображения Господня построен храм. Очевидно, поэтому считается, что именно на Фаворе преобразился Господь. Это предание отразилось и в текстах праздничных песнопений и канонов, которые были составлены после установления праздника.

Однако современные исследователи считают, что Преображение совершилось на другой горе — Ермоне, поскольку она выше Фавора и более уединенная. На Фаворе во времена Спасителя находилась римская крепость, ее окрестности были густонаселенными, так что оставалось мало места для молитвенного уединения. К тому же Ермон находится севернее Фавора, а описанные в Евангелиях события свидетельствуют, что Господь с учениками шел на север. Евангелист Марк также пишет, что после Преображения Господь и апостолы проходили через Галилею, что также позволяет предположить, что они направлялись в Иерусалим из окрестностей Ермона. «Фавор и Ермон о Имени Твоем возрадуются», — пророчески говорится в Псалтыри (Пс. 88, 13).

Преображение Господне. Богослужение

Богослужение празднику Преображения Господня складывалось постепенно. Тексты праздничного богослужения, которые мы слышим в храмах в наши дни, были написаны византийскими гимнографами в V–VIII веках. Самые известные песнопевцы: Анатолий, патриарх Цареградский (V век), преподобные Иоанн Дамаскин и Козма Маиумский (VIII век). Следует отметить, что в праздничной службе указаны авторы немногих стихер, так что мы знаем далеко не всех гимнографов. В стихерах на праздник Преображения Господня описываются события, свидетелями которых стали ближайшие ученики Христа, а также содержатся пророчества о них и толкование совершившегося. В текстах праздничной службы указывается смысл Преображения Господня. Исус Христос преобразился для того, чтобы уверить апостолов в Своем Божестве и тем приготовить их к «зрению» будущих Его страданий и научить тому, что люди, «облиставшие высотою добродетелей, сподобятся Божественной славы».

Библиотека Русской веры

Канон Преображению Господню →

Читать онлайн

В каноне говорится о том, что Преображение Господне как бы озарило души избранных духовным светом, раскрыло им божество Спасителя, соединившееся в Нем с человечеством, и утвердило их в вере в обетовании Господа. В преображении свет Божеского естества воссиял под покровом человеческой плоти, которая сама по себе, как непричастная греху, была и явилась совершенной. В Апостоле (2 Петра I, 10–19) дополняется мысль канона, что Фаворское явление славы Господа есть доказательство Божественного величия Его. В Евангелии (Матф. XVII, 1–9 ст.) изображается история события.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Прењбрази1выисz на горЁ хrтE б9е, показaвъ ўченик0мъ свои1мъ слaву свою2, ћкоже можaху. да возсіsетъ и3 нaмъ грёшнымъ свётъ тв0й присносyщныи, мlтвами бцdы, свэтодaвче слaва тебЁ.

Русский текст:

Изменив Свой вид на горе, Христе Боже, Ты тем показал ученикам Твоим Твою славу, насколько они могли видеть. Пусть молитвами Богородицы и перед нами, грешными, возсияет вечный свет Твой: Податель света, слава Тебе.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

На горЁ прењбрази1сz, и3 є3ли1кw вмэщaху ўченицы2 твои2, слaву твою2 хrтE б9е ви1дэвше, да є3гдa тz ќзрzтъ распинaема, стrть ќбw разумёютъ в0льную, ми1рови же проповёдzтъ, ћкw ты2 є3си2 вои1стину џ§ее сіsніе.

Русский текст:

Господи, Ты преобразился на горе и Твои Ученики, насколько им позволяли их человеческие чувства, видели Твою славу, чтобы они узнали, когда увидят Тебя распинаемым, что Ты страдаешь добровольно, и чтобы они проповедали миру, что Ты воистину есть Отчее сияние.

Стихера на великой вечерни Преображению Господню

Церковно-славянский текст:

На горЁ выс0цэ преwбрaжьсz сп7съ, верх0вныz и3мёz u§нки2, преслaвнw њблистaлъ є4сть. показu1z ћкw высот0ю добродётелєй прешeдшіи, и3 б9eственэй слaвэ сподобzтсz. гlюща же со хrт0мъ мqисeй и3 и3ліS, показовaху ћкw живhми и3 мeртвыми њбладaетъ. и3 и4же дрeвле зак0номъ и3 прbр0ки гlавыи є4сть бGъ. є3мu1же и3 глaсъ n§ь, и3зъ џблака свётла послu1шествоваше гlz, того2 послu1шайте. и4же кrт0мъ ѓда плэни1вша, и3 мeртвымъ дaрующа жив0тъ вёчныи.

Русский текст:

На горе высокой преобразился Спас, имея с собой верховных учеников, великой славой облистал, показывая, что достигшие высоты добродетелей, и Божественной славы сподобятся. Говорили же со Христом Моисей и Илия, показывая, что Он над живыми и мертвыми владычествует. И Он — Бог, который в древности через закон и пророков говорил. О Нем и голос Отца свидетельствовал из светлого облака: «Послушайте Того, Кто Крестом пленит ад, и мертвым дарует жизнь вечную!».

Тексты молитв напоминают верующим о пророчествах и прообразах чудесного события. Так, неоднократно повторяется стих из Псалтыри: «Фавор и Ермон о Имени Твоем возрадуются» (Пс. 88, 13).

Паремии на Преображение Господне

В начале вечерней службы читаются паремии — отрывки из ветхозаветных книг. Первая паремия повествует о Моисее, который поднялся на гору Синай, где Господь дал ему скрижали Завета с Заповедями. Поднимаясь, Моисей увидел облако — знак, что Господь присутствует на этом месте. Этот отрывок из книги Исход читается на службе Преображения потому, что вновь Господь является Моисею в облаке. Как на Синае пророк получил Скрижали Завета, так и теперь ученики и пророки слышат повеление Бога Отца: «Это Сын Мой возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте». Моисей является свидетелем Преображения Господня, свидетельствуя тем самым, что Ветхий Завет пришел к концу, наступает Новый. Как Моисей принес народу Израильскому Заповеди, так теперь апостолы понесут всем народам Евангелие.

Во второй паремии вновь мы слышим о Моисее. Пророк говорит с Господом и просит Его показать славу Божию, хочет видеть Бога лицом к лицу. В ответ Моисей слышит, что увидеть Бога лицом к лицу невозможно ни для кого из смертных. Пророк слышит повеление Божие войти в расселину между скалами, и когда Господь пройдет мимо, «ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе]». Этот текст читается на праздничной службе именно потому, что во время Преображения, спустя столетия после смерти, Моисей беседует с Богом лицом к лицу.

Третья паремия — отрывок из Третьей книги Царств повествует о пророке Илии, также представшему Христу во время Преображения. Стараясь восстановить истинное богопочитание в Израиле, Илия мучается оттого, что его усилия почти не дают результата. Илия даже просит у Бога смерти. Ему является Ангел Господень, дает хлеб и воду, велит есть и пить. После этого Илия идет к горе Хорив. Через сорок дней и ночей, достигнув горы, пророк слышит голос Божий: «выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]» (3 Царств: 19, 11–12).

Преображение Господне. Иконы

Самые древние дошедшие до нашего времени образа Преображения Господня датируются VI веком. В первую очередь — это мозаика из церкви святого Аполлинария (Сан Аполлинаре ин Классе) в Риме. В центре ее изображен медальон с четырехконечным крестом, символизирующий Спасителя. По сторонам изображены Моисей и Илия, а внизу три агньца, обозначающие трех апостолов. Подобная символичность была характерна для раннехристианских образов, но в дальнейшем она не получила распространения.

На иконах, фресках, и миниатюрах Преображения Господня в центре изображается Господь Исус Христос, стоящий на горе в белых как снег одеждах. По сторонам от него находятся пророки, у подножия горы — лежащие ниц апостолы. Именно такая композиция получила распространение в византийской и русской иконописи.

Три «Спаса» на Руси. Яблочный Спас

На праздник Преображения Господня верующие приносят в храм для освящения плоды нового урожая. На востоке к этому времени поспевает виноград, а на Руси издавна принято приносить яблоки, отчего и произошло народное название праздника — Яблочный Спас. Обычай приносить Богу «начатки плодов» берет свое начало в Ветхом Завете. Во время иудейского праздника кущей следовало приносить в Храм Иерусалимский первые плоды нового урожая. Начиная с первых веков, христиане также приносили в храм первые плоды. В первую очередь это был виноград, из которого приготовляли вино для Евхаристии. Об этом напоминает и молитва, которую священник читает после Литургии над принесенными в храм плодами: «Боже Спасителю наш… си́и виноград благослови». Прочитав молитву, священник кропит плоды святой водой.

На Руси этот день повсюду считается праздником урожая и плодов земных. Но так как ко дню 6-го августа далеко еще не все плоды поспевают (иные же поспевают ранее), то крестьяне из одного праздника сделали три и повсеместно праздновали первого Спаса (1 августа ст. ст.), второго Спаса (6 августа ст. ст.) и третьего Спаса (16 августа ст. ст.).

Первый Спас всюду называется «медовым», а кое-где и «мокрым». Названия эти произошли оттого, что к первому Спасу пчеляки второй раз подрезывали ульи с медом и, выбрав лучший липовый сот, несли в церковь «на помин родителев». К этому же дню варили «медяные» квасы и угощали всех, пришедших в гости. «Мокрым» же первый Спас назывался потому, что, по установлению церкви, в этот день бывал крестный ход на реки и источники для водоосвящения. А так как крестьяне не только сами купались после крестного хода, но имели обыкновение купать в реках и всю скотину, которая будто бы здоровела после этого, то неудивительно, что и самый праздник получил название «мокрого».

Второй Спас почти повсеместно называется «яблочным», так как с этого времени разрешается есть садовые плоды и огородные овощи. День этот крестьяне чтили, как очень большой праздник, но редко отдавали себе отчет в истинном значении того события, которое вспоминает Церковь. Только кое-где второй Спас назывался «Спасом на горе» (название, которое позволяет заключить о знакомстве со Священным писанием), в большинстве же случаев крестьяне не знали, что такое Преображение Господне, и считали второй Спас просто праздником земных плодов. Сообразно с этим, в день 6-го августа (ст. ст.) вся паперть в приходских церквах заставлялась столами, на которых были навалены горы гороха, картофеля, огурцов, репы, брюквы, ржи, ячменя, яблок и прочего. Все эти плоды урожая священник благословлял после обедни и читал над ними молитву, за что благодарные прихожане ссыпали ему в особые корзины так называемые «начатки», т. е. понемногу от каждого сорта принесенных плодов.

В некоторых местах, например, в Вологодской губернии, с днем Преображения Господня связывался особый обычай, известный в народе под именем «столованья». На площади, перед церковью, ставили длинный ряд столов, покрывали их чистыми скатертями, и все деревенские хозяйки принимали на себя обязанность наполнить эти столы всевозможной снедью, которая и поедалась прихожанами после обедни и крестного хода.

Третий Спас празднуется в честь Нерукотворенного образа. На языке крестьян он назывался «Спас на полотне» или «ореховый» Спас. Последнее название дано потому, что к этому времени в центральной полосе России поспевает лесной орех, а первое указывает на самую идею праздника («Спас на полотне», т. е. образ, икона). Но третий Спас был известен далеко не во всей России; там же, где его праздновали, день этот ничем почти не выделялся в ряду деревенских будней, если не считать церковных молебнов и обычая печь пироги из нового хлеба.

Таким образом, из трех «Спасов» наиболее почитался крестьянами второй, совпадающий с церковным праздником Преображения Господня.

О воздержании от вкушения винограда и яблок до Преображения

Издавна было принято воздерживаться от вкушения плодов нового урожая до его освящения, то есть до праздника Преображения. В старопечатных богослужебных книгах содержится прямой запрет на вкушение винограда до праздника. Поскольку на Руси винограда не было, вместо него на Преображение освящали яблоки. Соответственно, и вкушать их начинали только после праздника. Тем, кто нарушил запрет и по забывчивости или невоздержанию попробовал яблок раньше срока, предписывалось в наказание не есть их в течение сорока дней после Спаса, чтобы тем искупить свою вину. Особенно должны были воздерживаться от преждевременного вкушения плодов те из крестьян, у которых умерли в младенческом возрасте дети, так как было поверье, что на том свете на серебряных деревьях растут золотые яблочки, и эти яблочки раздаются только тем умершим детям, родители которых твердо помнят закон и строго воздерживаются от употребления плодов до второго Спаса.

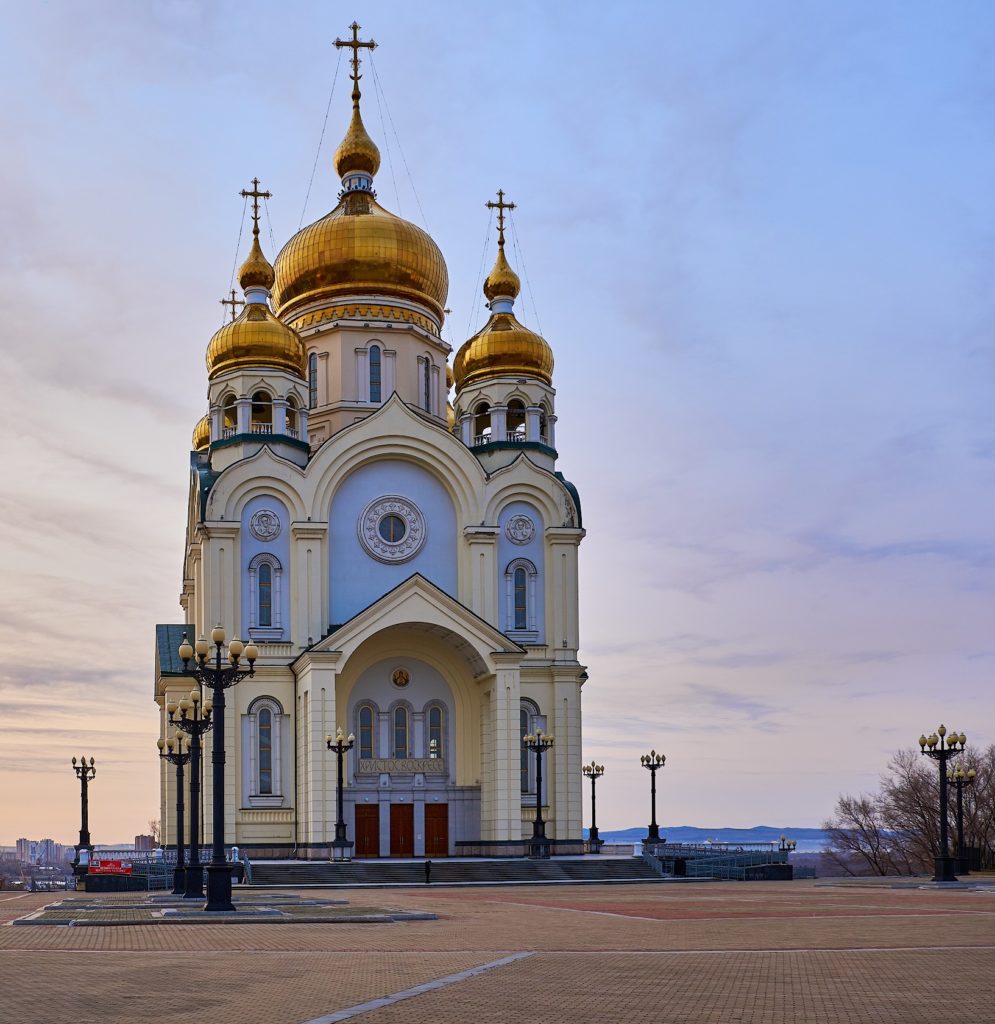

Спасо-Преображенские храмы на Руси

Издавна на Руси строились многочисленные храмы во имя Преображения Господня. До наших дней сохранились древнерусские, еще домонгольские Спасо-Преображенские храмы. Празднику Преображения был посвящен и первый русский монастырь, который некоторое время после церковного раскола XVII века был оплотом староверия.

Старейший из сохранившихся храмов — Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Его основал около 1030–1040 года князь Мстислав, сын равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Это был главный храм Чернигово-Северского княжества.

Собор сохранился до наших дней частично перестроенным после разрушительного пожара 1756 года, когда выгорели все внутренние помещения. О богатом внутреннем убранстве этого памятника древнерусского зодчества свидетельствуют остатки фресок, резные плиты хоров, пола, колонны. В Спасо-Преображенском соборе погребен князь Игорь Северский, воспетый в «Слове о Полку Игореве», Игорь Черниговский и другие князья той эпохи.

Сохранилась до наших дней и Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, построенная в середине XII века. Храм сравнительно небольших размеров, прост в плане, имеет монументальный внешний вид с единственной апсидой. Наиболее характерные черты изначального Спасского собора (затемненные позднейшими перестройками) — преобладание наружного объема над внутренним, а также ярусность наружной композиции. Источником ярусного построения могло быть народное деревянное зодчество.

Храм сохранился полностью, он дополнен надстройками XVII–XIX веков в области кровли. В 1830-х гг. храм был признан ветхим, но его решили не сносить, а отреставрировать исходя из того, что он представляет «драгоценный для России памятник древнего зодчества». Внутри сохранились фрески XII века. Сохранилась практически вся площадь росписи. Изначальный облик храма запечатлён на древней ктиторской фреске, недавно раскрытой в келье преподобной Евфросинии Полоцкой на хорах церкви.

Во имя Преображения Господня был освящена в Великом Новгороде и церковь Спаса на Нередице, известная всем знатокам древнерусского зодчества и иконописи. Ее построил за одно лето 1198 года новгородский князь Ярослав Владимирович в память о двух погибших сыновьях. Ее стены полностью были покрыты фресками.

Росписи активно изучались и описывались с начала XX века до 1930-х годов. Фрески Нередицы — наиболее драгоценный памятник новгородской монументальной живописи XII века. Это был законченный и хорошо сохранившийся фресковый цикл домонгольской Руси. В 1903–1904 годах под руководством архитектора П. П. Покрышкина была проведена первая реставрация храма. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен почти до основания, погибли и росписи. Благодаря сохранившимся описаниям, копиям и фотографиям, иконографический материал из храма Преображения на Нередице постоянно используется искусствоведами при сравнительном анализе. Храм был восстановлен в 1956–58 гг. В 2001 году Новгородская архитектурно-археологическая экспедиция провела раскопки внутри храма. Были обнаружены участки первоначальной живописи 1199 года и гробница с останками московского князя Афанасия Даниловича, потомка Рюриковичей, брата Ивана Калиты и внука Александра Невского, захороненного здесь, по летописным источникам, в 1322 году. Комплексная архитектурная реставрация церкви Спаса Преображения на Нередице завершилась в 2004 году. Храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Другой памятник архитектуры, также включенный в список ЮНЕСКО, — уникальный деревянный Спасо-Преображенский храм на острове Кижи Онежского озера. Он построен в 1714 году на месте одноименной шатровой церкви, сгоревшей в 1694 году.

По одной из легенд, церковь Преображения Господня построена одним топором (изначально без гвоздей) плотником Нестором. Строитель выбросил топор в озеро, чтобы никто не смог повторить такую же величественную постройку. Храм увенчан 22 главами, его высота от основания до креста центральной главы — 37 м.

Множество Преображенских храмов было и в старой Москве. Первый из них был построен во второй половине XIII века. Выстроенный князем Даниилом Московским деревянный собор Спаса-Преображения-на-Бору князь Иван Калита перестроил в каменный. Храм стал местом погребения великих княгинь. До наших дней не сохранился, разрушен при советской власти.

Один из первых русских монастырей — Спасо-Преображенский в Муроме. По преданию, его основал (не позднее 1015 года) благоверный князь Глеб, сын великого князя Владимира, крестителя Руси. В летописях этот монастырь упоминается раньше всех других русских обителей. В «Повести временных лет» упоминается о существовании этого монастыря в 1096 году.

Во время церковной реформы XVII века Спасо-Преображенский монастырь в Муроме долгое время оставался оплотом старообрядчества. Его настоятель архимандрит Антоний (1658–1662) написал несколько воззваний о перстосложении, а также послал челобитную царю Алексею Михайловичу с указаниями на неверности в исправлении книг при патриархе Никоне, прибавляя, что те, кто не в силах обличить неверности, ссылаются на царя, «яко у царя тако поют».

Во имя Спаса-Преображения освящен Соловецкий монастырь в Архангельской области. Главный храм Соловецкого монастыря возводился в 1558-1566 годах. Он имеет высокие стены, объединяет несколько престолов на разных ярусах. Подножие его до создания каменной паперти включало лестницы, деревянные паперти, звонницы, деревянно-каменные переходы. Здание трехъярусное. На первом ярусе, в достаточно высоком цокольном этаже, находились хозяйственные помещения. На втором было устроено три храма: престольный, посвященный Преображению Господню, и два его придела — Зосимо-Савватиевский в северо-восточной части и Михаило-Архангельский — с юго-востока. В 1859 году на месте придела в честь преподобных Зосимы и Савватия был построен Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор. В верхнем ярусе, в угловых башенных надстройках, находились еще четыре придела: преподобного Иоанна Лествичника, великомученика Феодора Стратилата, Соборов 12 и 70 Апостолов. Высокие своды собора опираются на два столпа. Восьмигранный световой барабан приближен к алтарной стене. Во времена Соловецкого лагеря собор охранялся как памятник архитектуры. В настоящее время Соловецкий монастырь принадлежит РПЦ.

Во имя Спаса-Преображения освящен Евфимиев монастырь в Суздале. Он является памятником русского зодчества конца XVI века. В 1507-1511 годах была построена маленькая бесстолпная Спасская церковь. В 1594 году к этой церкви пристроили здание четырехстолпного большого собора, церковь была переименована в Евфимиевский придел. В результате перестроек облик Спасо-Преображенского собора сильно изменился: южный притвор его стал частью паперти, которая вместе с новым приделом окружила церковь с трёх сторон. Внутренне пространство храма организовано четырьмя крупными столпами, а также алтарными апсидами. Сегодня собор является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во имя Спаса-Преображения освящен Прилуцкий монастырь в Вологде. Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря, построенный в 1537-1542 годах, является первым каменным храмом не только в самом монастыре, но и во всей Вологде. До 1537 года на месте нынешнего Спасского собора стоял одноименный деревянный собор. По своему типу Спасский собор напоминает московские храмы XVI века и благодаря своим внушительным размерам доминирует над всеми монастырскими постройками. К началу ХХ века в верхнем этаже собора было три престола и еще пять — в нижнем. Летом 1924 года обитель была закрыта. В 1930-е годы в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных, которых перевозили в северные лагеря ГУЛАГа, в 1950-1970-е годы территория бывшей обители была занята под военные склады. Лишь в 1975-1979 годах центральная группа памятников с прилегающей территорией после реставрации, начатой в 1954 году, стали филиалом Вологодского государственного музея-заповедника. Возвращение Спасо-Прилуцкого монастыря РПЦ началось в 1990 году.

Во имя Спаса-Преображения был освящен монастырь на о. Каменный в Вологодской области. Более двухсот лет строения на острове были только деревянными. После большого пожара, уничтожившего все монастырские постройки, в 1478 году приступили к строительству первого каменного храма на всем русском Севере — Спасо-Преображенского собора, освященного в 1481 году. В настоящее время есть основания полагать, что зодчие были приглашены из Ростова, ведь и сам монастырь в ХV веке входил в состав Ростовской епархии. В своём первоначальном виде Спасо-Преображенский собор представлял собой четырехстолпный трехапсидный крестово-купольный храм на невысоком подклете. В завершении были три яруса кокошников и две главы: большая — в центре и маленькая — над юго-восточным углом, где находился придел. Обильный декор, покрывавший стены, апсиды и барабаны глав, состоял из керамических рельефных плиток, поребрика, бегунца и нишек. Советская власть закрыла монастырь в 1925 году. Монахов прогнали, а в жилых помещениях попытались устроить колонию для малолетних преступников, которые разбежались уже по осени. Кроме того, осенний пожар повредил многие здания. В 1937 году ради кирпича, который хотели использовать для строительства местного Дома культуры, был взорван и Спасо-Преображенский собор. Полученный кирпич так и не удалось использовать для строительства.

Во имя Спаса-Преображения был освящен монастырь в Ярославле. Основан он был в XII веке за стенами тогдашнего города около переправы через Которосль, заняв угловое положение в системе городских оборонительных сооружений. В 1216-1218 годах в Спасском монастыре работало первое в Северо-Восточной Руси духовное училище, затем переведенное в Ростов. В 1216-1224 годы в монастыре построили Спасо-Преображенский собор. После пожара 1501 года, в котором сильно пострадали строения монастыря, в 1516 году, освятили заново построенный Спасо-Преображенский собор, сохранившийся до сих пор. Сейчас это древнейшее строение Ярославля. Тогда же построили первую каменную башню — Святые ворота. В XVI веке были возведены звонница и Трапезная палата с Крестовой (Рождественской) церковью, а в 1550-1580 гг. — каменные стены вместо старых деревянных. Ныне территория монастыря является основой Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Во имя Спаса-Преображения был освящен Геннадиев монастырь в пос. Слобода Ярославской области. Монастырь был основан в 1529 году преподобным Геннадием. Композиционный центр монастыря составлял монументальный пятиглавый Спасо-Преображенский собор 1647 года постройки. После предпринятой в 1961 году попытки его взорвать собор находился до XXI века в руинированном состоянии; в настоящее время в значительной степени восстановлен. Попытки уничтожения монастырских построек предпринимались вплоть до 1980-х годов: в 1988 году тракторами был снесен алтарь соборного храма. В 1996 году была создана община Спасо-Геннадиева монастыря, которой в 1997 году комитет по охране памятников истории и культуры Ярославской области передал монастырский комплекс. Началось восстановление монастыря.

Во имя Спаса-Преображения был освящен монастырь в Вятке (Киров). Монастырь был основан в начале XVII столетия. Деревянные монастырские строения располагались за кремлевскими укреплениями на высоком холме над Вяткой. Небольшой монастырь, отделенный от кремля рвом, стоял уединенно, «прилежа» только с северо-запада к Пятницкой слободе. Позднее территория монастыря вошла в черту города и уже с XVIII века являлась частью его исторически сложившегося центра. Многие жилые, хозяйственные и подсобные постройки, располагавшиеся на территории монастыря, и в XX веке оставались деревянными. Монастырь функционировал до 1920-х годов. С 1924 года здания обители стали использоваться под жилье и для размещения различных учреждений. В 1930-е годы были разобраны верхние ярусы колокольни, глава над храмом Преображения, сняты кресты.