Праздник Преображения Господня называют также Второй или Яблочный Спас. Этот двунадесятый праздник всегда совершается 19 августа (6 августа по старому стилю) и имеет один день предпразднества (18 августа) и семь дней попразднества (с 20 по 26 августа). Отдание праздника совершается 26 августа. Преображение Господне всегда бывает в дни Успенского поста. Устав разрешает в этот день вкушать пищу с рыбой. В этот день верующие приносят в храм яблоки и виноград, чтобы освятить первые плоды нового урожая.

Содержание:

- Преображение Господне. События праздника

- Богословское толкование праздника

- Преображение Господне. История праздника

- Гора Преображения: Фавор и Ермон

- Преображение Господне. Богослужение

- Стихера на великой вечерни Преображению Господню

- Паремии на Преображение Господне

- Преображение Господне. Иконы

- Три «Спаса» на Руси. Яблочный Спас

- О воздержании от вкушения винограда и яблок до Преображения

- Спасо-Преображенские храмы на Руси

- Преображенские монастыри и храмы старообрядцев

Преображение Господне. События праздника

Праздник установлен в воспоминание Преображения Господа Исуса Христа перед тремя ближайшими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном. Преображение (греч. метаморфосис, лат. transfiguratio) означает «превращение в другой вид», «изменение формы». Так называется одно из важнейших событий евангельской истории, происшедшее незадолго до Христова Воскресения. О Преображении Господни написали три Евангелиста: Матфей, Лука и Марк. Незадолго до крестных страданий Господь стал говорить ученикам о предстоящих событиях:

Должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть (Мф. 16:21).

Господь также обещал, что ученики увидят Его Славу прежде, чем наступит время страданий.

После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели Славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Исусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, чтó говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Исус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели (Лк. 9, 28–36).

Кущи, которые предлагал устроить Петр — это временное жилище, хижины или палатки. Апостолы увидели представших Господу великих израильских пророков — Моисея и Илию. Толкователи Евангелия объясняют, что Моисей символизирует умерших, Илия — живых, поскольку был взят на небо при жизни. Таким образом, Христос предстал пред учениками как владыка живых и мертвых. Одежды Господа были белы, как снег. Преобразилось, стало иным и Его лицо. Апостолы увидели лишь отблеск, сияние иного — вечного мира. А когда они услышали голос Бога Отца: «Это сын Мой возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте», — их охватил страх, они упали лицом вниз. Исус Христос успокоил их словами: «Встаньте и не бойтесь». Встав с земли, апостолы увидели одного Спасителя. Моисей и Илия были уже невидимы. Лицо и одежды Исуса Христа имели уже обычный вид. Спускаясь с горы, Господь велел молчать об увиденном до тех пор, пока не совершатся события, о которых Он беседовал с пророками.

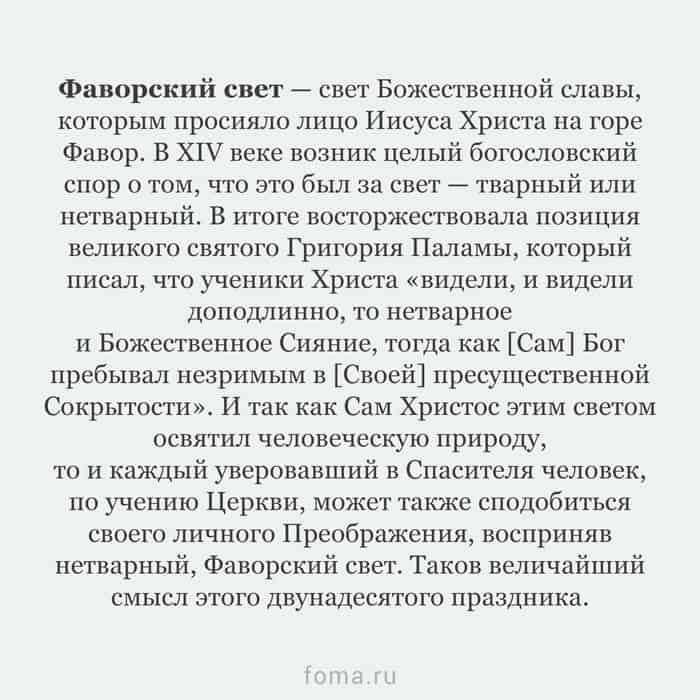

Богословское толкование праздника

Преображение Сына, при котором Отец свидетельствует гласом из светлого облака Святого Духа, есть явление Лиц Святой Троицы во едином Божестве. Преображение показывает, что в Исусе Христе соединены два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но была лишь явлена в Его человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, оно произошло, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами». Символичным является и явление Моисея и Илии. По выражению Иоанна Златоуста, «один умерший и другой, еще не испытавший смерти», предстали для того, чтобы показать, что «Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землей».

Радовались Пророки, ибо узрели здесь Его человечество, которого прежде не видели. Радовались и Апостолы, ибо узрели здесь славу Его Божества, которого прежде не разумели, и услышали глас Отца, свидетельствующий о Сыне… Тройственное было здесь свидетельство: глас Отца, Моисей и Илия. Они предстояли пред Господом, как служители, и смотрели друг на друга, — Пророки на Апостолов, и Апостолы на Пророков, святой Моисей видел освещенного Симона-Петра, домоправитель, поставленный Отцем, взирал на домоправителя, поставленного Сыном; Ветхозаветный девственник Илия видел новозаветного девственника Иоанна; тот, кто вознесся на огненной колеснице, взирал на того, кто возлежал на пламенных персях Христовых. Таким образом, гора представляла собой Церковь, потому что Исус соединил на ней два завета, принятых Церковью, и показал нам, что Он есть Податель обоих.

преподобный Ефрем Сирин

Преображение Господне. История праздника

Преображение Господне произошло за 40 дней до крестных страданий и распятия Христа. Но праздник этот по многовековой традиции относится к числу неподвижных, независящих от даты Пасхи. По установившейся традиции он совершается в августе, за 40 дней до Воздвижения Честнаго Креста, когда Церковь вновь вспоминает крестные страдания и смерть Господа на Кресте. Праздник этот был установлен в IV веке — после того, как император Константин прекратил гонения на христиан, а его мать, равноапостольная Елена посетила Палестину и построила множество храмов на местах евангельских событий.

Гора Преображения: Фавор и Ермон

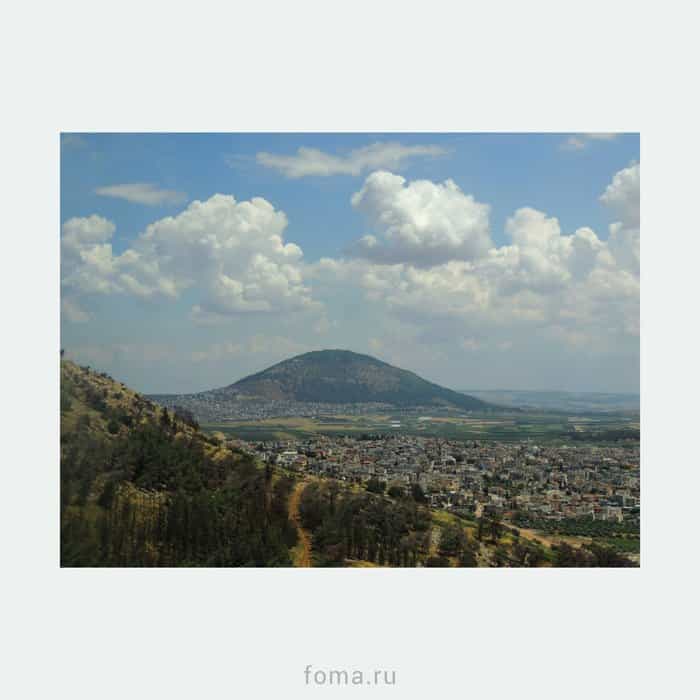

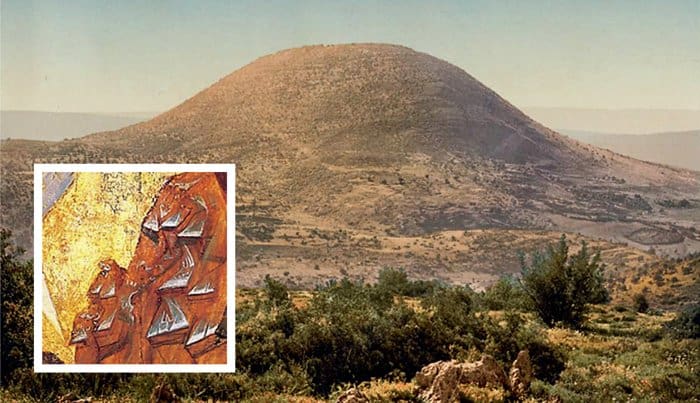

Название горы, на которой преобразился Господь, не указано в Евангелиях. По преданию, это произошло на горе Фаворе, недалеко от Назарета. На горе Фавор в честь Преображения Господня построен храм. Очевидно, поэтому считается, что именно на Фаворе преобразился Господь. Это предание отразилось и в текстах праздничных песнопений и канонов, которые были составлены после установления праздника.

Однако современные исследователи считают, что Преображение совершилось на другой горе — Ермоне, поскольку она выше Фавора и более уединенная. На Фаворе во времена Спасителя находилась римская крепость, ее окрестности были густонаселенными, так что оставалось мало места для молитвенного уединения. К тому же Ермон находится севернее Фавора, а описанные в Евангелиях события свидетельствуют, что Господь с учениками шел на север. Евангелист Марк также пишет, что после Преображения Господь и апостолы проходили через Галилею, что также позволяет предположить, что они направлялись в Иерусалим из окрестностей Ермона. «Фавор и Ермон о Имени Твоем возрадуются», — пророчески говорится в Псалтыри (Пс. 88, 13).

Преображение Господне. Богослужение

Богослужение празднику Преображения Господня складывалось постепенно. Тексты праздничного богослужения, которые мы слышим в храмах в наши дни, были написаны византийскими гимнографами в V–VIII веках. Самые известные песнопевцы: Анатолий, патриарх Цареградский (V век), преподобные Иоанн Дамаскин и Козма Маиумский (VIII век). Следует отметить, что в праздничной службе указаны авторы немногих стихер, так что мы знаем далеко не всех гимнографов. В стихерах на праздник Преображения Господня описываются события, свидетелями которых стали ближайшие ученики Христа, а также содержатся пророчества о них и толкование совершившегося. В текстах праздничной службы указывается смысл Преображения Господня. Исус Христос преобразился для того, чтобы уверить апостолов в Своем Божестве и тем приготовить их к «зрению» будущих Его страданий и научить тому, что люди, «облиставшие высотою добродетелей, сподобятся Божественной славы».

Библиотека Русской веры

Канон Преображению Господню →

Читать онлайн

В каноне говорится о том, что Преображение Господне как бы озарило души избранных духовным светом, раскрыло им божество Спасителя, соединившееся в Нем с человечеством, и утвердило их в вере в обетовании Господа. В преображении свет Божеского естества воссиял под покровом человеческой плоти, которая сама по себе, как непричастная греху, была и явилась совершенной. В Апостоле (2 Петра I, 10–19) дополняется мысль канона, что Фаворское явление славы Господа есть доказательство Божественного величия Его. В Евангелии (Матф. XVII, 1–9 ст.) изображается история события.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Прењбрази1выисz на горЁ хrтE б9е, показaвъ ўченик0мъ свои1мъ слaву свою2, ћкоже можaху. да возсіsетъ и3 нaмъ грёшнымъ свётъ тв0й присносyщныи, мlтвами бцdы, свэтодaвче слaва тебЁ.

Русский текст:

Изменив Свой вид на горе, Христе Боже, Ты тем показал ученикам Твоим Твою славу, насколько они могли видеть. Пусть молитвами Богородицы и перед нами, грешными, возсияет вечный свет Твой: Податель света, слава Тебе.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

На горЁ прењбрази1сz, и3 є3ли1кw вмэщaху ўченицы2 твои2, слaву твою2 хrтE б9е ви1дэвше, да є3гдa тz ќзрzтъ распинaема, стrть ќбw разумёютъ в0льную, ми1рови же проповёдzтъ, ћкw ты2 є3си2 вои1стину џ§ее сіsніе.

Русский текст:

Господи, Ты преобразился на горе и Твои Ученики, насколько им позволяли их человеческие чувства, видели Твою славу, чтобы они узнали, когда увидят Тебя распинаемым, что Ты страдаешь добровольно, и чтобы они проповедали миру, что Ты воистину есть Отчее сияние.

Стихера на великой вечерни Преображению Господню

Церковно-славянский текст:

На горЁ выс0цэ преwбрaжьсz сп7съ, верх0вныz и3мёz u§нки2, преслaвнw њблистaлъ є4сть. показu1z ћкw высот0ю добродётелєй прешeдшіи, и3 б9eственэй слaвэ сподобzтсz. гlюща же со хrт0мъ мqисeй и3 и3ліS, показовaху ћкw живhми и3 мeртвыми њбладaетъ. и3 и4же дрeвле зак0номъ и3 прbр0ки гlавыи є4сть бGъ. є3мu1же и3 глaсъ n§ь, и3зъ џблака свётла послu1шествоваше гlz, того2 послu1шайте. и4же кrт0мъ ѓда плэни1вша, и3 мeртвымъ дaрующа жив0тъ вёчныи.

Русский текст:

На горе высокой преобразился Спас, имея с собой верховных учеников, великой славой облистал, показывая, что достигшие высоты добродетелей, и Божественной славы сподобятся. Говорили же со Христом Моисей и Илия, показывая, что Он над живыми и мертвыми владычествует. И Он — Бог, который в древности через закон и пророков говорил. О Нем и голос Отца свидетельствовал из светлого облака: «Послушайте Того, Кто Крестом пленит ад, и мертвым дарует жизнь вечную!».

Тексты молитв напоминают верующим о пророчествах и прообразах чудесного события. Так, неоднократно повторяется стих из Псалтыри: «Фавор и Ермон о Имени Твоем возрадуются» (Пс. 88, 13).

Паремии на Преображение Господне

В начале вечерней службы читаются паремии — отрывки из ветхозаветных книг. Первая паремия повествует о Моисее, который поднялся на гору Синай, где Господь дал ему скрижали Завета с Заповедями. Поднимаясь, Моисей увидел облако — знак, что Господь присутствует на этом месте. Этот отрывок из книги Исход читается на службе Преображения потому, что вновь Господь является Моисею в облаке. Как на Синае пророк получил Скрижали Завета, так и теперь ученики и пророки слышат повеление Бога Отца: «Это Сын Мой возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте». Моисей является свидетелем Преображения Господня, свидетельствуя тем самым, что Ветхий Завет пришел к концу, наступает Новый. Как Моисей принес народу Израильскому Заповеди, так теперь апостолы понесут всем народам Евангелие.

Во второй паремии вновь мы слышим о Моисее. Пророк говорит с Господом и просит Его показать славу Божию, хочет видеть Бога лицом к лицу. В ответ Моисей слышит, что увидеть Бога лицом к лицу невозможно ни для кого из смертных. Пророк слышит повеление Божие войти в расселину между скалами, и когда Господь пройдет мимо, «ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе]». Этот текст читается на праздничной службе именно потому, что во время Преображения, спустя столетия после смерти, Моисей беседует с Богом лицом к лицу.

Третья паремия — отрывок из Третьей книги Царств повествует о пророке Илии, также представшему Христу во время Преображения. Стараясь восстановить истинное богопочитание в Израиле, Илия мучается оттого, что его усилия почти не дают результата. Илия даже просит у Бога смерти. Ему является Ангел Господень, дает хлеб и воду, велит есть и пить. После этого Илия идет к горе Хорив. Через сорок дней и ночей, достигнув горы, пророк слышит голос Божий: «выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]» (3 Царств: 19, 11–12).

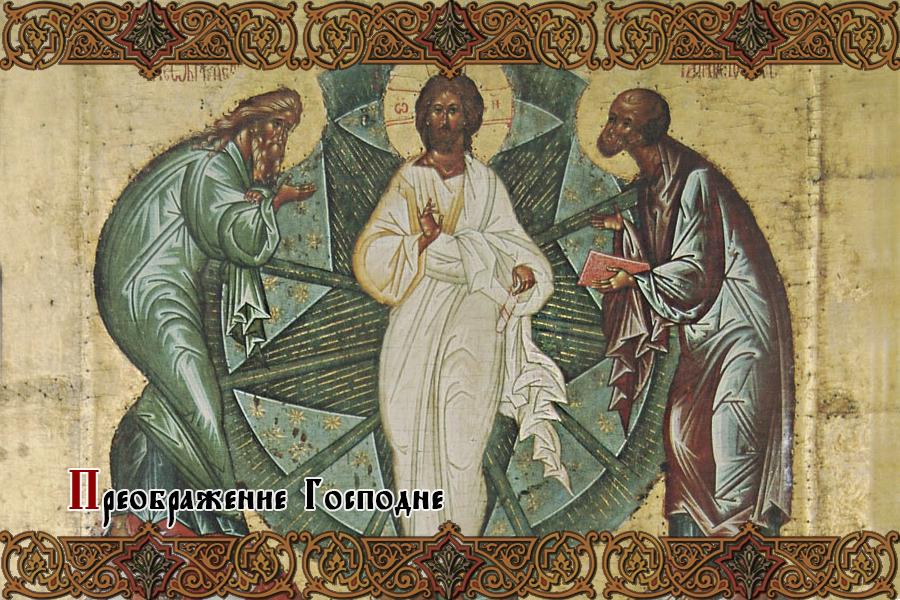

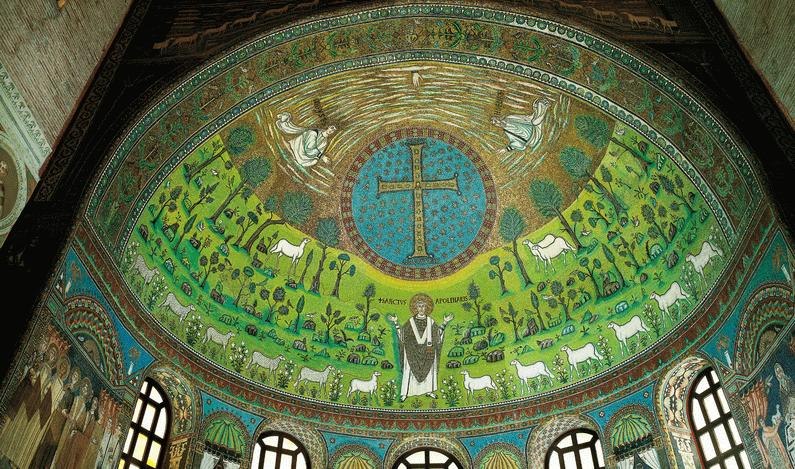

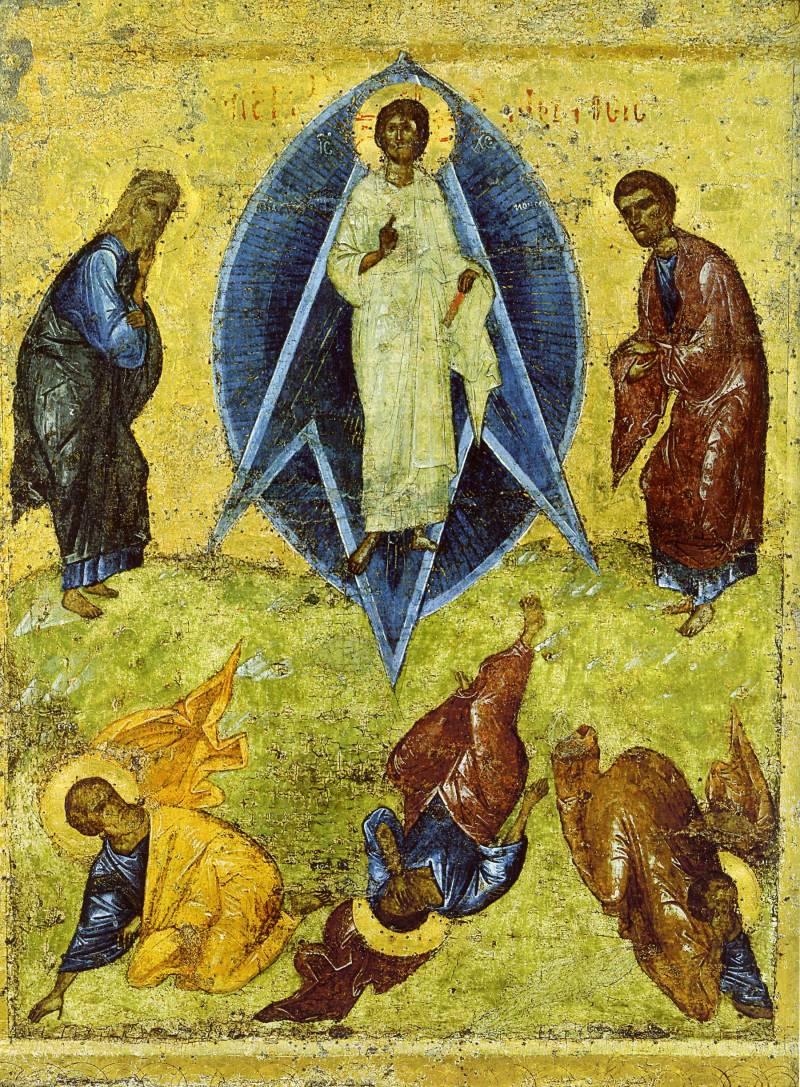

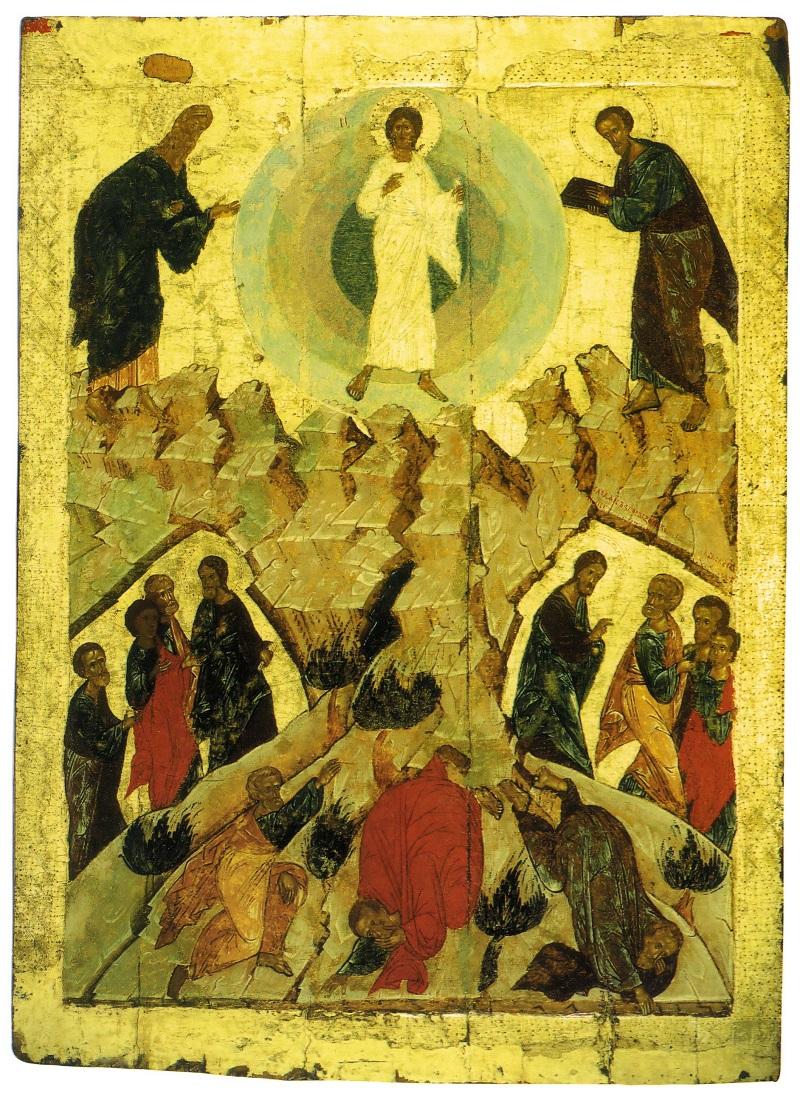

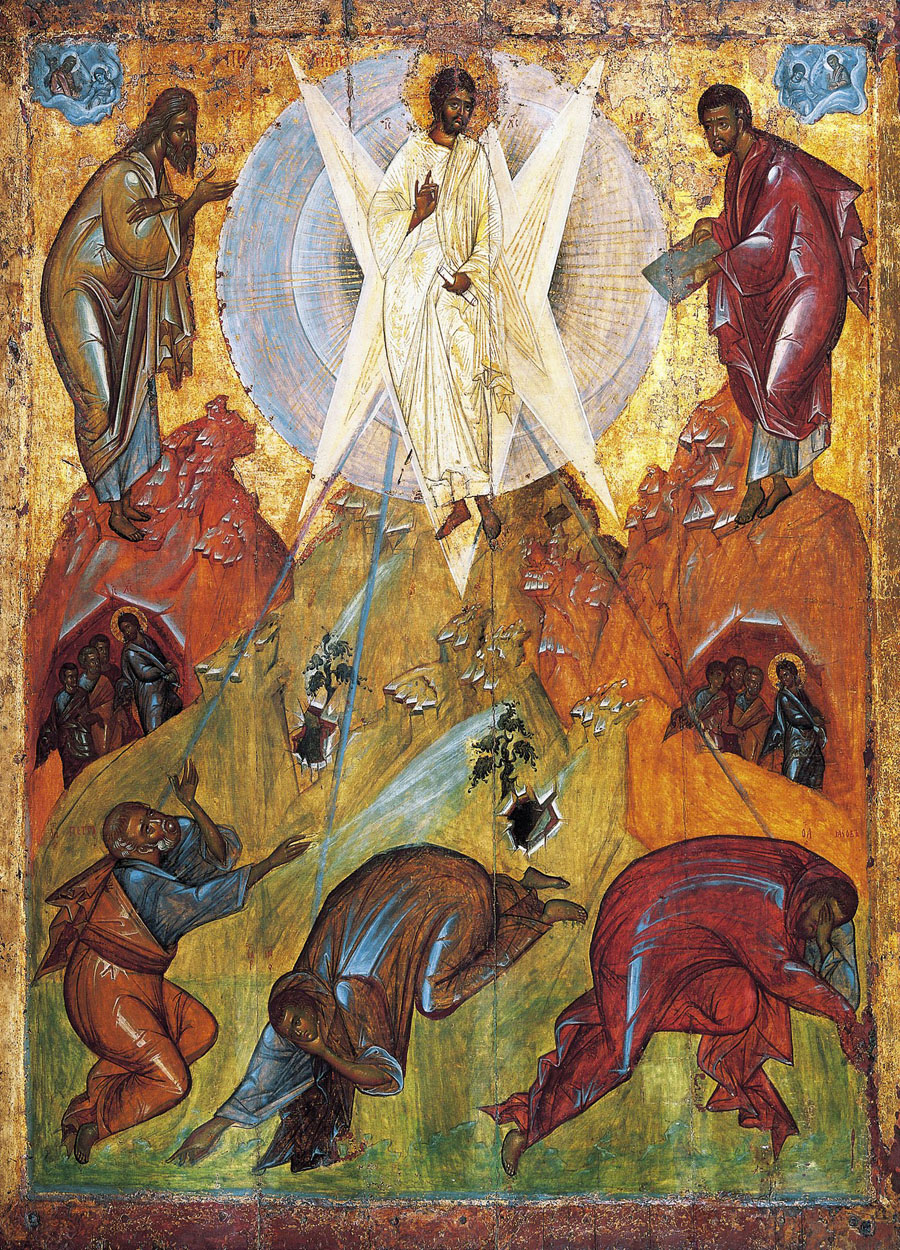

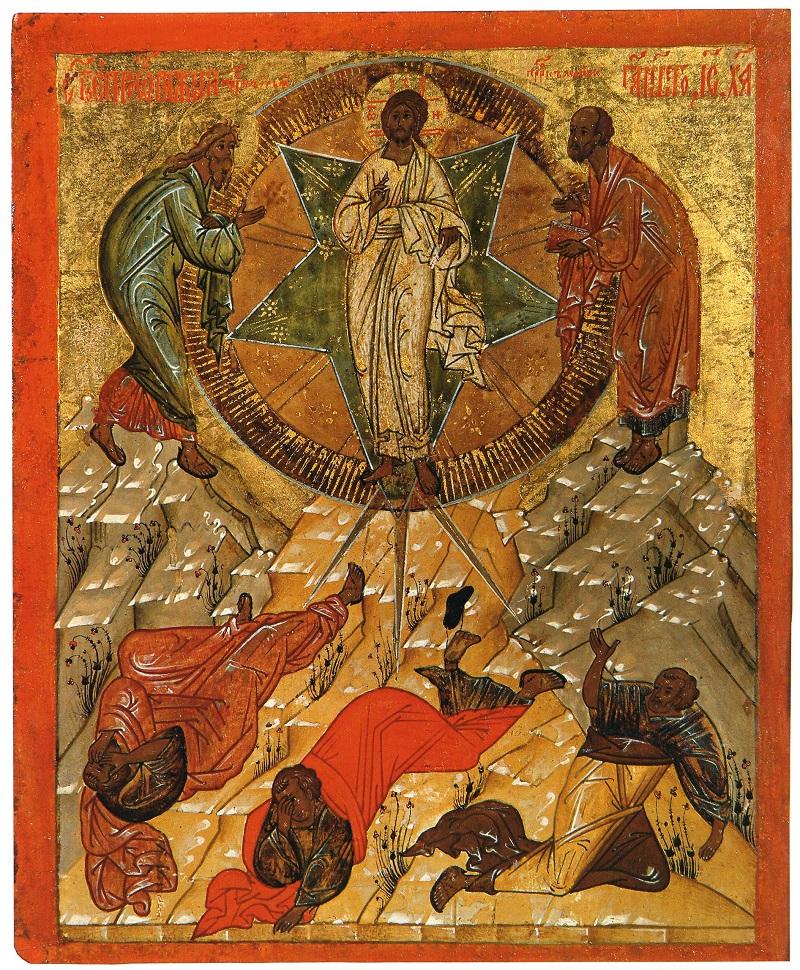

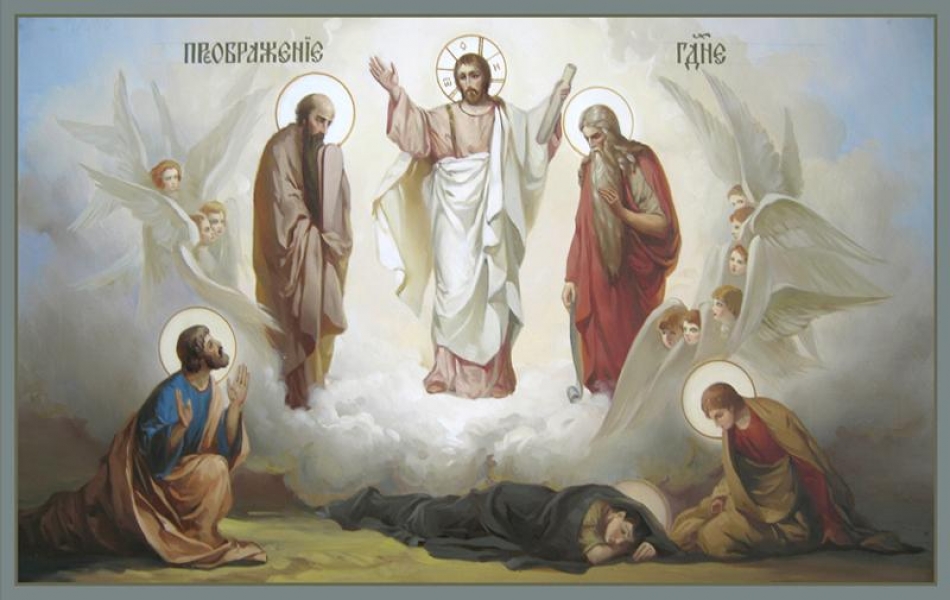

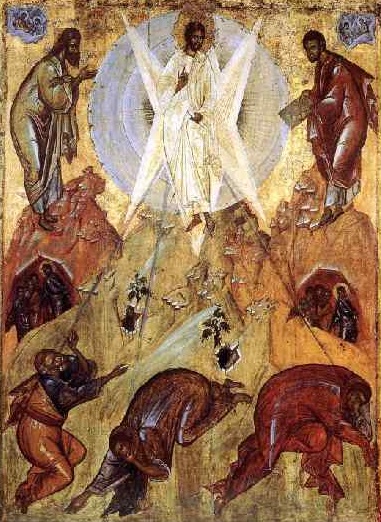

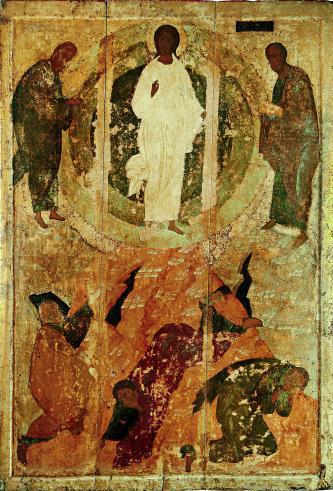

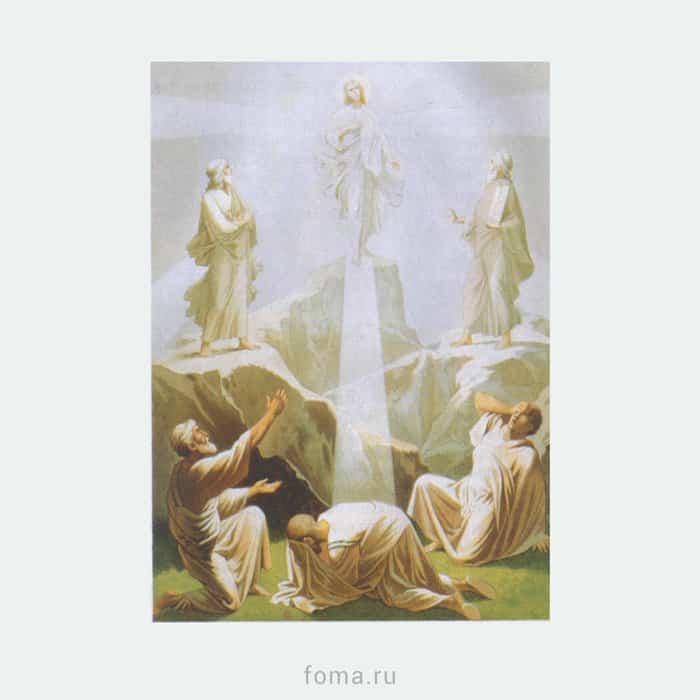

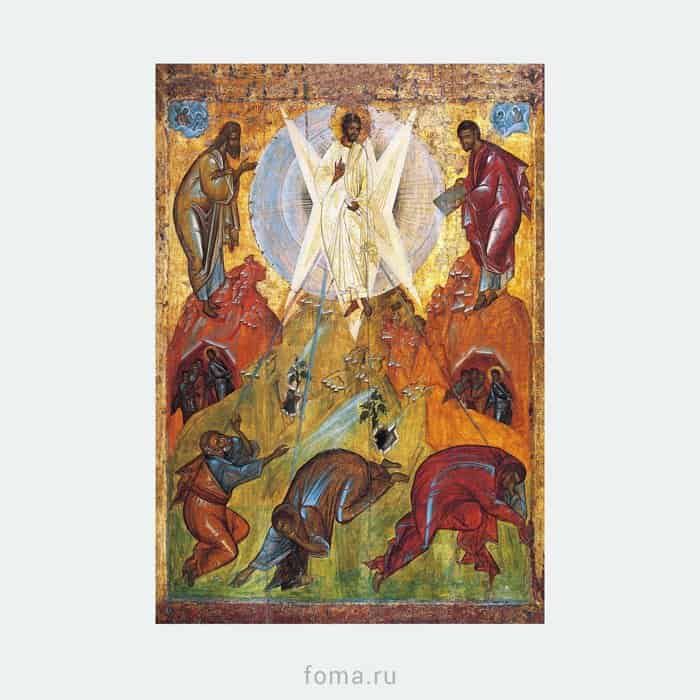

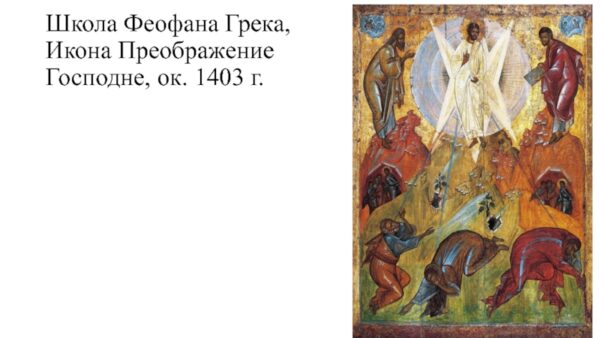

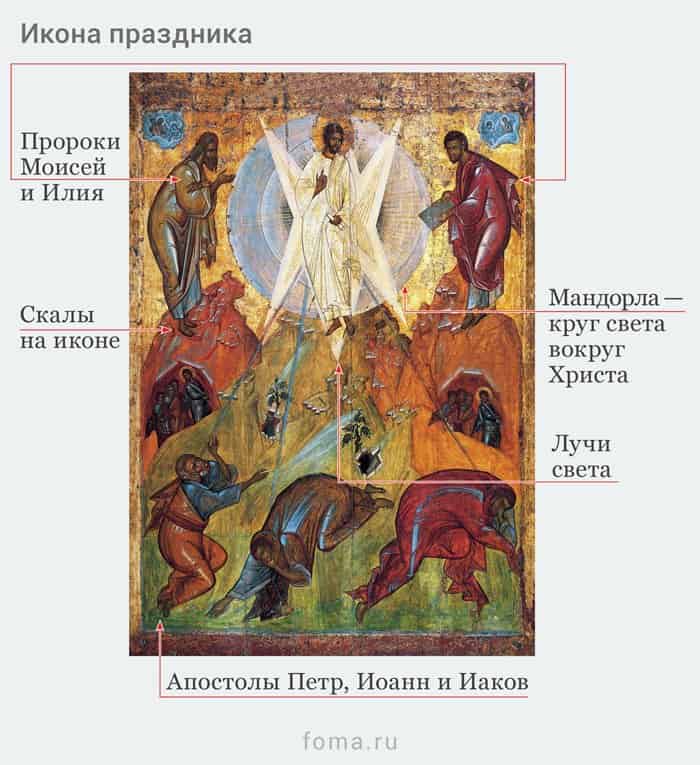

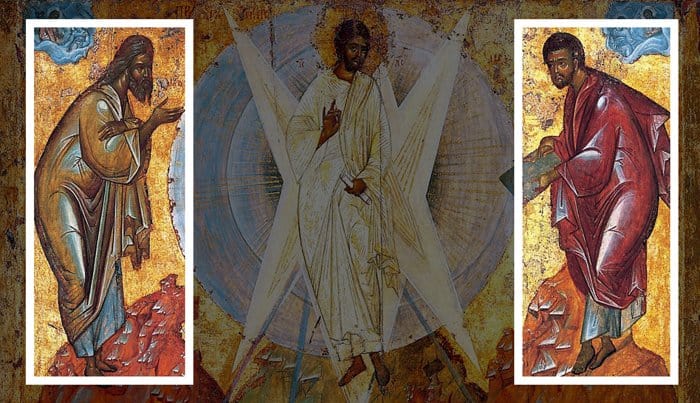

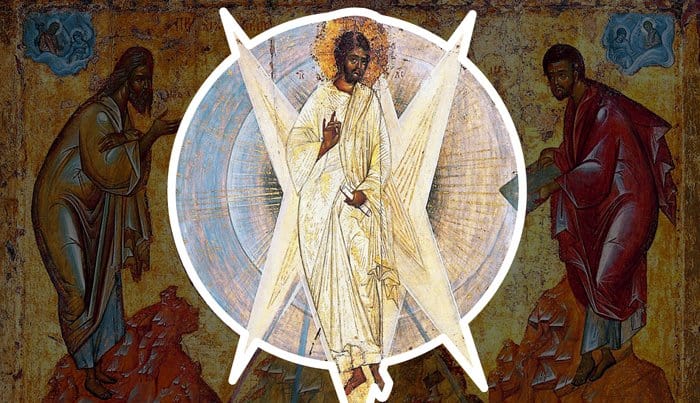

Преображение Господне. Иконы

Самые древние дошедшие до нашего времени образа Преображения Господня датируются VI веком. В первую очередь — это мозаика из церкви святого Аполлинария (Сан Аполлинаре ин Классе) в Риме. В центре ее изображен медальон с четырехконечным крестом, символизирующий Спасителя. По сторонам изображены Моисей и Илия, а внизу три агньца, обозначающие трех апостолов. Подобная символичность была характерна для раннехристианских образов, но в дальнейшем она не получила распространения.

На иконах, фресках, и миниатюрах Преображения Господня в центре изображается Господь Исус Христос, стоящий на горе в белых как снег одеждах. По сторонам от него находятся пророки, у подножия горы — лежащие ниц апостолы. Именно такая композиция получила распространение в византийской и русской иконописи.

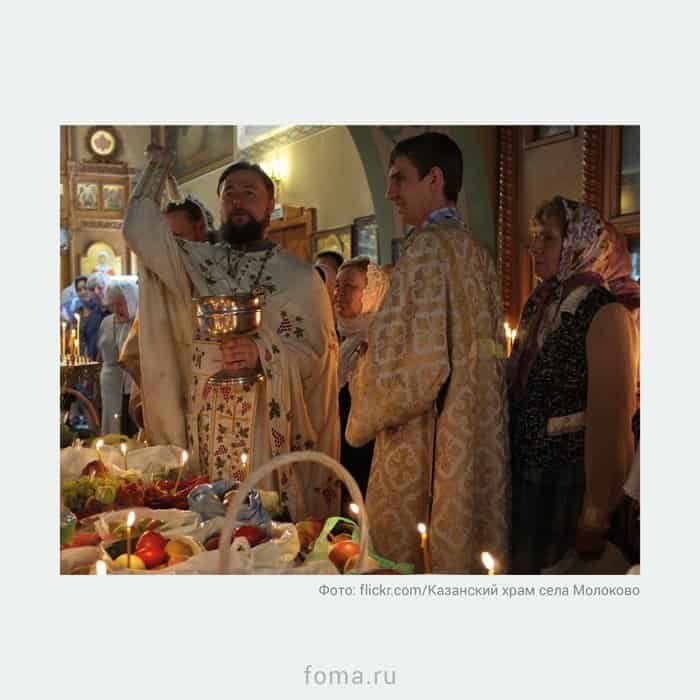

Три «Спаса» на Руси. Яблочный Спас

На праздник Преображения Господня верующие приносят в храм для освящения плоды нового урожая. На востоке к этому времени поспевает виноград, а на Руси издавна принято приносить яблоки, отчего и произошло народное название праздника — Яблочный Спас. Обычай приносить Богу «начатки плодов» берет свое начало в Ветхом Завете. Во время иудейского праздника кущей следовало приносить в Храм Иерусалимский первые плоды нового урожая. Начиная с первых веков, христиане также приносили в храм первые плоды. В первую очередь это был виноград, из которого приготовляли вино для Евхаристии. Об этом напоминает и молитва, которую священник читает после Литургии над принесенными в храм плодами: «Боже Спасителю наш… си́и виноград благослови». Прочитав молитву, священник кропит плоды святой водой.

На Руси этот день повсюду считается праздником урожая и плодов земных. Но так как ко дню 6-го августа далеко еще не все плоды поспевают (иные же поспевают ранее), то крестьяне из одного праздника сделали три и повсеместно праздновали первого Спаса (1 августа ст. ст.), второго Спаса (6 августа ст. ст.) и третьего Спаса (16 августа ст. ст.).

Первый Спас всюду называется «медовым», а кое-где и «мокрым». Названия эти произошли оттого, что к первому Спасу пчеляки второй раз подрезывали ульи с медом и, выбрав лучший липовый сот, несли в церковь «на помин родителев». К этому же дню варили «медяные» квасы и угощали всех, пришедших в гости. «Мокрым» же первый Спас назывался потому, что, по установлению церкви, в этот день бывал крестный ход на реки и источники для водоосвящения. А так как крестьяне не только сами купались после крестного хода, но имели обыкновение купать в реках и всю скотину, которая будто бы здоровела после этого, то неудивительно, что и самый праздник получил название «мокрого».

Второй Спас почти повсеместно называется «яблочным», так как с этого времени разрешается есть садовые плоды и огородные овощи. День этот крестьяне чтили, как очень большой праздник, но редко отдавали себе отчет в истинном значении того события, которое вспоминает Церковь. Только кое-где второй Спас назывался «Спасом на горе» (название, которое позволяет заключить о знакомстве со Священным писанием), в большинстве же случаев крестьяне не знали, что такое Преображение Господне, и считали второй Спас просто праздником земных плодов. Сообразно с этим, в день 6-го августа (ст. ст.) вся паперть в приходских церквах заставлялась столами, на которых были навалены горы гороха, картофеля, огурцов, репы, брюквы, ржи, ячменя, яблок и прочего. Все эти плоды урожая священник благословлял после обедни и читал над ними молитву, за что благодарные прихожане ссыпали ему в особые корзины так называемые «начатки», т. е. понемногу от каждого сорта принесенных плодов.

В некоторых местах, например, в Вологодской губернии, с днем Преображения Господня связывался особый обычай, известный в народе под именем «столованья». На площади, перед церковью, ставили длинный ряд столов, покрывали их чистыми скатертями, и все деревенские хозяйки принимали на себя обязанность наполнить эти столы всевозможной снедью, которая и поедалась прихожанами после обедни и крестного хода.

Третий Спас празднуется в честь Нерукотворенного образа. На языке крестьян он назывался «Спас на полотне» или «ореховый» Спас. Последнее название дано потому, что к этому времени в центральной полосе России поспевает лесной орех, а первое указывает на самую идею праздника («Спас на полотне», т. е. образ, икона). Но третий Спас был известен далеко не во всей России; там же, где его праздновали, день этот ничем почти не выделялся в ряду деревенских будней, если не считать церковных молебнов и обычая печь пироги из нового хлеба.

Таким образом, из трех «Спасов» наиболее почитался крестьянами второй, совпадающий с церковным праздником Преображения Господня.

О воздержании от вкушения винограда и яблок до Преображения

Издавна было принято воздерживаться от вкушения плодов нового урожая до его освящения, то есть до праздника Преображения. В старопечатных богослужебных книгах содержится прямой запрет на вкушение винограда до праздника. Поскольку на Руси винограда не было, вместо него на Преображение освящали яблоки. Соответственно, и вкушать их начинали только после праздника. Тем, кто нарушил запрет и по забывчивости или невоздержанию попробовал яблок раньше срока, предписывалось в наказание не есть их в течение сорока дней после Спаса, чтобы тем искупить свою вину. Особенно должны были воздерживаться от преждевременного вкушения плодов те из крестьян, у которых умерли в младенческом возрасте дети, так как было поверье, что на том свете на серебряных деревьях растут золотые яблочки, и эти яблочки раздаются только тем умершим детям, родители которых твердо помнят закон и строго воздерживаются от употребления плодов до второго Спаса.

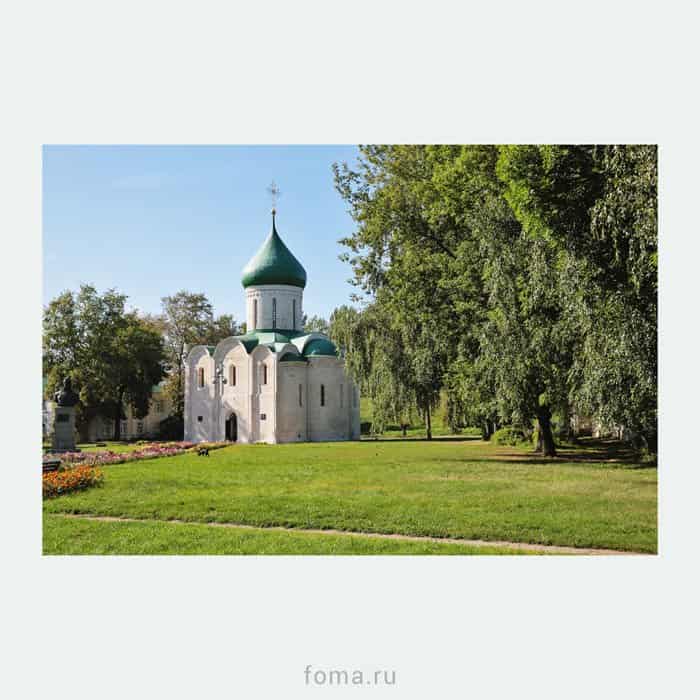

Спасо-Преображенские храмы на Руси

Издавна на Руси строились многочисленные храмы во имя Преображения Господня. До наших дней сохранились древнерусские, еще домонгольские Спасо-Преображенские храмы. Празднику Преображения был посвящен и первый русский монастырь, который некоторое время после церковного раскола XVII века был оплотом староверия.

Старейший из сохранившихся храмов — Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Его основал около 1030–1040 года князь Мстислав, сын равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Это был главный храм Чернигово-Северского княжества.

Собор сохранился до наших дней частично перестроенным после разрушительного пожара 1756 года, когда выгорели все внутренние помещения. О богатом внутреннем убранстве этого памятника древнерусского зодчества свидетельствуют остатки фресок, резные плиты хоров, пола, колонны. В Спасо-Преображенском соборе погребен князь Игорь Северский, воспетый в «Слове о Полку Игореве», Игорь Черниговский и другие князья той эпохи.

Сохранилась до наших дней и Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, построенная в середине XII века. Храм сравнительно небольших размеров, прост в плане, имеет монументальный внешний вид с единственной апсидой. Наиболее характерные черты изначального Спасского собора (затемненные позднейшими перестройками) — преобладание наружного объема над внутренним, а также ярусность наружной композиции. Источником ярусного построения могло быть народное деревянное зодчество.

Храм сохранился полностью, он дополнен надстройками XVII–XIX веков в области кровли. В 1830-х гг. храм был признан ветхим, но его решили не сносить, а отреставрировать исходя из того, что он представляет «драгоценный для России памятник древнего зодчества». Внутри сохранились фрески XII века. Сохранилась практически вся площадь росписи. Изначальный облик храма запечатлён на древней ктиторской фреске, недавно раскрытой в келье преподобной Евфросинии Полоцкой на хорах церкви.

Во имя Преображения Господня был освящена в Великом Новгороде и церковь Спаса на Нередице, известная всем знатокам древнерусского зодчества и иконописи. Ее построил за одно лето 1198 года новгородский князь Ярослав Владимирович в память о двух погибших сыновьях. Ее стены полностью были покрыты фресками.

Росписи активно изучались и описывались с начала XX века до 1930-х годов. Фрески Нередицы — наиболее драгоценный памятник новгородской монументальной живописи XII века. Это был законченный и хорошо сохранившийся фресковый цикл домонгольской Руси. В 1903–1904 годах под руководством архитектора П. П. Покрышкина была проведена первая реставрация храма. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен почти до основания, погибли и росписи. Благодаря сохранившимся описаниям, копиям и фотографиям, иконографический материал из храма Преображения на Нередице постоянно используется искусствоведами при сравнительном анализе. Храм был восстановлен в 1956–58 гг. В 2001 году Новгородская архитектурно-археологическая экспедиция провела раскопки внутри храма. Были обнаружены участки первоначальной живописи 1199 года и гробница с останками московского князя Афанасия Даниловича, потомка Рюриковичей, брата Ивана Калиты и внука Александра Невского, захороненного здесь, по летописным источникам, в 1322 году. Комплексная архитектурная реставрация церкви Спаса Преображения на Нередице завершилась в 2004 году. Храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Другой памятник архитектуры, также включенный в список ЮНЕСКО, — уникальный деревянный Спасо-Преображенский храм на острове Кижи Онежского озера. Он построен в 1714 году на месте одноименной шатровой церкви, сгоревшей в 1694 году.

По одной из легенд, церковь Преображения Господня построена одним топором (изначально без гвоздей) плотником Нестором. Строитель выбросил топор в озеро, чтобы никто не смог повторить такую же величественную постройку. Храм увенчан 22 главами, его высота от основания до креста центральной главы — 37 м.

Множество Преображенских храмов было и в старой Москве. Первый из них был построен во второй половине XIII века. Выстроенный князем Даниилом Московским деревянный собор Спаса-Преображения-на-Бору князь Иван Калита перестроил в каменный. Храм стал местом погребения великих княгинь. До наших дней не сохранился, разрушен при советской власти.

Один из первых русских монастырей — Спасо-Преображенский в Муроме. По преданию, его основал (не позднее 1015 года) благоверный князь Глеб, сын великого князя Владимира, крестителя Руси. В летописях этот монастырь упоминается раньше всех других русских обителей. В «Повести временных лет» упоминается о существовании этого монастыря в 1096 году.

Во время церковной реформы XVII века Спасо-Преображенский монастырь в Муроме долгое время оставался оплотом старообрядчества. Его настоятель архимандрит Антоний (1658–1662) написал несколько воззваний о перстосложении, а также послал челобитную царю Алексею Михайловичу с указаниями на неверности в исправлении книг при патриархе Никоне, прибавляя, что те, кто не в силах обличить неверности, ссылаются на царя, «яко у царя тако поют».

Во имя Спаса-Преображения освящен Соловецкий монастырь в Архангельской области. Главный храм Соловецкого монастыря возводился в 1558-1566 годах. Он имеет высокие стены, объединяет несколько престолов на разных ярусах. Подножие его до создания каменной паперти включало лестницы, деревянные паперти, звонницы, деревянно-каменные переходы. Здание трехъярусное. На первом ярусе, в достаточно высоком цокольном этаже, находились хозяйственные помещения. На втором было устроено три храма: престольный, посвященный Преображению Господню, и два его придела — Зосимо-Савватиевский в северо-восточной части и Михаило-Архангельский — с юго-востока. В 1859 году на месте придела в честь преподобных Зосимы и Савватия был построен Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор. В верхнем ярусе, в угловых башенных надстройках, находились еще четыре придела: преподобного Иоанна Лествичника, великомученика Феодора Стратилата, Соборов 12 и 70 Апостолов. Высокие своды собора опираются на два столпа. Восьмигранный световой барабан приближен к алтарной стене. Во времена Соловецкого лагеря собор охранялся как памятник архитектуры. В настоящее время Соловецкий монастырь принадлежит РПЦ.

Во имя Спаса-Преображения освящен Евфимиев монастырь в Суздале. Он является памятником русского зодчества конца XVI века. В 1507-1511 годах была построена маленькая бесстолпная Спасская церковь. В 1594 году к этой церкви пристроили здание четырехстолпного большого собора, церковь была переименована в Евфимиевский придел. В результате перестроек облик Спасо-Преображенского собора сильно изменился: южный притвор его стал частью паперти, которая вместе с новым приделом окружила церковь с трёх сторон. Внутренне пространство храма организовано четырьмя крупными столпами, а также алтарными апсидами. Сегодня собор является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во имя Спаса-Преображения освящен Прилуцкий монастырь в Вологде. Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря, построенный в 1537-1542 годах, является первым каменным храмом не только в самом монастыре, но и во всей Вологде. До 1537 года на месте нынешнего Спасского собора стоял одноименный деревянный собор. По своему типу Спасский собор напоминает московские храмы XVI века и благодаря своим внушительным размерам доминирует над всеми монастырскими постройками. К началу ХХ века в верхнем этаже собора было три престола и еще пять — в нижнем. Летом 1924 года обитель была закрыта. В 1930-е годы в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных, которых перевозили в северные лагеря ГУЛАГа, в 1950-1970-е годы территория бывшей обители была занята под военные склады. Лишь в 1975-1979 годах центральная группа памятников с прилегающей территорией после реставрации, начатой в 1954 году, стали филиалом Вологодского государственного музея-заповедника. Возвращение Спасо-Прилуцкого монастыря РПЦ началось в 1990 году.

Во имя Спаса-Преображения был освящен монастырь на о. Каменный в Вологодской области. Более двухсот лет строения на острове были только деревянными. После большого пожара, уничтожившего все монастырские постройки, в 1478 году приступили к строительству первого каменного храма на всем русском Севере — Спасо-Преображенского собора, освященного в 1481 году. В настоящее время есть основания полагать, что зодчие были приглашены из Ростова, ведь и сам монастырь в ХV веке входил в состав Ростовской епархии. В своём первоначальном виде Спасо-Преображенский собор представлял собой четырехстолпный трехапсидный крестово-купольный храм на невысоком подклете. В завершении были три яруса кокошников и две главы: большая — в центре и маленькая — над юго-восточным углом, где находился придел. Обильный декор, покрывавший стены, апсиды и барабаны глав, состоял из керамических рельефных плиток, поребрика, бегунца и нишек. Советская власть закрыла монастырь в 1925 году. Монахов прогнали, а в жилых помещениях попытались устроить колонию для малолетних преступников, которые разбежались уже по осени. Кроме того, осенний пожар повредил многие здания. В 1937 году ради кирпича, который хотели использовать для строительства местного Дома культуры, был взорван и Спасо-Преображенский собор. Полученный кирпич так и не удалось использовать для строительства.

Во имя Спаса-Преображения был освящен монастырь в Ярославле. Основан он был в XII веке за стенами тогдашнего города около переправы через Которосль, заняв угловое положение в системе городских оборонительных сооружений. В 1216-1218 годах в Спасском монастыре работало первое в Северо-Восточной Руси духовное училище, затем переведенное в Ростов. В 1216-1224 годы в монастыре построили Спасо-Преображенский собор. После пожара 1501 года, в котором сильно пострадали строения монастыря, в 1516 году, освятили заново построенный Спасо-Преображенский собор, сохранившийся до сих пор. Сейчас это древнейшее строение Ярославля. Тогда же построили первую каменную башню — Святые ворота. В XVI веке были возведены звонница и Трапезная палата с Крестовой (Рождественской) церковью, а в 1550-1580 гг. — каменные стены вместо старых деревянных. Ныне территория монастыря является основой Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Во имя Спаса-Преображения был освящен Геннадиев монастырь в пос. Слобода Ярославской области. Монастырь был основан в 1529 году преподобным Геннадием. Композиционный центр монастыря составлял монументальный пятиглавый Спасо-Преображенский собор 1647 года постройки. После предпринятой в 1961 году попытки его взорвать собор находился до XXI века в руинированном состоянии; в настоящее время в значительной степени восстановлен. Попытки уничтожения монастырских построек предпринимались вплоть до 1980-х годов: в 1988 году тракторами был снесен алтарь соборного храма. В 1996 году была создана община Спасо-Геннадиева монастыря, которой в 1997 году комитет по охране памятников истории и культуры Ярославской области передал монастырский комплекс. Началось восстановление монастыря.

Во имя Спаса-Преображения был освящен монастырь в Вятке (Киров). Монастырь был основан в начале XVII столетия. Деревянные монастырские строения располагались за кремлевскими укреплениями на высоком холме над Вяткой. Небольшой монастырь, отделенный от кремля рвом, стоял уединенно, «прилежа» только с северо-запада к Пятницкой слободе. Позднее территория монастыря вошла в черту города и уже с XVIII века являлась частью его исторически сложившегося центра. Многие жилые, хозяйственные и подсобные постройки, располагавшиеся на территории монастыря, и в XX веке оставались деревянными. Монастырь функционировал до 1920-х годов. С 1924 года здания обители стали использоваться под жилье и для размещения различных учреждений. В 1930-е годы были разобраны верхние ярусы колокольни, глава над храмом Преображения, сняты кресты.

Во имя Спаса-Преображения освящен монастырь в Москве. Весной 1488 года в Кремле сгорел Спасский на Бору монастырь, находившийся среди дворцовых строений. Это дало повод великому князю Иоанну III вывести монастырь из Кремля. Новое место выбрано близ Крутиц в так называвшемся Васильцевом стане, где монастырь стал называться Новоспасский или Спас на Новом. Каменная церковь была сооружена в 1491-1496 гг. В 1642 году была сооружена каменная ограда с башнями, а в 1645 году, вместо старого храма, заложен был нынешний собор. После Октябрьской революции 1917 года частично были уничтожены и захоронения церкви-усыпальницы Новоспасского монастыря. Ныне Спасо-Преображенский собор действует.

Во имя Спаса-Преображения освящен Воротынский монастырь в д. Спас Калужской области. Постройки монастыря датируются приблизительно 1550 годом. Облик главного храма Спасо-Воротынского монастыря прост и в то же время монументален. Представляет восьмерик на четверике, при этом нижний куб массивен, а восьмерик, хоть и широк, но приземист, из-за чего возникает ощущение, что шатровый верх «растет» прямо из крыши четверика. Трехчастное членение увенчано ложными закомарами — кокошниками, зрительно отделенными от четверика карнизом. Центральный кокошник укрупнен по отношению к боковым. Килевидный рисунок повторяют и декоративные элементы восьмерика. Внутренний вид собора, в принципе, характерен для современных ему шатровых храмов России. Основной объем бесстолпный, внутреннее пространство его едино. Расположение ассиметрично по трем стенам, кроме восточной, где находится иконостас, оконные проемы наполняют здание необходимым дневным освещением. Хотя в советское время Спасо-Воротынский монастырь имел статус исторического наследия, здания находились в упадке. В начале XXI века монастырские развалины были переданы РПЦ. В 2007 году монастырь был возрожден в качестве отделения Калужского Казанского монастыря.

Во имя Спаса-Преображения освящен Мирожский монастырь в Пскове. Самый древний сохранившийся храм Пскова — Спасский собор Мирожского монастыря был возведен в 1156 году. Монастырь появился либо одновременно с собором, либо совсем незадолго до начала его строительства. Мирожский монастырь, занимавший пойму реки Мирожи и часть берега реки Великой, стал одним из главных культурных центров Пскова, здесь размещалась богатая библиотека, мастерская переписчиков, здесь же какое-то время велась псковская летопись. Сложенный из местного плитняка Спасский собор был крестообразным в плане. Центральный объем здания имеет форму равноконечного креста, западно, северное и южное окончания его прямоугольные, а восточное завершается полукруглой апсидой, по бокам имеются две малые апсиды. Позднее храм был несколько перестроен, но в целом сохранил свои первоначальные формы. В XV-XVI вв. к собору пристроили звонницу.

Во имя Спаса-Преображения освящена церковь Кирилло-Белозерского монастыря в г. Кириллов Вологодской области. Постройка относится к XVI веку. Церковь Преображения над Водяными воротами строили, видимо, местные мастера. Это невысокий куб с пониженными прямоугольными пристройками с двух сторон: алтарем и папертью с первоначально открытыми арками. Сходство довершают членения северного и южного фасадов пилястрами на три прясла, остроугольные ниши и три яруса сплошь украшенных традиционным декором кокошников, из которых сейчас под четырехскатной крышей XVIII века виден только нижний. Однако венчающая часть имела иную форму. Вместо типичных для храмов Кириллова двух глав здесь с самого начала было трехглавие: большая — в центре и две малых — над восточными углами постройки.

Во имя Спаса-Преображения освящена церковь в погосте Колпино в Псковской области. Небольшой храм Спаса-Преображения впервые упоминается в 1463 году. В настоящее время храм представляет собой довольно крупный четверик, завершенный четырехскатной кровлей и крупным деревянным барабаном с шлемовидной главкой. Четверик сложен из плитняка на известковом растворе кремового цвета. С востока к четверику примыкает пониженная полукруглая абсида, с запада — невысокий притвор, по ширине равный четверику. Перед притвором поставлена невысокая двухъярусная колокольня. Из архивных источников известно, что в 1847 году был сломан старый каменный свод четверика и заменен плоским перекрытием. Тогда же вместо каменного барабана был водружен ныне существующий деревянный. В 1857 году старый притвор был заменен ныне стоящим. В 1871 году построена колокольня.

Преображенские монастыри и храмы старообрядцев

Большое значение в истории старообрядчества сыграл и Преображенский богаделенный дом — религиозный центр старообрядцев-беспоповцев федосеевского согласия в Москве. Основанный во время эпидемии чумы в 1771 году в селе Преображенском, богаделенный дом стал со временем монашеской обителью, разделенной на мужской и женский дворы. В старообрядчестве до настоящего времени сохранилась традиция освящать храмы во имя Преображения Господня. Правда, их намного меньше чем, скажем, Покровских, но многие старообрядческие общины празднуют престольный праздник на Преображение. Во имя Преображения Господня освящены храмы Русской Православной старообрядческой Церкви в Костроме, Козьмодемьянске Республики Марий Эл, Клинцах Брянской области, Свободном Амурской области.

Преображенские храмы Русской Древлеправославной Церкви находятся в Новозыбкове Брянской области, Гомеле (Беларусь). Храмовый праздник отмечают поморские общины Нижнего Новгорода, д. Углы Могилевского р-на (Беларусь), г. Паскутишки (Литва).

В. Чернов

Преображение Господне

События праздника

Преображение Господа Иисуса Христа празднуется Церквовью 6/19 августа – за сорок дней до праздника Воздвижения честного и животворящего Креста. Этим символически указывается на то, что Господь преобразился перед своими учениками именно накануне Своего пути на страдания и крестную смерть, дабы явлением Своей небесной славы укрепить их ввиду грядущих испытаний.

Праздник Преображения всегда приходится на время Успенского поста, однако церковный устав дозволяет в этот день употреблять рыбу. В русском народе этот день известен как «Яблочный Спас», поскольку на Преображение, по традиции, совершается освящение плодов нового урожая.

Священная гора

О чудесном преображении Спасителя повествуют три евангелиста – Матфей, Марк и Лука (Мф. 17:1–13, Мк. 9:2–13‚Лк. 9:28–36), причем все они связывают это событие со сказанными накануне словами Господа о предстоящих Ему страданиях, о несении креста Его последователями и о скором открытии Царствия Божиего, приходящего в силе. Иисус взял ближайших учеников, которые были с Ним в наиболее торжественные и важные моменты Его земной жизни – Петра, Иакова и Иоанна – «и возвел их на гору высокую одних» (Мф. 17:1). Евангелисты не называют эту гору, однако существует предание, что это была гора Фавор к югу от Назарета.

Господь «преобразился перед ними», явился перед учениками в Своей небесной славе, отчего «просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). Евангелист Лука делает важное дополнение, указывая на то, что целью восхождения была молитва, и что Господь преобразился «когда молился» (Лк. 348 Преображение Господне 9:29). Так же Лука доносит до нас‚ что апостолы во время молитвы «отягчены были сном» (Лк. 9.32) и, только проснувшись, узрели славу преобразившегося Господа и явившихся во славе Моисея и Илию. Они беседовали с Иисусом Христом об исходе Его, который надлежало Ему совершить в Иерусалиме. Как поясняет святи- тель Иоанн Златоуст, явились именно Моисей и Илия, потому что в народе Господа Иисуса Христа почитали то за Илию, то за одного из пророков. Моисей явился, чтобы показать, что Иисус не был нарушителем ето законов, каким Его пытались представить книжники и фарисеи. Ни Моисей, через которого был дан закон Божий, ни Илия не предстали и не повиновались бы Тому, Кто не был на самом деле Сыном Божиим. Учеников Спасителя охватила такая радость, что Петр воскликнул: «Наставник! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии» (Лк. 9:33), чем как бы говорил Учителю: лучше не возвращаться в дольний мир злобы и коварства, где ожидают Тебя страдания и смерть.

Всех объяло чудесное облако – символ особого присутсвия славы Божией – и послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5). Те же слова были слышны при крещении Господнем, но с добавлением «Его слушайте». Господь запретил апостолам рассказывать кому бы то ни было об увиденном, пока Он не воскреснет из мертвых.

Вопрос учеников о грядущих страстях

Убежденные уже вполне, что Учитель Иисус есть действительно Мессия, апостолы всё же спросили Ето: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?» (Мф. 17:10; Мк. 9:11). В ответ Господь подтвердил, что действительно «Илия должен придти прежде и устроить все» (Мф. 17:11; Мк. 9:12), как и предсказал пророк Малахия (Мал. 4:5–6): «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я пришел и не поразил земли проклятием». То есть Илии надлежало явиться в мир и восстановить в душах людей первоначально добрые и чистые чувства, без чего дело Мессии не могло бы быть успешным, поскольку не нашло бы благоприятной почвы в сердцах людей, заскорузлых и окаменевших в продолжительной порочной жизни. «Но говорю вам, – продолжал Иисус, – что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели» (Мф. 17:12). Спаситель имел в виду, что Илия уже пришел в лице Иоанна Крестителя, который своей жизнью и проповедью особенно напоминал древнего пророка, но его не узнали, ввергли в темницу и умертвили. «Так и Сын Человеческий пострадает от них» (Мф. 17:12), – пояснил ученикам Иисус, указывая на предстоящие Ему страдания и смерть.

Из богослужения праздника Преображения Господня

На великой вечерне на «Господи воззвах» стихиры, глас 4:

Пр́ежде Крест́а Твоего, Господи‚/гора Небеси подобящися‚/и ́облак‚ яко сень, протязашеся‚/Тебе преобраз́ующуся‚/от Отца же свид́етельствуему: /тамо бе Петр со Иаковом и Иоанном,/яко хот́яху быти с Тобою и во время пред́ания Твоего‚/да‚ видевше чудеса Твоя‚/не устраш́атся страданий Твоих‚/имже поклонитися нам в мире спод́оби,/вел́икия ради Твоея милости.

Прежде Креста Твоего, Господи‚/гора уподоблялась небу/и облако как шатер распростиралось./Когда Ты преображался/и принимал свидетельство от Отца‚/был там Петр с Иаковом и Иоанном,/ибо им предстояло быть с Тобою/и в час предания Твоего на смерть,/чтобы увидев дивные дела Твои‚/не убоялись страданий Твоих‚/которым удостой нас поклониться в мире/по великой Твоей милости.

Прежде Креста Твоего, Господи,/поим ученики на гору высоку‚/преобразился еси пред ними,/лучею силы озаряя их‚/отсюду убо человеколюбием,/отонуду властию‚/показати хотя воскресения светлость‚/егоже и нас, Боже, в мире сподоби,/яко Милостив и Человеколюбец.

Прежде Креста Твоего, Господи,/взяв учеников на гору высокую,/Ты преобразился перед ними‚/лучами силы озаряя их,/желая показать, как человеколюбием, так и могуществом‚/светлость воскресения;/и нас, Боже, в мире того удостой‚/как Милостивый и Человеколюбец.

Гора, яже, иногда мрачна и дымна,/ныне же честна и свята есть,/на нейже нозе Твои стоясте, Господи‚/превечное бо сокровенное таинство/ напоследок явлено сотвори,/страшное Твое преображение,/Петру, и Иоанну, и Иакову./ Иже, такова сияния лица Твоего не терпяще/и светлости риз Твоих‚/ниц на лице земли покрывахуся,/иже и ужасом одержими, дивляхуся‚/видяще Моисея и Илию, глаголюща с Тобою‚/хотящая приключитися Тебе;/и глас от Отца свидетельствоваше, глаголя/Сей есть Сын Мой возлюбленный,/о Немже благоизволих,/Того послушайте‚/Иже и дарует мирови велию милость.

Гора, некогда мраком сокрытая и дымом‚/ныне почитаема и свята‚/на которой ноги Твои стояли, Господи;/ибо прежде веков сокровенное таинство/сделало напоследок явным /страшное Твое преображение/ Петру, Иоанну, и Иакову./Они, сияния лица Твоего не вынося/и блеска одежд Твоих,/лицами к земле склонялись‚/и‚ охваченные изумлением, удивлялись,/видя Моисея и Илию, с Тобою собеседующих/о том, что должно было случиться с Тобой./И голос от Отца свидетельствовал, говоря:/»Это Сын Мой возлюбленный‚/в Котором Мое благоволение, Его слушайте‚/Он и дарует миру великую милость!»

На горе высоце преображся, Спас‚/верховныя имея ученики,/преславно облистал есть‚/показуя, яко высотою добродетелей облиставше/и Божественней славе сподобится./Глаголющии со Христом Моисей и Илия показоваху,/яко живыми и мертвыми обладает/и иже древле законом и пророки глаголавый есть Бог,/Емуже и глас Отеч из облака светла послушествоваше, глаголющий:/Того послушайте,/Иже Крестом ада пленивша/и мертвым дарующа живот вечный.

На горе высокой преобразившись/в присутствии верховных учеников‚/Ты славно просиял, Спаситель‚/показывая‚ что высотою добродетелей блистающие/и Божественной славы удостоятся./Беседовавшие же со Христом Моисей и Илия/открывали, что Он – над живыми и мертвыми владычествует‚/и Богом, в древности через закон и пророков вещавшим является‚/о Ком из светлого облака и свидетельствовал/голос Отца, говорящий:/»Послушайте Того, Кто Крестом пленит ад/и мертвым дарует жизнь вечную!»

Слава, и ныне, глас 6: Прообразуя воскресение Твое, Христе Боже,/тогда поят три Твоя ученики,/Петра, и Иакова, и Иоанна‚/на Фавор возшел еси./Тебе же, Спасе, преобразующуся,/Фаворская гора Светом покрывашеся,/ученицы Твои, Слове,/ повергоша себе долу на земли‚/не терпяще зрети невидимаго зрака,/Ангели служаху страхом и трепетом‚/небеса убояшася‚/земля вострепета‚/видяще на земли славы Господа.

Прообразуя воскресение Свое, Христе Боже‚/берешь тогда с Собою трех Твоих учеников/ Петра, и Иакова, и Иоанна‚/ на Фавор взойдя./И при Твоем, Спаситель, преображении/гора Фаворская светом озарялась./Ученики Твои, Слово‚/поверглись ниц, простершись на земле/не вынося созерцания недоступного взорам образа./Ангелы служили Тебе со страхом и трепетом‚/небеса содрогнулись, земля затрепетала‚/видя на земле Славы Господа.

На литии стихиры самогласны, глас 2.

Иже Светом Твоим всю вселенную освят́ив‚/на горе выс́оце преобразился еси, Блаже,/показав учеником Твоим силу Твою,/яко мир избавл́яеши от преступления./Темже вопием Ти:/Милос́ерде Господи, спаси души наша.

Светом Своим всю вселенную освятивший‚/на горе высокой преобразился Ты, Благой‚/ показав ученикам Своим могущество Свое‚/ ибо Ты мир избавляешь от преступления./Потому мы взываем Тебе:/»Милосердный Господи, спаси души наши!»

Иже на горе Фав́орстей преобр́ажся во славе, Христе Боже‚/и показ́ав учеником Твоим славу Твоего Божеств́а‚/озар́и и нас светом Твоего разумения/и настави на стезю з́аповедей Твоих‚/яко един благ и человеколюбец.

На горе Фавор преобразившийся во славе, Христе Боже‚/и показавший ученикам Твоим славу Твоего Божества‚/озари и нас светом Твоего познания/и направь на путь заповедей Твоих‚/как единый благой и человеколюбец!

Иже пр́ежде солнца Свет Христос/телесне на земли жительствуя/и пр́ежде Креста вся, яже стр́ашнаго смотрения, совершив боголепно,/днесь на Фав́орстей горе‚/тайно Тр́оицы образ показуя‚/из́ящныя три ученики,/Петра, и Иакова, и Иоанна, на ню возвел еси наедине/и, мало скрыв пл́оти восприятие,/преобразился еси пред ними‚/являя началообр́азныя добр́оты благолепие/и то не всесовершенно:/́ово извествуя т́ыя, вќупе и щад́я,/да не како со зраком и еже жити погу́бят,/но яко мож́аху вмещ́ати, тел́есными оч́има стерп́яще./И пророков верховныя, Моисея и Или́ю, привел еси‚/непрекосл́овне свидетельствующия Его Божество/и яко Той есть истинное Отеческаго Существа сияние,/госп́одствуяй живыми и мертвыми./Тем и ́облак якоже сень, объ́ят их,/и глас свыше От́еч/из облака шумно предсвид́етельствующ и глаголющ:/Сей есть, егоже нетленно из чрева прежде денницы род́их‚/Сын возлюбленный Мой‚/Егоже послах спаст́и/во Отца и Сына и Духа Святаго крещ́аемыя/и испов́едающия верно,/яко нераздельна есть едина держ́ава Божества‚/Того послушайте./Сам ́убо, Человекол́юбче Христе Боже,/и нас озари Светом неприступныя Твоея славы/и дост́ойны покажи наследники/безконечнаго Царствия Твоего, яко пребл́аг.

Свет, бывший прежде солнца, Христос‚/живя во плоти на земле/и прежде Креста все, относящееся к Своему повертающему в трепет замыслу,/совершив, как подобает Богу‚/в сей день на горе Фавор/таинственно показывает образ Троицы,/трех совершеннейших из учеников‚/Петра‚ и Иакова, и Иоанна‚/с Собою на нее возводя наедине./И‚ отчасти сокрыв принятую плоть‚/преобразился перед ними‚/являя совершенство первоначальной красоты,/хотя и не со всею полнотою,/одновременно удостоверяя их, но также и щадя‚/да не лишатся и зрения, и жизни,/и лишь насколько могли они вмещать/и телесные их очи выносили./И величайших из пророков, Моисея и Илию, привел,/согласно свидетельствующих о Его Божестве‚/и что Он – истинное Сияние сущности Отца,/владычествующий над живыми и над мертвыми./Потому и облако, как шатер, покрыло их,/и глас Отца раздался свыше/из облака громогласно свидетельствующий и говорящий:/«Это Тот, Кого Я родил не по земным законам/из чрева прежде утренней звезды,/Сын возлюбленный Мой,/Кого Я послал спасти/во имя Отца, и Сына, и Духа Святого принимающих крещение/и исповедующих с верою‚/что нераздельна единая власть Божества‚/Его послушайте!»/Ты же Сам, Человеколюбец Христе Боже,/и нас озари Светом неприступной Твоей славы/и достойными наследниками покажи/бесконечного Царства Твоего, как преблагой!

Слава, глас 5: Приид́ите, вз́ыдем на го́ру Господню/и в дом Бога нашего/и узрим славу преображ́ения Его,/славу яко единор́однаго от Отца,/светом при́имем Свет/и, возв́ышени бывше духом‚/Троицу единос́ущную воспоим во веки.

Придите, взойдем на гору Господню/и в дом Бога нашего/и увидим славу преображения Его‚/славу как Единородного от Отца;/светом примем Свет/и, возвышенные духом,/Троицу Единосущную будем воспевать вовеки.

И ныне: Закона и прор́оков/Тя, Христе, Творца и Исполнителя свидет́ельствоваша,/зряще во ́облаце‚/Моисей Богов́идец и Илия огнеколесн́ичник/и неопальный небош́ественник/в преображ́ении Твоем./С нимиже и нас Твоего просвещ́ения сподоби, Владыко‚/пети Тя во веки.

О Тебе, Христе,/как О Закона и пророков Творце и Исполнителе,/засвидетельствовали, видя Тебя во облаке при Твоем преображении‚/Моисей Боговидец и Илия,/на огненной колеснице неопалимым на небеса восшедший./С ними и нас Твоего просвещения удостой, Владыка‚/чтобы нам воспевать Тебя вовеки.

Стихиры на стиховне, глас 1:

Иже древле с Моис́еом глаго́лавый на горе Синайстей ́образы,/Аз есмь, глаголя, Сый,/днесь на горе Фав́орстей преображся пред ученики‚/показа началообразную доброту зрака,/в Себе воспри́им человеческое существо‚/и таковыя благодати свидетели пост́авль – Моисея и Илию,/́общники творяше вес́елия‚/провозвещ́ающия славное Креста ради/и спасительное воскресение.

Тот, Кто в древности беседовал/с Моисеем на горе Синае посредством образов,/говоря: «Я – вечно Существующий»‚/в сей день на горе Фавор преобразившись пред учениками,/показал первоначальную красоту Божия образа/в воспринятой на Себя человеческой природе/и, поставив свидетелями такой благодати Моисея и Илию‚/сделал их участниками радости‚/предрекающими завершение Твоего служения через Крест/и спасительное Воскресение.

Твоего единор́однаго Сына пров́идев Духом/плотско́е к человеком пришествие‚/богоот́ец Давид издалеча к веселию созывает тварь/и пророчески взывает:/Фав́ор и Ерм́он о имени Твоем возр́адуются/На сию бо возшед го́ру, Сп́асе, со ученики Твоими,/очерн́евшее Адамово естеств́о,/преобр́ажся, облист́ати паки сотворил еси‚/претвор́ив е в Твоего Божества славу же и светлость./Темже вопием Ти:/Содетелю вс́яческих, Господи, слава Тебе.

Твое, единородного Сына, пришествие/во плоти к людям предвидя Духом‚/Богоотец Давид издалека к веселью созывает все творение/и пророчески восклицает:/«Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются»./Ибо, взойдя на эту гору с учениками Твоими‚/Ты‚ Спаситель, потемневшее Адамово естество‚/ преобразившись, вновь блистающим соделал,/претворив его в славу и сияние Твоего Божества./Потому мы взываем Тебе:/»Создатель всего, Господи, слава Тебе!»

Неодерж́имое Твоего светол́ития,/и неприступное Божества,/зряще апостолов лучшии,/на горе Преображ́ения, безначальне Христе,/божественным измен́ишася ужасом/и, облаком оси́явшеся светлым,/глас сл́ышаху Отеч, извествующ т́аинство Твоего вочелов́ечения‚/яко един еси и по воплощ́ении‚/Сын Единородный/и Спас мира.

Нестерпимое излияние Твоего света/и неприступное Божество, безначальный Христе,/созерцая на горе преображения,/избранные из апостолов изменились божественным восторгом/и, облаком светлым озаренные‚/слышали отеческий глас‚/ подтверждающий таинство Твоего вочеловечения‚/что Ты – Един и по воплощении,/Сын Единородный и Спаситель мира.

Слава, и ныне, глас 6: Петру, и Иакову, и Иоанну‚/л́учшим учениќом Твоим, Господи,/днесь показал еси на горе Фав́орстей/славу Бож́ественнаго Твоего зрака:/ в́идяху бо ризы Твоя, облист́авшия, яко свет,/и лице Твое паче солнца‚/не терпяще зрети нестерпимое Твоего си́яния,/на землю низп́адаху,/ниќакоже зрети могуще./Глас же слышаху, свид́етельствующ свыше:/Сей есть Сын Мой возлюбленный‚/пришедый в мир спаст́и человека.

Петру, и Иоанну, и Иакову,/избранным ученикам Твоим, Господи,/в сей день показал Ты на горе Фаворе/славу Божественного Твоего облика:/ибо видели они одежды Твои, засиявшие, как свет‚/и лицо Твое – ярче солнца;/и не вынося созерцания нестерпимого Твоего блеска,/на землю падали, совсем не в силах смотреть./Голос же слышали, свидетельствующий свыше:/»Это – Сын Мой возлюбленный,/пришедший в мир спасти человека!»

На утрене тропарь, глас 7:

Преобраз́ился еси на горе, Христе Боже,/показ́авый учеником Твоим славу Твою,/якоже мож́аху,/да возсияет и нам, грешным,/ Свет Твой приснос́ущный/ молитвами Богородицы‚/Светод́авче, слава Тебе.

Преобразился Ты на горе, Христе Боже‚/показав ученикам Твоим славу Твою‚/насколько это было для них возможно./Да воссияет и нам, грешным‚/свет Твой вечный,/по молитвам Богородицы;/Податель света, слава Тебе!

Седален, глас 4:

Челов́еческое изменение, еже со славою Твоею, Сп́асе‚/второе и страшное Твоего пришествия показуя‚/на горе Фав́орстей преобразился еси./Илия и Моисей глаголаху с Тобою,/и три́ех от ученик спризв́ав,/иже, видевше, Владыко, славу Твою, блистанию Твоему удив́ишася./Иже тогда сим Свет Твой возсиявый, просвет́и души наша.

Показывая смертных изменение/по образу славы Твоей/при втором и страшном Твоем пришествии‚/на горе Фавор преобразился Ты, Спаситель./Илия и Моисей беседовали там с Тобою;/трех из учеников Ты туда с Собою призвал‚/и они, увидев славу Твою, Владыка,/изумились огт сияния Твоего./Озаривший их тогда светом Твоим‚/просвети души наши!

Седален, глас 4:

На горе Фав́орстей преобраз́ился еси, Иисусе‚/и облак св́етел, протязающся, яко сень, апостолы славою покр́ы,/темже и на землю ниц п́адаху‚/не терпяще зрети светлости неприступныя славы лица Твоего,/безнач́альне Спасе, Христе Боже./Иже тогда сим Свет Твой возси́явый, просвети души наша.

На горе Фавор преобразился Ты, Иисусе,/и облако светлое, как шатер распростираемое, Апостолов Твоею славою покрыло, –/потому они и устремили взоры в землю‚/не в силах видеть блеска/неприступной славы лица Твоего‚/Безначальный Спаситель, Христе Боже./Озаривший их тогда Светом Твоим‚/ просвети души наши!

Величание:

Величаем Тя,/живод́авче Христе,/и почит́аем пречистыя плоти Твоея/преславное преображение.

Величаем Тебя‚/Податель жизни Христе‚/и почитаем пречистой плоти Твоей/преславное преображ́ение.

Кондак, глас 7:

На горе преобраз́ился еси,/и якоже вмещ́аху учениц́ы Твои,/славу Твою, Христе Боже, в́идеша‚/да егда Тя ́узрят распин́аема,/страдание ́убо уразум́еют вольное‚/м́ирови же проповедят,/яко Ты еси во́истинну Отчее си́яние.

На горе преобразился Ты,/и‚ насколько могли вместить ученики Твои,/они славу Твою, Христе Боже, созерцали‚/чтобы‚ когда Тебя увидят распинаемым,/уразумели, что Твоё страдание – добровольное/и миру возвестили‚/что Ты – воистину Отчее сияние.

На хвалитех стихии:, глас 4:

Прежде честн́аго Креста Твоего и страд́ания‚/поимь, ихже проразсуд́ил еси, от священных ученик,/на Фаворскую, Владыко, возш́ел еси гору‚/показати восхотев сим славу Твою:/иже и в́идевше Тя, преобраз́ившася/и паче солнца просиявша‚/н́ицы падше‚/силе Твоей удивишася, взывающе:/Ты безлетен Свет еси, Христе,/и сияние Отчее‚/аще и волею плоть яв́ился еси, Неизм́енне.

Прежде священного Креста Твоего и страдания‚/взяв тех, кого Ты выбрал из священных учеников,/на Фаворскую гору взошел Ты, Владыка‚/восхотев показать им славу Твою./И они, узрев Тебя, преображающимся/и ярче солнца просиявшим‚/упав ниц, поразились Твоему могуществу, взываяз/ «Ты – вневременный Свет, Христе‚/и сияние Отца‚/хотя и был по воле Своей/во плоти видим, неизменный!»

Иже пр́ежде век Сый Бог Слово,/Иже Светом, яко ризою, одев́аяйся/преобразующийся пред ученики Твоими‚/паче солнца, Слове, проси́ял еси,/ Моисей же и Илия Тебе предсташа,/м́ертвым и живым Тя, Господа, пов́едающе/и Твое славяще неизреченное смотрение, и милость‚/и многое милос́ердие,/имже спасл еси мир,/грехом погиб́ающий.

Прежде веков Существующий Бог-Слово‚/светом, как одеждою, одевающийся‚/преображаясь пред учениками Твоими‚/ярче Солнца, Слово, Ты просиял./Моисей же и Илия Тебе предстали‚/объявляя Тебя Господом мертвых и живых‚/и Твой славя неизреченный промысел и милость‚/и великое снисхождение‚/которым Ты спас мир‚/от грехов погибающий.

От Дев́ическаго облака Тя рожд́енна‚/и плоть бывша‚/и на горе Фав́орстей преобраз́ующася Господи‚/и облаком светлым Тя окруж́аема,/глас Род́ителев возлюбленнаго Тя Сына,/учеником предсто́ящим Тебе, яве сказоваше,/яко единосущна и единопр́естольна./Темже Петр удивлялся, –/добр́о есть зде быти, – глаго́лаше‚/не в́едый, еже гл́аголаше, /Благодетелю многомилостиве.

Тебя, от Девического облака рожденного‚/и плотью ставшего‚/и на горе Фавор преображающегося, Господи‚/и облаком светлым окружаемото,/глас Родителя в присутствии Твоих учеников/Сыном возлюбленным являл открыто‚/единосущным и восседающим на одном престоле с Ним./Потому Петр, поражаясь‚/говорил не зная, что произносит:/«Хорошо здесь быть‚/Благодетель многомилостивый!»

Слава, и ныне, глас 8:

По́ят Христос Петра, Иакова и Иоанна,/на го́ру высоку ед́ины/и преобраз́ися пред ними и просветися лице Его, яко солнце‚/р́изы же Его быша б́елы, яко свет;/и яв́ишася Моисей и Илия с Ним, глаго́люще‚/и ́облак светел осен́и их./И ее глас из ́облака, глаго́лющ:/Сей есть Сын Мой возлюбленный,/о Немже благоволих‚/ Того посл́ушайте.

Взял Христос Петра, и Иакова, и Иоанна/на гору высокую одних,/и преобразился перед ними,/и просияло лицо Его, как солнце‚/одежды же Его сделались белыми, как свет;/и явились Моисей и Илия, с Ним беседующие,/и облако светлое осенило их,/и вот, голос из облака, говорящий:/»Это Сын Мой возлюбленный‚/на Ком Мое блатоволение./Его слушайте!»

Слово Божие

Сияние славы

(В то время) взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Ето, как солнце, одежды же Ето сделались белыми, как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не оказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

Мф. 17:1–9 (зач. 70)

Пастырское наставление

Об учительном смысле Преображения Господня

С какой целью Господь возводит учеников Своих для молитвы на высокую гору и не удаляется с ними в какое-либо ровное место? С той, чтобы, приблизив их от земных низин к небесной высоте, преподать всем таинственным образом урок, что желающий сподобиться откровений от Бога и видеть славу Ето должен оставлять дольние, земные пристрастия, должен желать и искать благ горних, небесных. «Он возводит их, – говорит блаженный Феофилакт‚– на высокую гору, показывая, что если кто не возвысится над земными пристрастиями, тот недостоин видеть подобные откровения». Прекрасно поучает Святой апостол Павел, когда говорит: «Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3.1–3). Ходящий в низине не может видеть далеко, взошедший же на высокую гору без затруднения окидывает взором далекие пространства, и заботящийся лишь о настоящей жизни как может понять сладость будущих небесных благ? Входя же на гору богомыслия, он познаёт и видит умом, как глазами, даже то, что превыше небес. Пресмыкающиеся по земле гады и живущие на ней животные не могут глядеть на солнечный луч, так и ум человека, погруженното в земную суету, никак не может видеть славу Христову и озаряться светом Его благодати. Итак, возноси ум твой, христианин, от земли к небу, от настоящего к грядущему, от пристрастия к земному к желанию небесного, тогда познаешь, как благ Бог Израилев, как сладостен сладчайший Иисус, как радостна любовь Его, и насладишься Его Божественными откровениями.

Господь возводит учеников Своих не на низкую, а высокую гору. Зачем? Чтобы научить их богомыслию и вместе с тем трудолюбию: без труда нет возможности взойти на высоту. Высота горы – образ богомыслия, восшествие на гору – указание на труд. Хорошо ум возносить к Богу, но не следует и труда оставлять: добрые дела достигаются трудом. Ум видит Бога, а труд приводит к зрению Его; ум покоряется Христу, слушая заповеди Его, а труд носит иго Христово, ходя во след Его. Богомыслие наслаждается внутренним зрением Христа, трудолюбие же привлекает на себя взоры Его: «Призри‚ – сказал псалмопевец, – на страдание мое и на изнеможение мое» (Пс. 24.18). Быть же видимым Христом – не меньшее благо, чем видеть Его. Обе эти добродетели – богомыслие и трудолюбие – для желающего достигнуть небесных блага и радостей так же необходимы, как птице крылья: птица с одним крылом не может летать по воздуху, и человек, обладая только одной из этих добродетелей, не может вознестись на высоту совершенного спасения; богомыслие без трудолюбивой жизни недействительно, и не приносит пользы трудолюбие без богомыслия. С двумя крылами всякая птица летает свободно; двумя добродетелями – богомыслием и трудолюбием -– каждый восходить на мысленный Фавор, чтобы вечно зреть славу Божию – восходит вначале трудолюбием, ибо оно предтеча богомыслию и боговеденью. Святые апостолы подъяли труд, восходя на высокую гору, чтобы видеть славу Преображения Господня, и кто же может надеяться без труда достигнуть радости лицезрения Божия?

Святитель Димитрий Ростовский

Опыт преображенното мира

Бывают в духовной жизни, но даже и в самых простых моментах человеческой жизни, мгновения, которые так прекрасны, так дивны, что хотелось бы, чтобы время, жизнь, вечность на них остановились и никогда ничего другого не случалось бы.

Это произошло с Апостолами, которых Христос взял с Собой на гору Преображения, и это выразил Петр, когда сказал: Господи! Нам здесь хорошо! Построим три кущи – Тебе одну, Моисею одну, одну Илии, и останемся здесь, осиянные этим невещественным, Божественным светом, окутанные этим дивным покоем… Ни Петр, ни другие Апостолы не заметили того, что потом они сами поведали другим: что Христос преобразился – то есть явился в сиянии вечной славы – в момент, когда Моисей и Илия говорили с Ним о грядущем Его восходе в Иерусалим и распятии.

Здесь, как и в стольких местах Нового Завета, мы видим, что, как и мы, Апостолы способны уловить светлое, дивное – и так часто пройти мимо того, чего Христу это стоит. Святой Серафим Саровский, говоря с одним из своих посетителей, сказал ему: Проси у Бога именем Христа то, что тебе нужно, но помни: какой ценой Христос получил власть тебе это даровать… Этим он хотел сказать: Не проси ни о чем, что недостойно Божией крестной любви, смерти, распятия Спасителя Христа…

Как и Апостолам, в моменты самые светлые нам хотелось бы чтобы время остановилось и чтобы нам пребыть навсегда – в чем? – в забытьи! Чтобы нам навсегда забыть, что в нашей жизни и в жизни других людей порой происходит страшное: что бывает одиночество, бывает болезнь, бывает страх, бывают ужасы всякого рода; хотелось бы войти в этот дивный покой преображенного мира, которого мы все ожидаем, но который еще не явлен, еще не стал действительностью. В него мы должны верить, его мы порой имеем возможность пережить с большой, преображающей нас глубиной. Но мы должны помнить, что это переживание нам дано для того, чтобы принести в темный, скорбный, холодный мир сияние Преображения.

Когда Моисей на Синайской горе стоял перед Богом, озаренный Божией славой, он так приобщился к ней, что, когда спустился с горы, люди не могли вынести сияние его лица. Вот какими мы должны бы быть, когда переживем земное или небесное чудо, чудо преображения. И то, что случилось с Апостолами, то, что случилось с Моисеем, должно случиться и с нами: ни Моисей не остался на горе Синайской в видении Божием, говоря с Богом, как друг говорит с другом; ни Апостолам не было дано остаться на дивной торе Преображения; Христос сказал им: Пойдем отсюда…

И пришли они в долину, на равнину палестинскую, и застали там то, о чем мы слышали сегодня: неизбывное горе отца, родителей, друзей от того, что неисцельная болезнь поразила ребенка, и еще, может быть, более скорбный ужас о том, что и ученики Христовы, к которым обращался отец, ничем не смогли помочь – помог только Христос. Помог Он тем, что исцелил ребенка; но когда ученики Его спросили – Почему мы не смогли этого сделать? – Он им сказал: Этот род изгоняется только молитвой и постом.

И вот нам дается, по временам, это переживание преображенного мира, переживание чего-то дивного, божественного – вошедшего в жизнь. И, пережив это, мы должны это сохранить как самое драгоценное и войти в мир для того, чтобы этим поделиться. Поделиться же этим мы сможем, только если возьмем на себя подвиг поста и молитвы: не только вещественного, физического поста, но воздержания от всего, что центром своим имеет нас самих, от всякого себялюбия, всякого эгоизма, всякой жадности душевной или духовной, а не только телесной, от желания всякого обладания… И это мы можем осуществить, только если мы будем молиться; и опять: не только произносить молитвенные слова, не только как бы заставлять себя войти в мысль и дух святых, но всеми силами стремиться к тому, чтобы в тусклом, темном, осиротелом мире оставаться в общении с Живым Богом, Который есть и свет, и радость, и жизнь…

Подумаем о Преображении; подумаем о нашем опыте преображенното мира, о тех мгновениях или периодах, когда все внутри и вокруг нас было озарено действительно Божественным светом; и с этим светом пойдем к каждому человеку, во все обстоятельства жизни, и принесем туда свет Христов. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Успение Пресвятой Богородицы

События праздника

Успение Пресвятой Богородицы празднуется Церковью 15/28 августа. Этому празднику предшествует двухнедельный пост, по строгости своей близкий к Великому посту. «Пост в августе,– поясняет значение Успенского поста блаженный Симеон Солунский (ум. 1429), – учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей, и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном».

Священное Писание очень мало говорит о жизни Пресвятой Девы после воскресения Господа Иисуса Христа. Известно лишь, что Ее «взял к себе» апостол Иоанн Богослов (Ин. 19:27). «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, – пишет об этом святитель Ювеналий Иерусалимский (V в.), – впрочем, мы знаем об них из древнейшего и вернейшето предания».

Жизнь Девы Марии по воскресении Христовом и Ее кончина

В доме апостола Иоанна Богородица прожила, по свидетельству разных христианских историков, от 10 до 22 лет – весь остаток Своей земной жизни. Поскольку дом Иоанна был в Иерусалиме, Пресвятая Дева Мария любила посещать места, где часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небо. Она молилась на этих местах: плакала, вспоминая о страданиях Спасителя, и радовалась на месте Ето воскресения и вознесения. Часто Она молилась и о том, чтобы Христос скорее взял Ее к Себе на небо.

Однажды, когда Пресвятая Дева Мария молилась на Елеонской горе, Ей явился архангел Гавриил и поведал, что через три дня окончится Ее земная жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. Богоматерь обрадовалась этой вести и, рассказав о ней нареченному сыну Своему, Иоанну, стала готовиться к Своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме, они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними, и вот Господь чудесным образом собрал к Ней всех апостолов, кроме Фомы. Когда апостолы узнали, для чего Бог собрал их, они стали тяжело скорбеть. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять христиан после Своей земной кончины и всегда молиться о них.

В час отшествия Богородицы от земной жизни комнату, где лежала Божия Матерь; осиял небесный свет, и Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял Ее святую душу.

Конец земной жизни Пресвятой Девы был тихим и блаженным, словно сон после достойно завершенных трудов, и потому называется «Успением».

Погребение Пресвятой Богородицы

«Так окончила земную жизнь Свою Пресвятая Дева Мария! – пишет святитель Феофан Затворник, – С возжженными светильниками и пением псалмов апостолы понесли тело Богоматери в Гефсиманию, где погребены были Ее родители и Иосиф. Неверующие первосвященники и книжники, пораженные величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Богоматери, послали слуг и воинов, чтобы разогнать провожавших и сжечь самое тело Богоматери. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но были поражены слепотой. В это время проходил мимо иудейский священник Афоний, который бросился ко гробу с намерением повергнуть его на землю; но едва коснулся он руками одра, как ангел отсек ему обе руки: отрубленные части их повисли у одра, а сам Афоний упал на землю с криком.

Апостол Петр остановил шествие и сказал Афонию: «Убедись, что Христос истинный Бог». Афоний тут же исповедал Христа истинным Мессией. Апостол Петр велел Афонию с усердной молитвой обратиться к Богоматери и приложить останки рук к частям, повисшим у одра. По исполнении этого руки срослись и излечились, а на месте отсечения остались лишь знаки. Ослепший же народ и воины с раскаянием прикоснулись к одру и получили зрение не только телесное, но и душевное, и все с благоговением присоединились к шествию.

На третий день после погребения Божией Матери прибыл отсутствовавший, по воле Божией, апостол Фома, и пожелал видеть Ее гроб. По его желанию гроб был открыт, но в нем не нашли тела Богоматери. Вечером того же дня, во время трапезы своей, апостолы увидели в воздухе Пресвятую Деву на небесах, живую, со множеством ангелов. Стоящая и неизреченной славой осияваемая Богоматерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я всегда с вами»; апостолы воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Это явление Богоматери совершенно убедило апостолов, а через них и всю Церковь в Ее воскресении. В подражвние Пресвятой Деве Марии, часто посещавшей места, которые Сын Ее и Вот освятил стопами пречистых ног Своих, возник обычай между христианами – посещать святые места».

Из богослужения праздника Успения Пресвятой Богородицы

На вечерне на «Господи, воззвах» стихиры, глас 1:

О, д́ивное чудо!/Источник Жизни/во гробе полагается‚/и л́ествица к Небеси гроб бывает./Веселися, Гефсиман́ие‚/Богородичен свят́ый доме./Возопи́ем, вернии,/Гавриила имуще чинонач́альника:/Благодатная‚ радуйся‚/с Тобою Господь,/ подаяй м́ирови Тобою велию милость.

О дивное чудо!/Источник жизни кладут в гробницу/и лестницею к небесам гроб становится;/веселись, Гефсимания‚/Богородицы святой удел!/Воззовем‚ верные,/Гавриила имея предводителем:/» Благодатная, радуйся, с Тобою Господь‚/подающий миру чрез Тебя великую милость!»

Д́ивны Твоя тайны, Богородице/Вышняго престол/яв́илася еси, Владычице,/и от земли к Небеси прест́авилася еси днесь./ Слава Твоя богол́епная,/богоподобными сияющи чудес́ы/Девы с Материю Цар́евою,/на высот́у вознеситеся./Благодатная, радуйся‚/с Тобою Господь‚/пода́яй мирови Тобою велию милость.

Дивны таинства Твои, Чистая!/Престолом Всевышнего явилась Ты, Владычица/и в сей день переселилась с земли на небо./Слава Твоя прекрасна‚/сияющая светом Божиих благодатных даров./Девы‚ с Матерью Царя/ на высоту вознеситесь./Благодатная, радуйся, с Тобою Господь‚/подающий миру чрез Тебя великую милость.

Твое славят усп́ение/власти и прест́оли,/начала и господства‚/силы и херувими и стр́ашнии сераф́ими,/радуются земнороднии,/о божественней Твоей славе красящеся,/прип́адают людие со арх́ангелы и ангелы и воспевают/Благодатная, радуйся‚/с Тобою Господь‚/пода́яй мирови Тобою велию милость.

Славят Твое успение/ власти и престолы, начальства и господства‚/силы и херувимы и страшные серафимы./Радуются на земле рожденные,/красуясь Божественною Твоею славою;/припадают цари с архангелами и ангелами и воспевают:/»Блатодатная‚ радуйся, с Тобою Господь,/подающий миру чрез Тебя великую милость!»

Богонач́альным манов́ением,/отвсюду богоноснии ап́остоли,/́облаки высоце взимаеми‚/дош́едше преч́истаго и живонач́альнаго Твоего тела,/любезно лобыз́аху./Прев́ышния же небесныя силы,/с своим Владыкою пришедше‚/богопри́ятное и преч́истое тело предсылающе‚/ужасом одерж́ими;/прекрасно же пред́ыдяху/и невидимо вопи́яху превышним чиноначалием:/се Всецарица Богоотроков́ица при́иде./Возм́ите врата и Сию прем́ирно подымите‚/Приснос́ущнаго Матерь Света‚/Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть./На Н́юже взирати не можем‚/и Той достойную честь воздати нем́ощно:/То́я бо преизящное преходит всяк ум./Темже, пречистая Богородице,/присно с живоносным Цар́ем и Рождеств́ом живущи‚/молися выну сохранити и спасти/ от всякаго прилога противнаго/новыя люди Твоя:/Твое бо предст́ательство стяж́ахом,/во веки светоявл́енно блаж́аще.

По мановению власти Божественной/отовсюду богоносные Апостолы‚/облаками высоко поднимаемые‚/достигнув всенепорочного и живоначального тела Твоего‚/с усердием его лобзали;/а величайшие из Сил небесных‚/со Своим Владыкою прибывшие‚/провожали Бога принявшее и пречистое тело,/ужасом объятые;/и превыше мира шествовали‚/и невидимо взывали высшим их полкам:/«Вот, пришла всех Царица, Божия Отроковица;/поднимите врата и Её превыше мира примите‚/эту Матерь вечно существующего Света;/ибо чрез Нее совершилось спасение/всех поколений смертных;/на Нее мы взирать не в силах‚/и почесть достойную невозможно Ей воздать‚/ибо превосходство Её выше всякой мысли!»/Потому, пречистая Богородица‚/всегда живя с живоносным Царем и Сыном Твоим‚/ходатайствуй непрестанно о сохранении и спасении /от всякого нападения вражеского/нового народа Твоего;/ибо мы покровительство Твое обрели,/и во веки Тебя блистательно прославляем! На литии стихиры самогласны, глас 1:

Стихиры на литии, глас 1:

Подоб́аше самов́идцам Слова и слугам/и еже по плоти Матере Его усп́ение видети,/конечное ел́ико на Ней таинство‚/яко да не токмо еже от земли Спасово восхожд́ение узрят‚/но и Рождшия Его преставл́ению свид́етельствуют./Темже, отовсюду Божественною силою собр́авшеся,/Сиона достиѓоша/и на Небо ид́ущую предсыл́аху, вышшую херув́им,/Ейже и мы с ними покланяемся,/яко мол́ящейся о душах наших.

Надлежало очевидцам Слова и служителям/и успение Матери Его по плоти видеть‚/ибо оно было последним совершившимся над Нею таинством;/так чтобы они не только восхождение от земли Спасителя узрели‚/но и о преставлении Родившей Его свидетельствовали./Потому‚ отовсюду перенесенные Божественною силою‚/они прибыли в Сион/и провожали идущую на небо Высшую Херувимов,/Ей и мы с ними поклоняемся‚/как ходатайствующей о душах наших.

Глас 2. Яже Неб́ес в́ышшая сущи/и херув́им сл́авнейшая/и всея твари честн́ейшая,/яже премногия ради чистот́ы/Присносущнаго Существа при́ятелище бывши,/в Сын́овне р́уце днесь всесвят́ую преда́ет душу,/и с Нею исполняются всяческая р́адости,/и нам дарует велию милость.

Небес высшая, и херувимов славнейшая‚/и честью все творение превосходящая‚/Ставшая за величайшую чистоту/вечного Существа обителью‚/в сей день в руки Сына предает всесвятую душу‚/и с Нею все исполняется радости,/и нам даруется великая милость.

Всенепор́очная Невеста/и Мати Благовол́ения Отча,/Яже Богу пронареч́енная‚/во Свое Ему жилище неелитнаго соедин́ения/днесь преч́истую душу Творцу и Богу преда́ет,/Юже безпл́отных силы боголепно подъемлют‚/и к Животу преставл́яется,/сущая Мати Живота,/Свеща неприст́упною Света‚/спасение верных/и упование душ наших.

Всенепорочная Невеста/и Матерь Благоволения Отца‚/предназначенная стать собственным жилищем Богу/при Его неслиянном с природой человеческой соединении‚/в сей день пречистую душу Творцу и Богу предает‚/которую с достойной Бога честью принимают Бесплотных Силы‚/и к жизни переселяется истинная Матерь Жизни,/светильник неприступното Света‚/спасение верных и надежда душ наших.

Глас 3. Приид́ите, вси концы земн́ии‚/честн́ое преставление Богоматере восхв́алим:/в р́уце бо Сына душу непорочную полож́и./Темже святым усп́ением Ея мир оживотвор́ися‚/во псалм́ех, и п́ениих, и п́еснех духовных/со безплотными и апостолы празднует св́етло.

Придите, все пределы земли‚/священное преставление Богоматери восхвалим‚/ибо в руки Сына Она непорочную душу отдала;/потому святым успением Ее мир оживотворился‚/псалмами‚ и гимнами, и песнями духовными/с бесплотными и апостолами празднуя светло!

Слава, глас 5. Приид́ите, празднолюбных собор‚/приид́ите, и лик сост́авим,/приид́ите‚ венчаем п́есньми Церковь‚/упоко́ением Ковчега Божия./Днесь бо Небо простирает н́едра‚/при́емля Рождшую всеми Невмест́имаго‚/и земля, Источник Жизни отдающи, благословение,/украш́ается благолепием./Ангели лик составляют со ап́остолы,/ужасно взир́ающе/от живота в Живот преставл́яему,/Рождшую Начальника жизни./Вси поклон́имся Ей, молящеся:/ср́одна присво́ения не заб́уди‚ Владычице,/верно празднующих всесвят́ое Твое успение.

Придите, собрание любителей праздников‚/придите, и составим хор‚/придите увенчаем песнопениями Церковь/при упокоении Ковчега Божия;/ибо в сей день небо объятия простирает,/принимая Родившую всем миром Невместимого‚/и земля, отдавая Источник Жизни,/украшается благословением и благолепием./Ангелы составляют хор с Апостолами‚/с трепетом взирая на Переселяемую из жизни в жизнь‚/Начальника жизни Родившую./Все поклонимся Ей, молясь:/»Не забудь, Владычица, ближайшего родства/с нами, празднующими с верою/всесвятое Твое успение!»

И ныне. Восп́ойте, людие,/Матери Бога нашего, воспойте:/днесь бо всесв́етлую душу Свою в пречистыя длани/Иже из Нея вопл́ощшагося без с́емене предает‚/Егоже и молит непрестанно/даровати всел́енней мир и велию милость.

Воспойте, люди, Матери Бога нашего, воспойте‚/ибо Она в сей день предает всесветлую душу Свою/ в пречистые руки от Нее без семени Воплотившегося‚/Которого и молит непрестанно/даровать вселенной мир/и великую милость.

Стихиры на стиховне, глас 4:

Приидите, воспо́ем, людие‚/Пресвятую Деву Ч́истую‚/из Неяже неизреченно пр́ойде,/воплощся, Слово Отчее‚/зов́уще и глаѓолюще:/благословенна Ты в женах,/блаженное чрево, вмест́ившее Христа./Того святым рукам душу пред́авши/ молися, Пречистая,/спастися душам нашим.

Придите, воспоем, люди‚/всесвятую Деву чистую‚/из Которой неизреченно прошло/воплотившееся Слово Отчее,/воспоем, восклицая и возглашая:/ «Благословенна Ты между женами;/блаженно чрево, вместившее Христа!«/В Его святые руки душу предав‚/ходатайствуй, Пречистая,/о спасении душ наших.

Дав́идскую песнь днесь, людие, воспоем Христу Богу:/приведутся‚ рече, Царю девы в след Ея,/и искренния Ея прив́едутся в веселии и радовании./Ибо от семене Дав́идова,/Еяже ради мы обож́ихомся,/в р́уце Своего Сына и Владыки/славно и паче слова прелага́ется./Юже, яко Матерь Божию, воспев́ающе,/вопием и глаголем:/спаси нас, непов́едающих Тя, Богородицу,/от всякаго обстояния/и избави от бед души наша.