Приблизительное время чтения: 13 мин.

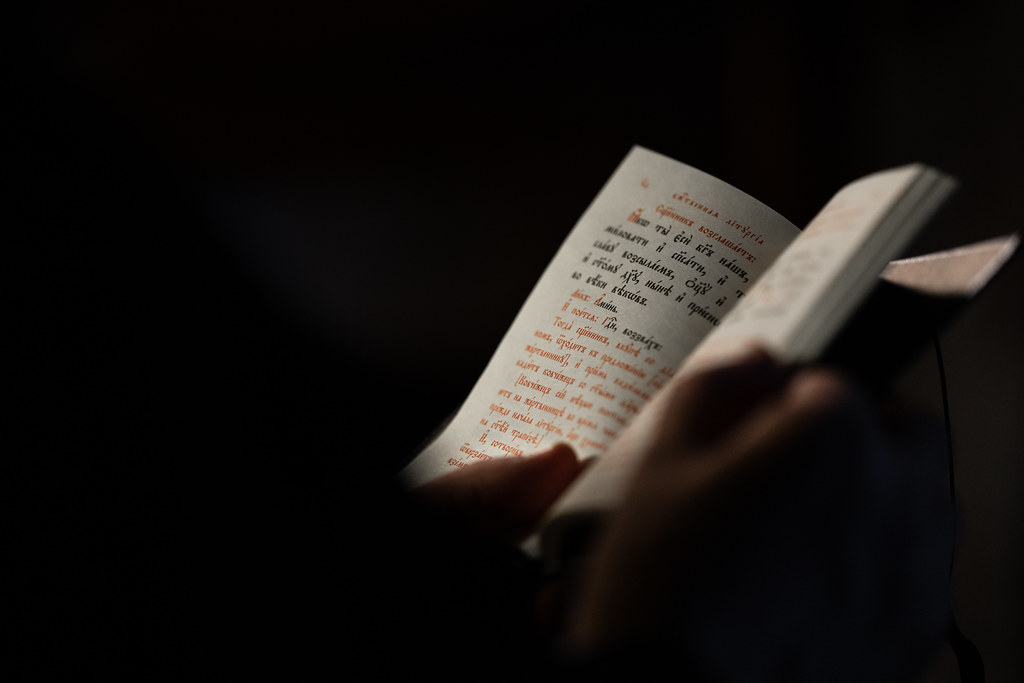

Продолжается Великий пост — особое время в жизни Церкви, когда, в том числе, сильно меняется и богослужебная жизнь. В будни Великого поста не совершается полная литургия. Связано это с тем, что она является самым торжественным и радостным событием в богослужебном круге. Вместо нее по будням совершается литургия Преждеосвященных Даров. Об особенностях этого богослужения, о том, почему недостаточно причащаться даже раз в неделю, рассказывает игумен Силуан (Туманов).

Причастие без Литургии

Сегодня мы настолько привыкли к тому, что для причащения святых Христовых Таин мы приходим утром в храм, что весьма бы удивились, узнав, что когда-то, очень давно, уже более тысячи лет назад, у монахов и мирян был обычай причащаться самостоятельно.

В древности после общей литургии в храме Святые Дары диаконы относили тем, кто не мог причаститься в храме, — больным и заключенным. Был также обычай уносить Причастие и в свои дома, где в будние дни во время домашней молитвы верные причащались сами и причащали своих домочадцев.

Богослужение в монастырях и на приходах, не говоря уже о кафедральных соборах, значительно различалось.

Например, в первой половине первого тысячелетия от Рождества Христова мало кто из монахов желал становиться священником. Большая ответственность. Поэтому из ближайшего села приглашали женатого священника, который и служил литургию раз в неделю, в воскресенье, и отшельники расходились по своим кельям до следующего воскресенья. И чтобы не лишать себя причащения Святых Христовых Таин (опять же, люди в возрасте, в пустынном месте всякие опасности, можно и заболеть, и быть при смерти), монахи брали с собой частицы Святых Даров и после длительной молитвы сами причащались.

Как появилась Литургия Преждеосвященных даров

Обычай самопричащения среди монахов существовал вплоть до XV в., об этом упоминал святой Симеон Солунский, а вот среди мирян обычай этот прекратился, когда увеличилось число членов Церкви, когда христианство распространилось и неизбежно понизился уровень духовно-напряженной жизни, которой отличались первые христиане, и церковным властям пришлось принять меры в предостережение возможного злоупотребления Святыми Дарами. Со временем люди перестали брать Тело Христово домой, а стали приходить в будние дни в храм, чтобы причаститься. А во время Великого поста, когда в будние дни не совершается Литургия, причащались на особом богослужении — литургии Преждеосвященных Даров.

Это очень красивое богослужение совершается только в дни Четыредесятницы, Великого поста: по средам и пятницам, в праздники 40 Севастийских мучеников, Первого и Второго Обретения главы св. Иоанна Предтечи, в четверг 5-й седмицы Поста («Стояние св. Марии Египетской»), а также в дни храмовых праздников.

На этой литургии верные причащаются Святого Тела и Крови Христовых, заготовленных в предшествующий воскресный день и благоговейно сохраняемых в течение седмицы (недели) на престоле в алтаре храма.

Достоверно неизвестно, кто является составителем этой литургии. В древности авторство приписывалось и святому Иакову, брату Господню, и Василию Великому, и Григорию Богослову, и Иоанну Златоусту, и другим. Современный славянский служебник (книга, по которой священники совершают богослужения) указывает авторство св. Григория Двоеслова (VII в.), епископа Римского. Но это надписание появляется не ранее XVI века в греческих богослужебных книгах, напечатанных униатами в Италии, которые были взяты за образцы на Руси при проведении книжной справы (реформы) при патриархе Никоне в XVII веке.

В современных греческих служебниках указание на святителя Григория Двоеслова, как автора чина литургии, отсутствует. Но это никак не мешает нам поминать великого святого древней Церкви как небесного покровителя совершаемого богослужения, следуя сложившейся традиции. Ведь о подобном богослужении, как об особой литургии — вечерни с причащением, известно уже с VI — VII в., и не исключено, что и святой Григорий совершал её в том или ином виде.

Литургия Преждеосвященных Даров совершается в соединении с Великопостной Вечерней. Но это не значит, что она обязательно совершается на закате дня, хотя в некоторых храмах и существует такой обычай.

Дело в том, что византийское время отличается от принятого сегодня. Часы вечерние в пересчете на наше время — это около 14 часов дня. Перед этой великопостной литургией поется длинная утреня, читаются часы и изобразительны. И даже если служба началась рано, собственно литургия начинается ближе к полудню. Так что разница не такая уж и большая, и не стоит думать, что если служить Преждеосвященную вечером, часов в 18.00, это будет правильнее. Другое дело, что на вечерней литургии люди могут причаститься, придя в храм после работы.

Причастие в будни. Зачем?

«А зачем? — спросите Вы. — Разве мало нам причаститься в воскресенье Великого поста? Хоть каждое воскресенье! Зачем так часто?»

Ответ непрост и прост одновременно. Прост, потому что известно, что причащение — центр жизни христианина.

Об этом вспоминает в одном из писем св. Василий Великий (IV век): «Хорошо и преполезно каждый день приобщаться и принимать Святое Тело и Кровь Христову, потому что Сам Христос говорит: „кто ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь, имеет жизнь вечную“. …Все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня причастие в доме, сами себя приобщают. А в Александрии и в Египте и каждый крещеный мирянин, по большей части, имеет причастие у себя дома, и сам себя причащает, когда хочет».

А непросто, потому что уже несколько последних столетий прихожане привыкли причащаться крайне редко — раза четыре в год. Труды таких праведников, как святого Иоанна Кронштадтского, святителя Игнатия (Брянчанинова), афонских подвижников ХХ века привели к евхаристическому возрождению. Стало распространенным обычаем причащаться раз в две недели или раз в неделю.

Но понимаем мы причащение сегодня не как актуализацию нашего пребывания в Церкви (=я член Церкви, один из всех, поэтому причащаюсь как можно чаще), а как средство личного освящения, оздоровления духовного и телесного.

Сегодня многие считают, что причастие надо заслужить хорошим поведением. Вероятно, эти люди не читали вдумчиво молитвы ко причащению, где прямо говорится, что мы никогда в жизни не будем достойными причащения и причащаемся для очищения своей души:

«Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и честной Твоей Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не сознавая, что это — Твое Тело и Кровь, Христа и Бога моего. Но, надеясь на Твои милости, прихожу к Тебе, сказавшему: „Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот пребывает во Мне, и Я в нем.“ Умилосердись же, Господи, и не обличи меня грешного, но поступи со мной по Твоей милости, и да послужит мне Святыня сия во исцеление, очищение, просвещение, в охранение, спасение и освящение души и тела, в прогнание всякого мечтания и лукавого дела, и нападения дьявольского, воздействующего посредством мысли во мне, — в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление жизни и укрепление ее, в умножение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в общение со Святым Духом, в напутствие в вечную жизнь, в благоприятный ответ на Твоем страшном суде, — не в осуждение» (молитва святителя Василия Великого).

Впрочем, не на пустом месте появился такой обычай и в нем есть разумное зерно. Причащение никогда не было доступно всем, приходящим в храм, а только верным, стремящимся открыто жить по заповедям Божиим. До причащения не допускались кающиеся в тяжелых грехах, пропускающие молитву в храме более трех воскресений подряд и т. п. Стремление хотя бы изредка ощутить себя верным, не заглушать голос совести, обличающий нас совсем не в христианском образе жизни, побуждает и добровольно отказываться от ежедневного причащения как символа нашего истового стремления к безупречной перед Богом жизни.

В общем, сложно всё и главное — никого не осуждать и не смущаться, а когда душа позовет нас в будний день в храм ко причащению, встать пораньше и прохладным весенним утром пойти по улицам просыпающегося города в церковь.

В церкви полумрак, паникадила не зажигаются в знак великопостной сдержанности, покаяния. Горят немногочисленные свечи, лампады. Народа, как правило, мало, если это не центральный монастырь или не праздничный день.

Священники в темных, обычно даже в черных ризах, изредка выходят из алтаря, на клиросе много и долго поют, и читают. Но что и о чем — отдельный разговор.

Литургия Преждеосвященных Даров, также, как и обычная литургия, начинается возгласом, прославляющим Cвятую Троицу: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». Но это все-таки вечерня (хоть и утром), поэтому сразу после слов священника читается 103 псалом, в котором воспевается сотворение мира Богом. Далее диакон выходит из алтаря и произносит мирную ектению, после которой читаются отрывки из псалмов — кафизмы, завершающиеся славословием «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе Боже!»

После каждого такого отрывка выходит диакон и снова призывает нас помолиться, а в алтаре священник ставит св. Дары на раскрытый плат с мощами мучеников — антиминс, кадит вокруг престола с Дарами и переносит св. Дары с престола на жертвенник.

Во многих храмах в этот момент звенят в маленький колокольчик, чтобы люди знали, что надо опуститься на колени и благоговейно молиться при переносе святыни.

После кафизмы великопостная вечерня идет своим порядком — исполняется «Господи Воззвах…» (Стихи из 140 псалма) и стихиры-песнопения, соответствующие дню церковного календаря. Диакон кадит весь храм.

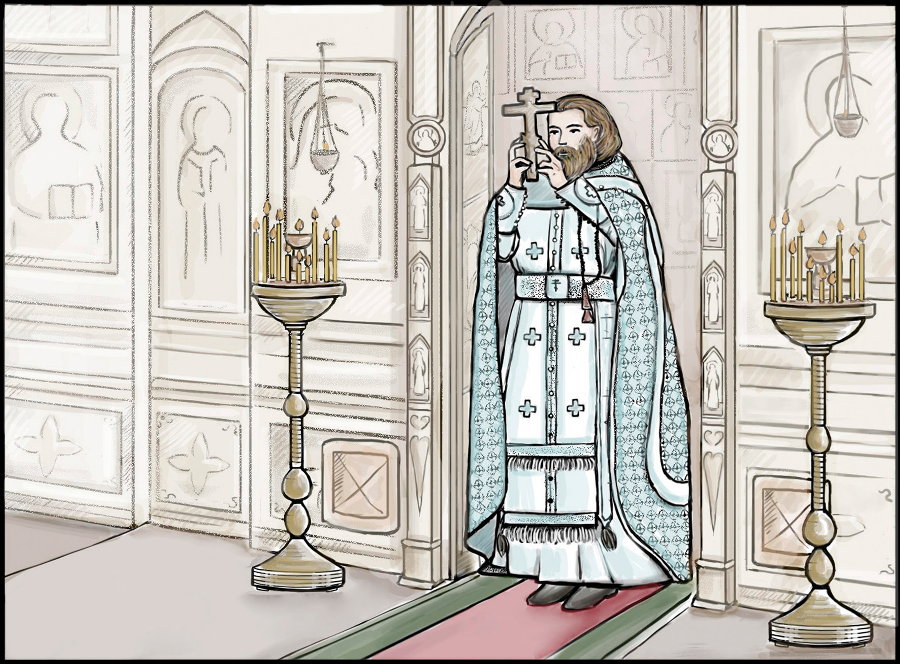

Во время пения последней стихиры открываются центральные двери в иконостасе — Царские врата, и духовенство совершает малый Вход с кадилом и свечами (иногда читается Евангелие, поэтому могут вынести и его).

Диакон возглашает «Премудрость, прости!», что в переводе с церковнославянского означает «Выпрямившись, внимайте Премудрости (Божией)!» а хор поёт древний гимн Свете Тихий, обращенный к Иисусу Христу.

Далее царские врата закрывают, и следует пение и чтение отрывков из псалмов и библейских книг Ветхого Завета — прокимнов и паримий. Перед началом второй паримии снова открываются врата, священник с кадилом и свечой в руках выходит на амвон и крестообразно благословляет народ со словами: «Свет Христов просвещает всех». В этот момент по традиции положено преклонить колена.

По окончании чтений особым напевом исполняются отрывки из 140 псалма «Да исправится молитва моя». Во время их пения верующие тоже преклоняют колена.

Далее следует великопостная молитва св. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего» с тремя земными поклонами.

Затем читаются обычные ектении литургии с усиленным молением о тех, кто готовится ко Крещению, — об оглашенных. Это отголосок древней традиции крестить принимающих христианство прямо перед Пасхой и готовить их к этому в течение всего Великого поста.

Священник в это время тихо молится в алтаре:

… око убо да не приобщено будет всякого лукавого зрения, слух же словесем праздным невходен, язык же да очистится от глагол неподобных. Очисти же наши устне, хвалящие Тебе, Господи: руки наша сотвори злых убоотрятися деяний, действовати же точию яже Тебе благоугодная, вся наша уды и мысль Твоего утверждая благодатию.

… да не приобщатся глаза наши ко всякому лукавому зрению, и слух наш закроется к словам праздным. Очисти наши уста, хвалящие Тебя, Господи: да воздержатся руки наша от злых дел, чтобы исполнять дела только благоугодные Тебе, укрепляя и утверждая все члены и мысль нашу Твоей благодатью.

Другая молитва готовит нас к перенесению Преждеосвященных Даров:

… се бо пречистое Его Тело и животворящая Кровь, в настоящий час входящая, на тайней сей предложиться имут трапезе, от множества воинства небеснаго невидимо дориносимыя. Их же причастие неосужденно нам даруй, да теми мысленное око озаряющее, сынове света и дне будем.

… Ибо вот Пречистое Его Тело и животворящая Кровь, в настоящий час входящие, будут предложены на этой тайной трапезе, невидимо переносимые множеством небесных воинств. Даруй нам неосужденно причаститься им, да просветится ими мысленное око наше, и мы станем сыновьями света и дня.

Вместо обычной Херувимской песни хор споет гимн «Ныне силы Небесные». Так как переносят уже освященные Дары, то верующие снова становятся на колени, а потом еще раз делают три земных поклона, мысленно повторяя за священником молитву св. Ефрема Сирина.

После великого входа закрывают царские врата и завесу до половины.

Святые Дары теперь перенесены на престол, а мы, готовясь к Причастию, просим:

… освяти всех нас души и телеса освящением неотъемлемым: да чистию совестию, непосрамленным лицем, просвещенным сердцем божественных сих причащаюся святынь и от них оживотворяеми, соединимся самому Христу Твоему… рекшему: ядый плоть Мою и пияй Кровь Мою, во мне пребывает и Аз в нем… да будем Храм Пресвятого и поклоняемого Твоего Духа, избавлении всякия диавольская козни… и получим обетованная нам благая со всеми святыми Твоими…

… освяти души и телеса всех нас освящением неотъемлемым: чтобы чистою совестию, непосрамленным лицом, просвещенным сердцем причастившись святых Даров и получивши от них жизнь, мы соединились бы с самим Христом Твоим…, сказавшим: тот, кто ест плоть Мою и пьет кровь Мою, во Мне пребывает, и Я в нем… да будем мы Храмом Пресвятого и поклоняемого Твоего Духа, да будем мы избавлены всяких дьявольских козней… и получим обещанные нам блага со всеми святыми Твоими…

Диакон выходит из алтаря читать просительную ектению о наших духовных нуждах и оставлении грехов, после чего хор очень простым напевом поет молитву Господню «Отче наш». Вскоре священник возглашает «Преждеосвященная Святая Святым» после чего причащается сам и после выходит причастить народ.

После причащения читается особая великопостная заамвонная молитва, ради которой священник спускается вниз из алтаря,

Владыко Вседержителю, Который все творение создал премудро и несказанным Твоим промыслом и великой благостью ввел нас в эти пресвятые дни для очищения души и тела, для воздержания от страстей, в надежде воскресения; Ты, Который угоднику Твоему Моисею вручил скрижали, Богом написанные в течение сорока дней, — дай и нам, о Благой, подвизаться добрым подвигом, соблюсти пост в течение всего его времени, сохранить ненарушимую веру, сокрушить головы невидимых змей, явиться победителями греха и неосужденно достигнуть поклониться и святому Воскресению…

Потом обычными молитвами и многолетиями священник благословляет всех на выход из храма.

Всё.

Спор о причащении младенцев

Надо еще сказать, что в Русской Церкви за литургией Преждеосвященных даров не принято причащать младенцев, которых причащают за полной литургией только Кровью Христовой.

Аргумент такой — Поскольку над вином не читалась освятительная молитва, оно не является Кровью Христовой, поэтому и младенцев причащать нечем.

Но полезно отметить, что традиция эта не повсеместная, не православного происхождения и по церковным меркам относительно недавняя. Лишь с XVII века в наших служебниках благодаря латинскому влиянию появляются примечания с подобными запретами, потому что средневековая схоластика не могла вместить византийской литургической свободы. Нет формулы освящения — значит, нет освящения — думали тогда люди с сознанием, отформатированным католическим богословием.

А в греческой Церкви до сих пор вино в Чаше после того, как в него священник кладет часть Освященного Хлеба — Тела Христова, почитается Кровью Христовой, поскольку считается, что оно через это освящается.

Об этом еще в XV веке писал св. Симеон Солунский: «…В священный потир, без чтения известной молитвы, вливается вино и вода, чтобы, по растворении в них Божественного Хлеба и Крови, которою он напоен уже по чину Литургии, эти вещества в потире своим причастием освятились и чтобы священник, по чину Литургии, мог приобщиться и от хлеба, и от чаши… Желая кого-нибудь приобщить Тайн без Литургии, мы приобщаем так: берем частицу соблюдаемого на такой случай хлеба и влагаем его в вино с водою, даже часто пользуемся и одним сухим Животворящим Хлебом, как соединенным с Кровию. Здесь же, на Литургии Преждеосвященных Даров, это делается для исполнения устава приобщения, как сказано, и чтобы больше можно было приобщить лиц, если нужно. Итак, находящееся на Преждеосвященной Литургии в потире освящается не призыванием и запечатлением Святого Духа, но причастием и соединением с Животворящим Хлебом, который, поистине, есть Тело Христово в соединении с Кровию».

Так что если Вам надо причастить в будний день Великого поста младенца — это уже на усмотрение служащего священника. Если он почитает вселенские общеправославные традиции — то причастит. Если считает необходимым придерживаться буквы служебника — нет.

В любом случае, главное хранить в душе мир и помнить — в храм нас зовет Господь, и приходим мы к Нему, а не просто заходим посмотреть на священников, посоветоваться с ними.

Главное жить так, чтобы слова апостола Павла были не просто словами, а рвущимся из глубины души преображающим признанием:

«Ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Фил. 1, 20).

Фото Санкт-Петербургской Духовной академии

Литургия Преждеосвященных даров — одна из самых красивых великопостных служб. Верующие стремятся хотя бы один раз за пост присутствовать на ней и причащаться Святых Христовых Таин. Надеемся, что комментарии к службе будут полезны читателям нашего сайта.

Содержание статьи

- После «Свете Тихий»

- После «Да исправится…»

- После Великого Входа

- Перед причащением прихожан

- Читайте также:

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Литургия Преждеосвященных Даров — богослужение, которое преимущественно совершается в дни особого воздержания и сугубого поста: среду и пятницу в течение всех дней Святой Четыредесятницы

Литургия Преждеосвященных Даров по своему характеру, прежде всего, вечернее богослужение, выражаясь точнее, это причащение после вечерни.

Великим Постом, следуя церковному уставу, по средам и пятницам полагается полное воздержание от пищи до захода солнца. Эти дни особенно напряженного физического и духовного подвига освящены ожиданием причащения Тела и Крови Христовых, и это ожидание поддерживает нас в нашем подвиге, как духовном, так и физическом; целью этого подвига становится радость ожидания вечернего причащения.

К сожалению, сегодня практически утрачено это понимание Литургии Преждеосвященных Даров как вечернего причащения, и поэтому служба это совершается повсеместно преимущественно с утра, как и сейчас.

Богослужение начинается Великой Вечерней, но первый возглас священника: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков!», такой же как и на Литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого; таким образом, все богослужение обращено к надежде Царства, оно есть то духовное ожидание, что и определяет собой весь Великий Пост.

Затем, как обычно, следует чтение 103 псалма «Благослови, душе моя, Господа!» Священник читает светильничные молитвы, в которых просит Господа о том, чтобы Он «исполнил уста наша хваления… дабы величать нам святое имя» Господа, «в остальное время нынешнего дня избежать различных козней лукавого», «оставшуюся часть дня провести непорочно пред святою Славою» Господа.

По окончании чтения 103 псалма диакон произносит Великую ектению, с которой начинается и полная Литургия.

«Миром Господу помолимся» — первые слова ектении, которые означают, что мы в мире душевном должны начинать свои молитвы. Прежде примириться со всеми, на кого держим свои обиды, кого мы сами обидели, — это непременное условие для нашего участия в богослужении. Диакон сам не произносит никаких молитв, он лишь помогает при совершении богослужения, призывает народ к молитве. А все мы, отвечая «Господи, помилуй!», должны принимать участие в общей молитве, ведь само слово «Литургия» означает общее служение.

Каждый молящийся в храме – не пассивный зритель, а участник Богослужения. Диакон призывает нас к молитве, священник от лица всех собравшихся в храме совершает молитву, а все мы вместе являемся участниками богослужения.

Во время ектении священник читает молитву, где просит Господа «услышать нашу молитву и внять гласу моления нашего».

По окончании ектении и возгласа священника чтец начинает читать 18 кафизму, которая состоит из псалмов (119-133), называемых «песнями восхождения». Их пели на ступенях Иерусалимского храма, поднимаясь по ним; это была песнь людей, собиравшихся для молитвы, готовившихся к встрече с Богом.

Во время чтения первой части кафизмы священник откладывает в сторону Евангелие, разворачивает святой антиминс, после чего Агнец, освященный на Литургии в воскресение, с помощью копия и лжицы перекладывает на дискос и ставит перед ним зажженную свечу.

После этого диакон произносит т.н. «малую» ектению. «Паки и паки миром Господу помолимся», т.е. «снова и снова в мире Господу помолимся». «Господи, помилуй» — отвечает хор, а вместе с ним и все собравшиеся. В это время следует молитва священника:

«Господи, не в ярости Твоей обличай нас и не во гневе Твоем наказывай нас… Просвети очи сердец наших для познания Твоей Истины… ибо Твоя держава, и Твое есть Царство и сила и слава».

«Господи Боже наш, вспомни нас грешных и непотребных рабов Твоих… даруй нам Господи все просимое для спасения и помоги нам любить и бояться Тебя от всего сердца нашего… ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог…»

Читается последняя, третья часть кафизмы во время которой совершается перенос Святых Даров с престола на жертвенник. Это будет отмечено звонком в колокольчик, после чего все собравшиеся, отмечая важность и святость этого момента, должны опуститься на колени. После перенесения Святых Даров на жертвенник снова звонит колокольчик, значит уже можно подыматься с колен.

Священник наливает вино в чашу, покрывает святые сосуды, но ничего при этом не произносит. Завершается чтение третьей части кафизмы, снова произносится «малая» ектения и возглас священника.

Хор начинает пение стихов из 140 и 141 псалмов: «Господи, воззвах к Тебе, услышь меня!» и положенных на этот день стихир.

Стихиры – это богослужебные поэтические тексты, в которых отражается суть празднуемого дня. Во время этого пения диакон совершает каждение алтаря и всего храма. Каждение – это символ возносимых нами молитв Богу. Во время пения стихиры на «И ныне» священнослужители совершают торжественный вход. Предстоятелем читается молитва:

«Вечером, как и утром и в полдень, восхваляем, благословляем Тебя и молимся Тебе… не дай уклониться сердцам нашим к словам или мыслям лукавым… избавь нас от всех уловляющих души наши… Тебе подобает вся слава, честь и поклонение , Отцу и Сыну и Святому Духу».

Священнослужители выходят на солею (возвышение перед входом в алтарь), и Предстоятель благословляет Святой Вход словами: «Благословен вход святых Твоих, всегда ныне и присно и во веки веков!» Диакон, начертывая кадилом святой крест, произносит «Премудрость, прости!» «Прости» — значит «станем прямо, благоговейно».

В Древней Церкви, когда богослужение было значительно продолжительней сегодняшних, собравшиеся в храме сидели, вставая в особенно важные моменты. Диаконский возглас, призывающий стать прямо и благоговейно, напоминает нам о важности и святости совершаемого Входа. Хор поет древний богослужебный гимн «Свете Тихий».

Священнослужители входят в святой алтарь и совершают восхождение на горнее место. В этот момент мы сделаем специальную остановку для того, чтобы пояснить последующие действия. Всем нам желаю осмысленно принять участие в совершаемом богослужении.

После «Свете Тихий»

Возлюбленные о Господе, братья и сестры! Совершился вход, священнослужители взошли на горнее место. В те дни, когда вечерня совершается отдельно, вход и восхождение на горнее место являются кульминационным моментом богослужения.

Сейчас настало время пения особого прокимна. Прокимен – это стих из Священного Писания, чаще всего из Псалтири. Для прокимна стих выбирается особенно сильный, выразительный и подходящий к случаю. Состоит прокимен из стиха, в собственном смысле называемом прокимном, и одного или трех «стихов», которые предшествуют повторению прокимна. Название свое прокимен получил оттого, что он предшествует чтению из Священного Писания.

Сегодня мы услышим два отрывка из Священного Писания Ветхого Завета, взятые из книг Бытия и Притчей Соломоновых. Для лучшего понимания эти отрывки будут прочитаны в русском переводе. Между этими чтениями, которые называются паремии, совершается обряд, главным образом напоминающий нам те времена, когда Великий Пост был преимущественно подготовкой оглашенных ко Святому Крещению.

Во время чтения первой паремии священник берет зажженную свечу и кадило. По окончании чтения священник, начертывая кадилом святой крест, произносит: «Премудрость, прости!», тем самым призывая к особому вниманию и благоговению, указывая на особенную мудрость, заключенную в настоящем моменте.

Затем священник оборачивается к собравшимся и, благословляя их, произносит: «Свет Христов просвещает всех!». Свеча – символ Христа, Света мира. Зажигание свечи во время чтения Ветхого Завета означает, что все пророчества совершились во Христе. Ветхий Завет ведет ко Христу так же, как и Великий Пост ведет к просвещению оглашенных. Свет крещения, соединяющий оглашенных с Христом, открывает их разум для понимания учения Христова.

По установившейся традиции в этот момент все собравшиеся опускаются на колени, о чем их предупреждает звонок колокольчика. После произнесения слов священником звонок колокольчика напоминает о том, что можно встать с колен.

Следует второй отрывок из Священного Писания из книги Притчей Соломоновых, который также будет прочитан в русском переводе. После второго чтения из Ветхого Завета по указаниям устава полагается пение пяти стихов из вечернего 140 псалма, начинающегося со стиха: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою»

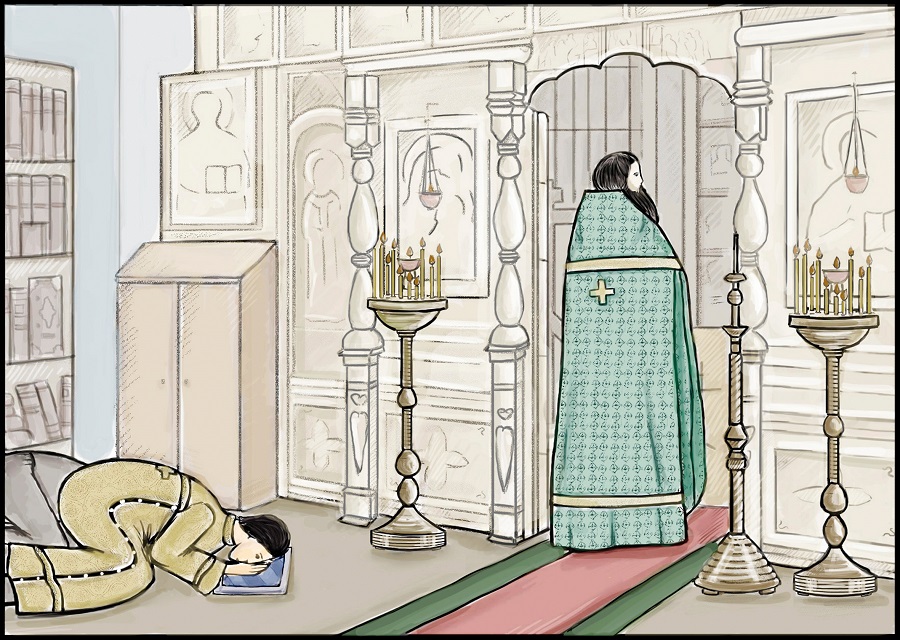

В те времена, когда Литургия еще не приобрела сегодняшней торжественности и состояла просто в причащении за вечерней, эти стихи пелись во время причащения. Теперь они составляют прекрасное покаянное введение ко второй части богослужения, т.е. к самой Литургии Преждеосвященных Даров. Во время пения «Да исправится…» все собравшиеся лежат ниц, а священник, стоя у престола, кадит его, а потом жертвенник, на котором находятся Святые Дары.

По окончании пения священником произносится молитва, которая сопровождает все великопостные богослужения, — молитва святого Ефрема Сирина. Эта молитва, которая сопровождается земными поклонами, настраивает нас на правильное понимание нашего постного делания, заключающегося не просто в ограничении себя в пище, но в умении видеть и бороться со своими собственными прегрешениями.

В те дни, когда Литургия Преждеосвященных Даров совпадает с престольным праздником, или в других указанных уставом случаях, полагается чтения апостольского послания и отрывка из Евангелия. Сегодня такое чтение уставом не положено, а значит, его не будет. Перед сугубой ектенией мы с Вами сделаем еще одну остановку, для того чтобы лучше понять дальнейший ход богослужения. Помогай всем Господь!

После «Да исправится…»

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Завершилась вечерня, и теперь весь следующий ход богослужения – это уже непосредственно Литургия Преждеосвященных Даров. Сейчас диаконом будет возглашена сугубая ектения, когда мы с вами должны усилить наши молитвы. Во время произнесения этой ектении священник молится о том, что Господь принял наши усердные моления и ниспослал на народ Свой, т.е. на нас, всех собравшихся в храме, ожидающих от него неистощимой милости, Свои богатые щедроты.

Поименного поминовения за живых и умерших на Литургии Преждеосвященных Даров не бывает. Затем следует ектения об оглашенных. В Древней Церкви таинству Крещения предшествовал долгий период оглашения желающих стать христианами.

Великий Пост – это как раз время усиленной подготовки к Крещению, которое обычно совершалось в Великую Субботу или на Пасху. Те, кто готовились принять Таинство Крещения, посещали специальные огласительные занятия, на которых им разъяснялись основы православного вероучения, для того, чтобы их будущая жизнь в Церкви была осмысленной. Оглашенные посещали также богослужения, в частности Литургию, на которой они могли присутствовать до ектении об оглашенных. Во время её произнесения диакон призывает всех верных, т.е. постоянных членов православной общины, помолиться об оглашенных, чтобы Господь помиловал их, огласил их Словом Истины, открыл им Евангелие правды. А священник в это время молится Господу и просит Его о том, чтобы Он избавил их (т.е. оглашенных) от древнего обольщения и козней противника… и сопричел их к духовному стаду Христову.

С половины Поста прибавляется еще ектения о «просвещаемых», т.е. уже «готовых к просвещению». Заканчивается период длительного оглашения, который в Древней Церкви мог продолжаться и несколько лет, и оглашаемые переходят в разряд «просвещаемых» и уже скоро над ними совершится Таинство святого Крещения. Священник в это время молится, чтобы Господь укрепил их в вере, утвердил в надежде, усовершенствовал в любви… и показал их достойными членами Тела Христова.

Затем диакон произносит, чтобы все оглашенные, все, кто готовится к просвещению, вышли из храма. Теперь молиться в храме могут только верные, т.е. только крещеные православные христиане. После удаления оглашенных следует чтение двух молитв верных.

В первой мы просим об очищении души, тела и чувств наших, вторая молитва готовит нас к перенесению Преждеосвященных Даров. Затем наступает торжественный момент перенесения Святых Даров на престол. Внешне этот вход похож на Великий вход за Литургией, но по существу и духовному значению он, конечно, совершенно другой.

Хор начинает петь особую песнь: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, ибо вот, входит Царь Славы, вот Жертва, таинственно освященная, переносится».

Во время перенесения Святых Даров все должны благоговейно опуститься на колени.

Священник в Царских вратах, по установившейся традиции, тихом голосом произносит: «С верою и любовью приступим» и ставит Святые Дары на престол, покрывает их, но ничего при этом не произносит.

После этого произносится молитва святого Ефрема Сирина с тремя поклонами. Завершено перенесение Святых Даров, уже совсем скоро наступит момент Святого Причащения священнослужителей и всех, кто к этому готовился. Для этого мы сделаем еще одну остановку, чтобы объяснить последнюю часть Литургии Преждеосвященных Даров. Помогай всем Господь!

После Великого Входа

Возлюбленные о Господе, братья и сестры! Совершилось торжественное перенесение Святых Даров на престол, и теперь мы уже совсем близко подошли к самому моменту святого причащения. Сейчас будет произнесена диаконом просительная ектения, а священник в это время молится, чтобы Господь избавил нас и верный народ Свой от всякой нечистоты, освятил души и тела всех нас, чтобы с чистой совестью, непосрамленным лицом, просвещенным сердцем… соединиться нам с Самим Христом Твоим, истинным Богом нашим.

За этим следует молитва Господня «Отче наш», завершающая всегда наше приготовление к Причастию. Произнося её, молитву Самого Христа, мы тем самым принимаем дух Христов как свой собственный, Его молитву к Отцу как нашу, Его волю, Его желание, Его жизнь как наши собственные.

Завершается молитва, священник преподает нам мир, диакон призывает всех нас преклонить свои главы перед Господом, а в это время читается молитва главопреклонения, где священник от лица всех собравшихся просит Господа, чтобы Он сохранил народ Свой и удостоил всех нас причаститься животворящих Его Таинств.

Затем следует возглас диакона – «Вонмем», т.е. будем внимательны, а священник, касаясь рукой Святых Даров, возгласно произносит: «Преждеосвященная Святая – Святым!». Это означает, что Преждеосвященные Святые Дары предлагаются святым, т.е. всем верным чадам Божиим, всем собравшимся в этот момент в храме. Хор поет: «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь». Закрываются Царские врата, и наступает момент причащения священнослужителей.

После того как они причастятся, Святые Дары будут заготовлены для всех сегодняшних причастников и погружены в Чашу. Всем, кто сегодня собирается причащаться, нужно быть особенно внимательными и сосредоточенными. Скоро настанет момент нашего соединения со Христом. Помогай всем Господь!

Перед причащением прихожан

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Древняя Церковь не знала другого повода для участия в Литургии, кроме как для причащения Святых Даров на ней. Сегодня это евхаристическое ощущение, к сожалению, ослабло. И мы порой даже не подозреваем, для чего мы приходим в храм Божий. Обычно каждый хочет просто помолиться «о чем-то своем», но мы теперь знаем, что православное богослужение, а особенно Литургия, — это не просто молитва «о чем-то», это наше участие в жертве Христовой, это наша совместная молитва, совместное предстояние Богу, общее служение Христу. Все молитвы священника — это не просто его личное обращение к Богу, а молитва от лица всех собравшихся, от лица всех находящихся в храме. Мы об этом часто даже не подозреваем, что это и наша молитва, это и наше участие в Таинстве.

Участие в богослужении должно быть, конечно же, осознанным. Всегда нужно стремиться к тому, чтобы за богослужением причаститься Святых Христовых Таин. Ведь каждый крещеный человек — это часть Тела Христова, а через всеобщность нашего причащения является этому мiру, который «во зле лежит», Церковь Христова.

Церковь – это Тело Христово, а мы — часть этого Тела, часть Церкви. И, чтобы нам не заблудиться в нашей духовной жизни, необходимо постоянно стремиться к соединению со Христом, которое нам дается в таинстве Святого Причастия.

Мы очень часто, становясь на путь духовного совершенствования, не знаем, что нам надо делать, как правильно поступать. Церковь же дает нам все, что нужно для нашего возрождения. Все это дается нам в Таинствах Церкви. А Таинством Таинств, или, точнее, Таинством Церкви, — Таинством, которое выявляет Саму природу Церкви, — является Таинство святого Причащения. Поэтому, если мы будем пытаться познавать Христа, не причащаясь, то у нас ничего никогда не получится.

Познавать Христа можно, только пребывая вместе с Ним, а таинство Причащения – это наша дверь ко Христу, которую мы должны открыть, и принять Его в свое сердце.

Сейчас настал сам момент, когда все желающие причаститься соединятся со Христом. Священник со Святой Чашей произнесет молитвы перед Святым Причащением, и все готовившиеся к Причастию должны внимательно их выслушать. Подходя к Чаше, нужно крестообразно сложить руки на груди и отчетливо произнести свое христианское имя, и, причастившись, поцеловать край Чаши и отходить на запивку.

По установившейся традиции причащаться могут только те из детей, кто уже в состоянии принять частицу Святого Хлеба. Хор в это время поет особый причастный стих: «Хлеб небесный и Чашу жизни вкусите – и увидите, как благ Господь».

Когда Причастие завершится, священник заходит в алтарь и благословляет народ в заключении богослужения. Следует последняя ектения, в которой мы благодарим Бога за причастие бессмертных, небесных и животворящих страшных Христовых Таин, и последняя молитва, т.н. «заамвонная», — молитва, которая подводит итог значению этого богослужения. После нее священник произносит отпуст с упоминанием празднуемых сегодня святых, а это, прежде всего, преподобная мать Мария Египетская и святитель Григорий Двоеслов, папа Римский, святой еще неразделенной Древней Церкви, к которому восходит традиция совершения Литургии Преждеосвященных Даров.

На этом служба будет завершена. Желаю всем собравшимся помощи Божией и надеюсь, что сегодняшнее богослужение, которое постоянно комментировалось, поможет всем нам лучше понять смысл и предназначение православного богослужения, чтобы у нас появилось желание в дальнейшем все больше и больше постигать наше православное наследие, через осмысленное участие в богослужении, через участие в Таинствах Святой Церкви. Аминь.

Читайте также:

- На Преждеосвященной

- Великий канон прп. Андрея Критского

- Молитва св. Ефрема Сирина

- Соборование. Таинство Елеосвящения

- О Литургии Преждеосвященных даров

- О покаянии и Причащении

- Поучения в дни Великого поста

- Рецепты постных блюд

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

архим. Евгений

Благочестивые читатели!

Предлагая Вашему благосклонному вниманию эту небольшую книжку, я спешу сказать о тех побуждениях и цели, которые руководили мною при ее написании. Содержание книжки составляют мои домашние беседы в кругу знакомых и близких людей, своим предметом часто имевшие Божественные службы. В своих беседах я старался по мере возможности удовлетворить христианскую любознательность своих собеседников. Из всех церковных служб особенно интересовались они службами великопостными и важнейшею из них – Преждеосвященной Литургией. Искренние желания слушателей всегда иметь у себя и читать то, что я говорил о Преждеосвященной литургии, и побудили меня записать те свои устные объяснения, какие предлагались мною в домашних беседах. Сколько мог, я постарался здесь коротко выяснить: что это за литургия, для чего она служится, давно ли известна, каким именно образом совершается и, наконец, что изображает собою или что означает в ней каждое священное действие?

Арх. Евгений.

Объяснение литургии Преждеосвященных Даров

Литургия – слово не русское: оно значит – общее дело, общая молитва. Эта служба называется общей молитвой, потому что к ней собирается больше народа, чем к другим службам.

Литургия у нас обыкновенно называется обедней. Она так называется, во-первых, потому что на ней Сам Спаситель наш Иисус Христос предлагает православным христианам свою трапезу, или духовный обед. А обед этот есть Его Пречистое Тело и пречистая Кровь. Или же литургия называется обедней еще потому, что в прежние времена сряду после литургии и обедали в трапезе. А трапезой называлась особая комната при церкви, в которую христиане приносили пищу из своих домов. Причастившись Тела и Крови Христовой, все христиане, которые находились в церкви, вместе благодарили Господа за то, что Он сподобил их причаститься Св. Таин, и тотчас же садились обедать. Этот обед назывался тогда «вечерею любви». Впоследствии, когда число христиан увеличилось, эта «вечеря любви» была уничтожена; но память о ней все-таки осталась и сохраняется до настоящего времени в самом слове «обедня».

Литургия, по своему существенному содержанию, одна: разные же названия она получила от лиц, которые изложили письменно тот самый порядок, тот чин, по которому она теперь у нас совершается. У православных совершаются три чина литургии, а именно: литургия Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Двоеслова, или Преждеосвященная литургия. Литургия Василия Великого совершается только десять раз в году: накануне или же в самые праздники Рождества Христова и Крещения Господня, смотря потому, в какой день придутся они, в новый год – 1-го числа Января, потому что в этот день празднуется память Св. Василия Великого, во все воскресные дни Великого поста, кроме Вербного воскресенья и в четверг и субботу на Страстной неделе. В остальные дни года обычно служится литургия св. Иоанна Златоустого, исключая среды и пятницы сырной недели1 и пятницы страстной, когда не полагается никакой литургии, а также и тех дней, когда служится литургия Преждеосвященная, которой называется совершаемая по средам и пятницам Великого поста, а на пятой неделе поста и в четверг (когда на утреннем стоянии читается великий покаянный канон св. Андрея Критского) и на страстной неделе: в понедельник, вторник и среду. Но, по требованию различных обстоятельств, напр., если случится какой-нибудь праздник или похороны, она может совершаться и в какой угодно день Великого поста, кроме только тех дней, в которые служатся обедни или Василия Великого, или Иоанна Златоустого.

Литургия Преждеосвященных Даров отличается от обыкновенной (Василия Великого и Иоанна Златоустого) литургии тем, что она совершается вместе с вечернею и есть сокращение полной литургии. Она называется литургией Преждеосвященных Даров, потому что на ней причащаются Св. Дарами (Телом и Кровью Христовыми) прежде уже освященными, вкушают Агнца прежде приготовленного, прежде освященного и напоенного Кровью Христовой. Агнцем называется вырезанная из просфоры четвероугольная часть для Св. Причащения. Она называется Агнцем, потому что изображает собою страждущего Иисуса Христа, подобно тому как в ветхом завете изображал его Агнец Пасхальный, которого евреи, по повелению Божию, закалали и ели в память избавления от рабства в Египте. Этот Агнец приготовляется и освящается на предшествующей – полной литургии, оттого-то эта литургия и называется «преждеосвященной». Агнцев обыкновенно приготовляется столько, сколько предполагается служить литургий на будущей неделе. Они приготовляются для преждеосвященной литургии при совершении проскомидии на литургии Св. Василия Великого и Иоанна Златоустого, в то самое время, когда приготовляется Агнец, назначаемый для совершающейся полной литургии. Проскомидией называется та часть литургии, во время которой приготовляются Дары, приносимые в жертву Богу. Слово «Проскомидия» значит «принесение», или «дар». Она так называется потому, что в древнее время христиане в это время обыкновенно приносили в церковь хлеб и вино для совершения Таинства, а также и для того, чтобы подать милостыню бедным и несчастным. Поэтому и самый хлеб, который приносится для совершения Таинства, называется «просфорой», что значит «приношение». Агнец для Преждеосвященной литургии приготовляется точно таким же образом, как приготовляется и первый Агнец для совершающейся полной литургии. Так, священник берет в левую руку просфору, а в правую копье и, перекрестивши три раза копьем печать просфоры, на которой изображается крест с такими словами: «Iс. Хс. Нi–ка» – Иисус Христос Ника, т.е., Иисус Христос побеждает грех, смерть и диавола, – произносит следующие слова: в воспоминание Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, и тотчас же начинает вырезать средину просфоры, на которой изображен крест; водружая копие в правую сторону печати, говорит: яко овча на заколение ведеся; при водружении в левую, произносит: и яко агнец непорочен, прямо стригущаго его безгласен, тако не отверзает уст своих; надрезывая дальнюю от себя сторону, говорит: во смирении его суд его взятся; надрезывая ближнюю, говорит: род же его кто исповесть. Затем священник, водрузив копие в боковую сторону просфоры, для того, чтобы вынуть часть просфоры, или Агнец, говорит: яко вземлется от земли живот его. Потом, поставив вынутый Агнец печатью вниз, на особом серебряном блюдце, которое называется дискосом, и крестовидно надрезывая, говорит: жрется Агнец Божий, вземляй грех мира, за мирский живот и спасение. Обративши Агнец кверху печатью, прободает копием в правую его сторону, говоря: един от воин копием ребра его прободе, и абие изыде кровь и вода; и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его. Приготовивши таким образом этот Агнец, священник начинает приготовлять другой Агнец для другой Преждеосвященной литургии, а после того, как приготовит и этот Агнец, продолжает совершать проскомидию по обыкновенному порядку. Эти Агнцы, по молитвам священника и всех православных христиан, находящихся в храме Божием, силою Св. Духа претворяются на литургии в нетленное и пречистое Тело Христово. Прежде причащения, во время пения причастна, священник раздробляет Св. Агнец на четыре части. Когда одну часть его вложит во Св. чашу и вольет теплоту, тогда берет левою рукою Св. Агнец, назначенный для литургии Преждеосвященных Даров, а правою рукою берет ложечку (лжицу) и, омочив ее в пречистой Крови Христовой в чаше, крестообразно прикасается ею Св. Агнца с мягкой, крестообразно надрезанной стороны. Точно таким же образом напояется Пречистою Кровию и другой Св. Агнец. Напоенный таким образом Пречистою Кровию Христовою Св. Агнец с величайшим благоговением полагается священником в ковчежец, находящийся в Св. дарохранительнице, которая стоит на престоле, и сохраняется до того времени, когда должна совершаться литургия Преждеосвященных Даров.

Литургия Преждеосвященных Даров стала совершаться немного спустя после земной жизни Иисуса Христа. Она стала совершаться по следующему случаю. В древности христиане имели обыкновение причащаться Тела и Крови Христовых как можно чаще, даже каждый день, если только было можно. А так как тогда были гонения на христиан (язычники и евреи ненавидели христиан и всякими мерами старались препятствовать христианам и потому не позволяли им совершать церковную службу), то христиане и не могли совершать литургии каждый день, а брали Св. Дары домой из церкви на запас, чтобы после причаститься ими. Но бывало так, что часть Св. Даров оставалась после того, как все христиане причастятся. Поэтому остатки Св. Даров диаконы или полагали в дарохранительницу, или же разносили христианам, почему либо не бывшим за литургией. Но могло случиться, что христиане получали причастие или Св. Дары от диаконов уже после того, как вкусили обыкновенной пищи; поэтому они, из уважения к величайшей Святыне, причащались уже на другой или даже и на третий день. А пока они хранили Св. Причастие в особенном ковчеге или ящичке. Но, если случалась служба на неделе, то христиане спешили идти в то место, где совершалась церковная служба (тогда не было определенных для служения Богу мест или церквей). При общественном Богослужении они достойнее могли приступить ко Св. Причастию и с тем вместе они могли усерднее помолиться Богу, чем дома, и молитва их скорее могла быть услышана, потому что Господу приятнее бывает та молитва, которую возносят Ему несколько человек, чем молитва одного человека, по слову Самого Господа: «где двое или трое собраны во имя Мое: там Я посреди их». (Мф. 18:20). Когда обстоятельства позволяли служить литургию, то священник служил, и христиане причащались Св. Дарами, освященными за этой литургией, хотя бы литургия совершалась и под вечер; а когда нельзя было служить литургии, то священник совершал другое какое-нибудь Богослужение, при котором не совершалось Таинства освящения хлеба и вина, но все-таки христиане причащались Св. Дарами уже преждеосвященными. Вот такими-то Богослужениями и было положено начало и дан образец настоящей нашей литургии Преждеосвященных Даров.

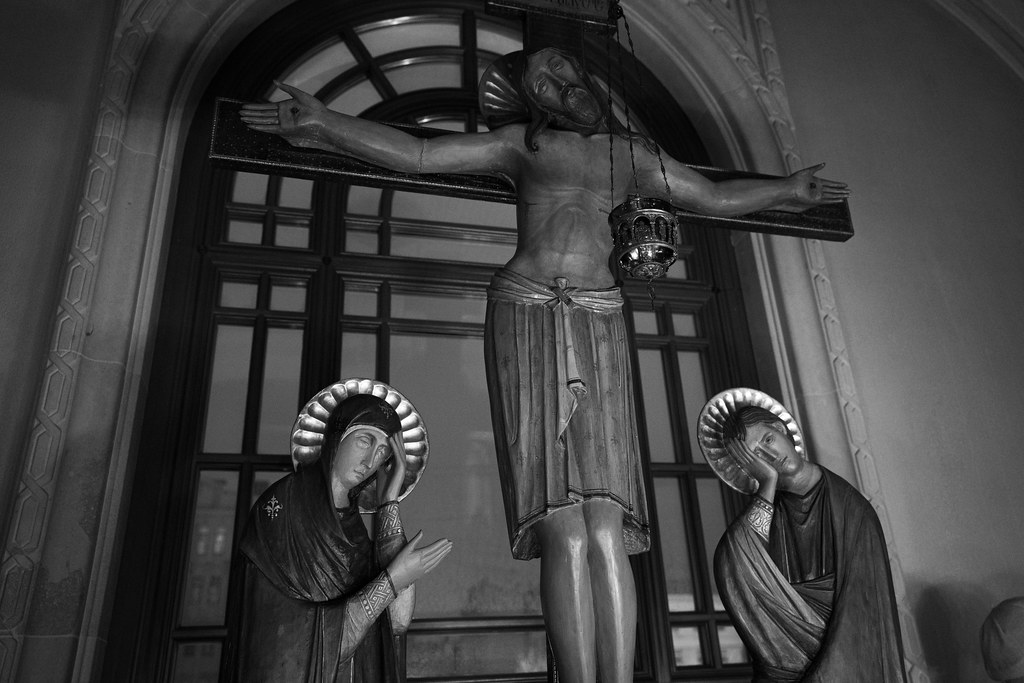

Теперь литургия Преждеосвященных Даров совершается у нас только в Великом посту. В Великом посту она стала совершаться по следующему поводу. Великий пост есть время плача и сокрушения нашего о грехах. Сознавая все это, св. Отцы и постановили, чтобы в Великом посту не совершалась полная литургия (Василия Великого и Иоанна Златоустого), потому что на полной литургии приносится Безкровная Жертва за христиан, а Жертва эта составляет для христиан величайшую радость и торжество. Но, так как многие христиане желали видеть хотя некоторое подобие полной литургии и сильно желали причащаться Св. Таин в отраду своей душе (потому что не причаститься не только несколько недель, но даже несколько дней христиане считали величайшим несчастием), то св. Отцы и постановили, чтобы в Великом посту, ради благочестивого желания христиан, совершалась литургия Преждеосвященных Даров, кроме суббот и воскресений, когда служилась полная литургия (в субботу ради причащения говеющих, а в воскресенье в честь воскресшего Господа). Но когда святая ревность христиан ослабела к Св. и животворящим Тайнам, когда христиане перестали причащаться каждый день, когда с трудом стали избирать только несколько дней в посту, чтобы поговеть и причаститься, тогда св. церковь, с прискорбием увидев это, перестала каждодневно совершать литургию Преждеосвященных Даров в Великом посту. Она стала совершать литургию Преждеосвященных Даров только уже в среду и пятницу, во дни более важные по воспоминаниям из жизни Христа Спасителя: в среду Иуда решился за деньги предать Его, а в пятницу Господь претерпел за нас грешных смерть на кресте.

Преждеосвященная литургия, как и другая литургия, устно передана св. Апостолами их преемникам – епископам и священникам, а этими устно-же своим преемникам и так дальше. А в том порядке, в каком теперь совершается у нас литургия Преждеосвященных Даров, она письменно изложена св. Григорием Великим, прозванным Двоесловом, который жил слишком тысяча лет назад от нашего времени.

В каждом православном Богослужении можно видеть постоянную заботливость Православной Церкви возбудить грешника к покаянию во своих грехах; но эта заботливость особенно видна в литургии Преждеосвященных Даров.

Как глубоко знаменательна, как трогательна и умилительна эта литургия! Она показывает нам, каково должно быть наше сокрушение и покаяние во грехах во время Великого поста. За свои грехи мы не удостаиваемся слушать за этой литургией и радостной вести о делах Иисуса Христа (не читается св. Евангелие). На этой литургии читается псалтирь, которая возбуждает нас к усердной молитве и сокрушению о грехах. Она научает нас познавать все свое ничтожество и безмерную милость Божию к нам многогрешным (когда поют на клиросе «Ныне силы небесные с нами невидимо служат»). Наконец, литургия Преждеосвященных Даров, соединяясь с часами: третьим, шестым и девятым и обедницей, показывает говеющим время, до которого они не должны вкушать пищи во время Великого поста, т.е., должны принимать пищу уже после полудня. Вот как полезна для нас эта Божественная литургия. Такую важную Божественную службу необходимо знать и понимать каждому православному христианину: нужно понимать, зачем употребляется в Божественной службе каждая вещь и что она означает, что означают песни и стихи, которые поются и читаются на этой службе церковной… Если бы все это знали мы и понимали, то более бы благоговейно стояли и в храме Божием и усерднее бы молились Господу Богу. Объяснение Божественной литургии Преждеосвященных Даров, возможно короткое и ясное, и должно составить задачу следующих страниц.

Так как литургия Преждеосвященных Даров совершается на ранее приготовленном Агнце, освященном и напитанном Честною и Животворящею Кровию Христовою, то на ней и не бывает проскомидии, хотя она и совершается в связи с часами (во время чтения которых и совершается обыкновенно проскомидия), которые несколько отличаются от часов, читаемых пред обыкновенною литургиею (Василия Великого и Иоанна Златоустого). Часами же называются такие возвышенные псалмы и молитвы, которые назначаются на разные часы дня. Псалмы и молитвы эти собраны вместе для того, чтобы лучше приготовить христианина к благочестивому вниманию того, что будет совершаться на предназначаемой литургии. Конечно, такую пользу часы принесут христианину только тогда, когда он хорошенько вникнет и поймет псалмы и молитвы, читаемые на этих часах.

Часы, как и все другие службы церковные, начинаются молитвою к Пресвятому Духу (Царю Небесный), чтобы Он научил нас молиться, о чем следует, потому что мы сами не знаем, о чем нам нужно молиться Богу. Затем, помолившись и прославивши Пресвятую Троицу (Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и т. д.), читают молитву Господню (Отче наш), как образец всех молитв. Поэтому Св. Церковь и призывает нас первоначально поклониться Тому, Кто показал нам, как и о чем следует нам молиться, т.е. призывает поклониться Самому Христу Царю и Богу нашему. Этим призыванием поклониться Господу Иисусу Христу начинается каждый час.

Так как в третьем часу дня Иисус Христос был осужден на распятие, биен и поруган, оплеван и заушен, то мы, воспоминая все это на 3-ем часе, читаем такие псалмы, в которых изображается Спаситель наш окруженным злобными врагами: Объяша мя яко лев готов на лов, и яко скимен обитаяй в тайных (Пс. 16:12). Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя (Пс.24:19). А так как в 3-м же часу совершилось сошествие Св. Духа на Апостолов в виде огненных языков, то Св. Церковь, вспоминая на 3-м же часе и сошествие Св. Духа на Апостолов, постановила читать псалом: «Помилуй мя, Боже», в котором мы и молимся: сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене (Пс.50:12–13). После трех псалмов на каждом часе читается одна кафизма из псалтири; это – для того, чтобы возбудить в нас сокрушение о грехах, покаяние в них и ревность к исправлению своей жизни, потому что никакая другая книга не располагает нас так к покаянию, как псалтирь. Об этом вот что говорит св. Василий Великий: «одна псалтирь заключает в себе все, что есть полезного во всех книгах св. Писания. Она есть некая всеобщая сокровищница благих наставлений, и всякий найдет в ней в изобилии все то, что для него полезно. Псалом производить печаль по Бозе, ибо из каменного сердца исторгает слезы». „Псалтирь, «говорит св. Афанасий Великий», ясно и подробно излагает всю жизнь человеческую, все состояние духа, все движение ума, и нет ничего у человека, чего бы она не содержала в себе. Хочешь ли ты каяться и исповедоваться, стремиться ли к преуспеянию в добродетели, желаешь ли хвалить, благодарить, славословить Господа? – в божественных псалмах найдешь наставление касательно всего этого“. Поэтому-то после трех псалмов на каждом часе и читается из псалтири одна кафизма, состоящая из нескольких псалмов. Всех псалмов Давида Царя в псалтири заключается 150, а самая псалтирь разделяется на 20 отделений. Эти-то отделения и называются кафизмами. Самое слово – «кафизма» не русское и значит «сидение», потому что во время чтения этих отделений псалтири в прежние времена, когда служба церковная была весьма продолжительна, а не такова, как нынешняя, позволялось сидеть. В настоящее же время сидят только в монастырях, особенно же в тех, в которых служба продолжительна. Каждая кафизма состоит из нескольких псалмов (кроме 17-й кафизмы, которая состоит из одного псалма) и разделяется на три славы. Славою называется несколько псалмов, по прочтении которых трогательным и умилительным напевом поют три раза: Аллилуия, аллилуиа, аллилуия! Слава тебе, Боже, потом: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

После чтения кафизмы священник становится пред Царскими вратами2 и произносит вслух народа тропарь третьего часа:

Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихтися.

(В переводе на русский язык тропарь читается так: Господи! Ты, Который в третий час ниспослал на Своих Апостолов Пресвятаго Твоего Духа, не отними Его от нас, Благий, но вдохни в нас, молящихся, новую жизнь).

Лишь только священник произнесет этот тропарь, сряду же поют три раза на клиросе тот же самый тропарь; и все молящиеся с каждым разом поклоняются в землю, священник же после каждого раза произносит краткие молитвенные стихи: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Тропарем, вообще, называется такая священная молитвенная песнь, в которой краткими чертами выражается сущность бытия, или праздника, или же жизнь и подвиги какого-нибудь святого. Тропари, которые читаются на великопостных часах, выражают то, что побудило христиан освящать известный час молитвою. По окончании пения тропаря священник прославляет Бога такими словами: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, а чтец на клиросе добавляет к этим словам: и ныне (теперь), и присно (всегда), и во веки веков (вечно), аминь, и начинает читать песнь в честь Пресвятой Богородицы, почему эта песнь и называется Богородичным. Она читается так:

Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, Владычице, со святыми Апостолы, помиловати души наша.

(Богородица, истинно Ты ветвь, произрастившая нам плод жизни. Владычица! молимся Тебе, молись со святыми Апостолами, чтобы были помилованы наши души).

После этого читаются стихи из псалма:

Господь Бог благословен: благословен Господь, день дне поспешить нам, Бог спасений наших: Бог наш, Бог спасати.

(Благословен Господь всякий день; Бог поможет нам. Бог нашего спасения. Сей Бог есть наш, Бог Спаситель (Пс. 67:20–21).

За этими стихами следует чтение трисвятого3, молитвы Господней Отче наш и трех тропарей, в которых мы славим и молим Господа, чтобы Он ниспослал на нас Св. Духа, как некогда ниспослал на св. Апостолов, и просим Пресвятую Богородицу помянуть нас в своих молитвах пред Господом. Затем пред окончанием каждого часа читается молитва: Иже на всякое время. В этой молитве мы молимся Господу, чтобы Он Сам принял наши молитвы и направил нашу жизнь к исполнению Его заповедей. По-русски эта молитва читается так: «Христе Боже! Тебе всякое время я всякий час поклоняются, и Тебя славят на небе и на земле! Ты кроткий, милостивый, благосердый, любишь праведников и милуешь грешников, и обещанием будущих благ всех призываешь ко спасению; приими, Господи, и наши в настоящий час молитвы; направь жизнь нашу к заповедям Твоим; освяти наши души, очисти тела, исправь помыслы, просвети ум и избавь нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас святыми Своими Ангелами, чтобы мы, под их хранением и наставлением достигли единства веры, и познали неприступную Твою славу, потому что Ты благословен в вечные веки. Аминь». Нужно заметить, что пред этой молитвой читается краткая молитва «Господи, помилуй» 40 раз, а после нее – три раза. Этим многократным повторением «Господи, помилуй» указывается на то, что мы, ежеминутно и тяжко оскорбляя Господа своими грехами и, в то же время, сознавая свою виновность пред Богом, только и просим Его, чтобы помиловал нас грешных. По-настоящему, Господь мог бы наказывать нас постоянно, каждую минуту, за наше упорство во грехах, но Он безгранично милосерд, если кто с покорностью просит у Него помилования. Мы сознаем множество грехов своих, поэтому и взываем многократно «Господи, помилуй»!

После молитвы: «иже на всякое время» читается краткое прославление Пресвятой Богородицы в следующей песни: «Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую (без нарушения девства родившую Бога-Слова, т.е. Иисуса Христа), сущую Богородицу Тя величаем». Чтобы яснее показать молящимся, какова должна быть жизнь наша по заповедям Божиим, священник, ставя пред царскими вратами, произносит в слух всего народа молитву Св. Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего! дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! (поклон).

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему (поклон).

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь (поклон).

(Господи! жизнь моя в Твоей власти. Не дай мне духа праздности, беспечности, властолюбия и пустословия (поклон).

Но одушеви меня духом целомудрия, смирения, терпения и любви (поклон).

О, Господи, Царь мой! дай мне видеть собственные грехи, а другого не осуждать, потому что Ты благословен в вечные веки. Аминь. (поклон).

Когда священник произносит эту молитву, то каждый молящийся непременно должен стать прямо и думать, что стоит пред Самим Богом, Который выслушивает твою молитву. Когда священник кончит первую часть молитвы, т.е. когда скажет: Господи и Владыко живота моего! дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! – все должны сделать великий поклон (поклониться в землю). Затем, встав, нужно стоять также, как и прежде, и с глубочайшим вниманием выслушать вторую часть молитвы: Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему!

Когда священник кончит эту часть, опять нужно поклониться в землю. Точно также нужно выслушать и третью часть и снова поклониться до земли. Потом, встав, нужно положить 12-ть малых поклонов и вместе с каждым поклоном произносить тихо краткую молитву: «Боже, милостив буди ми, грешному». После этого священник снова нераздельно произносит в слух всего народа всю молитву св. Ефрема. Когда священник кончит ее, нужно поклониться в землю.

Далее, человек, как-бы сознавая всю свою виновность пред Богом, потому что все, о чем он просил сейчас Господа в молитве св. Ефрема, остается у него, как у какого нибудь непослушного раба, не выполненным, поэтому он в следующей молитве, всецело предавая себя воле Божией, просит Господа, чтобы Он ими-же только ведает судьбами, спас недостойного Своего раба. Эта молитва по-русски читается так: «Господи, Боже-Отец, Вседержитель! Господи, Сын единородный, Иисусе Христе, и Святый Дух, единое Божество и единое Могущество, помилуй меня грешного и какими знаешь путями спаси меня, недостойного раба Твоего; потому что благословен Ты в вечные веки. Аминь». Этою молитвою и заканчивается третий час.

На шестом часе мы воспоминаем страшное распятие Господа нашего Иисуса Христа на кресте среди двух разбойников. Сообразно с этим, св. Церковь и избрала такие псалмы, в которых Господь наш изображается добровольно приносящим Себя в жертву за грехи всех людей. В первом псалме этого часа мы слышим читается: Волею пожру тебе, исповемся имени Твоему, Господи. (Пс. 53: 8). Во втором псалме пророчески указывается на предательство Иудою Иисуса Христа. Так, в этом псалме читается: Ты же, человече равнодушне, владыко мой, знаемый мой, иже купно наслаждался еси со мною брашен, в дому Божием ходихом единомышлением. Ты (т.е., Иуда предатель), который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым разделяли искренния беседы и ходили в дом Божий (Пс. 54:14–15). В 3-м псалме возвещается, что Господь избавит и покрыет того, кто с твердою верою надеется на силу креста Христова. Воззовет ко Господу и услышит его, с ним есть в скорби, измет его, и прославит его. Долготою дней исполнит его и явит ему спасение Свое (Пс. 90:14–16). После того, как на клиросе прочитают эти три псалма, начинается опять, как и на 3-м часе, чтение кафизмы. А после чтения кафизмы священник опять выходит пред Царские двери и произносит в слух народа тропарь шестого часа:

Иже в шестый день же и час на кресте пригвождей в ран дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас.

(Христе Боже! Ты, Который в шестой день и час пригвоздил на кресте дерзновенный грех Адамов в раю, раздери рукопись (запись) и наших грехов и спаси нас).

На клиросе поют этот тропарь три раза, и все в церкви три раза поклоняются в землю, а священник произносит молитвенные стихи из псалма: Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. (Пс. 54:2). Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя (Пс. 54:17). После тропаря читается песнь в честь Пресвятой Богородицы или Богородичен.

Яко не имамы дерзновения за премногие грехи наша, Ты, иже от Тебе рождшагося, моли Богородице Дево: много бо может моление матернее ко благосердию Владыки: не презри грешных мольбы, Всечистая, яко милостив есть, и спасти могий, иже и страдати о нас изволивый.

(Так как мы по причине множества грехов не дерзаем уже сами, то Ты, Богородица Дева, моли родившегося из Тебя, потому что сильно материнское ходатайство пред милосердием Господа, Всечистая! не презри моления грешников, потому что милостив и готов спасти Тот, Который благоволил и пострадал за нас).

Затем читается «тропарь пророчества». Это такая священная песнь, которая читается пред пророчествами, пред чтением из книги пророка Исаии. В этой молитвенной песни мы каемся Господу Богу в своих грехах, сознаем пред Ним свое ничтожество, молимся, чтобы Он, по своему бесконечному милосердию, помиловал нас и, вместе с тем, надеемся получить от Него помилование. Вот, напр., некоторые тропари пророчества:

1) Веси создание наше, веси немощь нашу, Человеколюбче: согрешихом, но не отступихом от Тебе, Боже, ниже воздехом руки наша к богу чуждему, пощади нас Твоею благостию, благоутробне.

2) Вышний на небесех живый, создавый всякое дыхание, спаси ны, Боже: на Тя бо уповахом, Спасе наш.

3) Нестерпимый есть, Господи, гнев на грешники прещения Твоего, и несмы достойни воззрити и просити от Тебе милости! Да не яростию Твоею, ни гневом Твоим погубиши нас, ихже от земли рукою Твоею создал еси.

(Человеколюбец! Ты знаешь создание наше, знаешь немощь нашу: мы согрешили, но не отступили от Тебя, Боже, и не воздевали рук наших к богу чужому; (поэтому) пощади нас, Благосердый, по Твоей благости).

(Ты, Боже вышний, на небесах живущий, создавший все дышущее, спаси нас, ибо на Тебя, Спаситель наш, мы надеемся).

(Нестерпим, Господи, гнев Твоего прещения на грешников и недостойны мы поднять глаз и просить у Тебя милости: не в ярости Твоей, и не во гневе Твоем погубляй нас, которых Ты Своею рукою создал из земли).

Первый из этих тропарей читается в среду первой недели, а второй – в среду второй недели, а третий читается в пятницу шестой недели Великого поста, на шестом часе.

После «тропаря пророчества» поется прокимен, т.е. краткий стих из псалма. Этот стих поется для того, чтобы приготовить молящихся к внимательному слушанию слова Божия, пред чтением которого и поется прокимен. Слово Божие, которое читается из ветхого завета, называется паремией. Паремией, вообще, называется краткое, но точное наставление Богомудрых мужей о том, как нам следует жить, чтобы жить благочестиво. Для церковного великопостного чтения паремии выбираются из книг: пророка Исаии, Бытия и Притчей. Эти книги в течение всего Великого поста прочитываются почти все сполна. Чтения из этих книг следуют обыкновенно одно за другим, в одинаковом порядке. На шестом часе в продолжении всего Великого поста читаются паремии из книги пророка Исаии. В этих паремиях, вообще, говорится о том, как некогда пророк Исаия обличал и увещевал беззаконников. Он от лица Самого Господа то возвещал наказания Божии грешникам, то призывал их к покаянию и обещал прощение грехов. Все это тем сильнее должно поражать наше сердце, что угрозы пророка Исаии уже самым делом оправдались над грешниками и потому, в случае нашей нераскаянности, могут исполниться и над нами. Но не к одним только грешникам пророк Исаия обращал свое слово, он не оставил без внимания и праведников, особенно праведников, преследуемых бедствиями настоящей жизни; таких праведников, он утешал. Таким образом, слушая внимательно чтения из книг пророка Исаии, мы убеждаемся в беспредельном величии Бога и Его беспредельном милосердии к кающемуся грешнику.

После паремии поется еще прокимен, за которым читаются стихи из псалма. Эти стихи следующие:

Скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело.

Помози нам. Боже, Спасителю наш, славы ради имене Твоего. Господи, избави ны, и очисти грехи наша имене ради Твоего.

(Господи! поспеши сретить нас милосердием Твоим, ибо мы весьма истощены.

Помоги нам, Боже, Спаситель наш, для славы имени Твоего. Господи! избавь нас, и прости нам грехи наши ради имени Твоего (Пс.78:8–9).

По прочтении этих стихов, как и на 3-м часе, читается «трисвятое» и «Отче наш», а затем читаются три тропаря, в которых мы прославляем и просим распятого на кресте Господа простить нам грехи наши и благодарим Его за то, что обрадовал нас Своим пришествием на землю для нашего спасения, и с твердой верою молим Пресвятую Богородицу явить над нами грешными Свою милость. По окончании этих тропарей читается Господи, помилуй 40 раз, молитва Иже на всякое время, молитва Ефрема Сирина и в заключение шестого часа читается молитва Боже и Господи сил. По-русски эта молитва читается так: «Боже и Господи сил и Творец всего! Ты, Который по снисхождению Своей чудной милости, ниспослал на спасение нашего рода Своего единороднаго Сына, Господа нашего Иисуса Христа и Его святым крестом разорвал запись наших грехов, и тем победил начальников и владетелей тьмы! Сам, человеколюбивый, Господи, удостой принять от нас грешных эти благодарственныя и усердныя молитвы и избавь от всех погибельных и мрачных грехов, и от всех врагов наших, видимых и невидимых, всегда готовых нанести нам зло: соделай, чтобы трепетала Тебя наша плоть, и не дай уклониться нашим сердцам в слова или помыслы злые, но Твоей любовию коснись наших душ, чтобы мы, всегда обращаясь к Тебе, и, просвещаемые Твоим светом, зная Тебя, – единый неприступный и всегда сущий Свет, могли непрестанно приносить благодарственныя моления Тебе, предвечному Отцу, с Твоим единородным Сыном, и всесвятым, благим, и жизнь дающим Духом, теперь и всегда, и в вечные веки. Аминь».

Сряду же после 6-го часа читается 9-й час. На этом часе мы воспоминаем страшную и спасительную смерть Господа нашего Иисуса Христа. Сообразно с этим и читаются на этом часе такие псалмы, в которых изображается это страшное событие – смерть Христова. Так, в 1-м псалме этого часа прославляется храм Божий и изображается блаженство тех, кои любят ходить в храм Божий, потому что храм Божий или церковь изображает собою Голгофу, ту самую гору, на которой Иисус Христос принес Себя в жертву Богу-Отцу за нас грешных и умер на кресте. Именно, в этом псалме говорится:

Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Блажени живущии в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление его у Тебя, восхождения в сердце своем положи (Пс. 83:2, Пс. 83:5–6).

(Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Блаженны пребывающие в доме Твоем, которые непрестанно хвалят Тебя. Блаженны человеки, которых сила в Тебе, и у которых в сердце – шествие ко храму).

Во 2-м псалме говорится о том, что милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася (Пс. 84:11). Это значит, что в 9-м часу дня Иисус Христос Своею крестною смертию удовлетворил правосудию Божию, которое самым ужасным образом должно было карать нас за наши грехи. Он примирил нас с Богом и сделал нас участниками Своего Царства. Иисус Христос принес Себя в жертву за всех людей, прежде бывших, теперь живущих и за тех, которые после нас будут жить. За такое величайшее благодеяние Божие люди, конечно, должны вечно благодарить Господа, о чем и говорится дальше в 3-м псалме 9 часа, что вси язы́цы, елики сотворил еси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко велий еси Ты (Пс. 85:9–10).

По окончании чтения псалмов, читается кафизма из псалтири, и затем священник произносит пред царскими вратами тропарь 9-го часа, который поется три раза с земными поклонами. Этот тропарь читается так:

Иже в девятый час, нас ради, плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас.

(Христе Боже, в девятый час плотию вкусивший из-за нас смерть, умертви мудрование нашей плоти и спаси нас).

Священник в это время произносит следующие молитвенные стихи: Да приближится молитва моя пред Тя. Господи, по словеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Когда пропоют трижды тропарь, читается Богородичен девятого часа:

Иже нас ради рождейся от Девы, и распятие претерпев, Благий, испровергий смертию смерть, и воскресение явлей, яко Бог; не презри, яже создал еси рукою Твоею: яви человеколюбие Твое, Милостиве, приими рождшую Тя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, Спасе наш, люди отчаянныя!

(Ты благий, ради нас родившийся от Девы и претерпевший крестные страдания, Своею смертию победивший смерть и, как Бог, воскресший из мертвых, – не презри тех, которых создал Своею рукою. Милостивый! покажи нам Свое человеколюбие; приими молящуюся за нас, родившую Тебя Богородицу и, Спаситель наш, спаси тех, у которых больше нет никакой надежды!)

Далее девятый час следует в том же самом порядке, как и предыдущие часы – третий и шестой, только тропари после «Отче наш» читаются другие, применительно ко воспоминаемому событию. Так, в этих тропарях мы прославляем Спасителя, пострадавшего и умершего за нас грешных на кресте, среди двух разбойников, и тем доставившего нам радость. Молитва, которою оканчивается девятый час, по-русски читается так: «Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже наш, так долго терпевший грехам нашим, и даже доведший нас до настоящаго часа, в который Ты, распятый на жизнь дающем дереве, указал благоразумному разбойнику путь в рай и Своею смертию уничтожил власть смерти! Очисти нас, грешных и недостойных рабов Твоих. Предались мы грехам и беззакониям до того, что уже сделались недостойными поднять и взоры свои и посмотреть на высь небесную; оставили путь Твоей правды и шли жизненным путем по влечению развращеннаго сердца своего. Но умоляем Твое неизмеримое милосердие, пощади нас, Господи, по Своей неисчерпаемой милости, и спаси нас ради Своего святаго имени; потому что дни нашей жизни все пропали в суете. Вырви нас из власти нашего врага и прости нам грехи наши. Подави наши плотския мудрования, чтобы мы, сбросивши с себя ветхаго человека, облеклись в новаго, и начали жить уже для Тебя, своего Господа и благодетеля, и, таким образом, исполняя Твои заповеди, достигли того вечно блаженного покоя, где уже наслаждаются блаженством все угодившие Тебе, потому что Ты, Христе Боже наш, воистину истинное блаженство и радость всех возлюбивших Тебя. Поэтому-то мы и прославляем Тебя с предвечным Твоим Отцем и всесвятым, и благим, и жизнь дающим Твоим Духом, теперь и всегда, и в вечные веки. Аминь».

Когда приблизились последние минуты земной жизни Иисуса Христа, когда Он уже готов был передать дух свой в руки Бога Отца Своего, один из разбойников, распятых вместе с Иисусом Христом, сказал Ему: помяни мя Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. Мы, как бы подражая спасительным словам благоразумного разбойника, начинаем петь сряду-же после окончательной молитвы девятого часа (Владыко, Господи Иисусе Христе) молитву благоразумного разбойника: во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.. Но чтобы достигнуть этого Царства Божия, необходимы покаяние и евангельские добродетели, т.-е. нужно вести жизнь благочестивую, добродетельную. Поэтому в это самое время и начинают петь девять блаженств Евангельских и этим самым напоминают нам, грешным, те добродетели, которые вместе с усердною молитвою могут привести нас в царство небесное. Эти девять блаженств следующие:

1) Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное.

2) Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

3) Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

4) Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

5) Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

6) Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

7) Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

9) Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

После каждого стиха поют на клиросе молитву благоразумного разбойника: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во царствии Твоем». Когда пропоют все 9-ть блаженств, то самым трогательным голосом, как бы исходящим из глубины плачущей души, поют три раза ту же самую молитву благоразумного разбойника, только к каждому лицу Пресвятыя Троицы отдельно: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во царствии Твоем». «Помяни нас, Владыко, егда приидеши во царствии Твоем». «Помяни нас, Святый, егда приидеши во царствии Твоем». Этим пением девяти блаженств начинается последование изобразительных, или так называемой, обедницы. Так называется служба церковная, которая изображает, или служит подобием полной обедни (только Св. Дары не освящаются). Она первоначально установлена для тех, которые удалялись в пустыню спасаться и потому не могли присутствовать в церкви при совершении Божественной литургии и, вместо того, в отраду своей души, читали обедницу. Обедница совершается не только в одном Великом посту, а когда угодно и где угодно может быть совершаема (напр., в часовне может быть совершаема). Когда совершается Литургия Преждеосвященных Даров, то «последование изобразительных или обедница» служит как бы переходом от часов к Преждеосвященной литургии. Вслед за пением блаженных читаются три краткие тропаря; напр., первый из них читается так: Лик небесный поет Тя и глаголет: – свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. По-русски: «Небесный хор (т.е. собрание ангелов, архангелов и других небесных сил) так воспевает Тебя: свят, свят, свят Господь Саваоф, полны небо и земля славы Твоей». После тропарей читаются: символ веры (Верую во единаго Бога Отца…), молитва «ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша», молитва Господня «Отче наш» и кондаки, в которых, в среду и пятницу, молим Распятого на кресте Господа оказать свою богатую милость нашему Императору и молим усердную Заступницу нашу Пресв. Богородицу помолиться за нас грешных Господу нашему и Сыну своему. Затем священник произносит молитву Ефрема Сирина с тремя великими и 12-ю малыми поклонами. Обедница заканчивается чтением трисвятого, Отче наш, Господи помилуй 12 раз и молитвы: «Всесвятая Троице, единосущная державо». По-русски эта молитва читается так: «Всесвятая Троица, единосущная сила, неразделимое могущество, причина всякаго блага! Окажи милость и мне грешному: утверди, вразуми мое сердце, отними мою скверноту, просвети мою мысль, чтобы я всегда прославлял, воспевал и поклонялся с словами: един свят, един Господь – Иисус Христос в славу Бога-Отца. Аминь». По окончании этой молитвы священник, став пред царскими вратами, произносит вслух всего народа: «премудрость»! на клиросе поют: «достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородицу и затем, после краткого славословия, он заканчивает часы пред Преждеосвященною литургиею утешением всех (верующих), что Христос, истинный Бог наш, ради молитв Пречистой Своей Матери и всех святых, помилует и спасет их по своей благости и человеколюбию. Этим и заканчиваются часы пред Преждеосвященною литургиею.

Благочестивый христианин! Ты знаешь теперь, какие важные события и часы из земной жизни Господа Иисуса Христа воспоминаются на часах; поэтому не оставляй этой службы и приходи к началу ея. Во время чтения часов не оставайся равнодушным слушателем и зрителем священных действий, но благоговейно размышляй о тех важнейших, последних часах земной жизни Иисуса Христа. Представляй себе Его страдания, размышляй, что за тебя Господь так тяжко пострадал и даже умер и, подобно покаявшемуся на кресте разбойнику, раскаивайся пред Господом в своих грехах и с верою проси у Него помилования, как-бы стоя пред тем самым крестом, на котором висел Распятый Господь Иисус Христос.