Приблизительное время чтения: 4 мин.

В нашей рубрике «Коротко о празднике» мы рассказываем о двунадесятых праздниках Русской Православной Церкви.

Что мы знаем о празднике

Дата (в 2022 году): 12 июня

Статус: двунадесятый праздник

Событие: один из важнейших христианских праздников.

В этот день мы вспоминаем, как на пятидесятый день после Воскресения Христова на апостолов сошел Святой Дух.

На пятидесятый день после Воскресения Христова Богородица и апостолы собрались в Сионской горнице, чтобы отпраздновать иудейский праздник Пятидесятницы. В этот день евреи вспоминали, как на пятидесятый день после Исхода из Египта на горе Синай Бог даровал Моисею Десять заповедей.

Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян 2:2–4). Господь исполнил Свое обещание: И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет (Ин 14:16–17).

Случившееся привлекло огромную толпу людей. Многие из них не были евреями и прибыли в Иерусалим на праздник. Каково же было всеобщее изумление, когда собравшиеся поняли, что апостолы, вышедшие из Сионской горницы, говорят с ними на самых разных языках и диалектах: И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились (Деян 2:7–8). В тот день около 3000 человек уверовали во Христа и приняли Крещение (Деян 2:41).

В том, что апостолы стали говорить на разных языках, раскрывается особый смысл Пятидесятницы. В Церкви Христовой, которая «родилась» в этот день через Сошествие Святого Духа на общину апостолов, соединяются все народы. В Церкви восстанавливается утраченная людьми после грехопадения связь с Богом и друг с другом.

Праздник Пятидесятницы называют также Днем Святой Троицы, потому что в этот день всему человечеству открылась тайна, что Бог Один, но в Трех Лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Поклонение и исповедание Пресвятой Троицы как Триединого Бога является основополагающим догматом христианской веры.

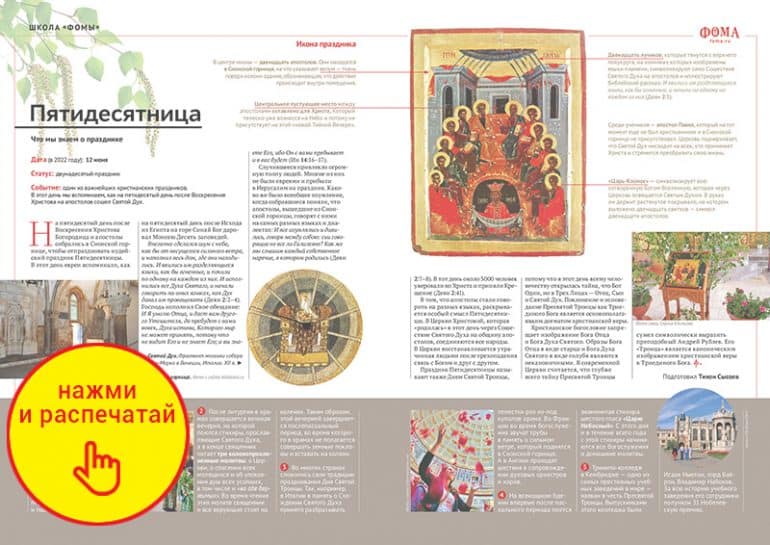

Икона праздника

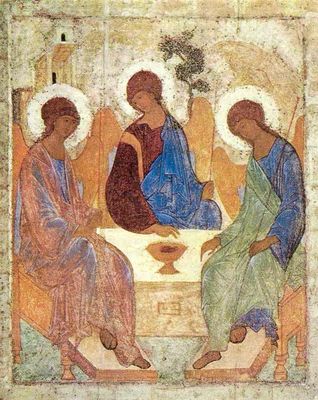

Христианское богословие запрещает изображение Бога Отца и Бога Духа Святого. Образы Бога Отца в виде старца и Бога Духа Святого в виде голубя являются неканоничными. В современной Церкви считается, что глубже всего тайну Пресвятой Троицы сумел символически выразить преподобный Андрей Рублев. Его «Троица» является каноническим изображением христианской веры в Триединого Бога.

Интересные факты о празднике:

-1—

На Троицу внутреннее пространство православных храмов обычно украшают ветками березы, а пол застилают травой. Эта традиция связана с тем, что во время Сошествия Святого Духа иудеи вспоминали дарование Закона на горе Синай. В этот день в храмах Русской Православной Церкви принято все украшать свежей зеленью и ветками берез.

-2—

После литургии в храмах совершается великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие Святого Духа, а в конце священник читает три коленопреклоненные молитвы: о Церкви, о спасении всех молящихся и об упокоении душ всех усопших, в том числе и «во аде держимых». Во время чтения этих молитв священник и все верующие стоят на коленях. Таким образом, этой вечерней завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не полагается совершать земные поклоны и вставать на колени.

—3-

Во многих странах сложились свои традиции празднования Дня Святой Троицы. Так, например, в Италии в память о Схождении Святого Духа принято разбрасывать лепестки роз из-под куполов храма. Во Франции во время богослужения звучат трубы в память о сильном ветре, который поднялся в Сионской горнице. А в Англии проходят шествия в сопровождении духовых оркестров и хоров.

—4-

На всенощном бдении впервые после пасхального периода поется знаменитая стихира шестого гласа «Царю Небесный». С этого дня и в течение всего года с этой стихиры начинаются все богослужения и домашние молитвы.

—5—

Тринити-колледж в Кембридже — одно из самых престижных учебных заведений в мире — назван в честь Пресвятой Троицы. Выпускниками этого колледжа были Исаак Ньютон, лорд Байрон, Владимир Набоков. За всю историю учебного заведения его сотрудники получили 31 Нобелевскую премию.

Пятидесятница

- Календарь. Праздник Пятидесятницы

- Пятидесятница проф. М.Н. Скабалланович

- 12 вопросов о Пятидесятнице Сергей Худиев

- Праздник Святой Троицы – день сошествия Святого Духа на Апостолов еп. Александр (Милеант)

- Пятидесятницу празднуем. Толковое богослужение П.П. Мироносицкий

- Каноны церковной службы праздника Пятидесятницы

- Служба в неделю святыя Пятьдесятницы с последованием коленопреклонения А.А. Лукашевич

- Обзор истории праздника Пятидесятницы С. Ванюков

- Из истории богослужения на праздник Святой Пятидесятницы

- Тест: День Святой Троицы. Пятидесятница

1. Пятидеся́тница – праздник Православной Церкви, принадлежит к двунадесятым. Иначе называется Днем Святой Троицы. Празднуется в пятидесятый день после праздника Пасхи (в воскресенье). Праздник Пятидесятницы посвящен Сошествию Святого Духа на апостолов: на пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа (и на десятый день после Вознесения Господня), когда апостолы собрались вместе, «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать» (Деян.2:2-4; см. также далее). Этот день является Днём рождения Церкви.

Пятидесятницей заканчивается Пасхальный цикл, и следующие недели нумеруются в богослужебном календаре как «недели по Пятидесятнице».

2. Пятидесятница – период в пятьдесят дней от дня Пасхи до праздника Святой Троицы.

- В первое воскресенье после Пасхи (второе воскресенье Пятидесятницы) воспоминается явление воскресшего Иисуса Христа апостолам и уверение ап. Фомы (см. Ин.20:24–29).

- Во вторник второй недели в Русской Православной Церкви совершается всецерковное поминовение умерших – Радоница.

- Третье воскресенье Пятидесятницы посвящено свв. женам мироносицам (см. Мк.15:40-41; 16:1-8).

- В четвертое воскресенье вспоминается исцеление Иисусом Христом расслабленного при Овчей купели (Ин.5:1-15).

- В пятое – встреча Иисуса Христа и самарянки (Ин.4:5-42).

- Шестое посвящено воспоминанию исцеления слепого (Ин.9:1-38).

- В сороковой день по Пасхе (в четверг шестой недели) празднуется Вознесение Господне.

- В седьмое воскресенье вспоминаются свв. отцы Первого Вселенского собора.

- Суббота седьмой недели является Троицкой родительской субботой.

- В пятидесятый день, в воскресенье седьмой недели празднуется день Святой Троицы и Сошествие Святого Духа на апостолов, этот день также называется праздником Пятидесятницы.

- Понедельник после дня Святой Троицы – день Святого Духа.

- В первое воскресенье после Пятидесятницы совершается память Всех святых.

- С понедельника второй недели после Пятидесятницы начинается Петров пост.

- В Русской Православной Церкви во второе воскресенье совершается память Всех святых, в земле Российской просиявших.

Богослужения Пятидесятницы, дня Святого Духа и дня Всех святых содержатся в Цветной Триоди.

Об украшении храма на праздник Пятидесятницы

«Украшение молодыми деревцами берез и других пород установлено не церковными правилами, а народным обычаем. Святейший Синод запретил (Указ 1875 г. 23 мая) употреблять для этого украшения молодые деревца березы, а дозволил употребление цветов, кустарных и полукустарных растений и ветвей дерев. Новгородская Духовная Консистория разъяснила местному духовенству, что древний обычай украшения в день Святыя Троицы церквей и домов зеленью необходимо поддерживать, а не заботиться о совершенном его прекращении. Распоряжение Святейшего Синода «о сохранении молодняков древесной породы от употребления на украшение в некоторые праздничные дни храмов, жилых помещений и пр.» имело целию не уничтожить этот обычай, а только предотвратить ненужное истребление молодых берез, в виду общественной же пользы, при чем, конечно, не имелись в виду такие местности, где самая густота леснаго произрастания требует вырубки излишних дерев для свободы роста других дерев. А потому Новгородской Консисторией предписано благочинным, чтобы на будущее время они прекратили сообщать в полугодичных своих рапортах сведения, касающиеся молодняков древесной породы» (Руководство для сельских пастырей, 1889, 19).

Как понять кондак праздника Пятидесятницы?

Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся́ призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

Перевод: Когда сошел Всевышний и языки смешал (Быт.11:1-9), Он этим разделял народы; когда же огненные языки раздал (Деян.2:1-8), Он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа.

Здесь налицо приём противопоставления двух действий Святого Духа. Образ ветхозаветного смешения языков для разделения некогда единого народа (Быт.11:1-9) противопоставлен образу новозаветного явления разделяющихся языков пламени (Деян.2:1-8) ради духовного соединения всех народов в один — Единую Церковь Христову. При этом в славянском переводе этот контраст усиливается одинаковым звучанием разных понятий: «язык» как речь и сгусток огня и «язык» как народ (прот. Виталий Голватенко).

Троица — это двунадесятый подвижный праздник, который попадает на воскресенье через семь недель после Пасхи и установлен в воспоминание сошествия Св. Духа на апостолов в виде огненных языков. Также называется Пятидесятницею от того, что сошествие Святого Духа совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом и совпало с ветхозаветным праздником Пятидесятницы (в память Синайского законодательства). Праздник называется иначе Троицыным днем, потому что с сошествием Св. Духа на апостолов вполне открылась св. Троица и закончилось дело Ее о спасении людей. Празднование Св. Духу совершается на другой день после Св. Пятидесятницы, в понедельник, который поэтому называется «Духовым днем». Праздник Святой Троицы называют днем рождения Церкви.

Праздник Святой Троицы в 2022 году 12 июня

Содержание:

- Троица. Событие праздника

- Троица. История праздника

- Праздничное богослужение в день Святой Троицы

- Народные обычаи в день Святой Троицы

- Троица. Иконы

- Троицкие храмы на Руси

- Старообрядческие храмы святой Троицы

Троица. Событие праздника

Сошествие Святого Духа на апостолов описано в книге Деяний апостольских, составленной евангелистом Лукой. Части этой книги читаются за Литургией в промежуток от Пасхи до Троицы включительно.

После Вознесения Господня апостолы и Пресвятая Богородица находились вместе, проводя время в молитве. Предание говорит, что они были в Сионской горнице, где Господь совершил Тайную вечерю, когда в третьем часу дня (девятом по современному счету) «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2-4).

Святитель Иоанн Златоуст и Феофилакт, епископ Болгарский, толкуя эти слова Писания, поясняют, что ветра не было, а только шум. Также явились и огненные языки и опустились на голову каждого из апостолов. Шум и пламя — явления духовного, а не материального порядка. Феофилакт Болгарскийподчеркивает:

Хорошо говорить, как бы огненные, как бы от несущегося ветра, чтобы ты не помыслил чего-либо чувственного о Духе.

В Иерусалим на иудейский праздник Пятидесятницы собрались паломники из Месопотамии, Понта, Египта, Рима и многих других стран и городов. Услышав, что апостолы говорят на их родных наречиях, они дивились. Другие, не понимавшие ни слова из апостольской проповеди, насмехались, говоря: «Они пьяны!» Тогда апостол Петр и другие одиннадцать стали говорить:

Мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. (Деян. 2:14-18)

Слушая вдохновенную проповедь апостолов, многие уверовали во Христа, и около трех тысяч человек в тот же день крестились.

В Ветхом завете праздник Пятидесятницы назывался также праздником седьмиц или праздником жатвы (Исх. 34, 32). В этот день иудеи вспоминали, как Моисей на Синайской горе принял от Господа скрижали с десятью заповедями. В Ветхом Завете праздник Пятидесятницы был днем дарования Закона, в Новом мы празднуем сошествие Святого Духа, свершение нового Завета Бога и людей.

Послать Духа Утешителя обещал своим ученикам Исус Христос перед Крестными страданиями, во время последней беседы на пути в Гефсиманию. Мы слышали эти слова Спасителя во время службы Страстей Христовых перед Пасхой, когда читалось первое из двенадцати Евангелий (самое длинное).

Вся́ подае́т Ду́х Святы́й, то́чит проро́чествия, свяще́нники соверша́ет, не кни́жники му́дрости научи́, ры́бари богосло́вцы показа́. Ве́сь собира́ет собо́р церко́вный. Единосу́щне и Единопресто́льне Отцу́ и Сы́ну, Уте́шителю сла́ва Тебе́.

Так поется в праздничной стихере. Не книжники, то есть неграмотные люди, простые рыбаки стали мудрыми богословами. Сошествие Святого Духа преобразило учеников Спасителя. Прежде робкие и несмелые, разбежавшиеся после ареста Господа и скрывавшиеся «страха ради иудейска», теперь они почувствовали в себе силу и дерзновение, так что и жизнь свою положили на дело проповеди Христова учения.

Троица. История праздника

Праздник в честь Святой Троицы установлен апостолами. Они сами ежегодно праздновали день сошествия Святого Духа и заповедали его всем христианам (1 Кор. 16,8; Деян. 20,16). Указание на это есть и в Постановлениях Апостольских. В древности этот праздник совершался торжественно. Существовал обычай крестить в этот день оглашенных, подобно тому, как после проповеди апостольской крестилось три тысячи человек. И в наши дни за праздничной Литургией вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся…».

Уже в первые века христианства праздник Пятидесятницы был общераспространенным. Об этом свидетельствует Тертуллиан, умерший около 220-240 года. Утверждая преимущество христианских праздников над языческими, он писал: «Собери все языческие праздники, расположи их подряд, и они не в состоянии будут наполнить Пятидесятницу».

Историки говорят, что хотя праздник и был распространен повсеместно, официальное установление его произошло в конце IV века, когда на втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году было сформулировано учение о Троице. Вселенский собор утвердил догмат об исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве и единосущии всех Лиц Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. Символ Веры, принятый на первом Вселенском соборе, был дополнен: «И# въ д¦а с™aго гDа и4стиннаго и3 животворsщаго, и4же t nц7а и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ споклонsема и3 с8слaвима, глаг0лавшаго прор0ки», — читаем мы ежедневно Никео-Цареградский Символ Веры в домашней молитве и в храмах.

Праздничное богослужение в день Святой Троицы

Праздник Святой Троицы заканчивает богослужебный пасхальный цикл. Все последующие недели церковного года до начала следующей Триоди нумеруются «неделями по Пятидесятнице». В понедельник после Троицы празднуется День Святого Духа. В связи с этим богослужение Пятидесятницы несколько отличается от других праздников. Со дня Пасхи во время церковной и домашней молитвы не читается молитва Святому Духу, предваряющая почти все молитвословия. От Пасхи до Вознесения она заменяется пасхальным песнопением «Христос воскресе из мертвых, смертию на́ смерть наступи, и гробным живот дарова». После Вознесения не читается и не поется и это песнопение.

И вот начинается служба празднику Пятидесятницы:

ЦRю нбcныи, ўтёшителю, дш7е и4стинныи, и4же вездЁ сhи, и3 всS и3сполнsz, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz в8ны2. и3 њчи1сти ны t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дш7а нaша.

Весь год, до следующей Пасхи, эта молитва многократно будет повторяться во время церковной службы и предварять домашнюю молитву.

Чин праздничной службы складывался постепенно. Первый полный византийский устав службы Пятидесятницы относится к IX веку. Каноны празднику и многие песнопения сложили в VIII веке преподобные Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский.

Библиотека Русской веры

Канон Святой Троице →

Читать онлайн

Вечерняя служба на Троицу похожа с другими двунадесятыми праздниками. Но молящиеся не прикладываются в этот день к праздничной иконе, а только к Евангелию. Воскресная служба в эту неделю уступает свое место праздничной. Только полунощница утром бывает как в обычное воскресенье, ведь на ней всегда читается канон Троице. Утром сразу после Литургии начинается вечерня празднику Святого Духа, на которой читаются молитвы с коленопреклонением. Первые три молитвы составлены св. Василием Великим. В первой молитве мы исповедуем пред Отцем Небесным наши грехи и просим Его помиловать нас ради жертвы Сына Его. Во второй молитве мы просим Господа даровать нам Божественного Духа. В третьей молитве просим Господа, сошедшего во ад и сокрушившего силу диавола, упокоить наших усопших отцев и братьев «в месте светле в месте злачне, в месте покойне». Затем прилагается особая молитва Св. Духу, составленная св. патриархом Филофеем.

По обычаю храмы в этот день украшены зеленью: травой и молодыми ветвями деревьев. Многие верующие держат в руках букеты весенних цветов. Продолжительные молитвы священник читает в алтаре, преклонив колени. Верующие лежат в это время в земном поклоне. После этого поется стиховна — ряд праздничных стихер, поясняющих молящимся смысл праздника.

Нн7е во знaменіе всёмъ ћвэ kзhцы бhша, їюдeи бо t ни1хъ же п0 плоти хrт0съ, невёріемъ болёвше, б9іz блгdти tпад0ша, б9ію же свёту мы2 стрaнніи спод0блени бhхомъ, ўтверди1вшесz словесы2 ўчн7чески, гlющымъ слaву бLгтелz всёхъ бGа. тёмъ с®цA съ колёнми прекл0ньше, вёрою поклони1мсz с™0му д¦у, проповёдану сп7су дш7ъ нaшихъ.

Когда эта стихера исполняется знаменным распевом, сама мелодия помогает молящимся глубже понять смысл. Иудеи, от которых по плоти родился Христос, отпали от Божественной благодати, болея неверием. А мы, происходящие из других, языческих народов, сподобились видеть Божественный свет, утвердившись в вере словами учеников Христовых. Потому, преклоняя сердца и колени, с верой кланяемся Святому Духу, проповеданному Спасителем. На словах «поклонимся» и мелодия идет вниз, как бы делая земной поклон.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Блгcвeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeи, послaвъ и4мъ д¦ъ с™hи, и3 тёми ўловлeи вселeнную, чlколю1бче слaва тебЁ.

Русский текст:

Благословен Ты, Христе Боже наш, соделавший мудрыми рыбаков (апостолов), ниспослав им Св. Духа и тем помог им уловить (привлечь к вере) вселенную, слава Тебе, Человеколюбец.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Е#гдA сшeдъ kзhки размэси2, раздэлsше племенA вhшніи. є3гдa же џгненыz kзhки раздаS, в8 совокуплeніе всS призвA, є3диноглaсно слaвити всес™hи д¦ъ.

Русский текст:

Когда Вышний, сойдя, смешал языки, то тем разделил народы, а когда ниспослал огненные языки, призвал всех к единению, и вот мы все единодушно прославляем Всесвятого Духа.

Народные обычаи в день Святой Троицы

Троицын день в народе назывался «зелеными святками». В этот день прихожане стояли в церкви с букетами луговых цветов или ветками деревьев, а улицы и дома украшались березками. Полевые цветы, побывавшие в церкви, засушивали и хранили за иконами для разных надобностей: их клали под свежее сено и в житницу, чтобы не водились мыши, в норы на грядах от землероек, и на чердак, чтобы устранить пожарные беды. Деревья свозили на деревенские улицы целыми возами и украшали не только двери, но и косяки окон, а в особенности свою «матушку-церкву», пол которой усыпали свежей травою: ее всякий, при выходе от обедни, старался захватить из-под ног, чтобы примешать к сену, вскипятить с водой и пить, как целебную. Из листьев деревьев, стоявших в церкви, иные вили венки и клали их в горшки при рассаживании капусты.

Народное предание говорит о том, что в понедельник после Троицы, на праздник Святаго Духа, земля — именинница. Очевидно, это простое народное объяснение, почему нельзя в этот день работать, а великий праздник сошествия Святого Духа следует праздновать не только в воскресенье, но и в понедельник. Неделя после Троицы носит название сплошной — все дни скоромные. В следующее воскресенье после Пятидесятницы — Неделя всех святых. В понедельник начинается Петров пост, который закончится 12 июля, на праздник Петра и Павла.

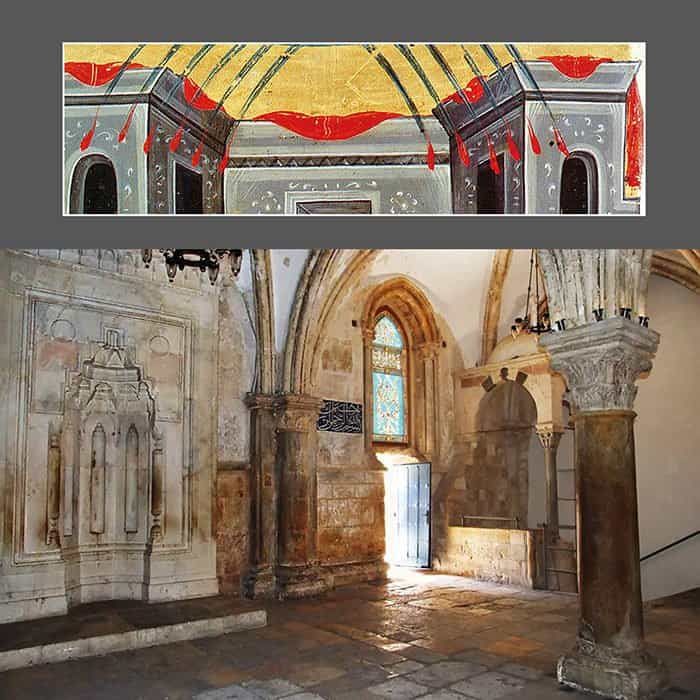

Троица. Иконы

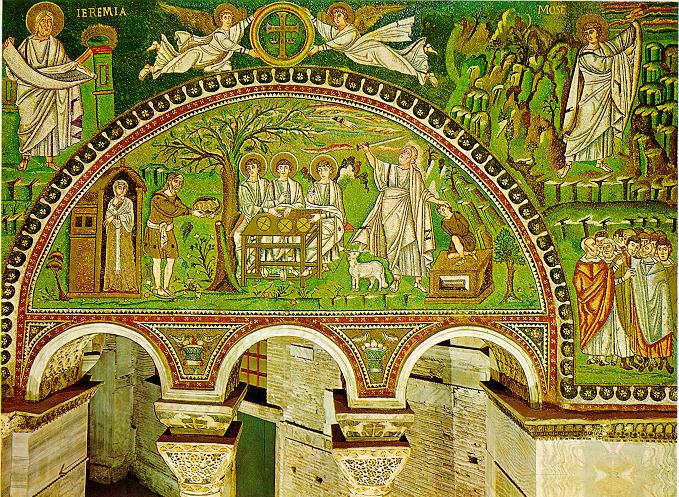

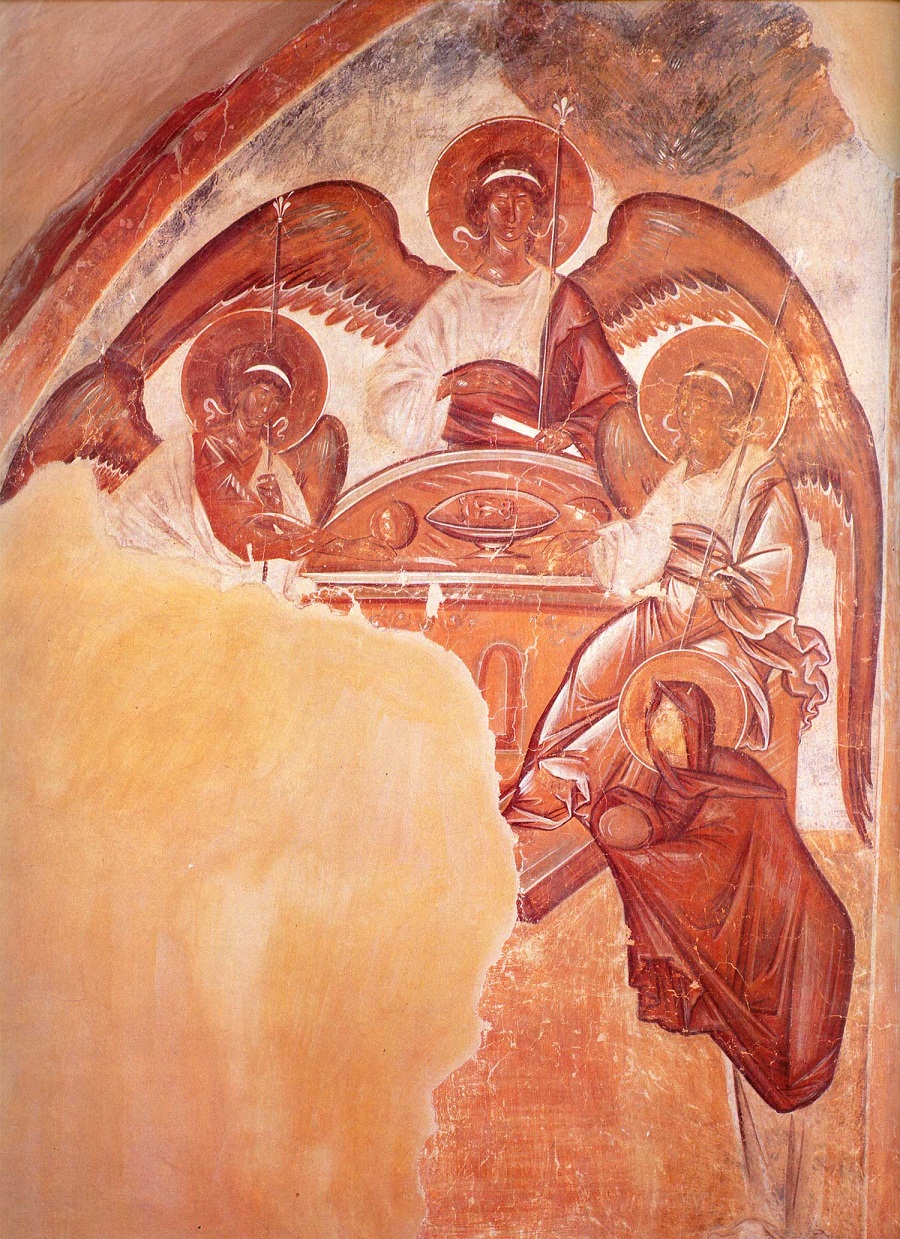

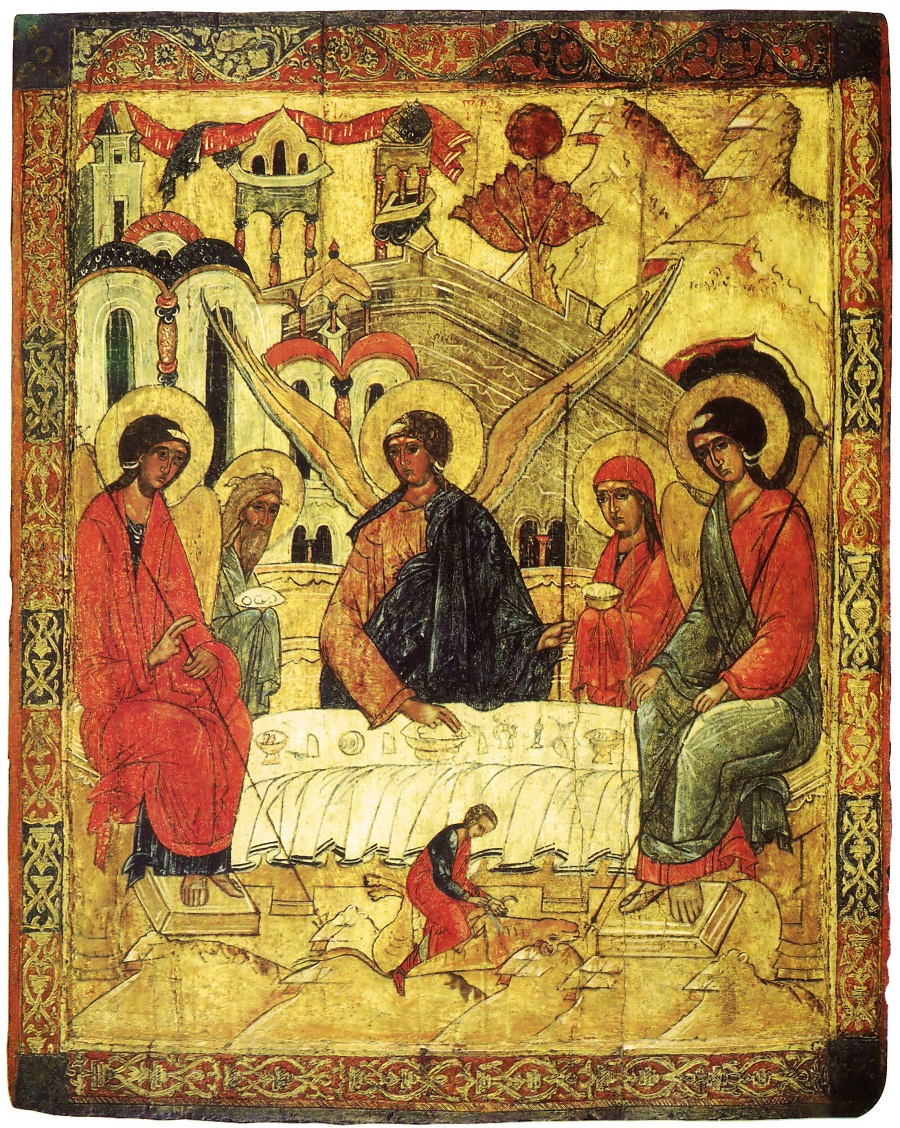

Одним из первых в иконографии Троицы появился сюжет о явлении трех Ангелов Аврааму («Гостеприимство Авраама»), изложенный в восемнадцатой главе библейской книги Бытия. Он повествует о том, как праотец Авраам, родоначальник избранного народа, встретил у дубравы Мамре трех таинственных странников (в следующей главе они были названы ангелами). Во время трапезы в доме Авраама ему было дано обетование о грядущем чудесном рождении сына Исаака. По воле Бога, от Авраама должен был произойти «народ великий и сильный», в котором «благословятся… все народы земли».

Во втором тысячелетии возникает обычай дописывать сюжет «Гостеприимство Авраама» словами «Святая Троица»: такая надпись имеется на одной из миниатюр греческой Псалтыри XI века. На этой миниатюре голова среднего Ангела увенчана крестчатым нимбом: он обращен к зрителю фронтально, тогда как два другие Ангела изображены в трехчетвертном обороте.

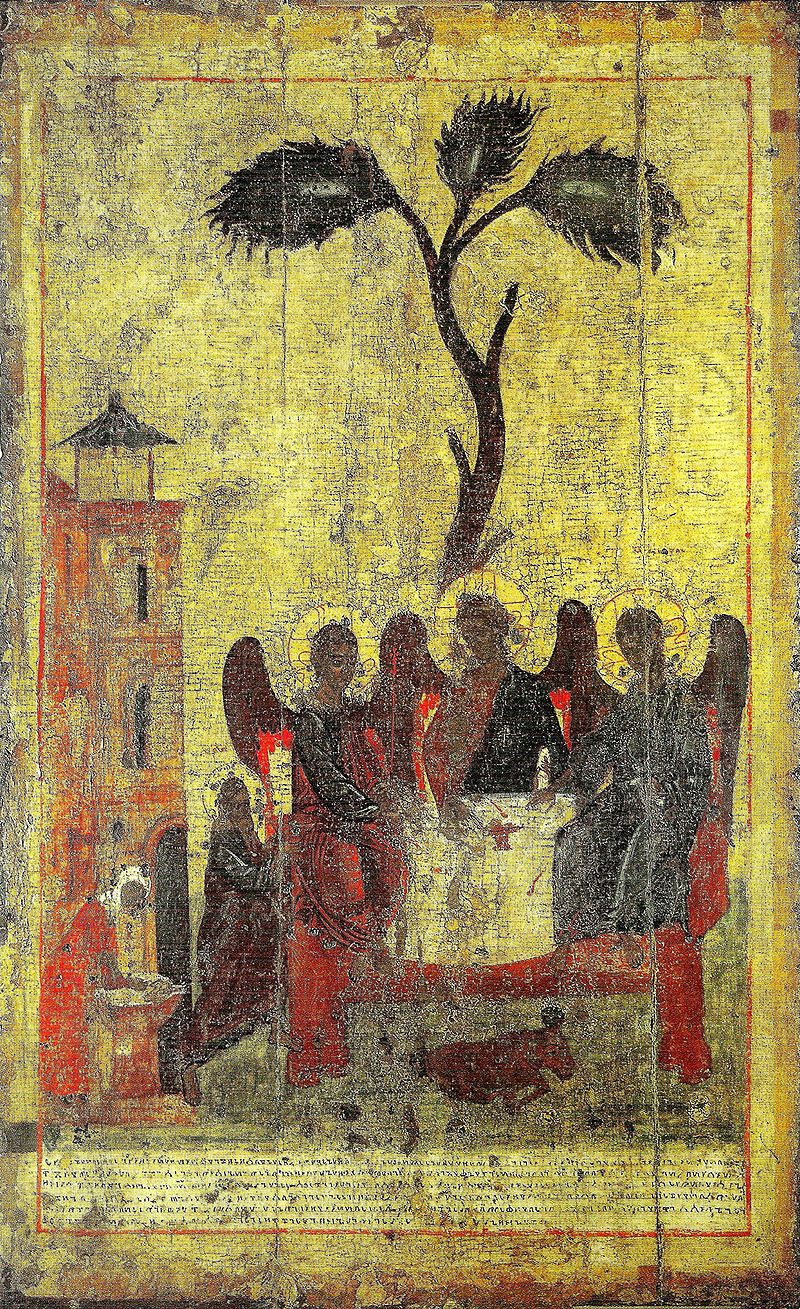

Такой же тип изображения встречается на дверях храма Рождества Богородицы в Суздале (ок. 1230) и на фреске Феофана Грека из новгородского храма Спаса Преображения на Ильине улице. Крестчатый нимб указывает на то, что центральный Ангел отождествляется с Христом.

Известно, что иконографический вариант Троицы без праотцев существовал и до Рублева в византийском искусстве. Но все эти композиции не носят самостоятельного характера. Андрей Рублев не только придает изображению цельный и самостоятельный характер, но делает его законченным богословским текстом. На светлом фоне изображены три ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит чаша. Средний ангел возвышается над остальными, за его спиной изображено древо, за правым ангелом — гора, за левым — палаты. Головы ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи, будто изображен один и тот же лик в трех вариантах. Вся композиция вписана в систему концентрических кругов, которые можно провести по нимбам, по абрисам крыльев, по движению ангельских рук, и все эти круги сходятся в эпицентр иконы, где изображена чаша, а в чаше — голова тельца. Перед нами не просто трапеза, но евхаристическая трапеза, в которой совершается искупительная жертва. Троица Андрея Рублева — это символическое изображение троичности Божества, на что указал уже Стоглавый Собор. Ведь и посещение Авраама тремя Ангелами не было явлением Пресвятой Троицы, а было лишь «пророческим видением этой тайны, которая в течение веков будет постепенно открываться верующей мысли Церкви». В соответствии с этим и в иконе Рублева перед нами предстают не Отец, Сын и Святой Дух, а три Ангела, символизирующие Предвечный Совет трех Лиц Святой Троицы. Символизм рублевской иконы в чем-то сродни символизму раннехристианской живописи, скрывавшей глубокие догматические истины под простыми, но духовно значимыми символами.

Троицкие храмы на Руси

Один из первых храмов на Руси был посвящен Троице. Его построила княгиня Ольга на своей родине, в Пскове. Деревянный храм, возведенный в X веке, простоял около 200 лет. Второй храм был каменным. По преданию, его заложил в 1138 году святой благоверный князь Всеволод (в крещении Гавриил). В XIV веке свод храма обрушился и на его основании возвели новый собор. Но до нашего времени и он не сохранился — сильно пострадал в 1609 году во время пожара. До настоящего времени сохранился четвертый собор, построенный на том же месте и по-прежнему носящий название Свято-Троицкого.

Собор Василия Блаженного, что на Красной площади в Москве, построен на месте Троицкого храма, возле которого стояло еще семь деревянных церквей — в память казанских побед освящены они были во имя тех праздников и памятей святых, когда происходили решающие сражения. В 1555-61 гг. на месте этих храмов был построен один каменный — девятипрестольный. Центральный престол освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а один из приделов посвятили Троице. До XVII века собор так и носил народное название Троицкого.

Пресвятой Троице посвящен и самый знаменитый русский монастырь — Троице-Сергиева Лавра. Поселившись на Маковце в 1337 году, преподобный Сергий построил деревянный храм во имя Святой Троицы. В 1422 году на месте прежнего деревянного храма ученик преподобного Сергия, игумен Никон, заложил каменный Троицкий собор. При его строительстве были обретены мощи преподобного Сергия. Расписывали собор знаменитые мастера Андрей Рублев и Даниил Черный. Для иконостаса был написан знаменитый образ Троицы ветхозаветной.

Во имя святой Троицы был основан Свято-Троицкий Марков монастырь в Витебске. Основание Маркова монастыря предположительно относится к XIV–XV векам. Существует легенда об основателе монастыря — некоем Марке, который уединился на принадлежащем ему участке земли и построил там часовню. Вскоре к нему присоединялись единомышленники по духу. Монастырь существовал до 1576 года, после был упразднен, а Троицкий храм превращен в приходской. Монастырь возобновлен в 1633 году князем Львом Огинским, в 1920 году закрыт. На его территории долгое время размещалась милиция и другие учреждения. Все здания, кроме Свято-Казанской церкви, были разрушены (в том числе Троицкий собор — один из лучших образцов деревянного белорусского зодчества). Казанская церковь в период Великой Отечественной войны была повреждена, однако затем частично восстановлена. Это единственная церковь в Витебске, которая в послевоенные годы не закрывалась. Главный престол храма освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, а боковой придел — в честь св. Сергия Радонежского. Монастырь возрожден в 2000 году.

В честь святой Троицы был основан Свято-Троицкий (Тройчанский) монастырь в г. Слуцке (Белоруссия). Время основания Свято-Троицкого монастыря неизвестно. Первое упоминание о нем датируется 1445 годом. Стоял монастырь близ города, ниже по течению реки Случь. Вокруг монастыря стали селиться люди, образовалось предместье Тройчаны, а улица от города к монастырю стала зваться Тройчанской. Монастырь имел грамоту польского короля, подтверждавшую его православный статут. С 1560 года при монастыре существует духовная школа, в которой изучались богословие, риторика, славянская и греческая грамматики. Известно и о маленькой библиотеке монастыря: в 1494 году было 45 книг. В 1571 году настоятелем монастыря был архимандрит Михаил Рагоза (ум. 1599 г.), будущий киевский митрополит. При монастыре открывается православная семинария, которой руководил до 1575 года бывший игумен Троице-Сергиевой лавры Артемий (? — начало 1570-х г.). В начале XVII века семинарии уже не было. Снова она возникает в XVIII веке. В Первую Мировую войну в монастыре был лазарет. Летом 1917 года строения монастыря, где жило 13 монахов и 13 послушников, передано Белорусской гимназии, настоятель, архимандрит Афанасий Вечерко, выслан. 21 февраля 1930 года монастырь закрыли, реликвии были переданы в музеи. Окончательно монастырские постройки разрушены в 1950-е годы. Впоследствии на его месте находился военный городок. В 1994 году на месте обители установлен памятный крест.

В 1414 году на берегу реки Нурмы, неподалеку от ее впадения в Обнору, на территории современного Грязовецкого района Вологодской области был основан Троицкий Павло-Обнорский монастырь. Основателем обители являлся ученик преподобного Сергия Радонежского — Павел Обнорский (1317–1429 гг.). В 1489 году монастырь получил от Великого князя Ивана III грамоту о наделении монастыря лесом, деревнями и освобождении от податей. Привилегии монастыря были впоследствии закреплены Василием III, Иваном IV Грозным и их преемниками. В монастыре строится соборный храм Троицы (1505–1516 годы). В середине XIX века в монастыре проживало 12 монахов. В 1909 году монастырь пострадал от сильного пожара. В огне расплавился крест, полученный преподобным Павлом от Сергия Радонежского. Перед революцией в монастыре проживало около 80 насельников. Монастырь закрыт в 1924 году по решению Грязовецкого уездного исполкома РКП(б). В 1920–30-е годы были разрушены Троицкий собор с прилегающими храмовыми постройками, колокольня и ограда. На территории монастыря размещались опытная педагогическая станция, школа, детский дом. В 1945 году открылся детский санаторий, затем областная санаторно-лесная школа. Возвращен РПЦ в 1994 году.

Во имя святой Троицы освящен Ульяновский Троицко-Стефановский монастырь. Расположен в селе Ульяново Усть-Куломского района Республики Коми. По преданию, обитель была основана в 1385 году святителем Стефаном Пермским (1340-е гг. — 1396 гг.) с целью распространения христианства на Верхней Вычегде. Но данное сооружение просуществовало недолго. По местным легендам, Ульяновский монастырь был назван в честь девушки Ульянии, которая, не желая попасть в руки врагу, решила утопиться в реке. Напротив этого места был построен монастырь. В годы советской власти Ульяновский монастырь был закрыт, а его имущество разграблено. Многие монахи были репрессированы. Полностью разрушен Троицкий собор, большинство хозяйственных построек находились в плачевном состоянии. Предметы, изъятые из Ульяновского монастыря, находились в Национальном музее Республики Коми. В 1994 году монастырь был передан РПЦ.

Во имя святой Троицы был основан Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в г. Костроме. Монастырь впервые в летописи упоминается в 1432 году, но основан, возможно, был гораздо раньше. Согласно общепринятой версии, монастырь основан около 1330 года татарским мурзою Четом, родоначальником рода Годуновых и Сабуровых, бежавшим из Золотой Орды к Ивану Калите (ок. 1283/ 1288 — 1340/1341 гг.) и принявшим в Москве крещение под именем Захария. В этом месте ему было видение Божьей Матери с предстоящими апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием Гангрским (ум. 325/326 гг.), результатом которого стало его исцеление от болезни. В благодарность за исцеление на этом месте был основан монастырь. Первоначально был построен храм Святой Троицы, затем храм Рождества Богородицы, несколько келий и мощная дубовая стена. Вокруг располагались жилые и хозяйственные постройки. Все строения были деревянными. После смерти князя Василия и упразднения Костромского княжества монастырь попал под покровительство рода Годуновых, возвысившегося в середине XVI века. В этот период происходит бурное развитие монастыря. После Октябрьской революции, в 1919 году, монастырь был упразднен, а его ценности национализированы. На территории обители долгие годы располагался музей, часть экспозиции которого находится там и ныне. В 2005 году монастырь передан РПЦ.

Во имя Троицы был основан Стефано-Махрищский Свято-Троицкий монастырь. Расположен на реке Молокча в селе Махра Александровского района Владимирской области. Основан в XIV веке Стефаном Махрищским (ум. 14 июля 1406 г.) как мужской монастырь. С 1615 до 1920-х был приписан к Троице-Сергиевой лавре. Закрыт в 1922 году. Вновь открыт в 1995 году как женский монастырь.

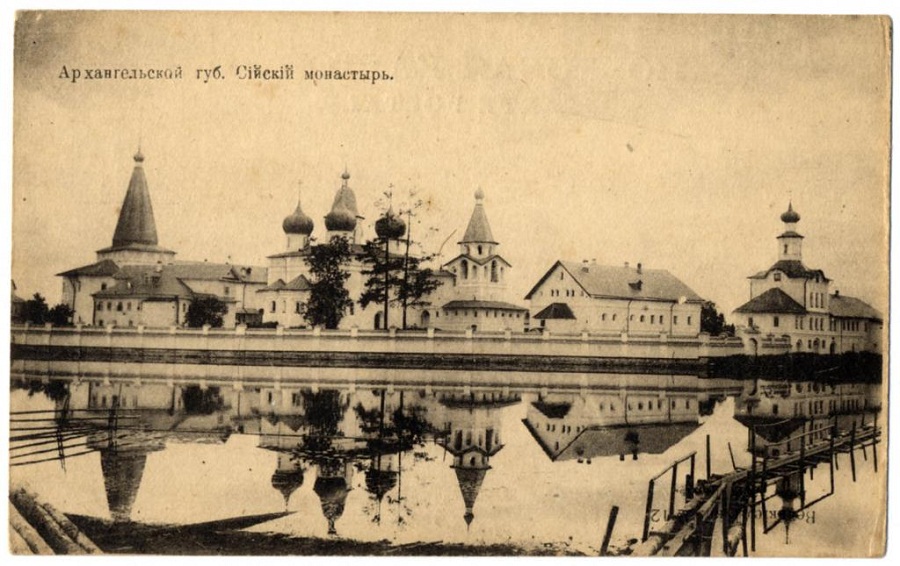

Во имя святой Троицы в 1520 году был основан Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Основал обитель преподобный Антоний Сийский (1477–1556 гг.). В допетровское время Сийский монастырь был одним из крупнейших на Русском Севере центров духовной жизни. Из монастырского книжного собрания происходят такие уникальные рукописи, как Сийское евангелие XVI века и иллюстрированные святцы. После революции старинные документы были у монахов изъяты и переданы в Архангельский областной архив, откуда в 1958 и 1966 годах перевезены в Москву (сейчас — в РГАДА). Монастырь был закрыт постановлением Емецкого уисполкома от 12 июня 1923 года и решением президиума Архангельского губисполкома от 11 июля 1923 года. Территория использовалась для нужд трудовой коммуны, колхоза. В 1992 году монастырь передан РПЦ.

Во имя Троицы был освящен монастырь в Астрахани. История Троицкого монастыря в Астрахани начинается с 1568 года, когда царь Иоанн Грозный, посылая сюда игумена Кирила, повелел ему устроить в городе «Николы Чудотворца монастырь общий». К 1573 году игуменом Кирилом были выстроены: «храм Живоначальной Троицы, к которому была прирублена трапеза о шести сажень, да келарская о трех саженях, 12 келий, две погребицы с сушилами, глебня и поварня». Все постройки были деревянные. Ко времени кончины игумена Кирила в 1576 году им было выстроено в монастыре еще два деревянных храма: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и Николы Чудотворца. Сам монастырь, первоначально именуемый Никольским, позже получил название Троицкого, в честь соборного храма Живоначальной Троицы. В 90-х годах XVI века новый игумен Феодосий занялся перестройкой монастыря из деревянного в каменный. 13 сентября 1603 года освящен был новый каменный Троицкий собор. Чуть позже к нему был пристроен придел в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба. Кроме того, при игумене Феодосии были построены: каменная колокольня с храмом святителя Николы Чудотворца под ней и деревянный храм Происхождения Честных Древ Креста Господня с приделом в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В советские годы в обители было устроено архивохранилище, а святыни были преданы поруганию.

Во имя Троицы основан монастырь в г. Муроме Владимирской области. Монастырь основан во второй четверти XVII века (1643 год) муромским купцом Тарасием Борисовичем Цветновым, по мнению ряда краеведов — на месте так называемого «старого городища», где первоначально в период XI–XIII веков располагался деревянный кафедральный собор в честь святых Бориса и Глеба, а позднее существовал деревянный Свято-Троицкий храм. В 1923 году монастырь был закрыт. В 1975 году на территорию монастыря был привезен деревянный храм в честь преподобного Сергия Радонежского из соседнего Меленковского района, являющийся памятником деревянного зодчества XVIII века. Открыт в 1991 году. Главной святыней обители являются мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, перевезенные из местного музея 19 сентября 1992 года. До 1921 года мощи почивали в городском Рождественском соборе.

Также во имя святой Троицы освящен Александро-Свирский монастырь, Зеленецкий-Троицкий монастырь, Клопский монастырь, Елецкий Троицкий монастырь, Белопесоцкий и Троицкий Болдин монастыри, монастыри в Казани, Свияжске, Калязине, Переславле-Залесском, Тюмени, Чебоксарах и других городах.

В честь святой Троицы основаны обители в Сербии, Грузии, Греции, Палестине, Финляндии, Швеции.

В честь Троицы освящен храм в Великом Новгороде. Храм датируется 1365 годом. Построен по заказу новгородских купцов, торговавших с Югрой (Приуральем). Наибольший ущерб церковь Троицы получила во время Великой Отечественной войны. Наряду с другими памятниками новгородского зодчества была отреставрирована в 1975–1978 годах, хотя фактически работы продолжаются до сих пор.

Также в честь Троицы освящена церковь Духова монастыря в Великом Новгороде. Церковь Троицы с трапезной палатой построена около 1557 года по заказу игумена Ионы. Она расположена почти в центре территории монастыря. На первом этаже трапезной располагались поварня, хлебня и два квасных погреба; на втором этаже — трапезная и келарская. Церковь серьезно пострадала во время шведской оккупации 1611–1617 гг., а также от сильного пожара, случившегося в 1685 году.

Во имя Троицы Живоначальной освящен храм в Москве — в Полях. Впервые упомянут в 1493 году в Воскресенской летописи. В 1565 году была построена каменная церковь. В 1639 году рядом с каменным Троицким храмом с приделами Николы Чудотворца и Бориса и Глеба, выстроенным боярином М. М. Салтыковым (двоюродный брат царя Михаила Федоровича), был выстроен деревянный храм в честь Сергия Радонежского. Церковь Троицы была разрушена в 1934 году. Быстрота сноса не позволила провести детальное исследование памятника архитектуры. На ее месте был разбит сквер, на место трапезной был поставлен памятник первопечатнику Ивану Федорову.

Во имя Троицы освящен храм в Никитниках (Москва). Еще в XVI веке здесь существовала деревянная церковь во имя святого мученика Никиты (ум ок. 372 г.). В 1620-е годы она сгорела, и по заказу жившего рядом ярославского купца Григория Никитникова в 1628–1651 годы был сооружен новый каменный храм во имя святой Троицы. Источники упоминают о строительных работах в 1631–1634 и 1653 годах. Южный придел храма был посвящен Никите Мученику, в него же была перенесена чтимая икона этого святого из сгоревшей церкви. Он служил усыпальницей храмоздателя и членов его семьи. В 1920 году храм был закрыт для богослужений и в 1934 передан в состав Государственного исторического музея. В 1991 храм вернули РПЦ.

Старообрядческие храмы святой Троицы

В старообрядчестве сохранилась традиция освящать храмы во имя Святой Троицы. Сегодня престольный праздник отмечают общины Русской Православной старообрядческой Церкви в Санкт-Петербурге (Лиговская община), селе Шувое Московской области, селах Глухово и Павлеиха Костромской области, селе Пристань Свердловской области, селе Кумская Долина Ставропольского края. Престол сегодня в украинском приходе РПсЦ в с. Жуковцы Винницкой области. Белокриницкие приходы в Румынии в с. Камень, с. Пашкань (Румыния) и г. Васлуй также отмечают храмовый праздник.

Община Русской Древлеправославной Церкви в г. Тульча (Румыния) отмечает сегодня храмовый праздник.

Много и поморских храмов посвящены Святой Троице: в Уржуме Кировской области, в Беларуси д. Кирилино и д. Кублищено Витебской области и д. Солотин Гомельской области. Поморские Троицкие храмы есть в г. Лиепая (Латвия), в дер. Гурилишки (Латвия), в дер. Данилишки (Литва), г. Муствеэ (Эстония), дер. Водзилки (Польша), г. Ири (США).

Кроме того, праздник Святой Троицы является престольным для женского Николо-Улейминского монастыря РПсЦ и для Свято-Троицкого мужского монастыря РДЦ в пос. Каменка Злынского р-на Брянской области.

День Святой Троицы: что за праздник и как его отмечать

Троицу в 2022 году празднуют в начале лета: православные — 12 июня, у католиков праздник приходится на 5 июня.

Официально праздник был введен в церковный календарь в четвертом веке. Если углубиться в историю, то праздник Троица был утвержден на Вселенском соборе в Константинополе одновременно с принятием догмы о том, что все Божеские лица единосущны. Событие сопряжено с библейскими писаниями. В соответствии с ними, Иисус предвещал сошествие Святого Духа, что и произошло на 50 день после распятия. Святой Дух спустился к апостолам, непрерывно молящимся в горнице со дня Воскресения Христова. Им было дано священное знание, они научились исцелять и стали проповедовать о жизни Господа.

Праздник входит в число 12 самых важных православных праздников и символизирует единство и равенство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-Сына. Празднуется он три дня и дает возможность каждому верующему человеку спасти свою бессмертную душу.

Почему Троицу называют Пятидесятницей?

Праздник не привязан к конкретной дате, он отмечается на 50 день после Пасхи. Отсюда и название Пятидесятница. Он всегда приходится на воскресенье и начинается с утренней молитвы. Прихожане в церкви совершают коленопреклоненную молитву, освящают веточки березы и после уносят их домой (они выступают в качестве оберега жилища). То есть Пятидесятница в православии – иное название праздника Троица.

Что такое Пятидесятница в православии?

Это важный день в православном календаре, и еще он считается днем рождения церкви. Поэтому он несет в себе двойной смысл и занимает такое важное место в сердцах верующих.

Ввел традицию отмечать эту дату и почитать Святую Троицу преподобный Сергий Радонежский.

Как отмечают Троицу православные?

У католиков и православных несколько различаются обычаи празднования Пятидесятницы.

Православные отмечают ее три дня (начиная с пятницы). Храмы украшают веточками деревьев (исключение – осина), духовенство меняет облачения на одежду зеленого цвета (это символизирует вечную жизнь). В субботу проводят всенощное бдение, а в воскресенье посещают церковь, приглашают близких на обед. Накануне в домах наводят порядок, пекут хлеб, вспоминают покойных родственников. После воскресной службы, как правило, устраивают посиделки дома, уличные гуляния.

Как празднуют Троицу в России?

Так как в нашей стране достаточно большой процент православных, данный праздник носит массовый характер. В каждой 5-6 семье в России праздник Троица отмечают по всем традициям и обычаям. Накрывают на стол, приглашают близких, проводят гуляния в полях и лесах (если позволяет погода), гадают, плетут венки, собирают целительные травы. Религиозный праздник включает проведение Божественной литургии и Великой вечерни.

Следует иметь в виду, что есть церковные каноны, а есть обычаи и обряды, которые не имеют отношения к православию. Но они настолько прочно вошли в жизнь и привычный уклад славян, что для многих отождествляются с Троицей. Церковь не осуждает отклонение от религиозных догм, при этом советует всё же придерживаться традиционного подхода к празднованию.

Народные приметы и обычаи

Основные приметы и обычаи Троицы:

-

Поцелуй влюбленных под березой – быть свадьбе.

-

Если пойдет дождь, ожидается осенью много грибов (эта примета дает возможность грибникам предугадать будущий урожай).

-

По обычаю, многие устраивали сватовство. Именно сватовство, саму свадьбу в праздник не играют.

-

В этот день поют песни и водят хороводы в кругу близких друзей и родственников. В деревнях эта традиция соблюдается в большей мере, чем в городах.

-

Прежде чем отмечать день святой Троицы, многие украшают жилище веточками березы. А также наряжают сами березы: вешают ленточки, цветы, угощения.

-

Если утром будет роса на траве, можно ожидать ранних заморозков.

-

Если на небе не будет облаков, это сулит ненастное лето.

-

Хороший знак – появление радуги. Это сулит здоровье и благополучие.

Как гадать в день Троицы?

Некоторые обряды, которые девушки проводят в Святой церковный день, церковь не приветствует. В частности, это касается девичьих гаданий. Но они испокон веков проводились на Руси на Троицын день, поэтому даже служители смиренно к ним относятся, не ставя жесткого запрета. Исключение – гадания с использованием крови, волос, ногтей, с нотами «бесовщины» (к примеру, если нужно сооружать соломенные куклы, применяются фотографии людей и др.).

Гадания:

-

Девушки собирали зверобой, выкручивали его, произнося имя любимого человека. Если шел красный сок, то любовь будет взаимной. Если прозрачный – мужчина не испытывает чувств к девушке.

-

Пускание по реке плетеных венков. Та, чей венок проплывет дольше, выйдет раньше всех замуж.

-

«Скажи кукушка». Девушки ходили в лес и кликали кукушку. Сколько она кукует, столько лет еще томиться в отчем доме.

Считается, что эти гадания не имеют под собой никаких «черных» смыслов: их можно проводить не только на Троицу, но и в другие православные праздники, предполагающие уличные гуляния.

Что готовят и едят на Троицу?

Что готовить на стол в святую Троицу? Верующие, согласно обычаям и традициям, собираются узким семейным кругом за домашним столом и проводят время за разговорами.

Праздник должен проходить скромно, блюда должны быть легкими. Можно включить в праздничный обед овощи, фрукты, диетическую рыбу, нежирное мясо, блинчики с начинками, пироги с зеленью, творожные блюда. Разрешается выпить бокал красного или белого вина.

Что нельзя делать в Троицу?

Итак, мы с вами разобрались с тем, что нужно делать в Троицын день. А что нельзя делать в этот праздник?

Основные моменты:

-

Не стоит посещать кладбище. Для памятных мероприятий предусмотрена Троицкая родительская суббота, она отмечена в календаре перед Троицей.

-

Не стоит проводить земельные работы и заниматься сельским хозяйством. Считается, что земля «отдыхает» в этот период (допускается покос травы).

-

Не рекомендуется купание в природных водоемах. Согласно поверьям русалки в период праздника зазывают к себе молодых ребят, в связи с этим повышаются риски утопления и других чрезвычайных ситуаций на воде.

-

Не стоит ссориться с близкими, провоцировать конфликты с окружающими.

Не стоит бурно праздновать Пятидесятницу, предаваться пьянству и обжорству, затевать громкие вечеринки.

Событие праздника, его эортологическая динамика и

этимология названия

|

Событие

сошествия на апостолов Святого Духа, которое

прославляет праздник Пятидесятницы, подробно изложено

во 2-й главе книги Деяний апостольских. Во время Своей

земной жизни Спаситель неоднократно предсказывал

ученикам пришествие Утешителя, Духа истины, Который

обличит мир в грехе, наставит апостолов на благодатный

путь истины и правды и прославит Христа (см.: Ин. 16:

7–14). Перед Вознесением Иисус повторил апостолам

Свое обещание послать Утешителя: «Вы примете

силу, когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян. 1:

8). После этих слов ученики Христовы пребывали в

молитве, часто собираясь вместе. В их число входили не

только одиннадцать апостолов и избранный на место Иуды

Искариотского Матфей, но и другие последователи

вероучения. Есть даже упоминание о том, что на одном из

собраний присутствовало около 120 человек (см.: Деян.

1: 16). Среди них были и служившие Спасителю женщины,

Пресвятая Богородица и братья Иисуса.

Совместно молились апостолы и в десятый день по Вознесении

Господа. Внезапно послышался шум, и появились

разделяющиеся огненные языки, которые почили на каждом из

них. Апостолы исполнились Святого Духа и стали говорить

иными языками (см.: Деян. 2: 4).

Надо думать, что этот величайший дар – глоссолалия,

– исчерпывающая интерпретация которого, разумеется,

невозможна, хотя и предпринято огромное количество

попыток, получили не только двенадцать ближайших

соратников, но и иные ученики, а также Богоматерь (см. об

этом, например, «Беседы на Деяния

апостольские» святителя Иоанна Златоуста). Описание

говорения языками, различные его осмысления и оценка

синхронных реликтов представлены в книге «Толковый

Типикон»[1].

Ее автор М.Н. Скабалланович в другом своем труде

признается, что о даре языков с несомненностью можно

сказать только одно: «С внутренней стороны, по

душевному состоянию, языкоговорение было состоянием

особенной духовной, глубокой молитвы. В этом состоянии

человек говорил непосредственно Богу, с Богом проникал в

тайны. Это было состояние религиозного экстаза, за

доступность которого ему апостол Павел горячо благодарит

Бога. С внешней стороны оно было настолько величественным

явлением, вполне достойным Духа Божия, что для самых

неверующих было знамением, показывавшим воочию присутствие

Самого Божества в собраниях христианских (см.: 1 Кор. 14:

25). Это было состояние самого высокого душевного подъема.

Особенно величественно в этом явлении было то, что,

несмотря на всю силу чувства, охватывавшего тогда

человека, он не терял власти над собою, мог сдерживать и

регулировать внешние проявления этого состояния: молчать,

пока говорил другой, ожидая своей очереди»[2].

Итак, обретя благодать Святого Духа, последователи учения

Христа заговорили на разных языках. Следовательно, когда

они вышли из дома и стали обращаться к людям с

дерзновенной и пламенной проповедью об истинной вере,

представители самых разных народов (а в эти праздничные

дни в Иерусалиме было множество паломников из различных

стран) без труда понимали их. Те же, кто не знал других

языков, кроме арамейского, насмехались над учениками

Иисуса и пытались уличить их в опьянении.

Тогда апостол Петр отверг эти обвинения: «Они не

пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня»

(Деян. 2: 15). И именно приведенные слова позволяют

точно определить, в какое время дня произошло схождение

Святого Духа. Это было в 9 часов утра.

Значение снисхождения Святого Духа можно без преувеличения

назвать чрезвычайным. Ведь этот день явился подлинным

рождением Христовой Церкви. Апостолы впервые отбросили все

опасения перед иудейскими старейшинами и первосвященниками

и вышли на открытую и бескомпромиссную проповедь распятого

и воскресшего Спасителя мира. И богатые плоды не замедлили

себя ждать: около трех тысяч человек в первый же день

промыслительно приняли крещение во имя Иисуса Христа (см.:

Деян. 2: 41).

Так данное событие окончилось полным торжеством Святого

Духа над неверующими. Троекратно Иисус Христос даровал

ученикам Духа Святого: прежде страдания – неявно

(см.: Мф. 10: 20), по Воскресении через дуновение –

явственнее (см.: Ин. 20: 22) и теперь послал Его

существенно.

Именно поэтому Пятидесятница, конечно, наряду с Пасхой,

занимает центральное место в церковном календаре:

«Сохранение Пятидесятницы (как, прежде всего,

пятидесятидневного периода после Пасхи), каково бы ни было

первоначальное литургическое выражение этого праздника,

указывает, опять-таки, на христианскую рецепцию

определенного понимания года, времени, природных циклов

как относящихся к эсхатологической реальности Царства,

дарованного людям во Христе… Характерно…

утверждение, с одной стороны, что христиане пребывают как

бы в постоянной Пятидесятнице (ср. Ориген: “Тот, кто

поистине может сказать: «Мы воскресли со

Христом» и «Бог прославил нас и посадил одесную

с Собою на небе во Христе», – всегда пребывает

во времени Пятидесятницы”), и одновременно выделение

Пятидесятницы в особый праздник, в особое время года:

“Мы празднуем также, – пишет святитель

Афанасий Великий, – святые дни Пятидесятницы…

указывая на грядущий век… Итак, прибавим семь

святых недель Пятидесятницы, радуясь и славя Бога за то,

что Он заранее этими днями явил нам радость и вечный

покой, уготованные на небе нам и верующим истинно во

Христа Иисуса, Господа нашего”»[3].

С этого дня Церковь, созданная не тщетой человеческих

толкований и умствований, но Божией волей, непрерывно

росла и утверждалась – прежде всего, благодатью

Святого Духа. Вероучение о Христе приобрело прочнейшее

основание, которое невозможно было поколебать уже ничем.

Святая Церковь возносит общее славословие Пресвятой Троице

и внушает верующим, чтобы они воспевали

«Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына, и

Соприсносущнаго и Пресвятаго Духа, Троицу Единосущную,

Равносильную и Безначальную».

Обратимся к истории праздника Пятидесятницы. Он уходит

своими корнями в Ветхий Завет. Согласно книге Исход (см.:

Исх. 23: 14–16), в древнем Израиле, помимо многих

других, существовали три важнейших праздника: праздник

опресноков (в пятнадцатый день первого месяца еврейского

календаря), праздник жатвы первых плодов, называемый также

праздником седмиц (через пятьдесят дней после Пасхи), и

праздник собирания плодов (в конце года).

Праздник седмиц, к которому непосредственно восходит

святая Пятидесятница, первоначально отмечался через семь

недель после начала жатвы: «Начинай считать семь

седмиц с того времени, как появится серп на жатве»

(Втор. 16: 9). Потом его дату стали отсчитывать от Пасхи.

Определение конкретного дня праздника вызывало

ожесточенные разногласия среди иудеев. Так, саддукеи

начинали отсчет от первой субботы после первого дня Пасхи

(при этом праздник всегда приходился на первый день после

субботы). Фарисеи же полагали, что под субботой

подразумевается первый день Пасхи, и прибавляли семь

недель к следующему дню. В I веке по Р.Х. последняя точка

зрения возобладала.

Столетием позже с праздником седмиц (завершающего собрания

Пасхи) в иудаизме стало соединяться воспоминание

обновления Завета на Синайской горе – через

пятьдесят дней по выходе евреев из Египта.

Надо заметить, что термин Пятидесятница – с

греческого πεντηх?στη

– в раввинистической литературе не встречается, но

он известен по памятникам эллинистического иудаизма (так,

например, цитаты из 2 Мак. 12: 32; Тов. 2: 1 можно увидеть

в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия).

Богатая дохристианская традиция рассматриваемого праздника

во многом объясняет, почему он хотя и высоко чтился

апостолами и другими учениками, но воспринимался ими

главным образом как иудейское торжество, посвященное

жатве. Об этой амбивалентности свидетельствует, кроме

прочих, такой факт: апостол Павел во время своих

путешествий не забывал о празднике и старался быть в

Иерусалиме в этот день (см.: Деян. 20: 16; 1 Кор. 16: 8).

Древнехристианские источники долгое время (до IV века) не

дают ясных сведений об объеме термина

Пятидесятница. Он употребляется в одном из двух

значений. В большинстве случаев он понимается как

пятидесятидневный праздничный период после Пасхи, реже

– как праздник последнего дня названного цикла.

Притом зачастую эти квалификации невозможно отделить друг

от друга даже в пределах одного текста (ср. у Иринея

Лионского, Тертуллиана, Евсевия Кесарийского и

других[4]).

При многочисленных свидетельствах о рассматриваемом

празднике в Африке, Александрии, Кесарии, Малой Азии, тем

не менее, в известных сирийских памятниках III–IV

веков (в том числе в творениях преподобного Ефрема Сирина)

Пятидесятница не упоминается вовсе, несмотря на то, что

детально описаны пасхальные торжества.

Событийная и литургическая история Пятидесятницы тесно

связана – особенно в первые века существования

– с Вознесением. Последнее, как гласят некоторые

древние источники (сирийская «Дидаскалия» III

века, например), праздновалось – по крайней мере, в

отдельных областях – не в сороковой, а в пятидесятый

день после Пасхи.

Праздник в православном богослужении

Апостольские постановления содержат следующее предписание:

«Отпраздновав Пятидесятницу, празднуйте одну

седмицу, а после нее одну седмицу поститесь» (книга

5, глава 20). Кроме того, в данный период возбраняется

работать, «потому что тогда пришел Дух Святой,

дарованный уверовавшим во Христа» (книга 8, глава

33)[5]. Праздничная неделя после

Пятидесятницы хотя и не является формальным

попразднством, но говорит об особом положении этого

праздника, длившегося целую неделю. Указанная

цикличность, однако, была принята не везде.

Так, в Иерусалиме IV столетия уже на следующий день после

Пятидесятницы начинался пост.

Но именно в святом городе рассматриваемый праздник был

одним из самых значимых в церковном календаре. И потому

его отмечали пышно и масштабно. Яркое свидетельство этого

находим у паломницы Этерии[6]. В этот день раскрываются в

полной мере характерные черты иерусалимского

богослужения, обусловленные уникальным положением

города. Данному стациональному чину были свойственны

различные процессии во время служб или между ними,

совершение последований в разных храмах, воспоминание

тех или иных событий по возможности на месте, где они

осуществлялись: «Праздник в честь Святой

Живоначальной Троицы продолжается на Святой Земле, как

и подобает, три дня. Это столь длительное церковное

торжество здесь объясняется и топографическим

положением в Святой Земле достопоклоняемых мест и

святынь, с коими связаны воспоминаемые Православной

Церковью в эти священные дни события из истории нашего

домостроительства в Ветхом и Новом Завете, и некоторыми

особыми обстоятельствами позднейшего времени в истории

нашей русской колонии в Иерусалиме, и ее миссионерской

деятельностью»[7].

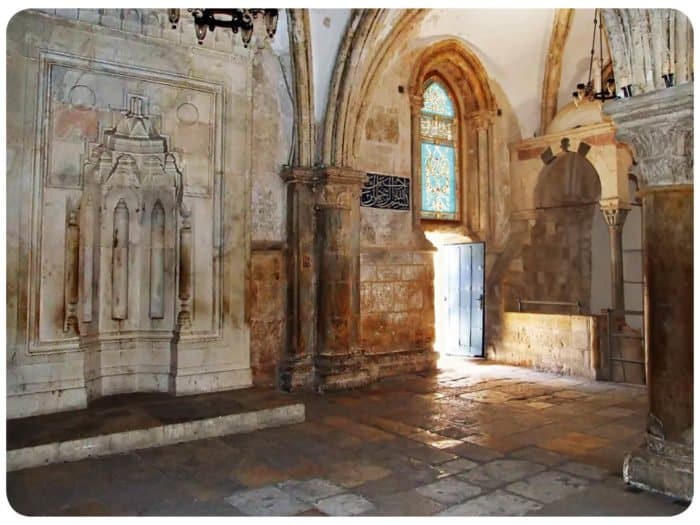

Праздничное богослужение Пятидесятницы состояло из ночного

бдения, литургии и дневного собрания, которые происходили

в храме Воскресения, у Креста, в Мартириуме, на Сионской

горе, где читались Деяния апостолов и звучала проповедь, в

которой обязательно говорилось о том, что Сионская церковь

построена на месте дома, где жили апостолы, а также в

церкви на Елеоне (там была расположена пещера, в которой

Господь учил ближайших последователей). См. одно из

свидетельств А.А. Дмитриевского: «Всенощная

совершается под дубом Мамврийским по чину троицкой службы

с выходом на литию для благословения хлебов, с величанием,

с чтением акафиста Святой Троице по 6-й песни канона и с

помазанием елеем. Рано утром, около 5 часов, здесь же, под

дубом, на каменном престоле с переносным антиминсом

совершается собором во главе с отцом архимандритом

торжественная литургия, причем невдалеке от этого места

поставленный стол служит жертвенником. Во время малого

выхода с Евангелием и во время великого выхода со святыми

дарами обходят священный дуб кругом. За литургией многие

из паломников приобщаются святых таин. По окончании

литургии служится молебен Святой Троице и совершается

крестный ход по всему миссийскому владению с осенением

крестом и окроплением святой водой на всех четырех

сторонах его»[8].

Иначе говоря, дневной богослужебный круг отличался такой

насыщенностью, что замыкался только после полуночи.

Более поздние, чем у Этерии, описания (например, армянская

редакция иерусалимского Лекционария) дают весьма схожие

представления.

Богослужение в Константинополе с VIII века совершалось по

так называемому песненному последованию. Типикон Великой

Церкви в соответствующем разделе имеет праздничные

элементы, что выражается в отмене вечерних и утренних

изменяемых антифонов, в пении только трех малых антифонов

и сразу «Господи, воззвах». После входа

читаются три паримии – те же, что звучат на службе и

в настоящее время. В конце вечерни трижды поется тропарь

праздника певцами на амвоне со стихами 18-го псалма. После

вечерни назначается чтение Апостола вплоть до времени

совершения паннихиса.

Утреня совершается на амвоне (что, опять же, говорит о

торжественности богослужения). Ее обычные семь изменяемых

антифонов отменяются, и сразу после первого (постоянного)

антифона полагается песнь пророка Даниила (Дан. 3:

57–88). К стихам Пс. 50 припевается тропарь

праздника. После утрени читается слово святителя Григория

Богослова на Пятидесятницу «О празднике краткая

любомудрствуем».

Между утреней и литургией патриарх совершает таинство

крещения, что было древней христианской традицией, о

которой писали Тертуллиан, святитель Григорий Богослов и

другие.

На литургии устанавливаются праздничные антифоны и чтения

Деян. 2: 1–11 и Ин. 7: 37–52; 8: 12, которые

приняты и сейчас. Попразднства Пятидесятницы в Типиконе

Великой Церкви нет, хотя в будние дни следующей за

праздником недели есть несколько особых воспоминаний

(архангелов Михаила и Гавриила, Богородицы, Иоакима и

Анны), придающих седмице отличительные свойства.

Отсутствуют в анализируемом уставе и коленопреклонные

молитвы на вечерне Пятидесятницы.

Зато они регламентированы Студийскими уставами. В них

празднование Пятидесятницы уже имеет вполне современный

вид. Ей предшествует вселенская поминальная суббота. К

понедельнику приурочивается воспоминание Святого Духа. И

самое главное: вся седмица составляет попразднство

Пятидесятницы, а суббота – его отдание.

Так, Студийско-Алексиевский Типикон 1034 года,

сохранившийся в славянском переводе – рукописи 70-х

годов XII столетия, не предусматривает всенощного бдения.

На вечерне предписаны первая кафизма «Блажен

муж», на «Господи, воззвах» стихиры на

девять (как в любой воскресный день, но здесь стихиры

– только празднику). Далее вход и три паримии, на

стиховне трижды поется стихира седьмого гласа

«Параклита имущее» (в нынешней редакции

– «Утешителя имущее»), на «Слава,

и ныне» – «Царю Небесный» (шестой

глас). После поется тропарь праздника «Благословен

еси, Христе Боже наш».

На утрене полагается только первая кафизма, затем (после

седальна праздника и чтения слова святителя Григория

Богослова) «От юности моея», прокимен и

Евангелие праздника (полиелей по этому Типикону не

употребляется). В качестве праздничного используется

девятое воскресное Евангелие.

В Студийском уставе кодифицируется соответствие недель

после Пасхи определенному гласу (по порядку), начиная с

первого гласа в неделю Антипасхи. Введенные соотношения

проявляются не только в пении текстов Октоиха, но и в том,

что на рядовой глас могут быть составлены и некоторые

песнопения Триоди. Пятидесятница соответствует седьмому

гласу. И на утрени поется канон седьмого гласа. На него,

что бывает крайне редко, и сочинил в VIII веке свой канон

преподобный Косма Маюмский. Кроме него, поется также канон

четвертого гласа – творение преподобного Иоанна

Дамаскина.

На хвалитех установлены стихиры четвертого гласа

«Преславная днесь» (такие же, как и в

современной службе, только о них замечено, что вторая и

третья – подобны первой, но, несмотря на некоторые

метрические совпадения, это не так), утренние стихиры на

стиховне. Славословие не поется.

Литургия включает в себя праздничные антифоны, и вся

служба (прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие и

причастен), разумеется, тоже праздника.

По Иерусалимскому уставу праздничный цикл Пятидесятницы

имеет такую же структуру, как и в Студийском кодексе:

поминовение усопших в субботу перед Пятидесятницей, шесть

дней попразднства с отданием в следующую субботу. День

праздника отмечается всенощным бдением, состоящим из

великой вечерни с литией и утрени.

Пятидесятница в Русской Православной Церкви:

литургико-эортологическая преемственность и

переосмысление

В Русской Церкви значение праздника постепенно изменилось,

и его стали называть Святой Троицей.

В связи с этим протоиерей Николай Озолин утверждает:

«Праздник Пятидесятницы, бывший на месте нынешнего

Троичного дня, был праздником исторического, а не открыто

онтологического значения. С XIV века на Руси он выявляет

свою онтологическую суть… Почитание Духа Утешителя,

Надежды Божественной как духовного начала женственности

сплетается с циклом представлений Софийных и переносится

на последующий за Троицею день – день Духа

Святого… Праздник Троицы, нужно полагать, впервые

появляется в качестве местного праздника Троицкого собора

как чествование “Троицы” Андрея

Рублева»[9]. Весьма вероятно, что

первоначально Троицын день соотносился в православном

праздновании Пятидесятницы со вторым днем праздника,

именующимся днем Святого Духа, и понимался как Собор

(Синаксис) Сошествия Святого Духа. И «так

называемая “Ветхозаветная Троица”

становится праздничной иконой этого “понедельника

Святой Троицы” на Руси среди учеников

преподобного Сергия»[10].

И вообще литургический формуляр Пятидесятницы, которая в

соответствии с различными классификациями относится к

Господским, переходящим, великим (двунадесятым)

праздникам, несмотря на то, что установился в России в

русле преемственности, отличается известной спецификой.

Так, вплоть до середины XVII века на Руси, где описываемый

праздник мог именоваться еще и словом русалии

(относящимся, однако, не к содержанию языческого

праздника, как можно было подумать, а к его дате,

приходящейся на период Пятидесятницы), в его день не

совершалось всенощное бдение. Но вечерню с литией и утреню

служили раздельно. После вечерни следовал молебен с

каноном Троицы; перед утреней – «полунощница

молебном» (то есть по чину обычного молебна) с

пением канона Троицы из Октоиха. Вместо троичных тропарей

«Достойно есть» устанавливается «Царю

Небесный». Вечерня совершается вскоре после отпуста

литургии.

В понедельник Святого Духа митрополит служил литургию в

Духовом монастыре.

К особенностям службы Пятидесятницы относится то, что

сразу же после литургии совершается великая вечерня. На

ней читаются три молитвы святителя Василия Великого с

коленопреклонением.

Праздник Пятидесятницы имеет шесть дней попразднства.

Отдание бывает в следующую субботу.

Для полноты описания необходимо отметить, что седмица по

Пятидесятнице, как и Светлая, сплошная (отменяется пост в

среду и пятницу). Такое разрешение поста установлено в

честь Святого Духа, пришествие Которого празднуется в

воскресенье и понедельник, и в честь семи даров Святого

Духа и в честь Святой Троицы.

Молитвы коленопреклонения на вечерне Пятидесятницы

Молитвы коленопреклонения на вечерне Пятидесятницы имеют

огромное символическое значение, причем как частно

эортологическое, так и общебогословское. Они введены в

богослужение для того, чтобы сохранить и укрепить верующих

в смиренном состоянии, сделать их способными, по примеру

апостолов, к целомудреннейшему совершению достойных деяний

в честь Святого Духа, а также к принятию бесценных даров

благодати Божией (неслучайно прихожане на этой вечерне

встают на колени впервые после Пасхи).

Составление указанных молитвословий иногда приписывается

святителю Василию Великому, а значит, датируется IV веком.

Нынешняя служба вечерни Пятидесятницы указывает три

коленопреклонения с чтением нескольких молитв на каждом из

них. В первой из них – «Пречисте, нескверне,

безначальне, невидиме, непостижиме, неизследиме»,

– возносимой Богу Отцу, верующие исповедуют свои

грехи, испрашивают прощения их и благодатной небесной

помощи против козней вражиих, вторая –

«Господи Иисусе Христе Боже наш, мир Твой подавый

человеком» – представляет собой прошение

дарования Духа Святого, наставляющего и укрепляющего в

соблюдении заповедей Божиих для достижения блаженной

жизни, в третьей молитве

–«Приснотекущий, животный, и просветительный

источниче», –обращенной к Сыну Божию,

исполнившему все смотрение (домостроительство) спасения

человеческого рода, Церковь молится об упокоении усопших.

На первом преклонении читаются две молитвы (первая

является собственно молитвой коленопреклонения, вторая же

в рамках песненного последования была молитвой первого

малого антифона). На втором коленопреклонении положены две

молитвы: последняя – молитва второго малого

антифона, выписанная в современном Часослове в конце

первой части великого повечерия. На третьем

коленопреклонении установлены три молитвы, хотя на самом

деле их четыре, поскольку вторая – молитва третьего

малого антифона до слов «Тебе единаго Истиннаго и

Человеколюбца Бога», со слов «Твое бо яко

воистину» начинается третья молитва, которая в

контексте песненной вечерни этого дня обычно

использовалась вместе со следующей как молитва отпуста;

четвертая молитва – непосредственно молитва отпуста

Константинопольской песненной вечерни (по современному

Служебнику, это седьмая светильничная молитва).

Очевидно, что даже в нынешнем виде чинопоследование,

претерпевшее за многовековую историю ряд изменений, несет

на себе явный отпечаток Константинопольского песненного

извода.

Как уже говорилось, коленопреклонные молитвы отсутствуют в

Типиконе Великой Церкви.

В древнейших византийских Евхологиях их набор крайне

нестабилен. Небезынтересны указания славянского

глаголического Евхология X–XI веков, который

приводит только молитвы коленопреклонения – первую,

третью, четвертую, без каких-либо прибавлений. В более

позднее время молитвы коленопреклонения были, по-видимому,

индивидуально приспособлены к практике Великой Церкви. В

тот же период – с Х столетия – возникают

другие варианты совершения вечерни Пятидесятницы, по

которым элементы палестинской богослужебной практики

смешиваются с уставом песненного последования (Канонарий

X–XI вв., Мессинский Типикон, грузинские Евхологии и

некоторые другие). В связи с чином коленопреклоненных

молитв отдельного замечания требует молитва Святому Духу,

приписываемая патриарху Константинопольскому Филофею, со

следующим началом: «Царю Небесный, Утешителю,

Владыко собезначялныи, съприсносущныи и

купносущныи». Она известна по славянским рукописям и

печатным изданиям[11]. Так, в сборнике преподобного

Кирилла Белозерского она помещается вместо молитвы

«Боже великий и вышний» – во время

третьего коленопреклонения. В Требнике Петра (Могилы)

указывается, что приведенные слова читаются перед

молитвой «Боже великий и вышний».

Зафиксировано молитвословие и в старопечатных

московских Типиконах XVII века. Но в реформированном

Уставе 1682 года отсылки на молитву патриарха Филофея

были исключены.

Праздник в западной традиции

Ко всенощной службе дня святой Пятидесятницы, как и к

празднику Пасхи, обычно приурочивались массовые крещения.

И этот обычай до сих пор сохраняется применительно к

принимающим крещение взрослым в Римско-Католической

Церкви.

В литургии этот праздник по своему значению приравнивается

к Пасхе.

Знаменитая золотая секвенция «Гряди, Святой

Дух» («Veni, Sancte Spiritus») –

гимн, принадлежащий неизвестному автору XIII века, поется

во время праздничной мессы Пятидесятницы.

Святоотеческая экзегеза

|

| Троица Ветхозаветная. Преп. Андрей Рублев |

С

IV столетия праздник Пятидесятницы определенно

становится общераспространенным, приобретая все большую

торжественность и важность. Это доказывают

многочисленные проповеди, написанные святыми отцами

(блаженным Августином, святителями Иоанном Златоустом,

Григорием Богословом и другими).

Несомненно, что в центре гомилетики Пятидесятницы

находится догмат о Троице. Святитель Григорий Нисский

говорит: «То, что спасает нас, есть животворящая

сила, которой мы веруем под именем Отца и Сына и Святого

Духа. Но неспособные к восприятию сей истины вполне,

вследствие приключившейся им от душевного глада

слабости… приучаются взирать на единое Божество, и

в едином Божестве уразумевают единую только силу

Отца… Затем… открывается чрез Евангелие и

Единородный Сын. После сего предлагается нам совершенная

пища для нашего естества – Дух

Святый»[12].

Много размышляют святые отцы о даре языков: «Если

кто спросит кого-либо из нас: “Ты получил Святого

Духа, почему ты не говоришь всеми языками?” –

отвечать должно: “Я говорю всеми языками, потому что

состою в Церкви, в том теле Христовом, которое говорит

всеми языками”. И подлинно, что другое знаменовал

тогда Бог, как не то, что, имея Святого Духа, Церковь его

будет говорить всеми языками» (блаженный Августин).

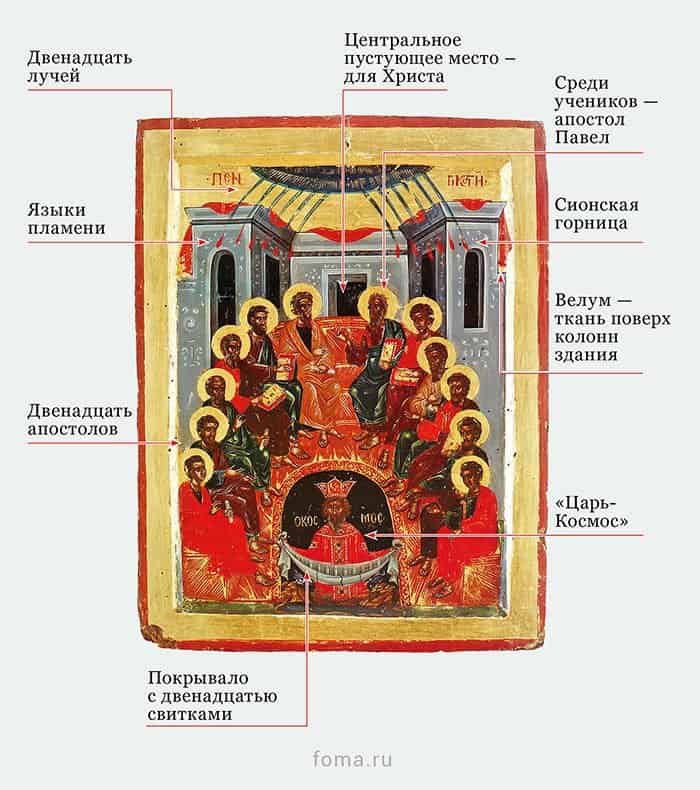

Иконография праздника

То, что в Русской Православной Церкви произошло известное

смещение эортологического акцента и даже именования

праздника, получило интересное отражение в иконографии.

Праздничные ряды иконостаса с XVI века нередко включают

икону Троицы на месте праздника Пятидесятницы. Иногда

Троица помещена в конце ряда – перед Сошествием

Святого Духа (налицо распределение данных икон по двум

дням – собственно самого праздника и понедельника

Святого Духа). Сравним также следующий факт: чиновник XVII

столетия (из Новгородского Софийского собора) предписывает

ставить на утрене сразу две иконы праздника на аналой:

Святой Троицы и Сошествия Святого Духа. Подобная практика

византийской и поствизантийской традициям совершенно

неизвестна.

День Святой Троицы, иначе называемый Троицын день, или Пятидеся́тница, представляет собой один из важнейших христианских праздников (входит в число двунадесятых). В Православной Церкви он отмечается на пятидесятый день после Пасхи — в воскресенье.

Ключевым событием, которому посвящен праздник Троицы, является сошествие Святого Духа на апостолов, ставшее поворотным пунктом истории, отправной точкой Новозаветной Апостольской Церкви. Получив дары Духа Святого, апостолы, преображенные и обновленные в вере, отправляются на проповедь Евангелия во все концы мира.

События Пятидесятницы подробно описаны в Деяниях святых апостолов евангелистом Лукой.

История праздника

Своими корнями праздник Пятидесятницы уходит в дохристианскую эпоху — эпоху Ветхого Завета. В Древнем Израиле существовало три важнейших ежегодных торжества. Первое — праздник опресноков (Песах, или иудейская Пасха), который иудеи посвящают освобождению из египетского плена, а также обновлению Завета Бога с Израилем на горе Синай. Второе — праздник седмиц (или первых плодов), отмечаемый через 50 дней после Песаха. И третий — праздник сбора плодов, завершающий годовой цикл.

События Пятидесятницы прямо связаны со вторым из описанных торжеств — праздником седмиц. К этой дате все иудеи, жившие в разных концах Римской империи, старались прибыть в Иерусалим для участия в торжествах, что объясняет большое стечение народа в городе в эти дни.

Пятидесятница в Ветхом и Новом Завете

Великое событие, которое случилось в пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, хотя и явилось чем-то необыкновенным, однако не было для учеников полной неожиданностью. Сошествие Святого Духа Утешителя в мир неоднократно предсказывалось пророками (см.: Иез. 36: 26, 27; Иоил. 2: 28; Ис. 44: 3). Кроме того, Сам Христос говорит о Духе накануне распятия, во время прощальной беседы. Позже Господь дарует Его ученикам через дуновение во время Вознесения (см.: Ин. 20: 22). И в третий раз Дух явственно нисходит на учеников во время самого дня Пятидесятницы.

Как пишет евангелист Лука, став свидетелями чудесного Вознесения Христа на Небеса, двенадцать апостолов вместе с Пресвятой Девой, женами-мироносицами и другими учениками пребывали в Синайской горнице в молитве. Они ждали, что Господь ниспошлет на них силу свыше, хотя и не знали, как точно это будет, как будет выглядеть сошествие Духа.

И вот, пишет евангелист, в девятом часу дня Пятидесятницы, когда иудеи по обычаю собирались в храме для принесения жертв, невероятный шум наполнил всю горницу, где находились апостолы, а на их головы начали спускаться языки пламени, которые светили, но не обжигали их. Однако самыми невероятными были не физические свойства этого огня, а духовные. Коснувшись апостолов, он сообщал им огромный прилив сил, радости и вдохновения, как будто бы разжигая на полную мощность огонь веры в их сердцах.

Обо всех этих необыкновенных переживаниях апостолы стали рассказывать окружающим, и тут обнаружилось новое действие небесного огня: все, кого он коснулся, заговорили языками, которых не знали прежде. В этот момент, по слову отцов, состоялось Крещение Духом и огнем, как и предсказывал на Иордане Иоанн Креститель (см.: Мф. 3: 11).

Шум, ветер и отблески пламени привлекли к горнице множество людей. Заметив народ, апостолы обратились к нему с проповедью, и люди, пришедшие в Иерусалим издалека и говорившие на разных языках, могли слышать и понимать слова апостолов. Однако многие из присутствовавших не различали, что говорят галилеяне, на каком наречии они изъясняются. Некоторые даже стали обвинять апостолов в том, что те напились крепкого вина.

Тогда апостол Петр, став во главе всех, обратился к народу с горячей проповедью. Он сказал, что люди эти не пьяны и не лишились ума, но свершилось то, что предсказал пророк Иоиль: апостолы получили дары от Господа Иисуса Христа, Который был рожден от Девы, жил рядом с людьми, был распят за грехи человеческие и воскрес на третий день во плоти, как об этом пророчествовали Писания.

Это краткое слово было преисполнено веры и действия Святого Духа, поэтому глубоко проникло в сердца многих сотен слушавших. В тот же день более трех тысяч человек покаялись и приняли Крещение во имя Иисуса Христа. Так было положено начало Новой Церкви.

Праздник в православном богослужении

В IV веке в Иерусалиме праздник Пятидесятницы отмечался очень торжественно и масштабно. Богослужение сопровождалось процессиями, которые переходили из храма в храм, вспоминая те или иные события прямо в месте их исторического совершения.

Богослужение Пятидесятницы состояло из всенощного бдения и литургии, за которой следовали также дневные собрания верующих в знаковых для христиан местах (например, на Сионской горе, у Креста). Во время этих собраний читались Деяния святых апостолов, произносились проповеди. Как видно, праздник действительно был весьма насыщенным, однако уже на следующий день начинался пост.

В более позднем уставе произошли некоторые изменения, приблизившие празднование Пятидесятницы к современному виду. Так, торжество начинает предваряться поминальной родительской субботой, а в понедельник празднуется День Святого Духа. Вся следующая неделя является попразднством, в субботу же совершается отдание.

Пятидесятница в Русской Православной Церкви