ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Тропарь (глас

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбие, слава Тебе.

Кондак (глас

Егда снисшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненный языки раздаяше, в соединение вся призва: и согласно славим Всесвятаго Духа

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа Твоего, егоже от Отца послал еси Божественным учеником Твоим.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, НРАВСТВЕННО-ДОГМАТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Праздник в воспоминание великого события сошествия Святого Духа установлен самими апостолами, которые ежегодно праздновали день Пятидесятницы и заповедовали всем христианам воспоминать день сошествия Святого Духа (ср. 1Кор. 16, 8; Деян. 2:1–4, 20:16). В «Апостольских постановлениях» есть прямая заповедь праздновать Пятидесятницу: «Спустя десять дней по Вознесении бывает пятидесятый день от первого дня Господня (Пасхи): сей день да будет великим праздником. Ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа»606. Праздник Пятидесятницы, получивший также название День Святого Духа, с первоначальных времен христианства праздновался Церковью торжественно. Особую торжественность ему придавал обычай древней Церкви совершать в этот день Крещение оглашенных – напоминанием об этом древнем обычае служит то, что на Литургии вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся». В IV веке святой Василий Великий составил молитвы, читаемые на вечерне доныне. В VIII веке святые Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский составили в честь праздника песнопения, которые и поныне поет Церковь.

Название Пятидесятницы этот праздник получил потому, что воспоминаемое в этот день событие совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, а также потому что этот праздник совершается на пятидесятый день после Пасхи. Он называется также днем Сошествия Святого Духа на Апостолов (по воспоминаемому событию) и днем Святой Троицы. Это название объясняется, главным образом, тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылось совершительное действие Третьего Лица Святой Троицы и участие трех Лиц Божества в домостроительстве спасения человеческого рода. Поэтому Церковь в этот праздник особенно призывает верующих поклониться Триипостасному Божеству: Сыну во Отце со Святым Духом.

Сошествие Святого Духа на Апостолов есть совершение Нового вечного Завета Бога с человеками. Чтобы сподобиться тех благ, которые уготованы нам Спасителем, мы должны усвоить соделанное Христом для нас и ради нас спасение, то есть сделать это спасение собственным, своим в нашей земной жизни, соделаться Христовыми, облечься во Христа, «привиться» ко Христу и к жизни во Христе, как ветвь прививается к виноградной лозе. Совершается же это в единстве Тела Христовой Церкви силою Святого Духа, Духа Утешителя, Которого Господь Иисус Христос в день Пятидесятницы во исполнение Своего обещания ниспослал от Отца ученикам Своим и всем верующим607. «Вознеслся еси во славе Ангелов Царю (чтобы) Утешителя нам от Отца послати»608.

Дух Святой в день Пятидесятницы явился в мир видимым образом и ощутительно для человеческой души с дарами спасающей благодати. «Вознеслся еси во славе на горе масличней, Христе Боже, перед Твоими ученики, и сел еси одесную Отца, всяческая исполняяй Божеством, и послал еси им Духа Святаго, просвещающа и утверждающа, и освящающа души наша»609.

Дух Святой, во всяком действовании соединенный и нераздельный со Отцом и Сыном, совершает воссоздание и оживотворение человека, наполняет нас струями животворящей жизни Христовой. Дух Святой – Источник святости и жизни. Он просвещает и освящает всякого человека, живущего во Христе610. Он есть Жизнь и «Жизни Податель»611 – Дух, Душа Церкви. Господь, основав Свою Церковь в виде общества учеников, вознесся на Небо. До дня Пятидесятницы это общество учеников было подобно человеческому телу, созданному Богом из земли, до тех пор пока в него не было вдунуто дыхание жизни, сообщившее ему душу живую (Быт. 2, 7). В день Пятидесятницы на общество учеников Господа, являвших собою начало Церкви Христовой, сошел Святой Дух, и оно стало единым Телом, оживленным Душой. С этого времени Церковь Христова получила возможность возрастать через усвоение и присоединение к себе других душ.

Чрезвычайное и благодатное действие произвел сошедший на апостолов Святой Дух. Они совершенно переменились, соделались новыми людьми. Они преисполнились величайшей любви к Богу и к людям612. Это было излияние любви Христа в их сердца Духом Святым. Они почувствовали в себе силу, дерзновение и высшее призвание всю жизнь отдать на служение Славе Божией и спасению людей. «Прежде говоривший через пророков Бог, истинный Утешитель, открывается сегодня служителям и свидетелям Слова»613. «Преданные Спасителю, они исполнились радости, и некогда робкие получили смелость, когда Дух Святой сошел свыше»614.

Дух Святой – «грядущая Отчая Божественная самовластная Сила»615, «Всесильный сияющий Свет, исходящий от нерожденного Света»616, «исходящий от Отца и чрез Сына пришедший»617 – «просветил учеников, явил их посвященными в тайны неба»618, весь мир просветил и научил почитать Святую Троицу619, «для всех открыл смысл Христова домостроительства»620.

«Дух Святой есть… Жизнь и животворящий Свет и Податель Света, Самоблагий и Источник благости. Им Отец узнается и Сын прославляется и от всех познается»621. «Дух Святой – Свет, Жизнь и живой, мысленный Источник. Он – Дух Премудрости, Дух разумения, благой, правый, мысленный, владычественный, очищающий прегрешения. Он – Бог, совершающий обожение человека. Он – Огонь, исходящий из Огня. Он – говорящий, действующий, раздающий дарования. Через Него увенчались все пророки и божественные апостолы с мучениками. Это явление необычное для слуха и созерцания. Это – Огонь, разделяющийся для сообщения дарований»622.

Святой Дух приводит в бытие («осуществует») и оживотворяет всю тварь: в Нем все живет и движется: «вся бо созданная яко Бог сый укрепляет, соблюдает во Отце Сыном же»623. Святым Духом подается глубина дарований, богатство славы, боговедения и премудрости. Им подается всем источник божественных сокровищ, святость, обновление, обожение, разум, мир, благословение и блаженство, ибо Он есть Жизнь, Свет, Ум, Радость, Любовь, и Благость624. «Вся подает Дух Святый: точит (источает) пророчествия, священники совершает, некнижныя мудрости научи, рыбари богословцы показа, весь собирает собор церковный»625. Дух Святой всех призвал к единению в едином Теле Христовой Церкви626. Духом Святым мы получаем научение ведения Святой Троицы и поклонения Ей. «Все преклоняют колена перед Утешителем, Сыном Отца и сродным Отцу (слав. «Отцу срасленному»), ибо все увидели в троическом Лице Существо истиннонеприступное, вневременное, единое, когда засияла светом благодать Духа»627. Единому Триипостасному Богу «поклоняющеся, вси глаголем: Святый Боже, вся содеявый Сыном, содейством Святаго Духа; Святый Крепкий, имже Отца познахом, и Дух Святый прииде в мир; Святый Безсмертный, Утешительный Душе, от Отца исходяй и в Сыне почиваяй: Троице Святая, слава Тебе»628.

Так, в день Пятидесятницы открылась тайна Божественного Существа, тайна Святой Троицы. Догмат о Святой Троице является основным в христианстве. Им объясняется все дело искупления грешного человечества. На вере в Триединого Бога зиждется все христианское вероучение.

Догмат о Пресвятой Троице имеет для всех верующих и глубоко нравственный смысл. Бог, Троичный в Лицах, есть Любовь. Божественная же любовь излилась в сердца верующих Духом Святым через Сына. Служба на праздник Святой Троицы учит христиан созидать свою жизнь так, чтобы в их взаимных отношениях осуществлялось, по возможности, то благодатное единство, образ которого являют Лица Пресвятой Троицы: «да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17, 22). «Да исполнятся вси богоначальнейшим (т. е. Божественной благодати Святой Троицы), елицы служителие Трисветлаго Существа»629. «Приближися нам (Христе) и Тебе желающим соедини Себе, Щедре, да совокуплени Тебе поем и славословим Всесвятаго Духа Твоего»630.

Все богослужение – и общественное, и частное – начинается с прославления Пресвятой Троицы. Молитвы ко Святой Троице сопровождают человека от появления его на свет и до смерти. Первые слова, с которыми Церковь обращается к новорожденному: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Младенец крещается «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В таинстве Миропомазания Церковь полагает на него «печать дара Духа Святаго». С отроческого возраста кающемуся отпускаются в таинстве Исповеди грехи его – «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Во имя Святой Троицы совершается таинство Брака. На конец, последняя молитва священника при погребении усопшего: «Яко Ты еси воскресение» заканчивается молитвенным обращением ко Святой Троице.

Служба Пятидесятницы в тропарях, стихирах и канонах, ветхозаветных и евангельских чтениях раскрывает сущность учения о Святой Троице и о Святом Духе. Пятидесятница, по словам церковных песнопений, есть праздник «попразднственный и конечный»631. Он есть завершение всех великих праздников от Благовещения Пресвятой Богородицы до Пасхи и Вознесения Господа Иисуса Христа. Праздник Пятидесятницы есть окончание крестного, пути, пройденного Богочеловеком Христом ради спасения мира, день создания Церкви Христовой, в ограде которой совершается спасение людей благодатью Святого Духа.

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Особенности службы праздника в основном те же, что и в другие Господские двунадесятые праздники. На великой вечерне на стиховне впервые после Великой Субботы поется стихира «Царю Небесный» Эта же стихира поется на утрене по 50 псалме и на хвалитех на «и ныне».

На литии, на «Бог Господь» и после великого славословия – тропарь праздника. На утрене по полиелее – величание, «Воскресение Христово видевше».

Канонов праздника два: «Понтом (морем) покры» (глас 7) и «Божественным покровен» (глас 4). К тропарям припев: «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе» (в Киево-Печерской Лавре к тропарям канона в Пятидесятницу припев: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе»). На 9 песни вместо «Честнейшую Херувим» поется припев: «Апостоли сошествие Утешителя зряще удивишася, како в виде огненных язык явися Дух Святый»632. И затем ирмос первого канона. Этот же припев – и к тропарям 9 песни. Катавасия: «Радуйся, Царице». «Свят Господь Бог наш» – не поется.

По Уставу Пятидесятница, как и Неделя Ваий, не имеет особых праздничных припевов на 9 песни, потому что оба эти праздника приходятся на воскресный день, в который в древности никогда не опускалась песнь Богородицы («Честнейшую Херувим»). В дальнейшем в церковную практику вошло петь перед ирмосом указанный выше припев633.

В Киево-Печерской Лавре на 9 песни в Пятидесятницу поются припевы: первый – «Величай, душе моя, в Трисх Лицех сущее Едино Божество» и второй – «Величай, душе моя, Иже от Отца исходящаго Святаго Духа». На Литургии в Киево-Печерской Лавре задостойник поется с первым или со вторым припевом.

На Литургии антифоны праздника (только в день праздника). Входное: «Вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя». Вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся» (только в день праздника). Пятидесятница – один из пяти великих праздников, когда Трисвятое на Литургии заменяется крещальной песнью: «Елицы во Христа крестистеся»634. Задостойник – ирмос «Радуйся, Царице» без припева (поется до отдания праздника). В конце Литургии после возгласа: «Спаси, Боже, люди Твоя» в первый раз после Великой Субботы поется «Видехом свет истинный». Отпуст – праздника.

К особенностям службы праздника Пятидесятницы относится также то, что Литургию полагается служить позже, а вечерню ранее положенного для них времени635.

Поэтому Великая вечерня в день Пятидесятницы обычно совершается сразу же после Литургии.

На вечерне к обычным прошениям великой ектений присоединяются особые прошения. Вход бывает с кадилом и поется великий прокимен: «Кто Бог велий». Особенностью вечерни является то, что читаются три молитвы святого Василия Великого с коленопреклонением636. В день Пятидесятницы колена преклоняются впервые после Пасхи637. Эти молитвы читаются:

а) после входа и пения великого прокимна «Кто Бог велий»;

б) после ектений: «Рцем вси»;

в) после молитвы: «Сподоби, Господи».

Священник читает молитвы на коленях в царских вратах лицом к народу. В первой молитве, возносимой к Богу Отцу, христиане исповедуют свои грехи, испрашивают их прощения и благодатной небесной помощи против козней вражиих. Во второй молитве к Богу Сыну верующие молятся о даровании им Духа Святого, наставляющего и укрепляющего в соблюдении заповедей Божиих для достижения блаженной жизни. В третьей молитве, также обращенной к Сыну Божию, исполнившему все смотрение (домостроительство) спасения человеческого рода и во ад сошедшему, Церковь молится о упокоении душ усопших отцов и братии наших. После каждого чтения бывает малая ектения, начинающаяся прошением: «Заступи, спаси, помилуй, возстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию». После молитв произносится ектения: «Исполним вечернюю молитву нашу», поются стихиры на стиховне и бывает обычное окончание вечерни. Отпуст на вечерне – особый638.

Вечерня в день Пятидесятницы совершается раньше своего времени – сразу же после Литургии – для того чтобы народ в духовно сосредоточенном и благоговейном состоянии, не расходясь по домам, присутствовал на вечерне при чтении упомянутых возвышенных молитв святого Василия Великого.

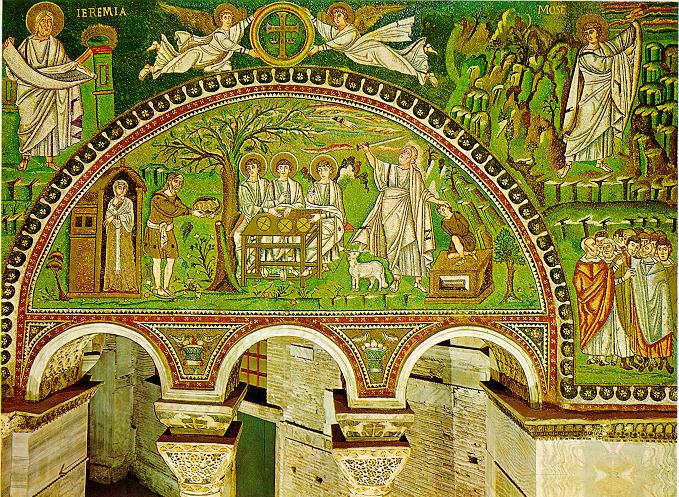

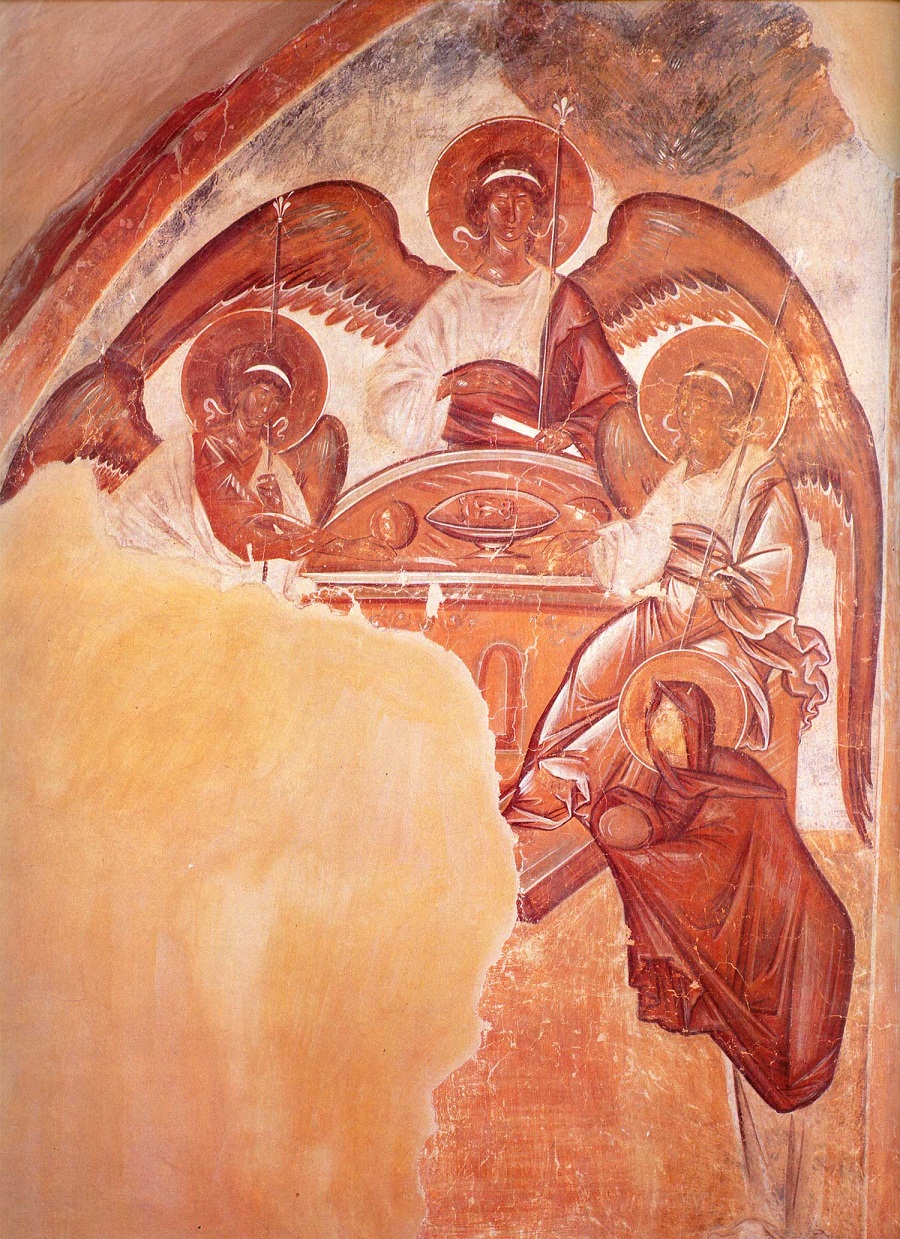

С древних времен сохраняется обычай в праздник Пятидесятницы украшать храмы и жилища зеленью – ветвями деревьев, растениями и цветами. Этот обычай перешел к нам от Ветхозаветной Церкви Очевидно, так была убрана и Сионская горница, где Дух Святой в день Пятидесятницы сошел на Апостолов. С апостольских времен христиане украшают храмы и дома зелеными ветвями и цветами. Украшение зеленеющими ветвями храмов и домов напоминает также и о священной дубраве Мамре, где патриарх Авраам удостоился принять Триединого Бога под видом трех странников (Быт. 18). Вместе с тем, деревья и цветы обновляющейся природы указывают нам на таинственное обновление душ наших силою Святого Духа, а также служат призывом к духовному обновлению и жизни во Христе Господе и Спасителе нашем (Ин. 15).

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА («ДУХОВ ДЕНЬ»)

В понедельник после Пятидесятницы совершается праздник в честь «Всесвятаго, и Животворящаго, и Всесильнаго Духа, …Единаго от Троицы Бога, Единочестна и Единосущна и Единославна Отцу и Сыну»639. Прославление Святого Духа после празднования Святой Троице совершается «чести ради ко Всесвятому Духу»640.

Песнопения в этот день почти те же, что и в Пятидесятницу, только на малом повечерии поется канон Святому Духу.

Всенощного бдения на день Святого Духа не полагается. Полиелея нет. Великое славословие. «Честнейшую Херувим» не поется (поется ирмос 9 песни).

На Литургии изобразительны и «Блаженны»; входное (как и в день Пятидесятницы); вместо «Елицы» – «Святый Боже». Отпуст дня Пятидесятницы.

Попразднство Пятидесятницы длится 6 дней. Предпразднства – нет, но в службе праздника Вознесения Господня есть много песнопений, которыми Церковь подготавливает верующих к принятию Святого Духа, что в некотором смысле заменяет собой предпразднство Святой Троицы. Отдание бывает в субботу после Дня Святой Троицы. На Литургии со вторника до отдания по входе: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу, спаси ны, Утешителю Благий, поющия Ти: Аллилуиа».

В седмицу по Пятидесятнице, как и в Светлую седмицу, не бывает поста в среду и пятницу: седмица сплошная – мясоед. Освобождение от поста на этой седмице полагается не ввиду наступающего Петрова поста, но в честь Святого Духа, пришествие Которого мы только что праздновали в течение двух дней (в воскресенье и в понедельник) и в честь семи даров Святого Духа. Вся эта седмица посвящена прославлению Святого Духа, как Пасхальная седмица посвящена прославлению воскресения Сына Божия. Равным образом разрешение поста установлено и в честь всей Святой Троицы. Церковный писатель и канонист начала XIII века Иоанн, епископ Китрский, в 26 правиле пишет: «Разрешаем пост на седмице по Пятидесятнице в честь Спаса нашего Иисуса Христа, ибо Дух Святый равночестен Отцу и Сыну, и по благоволению Их совершилось таинство нашего воссоздания и воссияло нам просвещение богопознания».

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ – ВСЕХ СВЯТЫХ

«В Неделю, следующую за Пятидесятницей, – говорится в Синаксаре на эту Неделю, – Православная Церковь совершает праздник Всех святых, которые есть благодатный плод Святого Духа. Святые Отцы установили совершать его по сошествии Святого Духа с тем намерением, чтобы показать нам те плоды, какие принесло через Апостолов пришествие Святого Духа, как оно освятило соестественных нам человеков, умудрило их, возвысило на степень Ангелов и привело к Богу: одних увенчивая за подвиги мученичества, других – за добродетельную жизнь. Человеческое естество в лице всех святых, прославившихся различным образом, приносит ныне Богу как бы некие начатки свои». Этим праздником, кроме того, восполняется чествование и прославление и тех святых Божиих, которым по причине многочисленности и неизвестности не установлены особые празднования. Об этом говорит нам величание в Неделю Всех святых, которое поется только на бдении в храме Всех святых: «Величаем вас, апостоли, мученицы, пророцы и все святии, и чтим святую память вашу, вы бо молите о нас Христа, Бога нашего».

При установлении праздника в честь Всех святых Церковь имела в виду и святых будущих, чтобы почитать вместе всех святых – явленных и не явленных, всех прежде бывших и будущих. И наконец, святые воспоминаются все в один день, хотя многие из них прославляются и особо, для того чтобы показать, что все они подвизались силою одного Господа Иисуса Христа, все составляют одну Церковь, одушевляемую Святым Духом, и обитают в одном Горнем мире.

В песнопениях Недели Всех святых Церковь, исчисляя различные чины (лики) святых, тем самым напоминает нам о подражании их многоразличным подвигам и добродетелям.

Неделей (воскресеньем) Всех святых заканчивается Цветная Триодь и начинается ежедневное пение Октоиха. Богослужебная книга Октоих употребляется с понедельника после Недели Всех святых до пятой Недели Великого Поста включительно. В период пения Постной Триоди – от Недели Сыропустной и в течение всей Четыредесятницы – Октоих употребляется только по воскресным дням.

С понедельника после Недели Всех святых начинается Петров пост.

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

На Всероссийском Поместном Соборе» 1917–1918 гг. восстановлено древнее общее празднование памяти всех русских святых в первое воскресенье Петрова поста (в Неделю вторую по Пятидесятнице). Цель праздника – в один определенный день соединиться всем верным чадам Русской Православной Церкви в прославлении угодников Божиих – явленных и не явленных, просиявших на Русской земле.

Все верующие призываются Церковью, поклоняясь их великому подвигу, подражать святым Земли Российской, учиться у них, следовать за ними. Служба русским святым полна глубоких назидательных мыслей. «Один за другим проходят чудные образы русских святых, поразительных в духовной красоте, великих во всех добродетелях. Русские святые, однажды воссиявшие, явились светилами незаходимыми земли нашей, никогда не меркнущими, всегда сияющими ровным светом и являющимися для нас – их потомков – верными помощниками, от Христа нам дарованными, путь спасения нам указующими» (см. светилен по 9 песни).

Служба совершается по особой книге: «Служба всем святым, в земли Российстей просиявшим», изданной при патриархе Тихоне в 1918 г. и Московской Патриархией в 1946 г. (см. «Богослужебные указания на 1950 год». Ч. 2).

* * *

606

Апостольские постановления. Книга V, гл. 20.

607

Пятидесятница, утреня, седален по 1-й кафизме.

608

Пятидесятница, утреня, «2»-й «»эксапостиларий.

609

Вознесение, великая вечерня, 3-я стихира на стиховне.

610

Пятидесятница, великая вечерня, 4-я стихира на стиховне; седален по 2-й кафизме на утрени.

611

Молитва Царю Небесный и служба Пятидесятнице, великая вечерня, 3-я стихира на стиховне.

612

Пятидесятница, утреня, седален по полиелее, 1-й канон, п. 5, ирмос.

613

Пятидесятница, утреня, 1-й канон, п. 4, 1 (здесь и далее русский перевод проф. М. Скабаллановича).

614

Пятидесятница, утреня, седален по 3-й песне.

615

Пятидесятница, утреня, 1-й канон, п. 4, 2

616

Пятидесятница, утреня, 2-й канон, п. 3, 2.

617

Пятидесятница, утреня, 1-й эксапостиларий.

618

Пятидесятница, утреня, седален по 1-й кафизме.

619

Пятидесятница, утреня, 2-й эксапостиларий.

620

Пятидесятница, утреня, седален по полиелее.

621

Пятидесятница, утреня, 2-я стихира на хвалитех.

622

Пятидесятница, утреня, 3-я стихира на хвалитех.

623

Октоих 3 гл., Неделя, утреня, степенны – 1 и 2 антифон; Октоих, 2 гл., Неделя, утреня, 2 антифон.

624

Октоих 6 гл. Неделя, утреня, степенны – 3 антифон; Октоих, 7 гл., Неделя, утреня, 1 и 3 антифон; Октоих, 4 гл., Неделя, утреня, 3 антифон; Октоих, 3 гл., Неделя, утреня, 2 антифон; Октоих, 1 гл., Неделя, утреня, 2 антифон; Октоих, 5 гл., Неделя, утреня, 2 антифон.

625

Пятидесятница, великая вечерня, 3-я стихира на «Господи, воззвах». Срав.: Октоих, 2 гл., Неделя, утреня, степенны – 3-й антифон: «Святым Духом точится всяка мудрость: отсюду благодать апостолом, и страдальчествы венчаются мученицы, и пророцы зрят».

626

Пятидесятница, кондак и икос.

627

Пятидесятница, утреня, 2-й канон, п. 4,2 и 1 -и канон, п. 3, 1 и п. 6, 1.

628

Пятидесятница, великая вечерня, стихира на «И ныне» на «Господи, воззвах».

629

Пятидесятница, утреня, 2-й канон, п. 4, 3.

630

Пятидесятница, канон, икос.

631

Пятидесятница, утреня, седален по 1-й кафизме.

632

Запев этот помещен в «Обиходе нотного пения». Обиход нотного пения. СПб., 1798.

633

По всей вероятности, этот припев был заимствован из «Обихода Нотного пения» (Ч. 2), изданного Священным Синодом в 1798 г.

634

«Елицы во Христа крестистеся» на Литургии поется в Лазареву субботу и Великую субботу, на Пасху, во всю Пасхальную седмицу, а также в праздники Пятидесятницы, Рождества Христова и Крещения Господня (всего 12 раз в году).

635

См. об этом в «Служебнике» – «Известие Учительное».

636

В третьей молитве встречается слово «вресноту», что значит – подлинно, действительно, истинно; оно происходит от имени существительного «ресьнота» или «реснота», означающего пристойность, достоинство, истинность, действительность.

637

См. 20-е правило I Вселенского Собора и 90 правило Трулльского Собора.

639

Синаксарь, понедельник Пятидесятницы.

640

Синаксарь. // По благословению Высокопреосвященнейшего Евгения, Архиепископа Верейского, Председателя Учебного Комитета Русской Православной Церкви.

Рекомендовано Учебным Комитетом Русской Православной Церкви в качестве учебного пособия для духовных учебных заведений. Учебный Комитет Русской Православной Церкви, 2002 г Московская Духовная Академия, 2002 г. ISBN 5–900249–37–9.

Редакторы: игумен Тихон (Зайцев), иеродиакон Евфимий (Моисеев), В.П. Овсянников, Н.М. Арутюнян, А.А. Гумеров.

Источник: Литургика : Учеб. пособие для духов. семинарий / Г.И. Шиманский; Учеб. ком. Рус православ. церкви. Моск. духов. акад. — Москва : Учеб. ком. Рус православ. церкви, 2002. — 350, [1] с.

Комментарии для сайта Cackle

Приблизительное время чтения: 9 мин.

Троица, или Пятидесятница, — это день рождения Церкви. На Троицу все православные храмы убраны изумрудной зеленью — травами, ветками берез и цветами. В этот день христиане вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя пятьдесят дней после Воскресения Христова. Мы расскажем о событиях, традициях и смысле Пятидесятницы.

Что такое Пятидесятница

День Святой Троицы — это один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи праздников в Православии. Его также называют Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа.

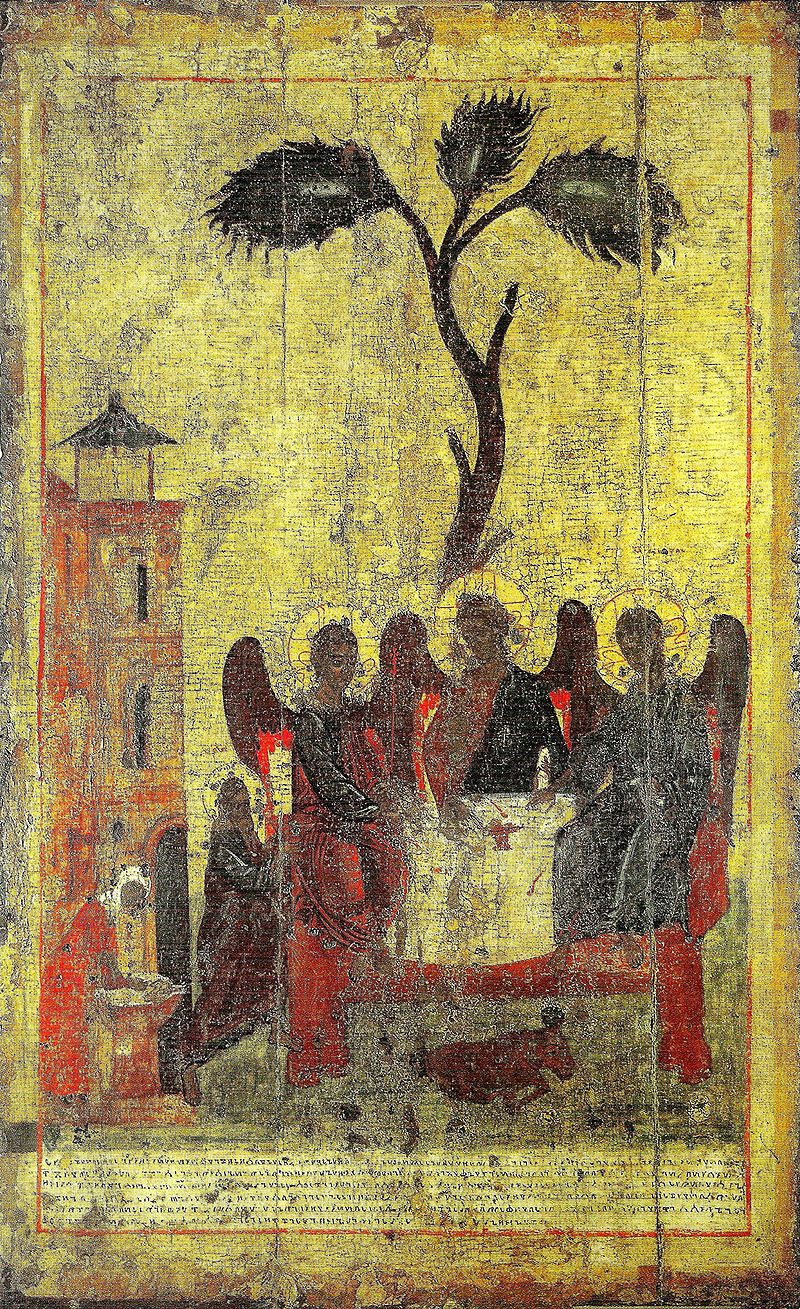

В этот день мы вспоминаем евангельское событие — сошествие Святого Духа на апостолов. На пятидесятый день после Пасхи апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, где накануне ареста и Распятия Христос совершил Тайную Вечерю. И тут, как мы читаем в Новом Завете, «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).

После сошествия Святого Духа апостолы стали говорить на самых разных наречиях, и люди, окружающие их, удивлялись: как простые галилеяне могут знать столько языков? Ведь для каждого из слушателей проповедь Христа Воскресшего звучала на его родном языке.

Сошествие Святого Духа и многоязычная проповедь апостолов стали днем рождения Церкви — сообщества верных Христу, объединенных Таинствами в Единое Тело Христово.

Происхождение названия «Пятидесятница»

«Троица» и «Пятидесятница» — два названия одного христианского праздника. Слово «Пятидесятница» имеет чисто хронологическое значение, т. е. «на пятидесятый день». Двойное название — свидетельство того, что у праздника есть ветхозаветные истоки.

В Израиле Ветхого Завета Пятидесятница была праздником урожая. В этот день иудеи приносили Богу жертву — плоды первого урожая. Потом, в течение веков, значение праздника менялось. Он стал восприниматься как день рождения Ветхозаветной Церкви — на Пятидесятницу вспоминали Завет, который Господь заключил с Моисеем и всем израильским народом приблизительно через пятьдесят дней после исхода евреев из Египта, т. е. иудейской Пасхи. Эти события происходили во второй половине XIII в. до н. э.

И вот, после Пасхи, Воскресения Христова, Пятидесятница стала праздником нового Завета Господа с людьми. Днем рождения христианской Церкви.

Когда празднуется Пятидесятница

Пятидесятница отмечается на пятидесятый день после Пасхи не потому, что христиане просто приняли Ветхозаветный праздник.. Это соответствует новозаветной истории — именно спустя 50 дней после Воскресения Иисуса Христа Святой Дух сошел на апостолов. День Троицы всегда приходится на воскресенье.

События Пятидесятницы

Сошествие Святого Духа на учеников Христа в день Пятидесятницы описано в одной из книг Нового Завета — Деяния святых апостолов.

Событие произошло через десять дней после Вознесения Христова, когда на горе Елеонской Он во плоти вознесся на небо. Наступил праздник ветхозаветной Пятидесятницы. Апостолы и Богородица находились в этот день в Сионской горнице в Иерусалиме — той самой комнате, где совершилась Тайная Вечеря. Именно там, как написано в Новом Завете, произошло Сошествие Святого Духа на учеников Христа:

«…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).

Чудо не осталось незамеченным. Пятидесятница была общенародным праздником, и столица Израиля наводнилась верующими. Люди приехали из разных городов и даже соседних стран. Каково же было их изумление, когда они, привлеченные шумом, подошли к дому, где собрались апостолы, и услышали, что те говорят на самых разных языках. Сперва народ решил, что ученики Христа просто-напросто пьяны: «говорили: они напились сладкого вина» (Деян 2:13). Но апостол Петр развеял эти домыслы и рассказал людям о смысле чуда, о том, что с этого дня апостолы будут проповедовать Христа Воскресшего всему миру:

«Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». (Деян 2:14-18)

Богослужение Пятидесятницы

На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви полны летней зелени: люди приносят полевые травы, ветки березы, цветы. Пол храма устлан свежескошенной травой, запах ее мешается с ароматом ладана. Цвет облачений священнослужителей — зеленый.

Обычно сразу же после Литургии в храме служат великую вечерню (по уставу она должна совершаться вечером, но многие прихожане тогда не смогут на нее прийти). На вечерне поют стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа. Священник читает три особых молитвы: о Церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших, в том числе и «во аде держимых». В это время священнослужители и прихожане стоят на коленях.

Коленнопреклоненной молитвой завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.

На утрене в храмах поют два канона Троицы, оба написаны знаменитыми древними авторами: первый Космой Маюмским, второй Иоанном Дамаскиным.

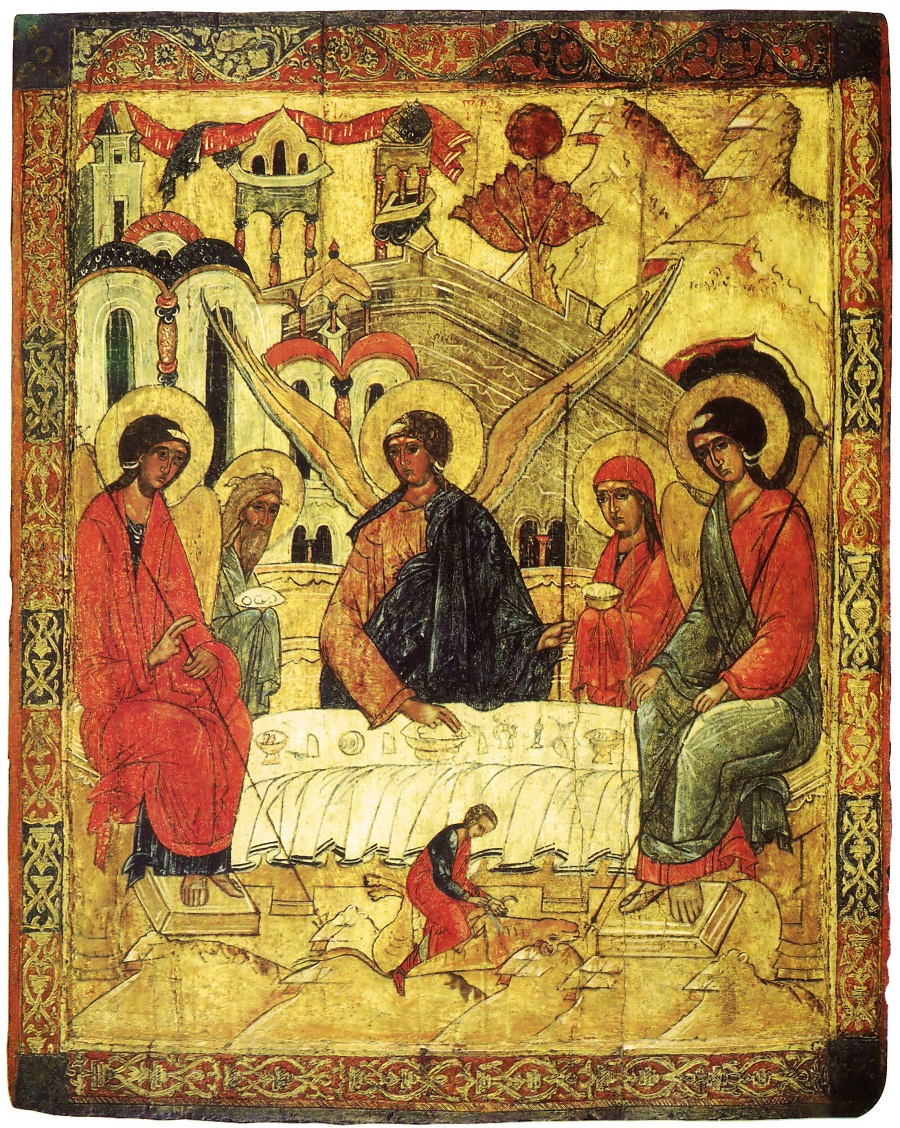

Икона Пятидесятницы

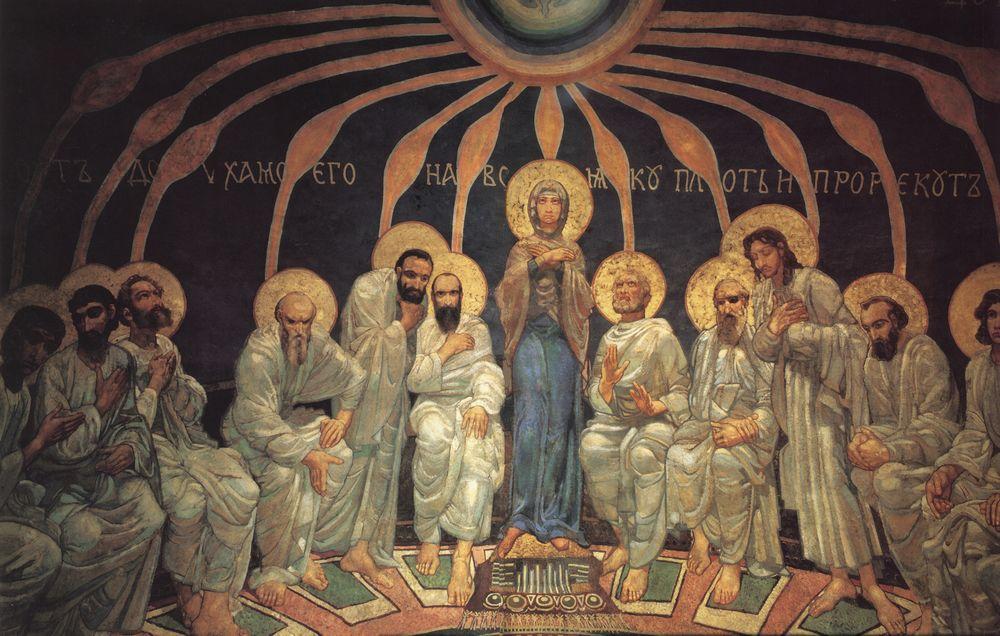

На иконах праздника Пятидесятницы по традиции изображают Сионскую горницу, в которой Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков.

Перед нами — двенадцать апостолов, они стоят как бы полукругом — в форме подковы. Вместо Иуды Искариота — избранный на его замену апостол Матфий. В руках учеников Христа — книги и свитки; пальцы апостолов сложены в благословляющем жесте. Есть на иконе и апостол Павел, которого не было в Сионской горнице. Этим подчеркивается, что Дух Святой сходит не только на конкретных лиц, находившихся в Сионской горнице, но дается всей Церкви, которая на тот момент состояла из Двенадцати апостолов. Между Петром и Павлом на иконе — пустое место, которое напоминает нам о присутствии Святого Духа.

Смысл дня Святой Троицы

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, клирик собора иконы Казанской Божией Матери на Красной площади.

«Пятидесятница — это день рождения Церкви Христовой. Господь объединяет вокруг себя всех верующих людей — тех, кто желает следовать Ему, жить по Его заповедям, побеждать Его смертью свою смерть.

Вавилонское рассеяние народов, о котором мы читаем в Ветхом Завете, преодолевается как раз в дне Пятидесятницы. Господь снова собирает людей думающих, трудящихся над своим спасением. И все для того, чтобы потом ввести их в Царствие Небесное».

Молитвы праздника Святой Троицы

Тропарь Пятидесятницы

глас 8

Благословен еси Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.

Перевод:

Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого и через них уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

Кондак Пятидесятницы

глас 8

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.

Перевод:

Когда сошел Всевышний и языки смешал, Он этим разделял народы; когда же огненные языки раздал, Он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа.

Величание Пятидесятнице

Величаем Тя, Живодавче Христе и чтем Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца, послал еси божественным учеником Твоим.

Перевод:

Прославляем Тебя, Податель жизни Христе, и почитаем Всесвятого Духа Твоего, Которого Ты послал от Отца божественным ученикам Твоим.

Почему храмы украшают березами?

На Троицу традиционно украшали храмы ветвями берез и травой. Этот обычай имеет несколько объяснений. Во-первых, березы могут напоминать о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму. Она изображена на иконах Троицы.

Во-вторых, в тот день, когда Святой Дух сошел на апостолов, иудеи отмечали праздник Пятидесятницы, который был связан с историей дарования им Закона Божия. На пятидесятый день после исхода из египетской земли евреи подошли к Синайской горе, где Господь дал Моисею десять заповедей.

Это было время весны, и вся гора Синайская была покрыта цветущими деревьями. Вероятно отсюда в древней Церкви был обычай в день Пятидесятницы украшать свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем.

Троицкая родительская суббота

О смысле Троицкой родительской субботы рассказывает протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, клирик собора иконы Казанской Божией Матери на Красной площади:

«Троицкая родительская суббота похожа на другие родительские субботы. Это день в году, когда мы, христиане, концентрируем свое внимание на молитве об усопших.

Важно, чтобы в эту субботу ничто не отвлекало нас от молитвы, чтобы весь наш ум был сосредоточен празднике.

Как правильно провести этот день? В храме, молитвенно вспоминая умерших, которые дороги нашему сердцу. А еще — почтить их память добрыми делами, постараться изменить себя к лучшему. Это будет лучшим подарком для тех, кто нам дорог и находится за гробом, перед лицом Божиим».

Стихи о Троице

Отрывок из поэмы «Евгений Онегин» А. С. Пушкина:

В день Троицын, когда народ

Зевая, слушает молебен,

Умильно на пучок зари

Они роняли слезки три…

Сергей Есенин. Троица

Троицыно утро, утренний канон,

В роще по березкам зычный перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,

В благовесте ветра хмельная весна.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,

Похороним вместе молодость мою.

Нонче на закате с Божьего крыльца

Стану к аналою подле молодца.

Батюшкина воля, матушкин приказ,

Горе да кручина повенчают нас.

Ах, развейтесь кудри, обсекись коса,

Без любви погинет девичья краса.

Троицыно утро, утренний канон,

В роще по березкам зычный перезвон.

Иван Бунин. Троица

Гудящий благовест к молитве призывает,

На солнечных лучах над нивами звенит;

Даль заливных лугов в лазури утопает,

И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме;

Зеленою травой усыпан весь амвон,

Алтарь, сияющий и убранный цветами,

Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

И звонко хор поет, веселый и нестройный,

А в окна ветерок приносит аромат…

Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,

Весенний праздник твой и светлый, и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей

Принес сюда в дары простые приношенья:

Гирлянды молодых березовых ветвей,

Печали тихий вздох, молитву и смиренье.

* * *

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет.

Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;

На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,

Соловьи до рассвета поют.

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы,

Все цветет и поет, молодые надежды тая.

О, весенние зори и теплые майские росы!

О, далекая юность моя!

Николай Некрасов. Зеленый Шум

Идет-гудет Зеленый Шум,

Зеленый Шум, весенний шум!

Играючи, расходится

Вдруг ветер верховой.

Качнет кусты ольховые,

Подымет пыль цветочную,

Как облако, — все зелено:

И воздух, и вода!

Идет-гудет Зеленый Шум,

Зеленый Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,

Стоят сады вишневые,

Тихохонько шумят;

Пригреты теплым солнышком,

Шумят повеселелые

Сосновые леса;

А рядом новой зеленью

Лепечут песню новую

И липа бледнолистая,

И белая березонька

С зеленою косой!

Шумит тростинка малая,

Шумит высокий клен…

Шумят они по-новому,

По-новому, весеннему…

Идет-гудет Зеленый Шум,

Зеленый Шум, весенний шум!..

Рекомендовано для использования на уроках ОПК.

На анонсе фото www.flickr.com

Загрузка…

ВикиЧтение

Литургика

(Таушев) Аверкий

2. Особые Воспоминания в Дни Пятидесятницы

Песнопения дня св. Пасхи, хотя и не с такой полнотой, как на Светлой седмице, поются потом в течение всего остального периода времени до дня отдания праздника Пасхи, которое совершается в среду на 6–ой седмице по Пасхе накануне праздника Вознесения Господня, совершаемого всегда в четверток 6–ой седмицы и, следовательно, в 40–ый день по Пасхе.

Так, до отдания Пасхи, каждое богослужение, после возгласа священника, начинается пением или чтением троекратного: «Христос воскресе», причем в тех случаях, когда богослужение начинается чтением или пением «Царю небесный», то «Христос воскресе», заменяет собой эту молитву Св. Духу; когда же богослужение начинается с «Приидите поклонимся», то оно так же заменяется пением или чтением «Христос воскресе». На утрени пред шестопсалмием так же всегда поется «Христос воскресе:» трижды, а потом уже читается шестопсалмие, начиная с «Слава в вышних Богу…» На утрени пред каноном и в седмичные дни поется всегда: «Воскресение Христово видевше», а в воскресные дни, после чтения Евангелия, это песнопение поется даже трижды. На воскресной утрени не поется «Честнейшую», но в седмичные дни поется. В 3–ью, 4–ую, 5–ую и 6–ую неделю по Пасхе на вечерне после стихиры на стиховне поются «стихиры Пасхи»: «Пасха священная», а на утрени поется канон Пасхи с тропарями его, а к нему добавляются тропари Богородичны и тропари канона данного дня. На литургии, после начального возгласа священник поет при открытых царских вратах «Христос воскресе» два с половиной раза, а затем лик допевает: — И сущим во гробех:. Вместо: «Видехом свет истинный» поется «Христос воскресе» единожды. Также поется — задостойник: «Ангел вопияше…» и «Светися, светися…» В отпусте же, егда речет иерей: «Слава Тебе, Христе Боже», и мы: «Христос воскресе», и это только на литургии. Отпуст на всех службах до отдания Пасхи и в седмичные дни бывает воскресный, то есть: Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш…

В последованиях недель, то есть воскресных дней периода Пятидесятницы, находятся особые воспоминания о таких событиях, в которых открылись Божество Господа, Его сила и слава, и которые еще больше утверждают в нас веру в непоколебимую истину Его преславного воскресения из мертвых.

Празднование св. апостолу Фоме продолжается всю седмицу, а в субботу бывает как бы отдание праздника. Это бывает так и на всех последующих седмицах св. Пятидесятницы: воспоминаемое в неделю, то есть в воскресение событие, празднуется всю седмицу, а в субботу отдается.

Читайте также

1:6—26 1. Ожидание Пятидесятницы

1:6—26

1. Ожидание Пятидесятницы

Главное событие первых глав Деяний произошло в день Пятидесятницы, когда уже Вознесшийся Господь Иисус совершил последнее действие Своей спасительной миссии (не считая Своего предстоящего пришествия) и «излил» Духа Святого на ожидавших

2:1–47 2. День Пятидесятницы

2:1–47

2. День Пятидесятницы

Без Святого Духа христианское ученичество немыслимо и даже невозможно. Не может быть жизни без Подателя жизни, нет понимания без Духа истины, нет братского общения без единства Духа, нет подражания характеру Христа без плодов Духа и нет

2:1—47 Праздник Пятидесятницы в Иерусалиме

2:1—47 Праздник Пятидесятницы в Иерусалиме

1 День Пятидесятницы был большим иудейским праздником, он назывался также Праздником седмиц (недель). Он знаменовал не только день окончания жатвы, но также, согласно одному из иудейских преданий, дарование закона и обновление

§80. Цикл Пятидесятницы

§80. Цикл Пятидесятницы

Весь семинедельный период между Пасхой и Пятидесятницей имел радостный, праздничный характер. Он назывался Quinquagesima, или Пятидесятница, в широком смысле слова[756], и отмечался в воспоминание о вознесении Христа, воссевшего по правую руку Отца, о Его

86. Преполовение Святой Пятидесятницы

86. Преполовение Святой Пятидесятницы

Преполовение — это середина святой Пятидесятницы, оно расположено точно между двумя величайшими праздниками — Пасхой и Троицей и как бы соединяет их воедино. На литургии сегодня читается Евангелие о том, как Христос пришел в

Слово в день Пятидесятницы

Слово в день Пятидесятницы

Пятидесятницу празднуим, и Духа пришествие, и предложение обещания, и надежди исполнение, и таинство елико, яко велико же и честно

Стихира

На сошествие Святого Духа мы должны смотреть не только как на чудо, прославившее Апостольскую Церковь,

Слово в день Пятидесятницы

Слово в день Пятидесятницы

В праздник Святой Троицы о чем приличнее говорить, как не о Самой Троице. Но учение о Святой Троице есть вершина христианского богословия. Посему не дерзаю я излагать сие учение своими собственными словами, а изложу его словами святых и

50 дней Пятидесятницы.

50 дней Пятидесятницы.

Цветной триодью называется последование богослужения православной Церкви в продолжение 50 дней, или 8 недель, Пятидесятницы, — от Пасхи до праздника Св. Троицы и сошествия Св. Духа. По имени Пятидесятницы это последование называется также греческим

Преполовение Пятидесятницы.

Преполовение Пятидесятницы.

глава отсутствует

Седмица Пятидесятницы.

Седмица Пятидесятницы.

глава отсутствует

6. Особые Воспоминания в Дни Четыредесятницы

6. Особые Воспоминания в Дни Четыредесятницы

Строже всего проводится первая седмица Великого Поста, которая и в богослужении не имеет в себе ничего праздничного, торжественного. Если в течение ее в будничные дни, то есть с понедельника по пятницу, случится какой?либо

Преполовение Пятидесятницы

Преполовение Пятидесятницы

В среду 4–ой седмицы по Пасхе празднуется Преполовение Пятидесятницы. Это день, соединяющий собою два великих праздника — Пасху и Пятидесятницу. В этот день вспоминается, как Господь в преполовение иудейскаго праздника Кущей вошел в

4. Неделя Пятидесятницы. Св. Троица

4. Неделя Пятидесятницы. Св. Троица

Это — праздник, в который совершается прославление Святыя Троицы в память Сошествия Святаго Духа на апостолов. Поскольку это великое событие произошло в 50–ый день по Воскресении Христовом, и праздник этот всегда совершается в 50–ый

Слово въ день Пятидесятницы

Слово въ день Пятидесятницы

Въ переложеніи на русскій языкъ съ латинскаго текста, находящагося у Migne’я, Patrologia latina, t. XLVI, col. 325 и д. Срав. «Воскресное Чтеніе» за 1838 г., № 26.

Настоящимъ торжествомъ мы, братіе, прославляемъ пришествіе Святаго Духа, Котораго послалъ Господь на

Праздник Пятидесятницы. — День Св. Троицы

Праздник Пятидесятницы. — День Св. Троицы

Праздник Св. Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Св. Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. Праздник христианской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество: — и в

В день Пятидесятницы

В день Пятидесятницы

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Сегодня мы празднуем с вами праздник Сошествия Святаго Духа на апостолов, день Святой Троицы, или Пятидесятницы, потому что Отец Небесный ниспослал через Сына Своего Духа Святаго в пятидесятый день. Какой же урок

Особые Воспоминания в Дни Пятидесятницы — от Пасхи до Троицы

- Подробности

- Категория: Полезные материалы

- Опубликовано 28.04.2018

Так, до отдания Пасхи, каждое богослужение, после возгласа священника, начинается пением или чтением троекратного: «Христос воскресе», причем в тех случаях, когда богослужение начинается чтением или пением «Царю небесный», то «Христос воскресе», заменяет собой эту молитву Св. Духу; когда же богослужение начинается с «Приидите поклонимся», то оно так же заменяется пением или чтением «Христос воскресе». На утрени пред шестопсалмием так же всегда поется «Христос воскресе:» трижды, а потом уже читается шестопсалмие, начиная с «Слава в вышних Богу…» На утрени пред каноном и в седмичные дни поется всегда: «Воскресение Христово видевше», а в воскресные дни, после чтения Евангелия, это песнопение поется даже трижды. На воскресной утрени не поется «Честнейшую», но в седмичные дни поется. В 3-ью, 4-ую, 5-ую и 6-ую неделю по Пасхе на вечерне после стихиры на стиховне поются «стихиры Пасхи»: «Пасха священная», а на утрени поется канон Пасхи с тропарями его, а к нему добавляются тропари Богородичны и тропари канона данного дня. На литургии, после начального возгласа священник поет при открытых царских вратах «Христос воскресе» два с половиной раза, а затем лик допевает: — И сущим во гробех:. Вместо: «Видехом свет истинный» поется «Христос воскресе» единожды. Также поется — задостойник: «Ангел вопияше…» и «Светися, светися…» В отпусте же, егда речет иерей: «Слава Тебе, Христе Боже», и мы: «Христос воскресе», и это только на литургии. Отпуст на всех службах до отдания Пасхи и в седмичные дни бывает воскресный, то есть: Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш…

В последованиях недель, то есть воскресных дней периода Пятидесятницы, находятся особые воспоминания о таких событиях, в которых открылись Божество Господа, Его сила и слава, и которые еще больше утверждают в нас веру в непоколебимую истину Его преславного воскресения из мертвых.

Празднование св. апостолу Фоме продолжается всю седмицу, а в субботу бывает как бы отдание праздника. Это бывает так и на всех последующих седмицах св. Пятидесятницы: воспоминаемое в неделю, то есть в воскресение событие, празднуется всю седмицу, а в субботу отдается.

Неделя Антипасхи

В неделю 2-ую по Пасхе, то есть следующую по Пасхе, носящую название: «Неделя Антипасхи», вспоминается «Осязание святого славного апостола Фомы» Тут же сделано примечание, что «в сей второй недели Антипасхи не поются воскресная, но вся праздника». В этот 8-ый день по Воскресении Господа вспоминается, как Господь явился всем Своим ученикам, собранным вместе, на этот раз с Фомою, и дал Фоме, сомневавшемуся в Его воскресении, осязать Свои раны, и как Фома, уверовав, исповедал Его своим Господом и Богом, а Господь ублажил тех, кто не видел, а веровал. «Антипасха» значит «вместо Пасхи», потому что этот день первый из воскресных дней всего года, в который событие Воскресения Христова вновь празднуется. Этот день называется также «Неделей обновления», «Неделею новою», потому что он после Пасхи повторяет в первый раз и как бы «обновляет» великий праздник Воскресения. Порядок службы этого дня, как и его содержание не обычные воскресные. Это как бы чинопоследование двунадесятого Господского праздника, только без паремий, но с литией, пением особых стихир воспевающих воспоминаемое событие, троекратного пения тропаря: «Запечатану гробу, живот от гроба возсиял еси, Христе Боже…» как на вечерни, так и на утрени, поются степенны, 1-ый антифон 4-го гласа, как во все двунадесятые праздники, а по полиелее особое величание: Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради во ад сшедшаго и с Собою вся воскресившаго. Канон особый, праздника, а не пасхальный и не воскресный. Вечерня в неделю Фомы великая с великим прокименом: «Кто бог велий…» тоже, как бывает в двунадесятые Господские праздники. Утреня, начиная с Фоминой недели и до отдания Пасхи, совершается по обычаю (ибо в Типиконе нет для этого достаточных оснований) с опущением первых двух «царских псалмов» и моления о царе, сразу возгласом: «Слава Святей, и Единосущней, и Нераздельней Троице…» после чего поется очень протяжно трижды «Христос воскресе», во время чего иерей совершает каждение всего храма, и затем сразу читается Шестопсалмие: «Слава в вышних Богу…» и прочее.

На Фоминой неделе во вторник, а в некоторых местах (на юго-западе России) в понедельник, совершается, не по Уставу, а по благочестивому обычаю, поминовение усопших, именуемое в народе «Радоницей». В уставе этого дня не положено никаких особых молитвословий об усопших, а поминовение совершается потому, что в неделю Фомину вспоминается, между прочим, сошествие Христово во ад, а с понедельника Фоминой седмицы Устав позволяет вновь совершать панихиды и сорокоусты по усопшим. В этот день совершаются панихиды на кладбищах, и этим живые как бы приветствуют своих близких и родных усопших с великим и радостным праздником Воскресения Христова. Вместо «Святый Боже» на панихидах и при проводах усопшего на кладбище поется до отдания Пасхи: «Христос воскресе».

Неделя Жен Мvроносиц

Неделя 3-ья по Пасхе именуется Неделею жен мvроносиц. В эту неделю вспоминаются все те лица, которые были свидетелями погребения Господа Иисуса Христа и Его воскресения: свв. праведные Иосиф Аримафейский и Никодим, испросившие у Пилата тело Господа для погребения, и жены-мvроносицы, сопутствовавшие Господу на Голгофу, принимавшие участие в Его погребении а затем шедшие в первый день недели зело рано ко гробу, чтобы помазать Тело Господа мvром, и удостоившиеся видеть сначала ангелов, сообщивших им радостную весть о воскресении Господа, а затем и Самого Господа воскресшим. В эту неделю, как и в три следующие на вечерни поются после стихиры на стиховне стихиры Пасхи: «Пасха священная», а на утрени весь пасхальный канон с добавлением особых Богородичнов (которые поются после тропарей пасхального канона и на Светлой седмице ежедневно, кроме первого дня). Где храм посвящен мvроносицам, там добавляется им еще и величание.

В конце Триоди цветной указан особый устав для седмичных дней Пятидесятницы и особый — для субботних дней. В седмичные дни на «Господи воззвах» бывает по три стихиры праздника (под «праздником» подразумевается событие текущей недели) из Триоди (подобно тому, как обычно берутся три стихиры из Октоиха в будничные дни года), а по три стихиры из Минеи святому дня, Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихиры Триоди дня. Слава, святого, и ныне, праздника. Если два святых, то на «Господи воззвах» поются им стихиры на 6, Слава, и ныне, праздника. Триоди же стихиры праздника поются тогда на стиховне с припевами праздника, Слава, святых, если есть, и ныне, праздника. Если святый имеет полиелей, то поются три стихиры праздника из Триоди и 5 стихир святому из Минеи, Слава, святого, и ныне, праздника. Там же указаны и все другие сочетания богослужебных песнопений на разные случаи. Поэтому необходимо всегда справляться с этой главой Устава. На утрени тоже сначала поется на «Бог Господь» тропарь праздника, а потом уже на Славу, святого, и ныне, Богородичен. Канон бывает всегда сначала праздника, а потом святого из Минеи. Под «каноном праздника» нельзя ошибочно понимать тут, как некоторые делают, канон пасхальный: это — канон Триоди, в котором прославляется событие, воспоминаемое в неделю, то есть воскресный день: он читается на первом месте всю седмицу ежедневно.

Особенность субботней службы та, что на ней совершается отдание праздника, а потому на «Господи воззвах» поются стихиры те же самые, что и на самый праздник; поется богородичен первый, настоящего гласа, на стиховне стихиры воскресны с припевами воскресными: «Господь воцарися», по Трисвятом на вечерне, тропарь праздника, Слава, святого, и ныне, Богородичен 1-ый настоящего гласа (а не по гласу тропаря), но на утрени, на — «Бог Господь…», по гласу тропаря святого. Канон на первом месте Триоди праздника, потом храма святого и Минеи святого. Каноны же храма Христова и Богородицы во всей Пятидесятнице не поются, кроме субботы пентикостной о усопших. Надо внимательно следить за всеми этими указаниями, предвидящими всевозможные случаи и совпадения.

Неделя о Расслабленном

Неделя 4-ая по Пасхе именуется Неделею разслабленного, ибо в нее вспоминается и читается за литургией евангельское повествование об исцелении Господом разслабленнаго, 38 лет лежавшаго при Овчей купели в Иерусалиме. Это событие, как и дальнейшия в следующие воскресные дни, свидетельствуют нам о Божественном всемогуществе Господа Иисуса Христа и тем укрепляют в нас веру в истину Его воскресения. Кроме того, события эти совершились как раз в этот период времени в дни Пятидесятницы. Последование недели разслабленнаго поется еще только в понедельник и вторник, ибо в среду празднуется особый праздник — Преполовение.

Преполовение Пятидесятницы

В среду 4-ой седмицы по Пасхе празднуется Преполовение Пятидесятницы. Это день, соединяющий собою два великих праздника — Пасху и Пятидесятницу. В этот день вспоминается, как Господь в преполовение иудейскаго праздника Кущей вошел в Иерусалимский храм (Иоан., 7 гл). и раскрыл учение о Себе, как о Мессии, после чего воззвал: «Аще кто жаждет, да грядет ко Мне и пиет». В песнопениях Преполовения то прославляются Воскресение Христово, то напоминается о приближении праздника Пятидесятницы, когда Воскресший Господь ниспослал Своим ученикам Святаго Духа. Под образом этой воды которую предлагает Господь пить всем жаждущим, и представляется именно благодать Святаго Духа, обильно напояющая и утоляющая духовную жажду тех, кто уверовал во Христа, как в Мессию и Искупителя мира. На день Преполовения совершается Великая вечерня с ветхозаветными чтениями — паремиями, но кафизма бывает рядовая, а не «Блажен муж». Поется тропарь: Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами, яко всем, Спасе возопил еси: жаждай да грядет ко мне и да пиет, источниче жизни нашея, Христе Боже, слава тебе.

На утрени не положено полиелея, а только Великое славословие. Катавасия в самый день праздника и в день отдания не пасхальная, а «Море огустил еси». На утрени и литургии, вместо «Честнейшую» и «Достойно есть» поется ирмос: «Чужде матерем девство…» В самый праздник бывает крестный ход на источники и освящение воды малое. Преполовение празднуется 8 дней и отдается в среду на 5-ой седмице. В отдание тоже поется, вместо: «Достойно есть», «Чужде матерем девство…» Предпразднства нет.

Неделя о Самаряныни

В неделю 5-ую по Пасхе — Самаряныни — вспоминается, как Господь, придя в самарийский город Сихар на источник Иаковль, в беседе с женой-самарянкой преподал ей «воду живую, изсушающую источники грехов», открыл, что Он есть Сердцеведец и ясно исповедал Себя Мессиею-Христом. Служба самаряныне отправляется затем в четверток и пяток и отдается в субботу, так как в понедельник, вторник и среду совершается служба Преполовению.

Неделя о Слепом

Неделя 6-ая по Пасхе называется Неделею о слепом, так как в нее вспоминается и читается евангельское повествование о том, как Господь чудесно исцелил слепого от рождения. Это чудо озлобило иудеев, будучи совершено в субботу, хотя оно явно свидетельствовало о Божественной силе Христа. Отношение этого чуда к празднику Воскресения Христова Церковь раскрывает, когда поет, что слепый просвещься весь, и Светодавца познавает и Светодетеля, возсиявшаго из гроба тридневно и землю уяснившаго Своим воскресением, из Негоже возсия свет возсоздания во тьме держимым человеком. Служба в честь этого чуда совершается еще в понедельник, вторник и среду, когда бывает уже отдание Пасхи. В неделю 6-ую, и в отдание Пасхи, бывает катавасия Вознесения: «Спасителю Богу».

Отдание Пасхи

В среду 6-ой седмицы совершается Отдание Пасхи, по подобию отдания двунадесятых праздников. Особенность лишь в том, что вечерню, утреню и литургию священник начинает так, как начинаются эти службы на Светлой седмице, то есть при отверстых царских вратах с крестом и трисвечником в руках, с каждением и пением «Христос воскресе» со стихами: «Да воскреснет Бог». На вечерне после стихиры на стиховне поются стихиры Пасхи: «Пасха священная». Отпуст на вечерне, как и на утрени, воскресный обычный, с поминовением святаго дня, без креста. Отпуст же Пасхи с крестом бывает только по литургии. На утрени поются три канона: Канон Пасхи (без Богородичных), канон слепаго и канон предпразднства Вознесения. После стихир на хвалитех опять поются стихиры Пасхи: «Пасха священная» и затем Великое славословие. Часы поются обыкновенные трехпсалмные. Отдание Пасхи кончается на литургии, конец которой весь бывает таков, как на самую Пасху. После литургии плащаница убирается с престола и полагается в устроенный для нея ковчег или футляр. На 9 часе в этот день указано начинать с Трисвятаго, так как «Христос воскресе» уже не читается, ибо праздник Пасхи отдается с окончанем литургии, а молитва «Царю небесный» не читается до Пятидесятницы.

Вознесенiе Господне

Празднуется в сороковый день по Пасхе и приходится поэтому всегда в четверток на 6-ой седмице по Пасхе. Церковныя песнопения этого дня то представляют апостолов грустными, вследствие разлуки с их Божественным Учителем, то изображают радость их, по поводу славы Господа, явленной им в событии вознесения Его на небо и сидения одесную Отца, а так же по поводу обетования им Святаго Духа. В то же время напоминается и о втором пришествии Господнем. Всенощное бдение проходит, как обычно в двунадесятые Господские праздники, уже без пасхальных песнопений. Но на утрени, после чтения Евангелия, говорящаго о воскресении Христовом, поется «Воскресение Христово видевше…» На литургии, вместо: «Видехом свет истинный…» поется до отдания Вознесения тропарь: Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мiра. Отдание Вознесения бывает через девять дней в пяток 7-ой седмицы по Пасхе. Катавасия на самый праздник поется Пятидесятницы: «Божественным покровен», а от Вознесения до отдания: «Спасителю Богу». Если в день Вознесения случится храмовой или великий святый, как, например, память св. апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 8 мая или свв. Константина и Елены 21 мая, то служба совершается, как указано в Типиконе в особой Марковой главе, так и называемой «Богослововой» (совпадение Вознесения с памятью св. Иоанна Богослова).

Неделя 7-я по Пасхе

В неделю 7-ую по Пасхе празднуется память Святых Отец перваго вселенскаго собора, иже в Никее, собравшагося против еретика Ария и его лжеучения. Этот собор проповедал Сына Божия единосущна и единочестна Отцу. С службой свв. Отцам соединяется и попразднство Вознесения, но катавасия бывает не Вознесенскаго канона, а Пятидесятницы: «Божественным покровен». Празднество свв. Отцам отдается в тот же день на вечерне.

Как пред воспоминанием о Страшном Суде в Неделю Мясопустную Св. Церковь обращает мысли христиан к будущей участи умерших, так и перед воспоминанием о завершении всего Божественнаго домостроительства дела спасения человечества Св. Церковь назначает особый день молитвы за них, именно субботу пред Пятидесятницей. Заупокойное богослужение в этот день совершается точно так же, как в Мясопустную субботу. Различие только в том, что в Мясопустную субботу берутся песни Октоиха из того рядового гласа, который поется в ту седмицу, а в субботу пред Пятидесятницей песни Октоиха поются всегда 6-го гласа, гласа всей седмицы. Катавасия поется Триоди: «Песнь возслем людие». На литургии вместо: «Видехом свет истинный», поется заупокойный тропарь: «Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй…» Если в эту субботу случится святый с полиелеем, служба ему переносится на четверг той же 7-ой седмицы, а если случится храмовой праздник, то тогда заупокойная служба переносится на четверг.

Неделя Пятидесятницы. Св.Троица

Это — праздник, в который совершается прославление Святыя Троицы в память Сошествия Святаго Духа на апостолов. Поскольку это великое событие произошло в 50-ый день по Воскресении Христовом, и праздник этот всегда совершается в 50-ый день после праздника Пасхи, а потому приходится всегда в день воскресный. Вся служба дня Пятидесятницы, отличающаяся особенной торжественностью и возвышенностью, есть раскрытие песни, которая ежедневно поется на литургии в честь Св. Троицы: Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас спасла есть. В службах этого дня многократно поется и молитва Св. Духу: «Царю небесный».

Всенощное бдение совершается обычным чином, как во все двунадесятые Господские праздники. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста с праздничными антифонами. Вместо «Святый Боже», поется только в первый день праздника «Елицы во Христа крестистеся». Главная особенность праздника Пятидесятницы та, что сразу после литургии совершается Великая вечерня со входом, великим прокимном: «Кто Бог велий, яко Бог наш», и чтением трех коленопреклонных молитв.

По 9-м часе, после возгласа священника: «Благословен Бог наш» обычно священнослужителями в алтаре поется: «Царю небесный», читается Трисвятое по «Отче наш», предначинательный псалом 103:«Благослови душе моя Господа», Великая ектения с особыми прошениями «о предстоящих людях и ожидающих благодати Святого Духа» и другие. Затем «Господи воззвах» со стихирами на 6, Слава, и ныне: «Царю небесный». Вход с кадилом, «Свете Тихий», прокимен великий: «Кто бог велий», и после него сразу читается первая коленопреклонная молитва, затем Сугубая ектения: «Рцем вси», и после нее сразу вторая коленопреклонная молитва, далее следует молитва: «Сподоби Господи», и после нее третья коленопреклонная молитва. Молитву священник читает в алтаре, обратясь лицом к народу. После каждого чтения бывает Малая ектения с прошением: «Заступи, спаси, помилуй, возстави и сохрани нас, Боже Твоею благодатию» и особый возглас священника, читавшего молитву. Заканчивается вечерня, как обычно, но с особым праздничным отпустом. Существует обычай в день Пятидесятницы украшать храмы и дома зеленью и цветами и при богослужении за вечерней стоять с цветами в руках. Этот обычай ведет свое начало еще с Ветхого Завета с иудейской Пятидесятницы. Так без сомнения была украшена и Сионская горница, когда Дух Святый сошел на апостолов. Зелень и цветы, обновляющейся весной природы, символизируют собой обновление людей силою благодати Духа Святого.

Следующий за праздником Пятидесятницы понедельник носит название «Духов день», так как он является праздником в честь Всесвятаго Животворящаго и Всесильнаго Духа, Единого от Троицы лица единочестна и единосущна и единославна Отцу и Сыну. Песнопения в этот день почти все те же самые, что и на первый день праздника. С вечера совершается Малое повечерие (так как вечерня уже была) с каноном Святому Духу. Утреня без полиелея, но с Великим славословием. На ней не поется «Честнейшую», а ирмос 9-ой песни канона. На литургии антифонов уже нет, а поются Изобразительные и «Блаженны», но особенность та, что бывает Входной стих. Праздник Пятидесятницы совершается затем всю неделю, на коей разрешается поэтому пост в среду и пяток (сплошная неделя) и отдается праздник в субботу.

Неделя всех Святых

Неделя 1-ая по Пятидесятнице посвящена празднованию памяти Всех Святых, как «жатвы Духа Божия», как «плодов Божественной благодати», ниспосланной людям в день Пятидесятницы. Этим праздником оканчивается период Цветной Триоди и начинается обычное, будничное время года, когда Богослужение совершается по Октоиху и Минее. С понедельника после Недели Всех Святых начинается Петровский или Апостольский пост, который служит приготовлением к великому празднику в честь святых Первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня. Вследствие того, что Неделя Всех святых зависит от дня празднования Пасхи и является поэтому праздником передвижным, Апостольский или Петровский пост бывает разной продолжительности от 8 дней до шести недель. Устав этого поста во всем таков же, как поста Рождественского.

После Пятидесятницы, начиная с первой недели Всех Святых, все недели, то есть воскресные дни, обозначаются числами от первого до тридцать второго включительно. До недели Мытаря и Фарисея означено всего 32 недели. Соответственно этому счету следуют столпы воскресных утренних Евангелий и столпы гласов Октоиха. Столп Евангелий начинается с Недели Всех Святых, когда на утрени читается 1-ое утреннее воскресное Евангелие. Но столп гласов Октоиха начинается со следующей 2-ой недели. В эту неделю указан 1-ый глас, а Евангелие 2-ое. Дальше все идет по порядку. Начиная с Недели Всех Святых, катавасия всего лета: «Отверзу уста моя…»

По постановлению Всероссийского Церковного Собора 1917/1918 г. во 2-ую Неделю по Пятидесятнице установлено праздновать память Всех святых в земле Российстей просиявших. Служба им издана отдельной книжкой и соединяется с чередной воскресной службой 1-го гласа, по подобию недели 1-ой Всех святых, причем указано петь и величание, которое в неделю Всех Святых поется лишь в случае храмового праздника.

Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика.

Праздник в воспоминание великого события сошествия Святого Духа установлен самими апостолами, которые ежегодно праздновали день Пятидесятницы и заповедовали всем христианам воспоминать день сошествия Святого Духа (ср. 1 Кор. 16:8; Деян. 2:1—4, 20:16).

В «Апостольских постановлениях» есть прямая заповедь праздновать Пятидесятницу: «Спустя десять дней по Вознесении бывает пятидесятый день от первого дня Господня (Пасхи): сей день да будет великим праздником. Ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа». Праздник Пятидесятницы, получивший также название День Святого Духа, с первоначальных времен христианства праздновался Церковью торжественно. Особую торжественность ему придавал обычай древней Церкви совершать в этот день Крещение оглашенных — напоминанием об этом древнем обычае служит то, что на Литургии вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся».

Название Пятидесятницы этот праздник получил потому, что воспоминаемое в этот день событие совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, а также потому что этот праздник совершается на пятидесятый день после Пасхи. Он называется также днем Сошествия Святого Духа на Апостолов (по воспоминаемому событию) и днем Святой Троицы. Это название объясняется, главным образом, тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась совершительное действие Третьего Лица Святой Троицы и участие трех Лиц Божества в домостроительстве спасения человеческого рода. Поэтому Церковь в этот праздник особенно призывает верующих поклониться Триипостасному Божеству: Сыну во Отце со Святым Духом.

Сошествие Святого Духа на Апостолов есть совершение Нового вечного Завета Бога с человеками. Чтобы сподобиться тех благ, которые уготованы нам Спасителем, мы должны усвоить соделанное Христом для нас и ради нас спасение, то есть сделать это спасение собственным, своим в нашей земной жизни, соделаться Христовыми, облечься во Христа, «привиться» ко Христу и к жизни во Христе, как ветвь прививается к виноградной лозе. Совершается же это в единстве Тела Христовой Церкви силою Святого Духа, Духа Утешителя, Которого Господь Иисус Христос в день Пятидесятницы во исполнение Своего обещания ниспослал от Отца ученикам Своим и всем верующим. «Вознеслся еси во славе Ангелов Царю (чтобы) Утешителя нам от Отца послати».

Дух Святой в день Пятидесятницы явился в мир видимым образом и ощутительно для человеческой души с дарами спасающей благодати. «Вознеслся еси во славе на горе масличней, Христе Боже, перед Твоими ученики, и сел еси одесную Отца, всяческая исполняяй Божеством, и послал еси им Духа Святаго, просвещающа и утверждающа, и освящающа души наша».

Дух Святой, во всяком действовании соединенный и нераздельный со Отцом и Сыном, совершает воссоздание и оживотворение человека, наполняет нас струями животворящей жизни Христовой. Дух Святой — Источник святости и жизни. Он просвещает и освящает всякого человека, живущего во Христе. Он есть Жизнь и «Жизни Податель» — Дух, Душа Церкви. Господь, основав Свою Церковь в виде общества учеников, вознесся на Небо. До дня Пятидесятницы это общество учеников было подобно человеческому телу, созданному Богом из земли, до тех пор пока в него не было вдунуто дыхание жизни, сообщившее ему душу живую (Быт. 2:7). В день Пятидесятницы на общество учеников Господа, являвших собою начало Церкви Христовой, сошел Святой Дух, и оно стало единым Телом, оживленным Душой. С этого времени Церковь Христова получила возможность возрастать через усвоение и присоединение к себе других душ.

Чрезвычайное и благодатное действие произвел сошедший на апостолов Святой Дух. Они совершенно переменились, соделались новыми людьми. Они преисполнились величайшей любви к Богу и к людям. Это было излияние любви Христа в их сердца Духом Святым. Они почувствовали в себе силу, дерзновение и высшее призвание всю жизнь отдать на служение Славе Божией и спасению людей. «Прежде говоривший через пророков Бог, истинный Утешитель, открывается сегодня служителям и свидетелям Слова». «Преданные Спасителю, они исполнились радости, и некогда робкие получили смелость, когда Дух Святой сошел свыше».

Так, в день Пятидесятницы открылась тайна Божественного Существа, тайна Святой Троицы. Догмат о Святой Троице является основным в христианстве. Им объясняется все дело искупления грешного человечества. На вере в Триединого Бога зиждется все христианское вероучение.

Догмат о Пресвятой Троице имеет для всех верующих и глубоко нравственный смысл. Бог, Троичный в Лицах, есть Любовь. Божественная же любовь излилась в сердца верующих Духом Святым через Сына. Служба на праздник Святой Троицы учит христиан созидать свою жизнь так, чтобы в их взаимных отношениях осуществлялось, по возможности, то благодатное единство, образ которого являют Лица Пресвятой Троицы: «да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:22). «Да исполнятся вси богоначальнейшим (т. е. Божественной благодати Святой Троицы), елицы служителие Трисветлаго Существа». «Приближися нам (Христе) … и Тебе желающим соедини Себе, Щедре, да совокуплени Тебе поем и славословим Всесвятаго Духа Твоего».

Все богослужение — и общественное, и частное — начинается с прославления Пресвятой Троицы. Молитвы ко Святой Троице сопровождают человека от появления его на свет и до смерти. Первые слова, с которыми Церковь обращается к новорожденному: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Младенец крещается «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В таинстве Миропомазания Церковь полагает на него «печать дара Духа Святаго». С отроческого возраста кающемуся отпускаются в таинстве Исповеди грехи его — «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Во имя Святой Троицы совершается таинство брака. Наконец, последняя молитва священника при погребении усопшего: «Яко Ты еси воскресение» заканчивается молитвенным обращением ко Святой Троице.

Служба Пятидесятницы в тропарях, стихирах и канонах, ветхозаветных и евангельских чтениях раскрывает сущность учения о Святой Троице и о Святом Духе. Пятидесятница, по словам церковных песнопений, есть праздник «попразднственный и конечный». Он есть завершение всех великих праздников от Благовещения Пресвятой Богородицы до Пасхи и Вознесения Господа Иисуса Христа. Праздник Пятидесятницы есть окончание крестного пути, пройденного Богочеловеком Христом ради спасения мира, день создания Церкви Христовой, в ограде которой совершается спасение людей благодатью Святого Духа.

Тропарь глас 8

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбие, слава Тебе.

Кондак глас 8

Егда снисшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненный языки раздаяше, в соединение вся призва: и согласно славим Всесвятаго Духа

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным учеником Твоим.

В течение семи седмиц до Пятидесятницы по уставу не положены земные поклоны. По завершении же этого периода читаются три коленопреклоненные молитвы, составленные святителем Василием Великим. Но так как делать в воскресение великие поклоны запрещено в течение всего года, а праздник Пресвятой Троицы всегда бывает в воскресный день, то сразу после Божественной Литургии совершается вечерня понедельника, в который воздается честь Святому Духу. Во время этой вечерни мы впервые (после погребения Плащаницы) преклоняем колена.

Обычай украшать храм ветвями, цветами и травою восходит к древнейшим временам. Ветхозаветная Пятидесятница был праздником сбора первых плодов (Исх 23:16). Во двор Храма люди приносили начатки урожая и цветы. В новозаветное время деревья и растения в храме символизируют обновление людей силою сошедшего Святого Духа.

Песнь 1

Ирмос: Твоя, Бессмертный, победоносная десница / божественно силою прославилась: / ибо она, как всемогущая, противников сломила, / а израильтянам проложила / новый путь по глубине.

Припев: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.

Серафимы, не умолкая, славят / Единое Триипостасное Начало / – безначальное, вечное, сотворившее все, непостижимое: / Его и всякий язык с верою / песнопениями прославляет.

Чтобы людям явить Свое единое, / Тройственным Светом сияющее Божество, / Ты, создав в начале человека, / по образу Своему устроил его, / ум, и слово, и дух даровав ему как Человеколюбец.

Слава: Проявляя свыше единую / в Трех Богоначальных Лицах власть, / Ты, Отче, изрек равнодействующему Сыну Своему и Духу: / «Давайте, сойдя, смешаем их языки».

И ныне: Отец не рожденный / образно мудрыми как Ум предвозвещался, / Сын же, с Ним единый естеством, – как Слово собезначальное, / и как Дух Святой – совершивший воплощение / Слова во утробе Девы.

Песнь 3

Ирмос: Единый, Знающий немощь естества смертных, / и из сострадания принявший его образ! / Препояшь меня свыше силою, чтобы взывать Тебе: / «Свят одушевленный храм / пречистой славы Твоей, Человеколюбец!»

Припев: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.

Когда Ты в древности Аврааму / явно явился в трех Ипостасях / и единым по естеству Божества, / богословие чистейшее образно показал; / и мы с верою воспеваем Тебя, / единоначального Бога и трисолнечного.

Из Тебя Родившийся образом, достойным Бога, / не по законам тленным, Отче, воссиял / как Свет от Света – Сын неизменяемый, / и Дух Божественный как Свет исшел, / и мы сиянию единого Божества трех Ипостасей / поклоняемся с верою и славим.

Слава: Единица-Троица сверхъестественно / неизреченно, выше постижения, / разумными Существами славится, / в трисвятых восклицаниях не смолкая возглашающими хвалу; / с ними согласно соспевается и нами / Триипостасный Господь.

И ныне: Из Тебя без семени произошел / во времени Сверхвременный, / – уподобившийся нам Невидимый, / и единству Естества и господства научил / Отца, и Сына, и Духа, Богородица; / потому мы Тебя славим.

Господи, помилуй, трижды.

Седален, глас 1.

Подобен «Гроб Твой, Спасе:»

Отцу и Сыну поклонимся все, / и Духу правому и равному Им честью; / слава Троице несотворенной, и сверх-божественной Силе, / Которую славят Бесплотных полки; / Ее в сей день и мы, на земле рожденные / со страхом восхвалим.

Слава, и ныне, Богородичен: Направь на путь покаяния / нас, всегда уклоняющихся к бездорожьям зол / и прогневляющих преблагого Господа, / не познавшая брака, благословенная Мария, / прибежище отчаявшихся людей, / Божия обитель.

Песнь 4

Ирмос: Тебя, как гору, благодатию Божественною осененную, / Аввакум, усмотрев прозорливыми очами, / предрекал, что из Тебя произойдет Святой Израиля / для спасения нашего и обновления.

Припев: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.

Осияй меня, Боговластие Трисолнечное, / сияниями Твоих Боготворящих озарений, / чтобы очам сердца являлась красота / превышающего ум Богоначального Твоего блеска, / и светотворного и сладкого к Тебе приобщения.

Сперва небеса утвердил Ты, Господи, / и все Воинство их Словом Твоим всетворческим, / и Духом уст Своих, с Тобой по естеству соединенным: / с Ними Ты владычествуешь над всем / в трисветлом единовластии Божества.

Слава: Так как создала Ты меня по образу Своему и по подобию, / Богоначальная (и) всетворческая Троица, / неслиянное Единство, / вразуми, просвети к исполнению воли Твоей святой, / благой в крепости и совершенной.

И ныне: Родила Ты, Пречистая, Одного из Троицы / – Богоначальнейшего Сына, / воплотившегося нас ради от Тебя, / озаряющего рожденных на земле / Трисолнечного Божества немеркнущим светом и сияниями.

Песнь 5

Ирмос: Осветивший блеском пришествия Твоего Христе, / и очистивший Крестом Твоим мира концы! / Светом Твоего Богопознания просвети сердца / православно воспевающих Тебя.

Припев: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.

Первым Ангелов строй / неприступными красоты Твоей лучами / без посредства озаряя, Троица единовластнейшая, / Твоими сияниями просвети / православно Тебя воспевающих.

Ныне единая природа, / которой Ты бытие дала по благости, / воспевает Тебя, Боговластие трисолнечное, / испрашивая избавление от согрешений, / и от искушений, и бед и скорбей.

Слава: Отца, и Сына, и Духа Святого, / единое естество и Божество / мы с верою славим: / разделяемое, но нераздельное / – единого Бога и невидимого, и видимого творения.

И ныне: Все речения пророков заранее описали, / рождение от Тебя, Пречистая, Христа, / неизреченное и необъяснимое, / которое мы познали, / вводящее в таинство единственного и трисолнечного Божества.

Песнь 6

Ирмос: Объяла нас глубочайшая бездна, нет избавляющего: / сочли нас за овец закалаемых. / Спаси народ Твой, Боже наш; / ибо Ты – сила немощных и исправление.

Припев: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.

Как имеющая равнозначущую силу, / Троица сверх-существенная, / в тождестве воли Ты являешься / Единицей простой и нераздельной; / итак, силою Твоею / Ты нас сохрани. (2)

Слава: Ты все века волею Твою, / как благая, устроила из небытия, / непостижимая Троица, / затем и человека создала; / но и ныне избавь меня от всякого несчастья.

И ныне: Солнца незаходящего домом стала Ты, / сотворившего и в поставившего в своем порядке / светила великие всесильно, / пречистая Дева, Божия Невеста; / но и ныне избавь меня от страстей омрачения.

Господи, помилуй, трижды. Слава, и ныне:

Седален, глас 1.

Подобен: «Гроб Твой, Спасе:»

Троице почитаемой и нераздельному Естеству, / в трех Лицах рассекаемой без рассечения / и пребывающей нераздельной по природе Божества, / поклонимся, на земле рожденные со страхом, / и прославим, как Творца и Владыку, Бога преблагого.

Слава, и ныне, Богородичен: Направь, Чистая, несчастную мою душу, / и сжалься, ради множества согрешений, / над нею, соскользнувшей в глубину погибели, Всенепорочная; / и в страшный смертный час Ты меня спаси / от обвиняющих демонов и всякого наказания.

Песнь 7

Ирмос: Тебя, Богородица, духовной печью / признаем мы, верные; / ибо как трех отроков спас Превозносимый, / так всего меня, человека, в Твоем чреве обновил / восхваляемый Бог отцов и препрославленный.

Припев: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.

Слово Божие, единое по естеству сияние / Вседержителя Бога! / Как обещал Ты, то что от Тебя – богодейственное вселение сотвори, / как милосердный, со Отцом Твоим и Духом, / и яви меня страшным для бесов и страстей. (2)

Слава: Чтобы показать нам Твоего, Владыка, милосердия пучину, / Сына Твоего послав к нам, уничиженным, / Ты снова возобновил в нас первоначальный блеск; / но и ныне вразуми меня / Божественным Духом.

И ныне: Носимый на престоле Херувимском и всех Царь, / во чрево Твое девственное вселился, Пречистая, / всех избавляя от погибели, как Человеколюбец; / но и ныне меня Твоими ходатайствами сохрани.