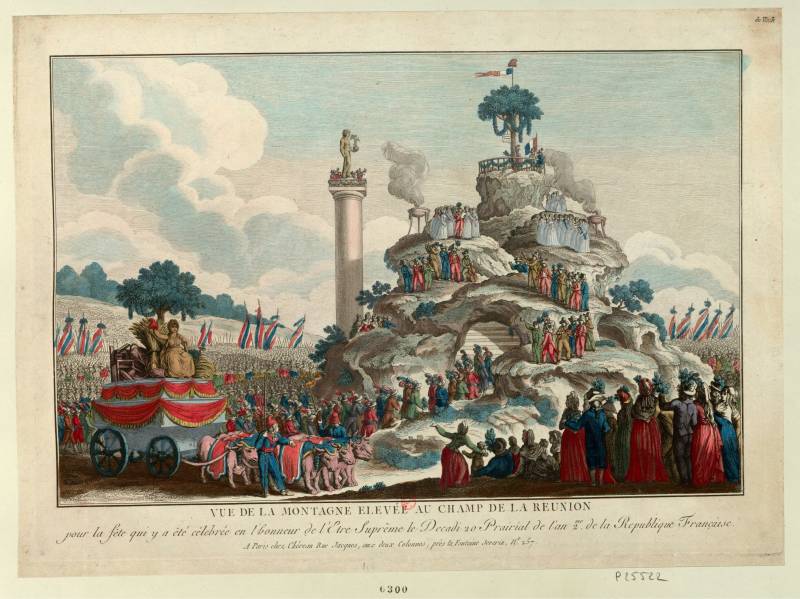

Праздник Верховного Существа 8 июня 1794 г. на Марсовом поле в Париже.

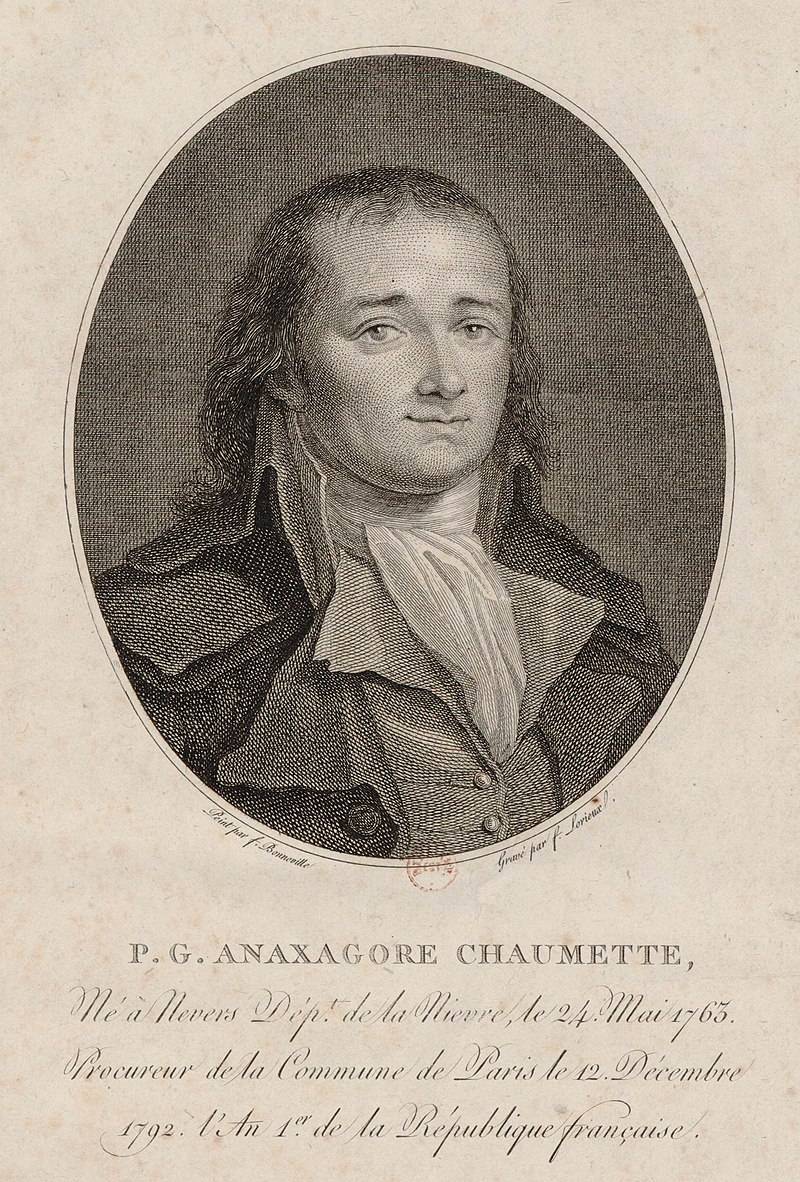

Культ Разума (фр. Culte de la Raison) — один из элементов процесса дехристианизации во время Французской революции. Создан Пьером Гаспаром Шометтом, Жаком-Рене Эбером и их последователями (см. Эбертисты) с намерением упразднить христианскую религию во Франции.

Культ Разума получил широкое распространение в период 1793—94 гг. После сентябрьских убийств и особенно после издания коммуной Парижа 24 ноября 1793 года декрета о запрете католического богослужения и закрытии всех церквей, церкви в Париже стали превращать в храмы Разума. В процессе дехристианизации 5 октября 1793 года григорианский календарь был заменён на французский республиканский календарь.

Первые варианты культа Разума появились за пределами Парижа. В сентябре—октябре 1793 года Жозеф Фуше организовывал празднества в департаментах Ньевр и Кот-д’Ор. В Рошфоре Леньело преобразовал приходскую церковь в «Храм Истины», где 31-го октября 1793 года шесть католических священников и один протестантский в торжественной обстановке отреклись от своей религии. Церемонии культа Разума сопровождались проведением карнавалов, парадов, принуждением священников отрекаться от сана, разграблением церквей, уничтожением или оскорблением христианских священных предметов (иконы, статуи, кресты и т. п.). Кроме этого, проводились церемонии почитания «мучеников Революции». Подобные события встречались также в других частях Франции. Наибольшего развития культ достиг в Париже, во время проведения «Фестиваля свободы» (фр. Fête de la Liberté) в Соборе Парижской Богоматери 10 ноября (20 Брюмера) 1793 года. В ходе церемонии, придуманной и организованной П. Г. Шометтом и проводимой внутри собора, артистка Парижской оперы Тереза-Анжелика Обри (1772—1829) короновалась как «Богиня Разума»[1]. Её образ стал основой для новеллы «Богиня разума» Ивана Бунина.

Культ Разума быстро захватил почти всю Францию, как деревенскую, так и городскую[2], он пользовался поддержкой значительной части санкюлотов. Однако не везде люди отказывались от религии, а священники — от сана. Во многих деревнях крестьяне выступали с требованиями открытия церквей и восстановления католической религии[2]. Максимилиан Робеспьер, будучи фактическим главой правительства, с 21 ноября 1793 года начал протестовать против действий дехристианизаторов. Он заявлял, что Конвент, принимая проявления гражданственных чувств, отнюдь не думал упразднять католический культ[2]. Он также решительно высказывался против атеизма как мировоззрения, по его мнению, аристократического и выступал за то, что «идея великого существа, блюдущего угнетенную невинность и карающего торжествующее преступление, является чисто народной идеей». 6—7 декабря 1793 года Конвент официально осудил меры насилия, «противоречащие свободе культов». В марте 1794 года культ Разума был запрещён, а Эбер и Шометт казнены (по суду Революционного трибунала эбертисты были гильотинированы 24 марта 1794 года, Шометт — 13 апреля 1794 года). 7 мая 1794 года Конвент своим декретом установил в качестве государственной «гражданской религии» Франции «культ Верховного Существа»[3].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Культ_Разума

Культ Верховного Существа (фр. Culte de l’Être suprême) — религиозный культ, внедрявшийся во время Великой французской революции в 1794 году в виде ряда официальных государственно-революционных празднеств.

Культ Верховного Существа утверждался властями в борьбе, во-первых, с христианством, прежде всего с католицизмом как традиционной религией большинства французов (представляя собой часть процесса дехристианизации), а во-вторых, с рационалистическим «культом Разума», за который выступали конкурирующие группировки во властных кругах.

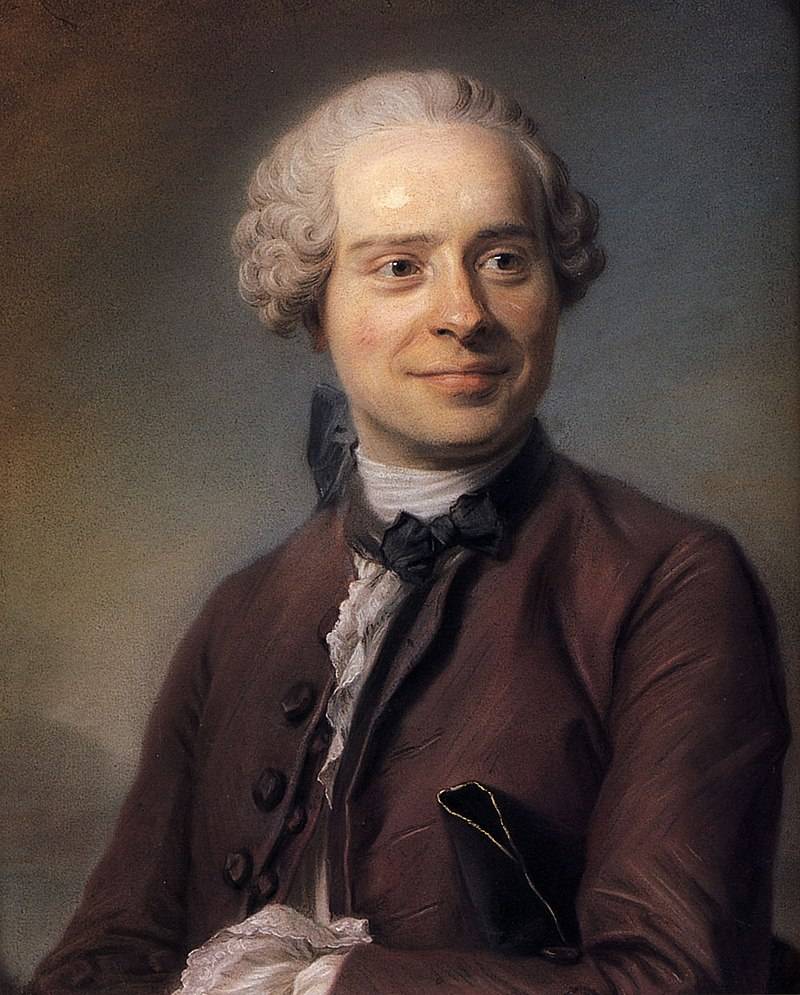

С идейной стороны культ Верховного Существа наследовал деизму Просвещения (Вольтер) и во многом философским взглядам Руссо, разрабатывавшего идеи естественной религии. Целью культа, включавшего также ряд праздников в честь республиканских добродетелей, было «развитие гражданственности и республиканской морали».

Термин «Бог» (фр. Dieu) избегался и заменялся на термин «Верховное Существо» (фр. l’Être suprême). Данный термин употреблялся философами и публицистами и до революции с разным религиозным и философским содержанием (в том числе и в рамках традиционного католицизма). Важно, что он был включён в авторитетную Декларацию прав человека и гражданина 1789 г.: права были установлены Национальным собранием «перед лицом и под покровительством Верховного Существа». Введённый в 1793 году якобинцами новый текст Декларации отсылает уже не к «покровительству», но по-прежнему к «присутствию» Верховного Существа.

Культу Верховного Существа противостоял организуемый левыми радикалами во главе с Шометтом «культ Разума», стоявший на рационалистических позициях. Христианские церкви закрывались (массово с ноября 1793 г.), подвергались разграблению, объявлялись «храмами Разума», в них проводились праздники в честь «Богини Разума», которую в ходе театрализованных представлений изображали актрисы. В Париже в алтаре Собора Нотр-Дам Богиню Разума играла актриса Оперы[1]. Во время праздников Разума на юге Франции, организатором которых был будущий наполеоновский префект полиции Жозеф Фуше, устраивалась казнь преступников.

Внедрение культа в последние месяцы Робеспьера[править | править код]

На неприятие атеизма и культа Разума и поддержку культа Верховного Существа ориентировалась наиболее влиятельная часть якобинцев — монтаньяры во главе с Робеспьером. В марте 1794 г. были осуждены и казнены радикальные якобинцы во главе с Эбером и Шометтом, а культ Разума запрещён. В последние месяцы правления Робеспьера культ Верховного Существа внедрялся наиболее последовательно. 7 мая 1794 г. под давлением Робеспьера Национальный конвент принял декларацию, согласно которой «французский народ признаёт существование Верховного Существа и бессмертие души». Далее в декларации говорилось: «Он признает, что достойное поклонение Верховному Существу есть исполнение человеческих обязанностей. Во главе этих обязанностей он ставит ненависть к неверию и тирании, наказание изменников и тиранов, помощь несчастным, уважение к слабым, защиту угнетенных, оказывание ближнему всевозможного добра и избежание всякого зла». 8 июня 1794 г. в Париже был организован публичный торжественный праздник Верховного Существа, где с речью выступил Робеспьер. Тем самым фактически вводилась государственная религия в нарушение идеалов Революции и не допускалась свобода совести, что усилило недовольство Робеспьером в обществе.

После Девятого термидора культ Верховного Существа, ассоциировавшийся с диктатурой Робеспьера, быстро сошёл на нет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Культ_Верховного_Существа

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Cult of Reason (French: Culte de la Raison)[note 1] was France’s first established state-sponsored atheistic religion, intended as a replacement for Roman Catholicism during the French Revolution. After holding sway for barely a year, in 1794 it was officially replaced by the rival Cult of the Supreme Being, promoted by Robespierre.[1][2][3][4] Both cults were officially banned in 1802 by Napoleon Bonaparte with his Law on Cults of 18 Germinal, Year X.[5]

Origins[edit]

Opposition to the Roman Catholic Church was integral among the causes of the French Revolution, and this anti-clericalism solidified into official government policy in 1792 after the First French Republic was declared. Most of the dechristianisation of France was motivated by political and economic concerns, and philosophical alternatives to the Church developed more slowly. Among the growing heterodoxy, the so-called Culte de la Raison became defined by some of the most radical revolutionaries like Jacques Hébert, Antoine-François Momoro, Pierre-Gaspard Chaumette, and Joseph Fouché.

Composition[edit]

Considerable debate has always persisted about the religiosity of the Cult of Reason.[6] It was a hodgepodge of ideas and activities, a «multifarious phenomenon, marked by disorderliness».[7] The Cult encompassed various elements of anticlericalism, including subordination of priests to secular authority, wealth confiscation from the Church, and doctrinal heresies both petty and profound.[7] It was atheistic,[8][9] but celebrated different core principles according to locale and leadership: most famous was Reason, but others were Liberty, Nature, and the victory of the Revolution.[7]

Antoine-François Momoro[edit]

Antoine-François Momoro (1756–1794)

One of the more philosophical proponents was Antoine-François Momoro in Paris. In his hands, the capital city’s Cult of Reason was explicitly anthropocentric. Its goal was the perfection of mankind through the attainment of Truth and Liberty, and its guiding principle to this goal was the exercise of Reason. In the manner of conventional religion, it encouraged acts of congregational worship and devotional displays to the ideal of Reason.[10] A careful distinction was always drawn between the rational respect of Reason and the veneration of an idol: «There is one thing that one must not tire telling people,» Momoro explained, «Liberty, reason, truth are only abstract beings. They are not gods, for properly speaking, they are part of ourselves.»[10]

The overarching theme of the Cult was summarized by Anacharsis Clootz, who declared at the Festival of Reason that henceforward there would be «one God only, Le Peuple«.[11] The Cult was intended as a civic religion—inspired by the works of Rousseau, Quatremère de Quincy, and Jacques-Louis David, it presented «an explicit religion of man».[10]

Adherence to the Cult of Reason became a defining attribute of the Hébertist faction. It was also pervasive among the ranks of the sans-culottes. Numerous political factions, anti-clerical groups and events only loosely connected to the cult have come to be amalgamated with its name.[12]

Joseph Fouché[edit]

As a military commander dispatched by the Jacobins to enforce their new laws, Fouché led a particularly zealous campaign of dechristianisation. His methods were brutal but efficient, and helped spread the developing creed through many parts of France. In his jurisdictions, Fouché ordered all crosses and statues removed from graveyards, and he gave the cult one of its elemental tenets when he decreed that all cemetery gates must bear only one inscription—»Death is an eternal sleep.»[13] Fouché went so far as to declare a new civic religion of his own, virtually interchangeable with what would become known as the Cult of Reason, at a ceremony he dubbed the «Feast of Brutus» on 22 September 1793.[14]

Festival of Reason[edit]

The official nationwide Fête de la Raison, supervised by Hébert and Momoro on 20 Brumaire, Year II (10 November 1793) came to epitomize the new republican way of religion. In ceremonies devised and organised by Chaumette, churches across France were transformed into modern Temples of Reason. The largest ceremony of all was at the cathedral of Notre Dame in Paris. The Christian altar was dismantled and an altar to Liberty was installed and the inscription «To Philosophy» was carved in stone over the cathedral’s doors.[10] Festive girls in white Roman dress and tricolor sashes milled around a costumed Goddess of Reason who «impersonated Liberty».[15] A flame burned on the altar which was symbolic of truth.[16]

To avoid statuary and idolatry, the Goddess figures were portrayed by living women,[17] and in Paris the role was played by Momoro’s wife, Sophie, who is said to have dressed «provocatively»[18] and, according to Thomas Carlyle, «made one of the best Goddesses of Reason; though her teeth were a little defective.»[19]

Before his retirement, Georges Danton had warned against dechristianizers and their «rhetorical excesses», but support for the Cult only increased in the zealous early years of the First Republic. By late 1793, it was conceivable that the Convention might accept the invitation to attend the Paris festival en masse, but the unshakeable opposition of Maximilien Robespierre and others like him prevented it from becoming an official affair.[20] Undeterred, Chaumette and Hébert proudly led a sizable delegation of deputies to Notre Dame.[21]

Reaction[edit]

Many contemporary accounts reported the Festival of Reason as a «lurid», «licentious» affair of scandalous «depravities»,[22] although some scholars have disputed their veracity.[23] These accounts, real or embellished, galvanized anti-revolutionary forces and even caused many dedicated Jacobins like Robespierre to publicly separate themselves from the radical faction.[24] Robespierre particularly scorned the Cult and denounced the festivals as «ridiculous farces».[21]

In the spring of 1794, the Cult of Reason was faced with official repudiation when Robespierre, nearing complete dictatorial power during the Reign of Terror, announced his own establishment of a new, deistic religion for the Republic, the Cult of the Supreme Being.[25] Robespierre denounced the Hébertistes on various philosophical and political grounds, specifically rejecting their perceived atheism. When Hébert, Momoro, Ronsin, Vincent, and others were sent to the guillotine on 4 Germinal, Year II (24 March 1794), the cult lost its most influential leadership; when Chaumette and other Hébertistes followed them four days later, the Cult of Reason effectively ceased to exist. Both cults were officially banned in 1802 by Napoleon Bonaparte with his Law on Cults of 18 Germinal, Year X.[5]

See also[edit]

- Dechristianisation of France during the French Revolution

- Religion of Humanity

- Cult of the Supreme Being

- League of Militant Atheists

Notes[edit]

- ^ The word «cult» in French means «a form of worship», without any of its negative or exclusivist implications in English; its proponents intended it to be a universal congregation.

References[edit]

Citations[edit]

- ^ Chapters in Western civilization, Volume 1. Columbia University Press. 2012. p. 465.

Holbach carried the cult of reason and nature to its culmination in an atheistic denial of the deists’ Supreme Being, and made the most influential attack on rational religion …

- ^ Flood, Gavin (2012). The Importance of Religion: Meaning and Action in Our Strange World. John Wiley & Sons. ISBN 978-1405189712.

During the French Revolution in 1793 the Gothic Cathedral of Notre Dame de Paris was rededicated to the Cult of Reason, an atheistic doctrine intended to replace Christianity.

- ^ Baker, Keith M. (1987). University of Chicago Readings in Western Civilization, Volume 7: The Old Regime and the French Revolution. University of Chicago Press. p. 384. ISBN 978-0226069500.

In May, he proposed an entire cycle of revolutionary festivals, to begin with the Festival of the Supreme Being. This latter was intended to celebrate a new civil religion as opposed to Christianity as it was to the atheism of the extreme dechristianizers (whose earlier Cult of Reason Robespierre and his associates had repudiated).

- ^ McGrath, Alister (2008). The Twilight Of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World. Random House. p. 45. ISBN 978-1407073767.

He was an active member of the faction that successfully campaigned for the atheistic ‘Cult of Reason’, which was officially proclaimed on November 10, 1793.

- ^ a b Doyle 1989, p. 389

- ^ Furet & Ozouf 1989, pp. 563–564

- ^ a b c Furet & Ozouf 1989, p. 564

- ^ Fremont-Barnes 2007, p. 237

- ^ McGowan 2012, p. 14

- ^ a b c d Kennedy 1989, p. 343

- ^ Carlyle 1838, p. 375

- ^ Kennedy 1989, p. 343: «The Festival of Reason … has come to symbolize the Parisian de-Christianization movement.»

- ^ Doyle 1989, p. 259: «Fouché declared in a manifesto… graveyards should exhibit no religious symbols, and at the gate of each would be an inscription proclaiming ‘Death is an eternal sleep’.»

- ^ Doyle 1989, p. 259: «[Fouché ] inaugurated a civic religion of his own devising with a ‘Feast of Brutus’ on 22 September at which he denounced ‘religious sophistry’.»

- ^ Palmer 1969, p. 119

- ^ «Reason, Cult of Goddess of». Encyclopedia.com. Retrieved 13 October 2018.

- ^ Kennedy 1989, p. 343: «A ‘beautiful woman’ was chosen to represent Reason and Liberty, rather than a statue, so that she would not become an idol.»

- ^ Scurr 1989, p. 267

- ^ Carlyle 1838, p. 379

- ^ Schama 1989, pp. 778–779

- ^ a b Schama 1989, p. 778

- ^ Kennedy 1989, p. 344: «The Festival of Reason in Notre Dame left no impression of rationality on the memories of contemporary observers…. [I]t was evident that the Festival of Reason was a scandal.»

- ^ Ozouf 1988, p. 100ff

- ^ Kennedy 1989, p. 344: «…tales of its raucousness may have contributed to Robespierre’s opposition to de-Christianization in December 1793.»

- ^ «War, Terror, and Resistance«. Center for History and New Media, George Mason University. Archived from the original on 16 August 2018. Retrieved 28 July 2012.

Sources[edit]

- Carlyle, Thomas (1838) [1837]. The French Revolution: A History. Vol. II. Boston, MA: Little & Brown. OCLC 559080788.

- Doyle, William (1989). The Oxford History of the French Revolution. Clarendon Press. ISBN 978-0-19-822781-6.

- Fremont-Barnes, Gregory (2007). Encyclopedia of the Age of Political Revolutions and New Ideologies, 1760–1815. Greenwood Press. ISBN 978-0-313-33445-0.

- Furet, François; Ozouf, Mona, eds. (1989). A Critical Dictionary of the French Revolution. Translated by Goldhammer, Arthur. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-17728-4.

- Goldstein, Morris (2007). Thus Religion Grows – The Story of Judaism. Pierides Press. ISBN 978-1-4067-7349-1.

- Kennedy, Emmet (1989). A Cultural History of the French Revolution. Yale University Press. ISBN 978-0-300-04426-3.

A Cultural History of the French Revolution.

- McGowan, Dale (2012). Voices of Unbelief: Documents from Atheists and Agnostics. ABC-CLIO. ISBN 9781598849790.

- Ozouf, Mona (1988). Festivals and the French Revolution. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-29884-2.

- Palmer, R.R. (1969) [1941]. Twelve Who Ruled. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691051192.

- Schama, Simon (1989). Citizens: A Chronicle of the French Revolution. New York: Vintage. ISBN 978-0679726104.

- Scurr, Ruth (1989). Fatal Purity: Robespierre and the French Revolution. Vintage. ISBN 9780099458982.

External links[edit]

Media related to Cult of Reason at Wikimedia Commons

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Cult of Reason (French: Culte de la Raison)[note 1] was France’s first established state-sponsored atheistic religion, intended as a replacement for Roman Catholicism during the French Revolution. After holding sway for barely a year, in 1794 it was officially replaced by the rival Cult of the Supreme Being, promoted by Robespierre.[1][2][3][4] Both cults were officially banned in 1802 by Napoleon Bonaparte with his Law on Cults of 18 Germinal, Year X.[5]

Origins[edit]

Opposition to the Roman Catholic Church was integral among the causes of the French Revolution, and this anti-clericalism solidified into official government policy in 1792 after the First French Republic was declared. Most of the dechristianisation of France was motivated by political and economic concerns, and philosophical alternatives to the Church developed more slowly. Among the growing heterodoxy, the so-called Culte de la Raison became defined by some of the most radical revolutionaries like Jacques Hébert, Antoine-François Momoro, Pierre-Gaspard Chaumette, and Joseph Fouché.

Composition[edit]

Considerable debate has always persisted about the religiosity of the Cult of Reason.[6] It was a hodgepodge of ideas and activities, a «multifarious phenomenon, marked by disorderliness».[7] The Cult encompassed various elements of anticlericalism, including subordination of priests to secular authority, wealth confiscation from the Church, and doctrinal heresies both petty and profound.[7] It was atheistic,[8][9] but celebrated different core principles according to locale and leadership: most famous was Reason, but others were Liberty, Nature, and the victory of the Revolution.[7]

Antoine-François Momoro[edit]

Antoine-François Momoro (1756–1794)

One of the more philosophical proponents was Antoine-François Momoro in Paris. In his hands, the capital city’s Cult of Reason was explicitly anthropocentric. Its goal was the perfection of mankind through the attainment of Truth and Liberty, and its guiding principle to this goal was the exercise of Reason. In the manner of conventional religion, it encouraged acts of congregational worship and devotional displays to the ideal of Reason.[10] A careful distinction was always drawn between the rational respect of Reason and the veneration of an idol: «There is one thing that one must not tire telling people,» Momoro explained, «Liberty, reason, truth are only abstract beings. They are not gods, for properly speaking, they are part of ourselves.»[10]

The overarching theme of the Cult was summarized by Anacharsis Clootz, who declared at the Festival of Reason that henceforward there would be «one God only, Le Peuple«.[11] The Cult was intended as a civic religion—inspired by the works of Rousseau, Quatremère de Quincy, and Jacques-Louis David, it presented «an explicit religion of man».[10]

Adherence to the Cult of Reason became a defining attribute of the Hébertist faction. It was also pervasive among the ranks of the sans-culottes. Numerous political factions, anti-clerical groups and events only loosely connected to the cult have come to be amalgamated with its name.[12]

Joseph Fouché[edit]

As a military commander dispatched by the Jacobins to enforce their new laws, Fouché led a particularly zealous campaign of dechristianisation. His methods were brutal but efficient, and helped spread the developing creed through many parts of France. In his jurisdictions, Fouché ordered all crosses and statues removed from graveyards, and he gave the cult one of its elemental tenets when he decreed that all cemetery gates must bear only one inscription—»Death is an eternal sleep.»[13] Fouché went so far as to declare a new civic religion of his own, virtually interchangeable with what would become known as the Cult of Reason, at a ceremony he dubbed the «Feast of Brutus» on 22 September 1793.[14]

Festival of Reason[edit]

The official nationwide Fête de la Raison, supervised by Hébert and Momoro on 20 Brumaire, Year II (10 November 1793) came to epitomize the new republican way of religion. In ceremonies devised and organised by Chaumette, churches across France were transformed into modern Temples of Reason. The largest ceremony of all was at the cathedral of Notre Dame in Paris. The Christian altar was dismantled and an altar to Liberty was installed and the inscription «To Philosophy» was carved in stone over the cathedral’s doors.[10] Festive girls in white Roman dress and tricolor sashes milled around a costumed Goddess of Reason who «impersonated Liberty».[15] A flame burned on the altar which was symbolic of truth.[16]

To avoid statuary and idolatry, the Goddess figures were portrayed by living women,[17] and in Paris the role was played by Momoro’s wife, Sophie, who is said to have dressed «provocatively»[18] and, according to Thomas Carlyle, «made one of the best Goddesses of Reason; though her teeth were a little defective.»[19]

Before his retirement, Georges Danton had warned against dechristianizers and their «rhetorical excesses», but support for the Cult only increased in the zealous early years of the First Republic. By late 1793, it was conceivable that the Convention might accept the invitation to attend the Paris festival en masse, but the unshakeable opposition of Maximilien Robespierre and others like him prevented it from becoming an official affair.[20] Undeterred, Chaumette and Hébert proudly led a sizable delegation of deputies to Notre Dame.[21]

Reaction[edit]

Many contemporary accounts reported the Festival of Reason as a «lurid», «licentious» affair of scandalous «depravities»,[22] although some scholars have disputed their veracity.[23] These accounts, real or embellished, galvanized anti-revolutionary forces and even caused many dedicated Jacobins like Robespierre to publicly separate themselves from the radical faction.[24] Robespierre particularly scorned the Cult and denounced the festivals as «ridiculous farces».[21]

In the spring of 1794, the Cult of Reason was faced with official repudiation when Robespierre, nearing complete dictatorial power during the Reign of Terror, announced his own establishment of a new, deistic religion for the Republic, the Cult of the Supreme Being.[25] Robespierre denounced the Hébertistes on various philosophical and political grounds, specifically rejecting their perceived atheism. When Hébert, Momoro, Ronsin, Vincent, and others were sent to the guillotine on 4 Germinal, Year II (24 March 1794), the cult lost its most influential leadership; when Chaumette and other Hébertistes followed them four days later, the Cult of Reason effectively ceased to exist. Both cults were officially banned in 1802 by Napoleon Bonaparte with his Law on Cults of 18 Germinal, Year X.[5]

See also[edit]

- Dechristianisation of France during the French Revolution

- Religion of Humanity

- Cult of the Supreme Being

- League of Militant Atheists

Notes[edit]

- ^ The word «cult» in French means «a form of worship», without any of its negative or exclusivist implications in English; its proponents intended it to be a universal congregation.

References[edit]

Citations[edit]

- ^ Chapters in Western civilization, Volume 1. Columbia University Press. 2012. p. 465.

Holbach carried the cult of reason and nature to its culmination in an atheistic denial of the deists’ Supreme Being, and made the most influential attack on rational religion …

- ^ Flood, Gavin (2012). The Importance of Religion: Meaning and Action in Our Strange World. John Wiley & Sons. ISBN 978-1405189712.

During the French Revolution in 1793 the Gothic Cathedral of Notre Dame de Paris was rededicated to the Cult of Reason, an atheistic doctrine intended to replace Christianity.

- ^ Baker, Keith M. (1987). University of Chicago Readings in Western Civilization, Volume 7: The Old Regime and the French Revolution. University of Chicago Press. p. 384. ISBN 978-0226069500.

In May, he proposed an entire cycle of revolutionary festivals, to begin with the Festival of the Supreme Being. This latter was intended to celebrate a new civil religion as opposed to Christianity as it was to the atheism of the extreme dechristianizers (whose earlier Cult of Reason Robespierre and his associates had repudiated).

- ^ McGrath, Alister (2008). The Twilight Of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World. Random House. p. 45. ISBN 978-1407073767.

He was an active member of the faction that successfully campaigned for the atheistic ‘Cult of Reason’, which was officially proclaimed on November 10, 1793.

- ^ a b Doyle 1989, p. 389

- ^ Furet & Ozouf 1989, pp. 563–564

- ^ a b c Furet & Ozouf 1989, p. 564

- ^ Fremont-Barnes 2007, p. 237

- ^ McGowan 2012, p. 14

- ^ a b c d Kennedy 1989, p. 343

- ^ Carlyle 1838, p. 375

- ^ Kennedy 1989, p. 343: «The Festival of Reason … has come to symbolize the Parisian de-Christianization movement.»

- ^ Doyle 1989, p. 259: «Fouché declared in a manifesto… graveyards should exhibit no religious symbols, and at the gate of each would be an inscription proclaiming ‘Death is an eternal sleep’.»

- ^ Doyle 1989, p. 259: «[Fouché ] inaugurated a civic religion of his own devising with a ‘Feast of Brutus’ on 22 September at which he denounced ‘religious sophistry’.»

- ^ Palmer 1969, p. 119

- ^ «Reason, Cult of Goddess of». Encyclopedia.com. Retrieved 13 October 2018.

- ^ Kennedy 1989, p. 343: «A ‘beautiful woman’ was chosen to represent Reason and Liberty, rather than a statue, so that she would not become an idol.»

- ^ Scurr 1989, p. 267

- ^ Carlyle 1838, p. 379

- ^ Schama 1989, pp. 778–779

- ^ a b Schama 1989, p. 778

- ^ Kennedy 1989, p. 344: «The Festival of Reason in Notre Dame left no impression of rationality on the memories of contemporary observers…. [I]t was evident that the Festival of Reason was a scandal.»

- ^ Ozouf 1988, p. 100ff

- ^ Kennedy 1989, p. 344: «…tales of its raucousness may have contributed to Robespierre’s opposition to de-Christianization in December 1793.»

- ^ «War, Terror, and Resistance«. Center for History and New Media, George Mason University. Archived from the original on 16 August 2018. Retrieved 28 July 2012.

Sources[edit]

- Carlyle, Thomas (1838) [1837]. The French Revolution: A History. Vol. II. Boston, MA: Little & Brown. OCLC 559080788.

- Doyle, William (1989). The Oxford History of the French Revolution. Clarendon Press. ISBN 978-0-19-822781-6.

- Fremont-Barnes, Gregory (2007). Encyclopedia of the Age of Political Revolutions and New Ideologies, 1760–1815. Greenwood Press. ISBN 978-0-313-33445-0.

- Furet, François; Ozouf, Mona, eds. (1989). A Critical Dictionary of the French Revolution. Translated by Goldhammer, Arthur. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-17728-4.

- Goldstein, Morris (2007). Thus Religion Grows – The Story of Judaism. Pierides Press. ISBN 978-1-4067-7349-1.

- Kennedy, Emmet (1989). A Cultural History of the French Revolution. Yale University Press. ISBN 978-0-300-04426-3.

A Cultural History of the French Revolution.

- McGowan, Dale (2012). Voices of Unbelief: Documents from Atheists and Agnostics. ABC-CLIO. ISBN 9781598849790.

- Ozouf, Mona (1988). Festivals and the French Revolution. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-29884-2.

- Palmer, R.R. (1969) [1941]. Twelve Who Ruled. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691051192.

- Schama, Simon (1989). Citizens: A Chronicle of the French Revolution. New York: Vintage. ISBN 978-0679726104.

- Scurr, Ruth (1989). Fatal Purity: Robespierre and the French Revolution. Vintage. ISBN 9780099458982.

External links[edit]

Media related to Cult of Reason at Wikimedia Commons

Культ Разума — один из элементов процесса дехристианизации во время Французской революции. Создан эбертистами с намерением упразднить христианскую религию во Франции. Культ Разума получил широкое распространение в период 1793-94 гг. После издания коммуной Парижа 24 ноября 1793 года декрета о запрете католического богослужения и закрытии всех церквей, церкви в Париже стали превращать в Храмы Разума.

Итак, впервые «Разум» в полную силу объявил о себя в годы Французской революции. Остановимся ненадолго на мрачных страницах этого периода, ибо сценарий, прописанный на них, в дальнейшем будет раз за разом разыгрываться по всему миру лишь с некоторыми поправками на время и быт государств.

После ареста гражданина Людовика Капета, позже казнённого «за измену родине и узурпацию власти», в течение нескольких месяцев высшие революционные органы молодой Республики — Национальное собрание и Конвент, находившиеся под сильным влиянием и давлением разгоряченных народных масс, в ряде случаев были вынуждены выполнять непосредственные требования толпы восставших, окруживших здание Национального собрания.

Так под давлением протестующих власти были вынуждены свернуть либерализацию торговли, провести замораживание цен и заработной платы. Великая французская революция вынесла на улицы не только недовольный люд, но и атеизм с антиклерикализмом, которые до этого обитали в салонах. Попытка навязать «гражданское устройство духовенства» привела к волнениям и изгнанию многих священников из Франции. Хаотические политические события революционного Парижа привели к власти радикальных якобинцев, развернувших массовый террор, который их же и погубил. В то же самое время в атмосфере насильственной дехристианизации Франции был провозглашен «культ Разума».

Культ Разума получил широкое распространение в период 1793-94 годов. После Сентябрьских убийств и особенно после издания коммуной Парижа 24 ноября 1793 года декрета о запрете католического богослужения и закрытии всех церквей, церкви в Париже стали превращать в Храмы Разума.

В общем, и в целом это движение стремилось противопоставить то, что называлось тогда естественной религией – христианству, в частности католичеству. С французскими протестантами, являвшихся непримиримыми врагами французских католиков дела обстояли немного иначе. Когда они принесли свою скромную серебряную утварь, их приняли с учтивыми оговорками. Ни один пастор больше, однако, не счел себя обязанным отречься от своего учения. Идея обращения Франции в протестантство, по поводу которой впоследствии французский историк Эдгар Кинэ так жалел, что она не была осуществлена, ибо он видел в этом единственное действительное средство раскатоличения Франции, но идея эта была совершенно чужда как руководящим революционерам, так и народу. На развалинах христианства они хотели утвердить то, что философы называли естественной религией.

Культ Разума был почти повсюду деистическим (признающее существование Бога и сотворение Им мира, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений). В Париже, когда в нем участвовал народ, он носил веселый, радостный характер. Для многих он носил характер проказливой забавы. Многие города вслед за столицей молодой Республики присоединились к этому движению и поддержали культ. Особенно в этом выделился юго-восток, где благодаря эмиссарам Дартигуайта и Кавеньяка дехристианизаторское движение было особенно смелым, смелым вплоть до насилия. Так же имели место серьезные и искренние попытки упразднить старую религию и утвердить на ее месте рационалистический культ. Богинь разума почти повсюду там изображали не актрисы или работницы, а красивые молодые девушки, добродетельные и серьезные, принадлежавшие к цвету буржуазии.

Даже в самых захолустных и отдаленных коммунах многие церкви были превращены в храмы Разума, а сообщения и письма эмиссаров Конвента показывают, что дехристианизаторское движение захватило почти всю Францию, как деревенскую, так и городскую.

Этот культ Разума был одновременно и культом отечества, которое быстро заняло в этом культе преобладающее место. Бюсты философов в храмах были часто заменяемы или дополняемы бюстами Шалье, Ле-Пелетье, Марата, которые в воображении народа олицетворяли не определенное учение, а революционную Францию, которая борется с реакцией. Люди начали чтить, главным образом, этих трех мучеников патриотизма.

А пока что вновь перенесемся в неспокойную столицу. Внутри огромного собора Парижской богоматери последователи культа построили «величественный храм». На его фасаде была надпись «Философия», и у входа возвышались бюсты известных философов. В центре храма была построена искусственная скала, и на ее вершине горел факел — «светоч истины». В день праздника Свободы в храме оркестр исполнил специально сочиненный гимн на слова поэта Шенье.

Из храма народ вступил в зал заседания Конвента. Впереди шествия шли музыканты и молодые защитники отечества, певшие патриотический гимн. За ними в красных колпаках шли республиканцы. Затем — девушки в белых платьях с трехцветными лентами и венками. Они окружали женщину, олицетворяющую Разум. Она держала в руке пику и восседала на украшенном троне, который несли четверо мужчин.

Затем из храма выходила женщина в белом платье, голубом плаще и красном головном уборе. Это воплощение Свободы, перед которой преклоняются все республиканцы:

При виде этого шествия в Конвенте всех охватил восторг. Трон богини Разума поставили напротив председательского кресла. Склонившись перед богиней, один из членов Конвента выступил с антихристианской речью и просил Конвент переименовать кафедральный собор в храм Разума, на что Конвент согласился. После этого пропели гимн Свободе.

«Для изображения Свободы мы взяли, — говорил в своей речи Шометт, — не холодный камень, а безукоризнейшее произведение природы, и ее священный образ воспламенил все сердца».

Во всех церквах в Париже и в провинции отмечались такие же праздники. В Страсбурге над входом в собор была надпись: «Мрак отступает перед светом». Из собора была вынесена вся церковная утварь, внутри храма стояли статуи Природы и Свободы, по бокам которых помещались два Гения: один топтал разбитый королевский скипетр, другой держал пучок, связанный трехцветной лентой — символ союза департаментов Франции. Рядом стояло три чудовища, изображавших католического священника, протестантского пастора и еврейского раввина.

Через неделю после праздника Свободы и Разума в Конвенте была разыграна сцена «погребения религии». Несколько человек несли гроб, за которым шли «плакальщики».

В стране был запрещен колокольный звон, затем стали снимать колокола и на месте колоколов ставили статуи Свободы. Во многих городах и деревнях стали закрывать церкви. Но все эти принудительные меры не избавили народ от религиозного дурмана, и попытка ввести культ Разума не была борьбой с религией вообще, а только желанием ввести новую религию вместо существующей старой. И хотя католицизм был объявлен «ликвидированным», он в действительности продолжал существовать.

В Конвент поступали петиции из разных коммун с жалобами, что власти не спрашивали их мнения, перед тем как отменить религию, и что теперь коммуны решили ее снова восстановить, потому что люди не могут отречься от того, что впитали с молоком матери, и бессмысленно хоронить католический культ. В некоторых департаментах народ требовал открытия церквей. Рабочие жаловались, что с исчезновением христианских праздников не стало выходных дней.

Святой Доминик, сжигающий еретические книги. П. Берругете. Около 1500 г.

По мнению некоторых, культ Разума отличался не только отсутствием всякого фанатизма, но даже и всякой серьезности. Церемонии состояли в сатурналиях, целью которых было скорее развенчание христианства, чем создание каких-нибудь новых религиозных основ и догматов.

Господствующей нотой было осмеяние. Духовенство изображалось в самом смехотворном и даже отталкивающем виде, например, в клоунских колпаках или вооруженное кинжалами; исполнители смешивали обряды католической литургии с циничными выходками, уснащая их сквернословием; расхаживали в церковных облачениях, которыми накрывали также собак, козлов, свиней и, чаще всего, ослов, желая этим еще сильнее подчеркнуть свое грубое нечестие.

Но все же эти сатурналии не были простой потехой, а служили скорее выражением своего рода фанатизма, который и проявлялся именно в ожесточенных нападках на упраздненный культ. Орудием этих нападок служили насилие и насмешка, а доказательством того, что все-таки было какое-то стремление к учреждению нового учения, служат попытки к установлению священных обрядов и даже составление нового катехизиса.

Этот республиканский катехизис по своей форме рабски подражал католическому; он излагался тоже в вопросах и ответах, определяя по-своему республиканские таинства: крещения, причащения и миропомазания.

Нам известно, какова была судьба этой религии, не сумевшей никогда освободиться окончательно от преданий католицизма. Известна также и дальнейшая участь ее апостолов и последователей. Многие увидели, что этот культ с каждым днем все более удаляется от философии и переходит просто к грубому язычеству. Настала пора для иной метафизической концепции и появился в революционной Франции новый культ, культ «Верховного Существа»…

Санкюлотиды

«Санкюлотиды» — дополнительные дни календарного года. Для согласования длины календарного года с продолжительностью солнечного необходимо было в конце каждого простого года добавлять еще 5, а в високосном — 6 дней. Весь этот период с 17 по 22 сентября был назван в честь восставшего народа «санкюлотидами» объявлен нерабочим, и каждый из его дней посвящался особому празднику.

Первый день санкюлотид (17 сентября) был праздником Гения, во время которого восхвалялись выдающиеся победы человеческого ума: открытия и изобретения, сделанные за год в науках, искусствах и ремеслах.

Вторая санкюлотида (18 сентября) называлась праздником Труда и посвящалась героям труда.

Третья (19 сентября) отмечалась как праздник Подвигов. В этот день прославлялись проявления личного мужества и отваги.

Четвертая (20 сентября) была праздником Наград. Во время ее совершались церемонии публичного признания и национальной благодарности в отношении всех тех, кто был прославлен в предыдущие три дня.

Пятая санкюлотида (21 сентября) — праздник Мнения, веселый и грозный день общественной критики. Горе должностным лицам, если они не оправдают оказанного им доверия.

Шестая санкюлотида (22 сентября), отмечаемая только в високосные годы, называлась просто Санкюлотидой и посвящалась спортивным играм и состязаниям.

День взятия Бастилии (14 июля)

Единственный революционный праздник, сохранившийся до наших дней. Официально его стали праздновать лишь в конце 19 века, но впервые отметили уже в 1790 году под названием «Праздник Федерации».

Проходил он не на развалинах Бастилии, а на Марсовом поле, которое в то время находилось вне Парижа. Усилиями добровольцев его удалось полностью преобразить для праздника.

В начале праздника отслужил мессу епископ Талейран, после чего генерал Лафайет принес клятву верности конституции. За ним последовал король. После окончания официальной церемонии по всему Парижу начались народные гуляния, фейерверки и танцы.

В последующие революционные годы день падения Бастилии отмечали народными гуляниями, а потом с 1793 по 1803 вместо этого праздника отмечали «день Республики» 1-го вандемьера (22 сентября).

Наконец, в 1880 году день взятия Бастилии был вновь объявлен официальным национальным праздником.

День принятия Конституции

10 августа 1793 года – годовщина восстания на Марсовом поле, которое дало импульс к свержению монархии и день принятия Республиканской Конституции, написанной Эро де Сешелем и другими.

Публичная присяга Конституции состоялась на развалинах Бастилии. Как и многие другие сценарии революционных праздников, программа была придумана Давидом.

На развалинах Бастилии была сооружена статуя Природы, из груди которой бил фонтан.

Туда же пришли депутаты Конвента под предводительством председателя Эро де Сешеля.

Де Сешель набрал из фонтана у подножия статуи Природы воды и выпил первым, произнеся небольшую речь, его примеру последовали депутаты и делегаты из провинций.

Далее процессия прошла по парижским улицам до площади Революции, где была установлена статуя Свободы. Возле нее Эро де Сешель произнес вторую речь и присягнул на верность Конституции.

По окончании официальных церемоний на улицах города повсеместно были акрыты столы для общественных трапез, за которыми последовали танцы и песни до глубокой ночи.

Праздник Разума – 10 ноября 1793

Осенью 1793 года в стране развернулось движение дехристианизации, противопоставившее католическому культу культ Разума. В ноябре того же когда коммуна Парижа издала декрет о запрете католического богослужения и закрытии церквей. В них открывали «святилища Разума».

Праздник проходил одновременно во многих церквях, в которых было закрыто все, тчо напоминало о христианстве. Центральная церемония прошла в Соборе Парижской Богоматери.

В нем установили храм с надписью «философия», бюсты философов и зажгли «факел Истины».

Их «храма» вышли сперва девушки в белом, а потом – «Богиня Разума», олицетворявшая свободу и на самом деле бывшая актрисой. Такие же «богини» присутствовали на всех церемониях в других храмах и также были известными актрисами и куртизанками. Праздник закончился трапезами на городских улицах, танцами и гуляниями.

После праздника Конвент решил преобразовать Нотр-Дам де Партии в Храм Разума. Такие же празднества шли по всей стране. Они проходили в форме карнавалов с обязательным участием «богинь Разума», с принуждением священников публично отрекаться от церкви и сана после чего следовало краткое «богослужение» и все те же гуляния. Во многих селениях и департаментах жители протестовали против уничтожения католической религии, начались легкие волнения.

21 ноября 1793 года Робеспьер осудил действия дехристианизаторов. 6—7 декабря 1793 года Конвент официально осудил меры насилия, «противоречащие свободе культов». В марте 1794 года культ Разума был запрещён.

Праздник Верховного Существа — 8 июня 1794

Культ Верховного Существа утверждался властями в борьбе, во-первых, с христианством, а во-вторых, с Культом Разума. С идейной стороны культ Верховного Существа наследовал деизму Просвещения (Вольтер) и философским взглядам Руссо, допускавшего божественный промысел. Он опирался на понятия естественной религии и рационализма. Целью культа, включавшего также ряд праздников в честь республиканских добродетелей, было «развитие гражданственности и республиканской морали». Термин «Бог» избегался и заменялся на термин «Верховное Существо».

Ярым сторонником культа Верховного существа был Робеспьер, ставший и одним из инициаторов праздника. Цели у Робеспьера были, в основном политические.

Внутри страны в провинциях нарастало недовольство борьбой якобинцев с католической церковью, священниками и обрядами. Дехристианизация также играла Франции дурную службу на внешнеполитической арене, восстанавливая против нее не только европейских политиков, но и европейские народы.

Праздник Верховного существа должен был, с одной стороны, учредить новый главенствующий религиозный культ, схожий с католическим и призванный заменить его, а с другой стороны, показать, что Республика настроена миролюбиво по отношению к религии и прочим культам, существующим в стране и не является атеистическим государством. Таким образом, Робеспьер намеревался учредить новую главенствующую государственную религию.

В день праздника Робеспьер был избран председателем Конвента, и тем самым ему отводилось первое место в празднике, которым должен был руководить Конвент.

Праздничная церемония открылась речью Робеспьера.

После речи Робеспьера под музыку была сожжена «гидра атеизма». Чучела, изображавшие атеизм, символы честолюбия, эгоизма и гордыни, были сожжены Робеспьером, как первосвященником, или жрецом, а на их месте появилось изображение Мудрости. Затем Робеспьер произнес вторую речь, на этот раз против атеизма, который «короли хотели утвердить во Франции».

Этот пышный праздник был ошибкой Робеспьера. Его враги сочли, что Робеспьер перестал довольствоваться тем, что он глава политической власти, и стремился еще сделаться жрецом новой национальной церкви. Его стремление к неограниченной и единоличной власти отвратило от него все больше союзников.

Когда Робеспьер шел во главе процессии, депутаты Конвента перешептывались между собой, называя его «диктатором», что он прекрасно слышал, и вернулся с него в дурном расположении духа, по воспоминаниям современников.

Деревья Свободы

Праздник, не имевший точной календарной даты и проводившийся в провинциях вразнобой. Объединяла его лишь идея посадки «деревьев свободы» — традиция, очевидно унаследованная от «майских деревеьев» Бельтайна.

Как и в канун мая, участники торжества сажали живые деревья .или втыкали в землю длинный шест и украшали его цветами, венками, лентами и революционными эмблемами, а вокруг разворачивалось народное гуляние.

Такой обряд появился в январе 1790 г. в провинции Перигор, а затем широко распространился по всей Франции.

В Париже первое дерево свободы посажено в 1790 году, дерево торжественно увенчали красным колпаком и пели вокруг него революционные песни. Уже в мае 1790 года почти в каждой деревне был торжественно посажен молодой дубок как постоянное напоминание о свободе.

Мученики свободы

Как и в предыдущем случае, революционеры пытались дать старой традиции новый смысл. В частности, святым должны были прийти на смену «мученики свободы», а изображение Свободы могло соседствовать в жилищах рядом с изображением Девы Марии.

«Мучеников свободы» было трое: убитый Шарлоттой Корде в июле 1793 года Марат, убитый роялистом в январе 1793 года Лепелетье, и казненный в мятежном Лионе в июле того же года глава местных якобинцев Шалье.

Культ мучеников особенно усилился в разгар дехристианизации, когда с закрытием церквей на время было запрещено совершение католических обрядов. Обряды в честь «мучеников свободы» совершались с поистине религиозной пышностью, с торжественными кортежами и участием хоров.

Вместе с тем, подмена старых святых новыми сопровождалась дехристианизацией: на похоронах Шалье, чей пепел возложили на алтарь и поклонялись ему, как святыне, зажгли огромный костер, куда бросили Евангелие, жития святых, церковные облачения и утварь. По окончании церемонии бюст Шалье водрузили в церкви вместо разбитого изображения Христа.

Альфонс Олар

КУЛЬТ РАЗУМА и КУЛЬТ ВЕРХОВНОГО СУЩЕСТВА

ВО ВРЕМЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Перевод с французского Е.С.Коц и А.Н.Карасика

М.: Сеятель. 1925

Предисловие Якова Михайловича Захера

Из всех современных исследователей Великой Французской революции Альфонс Олар является, без всякого сомнения, наиболее авторитетным. Колоссальная эрудиция Олара по всем вопросам, так или иначе связанным с историей Французской Революции, стоит, таким образом, вне всякого сомнения, вследствие чего каждая написанная им строчка всегда достойна самого внимательного изучения.

Однако, Олар не только ученый, но и довольно заметный политический деятель. Олар не только защищает Революцию от нападок ее литературных критиков (этой цели посвящена его книга «Тэн как историк Французской Революции», убийственная для этого реакционного историка), но и стремится к осуществлению заветов великой буржуазной революции в современной ему Франции эпохи Третьей Республики. С начала 30-х г.г. он сотрудничает в газете Клемансо «La Justice», принимает участие в борьбе радикалов с клерикализмом и в стычках с всесильным в то время в академических кругах влиянием клерикальной и монархической реакции. Олару не раз приходится терпеть ожесточенные нападки со стороны своих коллег по педагогической и научной работе.

Научные взгляды Олара вполне соответствуют его политическим убеждениям. Будучи не столько идеалистом, сколько скорее тем, что можно назвать позитивистом, Олар, однако, чрезвычайно далек от материалистического взгляда на историю. Сравнительно мало интересуясь экономической историей (недаром его главный труд носит название «Политической истории Французской Революции»), Олар вместе с этим недооценивает и социальной истории.

Предлагаемая читателю книга посвящена одному из интереснейших моментов классовой борьбы 1793-1794 гг. — истории культов Разума и Верховного Существа.

При полной невозможности для широких русских читательских кругов ознакомиться не только с использованными Оларом архивными источниками, но даже и с теми документами, которые имеются в печатном виде, хотя и не переведены на русский язык, книга Олара является единственным и незаменимым пособием по одному из важнейших отделов истории революционной Франции в 1793-1794 гг. Фактический материал, содержащийся в предлагаемой книге, несомненно должен быть усвоен всеми, интересующимися историей Французской Революции, а оценить этот материал и сделать из него выводы, может быть, очень часто отличающиеся от тех, к которым приходит Олар — это уже дело самого читателя.

От автора (А.Олара)

Во II году Республики (1793 г.), как известно, революционная Франция сделала безуспешную попытку сперва упразднить христианскую религию посредством введения культа Разума, а потом заменить ее культом Верховного Существа.

Этот смелый замысел изумил и напугал Европу того времени, но он потерпел неудачу, и потому его объявили скандальным фактом, а не поучительным явлением; стало признаком хорошего тона представлять культ Разума и Верховного Существа как одну из самых вздорных нелепиц революционного безумия.

Но явились писатели, которые стали возражать против столь упрощенных суждений: одни из них склонны были видеть в антихристианском гебертизме лучшее воплощение идей Энциклопедии; другие признавали деизм сторонников Робеспьера религией, согласной и тогда и даже теперь с духом французской расы. Самый правдивый (если не самый точный) историк Революции Мишле полагал, что ни сухость, которою проникнут культ Разума, ни холод, которым веет от культа Верховного Существа, не могут быть родственны людям ХVIII века в их голове, наполненной идеями Дидро, в их сердце, влюбленном во Францию, зародилась новая религия, культ родины и человечества. Если бы дух этой религии, который, по словам Мишле, жил в тайниках народной души, проявился в политике его правителей, он оплодотворил бы Францию, воспитал бы народные чувства в истинно национальном духе и, быть может, озарил бы весь мир.

Проникновенное изучение Эдгара Кинэ привело его к совсем иным результатам. Этого мыслителя не оскорбляла нечестивость наших предков, и тем не менее он не мечтал о торжестве свободной мысли. Обвиняя деятелей Революции в чисто французской робости, едко высмеивая нерешительность этих рассудительных Полиевктов, которые оскорбляли догмат, но боялись уничтожить его или по настоящему изменить, Эд.Кине упрекает их в том, что они из самого христианства не почерпнули новой религии для современности. К какому же невысказанному выводу приводят его все эти блестящие насмешки над духовным рабством Гебера или Робеспьера? К тому, что им следовало ограничиться обращением Франции в протестантство!

Что же касается церковных писателей, из коих многие порассказали о противохристианском движении в некоторых областях Франции, от них нельзя требовать вдумчивого беспристрастия в таких вопросах, как нельзя его требовать и от памфлетистов враждебного им лагеря, которые и сейчас еще поспешно и слепо ищут в воспоминаниях эпохи Террора необходимое оружие в вечной борьбе между наукой и религией.

Таким образом, большинство историков ставят себе вопрос, в чем должны были быть религиозные дерзания Революции, а не стараются выяснить, чем они были в действительности, и таким образом они скорее судят, чем излагают события. Читали ли эти историки сотни брошюр того времени, где в форме отчетов, речей или поэтических произведений запечатлены столь забытые сейчас манифестации в честь Разума и Верховного Существа? Повидимому, они не заглядывали даже в наиболее известные архивы, если только не занимались областными исследованиями. Ни один из них не обрисовал в целом и на основании фактического материала это движение, одно из наиболее поучительных в истории Франции, да и всего человечества вообще. С другой стороны, это движение изучали изолированно, прибегая к рискованным отвлечениям, разобщая от условий, которые ему предшествовали, сопутствовали, которые, по нашему мнению, его породили. Из-за этого дехристианизаторы 1793 и 1794 гг. оказались теоретиками, которые использовались лишь случаем, чтобы применить на практике свои априорные взгляды.

Надеюсь, что этот исторический, чисто описательный очерк, составленный исключительно по документальным данным, покажет читателю, что и культ Разума, и культ Верховного Существа не были замыслами философского или религиозного характера, не имеющими корней в историческом прошлом Франции и тесной связи с событиями, что они не были насильственным вторжением в ход истории, но являлись необходимым и притом политическим следствием состояния войны, в которое вверг революцию старый режим своим сопротивлением против нового строя.

Кто прочтет эту работу, тот признает вместе с нами, что наши предки, возводя на трон в Соборе Парижской Богоматери богиню Разума, или прославляя на Марсовом поле бога Руссо, преследовали прежде всего чисто патриотические цели и в этих посягательствах против традиционной веры видели боевое оружие национальной обороны…

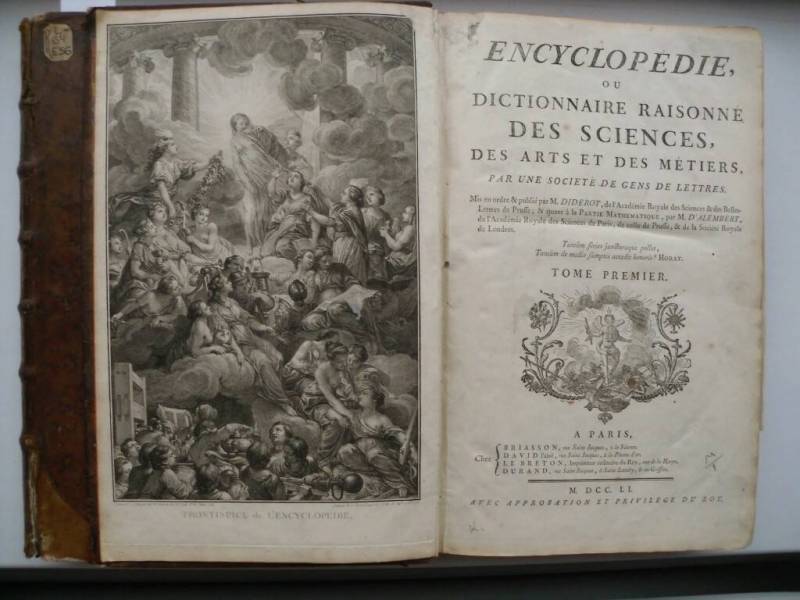

<…> Принято связывать культ Разума с предшествовавшим философским движением, о котором мы только что упомянули в нескольких словах. В Гебере видели сына Дидро, как в Робеспьере сына Жан-Жака. Различали в философии XVIII века две тенденции: одну натуралистическую и атеистическую, другую спиритуалистическую и деистскую. Эти две тенденции боролись во время революции, как они боролись и в теории. Сперва энциклопедисты оказались победителями: культ Разума. Потом они были побеждены и вытеснены спиритуалистами, учениками «Савойского викария»: культ Верховного Существа

С философской точки зрения эти взгляды нельзя назвать ошибочными, но им не хватает исторического обоснования, которое делало бы понятным, почему именно в этот момент и именно в такой форме оказался возможным опыт дехристианизации, за которым последовал немедленный поворот обратно к христианству.

Оба эти движения при надлежащем истолковании истории оказываются непосредственным следствием борьбы новой Франции против реакционной Европы.

Думать, что французский народ, кат одический в 1791 г., проникся через каких-нибудь два года, и благодаря прогрессу просвещения философскими идеями, — значило бы дать доказательство своей наивности.

Когда утверждают, что французы, взятые в массе, были католиками в начале революции, то этим не хотят сказать, что их вера не была поколеблена Вольтером и философами. В общем, буржуазия, знать и даже часть высшего духовенства смеялись над догмой. Высмеивали тайны, но не хотели отложиться от церкви — таково именно впечатление, которое получается при внимательном чтении наказов 1789 г. Хотели продолжать называть себя католиками; требовали добрых пастырей, которые были бы блюстителями морали, а не проповедниками догмата. Аббат Грегуар был идеальным кюрэ. Что касается крестьянина, то он оставался верен своим унаследованным привычкам. Он хотел только, чтобы его кюрэ, крестьянин, как и он сам, не был больше козлом отпущения для высшего, сановного духовенства. Вообще в крестьянине не было ни тени фанатизма.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Культ Разума и культ Верховного Существа у философов: Руссо, Вольтера, Рейналя, Дидро, Мабли, Монтескье, Тюрго

II. Предвестники культа Разума. Религиозные идеи Учредительного Собрания и Конвента

III. Первые шаги культа Разума Андре Дюмон в Аббевиле. Фуше и Шометт в Невере. Поведение Конвента и правительства. Первый случай дехристианизации: коммуна Риз-Opaнжи. Парижская Коммуна и якобинцы. Неудача идеи об отделении церкви от государства. Подготовка отречения Гобеля

IV. Заседание 17 брюмера II года

V. Праздник Разума в Соборе Парижской Богоматери. Поведение общественных властей

VI. Культ Разума в парижских секциях

VII. Культ Разума и философия. Статьи Салавилля

VIII. Культ Разума и отношение к нему парижского населения. Политические катехизисы

IX. Культ Разума в провинции

X. Попытки установить обрядность культа Разума

XI. Общая характеристика культа Разума

XII. Начало реакции против культа Разума

XIII. Выступление Робеспьера 1 фримера II года

XIV. Парижская Коммуна отступает. Поведение Дантона. Отречение Шометта

XV. Декрет о свободе культов и богослужения 16 фримера II года

XVI. Противодействие политике Робеспьера

XVII. Казнь Гебера, Дантона и Шометта

XVII. Предвестники культа Верховного Существа

XIX. Робеспьер и Жан-Жак Руссо

ХХ. Доклад Робеспьера и декрет 18 флореаля II года о Верховном Существе

XXI. Коммуна. Якобинцы и декрет 18 флореаля. Поведение Карно

XXII. Приготовления к празднику Верховного Существа и настроение общества

XXIII. Праздник Верховного Существа (20 прериаля II года)

XXIV. Последствия праздника Верховного Существа

XXV. Попытка ввести единообразие в культ Верховного Существа. Катехизисы и ритуалы

XXVI. Культ Верховного Существа в провинции. Стремление приноровить культ к католическому образцу. Стремление слить его с культом Разума. Продолжение дехристианизации

XXVII. Патриотизм и культ Верховного Существа

XXVIII. Культ Верховного Существа растворяется в патриотизме

XXIX. Революция 9 термидора и культ Верховного Существа

Культ Разума во времена Французской революции

автор неизвестен

Для определения умственного состояния общества в известную эпоху, необходимо прежде всего

изучить его религиозные воззрения и настроение, так как ни в чем характер народной массы

не отражается лучше, как в ее верованиях.

Если революция преследовала католицизм, то во всяком случае ошибочно думать, что она

совершала это в видах установления «свободомыслия». Неуспех культа «Разума» служит

для этого достаточно убедительным доказательством. Суть лишь в том, что с католическим

духовенством, как представителем реакции, неустанно велась ожесточенная борьба, а так как

конституция 1791 года не могла достичь его подчинения революции, то в дальнейшей борьбе

ей пришлось приступить уже к искоренению самого христианства. В этом надо, однако, все

же видеть скорее попытку заменить старую, подточенную в основании Вольтером и Руссо,

религию — новой, чем стремление к полному атеизму и уничтожению всякой идеи культа.

Вот анекдот, характеризующий настроение собраний, руководивших общественным мнением, и

его коноводов. На собрании какого-то революционного комитета был поднят вопрос о том,

следует ли упразднить или сохранить бога? Какой-то метафизик, возомнивший себя

новым Брутом, воскликнул: «Пора заменить этот призрак чем-нибудь более осязаемым. Я

предпочел бы видеть в наших храмах изображение Сцевол и Равальяков, чем образ бога, польза

которого для меня более чем сомнительна».

Под влиянием народных празднеств, заменивших церковные церемонии, в массе стал особенно

распространяться мистицизм. В памятные дни, когда всенародно прославлялась добродетель

какого-нибудь героя или торжество отвлеченного принципа, какая-то пророческая экзальтация

преображала этих людей, стремящихся всеми силами души к новым идеалам. Только вновь

нарождающиеся религии способны вызывать подобные возвышенные порывы.

Революция настолько постигала важное значение национальных торжеств, что превратила

их в государственные учреждения. По пословице, «у французов все кончается песней», и

во времена Законодательного собрания и Конвента все переводилось на празднества: «Федерации»,

«14 июля 1789 г.», «10 августа 1792 г.», «Падения королевства», «Основания Республики» и т.д.

Затем следуют величавые погребальные процессии в честь солдат Шатовье, Симоно, Эгампского

мэра, Лепелетье де Сен-Фаржо, Марата, Руссо, Гоша и т. д. Наконец, сюда же относятся и те

празднования, которыми Конвент хотел заменить католические праздники, и которые чествовали:

юность, брак, материнство, старость, весну, жатву, уборку винограда, бессмертные принципы,

поэзию, искусство и пр. и пр.

Конвенту были нужны символы. Двадцать веков религиозного атавизма угнетали душу его членов,

проникнутых не столько наукой, сколько метафизикой. А народ, еще менее свободный

от предрассудков, чем его представители, охотно обоготворял эти символы. Как глубоко

верны слова Вольтера, пущенные в ход Робеспьером: «Если бы бога не было, — его бы следовало

изобрести».

Христианское единобожие сменялось незаметно многообразным пантеизмом, в сущности, еще

более приближающимся к мистицизму, чем сама католическая догма.

Некоторые из национальных празднеств, как, например, праздник Федерации на Марсовом поле,

носили чисто религиозный характер. Впоследствии, когда католицизм стал открыто предметом

революционного преследования, эти празднества, хотя и сделались светскими, но тем не менее

сохранили присущий им мистический характер. Так, праздник 10-го августа 1793, учрежденный

в память падения королевского режима и названный праздником «Единства и нераздельности

республики», является самым типичным; в нем еще не появляется обрядов нового культа Разума,

но, однако, его организаторы, все-таки, как будто считают необходимым копировать древние

обряды церкви; до такой степени глубоко внедрились и в них и во всем народе любовь и

привычка к символизму.

Торжество Разума, отпразднованное в соборе Парижской богоматери представителями

Коммуны и всех департаментов Франции 20-го брюмера II года, в 10-ый день декады,

привлекло огромное стечение народа. Конвент, который первоначально относился к этой

манифестации неблагосклонно, не присутствовал на церемонии под предлогом того, что

имел в этот день заседание; но, однако, как только последнее окончилось, значительная

часть его членов отправилось в собор и здесь для них все торжество было повторено вновь.

Оно носило очень театральный характер. Посреди храма была воздвигнута гора, скрывавшая

церковные хоры. На вершине ее был устроен круглый портик в греческом стиле с надписью

на фасаде: «Философии»; с каждой стороны его украшали бюсты ее апостолов: Вольтера,

Руссо, Франклина и Монтескье.

На склоне горы пылал священный огонь Истины. Под звуки музыки две группы девушек,

в трехцветных поясах, увенчанные цветами и с факелами в руках, пересекают гору,

встречаются у алтаря, и каждая преклоняется перед божественным пламенем. Затем из храма

выходит женщина, олицетворенная красота, — в белом платье, голубом плаще и красном

головном уборе. Это воплощение Свободы, перед которой преклоняются все республиканцы:

Снизойди, дочь природы, — Свобода,

Пред тобою не раб, что был встарь;

Из обломков былого, руками народа,

Здесь воздвигнут тебе сей алтарь.

Торжествуйте, царей победители,

Низвергнувшие ложных богов,

И Свобода пусть в этой обители

Поселится на веки веков.

Богиню Свободы изображала госпожа Майльяр, самая красивая артистка парижской оперы. Она,

однако, вовсе не была почти нагой, одетой лишь в прозрачный газ, как это утверждала госпожа

Жанлис «Для изображения Свободы мы взяли, — говорил в своей речи Шометт, — не холодный

камень, а безукоризнейшее произведение природы, и ее священный образ воспламенил все

сердца». На другой день «Дядя Дюшен» в особой статье превозносил красоту богини, «окруженной

прекраснейшими грешницами оперы, которые, расставшись с предрассудками отжившей религии,

ангельскими голосами возносили к небу патриотические гимны».

Во многих парижских секциях были организованы подобные же торжества. Церкви были обращены

в храмы нового культа: Жюли Кандейль была богиней в Сен-Жерве, госпожа Обри в церкви

св. Евстахия, София Моморо в С.-Андре-Дезар. По странной иронии судьбы, семь лет спустя

та же Обри сломала себе руки и ноги, упав с колосников в оперном театре. София Моморо,

привлеченная вместе с мужем к процессу Эбера и его сообщников, познала в тюрьме Порт-Либр

все прелести республиканской «свободы» и была освобождена лишь 8-го прериаля, несколько

времени спустя после казни ее мужа, Моморо, Эбера, Шометта, Ронсена и др. Это была

прелестнейшая женщина, великолепно сложенная, с длинными, ниже пояса, черными волосами.

Она носила греческий античный костюм, фригийскую шапку, голубой плащ-пеплум и копье в руке.

Низверженным богиням вообще не повезло. Только одна, Майльяр, снизойдя с алтаря «Разума»

обратно на подмостки сцены, пожинала и затем вполне заслуженные артистические лавры.

Время от времени народ собирался в храмах и вместо обеден и служб слушал в них лекции

морали. Десятого фримера артисты театров Республики и Оперы священнодействовали в бывшей

приходской церкви св. Роха, посвященной ныне Философии. Все символы католицизма были изгнаны

из этого храма и заменены эмблемами Разума. Актер Монвель, пастырь новой религии, входил

на кафедру одетый в трехцветный стихарь. Его проповедь носила отпечаток чистейшего атеизма.

«Трудно постичь, — возвещал он, — чтобы существовал Творец, населивший земной шар жертвами,

обреченными пасть от его собственной мстительной руки». Между слушателями поднялись ропот

и протесты. «Мы с сожалением постигли, — говорит по этому поводу один из современников, — что

он совершенно не верил в бытие Верховного Существа, карающего или награждающего нас после

нашей смерти». Монвель однако вывернулся, перейдя тотчас в область политики. По его словам,

например, оказывалось, будто бы Мария-Антуанетта сожалела, что не могла искупаться в крови

всех французов!

В Сень-Этьен-дю-Мон, однажды, ради спасения своей жизни на кафедру выходил даже известный

астроном Лаланд. Он уже слышал, что на него последовал донос, и что, следовательно, ему

угрожает неминуемо скорый арест. Он является к президенту своей секции и последний предлагает

ему произнести в ближайшую же декаду республиканскую речь как доказательство своего

патриотизма. Астроном, в красной шапке на голове, говорил так блестяще и имел такой успех,

что при ближайших выборах Муниципального совета едва не удостоился чести попасть в его

члены. После этого ему уже нечего было более опасаться, и он мог спокойно вернуться к своим

небесным наблюдениям.

По мнению некоторых, культ Разума отличался не только отсутствием всякого фанатизма, но

даже и всякой серьезности. Церемонии состояли в сатурналиях, целью которых было скорее

развенчание христианства, чем создание каких-нибудь новых религиозных основ и догматов.

Господствующей нотой было осмеяние. Духовенство, но словам Грегуара, изображалось в самом

смехотворном и даже отталкивающем виде, например, в дурацких колпаках или вооруженное

кинжалами; исполнители смешивали обряды католической литургии с циничными выходками,

уснащая их сквернословием; расхаживали в церковных облачениях, которыми накрывали также

собак, козлов, свиней и, чаще всего, ослов, желая этим еще сильнее подчеркнуть свое

грубое нечестие.

Но все же эти сатурналии не были простой потехой, а служили скорее выражением своего рода

фанатизма, который и проявлялся именно в ожесточенных нападках на упраздненный культ.

Орудием этих нападок служили насилие и насмешка, а доказательством того, что все-таки было

какое-то стремление к учреждению нового учения, служат попытки к установлению священных

обрядов и даже составление нового катехизиса.

Этот республиканский катехизис по своей форме рабски подражал католическому; он излагался

тоже в вопросах и ответах, определяя по-своему республиканские таинства: крещения, причащения,

миропомазания и пр.

Один из сектантов составил для употребления в храмах Разума требник богослужений, другой

сочинил молитвы: «О свобода, дочь чистая небес, ради нас снисшедшая на землю, да будет

благословенно имя твое» и пр.; переделаны были даже Символ веры и заповеди; так, первый

начинался: «Верую в Высшее Существо, создавшее людей свободными и равными» и т.п., а

заповеди гласили: «Республике единой, нераздельной послужи» и т.д.

Известно, какова была судьба этой религии, не сумевшей никогда освободиться окончательно

от преданий католицизма; известна также и дальнейшая участь ее апостолов, которых неумолимая

политика Робеспьера в конце концов отправила всех на эшафот. Духовный сын Руссо скоро

увидел, что этот культ с каждым днем все более удаляется от философии «Савойского викария»

и переходит просто к грубому язычеству. Настала пора для иной метафизической концепции и

Робеспьер стал, наконец, сам первосвященником нового культа «Верховного Существа».

Свое учение, в духе Руссо, Робеспьер представил в знаменитом докладе Конвенту от

18 флореаля II республиканского года, изложив в нем и свои соображения о согласовании

религиозных идей с республиканскими принципами.

Революционный мистицизм питался и упивался новорелигиозными манифестациями в честь Разума и

Верховного Существа. Но он достигал до пределов полного безумия при похоронных обрядах.

Всякий француз, каковы бы ни были его убеждения, исповедует культ мертвых, а если последние

пали притом жертвами за народное дело, то он создает из них настоящих мучеников, героев,

достойных сыновней любви и вечной благодарности со стороны граждан.

Революция часто возвышала людей, накануне еще никому неизвестных, и которые становились

знаменитыми путем своего самопожертвования. Память солдат Шатовье была достойно почтена

благодаря Теруань де Мерикур, взявшей на себя инициативу устройства их погребальной

церемонии. Перенесение в Пантеон праха великих патриотов было каждый раз поводом для

взрыва мистического энтузиазма. Но ничто не может дать понятия о том исступленном

эпидемическом идолопоклонстве, которое вызвало убийство «друга народа» — Марата.

Конвент и Коммуна соперничали в усердии, с которым венчали «мученика» пальмами бессмертия.

Давиду, уже передавшему потомству «изображение Лепелетье, умирающего за отечество», было

поручено воздать разгневанной тени Марата такую же почесть. Скульптор Бовале был избран

Коммуной для снятия с лица покойника маски.

Кордельеры ходатайствовали о сохранении сердца «друга народа» в зале их клуба, а какой-то

гражданин предложил отправить набальзамированное тело покойника по всем департаментам

для возбуждения во всех истинно-республиканских душах любви к свободе!

Народ устроил своему «Другу» самые пышные похороны. Только останки Марата и Наполеона и

удостоились подобных почестей. Тело покойного лежало полуобнаженное, с открытой раной,

от которой он погиб; ребенок возлагал на его голову гражданский венец, держа в другой

руке зажженный факел. «Ладан клубился над прахом», и так двигалось в грозную бурную ночь,

при раскатах пушечной пальбы, вдоль темной Сены, местами красневшей от отблеска

колеблющегося света факелов, это огромное печальное шествие. За телом Марата несли его

ванну, в которой он погиб, за ней обрубок дерева с его письменным прибором.

Процессия медленно извивалась по набережным, мостам и улицам к Кордельерскому саду. Здесь

гроб был поставлен под тенистыми ветвями деревьев, и ораторы затянули монотонные и

напыщенные речи, прерываемые дефилированием секций, каждая при своих знаменах. Над могилой

был набросан курган из каменных глыб, в виде нагроможденных друг на друга утесов, с пещерой

под ними.

На этом, однако, дело не окончилось. Несколько дней спустя начались церемонии поклонения.

Сердце Марата было заключено в агатовый, осыпанный драгоценными камнями сосуд, самый

богатейший из всех, какой только могли найти в казенных складах, где хранились королевские

сокровища.

Возведенный в святые, Марат получил и свою особую иконографию. Эту посмертную популярность

разделили с ним две другие жертвы аристократии: Шалье и Лепелетье; их изображения чтились,

как образа. Вместе с портретами Бара и Виаля они составляли иконостас всякого доброго

республиканца.

Изображения их самих, равно как и различных эпизодов из их жизни украшали стены лавок и

салонов, палат и мансард; их носили даже в бутоньерках; маратовские ладанки, брелоки,

кольца и всякие иные украшения несколько лет не выходили из моды.

Война с римским католицизмом, с непокорным или с подчинившимся конституции духовенством,

одинаково остающимся, однако, верным союзником реакции, и наряду с этим — глубокая,

горячая вера в божество, как бы оно ни называлось: богом ли, Разумом ли или Верховным

Существом. Жадная потребность в культе, в литургических церемониях, в обоготворении

принципов и символов — вот, в общей сложности, вся религиозная политика революции.

Праздники французской революции

Особое место в

истории Нетрадиционного театра занимают

праздники Французской революции.

Хорошо известно

{и об этом уже было сказано), что цель

любой революции — изменение в стране

общественного и политического

устройства. Причем, как известно из

мировой истории, революция не всегда

ставит перед собой прогрессивные задачи.

Но все же цель подавляющего большинства

революций — свергнуть существующий в

стране общественный строй, перестроить

мир, избавиться от власть предержащих,

построить новую жизнь, в которой

непременно сбудется мечта человечества

о свободе. И эта мечта получит реальные

очертания.

Так вот, не вдаваясь

в подробности, именно общественное

настроение, стремление к объединению,

страстное желание народа во всеуслышание

высказать свои мысли и мечты, вера в

победу были той атмосферой, которой

жила Франция в дни Великой французской

революции 1789—1794 годов.

Дух победы,

необычайное воодушевление народа,

бурный рост самосознания, мятежный дух,

охвативший Францию того времени,

неудержимый всплеск эмоций вызвали к

жизни выплеснувшиеся на улицы и

площади страны грандиозные массовые

зрелища.

Само собой

разумеется, что революционные

преобразования, когда народ переживает

свой звездный час, находят отражение

во всех областях искусства. Ибо оно,

искусство, если хотите, является

чутким барометром гражданской и

политической жизни общества, вплоть

до ее мельчайших колебаний. Тем более

это проявилось во Франции конца XVIII

века, когда искусству вообще придавалось

огромное значение. Вот почему у меня не

вызывает удивления, что именно Великая

Французская революция вызвала к жизни

грандиозные, необычайно яркие зрелища,

отразившие идеи и мятежный дух эпохи,

и дала выход творческой энергии народа.

Кстати, забегая вперед, скажу, что

грандиозные массовые представления

первых лет революции в России тоже были

рождены революционными преобразованиями

Октября 1917 года.

Массовые народные

праздники Великой Французской революции

стали одной из важнейших сторон

общественной жизни республики. Огромное

значение имели праздники в политической

жизни страны. Они стали ее частью. Это

великолепно понимали якобинцы. Вот

почему в годы их правления именно Конвент

— в то время высший законодательный и

исполнительный орган первой Французской

революции — уделял праздникам особое

внимание.

С приходом якобинцев

к власти вся ее полнота была сосредоточена

в руках Комитета общественного спасения

и Комитета общественной безопасности.

Именно в это время, в июне 1793 года.

Конвент47

подтвердил дополнительную статью

конституции Франции, внесенную еще ее

Учредительным собранием в 1791 году,

в которой говорилось об установлении

национального празднества, «дабы