Чукчи – коренной народ северо-восточной Азии. Он достаточно малочисленный, на начало XXI столетия общее количество чукчей составляло около 16 тыс. человек. Чукчи разбросаны по территории от Берингова моря до речки Индигирки, от Северного-Ледовитого океана вплоть до водоемов под названием Анюя и Анадырь.

Чукчи или луораветланы – настоящие аборигены континентальной Чукотки, их обычаи и традиции формировались на протяжении многих столетий, так как предки чукчей занимали вышеописанную территорию еще на рубеже VI – III веков до н. э.

Характерные черты

Чукчи (обычаи и традиции народа были сформированы под воздействием определенных условий жизни) на протяжении многих веков жили достаточно замкнуто, вдали от цивилизаций. Советская власть на Чукотском полуострове была установлена только в середине XX века.

Внешне еще в самом начале прошлого века средний рост мужчины-чукчи составлял 162 см, женщины – 152 см. Они представляли собой крепких, мускулистых и очень сильных людей, не страдающих избыточным весом. Размер рук и ног даже у взрослых людей был небольшим, у женского населения наблюдались слишком укороченные ноги, которые выглядели непропорциональными к телу.

Мужчины обладали «орлиным носом» красивой формы, заниженным лбом и приплющенной головой. Женщинам присущи черты лица монгол. Ближе к концу прошлого столетия внешний вид чукчей изменился. В документах зафиксировано, что средний рост мужчины изменился в высоту почти на 4 см, конечности их стали более удлиненными.

Среди них мало долгожителей, среди всего населения людей старше 75 лет насчитывается около 2 сотен. Несмотря на традиционно многодетные семьи чукчей, их общая численность в последнее время не растет.

Правила поведения

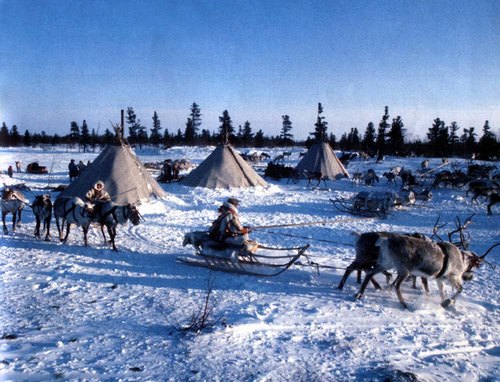

Народ чукчей подразделялся на тундровых кочевых оленеводов и приморских-оседлых охотников на морского зверя, которые проживали совместно с эскимосами.

Традиционные ремесла чукчей:

- выделка меха;

- плетение сумок из волокон кипрея и дикой ржи;

- обработка кости;

- художественная резьба;

- аппликация из меха и тюленьей кожи;

- вышивка оленьими волосами;

- сюжетная гравировка на кости и моржовом клыке.

Чукчам в прошлом столетии приписывались характерные черты:

- выживание в трудных природных условиях;

- недюжинная физическая сила;

- ловкость, независимость и сильная воля;

Наряду с этими чертами чукчам приписывалось некоторое равнодушие и апатия, отсутствие целеустремленности и больших амбиций. Также, для них характерны некоторая скрытность, нежелание поменять свой привычный образ жизни, ограниченность во взглядах и отказ принимать новое. Чукчи предпочитают жить так, как их предки.

Они достаточно эмоциональны и психологически легко возбудимы. Чукчи очень гостеприимны и добродушны, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся.

За прошлое столетие сильно изменились их пристрастия и род занятий. По мнению исследователя Дьячковой Г. С. наиболее сильные перемены в поведении чукчей произошли в конце XX столетия.

В середине прошлого века 3% чукчей обладали определенной профессией, к концу века почти 40% населения были задействованы в сельском хозяйстве. Неколторые работали в социальной сфере и из них почти у 10% была работа, связанная с умственным трудом.

В конце столетия почти 20% аборигенов получили высшее и среднее образование. Мужское население часто выбирало профессии ветеринар и зоотехник, женщины работали учителями, инженерами, врачами и торговыми работниками.

После развала СССР чукчи переживали сильную безработицу, которая в маленьких селах достигла 70%, в крупных населенных пунктах была около 10%. Независимо от возникших трудностей, чукчи уверены, что их культура переживает стадию возрождения. Около 80% чукчей воспитывает в молодом поколении гордость за свою нацию, более 70% с интересом изучают историю нации и защищают интересы своего народа.

Чукчи являются патриотами своего края:

| 33% | Высказывают желание жить на землях своих предков |

| 42% | Читают прессу исключительно на родном языке |

| 41% | Предпочитают слушать музыку на родном языке |

| 37% | Проявляют интерес к прикладным народным промыслам |

Некоторые представители народа чукчей продолжают заниматься народными промыслами и оленеводством.В настоящее время достаточно серьезное экономическое влияние на чукотский народ оказывают золотодобывающие предприятия.

Большинство аборигенов живет в поселках и городах, многие работают в рудниках, заводах, больницах, образовательных учреждениях или в средствах массовой информации. Большое внимание современные чукчи уделяют науке и культуре.

Обычаи в питании

Чукчи (обычаи и традиции народа, сформировавшиеся еще в древности, до сих пор чтут и уважают) сопоставляют свое название со словосочетанием «богатый оленями». За продолжительное время у них образовалась своя своеобразная кухня, блюда из которой они готовят до сих пор.

Основной пищей чукчей всегда являлось отварное мясо: китовое, тюленье, оленье. Достаточно часто они употребляют в качестве еды листья и кору полярной ивы, по-другому названию «емрат».

Также, чукчи часто кущают:

- щавель и морскую капусту;

- моллюсков и кору;

- листья ивы и различные ягоды.

Кроме мяса животных у чукчей пользуется популярностью кровь животных и различные внутренности животных. Помимо традиционной отварной еды чукчи часто прибегают к употреблению сырого замороженого мяса.

Регулярно чукчи готовят блюдо под названием «моняло». Оно представляет собой полупереварившийся мох, который был извлечен из большого оленьего желудка во время его разделки.

Из него изготавливают различные консервы и другие разнообразные блюда. Самым обычным и повседневным горячим блюдом чукчей считается полужидкая похлебка из моняла, животного жира, крови и мелко нарезанных кусочков мяса.

В качестве напитков, употребляемых регулярно вместо чая, они предпочитают травяные отвары.

Праздники

Как у любого народа, у чукчей есть свои национальные праздники, которые со временем превратились в настоящие торжества, в которых участвует все местное население. Некоторые из мероприятий для европейского человека могут показаться странными.

Праздник Скат байдары

Праздник «Скат байдары» или «Атыгак» широко отмечается среди прибрежных представителей чукчей. Праздник посвящается незаменимой вещи, которая необходима для благополучия семьи. Байдара представляет собой вместительную лодку, в которую может поместиться более 30 человек.

Лодка сделана из дерева и китовых ребер, которые обтянуты кожей тюленя. Это незаменимая вещь в жизни чукчей, ее отсутствие может провоцировать недостаток пищи в доме. Байдара считается священной, к ней относятся очень бережно, с почетом и уважением. Во время празднования, перед началом охотничьего сезона мужчины подготавливают оружие, а женщины готовят блюда на оленьем жире.

После этого шаман проводит своеобразный ритуал и лодку заносят на берег. Приготовленной пищей подкармливают морского духа и тоже самое повторяется на следующий день. Данным обрядом открывается сезон охоты.

Праздник оленя

Чукчи (обычаи и традиции народа некоторым могут показаться странными) до сих пор соблюдают установленные правила и чтут мнение шамана.

«Праздник оленя», «Килвэй» или «Праздник сброшенных рогов» отмечают чукчи, которые занимаются разведением животных. Его отмечают в майские дни, во время рождения молодых оленят в момент, когда самки сбрасывают рога. Люди их собирают и сгоняют все стадо на большую поляну. После этого женское население трением добывает огонь и разжигает большой костер.

Вокруг костра укладывают сброшенные рога, молодые люди начинают монотонно бить в бубны и петь национальные песни. Во время праздника режут несколько животных для пропитания престарелых членов племени, женщин и детей.

После этого мужчины среднего возраста отправляются на дальние пастбища. Обыкновенно в празднике принимает участие шаман, который исполняет ритуальный танец и поизносит заклинание.

Семейные

Народы, живущие на севере долгое время были вне цивилизации и поэтому у них сложилось свое понимание жизни. Главным образом в их становлении сыграла языческая религия и поклонение шаманам.

Для повышения своего авторитета и возможности влияния на народ старшины племен выработали определенные ритуалы на разные случаи жизни. Из-за отсутствия письменности старинные обряды передавались шаманами по памяти по наследству. Многие из них празднуются внутри семьи и связаны с временами года.

Пэгытти

Пэгытти – праздник Нового года, который отмечается в период зимнего солнцестояния 21 и 22 декабря. Дата выбрана не случайно, оленные люди с давних пор считали, что небесные светила оказывают сильное влияние на людей и в период, когда в созвездие Орла восходит звезда Альтаир необходимо задобрить

Небесного царя, чтобы благоприятно пережить предстоящую зиму. В эти дни приносят в жертву самого большого оленя, разжигают костер и поют ритуальные песни. Во время праздника накрывают богатый стол и загадывают желания. С этого дня ночь становится короче, день начинает удлиняться.

Выльгыкорантйэмын

Праздник «молодого оленя» отмечается чукчами в сентябре в момент, когда стадо возвращается с летних пастбищ. В это время происходит забой молодого оленя у которого тонкая шерсть. В день, когда стадо возвращается, женщины готовят вегетарианскую еду и собирают листья.

Мужчины распаляют костер на доске и с громкими криками горящий дерн скидывают по направлению стада. Женщины кидают в сторону стада угольки из костра, а дети стреляют из лука горящими стрелами. Такой ритуал должен защитить стадо от болезней и нападений. Чукчи считают, что таким образом они отгоняют от своих домов усталость и злых духов.

Свадебные

Чукчи (обычаи и традиции во время свадебного торжества удивляют европейских людей) совершают обряд бракосочетания в яранге жениха. Жениха и невесту обмазывают жертвенной кровью, на их телах выводят знаки, которые символизируют оберег семьи. После этого брачующиеся обожествляют огонь, закат и рассвет.

Иногда молодожены вместе с родственниками отправляются к родителям невесты и отвозят подарки в виде угощений и оленей. В браках у чукчей не существует родственных или возрастных ограничений.

В некоторых случаях, когда молодой человек сам выбирал себе невесту по древнему обычаю он должен был отработать у своего тестя несколько лет. Если после сватовства ему было отказано, то его начинали считать никчемным и переставали даже кормить.

Мужчина у чукчей не мог иметь больше 4 жен, чаще всего у них встречаются браки, где в семье 2 или 3 жены. В случае, если жена умирает, мужчина может взять в жены ее сестру. Младшие братья, после смерти старшего, обязаны взять в жены его вдову.

Также, оленные чукчи отмечают праздники:

- «Убоя молодых оленей в августе»;

- «Установки зимнего жилища»;

- «Разбивку стада в весенние дни»;

- «Чествование рогов в весенние дни после отела важенок»;

- «Жертвоприношение огню».

Музыкальные

Песнопение и танцы для чукчей играют важнейшую роль, они очень музыкальны и могут напевать мелодии даже в часы отдыха. Песенные мотивы достаточно разные, некоторые из них исполняются со словами. Во время пения аборигены могут жестикулировать, бить в бубны и производить монотонное мурлыканье, при этом соблюдая ритм.

Иногда чукчи изображают крик и звуки животных и птиц. В каждой семье чукчей существует свой напев или несколько отдельных мелодий, перешедших по наследству или собственного сочинения.

С давних времен среди чукчей существует традиция проведения песенно-танцевальных соревнований. Они проводились между селениями, семьями или отдельными людьми. Победители награждались памятными подарками.

У чукчей существует свой оригинальный способ извлечения гортанных звуков под названием «пилыъэйнэн». Во время такого песнопения втягивается воздух, сжимаются связки на горле, губы широко растягиваются и издается оригинальный шипящий звук. Высота звука меняется за счет перемен сжатия в горла и растяжения губ.

Традиции в одежде

Чукчи – язычники, именно этим объясняются непривычные и дикие для европейского человека традиции и обычаи.

Одежда чукчей-мужчин шьется исключительно из меха пыжиков, подросших телят в осеннее время. Она состоит из двойной меховой рубахи, двойных штанов, коротких меховых чулок, сапог и шапки в виде мехового капора.

Одежда женщин похожа на мужскую одежду. Она тоже двойная, состоит из цельносшитых штанов с низко вырезанным корсажем, который стянут на линии талии. Одежда имеет разрез на груди и очень широкие рукава, благодаря которым чукчанки легко работают руками. В качестве верхней летней одежды служат балахоны из оленьей замши или пестрых материй.

В качестве костюма для грудничка используется олений мешок с глухими разветвлениями для рук и ног. В качестве пеленки используется слой мха перемешанный с оленьей шерстью.

Необычные и странные

Все обряды, ритуалы и традиции переходят из уст в уста через шаманов. Некоторые кажутся странными и почти все из них включают в себя обязательное жертвоприношение. Чукчи до сих пор уверены в действенности такого способа задабривания духов.

Тыркыльыкоранмат

Дважды в год каждая семья празднует день благодарения. В основу праздника Дня быка был положен обряд Благодарения – Мнэгыргын, что означает жертвоприношение выбранного оленя. Кровью животного обмазывают нарты, вход и основу яранги, амулеты и семейные охранители рода.

Отваренное оленье мяса варят на большом котле и раскладывают по центру яранги на шкуре. Вход в ярангу завешивают оленьей шкурой и вокруг котла разводят священный семейный огонь. В костре сжигают небольшие кусочки мяса и хозяин дома в это время стучит в бубен, призывая духов предков на пиршество. Все присутствующие распевают национальные напевы и исполняют ритуальные танцы.

Данные танцы посвящены богам Вагыргын, Наргынэн и Яйвачвагыргын. По убеждению чукчей, песни и танцы привлекают добрых духов, они прилетают в ярангу и принимают Обряд Благодарения.

Праздник Кита

«Праздник Кита» или «Польа» отмечается аборигенами, проживающими на побережье. Для этих людей морские животные не только пища, но и главная цель охоты. Праздник отмечается в самом конце лета, когда закрывается сезон. Суть мероприятия – вымаливание прощения у «Морского царя» за убийства китов и тюленей.

Перед праздником Кита происходит вылов животного. Его вытаскивают на берег, где собирается все местное население и происходит жертвоприношение. Чукчи разделывают тушу и кости бросают снова в воду. Издавна существовало поверье, что таким образом животное может вновь воскреснуть.

Правдивые и ложные стереотипы

Существует несколько легенд о чукчах, которые кажутся неправдоподобными.

- Они никогда не помогут тонущему человеку, по их поверьям в водоеме обитают духи, отвечающие за переход в иной мир.

- Любой чукча по желанию в древние времена мог поменять свой пол по велению духов. Превращенный мужчина начинал носить одежду противоположного пола и пользовался после этого огромным влиянием в племени. В прошлом веке этот обычай был упразднен.

- Чукчи зачастую селились в ярангах достаточно скученно, нескольким семьями одновременно. В случае жары они не стеснялись ходить без верхней одежды.

- Женщины чукчи были достаточно свободолюбивы и очень часто разрывали отношения со своими мужчинами и продолжали жить самостоятельно.

- Считается, что именно чукчи первыми придумали детские подгузники, которые представляли собой накладки из мха и оленьего меха, которые отлично впитывали продукты жизнедеятельности.

- Среди чукчей существует строгая семейная иерархия, глава семьи обладает неограниченной властью и легко распоряжается жизнью любого члена своей семьи.

Удивительным считается факт, что вплоть до начала прошлого века чукчи различали только 4 цвета. Это произошло из-за недостатка цветового разнообразия в окружающей среде и в результате они видели только белый, черный, красный и синий цвета.

Однако после сближения с цивилизацией, помимо трансформации обычаев и традиций они переняли и цветовосприятие. Постепенно они начинают различать многочисленные существующие оттенки.

Видео о народе

Все традиции чукчей:

Традиционное мировоззрение чукчей опиралось на мифологические представления о природе и обществе. Картина сотворения мира, животных и человека в чукотских мифах рисуется предельно просто и лаконично. Нет целого связного повествования. Есть как бы отдельные отрывки, в которых сообщается о создании Творцом особых видов жизни на земле, без всякой связи и обоснования.

В одном из текстов рассказывается, что некогда было темно, но уже были две земли Льурэн и Кэнычвэй (названия реально существующих селений на Чукотском полуострове). Творец сидел и думал, как бы сделать свет. Занятый этой мыслью, он создает ворона, затем маленькую птичку, которым и поручает “продолбить зарю”. Ворон не выполнил этого и был изгнан Творцом, а маленькая птичка сделала большое отверстие, заря брызнула, стало светло. Творец сошел на землю, набросал нерпичьих костей, сказал: “Будьте люди!”. Чтобы проверить, как живут люди, он создает куропатку, полярную сову, лисицу, песца, волка. Все они боятся людей и ничего не могут узнать. Тогда он снова отправляется на землю и учит людей, как надо размножаться. Сделал оленей из тальника, одежду, сна¬ряд для добывания огня. Люди стали кочевать. Из земли сделал бурого медведя. Из забытого на стойбище огнива сделал человека, которого превратил в русского.

Однако Творец не создал должной гармонии в природе. Дальнейшие усовершенствования в природе и жизни на земле, во Вселенной, созданием их современного облика стал заниматься Ворон (Kurkyl). По просьбе людей он создал реки, горы, скалу среди моря, поселил на ней птиц.

В другом мифе рассказывается, что Ворон создал рыбу, тюленя, моржа, кита, лахтака, медведя, волка, лисицу. Затем сказал: “Довольно теперь даров! Стану незримым, буду летать над землей, шумя пугать”. И стал громом. Уже с первых шагов благой деятельности Ворон сталкивается с кэле, выступая в роли защитника и покровителя людей, успешно справляющегося с кознями кэле (мн. ч. – кэльэт) – носителями зла. Нередко он действует и выглядит, как человек. То он возвращает к жизни умершего сына, то становится весьма сильным шаманом, то просто человеком со свойственными ему переживаниями, жизненными перипетиями. В конце концов, он заболевает и умирает.

Таким образом, Ворон не превратился у чукчей в “божество” и не вошел в пантеон существ, к которым следует обращаться за помощью, ему не приносят жертв. Функции его ограничились только устройством мира; дальнейшая судьба всего, что в нем происходит, зависит от других существ и обстоятельств.

Помимо жизни людей на поверхности земли, животного и растительного мира, явлений природы, видимых светил, по представлениям чукчей, существовала жизнь и над небесной твердью и под землей. На верхней (небесной) вселен¬ной живут предки. Они ведут тот же образ жизни, что и на земле – имеют стойбища, оленей. Эта вселенная пополняется людьми после смерти на земле. Однако попадали туда лишь те, кто умирал достойной смертью: воин, погибший в сражении; человек в результате умерщвления близкими (“добровольная смерть”); умершие по старости. Люди, умершие от болезни, попадали в подземный мир, обиталище вредоносных существ (кэле).

Из всего многообразия представлений о предметах и явлениях природы первостепенное значение у чукчей принадлежит наргынэн. В повседневной жизни наргынэн воспринималась как божественная сила, “дух” вселенной, природа. От него зависит благополучие людей. Наргынэн ведает метеорологическими явлениями. Чукчи говорят: “наргынэн илиръуркьш” – наргынэн дождит; “наргынэн выялятыркын” – наргынэн пуржит и т.п. Ему подведомственны туман, гром, молния, ветер, которые, однако, рассматриваются как особые живые существа. Наргынэн поддерживает жизнь людей на земле, это вполне доброжелательно относящееся к человеку существо, но оно не вмешивается в людские дела. Оно безучастно к судьбам людей до тех пор, пока к нему не обращаются за помощью. Просьбы людей наргынэн обычно удовлетворяет, хотя и не безвозмездно.

Представления о явлениях и предметах природы характеризовались их олицетворением, на них переносились свойства человека и человеческого общежития на уровне тех социальных особенноcтей, которые прочно закрепились в быту и сознании чукчей. Однако степень очеловечивания разных видов животных, птиц не была одинаковой, а зависела от “разумности” их поведения в жизни. Человеческими качествами наделялись земля нутэнут, солнце, месяц, вершина неба (зенит), Полярная звезда, рассвет, полдень, тьма (запад) – все, что обнаруживает видимое движение, изменение качественных и количественных состояний. Олицетворение светил носило настолько реалистические черты, что все они представлялись существами, обладающими человеческими потребностями, желаниями. Мир человека и мир некоторых животных не были отделены друг от друга. Человек мог жить с волками, жениться на белой медведице, женщина могла выйти замуж за орла, тюленя, росомаха – воспитывать сироту (человека) и т.д.

По представлениям чукчей, солнце и луна, юго-восток и северо-запад, тепло и стужа, надземный и подземный миры, день и ночь – все, что по своей природе существовало в естественном противоположении, рассматривалось как противоборство двух начал – благожелательных к человеку и всему живому (солнце, тепло, свет) и враждебных к ним (луна, стужа, тьма и т.п.). Сознание тесной сопричастности (сопряженности) человеческой жизни с явлениями природы, светилами воспринималось как жизненная реальность.

Жизнь чукчей всецело зависела от успешных промыслов. Поэтому их представления содержат понятия о существах, ведающих промысловыми животными, угодьями, отдельными местами. По существу каждое место, где останавливались чукчи на ночлег или на непродолжительную стоянку, представлялось как место, принадлежащее невидимому существу, благожелательному хозяину, требующему за пребывание подарка, жертвы.

Леса, реки, озера, различные виды зверей и деревьев имели своих хозяев этын, этынвыт. Эти хозяева ведут себя точно так же, как и подлинные хозяева стад оленей и другого имущества. Если человек оказывает им почтение, они так же проявляют щедрость и взамен дают то, чем они богаты.

Особую категорию благодетельных существ составляли предки семьи, патриархальной общины, селения. Представление о них, как о старших наставниках, умелых и опытных оленеводах, охотниках, смело и самоотверженно боровшихся за благополучие своих семей, умевших находить правильный выход во всех испытаниях жизни, сохранялось за ними и после их смерти. Внешним выражением связи семьи с соответствующими предками были стилизованные деревянные или вырезанные из кожи фигурки, призванные изображать этих предков, быть их заместителями. Находились они в связках домашних покровителей.

В окружающем человека мире помимо доброжелательных существ находилось не меньшее число вредоносных – носителей всех видов зла, неприятностей. Кознями кэльэт объяснялись скоропостижная смерть, болезнь, нечаянная гибель людей, неожиданный плач ребенка, потеря правильного направления в пути и т.д. Кэльэт всегда подкарауливали зазевавшихся путников, людей беспечных, утративших необходимую бдительность, готовность сопротивляться. Как бы ни были страшны козни кэльэт, с ними можно было бороться и побеждать их. При затмении солнца можно было собрать бубны, сковороды, тазы, имевшиеся в селении и их звуками отпугнуть кэле – похитителя солнца.

В соответствии с системой религиозных представлений существовали культовые отправления: жертвоприношения, кормления, сопровождавшиеся словесными обращениями, просьбами. Всем “священным” предметам, действиям, обращениям приписывалась способность изменять в нужном для человека направлении ход и развитие событий, вызывать желаемые и предупреждать нежелательные явления.

Если в религиозном сознании оленеводов все основные культы определялись желанием успешно развивать оленеводство, то для приморских охотников было характерно поклонение морю – их главному источнику существования. Вместе с тем у тех и других существовали общие представления и общие культы: культ Наргынэн (Природы, Вселенной), Рассвета, Полярной звезды или Зенита неба (обители Творца), созвездия Пэгиттин, а также ряд промысловых культов.

Каждая семья имела домашних (семейных) охранителей тыйныквыт. Это связки разных предметов, преимущественно остатки животных, птиц. Обязательными в таких связках были изображения предков, доски-огнива и традиционные в данной семье предметы: клюв ворона, коготь медведя, шкура песца, лисицы, череп волка, песца, белого или бурого медведя. По представлениям чукчей, все эти предметы обладали присущими им жизненными свойствами. Они были не божествами, а охранителями семьи от кэльэт. Находясь в жилище, они защищали его обитателей своей грубой силой (медведи, волки), ловкостью и хитростью (песцы, лисицы), мудростью (ворон), жизненным опытом (фигурки предков).

При жертвоприношениях домашние святыни всегда выносились к месту отправления таинства и как бы принимали участие в ритуалах, рассматривались как члены семьи, патриархальной общины. Им не поклонялись, их только угощали, кормили. В мифах и в религиозной практике чукчей первостепенное значение имел культ Наргынэн. Не менее важным считался культ Тнагыргын – Рассвета и других сторон света. Любое жертвоприношение сопровождалось угощением (кормлением) Востока (Рассвета), Юга (Полдня), Запада (Предвечерних сумерек) и Севера (Тьмы). Добродетельные свойства Рассвета использовали не только для того, чтобы он помогал находить добычу, с его помощью рассчитывали исцелиться от болезни.

Звезды и комбинации звезд, которые можно было бы назвать чукотскими созвездиями, также принадлежат к существам, покровительствующим людям в их благих делах. Особого внимания заслуживает Полярная звезда. К числу общих для всех чукчей объектов культа принадлежало созвездие Пэгиттин (звезды Алтаир и Тараред из созвездия Орла). Культ этого созвездия опирался на представление, будто с появлением на небосводе этих звезд во время зимнего солнцестояния приходят свет, солнце, а за ними тепло, постепенное оживление в природе. В этот период дикие олени меняли направление движения с юга на север. Видимо, это один из древних культов чукчей. Пэгиттин представлялся им владельцем неисчислимых стад оленей.

Роль посредника между теми, кто просил, и теми, кому адресовалась просьба, выполнял огонь очага, который обязательно получал угощение наравне с домашними охранителями. Через огонь испрашивали хорошую погоду, угощали предков. С домашним очагом тесно связан культ предков.

Обращения к высшим силам, к духам-охранителям сами по себе не имели никакого магического значения, если они не сопровождались материальными подношениями. Жертвоприношения чукчей носили общинный, семейный и индивидуальный характер.

Чукчи не выработали никаких определенных по форме и содержанию, общепринятых формул (молитв) при обращениях во время жертвоприношений. Такого рода обращения всегда были индивидуальны. Они выражали определенную просьбу, носили лаконичный, предельно конкретный и ясный по содержанию характер.

Для большинства чукотских шаманов шаманство не стало профессией, постоянным источником существования. Все обрядовые служения, связанные с “божествами”, исполнялись внутри семьи, патриархально-семейной общины их главами. В каждой семье кто-нибудь из ее членов, обычно муж или жена, знал приемы, способы и средства борьбы со злокозненными существами лыгикэльэт – главными врагами чукчей. В борьбе с ними защитными свойствами обладали бубны, имевшиеся в каждой семье, огнестрельное и холодное оружие, собаки, семейные и личные охранители тайныквыт. Главе каждой семьи были известны способы связи с доброжелательно расположенными к человеку существами, различными вагыргыт.

В чукотском обществе не было особой религиозной организации, религиозные функции выполняла патриархально-семейная община, ее старшина в первую очередь. Однако ни семейная община, ни отдельная семья не могли справиться своими силами и средствами с разными неожиданностями. В таких случаях обращались за помощью к шаманам, иногда даже далеко живущим, но известным. Борьба со злокозненными существами, в какой бы форме ни проявлялось их действие, осуществлялась шаманом.

В отличие от рядовых чукчей шаманы имели духов-покровителей. Пользуясь их силой, ловкостью и хитростью шаман изгонял или уничтожал лыгикэлъэт, разрушал их злые козни. Другим важным качеством шамана было состояние экстаза, во время которого предполагалось вхождение в него духов-покровителей, путешествие шамана в подземный или надземный мир в поисках души умершего или тяжелобольного, в поисках предков больного или человека, пожелавшего получить совет от умерших родственников. Не менее важным обязательным качеством шамана было умение разговаривать со своими покровителями, предками, имитировать их голоса, завывание ветра, морского прибоя, т.е. иметь “отдельные голоса” янра-колет. Главными функциями шамана было врачевание – изгнание из тела больного лыгикэли, разгадывание и своевременное предотвращение коварных замыслов других шаманов. Чукчи долго отождествляли врачей и шаманов, называя тех и других по-русски “доктор” и по-чукотски энэныльын – шаман.

Все благодарственные служения, праздник моржа, осенний праздник кита проходили под руководством глав патриархально-семейных общин. Шаманы принимали участие в них, присутствовали как рядовые члены охотничьего коллектива. Чукчи полагали, что в трудных случаях, когда нужно принять ответственное решение, полезно обратиться к предкам. Связь с предками осуществлялась через шаманов. Под звуки бубна и собственный напев шаман приходил в экстатическое состояние, вызывал духа требуемого предка и задавал ему нужные вопросы. Ответы шаман произносил, подражая голосу вызванного предка. Дар имитации в таких случаях играл роль доказательности разговора.

По убеждению шаманов, причиной заболеваний являлось проникновение в тело человека злокозненных существ. Иногда они, изловчившись, похищали душу увирит человека. В таких случаях шаману предстояло отыскать похитителя, вызволить душу и водворить на место, т.е. в тело больного человека. Весьма распространенным было использование разного рода защитных действий, в том числе отступных жертвоприношений, замена души человека душой жертвенного животного. Шаманы наделяли больных амулетами.

Избавиться от преследования злокозненных существ можно было и без участия шамана. Для этого следовало сделать себя неузнаваемым. С этой целью чукчи наносили больному знаки помазания, татуировку в виде черточки на переносье или кружков по обе стороны рта. Полезным считалось изменить имя, отрастить волосы, изменить прическу, одежду. Шаманские камлания у чукчей происходили в закрытом пологе, в абсолютной темноте, поскольку, как полагали, шаманские покровители кэльэт могли появляться на зов шамана только в темноте. Шаман видел и различал их, присутствующие могли только слышать их голоса. Искусные шаманы умели имитировать их приближение звуками завывания ветра, морского прибоя, голосами разных животных, птиц, полета насекомого.

Праздники

Календарные праздники чукчей были связаны с их основными хозяйственными занятиями: у береговых чукчей – с морской охотой, у кочевых -с оленеводством.

Оседлые чукчи первый весенний выход в море отмечали праздником байдары. В нем принимали участие все члены байдарной артели и самые старые члены семьи владельца байдары. Утром байдару снимали с подставы из китовых костей, на которой она находилась всю зиму, и ставили на землю с западной стороны от жилища. Приносили в жертву морю оленье мясо, после чего обходили процессией вокруг жилища: “Впереди процессии идет старейшая женщина в семье, за ней следует владелец байдары, рулевой, гребцы, и за ними уже идут все остальные участники праздника… По окончании процессии участники ее входят в шатер и начинают пение. Пение сопровождается пляской и битьем в бубен, продолжается несколько часов и к вечеру заканчивается шаманством… Наутро, когда байдара лежит еще у шатра, устраивают гадание на кусках топленого сала, оставленных в байдаре на ночь. По трещинам, проходящим по салу, стараются угадать, будет ли байдара иметь в этом сезоне удачу, в особенности в охоте на кита и полярного медведя” (Bogoraz, 1939. С. 98). Перед спуском байдары на воду опять приносили жертву морю.

Летом, когда заканчивался сезон ледовой охоты на тюленей, устраивали праздник голов. Для него заранее запасали в специальных ямах-погребах головы моржей и тюленей. На празднике их раскладывали на шкуре посредине жилища, ставили перед ними большую лампу и “угощали” “чужой” пищей: начиненными оленьими желудками, оленьим жиром, табаком, мукой. Старая женщина садилась перед головами и исполняла в их честь семейные напевы. В это время мужчины ходили вокруг голов, восклицая: “Joho! Joho!“, а затем совершали жертво-приношения всем “направлениям”, начиная с утренней зари. Постоянную удачу на охоте должен был обеспечить особый ритуал: к длинному ремню привязывали самую большую моржовую голову, и мужчины, взявшись за ремень, изображали, что они тащат пойманную добычу. Все присутствующие на празднике принима¬ли участие в обрядовых плясках и ритуальной трапезе. В заключение праздника его участники “стряхивали с себя все болезни и несчастья” (Там же. С. 99).

Осенью семьи береговых чукчей устраивали праздник в честь Кэрэткуна -хозяина морских зверей. Праздник продолжался два-пять дней. И взрослые, и дети на этот праздник облачались “в подражание Кэрэткуну и его жене” в кухлянки из сухих оленьих кишок. Хозяин и хозяйка надевали особые головные уборы. Присутствующие демонстрировали свое мастерство в игре на бубне, пении, плясках. Изображению Кэрэткуна приносили жертвы в виде ритуальной пищи. Обязательной блюдом на празднике была, толкуша, приготовленная из корней и стеблей растений, тюленьего жира и оленьего мяса. В последний вечер праздника варили целую оленью тушу и раздавали гостям. Изображение Кэрэткуна сжигали (Там же. С. 88-94).

Один из самых популярных праздников береговых чукчей был связан с добычей кита. Когда к берегу подплывали байдары с загарпуненным китом, их встречала толпа жителей селения. Радостными возгласами они приветствовали охотников. По описанию В.Г. Богораза: «В то время, как туша находится еще в воде, вокруг нее несколько раз по направлению движения солнца объезжает байдара, участвовавшая в охоте. Владельцы байдары кричат обычное для чукотских праздников восклицание: “Joho! Joho!“. Когда тушу подтаскивают на берег, участники праздника устраивают процессию, которая также несколько раз обходит вокруг туши. Впереди процессии идет владелец байдары, с которой был нанесен последний смертельный удар зверю, за ним идет человек, нанесший последний удар.

Все стоящие на берегу при вытаскивании туши принимают участие в процессии, причем каждый из присутствующих кричит: “Joho! Joho!“. Затем к процессии присоединяются женщины, и снова все обходят вокруг туши зверя. Женщины произносят заклинания, имеющие целью примирение с китом и убеждающие его приглашать родственников и товарищей приходить в будущем к берегу. Затем следует дележ мяса, в котором могут принимать участие жители всех соседних селений и стойбищ. В это время женщины из семьи владельца той байдары, с которой был убит кит, отрезают по кусочку от конца плавников, носа и обеих губ. Они берут также глаза, несколько самых коротких усов, негодных для продажи, а также отщепляют по кусочку от более крупных пластин. Все это складывается на шкуру и представляет целого кита.

Шкуру с лежащими на ней частицами подносят к шатру и перед входом “киту” дают пить, … т.е. делают небольшое возлияние теплой водой. После этого “киту” подносят в жертву начиненный желудок и оленье мясо. Затем его вносят в шатер и кладут наверх внутреннего полога, близко к передней стене» (Там же. С. 100). На этом месте шкура лежит в продолжение всех пяти дней праздника. Около нее всегда горит огонь. “Киту” дарят ожерелья и другие подарки. В честь него днем и ночью звучат песнопения, устраиваются пляски под бубен, ритуальные трапезы. После праздника остатки еды и выпавшую из шкуры шерсть бросают в море, “возвращая этим жизнь убитому киту и отдавая его обратно морю”.

У кочевых чукчей праздники, связанные с годовым хозяйственным циклом, назывались тааронгыргыт – “жертвоприношения”. На них всегда приносили в жертву оленей. Остальные их праздники представляли собой либо благодарственные обряды по случаю удачной охоты, либо “выполнения приказаний, полученных во сне” (Там же. С. 71)

Осенний цикл тааронгыргыт состоял из двух праздников. Первый праздник назывался “убой тонкошерстного молодого оленя”, второй – “делание шкур для одежды”. Оба праздника устраивались в августе на стойбищах и приурочивались к возвращению стад с летних пастбищ.

О приближении стада к стойбищу пастухи оповещали его обитателей заранее. Сразу же начиналась интенсивная подготовка к празднику. Ярангу символически переносили на новое место – всего на несколько метров от прежнего, что, по-видимому, символизировало перекочевку. При этом “предпраздничная установка яранг на новом месте отличалась от обычного способа их расстановки тем, что к верхним жердям остова…, именно к тем из них, которые помещались над местом расположения полога, прикреплялись пучки сухой травы, называемые ятыквын – “место входа” (Кузнецова, 1957 С. 266). По мнению В.Г. Кузнецовой, “выполнение подобного обряда и соответственно его наименование дает основание высказать соображение о связи современной яранги с полуподземным приморским жилищем, имевшим, помимо бокового входа, другой вход – через крышу” (Там же). Перенос яранги сопровождался жертвоприношениями ритуальной пищи. Очаг на старом месте яранги обкладывался камнями (Валъгиргин, Нувано, 2008. С. 222).

Прибывшее стадо встречали выкриками, стрельбой из луков, потрясанием копьями, разбрасыванием жертвенной пищи. В сторону стада бросали огонь. Забой оленей начинался сразу же по прибытии стада. Мужчины убивали оленей ножами или копьями. Разделка оленьих туш производилась исключительно женщинами. Ей предшествовала серия ритуалов. Так, тушу непременно надо было “напоить”. Для этого “каждого заколотого оленя повертывали головой на восток и поливали водой из деревянной ложки в трех местах (начиная с головы) – рот туши, грудь выше раны и заднюю часть. Зеленые ветки изображали подстилку, которую подкладывали под заднюю часть туши и под голову” (Кузнецова, 1957′. С. 268).

Разделанные туши оленей заносились в ярангу. После этого костным мозгом оленя “смазывали “лица” огнивных досок (часть прибора для добывания огня), стоявших в северной половине яранги у нарты вблизи полога, связки семейных “охранителей” (тайныквут), висевшие на поперечной жерди над огнивными досками, и череп медведя, привешенный на жердь полога. Кусочки мозга клали под камни очага с двух сторон (со стороны выхода из жилища и с противоположной, расположенной ближе к пологу). Смазывали также камешек, привязанный к одному из трех основных шестов, который помещался на северной стороне яранги, голову ворона (если она имелась среди семейных святынь), висевшую на по¬перечной жерди у входа” (Там же. С. 270-271). В яранге женщины (и хозяева, и гости) продолжали обработку туш. Основной праздничной пищей было мясо.

На празднике производилось помазание оленьей кровь, которая производила хозяйка. Она мазала мужу лицо, подмышки, верхнюю часть кухлянки, обувь. Мужчина в свою очередь наносил ей знаки помазания на лице. Процедура помазания распространялась и на гостей. Оленьей кровью смазывались также все углы яранги, священные предметы. Праздник заканчивался на пятый-шестой день после забоя оленей. Во время праздника сушили оленьи шкуры, вялили мясо, устраивали состязания в беге – рачвунгыргын. Мужчины и женщины бег производили раздельно. Победители награждались призами, каковыми могли быть лахтачьи ремни, нерпичьи и оле¬ньи шкуры, табак, спички, сахар. На состязаниях обязательно производились жертвоприношения, “кормление” огня. В последний день праздника сжигали на кострах оленьи кости и сооружали на месте сгоревших костров бугорки из дерна.

Одним из самых древних праздников чукчей был праздник рогов – килвэй. Примечательно, что килвэй праздновали не только оленные, но и береговые чукчи и эскимосы. Существует мнение, что само название праздника “Килвэй” происходит от слова вэйвэт, которое обозначает “делиться мясом” или тем, что имеешь (Валъгиргин, Вувано, 2008. С. 220). На этом празднике не производили забой оленей, но обязательной ритуальной пищей было оленье мясо, специально заготовленное для него во время зимнего (декабрьского) или осеннего забоя. Причем, количество заготовленных оленьих грудинок должно было соответствовать количеству членов семьи мужского пола. “В течение многих месяцев, отделяющих зимний, а особенно осенний убой оленей, от весеннего праздника килвей жертвенное мясо перевозилось вместе со стойбищем” (Кузнецова, 1957. С. 302).

Обязательным ритуальным блюдом на празднике рогов была щавелевая каша, для приготовления которой “подогретый у очага щавель растирали руками на де¬ревянном лотке и добавляли в эту массу оленьей крови, сохраняемой от осеннего убоя в оленьем желудке, а затем еще нерпичьего жира” (Там же. С. 304)..

Готовясь к празднику, мужчины и мальчики сооружали позади яранги кучу из сброшенных оленьих рогов и собранных заранее веток кустарника. Поверх рогов клали несколько шкурок оленьих телят и связку семейных охранителей (тайныквыт). К куче приставляли огнивные доски “лицом” в сторону яранги.

Хозяйка в праздничной одежде выносила из яранги горячие угли и разжигала на жертвенном месте, позади яранги, костер. Она обрызгивала жертвенным жиром и щавелевой кашей рога и кустарник, “кормила” огонь, огнивные доски и охранителей, затем производила “кормление” священных предметов, оставшихся внутри яранги. Хозяин разбрасывал жертвенную пищу на некотором расстоянии от яранги. Кусочками ритуального мяса и костного жира угощались все присутствующие. По окончании обряда пища, охранители, огнивные доски заносились обратно в ярангу, после чего груду рогов разрушали. Праздничная трапеза происходила в яранге. После проведения праздника рогов чукчи начинали перекочевку на летовку.

И береговые, и оленные чукчи отмечали праздник благодарения мн’эыргын. “Всякая неожиданная добыча ценного зверя, удача в каком-либо деле, на охоте, в торговле, даже рубка березы для нарт или древков копий могут служить поводом к проведению этого праздника” (Вальгиргин, Нувано, 2008. С. 222). Особенностью праздника было то, что он проводился внутри наглухо закрытого жилища. “Обычная картина обряда – закрытый вход яранги, суженный дымоход, тлеющий костерок, в который подкладывают предварительно смоченный мох и склонившийся к оленьей лопатке предсказатель” (Там же).

Использование бубна на этом празднике было обязательным. “Обряд начинал хозяин ударами в бубен. Для этого он становился вблизи закрытого входного отверстия яранги. Иногда рядом с ним находился еще мужчина из той же яранги. Они ударяли снизу в обод бубнов колотушками. Затем включалась в обряд хозяйка, исполняя напевы перешедшие от матери. Через некоторое время ее сменяла другая женщина. Присутствующие криками ободряли бьющих в бубен, время от времени повторяя возгласы “огой-огой” (його-його). Дымная яранга наполнялась разнообразными звуками: многоголосым пеньем женщин, ударами в бубны, возгласами присутствующих.

Менялись многократно исполнители игры на бубнах, их передавали женщинам своей семьи, и гостям-мужчинам, били в бубны и мальчики. Женщины из семьи, проводившей обряд, сменяли одна другую в пенье или же пели одновременно, каждая свои напевы. Обряд длился в течение нескольких часов. Состав присутствующих лиц пополнялся людьми, приходящими из других яранг. Некоторые уходили к соседям. Оберегая жилище от проникновения наружного света, люди ползком проникали в ярангу” (Кузнецова, 1957. С. 318). Каждая чукотская семья отмечала праздник благодарения один-два раза в год.

E.P. Batyanova, I.S. Vdovin, S.F. Karabanova, N.V. Kocheshkov, V.A. Lytkin, V.A. Turaev

(from the book “Peoples of the North-East of Siberia”)

Праздничный стол в День Вороны

Вороньи гнезда

Танец ворон

В костюме вороны

Особенности праздников Севера

Этому способствовало то что из-за отсутствия письменности, все мифы об истории чукчей хранились в памяти у шаманов и передавались по наследству. Это послужило появлению в их жизни особенных ритуальных праздников связанных с временами года.

Вследствие особых климатических условий Крайнего Севера род деятельности чукчей разделился на две ветви. Одни племена занимались оленеводством, другие рыболовством. Это сыграло решающую роль как на их жизненном укладе, так и на их традициях, в том числе и на ритуальных праздниках. У чукчей оленеводов основными и наиболее красочными праздниками в течение года являются несколько таких.

Пэгытти

Пэгытти — чукотский Новый год, проводится в дни зимнего солнцестояния, 21 — 22 декабря, когда в созвездии Орла восходит звезда Альтаир. На чукотском она называется Пэгытти. Оленные люди издавна считали что небесные светила влияют на жизнь людей. И именно эта звезда почиталась у них больше остальных. До сих пор у чукчей принято умиротворять восходящую звезду Пэгытти жертвоприношением, что бы они могли благополучно пережить наступающую зиму. Для этого режут самого большого оленя и отдельную миску наполняют кровью и жиром. разжигают жертвенный костер, исполняют ритуальные песни и речитативы с просьбами о лучшей жизни. Шаманы исполняют ритуальный обряд.

При этом принято загадывать желания. Праздник сопровождается обильным угощением. После этого ночь начинает укорачиваться, а день расти. На праздник собираются люди из нескольких стойбищ.

Килвэй

Килвэй — это Праздник рождения телят. Проходит он в мае месяце, когда появляются на свет оленята. Само слово Килвэй произошло от «килкин» — пуповина и «вэнтыги» — освобождение, что вместе означает «освобождение от пуповины». Это праздник перехода маленького оленя к самостоятельной жизни.

Еще зимой во время праздника Пэгытти специально для праздника Килвэй забивали самого упитанного оленя. Его тушу освобожденную от внутренностей, без головы и ног, замораживали и берегли до мая. Вот из этого размороженного мяса женщины готовят к праздничному столу ритуальную еду. Дробят и варят кости, из полученного костного жира готовят блюдо таляпалгын. Из вареного мяса грудинки блюдо мачо. Из свежего щавеля — варят рымавыт. Делают оленью колбасу. Из зелени мастерят фигурки оленей с рогами. Фигурку оленя и оленью колбасу укладывают на специальный ритуальный поднос. Голову с рогами и ноги откладывают отдельно, в стороне от чума, это угощение для духов покровителей охотников.

После рождения олененка у оленихи на 3-й день отпадают рога. Эти рога собирают к празднику. Именно поэтому Килвэ еще называют Праздником Рогов. В день праздника, до восхода солнца на подготовленном заранее месте, на ивовые кусты укладывают рога разветвлением в сторону от яранги. На них кладут шкурки молодых оленят, а сверху семейные амулеты. Между горкой рогов и ярангой разжигают ритуальный костер. Женщины выносят из яранги на доске для выделки шкур горячие оленьи уши и ритуальный поднос. Этим ритуальным блюдом «угощают» всё что находится здесь и вокруг: горящий костер, семейные амулеты, оленьи рога, кусты ивы, небо и солнце. Всему миру вокруг посылают просьбы и желания. Обычно в празднике участвует шаман который руководит всем обрядом, совершает ритуальный танец и выкрикивает заклинания.

Выльгыкоранматйэмын

Выльгыкоранматйэмын — это праздник осени, Праздник «молодого оленя». В сентябре стадо возвращается с летних пастбищ и проходит забой молодого оленя, оленя с тонкой шерстью. К этому празднику женщины стойбища готовят растительную еду, собирают листья. В день когда приходит стадо, мужчины на доску для разделки шкур укладывают пласты дерна и на них разводят жертвенный костер. Когда костер разгорится, двое мужчин берут доску на которой горит костер и с криками «Оэй! Оэй!» сбрасывают пласты дерна с горящим костром по направлению стада. Женщины бросают в сторону стада горящие угольки из костра, а дети стреляют их лука горящими стрелами. Этот ритуал с огнем якобы охраняет стадо от напастей. Старшая в роду женщина горящими ветками обмахивает оленеводов. Так сжигают — усталость и отгоняют злые духи.

Затем приносят жертвоприношение — забивают оленя. Но прежде чем забить оленя, обращаются к солнцу. Под тушу убитого оленя подкладывают зеленые ветви ивы. После чего «поят» тушу жертвенного оленя. Около забитого жертвенного оленя проводят ритуал «помазанье кровью». Кровью оленя мажут лоб, щеки, ладони, а иногда и другие места что бы отогнать злых духов и что бы дети не болели. Это так же считается знаком верности оленеводству.

Из туши оленя вырезают самые лакомные куски, ложат на специальное блюдо, нарезают кусочками и готовят жертвенное блюдо «инэнинтыткуркын». Рядом со входом в ярангу разводят костер на котором жарят печень, губы, копыта, и здесь же едят. Ребра сжигают в костре. После того как костер прогорит, на его месте садят куст ивы. Его укрывают так называемой «земляной ярангой». Есть примета, по которой если весной куст зазеленеет, то значит род жителей стойбища не угаснет, а наоборот будет процветать. Праздник Выльгыкоранматйэмын продолжается два дня. В эти дни важенок, у которых нет телят, забивают. Это делают под звуки бубнов и под камлание шамана.

Тыркыльыкоранмат

Тыркыльыкоранмат или День быка. В основу этого праздника положен обряд Благодарения — Мнэгыргын. В этот день позади яранги режут специально выбранного жертвенного оленя — рымнэвьё. Кровью убитого оленя мажут нарты, вход и основу яранги, семейные охранители рода и амулеты. Варят мясо оленя в большом котле и раскладывают по средине яранги на шкуре. Голову жертвенного оленя рымнэвьё ложат на священную доску – огниво. Вход в ярангу завешивают шкурами. Хозяева и гости располагаются вокруг. Разводят священный семейный огонь. На огне сжигают кусочки еды, тем самым «подкармливая» священный огонь. Хозяин или шаман стуками в бубен призывает духов предков и духов тундры на пиршество. Присутствующие поют песни и исполняют ритуальные танцы.

Танцы посвящают своим богам Наргынэн, Вагыргын, Яйвачвагыргын. Считается что под эти песни и танцы добрые духи тундры, неба и воды прилетают в ярангу и принимают Обряд Благодарения. После пиршества принято духов выпроводить их яранги. Для этого стучат в бубен, выкрикивают «Эк! Эк!» и танцуют «Пучъэнимо» — очищение с одежды остатков зла.

Со стороны это выглядит несколько комично, потому как у танцующих руки болтаются вдоль туловища, а в такт ударом бубна, танцующие на полусогнутых коленях качаются из стороны в сторону. Но что поделать, таков обычай.

У чукчей морских охотников есть свои праздники. Основные из них это: Праздник кита, Первый спуск байдары и Праздник моржа. Это тоже культовые праздники в знак благодарности за успешную охоту.

Польа

Польа — Праздник Кита, самый известный и яркий праздник все жителей побережья Северного Ледовитого Океана. Проводится в конце августа, сентябре. Принято накануне праздника встречать на берегу байдару с посланцами охотников о удачно добытом ките. В их честь разжигают костер, угощают и слушают их рассказ об удачной охоте. Прибытия охотников ожидает все поселение. Когда прибуксируют кита к берегу, их встречает старшая женщина в поселке — хранительницы национальных традиций. Под её руководством девочка с ритуальным деревянным блюдом проводит ритуал поения морского зверя. Всем миром Тушу кита выволакивают на берег. Потом охотникам дают специальные ножи, и они отрезают от туши кита полоски кожи и раздают их мальчикам будущим охотникам.

В разделке кита участвует все мужское население. Тушу кита обрезают так, что на берегу остается только его скелетный остов.

Все охотники приходят так называемый благодарственный обряд. Специально выбранное место устилают шкурами моржей. Из пластов снега с одной стороны возводят стенку. Устанавливают колья, на которых ложат весла, а сзади руль от байдары, делают, так сказать, символ байдары на суше.

Присутствующие начинают выкрикивают «О-ок-ок»«, и в круг выходят женщины в национальных одеждах с повязками из белых горностаевых шкурок поверх распущенных волос. Женщины воспроизводят охоту на кита в так называемом сидячем танце. После чего такой же танец исполняют и охотники. Это по сути своеобразное соревнование, победителям которого вручают призы. Во время праздника устраивают различные состязания: гонки на байдарках, перетягивание, чтение сказок о ките, различные байки охотников, бег наперегонки, борьба, стрельба, гонки на собаках.

Атыгак

Атыгак — Праздник спуска байдары на воду или праздник начала весенней охоты. Проводится в начале лета, когда начинается сезон охоты на морских животных. В семьях где есть байдара её несут на берег, приводят в порядок и спускают на воду. В празднике участвуют все родственники и соседи.

Мужчины занимаются лодкой, а женщины готовят еду: варят мясо, делают котлеты из мяса, и жира нерпы. Затем взрослые члены семьи совершают магический обряд — раскрашивают себе лица сажей, рисуют на лице несколько линий сажей вдоль носа, под глазами и на подбородке.

Потом идут на берег моря и приносят приготовленную еду. Владелец байдары режет мясо на мелкие кусочки и бросает их в море, делая жертву духам ветра и хозяину морских зверей. Часть мяса бросают в костер — это жертва духу огня. Так они привлекают себе удачу на охоте.

Наскуныхкылык

Наскуныхкылык — Праздник моржей, проводится в конце июля, когда начинаются сезон штормов и заканчивалась охота на моржей. В это день из ледника вынимают заготовленную тушу моржа. Приглашают шамана, который проводит обряд камлания, он выполняет ритуальный танец и бъет в бубен, созывая на угощение духов, которые сберегают охотника и приносят ему удачу. Потом Хозяин относит часть приготовленной еды на берег моря и бросает ее кусочками в воздух и в воду со словами: «Собирайтесь сюда все и кушайте!» Процесс разделки туши моржа довольно сложный и поэтому этому обучают детей с малых лет и уже юноши могут это делать самостоятельно.

Мясо делят между родственниками, а череп моржа относят на жертвенную скалу «хозяйке морских зверей». Все семьи гуляют по очереди, приглашая к себе всех жителей поселка.

И хотя все праздники имеют культово — магическую основу, праздники постоянно присутствуют в быту народов Севера. Особое значение в этом играли и играют танцы. Танцы чукчей, якутов, коряков, эскимосов это своеобразные произведения народного искусства. Они приняты во всех случаях жизни. И при рождении, и на проводах ушедших в мир иной, и во время любых торжеств, будь то свадьба, удачный торг или договор.

Северные танцы это настоящее театрализованное представление. В них выражают и картины охоты, и трудовой процесс, и повадки животных и птиц. Широко известны такие танцы, как «Охота на кита» и «Танец ворона». Все танцы исполняют под звучание бубна и ритмическое пение. И хотя эти традиции уходят корнями в далекое прошлое, нынешнее поколение старается сохранить их, записывая на аудио на видео. Ну а некоторые музыкальные коллективы с успехом гастролируют с концертами во многих странах мира.

Вурна Хатл

Вурна Хатл — Вороний день празднуют 7 апреля каждого года. Весенний праздник Вурна Хатл, что по-русски означает Вороний день – это день прилета на Север первых птиц, вестников того что и сюда пришла весна и природа пробуждается после долгой зимней спячки. Название праздника Вороний День связано с тем что обычно первыми прилетают вороны, которых все народы Севера ворон считают самыми умными птицами и почитают их, потому как Ворона считается древней покровительницей матерей и младенцев.

В мифах северных народов Ворона вестник весны, своеобразный символ пробуждения и обновления природы. Вороны первыми прилетают, они начинают вить гнезда, громко каркают, как бы пробуждая саму природу. На Севере, где зима длится девять месяцев, весну ждут с большой надеждой и считается что как только улетающие осенью вороны, возвращаются в родные места, то скоро обязательно будет тепло. В день праздника на ветки деревьев, чаще всего березы, вешают связки калачей и баранок, повязывают лоскутки из ткани с завязанными в них монетами, этим самым желая своим близким наилучшего в жизни. Устраиваются танцы и песнопения, в которых прославляются вороны.

Танцовщицы надевают на себя вороньи костюмы и в них изображают танец Вороны. Вороний день связывают с богиней, которая помогает во время родов. Если праздник пройдет достойно, в семье родятся здоровые дети, а оленихи принесут здоровых оленят. Поэтому праздник проводят задорно и весело.

Вороний день раньше считался чисто женским праздником, которые верят что вороны приносят с собой радостную весть о приходе весны. Праздник Вороний день выражает заботу о детях, стремление к лучшей жизни и благополучие в семье. В предверии этого праздника все женщины занимаются приготовление разнообразной еды. Считается что на праздничном столе должно быть не менее десяти разных блюд.

В Вороний день кроме приготовления еды нельзя заниматься ни какой другой работой, в этот день нельзя ни шить, ни рубить лес, ни колоть дрова, все делается накануне. В конце дня все празднующие собираются за столом, накрытым национальными блюдами.

Кому Первое мая, кому Девятое, а у нас, чукчей, главный весенний праздник – «Кильвей». Праздник Сброшенных Рогов. Праздник Молодого Оленя. Сегодня его отмечали на главной площади Анадыря.

Я уже как-то посвятил один из своих постов «Кильвею» и рассказал об его истории. А сегодня просто картинки с праздника.

Перед началом праздника провели обряд складывания рогов, которые переплели с веточками полярной ивы. Затем принесли деревянные блюда «кэмэны» с мелконарезанным оленьим мясом и жиром.

Развели жертвенный огонь. Не спичками или зажигалкой, а по старинке – деревянным веретеном в доске. Раньше добывание огня трением было вещью заурядной, но нынче так делают только по праздникам. Никак иначе жертвенный огонь не разводят. Подкинули сырых веточек ивы, чтобы получше дымил.

Сверху на рога и ветки разложили шкурки песцов. Такое я видел впервые. Обычно на рога и сучья вешают охранителей яранги — «тайнгыквыт»: черепа хищников, деревянные фигурки и камешки своеобразной формы. Тут, похоже, решили не демонстрировать сокровенное, а обойтись песцами. Да, народу много, охранителей лучше не показывать всяким… Тем более такое сооружение на заднем плане!

Мясо и жир с блюд разбрасывают духам сторон света, земли, воды, неба… Забавно, что языческий обряд проводят под сенью православного храма. Я все ждал, что оттуда выскочат попы в черных рясах, начнут кричать об очередном кощунстве и прилюдно заниматься экзорцизмом. Но, видать, чукотская епархия решила обойтись без наездов.

Ну а потом начались национальные танцы, песни, спортивные состязания в беге, тройных прыжках и чукотской национальной борьбе «тэйкев».

Хозяйки яранг угощали традиционными блюдами из вареной оленины и рыбы с зеленью в нерпичьем жиру.

Редкий день, когда оленные чукчи «чаучу» чувствуют свое единение, многовековые традиции и ощущают себя полными хозяевами в столичном граде Анадыре. Везде звучит чукотская речь, сверкают улыбки… Весна!

Юля Даркова,

3 сентября 2020, 17:06 — REGNUM Зачем рубить под собой землю и лепить фигурки из щавеля? Что это за день такой — праздник оленя без оленя?

В Мейныпильгыно сейчас есть своё стадо, в котором чуть больше двухсот оленей

Юля Даркова © ИА REGNUM

Раньше те чукчи, что сейчас оседло живут в Мейныпильгыно (село в Анадырском районе Чукотки), были кочевыми, рождались и жили в ярангах, пасли оленей и были гораздо ближе к природе, чем новые поколения. Олень давал им всё — еду, одежду, обувь, кров. Из шкур шили даже детские комбинезоны. И, конечно, здесь всегда отмечали праздники, посвящённые оленю. Сейчас они живут в благоустроенных коттеджах, но стараются хранить связь с природой, продолжают поклоняться духам и чтить традиции, чтобы и себя защитить, и молодым их передать.

День молодого оленя посвящён именно этому животному. В конце лета оленей забивали, чтобы обеспечить всех едой и одеждой на зиму. Ну, а если вы что-то у природы взяли, её обязательно надо поблагодарить, чтобы в следующий раз она была к вам благосклонна. На нынешнем празднике оленей не забивали, сейчас это делают вообще редко, так как оленеводство только возрождается и своё стадо пока маленькое. А провести обряд, созвать гостей, отогнать злых и поклониться добрым духам — это дело важное.

Для защиты от назойливых насекомых оленей окуривают дымом от горящей шикши и мхов, которыми выстлана вся тундра

Юля Даркова © ИА REGNUM

В августе у оленей заканчивается линька и мех становится мягким и бархатистым

Юля Даркова © ИА REGNUM

В августе у оленей заканчивается линька и мех становится мягким и бархатистым

Юля Даркова © ИА REGNUM

Для этого нужен огонь, добытый вручную, земля с кусочками мха, стрелы и много зелени. Из отваренного дикого щавеля лепят символические фигурки оленя и вставляют в них небольшие веточки ивы. Это тело и рога оленя. Из земли вырубают два круга, как символы солнца, приносят их к костру в яранге и уже на них раздувают тот огонь, что добудут огнивом.

Всю утварь для обряда бережно хранят и передают из поколения в поколение

Юля Даркова © ИА REGNUM

Ирина Коравье вырубает два круга земли для обряда

Юля Даркова © ИА REGNUM

Ирина Коравье вырубает два круга земли для обряда

Юля Даркова © ИА REGNUM

По традиции землю нужно поджечь огнём, добытым вручную

Юля Даркова © ИА REGNUM

Остатки щавеля смешали с размятой свежей икрой нерки и добавили туда свежие ягоды морошки и шикши. Зелёная кашица, из которой лепят фигурки и затем готовят праздничное блюдо, дюже похожа на содержимое оленьего желудка. Всё символично — люди едят то же, что и олень, и дальше в обряде используют его пищу. Так они становятся к нему ближе. Да, одновременно на огне готовят и другие угощения — варят свежие рыбьи головы и оленину, сохранённую с прошлого года.

По традиции землю нужно поджечь огнём, добытым вручную

Юля Даркова © ИА REGNUM

Тётя Катя размяла вручную отваренный щавель и слепила из него фигурки, символизирующие оленя

Юля Даркова © ИА REGNUM

Тётя Катя размяла вручную отваренный щавель и слепила из него фигурки, символизирующие оленя

Веточки ивы, воткнутые в зелёные фигурки, символизируют оленьи рога

Юля Даркова © ИА REGNUM

В кашицу из щавеля добавили сырую икру нерки и свежие морошку и шикшу

Юля Даркова © ИА REGNUM

В кашицу из щавеля добавили сырую икру нерки и свежие морошку и шикшу

Юля Даркова © ИА REGNUM

Ирина Коравье — библиотекарь, мастер декоративно-прикладного искусства, хранительница традиций и чукотского языка. У неё пять дочерей и десять внуков

Юля Даркова © ИА REGNUM

Когда все яства готовы, добыт огонь и истлели круги земли, начинают обряд. Мужчины и самые младшие дети в традиционной одежде сначала копьём, а затем символичными стрелами из веточек ивы отгоняют злых духов, повернувшись спиной к яранге и произнося специальные заклинания. В ту же сторону женщины бросают дымящиеся круги земли. Священный огонь тоже направлен на изгнание духов.

В обрядах обязательно участвуют дети. Самые младшие отгоняют злых духов наравне со старшими

Юля Даркова © ИА REGNUM

После обряда тлеющие круги земли бросают в сторону злых духов, чтобы отогнать их

Юля Даркова © ИА REGNUM

Вместо оленя в жертву духам приносят ритуальную рыбу. Для этого часть пойманной рыбы сушат с головой так же, как и остальную юколу. Во время обряда у этой рыбы отрезают головы как символ жертвы, а небольшие кусочки мяса бросают духам. Да, когда из земли вырубали круги для обряда, то на их место положили кусочки оленьего жира в знак благодарности. Здесь так всегда: взял что-то у природы, поблагодари её. Это вовсе не значит, что брать можно бесконечно. Чукчи берут столько, сколько им нужно для проживания. Потому здесь и рыба нерестится, и нерпа плещется, и моржи устраивают лежбища, и киты чешут бока. Вернёмся к обряду.

Олени на выпасе

Юля Даркова © ИА REGNUM

Веточки ивы символизируют рога оленей, а вода — это просто вода, которую они пьют. Во время обряда всё наполняется смыслом и силой, потому листиками ивы, смоченными в воде, проводят своеобразное помазание. Супруги по очереди прикасаются этими листиками к отдельным частям тела, чтобы защитить друг друга от всё тех же злых духов. То же самое делают с детьми. Этот обряд — своеобразный оберег. В конце мокрыми листьями проходятся по всей утвари.

Обрядовую воду используют как оберег, помечая ею отдельные части тела для защиты от злых духов

Юля Даркова © ИА REGNUM

Ну, а потом все радостно рассаживаются и приступают к трапезе. Сначала мы из одной миски поели зелёной каши. Вкус необычный, кисловатый. С первого раза мне это напомнило варенье-пятиминутку, когда в ягодах ещё сохраняется свежесть, но они уже мягкие. К зелёной каше вприкуску шла та самая юкола, которую только что обезглавили. Потом всем желающим раздали варёные головки и принесли блюдо с отварной олениной.

Зелёная каша — так называют чукчи это блюдо. Достаточно съесть его по ложке, чтобы приобщиться к обряду

Юля Даркова © ИА REGNUM

Небольшой миски каши хватило человек на 20

Юля Даркова © ИА REGNUM

Небольшой миски каши хватило человек на 20

Юля Даркова © ИА REGNUM

Рыбьи головы здесь зовут ласково — головки. Для коренных жителей это настоящее лакомство. Головки едят варёными, жареными и квашеными

Юля Даркова © ИА REGNUM

На подобные праздники обязательно зовут стариков. Те уже еле ходят, некоторые не видят и не слышат, но все они чувствуют. Тётя Катя во время обряда и фигурки лепила, и кашу месила. Видно было, что всё ей в радость. А дядя Гриша, хоть и не видит ничего, но всё прекрасно слышит, потому он комментировал любое движение. Вот проехал кто-то, а вот ещё кто-то пришёл. Для них подобные праздники — это связь с родом и новые силы.

Полежать на шкурах за неспешными разговорами — отдельное удовольствие

Юля Даркова © ИА REGNUM

Дядя Гриша уже ничего не видит, но улыбка на его лице показывает, что он всё чувствует. И в тот момент он счастлив

Юля Даркова © ИА REGNUM

Отварная оленина — традиционная еда оленных чукчей

Юля Даркова © ИА REGNUM

В конце трапезы был чай со сладостями. Здесь не особо жалуют чай в пакетиках и магазинное печенье. Стараются приносить домашнюю выпечку, а чай заваривают в чайнике поменьше. Большие чайники постоянно стоят у костра, чтобы всегда можно было хлебнуть горячего ароматного чаю.

Яранги теперь ставят только на лето, чтобы собираться в них за кружкой чая и для совершения обрядов

Юля Даркова © ИА REGNUM

Лето на севере короткое, но при этом насыщенное событиями. Жителям чукотских сёл нужно запастись тем, что будет их кормить оставшиеся 9 месяцев. И важно взять у природы лишь столько, сколько нужно для пропитания семьи. Только так можно сохранять баланс и столетиями жить в согласии с природой. Если вы когда-нибудь приедете на Чукотку, то удивитесь её первозданности.

Читайте ранее в этом сюжете:

Характер народа в его промыслах: ремёсла Узбекистана

Читайте развитие сюжета:

От карьеры к счастью на собачьей упряжке

-

-

May 21 2018, 17:48

- Праздники

- Cancel

Кильвей-праздник молодого оленя

Каждую весну, в мае, на Чукотке отмечают праздник молодого оленя — Кильвей. Кильвей, с чукотского — перекусывание, освобождение новорожденного оленёнка от пуповины матери. Рождение оленя для оленевода — это праздник. Старики говорили — будет олень, будет и жизнь.

В минувшие выходные праздник прошёл и в Анадыре.

Точной даты у праздника нет. В оленеводческих бригадах его приурочивают к погожим дням, в населённых пунктах к выходным. В Анадыре, уже много лет главным идеологом и организатором Кильвея является детский этно-фольклорный центр, который возглавляет Галина Ивановна Нотатынагыргына.

Традиционные праздники сценарно минималистичны. Конкурс хозяек, обряд, танцы и песни. Ни в коем случае не принижая значения мероприятия и самоотдачи организаторов в городе такие праздники выглядят лубочно. Примерно как Новый год на Сейшалах, с ёлкой, водкой и оливье. Не хватает самого главного — оленей и, собственно, самих оленеводов.

2. Нарезка строганины из чира

3. Из далека это блюдо напоминает торт, при ближайшем рассмотрении — жир, копыта и мозги

4. Столы конкурсантов с национальными блюдами

5. Постоянная участница всех традиционных национальных мероприятий — Лада Геутваль

6. За отсутствием оленей — главным символом оленеводческих праздников в городе является яранга

7. В яранге

8. В ожидании начала представления каждый занимает себя чем может

8. Обрядовые блюда для кормления. Зелёная кашица — содержимое желудка оленя. Корюшка — анадырская специфика

9. Обряд кормления. «Кормят» рога, которые на третий день рождения оленят сбрасывают важенки

10.

11.

12. После обряда гостей угощают лакомствами: жир,оленина, мозги

13. Выступление фольклорных коллективов

14.

15.

16.

Содержание

- 1 Быт чукчей

- 2 Традиции и обычаи чукчей

- 3 Культура и религия

- 4 Праздники

- 5 Народный промысел

- 6 Транспорт

- 7 Гигиена

- 8 Заключение

Что мы знаем о представителях такой национальности, как чукча? Большинство людей составляют мнение о них, основываясь на многочисленных анекдотах, где жители Севера представлены малообразованными и нелепыми. Действительно ли это так? Какие у них обычаи и традиции? Если ли достояния культуры? Давайте вместе разберемся в этих вопросах и возможно, мнение о северном населении в корне изменится.

Быт чукчей

Найдя подходящую территорию, где много корма для оленей, чукчи разбивают временный лагерь и обитают там до тех пор, пока не закончится еда для «питомцев». После этого они покидают насиженное место и отправляются на поиски нового пастбища.

Есть и другие представители народа, которые ведут оседлый образ жизни. Они специализируются на рыболовстве и охоте за морскими обитателями. На сегодняшний день численность нации составляет пятнадцать тысяч человек.

Основная часть проживает на российской Чукотке. Если верить древним преданиям, то чукчи относятся к избранной расе. Остальные народы Севера (эвенки, коряки) сотворены лишь в качестве «помощников».

Считается, что создателем нации стала ворона по имени Куркыль. Также аборигены Чукотки свято верят в тот факт, что к сотворению мира имеют непосредственное отношение северные животные.

Язык

Наречие удивительного народа входит в группу чукотско-камчатской языковой семьи. Ближе всего к нему корякский и алюторский языки. По типологии наречиt относится к инкорпорирующим, т.е. сочетающим в себе несколько разных языков.

В 1930 году пастух с Чукотки по имени Теневиль создал идеографическую письменность, но широкого распространения она не получила. На сегодняшний день аборигены Севера используют алфавит, созданный на основе кириллицы, но с добавлением нескольких специфичных символов.

Основная часть чукотских произведений искусств, в частности книги, создается только на русском языке.

Яранга

Это жильё чукчи. «Строение» представляет собой шатер большого размера, который сверху покрыт шкурами оленей и укреплен большими булыжниками. Посредине жилища располагается кострище, которое используется для согрева и приготовления пищи. Вокруг яранги размещают многочисленные сани с хозяйственным скарбом.

В задней части чукотской «квартиры» меховыми шкурами отделяют маленькую комнатку, которая одновременно выполняет роль спальни и столовой.

Одежда

Для пошива вещей северные жители применяют пыжики (шкуры молодых оленей). Зимняя одежда чукчей состоит из двух слоев: внутренний – мехом к телу, а внешний – «опушкой» наружу.

Мужчины одеваются двойные рубахи и штаны, дополнительно натягивают чулки, сапоги и шапку-капор. У девушек вещи для зимнего периода также состоят из двух слоев. Однако в отличие от представителей сильной половины человечества, милые чукотские барышни наряжаются в меховой комбинезон. Наряд имеет широкие рукава и глубокий вырез спереди.

В летний сезон чукоты надевают свободную одежду, пошитую из замши оленя или лёгкой материи, оформленной национальным декором. Малыши тоже имеют «фирменные» вещи. Это наглухо зашитый со всех сторон комбинезон.

Ручки и ножки надежно спрятаны, а вот сзади имеется небольшой разрез. Он предназначен для того, чтобы мамочки вытаскивали грязные «пеленки» и заменяли их на чистые. Хотя мох, соединенный с шерстью оленя сложно назвать пеленкой в классическом смысле этого слова. Лучше именовать аксессуар чукотским памперсом.

Жительницы Чукотки имеют и национальную прическу – косы, декорированные бусинками и пуговицами.

Еда

Рацион северных обитателей сложно назвать полноценным. В основном они кушают в разном виде мясо китов, оленей. Также не брезгуют ливером, кровью, моллюсками, корой и ягодами.

У народа имеется национальное блюда. Правда, навряд ли кто-то захочет его пробовать, узнав, как готовится сей деликатес. Итак, рецепт чукотского блюда под названием моняло.

Оленя, которого планируют пустить на изготовление кулинарного шедевра, тщательно подкармливают мхом. Затем выжидают некоторое время, пока он начнет перевариваться. В этот момент животное убивают, распарывают брюхо и достают содержимое. Моняло готово! Его применяют для приготовления первых блюд, употребляют в свежем виде или пускают на консервы.

Пьют чукчи в основном травяные отвары. Они не прочь пропустить пару рюмашек алкогольного напитка, но им категорически запрещено спиртное. Поскольку организм жителей Севера не способен переваривать этиловый спирт.

Однако соблазны слишком велики и к предостережениям прислушиваются единицы. В итоге среди чукчей числится высокий уровень смертности. Если верить статистическим данным, именно из-за привычки выпить с лица земли исчезли некоторые малые народы Севера.

Вернуться к оглавлению

Продолжительность жизни

Живут чукоты недолго. Те, кто обитает в естественных условиях, чаще всего погибают в сорок пять лет. Главная причина высокой смертности – алкоголь, неправильное питание и злоупотребление табачной продукцией. К этим проблемам с недавних пор добавился приём наркотических веществ.

На Чукотке очень мало долгожителей, в возрасте от семидесяти пяти лет от силы человек двести. Снижается и уровень рождаемости. Эта опасная тенденция может привести к тому, что национальность вовсе вымрет.

Традиции и обычаи чукчей

Северный народ живет недолго, но весело. Как и любая нация, чукоты имеют свои обряды, которых свято придерживаются.

Свадебные традиции

Численность населения Чукотки крайне мала, и когда приходит время создавать семью, выясняется, что пары нет. Свободных парней и девушек можно сосчитать по пальцам одной руки. Какой выход нашли чукчи из ситуации? Они стали сочетаться браком с родственниками и просто обмениваться супругами.

Иногда отец вынужден был красть невесту для сына. В подобных ситуациях родственники барышни имели право потребовать восполнение потери. Обычно взамен молодой красавицы ее семье выдавали иную женщину.

Думаете, такие склоки затевались из-за страсти и любви? Вовсе нет, просто потеря рабочей пары рук могла серьёзно навредить устоявшемуся быту. По этой причине вместо одной девушки требовали другую. А уж если «обмен» проводился на незамужнюю даму, так это вообще считалось удачно совершенной сделкой.

Практически во всех семьях много детей. Поэтому не редкостью был такой трюк: если замуж выдавали девочку в соседнее село, то требовали взамен предоставить невесту для сына.

Как и во всех нациях, у чукчей есть зажиточные и бедные люди. Если нищий не хотел становиться супругом женщины из своего сословия, то он отправлялся работать в дом богатея. Спустя несколько лет хозяин «особняка» с барского плеча давал благословение на брак либо усыновлял юношу.

Случались и групповые семьи, внутри которых мужья менялись женами без угрызений совести. Малыши, появившиеся на свет в «шведском семействе», считались общими. Только не стоит осуждать бедных чукотов. На подобные действия они шли не из-за распущенности, а по необходимости. Чаще всего, пары, входившие в состав, группового брака, проживали в разных поселениях. Если оленевод не успевал дойти до дома, то спокойно мог переночевать у «родственников».

Беременность и роды

Если чукотская женщина находилась в положении это вовсе не означало, что она может расслабиться и отлынивать от работы. Наравне с остальными девушками ей предписывалось заниматься хозяйством и заготавливать мох. Зачем он нужен? Прежде всего для родов. Его подстилали в той части яранги, где на свет появлялся малыш. Также мох применяли в качестве памперсов для младенцев.

В процессе родов ни на какую помощь чукчи не рассчитывают. Строго запрещено помогать роженице. Считалось, что на все Божья Воля. Именно он решает, чью умершую душу положить в лоно женщины.

Запрещено было и кричать во время родов, ведь так можно привлечь злых духов. После появления на свет младенца, мать сама проделывала все те манипуляции, которые выполняют у иных народов акушерки. Например, с помощью нити, сплетенной из сухожилия животных и собственных волос, она перерезала пуповину.

Если на протяжении длительного времени самостоятельно разродиться не получалось, то на подмогу звали родственницу. Но после такой ситуации не только к роженице, но и к ее супругу относились с презрением. Считалось, что лучше погибнуть, чем позвать на помощь.

Новорожденного протирали кусочком шкуры, предварительно смоченной в моче мамы. На левую руку и ножку надевали браслеты, выполнявшие роль оберегов. Затем облачали в меховой комбинезон. На протяжении десяти дней после родов девушке запрещено употреблять в пищу мясо и рыбу.

Ранее малыша до четырех лет кормили грудным молоком. Если по каким-либо причинам это было невозможно, то ребенку давали тюлений жир и соску, выполненную из кишки морского зайца. Пустышку дополнительно «фаршировали» мелко нарезанными кусочками мяса. В некоторых селах практиковали вскармливание с помощью собаки.

Вернуться к оглавлению

Воспитание мальчиков

С шести лет из мальчугана начинали выращивать воина. Его приучали к скромной обстановке. Странно звучит, не правда ли? Если учесть в каких условиях проживают чукчи, куда уж скромней. Ребенку необходимо было научиться за считанные секунды просыпаться и чутко реагировать на любые странные звуки.

Также мальчик должен был быстро бегать, метко стрелять из лука и иметь острый глаз. Современная детвора чукчей предпочитает играть в футбол. Мяч делают из оленей шерсти. Также популярностью пользуется борьба на льду или скользкой шкуре.

Смерть

Чукчи никогда не боялись умирать, поскольку свято верили в то, что каждый из них имеет по пять жизней. После смерти они стремились попасть в мир духов, поэтому старались погибнуть от рук врага либо друга. В давние времена просьба пристрелить среди чукчей считалась обыденным делом.