КОРЯКИ (единого самоназвания нет; групповые самоназвания: чавчыв, чавчу — «оленевод», «богатый оленями»; нымылгын — «местный житель», «поселянин»; нымылгаремку, рэмку чавчыв — «кочующий житель» и другие). Проживают в Корякском автономном округе Камчатской области, а также в Чукотском автономном округе и Северо-Эвенкийском районе Магаданской области. Численность в Камчатской и Магаданской областях (тыс. человек): 1939 — 7,3; 1959 — 6,0; 1970 -7,2, 1979 — 7,1; 1989 — 8,2; 2002 — 8,2.

Коряки, как и другие палеоазиатские народы Северо-Восточной Сибири, относятся к материковой группе популяций арктической расы монголоидов.

Корякский язык

Корякский язык входит в чукотско-камчатскую группу палеоазиатских языков, наиболее близок чукотскому языку, что объясняется общностью языкового субстрата, из которого в различное время обособлялись языки современных народов Северо-Восточной Сибири. Вначале это был ительменский язык, длительное время развивавшийся автономно, а затем чукотский и корякский языки, которые сосуществовали в условиях достаточно активных контактов между этими народами. Культурно-хозяйственное разнообразие коряков отразилось в диалектах, названия которых соответствуют выделяемым группировкам: чавчувенский, каменский, апукинский, паренский, итканский, олюторский, карагинский, паланский, керекский. В связи с мнением о возможности наделения алюторцев и кереков статусом самостоятельной этнической общности их диалекты также получают статус самостоятельных языков.

Хозяйство

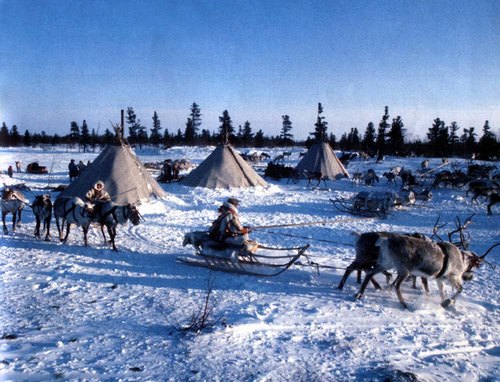

В культурно-хозяйственном отношении коряки делятся на 2 группы. Оленеводы (чавчувены), монолитные в культурном плане, представлены несколькими территориальными группами, которые кочевали в материковых тундрах от Камчатского перешейка, до верховьев левых притоков Колымы. Береговые коряки (нымыланы), более разнообразные в культурно-хозяйственном отношении, иногда обозначаются как этнотерриториальные группы: каменцы, паренцы, иткинцы (побережье Пенжинской губы Охотского моря), апукинцы (Берингоморское побережье Камчатки, на север от бассейна реки Пахачи). Далее к северу — кереки (в настоящее время учитываются как самостоятельный народ численностью около 100 человек). На юге, по восточному побережью Камчатки, живут карагинцы, а параллельно им, на западном побережье, расселяются паланцы. Сложнее определяется культурно-хозяйственный статус алюторцев, которые расселены на восточном побережье от залива Корфа к югу и имеют поселения на Охотском побережье. В их хозяйстве сочетаются оленеводство, рыболовство и охота. Сейчас алюторцев выделяют в самостоятельный народ. Различия между перечисленными группами фиксируются в языке на уровне диалектов, а в культуре — в соотношении основных видов хозяйственной деятельности (например, у паданцев преобладает рыболовство, а у каменцев — охота на морского зверя).

История

История коряков связывается с автохтонной основой формирования их культуры. В бассейне Охотского моря археологами выявлены памятники так называемой охотской культуры (I тыс. н. э., культура морских зверобоев, рыболовов и охотников на дикого оленя), в которой прослеживаются черты корякские культурные традиции, в относительной хронологической непрерывности сохранившейся вплоть до древнекорякских поселений XVI—XVII вв. Основу охотской культуры составили внутриконтинентальные неолитные традиции (Прибайкалье) и юго-восточные компоненты (Приамурье). Наиболее тесно коряки взаимодействовали с ительменами, что фиксируется практически во всех сферах культуры. С XVII в. наиболее значимым фактором, определяющим облик корякской культуры, становятся корякско-русские связи. Непосредственные контакты с русскими изменили их хозяйство и быт, прежде всего береговых коряков. Оленные коряки в большей степени сохранили особенности своей культуры. Таким образом, на облик этнической культуры коряков оказали влияние как общерегиональные факторы формирования палеоазиатских народов, так и этнокультурные связи с соседями.

Ко времени знакомства с русскими у коряков отсутствовала родовая организация. Поселения оседлых коряков уже в XVII в. формировались как территориально-общинные объединения, не обладавшие экзогамными признаками. В конце XIX в. в области производства и распределения сохранялись черты первобытного коллективизма. У паренцев, итканцев, каменцев существовали особые коллективы — «байдарные объединения», где на время морского зверобойного промысла объединялись орудия труда и рабочая сила. «Байдарные объединения» организовывались на основе родственного принципа. Они не только выполняли производственные функции, но представляли собой устойчивые социальные структуры, внутренняя жизнь которых регламентировалась нормами обычного права, традициями и обрядами. При распределении добычи промысла не существовало единых правил. Наиболее ярко выраженная форма уравнительного распределения имела место при охоте на кита. Добытый кит становился достоянием всех жителей поселка. В летнее время группы родственников объединялись для совместного лова рыбы. Добычу делили поровну. Производственная и общественная жизнь оленных коряков сосредоточивалась в стойбище, где вокруг хозяйства крупного оленевода обычно группировалось несколько более мелких. Обитатели стойбища были связаны отношениями родства и свойства. Население стойбища достигало иногда 50—70 человек. Главой, т. е. распорядителем хозяйственной жизни стойбища считался владелец большей части стада. Несколько стойбищ, кочующих на определенной территории, объединялись в группы, связанные кровными, брачными узами или экономическими отношениями и возглавляемые старостами. Формы собственности — общинная на пастбища и частная на оленьи стада. Оленеводческое хозяйство чавчувенов до его изменения в советский период оставалось патриархально-натуральным с заметными чертами первобытно-общинных отношений.

Мировоззрение

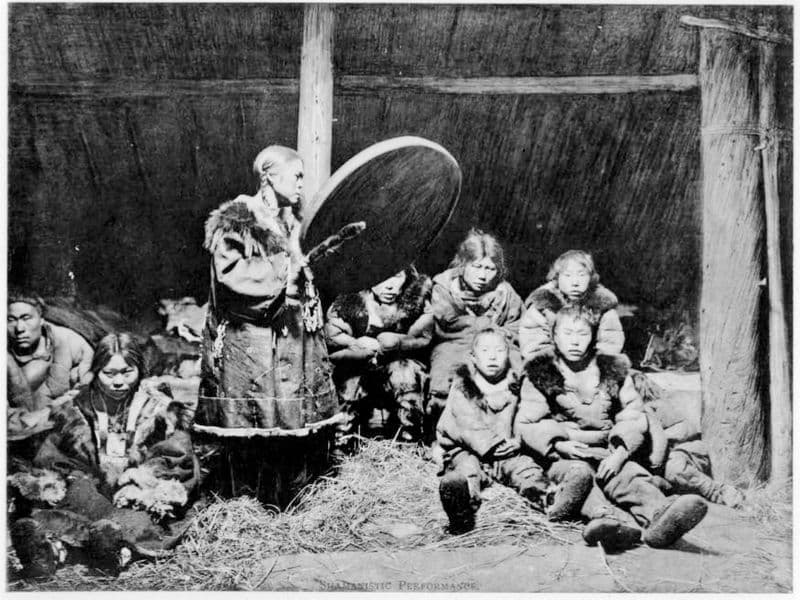

Традиционное мировоззрение связано с анимизмом. Коряки одушевляли весь окружающий мир: горы, камни, растения, море, небесные светила. Вселенная представлялась в виде 5 миров: земли, населенной людьми, 2 миров над ней и 2 подземных. Верхний мир — обиталище Верховного существа, которое отождествлялось с солнцем, рассветом, природой, вселенной. Верхний из подземных миров представлялся населенными злыми духами, а нижний — обителью теней мертвых. Миры, составляющие вселенную, взаимопроницаемы. Существовал профессиональный и семейный шаманизм. Специальные шаманские одежды у коряков не было. Распространено поклонение священным местам — аппапелям (сопкам, мысам, утесам). Практикуются жертвоприношения собак и оленей. Бытуют культовые предметы — аняпели (особые камни для гадания, священные доски в виде антропоморфических фигурок для добывания огня трением, амулеты, символизирующие тотемистических предков, и прочее).

Семья

Основной экономической единицей всех групп коряков в XIX — начале XX в. была большая патриархальная семья. Известно многоженство, хотя в конце XIX в. оно не имело широкого распространения. Браки заключались внутри одной локальной группы. Брачная система коряков исключала кузенов, в случае патрилокального брака практиковалась отработка за жену. Соблюдались обычаи левирата и сорората. Существовало строгое половое разделение труда.

Культура коряков

Этническая культура коряков представлена 2 хозяйственно-культурными типами. Основу экономики коряков-чавчувенов составляет оленеводство, которое дополняется охотой и рыболовством. Оседлые коряки занимались рыболовством, морской и сухопутной охотой, но для различных территориальных групп оседлых коряков значимость данных видов хозяйства была неодинакова. У алюторцев оленеводство сочетается с дополнительным промысловым комплексом. Оленеводство коряков-чавчувенов является крупностадным и по организации и продуктивной направленности соответствует самодийскому. Региональные отличия состоят в менее протяженных маршрутах сезонных перекочевок, летнем выпасе в горах и разделении стойбища, отсутствии пастушеской собаки. Для алюторцев характерны меньшее количество оленей в хозяйстве и кооперация малооленных хозяйств, больший удельный вес промыслов. У коряков-оленеводов существовал высокоспециализированный олений транспорт. Основу хозяйства оседлых коряков составляли рыболовство (карагинцы, алюторцы, паланцы), морской зверобойный промысел (пенжинцы, апукинцы). В начале XX в. охотой на морских животных занимались 63% хозяйств коряков. Пушная охота до прихода русских большого значения не имела, коряки охотились на медведя, горного барана, дикого оленя. Особенностями культуры оседлых коряков были упряжное собаководство и более разнообразные средства передвижения по воде, имеющие много общего с чукотскими и эскимосскими.

Промысел

Специфика промысла определяла характер расселения. Единственным типом поселения у оленеводов было стойбище, состоящее из нескольких жилищ-яранг. Яранга представляла собой каркасный остов из жердей, который обтягивался покрышкой, сшитой из оленьих шкур со стриженым мехом мездрой внутрь. В диаметре яранга имела около 10 м, в высоту — 4 м. Внутри яранги к стенам крепили меховые спальные пологи, каждый на одну семью. В отдельных пологах жили взрослые неженатые мужчины и незамужние женщины. Количество обитателей одной яранги в конце XIX — начале XX в. достигало 25 человек. Хозяйственных построек у чавчувенов не было. У оседлых коряков преобладающей формой жилища была полуземлянка с оригинальным воронкообразным сооружением на крыше. Стены делались из деревянных плах. В центре жилища находился очаг. Входили в землянку зимой через дымовое отверстие, летом — через специальный пристраиваемый коридор с плоской крышей. Спали оседлые коряки, как и оленеводы, в меховых пологах. Большинство селений оседлых коряков размещалось в устьях рек, на берегу моря, в них жили зимой и летом. У паланцев имелись зимние поселки вдали от мест промысла, летом они переселялись на побережье в летние жилища. Поселения различались по числу жителей: поселки паланцев насчитывали 200 человек и более. Большинство поселков апукинцев состояло из 1 полуземлянки. Своеобразный вид поселкам оседлых коряков придавали хозяйственные постройки — балаганы, крытые сухой травой. Под влиянием русских у отдельных групп коряков уже в середине XVIII в. стали появляться срубные жилища.

Одежда

Традиционная зимняя одежда состояла из меховой рубахи-кухлянки, штанов и капора. Зимняя одежда двойная: нижняя — мехом к телу, верхняя — мехом наружу. Большинство кухлянок с капюшоном, штаны в длину достигали щиколоток. Мужская зимняя обувь с длинным и коротким голенищем шилась из оленьих камусов мехом наружу. Подошвы обычно делали из лахтачьей шкуры. Внутрь обуви вкладывали меховые чулки-чижи. В дорогу поверх кухлянки надевали камлейку — широкую рубаху из ровдуги или материи. Женская зимняя обувь отличалась высокими голенищами. В комплект женской зимней одежды входили также комбинезон (керкер), меховая рубаха (гагагля), капюшон которой заменял головной убор. Детской одеждой служил комбинезон. Летняя одежда коряков имела тот же покрой, что и зимняя, но изготовлялась из более легких материалов — ровдуги, оленьих шкур со стриженым мехом, собачьих шкур, покупных тканей и всегда была одинарной. Особой промысловой одежды у коряков не существовало, для нее лишь предпочитали собачьи шкуры или ровдугу. Отличительными особенностями ритуальной одежды (погребальной и танцевальной) были богатый и характерный орнамент, а также цвет меха.

Традиционная корякская одежда украшалась орнаментом и подвесками. Украшениями служили браслеты, серьги, подвески, которые делались из старых медных и серебряных вещей. Многие украшения играли роль амулетов. Магическое значение имели прически и женская татуировка. Мужчины состригали волосы, оставляя лишь кружок на макушке или узкий ободок вокруг головы. Женщины расчесывали волосы на прямой пробор и заплетали в 2 тугие косы, которые украшали ниткой бисера.

Пища коряков

Основная пища оленеводов — оленье мясо, в основном в вареном виде. Сырыми съедались почки, мозг, хрящи. Из крови и содержимого желудка варили похлебку. Вяленое мясо шло на приготовление ритуальные блюда — толкуши (мясо растирали пестиком, добавляя коренья, жир и ягоды). Замороженным мясом питались в дороге. Копыта квасили в крови, молодые отростки рогов ели вареными. В качестве подспорья к мясной пище заготавливали юколу, летом разнообразили рацион свежей рыбой. Рыба, мясо и жир морских животных составляли основную пищу оседлых коряков. Большая часть рыбы потреблялась в виде юколы из лососевых.

Мясо морских животных варили или замораживали. Ценился жир морских животных, его ели сырым или топленым с мясом либо юколой. Повсеместно употреблялись продукты собирательства: съедобные растения, ягоды, орехи. В качестве возбуждающего и опьяняющего средства использовался мухомор. С конца XIX в. все большее распространение стали получать покупные продукты: мука, крупы, чай, сахар, табак.

Декоративно-прикладное искусство коряков

Народное декоративно-прикладное искусство коряков представлено художественной обработкой мягких материалов (женское занятие) и изготовлением изделий из камня, кости, дерева и металла (муж.). Корякские мастерицы — виртуозы северной меховой мозаики, искусно подбирающие сочетания светлых и темных тонов меха. Меховые мозаичные полосы нашиваются на подолы кухлянок в виде широкой каймы (опуван). Орнамент преимущественно геометрический, реже — растительный. Часто вышиваются реалистичные фигурки зверей, сценки из их жизни. В вышивке преобладает техника глади. Особенно богато орнаментировались спинки гагаглей. Особая область женского искусства коряков — художественное оформление меховых ковров. Техника исполнения их декора — стачивание кусочков светлого и темного меха, применялась также вышивка цветными нитками по меху.

В резьбе по дереву мужчины-резчики использовали орнамент сложной формы, характерный также для древних палеоазиатов: завитки, парные спирали на ножке («рога барана»). Из моржового клыка и рога вырезались миниатюрные фигурки людей и животных, изготавливались костяные серьги, ожерелья, табакерки, курительные трубки, украшенные гравированным орнаментом и рисунками. Большим искусством изготовления изделий из металла отличались паренские кузнецы.

Корякские доспехиПраздники

Традиционные праздники коряков сезонные. У оленеводов весной, когда после отела стадо подгоняют к стойбищу, отмечался праздник рогов (кильвей), осенью — праздник забоя оленей. У приморских охотников перед началом весеннего морского промысла устраивали праздник спуска байдары, по окончании осеннего сезона (в ноябре) — праздник нерпы — хололо (оло-ло). Существовали праздники «первой рыбы», «первой нерпы». И у береговых, и у оленных коряков устраивались особые религиозные церемонии по случаю добычи на охоте медведя, барана и прочих. В семьях, где рождались близнецы, устраивался особый «волчий праздник», т. к. близнецы считались родственниками волков. На праздниках исполнялись обрядовые пляски, представляющие натуралистичное подражание движениям животных и птиц: тюленей, медведей, оленей, воронов. Традиционный танец млавытын сопровождался характерным гортанным хриплым пением. На праздниках устраивались игры и соревнования (борьба, состязания в беге, гонки на оленях или на собаках, подбрасывание на шкуре лахтака). Из музыкальных инструментов наряду с узкоободным бубном распространен варган (так называемый зубной бубен в виде костяной или железной пластинки). В последние десятилетия успешно развивается профессиональная культура, главным образом в области хореографии (национальный танцевальный ансамбль «Мэнго») и изобразительного искусства. В Корякском автономном округе созданы объединения художников-любителей и литераторов. Особой известностью пользуются художник Кирилл Кильпалин и писатель Коянто (В.В. Косыгин).

Лит.: Народы Сибири, М.; Л., 1956; Антропова В.В. Культура и быт коряков. Л., 1971; Она же. История и культура коряков. СПб., 1993; Леонтьев В.В. Этнография и фольклор кереков. М., 1983.

Численность коряков в населённых пунктах (2002 г.)

Камчатский край:

пгт Палана 1212

село Тымлат 706

село Манилы 565

село Седанка 446

село Лесная 384

село Вывенка 362

пгт Оссора 351

село Тиличики 329

село Карага 289

село Слаутное 254

село Таловка 254

город Петропавловск-Камчатский 245

село Тигиль 203

село Хаилино 201

село Воямполка 163

село Ивашка 162

село Хайрюзово 102

Магаданская область:

село Верхний Парень 262

пгт Эвенск 234

село Тополовка 160

Читайте также:

АЛЮТОРСКИЙ ЯЗЫК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЧАТСКИЙ ОКРУГ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ МИССИИ В СИБИРИ И МИССИОНЕРСТВО

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРИ К РОССИИ

Первые упоминания о коряках в русских документах относятся к 30-40-м годам XVII века, тогда же впервые появляется и этноним «коряки». Вероятно он заимствован у юкагиров или эвенов, от которых русские первопроходцы и узнали об этом народе. Юкагиры называли этот народ «карака», эвены — «хэёкэл» («тот, кто показывается из-за бугра), что в русской адаптации и превратилось в слова «коряк». Существует предположение, что этноним «коряк» восходит к корякскому слову «хора» — «олень».

Общая численность коряков в настоящее время составляет около 9 тысяч человек, они являются коренным населением Корякского автономного округа Камчатской области (около 7 тысяч), живут также в Чукотском автономном округе и в Северо-Эвенкийском районе Магаданской области. Основные этнографические группы: коряки береговые, оседлые (нымыланы), коряки оленные и кочевые (чавчувены).

Говорят коряки на корякском языке чукотско-камчатской семьи, письменность — на русской графической основе. В настоящее время коряки говорят в основном по-русски, около 2 тысяч человек сохраняют корякский язык, около тысячи — алюторский язык.

Часть верующих коряков — православные, но широко распространены традиционные верования: шаманизм и промысловые культы.

Коряки ранее (да и сейчас) разделялись на две большие хозяйственно-культурные группы: береговые — рыболовы и охотники на морского зверя и тундровые — оленеводы.

Каждая группа включала несколько более мелких территориальных групп и говорила на своём языке или диалекте.

Тундровые коряки («кочевые», «чавчувены», самоназвание — «чавчыв», «чавчывав», т.е. «оленевод»), это кочевые жители внутренней тундры, занимающиеся разведением оленей, говорят они на собственно корякском языке. К ним относятся каменцы, проживающие на побережье Пенжинской губы), паренцы, проживающие на реке Парень, на северо-востоке полуострова Тайгонос, итканцы, живущие в сёлах Верхняя, Средняя и Нижняя Иткана на востоке полуострова Тайгонос и апукинцы, проживающие в низовьях реки Апука.

Береговые коряки (или «оседлые») — «нымыланы», самоназвание «нымылъын», «нымылъу», — это оседлые жители побережий, занимающиеся морским рыбным промыслом. Исконный язык — алюторский, поэтому всю группу иногда называют алюторцами. К ним относятся паланцы (северо-западное побережье Камчатки между сёлами Усть-Воямполка и Лесная), карагинцы (побережье Карагинского залива между сёлами Ука и Тымлат) и собственно алюторцы (северо-восточное побережье Камчатки между сёлами Тымлат и Олюторка)

К береговым корякам близки кереки (берег Берингового моря между бухтой Наталья и мысом Наварин), в советское время их включали в состав коряков.

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОРЯКОВ

Основу охотской культуры составляют внутриконтинентальные неолитические традиции Прибайкалья и юго-восточные компоненты Приамурья. Древние племена коряков постепенно продвигались вглубь Камчатки, а переход к морскому зверобойному промыслу и оседлости способствовал обособлению отдельных групп древних коряков, дроблению древнекорякского языка на диалекты, становлению специфических черт культуры береговых коряков и их современного физического облика.

Приобщение к оленеводству произошло у коряков в XI-XVI веках вследствие его заимствования отдельными группами оседлых зверобоев у эвенков в районе Пенжинской губы, а также на восточном побережье Камчатского полуострова, примыкающем к Чукотке. Первоначально оленеводство лишь дополняло уже сложившийся хозяйственный комплекс прибрежных жителей — охоту на морского зверя и диких оленей, рыболовство и приморское собирательство, но позднее оно трансформировалось в специализированное пастбищное оленеводство.

Наиболее тесно коряки взаимодействовали с ительменами, что фиксируется практически во всех сферах культуры, а с ХVII века наиболее значимым фактором, определяющим облик корякской культуры, становятся корякско-русские связи. Совместное проживание с русскими, прежде всего береговых коряков, изменило их хозяйство и быт, хотя «оленные» коряки в большей степени сохранили особенности своей культуры. Таким образом, на облик этнической культуры коряков оказали влияние как общерегиональные факторы формирования палеоазиатских народов, так и этнокультурные связи с соседями.

Следует отметить, что взаимоотношения береговых коряков, нымыланов с русскими в первые десятилетия русской колонизации складывались весьма сложно и казачьи отряды, продвигавшиеся к от Охотска и Анадыря, встречали ожесточённое сопротивление, причём война с охотскими береговыми коряками тянулась вплоть до середины XVIII века, и в ходе её нымыланы потеряли до половины общей числленности, особенно сильно пострадали алюторцы, паланцы, а также пенжинские коряки, численность которых сократилась в 3-4 раза. Кроме того, сильное опустошение среди нымыланов произвела также и эпидемия оспы в 1769-70 годах.

Тундровые коряки, чавчувены быстро приняли российское подданство и согласились платить ясак, причём казаки нередко привлекали их к походам против береговых коряков. В то же время происходили и частые военные столкновения чавчувенов с оленными чукчами, которые также воевали с русскими. К началу 80-х годов XVIII века, когда чукотско-корякские войны прекратились, чавчувены потеряли более половины населения, лишились части оленей и вынуждены были уступить чукчам и эвенам часть своей территории, откочевав от Анадыря к Гижиге и далее на Камчатку. Общая численность береговых и оленных коряков к концу XVIII века достигала пяти тысяч человек.

Со 2-й половины XVIII века установились мирных отношений береговых коряков с русскими первопроходцами и начинается постепенное сближение двух народов, появляются русские поселения — Гижига, Пенжино и др., широкое распространение получает торговля, в быт коряков входят новые орудия труда, металлическая утварь, мануфактурные изделия, пищевые продукты. На Охотском побережье распространяется русский язык и растёт число смешанных браков.

В XIX веке контакты коряков с соседними племенами ещё более расширяются, особенно с ительменами (карагинцы и паланцы) и северных групп чавчувенов с «оленными» чукчами.

С 30-х годов XIX века наметился стабильный рост численности коряков и по переписи 1897 их было более 7 тысяч человек.

ЯЗЫК

Близость языков объясняется общностью языкового субстрата, из которого в различные временные периоды и обособлялись языки современных народов Северо-востока Сибири. Вначале, вероятно, это был ительменский язык, который длительное время развивался автономно, а затем — чукотский и корякский, которые дольше сосуществовали в субстратном состоянии в условиях достаточно активных контактов между этими народами.

В структуре языка культурно-хозяйственное разнообразие коряков отразилось в диалектах, названия которых, соответствуют выделяемым группам: чавчувенский, каменский, апукинский, паренский, итканский, олюторский, карагинский, паланский, керекский. Диалекты олюторцев и кереков, как самостоятельных этносов, выделяют в настоящее время как самостоятельные языки.

В 1932 году под руководством В.Г. Богораза, лингвист С.Н. Стебницкий подготовил «Красную грамоту» — первый букварь на корякском языке. Сложность распространения грамотности среди коряков заключалась в делении их языка на две диалектные группы — северную и южную, каждая из которых состояла из говоров (4 и 3 соответственно). Наряду с ними выделялся и ещё один диалект — коряков-оленеводов чаучу. Поскольку чаучу составляют около половины численности коряков, именно их язык был взят за основу создания письменности, учебной и массовой литературы. В 1937-1938 году обучение было переведено на алфавит с русской графической основой.

ХОЗЯЙСТВО КОРЯКОВ — ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО И ОХОТА.

Этническая культура коряков представлена двумя основными хозяйственно-культурными типами — оленеводство и рыболовство и охота на морского зверя.

Оленеводство — основа жизнеобеспечения коряков-чавчувенов (чаучу) которое дополняется охотой и рыболовством. Оседлые коряки занимались рыболовством, морской и сухопутной охотой, но для различных территориальных групп оседлых коряков, значимость данных видов хозяйства могла меняться. У алюторцев оленеводство лишь дополняется промысловым комплексом.

Оленеводство коряков-чавчувенов является крупностадным и по организации и продуктивной направленности соответствует самодийскому. Отличия фиксируются лишь в менее протяженных маршрутах сезонных перекочевок, летнем выпасе в горах и разделении стойбища, а также отсутствия пастушеской собаки. Для коряков-оленеводов был также характерен высокоспециализированный олений транспорт.

Для алюторцев характерна меньшая обеспеченность хозяйств оленями и кооперация малооленных хозяйств, они больше времени уделяли охотничьему промыслу.

Рыболовство составляло основу хозяйства оседлых коряков — карагинцев, алюторцев, паланцев, а морской зверобойный промысел — пенжинцев и апукинцев. В начале XX века охотой на морских животных занимались до 63 % хозяйств коряков.

Ловили лососёвых рыб — кету, горбушу, нерку, кижуча, чавычу, кунжу, в основном в устьях рек во время нерестового хода, а также корюшку, ленка, сельдь, хариус, зимой практиковался подлёдный лов наваги. Орудия лова — сети из крапивных или жильных ниток, а позднее — привозные сети, реже удочки.

Развит также и пушной промысел (охота на соболя, лисицу, выдру, горностая, росомаху и белку), который, однако, до прихода русских большого значения не имел, коряки охотились в основном на медведя, горного барана и диких оленей.

Охотились весной и осенью на нерпу, лахтака и ларгу с помощью гарпунов, сетей, колотушек и ружей, у пенжинских коряков был наиболее распространён промысел с байдар, карагинцы выезжали к морю по льду на нартах. Зверя добывали также на лежбищах. В прошлом важное значение имела и охота на китов.

Особенностью культуры оседлых коряков было и упряжное собаководство, разнообразные средства передвижения по воде, имеющие много общего с чукотскими и эскимосскими традициями.

Традиционное хозяйство береговых коряков было комплексно, и в хозяйственном комплексе оседлых коряков рыболовство занимало ведущее место. Рыбный промысел, преимущественно речной и прибрежный, был наиболее развит у карагинцев, алюторцев и паланцев. Морским зверобойным промыслом в Охотском и Беринговом морях занимались все группы оседлых коряков и оленеводы-алюторцы.

Собирательство особенно было распространено у оседлых коряков – собирали съедобных моллюсков, яйца диких птиц, ягоды, орехи, ивовую кору, морскую капусту, дикий щавель, сарану, кипрей, борщевик и т.д.

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Основной экономической единицей всех групп коряков в XIX — начале XX вв. была большая патриархальная семья. Известно и многожёнство, хотя в конце XIX века оно уже не имело широкого распространения. Браки заключались внутри одной локальной группы, брачная система коряков исключала двоюродных кузенов, существовал и «калымом» (как в Средней Азии) — т.е. отработка за жену. Соблюдались также обычаи левирата (когда вдова была обязана или имела право вступить вторично в брак только с ближайшими родственниками своего умершего мужа, в первую очередь — с его братьями) и сорората, когда мужчина вступал в брачные отношения с несколькими женщинами — родными или двоюродными сестрами. У всех групп коряков существовало строгое половое разделение труда.

Обитатели стойбища были связаны отношениями родства, численность населеия стойбища достигала иногда 50-70 чел. «Главой», т. е. распорядителем хозяйственной жизни стойбища, считался владелец большей части стада. Несколько стойбищ, кочующих на определённой территории, объединялись в группы, связанные кровными или брачными узами, а также и экономическими отношениями, возглавляли эти группы «старосты».

Формы собственности коряков — общинная на пастбища и частная на оленьи стада. Оленеводческое хозяйство чаучу, оленеводов, до его «реконструкции» в советский период оставалось патриархально-натуральным с заметными чертами первобытнообщинных отношений.

ОДЕЖДА, ЖИЛИЩА, ДОМАШНИЕ ПРОМЫСЛЫ

Употребление металлов коряки знали ещё до контактов с русскими, а XIX-XX веках центрами корякского кузнечного ремесла были посёлки паренских коряков — Парень и Куэл. Коряки занимались горячей обработкой железа, холодным способом обрабатывали медь и латунь.

Дерево употреблялось для изготовления оленьих и собачьих нарт, лодок, копий, утвари, древков копий и гарпунов, челноков для плетения сетей. Из кости и рога оленя и горного барана коряки делали утварь, ножи для разделки рыбы, кирки, развязыватели узлов, наконечники гарпунов, тормоза для оленьих нарт, гребни для расчёсывания травы.

Каменные топоры, наконечники копий использовались ещё в начале XX века, а каменные скребки для выделки шкур используют и поныне. В настоящее время традиционные отрасли оленеводство и рыболовство определяют хозяйственную направленность Корякского Автономного округа.

Жилища коряков представляют собой конические переносные юрты — яранги. Яранга имела каркасный остов из жердей, который обтягивался покрышкой, сшитой из оленьих шкур со стриженым мехом, мездрой внутрь.

У оседлых коряков преобладала округлая полуземлянка диаметром от 3-х до 12 метров с воронкообразным сооружением на крыше и стенами из деревянных плах, с центральным квадратным или округлым очагом, обложенными камнями. Зимой в землянку входили землянку через дымовое отверстие. С середины XVIII века стали появляться срубные жилища.

Единственным типом поселения у оленеводов было стойбище, состоящее из нескольких жилищ-яранг.

Специфика проведения промысла, прибрежный лов рыбы и добыча морских животных, определяла характер расселения. Поселки береговых коряков располагались по берегам рек, чаще в устьях и на морском побережье.

Традиционная зимняя одежда состояла из меховой рубахи-кухлянки, штанов, капора и обуви. Зимняя одежда двойная: нижняя — мехом к телу, верхняя — мехом наружу. Большинство кухлянок с капюшоном, штаны в длину достигали щиколоток. Мужская зимняя обувь с длинным и коротким голенищем шилась из оленьих камусов мехом наружу, подошвы обычно делали из лахтачьей шкуры. Внутрь обуви вкладывали меховые чулки-чижи. В дорогу поверх кухлянки надевали камлейку — широкую рубаху из ровдуги или материи. В комплект женской зимней одежды входили также комбинезон (керкер), меховая рубаха (гагагля), капюшон которой заменял головной убор. Летняя одежда коряков имела тот же покрой, что и зимняя, но из ровдуги, оленьих шкур со стриженым мехом, собачьих шкур, покупных тканей.

Основная пища оленеводов — оленье мясо, в основном в варёном виде. Вяленое мясо шло на приготовление ритуального блюда — толкуши (мясо растирали пестиком, добавляя коренья, жир и ягоды). Замороженным мясом питались в дороге.

Все оленные группы коряки заготавливали юколу (сушёную рыбу), летом разнообразили рацион свежей рыбой.

Для оседлых коряков основная пища — рыба, мясо и жир морских животных, причём большая часть рыбы потреблялась в виде юколы, исключительно лососёвой, а мясо морских животных варили или замораживали.

Повсеместно употреблялись продукты собирательства: съедобные растения, ягоды, орехи. В качестве возбуждающего и опьяняющего средства использовался мухомор. С конца XIX века всё большее распространение стали получать покупные продукты: мука, крупы, чай, сахар, табак.

ВЕРОВАНИЯ

Традиционное мировоззрение коряков связано с анимизмом, коряки одушевляли весь окружающий мир: горы, камни, растения, море, небесные светила. Распространено поклонение священным местам — аппапелям (сопкам, мысам, утёсам), практикуются жертвоприношения собак и оленей.

Широко распространены культовые предметы — аняпели, особые камни для гадания, священные доски в виде антропоморфных фигурок для добывания огня трением, амулеты, символизирующие тотемистических предков.

Главные обряды и праздники оседлых коряков XIX — начала ХХ века посвящались промыслу морских животных, торжественные встреча и проводы добытых животных (кита, касатки и др.). После исполнения ритуала шкуры, носы, лапки убитых животных пополняли связку семейных тотемов.

У коряков были развиты также обряды жизненного цикла, сопровождавшие свадьбы, рождение детей, похороны.

Для защиты от болезней и смерти обращались к шаманам, совершали различные жертвоприношения, носили амулеты. Преждевременный уход из жизни считали кознями злых духов, представления о которых нашли отражение в похоронно-поминальной обрядности. Погребальную одежду готовили ещё при жизни, но оставляли ее недошитой, опасаясь, что имеющий уже готовую одежду умрет раньше. Ее дошивали крупным, некрасивым швом, пока покойник находился в жилище и в это время спать строго запрещалось. Основной способ погребения — сожжение на костре из кедрового стланика. С умершим на костер укладывали его личные вещи, предметы первой необходимости, лук и стрелы, продукты, подарки ранее умершим родственникам. У береговых коряков южных групп, крещенных еще в XVIII веке, православный похоронно-поминальный обряд переплетался с традиционными обычаями: сожжением умерших, изготовлением погребальной одежды, обращением с покойником как с живым.

ИСКУССТВО И ПРАЗДНИКИ

Народное декоративно-прикладное искусство коряков представлено художественной обработкой мягких материалов (исключительно женское занятие) и изготовлением изделий из камня, кости, дерева и металла (мужское). На подолы кухлянок нашивались меховые мозаичные полосы в виде широкой каймы (опуван). Орнамент был преимущественно геометрический, реже растительный, часто вышивали реалистические фигурки зверей, сценки из их жизни. Из моржового клыка и рога вырезались миниатюрные фигурки людей и животных, изготавливались костяные серьги, ожерелья, табакерки, курительные трубки, украшенные гравированным орнаментом и рисунками.

Главный осенний праздник кочевых коряков — Коянайтатык («Перегонять оленей») устраивали после возвращения стад с летних пастбищ. После зимнего солнцестояния оленеводы праздновали «Возвращение Солнца», в этот день они состязались в гонках на оленьих упряжках, борьбе, беге с палками, набрасывали аркан на движущуюся по кругу цель, взбирались на обледенелый столб.

Также был весенний «праздник рогов» — кильвей, а осенью праздник забоя оленей у оленеводов.

У приморских охотников перед началом весеннего морского промысла устраивали праздник спуска байдары, по окончании осеннего сезона (в ноябре) праздник нерпы – «хололо» («ололо»). Существовали праздники «первой рыбы» и «первой нерпы».

И у береговых, и у оленных коряков устраивались особые религиозные церемонии по случаю добычи на охоте медведя, барана и пр. с обрядовыми плясками, представляющими натуралистические подражания движениям животных и птиц: тюленей, медведей, оленей, воронов.

Основные жанры повествовательного фольклора коряков — это мифы и сказки («лымныло»), исторические предания и легенды («панэнатво»), а также заговоры, загадки, песни. Наиболее широко представлены мифы и сказки о Куйкыняку (Куткыняку) — Вороне, который предстает и как творец, и как шутник и проказник. Популярны сказки о животных, персонажами в которых чаще всего выступают мыши, медведи, собаки, рыбы и морские звери.

В исторических повествованиях коряков отражены реальные события прошлого (войны коряков с чукчами, с эвенами, межплеменные стычки). В фольклоре заметны следы заимствований и у других народов (эвенов, русских).

Музыка коряков представлена пением, речитативами, горлохрипением на вдохе и выдохе. К лирическим относят «именную песню» и «родовую песню», воспроизводящие местные и семейные напевы.

Общее корякское название музыкальных инструментов — г’эйнэчг’ын. Это же слово обозначает и духовой инструмент, похожий на гобой, с пищиком из пера и раструбом из бересты, а также флейту из растения борщевика с наружной щелью без игровых отверстий, и пищалку из пера птицы, и трубу из бересты. Характерны также пластинчатый варган и круглый бубен с плоской обечайкой и внутренней крестовидной рукояткой с позвонками на скобе с внутренней стороны обечайки.

Современная культурная жизнь. В настоящее время в школах дети изучают родной язык. В поселке Палана открыта школа искусств, при Доме культуры работают фольклорный коллектив, кружок корякского языка и национальный танцевальный коллектив «Вэем» («Река»). На местном телевидении и радио ведутся передачи на корякском языке.

Для защиты интересов коренных жителей округа образована общественная организация «Коренные народы Севера Корякского автономного округа», в Корякском автономном округе принимают законы, которые должны помочь сохранить и возродить национальный уклад жизни, традиционные формы хозяйствования. В последние десятилетия успешно развивается профессиональная хореография (национальный танцевальный ансамбль «Мэнго») и изобразительное искусство, созданы созданы объединения художников-любителей и литераторов, особой известностью пользуются художник Кирилл Кильпалин и писатель Коянто (В. Косыгин).

А.А. Каздым,

Академик Международной Академии наук, член МОИП

Источник: http://kontinentusa.com/malye-narodny-rossii-koryaki/

Праздничный стол в День Вороны

Вороньи гнезда

Танец ворон

В костюме вороны

Особенности праздников Севера

Этому способствовало то что из-за отсутствия письменности, все мифы об истории чукчей хранились в памяти у шаманов и передавались по наследству. Это послужило появлению в их жизни особенных ритуальных праздников связанных с временами года.

Вследствие особых климатических условий Крайнего Севера род деятельности чукчей разделился на две ветви. Одни племена занимались оленеводством, другие рыболовством. Это сыграло решающую роль как на их жизненном укладе, так и на их традициях, в том числе и на ритуальных праздниках. У чукчей оленеводов основными и наиболее красочными праздниками в течение года являются несколько таких.

Пэгытти

Пэгытти — чукотский Новый год, проводится в дни зимнего солнцестояния, 21 — 22 декабря, когда в созвездии Орла восходит звезда Альтаир. На чукотском она называется Пэгытти. Оленные люди издавна считали что небесные светила влияют на жизнь людей. И именно эта звезда почиталась у них больше остальных. До сих пор у чукчей принято умиротворять восходящую звезду Пэгытти жертвоприношением, что бы они могли благополучно пережить наступающую зиму. Для этого режут самого большого оленя и отдельную миску наполняют кровью и жиром. разжигают жертвенный костер, исполняют ритуальные песни и речитативы с просьбами о лучшей жизни. Шаманы исполняют ритуальный обряд.

При этом принято загадывать желания. Праздник сопровождается обильным угощением. После этого ночь начинает укорачиваться, а день расти. На праздник собираются люди из нескольких стойбищ.

Килвэй

Килвэй — это Праздник рождения телят. Проходит он в мае месяце, когда появляются на свет оленята. Само слово Килвэй произошло от «килкин» — пуповина и «вэнтыги» — освобождение, что вместе означает «освобождение от пуповины». Это праздник перехода маленького оленя к самостоятельной жизни.

Еще зимой во время праздника Пэгытти специально для праздника Килвэй забивали самого упитанного оленя. Его тушу освобожденную от внутренностей, без головы и ног, замораживали и берегли до мая. Вот из этого размороженного мяса женщины готовят к праздничному столу ритуальную еду. Дробят и варят кости, из полученного костного жира готовят блюдо таляпалгын. Из вареного мяса грудинки блюдо мачо. Из свежего щавеля — варят рымавыт. Делают оленью колбасу. Из зелени мастерят фигурки оленей с рогами. Фигурку оленя и оленью колбасу укладывают на специальный ритуальный поднос. Голову с рогами и ноги откладывают отдельно, в стороне от чума, это угощение для духов покровителей охотников.

После рождения олененка у оленихи на 3-й день отпадают рога. Эти рога собирают к празднику. Именно поэтому Килвэ еще называют Праздником Рогов. В день праздника, до восхода солнца на подготовленном заранее месте, на ивовые кусты укладывают рога разветвлением в сторону от яранги. На них кладут шкурки молодых оленят, а сверху семейные амулеты. Между горкой рогов и ярангой разжигают ритуальный костер. Женщины выносят из яранги на доске для выделки шкур горячие оленьи уши и ритуальный поднос. Этим ритуальным блюдом «угощают» всё что находится здесь и вокруг: горящий костер, семейные амулеты, оленьи рога, кусты ивы, небо и солнце. Всему миру вокруг посылают просьбы и желания. Обычно в празднике участвует шаман который руководит всем обрядом, совершает ритуальный танец и выкрикивает заклинания.

Выльгыкоранматйэмын

Выльгыкоранматйэмын — это праздник осени, Праздник «молодого оленя». В сентябре стадо возвращается с летних пастбищ и проходит забой молодого оленя, оленя с тонкой шерстью. К этому празднику женщины стойбища готовят растительную еду, собирают листья. В день когда приходит стадо, мужчины на доску для разделки шкур укладывают пласты дерна и на них разводят жертвенный костер. Когда костер разгорится, двое мужчин берут доску на которой горит костер и с криками «Оэй! Оэй!» сбрасывают пласты дерна с горящим костром по направлению стада. Женщины бросают в сторону стада горящие угольки из костра, а дети стреляют их лука горящими стрелами. Этот ритуал с огнем якобы охраняет стадо от напастей. Старшая в роду женщина горящими ветками обмахивает оленеводов. Так сжигают — усталость и отгоняют злые духи.

Затем приносят жертвоприношение — забивают оленя. Но прежде чем забить оленя, обращаются к солнцу. Под тушу убитого оленя подкладывают зеленые ветви ивы. После чего «поят» тушу жертвенного оленя. Около забитого жертвенного оленя проводят ритуал «помазанье кровью». Кровью оленя мажут лоб, щеки, ладони, а иногда и другие места что бы отогнать злых духов и что бы дети не болели. Это так же считается знаком верности оленеводству.

Из туши оленя вырезают самые лакомные куски, ложат на специальное блюдо, нарезают кусочками и готовят жертвенное блюдо «инэнинтыткуркын». Рядом со входом в ярангу разводят костер на котором жарят печень, губы, копыта, и здесь же едят. Ребра сжигают в костре. После того как костер прогорит, на его месте садят куст ивы. Его укрывают так называемой «земляной ярангой». Есть примета, по которой если весной куст зазеленеет, то значит род жителей стойбища не угаснет, а наоборот будет процветать. Праздник Выльгыкоранматйэмын продолжается два дня. В эти дни важенок, у которых нет телят, забивают. Это делают под звуки бубнов и под камлание шамана.

Тыркыльыкоранмат

Тыркыльыкоранмат или День быка. В основу этого праздника положен обряд Благодарения — Мнэгыргын. В этот день позади яранги режут специально выбранного жертвенного оленя — рымнэвьё. Кровью убитого оленя мажут нарты, вход и основу яранги, семейные охранители рода и амулеты. Варят мясо оленя в большом котле и раскладывают по средине яранги на шкуре. Голову жертвенного оленя рымнэвьё ложат на священную доску – огниво. Вход в ярангу завешивают шкурами. Хозяева и гости располагаются вокруг. Разводят священный семейный огонь. На огне сжигают кусочки еды, тем самым «подкармливая» священный огонь. Хозяин или шаман стуками в бубен призывает духов предков и духов тундры на пиршество. Присутствующие поют песни и исполняют ритуальные танцы.

Танцы посвящают своим богам Наргынэн, Вагыргын, Яйвачвагыргын. Считается что под эти песни и танцы добрые духи тундры, неба и воды прилетают в ярангу и принимают Обряд Благодарения. После пиршества принято духов выпроводить их яранги. Для этого стучат в бубен, выкрикивают «Эк! Эк!» и танцуют «Пучъэнимо» — очищение с одежды остатков зла.

Со стороны это выглядит несколько комично, потому как у танцующих руки болтаются вдоль туловища, а в такт ударом бубна, танцующие на полусогнутых коленях качаются из стороны в сторону. Но что поделать, таков обычай.

У чукчей морских охотников есть свои праздники. Основные из них это: Праздник кита, Первый спуск байдары и Праздник моржа. Это тоже культовые праздники в знак благодарности за успешную охоту.

Польа

Польа — Праздник Кита, самый известный и яркий праздник все жителей побережья Северного Ледовитого Океана. Проводится в конце августа, сентябре. Принято накануне праздника встречать на берегу байдару с посланцами охотников о удачно добытом ките. В их честь разжигают костер, угощают и слушают их рассказ об удачной охоте. Прибытия охотников ожидает все поселение. Когда прибуксируют кита к берегу, их встречает старшая женщина в поселке — хранительницы национальных традиций. Под её руководством девочка с ритуальным деревянным блюдом проводит ритуал поения морского зверя. Всем миром Тушу кита выволакивают на берег. Потом охотникам дают специальные ножи, и они отрезают от туши кита полоски кожи и раздают их мальчикам будущим охотникам.

В разделке кита участвует все мужское население. Тушу кита обрезают так, что на берегу остается только его скелетный остов.

Все охотники приходят так называемый благодарственный обряд. Специально выбранное место устилают шкурами моржей. Из пластов снега с одной стороны возводят стенку. Устанавливают колья, на которых ложат весла, а сзади руль от байдары, делают, так сказать, символ байдары на суше.

Присутствующие начинают выкрикивают «О-ок-ок»«, и в круг выходят женщины в национальных одеждах с повязками из белых горностаевых шкурок поверх распущенных волос. Женщины воспроизводят охоту на кита в так называемом сидячем танце. После чего такой же танец исполняют и охотники. Это по сути своеобразное соревнование, победителям которого вручают призы. Во время праздника устраивают различные состязания: гонки на байдарках, перетягивание, чтение сказок о ките, различные байки охотников, бег наперегонки, борьба, стрельба, гонки на собаках.

Атыгак

Атыгак — Праздник спуска байдары на воду или праздник начала весенней охоты. Проводится в начале лета, когда начинается сезон охоты на морских животных. В семьях где есть байдара её несут на берег, приводят в порядок и спускают на воду. В празднике участвуют все родственники и соседи.

Мужчины занимаются лодкой, а женщины готовят еду: варят мясо, делают котлеты из мяса, и жира нерпы. Затем взрослые члены семьи совершают магический обряд — раскрашивают себе лица сажей, рисуют на лице несколько линий сажей вдоль носа, под глазами и на подбородке.

Потом идут на берег моря и приносят приготовленную еду. Владелец байдары режет мясо на мелкие кусочки и бросает их в море, делая жертву духам ветра и хозяину морских зверей. Часть мяса бросают в костер — это жертва духу огня. Так они привлекают себе удачу на охоте.

Наскуныхкылык

Наскуныхкылык — Праздник моржей, проводится в конце июля, когда начинаются сезон штормов и заканчивалась охота на моржей. В это день из ледника вынимают заготовленную тушу моржа. Приглашают шамана, который проводит обряд камлания, он выполняет ритуальный танец и бъет в бубен, созывая на угощение духов, которые сберегают охотника и приносят ему удачу. Потом Хозяин относит часть приготовленной еды на берег моря и бросает ее кусочками в воздух и в воду со словами: «Собирайтесь сюда все и кушайте!» Процесс разделки туши моржа довольно сложный и поэтому этому обучают детей с малых лет и уже юноши могут это делать самостоятельно.

Мясо делят между родственниками, а череп моржа относят на жертвенную скалу «хозяйке морских зверей». Все семьи гуляют по очереди, приглашая к себе всех жителей поселка.

И хотя все праздники имеют культово — магическую основу, праздники постоянно присутствуют в быту народов Севера. Особое значение в этом играли и играют танцы. Танцы чукчей, якутов, коряков, эскимосов это своеобразные произведения народного искусства. Они приняты во всех случаях жизни. И при рождении, и на проводах ушедших в мир иной, и во время любых торжеств, будь то свадьба, удачный торг или договор.

Северные танцы это настоящее театрализованное представление. В них выражают и картины охоты, и трудовой процесс, и повадки животных и птиц. Широко известны такие танцы, как «Охота на кита» и «Танец ворона». Все танцы исполняют под звучание бубна и ритмическое пение. И хотя эти традиции уходят корнями в далекое прошлое, нынешнее поколение старается сохранить их, записывая на аудио на видео. Ну а некоторые музыкальные коллективы с успехом гастролируют с концертами во многих странах мира.

Вурна Хатл

Вурна Хатл — Вороний день празднуют 7 апреля каждого года. Весенний праздник Вурна Хатл, что по-русски означает Вороний день – это день прилета на Север первых птиц, вестников того что и сюда пришла весна и природа пробуждается после долгой зимней спячки. Название праздника Вороний День связано с тем что обычно первыми прилетают вороны, которых все народы Севера ворон считают самыми умными птицами и почитают их, потому как Ворона считается древней покровительницей матерей и младенцев.

В мифах северных народов Ворона вестник весны, своеобразный символ пробуждения и обновления природы. Вороны первыми прилетают, они начинают вить гнезда, громко каркают, как бы пробуждая саму природу. На Севере, где зима длится девять месяцев, весну ждут с большой надеждой и считается что как только улетающие осенью вороны, возвращаются в родные места, то скоро обязательно будет тепло. В день праздника на ветки деревьев, чаще всего березы, вешают связки калачей и баранок, повязывают лоскутки из ткани с завязанными в них монетами, этим самым желая своим близким наилучшего в жизни. Устраиваются танцы и песнопения, в которых прославляются вороны.

Танцовщицы надевают на себя вороньи костюмы и в них изображают танец Вороны. Вороний день связывают с богиней, которая помогает во время родов. Если праздник пройдет достойно, в семье родятся здоровые дети, а оленихи принесут здоровых оленят. Поэтому праздник проводят задорно и весело.

Вороний день раньше считался чисто женским праздником, которые верят что вороны приносят с собой радостную весть о приходе весны. Праздник Вороний день выражает заботу о детях, стремление к лучшей жизни и благополучие в семье. В предверии этого праздника все женщины занимаются приготовление разнообразной еды. Считается что на праздничном столе должно быть не менее десяти разных блюд.

В Вороний день кроме приготовления еды нельзя заниматься ни какой другой работой, в этот день нельзя ни шить, ни рубить лес, ни колоть дрова, все делается накануне. В конце дня все празднующие собираются за столом, накрытым национальными блюдами.

Оленные всадники

В 1840-х гг. в поисках новых охотничьих угодий небольшие группы эвенов достигли Камчатки. Постепенно они обосновались на обширных безлюдных территориях центральной и западной частей Камчатки — современные Быстринский, Тигильский, Пенжинский и Олюторский районы. В условиях изоляции за достаточно короткий период на Камчатке сформировалась группа эвенов, отличная по характеру хозяйства и по ряду элементов культуры от материковых единоплеменников. Жилище камчатских эвенов — невысокий цилиндрическо-конический чум.

Переселенцы многое переняли в хозяйстве и культуре от своих соседей — коряков и ительменов (упряжное оленеводство и оленьи нарты, собачий транспорт, запоры для ловли рыбы).

Традиционная распашная эвенская одежда была одинакового кроя для мужчин и женщин. Это кафтан из оленьего меха или ровдуги (шкуры оленя без ворса, выделанной наподобие замши и окрашенной корой ольхи), не сходящийся на груди, и нагрудник длиной до колен. На севере Камчатки получила распространение зимняя глухая одежда корякского типа.

С 30-х гг. ХХ в. большинство камчатских эвенов перешло к оседлости. Многие современные эвены постоянно живут на «рыбалках» — традиционных хозяйствах-стойбищах на берегах рек.

В XVIII в. эвены приняли христианство, однако сохранили элементы обрядности и нормы поведения, основанные на шаманизме.

Презентация «Оленные всадники» из цикла публикаций, рассказывающих о коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на камчатской земле.

Эвены – от кочевой жизни к современности. Экология выживания : библиогр. указ. лит. / Центр. библиотека Быстринского р-на, Камч. обл. науч. библиотека им. С. П. Крашенинникова, Камч. обл. ком. по охране природы ; сост. Н. П. Сычева ; ред. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1997. – 25 с.

________________________

Алексеева С. А. Особенности культуры этнолокального сообщества быстринских эвенов Камчатки: традиции и инновации // «Камчатка – Россия – Мир: забытые имена» : докл. Междунар. ист. чтений / сост. И. В. Витер. – Петропавловск-Камчатский, 2020. – С. 23–26.

Антропов М. Среди ламутов / М. Антропов. – Москва-Ленинград : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. – 47 с. – URL: https://rusneb.ru/catalog/002843_000083_131/

Декоративно-прикладное искусство камчатских эвенов : этногр. сб. / М-во культуры Камч. края, Камч. центр нар. творчества ; сост. М. Е. Беляева. – Нижний Новгород : Тип. ИП Кузнецов, 2017. – 64 с. – URL: http://www.kamcnt.ru/upload/iblock/70c/70c1da7567095403931d0f673e1a80f2.pdf

Древний обряд быстринских эвенов «Гулыдек» / М-во культуры Камч. края, Камч. центр нар. творчества ; сост. М. Е. Беляева. – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2016. – 31 с. – URL: http://www.kamcnt.ru/upload/iblock/1a2/1a207f0c1967b1d9384e00e75277d27d.pdf

Духовная культура эвенов Быстринского района : [эвенские тексты с рус. и англ. переводами: рассказы, родовые мелодии, танцы, ритуалы, мировоззрения] / Фонд культуры народов Сибири ; сост.: Э Кастен, Р. Н. Авак. – [Германия : б. и.], 2014. – 197 с. – Извлечение: Предисловие; Содержание.

Игры эвенов: из древности в будущее / М-во культуры Камч. края, Камч. центр нар. творчества, Этногр. культур. центр «Мэнэдек» ; авт.-сост. Н. Е. Инданова. – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2011. – 23 с. – URL: http://www.kamcnt.ru/upload/iblock/b19/b19b90333ea2e27d089702894f9f6bba.pdf

Из глубин земли Камчатки : материалы фольклор.-этногр. экспедиций в Быстринский р-н / М-во культуры Камч. края, Камч. центр нар. творчества ; сост.: М. Е. Беляева, Н. А. Воробьева. – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – 96 с. – URL: http://www.kamcnt.ru/upload/iblock/3ba/3baaafdc3ddc81722cb4d4615de35f22.pdf

История и культура эвенов : ист.-этногр. очерки / РАН, ДВО, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока ; редкол.: В. А. Тураев (отв. ред.) [и др.]. – Санкт-Петербург : Наука, 1997. – 184 с. – Извлечение: Введение: история изучения эвенов, современное расселение и численность эвенов; Оглавление.

Кириллова А. И. Быт и элементы материальной культуры эвенов: изменения, произошедшие в XX веке (на основе материалов, собранных в Быстринском районе Камчатского края) // Роль молодежи в сохранении природного и культурного наследия : материалы межведомств. науч.-практ. конф., 9 апр. 2009 г. и Междунар. науч.-практ. конф., 18 марта 2010 г. – Петропавловск-Камчатский, 2011. – С. 229–236.

Кириллова А. И. Государственная национальная политика на начальном этапе советизации эвенов Камчатки: на примере Быстринского района : монография / А. И. Кириллова ; М-во образования и науки РФ, Камч. гос. ун-т им. В. Беринга. – Петропавловск-Камчатский : КамГУ, 2013. – 197 с. – Извлечение: Оглавление; Введение.

Кириллова А. И. Новые подходы российских этнографических исследований (на примере эвенов-быстринцев) // Камчатка: события, люди : материалы XXV Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 111–112.

Кириллова А. И. О религиозных верованиях быстринских эвенов // «Камчатка разными народами обитаема» : материалы XXIV Крашенинник. чтений / Петропавловск-Камчатский, 2007. – С. 98–102.

Кириллова А. И. Обряды, танцы, песни и мифы быстринских эвенов как способ сохранения уникальной культуры // Человек в истории : сб. материалов V ежегод. науч.-теорет. конф., 22–23 дек. 2005 г. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – Вып. 4 : Социально-этнические процессы в микро- и макроистории. – С. 208–218.

Кириллова А. И. Традиции и современность в быту эвенов-быстринцев в XX веке // Естественнонаучные и гуманитарные приоритеты науки и образования : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 8–12 февр. 2010 г. – Петропавловск-Камчатский, 2010. – Ч. 1. – С. 287–292.

Кириллова А. И. Эвены Камчатки: происхождение и этнонимы // Пятые Международные исторические и Свято-Иннокентьевские чтения : материалы. – Петропавловск-Камчатский, 2012. – С. 143–145.

Коеркова А. Г. Преобразования у быстринских эвенов в конце 20-х – 30-е гг. XX в. // «О Камчатке и странах, которые в соседстве с нею находятся» : материалы XXVIII Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2011. – С. 99–106.

Культура эвенов Камчатки : этногр. сб. / М-во культуры Камч. края, Камч. центр. нар. творчества ; сост. М. Е. Беляева. – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2013. – 56 с. – URL: http://www.kamcnt.ru/upload/iblock/1a7/1a724e34a1d8ae5a8de26c245fe1bb97.pdf

Моисеев Р. С. Развитие эвенов Камчатки в XX веке: глобальные и региональные аспекты // Избранное : в 3 т. / Р. С. Моисеев. – Петропавловск-Камчатский, 2007. – Т. 2 : Развитие Дальнего Востока и Камчатки. Региональные проблемы. – С. 197–217.

Николаева Н. И. Эвены : [язык, образ жизни, оленеводство, охота, мор. зверобойный промысел, рыболовство, собирательство, ремесла, средства передвижения, нац. кухня жилище, одежда, традиции и обычаи, фольклор, культура] // Камчатка далекая и близкая. Проект «Идентичность коренных народов Камчатки – взаимоотношения человека и природы» / Н. И. Николаева, Е. А. Орлова, Д. А. Сурмило. – Москва, 2021. – С. 174–207 : ил., фот.

Одежда и прикладное искусство эвенов Быстринского района / Фонд культуры народов Сибири ; сост.: Э Кастен, Р. Н. Авак. – [Германия : б. и.], 2018. – 281 с. – Извлечение: Предисловие; Содержание.

Одежда камчатских эвенов : каталог / Упр. культуры Камч. облисполкома [и др.] ; сост. И. В. Витер. – Петропавловск-Камчатский : Камч. обл. тип., 1989. – 35 с. – Извлечение: [Фрагмент из книги].

Орлова Е. П. Хозяйственный быт ламутов Камчатки / Е. П. Орлова. – [Б. м. : б. и., б. г]. – Ксерокоп.

Слугин А. Я. Камчатка: быстринские эвены-отшельники // «О Камчатке и странах, которые в соседстве с нею находятся…» : материалы XXVIII Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2011. – С. 182–190.

Современное хозяйство, культура и быт малых народов Севера / Акад. наук СССР. – Москва, 1960. – 216 с. – (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 56). – Извлечение: Гурвич И. С. Эвены Камчатской области : [фрагмент ст.].

Тарасова М. Н. Сохранение этнокультурных традиций эвенского народа // Проблемы возрождения, сохранения и развития этнокультурных традиций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф., 19–20 окт. 2011 г. – Петропавловск-Камчатский, 2011. – С. 233–238.

Согласно последним подсчётам, коряков в России живёт не более 8 тысяч, и большинство из них населяют Северную камчатку. Несмотря на это, традиции коряков прошли долгий путь от древности, практически не подвергались постороннему влиянию и продолжают сохраняться сегодня.

Этот народ бережно хранит культуру далёких предков, их верования и обычаи. И хотя жизнь кочевых и оседлых коряков значительно различается, у этих племён есть немало общих ритуалов. Как в традициях коряков выражается их отношение к природе? Какие праздники стали важной частью жизни этого народа?

Единство с природой

Издавна коряки живут в тесной связи с природой, уважая и поклоняясь её силе. Что интересно, одно только название этого народа указывает на священное животное. “Кор” в переводе с местного наречия значит “олень”, и слово коряки – это “люди оленей”. Именно так: в понимании коряков не олени находятся при человеке, а наоборот.

Коряки – прекрасные оленеводы, и неспроста они с таким почтением относятся к этим животным. Оленьи шкуры являются прекрасным материалом для создания жилища. Лишь такой материал помогает выживать в суровом северном климате. Основой выживания народа стали и крепкие родственные связи.

В традициях коряков лежит взаимопомощь и забота о том, кто нуждается в поддержке. Например, о пожилых или больных соплеменниках заботятся их родственники или, за неимением таких, другие представители общины. Брошен не будет никто. В старину коряки придерживались обычаев левирата.

Если у женщины умирал муж, его младший брат мог стать её вторым супругом и взять заботу о детях умершего и его вдове. Также бытовал и сорорат, когда женой вдовца становилась младшая сестра умершей женщины.

Верования коряков

Несмотря на то, что сегодня большинство коряков являются православными, они не забывают верования предков. Издавна этот народ одушевляет весь мир, что окружает нас. Живыми в понимании коряков являются не только животные или растения, но и небесные светила, лес, море, камни.

В каждой общине существовало своё священное место, где поклонялись добрым духам и божествам, которых люди стремились задобрить. В качестве жертв приносили оленье мясо, рыбу, различные блюда.

С давних времён коряки славятся как превосходные охотники и рыбаки. Именно поэтому самые пышные празднества устраивались в честь этих двух занятий. Считалось очень важным правильно провести встречу трофеев.

Шкуры выставляли на почётное место, часто с родовыми тотемами, что было своего рода обращением к предкам с благодарностью за посланную добычу. Священными считались и гадальные камни, на которых изображались родовые духи, и доски для добывания огня, что также часто украшались ритуальными символами.

Погребальные традиции коряков

Шаманы уже много веков играют в корякском обществе далеко не последнюю роль. Они считаются посредниками между людьми и духами, в преданиях и легендах шаманов наделяют недюжинной магической силой.

Даже в наше время продолжают появляться истории об умении этих людей влиять на погоду, исцелять болезни и предсказывать грядущие события. Конечно, здесь есть место и выдумкам, но, как мне кажется, среди потомственных шаманов немало тех, чьи способности действительно превышают умения среднестатистического человека.

Коряки очень страшатся преждевременной смерти – считается, что так душу человека похищают злые духи. Чтобы обезопасить себя, они берут у шаманов обереги, которые способны создать защиту. Тем не менее, в прежние времена коряки начинали готовить погребальную одежду едва ли не смолоду.

Согласно поверьям, начать шить себе последний наряд должен был сам человек, а вот закончить его самостоятельно было нельзя – следовало попросить об этом кого-то из родственников. В поверьях коряков человек, что собственноручно доделал свой погребальный наряд, “сшил” свою смерть, а потому накликал на себя беду.

До XVIII века коряки придерживались обычаев сжигания умерших. Для этого использовался кедровый стланик, на который и укладывали тело покойного. Поразительно, но с умершим можно было вести беседы, просить передать какие-либо слова ранее ушедшим предкам.

На погребальный костёр коряки даже приносили подарки, предназначенные для ранее умерших родственников, с которыми, как верили, покойный непременно встретится и передаст дары.

Праздник масок у коряков

Среди множества народных корякских праздников я бы хотела выделить забавный Улляун (переводится как “маска”). Он появился много столетий назад, но сохранился и сегодня – в виде пантомимы.

В назначенный день с наступлением вечера по деревням начинают ходить Улляун – “гости из тундры”, лица которых скрыты масками. Накануне их прихода родители объясняют детям, что те должны себя хорошо вести, когда Улляун войдут в дом.

Участники в масках исполняют ритуальные танцы, произносят пожелания всем, у кого побывают в гостях. За это хозяева должны дать вкусное угощение.

Впрочем, согласно традициям коряков, Улляун могут и сами взять любые продукты, а излишки передать нуждающимся. При гостях в масках нельзя громко разговаривать или смеяться. За это Улляун могут отхлестать ольховыми ветками, что носят с собой.

Традиции коряков отражают старинную культуру и самобытность этого народа. В них – дух прошлого и почитание природы, что является для этих людей другом и верным помощником. Несмотря на стремительный ход времени и постоянные перемены коряки трепетно хранят свои обычаи, что в дальнейшем передадут потомкам.

Коряки — кочевники, охотники и рыбаки: история, быт, традиции и другие факты о народе

- Кто такие коряки

- Где живут

- Демография

- Происхождение

- Внешность

- Государственность и родоплеменные отношения

- Быт

- Национальный костюм

- Древнейшая переноска для ребенка

- Ремесла и традиционные занятия

- Доспехи северных народов

- Дом

- Транспортные средства

- Религия

- Праздники и обряды

- Корякский язык и культура

Среди народов Севера коряки – ближайшие родственники североамериканских индейцев. До исчезновения Берингова перешейка они были одним племенем, кочевавшим с Чукотского полуострова в Сибири до полуострова Сьюард на Аляске и обратно. Обряды, мифология и обычаи двух этносов остались схожими и сохранились до наших дней. Любопытные факты о коряках, их истории и верованиях – в материале 24СМИ.

Кто такие коряки

Коряки – коренные жители Корякского автономного округа, который входит в состав Камчатского края России. В прошлом этнос не имел общего названия и разделялся на две группы по образу жизни:

- чав’чу – оленеводы-кочевники, занимавшиеся крупностадным оленеводством;

- нымылъо – прибрежные оседлые рыболовы и охотники на морских животных.

Коряки жили семьями (родами), поэтому дополнительно выделяют крупнейшие родоплеменные группы. Это алюторцы – жители восточного побережья Камчатки, паланцы, живущие на западном побережье, карагинцы – в районе пролива Литке и Карагинского залива.

Где живут

Географически коряки живут на севере и западе полуострова Камчатка, а также на Корякском и Колымском нагорьях материковой части Сибири. Их стада кочуют от бассейна рек Парень и Пенжина до побережья Берингова моря. Их соседи по материку – юкагиры. Вместе с эвенами и чукчами юкагиры живут к западу и северу от корякских территорий. На юге земли коряков соседствуют с ительменами.

Демография

Численность корякского населения по результатам переписи 2010 года составляла 7953 человека. Из них проживают в:

- Камчатском крае – 6640 чел. (83%);

- Магаданской области – 900 чел. (11%).

Оставшиеся 6% – это люди, переселившиеся в другие регионы России. В каждом зарегистрировано от 10 до 70 представителей малой народности.

Когда русские заселяли Камчатку в XVII веке, на полуострове жило до 11–13 тысяч коряков. Они рыбачили, пасли оленей и охотились на моржей. Так пишут в некоторых источниках. На самом деле подсчитать точное количество жителей Камчатки в XVII веке не могли из-за кочевого образа жизни коренного народа и отсутствия подходящих средств учета.

Происхождение

Точное происхождение этноса не установлено. Антропологи предполагают, что в позднем плейстоцене, примерно 11 000 лет назад, к Берингову морю вышли племена предков коряков. Они заселили прибрежные зоны Сибирской Азии и Северной Америки. Возможно, что племя кочевало туда-обратно до тех пор, пока повышение уровня Мирового океана не затопило перешеек. Протокоряки жили на гораздо более обширной территории, чем их потомки. Но в Сибири племена эвенов вытеснили их на нынешние земли.

Внешность

Как и другие народы Севера, коряки относятся к монголоидной североазиатской расе. У них смуглая кожа, коренастое телосложение, невысокий рост. Лица широкие и плоские с выступающими скулами и монголоидным разрезом глаз. Глаза и волосы черные или темно-коричневые. Мужчины преимущественно безбородые. Женщины заплетают волосы в тонкие косы.

До XVIII века народы Севера украшали лица пирсингом. Прибрежные коряки и эскимосы носили в перегородке носа или на нижней губе моржовые зубы. Точно не установлено, когда появилась традиция, сколько существовала и как объяснялась. Предположительно, украшения на нижней губе или в носу свидетельствовали о статусе члена племени или его взрослении, например, о вступлении женщины в репродуктивный возраст или становлении мальчика как охотника и добытчика.

Государственность и родоплеменные отношения

У коряков не было ни государственной власти, ни объединения племен или другой организации межплеменных групп. Они жили семьями по 5–7 человек. Несколько родственных семей могли кочевать вместе. В этом случае они совместно принимали решения о начале миграции или открытии охотничьего сезона.

Во главе каждой семьи стоял самый старший мужчина. У него могло быть несколько жен, но за каждую мужчина отрабатывал родственникам женщины от 3 до 5 лет. Сексуальные связи до брака не поощрялись, а за супружескую неверность муж мог убить жену. После смерти мужчины его олени и жены переходили родственнику.

Быт

Жизнь семьи вращалась вокруг оленей. Из оленьего мяса готовили большинство блюд. Мясо ели жареным. Кровь и костный мозг употребляли сырыми. Деликатесными продуктами считали печень, сердце, почки и язык животного. Обязательно дополняли рацион ягодами и кореньями, собранными в тундре, и рыбой.

Если понаблюдать за процессом разделки северного оленя женщинами, то можно понять, что за столетия оленеводства коряки идеально изучили анатомию животных. Мясо отделяют от костей, а сами кости аккуратно делят по суставам. Разрезать кость недопустимо. Это признак неумелой и неэкономной хозяйки.

Из оленьих шкур шили одежду и строили жилище. Из костей создавали инструменты, оружие, украшения и доспехи. Из сухожилий женщина делала пряжу, которой сшивала одежду и украшала вышивкой. Фраза «Она прекрасно шьет!» считается лучшим комплиментом женщине и в наше время.

Национальный костюм

Корякская национальная одежда – куртка-кухлянка из оленьих шкур. Это нераспашная куртка, которую надевают через голову. Зимой носят двойную кухлянку. У нее один слой меха направлен внутрь, а другой – наружу. Ворот и низ украшают мехом животных: песца, росомахи или собаки. Дополняют поясом, на котором оленевод крепит ножи.

В тундре кухлянка выполняет роль спального мешка. В ней достаточно тепло, чтобы охотник мог уснуть в санях и не замерзнуть. Под кухлянку надевали широкую рубаху из тюленьей или оленьей кожи и штаны. Обувь тоже делали из шкур животных. Изнутри обшивали мехом. Дополняли наряд капорообразной шапкой и рукавицами.

Древнейшая переноска для ребенка

Капюшон северянок считается древнейшим видом одежды, предназначенным для переноски младенца. Первоначально женская куртка делалась без капюшона со стоячим воротником. Присоединив капюшон, женщина освобождала руки для домашних дел, давала детям возможность познавать мир.

Со стороны кажется, что пользоваться капюшоном неудобно. Но он создается в расширенной спинке куртки. Поэтому ребенок не выпадет. Он соприкасается со спиной матери. Дополнительные ремешки помогают зафиксировать малыша, чтобы предотвратить сползание. Так детский вес равномерно распределится на корпус женщины, ребенок будет находиться в тепле и безопасности, а мать продолжит выполнять домашние работы.

Ремесла и традиционные занятия

Предки коряков освоили гончарное дело. Они создавали из глины домашний инвентарь. Дерева в тундре немного, поэтому его использовали экономно. Из древесины строили нарты (сани), делали копья и гарпуны. Ножи для разделки рыбы и мяса, кирки для разработки горных пород создавали из костей животных. Их украшали резьбой.

Доспехи северных народов

Коряки охотились на крупных зверей, поэтому тело охотника нуждалось в защите. Оленеводы не добывали металлы, но сумели приспособить кости морских животных для изготовления доспехов. Из них делали пластины и скрепляли их жилами. Пластинчатая броня была легкой, удобной и прочной.

Кроме охоты, доспехи использовали для войны. Больше всего коряки воевали с чукчами. Причиной неприязни историки считают необходимость выживать в суровых условиях. На момент первых контактов двух этносов чукчи были охотниками на оленей, а коряки пасли крупные стада от нескольких сотен до тысяч голов. Когда удача изменяла охотникам, они начинали воровать или убивать домашних оленей, что и приводило к стычкам.

Постепенно чукчи пришли к выводу, что выращивать животных удобнее, чем добывать пропитание исключительно охотой. Они превратились в оленеводов, но свои первые стада угнали у «зажиточных» коряков. Позже причиной войн становилась борьба за территории, необходимые для выпаса скота.

Читайте такжеПродажа Аляски США: подробности сделки и популярные мифы

Дом

Корякская модель дома – это яранга, коническая палатка из оленьей шкуры. Основа – три шеста высотой до 5 м, связанные вместе. К ним крепятся дополнительные шесты-треноги, и конструкция обтягивается шкурами.

Площадь основания жилища составляет 4–10 кв. м. Размер зависит от назначения. Маленькую ярангу ставит охотник в тундре для временного ночлега. Большую – для проживания семьи оленевод на месте стоянки. В центре яранги устанавливали очаг. Позже его заменили промышленной железной печью. Также в жилище оборудуют спальные места и «шкафы» для хранения одежды. Начиная с XVIII века вместо яранги оленеводы строили дома срубного типа, постепенно превращаясь в оседлый этнос.

Транспортные средства

Для поездок по тундре использовали упряжку оленей и сани. Чтобы во время бега ездовые олени не цеплялись за деревья, им обрезали рога. Но в XXI веке коряки предпочитают покупать снегоходы.

Для передвижения по рекам использовали лодки, которые выдалбливали из цельного ствола дерева. В море применяли одноместные и многоместные байдарки, обтянутые моржовой шкурой.

Религия

Коряки делят мир на верхний, нижний и срединный. Все на свете создал Хозяин верхнего мира. Он живет на небесах и пристально следит за людьми, помогая им в повседневных делах. Если Хозяин хочет наказать оленевода, то он засыпает. Тогда человек остается один на один со злыми духами, которые насылают болезни и неудачи в охоте.

Чтобы обмануть злого духа, нужно спрятаться. Для этого коряки создают маски-личины. Они овальные или заостренные к низу. Их обшивают перьями или мехом животных, чтобы сделать более похожими на прототип. Например, маска, обшитая медвежьим мехом, должна «доказать» моржу, что его убил не охотник, а медведь. Во время разделки китовой туши люди надевали травяную маску на кита и на себя, чтобы зверь не узнал охотников и не отомстил. Шаман пользуется маской во время камлания.

Североамериканские индейцы хоронили умерших с деревянной погребальной маской. Часть индейских масок изображают духов-помощников шамана, другая часть выглядит как человеческие лица.

Наиболее древние – обрядовые. В древних погребениях находят маски из дерева, рогов, меха и даже меди. Особенно интересны историкам деревянные маски, инкрустированные кусочками кости или бусинами. Для большей реалистичности на личины, изображающие животных, добавляли зубы и обшивали кусочками меха.

Некоторые духи коряков напоминают японских они (злых демонов) – сильные, злобные, со страшными рожами, трудно убиваемые и способные съесть человека. Они проникают в дом, спускаясь по центральному шесту в очаг. Другие похожи на русских кикимор. Матери наставляют дочерей не оставлять швейные принадлежности на ночь на открытом месте, иначе Кала, злой дух, примется шить ночью. Для изгнания духов приглашали шамана. От болезней и неудач защищались амулетами, принесением жертв.

Большой ворон Куйкынняку создан Хозяином верхнего мира как первый человек для защиты коряков. Он стал первым шаманом. Шаманизм делился на два течения: семейный и общественный. Семейный заключался в охране семьи от злых духов. Для этого женщина подкармливала духа огня. Следила, чтобы ничто не осквернило пламя. Шаман племени заботился о более глобальных задачах: чтобы племя было сытым, а охота удачной.

Праздники и обряды

Самые главные праздники приморских коряков связаны с китобойным промыслом. Основные моменты – торжественная встреча в поселении убитого кита и его проводы. Чтобы животное возродилось, его скелет возвращали в море.

У оленеводов праздники связаны с оленьей миграцией. Животных перегоняли 4 раза в год. Весной стадо возвращают в места, богатые ягелем для рождения оленят. Летом выпасают подрастающее поколение там, где меньше мошкары и гнуса. Осенью сытых и крупных копытных гонят к местам забоя. Пышный праздник включает гонки на оленьих упряжках, ловлю оленей арканом и другие соревнования. Часть мяса съедают, а излишки вялят про запас.

После весеннего равноденствия коряки встречают весну. Праздник сопровождается пиршеством, музыкой и танцами. Национальный музыкальный инструмент – г’эйнэчг’ын. Он похож на гобой. Кроме местного «гобоя», пользуются бубном и пластинчатым варганом.

Вторая группа празднеств связана с обрядами жизненного цикла – рождением, свадьбой, смертью. Умерших хоронили несколькими способами: сжигали на костре из ветвей кедрового стланика, скрывали в расщелинах скал или в море.

Некоторые родовые группы дифференцируют способ погребения в зависимости от типа смерти. Естественная смерть взрослого сопровождается сжиганием трупа, а умершего младенца хоронят в земле. Современные коряки хоронят умерших на русский манер. Вместе с умершим складывают предметы, которые могут понадобиться ему в другом мирре, а также подарки тем родственникам, кто умер раньше.

Корякский язык и культура

Язык относится к чукотско-корякской языковой семье. Коряки без проблем понимают чукчей, а чукчи, соответственно, коряков, хотя говорят каждый на своем языке. Коренная лексика связана с оленеводством, морским промыслом, тундрой и природой. Больше всего заимствований пришло из русского языка. Они связаны с предметами и явлениями, которых не было в жизни оленеводов: промышленность, политика, строительство. Также заимствовали имена собственные.

Письменного языка у оленеводов не было. Его заменяли пиктограммы, с помощью которых сообщали друг другу важную информацию. В 1930-х годах в СССР разработали корякский алфавит, выпустили первые книги, но, так как исконные промыслы и образ жизни кочевников постепенно уходили в прошлое, необходимость в корякском языке отпала. В 1960-х на корякском языке говорило 90% коренных жителей. В 1990-х этот показатель упал ниже 10%.

В корякском языке выделяют 4 диалекта: язык кочевых оленеводов, жителей западного побережья Камчатки, коряков с восточного побережья и карагинцев. Возникновение диалектов связывают со взаимодействием с соседними народностями. Письменный язык 1930-х основан на диалекте оленеводов – чав’чу.

Читайте такжеЭвенки — любопытные факты о снежном народе: история, культура, быт и традиции