В христианской традиции с 6 по 19 января проходят зимние Святки. Дни от Сочельника (с момента появления первой звезды) до начала Крещения считаются святыми и связаны с прославлением Христа. Рождественские Святки также приурочены к зимнему солнцестоянию, этот удивительный праздник сочетает в себе как православные, так и языческие традиции.

В материале РЕН ТВ расскажем об истории и значении праздника, а также о народных приметах и святочных гаданиях.

Святки – что это за праздник?

Святки – особый праздник для всех православных верующих. Его отмечают, начиная с Рождественского Сочельника до наступления Крещения Господня и Богоявления. Эти две праздничные недели – время для радости, веселья и отдыха. На период Святок приходятся три важных церковных даты: Сочельник – 6 января, Рождество – 7 января и Крещение Господне – 19 января.

История и значение Святок

Святки считаются православным праздником, однако, в нем удивительным образом сочетаются христианские и языческие традиции. В древней Руси Святки называли праздником Святовита – славянского бога войны и победы. Есть мнение, что на Руси это слово имело особое значение – «душа предков».

Первое упоминание о Святках встречается в трудах христианского богослова Ефрема Сирина, умершего в 373 году. А в 567 году церковь официально объявила следующие 12 дней от Рождества Христова праздничными. В это время принято славить Рождество и Господа, пославшего людям Спасителя. Во всем мире верующие посещают богослужения, раздают подаяния нуждающимся и дарят подарки детям.

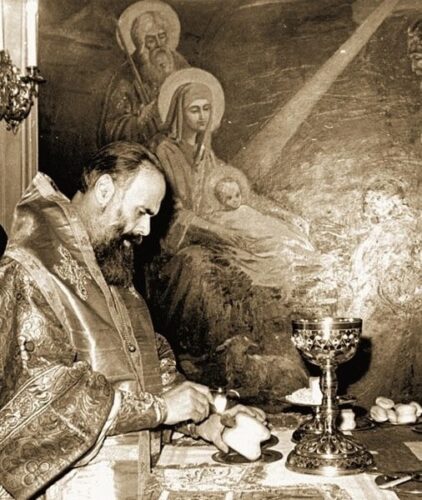

Фото: © Известия/Александр Полегенько

Традиции и обряды в дни Святок

Главная традиция, пришедшая к нам из язычества, – святочные колядования. Древний славянский бог Коляда олицетворял начало новой жизни и обновление природы. С приходом православия в колядках стали упоминать Иисуса Христа и восхвалять его. В ночь на Коляду на Руси устраивали шумные пляски, пели песни, разжигали костры и катили с горы горящее колесо. Дети и взрослые, наряженные в костюмы медведя, кикиморы или бродяги, ходили из одной избы в другую, пели праздничные колядки и требовали угощений.

В период Святок дома украшали свечами, их свет символизировал самого Христа. Крестьяне раскладывали по полу солому, а в красный угол избы ставили сноп. Если во дворе росли фруктовые деревья, их обвязывали праздничными ленточками. Славяне верили, что эти нехитрые обряды принесут в дом счастье и достаток.

В пору Святок было принято гадать на любовь, урожай, семью и будущее. В древности этим занимались языческие жрецы, а со временем гадание стало, в основном, девичьей забавой.

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Первый день святок 6 января – рождественский Сочельник

6 января называют Святым вечером или Сочельником. На Руси к празднику готовились с самого утра: приводили в порядок дом, готовили ужин из 12 блюд и возвращали долги. Как только на небе появлялась первая звезда, славяне приступали к трапезе. Во время застолья в сборе непременно должна быть вся семья. В древности считалось, что если кто-то из семьи отсутствует в Сочельник, то весь год у него будет сложным. Не забывали славяне и об умерших родственниках. Для них на окно ставили блюдца с сочивом и узваром.

Второй день Святок – Рождество

В православной традиции Рождество – один из самых значимых и светлых праздников. Все верующие 7 января посещали храмы и славили Христа. Придя домой, православные готовили пышный стол, пекли калачи и фигурки из теста. А встречали Рождество непременно в светлой и новой одежде.

13 января – Щедрый вечер

Этот день Святок называли Щедрым вечером. Христиане устраивали пышное застолье, готовили праздничные блюда из мяса и звали много гостей. Народные гуляния, проходящие 13 января, назывались щедровки.

Традиции 14 января

В ночь на 14 января, по традиции, празднуют Старый Новый год. На Руси в этот день старались избавиться от всего старого: ненужную одежду и другие вещи сжигали. А еще существовал специальный обряд: женщины брали три свечи и обходили с ними дом, чтобы прогнать все плохое и увести беды прочь.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Традиции 18 января

Славяне называли этот день Живица-Сочельник, Крещенский Сочельник или Водяная Коляда. Православные верующие запасались крещенской водой и купались в проруби, чтобы очиститься от грехов и болезней.

Девушки 18 января готовили специальную кутью и гадали на ней на замужество. Также в этот день заканчивались колядования и святочные гуляния.

19 января – Крещение Господне

В христианской традиции 19 января отмечают Богоявление и Крещение Господне. В этот день верующие готовят кутью и соблюдают строгий пост. Считается, что в праздник нужно избегать споров и ссор, а также отказаться от домашних дел и тяжелой работы. Алкоголь 19 января тоже под строгим запретом.

На Крещение девушки проводили обряд красоты: умывались освященной водой, чтобы кожа была молодой и чистой.

Народные приметы на Святки

С древних времен народ замечал на Святки разные приметы, которые передавались из поколения в поколение. Например, славяне верили, что если небо в ночь на 14 января будет звездным, то год будет богатым. Пасмурная погода и сильный снегопад на Крещение предвещали хороший урожай и плодородие.

Также на Руси существовала примета, связанная с охотой. Делать это в период Святок было очень нежелательно. Считалось, что такого охотника весь год будут преследовать беды и мелкие неудачи.

Фото: © РИА Новости/РИА Новости/

Святочные гадания

В православном мире гадание всегда считалось грехом. Несмотря на это, люди не оставляли попыток приоткрыть завесу будущего. На Святки молодые девушки гадали на любовь по воску, яблокам и зеркалу. Подруги собирались ночью, зажигали свечи и брали небольшое зеркало. Его поворачивали к небу так, чтобы отражалась луна. Нужно было смотреть в зеркало, не отрываясь, пока изображение не начинало размываться. По количеству маленьких лун в зеркале можно было определить, насколько большая будет семья.

Также будущее предсказывали с помощью чаши с водой и свечного воска. По застывшим каплям определяли судьбу. Святочные гадания длились две недели, но самым удачным временем считались ночь перед Рождеством и канун Крещения.

- Богослужения

- Святки Богословско-литургический словарь

- Святки Г.И. Шиманский

- Святки схиархим. Иоанн (Маслов)

- Можно ли в святки молиться за усопших? иеромонах Иов (Гумеров)

- Святки прот. Григорий Дьяченко

- Традиции

- Как христиане святки проводят, и как надо проводить их прот. Николай Успенский

- Как провести Святки? прот. Александр Ильяшенко

- Позволительно ли рядиться в святки? прот. Григорий Дьяченко

- О буйном веселье на святках и маслянице прп. Стефан Филейский

- Что нужно знать о гаданиях на святки? свящ. Георгий Максимов

- Художественная литература

- Святочные рассказы Н.С. Лесков

- Святочные рассказы В.И. Немирович-Данченко

- Дары волхвов О. Генри

- Чудесный доктор А. И. Куприн

- Стихи о Рождестве Христовом

Свя́тки (святые дни) – период от праздника Рождества Христова до Крещенского сочельника (7–17 января включительно). Они называются также святыми вечерами.

Святить период между Рождеством Христовым и Богоявлением Церковь начала с древних времен. Указанием на это могут служить 13 бесед св. Ефрема Сирина, произнесенных им от 25 декабря по 6 января, а также слова св. Амвросия Медиоланского и св. Григория Нисского.

Продолжительность Святок

Какова продолжительность Святок? Когда они начинаются и когда заканчиваются? На эти, казалось бы, простые вопросы в церковной литературе даются разные ответы. Фактически существует 4 (!) точки зрения на продолжительность Святок:

I. 7–17 января (11 дней). Эта точка зрения отражена на нашем сайте, часто такая продолжительность указывается в календарях как сплошной период, в течение которого нет постных дней. Такая точка зрения лишена недостатков: во все дни периода совершаются богослужения с праздничными особенностями, поста нет.

II. 8–19 января (12 дней). В литературе очень популярно утверждение о 12 дней продолжительности Святок; вероятно, это объясняется приверженностью символическому значению числа 12. В частности, известный литургист середины XX века Г. И. Шиманский указывает для Святок период от Собора Богородицы до Крещения Господня. Однако в такой точке зрения два изъяна 1) в Святки включается день строгого поста – Крещенский сочельник; 2) почему-то Крещение Господне включается в период Святок, тогда как равный ему по степени торжественности праздник Рождества Христова – нет.

III. 7–18 января (12 дней). Эта точка зрения отражается на некоторых электронных ресурсах (как правило, нерелигиозных). Эта точка зрения – фактически вариация предыдущей, имеет те же недостатки: в период Святок включается Крещенский Сочельник, а из двух Господских праздников один (Рождество Христово) считается, тогда как другой – нет.

IV. 7–19 января (13 дней). В этом случае Святками считается весь период от Рождества Христова до Богоявления, такую позиция отражена в книге схиархимандрита Иоанна (Маслова). (Впрочем, сам автор допускает ошибку: говорит о 12 днях Святок, хотя по факту указывает период в 13 дней). В таком подсчете только один недостаток: в Святки включается день строгого поста – Крещенский сочельник.

Три периода святок их богослужебные особенности

Хотя термин «святки» обозначает единый 11-тидневный период с 7 по 17 января (по новому стилю), его можно разделить на три временных отрезка на основании богослужебного содержания:

7–13 января – праздник Рождества Христова и его попразднства;

14 января – Обрезание Господне по плоти и святителя Василия Великого;

15–17 января – предпразднство Богоявления.

Богослужебные и уставные особенности всего периода Святок

- Пост в среду и пятницу отменяется;

- Коленопреклонение не совершается;

- Венчание брака не совершается;

- Октоих в седмичные дни не поется;

Святочные обычаи и традиции

С периодом Святок связаны следующие обычаи, расположим их в порядке от более нормальных и приемлемых к спорным и нецерковным:

Хождение в гости

Праздновать Рождество Христово, делиться друг с другом этой радостью, позволить себе определенное утешение после долгого поста – не только законный, и но вполне похвальный образ проведения этих дней. Господь в Пятикнижии повелевает: «Семь дней празднуй Господу Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, Бог твой; ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться» (Втор. 16:15). И хотя буквально это сказано о празднике Кущей, можно вполне распространить эти слова на праздничные периоды Церкви, в первую очередь на Светлую седмицу и на Святки.

Рождественские сценки, мероприятия в воскресных школах

Понятно, что различные постановки и рождественские сценки основаны на неканонических и подчас фантастических реалиях, все же определённый просветительский и благотворный эффект они имеют.

Колядование

Есть обычай ходить по домам и рассказывать различные рождественские колядки. При этом ходят как правило дети (под руководством и присмотром взрослых), поздравляют с Рождеством Христовым, поют песни и рассказывают стихотворения, а хозяева жилищ одаривают символическими угощениями. Здесь оценка должна быть взвешенной: есть колядки по содержанию вполне христианские, но немало и совершенно светских, в которых нет никакого религиозного смысла. В последнем случае колядование превращается в обычное попрошайничество и вряд ли может быть одобрено христианским сознанием.

Представления, гуляния

Есть обычай наряжаться в различные шутовские наряды и устраивать представления, гуляния. Эта практика является рудиментом языческих верований, согласно которым начало года считалось временем, когда у богов можно выпросить хороший урожай. Также важно, что в Древнем Риме и в Византии подобные мероприятия были связаны с празднованием январских календ. В России святочные гуляния были распространенными вплоть до XVIII века. Известно, что император Петр I сам любил эти гуляния и заставлял принимать в них участие своих приближенных. Однако во 2‑й половине XVIII века многие обычаи, связанные со святочными гуляниями, были запрещены. Причем причины запрета были не столько богословскими, сколько вызваны практической необходимостью: сами гуляния и связанные с ними разнузданность, анархия рассматривались как общественно опасные. Для нас особенно важно, что подобного рода действия запрещаются 61‑м и 62‑м правилами VI Вселенского Собора. Особенно обратим внимание на следующие слова: «Той же епитимии надлежит подвергати и тех, которые водят медведиц, или иных животных, на посмешище и на вред простейших, и, соединяя обман с безумием, произносят гадания о щастии, о судьбе, о родословии, и множество других подобных толков» (правило 61) и «Так называемые календы, вота, врумалиа, и народное сборище в первый день месяца марта, желаем совсем исторгнути из жития верных. Такожде и всенародныя женския плясания, великий вред и пагубу наносити могущия, равно и в честь богов, ложно так еллинами именуемых, мужеским или женским полом производимыя плясания и обряды, по некоему старинному и чуждому христианскаго жития обычаю совершаемые, отвергаем, и определяем: никакому мужу не одеватися в женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственную; не носити личин комических, или сатирических, или трагических» (правило 62).

Гадания

Распространен предосудительный обычай гаданий во время Святок о судьбе, о будущем супруге и пр. Понятно, что любые гадания являются языческими обычаями, связанными с волхованием и общением с нечистыми духами, потому ни в коем случае не приемлемы для христиан.

Цитаты о святках

«Дух Христов, – по замечанию святителя Филарета (Дроздова), – не враг благозаконных радостей»; в невинных играх и забавах отдыхает душа, истомленная: шумом суеты, поддерживается и питается чувство дружбы среди людей; с христианской точки зрения дозволительны игры и развлечения, которые не нарушают чистоты мыслей, чувств и слов, не оскорбляют слуха и очей, не унижают человеческого достоинства. Но нужно твердо помнить, что «где нега и роскошь, как учит св. Иоанн Златоуст, где пьянство и всякие забавы, там нет ничего твердого, а все шатко, непостоянно. Слушайте это вы, которые любите смотреть на пляшущих и тем растлеваете свое сердце».

В «святые дни» должно усиленнее стараться не отвлекать ума и сердца своего от святых помыслов, чувствований и деяний; а это обязывает каждого устранять себя от всякого шума буйного веселия. Не разгул и шумное мирское веселие делает праздник Христов радостным и приятным для нас, а утешающая душу, услаждающая и веселящая сердце благодать Божья, даруемая свыше лишь тем, которые удаляют себя от всего того, чем оскорбляется любовь Божья, что отвращает от нас благоволительный взор Отца Небесного, чем бесчестится святое и достопоклоняемое имя Христово, чем нарушается святость праздника».

Настольная книга священнослужителя

Автор статьи

Задать вопрос эксперту

— Наталья Сазонова религиовед, доктор философских наук

Заканчивается Рождественский пост, которым христиане готовились встретить Рождение Спасителя, наступает долгожданный праздник, начинаются особые дни, которые наши предки именовали святыми — зимние Святки. Как провести их с пользой для души и можно ли причащаться в святые дни, когда пост Церковь не отменяет — объясняем.

Какого числа Рождественские Святки в 2023 году

Рождественские Святки всегда продолжаются с 7 по 18 января, то есть 12 дней. При этом окончание Святок, Крещенский Сочельник – день строгого поста, в отличие от всех предыдущих, когда был отменен в среду и пятницу. Он уже готовит христиан к другому великому празднику, Крещения Господня. Так отмечают Святки в тех странах, где Рождество празднуют по древнему «юлианскому» календарю. Это, кроме России, также:

- Грузия,

- Сербия

а также православные христиане:

- Иерусалимской Патриархии,

- Чехии,

- Словакии,

- Польши,

- Японии,

- Китая

Сколько дней длятся

Святками иногда называют период с 8 по 17 января, ввиду того, что 7 января — Рождество Христово, а 18 — день строгого поста Крещенского Сочельника. Есть также мнение, что в число дней Святок не включается только 18 января, как постный день.

Итак, святить именно двенадцать дней после Рождества Церковь начала с древних времен: первый день — 7 января, последний день Святок — 18 января.

Источник: сайт Азбука.ру

Как причащаться в Святки

Ради Рождества Христова — большого праздника запрещаются как земные поклоны, так и продуктовый пост в среду и пятницу.

Пост перед причастием

Как же причаститься в святые дни без положенного трехдневного поста? Ответ содержит документ «Об участии верных в Евхаристии», который был принят на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви в феврале 2015 года.

Держать нужно только евхаристический пост – с 12 часов ночи до момента причащения ничего не кушают и не пьют.

- Чуть подробнее — 18 января: «Как поститься, чтобы причаститься на Крещение Господне»

Молитвенная подготовка ко причастию обычная:

- Три канона и Последование ко Святому Причащению читаются обязательно.

- Утреннее и вечернее молитвенное правило — как обычно.

- Исповедь перед причащением также необходима.

Читайте также: Первое причастие: как подготовиться — пошаговая инструкция

Так что отлучать себя от Чаши в дни Святок не стоит. Если есть желание, возможность и готовность, то причаститься можно не только в воскресные дни, но и на большой праздник Обрезания Господня — 14 января и день преставления прп Серафим Саровского чудотворца — 15-го. А затем 18 января — в Крещенский сочельник и сам день Богоявления — 19 числа.

Хорошо говорит об этом священник Андрей Чиженко:

«Рождественские святки — время, когда небеса отверсты, Церковь небесная Ангельская вместе с Церковью земной человеческой соединяется в едином порыве ликования-славословия Богу за все те Его неизреченные блага, которые Он подарил миру и людям в частности. И что может быть выше в очах Бога, как не наше благодарение Ему в Евхаристии? И что может быть полезнее для нас, как не единение со Христом в Таинстве Причастия».

!!!Вместе с тем, современные пастыри отмечают, что приступать к Причастию впервые или после длительного перерыва во время Святок с мотивировкой «вот, сейчас Святки, пост Церковью запрещен, литургия служится, я могу правило почитать, коротенько исповедоваться (какая уж там серьезная исповедь на Святках) благословение получить, и пойду-ка я без поста причащаться» тоже неправильно, это – оскорбление Таинства. В таких сложных случаях меру поста можно определить со священником.

Что празднуем 14 января — смысл праздника ОбрЕзание Господне

Значение слова

Оно значит буквально «святые дни», причем под «святостью», прежде всего, понимается выделенность их из череды обычных, будничных как связанных с особой радостью о Боге. Для христиан это – время, когда люди радуются приходу в мир Спасителя, особенно легко идет молитва, ощущается таким близким духовный мир, Царство Небесное. Установленный на среду и пятницу пост отменён…

Рождественские Святки

Но слово «Святки» имеет не только христианскую историю. Языки разных народов сохранили не только названия «святые вечера» или «святые ночи», но и такие, как:

- «некрштены дни» (сербский и хорватский),

- «погани дни» (болгарский),

- «кудеса» (так говорили жители Новгородской и Вологодской земли).

Язычники в эти дни славили будущую весну, прошедший «зимний солнцеворот», когда дни начинают удлиняться, и, конечно, вопрошали своих «богов» о будущем.

А у современных людей, пытающихся узнать об исторических корнях народных традиций, зачастую возникает та же путаница.

Что такое «Зеленые святки»

Зелёными Святками у славян называли период от праздника Вознесения Господня до начала Петрова Поста. Его также называли «Семиком» и «Русальной неделей». Смысл языческих по сути обрядов, которые практиковались в этом время, был в поминовении душ предков.

Родительская суббота

Именно эту традицию пытались воцерковить христиане, когда была установлена Троицкая Родительская Суббота – накануне этого великого праздника.

Зимние Святки – история празднования

Есть мнение, что само установление празднования Рождества 25 декабря (7 января н.ст.) в середине IV в. связано с традициями язычников Рима, которые как раз в эти дни отмечали «день непобедимого солнца».

Деревянный щит, украшенный изображением солнечного божества в римском доспехе и военной одежде датируют 256 годом. Найден в 1920-х гг при раскопках римской крепости Дура-Европос (современная Салихия). Экспонируется в Национальном музее Дамаска, Художественной галерее Йельского университета и парижском Лувре.

Однако, это, конечно, не значит, что христиане переняли языческую традицию – скорее, они ее воцерковили, встроили в уже имевшуюся свою. «День непобедимого солнца» стал временем, когда славу воздавали Тому, Кто действительно является «светом разума» и «Солнцем правды» для всего мира, Христу:

- уже в первые десятилетия по установлении праздника он, как говорят исторические источники, отмечался очень торжественно; ему посвящали свои проповеди, например, жившие в IV в. прп. Ефрем Сирин, свт. Амвросий Медиоланский;

- а вот цитата из монашеского Устава прп. Саввы Освященного (он создан в VI в., ныне известен как Иерусалимский, по которому живет и нынешняя Русская Церковь): во время Святок «никакоже пост, ниже коленопреклонения бывают, ниже в церкви, ниже в келиях»; таким образом, к VI в. Рождественские дни осмысливались как время всеобщей радости, так что и инокам не благословлялись не только посты, но даже – земные поклоны, включая даже традиционно постные для христиан дни, среду и пятницу;

- кроме того, в Византии VI в., как свидетельствует «Кодекс» императора Юстиниана, на святках также не совершалось таинство брака – это говорило об особом статусе этих дней, полностью посвященных духовной радости о Господе Родившемся.

Народные обычаи и традиции на Руси

По данным современных этнографов, в древности «святые дни» у славян язычников начинались примерно за неделю до Рождества.

Вероятно, потребовалось не одно десятилетие, прежде, чем новокрещенные бывшие язычники пришли к празднованию Святок начиная с Рождества Христова и сложились благочестивые обычаи.

Сочельник

Сочельник — предпразднество Рождества, 6 января, у русских крестьян было строжайше постным днем: они буквально следовали церковному Уставу, не вкушая пищи и воды «до первой звезды», то есть до наступления темноты. В течение дня тщательно прибирали дом, готовясь к празднику, женщины готовили угощение для будущей праздничной трапезы.

Когда темнело, семья садилась за стол – все еще постный, главным блюдом было сочиво. Это каша из пшеницы, сваренная на воде с добавлением меда. Кроме того, существовали еще постные «сочни», лепешки, которые также пекли под Рождество.

В ночь перед Рождеством

После этого ужина семья пораньше ложилась спать: ночных литургий по селам, как правило, не было, так что посещение богослужения почти всегда было утром праздника.

После этого начиналось собственно празднование Рождества Христова.

Какими действиями сопровождаются Святки

У русских крестьян существовали как благочестивые обычаи, так и те, что сохранились и продолжали существовать с языческих времен.

Даже сам период Святок делили на «святые вечера» (до 1 января) и «страшные вечера», с начала гражданского Нового года до Крещенского Сочельника, когда, как считали крестьяне, происходит особый разгул нечистой силы, и потому самое время… погадать о будущем!

Богослужения и молебны

С этого начиналось празднование: после торжественной литургии священники обходили дома крестьян, в каждом семействе служили краткий молебен на Рождество, прихожане же по силе жертвовали служащим кто деньги, кто продукты.

Праздничная литургия. В алтаре

В Рождественский и Крещенский сочельники + еще 7 раз в год в храмах служится литургия Василия Великого: узнайте особенности

Колядование

Первый день Рождества был также временем когда дети и молодежь (иногда и взрослые) после праздничной литургии и обеда ходили по домам – «славить Христа».

Обычно колядовщики собирались по 10-15 или даже больше человек и обходили односельчан в преднесении «Вифлеемской звезды», как бы уподобляясь волхвам, которые пришли поклониться Рожденному Мессии.

«Звезду» делали из обруча сита, к которому приделывали лучи, затем обтягивали фольгой, а внутрь вставляли горящую свечу. Получившуюся «звезду» водружали на шест, и носили, обходя село.

Войдя в дом, молились, пели тропарь и кондак праздника, затем – особые народные духовные песнопения, посвященные Рождеству. В благодарность хозяева одаривали колядовщиков пирогами, сладостями.

Вертеп

Это святочное представление, посвященное евангельским событиям, тоже было популярно как в деревнях, так и у горожан. Сюжет кукольного спектакля был посвящен народному осмыслению евангельской истории о царе Ироде, который, узнав о Рождестве Христовом, задумал убить «Царя Иудейского», за что и был наказан Богом.

Обычно «вертеп», представлявший пещеру (по-славянски «вертеп») Рождества, делался картонным или деревянным. Среди действующих лиц, кроме Ирода, были Рахиль, образ еврейской жены, плачущей о своих чадах (ведь Ирод, желая убить Мессию, погубил младенцев в Вифлееме), Ангелы, черти, увлекающие нечистивого царя в преисподнюю.

Играли вертепное представление в первые три дня праздника. После этого крестьяне в основном возвращались к обычным хозяйственным делам, а молодежь продолжала «гулять Святки».

«Святочные посиделки»

На них собиралась молодежь по вечерам. Основой для таких собраний было зародившееся еще во времена господства язычества представление, что после зимнего «возрождения солнца» хорошо начинать и новую жизнь, включая брачную. Так что на посиделки приходили девицы и парни, присматривались друг к другу, водили хороводы, играли. Бывало, что в это время возникали взаимные симпатии, которые позже действительно оканчивались браком.

При этом, хотя нравы деревенские были строги, на посиделках поощрялись двусмысленные шутки, вольное поведение, даже поцелуи в темноте, хотя дальше этого дело никогда не шло. Но именно поэтому Церковь без одобрения смотрела на традицию, как имеющую нехристианские корни. Впрочем, она, разумеется не шла ни в какое сравнение с повсеместно распространенными гаданиями.

Гадания на Святки

Строго говоря, они начинались уже с первого дня празднования: девушки не видели совершенно ничего предосудительного в том, чтобы:

- смотреть на улицу через отверстия в лепешке-сочне, которой трапезовали в сочельник – верили, что так увидят будущего жениха;

- гадать о его имени, попросив первого вошедшего в дом колядовщика назвать любое мужское.

И даже старшее поколение придирчиво рассматривало… ложки членов семьи, оставшиеся после трапезы Сочельника – по ним гадали о будущем каждого. Кстати, сами ложки не мыли, равно, как и другую посуду: считалось, что в святой день к столу обязательно придут умершие родные.

Читайте также: Что делать нельзя 6 января — Сочельник — Навечерие Рождества

На суженого

Но своей кульминации гадания достигали после старого Нового года, когда наступали «страшные вечера».

Именно тогда увидеть будущее пытались самыми разными способами, включая рискованные и небезвредные для нервов:

- в зеркале; сесть следовало с зажженной свечой; тогда в глубине стекла проявится образ будущего супруга;

- в бане, куда девушка заходила совсем одна, в полной темноте, ожидая… прикосновения «банника», банного «домового»; по тому, каким оно было, определяли будущность в наступившем году – выйдет замуж или еще останется с родителями.

Было и гадание, на которое решались очень немногие, ведь, по поверью, оно сопровождалось прямо явлением беса. Девушка, заперев дом изнутри, мела пол на две стороны – на правую с молитвой, на левую – с нецензурной бранью. Затем проводила углем черту, становилась на правой стороне горницы – а на левой должна была увидеть нечистого в образе будущего мужа.

Реальная история из жизни неофитки: Три добрых дела на Рождество, или 103 способа изменить мужа —

Зачем кидать валенок за ворота

Чтобы, согласно народным верованиям, посмотреть, в какую сторону он упал носком: оттуда и придет жених. Очень плохой приметой было, если валенок указал на лес. Оттуда мог прийти не жених, а нечистая сила.

Если же говорить серьезно, кидать валенок, гадать со свечой, в бане, совершать прочие нечестивые обряды христианам незачем. Согласно 61 Правилу VI Вселенского Собора, совершающие такие дела подлежат отлучению от Причастия на 6 лет. А «коснеющие», то есть упорствующие в следовании «народным традициям» и вовсе – церковной анафеме:

Дух нынешних Святок в современной России

В последние десятилетия «религиозного возрождения» Святки вернулись после семи десятилетий безбожия, но, конечно, вернулись вместе с языческими традициями, которыми были «отягощены» до 1917 г. Причем смысл их большей части современных горожан на сегодняшний день непонятен.

Желание многих обязательно «погадать на Святках» спешат удовлетворить не только сомнительные шарлатаны и вполне настоящие колдуны, но и… например, профессионалы музейного дела. Зачастую можно увидеть, как святочными гаданиями «зарабатывают деньги», согласно указаниям руководства, даже государственные музеи, «играющие» в эту практику на разного рода «Рождественских (Рождественских ли?) программах».

Вот, например, типичное объявление уважаемого музейного заповедника Коломенское (село было резиденцией благочестивых русских царей):

В Сети можно встретить также немало «игровых программ» за авторством учителей, где детям также предлагается поиграть в гадания, тем самым приобщившись к «русской традиции».

Впрочем, к счастью, по крайней мере,никто принуждает христианина к участию в подобных действах. Православная христианская культура по-прежнему жива – и живет она в храме, богослужении. Убедиться в этом можно каждый день Святок.

- Крещенска вода: свойства и научное объяснение

Как Православная Церковь празднует

Прежде всего – праздничными службами. Сейчас есть как и ранние (с полуночи Рождества), так и поздние литургии. В больших храмах они совершаются также всякий день недели. Не чуждается православие и благочестивых народных традиций: например, в исполнении церковных хоров после литургии нередко можно услышать колядки.

Святки — всякое дыхание да славит Господа

Постепенно возрождается также практика колядования с обходом домов верующих – там, где это возможно. Наконец, именно на Рождество даже пока не решающийся переступить церковный порог человек во дворе храма может увидеть Рождественский вертеп: подобие пещеры, в которой родился Господь.

Здесь, как правило, перед иконой праздника можно поставить свечи, постоять в тишине, помолиться.

Сценарий

Множество сценариев праздников, включая Святки, можно найти в сборнике, составленном преподавателем Ряшенской воскресной школы Г. Ю. Низовой. Он размещен на сайте поддержки начального богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

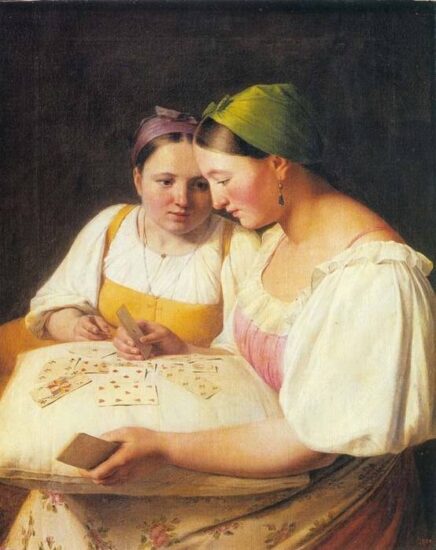

Картины

Тема Святок не раз привлекала внимание русских художников. На их картинах – суета ёлочных базаров, развлечения сельской детворы и молодежи. Но все же лучше всего удается русским художникам изображение… гаданий.

«Гадающая Светлана»» 1836 Холст, масло. 94 × 81 см Нижегородский государственный художественный музей Единственное произведение К.П. Брюллова на национальную бытовую тему, созданное сразу же после возвращения художника из Италии. Роматнический сюжет полотна со сценой крещенского гадания навеян популярной в то время балладой В.А. Жуковского «Светлана»

Вот, например, картина К. Брюллова «Гадающая Светлана» показывает прекрасную девушку перед зеркалом со свечой. Разумеется, картина навеяна поэзией В.А.Жуковского.

Гадалка со свечой» Орест Адамович Кипренский(1782-1836)

Русский музей Год: 1830 Написан портрет в Неаполе. Сам художник в письмах называл картину то «Ворожеей при свече», то «Молодой цыганкой при свечах, гадающей на картах».

Еще одно подобное изображение принадлежит О. Кипренскому. А вот А. Венецианов изобразил девушек, гадающих «на суженого» на картах.

А. Г. Венецианов » Гадание на суженого «, 1842

И лишь «молящихся Светлан» художники, тяготевшие ко всему «таинственному» почему-то не писали…

Молящаяся Светлана. Фото Наталии Ветошкиной

Значение для православных

Так что же это – Святки? Как Христос «вчера, сегодня и во веки Тот же», так и праздник Его Рождения на земле – неизменен с первых веков Церкви. Радость о нем изливается в домашней молитве, звучит в богослужебных песнопениях. Это и есть то, чем живут верующие в эти святые дни.

Наталья Сазонова

Песни и колядки: текст + видео

Посмотрите видео: Необыкновенно поёт необыкновенную колядку обыкновенная (НЕТ?) ученица Дивеевской Православной школы:

Ясна зоря зійшла,

Світом землю покрила

Пречиста Діва, Свята Невіста…

Небо и земля

Небо и земля, небо и земля

Ныне торжествуют.

Ангелы, люди, Ангелы, люди

Весело ликуют.

Христос родился, Бог воплотился,

Ангелы поют, славу воздают.

Пастухи играют, Пастыря встречают,

Чудо, чудо возвещают.

Во Вифлееме, во Вифлееме,

Радость наступила!

Чистая Дева, чистая Дева,

Сына породила!

Христос родился, Бог воплотился,

Ангелы поют, славу воздают.

Пастухи играют, Пастыря встречают,

Чудо, чудо возвещают.

Эта ночь святая, эта ночь спасенья

Эта ночь святая, эта ночь спасенья

Возвестила всему миру

Тайну Боговоплощенья.

В эту ночь у стада пастухи не спали.

Светлый ангел прилетел к ним

Из небесной светлой дали.

Страх объял великий тех детей пустыни,

Он сказал им: о, не бойтесь, –

Всему миру радость ныне.

Где Христос родился людям на спасенье,

Вы пойдите, посмотрите

На великое смиренье.

И с высот небесных раздалось вдруг пенье:

Слава, слава в вышних Богу,

На земли благоволенье.

Еще больше колядок: самые красивых и аутентичные