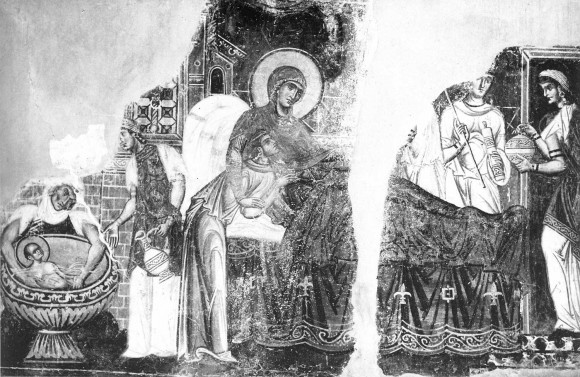

Наиболее древние иконы и фрески, изображающие событие Рождества Пресвятой Богородицы, относятся к X-XI вв., что не исключает возможности существования этого иконографического сюжета и в более раннее время. В качестве примера можно привести роспись грузинского храма VII века в Атени, посвященного Богородице. Сохранившаяся стенопись XI в., по всей вероятности, является поновлением более древней монументальной живописи, возможно, доиконоборческого периода.

В числе древнейших сохранившихся изображений праздника Рождества Богородицы можно назвать русские фрески в апсиде Киевского Софийского собора (первая половина XI века) и в Преображенском соборе Мирожского монастыря (XII век), а также широко известную сербскую композицию в церкви Иоакима и Анны монастыря Студеница (1304 г.).

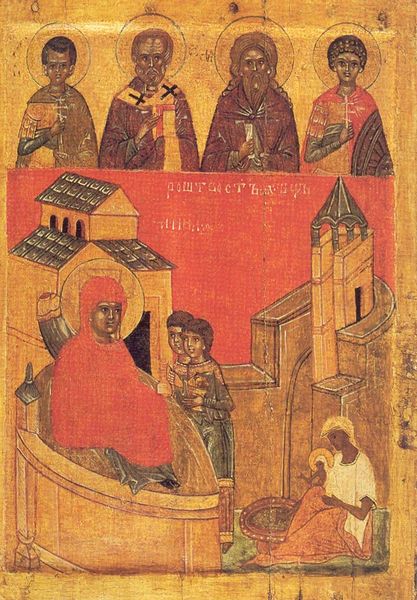

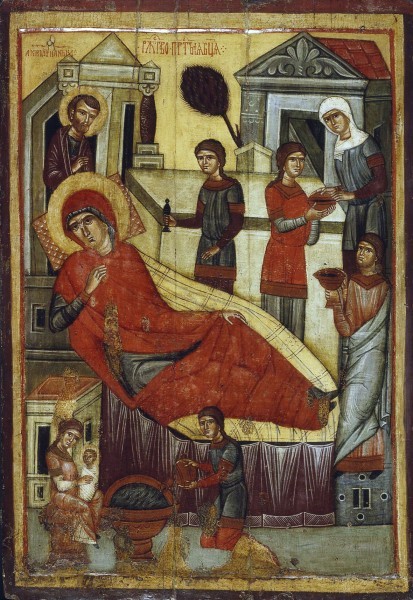

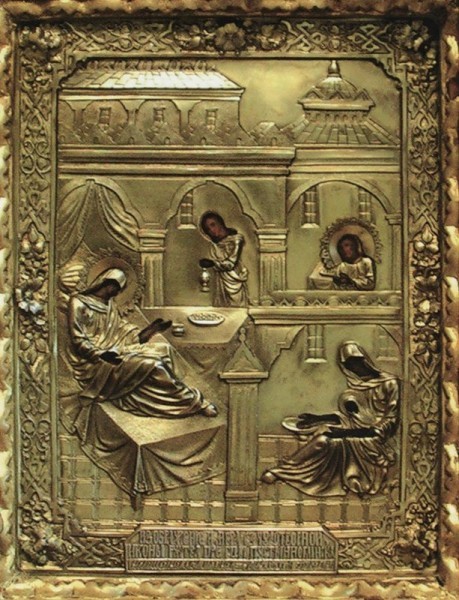

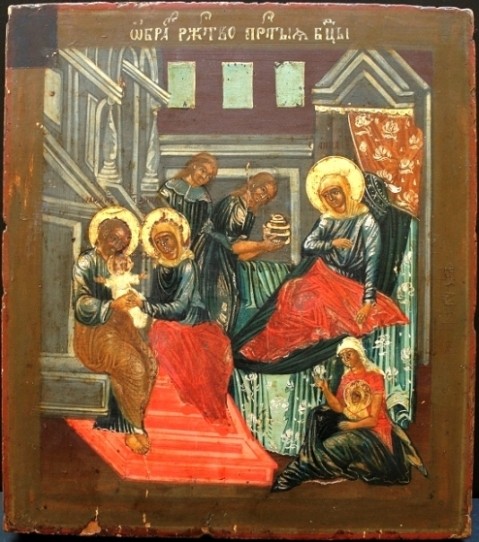

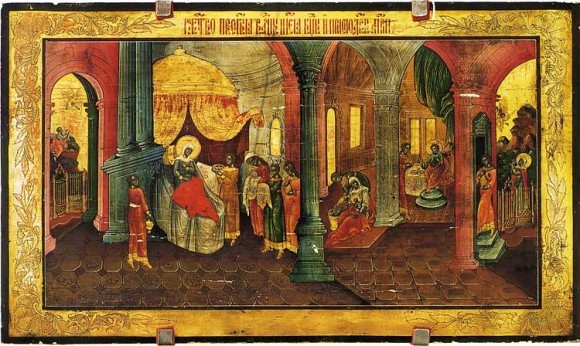

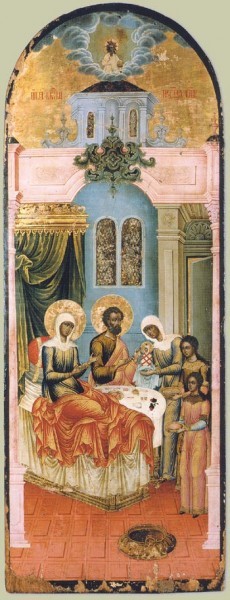

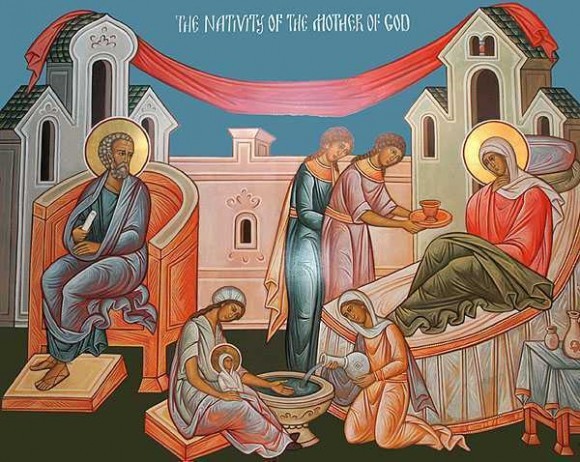

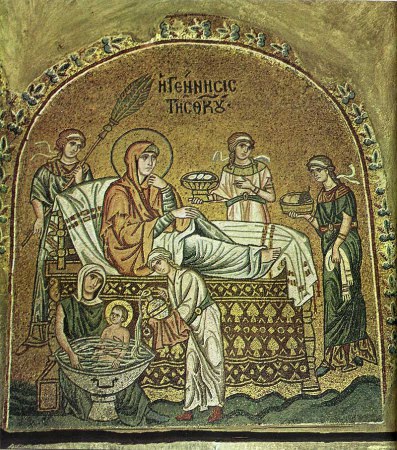

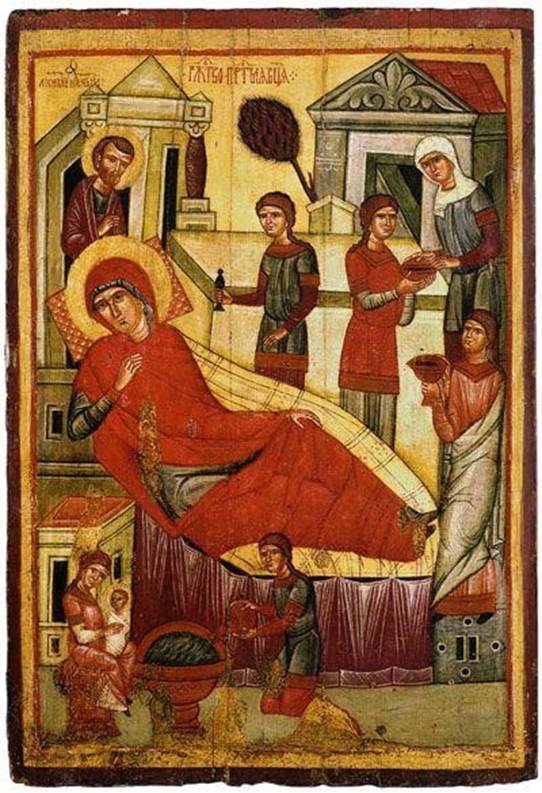

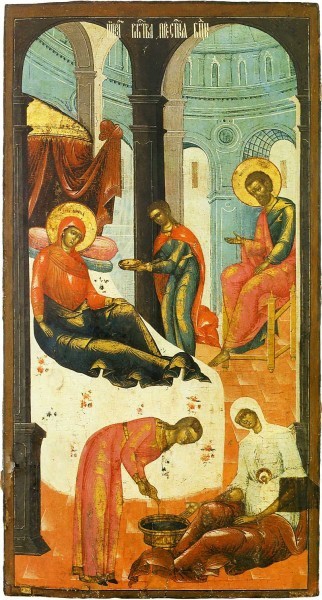

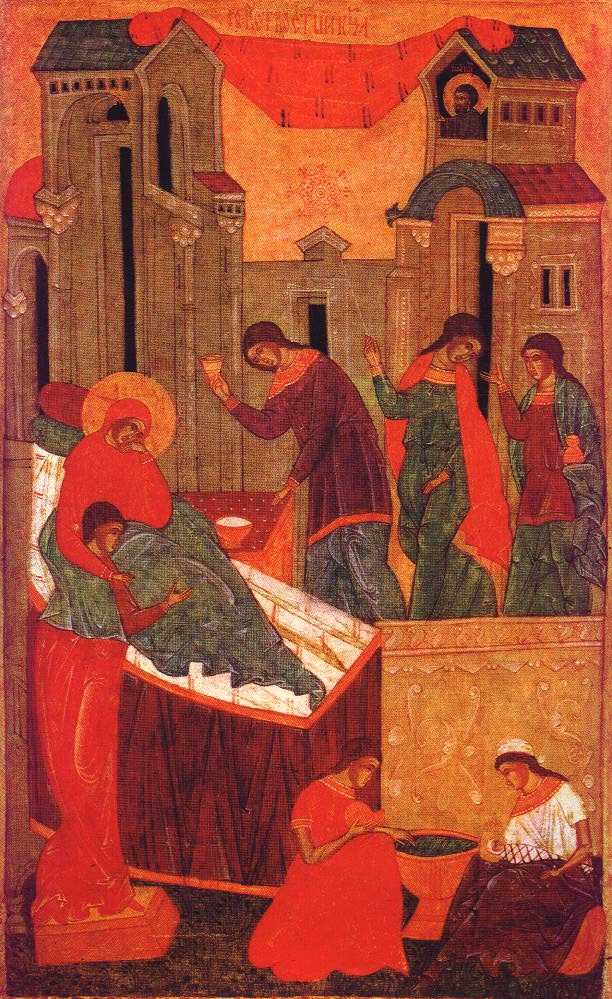

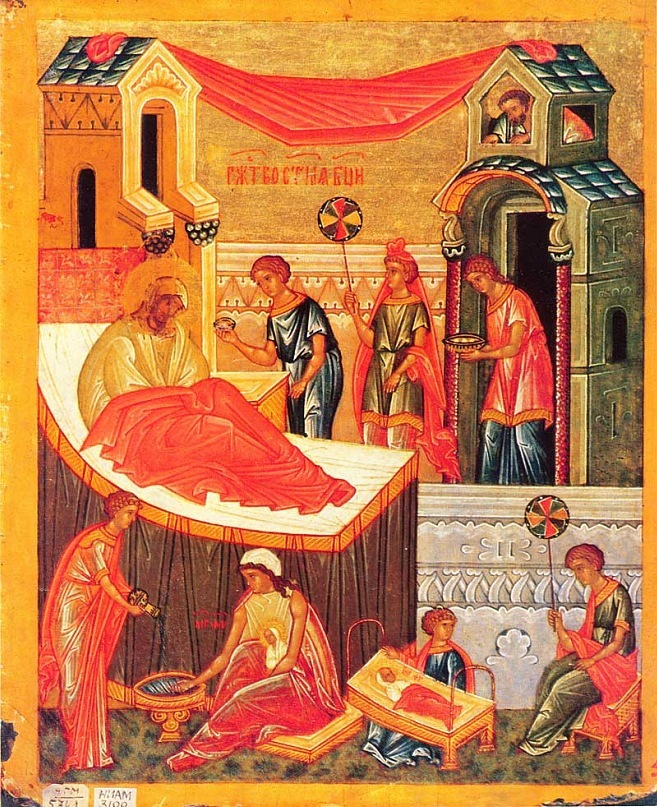

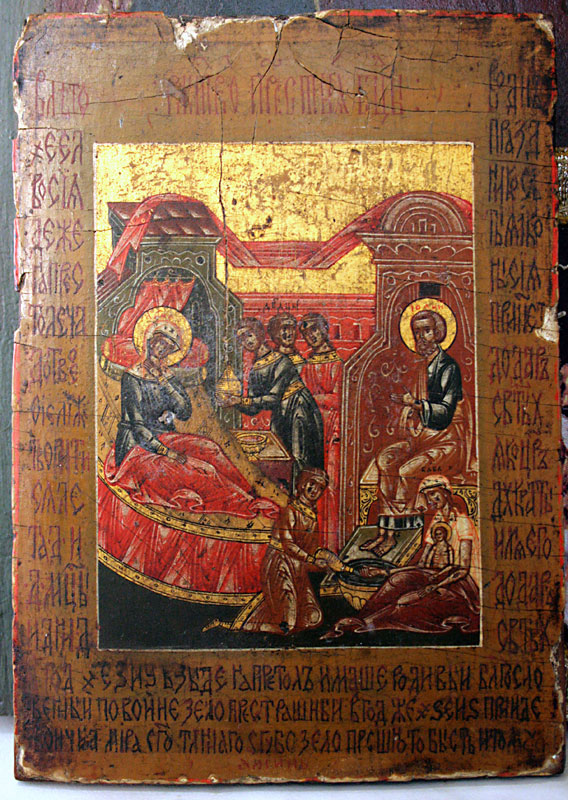

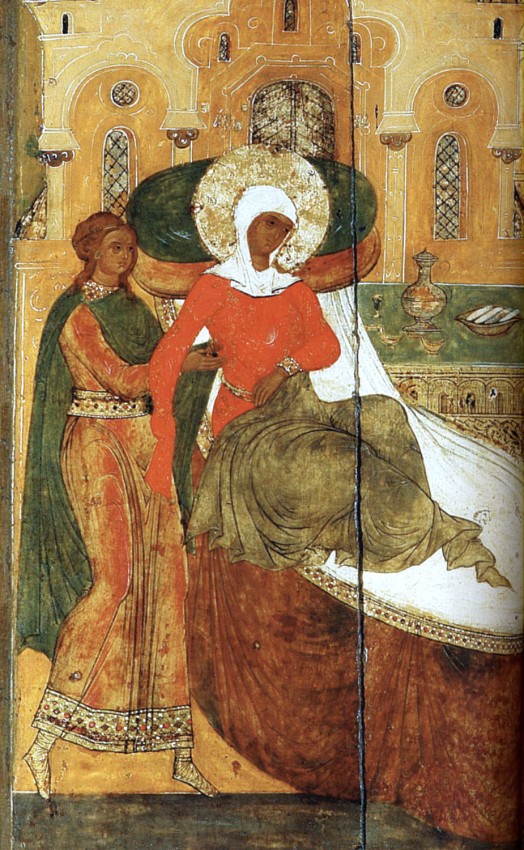

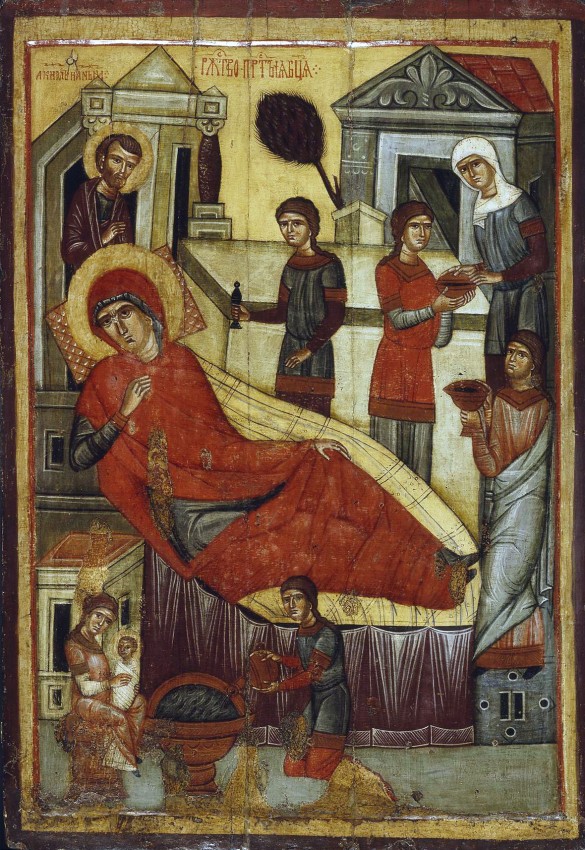

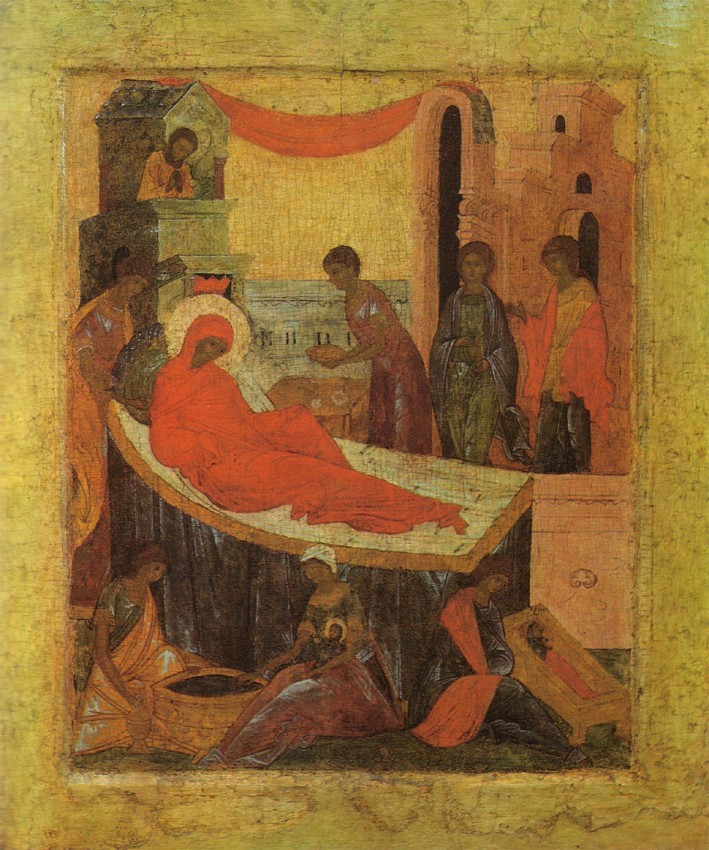

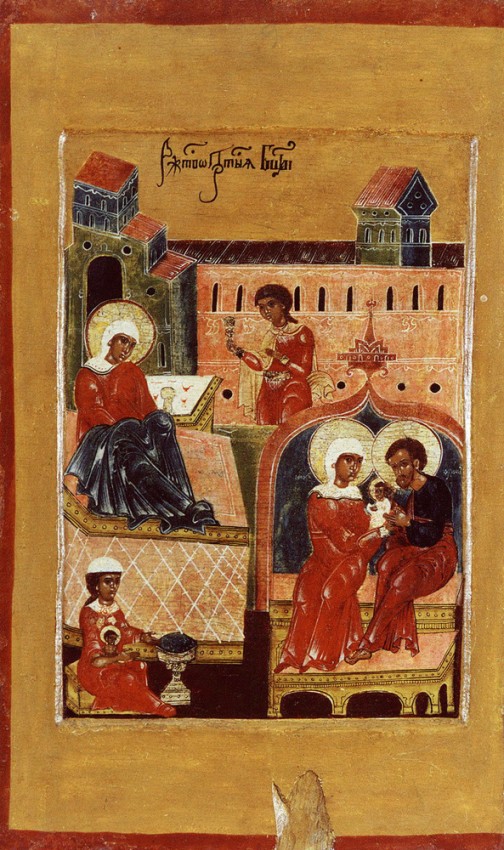

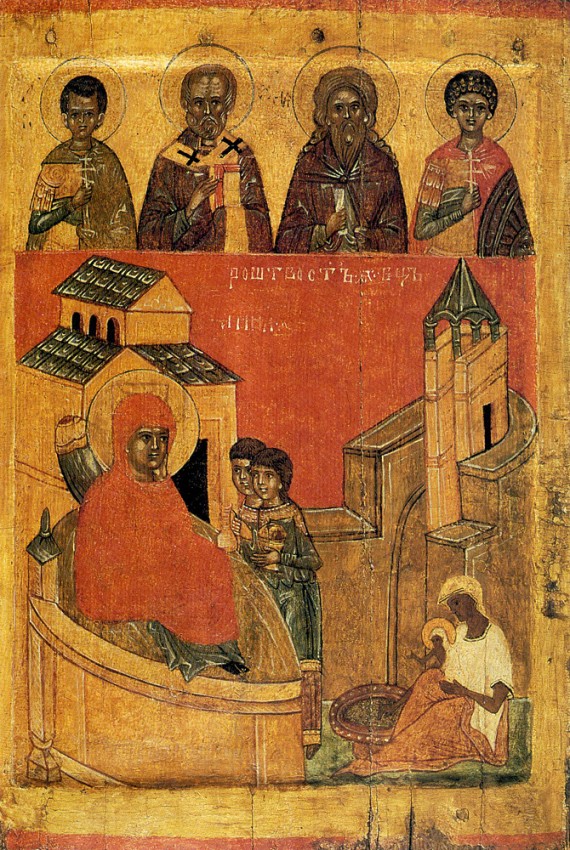

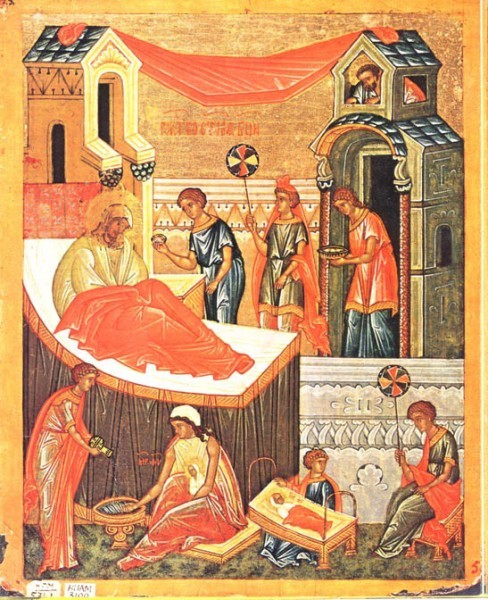

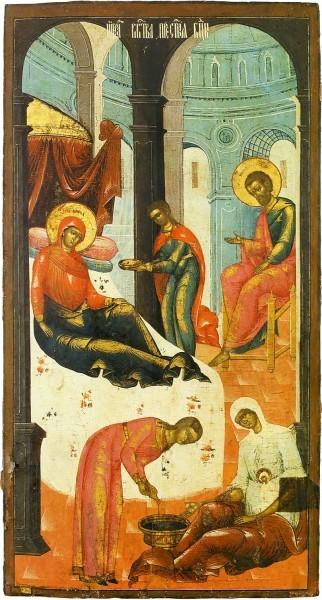

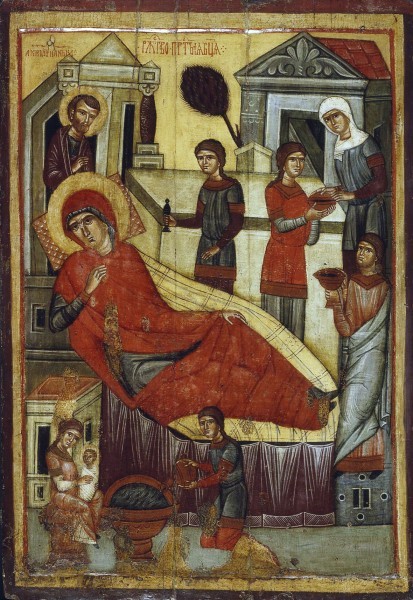

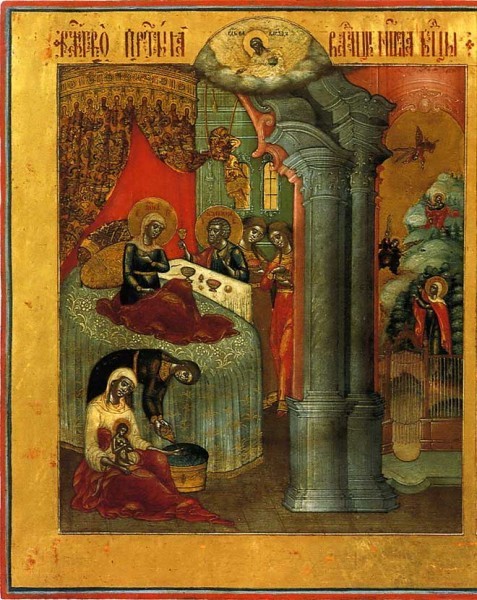

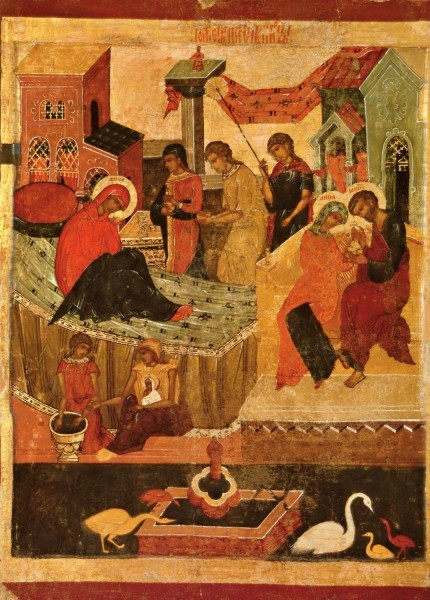

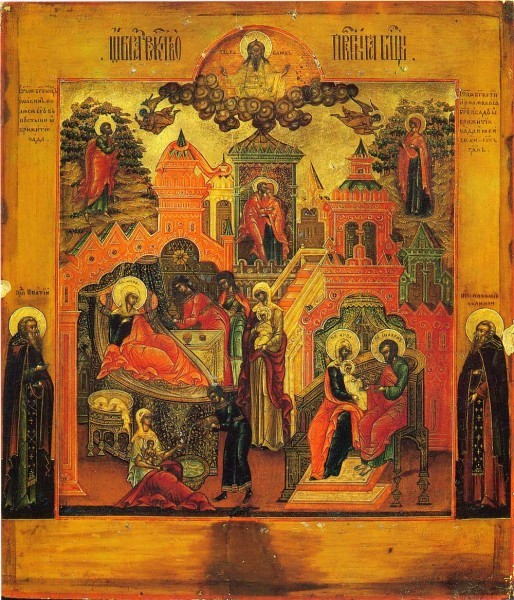

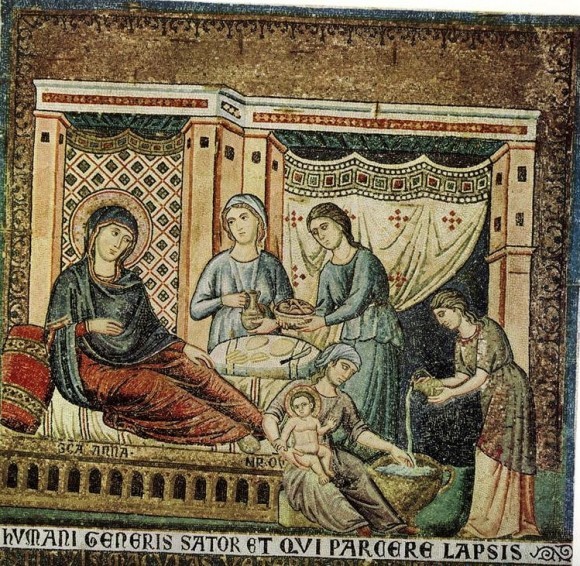

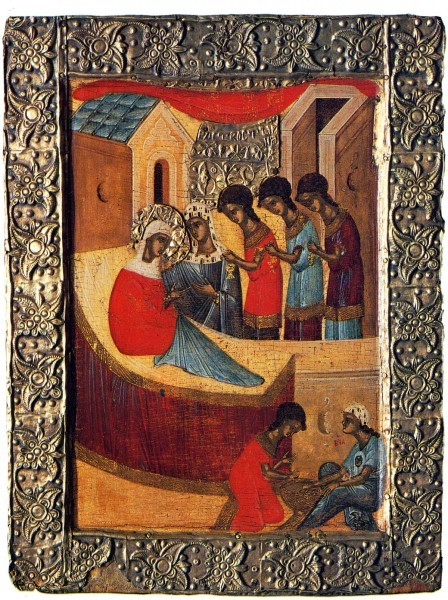

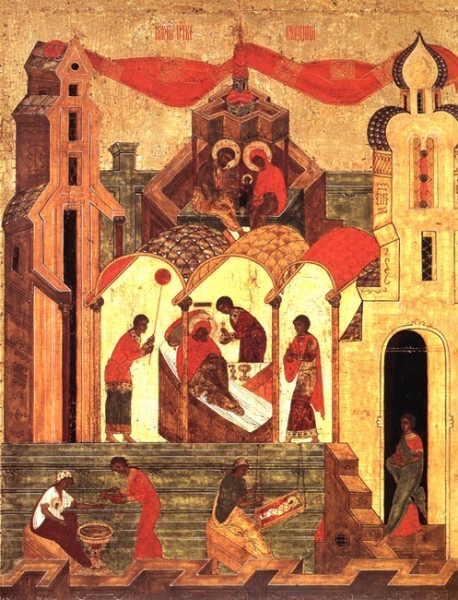

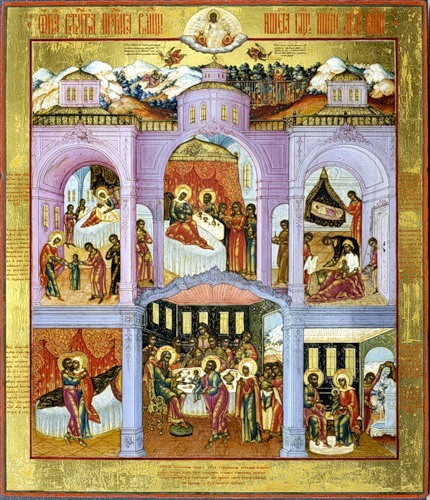

Иконография ранних изводов праздника Рождества Богородицы еще достаточна скупа в изображении различных бытовых подробностей, последнее будет свойственно иконам более позднего времени. На ранних образах в центре композиции изображается праведная Анна, полулежащая на высоком ложе. Фон икон составляют традиционные архитектурные кулисы на античный манер. Фигура прав. Анны, по сравнению с другими персонажами, отличается значительно более крупными размерами. Святой Анне предстоят жены с дарами, а перед ее ложем изображаются повивальная бабка и служанки, омывающие Богородицу в купели. Существуют и варианты изображения подношения Девы Марии св. Анне, или представления Младеницы в колыбели.

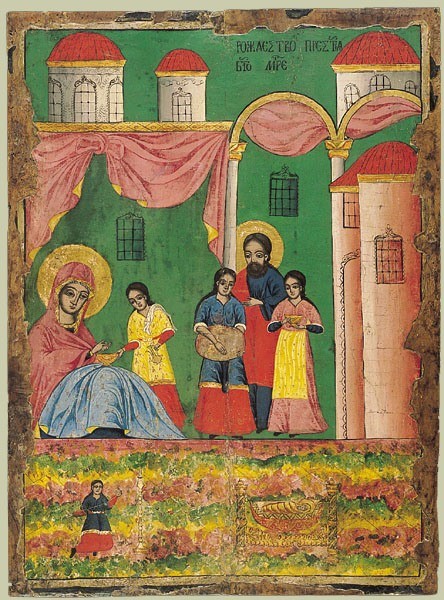

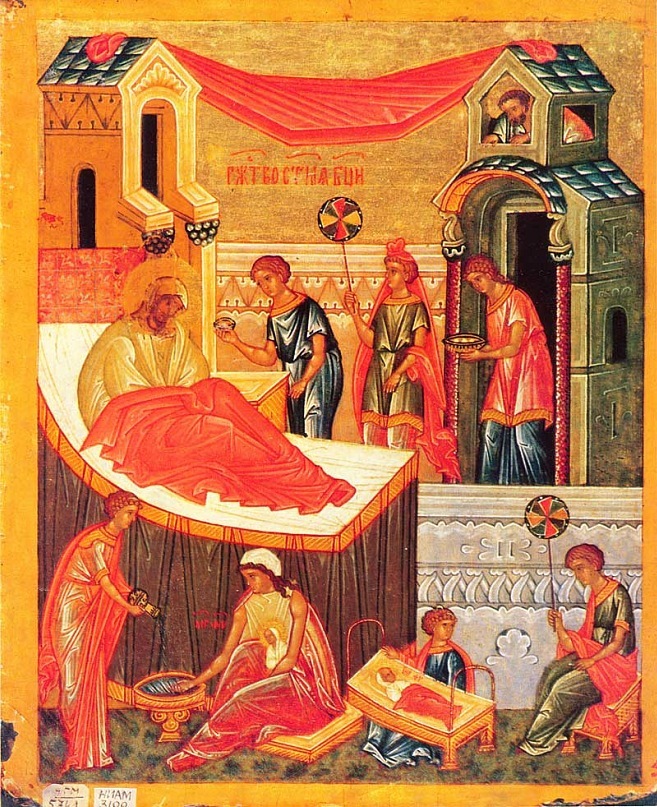

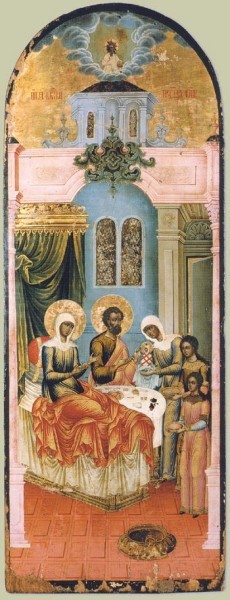

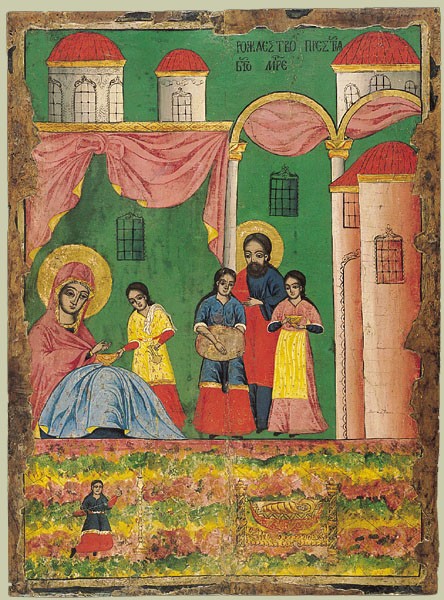

Иконы более позднего времени содержат много подробностей, рисующих живую обстановку дома праведных Иоакима и Анны. На них появляются изображения стола с принесенными дарами и угощениями, водоема, птиц. Введение этих деталей, подчеркивающих земной, человеческий строй всего изображения, несомненно, имеет глубокий смысл. Авторы иконографического сюжета преследовали цель сделать простых зрителей причастниками радостного события, которое не только некогда освятило дом праведников, но и озарило всю вселенную.

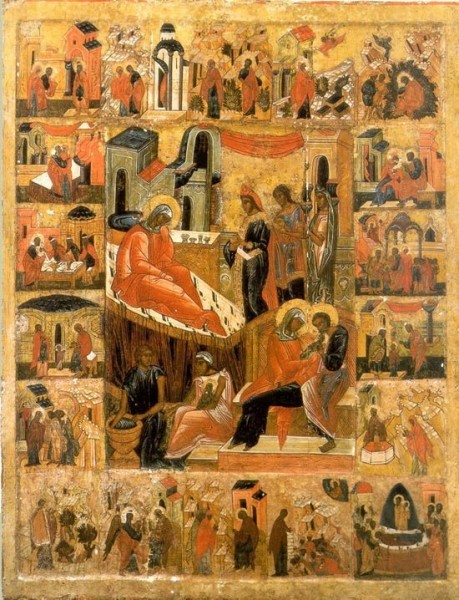

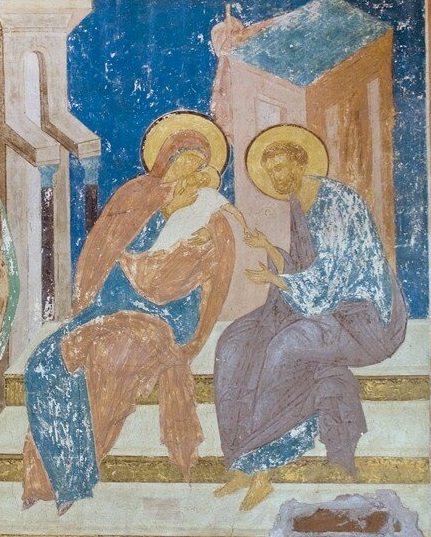

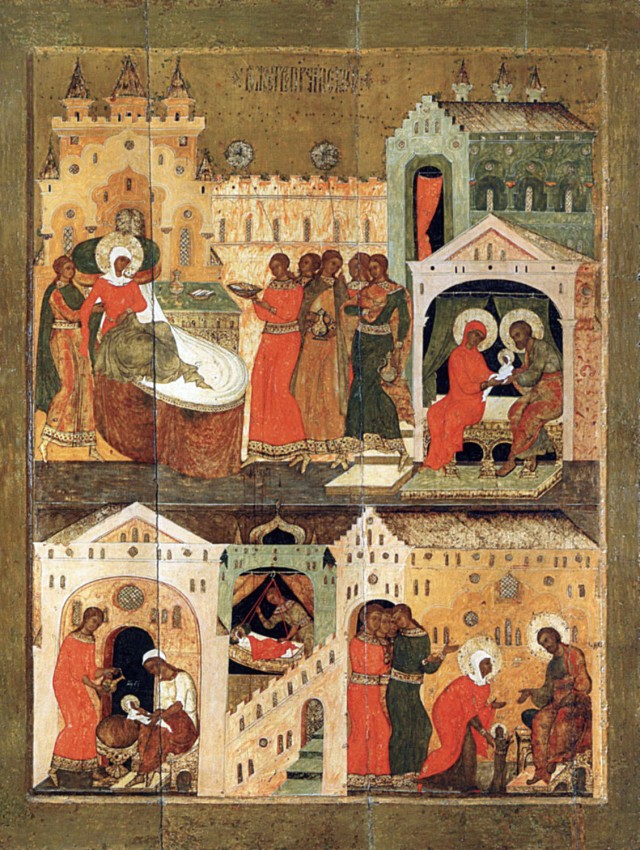

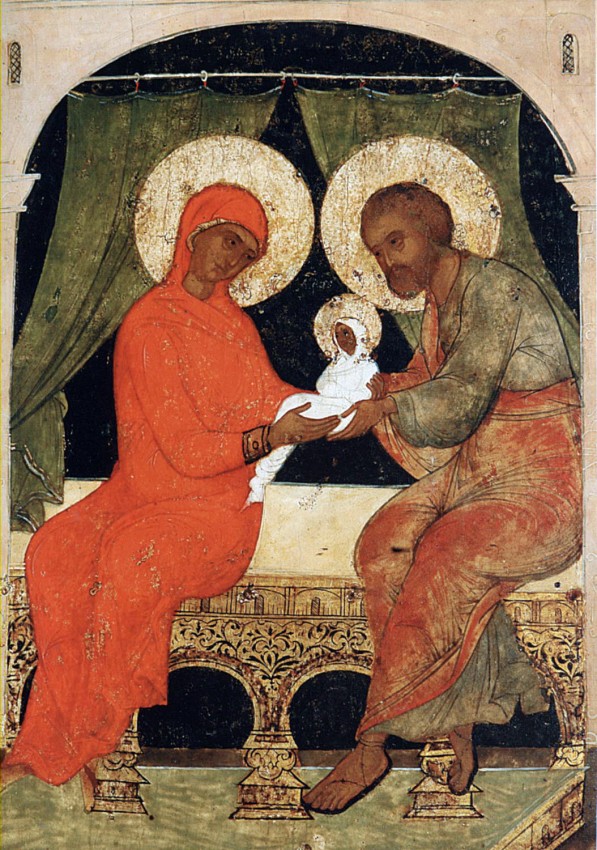

Развернутая история Рождества Пресвятой Богородицы нередко изображается на клеймах икон этого праздника или на фресках в рамках иконографического цикла, посвященного данному событию. Их содержание следует дословно событиям, описанным в древнем предании: праведный Иоаким приносит свою жертву в Иерусалимский храм; первосвященник отказывается принять жертву у безчадного как имеющего тайные грехи; плач Иоакима в пустыне; плач Анны в саду; моление Иоакима; моление Анны; благовестие Иоакиму и благовестие Анне; встреча супругов у Золотых ворот Иерусалимского храма; беседа Иоакима и Анны; собственно Рождество Богородицы; ласкание Девы Марии (Иоаким и Анна сидят рядом, придерживая Новорожденную).

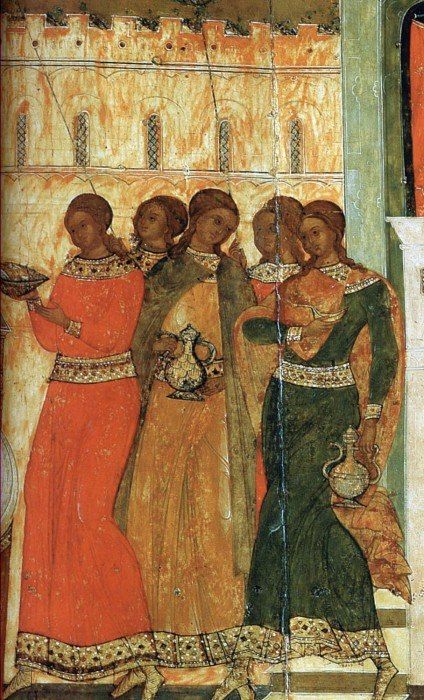

Говоря об изображениях Рождества Пресвятой Богородицы, нельзя не упомянуть и о таком дивном памятнике древнерусской монументальной живописи, как роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, исполненная Дионисием в 1502 г. Монументальная фреска над порталом главного входа трогательно изображает обстоятельства Рождества Богоматери: святую Анну на ложе, купель, приходящих поклониться Рожденной жен и дев с сосудами в руках. Бесчадствовавшие Иоаким и Анна изображены справа от портала ласкающими Младеницу.

А. Васильева. Портал СЛОВО

Иконы Рождества Богородицы

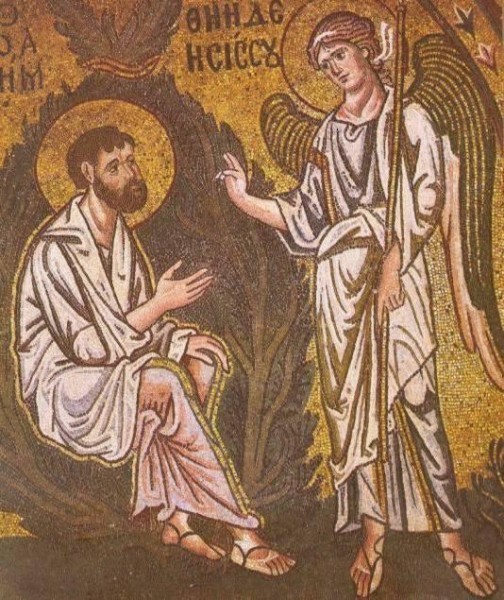

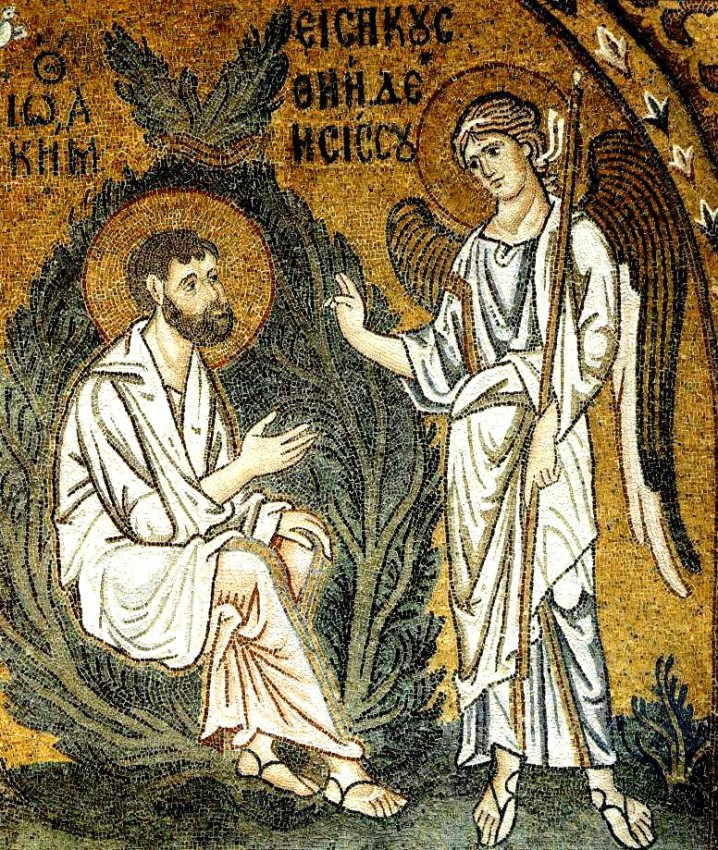

Явление ангела Иоакиму. Мозаика церкви Успения Богоматери в Дафни . Около 1100 Мозаика. Церковь Успения Богоматери, Дафни

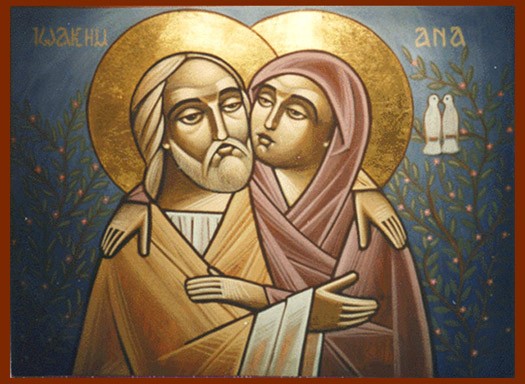

Святые Иоаким и Анна

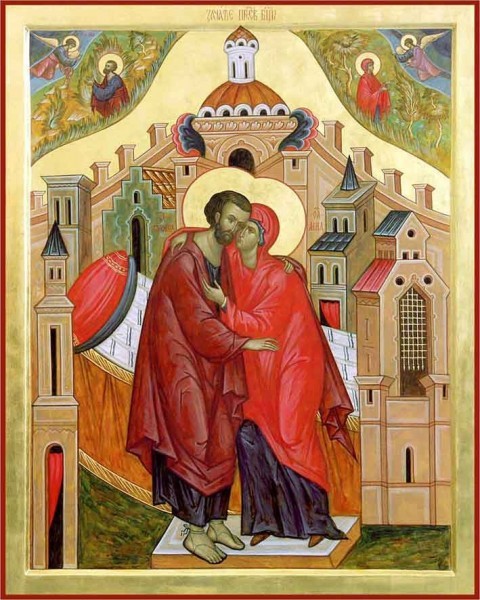

Зачатие Пресвятой Богородицы (г.Усть-Илимск)

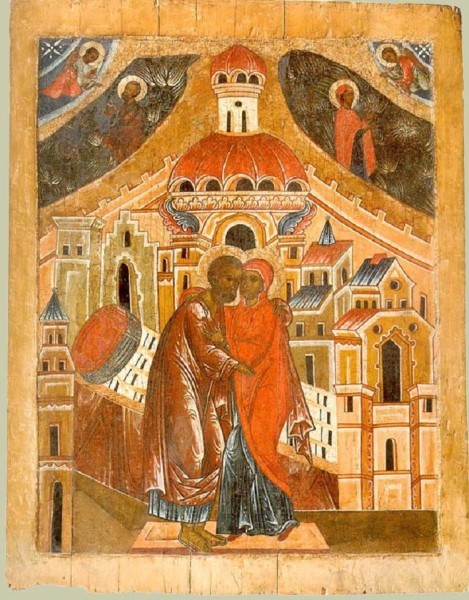

Зачатие Пресвятой Богородицы

Рождество Богоматери с избранными святыми. Новгород. Конец XIV — начало XV вв. Третьяковская галерея, Москва

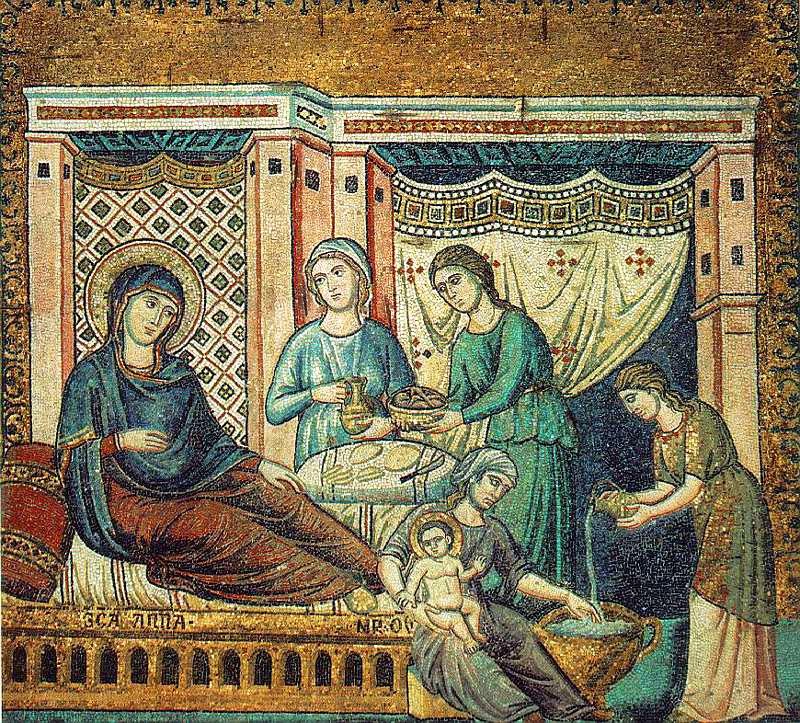

Пьетро Каваллини. Рождество Богородицы. Базилика св. Марии, Рим. 1296-1300

Новгород. Середина XIVв. Третьяковская галерея, Москва

Рождество Богородицы. Фреска Дионисия XV век

Икона РождестваБогородицы в Глинской пустыни (начало XVI в.). Являлась главной святыней Глинской пустыни, принадлежавшей Курской губернии. В исторических записях обители сохранились описания многочисленных случаев исцеления по молитвам перед чудотворной иконой.

Икона праздника Рождества Пресвятой Богородицы (95×75 см) письма архимандрита Зенона (Теодора), 1998 г., переданная автором в дар общине храма при Санкт-петербургской консерватории

Рождество Богородицы с клеймами земной жизни Россия. Начало XVI в. Происходит из местного ряда Богородице-Рождественского собора

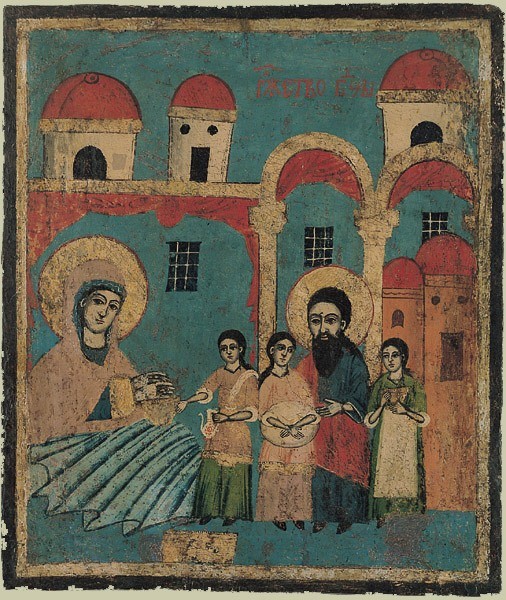

Рождество Богородицы Болгария. Икона XVIII века

Рождество Пресвятой Богородицы. Болгария Конец XVIIIв. Крипта.

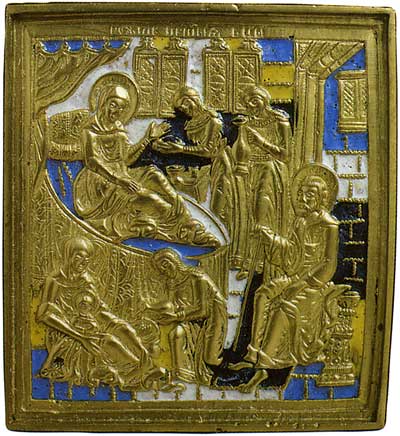

Рождество Пресвятой Богородицы — Уральская икона. Живописная, резная и литая икона XVIII — начала XIX в. Екатеринбург

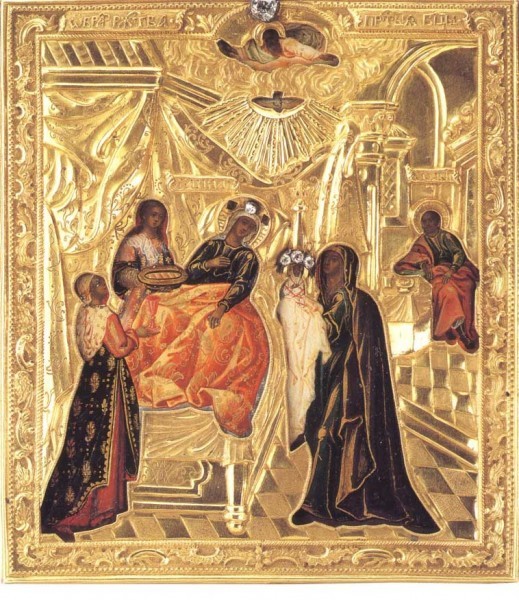

Ярославль. Конец XVIIIв. г. Молога Ярославской области. Частное собрание

Рождество Богородицы Россия. XIX век

Рождество Богородицы Болгария. Середина XIX века.

Рождество Пресвятой Богородицы. Тверь

Рождество Богородицы. Болгарская икона

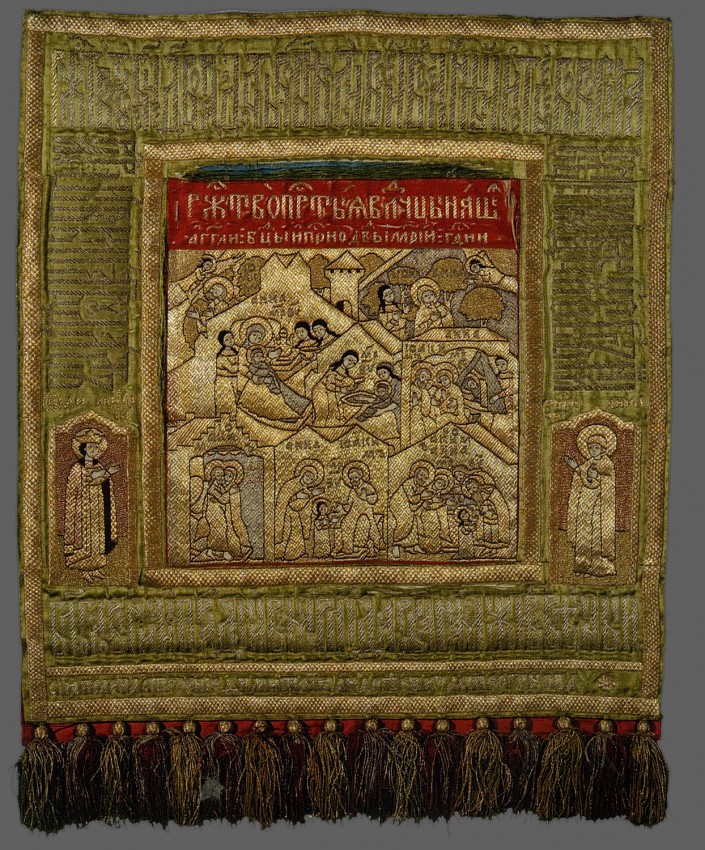

Рождество Богородицы. Палица Россия, Московские мастерские (?) XVII век.

Подобие иконы Рождества Богородицы (Глинской), находящееся в Санкт-Петербурге

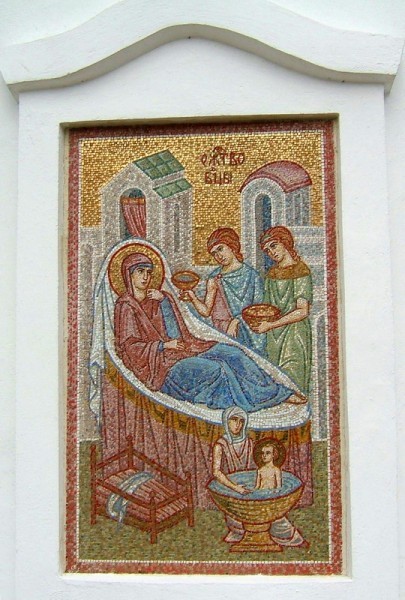

Мозаичная икона Рождества Богородицы на апсиде Богородице-Рождественской церкви в поселке Велегож Заокского района Тульской области.

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы

Святые Иоаким и Анна с младенцем Марией

Святые Иоаким и Анна с младенцем Марией

Святые Иоаким и Анна с младенцем Марией

Рождество Богородицы.

Рождество Богородицы.

Рождество Богородицы.

Рождество Пресвятой Богородицы — работа на иконой еще не окончена

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Первые изображения Рождества Пресвятой Богородицы появились уже во II веке, а к IV это событие украшало стены многих храмов. По завершению иконоборческого периода сцену появления на свет Девы Марии повторяли многие иконописцы: византийские, русские… Как менялась икона с течением времени, рассмотрела Евгения Пономарева. Все факты наглядно подтверждаются: фотографий в статье очень много.

Икона Рождества Богородицы

Содержание страницы

- История Рождества Богородицы

- Древние изображения Рожества Богородицы

- Старинные

- Особенности изображения в ранней Византии и на Руси

- Праведный Иоаким на иконах Рождества Богородицы

- Иконография

- Символика образов

- Сосуды

- Стол, накрытый яствами и купель

- Купель

- Младенец Мария

- Фонтан

- Завеса

- Известные иконы и их краткое описание

- Исааковская

- Глинская

- Сямская

- Лукиановская

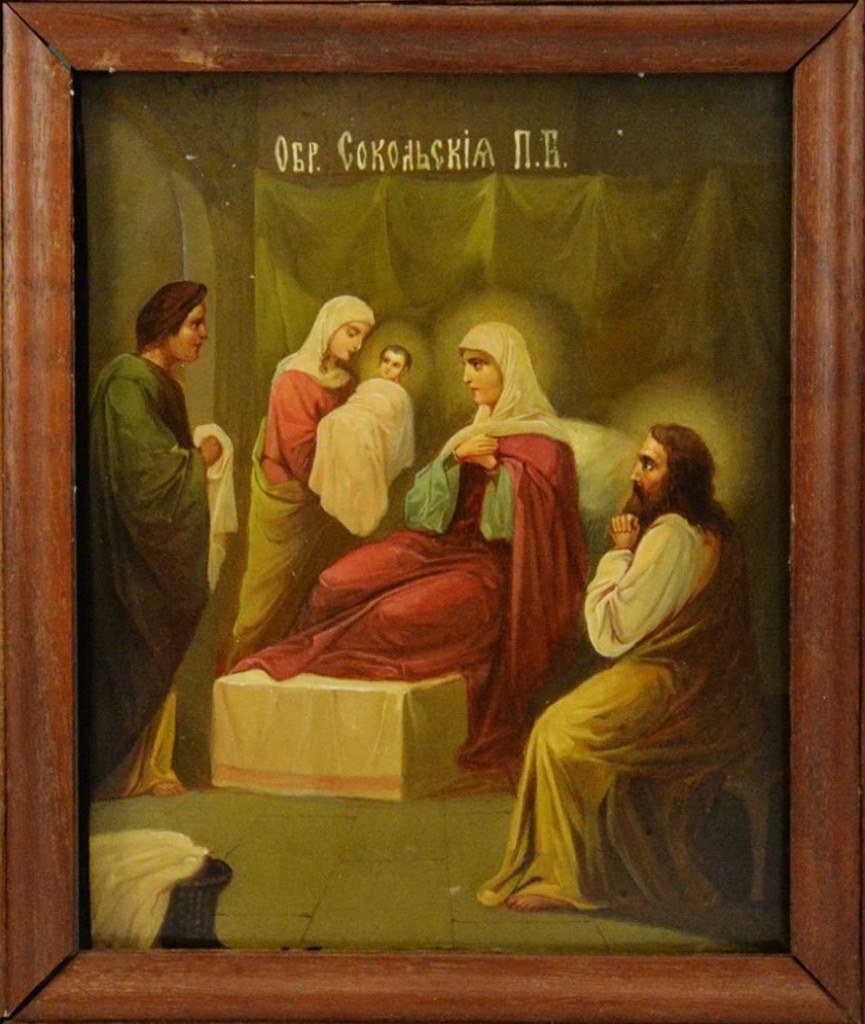

- Сокольская

- Иконы из Музея имени Андрея Рублева

- «Пророческая» икона «провидца» монаха Авеля

- Рождество Богородицы в живописи

- Кондак, тропарь и величание празднику

- Тропарь, кондак, величание

- Молитва

- Молитва

-

- Похожие статьи

История Рождества Богородицы

Это значимое в истории христиан событие описано в апокрифическом Протоевангелии Иакова. Он повествует о том, что благочестивые Иоаким и Анна, дожив до преклонных лет, так и не смогли обрести дитя. Однажды Иоаким принес в церковь дары, но священник не принял их, поскольку считалось, что Бог не дает детей за грехи, и принимать дары от грешников возбраняется. Опечаленный муж отправился в пустыню, где молил Бога о том, чтобы он дал им ребенка. Анна также возносила молитвы о даровании дитя. Спустя некоторое время каждому из них явился ангел и поведал, что Бог услышал их молитвы, и вскоре у них появится ребенок. Через положенный срок у пары родилась дочь, которую назвали Марией.

Читайте также:

Когда День Рождения Богородицы?

Древние изображения Рожества Богородицы

Одни из первых памятников в христианстве, повествующих о событии Рождества Девы Марии, относят к раннему средневековью. Две найденные в Сирии костяные пластины, на которых изображены сцены из Протоевангелия, ученые датируют 5-6 вв.

На одной из них — плачущая в саду Анна в момент явления ей ангела, на другой — встреча Марии и Елизаветы (матери Иоанна Крестителя). Исследователи отмечают, что найденный диптих, скорее всего, лишь уцелевшая часть более развернутого повествования, которое включало и остальные эпизоды земной жизни Богоматери.

Благовещение праведной Анны. Створка диптиха из Мурано; Египет; VI в.; местонахождение: Россия. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж; 6.9 x 10.3 см.; материал: кость; техника: резьба по кости

Предположения основываются на том, что христианские художники раннего средневековья изображали значимые события, используя приемы античных мастеров. Их визуальный канон, посвященный рождению богов или мифических героев, как раз и состоял из нескольких ключевых эпизодов.

К числу наиболее древних изображений события относят также фресковые циклы в римской церкви Санта -Мария Антиква, их датируют 6-8 вв.

Святая Праведная Анна, матерь Пресвятой Богородицы. Византийская фреска в церкви Санта-Мария-Антиква в Риме. 705 — 707 годы.

Фреской 9 века известен храм Каппадокии, а настенную роспись в Атенском Сиони в Грузии искусствоведы датируют 11 веком.

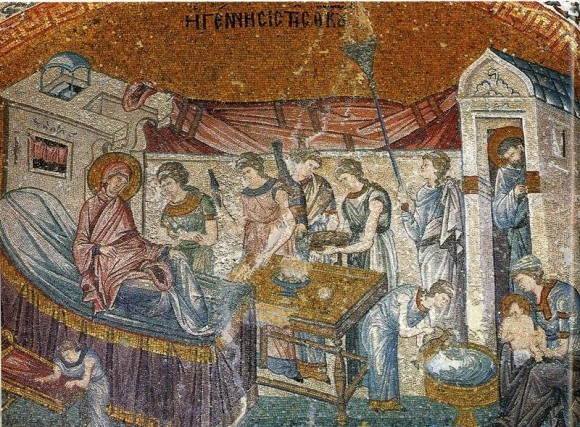

Рождество Богоматери. Мозаика в Дафни (Греция). Вторая половина XI в.

Первая половина 11 века отмечена фресками в Киевском Софийском соборе. Протоевангельский цикл, расположенный в приделе Иоакима и Анны, выполнен киевскими мастерами и, по оценке экспертов, неплохо сохранился.

Старинные

Однако позже, с наступлением иконоборчества в 8-9 веках, иконы и росписи стен в церквях Византии в основной массе были утрачены. Чтобы вернуть изобразительное искусство в лоно церкви, понадобилось почти столетие.

Рождество Богородицы. Мозаики монастыря Хора в Константинополе. Византия

Особенности изображения в ранней Византии и на Руси

Иконы Рождества Богородицы, созданные византийскими мастерами раннего средневековья, еще находятся под сильным влиянием античных канонов.

Рождество Богоматери. Роспись южного алтаря собора Святой Софии в Киеве. XI в.

Так, описание события включают несколько обязательных сцен, заимствованных у древних мастеров и описывающих рождение какого-либо героя:

- омовения повитухой рожденного младенца;

- служанок, поддерживающих сидящую или стоящую роженицу;

- деву, приносящую Дары.

В более поздних версиях художники начинают творчески перерабатывать сюжет Протоевангелия, внося в повествование новые элементы.

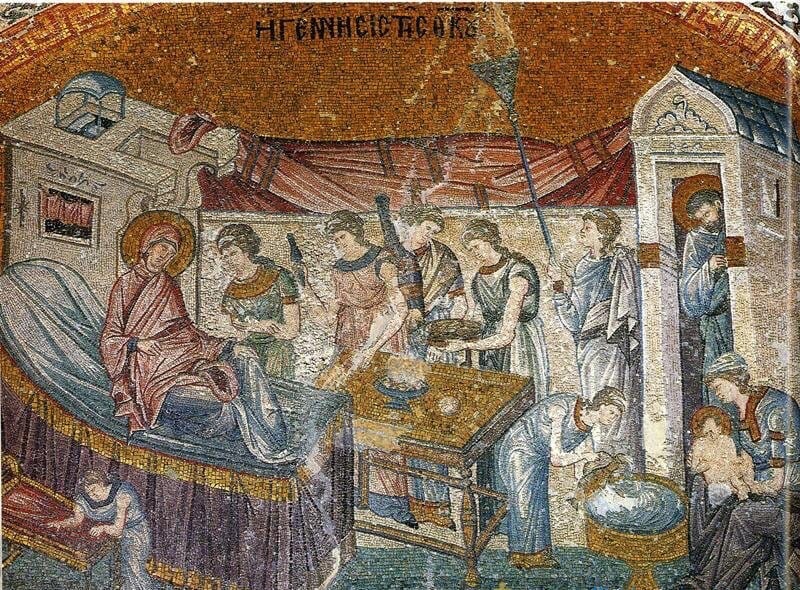

Мозаика монастыря Хора (Кахрие-джами) в Константинополе. Византия 1316-1321 г.

Со временем бытовые подробности становятся более развернутыми. Так, вместо одной девы с дарами появляются несколько, несущих блюда и сосуды. Такое подробное изображение мы встречаем и на иконе — таблетке из Софийского собора в Новгороде.

Рождество Богородицы. Двусторонняя икона-таблетка. Школа или худ. центр: Новгород

Конец XV — начало XVI вв. 24 × 19.5 см

Входит в серию таблеток из собора Св.Софии в Новгороде

Увеличивается и число бытовых эпизодов, сопутствующих таинству рождения: в деталях прописана процедура омовения младенца. Одна из служанок проверяет, не горячая ли вода, вторая держит новорожденную, готовя ее к купанию. Рядом — сцена укачивания новорожденной, тут же находятся и служанки с опахалом.

Позже обмирщение становится более явным: в пространстве появляется стол, в более поздних версиях он уставлен яствами и расположен возле ложа Анны.

Праведный Иоаким на иконах Рождества Богородицы

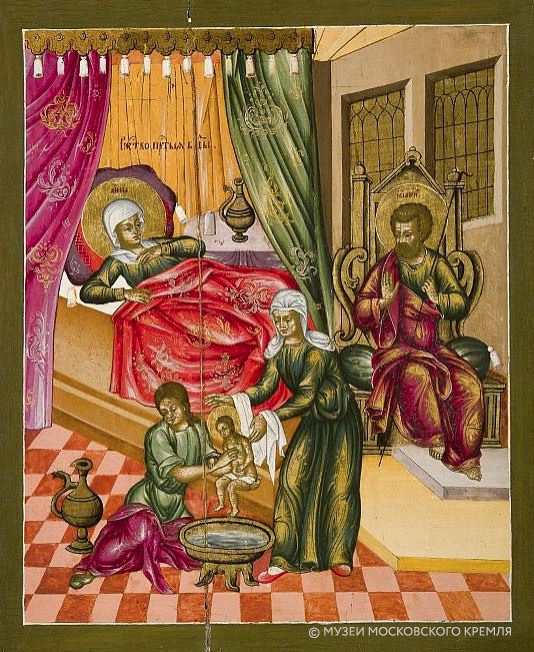

На протяжении нескольких столетий меняется дистанция между благочестивой Анной и Иоакимом. Впервые он появляется на иконах только в 13 веке. Его фигура значительно меньше по масштабу. Художники, внося его в повествование, делают его всего лишь наблюдателем. Это связано со строгим уставом, который запрещал мужчине находиться на половине дома жены в определенные моменты.

К 14 веку на многих изображениях фигура Иоакима становится крупнее, а дистанция сокращается. Он уже располагается в дверном проеме и в полный рост. Иконописцы отводят ему более значительную роль в происходящем. Отчасти это связано со смягчением нравственных канонов и переосмыслением апокрифических текстов.

Дионисий. «Рождество Богоматери». Фреска из композиции западного портала Рождественского собора Ферапонтова монастыря. 1502.

К 17 веку на византийских полотнах фигура Иоакима уже сопоставима с фигурой Анны. Он становится полноправным участником событий и часто рисуется сидящим неподалеку от ее ложа. Ложе Анны на всех иконах является композиционным центром так же, как и на иконах Рождества Христова.

аскание Марии. Роспись собора Рождества Пресв. Богородицы Ферапонтова монастыря. 1502 г. Мастер Дионисий

Иконография

Практически каждая из бытовых деталей, в изобилии присутствующая на иконах — образная цитата священных текстов.

Рождество Богоматери. Атени Сиони. Грузия. Конец XI в.

Уже на одном из ранних изображений служанка протягивает Анне новорожденную, что отсылает нас к тексту Протоевангелия:

Между тем прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила и спросила повивальную бабку: кого я родила? Ответила та: дочь.

Этот эпизод повторяется и в иконах более поздних изводов.

Девушки с дарами, число которых возрастает на протяжении веков, говорят не только о принятой в среде знатных дам традиции поздравлять роженицу с пополнением в семье.

Рождество Пресв. Богородицы. Икона. сер. XIV в.

Сосуд, что они несут в руках — это еще и прообраз Божией матери, которую в молитвах и сочинениях Отцов Церкви называют «сосудом девства» и «вместилищем невместимого». Как, например, в Акафисте Пресвятой Богородице, сочиненном в ранневизантийскую эпоху.

Ра́дуйся, Бо́га невмести́маго вмести́лище;

(Акафист)

Не случайно, что на некоторых иконах он по форме напоминает стамну — кувшин, в котором хранили манну небесную, посланную Богом для пропитания в пустыне:

«Радуйся, стамно, манну носящая, услаждающая всех благочестивых».

Однако упоминание «Бога невместимого вместилищем» — отголосок еще более древнего источника. Это выражение встречается в Ветхом завете в XV—IV веках до н. э., где описываются скитания еврейского народа по пустыне в поисках земли обетованной. Именно так называют походный храм — скинию, а спустя 400 столетия — храм царя Соломона, которые и были вместилищем Бога до Рождества Богородицы. Именно с появлением Ее на свет человечество обретает в Ее лице одушевленный Храм Божий, место Его особого присутствия.

«Исполнися вопиющего пророчество, глаголет бо: восставлю скинию падшую священного Давида, в Тебе , Чистая, прообразившуюся».

Символика образов

Стоит отметить, что на иконах Рождества Богородицы символика образов очень пластична, она словно перетекает, образуя единой символическое пространство, объединяя и дополняя богословский смысл.

Сосуды

Так, аналогия с ветхозаветным «вместилищем невместимого», священным сосудом — Богоматерью, говорит и о том, что Она, будучи Божественным сосудом, даст миру Спасителя, и, безусловно, о будущей Его искупительной жертве.

Фрагмент иконы Рождества Богородицы. Музей Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом Монастыре

Стол, накрытый яствами и купель

Тема принесения жертвы прослеживается и в такой детали как стол, накрытый яствами. На первый взгляд, это лишь иллюстрация события, описанного в Протоевангелии.

Рождество Богородицы. Конец XVI века. Новгород. Музей русской иконы.

Оно повествует о том, как Иоаким созвал священников, чтобы отпраздновать год со дня рождения Марии. Однако и в этой сцене прочитывается параллель с жертвенником храма, который так же имел четырехугольную форму. Христиане ставили на него дары — хлеб и вино для совершения Евхаристии.

Купель

Один из самых ярких и многослойных образов — купель, в которой происходит омовение новорожденной Марии. Изображение ее содержит несколько смысловых пластов. Мы помним из Протоевангелия, что родители обещали отдать рожденного им ребенка для служения Богу. И для младенца Марии омовение в купели символически означает начало новой жизни в Боге, служения Ему. В контексте христианской культуры сцена ассоциируется с Крещением Христа и трактуется как прообраз этого события, будущее очищение человечества от грехов.

Икона «Рождество Богородицы», — Россия, Москва, около 1698-1699 года. Художник круга Кирилла Уланова. Музеи Московского Кремля

Поэтому эпизод с купелью символически предвосхищает и введение Марии во храм, которое на некоторых иконах Рождества изображают в клеймах как визуальную расшифровку смыслов, заложенных в процедуру омовения. Глубокий символизм сцены поддерживается и Ветхим заветом. Поскольку Она стала вместилищем Бога, своего рода храмом, то купель ассоциируется и с чином освящения храма, который сложился, начиная с раннего средневековья.

Младенец Мария

Несмотря на то, что Мария — главное действующее лицо, на иконах ее фигура чрезвычайно мала. Это связано не столько с детским возрастом, сколько со стремлением показать смирение, самоумаление, свойственное Богоматери в Ее земной жизни.

Фреска «Рождество Богородицы», — первая треть XVIII века, из Благовещенской церкви в Юрьевце-Повольском Ивановской области. Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.

Цвет Ее пелен — образный эпиграф, предвосхищающий Рождество Христово, который так же изображен в яслях, завернутым в белоснежные пелена. Цвет пелен Марии также говорит о Ее чистоте и непорочности.

Фонтан

Уже на первых византийских иконах художники изображают фонтан. Он находится рядом с Анной и может отличаться деталями, но символика образа вновь отсылает нас к ветхозаветному пророчеству о воде, что сделает плодородной некогда сухую пустыню. Это образная метафора неплодности Анны, которая наполнилась новой жизнью по воле Бога.

«Радуйся, пустыня жаждущая, да веселится пустыня и да цвете, яко крин… И на жаждущей земле источник водный будет. Тамо будет веселие птицам… И собрании Господом обратятся и придут в Сион с радостию» (Ис. 35:1-10).

Завеса

На иконе часто встречается велум — завеса из красной ткани. Традиция обозначать таким образом внутреннюю часть дома берет начало с античных времен. Ткань использовали в домах того времени для разграничения пространства, также ею прикрывали вход в дверные проемы. Вот и на иконе велум, закрывающий проем, символизирует закрытость Рая для людей, поскольку до Рождества Богородицы и последующей искупительной жертвы Христа вход туда человечеству был закрыт.

Конец XVII — нач.XVIII в. Палех. Государственный музей палехского искусства, Палех.

Ткань, соединяющая два архитектурных сооружения, символизирует также переход от Ветхого Завета к Новому, который стал возможен с рождением Богородицы.

Известные иконы и их краткое описание

Эти иконы объединяет схожие истории обретения, которые происходили в течение 16 века в разных российских губерниях.

Исааковская

Была обретена чудесным образом в 1659 году в Ярославской губернии. Жители увидели свет в лесу, выяснилось, что он исходил от иконы, находившейся на дереве.

На ней изображались события Рождества, которые несли два ангела в окружении херувимов. Сельчанам удалось перенести икону в церковь только после молебна. Однако на следующий день она исчезла, чтобы вновь появиться в месте, где была обретена первоначально. Лишь после нескольких эпизодов с исчезновением иконы на месте ее обретения была построена часовня, а после — каменный храм. Впоследствии на этом месте организовали монастырь, но в начале 20 столетия он был закрыт. Судьба иконы неизвестна.

Глинская

Икона была найдена пчеловодами в корнях сосны. Это произошло в первой половине 16 века. Названа по имени князей Глинских, которые помогли создать обитель на месте явления чудотворной иконы. На ней изображена Анна, восседающая на высоком ложе.

Икона «Рождество Пресвятой Богородицы» именуемая Глинскою

В арке из трех пролетов изображена дева с дарами, праведный Иоаким, в нижней части иконы — служанка с младенцем Марией на руках. Позже икону вложили в серебряный киот. От других изводов Глинскую икону отличает изображение Бога — Саваофа. Это один из титулов Господа, означающий всемогущество, который упоминается в Ветхом завете.

Сямская

Названа так по имени монастыря в Вологодской губернии, в котором находилась. В первой половине 16 века монастырь сгорел, однако икона осталась невредима. После пожара обитель возродили. Позже в обители построили церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а святыня заняла в ней достойное место.

Икона «Рождество Пресвятой Богородицы» Сямская

Лукиановская

На иконе, в отличие от других изводов Рождества, обретенных в 16 веке, изображены белые птицы, пьющие из источника. Это соотносится с ветхозаветным текстом пророка Исайи, который описывает появление водного источника на жаждущей земле. Иносказание отсылает нас к неплодной Анне, которой Бог даровал рождение дитя, а также с образом сада с птицами, в котором Анна молилась Богу о рождении ребенка.

Икона «Рождество Пресвятой Богородицы» Лукиановская

Сокольская

Икона Рождества Богородицы именуемая Сокольскою

Иконы из Музея имени Андрея Рублева

В собрании музея, по данным, опубликованным на специализированных сайтах, находится 9 икон «Рождества Богоматери». Они созданы в период с 15 по 18 века в разных иконописных мастерских.

Самая ранняя из работ принадлежит кисти тверского мастера и датирована второй четвертью 15 века. Изображение частично утрачено, однако на нем можно рассмотреть традиционный для икон этого типа сюжет:

- восседающую на ложе Анну;

- стоящий рядом стол с яствами;

- дев с дарами и опахалом

В нижнем ярусе изображена служанка с младенцем Марией в белых пеленах. На заднем фоне угадываются архитектурные формы и фрагмент красной завесы, по всей видимости, соединяющей башенки. Поскольку, изображение Иоакима появляется на иконах уже в 13 веке, можно предположить, что его фигура расположена справа, на одном из утраченных изображений башни.

Икона Рождества Богородицы. Конец VI века. Тверь Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Москва. Икона реставрировалась в мастерской музея в 1972 г. И. Е. Брягиной. На полях крупные тонированные вставки грунта.

В конце 16 века на Руси получило распространение переведенное с греческого Житие Богородицы, поэтому более поздние иконы, в том числе и из собрания музея Рублева, изобилуют визуальными цитатами не только из Протоевангелия, но и из Жития, которые обозначены в клеймах. Центральное же место в композиции по — прежнему занимает Анна, служанки и Иоаким.

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ, С ЖИТИЕМ Третья четверть XVI века.Тверь Дерево, темпера; 139 × 111 см

КП 54

Из церкви Рождества Богоматери на Исаевце близ Твери. Из собрания Музея имени Андрея Рублёва

Самая поздняя работа, находящаяся в музее, относится к 18 веку и создана костромскими иконописцами. Икона содержит центральную сцену Рождества, окруженную многочисленными житийными клеймами.

«Пророческая» икона «провидца» монаха Авеля

Именно на иконе «Рождество Богородицы», написанной в 1796 году жившим в одной келье с Авелем иконописцем, были начертаны его пророчества. Они касались царей династии Романовых. Слова об их кончине сбывались день в день, за что Авель подвергался многочисленным гонениям и более 20 лет провел в заточении.

Икона монаха Авеля

Икона Рождества была заказан Екатериной II и кроме предсказания о дате смерти императрицы и ее сына Павла, содержала и предсказания о конце света. Они были изложены на обрамлении иконы. Туда же вписаны и пророческие слова о том, что именно 21 сентября, в день Рождества Богородицы, в России появится правитель, способный возродить страну.

Несмотря на гонения, монах не отрекся от того, что стало ему известно свыше.

Николай Юрьевич Колчуринский, кандидат психологических наук, доцент кафедры теологии МГУПС МИИТ проанализировав имеющиеся исторические источники относительно личности монаха Авеля пришел к выводу:

Вышеизложенные факты говорят о том, что жизнь Василия Васильева (монаха Авеля) вряд ли может быть оценена как жизнь подвижника благочестия. Перед нами почти неоспоримые свидетельства о лжепророке, пребывавшем в демонической прелести, вера которого характеризовалась грубыми искажениями догматического характера.

Мы имеем косвенные свидетельства в пользу того, что Авель со своими “пророчествами”, к которым относились с большим доверием в столичных светских салонах, мог быть в той или иной степени ангажированным в большие политические интриги своего времени, (возможно, в связи с деятельностью масонов) — слишком политизированным был характер его “пророчеств”.

В этом ключе становится объяснимым таинственный источник его огромного богатства. Существующий в настоящее время образ Авеля как православного подвижника-монаха и истинного пророка о судьбах России, присутствующий в том числе и в православных изданиях, представляется нам не соответствующим фактам

Опубликовано в альманахе “Альфа и Омега”, № 54 за 2009 год

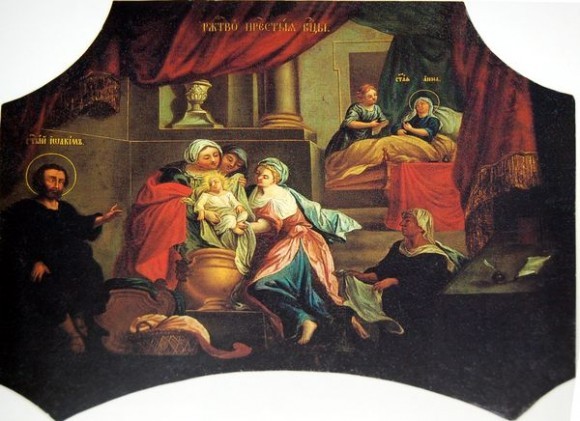

Рождество Богородицы в живописи

Сюжет Рождества взял за основу и итальянский художник Карло Сарачени. Последователь школы Караваджо довел до совершенства игру света и тени. У него она — не столько способ придать изображению объем, сколько возможность высветить внутреннюю часть церкви, где происходит действие, таким образом, чтобы появилось ощущение изобразительной полифонии. Островки света как будто выхватывают из времени ключевые события, которые складываются в единый многомерный образ.

Карло Сарачени. Рождество Богоматери.

Между 1616 и 1619 годами. Масло на меди, 71,5х42 см. Передана в Лувр в 1974 году.

Так, поющие в лучах света ангелы в верхней части картины словно отделены пространством, находящимся в тени и складывается впечатление, что их тихое ликование не способно разбудить новорожденную Марию.

Философский подтекст картины также схож с иконописным работами. Здесь события рождения, омовения в купели и укачивания младенца представлены как существующие одновременно и в то же время — последовательно. Такая визуальная трактовка событий свойственна иконам, где все события разворачиваются вне времени. К слову, подобный прием есть и на иконах Рождества Христова.

Несмотря на то, что рождение младеницы происходило ночью свет проникает через окна. Это символизирует Божественность события, для которого границы времени, дня или ночи весьма условны.

Украшение праздничной иконы цветами

Богородичные иконы Рождества часто украшают лилиями. Название цветка в переводе с древнекельтского означает «белизна»,он символизирует чистоту и невинность Девы Марии. В более широком смысле цветы напоминают и о скоротечности земной жизни. Это отголосок Рая, который человек потерял, нарушив Божьи заповеди, но с Рождением Богоматери может получить надежду на Спасение.

Евгения Пономарева

Кондак, тропарь и величание празднику

Тропарь, кондак, величание

Молитва

Молитва

Похожие статьи

Хотим привлечь ваше внимание к проблеме разрушенных храмов, пострадавших в безбожные годы. Более 4000 старинных церквей по всей России ждут восстановления, многие находятся в критическом положении, но их все еще можно спасти.

Один из таких храмов, находится в городе Калач, это церковь Успения Божией Матери XVIII века. Силами неравнодушных людей храм начали восстанавливать, но средств на все работы катастрофически не хватает, так как строительные и реставрационные работы очень дорогие. Поэтому мы приглашаем всех желающих поучаствовать в благом деле восстановления храма в честь Пресвятой Богородицы. Сделать это можно на сайте храма

Помочь храму

Рекомендуем статьи по теме

Пресвятая Богородица является одной из самых почитаемых святых в христианской религии. Существует много икон с ее изображениями. Особое место отдается иконе «Рождество пресвятой Богородицы». Есть разные варианты ее написания, но на всех сюжет один – Дева Мария в период младенчества и рядом с ней благочестивые Анна и Иоаким – ее родители. Эта икона необычна для христианства, поскольку на ней изображен не божественный сюжет, а событие из жизни простых людей.

Содержание

- 1 История происхождения

- 2 Иконография

- 3 Значение в православии

- 4 День памяти

- 5 О чем можно просить перед образом

- 6 Как правильно молиться

- 7 Как расположить в доме

- 8 Где расположен чудотворный образ

- 9 Тексты

- 9.1 Тропарь

- 9.2 Кондак

- 9.3 Величание

- 9.4 Акафист

- 9.4.1 Кондак 1

- 9.4.2 Икос 1

- 9.4.3 Кондак 2

- 9.4.4 Икос 2

- 9.4.5 Кондак 3

- 9.4.6 Икос 3

- 9.4.7 Кондак 4

- 9.4.8 Икос 4

- 9.4.9 Кондак 5

- 9.4.10 Икос 5

- 9.4.11 Кондак 6

- 9.4.12 Икос 6

- 9.4.13 Кондак 7

- 9.4.14 Икос 7

- 9.4.15 Кондак 8

- 9.4.16 Икос 8

- 9.4.17 Кондак 9

- 9.4.18 Икос 9

- 9.4.19 Кондак 10

- 9.4.20 Икос 10

- 9.4.21 Кондак 11

- 9.4.22 Икос 11

- 9.4.23 Кондак 12

- 9.4.24 Икос 12

- 9.4.25 Кондак 13

История происхождения

История, которая легла в основу изображения на иконе, – история чуда, случившегося в одной семье. Все христиане верят в него, а потому поклоняются иконе. Анна и Иоаким проживали в маленьком городе Назарете. Они были людьми зажиточными, но благочестивыми. Оба были из уважаемых семей и их почитали все в городе. Но не было в их семье полного счастья и гармонии, поскольку они были бездетны. Данная проблема в те времена приравнивалась к наказанию.

Иоаким отправился на сорок дней в пустыню для соблюдения строгого поста и молитвы, а Анна молилась в саду. Господь благословил их и послал знак. К Анне явился ангел, который сказал, что долгожданный ребенок скоро появится на свет. Родится девочка, имя которой будет Мария. И ее рождение станет счастливым знаком, который поможет спасти весь человеческий род.

Этот же ангел предстал и перед Иоакимом, сообщив ему о том, что Анна вскоре родит ему дочь, появление которой станет радостью для всего мира. Не сговариваясь, Анна и Иоаким отправились в Иерусалим, где произошла их встреча. Анна и Иоаким были избраны Господом, чтобы помочь спасти все человечество. Анна забеременела и произвела на свет приснодеву Марию. Ее рождение стало чудом для всех. Православные и католики придерживаются этой версии, но первые считают, что это событие произошло в Назарете, а вторые считают местом рождения Богородицы Вифлеем.

Иконография

Несмотря на разнообразие изображений, посвященных появлению на свет Девы Марии, наиболее популярными и важными в православных странах являются следующие иконы Рождения Пресвятой Богородицы, явившиеся первыми на территории православной Руси. Образы похожи друг на друга не полностью, но Иоаким изображен на каждой из них. Картины появлялись с XVII века, когда мужчина и женщина уже могли делить вместе одну комнату, и это не считалось зазорным.

Самые почитаемые иконы Рождения Пресвятой Богородицы:

- Глинская (Пустынно-Глинская) икона. Считается, что она чудесным образом предстала перед пчеловодами в первой половине XVI века. В 1648 году на месте ее обнаружения основали Глинскую пустынь (территория современной Украины). Этой иконе поклонялись, она исцелила огромное количество людей. В настоящее время ее оригинал утрачен. Изображение на иконе: фигура Анны, стоящей напротив арки в три пролета. В этом проеме изображены женщина с дарами и Иоаким. В правом нижнем углу находится служанка с Девой Марией на руках, а рядом купель, являющаяся символом обновления и очищения человечества.

- Исааковская икона, явление которой произошло в 1659 году вблизи села Исаакиевского Ярославской области. Ее заметили крестьяне в лесу в ветвях дерева. Они захотели перенести икону в село, но не сумели. Им помог священнослужитель местной церкви, который отслужил перед ней молебен. Только после этого удалось забрать чудесную икону, от которой исходило сияние, похожее на свет солнечных лучей. Ее отправили в местную церковь, но на следующий день икона оказалась на своем изначальном месте. Тогда там построили деревянную часовню, а позже – каменный храм. На иконе изображена Анна и Иоаким, стоящий у изголовья жены. Рядом находится служанка, держащая на руках Деву Марию.

- Лукиановская икона обнаружена в 1549 году. Три раза она оказывалась неподалеку от села Игнатьевское (Владимирская область). Храм, находившийся в селе, перенесли на место, в котором являлась икона. Особенно известной она стала в 1771 году, когда над Россией нависла эпидемия чумы. Народ обратился к Господу. Вокруг города совершили крестный ход с Лукиановской иконой, после чего напасть отступила. Ныне оригинал иконы утерян, однако остался список XIX века. На этом изображении представлено большое количество людей, помимо основных героев. Это люди, принесшие дары и подношения новорожденной Деве Марии.

Эти изображения Рождения Пресвятой Богородицы являются самыми высокопочитаемыми в православии, люди и по сей день молятся им. Несмотря на утрату оригиналов, существуют современные списки, находящиеся в православных храмах.

Значение в православии

Считается, что данная икона является устранением ограничительной черты между человеческой и божественной сущностью. Сам сюжет, изображенный на ней, напоминает верующим о том, сколько чудесных знамений произошло до появления Матери Божией на свет. И рождение дочери у Анны, находящейся в почтенном возрасте, является чудом. Но немногие знают, что Анна была не бесплодной, но целомудренной, такой же, как и ее дочь Мария.

Основное значение иконы кроется в соблюдении принципов благочестия. Православные христиане в великий праздник рождения Пресвятой Богородицы радуются и благодарят Владычицу за то, что она молится и одаривает своей материнской всеобъемлющей любовью все человечество.

День памяти

День памяти Рождества Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 21 сентября по новому стилю (8 сентября по старому). Дата установлена христианами еще в IV веке, но традиция отмечать его появилась только во второй половине V века. Считается, что именно тогда и появилась на свет Пречистая Дева Мария. Этот день относится к двунадесятым праздникам (12 самых важных православных праздников после Святой Пасхи). Великое событие имеет 1 день пред празднования и 4 дня пост празднования.

Этот день не относится к дням поста, поэтому разрешен прием любой пищи. В храмах проводятся специальные службы.

О чем можно просить перед образом

На иконе «Рождество Пресвятой Богородицы» изображено счастье, которым сопровождалось появление на свет Пречистой Девы Марии. Перед этой иконой можно просить о чем угодно, и, если пожелания благочестивы, Богоматерь будет просить об их исполнении своего сына.

Эта икона помогает семьям, которые сталкиваются с проблемой деторождения, особенно если забеременеть невозможно на протяжении многих лет.

Перед святым образом молятся о спасении души. Регулярная и искренняя молитва перед иконой помогает сберечь семейное благополучие, защищает детей. Но молящийся должен понимать, что обращается он не к конкретной иконе, а к Богу через нее.

Как правильно молиться

Молиться перед иконой «Рождество Пресвятой Богородицы» можно не только в храме, но и дома. Главное – регулярность молитвы, вера и чистота помыслов. Даже не зная общепринятых текстов, можно рассказывать иконе обо всем, что происходит в душе, каяться перед ней, зажигать свечи. Самое главное – молитва должна быть искренней.

Как расположить в доме

Эта икона относится к тем, которые важно иметь в доме. Она размещается в общем иконостасе. Каждый образ, стоящий там, должен стоять не на самой полке, а на подстеленной под ним чистой, светлой салфетке. Все изображения святых, в том числе и это, должны находиться в чистоте, за ними важен постоянный уход. Дополнит иконостас лампадка, периодически зажигаемая во время церковных праздников и молитв.

«Рождество Пресвятой Богородицы» лучше всего поставить рядом с ликом сына Преподобной Марии – Христа Спасителя, изображениями Анны и Иоакима и с образом Николая Чудотворца. Рекомендуется размещать данную икону в детской комнате, она поможет оберегать младенцев и подросших детей от всяческих бед и несчастий.

Где расположен чудотворный образ

Первая фреска с изображением «Рождества Пресвятой Богородицы», дошедшая до XXI века, создана в IX веке. Эта старинная икона находится в храме Каппадокии (территория современной Турции). С течением времени некоторые детали сюжета менялись. На первых изображениях Анна сидит или стоит, и ее поддерживают одна или две женщины. Позже помощницы исчезают, затем одна из них появляется снова. В зависимости от традиций времени, служанки изображены по-разному: обе с опахалами или одна из них держит колыбель с малышкой, а вторая склоняется над ней с опахалом.

Иоаким появляется на изображениях только в XIII веке. Поскольку по правилам его фигура не может быть расположена в центре сюжета, он находится либо в дверном проеме, либо заглядывающим в окно. Позже, уже в XVIII веке, его фигура появляется вблизи ложа Анны.

С течением времени иконы писались по-разному. Менялись традиции принесения даров в честь рождения Марии, в соответствии с этим менялись фрески и иконы в храмах. На сегодняшний день существует много различных изображений, на которых отображено появление на свет Богородицы.

Тексты

Молитва, исходящая от души и сердца, является главной молитвой. Есть разные тексты православных молитв иконе «Рождество Пресвятой Богородицы».

Все молитвы разрешено читать не только в праздник, но и в остальные дни. Исключение составляют дни поста.

Акафист принято читать стоя, послабление делается только для больных людей. Можно не только читать, но и слушать акафист, причем не только в храме, но и дома (по благословению священнослужителя), в записи. Это поможет очищению души и избавлению ее от тягот и страданий. Рекомендуется выучить заранее текст молитвы и читать перед образом Богоматери. Допускается чтение написанного текста с листа или молитва от себя. Важно дополнить слова действиями и поступать благочестиво: помогать неимущим и страждущим.

Тропарь

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Рождество Твое Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды – Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак

Иоаким и Анна поношения безчадства

и Адам и Ева от истления смерти

освободились, Пречиста, в святом Твоем Рождестве.

Его совершает и сей народ Твой,

от вины прегрешений он избавлен, взывая:

«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Моление, а с ним и стенание от бесплодия и бесчадия

Иоакима же и Анны воспринято.

И вошло во уши Господа, и произрастило Плод животворный для мира.

Ведь на горе совершал он молитву,

она же поношенье в саду переносила,

но со радостию

неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

О благая, рожденная Анною, как прославлю или воспою Тебя,

ибо Ты – рожденный Храм всесвященнейший?

Иоаким на горе умолял плод восприять от утробы Анны.

И принятой была от святого молитва,

после же чревоношенья радость в сем мире

преблаженная бысть.

Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Дар иногда принес он во храм, и не воспринят остался он,

ведь не хотели воспринять его священники

от неплодного и семя неимущему, и средь Израиля сынов Иоаким был отвержен,

но пришел он потом, и привел с собою Деву

с дарами благодаренья вместе со Анной,

ибо, радуясь днесь,

неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Ныне услышали колена Израиля, что родила днесь Анна непорочную,

и все же возрадовались днесь во веселии.

Сделал Иоаким им пиршество, и возрадовались светло они о дивном чуде.

К молитве призвал иереев, левитов,

принес он и Марию, всех посреди их,

чтобы возвеличить:

«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Жизни поток Ты источила нам, во Святое отданная воспитатися

и насладившаяся пищей ангельской,

во Святых Святая Пребывшая, как речется, Ты и Храм, и Сосуд сей Господень.

Ибо девы Саму Деву с свечами приводят,

прообразуя Солнце – То, что имела

принести для верных.

Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

«О таинство, свершенно на земле», – по рождении Анна воскликнула

ко Создателю, Провидцу и Богу нашему.

– Владыко, Ты услышал мя, как ту Анну, что упрекал Илий священник за пьянство.

Ведь Самуила она рожденного решила

Владыке посвятити, Ты же, как прежде,

даровал ведь и мне:

Неплодная рождает Богородицу и Питательницу жизни нашея.

«Велие днесь, Благий, мне предстоит, ибо я родила Деву, Рождающу

прежде веков Всевладыку и Господа,

по Рождестве же Хранящего Матерь Свою, как и есть Она – Девой.

Сию же приношу Тебе во храме, Щедре.

Сия и Дверь Твоя будет Владыки вышних.

С радостию Ее

неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Некогда и Сарра верная возжелала родити неплодная,

прежде рожденья Исаака – сына ее,

Ведь Бога она принимала, с двумя архангелами, в человеческом зраке.

И слово было к ней во время оно:

«У Сарры сын родится» – ныне же миру

радуясь, вопиет:

«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Ныне Мариам сияет временам, и ведь храм не скудеет святынями,

и Захария, Ее видя Взрослеющей,

избирает по жребию Ей жениха и от Бога Иосифа, обрученного Деве.

Ему была дана Она чрез жезла откровенье

от Духа Всесвятаго, сего же ради Анна

радуясь, вопиет:

«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

Чтимо Дитя твое, святая мать. Похвалу родила ты вселенныя

и за людей умоление теплое,

Стена Она и Утверждение и Пристанище, на Нее возложивших надежду.

И всяк христианин защиту получает,

покров Ее спасенья и надежду.

Ее же от чрева твоего

неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Вышний Боже, Создателю всего, Сотворивший же Словом всяческая,

Создавший человека Твоею мудростью,

Человеколюбче Единственный, Твоему народу мир как Всещедрый нам даруй,

царей сохрани со пастырем сих верных

и безмятежно стадо, храня и защищая,

да всяк вопиет:

неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

Акафист

Кондак 1

Избранней от человеческого рода и рождшейся от неплодове, Пречистей Деве Марии составим похвалу, яко рождеством Ея начало спасения нашего бысть и пришествие в мир Избавителя возвестися. Темже радостно Ей возопиим: Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Икос 1

Ангел небесный предстояй пред Богом, послан бысть к праведным Иоакиму и Анне возвестити им радость велию, яко по неплодствии своем имут родити Дщерь Преблагословенную, от Неяже всему миру радость произыдет. Темже и мы, радости сея причастницы, похвальная песни Деве воспоем: Радуйся, в Троичном Совете Материю Сына Божия от века предъизбранная; радуйся, древними пророками с патриархи многообразне в образех и сенех прообразованная. Радуйся, вящшие пяти тысящ лет от создания мира верными Божиими рабы, яко Матерь Избавителя ожиданная; радуйся, лествицею Иаковом виденною, Божие к человеком снизшествие прообразовавшаго предуказанная. Радуйся, неопалимою купиною в пустыни Синайстей Моисеом виденною, предвозвещенная; радуйся, Чермным морем Израилю сух путь давшему, фараона же потопившему, образне преднаписанная. Радуйся, написатися нам в книзе Живота Вечнаго пособствующая; радуйся, Царствия Небеснаго невозбранный вход нам ходатайствующая. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 2

Видяще праведнии Иоаким и Анна явльшагося им Ангела, возвещающа рождество Твое, Пресвятая Дево, возблагодариша Бога, призревшаго отъяти поношение безчадия их, и всем сердцем тепле возопиша: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Божественнаго строительства и на землю снизшествия Своего Всеблагий Господь исполнити начиная, посланием Ангела Своего возвестити Иоакиму и Анне о рождестве Твоем, Пресвятая Дево. Темже вопием Ти хвалебно: Радуйся, разума Божественнаго проявление; радуйся, дивнаго смотрения Его исполнение. Радуйся, древле предуставленная послужити воплощению Сына Божия; радуйся, от всех родов в жилище всех Царя предъизбранная. Радуйся, еще в рай изречением искусителю змию о положении вражды между тем и Женою и Семенем Ея предуказанная; радуйся, по исполнении времен от неплодове изволением Божиим славне произшедшая. Радуйся, род человеческий рождеством Своим возвеселившая; радуйся, сетование чаявших утехи Израилевы преложившая. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 3

Сила Вышняго разреши неплодство заматоревшия во днех своих праведныя Анны: зачат бо Тя, Пречистая, и, чая Твоего рождения, радостно пояше Богу Израилеву хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 3

Имущая безмужно родити Спасителя душ и телес наших, Ты и Сама, яко чудо пред велиим и непостижимым чудесем, от неплодных родителей славно родися, Пресвятая Дево. Темже воспеваем Ти сице: Радуйся, от корене Иессеова и Давидова произшедшая; радуйся, от неплодных ложесн праведныя Анны дивно прозябшая. Радуйся, пророчеством Исаии прежде лет древних Дева-Матерь проявленная; радуйся, по обетованию Ангела рожденная. Радуйся, скиниею свидения и Ковчегом завета прообразованная; радуйся, процветшим жезлом Аароновым образне прознаменованная. Радуйся, прежде рождества Твоего в Матерь Богу-Слову освященная и предуготованная. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 4

Бури поношений человеческих о неплодствии своем избавльшеся в зачатии Твоем, Пресвятая Дево, праведнии родителие Твои радовахуся, и в честь рождества Твоего учреждение велие творяху сродником и знаемым, и тии срадовахуся им, вопиюща Богу, сотворшему милость Свою, хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше окрестные людие, яко дщи Иоакима и Анны наречена бысть Мария, сиесть Госпожа, проразумеваху, Пречистая, велику и славну Тя быти не токмо в людех, но и у Бога. Мы же сбытие сего добре ведуще, величаем Тя сице: Радуйся, Пресвятая Дево, не от человека, но от Ангела имя Себе еще прежде зачатия приявшая; радуйся, по имени сему Госпожею всея твари быти сподобльшаяся. Радуйся, яко праведнии родителие Твои воздающе Богу благодарение за рождение Твое, великия дары в жертву Тому принесоша; радуйся, яко сродником и знаемым, купно же и убогим вечерю любве сотвориша. Радуйся, яко от священников, в дом родителей Твоих на торжество позванных, благословена еси; радуйся, яко от всех на веселие оно собравшихся, похвалена и прославлена была еси. Радуйся, выше всякия чести и похвалы явльшаяся; радуйся, Материю Бога-Слова быти сподобльшаяся. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 5

Боготечная звезда, возвещающая пришествие Солнца Правды, Христа Бога нашего, в рождестве Твоем явися, о, Пресвятая Дево; темже людие Божии, пришествия Избавителя верою чаявшии, видяще Тя чудно от неплодове рождшуюся, таинственно возвеселишася и возопиша: Аллилуиа.

Икос 5

Видевши праведнии Иоаким и Анна рождшуюся от них Богоотроковицу Марию, о Нейже Ангел Божий некая чудная и дивная тем провозвести, яко кивоту Божию, Той послужиша, воспитавающе и храняще Ю, якоже зеницу ока. Темже и мы похваляюще Богоотцев, сподобившихся родительми быти таковыя Дщери, Деве Марии радостно воспеваем: Радуйся, Пречистая Дево, яко по рождестве Твоем родителие Твои вельми возликоваху; радуйся, яко в явлении Твоем в мир Ангели и человецы согласно возрадовахуся. Радуйся, яко о Тебе вси пророцы многообразне предглаголаху; радуйся, яко един от них Вратами затворенными, ин же Горою приосененною Тя именоваху. Радуйся, яко вся преславная древле таинственно о Тебе предглаголано быша; радуйся, яко Градом и Селением Божиим псаломническая уста Тя наименоваша. Радуйся, седмосвещным светильником, яко седмию дарами Святаго Духа исполнена быти имевшая, предуказанная; радуйся, позлащенною трапезою с хлебами предложения, яко Хлеб Жизни, Христа, родити имевшая, предуказанная. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 6

Проповедник богоносных вещания и глаголы исполняя, изволением Зиждителя твари на земли явилася еси, Пресвятая Дево, естества нашего цвете, Адама же и Евы воззвание и на первую доброту возведение. Темже вси вернии в рождестве Твоем радость обретши, духовно торжествующим, поюще дивному в Совете Своем Богу нашему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия в рождестве Твоем, Пречистая, заря спасения нашего, во исполнение Божественнаго смотрения, имже едина Ты от всех родов достойна явилася еси плоть заимодати Зиждителю Твоему, пришедшему спасти род наш от древния праотеческия клятвы. Сего ради взываем Ти сице: Радуйся, Адама и Евы воззвание; радуйся, древния клятвы разрешение. Радуйся, сеновнаго закона конец и новыя благодати начало; радуйся, промышления Божественнаго Таинница и на делания благая нас присно наставляющая. Радуйся, едина во всех родех достойно обретшаяся быти Материю Бога-Слова; радуйся, и нам новым во Христе людем духовная Мати явльшаяся. Радуйся, Матерним Твоим попечением николиже нас оставляющая; радуйся, в сыны и дщери Сыну Твоему достойны и благоугодны нас приуготовляющая. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 7

Хотяще обеты своя Господеви воздати, праведнии родителие Твои, Пресвятая Дево, трилетствующую Тя отроковицу приведоша в храм Господень со славою и радостию многою, первосвященник же (Захария), Духом Божиим объятый, введе Тя во Святая Святых, яже прообразом токмо быша Твоея Святыни. Ты бо вместила в Себе не кивот Завета, но святых Святейшаго Сына Божия, во утробе Твоей девственней плоть восприявшаго. Емуже Ты с лики девическими выну воспевала еси: Аллилуиа.

Икос 7

Новое и преславное промышление Божественное бысть о Тебе, Дево Марие. В храме бо Божием жительствующи пищу от рук Ангельских принимала еси, Пресвятая. Темже молим Тя: напитай нас пищею благодатною, да возрастем духовно в мужа совершенна и Тебе, Всецарице, похвальная возопием: Радуйся, преукрашенная добродетельми, Отроковице, в храме Божием жити и Ангелом Собеседнице быти сподобльшаяся; радуйся, посылавшуюся Тебе Богом пищу от Ангелов во Святая Святых принимавшая. Радуйся, небесным хлебом во храме чудесно воспитанная; радуйся, к великому таинству воплощения Сына Божия тамо предуготованная. Радуйся, яко повелением Божиим Ангели на земли Тебе усердно служаху; радуйся, яко тии ныне на Небесех, яко Царице, благоговейно Тебе служат. Радуйся, яко и мы недостойнии песньми хвалебными присно Тя величаем; радуйся, яко и рождших Тя Богоотцев всегда ублажаем и в молитвах их призываем. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 8

Странное рождество Пречистыя Девы видевше, устранимся суетнаго мира, ум на Небеса преложше, идеже Богоматерь во славе предстоит Сыну Своему и Богу, ходатайствующи пред Ним о всех верных, всеславное рождество Ея (и в храм введение) любовию празднующих и вопиющих Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся тварь в рождестве Твоем, Пречистая, обрете радость, печаль праотеческую потребляющую: произшедшим бо от Тебе Христом Богом, падшее во грех преслушания естество наше от падения воста и паки любезно Зиждителю сотворися. Темже умильно Ты взываем: Радуйся, всемирныя радости предвозвещение; радуйся, таинство от века сокровеннаго явление. Радуйся, Еюже падения востахом; радуйся, Еюже прежде отриновенное естество наше истее Богу присвоися. Радуйся, Еюже Иоаким и Анна поношения безчадия свободившася; радуйся, Еюже безплодие сердец наших в благоплодие применися. Радуйся, Еюже обилие благ вечных верным от Господа подается. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 9

Вси Ангели Божии не ведевшии тайны Боговочеловечения в Совете Триипостаснаго Божества от века сокровенныя и напоследок Девою Мариею явленныя, вельми удивлены быша, зряще, како Дщи Иоакима и Анны необычно естеству женскому, во Святая Святых введеся. Темже недоумением объяти бывше, благоговейно вопияху: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия древнейший, всемудрый в царех Израилевых Соломон, провидя рождество Твое, Пречистая, в Песнех Песней со удивлением возглашаша: “Кто Сия, проницающая, аки утро, добра, яко луна, избранна, яко солнце”. Темже Церковь ликовствующи в празднице Твоем, весело Тебе вопиет: Радуйся, невечерняго дне Боговедения утро светлейшее, в законней сени, яко во мраце, возсиявшее; радуйся, солнцеобразная Дево, истинное Солнце — Христа, девственным воплощением в мир введшая и тем вся просветившая. Радуйся, световидная стихия, существенно приявшая Бога, живущаго во свете неприступнем; радуйся, Своим малым чревом объявшая Безпредельнаго, вся концы вселенныя объемлющаго. Радуйся, полная луно, свет божественный непосредственно восприемлющая и нас тем озаряющая; радуйся, чистейшее зерцало, в немже многая совершенства Божия чудно и верно изображаются. Радуйся, совершенством Твоих добродетелей и нас к тому же подвизающая; радуйся, немощныя наши силы к творению добрых дел подкрепляющая. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 10

Спасти хотя род человеческий от первородныя клятвы, дивное смотрения Своего таинство сотвори Господь: избра бо Тя, Пречистая, от рода Авраамля и Давидова, и от Тебе безсеменно воплотитися благоизволи, прешед уставы естества, но и тя произведе от заматоревша и неплодна корене Иоакима и Анны праведников. Темже рождество Твое (и в храм вхождение) днесь празднующи и рождших Тя песньми восхваляющи, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Царю Небесный, спасения нашего ради хотя на земли явитися и с человеки пожити, чертог свят воплощения Своего, Тя, Пречистая, предуготова, подав плод безчадной Анне, слезно с супружником Своим, молившимся о разрешении своего неплодства. Темже молим Тя, Богомати: разреши неплодие душ наших, да возможем принести Богу плод благих дел добродетели, взывающе Ти сице: Радуйся, пресветлый Чертоже безсеменнаго Божия воплощения; радуйся, одушевленная Палато, в жилище всех Царя предуготованная. Радуйся, светлейший облаче, имже Седящий на престоле Божества к нам сниде; радуйся, Посреднице закона и благодати, запечатление Ветхаго и Новаго Заветов. Радуйся, неувядаемая Лозо, прекрасный цвет — Спасителя мира, произрастившая; радуйся, благовонное яблоко, от неплодове произрастшее и Христу благоугодно явльшееся. Радуйся, и нас, певцев Твоих, благоугодны Христу представити тщащаяся; радуйся, яко и нас, безплодны сущих делы благими, не лишаеши духовнаго утешения. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 11

Песнь хвалебную рождеству Твоему (и в храм введению) приносящих не отрини, Владычице Благая, но рождших Тя ради, благоцветлива нам буди, молящи о нас Сына Твоего и Бога нашего, да подаст грехов прощение и жития исправление, еже в покаянии слезном выну благодарно воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемная и премирная Божественнаго света Свеща, единородная Дщерь Иоакима и Анны, предъизбранная в Матерь Единородному Сыну Божию, днесь от неплодове преславно произыде, и просвещает всех рождество Ея (и в храм вхождение) верно празднующих и благоговейно взывающих: Радуйся, светозарная Свеще, Божественным пламенем возжженная; радуйся, и нас тем благодатно просвещающая и согревающая. Радуйся, таинственная Клеще, Угль Божественный Христа Господа во утробе и на руках Твоих носившая; радуйся, и нас в Таинстве Причащения приимати Того сподобляющая. Радуйся, живый и преукрашенный Храм Господень, о Немже поет Давид: “Свят Храм Твой, дивен в правде”; радуйся, Кадильнице Святая, не фимиам, в воздухе разливающийся, но Христа, вечное благовоние в Себе вместившая, и всю тварь тем облагоухавшая. Радуйся, Престоле, превознесенный со славою, одушевленное седалище Великаго Царя, нашего же Спасителя и Господа; радуйся, Царице Небесе и земли, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая и нас, убогих, не забывающая. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 12

Благодати паче, неже естества действо проявися в рождестве Твоем, Пречистая; молитву бо безчадных родителей Твоих, Господь услышав, подаде Тя им в утешение, якоже Аврааму и Сарре Исаака, восхотев вкупе и Своего смотрения таинство на Тебе совершити и уготовати Тя в Матерь Единородному Сыну Своему, обетованному нашему Искупителю. Емуже благодарно поем: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще славное Твое от неплодове рождение (и в храм Господень введение), хвалим Тя Пречистая, яко Таинницу Божия о нас спасительнаго смотрения, воплощением от Тебе Бога-Слова явленнаго, и вопием Ти сице: Радуйся, чистая Ноева Голубице, рождеством Твоим престатие потока смертнаго возвестившая; радуйся, ветвь благовестия Христа Спасителя погибавшему грехом роду человеческому принесшая. Радуйся, едина блаженная в женах, послушанием Твоим Богу преслушание праматери Евы исправившая; радуйся, печаль Адама и прочих праотцев, (истомившихся ожиданием пришествия Избавителя) рождеством Твоим в радость преложившая. Радуйся, яко рождество Твое радость возвести всей вселенной; радуйся, яко в рождестве Твоем матери радуются и неплоды веселятся (ведуще, яко и Ты от неплодове произошла еси). Радуйся, яко и всех рождество Твое (и в храм вхождение) верно и благочестно празднующих сподобляеши благодатнаго веселия; радуйся, с Сыном Твоим, одесную Отца во славе Его, спосадити нас, Его много умоляющая. Радуйся, Пречистая Дево, Материю Спасителя мира от века предъизбранная.

Кондак 13

О, Всепетая и Пречистая Мати Дево, приими сие наше хвалебное пение в честь преславнаго рождества Твоего (и в храм введения) приносимое, и возроди в нас желание благ вечных, вкупе же и избави нас, Церковь Твою Святую, Отечество наше и обители иноческия от всяких бед и напастей, от врагов видимых и невидимых, и будущия изми муки и Небеснаго Царствия нас сподоби, да во веки веков о Тебе вопием: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).

Пресвятая Богородица пользуется особым почитанием в православном христианстве. На данный период существует немало вариантов икон рождества Богородицы, где изображается дева Мария во младенчестве и благочестивые Анна и Иоаким. Празднование рождества Богородицы имеет существенное значение, включен в двунадесятые праздники ведь благодаря именно этому событию смог воплотиться и Спаситель на земле.

Дата празднования: 21 сентября

Содержание

- Житие Пресвятой Богородицы

- Как выглядит икона «Рождество пресвятой Богородицы»

- Значение иконы Рождества Богородицы

- Молитвы перед иконой

- Тропарь, глас 4

- Кондак, глас 4

- Величание

- Молитва в день Рождества Пресвятой Богородицы

Житие Пресвятой Богородицы

На протяжении многих лет чета Иоакима и Анны не имела детей. Они проживали в относительно небольшом городе Назарете. Вообще, об этом городе отзывались не особенно почтительно, как считалось, из Назарета не может быть ничего хорошего.

Иоаким и Анна были набожными людьми и достаточно зажиточными, но при этом соблюдали благочестие. Иоаким был из рода царя Давида, а Анна относилась к священническому роду. Они были уважаемы другими людьми, только одного им не хватало – ребенка.

В те далекие времена ребенок считался благословением, а отсутствие такового, соответственно, было чем-то наподобие кары. Поэтому некоторые люди считали чету в чем-то провинившейся перед Всевышним. В итоге Иоаким отправляется в пустыню для того чтобы поститься 40 дней, Анна молится в саду и оба получают знамение от Господа и отправляются в Иерусалим, именно там они и встретились как было сказано в знамении.

Эти благочестивые люди были избраны для того чтобы помочь спасению человечества. Анна зачала и родила Деву Марию. Согласно принятому сейчас положению в православии, родилась Мария в Назарете, а не в Вифлееме.

Как выглядит икона «Рождество пресвятой Богородицы»

Как правило, на иконе Рождества Пресвятой Богородицы изображается сама дева Мария в виде совсем маленького младенца и Анна, которая возлежит на ложе. Также часто на одной и той же иконе располагается и второй сюжет, где Иоаким и Анна сидят близко друг к другу и держат на руках младенца – только родившуюся Божью Матерь.

Интересным аспектом практически на каждой иконе «Рождество Пресвятой Богородицы» является соотношение размеров фигур. Анна и Иоаким практически всегда пишутся крупными, есть даже такие варианты, где Анна занимает большую часть полотна иконы. Так или иначе, этим фигурам дается больше всего пространства, и величина фигур подчеркивает значимость. Прислуга, которая купает родившуюся Марию и подносит Анне пищу, имеет средний размер.

С другой стороны мы видим миниатюрную фигуру Марии, и такой вариант изображения не просто передает образ младенца. Также на символическом уровне указывается на одну из главных добродетелей Богоматери – смирение. Тут прослеживается и аналогия с иконами рождения Христа, где Спаситель тоже пишется небольшого размера.

Значение иконы Рождества Богородицы

Весьма любопытным является факт того, о чем обращаются к иконе «Рождество Пресвятой Богородицы». Чаще всего молитвы перед ней возносят для того, чтобы вернуть отвратившихся от веры или вразумить заблудшие души.

Казалось бы, какой тут может быть смысл? Однако пример Анны и Иоакима указывают на силу крепкой веры. Они не имели детей, но твердо веровали и в итоге зачали не просто чадо, но великую деву, которая дала надежду всему человечеству.

Благоверные всегда уповали на Господа и были вознаграждены за собственные искренние молитвы.

Именно поэтому этот образ может быть ярким примером того как людям следует придерживаться собственной веры

Кстати говоря, следует отметить интересный факт о зачатии святой Марии, который указывает на различие двух основных христианских ветвей. Сами сведения о рождении Марии не содержатся в Евангелии, но есть в апокрифе от Иакова. При этом никаких сведений о непорочном зачатии девы Марии нигде не указывается.

Тем не менее, в середине 19 века католическая церковь признала зачатие самой Марии непорочным. Православная традиция придерживается изначальных канонов, то есть зачатие Марии считается самым простым, хотя и сама дева является безгрешной, природа ее является тварной. Только сама Мария смогла зачать непорочным образом от Духа Святого.

Подобное расхождение также существует и относительно города рождения, ведь в других традициях часто указывается на рождение в Иерусалиме. В православии все-таки указывается на рождение в Назарете и для этого тоже имеются существенные аргументы.

Молитвы перед иконой

Тропарь, глас 4

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость возвести́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние,// и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Перевод: Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; и, отменив проклятие, Он дал благословение и, упразднив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак, глас 4

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства,/ и Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая,/ во святе́м рождестве́ Твое́м./ То пра́зднуют и лю́дие Твои́,/ вины́ прегреше́ний изба́вльшеся,/ внегда́ зва́ти Ти:// непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Перевод: Иоаким и Анна от поношения за бездетность и Адам и Ева от тления смертного освободились святым Твоим рождеством, Пречистая. Его празднуют и люди Твои, от осуждения за грехи избавленные, восклицая Тебе: «Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашей!»

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим святы́х Твои́х роди́телей, и всесла́вное сла́вим Рождество́ Твое́.

Молитва в день Рождества Пресвятой Богородицы

О, Пресвята́я и Богоизбра́нная Де́во, Влады́чице на́ша Богоро́дице, Небеси́ и земли́ Цари́це, на ра́дость и утеше́ние всему́ от безпло́дных и безча́дных роди́телей Бо́гом дарова́нная! Роди́вшися Бо́жиим промышле́нием, Ты разреши́ла еси́ непло́дствие ро́ждшия Тя, и ны́не непло́дное се́рдце мое́ плодоно́стно сотвори́ предста́тельством Твои́м у Престо́ла Вседержи́телева, непло́дствовати же соде́лай мя злы́ми де́лы, гнелы́ми словесы́ и нечи́стыми помышле́ньми. О, Всеблаже́нная, да явлю́ся ча́до Бо́жие, доброде́телей благопло́дие при́сно принося́щее. Ты утоли́ла еси́ Пречи́стым Рождество́м Твои́м плач прама́тери на́шея Е́вы, и пра́ведныя роди́тели Твоя́ изба́вила еси́ поноше́ния безча́дства, и ны́не утоли́ плач и воздыха́ния многоболе́зненныя и грехолюбо́вныя души́ моея́ и изба́ви всех нас поноше́ния злосмра́дных дел на́ших, страсте́й безче́стия и от вся́кого порабоще́ния вра́жескаго. Наипа́че же да́руй нам, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, во всесве́тлый день Рождества́ Твоего́ чи́стым се́рдцем разуме́ти и па́мятовати, с коли́кою ра́достию и благодаре́нием непло́дная утро́ба святы́я пра́ведныя А́нны ноша́ше Тя, да и мы не то́чию словесы́, но наипа́че де́лы свои́ми вы́ну бу́дем со умиле́нием серде́чнем прославля́ти Тя, вопию́ще: Сла́ва прише́ствию Твоему́, Чи́стая. Сла́ва Рождеству́ Твоему́. Сла́ва де́вству Твоему́, Ма́ти Безневе́стная. Ку́пно же с Тобо́ю сподо́би нас непреста́нно сла́вити и велича́ти Всесвяты́й Плод Твой, Сло́во воплоще́нно, во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́мо, Ему́же сла́ва подоба́ет, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Загрузка…

Рождество Пресвятой Богородицы. Иконография

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова — явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.

Благовещение святой Анне. Мозаика. 1100 г., монастырь Успения Божией Матери, Дафни, Греция

Благовещение святому Иоакиму. Мозаика. 1100 г., монастырь Успения Божией Матери, Дафни, Греция

Рождество Пресвятой Богородицы. Мозаика. 1100 г., монастырь Успения Божией Матери, Дафни, Греция

Рождество Пресвятой Богородицы. XVI в., монастырь Ставроникита, Афон

Автор: Феофан Критский

Рождество Пресвятой Богородицы. XVI в., музей им. Андрея Рублева

Рождество Пресвятой Богородицы. Анна и служанка. XVI в., музей им. Андрея Рублева

Рождество Пресвятой Богородицы. Принесение даров. XVI в., музей им. Андрея Рублева

Рождество Пресвятой Богородицы. Ласкание Марии. XVI в., музей им. Андрея Рублева

Рождество Пресвятой Богородицы. 1736 г. Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

Рождество Пресвятой Богородицы. XIV в. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рождество Пресвятой Богородицы. XVII в. Сольвычегодский историко-художественный музей

Рождество Пресвятой Богородицы. Икона

Рождество Пресвятой Богородицы. Ласкание Марии. Мозаика

Рождество Пресвятой Богородицы. Мозаика. Церковь Святой Марии за Тибром, Рим

Рождество Пресвятой Богородицы. XIX в. Россия

Рождество Пресвятой Богородицы. XVII в. Карельский музей изобразительного искусства, Петрозаводск

Рождество Пресвятой Богородицы. Современная икона

Студия «Иконное Дело»

Рождество Пресвятой Богородицы. Фреска. XIV в., монастырь Грачаница, Косово, Сербия

Рождество Пресвятой Богородицы. XV в. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рождество Пресвятой Богородицы. Современная икона

Автор: Алексей Козлов

В Священном Писании, в его канонических книгах, нет никакой информации о Рождестве Богородицы, о Её родителях. Об обстоятельствах Её рождения известно из текста, принадлежащего Священному Преданию, — апокрифического Протоевангелия Иакова (II-III вв.) и Евангелия Псевдо-Матфея (IX в.).

Предание повествует, что Пресвятая Богородица родилась от благочестивых родителей, праведных Иоакима и Анны, живших в Назарете Галилейском. Иоаким происходил из царского рода Давидова, а Анна была дочерью Матфана, священника из племени Ааронова. Оба супруга были праведны пред Господом, соблюдали Его заповеди и отличались смирением и милосердием. Единственным горем в жизни праведной четы являлось неплодство Анны. По понятиям того времени бесчадие считалось бесславием, что было особенно прискорбно для потомков Давида, через которых в мир должен был войти обетованный Мессия.

Несмотря на преклонные года Иоаким и Анна не переставали просить Господа о даровании им дитя, и дали обет, если у них родится младенец, посвятить его на служение Богу. За терпение, несокрушимую веру, любовь к Богу и друг к другу Господь даровал им великую радость. В еврейский праздник дня обновления храма праведный Иоаким принес жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, укорив праведника бесчадием «ради тайных грехов». В большом горе святые Иоаким и Анна встали на усердную молитву, прося у Бога отъять от них поношение дарованием чада. Во время молитвы произошло чудесное явление (Иоакиму в пустыне, а Анне в саду) Архангела Гавриила, принесшего радостную весть о рождении у них Дочери Марии, через Которую будет даровано спасение всему миру.

Анна встречает Иоакима у Золотых ворот, и спустя некоторое время у них родилась дочь. Композиция иконы Рождества Богородицы иллюстрирует слова Протоевангелия Иакова «После явления ангелов настал день родить и роди Анна и рече бабы что родих, она же рече: женеск пол и даст сосец отроковици и нарече имя ей Мария». В переводе с еврейского Мария — «госпожа и надежда».

Престарелые родители дали обет посвятить ребенка Богу и отдать его в храм для служения до совершеннолетия. Поскольку девочка была посвящена Богу, Анна оберегала Её от всякой скверны и нечистоты с младенчества. Когда Марии исполнилось шесть месяцев, Анна поставила Её на землю, и дитя сделало несколько шагов. После этого Анна взяла её на руки и дала обещание, что Младенец не будет ходить по земле до поры, пока Она не будет введена во храм. Так, по преданию, ноги Девы Марии не касались земли до трехлетнего возраста, пока её не привели в иерусалимский храм. Рождество Богородицы празднуется Церковью, как один из двунадесятых праздников, (8 / 21 сентября).

Установление праздника

Существует мнение, согласно которому установление праздника относят к началу IV века, когда согласно некоторому преданию святая Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник Рождества Богородицы также упоминается в 418 правиле Номоканона, заимствованном у отцов Неокесарийского собора 315 года. Указание на его служение присутствует также в «Беседах» святых отцов IV-V вв.: свт. Иоанна Златоуста, свт. Прокла, архиепископа Константинопольского, Кирилла Александрийского и др. Официальное введение праздника Рождества Пресвятой Богородицы относится ко времени правления византийского императора Маврикия (ок. 539-602 гг.).

Таким образом, следует считать, что празднование Рождества Богородицы получило свое начало не позже V в., а к VII в. этот праздник стал уже всеобщим и торжественным.

В настоящую православную церковную службу праздника входят многие творения древних песнописцев: свт. Андрея Критского, прп. Иоанна Дамаскина, патриарха Германа Константинопольского, епископа Анатолия Солунского, Стефана и Сергия Святоградцев. Сам тропарь Рождеству Пресвятой Богородицы является наиболее древним, принадлежащим V-VII вв.

Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью как «день всемирной радости» (св. Иоанн Дамаскин). На Земле родилась единственная, предуставленная от века Божественным Промыслом Дева, Которая стала достойной сделаться Матерью Господа Иисуса Христа и орудием спасения мира от тяготевшего на нем проклятия и смерти. Настоящий праздник, по св. Андрею Критскому, есть «начало праздников и служит дверью к благодати и истине», приближая на земле Царство Божие.

Пресвятая Богородица, являясь Матерью Бога Слова, по обетованию Спасителя, данному Им в крестных муках апостолу Иоанну Богослову, является и Матерью для всего рода человеческого, милосердной Заступницей всех прибегающих к Ней с верой и сыновним дерзновением.

Гимнография и догматическое значение праздника.

Из церковной гимнографии следует, что причина почитания Пресвятой Девы в событии Рождества Богородицы заключается в том, что Она не только принесла человечеству избавление от вечной смерти и возможность обожения уже самим фактом Своего предопределенного рождения, но и как посредница боговоплощения участвует в восстановлении человеческого рода из состояния падения Своим молитвенным заступничеством.

Тропарь отображает значение, которое имеет для всего мира Рождество Богоматери, как радости для всей вселенной. Так как именно благодаря Её рождению над миром смогло воссиять новое Солнце – Христос, Который уничижил Своим искупительным подвигом проклятие за грех и смерть и вместо них даровал людям благословение и вечную жизнь, поэтому Спаситель назван Солнцем Правды.

О догматическом значении праздника и его влиянии на человечество св. Андрей Критский говорит так: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне Создателю всего устроился одушевленный храм и тварь (в лице Девы Марии), уготовляется в новое жилище Творцу», «Рождается убо (Дева), и мир с ней обновляется». Следует заметить, что иконой Рождества Богородицы начинается праздничный ряд высокого иконостаса, который и раскрывает историю спасения человечества. Рождество Богородицы святые отцы называют «начатком нашего спасения», оно является «приготовлением» к Боговоплощению, началом новой евангельской истории, истории человеческого спасения.

Ожидание спасения и грядущего воссоединения праведных с Богом – одна из главных тем святоотеческих поучений на этот праздник и праздничного богослужения («днесь всемирныя радости предвозвещение, днесь возвеяша ветри, спасения провозвестницы» — стихира не вечерне; «начало нашего спасения днесь бысть» — стихира на литии, глас 1 и др.)

Иконография.

Сцена Рождества Богородицы входит в состав росписей Богородичного цикла, известна во многих отдельных иконах и клеймах житийных икон Богоматери. Иконография праздника основана на двух источниках: египетском Протоевангелии Иакова и латинском Евангелии Псевдо-Матфея, отражающих устное предание, а также на ранее разработанной иконографии Рождества Господня с сохранением характерных деталей.

Древнейшие изображения Рождества Богородицы до наших дней не сохранились по причине достаточно длительного иконоборческого периода. Но доказательством того, что они существовали служит пластина из слоновой кости из собрания Эрмитажа, датируемая VI-VII вв. На ней представлено явление ангела праведной Анне, сидящей в саду. Эта пластина, очевидно, являлась частью многосоставного складня, где могла присутствовать и сцена Рождества Богородицы.

К концу IX века относится несколько сохранившихся до наших дней древнейших протоевангельских циклов в монументальной живописи. Один из них находится в Риме в церкви Санта Мария ин Граделис и датируется периодом между 872 и 882 гг. Другой находится в часовне правденых Иоакима и Анны в Кызыл-Чукуре в Каппадокии. Здесь сцена Рождества Богородицы решена лаконично: Анна покоится на ложе, а служанка держит перед ней дитя. Таким образом, повитуха показывает матери новорожденную, и в этом проявляется полное следование тексту Протоевангелия, где Анна спросила «ходившую за ней женщину: «Кого я родила?» и та ответила: «Дочь»».

Ложе праведной Анны является композиционным центром всех образов Рождества Богородицы подобно тому, как в богослужебных текстах возвеличивается сама Анна, которая была бесплодна, и наконец, родила младенца. Кроме того, мы видим, что композиция Рождества Богородицы повторяет композицию Рождества Христова, центром которой является лежащая на ложе фигура Богородицы. Этим подтверждается то, что Рождество Пресвятой Богородицы явилось последним, завершающим действом человеческого рода к принятию Божества. Образ самой Приснодевы не занимает центрального места в композиции, что свидетельствует о высоте Её будущего смирения. Вот как пишет об этом инок Григорий (Круг): «На иконе праздника «Рождество Матери Божьей» Она (Богородица) изображается обычно не посредине, не занимает какого-либо центрального места, но изображается или спеленутой на руках повивальной бабки, или стоящей в купели, наполненной водой, и ожидающей омовения. Но изображение Матери Божьей на иконе этого праздника по существу является самым важным, самым значительным изображением иконы. Быть может, в этой скромности изображения Божьей Матери выразилось то, что было в Ней неизменно – полнота смирения».

Классическая византийская иконография праздника Рождества Богородицы складывается в XI веке, как мы её видим, например, на мозаике в Дафни или в росписях Софии Киевской, где в нижней части композиции Рождества Богородицы помещается сцена купания младенца, унаследованная византийским искусством от античности и часто воспроизводимая в иконах «Рождество Богородицы», имеет близкую аналогию в композициях «Рождество Христово». В последних она трактуется как прообраз крещения Христа и всего человечества, обновление и очищение человеческого рода. Та же трактовка возможна и в данном случае. Подтверждением этому служат тексты молитв, посвященных празднику Рождества Богородицы, в которых варьируется мысль о явлении в мир Богородицы — матери Спасителя мира, о будущем очищении человечества. Омовение младенца Марии также является символом чистоты и непорочности Девы Марии. В XI веке Богородица изображается внутри купели, без пелен и одежды. Её обнаженные плечики виднеются в воде. (Храм Успения в Дафни, Греция, вторая половина XI века и Атени Сиони в Грузии, конец XI века). В сцене омовения обычно представлено только одна или две служанки – юные девы, ведь по протоевангельскому рассказу, «чистых дев» приглашает Анна ухаживать за своей дочерью.

Рождество Богоматери. Мозаика в Дафни (Греция). Вторая половина XI в.

Рождество Богоматери. Роспись южного алтаря собора Святой Софии в Киеве. XI в.

Рождество Богоматери. Атени Сиони. Грузия. Конец XI в.